【3450】 ◎ フレデリック・ハーズバーグ 『仕事と人間性』

【3450】 ◎ フレデリック・ハーズバーグ 『仕事と人間性』

【3449】 ◎ スティーブン・R・コヴィー 『完訳 7つの習慣』

【3448】 ◎ サミュエル・スマイルズ 『自助論』

【3447】 ◎ デール・カーネギー 『人を動かす』

【3446】 ○ アーロン・ズー 『OODA式リーダーシップ』

●著者名順 あ行 ① ② か行 ① ② さ行 た行 な行 は行 ① ② ま行 や行 ら行-わ行 平成以降の主な物故者

■刊行年順 '25年-'00年 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ '01年-'10年 ①~⑤ '11年-'20年 ①~⑤ '21年- ①~②

岩波新書 中公新書 講談社現代新書 ちくま新書 PHP新書 文春新書 集英社新書 光文社新書 新潮新書 その他の主な新書

◆人事・賃金/労務・労働

◆人事・賃金/労務・労働

●人事マネジメント全般 (131) ●人事・賃金制度 (54) ●退職金・企業年金 (15) ●目標管理・人事考課 (19) ●人材育成・教育研修・コーチング (31) ●採用・人材確保 (32) ●リストラクチャリング (16) ●メンタルヘルス (33) ●労働法・就業規則 (111) [●大内伸哉 (14)] ●年金・社会保険 (15) ●労働経済・労働問題 (94) ●働くということ (32) ●

◆マネジメント/ビジネス ○経営思想家トップ50 ランクイン(歴代) (47)

◆マネジメント/ビジネス ○経営思想家トップ50 ランクイン(歴代) (47)

●マネジメント (107) [●ピーター・ドラッカー (15)] ●経営財務・企業会計 (4) ●企業倫理・企業責任 (14) ●M&A (6) ●上司学・リーダーシップ (150) ●組織論 (75) ●ビジネス一般 (76) [●スティーブ・ジョブズ (9)] [●主要ブックガイド (9)] [●新人・若手社員向け (18)] ●仕事術・整理術 (20) ●文章技術・コミュニケーション (14) ●プレゼンテ-ション (11) ●広告宣伝・ネーミング (11) ●

◆キャリア/カウンセリング

◆キャリア/カウンセリング

●キャリア行動 (30) ●キャリア・カウンセリング (7) ●カウンセリング全般 (7) ●来談者中心療法 (3) ●論理療法 (3) ●TA・ゲシュタルト療法 (2) ●

★個人的に特に良かった本(人事・キャリア/マネジメント・ビジネス/労働法・社会保険・労働問題)

①人事・キャリア ![]() (★96冊) ②マネジメント・ビジネス

(★96冊) ②マネジメント・ビジネス ![]() (★122冊)

(★122冊)

③労働法・社会保険・労働問題 ![]() (★75冊)

(★75冊)

■人文社会・自然科学 (850) エントリー数 Recent Entries

◆人文科学 ① ② ![]() (★個人的に特に良かった本95冊)

(★個人的に特に良かった本95冊)

●心理学 (31) ●超心理学 (7) ●哲学一般・哲学者 (6) ●「死」を考える (11) ●「老い」を考える (1) ●中国思想 (7) ●聖書 (5) ●世界史 (23) ●アドルフ・ヒトラー (5) ●中国史 (17) ●インカ・マヤ・アステカ (15) ●日本史 (20) ●江戸時代 (20) ●明智光秀・本能寺の変 (7) ●赤穂浪士・忠臣蔵 (14) ●遠山金四郎(遠山の金さん) (4) ●地誌・紀行 (40) ●民俗学・文化人類学 (11) ●日本人論・日本文化論 (13) ●日本語 (26) ●文学 (41) ●ドストエフスキー (10) ●樋口一葉 (3) ●三島由紀夫 (6) ●村上春樹 (2)

●心理学 (31) ●超心理学 (7) ●哲学一般・哲学者 (6) ●「死」を考える (11) ●「老い」を考える (1) ●中国思想 (7) ●聖書 (5) ●世界史 (23) ●アドルフ・ヒトラー (5) ●中国史 (17) ●インカ・マヤ・アステカ (15) ●日本史 (20) ●江戸時代 (20) ●明智光秀・本能寺の変 (7) ●赤穂浪士・忠臣蔵 (14) ●遠山金四郎(遠山の金さん) (4) ●地誌・紀行 (40) ●民俗学・文化人類学 (11) ●日本人論・日本文化論 (13) ●日本語 (26) ●文学 (41) ●ドストエフスキー (10) ●樋口一葉 (3) ●三島由紀夫 (6) ●村上春樹 (2)

●美学・美術 (36) [●江戸時代の絵師たち(4人) (11)] ●イラスト集 (40) ●写真集 (61) [●フランスの3大写真家 (8)] ●デザイン・建築 (8) ●映画 (74) ●小津安二郎 (6) ●黒澤 明 (3) ●映画館 (5) ●まんが・アニメ (15) ●日本のTV番組 (3) ●演劇・歌舞伎・舞踏(ダンス・バレエ) (5) ●音楽・ミュージシャン (6) ●歌謡曲 (2) ●スポーツ (10) ●筋トレ (9) ●雑学・クイズ・パズル (17) ●本・読書 (48) ●語学 (18)

●美学・美術 (36) [●江戸時代の絵師たち(4人) (11)] ●イラスト集 (40) ●写真集 (61) [●フランスの3大写真家 (8)] ●デザイン・建築 (8) ●映画 (74) ●小津安二郎 (6) ●黒澤 明 (3) ●映画館 (5) ●まんが・アニメ (15) ●日本のTV番組 (3) ●演劇・歌舞伎・舞踏(ダンス・バレエ) (5) ●音楽・ミュージシャン (6) ●歌謡曲 (2) ●スポーツ (10) ●筋トレ (9) ●雑学・クイズ・パズル (17) ●本・読書 (48) ●語学 (18)

◆社会科学 ![]() (★個人的に特に良かった本53冊)

(★個人的に特に良かった本53冊)

●経済一般 (28) ●社会学・社会批評 (33) ●女性論 (6) ●男性論 (11) ●若者論 (4) ●社会問題・記録・ルポ (42) ●地震・津波災害 (13) ●原発・放射能汚染問題 (29) ●捕鯨問題 (5) ●日本の領土問題 (4) ●国際(海外)問題 (36) ○映像の世紀バタフライエフェクト (6) ●犯罪・事件 (21) ●司法・裁判 (22) ●死刑制度 (16) ●児童虐待 (10) ●育児・児童心理 (8) ●子ども社会・いじめ問題 (8) ●教育 (17) ●国語 (3) ●算数 (6)

●経済一般 (28) ●社会学・社会批評 (33) ●女性論 (6) ●男性論 (11) ●若者論 (4) ●社会問題・記録・ルポ (42) ●地震・津波災害 (13) ●原発・放射能汚染問題 (29) ●捕鯨問題 (5) ●日本の領土問題 (4) ●国際(海外)問題 (36) ○映像の世紀バタフライエフェクト (6) ●犯罪・事件 (21) ●司法・裁判 (22) ●死刑制度 (16) ●児童虐待 (10) ●育児・児童心理 (8) ●子ども社会・いじめ問題 (8) ●教育 (17) ●国語 (3) ●算数 (6)

◆自然科学・医学 ![]() (★個人的に特に良かった本51冊)

(★個人的に特に良かった本51冊)

○日本人ノーベル賞受賞者(サイエンス系)の著書 (10人・14冊)

●科学一般・科学者 (26) ●数学 (5) ●化学 (5) ●物理一般 (7) ●相対性理論・量子論 (16) ●宇宙学 (29) ●地球学・地学気象 (6) ●生命論・地球(宇宙)生物学 (7) ●進化学 (15) ●人類学 (11) ●動物学・古生物学 (29) ●昆虫学 (7) ●分子生物学・細胞生物学・免疫学 (10) ●脳科学 (16) ●精神医学 (22) ●「うつ」病 (21) ●自閉症・アスペルガー症候群 (18) ●LD・ADHD (10) ●医療健康・闘病記 (29)

●科学一般・科学者 (26) ●数学 (5) ●化学 (5) ●物理一般 (7) ●相対性理論・量子論 (16) ●宇宙学 (29) ●地球学・地学気象 (6) ●生命論・地球(宇宙)生物学 (7) ●進化学 (15) ●人類学 (11) ●動物学・古生物学 (29) ●昆虫学 (7) ●分子生物学・細胞生物学・免疫学 (10) ●脳科学 (16) ●精神医学 (22) ●「うつ」病 (21) ●自閉症・アスペルガー症候群 (18) ●LD・ADHD (10) ●医療健康・闘病記 (29)

![]() ●岩波新書 (134) ●中公新書 (76) ●講談社現代新書 (120) ●講談社学術文庫 (19) ●岩波ジュニア新書 (18) ●ちくま新書 (64) ●PHP新書 (31) ●文春新書 (33) ●集英社新書 (31) ●光文社新書 (59) ●新潮新書 (36) ●幻冬舎新書 (19) ■ビジネス系新書 ●日経文庫 (25) ●PHPビジネス新書 (20) ●日経プレミアシリーズ (20) ●その他の主な新書(一部、文庫を含む)① 80年代以前創刊 (96) ●その他の主な新書(一部、文庫・ペーパーバック版を含む)② 90年代以降創刊 (160) ●主な選書・叢書・ライブラリー (65)

●岩波新書 (134) ●中公新書 (76) ●講談社現代新書 (120) ●講談社学術文庫 (19) ●岩波ジュニア新書 (18) ●ちくま新書 (64) ●PHP新書 (31) ●文春新書 (33) ●集英社新書 (31) ●光文社新書 (59) ●新潮新書 (36) ●幻冬舎新書 (19) ■ビジネス系新書 ●日経文庫 (25) ●PHPビジネス新書 (20) ●日経プレミアシリーズ (20) ●その他の主な新書(一部、文庫を含む)① 80年代以前創刊 (96) ●その他の主な新書(一部、文庫・ペーパーバック版を含む)② 90年代以降創刊 (160) ●主な選書・叢書・ライブラリー (65)

■小説・随筆・映画など (1700)エントリー数 Recent Entries

◆小説・随筆など (1人3作以上) ①(あ行-な行) ②(は行-わ行)

あ行

![]() ●あ ジェフリー・アーチャー (4) ●あ 会田 雄次 (3) ●あ 相場 英雄 (3) ●あ 青山 文平 (3) ●あ 芥川 龍之介 (7) ●あ 浅田 次郎 (3) ●あ 吾妻 ひでお (3) ●あ 安部 公房 (5) ●あ 有栖川 有栖 (3) ●あ 安西 水丸 (7) ●あ 安野 光雅 (4) ●い 池井戸 潤 (8) ●い 池波 正太郎 (7) ●い 伊坂 幸太郎 (6)

●あ ジェフリー・アーチャー (4) ●あ 会田 雄次 (3) ●あ 相場 英雄 (3) ●あ 青山 文平 (3) ●あ 芥川 龍之介 (7) ●あ 浅田 次郎 (3) ●あ 吾妻 ひでお (3) ●あ 安部 公房 (5) ●あ 有栖川 有栖 (3) ●あ 安西 水丸 (7) ●あ 安野 光雅 (4) ●い 池井戸 潤 (8) ●い 池波 正太郎 (7) ●い 伊坂 幸太郎 (6) ![]() ●い カズオ・イシグロ (3) ●い 石ノ森 章太郎 (3) ●い 石原 慎太郎 (4) ●い 伊集院 静 (4) ●い 五木 寛之 (12) ●い 井伏 鱒二 (4)

●い カズオ・イシグロ (3) ●い 石ノ森 章太郎 (3) ●い 石原 慎太郎 (4) ●い 伊集院 静 (4) ●い 五木 寛之 (12) ●い 井伏 鱒二 (4) ![]() ●う ドン・ウィンズロウ (4) ●う 上田 三四二 (1) ●う 氏家 幹人 (5) ●う 内田 樹 (3) ●う 浦沢 直樹 (3) ●え 江戸川 乱歩 (16) ●え 円地 文子 (2) ●え 遠藤 周作 (3)

●う ドン・ウィンズロウ (4) ●う 上田 三四二 (1) ●う 氏家 幹人 (5) ●う 内田 樹 (3) ●う 浦沢 直樹 (3) ●え 江戸川 乱歩 (16) ●え 円地 文子 (2) ●え 遠藤 周作 (3) ![]() ●お ジョージ・オーウェル (3) ●お 大江 健三郎 (7) ●お 大岡 昇平 (5) ●お 大澤 真幸 (4)

●お ジョージ・オーウェル (3) ●お 大江 健三郎 (7) ●お 大岡 昇平 (5) ●お 大澤 真幸 (4) ![]() ●お О・ヘンリー (5) ●お 岡田 尊司 (7) ●お 小川 洋子 (4) ●お 奥田 英朗 (7) ●お 大佛 次郎 (3) ●お 恩田 陸 (4) か行 ●か 加賀 乙彦 (4) ●か 垣根 涼介 (3) ●か 角田 光代 (4) ●か 亀井 俊介 (3) ●か 香山 リカ (4)

●お О・ヘンリー (5) ●お 岡田 尊司 (7) ●お 小川 洋子 (4) ●お 奥田 英朗 (7) ●お 大佛 次郎 (3) ●お 恩田 陸 (4) か行 ●か 加賀 乙彦 (4) ●か 垣根 涼介 (3) ●か 角田 光代 (4) ●か 亀井 俊介 (3) ●か 香山 リカ (4) ![]() ●か G・ガルシア=マルケス (6) ●か 河合 隼雄 (13) ●か 川上 弘美 (3) ●か 川端 康成 (7) ●か 川本 三郎 (3) ●き 北 杜夫 (2) ●き 北村 薫 (3) ●き 北村 雄一 (4) ●き 桐野 夏生 (9) ●き 金田一 秀穂 (4) ●く 久坂部 羊 (1)

●か G・ガルシア=マルケス (6) ●か 河合 隼雄 (13) ●か 川上 弘美 (3) ●か 川端 康成 (7) ●か 川本 三郎 (3) ●き 北 杜夫 (2) ●き 北村 薫 (3) ●き 北村 雄一 (4) ●き 桐野 夏生 (9) ●き 金田一 秀穂 (4) ●く 久坂部 羊 (1) ![]() ●く マイケル・クライトン (3)

●く マイケル・クライトン (3) ![]() ●く ジョン・グリシャム (3)

●く ジョン・グリシャム (3) ![]() ●く アガサ・クリスティ (37)

●く アガサ・クリスティ (37) ![]() ●こ パトリシア・コーンウェル (3) ●こ 小林 恭二 (3) ●こ 小林 信彦 (3) ●こ 小松 左京 (2) ●こ 小谷野 敦 (6) さ行 ●こ 近藤 ようこ (3) ●さ 齋藤 孝 (5) ●さ 斎藤 美奈子 (10) ●さ 佐賀 潜 (3) ●さ 坂口 安吾 (3) ●さ 笹沢 左保 (3) ●さ 佐藤 愛子 (3) ●さ 佐藤 泰志 (3)

●こ パトリシア・コーンウェル (3) ●こ 小林 恭二 (3) ●こ 小林 信彦 (3) ●こ 小松 左京 (2) ●こ 小谷野 敦 (6) さ行 ●こ 近藤 ようこ (3) ●さ 齋藤 孝 (5) ●さ 斎藤 美奈子 (10) ●さ 佐賀 潜 (3) ●さ 坂口 安吾 (3) ●さ 笹沢 左保 (3) ●さ 佐藤 愛子 (3) ●さ 佐藤 泰志 (3) ![]() ●さ アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ (1)

●さ アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ (1) ![]() ●し ウィリアム・シェイクスピア (3) ●し 志賀 直哉 (4) ●し 重松 清 (4) ●し 篠田 節子 (3) ●し 司馬 遼太郎 (9) ●し 清水 一行 (3) ●し 城山 三郎 (4) ●す ミュリエル・スパーク (0) ●せ 瀬戸内 寂聴 (3) た行

●し ウィリアム・シェイクスピア (3) ●し 志賀 直哉 (4) ●し 重松 清 (4) ●し 篠田 節子 (3) ●し 司馬 遼太郎 (9) ●し 清水 一行 (3) ●し 城山 三郎 (4) ●す ミュリエル・スパーク (0) ●せ 瀬戸内 寂聴 (3) た行 ![]() ●た ロアルド・ダール (3) ●た 高杉 良 (10) ●た 高村 薫 (5) ●た 竹内 薫 (5) ●た 多湖 輝 (8) ●た 太宰 治 (5) ●た 多田 富雄 (7) ●た 立花 隆 (9) ●た 谷崎 潤一郎 (10) ●ち 陳 舜臣 (3) ●つ つげ 義春 (5) ●つ 筒井 康隆 (13) ●つ 坪内 祐三 (3)

●た ロアルド・ダール (3) ●た 高杉 良 (10) ●た 高村 薫 (5) ●た 竹内 薫 (5) ●た 多湖 輝 (8) ●た 太宰 治 (5) ●た 多田 富雄 (7) ●た 立花 隆 (9) ●た 谷崎 潤一郎 (10) ●ち 陳 舜臣 (3) ●つ つげ 義春 (5) ●つ 筒井 康隆 (13) ●つ 坪内 祐三 (3) ![]() ●て ジェフリー・ディーヴァー (10)

●て ジェフリー・ディーヴァー (10) ![]() ●て コリン・デクスター (3) ●て 手塚 治虫 (16) ●て 寺山 修司 (3)

●て コリン・デクスター (3) ●て 手塚 治虫 (16) ●て 寺山 修司 (3) ![]() ●と コナン・ドイル (6)

●と コナン・ドイル (6) ![]() ●と スコット・トゥロー (3)

●と スコット・トゥロー (3) ![]() ●と フョードル・ドストエフスキー (5) な行 ●な 中上 健次 (4) ●な 中島 敦 (3) ●な 中島 らも (3) ●な 夏目 漱石 (4) ●に 西 加奈子 (3) ●の 野坂 昭如 (4) ●の 野本 陽代 (6)

●と フョードル・ドストエフスキー (5) な行 ●な 中上 健次 (4) ●な 中島 敦 (3) ●な 中島 らも (3) ●な 夏目 漱石 (4) ●に 西 加奈子 (3) ●の 野坂 昭如 (4) ●の 野本 陽代 (6)

は行 ●は 萩尾 望都 (5) ●は 橋本 治 (3) ●は 長谷川 真理子 (3)

は行 ●は 萩尾 望都 (5) ●は 橋本 治 (3) ●は 長谷川 真理子 (3) ![]() ●は ダシール・ハメット (5) ●は 林 芙美子 (5)

●は ダシール・ハメット (5) ●は 林 芙美子 (5) ![]() ●は M・バルガス=リョサ (3)

●は M・バルガス=リョサ (3) ![]() ●は オノレ・ド・バルザック (1)

●は オノレ・ド・バルザック (1) ![]() ●ひ アンブローズ・ビアス(1) ●ひ 東野 圭吾 (19) ●ひ 樋口 一葉 (4) ●ひ 平岩 弓枝 (4) ●ひ 平野 啓一郎 (1)

●ひ アンブローズ・ビアス(1) ●ひ 東野 圭吾 (19) ●ひ 樋口 一葉 (4) ●ひ 平岩 弓枝 (4) ●ひ 平野 啓一郎 (1) ![]() ●ふ フレデリック・フォーサイス (4)

●ふ フレデリック・フォーサイス (4) ![]() ●ふ ケン・フォレット (3) ●ふ 藤沢 周平 (8) ●ふ 藤原 審爾 (3) ●ふ 藤原 新也 (4) ●ふ 双葉 十三郎 (3)

●ふ ケン・フォレット (3) ●ふ 藤沢 周平 (8) ●ふ 藤原 審爾 (3) ●ふ 藤原 新也 (4) ●ふ 双葉 十三郎 (3) ![]() ●ふ ディック・フランシス (3)

●ふ ディック・フランシス (3) ![]() ●へ アーネスト・ヘミングウェイ (4)

●へ アーネスト・ヘミングウェイ (4) ![]() ●ほ エドガー・アラン・ポー (3) ●ほ 保坂 和志 (3) ●ほ 星 新一 (4)

●ほ エドガー・アラン・ポー (3) ●ほ 保坂 和志 (3) ●ほ 星 新一 (4) ![]() ●ほ アンソニー・ホロヴィッツ (4) ま行

●ほ アンソニー・ホロヴィッツ (4) ま行 ![]() ●ま ロス・マクドナルド (3) ●ま 松本 清張 (40) ●ま 真鍋 博 (3) ●み 三浦 綾子 (3) ●み 三浦 しをん (3) ●み 三島 由紀夫 (10) ●み 水上 勉 (1) ●み 水木 しげる (6) ●み 三田 誠広 (3) ●み 道尾 秀介 (7) ●み 湊 かなえ (5) ●み 宮城 音弥 (8) ●み 宮城谷 昌光 (4) ●み 宮沢 賢治 (3) ●み 宮部 みゆき (21) ●み 宮本 輝 (3) ●む 向田 邦子 (4) ●む 武者小路 実篤 (3) ●む 村上 春樹 (23) ●む 村上 龍 (6)

●ま ロス・マクドナルド (3) ●ま 松本 清張 (40) ●ま 真鍋 博 (3) ●み 三浦 綾子 (3) ●み 三浦 しをん (3) ●み 三島 由紀夫 (10) ●み 水上 勉 (1) ●み 水木 しげる (6) ●み 三田 誠広 (3) ●み 道尾 秀介 (7) ●み 湊 かなえ (5) ●み 宮城 音弥 (8) ●み 宮城谷 昌光 (4) ●み 宮沢 賢治 (3) ●み 宮部 みゆき (21) ●み 宮本 輝 (3) ●む 向田 邦子 (4) ●む 武者小路 実篤 (3) ●む 村上 春樹 (23) ●む 村上 龍 (6) ![]() ●も ギ・ド・モーパッサン (6)

●も ギ・ド・モーパッサン (6) ![]() ●も ウィリアム・サマセット・モーム (3) ●も 茂木 健一郎 (4) ●も 森 鷗外 (4) ●も 森村 誠一 (3) や行 ●や 安岡 章太郎 (5) ●や 柳原 良平 (3) ●や 山岸 凉子 (4) ●や 山口 瞳 (3) ●や 山崎 豊子 (7) ●や 山藤 章二 (3) ●や 山本 七平 (3) ●や 山本 周五郎 (7) ●や 山本 博文 (7) ●よ 養老 孟司 (12) ●よ 横尾 忠則 (7) ●よ 横山 秀夫 (3) ●よ 横山 光輝 (4) ●よ 吉田 修一 (8) ●よ 吉村 昭 (12) ●よ 吉行 淳之介 (7) ●よ 米澤 穂信 (3) ら行

●も ウィリアム・サマセット・モーム (3) ●も 茂木 健一郎 (4) ●も 森 鷗外 (4) ●も 森村 誠一 (3) や行 ●や 安岡 章太郎 (5) ●や 柳原 良平 (3) ●や 山岸 凉子 (4) ●や 山口 瞳 (3) ●や 山崎 豊子 (7) ●や 山藤 章二 (3) ●や 山本 七平 (3) ●や 山本 周五郎 (7) ●や 山本 博文 (7) ●よ 養老 孟司 (12) ●よ 横尾 忠則 (7) ●よ 横山 秀夫 (3) ●よ 横山 光輝 (4) ●よ 吉田 修一 (8) ●よ 吉村 昭 (12) ●よ 吉行 淳之介 (7) ●よ 米澤 穂信 (3) ら行 ![]() ●る モーリス・ルブラン (3) わ行 ●わ 和田 誠 (11) ●わ 渡辺 淳一 (4) ◆小説・随筆など (1人3作以上) 作者一覧(生年月日順) (176人)

●る モーリス・ルブラン (3) わ行 ●わ 和田 誠 (11) ●わ 渡辺 淳一 (4) ◆小説・随筆など (1人3作以上) 作者一覧(生年月日順) (176人)

![]() 【●多い順 Top7:松本清張 40・アガサ・クリスティ 37・村上春樹 23・宮部みゆき 21・東野圭吾 20・江戸川乱歩 16・手塚治虫 16】

【●多い順 Top7:松本清張 40・アガサ・クリスティ 37・村上春樹 23・宮部みゆき 21・東野圭吾 20・江戸川乱歩 16・手塚治虫 16】

◆小説・随筆など (1人2作以下) ① 日本 ② 海外

① 日本

●あ行の現代日本の作家 (34) ●か行の現代日本の作家 (20) ●さ行の現代日本の作家 (27) ●た行の現代日本の作家 (20) ●な行の現代日本の作家 (22) ●は行の現代日本の作家 (18) ●ま行の現代日本の作家 (17) ●や-わ行の現代日本の作家 (22)

●あ行の現代日本の作家 (34) ●か行の現代日本の作家 (20) ●さ行の現代日本の作家 (27) ●た行の現代日本の作家 (20) ●な行の現代日本の作家 (22) ●は行の現代日本の作家 (18) ●ま行の現代日本の作家 (17) ●や-わ行の現代日本の作家 (22)

●「芥川賞」受賞作 (39) ●「直木賞」受賞作 (37) ●「朝日賞」受賞者 (64人) ●「菊池寛賞」受賞者 (71人) ●「野間文芸賞」受賞作 (3) ●「毎日出版文化賞」受賞作 (13) ●「日本推理作家協会賞」受賞作 (14) ●「読売文学賞」受賞作 (11) ●「日本エッセイスト・クラブ賞」受賞作 (6) ●「新潮社文学賞」受賞作 (4) ●「文學界新人賞」受賞作 (6) ●「谷崎潤一郎賞」受賞作 (5) ●「吉川英治文学賞」受賞作 (5) ●「週刊文春ミステリー ベスト10」(第1位)(39) ●「吉川英治文学新人賞」受賞作 (7) ●「日本冒険小説協会大賞」受賞作 (8) ●「山本周五郎賞」受賞作 (14) ●「柴田錬三郎賞」受賞作 (6) ●「このミステリーがすごい!」(第1位)(29) ●「『本の雑誌』編集部が選ぶノンジャンル・ベスト10」(第1位)(5) ●「本格ミステリベスト10」(第1位)(9) ●「本格ミステリ大賞」受賞作 (5) ●「小林秀雄賞」受賞作 (4) ●「本屋大賞」(10位まで)(52) ●「ミステリが読みたい!」(第1位)(12) ●その他の主な文学賞受賞作(一部、文化・学術賞を含む) (74)

●近代日本文学 (-1948) (19) 近代日本文学 【発表・刊行順】(1人3作以上含む) (98)

●現代日本の児童文学 (7) ●日本の絵本 (27) 現代日本の児童文学・日本の絵本 【発表・刊行順】 (34)

●主な児童文学賞受賞作 (7)

●コミック (38) コミック 【発表・刊行順】(1人3作以上含む) (86)

●「小学館漫画賞」受賞作 (5) ●「日本漫画家協会賞」受賞作 (5) ●「講談社漫画賞」受賞作 (5) ●「手塚治虫文化賞」受賞作 (8) ●「文化庁メディア芸術祭マンガ部門」受賞作 (10)

② 海外 ○ノーベル文学賞受賞者 (24人)

② 海外 ○ノーベル文学賞受賞者 (24人)

●海外文学・随筆など (46) 海外文学・随筆など 【発表・刊行順】(1人3作以上含む) (84) ●ラテンアメリカ文学 (4) ラテンアメリカ文学 【発表・刊行順】(1人3作以上含む) (13)

●海外サスペンス・読み物 (49) 海外サスペンス・読み物 【発表・刊行順】(1人3作以上含む) (149) ●ハヤカワ・ノヴェルズ(17)

![]() ●「アメリカ探偵作家クラブ賞(エドガー賞)」受賞作 (10)

●「アメリカ探偵作家クラブ賞(エドガー賞)」受賞作 (10) ![]() ●「英国推理作家協会(CWA)賞(ダガー賞)」受賞作 (11)

●「英国推理作家協会(CWA)賞(ダガー賞)」受賞作 (11)

●海外児童文学 (7) ●海外絵本 (13) 海外児童文学・絵本 【発表・刊行順】 (20)

●小説系新書(一部、叢書・ペーパーバック版を含む)(126) ●小説系文庫(122)

★個人的に特に良かった本(小説・随筆など)

①日本(あ-た行の作家) ![]() (★87冊) ②日本(な-わ行の作家)

(★87冊) ②日本(な-わ行の作家) ![]() (★68冊)

(★68冊)

③海外の作家 ![]() (★67冊) (①~③の内、短編)

(★67冊) (①~③の内、短編)![]() (★17)

(★17)

◆映画 (1561)本数 書評、他の映画評と同一エントリー内で併せてとりあげているものを含む

●日本映画 ![]() (★個人的に特に良かった映画54本)

(★個人的に特に良かった映画54本)

■主要監督作品 小津&黒澤 ●小津 安二郎 監督作品 (27) ●黒澤 明 監督作品 (20) その他主要監督・生年月日順 ●溝口 健二 監督作品 (6) ●五所 平之助 監督作品 (0) ●山本 嘉次郎 監督作品 (4) ●清水 宏 監督作品 (11) ●成瀬 巳喜男 監督作品 (7) ●松田 定次 監督作品 (9) ●マキノ 雅弘(正博) 監督作品 (7) ●森 一生 監督作品 (8) ●本多 猪四郎 監督作品 (10) ●木下 惠介 監督作品 (8) ●中村 登 監督作品 (4) ●市川 昆 監督作品 (9) ●小林 正樹 監督作品 (4) ●川島 雄三 監督作品 (5) ●野村 芳太郎 監督作品 (7) ●鈴木 清順 監督作品 (6) ●増村 保造 監督作品 (6) ●中平 康 監督作品(4) ●今村 昌平 監督作品 (7) ●森崎 東 監督作品 (8) ●深作 欣二 監督作品 (8) ●山田 洋次 監督作品 (16) ●藤田 敏八 監督作品 (6) ●大島 渚 監督作品 (7) ●伊丹 十三 監督作品 (5) ●降旗 康男 監督作品 (5) ●大林 宣彦 監督作品 (6) ●宮崎 駿 監督作品 (5) ●小栗 康平 監督作品 (6) ●相米 慎二 監督作品 (6) ●森田 芳光 監督作品 (7) ●是枝 裕和 監督作品 (3) ●濱口 竜介 監督作品 (4) ◆日本映画 主要監督一覧(五十音順) (35人)

■主要監督作品 小津&黒澤 ●小津 安二郎 監督作品 (27) ●黒澤 明 監督作品 (20) その他主要監督・生年月日順 ●溝口 健二 監督作品 (6) ●五所 平之助 監督作品 (0) ●山本 嘉次郎 監督作品 (4) ●清水 宏 監督作品 (11) ●成瀬 巳喜男 監督作品 (7) ●松田 定次 監督作品 (9) ●マキノ 雅弘(正博) 監督作品 (7) ●森 一生 監督作品 (8) ●本多 猪四郎 監督作品 (10) ●木下 惠介 監督作品 (8) ●中村 登 監督作品 (4) ●市川 昆 監督作品 (9) ●小林 正樹 監督作品 (4) ●川島 雄三 監督作品 (5) ●野村 芳太郎 監督作品 (7) ●鈴木 清順 監督作品 (6) ●増村 保造 監督作品 (6) ●中平 康 監督作品(4) ●今村 昌平 監督作品 (7) ●森崎 東 監督作品 (8) ●深作 欣二 監督作品 (8) ●山田 洋次 監督作品 (16) ●藤田 敏八 監督作品 (6) ●大島 渚 監督作品 (7) ●伊丹 十三 監督作品 (5) ●降旗 康男 監督作品 (5) ●大林 宣彦 監督作品 (6) ●宮崎 駿 監督作品 (5) ●小栗 康平 監督作品 (6) ●相米 慎二 監督作品 (6) ●森田 芳光 監督作品 (7) ●是枝 裕和 監督作品 (3) ●濱口 竜介 監督作品 (4) ◆日本映画 主要監督一覧(五十音順) (35人)

![]() 【●多い順 Top3:小津安二郎 27・黒澤 明 20・山田洋次 16】

【●多い順 Top3:小津安二郎 27・黒澤 明 20・山田洋次 16】

■その他の監督作品 五十音順 ●あ行の日本映画の監督 (50) ●か行の日本映画の監督 (24) ●さ行の日本映画の監督 (41) ●た‐な行の日本映画の監督 (37) ●は行の日本映画の監督 (34) ●ま行の日本映画の監督 (25) ●や‐わ行の日本映画の監督 (38)

●TVドラマ①50年代・60年代制作ドラマ(特撮・怪奇シリーズもの)(38) ●TVドラマ②70年代・80年代制作ドラマ(松本清張・江戸川乱歩原作)(28) 【日本映画 計 561】(複数監督作品・映画監督によるTVドラマなどの重複を除く(-14))

●「キネマ旬報ベスト・テン」(第1位)(45) ●「毎日映画コンクール 日本映画大賞」受賞作(43) ●「ブルーリボン賞 作品賞」受賞作(28) ●「報知映画賞 作品賞」受賞作(24) ●「山路ふみ子映画賞」受賞作(14) ●「ヨコハマ映画祭 作品賞」受賞作(12) ●「日刊スポーツ映画大賞 作品賞」受賞作(12) ●「日本映画批評家大賞 作品賞」受賞作(4) ●「芸術選奨(監督・演技)」受賞作 (25) ●「芸術選奨新人賞(監督・演技)」受賞作 (11) ○あの頃映画 松竹DVDコレクション (80) ○東宝DVD名作セレクション(黒澤明監督作品) (15) ○東宝DVD名作セレクション(成瀬巳喜男監督作品) (6) ○日活100周年邦画クラシックス・GREATシリーズ (7)

■脚本 [●野田 高梧 脚本作品 (15)] [●小国 英雄 脚本作品 (15)] [●新藤 兼人 脚本作品 (10)] [●橋本 忍 脚本作品 (15)] ■撮影 [●厚田 雄春 撮影作品 (13)] [●宮川 一夫 撮影作品 (16)] ■特撮 [●円谷 英二 特撮作品 (18)] ■音楽 [●映画音楽7大作曲家 音楽作品 (91)] [●その他の主な映画音楽作曲家(11人) 音楽作品 (103)] ■活弁 [●松田 春翠 活弁ビデオ (7)] ■主要俳優出演作品 時代劇6大スター&エノケン [●時代劇6大スター 出演作品 (49)] [●榎本 健一 出演作品 (8)] 以下、生年月日順 [●笠 智衆 出演作品 (48)] [●志村 喬 出演作品 (37)] [●杉村 春子 出演作品 (19)] [●滝沢 修 出演作品 (9)] [●東野 英治郎 出演作品 (24)] [●中村 伸郎 出演作品 (22)] [●佐分利 信 出演作品 (9)] [●小沢 栄太郎 出演作品 (17)] [●上原 謙 出演作品 (8)] [●田中 絹代 出演作品 (14)] [●山村 聰 出演作品 (14)] [●森 雅之 出演作品 (9)] [●加東 大介 出演作品 (18)] [●藤田 進 出演作品 (19)] [●佐野 周二 出演作品 (11)] [●加藤 嘉 出演作品 (18)] [●森繁 久彌 出演作品 (8)] [●宮口 精二 出演作品 (20)] [●山形 勲 出演作品 (9)] [●殿山 泰司 出演作品 (27)] [●山田 五十鈴 出演作品 (10)] [●木暮 実千代 出演作品 (6)] [●池部 良 出演作品 (10)] [●高峰 三枝子 出演作品 (6)] [●伊藤 雄之助 出演作品 (9)] [●芥川 比呂志 出演作品 (4)] [●三船 敏郎 出演作品 (17)] [●岡田 英次 出演作品 (9)] [●原 節子 出演作品 (13)] [●丹波 哲郎 出演作品 (24)] [●三國 連太郎 出演作品 (12)] [●西村 晃 出演作品 (19)] [●船越 英二 出演作品 (11)] [●小林 桂樹 出演作品 (9)] [●淡島 千景 出演作品 (10)] [●京 マチ子 出演作品 (7)] [●高峰 秀子 出演作品 (18)] [●乙羽 信子 出演作品 (6)] [●大滝 秀治 出演作品 (22)] [●佐田 啓二 出演作品 (10)] [●土屋 嘉男 出演作品 (14)] [●平田 昭彦 出演作品 (16)] [●渥美 清 出演作品 (8)] [●田村 高廣 出演作品 (13)] [●佐藤 慶 出演作品 (16)] [●フランキー 堺 出演作品 (8)] [●奈良岡 朋子 出演作品 (7)] [●加藤 武 出演作品 (20)] [●渡辺 文雄 出演作品 (11)] [●新珠 三千代 出演作品 (7)] [●岸田 今日子 出演作品 (13)] [●久我 美子 出演作品 (8)] [●高倉 健 出演作品 (15)] [●市川 雷蔵 出演作品 (5)] [●勝 新太郎 出演作品 (6)] [●香川 京子 出演作品 (10)] [●山本 富士子 出演作品 (5)] [●有馬 稲子 出演作品 (6)] [●岸 惠子 出演作品 (8)] [●田中 邦衛 出演作品 (20)] [●仲代 達矢 出演作品 (18)] [●岡田 茉莉子 出演作品 (11)] [●菅原 文太 出演作品 (11)] [●若尾 文子 出演作品 (8)] [●長門 裕之 出演作品 (13)] [●宝田 明 出演作品 (7)] [●石原 裕次郎 出演作品 (5)] [●川津 祐介 出演作品 (9)] [●芦川 いづみ 出演作品 (5)] [●井川 比佐志 出演作品 (17)] [●山﨑 努 出演作品 (12)] [●緒形 拳 出演作品 (11)] [●梅宮 辰夫 出演作品 (8)] [●藤村 志保 出演作品 (6)] [●千葉 真一 出演作品 (6)] [●小川 眞由美 出演作品 (5)] [●夏八木 勲 出演作品 (9)] [●津川 雅彦 出演作品 (19)] [●原田 芳雄 出演作品 (8)] [●岩下 志麻 出演作品 (10)] [●小林 稔侍 出演作品 (25)] [●倍賞 千恵子 出演作品 (14)] [●石橋 蓮司 出演作品 (16)] [●橋爪 功 出演作品 (13)] [●桑野 みゆき 出演作品 (8)] [●松方 弘樹 出演作品 (8)] [●北大路 欣也 出演作品 (8)] [●加賀 まりこ 出演作品 (8)] [●前田 吟 出演作品 (9)] [●渡瀬 恒彦 出演作品 (6)] [●蟹江 敬三 出演作品 (12)] [●吉永 小百合 出演作品 (6)] [●宮本 信子 出演作品 (6)] [●富司 純子(藤 純子) 出演作品 (6)] [●倍賞 美津子 出演作品 (10)] [●岸部 一徳 出演作品 (13)] [●ビートたけし 出演作品 (6)] [●柄本 明 出演作品 (19)] [●酒井 和歌子 出演作品 (5)] [●松田 優作 出演作品 (6)] [●桃井 かおり 出演作品 (13)] [●小林 薫 出演作品 (7)] [●三浦 友和 出演作品 (7)] [●風吹 ジュン 出演作品 (9)] [●松坂 慶子 出演作品 (9)] [●秋吉 久美子 出演作品 (5)] [●役所 広司 出演作品 (8)] [●竹中 直人 出演作品 (10)] [●永島 敏行 出演作品 (10)] [●原田 美枝子 出演作品 (5)] [●渡辺 謙 出演作品 (5)] [●真田 広之 出演作品 (10)] [●佐藤 浩市 出演作品 (12)] [●堤 真一 出演作品 (6)] [●本木 雅弘 出演作品 (7)] [●吉岡 秀隆 出演作品 (10)] [●浅野 忠信 出演作品 (7)] [●妻夫木 聡 出演作品 (9)] [●柴咲 コウ 出演作品 (5)] [●池脇 千鶴 出演作品 (5)] [●宮﨑 あおい 出演作品 (5)] ◆日本映画 主要俳優一覧(五十音順) (128人)

![]() 【●多い順 Top11:笠 智衆 48・志村 喬 37・殿山泰司 27・小林稔侍 25・東野英治郎 24・丹波 哲郎 24・中村伸郎 22・大滝秀治 22・宮口 精二 20・加藤 武 20・田中 邦衛 20】

【●多い順 Top11:笠 智衆 48・志村 喬 37・殿山泰司 27・小林稔侍 25・東野英治郎 24・丹波 哲郎 24・中村伸郎 22・大滝秀治 22・宮口 精二 20・加藤 武 20・田中 邦衛 20】

●アニメーション映画 [●日本のアニメーション映画 (28)]

■タイトル五十音順 ○日本映画 【タイトル五十音順】 【日本映画 計 561】

○原作も取り上げている日本映画【制作年順】(138)

[○単独で取り上げるか、映画が主・原作が従の日本映画 【制作年順】](71) [○原作エントリー後に映画化などされたもので、単独で取り上げるか同一エントリー内に【●感想】等を後で書き加えたもの 【制作年順】](18)

■TVドラマ ●日本のTVドラマ① (~80年代)(72) ●日本のTVドラマ② (90年代~)(101)

○原作エントリー後にドラマ化されたもので、同一エントリー内に【●感想】等を後で書き加えたもの(20)

●外国映画(①あ‐な行の監督) ![]() (★個人的に特に良かった映画85本)

(★個人的に特に良かった映画85本)

■主要監督作品 キートン&チャップリン ![]() ●バースター・キートン監督・出演作品 (20)

●バースター・キートン監督・出演作品 (20) ![]() ●チャールズ・チャップリン監督・出演作品 (4) ヨーロッパ・ソ連の映画監督・国別五十音順

●チャールズ・チャップリン監督・出演作品 (4) ヨーロッパ・ソ連の映画監督・国別五十音順 ![]() ●ミケランジェロ・アントニオーニ監督作品 (4)

●ミケランジェロ・アントニオーニ監督作品 (4) ![]() ●ルキノ・ヴィスコンティ監督作品 (7)

●ルキノ・ヴィスコンティ監督作品 (7) ![]() ●フェデリコ・フェリーニ監督作品 (7)

●フェデリコ・フェリーニ監督作品 (7) ![]() ●アンリ・ヴェルヌイユ監督作品 (5)

●アンリ・ヴェルヌイユ監督作品 (5) ![]() ●フランソワ・オゾン監督作品 (4)

●フランソワ・オゾン監督作品 (4) ![]() ●ジャン=リュック・ゴダール監督作品 (5)

●ジャン=リュック・ゴダール監督作品 (5) ![]() ●ロベール・ブレッソン監督作品 (6)

●ロベール・ブレッソン監督作品 (6) ![]() ●ルイ・マル監督作品 (8)

●ルイ・マル監督作品 (8) ![]() ●エリック・ロメール監督作品 (4)

●エリック・ロメール監督作品 (4) ![]()

![]() ●ロマン・ポランスキー監督作品 (5)

●ロマン・ポランスキー監督作品 (5) ![]() ●ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督作品 (5)

●ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督作品 (5) ![]() ●ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督作品 (5)

●ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督作品 (5) ![]() ●ダニエル・シュミット監督作品 (4)

●ダニエル・シュミット監督作品 (4) ![]() ●イングマール・ベルイマン監督作品 (5)

●イングマール・ベルイマン監督作品 (5) ![]() ●アキ・カウリスマキ監督作品 (2)

●アキ・カウリスマキ監督作品 (2) ![]() ●アンドレイ・タルコフスキー監督作品 (4)

●アンドレイ・タルコフスキー監督作品 (4) ![]() ●アルフレッド・ヒッチコック監督作品 (12)

●アルフレッド・ヒッチコック監督作品 (12) ![]() ●キャロル・リード監督作品 (1) アメリカの映画監督・五十音順

●キャロル・リード監督作品 (1) アメリカの映画監督・五十音順 ![]() ●ロバート・アルトマン監督作品 (6)

●ロバート・アルトマン監督作品 (6) ![]() ●スタンリー・キューブリック監督作品 (6)

●スタンリー・キューブリック監督作品 (6) ![]() ●フランシス・フォード・コッポラ監督作品 (5)

●フランシス・フォード・コッポラ監督作品 (5) ![]() ●ノーマン・ジュイソン監督作品 (5)

●ノーマン・ジュイソン監督作品 (5) ![]() ●マーティン・スコセッシ監督作品 (5)

●マーティン・スコセッシ監督作品 (5) ![]() ●スティーヴン・スピルバーグ監督作品 (12)

●スティーヴン・スピルバーグ監督作品 (12) ![]() ●ジョン・ヒューストン監督作品 (5)

●ジョン・ヒューストン監督作品 (5) ![]() ●シドニー・ポラック監督作品 (7)

●シドニー・ポラック監督作品 (7) ![]() ●シドニー・ルメット監督作品 (6)

●シドニー・ルメット監督作品 (6) ![]() ●ビリー・ワイルダー監督作品 (9) アジアの映画監督・国別五十音順

●ビリー・ワイルダー監督作品 (9) アジアの映画監督・国別五十音順 ![]() ●張藝謀(チャン・イーモウ)監督作品 (5)

●張藝謀(チャン・イーモウ)監督作品 (5) ![]() ●婁燁(ロウ・イエ)監督作品 (4)

●婁燁(ロウ・イエ)監督作品 (4) ![]() ●ウォン・カーウァイ(王家衛)監督作品 (5)

●ウォン・カーウァイ(王家衛)監督作品 (5) ![]() ●侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督作品 (5)

●侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督作品 (5) ![]() ●アン・リー(李安)監督作品 (4) ◆外国映画 主要監督一覧(五十音順) (35人) ○The MOST BEAUTIFUL SHOTS of FILMS (14人) (黒澤明を含む)

●アン・リー(李安)監督作品 (4) ◆外国映画 主要監督一覧(五十音順) (35人) ○The MOST BEAUTIFUL SHOTS of FILMS (14人) (黒澤明を含む)

![]() 【●多い順 Top3:バースター・キートン 20・アルフレッド・ヒッチコック 12・スティーヴン・スピルバーグ 12】

【●多い順 Top3:バースター・キートン 20・アルフレッド・ヒッチコック 12・スティーヴン・スピルバーグ 12】

■その他の監督作品 五十音順 ●あ行の外国映画の監督 (72) ●か行の外国映画の監督 (82) ●さ行の外国映画の監督① さ・し (51) ●さ行の外国映画の監督② す・せ・そ (41) ●た‐な行の外国映画の監督 (78)

●は行の外国映画の監督① は・ひ・ふ (75) ●は行の外国映画の監督② へ・ほ (37) ●ま行の外国映画の監督 (33) ●や‐わ行の外国映画の監督① や・ゆ・よ・ら・り・る (52) ●や‐わ行の外国映画の監督② れ・ろ・わ (41) 【外国映画 計 752】(複数監督作品・映画監督によるTV-Mなどの重複を除く(-16))

映画祭受賞作品 ![]() ●「カンヌ国際映画祭 パルム・ドール/審査員特別グランプリ/監督賞/男優賞/女優賞/脚本賞/審査員賞/カメラ・ドール」受賞作 (67)【内、

●「カンヌ国際映画祭 パルム・ドール/審査員特別グランプリ/監督賞/男優賞/女優賞/脚本賞/審査員賞/カメラ・ドール」受賞作 (67)【内、![]() ●パルムドール (27)】

●パルムドール (27)】 ![]() ●「ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞/銀獅子賞/男優賞/女優賞/審査員特別賞/マルチェロ・マストロヤンニ賞」受賞作 (33)【内、

●「ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞/銀獅子賞/男優賞/女優賞/審査員特別賞/マルチェロ・マストロヤンニ賞」受賞作 (33)【内、![]() ●金獅子賞 (13)】

●金獅子賞 (13)】 ![]() ●「ベルリン国際映画祭 金熊賞/銀熊賞(審査員グランプリ・監督賞・男優賞・女優賞・アルフレッド・バウアー賞)」受賞作 (22)【内、

●「ベルリン国際映画祭 金熊賞/銀熊賞(審査員グランプリ・監督賞・男優賞・女優賞・アルフレッド・バウアー賞)」受賞作 (22)【内、![]() ●金熊賞 (7)】

●金熊賞 (7)】 ![]() ●「ロカルノ国際映画祭

●「ロカルノ国際映画祭 ![]() 金豹賞」受賞作 (5)

金豹賞」受賞作 (5) ![]() ●「トロント国際映画祭 観客賞」受賞作 (5) ●その他の主な国際映画祭 最高賞受賞作 (14)【内、

●「トロント国際映画祭 観客賞」受賞作 (5) ●その他の主な国際映画祭 最高賞受賞作 (14)【内、![]() モスクワ国際映画祭 (3)

モスクワ国際映画祭 (3) ![]() モントリオール世界映画祭 (2)

モントリオール世界映画祭 (2) ![]() 東京国際映画祭 (2)

東京国際映画祭 (2) ![]() ヨーロピアン・フィルム・アワード (2)

ヨーロピアン・フィルム・アワード (2) ![]() アジア・フィルム・アワード (5)】

アジア・フィルム・アワード (5)】

その他受賞作品 ![]() ●「フランス映画批評家協会賞(ジョルジュ・メリエス賞/外国語映画賞)」受賞作 (28)

●「フランス映画批評家協会賞(ジョルジュ・メリエス賞/外国語映画賞)」受賞作 (28) ![]() ●「ロンドン映画批評家協会賞 作品賞/外国語映画賞」受賞作 (17)

●「ロンドン映画批評家協会賞 作品賞/外国語映画賞」受賞作 (17) ![]() ●「ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞 作品賞/外国語映画賞」受賞作 (35)

●「ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞 作品賞/外国語映画賞」受賞作 (35) ![]() ●「ニューヨーク映画批評家協会賞 作品賞/外国語映画賞」受賞作 (28)

●「ニューヨーク映画批評家協会賞 作品賞/外国語映画賞」受賞作 (28) ![]() ●「アカデミー国際長編映画賞」受賞作 (15)

●「アカデミー国際長編映画賞」受賞作 (15) ![]() ●「ゴールデングローブ賞 外国語映画賞」受賞作 (17)

●「ゴールデングローブ賞 外国語映画賞」受賞作 (17) ![]() ●「全米映画批評家協会賞 作品賞」受賞作 (14)

●「全米映画批評家協会賞 作品賞」受賞作 (14) ![]() ●「サターンSF映画賞」受賞作 (16)

●「サターンSF映画賞」受賞作 (16) ![]() ●「ロサンゼルス映画批評家協会賞 作品賞」受賞作 (15)

●「ロサンゼルス映画批評家協会賞 作品賞」受賞作 (15) ![]() ●「インディペンデント・スピリット賞 作品賞」受賞作 (8)

●「インディペンデント・スピリット賞 作品賞」受賞作 (8) ![]() ●「放送映画批評家協会賞 作品賞」受賞作 (4)

●「放送映画批評家協会賞 作品賞」受賞作 (4) ![]() ●「香港電影金像奨 最優秀作品賞」受賞作 (6)

●「香港電影金像奨 最優秀作品賞」受賞作 (6)

■音楽 [●映画音楽5大作曲家 音楽作品 (44)] ■主要俳優出演作品・国別生年月日順 ![]() [●マルチェロ・マストロヤンニ 出演作品 (7)]

[●マルチェロ・マストロヤンニ 出演作品 (7)] ![]() [●ジャン・ギャバン 出演作品 (6)]

[●ジャン・ギャバン 出演作品 (6)] ![]() [●ジャンヌ・モロー 出演作品 (8)]

[●ジャンヌ・モロー 出演作品 (8)] ![]() [●ジャン=ポール・ベルモンド 出演作品 (12)]

[●ジャン=ポール・ベルモンド 出演作品 (12)] ![]() [●アラン・ドロン 出演作品 (11)]

[●アラン・ドロン 出演作品 (11)] ![]() [●アンナ・カリーナ 出演作品 (5)]

[●アンナ・カリーナ 出演作品 (5)] ![]() [●ナスターシャ・キンスキー 出演作品 (6)]

[●ナスターシャ・キンスキー 出演作品 (6)] ![]() [●マックス・フォン・シドー 出演作品 (9)]

[●マックス・フォン・シドー 出演作品 (9)] ![]() [●ジェームズ・メイソン 出演作品 (5)]

[●ジェームズ・メイソン 出演作品 (5)] ![]() [●ショーン・コネリー 出演作品 (13)]

[●ショーン・コネリー 出演作品 (13)] ![]() [●マイケル・ケイン 出演作品 (7)]

[●マイケル・ケイン 出演作品 (7)] ![]() [●ジャクリーン・ビセット 出演作品 (5)]

[●ジャクリーン・ビセット 出演作品 (5)] ![]() [●シャーロット・ランプリング 出演作品 (8)]

[●シャーロット・ランプリング 出演作品 (8)] ![]() [●ドナルド・サザーランド 出演作品 (10)]

[●ドナルド・サザーランド 出演作品 (10)] ![]() [●ハンフリー・ボガート 出演作品 (7)]

[●ハンフリー・ボガート 出演作品 (7)] ![]() [●バート・ランカスター 出演作品 (7)]

[●バート・ランカスター 出演作品 (7)] ![]() [●ローレン・バコール 出演作品 (6)]

[●ローレン・バコール 出演作品 (6)] ![]() ●ポール・ニューマン 出演作品 (6)]

●ポール・ニューマン 出演作品 (6)] ![]() [●ジーン・ハックマン 出演作品 (9)]

[●ジーン・ハックマン 出演作品 (9)] ![]() [●スティーブ・マックイーン 出演作品 (8)]

[●スティーブ・マックイーン 出演作品 (8)] ![]() [●クリント・イーストウッド 出演・監督作品 (9)]

[●クリント・イーストウッド 出演・監督作品 (9)] ![]() [●ロバート・デュヴァル 出演作品 (7)]

[●ロバート・デュヴァル 出演作品 (7)] ![]() [●デニス・ホッパー 出演作品 (8)]

[●デニス・ホッパー 出演作品 (8)] ![]() [●ロバート・レッドフォード 出演作品 (9)]

[●ロバート・レッドフォード 出演作品 (9)] ![]() [●モーガン・フリーマン 出演作品 (6)]

[●モーガン・フリーマン 出演作品 (6)] ![]() [●ダスティン・ホフマン 出演作品 (10)]

[●ダスティン・ホフマン 出演作品 (10)] ![]() [●エリオット・グールド 出演作品 (5)]

[●エリオット・グールド 出演作品 (5)] ![]() [●ジョン・ヴォイト 出演作品 (9)]

[●ジョン・ヴォイト 出演作品 (9)] ![]() [●フェイ・ダナウェイ 出演作品 (9)]

[●フェイ・ダナウェイ 出演作品 (9)] ![]() [●ハリソン・フォード 出演作品 (13)]

[●ハリソン・フォード 出演作品 (13)] ![]() [●ロバート・デ・ニーロ 出演作品 (12)]

[●ロバート・デ・ニーロ 出演作品 (12)] ![]() [●スーザン・サランドン 出演作品 (8)

[●スーザン・サランドン 出演作品 (8) ![]() [●メリル・ストリープ 出演作品 (6)]

[●メリル・ストリープ 出演作品 (6)] ![]() [●トム・ハンクス 出演作品 (8)]

[●トム・ハンクス 出演作品 (8)] ![]() [●トム・クルーズ 出演作品 (10)]

[●トム・クルーズ 出演作品 (10)] ![]() [●ブラッド・ピット 出演作品 (5)]

[●ブラッド・ピット 出演作品 (5)] ![]() [●レオナルド・ディカプリオ 出演作品 (5)]

[●レオナルド・ディカプリオ 出演作品 (5)] ![]() [●レスリー・チャン(張國榮) 出演作品 (4)]

[●レスリー・チャン(張國榮) 出演作品 (4)] ![]() [●トニー・レオン(梁朝偉) 出演作品 (8)]

[●トニー・レオン(梁朝偉) 出演作品 (8)] ![]() [●マギー・チャン(張曼玉) 出演作品 (5)]

[●マギー・チャン(張曼玉) 出演作品 (5)] ![]() [●ミシェル・ヨー(楊紫瓊) 出演作品 (4)] ◆外国映画 主要俳優一覧(五十音順) (41人) ○A Tribute to the Actress (32人) (上記女優4・上記以外28)

[●ミシェル・ヨー(楊紫瓊) 出演作品 (4)] ◆外国映画 主要俳優一覧(五十音順) (41人) ○A Tribute to the Actress (32人) (上記女優4・上記以外28)

![]() 【●多い順 Top8:ショーン・コネリー 13・ハリソン・フォード 13・ジャン=ポール・ベルモンド 12・ロバート・デ・ニーロ 12・アラン・ドロン 11・ドナルド・サザーランド 10・ダスティン・ホフマン 10・トム・クルーズ 10】

【●多い順 Top8:ショーン・コネリー 13・ハリソン・フォード 13・ジャン=ポール・ベルモンド 12・ロバート・デ・ニーロ 12・アラン・ドロン 11・ドナルド・サザーランド 10・ダスティン・ホフマン 10・トム・クルーズ 10】

●アニメーション映画 [●外国のアニメーション映画 (18)]

■TV-M ![]()

![]()

![]() ●TV-M (クリスティ原作)(87)

●TV-M (クリスティ原作)(87) ![]() ●TV-M (コナン・ドイル原作)(6)

●TV-M (コナン・ドイル原作)(6) ![]()

![]() ●TV-M (ロアルド・ダール原作)(25)

●TV-M (ロアルド・ダール原作)(25) ![]() ●TV-M (刑事コロンボ)(36)

●TV-M (刑事コロンボ)(36) ![]() ●TV-M (主任警部モース)(12)

●TV-M (主任警部モース)(12) ![]() ●TV-M (バーナビー警部)(44)

●TV-M (バーナビー警部)(44) ![]() ●TV-M (名探偵モンク)(9)

●TV-M (名探偵モンク)(9) ![]() ●TV-M (ブラウン神父)(14) ●TV-M (その他)(23) 【TV-M 計 248】(劇場公開作品などの重複を除く(-8))

●TV-M (ブラウン神父)(14) ●TV-M (その他)(23) 【TV-M 計 248】(劇場公開作品などの重複を除く(-8)) ![]() 【●多い順 Top3:バーナビー警部 44(全81話)・名探偵ポワロ 41(全70話)・刑事コロンボ 36(全69話))】

【●多い順 Top3:バーナビー警部 44(全81話)・名探偵ポワロ 41(全70話)・刑事コロンボ 36(全69話))】

■制作年順(TV-M含む) ○外国映画 【制作年順】① ~1920年代 (35)30年代 (20)40年代 (30)50年代 (78) (163) ○外国映画 【制作年順】② 60年代 (99)70年代 (209)(308) ○外国映画 【制作年順】③ 80年代 (192)90年代 (136) (328) ○外国映画 【制作年順】④ 2000年代 (129)2010年代 (56)2020年代 (16) (201)

■タイトル五十音順(TV-M含む) ○外国映画 【タイトル五十音順】① あ行-か行 (315) ○外国映画 【タイトル五十音順】② さ行‐な行 (263) ○外国映画 【タイトル五十音順】③ は行 (192) ○外国映画 【タイトル五十音順】④ ま行‐わ行 (230) 【外国映画/TV-M 計 1000】

■TVドラマシリーズ ●海外のTVドラマシリーズ (62)

●都内の主な閉館映画館(116)館数

○都内の主な閉館映画館 & その映画館で観た作品 (各館1本~3本程度ピックアップ) ①1980年‐90年 閉館 (32館) ②1991年‐2000年 閉館 (19館) ③2001年‐2005年 閉館 (14館) ④2006年‐2010年 閉館 (16館) ⑤2011年‐2015年 閉館 (20館) ⑥2016年‐2020年 閉館 (12館) ➆2021年以降 閉館 (4館) ○都内の主な閉館映画館 【五十音順】(117館) ○1980年代またはそれ以前より存続中の映画館 & その映画館で観た作品 (各館1本~3本程度ピックアップ) (19館)

○都内の主な閉館映画館 & その映画館で観た作品 (各館1本~3本程度ピックアップ) ①1980年‐90年 閉館 (32館) ②1991年‐2000年 閉館 (19館) ③2001年‐2005年 閉館 (14館) ④2006年‐2010年 閉館 (16館) ⑤2011年‐2015年 閉館 (20館) ⑥2016年‐2020年 閉館 (12館) ➆2021年以降 閉館 (4館) ○都内の主な閉館映画館 【五十音順】(117館) ○1980年代またはそれ以前より存続中の映画館 & その映画館で観た作品 (各館1本~3本程度ピックアップ) (19館)

○最近映画館で観た映画(2014.07- )(253) 映画館に行った回数

○最近映画館で再見して単独エントリーしたか、エントリー後に映画館で再見して(●コメント)等を後で書き加えたもの(46)

◆アーカイブ (昇順・エントリーが古い順) 著者名・タイトル・刊行年月・出版社・★による評価 ● ブックレビューの評価基準

【001】〜【200】 人事・マネジメント・キャリア (200)

【201】〜【400】 人文社会・自然科学 (200)

【401】〜【700】 小説・随筆・映画など (300)

【701】〜【750】 人事・マネジメント・キャリア (50)

【751】〜【1000】 人文社会・自然科学 (250)

【1001】〜【1150】 小説・随筆・映画など (150)

【1151】〜【1220】 人事・マネジメント・キャリア (70)

【1221】〜【1320】 人文社会・自然科学 (100)

【1321】〜【1570】 小説・随筆・映画など (250)

【1571】〜【1700】 人事・マネジメント・キャリア (130)

【1701】〜【1850】 人文社会・自然科学 (150)

【1851】〜【1900】 人事・マネジメント・キャリア (50)

【1901】〜【2200】 小説・随筆・映画など (300)

【2201】〜【2300】 人事・マネジメント・キャリア (100)

【2301】〜【2350】 人文社会・自然科学 (50)

【2351】〜【2650】 小説・随筆・映画など (300)

【2651】〜【2800】 人事・マネジメント・キャリア (150)

【2801】〜【2900】 人文社会・自然科学 (100)

【2901】〜【3300】 小説・随筆・映画など (400)

◆アーカイブ (降順・エントリーが新しい順) 著者名・タイトル・◎〜×評価/一部表紙画像

【3700】〜【3301】 (400) 【3300】〜【3001】 (300) 【3000】〜【2701】 (300) 【2700】〜【2301】 (400) 【2300】〜【2001】 (300) 【2000】〜【1701】 (300) 【1700】〜【1301】 (400) 【1300】〜【1001】 (300) 【1000】〜【701】 (300) 【700】〜【401】 (300) 【400】〜【001】 (400)

◎=★★★★★/★★★★☆ ... かなりお薦め or 個人的に特に良かった。 ○=★★★★/★★★☆ ......... お薦め or 個人的に良かった。

△=★★★/★★☆ ............... 今ひとつだった。

×=★★/★☆ ..................... あまり良いとは思わなかった。

×=★/☆ ...........................(原則として単独の書評としてはとりあげておらず)

★=20点・☆=10点、★★★☆(70点)が自分にとっての「合格」ライン。

● 主な履歴

2023.04 ブログ内で取り上げた映画(TV-M含む)が 1500 本になりました。

2022.01 小説・随筆・映画などのエントリー数が 1500 になりました。

2021.02 総エントリー数が 3000 になりました。

2017.01 ブログ内で取り上げた映画(TV-M含む)が 1000本 になりました。

2016.12 総エントリー数が 2500 になりました。

2014.11 小説・随筆・映画などのエントリー数が 1000 になりました。

2013.08 総エントリー数が 2000 になりました。

2013.07 ブログ内で取り上げた映画(TV-M含む)が 500本 になりました。

2012.03 ビジネス書(人事・マネジメント・キャリア)のエントリー数が 500 になりました。

2011.06 総エントリー数が 1500 になりました。

2010.13 小説・随筆・映画などのエントリー数が 500 になりました。

2009.10 一般教養書(人文社会・自然科学)のエントリー数が 500 になりました。

2008.10 総エントリー数が 1000 になりました。

◆最近のエントリー(続き)

【3450】 ◎ フレデリック・ハーズバーグ 『仕事と人間性』

【3450】 ◎ フレデリック・ハーズバーグ 『仕事と人間性』

【3449】 ◎ スティーブン・R・コヴィー 『完訳 7つの習慣』

【3448】 ◎ サミュエル・スマイルズ 『自助論』

【3447】 ◎ デール・カーネギー 『人を動かす』

【3446】 ○ アーロン・ズー 『OODA式リーダーシップ』

【3445】 △ 浜 矩子 『人が働くのはお金のためか』

【3445】 △ 浜 矩子 『人が働くのはお金のためか』

【3444】 ○ ランジェイ・グラティ 『DEEP PURPOSE』

【3443】 ○ アンドリュー・J・M・ビンズ/他 『コーポレート・エクスプローラー』

【3442】 ○ フランシス・フライ/他 『世界最高のリーダーシップ 』

【3441】 ○ クリスティ―ン・ポラス 『Think COMMUNITY』

【3440】 ○ リード・ホフマン/他 『スタートアップ的人生(キャリア)戦略』

【3440】 ○ リード・ホフマン/他 『スタートアップ的人生(キャリア)戦略』

【3439】 ○ 古屋 星斗 『ゆるい職場―若者の不安の知られざる理由』

【3438】 ○ 浜田 敬子 『男性中心企業の終焉』

【3437】 ○ リンダ・グラットン 『リデザイン・ワーク 新しい働き方』

【3436】 ◎ 『ビジネス・キャリア検定試験過去問題集 人事・人材開発2級・3級 [第2版]』

【3435】 ○ ジョン・P・コッター/他 『CHANGE 組織はなぜ変われないのか』

【3435】 ○ ジョン・P・コッター/他 『CHANGE 組織はなぜ変われないのか』

【3434】 △ 加藤 諦三 『パワハラ依存症』

【3433】 ○ ジム・クリフトン/他 『職場のウェルビーイングを高める』

【3432】 ◎ ユベール・ジョリー/他 『THE HEART OF BUSINESS』

【3431】 ○ 上林 周平 『人的資本の活かしかた』

【3430】 ○ 楠木 新 『転身力』―「新しい自分」の見つけ方、育て方

【3430】 ○ 楠木 新 『転身力』―「新しい自分」の見つけ方、育て方

【3429】 ○ ピーター・D・ピーダーセン 『しなやかで強い組織のつくりかた 』

【3428】 ○ マシュー・サイド 『才能の科学』《『非才!』》

【3427】 ○ ジム・クリフトン/ジム・ハーター 『ザ・マネジャー』

【3426】 ○ アダム・グラント 『THINK AGAIN』

【3425】 ◎ ビル・パーキンス 『DIE WITH ZERO』

【3425】 ◎ ビル・パーキンス 『DIE WITH ZERO』

【3424】 ○ 小林 傑/他 『図解でわかる! 戦略的人事制度のつくりかた』

【3423】 ◎ 榎本 博明 『職場の"人事心理学"』

【3422】 ○ 石山 恒貴/伊達 洋駆 『越境学習入門』

【3421】 ○ ローラ・ウィットワース/他 『コーチング・バイブル』

【3420】 ○ J=F・マンゾーニ/他 『よい上司ほど部下をダメにする』

【3420】 ○ J=F・マンゾーニ/他 『よい上司ほど部下をダメにする』

【3419】 ○ スチュワート・D・フリードマン 『トータル・リーダーシップ』

【3418】 ○ シェリル・サンドバーグ 『LEAN IN』

【3417】 ◎ マックス・H・ベイザーマン/他 『倫理の死角』

【3416】 ◎ M・セリグマン 『オプティミストはなぜ成功するか』

【3415】 ◎ ウィリアム・ブリッジズ 『トランジション』

【3415】 ◎ ウィリアム・ブリッジズ 『トランジション』

【3414】 ◎ J・D・クランボルツ/他 『その幸運は偶然ではないんです!』

【3413】 ○ 田口 力 『次世代型リーダーの基準』

【3412】 ◎ J・C・マクスウェル 『あなたがリーダーに生まれ変わるとき』

【3411】 ○ トム・ラス/他 『ストレングス・リーダーシップ』

【3410】 ○ N・M・ティシー/他 『リーダーシップ・エンジン』

【3410】 ○ N・M・ティシー/他 『リーダーシップ・エンジン』

【3409】 ◎ M・J・カリガン/他 『ベイシック・マネジャー』

【3408】 ◎ ジョン・アデア 『最良の指導者とは何か。』

【3407】 ◎ 佐藤 博樹/武石 恵美子/他 『多様な人材のマネジメント』

【3406】 ◎ 坪谷 邦生 『図解 組織開発入門』

【3405】 ○ 田澤 由利 『テレワーク本質論』

【3405】 ○ 田澤 由利 『テレワーク本質論』

【3404】 ◎ ジェイソン・フリード/他 『小さなチーム、大きな仕事』

【3403】 ◎ ケン・アイバーソン 『逆境を生き抜くリーダーシップ』

【3402】 ◎ マシュー・ケリー 『ザ・ドリーム・マネジャー』

【3401】 ◎ S・M・ジャコービィ 『日本の人事部・アメリカの人事部』

【3400】 ◎ ダニエル・コイル 『THE CULTURE CODE 最強チームをつくる方法』

【3400】 ◎ ダニエル・コイル 『THE CULTURE CODE 最強チームをつくる方法』

【3399】 ◎ アメリカ海軍協会 『リーダーシップ―アメリカ海軍士官候補生読本』

【3398】 ○ 友原 章典 『会社ではネガティブな人を活かしなさい』

【3397】 ○ 沢渡 あまね 『なぜ、日本の職場は世界一ギスギスしているのか』

【3396】 ○ 斉藤 徹 『だから僕たちは、組織を変えていける』

【3395】 ○ アンドリュー・スコット/リンダ・グラットン 『LIFE SHIFT2』

【3395】 ○ アンドリュー・スコット/リンダ・グラットン 『LIFE SHIFT2』

【3394】 ○ オリ・ブラフマン/他 『ヒトデ型組織はなぜ強いのか』

【3393】 △ 湯元 健治/パーソル総合研究所 『日本的ジョブ型雇用』

【3392】 ○ ジェフリー・フェファー 『ブラック職場があなたを殺す』

【3391】 ◎ 濱口 桂一郎 『ジョブ型雇用社会とは何か』

【3390】 ○ 伊達 洋駆/安藤 健 『人材マネジメント用語図鑑』

【3390】 ○ 伊達 洋駆/安藤 健 『人材マネジメント用語図鑑』

【3389】 ○ 吉田 寿 『働き方ネクストへの人事再革新』

【3388】 ◎ 田中 淳子 『事例で学ぶOJT』

【3387】 ◎ 守島 基博 『全員戦力化』

【3386】 ◎ 大内 伸哉 『労働法で企業に革新を』

【3385】 ○ 綱島 邦夫 『ジョブ型と課長の仕事』

【3385】 ○ 綱島 邦夫 『ジョブ型と課長の仕事』

【3384】 ◎ 今野 浩一郎 『同一労働同一賃金を活かす人事管理』

【3383】 ◎ 向井 蘭 『教養としての「労働法」入門』

【3382】 ◎ 高橋 潔 『ゼロから考えるリーダーシップ』

【3381】 ○ 熊平 美香 『リフレクション(REFLECTION)』

【3380】 ◎ M・アブラショフ 『アメリカ海軍に学ぶ「最強のチーム」のつくり方』

【3380】 ◎ M・アブラショフ 『アメリカ海軍に学ぶ「最強のチーム」のつくり方』

【3379】 ◎ C・ハンディ 『THE HUNGRY SPIRIT これからの生き方と働き方』

【3378】 ○ H・ミンツバーグ 『これからのマネジャーが大切にすべきこと』

【3377】 ○ 柴田 彰/加藤 守和 『ジョブ型人事制度の教科書』

【3376】 ○ 白河 桃子 『働かないおじさんが御社をダメにする』

【3375】 ○ 関根 雅泰/林 博之 『対話型OJT』

【3375】 ○ 関根 雅泰/林 博之 『対話型OJT』

【3374】 ◎ 二宮 孝 『同一労働同一賃金」の具体的な進め方』

【3373】 ○ 川崎 秀明/他 『新しい企業の人事・労務管理』

【3372】 ○ 西村 直哉 『ダイバーシティ・マネジメント大全』

【3371】 ○ 石黒 太郎 『失敗しない定年延長』

【3370】 ◎ サイモン・シネック 『WHYから始めよ!』

【3370】 ◎ サイモン・シネック 『WHYから始めよ!』

【3369】 ○ 井口 博 『パワハラ問題―アウトの基準から対策まで』

【3368】 ○ 小室 淑恵/天野 妙 『男性の育休』

【3367】 ○ 渡部 卓 『あなたの職場の繊細くんと残念な上司』

【3366】 ○ 齋藤 早苗 『男性育休の困難』

【3365】 ○ リセット・サザーランド/他 『リモートワーク』

【3365】 ○ リセット・サザーランド/他 『リモートワーク』

【3364】 ○ 内藤 琢磨 『デジタル時代の人材マネジメント』

【3363】 ◎ 『第3版 はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、⑦の基本。⑧つの主な役割。』

【3362】 ◎ HRインスティテュート/三坂 健 『人材マネジメントの基本』

【3361】 ◎ 森戸 英幸/小西 康之 『労働法トークライブ』

【3360】 ◎ エイミー・C・エドモンドソン 『恐れのない組織』

【3360】 ◎ エイミー・C・エドモンドソン 『恐れのない組織』

【3359】 ◎ パトリック・レンシオーニ 『理想のチームプレーヤー』

【3358】 ◎ P・レンシオーニ 『なぜあなたのチームは力を出しきれないのか』

【3357】 ◎ チャールス・C・マンツ/他 『自律チーム型組織』

【3356】 ○ 尾林 誉史/他 『企業はメンタルヘルスとどう向き合うか』

【3355】 ○ エドガー・H・シャイン/他 『謙虚なリーダーシップ』

【3355】 ○ エドガー・H・シャイン/他 『謙虚なリーダーシップ』

【3354】 ◎ 角 直紀 『人材マネジメントの課題解決』

【3353】 ○ 野村 浩子 『女性リーダーが生まれるとき』

【3352】 ◎ 和田 隆 『最新パワハラ対策完全ガイド』

【3351】 ◎ エドワード・L・デシ/他 『人を伸ばす力』

【3350】 ◎ オーブリー・C・ダニエルズ 『ベストを引き出せ』

【3350】 ◎ オーブリー・C・ダニエルズ 『ベストを引き出せ』

【3349】 ◎ トム・ピーターズ 『新エクセレント・カンパニー』

【3348】 △ 榎本 博明 『体育会系上司』

【3347】 ○ 『フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか』

【3346】 ◎ アダム・グラント 『GIVE & TAKE』

【3345】 ◎ エリック・シュミット/他 『1兆ドルコーチ』

【3345】 ◎ エリック・シュミット/他 『1兆ドルコーチ』

【3344】 ◎ エリック・シュミット/他 『How Google Works』

【3343】 ○ 小野 隆/他 『最強組織をつくる人事変革の教科書』

【3342】 ○ 山田 陽子 『働く人のための感情資本論』

【3341】 ○ 中原 圭介 『定年消滅時代をどう生きるか』

【3340】 ○ 前川 孝雄 『50歳からの逆転キャリア戦略』

【3340】 ○ 前川 孝雄 『50歳からの逆転キャリア戦略』

【3339】 ○ 北野 唯我 『OPENNESS(オープネス)』

【3338】 ○ 野口 和裕 『病まない組織のつくり方』

【3337】 ○ 宇田川 元一 『他者と働く』

【3336】 ○ 松尾 睦 『経験学習リーダーシップ』

【3335】 ○ 中田 亨 『「マニュアル」をナメるな!』

【3335】 ○ 中田 亨 『「マニュアル」をナメるな!』

【3334】 △ 新井 健一 『働かない技術』

【3333】 ◎ テレンス・ディール/他 『シンボリック・マネジャー』

【3332】 ○ 柴田 彰 『人材トランスフォーメーション』

【3331】 ○ 石川 弘子 『モンスター部下』

【3330】 ◎ ロバート・I・サットン 『あなたの職場のイヤな奴』

【3330】 ◎ ロバート・I・サットン 『あなたの職場のイヤな奴』

【3329】 ◎ エリン・メイヤー 『異文化理解力』

【3328】 ◎ ジョン・カッツェンバック 『リアル・チェンジ・リーダー』

【3327】 ○ 上林 憲雄/平野 光俊 『日本の人事システム』

【3326】 ○ 各務 晶久 『職場の紛争学』

【3325】 × 吉原 珠央 『自分のことは話すな』

【3325】 × 吉原 珠央 『自分のことは話すな』

【3324】 ◎ M・ケッツ・ド・ブリース 『会社の中の「困った人たち」』

【3323】 ◎ ジョン・W・ガードナー 『リーダーシップの本質』

【3322】 ◎ リード・ホフマンほか 『ALLIANCE アライアンス』

【3321】 ◎ クリス・アージリス 『新訳 組織とパーソナリティー』

【3320】 ◎ 水町 勇一郎 『労働法入門 新版』

【3320】 ◎ 水町 勇一郎 『労働法入門 新版』

【3319】 ○ 山本 寛 『連鎖退職』

【3318】 ◎ 林 浩二 『人事労務管理入門塾』

【3317】 ○ 北野 唯我 (編) 『トップ企業の人材育成力』

【3316】 ○ 『グローバルリーダーのための「トランジション・マネジメント」』

【3315】 ○ 開本 浩矢 (編) 『組織行動論 (ベーシック+)』

【3315】 ○ 開本 浩矢 (編) 『組織行動論 (ベーシック+)』

【3314】 ◎ 大内 伸哉 『非正社員改革』

【3313】 ○ 大内 伸哉 『会社員が消える』

【3312】 ◎ 東京弁護士会 『労働事件21のメソッド』

【3311】 ○ サイモン・シネック/他 『FIND YOUR WHY』

【3310】 ○ 太田 肇 『「承認欲求」の呪縛』

【3310】 ○ 太田 肇 『「承認欲求」の呪縛』

【3309】 ◎ 黒田 兼一 『戦後日本の人事労務管理』

【3308】 △ 中原 淳/パーソル総合研究所 『残業学』

【3307】 ○ 中原 淳/中村 和彦 『組織開発の探究』

【3306】 ◎ イリス・ボネット 『WORK DESIGN』

【3305】 △ 郡山 史郎 『定年前後「これだけ」やればいい』

【3305】 △ 郡山 史郎 『定年前後「これだけ」やればいい』

【3304】 △ 郡山 史郎 『定年前後の「やってはいけない」』

【3303】 ○ 帚木 蓬生 『ネガティブ・ケイパビリティ』

【3302】 ○ 菊本 治男/本多 藤男 『新労働法入門』

【3301】 ○ 佐賀 潜 『労働法入門』

【3300】 ◎ ヴィム・ヴェンダース 「PERFECT DAYS」

【3300】 ◎ ヴィム・ヴェンダース 「PERFECT DAYS」

【3299】 ◎ 永井 紗耶子 『木挽町のあだ討ち』

【3298】 ○ エリック・ロメール 「緑の光線」

【3297】 ○ フランソワ・オゾン 「私がやりました」

【3296】 ○ 婁燁(ロウ・イエ) 「サタデー・フィクション」

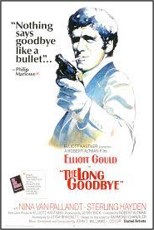

【3295】 ○ ロバート・アルトマン 「ロング・グッドバイ」

【3295】 ○ ロバート・アルトマン 「ロング・グッドバイ」

【3294】 ○ ロバート・アルトマン 「雨にぬれた舗道」

【3293】 ○ R・W・ファスビンダー 「マリア・ブラウンの結婚」

【3292】 ○ R・W・ファスビンダー 「不安は魂を食いつくす」

【3291】 ○ 小栗 康平 (原作:島尾敏雄) 「死の棘」

【3290】 ○ 小栗 康平 (原作:李恢成) 「伽倻子のために」

【3290】 ○ 小栗 康平 (原作:李恢成) 「伽倻子のために」

【3289】 ○ 中村 登 (原作:太田經子) 「夜の片鱗」

【3288】 ○ 中村 登 (原作:川端康成) 「古都」

【3287】 ○ 中村 登 (原作:松本清張) 「波の塔」

【3286】 ○ 野村 芳太郎 (原作:大岡昇平) 「事件」

【3285】 ◎ マリヤム・トゥザニ 「青いカフタンの仕立て屋」

【3285】 ◎ マリヤム・トゥザニ 「青いカフタンの仕立て屋」

【3284】 ◎ ピーター・チャン(陳可辛) 「ラヴソング」

【3283】 ○ R・W・ファスビンダー 「ペトラ・フォン・カントの苦い涙」

【3282】 ○ フリッツ・ラング 「死滅の谷(死神の谷)」

【3281】 ◎ アンドレイ・タルコフスキー 「惑星ソラリス」

【3280】 ◎ 長谷川 和彦 「太陽を盗んだ男」/△ 佐藤 純彌「新幹線大爆破」

【3280】 ◎ 長谷川 和彦 「太陽を盗んだ男」/△ 佐藤 純彌「新幹線大爆破」

【3279】 ○「バニシング・ポイント」/○「イージー・ライダー」

【3278】 ○ 森村 誠一 『人間の証明』/△ 佐藤 純彌「人間の証明」

【3277】 ○ 森村 誠一 『会社とつきあう法』

【3276】 ◎ 近藤 ようこ 『五色の舟』

【3275】 ○ 市川 沙央 『ハンチバック』

【3275】 ○ 市川 沙央 『ハンチバック』

【3274】 ○ 佐藤 厚志 『荒地の家族』/△ 井戸川 射子 『この世の喜びよ』

【3273】 ○ 中平 康 (原作:吉村 明) 「密会」

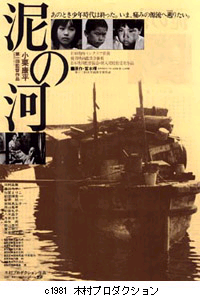

【3272】 ◎ 小栗 康平 (原作:宮本 輝)「泥の河」

【3271】 ○ オー・ヘンリー (和田 誠:絵)『人生は回転木馬』

【3270】 ○ オー・ヘンリー (和田 誠:絵)『20年後』

【3270】 ○ オー・ヘンリー (和田 誠:絵)『20年後』

【3269】 ○ О・ヘンリー(原作)「人生模様」

【3268】 ○ О・ヘンリー 『魔が差したパン』

【3267】 ○ О・ヘンリー 『最後のひと葉』

【3266】 ○ О・ヘンリー 『賢者の贈りもの』

【3265】 ○ 萩尾 望都 『イグアナの娘』

【3265】 ○ 萩尾 望都 『イグアナの娘』

【3264】 ○ かわぐち かいじ 『沈黙の艦隊』

【3263】 ○ ガンプ 『断腸亭にちじょう』

【3262】 ○ 西 加奈子 『くもをさがす』

【3261】 ○ 西 加奈子 『ごはんぐるり』

【3260】 ○ 大江 健三郎 『大江健三郎 作家自身を語る』

【3260】 ○ 大江 健三郎 『大江健三郎 作家自身を語る』

【3259】 ◎ 大江 健三郎 『万延元年のフットボール』

【3258】 ◎ クリス・ウィタカー『われら闇より天を見る』

【3257】 ○ 松本 清張 『波の塔』

【3256】 ○ 吉村 昭 『密会』

【3255】 ◎ 成瀬 巳喜男 (原作:林 芙美子) 「晩菊」

【3255】 ◎ 成瀬 巳喜男 (原作:林 芙美子) 「晩菊」

【3254】 ○ 成瀬 巳喜男 (原作:林 芙美子) 「めし」

【3253】 △ 市川 準 「会社物語 MEMORIES OF YOU」

【3252】 ○ 市川 昆 「満員電車」

【3251】 ○ 西河 克己 (原作:源氏鶏太) 「青年の椅子」

【3250】 ○ 中平 康 (原作:菊村 到) 「あした晴れるか」

【3250】 ○ 中平 康 (原作:菊村 到) 「あした晴れるか」

【3249】 ○ 中平 康 (原作:伊藤 整) 「誘惑」

【3248】 ○ 鈴木 清順 「殺しの烙印」/△ 「ピストルオペラ」

【3247】 ○ 青山 真治 「EUREKA(ユリイカ)」

【3246】 ○ ダニエルズ 「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」

【3245】 ○ 李睿珺(リー・ルイジュン) 「小さき麦の花」

【3245】 ○ 李睿珺(リー・ルイジュン) 「小さき麦の花」

【3244】 ○ フランソワ・オゾン 「すべてうまくいきますように」

【3243】 ○ マーティン・マクドナー 「イニシェリン島の精霊」

【3242】 ○ 相米 慎二 「雪の断章-情熱-」

【3241】 ○ 相米 慎二 (原作:村上政彦) 「あ、春」

【3240】 ○ 市川 昆 (原作:幸田 文) 「おとうと」

【3240】 ○ 市川 昆 (原作:幸田 文) 「おとうと」

【3239】 ◎ 増村 保造 (原作:有馬頼義) 「赤い天使」

【3238】 ○ 森崎 東 「男はつらいよ フーテンの寅」

【3237】 ○ 野村 芳太郎 (原作:結城昌治) 「白昼堂々」

【3236】 ○ D・オーウェンズ 『ザリガニの鳴くところ』

【3235】 ○ ウィリアム・サマセット・モーム 「赤毛」

【3235】 ○ ウィリアム・サマセット・モーム 「赤毛」

【3234】 ◎ W・サマセット・モーム 『月と六ペンス』

【3233】 ◎ 「ER緊急救命室(第1話)/甘い誘い」

【3232】 ○ ピーター・カッタネオ 「カササギ殺人事件」

【3231】 ○ 窪 美澄 『夜に星を放つ』

【3230】 ○ 高瀬 隼子 『おいしいごはんが食べられますように』

【3230】 ○ 高瀬 隼子 『おいしいごはんが食べられますように』

【3229】 ○ 葉真中 顕 『ロスト・ケア』

【3228】 ○ 池井戸 潤 『シャイロックの子供たち』

【3227】 ○ 伊坂 幸太郎 『AX(アックス)』

【3226】 ◎ 奥田 英朗 『リバー』

【3225】 ○ 石川 慶 (原作:平野啓一郎) 「ある男」

【3225】 ○ 石川 慶 (原作:平野啓一郎) 「ある男」

【3224】 ○ 深作 欣二 「バトル・ロワイアル」

【3223】 ○ 「マリー・ミー」/○ 「君を想い、バスに乗る」

【3222】 ○ ルネ・ラルー 「ファンタスティック・プラネット」

【3221】 ○ テリー・ギリアム 「Dr.パルナサスの鏡」

【3220】 ○ 三隅 研次 (原作:野坂昭如) 「とむらい師たち」

【3220】 ○ 三隅 研次 (原作:野坂昭如) 「とむらい師たち」

【3219】 ○ 川島 雄三 (原作:山本周五郎) 「青べか物語」

【3218】 △ 宿野 かほる 『ルビンの壺が割れた』

【3217】 △ 湊 かなえ 『母性』

【3216】 ○ 平野 啓一郎 『ある男』

【3215】 ○ ブライアン・シンガー 「ワルキューレ」

【3215】 ○ ブライアン・シンガー 「ワルキューレ」

【3214】 ○ デヴィッド・リーチ 「ブレット・トレイン」

【3213】 ○ 西谷 弘 (原作:東野圭吾) 「沈黙のパレード」

【3212】 ○ 東野 圭吾 『真夏の方程式』/○ 「真夏の方程式」

【3211】 ○ 松尾 昭典 「松本清張の坂道の家」

【3210】 ○ ブライアン・シンガー 「ボヘミアン・ラプソディ」

【3210】 ○ ブライアン・シンガー 「ボヘミアン・ラプソディ」

【3209】 ○ ワイズマン 「クレイジーホース・パリ 夜の宝石たち」

【3208】 ○ フレデリック・ワイズマン 「パリ・オペラ座のすべて」

【3207】 ○ ルネ・クレマン 「パリは燃えているか」

【3206】 ○ 貞永 方久 「松本清張の交通事故死亡1名」

【3205】 ○ 松本 清張 『死の枝』

【3205】 ○ 松本 清張 『死の枝』

【3204】 ○ 松本 清張 『急な斜面』

【3203】 ○ アンリ・ヴェルヌイユ 「華麗なる大泥棒」

【3202】 ○ アラン・レネ 「薔薇のスタビスキー」

【3201】 ◎ アンリ・ヴェルヌイユ 「冬の猿」

【3200】 ○ 藤田 敏八 (原作:中上健次) 「十八歳、海へ」

【3200】 ○ 藤田 敏八 (原作:中上健次) 「十八歳、海へ」

【3199】 △ 神代 辰巳 (原作:古井由吉) 「櫛の火」

【3198】 ○ 神代 辰巳 (原作:石川達三) 「青春の蹉跌」

【3197】 ○ 野村 孝 「松本清張の葦の浮船」

【3196】 ○ 松本 清張 『葦の浮船』

【3195】 ○ 前川 つかさ 『大東京ビンボー生活マニュアル』

【3195】 ○ 前川 つかさ 『大東京ビンボー生活マニュアル』

【3194】 ◎ 「名探偵ポワロ(第64話)/オリエント急行の殺人」

【3193】 ○ 「名探偵ポワロ(第31話)/ABC殺人事件」

【3192】 ○ アレクセイ・ゲルマント 「フルスタリョフ、車を!」

【3191】 ○ ゲオルギー・ダネリヤ 「不思議惑星キン・ザ・ザ」

【3190】 ○ ライナー・W・ファスビンダー 「ローラ」

【3190】 ○ ライナー・W・ファスビンダー 「ローラ」

【3189】 ○ ライナー・W・ファスビンダー 「マルタ」

【3188】 ○ 伊坂 幸太郎 『マリアビートル』

【3187】 ○ 伊坂 幸太郎 『グラスホッパー』

【3186】 ○ 藤田 敏八 (原作:中岡京平) 「帰らざる日々」

【3185】 ○ ダニエル・シュミット 「ベレジーナ」

【3185】 ○ ダニエル・シュミット 「ベレジーナ」

【3184】 ◎ 加藤 久仁生 「つみきのいえ」

【3183】 △ フランソワ・オゾン 「焼け石に水」

【3182】 ○ ダニエル・シュミット 「書かれた顔」

【3181】 ○ 坂野 義光 「ゴジラ対ヘドラ」

【3180】 △ 樋口 真嗣 「シン・ウルトラマン」

【3180】 △ 樋口 真嗣 「シン・ウルトラマン」

【3179】 ◎ 是枝 裕和 「誰も知らない」

【3178】 ○ 岡本 喜八 (原作:筒井康隆) 「ジャズ大名」

【3177】 ○ マキノ 雅弘 「昭和残侠伝 死んで貰います」

【3176】 ○ 今村 昌平 「豚と軍艦」

【3175】 ◎ 辰巳 ヨシヒロ 『劇画漂流』

【3175】 ◎ 辰巳 ヨシヒロ 『劇画漂流』

【3174】 ○ 「名探偵モンク(第1話)/狙われた市長候補」

【3173】 ○ 「シャーロック・ホームズの冒険(第28話)/ソア橋のなぞ」

【3172】 ○ 松本 清張 「鉢植を買う女」―『影の車』

【3171】 ○ 松本 清張 「潜在光景」―『影の車』

【3170】 ○ 佐藤 泰志 「草の響き」―『きみの鳥はうたえる』

【3170】 ○ 佐藤 泰志 「草の響き」―『きみの鳥はうたえる』

【3169】 ◎ 佐藤 泰志 「きみの鳥はうたえる」

【3168】 ○ 瀬戸内 寂聴 『奇縁まんだら 終り』

【3167】 ○ 石原 慎太郎/曽野 綾子 『死という最後の未来』

【3166】 ◎ 石田 夏穂 『我が友、スミス』

【3165】 ◎ 逢坂 冬馬 『同志少女よ、敵を撃て』

【3165】 ◎ 逢坂 冬馬 『同志少女よ、敵を撃て』

【3164】 ◎ 小梅 けいと 『戦争は女の顔をしていない』

【3163】 ◎ アンソニー・ホロヴィッツ 『ヨルガオ殺人事件』

【3162】 ◎ 米澤 穂信 『黒牢城』

【3161】 ○ 篠田 節子 『田舎のポルシェ』

【3160】 ○ 村上 春樹 『レキシントンの幽霊』

【3160】 ○ 村上 春樹 『レキシントンの幽霊』

【3159】 ○ 円谷 一 「ウルトラQ (第3話)/宇宙からの贈りもの」

【3158】 ○ 円谷 一 「ウルトラQ (第1話)/ゴメスを倒せ!」

【3157】 ○ 鈴木 俊継 「ウルトラマン(第33話)/禁じられた言葉」

【3156】 ○ 飯島 敏宏 「ウルトラマン(第2話)/侵略者を撃て」

【3155】 ○ 鈴木 俊継 「ウルトラセブン(第31話)/悪魔の住む花」

【3155】 ○ 鈴木 俊継 「ウルトラセブン(第31話)/悪魔の住む花」

【3154】 ○ 鈴木 俊継 「ウルトラセブン(第26話)/超兵器R1号」

【3153】 ○ 満田 穧 「ウルトラセブン(第42話)/ノンマルトの使者」

【3152】 ○ 円谷 一 「ウルトラセブン(第1話)/姿なき挑戦者」

【3151】 ○ 満田 穧 「ウルトラマン(第37話)/小さな英雄」

【3150】 ○ 実相寺 昭雄 「ウルトラマン(第23話)/故郷は地球」

【3150】 ○ 実相寺 昭雄 「ウルトラマン(第23話)/故郷は地球」

【3149】 ○ 池波 正太郎 『映画を見ると得をする』

【3148】 ○ 山田 洋次 (原作:藤沢周平) 「武士の一分」

【3147】 ○ 藤沢 周平 『隠し剣 秋風抄』

【3146】 ○ ロベール・ブレッソン 「たぶん悪魔が」

【3145】 ○ 町田 そのこ 『52ヘルツのクジラたち』

【3145】 ○ 町田 そのこ 『52ヘルツのクジラたち』

【3144】 ○ つげ 義春 『つげ義春日記』

【3143】 ○ アルフレッド・ヒッチコック 「断崖」

【3142】 ○ 大洲 齊 (原作:山本周五郎) 「ひとごろし」

【3141】 ○ S・スピルバーグ 「ペンタゴン・ペーパーズ」

【3140】 ○ クリント・イーストウッド 「荒野のストレンジャー」

【3140】 ○ クリント・イーストウッド 「荒野のストレンジャー」

【3139】 ○ マーティン・リット 「太陽の中の対決」

【3138】 ◎ 井上 昭 「松本清張の種族同盟」

【3137】 ○ 松本 清張 「誤差」

【3136】 ○ 松本 清張 「市長死す」

【3135】 ○ 宇佐美 りん 『推し、燃ゆ』/△ 『かか』

【3135】 ○ 宇佐美 りん 『推し、燃ゆ』/△ 『かか』

【3134】 ○ 沖田 ×華 『毎日やらかしてます。』

【3133】 ○ 和田 勉 「松本清張シリーズ・けものみち」

【3132】 ◎ 松本 清張 『けものみち』

【3131】 ○ 濱口 竜介 「親密さ」

【3130】 ◎ 濱口 竜介 「偶然と想像」

【3130】 ◎ 濱口 竜介 「偶然と想像」

【3129】 ◎ 濱口 竜介 「ハッピーアワー」

【3128】 ◎ 濱口 竜介 「ドライブ・マイ・カー」

【3127】 △ 大島 渚 「日本の夜と霧」

【3126】 ○ 大島 渚 「太陽の墓場」

【3125】 ○ 横山 光輝 『鉄人28号 原作完全版』

【3125】 ○ 横山 光輝 『鉄人28号 原作完全版』

【3124】 ○ 石ノ森 章太郎 『章説 トキワ荘の青春』

【3123】 ○ 吾妻 ひでお 『逃亡日記』

【3122】 ○ 瀬戸内 寂聴 『奇縁まんだら 続の二』

【3121】 △ クリストファー・ハイド 『大洞窟』

【3120】 ○ 木下 惠介 「永遠の人」

【3120】 ○ 木下 惠介 「永遠の人」

【3119】 ○ 木下 惠介 「カルメン故郷に帰る」

【3118】 △ ケネス・ブラナー 「ナイル殺人事件」

【3117】 ○ スピルバーグ 「ウエスト・サイド・ストーリー」

【3116】 ○ 出目 昌伸 「松本清張の歯止め」

【3115】 ○ 木下 惠介 (原作:深沢七郎) 「楢山節考」

【3115】 ○ 木下 惠介 (原作:深沢七郎) 「楢山節考」

【3114】 ○ 木下 惠介 「野菊の如き君なりき」

【3113】 ○ 大島 渚 「青春残酷物語」

【3112】 ○ 赤塚 不二夫 『赤塚不二夫の名画座面白館』

【3111】 ○ 平井 和正/桑田 次郎 『8(エイト)マン 』

![まぼろし探偵 第4巻 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%81%BE%E3%81%BC%E3%82%8D%E3%81%97%E6%8E%A2%E5%81%B5%20%E7%AC%AC4%E5%B7%BB%20%5BDVD%5D.jpg)

【3110】 ○ 「まぼろし探偵(第17話)/犯人黒星十郎?」

【3110】 ○ 「まぼろし探偵(第17話)/犯人黒星十郎?」

【3109】 ○ 松本 清張 『Dの複合』

【3108】 ○ 松本 清張 『死の発送』

【3107】 ○ 塚本 晋也 「双生児-GEMINI-」

【3106】 ○ トッド・ブラウニング 「魔人ドラキュラ」

【3105】 ○ 山田 洋次 (原作:多岐川 恭)「二階の他人」

【3105】 ○ 山田 洋次 (原作:多岐川 恭)「二階の他人」

【3104】 ○ 山田 洋次 「家族はつらいよ」

【3103】 ○ 山田 洋次 (原作:藤沢周平) 「隠し剣 鬼の爪」

【3102】 ○ 山田 洋次 (原作:幸田 文) 「おとうと」

【3101】 ○ 山田 洋次 (原作:野上照代) 「母べえ」

【3100】 ◎ ディック・フランシス 『利腕』

【3100】 ◎ ディック・フランシス 『利腕』

【3099】 ○ ディック・フランシス 『罰金』

【3098】 ○ カール・テオドア・ドライヤー 「吸血鬼」

【3097】 ○ ブラム・ストーカー 『吸血鬼ドラキュラ』

【3096】 ○ シェリダン・レ・ファニュ 『女吸血鬼カーミラ』

【3095】 ○ 北村 薫/宮部 みゆき 『名短篇、ここにあり』

【3095】 ○ 北村 薫/宮部 みゆき 『名短篇、ここにあり』

【3094】 ○ 岡田 勝 「松本清張シリーズ・愛の断層」

【3093】 ○ 松本 美彦 「松本清張シリーズ・事故」

【3092】 ○ 松本 清張 「事故」

【3091】 ○ 富本 壮吉 「松本清張の熱い空気」

【3090】 ○ 藤原 審爾 「放火」―『葛藤する刑事たち』

【3090】 ○ 藤原 審爾 「放火」―『葛藤する刑事たち』

【3089】 ○ アーヴィン・カーシュナー 「ネバーセイ・ネバーアゲイン」

【3088】 ○ 藤原 審爾 『新宿警察』

【3087】 ○ 木下 惠介 「お嬢さん乾杯!」

【3086】 ○ 瀬戸内 寂聴(画:横尾忠則)『奇縁まんだら 続』

【3085】 ○ 成瀬 巳喜男 「放浪記」

【3085】 ○ 成瀬 巳喜男 「放浪記」

【3084】 ◎ 林 芙美子 『放浪記』

【3083】 ◎ 桐野 夏生 『ナニカアル』

【3082】 ○ 野村 孝 「松本清張の高台の家」

【3081】 ○ 松本 清張 『中央流沙』

【3080】 ○ 吉田 喜重 「秋津温泉」/◎ 藤原 審爾 『秋津温泉』

【3080】 ○ 吉田 喜重 「秋津温泉」/◎ 藤原 審爾 『秋津温泉』

【3079】 ○ メアリー・シェリー 『フランケンシュタイン』

【3078】 ○ 木下 惠介 「喜びも悲しみも幾歳月」

【3077】 ○ 山藤 章二 『昭和よ、』『山藤章二の四行大学』

【3076】 ○ 松本 清張/向田 邦子 『駅路/最後の自画像』

【3075】 ○ 松本 清張 『強き蟻』

【3075】 ○ 松本 清張 『強き蟻』

【3074】 ○ 筒井 康隆 『あるいは酒でいっぱいの海』

【3073】 ○ クロード・ピノトー 「ラ・ブーム」

【3072】 ○ 小林 正樹 「からみ合い」

【3071】 ◎ 伊丹 十三 「タンポポ」

【3070】 ○ 魚豊(うおと) 『チ。(地球)(1)』

【3070】 ○ 魚豊(うおと) 『チ。(地球)(1)』

【3069】 ○ カレー沢 薫 『ひとりでしにたい (1)』

【3068】 ○ 内川 清一郎(原作:山本周五郎)「道場破り」

【3067】 ○ 斎藤 寅次郎 「珍説忠臣蔵」

【3066】 △ マキノ 省三 「忠魂義烈 実録忠臣蔵」

【3065】 ○ 溝口 健二 「元禄忠臣蔵 前編・後編」

【3065】 ○ 溝口 健二 「元禄忠臣蔵 前編・後編」

【3064】 ◎ 佐藤 愛子 「オンバコのトク」

【3063】 ○ 佐藤 愛子 『九十歳。何がめでたい』

【3062】 ○ 佐藤 愛子 「加納大尉夫人」

【3061】 ◎ 溝口 健二 (原作:村松梢風) 「残菊物語」

【3060】 ◎ 山田 洋次 (原作:松本清張) 「霧の旗」

【3060】 ◎ 山田 洋次 (原作:松本清張) 「霧の旗」

【3059】 ○ 渡辺 祐介 「松本清張の地方紙を買う女」

【3058】 ○ 渡辺 祐介 (原作:松本清張) 「黒の奔流」

【3057】 ○ 松本 清張 「火と汐」―『火と汐』

【3056】 ○ 松本 清張 「種族同盟」―『火と汐』

【3055】 ◎ 安野 光雅 『旅の絵本』

【3055】 ◎ 安野 光雅 『旅の絵本』

【3054】 ◎ 安野 光雅 『かぞえてみよう』

【3053】 ○ 茂田井 武(絵)『セロひきのゴーシュ』

【3052】 ○ 宮澤 賢治 「セロ弾きのゴーシュ」

【3051】 ○ 石井 隆 「GONIN」

【3050】 ○ 立花 隆 『死はこわくない』

【3050】 ○ 立花 隆 『死はこわくない』

【3049】 ○ 海堂 尊 『ブラックペアン1988』

【3048】 ○ ロベール・ブレッソン 「田舎司祭の日記」

【3047】 ○ クロード・オータン=ララ 「赤と黒」

【3046】 ◎ スタンダール 『赤と黒』

【3045】 △ フィリップ・ド・ブロカ 「カトマンズの男」

【3045】 △ フィリップ・ド・ブロカ 「カトマンズの男」

【3044】 ○ フィリップ・ド・ブロカ 「リオの男」

【3043】 ○ 辻 真先 『たかが殺人じゃないか』

【3042】 ○ アレクサンドル・ソクーロフ 「モレク神」

【3041】 ○ 安野 光雅 『フランスの旅』

【3040】 ○ 安野 光雅 『かげぼうし』

【3040】 ○ 安野 光雅 『かげぼうし』

【3039】 ◎ ディック・フランシス 『興奮』

【3038】 △ 島田 明宏 『ジョッキーズ・ハイ』

【3037】 ○ トム・ティクヴァ 「パフューム ある人殺しの物語」

【3036】 ○ 神蔵 美子 『たまもの』

【3035】 ○ 松本 清張 『霧の旗』

【3035】 ○ 松本 清張 『霧の旗』

【3034】 ○ 川島 雄三 「女であること」

【3033】 ○ 清水 一行 『小説 兜町(しま)』

【3032】 ◎ 成瀬 巳喜男 (原作:林 芙美子)「浮雲」

【3031】 ◎ ジョージ・オーウェル 「象を撃つ」

【3030】 ◎ 重松 清 『流星ワゴン』

【3030】 ◎ 重松 清 『流星ワゴン』

【3029】 ○ 重松 清 『ビタミンF』(◎ 「セッちゃん」)

【3028】 ○ トム・フォード 「シングルマン」

【3027】 ○ トーマス・アルフレッドソン 「裏切りのサーカス」

【3026】 ○ アキ・カウリスマキ 「希望のかなた」

【3025】 ○ アキ・カウリスマキ 「ルアーヴルの靴みがき」

【3025】 ○ アキ・カウリスマキ 「ルアーヴルの靴みがき」

【3024】 ○ ミシェル・ゴンドリー 「エターナル・サンシャイン」

【3023】 ○ フェルナンド・メイレレス 「ナイロビの蜂」

【3022】 ○ アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ 「バベル」

【3021】 ◎ ドゥニ・ヴィルヌーヴ 「灼熱の魂」

【3020】 ○ ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ 「少年と自転車」

【3020】 ○ ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ 「少年と自転車」

【3019】 ○ ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ 「息子のまなざし」

【3018】 ○ ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ 「イゴールの約束」

【3017】 ○ レオ・マッケリー 「我輩はカモである」

【3016】 ◎ アンソニー・ホロヴィッツ 『その裁きは死』

【3015】 ○ アントニイ・バージェス 『時計じかけのオレンジ』

【3015】 ○ アントニイ・バージェス 『時計じかけのオレンジ』

【3014】 ◎ ジョージ・オーウェル 『一九八四年』

【3013】 ○ ジョージ・オーウェル 『動物農場』

【3012】 ○ 松本 清張 『証明』

【3011】 ○ 樋口 一葉 「にごりえ」

【3010】 ○ 三隅 研次 (原作:谷崎潤一郎) 「鬼の棲む館」

【3010】 ○ 三隅 研次 (原作:谷崎潤一郎) 「鬼の棲む館」

【3009】 ○ 成瀬 巳喜男 (原作:井伏鱒二) 「秀子の車掌さん」

【3008】 ○ 樋口 一葉 「大つごもり」

【3007】 ○ 樋口 一葉 「十三夜」

【3006】 ○ 今井 正 (原作:樋口一葉) 「にごりえ」

【3005】 ○ 三隅 研次 (原作:山本周五郎) 「なみだ川」

【3005】 ○ 三隅 研次 (原作:山本周五郎) 「なみだ川」

【3004】 ◎ 樋口 一葉 「たけくらべ」

【3003】 ○ W・ヘルツォーク 「アギーレ/神の怒り」

【3002】 ○ 羽住 英一郎 (原作:吉田修一)「太陽は動かない」

【3001】 ○ 山田 洋次 (原作:椎名 誠) 「息子」

◆さらに続きを見る 【3000】〜【2500】 (簡易評価・著者名・タイトル/一部書影)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓