「●原発・放射能汚染問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1712】 広瀬 隆/明石 昇二郎 『原発の闇を暴く』

「●社会問題・記録・ルポ」の インデックッスへ 「●国際(海外)問題」の インデックッスへ ○ノーベル文学賞受賞者(スベトラーナ・アレクシエービッチ)

冒頭の消防士の妻の証言は、読むのが辛いくらい衝撃的で、哀しい愛の物語でもある。

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ

『チェルノブイリの祈り-未来の物語 (岩波現代文庫)』

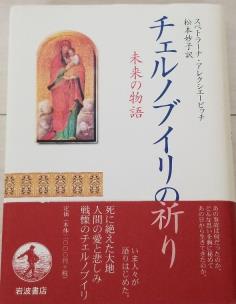

『チェルノブイリの祈り―未来の物語』

戦争や社会問題の実態を、関係者への聞き書きという技法を通して描き、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞したベラルーシのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの著作で、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材した『戦争は女の顔をしていない』(1984)、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に子供だった人々の体験談を集めた『ボタン穴から見た戦争』(1985)、アフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めた『アフガン帰還兵の証言』(1991)、ソ連崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材した『死に魅入られた人びと』(1994)に続く第5弾が、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げた本書『チェルノブイリの祈り』(1997)です。

戦争や社会問題の実態を、関係者への聞き書きという技法を通して描き、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞したベラルーシのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの著作で、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材した『戦争は女の顔をしていない』(1984)、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に子供だった人々の体験談を集めた『ボタン穴から見た戦争』(1985)、アフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めた『アフガン帰還兵の証言』(1991)、ソ連崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材した『死に魅入られた人びと』(1994)に続く第5弾が、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げた本書『チェルノブイリの祈り』(1997)です。

1986年の巨大原発事故に遭遇した人々を3年間以上かけて、子どもからお年寄りまで、職業もさまざまな人たち300人に取材して完成したドキュメントですが、1998年に邦訳が出された際は、日本ではそれほど注目されてなかったのではないかと思います。それが2015年のノーベル文学賞受賞で知られるようになり、そう言えば2011年の東日本大震災・福島原発事故の年に、岩波現代文庫で文庫化されていたのだなあと―自分もほぼそのパターンです。

チェルノブイリ原発事故とその後の対応に自身や近しい人が関わった様々な立場や職業の人々の証言が綴られていますが、やはり最も衝撃的だったのは、事故発生時に消火活動にあたった消防士の妻の話でした(この消防隊は後から駆け付けた応援部隊も含め最終的にほぼ〈全滅〉したとされている)。

病院に搬送された夫を追って、妊娠を隠し会いにでかける妻。妊娠中だと夫に会えず、またそうでなくとも、将来妊娠する可能性があれば夫に会わせてもらえないため、息子と娘がいると嘘を言い、医師に「二人いるならもう生まなくていいですね」と言われてやっと「中枢神経系が完全にやられ」「骨髄もすべておかされている」という夫のいる病室へ。夫の食事の用意をどうしようかと悩むと、「もうその必要はありません。彼らの胃は食べ物を受けつけなくなっています」と医師に告げられる―。

それから彼女は、毎日"ちがう夫"と会うことになります。やけどが表面に出てきて、粘膜がゆっくり剥がれ落ち、顔や体の色は、青色、赤色、灰色がかかった褐色へと変化していく。それでも彼女は愛する夫を救おうと奔走し(凄い行動力!)、泣きじゃくる14歳の夫の妹の骨髄が適応したことを知ると、それを夫に告げるも、優しい夫は彼女からの移植を拒否し、代って看護婦だった姉が覚悟の上で提供を申し出、手術を行います(姉は今も病弱で身障者であると言う)。

夫のそばのテーブルに置かれたオレンジは、夫から出る放射能でピンク色に変わり、それでも、妻は時間の許すかぎり夫の傍に付き添って世話をし続けます。致死量の4000レントゲンをはるかに超える16000レントゲンを浴びた夫の身体は、まさに原子炉そのものであるのに、その夫のそばに居続ける妻の狂気。肺や肝臓の切れ端が口から出て窒息しそうになる夫。事故からたった14日で死を向かえた夫は、亜鉛の棺に納められ、ハンダ付けをし、上にはコンクリート板をのせられ埋葬され、一方、その後、生まれた娘は肝硬変で先天性心臓欠陥があり、4時間で死亡します。

あまりに衝撃的で、読むのが辛いくらいであり、同時に、極限下で互いの気持ちを通い合わせる若い夫婦のあまりに哀しい愛の物語でもあります。

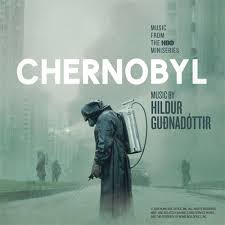

TVドラマ「チェルノブイリ」(2019)

昨年[2019年]アメリカ・HBOで制作・放送され、日本でもスターチャンネルで放映されたテレビドラマ「チェルノブイリ」(全5回のミニシリーズ)にも、このエピソードが反映されたシーンがあったように思いましたが、虚構化された映像よりも、この生々しい現実を伝える「聞き書き」の方が強烈であり、ジャーナリスト初のノーベル文学賞受賞というのも頷けます。

昨年[2019年]アメリカ・HBOで制作・放送され、日本でもスターチャンネルで放映されたテレビドラマ「チェルノブイリ」(全5回のミニシリーズ)にも、このエピソードが反映されたシーンがあったように思いましたが、虚構化された映像よりも、この生々しい現実を伝える「聞き書き」の方が強烈であり、ジャーナリスト初のノーベル文学賞受賞というのも頷けます。

東海村JOCの臨界事故

思えば、日本国内で初めて事故被曝による死亡者を出した1999年の東海村JCO臨界事故でも、犠牲となった2名の作業員は同じような亡くなり方をしたわけで、うちの1人である大内久さん(当時35歳)の83日間にわたる闘病・延命の記録は、海外では大きく取り上げられたものの、日本では、日本だけが報じない写真などがあるらしく、国の原子力政策上不都合なものには蓋をするという動きが働いたのではないでしょうか。マスコミ内にも、あの問題に触れることをタブー視する、或いは触れないよう"忖度"する気配があるように思います。

思えば、日本国内で初めて事故被曝による死亡者を出した1999年の東海村JCO臨界事故でも、犠牲となった2名の作業員は同じような亡くなり方をしたわけで、うちの1人である大内久さん(当時35歳)の83日間にわたる闘病・延命の記録は、海外では大きく取り上げられたものの、日本では、日本だけが報じない写真などがあるらしく、国の原子力政策上不都合なものには蓋をするという動きが働いたのではないでしょうか。マスコミ内にも、あの問題に触れることをタブー視する、或いは触れないよう"忖度"する気配があるように思います。

東海村の事故は、2011年の福島原発事故より10年以上前のことですが、本書著者のノーベル文学賞受賞は2015年で、福島原発事故から4年しか経っておらず、その割にはマスコミもあまり彼女の受賞を報道しなかったように思います。本書のベラルーシでの出版は独裁政権による言論統制のために取り消されているとのことですが、目に見えない"報道規制"は日本でもあり得るのではないかと思った次第です。

芹澤 健介 氏

芹澤 健介 氏 コンビニで外国人が働いている光景は今や全く珍しいものではなく、都市部などではコンビニのスタッフに占める外国人の方が日本人よりも多い店もあります。本書はそうしたコンビニで働く外国人を取材したものですが、コンビニ店員に止まらず、技能実習生、その他の奨学生、さらには在留外国人全般にわたる幅広い視野で、日本の外国人労働者の今の実態を浮き彫りにしています。

コンビニで外国人が働いている光景は今や全く珍しいものではなく、都市部などではコンビニのスタッフに占める外国人の方が日本人よりも多い店もあります。本書はそうしたコンビニで働く外国人を取材したものですが、コンビニ店員に止まらず、技能実習生、その他の奨学生、さらには在留外国人全般にわたる幅広い視野で、日本の外国人労働者の今の実態を浮き彫りにしています。 資格を得た上で「資格外活動」としてコンビニで働く)、その「留学生」という資格を得るがために日本語学校に入学するという方法を採るため、そこに現地のブローカー的な組織も含めた連鎖的なビジネスが発生しているのだなあと。本書には書かれていませんが、この「鎖」の一環に日本語学校どころか大学まで実態として噛んでいたと考えられることが、今年['19年]3月にあった東京福祉大学の、「1年間で700人近い留学生が除籍や退学、所在不明となった」という報道などから明らかになっています。

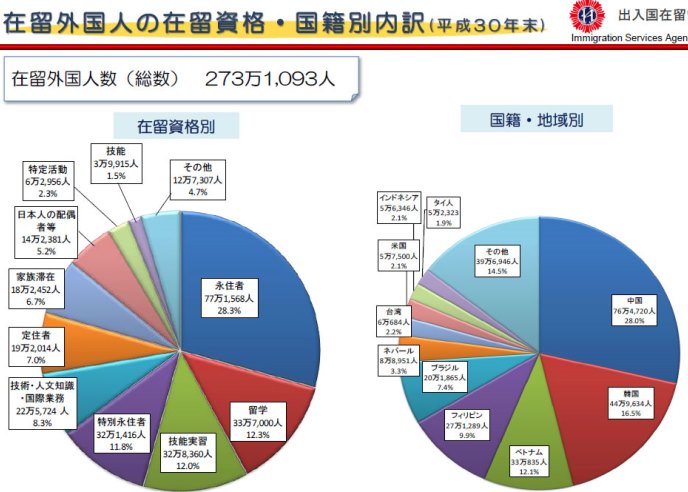

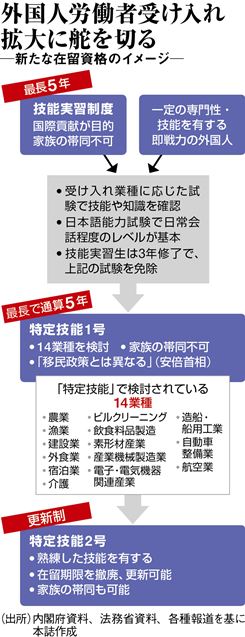

資格を得た上で「資格外活動」としてコンビニで働く)、その「留学生」という資格を得るがために日本語学校に入学するという方法を採るため、そこに現地のブローカー的な組織も含めた連鎖的なビジネスが発生しているのだなあと。本書には書かれていませんが、この「鎖」の一環に日本語学校どころか大学まで実態として噛んでいたと考えられることが、今年['19年]3月にあった東京福祉大学の、「1年間で700人近い留学生が除籍や退学、所在不明となった」という報道などから明らかになっています。 ただし、本書を読んでも感じることですが、日本における外国人労働者は増え続けるのだろなあと。今回「特定技能」の対象となった農業・漁業、建設業、外食業などをはじめ、外国人労働力無しには既に成り立たなくなっている業界があるわけだし。中国人と日本人の所得格差が小さくなり中国から人が来なくなれば、今度はべトナムからやって来るし、ベトナム人が最初は労働者として扱ってくれない日本よりも最初から労働者として扱ってもらえる台湾に流れ始めると、今度はネパールやスリランカから来るといった感じでしょうか。この流れは当面続くと個人的には思います(まだ「アフリカ」というのが残っているし)。

ただし、本書を読んでも感じることですが、日本における外国人労働者は増え続けるのだろなあと。今回「特定技能」の対象となった農業・漁業、建設業、外食業などをはじめ、外国人労働力無しには既に成り立たなくなっている業界があるわけだし。中国人と日本人の所得格差が小さくなり中国から人が来なくなれば、今度はべトナムからやって来るし、ベトナム人が最初は労働者として扱ってくれない日本よりも最初から労働者として扱ってもらえる台湾に流れ始めると、今度はネパールやスリランカから来るといった感じでしょうか。この流れは当面続くと個人的には思います(まだ「アフリカ」というのが残っているし)。

中沢 彰吾 氏 [Yahoo ニュース

中沢 彰吾 氏 [Yahoo ニュース

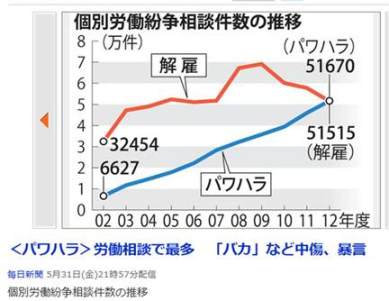

塩崎恭久厚生労働大臣が全国の労働局長にブラック企業の公表を指示したというニュースが最近ありましたが(2015年5月18日)、一方で、働く側も派遣などの「多様な働き方」を望んでいるとしており、そうなると、本書にあるブッラク派遣の実態は企業名の公表で対処出来るような業界内での極めて局所的・例外的実態ということなのでしょうか。個人的にはそうは思えず、人材派遣業界のある一定数の企業は、こうした再就職難の中高年を更にスポイルし消耗するという構造の上に成り立っているように思えます。たとえそのことを糾弾されても、そうした企業は、自分たちが再就職難の中高年の受け皿になっているのだとかいった理屈を捏ねるんだろなあ。

塩崎恭久厚生労働大臣が全国の労働局長にブラック企業の公表を指示したというニュースが最近ありましたが(2015年5月18日)、一方で、働く側も派遣などの「多様な働き方」を望んでいるとしており、そうなると、本書にあるブッラク派遣の実態は企業名の公表で対処出来るような業界内での極めて局所的・例外的実態ということなのでしょうか。個人的にはそうは思えず、人材派遣業界のある一定数の企業は、こうした再就職難の中高年を更にスポイルし消耗するという構造の上に成り立っているように思えます。たとえそのことを糾弾されても、そうした企業は、自分たちが再就職難の中高年の受け皿になっているのだとかいった理屈を捏ねるんだろなあ。

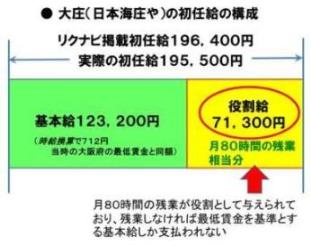

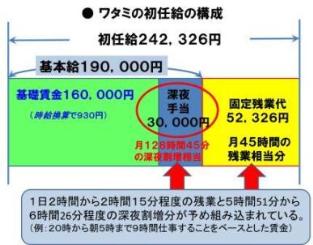

本書の著者である今野氏が帯に推薦文を書いている本に、『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?』('14年/旬報社)がありましたが(著者は日本労働弁護団等で活躍する弁護士とのこと)、固定残業制のカラクリなどは『ブラック企業』で既に紹介済みで、事例企業が「大庄(日本海庄や)」から「ワタミ」に替わっただけか。但し、その仕組みの説明の仕方が分かりにくく(今野氏の推薦文には「残業代のプロフェッショナル」とあるのだが)、普通の人が読んでも時間外割増と深夜割増の違いなんて分からないのではないかと思ったりもしました(老婆心ながら、『ブラック企業』で言っている「大庄」の例と本書で言っている「ワタミ」の例を大まかに図示してみた)。

本書の著者である今野氏が帯に推薦文を書いている本に、『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?』('14年/旬報社)がありましたが(著者は日本労働弁護団等で活躍する弁護士とのこと)、固定残業制のカラクリなどは『ブラック企業』で既に紹介済みで、事例企業が「大庄(日本海庄や)」から「ワタミ」に替わっただけか。但し、その仕組みの説明の仕方が分かりにくく(今野氏の推薦文には「残業代のプロフェッショナル」とあるのだが)、普通の人が読んでも時間外割増と深夜割増の違いなんて分からないのではないかと思ったりもしました(老婆心ながら、『ブラック企業』で言っている「大庄」の例と本書で言っている「ワタミ」の例を大まかに図示してみた)。

違法な労働条件で若者を働かせては「使い捨て」にする、いわゆる「ブラック企業」の実態を、一橋大学に学部生として在学中からNPO法人POSSE代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策、労働社会学専攻の大学院生が著した本です。

違法な労働条件で若者を働かせては「使い捨て」にする、いわゆる「ブラック企業」の実態を、一橋大学に学部生として在学中からNPO法人POSSE代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策、労働社会学専攻の大学院生が著した本です。

『自動車絶望工場』『日本の原発地帯』『

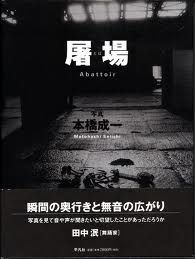

『自動車絶望工場』『日本の原発地帯』『 炭鉱や魚河岸、上野駅、サーカスなど市井の人々をテーマに撮り続けてきた写真家による「屠場」の写真集で、伝統的な手法で牛の解体加工を行っている大阪・松原屠場を取材しています(この人、チェルノブイリ原発事故の被災地で暮らす人々を撮影した「アレクセイと泉」や、最近ではアフリカに取材した「バオバブの記憶」など、海外に材を得た映画作品の監督もしている)。

炭鉱や魚河岸、上野駅、サーカスなど市井の人々をテーマに撮り続けてきた写真家による「屠場」の写真集で、伝統的な手法で牛の解体加工を行っている大阪・松原屠場を取材しています(この人、チェルノブイリ原発事故の被災地で暮らす人々を撮影した「アレクセイと泉」や、最近ではアフリカに取材した「バオバブの記憶」など、海外に材を得た映画作品の監督もしている)。

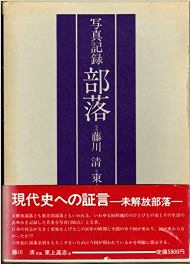

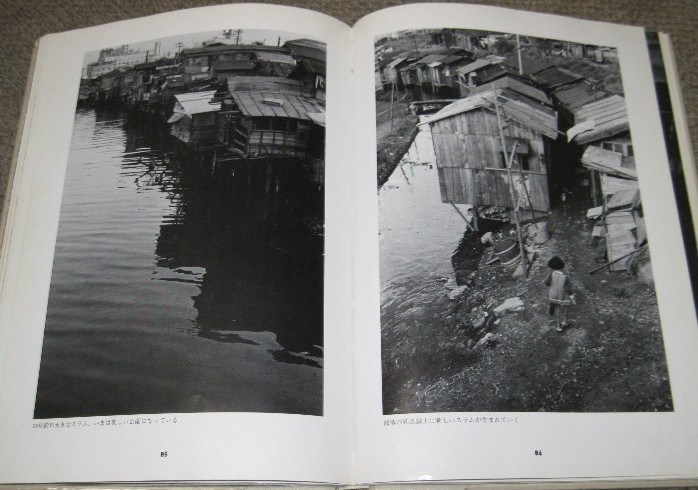

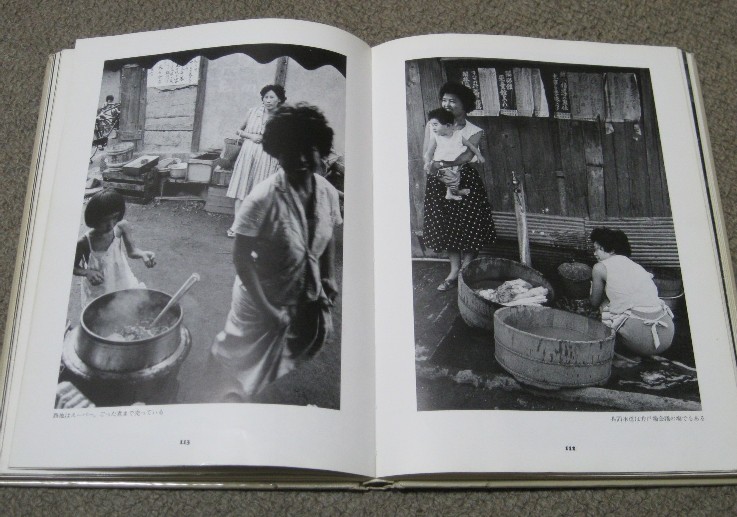

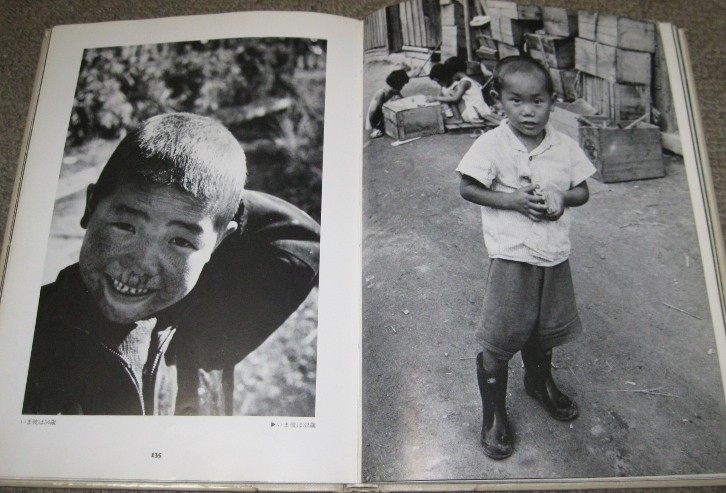

冬季札幌オリンピックのポスター写真などで知られる写真家・藤川清(1930‐1990/享年59)の'84(昭和59年)に刊行された写真集で、主に昭和30年代頃の全国の部落を取材しています(当時、藤川清は20代半ばだったということになる)。

冬季札幌オリンピックのポスター写真などで知られる写真家・藤川清(1930‐1990/享年59)の'84(昭和59年)に刊行された写真集で、主に昭和30年代頃の全国の部落を取材しています(当時、藤川清は20代半ばだったということになる)。 この写真集を今(2010年)見るということは、約25年前に刊行された写真集の中で、当時の更に25年前(1960年前頃)に撮られた写真を見るということになりますが、写っている部落の様子や人々の暮らしぶりは、更に時代を遡って終戦間もない頃のものを見ているような印象を受け、部落の人々がいかに時代に取り残された生活を余儀なくされていたかが分かります。

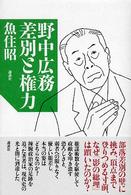

この写真集を今(2010年)見るということは、約25年前に刊行された写真集の中で、当時の更に25年前(1960年前頃)に撮られた写真を見るということになりますが、写っている部落の様子や人々の暮らしぶりは、更に時代を遡って終戦間もない頃のものを見ているような印象を受け、部落の人々がいかに時代に取り残された生活を余儀なくされていたかが分かります。 なぜ明治時代に入っても部落が残ったのかと言うと、農民の不満を下に向けるという施策が引き続き政府により踏襲されたからですが、本書では、それに加えて、農民を土地に縛り付けて収奪するというアメリカの社会の差別の様式が日本に取り込まれ、「階層(身分)」ではなく「金(貧乏)」によって差別するという図式に再構成されたのだとしています。

なぜ明治時代に入っても部落が残ったのかと言うと、農民の不満を下に向けるという施策が引き続き政府により踏襲されたからですが、本書では、それに加えて、農民を土地に縛り付けて収奪するというアメリカの社会の差別の様式が日本に取り込まれ、「階層(身分)」ではなく「金(貧乏)」によって差別するという図式に再構成されたのだとしています。

風間 直樹 氏 (週刊「東洋経済」記者)

風間 直樹 氏 (週刊「東洋経済」記者)

竹信 三恵子 氏(朝日新聞編集委員)

竹信 三恵子 氏(朝日新聞編集委員) 第2章で派遣・請負に伴ってありがちな「労災隠し」(労災飛ばし)の問題を、第3章で正社員の削減等により様々なしわ寄せを受けるパート・派遣労働者の労働環境の問題を扱っていますが、この辺りは以前からマスコミなどでよく報道されており、但し、旅行業界の添乗員は「美空ひばり」タイプより「モーニング娘。」タイプ-要するに細かいサービスが出来るベテランよりも入れ替え可能な臨時雇用が求められているという現況は新たに知りました(この部分は内容的にはほぼ新聞記事の再掲のようだが...)。

第2章で派遣・請負に伴ってありがちな「労災隠し」(労災飛ばし)の問題を、第3章で正社員の削減等により様々なしわ寄せを受けるパート・派遣労働者の労働環境の問題を扱っていますが、この辺りは以前からマスコミなどでよく報道されており、但し、旅行業界の添乗員は「美空ひばり」タイプより「モーニング娘。」タイプ-要するに細かいサービスが出来るベテランよりも入れ替え可能な臨時雇用が求められているという現況は新たに知りました(この部分は内容的にはほぼ新聞記事の再掲のようだが...)。

水月昭道(みずき・しょうどう)氏

水月昭道(みずき・しょうどう)氏

マクドナルド訴訟:店長は非管理職。東京地裁が残業代認定―判決後に会見する高野広志さん('08年1月28日)[写真:毎日新聞社]

マクドナルド訴訟:店長は非管理職。東京地裁が残業代認定―判決後に会見する高野広志さん('08年1月28日)[写真:毎日新聞社]

本書は、「マクドナルド判決」の1年近く前に刊行されたものですが、前半部分では、日本マクドナルドが藤田田氏('04年没)のもと日本的な企業としてあったのが(マックは日本進出に際し敢えて大手と組むことはせず、藤田商店をパートナーにしたのだが、この藤田氏が思った以上にしたたかだった)、それが藤田氏が経営から身を引き完全に外資系企業となって以降、リストラや残業代・退職金の不支給など、いかに従業員を使い捨てにするような人事施策をしてきたかが描かれています。

本書は、「マクドナルド判決」の1年近く前に刊行されたものですが、前半部分では、日本マクドナルドが藤田田氏('04年没)のもと日本的な企業としてあったのが(マックは日本進出に際し敢えて大手と組むことはせず、藤田商店をパートナーにしたのだが、この藤田氏が思った以上にしたたかだった)、それが藤田氏が経営から身を引き完全に外資系企業となって以降、リストラや残業代・退職金の不支給など、いかに従業員を使い捨てにするような人事施策をしてきたかが描かれています。 しかし、結局その後マックは、'08年8月以降は原告を含めた直営店の店長(約1700人)を正式に管理職から外して残業代を支払うこととし、更にこの係争については'09年3月に東京高裁の控訴審で和解が成立し、約4年半の残業代など約1000万円を原告に支払うことになりました。

しかし、結局その後マックは、'08年8月以降は原告を含めた直営店の店長(約1700人)を正式に管理職から外して残業代を支払うこととし、更にこの係争については'09年3月に東京高裁の控訴審で和解が成立し、約4年半の残業代など約1000万円を原告に支払うことになりました。

金子雅臣 氏

金子雅臣 氏

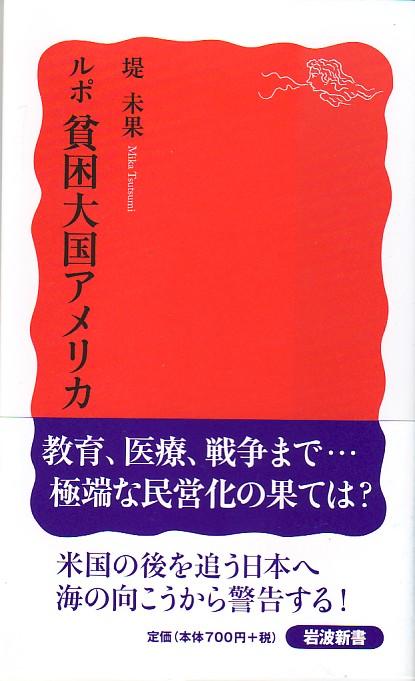

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

結城康博 氏 (ケアマネジャー・淑徳大学准教授)

結城康博 氏 (ケアマネジャー・淑徳大学准教授)

こうした中、在宅のお年寄りを騙して高額商品を売りつける悪徳業者がいるというのは腹立たしいことですが、問題となった訪問介護のコムソンなどは、国に対して、家事などの「生活援助」しかしていないものを「身体介護」をしたと偽って不正請求していたわけで、利潤追求の財源は国民の納めた保険料であったことを考えると、国民はもっと怒っていいのではないかと。

こうした中、在宅のお年寄りを騙して高額商品を売りつける悪徳業者がいるというのは腹立たしいことですが、問題となった訪問介護のコムソンなどは、国に対して、家事などの「生活援助」しかしていないものを「身体介護」をしたと偽って不正請求していたわけで、利潤追求の財源は国民の納めた保険料であったことを考えると、国民はもっと怒っていいのではないかと。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。 元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ

元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。

クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。

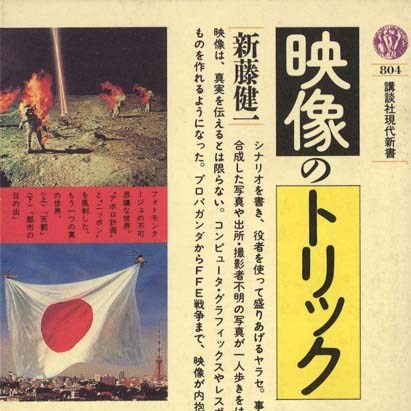

本書は"トリック"というテーマには限定せず、ロス疑惑事件の三浦和義"疑惑人"逮捕('85年9月)前後の過熱報道など様々なケースを取り上げていますが、多くの報道陣の目の前で殺人が為された豊田商事事件(永野会長刺殺事件)('85年6月-何だか、事件が続いた時期だった)について、現場に居合わせたカメラマンの、夢中でシャッターだけ切り、急に身の危険を感じて逃げるべきかその場に居るべきか、という考えが一瞬頭の中をよぎったものの、後は冷静さを失い、結局自らはどうすることも出来なかったという証言を載せているのが関心を引きました。

本書は"トリック"というテーマには限定せず、ロス疑惑事件の三浦和義"疑惑人"逮捕('85年9月)前後の過熱報道など様々なケースを取り上げていますが、多くの報道陣の目の前で殺人が為された豊田商事事件(永野会長刺殺事件)('85年6月-何だか、事件が続いた時期だった)について、現場に居合わせたカメラマンの、夢中でシャッターだけ切り、急に身の危険を感じて逃げるべきかその場に居るべきか、という考えが一瞬頭の中をよぎったものの、後は冷静さを失い、結局自らはどうすることも出来なかったという証言を載せているのが関心を引きました。 何だか現代社会の疎外を象徴する殺伐とした「お話」だと思っていたら、秋葉原通り魔事件が今月('08年6月8日)に起き、その際に居合わせた群集の一部が、一斉に"ケータイ"カメラを現場に向けているという光景が見られ、「現実」のこととしておぞましく感じられました。そんな中、ある30代の男性が、倒れた被害者を救助すべく、素手で口に手をこじ入れ気道確保をしたうえで、他の通行人と協力して心臓マッサージや人工呼吸を試み、到着した救急隊に被害者を引き渡したが、この人は写真が趣味で、当日も首からカメラをぶら下げていたにも関わらず、「目の前に倒れている人を救助したい一心」で、事件の写真は1枚も撮らなかった―という記事が読売新聞にあり、多少救われたような気持ちになりました。

何だか現代社会の疎外を象徴する殺伐とした「お話」だと思っていたら、秋葉原通り魔事件が今月('08年6月8日)に起き、その際に居合わせた群集の一部が、一斉に"ケータイ"カメラを現場に向けているという光景が見られ、「現実」のこととしておぞましく感じられました。そんな中、ある30代の男性が、倒れた被害者を救助すべく、素手で口に手をこじ入れ気道確保をしたうえで、他の通行人と協力して心臓マッサージや人工呼吸を試み、到着した救急隊に被害者を引き渡したが、この人は写真が趣味で、当日も首からカメラをぶら下げていたにも関わらず、「目の前に倒れている人を救助したい一心」で、事件の写真は1枚も撮らなかった―という記事が読売新聞にあり、多少救われたような気持ちになりました。 「カプリコン・1」●原題:CAPRICORN ONE●制作年:1977年●制作国:アメリカ/イギリス●監督・脚本・原作:ピーター・ハイアムズ●製作:ポール・N・ラザルス3世●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●出演:エリオット・グールド/ジェームズ・ブローリン/ブレンダ・バッカロ/サム・ウォーターストーン/O・J・シンプソン/ハル・ホルブルック/カレン・ブラック/テリー・サバラス●時間:124分●日本公開:1977/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋文芸坐 (78-12-13) (評価:★★★)●併映「ネットワーク」(シドニー・ルメット)

「カプリコン・1」●原題:CAPRICORN ONE●制作年:1977年●制作国:アメリカ/イギリス●監督・脚本・原作:ピーター・ハイアムズ●製作:ポール・N・ラザルス3世●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●出演:エリオット・グールド/ジェームズ・ブローリン/ブレンダ・バッカロ/サム・ウォーターストーン/O・J・シンプソン/ハル・ホルブルック/カレン・ブラック/テリー・サバラス●時間:124分●日本公開:1977/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋文芸坐 (78-12-13) (評価:★★★)●併映「ネットワーク」(シドニー・ルメット)

湯浅 誠 氏 (NHK教育「福祉ネットワーク」(2007.12.19)「この人と福祉を語ろう 見えない『貧困』に立ち向かう」より)

湯浅 誠 氏 (NHK教育「福祉ネットワーク」(2007.12.19)「この人と福祉を語ろう 見えない『貧困』に立ち向かう」より) 個人的には、福祉事務所が生活保護の申請の受理を渋り、「仕事しなさい」の一言で相談者を追い返すようなことがままあるというのが腹立たしく、また、違法な人材派遣業などの所謂「貧困ビジネス」(グッドウィルがまさにそうだったが)が興隆しているというのにも、憤りを覚えました。

個人的には、福祉事務所が生活保護の申請の受理を渋り、「仕事しなさい」の一言で相談者を追い返すようなことがままあるというのが腹立たしく、また、違法な人材派遣業などの所謂「貧困ビジネス」(グッドウィルがまさにそうだったが)が興隆しているというのにも、憤りを覚えました。

例えばこの問題で、湖水面積が激減したチャド湖のことなどはよく引き合いにされますが、本書では、衛星写真でのチャド湖の10年刻みの変化を見せるなど、「対比」の手法を効果的に用いていて、"プレゼン上手"という印象を受けました。

例えばこの問題で、湖水面積が激減したチャド湖のことなどはよく引き合いにされますが、本書では、衛星写真でのチャド湖の10年刻みの変化を見せるなど、「対比」の手法を効果的に用いていて、"プレゼン上手"という印象を受けました。 国内政治的な意図を含んだ本であり、人為的な気候変動のリスクに対する評価を行っている政府間機関(ICCP)の見解を容れながらも、映画同様、元大統領候補のゴア氏が前面に登場し、京都議定書を批准しないブッシュ政権を批判しています。

国内政治的な意図を含んだ本であり、人為的な気候変動のリスクに対する評価を行っている政府間機関(ICCP)の見解を容れながらも、映画同様、元大統領候補のゴア氏が前面に登場し、京都議定書を批准しないブッシュ政権を批判しています。

.jpg) 著者はマキャベリ研究の大家であり、晩年はちょっと意固地な保守派論客という感じで馴染めない部分もありましたが、本書はやはり優れた著作だと思います。

著者はマキャベリ研究の大家であり、晩年はちょっと意固地な保守派論客という感じで馴染めない部分もありましたが、本書はやはり優れた著作だと思います。

旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。

旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。 一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。

一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。

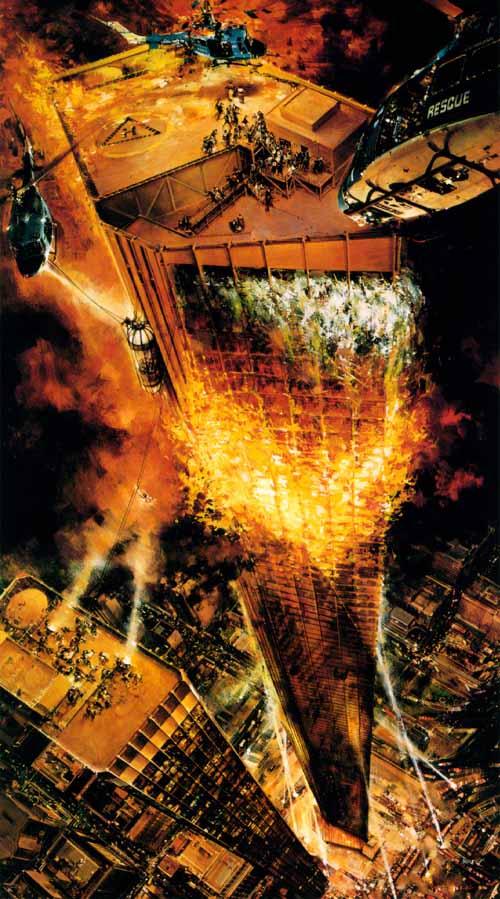

もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。

もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。 この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中

この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中 盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『

盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『

「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン/ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)

「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン/ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)

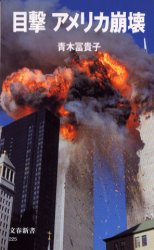

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。 事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

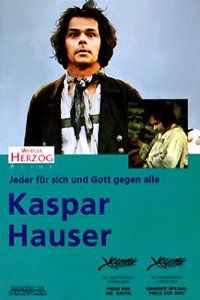

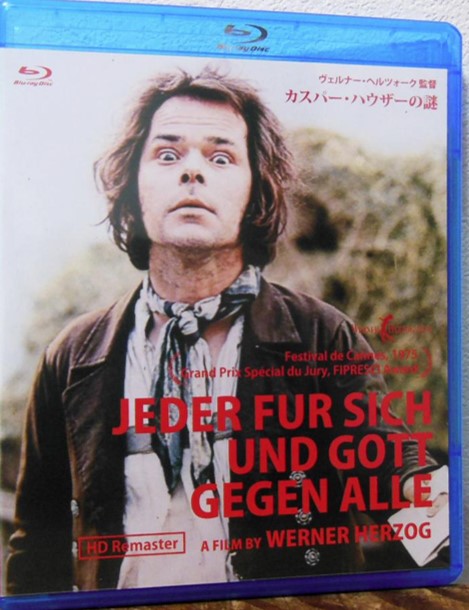

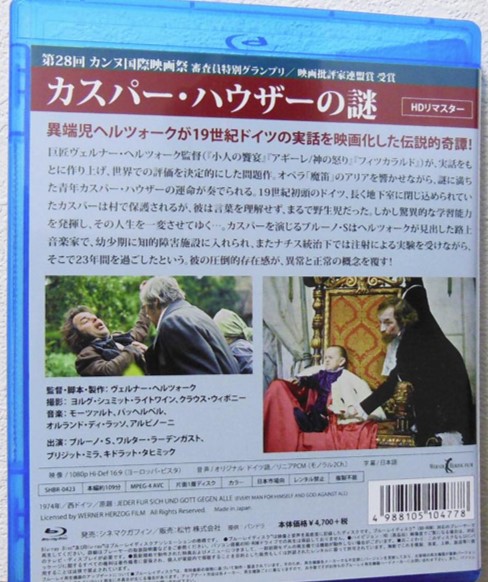

でも、努力家で且つ研究熱心な彼女は、「アヴェロンの野生児」や「カスパー・ハウザー」といった先駆的研究資料を調べ、状況打開の糸口を見出そうとしますが、これらは、フランソワ・トリュフォー監督の「野生の少年」('69年/仏)や、「小人の饗宴」('70年/西独)のヴェルナー・ヘルツォーク監督の、カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリ及び国際映画批評家連盟賞を受賞した「カスパー・ハウザーの謎」('77年/西独)でもよく知られているケースで、18・19世紀には"野生児"の発見が話題になり大いに研究されたものの、その後、こうした事例が少ないこともあって、米国などでも、こうした特殊環境で成人した聾者への対処方法を記したものが殆ど無かったことが窺えます。

でも、努力家で且つ研究熱心な彼女は、「アヴェロンの野生児」や「カスパー・ハウザー」といった先駆的研究資料を調べ、状況打開の糸口を見出そうとしますが、これらは、フランソワ・トリュフォー監督の「野生の少年」('69年/仏)や、「小人の饗宴」('70年/西独)のヴェルナー・ヘルツォーク監督の、カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリ及び国際映画批評家連盟賞を受賞した「カスパー・ハウザーの謎」('77年/西独)でもよく知られているケースで、18・19世紀には"野生児"の発見が話題になり大いに研究されたものの、その後、こうした事例が少ないこともあって、米国などでも、こうした特殊環境で成人した聾者への対処方法を記したものが殆ど無かったことが窺えます。 因みに「カスパー・ハウザーの謎」は、19世紀初頭のドイツで、親に捨てられ地下室に閉じ込められ、外界との接触を断たれていた若者が、十数年を経て発見され、周囲の努力で知性を回復していく様を、事実に基づき記録映画風に描いた作品ですが(知性を獲得することで世間の人々の自分に対する偏見を肌身に感じるようになる点が悲劇的)、但し、彼が本当に野生児であったのかどうかはこの映画でははっきりしないように思えました(実際には現代においても、親に虐待され、結果として言語教育を全く受ける機会が無かったというケースは、米国などでは珍しいことではないらしいが、そうした状態イコール"野生児"と言えるかどうか)。

因みに「カスパー・ハウザーの謎」は、19世紀初頭のドイツで、親に捨てられ地下室に閉じ込められ、外界との接触を断たれていた若者が、十数年を経て発見され、周囲の努力で知性を回復していく様を、事実に基づき記録映画風に描いた作品ですが(知性を獲得することで世間の人々の自分に対する偏見を肌身に感じるようになる点が悲劇的)、但し、彼が本当に野生児であったのかどうかはこの映画でははっきりしないように思えました(実際には現代においても、親に虐待され、結果として言語教育を全く受ける機会が無かったというケースは、米国などでは珍しいことではないらしいが、そうした状態イコール"野生児"と言えるかどうか)。

映画でカスパー・ハウザーを演じたブルーノ・S は、幼い頃から精神病院に入れられ、何度も脱走を繰り返し、26歳で退院して世間に出たという特異な人物で、実人生が若干カスパー・ハウザーの人生に被るところもあって、演技していうというより素のままぽくって、それでいてリアリティがありました。

映画でカスパー・ハウザーを演じたブルーノ・S は、幼い頃から精神病院に入れられ、何度も脱走を繰り返し、26歳で退院して世間に出たという特異な人物で、実人生が若干カスパー・ハウザーの人生に被るところもあって、演技していうというより素のままぽくって、それでいてリアリティがありました。

「カスパー・ハウザーの謎」●原題:JEDER FUR SICH UND COTT GEGEN ALLE●制作年:1974年●制作国:西ドイツ●監督・製作・脚本:ヴェルナー・ヘルツォーク●撮影:ヨルグ・シュミット・ライトワイン/クラウス・ウィボニー●音楽:パッヘベル/オルランド・ディ・ラッソ/アルビノーニ/ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト●時間:110分●出演:ブルーノ・S/ワルター・ラーデンガスト/ブリジット・ミラ/ハンス・ムゼウス/ミカエル・クロエシャー●日本公開:1977/01●配給:欧日協会●最初に観た場所:青山・ドイツ文化センター (84-10-07)(評価:★★★☆)●併映:「ノスフェラトゥ」「ヴォイツェック」(ヴェルナー・ヘルツォーク)

「カスパー・ハウザーの謎」●原題:JEDER FUR SICH UND COTT GEGEN ALLE●制作年:1974年●制作国:西ドイツ●監督・製作・脚本:ヴェルナー・ヘルツォーク●撮影:ヨルグ・シュミット・ライトワイン/クラウス・ウィボニー●音楽:パッヘベル/オルランド・ディ・ラッソ/アルビノーニ/ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト●時間:110分●出演:ブルーノ・S/ワルター・ラーデンガスト/ブリジット・ミラ/ハンス・ムゼウス/ミカエル・クロエシャー●日本公開:1977/01●配給:欧日協会●最初に観た場所:青山・ドイツ文化センター (84-10-07)(評価:★★★☆)●併映:「ノスフェラトゥ」「ヴォイツェック」(ヴェルナー・ヘルツォーク)

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

門倉貴史 氏(略歴下記)

門倉貴史 氏(略歴下記)

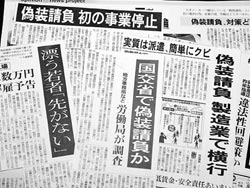

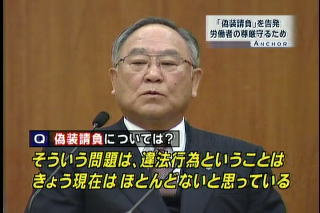

全5章から成りますが、第1章で〈キヤノン〉、第2章で〈松下〉の偽装請負を、第3章で請負会社の実態として〈クリスタル〉を取り上げ、この3つの章が本書の中核となっています。

全5章から成りますが、第1章で〈キヤノン〉、第2章で〈松下〉の偽装請負を、第3章で請負会社の実態として〈クリスタル〉を取り上げ、この3つの章が本書の中核となっています。 一方、〈松下〉の方は、松下プラズマディスプレイ㈱茨木工場で、偽装請負を形式上回避するために、請負会社に自社社員を大量出向させるという"奇策"で知られることになりましたが、このやり方を、請負会社は自分たちの発案だと言っているのに対し、松下PDP側は、大阪労働局の助言に従ったと主張している点が興味深いく(結局、このやり方が「クロ」であると判断したのも大阪労働局で、短い期間で行政の対応が変わった可能性もあるのではないだろうか)、いずれにせよ、尼崎への工場進出に際して助成金を受けるため、その審査機関だけ請負社員を派遣に切り替えるなど、〈松下〉のやり方は、"姑息"という感じがします(本書の書きぶりだと、兵庫県も一枚噛んでいる?)。

一方、〈松下〉の方は、松下プラズマディスプレイ㈱茨木工場で、偽装請負を形式上回避するために、請負会社に自社社員を大量出向させるという"奇策"で知られることになりましたが、このやり方を、請負会社は自分たちの発案だと言っているのに対し、松下PDP側は、大阪労働局の助言に従ったと主張している点が興味深いく(結局、このやり方が「クロ」であると判断したのも大阪労働局で、短い期間で行政の対応が変わった可能性もあるのではないだろうか)、いずれにせよ、尼崎への工場進出に際して助成金を受けるため、その審査機関だけ請負社員を派遣に切り替えるなど、〈松下〉のやり方は、"姑息"という感じがします(本書の書きぶりだと、兵庫県も一枚噛んでいる?)。

本書刊行は'98年で、その頃「過労死」という言葉はすでに定着していましたが、「過労自殺」という言葉はまだ一般には浸透しておらず、本書は「過労自殺」というものに注目が集まる契機となった本と言ってもいいのではないかと思います。

本書刊行は'98年で、その頃「過労死」という言葉はすでに定着していましたが、「過労自殺」という言葉はまだ一般には浸透しておらず、本書は「過労自殺」というものに注目が集まる契機となった本と言ってもいいのではないかと思います。

同じ光文社新書の『温泉教授の温泉ゼミナール』('01年)、『これは、温泉ではない』('04年)の続編で、今回は信州の〈白骨温泉〉の「入浴剤混入問題」を受けての緊急出版ということですが、内容的には、「源泉100%かけ流し」にこだわり、日本の多くの温泉で行われている「循環風呂システム」や「塩素投入」を批判した前著までの流れを継いでいます(事件としても、循環風呂のレジオネラ菌で7名の死者を出した〈日向サンパーク事件〉の方を重視している)。

同じ光文社新書の『温泉教授の温泉ゼミナール』('01年)、『これは、温泉ではない』('04年)の続編で、今回は信州の〈白骨温泉〉の「入浴剤混入問題」を受けての緊急出版ということですが、内容的には、「源泉100%かけ流し」にこだわり、日本の多くの温泉で行われている「循環風呂システム」や「塩素投入」を批判した前著までの流れを継いでいます(事件としても、循環風呂のレジオネラ菌で7名の死者を出した〈日向サンパーク事件〉の方を重視している)。