「●労働経済・労働問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2286】 今野 晴貴 『ブラック企業2』

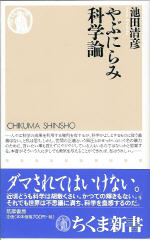

「●労働法・就業規則」の インデックッスへ 「●働くということ」の インデックッスへ 「●ちくま新書」の インデックッスへ

入門書として分かり易く、また全体にバランスよく纏まっている。将来予測は興味深かった。

安藤至大(あんどう・むねとも)氏[from ダイヤモンド・オンライン]

安藤至大(あんどう・むねとも)氏[from ダイヤモンド・オンライン]

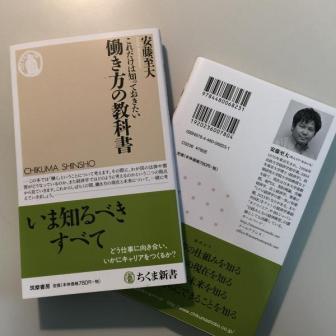

『これだけは知っておきたい働き方の教科書 (ちくま新書) 』

』

NHK(Eテレ)の経済学番組「オイコノミア」やBSジャパン「日経みんなの経済教室」などにも出演している新進気鋭(だと思うが)の経済学者・安藤至大氏による「働き方」の入門解説書。1976年生まれの安藤氏は、法政大学から東京大学の大学院に進み、現在は日本大学の准教授ですが、最近はネットなどで見かけることも多く、売出し中という感じでしょうか。

第1章で、「なぜ働くのか?」「なぜ人と協力して働くのか?」「なぜ雇われて働くのか?」といった基本的な疑問に答え、第2章で、「働き方の現状とルールはどうなっているのか?」「正社員とは何か?」「長時間労働はなぜ生じるのか?」「ブラック企業とは何か?」といった日本の「働き方の現在」を巡る問題を取り上げ、第3章で「働き方の未来」についての予見を示し、最終第4章で今自分たちにできることは何かを説いています。

経済学者として経済学の視点から「労働」及びそれに纏わる今日的課題を分かり易く説明するとともに、労働法関係の解説も織り交ぜて解説しており(この点においては濱口桂一郎氏の著作を想起させられる)、これから社会人となる人や既に働いている若手の労働者の人が知っておいて無駄にはならないことが書かれているように思いました。

まさに「教科書」として分かり易く書かれていて、Amazon.comのレビューに、「教科書のように当たり前なことの表面だけが書かれていて退屈だった」というものがありましたが、それはちょっと著者に気の毒な評価ではないかと。元々入門解説書として書いているわけであって、評者の視点の方がズレているのではないでしょうか。個人的には悪くなかった言うか、むしろ、たいへん説明上手で良かったように思います。

例えば「正規雇用」の3条件とは「無期雇用」「直接雇用」「フルタイム雇用」であり、それら3条件を満たさないものが「非正規雇用」であるといったことは基本事項ですが、本書自体が入門解説的な教科書という位置づけであるならばこれでいいのでは。労働時間における資源制約とトレードオフや、年功賃金と長期雇用の関係などの説明も明快です。

第2章「働き方の現在を知る」では、こうした基本的知識を踏まえ、日本的雇用とは何かを考察しています。ここでは、「終身雇用」は、高度成長期の人手不足のもとでのみ合理的だったと思われがちだが、業績変動のリスクを会社側が一手に引き受けることにより、平均的にはより低い賃金の支払いで労働者を雇うことができ、その企業に特有な知識や技能を労働者に身につけさせるという点においても有効であったとしています。また、法制度の知識も踏まえつつ、解雇はどこまでできるか、ブラック企業とは何かといったテーマに踏み込んでいます(著者は、解雇規制は緩和する前に知らしめることの方が重要としている)。

更に第3章「働き方の未来を知る」では、著者の考えに沿って、まさに「働き方の未来」が予測されており、この部分は結構"大胆予測"という感じで、興味深く読めました。

そこでは、少子高齢社会の到来によって近い将来、労働力不足が深刻化し、高齢者は働けるうちは働き続けるのが当たり前になると予測しています。更に、妻や夫が専業主婦(夫)をしているというのはとても贅沢なことになるとも。一方で、労働力不足への対処として外国人労働者や移民の受け入れが議論されるようにはなるが、諸外国の経験も踏まえて議論はなかなか進まないだろうともしています。

また、機械によって人間の仕事が失われる可能性が今より高くはなるが、仕事の減少よりも人口の減少の方が相対的にスピードが速く、やはり、労働力を維持する対策が必要になるとしています。

雇用形態は多様化し、 限定正社員は一般化して、非正規雇用も働き方の1つの選択肢として考えられ、また、社会保障については、企業ではなく国の責任で行われる方向へ進み、職能給や年功給は減少して職務給で雇われる限定正社員が増えるなどの変化が起きる一方で、新卒一括採用は、採用時の選別が比較的容易で教育コストなども抑えられることから、今後もなくならないだろうとしています。

限定正社員は一般化して、非正規雇用も働き方の1つの選択肢として考えられ、また、社会保障については、企業ではなく国の責任で行われる方向へ進み、職能給や年功給は減少して職務給で雇われる限定正社員が増えるなどの変化が起きる一方で、新卒一括採用は、採用時の選別が比較的容易で教育コストなども抑えられることから、今後もなくならないだろうとしています。

入門書の体裁をとりながらも、第3章には著者の考え方が織り込まれているように感じられましたが、若い人に向けて、今だけではなく、これからについて書いているというのはたいへん良いことだと思います。個別には異論を差し挟む余地が全く無い訳では無いですが、全体としてはバランスよく纏まっており、巻末に労働法や労働経済に関するブックガイドが付されているのも親切です(「機械によって人間の仕事が失われる」という事態を考察したエリク・ブリニョルフソン、 アンドリュー・マカフィー著『機械との競争』('13年/日経BP社)って最近結構あちこちで取り上げられているなあ)。

安藤至大 (あんどうむねとも) (@munetomoando)

《読書MEMO》

●目次

はじめに

第1章 働き方の仕組みを知る

1 私たちはなぜ働くのか?

生活のために働く

稼得能力を向上させるために働く

仕事を通じた自己実現のために働く

2 なぜ人と協力して働くのか?

自給自足には限界がある

分業と交換の重要性

比較優位の原理

比較優位の原理と使い方

「すべての人に出番がある」ということ

3 なぜ雇われて働くのか?

なぜ雇われて働くのか

他人のために働くということ

法律における雇用契約

雇われて働くことのメリットとデメリット

4 なぜ長期的関係を築くのか?

市場で取引相手を探す

長期的関係を築く

5 一日にどのくらいの長さ働くのか?

「収入-費用」を最大化

資源制約とトレードオフ

限界収入と限界費用が一致する点

6 給料はどう決まるのか?

競争的で短期雇用の場合

長期雇用ならば年功賃金の場合もある

取り替えがきかない存在の場合

給料を上げるためには

コラム:労働は商品ではない?

第2章 働き方の現在を知る

1 働き方の現状とルールはどうなっているか?

正規雇用と非正規雇用

正規雇用の三条件

7種類ある非正規雇用

非正規雇用の増加

2 正社員とはなにか?

正規雇用ならば幸せなのか

正社員を雇う理由

正規雇用はどのくらい減ったのか

3 長時間労働はなぜ生じるのか?

長時間労働の規制

長時間労働と健康被害の実態

なぜ長時間労働が行われるのか

一部の労働者に仕事が片寄る理由

4 日本型雇用とはなにか?

定年までの長期雇用

年功的な賃金体系

企業別の労働組合

職能給と職務給

中小企業には広がらなかった日本型雇用

5 解雇はどこまでできるのか?

雇用関係の終了と解雇

できる解雇とできない解雇

日本の解雇規制は厳しいのか

仕事ができる人、できない人

6 ブラック企業とはなにか?

ブラック企業はどこが問題なのか

なぜブラック企業はなくならないのか

どうすればブラック企業を減らせるのか

コラム:日本型雇用についての誤解

第3章 働き方の未来を知る

1 少子高齢社会が到来する

生産年齢人口の減少

働くことができる人を増やす

生産性を向上させる

2 働き方が変わる

機械により失われる仕事

人口の減少と仕事の減少

「雇用の安定」と失業なき労働移動

3 雇用形態は多様化する

無限定正社員と限定正社員

働き方のステップアップとステップダウン

非正規雇用という働き方

社会保障の負担

4 変わらない要素も重要

日本型雇用と年功賃金

新卒一括採用

コラム:予見可能性を高めるために

第4章 いま私たちにできることを知る

1 「労働者の正義」と「会社の正義」がある

「専門家」の言うことを鵜呑みにしない

目的と手段を分けて考える

会社を悪者あつかいしない

2 正しい情報を持つ

雇用契約を理解する

労働法の知識を得る

誰に相談すればよいのかを知る

3 変化の方向性を知る

働き方は変わる

失われる仕事について考える

「機械との競争」をしない

4 変化に備える

いま自分にできることは何か

これからどんな仕事をするか

普通に働くということ

おわりに

ブックガイド:「働くこと」についてさらに知るために

小泉 悠 氏

小泉 悠 氏  講演・質疑応答中の小泉氏('24.07.10 学士会館)講演テーマ「ロシア・ウクライナ戦争と日本の安全保障」

講演・質疑応答中の小泉氏('24.07.10 学士会館)講演テーマ「ロシア・ウクライナ戦争と日本の安全保障」 読んでみて思ったのは、これはやはりプーチンが起こした戦争であるということ、また、いろいろな不確定要素(特にアメリカの姿勢など)があり、先を読むのが難しいということです。

読んでみて思ったのは、これはやはりプーチンが起こした戦争であるということ、また、いろいろな不確定要素(特にアメリカの姿勢など)があり、先を読むのが難しいということです。 因みに、ドナルド・トランプは、今年['24年]11月のアメリカ大統領選に向けたテレビ討論会では、「これは決して始まってはならなかった戦争だ」と言い、ロシアのプーチン大統領の尊敬される「本物の米大統領」がいれば、プーチン氏は開戦しなかったとして、ウクライナ危機はバイデン氏の責任だとする一方、ウクライナのゼレンスキー大統領を「史上最高のセールスマン」と述べ、米国はウクライナに巨額の資金を費やしすぎだとし、自らが当選すれば、大統領に就任する前に、戦争を止めてみせると豪語しています(これまた大風呂敷のように思える)。

因みに、ドナルド・トランプは、今年['24年]11月のアメリカ大統領選に向けたテレビ討論会では、「これは決して始まってはならなかった戦争だ」と言い、ロシアのプーチン大統領の尊敬される「本物の米大統領」がいれば、プーチン氏は開戦しなかったとして、ウクライナ危機はバイデン氏の責任だとする一方、ウクライナのゼレンスキー大統領を「史上最高のセールスマン」と述べ、米国はウクライナに巨額の資金を費やしすぎだとし、自らが当選すれば、大統領に就任する前に、戦争を止めてみせると豪語しています(これまた大風呂敷のように思える)。

川村 孝 氏(京都大学名誉教授)

川村 孝 氏(京都大学名誉教授)

渡邊 大門 氏

渡邊 大門 氏

大卒3年以内の離職率が3割であることを表す「3年3割」という言葉がありますが、厚労省の調査結果を見ると、実ははじめの3年間で最も離職率が高いのは1年目であるとのことです。本書は、ゆとり世代と呼ばれる若者たちが歩むキャリアの実態を明らかにし、若者の転職が多くなった社会的背景を考察した本であり、著者は元リクルート社員で、大学院に籍を置く教育社会学者です。本書は、著者が、すでに転職をした20代へのインタビューなどを通して修士論文として書き上げ、担当教官である本田由紀・東京大学教授に提出したものに加筆修正したものです。

大卒3年以内の離職率が3割であることを表す「3年3割」という言葉がありますが、厚労省の調査結果を見ると、実ははじめの3年間で最も離職率が高いのは1年目であるとのことです。本書は、ゆとり世代と呼ばれる若者たちが歩むキャリアの実態を明らかにし、若者の転職が多くなった社会的背景を考察した本であり、著者は元リクルート社員で、大学院に籍を置く教育社会学者です。本書は、著者が、すでに転職をした20代へのインタビューなどを通して修士論文として書き上げ、担当教官である本田由紀・東京大学教授に提出したものに加筆修正したものです。

image

image 働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティハラスメント(マタハラ)」が、いま大きな問題となっており、労働局へのマタハラに関する相談は急増しているとのことです。本書は、「NPO法人マタハラNet」の代表者による「マタハラ問題」の総括であり、著者は2015年に、アメリカ国務省が主催する「世界の勇気ある女性賞」を日本人で初めて受賞しています。

働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティハラスメント(マタハラ)」が、いま大きな問題となっており、労働局へのマタハラに関する相談は急増しているとのことです。本書は、「NPO法人マタハラNet」の代表者による「マタハラ問題」の総括であり、著者は2015年に、アメリカ国務省が主催する「世界の勇気ある女性賞」を日本人で初めて受賞しています。

中小企業のユニークな福利厚生制度の数々を紹介した本です。まず、全3章構成の第1章「中小企業の福利厚生制度の現状」で、本書執筆のために実施したウェブ調査をもとに、中小企業の福利厚生制度の現状と課題を分析しています。

中小企業のユニークな福利厚生制度の数々を紹介した本です。まず、全3章構成の第1章「中小企業の福利厚生制度の現状」で、本書執筆のために実施したウェブ調査をもとに、中小企業の福利厚生制度の現状と課題を分析しています。

竹内 薫 氏

竹内 薫 氏  Eテレ「サイエンスZERO」

Eテレ「サイエンスZERO」

また、本書は著者の新書シリーズ第4弾ですが、第3弾にあたる『若者と労働』(中公新書ラクレ)もお薦めです。若者向けにブラック企業問題などにも触れていますが、それはとっかかりにすぎず、むしろ「新卒一括採用」という我々が当たり前に考えている仕組みが、グローバルな視点でみるといかに特殊なのものであるか分かるとともに、この「新卒一括採用」が日本型雇用システムの根底を形作っていることがよく理解できる本です。当たり前とみられすぎて再検証されにくい分、「新卒一括採用」の方が「中高年」の問題より根が深いかも―と思ったりもしました。

また、本書は著者の新書シリーズ第4弾ですが、第3弾にあたる『若者と労働』(中公新書ラクレ)もお薦めです。若者向けにブラック企業問題などにも触れていますが、それはとっかかりにすぎず、むしろ「新卒一括採用」という我々が当たり前に考えている仕組みが、グローバルな視点でみるといかに特殊なのものであるか分かるとともに、この「新卒一括採用」が日本型雇用システムの根底を形作っていることがよく理解できる本です。当たり前とみられすぎて再検証されにくい分、「新卒一括採用」の方が「中高年」の問題より根が深いかも―と思ったりもしました。

今回の中国艦船による「レーダー照射事件」などは、まさにその勢いでやったという印象。「照射しただけでしょう。戦争にはなりませんよ」「正当な私たちの国家の防衛的行動だと思います」という"北京市民の声"が報じられています。

今回の中国艦船による「レーダー照射事件」などは、まさにその勢いでやったという印象。「照射しただけでしょう。戦争にはなりませんよ」「正当な私たちの国家の防衛的行動だと思います」という"北京市民の声"が報じられています。

冒頭で、700万年の人類の進化史には、①サヘラントロプスなど初期ヒト属の誕生(700万年前)、②初期型ホモ属(アフリカ型ホモ・エレクトスなど)の分岐(250万年前)、③ホモ・サピエンスの出現(20万年前)の3つの画期があったとし、本書前半部分は、700万年前から数十万年前までのホミニン(ヒト属)の発見史となっており、後半部分はネアンデルタール人やホモ・サピエンス(現生人類)を主に扱っており、三井誠氏の『人類進化の700万年』と比べると、"始まり部分"と"直近部分"が詳しいという印象。

冒頭で、700万年の人類の進化史には、①サヘラントロプスなど初期ヒト属の誕生(700万年前)、②初期型ホモ属(アフリカ型ホモ・エレクトスなど)の分岐(250万年前)、③ホモ・サピエンスの出現(20万年前)の3つの画期があったとし、本書前半部分は、700万年前から数十万年前までのホミニン(ヒト属)の発見史となっており、後半部分はネアンデルタール人やホモ・サピエンス(現生人類)を主に扱っており、三井誠氏の『人類進化の700万年』と比べると、"始まり部分"と"直近部分"が詳しいという印象。 第2章(350万~290万年前)は、アファール猿人(350万年前)についてで、アウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)の脳の大きさは現生人類の3分の1程度ですが、既に人類固有の成長遅滞(脳がまだ小さいうちに産み、ゆっくりと時間をかけて育てる)の形跡が見られるそうです。

第2章(350万~290万年前)は、アファール猿人(350万年前)についてで、アウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)の脳の大きさは現生人類の3分の1程度ですが、既に人類固有の成長遅滞(脳がまだ小さいうちに産み、ゆっくりと時間をかけて育てる)の形跡が見られるそうです。

肥田 舜太郎 医師

肥田 舜太郎 医師

本書を読むまで「就活エリート」とは何を指すのか分からなかったのですが、本書における「就活エリート」とは、エントリーシートを綿密に作り込み、面接対策をぬかりなく講じて、まるで受験勉強に勤しむような努力をして、超優良企業へと入社していく若者のことを指していました。著者によれば、こうした「就活エリート」が、会社に入社してから、多くの職場で戦力外の烙印を押されているという状況が今あるとのことです。

本書を読むまで「就活エリート」とは何を指すのか分からなかったのですが、本書における「就活エリート」とは、エントリーシートを綿密に作り込み、面接対策をぬかりなく講じて、まるで受験勉強に勤しむような努力をして、超優良企業へと入社していく若者のことを指していました。著者によれば、こうした「就活エリート」が、会社に入社してから、多くの職場で戦力外の烙印を押されているという状況が今あるとのことです。

.jpg)

篠田博之 氏(月刊「創」編集長)

篠田博之 氏(月刊「創」編集長) 宮﨑勤の精神鑑定は、当初の「人格障害」だが「精神病」ではないというものに抗して弁護側が依頼した3人の鑑定人の見解が、「多重人格説」(2名)と「精神分裂病」(1名)に分かれ、本人の「ネズミ人間」供述と相俟って「多重人格説」の方が有名になりましたが、「人格障害」は免罪効を有さないという現在の法廷の潮流があるものの、個人的には一連の供述を見る限り、「人格障害」が昂じて「精神病様態」を示しているように思えました(但し、犯行時からそうであったのか、拘禁されてそうなったのは分からないが)。

宮﨑勤の精神鑑定は、当初の「人格障害」だが「精神病」ではないというものに抗して弁護側が依頼した3人の鑑定人の見解が、「多重人格説」(2名)と「精神分裂病」(1名)に分かれ、本人の「ネズミ人間」供述と相俟って「多重人格説」の方が有名になりましたが、「人格障害」は免罪効を有さないという現在の法廷の潮流があるものの、個人的には一連の供述を見る限り、「人格障害」が昂じて「精神病様態」を示しているように思えました(但し、犯行時からそうであったのか、拘禁されてそうなったのは分からないが)。 小林薫については、殺害された被害者が少女1名であるにも関わらず死刑が確定しているわけですが、「死刑になりたい」という供述が先にあって、後から「少女が亡くなったのは事故だった」という矛盾する(しかし、可能性としては考えられなくも無い)供述があったのを、弁護側が、今更それを言っても却って裁判官の心証を悪くするとの判断から、その部分の検証を法廷で行うことを回避し、結局は死刑判決が下ってしまっているわけで、個人的には、死刑回避と言うより真相究明という点で、弁護の在り方に疑問を感じました。

小林薫については、殺害された被害者が少女1名であるにも関わらず死刑が確定しているわけですが、「死刑になりたい」という供述が先にあって、後から「少女が亡くなったのは事故だった」という矛盾する(しかし、可能性としては考えられなくも無い)供述があったのを、弁護側が、今更それを言っても却って裁判官の心証を悪くするとの判断から、その部分の検証を法廷で行うことを回避し、結局は死刑判決が下ってしまっているわけで、個人的には、死刑回避と言うより真相究明という点で、弁護の在り方に疑問を感じました。 宅間守については、ハナから本人が「早く死刑にしてくれ」と言っており、先の2人以上に人格的に崩壊している印象を表面上は受けますが、一方で、弁護人などに書いた手紙を読むと、極めて反社会的な内容でありながらもきっちり自己完結していて、著者が言うように彼の精神は最後まで崩壊していなかったわけで、そうなると、結果として、国家が本人の自殺幇助をしたともとれます(但し、宅間については、アメリカで銃乱射事件を起こす犯人にしばしばみられる脳腫瘍が、彼らと同じ部位にあったという説もある)。

宅間守については、ハナから本人が「早く死刑にしてくれ」と言っており、先の2人以上に人格的に崩壊している印象を表面上は受けますが、一方で、弁護人などに書いた手紙を読むと、極めて反社会的な内容でありながらもきっちり自己完結していて、著者が言うように彼の精神は最後まで崩壊していなかったわけで、そうなると、結果として、国家が本人の自殺幇助をしたともとれます(但し、宅間については、アメリカで銃乱射事件を起こす犯人にしばしばみられる脳腫瘍が、彼らと同じ部位にあったという説もある)。

川上弘美の作品を読むときには「川上弘美の美貌を想起せずにおれない」と書いていますが、そういう傾向は、男性読者に限らず女性読者でも同じではないかなあ。好き嫌いは別として、本書にも出てくる川上未映子も然り。エッセイとかを読むと、彼女自身も、自分でも「読まれる」と同じくらい「見られる」という"意識"はあると書いていますが。

川上弘美の作品を読むときには「川上弘美の美貌を想起せずにおれない」と書いていますが、そういう傾向は、男性読者に限らず女性読者でも同じではないかなあ。好き嫌いは別として、本書にも出てくる川上未映子も然り。エッセイとかを読むと、彼女自身も、自分でも「読まれる」と同じくらい「見られる」という"意識"はあると書いていますが。 週刊朝日 2009年12月4日増大号 (表紙:宮本笑里)

週刊朝日 2009年12月4日増大号 (表紙:宮本笑里)

大内 伸哉 氏(略歴下記)

大内 伸哉 氏(略歴下記)

駒崎 弘樹 氏(略歴下記)

駒崎 弘樹 氏(略歴下記)

from NHK

from NHK 本書は、東京新聞のベテラン記者(元中国総局長)が、主に'05年からから2年余りの中国の時事問題を追ったもので、'06年以降に記事として発表したものを新書に纏めたものですが、対象時期は限定的であるものの、中国の政局の動向を通して、政治家の問題、外交問題、国内問題の本質がそれぞれに浮かび上がるようになっていると思われました。

本書は、東京新聞のベテラン記者(元中国総局長)が、主に'05年からから2年余りの中国の時事問題を追ったもので、'06年以降に記事として発表したものを新書に纏めたものですが、対象時期は限定的であるものの、中国の政局の動向を通して、政治家の問題、外交問題、国内問題の本質がそれぞれに浮かび上がるようになっていると思われました。 冒頭、'07年4月に訪日した温家宝・首相の、国会演説の原稿にあった部分をわざと(?)読み飛ばしてジョークにすり替えるなどしたパーフォーマンスに潜む真意を通して、その政治的したたかさを解明していますが、本書の「主人公」は、中国№1の権力者である胡錦濤・国家主席であり、胡錦濤が前任者・江沢民の一派をいかに弱体化させるか、その腐心の過程を描いているようにも思えました。

冒頭、'07年4月に訪日した温家宝・首相の、国会演説の原稿にあった部分をわざと(?)読み飛ばしてジョークにすり替えるなどしたパーフォーマンスに潜む真意を通して、その政治的したたかさを解明していますが、本書の「主人公」は、中国№1の権力者である胡錦濤・国家主席であり、胡錦濤が前任者・江沢民の一派をいかに弱体化させるか、その腐心の過程を描いているようにも思えました。

元々は、あの鄧小平が「自分の次は江沢民、その次は胡錦濤」と指名したのが現在に至っているわけで、江沢民が胡錦濤への権力移譲を渋ったのも、自分が胡錦濤を選んだわけではないからですが(「上海閥」から「共青団」への権力移行になってしまう)、但し、彼は既に「歴史問題」で求心力を失っていた―。

元々は、あの鄧小平が「自分の次は江沢民、その次は胡錦濤」と指名したのが現在に至っているわけで、江沢民が胡錦濤への権力移譲を渋ったのも、自分が胡錦濤を選んだわけではないからですが(「上海閥」から「共青団」への権力移行になってしまう)、但し、彼は既に「歴史問題」で求心力を失っていた―。

では、今や胡錦濤の天下かと言うと、'07年10月の中全会(全人代の事前党大会)で、自らが後継に推す"改革派"の李克強より上位に「太子党」を母体とする"既得利益擁護派"の習近平(清華大学卒の理系エリートで、夫人は軍所属の有名歌手・彭麗媛)をもってこざるを得なくなっている―(議会に投票制を採用した結果でもあるが)、本当に、この国の"旧勢力"というのはシブトイ。

では、今や胡錦濤の天下かと言うと、'07年10月の中全会(全人代の事前党大会)で、自らが後継に推す"改革派"の李克強より上位に「太子党」を母体とする"既得利益擁護派"の習近平(清華大学卒の理系エリートで、夫人は軍所属の有名歌手・彭麗媛)をもってこざるを得なくなっている―(議会に投票制を採用した結果でもあるが)、本当に、この国の"旧勢力"というのはシブトイ。

個人的には、「談合と大相撲の共通点とは」という章の、千秋楽に7勝7敗の力士が8勝6敗の力士と対戦した場合の勝率は8割に近く、翌場所、同じ力士に当たった際の勝率は4割に半減する、といったデータなどは興味深かったです。

個人的には、「談合と大相撲の共通点とは」という章の、千秋楽に7勝7敗の力士が8勝6敗の力士と対戦した場合の勝率は8割に近く、翌場所、同じ力士に当たった際の勝率は4割に半減する、といったデータなどは興味深かったです。

うつ病の中に「メランコリー親和型うつ病」という種類があり、これは、律儀、几帳面、生真面目、小心な、所謂、テレンバッハが提唱したところの「メランコリー親和型性格」の人が、概ね40歳以降、近親者との別離、昇進、転居、身内の病気などを契機に発症するものですが、職場での昇進などを契機に責任範囲が広がると、全てを完璧にやろうと無理を重ね、結果としてうつ病に至る、といったケースは、よく見聞きするところです。

うつ病の中に「メランコリー親和型うつ病」という種類があり、これは、律儀、几帳面、生真面目、小心な、所謂、テレンバッハが提唱したところの「メランコリー親和型性格」の人が、概ね40歳以降、近親者との別離、昇進、転居、身内の病気などを契機に発症するものですが、職場での昇進などを契機に責任範囲が広がると、全てを完璧にやろうと無理を重ね、結果としてうつ病に至る、といったケースは、よく見聞きするところです。

2008年6月号.jpg) 雑誌「Cawaii!(カワイイ)」

雑誌「Cawaii!(カワイイ)」

但しここまでは、テーマの周囲をぐるぐる回ってばかりいるようにもやや感じていたのが、その後の女性誌における「かわいい」の分析において、ティーン層向け雑誌「Cawaii!(カワイイ)」、「CUTiE」から「JJ(ジェイジェイ)」、更には中高年向けの「ゆうゆう」までとりあげ、中高年向けの雑誌にも「大人のかわいさが持てる人」といった表現があることに着目しているのが興味深かったです。

但しここまでは、テーマの周囲をぐるぐる回ってばかりいるようにもやや感じていたのが、その後の女性誌における「かわいい」の分析において、ティーン層向け雑誌「Cawaii!(カワイイ)」、「CUTiE」から「JJ(ジェイジェイ)」、更には中高年向けの「ゆうゆう」までとりあげ、中高年向けの雑誌にも「大人のかわいさが持てる人」といった表現があることに着目しているのが興味深かったです。

「かわいい」が日本の「特殊」な文化なのか((「かわいい」へのこだわりや、そこからいつまでも抜け出せないこと)、それとも「普遍」的なものなのか、興味深いテーマが見えてきたところで、本書は終わってしまっているような観もあります。

「かわいい」が日本の「特殊」な文化なのか((「かわいい」へのこだわりや、そこからいつまでも抜け出せないこと)、それとも「普遍」的なものなのか、興味深いテーマが見えてきたところで、本書は終わってしまっているような観もあります。

岩波 明 氏(精神科医/略歴下記)

岩波 明 氏(精神科医/略歴下記)

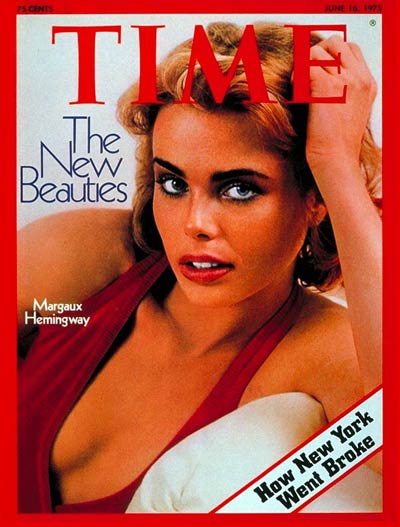

自殺したヘミングウェイが晩年うつ病でひどい被害妄想を呈していたとは知らなかったし、近親者にうつ病が多くいて、彼の父も拳銃自殺しているほか、弟妹もそれぞれ自殺し、孫娘のマーゴ・ヘミングウェイ(映画「リップスティック」に主演)までも薬物死(自殺だったとされてる)しているなど、強いうつ病気質の家系だったことを本書で知りましたが、うつ病を「心のかぜ」などというのは、臨床を知らない人のたわごとだと著者は述べています。

自殺したヘミングウェイが晩年うつ病でひどい被害妄想を呈していたとは知らなかったし、近親者にうつ病が多くいて、彼の父も拳銃自殺しているほか、弟妹もそれぞれ自殺し、孫娘のマーゴ・ヘミングウェイ(映画「リップスティック」に主演)までも薬物死(自殺だったとされてる)しているなど、強いうつ病気質の家系だったことを本書で知りましたが、うつ病を「心のかぜ」などというのは、臨床を知らない人のたわごとだと著者は述べています。 因みに、冒頭で取り上げられているマーゴ・ヘミングウェイが主演した映画「リップスティック」は、レイプ被害に遭った女性モデル(マーゴ・ヘミングウェイ)が犯人の男を訴えるも敗訴し、やがて今度は妹(マリエル・ヘミングウェイ)も同じ男レイプされるという事件が起きたために、自分と妹の復讐のためにそのレイプ犯を射殺し、裁判で今度は彼女の方が無罪になるというもの。

因みに、冒頭で取り上げられているマーゴ・ヘミングウェイが主演した映画「リップスティック」は、レイプ被害に遭った女性モデル(マーゴ・ヘミングウェイ)が犯人の男を訴えるも敗訴し、やがて今度は妹(マリエル・ヘミングウェイ)も同じ男レイプされるという事件が起きたために、自分と妹の復讐のためにそのレイプ犯を射殺し、裁判で今度は彼女の方が無罪になるというもの。 あまり演技力を要しないようなB級映画でしたが(マーゴ・ヘミングウェイが演じている主人公は、うつ気味というよりはむしろ神経症気味)、大柄でアグレッシブな印象のマーゴ・ヘミングウェイを襲うレイプ犯を演じていたのが、ヤサ男の音楽教師ということで(「狼たちの午後」('75年/米)で同性愛男性を演じてアカデミー助演男優賞にノミネートされたクリス・サランドンが演じてている)、このキャラクター造型は、今風のストーカーのイメージを先取りしていたように思います。

あまり演技力を要しないようなB級映画でしたが(マーゴ・ヘミングウェイが演じている主人公は、うつ気味というよりはむしろ神経症気味)、大柄でアグレッシブな印象のマーゴ・ヘミングウェイを襲うレイプ犯を演じていたのが、ヤサ男の音楽教師ということで(「狼たちの午後」('75年/米)で同性愛男性を演じてアカデミー助演男優賞にノミネートされたクリス・サランドンが演じてている)、このキャラクター造型は、今風のストーカーのイメージを先取りしていたように思います。 マーゴ・ヘミングウェイは、この後、B級映画「キラーフィッシュ」(別題「謎の人喰い魚群」または「恐怖の人食い魚群」、'78年/伊・ブラジル)とかにも出ていますが(劇場未公開、'07年にテレビ放映)、B級映画専門で終わった女優だったなあ。

マーゴ・ヘミングウェイは、この後、B級映画「キラーフィッシュ」(別題「謎の人喰い魚群」または「恐怖の人食い魚群」、'78年/伊・ブラジル)とかにも出ていますが(劇場未公開、'07年にテレビ放映)、B級映画専門で終わった女優だったなあ。

「リップスティック」●原題:LIPSTICK●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:ラモント・ジョンソン●製作:フレディ・フィールズ●脚本:デヴィッド・レイフィール●撮影:ビル・バトラー●音楽:ミッシェル・ポルナレフ●時間:89分●出演:マーゴ・ヘミングウェイ/クリス・サランドン/アン・バンクロフト/ペリー・キング/マリエル・ヘミングウェイ/ロビン・ガンメル/ジョン・ベネット・ペリー●日本公開:1976/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:高田馬場パール座 (77-12-16) (評価:★★)●併映:「わが青春のフロレンス」(マウロ・ポロニーニ)

「リップスティック」●原題:LIPSTICK●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:ラモント・ジョンソン●製作:フレディ・フィールズ●脚本:デヴィッド・レイフィール●撮影:ビル・バトラー●音楽:ミッシェル・ポルナレフ●時間:89分●出演:マーゴ・ヘミングウェイ/クリス・サランドン/アン・バンクロフト/ペリー・キング/マリエル・ヘミングウェイ/ロビン・ガンメル/ジョン・ベネット・ペリー●日本公開:1976/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:高田馬場パール座 (77-12-16) (評価:★★)●併映:「わが青春のフロレンス」(マウロ・ポロニーニ)

.gif) 貝谷久宣 (かいや ひさのり)赤坂クリニック理事長(略歴下記)

貝谷久宣 (かいや ひさのり)赤坂クリニック理事長(略歴下記) 著者は、パニック障害をはじめ不安障害を専門とする精神科医で、パニック障害の治療で知られるクリニックの理事長を務めるなど、社会不安障害の研究・治療の第一人者ですが、その著者が書いた「非定型うつ病」(かつて「神経症性うつ病」と呼ばれたタイプ)の本です。

著者は、パニック障害をはじめ不安障害を専門とする精神科医で、パニック障害の治療で知られるクリニックの理事長を務めるなど、社会不安障害の研究・治療の第一人者ですが、その著者が書いた「非定型うつ病」(かつて「神経症性うつ病」と呼ばれたタイプ)の本です。 但し、掲げられている13の症例の読み解きは、自分にはかなり難しく思え、それぞれ共通項も多いものの、症候の現れ方や治り方が多様で、他の病気や人格障害と重なる症状もあり、実際、医者に境界性人格障害などの診断を下されることもあるというのは、ありそうなことだなあと(こうなると、患者にすればもう、クリニックの選び方にかかってきて、そこで誤ると、症状を増幅しかねないということか)。

但し、掲げられている13の症例の読み解きは、自分にはかなり難しく思え、それぞれ共通項も多いものの、症候の現れ方や治り方が多様で、他の病気や人格障害と重なる症状もあり、実際、医者に境界性人格障害などの診断を下されることもあるというのは、ありそうなことだなあと(こうなると、患者にすればもう、クリニックの選び方にかかってきて、そこで誤ると、症状を増幅しかねないということか)。

中盤の「解離の構造分析」のところは、哲学的考察も含んでやや難解でしたが、後半に、宮沢賢治の作品を「解離」を通して読み解く試みがなされていて、これがたいへん興味深いものであり、また「解離」とは何かを理解する上で助けになるものでした。

中盤の「解離の構造分析」のところは、哲学的考察も含んでやや難解でしたが、後半に、宮沢賢治の作品を「解離」を通して読み解く試みがなされていて、これがたいへん興味深いものであり、また「解離」とは何かを理解する上で助けになるものでした。

山本博文 東京大学史料編纂所教授/略歴下記)

山本博文 東京大学史料編纂所教授/略歴下記)

三品 和広 氏(略歴下記)

三品 和広 氏(略歴下記) 第2章では、経営戦略を「立地(ポジショニング)」、「構え(垂直統合、シナジー、地域展開)」、「均整(ボトルネックの克服)」の3つの軸で解説し、第3章では、経営戦略の立案を現場に押し付けてはならず、日本企業では、トップと現場の間(はざま)で事業本部長あたりが戦略計画の立案などに追われているが、もともと、過去に成功した戦略とは、優れた経営者が時代のコンテクストにおいて洞察力を示した結果であり、短期の事業計画に付随してスイスイ実行できるものでもなければ、部課長クラスの手に負えるものでもなく、そこに日本企業の多くが、戦略があってもそれが機能していないという「戦略不全」状態に陥っている原因があると述べています。

第2章では、経営戦略を「立地(ポジショニング)」、「構え(垂直統合、シナジー、地域展開)」、「均整(ボトルネックの克服)」の3つの軸で解説し、第3章では、経営戦略の立案を現場に押し付けてはならず、日本企業では、トップと現場の間(はざま)で事業本部長あたりが戦略計画の立案などに追われているが、もともと、過去に成功した戦略とは、優れた経営者が時代のコンテクストにおいて洞察力を示した結果であり、短期の事業計画に付随してスイスイ実行できるものでもなければ、部課長クラスの手に負えるものでもなく、そこに日本企業の多くが、戦略があってもそれが機能していないという「戦略不全」状態に陥っている原因があると述べています。

シリコンバレーに住んで10年以上というIT企業経営コンサルタントが、今ウェブ・ビジネスがどういう状況にあるかを解説したもので、ネットバブル崩壊後のこの分野のビジネス動向を探る上では必読書かもしれません。

シリコンバレーに住んで10年以上というIT企業経営コンサルタントが、今ウェブ・ビジネスがどういう状況にあるかを解説したもので、ネットバブル崩壊後のこの分野のビジネス動向を探る上では必読書かもしれません。 情報を「あちら側」でオープンにすると「不特定多数無限大」の存在によって伝播され、より優れた正確なものへと醸成されるという(本書にあるように「ウィキペディア」などもその例だが)、こうしたグーグルのある種の楽天主義に対する著者の共感がよく伝わってきますが、「グーグル八分」なんてことも報じられている昨今、グーグルのある種脅威の部分を想うと、「著者自身がそんな楽天的でいいの?」とい気がしないでもありません。

情報を「あちら側」でオープンにすると「不特定多数無限大」の存在によって伝播され、より優れた正確なものへと醸成されるという(本書にあるように「ウィキペディア」などもその例だが)、こうしたグーグルのある種の楽天主義に対する著者の共感がよく伝わってきますが、「グーグル八分」なんてことも報じられている昨今、グーグルのある種脅威の部分を想うと、「著者自身がそんな楽天的でいいの?」とい気がしないでもありません。

.jpg) ウォルト・ディズニー

ウォルト・ディズニー

池田 清彦 氏 (略歴下記)

池田 清彦 氏 (略歴下記)

「インフレ・ターゲット論」の代表的論客である著者による日本経済の入門書。

「インフレ・ターゲット論」の代表的論客である著者による日本経済の入門書。 (●2018年追記:著者は2013年に日銀副総裁に就任。この日銀副総裁人事案は事前に野党が反対したが、参院本会議で自由民主党、公明党、みんなの党など各党の賛成多数で可決した。しかし、日本におけるインフレターゲットは、結局、企業が内部留保に回って賃上げ率が抑制され、うまくいかなかったように思う。リフレ派の経済学者たちは著者を英雄視したが、麻生太郎財務大臣は著者が副総裁就任前に物価安定目標2%について「2年で達成できる」と述べたことについて「20年続いた一般人の気持ち(デフレ

(●2018年追記:著者は2013年に日銀副総裁に就任。この日銀副総裁人事案は事前に野党が反対したが、参院本会議で自由民主党、公明党、みんなの党など各党の賛成多数で可決した。しかし、日本におけるインフレターゲットは、結局、企業が内部留保に回って賃上げ率が抑制され、うまくいかなかったように思う。リフレ派の経済学者たちは著者を英雄視したが、麻生太郎財務大臣は著者が副総裁就任前に物価安定目標2%について「2年で達成できる」と述べたことについて「20年続いた一般人の気持ち(デフレ 期待)がいきなりインフレに変わるのは、そんなに簡単にはいかない」という認識を示した上で「私自身は『やっぱり学者というのはこんなものか、実体経済がわかっていない人はこういう発言をするんだな』と正直思った」と述べている。2018年に5年間の任期を終えて日銀副総裁を退任したが、その直後に、ニッポン放送のラジオ番組に出演し、「インフレ率2%の達成には財政政策との協調が不可欠だ」と述べ、暗に政府の財政政策を批判した。だったら初めからそう言うべきだった。後で言うのは責任転嫁である(当事者であるのに評論家みたいな口をきく麻生氏も同じく無責任なのだが)。本書と前著『

期待)がいきなりインフレに変わるのは、そんなに簡単にはいかない」という認識を示した上で「私自身は『やっぱり学者というのはこんなものか、実体経済がわかっていない人はこういう発言をするんだな』と正直思った」と述べている。2018年に5年間の任期を終えて日銀副総裁を退任したが、その直後に、ニッポン放送のラジオ番組に出演し、「インフレ率2%の達成には財政政策との協調が不可欠だ」と述べ、暗に政府の財政政策を批判した。だったら初めからそう言うべきだった。後で言うのは責任転嫁である(当事者であるのに評論家みたいな口をきく麻生氏も同じく無責任なのだが)。本書と前著『

岩田規久男 氏 (略歴下記)

岩田規久男 氏 (略歴下記) 平易な言葉で書かれた経済の入門書で、学生時代に経済学を学ぶことなく社会に出た自分のような人間にも読みやすい本でした。

平易な言葉で書かれた経済の入門書で、学生時代に経済学を学ぶことなく社会に出た自分のような人間にも読みやすい本でした。

矢幡洋 氏 (臨床心理士)

矢幡洋 氏 (臨床心理士) 本書ではまず、「心の病気」を、

本書ではまず、「心の病気」を、

鬼才コラムニストとして知られる著者が「危険な」と冠するからには一体どんな内容かと思いきや、技術論よりも、文章を書く際に邪魔になる囚われから読者を解き放つことに主眼を置いた真面目な文章論でした。「批判」と「悪口」の違いを述べた部分など、啓蒙書としての倫理性すら感じます。

鬼才コラムニストとして知られる著者が「危険な」と冠するからには一体どんな内容かと思いきや、技術論よりも、文章を書く際に邪魔になる囚われから読者を解き放つことに主眼を置いた真面目な文章論でした。「批判」と「悪口」の違いを述べた部分など、啓蒙書としての倫理性すら感じます。

太田 肇 氏

太田 肇 氏

.jpg) 沼上 幹 (ぬまがみ つよし)氏 (一橋大教授)

沼上 幹 (ぬまがみ つよし)氏 (一橋大教授) むしろ、組織にいる人に働く組織心理の傾向の分析や説明には、誰もが思い当たるものが多くあるのではないかと思われます(まるで企業小説のように書かれていて、しかも現実味がある!)。

むしろ、組織にいる人に働く組織心理の傾向の分析や説明には、誰もが思い当たるものが多くあるのではないかと思われます(まるで企業小説のように書かれていて、しかも現実味がある!)。

森生 明 氏 (株)M・R・O代表取締役

森生 明 氏 (株)M・R・O代表取締役

野中郁次郎・一橋大名誉教授

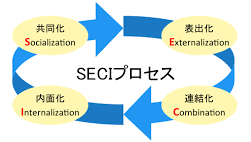

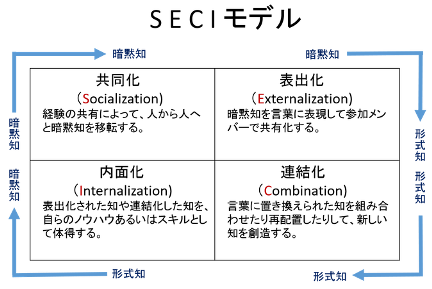

野中郁次郎・一橋大名誉教授 本来の「知識経営」における知識創造のプロセスは、「暗黙知」と「形式知」の相互作用であるべきで、そこで出てくるのが有名な野中理論、「SECI(セキ)」という共同化・表出化・統合化・内面化から成る暗黙知・形式知の変換プロセスですが(「統合化」を「結合化」や「連結化」とすることもある―この理論は先に英文で発表された)、この辺りから、理論的にはきれいだが、実際の経営現場での応用イメージが涌きにくくなるような気がしなくもありません。

本来の「知識経営」における知識創造のプロセスは、「暗黙知」と「形式知」の相互作用であるべきで、そこで出てくるのが有名な野中理論、「SECI(セキ)」という共同化・表出化・統合化・内面化から成る暗黙知・形式知の変換プロセスですが(「統合化」を「結合化」や「連結化」とすることもある―この理論は先に英文で発表された)、この辺りから、理論的にはきれいだが、実際の経営現場での応用イメージが涌きにくくなるような気がしなくもありません。

島田晴雄 氏(略歴下記)

島田晴雄 氏(略歴下記) 平成不況で雇用リストラが進行し、「終身雇用」が崩れるというのが一般的な見方だとすれば、著者はまず「終身雇用」は法的にも制度的にも保障されていたものではない一種の〈幻想〉であるとし、さらに、不況のためと言うよりも、日本経済が成熟段階にきたこと、円高の進行、高齢化社会の到来などのメガトレンドが、従来の雇用システムの見直しを迫っているのだとしています。

平成不況で雇用リストラが進行し、「終身雇用」が崩れるというのが一般的な見方だとすれば、著者はまず「終身雇用」は法的にも制度的にも保障されていたものではない一種の〈幻想〉であるとし、さらに、不況のためと言うよりも、日本経済が成熟段階にきたこと、円高の進行、高齢化社会の到来などのメガトレンドが、従来の雇用システムの見直しを迫っているのだとしています。