「●精神医学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●「うつ」病」 【876】 笠原 嘉 『軽症うつ病』

「●お 岡田 尊司」の インデックッスへ 「●光文社新書」の インデックッスへ

ケーススタディに実在の人物を持ち出すことの良し悪しはあるが、興味深く読めたのは事実。

『回避性愛着障害 絆が稀薄な人たち (光文社新書)

『回避性愛着障害 絆が稀薄な人たち (光文社新書)』['13年]

『愛着障害 子ども時代を引きずる人々 (光文社新書)

『愛着障害 子ども時代を引きずる人々 (光文社新書)』['11年]

「愛着障害」とは、乳幼児期に長期にわたって虐待やネグレクト(放置)を受けたことにより、保護者との安定した愛着(愛着を深める行動)が絶たれたことで引き起こされる障害です。著者は前著『愛着障害―子ども時代を引きずる人々』('11年/光文社新書)において、乳幼児は生後6カ月から大体3歳くらいまでにある特定の人物(通常は母親)と「愛着関係」を築き、その信頼関係を結んだ相手を「安全基地」として少しずつ自分の世界を広げていくが、それが旨くいかなかった場合、他人を信頼することや他人と上手くやっていくことなど、人間関係において適切な関係を築くことができにくくなるとしていました(但し、それを克服した例として、夏目漱石やヘルマン・ヘッセ、ミヒャエル・エンデなど多くの作家や有名人の例が紹介されている)。

著者の分類によれば、愛着障害は安定型と不安定型に分類され、更に不安定型は不安型(とらわれ型。子どもでは両価型と呼ぶ)と回避型(愛着軽視型)に分けられるとし、不安型と回避型の両方が重なった、恐れ・回避型(子どもでは混乱型)や、愛着の傷を生々しく引きずる未解決型と呼ばれるタイプもあるとしています(ややこしい!)。本書は、その中でも回避型を、とりわけ、健常レベルの「回避型」が社会適応に支障をきたすレベルとなった「回避性」の愛着障害を扱っていることになります。

前著『愛着障害』より対象が絞られて、分かりよくなっている印象も受けますが、一方で、例えばパーソナリティ障害のタイプごとに、回避性愛着障害の現れ方が次のように多岐に及んでくるとのことで、これだけでもかなりの人が当て嵌まってしまうのではないかという気がします。

①回避性パーソナリティ・タイプ ... 嫌われるという不安が強い

②依存性パーソナリティ・タイプ ... 顔色に敏感で、ノーが言えない

③強迫性パーソナリティ・タイプ ... 勤勉で、責任感の強すぎる努力家

④自己愛性パーソナリティ・タイプ ... 自分しか愛せない唯我独尊の人

⑤反社会性パーソナリティ・タイプ ... 冷酷に他人を搾取する

但し、健常レベルの「回避型」と社会適応に支障をきたすレベルとなった「回避性」の愛着障害の違いは、元々は程度の差の問題であり、また、パーソナリティのタイプが何であれ、愛着スタイルが安定すれば、生きづらさや社会に対する不適応はやわらげられるとのことですので、自分がそれに該当するかもしれないと思い込むのは別に構わないと思いますが、そもことによってあまり深刻になったり悲観したりはしない方が良いかと思います。

著者の解説のいつもながらの特徴ですが、該当する作家や有名人の事例が出てきて、回避型愛着障害と養育要因の関係について述べた第2章では、エリック・ホッファーや種田山頭火、ヘルマン・ヘッセが、回避型の愛情と性生活について述べた第4章では、同じく山頭火やキルケゴールが、回避型の職業生活と人生について述べた第5章では、同じくエリック・ホッファーや『ハリー・ポッター』シリーズの作者J・K・ローリング、児童分析家エリク・エリクソン、井上靖らが、回避性の克服や愛着の修復について述べた第6章・第7章では、カール・ユング、書道家の武田双雲、『指輪物語』のジョン・ロナルド・ロウエル・トールキン、養老孟司、マリー・キューリーなどが取り上げられています。

著者の解説のいつもながらの特徴ですが、該当する作家や有名人の事例が出てきて、回避型愛着障害と養育要因の関係について述べた第2章では、エリック・ホッファーや種田山頭火、ヘルマン・ヘッセが、回避型の愛情と性生活について述べた第4章では、同じく山頭火やキルケゴールが、回避型の職業生活と人生について述べた第5章では、同じくエリック・ホッファーや『ハリー・ポッター』シリーズの作者J・K・ローリング、児童分析家エリク・エリクソン、井上靖らが、回避性の克服や愛着の修復について述べた第6章・第7章では、カール・ユング、書道家の武田双雲、『指輪物語』のジョン・ロナルド・ロウエル・トールキン、養老孟司、マリー・キューリーなどが取り上げられています。

実際に著者自身が直接診断したわけでもないのに憶測でこんなに取り上げてしまっていいのかという批判もあるかと思いますが、こうした実在の人物を「ケーススタディ」的に取り上げることで「愛着障害」というものが多少とも分かり易く感じられるのは事実かもしれません。それと、取り上げ方が上手であると言うか、それぞれの人に纏わる話をよく抽出してテーマと関連づけるものだと感心してしまいます。ある種"作家的"とでも言うべきか。そこがまた、批判の対象にならないこともないのですが。

一方、回避性愛着障害の克服方法については、「自分の人生から逃げない」など、やや抽象的だったでしょうか。登場した実在の人物の歩んだ克服の道のりの話の方がよほど説得力があります。とれわけ、エリック・ホッファーと種田山頭火のエピソードは大変興味深く読めました。

《読書MEMO》

『愛着障害 子ども時代を引きずる人々 (光文社新書)』より

●愛着パターンには安定型(60%、正常)、回避型(15-20%、安全基地を持たないのでストレスを感じても愛着行動を起こさない、児童養護施設育ちの子どもに多い、親の世話不足や放任、成長すると反抗や攻撃性の問題を起こしやすい)、両価型(10%、安全基地の機能不全により愛着行動が過剰に引き起こされている、親の関心と無関心の差が大きい場合、神経質で過干渉、厳格すぎる一方、思い道理にならないと突き放す。子どもを無条件に受け止めると言うより、良い子を求める。成長すると不安障害なりやすい。いじめられっ子)、混乱型(10%、回避型と両価型の混合、虐待被害者や精神が不安定な親の子どもに多い、将来境界型人格異常)がある(『愛着障害』37p)

●愛着パターンには安定型(60%、正常)、回避型(15-20%、安全基地を持たないのでストレスを感じても愛着行動を起こさない、児童養護施設育ちの子どもに多い、親の世話不足や放任、成長すると反抗や攻撃性の問題を起こしやすい)、両価型(10%、安全基地の機能不全により愛着行動が過剰に引き起こされている、親の関心と無関心の差が大きい場合、神経質で過干渉、厳格すぎる一方、思い道理にならないと突き放す。子どもを無条件に受け止めると言うより、良い子を求める。成長すると不安障害なりやすい。いじめられっ子)、混乱型(10%、回避型と両価型の混合、虐待被害者や精神が不安定な親の子どもに多い、将来境界型人格異常)がある(『愛着障害』37p)

●不安定型(回避型、両価型、混乱型)の場合、特有の方法によって周囲をコントロールしようとする。攻撃や罰、よい子に振る舞う、親を慰めるなどをして親をコントロールしようとする。不安定な愛着状態による心理的な不足感を補うために行われる(『愛着障害』38p)

●大人の愛着パターンには安定型、不安型(子どもの両価型に対応する)、回避型(愛着軽視型)がある。不安型と回避型を合わせて不安定型という(『愛着障害』45p)

●アメリカの診断基準では反応性愛着障害として、抑制性(誰にも愛着しない警戒心の強いタイプ、幼いときに養育放棄や虐待を受けたケースに多い)、脱抑制性(誰に対しても、見境無く愛着行動が見られる。不安定な養育者からの気まぐれな虐待や、養育者の交代によって、愛着不安が強まった状態)の2つがある(『愛着障害』46p)。

●比較的マイルドな愛着問題では、自立の圧力が高まる青春期以降に様々なトラブルとなって現れる。回避型では淡泊な対人関係を望む「草食系男子」や結婚に踏み切れない人の増加である。不安型では境界型人格障害や依存症や過食症にとなる(52p)

●愛着障害の7-8割は養育環境が原因。遺伝は2-3割である(53p)

●愛着障害の人は誰に対しても信頼も尊敬も出来ず、斜に構えた態度を取る一方で、相手の顔色に敏感であると言った矛盾した感情を持っている。それは小さいときに尊敬できない相手でも、それにすがらずに生きていけないからである(67p)

●親の愛着パターンが子どもに影響する。不安型の親からは不安型の子どもが育つ(81p)

●不安定型の愛着パターンを生む重要な要因の一つに、親から否定的な扱いや評価を受けて育つことである。たとえ子どもが人並みよりぬきんでた能力や長所を持っていても、親は否定的に育てることである(97p)

●愛着障害とは特定の人との愛着が形成されない状態であるので、誰にも全く愛着を持たないか、誰に対しても親しくなれることである。誰にでも愛着を持つと言うことは誰にも愛着を持たないことと同じである。実際問題でも、対人関係が移ろいやすい。恋愛感情でも誰に対しても同じ親しさで接すればトラブルの元になる。特定の人との信頼関係や愛情が長く維持されにくい(117p)

●回避型ではいつになっても対人関係が親密にならない。不安型では、距離を取るべき関係においても、すぐに親しくなり、恋愛感情や肉体関係になる。混合型では、最初はよそよそしいが、ちょっとしたことで急速に恋愛関係に陥る(120p)

●愛するパートナーを助けるために、自分の命を危険にさらせるのが、愛着が安定している人で、自分の価値観や信念のためなら死んでも良いと思っているのが愛着の不安定な人である(193p)

●不安定型の人は家族との関係が不安定で、支えられるどころか足を引っ張られることが多い(194p)

●回避型の人は、仕事上の問題よりも、同僚との軋轢が多く、孤立を招きやすい。これは、同僚に対して関心が乏しかったり、協調性に欠けたりするためである(195p)

●不安型の人の関心は対人関係であり、人からの承認や安心を得ることが極めて重要と考えている。回避型の人は対人関係よりも勉強や仕事や趣味に重きを置く。対人関係の煩わしさを避けるために、仕事や勉強に逃げ場を求めている。世間に向けて体裁を整えたり、社会的非難や家族からの要求を回避したりするために利用している。仕事と社交、レジャーとのバランスを取るのが苦手で、仕事に偏りがちである(196p)。

●回避型の人をパートナーに持つことは、いざというとき頼りにならないどころか、回避型の人にとって頼られることは面倒事であり、他人から面倒事を持ち込まれることは怒りを生むのである(225p)

確かに、飯島愛のブログは亡くなって4年も経つのにいまだにコメントが付され続けていますが、う~ん、何となく共感する人が男性にも女性にも結構いるのかも。

確かに、飯島愛のブログは亡くなって4年も経つのにいまだにコメントが付され続けていますが、う~ん、何となく共感する人が男性にも女性にも結構いるのかも。

入門書でありながら、所々で著者の"持ち味"が出るのが面白かったですが、

入門書でありながら、所々で著者の"持ち味"が出るのが面白かったですが、

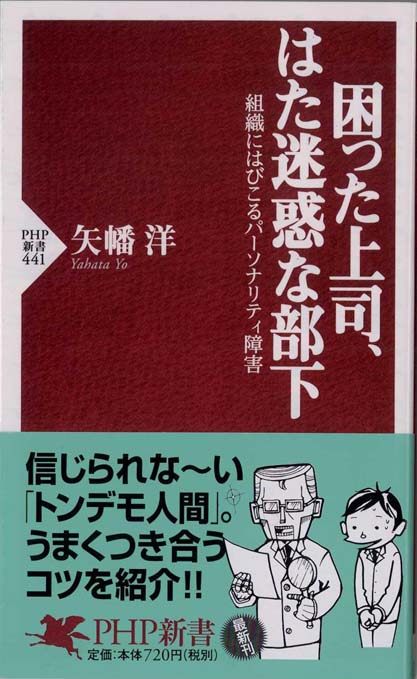

職場にはびこる問題上司、問題部下を、パーソナリティ障害という観点から分類し、それぞれが上司である場合の対処法、部下である場合の扱い方を、それぞれ指南していて、分類は、各章ごとに次のようになっています。

職場にはびこる問題上司、問題部下を、パーソナリティ障害という観点から分類し、それぞれが上司である場合の対処法、部下である場合の扱い方を、それぞれ指南していて、分類は、各章ごとに次のようになっています。

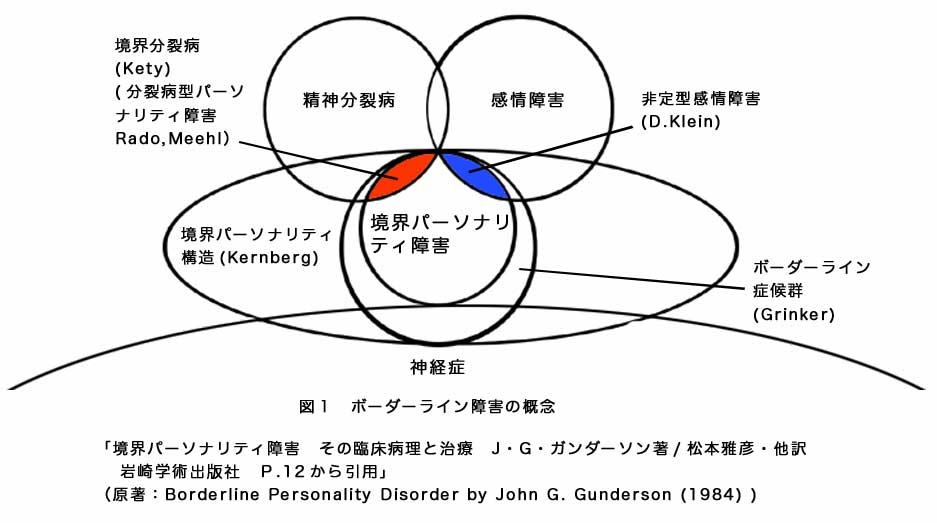

精神医学者が、「正常と異常の間」を指す「境界線」の視点から、主に病める現代の青春群像を巡って語ったもので、"現代"と言っても本書の刊行は'89年ですが、この頃から既に、極端な精神病状を示す患者は減っていて、逆に、青春期危機、青い鳥症候群、登校拒否や家庭内暴力など、つまり、正常と異常の境界領域に位置する人が、とりわけ若者を中心に多くなってきていたことが窺えます。

精神医学者が、「正常と異常の間」を指す「境界線」の視点から、主に病める現代の青春群像を巡って語ったもので、"現代"と言っても本書の刊行は'89年ですが、この頃から既に、極端な精神病状を示す患者は減っていて、逆に、青春期危機、青い鳥症候群、登校拒否や家庭内暴力など、つまり、正常と異常の境界領域に位置する人が、とりわけ若者を中心に多くなってきていたことが窺えます。 精神医学上の「境界例」と「青春期境界線症候群」の各種との対応関係を整理していますが、この辺りからかなり専門的な話になってきて難しい。

精神医学上の「境界例」と「青春期境界線症候群」の各種との対応関係を整理していますが、この辺りからかなり専門的な話になってきて難しい。

また、同じタイプの説明でも、例えば、「演技性パーソナリティ障害」では、チャップリン、ココ・シャネル、マーロン・ブランドの例を紹介していますが、この内、チャップリンが、他の2人と異なり、若いウーナとの結婚が相互補完的な作用をもたらし、実人生においても安寧を得たことから、人との出会いによって、パーソナリティ障害であっても人生の充実を得られることを示すなど、示唆に富む点も多かったです。

また、同じタイプの説明でも、例えば、「演技性パーソナリティ障害」では、チャップリン、ココ・シャネル、マーロン・ブランドの例を紹介していますが、この内、チャップリンが、他の2人と異なり、若いウーナとの結婚が相互補完的な作用をもたらし、実人生においても安寧を得たことから、人との出会いによって、パーソナリティ障害であっても人生の充実を得られることを示すなど、示唆に富む点も多かったです。

有吉佐和子が亡くなる2カ月前に「笑っていいとも」の「テレフォンショッキング」に出演し、ハイテンションで喋りまくって番組ジャックしたのは有名ですが(橋本治氏によると番組側からの提案だったそうだが)、当時、本書にあるような箍(たが)が外れたような空想小説を大真面目に書いていたとは...。中島らもの父親が、プールを作ると言って庭をいきなり掘り始めたことがあったというのも、ぶっ飛んでいる感じで、彼の躁うつは、遺伝的なものだったのでしょうか。

有吉佐和子が亡くなる2カ月前に「笑っていいとも」の「テレフォンショッキング」に出演し、ハイテンションで喋りまくって番組ジャックしたのは有名ですが(橋本治氏によると番組側からの提案だったそうだが)、当時、本書にあるような箍(たが)が外れたような空想小説を大真面目に書いていたとは...。中島らもの父親が、プールを作ると言って庭をいきなり掘り始めたことがあったというのも、ぶっ飛んでいる感じで、彼の躁うつは、遺伝的なものだったのでしょうか。 著者によれば、躁の世界は光があっても影のない世界、騒がしく休むことを知らない世界で、最近では老年期にさしかかった途端にこうした状態を呈する人が増えているとのこと、タイプとしてある特定の妄想に囚われるものや、所謂「躁状態」になるものがあり、後者で言えば、(名前は伏せているが)黒川紀章が都知事選に立候補し、着ぐるみを着て選挙活動をした例を挙げていて、その人の経歴にそぐわないような俗悪・キッチュな振る舞いが見られるのも、躁の特徴だと(個人的に気になるのは、有吉佐和子、黒川紀章とも、テレビ出演、都知事選後の参院選立候補の、それぞれ2カ月後に亡くなっていること。躁状態が続くと、生のエネルギー調整が出来なくなるのではないか)。

著者によれば、躁の世界は光があっても影のない世界、騒がしく休むことを知らない世界で、最近では老年期にさしかかった途端にこうした状態を呈する人が増えているとのこと、タイプとしてある特定の妄想に囚われるものや、所謂「躁状態」になるものがあり、後者で言えば、(名前は伏せているが)黒川紀章が都知事選に立候補し、着ぐるみを着て選挙活動をした例を挙げていて、その人の経歴にそぐわないような俗悪・キッチュな振る舞いが見られるのも、躁の特徴だと(個人的に気になるのは、有吉佐和子、黒川紀章とも、テレビ出演、都知事選後の参院選立候補の、それぞれ2カ月後に亡くなっていること。躁状態が続くと、生のエネルギー調整が出来なくなるのではないか)。

Dr. Theodore Millon

Dr. Theodore Millon

中盤の「解離の構造分析」のところは、哲学的考察も含んでやや難解でしたが、後半に、宮沢賢治の作品を「解離」を通して読み解く試みがなされていて、これがたいへん興味深いものであり、また「解離」とは何かを理解する上で助けになるものでした。

中盤の「解離の構造分析」のところは、哲学的考察も含んでやや難解でしたが、後半に、宮沢賢治の作品を「解離」を通して読み解く試みがなされていて、これがたいへん興味深いものであり、また「解離」とは何かを理解する上で助けになるものでした。

岡田 尊司 氏 (略歴下記)

岡田 尊司 氏 (略歴下記)  引き続き、3群10タイプの人格障害を、妄想性、統合失調型(スキゾタイパル)、統合失調質(シゾイド)、自己愛性、演技性、境界性、反社会性、回避性、依存性、強迫性の順に、それぞれ典型的な臨床例を挙げて解説していますが、症例とは別に、ヴィトゲンシュタイン(シゾイド)、ワーグナー(自己愛性)、マドンナ(演技性)、ゲイリー・ギルモア死刑囚(反社会性)といった有名人に見られる人格障害の傾向を解説に織り込んでいたりして、興味深く読めます(但し、ヴィトゲンシュタインは、近しかった人による評伝を読んだ限りでは、個人的な印象は少し異なるのだが)。

引き続き、3群10タイプの人格障害を、妄想性、統合失調型(スキゾタイパル)、統合失調質(シゾイド)、自己愛性、演技性、境界性、反社会性、回避性、依存性、強迫性の順に、それぞれ典型的な臨床例を挙げて解説していますが、症例とは別に、ヴィトゲンシュタイン(シゾイド)、ワーグナー(自己愛性)、マドンナ(演技性)、ゲイリー・ギルモア死刑囚(反社会性)といった有名人に見られる人格障害の傾向を解説に織り込んでいたりして、興味深く読めます(但し、ヴィトゲンシュタインは、近しかった人による評伝を読んだ限りでは、個人的な印象は少し異なるのだが)。 特にマドンナの"演技性人格障害"に関しては、「診断概念より、マドンナの方が、ずっと先をいっている」としています(『マドンナの真実』という本をもとにしているのだが)。

特にマドンナの"演技性人格障害"に関しては、「診断概念より、マドンナの方が、ずっと先をいっている」としています(『マドンナの真実』という本をもとにしているのだが)。

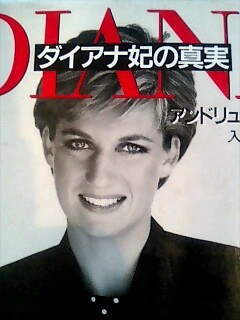

とは言え、「リストカット」は自傷行為の"代表格"であるには違いなく、本書で事例として登場するダイアナ妃もリストカッターだったわけです(彼女については、最終的には自傷行為を克服した例とされている)。

とは言え、「リストカット」は自傷行為の"代表格"であるには違いなく、本書で事例として登場するダイアナ妃もリストカッターだったわけです(彼女については、最終的には自傷行為を克服した例とされている)。

人格障害には光と影の部分があるとし、影の部分として宅間守や麻原晃光などの凶悪犯がそれぞれどのタイプの人格障害に当たるかを示していますが、光の部分(創造性発揮につながったケース)として、尾崎豊、太宰治、三島由紀夫を挙げています。

人格障害には光と影の部分があるとし、影の部分として宅間守や麻原晃光などの凶悪犯がそれぞれどのタイプの人格障害に当たるかを示していますが、光の部分(創造性発揮につながったケース)として、尾崎豊、太宰治、三島由紀夫を挙げています。

ただこの3人の最期を考えると、自分は人格障害かも知れないと思っている人は喜んでいいのかどうか。

ただこの3人の最期を考えると、自分は人格障害かも知れないと思っている人は喜んでいいのかどうか。

.jpg)

とりわけ個人的に興味深かったのは、映画「危険な情事」(Fatal Attraction)(邦題が凡庸ではないか? 原題は「死にいたる吸引力」)の主人公のマイケル・ダグラス演じる、軽い気持ちで一夜を共にした女性からのストーカー行為に苦しめられる男性を、彼自身がパラノイア、妄想性人格障害であると見ている点です(これ、知人宅でのビデオパーティで観た)。普通ならば、主人公を執拗にストーキングするグレン・クローズ演じる女性の方を、典型的な境界性人格障害であると見そうな気がしますけれども、精神科医だからこそ、ちょっと視点を変えた見方ができるのでしょうか。

とりわけ個人的に興味深かったのは、映画「危険な情事」(Fatal Attraction)(邦題が凡庸ではないか? 原題は「死にいたる吸引力」)の主人公のマイケル・ダグラス演じる、軽い気持ちで一夜を共にした女性からのストーカー行為に苦しめられる男性を、彼自身がパラノイア、妄想性人格障害であると見ている点です(これ、知人宅でのビデオパーティで観た)。普通ならば、主人公を執拗にストーキングするグレン・クローズ演じる女性の方を、典型的な境界性人格障害であると見そうな気がしますけれども、精神科医だからこそ、ちょっと視点を変えた見方ができるのでしょうか。

個人的には、グレン・クローズの鬼気迫る演技に感服!(彼女の演じたアレックスは2003年にAFIによって選ばれた「

個人的には、グレン・クローズの鬼気迫る演技に感服!(彼女の演じたアレックスは2003年にAFIによって選ばれた「

この作品のベースになっているのは、英国の医師で神経学者のオリバー・サックス(ダスティン・ホフマンが「

この作品のベースになっているのは、英国の医師で神経学者のオリバー・サックス(ダスティン・ホフマンが「 著者はここで、精神病の症状の多様性と、多くの医師が異なった精神病観を持っていることを強調したうえで、セイヤー医師の処方を評価しています。一方、ここからまたやや映画ネタになりますが、この作品でアカデミー賞にノミネートされたのがロバート・デ・ニーロだけだったのに対し、ロビン・ウィリアムズの方が演技が上だったという意見が多くあったことを指摘し、実は2人の関係が作品の中で対になっているとしています。これは、医師中心に描いた「逃亡者」や患者中心に描いた「レインマン」など映画が医師・患者のどちらか一方の視点から描いているのが通常で

著者はここで、精神病の症状の多様性と、多くの医師が異なった精神病観を持っていることを強調したうえで、セイヤー医師の処方を評価しています。一方、ここからまたやや映画ネタになりますが、この作品でアカデミー賞にノミネートされたのがロバート・デ・ニーロだけだったのに対し、ロビン・ウィリアムズの方が演技が上だったという意見が多くあったことを指摘し、実は2人の関係が作品の中で対になっているとしています。これは、医師中心に描いた「逃亡者」や患者中心に描いた「レインマン」など映画が医師・患者のどちらか一方の視点から描いているのが通常で あるのに対して珍しく、更に、医師と患者が相互に補完し合って共に治療法を見つけていくという意味で、医師に患者性があること(セイヤー医師はネズミ相手の実験ばかりして他者とのコミュニケーションが苦手な独身男として描かれている)の重要性を説いています(スゴイ見方!)。

あるのに対して珍しく、更に、医師と患者が相互に補完し合って共に治療法を見つけていくという意味で、医師に患者性があること(セイヤー医師はネズミ相手の実験ばかりして他者とのコミュニケーションが苦手な独身男として描かれている)の重要性を説いています(スゴイ見方!)。 個人的には、女流監督らしいヒューマンなテーマの中で、やはり、障害者を演じるロバート・デ・ニーロの演技のエキセントリックぶりが突出しているという印象を受けました。この作品で、ロバート・デ・ニーロがセイヤー医師の役のオファーがあったのにも関わらずレナードの役を強く希望し、ロビン・ウィリアムズと役を交換したというのは本書にある通りで、著者はそのことも含め「どちらが患者でどちらが医師であってもおかしくない作品」としているのが興味深いです。おそらく著者はセイヤー医師に十二分に肩入れしてこの作品を観たのではないでしょうか(同業者の役柄に感情移入するのはごく普通のことだろう)。その上で、ロビン・ウィリアムズの演技は著者の期待に沿ったものだったのかもしれません(デ・ニーロもさることながら、ロビン・ウィリアムズも名優である)。

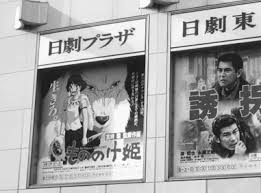

個人的には、女流監督らしいヒューマンなテーマの中で、やはり、障害者を演じるロバート・デ・ニーロの演技のエキセントリックぶりが突出しているという印象を受けました。この作品で、ロバート・デ・ニーロがセイヤー医師の役のオファーがあったのにも関わらずレナードの役を強く希望し、ロビン・ウィリアムズと役を交換したというのは本書にある通りで、著者はそのことも含め「どちらが患者でどちらが医師であってもおかしくない作品」としているのが興味深いです。おそらく著者はセイヤー医師に十二分に肩入れしてこの作品を観たのではないでしょうか(同業者の役柄に感情移入するのはごく普通のことだろう)。その上で、ロビン・ウィリアムズの演技は著者の期待に沿ったものだったのかもしれません(デ・ニーロもさることながら、ロビン・ウィリアムズも名優である)。 「危険な情事」●原題:FATAL ATTRACTION●制作年:1987年●制作国:アメリカ●監督:エイドリアン・ライン●製作:スタンリー・R・ジャッフェ/シェリー・ランシング●脚本:ジェームズ・ディアデン ほか●撮影:ハワード・アザートン●音楽:モーリス・ジャール ●原作:●時間:119分●出演:マイケル・ダグラス/グレン・クローズ/アン・アーチャー/スチュアート・パンキン/エレン・ハミルトン・ラッツェン/エレン・フォーリイ/フレッド・グウィン/メグ・マンディ●日本公開:1988/02●配給:パラマウント映画 ●最初に観た場所:有楽町・日劇

「危険な情事」●原題:FATAL ATTRACTION●制作年:1987年●制作国:アメリカ●監督:エイドリアン・ライン●製作:スタンリー・R・ジャッフェ/シェリー・ランシング●脚本:ジェームズ・ディアデン ほか●撮影:ハワード・アザートン●音楽:モーリス・ジャール ●原作:●時間:119分●出演:マイケル・ダグラス/グレン・クローズ/アン・アーチャー/スチュアート・パンキン/エレン・ハミルトン・ラッツェン/エレン・フォーリイ/フレッド・グウィン/メグ・マンディ●日本公開:1988/02●配給:パラマウント映画 ●最初に観た場所:有楽町・日劇

「レナードの朝」●原題:AWAKENINGS●制作年:1990年●制作国:アメリカ●監督:ペニー・マーシャル●製作:ウォルター・F・パークス/ローレンス・

「レナードの朝」●原題:AWAKENINGS●制作年:1990年●制作国:アメリカ●監督:ペニー・マーシャル●製作:ウォルター・F・パークス/ローレンス・ ラスカー●脚本:スティーヴン・ザイリアン●撮影:ミロスラフ・オンドリチェク●音楽:ランディ・ニューマン●原作:オリヴァー・サックス●時間:121分●出演:ロバート・デ・ニーロ/ロビン・ウィリアムズ/ジュリー・カブナー/ルー・ネルソン/ジョン・ハード/ペネロープ・アン・ミラー/マックス・フォン・シドー/アリス・ドラモンド/ジュディス・マリナ●日本公開:1991/04●配給:コロムビア・トライスター映画(評価:ス

ラスカー●脚本:スティーヴン・ザイリアン●撮影:ミロスラフ・オンドリチェク●音楽:ランディ・ニューマン●原作:オリヴァー・サックス●時間:121分●出演:ロバート・デ・ニーロ/ロビン・ウィリアムズ/ジュリー・カブナー/ルー・ネルソン/ジョン・ハード/ペネロープ・アン・ミラー/マックス・フォン・シドー/アリス・ドラモンド/ジュディス・マリナ●日本公開:1991/04●配給:コロムビア・トライスター映画(評価:ス ★★★☆)

★★★☆)

大平 健 氏 (精神科医/略歴下記)

大平 健 氏 (精神科医/略歴下記)

ベストセラー小説『

ベストセラー小説『 でもこの本の著者は、むしろそうした考えとは逆の方向へ行っている気もします。この本自体がキャラクター小説のようにも読めるのです。だから、すごく面白いのですが...。

でもこの本の著者は、むしろそうした考えとは逆の方向へ行っている気もします。この本自体がキャラクター小説のようにも読めるのです。だから、すごく面白いのですが...。

笠原 嘉(よみし) 氏(略歴下記)

笠原 嘉(よみし) 氏(略歴下記) 著者は、大学生の「スチューデン・アパシー」現象について書かれた海外の論文を見つけたことから、これらが大学紛争の際の一時的現象ではなく、その後も続いている現象であると考え、これを「退却神経症」という新しいタイプのノイローゼと位置づけて、うつ病やパーソナリティ障害との比較をしています。

著者は、大学生の「スチューデン・アパシー」現象について書かれた海外の論文を見つけたことから、これらが大学紛争の際の一時的現象ではなく、その後も続いている現象であると考え、これを「退却神経症」という新しいタイプのノイローゼと位置づけて、うつ病やパーソナリティ障害との比較をしています。

宮城音弥

宮城音弥 ノイローゼの種類を神経衰弱(疲労蓄積による)・ヒステリー(病気への逃避・性欲抑制など)・精神衰弱(強迫観念・恐怖症・不安神経症など)の3つに区分し(この区分は現在もほぼ変わらないと思いますが)、症例と併せわかりやすく解説しています。

ノイローゼの種類を神経衰弱(疲労蓄積による)・ヒステリー(病気への逃避・性欲抑制など)・精神衰弱(強迫観念・恐怖症・不安神経症など)の3つに区分し(この区分は現在もほぼ変わらないと思いますが)、症例と併せわかりやすく解説しています。

木村 敏 氏(略歴下記)

木村 敏 氏(略歴下記)