「●た‐な行の外国映画の監督」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1526】 M・チャン「誰かがあなたを愛してる」

「●マギー・チャン(張曼玉)出演作品」の インデックッスへ(「ラヴソング」「宋家の三姉妹」)「●ミシェル・ヨー(楊紫瓊)出演作品」の インデックッスへ(「宋家の三姉妹」)「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ ○映像の世紀バタフライエフェクト(「我が心のテレサ・テン」「中国 女たちの愛と野望」)

マギー・チャン出演2作。ラストがいい「ラヴソング」。勉強になった「宋家の三姉妹」。

「ラヴソング」マギー・チャン(張曼玉)/レオン・ライ(黎明)

「宋家の三姉妹」マギー・チャン(張曼玉)/ヴィヴィアン・ウー(鄔君梅)/ミシェル・ヨー(楊紫瓊)[左]

1986年。故郷 天津に恋人シャオティン(小婷)(クリスティ・ヨン(楊恭如))を残し、シウクワン(小軍)(レオン・ライ(黎明))は香港へやって来る。シウクワンの夢は、香港で金を蓄えてシャオティンと結婚すること。しかし、広東語はチンプンカンプン、右も左も分からない香港では迷う事ばかり。そんなある日、初めて入ったハンバーガーショップで 店員のレイキウ(李翹)(マギー・チャン(張曼玉))に偶然助けられ、彼女と徐々に親しくなっていく。いくつも仕事を掛け持ちするシッカリ者のレイキウは、シウクワンにとって、香港で唯一頼れる友人に。ところが、何でも知っているように見えたレイキウもまた広州からやって来た大陸出身者であると判る。香港で孤独な二人はどんどん親密になり、1987年大晦日の晩、ついに一線を越えてしまう。それでも、お互いを"友人"と偽り続け、関係を続けるが、1990年、シウクワンは天津から呼び寄せたシャオティンと結婚、レイキウもまたパウ(豹哥)(エリック・ツァン(曾志偉))の援助で、実業家として成功していくのであった―(「ラヴソング」)。

1986年。故郷 天津に恋人シャオティン(小婷)(クリスティ・ヨン(楊恭如))を残し、シウクワン(小軍)(レオン・ライ(黎明))は香港へやって来る。シウクワンの夢は、香港で金を蓄えてシャオティンと結婚すること。しかし、広東語はチンプンカンプン、右も左も分からない香港では迷う事ばかり。そんなある日、初めて入ったハンバーガーショップで 店員のレイキウ(李翹)(マギー・チャン(張曼玉))に偶然助けられ、彼女と徐々に親しくなっていく。いくつも仕事を掛け持ちするシッカリ者のレイキウは、シウクワンにとって、香港で唯一頼れる友人に。ところが、何でも知っているように見えたレイキウもまた広州からやって来た大陸出身者であると判る。香港で孤独な二人はどんどん親密になり、1987年大晦日の晩、ついに一線を越えてしまう。それでも、お互いを"友人"と偽り続け、関係を続けるが、1990年、シウクワンは天津から呼び寄せたシャオティンと結婚、レイキウもまたパウ(豹哥)(エリック・ツァン(曾志偉))の援助で、実業家として成功していくのであった―(「ラヴソング」)。

1996年(香港返還の前年)11月に公開されたピーター・チャン(陳可辛)監督作で、出演はマギー・チャン(張曼玉)、レオン・ライ(黎明)、エリック・ツァン(曾志偉)など。1998年・第16回「香港電影金像奨」で最優作品賞・最優秀主演女優賞・最優秀助演男優賞など9つの賞、「台湾映画金馬賞」最優秀脚本賞、米国の「シアトル国際映画祭」最優秀作品賞などを受賞し、「タイム」では同年度の世界での優秀な作品トップ10で2位に選ばれています。20世紀末で最も成功したラブストーリー映画とも称され、同作品のヒロイン、マギー・チャンは「ロアン・リンユィ 阮玲玉」('91年/香港)に続いて2回目の金像賞、金馬賞のダブル受賞を達成しています。

1986年から始まり、1995年までの主人公二人の10年に及ぶ心温まるラブストーリーで、特にラストがいいですが、ラストがいいと感じられるということは、そこまでのストーリーの積み上げ方が上手いのでしょう。テレサ・テンの歌をモチーフにしており、

1986年から始まり、1995年までの主人公二人の10年に及ぶ心温まるラブストーリーで、特にラストがいいですが、ラストがいいと感じられるということは、そこまでのストーリーの積み上げ方が上手いのでしょう。テレサ・テンの歌をモチーフにしており、 原題にもなっている「甜蜜蜜(ティェンミミ/ 蜜のように甘く)」という曲もその1つ。当時香港ではテレサ・テンのファンであることは 大陸出身であることを意味し、それを隠すためテレサ・テンのカセットは密かに買われていたようですが、 それまでいかにも香港人らしく振る舞っていたレイキウも実は大陸出身であることを告白し、他に親しい人のいない寂しい二人の仲は一気に 深まっていきます。

原題にもなっている「甜蜜蜜(ティェンミミ/ 蜜のように甘く)」という曲もその1つ。当時香港ではテレサ・テンのファンであることは 大陸出身であることを意味し、それを隠すためテレサ・テンのカセットは密かに買われていたようですが、 それまでいかにも香港人らしく振る舞っていたレイキウも実は大陸出身であることを告白し、他に親しい人のいない寂しい二人の仲は一気に 深まっていきます。

二人が自転車に乗って「甜蜜蜜」を歌うのが、恋愛の始まりの高揚感を現していて良かったです(まさに「ラヴソング」)。テレサ・テンの曲では、その他に、「再見!我的愛人」(アン・ルイスの「グッドバイ・マイ・ラブ」)、「涙的小雨」(クールファイブの「長崎は今日も雨だった」)といったカバー曲も流れます。テレサ・テンが亡くなったのは1995年5月8日ですが、そのニュースが流れる場面が最後にあり、この映画で重要な役割を果たします。この映画はテレサ・テンが亡くなった翌年に作られているため、ラストシーンはほぼリアルタイムということになります。

二人が自転車に乗って「甜蜜蜜」を歌うのが、恋愛の始まりの高揚感を現していて良かったです(まさに「ラヴソング」)。テレサ・テンの曲では、その他に、「再見!我的愛人」(アン・ルイスの「グッドバイ・マイ・ラブ」)、「涙的小雨」(クールファイブの「長崎は今日も雨だった」)といったカバー曲も流れます。テレサ・テンが亡くなったのは1995年5月8日ですが、そのニュースが流れる場面が最後にあり、この映画で重要な役割を果たします。この映画はテレサ・テンが亡くなった翌年に作られているため、ラストシーンはほぼリアルタイムということになります。

テレサ・テンについては、昨年['22年]8月にNHKの「映像の世紀バタフライエフェクト」で"我が心のテレサ・テン"として取り上げていましたが、日本人が一般に抱く「台湾からやって来た歌手テレサ・テン」のイメージとは大違いであり、彼女は当時すでにアジアの歌姫であって、天安門事件(1989年)などに苦しむ中国の若者たちにとっては、政治的メッセージを発する自分たちのシンボル的な存在であったようでです(ただし、この映画では天安門事件などは描かず、そうした政治的メッセージを伏せている)。

テレサ・テンについては、昨年['22年]8月にNHKの「映像の世紀バタフライエフェクト」で"我が心のテレサ・テン"として取り上げていましたが、日本人が一般に抱く「台湾からやって来た歌手テレサ・テン」のイメージとは大違いであり、彼女は当時すでにアジアの歌姫であって、天安門事件(1989年)などに苦しむ中国の若者たちにとっては、政治的メッセージを発する自分たちのシンボル的な存在であったようでです(ただし、この映画では天安門事件などは描かず、そうした政治的メッセージを伏せている)。

エリック・ツァン(曾志偉)演じる、レイキュウがその愛人になってしまうヤクザ者のパウ(豹哥)も、実は見かけに

エリック・ツァン(曾志偉)演じる、レイキュウがその愛人になってしまうヤクザ者のパウ(豹哥)も、実は見かけに よらず人間味のあるいい男でした(エリック・ツァンはこの演技で「香港電影金像奨最優秀助演男優賞」を受賞)。ウォン・カーウァイ監督作品の撮影監督で知られるクリストファー・ドイルが、英語学校の酔いどれ不良講師役で出ていますが(その授業というのが、海賊映画を見せてその台詞を覚えさせるものだった)、これもまた見かけによらず優しい男であり、この辺りもラブロマンス的には良かったです。

よらず人間味のあるいい男でした(エリック・ツァンはこの演技で「香港電影金像奨最優秀助演男優賞」を受賞)。ウォン・カーウァイ監督作品の撮影監督で知られるクリストファー・ドイルが、英語学校の酔いどれ不良講師役で出ていますが(その授業というのが、海賊映画を見せてその台詞を覚えさせるものだった)、これもまた見かけによらず優しい男であり、この辺りもラブロマンス的には良かったです。

1900年代の初頭。中国の大財閥の総帥チャーリー宋(チアン・ウェン(姜文))は、三姉妹のわが子を米国留学させた。長女の宋靄齢は14歳。三女の美齢はまだ9歳の時に。当時の中国は清朝打倒運動が盛んで、宋も密かに革命家の孫文(ウィンストン・チャオ(趙文瑄))を支援していた。やがて辛亥革命で清朝は滅亡、孫文は中華民国大統領に選出される。1910年、帰国して孫文の秘書となる長女の靄齢(ミシェル・ヨー(楊紫瓊))。だが、靄齢は程なく富豪の孔祥熙(ニウ・チェンホワ(牛振華))と結婚。代わって孫文の秘書となる次女の慶齢(マギー・チャン(張曼玉))。政争に破れた孫文が日本に亡命すると慶齢も渡日し、親の反対を押し切って親

1900年代の初頭。中国の大財閥の総帥チャーリー宋(チアン・ウェン(姜文))は、三姉妹のわが子を米国留学させた。長女の宋靄齢は14歳。三女の美齢はまだ9歳の時に。当時の中国は清朝打倒運動が盛んで、宋も密かに革命家の孫文(ウィンストン・チャオ(趙文瑄))を支援していた。やがて辛亥革命で清朝は滅亡、孫文は中華民国大統領に選出される。1910年、帰国して孫文の秘書となる長女の靄齢(ミシェル・ヨー(楊紫瓊))。だが、靄齢は程なく富豪の孔祥熙(ニウ・チェンホワ(牛振華))と結婚。代わって孫文の秘書となる次女の慶齢(マギー・チャン(張曼玉))。政争に破れた孫文が日本に亡命すると慶齢も渡日し、親の反対を押し切って親 子ほど歳の離れた孫文と結婚。1922年、広東に革命政府を樹立した孫文は、味方であるはずの軍閥に急襲され、軍事顧問の蔣介石(ウー・シングォ(呉興国))により救出される。だが、妻・慶齢は脱出に苦労し、妊娠中の子を失う。1924年、孫文の抜擢で蒋介石は黄捕士官学校の校長となる。学校設立には、財閥である靄齢の夫・孔祥熙が深く関わっていた。蒋介石の出世を見越して、妹の美齢(ヴィヴィアン・ウー(鄔君梅))に結婚を勧める靄齢。1925年、

子ほど歳の離れた孫文と結婚。1922年、広東に革命政府を樹立した孫文は、味方であるはずの軍閥に急襲され、軍事顧問の蔣介石(ウー・シングォ(呉興国))により救出される。だが、妻・慶齢は脱出に苦労し、妊娠中の子を失う。1924年、孫文の抜擢で蒋介石は黄捕士官学校の校長となる。学校設立には、財閥である靄齢の夫・孔祥熙が深く関わっていた。蒋介石の出世を見越して、妹の美齢(ヴィヴィアン・ウー(鄔君梅))に結婚を勧める靄齢。1925年、 孫文は総理在任中に「革命未だ成らず」と言い残して逝去。人々から孫文の思想の象徴と見なされる慶齢。政治的に孫文になり代わったのは総司令官の蒋介石だった。蒋家の権力、孔家の財力。孫家の名声が国を動かすと確信する靄齢。孫文が作り上げた中国国民党は彼の死後、権力争いで分裂。乱れた国民党を嫌って脱退する慶齢。混乱に乗じて権力拡大を画策する蒋介石。蒋介石を非難した慶齢は、美齢や靄齢と敵対する。美齢は既に蒋介石と婚約していたのだ。1927年、慶齢はソ連に渡り、美齢は国民革命軍の総司令官となった蒋介石と盛大な結婚式を挙げる。1931年。満洲事変が勃発するが、蒋介石の国民党は中国共産党の粛清を優先し、日本軍の侵攻を許す。ソ連から帰国し、蒋介石非難声明を発表する慶齢。慶齢が邪魔だが、義姉であり、英雄・孫文の妻である彼女を暗殺できない蒋介石。1936年、蒋介石が西安で張学良らに拉致・監禁される。国民党と共産党の内戦を停止し、対日戦線を開始せよと蒋介石に迫る張学良。蒋介石の救出に力を合わせる宗家の三姉妹。日本軍との戦いのために、共産党に働きかけて張学良らの暴走を止める慶齢。救い出された蒋介石は、挙国一致の抗日を宣言。兵士の慰問などで反日戦線の象徴となる三姉妹。だが、終戦を待たずに靄齢と夫は香港に、慶齢は上海に移住。中国では共産党が台頭し、蒋介石と美齢は国民党と共に台湾に去る。「一人は金と、一人は権力と、一人は国家と結婚した」と言われた三姉妹が再び揃うことは無かった―(「宋家の三姉妹」)。

孫文は総理在任中に「革命未だ成らず」と言い残して逝去。人々から孫文の思想の象徴と見なされる慶齢。政治的に孫文になり代わったのは総司令官の蒋介石だった。蒋家の権力、孔家の財力。孫家の名声が国を動かすと確信する靄齢。孫文が作り上げた中国国民党は彼の死後、権力争いで分裂。乱れた国民党を嫌って脱退する慶齢。混乱に乗じて権力拡大を画策する蒋介石。蒋介石を非難した慶齢は、美齢や靄齢と敵対する。美齢は既に蒋介石と婚約していたのだ。1927年、慶齢はソ連に渡り、美齢は国民革命軍の総司令官となった蒋介石と盛大な結婚式を挙げる。1931年。満洲事変が勃発するが、蒋介石の国民党は中国共産党の粛清を優先し、日本軍の侵攻を許す。ソ連から帰国し、蒋介石非難声明を発表する慶齢。慶齢が邪魔だが、義姉であり、英雄・孫文の妻である彼女を暗殺できない蒋介石。1936年、蒋介石が西安で張学良らに拉致・監禁される。国民党と共産党の内戦を停止し、対日戦線を開始せよと蒋介石に迫る張学良。蒋介石の救出に力を合わせる宗家の三姉妹。日本軍との戦いのために、共産党に働きかけて張学良らの暴走を止める慶齢。救い出された蒋介石は、挙国一致の抗日を宣言。兵士の慰問などで反日戦線の象徴となる三姉妹。だが、終戦を待たずに靄齢と夫は香港に、慶齢は上海に移住。中国では共産党が台頭し、蒋介石と美齢は国民党と共に台湾に去る。「一人は金と、一人は権力と、一人は国家と結婚した」と言われた三姉妹が再び揃うことは無かった―(「宋家の三姉妹」)。

「誰かがあなたを愛してる」('87年/香港)のメイベル・チャン 監督の1997年5月公開作(この年の7月に香港は英国から中国に返還された)。「誰かがあなたを愛してる」とはまったく作風の異なる作品で(「ラヴソング」の方が「誰かがあなたを愛してる」に近い)、伝記映画であるとともに壮大な時代劇ロマンです。1998年・第17回「香港電影金像奨」の最優秀主演女優賞(マギー・チャン)、最優秀助演男優賞(チアン・ウェン)、最優秀撮影賞(アーサー・ウォン)、最優秀衣装賞(ワダ・エミ)、最優秀音楽賞(喜多郎/ランディ・ミラー)を受賞しています(マギー・チャンは前年の「ラヴソング」に続いて2年連続の受賞)。

三姉妹とその配役を整理すると、

長女・宋靄齢(孔祥熙と結婚)... ミシェル・ヨー(楊紫瓊)

長女・宋靄齢(孔祥熙と結婚)... ミシェル・ヨー(楊紫瓊)

次女・宋慶齢(孫文と結婚)... マギー・チャン(張曼玉)

三女・宋美齢(蔣介石と結婚)... ヴィヴィアン・ウー(鄔君梅)

「一人は金と、一人は権力と、一人は国家と結婚した」いうこの映画のキャッチから、「宋靄齢は金を愛し、宋美齢は権力を愛し、宋慶齢は国を愛した」と評されるようになったそうです。宋三姉妹については、これもまた昨年['22年]8月にNHKの「映像の世紀バタフライエフェクト」で"中国 女たちの愛と野望"として取り上げていたので、まったく知らないわけではありませんでしたが、映画は意外と説明的に作られていて、これはこれで勉強になりました。この映画によれば「国共合作」が成り立ったのは宋三姉妹の尽力によるものであり、中国の歴史を変えた三姉妹ということになるでしょうか。

「一人は金と、一人は権力と、一人は国家と結婚した」いうこの映画のキャッチから、「宋靄齢は金を愛し、宋美齢は権力を愛し、宋慶齢は国を愛した」と評されるようになったそうです。宋三姉妹については、これもまた昨年['22年]8月にNHKの「映像の世紀バタフライエフェクト」で"中国 女たちの愛と野望"として取り上げていたので、まったく知らないわけではありませんでしたが、映画は意外と説明的に作られていて、これはこれで勉強になりました。この映画によれば「国共合作」が成り立ったのは宋三姉妹の尽力によるものであり、中国の歴史を変えた三姉妹ということになるでしょうか。

渋谷のBunkamuraが今年['23年]4月10日から休館したことに伴い、渋谷東映プラザ内「渋谷TOEI」跡地に6月16日に開業した「Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下」のこけら落としを飾ったのが、このマギー・チャン(1964年生まれ)の回顧上映「マギー・チャン レトロスペクティブ」でした(マギー・チャンに着眼するところがBunkamuraらしい?)。ミシェル・ヨー(1962年生まれ、マレーシア出身)が「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」('22年/米)でアジア人女優として初めてアカデミー主演女優賞にエントリーされ、受賞したことも影響しているのでしょうか。そのミシェル・ヨーとマギー・チャンを同時に観られるのが嬉しい作品です。

ミシェル・ヨーはアカデミー賞受賞で、国際派女優としてこれまで以上に注目を集めるようになりましたが、マギー・チャンも1992年には「ロアン・リンユィ/阮玲玉」で香港女優初の「ベルリン映画祭主演女優賞」を獲得し、ベルリン国際映画祭(1997年)、ベネチア国際映画祭(1999年)、カンヌ国際映画祭(2007年)の審査員も務めるなどした香港を代表する国際派女優となりました。

「ラヴソング」●原題: 甜蜜蜜/(英)COMRADES, ALMOST A LOVE STORY●制作年:1996年●制作国:香港●監督:ピーター・チャン(陳可辛)●製作:ピーター・チャン/クローディ・チョン(製作総指揮:レイモンド・チョウ)●脚本:アイヴィ・ホー●撮影:ジングル・マー●音楽:チウ・ツァンヘイ(主題歌:テレサ・テン「甜蜜蜜」)●時間:118分●出演:マギー・チャン(張曼玉)/レオン・ライ(黎明)/エリック・ツァン(曾志偉)/クリストファー・ドイル(杜可風)/クリスティ・ヨン(楊恭如)/アイリーン・ツー●日本公開:1998/02●配給:BMGジャパン=ビターズ・エンド●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(23-07-10)(評価:★★★★☆)

「ラヴソング」●原題: 甜蜜蜜/(英)COMRADES, ALMOST A LOVE STORY●制作年:1996年●制作国:香港●監督:ピーター・チャン(陳可辛)●製作:ピーター・チャン/クローディ・チョン(製作総指揮:レイモンド・チョウ)●脚本:アイヴィ・ホー●撮影:ジングル・マー●音楽:チウ・ツァンヘイ(主題歌:テレサ・テン「甜蜜蜜」)●時間:118分●出演:マギー・チャン(張曼玉)/レオン・ライ(黎明)/エリック・ツァン(曾志偉)/クリストファー・ドイル(杜可風)/クリスティ・ヨン(楊恭如)/アイリーン・ツー●日本公開:1998/02●配給:BMGジャパン=ビターズ・エンド●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(23-07-10)(評価:★★★★☆)

「宋家の三姉妹」●原題:宋家皇朝/(英)THE SOONG SISTERS●制作年:1997年●制作国:香港・日本●監督:メイベル・チャン(張婉婷)●製作:ン・シーユエン●脚本:アレ

「宋家の三姉妹」●原題:宋家皇朝/(英)THE SOONG SISTERS●制作年:1997年●制作国:香港・日本●監督:メイベル・チャン(張婉婷)●製作:ン・シーユエン●脚本:アレ ックス・ロー●撮影:アーサー・ウォン(黄岳泰)●音楽:喜多郎/ランディ・ミラー●時間:145分●出演:マギー・

ックス・ロー●撮影:アーサー・ウォン(黄岳泰)●音楽:喜多郎/ランディ・ミラー●時間:145分●出演:マギー・ チャン(張曼玉)/ミシェル・ヨー(楊紫瓊)/ヴィヴィアン・ウー(鄔君梅)/ウィンストン・チャオ(趙文瑄)/ウー・シングォ(呉興国)/チアン・ウェン(姜文)/エレイン・チン(金燕玲)/ニウ・チェンホワ(牛振華)●日本公開:1998/11●配給:東宝東和●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(23-07-09)(評価:★★★★)

チャン(張曼玉)/ミシェル・ヨー(楊紫瓊)/ヴィヴィアン・ウー(鄔君梅)/ウィンストン・チャオ(趙文瑄)/ウー・シングォ(呉興国)/チアン・ウェン(姜文)/エレイン・チン(金燕玲)/ニウ・チェンホワ(牛振華)●日本公開:1998/11●配給:東宝東和●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(23-07-09)(評価:★★★★)

チアン・ウェン(姜文)in 「紅いコーリャン」('87年/中国)/「春桃(チュンタオ)」('88年/中国・香港)/「宋家の三姉妹」('97年/香港・日本)[「香港電影金像奨最優秀助演男優賞」受賞]

《読書MEMO》

●NHK 総合 2022/05/30「映像の世紀バタフライエフェクト#8―我が心のテレサ・テン」

台湾出身のテレサ・テンの歌声は世界のチャイニーズの心を震わせ、テレサが一度も足を踏み入れたことのない中国本土にも彼女のカセットテープがあふれた。中国から台湾に亡命した空軍パイロットはテレサとの面会を真っ先に求め、台湾当局もテレサをプロパガンダに利用した。そして、テレサの歌声は天安門広場の民主化デモを支援し、香港の民主化運動でも歌われ続けている。歴史に翻弄されたアジアの歌姫の知られざる物語である。

●NHK 総合 2022/08/22「映像の世紀バタフライエフェクト#15―中国 女たちの愛と野望」

中華人民共和国の建国式典に毛沢東と共に天安門に上る女性がいた。「革命の父」孫文の未亡人・宋慶齢である。中国の権力の攻防の陰にはいつも女性がいた。辛亥革命から権力者を支えてきた宋家の三姉妹、「一人は国を愛し、一人は権力を愛し、一人は富を愛した」と言われた。中国を恐怖に陥れた文化大革命を主導した江青、そのねらいはライバルの女性を失脚させることだった。権力の陰で繰り広げられた女性たちの愛と野望の物語。

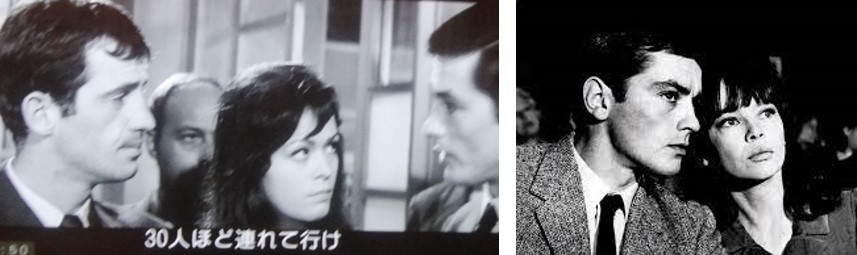

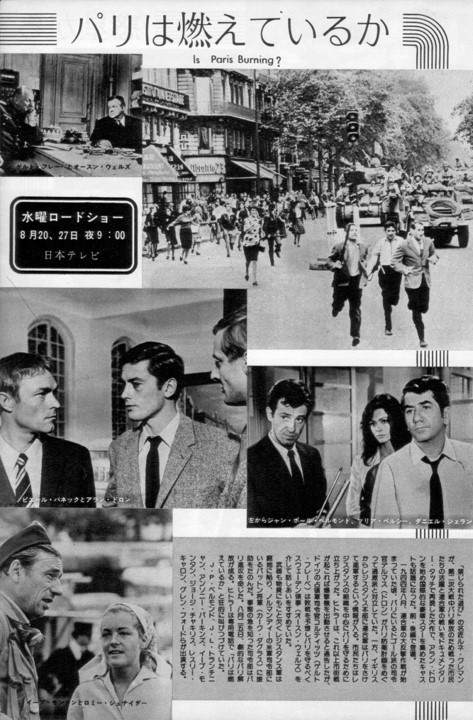

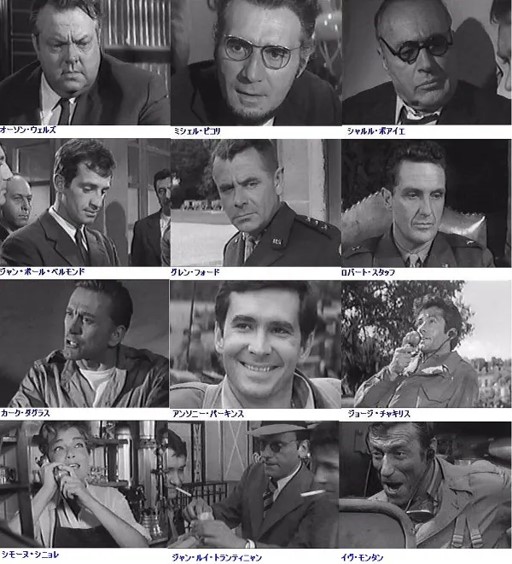

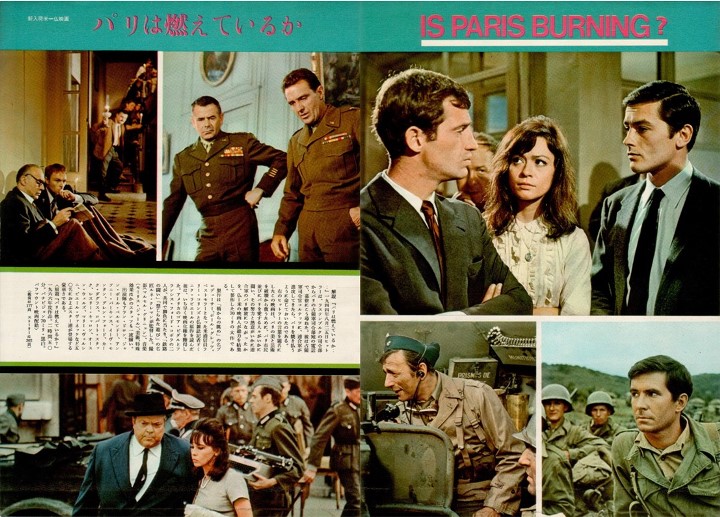

1944年8月、第2次世界大戦の連合軍の反撃作戦が始まっていた頃、フランスの装甲師団とアメリカの第4師団がパリ進撃を開始する命令を待っていた。独軍下のパリでは地下組織に潜ってレジスタンスを指導するドゴール将軍の幕僚デルマ(アラン・ドロン)と自由フランス軍=FFIの首領ロル大佐(ブリュノ・クレメール)が会見、パリ防衛について意見を闘わしていた。左翼のFFIは武器弾薬が手に入りしだい決起すると主張、ドゴール派は連合軍到着まで待つという意見だった。パリをワルシャワのように廃墟にしたくなかったからだ。一方独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍(ゲルト・フレーベ)は連合軍の進攻と同時に、パリを破壊せよという総統命令を受けていた。将軍は工作隊に命じて、工場、記念碑、橋梁、地下水道など、ありとあらゆる建造物に対して地雷を敷設させていた。このような時に、イギリス軍諜報部から"連合軍はパリを迂回して進攻する"というメッセージがレジスタンス派に届いた。ロル大佐は自力でパリを奪回しようと決意し、これを知ったデルマは、これをやめさせる人間は政治犯として独軍に捕らえられているラベしかないと考え、ラベの妻フランソワーズ(レスリー・キャロン)とスウェーデン領事ノルドリンク(オーソン・ウェルズ)を動かして、ラベ救出を図ったが失敗、結局、ドゴール派と左翼派の会議の結果、決起が決まった。ドゴール派は市の要所を占領し、

1944年8月、第2次世界大戦の連合軍の反撃作戦が始まっていた頃、フランスの装甲師団とアメリカの第4師団がパリ進撃を開始する命令を待っていた。独軍下のパリでは地下組織に潜ってレジスタンスを指導するドゴール将軍の幕僚デルマ(アラン・ドロン)と自由フランス軍=FFIの首領ロル大佐(ブリュノ・クレメール)が会見、パリ防衛について意見を闘わしていた。左翼のFFIは武器弾薬が手に入りしだい決起すると主張、ドゴール派は連合軍到着まで待つという意見だった。パリをワルシャワのように廃墟にしたくなかったからだ。一方独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍(ゲルト・フレーベ)は連合軍の進攻と同時に、パリを破壊せよという総統命令を受けていた。将軍は工作隊に命じて、工場、記念碑、橋梁、地下水道など、ありとあらゆる建造物に対して地雷を敷設させていた。このような時に、イギリス軍諜報部から"連合軍はパリを迂回して進攻する"というメッセージがレジスタンス派に届いた。ロル大佐は自力でパリを奪回しようと決意し、これを知ったデルマは、これをやめさせる人間は政治犯として独軍に捕らえられているラベしかないと考え、ラベの妻フランソワーズ(レスリー・キャロン)とスウェーデン領事ノルドリンク(オーソン・ウェルズ)を動かして、ラベ救出を図ったが失敗、結局、ドゴール派と左翼派の会議の結果、決起が決まった。ドゴール派は市の要所を占領し、 市街戦が始まった。パリ占領司令部は、独軍総司令部からパリを廃墟にせよという命令を受けていた上、市街戦が長びけば爆撃機が出動すると告げられていた。コルティッツ将軍は、すでにドイツ敗戦を予想していて、パリを破壊することは全く無用なことと思っていた。そこでノルドリンク領事を呼び、一時休戦をしてパリを爆撃から守り、その間に連合軍を呼べと遠回しに謎をかける。ノルドリンクから事情を知ったデルマは、ガロア少佐(ピエール・ヴァネック)を連合軍司令部に送った。ガロアはパリを脱出、ノルマンディの米軍司令部に到着した。パットン将軍(カーク・ダグラス)はパリ解放は米軍の任務ではないと告げ、ガロアを最前線のルクレク将軍(クロード・リッシュ)に送る。ルクレク将軍は事態の急を知ってシーバート将軍(ロバート・スタック)を動かし、ブラドリー将軍(グレン・フォード)を説いた。ブラドリーは全軍にパリ進攻を命令した。8月25日、ヒットラーの専用電話はパリにかかっていて"パリは燃えているか"と叫び続けていた―。

市街戦が始まった。パリ占領司令部は、独軍総司令部からパリを廃墟にせよという命令を受けていた上、市街戦が長びけば爆撃機が出動すると告げられていた。コルティッツ将軍は、すでにドイツ敗戦を予想していて、パリを破壊することは全く無用なことと思っていた。そこでノルドリンク領事を呼び、一時休戦をしてパリを爆撃から守り、その間に連合軍を呼べと遠回しに謎をかける。ノルドリンクから事情を知ったデルマは、ガロア少佐(ピエール・ヴァネック)を連合軍司令部に送った。ガロアはパリを脱出、ノルマンディの米軍司令部に到着した。パットン将軍(カーク・ダグラス)はパリ解放は米軍の任務ではないと告げ、ガロアを最前線のルクレク将軍(クロード・リッシュ)に送る。ルクレク将軍は事態の急を知ってシーバート将軍(ロバート・スタック)を動かし、ブラドリー将軍(グレン・フォード)を説いた。ブラドリーは全軍にパリ進攻を命令した。8月25日、ヒットラーの専用電話はパリにかかっていて"パリは燃えているか"と叫び続けていた―。 1966年の米・仏合作のオールスターキャスト戦争映画で、原作はラリー・コリンズ、ドミニク・ラピエールによるレジスタンスとパリの解放を描いたノンフィクション作品。「

1966年の米・仏合作のオールスターキャスト戦争映画で、原作はラリー・コリンズ、ドミニク・ラピエールによるレジスタンスとパリの解放を描いたノンフィクション作品。「

群像劇の中で誰が主人公か敢えて言えば、ゲルト・フレーベが演じた"独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍だったかも。ヒトラーの信任が厚い人物ながら、パリの破壊と市民の人命を救うべく、ナチ親衛隊の命令を聞き流すなど面従腹背の腹芸をしたことが描かれています。ラストの方で、フランス軍の中尉が降伏要求と身柄確保に乗り込んで来るシーンがありますが、伝わるところでは、仏軍中尉は、司令官室に乗り込むと緊張のあまり「ドイツ語を話せるか」とドイツ語で叫んでしまい、それに対してコルティッツ将軍は「貴官よりいくらか上手だと思う」と余裕で答えたそうです。ただし、この逸話は映画では描かれていませんでした(代わりに、中尉が自分が敵将軍を逮捕するまでの人間になったと親に電話で報告する場面が描かれている)。

群像劇の中で誰が主人公か敢えて言えば、ゲルト・フレーベが演じた"独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍だったかも。ヒトラーの信任が厚い人物ながら、パリの破壊と市民の人命を救うべく、ナチ親衛隊の命令を聞き流すなど面従腹背の腹芸をしたことが描かれています。ラストの方で、フランス軍の中尉が降伏要求と身柄確保に乗り込んで来るシーンがありますが、伝わるところでは、仏軍中尉は、司令官室に乗り込むと緊張のあまり「ドイツ語を話せるか」とドイツ語で叫んでしまい、それに対してコルティッツ将軍は「貴官よりいくらか上手だと思う」と余裕で答えたそうです。ただし、この逸話は映画では描かれていませんでした(代わりに、中尉が自分が敵将軍を逮捕するまでの人間になったと親に電話で報告する場面が描かれている)。

「パリは燃えているか」●原題:PARIS BRULE-T-IL ?/IS PARIS BURNING?●制作年: 1966年●制作国:アメリカ・フランス●監督:ルネ・クレマン●製作:ポール・グレッツ●脚本:ゴア・ヴィダル/

「パリは燃えているか」●原題:PARIS BRULE-T-IL ?/IS PARIS BURNING?●制作年: 1966年●制作国:アメリカ・フランス●監督:ルネ・クレマン●製作:ポール・グレッツ●脚本:ゴア・ヴィダル/

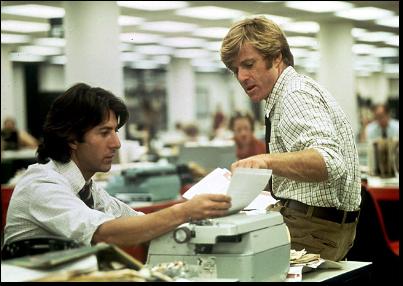

ベトナム戦争が泥沼化し、アメリカ国民の間に疑問や反戦の気運が高まっていたリチャード・ニクソン大統領政権下の1971年、政府がひた隠す、ベトナム戦争を分析・記録した国防省の最高機密文書=通称「ペンタゴン・ペーパーズ」の存在をニューヨーク・タイムズがスクープし、政府の欺瞞が明らかにされる。ライバル紙でもあるワシントン・ポスト紙は、亡き夫に代わり発行人・社主

ベトナム戦争が泥沼化し、アメリカ国民の間に疑問や反戦の気運が高まっていたリチャード・ニクソン大統領政権下の1971年、政府がひた隠す、ベトナム戦争を分析・記録した国防省の最高機密文書=通称「ペンタゴン・ペーパーズ」の存在をニューヨーク・タイムズがスクープし、政府の欺瞞が明らかにされる。ライバル紙でもあるワシントン・ポスト紙は、亡き夫に代わり発行人・社主 に就任していた女性キャサリン・グラハム(メリル・ストリープ)のもと、編集長のベン・ブラッドリー(トム・ハンクス)らが文書の入手に奔走。なんとか文書を手に入れることに成功するが、ニクソン政権は記事を書いたニューヨーク・タイムズの差し止めを要求。新たに記事を掲載すれば、ワシントン・ポストも同じ目に遭うことが危惧された。記事の掲載を巡り会社の経営陣とブラッドリーら記者たちの意見は対立し、キャサリンは経営か報道の自由かの間で難しい判断を迫られる―。

に就任していた女性キャサリン・グラハム(メリル・ストリープ)のもと、編集長のベン・ブラッドリー(トム・ハンクス)らが文書の入手に奔走。なんとか文書を手に入れることに成功するが、ニクソン政権は記事を書いたニューヨーク・タイムズの差し止めを要求。新たに記事を掲載すれば、ワシントン・ポストも同じ目に遭うことが危惧された。記事の掲載を巡り会社の経営陣とブラッドリーら記者たちの意見は対立し、キャサリンは経営か報道の自由かの間で難しい判断を迫られる―。 スティーブン・スピルバーグ監督の2017年公開作で、メリル・ストリープ、トム・ハンクス出演の二大オスカー俳優の共演で、政府と報道機関の闘いを通してジャーナリズムの使命や良心とはなにかを問うたアメリカ映画らしい作品(原題は"The Post")。背景は複雑ですが、見どころを明日の新聞にスクープ記事を掲載するかしないか、掲載すれば新聞社は潰れるかもしれないという究極の状況にフォーカスすることで、娯楽性も兼ね添えた作品となっています。

スティーブン・スピルバーグ監督の2017年公開作で、メリル・ストリープ、トム・ハンクス出演の二大オスカー俳優の共演で、政府と報道機関の闘いを通してジャーナリズムの使命や良心とはなにかを問うたアメリカ映画らしい作品(原題は"The Post")。背景は複雑ですが、見どころを明日の新聞にスクープ記事を掲載するかしないか、掲載すれば新聞社は潰れるかもしれないという究極の状況にフォーカスすることで、娯楽性も兼ね添えた作品となっています。 こうした単純化の手法は、アラン・J・パクラ監督がよく使っていたように思いますが、この映画の最後に、政府の機密文書「ペンタゴン・ペーパーズ」を暴露された当時の大統領リチャード・ニクソンが、怒り心頭に発して電話で怒鳴りながら何やら指示しており、さらにその後のラストシーンが、アラン・J・パクラ監督の「

こうした単純化の手法は、アラン・J・パクラ監督がよく使っていたように思いますが、この映画の最後に、政府の機密文書「ペンタゴン・ペーパーズ」を暴露された当時の大統領リチャード・ニクソンが、怒り心頭に発して電話で怒鳴りながら何やら指示しており、さらにその後のラストシーンが、アラン・J・パクラ監督の「 テーマ的にはいいテーマだと思います。ただ、脚本のせいなのか、6カ月という短期間で撮り上げたせいなのか(スピルバーグの作品で「最も短期間で完成」した作品とのこと)よくわかりませんが、オスカー3度受賞のメリル・ストリープとオスカー2度受賞のトム・ハンクスの共演にしては演出的な盛り上がりはやや物足りず、トム・ハンクスが役柄上のこともあってメリル・ストリープに喰われるかたちで、両者の共演が相乗効果に至っていない印象を受けました。

テーマ的にはいいテーマだと思います。ただ、脚本のせいなのか、6カ月という短期間で撮り上げたせいなのか(スピルバーグの作品で「最も短期間で完成」した作品とのこと)よくわかりませんが、オスカー3度受賞のメリル・ストリープとオスカー2度受賞のトム・ハンクスの共演にしては演出的な盛り上がりはやや物足りず、トム・ハンクスが役柄上のこともあってメリル・ストリープに喰われるかたちで、両者の共演が相乗効果に至っていない印象を受けました。

因みに、2013年10月、グラハム家(社主はキャサリンの息子に代替わりしていた)は同紙をアマゾン創業者のジェフ・ベゾスが設立した持株会社ナッシュ・ホールディングスに2億5千万ドルで売却しており、以来、同紙の実質的オーナーはジェフ・ベゾスということになります(イーロン・マスクがTwitter(ツイッター)社を約440億ドル(5.6兆円)で買収するという最近の話と比べればその180分の1というずっと小規模な売却額だが)。ジェフ・ベゾスに買収されてからというもの、「ワシントン・ポスト」はデジタルファーストを掲げて急速な変化を遂げており、2015年10月、「ワシントン・ポスト」のWebサイトへの訪問者数が6690万人と、はじめて「ニューヨーク・タイムズ」の数字(6580万人)を上回っています(それ以前の同紙は、知名度は高いがあくまで「地方紙」という存在で、発行部数も50万部程度だった)。

因みに、2013年10月、グラハム家(社主はキャサリンの息子に代替わりしていた)は同紙をアマゾン創業者のジェフ・ベゾスが設立した持株会社ナッシュ・ホールディングスに2億5千万ドルで売却しており、以来、同紙の実質的オーナーはジェフ・ベゾスということになります(イーロン・マスクがTwitter(ツイッター)社を約440億ドル(5.6兆円)で買収するという最近の話と比べればその180分の1というずっと小規模な売却額だが)。ジェフ・ベゾスに買収されてからというもの、「ワシントン・ポスト」はデジタルファーストを掲げて急速な変化を遂げており、2015年10月、「ワシントン・ポスト」のWebサイトへの訪問者数が6690万人と、はじめて「ニューヨーク・タイムズ」の数字(6580万人)を上回っています(それ以前の同紙は、知名度は高いがあくまで「地方紙」という存在で、発行部数も50万部程度だった)。 スキー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:116分●出演:メリル・ストリープ/トム・ハンクス/サラ・ポールソン/ボブ・オデンカーク/トレイシー・レッツ/ブラッドリー・ウィットフォード/ブルース・グリーンウッド/マシュー・リース●日本公開:2018/03●配給:東宝東和(評価:★★★☆)

スキー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:116分●出演:メリル・ストリープ/トム・ハンクス/サラ・ポールソン/ボブ・オデンカーク/トレイシー・レッツ/ブラッドリー・ウィットフォード/ブルース・グリーンウッド/マシュー・リース●日本公開:2018/03●配給:東宝東和(評価:★★★☆)

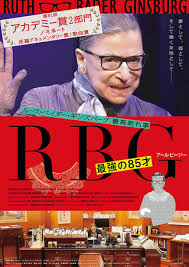

60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。

60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。 著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。

著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。

冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最

冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最 高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に

高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか

はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。

ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。

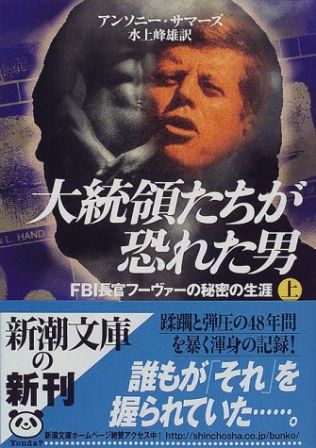

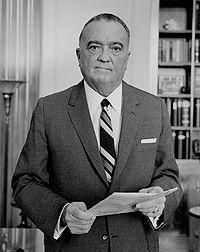

1924年にFBI長官に任命され、1972年に亡くなるまで長官職にとどまったジョン・エドガー・フーヴァー(John Edgar Hoover, 1895 - 1972/享年77)の人と生涯の記録ですが、謎の多い彼の長官時代の実態を、多くの証言と資料から立体的に再構築しているように思われました。

1924年にFBI長官に任命され、1972年に亡くなるまで長官職にとどまったジョン・エドガー・フーヴァー(John Edgar Hoover, 1895 - 1972/享年77)の人と生涯の記録ですが、謎の多い彼の長官時代の実態を、多くの証言と資料から立体的に再構築しているように思われました。 折しも、クリント・イーストウッド監督、レオナルド・ディカプリオ主演によるフーヴァーの伝記映画「J・エドガー」('11年/米)が公開され、この映画に対する評価は割れているそうですが、本書を読む限り、分かっている範囲での事実関係、或いはフーヴァーのセクシュアリティ(同性愛、異性装)など、ほぼ事実とされている事柄については、比較的漏らさずに描かれていたように思います。

折しも、クリント・イーストウッド監督、レオナルド・ディカプリオ主演によるフーヴァーの伝記映画「J・エドガー」('11年/米)が公開され、この映画に対する評価は割れているそうですが、本書を読む限り、分かっている範囲での事実関係、或いはフーヴァーのセクシュアリティ(同性愛、異性装)など、ほぼ事実とされている事柄については、比較的漏らさずに描かれていたように思います。 映画では、フーヴァーの、FBIの機能・権力を整備・改革・拡大していく才気に溢れた青年時代を、マザコンのために女性と上手く付き合うことが出来なかったその性癖と併せて描く共に、ケネディ兄弟に対する脅迫など自分の地位を守るために手段を選ばなかった最盛期、老いて権力にしがみつく亡霊のようになった晩年期が、ほぼ同じような比重で描かれていたように思います。

映画では、フーヴァーの、FBIの機能・権力を整備・改革・拡大していく才気に溢れた青年時代を、マザコンのために女性と上手く付き合うことが出来なかったその性癖と併せて描く共に、ケネディ兄弟に対する脅迫など自分の地位を守るために手段を選ばなかった最盛期、老いて権力にしがみつく亡霊のようになった晩年期が、ほぼ同じような比重で描かれていたように思います。 自らがFBIの副長官に任じたクライド・トールソンとの同性愛は、映画ではキス・シーンが1回ある程度で、あとは、フーヴァーのトールソンに贈った詩や、彼が異性との交際の意思をトールソンに伝えた際にトールソンが激昂する―といった象徴的な表現に抑えられていますが、二人が老齢に達して両者の肉体関係は終わったものの、その後もフーヴァー自身は若いゲイなどを相手に同性愛に耽り、女装癖も保持し続けていたことが、本書からは窺えます。

自らがFBIの副長官に任じたクライド・トールソンとの同性愛は、映画ではキス・シーンが1回ある程度で、あとは、フーヴァーのトールソンに贈った詩や、彼が異性との交際の意思をトールソンに伝えた際にトールソンが激昂する―といった象徴的な表現に抑えられていますが、二人が老齢に達して両者の肉体関係は終わったものの、その後もフーヴァー自身は若いゲイなどを相手に同性愛に耽り、女装癖も保持し続けていたことが、本書からは窺えます。 「犯罪とスキャンダルの摘発」「権力者への恫喝」「自らの性癖の隠蔽」の3つがトライアングルのような関係になっていたことを暗示している分、心理学的にみても本書の方が読みが深いと言え、また、このような人物が国の機関の最高権力者として居続けたことに対する問題提起もされています。

「犯罪とスキャンダルの摘発」「権力者への恫喝」「自らの性癖の隠蔽」の3つがトライアングルのような関係になっていたことを暗示している分、心理学的にみても本書の方が読みが深いと言え、また、このような人物が国の機関の最高権力者として居続けたことに対する問題提起もされています。 本書の原題 "Official and Confidential(公式かつ機密)"は、フーヴァーが収録したファイルの名前で、所謂この「フーヴァー・ファイル」には、有名人に対する恐喝や政治的迫害が記録されているとのことですが、本書にも映画にもあるように、長年にわたって彼の秘書を務めた女性(映画でナオミ・ワッツが演じた、フーヴァーが初めて女性に想いを打ち明け、結婚を断られた相手)が、フーヴァーの死後に、訃報に触れたニクソンがファイル回収のために配下をフーヴァーの屋敷に送り込む前に持ち出し、密かに処分したとのことです。

本書の原題 "Official and Confidential(公式かつ機密)"は、フーヴァーが収録したファイルの名前で、所謂この「フーヴァー・ファイル」には、有名人に対する恐喝や政治的迫害が記録されているとのことですが、本書にも映画にもあるように、長年にわたって彼の秘書を務めた女性(映画でナオミ・ワッツが演じた、フーヴァーが初めて女性に想いを打ち明け、結婚を断られた相手)が、フーヴァーの死後に、訃報に触れたニクソンがファイル回収のために配下をフーヴァーの屋敷に送り込む前に持ち出し、密かに処分したとのことです。

「J・エドガー」●原題:J. EDG

「J・エドガー」●原題:J. EDG AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)