「●映画」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒「●小津安二郎」 【2322】 笠 智衆 『大船日記』

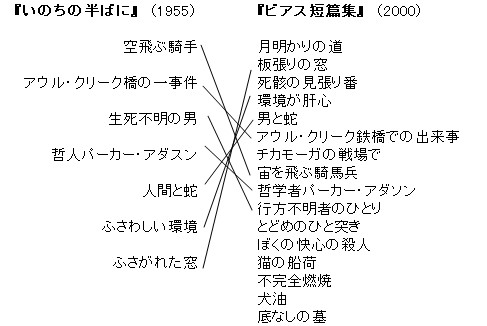

「●あ行外国映画の監督」の インデックッスへ 「●スティーヴン・スピルバーグ監督作品」の インデックッスへ 「●三船 敏郎 出演作品」の インデックッスへ(「1941」)「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ

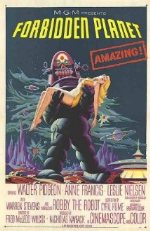

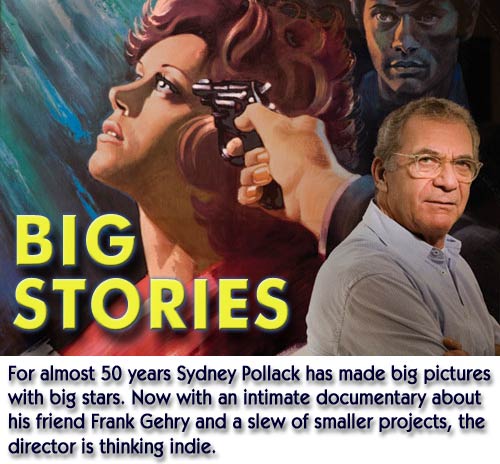

双葉社刊最終号。「ベスト映画」より「サイテー映画」特集の方が面白さで言えば面白い?

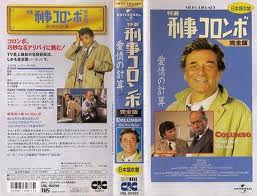

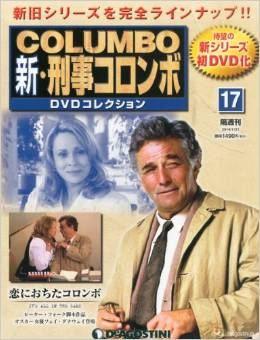

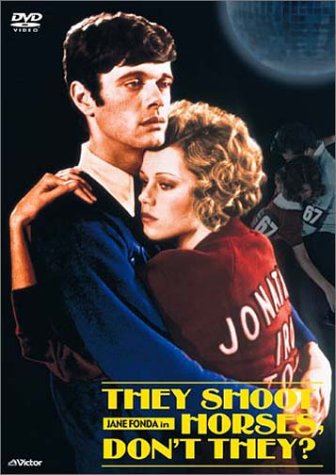

「東京暮色 デジタル修復版 [DVD]」「ヨーロッパの解放 HDマスター 1 <クルスク大戦車戦>(通常仕様) [DVD]」「1941 [DVD]」

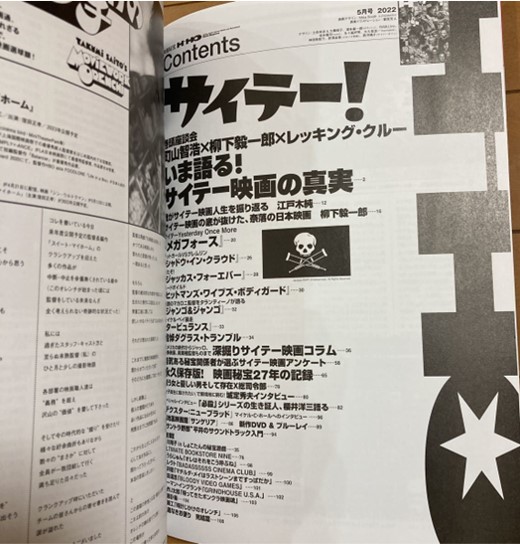

『映画秘宝 2022年5月号 [雑誌]』

双葉社刊の月刊「映画秘宝」の最終号です。このあと約2年の休刊期間を経て昨年['23年]12月、新たに設立された「合同会社秘宝新社」が雑誌の権利を取得し、今年['24]年1月19日発売の3月号から、月刊誌として約2年ぶりに「再々創刊」されていることは、これまでのこの雑誌の経緯と併せ、前エントリーに書きました。

双葉社刊の月刊「映画秘宝」の最終号です。このあと約2年の休刊期間を経て昨年['23年]12月、新たに設立された「合同会社秘宝新社」が雑誌の権利を取得し、今年['24]年1月19日発売の3月号から、月刊誌として約2年ぶりに「再々創刊」されていることは、これまでのこの雑誌の経緯と併せ、前エントリーに書きました。

最終号が「サイテー映画」特集となるところがこの雑誌らしいです。因みに、1つ前の4月号が「映画猛者101人が選ぶ、2022年オールタイム映画ベストテン!」という特集なのですが、この「サイテー映画特集」でも「新世紀アメリカ・サイテー映画10傑」とか「日本のサイテー映画」といったジャンル別ランキング方式をとっていて、20以上の分野ごとのラインアップを、その分野にこだわりを持つ評論家が挙げており、思いもかけない映画が出てくるあたりは、こちらの方が、役に立つかどうかはともかく(笑)、面白さで言えば面白いかもしれません。

因みに、「日本のサイテー映画」(浦山珠夫)には、小津安二郎の「東京暮色」('57年/松竹)が入っていたりしますが、選者の浦山氏は、「サイテー映画の後始末」という視点で、「期待を裏切られてガッカリしたけど、改めて見るとなかなか」という映画を選んだとしています。「東京暮色」についても、主人公が鉄道自殺する、このやりきれなさが味わいなのだが、当時の評価では、「大人はわかってくれない」といった普遍的テーマを小津が扱ったことへの観客の違和感が、「失敗作」のレッテルにつながったとしています。個人的には小津は、キネ旬のランキングなんか気にせず(この映画は1957年度「キネマ旬報ベストテン」で第19位だったが、笠智衆によれば、小津安二郎自身がそのことを自虐を込めて語っていたようだ)、もっとこういう映画を撮って欲しかったです。評価は○。

因みに、「日本のサイテー映画」(浦山珠夫)には、小津安二郎の「東京暮色」('57年/松竹)が入っていたりしますが、選者の浦山氏は、「サイテー映画の後始末」という視点で、「期待を裏切られてガッカリしたけど、改めて見るとなかなか」という映画を選んだとしています。「東京暮色」についても、主人公が鉄道自殺する、このやりきれなさが味わいなのだが、当時の評価では、「大人はわかってくれない」といった普遍的テーマを小津が扱ったことへの観客の違和感が、「失敗作」のレッテルにつながったとしています。個人的には小津は、キネ旬のランキングなんか気にせず(この映画は1957年度「キネマ旬報ベストテン」で第19位だったが、笠智衆によれば、小津安二郎自身がそのことを自虐を込めて語っていたようだ)、もっとこういう映画を撮って欲しかったです。評価は○。

「サイテー戦争映画」(大久保義信)では、4作挙げられているうちの1つが「ヨーロッパの解放」('70年~'71年)であり、これは全5部計468分の大作(7時間48分。観ていて、終いには、どれが何の戦いなのかわからなくなってくる(笑))。第1部は、史上最大の作戦と言われる1943年夏のロシア西部要衝クルクスの戦いがメイン、第2部はハリコフ奪回からドニエプル河渡河そしてウクライナ"解放"へ、第3部は1944年のベラルーシ"解放"戦。第4部はポーランドやチェコスロバキアの"解放"戦、第5部はベルリン戦から終戦へ―大久保氏に言わせると、これらが「史実の歪曲や無視、曲解のオンパレードで描かれる『これそ国策映画』」で、「これじゃ『ヨーロッパの侵略』だろう」としています。ただし、個人的には、初めて観た時はついていくのが精いっぱいで、あまりそこまで考えませんでした

「サイテー戦争映画」(大久保義信)では、4作挙げられているうちの1つが「ヨーロッパの解放」('70年~'71年)であり、これは全5部計468分の大作(7時間48分。観ていて、終いには、どれが何の戦いなのかわからなくなってくる(笑))。第1部は、史上最大の作戦と言われる1943年夏のロシア西部要衝クルクスの戦いがメイン、第2部はハリコフ奪回からドニエプル河渡河そしてウクライナ"解放"へ、第3部は1944年のベラルーシ"解放"戦。第4部はポーランドやチェコスロバキアの"解放"戦、第5部はベルリン戦から終戦へ―大久保氏に言わせると、これらが「史実の歪曲や無視、曲解のオンパレードで描かれる『これそ国策映画』」で、「これじゃ『ヨーロッパの侵略』だろう」としています。ただし、個人的には、初めて観た時はついていくのが精いっぱいで、あまりそこまで考えませんでした 。評価は△。(なるほど、ソ連の頃からロシアは変わっていない。プーチン大統領は「ヨーロッパをファシズムから解放した」ソ連の歴史と、後継国としてのロシアの国際的地位を強調することで、国内で政権への求心力を高めてきた。2022年2月のウクライナ侵攻も、ウクライナ政府はネオナチ思想に毒されており、ロシア系住民を迫害・虐殺しているとして、そのウクライナを「非ナチ化」するためとしてしていることは、次エントリーの小泉 悠『ウクライナ戦争』('22年/ちくま新書)などにも詳しい。)

。評価は△。(なるほど、ソ連の頃からロシアは変わっていない。プーチン大統領は「ヨーロッパをファシズムから解放した」ソ連の歴史と、後継国としてのロシアの国際的地位を強調することで、国内で政権への求心力を高めてきた。2022年2月のウクライナ侵攻も、ウクライナ政府はネオナチ思想に毒されており、ロシア系住民を迫害・虐殺しているとして、そのウクライナを「非ナチ化」するためとしてしていることは、次エントリーの小泉 悠『ウクライナ戦争』('22年/ちくま新書)などにも詳しい。)

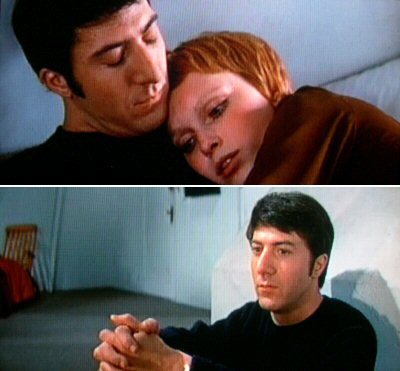

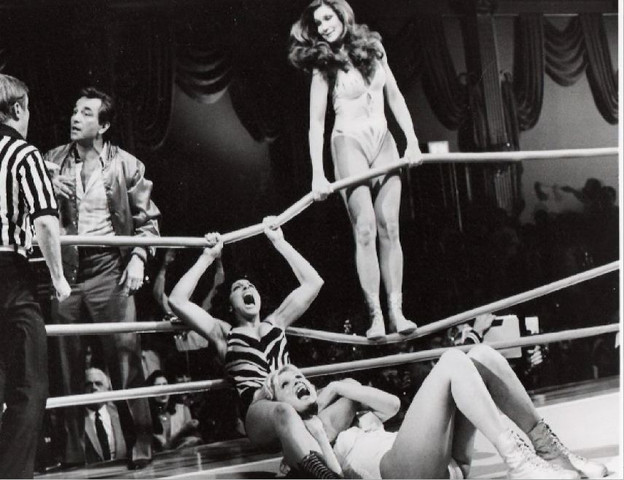

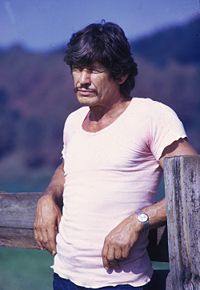

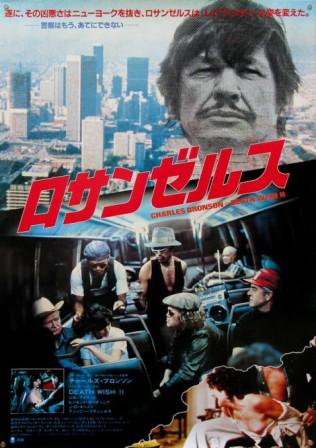

「スティーブン・スピルバーグのダメ映画5選」(尾崎一男)で1位は「フック」('91年)、2位は「1941」('79年)になっています。選者の尾崎氏は、「1941」が駄作の筆頭のイメージがあるが、精緻なサンタモニカ公園のミニチュアや、それを攻撃する

「スティーブン・スピルバーグのダメ映画5選」(尾崎一男)で1位は「フック」('91年)、2位は「1941」('79年)になっています。選者の尾崎氏は、「1941」が駄作の筆頭のイメージがあるが、精緻なサンタモニカ公園のミニチュアや、それを攻撃する 日本軍の奇襲攻撃シーンなどに見るべきところは多く、年を経るにつれてカルト的な評価を得て悪評も薄らいだ感があるとしています。ただし、本分であるコメディ演出は笑えないともしていて(三船敏郎はなぜこんな映画に出てしまったのか)、こちらは個人的には、世間評と同じくスピルバーグの一番の駄作であるように思われ、初めて観た時から評価は×。

日本軍の奇襲攻撃シーンなどに見るべきところは多く、年を経るにつれてカルト的な評価を得て悪評も薄らいだ感があるとしています。ただし、本分であるコメディ演出は笑えないともしていて(三船敏郎はなぜこんな映画に出てしまったのか)、こちらは個人的には、世間評と同じくスピルバーグの一番の駄作であるように思われ、初めて観た時から評価は×。

「サイテー映画」とされていても、個人的な評価が必ずしも一致しないのは当然なことだし、カルト的人気で評価を挽回しているものもかなり含まれているように思いました。こうした特集にさえ取り上げられない「箸にも棒にも掛からない」映画もたくさんあるわけで、こうした特集に取り上げられるということは、それだけ観た人にインパクトを残したという面もあるように思います。

「東京暮色」●制作年:1954年●監督:小津安二郎●製作:山内静夫●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●時間:140分●出演:原節子/有馬稲子/笠智衆/山田五十鈴/高橋貞二/田浦正巳/杉村春子/山村聰/信欣三/藤原釜足/中村伸郎/宮口精二/須賀不二夫/浦辺粂子/三好栄子/田中春男/山本和子/長岡輝子/櫻むつ子/増田順二/長谷部朋香/森教子/菅原通済(特別出演)/石山龍児●公開:1957/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):(18-06-28)((評価:★★★★)

「東京暮色」●制作年:1954年●監督:小津安二郎●製作:山内静夫●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●時間:140分●出演:原節子/有馬稲子/笠智衆/山田五十鈴/高橋貞二/田浦正巳/杉村春子/山村聰/信欣三/藤原釜足/中村伸郎/宮口精二/須賀不二夫/浦辺粂子/三好栄子/田中春男/山本和子/長岡輝子/櫻むつ子/増田順二/長谷部朋香/森教子/菅原通済(特別出演)/石山龍児●公開:1957/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):(18-06-28)((評価:★★★★)

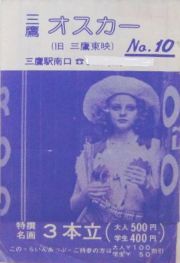

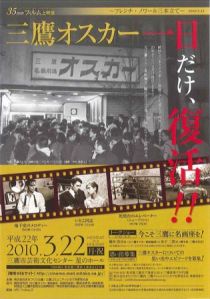

「ヨーロッパの解放(全5部)」●原題:ОСВОЬОЖЛЕНИЕ(OSVOBODZHDENIE)●制作年:1970-71年●制作国:ソ連●監督:ユーリー・オーゼロフ●製作:エマ・トーマス/チャールズ・ローヴェン/クリストファー・ノーラン●脚本:ユーリー・オーゼロフ/ユーリー・ボンダリョフ/オスカル・クルガーノフ●撮影: イーゴリ・スラブネヴィッチ●時間:468分●出演:ニコライ・オリャーリン/ラリーサ・ゴルーブキナ

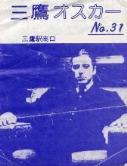

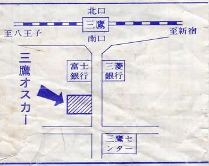

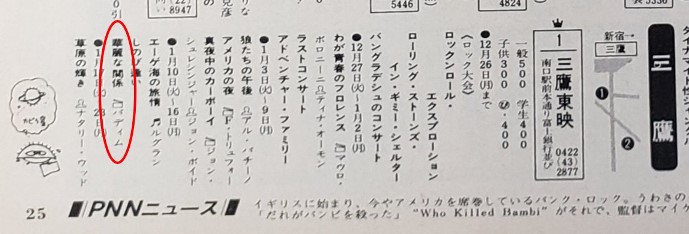

「ヨーロッパの解放(全5部)」●原題:ОСВОЬОЖЛЕНИЕ(OSVOBODZHDENIE)●制作年:1970-71年●制作国:ソ連●監督:ユーリー・オーゼロフ●製作:エマ・トーマス/チャールズ・ローヴェン/クリストファー・ノーラン●脚本:ユーリー・オーゼロフ/ユーリー・ボンダリョフ/オスカル・クルガーノフ●撮影: イーゴリ・スラブネヴィッチ●時間:468分●出演:ニコライ・オリャーリン/ラリーサ・ゴルーブキナ /ミハイル・ウリヤーノフ/イヴォ・ガラーニ/フリッツ・ディッツ/スタニスラフ・ヤスケヴィッチ/ブフティ・ザカリアーゼ●日本公開:(第1部・第2部)1970/07/(第3部)1971/07/(第4部・第5部)1972/08●配給:松竹映配●最初に観た場所:三鷹オスカー(83-12-11)(評価:★★★)

/ミハイル・ウリヤーノフ/イヴォ・ガラーニ/フリッツ・ディッツ/スタニスラフ・ヤスケヴィッチ/ブフティ・ザカリアーゼ●日本公開:(第1部・第2部)1970/07/(第3部)1971/07/(第4部・第5部)1972/08●配給:松竹映配●最初に観た場所:三鷹オスカー(83-12-11)(評価:★★★)

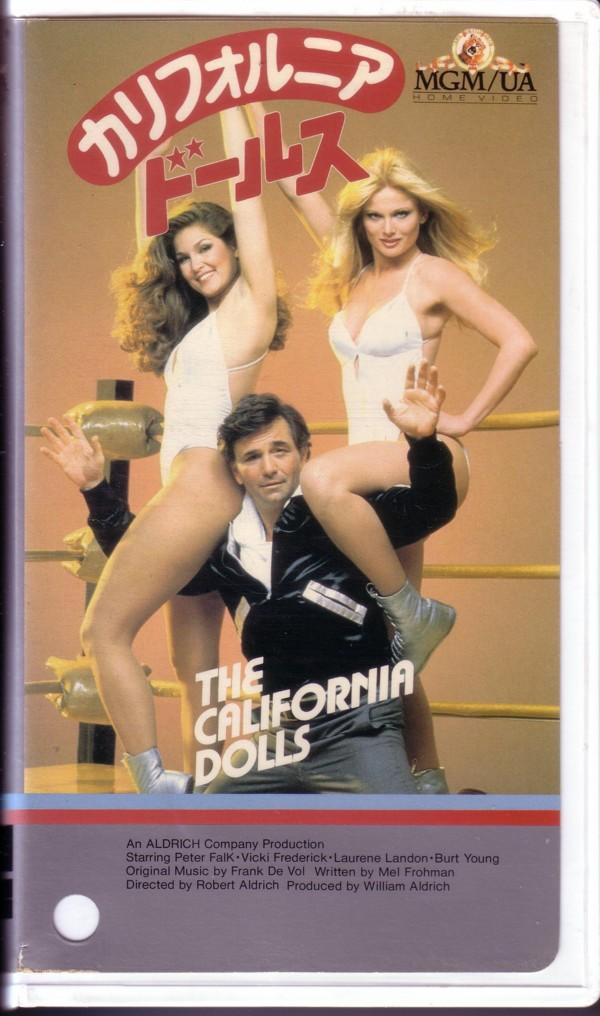

「1941」●原題:1941●制作年: 1979年●制作国:アメリカ●監督:スティーヴン・スピルバーグ●製作: バズ・フェイトシャンズ●脚本:ロバート・ゼメキス/ボブ・ゲイル●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:118分●出演:ジョン・ベルーシ/ネッド・ビーティ/ダン・エイクロイド/ロレイン・ゲイリー/マーレイ・ハミルトン/クリストファー・リー/ティム・マシスン/三船敏郎/ウォーレン・オーツ/ナンシー・アレン/ジョン・キャンディ/エリシャ・クック/ジェームズ・カーン(クレジットなし)●日本公開:1980/03●配給:コロンビア ピクチャーズ●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(80-07-08)(評価:★★)●併映:「ローラー・ブギ」(マーク・L・レスター)

「1941」●原題:1941●制作年: 1979年●制作国:アメリカ●監督:スティーヴン・スピルバーグ●製作: バズ・フェイトシャンズ●脚本:ロバート・ゼメキス/ボブ・ゲイル●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:118分●出演:ジョン・ベルーシ/ネッド・ビーティ/ダン・エイクロイド/ロレイン・ゲイリー/マーレイ・ハミルトン/クリストファー・リー/ティム・マシスン/三船敏郎/ウォーレン・オーツ/ナンシー・アレン/ジョン・キャンディ/エリシャ・クック/ジェームズ・カーン(クレジットなし)●日本公開:1980/03●配給:コロンビア ピクチャーズ●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(80-07-08)(評価:★★)●併映:「ローラー・ブギ」(マーク・L・レスター)

《読書MEMO》

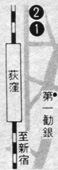

●1957年度キネマ旬報ベストテン

1.米

2.純愛物語

3.喜びも悲しみも幾年月

4.幕末太陽傳

4.蜘蛛巣城

6.気違い部落

7.どたんば

8.爆音と大地

9.異母兄弟

10.どん底

11.地上

12.あらくれ

13.雪国

14.南極大陸

15.メソポタミア

16.世界は恐怖する

17.風前の灯

18.大阪物語

19.東京暮色

20.正義派

20.くちづけ

22.満員電車

23.黄色いからす

24.殺したのは誰だ

25.糞尿譚

26.女体は哀しく

27.挽歌

27.倖せは俺等のねがい

27.土砂降り

30.明治天皇と日露大戦争

雑誌「映画秘宝」のあらましを辿ると、1995年に洋泉社で創刊、初代編集者は、今は映画評家として知られる町山智浩氏で、JICC(ジック)出版局(現・宝島社)に早稲田の学生バイトからそのまま入社した後に洋泉社に出向し、そこで「映画秘宝」の流れにつながる「映画宝島」('90年創刊)シリーズを企画しています。1996年に町山氏が退職し、田野辺尚人氏が2代目編集長として刊行を継続、田野辺氏は1993年に思潮社の編集者から洋泉社に転じた人です(このように洋泉社は宝島社との人的交流があったこともあり、1998年に宝島社の子会社となった)。

雑誌「映画秘宝」のあらましを辿ると、1995年に洋泉社で創刊、初代編集者は、今は映画評家として知られる町山智浩氏で、JICC(ジック)出版局(現・宝島社)に早稲田の学生バイトからそのまま入社した後に洋泉社に出向し、そこで「映画秘宝」の流れにつながる「映画宝島」('90年創刊)シリーズを企画しています。1996年に町山氏が退職し、田野辺尚人氏が2代目編集長として刊行を継続、田野辺氏は1993年に思潮社の編集者から洋泉社に転じた人です(このように洋泉社は宝島社との人的交流があったこともあり、1998年に宝島社の子会社となった)。

本誌2022年4月号は、その双葉社刊の最終号の1つ前の号となり、(表紙は'22年公開の「THE BATMAN-ザ・バットマン-」だが)特集名「映画猛者101人が選ぶ、2022年オールタイム映画ベストテン!」として、巻頭に町山智浩氏と平山夢明氏の「映画秘宝オールタイム・ベストテンを語る」という対談があり、メインで「深堀り!マイ・ベスト・オールターム映画」という特集を組んでいます。ここでは、「モダン・アメリカン・カルト映画マイ・ベスト」「日本のカルト映画マイベスト」「ヨーロッパのカルト映画ベストテン」といった感じで30ジャンルに渡って、それぞれのジャンルにこだわりを持つ評論家や識者などが選評しています。いきなりカルト映画がきて、その後に西部劇とか時代劇とやくざ映画とかがくるのが、この雑誌らしいかもしれません。

本誌2022年4月号は、その双葉社刊の最終号の1つ前の号となり、(表紙は'22年公開の「THE BATMAN-ザ・バットマン-」だが)特集名「映画猛者101人が選ぶ、2022年オールタイム映画ベストテン!」として、巻頭に町山智浩氏と平山夢明氏の「映画秘宝オールタイム・ベストテンを語る」という対談があり、メインで「深堀り!マイ・ベスト・オールターム映画」という特集を組んでいます。ここでは、「モダン・アメリカン・カルト映画マイ・ベスト」「日本のカルト映画マイベスト」「ヨーロッパのカルト映画ベストテン」といった感じで30ジャンルに渡って、それぞれのジャンルにこだわりを持つ評論家や識者などが選評しています。いきなりカルト映画がきて、その後に西部劇とか時代劇とやくざ映画とかがくるのが、この雑誌らしいかもしれません。

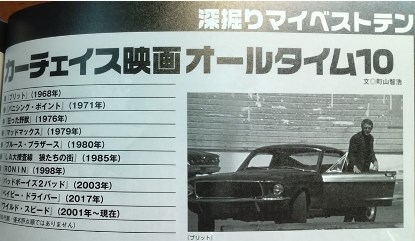

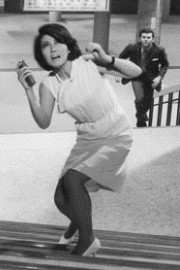

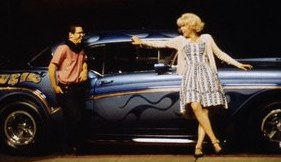

「モダン・アメリカン・カルト映画マイ・ベスト」で「パルプフィクション」などをベスト10に挙げていた町山智浩氏が、「カーチェイス映画オールタイムベスト10」で、ピーター・イェーツ監督の「ブリット」('68年)を挙げています。

「モダン・アメリカン・カルト映画マイ・ベスト」で「パルプフィクション」などをベスト10に挙げていた町山智浩氏が、「カーチェイス映画オールタイムベスト10」で、ピーター・イェーツ監督の「ブリット」('68年)を挙げています。

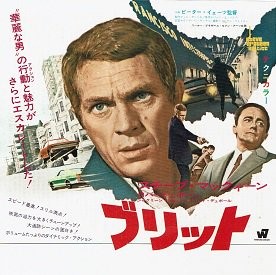

サンフランシスコ市警察本部捜査課のブリット警部補(スティーブ・マックイーン)は、チャルマース上院議員(ロバート・ヴォーン)から裁判の重要証言者の保護を命じられる。その証言者とは、ジョー・ロスというマフィア組員。ロスは組の金を横領し、ヒットマンから狙われたために、司法取引によってマフィアを潰す証人となることで身の安全を図ったのだ。しかし、証人は何者かに、殺されもう一人の刑事も重傷を負ってしまう。ブリットは、証人が生きている、という偽の情報を流し、殺し屋を誘き寄せる作戦に出るが―。

サンフランシスコ市警察本部捜査課のブリット警部補(スティーブ・マックイーン)は、チャルマース上院議員(ロバート・ヴォーン)から裁判の重要証言者の保護を命じられる。その証言者とは、ジョー・ロスというマフィア組員。ロスは組の金を横領し、ヒットマンから狙われたために、司法取引によってマフィアを潰す証人となることで身の安全を図ったのだ。しかし、証人は何者かに、殺されもう一人の刑事も重傷を負ってしまう。ブリットは、証人が生きている、という偽の情報を流し、殺し屋を誘き寄せる作戦に出るが―。 それと、町山氏は「

それと、町山氏は「 年)も挙げていますが、こちらの方がクルマ主体かも。1971年製「白」のダッチ・チャージャー(「ブリット」でカーチェイスの相手となった悪役がこれの1968年式「黒」に乗っていた)を陸送でコロラドからサンフランシスコに出来るだけ早く届ける賭けをした元レーサーのコワルスキー(ハリー・ニューマン)の話で、町山氏は「哲学映画」としています。個人的にはずっと観れないでいたのが、昨年['23年]4Kデジタルリマスター版を劇場で見ることが出来ました。

年)も挙げていますが、こちらの方がクルマ主体かも。1971年製「白」のダッチ・チャージャー(「ブリット」でカーチェイスの相手となった悪役がこれの1968年式「黒」に乗っていた)を陸送でコロラドからサンフランシスコに出来るだけ早く届ける賭けをした元レーサーのコワルスキー(ハリー・ニューマン)の話で、町山氏は「哲学映画」としています。個人的にはずっと観れないでいたのが、昨年['23年]4Kデジタルリマスター版を劇場で見ることが出来ました。 「ブリット」●原題:BULLITT●制作年: 1968年●制作国:アメリカ●監督:ピーター・イェーツ●製作:フィリップ・ダントーニ●脚本:アラン・R・トラストマン/ハリー・クライナー●撮影:ウィリアム・A・フレイカー●音楽:ラロ・シフリン●原作:ロバート・L・フィッシュ●時間:113分●出演:スティーブ・マックイー

「ブリット」●原題:BULLITT●制作年: 1968年●制作国:アメリカ●監督:ピーター・イェーツ●製作:フィリップ・ダントーニ●脚本:アラン・R・トラストマン/ハリー・クライナー●撮影:ウィリアム・A・フレイカー●音楽:ラロ・シフリン●原作:ロバート・L・フィッシュ●時間:113分●出演:スティーブ・マックイー

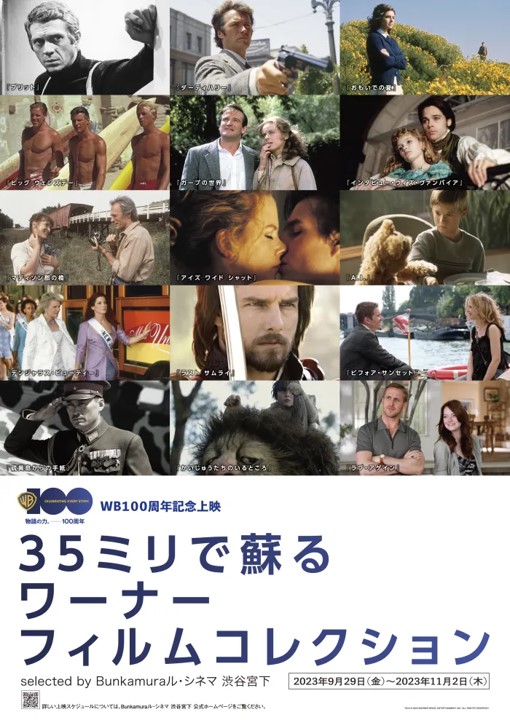

ン/ジャクリーン・ビセット/ロバート・ヴォーン/ドン・ゴード/ロバート・デュヴァル/サイモン・オークランド/ノーマン・フェル/ジョーグ・スタンフォード・ブラウン●日本公開:1968/12●配給:ワーナー・ブラザース=セヴン・アーツ●最初に観た場所:池袋・文芸坐(80-07-16)●2回目:Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下(23-10-02)(評価:★★★★)●併映:1回目「華麗なる賭け」(ノーマン・ジュイソン)

ン/ジャクリーン・ビセット/ロバート・ヴォーン/ドン・ゴード/ロバート・デュヴァル/サイモン・オークランド/ノーマン・フェル/ジョーグ・スタンフォード・ブラウン●日本公開:1968/12●配給:ワーナー・ブラザース=セヴン・アーツ●最初に観た場所:池袋・文芸坐(80-07-16)●2回目:Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下(23-10-02)(評価:★★★★)●併映:1回目「華麗なる賭け」(ノーマン・ジュイソン)

監督:リチャード・C・サラフィアン●製作:ノーマン・スペンサー●脚本:ギレルモ・ケイン(ギリェルモ・カブレラ=インファンテ)●撮影:ジョン・A・アロンゾ●時間:105分●出演:バリー・ニューマン/クリーヴォン・リトル/リー・ウィーバー/カール・スウェンソン/ディーン・ジャガー/スティーブン・ダーデン/ポール・コスロ/ボブ・ドナー/ティモシー・スコット/ギルダ・テクスター/アンソニー・ジェームズ/アーサー・マレット/ビクトリア・メドリン/シャーロット・ランプリング(イギリス公開版のみ)●日本公開:1971/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:シネマート新宿(スクリーン1)(23-04-04)((評価:★★★★)

監督:リチャード・C・サラフィアン●製作:ノーマン・スペンサー●脚本:ギレルモ・ケイン(ギリェルモ・カブレラ=インファンテ)●撮影:ジョン・A・アロンゾ●時間:105分●出演:バリー・ニューマン/クリーヴォン・リトル/リー・ウィーバー/カール・スウェンソン/ディーン・ジャガー/スティーブン・ダーデン/ポール・コスロ/ボブ・ドナー/ティモシー・スコット/ギルダ・テクスター/アンソニー・ジェームズ/アーサー・マレット/ビクトリア・メドリン/シャーロット・ランプリング(イギリス公開版のみ)●日本公開:1971/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:シネマート新宿(スクリーン1)(23-04-04)((評価:★★★★)

「ゴジラ」●制作年:1954年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本:村田武雄/本多猪四郎●撮影:玉井正夫●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二ほか●原作:香山滋●時間:97分●出演:宝田明/河内桃子/平田昭彦/志村喬/堺左千夫/村上冬樹/山本廉/榊田敬二/鈴木豊明 /馬野都留子/菅井きん/笈川武夫/林幹/恩田清二郎/高堂国典/小川虎之助/手塚克巳/橘正晃/帯一郎/中島春雄/川合玉江/東静子/岡部正/鴨田清/今泉康/橘正晃/帯一郎●公開:1954/11●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿名画座ミラノ (83-08-06)●2回目:TOHOシネマズ 日比谷 (24-07-17)(評価:★★★☆→★★★★(再見し評価変更))●併映:「怪獣大戦争」(本多猪四郎)

「ゴジラ」●制作年:1954年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本:村田武雄/本多猪四郎●撮影:玉井正夫●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二ほか●原作:香山滋●時間:97分●出演:宝田明/河内桃子/平田昭彦/志村喬/堺左千夫/村上冬樹/山本廉/榊田敬二/鈴木豊明 /馬野都留子/菅井きん/笈川武夫/林幹/恩田清二郎/高堂国典/小川虎之助/手塚克巳/橘正晃/帯一郎/中島春雄/川合玉江/東静子/岡部正/鴨田清/今泉康/橘正晃/帯一郎●公開:1954/11●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿名画座ミラノ (83-08-06)●2回目:TOHOシネマズ 日比谷 (24-07-17)(評価:★★★☆→★★★★(再見し評価変更))●併映:「怪獣大戦争」(本多猪四郎)

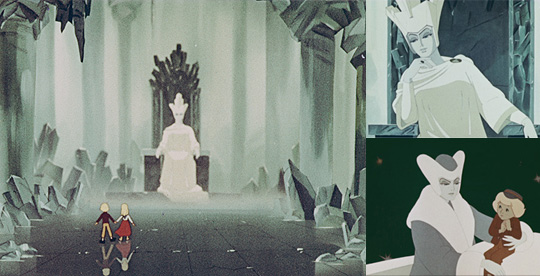

「モスラ」●制作年:1961年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:古関裕而●特殊技術:円谷英二●イメージボード:小松崎茂●原作:中村真一郎/福永武彦/堀田善衛「発光妖精とモスラ」●時間:101分●出演:フランキー堺/小泉博/香川京子/ジェリー伊藤/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/上原謙/志村喬/平田昭彦/佐原健二/河津清三郎/小杉義男/高木弘/田島義文/山本廉/加藤春哉/三島耕/中村哲/広瀬正一/桜井巨郎/堤康久●公開:1961/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿シアターアプル (83-09-04)(評価:★★★☆)●併映:「三大怪獣 地球最大の決戦」(本多猪四郎)

「モスラ」●制作年:1961年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:古関裕而●特殊技術:円谷英二●イメージボード:小松崎茂●原作:中村真一郎/福永武彦/堀田善衛「発光妖精とモスラ」●時間:101分●出演:フランキー堺/小泉博/香川京子/ジェリー伊藤/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/上原謙/志村喬/平田昭彦/佐原健二/河津清三郎/小杉義男/高木弘/田島義文/山本廉/加藤春哉/三島耕/中村哲/広瀬正一/桜井巨郎/堤康久●公開:1961/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿シアターアプル (83-09-04)(評価:★★★☆)●併映:「三大怪獣 地球最大の決戦」(本多猪四郎)

「モスラ対ゴジラ」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:89分●出演:宝田明/星由里子/小泉博>/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/藤木悠/田島義文/佐原健二/谷晃/木村千吉/中山豊/田武謙三/藤田進/八代美紀/小杉義男/田崎潤/沢村いき雄/佐田豊/山本廉/佐田豊/野村浩三/堤康久/津田光男/大友伸/大村千吉/岩本弘司/丘照美/大前亘●公開:1964/04●配給:東宝(評価:★★★☆)

「モスラ対ゴジラ」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:89分●出演:宝田明/星由里子/小泉博>/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/藤木悠/田島義文/佐原健二/谷晃/木村千吉/中山豊/田武謙三/藤田進/八代美紀/小杉義男/田崎潤/沢村いき雄/佐田豊/山本廉/佐田豊/野村浩三/堤康久/津田光男/大友伸/大村千吉/岩本弘司/丘照美/大前亘●公開:1964/04●配給:東宝(評価:★★★☆)

「ゴジラ対ヘドラ」●制作年:1971年●監督:坂野義光(水中撮影も兼任)●製作:田中友幸●脚本:馬淵薫/坂野義光●撮影:真野田陽一●音楽:眞鍋理一郎(主題歌:「かえせ! 太陽を」麻里圭子 with ハニー・ナイツ&ムーンドロップス)●特殊技術:中野昭慶●美術:井上泰幸(1922-2012)●時間:85分●出演:山内明/柴本俊夫(柴俊夫)/川瀬裕之/麻里圭子/木村俊恵/吉田義夫/中山剣吾(ヘドラ)/中島春雄/●公開:1971/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):神保町シアター(22-08-18)(評価:★★★☆)

「ゴジラ対ヘドラ」●制作年:1971年●監督:坂野義光(水中撮影も兼任)●製作:田中友幸●脚本:馬淵薫/坂野義光●撮影:真野田陽一●音楽:眞鍋理一郎(主題歌:「かえせ! 太陽を」麻里圭子 with ハニー・ナイツ&ムーンドロップス)●特殊技術:中野昭慶●美術:井上泰幸(1922-2012)●時間:85分●出演:山内明/柴本俊夫(柴俊夫)/川瀬裕之/麻里圭子/木村俊恵/吉田義夫/中山剣吾(ヘドラ)/中島春雄/●公開:1971/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):神保町シアター(22-08-18)(評価:★★★☆)

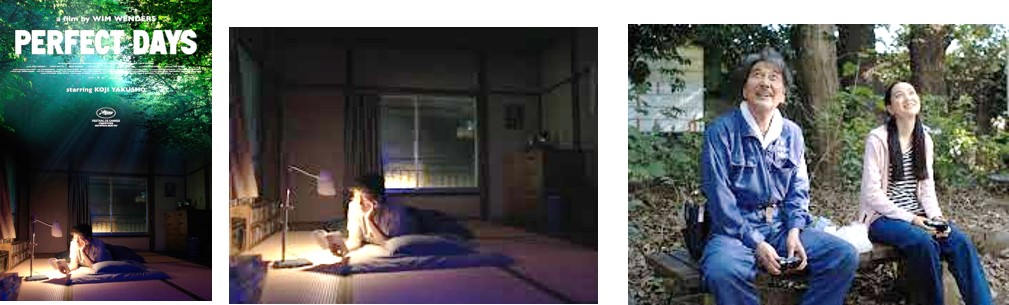

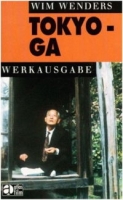

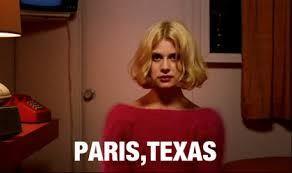

東京スカイツリー近くの古アパートで独り暮らす中年の寡黙な清掃作業員・平山(役所広司)は、毎朝薄暗いうちに起き、台所で顔を洗い、ワゴン車を運転して仕事場へ向かう。行き先は渋谷区内の公衆トイレ。それらを次々と回り、隅々まで手際よく磨き上げてゆく。一緒に働く清掃員タカ

東京スカイツリー近くの古アパートで独り暮らす中年の寡黙な清掃作業員・平山(役所広司)は、毎朝薄暗いうちに起き、台所で顔を洗い、ワゴン車を運転して仕事場へ向かう。行き先は渋谷区内の公衆トイレ。それらを次々と回り、隅々まで手際よく磨き上げてゆく。一緒に働く清掃員タカ シ(柄本時生)はどうせすぐ汚れるからと作業は適当にこなし、通っているガールズ・バーのアヤ(アオイヤマダ)と深い仲になりたいが金が無いとぼやいてばかりいる。平山は意に介さず、ただ一心に自分の持ち場を磨き上げる。誰からも見て見ぬふりをされるような仕事だが、平山はそれも気にせず仕事を続け、仕事中は殆ど言葉を発しない。それでも平山は日々の楽しみを数多く持っている。例えば、移動中の車で聴く古いカセットテープ。パティ・スミス、ルー・リード、キンクス、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとどれも少し前の音楽だ。

シ(柄本時生)はどうせすぐ汚れるからと作業は適当にこなし、通っているガールズ・バーのアヤ(アオイヤマダ)と深い仲になりたいが金が無いとぼやいてばかりいる。平山は意に介さず、ただ一心に自分の持ち場を磨き上げる。誰からも見て見ぬふりをされるような仕事だが、平山はそれも気にせず仕事を続け、仕事中は殆ど言葉を発しない。それでも平山は日々の楽しみを数多く持っている。例えば、移動中の車で聴く古いカセットテープ。パティ・スミス、ルー・リード、キンクス、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとどれも少し前の音楽だ。 休憩時に神社の境内の隅に座りささやかな昼食をとる時は、境内の樹々を見上げる。木洩れ日を見て笑みを浮かべ、一時代前の小型フィルムカメラでモノクロ写真を撮る。街の

休憩時に神社の境内の隅に座りささやかな昼食をとる時は、境内の樹々を見上げる。木洩れ日を見て笑みを浮かべ、一時代前の小型フィルムカメラでモノクロ写真を撮る。街の 人々は平山をまったく無視して行き交うが、時折ホームレス風の老人(田中泯)が、平山と目を合わせてくれる。仕事が終わると近くの銭湯で身体を洗い、浅草地下商店街の定食屋で安い食事をする。休日には行きつけの小さな居酒屋で、客にせがまれて歌う女将(石川さゆり)の声に耳を傾けることもある。家に帰ると、四畳半の部屋で眠くなるまで本を読む。フォークナー『野生の棕櫚』、幸田文『木』等々...。眠りに落ちた平山の脳裏には、その

人々は平山をまったく無視して行き交うが、時折ホームレス風の老人(田中泯)が、平山と目を合わせてくれる。仕事が終わると近くの銭湯で身体を洗い、浅草地下商店街の定食屋で安い食事をする。休日には行きつけの小さな居酒屋で、客にせがまれて歌う女将(石川さゆり)の声に耳を傾けることもある。家に帰ると、四畳半の部屋で眠くなるまで本を読む。フォークナー『野生の棕櫚』、幸田文『木』等々...。眠りに落ちた平山の脳裏には、その 日に目にした映像の断片がゆらゆら閃き続けている。ある日、平山の若い姪・ニコ(中野有紗)がアパートへ押し掛けてくる。平山の妹ケイコ(麻生祐未)の娘で、家出してきたという。平山の妹は豊かな暮らしを送っていて、ニコに平山とは世界が違うのだから会ってはならぬと言い渡しているらしい。ニコは平山を説き伏せて仕事場へついてゆく。公衆トイレを一心に清掃してゆく平山の姿にニコは言葉を失うが、休憩時、公園で木洩れ日を見上げる平山の姿を見て、ニコにも笑顔が戻る。しかし平山の妹がニコを連れ戻しにやってくる―。

日に目にした映像の断片がゆらゆら閃き続けている。ある日、平山の若い姪・ニコ(中野有紗)がアパートへ押し掛けてくる。平山の妹ケイコ(麻生祐未)の娘で、家出してきたという。平山の妹は豊かな暮らしを送っていて、ニコに平山とは世界が違うのだから会ってはならぬと言い渡しているらしい。ニコは平山を説き伏せて仕事場へついてゆく。公衆トイレを一心に清掃してゆく平山の姿にニコは言葉を失うが、休憩時、公園で木洩れ日を見上げる平山の姿を見て、ニコにも笑顔が戻る。しかし平山の妹がニコを連れ戻しにやってくる―。 ヴィム・ヴェンダース監督の2023年公開作で、同年の第76回「カンヌ国際映画祭」で、役所広司が日本人俳優としては是枝裕和監督の「

ヴィム・ヴェンダース監督の2023年公開作で、同年の第76回「カンヌ国際映画祭」で、役所広司が日本人俳優としては是枝裕和監督の「 この映画の製作のきっかけは、世界で活躍する16人の建築家やデザイナーが参画して渋谷区内17か所の公共トイレを刷新したプロジェクト「THE TOKYO TOILET」の活動PRを目的とした短編オムニバス映画が当初の計画だったとのこと、撮影はたった15日間という短い期間だったそうです。

この映画の製作のきっかけは、世界で活躍する16人の建築家やデザイナーが参画して渋谷区内17か所の公共トイレを刷新したプロジェクト「THE TOKYO TOILET」の活動PRを目的とした短編オムニバス映画が当初の計画だったとのこと、撮影はたった15日間という短い期間だったそうです。 主人公・平山(ヴィム・ヴェンダース監督が敬愛する小津安二郎監督の作品の主人公の名に由来しているのは明らか)の一見かわり映えの無い生活が12日間描かれていますが、毎日が同じようで、ちょっとずつ今までにない出来事や事件のようなものが起き、過去を捨てたはずの平山が、次第にその自分の過去に向き合わさざるを得なくなるという作りになっています。

主人公・平山(ヴィム・ヴェンダース監督が敬愛する小津安二郎監督の作品の主人公の名に由来しているのは明らか)の一見かわり映えの無い生活が12日間描かれていますが、毎日が同じようで、ちょっとずつ今までにない出来事や事件のようなものが起き、過去を捨てたはずの平山が、次第にその自分の過去に向き合わさざるを得なくなるという作りになっています。 エンディングの平山の表情を映した長いショットで、最初笑っていた平山は、途中からやや泣き顔にも見える表情になったりもし、彼の人生への満足と後悔の両方が滲み出ていて、それらをひっくるめての「パーフェクト」という意味であり、少なくとも一般的な「完璧な生活」という意味合いとは異なるように思いました。平山の日々を見ていると、どこか禅僧の生活のメタファーのようでもありますが、それを「完全に悟りきった哲人」にしてしまっていないところが、平山という人物が身近に感じられていいです。

エンディングの平山の表情を映した長いショットで、最初笑っていた平山は、途中からやや泣き顔にも見える表情になったりもし、彼の人生への満足と後悔の両方が滲み出ていて、それらをひっくるめての「パーフェクト」という意味であり、少なくとも一般的な「完璧な生活」という意味合いとは異なるように思いました。平山の日々を見ていると、どこか禅僧の生活のメタファーのようでもありますが、それを「完全に悟りきった哲人」にしてしまっていないところが、平山という人物が身近に感じられていいです。 居酒屋の女将が石川さゆりで、ほんとに映画の中で歌っていたなあ(自分がこの映画を観た大晦日の日に紅白歌合戦でも歌っていた)。三浦友和が演じるその女将の元夫が現れ、平山は最初はその元夫の登場で女将に振られたと思い、この映画の中で初めて酒を飲みます(行きつけの定食屋でも居酒屋でもそれまで酒は飲んでいない)。しかし、元夫はガンで余命宣告を受けており、後を平山に託したことで、二人は女将を介して何となく気持ちが通じていました。

居酒屋の女将が石川さゆりで、ほんとに映画の中で歌っていたなあ(自分がこの映画を観た大晦日の日に紅白歌合戦でも歌っていた)。三浦友和が演じるその女将の元夫が現れ、平山は最初はその元夫の登場で女将に振られたと思い、この映画の中で初めて酒を飲みます(行きつけの定食屋でも居酒屋でもそれまで酒は飲んでいない)。しかし、元夫はガンで余命宣告を受けており、後を平山に託したことで、二人は女将を介して何となく気持ちが通じていました。 「PERFECT DAYS」●原題:PERFECT DAYS●制作年:2023年●制作国:日本・ドイツ●監督:ヴィム・ヴェンダース●製作:柳井康治●脚本:ヴィム・ヴェンダース/高崎卓馬●撮影:フランツ・ラスティグ●音楽:(劇中曲)ルー・リード「Perfect Day」ほか●時間:124分●出演:役所広司/柄本時生/アオイヤマダ/中野有紗/麻生祐未/石川さゆり/田中泯/三浦友和/田中都子/水間ロン/渋谷そらじ/岩崎蒼維/嶋崎希祐/川崎ゆり子/小林紋/原田文明/レイナ/三浦俊輔/古川がん/深沢敦/田村泰二郎/甲本雅裕/岡本牧子/松居大悟/高橋侃/さいとうなり/大下ヒロト/研ナオコ/長井短/牧口元美/松井功/吉田葵/柴田元幸/犬山イヌコ/モロ師岡/芹澤興人/松金よね子/安藤玉恵●公開:2023/12●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:シネ・リーブル神戸(23-12-31)(評価:★★★★☆)

「PERFECT DAYS」●原題:PERFECT DAYS●制作年:2023年●制作国:日本・ドイツ●監督:ヴィム・ヴェンダース●製作:柳井康治●脚本:ヴィム・ヴェンダース/高崎卓馬●撮影:フランツ・ラスティグ●音楽:(劇中曲)ルー・リード「Perfect Day」ほか●時間:124分●出演:役所広司/柄本時生/アオイヤマダ/中野有紗/麻生祐未/石川さゆり/田中泯/三浦友和/田中都子/水間ロン/渋谷そらじ/岩崎蒼維/嶋崎希祐/川崎ゆり子/小林紋/原田文明/レイナ/三浦俊輔/古川がん/深沢敦/田村泰二郎/甲本雅裕/岡本牧子/松居大悟/高橋侃/さいとうなり/大下ヒロト/研ナオコ/長井短/牧口元美/松井功/吉田葵/柴田元幸/犬山イヌコ/モロ師岡/芹澤興人/松金よね子/安藤玉恵●公開:2023/12●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:シネ・リーブル神戸(23-12-31)(評価:★★★★☆)

(ラーゴ)に、ある日正体不明の流れ者(クリント・イーストウッド)が立ち寄る。男は、絡んできた3人のならず者を瞬く間に撃ち殺し、その場に居合わせた小人のモーデカイ(ビリー

(ラーゴ)に、ある日正体不明の流れ者(クリント・イーストウッド)が立ち寄る。男は、絡んできた3人のならず者を瞬く間に撃ち殺し、その場に居合わせた小人のモーデカイ(ビリー ・カーティス)は声も無くただ見つめるだけだった。さらに男は、通りががったカリー・トラバース(マリアント・ヒル)を納屋に連れ込むと、強引に犯してしまう。臆病な町の住人たちは、流れ者を咎めもせず、ただただ困惑する。その頃、ブリッジス(ジョフリー・ルイス)、コール(アンソニー・ジェイムス)、ダン(ダン・デイビス)のステイシー3兄弟が刑務所から放免になり、町に向かっていた。3人はかつてラーゴ鉱山会社で用心棒をしていた時に金塊を持ち出し、彼らを逮捕しようとした連邦保安官をムチで叩き殺したの

・カーティス)は声も無くただ見つめるだけだった。さらに男は、通りががったカリー・トラバース(マリアント・ヒル)を納屋に連れ込むと、強引に犯してしまう。臆病な町の住人たちは、流れ者を咎めもせず、ただただ困惑する。その頃、ブリッジス(ジョフリー・ルイス)、コール(アンソニー・ジェイムス)、ダン(ダン・デイビス)のステイシー3兄弟が刑務所から放免になり、町に向かっていた。3人はかつてラーゴ鉱山会社で用心棒をしていた時に金塊を持ち出し、彼らを逮捕しようとした連邦保安官をムチで叩き殺したの だ。ラーゴでは町を守るために、正体不明の流れ者を雇うことにする。男は当初渋っていたが、「何でも言う事を聞く」との申し出に、町の護衛を引き受ける。男はホテルの主人ルイス(テッド・ハートレイ)にしばらく滞在すると告げる。ルイスの妻サラ(バーナ・ブルーム)は、この

だ。ラーゴでは町を守るために、正体不明の流れ者を雇うことにする。男は当初渋っていたが、「何でも言う事を聞く」との申し出に、町の護衛を引き受ける。男はホテルの主人ルイス(テッド・ハートレイ)にしばらく滞在すると告げる。ルイスの妻サラ(バーナ・ブルーム)は、この 男をどこかで見たような気がした。町を挙げての防戦体制が敷かれ、モーデカイに絶大な権限が与えられたが、男の行動が理解できない鉱山会社のドレイクやモーガン(ジャック・ギング)は男を用心棒として雇ったことを後悔し始めた。男はホテルの客を全員他の場所に移し、カリーとホテル暮らしを始めた。ある夜、2人の部屋へモーガンと数人の男たちが侵入し、寝ている男を襲おうとしたが、男はベランダからダイナ

男をどこかで見たような気がした。町を挙げての防戦体制が敷かれ、モーデカイに絶大な権限が与えられたが、男の行動が理解できない鉱山会社のドレイクやモーガン(ジャック・ギング)は男を用心棒として雇ったことを後悔し始めた。男はホテルの客を全員他の場所に移し、カリーとホテル暮らしを始めた。ある夜、2人の部屋へモーガンと数人の男たちが侵入し、寝ている男を襲おうとしたが、男はベランダからダイナ マイトを投げつけ、翌日にはモーデカイに指揮を命じて、どこかへ去っていった。町の人々は、彼がいなくてどうやって町を守るのかと恐怖に慄き騒ぎ始める。そこへステイシー3兄弟がやって来て、混乱している町を易々と乗っ取った。人々を酒場に集め、3人は勝手放題に嫌がらせを始める。コールが馬を見ようと酒場の扉を押すと、突然ムチの音がして彼の姿が見えなくなった。コールの呻き声で、ステシシーとダンが通りに出ると、コールがムチで打たれて死んでいた。さらにダンの首にからみついたムチが彼の首を絞めつける。彼は地面に崩れ、そのまま死んだ。ステイシーは素早く建物の影に隠れだが、男はどこまでも追ってくる。"お前は誰だ。何者なんだ?"それがステイシーの最期の言葉だった―。

マイトを投げつけ、翌日にはモーデカイに指揮を命じて、どこかへ去っていった。町の人々は、彼がいなくてどうやって町を守るのかと恐怖に慄き騒ぎ始める。そこへステイシー3兄弟がやって来て、混乱している町を易々と乗っ取った。人々を酒場に集め、3人は勝手放題に嫌がらせを始める。コールが馬を見ようと酒場の扉を押すと、突然ムチの音がして彼の姿が見えなくなった。コールの呻き声で、ステシシーとダンが通りに出ると、コールがムチで打たれて死んでいた。さらにダンの首にからみついたムチが彼の首を絞めつける。彼は地面に崩れ、そのまま死んだ。ステイシーは素早く建物の影に隠れだが、男はどこまでも追ってくる。"お前は誰だ。何者なんだ?"それがステイシーの最期の言葉だった―。 クリント・イーストウッド演じる男が時おりムチで打たれる悪夢にうなされるため、この男がかつて悪党にムチ打たれ、住民たちに見殺しにされた保安官の生まれ変わり(ユーレイ?)であるのは何となくわかりますが、町人たちに防戦訓練を施している様などを見るとリアルな人間にしか見えません。しかし、悪党3人組を倒した後、町を臨む丘の上の墓地にある名無しだった保安官の墓に"ジム・ダンカンここに眠る"と、モーデカイが保安官の名を刻んだのを見届けて町を去って行きます。その際に、「あんたの名前を聞いてなかったね」とモーデカイが訊くと、墓石をじっと見つめ「知っているはずさ」と。ラスト、陽炎の立つ地平に男が消えていくことで、またユーレイっぽく(笑)なっています。このラスト、いいです。

クリント・イーストウッド演じる男が時おりムチで打たれる悪夢にうなされるため、この男がかつて悪党にムチ打たれ、住民たちに見殺しにされた保安官の生まれ変わり(ユーレイ?)であるのは何となくわかりますが、町人たちに防戦訓練を施している様などを見るとリアルな人間にしか見えません。しかし、悪党3人組を倒した後、町を臨む丘の上の墓地にある名無しだった保安官の墓に"ジム・ダンカンここに眠る"と、モーデカイが保安官の名を刻んだのを見届けて町を去って行きます。その際に、「あんたの名前を聞いてなかったね」とモーデカイが訊くと、墓石をじっと見つめ「知っているはずさ」と。ラスト、陽炎の立つ地平に男が消えていくことで、またユーレイっぽく(笑)なっています。このラスト、いいです。 男が町に来てならず者を倒すだけでなく(ユーレイなのに)女性も犯し(マリアント・ヒル演じるこの女性は最初は怒り狂ったものの、結局は男のシンパになる)、さらに、人々を無法者から守る契約をしたはずなのに、無法者が攻めてきても最初は相手のやり放題にさせていたりするのは、かつて無法者にリンチされながら住民の誰からの助けもなく亡くなった保安官の生まれ変わりが、住民に少しは反省してもらうために敢えてそうしたのではないでしょうか。

男が町に来てならず者を倒すだけでなく(ユーレイなのに)女性も犯し(マリアント・ヒル演じるこの女性は最初は怒り狂ったものの、結局は男のシンパになる)、さらに、人々を無法者から守る契約をしたはずなのに、無法者が攻めてきても最初は相手のやり放題にさせていたりするのは、かつて無法者にリンチされながら住民の誰からの助けもなく亡くなった保安官の生まれ変わりが、住民に少しは反省してもらうために敢えてそうしたのではないでしょうか。 この映画、当初はジョン・ウェインが出演のオファーを受け、脚本も受け取っていたそうですが、彼は映画公開後、イーストウッドに本作の評価を手紙で送り、それは「映画の町民たちは、実際のアメリカ先駆者達の精神を持っていない。アメリカの偉大なる精神をだ」という批判的な内容だったとのことです。これは、ジョン・ウェインが「真昼の決闘」を同じような理由で非難していたことと符合します。

この映画、当初はジョン・ウェインが出演のオファーを受け、脚本も受け取っていたそうですが、彼は映画公開後、イーストウッドに本作の評価を手紙で送り、それは「映画の町民たちは、実際のアメリカ先駆者達の精神を持っていない。アメリカの偉大なる精神をだ」という批判的な内容だったとのことです。これは、ジョン・ウェインが「真昼の決闘」を同じような理由で非難していたことと符合します。

一方で、村上春樹氏は『村上さんのところ』('15年/新潮社)で「何度も観返している映画ベスト3はなんですか?」との問いに、「ジョン・フォードの『静かなる男』と、フレッド・ジンネマンの『真昼の決闘』です。四面楚歌みたいな状況に置かれたときに(何度かそういうことがありました)、よく観ました。見終わると、「僕もがんばらなくちゃな」という気持ちになれます。どちらもとてもよくつくられた映画です。何度観ても飽きません」と答えていました。同氏によれば、アメリカのホワイトハウスの映画室で、もっとも数多く大統領に観られた映画は「真昼の決闘」だという話を聞いたことがあるそうです(ここ項、最後は「真昼の決闘」の話になってしまった)。

一方で、村上春樹氏は『村上さんのところ』('15年/新潮社)で「何度も観返している映画ベスト3はなんですか?」との問いに、「ジョン・フォードの『静かなる男』と、フレッド・ジンネマンの『真昼の決闘』です。四面楚歌みたいな状況に置かれたときに(何度かそういうことがありました)、よく観ました。見終わると、「僕もがんばらなくちゃな」という気持ちになれます。どちらもとてもよくつくられた映画です。何度観ても飽きません」と答えていました。同氏によれば、アメリカのホワイトハウスの映画室で、もっとも数多く大統領に観られた映画は「真昼の決闘」だという話を聞いたことがあるそうです(ここ項、最後は「真昼の決闘」の話になってしまった)。

「荒野のストレンジャー」●原題:HIGH PLAINS DRIFTER●制作年:1973年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:ロバート・デイリー●脚本:アーネスト・タイディマン/ディーン・レイスナー●撮影:ブルース・サーティース●音楽:ディー・バートン●時間:105分●出演:クリント・イーストウッド//ヴァーナ・ブルーム/マリアンナ・ヒル/ミッチェル・ライアン/ジャック・ギング/ステファン・ギーラシュ/テッド・ハートリー/ビリー・カーティス/ジェフリー・ルイス/ロバート・ドナー/アンソニー・ジェームズ/ダン・ヴァディス/ウォルター・バーンズ●日本公開:1973/06●配給:CIC(評価:★★★☆)

「荒野のストレンジャー」●原題:HIGH PLAINS DRIFTER●制作年:1973年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:ロバート・デイリー●脚本:アーネスト・タイディマン/ディーン・レイスナー●撮影:ブルース・サーティース●音楽:ディー・バートン●時間:105分●出演:クリント・イーストウッド//ヴァーナ・ブルーム/マリアンナ・ヒル/ミッチェル・ライアン/ジャック・ギング/ステファン・ギーラシュ/テッド・ハートリー/ビリー・カーティス/ジェフリー・ルイス/ロバート・ドナー/アンソニー・ジェームズ/ダン・ヴァディス/ウォルター・バーンズ●日本公開:1973/06●配給:CIC(評価:★★★☆) 「真昼の決闘」●原題:HIGH NOON●制作年:1952年●制作国:アメリカ●監督:フレッド・ジンネマン●製作:ス

「真昼の決闘」●原題:HIGH NOON●制作年:1952年●制作国:アメリカ●監督:フレッド・ジンネマン●製作:ス

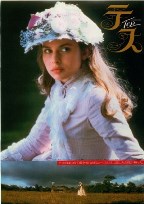

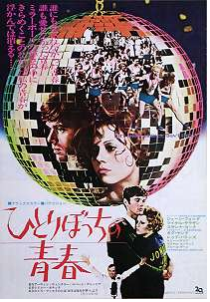

「ブーム」とはパーティーのこと。ブームに誘われることを夢見る13歳のヴィック(ソフィー・マルソー)が、自分の14歳の誕生日ブームを開くまでの物語。リセの新学期(夏のバカンス明け)に始まり、歯科医の父親(クロード・ブラッスール)とイラストレーターである母親(ブリジッド・フォッセー)の別居騒動、ハープ奏者の曾祖母プペット(ドゥニーズ・グレイ)の折々の助言を背景に、ブームで出会ったマチュー(アレクサンドル・スターリング)との恋模様、春休み明けに自身が開く誕生日ブームまでを描く。

「ブーム」とはパーティーのこと。ブームに誘われることを夢見る13歳のヴィック(ソフィー・マルソー)が、自分の14歳の誕生日ブームを開くまでの物語。リセの新学期(夏のバカンス明け)に始まり、歯科医の父親(クロード・ブラッスール)とイラストレーターである母親(ブリジッド・フォッセー)の別居騒動、ハープ奏者の曾祖母プペット(ドゥニーズ・グレイ)の折々の助言を背景に、ブームで出会ったマチュー(アレクサンドル・スターリング)との恋模様、春休み明けに自身が開く誕生日ブームまでを描く。

「ラ・ブーム」('80年/仏)はクロード・ピノトー(1925-2012/87歳没)監督によるフランス映画で、個人的にはこの映画で「

「ラ・ブーム」('80年/仏)はクロード・ピノトー(1925-2012/87歳没)監督によるフランス映画で、個人的にはこの映画で「 (1966年生まれ)のデビュー作であり(日本で言えば"中一"だが高校生くらいに見えたりもする)、ブリジッド・フォッセーはソフィー・マルソー演じる思春期の娘をも持つ母親役。個人的にはどうってことない映画でしたが、ヨーロッパ各国や日本を含むアジアでヒット作となりました。

(1966年生まれ)のデビュー作であり(日本で言えば"中一"だが高校生くらいに見えたりもする)、ブリジッド・フォッセーはソフィー・マルソー演じる思春期の娘をも持つ母親役。個人的にはどうってことない映画でしたが、ヨーロッパ各国や日本を含むアジアでヒット作となりました。 娘の恋愛だけでなく、親夫婦の倦怠期とそこからの脱脚を

娘の恋愛だけでなく、親夫婦の倦怠期とそこからの脱脚を も描いているところがフランス映画らしく、改めて観ると、フランス的文化・恋愛価値観が垣間見られた作品だったように思います。映画パーソナリティの襟川クロ(1950年生まれ)氏が「おもちゃ箱的青春ムービー。(中略)ごく普通の少女達が、普通の恋をして、またひとつ大人になるのでありました、とりまく大人は大人でイロイロあり、ひとつ年をとりましたとさ。といった、よくあるパターンではありますが、しかし、その味つけがなかなかのもの」と評価したほか、映画評論

も描いているところがフランス映画らしく、改めて観ると、フランス的文化・恋愛価値観が垣間見られた作品だったように思います。映画パーソナリティの襟川クロ(1950年生まれ)氏が「おもちゃ箱的青春ムービー。(中略)ごく普通の少女達が、普通の恋をして、またひとつ大人になるのでありました、とりまく大人は大人でイロイロあり、ひとつ年をとりましたとさ。といった、よくあるパターンではありますが、しかし、その味つけがなかなかのもの」と評価したほか、映画評論 家の

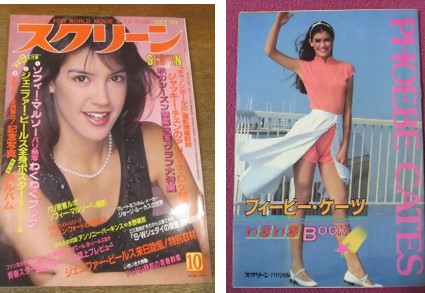

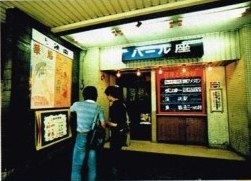

家の この映画は高田馬場パール座で観て、併映がフィービー・ケイツ(1963年生まれ)の19歳の時の

この映画は高田馬場パール座で観て、併映がフィービー・ケイツ(1963年生まれ)の19歳の時の デビュー作である「パラダイス」('82年/米)(公開時のタイトルは「フィービー・ケイツのパラダイス」)でしたが、こちらは当時のメモを見ると「フィービー・ケイツのアイドル映画。中身がない」(評価★☆)とだけありました(笑)。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーは当時、米仏2大アイドルだったのかもしれません。米国にはあと1人、二人

デビュー作である「パラダイス」('82年/米)(公開時のタイトルは「フィービー・ケイツのパラダイス」)でしたが、こちらは当時のメモを見ると「フィービー・ケイツのアイドル映画。中身がない」(評価★☆)とだけありました(笑)。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーは当時、米仏2大アイドルだったのかもしれません。米国にはあと1人、二人 と同年代のブルック・シールズ(1963年生まれ)がいましたが、ルイ・マル監督の「プリティ・ベイビー」('78年/米)も観ました(これも高田馬場パール座で、併映はダイアン・レイン主演の「リトル・ロマンス」('79年/米))。ニューオリンズの娼館が舞台のこの作品に、ルイ・マル監督が渡米して自ら発掘した彼女を起用したもので、ブルック・シールズは11歳で娼婦(12歳)を演じてセンセーションを巻き起こしましたが、ルイ・マル作品としてはイマイチだったかも(評価★★★)。フィービー・ケイツについては「

と同年代のブルック・シールズ(1963年生まれ)がいましたが、ルイ・マル監督の「プリティ・ベイビー」('78年/米)も観ました(これも高田馬場パール座で、併映はダイアン・レイン主演の「リトル・ロマンス」('79年/米))。ニューオリンズの娼館が舞台のこの作品に、ルイ・マル監督が渡米して自ら発掘した彼女を起用したもので、ブルック・シールズは11歳で娼婦(12歳)を演じてセンセーションを巻き起こしましたが、ルイ・マル作品としてはイマイチだったかも(評価★★★)。フィービー・ケイツについては「 結構、アイドル映画を観ていたのだなあと今になって思います。「プリティ・ベイビー」はブルック・シールズのアイドル映画ではありませんが(彼女の出たアイドル映画と言えば17歳の時の「青い珊瑚礁」('80年/米)あたりか)、彼女を一気にアイドルに押し上げた映画でしょう。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーを比べると、米国型アイドルとフランス型アイドルとではやはり違うなあと思わされます(映画雑誌「スクリーン」だと、ソフィー・マルソーが表紙向きで、フィービー・ケイツがグラビア向きと言ったところか)。フランス人監督のルイ・マルが見出したブルック・シールズはどちらか。天皇徳仁(今上天皇)が皇太子時代、日本人では柏原芳恵、外国人ではブルック・シールズの熱烈なファンであったとされていましたが、プリンストン大学を首席で卒業するような才女でした。

結構、アイドル映画を観ていたのだなあと今になって思います。「プリティ・ベイビー」はブルック・シールズのアイドル映画ではありませんが(彼女の出たアイドル映画と言えば17歳の時の「青い珊瑚礁」('80年/米)あたりか)、彼女を一気にアイドルに押し上げた映画でしょう。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーを比べると、米国型アイドルとフランス型アイドルとではやはり違うなあと思わされます(映画雑誌「スクリーン」だと、ソフィー・マルソーが表紙向きで、フィービー・ケイツがグラビア向きと言ったところか)。フランス人監督のルイ・マルが見出したブルック・シールズはどちらか。天皇徳仁(今上天皇)が皇太子時代、日本人では柏原芳恵、外国人ではブルック・シールズの熱烈なファンであったとされていましたが、プリンストン大学を首席で卒業するような才女でした。

「ラ・ブーム」で父親と娘の役だったクロード・ブラッスールとソフィー・マルソーが、この作品の6年後、フランシス・ジロー監督の「デサント・オ・ザンファー 地獄に堕ちて」('86年/仏)では年齢の離れた夫と妻を演じましたが、これも夫婦の危機を打開しようとする話で、ただし、結構どろっとした話になっています。滞在先のリゾートホテルで殺人事件が起きる犯罪ミステリ仕様ですが、やや猟奇的側面も(原作は『狼は天使の匂い』『ピアニストを撃て』『華麗なる大泥棒』のデイビッド・グーディス)。さらには、「ラ・ブーム」の父親役と裸で激しいラブシーンを演じたりしていることもあり、そうした映画を企画する側も企画する側だが、「みんな父娘相姦みたいな目で私たちを見たがってるのよね」と自分でも承知していながら、こうした作品に簡単に出演してしまうソフィー・マルソーもソフィー・マルソーだとの批判と言うか苦言もあったようです。やはり、「ラ・ブーム」のソフィー・マルソーのイメージを壊されたくないファンがいるのだろうなあ(タイトルが何のことだかよく分からないのが難。ビデオタイトルは「地獄に墜ちて」)。

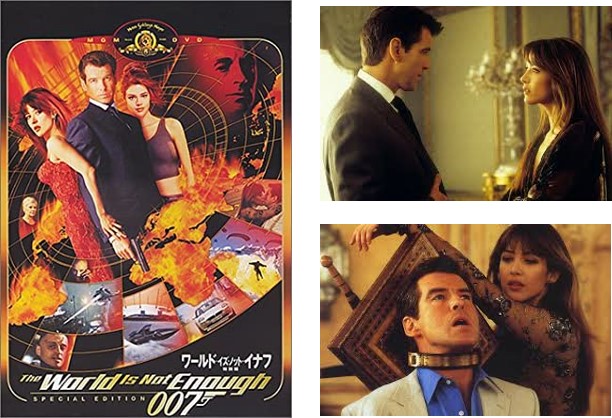

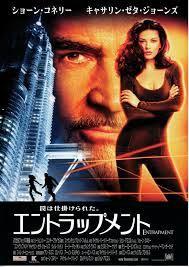

「ラ・ブーム」で父親と娘の役だったクロード・ブラッスールとソフィー・マルソーが、この作品の6年後、フランシス・ジロー監督の「デサント・オ・ザンファー 地獄に堕ちて」('86年/仏)では年齢の離れた夫と妻を演じましたが、これも夫婦の危機を打開しようとする話で、ただし、結構どろっとした話になっています。滞在先のリゾートホテルで殺人事件が起きる犯罪ミステリ仕様ですが、やや猟奇的側面も(原作は『狼は天使の匂い』『ピアニストを撃て』『華麗なる大泥棒』のデイビッド・グーディス)。さらには、「ラ・ブーム」の父親役と裸で激しいラブシーンを演じたりしていることもあり、そうした映画を企画する側も企画する側だが、「みんな父娘相姦みたいな目で私たちを見たがってるのよね」と自分でも承知していながら、こうした作品に簡単に出演してしまうソフィー・マルソーもソフィー・マルソーだとの批判と言うか苦言もあったようです。やはり、「ラ・ブーム」のソフィー・マルソーのイメージを壊されたくないファンがいるのだろうなあ(タイトルが何のことだかよく分からないのが難。ビデオタイトルは「地獄に墜ちて」)。 さらにその13年後、ソフィー・マルソーはマイケル・アプテッド監督の007シリーズシリーズ第19作「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」('99年/英)(公開時タイトルは「ワールド・イズ・ノット・イナフ」)でボンドガールとなり、当時で32歳ぐらいでしょうか、役どころは、ピアース・ブロスナン演じるジェームズ・ボンドを翻弄する悪役エレクトラ・キングで、結構ボンドと微妙な関係になりながらも、やがて本性を現しサディスティックにボンドを苛め倒していましたが(やや変態性欲気味)、詰まるところ悪役なのでやはり最期は...。彼女は、1996年に、半自伝的小説『うそをつく女』を刊行し、作品は「女性のアイデンティティの探求」と評され、フランスでは大きくとりあげられたとのことですが、こうした有名人女優がボンドガールになるのは当時としては珍しかったのではないでしょうか。その後、2002年に、長編映画監督としてのデビュー作「聞かせてよ、愛の言葉を」('01年)でモントリオール世界映画祭の最優秀監督賞を受賞するなどの活躍を遂げています。

さらにその13年後、ソフィー・マルソーはマイケル・アプテッド監督の007シリーズシリーズ第19作「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」('99年/英)(公開時タイトルは「ワールド・イズ・ノット・イナフ」)でボンドガールとなり、当時で32歳ぐらいでしょうか、役どころは、ピアース・ブロスナン演じるジェームズ・ボンドを翻弄する悪役エレクトラ・キングで、結構ボンドと微妙な関係になりながらも、やがて本性を現しサディスティックにボンドを苛め倒していましたが(やや変態性欲気味)、詰まるところ悪役なのでやはり最期は...。彼女は、1996年に、半自伝的小説『うそをつく女』を刊行し、作品は「女性のアイデンティティの探求」と評され、フランスでは大きくとりあげられたとのことですが、こうした有名人女優がボンドガールになるのは当時としては珍しかったのではないでしょうか。その後、2002年に、長編映画監督としてのデビュー作「聞かせてよ、愛の言葉を」('01年)でモントリオール世界映画祭の最優秀監督賞を受賞するなどの活躍を遂げています。

「禁じられた遊び」●原題:JEUX INTERDITS●制作年:1952年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロバート・ジュリアート●音楽:ナルシソ・イエペス●原作:フランソワ・ボワイエ●時間:86分●出演:ブリジッド・フォッセー/ジョルジュ・プージュリー/スザンヌ・クールタル/リュシアン・ユベール/ロランヌ・バディー/ジャック・マラン●日本公開:1953/09●配給:東和●最初に観た場所:早稲田松竹 (79-03-06)●2回目:高田馬場・ACTミニシアター (83-09-15)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)●併映(2回目):「居酒屋」(ルネ・クレマン)

「禁じられた遊び」●原題:JEUX INTERDITS●制作年:1952年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロバート・ジュリアート●音楽:ナルシソ・イエペス●原作:フランソワ・ボワイエ●時間:86分●出演:ブリジッド・フォッセー/ジョルジュ・プージュリー/スザンヌ・クールタル/リュシアン・ユベール/ロランヌ・バディー/ジャック・マラン●日本公開:1953/09●配給:東和●最初に観た場所:早稲田松竹 (79-03-06)●2回目:高田馬場・ACTミニシアター (83-09-15)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)●併映(2回目):「居酒屋」(ルネ・クレマン)

「ラ・ブーム」●原題:LA BOUM●制作年:1980年●制作国:フランス●監督:クロード・ピノトー●製作:アラン・ポワレ●脚本:ダニエル・トンプソン/クロード・ピノトー●撮影:エドモン・セシャン●音楽:ウラジミール・コスマ(主題歌:「愛のファンタジー」歌:リチャード・サンダーソン)●時間:110分●出演:クロード・ブラッスール/ブリジッド・フォッセー/ソフィー・マルソー/ドゥニーズ・グレイ/ アレクサンドル・スターリング/ ベルナール・ジラルドー/シェイラ・オコナー/アレクサンドラ・ゴナン/ジーン=フィリップ・レオナール/リシャール・ボーランジェ/ウラジミール・コスマ●日本公開:1982/03●配給:松竹=富士映画●最初に観た場所:高田馬場パール座(82-09-15)(評価:★★★☆)●併映:「フィービー・ケイツのパラダイス」(スチュワート・ジラード)

「ラ・ブーム」●原題:LA BOUM●制作年:1980年●制作国:フランス●監督:クロード・ピノトー●製作:アラン・ポワレ●脚本:ダニエル・トンプソン/クロード・ピノトー●撮影:エドモン・セシャン●音楽:ウラジミール・コスマ(主題歌:「愛のファンタジー」歌:リチャード・サンダーソン)●時間:110分●出演:クロード・ブラッスール/ブリジッド・フォッセー/ソフィー・マルソー/ドゥニーズ・グレイ/ アレクサンドル・スターリング/ ベルナール・ジラルドー/シェイラ・オコナー/アレクサンドラ・ゴナン/ジーン=フィリップ・レオナール/リシャール・ボーランジェ/ウラジミール・コスマ●日本公開:1982/03●配給:松竹=富士映画●最初に観た場所:高田馬場パール座(82-09-15)(評価:★★★☆)●併映:「フィービー・ケイツのパラダイス」(スチュワート・ジラード)

「パラダイス」●原題:PARADISE●制作年:1982年●制作国:カナダ●監督・脚本:スチュアート・ギラード●製作:ロバート・ラントス/スティーブン・J・ロス●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ポール・ホファート●時間:95分●出演:フィービー・ケイツ/ウィリー・エイムス/リチャード・カーノック/チュヴィア・タヴィ/ニール・ヴィポンド●日本公開:1982/06●配給:松竹富士(評価:★☆)●併映:「ラ・ブーム」(クロード・ピノトー)

「パラダイス」●原題:PARADISE●制作年:1982年●制作国:カナダ●監督・脚本:スチュアート・ギラード●製作:ロバート・ラントス/スティーブン・J・ロス●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ポール・ホファート●時間:95分●出演:フィービー・ケイツ/ウィリー・エイムス/リチャード・カーノック/チュヴィア・タヴィ/ニール・ヴィポンド●日本公開:1982/06●配給:松竹富士(評価:★☆)●併映:「ラ・ブーム」(クロード・ピノトー)

「プリティ・ベビー」●原題:PRETTY BABY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督・製作:ルイ・マル●脚本:ポリー・プラット●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ジェリー・ウェクスラー●時間:110分●出演:ブルック・シールズ/E.J.ベロッ/キース・キャラダイン/スーザン・サランドン/アントニオ・ファーガス/マシュー・アントン/ダイアナ・スカーウィッド/バーバラ・スティール/ドン・フッド●日本公開:1978/10●配給:パラマウント●最初に観た場所:高田馬場パール座(80-01-16)(評価:★★★)●併映:「リトル・ロマンス」(ジョージ・ロイ・ヒル)

「プリティ・ベビー」●原題:PRETTY BABY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督・製作:ルイ・マル●脚本:ポリー・プラット●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ジェリー・ウェクスラー●時間:110分●出演:ブルック・シールズ/E.J.ベロッ/キース・キャラダイン/スーザン・サランドン/アントニオ・ファーガス/マシュー・アントン/ダイアナ・スカーウィッド/バーバラ・スティール/ドン・フッド●日本公開:1978/10●配給:パラマウント●最初に観た場所:高田馬場パール座(80-01-16)(評価:★★★)●併映:「リトル・ロマンス」(ジョージ・ロイ・ヒル)

「デサント・オ・ザンファー 地獄に墜ちて」●原題:DESCENTE AUX ENFERS●制作年:1986年●制作国:フランス●監督:フランシス・ジロー●製作:アリエル・ゼイトゥン●脚本:フランシス・ジロー/ジャン=ルー・ダバディ●撮影:シャルリー・ヴァン・ダム●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●原作:デイビッド・グーディス●時間:88分●出演:ソフィー・マルソー/クロード・ブラッスール /ベッツィ・ブ

「デサント・オ・ザンファー 地獄に墜ちて」●原題:DESCENTE AUX ENFERS●制作年:1986年●制作国:フランス●監督:フランシス・ジロー●製作:アリエル・ゼイトゥン●脚本:フランシス・ジロー/ジャン=ルー・ダバディ●撮影:シャルリー・ヴァン・ダム●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●原作:デイビッド・グーディス●時間:88分●出演:ソフィー・マルソー/クロード・ブラッスール /ベッツィ・ブ

「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」●原題:THE WORLD IS NOT ENOUGH●制作年:1999年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:マイケル・アプテッド●製作:マイケル・G・ウィルソン/バーバラ・ブロッコリ●脚本:ニール・パーヴィス/ロバート・ウェイド●撮影:エイドリアン・ビドル●音楽:デヴィッド・アーノルド(主題歌:「The World is Not Enough」ガービッジ)●原作:イアン・フレミング●時間:127分●出演:ピアース・ブロスナン/ソフィー・マルソー/ロバート・カーライル/デニス・リチャーズ/ロビー・コルトレーン/デスモンド・リュウェリン/マリア・グラツィア・クチノッタ/サマンサ・ボンド/マイケル・キッチン/コリン・サーモン/セレナ・スコット・トーマス/ウルリク・トムセン/ゴールディ/ジョン・セル/クロード=オリビエ・ルドルフ/ジュディ・デンチ●日本公開:2000/02●配給:UIP(評価:★★★☆)

「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」●原題:THE WORLD IS NOT ENOUGH●制作年:1999年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:マイケル・アプテッド●製作:マイケル・G・ウィルソン/バーバラ・ブロッコリ●脚本:ニール・パーヴィス/ロバート・ウェイド●撮影:エイドリアン・ビドル●音楽:デヴィッド・アーノルド(主題歌:「The World is Not Enough」ガービッジ)●原作:イアン・フレミング●時間:127分●出演:ピアース・ブロスナン/ソフィー・マルソー/ロバート・カーライル/デニス・リチャーズ/ロビー・コルトレーン/デスモンド・リュウェリン/マリア・グラツィア・クチノッタ/サマンサ・ボンド/マイケル・キッチン/コリン・サーモン/セレナ・スコット・トーマス/ウルリク・トムセン/ゴールディ/ジョン・セル/クロード=オリビエ・ルドルフ/ジュディ・デンチ●日本公開:2000/02●配給:UIP(評価:★★★☆)

作:エリッ

作:エリッ ク・アルトメイヤー/ニコラス・アルトメイヤー●撮影:イシャーム・アラウィエ●音楽:ニコラス・コンタン●原作:エマニュエル・ベルンエイム●時間:113分●出演:ソフィー・マルソー

ク・アルトメイヤー/ニコラス・アルトメイヤー●撮影:イシャーム・アラウィエ●音楽:ニコラス・コンタン●原作:エマニュエル・ベルンエイム●時間:113分●出演:ソフィー・マルソー /アンドレ・デュソリエ/ジェラルディーヌ・ペラス/シャーロット・ランプリング/エリック・カラヴァカ/ハンナ・シグラ/グレゴリー・ガドゥボワ/ジャック・ノロ/ジュディット・マーレ/ダニエル・メズギッシュ/ナタリー・リシャール●日本公開:2023/02●配給:キノフィルムズ●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(23-02-17)(評価:★★★★)

/アンドレ・デュソリエ/ジェラルディーヌ・ペラス/シャーロット・ランプリング/エリック・カラヴァカ/ハンナ・シグラ/グレゴリー・ガドゥボワ/ジャック・ノロ/ジュディット・マーレ/ダニエル・メズギッシュ/ナタリー・リシャール●日本公開:2023/02●配給:キノフィルムズ●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(23-02-17)(評価:★★★★)

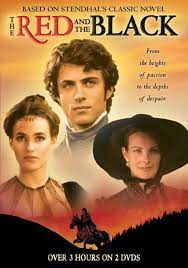

大工の息子ではあったが大工仕事よりもラテン語の勉強に身を入れるジュリアン・ソレル(ジェラール・フィリップ)は、シェラン僧院長(アンドレ・ブリュノ)の推薦でヴェリエエルの町長レナール侯爵家の家庭教師となった。レナール夫人(ダニエル・ダリュー)はいつしかジュリアンに愛情を抱くようになったが、ジュリアンとの逢瀬が重なるにつれ次第に後悔し、子供が病気になったとき、夫人は自分の非行を天が罰したのではないかと考えるようになった。世間の口も次第にうるさくなって来たころ、ジュリアンは心を決めてかねての計画通り神学校に向けて出発した。ナポレオン戦争直後のフランスでは、僧侶になることが第一の出世道だったのだ。しかし、神学校でも、ジュリアンは、平民に生れた者の持つ反逆の感情に悩まねばならなかった。ピラール僧院長(アントワーヌ・バルペトレ)はジュリアンの才気を愛してい

大工の息子ではあったが大工仕事よりもラテン語の勉強に身を入れるジュリアン・ソレル(ジェラール・フィリップ)は、シェラン僧院長(アンドレ・ブリュノ)の推薦でヴェリエエルの町長レナール侯爵家の家庭教師となった。レナール夫人(ダニエル・ダリュー)はいつしかジュリアンに愛情を抱くようになったが、ジュリアンとの逢瀬が重なるにつれ次第に後悔し、子供が病気になったとき、夫人は自分の非行を天が罰したのではないかと考えるようになった。世間の口も次第にうるさくなって来たころ、ジュリアンは心を決めてかねての計画通り神学校に向けて出発した。ナポレオン戦争直後のフランスでは、僧侶になることが第一の出世道だったのだ。しかし、神学校でも、ジュリアンは、平民に生れた者の持つ反逆の感情に悩まねばならなかった。ピラール僧院長(アントワーヌ・バルペトレ)はジュリアンの才気を愛してい たが、同時に彼の並ばずれて強い野心を心配していた。僧院長がラ・モール侯爵(ジャン・メルキュール)に招かれてパリに行くときジュリアンも同行してラ・モール侯爵の秘書となったが、ここでも上流社会からの侮蔑の目が彼に注がれた。ジュリアンはその復讐に、侯爵令嬢マチルド(アントネラ・ルアルディ)と通じ、侯爵令嬢をわがものと

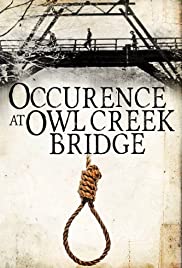

たが、同時に彼の並ばずれて強い野心を心配していた。僧院長がラ・モール侯爵(ジャン・メルキュール)に招かれてパリに行くときジュリアンも同行してラ・モール侯爵の秘書となったが、ここでも上流社会からの侮蔑の目が彼に注がれた。ジュリアンはその復讐に、侯爵令嬢マチルド(アントネラ・ルアルディ)と通じ、侯爵令嬢をわがものと した優越感に酔った。二人の結婚を認めねばならなくなった侯爵は、レナール夫人にジュリアンの前歴を照会した。夫人は聴問僧に懺悔したと同じく、ジュリアンを非難し、自分との関係を暴露した返事をよこした。これを読んでジュリアンは激怒し、夫人をピストルで傷つけた。法廷に立ったジュリアンはあらゆる弁護を拒絶した。彼はこの犯行が貴族への復讐心から出たものではなく、彼女への恋から発していることを悟った。獄舎に訪れて心から許しを乞う夫人との抱擁に満足しつつ、ジュリアンは絞首台の人となる―。

した優越感に酔った。二人の結婚を認めねばならなくなった侯爵は、レナール夫人にジュリアンの前歴を照会した。夫人は聴問僧に懺悔したと同じく、ジュリアンを非難し、自分との関係を暴露した返事をよこした。これを読んでジュリアンは激怒し、夫人をピストルで傷つけた。法廷に立ったジュリアンはあらゆる弁護を拒絶した。彼はこの犯行が貴族への復讐心から出たものではなく、彼女への恋から発していることを悟った。獄舎に訪れて心から許しを乞う夫人との抱擁に満足しつつ、ジュリアンは絞首台の人となる―。

映画は、分かりやすく作ってあると思いました。「赤と黒」の意味するところなどは極々説明的に撮られていましたが、原作には何ら説明は無かったのではないでしょうか(実際は当時のフランス軍の軍服は青色だったとのことだし)。ただ。やはり原作を読んでいないとストーリー的に理解に苦しむ場面も少なからずあるようにも思いました。それでも、原作をまずまずはなぞっています。原作の2度目の映画化作品で、フランス映画としては初でしたが、こうした堂々とした大作が作られてしまうと、リメイク作品はちょっと作りにくいのかもしれません(1997年にフランスでTVドラマとしてジャン=ダニエル・ヴェラーゲの監督で再び映像化され、NHK(BS)でも放送、後にDVDも発売された)。

映画は、分かりやすく作ってあると思いました。「赤と黒」の意味するところなどは極々説明的に撮られていましたが、原作には何ら説明は無かったのではないでしょうか(実際は当時のフランス軍の軍服は青色だったとのことだし)。ただ。やはり原作を読んでいないとストーリー的に理解に苦しむ場面も少なからずあるようにも思いました。それでも、原作をまずまずはなぞっています。原作の2度目の映画化作品で、フランス映画としては初でしたが、こうした堂々とした大作が作られてしまうと、リメイク作品はちょっと作りにくいのかもしれません(1997年にフランスでTVドラマとしてジャン=ダニエル・ヴェラーゲの監督で再び映像化され、NHK(BS)でも放送、後にDVDも発売された)。 ただし、原作を読んから観るとやはり物足りないと言うか、少しだけ軽い感じがします。当時31歳のジェラール・フィリップが主人公ジュリアン・ソレルの18歳から23歳までを演じていることもあって、大工の息子時代の彼は描かれておらず、映画が始まって30分でダニエル・ダリュー演じるレナール夫人との出会いがあるのは、かなり駆け足気味という印象です(映画全体の長さは3時間12分)。因みに、'97年のTVドラマ版では、大工見習時代のジュリアン・ソレルが描かれていて、非常におどおどした自信無さげな様子は、原作に忠実かと思われました(ドラマ版の長さは3時間20分)。

ただし、原作を読んから観るとやはり物足りないと言うか、少しだけ軽い感じがします。当時31歳のジェラール・フィリップが主人公ジュリアン・ソレルの18歳から23歳までを演じていることもあって、大工の息子時代の彼は描かれておらず、映画が始まって30分でダニエル・ダリュー演じるレナール夫人との出会いがあるのは、かなり駆け足気味という印象です(映画全体の長さは3時間12分)。因みに、'97年のTVドラマ版では、大工見習時代のジュリアン・ソレルが描かれていて、非常におどおどした自信無さげな様子は、原作に忠実かと思われました(ドラマ版の長さは3時間20分)。 原作には、ジュリアン・ソレルが最初は自分の出世のためにレナール夫人を自らの手中に収めようとするものの、相手の自分への愛情を得たばかりでなく、次第に彼自身が本気で夫人を愛するようになっていく過程が、心理小説として丹念に描かれているのですが、映画では、そのあたりが駆け足気味だったでしょうか。侯爵令嬢マチルドに対しても同じで、ジュリアン・ソレルはマルチドを最初は自身の出世に利用するつもりだったのですが、次第に...。これが映画だと展開が早すぎて、ジュリアン・ソレルが単に惚れやすい男にも見えなくもないです。それでも、ジェラール・フィリップは美貌のみならず演技力を兼ね備えた俳優であり、彼なりのオーラのようなものは発していたと思います。

原作には、ジュリアン・ソレルが最初は自分の出世のためにレナール夫人を自らの手中に収めようとするものの、相手の自分への愛情を得たばかりでなく、次第に彼自身が本気で夫人を愛するようになっていく過程が、心理小説として丹念に描かれているのですが、映画では、そのあたりが駆け足気味だったでしょうか。侯爵令嬢マチルドに対しても同じで、ジュリアン・ソレルはマルチドを最初は自身の出世に利用するつもりだったのですが、次第に...。これが映画だと展開が早すぎて、ジュリアン・ソレルが単に惚れやすい男にも見えなくもないです。それでも、ジェラール・フィリップは美貌のみならず演技力を兼ね備えた俳優であり、彼なりのオーラのようなものは発していたと思います。

それと、この作品は美女映画としても楽しめました。レナール夫人を演じたダニエル・ダリューも美人であれば、侯爵令嬢マチルドを演じたイタリア女優のアントネラ・ルアルディも綺麗で(これだと、ジュリアンがそれぞれと恋に落ちるのも無理はないか)、レナール家の小間使でジュ

それと、この作品は美女映画としても楽しめました。レナール夫人を演じたダニエル・ダリューも美人であれば、侯爵令嬢マチルドを演じたイタリア女優のアントネラ・ルアルディも綺麗で(これだと、ジュリアンがそれぞれと恋に落ちるのも無理はないか)、レナール家の小間使でジュ リアンに想いを寄せるエリザを演じたアンナ・マリア・サンドリ(彼女もイタリアの女優)までもが、今風の美女でした(この小間使エリザのジュリアンへの思慕は、原作以上に強調されていて、エリザの出番もかなり多い)。

リアンに想いを寄せるエリザを演じたアンナ・マリア・サンドリ(彼女もイタリアの女優)までもが、今風の美女でした(この小間使エリザのジュリアンへの思慕は、原作以上に強調されていて、エリザの出番もかなり多い)。

因みに、TVドラマ版でジュリアン・ソレルを演じたキャロル・ブーケも美男子で、実年齢でジュリアン・ソレルよりずっと上だったジェラール・フィリップよりは原作に近いかも(ジェラール・フィリップのようなオーラはないが)。レナール夫人を演じたキム・ロッシ・スチュアートも、マチルドを演じたジュディット・ゴドレーシュもこれまた美人。特にキム・ロッシ・スチュ

因みに、TVドラマ版でジュリアン・ソレルを演じたキャロル・ブーケも美男子で、実年齢でジュリアン・ソレルよりずっと上だったジェラール・フィリップよりは原作に近いかも(ジェラール・フィリップのようなオーラはないが)。レナール夫人を演じたキム・ロッシ・スチュアートも、マチルドを演じたジュディット・ゴドレーシュもこれまた美人。特にキム・ロッシ・スチュ アートはモデル出身の女優ですが、堂々とした印象すらあります(ジュリアン役のキャロル・ブーケより上にクレジットされている。キャラクター的にはダニエル・ダリュー演じる夫人の方が原作に近いか)。こちらもまた、展開が速く原作を読んでいないとよく理解できない部分もありますが、映画版よりは淡々と物語に沿って作られている印象もあり、DVDで一気に観るというより、2夜に分けて観るのがちょうどよいといった感じのものでした(NHKの放送が2夜に分かれていた)。フランスでのテレビ放送時は、視聴率が30%を超える大ヒットとなったとのことで、名作のTVドラマ版としては立派な出来だと思います。

アートはモデル出身の女優ですが、堂々とした印象すらあります(ジュリアン役のキャロル・ブーケより上にクレジットされている。キャラクター的にはダニエル・ダリュー演じる夫人の方が原作に近いか)。こちらもまた、展開が速く原作を読んでいないとよく理解できない部分もありますが、映画版よりは淡々と物語に沿って作られている印象もあり、DVDで一気に観るというより、2夜に分けて観るのがちょうどよいといった感じのものでした(NHKの放送が2夜に分かれていた)。フランスでのテレビ放送時は、視聴率が30%を超える大ヒットとなったとのことで、名作のTVドラマ版としては立派な出来だと思います。

「赤と黒」●原題:LE ROUGE ET LE NOIR●制作年:1954年●制作国:フランス・イタリア●監督:クロード・オータン=ララ●製作:アンリ・デューチュメイステル/ジャ

「赤と黒」●原題:LE ROUGE ET LE NOIR●制作年:1954年●制作国:フランス・イタリア●監督:クロード・オータン=ララ●製作:アンリ・デューチュメイステル/ジャ ンニ・ヘクト・ルカーリ●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ボスト●撮影:ミシェル・ケルベ●音楽:ルネ・クロエレック●原作:スタンダール「赤と黒」●時間:192分(完全版)●出演:ジェラール・フィリップ/ダニエル・ダリュー/アントネッラ・ルアルディ/アンドレ・ブリュノ/アントワーヌ・バルペトレ/ジャン・メルキュール/ジャン・マルティネリ/アンナ=マリア・サンドリ/ミルコ・エリス/ピエール・ジュルダン/ジャック・ヴァレーヌ●日本公開:1954/12●配

ンニ・ヘクト・ルカーリ●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ボスト●撮影:ミシェル・ケルベ●音楽:ルネ・クロエレック●原作:スタンダール「赤と黒」●時間:192分(完全版)●出演:ジェラール・フィリップ/ダニエル・ダリュー/アントネッラ・ルアルディ/アンドレ・ブリュノ/アントワーヌ・バルペトレ/ジャン・メルキュール/ジャン・マルティネリ/アンナ=マリア・サンドリ/ミルコ・エリス/ピエール・ジュルダン/ジャック・ヴァレーヌ●日本公開:1954/12●配

「赤と黒(TV-M)」●原題:LE ROUGE ET LE NOIR●制作年:1997年●制作国:フランス・イタリア・ドイツ●監督:ジャン=ダニエル・ヴェラーグ●原作:スタンダール「赤と黒」●時間:200分●出演:キム・ロッシ・スチュアート/キャロル・ブーケ/ベルナール・ヴェルレー/モーリス・ガレル/リュディガー・フォーグラー/ジュディット・ゴドレーシュ/フランチェスコ・アクアローリ/クロード・リッシュ●日本放送:2001/08・09●放送局:NHK-BS(評価:★★★★)

「赤と黒(TV-M)」●原題:LE ROUGE ET LE NOIR●制作年:1997年●制作国:フランス・イタリア・ドイツ●監督:ジャン=ダニエル・ヴェラーグ●原作:スタンダール「赤と黒」●時間:200分●出演:キム・ロッシ・スチュアート/キャロル・ブーケ/ベルナール・ヴェルレー/モーリス・ガレル/リュディガー・フォーグラー/ジュディット・ゴドレーシュ/フランチェスコ・アクアローリ/クロード・リッシュ●日本放送:2001/08・09●放送局:NHK-BS(評価:★★★★)

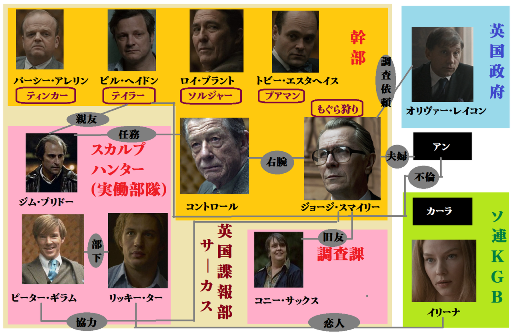

東西冷戦下、英国情報局秘密情報部MI6(通称サーカス)とソ連情報部KGB(通称モスクワセンター)は熾烈な情報戦を繰り広げていた。長年の作戦失敗や情報漏洩から、サーカスの長官であるコントロール(ジョン・ハート)は内部にソ連情報部の二重スパイ〈もぐら

東西冷戦下、英国情報局秘密情報部MI6(通称サーカス)とソ連情報部KGB(通称モスクワセンター)は熾烈な情報戦を繰り広げていた。長年の作戦失敗や情報漏洩から、サーカスの長官であるコントロール(ジョン・ハート)は内部にソ連情報部の二重スパイ〈もぐら 〉がいるとの情報を掴む。ハンガリーの将軍が〈もぐら〉の名前と引き換えに亡命を要求。コントロールは独断で、工作員ジム・プリドー(マーク・ストロング)をブダペストに送り込むが、ジムが撃たれて作戦は失敗に終わる。責任を問われたコントロールは、長年の右腕ジョージ・スマイリー(ゲイリー・オールドマン)と共に組織を去ることに。退職後ほどなくコントロールは謎の死を遂げ、ほぼ同時期にイスタンブールに派遣されていたリッキー・ター(トム・ハーディ)の前に、持つソ連情報部の女イリーナ(スヴェトラーナ・コドチェンコワ)が現れる。彼女と恋仲になったターはイリーナを英国に亡命させるためロンドンのサーに連絡するが、翌日イリーナはソ連情報部に発見され連れ去られる。サーカス内部に「もぐら」がいることを察知したターはイギリスへ戻り、外務次官でサーカスの監視役のオリバー・レイコン(サイモン・マクバーニー)に連絡。レ

〉がいるとの情報を掴む。ハンガリーの将軍が〈もぐら〉の名前と引き換えに亡命を要求。コントロールは独断で、工作員ジム・プリドー(マーク・ストロング)をブダペストに送り込むが、ジムが撃たれて作戦は失敗に終わる。責任を問われたコントロールは、長年の右腕ジョージ・スマイリー(ゲイリー・オールドマン)と共に組織を去ることに。退職後ほどなくコントロールは謎の死を遂げ、ほぼ同時期にイスタンブールに派遣されていたリッキー・ター(トム・ハーディ)の前に、持つソ連情報部の女イリーナ(スヴェトラーナ・コドチェンコワ)が現れる。彼女と恋仲になったターはイリーナを英国に亡命させるためロンドンのサーに連絡するが、翌日イリーナはソ連情報部に発見され連れ去られる。サーカス内部に「もぐら」がいることを察知したターはイギリスへ戻り、外務次官でサーカスの監視役のオリバー・レイコン(サイモン・マクバーニー)に連絡。レ カス本部イコンは、引退したスマイリーに

カス本部イコンは、引退したスマイリーに 「もぐら」探しを要請する。スマイリーは、ターの上司のピーター・ギラム(ベネディクト・カンバーバッチ)と、ロンドン警視庁公安部のメンデル警部(ロジャー・ロイド=パック)とともに調査を始める。標的は、組織幹部である"ティンカー(鋳掛け屋)"ことパーシー・アレリン(トビ-・ジョー、"テイラー(仕立て屋)"ことビル・ヘイドン(コリン・ファー

「もぐら」探しを要請する。スマイリーは、ターの上司のピーター・ギラム(ベネディクト・カンバーバッチ)と、ロンドン警視庁公安部のメンデル警部(ロジャー・ロイド=パック)とともに調査を始める。標的は、組織幹部である"ティンカー(鋳掛け屋)"ことパーシー・アレリン(トビ-・ジョー、"テイラー(仕立て屋)"ことビル・ヘイドン(コリン・ファー ンズ)ス)、"ソルジャー(兵隊)"ことロイ・ブランド(キアラン・ハインズ)、

ンズ)ス)、"ソルジャー(兵隊)"ことロイ・ブランド(キアラン・ハインズ)、 "プアマン(貧乏人)"ことトビー・エスタヘイス(デヴィッド・デンシック)の4人。スマイリーは、過去の記憶を遡り、証言を集め、容疑者を洗いあげていくと、ソ連の深部情報ソース〈ウィッチクラフト〉が浮かび上がる。そしてかつての宿敵のソ連のスパイ、カーラ(マイケル・サーン(声のみ))の影。やがてスマイリーが見い出した意外な裏切り者とは―。

"プアマン(貧乏人)"ことトビー・エスタヘイス(デヴィッド・デンシック)の4人。スマイリーは、過去の記憶を遡り、証言を集め、容疑者を洗いあげていくと、ソ連の深部情報ソース〈ウィッチクラフト〉が浮かび上がる。そしてかつての宿敵のソ連のスパイ、カーラ(マイケル・サーン(声のみ))の影。やがてスマイリーが見い出した意外な裏切り者とは―。 一度観ただけでは、複雑な人物相関を理解するのが難しく、原作を読んでからもう一度映画を観直してみて、やっと理解できたという感じでした(でも、1度目に観た時も雰囲気は愉しめた)。

一度観ただけでは、複雑な人物相関を理解するのが難しく、原作を読んでからもう一度映画を観直してみて、やっと理解できたという感じでした(でも、1度目に観た時も雰囲気は愉しめた)。 しかし、コリン・ファースが演じる戦略的に人妻を誘惑したヘイドンも、ベネディクト・カンバーバッチが演じる職場の女性に対

しかし、コリン・ファースが演じる戦略的に人妻を誘惑したヘイドンも、ベネディクト・カンバーバッチが演じる職場の女性に対 してプレイボーイとして振る舞うギラムも、実はどちらもゲイだったということか...。原作では、ギラムの方はゲイということになっていないので、これは映画のオリジナルです(ゲイ映画ブームに乗っかった?)。二重スパイとその"愛人"の哀しい結末は、原作と同じです。

してプレイボーイとして振る舞うギラムも、実はどちらもゲイだったということか...。原作では、ギラムの方はゲイということになっていないので、これは映画のオリジナルです(ゲイ映画ブームに乗っかった?)。二重スパイとその"愛人"の哀しい結末は、原作と同じです。 6世を演じて第83回アカデミー賞の主演男優賞受賞と第68回ゴールデングローブ賞主演男優賞(ドラマ部門)をダブル受賞しています。一方、スマイリーを演じたゲイリー・オールドマンは、この作品でアカデミー主演男優賞に初ノミネートされるも受賞は果たせませんで

6世を演じて第83回アカデミー賞の主演男優賞受賞と第68回ゴールデングローブ賞主演男優賞(ドラマ部門)をダブル受賞しています。一方、スマイリーを演じたゲイリー・オールドマンは、この作品でアカデミー主演男優賞に初ノミネートされるも受賞は果たせませんで したが、その後「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」('17年/英・米)でチャーチルを演じて、こちらも第90回アカデミー賞の主演男優賞と第75回ゴールデングローブ賞主演男優賞(ドラマ部門)をダブル受賞しています(リュック・ベッソン監督の「

したが、その後「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」('17年/英・米)でチャーチルを演じて、こちらも第90回アカデミー賞の主演男優賞と第75回ゴールデングローブ賞主演男優賞(ドラマ部門)をダブル受賞しています(リュック・ベッソン監督の「 「裏切りのサーカス」●原題:TINKER TAILOR SOLDIER SPY●制作年:2011年●制作国:イギリス・フランス・ドイツ●監督:トーマス・アルフレッドソン●製作:ティム・ビーヴァン/エリック・フェルナー/ロビン・スロヴォ●脚本:ブリジット・オコナー/ピーター・ストローハ●撮影:ホイテ・ヴァン・ホイテマ●音楽:アルベルト・イグレシアス●原作:ジョン・ル・カレ●時間:128分●出演:ゲイリー・オールドマン/コリン・ファース/トム・ハーディ/ジョン・ハート/トビー・ジョーンズ/マーク・ストロング/ベネディクト・カンバーバッチ/キアラン・ハインズ/デヴィッド・デンシック/スティーヴン・グレアム/サイモン・マクバーニー/スヴェトラーナ・コドチェンコワ/キャシ

「裏切りのサーカス」●原題:TINKER TAILOR SOLDIER SPY●制作年:2011年●制作国:イギリス・フランス・ドイツ●監督:トーマス・アルフレッドソン●製作:ティム・ビーヴァン/エリック・フェルナー/ロビン・スロヴォ●脚本:ブリジット・オコナー/ピーター・ストローハ●撮影:ホイテ・ヴァン・ホイテマ●音楽:アルベルト・イグレシアス●原作:ジョン・ル・カレ●時間:128分●出演:ゲイリー・オールドマン/コリン・ファース/トム・ハーディ/ジョン・ハート/トビー・ジョーンズ/マーク・ストロング/ベネディクト・カンバーバッチ/キアラン・ハインズ/デヴィッド・デンシック/スティーヴン・グレアム/サイモン・マクバーニー/スヴェトラーナ・コドチェンコワ/キャシ ー・バーク/ロジャー・ロイド=パック/クリスチャン・マッケイ/コンスタンチン・ハベンスキー/マイケル・サーン(声のみ)/ジョン・ル・カレ(カメオ出演)●日本公開:2012/04●配給:ギャガ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-03-20)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(19-03-26)(評価:★★★★)

ー・バーク/ロジャー・ロイド=パック/クリスチャン・マッケイ/コンスタンチン・ハベンスキー/マイケル・サーン(声のみ)/ジョン・ル・カレ(カメオ出演)●日本公開:2012/04●配給:ギャガ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-03-20)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(19-03-26)(評価:★★★★)

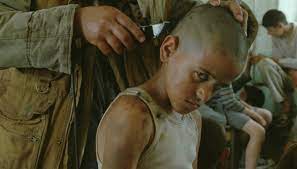

裏売買で父親が手に入れたライフルを羊を狙うジャッカルの退治に渡された遊牧民の兄弟。羊の放牧に出た真面目な兄アーメッド(サイード・タルカーニ)と要領のいい弟ユセフ(ブブケ・アイト・エル・カイド)は射撃の腕を競ううちに遠くの観光バスを標的にしてしまう。バスの乗客の中には、互いに心の中に

裏売買で父親が手に入れたライフルを羊を狙うジャッカルの退治に渡された遊牧民の兄弟。羊の放牧に出た真面目な兄アーメッド(サイード・タルカーニ)と要領のいい弟ユセフ(ブブケ・アイト・エル・カイド)は射撃の腕を競ううちに遠くの観光バスを標的にしてしまう。バスの乗客の中には、互いに心の中に 相手への不安を抱えながら、旅行でモロッコを訪れたアメリカ人夫婦のリチャード(ブラッド・ピット)とスーザン(ケイト・ブランシェット)が乗っていたが、スーザンがその銃撃を受けて負傷、観光客一行は近くの村へ身を寄せる。リチャードは必死に救助を要請するが助けはなかなか来ず、バスに残された他の観光客たちとも不和が広がっていく。次第に事件が解明され、ライフルの入手元がモロッコに来た日本人の観光ハンターのヤスジロー(役所広司)であることが判明する。

相手への不安を抱えながら、旅行でモロッコを訪れたアメリカ人夫婦のリチャード(ブラッド・ピット)とスーザン(ケイト・ブランシェット)が乗っていたが、スーザンがその銃撃を受けて負傷、観光客一行は近くの村へ身を寄せる。リチャードは必死に救助を要請するが助けはなかなか来ず、バスに残された他の観光客たちとも不和が広がっていく。次第に事件が解明され、ライフルの入手元がモロッコに来た日本人の観光ハンターのヤスジロー(役所広司)であることが判明する。 リチャード・スーザン夫妻の家で子ども2人の世話するメキシコ人の使用人で不法就労者のアメリア(アドリアナ・バラッザ)は、故郷のティフアナで催される息子の結婚式が迫るも、夫妻が旅行中のトラブルで帰国できず、代わりに子どもの面倒を見てくれるはずの親戚も都合がつかない。しかたなく彼女は子どもたちを結婚

リチャード・スーザン夫妻の家で子ども2人の世話するメキシコ人の使用人で不法就労者のアメリア(アドリアナ・バラッザ)は、故郷のティフアナで催される息子の結婚式が迫るも、夫妻が旅行中のトラブルで帰国できず、代わりに子どもの面倒を見てくれるはずの親戚も都合がつかない。しかたなく彼女は子どもたちを結婚 式に同行させる。式の後、甥のサンティアゴ(ガエル・ガルシア・ベルナル)が3人をアメリカまで送り返すが、国境の検問所で子どもたちを不法に連れ込んだと見なされたのと飲酒運転がばれ、取り調べを受けそうになったところを強行突破する。警察に追われ逃げ切れないと焦ったサンティアゴは、真夜中の荒野にアメリアと子どもたちを置き去りにする。

式に同行させる。式の後、甥のサンティアゴ(ガエル・ガルシア・ベルナル)が3人をアメリカまで送り返すが、国境の検問所で子どもたちを不法に連れ込んだと見なされたのと飲酒運転がばれ、取り調べを受けそうになったところを強行突破する。警察に追われ逃げ切れないと焦ったサンティアゴは、真夜中の荒野にアメリアと子どもたちを置き去りにする。 父・綿谷安二郎(役所広司)と二人暮しの聾者の女子高生・綿谷千恵子(菊地凛子

父・綿谷安二郎(役所広司)と二人暮しの聾者の女子高生・綿谷千恵子(菊地凛子 )は、自殺した母親を亡くした苦しみを父とうまく分かち合うことができない。不器用な父娘関係に孤独感を深める千恵子だが、街に出ても聾であることで疎外感を味わう。ある日、警察が父親に面会を求めて自宅を訪れるが、千恵子は刑事の目的を母親の死と関係があると誤解する―。

)は、自殺した母親を亡くした苦しみを父とうまく分かち合うことができない。不器用な父娘関係に孤独感を深める千恵子だが、街に出ても聾であることで疎外感を味わう。ある日、警察が父親に面会を求めて自宅を訪れるが、千恵子は刑事の目的を母親の死と関係があると誤解する―。

2006年公開のメキシコのアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督作で、第59回カンヌ国際映画祭で監督賞、第64回ゴールデングローブ賞でドラマ部門の作品賞を受賞した作品。脚本は同じくメキシコ出身で、この作品の2年後には、「

2006年公開のメキシコのアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督作で、第59回カンヌ国際映画祭で監督賞、第64回ゴールデングローブ賞でドラマ部門の作品賞を受賞した作品。脚本は同じくメキシコ出身で、この作品の2年後には、「 映画公開時のキャッチコピーは「届け、心。」、「神よ、これが天罰か。」でしたが、「世界は繋がっている」とかの方が良かったのではないでしょうか。何で繋がっているかと言えば、モノとしては「ライフル」であり、それはある意味「罪」の象徴として繋がっていたということになるのかもしれません。

映画公開時のキャッチコピーは「届け、心。」、「神よ、これが天罰か。」でしたが、「世界は繋がっている」とかの方が良かったのではないでしょうか。何で繋がっているかと言えば、モノとしては「ライフル」であり、それはある意味「罪」の象徴として繋がっていたということになるのかもしれません。 そうなると、それは母親の死と関係があるのか―そもそも母親はなぜ死んだのか、またどのようにして死んだのかですが、まず、母親が安二郎と千恵子の関係を知ったのはほぼ間違いなく、そこから死に至った経緯として考えられるのは、

そうなると、それは母親の死と関係があるのか―そもそも母親はなぜ死んだのか、またどのようにして死んだのかですが、まず、母親が安二郎と千恵子の関係を知ったのはほぼ間違いなく、そこから死に至った経緯として考えられるのは、 「バベル」●原題:BABEL●制作年:2006年●制作国:アメリカ●監督:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ●製作:スティーヴ・ゴリン/ジョン・キリク/アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ●脚本:ギレルモ(ギジェルモ)・アリアガ●撮影:ロドリゴ・プリエト●音楽:グスターボ・サンタオラヤ(坂本龍一 ※ オリジナル・アルバムより3曲使用されている)●時間:142分●出演:ブラッド・ピット/ケイト・ブランシェット/ブブケ・アイト・エル・カイド/サイード・タルカーニ/ムスタファ・ラシーディ/アドリアナ・バラッザ/ガエル・ガルシア・ベルナル/ネイサン・ギャンブル/エル・ファニング/モハメド・アクザム/クリフトン・コリンズ・jr/マイケル・ペーニャ/役所広司/菊地凛子/二階堂智/小木茂光/ミチ・ヤマト●日本公開:2007/04●配給:ギャガ・コミュニケーションズ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-01-22)(評価:★★★☆)

「バベル」●原題:BABEL●制作年:2006年●制作国:アメリカ●監督:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ●製作:スティーヴ・ゴリン/ジョン・キリク/アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ●脚本:ギレルモ(ギジェルモ)・アリアガ●撮影:ロドリゴ・プリエト●音楽:グスターボ・サンタオラヤ(坂本龍一 ※ オリジナル・アルバムより3曲使用されている)●時間:142分●出演:ブラッド・ピット/ケイト・ブランシェット/ブブケ・アイト・エル・カイド/サイード・タルカーニ/ムスタファ・ラシーディ/アドリアナ・バラッザ/ガエル・ガルシア・ベルナル/ネイサン・ギャンブル/エル・ファニング/モハメド・アクザム/クリフトン・コリンズ・jr/マイケル・ペーニャ/役所広司/菊地凛子/二階堂智/小木茂光/ミチ・ヤマト●日本公開:2007/04●配給:ギャガ・コミュニケーションズ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-01-22)(評価:★★★☆)

双子姉弟ジャンヌ(メリッサ・デゾルモー=プーラン)とシモン(マクシム・ゴーデット)の母親ナワル(ルブナ・アザバル)が、ある日プールサイドで原因不明の放心状態に陥り息絶える。姉弟を驚かせたのは、ナワルを長年秘書として雇っていた公証人のルベル(レミ・ジラール)が読み上げた遺言だった。ルベルはナワルから預かっていた二通の手紙を差し出す。それは姉弟の父親、兄それ

双子姉弟ジャンヌ(メリッサ・デゾルモー=プーラン)とシモン(マクシム・ゴーデット)の母親ナワル(ルブナ・アザバル)が、ある日プールサイドで原因不明の放心状態に陥り息絶える。姉弟を驚かせたのは、ナワルを長年秘書として雇っていた公証人のルベル(レミ・ジラール)が読み上げた遺言だった。ルベルはナワルから預かっていた二通の手紙を差し出す。それは姉弟の父親、兄それ

2010年のカナダ映画で、原作は、レバノン生まれでカナダ・ケベック州に移住した劇作家ワジディ・ムアワッドが1997~2009年に発表した戯曲『約束の血』四部作の第二部「焼け焦げるたましい(原題:Incendies、火事)」(2003年)。日本でも2009年に「焼け焦げるたましい」の題で上演されていますが、これをドゥニ・ヴィルヌーヴが脚色と監督を務め映画化したもの。同監督はこの「灼熱の魂」で、カナダの映画賞ジニー賞を、「渦」('00年)、「静かなる叫び」('09年)に続く3度目の受賞をし、この作品は米アカデミー賞外国語映画賞のカナダ代表に選出され、ノミネート作品5本のうちに選ばれましたが、アメリカで最も有名で信頼される映画評論家とされたロジャー・イーバート(1942-2013)などが推したものの、肝心の受賞はデンマークのスサンネ・ビア監督の「未来を生きる君たちへ」('10年)に持っていかれて逃しています。

2010年のカナダ映画で、原作は、レバノン生まれでカナダ・ケベック州に移住した劇作家ワジディ・ムアワッドが1997~2009年に発表した戯曲『約束の血』四部作の第二部「焼け焦げるたましい(原題:Incendies、火事)」(2003年)。日本でも2009年に「焼け焦げるたましい」の題で上演されていますが、これをドゥニ・ヴィルヌーヴが脚色と監督を務め映画化したもの。同監督はこの「灼熱の魂」で、カナダの映画賞ジニー賞を、「渦」('00年)、「静かなる叫び」('09年)に続く3度目の受賞をし、この作品は米アカデミー賞外国語映画賞のカナダ代表に選出され、ノミネート作品5本のうちに選ばれましたが、アメリカで最も有名で信頼される映画評論家とされたロジャー・イーバート(1942-2013)などが推したものの、肝心の受賞はデンマークのスサンネ・ビア監督の「未来を生きる君たちへ」('10年)に持っていかれて逃しています。 レバノン内戦の悲劇とその中で起きた親子の悲劇。そのすべてを包み込む母の愛の偉大。近親相姦が出てきたところでまさにエグい話だと感じましたが、全体の構成が巧みで、ミステリ的要素もあって感動もさせる凄い映画でもあると思いました(「父と兄を探す旅」というキャッチが1つミソだった)。アカデミー賞外国語映画賞を逃したのは、「重い」ながらも「面白すぎる」からではないかと思ったりもしました(ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督はこの作品でアメリカ進出を果たし、近年では「メッセージ」('16年)、「ブレードランナー 2049」('17年)、「DUNE/デューン 砂の惑星」('20年)などSF娯楽作品の監督をしている)。

レバノン内戦の悲劇とその中で起きた親子の悲劇。そのすべてを包み込む母の愛の偉大。近親相姦が出てきたところでまさにエグい話だと感じましたが、全体の構成が巧みで、ミステリ的要素もあって感動もさせる凄い映画でもあると思いました(「父と兄を探す旅」というキャッチが1つミソだった)。アカデミー賞外国語映画賞を逃したのは、「重い」ながらも「面白すぎる」からではないかと思ったりもしました(ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督はこの作品でアメリカ進出を果たし、近年では「メッセージ」('16年)、「ブレードランナー 2049」('17年)、「DUNE/デューン 砂の惑星」('20年)などSF娯楽作品の監督をしている)。 もう一つ、弱点らしきものとして言われているのは、本作の登場人物が特別な運命を背負っているように見えてしまうことであり、本作の双子が親の因縁を解き明かしていく物語は、我々が身近に見聞きするような類のものではなく、ギリシャ神話に材を取ったギリシャ悲劇の物語に思えてしまうことです。それをどう捉えるかは観た人それぞれだとは思いますが、日常普遍の物語とは言い難いと思います。

もう一つ、弱点らしきものとして言われているのは、本作の登場人物が特別な運命を背負っているように見えてしまうことであり、本作の双子が親の因縁を解き明かしていく物語は、我々が身近に見聞きするような類のものではなく、ギリシャ神話に材を取ったギリシャ悲劇の物語に思えてしまうことです。それをどう捉えるかは観た人それぞれだとは思いますが、日常普遍の物語とは言い難いと思います。 ただ、「リアルか神話か」などといったことは観終わった後で思うことであって、観ている間は引き込まれました。テーマ的にも、「どうすれば怒りの連鎖を断ち切ることができるのか」という問いにこの映画なりの解答を出していて、それは悲劇を悲劇として終わらせてしまうことへの強烈なアンチテーゼにもなっているように思いました。

ただ、「リアルか神話か」などといったことは観終わった後で思うことであって、観ている間は引き込まれました。テーマ的にも、「どうすれば怒りの連鎖を断ち切ることができるのか」という問いにこの映画なりの解答を出していて、それは悲劇を悲劇として終わらせてしまうことへの強烈なアンチテーゼにもなっているように思いました。 こ)物」とも言え、好みは割れると思いますが、個人的には傑作だと思います。母親ナワル役のベルギー出身の女優ルブナ・アザバルは、父はモロッコ人、母はスペイン人。英語、フランス語、アラビア語で演技でき、ハニ・アブ・アサド監督の「パラダイス・ナウ」('05年/仏・独・オランダ・パレスチナ)で注目されるようになりましたが、力量のある俳優のように思いました。

こ)物」とも言え、好みは割れると思いますが、個人的には傑作だと思います。母親ナワル役のベルギー出身の女優ルブナ・アザバルは、父はモロッコ人、母はスペイン人。英語、フランス語、アラビア語で演技でき、ハニ・アブ・アサド監督の「パラダイス・ナウ」('05年/仏・独・オランダ・パレスチナ)で注目されるようになりましたが、力量のある俳優のように思いました。 「灼熱の魂」●原題:INCENDIES●制作年:2010年●制作国:カナダ・フランス●監督・脚本:ドゥニ・ヴィルヌーヴ●製作:リュック・デリ/キム・マクロー●撮影:アンドレ・トゥルパン●音楽:グレゴワール・エッツェル●原作:ワジディ・ムアワッド「焼け焦げるたましい」●時間:131分●出演:ルブナ・アザバル/メリッサ・デゾルモー=プーラン/マキシム・ゴーデット/レミー・ジラール/アブデル・ガフール・エラージズ/アレン・アルトマン/モハメド・マジュド/ビル・サワラ/バヤ・ベラル●日本公開:2011/12●配給:アルバトロス・フィルム●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-10-16)(評価:★★★★☆)

「灼熱の魂」●原題:INCENDIES●制作年:2010年●制作国:カナダ・フランス●監督・脚本:ドゥニ・ヴィルヌーヴ●製作:リュック・デリ/キム・マクロー●撮影:アンドレ・トゥルパン●音楽:グレゴワール・エッツェル●原作:ワジディ・ムアワッド「焼け焦げるたましい」●時間:131分●出演:ルブナ・アザバル/メリッサ・デゾルモー=プーラン/マキシム・ゴーデット/レミー・ジラール/アブデル・ガフール・エラージズ/アレン・アルトマン/モハメド・マジュド/ビル・サワラ/バヤ・ベラル●日本公開:2011/12●配給:アルバトロス・フィルム●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-10-16)(評価:★★★★☆)

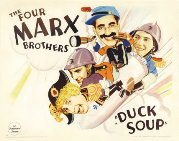

フリードニア共和国は財政難に喘ぐ中、実力者のティーズデール夫人(マーガレット・デュモント)に援助を求めた。彼女はルーファス(グルーチョ・マルクス)を宰相にするという条件を出したうえで承諾し、かくしてルーファスは首相になる。一方、フリードニア共和国の乗っ取りを企てていた隣国シルヴェニアの大使トレンティーノ(ルイス・カルハーン)は、夫人に色仕掛けで接近する一方、スパイのチコリーニ(チコ・マルクス)とピンキー(ハーポ・マルクス)の二人組を送り込む。ところがルーファスは二人を側近にしたので、混乱に拍車がかかってしまい、ついにシルヴェニアと開戦、議会で首相と国民は「いざ開戦」と歌い狂う―。

フリードニア共和国は財政難に喘ぐ中、実力者のティーズデール夫人(マーガレット・デュモント)に援助を求めた。彼女はルーファス(グルーチョ・マルクス)を宰相にするという条件を出したうえで承諾し、かくしてルーファスは首相になる。一方、フリードニア共和国の乗っ取りを企てていた隣国シルヴェニアの大使トレンティーノ(ルイス・カルハーン)は、夫人に色仕掛けで接近する一方、スパイのチコリーニ(チコ・マルクス)とピンキー(ハーポ・マルクス)の二人組を送り込む。ところがルーファスは二人を側近にしたので、混乱に拍車がかかってしまい、ついにシルヴェニアと開戦、議会で首相と国民は「いざ開戦」と歌い狂う―。

もう一度整理してみると、マルクス兄弟はチコ、ハーポ、グルーチョ、ガンモ、ゼッポの5人兄弟で、チコ・マルクス(1887-1961/74歳没)が「マルクス兄弟」における長男(実際には、1886年に誕生し同年に死去した長男マンフレッドがチコの上にいる)。古

もう一度整理してみると、マルクス兄弟はチコ、ハーポ、グルーチョ、ガンモ、ゼッポの5人兄弟で、チコ・マルクス(1887-1961/74歳没)が「マルクス兄弟」における長男(実際には、1886年に誕生し同年に死去した長男マンフレッドがチコの上にいる)。古 ぼけた服と、チロル帽で個性を出していて、この映画然り(マルクス兄弟はユダヤ系だが、彼は風貌もどこかイタリアンっぽい)。

ぼけた服と、チロル帽で個性を出していて、この映画然り(マルクス兄弟はユダヤ系だが、彼は風貌もどこかイタリアンっぽい)。 次男はハーポ・マルクス(1888-1964/75歳没)で、決して喋らないことで有名だったキャラクターで、大きなコートのポケットからハサミなど様々なアイテムを取り出すことで笑いを生むのが定番。得意のハープ演奏は映画でも定番で、殆どの作品でハーポの演奏シーンが用意されています。

次男はハーポ・マルクス(1888-1964/75歳没)で、決して喋らないことで有名だったキャラクターで、大きなコートのポケットからハサミなど様々なアイテムを取り出すことで笑いを生むのが定番。得意のハープ演奏は映画でも定番で、殆どの作品でハーポの演奏シーンが用意されています。

三男はグルーチョ・マルクス(1890-1977/86歳没)で、早口でまくしたてるのがトレードマークで、この作品でもそうですが、兄弟の中でも中心的な役回りを演じることが多かったです。喋りの才能が卓越していて、「マルクス兄弟」としての活動が終わった後も、ラジオ番組やテレビ番組のホストとしての活躍しました。

三男はグルーチョ・マルクス(1890-1977/86歳没)で、早口でまくしたてるのがトレードマークで、この作品でもそうですが、兄弟の中でも中心的な役回りを演じることが多かったです。喋りの才能が卓越していて、「マルクス兄弟」としての活動が終わった後も、ラジオ番組やテレビ番組のホストとしての活躍しました。 そして、五男がゼッポ・マルクス(1901-1979/78歳没)。チコ、ハーポ、グルーチョ、ガンモの4人の兄が、音楽・喜劇グループとしてヴォードヴィルの舞台に立っていたところ、第一次世界大戦へとガンモが徴兵されたことで、それと入れ替わりで4人目の「マルクス兄弟」として参加。しかしながら、この映画でもそうですが、イケメンなのですが「フツーの人」っぽい役ばかりで、この作品が最後の映画出演作となりました。ミュージカル・シーンで群舞になると、大勢に中から3人ならぬ4人が前に出てきて、その内、端っこの方で一人まともな軍服を着て踊っているのがゼッポ・マルクス。グルーチョ演じる新宰相が、チコとハーポ演じるスパイを自ら側近してしまったのでこの3人が並ぶのは分かりますが、あと一人は誰だったけと思えばゼッポであり、宰相の秘書官役だから宰相や側近と並んで踊るのも、これはこれで整合性はとれているのかと。

そして、五男がゼッポ・マルクス(1901-1979/78歳没)。チコ、ハーポ、グルーチョ、ガンモの4人の兄が、音楽・喜劇グループとしてヴォードヴィルの舞台に立っていたところ、第一次世界大戦へとガンモが徴兵されたことで、それと入れ替わりで4人目の「マルクス兄弟」として参加。しかしながら、この映画でもそうですが、イケメンなのですが「フツーの人」っぽい役ばかりで、この作品が最後の映画出演作となりました。ミュージカル・シーンで群舞になると、大勢に中から3人ならぬ4人が前に出てきて、その内、端っこの方で一人まともな軍服を着て踊っているのがゼッポ・マルクス。グルーチョ演じる新宰相が、チコとハーポ演じるスパイを自ら側近してしまったのでこの3人が並ぶのは分かりますが、あと一人は誰だったけと思えばゼッポであり、宰相の秘書官役だから宰相や側近と並んで踊るのも、これはこれで整合性はとれているのかと。 4人がMGMに移籍して最初に撮ったのがサム・ウッド監督の「オペラは踊る」('35年)でした(ゼッポはもう出ていないが)。そのあらすじは―

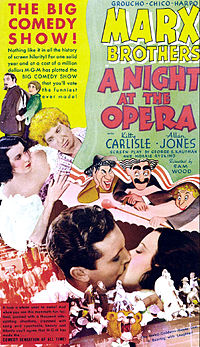

4人がMGMに移籍して最初に撮ったのがサム・ウッド監督の「オペラは踊る」('35年)でした(ゼッポはもう出ていないが)。そのあらすじは― マルクス兄弟のパラマウント時代の代表作が「我輩はカモである」であるとすれば、MGM時代の代表作はこの「オペラは踊る」であるのが一般的な評価かと思われますが、マルクス兄弟のファンとして知られる小林信彦氏などは、パラマウント時代の作品は高く評価していて「我輩はカモである」などは「名作」としているものの、MGM時代の作品は、「オペラは踊る」を含め、あまり評価していないようです(『

マルクス兄弟のパラマウント時代の代表作が「我輩はカモである」であるとすれば、MGM時代の代表作はこの「オペラは踊る」であるのが一般的な評価かと思われますが、マルクス兄弟のファンとして知られる小林信彦氏などは、パラマウント時代の作品は高く評価していて「我輩はカモである」などは「名作」としているものの、MGM時代の作品は、「オペラは踊る」を含め、あまり評価していないようです(『 個人的には、強い風刺と強烈なギャグで突っ走った「我輩はカモである」が興行的にコケたので、「オペラは踊る」でマイルドな作りに方向転換したのかなあと。船室に数えきれない人間が入り込むシーンは、バスター・キートンのアイデアによるものだそうですが、笑いの性質も少し違っているように思います。

個人的には、強い風刺と強烈なギャグで突っ走った「我輩はカモである」が興行的にコケたので、「オペラは踊る」でマイルドな作りに方向転換したのかなあと。船室に数えきれない人間が入り込むシーンは、バスター・キートンのアイデアによるものだそうですが、笑いの性質も少し違っているように思います。 さらに、淀川長治はマルクス兄弟について「映画ではなく舞台である」と喝破しており、実際、彼らの初期の傑作は、舞台でのヴォードヴィル・コメディをほぼそのまま映画で再現したものであったとのこと(当時、スラップスティック・サイレント・コメディの有名なスターたちは、ヴォードヴィルやミュージック・ホールに出演したのちに映画産業に入った。チャップリン然り)。それが、MGMに移って、フツーの映画の撮り方になり、それまでより洗練されているものの個性は弱まって、ともすると他の多くの映画の中に埋没してしまうような作品が多くなっていったということではないでしょうか(「オペラは踊る」はまだいい方か)。

さらに、淀川長治はマルクス兄弟について「映画ではなく舞台である」と喝破しており、実際、彼らの初期の傑作は、舞台でのヴォードヴィル・コメディをほぼそのまま映画で再現したものであったとのこと(当時、スラップスティック・サイレント・コメディの有名なスターたちは、ヴォードヴィルやミュージック・ホールに出演したのちに映画産業に入った。チャップリン然り)。それが、MGMに移って、フツーの映画の撮り方になり、それまでより洗練されているものの個性は弱まって、ともすると他の多くの映画の中に埋没してしまうような作品が多くなっていったということではないでしょうか(「オペラは踊る」はまだいい方か)。

「我輩はカモである」●原題:DUCK SOUP●制作年:1933年●制作国:アメリカ●監督:レオ・マッケリー●製作:ハーマン・J・マンキーウィッツ(クレジット無し)●脚本:アーサー・シークマン/ナット・ペリン●撮影:ヘンリー・シャープ●音楽:ジョン・レイポルド●時間:68分●出演:グルーチョ・マルクス/チコ・マルクス/ハーポ・マルクス/ゼッポ・マルクス/マーガレット・デュモント/ルイス・カルハーン/ラクウェル・トレス/エドガー・ケネディ/エドモンド・ブリーズ/エドウィン・マクスウェル/ウィリアム・ウォーシントン/チャールズ・ミドルトン●日本公開:1934/01●配給:パラマウント映画●最初に観た場所:池袋文芸座ル・ピリエ(86-02-01)(評価:★★★★)●併映:「キートン 将軍」(バスター・キートン)

「我輩はカモである」●原題:DUCK SOUP●制作年:1933年●制作国:アメリカ●監督:レオ・マッケリー●製作:ハーマン・J・マンキーウィッツ(クレジット無し)●脚本:アーサー・シークマン/ナット・ペリン●撮影:ヘンリー・シャープ●音楽:ジョン・レイポルド●時間:68分●出演:グルーチョ・マルクス/チコ・マルクス/ハーポ・マルクス/ゼッポ・マルクス/マーガレット・デュモント/ルイス・カルハーン/ラクウェル・トレス/エドガー・ケネディ/エドモンド・ブリーズ/エドウィン・マクスウェル/ウィリアム・ウォーシントン/チャールズ・ミドルトン●日本公開:1934/01●配給:パラマウント映画●最初に観た場所:池袋文芸座ル・ピリエ(86-02-01)(評価:★★★★)●併映:「キートン 将軍」(バスター・キートン)

「オペラは踊る (マルクス兄弟 オペラは踊る)」●原題:A NIGHT AT THE OPERA●制作年:1935年●制作国:アメリカ●監督:サム・ウッド●製作:アーヴィング・タルバーグ(クレジット無し)●脚本:ジョージ・S・カウフマン/モリー・リスキンド●撮影:メリット・B・ガースタッド●音楽:ハーバート・ストサート●時間:96分●出演:グルーチョ・マルクス/チコ・マルクス/ハーポ・マルクス/キティ・カーライル/アラン・ジョーンズ/ウォルター・ウルフ・キング/シグ・ルーマン/マーガレット・デュモント●日本公開:1936/04●配給:メトロ・ゴールドウィン・メイヤー●最初に観た場所:ユーロスペース(84-01-29)(評価:★★★☆)●併映:「マルクスの二挺拳銃」(エドワード・バゼル)

「オペラは踊る (マルクス兄弟 オペラは踊る)」●原題:A NIGHT AT THE OPERA●制作年:1935年●制作国:アメリカ●監督:サム・ウッド●製作:アーヴィング・タルバーグ(クレジット無し)●脚本:ジョージ・S・カウフマン/モリー・リスキンド●撮影:メリット・B・ガースタッド●音楽:ハーバート・ストサート●時間:96分●出演:グルーチョ・マルクス/チコ・マルクス/ハーポ・マルクス/キティ・カーライル/アラン・ジョーンズ/ウォルター・ウルフ・キング/シグ・ルーマン/マーガレット・デュモント●日本公開:1936/04●配給:メトロ・ゴールドウィン・メイヤー●最初に観た場所:ユーロスペース(84-01-29)(評価:★★★☆)●併映:「マルクスの二挺拳銃」(エドワード・バゼル)

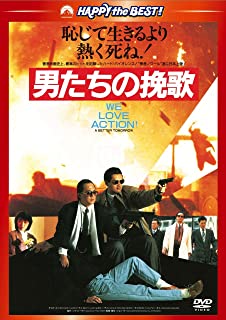

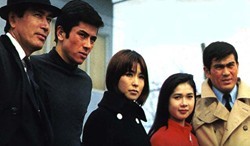

香港・三合会の幹部ホー(ティ・ロン)は闘病中の父と学生の弟キット(レスリー・チャン)の面倒を見ていたが、弟が警官になる希望を持っていることで病床の父から足を洗うよう頼まれる。了解したホーは、次回の台湾への贋札の取り引きを最後に、闇社会から足を洗おうと決意する。しかし、取り引きは密告によって警察に知られており、同行した後輩シン(レイ・チーホン)を逃し、ホーは自首することに。その間、香港では父が陰謀によって殺され、そのことでキットは尊敬する兄が三合会の組員と知る。一

香港・三合会の幹部ホー(ティ・ロン)は闘病中の父と学生の弟キット(レスリー・チャン)の面倒を見ていたが、弟が警官になる希望を持っていることで病床の父から足を洗うよう頼まれる。了解したホーは、次回の台湾への贋札の取り引きを最後に、闇社会から足を洗おうと決意する。しかし、取り引きは密告によって警察に知られており、同行した後輩シン(レイ・チーホン)を逃し、ホーは自首することに。その間、香港では父が陰謀によって殺され、そのことでキットは尊敬する兄が三合会の組員と知る。一 方、ホーの親友マーク(チョウ・ユンファ)は報復のために乗り込んだレストランで裏切者を皆殺しにしたものの、足を撃たれ負傷する。数年後、ホーは出所するが、今では警察官になり結婚もしているキットから、父親の死の責任とマフィアの兄を持つことから出世の出来ない不満をぶつけられた上に追い出され、親友マークは負傷で自由の利かない体になったことから雑用以下の扱いを受けるほど落ちぶれていた。そして元は後

方、ホーの親友マーク(チョウ・ユンファ)は報復のために乗り込んだレストランで裏切者を皆殺しにしたものの、足を撃たれ負傷する。数年後、ホーは出所するが、今では警察官になり結婚もしているキットから、父親の死の責任とマフィアの兄を持つことから出世の出来ない不満をぶつけられた上に追い出され、親友マークは負傷で自由の利かない体になったことから雑用以下の扱いを受けるほど落ちぶれていた。そして元は後 輩だったシンが三合会で権力を握るようになっていた。ホーは弟と和解するためにも堅気となり、穏やかに暮らそうとするが、周りはそんな彼を放ってはおかなかった。男として失った誇りを取り戻したいマークは旧友に協力を求め、シンも自分に力を貸すよう強要する。しかしシンは自分の敵となる人物たちの粛清を始め、手始めに組長のユー(シー・イェンズ)が殺された。現状を知ったホーは弟との絆、親友との友情のためにマークと共に銃を手に取る―。

輩だったシンが三合会で権力を握るようになっていた。ホーは弟と和解するためにも堅気となり、穏やかに暮らそうとするが、周りはそんな彼を放ってはおかなかった。男として失った誇りを取り戻したいマークは旧友に協力を求め、シンも自分に力を貸すよう強要する。しかしシンは自分の敵となる人物たちの粛清を始め、手始めに組長のユー(シー・イェンズ)が殺された。現状を知ったホーは弟との絆、親友との友情のためにマークと共に銃を手に取る―。 ジョン・ウー監督の1986年作品で、「香港ノワール」とも呼ばれる新しい流れを作った記念碑的な作品です(因みに、この作品をはじめ、ジョン・ウーなどが監督・製作した香港製犯罪映画は、アクションではハリウッド製アクション映画との親和性があるが、ギャング映画としての基本的傾向は「フレンチ・フィルム・ノワール」に近いとされている)。第6回「香港電影金像奨」の最優秀作品賞・最優秀主演男優賞(チョウ・ユンファ)受賞作で、第23回「金馬奨」の最優秀監督賞・最優秀主演男優賞受賞(ティ・ロン)も受賞しています。興行的にも成功し、「男たちの挽歌Ⅱ」('87年)、「アゲイン/明日への誓い」('89年)とシリーズは計3作製作されています(チョウ・ユンファは第2作「男たちの挽歌Ⅱ」ではマークの双子の弟のケンの役で出ているが、「アゲイン/明日への誓い」(タイトルに3と付けられていることがあるが、時間的には第1作目よりも前にあたる作品)では再びマーク役で出ている)。

ジョン・ウー監督の1986年作品で、「香港ノワール」とも呼ばれる新しい流れを作った記念碑的な作品です(因みに、この作品をはじめ、ジョン・ウーなどが監督・製作した香港製犯罪映画は、アクションではハリウッド製アクション映画との親和性があるが、ギャング映画としての基本的傾向は「フレンチ・フィルム・ノワール」に近いとされている)。第6回「香港電影金像奨」の最優秀作品賞・最優秀主演男優賞(チョウ・ユンファ)受賞作で、第23回「金馬奨」の最優秀監督賞・最優秀主演男優賞受賞(ティ・ロン)も受賞しています。興行的にも成功し、「男たちの挽歌Ⅱ」('87年)、「アゲイン/明日への誓い」('89年)とシリーズは計3作製作されています(チョウ・ユンファは第2作「男たちの挽歌Ⅱ」ではマークの双子の弟のケンの役で出ているが、「アゲイン/明日への誓い」(タイトルに3と付けられていることがあるが、時間的には第1作目よりも前にあたる作品)では再びマーク役で出ている)。

スローモーションを多用した銃撃戦は、サム・ペキンパーの「

スローモーションを多用した銃撃戦は、サム・ペキンパーの「

この作品は、チョウ・ユンファ(周潤發)の出世作とされていますが、レスリー・チャン(張國榮)もよく知られるようになったのはこのあたりからで、その後二人とも、有名監督の作品に次々と出演するようになります。さらに、演技力とアクションにより武侠映画のトップスターとして活躍するも、一時低迷していたティ・ロン(狄龍)が復活を遂げた作品でもあります。

この作品は、チョウ・ユンファ(周潤發)の出世作とされていますが、レスリー・チャン(張國榮)もよく知られるようになったのはこのあたりからで、その後二人とも、有名監督の作品に次々と出演するようになります。さらに、演技力とアクションにより武侠映画のトップスターとして活躍するも、一時低迷していたティ・ロン(狄龍)が復活を遂げた作品でもあります。

「香港電影金像奨」の最優秀主演男優賞を受賞したチョウ・ユンファと、「金馬奨」の最優秀主演男優賞受賞を受賞したティ・ロンと、どちらが良かったかというと微妙ですが、個人的にはティ・ロンに軍配を上げたいと思います。すっかり卓越した演技派俳優になったように思いますが、弟役のレスリー・チャンとカンフーでじゃれ合うシーンに、かつて武侠映画で見せたアクションの片鱗を窺わせます。

「香港電影金像奨」の最優秀主演男優賞を受賞したチョウ・ユンファと、「金馬奨」の最優秀主演男優賞受賞を受賞したティ・ロンと、どちらが良かったかというと微妙ですが、個人的にはティ・ロンに軍配を上げたいと思います。すっかり卓越した演技派俳優になったように思いますが、弟役のレスリー・チャンとカンフーでじゃれ合うシーンに、かつて武侠映画で見せたアクションの片鱗を窺わせます。 ジョン・ウー監督が台湾警察の警部役で出ているほか、製作総指揮のツイ・ハーク(「チャイニーズ・ゴースト・ストーリー」シリーズなどの監督でもある)が、キットの恋人が実技試験を受ける音楽学院の審査員役で出ていて(まあ、ツイ・ハークはもともと俳優としてのカメオ出演も多い監督だが)、オーバーアクション気味の演技をしているのに遊び心を感じました。凄絶なマフィア社会を描いた作品ですが、基本的にはエンタテインメント作であると思います。

ジョン・ウー監督が台湾警察の警部役で出ているほか、製作総指揮のツイ・ハーク(「チャイニーズ・ゴースト・ストーリー」シリーズなどの監督でもある)が、キットの恋人が実技試験を受ける音楽学院の審査員役で出ていて(まあ、ツイ・ハークはもともと俳優としてのカメオ出演も多い監督だが)、オーバーアクション気味の演技をしているのに遊び心を感じました。凄絶なマフィア社会を描いた作品ですが、基本的にはエンタテインメント作であると思います。

「男たちの挽歌」●原題:英雄本色(英:A BETTER TOMORROW)●制作年:1986年●制作国:香港●監督・脚本:ジョン・ウー(呉宇森)●製作総指揮:ツイ・ハーク●製作:ウォン・カーマン●撮影:ウォン・ウィンハン●音楽:ジョセフ・クー●時間:97分●出演:チョウ・ユンファ(周潤發)/ティ・ロン(狄龍)/レスリー

「男たちの挽歌」●原題:英雄本色(英:A BETTER TOMORROW)●制作年:1986年●制作国:香港●監督・脚本:ジョン・ウー(呉宇森)●製作総指揮:ツイ・ハーク●製作:ウォン・カーマン●撮影:ウォン・ウィンハン●音楽:ジョセフ・クー●時間:97分●出演:チョウ・ユンファ(周潤發)/ティ・ロン(狄龍)/レスリー ・チャン(張國榮)/レイ・チーホン(李子雄)/ケネス・ツァン(曾江)/エミリー・チュウ/ティエン・ファン/シー・イェンズ/カム・ヒン・イン/シン・フイオン/レウ・ミン/ジョン・ウー(呉宇森) /ツイ・ハーク(徐克)●日本公開:1987/04●配給:日本ヘラルド映画(評価:★★★★)

・チャン(張國榮)/レイ・チーホン(李子雄)/ケネス・ツァン(曾江)/エミリー・チュウ/ティエン・ファン/シー・イェンズ/カム・ヒン・イン/シン・フイオン/レウ・ミン/ジョン・ウー(呉宇森) /ツイ・ハーク(徐克)●日本公開:1987/04●配給:日本ヘラルド映画(評価:★★★★)

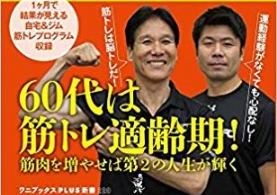

60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。

60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。 著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。

著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。

冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最

冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最 高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に

高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか

はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。

ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。

洋画のベスト1(評者の中で評価した人が全員満点をつけたもの)は10本あって(ただし、2003年までの満点が☆☆☆であるのに対し、2004年以降は☆☆☆☆☆で満点)、その中で評価(星取り)をしなかった(パスした)評者がおらず、全員が満点をつけたものが1977年から2003年までの間で9本、2004年以降が2本となっています。さらに、2003年までは評者の人数にもばらつきがあり、最も多くの評者が満点をつけたのがルキノ・ヴィスコンティ監督の「

洋画のベスト1(評者の中で評価した人が全員満点をつけたもの)は10本あって(ただし、2003年までの満点が☆☆☆であるのに対し、2004年以降は☆☆☆☆☆で満点)、その中で評価(星取り)をしなかった(パスした)評者がおらず、全員が満点をつけたものが1977年から2003年までの間で9本、2004年以降が2本となっています。さらに、2003年までは評者の人数にもばらつきがあり、最も多くの評者が満点をつけたのがルキノ・ヴィスコンティ監督の「

(●「家族の肖像」は2020年に劇場でデジタルリマスター版で再見した。日本ではヴィスコンティの死後、1978年に公開されて大ヒットを記録し、日本でヴィスコンティ・ブームが起きる契機となった作品だが、上記の通り個人的評価は星5つに届いていない。今回、読書会のメンバーから、「家族」とその崩壊がテーマになっているという点で小津安二郎の「東京物語」に通じるものがあるという見解を聞き、そのあたりを意識して観たが、バート・ランカスター演じる大学教授は平穏な生活を求める自分が闖入者によって振り回された挙句、最後

(●「家族の肖像」は2020年に劇場でデジタルリマスター版で再見した。日本ではヴィスコンティの死後、1978年に公開されて大ヒットを記録し、日本でヴィスコンティ・ブームが起きる契機となった作品だが、上記の通り個人的評価は星5つに届いていない。今回、読書会のメンバーから、「家族」とその崩壊がテーマになっているという点で小津安二郎の「東京物語」に通じるものがあるという見解を聞き、そのあたりを意識して観たが、バート・ランカスター演じる大学教授は平穏な生活を求める自分が闖入者によって振り回された挙句、最後 には「家族ができたと思えばよかった」と今までの自分の態度を悔やんでいることが窺えた。ただし、「家族の肖像」の場合、主人公の教授がすでに独り身になっているところからスタートしているので、日本的大家族の崩壊を描いた「東京物語」と比べると状況は異なり、「家族」というモチーフだけで両作品を敷衍的に捉えるまでには至らなかった。一方、主人公の教授がヘルムート・バーガー演じる若者に抱くアンビバレントな感情には同性愛的なものを含むとの見解もあるようで、それはどうかなと思ったが、再見して、シルヴァーナ・マンガーノ演じるその若者を自分の愛人とする女性が、教授に対して「あなたも彼の魅力にやられたの」と言って二人の間に同性愛的感情があることを示唆していたのに改めて気づいた。)

には「家族ができたと思えばよかった」と今までの自分の態度を悔やんでいることが窺えた。ただし、「家族の肖像」の場合、主人公の教授がすでに独り身になっているところからスタートしているので、日本的大家族の崩壊を描いた「東京物語」と比べると状況は異なり、「家族」というモチーフだけで両作品を敷衍的に捉えるまでには至らなかった。一方、主人公の教授がヘルムート・バーガー演じる若者に抱くアンビバレントな感情には同性愛的なものを含むとの見解もあるようで、それはどうかなと思ったが、再見して、シルヴァーナ・マンガーノ演じるその若者を自分の愛人とする女性が、教授に対して「あなたも彼の魅力にやられたの」と言って二人の間に同性愛的感情があることを示唆していたのに改めて気づいた。) 「ミリオンダラー・ベイビー」は重い映画でした。女性主人公マギーを演じたヒラリー・スワンクは、イーストウッドに伍する演技でアカデミー主演女優賞受賞。作品自体も、アカデミー作品賞、全米映画批評家協会賞作品賞を受賞しましたが、公開時に、マギーが四肢麻痺患者となった後で死にたいと漏らしフ

「ミリオンダラー・ベイビー」は重い映画でした。女性主人公マギーを演じたヒラリー・スワンクは、イーストウッドに伍する演技でアカデミー主演女優賞受賞。作品自体も、アカデミー作品賞、全米映画批評家協会賞作品賞を受賞しましたが、公開時に、マギーが四肢麻痺患者となった後で死にたいと漏らしフ ランキーがその願いを実現させたことに対して、障がい者の生きる機会を軽視したとの批判があったようです。批判の起きる一因として、主人公=イーストウッドとして観てしまうというのもあるのではないでしょうか。「

ランキーがその願いを実現させたことに対して、障がい者の生きる機会を軽視したとの批判があったようです。批判の起きる一因として、主人公=イーストウッドとして観てしまうというのもあるのではないでしょうか。「

闇の奥」●時間:153分(劇場公開版)/202分(特別完全版)●出演:マーロン・ブランド/ロバート・デュヴァル/マーティン・シーン/フレデリック・フォレスト/サム・ボトムズ/ローレンス・フィッシュバーン/アルバート・ホール/ハリソン・フォード/G・D・スプラドリン/デニス・ホッパー/クリスチャン・マルカン/オーロール・クレマン/ジェリー・ジーズマー/トム・メイソン/シンシア・ウッド/コリーン・キャンプ/ジェリー・ロス/ハーブ・ライス/ロン・マックイーン/スコット・グレン/ラリー・フィッシュバーン(=ローレンス・フィッシュバーン)●日本公開:1980/02●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-05-07)●2回目:高田馬場・早稲田松竹(17-05-07)(評価★★★★)●併映(2回目):「イージー・ライダー」(デニス・ホッパー)

闇の奥」●時間:153分(劇場公開版)/202分(特別完全版)●出演:マーロン・ブランド/ロバート・デュヴァル/マーティン・シーン/フレデリック・フォレスト/サム・ボトムズ/ローレンス・フィッシュバーン/アルバート・ホール/ハリソン・フォード/G・D・スプラドリン/デニス・ホッパー/クリスチャン・マルカン/オーロール・クレマン/ジェリー・ジーズマー/トム・メイソン/シンシア・ウッド/コリーン・キャンプ/ジェリー・ロス/ハーブ・ライス/ロン・マックイーン/スコット・グレン/ラリー・フィッシュバーン(=ローレンス・フィッシュバーン)●日本公開:1980/02●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-05-07)●2回目:高田馬場・早稲田松竹(17-05-07)(評価★★★★)●併映(2回目):「イージー・ライダー」(デニス・ホッパー)

「家族の肖像」●原題:GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO(英:CONVERSATION PIECE)●制作年:1974年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:121分●出演: バート・ランカスター/ヘルムート・バーガー/シルヴァーナ・マンガーノ/クラウディア・マルサーニ/ステファノ・パトリッツィ/ロモロ・ヴァリ/クラウディア・カルディナーレ(教授の妻:クレジットなし)/ ドミニク・サンダ(教授の母親:クレジットなし)●日本公開:1978/11●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋・文芸座(79-09-24)●2回目(デジタルリマスター版):北千住・シネマブルースタジオ(20-11-17)(評価:★★★★)●併映(1回目):「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(ルキノ・ヴィスコンティ)

「家族の肖像」●原題:GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO(英:CONVERSATION PIECE)●制作年:1974年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:121分●出演: バート・ランカスター/ヘルムート・バーガー/シルヴァーナ・マンガーノ/クラウディア・マルサーニ/ステファノ・パトリッツィ/ロモロ・ヴァリ/クラウディア・カルディナーレ(教授の妻:クレジットなし)/ ドミニク・サンダ(教授の母親:クレジットなし)●日本公開:1978/11●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋・文芸座(79-09-24)●2回目(デジタルリマスター版):北千住・シネマブルースタジオ(20-11-17)(評価:★★★★)●併映(1回目):「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(ルキノ・ヴィスコンティ)

「ルートヴィヒ (ルードウィヒ/神々の黄昏)」●原題:LUDWIG●制作年:1972年(ドイツ公開1972年/イタリア・フランス公開1973年)●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ウーゴ・サンタルチーア●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/エンリコ・メディオーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ●撮影:アルマンド・ナンヌッツィ●音楽:ロベルト・シューマン/リヒャルト・ワーグナー/ジャック・オッフェンバック●時間:(短縮版)184分/(完全版)237分●出演:ヘルムート・バーガー/ロミー・シュナイダー/トレヴァー・ハワード/シルヴァーナ・マンガーノ/ゲルト・フレーベ/ヘルムート・グリーム/ジョン・モルダー・ブラウン/マルク・ポレル/ソーニャ・ペドローヴァ/ウンベルト・オルシーニ/ハインツ・モーグ/マーク・バーンズ

「ルートヴィヒ (ルードウィヒ/神々の黄昏)」●原題:LUDWIG●制作年:1972年(ドイツ公開1972年/イタリア・フランス公開1973年)●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ウーゴ・サンタルチーア●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/エンリコ・メディオーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ●撮影:アルマンド・ナンヌッツィ●音楽:ロベルト・シューマン/リヒャルト・ワーグナー/ジャック・オッフェンバック●時間:(短縮版)184分/(完全版)237分●出演:ヘルムート・バーガー/ロミー・シュナイダー/トレヴァー・ハワード/シルヴァーナ・マンガーノ/ゲルト・フレーベ/ヘルムート・グリーム/ジョン・モルダー・ブラウン/マルク・ポレル/ソーニャ・ペドローヴァ/ウンベルト・オルシーニ/ハインツ・モーグ/マーク・バーンズ

●日本公開:1980/11(短縮版)●配給:東宝東和●最初に観た場所:(短縮版)高田馬場・早稲田松竹(82-06-06) (完全版)北千住・シネマブルースタジオ(14-07-30)(評価:★★★★)

●日本公開:1980/11(短縮版)●配給:東宝東和●最初に観た場所:(短縮版)高田馬場・早稲田松竹(82-06-06) (完全版)北千住・シネマブルースタジオ(14-07-30)(評価:★★★★)

「J・エドガー」●原題:J. EDG

「J・エドガー」●原題:J. EDG AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

「ミリオンダラー・ベイビー」●原題:MILLION DOLLAR BABY●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:ポール・ハギス/トム・ローゼンバーグ/アルバート・S・ラディ●脚本:ポール・ハギス●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●原案:F・X・トゥール●時間:133分●出演:クリント・イーストウッド/ヒラリー・スワンク/モーガン・フリーマン/ジェイ・バルチェル/マイク・コルター/ルシア・ライカ/ブライアン・オバーン/アンンソニー・マッキー/マーゴ・マーティンデイル/リキ・リンドホーム/ベニート・マルティネス/ブルース・マックヴィッテ●日本公開:2005/05●配給:ムービーアイ=松竹●評価:★★★★

「ミリオンダラー・ベイビー」●原題:MILLION DOLLAR BABY●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:ポール・ハギス/トム・ローゼンバーグ/アルバート・S・ラディ●脚本:ポール・ハギス●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●原案:F・X・トゥール●時間:133分●出演:クリント・イーストウッド/ヒラリー・スワンク/モーガン・フリーマン/ジェイ・バルチェル/マイク・コルター/ルシア・ライカ/ブライアン・オバーン/アンンソニー・マッキー/マーゴ・マーティンデイル/リキ・リンドホーム/ベニート・マルティネス/ブルース・マックヴィッテ●日本公開:2005/05●配給:ムービーアイ=松竹●評価:★★★★

シルヴィア(シャーリーズ・セロン)は、ポートランドの海辺に建つ高級レストランのマネージャーとして働いている。だが、ひとたび職場を離れると、行きずりの男と安易に関係を持ち、自傷行為に走る。そんな彼女の前に、カルロス(ホセ・マリア・ヤスピク)と名乗るメキシコ人男性が現れ、彼が連れてきた12歳の少女マリア(テッサ・イア)の姿にシルヴィアは動揺し、思わず逃げ出す。その胸に、砂漠の中で真っ赤に燃え上がるトレーラーハウスの幻影が浮かび上がる...。シルヴィアがマリアーナと呼ばれていた10代の頃、彼女の一家はニ

シルヴィア(シャーリーズ・セロン)は、ポートランドの海辺に建つ高級レストランのマネージャーとして働いている。だが、ひとたび職場を離れると、行きずりの男と安易に関係を持ち、自傷行為に走る。そんな彼女の前に、カルロス(ホセ・マリア・ヤスピク)と名乗るメキシコ人男性が現れ、彼が連れてきた12歳の少女マリア(テッサ・イア)の姿にシルヴィアは動揺し、思わず逃げ出す。その胸に、砂漠の中で真っ赤に燃え上がるトレーラーハウスの幻影が浮かび上がる...。シルヴィアがマリアーナと呼ばれていた10代の頃、彼女の一家はニ ューメキシコ州の国境の町で暮らしていた。病気を克服したばかりの母親ジーナ(キム・ベイシンガー)に代わって、父親ロバート(ブレット・カレン)と3人の幼い兄弟の面倒を見るのはマリアーナ(ジェニファー・ローレンス)の役目だった。そんな中、ジーナは隣町に住むメキシコ

ューメキシコ州の国境の町で暮らしていた。病気を克服したばかりの母親ジーナ(キム・ベイシンガー)に代わって、父親ロバート(ブレット・カレン)と3人の幼い兄弟の面倒を見るのはマリアーナ(ジェニファー・ローレンス)の役目だった。そんな中、ジーナは隣町に住むメキシコ 人のニック(ヨアキム・デ・アルメイダ)と情事を重ねていた。お互いに家庭を持つ二人は、中間地点のトレーラーハウスを忍び逢いの場所に選び、貪るように愛を交わすが、その情事は唐突に終わりを告げる。二人が密会中にトレーラーハウスが炎上、二人は帰らぬ人と

人のニック(ヨアキム・デ・アルメイダ)と情事を重ねていた。お互いに家庭を持つ二人は、中間地点のトレーラーハウスを忍び逢いの場所に選び、貪るように愛を交わすが、その情事は唐突に終わりを告げる。二人が密会中にトレーラーハウスが炎上、二人は帰らぬ人と なった。母の事故死は、多感なマリアーナの心に大きな傷跡を残したが、それはニックの息子・サンティアゴ(J・D・パルド)にとっても同様だった。やがて、両親を真似るように密会を重ねるようになった二人は、本気で恋に落ちていく―。それから12年、シルヴィアは、マリアーナの名前と共に置き去りにした過去と向き合うべき時が来たことを悟る―。

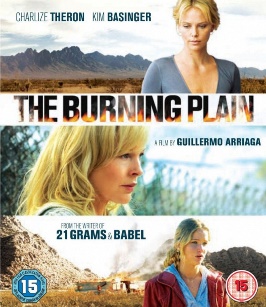

なった。母の事故死は、多感なマリアーナの心に大きな傷跡を残したが、それはニックの息子・サンティアゴ(J・D・パルド)にとっても同様だった。やがて、両親を真似るように密会を重ねるようになった二人は、本気で恋に落ちていく―。それから12年、シルヴィアは、マリアーナの名前と共に置き去りにした過去と向き合うべき時が来たことを悟る―。 「あの日、欲望の大地で」('08年/米、原題:The Burning Plain)は、メキシコ出身の脚本家・作家で「21グラム」('03年)、「バベル」('06年)などの脚本映画があるギジェルモ・アリアガが、2人のオスカー女優、シャーリーズ・セロン(1975年生まれ)とキム・ベイシンガー(1953年生まれ)を主演に迎えて撮り上げた2008年の監督デビュー作。「時代と場所を越えて3世代にわたる女性たちが織りなす愛と葛藤と再生の物語を、時制を錯綜させた巧みな語り口で描き出していく」という謳い文句ですが、まさにその通りの佳作でした。

「あの日、欲望の大地で」('08年/米、原題:The Burning Plain)は、メキシコ出身の脚本家・作家で「21グラム」('03年)、「バベル」('06年)などの脚本映画があるギジェルモ・アリアガが、2人のオスカー女優、シャーリーズ・セロン(1975年生まれ)とキム・ベイシンガー(1953年生まれ)を主演に迎えて撮り上げた2008年の監督デビュー作。「時代と場所を越えて3世代にわたる女性たちが織りなす愛と葛藤と再生の物語を、時制を錯綜させた巧みな語り口で描き出していく」という謳い文句ですが、まさにその通りの佳作でした。 "脚本家"監督のまさに脚本の上手さを感じさせますが、驚くべきは、重要な役どころであるシルヴィアの娘マリアーナを演じたジェニファー・ローレンス(1990年生まれ)の演技力で、当時17歳にして、2人のオスカー女優の体当たり演技(これはこれで流石と言うべき好演)に拮抗する演技となっています。ギジェルモ・アリアガ監督には「メリル・ストリープの再来かと思った」と言わしめ、2008年・第65回ヴェネツィア

"脚本家"監督のまさに脚本の上手さを感じさせますが、驚くべきは、重要な役どころであるシルヴィアの娘マリアーナを演じたジェニファー・ローレンス(1990年生まれ)の演技力で、当時17歳にして、2人のオスカー女優の体当たり演技(これはこれで流石と言うべき好演)に拮抗する演技となっています。ギジェルモ・アリアガ監督には「メリル・ストリープの再来かと思った」と言わしめ、2008年・第65回ヴェネツィア 国際映画祭ではマルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞しました。その4年後、コメディ映画「

国際映画祭ではマルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞しました。その4年後、コメディ映画「 大学で英文学を教えるマリー(シャーロット・ランプリング)は、夫ジャン(ブリュノ・クレメール)とは結婚して25年になる50代の夫婦。子どもはいないが幸せな生活を送っている。毎年夏になると、フランス南西部・ランド地方の別荘で過ごし、今夏も同様にヴァカンスを楽しみに来た。昼間、マリーが浜辺でうたた寝する間、ジャンは海に泳ぎに行く。目を覚ましたマリーは、ジャンがまだ海から戻っていないことに気づく。気を揉みながらも平静を装うマリーだが、不安は現実のものとなる。ヘリコプターまで出動した大がかりな捜索にもかかわらずジャンの行方は不明のまま。数日後、マリーはひとりパリへと戻るが―。

大学で英文学を教えるマリー(シャーロット・ランプリング)は、夫ジャン(ブリュノ・クレメール)とは結婚して25年になる50代の夫婦。子どもはいないが幸せな生活を送っている。毎年夏になると、フランス南西部・ランド地方の別荘で過ごし、今夏も同様にヴァカンスを楽しみに来た。昼間、マリーが浜辺でうたた寝する間、ジャンは海に泳ぎに行く。目を覚ましたマリーは、ジャンがまだ海から戻っていないことに気づく。気を揉みながらも平静を装うマリーだが、不安は現実のものとなる。ヘリコプターまで出動した大がかりな捜索にもかかわらずジャンの行方は不明のまま。数日後、マリーはひとりパリへと戻るが―。 シャーロット・ランプリング(1946年生まれ)が演じる、夫の死を受け入れられないマリーが、"壊れている"感がある分、どこかいじらしさもありました。彼女がパリに戻って最初の方のシーンで夫が出てくるため、その部分はカットバックかと思ったら、どうやらそうではなかったみたい。すでに「まぼろし」は始まっていた?(原題: Sous le sableは「砂の下」の意)。そう言えば、すでに女友達のアマンダ(アレクサンドラ・スチュワルト)に精神科に診てもらうよう勧められていました。

シャーロット・ランプリング(1946年生まれ)が演じる、夫の死を受け入れられないマリーが、"壊れている"感がある分、どこかいじらしさもありました。彼女がパリに戻って最初の方のシーンで夫が出てくるため、その部分はカットバックかと思ったら、どうやらそうではなかったみたい。すでに「まぼろし」は始まっていた?(原題: Sous le sableは「砂の下」の意)。そう言えば、すでに女友達のアマンダ(アレクサンドラ・スチュワルト)に精神科に診てもらうよう勧められていました。

彼女にとって夫は生きているわけで、女友達のアマンダはヴァンサン(ジャック・ノロ)を再婚相手として紹介したつもりなのだろうけれども(一見カットバック・シーンと思われた食事会は、二人をくっつけるためのものだったわけか)、彼女自身は不倫のスリルと快感を味わっているような

彼女にとって夫は生きているわけで、女友達のアマンダはヴァンサン(ジャック・ノロ)を再婚相手として紹介したつもりなのだろうけれども(一見カットバック・シーンと思われた食事会は、二人をくっつけるためのものだったわけか)、彼女自身は不倫のスリルと快感を味わっているような 感じでした(やや滑稽にも見える)。夫の薬棚からうつ病の薬を見つけて夫が自殺することを心配し、医者に行ってヴァカンス以降は薬を受け取りに来ていないことを知っても、あくまでも自殺を心配しています。仕舞には、ラスト近くで夫と思しき水死体が揚がって自ら検死に行くも、腕時計が違うという理由だけで(それが正確かどうかも怪しいが)夫とは認めようとしない―精神分析でいう"合理化"なのでしょうが、やっぱり"壊れている"!

感じでした(やや滑稽にも見える)。夫の薬棚からうつ病の薬を見つけて夫が自殺することを心配し、医者に行ってヴァカンス以降は薬を受け取りに来ていないことを知っても、あくまでも自殺を心配しています。仕舞には、ラスト近くで夫と思しき水死体が揚がって自ら検死に行くも、腕時計が違うという理由だけで(それが正確かどうかも怪しいが)夫とは認めようとしない―精神分析でいう"合理化"なのでしょうが、やっぱり"壊れている"! アメリカでも好評を得た理由の1つは、シャーロット・ランプリングがアメリカ映画にもよく出ていることもあるのでは。まさにシャーロット・ランプリングの演技を観る映画になっているような感じですが、彼女はその負託に応えている感じで、この作品の演技が、「さざなみ」('15年/英)などでの高い評価を得た近年の演技の下地として連なっているのではないかと思います。かつて「愛の嵐」('74年/伊)の頃は、こんなに息の長い女優になるとは思われていなかったように思います。また、彼女は実際に活動が一時低調であったわけで、フランソワ・オゾン監督にこの作品で起用されたことで、再び注目を集めることになったとも言えます。

アメリカでも好評を得た理由の1つは、シャーロット・ランプリングがアメリカ映画にもよく出ていることもあるのでは。まさにシャーロット・ランプリングの演技を観る映画になっているような感じですが、彼女はその負託に応えている感じで、この作品の演技が、「さざなみ」('15年/英)などでの高い評価を得た近年の演技の下地として連なっているのではないかと思います。かつて「愛の嵐」('74年/伊)の頃は、こんなに息の長い女優になるとは思われていなかったように思います。また、彼女は実際に活動が一時低調であったわけで、フランソワ・オゾン監督にこの作品で起用されたことで、再び注目を集めることになったとも言えます。

「愛の嵐」は、リリアーナ・カヴァーニ監督の1973年のイタリア映画。ウィーンのとあるホテルの夜番のフロント係兼ポーターとして働くマクシミリアン(ダーク・ボガード)は、実は元ナチス親衛隊の将校で収容所の所長だった人物。アメリカから有名なオペラ指揮者がホテルに泊り客としてやってきますが、その妻ルチア(シャーロット・ランプリング)は、13年前マックスが強制収容所でその権力を使って倒錯した愛の生活を送ったユダヤ人の少女で、二人は再び倒錯した愛欲

「愛の嵐」は、リリアーナ・カヴァーニ監督の1973年のイタリア映画。ウィーンのとあるホテルの夜番のフロント係兼ポーターとして働くマクシミリアン(ダーク・ボガード)は、実は元ナチス親衛隊の将校で収容所の所長だった人物。アメリカから有名なオペラ指揮者がホテルに泊り客としてやってきますが、その妻ルチア(シャーロット・ランプリング)は、13年前マックスが強制収容所でその権力を使って倒錯した愛の生活を送ったユダヤ人の少女で、二人は再び倒錯した愛欲 の世界にのめり込んでいくという話です。この映画において、主人公マックスはじめとして元ナチ党員たちが孤立せずに、横のつながりを持ちながら生きていることが描かれていて(この部分は実際の社会や政治を反映している)、そうした輩にとってルチアは危険な存在になっていくが―。

の世界にのめり込んでいくという話です。この映画において、主人公マックスはじめとして元ナチ党員たちが孤立せずに、横のつながりを持ちながら生きていることが描かれていて(この部分は実際の社会や政治を反映している)、そうした輩にとってルチアは危険な存在になっていくが―。 「美しい」とか「醜い」とか様々な評価のある映画ですが、シャーロット・ランプリングの美貌が光る作品であったには違いなく、上半身裸にサスペンダーでナチ帽をかぶって踊る場面は、映画史に残る有名なシーンの1つとなりました。原題は「ナイトポーター」。昔観たときは、ヨーロッパのホテルにはダーク・ボガードみたいな顔のポーターがよくいるけれど、みんなスゴイ過去を持っているのかも...とも思ったりしました。

「美しい」とか「醜い」とか様々な評価のある映画ですが、シャーロット・ランプリングの美貌が光る作品であったには違いなく、上半身裸にサスペンダーでナチ帽をかぶって踊る場面は、映画史に残る有名なシーンの1つとなりました。原題は「ナイトポーター」。昔観たときは、ヨーロッパのホテルにはダーク・ボガードみたいな顔のポーターがよくいるけれど、みんなスゴイ過去を持っているのかも...とも思ったりしました。 (●2023年・第80回「ヴェネチア国際映画祭」にて、リリアーナ・カヴァーニ監督は、俳優のトニー・レオンとともに栄誉金獅子賞を受賞した。)

(●2023年・第80回「ヴェネチア国際映画祭」にて、リリアーナ・カヴァーニ監督は、俳優のトニー・レオンとともに栄誉金獅子賞を受賞した。) 「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/

「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/ ローリー・マクドナルド●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:ハンス・ジマー/オマール・ロドリゲス=ロペス●時間:106分●出演:シャーリーズ・セロン/キム・ベイシンガー/ジェニファー・ローレンス/ホセ・マリア・ヤスピク/ジョン・コーベット/ダニー・ピノ/テッサ・イア/ジョアキム・デ・アルメイダ/J・D・パルド/ブレット・カレン●日本公開:2009/09●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-07)(評価:★★★★)

ローリー・マクドナルド●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:ハンス・ジマー/オマール・ロドリゲス=ロペス●時間:106分●出演:シャーリーズ・セロン/キム・ベイシンガー/ジェニファー・ローレンス/ホセ・マリア・ヤスピク/ジョン・コーベット/ダニー・ピノ/テッサ・イア/ジョアキム・デ・アルメイダ/J・D・パルド/ブレット・カレン●日本公開:2009/09●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-07)(評価:★★★★)

「まぼろし」●原題:SOUS LE SABLE/(英)UNDER THE SAND●制作年:2000年●制作国:フランス●監督:フランソワ・オゾン●製作:オリヴィエ・デルボス/マルク・ミソニエ●脚本:フランソワ・オゾン/エマニュエル・ベルンエイム/マリナ・ドゥ・ヴァン/マルシア・ロマーノ●撮影:アントワーヌ・エベルレ/ジャンヌ・ラポワリー●音楽:フィリップ・ロンビ●時間:95分●出演:シャーロット・ランプリング/ブリュノ・クレメール/ジャック・ノロ/アレクサンドラ・スチュワルト/ピエール・ヴェルニエ/アンドレ・タンジー●日本公開:2002/09●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-03)(評価:★★★☆)

「まぼろし」●原題:SOUS LE SABLE/(英)UNDER THE SAND●制作年:2000年●制作国:フランス●監督:フランソワ・オゾン●製作:オリヴィエ・デルボス/マルク・ミソニエ●脚本:フランソワ・オゾン/エマニュエル・ベルンエイム/マリナ・ドゥ・ヴァン/マルシア・ロマーノ●撮影:アントワーヌ・エベルレ/ジャンヌ・ラポワリー●音楽:フィリップ・ロンビ●時間:95分●出演:シャーロット・ランプリング/ブリュノ・クレメール/ジャック・ノロ/アレクサンドラ・スチュワルト/ピエール・ヴェルニエ/アンドレ・タンジー●日本公開:2002/09●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-03)(評価:★★★☆)

「愛の嵐」●原題:IL PORTIERE DI NOTTE/(英)THE NIGHT POTER●制作年:1974年●制作

「愛の嵐」●原題:IL PORTIERE DI NOTTE/(英)THE NIGHT POTER●制作年:1974年●制作 国:イタリア●監督:リリアーナ・カヴァーニ●製作:ロバート・ゴードン・エドワーズ●脚本:リリアーナ・カヴァーニ/イタロ・モスカーティ●撮影:アルフィーオ・コンティーニ●音楽:ダニエレ・パリス●原作:リリアーナ・カヴァーニ/バルバラ・アルベルティ/アメディオ・パガーニ●時間:117分●出演:ダーク・ボガード/シャーロット・ランプリング/フィリップ・ルロワ/ガブリエル・フェルゼッティ/マリノ・マッセ/ウーゴ・カルデア/イザ・ミランダ/カイ・ジークフリート・シーフィルド●日本公開:1975/11/(ノーカット完全版)1997/03●配給:日本ヘラルド映画/(ノーカット完全版)彩プロ●最初に観た場所:八重洲スター座(79-02-01) (評価:★★★★)●併映:「ルシアンの青春」(ルイ・マル)

国:イタリア●監督:リリアーナ・カヴァーニ●製作:ロバート・ゴードン・エドワーズ●脚本:リリアーナ・カヴァーニ/イタロ・モスカーティ●撮影:アルフィーオ・コンティーニ●音楽:ダニエレ・パリス●原作:リリアーナ・カヴァーニ/バルバラ・アルベルティ/アメディオ・パガーニ●時間:117分●出演:ダーク・ボガード/シャーロット・ランプリング/フィリップ・ルロワ/ガブリエル・フェルゼッティ/マリノ・マッセ/ウーゴ・カルデア/イザ・ミランダ/カイ・ジークフリート・シーフィルド●日本公開:1975/11/(ノーカット完全版)1997/03●配給:日本ヘラルド映画/(ノーカット完全版)彩プロ●最初に観た場所:八重洲スター座(79-02-01) (評価:★★★★)●併映:「ルシアンの青春」(ルイ・マル)

ヌーリは麻薬の売買をしていたが今は足を洗い、真面目に働き、息子も生まれ、幸せな家庭を築いていた。 ある日、ヌーリの事務所の前で白昼に爆弾が爆発し、ヌー

ヌーリは麻薬の売買をしていたが今は足を洗い、真面目に働き、息子も生まれ、幸せな家庭を築いていた。 ある日、ヌーリの事務所の前で白昼に爆弾が爆発し、ヌー リと愛息ロッコが犠牲になる。トルコ人同

リと愛息ロッコが犠牲になる。トルコ人同 士のもめごとが原因ではないかと警察は疑うが、移民街を狙ったドイツ人による人種差別テロであることが判明する。実行犯としてネオナチの若いメラー夫婦(ウルリッヒ・ブラントホフ、ハンナ・ヒルスドルフ)が起訴され、カティヤは弁護士ダニーロ(デニス・モシット)と共に裁判に臨むが、証拠不十分、アリバイあり、目撃証言無効、といった身をえぐられるような裁判に、カティヤの心の傷は深まってゆく。そんな中、生きる気力を失いそうになりなりながら、カティヤはある決断をする―。

士のもめごとが原因ではないかと警察は疑うが、移民街を狙ったドイツ人による人種差別テロであることが判明する。実行犯としてネオナチの若いメラー夫婦(ウルリッヒ・ブラントホフ、ハンナ・ヒルスドルフ)が起訴され、カティヤは弁護士ダニーロ(デニス・モシット)と共に裁判に臨むが、証拠不十分、アリバイあり、目撃証言無効、といった身をえぐられるような裁判に、カティヤの心の傷は深まってゆく。そんな中、生きる気力を失いそうになりなりながら、カティヤはある決断をする―。

トルコ系移民の子でハンブルグ生まれのファティ・アキン監督(カンヌ・ヴェネツィア・ベルリンの3大映画祭の全てで賞を獲っている監督でもある)の2017年ドイツ映画で、第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映されてパルム・ドールを争い、ダイアン・クルーガーが

トルコ系移民の子でハンブルグ生まれのファティ・アキン監督(カンヌ・ヴェネツィア・ベルリンの3大映画祭の全てで賞を獲っている監督でもある)の2017年ドイツ映画で、第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映されてパルム・ドールを争い、ダイアン・クルーガーが

前半部分は、カティヤの幸せな結婚生活と不幸な惨劇の後に法廷劇が続きます。犯人らはすぐに捕まりますが、テロリスト側のアリバイ工作を見抜けない裁判所が犯人たちを裁ききれない状況となり、カティヤの苛立ちは募るばかり。そして犯人らが無罪となった後半は、カティヤが単独で彼らが犯人に間違いないことを突き止め、復讐を図るサスペンス調となっていました。

前半部分は、カティヤの幸せな結婚生活と不幸な惨劇の後に法廷劇が続きます。犯人らはすぐに捕まりますが、テロリスト側のアリバイ工作を見抜けない裁判所が犯人たちを裁ききれない状況となり、カティヤの苛立ちは募るばかり。そして犯人らが無罪となった後半は、カティヤが単独で彼らが犯人に間違いないことを突き止め、復讐を図るサスペンス調となっていました。 やはり、ラストのカティヤの「決断」は、賛否分かれるだろうと思います。エンタテインメントとしての復讐劇ならば、復讐相手を斃して観客にカタルシスを与えて終わりですが、本作は実話をベースにした比較的リアルな背景の物語であり、その流れで見ると、復讐殺人も殺人であることには違いなく、落とし所としての主人公が選んだ結末は、復讐の連鎖を繰り返さないための潔いものであり、ある意味納得がいくとも言えます。また、これくらい覚悟が無いと、復讐なんてそう易々やるものでもないとも言えるし、主人公の絶望がそれだけ深いものであることを表しているともとれます。

やはり、ラストのカティヤの「決断」は、賛否分かれるだろうと思います。エンタテインメントとしての復讐劇ならば、復讐相手を斃して観客にカタルシスを与えて終わりですが、本作は実話をベースにした比較的リアルな背景の物語であり、その流れで見ると、復讐殺人も殺人であることには違いなく、落とし所としての主人公が選んだ結末は、復讐の連鎖を繰り返さないための潔いものであり、ある意味納得がいくとも言えます。また、これくらい覚悟が無いと、復讐なんてそう易々やるものでもないとも言えるし、主人公の絶望がそれだけ深いものであることを表しているともとれます。 いろいろ考えさせられるのは、事実を元にした脚本であるのもさることながら、主演のダイアン・クルーガーをはじめ、犯人の弁護士ハーバーベックを演じたハネス・クリシュら演技達者の醸すリアリズムによるところが大きいと思われます。カンヌ映画の賞レースの傾向として、移民や社会の底辺の人々を描いたものが比較的強い気がしますが(第71回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを獲った是枝裕和監督の「万引き家族」('18年/ギャガ)もその例か)、この映画がパルム・ドールを争ったというのは、移民やそれに対する排他主義、人種差別を描いたということだけが理由ではなく、役者陣の演技力も要因としてあった思います。

いろいろ考えさせられるのは、事実を元にした脚本であるのもさることながら、主演のダイアン・クルーガーをはじめ、犯人の弁護士ハーバーベックを演じたハネス・クリシュら演技達者の醸すリアリズムによるところが大きいと思われます。カンヌ映画の賞レースの傾向として、移民や社会の底辺の人々を描いたものが比較的強い気がしますが(第71回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを獲った是枝裕和監督の「万引き家族」('18年/ギャガ)もその例か)、この映画がパルム・ドールを争ったというのは、移民やそれに対する排他主義、人種差別を描いたということだけが理由ではなく、役者陣の演技力も要因としてあった思います。 とりわけ、ダイアン・クルーガーは好演しており、自身もこの役柄について「人生変えるほどの衝撃」があったと述べています。彼女のそれまでの代表作に「戦場のアリア」('05年/仏・独・伊)がありますが未見。個人的にはその前年の「

とりわけ、ダイアン・クルーガーは好演しており、自身もこの役柄について「人生変えるほどの衝撃」があったと述べています。彼女のそれまでの代表作に「戦場のアリア」('05年/仏・独・伊)がありますが未見。個人的にはその前年の「 と共演したのを観ましたが、"フツーに"娯楽映画の添え物的美女といった感じだったでしょうか。ファン・アナキン監督には、「あなたの映画に出たい」と5年間直訴していたそうで、15歳で母国を離れて25年、ずっとハリウッドで活動し、今回初めて母国語で演じる機会を得(「戦場のアリア」の時はフランス語で演じている)、カンヌ国際映画祭の女優賞を獲得したとのことです。

と共演したのを観ましたが、"フツーに"娯楽映画の添え物的美女といった感じだったでしょうか。ファン・アナキン監督には、「あなたの映画に出たい」と5年間直訴していたそうで、15歳で母国を離れて25年、ずっとハリウッドで活動し、今回初めて母国語で演じる機会を得(「戦場のアリア」の時はフランス語で演じている)、カンヌ国際映画祭の女優賞を獲得したとのことです。 ダイアン・クルーガーは、半年をかけてテロや殺人事件の遺族らに話を聞いたりするなど、入念な役作りをしたとのことですが、この映画のラストについては、彼女自身脚本を読んで、「これはどう演じたらいいのか⁈」と迷ったそうです。結局、こうすべきだと説く映画ではなく、観る人に自分ならどうするかを考えて欲しいと彼女はインタビューで言っていますが、確かに、そういう作りになっているなあと思いました(個人的には自分の中でもいまだに賛否が分かれている?)。

ダイアン・クルーガーは、半年をかけてテロや殺人事件の遺族らに話を聞いたりするなど、入念な役作りをしたとのことですが、この映画のラストについては、彼女自身脚本を読んで、「これはどう演じたらいいのか⁈」と迷ったそうです。結局、こうすべきだと説く映画ではなく、観る人に自分ならどうするかを考えて欲しいと彼女はインタビューで言っていますが、確かに、そういう作りになっているなあと思いました(個人的には自分の中でもいまだに賛否が分かれている?)。

ス・エコノミデス</カリン・ノイハウザー/ウーヴェ・ローデ/アシム・デミレル/アイセル・イシジャン●日本公開:2018/04●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(18-05-18)(評価:★★★☆)

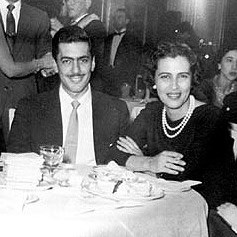

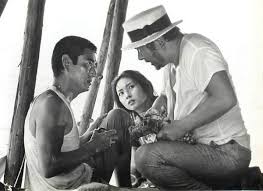

ス・エコノミデス</カリン・ノイハウザー/ウーヴェ・ローデ/アシム・デミレル/アイセル・イシジャン●日本公開:2018/04●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(18-05-18)(評価:★★★☆) 左から、ウルリッヒ・ブラントホフ(アンドレ・メラー役)/ヌーマン・エイカー(ヌーマン・アチャル)(カティヤの夫役)/ファティ・アキン監督/ダイアン・クルーガー(主人公カティヤ役)/サミア・ムリエル・シャンクラン(カティヤの女友達ブリジット役)/ヨハネス・クリシュ(犯人側の弁護士ハーバーベック役)/デニス・モシット(カティヤ側の弁護士ダニーロ役) in The 70th Cannes Film Festival

左から、ウルリッヒ・ブラントホフ(アンドレ・メラー役)/ヌーマン・エイカー(ヌーマン・アチャル)(カティヤの夫役)/ファティ・アキン監督/ダイアン・クルーガー(主人公カティヤ役)/サミア・ムリエル・シャンクラン(カティヤの女友達ブリジット役)/ヨハネス・クリシュ(犯人側の弁護士ハーバーベック役)/デニス・モシット(カティヤ側の弁護士ダニーロ役) in The 70th Cannes Film Festival ダイアン・クルーガー

ダイアン・クルーガー

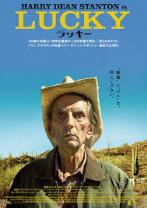

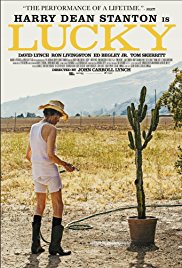

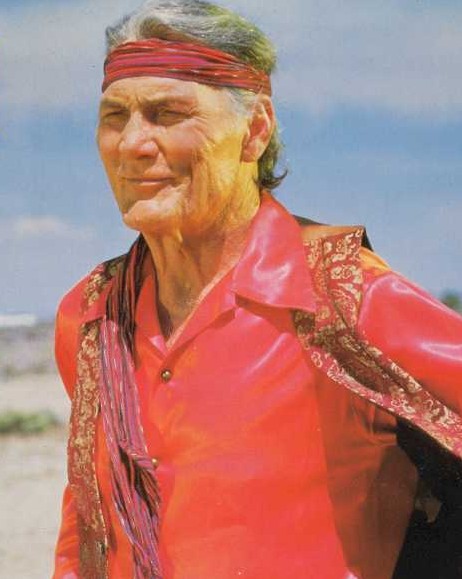

90歳の通称"ラッキー"(ハリー・ディーン・スタントン)は、今日も一人で住むアパートで目を覚まし、コーヒーを飲みタバコをふかす。ヨガをこなしたあと、テンガロンハットを被って行きつけのダイナーに行き、店主のジョー(バリー・シャバカ・ヘンリー)と無駄話をかわし、ウェイトレスのロレッタ(イヴォンヌ・ハフ・リー)が注いだミルクと砂糖多めのコーヒーを飲みながら新聞のクロスワード・パズルを解く。夜はバーでブラッディ・マリーを飲み、馴染み客たちと過ごす。そんな毎日の中で、ある朝突然気を失ったラッキーは、人生の終わりが近いことを思い知らされ、「死」について考え始める。子供の頃怖かった暗闇、逃げた100歳の亀、"生餌"として売られるコオロギ―小さな町の、風変わりな人々との会話の中で、ラッキーは「それ」を悟っていく―。

90歳の通称"ラッキー"(ハリー・ディーン・スタントン)は、今日も一人で住むアパートで目を覚まし、コーヒーを飲みタバコをふかす。ヨガをこなしたあと、テンガロンハットを被って行きつけのダイナーに行き、店主のジョー(バリー・シャバカ・ヘンリー)と無駄話をかわし、ウェイトレスのロレッタ(イヴォンヌ・ハフ・リー)が注いだミルクと砂糖多めのコーヒーを飲みながら新聞のクロスワード・パズルを解く。夜はバーでブラッディ・マリーを飲み、馴染み客たちと過ごす。そんな毎日の中で、ある朝突然気を失ったラッキーは、人生の終わりが近いことを思い知らされ、「死」について考え始める。子供の頃怖かった暗闇、逃げた100歳の亀、"生餌"として売られるコオロギ―小さな町の、風変わりな人々との会話の中で、ラッキーは「それ」を悟っていく―。

昨年[2017年]9月に91歳で亡くなったハリー・ディーン・スタントン主演のジョン・キャロル・リンチ監督作品で、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となりました。ジョン・キャロル・リンチは本来は俳優で(最近では「

昨年[2017年]9月に91歳で亡くなったハリー・ディーン・スタントン主演のジョン・キャロル・リンチ監督作品で、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となりました。ジョン・キャロル・リンチは本来は俳優で(最近では「 」の創始者マクドナルド兄弟の兄モーリスを演じていた)、この「ラッキー」が初監督作品になります。一方、2017年のTV版「ツイン・ピークス」でハリー・ディーン・スタントンを使ったデヴィッド・リンチ監督が、主人公ラッキーの友人で、逃げてしまったペットの100歳の陸ガメ"ルーズベルト"に遺産相続させようとしとする変な男ハワード役で出演しています(役者として目いっぱい演技している)。

」の創始者マクドナルド兄弟の兄モーリスを演じていた)、この「ラッキー」が初監督作品になります。一方、2017年のTV版「ツイン・ピークス」でハリー・ディーン・スタントンを使ったデヴィッド・リンチ監督が、主人公ラッキーの友人で、逃げてしまったペットの100歳の陸ガメ"ルーズベルト"に遺産相続させようとしとする変な男ハワード役で出演しています(役者として目いっぱい演技している)。 ントンは太平洋戦争時に、映画の中でダイナーの客が語る沖縄戦に実際に従軍している)、映画では少々偏屈で気難しいところのあるキャラクターとして描かれています。自分の言いたいことを言い、そのため周囲の人々と小さな衝突をすることもありますが、でも、ラッキーは周囲の人々から気に掛けられ、愛されていて、彼を受け容れる友人・知人・コミニュティもあるといった

ントンは太平洋戦争時に、映画の中でダイナーの客が語る沖縄戦に実際に従軍している)、映画では少々偏屈で気難しいところのあるキャラクターとして描かれています。自分の言いたいことを言い、そのため周囲の人々と小さな衝突をすることもありますが、でも、ラッキーは周囲の人々から気に掛けられ、愛されていて、彼を受け容れる友人・知人・コミニュティもあるといった 具合で、むしろこれって"ラッキー"な老人の話なのかもと思いました。但し、彼自身はウェット感はなく、どうやら無神論者らしいですが、そう遠くないであろう自らの死に、自らの信念である"リアリズム"(ニヒリズムとも言える)を保ちつつ向き合おうしています。ある意味、精神的"終活映画"と言えるでしょうか。その姿が、ハリー・ディーン・スタントン自身と重なるのですが、孤独でドライな生き方や考え方と、それでも他者と関わりを持ち続ける態度の、その両者のバランスがなかなか微妙と言うか絶妙かと思いました。