「●あ行外国映画の監督」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3047】 クロード・オータン=ララ 「赤と黒」

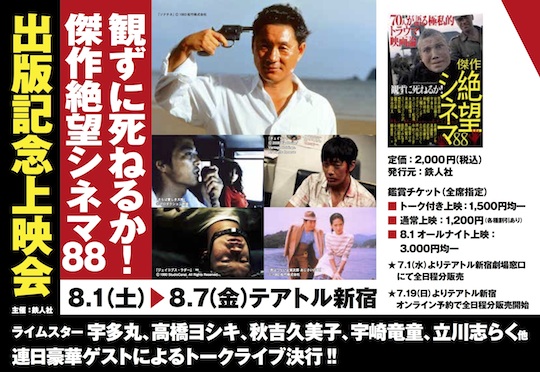

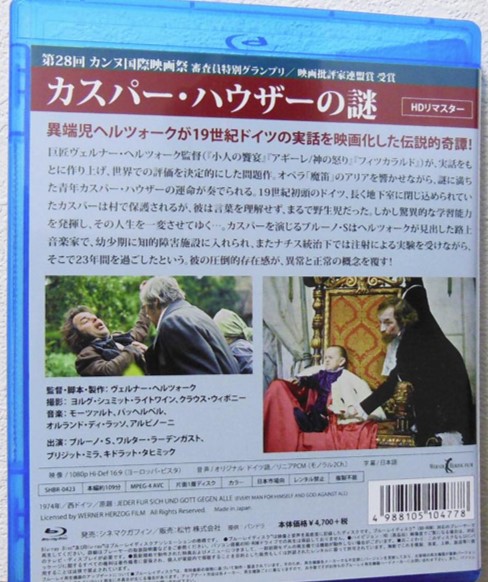

「●「カンヌ国際映画祭 男優賞」受賞作」の インデックッスへ(役所広司)「●役所 広司 出演作品」の インデックッスへ 「●三浦 友和 出演作品」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ

ヴェンダース生涯の傑作か。主人公を「悟りきった哲人」にしていないところがいい。

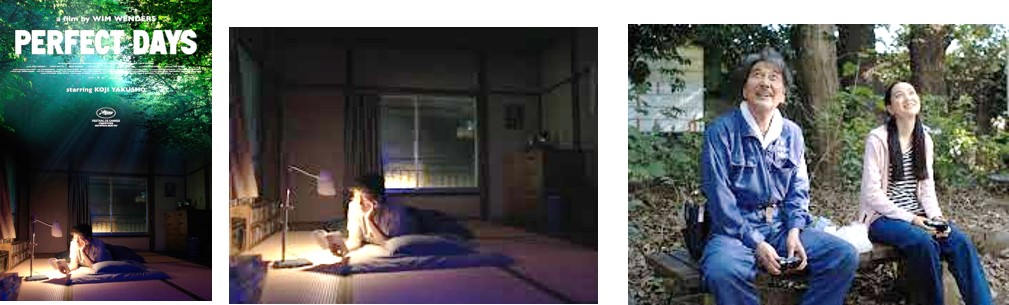

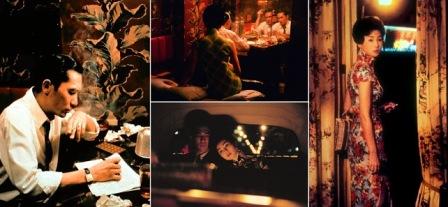

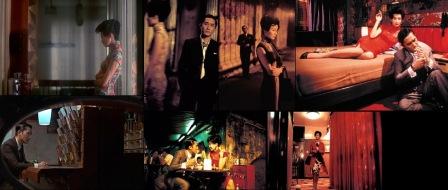

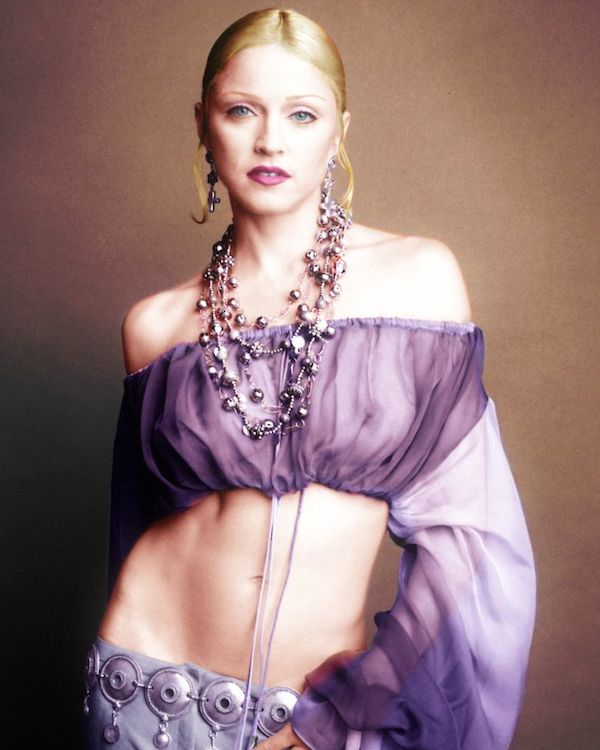

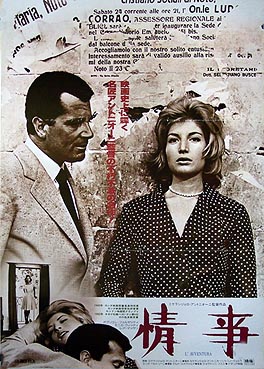

「PERFECT DAYS」役所広司

東京スカイツリー近くの古アパートで独り暮らす中年の寡黙な清掃作業員・平山(役所広司)は、毎朝薄暗いうちに起き、台所で顔を洗い、ワゴン車を運転して仕事場へ向かう。行き先は渋谷区内の公衆トイレ。それらを次々と回り、隅々まで手際よく磨き上げてゆく。一緒に働く清掃員タカ

東京スカイツリー近くの古アパートで独り暮らす中年の寡黙な清掃作業員・平山(役所広司)は、毎朝薄暗いうちに起き、台所で顔を洗い、ワゴン車を運転して仕事場へ向かう。行き先は渋谷区内の公衆トイレ。それらを次々と回り、隅々まで手際よく磨き上げてゆく。一緒に働く清掃員タカ シ(柄本時生)はどうせすぐ汚れるからと作業は適当にこなし、通っているガールズ・バーのアヤ(アオイヤマダ)と深い仲になりたいが金が無いとぼやいてばかりいる。平山は意に介さず、ただ一心に自分の持ち場を磨き上げる。誰からも見て見ぬふりをされるような仕事だが、平山はそれも気にせず仕事を続け、仕事中は殆ど言葉を発しない。それでも平山は日々の楽しみを数多く持っている。例えば、移動中の車で聴く古いカセットテープ。パティ・スミス、ルー・リード、キンクス、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとどれも少し前の音楽だ。

シ(柄本時生)はどうせすぐ汚れるからと作業は適当にこなし、通っているガールズ・バーのアヤ(アオイヤマダ)と深い仲になりたいが金が無いとぼやいてばかりいる。平山は意に介さず、ただ一心に自分の持ち場を磨き上げる。誰からも見て見ぬふりをされるような仕事だが、平山はそれも気にせず仕事を続け、仕事中は殆ど言葉を発しない。それでも平山は日々の楽しみを数多く持っている。例えば、移動中の車で聴く古いカセットテープ。パティ・スミス、ルー・リード、キンクス、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとどれも少し前の音楽だ。 休憩時に神社の境内の隅に座りささやかな昼食をとる時は、境内の樹々を見上げる。木洩れ日を見て笑みを浮かべ、一時代前の小型フィルムカメラでモノクロ写真を撮る。街の

休憩時に神社の境内の隅に座りささやかな昼食をとる時は、境内の樹々を見上げる。木洩れ日を見て笑みを浮かべ、一時代前の小型フィルムカメラでモノクロ写真を撮る。街の 人々は平山をまったく無視して行き交うが、時折ホームレス風の老人(田中泯)が、平山と目を合わせてくれる。仕事が終わると近くの銭湯で身体を洗い、浅草地下商店街の定食屋で安い食事をする。休日には行きつけの小さな居酒屋で、客にせがまれて歌う女将(石川さゆり)の声に耳を傾けることもある。家に帰ると、四畳半の部屋で眠くなるまで本を読む。フォークナー『野生の棕櫚』、幸田文『木』等々...。眠りに落ちた平山の脳裏には、その

人々は平山をまったく無視して行き交うが、時折ホームレス風の老人(田中泯)が、平山と目を合わせてくれる。仕事が終わると近くの銭湯で身体を洗い、浅草地下商店街の定食屋で安い食事をする。休日には行きつけの小さな居酒屋で、客にせがまれて歌う女将(石川さゆり)の声に耳を傾けることもある。家に帰ると、四畳半の部屋で眠くなるまで本を読む。フォークナー『野生の棕櫚』、幸田文『木』等々...。眠りに落ちた平山の脳裏には、その 日に目にした映像の断片がゆらゆら閃き続けている。ある日、平山の若い姪・ニコ(中野有紗)がアパートへ押し掛けてくる。平山の妹ケイコ(麻生祐未)の娘で、家出してきたという。平山の妹は豊かな暮らしを送っていて、ニコに平山とは世界が違うのだから会ってはならぬと言い渡しているらしい。ニコは平山を説き伏せて仕事場へついてゆく。公衆トイレを一心に清掃してゆく平山の姿にニコは言葉を失うが、休憩時、公園で木洩れ日を見上げる平山の姿を見て、ニコにも笑顔が戻る。しかし平山の妹がニコを連れ戻しにやってくる―。

日に目にした映像の断片がゆらゆら閃き続けている。ある日、平山の若い姪・ニコ(中野有紗)がアパートへ押し掛けてくる。平山の妹ケイコ(麻生祐未)の娘で、家出してきたという。平山の妹は豊かな暮らしを送っていて、ニコに平山とは世界が違うのだから会ってはならぬと言い渡しているらしい。ニコは平山を説き伏せて仕事場へついてゆく。公衆トイレを一心に清掃してゆく平山の姿にニコは言葉を失うが、休憩時、公園で木洩れ日を見上げる平山の姿を見て、ニコにも笑顔が戻る。しかし平山の妹がニコを連れ戻しにやってくる―。

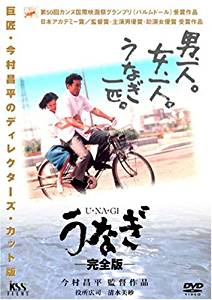

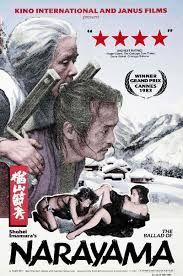

ヴィム・ヴェンダース監督の2023年公開作で、同年の第76回「カンヌ国際映画祭」で、役所広司が日本人俳優としては是枝裕和監督の「誰も知らない」('04年)の柳楽優弥以来19年ぶり2人目となる男優賞を受賞した作品です(同映画祭のエキュメニカル審査員賞も受賞)。そう言えば役所広司は、主演作である今村正平監督の「うなぎ」('97年)が第50回「カンヌ映画祭」で最高賞である「パルム・ドール」を受賞しています。

ヴィム・ヴェンダース監督の2023年公開作で、同年の第76回「カンヌ国際映画祭」で、役所広司が日本人俳優としては是枝裕和監督の「誰も知らない」('04年)の柳楽優弥以来19年ぶり2人目となる男優賞を受賞した作品です(同映画祭のエキュメニカル審査員賞も受賞)。そう言えば役所広司は、主演作である今村正平監督の「うなぎ」('97年)が第50回「カンヌ映画祭」で最高賞である「パルム・ドール」を受賞しています。

この映画の製作のきっかけは、世界で活躍する16人の建築家やデザイナーが参画して渋谷区内17か所の公共トイレを刷新したプロジェクト「THE TOKYO TOILET」の活動PRを目的とした短編オムニバス映画が当初の計画だったとのこと、撮影はたった15日間という短い期間だったそうです。

この映画の製作のきっかけは、世界で活躍する16人の建築家やデザイナーが参画して渋谷区内17か所の公共トイレを刷新したプロジェクト「THE TOKYO TOILET」の活動PRを目的とした短編オムニバス映画が当初の計画だったとのこと、撮影はたった15日間という短い期間だったそうです。

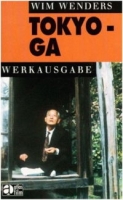

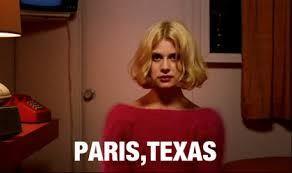

カンヌ国際映画祭の審査員で台湾の批評家・王信(ワン・シン)は、ヴィム・ヴェンダース監督の代表作「パリ、テキサス」('84年/西独・仏)が、より成熟した高いレベルで日本を舞台に再び作り直されたかのようだとし、ヴェンダース生涯の傑作と呼ばれるだろうとしていますが、同感です。アメリカの「バラエティ」誌も、映画の構造はごくシンプルで「ベルリン・天使の詩」('87年/西独・仏)のような哲学的な煩悶は登場しないが、同監督による劇映画としてはここ数十年でもっとも優れた作品になったと称賛、個人的にも「パリ、テキサス」「ベルリン・天使の詩」よりいいと思いました。

主人公・平山(ヴィム・ヴェンダース監督が敬愛する小津安二郎監督の作品の主人公の名に由来しているのは明らか)の一見かわり映えの無い生活が12日間描かれていますが、毎日が同じようで、ちょっとずつ今までにない出来事や事件のようなものが起き、過去を捨てたはずの平山が、次第にその自分の過去に向き合わさざるを得なくなるという作りになっています。

主人公・平山(ヴィム・ヴェンダース監督が敬愛する小津安二郎監督の作品の主人公の名に由来しているのは明らか)の一見かわり映えの無い生活が12日間描かれていますが、毎日が同じようで、ちょっとずつ今までにない出来事や事件のようなものが起き、過去を捨てたはずの平山が、次第にその自分の過去に向き合わさざるを得なくなるという作りになっています。

行政のキャンペーンが製作のきっかけだったこともあり、上から目線での、主人公・平山にとっての「パーフェクトな生活(素晴らしい生活)」という見方であり、(ラストの方の切実な展開もあってか)平山にとって本当にこの生活がパーフェクトなのか、平山はこのままでいいのかという批判もあるようです。でも、そうした批判は「パーフェクト」をどう捉えるかにもよるのではないかと思いました。

エンディングの平山の表情を映した長いショットで、最初笑っていた平山は、途中からやや泣き顔にも見える表情になったりもし、彼の人生への満足と後悔の両方が滲み出ていて、それらをひっくるめての「パーフェクト」という意味であり、少なくとも一般的な「完璧な生活」という意味合いとは異なるように思いました。平山の日々を見ていると、どこか禅僧の生活のメタファーのようでもありますが、それを「完全に悟りきった哲人」にしてしまっていないところが、平山という人物が身近に感じられていいです。

エンディングの平山の表情を映した長いショットで、最初笑っていた平山は、途中からやや泣き顔にも見える表情になったりもし、彼の人生への満足と後悔の両方が滲み出ていて、それらをひっくるめての「パーフェクト」という意味であり、少なくとも一般的な「完璧な生活」という意味合いとは異なるように思いました。平山の日々を見ていると、どこか禅僧の生活のメタファーのようでもありますが、それを「完全に悟りきった哲人」にしてしまっていないところが、平山という人物が身近に感じられていいです。

居酒屋の女将が石川さゆりで、ほんとに映画の中で歌っていたなあ(自分がこの映画を観た大晦日の日に紅白歌合戦でも歌っていた)。三浦友和が演じるその女将の元夫が現れ、平山は最初はその元夫の登場で女将に振られたと思い、この映画の中で初めて酒を飲みます(行きつけの定食屋でも居酒屋でもそれまで酒は飲んでいない)。しかし、元夫はガンで余命宣告を受けており、後を平山に託したことで、二人は女将を介して何となく気持ちが通じていました。

居酒屋の女将が石川さゆりで、ほんとに映画の中で歌っていたなあ(自分がこの映画を観た大晦日の日に紅白歌合戦でも歌っていた)。三浦友和が演じるその女将の元夫が現れ、平山は最初はその元夫の登場で女将に振られたと思い、この映画の中で初めて酒を飲みます(行きつけの定食屋でも居酒屋でもそれまで酒は飲んでいない)。しかし、元夫はガンで余命宣告を受けており、後を平山に託したことで、二人は女将を介して何となく気持ちが通じていました。

一方で、麻生祐未が演じる平山の妹ケイコとは全然ダメでした。恋敵にもなり得る相手と気持ちが通じて、近しいはずの肉親と気持ちが通じないのも、人生の皮肉かも。小津安二郎の「東京物語」('53年)で、父親(笠智衆)と気持ちが通じ合うのが実の息子や娘ではなく、血の繋がりのない息子の嫁(原節子)であったのが想起させられました。

因みに、写真屋の主人を翻訳家の柴田元幸が演じているほか、バーの常連客としてモロ師岡とあがた森魚、野良猫と遊ぶ女性に研ナオコ、駐車場係に松金よね子など、結構いろいろな人がカメオ出演していました。

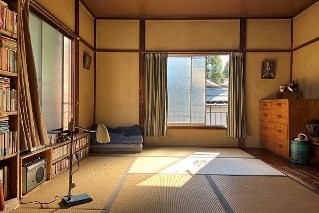

アパートの平山の部屋のセット

「PERFECT DAYS」●原題:PERFECT DAYS●制作年:2023年●制作国:日本・ドイツ●監督:ヴィム・ヴェンダース●製作:柳井康治●脚本:ヴィム・ヴェンダース/高崎卓馬●撮影:フランツ・ラスティグ●音楽:(劇中曲)ルー・リード「Perfect Day」ほか●時間:124分●出演:役所広司/柄本時生/アオイヤマダ/中野有紗/麻生祐未/石川さゆり/田中泯/三浦友和/田中都子/水間ロン/渋谷そらじ/岩崎蒼維/嶋崎希祐/川崎ゆり子/小林紋/原田文明/レイナ/三浦俊輔/古川がん/深沢敦/田村泰二郎/甲本雅裕/岡本牧子/松居大悟/高橋侃/さいとうなり/大下ヒロト/研ナオコ/長井短/牧口元美/松井功/吉田葵/柴田元幸/犬山イヌコ/モロ師岡/芹澤興人/松金よね子/安藤玉恵●公開:2023/12●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:シネ・リーブル神戸(23-12-31)(評価:★★★★☆)

「PERFECT DAYS」●原題:PERFECT DAYS●制作年:2023年●制作国:日本・ドイツ●監督:ヴィム・ヴェンダース●製作:柳井康治●脚本:ヴィム・ヴェンダース/高崎卓馬●撮影:フランツ・ラスティグ●音楽:(劇中曲)ルー・リード「Perfect Day」ほか●時間:124分●出演:役所広司/柄本時生/アオイヤマダ/中野有紗/麻生祐未/石川さゆり/田中泯/三浦友和/田中都子/水間ロン/渋谷そらじ/岩崎蒼維/嶋崎希祐/川崎ゆり子/小林紋/原田文明/レイナ/三浦俊輔/古川がん/深沢敦/田村泰二郎/甲本雅裕/岡本牧子/松居大悟/高橋侃/さいとうなり/大下ヒロト/研ナオコ/長井短/牧口元美/松井功/吉田葵/柴田元幸/犬山イヌコ/モロ師岡/芹澤興人/松金よね子/安藤玉恵●公開:2023/12●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:シネ・リーブル神戸(23-12-31)(評価:★★★★☆)

シネ・リーブル神戸(朝日ビルディングB1F)

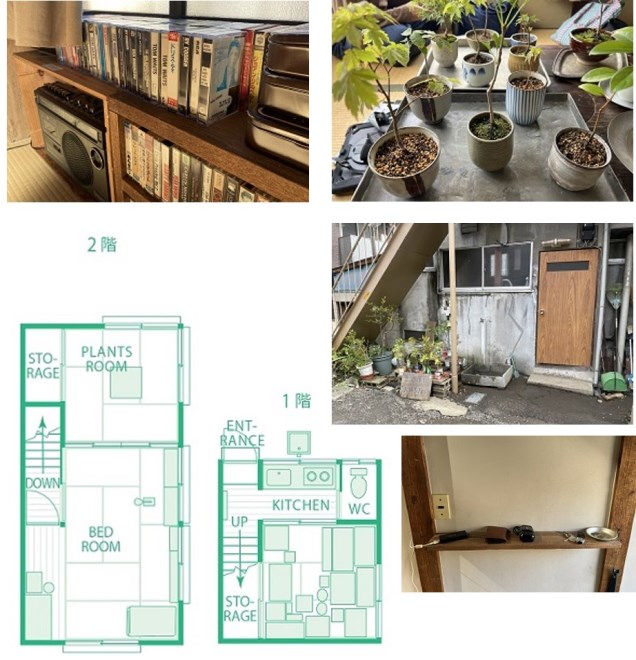

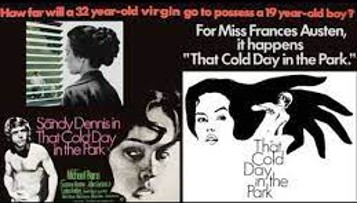

ある雨の日。30代の裕福な独身女性フランセス(サンディ・デニス)は、窓の外から見える青年(マイケル・バーンズ)が気になっていた。土砂降りの中、自宅の近くの公園のベンチでずぶ濡れになっているのだ。彼女はパーティを早めに切り上げると、その青年のもとへ行って声を掛け、自宅に連れ帰り、風呂に入れて食事を与え、レコードを一緒に聴く。不思議なことに、彼は一言も声を発せず、彼女の問いかけにも一切反応しない。それでもフランシスは彼に世話を焼き、青年は気が向くと彼女の家に立ち寄るようになる。かくして、二人の奇妙で不思議な関係が築かれていく―(「雨にぬれた舗道」)。

ある雨の日。30代の裕福な独身女性フランセス(サンディ・デニス)は、窓の外から見える青年(マイケル・バーンズ)が気になっていた。土砂降りの中、自宅の近くの公園のベンチでずぶ濡れになっているのだ。彼女はパーティを早めに切り上げると、その青年のもとへ行って声を掛け、自宅に連れ帰り、風呂に入れて食事を与え、レコードを一緒に聴く。不思議なことに、彼は一言も声を発せず、彼女の問いかけにも一切反応しない。それでもフランシスは彼に世話を焼き、青年は気が向くと彼女の家に立ち寄るようになる。かくして、二人の奇妙で不思議な関係が築かれていく―(「雨にぬれた舗道」)。

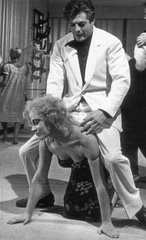

らくフランセスは飽き飽きしていたのでは。それが、青年に出合い、心の底にしまっていた母性的感情が湧き上がり、さらにそれが青年に対しする女性としての愛情に変化していったのでしょう。青年を失う不安から、彼を囲い込もうとして少しずつおかしくなっていく主人公を、サンディ・デニスがリアルに演じていました。仕舞いには青年のために娼婦を連れてきたりして(本当は青年に抱かれたいのは自分なのだろう)、この時点でかなりおかしくなっていますが、最後に、突発的に狂気を爆発させます。

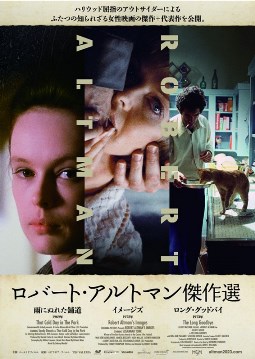

らくフランセスは飽き飽きしていたのでは。それが、青年に出合い、心の底にしまっていた母性的感情が湧き上がり、さらにそれが青年に対しする女性としての愛情に変化していったのでしょう。青年を失う不安から、彼を囲い込もうとして少しずつおかしくなっていく主人公を、サンディ・デニスがリアルに演じていました。仕舞いには青年のために娼婦を連れてきたりして(本当は青年に抱かれたいのは自分なのだろう)、この時点でかなりおかしくなっていますが、最後に、突発的に狂気を爆発させます。 ロンドンに住むキャスリン(スザンナ・ヨーク)は、夫が浮気しているという謎の女からの不気味な電話をきっかけに、幻聴や幻視にさいなまれるように。キャスリンは心配する夫に連れられて田舎で静養することになるが、幻覚はさらにエスカレートしていく―(「イメージズ」)。

ロンドンに住むキャスリン(スザンナ・ヨーク)は、夫が浮気しているという謎の女からの不気味な電話をきっかけに、幻聴や幻視にさいなまれるように。キャスリンは心配する夫に連れられて田舎で静養することになるが、幻覚はさらにエスカレートしていく―(「イメージズ」)。 も手掛けた英国女優スザンナ・ヨーク(1939-2011/72歳没)が主人公キャスリンを演じ、1972年・第25回「カンヌ国際映画祭」で女優賞を受賞しています。

も手掛けた英国女優スザンナ・ヨーク(1939-2011/72歳没)が主人公キャスリンを演じ、1972年・第25回「カンヌ国際映画祭」で女優賞を受賞しています。

「雨にぬれた舗道」●原題:THAT COLD DAY IN THE PARK●制作年: 1969年●制作国:アメリカ・カナダ●監督:ロバート・アルトマン●製作:ドナルド・ファクター/レオン・ミレル●脚本:ギリアン・フリーマン●撮影:ラズロ・コバックス●音楽:ジョニー・マンデル●原作:リチャード・マイルズ●時間:113分●出演:サンディ・デニス/マイケル・バーンズ/スザンヌ・ベントン/ジョン・ガーフィールド・Jr/ルアナ・アンダース●日本公開:1970/02●配給:松竹映配●最初に観た場所:早稲田松竹(23-10-06)(評価:★★★☆)●併映:「ロング・グッドバイ」「イメージズ」(ロバート・アルトマン)

「雨にぬれた舗道」●原題:THAT COLD DAY IN THE PARK●制作年: 1969年●制作国:アメリカ・カナダ●監督:ロバート・アルトマン●製作:ドナルド・ファクター/レオン・ミレル●脚本:ギリアン・フリーマン●撮影:ラズロ・コバックス●音楽:ジョニー・マンデル●原作:リチャード・マイルズ●時間:113分●出演:サンディ・デニス/マイケル・バーンズ/スザンヌ・ベントン/ジョン・ガーフィールド・Jr/ルアナ・アンダース●日本公開:1970/02●配給:松竹映配●最初に観た場所:早稲田松竹(23-10-06)(評価:★★★☆)●併映:「ロング・グッドバイ」「イメージズ」(ロバート・アルトマン) 「イメージズ(ロバート・アルトマンのイメージズ)」●原題: IMAGES●制作年:1972年●制作国:イギリス・アイルランド・アメリカ●監督・脚本:ロバート

「イメージズ(ロバート・アルトマンのイメージズ)」●原題: IMAGES●制作年:1972年●制作国:イギリス・アイルランド・アメリカ●監督・脚本:ロバート ・アルトマン●製作:トミー・トンプソン●脚本:ギリアン・フリーマン●撮影:ビルモス・ジグモンド●音楽:ジョン・ウィリアムズ /ツトム・ヤマシタ●原作:スザンナ・ヨーク●時間:101分●出演:スザンナ・ヨーク/ルネ・オーベルジョノワ/マルセル・ボズフィ/ヒュー・ミレース/キャスリン・ハリソン●日本公開:2023/05●配給:コピアポア・フィルム●最初に観た場所:早稲田松竹(レイトショー)(23-10-06)(評価:★★★☆)●併映:「ロング・グッドバイ」「雨にぬれた舗道」(ロバート・アルトマン)

・アルトマン●製作:トミー・トンプソン●脚本:ギリアン・フリーマン●撮影:ビルモス・ジグモンド●音楽:ジョン・ウィリアムズ /ツトム・ヤマシタ●原作:スザンナ・ヨーク●時間:101分●出演:スザンナ・ヨーク/ルネ・オーベルジョノワ/マルセル・ボズフィ/ヒュー・ミレース/キャスリン・ハリソン●日本公開:2023/05●配給:コピアポア・フィルム●最初に観た場所:早稲田松竹(レイトショー)(23-10-06)(評価:★★★☆)●併映:「ロング・グッドバイ」「雨にぬれた舗道」(ロバート・アルトマン)

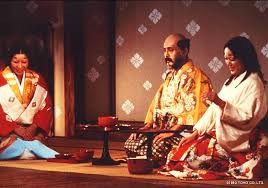

ミホ(松坂慶子)とトシオ(島尾敏雄)は結婚後10年の夫婦。第二次大戦末期の1944年、二人は奄美大島・加計呂麻島で出会った。トシオは海軍震洋特別攻撃隊の隊長として駐屯し、島の娘ミホと恋におちた。死を予告されている青年と出撃の時には自決して

ミホ(松坂慶子)とトシオ(島尾敏雄)は結婚後10年の夫婦。第二次大戦末期の1944年、二人は奄美大島・加計呂麻島で出会った。トシオは海軍震洋特別攻撃隊の隊長として駐屯し、島の娘ミホと恋におちた。死を予告されている青年と出撃の時には自決して 共に死のうと決意していた娘との、それは神話のような恋だった。しかし、発動命令がおりたまま敗戦を迎え、死への出発は訪れなかったのだ。そして現在、二人の子供の両親となったミホとトシオの間に破綻がくる。トシオの浮気が発覚したのだった。ミホは次第に精神の激しい発作に見舞われる。トシオはその狂態の中に、かつてのあの死の危機を垣間見る。それは、あら

共に死のうと決意していた娘との、それは神話のような恋だった。しかし、発動命令がおりたまま敗戦を迎え、死への出発は訪れなかったのだ。そして現在、二人の子供の両親となったミホとトシオの間に破綻がくる。トシオの浮気が発覚したのだった。ミホは次第に精神の激しい発作に見舞われる。トシオはその狂態の中に、かつてのあの死の危機を垣間見る。それは、あら ゆる意味での人間の危機だった。トシオはすべてを投げ出してミホに奉仕する。心を病むミホと二人の子を抱え、ある時は居を転じ、ある時は故郷の田舎に帰ろうと試み、様々な回復の手段を講じるトシオだったが、事態は好転せず、さらに浮気の相手・

ゆる意味での人間の危機だった。トシオはすべてを投げ出してミホに奉仕する。心を病むミホと二人の子を抱え、ある時は居を転じ、ある時は故郷の田舎に帰ろうと試み、様々な回復の手段を講じるトシオだったが、事態は好転せず、さらに浮気の相手・ 邦子(木内みどり)の出現によって、心の病がくっきりし始めるのだった。トシオは二人の子をミホの故郷である南の島に送ってミホと共に精神科の病院に入り、付き添って共に同じ日々を送る。社会と隔絶した病院を住み家とすることで、やがて二人に緩やかな蘇りが訪れる―(「死の棘」)。

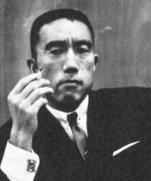

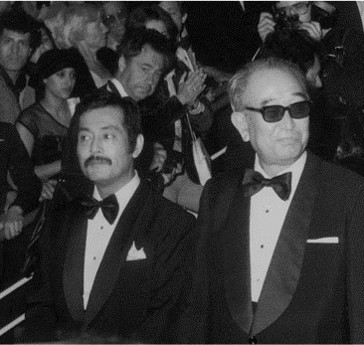

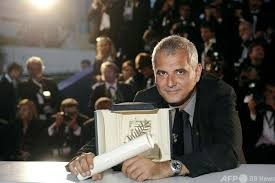

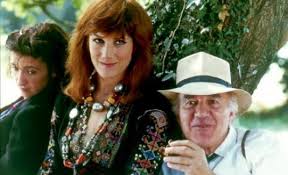

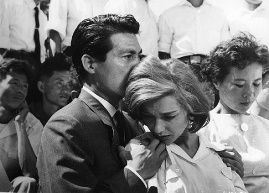

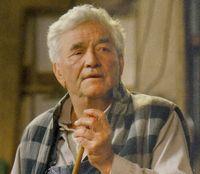

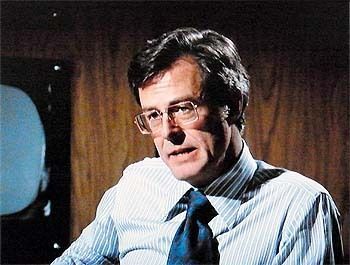

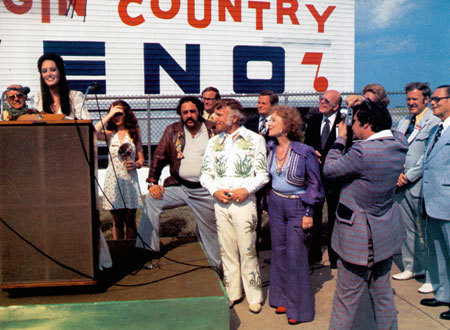

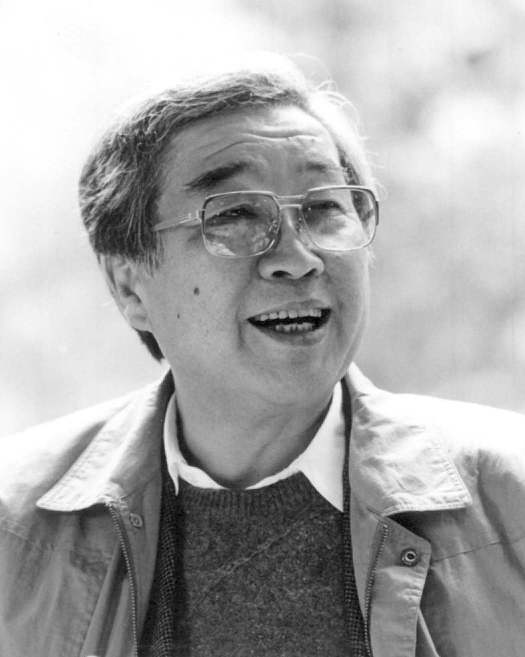

邦子(木内みどり)の出現によって、心の病がくっきりし始めるのだった。トシオは二人の子をミホの故郷である南の島に送ってミホと共に精神科の病院に入り、付き添って共に同じ日々を送る。社会と隔絶した病院を住み家とすることで、やがて二人に緩やかな蘇りが訪れる―(「死の棘」)。 第43 回カンヌ国際映画祭で「死の棘」が審査員特別賞を受賞した小栗康平監督(1990年05月21日) 【AFP時事】

第43 回カンヌ国際映画祭で「死の棘」が審査員特別賞を受賞した小栗康平監督(1990年05月21日) 【AFP時事】

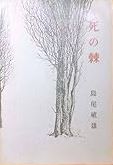

「死の棘」は小栗康平監督の'90年作で、1990年カンヌ国際映画祭「審査員グランプリ」受賞作。主演の松坂慶子、岸部一徳はそれぞれ、1990年度「キネマ旬報ベスト・テン」の主演女優賞・主演男優賞など多くの賞を受賞した作品です。島尾敏雄の原作は、'60(昭和35)年から'76(昭和51)年まで、「群像」「文学界」「新潮」などに短編の形で断続的に連載され、'77(昭和52)年に新潮社より全12章の長編小説として刊行(第1章「離脱」、第2章「死の棘」までを収録した'60年(昭和36)年刊の講談社版、 第3章「崖のふち」、第4章「日は日に」までを収録した'63(昭和38)年刊の角川文庫版も存在する)、1961年・第11回「芸術選奨」、1977年・第29回「読売文学賞」、1978年・第10回「日本文学大賞」を受賞しています。

「死の棘」は小栗康平監督の'90年作で、1990年カンヌ国際映画祭「審査員グランプリ」受賞作。主演の松坂慶子、岸部一徳はそれぞれ、1990年度「キネマ旬報ベスト・テン」の主演女優賞・主演男優賞など多くの賞を受賞した作品です。島尾敏雄の原作は、'60(昭和35)年から'76(昭和51)年まで、「群像」「文学界」「新潮」などに短編の形で断続的に連載され、'77(昭和52)年に新潮社より全12章の長編小説として刊行(第1章「離脱」、第2章「死の棘」までを収録した'60年(昭和36)年刊の講談社版、 第3章「崖のふち」、第4章「日は日に」までを収録した'63(昭和38)年刊の角川文庫版も存在する)、1961年・第11回「芸術選奨」、1977年・第29回「読売文学賞」、1978年・第10回「日本文学大賞」を受賞しています。 原作はスゴかったです。初めて読んだときは多分にドキュメントとして読んだため、ミホの狂気に圧倒されてしまいました。しかし、後に刊行された、ノンフィクション作家の梯久美子氏が膨大な資料・証言から真実を探った『狂うひと―死の棘の妻・島尾ミ

原作はスゴかったです。初めて読んだときは多分にドキュメントとして読んだため、ミホの狂気に圧倒されてしまいました。しかし、後に刊行された、ノンフィクション作家の梯久美子氏が膨大な資料・証言から真実を探った『狂うひと―死の棘の妻・島尾ミ ホ』('16年/新潮社)によると、原作には虚実がないまぜの部分があるようです(作者が妻にわざと自分の日記を読ませたとかは早くから言われていたが、妻が一部書き直したりして、夫婦合作的要素もあるらしい)。三島由紀夫が作者の作品について、「われわれはこれらの世にも怖ろしい作品群から、人間性を救ひ出したらよいのか、それとも芸術を救ひ出したらよいのか。私小説とはこのやうな絶望的な問ひかけを誘ひ出す厄介な存在であることを、これほど明らかに証明した作品はあるまい」と言っていますが、ある意味、こうした問題を予見していたようにもとれます(個人的にも評価し難い)。

ホ』('16年/新潮社)によると、原作には虚実がないまぜの部分があるようです(作者が妻にわざと自分の日記を読ませたとかは早くから言われていたが、妻が一部書き直したりして、夫婦合作的要素もあるらしい)。三島由紀夫が作者の作品について、「われわれはこれらの世にも怖ろしい作品群から、人間性を救ひ出したらよいのか、それとも芸術を救ひ出したらよいのか。私小説とはこのやうな絶望的な問ひかけを誘ひ出す厄介な存在であることを、これほど明らかに証明した作品はあるまい」と言っていますが、ある意味、こうした問題を予見していたようにもとれます(個人的にも評価し難い)。 かったです。トシオを演じた岸部一徳はこの作品で一皮むけたのではないかと思われます。松坂慶子も、突然「肺炎になってやる!」と叫び、胸をさらけ出しなど、体当たりの演技に挑戦していま

かったです。トシオを演じた岸部一徳はこの作品で一皮むけたのではないかと思われます。松坂慶子も、突然「肺炎になってやる!」と叫び、胸をさらけ出しなど、体当たりの演技に挑戦していま す。トシオの浮気相手を演じた木内みどり(1950-2019)(「

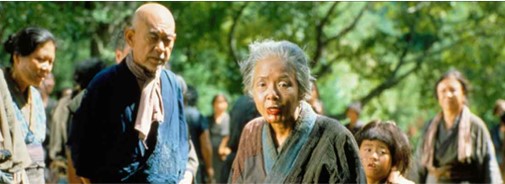

す。トシオの浮気相手を演じた木内みどり(1950-2019)(「 山あいの温泉町・一筋町。キヨジ(今福将雄)とフミ(野村昭子)の老夫婦の家には、山で事故に遭って以来、意識を失ったまま眠り続けている拓次(アン・ソンギ)という男がいた。フミは拓次を病院から引き取り、献身的な介護を続けている。拓次を毎日のように見舞うのは、知的障害を持つ青年・ワタル(小日向文世)だった。感受性豊かな彼は、事故に遭った拓次の第一発見者でもあり、人一倍彼のことを心配していた。水車小屋には傳次平(田村高廣)という老人がおり、自転車置き場と小さな食堂を経営するオモニ(八木昌子)に育てられている少年リュウ(太刀川寛明)は、傳次平から色々な話を聞くのを楽しみにしている。町では、南アジアの国からやってきた女たちがスナック「メナム」で働いていた。その一人であるティア(クリスティン・ハキム)は、故国の河でわが子を亡くした過去を持つ。ティアは町の人たちと接するうちに、次第に町の暮らしに馴染んでいった。拓次の幼友達である電気屋の上村は、最近になって、小さい頃、拓次とよく遊びに行った山の奥にある山家のことを思い出すようになった。そこに誰が住んでいて、それが本当にあったのかどうかも定かではなかったが、独り暮らしの老婆たけ(風見章子)から山家が本当にあったこと

山あいの温泉町・一筋町。キヨジ(今福将雄)とフミ(野村昭子)の老夫婦の家には、山で事故に遭って以来、意識を失ったまま眠り続けている拓次(アン・ソンギ)という男がいた。フミは拓次を病院から引き取り、献身的な介護を続けている。拓次を毎日のように見舞うのは、知的障害を持つ青年・ワタル(小日向文世)だった。感受性豊かな彼は、事故に遭った拓次の第一発見者でもあり、人一倍彼のことを心配していた。水車小屋には傳次平(田村高廣)という老人がおり、自転車置き場と小さな食堂を経営するオモニ(八木昌子)に育てられている少年リュウ(太刀川寛明)は、傳次平から色々な話を聞くのを楽しみにしている。町では、南アジアの国からやってきた女たちがスナック「メナム」で働いていた。その一人であるティア(クリスティン・ハキム)は、故国の河でわが子を亡くした過去を持つ。ティアは町の人たちと接するうちに、次第に町の暮らしに馴染んでいった。拓次の幼友達である電気屋の上村は、最近になって、小さい頃、拓次とよく遊びに行った山の奥にある山家のことを思い出すようになった。そこに誰が住んでいて、それが本当にあったのかどうかも定かではなかったが、独り暮らしの老婆たけ(風見章子)から山家が本当にあったこと を聞いた上村(役所広司)は、もう一度そこへ行ってみたくなった。冬が過ぎ、春が訪れ、やがて夏になり季節が巡ると、人々の生活にも少しずつ変化が見えた。寝たきりだった拓次はついに息を引きり、いんごう爺さん(瀬川哲也)の提案で"魂呼び"が試みられたが、それも空しい結果に終わった。しかしその後、神社で催された能芝居を観ていたティアが、森の中で死んだはずの拓次と再会する。不思議な体験をした彼女は、何かに導かれるように上村が探す山家へたどり着き、翌日、そこで上村と出会う。二人は、涸れていると言われていた井戸に水が涌きでていることを知る。上村はブロッケン現象の起こる山頂で、拓次に人間の命について問いかけるのだった―(「眠る男」)。

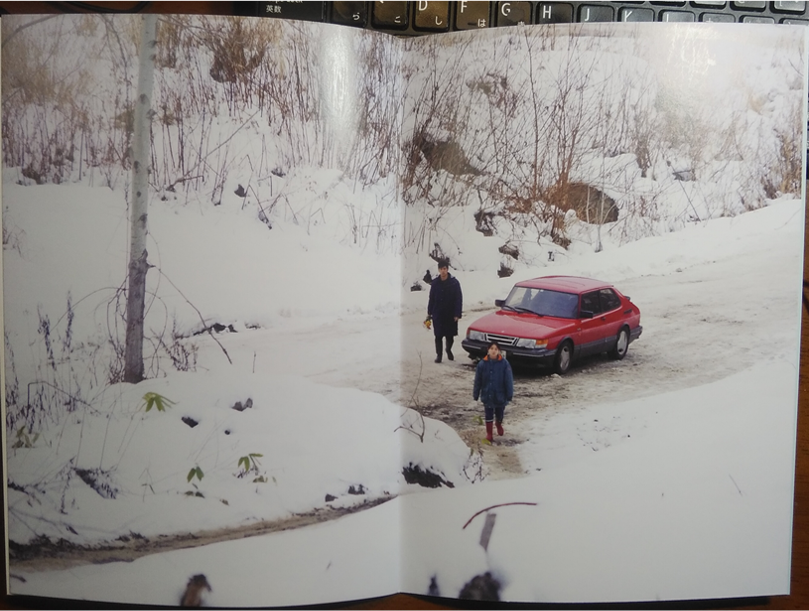

を聞いた上村(役所広司)は、もう一度そこへ行ってみたくなった。冬が過ぎ、春が訪れ、やがて夏になり季節が巡ると、人々の生活にも少しずつ変化が見えた。寝たきりだった拓次はついに息を引きり、いんごう爺さん(瀬川哲也)の提案で"魂呼び"が試みられたが、それも空しい結果に終わった。しかしその後、神社で催された能芝居を観ていたティアが、森の中で死んだはずの拓次と再会する。不思議な体験をした彼女は、何かに導かれるように上村が探す山家へたどり着き、翌日、そこで上村と出会う。二人は、涸れていると言われていた井戸に水が涌きでていることを知る。上村はブロッケン現象の起こる山頂で、拓次に人間の命について問いかけるのだった―(「眠る男」)。 小栗康平監督の'96年作「眠る男」は、群馬県が人口200万人到達を記念して、地方自治体としては初めて製作した劇映画です。第20回モントリオール世界映画祭「審査員特別大賞」、第47回ベルリン映画祭「国際芸術映画連盟賞」を受賞。'96年度キネマ旬報ベストテン第3位で、小栗康平監督は2度目の監督賞を受賞しています。役所広司を主演に据え、韓国人、インドネシア人俳優の出演で国際色豊かな作品です(韓国の安聖基が演じる〈眠る男〉は主役ではなく映画のシンボルとして存在している)。ただ、こちらもいよいよもって説明不足で、登場人物の個の感情が前面に押し出されてはいますが、結局、実際のところは本人にしかわからないという印象を受けました。したがって、正直〈眠る男〉が何の象徴なのかもよく分かりませんでした。

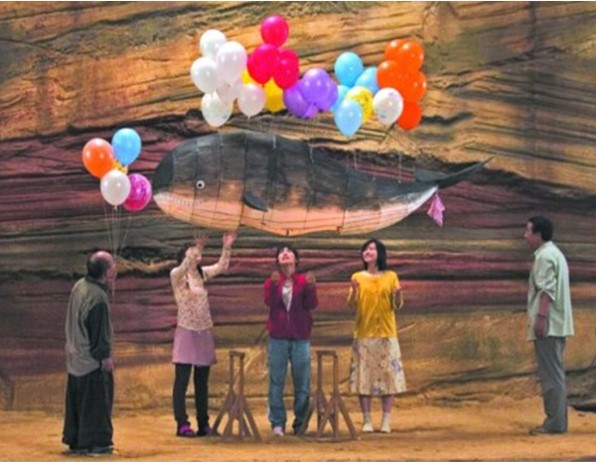

小栗康平監督の'96年作「眠る男」は、群馬県が人口200万人到達を記念して、地方自治体としては初めて製作した劇映画です。第20回モントリオール世界映画祭「審査員特別大賞」、第47回ベルリン映画祭「国際芸術映画連盟賞」を受賞。'96年度キネマ旬報ベストテン第3位で、小栗康平監督は2度目の監督賞を受賞しています。役所広司を主演に据え、韓国人、インドネシア人俳優の出演で国際色豊かな作品です(韓国の安聖基が演じる〈眠る男〉は主役ではなく映画のシンボルとして存在している)。ただ、こちらもいよいよもって説明不足で、登場人物の個の感情が前面に押し出されてはいますが、結局、実際のところは本人にしかわからないという印象を受けました。したがって、正直〈眠る男〉が何の象徴なのかもよく分かりませんでした。 山に近い小さな町。まち(夏蓮)ら三人の女子高生たちは、短い物語を作り、それをリレーして遊ぶことを思いつく。さっそく、町のペット屋がらくだを仕入れた、というエピソードをはじまりに、無邪気な夢物語が紡がれていく。次々と紡がれる物語は未来へと向かう夢なのか。一方、大人たちも慎ましやかにそれぞれの日々をいき続けている。そんなある日、大雨の影響で地中から"埋もれ木"と呼ばれる古代の樹木林が姿を現した。やがて町の人々は、そこでカーニバルを開催することを思いつく―(「埋もれ木」)。

山に近い小さな町。まち(夏蓮)ら三人の女子高生たちは、短い物語を作り、それをリレーして遊ぶことを思いつく。さっそく、町のペット屋がらくだを仕入れた、というエピソードをはじまりに、無邪気な夢物語が紡がれていく。次々と紡がれる物語は未来へと向かう夢なのか。一方、大人たちも慎ましやかにそれぞれの日々をいき続けている。そんなある日、大雨の影響で地中から"埋もれ木"と呼ばれる古代の樹木林が姿を現した。やがて町の人々は、そこでカーニバルを開催することを思いつく―(「埋もれ木」)。 「埋もれ木」は小栗康平監督の'05年作品で、撮影は'04年の梅雨から夏の三重県で行われ、前作「眠る男」と同じく地元タイアップ的な作品。第58回「カンヌ国際映画祭」で特別上映され、国内外で注目されたのよ、主演の女子高生三人(夏蓮、松川リン、榎木麻衣)を7000人の一般公募者の中から選出したことでも話題になった作品でした(そう言えば前作「眠る男」にも、ごく普通の女子高生たちが登場した)。物語は、起承転結がないような思わせぶりな小さいエピソードの積み重ねであり、それはそれでいいのですが、これもまた説明不足であるため、落としどころが何なのかよく分かりませんでした(したがって話題が先行した割にはヒットしなかった)。

「埋もれ木」は小栗康平監督の'05年作品で、撮影は'04年の梅雨から夏の三重県で行われ、前作「眠る男」と同じく地元タイアップ的な作品。第58回「カンヌ国際映画祭」で特別上映され、国内外で注目されたのよ、主演の女子高生三人(夏蓮、松川リン、榎木麻衣)を7000人の一般公募者の中から選出したことでも話題になった作品でした(そう言えば前作「眠る男」にも、ごく普通の女子高生たちが登場した)。物語は、起承転結がないような思わせぶりな小さいエピソードの積み重ねであり、それはそれでいいのですが、これもまた説明不足であるため、落としどころが何なのかよく分かりませんでした(したがって話題が先行した割にはヒットしなかった)。 「死の棘」●制作年:1990年●監督・脚本:小栗康平●撮影:安藤庄平●音楽:細川俊夫●原作:島尾敏雄●時間:115分●出演:松

「死の棘」●制作年:1990年●監督・脚本:小栗康平●撮影:安藤庄平●音楽:細川俊夫●原作:島尾敏雄●時間:115分●出演:松 坂慶子/岸部一徳/木内みどり/松村武典/近森有莉/山内明/中村美代子/平田満/浜村純/小林トシ江/嵐圭史/白川和子/安藤一夫/吉宮君子/野村昭子●公開:1990/04●配給:松竹●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-09-12)(評価:★★★☆)

坂慶子/岸部一徳/木内みどり/松村武典/近森有莉/山内明/中村美代子/平田満/浜村純/小林トシ江/嵐圭史/白川和子/安藤一夫/吉宮君子/野村昭子●公開:1990/04●配給:松竹●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-09-12)(評価:★★★☆) 「眠る男」●制作年:1996年●監督:小栗康

「眠る男」●制作年:1996年●監督:小栗康 平●製作:小寺弘之●脚本:小栗康平/剣持潔●撮影:丸池納●音楽:細川俊夫●時間:103分●出演:役所広司/クリスティン・ハキム/安聖基 (アン・ソンギ)/左時枝/野村昭子/田村高廣/今福将雄/八木昌子/小日向文世/瀬川哲也/渡辺哲/岸部一徳/蟹江敬三/平田満/真田麻垂美/太刀川寛明/小林トシ江/中島ひろ子/藤真利子/高田敏江/浜村純/風見章子●公開:1996/02●配給:SPACE●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-10-03)(評価:★★★)

平●製作:小寺弘之●脚本:小栗康平/剣持潔●撮影:丸池納●音楽:細川俊夫●時間:103分●出演:役所広司/クリスティン・ハキム/安聖基 (アン・ソンギ)/左時枝/野村昭子/田村高廣/今福将雄/八木昌子/小日向文世/瀬川哲也/渡辺哲/岸部一徳/蟹江敬三/平田満/真田麻垂美/太刀川寛明/小林トシ江/中島ひろ子/藤真利子/高田敏江/浜村純/風見章子●公開:1996/02●配給:SPACE●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-10-03)(評価:★★★)

「埋もれ木」●制作年:2005年●監督:小栗康平●製作:小栗康平/佐藤イサク/砂岡不二夫●脚本:小栗康平/佐々木伯●撮影:寺沼範雄●時間:93分●出演:夏蓮/松川リン/榎木麻衣/浅野忠信/坂田明/岸部一徳/坂本スミ子/田中裕子/平田満/左時枝/塩見三省/小林トシ江/草薙幸二郎/久保酎吉/湯川篤毅/代田勝久/松坂慶子(油状出演)●公開:2005/06●配給:ファントム・フィルム●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-10-17)(評価:★★★)

「埋もれ木」●制作年:2005年●監督:小栗康平●製作:小栗康平/佐藤イサク/砂岡不二夫●脚本:小栗康平/佐々木伯●撮影:寺沼範雄●時間:93分●出演:夏蓮/松川リン/榎木麻衣/浅野忠信/坂田明/岸部一徳/坂本スミ子/田中裕子/平田満/左時枝/塩見三省/小林トシ江/草薙幸二郎/久保酎吉/湯川篤毅/代田勝久/松坂慶子(油状出演)●公開:2005/06●配給:ファントム・フィルム●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(23-10-17)(評価:★★★) 『死の棘』...【1981年文庫化[新潮文庫]】

『死の棘』...【1981年文庫化[新潮文庫]】

トラックからアパートに荷物が運び込まれてゆく。引っ越してきたのは母けい子(YOU)と明(柳楽優弥)、京子(北浦愛)、茂(木村飛影)、ゆき(清水萌々子)の4人の子供たち。だが、大家には父親が海外赴任中のため母と長男だけの二人暮らしだと嘘をついている。母子家庭で4人も子供がいると知られれば、またこの家も追い出されかねないからだ。その夜の食卓で母は子供たちに「大きな声で騒がない」「ベランダや外に出ない」という新しい家でのルールを言い聞かせた。子供たちの父親はみな別々で、学校に通ったこともない。それでも母がデパートで働き、12歳の明が母親代わりに家事をすることで、家族5人は彼らなりに幸せな毎日を過ごしていた。そんなある日、母は明に「今、好きな人がいるの」と告げる。今度こそ結婚することになれば、もっと大きな家にみんな一緒に住んで、学校にも行けるようになるから、と。ある晩遅くに酔って帰ってきた母は、突然それぞれの父親の話を始める。楽しそうな母親の様子に、寝ているところを起こされた子供たちも自然と顔がほころんでゆく。だが翌朝になると母の姿は消えていて、代わりに20万円の現金と「お母さんはしばらく留守にします。京子、茂、ゆきをよろしくね」と明に宛てたメモが残されていた。この日から、誰にも知られることのない4人の子供たちだけの"漂流生活"が始まった―。

トラックからアパートに荷物が運び込まれてゆく。引っ越してきたのは母けい子(YOU)と明(柳楽優弥)、京子(北浦愛)、茂(木村飛影)、ゆき(清水萌々子)の4人の子供たち。だが、大家には父親が海外赴任中のため母と長男だけの二人暮らしだと嘘をついている。母子家庭で4人も子供がいると知られれば、またこの家も追い出されかねないからだ。その夜の食卓で母は子供たちに「大きな声で騒がない」「ベランダや外に出ない」という新しい家でのルールを言い聞かせた。子供たちの父親はみな別々で、学校に通ったこともない。それでも母がデパートで働き、12歳の明が母親代わりに家事をすることで、家族5人は彼らなりに幸せな毎日を過ごしていた。そんなある日、母は明に「今、好きな人がいるの」と告げる。今度こそ結婚することになれば、もっと大きな家にみんな一緒に住んで、学校にも行けるようになるから、と。ある晩遅くに酔って帰ってきた母は、突然それぞれの父親の話を始める。楽しそうな母親の様子に、寝ているところを起こされた子供たちも自然と顔がほころんでゆく。だが翌朝になると母の姿は消えていて、代わりに20万円の現金と「お母さんはしばらく留守にします。京子、茂、ゆきをよろしくね」と明に宛てたメモが残されていた。この日から、誰にも知られることのない4人の子供たちだけの"漂流生活"が始まった―。 2004年に公開された是枝裕和監督作で、1988年に発生した巣鴨子供置き去り事件を題材として、是枝裕和監督が15年の構想の末に映像化した作品とのこと。主演の柳楽優弥が2004年度の第57回「カンヌ国際映画祭」にて史上最年少および日本人として初めての最優秀主演男優賞を獲得したことで話題を呼びました。

2004年に公開された是枝裕和監督作で、1988年に発生した巣鴨子供置き去り事件を題材として、是枝裕和監督が15年の構想の末に映像化した作品とのこと。主演の柳楽優弥が2004年度の第57回「カンヌ国際映画祭」にて史上最年少および日本人として初めての最優秀主演男優賞を獲得したことで話題を呼びました。 母親の福島けい子役に芝居・演技経験の少ないYOUが選ばれているのも意図的でしょう。是枝監督がある日バラエティ番組に出演していたYOUを見て「いかにも育児放棄しそうなキャラクター」と思い、白羽の矢が立ったそうですが、YOU自身も台本が嫌いで、バラエティ番組でも台本を読まずに現場へ入るらしく、こうした「いかにも演技らしい演技はしない」スタイルは、是枝監督と相性が良かったのでしょう(演技経験のない4人を主役に据え、第68回「ロカルノ国際映画祭」で「最優秀女優賞」を受賞した濱口竜介監督の「

母親の福島けい子役に芝居・演技経験の少ないYOUが選ばれているのも意図的でしょう。是枝監督がある日バラエティ番組に出演していたYOUを見て「いかにも育児放棄しそうなキャラクター」と思い、白羽の矢が立ったそうですが、YOU自身も台本が嫌いで、バラエティ番組でも台本を読まずに現場へ入るらしく、こうした「いかにも演技らしい演技はしない」スタイルは、是枝監督と相性が良かったのでしょう(演技経験のない4人を主役に据え、第68回「ロカルノ国際映画祭」で「最優秀女優賞」を受賞した濱口竜介監督の「 モデルになった事件の実際は、映画の内容よりずっと陰惨なものだったようですが、映画では柳楽優弥が演じる長男を逆境の中できょうだいの面倒を見るヒーロー的なポジションに据えて、そこに救いを見出そうとしているように思えます。ただ、そこには限界もあり、アパート部屋も少しづつ荒れてきて、長男もだんだん怒りっぽくなる、そうした変化が記録映画のようにリアリティをもって描かれているように思いました(主演の柳楽は撮影時期、成長期であり、撮影した1年で身長が146cmから163cmまで伸び、声変わりをしている。演じた役名の「明」は柳楽が考えた名である)。

モデルになった事件の実際は、映画の内容よりずっと陰惨なものだったようですが、映画では柳楽優弥が演じる長男を逆境の中できょうだいの面倒を見るヒーロー的なポジションに据えて、そこに救いを見出そうとしているように思えます。ただ、そこには限界もあり、アパート部屋も少しづつ荒れてきて、長男もだんだん怒りっぽくなる、そうした変化が記録映画のようにリアリティをもって描かれているように思いました(主演の柳楽は撮影時期、成長期であり、撮影した1年で身長が146cmから163cmまで伸び、声変わりをしている。演じた役名の「明」は柳楽が考えた名である)。 周囲の大人たちは子供たちのことを気にかけながらも結局何もせず(子供たちには〈演技〉をさせず、一方で、平泉成、木村祐一、遠藤憲一、寺島進といった〈演技達者〉が脇を固めているのもこの作品の特徴か)、彼らに寄り添ってきたのは、韓英恵が演じる心に傷を抱える不登校の中学生・紗希であったことにも説得力を感じました。偶然知り合ったきょうだいの現状を目の当たりにした紗希は、微力ながらも彼らを助けるようになりますが、そこにはある種メタ・ファミリー的な構図が見えてとれ、後の是枝監督が「カンヌ国際映画祭」で「パルム・ドール」を受賞した「

周囲の大人たちは子供たちのことを気にかけながらも結局何もせず(子供たちには〈演技〉をさせず、一方で、平泉成、木村祐一、遠藤憲一、寺島進といった〈演技達者〉が脇を固めているのもこの作品の特徴か)、彼らに寄り添ってきたのは、韓英恵が演じる心に傷を抱える不登校の中学生・紗希であったことにも説得力を感じました。偶然知り合ったきょうだいの現状を目の当たりにした紗希は、微力ながらも彼らを助けるようになりますが、そこにはある種メタ・ファミリー的な構図が見えてとれ、後の是枝監督が「カンヌ国際映画祭」で「パルム・ドール」を受賞した「

「誰も知らない」●制作年:2004年●監督・脚本:是枝裕和●撮影:山崎裕●音楽:ゴンチチ●時間:141分●出演:柳楽優弥/YOU/北浦愛/清水萌々子/木村飛影/韓英恵/加瀬亮/平泉成/串田和美/岡元夕紀子/タテタカコ/木村祐一/遠藤憲一/寺島進●公開:2004/08(カンヌ2004/05)●配給:シネカノン(評価:★★★★☆)

「誰も知らない」●制作年:2004年●監督・脚本:是枝裕和●撮影:山崎裕●音楽:ゴンチチ●時間:141分●出演:柳楽優弥/YOU/北浦愛/清水萌々子/木村飛影/韓英恵/加瀬亮/平泉成/串田和美/岡元夕紀子/タテタカコ/木村祐一/遠藤憲一/寺島進●公開:2004/08(カンヌ2004/05)●配給:シネカノン(評価:★★★★☆)

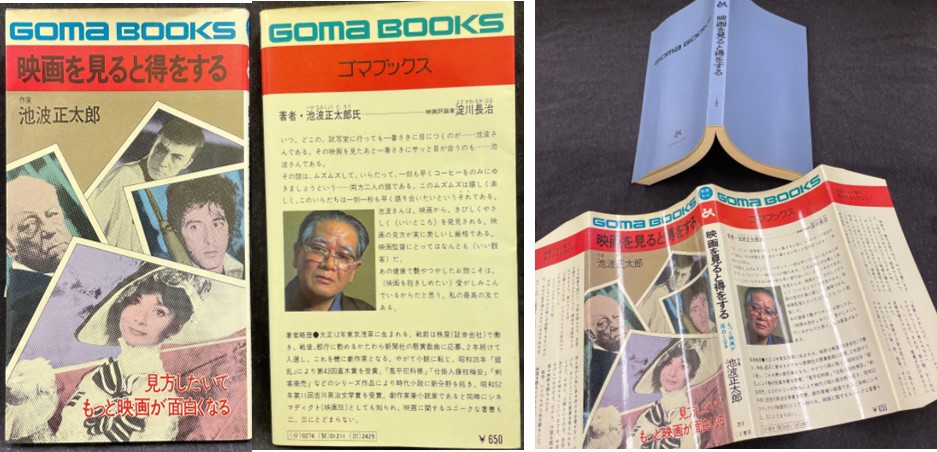

黒澤明然り。ただし、筆を持たせたら素晴らしく、「影武者」('80年/東宝)のスケッチなどは大したものであると(著者自身が絵を描くからそう感じるのだろう)。個人的には、かつての黒澤作品のダイナミズムは影を潜め、映画は映像美・様式美に終始してしまった印象。カンヌ国際映画祭でパルムドールを撮ったのは、その様式美がジャポニズムとして受けたのでは。勝新太郎が黒澤監督と喧嘩して主役を降りたけれど、もともと勝新太郎向きではなかった? 映画の完成披露試写会を勝新太郎が観に来たていて、「面白くなかった...俺が出ていたらもっと面白くなってたよ」と言ったそうだ。

黒澤明然り。ただし、筆を持たせたら素晴らしく、「影武者」('80年/東宝)のスケッチなどは大したものであると(著者自身が絵を描くからそう感じるのだろう)。個人的には、かつての黒澤作品のダイナミズムは影を潜め、映画は映像美・様式美に終始してしまった印象。カンヌ国際映画祭でパルムドールを撮ったのは、その様式美がジャポニズムとして受けたのでは。勝新太郎が黒澤監督と喧嘩して主役を降りたけれど、もともと勝新太郎向きではなかった? 映画の完成披露試写会を勝新太郎が観に来たていて、「面白くなかった...俺が出ていたらもっと面白くなってたよ」と言ったそうだ。

映画評論を読めば、自分自身の「好み」や「個性」がわかってくる。それが値打ち。... 推薦できる評論家として、飯島正、南部圭之助、双葉十三郎を挙げ、淀川長治さんなんかの映画評論を一般のファンは当てにしたらいいんじゃないかと思うと(そう言えば、本書のカバー裏の著者紹介は淀川長治が書いている)。

映画評論を読めば、自分自身の「好み」や「個性」がわかってくる。それが値打ち。... 推薦できる評論家として、飯島正、南部圭之助、双葉十三郎を挙げ、淀川長治さんなんかの映画評論を一般のファンは当てにしたらいいんじゃないかと思うと(そう言えば、本書のカバー裏の著者紹介は淀川長治が書いている)。

ハリウッドの西部劇とマカロニ・ウエスタン。その大きな違いの一つは「女の描き方」。... マカロニ・ウエスタンには女の匂いがぷんぷんするような女が出てきて男とからみ合うが、アメリカの方は「女なんか全然数のうちじゃない...」といった男がいっぱい出てくると。また、マカロニ・ウエスタンの特徴はサディスティックであることで、拷問シーンなどでもユーモアがないとのこと。

ハリウッドの西部劇とマカロニ・ウエスタン。その大きな違いの一つは「女の描き方」。... マカロニ・ウエスタンには女の匂いがぷんぷんするような女が出てきて男とからみ合うが、アメリカの方は「女なんか全然数のうちじゃない...」といった男がいっぱい出てくると。また、マカロニ・ウエスタンの特徴はサディスティックであることで、拷問シーンなどでもユーモアがないとのこと。 確かに「荒野の用心棒」('64年/伊)がそうだった。クリント・イーストウッド演じる「名無しの男」はボロボロにやられていた。ただし、著者は、黒澤明の「用心棒」を無断でかっぱらった「荒野の用心棒」が面白くないはずがないと(「名無しの男」というのも「用心棒」の「桑畑三十郎」がその場で思いついた名前であることをなぞっている)。

確かに「荒野の用心棒」('64年/伊)がそうだった。クリント・イーストウッド演じる「名無しの男」はボロボロにやられていた。ただし、著者は、黒澤明の「用心棒」を無断でかっぱらった「荒野の用心棒」が面白くないはずがないと(「名無しの男」というのも「用心棒」の「桑畑三十郎」がその場で思いついた名前であることをなぞっている)。

はなく「夕陽のガンマン」('65年/伊・西独・スペイン、セルジオ・レオーネ監督・ クリント・イーストウッド主演、原題の意味は「もう数ドルのために」)であり、その続編(出来事としては前二作より以前の話だが)「続・夕陽のガンマン」('65年/伊・西独・スペイン・米、セルジオ・レオーネ監督・クリント・イーストウッド主演、原題の意味は「善玉、悪玉、卑劣漢」)と併せて「ドル箱三部作」または(主人公の名がでないため)

はなく「夕陽のガンマン」('65年/伊・西独・スペイン、セルジオ・レオーネ監督・ クリント・イーストウッド主演、原題の意味は「もう数ドルのために」)であり、その続編(出来事としては前二作より以前の話だが)「続・夕陽のガンマン」('65年/伊・西独・スペイン・米、セルジオ・レオーネ監督・クリント・イーストウッド主演、原題の意味は「善玉、悪玉、卑劣漢」)と併せて「ドル箱三部作」または(主人公の名がでないため) 「名無しの三部作」と言われています。「荒野の用心棒」は黒澤明の「用心棒」と同じで、互いに相争う2組の悪党どもの対立をイーストウッド演じる主人公が一層煽り、けしかけながら、双方を壊滅状態に追い込むという話

「名無しの三部作」と言われています。「荒野の用心棒」は黒澤明の「用心棒」と同じで、互いに相争う2組の悪党どもの対立をイーストウッド演じる主人公が一層煽り、けしかけながら、双方を壊滅状態に追い込むという話 なのに対し、「夕陽のガンマン」は、共に腕利きの同業者にして宿命のライバルたる2人の賞金稼ぎが、時に相争い、時には紳士協定を結んで互いに協力しながら、いずれも多額の懸賞金を狙うという話。ただし、クリント・イーストウッド演じる「名無しの男(あだ名はモンコ(Manco)、スペイン語で「片腕」)」が単なる金目当て賞金稼ぎなのに対し、リー・ヴァン・クリーフが演じるモーティマー大佐には別の目的があった―。続編の方が本編より上とされる作品の1つ(年代が古い、米国映画でない、邦題がまるきり違うなどの理由であまり取り沙汰されないが)で、この1作でリー・ヴァン・クリーフはマカロニ・ウェスタンのスターとなりました。

なのに対し、「夕陽のガンマン」は、共に腕利きの同業者にして宿命のライバルたる2人の賞金稼ぎが、時に相争い、時には紳士協定を結んで互いに協力しながら、いずれも多額の懸賞金を狙うという話。ただし、クリント・イーストウッド演じる「名無しの男(あだ名はモンコ(Manco)、スペイン語で「片腕」)」が単なる金目当て賞金稼ぎなのに対し、リー・ヴァン・クリーフが演じるモーティマー大佐には別の目的があった―。続編の方が本編より上とされる作品の1つ(年代が古い、米国映画でない、邦題がまるきり違うなどの理由であまり取り沙汰されないが)で、この1作でリー・ヴァン・クリーフはマカロニ・ウェスタンのスターとなりました。

「影武者」●制作年:1980年●制作国:日本・アメリカ●監督:黒澤明●製作:黒澤明/田中友幸●外国版プロデューサー:フランシス・コッポラ/ジョージ・ルーカス●脚本:黒澤明/井手雅人●撮影:斎藤孝雄/上田正治

「影武者」●制作年:1980年●制作国:日本・アメリカ●監督:黒澤明●製作:黒澤明/田中友幸●外国版プロデューサー:フランシス・コッポラ/ジョージ・ルーカス●脚本:黒澤明/井手雅人●撮影:斎藤孝雄/上田正治

●音楽:池辺晋一郎●時間:180分●出演:仲代達矢/山﨑努/萩原健一/根津甚八/油井昌由樹/隆大介/大滝秀治/桃井かおり/倍賞美津子/室田日出男/阿藤海/矢吹二朗/志村喬/藤原釜足/清水綋治/清水のぼる/山本亘/音羽久米子/江幡高志/島香裕/井口成人/松井範雄/大村千吉●公開:1980/04●配給:東宝●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(81-02-14)(評価:★★★)

●音楽:池辺晋一郎●時間:180分●出演:仲代達矢/山﨑努/萩原健一/根津甚八/油井昌由樹/隆大介/大滝秀治/桃井かおり/倍賞美津子/室田日出男/阿藤海/矢吹二朗/志村喬/藤原釜足/清水綋治/清水のぼる/山本亘/音羽久米子/江幡高志/島香裕/井口成人/松井範雄/大村千吉●公開:1980/04●配給:東宝●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(81-02-14)(評価:★★★)

「荒野の用心棒」●原題:PER UN PUGNO DI DOLLARI(英:A FISTFUL OF DOLLARS)●制作年:1964年●制作国:イタリア・西ドイツ・スペイン●監督:セルジオ・レオーネ●脚本:ヴィクトル・アンドレス・カテナ/ハイメ・コマス・ギル/セルジオ・レオーネ●製作:アリゴ・コロンボ/ジョルジオ・パピ●音楽:

「荒野の用心棒」●原題:PER UN PUGNO DI DOLLARI(英:A FISTFUL OF DOLLARS)●制作年:1964年●制作国:イタリア・西ドイツ・スペイン●監督:セルジオ・レオーネ●脚本:ヴィクトル・アンドレス・カテナ/ハイメ・コマス・ギル/セルジオ・レオーネ●製作:アリゴ・コロンボ/ジョルジオ・パピ●音楽:

「夕陽のガンマン」●原題:PER QUALCHE DOLLARO IN PIU(英:FOR A FEW DOLLARS MOREA)●制作年:1965年●制作国:イタリア・西ドイツ・スペイン●監督:セルジオ・レオーネ●脚本:セルジオ・レオーネ/ルチアーノ・ヴィンチェンツォーニ●製作:アルトゥーロ・ゴンザレス/アルベルト・グリマルディ●音楽:

「夕陽のガンマン」●原題:PER QUALCHE DOLLARO IN PIU(英:FOR A FEW DOLLARS MOREA)●制作年:1965年●制作国:イタリア・西ドイツ・スペイン●監督:セルジオ・レオーネ●脚本:セルジオ・レオーネ/ルチアーノ・ヴィンチェンツォーニ●製作:アルトゥーロ・ゴンザレス/アルベルト・グリマルディ●音楽:

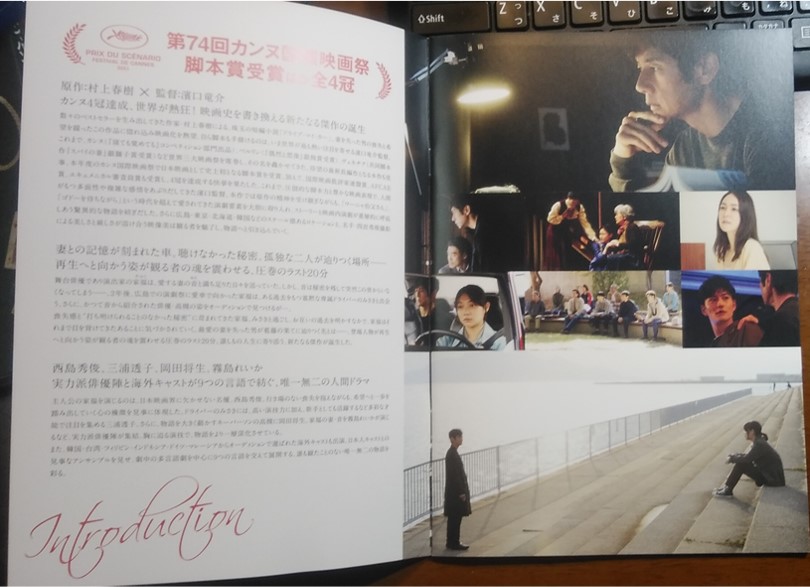

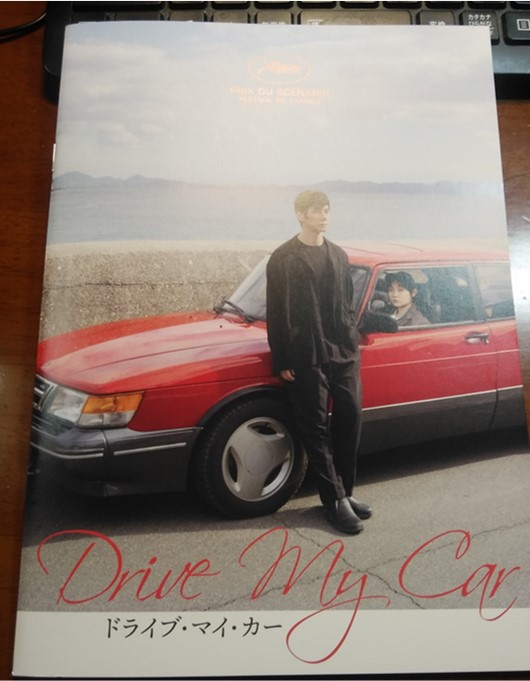

舞台俳優で演出家の家福(西島秀俊)は、妻・音(霧島れいか)と穏やかに暮らしていた。そんなある日、思いつめた様子の妻がくも膜下出血で倒れ、帰らぬ人となる。2年後、演劇祭に参加するため広島に向かっていた彼は、寡黙な専属ドライバーのみさき(三浦透子)と出会い、これまで目を向けることのなかったことに気づかされていく―。

舞台俳優で演出家の家福(西島秀俊)は、妻・音(霧島れいか)と穏やかに暮らしていた。そんなある日、思いつめた様子の妻がくも膜下出血で倒れ、帰らぬ人となる。2年後、演劇祭に参加するため広島に向かっていた彼は、寡黙な専属ドライバーのみさき(三浦透子)と出会い、これまで目を向けることのなかったことに気づかされていく―。

村上春樹の短編集『

村上春樹の短編集『 映画は、原作では具体的内容が書かれていないワークショップ演劇に関する描写が多く、そこで演じられるアントン・チェーホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」の台詞を織り交ぜた新しい物語として構成されていて、村上春樹作品がモチーフではあるけれど、もう一つの原作は「ワーニャ叔父さん」であると言っていいくらいかもしれません。

映画は、原作では具体的内容が書かれていないワークショップ演劇に関する描写が多く、そこで演じられるアントン・チェーホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」の台詞を織り交ぜた新しい物語として構成されていて、村上春樹作品がモチーフではあるけれど、もう一つの原作は「ワーニャ叔父さん」であると言っていいくらいかもしれません。 テーマ的にも、喪失感を抱きながらも人は生きていかねばならないという意味で、「ワーニャ叔父さん」に重なるものがあります。原作は短編であるためか、家福が、妻・音の内面を知り得なかったことに対して、みさきが「女の人にはそういうところがあるのです」と解題的な(示唆的な)言葉を投げかけて終わりますが、映画ではこのセリフはなく、より突っ込んだ家福の心の探究の旅が続きます。

テーマ的にも、喪失感を抱きながらも人は生きていかねばならないという意味で、「ワーニャ叔父さん」に重なるものがあります。原作は短編であるためか、家福が、妻・音の内面を知り得なかったことに対して、みさきが「女の人にはそういうところがあるのです」と解題的な(示唆的な)言葉を投げかけて終わりますが、映画ではこのセリフはなく、より突っ込んだ家福の心の探究の旅が続きます。 北海道へ向かう車中で、家福とみさきは、これまでお互いに語らなかった互いの秘密を明かしますが、何だか実はみさきの方が家福より大きな秘密を追っていたような気がしました。それを淡々と語るだけに、重かったです。母親の中にいた8歳の別人格って、「解離性同一性障害」(かつては「多重人格性障害」と呼ばれた)だったということか...。

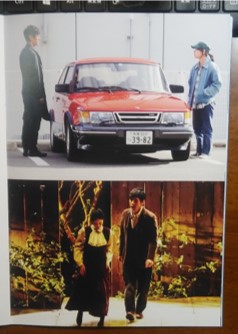

北海道へ向かう車中で、家福とみさきは、これまでお互いに語らなかった互いの秘密を明かしますが、何だか実はみさきの方が家福より大きな秘密を追っていたような気がしました。それを淡々と語るだけに、重かったです。母親の中にいた8歳の別人格って、「解離性同一性障害」(かつては「多重人格性障害」と呼ばれた)だったということか...。 いアプローチか)。言わば、ブレークスルー映画として分かりやすく、ラストのみさきが韓国で赤いSAABに乗って買い物にきているシーンなどは、彼女もブレークスルーしたのだなと思わせる一方で、映画を観終わった後、「あれはどういうこと?」と考えさせる謎解き的な余韻も残していて巧みです。

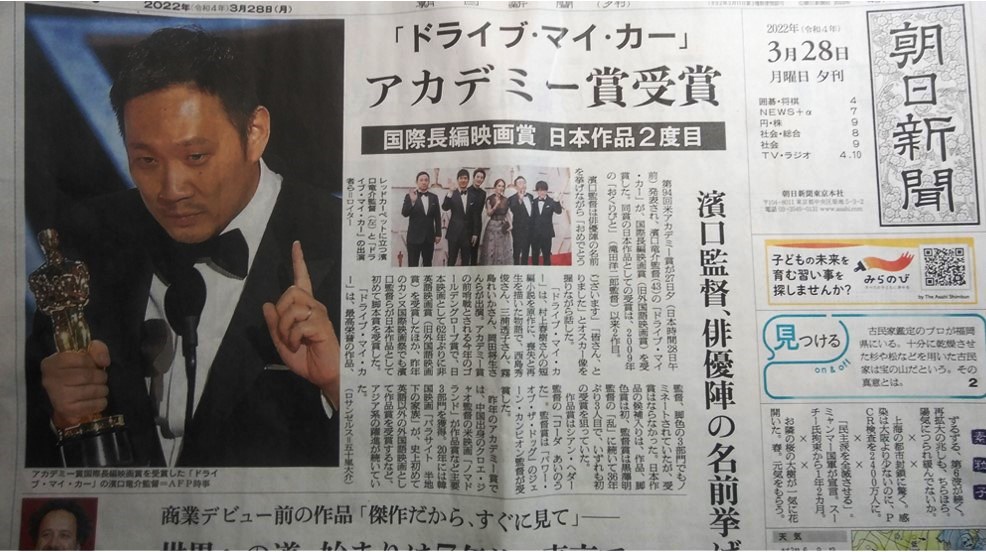

いアプローチか)。言わば、ブレークスルー映画として分かりやすく、ラストのみさきが韓国で赤いSAABに乗って買い物にきているシーンなどは、彼女もブレークスルーしたのだなと思わせる一方で、映画を観終わった後、「あれはどういうこと?」と考えさせる謎解き的な余韻も残していて巧みです。 第74回「カンヌ国際映画祭」で脚本賞などを受賞、第87回「

第74回「カンヌ国際映画祭」で脚本賞などを受賞、第87回「

「ドライブ・マイ・カー」●英題:DRIVE MY CAR●制作年:2021年●監督:濱口竜介●製作:山本晃久●脚本:濱口竜介/大江崇允●撮影:四宮秀俊●音楽:石橋英子●原作:村上春樹●時間:179分●出演:西島秀俊/三浦透子/霧島れいか/岡田将生/パク・ユリム/ジン・デヨン/ソニア・ユアン(袁子芸)/ペリー・ディゾン/アン・フィテ/安部聡子●公開:2021/08●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:TOHOシネマズ上野(スクリーン7)(22-03-17)(評価:★★★★☆)

「ドライブ・マイ・カー」●英題:DRIVE MY CAR●制作年:2021年●監督:濱口竜介●製作:山本晃久●脚本:濱口竜介/大江崇允●撮影:四宮秀俊●音楽:石橋英子●原作:村上春樹●時間:179分●出演:西島秀俊/三浦透子/霧島れいか/岡田将生/パク・ユリム/ジン・デヨン/ソニア・ユアン(袁子芸)/ペリー・ディゾン/アン・フィテ/安部聡子●公開:2021/08●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:TOHOシネマズ上野(スクリーン7)(22-03-17)(評価:★★★★☆)

時は冷戦最中、元英国秘密情報部MI6の諜報員ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)は、スパイ活動を一時引退していが、新たな上司のM(エドワード・フォックス)から新たに命令を受ける。国際的犯罪組織"スペクター"のNo.1メンバー、マキシミリアン・ラルゴ(クラウス・マリア・ブランダウアー)が、2つの核弾頭を強奪したのだ。これは、スペクターの首領で、No.2のブロフェルド(マックス・フォン・シドー)の新

時は冷戦最中、元英国秘密情報部MI6の諜報員ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)は、スパイ活動を一時引退していが、新たな上司のM(エドワード・フォックス)から新たに命令を受ける。国際的犯罪組織"スペクター"のNo.1メンバー、マキシミリアン・ラルゴ(クラウス・マリア・ブランダウアー)が、2つの核弾頭を強奪したのだ。これは、スペクターの首領で、No.2のブロフェルド(マックス・フォン・シドー)の新 たな作戦「アラーの涙」の一環だった。核弾頭を取り戻す命令を受けたボンドは、ラルゴを追ってバハマへ向かうことに。バハマに到着したボンドは、ラルゴの部下で殺し屋ファティマ(バーバラ・カレラ)に殺されそうになる。しかし、2度の暗殺の危機を切り抜けて、なんとか生き残る。さらに、ニースのカジノでドミノ(キム・ベイシンガー)という女性に出会ったボンドは、ドミノの兄ジャック(ギャヴァン・オハーリー)が、核弾頭を手に入れるためにラルゴに殺されたことを明かす。その後、ミサイルの一つがワシントンの大統領のもとにあると知ったボンドは本部に通報、引き続きもう一つのミサイルの行方を追うが―。

たな作戦「アラーの涙」の一環だった。核弾頭を取り戻す命令を受けたボンドは、ラルゴを追ってバハマへ向かうことに。バハマに到着したボンドは、ラルゴの部下で殺し屋ファティマ(バーバラ・カレラ)に殺されそうになる。しかし、2度の暗殺の危機を切り抜けて、なんとか生き残る。さらに、ニースのカジノでドミノ(キム・ベイシンガー)という女性に出会ったボンドは、ドミノの兄ジャック(ギャヴァン・オハーリー)が、核弾頭を手に入れるためにラルゴに殺されたことを明かす。その後、ミサイルの一つがワシントンの大統領のもとにあると知ったボンドは本部に通報、引き続きもう一つのミサイルの行方を追うが―。

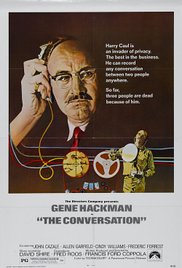

1983年公開のアーヴィン・カーシュナー監督作で、ジェームズ・ボンドの映画の制作会社イーオン・プロダクションズとは別の会社の制作であるため。007シリーズとしては番外編になります。初代ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリー(1930 - 2020/90歳没)が「007 ダイヤモンドは永遠に」('71年/英・米)から12年ぶりの復活、7回目にして最後のボンド役を演じました(原題の意味は「ボンド、やめるなんて言わないで」ということらしい)。内容は1965年に公開された4作目「007 サンダーボール作戦」のリメイクですが、使用権の問題のためか、いつものシリーズとオープニングが違ったり(ガンバレル(銃口)のシークエンスが無い)、音楽が

1983年公開のアーヴィン・カーシュナー監督作で、ジェームズ・ボンドの映画の制作会社イーオン・プロダクションズとは別の会社の制作であるため。007シリーズとしては番外編になります。初代ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリー(1930 - 2020/90歳没)が「007 ダイヤモンドは永遠に」('71年/英・米)から12年ぶりの復活、7回目にして最後のボンド役を演じました(原題の意味は「ボンド、やめるなんて言わないで」ということらしい)。内容は1965年に公開された4作目「007 サンダーボール作戦」のリメイクですが、使用権の問題のためか、いつものシリーズとオープニングが違ったり(ガンバレル(銃口)のシークエンスが無い)、音楽が

敵のラルゴ役のクラウス・マリア・ブランダウアーは、主演作であるイシュトバーン・サボー監督の「メフィスト」('81年/西独・ハンガリー)を新宿のシネマスクウェア東急で'82年に観ました。ナチス政権下で権力に翻弄される実在した「ファウスト」の名優グリュントゲンスをモデルにしたクラウス

敵のラルゴ役のクラウス・マリア・ブランダウアーは、主演作であるイシュトバーン・サボー監督の「メフィスト」('81年/西独・ハンガリー)を新宿のシネマスクウェア東急で'82年に観ました。ナチス政権下で権力に翻弄される実在した「ファウスト」の名優グリュントゲンスをモデルにしたクラウス ・マンの小説の映画化作品(第34回カンヌ国際映画祭「脚本賞」受賞作)でしたが、そうした芸術色の強い映画(個人的評価は★★★☆)に出ていた俳優が、まさかその後すぐジェームズ・ボンド映画に出るとは思ってもみませんでした(言語も違ったし)。ただし、この作品では、彼、クラウス・マリア・ブランダウアーとショーン・コネリーとの心理戦的演技が、当時の典型的なボンド映画よりも感情に訴えかけるものがあると評価されて好評を博し、映画の商業的な成功にも繋がっています。クラウス・マリア・ブランダウアーはその後も活躍を続け、シドニー・ポラック監督の「

・マンの小説の映画化作品(第34回カンヌ国際映画祭「脚本賞」受賞作)でしたが、そうした芸術色の強い映画(個人的評価は★★★☆)に出ていた俳優が、まさかその後すぐジェームズ・ボンド映画に出るとは思ってもみませんでした(言語も違ったし)。ただし、この作品では、彼、クラウス・マリア・ブランダウアーとショーン・コネリーとの心理戦的演技が、当時の典型的なボンド映画よりも感情に訴えかけるものがあると評価されて好評を博し、映画の商業的な成功にも繋がっています。クラウス・マリア・ブランダウアーはその後も活躍を続け、シドニー・ポラック監督の「

スペクターの首領ブロフェルドにマックス・フォン・シドー(1929 - 2020/90歳没)で、ドナルド・プレザンス(「

スペクターの首領ブロフェルドにマックス・フォン・シドー(1929 - 2020/90歳没)で、ドナルド・プレザンス(「 サバラス(「女王陛下の007」)('69年))、チャールズ・グレイ(「ダイヤモンドは永遠に」('71年))に続いての配役。マックス・フォンシドーも「

サバラス(「女王陛下の007」)('69年))、チャールズ・グレイ(「ダイヤモンドは永遠に」('71年))に続いての配役。マックス・フォンシドーも「 教の王と対峙する善の王オズリック王の役でしたが、スティーヴン・スピルバーグ監督、トム・クルーズ主演の「

教の王と対峙する善の王オズリック王の役でしたが、スティーヴン・スピルバーグ監督、トム・クルーズ主演の「

ボンドガールの一人は、スペクターの女殺し屋(スペクターNo.12)ファティマを演じたバーバラ・カレラ(1951年生まれ)。ファティマは最後までボンドを追い回して危機に落とし入れる

ボンドガールの一人は、スペクターの女殺し屋(スペクターNo.12)ファティマを演じたバーバラ・カレラ(1951年生まれ)。ファティマは最後までボンドを追い回して危機に落とし入れる も、Q(アレック・マッコーエン)が開発した万年筆型ロケットで爆殺されます。ボンドを追いつめた際に、自分が最高の女だったとボンドに書き付けを要求す

も、Q(アレック・マッコーエン)が開発した万年筆型ロケットで爆殺されます。ボンドを追いつめた際に、自分が最高の女だったとボンドに書き付けを要求す

るシーンが見せ場でしたが、結局それが仇となった(笑)。バーバラ・カレラはこの「ネバーセイ・ネバーアゲイン」の出演が一番のキャリアとされていますが、「エンブリヨ」('76年)、「ドクター・モローの島」('77年)といった作品の彼女に思い入れがある人もいるかと思います。

るシーンが見せ場でしたが、結局それが仇となった(笑)。バーバラ・カレラはこの「ネバーセイ・ネバーアゲイン」の出演が一番のキャリアとされていますが、「エンブリヨ」('76年)、「ドクター・モローの島」('77年)といった作品の彼女に思い入れがある人もいるかと思います。

もう一人は、ラルゴの愛人でどうやらラルゴに殺害されたジャックの妹ドミノを演じたキム・ベイシンガー(1953年生まれ)で、こちらは敵側からボンド側に寝返る(これはシリーズのいつものお約束通り)言わ

もう一人は、ラルゴの愛人でどうやらラルゴに殺害されたジャックの妹ドミノを演じたキム・ベイシンガー(1953年生まれ)で、こちらは敵側からボンド側に寝返る(これはシリーズのいつものお約束通り)言わ

個人的には「ナインハーフ」はイマイチだったかも。原題は「9週間半」。監督は「フラッシュダンス」('83年)のエイドリアン・ラインで、相変わらず映像には凝っていて、哲学的な語り口を装っていますが、本質はエンターテイメントではなかったかなあ(キム・ベイシンガーのボディにばかり目が行く。この頃のミッキー・ロークってなぜか好きになれない)。

個人的には「ナインハーフ」はイマイチだったかも。原題は「9週間半」。監督は「フラッシュダンス」('83年)のエイドリアン・ラインで、相変わらず映像には凝っていて、哲学的な語り口を装っていますが、本質はエンターテイメントではなかったかなあ(キム・ベイシンガーのボディにばかり目が行く。この頃のミッキー・ロークってなぜか好きになれない)。

キム・ベイシンガーはその25年後、ギジェルモ・アリアガ監督の「

キム・ベイシンガーはその25年後、ギジェルモ・アリアガ監督の「 そう言えばキム・ベイシンガーは、アカデミー賞の授賞式でのプレゼンターとして舞台に立った際に(その年の作品賞は「

そう言えばキム・ベイシンガーは、アカデミー賞の授賞式でのプレゼンターとして舞台に立った際に(その年の作品賞は「

この「ネバーセイ・ネバーアゲイン」では、これら準主役級のほかに、Mの役が「

この「ネバーセイ・ネバーアゲイン」では、これら準主役級のほかに、Mの役が「

「ネバーセイ・ネバーアゲイン」●原題:NEVER SAY NEVER AGAIN●制作年:1983年●制作国:アメリカ・イギリス●監督:アーヴィン・カーシュナー●製作:ジャック・シュワルツマン●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア●撮影:ダグラス・スローカム●音楽:ミシェル・ルグラン●原作:イアン・フレミング●時間:134分●出演:ショーン・コネリー/クラウス・マリア・ブランダウアー/マックス・フォン・シドー/バーバラ・カレラ/キム・ベイシンガー/バーニー・ケイシー/アレック・マッコーエン/エドワード・フォックス/ギャヴァン・オハーリー/ローワン・アトキンソン/ロナルド・ピックアップ/ヴァレリー・レオン/ミロス・キレク/パット・ローチ/アンソニー・シャープ/プルネラ・ジー●日本公開:1983/12●配給:松竹富士=ヘラルド●最初に観た場

「ネバーセイ・ネバーアゲイン」●原題:NEVER SAY NEVER AGAIN●制作年:1983年●制作国:アメリカ・イギリス●監督:アーヴィン・カーシュナー●製作:ジャック・シュワルツマン●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア●撮影:ダグラス・スローカム●音楽:ミシェル・ルグラン●原作:イアン・フレミング●時間:134分●出演:ショーン・コネリー/クラウス・マリア・ブランダウアー/マックス・フォン・シドー/バーバラ・カレラ/キム・ベイシンガー/バーニー・ケイシー/アレック・マッコーエン/エドワード・フォックス/ギャヴァン・オハーリー/ローワン・アトキンソン/ロナルド・ピックアップ/ヴァレリー・レオン/ミロス・キレク/パット・ローチ/アンソニー・シャープ/プルネラ・ジー●日本公開:1983/12●配給:松竹富士=ヘラルド●最初に観た場

「メフィスト」●原題:MEPHISTO●制作年:1981年●制作国:西独・ハンガリー●監督:イシュトバン・サボー●脚本:イシュトバン・サボー/ペーテル・ドバイ●撮影:ラホス・コルタイ●音楽:ゼンコ・タルナシ●原作:クラウス・マン●

「メフィスト」●原題:MEPHISTO●制作年:1981年●制作国:西独・ハンガリー●監督:イシュトバン・サボー●脚本:イシュトバン・サボー/ペーテル・ドバイ●撮影:ラホス・コルタイ●音楽:ゼンコ・タルナシ●原作:クラウス・マン● 時間:145 分●出演:クラウス・マリア・ブランダウアー/クリスティナ・ヤンダ/イルディコ・バンシャーギィ/カーリン・ボイド/ロルフ・ホッペ/ペーター・アンドライ/クリスティーネ・ハルボルト●日本公開:1982/04●配給:大映インターナショナル●最初に観た場所:新宿・シネマスクウェア東急(82-05-01)(評価:★★★☆)

時間:145 分●出演:クラウス・マリア・ブランダウアー/クリスティナ・ヤンダ/イルディコ・バンシャーギィ/カーリン・ボイド/ロルフ・ホッペ/ペーター・アンドライ/クリスティーネ・ハルボルト●日本公開:1982/04●配給:大映インターナショナル●最初に観た場所:新宿・シネマスクウェア東急(82-05-01)(評価:★★★☆)

「ナインハーフ」●原題:NINE 1/2 WEEKS●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:エイドリアン・ライン●製作:アンソニー・ルーファス・アイザック/キース・バリッシュ●脚本:パトリシア・ノップ/ザルマン・キング●撮影:ピーター・ビジウ●音楽:ジャック・ニッチェ●原作:エリザベス・マクニール●時間:117分●出演:ミッキー・ロー/キム・ベイシンガー/マーガレット・ホイットンン/ドワイト・ワイスト/クリスティーン・バランスキー/カレン・ヤング/ロン・ウッド●日本公開:1986/04●配給:日本ヘラルド(評価:★★★)

「ナインハーフ」●原題:NINE 1/2 WEEKS●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:エイドリアン・ライン●製作:アンソニー・ルーファス・アイザック/キース・バリッシュ●脚本:パトリシア・ノップ/ザルマン・キング●撮影:ピーター・ビジウ●音楽:ジャック・ニッチェ●原作:エリザベス・マクニール●時間:117分●出演:ミッキー・ロー/キム・ベイシンガー/マーガレット・ホイットンン/ドワイト・ワイスト/クリスティーン・バランスキー/カレン・ヤング/ロン・ウッド●日本公開:1986/04●配給:日本ヘラルド(評価:★★★)

「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/ローリー・マクドナルド●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:ハンス・ジマー/オマール・ロドリゲス=ロペス●時間:106分●出演:シャーリーズ・セロン/キム・ベイシンガー/ジェニファー・ローレンス/ホセ・マリア・ヤスピク/ジョン・コーベット/ダニー・ピノ/テッサ・イア/ジョアキム・デ・アルメイダ/J・D・パルド/ブレット・カレン●日本公開:2009/09●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-07)(評価:★★★★)

「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/ローリー・マクドナルド●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:ハンス・ジマー/オマール・ロドリゲス=ロペス●時間:106分●出演:シャーリーズ・セロン/キム・ベイシンガー/ジェニファー・ローレンス/ホセ・マリア・ヤスピク/ジョン・コーベット/ダニー・ピノ/テッサ・イア/ジョアキム・デ・アルメイダ/J・D・パルド/ブレット・カレン●日本公開:2009/09●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-07)(評価:★★★★)

1942年春、舞台はベルヒテスガーデンのヒトラーの山荘・通称イーグルネスト。ドイツとオーストリアの国境付近にある雄大な景色を望めるこの山荘で、重臣や愛人エヴァ・ブラウンと休暇を過ごすフューラー(総統)ことアドルフ・ヒトラーの1日を、その権力者とは思えないようなダラダラした姿を、或いは重臣に突然当たり散らす様を、或いはまた、愛人のエヴァと二人きりになり、自分はガンで体が痛いとエヴァに向かって甘える様などを描く―。

1942年春、舞台はベルヒテスガーデンのヒトラーの山荘・通称イーグルネスト。ドイツとオーストリアの国境付近にある雄大な景色を望めるこの山荘で、重臣や愛人エヴァ・ブラウンと休暇を過ごすフューラー(総統)ことアドルフ・ヒトラーの1日を、その権力者とは思えないようなダラダラした姿を、或いは重臣に突然当たり散らす様を、或いはまた、愛人のエヴァと二人きりになり、自分はガンで体が痛いとエヴァに向かって甘える様などを描く―。 「モレク神」は'98年公開のロシア映画で、アレクサンドル・ソクーロフ監督の「権力四部作」と呼ばれる連作の1作目であり、1999年・第52回カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞しています。ソクーロフ監督は連作の2作目「牡牛座 レーニンの肖像」('01年)ででレーニンを、3作目「太陽」('05年)で昭和天皇を描いています。「モレク神」とは子供を人身御供にさせた古代セム族の信仰に由来する神の名、旧約聖書では、悲惨な災いや戦火の象徴で、ユダヤ人にとっては避けるべき異教の神とみなされ、キリスト教世界では偽の神を意味するそうで、この映画の主人公はアドルフ・ヒトラーであり、まさに偽神と呼ぶにふさわしい人物ということになります(「モレク神」はヘブライ語で王をも意味する)。

「モレク神」は'98年公開のロシア映画で、アレクサンドル・ソクーロフ監督の「権力四部作」と呼ばれる連作の1作目であり、1999年・第52回カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞しています。ソクーロフ監督は連作の2作目「牡牛座 レーニンの肖像」('01年)ででレーニンを、3作目「太陽」('05年)で昭和天皇を描いています。「モレク神」とは子供を人身御供にさせた古代セム族の信仰に由来する神の名、旧約聖書では、悲惨な災いや戦火の象徴で、ユダヤ人にとっては避けるべき異教の神とみなされ、キリスト教世界では偽の神を意味するそうで、この映画の主人公はアドルフ・ヒトラーであり、まさに偽神と呼ぶにふさわしい人物ということになります(「モレク神」はヘブライ語で王をも意味する)。 晩年のヒトラーを描いていますが、戦争映画風でも政治映画風でもなく、冒頭に述べたように、別荘(本作では現存するヒトラーのティーハウスでロケをしている)で愛人のエヴァ・ブラウンや側近らと過ごす彼の1日が描かれていて、従って、オリヴァー・ヒルシュビーゲル 監督の「

晩年のヒトラーを描いていますが、戦争映画風でも政治映画風でもなく、冒頭に述べたように、別荘(本作では現存するヒトラーのティーハウスでロケをしている)で愛人のエヴァ・ブラウンや側近らと過ごす彼の1日が描かれていて、従って、オリヴァー・ヒルシュビーゲル 監督の「 1942年春の時点でドイツ軍の敗走はまだ始まっていませんが、この映画で描かれるヒトラーは我儘な子供のようで、もう既に常軌を逸しているという印象であり、エヴァ・ブラウンとの関係も、赤ん坊とそれをあやす母親のような感じです。ただし、この別荘滞在時にはすでに梅毒の症状が出ていたという話もあるので、全部が全部、大袈裟に描かれた創作とは言えないかもしれません。

1942年春の時点でドイツ軍の敗走はまだ始まっていませんが、この映画で描かれるヒトラーは我儘な子供のようで、もう既に常軌を逸しているという印象であり、エヴァ・ブラウンとの関係も、赤ん坊とそれをあやす母親のような感じです。ただし、この別荘滞在時にはすでに梅毒の症状が出ていたという話もあるので、全部が全部、大袈裟に描かれた創作とは言えないかもしれません。 とはなんだ?」と尋ねる場面があり、ヒトラーはユダヤ人の大量虐殺を知らなかった説が採用されている)。

とはなんだ?」と尋ねる場面があり、ヒトラーはユダヤ人の大量虐殺を知らなかった説が採用されている)。

これに続く'01年公開の「権力四部作」の第2作にあたる「牡牛座 レーニンの肖像」では、暗殺未遂事件から4年後の1922年、52歳となり、最初の脳梗塞の発作のためモスクワ郊外のゴールキ村で療養していたウラジーミル・レーニンのある1日を描いてます(2001年カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品、2001年ニカ賞最優秀監督賞・作品賞・主演男優賞・女優賞・撮影賞・脚本賞・美術賞受賞、ロシア映画評論家協会最優秀最優秀監督賞・最優秀作品賞・主演男優賞・主演女優賞・撮影賞・脚本賞・美術賞受賞)。

これに続く'01年公開の「権力四部作」の第2作にあたる「牡牛座 レーニンの肖像」では、暗殺未遂事件から4年後の1922年、52歳となり、最初の脳梗塞の発作のためモスクワ郊外のゴールキ村で療養していたウラジーミル・レーニンのある1日を描いてます(2001年カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出品、2001年ニカ賞最優秀監督賞・作品賞・主演男優賞・女優賞・撮影賞・脚本賞・美術賞受賞、ロシア映画評論家協会最優秀最優秀監督賞・最優秀作品賞・主演男優賞・主演女優賞・撮影賞・脚本賞・美術賞受賞)。 この映画におけるレーニンも、自分ではほぼ何も出来ないような要介護老人のように描かれています。ヒトラーの次にレーニンを同じように描いているというのがスゴイです(これ、レーニン廟があるロシアの映画だものなあ)。

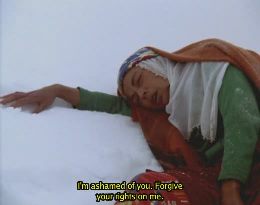

この映画におけるレーニンも、自分ではほぼ何も出来ないような要介護老人のように描かれています。ヒトラーの次にレーニンを同じように描いているというのがスゴイです(これ、レーニン廟があるロシアの映画だものなあ)。 ただ、終盤、お手伝いに用意して貰いながらも満ち足りた食事をする場面で、「人民は飢えているのに私たちは贅沢に耽る。恥ずかしい」とレーニンが言っているところに、まだ、自らの基本理念を保持し続ける彼の姿があり、その点が、壊れてしまっているヒトラーとの違いでしょうか。

ただ、終盤、お手伝いに用意して貰いながらも満ち足りた食事をする場面で、「人民は飢えているのに私たちは贅沢に耽る。恥ずかしい」とレーニンが言っているところに、まだ、自らの基本理念を保持し続ける彼の姿があり、その点が、壊れてしまっているヒトラーとの違いでしょうか。

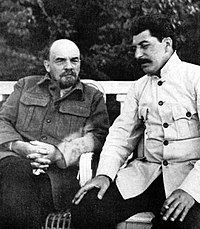

その前に、見舞いに来たスターリンとの面会シーンがあり(実際にはソビエト連邦をどう形成するかで意見を求めに来たのだが、レーニンとスターリンとの間には考えの隔たりがあった)、そこでスターリンと政治権力上の力関係が逆転してしまったことをまざまざと実感させられるレーニンの姿もあって(スターリンには自信に満ち、見舞いに来ているのに内心では喜色満面の様子)、権力者の末路の惨めさを描いている点では「モレク神」と同じです。

その前に、見舞いに来たスターリンとの面会シーンがあり(実際にはソビエト連邦をどう形成するかで意見を求めに来たのだが、レーニンとスターリンとの間には考えの隔たりがあった)、そこでスターリンと政治権力上の力関係が逆転してしまったことをまざまざと実感させられるレーニンの姿もあって(スターリンには自信に満ち、見舞いに来ているのに内心では喜色満面の様子)、権力者の末路の惨めさを描いている点では「モレク神」と同じです。

「モレク神」●原題:Молох●制作年:1999年●制作国:ロシア・ドイツ●監督・脚本:アレクサンドル・ソクーロフ●製作:トマス・クフス/ヴィクトール・セルゲーエフ●脚本:ユーリー・アラボフ●撮影:アレクセイ・フョードロフ/アナトリー・ロジオーノフ●時間:108分●出演:レオニード・マズガヴォイ/エレーナ・ルファーノヴァ/レオニード・ソーコル/エレーナ・スピリドーノ/ヴァウラジミール・バグダーノフ●日本公開:2001/03●配給:ラピュタ阿佐ヶ谷●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(21-04-06)(評価:★★★★)

「モレク神」●原題:Молох●制作年:1999年●制作国:ロシア・ドイツ●監督・脚本:アレクサンドル・ソクーロフ●製作:トマス・クフス/ヴィクトール・セルゲーエフ●脚本:ユーリー・アラボフ●撮影:アレクセイ・フョードロフ/アナトリー・ロジオーノフ●時間:108分●出演:レオニード・マズガヴォイ/エレーナ・ルファーノヴァ/レオニード・ソーコル/エレーナ・スピリドーノ/ヴァウラジミール・バグダーノフ●日本公開:2001/03●配給:ラピュタ阿佐ヶ谷●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(21-04-06)(評価:★★★★)

「牡牛座 レーニンの肖像」●原題:Телец●制作年:2001年●制作国:ロシア●監督:アレクサンドル・ソクーロフ●製作:ヴィクトール・セルゲーエフ●脚本:ユーリー・アラボフ●撮影:アレクサンドル・ソクーロフ●音楽:アンドレイ・シグレ●時間:94分●出演:レオニード・モズゴヴォイ/マリヤ・クズネツォーワ/ナターリヤ・ニクレンコ/レフ・エリセーエフ/セルゲイ・ラジューク●日本公開:2008/02●配給:パンドラ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(21-04-15)(評価:★★★★)

「牡牛座 レーニンの肖像」●原題:Телец●制作年:2001年●制作国:ロシア●監督:アレクサンドル・ソクーロフ●製作:ヴィクトール・セルゲーエフ●脚本:ユーリー・アラボフ●撮影:アレクサンドル・ソクーロフ●音楽:アンドレイ・シグレ●時間:94分●出演:レオニード・モズゴヴォイ/マリヤ・クズネツォーワ/ナターリヤ・ニクレンコ/レフ・エリセーエフ/セルゲイ・ラジューク●日本公開:2008/02●配給:パンドラ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(21-04-15)(評価:★★★★)

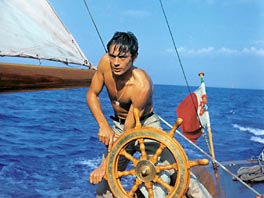

裏売買で父親が手に入れたライフルを羊を狙うジャッカルの退治に渡された遊牧民の兄弟。羊の放牧に出た真面目な兄アーメッド(サイード・タルカーニ)と要領のいい弟ユセフ(ブブケ・アイト・エル・カイド)は射撃の腕を競ううちに遠くの観光バスを標的にしてしまう。バスの乗客の中には、互いに心の中に

裏売買で父親が手に入れたライフルを羊を狙うジャッカルの退治に渡された遊牧民の兄弟。羊の放牧に出た真面目な兄アーメッド(サイード・タルカーニ)と要領のいい弟ユセフ(ブブケ・アイト・エル・カイド)は射撃の腕を競ううちに遠くの観光バスを標的にしてしまう。バスの乗客の中には、互いに心の中に 相手への不安を抱えながら、旅行でモロッコを訪れたアメリカ人夫婦のリチャード(ブラッド・ピット)とスーザン(ケイト・ブランシェット)が乗っていたが、スーザンがその銃撃を受けて負傷、観光客一行は近くの村へ身を寄せる。リチャードは必死に救助を要請するが助けはなかなか来ず、バスに残された他の観光客たちとも不和が広がっていく。次第に事件が解明され、ライフルの入手元がモロッコに来た日本人の観光ハンターのヤスジロー(役所広司)であることが判明する。

相手への不安を抱えながら、旅行でモロッコを訪れたアメリカ人夫婦のリチャード(ブラッド・ピット)とスーザン(ケイト・ブランシェット)が乗っていたが、スーザンがその銃撃を受けて負傷、観光客一行は近くの村へ身を寄せる。リチャードは必死に救助を要請するが助けはなかなか来ず、バスに残された他の観光客たちとも不和が広がっていく。次第に事件が解明され、ライフルの入手元がモロッコに来た日本人の観光ハンターのヤスジロー(役所広司)であることが判明する。 リチャード・スーザン夫妻の家で子ども2人の世話するメキシコ人の使用人で不法就労者のアメリア(アドリアナ・バラッザ)は、故郷のティフアナで催される息子の結婚式が迫るも、夫妻が旅行中のトラブルで帰国できず、代わりに子どもの面倒を見てくれるはずの親戚も都合がつかない。しかたなく彼女は子どもたちを結婚

リチャード・スーザン夫妻の家で子ども2人の世話するメキシコ人の使用人で不法就労者のアメリア(アドリアナ・バラッザ)は、故郷のティフアナで催される息子の結婚式が迫るも、夫妻が旅行中のトラブルで帰国できず、代わりに子どもの面倒を見てくれるはずの親戚も都合がつかない。しかたなく彼女は子どもたちを結婚 式に同行させる。式の後、甥のサンティアゴ(ガエル・ガルシア・ベルナル)が3人をアメリカまで送り返すが、国境の検問所で子どもたちを不法に連れ込んだと見なされたのと飲酒運転がばれ、取り調べを受けそうになったところを強行突破する。警察に追われ逃げ切れないと焦ったサンティアゴは、真夜中の荒野にアメリアと子どもたちを置き去りにする。

式に同行させる。式の後、甥のサンティアゴ(ガエル・ガルシア・ベルナル)が3人をアメリカまで送り返すが、国境の検問所で子どもたちを不法に連れ込んだと見なされたのと飲酒運転がばれ、取り調べを受けそうになったところを強行突破する。警察に追われ逃げ切れないと焦ったサンティアゴは、真夜中の荒野にアメリアと子どもたちを置き去りにする。 父・綿谷安二郎(役所広司)と二人暮しの聾者の女子高生・綿谷千恵子(菊地凛子

父・綿谷安二郎(役所広司)と二人暮しの聾者の女子高生・綿谷千恵子(菊地凛子 )は、自殺した母親を亡くした苦しみを父とうまく分かち合うことができない。不器用な父娘関係に孤独感を深める千恵子だが、街に出ても聾であることで疎外感を味わう。ある日、警察が父親に面会を求めて自宅を訪れるが、千恵子は刑事の目的を母親の死と関係があると誤解する―。

)は、自殺した母親を亡くした苦しみを父とうまく分かち合うことができない。不器用な父娘関係に孤独感を深める千恵子だが、街に出ても聾であることで疎外感を味わう。ある日、警察が父親に面会を求めて自宅を訪れるが、千恵子は刑事の目的を母親の死と関係があると誤解する―。

2006年公開のメキシコのアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督作で、第59回カンヌ国際映画祭で監督賞、第64回ゴールデングローブ賞でドラマ部門の作品賞を受賞した作品。脚本は同じくメキシコ出身で、この作品の2年後には、「

2006年公開のメキシコのアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督作で、第59回カンヌ国際映画祭で監督賞、第64回ゴールデングローブ賞でドラマ部門の作品賞を受賞した作品。脚本は同じくメキシコ出身で、この作品の2年後には、「 映画公開時のキャッチコピーは「届け、心。」、「神よ、これが天罰か。」でしたが、「世界は繋がっている」とかの方が良かったのではないでしょうか。何で繋がっているかと言えば、モノとしては「ライフル」であり、それはある意味「罪」の象徴として繋がっていたということになるのかもしれません。

映画公開時のキャッチコピーは「届け、心。」、「神よ、これが天罰か。」でしたが、「世界は繋がっている」とかの方が良かったのではないでしょうか。何で繋がっているかと言えば、モノとしては「ライフル」であり、それはある意味「罪」の象徴として繋がっていたということになるのかもしれません。 そうなると、それは母親の死と関係があるのか―そもそも母親はなぜ死んだのか、またどのようにして死んだのかですが、まず、母親が安二郎と千恵子の関係を知ったのはほぼ間違いなく、そこから死に至った経緯として考えられるのは、

そうなると、それは母親の死と関係があるのか―そもそも母親はなぜ死んだのか、またどのようにして死んだのかですが、まず、母親が安二郎と千恵子の関係を知ったのはほぼ間違いなく、そこから死に至った経緯として考えられるのは、 「バベル」●原題:BABEL●制作年:2006年●制作国:アメリカ●監督:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ●製作:スティーヴ・ゴリン/ジョン・キリク/アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ●脚本:ギレルモ(ギジェルモ)・アリアガ●撮影:ロドリゴ・プリエト●音楽:グスターボ・サンタオラヤ(坂本龍一 ※ オリジナル・アルバムより3曲使用されている)●時間:142分●出演:ブラッド・ピット/ケイト・ブランシェット/ブブケ・アイト・エル・カイド/サイード・タルカーニ/ムスタファ・ラシーディ/アドリアナ・バラッザ/ガエル・ガルシア・ベルナル/ネイサン・ギャンブル/エル・ファニング/モハメド・アクザム/クリフトン・コリンズ・jr/マイケル・ペーニャ/役所広司/菊地凛子/二階堂智/小木茂光/ミチ・ヤマト●日本公開:2007/04●配給:ギャガ・コミュニケーションズ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-01-22)(評価:★★★☆)

「バベル」●原題:BABEL●制作年:2006年●制作国:アメリカ●監督:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ●製作:スティーヴ・ゴリン/ジョン・キリク/アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ●脚本:ギレルモ(ギジェルモ)・アリアガ●撮影:ロドリゴ・プリエト●音楽:グスターボ・サンタオラヤ(坂本龍一 ※ オリジナル・アルバムより3曲使用されている)●時間:142分●出演:ブラッド・ピット/ケイト・ブランシェット/ブブケ・アイト・エル・カイド/サイード・タルカーニ/ムスタファ・ラシーディ/アドリアナ・バラッザ/ガエル・ガルシア・ベルナル/ネイサン・ギャンブル/エル・ファニング/モハメド・アクザム/クリフトン・コリンズ・jr/マイケル・ペーニャ/役所広司/菊地凛子/二階堂智/小木茂光/ミチ・ヤマト●日本公開:2007/04●配給:ギャガ・コミュニケーションズ●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-01-22)(評価:★★★☆)

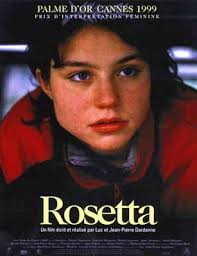

施設に預けられている11歳の少年シリル(トマ・ドレ)は、父親に捨てられたという現実を受け入れられず、孤独の中で反抗的な態度を取り続けている。そんなシリルと偶然知り合った美容師の独身女性サマンサ(セシル・ドゥ・フランス)は、シリルに週末の里親になって欲しいと頼まれると、それを受け入れたばかりか、シリルの父親の行方探しを手伝う。サマンサのおかげでようやく父ギイ(ジェレミー・レニエ)と再会できたシリルだったが、自分の生活で手一杯のギイは二度と会いに来るなとシリルを追い返す。ショックを受けたシリルだったが、それから後も週末はサマンサの家で過ごすようになる。サマンサの家で穏やかに過ごしていたシリルだったが、近所の不良少年ウェス(エゴン・ディ・マテオ)に気に入られたことから彼の言いなりになる。サマンサからウェスと付き合わないように言われても耳を貸さないばかりか、止めるサマンサにケガを負わせてまでウェスとの関係を優先したシリルは、ウェスに言われ

施設に預けられている11歳の少年シリル(トマ・ドレ)は、父親に捨てられたという現実を受け入れられず、孤独の中で反抗的な態度を取り続けている。そんなシリルと偶然知り合った美容師の独身女性サマンサ(セシル・ドゥ・フランス)は、シリルに週末の里親になって欲しいと頼まれると、それを受け入れたばかりか、シリルの父親の行方探しを手伝う。サマンサのおかげでようやく父ギイ(ジェレミー・レニエ)と再会できたシリルだったが、自分の生活で手一杯のギイは二度と会いに来るなとシリルを追い返す。ショックを受けたシリルだったが、それから後も週末はサマンサの家で過ごすようになる。サマンサの家で穏やかに過ごしていたシリルだったが、近所の不良少年ウェス(エゴン・ディ・マテオ)に気に入られたことから彼の言いなりになる。サマンサからウェスと付き合わないように言われても耳を貸さないばかりか、止めるサマンサにケガを負わせてまでウェスとの関係を優先したシリルは、ウェスに言われ るまま強盗を働く。しかし、シリルが被害者に顔を見られたことを知ったウェスが激昂し、全ての罪をシリルになすりつけようとしたことから、シリルはようやくウェスがシリルを利用していただけだったことを知る。傷ついたシリルは父のもとに行き、盗んだ金を渡そうとするが、父からも見捨てられる。結局、シリルはサマンサの元に戻り、サマンサと警察に出頭する。事件は、サマンサが被害者に損害を賠償し、シリルが被害者に謝罪することで示談で収まる。サマンサと再び穏やかな生活を送るようになったシリルだったが、被害者の息子で自身もシリルに殴られた少年マルタンがシリルを見つけて襲いかかる。逃げ出したシリルは木に登って逃れようとするが、マルタンが投げた石が当たって地面に落ちて気を失う。慌てたマルタンとその父親はシリルが勝手に落ちたことにして、救急車を呼ぼうとするが、そこでシリルの意識が戻る。そして、シリルは自転車に乗ってその場を後にする―。

るまま強盗を働く。しかし、シリルが被害者に顔を見られたことを知ったウェスが激昂し、全ての罪をシリルになすりつけようとしたことから、シリルはようやくウェスがシリルを利用していただけだったことを知る。傷ついたシリルは父のもとに行き、盗んだ金を渡そうとするが、父からも見捨てられる。結局、シリルはサマンサの元に戻り、サマンサと警察に出頭する。事件は、サマンサが被害者に損害を賠償し、シリルが被害者に謝罪することで示談で収まる。サマンサと再び穏やかな生活を送るようになったシリルだったが、被害者の息子で自身もシリルに殴られた少年マルタンがシリルを見つけて襲いかかる。逃げ出したシリルは木に登って逃れようとするが、マルタンが投げた石が当たって地面に落ちて気を失う。慌てたマルタンとその父親はシリルが勝手に落ちたことにして、救急車を呼ぼうとするが、そこでシリルの意識が戻る。そして、シリルは自転車に乗ってその場を後にする―。 ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督の2011年作品で、第64回カンヌ国際映画祭のグランプリ(審査員特別グランプリ)受賞作であり、タルデンヌ兄弟はこの作品で、「

ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督の2011年作品で、第64回カンヌ国際映画祭のグランプリ(審査員特別グランプリ)受賞作であり、タルデンヌ兄弟はこの作品で、「 この作品は、ダルデンヌ監督が来日した際に日本で開催された少年犯罪のシンポジウムで耳にした育児放棄の実話("赤ちゃんの頃から施設に預けられた少年が、親が迎えに来るのを屋根にのぼって待ち続けていた"という話)に衝撃を受け、そこから着想したとのことで、親にも社会にも見捨てられた少年シリルが、初めて信用できる大人であるサマンサに出会うことで心を開き、人を信じ成長していく様が描かれています。11歳という年齢で、サマンサに「里親になってほしい」と自分か言うところに、彼の芯の強さと愛情への渇望の強さの両面を見たように思います。

この作品は、ダルデンヌ監督が来日した際に日本で開催された少年犯罪のシンポジウムで耳にした育児放棄の実話("赤ちゃんの頃から施設に預けられた少年が、親が迎えに来るのを屋根にのぼって待ち続けていた"という話)に衝撃を受け、そこから着想したとのことで、親にも社会にも見捨てられた少年シリルが、初めて信用できる大人であるサマンサに出会うことで心を開き、人を信じ成長していく様が描かれています。11歳という年齢で、サマンサに「里親になってほしい」と自分か言うところに、彼の芯の強さと愛情への渇望の強さの両面を見たように思います。 この作品の優れている点は、サマンサもまたシリルに愛情を与えることで自分の内にある母性に気づき、人を守ることの責任と喜びを知っていく、そのプロセスが描かれていることにもあります。サマンサにとってシリルは、診療所か何かの待合室で偶然出会っただけの少年だったはずなのに、彼の心の叫び声が聞こえたのでしょうか。シリルが再び罪を犯し、サマンサ自身の心身をも傷つけたにも関わらず、再び「いいわ」と彼を受け入れる場面は、考えさせられます。

この作品の優れている点は、サマンサもまたシリルに愛情を与えることで自分の内にある母性に気づき、人を守ることの責任と喜びを知っていく、そのプロセスが描かれていることにもあります。サマンサにとってシリルは、診療所か何かの待合室で偶然出会っただけの少年だったはずなのに、彼の心の叫び声が聞こえたのでしょうか。シリルが再び罪を犯し、サマンサ自身の心身をも傷つけたにも関わらず、再び「いいわ」と彼を受け入れる場面は、考えさせられます。 一方、自分の再就職と新しい恋人のためにシリルを捨て(シリルのために恋人と別れたサマンサと対照的)、それまで恐らくシリルを養育していたであろう母親が亡くなると、自分には子育てに自信が持てず、1か月生活が落ち着くまでの辛抱だからとシリルを児童養護施設に入れて姿をくらまし、その後はシリルが何とか会いにきても追い返してしまう父親は、実はシリルの少しでも父に接していたいという気持ちに気づいていながら、優柔不断のまま逃げまくているように見え、その背景には低賃金で子どを養っていけるまでには稼げないという、格差社会の問題があるように思えました。

一方、自分の再就職と新しい恋人のためにシリルを捨て(シリルのために恋人と別れたサマンサと対照的)、それまで恐らくシリルを養育していたであろう母親が亡くなると、自分には子育てに自信が持てず、1か月生活が落ち着くまでの辛抱だからとシリルを児童養護施設に入れて姿をくらまし、その後はシリルが何とか会いにきても追い返してしまう父親は、実はシリルの少しでも父に接していたいという気持ちに気づいていながら、優柔不断のまま逃げまくているように見え、その背景には低賃金で子どを養っていけるまでには稼げないという、格差社会の問題があるように思えました。 この作品におけるシリルの自転車は、自分が外の世界と繋がるための手段としての象徴であるように思えました。以上述べてきたこれらをすべてを、説明的描写を排してドキュメンタリータッチで描いているところが、この作品に限らずタルデンヌ監督作品の特徴であり、どこに着眼するか観る人によって微妙に異なってくる作品かと思います。ただ、これまで、いきなり唐突に終わる(結果としてバッドエンドになる)作品が多かった中では、シリルが自分の信頼できて心休まる対象を獲得していく、ハッピーエンド的な作品だったかもしれません。

この作品におけるシリルの自転車は、自分が外の世界と繋がるための手段としての象徴であるように思えました。以上述べてきたこれらをすべてを、説明的描写を排してドキュメンタリータッチで描いているところが、この作品に限らずタルデンヌ監督作品の特徴であり、どこに着眼するか観る人によって微妙に異なってくる作品かと思います。ただ、これまで、いきなり唐突に終わる(結果としてバッドエンドになる)作品が多かった中では、シリルが自分の信頼できて心休まる対象を獲得していく、ハッピーエンド的な作品だったかもしれません。 「少年と自転車」●原題: LE GAMIN AU VELO●制作年:2011年●制作国:ベルギー・フランス・イタリア●監督・脚本:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ●製作:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ/ドゥニ・フロイド●撮影:アラン・マルコァン●時間:87分●出演:トマ・ドレ/セシル・ドゥ・フランス/ジェレミー・レニエ/ファブリツィオ・ロンジョーネ/エゴン・ディ・マテオ/オリヴィエ・グルメ●日本公開:2012/03●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-12-03)(評価:★★★★)

「少年と自転車」●原題: LE GAMIN AU VELO●制作年:2011年●制作国:ベルギー・フランス・イタリア●監督・脚本:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ●製作:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ/ドゥニ・フロイド●撮影:アラン・マルコァン●時間:87分●出演:トマ・ドレ/セシル・ドゥ・フランス/ジェレミー・レニエ/ファブリツィオ・ロンジョーネ/エゴン・ディ・マテオ/オリヴィエ・グルメ●日本公開:2012/03●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-12-03)(評価:★★★★)

職業訓練所で働くオリヴィエ(オリヴィエ・グルメ)は、自身が受け持つ木工クラスにある日一人の少年フランシス(モルガン・マリンヌ)が新しく入ってくる。フランシスの顔にハッとしたオリヴィエは仕事を終えた後、離婚した元妻マガリ(イザベラ・スパール)に会って「"あの少年"が訓練所の生徒としてやって来た」と話す。5年前オリヴィエと元妻は、まだ子供だったフランシスに幼い息子を殺されており、少年院を出た彼は指導員が被害者の父親とは知らずに訓練所に訪れたのだった。オリヴィエは元妻の「彼に関わらない方がいい」との意見も聞かず、訓練所で他の少年たちと同じく彼にも木工技術を教え始める。フランシスが息子を殺した状況や動機を知りたくなるオリヴィエだが、とりあえず作業の様子や帰りに一緒に食事をするなどして彼の現在の様子をうかがう。フランシスに事件当時の話をそれとなく聞くことを決めたオリヴィエは、「木の種類を覚えるための勉強」と称してクルマで2人きりで製材所に材木を買いに行くことに。翌日その車中フランシスの方から数年前に盗みなどをして少年院に入ったことを打ち明けた後、オリヴィエに後見人になってくれるよう持ちかける。これに乗じてオリ

職業訓練所で働くオリヴィエ(オリヴィエ・グルメ)は、自身が受け持つ木工クラスにある日一人の少年フランシス(モルガン・マリンヌ)が新しく入ってくる。フランシスの顔にハッとしたオリヴィエは仕事を終えた後、離婚した元妻マガリ(イザベラ・スパール)に会って「"あの少年"が訓練所の生徒としてやって来た」と話す。5年前オリヴィエと元妻は、まだ子供だったフランシスに幼い息子を殺されており、少年院を出た彼は指導員が被害者の父親とは知らずに訓練所に訪れたのだった。オリヴィエは元妻の「彼に関わらない方がいい」との意見も聞かず、訓練所で他の少年たちと同じく彼にも木工技術を教え始める。フランシスが息子を殺した状況や動機を知りたくなるオリヴィエだが、とりあえず作業の様子や帰りに一緒に食事をするなどして彼の現在の様子をうかがう。フランシスに事件当時の話をそれとなく聞くことを決めたオリヴィエは、「木の種類を覚えるための勉強」と称してクルマで2人きりで製材所に材木を買いに行くことに。翌日その車中フランシスの方から数年前に盗みなどをして少年院に入ったことを打ち明けた後、オリヴィエに後見人になってくれるよう持ちかける。これに乗じてオリ ヴィエは盗みの話を詳しく聞くと、フランシスは「クルマからカーラジオを盗もうとしたら後部座席にいた子供に見つかり、もみ合ってる内に殺してしまった」と告白する。オリヴィエは息子が殺された当時の話にショックを受けながらも、製材所に着いた後フランシスと必要な材木の長さを計測して持ち帰る作業にかかる。しかしオリヴィエが「お前が殺したのは俺の息子だ」と真実を告げた途端、フランシスが高く積まれた材木置き場に身を隠してしまう。材木の上に登ったフランシスは棒きれをオリヴィエに投げつけて抵抗するが、その後興奮状態で少年を捕まえたオリヴィエは彼の上にまたがり首に両手をかける―。

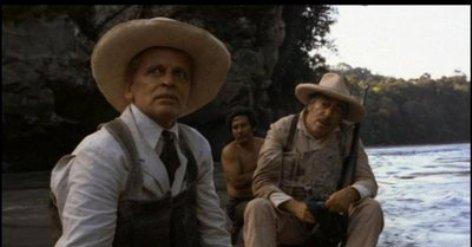

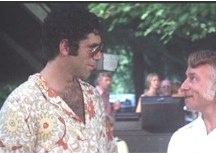

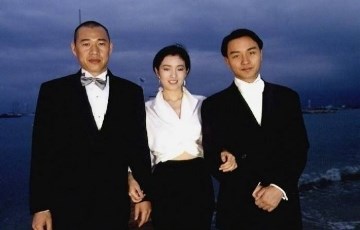

ヴィエは盗みの話を詳しく聞くと、フランシスは「クルマからカーラジオを盗もうとしたら後部座席にいた子供に見つかり、もみ合ってる内に殺してしまった」と告白する。オリヴィエは息子が殺された当時の話にショックを受けながらも、製材所に着いた後フランシスと必要な材木の長さを計測して持ち帰る作業にかかる。しかしオリヴィエが「お前が殺したのは俺の息子だ」と真実を告げた途端、フランシスが高く積まれた材木置き場に身を隠してしまう。材木の上に登ったフランシスは棒きれをオリヴィエに投げつけて抵抗するが、その後興奮状態で少年を捕まえたオリヴィエは彼の上にまたがり首に両手をかける―。 ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督の2002年の作品で、同年のカンヌ国際映画祭「主演男優賞」(オリヴィエ・グルメ(左写真中央))受賞作。日本公開時のキャッチコピーは「人を受け入れることから、愛が生まれる。」で、まさに「赦し」をテーマにした映画でした。

ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督の2002年の作品で、同年のカンヌ国際映画祭「主演男優賞」(オリヴィエ・グルメ(左写真中央))受賞作。日本公開時のキャッチコピーは「人を受け入れることから、愛が生まれる。」で、まさに「赦し」をテーマにした映画でした。 オリヴィエ・グルメは演じる、職業訓練所の木工クラスの指導員で、生徒たちから先生と呼ばれている、その名もオリヴィエがいいです。あまり感情を表に出すことがなく、いつもぶっきらぼうなものの言い方で、自宅のイスを使って腹筋を鍛えるのが日課。仕事柄5ⅿ程度までの距離なら目視で長さを言い当てることができるというまさに職人。心の中では過去に息子を殺してしまったフランシスに怒りの感情を抱きながらも、表向きはただの先生と生徒として交流を続けますが、そのことで元妻からは尋常ではないと批判されます。

オリヴィエ・グルメは演じる、職業訓練所の木工クラスの指導員で、生徒たちから先生と呼ばれている、その名もオリヴィエがいいです。あまり感情を表に出すことがなく、いつもぶっきらぼうなものの言い方で、自宅のイスを使って腹筋を鍛えるのが日課。仕事柄5ⅿ程度までの距離なら目視で長さを言い当てることができるというまさに職人。心の中では過去に息子を殺してしまったフランシスに怒りの感情を抱きながらも、表向きはただの先生と生徒として交流を続けますが、そのことで元妻からは尋常ではないと批判されます。 オリヴィエ自身も、最初から確信をもって彼のことを赦すつもりだったようには見えず、どうして、またどうやって彼が息子を殺害したのか知りたい、彼の口から聞きたいという気持ちから、彼を生徒として受け入れたように見えますが、愛情に恵まれない生活を送ってきたと思しき彼を見るうちに、次第に彼に愛情を抱くようになったように見えます。説明を排除したドキュメンタリー風のタッチで撮っているため(さらにはオリヴィエが感情をあまり表に出さないため)、観る側がそうとるしかないのですが...。

オリヴィエ自身も、最初から確信をもって彼のことを赦すつもりだったようには見えず、どうして、またどうやって彼が息子を殺害したのか知りたい、彼の口から聞きたいという気持ちから、彼を生徒として受け入れたように見えますが、愛情に恵まれない生活を送ってきたと思しき彼を見るうちに、次第に彼に愛情を抱くようになったように見えます。説明を排除したドキュメンタリー風のタッチで撮っているため(さらにはオリヴィエが感情をあまり表に出さないため)、観る側がそうとるしかないのですが...。

「息子のまなざし」●原題:LE FILS●制作年:2002年●制作国:ベルギー・フランス●監督・脚本:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ●撮影:アラン・マルクーン●時間:103分●出演:オリヴィエ・グルメ/モルガン・マリンヌ/イザベラ・スパール/レミー・ルノー/ナッシム・ハッサイー/クヴァン・ルロワ/フェリシャン・ピッツェール/アネット・クロッセ/ファビアン・マルネット/ジミー・ドゥルーフ/アンヌ・ジェラール●日本公開:2003/12●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-10-07)(評価:★★★★)

「息子のまなざし」●原題:LE FILS●制作年:2002年●制作国:ベルギー・フランス●監督・脚本:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ●撮影:アラン・マルクーン●時間:103分●出演:オリヴィエ・グルメ/モルガン・マリンヌ/イザベラ・スパール/レミー・ルノー/ナッシム・ハッサイー/クヴァン・ルロワ/フェリシャン・ピッツェール/アネット・クロッセ/ファビアン・マルネット/ジミー・ドゥルーフ/アンヌ・ジェラール●日本公開:2003/12●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-10-07)(評価:★★★★)

南京の女教師・林雪(リン・シュエ)(江佳奇(ジャン・ジャーチー))は、夫・王平(ワン・ピン)(呉偉(ウー・ウェイ))の浮気を疑い、羅海濤(ルオ・ハイタオ)(陳思成(チェン・スーチェン))に探偵を依頼、羅が王を尾けると、相手は江城(ジャン・チョン)(秦昊(チン・ハオ))という青年で、2人の仲睦まじい証拠写真を見せられ林雪は絶句する。王は妻・林雪に江を"友達"として紹介するが、江は自分を見る林雪の目に不安を覚える。妻の携帯に件の証拠写真を見つけた王は「尾行したのか」と怒鳴り、林雪も「変態!」と叫んで修羅場に。更に林雪は江が勤める旅行代理店に乗り込み、社員らの前で騒ぐ。江は会社を飛び出し馴染みのゲイバーのステージで女装して歌うが、尾行しているうちに江に惹かれた羅がそれを見ていた。羅は客とトラブルになった江を助けて逃げ、ホテルで一夜を過ごす。羅には李静(リー・ジン)(譚卓(タン・チュオ))というコピー商品の洋服の縫製工場に勤める恋人がいたが、工場に警察の立ち入り調査が入り、彼女は不倫関係にあった工場長(張頌文(チャン・ソンウェン))から裏金を持って逃げるよう指示される。李静は羅に電話し、羅は江のアパ

南京の女教師・林雪(リン・シュエ)(江佳奇(ジャン・ジャーチー))は、夫・王平(ワン・ピン)(呉偉(ウー・ウェイ))の浮気を疑い、羅海濤(ルオ・ハイタオ)(陳思成(チェン・スーチェン))に探偵を依頼、羅が王を尾けると、相手は江城(ジャン・チョン)(秦昊(チン・ハオ))という青年で、2人の仲睦まじい証拠写真を見せられ林雪は絶句する。王は妻・林雪に江を"友達"として紹介するが、江は自分を見る林雪の目に不安を覚える。妻の携帯に件の証拠写真を見つけた王は「尾行したのか」と怒鳴り、林雪も「変態!」と叫んで修羅場に。更に林雪は江が勤める旅行代理店に乗り込み、社員らの前で騒ぐ。江は会社を飛び出し馴染みのゲイバーのステージで女装して歌うが、尾行しているうちに江に惹かれた羅がそれを見ていた。羅は客とトラブルになった江を助けて逃げ、ホテルで一夜を過ごす。羅には李静(リー・ジン)(譚卓(タン・チュオ))というコピー商品の洋服の縫製工場に勤める恋人がいたが、工場に警察の立ち入り調査が入り、彼女は不倫関係にあった工場長(張頌文(チャン・ソンウェン))から裏金を持って逃げるよう指示される。李静は羅に電話し、羅は江のアパ ートに李静と2人で泊めて貰う。李静が帰った後、江と羅は喧嘩しては仲直りを繰り返す。工場長は不正がばれて逮捕され、李静は取引先の男にキスをして「警察に働きかけて彼を助けて」と懇願する。一方、王は江に連絡を取るが拒絶され、妻・林雪とは別居状態で、絶望し自殺する。王の死を知った羅が江を探すと、江はゲイ・バーのトイレで女装姿のまま泣いていた。会社を辞めた江は、羅と一緒に車で小旅行に出かけることに。李静は保釈される工場長を迎えに行くが、既に心は離れていて、工場

ートに李静と2人で泊めて貰う。李静が帰った後、江と羅は喧嘩しては仲直りを繰り返す。工場長は不正がばれて逮捕され、李静は取引先の男にキスをして「警察に働きかけて彼を助けて」と懇願する。一方、王は江に連絡を取るが拒絶され、妻・林雪とは別居状態で、絶望し自殺する。王の死を知った羅が江を探すと、江はゲイ・バーのトイレで女装姿のまま泣いていた。会社を辞めた江は、羅と一緒に車で小旅行に出かけることに。李静は保釈される工場長を迎えに行くが、既に心は離れていて、工場 長を残して立ち去り、羅に「会いたい」と電話する。江と出発するところだった羅は、彼女も旅行に誘い、3人は車を走らせ、ホテルの一室に泊まる。買い物から戻った李静は江と羅がキスしているのを見るが、見なかったふりする。夜中に李静がカラオケルームで独り涙を流しながら歌っていると、江がやって来る。江が李静の手を握ると、彼女は「彼ともこうして手を?」と聞く。そこへ羅も来て、同じ歌を歌う。翌日3人はプールではしゃぐが、雨が降り出

長を残して立ち去り、羅に「会いたい」と電話する。江と出発するところだった羅は、彼女も旅行に誘い、3人は車を走らせ、ホテルの一室に泊まる。買い物から戻った李静は江と羅がキスしているのを見るが、見なかったふりする。夜中に李静がカラオケルームで独り涙を流しながら歌っていると、江がやって来る。江が李静の手を握ると、彼女は「彼ともこうして手を?」と聞く。そこへ羅も来て、同じ歌を歌う。翌日3人はプールではしゃぐが、雨が降り出 し、いつしか3人とも黙り込む。帰宅途中で店に寄った男2人が車に戻ると、李静は姿を消していた。羅が「君について来るんじゃなかった。李静は尚更...」と言うと、「じゃあ、行けばいい」と江は突き放し、羅は泣きながら去る。南京へ帰った江は、道で林雪に襲われる。林は妊娠していた。江は彼女に剃刀で首を切られて血まみれで倒れるが、道行く人は無関心に通り去る。病院に搬送され治療を受けた江は、退院後首の傷の上にタトゥーを入れる。アパートに帰ると若い男が待っていた。彼と抱き合う江の脳裏に、自殺した王がかつて朗読した郁達夫「春風沈酔の夜」の一節が浮かんでいた―。

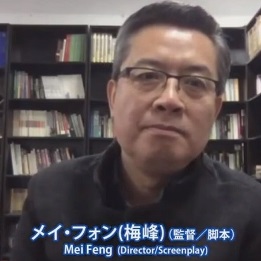

し、いつしか3人とも黙り込む。帰宅途中で店に寄った男2人が車に戻ると、李静は姿を消していた。羅が「君について来るんじゃなかった。李静は尚更...」と言うと、「じゃあ、行けばいい」と江は突き放し、羅は泣きながら去る。南京へ帰った江は、道で林雪に襲われる。林は妊娠していた。江は彼女に剃刀で首を切られて血まみれで倒れるが、道行く人は無関心に通り去る。病院に搬送され治療を受けた江は、退院後首の傷の上にタトゥーを入れる。アパートに帰ると若い男が待っていた。彼と抱き合う江の脳裏に、自殺した王がかつて朗読した郁達夫「春風沈酔の夜」の一節が浮かんでいた―。 婁燁(ロウ・イエ)監督による2009年の中国映画で、「

婁燁(ロウ・イエ)監督による2009年の中国映画で、「 婁燁監督はインタビューで、「パーソナルなもの、日常の中にあるものを描いた。何かを強く求めようとすれば失うものも大きい」と語っていますが、郁達夫は中国最初の私小説作家と言われており、その辺りも繋がりがあるのかも。そう言えば、同監督の「天安門、恋人たち」も、邦題が示すように天安門事件を背景にしながら、基本的に4人緒の男女の青春と恋愛を描いたものでした。ただし、天安門事件が彼らの運命に色濃く影を落としているのは間違いなく(最も端的なのはニンフォマニアのように男性遍歴を重ねる女性主人公)、すると、5人の男女の人間模様を描いたこの「スプリング・フィーバー」についても、「天安門、恋人たち」ほどポリティカルには見えないものの、彼らの極私的状況における閉塞感は、中国の国家としての圧力が影を落としているのかもしれません。ゲイ・バーの様子などにシズル感はこの監督ならではのものであると共に、中国の若者の鬱屈感のようなものが反映されているように思いました(最も端的なのは他人を傷つけてしまってばかりいて最後は自分も傷つける女装嗜好の男性主人公の江(ジャン)か)。

婁燁監督はインタビューで、「パーソナルなもの、日常の中にあるものを描いた。何かを強く求めようとすれば失うものも大きい」と語っていますが、郁達夫は中国最初の私小説作家と言われており、その辺りも繋がりがあるのかも。そう言えば、同監督の「天安門、恋人たち」も、邦題が示すように天安門事件を背景にしながら、基本的に4人緒の男女の青春と恋愛を描いたものでした。ただし、天安門事件が彼らの運命に色濃く影を落としているのは間違いなく(最も端的なのはニンフォマニアのように男性遍歴を重ねる女性主人公)、すると、5人の男女の人間模様を描いたこの「スプリング・フィーバー」についても、「天安門、恋人たち」ほどポリティカルには見えないものの、彼らの極私的状況における閉塞感は、中国の国家としての圧力が影を落としているのかもしれません。ゲイ・バーの様子などにシズル感はこの監督ならではのものであると共に、中国の若者の鬱屈感のようなものが反映されているように思いました(最も端的なのは他人を傷つけてしまってばかりいて最後は自分も傷つける女装嗜好の男性主人公の江(ジャン)か)。 個人的には、江(ジャン)が〈ゲイ仲間のスター〉と言われるほどに魅力的にも見えないもかかわらず、探偵役だったはずの羅(ルオ)が、あっさり彼に魅入られてしまうのが、ややついて行けなかったでしょうか。江はラストでも〈男〉には困っていないんだなあ。待っていた男が女装したけれど、江にも女装嗜好があってややこしい(江は"男役"kか)。まあ、そんなことはともかく、そんなにモテるならそれなりにイケメン俳優でああって欲しかった気がします(映画って、そんなところで引っ掛かったりする)。まあ、これは好みの問題で、見る人が見れば江も羅もイケメンなのかもしれませんが。

個人的には、江(ジャン)が〈ゲイ仲間のスター〉と言われるほどに魅力的にも見えないもかかわらず、探偵役だったはずの羅(ルオ)が、あっさり彼に魅入られてしまうのが、ややついて行けなかったでしょうか。江はラストでも〈男〉には困っていないんだなあ。待っていた男が女装したけれど、江にも女装嗜好があってややこしい(江は"男役"kか)。まあ、そんなことはともかく、そんなにモテるならそれなりにイケメン俳優でああって欲しかった気がします(映画って、そんなところで引っ掛かったりする)。まあ、これは好みの問題で、見る人が見れば江も羅もイケメンなのかもしれませんが。

「スプリング・フィーバー」●原題:春風沉醉的晚上(英:SPRING FEVER)●制作年:2009年●制作国:香港・中国・フランス●監督:婁燁(ロウ・イエ)●製作:耐安(ナイ・アン)/シルヴァン・ブリュシュテイン●脚本:梅峰(メイ・フォン))●撮影:曹剣(ツアン・チアン)●音楽:ペイマン・ヤズダニアン●時間:115分●出演:秦昊(チン・ハオ)/陳

「スプリング・フィーバー」●原題:春風沉醉的晚上(英:SPRING FEVER)●制作年:2009年●制作国:香港・中国・フランス●監督:婁燁(ロウ・イエ)●製作:耐安(ナイ・アン)/シルヴァン・ブリュシュテイン●脚本:梅峰(メイ・フォン))●撮影:曹剣(ツアン・チアン)●音楽:ペイマン・ヤズダニアン●時間:115分●出演:秦昊(チン・ハオ)/陳 思成(チェン・スーチェン)/譚卓(タン・チュオ)/呉偉(ウー・ウェイ)/江佳奇(ジャン・ジャーチー)/張頌文(チャン・ソンウェン)●日本公開:2010/11●配給:アップリンク●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(20-03-11)(評価:★★★☆)

思成(チェン・スーチェン)/譚卓(タン・チュオ)/呉偉(ウー・ウェイ)/江佳奇(ジャン・ジャーチー)/張頌文(チャン・ソンウェン)●日本公開:2010/11●配給:アップリンク●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(20-03-11)(評価:★★★☆)

第1章「悲劇」では、「

第1章「悲劇」では、「 行った」('71年/米)も相当なもの。カンヌ国際映画祭 審査員特別グランプリ受賞作でありながら、殆どホラー映画に近い戦慄を覚えましたが、選者の森達也氏が、映画を通して主人公の苦痛を一度は体験すべきだと述べているのには賛同します。監督は「ローマの休日」('53年/米)の脚本家ドルトン・トランボで(原作もドルトン・トランボで発表は1938年)、第二次世界大戦後に「赤狩り」の標的とされ投獄された経験もあり(そう言えば「

行った」('71年/米)も相当なもの。カンヌ国際映画祭 審査員特別グランプリ受賞作でありながら、殆どホラー映画に近い戦慄を覚えましたが、選者の森達也氏が、映画を通して主人公の苦痛を一度は体験すべきだと述べているのには賛同します。監督は「ローマの休日」('53年/米)の脚本家ドルトン・トランボで(原作もドルトン・トランボで発表は1938年)、第二次世界大戦後に「赤狩り」の標的とされ投獄された経験もあり(そう言えば「

![ジョニーは戦場へ行った [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%81%AF%E6%88%A6%E5%A0%B4%E3%81%B8%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%20%5BDVD%5D.jpg)

「ジョニーは戦場に行った」●原題:JOHNNY GOT HIS GUN●制作年:1971年●制作国:アメリカ●監督:ダルトン・トランボ●製作ブルース・キャンベル●脚本:ダルトン・トランボ●撮影: ジュールス・ブレンナー●音楽:ジェリー・フィールデ

「ジョニーは戦場に行った」●原題:JOHNNY GOT HIS GUN●制作年:1971年●制作国:アメリカ●監督:ダルトン・トランボ●製作ブルース・キャンベル●脚本:ダルトン・トランボ●撮影: ジュールス・ブレンナー●音楽:ジェリー・フィールデ ィング●原作:ダルトン・トランボ●時間:112分●出演:ティモシー・ボトムズ/キャシー・フィールズ/ドナルド・サザーランド/ジェイソン・ロバーズ/マーシャ・ハント/ チャールズ・マッグロー/ダイアン・ヴァーシ/エドワード・フランツ/ ケリー・マクレーン●日本公開:1973/04●配給:ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿アートビレッジ(79-02-24)(評価:★★★★)

ィング●原作:ダルトン・トランボ●時間:112分●出演:ティモシー・ボトムズ/キャシー・フィールズ/ドナルド・サザーランド/ジェイソン・ロバーズ/マーシャ・ハント/ チャールズ・マッグロー/ダイアン・ヴァーシ/エドワード・フランツ/ ケリー・マクレーン●日本公開:1973/04●配給:ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿アートビレッジ(79-02-24)(評価:★★★★)![未来世紀ブラジル [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%20%5BDVD%5D.jpg)

「未来世紀ブラジル」●原題:BRAZIL●制作年:1985年●制作国:イギリス●監督:テリー・ギリアム●製作:アーノン・ミルチャン●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン/トム・ストッパード●撮影:ロジャー・プラット●音楽:マイケル・ケイメン●時間:142分●出演:ジョナサン・プライス/ロバート・デ・ニーロ/キ

「未来世紀ブラジル」●原題:BRAZIL●制作年:1985年●制作国:イギリス●監督:テリー・ギリアム●製作:アーノン・ミルチャン●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン/トム・ストッパード●撮影:ロジャー・プラット●音楽:マイケル・ケイメン●時間:142分●出演:ジョナサン・プライス/ロバート・デ・ニーロ/キ ム・グライスト/マイケル・ペイリン/キャサリン・ヘルモンド/ボブ・ホスキンス/デリック・オコナー/イアン・ホルム/イアン・リチャードソン/ピーター・ヴォーン/ジム・ブロードベント●日本公開:1986/10●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:大井武蔵野舘(87-07-19)(評価:★★★★)●併映:「ザ・フライ」(デビッド・クローネンバーグ)

ム・グライスト/マイケル・ペイリン/キャサリン・ヘルモンド/ボブ・ホスキンス/デリック・オコナー/イアン・ホルム/イアン・リチャードソン/ピーター・ヴォーン/ジム・ブロードベント●日本公開:1986/10●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:大井武蔵野舘(87-07-19)(評価:★★★★)●併映:「ザ・フライ」(デビッド・クローネンバーグ) 蝶々/倍賞美津子/小川真由美/清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆)

蝶々/倍賞美津子/小川真由美/清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆) ン=ピエール・ラッサム●撮影:マリオ・ヴルピアーニ●音楽:フィリップ・サルド●時間:130分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ウーゴ・トニャッツィ/フィリップ・ノワレ/ミシェル・ピッコリ/アンドレア・フェレオル●日本公開:1974/11●最初に観た場所:大塚名画座 (78-11-07) (評価★★★★☆)●併映:「糧なき土地」(ルイス・ブニュエル)/「自由の幻想」(ルイス・ブニュエル)

ン=ピエール・ラッサム●撮影:マリオ・ヴルピアーニ●音楽:フィリップ・サルド●時間:130分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ウーゴ・トニャッツィ/フィリップ・ノワレ/ミシェル・ピッコリ/アンドレア・フェレオル●日本公開:1974/11●最初に観た場所:大塚名画座 (78-11-07) (評価★★★★☆)●併映:「糧なき土地」(ルイス・ブニュエル)/「自由の幻想」(ルイス・ブニュエル)

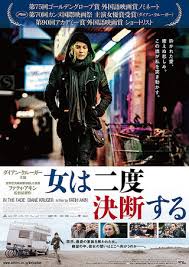

ヌーリは麻薬の売買をしていたが今は足を洗い、真面目に働き、息子も生まれ、幸せな家庭を築いていた。 ある日、ヌーリの事務所の前で白昼に爆弾が爆発し、ヌー

ヌーリは麻薬の売買をしていたが今は足を洗い、真面目に働き、息子も生まれ、幸せな家庭を築いていた。 ある日、ヌーリの事務所の前で白昼に爆弾が爆発し、ヌー リと愛息ロッコが犠牲になる。トルコ人同

リと愛息ロッコが犠牲になる。トルコ人同 士のもめごとが原因ではないかと警察は疑うが、移民街を狙ったドイツ人による人種差別テロであることが判明する。実行犯としてネオナチの若いメラー夫婦(ウルリッヒ・ブラントホフ、ハンナ・ヒルスドルフ)が起訴され、カティヤは弁護士ダニーロ(デニス・モシット)と共に裁判に臨むが、証拠不十分、アリバイあり、目撃証言無効、といった身をえぐられるような裁判に、カティヤの心の傷は深まってゆく。そんな中、生きる気力を失いそうになりなりながら、カティヤはある決断をする―。

士のもめごとが原因ではないかと警察は疑うが、移民街を狙ったドイツ人による人種差別テロであることが判明する。実行犯としてネオナチの若いメラー夫婦(ウルリッヒ・ブラントホフ、ハンナ・ヒルスドルフ)が起訴され、カティヤは弁護士ダニーロ(デニス・モシット)と共に裁判に臨むが、証拠不十分、アリバイあり、目撃証言無効、といった身をえぐられるような裁判に、カティヤの心の傷は深まってゆく。そんな中、生きる気力を失いそうになりなりながら、カティヤはある決断をする―。

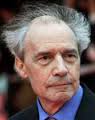

トルコ系移民の子でハンブルグ生まれのファティ・アキン監督(カンヌ・ヴェネツィア・ベルリンの3大映画祭の全てで賞を獲っている監督でもある)の2017年ドイツ映画で、第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映されてパルム・ドールを争い、ダイアン・クルーガーが

トルコ系移民の子でハンブルグ生まれのファティ・アキン監督(カンヌ・ヴェネツィア・ベルリンの3大映画祭の全てで賞を獲っている監督でもある)の2017年ドイツ映画で、第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映されてパルム・ドールを争い、ダイアン・クルーガーが

前半部分は、カティヤの幸せな結婚生活と不幸な惨劇の後に法廷劇が続きます。犯人らはすぐに捕まりますが、テロリスト側のアリバイ工作を見抜けない裁判所が犯人たちを裁ききれない状況となり、カティヤの苛立ちは募るばかり。そして犯人らが無罪となった後半は、カティヤが単独で彼らが犯人に間違いないことを突き止め、復讐を図るサスペンス調となっていました。

前半部分は、カティヤの幸せな結婚生活と不幸な惨劇の後に法廷劇が続きます。犯人らはすぐに捕まりますが、テロリスト側のアリバイ工作を見抜けない裁判所が犯人たちを裁ききれない状況となり、カティヤの苛立ちは募るばかり。そして犯人らが無罪となった後半は、カティヤが単独で彼らが犯人に間違いないことを突き止め、復讐を図るサスペンス調となっていました。 やはり、ラストのカティヤの「決断」は、賛否分かれるだろうと思います。エンタテインメントとしての復讐劇ならば、復讐相手を斃して観客にカタルシスを与えて終わりですが、本作は実話をベースにした比較的リアルな背景の物語であり、その流れで見ると、復讐殺人も殺人であることには違いなく、落とし所としての主人公が選んだ結末は、復讐の連鎖を繰り返さないための潔いものであり、ある意味納得がいくとも言えます。また、これくらい覚悟が無いと、復讐なんてそう易々やるものでもないとも言えるし、主人公の絶望がそれだけ深いものであることを表しているともとれます。

やはり、ラストのカティヤの「決断」は、賛否分かれるだろうと思います。エンタテインメントとしての復讐劇ならば、復讐相手を斃して観客にカタルシスを与えて終わりですが、本作は実話をベースにした比較的リアルな背景の物語であり、その流れで見ると、復讐殺人も殺人であることには違いなく、落とし所としての主人公が選んだ結末は、復讐の連鎖を繰り返さないための潔いものであり、ある意味納得がいくとも言えます。また、これくらい覚悟が無いと、復讐なんてそう易々やるものでもないとも言えるし、主人公の絶望がそれだけ深いものであることを表しているともとれます。 いろいろ考えさせられるのは、事実を元にした脚本であるのもさることながら、主演のダイアン・クルーガーをはじめ、犯人の弁護士ハーバーベックを演じたハネス・クリシュら演技達者の醸すリアリズムによるところが大きいと思われます。カンヌ映画の賞レースの傾向として、移民や社会の底辺の人々を描いたものが比較的強い気がしますが(第71回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを獲った是枝裕和監督の「万引き家族」('18年/ギャガ)もその例か)、この映画がパルム・ドールを争ったというのは、移民やそれに対する排他主義、人種差別を描いたということだけが理由ではなく、役者陣の演技力も要因としてあった思います。

いろいろ考えさせられるのは、事実を元にした脚本であるのもさることながら、主演のダイアン・クルーガーをはじめ、犯人の弁護士ハーバーベックを演じたハネス・クリシュら演技達者の醸すリアリズムによるところが大きいと思われます。カンヌ映画の賞レースの傾向として、移民や社会の底辺の人々を描いたものが比較的強い気がしますが(第71回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを獲った是枝裕和監督の「万引き家族」('18年/ギャガ)もその例か)、この映画がパルム・ドールを争ったというのは、移民やそれに対する排他主義、人種差別を描いたということだけが理由ではなく、役者陣の演技力も要因としてあった思います。 とりわけ、ダイアン・クルーガーは好演しており、自身もこの役柄について「人生変えるほどの衝撃」があったと述べています。彼女のそれまでの代表作に「戦場のアリア」('05年/仏・独・伊)がありますが未見。個人的にはその前年の「

とりわけ、ダイアン・クルーガーは好演しており、自身もこの役柄について「人生変えるほどの衝撃」があったと述べています。彼女のそれまでの代表作に「戦場のアリア」('05年/仏・独・伊)がありますが未見。個人的にはその前年の「 と共演したのを観ましたが、"フツーに"娯楽映画の添え物的美女といった感じだったでしょうか。ファン・アナキン監督には、「あなたの映画に出たい」と5年間直訴していたそうで、15歳で母国を離れて25年、ずっとハリウッドで活動し、今回初めて母国語で演じる機会を得(「戦場のアリア」の時はフランス語で演じている)、カンヌ国際映画祭の女優賞を獲得したとのことです。

と共演したのを観ましたが、"フツーに"娯楽映画の添え物的美女といった感じだったでしょうか。ファン・アナキン監督には、「あなたの映画に出たい」と5年間直訴していたそうで、15歳で母国を離れて25年、ずっとハリウッドで活動し、今回初めて母国語で演じる機会を得(「戦場のアリア」の時はフランス語で演じている)、カンヌ国際映画祭の女優賞を獲得したとのことです。 ダイアン・クルーガーは、半年をかけてテロや殺人事件の遺族らに話を聞いたりするなど、入念な役作りをしたとのことですが、この映画のラストについては、彼女自身脚本を読んで、「これはどう演じたらいいのか⁈」と迷ったそうです。結局、こうすべきだと説く映画ではなく、観る人に自分ならどうするかを考えて欲しいと彼女はインタビューで言っていますが、確かに、そういう作りになっているなあと思いました(個人的には自分の中でもいまだに賛否が分かれている?)。

ダイアン・クルーガーは、半年をかけてテロや殺人事件の遺族らに話を聞いたりするなど、入念な役作りをしたとのことですが、この映画のラストについては、彼女自身脚本を読んで、「これはどう演じたらいいのか⁈」と迷ったそうです。結局、こうすべきだと説く映画ではなく、観る人に自分ならどうするかを考えて欲しいと彼女はインタビューで言っていますが、確かに、そういう作りになっているなあと思いました(個人的には自分の中でもいまだに賛否が分かれている?)。

ス・エコノミデス</カリン・ノイハウザー/ウーヴェ・ローデ/アシム・デミレル/アイセル・イシジャン●日本公開:2018/04●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(18-05-18)(評価:★★★☆)

ス・エコノミデス</カリン・ノイハウザー/ウーヴェ・ローデ/アシム・デミレル/アイセル・イシジャン●日本公開:2018/04●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(18-05-18)(評価:★★★☆) 左から、ウルリッヒ・ブラントホフ(アンドレ・メラー役)/ヌーマン・エイカー(ヌーマン・アチャル)(カティヤの夫役)/ファティ・アキン監督/ダイアン・クルーガー(主人公カティヤ役)/サミア・ムリエル・シャンクラン(カティヤの女友達ブリジット役)/ヨハネス・クリシュ(犯人側の弁護士ハーバーベック役)/デニス・モシット(カティヤ側の弁護士ダニーロ役) in The 70th Cannes Film Festival

左から、ウルリッヒ・ブラントホフ(アンドレ・メラー役)/ヌーマン・エイカー(ヌーマン・アチャル)(カティヤの夫役)/ファティ・アキン監督/ダイアン・クルーガー(主人公カティヤ役)/サミア・ムリエル・シャンクラン(カティヤの女友達ブリジット役)/ヨハネス・クリシュ(犯人側の弁護士ハーバーベック役)/デニス・モシット(カティヤ側の弁護士ダニーロ役) in The 70th Cannes Film Festival ダイアン・クルーガー

ダイアン・クルーガー

90歳の通称"ラッキー"(ハリー・ディーン・スタントン)は、今日も一人で住むアパートで目を覚まし、コーヒーを飲みタバコをふかす。ヨガをこなしたあと、テンガロンハットを被って行きつけのダイナーに行き、店主のジョー(バリー・シャバカ・ヘンリー)と無駄話をかわし、ウェイトレスのロレッタ(イヴォンヌ・ハフ・リー)が注いだミルクと砂糖多めのコーヒーを飲みながら新聞のクロスワード・パズルを解く。夜はバーでブラッディ・マリーを飲み、馴染み客たちと過ごす。そんな毎日の中で、ある朝突然気を失ったラッキーは、人生の終わりが近いことを思い知らされ、「死」について考え始める。子供の頃怖かった暗闇、逃げた100歳の亀、"生餌"として売られるコオロギ―小さな町の、風変わりな人々との会話の中で、ラッキーは「それ」を悟っていく―。

90歳の通称"ラッキー"(ハリー・ディーン・スタントン)は、今日も一人で住むアパートで目を覚まし、コーヒーを飲みタバコをふかす。ヨガをこなしたあと、テンガロンハットを被って行きつけのダイナーに行き、店主のジョー(バリー・シャバカ・ヘンリー)と無駄話をかわし、ウェイトレスのロレッタ(イヴォンヌ・ハフ・リー)が注いだミルクと砂糖多めのコーヒーを飲みながら新聞のクロスワード・パズルを解く。夜はバーでブラッディ・マリーを飲み、馴染み客たちと過ごす。そんな毎日の中で、ある朝突然気を失ったラッキーは、人生の終わりが近いことを思い知らされ、「死」について考え始める。子供の頃怖かった暗闇、逃げた100歳の亀、"生餌"として売られるコオロギ―小さな町の、風変わりな人々との会話の中で、ラッキーは「それ」を悟っていく―。

昨年[2017年]9月に91歳で亡くなったハリー・ディーン・スタントン主演のジョン・キャロル・リンチ監督作品で、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となりました。ジョン・キャロル・リンチは本来は俳優で(最近では「

昨年[2017年]9月に91歳で亡くなったハリー・ディーン・スタントン主演のジョン・キャロル・リンチ監督作品で、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となりました。ジョン・キャロル・リンチは本来は俳優で(最近では「 」の創始者マクドナルド兄弟の兄モーリスを演じていた)、この「ラッキー」が初監督作品になります。一方、2017年のTV版「ツイン・ピークス」でハリー・ディーン・スタントンを使ったデヴィッド・リンチ監督が、主人公ラッキーの友人で、逃げてしまったペットの100歳の陸ガメ"ルーズベルト"に遺産相続させようとしとする変な男ハワード役で出演しています(役者として目いっぱい演技している)。

」の創始者マクドナルド兄弟の兄モーリスを演じていた)、この「ラッキー」が初監督作品になります。一方、2017年のTV版「ツイン・ピークス」でハリー・ディーン・スタントンを使ったデヴィッド・リンチ監督が、主人公ラッキーの友人で、逃げてしまったペットの100歳の陸ガメ"ルーズベルト"に遺産相続させようとしとする変な男ハワード役で出演しています(役者として目いっぱい演技している)。 ントンは太平洋戦争時に、映画の中でダイナーの客が語る沖縄戦に実際に従軍している)、映画では少々偏屈で気難しいところのあるキャラクターとして描かれています。自分の言いたいことを言い、そのため周囲の人々と小さな衝突をすることもありますが、でも、ラッキーは周囲の人々から気に掛けられ、愛されていて、彼を受け容れる友人・知人・コミニュティもあるといった

ントンは太平洋戦争時に、映画の中でダイナーの客が語る沖縄戦に実際に従軍している)、映画では少々偏屈で気難しいところのあるキャラクターとして描かれています。自分の言いたいことを言い、そのため周囲の人々と小さな衝突をすることもありますが、でも、ラッキーは周囲の人々から気に掛けられ、愛されていて、彼を受け容れる友人・知人・コミニュティもあるといった 具合で、むしろこれって"ラッキー"な老人の話なのかもと思いました。但し、彼自身はウェット感はなく、どうやら無神論者らしいですが、そう遠くないであろう自らの死に、自らの信念である"リアリズム"(ニヒリズムとも言える)を保ちつつ向き合おうしています。ある意味、精神的"終活映画"と言えるでしょうか。その姿が、ハリー・ディーン・スタントン自身と重なるのですが、孤独でドライな生き方や考え方と、それでも他者と関わりを持ち続ける態度の、その両者のバランスがなかなか微妙と言うか絶妙かと思いました。

具合で、むしろこれって"ラッキー"な老人の話なのかもと思いました。但し、彼自身はウェット感はなく、どうやら無神論者らしいですが、そう遠くないであろう自らの死に、自らの信念である"リアリズム"(ニヒリズムとも言える)を保ちつつ向き合おうしています。ある意味、精神的"終活映画"と言えるでしょうか。その姿が、ハリー・ディーン・スタントン自身と重なるのですが、孤独でドライな生き方や考え方と、それでも他者と関わりを持ち続ける態度の、その両者のバランスがなかなか微妙と言うか絶妙かと思いました。 ハリー・ディーン・スタントンはこの映画撮影時は90歳で、「八月の鯨」('87年/米)で主演したリリアン・ギッシュ(1893-1993)が撮影当時93歳であったのには及びませんが、「サウンド・オブ・ミュージック」('65年/米)のクリストファー・プラマーが「手紙は憶えている」('15年/カナダ・ドイツ)で主演した際の年齢85歳を5歳上回っています(クリストファー・プラマーはその後「ゲティ家の身代金」('17年/米)で第90回アカデミー賞助演男優賞に88歳でノミネートされ、アカデミー賞の演技部門でのノミネート最高齢記録を更新した)。

ハリー・ディーン・スタントンはこの映画撮影時は90歳で、「八月の鯨」('87年/米)で主演したリリアン・ギッシュ(1893-1993)が撮影当時93歳であったのには及びませんが、「サウンド・オブ・ミュージック」('65年/米)のクリストファー・プラマーが「手紙は憶えている」('15年/カナダ・ドイツ)で主演した際の年齢85歳を5歳上回っています(クリストファー・プラマーはその後「ゲティ家の身代金」('17年/米)で第90回アカデミー賞助演男優賞に88歳でノミネートされ、アカデミー賞の演技部門でのノミネート最高齢記録を更新した)。 ハリー・ディーン・スタントンがこれまでの出演した作品と言えば、SF映画の傑作「エイリアン」や、準主役の「レポマン」、主役を演じた「パリ、テキサス」など多数ありますが、第37回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した、ヴィム・ヴェンダース監督の「パリ、テキサス」が特に印象深いでしょうか。この「ラッキー」のエンディング・ロールで流れる彼に捧げる歌の歌詞に「レポマン」「パリ、テキサス」と出てきます。また、米国中西部らしい舞台背景は「パリ、テキサス」を想起させます(ジョン・キャロル・リンチ監督は

ハリー・ディーン・スタントンがこれまでの出演した作品と言えば、SF映画の傑作「エイリアン」や、準主役の「レポマン」、主役を演じた「パリ、テキサス」など多数ありますが、第37回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した、ヴィム・ヴェンダース監督の「パリ、テキサス」が特に印象深いでしょうか。この「ラッキー」のエンディング・ロールで流れる彼に捧げる歌の歌詞に「レポマン」「パリ、テキサス」と出てきます。また、米国中西部らしい舞台背景は「パリ、テキサス」を想起させます(ジョン・キャロル・リンチ監督は

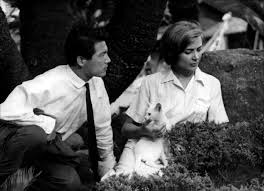

「パリ、テキサス」('84年/独・仏)は、失踪した妻を探し求めテキサス州の町パリをめざす男(スタントン)が、4年間置き去りにしていた幼い息子と再会して親子の情を取り戻し、やがて巡り会った妻(ナスターシャ・キンスキー)に愛するがゆえの苦悩を打ち明ける―というロード・ムービーであり、当時まだアイドルっぽいイメージの残っていたナスターシャ・キンスキーに、「のぞき部屋」で働いている生活疲れした人妻を演じさせ新境地を開拓させたヴィム・ヴェンダース監督もさることながら、ハリー・ディーン・スタントンの静かな存在感も作品を根底で支えていたように思いま

「パリ、テキサス」('84年/独・仏)は、失踪した妻を探し求めテキサス州の町パリをめざす男(スタントン)が、4年間置き去りにしていた幼い息子と再会して親子の情を取り戻し、やがて巡り会った妻(ナスターシャ・キンスキー)に愛するがゆえの苦悩を打ち明ける―というロード・ムービーであり、当時まだアイドルっぽいイメージの残っていたナスターシャ・キンスキーに、「のぞき部屋」で働いている生活疲れした人妻を演じさせ新境地を開拓させたヴィム・ヴェンダース監督もさることながら、ハリー・ディーン・スタントンの静かな存在感も作品を根底で支えていたように思いま す。ヴィム・ヴェンダース監督は、ロマン・ポランスキー監督が文豪トマス・ハーディの文芸大作を忠実に映画化した作品「

す。ヴィム・ヴェンダース監督は、ロマン・ポランスキー監督が文豪トマス・ハーディの文芸大作を忠実に映画化した作品「 ハリー・ディーン・スタントンは、主役だった「パリ、テキサス」に比べると、リドリー・スコット監督の「エイリアン」('79年/米)では、"怪物"に「繭」にされてしまい、最後は味方に火炎放射器で焼かれて

ハリー・ディーン・スタントンは、主役だった「パリ、テキサス」に比べると、リドリー・スコット監督の「エイリアン」('79年/米)では、"怪物"に「繭」にされてしまい、最後は味方に火炎放射器で焼かれて しまう役だったからなあ(それもディレクターズ・カット版の話で、劇場公開版ではその部分さえカットされている)。ただ、あの映画は、英国の名優ジョン・ハートでさえも、エイリアンの幼生(チェスト・バスター)に胸を食い破られるというエグい役でした。最初に観た時はストレートに怖かったですが、最後に生き残るのはシガニー・ウィーバー演じるリプリーのみという、振り返ればある意味「女性映画」だったかも。シリーズ第1作では男性に置き換えられていますが、チェスト・バスターが躰を食い破って出て来るというのは、哲学者・内田樹氏の「街場の映画論」等での指摘もありましたが、女性の出産に対する不安(恐怖、拒絶感)を表象しているのでしょうか。

しまう役だったからなあ(それもディレクターズ・カット版の話で、劇場公開版ではその部分さえカットされている)。ただ、あの映画は、英国の名優ジョン・ハートでさえも、エイリアンの幼生(チェスト・バスター)に胸を食い破られるというエグい役でした。最初に観た時はストレートに怖かったですが、最後に生き残るのはシガニー・ウィーバー演じるリプリーのみという、振り返ればある意味「女性映画」だったかも。シリーズ第1作では男性に置き換えられていますが、チェスト・バスターが躰を食い破って出て来るというのは、哲学者・内田樹氏の「街場の映画論」等での指摘もありましたが、女性の出産に対する不安(恐怖、拒絶感)を表象しているのでしょうか。

この恐れは、シガニー・ウィーバー演じるリプリーが完全に主人公となったシリーズ第2作以降、リプリー自身の見る「悪夢」として継承されていきます。「エイリアン2」('86年/米)の監督は、「ターミネーター」のジェームズ・キャメロン。ラストでエイリアンと戦うリプリーが突如「機動戦士ガンダム」風に変身する場面に象徴されるように、SF映画というよりは戦争アクション映

この恐れは、シガニー・ウィーバー演じるリプリーが完全に主人公となったシリーズ第2作以降、リプリー自身の見る「悪夢」として継承されていきます。「エイリアン2」('86年/米)の監督は、「ターミネーター」のジェームズ・キャメロン。ラストでエイリアンと戦うリプリーが突如「機動戦士ガンダム」風に変身する場面に象徴されるように、SF映画というよりは戦争アクション映 画風で、「1」に比べ大味になったように思います(海兵隊のバスケスという男まさりの女兵士は良かった)。デヴィッド・フィンチャー監督の「エイリアン3」('92年/米)になると、リドリー・スコット監督がシンプルな怖さを前面に押し出した第1作に比べてそう恐ろしくもないし(馴れた?)、ジェームズ・キャメロン監督がエイリアンを次々と繰り出した第2作に較べても出てくるエイリアンは1匹で物足りないし、ラストの宗教的結末も、このシリーズに似合わない感じがしました(「エイリアン」「エイリアン2」は共に優れたSF映画に与えられる「サターンSF映画賞」を受賞している)。

画風で、「1」に比べ大味になったように思います(海兵隊のバスケスという男まさりの女兵士は良かった)。デヴィッド・フィンチャー監督の「エイリアン3」('92年/米)になると、リドリー・スコット監督がシンプルな怖さを前面に押し出した第1作に比べてそう恐ろしくもないし(馴れた?)、ジェームズ・キャメロン監督がエイリアンを次々と繰り出した第2作に較べても出てくるエイリアンは1匹で物足りないし、ラストの宗教的結末も、このシリーズに似合わない感じがしました(「エイリアン」「エイリアン2」は共に優れたSF映画に与えられる「サターンSF映画賞」を受賞している)。

チェスト・バスターの出現がシリーズを象徴する場面として印象に残るという意味では、「エイリアン」でのジョン・ハートの役は、エグいけれどもオイシイ役だったかも。この人、「

チェスト・バスターの出現がシリーズを象徴する場面として印象に残るという意味では、「エイリアン」でのジョン・ハートの役は、エグいけれどもオイシイ役だったかも。この人、「

そのジョン・ハートも「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」('17年/英)のチェンバレン役を降板したと思ったら、昨年['17年]1月に膵臓ガンで77歳で亡くなっています。「ウィンストン・チャーチル」ではゲイリー・オールドマンがアカデミー賞の主演男優層を受賞していますが、そのゲイリー・オールドマンと、第22回「サテライト・アワード」(エンターテインメント記者が所属する国際プレス・アカデミが選ぶ映画賞)の主演男優賞を分け合ったのがハリー・ディーン・スタントンです。但し、スタントンは"死後受賞"でした。遅ればせながらこれを機に、ジョン・ハートとハリー・ディーン・スタントンに追悼の意を捧げます(「冥福を祈る」と言うと、"ラッキー"から「冥土なんて存在しない」と言われそう)。

そのジョン・ハートも「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」('17年/英)のチェンバレン役を降板したと思ったら、昨年['17年]1月に膵臓ガンで77歳で亡くなっています。「ウィンストン・チャーチル」ではゲイリー・オールドマンがアカデミー賞の主演男優層を受賞していますが、そのゲイリー・オールドマンと、第22回「サテライト・アワード」(エンターテインメント記者が所属する国際プレス・アカデミが選ぶ映画賞)の主演男優賞を分け合ったのがハリー・ディーン・スタントンです。但し、スタントンは"死後受賞"でした。遅ればせながらこれを機に、ジョン・ハートとハリー・ディーン・スタントンに追悼の意を捧げます(「冥福を祈る」と言うと、"ラッキー"から「冥土なんて存在しない」と言われそう)。 そう言えば、ハリー・ディーン・スタントンは生前、"The Harry Dean Stanton Band"というバンドで歌とギターも担当していて、2016年に第1回「ハリー・ディーン・スタントン・アウォード」というイベントが開催され、ホストが今回の作品にも出ているデヴィッド・リンチで、ゲストが「沈黙の断崖」('97年)でハリー・ディーン・スタントンと共演したクリス・クリストファーソンや、「ラスベガスをやっつけろ」('98年)などで共演経験のあるジョニー・デップでしたが(ジョニー・デップの登場はハリー・ディーン・スタントンにとってはサプラズ演出だったようだ)、この「ハリー・ディーン・スタントン賞」って誰か"受賞者"いたのかなあ。

そう言えば、ハリー・ディーン・スタントンは生前、"The Harry Dean Stanton Band"というバンドで歌とギターも担当していて、2016年に第1回「ハリー・ディーン・スタントン・アウォード」というイベントが開催され、ホストが今回の作品にも出ているデヴィッド・リンチで、ゲストが「沈黙の断崖」('97年)でハリー・ディーン・スタントンと共演したクリス・クリストファーソンや、「ラスベガスをやっつけろ」('98年)などで共演経験のあるジョニー・デップでしたが(ジョニー・デップの登場はハリー・ディーン・スタントンにとってはサプラズ演出だったようだ)、この「ハリー・ディーン・スタントン賞」って誰か"受賞者"いたのかなあ。

「ワン・フロム・ザ・ハート」●原題:ONE FROM THE Heart●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:フランシス・フォード・コッポラ●製作:グレイ・フレデリクソン/フレッド・ルース●脚本:アーミアン・バーンスタイン/フランシス・フォード・コッポラ●撮影:ロナルド・V・ガーシア/ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:トム・ウェイツ●時間:107分●出演:フレデリック・フォレスト/テリー・ガー/ラウル・ジュリア/ナスターシャ・キンスキー/レイニー・カザン/ハリー・ディーン・スタントン /アレン・ガーフィールド/カーマイン・コッポラ/イタリア・コッポラ/レベッカ・デモーネイ●日本公開:1982/08●配給:東宝東和●最初に観た場所:目黒シネマ(83-05-01)(評価:★★★)●併映:「ひまわり」(ビットリオ・デ・シーカ)

「ワン・フロム・ザ・ハート」●原題:ONE FROM THE Heart●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:フランシス・フォード・コッポラ●製作:グレイ・フレデリクソン/フレッド・ルース●脚本:アーミアン・バーンスタイン/フランシス・フォード・コッポラ●撮影:ロナルド・V・ガーシア/ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:トム・ウェイツ●時間:107分●出演:フレデリック・フォレスト/テリー・ガー/ラウル・ジュリア/ナスターシャ・キンスキー/レイニー・カザン/ハリー・ディーン・スタントン /アレン・ガーフィールド/カーマイン・コッポラ/イタリア・コッポラ/レベッカ・デモーネイ●日本公開:1982/08●配給:東宝東和●最初に観た場所:目黒シネマ(83-05-01)(評価:★★★)●併映:「ひまわり」(ビットリオ・デ・シーカ)

「エイリアン」●原題:ALIEN●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:ゴードン・キャロル/デヴィッド・ガイラー/ウォルター・ヒル●脚本:ダン・オバノン●撮影:デレク・ヴァンリント●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●時間:117分●出演:トム・スケリット/シガニー・ウィーバー/ヴェロニカ・カートライト/ハリー・ディーン・スタントン/ジョン・ハート/イアン・ホルム/ヤフェット・コットー●日本公開:1979/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三軒茶屋東映(84-07-22)(評価:★★★★)●併映:「遊星からの物体X」(ジョン・カーペンター)

「エイリアン」●原題:ALIEN●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:ゴードン・キャロル/デヴィッド・ガイラー/ウォルター・ヒル●脚本:ダン・オバノン●撮影:デレク・ヴァンリント●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●時間:117分●出演:トム・スケリット/シガニー・ウィーバー/ヴェロニカ・カートライト/ハリー・ディーン・スタントン/ジョン・ハート/イアン・ホルム/ヤフェット・コットー●日本公開:1979/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三軒茶屋東映(84-07-22)(評価:★★★★)●併映:「遊星からの物体X」(ジョン・カーペンター)

「エレファント・マン」●原題:THE ELEPHANT MAN●制作年:1980年●制作国:イギリス●監督:デヴィッド・リンチ●製作:ジョナサン・サンガー●脚色:クリストファー・デヴォア/エリック・バーグレン/デヴィッド・リンチ●撮影:フレディ・フランシス●音楽:ジョン・モリス●時間:124分●出演:ジョン・ハート/アンソニー・ホプキンス/ジョン・ギールグッド/アン・バンクロフト●日本公開:1981/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:不明 (82-10-04)(評価:★★★☆)

「エレファント・マン」●原題:THE ELEPHANT MAN●制作年:1980年●制作国:イギリス●監督:デヴィッド・リンチ●製作:ジョナサン・サンガー●脚色:クリストファー・デヴォア/エリック・バーグレン/デヴィッド・リンチ●撮影:フレディ・フランシス●音楽:ジョン・モリス●時間:124分●出演:ジョン・ハート/アンソニー・ホプキンス/ジョン・ギールグッド/アン・バンクロフト●日本公開:1981/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:不明 (82-10-04)(評価:★★★☆)

唐代8世紀後半、聶隠娘(ニエ・インニャン)(舒淇(スー・チー))が、13年ぶりに両親の元へ帰ってくる。道士・嘉信(ジャーシン)(許芳宜(シュー・ファンイー))に育てられ、暗殺者としての修行を積んだ彼女には、魏博(ウェイボー)の節度使・田季安(ティエン・ジィアン)(張震(チャン・チェン))暗殺命令が下されている。ある夜、季安の館に何者

唐代8世紀後半、聶隠娘(ニエ・インニャン)(舒淇(スー・チー))が、13年ぶりに両親の元へ帰ってくる。道士・嘉信(ジャーシン)(許芳宜(シュー・ファンイー))に育てられ、暗殺者としての修行を積んだ彼女には、魏博(ウェイボー)の節度使・田季安(ティエン・ジィアン)(張震(チャン・チェン))暗殺命令が下されている。ある夜、季安の館に何者 かが忍び入り、季安は、室内に残された玉玦の片割れを見て、幼馴染みだった隠娘が自分の命を狙っているのを知る。かつて、先帝の妹で、妾腹の季安の養母だった嘉誠(ジャーチャン)公主(許芳宜(シュー・ファンイー)二役)の計らいで婚約した隠娘と季安は、その証に玉玦を半分ずつ託されたが、田家と元家が同盟を結んだため結婚は破談、隠娘に身の危険が迫ったため、嘉誠は双子の姉・嘉信に彼女を預けたのだ。隠娘の伯父・田興(ティエン・シン)(雷鎮語(レイ・チェンユイ))は、朝廷寄りの献言をしたことで季安の怒りを買い、国境へ左遷されることになる。義弟である

かが忍び入り、季安は、室内に残された玉玦の片割れを見て、幼馴染みだった隠娘が自分の命を狙っているのを知る。かつて、先帝の妹で、妾腹の季安の養母だった嘉誠(ジャーチャン)公主(許芳宜(シュー・ファンイー)二役)の計らいで婚約した隠娘と季安は、その証に玉玦を半分ずつ託されたが、田家と元家が同盟を結んだため結婚は破談、隠娘に身の危険が迫ったため、嘉誠は双子の姉・嘉信に彼女を預けたのだ。隠娘の伯父・田興(ティエン・シン)(雷鎮語(レイ・チェンユイ))は、朝廷寄りの献言をしたことで季安の怒りを買い、国境へ左遷されることになる。義弟である 隠娘の父・聶鋒(ニエ・フォン)(倪大紅(ニー・ダーホン))が護送するが、道中で元家の刺客たちに襲われる。田興は生き埋めにされかけ、聶鋒らも縛られるが、通

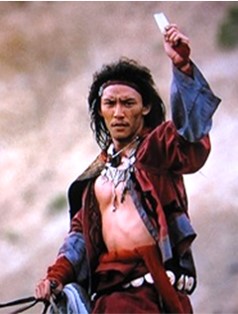

隠娘の父・聶鋒(ニエ・フォン)(倪大紅(ニー・ダーホン))が護送するが、道中で元家の刺客たちに襲われる。田興は生き埋めにされかけ、聶鋒らも縛られるが、通 りがかりの鏡磨きの青年(妻夫木聡)が助けに現れる。その青年も追い詰められたところに隠娘が駆けつけ、刺客たちを撃退するが、そんな娘に聶鋒は、道士に預けたのは誤りではなかったかと後悔する。別れも告げず去った隠娘は、仮面の女刺客・精精兒(ジンジンアー)(周韻(チョウ・ユン))に襲われ手傷を負い、後を追ってき

りがかりの鏡磨きの青年(妻夫木聡)が助けに現れる。その青年も追い詰められたところに隠娘が駆けつけ、刺客たちを撃退するが、そんな娘に聶鋒は、道士に預けたのは誤りではなかったかと後悔する。別れも告げず去った隠娘は、仮面の女刺客・精精兒(ジンジンアー)(周韻(チョウ・ユン))に襲われ手傷を負い、後を追ってき た鏡磨きの青年の治療を受ける。青年はかつて日本から遣唐使としてやってきたのだが、今は鏡磨きをしながら旅していた。季安の側室・瑚姫(フージィ)(謝欣穎(シェ・シンイン))が不意に廊下で倒れ込む。季

た鏡磨きの青年の治療を受ける。青年はかつて日本から遣唐使としてやってきたのだが、今は鏡磨きをしながら旅していた。季安の側室・瑚姫(フージィ)(謝欣穎(シェ・シンイン))が不意に廊下で倒れ込む。季 安の館に忍び入っていた隠娘は、呪術に苦しむ瑚姫を救い、駆けつけた季安に瑚姫の妊娠を告げて去る。季安は、正妻の田元氏(ティエン・ユエンシ)(周韻(チョウ・ユン)二役)が呪術師を雇い、瑚姫を苦しめたのだと知る。呪術師は射殺され、季安は元氏を斬り捨てようとするが、母を庇う息子を前に思い止まる。嘉信を訪れた隠娘は、季安暗殺を遂行できなかったと告げる。嘉信は隠娘を、暗殺者としての技術は完成しながらも情を捨てられなかったのだと詰る。隠娘と嘉信は一戦を交えるが、隠娘の剣術の腕前は、師匠の嘉信に引けを取らないものとなっていた。隠娘は剣を収めて立ち去り、嘉信はそれを呆然と見つめる。隠娘は、新羅へ向かう鏡磨きの青年らと共に、霧深い草原の彼方へと姿を消す―。

安の館に忍び入っていた隠娘は、呪術に苦しむ瑚姫を救い、駆けつけた季安に瑚姫の妊娠を告げて去る。季安は、正妻の田元氏(ティエン・ユエンシ)(周韻(チョウ・ユン)二役)が呪術師を雇い、瑚姫を苦しめたのだと知る。呪術師は射殺され、季安は元氏を斬り捨てようとするが、母を庇う息子を前に思い止まる。嘉信を訪れた隠娘は、季安暗殺を遂行できなかったと告げる。嘉信は隠娘を、暗殺者としての技術は完成しながらも情を捨てられなかったのだと詰る。隠娘と嘉信は一戦を交えるが、隠娘の剣術の腕前は、師匠の嘉信に引けを取らないものとなっていた。隠娘は剣を収めて立ち去り、嘉信はそれを呆然と見つめる。隠娘は、新羅へ向かう鏡磨きの青年らと共に、霧深い草原の彼方へと姿を消す―。 2015年公開の侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督による台湾・中国・香港合作映画で、同監督初の武侠映画です。中華圏の監督は、芸術映画を撮って"巨匠"と言われるようになっても武侠映画を撮ることにこだわりがあるようです。代表的なものでは、同じ台湾出身のアン・リー(李安)監督の「

2015年公開の侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督による台湾・中国・香港合作映画で、同監督初の武侠映画です。中華圏の監督は、芸術映画を撮って"巨匠"と言われるようになっても武侠映画を撮ることにこだわりがあるようです。代表的なものでは、同じ台湾出身のアン・リー(李安)監督の「 」を受賞、「HERO」はベルリン国際映画祭の「銀熊賞(アルフレード・バウアー賞)」を受賞、「グランド・マスター」は香港国際映画祭「アジア・フィルム・アワード」受賞と、"巨匠"たちは武侠映画においても賞レースでの強さを発揮しています。そして、この「黒衣の刺客」も、第68回カンヌ国際映画祭で「監督賞」を受賞し、「アジア・フィルム・アワード」も、最高賞である「作品賞」ほか主演女優賞(舒淇(スー・チー))、助演女優賞(周韻(チョウ・ユン))などを受賞しています。

」を受賞、「HERO」はベルリン国際映画祭の「銀熊賞(アルフレード・バウアー賞)」を受賞、「グランド・マスター」は香港国際映画祭「アジア・フィルム・アワード」受賞と、"巨匠"たちは武侠映画においても賞レースでの強さを発揮しています。そして、この「黒衣の刺客」も、第68回カンヌ国際映画祭で「監督賞」を受賞し、「アジア・フィルム・アワード」も、最高賞である「作品賞」ほか主演女優賞(舒淇(スー・チー))、助演女優賞(周韻(チョウ・ユン))などを受賞しています。 ただ、この作品は先に挙げた3作品に比べ武闘シーンは多くなく、カンフー映画とまでは呼べない内容であり、侯孝賢監督自身も、インタビューで「カンフーアクションやワイヤーアクションには関心がなく、黒澤明監督のサムライ映画の動き、背景に大自然が映るような部分に興味があった」という趣旨の発言をしています。話が前半緩やかに進むのは、複雑

ただ、この作品は先に挙げた3作品に比べ武闘シーンは多くなく、カンフー映画とまでは呼べない内容であり、侯孝賢監督自身も、インタビューで「カンフーアクションやワイヤーアクションには関心がなく、黒澤明監督のサムライ映画の動き、背景に大自然が映るような部分に興味があった」という趣旨の発言をしています。話が前半緩やかに進むのは、複雑 な人間関係図を観る者に分からせるためかとも思いましたが(それでも説明不足で分かりにくのだが)、後半になってもゆったりしたペースはそれほど変わらず、黒澤作品の前期のダイナミズムよりも、後期の様式美の影響が強く感じられます。時々、水墨画のような荘厳な背景が現われて、その美しさにはっとさせられますが、娯楽映画的なアップテンポの展開を期待した人にはやや退屈に感じられたかも。後半の映

な人間関係図を観る者に分からせるためかとも思いましたが(それでも説明不足で分かりにくのだが)、後半になってもゆったりしたペースはそれほど変わらず、黒澤作品の前期のダイナミズムよりも、後期の様式美の影響が強く感じられます。時々、水墨画のような荘厳な背景が現われて、その美しさにはっとさせられますが、娯楽映画的なアップテンポの展開を期待した人にはやや退屈に感じられたかも。後半の映 像美は、小栗康平監督の「

像美は、小栗康平監督の「 妻夫木聡演じる窮地に追い込まれたヒロインを助ける日本人青年(彼が元遣唐使であるという説明は映画の中では無い)の日本に居る妻役を務めた忽那汐里のシーンは、侯孝賢監督が来日した際のインタビューによると、編集の女性スタッフから「青年に奥さんが居るなんて、主人公の女刺客が可哀そう」という声が上がって国際版でカットされ、それが、日本公開版で監督の希望で戻されたとのこと。青年を日本で待つ人が居ることで、隠娘の孤独が一層深まるようにしたと明かしていますが、原作(原作者の裴鉶(はいけい)は晩唐の官僚&伝奇作家)では隠娘はこの青年と一緒になるようです。映画でもそう解釈できなくもない?(でも何故最後に向かう先が新羅なのか。やっぱり青年が朝鮮半島経由で日本に帰るため?)。

妻夫木聡演じる窮地に追い込まれたヒロインを助ける日本人青年(彼が元遣唐使であるという説明は映画の中では無い)の日本に居る妻役を務めた忽那汐里のシーンは、侯孝賢監督が来日した際のインタビューによると、編集の女性スタッフから「青年に奥さんが居るなんて、主人公の女刺客が可哀そう」という声が上がって国際版でカットされ、それが、日本公開版で監督の希望で戻されたとのこと。青年を日本で待つ人が居ることで、隠娘の孤独が一層深まるようにしたと明かしていますが、原作(原作者の裴鉶(はいけい)は晩唐の官僚&伝奇作家)では隠娘はこの青年と一緒になるようです。映画でもそう解釈できなくもない?(でも何故最後に向かう先が新羅なのか。やっぱり青年が朝鮮半島経由で日本に帰るため?)。

その他に、隠娘の子供時代なども撮ったそうですが、最終的に全然残さなかったそうで、結局、いろいろな面で説明不足になったように思います。妻夫木聡が中国語を話すシーンもあったのが、これも「そんなに説明しなくてもわかると判断しました。セリフにしすぎると想像できなくなるからです」としてカットしたそうです(だから彼が何者なのかよく分からない)。但し、妻夫木聡が中国語を話すシーンをカットしたのは、小栗康平監督の「

その他に、隠娘の子供時代なども撮ったそうですが、最終的に全然残さなかったそうで、結局、いろいろな面で説明不足になったように思います。妻夫木聡が中国語を話すシーンもあったのが、これも「そんなに説明しなくてもわかると判断しました。セリフにしすぎると想像できなくなるからです」としてカットしたそうです(だから彼が何者なのかよく分からない)。但し、妻夫木聡が中国語を話すシーンをカットしたのは、小栗康平監督の「 「黒衣の刺客」のヒロインを演じた舒淇(スー・チー)(1976年生まれ)は「ミレニアム・マンボ」('01年/台湾・仏)以来ずっと侯孝賢監督作品の常連で、ルイ・レテリエ、コリー・ユン監督の「トランスポーター」('02年/仏・米)で欧米映画にも進出しました。「トランスポーター」は、「

「黒衣の刺客」のヒロインを演じた舒淇(スー・チー)(1976年生まれ)は「ミレニアム・マンボ」('01年/台湾・仏)以来ずっと侯孝賢監督作品の常連で、ルイ・レテリエ、コリー・ユン監督の「トランスポーター」('02年/仏・米)で欧米映画にも進出しました。「トランスポーター」は、「 ラン・ブルー

ラン・ブルー ョン映画によくあるモチーフです。スー・チーの役どころは、ジェイソン・ステイサム演じる男フランクが請け負った仕事で運んだバッグの中に詰め込まれた中国人の女性で、自分を助けてくれたフランクを利用して父親の悪事を暴こうとしたが次第に彼に惹かれていくというもの。確かにリュック・ベッソン監督の「レオン」('94年/仏)っぽい雰囲気もありましたが、基本はアクション映画。ただし、この頃のジェイソン・ステイサムは演技もアクションもまだ完成されていない感じで、むしろヒロイン役のスー・チーの演技が上手くて楽しめました。スー・チーはその後、侯孝賢監督の「百年恋歌」('05年/台湾)で第42回「金馬奨最優秀主演女優賞」を受賞、カンヌ国際映画祭にも毎年登場し、'09年の第62回「カンヌ国際映画祭」では審査員を務めるなどし、'15年にこの侯孝賢監督の「黒衣の刺客」で第10回「アジア・フィルム・アワード最優秀女優賞」の受賞に至ったということで(39歳にして可憐!)、台湾・香港映画界を代表する国際派女優の一人となっています。

ョン映画によくあるモチーフです。スー・チーの役どころは、ジェイソン・ステイサム演じる男フランクが請け負った仕事で運んだバッグの中に詰め込まれた中国人の女性で、自分を助けてくれたフランクを利用して父親の悪事を暴こうとしたが次第に彼に惹かれていくというもの。確かにリュック・ベッソン監督の「レオン」('94年/仏)っぽい雰囲気もありましたが、基本はアクション映画。ただし、この頃のジェイソン・ステイサムは演技もアクションもまだ完成されていない感じで、むしろヒロイン役のスー・チーの演技が上手くて楽しめました。スー・チーはその後、侯孝賢監督の「百年恋歌」('05年/台湾)で第42回「金馬奨最優秀主演女優賞」を受賞、カンヌ国際映画祭にも毎年登場し、'09年の第62回「カンヌ国際映画祭」では審査員を務めるなどし、'15年にこの侯孝賢監督の「黒衣の刺客」で第10回「アジア・フィルム・アワード最優秀女優賞」の受賞に至ったということで(39歳にして可憐!)、台湾・香港映画界を代表する国際派女優の一人となっています。

「黒衣の刺客」●原題:刺客聶隱娘/THE ASSASSIN●制作年:2015年●制作国:台湾・中国・香港●監督:侯孝賢(ホウ・シャオシェン)●製作:廖慶松●脚本:侯孝賢/朱天文(チュー・ティエンウェン)●音楽:林強(リン・チャン)●撮影:李屏賓(リー・ピンビン)●時間:93分●出演:舒淇(スー・チー)/張震

「黒衣の刺客」●原題:刺客聶隱娘/THE ASSASSIN●制作年:2015年●制作国:台湾・中国・香港●監督:侯孝賢(ホウ・シャオシェン)●製作:廖慶松●脚本:侯孝賢/朱天文(チュー・ティエンウェン)●音楽:林強(リン・チャン)●撮影:李屏賓(リー・ピンビン)●時間:93分●出演:舒淇(スー・チー)/張震 (チャン・チェン)/許芳宜(シュー・ファンイー)/周韻(チョウ・ユン)/倪大紅(ニー・ダーホン)/咏梅(ヨン・メイ)/雷鎮語(レイ・チェンユイ)/謝欣穎(シェ・シンイン)/阮經天(イーサン・ルアン)/謝欣穎(ニッキー・シエ)/妻夫木聡/忽那汐里●日本公開:2015/09●配給:松竹メディア事業部(評価:★★★)

(チャン・チェン)/許芳宜(シュー・ファンイー)/周韻(チョウ・ユン)/倪大紅(ニー・ダーホン)/咏梅(ヨン・メイ)/雷鎮語(レイ・チェンユイ)/謝欣穎(シェ・シンイン)/阮經天(イーサン・ルアン)/謝欣穎(ニッキー・シエ)/妻夫木聡/忽那汐里●日本公開:2015/09●配給:松竹メディア事業部(評価:★★★)

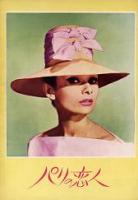

舒淇(スー・チー)

舒淇(スー・チー)  謝欣穎(ニッキー・シエ)

謝欣穎(ニッキー・シエ)

「トランスポーター」●原題:LE TRANSPORTEUR/THE TRANSPORTER●制作年:2002年●制作国:フランス・アメリカ●監督:ルイ・レテリエ/コリー・ユン(元奎)●製作:リュック・ベッソン/スティーヴ・チャスマン●脚本:リュック・ベッソン/ロバート・マーク・ケイメン●音楽:スタンリー・クラーク●撮影:ピエール・モレル●原作:裴鉶(はいけい)「聶隱娘」●時間:106分(インターナショナル版)/108分(日本オリジナル・ディレクターズカット版)●出演:ジェイソン・ステイサム/スー・チー(舒淇)/マット・シュルツ/フランソワ・ベルレアン/リック・ヤン/ディディエ・サン・ムラン/ヴァンサン・ネメス/アドリアン・デアルネル●日本公開:2003/02●配給:アスミック・エース(評価:★★★)

「トランスポーター」●原題:LE TRANSPORTEUR/THE TRANSPORTER●制作年:2002年●制作国:フランス・アメリカ●監督:ルイ・レテリエ/コリー・ユン(元奎)●製作:リュック・ベッソン/スティーヴ・チャスマン●脚本:リュック・ベッソン/ロバート・マーク・ケイメン●音楽:スタンリー・クラーク●撮影:ピエール・モレル●原作:裴鉶(はいけい)「聶隱娘」●時間:106分(インターナショナル版)/108分(日本オリジナル・ディレクターズカット版)●出演:ジェイソン・ステイサム/スー・チー(舒淇)/マット・シュルツ/フランソワ・ベルレアン/リック・ヤン/ディディエ・サン・ムラン/ヴァンサン・ネメス/アドリアン・デアルネル●日本公開:2003/02●配給:アスミック・エース(評価:★★★)

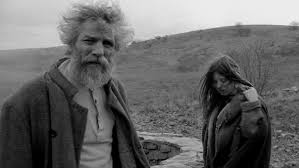

1日目・・・農夫(デルジ・ヤーノシュ)は馬車に乗り、風の中人里離れた家に戻る。娘(ボーク・エリカ)は彼を出迎え、農夫は馬と車を小屋に戻す。娘は農夫の服を着替えさせ、2人で茹でたジャガイモ1個の食事を貪る。寝る段になって、農夫は58年鳴き続けた木食い虫が鳴いていないことに気付く。外は暴風が吹き荒れている。2日目・・・娘は井戸に水を汲みに行く。パーリンカ(焼酎)を飲んだ後、農夫はいつもの通り、馬車に乗って外へ出ようとするが、馬は動こうとしない。諦めた農夫は家に戻って薪を割り、娘は洗濯をする。ジャガイモを貪ったところへ男(ミハーイ・コルモス)が現れ、パーリンカを分けてくれるように頼む。町は風で駄目になったという男は、世界についてのニヒリズム的持論を延々述べるが、農夫はくだらないと一蹴、男はパーリンカを受け取って出て行く。3日目・・・娘は井戸で水を汲む。パーリンカを飲み、農夫と娘は馬小屋の掃除をする。新たな飼い葉を与えても馬は食べない。ジャガイモ

1日目・・・農夫(デルジ・ヤーノシュ)は馬車に乗り、風の中人里離れた家に戻る。娘(ボーク・エリカ)は彼を出迎え、農夫は馬と車を小屋に戻す。娘は農夫の服を着替えさせ、2人で茹でたジャガイモ1個の食事を貪る。寝る段になって、農夫は58年鳴き続けた木食い虫が鳴いていないことに気付く。外は暴風が吹き荒れている。2日目・・・娘は井戸に水を汲みに行く。パーリンカ(焼酎)を飲んだ後、農夫はいつもの通り、馬車に乗って外へ出ようとするが、馬は動こうとしない。諦めた農夫は家に戻って薪を割り、娘は洗濯をする。ジャガイモを貪ったところへ男(ミハーイ・コルモス)が現れ、パーリンカを分けてくれるように頼む。町は風で駄目になったという男は、世界についてのニヒリズム的持論を延々述べるが、農夫はくだらないと一蹴、男はパーリンカを受け取って出て行く。3日目・・・娘は井戸で水を汲む。パーリンカを飲み、農夫と娘は馬小屋の掃除をする。新たな飼い葉を与えても馬は食べない。ジャガイモ を食べていた時外を見ると、馬車に乗った数人の流れ者が現れ、勝手に井戸を使い出す。2人は外へ飛び出して流れ者を追い払い、流れ者は2人を罵って去る。食器を片付けた後、娘は流れ者の一人が水の礼として渡した本を読むと、教会における悪徳について書かれていた。未だ風は激しく吹き続けている。4日目・・・娘が水を汲みに行くと、井戸が干上がっていた。馬は相変わらず飼い葉を食べず、水

を食べていた時外を見ると、馬車に乗った数人の流れ者が現れ、勝手に井戸を使い出す。2人は外へ飛び出して流れ者を追い払い、流れ者は2人を罵って去る。食器を片付けた後、娘は流れ者の一人が水の礼として渡した本を読むと、教会における悪徳について書かれていた。未だ風は激しく吹き続けている。4日目・・・娘が水を汲みに行くと、井戸が干上がっていた。馬は相変わらず飼い葉を食べず、水 も飲まない。農夫はここにはもう住めないと、家を引き払う決心をする。荷物を纏めて馬を連れ、今度は自分らで車を引いて農夫と娘は家を出るが、丘を越えたところで戻ってくる。娘は窓から外を何も言わず見続ける。5日目・・・娘は農夫を着替えさせ、農夫は小屋に行き馬の縄を外してやる。2人はジャガイモを貪るも力なく、農夫は殆どを残してしまう。夜になったが、ランプに火が付かなくなり、火種も尽きる。嵐は去っていた。6日目・・・農夫と娘が食卓についている。農夫はジャガイモを生のまま口にするが、すぐ諦める。2人を沈黙が支配する―。

も飲まない。農夫はここにはもう住めないと、家を引き払う決心をする。荷物を纏めて馬を連れ、今度は自分らで車を引いて農夫と娘は家を出るが、丘を越えたところで戻ってくる。娘は窓から外を何も言わず見続ける。5日目・・・娘は農夫を着替えさせ、農夫は小屋に行き馬の縄を外してやる。2人はジャガイモを貪るも力なく、農夫は殆どを残してしまう。夜になったが、ランプに火が付かなくなり、火種も尽きる。嵐は去っていた。6日目・・・農夫と娘が食卓についている。農夫はジャガイモを生のまま口にするが、すぐ諦める。2人を沈黙が支配する―。 ハンガリーのタル・ベーラ監督(1955年生まれ)の2011年の作品で、第61回ベルリン国際映画祭銀熊賞

ハンガリーのタル・ベーラ監督(1955年生まれ)の2011年の作品で、第61回ベルリン国際映画祭銀熊賞 (審査員グランプリ)、国際批評家連盟賞(コンペティション部門)を受賞した作品ですが、タル・ベーラ監督はこの作品を監督としての最後の作品と表明しています。それぞれ農夫と娘を演じたデルジ・ヤーノシュ、ボーク・エリカ,ミハーイ・コルモス共、前作「倫敦から来た男」('07年/ハンガリー)に続いての出演で、音楽、撮影、編集も同じスタッフです。

(審査員グランプリ)、国際批評家連盟賞(コンペティション部門)を受賞した作品ですが、タル・ベーラ監督はこの作品を監督としての最後の作品と表明しています。それぞれ農夫と娘を演じたデルジ・ヤーノシュ、ボーク・エリカ,ミハーイ・コルモス共、前作「倫敦から来た男」('07年/ハンガリー)に続いての出演で、音楽、撮影、編集も同じスタッフです。 強烈な印象を残す馬は、本当に働かなくてその日に売り手がつかなかったらソーセージになるところだった馬を、タル・ベーラ監督がこれだと思って"スカウト"したそうです。冒頭に「1889年1月3日。哲学者ニーチェはトリノの広場で鞭打たれる馬に出会うと、駆け寄り、その首をかき抱いて涙した。そのまま精神は崩壊し、彼は最期の10年間を看取られて穏やかに過ごしたという。 馬のその後は誰も知らない」とナレーションが流れます。この馬は、そのニーチェの馬を象徴的に指しているのでしょうか(原題は「トリノの馬」)。

強烈な印象を残す馬は、本当に働かなくてその日に売り手がつかなかったらソーセージになるところだった馬を、タル・ベーラ監督がこれだと思って"スカウト"したそうです。冒頭に「1889年1月3日。哲学者ニーチェはトリノの広場で鞭打たれる馬に出会うと、駆け寄り、その首をかき抱いて涙した。そのまま精神は崩壊し、彼は最期の10年間を看取られて穏やかに過ごしたという。 馬のその後は誰も知らない」とナレーションが流れます。この馬は、そのニーチェの馬を象徴的に指しているのでしょうか(原題は「トリノの馬」)。 農夫と娘が強風の中家に閉じ込められ、2日目にはその馬は動かなくなり、4日目には水を失い、5日目には火を失うといった具合に生きていく上で欠かせないものを順番に失っていくわけで、旧約聖書における神が6日間で世界を作った「天地創造」とは逆に、6日で世界が静かに崩壊していく様が、農夫と娘の生活の変化を通して間接的に描かれているとも言えます(タル・ベーラ監督はこの作品について、「本当の終末というのはもっと静かな物であると思う。死に近い沈黙、孤独をもって終わっていくことを伝えたかった」と語っている)。

農夫と娘が強風の中家に閉じ込められ、2日目にはその馬は動かなくなり、4日目には水を失い、5日目には火を失うといった具合に生きていく上で欠かせないものを順番に失っていくわけで、旧約聖書における神が6日間で世界を作った「天地創造」とは逆に、6日で世界が静かに崩壊していく様が、農夫と娘の生活の変化を通して間接的に描かれているとも言えます(タル・ベーラ監督はこの作品について、「本当の終末というのはもっと静かな物であると思う。死に近い沈黙、孤独をもって終わっていくことを伝えたかった」と語っている)。