「●コミック」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1116】 こうの 史代 『夕凪の街 桜の国』

「●医療健康・闘病記」の インデックッスへ 「●「手塚治虫文化賞」受賞作」の インデックッスへ 「○コミック 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

大腸がんの実体験をリアルかつ緻密に描く。でも、どことなくほのぼのとした詩情。

2023(令和5)年・第27回「手塚治虫文化賞新生賞」受賞作。

2023(令和5)年・第27回「手塚治虫文化賞新生賞」受賞作。

2019年1月、ステージ4の大腸がんを告知された、ひねくれ漫画家39歳の闘病生活を描いたコミックエッセイ。がんを宣告されてからの不安や絶望感、大病院での検査の連続とひたすら長い待ち時間、抗がん剤の副作用など、作者の実体験による心身の変化を、リアルかつ緻密に描く―。

小学館「サンデーうぇぶり」にて2021年11月28日より連載開始。昨年['22年]5月に単行本の第1巻(第1話~第10話)、今年['23年]5月第2巻(第11話~第19話)が刊行され、今月[6月]末、第3巻が刊行される予定となっています。

この作者の漫画、どことなくほのぼのとした詩情があっていいです(第1巻の帯に「私小説ガン闘病記」、第2巻の帯に「詩的ガン闘病記」とある)。こういう雰囲気のがん闘病記って、漫画に限らず今まであまりなかったかも。

でも作者は、ステージ4の大腸がんであるわけで、精神的にも肉体的にもぎりぎりのところで描いているのだろなあ。実際(詩情があるとは言ったが)切実な内容の作品でもあり、綺麗事はいっさい無いです。抗がん剤治療やその副作用は実に辛そうだし、何にでもすがりたい気持ちからか、代替医療を行う"怪しいクリニック"にも通ったりします。

絶望し、何かに対して罵りたくなりながらも、一方で、どこか透徹した目で、時にユーモアを交え(かなりシニカルなものが多いが)、最終的に「読ませる漫画」に仕上げているというのは、結構スゴイことかもしれません(もしかしたら、描くことがセラピー的な効果をもたらしているのかも)。

作者は「手塚賞」の授賞式には来ていましたが、手塚賞の社外選考委員のマンガ家の里中満智子氏(彼女も以前にがんを患った)から激励を受けたとし、「里中さんからエネルギーをビームのように貰いました」と感謝していました。ただし、授賞式の模様を映したネット動画では、選考委員まで会場で紹介されているのに対し、作者については、映像は公開されず、壇上での受賞挨拶は音声のみでした。

「なんかすごい賞をいただいちゃって。過分な評価をされて、正直悪い気はしないというか、うれしいです」と切り出し、笑いを誘いましたが、大腸がんは肝臓に転移したとのことで、一方で、「連載当初は体調を心配してもらいましたが、放射線治療がうまくいって、手術から3年半がたって、今は健康に問題なく漫画が描けている状況です」と説明していました。

「連載が続くこと=命が続くこと」みたいな感じになっていますが、何とか「寛解」で終わってほしいマンガです。

第2章「看護学生に語る『生と死』」は、これから患者の死に立ち会うであろう看護学生に向けてリアルな医療の現場を語った'10年の講演録で、人は死ぬ瞬間に何を思うか、難しいがん患者のケア、長期療養病棟の現実、尊厳死とどう向き合うか、などについて述べています。また、その中で、キューブラー=ロスの『死ぬ瞬間』など、人間の死や終末医療に関する本を紹介しています。

第2章「看護学生に語る『生と死』」は、これから患者の死に立ち会うであろう看護学生に向けてリアルな医療の現場を語った'10年の講演録で、人は死ぬ瞬間に何を思うか、難しいがん患者のケア、長期療養病棟の現実、尊厳死とどう向き合うか、などについて述べています。また、その中で、キューブラー=ロスの『死ぬ瞬間』など、人間の死や終末医療に関する本を紹介しています。

また、この中で、「NEWS23」のキャスターで73歳でガンで亡くなっただった筑紫哲也(1935-2008)のことに触れられていて、ガン治療に専念するといって番組を休んだ後、ほぼ治ったと(Good PR)いうことで復帰したものの、2か月後に再発して再度番組を休み、結局帰らぬ人となったことについて(当時まだ亡くなって2年しか経っていないので聴く側も記憶に新しかったと思うが)、「Good PR」はガンの病巣が縮小しただけで、まだガンは残っている状態であり、これを「ほぼ治った」と筑紫さんは理解してしまったのだとしています。かつては、病名告知も予後告知もどちらも家族にするのが原則でしたが、最近は本人に言うのが原則で、ただし、予後告知とか、どこまで本人がきちんと理解できるような形でお行われているのか、或いは、詳しくは言わない方がいいという医師の判断が働いていたりするのか、考えさせられました。

また、この中で、「NEWS23」のキャスターで73歳でガンで亡くなっただった筑紫哲也(1935-2008)のことに触れられていて、ガン治療に専念するといって番組を休んだ後、ほぼ治ったと(Good PR)いうことで復帰したものの、2か月後に再発して再度番組を休み、結局帰らぬ人となったことについて(当時まだ亡くなって2年しか経っていないので聴く側も記憶に新しかったと思うが)、「Good PR」はガンの病巣が縮小しただけで、まだガンは残っている状態であり、これを「ほぼ治った」と筑紫さんは理解してしまったのだとしています。かつては、病名告知も予後告知もどちらも家族にするのが原則でしたが、最近は本人に言うのが原則で、ただし、予後告知とか、どこまで本人がきちんと理解できるような形でお行われているのか、或いは、詳しくは言わない方がいいという医師の判断が働いていたりするのか、考えさせられました。

今やスポーツジムのメインの利用者はシニア世代だと言われるのは、ジムにもよりますが、行ってみるとその通りだなあとも思わされます。このことは増田晶文 著『

今やスポーツジムのメインの利用者はシニア世代だと言われるのは、ジムにもよりますが、行ってみるとその通りだなあとも思わされます。このことは増田晶文 著『

早稲田大学スポーツ科学学術院教授で、2017年・第20回「秩父宮記念スポーツ医・科学賞功労賞」を受賞した著者による本書では、シニアにとって自立した健康な生活を送るために必須なものは「体幹と下半身の筋肉トレーニング」であると言い切っています。この"言い切り"ぶりが分かりやすいですが、体力とはなにか、体力をつけるのに筋肉はなぜ重要なのかを科学的にきちんと説明しているところはさすが専門家であり、また、誰でも簡単に自宅でもできる「ローイング」(ボート漕ぎ運動)というトレーニング法を紹介するとともに、筋肉にとって最適な食生活についても紹介しています。

早稲田大学スポーツ科学学術院教授で、2017年・第20回「秩父宮記念スポーツ医・科学賞功労賞」を受賞した著者による本書では、シニアにとって自立した健康な生活を送るために必須なものは「体幹と下半身の筋肉トレーニング」であると言い切っています。この"言い切り"ぶりが分かりやすいですが、体力とはなにか、体力をつけるのに筋肉はなぜ重要なのかを科学的にきちんと説明しているところはさすが専門家であり、また、誰でも簡単に自宅でもできる「ローイング」(ボート漕ぎ運動)というトレーニング法を紹介するとともに、筋肉にとって最適な食生活についても紹介しています。

本書は、そのドキュメンタリー番組を担当した女性ディレクターが("Nスぺ"のテーマって局内公募で決まるんだなあ)、番組並びに多田氏が自ら綴った闘病手記「鈍重な巨人」を補足するかたちで書いた取材記であり、'05年に約半年に渡って行われた番組制作のための取材を軸に構成された"メタ・ドキュメント"となっています。

本書は、そのドキュメンタリー番組を担当した女性ディレクターが("Nスぺ"のテーマって局内公募で決まるんだなあ)、番組並びに多田氏が自ら綴った闘病手記「鈍重な巨人」を補足するかたちで書いた取材記であり、'05年に約半年に渡って行われた番組制作のための取材を軸に構成された"メタ・ドキュメント"となっています。

本書の原稿にも多田氏は目を通し、「NEK的スタイルにとらわれるな」と著者にアドバイスし、亡くなる前月に訪れた際には「ヤメル トモダチノ キロクデ イインデス」とトーキングエイに打ち込んだということであり、また、亡くなる10日前にも東大でトーキングエイドを使って講演し、この時にはすでに肺に癌性胸水が溜まって息をするのも辛かったはずであるにも関わらず、講演会が終了した後の打ち上げにも顔を出してスタッフを労ったということです。

本書の原稿にも多田氏は目を通し、「NEK的スタイルにとらわれるな」と著者にアドバイスし、亡くなる前月に訪れた際には「ヤメル トモダチノ キロクデ イインデス」とトーキングエイに打ち込んだということであり、また、亡くなる10日前にも東大でトーキングエイドを使って講演し、この時にはすでに肺に癌性胸水が溜まって息をするのも辛かったはずであるにも関わらず、講演会が終了した後の打ち上げにも顔を出してスタッフを労ったということです。

個別事例としては、1911年生まれの日野原重明氏が紹介されていて(本書刊行時94歳)、NHKのドキュメンタリーで紹介された、当時のある一日の暮らしぶり、仕事ぶりを改めて紹介していますが、朝起きて柔軟体操をした後に、りんごジュース、にんじんスープ、牛乳とコーヒーという液体だけの朝食(りんごジュースにはサラダ油をちょっと落とす)、午前中に講演した後の昼食は立食パーティで牛乳コップ1杯のみ、午後は大学で90分立ちっぱなしで講義し、夕食は茶碗少し目のご飯に味噌汁、サラダと副食二品、1日の摂取カロリーは1300キロカロリー。

個別事例としては、1911年生まれの日野原重明氏が紹介されていて(本書刊行時94歳)、NHKのドキュメンタリーで紹介された、当時のある一日の暮らしぶり、仕事ぶりを改めて紹介していますが、朝起きて柔軟体操をした後に、りんごジュース、にんじんスープ、牛乳とコーヒーという液体だけの朝食(りんごジュースにはサラダ油をちょっと落とす)、午前中に講演した後の昼食は立食パーティで牛乳コップ1杯のみ、午後は大学で90分立ちっぱなしで講義し、夕食は茶碗少し目のご飯に味噌汁、サラダと副食二品、1日の摂取カロリーは1300キロカロリー。

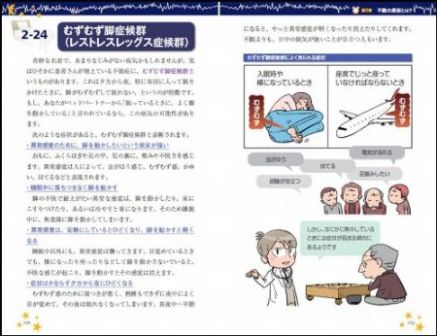

ナルコレプシー「中枢性過眠症」の一種で、「睡眠時随伴症」には反復孤発生睡眠麻痺などという難しい症状名もあり、悪夢障害や頭内爆発音症候群なんていうのもある。

ナルコレプシー「中枢性過眠症」の一種で、「睡眠時随伴症」には反復孤発生睡眠麻痺などという難しい症状名もあり、悪夢障害や頭内爆発音症候群なんていうのもある。 国内での不眠に起因する事故例として、'02年8月10日の東名阪自動車道玉突き事故(児童を含む2家族5人が焼死、6人が重軽傷)を挙げていますが、居眠り運転していた大型トレーラーの運転手は、事故直前の4日間で16時間しか寝ていなかったとのこと。しかし、こうした事故は繰り返

国内での不眠に起因する事故例として、'02年8月10日の東名阪自動車道玉突き事故(児童を含む2家族5人が焼死、6人が重軽傷)を挙げていますが、居眠り運転していた大型トレーラーの運転手は、事故直前の4日間で16時間しか寝ていなかったとのこと。しかし、こうした事故は繰り返 されるもので、つい最近も、今年['12年]GW初めの4月29日に群馬県藤岡市で起きた関越自動車道高速バス居眠り運転事故で乗客7人が死亡、その外の乗客全員にあたる39人が重軽傷を負い、高速バスの衝突事故と

されるもので、つい最近も、今年['12年]GW初めの4月29日に群馬県藤岡市で起きた関越自動車道高速バス居眠り運転事故で乗客7人が死亡、その外の乗客全員にあたる39人が重軽傷を負い、高速バスの衝突事故と しては史上最悪の被害をもたらしていますが、このバスの運転手は事故前にサービスエリアで、ハンドルに突っ伏して寝ていた寝ていたといいます。(その後、2016年1月15日、長野県北佐久郡軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで所謂軽井沢スキーバス転落事故が発生。死亡者15名、負傷者26名。これも、過労運転や居眠り運転の可能性が疑われている。)

しては史上最悪の被害をもたらしていますが、このバスの運転手は事故前にサービスエリアで、ハンドルに突っ伏して寝ていた寝ていたといいます。(その後、2016年1月15日、長野県北佐久郡軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで所謂軽井沢スキーバス転落事故が発生。死亡者15名、負傷者26名。これも、過労運転や居眠り運転の可能性が疑われている。) そう言えば、昨年['11年]4月18日には、栃木県鹿沼市でクレーン車が登校中の小学生に突っ込み、児童6人が死亡するという痛ましい大事故が起きており、運転手は居眠りをしていたと証言しているものの、運転手が会社を出てから3分しかたっていないことから、こちらはナルコレプシーによる事故であったことが疑われています。

そう言えば、昨年['11年]4月18日には、栃木県鹿沼市でクレーン車が登校中の小学生に突っ込み、児童6人が死亡するという痛ましい大事故が起きており、運転手は居眠りをしていたと証言しているものの、運転手が会社を出てから3分しかたっていないことから、こちらはナルコレプシーによる事故であったことが疑われています。

頼藤和寛(よりふじ かずひろ)神戸女学院大学・人間科学科教授 (2001年4月8日没/享年53/略歴下記)

頼藤和寛(よりふじ かずひろ)神戸女学院大学・人間科学科教授 (2001年4月8日没/享年53/略歴下記)

エッセイスト・日ロ同時通訳.jpg)

本書は、'00年秋の朝日新聞神奈川版での連載がベースになっていますが、エッセイストの絵門ゆう子氏(元NHKアナウンサー池田裕子氏)が、進行した乳がんと闘いながら、朝日新聞東京本社版に「がんとゆっくり日記」を連載していた際には、著者はその連載担当であったとのこと、絵門さんは帰らぬ人となりましたが('06年4月3日没/享年49)、以前、米原万里氏の書評エッセイで、免疫学者の多田富雄氏が脳梗塞で倒れたことを気にかけていたところ、米原さん自身が卵巣がんになり、絵門さんに続くように不帰の人となったことを思い出し('06年5月25日没/享年56)、人の運命とはわからないものだなあと(自分も含めて、そうなのだが)。

本書は、'00年秋の朝日新聞神奈川版での連載がベースになっていますが、エッセイストの絵門ゆう子氏(元NHKアナウンサー池田裕子氏)が、進行した乳がんと闘いながら、朝日新聞東京本社版に「がんとゆっくり日記」を連載していた際には、著者はその連載担当であったとのこと、絵門さんは帰らぬ人となりましたが('06年4月3日没/享年49)、以前、米原万里氏の書評エッセイで、免疫学者の多田富雄氏が脳梗塞で倒れたことを気にかけていたところ、米原さん自身が卵巣がんになり、絵門さんに続くように不帰の人となったことを思い出し('06年5月25日没/享年56)、人の運命とはわからないものだなあと(自分も含めて、そうなのだが)。

パンデミック(感染爆発)の脅威と、それに対し国や医療機関、個人はどう対応すべきかについて書かれた本で、「新型インフルエンザ」を主として扱ってはいますが、デング熱、マラリア、成人はしかなど、その他の感染症についても言及されています。但し、その分、「新型インフルエンザ」についての解説がやや浅くなった感じがします(帯には「『新型インフルエンザ』の恐怖」と書かれているのだが)。

パンデミック(感染爆発)の脅威と、それに対し国や医療機関、個人はどう対応すべきかについて書かれた本で、「新型インフルエンザ」を主として扱ってはいますが、デング熱、マラリア、成人はしかなど、その他の感染症についても言及されています。但し、その分、「新型インフルエンザ」についての解説がやや浅くなった感じがします(帯には「『新型インフルエンザ』の恐怖」と書かれているのだが)。 映画「アウトブレイク」('95年/米)でモチーフとなった架空のウィルスは、「エイズ」をモデルにしたのかどうかは知りませんが、映画自体はスリリングな娯楽作品であると共に大変恐ろしかったし、結果として'02年にアフリカで発生した「エボラ出血熱」を予見するような内容になっていて、「予言的中度」はかなり高かったと言えるのでは。

映画「アウトブレイク」('95年/米)でモチーフとなった架空のウィルスは、「エイズ」をモデルにしたのかどうかは知りませんが、映画自体はスリリングな娯楽作品であると共に大変恐ろしかったし、結果として'02年にアフリカで発生した「エボラ出血熱」を予見するような内容になっていて、「予言的中度」はかなり高かったと言えるのでは。

/ロバート・ロイ・プール●撮影:ミヒャエル・バルハウス●音楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード●時間:127分●出演:ダスティン・ホフマン/レネ・ルッソ/モーガン・フリーマン/ケヴィン・スペイシー/キューバ・グッディング・ジュニア/ドナルド・サザーランド/パトリック・デンプシー●日本公開:1995/04●配給:ワーナー・ブラザース映画(評価:★★★★)

/ロバート・ロイ・プール●撮影:ミヒャエル・バルハウス●音楽:ジェームズ・ニュートン・ハワード●時間:127分●出演:ダスティン・ホフマン/レネ・ルッソ/モーガン・フリーマン/ケヴィン・スペイシー/キューバ・グッディング・ジュニア/ドナルド・サザーランド/パトリック・デンプシー●日本公開:1995/04●配給:ワーナー・ブラザース映画(評価:★★★★)

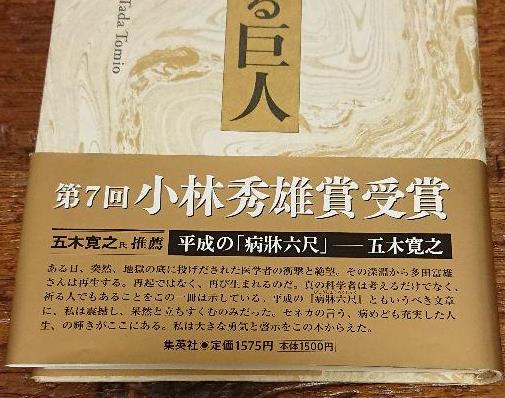

2008(平成20)年度・第7回「小林秀雄賞」受賞作。

2008(平成20)年度・第7回「小林秀雄賞」受賞作。

大井 玄 氏

大井 玄 氏

.jpg) 赤ちゃんを流産・死産・新生児死で亡くした親たちの手記が紹介されている本で、'02年に刊行された際に反響を呼びましたが、特に同じ経験をした人から強い共感が寄せられたそうで、それだけ、同じ体験をし、独り悩んだり葛藤したりしている人が多いと言うことでしょうか。

赤ちゃんを流産・死産・新生児死で亡くした親たちの手記が紹介されている本で、'02年に刊行された際に反響を呼びましたが、特に同じ経験をした人から強い共感が寄せられたそうで、それだけ、同じ体験をし、独り悩んだり葛藤したりしている人が多いと言うことでしょうか。 死産や新生児死の場合、哀しみを受け入れ、それを乗り越える手立てとして、ささやかながらでも"葬送のセレモニー"を行うということが1つあるのではと、本書を読んで思いました。外国では、医師の側から、亡くなった子を兄弟に抱っこさせたり、家族みんなで一緒に写真を撮ったりするよう勧めてくれるそうで、別れの時間をゆっくり過ごせるような配慮がされていると、本書のあとがきにあります。

死産や新生児死の場合、哀しみを受け入れ、それを乗り越える手立てとして、ささやかながらでも"葬送のセレモニー"を行うということが1つあるのではと、本書を読んで思いました。外国では、医師の側から、亡くなった子を兄弟に抱っこさせたり、家族みんなで一緒に写真を撮ったりするよう勧めてくれるそうで、別れの時間をゆっくり過ごせるような配慮がされていると、本書のあとがきにあります。

岡田正彦氏(略歴下記)

岡田正彦氏(略歴下記) 本書の内容を自分なりの印象で大きく分けると、肥満の「原因」「基準」「対処」についてそれぞれ述べられていると考えられ、そのうち、本書タイトルにあたる「原因」については、まだわかっていないことが多いということがわかった―という感じです(後天的なものか先天的なものかというのは、ヒトを使った長期的実験が出来ないため、完全に検証することは事実上不可能ということ)。

本書の内容を自分なりの印象で大きく分けると、肥満の「原因」「基準」「対処」についてそれぞれ述べられていると考えられ、そのうち、本書タイトルにあたる「原因」については、まだわかっていないことが多いということがわかった―という感じです(後天的なものか先天的なものかというのは、ヒトを使った長期的実験が出来ないため、完全に検証することは事実上不可能ということ)。

額田 勲 医師 (経歴下記)

額田 勲 医師 (経歴下記)

小澤 勲 医師 (略歴下記)

小澤 勲 医師 (略歴下記)

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

千葉敦子(1940-1987)

千葉敦子(1940-1987) 抗ガン剤の副作用に苦しみながらも、常に在住するアメリカ国内や世界の動向を注視し、少しでも体調が良ければ仕事をし、友人と会食し、映画や演劇を鑑賞する著者の生き方は、現代の日本の終末医療における患者さんたちの状況と比べても大きく差があるのではないかと思います。

抗ガン剤の副作用に苦しみながらも、常に在住するアメリカ国内や世界の動向を注視し、少しでも体調が良ければ仕事をし、友人と会食し、映画や演劇を鑑賞する著者の生き方は、現代の日本の終末医療における患者さんたちの状況と比べても大きく差があるのではないかと思います。

大原 健士郎 氏 (略歴下記)

大原 健士郎 氏 (略歴下記)