「●映画」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2851】 谷 充代 『高倉健の身終い』

「●文春新書」の インデックッスへ「●ルキノ・ヴィスコンティ監督作品」の インデックッスへ「●バート・ランカスター 出演作品」の インデックッスへ(「家族の肖像」)「●あ行外国映画の監督」の インデックッスへ「●「全米映画批評家協会賞 作品賞」受賞作」の インデックッスへ(「ミリオンダラー・ベイビー」)「●クリント・イーストウッド 出演・監督作品」の インデックッスへ(「ミリオンダラー・ベイビー」)「●モーガン・フリーマン 出演作品」の インデックッスへ(「ミリオンダラー・ベイビー」)「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ

実質的な1位は自分が"隠れ"ファンを自認していた作品だった(笑)。

『週刊文春「シネマチャート」全記録 (文春新書)』「イノセント」「家族の肖像」「ミリオンダラー・ベイビー」

「週刊文春」の映画評「シネマチャート」が、1977(昭和42)年6月に連載を開始してから丸40年を迎えたのを記念して企画された本。40年間で4千本を超える映画に29名の評者が☆をつけてきたそうですが、その☆を今回初めて集計し、洋画ベスト200、邦画ベスト50選出しています。

洋画のベスト1(評者の中で評価した人が全員満点をつけたもの)は10本あって(ただし、2003年までの満点が☆☆☆であるのに対し、2004年以降は☆☆☆☆☆で満点)、その中で評価(星取り)をしなかった(パスした)評者がおらず、全員が満点をつけたものが1977年から2003年までの間で9本、2004年以降が2本となっています。さらに、2003年までは評者の人数にもばらつきがあり、最も多くの評者が満点をつけたのがルキノ・ヴィスコンティ監督の「イノセント」('76年/伊・仏)(☆☆☆8人)、次がフランシス・フォード・コッポラ監督の「地獄の黙示録」('79年/米)(☆☆☆7人、無1人)となっています。

洋画のベスト1(評者の中で評価した人が全員満点をつけたもの)は10本あって(ただし、2003年までの満点が☆☆☆であるのに対し、2004年以降は☆☆☆☆☆で満点)、その中で評価(星取り)をしなかった(パスした)評者がおらず、全員が満点をつけたものが1977年から2003年までの間で9本、2004年以降が2本となっています。さらに、2003年までは評者の人数にもばらつきがあり、最も多くの評者が満点をつけたのがルキノ・ヴィスコンティ監督の「イノセント」('76年/伊・仏)(☆☆☆8人)、次がフランシス・フォード・コッポラ監督の「地獄の黙示録」('79年/米)(☆☆☆7人、無1人)となっています。

選ばれた作品を見て、あれが選ばれていない、これが入っていないという思いは誰しもあるかと思いますが、巻頭に選定の総括として、中野翠、芝山幹朗両氏、司会・植草信和・元「キネマ旬報」編集長の座談会があり(中野翠、芝山幹朗両氏は現役の評者)、彼ら自身が選定に偏りがあるといった感想を述べていて、特定の作品が高く評価されたりそれほど評価されなかったりした理由を、その時の時代の雰囲気などとの関連で論じているのが興味深かったです。

それにしても、全般に芸術映画の評価は高く、娯楽映画の評価はそうでもない傾向があるようですが、洋画ベスト200の実質的なトップにルキノ・ヴィスコンティ監督の「イノセント」がきたのは、この作品の"隠れ"ファンを自認していた自分としては意外でした(全然"隠れ"じゃないね)。しかも、この時の評者が、池波正太郎、田中小実昌、小森和子、品田雄吉、白井佳夫、渡辺淳など錚々たるメンバーだからスゴイ。彼らが「イノセント」を高く評価したというのも時代風潮かもしれませんが、だとすれば、「家族の肖像」('74年)、「ルードウィヒ/神々の黄昏」('80年)が共に62位と相対的に低いのはなぜでしょうか(ただし、個人的評価は、「イノセント」★★★★☆、「ルードウィヒ/神々の黄昏」★★★★、「家族の肖像」★★★★で、今回の順位に符号している)。

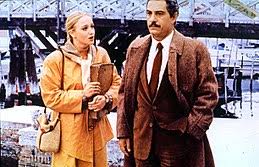

(●「家族の肖像」は2020年に劇場でデジタルリマスター版で再見した。日本ではヴィスコンティの死後、1978年に公開されて大ヒットを記録し、日本でヴィスコンティ・ブームが起きる契機となった作品だが、上記の通り個人的評価は星5つに届いていない。今回、読書会のメンバーから、「家族」とその崩壊がテーマになっているという点で小津安二郎の「東京物語」に通じるものがあるという見解を聞き、そのあたりを意識して観たが、バート・ランカスター演じる大学教授は平穏な生活を求める自分が闖入者によって振り回された挙句、最後

(●「家族の肖像」は2020年に劇場でデジタルリマスター版で再見した。日本ではヴィスコンティの死後、1978年に公開されて大ヒットを記録し、日本でヴィスコンティ・ブームが起きる契機となった作品だが、上記の通り個人的評価は星5つに届いていない。今回、読書会のメンバーから、「家族」とその崩壊がテーマになっているという点で小津安二郎の「東京物語」に通じるものがあるという見解を聞き、そのあたりを意識して観たが、バート・ランカスター演じる大学教授は平穏な生活を求める自分が闖入者によって振り回された挙句、最後 には「家族ができたと思えばよかった」と今までの自分の態度を悔やんでいることが窺えた。ただし、「家族の肖像」の場合、主人公の教授がすでに独り身になっているところからスタートしているので、日本的大家族の崩壊を描いた「東京物語」と比べると状況は異なり、「家族」というモチーフだけで両作品を敷衍的に捉えるまでには至らなかった。一方、主人公の教授がヘルムート・バーガー演じる若者に抱くアンビバレントな感情には同性愛的なものを含むとの見解もあるようで、それはどうかなと思ったが、再見して、シルヴァーナ・マンガーノ演じるその若者を自分の愛人とする女性が、教授に対して「あなたも彼の魅力にやられたの」と言って二人の間に同性愛的感情があることを示唆していたのに改めて気づいた。)

には「家族ができたと思えばよかった」と今までの自分の態度を悔やんでいることが窺えた。ただし、「家族の肖像」の場合、主人公の教授がすでに独り身になっているところからスタートしているので、日本的大家族の崩壊を描いた「東京物語」と比べると状況は異なり、「家族」というモチーフだけで両作品を敷衍的に捉えるまでには至らなかった。一方、主人公の教授がヘルムート・バーガー演じる若者に抱くアンビバレントな感情には同性愛的なものを含むとの見解もあるようで、それはどうかなと思ったが、再見して、シルヴァーナ・マンガーノ演じるその若者を自分の愛人とする女性が、教授に対して「あなたも彼の魅力にやられたの」と言って二人の間に同性愛的感情があることを示唆していたのに改めて気づいた。)

☆☆☆☆☆で満点となった2004年以降で満点を獲得したのは、ゲイリー・ロス監督の「シービスケット」('03年/米)と クリント・イーストウッド監督の「ミリオンダラー・ベイビー」('04年/米)ですが、クリント・イーストウッド監督は洋画ベスト200に9作品がランクインしており、2位のルキノ・ヴィスコンティ監督の6作品を引き離してダントツ1位。この辺りにも、この「シネマチャート」における評価の1つの傾向が見て取れるかもしれません。クリント・イーストウッド監督の9作品のうち、個人的に一番良かったのは「ミリオンダラー・ベイビー」なので、自分の好みってまあフツーなのかもしれません。

「ミリオンダラー・ベイビー」は重い映画でした。女性主人公マギーを演じたヒラリー・スワンクは、イーストウッドに伍する演技でアカデミー主演女優賞受賞。作品自体も、アカデミー作品賞、全米映画批評家協会賞作品賞を受賞しましたが、公開時に、マギーが四肢麻痺患者となった後で死にたいと漏らしフ

「ミリオンダラー・ベイビー」は重い映画でした。女性主人公マギーを演じたヒラリー・スワンクは、イーストウッドに伍する演技でアカデミー主演女優賞受賞。作品自体も、アカデミー作品賞、全米映画批評家協会賞作品賞を受賞しましたが、公開時に、マギーが四肢麻痺患者となった後で死にたいと漏らしフ ランキーがその願いを実現させたことに対して、障がい者の生きる機会を軽視したとの批判があったようです。批判の起きる一因として、主人公=イーストウッドとして観てしまうというのもあるのではないでしょうか。「J・エドガー」('11年)などもそうですが、イーストウッドのこの種の映画は問題提起が主眼で、後は観た人に考えさせる作りになっているのではないかと思います。

ランキーがその願いを実現させたことに対して、障がい者の生きる機会を軽視したとの批判があったようです。批判の起きる一因として、主人公=イーストウッドとして観てしまうというのもあるのではないでしょうか。「J・エドガー」('11年)などもそうですが、イーストウッドのこの種の映画は問題提起が主眼で、後は観た人に考えさせる作りになっているのではないかと思います。

因みに、邦画ベスト50では1位の「愛のコリーダ2000」('00年)だけが評者全員(5人)が満点(☆☆☆)でした。この作品は、「愛のコリーダ」('76年)における修正を減らしたノーカット版により近いものであり、実質的なリバイバル上映だったと言えます(これ、現時点['19年]でDVD化されていない)。

●週刊文春「シネマチャート」満点作品(評者全員が満点をつけた作品)1977-2017

(洋画)

・1975年「イノセント」 (伊)ルキノ・ヴィスコンティ監督

・1979年「地獄の黙示録」(米)フランシス・フォード・コッポラ監督

・1983年「風櫃(フンクイ)の少年」(台湾)侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督

・1984年「冬冬(トントン)の冬休み」(台湾)侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督

・1990年「コントラクト・キラー」(フィンランド)アキ・カウリスマキ監督

・1994年「スピード」(米)ヤン・デ・ボン監督

・2000年「愛のコリーダ2000」(仏・日)大島渚監督

・2001年「トラフィック」(米)スティーヴン・ソダーバーグ監督

・2002年「ボウリング・フォー・コロンバイン」(米)マイケル・ムーア監督

・2006年「シービスケット」(米)ゲイリー・ロス監督

・2004年「ミリオン・ダラー・ベイビー」 (米)クリント・イーストウッド監督

Inosento(1976)

「イノセント」●原題:L'INNOCENTE●制作年:1976年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ/ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●原作:ガブリエレ・ダヌンツィオ「罪なき者」●時間:129分●出演:ジャンカルロ・ジャンニーニ/ラウラ・アントネッリ/ジェニファー・オニール/マッシモ・ジロッティ/ディディエ・オードパン/マルク・ポレル/リーナ・モレッリ/マリー・デュボア/ディディエ・オードバン●日本公開:1979/03●最初に観た場所:池袋文芸坐 (79-07-13)●2回目:新宿・テアトルタイムズスクエア (06-10-13) (評価★★★★☆)●併映(1回目):「仮面」(ジャック・ルーフィオ)

「イノセント」●原題:L'INNOCENTE●制作年:1976年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ/ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●原作:ガブリエレ・ダヌンツィオ「罪なき者」●時間:129分●出演:ジャンカルロ・ジャンニーニ/ラウラ・アントネッリ/ジェニファー・オニール/マッシモ・ジロッティ/ディディエ・オードパン/マルク・ポレル/リーナ・モレッリ/マリー・デュボア/ディディエ・オードバン●日本公開:1979/03●最初に観た場所:池袋文芸坐 (79-07-13)●2回目:新宿・テアトルタイムズスクエア (06-10-13) (評価★★★★☆)●併映(1回目):「仮面」(ジャック・ルーフィオ)

Jigoku no mokushiroku (1979)

「地獄の黙示録」●原題:APOCALYPSE NOW●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督・製作:フランシス・フォード・コッポラ●脚本:ジョン・ミリアス/フランシス・フォード・コッポラ/マイケル・ハー(ナレーション)●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:カーマイン・コッポラ/フランシス・フォード・コッポラ●原作:ジョゼフ・コンラッド「

「地獄の黙示録」●原題:APOCALYPSE NOW●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督・製作:フランシス・フォード・コッポラ●脚本:ジョン・ミリアス/フランシス・フォード・コッポラ/マイケル・ハー(ナレーション)●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:カーマイン・コッポラ/フランシス・フォード・コッポラ●原作:ジョゼフ・コンラッド「 闇の奥」●時間:153分(劇場公開版)/202分(特別完全版)●出演:マーロン・ブランド/ロバート・デュヴァル/マーティン・シーン/フレデリック・フォレスト/サム・ボトムズ/ローレンス・フィッシュバーン/アルバート・ホール/ハリソン・フォード/G・D・スプラドリン/デニス・ホッパー/クリスチャン・マルカン/オーロール・クレマン/ジェリー・ジーズマー/トム・メイソン/シンシア・ウッド/コリーン・キャンプ/ジェリー・ロス/ハーブ・ライス/ロン・マックイーン/スコット・グレン/ラリー・フィッシュバーン(=ローレンス・フィッシュバーン)●日本公開:1980/02●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-05-07)●2回目:高田馬場・早稲田松竹(17-05-07)(評価★★★★)●併映(2回目):「イージー・ライダー」(デニス・ホッパー)

闇の奥」●時間:153分(劇場公開版)/202分(特別完全版)●出演:マーロン・ブランド/ロバート・デュヴァル/マーティン・シーン/フレデリック・フォレスト/サム・ボトムズ/ローレンス・フィッシュバーン/アルバート・ホール/ハリソン・フォード/G・D・スプラドリン/デニス・ホッパー/クリスチャン・マルカン/オーロール・クレマン/ジェリー・ジーズマー/トム・メイソン/シンシア・ウッド/コリーン・キャンプ/ジェリー・ロス/ハーブ・ライス/ロン・マックイーン/スコット・グレン/ラリー・フィッシュバーン(=ローレンス・フィッシュバーン)●日本公開:1980/02●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-05-07)●2回目:高田馬場・早稲田松竹(17-05-07)(評価★★★★)●併映(2回目):「イージー・ライダー」(デニス・ホッパー)

「家族の肖像 デジタル・リマスター 無修正完全版 [DVD]」

「家族の肖像」●原題:GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO(英:CONVERSATION PIECE)●制作年:1974年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:121分●出演: バート・ランカスター/ヘルムート・バーガー/シルヴァーナ・マンガーノ/クラウディア・マルサーニ/ステファノ・パトリッツィ/ロモロ・ヴァリ/クラウディア・カルディナーレ(教授の妻:クレジットなし)/ ドミニク・サンダ(教授の母親:クレジットなし)●日本公開:1978/11●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋・文芸座(79-09-24)●2回目(デジタルリマスター版):北千住・シネマブルースタジオ(20-11-17)(評価:★★★★)●併映(1回目):「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(ルキノ・ヴィスコンティ)

「家族の肖像」●原題:GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO(英:CONVERSATION PIECE)●制作年:1974年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:121分●出演: バート・ランカスター/ヘルムート・バーガー/シルヴァーナ・マンガーノ/クラウディア・マルサーニ/ステファノ・パトリッツィ/ロモロ・ヴァリ/クラウディア・カルディナーレ(教授の妻:クレジットなし)/ ドミニク・サンダ(教授の母親:クレジットなし)●日本公開:1978/11●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋・文芸座(79-09-24)●2回目(デジタルリマスター版):北千住・シネマブルースタジオ(20-11-17)(評価:★★★★)●併映(1回目):「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(ルキノ・ヴィスコンティ)

「ルートヴィヒ (ルードウィヒ/神々の黄昏)」●原題:LUDWIG●制作年:1972年(ドイツ公開1972年/イタリア・フランス公開1973年)●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ウーゴ・サンタルチーア●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/エンリコ・メディオーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ●撮影:アルマンド・ナンヌッツィ●音楽:ロベルト・シューマン/リヒャルト・ワーグナー/ジャック・オッフェンバック●時間:(短縮版)184分/(完全版)237分●出演:ヘルムート・バーガー/ロミー・シュナイダー/トレヴァー・ハワード/シルヴァーナ・マンガーノ/ゲルト・フレーベ/ヘルムート・グリーム/ジョン・モルダー・ブラウン/マルク・ポレル/ソーニャ・ペドローヴァ/ウンベルト・オルシーニ/ハインツ・モーグ/マーク・バーンズ

「ルートヴィヒ (ルードウィヒ/神々の黄昏)」●原題:LUDWIG●制作年:1972年(ドイツ公開1972年/イタリア・フランス公開1973年)●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ウーゴ・サンタルチーア●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/エンリコ・メディオーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ●撮影:アルマンド・ナンヌッツィ●音楽:ロベルト・シューマン/リヒャルト・ワーグナー/ジャック・オッフェンバック●時間:(短縮版)184分/(完全版)237分●出演:ヘルムート・バーガー/ロミー・シュナイダー/トレヴァー・ハワード/シルヴァーナ・マンガーノ/ゲルト・フレーベ/ヘルムート・グリーム/ジョン・モルダー・ブラウン/マルク・ポレル/ソーニャ・ペドローヴァ/ウンベルト・オルシーニ/ハインツ・モーグ/マーク・バーンズ

●日本公開:1980/11(短縮版)●配給:東宝東和●最初に観た場所:(短縮版)高田馬場・早稲田松竹(82-06-06) (完全版)北千住・シネマブルースタジオ(14-07-30)(評価:★★★★)

●日本公開:1980/11(短縮版)●配給:東宝東和●最初に観た場所:(短縮版)高田馬場・早稲田松竹(82-06-06) (完全版)北千住・シネマブルースタジオ(14-07-30)(評価:★★★★)

ロミー・シュナイダー(Romy Schneider,1938-1982)

ロミー・シュナイダー(手前)、アラン・ドロン、ソフィア・ローレン(1962年)

シルヴァーナ・マンガーノ in 「ベニスに死す」('71年)/「ルートヴィヒ」('72年)/「家族の肖像」('74年)

ナオミ・ワッツ(Naomi Watts1968- )(2012年)

「J・エドガー」●原題:J. EDG

「J・エドガー」●原題:J. EDG AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

「ミリオンダラー・ベイビー [DVD]」 モーガン・フリーマン(アカデミー助演男優賞)

「ミリオンダラー・ベイビー」●原題:MILLION DOLLAR BABY●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:ポール・ハギス/トム・ローゼンバーグ/アルバート・S・ラディ●脚本:ポール・ハギス●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●原案:F・X・トゥール●時間:133分●出演:クリント・イーストウッド/ヒラリー・スワンク/モーガン・フリーマン/ジェイ・バルチェル/マイク・コルター/ルシア・ライカ/ブライアン・オバーン/アンンソニー・マッキー/マーゴ・マーティンデイル/リキ・リンドホーム/ベニート・マルティネス/ブルース・マックヴィッテ●日本公開:2005/05●配給:ムービーアイ=松竹●評価:★★★★

「ミリオンダラー・ベイビー」●原題:MILLION DOLLAR BABY●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:ポール・ハギス/トム・ローゼンバーグ/アルバート・S・ラディ●脚本:ポール・ハギス●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●原案:F・X・トゥール●時間:133分●出演:クリント・イーストウッド/ヒラリー・スワンク/モーガン・フリーマン/ジェイ・バルチェル/マイク・コルター/ルシア・ライカ/ブライアン・オバーン/アンンソニー・マッキー/マーゴ・マーティンデイル/リキ・リンドホーム/ベニート・マルティネス/ブルース・マックヴィッテ●日本公開:2005/05●配給:ムービーアイ=松竹●評価:★★★★

《読書MEMO》

●『観ずに死ねるか!傑作絶望シネマ88』 (2015/06 鉄人社)

1911年、ドイツ有数の作曲家・指揮者であるグスタフ・アシェンバッハ(ダーク・ボガード)は静養のため訪れたベニスで、母親(シルヴァーナ・マンガーノ)と三人の娘と家庭教師と共に同地を訪れていたポーランド人少年タジオ(ビヨルン・アンデルセン)に理想の美を見出す。以来、彼は浜に続く回廊をタジオを求めて彷徨うようになる。ある日、ベニスの街中で消毒が始まり、疫病が流行しているのだという。白粉と口紅、白髪染めを施して若作りをし、タジオの姿を求めてベニスの町を徘徊

1911年、ドイツ有数の作曲家・指揮者であるグスタフ・アシェンバッハ(ダーク・ボガード)は静養のため訪れたベニスで、母親(シルヴァーナ・マンガーノ)と三人の娘と家庭教師と共に同地を訪れていたポーランド人少年タジオ(ビヨルン・アンデルセン)に理想の美を見出す。以来、彼は浜に続く回廊をタジオを求めて彷徨うようになる。ある日、ベニスの街中で消毒が始まり、疫病が流行しているのだという。白粉と口紅、白髪染めを施して若作りをし、タジオの姿を求めてベニスの町を徘徊

していたあるとき、彼は力尽きて倒れ、自らも感染したことを知る。それでも彼はベニスを去らない。疲れきった体を海辺のデッキチェアに横たえ、波光がきらめく中、彼方を指さすタジオの姿を見つめながら死んでゆく―。

していたあるとき、彼は力尽きて倒れ、自らも感染したことを知る。それでも彼はベニスを去らない。疲れきった体を海辺のデッキチェアに横たえ、波光がきらめく中、彼方を指さすタジオの姿を見つめながら死んでゆく―。 1971年公開のルキノ・ヴィスコンティ監督作で、アメリカ資本のイタリア・フランス合作映画で

1971年公開のルキノ・ヴィスコンティ監督作で、アメリカ資本のイタリア・フランス合作映画で 小説執筆の直前に死去した作曲家のグスタフ・マーラー(1860-1911)をイメージし、主人公の名前もそこから借りたとされており、主人公を作曲家にしたのはルキノ・ヴィスコンティ監督の恣意によるものとは必ずしも言い切れないようです。

小説執筆の直前に死去した作曲家のグスタフ・マーラー(1860-1911)をイメージし、主人公の名前もそこから借りたとされており、主人公を作曲家にしたのはルキノ・ヴィスコンティ監督の恣意によるものとは必ずしも言い切れないようです。 トーマス・マンは1911年に実際にヴェネツィアを旅行しており、そこで出会った上流ポーランド人の美少年に夢中になり、帰国後すぐにこの小説を書いたとのことで、作品の主人公は老人になっていまうが、トーマス・マンはこの時まだ30代だったことになります(トーマス・マンの死後、美少年のモデルになったポーランド貴族ヴワディスワフ・モエス男爵が名乗り出て、彼がヴェネツィアでトーマス・マンと遭遇したのは11歳の時で、当時ヴワージオ、アージオなどの愛称で呼ばれていたことが確認されている)。

トーマス・マンは1911年に実際にヴェネツィアを旅行しており、そこで出会った上流ポーランド人の美少年に夢中になり、帰国後すぐにこの小説を書いたとのことで、作品の主人公は老人になっていまうが、トーマス・マンはこの時まだ30代だったことになります(トーマス・マンの死後、美少年のモデルになったポーランド貴族ヴワディスワフ・モエス男爵が名乗り出て、彼がヴェネツィアでトーマス・マンと遭遇したのは11歳の時で、当時ヴワージオ、アージオなどの愛称で呼ばれていたことが確認されている)。 成功の要因としては、監督がヨーロッパ中を探して見つけたという美少年ビョルン・アンドレセンの美しさ(映画における美少年ランキングの人気投票でほとんどいつもトップにくる)もさるこ

成功の要因としては、監督がヨーロッパ中を探して見つけたという美少年ビョルン・アンドレセンの美しさ(映画における美少年ランキングの人気投票でほとんどいつもトップにくる)もさるこ とながら、舞台となる20世紀初頭のホテルなど、ルキノ・ヴィスコンティ監督の背景への徹底したこだわりがあるかと思います。これは、オフシーズンの名門ホテルを借り切って19世風に改装したそうですが、ホテルのホールやレストラン、客室の調度、人々の衣裳などの華やかさは、ヴィスコンティ監督の十八番という感じでしょうか。

とながら、舞台となる20世紀初頭のホテルなど、ルキノ・ヴィスコンティ監督の背景への徹底したこだわりがあるかと思います。これは、オフシーズンの名門ホテルを借り切って19世風に改装したそうですが、ホテルのホールやレストラン、客室の調度、人々の衣裳などの華やかさは、ヴィスコンティ監督の十八番という感じでしょうか。 さらにこの映画の特徴としては、すべてを分かり易く撮っているということが言えるかと思います。アシェンバッハが旅立とうしたら荷物の行先が間違えられて、彼は結局ホテルに戻らざるを得なくなりますが、それによってまたタジオと会うことができるようになる、その喜びをダーク・ボガードは堪えても堪えきれないといった満面の笑みで表現しています。アシェンバッハは、少年とその家族にペストの流行を伝え、この地を去るよう注意を促す自分を想像しますが、映画ではこの実現しなかった場面を実際に映像化して少年の髪の毛に手を触れるところまで描いています。さらに、終盤アシェンバッハが化粧して若作りする場面も、リアリティを欠くぐらい濃いメイクをダーク・ボガードに施してします。また、これは、主人公が原作の冒

さらにこの映画の特徴としては、すべてを分かり易く撮っているということが言えるかと思います。アシェンバッハが旅立とうしたら荷物の行先が間違えられて、彼は結局ホテルに戻らざるを得なくなりますが、それによってまたタジオと会うことができるようになる、その喜びをダーク・ボガードは堪えても堪えきれないといった満面の笑みで表現しています。アシェンバッハは、少年とその家族にペストの流行を伝え、この地を去るよう注意を促す自分を想像しますが、映画ではこの実現しなかった場面を実際に映像化して少年の髪の毛に手を触れるところまで描いています。さらに、終盤アシェンバッハが化粧して若作りする場面も、リアリティを欠くぐらい濃いメイクをダーク・ボガードに施してします。また、これは、主人公が原作の冒 頭で出会った、「若作りをしているが実はぎょっとするぐらい年寄りだったと分かった男」と対応していて、主人公自身がその男になってしまったといういわば"オチ"であるわけですが、その冒頭の"若作り男"もしっかり描かれています。アシェンバッハは疫病のためか体調不良で(心臓の具合が悪いようも見える)、さらに精神的にも疲弊しますが(少年への想いが激しくて自分自身が空洞化しているように見える)、そのことを強調するためか、ホテル内で行われた演奏会での彼の指揮が散々な出来だったという、原作には無い場面を入れています(原作は作家だから元々演奏会の指揮などしないわけだが

頭で出会った、「若作りをしているが実はぎょっとするぐらい年寄りだったと分かった男」と対応していて、主人公自身がその男になってしまったといういわば"オチ"であるわけですが、その冒頭の"若作り男"もしっかり描かれています。アシェンバッハは疫病のためか体調不良で(心臓の具合が悪いようも見える)、さらに精神的にも疲弊しますが(少年への想いが激しくて自分自身が空洞化しているように見える)、そのことを強調するためか、ホテル内で行われた演奏会での彼の指揮が散々な出来だったという、原作には無い場面を入れています(原作は作家だから元々演奏会の指揮などしないわけだが )。極めつけは、アシェンバッハの回想シーンに彼が娼館に女を買いに行く場面があることで、原作には無い場面のように思います。このシーンがあることによって、アシェンバッハが少年に恋い焦がれているのは事実ですが、彼を直接的に性愛の対象として見ているのではなく、あくまでも絶対的な美の対象としてみていることが示唆されており、ある種"注釈"的な印象を受けました。

)。極めつけは、アシェンバッハの回想シーンに彼が娼館に女を買いに行く場面があることで、原作には無い場面のように思います。このシーンがあることによって、アシェンバッハが少年に恋い焦がれているのは事実ですが、彼を直接的に性愛の対象として見ているのではなく、あくまでも絶対的な美の対象としてみていることが示唆されており、ある種"注釈"的な印象を受けました。

「ベニスに死す」●原題:DEATH IN VENICE(英)/MORTE A VENEZIA(伊)/MORT A VENISE(仏)●制作年:1971年●制作国:イタリア・フランス●監督・製作:

「ベニスに死す」●原題:DEATH IN VENICE(英)/MORTE A VENEZIA(伊)/MORT A VENISE(仏)●制作年:1971年●制作国:イタリア・フランス●監督・製作:

1864年18歳でバイエルン王に即位したルートヴィヒ(ヘルムート・バーガー)は、やがて年上の従姉エリザベート(ロミー・シュナイダー)に惹かれていくが、その思いは叶えられない。またルートヴィヒは政治や軍事より芸術を好み、特にワーグナー(トレヴァー・ハワード)を援助した。そのワーグナーは王をなめきっていて、愛人コジマ(シルヴァーナ・マンガーノ)と共に彼を食い物にする。ルートヴィヒは、贅を極めた宮殿での愚かしい生活や虚しい日常と、当時勃発した普墺戦争の中で精神的に消耗していき、その行動は次第に常軌を逸したものとなっていく―。

1864年18歳でバイエルン王に即位したルートヴィヒ(ヘルムート・バーガー)は、やがて年上の従姉エリザベート(ロミー・シュナイダー)に惹かれていくが、その思いは叶えられない。またルートヴィヒは政治や軍事より芸術を好み、特にワーグナー(トレヴァー・ハワード)を援助した。そのワーグナーは王をなめきっていて、愛人コジマ(シルヴァーナ・マンガーノ)と共に彼を食い物にする。ルートヴィヒは、贅を極めた宮殿での愚かしい生活や虚しい日常と、当時勃発した普墺戦争の中で精神的に消耗していき、その行動は次第に常軌を逸したものとなっていく―。 ルキノ・ヴィスコンティ(1906-1976)監督の1972年のイタリア・フランス・西ドイツ合作映画で、「地獄に堕ちた勇者ども」('69年)、「

ルキノ・ヴィスコンティ(1906-1976)監督の1972年のイタリア・フランス・西ドイツ合作映画で、「地獄に堕ちた勇者ども」('69年)、「 同じく'80年にヴェネツィア国際映画祭において、ヴィスコンティの当初の意図に限りなく近いとされる4時間版が初公開され、劣化したフィルムの修復作業を経たものが'06年に新宿のテアトルタイムズスクエアで開催された「ヴィスコンティ生誕100年祭」で、「ルートヴィヒ【完全復元版】」として「山猫」「イノセント」と共に上映されましたが、個人的にはその時は遺作となった「イノセント」しか観ることができず、今回、北千住・シネマブルースタジオのヴィスコンティ監督特集の一本として上映されたのを観ました(特集と言っても、「若者のすべて」('60年)と2作だけの上映だったが)。完全版もビデオ化されていましたが、やはりいつか劇場で観たいという思いもあって今回足を運んだ次第です。

同じく'80年にヴェネツィア国際映画祭において、ヴィスコンティの当初の意図に限りなく近いとされる4時間版が初公開され、劣化したフィルムの修復作業を経たものが'06年に新宿のテアトルタイムズスクエアで開催された「ヴィスコンティ生誕100年祭」で、「ルートヴィヒ【完全復元版】」として「山猫」「イノセント」と共に上映されましたが、個人的にはその時は遺作となった「イノセント」しか観ることができず、今回、北千住・シネマブルースタジオのヴィスコンティ監督特集の一本として上映されたのを観ました(特集と言っても、「若者のすべて」('60年)と2作だけの上映だったが)。完全版もビデオ化されていましたが、やはりいつか劇場で観たいという思いもあって今回足を運んだ次第です。

4時間という長さそのものが劇場向きですが、冒頭のルートヴィヒの戴冠式から荘厳な舞台劇を観ているみたいで、劇場で観た価値はありました。王族の絢爛豪華な世界を妥協なく再現している点で、中期以降のヴィスコンティ作品に観られる貴族趣味が最も徹底している作品と言えるかと思いますが(撮影はリンダーホーフ城など実際にルートヴィヒ2世が建設した王城でも行われた)、そうした壮大なバックグラウンドの中で、繊細で孤独を好むルートヴィヒの理知と狂気をきっちり浮き彫りにしてみせていて、「大味」感が全くないところがスゴいと思います。

4時間という長さそのものが劇場向きですが、冒頭のルートヴィヒの戴冠式から荘厳な舞台劇を観ているみたいで、劇場で観た価値はありました。王族の絢爛豪華な世界を妥協なく再現している点で、中期以降のヴィスコンティ作品に観られる貴族趣味が最も徹底している作品と言えるかと思いますが(撮影はリンダーホーフ城など実際にルートヴィヒ2世が建設した王城でも行われた)、そうした壮大なバックグラウンドの中で、繊細で孤独を好むルートヴィヒの理知と狂気をきっちり浮き彫りにしてみせていて、「大味」感が全くないところがスゴいと思います。 改めて完全版を観て思ったのは、史実に比較的忠実に描かれている点で、ルートヴィヒは近侍させた美青年たちを愛し、女性を嫌忌していたものの、エリーザベトだけには女性でありながら唯一心を許していたというのも事実らしく、また、彼女の妹のゾフィーと婚約者として押しつけられ、挙式を伸ばし延ばしにした挙句、婚約を反故にしてしまったのも実際のことのようです。ワーグナーに入れ込んで金を使い、城を幾つも建てて税金を使い、政治よりも詩を愛し、社交よりも真夜中の彷徨を好んだルードウィッヒですが、バイエルンの国民には人気があったそうです。

改めて完全版を観て思ったのは、史実に比較的忠実に描かれている点で、ルートヴィヒは近侍させた美青年たちを愛し、女性を嫌忌していたものの、エリーザベトだけには女性でありながら唯一心を許していたというのも事実らしく、また、彼女の妹のゾフィーと婚約者として押しつけられ、挙式を伸ばし延ばしにした挙句、婚約を反故にしてしまったのも実際のことのようです。ワーグナーに入れ込んで金を使い、城を幾つも建てて税金を使い、政治よりも詩を愛し、社交よりも真夜中の彷徨を好んだルードウィッヒですが、バイエルンの国民には人気があったそうです。 ヘルムート・バーガーは好演してると言うか、前半の美男子ぶりから終盤は一転して顔を白塗りにしての怪演、ホモセクシュアルはさほど強調されていませんが、「地獄に堕ちた勇者ども」を想起させるようなシーンがありました(ヴィスコンティとヘルムート・バーガーは"恋人同士"の関係にあったと言われ、ヘルムート・バーガーは姉として慕っていたロミー・シュナイダーから"バーガー嬢"或いは"バーガー夫人"とからかわれたほどであったという)。

ヘルムート・バーガーは好演してると言うか、前半の美男子ぶりから終盤は一転して顔を白塗りにしての怪演、ホモセクシュアルはさほど強調されていませんが、「地獄に堕ちた勇者ども」を想起させるようなシーンがありました(ヴィスコンティとヘルムート・バーガーは"恋人同士"の関係にあったと言われ、ヘルムート・バーガーは姉として慕っていたロミー・シュナイダーから"バーガー嬢"或いは"バーガー夫人"とからかわれたほどであったという)。 ワーグナーを演じるトレヴァー・ハワードも怪演、加えて、ロミー・シュナイダーの強い意志を秘めた美しさとシルヴァーナ・マンガーノのアクの強さ―といった具合に、壮大華麗な舞台装置に決して埋没してしまうことのない強烈な個性の配役陣と、その持ち味を十二分に引き出しているヴィスコンティの演出力が光ります。やはり、これはこの監督にしか撮れない作品なのだと思いましたが、'12年にワーグナー生誕200周年としてマリー・ノエル、ピーター・ゼアー共同監督でドイツ映画「ルートヴィヒ」が作られています。ある意味、こっちの方が「ご当地」版ということになりますが、出来の方はどうなのでしょうか。

ワーグナーを演じるトレヴァー・ハワードも怪演、加えて、ロミー・シュナイダーの強い意志を秘めた美しさとシルヴァーナ・マンガーノのアクの強さ―といった具合に、壮大華麗な舞台装置に決して埋没してしまうことのない強烈な個性の配役陣と、その持ち味を十二分に引き出しているヴィスコンティの演出力が光ります。やはり、これはこの監督にしか撮れない作品なのだと思いましたが、'12年にワーグナー生誕200周年としてマリー・ノエル、ピーター・ゼアー共同監督でドイツ映画「ルートヴィヒ」が作られています。ある意味、こっちの方が「ご当地」版ということになりますが、出来の方はどうなのでしょうか。 ヘルムート・バーガー(オーストリアの俳優)2023年5月18日死去。78歳。

ヘルムート・バーガー(オーストリアの俳優)2023年5月18日死去。78歳。

原題は「ロッコとその兄弟たち」(原作はジョヴァンニ・テストーリの『ギゾルファ橋』)。近親相互間の人間臭い葛藤が凄まじく、三男のロッコ(アラン・ドロン)がボクサー志望の次男(レナート・サルヴァトーリ)の恋人ナディア(アニー・ジラルド)に横恋慕したとして、兄一味が彼女を強姦するのを目の当たりにさせられ絶叫するシーンなどは心底痛々しく感じられ、ジュゼッペ・ロトゥンノのカメラワークも含め、ヴィスコンティのリアルで気迫のこもった演出に改めて驚嘆させられます。

原題は「ロッコとその兄弟たち」(原作はジョヴァンニ・テストーリの『ギゾルファ橋』)。近親相互間の人間臭い葛藤が凄まじく、三男のロッコ(アラン・ドロン)がボクサー志望の次男(レナート・サルヴァトーリ)の恋人ナディア(アニー・ジラルド)に横恋慕したとして、兄一味が彼女を強姦するのを目の当たりにさせられ絶叫するシーンなどは心底痛々しく感じられ、ジュゼッペ・ロトゥンノのカメラワークも含め、ヴィスコンティのリアルで気迫のこもった演出に改めて驚嘆させられます。 兄のために、自分に求婚するナディアを振り切って身を引き、家族を経済的苦境から救うために好きではないのにボクサーなるロッコは、どこまで純粋なキャラクターなのだろうか。リアリティが欠如しているとすれば、アラン・ドロンがボクサーとしてはあまりに美男過ぎる点はともかくとして、旧恋人を殺めてしまった兄さえも暖かく迎えるこのロッコの善人ぶりぐらいかなと。でも、そのロッコがいなければ全く救いの無いような映画であり、貧しいがゆえに兄は弟を妬み、同じ貧しさのゆえに弟は兄への兄弟愛に飢えるという―ということになるのでしょうか。

兄のために、自分に求婚するナディアを振り切って身を引き、家族を経済的苦境から救うために好きではないのにボクサーなるロッコは、どこまで純粋なキャラクターなのだろうか。リアリティが欠如しているとすれば、アラン・ドロンがボクサーとしてはあまりに美男過ぎる点はともかくとして、旧恋人を殺めてしまった兄さえも暖かく迎えるこのロッコの善人ぶりぐらいかなと。でも、そのロッコがいなければ全く救いの無いような映画であり、貧しいがゆえに兄は弟を妬み、同じ貧しさのゆえに弟は兄への兄弟愛に飢えるという―ということになるのでしょうか。

作中では、アニー・ジラルドは元カレのレナート・サルヴァトーリに殺されてしまうのですが(レナート・サルヴァトーリは

作中では、アニー・ジラルドは元カレのレナート・サルヴァトーリに殺されてしまうのですが(レナート・サルヴァトーリは 婚し、アニー・ジラルドはレナート・サルヴァトーリが亡くなるまで添い遂げています。

婚し、アニー・ジラルドはレナート・サルヴァトーリが亡くなるまで添い遂げています。

ルキノ・ヴィスコンティ/パスクァーレ・フェスタ・カンパニーレ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/マッシモ・フランチオーザ/エンリコ・メディオーリ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:ジョヴァンニ・テストーリ「ギゾルファ橋」●時間:168分●出演:アラン・ドロン/アニー・ジラルド/レナート・サルヴァトーリ/クラウディア・カルディナーレ/カティーナ・パクシヌー/ロジェ・アンナ/パオロ・ストッパ/スピロス・フォーカス/マックス・カルティエール/ロッコ・ヴィドラッツィ/コラド・パーニ/アレッサンドラ・パナーロ/アドリアー ナ・アスティ/シュジー・ドレール/クラウディア・モーリ●日本公開:1960/12●配給:イタリフィルム●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上

ルキノ・ヴィスコンティ/パスクァーレ・フェスタ・カンパニーレ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/マッシモ・フランチオーザ/エンリコ・メディオーリ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:ジョヴァンニ・テストーリ「ギゾルファ橋」●時間:168分●出演:アラン・ドロン/アニー・ジラルド/レナート・サルヴァトーリ/クラウディア・カルディナーレ/カティーナ・パクシヌー/ロジェ・アンナ/パオロ・ストッパ/スピロス・フォーカス/マックス・カルティエール/ロッコ・ヴィドラッツィ/コラド・パーニ/アレッサンドラ・パナーロ/アドリアー ナ・アスティ/シュジー・ドレール/クラウディア・モーリ●日本公開:1960/12●配給:イタリフィルム●最初に観た場所:カトル・ド・シネマ上

「イノセント」は1976年のイタリア・フランス合作映画で、ルキノ・ヴィスコンティ(1906‐1976)の最後の監督作品(公開されたのは没後)。

「イノセント」は1976年のイタリア・フランス合作映画で、ルキノ・ヴィスコンティ(1906‐1976)の最後の監督作品(公開されたのは没後)。

「イノセント」は、19世紀ローマの貴族男性(ジャンカルロ・ジャンニーニ)が主人公で、その彼が妻と愛人の間で揺れ動く様が描かれているのですが、〈妻〉が「青い体験」(Malizia、'73年/伊)、「続・青い体験」(Peccato veniale、'74年/伊)のラウラ・アントネッリで、〈愛

「イノセント」は、19世紀ローマの貴族男性(ジャンカルロ・ジャンニーニ)が主人公で、その彼が妻と愛人の間で揺れ動く様が描かれているのですが、〈妻〉が「青い体験」(Malizia、'73年/伊)、「続・青い体験」(Peccato veniale、'74年/伊)のラウラ・アントネッリで、〈愛

人〉が「おもいでの夏」(Summer of '42、'71年/米)のジェニファー・オニールなので、初めて見に行った時は、この2人を老ヴィスコンティがどう撮ったのかという興味もありました。貴族男性が愛人のもとへ行く際、妻に「君は昔から可愛い妹だった」などと言い訳して、それを妻ラウラ・アントネッリが許すというそれぞれのお気楽ぶりと従順ぶりにやや呆れるものの、最後になってみれば、実は女

人〉が「おもいでの夏」(Summer of '42、'71年/米)のジェニファー・オニールなので、初めて見に行った時は、この2人を老ヴィスコンティがどう撮ったのかという興味もありました。貴族男性が愛人のもとへ行く際、妻に「君は昔から可愛い妹だった」などと言い訳して、それを妻ラウラ・アントネッリが許すというそれぞれのお気楽ぶりと従順ぶりにやや呆れるものの、最後になってみれば、実は女 性の心と肉体は男が思っているほど単純なものではなかったということか。

性の心と肉体は男が思っているほど単純なものではなかったということか。 ラウラ・アントネッリ(あの「青い体験」の...)が妻でいながら、浮気などするなんて何というトンデモナイ奴かと思わせる部分も無きにしもあらずですが、浮気相手はジェニファー・オニール(あの「おもいでの夏」の...)だし...。

ラウラ・アントネッリ(あの「青い体験」の...)が妻でいながら、浮気などするなんて何というトンデモナイ奴かと思わせる部分も無きにしもあらずですが、浮気相手はジェニファー・オニール(あの「おもいでの夏」の...)だし...。 ジャンカルロ・ジャンニーニが演じる貴族は、自分の気持ちに純粋に従い過ぎるのかも。何となく憎めないキャラクターです(ジャンカルロ・ジャンニーニは、リナ・ウェルトミューラー監督の「流されて...」('75年/伊)の日本公開('78年)の時だったかに来日して舞台で挨拶していたが、意外と小柄だった印象がある)。結局、妻ラウラ・アントネッリの方も、義弟から紹介された作家に惚れられて自身も浮気に走り、そのことで夫は今さらのように自身の妻への愛着を再認識する―。

ジャンカルロ・ジャンニーニが演じる貴族は、自分の気持ちに純粋に従い過ぎるのかも。何となく憎めないキャラクターです(ジャンカルロ・ジャンニーニは、リナ・ウェルトミューラー監督の「流されて...」('75年/伊)の日本公開('78年)の時だったかに来日して舞台で挨拶していたが、意外と小柄だった印象がある)。結局、妻ラウラ・アントネッリの方も、義弟から紹介された作家に惚れられて自身も浮気に走り、そのことで夫は今さらのように自身の妻への愛着を再認識する―。 でもやはり気持ちはふらふらしていて、最後には作家の子を身籠った妻からの反撃を食い、愛人にも逃げられ、(自業自得とも言えるが)かなり惨めなことに...という、没落過程にある貴族層に個人のデカダン指向を重ね合わせたような、ヴィスコンティらしい結末へと繋がっていきます。

でもやはり気持ちはふらふらしていて、最後には作家の子を身籠った妻からの反撃を食い、愛人にも逃げられ、(自業自得とも言えるが)かなり惨めなことに...という、没落過程にある貴族層に個人のデカダン指向を重ね合わせたような、ヴィスコンティらしい結末へと繋がっていきます。 冒頭の「赤」を基調とした絢爛たる舞踏会シーンから映像美で魅せ、話の筋を追っていけば"貴族モノ"とは言え結構俗っぽい展開なのに、それでいて、ラウラ・アントネッリやジェニファー・オニールが、ヴィスコンティ映画の登場人物として"貴族然"として見えるのは、やはりヴィスコンティの演出のなせる業でしょうか(大河ドラマに出る女優が皆同じように見えるのとは似て非なるものか)。

冒頭の「赤」を基調とした絢爛たる舞踏会シーンから映像美で魅せ、話の筋を追っていけば"貴族モノ"とは言え結構俗っぽい展開なのに、それでいて、ラウラ・アントネッリやジェニファー・オニールが、ヴィスコンティ映画の登場人物として"貴族然"として見えるのは、やはりヴィスコンティの演出のなせる業でしょうか(大河ドラマに出る女優が皆同じように見えるのとは似て非なるものか)。 ッリが、(期待に反することなく?)充分エロチックに描かれていました(この〈妻〉の役は〈夫〉に勝るとも劣らず人物造形的にかなり複雑なキャラクターのように思える)。この映画の撮影の時ヴィスコンティは既に車椅子での演出でしたが、う〜ん、70歳、死期を悟りながらも、随分こってりした作品を作っていたんだなあと思わされます(そこがまたいい)。

ッリが、(期待に反することなく?)充分エロチックに描かれていました(この〈妻〉の役は〈夫〉に勝るとも劣らず人物造形的にかなり複雑なキャラクターのように思える)。この映画の撮影の時ヴィスコンティは既に車椅子での演出でしたが、う〜ん、70歳、死期を悟りながらも、随分こってりした作品を作っていたんだなあと思わされます(そこがまたいい)。

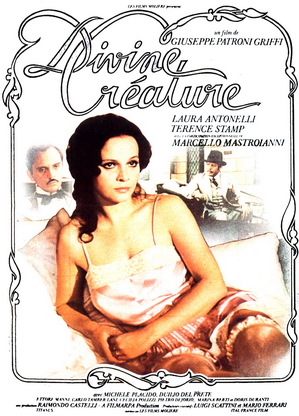

因みに、ラウラ・アントネッリは貴族や上流階級の役での出演作がこの他にも幾つかあって、「イノセント」の一作前のジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ監督の1920年代のローマの社交界を舞台にした「悦楽の闇」('75年/伊・仏)では、裕福な貴族バニャスコ(テレンス・スタンプ)の愛人マノエラ役で出ています。バニャスコには他にも愛

因みに、ラウラ・アントネッリは貴族や上流階級の役での出演作がこの他にも幾つかあって、「イノセント」の一作前のジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ監督の1920年代のローマの社交界を舞台にした「悦楽の闇」('75年/伊・仏)では、裕福な貴族バニャスコ(テレンス・スタンプ)の愛人マノエラ役で出ています。バニャスコには他にも愛 人がいて、愛想をつかしたマノエラは彼の元を去りますが、バニャスコは、15歳の時にある男に処女を奪われて以来、男性不信になっていたというマノエラ

人がいて、愛想をつかしたマノエラは彼の元を去りますが、バニャスコは、15歳の時にある男に処女を奪われて以来、男性不信になっていたというマノエラ の話から、その男がいとこのミケーレ(マルチェロ・マストロヤンニ)であることを偶然り、ミケーレに嫉妬心を抱きます。彼は一計を案じ、ミケーレにマノエラを近づ

の話から、その男がいとこのミケーレ(マルチェロ・マストロヤンニ)であることを偶然り、ミケーレに嫉妬心を抱きます。彼は一計を案じ、ミケーレにマノエラを近づ け苦しみを与えようとしたところ、ミケーレはいまだにマノエラを愛しており、マノエラの心も動いたため、バニャスコはますます苦しみ、最期は自殺に追い込まれるというもの。もとはと言えば男が悪いのですが、女はバニャスコ、ミケーレ以外にもミケーレ・プラチド(監督としても活躍)演じる男とも繋がりがあって、実

け苦しみを与えようとしたところ、ミケーレはいまだにマノエラを愛しており、マノエラの心も動いたため、バニャスコはますます苦しみ、最期は自殺に追い込まれるというもの。もとはと言えば男が悪いのですが、女はバニャスコ、ミケーレ以外にもミケーレ・プラチド(監督としても活躍)演じる男とも繋がりがあって、実 は彼女のほうこそ男を滅ぼすファム・ファータルだったということになるかと

は彼女のほうこそ男を滅ぼすファム・ファータルだったということになるかと 思います。キャストは豪勢だし、ラウラ・アントネッリの衣裳も絢爛なのですが、ストーリーがごちゃごちゃしていて、単なる恋愛泥沼劇にになってる印象も受けました。ラウラ・アントネッリも頑張って演技してるし、テレンス・スタンプは意外と役が合っていましたが、やはり、役者を集めるだけではダメなのだろなあ。

思います。キャストは豪勢だし、ラウラ・アントネッリの衣裳も絢爛なのですが、ストーリーがごちゃごちゃしていて、単なる恋愛泥沼劇にになってる印象も受けました。ラウラ・アントネッリも頑張って演技してるし、テレンス・スタンプは意外と役が合っていましたが、やはり、役者を集めるだけではダメなのだろなあ。 「イノセント」●原題:L'INNOCENTE●制作年:1976年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ/ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●原作:ガブリエレ・ダヌンツィオ「罪なき者」●時間:129分●出演:ジャンカルロ・ジャンニーニ/ラウラ・アントネッリ/ジェニファー・オニール/マッシモ・ジロッティ/ディディエ・オードパン/マルク・ポレル/リーナ・モレッリ/マリー・デュボア/ディディエ・オードバン●日本公開:1979/03●最初に観た場所:池袋文

「イノセント」●原題:L'INNOCENTE●制作年:1976年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ/ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●原作:ガブリエレ・ダヌンツィオ「罪なき者」●時間:129分●出演:ジャンカルロ・ジャンニーニ/ラウラ・アントネッリ/ジェニファー・オニール/マッシモ・ジロッティ/ディディエ・オードパン/マルク・ポレル/リーナ・モレッリ/マリー・デュボア/ディディエ・オードバン●日本公開:1979/03●最初に観た場所:池袋文

●製作:シルヴィオ・クレメンテッリ●脚本:オッタヴィオ・ジェンマ/アレッサンドロ・パレンゾ/サルヴァトーレ・サンペリ●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:フレッド・ボンガスト●時間:

●製作:シルヴィオ・クレメンテッリ●脚本:オッタヴィオ・ジェンマ/アレッサンドロ・パレンゾ/サルヴァトーレ・サンペリ●撮影:ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:フレッド・ボンガスト●時間: 98分●出演:ラウラ・アントネッリ(Laura Antonelli)/アレッサンドロ・モモ/テューリ・フェッロ/アンジェラ・ルース/ピノ・カルーソ/ティナ・オーモン/ジャン・ルイギ・チリッジ●日本公開:1974/10●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-04-05) (評価★★★★)●併映:「続・青い体験」(サルヴァトーレ・サンペリ)/「新・青い体験」(ベドロ・マソ)

98分●出演:ラウラ・アントネッリ(Laura Antonelli)/アレッサンドロ・モモ/テューリ・フェッロ/アンジェラ・ルース/ピノ・カルーソ/ティナ・オーモン/ジャン・ルイギ・チリッジ●日本公開:1974/10●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-04-05) (評価★★★★)●併映:「続・青い体験」(サルヴァトーレ・サンペリ)/「新・青い体験」(ベドロ・マソ)

「

「

「続・青い体験」●原題:PECCATO VENIALE●制作年:1974年●制作国:イタリア●監督:サルヴァトーレ・サンペリ●製作:シルヴィオ・クレメンテッリ●脚本:オッタヴィオ・ジェンマ/アレッサンドロ・パレンゾ●撮影:トニーノ・デリ・コリ●音楽:フレ

「続・青い体験」●原題:PECCATO VENIALE●制作年:1974年●制作国:イタリア●監督:サルヴァトーレ・サンペリ●製作:シルヴィオ・クレメンテッリ●脚本:オッタヴィオ・ジェンマ/アレッサンドロ・パレンゾ●撮影:トニーノ・デリ・コリ●音楽:フレ ッド・ボンガスト●時間:98分●出演:ラウラ・アントネッリ/アレッサンドロ・モモ/オラツィオ・オルランド/リッラ・ブリグノン/モニカ・ゲリトーレ/リノ・バンフィ●日本公開:1975/08●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-04-05) (評価★★★☆)●併映:「青い体験」(サルヴァトーレ・サンペリ)/「新・青い体験」(ベドロ・マソ)

ッド・ボンガスト●時間:98分●出演:ラウラ・アントネッリ/アレッサンドロ・モモ/オラツィオ・オルランド/リッラ・ブリグノン/モニカ・ゲリトーレ/リノ・バンフィ●日本公開:1975/08●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:三鷹オスカー(80-04-05) (評価★★★☆)●併映:「青い体験」(サルヴァトーレ・サンペリ)/「新・青い体験」(ベドロ・マソ)

「悦楽の闇」●原題:THE DIVINE NYMPH●制作年:1975年●制作国:イタリア・フランス●監督:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ●製作:ルイジ・スカチーニ/マリオ・フェッラーリ●脚本:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ/アルフィオ・ヴァルダルニーニ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:C・A・ビクシオ●原作:ルチアーノ・ズッコリ●時間:130分●出演:ラウラ・アントネッリ/テレンス・スタンプ/マルチェロ・マストロヤンニ/ミケーレ・プラチド/エットレ・マンニ/デュリオ・デル・プレート/マリナ・ベルティ/ドリス・デュランティ/カルロ・タンベルラーニ/ティナ・オーモン●日本公開:1987/06●配給:ケイブルホーグ=大映●最初に観た場所:渋谷・パルコスペース3(87-06-06)(評価★★★)

「悦楽の闇」●原題:THE DIVINE NYMPH●制作年:1975年●制作国:イタリア・フランス●監督:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ●製作:ルイジ・スカチーニ/マリオ・フェッラーリ●脚本:ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ/アルフィオ・ヴァルダルニーニ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:C・A・ビクシオ●原作:ルチアーノ・ズッコリ●時間:130分●出演:ラウラ・アントネッリ/テレンス・スタンプ/マルチェロ・マストロヤンニ/ミケーレ・プラチド/エットレ・マンニ/デュリオ・デル・プレート/マリナ・ベルティ/ドリス・デュランティ/カルロ・タンベルラーニ/ティナ・オーモン●日本公開:1987/06●配給:ケイブルホーグ=大映●最初に観た場所:渋谷・パルコスペース3(87-06-06)(評価★★★)

ハーマン・ローチャー●撮影:ロバート・サーティー

ハーマン・ローチャー●撮影:ロバート・サーティー

楽:

楽:.jpg)

1942年6月に刊行されたアルベール・カミュ(Albert Camus、1913‐1960/享年46)の人間社会の不条理を描いたとされる作品で、「きょう、ママンが死んだ」で始まる窪田啓作訳(新潮文庫版)は読み易く、経年疲労しない名訳と言えるかも(新潮社が仏・ガリマール社の版権を独占しているため、他社から新訳が出ないという状況はあるが)。

1942年6月に刊行されたアルベール・カミュ(Albert Camus、1913‐1960/享年46)の人間社会の不条理を描いたとされる作品で、「きょう、ママンが死んだ」で始まる窪田啓作訳(新潮文庫版)は読み易く、経年疲労しない名訳と言えるかも(新潮社が仏・ガリマール社の版権を独占しているため、他社から新訳が出ないという状況はあるが)。 仏・ガリマール社からの刊行時カミュは29歳でしたが、この小説が実際に執筆されたのは26歳から27歳にかけてであり(若い!)、アルジェリアで育ちパリ中央文壇から遠い所にいたために認知されるまでに若干タイムラグがあったということでしょうか。但し、この作品がフランスで刊行されるや大きな反響を呼び、確かに、自分の生死が懸かった裁判を他人事のように感じ、最後には、「私の処刑の日に大勢の見物人が集まり、憎悪の叫びをあげて、私を迎えることだけ」を望むようになるムルソーという人物の造型は、それまでの文学作品の登場人物の類型の何れにも属さないものだと言えるのでは。1957年、カミュが43歳の若さでノーベル文学賞を受賞したのは、この作品によるところが大きいと言われています。

仏・ガリマール社からの刊行時カミュは29歳でしたが、この小説が実際に執筆されたのは26歳から27歳にかけてであり(若い!)、アルジェリアで育ちパリ中央文壇から遠い所にいたために認知されるまでに若干タイムラグがあったということでしょうか。但し、この作品がフランスで刊行されるや大きな反響を呼び、確かに、自分の生死が懸かった裁判を他人事のように感じ、最後には、「私の処刑の日に大勢の見物人が集まり、憎悪の叫びをあげて、私を迎えることだけ」を望むようになるムルソーという人物の造型は、それまでの文学作品の登場人物の類型の何れにも属さないものだと言えるのでは。1957年、カミュが43歳の若さでノーベル文学賞を受賞したのは、この作品によるところが大きいと言われています。 サルトルは「不条理の光に照らしてみても、その光の及ばない固有の曖昧さをムルソーは保っている」とし、これがムルソーの人物造型において小説的濃密さを高めているとしていますが、このことは、『嘔吐』でマロニエの樹を見て気分が悪くなるロカンタンという主人公の"小説的濃密さ"の欠如を認めているようにも思えなくもないものの、『嘔吐』と比較をしないまでも、第1部の殺人事件が起きるまでと第2部の裁判場面の呼応関係など、小説としてよく出来ているように思いました。

サルトルは「不条理の光に照らしてみても、その光の及ばない固有の曖昧さをムルソーは保っている」とし、これがムルソーの人物造型において小説的濃密さを高めているとしていますが、このことは、『嘔吐』でマロニエの樹を見て気分が悪くなるロカンタンという主人公の"小説的濃密さ"の欠如を認めているようにも思えなくもないものの、『嘔吐』と比較をしないまでも、第1部の殺人事件が起きるまでと第2部の裁判場面の呼応関係など、小説としてよく出来ているように思いました。

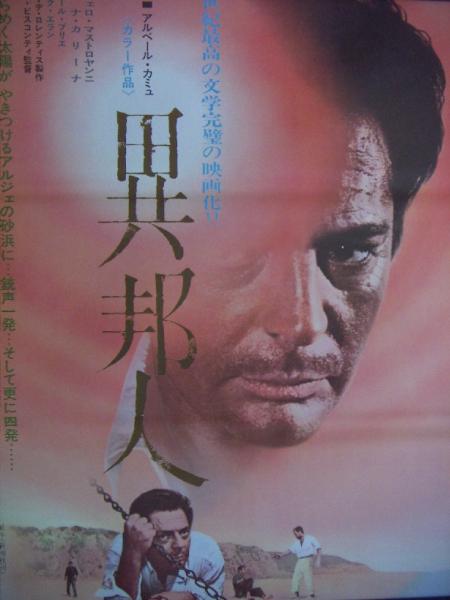

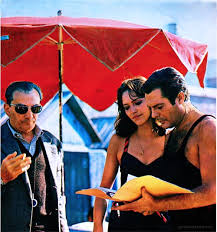

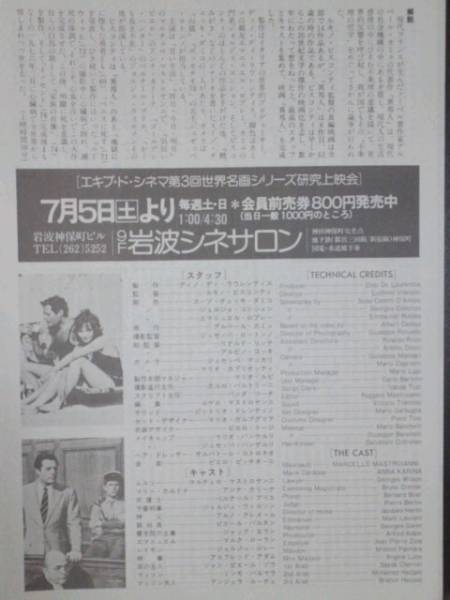

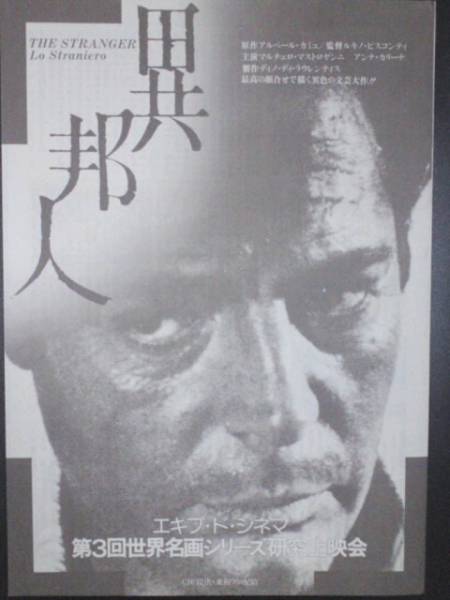

ルキノ・ヴィスコンティ(Luchino Visconti、1906‐1976/享年69)監督がマルチェロ・マストロヤンニ(Marcello Mastroianni、1924‐1996/享年72)を主演としてこの『異邦人』を映画にしていますが('67年)、テーマがテーマである上に、小説の殆どはムルソーの内的独白(それも、だらだらしたものでなく、ハードボイルドチックな)とでも言うべきもので占められていて、情景描写などはかなり削ぎ落とされており(アルジェリアの養老院ってどんなのだ

ルキノ・ヴィスコンティ(Luchino Visconti、1906‐1976/享年69)監督がマルチェロ・マストロヤンニ(Marcello Mastroianni、1924‐1996/享年72)を主演としてこの『異邦人』を映画にしていますが('67年)、テーマがテーマである上に、小説の殆どはムルソーの内的独白(それも、だらだらしたものでなく、ハードボイルドチックな)とでも言うべきもので占められていて、情景描写などはかなり削ぎ落とされており(アルジェリアの養老院ってどんなのだ ろうか、殆ど情景描写がない)、映画にするのは難しい作品であるという気がしなくもありませんでした。それでもルキノ・ヴィスコンティ監督は果敢に映像化を試みており、当初映画化を拒み続けていたカミュ夫人が原作に忠実に作ることを条件として要求したこともありますが、文庫本に置き換

ろうか、殆ど情景描写がない)、映画にするのは難しい作品であるという気がしなくもありませんでした。それでもルキノ・ヴィスコンティ監督は果敢に映像化を試みており、当初映画化を拒み続けていたカミュ夫人が原作に忠実に作ることを条件として要求したこともありますが、文庫本に置き換

松岡正剛氏はこの映画を観て、ヴィスコンティはムルソーを「ゲームに参加しない男」として描ききったなという感想を持ったそうで、これは言い得ているのではないかという気がします。原作にも、「被告席の腰掛の上でさえも、自分についての話を聞くのは、やっぱり興味深いものだ」という、主人公の冷めた心理描写があります。一方で、ラストのムルソーの司祭とのやりとりを通して感じられる彼の「抵抗」とその根拠みたいなものは映画ではやや伝わってきにくかったように思われ、映像化することで抜け落ちてしまう部分はどうしてもあるような気がしました。だだ、そのことを考慮しても、ルキノ・ヴィスコンティ監督の挑戦は一定の評価を得てもいいのではないかとも思いました。

松岡正剛氏はこの映画を観て、ヴィスコンティはムルソーを「ゲームに参加しない男」として描ききったなという感想を持ったそうで、これは言い得ているのではないかという気がします。原作にも、「被告席の腰掛の上でさえも、自分についての話を聞くのは、やっぱり興味深いものだ」という、主人公の冷めた心理描写があります。一方で、ラストのムルソーの司祭とのやりとりを通して感じられる彼の「抵抗」とその根拠みたいなものは映画ではやや伝わってきにくかったように思われ、映像化することで抜け落ちてしまう部分はどうしてもあるような気がしました。だだ、そのことを考慮しても、ルキノ・ヴィスコンティ監督の挑戦は一定の評価を得てもいいのではないかとも思いました。 この世の全てのものを虚しく感じるムルソーは、自らが処刑されることにそうした虚しさからの自己の解放を見出したともとれますが、ああ、やっぱり死刑はイヤだなあとか単純に思ったりして...(小説は獄中での主人公の決意にも似た思いで終わっている)。ムルソーが母親の葬儀の翌日に女友達と海へ水遊びに行ったのは、彼が養老院の遺体安置所の「死」の雰囲気から抜け出し、自らの心身に「生」の息吹を獲り込もうとした所為であるという見方があるようです。映画を観ると、その見方がすんなり受け入れられるように思いました。

この世の全てのものを虚しく感じるムルソーは、自らが処刑されることにそうした虚しさからの自己の解放を見出したともとれますが、ああ、やっぱり死刑はイヤだなあとか単純に思ったりして...(小説は獄中での主人公の決意にも似た思いで終わっている)。ムルソーが母親の葬儀の翌日に女友達と海へ水遊びに行ったのは、彼が養老院の遺体安置所の「死」の雰囲気から抜け出し、自らの心身に「生」の息吹を獲り込もうとした所為であるという見方があるようです。映画を観ると、その見方がすんなり受け入れられるように思いました。 ママンの出棺を見るムルソー(マルチェロ・マストロヤンニ)

ママンの出棺を見るムルソー(マルチェロ・マストロヤンニ) 葬儀の翌日、海辺で女友達(アンナ・カリーナ)に声をかける

葬儀の翌日、海辺で女友達(アンナ・カリーナ)に声をかける アラブ人達と共同房にて(死刑確定後は独房に移される)

アラブ人達と共同房にて(死刑確定後は独房に移される)

ジョルジュ・ウイルソン(予審判事)/ベルナール・ブリエ(弁護人)/ジャック・エルラン(養老院の院長)/ジョルジェ・ジュレ(レイモン)/ジャン・ピエール・ゾラ(事務所の所長)/ブリュノ・クレメール(神父)/アルフレード・アダン(検事)/アンジェラ・ルーチェ(マッソン夫人)/ミンモ・パルマラ(マッソン)/ヴィットリオ・ドォーゼ(弁護士)●日本公開:1968/09●配給:

ジョルジュ・ウイルソン(予審判事)/ベルナール・ブリエ(弁護人)/ジャック・エルラン(養老院の院長)/ジョルジェ・ジュレ(レイモン)/ジャン・ピエール・ゾラ(事務所の所長)/ブリュノ・クレメール(神父)/アルフレード・アダン(検事)/アンジェラ・ルーチェ(マッソン夫人)/ミンモ・パルマラ(マッソン)/ヴィットリオ・ドォーゼ(弁護士)●日本公開:1968/09●配給:

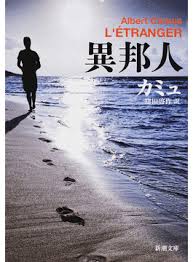

![白夜 [DVD]PL.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E7%99%BD%E5%A4%9C%20%5BDVD%5DPL.jpg)

.jpg)

ルキノ・ヴィスコンティ版「白夜」は、ペテルブルクからイタリアの港町に話の舞台を移し、但し、オールセットでこの作品を撮っていて(モノクロ)、主人公の孤独な青年にマルチェロ・マストロヤンニ、恋人に去られた女性に「居酒屋」のマリア・シェル、その恋人にジャン・マレーという錚々たる役者布陣であり、キャスト、スタッフ共に国際的です。

ルキノ・ヴィスコンティ版「白夜」は、ペテルブルクからイタリアの港町に話の舞台を移し、但し、オールセットでこの作品を撮っていて(モノクロ)、主人公の孤独な青年にマルチェロ・マストロヤンニ、恋人に去られた女性に「居酒屋」のマリア・シェル、その恋人にジャン・マレーという錚々たる役者布陣であり、キャスト、スタッフ共に国際的です。 「ヴェネツィア高裁映画祭・銀獅子賞」を受賞するなど、国際的にも高い評価を得た作品で、タイトルに象徴される幻想的な雰囲気を伝えてはいるものの、細部において小説から抱いたイメージと食い違い、個人的にはやや入り込めなかったという感じです。

「ヴェネツィア高裁映画祭・銀獅子賞」を受賞するなど、国際的にも高い評価を得た作品で、タイトルに象徴される幻想的な雰囲気を伝えてはいるものの、細部において小説から抱いたイメージと食い違い、個人的にはやや入り込めなかったという感じです。

神経質そうでややストーカーっぽいとも思える青年(ギョーム・デ・フォレ)の、それでいて少

神経質そうでややストーカーっぽいとも思える青年(ギョーム・デ・フォレ)の、それでいて少 し滑稽で哀しい感じが原作を身近なものにしていて、恋人の名前をテープに吹き込んだりしている点などはオタク的であり、こんな青年は実際いるかもしれないなあと

し滑稽で哀しい感じが原作を身近なものにしていて、恋人の名前をテープに吹き込んだりしている点などはオタク的であり、こんな青年は実際いるかもしれないなあと ―。そうしたギョーム・デ・フォレの鬱屈した中にも飄々としたユーモアを漂わせた青年に加えて、イザベル・ヴェンガルテンの内に秘めた翳のある女性も良かったように思います(ギヨーム・デ・フォレ、イザベル・ヴェンガルテン共にこの作品に出演するまで演技経験が無かったというから、ブレッソンの演出力には舌を巻く)。

―。そうしたギョーム・デ・フォレの鬱屈した中にも飄々としたユーモアを漂わせた青年に加えて、イザベル・ヴェンガルテンの内に秘めた翳のある女性も良かったように思います(ギヨーム・デ・フォレ、イザベル・ヴェンガルテン共にこの作品に出演するまで演技経験が無かったというから、ブレッソンの演出力には舌を巻く)。

夜のセーヌ河をイルミネーションに飾られた水上観光バス(バトー・ムーシュ)がボサノヴァ調の曲を奏でながらクルージングする様を、橋上から情感たっぷりに撮った映像はため息がでるほど美しく、原作のロマンチシズムを極致の映像美にしたものでした。

夜のセーヌ河をイルミネーションに飾られた水上観光バス(バトー・ムーシュ)がボサノヴァ調の曲を奏でながらクルージングする様を、橋上から情感たっぷりに撮った映像はため息がでるほど美しく、原作のロマンチシズムを極致の映像美にしたものでした。

「白夜」(ヴィスコンティ版)●原題:QUATER NUITS D'UN REVEUR●制作年:1957年●制作国:イタリア・フランス●監督・脚本:ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:ドストエフスキー●時間:107分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/マリア・シェル/ジャン・マレー/クララ・カラマイ/マリア・ザノーリ/エレナ・ファンチェーラ●日本公開:1958/04●配給:イタリフィルム●最初に観た場所:高田馬場東映パラス(86-11-30)(評価★★★)●併映:「世にも怪奇な物語」(ロジェ・バディム/ルイ・マル/フェデリコ・フェリーニ)

「白夜」(ヴィスコンティ版)●原題:QUATER NUITS D'UN REVEUR●制作年:1957年●制作国:イタリア・フランス●監督・脚本:ルキノ・ヴィスコンティ●撮影:ジュゼッペ・ロトゥンノ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:ドストエフスキー●時間:107分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/マリア・シェル/ジャン・マレー/クララ・カラマイ/マリア・ザノーリ/エレナ・ファンチェーラ●日本公開:1958/04●配給:イタリフィルム●最初に観た場所:高田馬場東映パラス(86-11-30)(評価★★★)●併映:「世にも怪奇な物語」(ロジェ・バディム/ルイ・マル/フェデリコ・フェリーニ)  「白夜」(ブレッソン版)●原題:QUATRE NUITS D'UN REVEUR(英:FOUR NIGHTS OF A DREAMER)●制作年:1971年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●撮影:ピエール・ロム●音楽:ミシェル・マーニュ●原作:ドストエフスキー●時間:83分●出演:イザベル・ヴェンガルテン/ギョーム・デ・フォレ●日

「白夜」(ブレッソン版)●原題:QUATRE NUITS D'UN REVEUR(英:FOUR NIGHTS OF A DREAMER)●制作年:1971年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●撮影:ピエール・ロム●音楽:ミシェル・マーニュ●原作:ドストエフスキー●時間:83分●出演:イザベル・ヴェンガルテン/ギョーム・デ・フォレ●日 本公開:1978/02●配給:フランス映画社●最初に観た場所:池袋文芸坐(78-06-22)●2回目:池袋文芸坐(78-06-23)●3回目:有楽シネマ(80-05-25) (評価★★★★★)●併映(1回目・2回目):「少女ムシェット」(ロベール・ブレッソン)●併映(3回目):「鬼火」(ルイ・マル)

本公開:1978/02●配給:フランス映画社●最初に観た場所:池袋文芸坐(78-06-22)●2回目:池袋文芸坐(78-06-23)●3回目:有楽シネマ(80-05-25) (評価★★★★★)●併映(1回目・2回目):「少女ムシェット」(ロベール・ブレッソン)●併映(3回目):「鬼火」(ルイ・マル)