「●原発・放射能汚染問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●捕鯨問題」 【1759】 小松 正之 『クジラと日本人』

「●岩波ジュニア新書」の インデックッスへ

ジュニア新書だが、原発事故とその後の実態は、大人でも読んで初めて知ることが多いのでは。

『原発事故、ひとりひとりの記憶 3.11から今に続くこと (岩波ジュニア新書 981) 』['24年]『ルポ 母子避難―消されゆく原発事故被害者 (岩波新書)』['16年]『孤塁 双葉郡消防士たちの3.11』['20年]『孤塁 双葉郡消防士たちの3・11 (岩波現代文庫 社会333)』['23年]

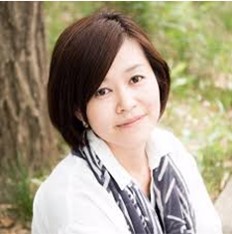

吉田 千亜 氏

2011年3月11日の地震、津波、そして原発事故から10年余、その間、福島と東京を往復し、人々の声に耳を傾け、寄り添い、取材を重ねてきた著者が、あの日から今に続く日々を生きる18人の道のりを伝え、あの原発事故が何だったかを、浮き彫りにすることを試みた本です。

2011年3月11日の地震、津波、そして原発事故から10年余、その間、福島と東京を往復し、人々の声に耳を傾け、寄り添い、取材を重ねてきた著者が、あの日から今に続く日々を生きる18人の道のりを伝え、あの原発事故が何だったかを、浮き彫りにすることを試みた本です。

第1章「原発から3kmの双葉町で」では、双葉町で牧畜を営んでいた人などに取材し、原発の近くにいた人ほど、逃げるためにいち早く知るべき情報が、まったく伝えられていなかったことが窺えます。

第2章「原発から60kmの郡山市で」では、著者が『ルポ 母子避難―消されゆく原発事故被害者』('16年/岩波新書)でも扱った、当時母子のみで避難することになった人を追っていますが、そのことが離婚の原因となり、シングルマザーになってしまった人もいるのだなあ。

第3章「原発から40kmの相馬市で」では、避難をせず、東電や国の責任を訴え裁判を闘った人を追っていますが、最高裁は「国の責任を認めない」との判決を言い渡し、国家賠償責任は退けた...。国策だった原発の事故なのにです。

第4章「避難指示が出なかった地域で」では、住民たちが自分たちで放射線量を測定する組織を立ち上げた話を紹介。何せ、「ニコニコしていれば放射能は来ない」などと宣(のたま)う御用学者(山下俊一氏)がいたりしたからなあ。

第5章「原発から20km圏内で」では、これも著者が『孤塁―双葉郡消防士たちの3.11』('20年/岩波新書、'23年/岩波現代文庫)でも扱った、原発事故発生当時、原発構内での給水活動や火災対応にもあたった双葉消防本部の消防士たちの証言を集めています。当時、職責以上のことをしていたのに公に知られることなく、そして今は被曝の後遺症の不安を抱え続けているという、何とも理不尽!

第6章「あの原発事故は防げたかもしれなかった」では、津波は予見でき、対策をすれば原発事故は回避できたのではないかということが、東電内で「社員が津波対策を考えていた」ということからも窺えるとしながら、なのに裁判(最高裁判決)では、経営者側の「自分に責任はない」という言い分がと通ってしまったとしています。まさに「唖然」。最高裁は東電の味方なのだなあ。

第7章・第8章では、原発事故当時子どもだった人々を取材して被曝後遺症の不安を聴くとともに、実際に甲状腺がんに罹患した子どもたちの声を集めています。第9章・第10章では、区域外避難者たちの苦難や、国の補助が限定的であったり、どんどん打ち切られたりしていることの問題を取り上げています。

ジュニア新書ですが、本書にある原発事故とその後の実態は、大人だって本書を読んで初めて知ることが多いのではないかと思われます。こうして見ると(除染費用とか補償費用とか、住みたいところに住めないという経済的損失などから考えると)原発ほどコストのかかるエベルギー源はないように思います。それでも国としては、原発事故後に導入された運転期間を原則40年に制限する制度(40年ルール)を見直し、緩和する動きがすでに出ています。

原発推進のために、更なる税金が投入される...。喩えはおかしいかもしれませんが、負け賭博にどんどん金をつぎ込んだ人物を思い出してしまいました。

《読書MEMO》

●目次

1章 原発から3kmの双葉町で―「もう帰れないな」と思った

2章 原発から60kmの郡山市で―母子避難を経て

3章 原発から40kmの相馬市で―避難をせず、裁判を闘う

4章 避難指示が出なかった地域で―地元を測り続ける

5章 原発から20km圏内で―原発のすぐ近くで活動を続けた人たち

6章 あの原発事故は防げたかもしれなかった

7章 原発事故と子どもたち

8章 甲状腺がんに罹患した子どもたち―「誰にも言えずに」「当事者の声を聞いて」

9章 区域外避難者たちの苦難―住宅供与の打ち切り

10章 原発事故の被害の枠組みを広げる

●著者プロフィール

吉田千亜[ヨシダチア]

1977年生まれ。フリーライター。福島第一原発事故後、被害者・避難者の取材、サポートを続ける。著書に『孤塁 双葉郡消防士たちの3・11』(岩波書店)にて、本田靖春ノンフィクション賞(第42回)、日隅一雄・情報流通促進賞2020大賞、日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞を受賞。

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ 戦争や社会問題の実態を、関係者への聞き書きという技法を通して描き、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞したベラルーシのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの著作で、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材した『戦争は女の顔をしていない』(1984)、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に子供だった人々の体験談を集めた『ボタン穴から見た戦争』(1985)、アフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めた『アフガン帰還兵の証言』(1991)、ソ連崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材した『死に魅入られた人びと』(1994)に続く第5弾が、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げた本書『チェルノブイリの祈り』(1997)です。

戦争や社会問題の実態を、関係者への聞き書きという技法を通して描き、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞したベラルーシのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの著作で、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材した『戦争は女の顔をしていない』(1984)、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に子供だった人々の体験談を集めた『ボタン穴から見た戦争』(1985)、アフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めた『アフガン帰還兵の証言』(1991)、ソ連崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材した『死に魅入られた人びと』(1994)に続く第5弾が、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げた本書『チェルノブイリの祈り』(1997)です。

昨年[2019年]アメリカ・HBOで制作・放送され、日本でもスターチャンネルで放映されたテレビドラマ「チェルノブイリ」(全5回のミニシリーズ)にも、このエピソードが反映されたシーンがあったように思いましたが、虚構化された映像よりも、この生々しい現実を伝える「聞き書き」の方が強烈であり、ジャーナリスト初のノーベル文学賞受賞というのも頷けます。

昨年[2019年]アメリカ・HBOで制作・放送され、日本でもスターチャンネルで放映されたテレビドラマ「チェルノブイリ」(全5回のミニシリーズ)にも、このエピソードが反映されたシーンがあったように思いましたが、虚構化された映像よりも、この生々しい現実を伝える「聞き書き」の方が強烈であり、ジャーナリスト初のノーベル文学賞受賞というのも頷けます。

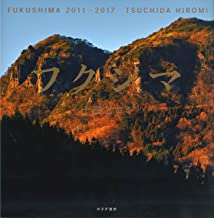

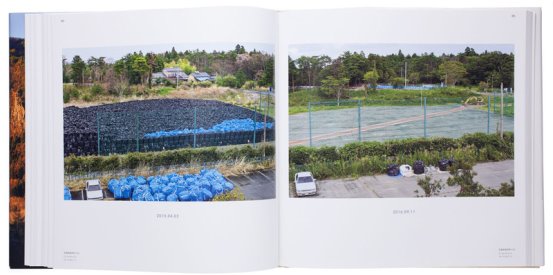

写真家が、2011年3月11日の東日本大震災の後、同年6月に川内村、葛尾村、飯舘村に入って2日の撮影をし、以降2018年1月までの6年半の間に120回現地に足を運んで撮った写真を集めたもので、そうして撮った5万点のなかから190点が選ばれています。

写真家が、2011年3月11日の東日本大震災の後、同年6月に川内村、葛尾村、飯舘村に入って2日の撮影をし、以降2018年1月までの6年半の間に120回現地に足を運んで撮った写真を集めたもので、そうして撮った5万点のなかから190点が選ばれています。

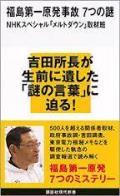

NHKスペシャルのメルトダウンシリーズとして5つの番組を放送してきた取材班が、取材の過程で新たな証言等を得ることで、それまでわかった気でいた事実関係の確度が怪しくなり、新たな謎として立ちはだかってきたとして、その主だったものを7つ取り上げて、章ごとに検証と考察を行っています。

NHKスペシャルのメルトダウンシリーズとして5つの番組を放送してきた取材班が、取材の過程で新たな証言等を得ることで、それまでわかった気でいた事実関係の確度が怪しくなり、新たな謎として立ちはだかってきたとして、その主だったものを7つ取り上げて、章ごとに検証と考察を行っています。 第4章では、なぜ爆発しなかった2号機で大量の放射性物質の放出があったのか、第5章では、3号機への消防車の注水がなぜメルトダウンを防ぐ役割を果たせなかったのか、消防車が送り込んだ400トンの水はどこに消えたのか、第6章では、2号機のSR弁と呼ばれる緊急時の減圧装置がなぜ動かなかったのかについて、そして最終第7章では、「最後の砦」とされていた格納容器が壊れたのはなぜか、原発内部の最新の調査結果にメスを入れています。

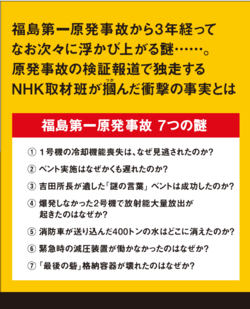

第4章では、なぜ爆発しなかった2号機で大量の放射性物質の放出があったのか、第5章では、3号機への消防車の注水がなぜメルトダウンを防ぐ役割を果たせなかったのか、消防車が送り込んだ400トンの水はどこに消えたのか、第6章では、2号機のSR弁と呼ばれる緊急時の減圧装置がなぜ動かなかったのかについて、そして最終第7章では、「最後の砦」とされていた格納容器が壊れたのはなぜか、原発内部の最新の調査結果にメスを入れています。 国内の原発としては1年11か月ぶりに再稼働した鹿児島県の川内原発1号機〔NHKニュースウェブ・2015(平成27)年8月13日〕

国内の原発としては1年11か月ぶりに再稼働した鹿児島県の川内原発1号機〔NHKニュースウェブ・2015(平成27)年8月13日〕

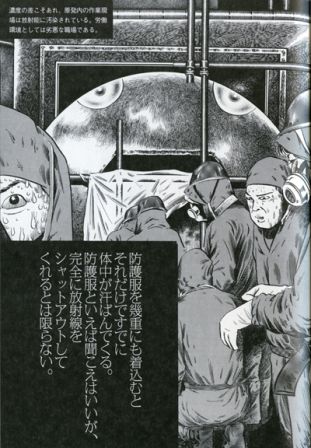

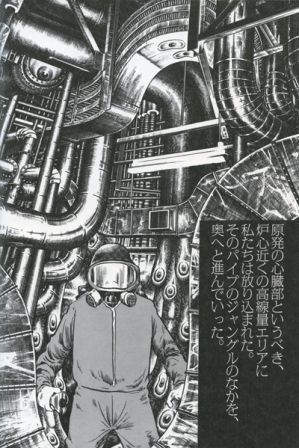

あとがきによると、当時、堀江氏は3カ所の原発で下請労働者として働き、原発内における作業員の労働環境の実態を密かに執筆していたところ(これが後に『原発ジプシー』という本になる)、ある日突然、「アサヒグラフ」の編集者であった藤沢正実氏から電話があり、朝日新聞東京本社で会ってみると、現在執筆中の原稿の一部を再構成して「アサヒグラフ」に掲載したい、一緒にイラストも掲載したいと思うが、水木しげる氏に依頼するつもりだとの話だったとのこと。

あとがきによると、当時、堀江氏は3カ所の原発で下請労働者として働き、原発内における作業員の労働環境の実態を密かに執筆していたところ(これが後に『原発ジプシー』という本になる)、ある日突然、「アサヒグラフ」の編集者であった藤沢正実氏から電話があり、朝日新聞東京本社で会ってみると、現在執筆中の原稿の一部を再構成して「アサヒグラフ」に掲載したい、一緒にイラストも掲載したいと思うが、水木しげる氏に依頼するつもりだとの話だったとのこと。 堀江氏の原発労働のルポルタージュ部分も読み易く、'79年4月に、東芝プラントの孫請け業者の社員だった32歳の青年が、福島第一原発の正門近くの雑木林で縊死したことから始まる書き出しは衝撃的(この青年は、福島に来る前は浜岡原発で働いていた)。遺書には、「目が悪い。頭が悪い。とにかくおれは精神的に疲れた。人生の道にもついていけない。寂しい。希望もない」とあり、「原発の仕事も考えもんだ」との言葉で終わっていたそうです。

堀江氏の原発労働のルポルタージュ部分も読み易く、'79年4月に、東芝プラントの孫請け業者の社員だった32歳の青年が、福島第一原発の正門近くの雑木林で縊死したことから始まる書き出しは衝撃的(この青年は、福島に来る前は浜岡原発で働いていた)。遺書には、「目が悪い。頭が悪い。とにかくおれは精神的に疲れた。人生の道にもついていけない。寂しい。希望もない」とあり、「原発の仕事も考えもんだ」との言葉で終わっていたそうです。

児玉 龍彦 氏

児玉 龍彦 氏

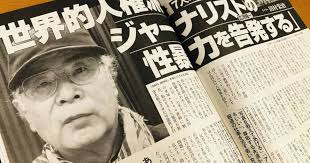

広河隆一氏 (フォトジャーナリスト、戦場カメラマン、市民活動家)

広河隆一氏 (フォトジャーナリスト、戦場カメラマン、市民活動家) ●写真誌「DAYS JAPAN」を発行するデイズジャパン(東京)は(2018年12月)26日、フォトジャーナリストの広河隆一氏(75)を25日付で代表取締役から解任したことを明らかにした。週刊文春2019年1月3日・10日号で、広河氏からのセクハラ行為を訴える女性の元スタッフらの証言が報じられていた。[2018年12月26日WEB東奥日報(共同通信社)]

●写真誌「DAYS JAPAN」を発行するデイズジャパン(東京)は(2018年12月)26日、フォトジャーナリストの広河隆一氏(75)を25日付で代表取締役から解任したことを明らかにした。週刊文春2019年1月3日・10日号で、広河氏からのセクハラ行為を訴える女性の元スタッフらの証言が報じられていた。[2018年12月26日WEB東奥日報(共同通信社)]

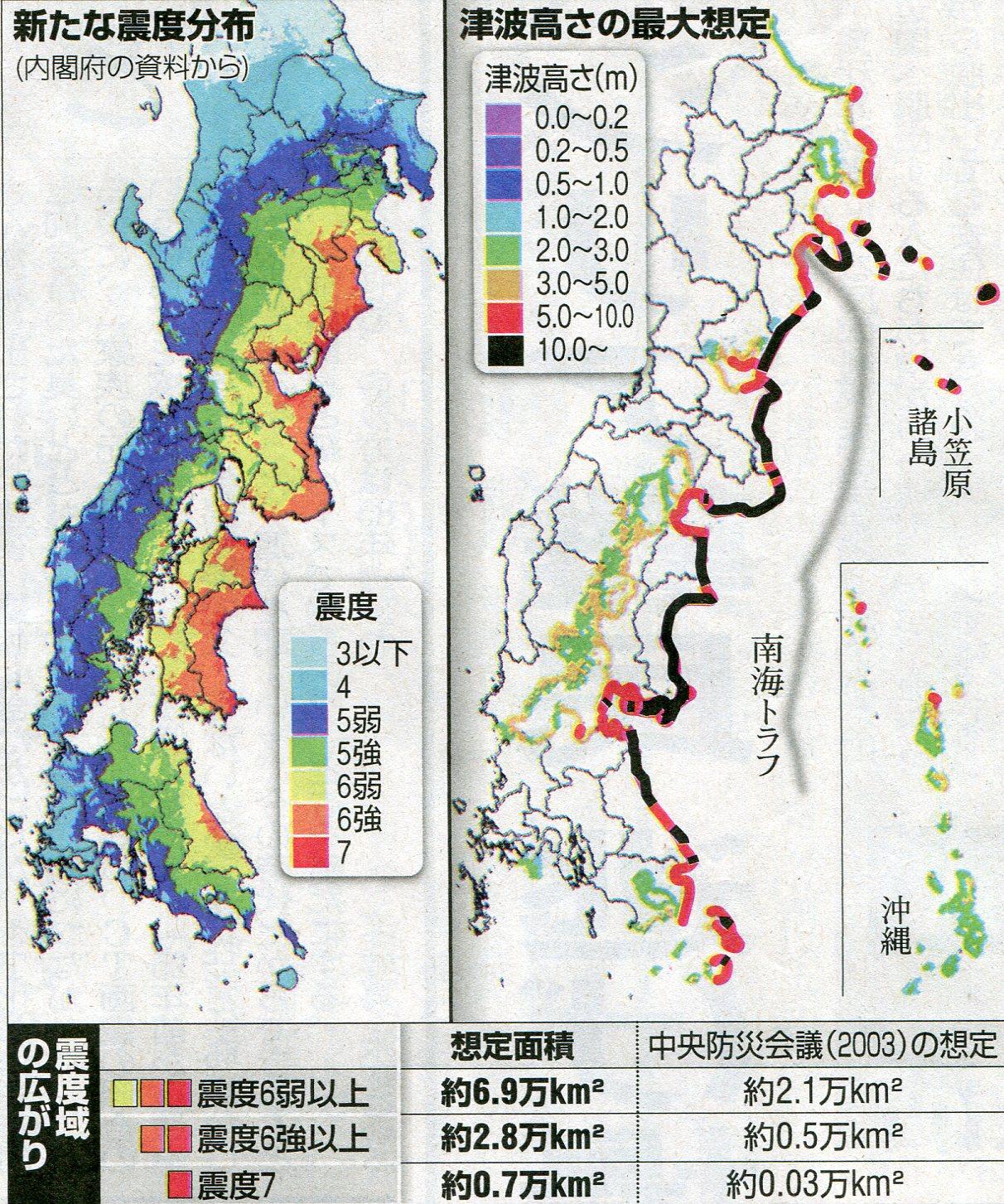

今日('12年4月1日)の新聞各紙で、内閣府が設けた有識者による「南海トラフの巨大地震モデル検討会」(座長:阿部勝征東大名誉教授)による、南海トラフ地震の新たな想定が報じられていますが、それによると、震度6弱以上の恐れがある地域は24府県687市町村に及び、中央防災会議が'03年に出した20府県350市町村から、総面積で3.3倍に増え、震度6強以上になる地域も5.6倍に拡大し、また、津波高については、10メートル以上の地域が従来の2県10市町から11県90市町村に増えています(最大の津波高が想定されたのは高知県黒潮町の34.4メートル)。

今日('12年4月1日)の新聞各紙で、内閣府が設けた有識者による「南海トラフの巨大地震モデル検討会」(座長:阿部勝征東大名誉教授)による、南海トラフ地震の新たな想定が報じられていますが、それによると、震度6弱以上の恐れがある地域は24府県687市町村に及び、中央防災会議が'03年に出した20府県350市町村から、総面積で3.3倍に増え、震度6強以上になる地域も5.6倍に拡大し、また、津波高については、10メートル以上の地域が従来の2県10市町から11県90市町村に増えています(最大の津波高が想定されたのは高知県黒潮町の34.4メートル)。

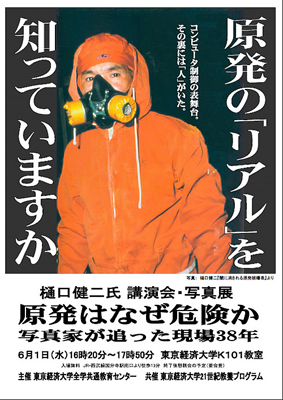

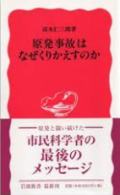

樋口健二 氏

樋口健二 氏 本書によれば、1970年から2009年までに原発に関わった総労働者数は約200万人、その内の50万人近い下請け労働者の放射線被曝の存在があり、死亡した労働者の数は約700人から1000人とみていいとのこと。

本書によれば、1970年から2009年までに原発に関わった総労働者数は約200万人、その内の50万人近い下請け労働者の放射線被曝の存在があり、死亡した労働者の数は約700人から1000人とみていいとのこと。

鎌田 慧 氏

鎌田 慧 氏

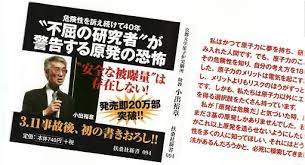

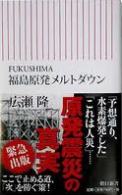

東日本大震災による福島第一原発事故は、「想定外の天災」などではなく「人災」であるとして、30年以上前、チェルノブイリ事故直後に『危険な話』(′87年/八月書館、'89年/新潮文庫)を刊行した作家・広瀬隆氏(67歳)と、10年前に浜岡原発事故のシミュレーションを連載し、『原発崩壊』(′07年/金曜日)を刊行したルポライター・明石昇二郎(49歳)の2人が、「あってはいけないことを起こしてしまった」構造とその責任の所在を、"実名"を挙げて徹底的に曝した対談です。

東日本大震災による福島第一原発事故は、「想定外の天災」などではなく「人災」であるとして、30年以上前、チェルノブイリ事故直後に『危険な話』(′87年/八月書館、'89年/新潮文庫)を刊行した作家・広瀬隆氏(67歳)と、10年前に浜岡原発事故のシミュレーションを連載し、『原発崩壊』(′07年/金曜日)を刊行したルポライター・明石昇二郎(49歳)の2人が、「あってはいけないことを起こしてしまった」構造とその責任の所在を、"実名"を挙げて徹底的に曝した対談です。

大島 堅一 氏

大島 堅一 氏 2011年11月23日 朝日新聞・朝刊

2011年11月23日 朝日新聞・朝刊

石橋克彦 氏(2011年5月23日参議院行政監視委員会)

石橋克彦 氏(2011年5月23日参議院行政監視委員会)

井野博満・東京大学名誉教授(金属材料学)を編者として3人の筆者から成り、第1章「福島原発事故の原因と結果」では、井野氏が福島原発事故について科学的・専門的に解説するとともに、事故の収束が見えない現状から、今後どのような経過が考えられるのか、詳説しています。

井野博満・東京大学名誉教授(金属材料学)を編者として3人の筆者から成り、第1章「福島原発事故の原因と結果」では、井野氏が福島原発事故について科学的・専門的に解説するとともに、事故の収束が見えない現状から、今後どのような経過が考えられるのか、詳説しています。

九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)3号機のプルサーマル発電計画について、佐賀県が'05年12月に公開討論会を主催した際、九電が動員した社員や関連会社員らが参加者全体の半数近くも出席していて、導入推進側に有利な"やらせ質問"をするととともに、参加者アンケートにも"積極"回答していたことが明らかになったのは、東日本大震災後の同原発の運転再開を巡る九州電力の"やらせメール事件"が明るみに出た直後の昨年('11年)7月のこと(5年以上前の全国で最初に行われたこのプルサーマル公聴会の時から"やらせ"は常態化していたわけだ)、その公聴会においてプルサーマル原発の危険性を訴えて頑張っていたのが著者で、一方の、「反対派は地震が起きたら危ないと言うが、チェルノブイリのようなことは起こるはずがない。安全ということを確かめられている」と言って小出助教をせせら笑った東京大学の大橋弘忠教授は、福島原発の事故後はマスコミには一切登場していません。

九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)3号機のプルサーマル発電計画について、佐賀県が'05年12月に公開討論会を主催した際、九電が動員した社員や関連会社員らが参加者全体の半数近くも出席していて、導入推進側に有利な"やらせ質問"をするととともに、参加者アンケートにも"積極"回答していたことが明らかになったのは、東日本大震災後の同原発の運転再開を巡る九州電力の"やらせメール事件"が明るみに出た直後の昨年('11年)7月のこと(5年以上前の全国で最初に行われたこのプルサーマル公聴会の時から"やらせ"は常態化していたわけだ)、その公聴会においてプルサーマル原発の危険性を訴えて頑張っていたのが著者で、一方の、「反対派は地震が起きたら危ないと言うが、チェルノブイリのようなことは起こるはずがない。安全ということを確かめられている」と言って小出助教をせせら笑った東京大学の大橋弘忠教授は、福島原発の事故後はマスコミには一切登場していません。

肥田 舜太郎 医師

肥田 舜太郎 医師

- 英語.gif)

森住 卓 氏(1951年生まれ)

森住 卓 氏(1951年生まれ)エッセイスト・日ロ同時通訳.jpg) 本書のことは、ロシア語通訳の故・米原万里氏が以前に書評で取り上げていて知りました。

本書のことは、ロシア語通訳の故・米原万里氏が以前に書評で取り上げていて知りました。 写真は殆どがモノクローム、ルポルタージュとしてのトーンも抑制されていて、それだけに却って、現地の核被害の深刻さが重く伝わって来ます。

写真は殆どがモノクローム、ルポルタージュとしてのトーンも抑制されていて、それだけに却って、現地の核被害の深刻さが重く伝わって来ます。

豊田 直巳 氏(1956年生まれ)

豊田 直巳 氏(1956年生まれ)