「●い 石原 慎太郎」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●い 伊集院 静」【2139】 伊集院 静 『乳房』

「●さ行の現代日本の作家」の インデックッスへ 「●「死」を考える」の インデックッスへ

直接的に死を語っている部分が面白かった。「生」への執着を素直に吐露する石原慎太郎。

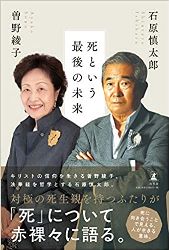

『死という最後の未来』 石原 慎太郎(田園調布の自宅で2019年2月)[毎日新聞]/石原慎太郎の海上散骨式(2022年4月)[逗子葉山経済新聞]

キリストの信仰を生きる曽野綾子。法華経を哲学とする石原慎太郎。対極の死生観をもつふたりが「老い」や「死」について赤裸々に語る。死に向き合うことで見える、人が生きる意味とは―。(版元口上)

石原慎太郎と彼より1つ年上の曽野綾子が死について語り合ったもので、2020年6月に単行本刊行、今年['22年]2月に文庫化されましたが、その石原慎太郎は2月1日に満89歳で亡くなっており、ものすごく好きな人物だったというわけではないですが、やはり寂しいものです(小説は初期の作品は面白いと思う)。

「人は死んだらどうなるのか」といった直接的なテーマから、「コロナは単なる惨禍か警告か」といった社会的なテーマ、「悲しみは人生を深くしてくれる」といった亡くなった人の周囲の人の問題までいろいろ語り合っていますが、やはり直接的に死を語っている部分が面白かったです。

特に石原慎太郎は、法華経を哲学とするも死後は基本的に「無」であり何も無いと考えているようであって、それでいて、それは「つまらない」と必死に抵抗している感じ。こうなると「生」に執着するしかないわけであって、そのジタバタぶりがストレートに伝わってくるのが良かったです。「生」に執着しない人なんてそういないと思いますが、「功なり名なりを成した人間」が、それを素直に吐露している点が興味深いです。

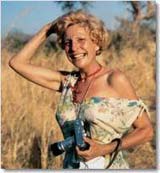

石原慎太郎にとっての生き方の理想となっているのは、レニ・リーフェンシュタールのような人のようです。彼女は1962年、旅行先のスーダンでヌバ族に出会い、10年間の取材を続け1973年に10カ国でその写真集『ヌバ』を出版、70歳過ぎでスクーバダイビングのライセンスを取得して水中写真集をつくり、100歳を迎えた2002年に「ワンダー・アンダー・ウォーター 原色の海」で現役の映画監督として復帰し(世界最年長のダイバー記録も樹立)、その翌年の2003年、101歳で結婚しています。

石原慎太郎にとっての生き方の理想となっているのは、レニ・リーフェンシュタールのような人のようです。彼女は1962年、旅行先のスーダンでヌバ族に出会い、10年間の取材を続け1973年に10カ国でその写真集『ヌバ』を出版、70歳過ぎでスクーバダイビングのライセンスを取得して水中写真集をつくり、100歳を迎えた2002年に「ワンダー・アンダー・ウォーター 原色の海」で現役の映画監督として復帰し(世界最年長のダイバー記録も樹立)、その翌年の2003年、101歳で結婚しています。

レニ・リーフェンシュタール(1902-2003)

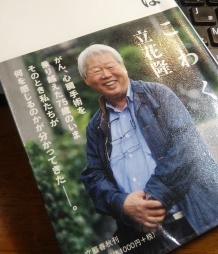

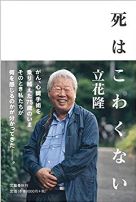

また、石原慎太郎は対談の中で「僕は生涯、書き続けたい」と述べていて、結局、これも対談の中で「完治した」と言っていた膵臓がんが2021年10月に再発し、「余命3か月」程度との宣告を受けているわけですが、この時の心情も含め、「死への道程」というのを書いていて、その通り最後まで書き続けたのだったなあと(これが絶筆となり、死去後の今年['22年]3月10日に発売された「文藝春秋」4月号に掲載されている)。

先月['22年6月]には、65歳になる前から書き綴られた自伝『「私」という男の生涯』(幻冬舎)が、石原自身と妻・典子の没後を条件に刊行されています(典子夫人は石原慎太郎の死去後1カ月余りしか経ない3月8日に亡くなっている)。まあ、生涯、作家であったと言えるし、作家というのは引退のない職業だとも言えるのかも。

因みに、石原慎太郎が話す、特攻隊の基地があった鹿児島・知覧の町で食堂をやっていた鳥濱トメさんから直接聞いた「自分の好きな蛍になって、きっと帰ってきます」といった隊員の話は、降旗康男監督、高倉健主演の映画「ホタル」('01年/東映)のモチーフにもなっていました。

因みに、石原慎太郎が話す、特攻隊の基地があった鹿児島・知覧の町で食堂をやっていた鳥濱トメさんから直接聞いた「自分の好きな蛍になって、きっと帰ってきます」といった隊員の話は、降旗康男監督、高倉健主演の映画「ホタル」('01年/東映)のモチーフにもなっていました。

映画「ホタル」('01年/東映)奈良岡朋子

【2022年文庫化[幻冬舎文庫]】

第2章「看護学生に語る『生と死』」は、これから患者の死に立ち会うであろう看護学生に向けてリアルな医療の現場を語った'10年の講演録で、人は死ぬ瞬間に何を思うか、難しいがん患者のケア、長期療養病棟の現実、尊厳死とどう向き合うか、などについて述べています。また、その中で、キューブラー=ロスの『死ぬ瞬間』など、人間の死や終末医療に関する本を紹介しています。

第2章「看護学生に語る『生と死』」は、これから患者の死に立ち会うであろう看護学生に向けてリアルな医療の現場を語った'10年の講演録で、人は死ぬ瞬間に何を思うか、難しいがん患者のケア、長期療養病棟の現実、尊厳死とどう向き合うか、などについて述べています。また、その中で、キューブラー=ロスの『死ぬ瞬間』など、人間の死や終末医療に関する本を紹介しています。

また、この中で、「NEWS23」のキャスターで73歳でガンで亡くなっただった筑紫哲也(1935-2008)のことに触れられていて、ガン治療に専念するといって番組を休んだ後、ほぼ治ったと(Good PR)いうことで復帰したものの、2か月後に再発して再度番組を休み、結局帰らぬ人となったことについて(当時まだ亡くなって2年しか経っていないので聴く側も記憶に新しかったと思うが)、「Good PR」はガンの病巣が縮小しただけで、まだガンは残っている状態であり、これを「ほぼ治った」と筑紫さんは理解してしまったのだとしています。かつては、病名告知も予後告知もどちらも家族にするのが原則でしたが、最近は本人に言うのが原則で、ただし、予後告知とか、どこまで本人がきちんと理解できるような形でお行われているのか、或いは、詳しくは言わない方がいいという医師の判断が働いていたりするのか、考えさせられました。

また、この中で、「NEWS23」のキャスターで73歳でガンで亡くなっただった筑紫哲也(1935-2008)のことに触れられていて、ガン治療に専念するといって番組を休んだ後、ほぼ治ったと(Good PR)いうことで復帰したものの、2か月後に再発して再度番組を休み、結局帰らぬ人となったことについて(当時まだ亡くなって2年しか経っていないので聴く側も記憶に新しかったと思うが)、「Good PR」はガンの病巣が縮小しただけで、まだガンは残っている状態であり、これを「ほぼ治った」と筑紫さんは理解してしまったのだとしています。かつては、病名告知も予後告知もどちらも家族にするのが原則でしたが、最近は本人に言うのが原則で、ただし、予後告知とか、どこまで本人がきちんと理解できるような形でお行われているのか、或いは、詳しくは言わない方がいいという医師の判断が働いていたりするのか、考えさせられました。

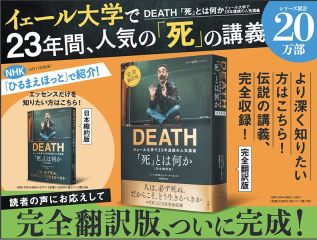

第1講 「死」について考える

第1講 「死」について考える

頼藤和寛(よりふじ かずひろ)神戸女学院大学・人間科学科教授 (2001年4月8日没/享年53/略歴下記)

頼藤和寛(よりふじ かずひろ)神戸女学院大学・人間科学科教授 (2001年4月8日没/享年53/略歴下記)

エッセイスト・日ロ同時通訳.jpg)

本書は、'00年秋の朝日新聞神奈川版での連載がベースになっていますが、エッセイストの絵門ゆう子氏(元NHKアナウンサー池田裕子氏)が、進行した乳がんと闘いながら、朝日新聞東京本社版に「がんとゆっくり日記」を連載していた際には、著者はその連載担当であったとのこと、絵門さんは帰らぬ人となりましたが('06年4月3日没/享年49)、以前、米原万里氏の書評エッセイで、免疫学者の多田富雄氏が脳梗塞で倒れたことを気にかけていたところ、米原さん自身が卵巣がんになり、絵門さんに続くように不帰の人となったことを思い出し('06年5月25日没/享年56)、人の運命とはわからないものだなあと(自分も含めて、そうなのだが)。

本書は、'00年秋の朝日新聞神奈川版での連載がベースになっていますが、エッセイストの絵門ゆう子氏(元NHKアナウンサー池田裕子氏)が、進行した乳がんと闘いながら、朝日新聞東京本社版に「がんとゆっくり日記」を連載していた際には、著者はその連載担当であったとのこと、絵門さんは帰らぬ人となりましたが('06年4月3日没/享年49)、以前、米原万里氏の書評エッセイで、免疫学者の多田富雄氏が脳梗塞で倒れたことを気にかけていたところ、米原さん自身が卵巣がんになり、絵門さんに続くように不帰の人となったことを思い出し('06年5月25日没/享年56)、人の運命とはわからないものだなあと(自分も含めて、そうなのだが)。

額田 勲 医師 (経歴下記)

額田 勲 医師 (経歴下記)

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

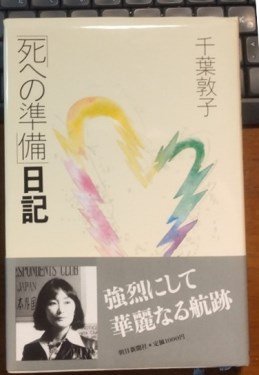

千葉敦子(1940-1987)

千葉敦子(1940-1987) 抗ガン剤の副作用に苦しみながらも、常に在住するアメリカ国内や世界の動向を注視し、少しでも体調が良ければ仕事をし、友人と会食し、映画や演劇を鑑賞する著者の生き方は、現代の日本の終末医療における患者さんたちの状況と比べても大きく差があるのではないかと思います。

抗ガン剤の副作用に苦しみながらも、常に在住するアメリカ国内や世界の動向を注視し、少しでも体調が良ければ仕事をし、友人と会食し、映画や演劇を鑑賞する著者の生き方は、現代の日本の終末医療における患者さんたちの状況と比べても大きく差があるのではないかと思います。