「●物理一般」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【342】 かこ さとし『小さな小さなせかい』

「●相対性理論・量子論」の インデックッスへ 「●講談社現代新書」の インデックッスへ ○日本人ノーベル賞受賞者(サイエンス系)の著書(湯川秀樹) 「●岩波新書」の インデックッスへ

専門的な数式を避けて現代物理を解説『物理の世界』。アインシュタインの岩波版にも通じる。

『物理の世界 (講談社現代新書)』['64年]湯川 秀樹/『物理学はいかに創られたか(上) (岩波新書)

』『物理学はいかに創られたか(下) (岩波新書)

』['39年]

『物理の世界』は1964年6月刊行で、執筆者に1949年にノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹(1907- 1981)博士の名があり、序文も湯川博士が書いていますが、当時は現役の京都大学教授でした(残り2人の著者、片山泰久(1926 - 1978)も当時京大教授で山田英二は助教授)。

堅苦しい理論や専門的な数式を避けながら、現代物理の全体像とキー・ポイントを要領よく説いた入門書を創りたいという湯川博士の念願を実現したのが本書であるとのことで、そのためSFの手法を借りています(先に取り上げた相島 敏夫/丹羽小弥太 著『こんなことがまだわからない』('64年/ブルーバックス)と同じく、イラストは真鍋博)。

例えば、全9話から成る本文のうち、第1話では、主人公たちの知る博士(SFに定番の所謂「ハカセ」)が、過去に存在した人間の脳を現代に呼び戻す装置を完成させたという前提のもと、アルキメデスやケプラー、プランクを呼び出して彼らに物理学の発見の歴史の話を訊くという設定で、第2話では、金星に向かう宇宙船の船内で、A氏とB氏が、主にニュートン力学に関する対話するといった具合です(A氏とかB氏という表現に真鍋博のイラストが似合う(笑))。こんな感じで最後までいき、最終章の第9話も、ギリシャのターレス、レウキッポス、ピタゴラスらを現代に呼び寄せて会話させるスタイルをとっていて、こうした会話部分は誰が書いたのでしょうか。話はニュートン力学からエネルギーとエントロピーの話になって、電波とは何か、分子・原子とは何かという話になり、相対性原理の話になって、最後は素粒子物理学の話になっていきます。

これで思い出すのが、岩波新書のアインシュタインとインフェルトの共著『物理学はいかに創られたか(上・下)』で、1939年10月刊行という岩波新書が創刊された翌年に出た本ですが、こちらも、数式を一切使わずに、一般性相対理論や量子論まで展開される物理学の世界がコンパクトにまとめられています。

これで思い出すのが、岩波新書のアインシュタインとインフェルトの共著『物理学はいかに創られたか(上・下)』で、1939年10月刊行という岩波新書が創刊された翌年に出た本ですが、こちらも、数式を一切使わずに、一般性相対理論や量子論まで展開される物理学の世界がコンパクトにまとめられています。

話は古典力学から始まり(『物理の世界』もそうだった)、すべての現象は物体と物体との距離が決めるものであり、そこには引力や斥力が働く慣性の世界があるというニュートン力学の理論を第1章で解説し、第2章でその古典力学に反証を行い、第3章と第4章で、物理学を根本から覆してしまった相対性理論と量子力学を解説しています。

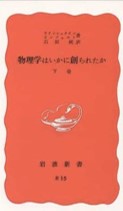

Albert Einstein converses with Leopold Infeld in Princeton.

共著者のレオポルト・インフェルト(1898-1968)はユダヤ系ポーランド人の物理学者で、アインシュタインはインフェルトのポーランドからの救出を米国に嘆願したものの、すでに何人ものユダヤ人の脱出を援助していたため効力が弱く、そこで、インフェルトとの共著でこの物理学の一般向けの本を書き、推薦書の代わりにしたとのことです。アメリカに渡ったインフェルトは1936年からプリンストン大学の教職に就き、アインシュタインの弟子となって、必ずしも数学が得意ではなかったアインシュタインに対して多くの数学的助言をしたとのことです(ブルーバックスに『アインシュタインの世界―物理学の革命

共著者のレオポルト・インフェルト(1898-1968)はユダヤ系ポーランド人の物理学者で、アインシュタインはインフェルトのポーランドからの救出を米国に嘆願したものの、すでに何人ものユダヤ人の脱出を援助していたため効力が弱く、そこで、インフェルトとの共著でこの物理学の一般向けの本を書き、推薦書の代わりにしたとのことです。アメリカに渡ったインフェルトは1936年からプリンストン大学の教職に就き、アインシュタインの弟子となって、必ずしも数学が得意ではなかったアインシュタインに対して多くの数学的助言をしたとのことです(ブルーバックスに『アインシュタインの世界―物理学の革命』('75年)という著作がある)。

『石原純 作品全集』Kindle版

また、翻訳者の石原純(1881-1947)は、理論物理学者であると同時に科学啓蒙家でもあり、西田幾多郎や九鬼周造にハイゼンベルクの不確定性原理をはじめとする当時最先端の物理学の知識を伝達したことでも知られている人で、科学雑誌の編集長をするなど一般の人向けにも啓発活動を行っており、 "科学ジャーナリスト"のはしりと言っていい人ではないかと思います。

また、翻訳者の石原純(1881-1947)は、理論物理学者であると同時に科学啓蒙家でもあり、西田幾多郎や九鬼周造にハイゼンベルクの不確定性原理をはじめとする当時最先端の物理学の知識を伝達したことでも知られている人で、科学雑誌の編集長をするなど一般の人向けにも啓発活動を行っており、 "科学ジャーナリスト"のはしりと言っていい人ではないかと思います。

両著を比べると、『物理の世界』の方が相対論、量子論はさらっと流している印象で、相対論はやはり『物理学はいかに創られたか』の方が詳しいでしょうか(量子論の方は初歩的な解説して終わっている(笑))。ただ、同じ入門書でありながらも、『物理学はいかに創られたか』の方が、古い翻訳であるというのもあるかもしれませんが、少しだけ難解だったかもしれません。

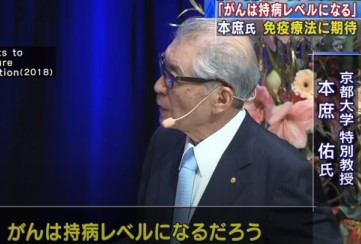

結局、最後の、平成31年の講書始の儀での講義「免疫の力でがんを治せる時代」が一番分かりよかったかも。昭仁上皇が天皇在位中に行われた最後の講書始の儀となったものですが、簡潔ながらも、聴く方もそれなりに集中力がいるかも。ただ、このがん免疫療法というのは医学界でに注目度は高まっており、注目されるだけでなく実際にトレンド的と言っていいくらい多くのがん患者の治療に応用されているようです。

結局、最後の、平成31年の講書始の儀での講義「免疫の力でがんを治せる時代」が一番分かりよかったかも。昭仁上皇が天皇在位中に行われた最後の講書始の儀となったものですが、簡潔ながらも、聴く方もそれなりに集中力がいるかも。ただ、このがん免疫療法というのは医学界でに注目度は高まっており、注目されるだけでなく実際にトレンド的と言っていいくらい多くのがん患者の治療に応用されているようです。 がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、オプジーボなどは後者の代表格で、がん細胞を攻撃するT細胞(PD-1)にブレーキをかける分子の働きを阻害することで、T細胞がん細胞に対する本来の攻撃性を取り戻させ、抗腫瘍効果を発揮させるということのようです。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言えるかと思いますが、そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、自らがそう認めている「幸運」があったのだなあと思いました。

がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、オプジーボなどは後者の代表格で、がん細胞を攻撃するT細胞(PD-1)にブレーキをかける分子の働きを阻害することで、T細胞がん細胞に対する本来の攻撃性を取り戻させ、抗腫瘍効果を発揮させるということのようです。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言えるかと思いますが、そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、自らがそう認めている「幸運」があったのだなあと思いました。 著者は、「がんは持病レベルになる」とまで言い切っています。「がんの治療法を発見すればノーベル賞」という見方は一般の人の間でもずっと以前からありましたが、がん撲滅に向けて大きな進捗させる役割を果たしたという点で、まさにノーベル賞に相応しい功績です。ただ、本書について言えば、構成上、やや寄せ集め的な印象が無くもなく、論文の目的も違えば難易度も不統一なので、免疫療法についてもっと知りたいと思う人は他書に読み進むのもいいのではないでしょうか。

著者は、「がんは持病レベルになる」とまで言い切っています。「がんの治療法を発見すればノーベル賞」という見方は一般の人の間でもずっと以前からありましたが、がん撲滅に向けて大きな進捗させる役割を果たしたという点で、まさにノーベル賞に相応しい功績です。ただ、本書について言えば、構成上、やや寄せ集め的な印象が無くもなく、論文の目的も違えば難易度も不統一なので、免疫療法についてもっと知りたいと思う人は他書に読み進むのもいいのではないでしょうか。 先月['20年6月]、京都大学が「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長から総額100億円の寄付を受けると発表、本庶佑特別教授が進める「がん免疫療法」の研究や、同じくノーベル医学生理学賞の受賞者である山中伸弥教授のiPS細胞を用いた研究に活用するとしており、柳井会長、本庶教授、山中教授の3人で記者会見に臨んでそのスリーショットが新聞に出ているくらいなので、両教授の研究分野への将来の期待の高さが窺えます。

先月['20年6月]、京都大学が「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長から総額100億円の寄付を受けると発表、本庶佑特別教授が進める「がん免疫療法」の研究や、同じくノーベル医学生理学賞の受賞者である山中伸弥教授のiPS細胞を用いた研究に活用するとしており、柳井会長、本庶教授、山中教授の3人で記者会見に臨んでそのスリーショットが新聞に出ているくらいなので、両教授の研究分野への将来の期待の高さが窺えます。

大村智氏

大村智氏

評伝としてはオーソドックスで、生い立ち、人となり、業績をバランスよく丁寧に伝えていますが、研究者としては異例の経歴の持ち主で、やはりスゴイ人だったのだなあと。山梨県の韮崎高でサッカーや卓球、スキーに没頭して、特にスキーは山梨大学の学生の時に国体出場しており、大学卒業後、東京都立墨田工業高校夜間部教師に着任、理科と体育を教えると共に、卓球部の顧問として都立高校大会で準優勝に導いています。生徒たちが昼間工場で働いた後に登校し、熱心に勉強しているのを見て、「自分も頑張

評伝としてはオーソドックスで、生い立ち、人となり、業績をバランスよく丁寧に伝えていますが、研究者としては異例の経歴の持ち主で、やはりスゴイ人だったのだなあと。山梨県の韮崎高でサッカーや卓球、スキーに没頭して、特にスキーは山梨大学の学生の時に国体出場しており、大学卒業後、東京都立墨田工業高校夜間部教師に着任、理科と体育を教えると共に、卓球部の顧問として都立高校大会で準優勝に導いています。生徒たちが昼間工場で働いた後に登校し、熱心に勉強しているのを見て、「自分も頑張 らなければ」と一念発起、夜は教師を続けながら昼は東京理科大学の大学院に通い、分析化学を学んだとのことです。氏は1963年に同大学理学研究科修士課程を修了しており、小柴昌俊氏が明治大学(私立)の前身の工業専門学校に一時期在籍していていたことを除けば、東京理科大学は初めてノーベル賞受賞者を輩出した「私学」ということになるようです。

らなければ」と一念発起、夜は教師を続けながら昼は東京理科大学の大学院に通い、分析化学を学んだとのことです。氏は1963年に同大学理学研究科修士課程を修了しており、小柴昌俊氏が明治大学(私立)の前身の工業専門学校に一時期在籍していていたことを除けば、東京理科大学は初めてノーベル賞受賞者を輩出した「私学」ということになるようです。

但し、発明通信社によれば「大村博士らが治療薬の商用利用で得られる特許ロイヤリティの取得を放棄し、無償配布に賛同したために(WHOによる10億人への無償供与が)実現した」とのことで、これはつまり、彼は10億人の人々を救うために「特許権の一部」を放棄したのだと思われます(特許権を完全所有していれば数千億円が転がり込んできてもおかしくない状況か)。それ以外については特許ロイヤリティが北里研究所に支払われる契約のため、「150億円のキャッシュが北里研究所にもたらされ」(『大村智物語』)、研究所経営も立ち直ったということであり、更に、美術愛好家としても知られる大村氏は、2007年には故郷である山梨県韮崎市に私費で韮崎大村美術館を建設、自身が所有していた1500点以上の美術品を寄贈しています。

但し、発明通信社によれば「大村博士らが治療薬の商用利用で得られる特許ロイヤリティの取得を放棄し、無償配布に賛同したために(WHOによる10億人への無償供与が)実現した」とのことで、これはつまり、彼は10億人の人々を救うために「特許権の一部」を放棄したのだと思われます(特許権を完全所有していれば数千億円が転がり込んできてもおかしくない状況か)。それ以外については特許ロイヤリティが北里研究所に支払われる契約のため、「150億円のキャッシュが北里研究所にもたらされ」(『大村智物語』)、研究所経営も立ち直ったということであり、更に、美術愛好家としても知られる大村氏は、2007年には故郷である山梨県韮崎市に私費で韮崎大村美術館を建設、自身が所有していた1500点以上の美術品を寄贈しています。

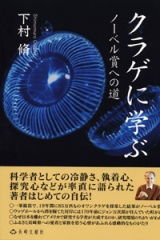

今年['15年]はどうしたわけか色々な図書館で貸出回数ゼロの本の展示企画が流行り、藤枝市立駅南図書館(2月)、裾野市立鈴木図書館(2月)などで実施され、更にはICU大学図書館の「誰も借りてくれない本フェア」(6月)といったものもありましたが、つい最近では、江戸川区立松江図書館が1度も貸し出されたことがない本を集めた特設コーナーを設けたことが新聞等で報じられていました(12月)。その中に、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩氏による本書『クラゲに学ぶ』('10年/長崎文献社)があり、やや意外な印象も受けました(ローカルの版元であまり宣伝を見かけなかったせいか?)。

今年['15年]はどうしたわけか色々な図書館で貸出回数ゼロの本の展示企画が流行り、藤枝市立駅南図書館(2月)、裾野市立鈴木図書館(2月)などで実施され、更にはICU大学図書館の「誰も借りてくれない本フェア」(6月)といったものもありましたが、つい最近では、江戸川区立松江図書館が1度も貸し出されたことがない本を集めた特設コーナーを設けたことが新聞等で報じられていました(12月)。その中に、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩氏による本書『クラゲに学ぶ』('10年/長崎文献社)があり、やや意外な印象も受けました(ローカルの版元であまり宣伝を見かけなかったせいか?)。 本人が自らの人生の歩みと、緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見によりノーベル賞を受賞するまでの研究の歩みを振り返っている本ですが(タイトルは2008年ノーベル化学賞のポスター"Lessons from the jellyfish's green light"に由来)、淡々と書かれているだけに却って感動的であり、また、面白かったです。特に、学問や人との出会いが、実は偶然に大きく左右されていたというのが興味深かったです。

本人が自らの人生の歩みと、緑色蛍光タンパク質(GFP)の発見によりノーベル賞を受賞するまでの研究の歩みを振り返っている本ですが(タイトルは2008年ノーベル化学賞のポスター"Lessons from the jellyfish's green light"に由来)、淡々と書かれているだけに却って感動的であり、また、面白かったです。特に、学問や人との出会いが、実は偶然に大きく左右されていたというのが興味深かったです。 1人として、プリンストンで共にオワンクラゲの研究に勤しんだ(共に休日に家族ぐるみでオワンクラゲの採

1人として、プリンストンで共にオワンクラゲの研究に勤しんだ(共に休日に家族ぐるみでオワンクラゲの採 集もした)ジョンソン博士の名を挙げていますが、その前に、安永峻五教授と平田義正教授の名を挙げています。やがてずっと米国で研究を続けることになる著者ですが、日本国籍を保持し続けていたことについて、何ら不便を感じたことがないと言っているのも興味深いです。

集もした)ジョンソン博士の名を挙げていますが、その前に、安永峻五教授と平田義正教授の名を挙げています。やがてずっと米国で研究を続けることになる著者ですが、日本国籍を保持し続けていたことについて、何ら不便を感じたことがないと言っているのも興味深いです。

『クラゲに学ぶ』の特徴としては、他の学者等の"ノーベル賞受賞記念本"と比べて受賞時及びそれ以降の過密スケジュールのことが相当詳しく書かれている点で(おそらく下村氏は記録魔?)、断れるものは断ろうとしたようですが、なかなかそうもいかないものあって(これも淡々と書いてはいるが)実にしんどそう。それでも、ノーベル賞を貰って"良かった"と思っているものと思いきや、人生で大きな嬉しさを感じたのは貴重な発見をした時で、ノーベル賞は栄誉をもたらしたが、喜びや幸福はもたらさなかったとしています。本書は受賞の1年版後に書かれたものですが、「今の状態では私はもはや現役の科学者ではない」と嘆いていて、米国の研究所を退任する際に実験器具一式を研究所の許可を得て自宅へ移したという、あくまでも研究一筋の著者らしい本音かもしれません。

『クラゲに学ぶ』の特徴としては、他の学者等の"ノーベル賞受賞記念本"と比べて受賞時及びそれ以降の過密スケジュールのことが相当詳しく書かれている点で(おそらく下村氏は記録魔?)、断れるものは断ろうとしたようですが、なかなかそうもいかないものあって(これも淡々と書いてはいるが)実にしんどそう。それでも、ノーベル賞を貰って"良かった"と思っているものと思いきや、人生で大きな嬉しさを感じたのは貴重な発見をした時で、ノーベル賞は栄誉をもたらしたが、喜びや幸福はもたらさなかったとしています。本書は受賞の1年版後に書かれたものですが、「今の状態では私はもはや現役の科学者ではない」と嘆いていて、米国の研究所を退任する際に実験器具一式を研究所の許可を得て自宅へ移したという、あくまでも研究一筋の著者らしい本音かもしれません。

益川氏の『科学者は戦争で何をしたか』の中にある話ですが、益川氏はノーベル賞受賞の記念講演で戦争について語ったのですが(英語が苦手の益川氏は1968年に文学賞を受賞した川端康成以来40年ぶりに講演を日本語で行なった。歴代の日本人受賞者の中で最も流暢な英語を喋るのは

益川氏の『科学者は戦争で何をしたか』の中にある話ですが、益川氏はノーベル賞受賞の記念講演で戦争について語ったのですが(英語が苦手の益川氏は1968年に文学賞を受賞した川端康成以来40年ぶりに講演を日本語で行なった。歴代の日本人受賞者の中で最も流暢な英語を喋るのは

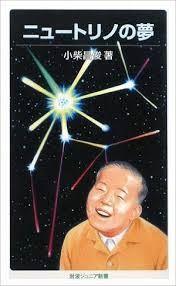

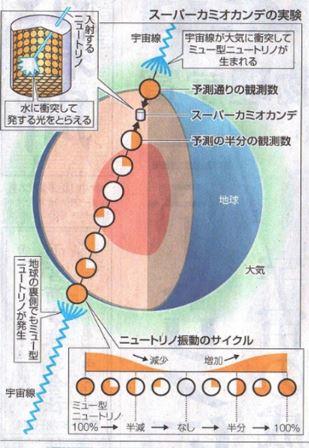

2015年のノーベル物理学賞に、ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動を発見したとして梶田隆章・東京大学宇宙線研究所長が選ばれ、日本人の物理学賞の受賞は、前年の赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏に続いて11人目(外国籍の日本人含む)となりました。この内、素粒子研究の分野での受賞は、'49年の湯川秀樹、'65年の朝永振一郎、'02年の小柴昌俊氏、'08年の南部陽一郎氏(今年['15年]7月に満94歳で逝去)・小林誠氏・益川敏英氏の3氏同時受賞に次ぐ7人目で、日本人がこの分野に強いことを示していると言えますが、更にこれを「紙と鉛筆でできる」とも言われる「理論」と、大型の観測装置や加速器を使って理論を検証する「実験」の2分野に分けると、「実験」で今回の梶田氏の前にノーベル賞を貰っているのは、梶田氏の師にあたる小柴氏のみとなります。

2015年のノーベル物理学賞に、ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動を発見したとして梶田隆章・東京大学宇宙線研究所長が選ばれ、日本人の物理学賞の受賞は、前年の赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏に続いて11人目(外国籍の日本人含む)となりました。この内、素粒子研究の分野での受賞は、'49年の湯川秀樹、'65年の朝永振一郎、'02年の小柴昌俊氏、'08年の南部陽一郎氏(今年['15年]7月に満94歳で逝去)・小林誠氏・益川敏英氏の3氏同時受賞に次ぐ7人目で、日本人がこの分野に強いことを示していると言えますが、更にこれを「紙と鉛筆でできる」とも言われる「理論」と、大型の観測装置や加速器を使って理論を検証する「実験」の2分野に分けると、「実験」で今回の梶田氏の前にノーベル賞を貰っているのは、梶田氏の師にあたる小柴氏のみとなります。 本書は、その小柴氏の口述をベースに2009年1月から2月にかけて46回に渡って「東京新聞」に連載された「この道」を加筆・修正してまとめたもので、第1章で、小柴氏がノーベル賞を受賞する理由となった、カミオカンデにおける宇宙ニュートリノの検出の経緯が書かれ、第2章から第5章までで小柴氏の生い立ちやこれまでの研究人生の歩みが描かれています。そして、最終第6章で、スーパーカミオカンデの設置や平成基礎科学財団の設立、これからの夢について書かれていますが、この中に、今回の梶田氏のノーベル賞受賞の報道でしばしば取り上げられる、1998年に岐阜・高山市で行われたニュートリノ国際学会で、ニュートリノ振動の存在を実証したスーパーカミオカンデの観測結果を梶田氏が発表した際のことも書かれていて、梶田氏の講演が終わると、聴衆が立ち上がって「ブラボー」と叫んで拍手が沸き起こり、まるでオペラが終わったような騒ぎになったとあります(小柴氏は学会に来ていた南部陽一郎氏(小柴氏より5歳年上)とその晩食事を共にし、南部氏に「よかったねえ」と喜ばれたという)。この時点で小柴氏もまだノーベル賞を貰っていないわけですが、小柴氏が自らの受賞の時に、まだまだスーパーカミオカンデでの研究から日本人ノーベル受賞者が何人か出ると言っていたのは、その確信があっての発言であったことが窺えます。

本書は、その小柴氏の口述をベースに2009年1月から2月にかけて46回に渡って「東京新聞」に連載された「この道」を加筆・修正してまとめたもので、第1章で、小柴氏がノーベル賞を受賞する理由となった、カミオカンデにおける宇宙ニュートリノの検出の経緯が書かれ、第2章から第5章までで小柴氏の生い立ちやこれまでの研究人生の歩みが描かれています。そして、最終第6章で、スーパーカミオカンデの設置や平成基礎科学財団の設立、これからの夢について書かれていますが、この中に、今回の梶田氏のノーベル賞受賞の報道でしばしば取り上げられる、1998年に岐阜・高山市で行われたニュートリノ国際学会で、ニュートリノ振動の存在を実証したスーパーカミオカンデの観測結果を梶田氏が発表した際のことも書かれていて、梶田氏の講演が終わると、聴衆が立ち上がって「ブラボー」と叫んで拍手が沸き起こり、まるでオペラが終わったような騒ぎになったとあります(小柴氏は学会に来ていた南部陽一郎氏(小柴氏より5歳年上)とその晩食事を共にし、南部氏に「よかったねえ」と喜ばれたという)。この時点で小柴氏もまだノーベル賞を貰っていないわけですが、小柴氏が自らの受賞の時に、まだまだスーパーカミオカンデでの研究から日本人ノーベル受賞者が何人か出ると言っていたのは、その確信があっての発言であったことが窺えます。

こうした小柴氏を可愛がったのが朝永振一郎(1906-1979)で、2人ともバンカラぽくってウマが合ったというのもあったようですが(本書にある数々の師弟エピソードがどれも可笑しい)、やはり朝永振一郎という人は小柴氏の持つ"何か"を見抜いていたのだろうなあと思いました。本書は小柴氏自身によるものなので、どこを見込まれたのか分からないという書き方になっていますが、小柴氏自身、良き師、良きメンターを持つことの大切さを身をもって経験し、それが、氏の「後継を育てる」ことを重視する姿勢に繋がっているように思います。小柴氏の後継としてスーパーカミオカンデを率いた

こうした小柴氏を可愛がったのが朝永振一郎(1906-1979)で、2人ともバンカラぽくってウマが合ったというのもあったようですが(本書にある数々の師弟エピソードがどれも可笑しい)、やはり朝永振一郎という人は小柴氏の持つ"何か"を見抜いていたのだろうなあと思いました。本書は小柴氏自身によるものなので、どこを見込まれたのか分からないという書き方になっていますが、小柴氏自身、良き師、良きメンターを持つことの大切さを身をもって経験し、それが、氏の「後継を育てる」ことを重視する姿勢に繋がっているように思います。小柴氏の後継としてスーパーカミオカンデを率いた

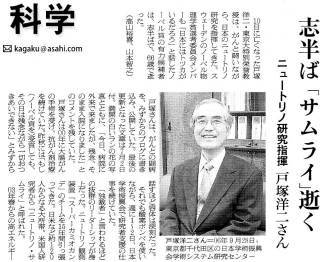

戸塚洋二氏が'08年に満66歳で早逝した際は、これで実験グループの日本人のノーベル章受賞はやや遠のいたかに思えましたが、梶田氏という後継がしっかり育っていたということになります。

戸塚洋二氏が'08年に満66歳で早逝した際は、これで実験グループの日本人のノーベル章受賞はやや遠のいたかに思えましたが、梶田氏という後継がしっかり育っていたということになります。

湯川秀樹 (1907-1981/享年74)『

湯川秀樹 (1907-1981/享年74)『

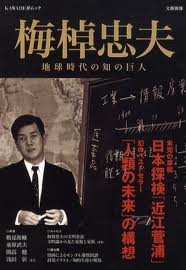

梅棹 忠夫(うめさお ただお)2010年7月3日、老衰のため死去。90歳。

梅棹 忠夫(うめさお ただお)2010年7月3日、老衰のため死去。90歳。

利根川 進 博士

利根川 進 博士

利根川 進 氏

利根川 進 氏

田中耕一氏[写真:共同通信]

田中耕一氏[写真:共同通信]

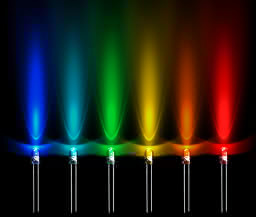

西澤 潤一 氏 (首都大学東京 学長)

西澤 潤一 氏 (首都大学東京 学長) 本書のタイトルは、LEDの分野では、光の3原色のうち「赤」と「緑」を西澤氏が、「青」を中村修二氏が開発したことからきています。

本書のタイトルは、LEDの分野では、光の3原色のうち「赤」と「緑」を西澤氏が、「青」を中村修二氏が開発したことからきています。