「●分子生物学・細胞生物学・免疫学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3510】河合 香織 『老化は治療できるか』

「●「老い」を考える」の インデックッスへ 「●講談社現代新書」の インデックッスへ 「●「新書大賞」(第10位まで)」の インデックッスへ(『生物はなぜ死ぬのか』)

前半は生物学だったのが、後半は社会学的エッセイ(シニア応援歌)になってしまったが、楽しく読めた。

『なぜヒトだけが老いるのか (講談社現代新書)』['23年]

『生物はなぜ死ぬのか (講談社現代新書 2615)』['21年]

『生物はなぜ死ぬのか』('21年/講談社現代新書)がベストセラーになった著者の第2弾(第1弾の『生物はなぜ死ぬのか』の内容は、この『なぜヒトだけが老いるのか』の第1章に集約されているので、ここでは詳しく取り上げない)。因みに著者は、生命の連続性を支えるゲノムの再生(若返り)機構を解き明かすべく日夜研究に励む学者であるとのことです。

第1章「そもそも生命はなぜ死ぬのか」は、前著『生物はなぜ死ぬのか』のおさらいで、「なぜ死ぬのか」ではなく、死ぬものだけが進化できて、今存在しているのだとしています。我々は死ぬようにプログラムされて生まれてきたのだと。ここから、死の前段階としての老化の生物学的意味と、幸福に老年期を過ごす方法を考えていきます。

第2章「ヒト以外の生物は老いずに死ぬ」では、サケが産卵・放精後に急速に老化して死ぬことに代表されるように、野生の生き物は基本的に老化せず、長寿で知られるハダカデバネズミにも老化期間は無く、また、ヒト以外の陸上哺乳類で最も寿命が長いゾウも、ガンにもならないし、傷ついたDNAを持つ細胞を排除する能力があって、結果的に「老いたゾウ」はいないと。

第3章「老化はどうやって起こるのか」では、老化の原因は、その傷ついたDNAを持つ細胞が居座り続けるからであると。著者は、ヒトの寿命は本来55歳くらいで、それよりも30年程度生きるのは、例外的なことであるとしています。

第4章「なぜ人は老いるようになったのか」では、人生の40%は生物学的には「老後」だが、ゴリラやチンパンジーにさえ「老後」は無く、哺乳類では、クジラの仲間のシャチやゴンドウクジラだけ例外的に「老後」があると。ヒトに「老い」があるのは、「シニア」がいる集団は有利は有利だったためで、「老い」が死を意識させ、公共性を目覚めさせるのではないかとしています。

第5章「そもそもなぜシニアが必要か」では、シニアまでの「競争→共存→公共」を後押しするのが「老化」であり、長い余生は、自分がのんびり過ごすためだけにあるのではなく、世の中をうまくまとめる役目もあると。

第6章「「老い」を老いずに生きる」では、生物学的に考えると、人の社会は、若者が活躍する「学びと遊びの部分(クリエィティブ層)」とシニアが重要な役割を担う「社会の基盤を支える部分(ベース層)」の2層構造になっており、社会に対してシニアしかできないこともあるし、シニアが社会の中で存在感を示せば、「生きていればいいことがある」と思えるかもしれないと。

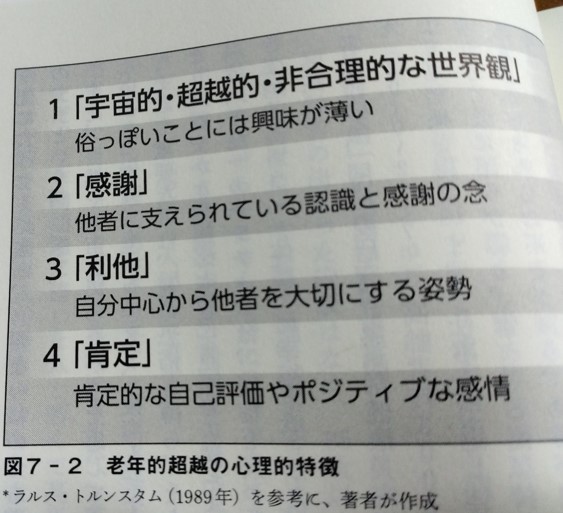

第7章「人は最後に老年的超越を目指す」では、老年的超越の心理的特徴(宇宙的・超越的・非合理的な世界観、感謝、利他、肯定)を紹介し、その生物学的な意味を考察し、そこに至る70歳~80歳くらいが人生で一番きついかも、としています。

第7章「人は最後に老年的超越を目指す」では、老年的超越の心理的特徴(宇宙的・超越的・非合理的な世界観、感謝、利他、肯定)を紹介し、その生物学的な意味を考察し、そこに至る70歳~80歳くらいが人生で一番きついかも、としています。

純粋に生物学の本かと思って読み始めたけれど、前半は生物学でしたが、後半は社会学的エッセイ(もっと言えばシニア応援歌)になってしまったような気がしました。本書にも出てくる「おばあちゃん仮説」の拡張版みたいな感じもしました。しかしながら、全体を通して楽しく読めました。