「●ビジネス一般」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2748】 スコット・アダムス 『ディルバートの法則』

「●マネジメント」の インデックッスへ 「●心理学」の インデックッスへ

忘我の境地こそ「フロー」の感覚。フロー体験についての原典的な本。

『フロー体験 喜びの現象学 (SEKAISHISO SEMINAR)』

"Flow: The Psychology of Optimal Experience"by Mihaly Csikszentmihalyi

「フロー理論」とは、1960年代に当時シカゴ大学の教授であったハンガリー出身のアメリカの心理学者ミハイ・チクセントミハイ(Mihaly.Csikszentmihalyi)が提唱したもので、人が喜びを感じるということを内観的に調べていくと、仕事、遊びにかかわらず何かに没頭している状態であるというものであり、本書("Flow: The Psychology of Optimal Experience"1990)は、その考えを体系的に纏め上げたものです(因みにハンガリー語に沿った名前の表記はチークセントミハーイ・ミハーイ(Csíkszentmihályi Mihály)。ハンガリー語は日本語と同じく姓、名の順になる)。

「フロー理論」とは、1960年代に当時シカゴ大学の教授であったハンガリー出身のアメリカの心理学者ミハイ・チクセントミハイ(Mihaly.Csikszentmihalyi)が提唱したもので、人が喜びを感じるということを内観的に調べていくと、仕事、遊びにかかわらず何かに没頭している状態であるというものであり、本書("Flow: The Psychology of Optimal Experience"1990)は、その考えを体系的に纏め上げたものです(因みにハンガリー語に沿った名前の表記はチークセントミハーイ・ミハーイ(Csíkszentmihályi Mihály)。ハンガリー語は日本語と同じく姓、名の順になる)。

チクセントミハイが「フロー」と呼ぶのは、完全に何かに集中し没頭している忘我の境地のことであり、このフローを手に入れる時、人は恋焦がれてやまない幸福という状態を手に入れるとのことです。活動の経験そのものがあまりに楽しいので、人はただ純粋に、何としてもそれを得ようとするとのことです。

このような機会は、はかなくて予測不可能に思われがちですが、本書第1章「幸福の再来」で著者は、それは偶然に生じるものではなく、ある種の仕事や活動はフローの状態になりやすいとしています。以下、本書では、内面生活の統制による幸福への達成過程を検討しています。

第2章「意識の分析」では、我々の意識はどのように働き、どのように統制されるのかについて述べています。我々が経験する喜びまたは苦しみ、興味または退屈は心の中の情報として現れ、この情報が統制できれば、我々は自分の生活がどのようなものになるかを決めることができるとしています。

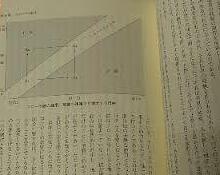

第3章「楽しさと生活の質」では、内的経験の最適状態とは、意識の秩序が保たれている状態であって、これは心理的エネルギー(注意)が目標に向けられている時や、能力や挑戦目標と適合している時に生じるとしています。1つの目標の追求は意識に秩序を与え、人は当面する目標達成に取り組んでいる時が、生活の中で最も楽しい時であるとしています。

第4章「フローの条件」では、フロー体験が生じる条件を概観し、「フロー」とは意識がバランスよく秩序づけられた時の心の状態であるとしています。たえずフローを生み出すいくつかの行動―スポーツ、ゲーム、芸術、趣味―を考えれば、何が人々を楽しくするかを理解することは容易だとしています。

第5章「身体のフロー」及び第6章「思考のフロー」では、心の中に生じることを統制することで、人は例えば競技や音楽からヨーガに至る身体的能力や感覚的能力の使用を通して、または詩、哲学、数学などの象徴的能力の発達を通して、殆ど無限の楽しみの機会を利用できるとしています。

第7章「フローとしての仕事」、第8章「孤独と人間関係の楽しさ」では、殆どの人々は生活の大部分を労働や他者との相互作用、特に家族との相互作用に費やしており、仕事をフローが生じる活動に変換すること、及び両親、配偶者、子供たち、そして友人との関係をより楽しいものにする方法を考えることが決定的に重要であるとしています。

第9章「カオスへの対応」では、多くの生活が悲劇的な出来事によって引き裂かれ、最高の幸運に恵まれた人々ですら様々なストレスに悩まされるが、不幸な状態から益するものを引き出すか、惨めな状態に留まるかを決定するのは、ストレスにどう対応するかによるとし、人は逆境の中でどのようにして生活に楽しみを見出すかについて述べています。

第10章「意味の構成」では、どうすればすべての体験を意味のあるパタンに結びつけることができるかというフローの最終段階について述べています。それが達成され、自分自身の生活を支配していると感じ、それを意味あるものと感じる時、それ以上望むものは何も無くなるとしています。

本書は、課題達成に向けたアプローチを幅広く考察するうえで大いに参考になるとともに、「フロー」体験は、生産性以上に幸福な時間を生み出すものであるという観点からも重要と言えるでしょう。忘我の境地へもっと頻繁に至るには、努力を怠ってはならないということも忘れてはならないように思います。

本書のほかに、フロー体験について著者自身が書いたものに、『フロー体験入門―楽しみと創造の心理学』("Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life"1997、'10年/世界思想社)や『フロー体験とグッドビジネス―仕事といきがい』("Good Business: Leadership, Flow, and the Making of Meaning"2003、'08年/世界思想社)がありますが、ビジネス寄りに書かれていたりするものの、「フロー」というものが何かについて最も深く書かれているのは本書であり(「フロー」状態の例として、ロッククライミング自体に何の外発的報酬もなく観客の喝采も期待出来ないのに、命を賭してまで没入する人のことを書いているが、ミクセントミハイ自身、ロッククライマーであり、それにのめりこんだ経験を持つ)、やや大部ではあるが、先に原典的な本書を読んでおいてから『フロー体験

入門』や『フロー体験とグッドビジネス』に読み進む方が、結果として効率が良かったりするのではないでしょうか。

入門』や『フロー体験とグッドビジネス』に読み進む方が、結果として効率が良かったりするのではないでしょうか。

清水康太郎「ベンチャー企業で働く人たちのモチベーション」

【2203】 ○ ジャック・コヴァート/トッド・サッターステン (庭田よう子:訳) 『アメリカCEOのベストビジネス書100』 (2009/11 講談社)

【2298】 ○ 水野 俊哉 『明日使える世界のビジネス書をあらすじで読む』 (2014/04 ティー・オーエンタテインメント)

《読書MEMO》

●著者のフロー関連本(出版順)

・Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play 1975

・The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self 1981

・Optimal Experience: Psychological studies of flow in consciousness 1988

・Flow: The Psychology of Optimal Experience 1990

・The Evolving Self 1994

・Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention 1996

・Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life 1997

・Flow in Sports: The keys of optimal experiences and performances 1999

・Good Work: When Excellence and Ethics Meet 2002

・Good Business: Leadership, Flow, and the Making of Meaning 2002

●内、邦訳が入手可能なもの

・Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play 『楽しみの社会学』

・The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self 『モノの意味』

・Flow: The Psychology of Optimal Experience 『フロー体験 喜びの現象学』

・Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life 『フロー体験入門』

・Flow in Sports: The keys of optimal experiences and performances 『スポーツを楽しむ フロー理論からのアプローチ』

・Good Business: Leadership, Flow, and the Making of Meaning 『フロー体験とグッドビジネス』

「完璧主義」の病理を説いた第1章で出てくるのは、何事においても完璧を求め努力した三島由紀夫(その完璧主義が彼自身を追い詰めることになった)を筆頭に、映画「ブラック・スワン」の主人公、東電OL殺人事件の被害者、極端な潔癖主義だったマハトマ・ガンジー(父の最期の時に肉欲に溺れていたことへの罪の意識から過剰に禁欲的になったという) 、ピアニストのグレン・グールドなど。

「完璧主義」の病理を説いた第1章で出てくるのは、何事においても完璧を求め努力した三島由紀夫(その完璧主義が彼自身を追い詰めることになった)を筆頭に、映画「ブラック・スワン」の主人公、東電OL殺人事件の被害者、極端な潔癖主義だったマハトマ・ガンジー(父の最期の時に肉欲に溺れていたことへの罪の意識から過剰に禁欲的になったという) 、ピアニストのグレン・グールドなど。

「敵」を作り出す心のメカニズムについて説いた第3章では、ドストエフスキーや夏目漱石などの文豪のエピソードが取り上げられており、幻聴や神経衰弱に悩まされたカール・グスタフ・ユングや、生涯にわたって女癖がひどかったというバートランド・ラッセル(平和活動家としての名声が高まるとともに、活動を共にする取り巻き女性をハーレム化していったという)の話も紹介されています。

「敵」を作り出す心のメカニズムについて説いた第3章では、ドストエフスキーや夏目漱石などの文豪のエピソードが取り上げられており、幻聴や神経衰弱に悩まされたカール・グスタフ・ユングや、生涯にわたって女癖がひどかったというバートランド・ラッセル(平和活動家としての名声が高まるとともに、活動を共にする取り巻き女性をハーレム化していったという)の話も紹介されています。

人形(ドール)しか愛せないという異形愛が、幼児期に母親から捨てられたという思いか原因であるとする第6章では、ショーペンハウアーや、同性愛の方へ傾斜したオスカー・ワイルド、そして再び三島由紀夫のことが出てきて、罪悪感は強すぎて自己否定の奈落に陥ってしまうことを解説した最後第7章では、幼い頃の父親の死と厳格な母親の教育の重みによって施された心の纏足から自らを解き放とうとして「神を殺した」ニーチェ、スランプと飲酒の悪循環でうつ病になったヘミングウェイが―。

人形(ドール)しか愛せないという異形愛が、幼児期に母親から捨てられたという思いか原因であるとする第6章では、ショーペンハウアーや、同性愛の方へ傾斜したオスカー・ワイルド、そして再び三島由紀夫のことが出てきて、罪悪感は強すぎて自己否定の奈落に陥ってしまうことを解説した最後第7章では、幼い頃の父親の死と厳格な母親の教育の重みによって施された心の纏足から自らを解き放とうとして「神を殺した」ニーチェ、スランプと飲酒の悪循環でうつ病になったヘミングウェイが―。

「政治家のイメージも暗示で作られる」としているのは、最近言われる「ポピュリズム政治」をある意味先取りしており、リーダーを「父親型」と「母親型」に分類していて、"最近のわが国の政治家"の例としてそれぞれ、'68年の参議院議員選挙の全国区でトップ当選した石原慎太郎と、'67年に東京都知事選挙で勝利した美濃部亮吉を挙げているのが興味深く、また、時代を感じさせます(宗教界の父親型リーダーに創価学会の池田大作、母親型リーダーとして立正佼成会の庭野日敬を挙げており、集団の性格は、リーダーのタイプによって象徴されるとしている)。

「政治家のイメージも暗示で作られる」としているのは、最近言われる「ポピュリズム政治」をある意味先取りしており、リーダーを「父親型」と「母親型」に分類していて、"最近のわが国の政治家"の例としてそれぞれ、'68年の参議院議員選挙の全国区でトップ当選した石原慎太郎と、'67年に東京都知事選挙で勝利した美濃部亮吉を挙げているのが興味深く、また、時代を感じさせます(宗教界の父親型リーダーに創価学会の池田大作、母親型リーダーとして立正佼成会の庭野日敬を挙げており、集団の性格は、リーダーのタイプによって象徴されるとしている)。

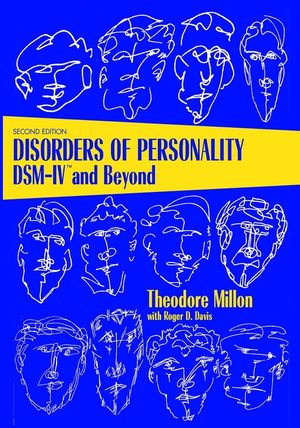

Dr. Theodore Millon

Dr. Theodore Millon

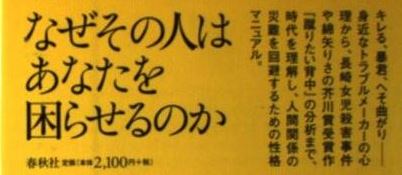

冒頭で著者によって取り上げられているタレント(山口美江(1960-2012/享年51))などは、言われてみれば確かにミロンが、「サディスティック・パーソナリティ障害」のサブタイプの1つに挙げている「キレるサディスト-癇癪持ち」にピッタリ嵌まります(ような気がする)。

冒頭で著者によって取り上げられているタレント(山口美江(1960-2012/享年51))などは、言われてみれば確かにミロンが、「サディスティック・パーソナリティ障害」のサブタイプの1つに挙げている「キレるサディスト-癇癪持ち」にピッタリ嵌まります(ような気がする)。

.jpg)

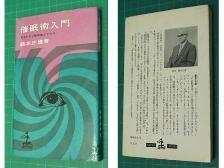

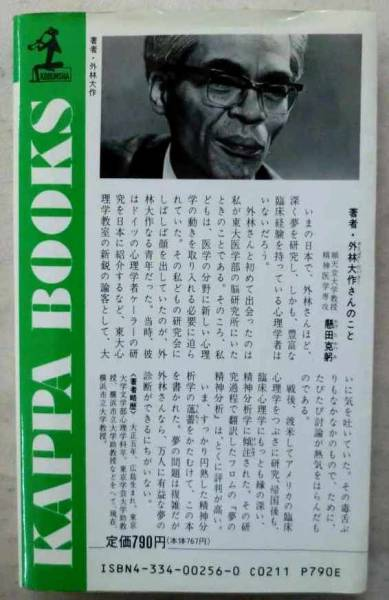

/成瀬悟策(なるせ・ごさく) 九州大学名誉教授

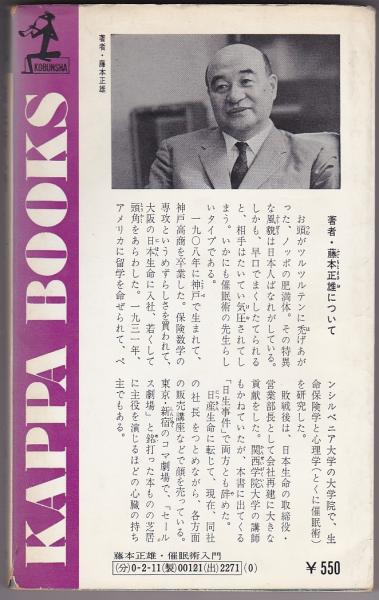

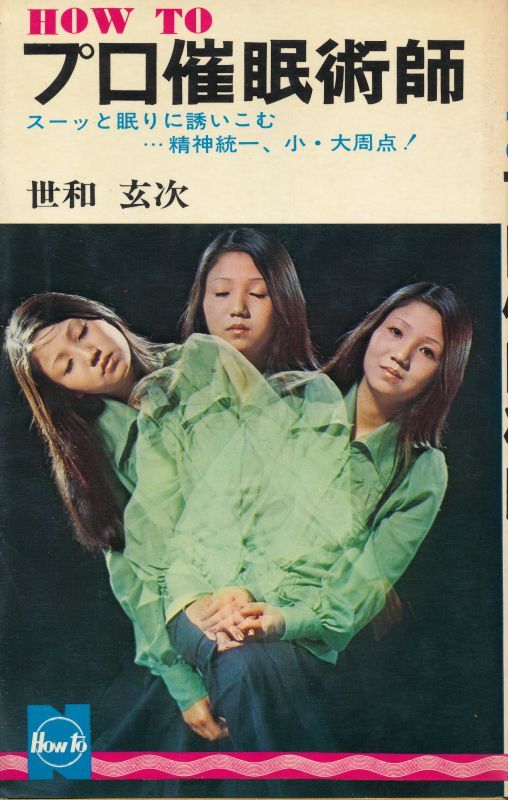

/成瀬悟策(なるせ・ごさく) 九州大学名誉教授 40年代に再ブームが到来したときも同様で、そうした本を書いている人がテレビ番組などに出演するなどして催眠ブーム(催眠への認知)を広げたということもあるが)。自己催眠に関するものでは、東京大学の平井富雄教授(1927-1993、執筆時は東大講師)の『自己催眠術』('67年/カッパブックス)は。やはり「術」とはつきますが、良かったというか、真っ当な内容であったように思います(書かれていることは学術的言い方をするならば「自律訓練法」のことなのだが)。

40年代に再ブームが到来したときも同様で、そうした本を書いている人がテレビ番組などに出演するなどして催眠ブーム(催眠への認知)を広げたということもあるが)。自己催眠に関するものでは、東京大学の平井富雄教授(1927-1993、執筆時は東大講師)の『自己催眠術』('67年/カッパブックス)は。やはり「術」とはつきますが、良かったというか、真っ当な内容であったように思います(書かれていることは学術的言い方をするならば「自律訓練法」のことなのだが)。

.jpg)

2.jpg)

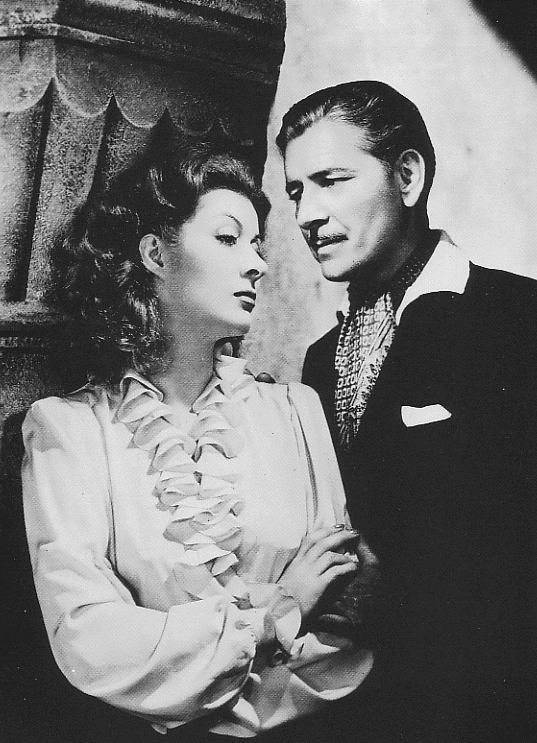

こうした記憶喪失は映画などのモチーフしても扱われており、よく知られているのがマーヴィン・ルロイ監督の「心の旅路」(原題:Random Harvest、'42年/米)です(原作は『チップス先生、さようなら』『失われた地平線』などの作者ジェームズ・ヒルトン)。

こうした記憶喪失は映画などのモチーフしても扱われており、よく知られているのがマーヴィン・ルロイ監督の「心の旅路」(原題:Random Harvest、'42年/米)です(原作は『チップス先生、さようなら』『失われた地平線』などの作者ジェームズ・ヒルトン)。 第1次世界大戦の後遺症で記憶を失ったスミシィ(仮称)という男が、入院先を逃げ出し彷徨っているところを、踊り子ポーラにに助けられ、2人は結婚し田舎で安穏と暮らすが、出張先で転倒したスミシィは、自分がレイナーという実業家の息子であった記憶喪失以前の記憶を取り戻し、逆に、ポーラと過ごした記憶喪失以後の3年間のことは忘れてしまう―。

第1次世界大戦の後遺症で記憶を失ったスミシィ(仮称)という男が、入院先を逃げ出し彷徨っているところを、踊り子ポーラにに助けられ、2人は結婚し田舎で安穏と暮らすが、出張先で転倒したスミシィは、自分がレイナーという実業家の息子であった記憶喪失以前の記憶を取り戻し、逆に、ポーラと過ごした記憶喪失以後の3年間のことは忘れてしまう―。

「心の旅路」●原題:RANDOM HARVEST●制作年:1942年●制作国:アメリカ●監督:マーヴィン・ルロイ●製作:シドニー・フランクリン ●脚本:クローディン・ウェスト/ジョージ・フローシェル/アーサー・ウィンペリス●撮影:ジョセフ・ルッテンバーグ ●音楽:ハーバート・ストサート●原作:ジェームズ・ヒルトン「心の旅路」●時間:124分●出演: ロナルド・コールマン/グリア・ガーソン/フィリップ・ドーン/スーザン・ピータース/ヘンリー・トラヴァース/レジナルド・オーウェン/ライス・オコナー●日本公開:1947/07●配給:MGM=セントラル●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-12-23)(評価:★★★★)●併映「舞踏会の手帖」(ジュリアン・デュビビエ)

「心の旅路」●原題:RANDOM HARVEST●制作年:1942年●制作国:アメリカ●監督:マーヴィン・ルロイ●製作:シドニー・フランクリン ●脚本:クローディン・ウェスト/ジョージ・フローシェル/アーサー・ウィンペリス●撮影:ジョセフ・ルッテンバーグ ●音楽:ハーバート・ストサート●原作:ジェームズ・ヒルトン「心の旅路」●時間:124分●出演: ロナルド・コールマン/グリア・ガーソン/フィリップ・ドーン/スーザン・ピータース/ヘンリー・トラヴァース/レジナルド・オーウェン/ライス・オコナー●日本公開:1947/07●配給:MGM=セントラル●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-12-23)(評価:★★★★)●併映「舞踏会の手帖」(ジュリアン・デュビビエ)

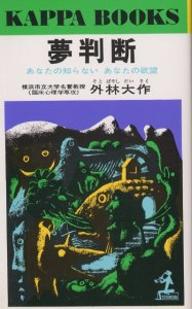

「死体」は"秘密"の象徴である(だから、夢に死体が現れる場合は、何とかしてそれを隠そうとしている場合が多い)とか、「トイレ」に行くことは"情事"を表す(どの戸を叩いても使用中だというのは、自分が知っている異性はみな結婚していたり恋人がいて、相手にしてくれないという失望感を表す)とか、結構、当時は面白いと思って読んだ部分がありました。

「死体」は"秘密"の象徴である(だから、夢に死体が現れる場合は、何とかしてそれを隠そうとしている場合が多い)とか、「トイレ」に行くことは"情事"を表す(どの戸を叩いても使用中だというのは、自分が知っている異性はみな結婚していたり恋人がいて、相手にしてくれないという失望感を表す)とか、結構、当時は面白いと思って読んだ部分がありました。

.jpg)

土居健郎 氏

土居健郎 氏

菅原 健介 氏 (聖心女子大教授)

菅原 健介 氏 (聖心女子大教授) 駅や車内などで座り込むジベタリアン、人前キス、車内化粧などの横溢―現代の若者は羞恥心を無くしたのか? そうした疑問を取っ掛かりに、「恥」の感情を研究している心理学者が、羞恥心というものを社会心理学、進化心理学の観点で分析・考察した本。

駅や車内などで座り込むジベタリアン、人前キス、車内化粧などの横溢―現代の若者は羞恥心を無くしたのか? そうした疑問を取っ掛かりに、「恥」の感情を研究している心理学者が、羞恥心というものを社会心理学、進化心理学の観点で分析・考察した本。 「恥の文化ニッポン」と言われますが、国・社会によって「恥」の基準は大きく異なり、日本の場合、伝統的には、血縁などを基準にした「ミウチ」、地域社会などを基準にした「セケン」、それ以外の「タニン」の何れに対するかにより羞恥心を感じる度合いが異なり、「セケン」に対して、が最も恥ずかしいと感じると言うことです。しかし、「セケン」に該当した地域社会が「タニン」化した現代においては、一歩外に出ればそこは「タニン」の世界で、羞恥心が働かないため、「ジブン」本位が台頭し、駅や車内などで座り込もうと化粧しようと、周囲とは"関係なし状態"に。

「恥の文化ニッポン」と言われますが、国・社会によって「恥」の基準は大きく異なり、日本の場合、伝統的には、血縁などを基準にした「ミウチ」、地域社会などを基準にした「セケン」、それ以外の「タニン」の何れに対するかにより羞恥心を感じる度合いが異なり、「セケン」に対して、が最も恥ずかしいと感じると言うことです。しかし、「セケン」に該当した地域社会が「タニン」化した現代においては、一歩外に出ればそこは「タニン」の世界で、羞恥心が働かないため、「ジブン」本位が台頭し、駅や車内などで座り込もうと化粧しようと、周囲とは"関係なし状態"に。

この著者には、同じ文春新書で『人と接するのがつらい―人間関係の自我心理学』('99年)という本もあり、自我心理学が専門だと思いますが、人間関係など社会生活で悩んでいる人への思いやりが感じられ、本書もまた、ブックレビューなどを読むと好評のようです。

この著者には、同じ文春新書で『人と接するのがつらい―人間関係の自我心理学』('99年)という本もあり、自我心理学が専門だと思いますが、人間関係など社会生活で悩んでいる人への思いやりが感じられ、本書もまた、ブックレビューなどを読むと好評のようです。

教授.jpg) 村上宣寛(むらかみよしひろ)・富山大学教授 〔性格心理学、教育測定学〕

村上宣寛(むらかみよしひろ)・富山大学教授 〔性格心理学、教育測定学〕 高名な学者の言っていることが、比較的簡単な実験でその論拠が大きく揺らいでしまうのが面白く、特にロールシャッハは、権威者3名の同一テストに対する分析がバラバラで、しかも実態から大きく外れているという結果に。YG、内田クレペリンは、学生時代に自ら被験者になり、また結果分析もしたことがあるので身近に感じましたが、その当時から信憑性に疑義があり、今時こんなの使っているのかなという気もしました(実際には、批判も多い一方で、精神科や心療内科などで根強く用いられているようだが)。

高名な学者の言っていることが、比較的簡単な実験でその論拠が大きく揺らいでしまうのが面白く、特にロールシャッハは、権威者3名の同一テストに対する分析がバラバラで、しかも実態から大きく外れているという結果に。YG、内田クレペリンは、学生時代に自ら被験者になり、また結果分析もしたことがあるので身近に感じましたが、その当時から信憑性に疑義があり、今時こんなの使っているのかなという気もしました(実際には、批判も多い一方で、精神科や心療内科などで根強く用いられているようだが)。

その養老氏が、面白いと買っているのが、桂枝雀の落語の枕の創作部分で、TVドラマ「ふたりっ子」で桂枝雀と共演した三林京子も桂枝雀と同じ米朝門下ですが、彼女の話から、桂枝雀の芸というのが考え抜かれたものであることが窺えました。桂枝雀は'99年に自死していますが(うつ病だったと言われている)、「笑い」と「死」の距離は意外と近い?

その養老氏が、面白いと買っているのが、桂枝雀の落語の枕の創作部分で、TVドラマ「ふたりっ子」で桂枝雀と共演した三林京子も桂枝雀と同じ米朝門下ですが、彼女の話から、桂枝雀の芸というのが考え抜かれたものであることが窺えました。桂枝雀は'99年に自死していますが(うつ病だったと言われている)、「笑い」と「死」の距離は意外と近い?

香山 リカ 氏 (精神科医)

香山 リカ 氏 (精神科医)

第1章と第3章が「対話のためのユング心理学」「病者との対話」となっていて、「対話」というキーワードを切り口にコンプレックス、元型論(アニマとアニムスなど)、集合的無意識といった概念や、夢分析、箱庭療法などの心理療法についての解説がされています。

第1章と第3章が「対話のためのユング心理学」「病者との対話」となっていて、「対話」というキーワードを切り口にコンプレックス、元型論(アニマとアニムスなど)、集合的無意識といった概念や、夢分析、箱庭療法などの心理療法についての解説がされています。

.jpg)

働きざかりのミドルが家庭や社会の中で遭遇する様々な課題を心理学的に考察し、わかりやすく解説した本で、中心となるテーマは「中年の危機」。しかし、幅広い世代に対しての示唆に富む本だと思います。40歳から50歳の間に"思秋期"が来るという本書の考えのベースになっているのは、ユングの「人生の正午」という概念です。日常生活の人と人の繋がりにおける諸事象から、より根源的な心理学のテーマを抽出する著者の眼力は、この頃からすごかったのだなあと、改めて感じました(単行本は1981年刊)。 者論における、「場の倫理」に対する「個の倫理」という切り口などが、個人的にはとりわけ秀逸だと思えました。

働きざかりのミドルが家庭や社会の中で遭遇する様々な課題を心理学的に考察し、わかりやすく解説した本で、中心となるテーマは「中年の危機」。しかし、幅広い世代に対しての示唆に富む本だと思います。40歳から50歳の間に"思秋期"が来るという本書の考えのベースになっているのは、ユングの「人生の正午」という概念です。日常生活の人と人の繋がりにおける諸事象から、より根源的な心理学のテーマを抽出する著者の眼力は、この頃からすごかったのだなあと、改めて感じました(単行本は1981年刊)。 者論における、「場の倫理」に対する「個の倫理」という切り口などが、個人的にはとりわけ秀逸だと思えました。 また、主に年長者が重視するという「場の倫理」にも、微妙な側面があることを指摘しています。「場の倫理」というのは、日本は欧米に比べ企業などで特に強く働くのでしょうが(企業のトップなどは、それなりに年齢のいった人が多いということもある)、「場に対する忠誠心は、その場においては満場一致の絶対性を要求しながら、場が変わったときには態度の変更のあり得ることを認めるというのは不思議だ」と著者は述べています。確かに日本の場合、「決議は百パーセントは人を拘束せず」(山本七平)というのは、企業でよくあることではないかという気がしました。役員会での決定事項が簡単に覆ったりするのは、会議の後でそれぞれのメンバーはまた別の「場」へいくと、そちらの「場」の平衡を保つことがより重要事項となる―そこで役員会ともう1つの「場」との調整が再度図られるということなのでしょうか(自分の見た例だと、連日にわたり"最終決定"役員会を開いていた会社があった)。

また、主に年長者が重視するという「場の倫理」にも、微妙な側面があることを指摘しています。「場の倫理」というのは、日本は欧米に比べ企業などで特に強く働くのでしょうが(企業のトップなどは、それなりに年齢のいった人が多いということもある)、「場に対する忠誠心は、その場においては満場一致の絶対性を要求しながら、場が変わったときには態度の変更のあり得ることを認めるというのは不思議だ」と著者は述べています。確かに日本の場合、「決議は百パーセントは人を拘束せず」(山本七平)というのは、企業でよくあることではないかという気がしました。役員会での決定事項が簡単に覆ったりするのは、会議の後でそれぞれのメンバーはまた別の「場」へいくと、そちらの「場」の平衡を保つことがより重要事項となる―そこで役員会ともう1つの「場」との調整が再度図られるということなのでしょうか(自分の見た例だと、連日にわたり"最終決定"役員会を開いていた会社があった)。

本書は、詩人・谷川俊太郎が河合隼雄にユング心理学について話を聞くというスタイルになっています。河合氏によるユング研究所に学んだ時の話から始まり、夢分析などに見るユング心理学の考え方、箱庭療法の実際、分析家としての姿勢などが語られ、最後はイメージとシンボル、自我と自己の違いの話から、谷川氏との間での創作や世界観の話にまで話題が及び、内容的にも深いと思いました。

本書は、詩人・谷川俊太郎が河合隼雄にユング心理学について話を聞くというスタイルになっています。河合氏によるユング研究所に学んだ時の話から始まり、夢分析などに見るユング心理学の考え方、箱庭療法の実際、分析家としての姿勢などが語られ、最後はイメージとシンボル、自我と自己の違いの話から、谷川氏との間での創作や世界観の話にまで話題が及び、内容的にも深いと思いました。 本書は「朝日レクチャーブックス」(朝日出版社)の1冊で、'79年に刊行されたものです('93年に「講談社+α文庫」の創刊ラインナップの1冊として文庫化)。この「朝日レクチャーブックス」のシリーズは全30冊あり、廣松渉←五木寛之、今西錦司←吉本隆明、岸田秀←伊丹十三など、学者に作家が話を聞くというパターンがほとんどですが、いずれも内容が濃いものばかりです(その割に文庫化されているものが少ないのが残念)。その中でも本書は、聞き手(谷川)のレベルが高く、語り手と聞き手が対等な立場となっている稀なケースだと思われます。

本書は「朝日レクチャーブックス」(朝日出版社)の1冊で、'79年に刊行されたものです('93年に「講談社+α文庫」の創刊ラインナップの1冊として文庫化)。この「朝日レクチャーブックス」のシリーズは全30冊あり、廣松渉←五木寛之、今西錦司←吉本隆明、岸田秀←伊丹十三など、学者に作家が話を聞くというパターンがほとんどですが、いずれも内容が濃いものばかりです(その割に文庫化されているものが少ないのが残念)。その中でも本書は、聞き手(谷川)のレベルが高く、語り手と聞き手が対等な立場となっている稀なケースだと思われます。

大原 健士郎 氏 (略歴下記)

大原 健士郎 氏 (略歴下記)

本書では、魔女狩りから説き起こし現代の精神医学に至るまで異常心理の歴史とでも言うべきもの述べたうえで、群集心理、催眠現象、記憶喪失、知覚のゆがみ、異常性格などさまざま事象・症例をあげて考察し、人の心の中に潜む異常性を浮き彫りにしています。

本書では、魔女狩りから説き起こし現代の精神医学に至るまで異常心理の歴史とでも言うべきもの述べたうえで、群集心理、催眠現象、記憶喪失、知覚のゆがみ、異常性格などさまざま事象・症例をあげて考察し、人の心の中に潜む異常性を浮き彫りにしています。

著者の相場均は、『孤独の考察』('73年/平凡社)などの名著がある心理学者で、エルンスト・クレッチメル(クレッチマー)の『体格と性格』('78年/文光堂)の訳者でもあります。

著者の相場均は、『孤独の考察』('73年/平凡社)などの名著がある心理学者で、エルンスト・クレッチメル(クレッチマー)の『体格と性格』('78年/文光堂)の訳者でもあります。 学生の前で、石原慎太郎・裕次郎兄弟の性格の違いを分析してみせたりもしていました。慎太郎氏がやたら瞬き(正確には"しばたき")することが多いのは、作家特有の神経症的気質からきていると...。素質的に豪放磊落な弟に比べると、実は兄貴の方はずっと神経質で防衛機制が強く働くタイプであると言っていましたが、当たっている?

学生の前で、石原慎太郎・裕次郎兄弟の性格の違いを分析してみせたりもしていました。慎太郎氏がやたら瞬き(正確には"しばたき")することが多いのは、作家特有の神経症的気質からきていると...。素質的に豪放磊落な弟に比べると、実は兄貴の方はずっと神経質で防衛機制が強く働くタイプであると言っていましたが、当たっている?

興味深いのは、ラファエロのように、推定知能指数が110程度の「天才」もいることで、「天才」の1割は"正常"(?)だったという研究もあり、彼もその1人ということになるようです。ラファエロは14歳ですでに画家として有名でしたが、画風や仕事ぶりは職人(または親方)タイプだったそうです。「天才」グループに紛れ込んだ"偉大なる職人"とでも言うべきでしょうか。

興味深いのは、ラファエロのように、推定知能指数が110程度の「天才」もいることで、「天才」の1割は"正常"(?)だったという研究もあり、彼もその1人ということになるようです。ラファエロは14歳ですでに画家として有名でしたが、画風や仕事ぶりは職人(または親方)タイプだったそうです。「天才」グループに紛れ込んだ"偉大なる職人"とでも言うべきでしょうか。 宮城 音弥 (1908-2005/享年97)

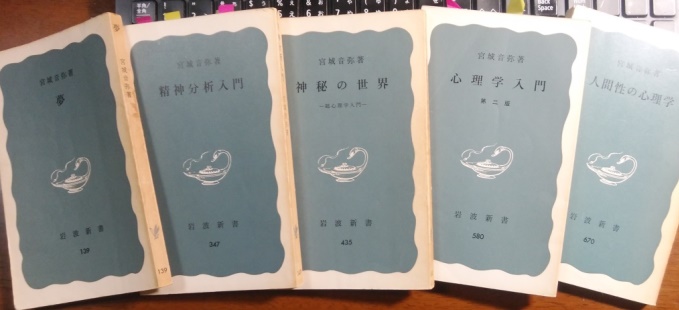

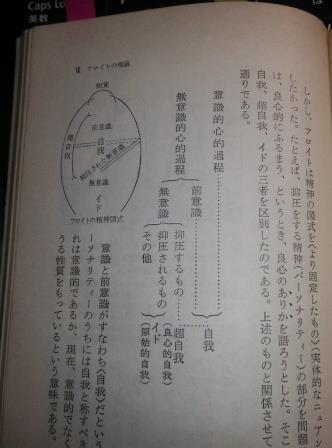

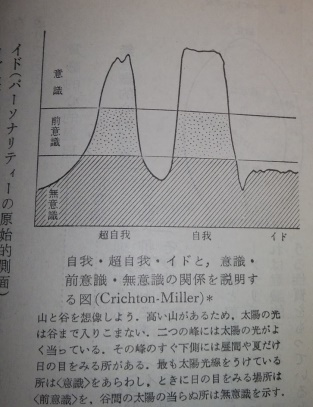

宮城 音弥 (1908-2005/享年97) '05年に97歳で逝去した心理学者・宮城音弥氏の著作。初版が1959年という古い本ですが、精神分析の入門書としてはオーソドックスな内容だと思います。

'05年に97歳で逝去した心理学者・宮城音弥氏の著作。初版が1959年という古い本ですが、精神分析の入門書としてはオーソドックスな内容だと思います。

論理療法でいうイラショナル・ビリーフやABC理論(ABCDE理論)をわかりやすく説くために著者の経験やマンガを引いたりしていますが、内容的にはオーソドックスで、最後に「論理療法のまとめ」と「実践のためのアドバイス」を配しており、入門書として丁寧な構成になっています。

論理療法でいうイラショナル・ビリーフやABC理論(ABCDE理論)をわかりやすく説くために著者の経験やマンガを引いたりしていますが、内容的にはオーソドックスで、最後に「論理療法のまとめ」と「実践のためのアドバイス」を配しており、入門書として丁寧な構成になっています。