「●経済一般」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【929】 飯田 経夫 『「豊かさ」とは何か』

「●岩波新書」の インデックッスへ 「●「毎日出版文化賞」受賞作」の インデックッスへ 「●集英社新書」の インデックッスへ

自動車の社会的費用の内部化の道を探り、あるべき都市交通の姿を示唆。なかなか色褪せない本。

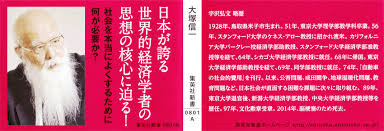

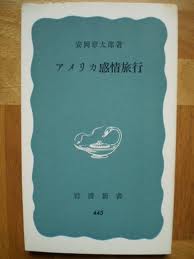

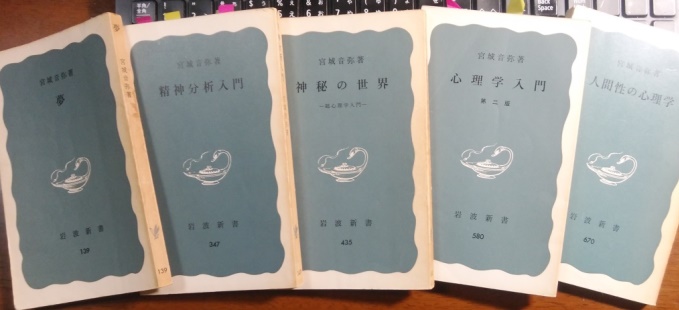

『自動車の社会的費用 (岩波新書 青版 B-47) 』宇沢 弘文(1928-2014)『宇沢弘文のメッセージ (集英社新書)

』宇沢 弘文(1928-2014)『宇沢弘文のメッセージ (集英社新書) 』

』

1974(昭和49)年・第28回「毎日出版文化賞」(人文・社会部門)受賞作。

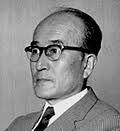

昨年['14年]9月に亡くなった宇沢弘文(1928-2-2014/享年86)の一般向け著書で、先に取り上げた宇野弘蔵(1897-1977/享年79)とは一世代ずれますが、この人も宇野弘蔵と同様、生前はノーベル経済学賞の有力候補として度々名前が挙げられていた人です。

本書は、混雑や事故、環境汚染など自動車がもたらす外部不経済を、社会的費用として内部化する方法を試みたものです。社会的費用とは、受益者負担の原則が貫かれていないために社会全体が被っている損失のことですが、そのコストを明確にし自動車利用者に負担させようというのが外部費用の内部化であり、本書では、自動車の社会的費用を具体的に算出し、その内部化の道を探ることを通して、あるべき都市交通の姿をも示唆しています(そうした意味では社会学的要素も含んでいる)。

著者は、自動車のもたらす社会的費用は、具体的には交通事故、犯罪、公害、環境破壊などの形で現われるが、何れも健康や安全歩行などという市民の基本的権利を侵害し、しかも人々に「不可逆的な損失」を与えるものが多いとし、一方、このように大きな社会的費用の発生に対して、自動車の便益を享受する人々はごく僅かしかその費用を負担しておらず、逆に言えば、自動車の普及は、自動車利用者がこのような社会的費用を負担しないでも済んだからこそはじめて可能になったとも言えるとしています。

ここで著者が問題にするのは、「不可逆的な損失」という概念であり、損失が可逆的であるならば、元に戻すのに必要な費用を計算すれば社会的費用を見積もることが出来るが、その損失が不可逆的である場合、一体どれだけの費用が妥当とされるのかということです。交通事故による死傷の被害額を算出する方法にホフマン方式があますが、人間を労働を提供して報酬を得る生産要素とみなして、交通事故によってどれだけその資本としての価値が減少したかを算定するというのは、被害者側の立場に立てば、これほどヒトとして許せない算出方法もないだろうともしています(仮に純粋にこの方式に拠るとすれば、所得を得る能力を現在も将来も持たないと推定される人が交通事故に遭って死亡した場合、その被害額はゼロと評価されることになる)。

よって著者は、自動車の社会的費用を算出する際に、交通事故に伴う損失をホフマン方式のような方法を用いるのは適切ではないとし、同様のことは,環境破壊についても言えるとしています。具体的には、公共投資などにおいて社会的便益と社会的費用の差を指標とするコスト・ベネフィット分析について、たとえどのように大きな社会的費用を発生したとしても、社会的便益がそれを大きく上回れば望ましい公共投資として採択されることになってしまい、結果として、実質的所得配分はさらにいっそう不平等化するという結果をもたらすとしています。

なぜ「実質的所得配分はさらにいっそう不平等化する」のかと言うと、低所得者層ほど環境破壊などの影響を深刻に受けるからであり、例えば、公害が発生した場合、高所得者層はその土地から離れることができても低所得者層にそのような選択をする余裕はなく、また、ホフマン方式が示ように低所得者が被る損害は少額にしかなり得ず、更には、人命・健康、自然環境の破壊は不可逆的な現象であって、ここで考えられているような社会的費用の概念をもってしては元々計測することができないものであるとしていています。

しかしながら、これまで不適切な社会的費用の計算方法がまかり通ってきたのは、社会的費用の計算根拠を新古典派経済理論に求めてきたことに原因があるとしています。新古典派経済理論の問題点は、1つは、生産手段の私有制が基本的な前提条件となっていて、共有される社会的資本に対する思慮が欠落しているという問題と、もう1つは、人間を単に労働を提供する生産要素として捉えるという面が強調され、社会的・文化的・歴史的な存在であるという面が捨象されていることだとし、新古典派経済理論は、都市問題や環境問題など現代社会においてもっとも深刻な社会的・経済的問題を引き起こしている現象を解明するための理論的フレームワークを提供していないとしています。

では、どうすればよいのか。自動車について著者は、自動車を所有し運転する人々は、他の人々の市民的権利を侵害しないような構造をもつ道路について運転を許されるべきであって、そのような構造に道路を変えるための費用と自動車の公害防止装置のための費用とを負担することが、社会的な公正性と安定性という観点から要請されてくるとしています。つまりは、自動車の通行を市民的権利を侵害しないように行うとすれば、道路の建設・維持にどれだけの追加的な費用を必要とし、自動車の無公害化のためにどれだけの投資をしなければならないかということを計算するべきであり、市民的権利を金銭換算して評価関数に組み込むのではなく、市民的権利を守ることを制約条件とするとの考えに基づいて、自動車の社会的費用を算出する必要があるとのことです。

そのうえで著者が試算した自動車の社会的費用(投資基準)は1台あたり200万円で、当時の運輸省の試算額7万円と大きく異なっており、これこそまさに著者の言う、社会的費用の発生に対して、自動車の便益を享受する人々はごく僅かしかその費用を負担していないという実態であり、その数字の差は、人の死や環境破壊など不可逆的な市民的権利の侵害を認めるか認めないかの違いであるということになります。

著者はこうした投資基準は自動車通行のための道路だけでなく、一般に社会的共通資本の建設にも適用することが出来るとし、このような基準に基づき公共投資を広範な用途に、例えば代替的な公共交通機関や道路に配分するとき、社会的な観点から望ましい配分をもたらすものとなり、この基準を適用することで、どのような地域に住む人々も、またどのような所得階層に属する人々も、社会的な合意をえて決定された市民の基本的権利を侵害されることがなく、他人の基本的権利を侵害するような行動は社会的に許されないという原則が貫かれ、すべての経済活動に対してその社会的費用は内部化され、福祉経済社会への転換が可能となり、ヒトにとって住みやすい、安定的な社会を実現することが出来るとしています。

今でこそ、外部費用の内部化と言う論点は自動車のみならず環境問題などでもよく見られる議論であり、特に東日本大震災以降、「原発」の社会的費用の議論が活発化したように思われ、「大佛次郎論壇賞」を受賞した大島堅一氏の『原発のコスト―エネルギー転換への視点』('11年/岩波新書)などもその1つでしょう(この本によれば、原発の事故リスクコストやバックエンドコストは計り知れないほどの金額となるという)。しかしながら、本書が早くからこうした観点を提起していたのは評価すべきだと思います(しかも、分かり易く)。

但し、自動車の問題に立ち返っても、著者が提起した問題はなんら解消されたわけではなく、実はこれ書いている今日から東京モーターショーが始まるのですが、自動車メーカーの開発課題が、スピードやスタイリングからエコへ、更に自動&安全運転へ向かっているのは当然の流れかも。

但し、自動車の問題に立ち返っても、著者が提起した問題はなんら解消されたわけではなく、実はこれ書いている今日から東京モーターショーが始まるのですが、自動車メーカーの開発課題が、スピードやスタイリングからエコへ、更に自動&安全運転へ向かっているのは当然の流れかも。

一方で、先だってフォルクスワーゲン(VW)の排出ガス不正問題が発覚したとの報道があったり、また、つい先日は宮崎市で、認知症と思われる高齢者による自動車死亡事故があったばかりなのですが(歩道を暴走した軽乗用車にはねられ2人が死亡、4人が重軽傷。最近、この種の事故が急に多くなった)。

それらの意味でも本書は、(幸か不幸か)なかなか色褪せることのない本と言えるかもしれません。

尚、宇沢弘文の"人と思想"については、没後ほぼ1年となる今年['15年]9月、大塚信一・岩波書店元社長による『宇沢弘文のメッセージ』(集英社新書)が刊行されています。『自動車の社会的費用』は宇沢弘文の初めての単著であるとともに、大塚氏にとっても最初に編集した宇沢弘文の著作であったとのことで、『自動車の社会的費用』が書かれた際の経緯などが紹介されていて興味深いですが、宇沢の方から初対面の挨拶が終わるや否や大塚氏に「ぼくに『自動車の社会的費用』というタイトルで新書を書かせてくれませんか」と言ってきたとのことです。

『宇沢弘文のメッセージ』では、宇沢が数学から経済学に転じアメリカで活躍するようになった頃から『自動車の社会的費用』を著すまで、更に、近代経済学を再検討して日本という《「豊かな国」の貧しさ》を課題視し、「成田」問題(三里塚闘争)、地球温暖化問題、教育問題へとそのフィールドを移していく過程を通して、彼の社会的共通資本という思想を解説していますが、宇沢の人柄を伝えるエピソードが数多く含まれていて「人」という部分では興味深い一方、著者の専門外ということもあって「思想」という部分ではやや弱いかも。但し、著者はまえがきで、「宇沢の場合、その人柄と学問は一体化したもので、両者は切り離すことはできない」としており、その点は読んでいてなるほどと思わせるものがあり、また、宇沢弘文の偉大さを伝えるものにもなっているように思いました。

『宇沢弘文のメッセージ』では、宇沢が数学から経済学に転じアメリカで活躍するようになった頃から『自動車の社会的費用』を著すまで、更に、近代経済学を再検討して日本という《「豊かな国」の貧しさ》を課題視し、「成田」問題(三里塚闘争)、地球温暖化問題、教育問題へとそのフィールドを移していく過程を通して、彼の社会的共通資本という思想を解説していますが、宇沢の人柄を伝えるエピソードが数多く含まれていて「人」という部分では興味深い一方、著者の専門外ということもあって「思想」という部分ではやや弱いかも。但し、著者はまえがきで、「宇沢の場合、その人柄と学問は一体化したもので、両者は切り離すことはできない」としており、その点は読んでいてなるほどと思わせるものがあり、また、宇沢弘文の偉大さを伝えるものにもなっているように思いました。

『

『

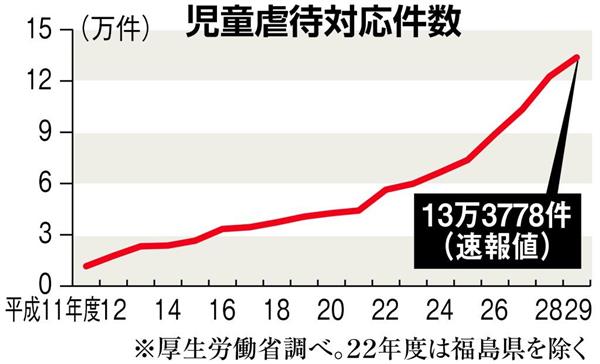

うものが、かつては「しつけ」と「虐待」の中間に位置するグレーなものであったのが、2019年の改正児童虐待防止法により、「しつけ」のための「体罰」が禁止されたため、「虐待」とイコールになったことを解説しています。冒頭に事例として、2010年に江戸川区で起きた、小学1年生の男児が継父の暴行を受けて死亡した事件を取り上げていますが、2018年の「目黒区5歳女児虐待死事件」、2019年の「野田市小4女児虐待事件」も取り上げられています。また、ステップファミリーの問題のほか、産後うつや、代理代理ミュンヒハウゼン症候群についても((南部さおり『

うものが、かつては「しつけ」と「虐待」の中間に位置するグレーなものであったのが、2019年の改正児童虐待防止法により、「しつけ」のための「体罰」が禁止されたため、「虐待」とイコールになったことを解説しています。冒頭に事例として、2010年に江戸川区で起きた、小学1年生の男児が継父の暴行を受けて死亡した事件を取り上げていますが、2018年の「目黒区5歳女児虐待死事件」、2019年の「野田市小4女児虐待事件」も取り上げられています。また、ステップファミリーの問題のほか、産後うつや、代理代理ミュンヒハウゼン症候群についても((南部さおり『

第4章では「嬰児殺」を扱っており、もともと日本には戦国時代から江戸時代、さらには明治時代にかけて風習として"間引き"があったとして嬰児殺の歴史的ルーツを探るとともに、赤ちゃんポストとして知られる慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」が参考にしたドイツの内密出産法を紹介するなどしています。

第4章では「嬰児殺」を扱っており、もともと日本には戦国時代から江戸時代、さらには明治時代にかけて風習として"間引き"があったとして嬰児殺の歴史的ルーツを探るとともに、赤ちゃんポストとして知られる慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」が参考にしたドイツの内密出産法を紹介するなどしています。

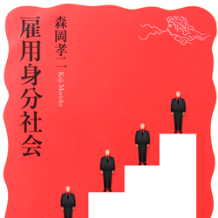

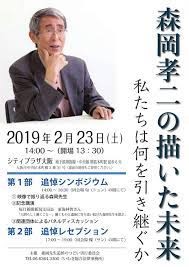

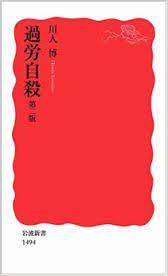

森岡 孝二(1944-2018/74歳没)

森岡 孝二(1944-2018/74歳没) 今年[2018年]8月に心不全でに亡くなった経済学者・森岡孝二の著者。著者によれば、「過労死」という言葉が急速に広まったのは1980年代末であるが、2005年頃からは「格差社会」という言葉も使われるようになったとのことです。日本ではここ30年ほど、経済界も政府も「雇用形態の多様化」を進めてきたが、90年代に入ると、女性ばかりでなく男性のパート社員化も進み、その過程でアルバイト、派遣、契約社員も大幅に増え、労働者の大多数が正社員・正職員であった時代は終わったとのことです。そして、あたかも企業内の雇用の階層構造を社会全体に押し広げたかのように、働く人々が総合職正社員、一般職正社員、限定正社員、嘱託社員、パート・アルバイト、派遣労働者のいずれかの身分に引き裂かれた「雇用身分社会」が出現したとしています。

今年[2018年]8月に心不全でに亡くなった経済学者・森岡孝二の著者。著者によれば、「過労死」という言葉が急速に広まったのは1980年代末であるが、2005年頃からは「格差社会」という言葉も使われるようになったとのことです。日本ではここ30年ほど、経済界も政府も「雇用形態の多様化」を進めてきたが、90年代に入ると、女性ばかりでなく男性のパート社員化も進み、その過程でアルバイト、派遣、契約社員も大幅に増え、労働者の大多数が正社員・正職員であった時代は終わったとのことです。そして、あたかも企業内の雇用の階層構造を社会全体に押し広げたかのように、働く人々が総合職正社員、一般職正社員、限定正社員、嘱託社員、パート・アルバイト、派遣労働者のいずれかの身分に引き裂かれた「雇用身分社会」が出現したとしています。

作詞家に転じてからの著者は、最初の作品「朝まで待てない」を出して以来、3年間結果が残せていなかったとのことで、初の本格ヒットがが生まれたのは、本書の第Ⅲ章も終わり近い1970(昭和45)年の「白い蝶のサンバ」でした(森山加代子はこの曲でNHK紅白歌合戦に8年ぶりの出場を果たす)。個人的にもちょうど歌番組など観るようになった頃で、懐かしい曲でありました(早口言葉みたな感じの歌として流行ったけれど、著者が言うように、今みるとそんなに早口というわけでもない)。

作詞家に転じてからの著者は、最初の作品「朝まで待てない」を出して以来、3年間結果が残せていなかったとのことで、初の本格ヒットがが生まれたのは、本書の第Ⅲ章も終わり近い1970(昭和45)年の「白い蝶のサンバ」でした(森山加代子はこの曲でNHK紅白歌合戦に8年ぶりの出場を果たす)。個人的にもちょうど歌番組など観るようになった頃で、懐かしい曲でありました(早口言葉みたな感じの歌として流行ったけれど、著者が言うように、今みるとそんなに早口というわけでもない)。

的に知られることになる作曲家のすぎやまこういち(1931-2021/90歳没)。「音大志望だったがお金がなかったから東大に進学した」と東京大学理科II類に進学、東大卒業後は文化放送を経てフジテレビに入社、ラジオのヒットパレード番組をテレビに移植した形になる「ザ・ヒットパレード」を企画し、自らディレクターをしていたので、ザ・ピーナッツとその頃から接点があったのかもしれません。1968年から作曲活動に専念。作曲家としてザ・タイガース(彼らの命名者でもある)やザ・ピーナッツの黄金時代を支えた人物です。

的に知られることになる作曲家のすぎやまこういち(1931-2021/90歳没)。「音大志望だったがお金がなかったから東大に進学した」と東京大学理科II類に進学、東大卒業後は文化放送を経てフジテレビに入社、ラジオのヒットパレード番組をテレビに移植した形になる「ザ・ヒットパレード」を企画し、自らディレクターをしていたので、ザ・ピーナッツとその頃から接点があったのかもしれません。1968年から作曲活動に専念。作曲家としてザ・タイガース(彼らの命名者でもある)やザ・ピーナッツの黄金時代を支えた人物です。 (1937-2014)なども平尾昌晃(1937-2017/79歳没)と最強タッグを組んでいたし(山口洋子は同じ作詞家で直木賞受賞作家でもあるなかにし礼

(1937-2014)なども平尾昌晃(1937-2017/79歳没)と最強タッグを組んでいたし(山口洋子は同じ作詞家で直木賞受賞作家でもあるなかにし礼 よりも15年前に直木賞を受賞している)、作曲家では「ブルー・ライト・ヨコハマ」('69年/歌:いしだあゆみ)以来、この本の終わり、つまり80年代終わりまでこの世界のトップに君臨し続け、70年代、80年代を席

よりも15年前に直木賞を受賞している)、作曲家では「ブルー・ライト・ヨコハマ」('69年/歌:いしだあゆみ)以来、この本の終わり、つまり80年代終わりまでこの世界のトップに君臨し続け、70年代、80年代を席 巻した筒美京平(1940-2020/80歳没)なんてスゴイ人もいました(因みに、阿久悠作詞、筒美京平作曲で最初で最大のヒット曲は日本レコード大賞の大賞受賞曲「また逢う日まで」('71年/歌:尾崎紀世彦(1943-2012))。これもまた、懐かしい思いで読めた1冊でした。

巻した筒美京平(1940-2020/80歳没)なんてスゴイ人もいました(因みに、阿久悠作詞、筒美京平作曲で最初で最大のヒット曲は日本レコード大賞の大賞受賞曲「また逢う日まで」('71年/歌:尾崎紀世彦(1943-2012))。これもまた、懐かしい思いで読めた1冊でした。

但し、自動車の問題に立ち返っても、著者が提起した問題はなんら解消されたわけではなく、実はこれ書いている今日から東京モーターショーが始まるのですが、自動車メーカーの開発課題が、スピードやスタイリングからエコへ、更に自動&安全運転へ向かっているのは当然の流れかも。

但し、自動車の問題に立ち返っても、著者が提起した問題はなんら解消されたわけではなく、実はこれ書いている今日から東京モーターショーが始まるのですが、自動車メーカーの開発課題が、スピードやスタイリングからエコへ、更に自動&安全運転へ向かっているのは当然の流れかも。

であるように、カール・マルクスの愛情生活を徹底的に追ったものとなっており、マルクスが4歳年上の妻ジェニー(イェニー)をいかに愛し続けたか、その情熱と幸福、悲惨と絶望を、夫人や娘たちとの手紙や友人・知己の多くの回想録等をもとに炙り出しています。また、そうすることによって、マルクスの人間性そのものを浮き彫りにし、それが彼の膨大な仕事にどのように反映されたか推し量る貴重な資料にもなっています。

であるように、カール・マルクスの愛情生活を徹底的に追ったものとなっており、マルクスが4歳年上の妻ジェニー(イェニー)をいかに愛し続けたか、その情熱と幸福、悲惨と絶望を、夫人や娘たちとの手紙や友人・知己の多くの回想録等をもとに炙り出しています。また、そうすることによって、マルクスの人間性そのものを浮き彫りにし、それが彼の膨大な仕事にどのように反映されたか推し量る貴重な資料にもなっています。 ジェシーとの間に生まれた2男4女のうち、成人を迎えることができたのは長女ジェニー(妻と同じ名)・次女ラウラ・四女エリナの3人だけで、あとは病気などで亡くなっており、家計が苦しく医者に診せる費用さえ十分に捻出し得なかったことも子ども達の早逝の一因として考えられるというのはかなり悲惨です(このほか更に、出生死の子が1人いた)。また、そうした苦境を乗り越えてきたからこそ、それだけ二人の愛は強まったとも言えるかと思います。

ジェシーとの間に生まれた2男4女のうち、成人を迎えることができたのは長女ジェニー(妻と同じ名)・次女ラウラ・四女エリナの3人だけで、あとは病気などで亡くなっており、家計が苦しく医者に診せる費用さえ十分に捻出し得なかったことも子ども達の早逝の一因として考えられるというのはかなり悲惨です(このほか更に、出生死の子が1人いた)。また、そうした苦境を乗り越えてきたからこそ、それだけ二人の愛は強まったとも言えるかと思います。

この他に、マルクスの生涯をその「仕事」よりに辿ったものに、大内兵衛(1888-1980)による『マルクス・エンゲルス小伝』('64年/岩波新書)があり、『ドイツ・イデオロギー』『哲学の貧困』『共産党宣言』『経済学批判』そして『資本論』といった著作がどのような経緯で成立したのかが、マルクスの思想形成の流れやその折々の時代背景と併せて解説されています。多少エッセイ風と言うか、著者は、「これは勉強して書いた本ではない。一老人の茶話である」とはしがきで述べていますが、「茶話」としてこれだけ書いてしまうのはやはり大家の成せる技でしょうか。

この他に、マルクスの生涯をその「仕事」よりに辿ったものに、大内兵衛(1888-1980)による『マルクス・エンゲルス小伝』('64年/岩波新書)があり、『ドイツ・イデオロギー』『哲学の貧困』『共産党宣言』『経済学批判』そして『資本論』といった著作がどのような経緯で成立したのかが、マルクスの思想形成の流れやその折々の時代背景と併せて解説されています。多少エッセイ風と言うか、著者は、「これは勉強して書いた本ではない。一老人の茶話である」とはしがきで述べていますが、「茶話」としてこれだけ書いてしまうのはやはり大家の成せる技でしょうか。 という第一ヴァイオリンが上手であったのですっかり有頂天になっていた。これからはこの学説を代表して僕が第一ヴァイオリンを弾かねばならぬのだ。よほど用心をしないと世間の物笑いになるかもしれない」と書いており、並々ならぬ決意と覚悟が窺えます。『共産党宣言』はマルクスとエンゲルスの共作であるし、エンゲルスはマルクスの『資本論』執筆に際しても多くの示唆を与え続けていたとのこと、そのマルクスが亡くなった時点で『資本論』は第1巻しか刊行されておらず、『資本論』の第2巻と第3巻は、マルクスとエンゲルスの共著とも言え、『資本論』が完結を見たのはエンゲルスの功績が大きいようです。

という第一ヴァイオリンが上手であったのですっかり有頂天になっていた。これからはこの学説を代表して僕が第一ヴァイオリンを弾かねばならぬのだ。よほど用心をしないと世間の物笑いになるかもしれない」と書いており、並々ならぬ決意と覚悟が窺えます。『共産党宣言』はマルクスとエンゲルスの共作であるし、エンゲルスはマルクスの『資本論』執筆に際しても多くの示唆を与え続けていたとのこと、そのマルクスが亡くなった時点で『資本論』は第1巻しか刊行されておらず、『資本論』の第2巻と第3巻は、マルクスとエンゲルスの共著とも言え、『資本論』が完結を見たのはエンゲルスの功績が大きいようです。 エンゲルスは実業家でもあり、マルクスのロンドン時代に彼はマンチェスターでエルメン・エンエルス商会の番頭として「金儲け」をし(本人の本当の関心は勉学にあったようだが)、その産物の一部をマルクスに捧げることでマルクスとその家族の生活を支える一方、自らも仕事の傍ら勉強に力を入れたとのこと、また、堂々とした体躯と奥深い知識と智慧で「将軍」などと呼ばれたりもしていたようですが(実際、軍事分野における造詣が深く、この分野の著作もあった)、ユーモアと社交性に富み、非常に魅力的な人物像であったようです。大内兵衛は本書で何度か、マルクス=エンゲルスの関係を「管鮑の交わり」と表現しています。

エンゲルスは実業家でもあり、マルクスのロンドン時代に彼はマンチェスターでエルメン・エンエルス商会の番頭として「金儲け」をし(本人の本当の関心は勉学にあったようだが)、その産物の一部をマルクスに捧げることでマルクスとその家族の生活を支える一方、自らも仕事の傍ら勉強に力を入れたとのこと、また、堂々とした体躯と奥深い知識と智慧で「将軍」などと呼ばれたりもしていたようですが(実際、軍事分野における造詣が深く、この分野の著作もあった)、ユーモアと社交性に富み、非常に魅力的な人物像であったようです。大内兵衛は本書で何度か、マルクス=エンゲルスの関係を「管鮑の交わり」と表現しています。

森岡孝二氏

森岡孝二氏

元マイクロソフト日本法人社長の成毛眞氏によるもので、そう言えば『本は10冊同時に読め!―本を読まない人はサルである!』(三笠書房)なんていうのもあったなあ、この人。基本的に小説などは読まないみたいで、ノンフィクション一本。それにしてもすごく広いジャンルの本を読んでいるなあと。

元マイクロソフト日本法人社長の成毛眞氏によるもので、そう言えば『本は10冊同時に読め!―本を読まない人はサルである!』(三笠書房)なんていうのもあったなあ、この人。基本的に小説などは読まないみたいで、ノンフィクション一本。それにしてもすごく広いジャンルの本を読んでいるなあと。

因みに著者は、2011年に自らのブログで呼びかけて始めた、ノンフィクションに限定した「HONZ」という書評サイト及び書評勉強会を始めていて、今やその「HONZ」のサイトの会員であるレビュアーによって紹介された本が、書店で売れ筋になるほどの影響力を持っているそうです(氏自身は、「HONZ」は書評サイトではなく、「おすすめ本」を紹介するサイトであると断っている)。

因みに著者は、2011年に自らのブログで呼びかけて始めた、ノンフィクションに限定した「HONZ」という書評サイト及び書評勉強会を始めていて、今やその「HONZ」のサイトの会員であるレビュアーによって紹介された本が、書店で売れ筋になるほどの影響力を持っているそうです(氏自身は、「HONZ」は書評サイトではなく、「おすすめ本」を紹介するサイトであると断っている)。 『ノンフィクションはこれを読め!』の方が情報量としては多いけれど、『面白い本』の方が新刊書に限っていない分、 『ノンフィクションはこれを読め!』よりある意味幅広いとも言えるかも。それでいてすらすら読めるのは、成毛氏のその本の「面白どころ」の掴み方が上手いのかも。この辺りも立花氏に通じます(面白くないところは、本人もスキップして読んでるんだろなあ。そうでないと、こんなに読めないよ)。

『ノンフィクションはこれを読め!』の方が情報量としては多いけれど、『面白い本』の方が新刊書に限っていない分、 『ノンフィクションはこれを読め!』よりある意味幅広いとも言えるかも。それでいてすらすら読めるのは、成毛氏のその本の「面白どころ」の掴み方が上手いのかも。この辺りも立花氏に通じます(面白くないところは、本人もスキップして読んでるんだろなあ。そうでないと、こんなに読めないよ)。

青山和夫氏

青山和夫氏

石田英一郎(1903-1968)

石田英一郎(1903-1968)

であり、こうした捏造されたマヤ文明観がオカルトブーム、商業主義と相まって横行していることに対して著者は憤りを露わにしています。

であり、こうした捏造されたマヤ文明観がオカルトブーム、商業主義と相まって横行していることに対して著者は憤りを露わにしています。 映画「インディー・ジョーンズ」シリーズの「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」('08年/米)などに出てくる"クリスタルスカル"のモチーフとなった"マヤの水晶の髑髏"も19世紀にドイツで作られたものと判っているそうで、東京ディズニーシーのアトラクション「クリスタルスカルの魔宮」も、その名からしてマヤ文明への正確な理解を妨げるものということになるようです。

映画「インディー・ジョーンズ」シリーズの「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」('08年/米)などに出てくる"クリスタルスカル"のモチーフとなった"マヤの水晶の髑髏"も19世紀にドイツで作られたものと判っているそうで、東京ディズニーシーのアトラクション「クリスタルスカルの魔宮」も、その名からしてマヤ文明への正確な理解を妨げるものということになるようです。

森鷗外(1862-1922/享年60)

森鷗外(1862-1922/享年60) 今年(2012年)は森鷗外(1862-1922/享年60)没後150周年。本書は、鷗外の二度目の妻・しげ(志げ)への書簡集で(最初の妻・登志子とは、別居後に離婚)、編纂者の小堀杏奴(1909-1998)は鷗外の次女です。しかし、長男(登志子との間の子)の名前が於菟(おと)で、長女が茉莉(まり)(作家の森茉莉)、次女が杏奴(あんぬ)で二男が不律(ふりつ)、三男が類(るい)というのはすごいネーミングだなあ。オットー、マリ、アンヌ、フリッツ、ルイと片仮名で書いたほうがよさそうなぐらいです。

今年(2012年)は森鷗外(1862-1922/享年60)没後150周年。本書は、鷗外の二度目の妻・しげ(志げ)への書簡集で(最初の妻・登志子とは、別居後に離婚)、編纂者の小堀杏奴(1909-1998)は鷗外の次女です。しかし、長男(登志子との間の子)の名前が於菟(おと)で、長女が茉莉(まり)(作家の森茉莉)、次女が杏奴(あんぬ)で二男が不律(ふりつ)、三男が類(るい)というのはすごいネーミングだなあ。オットー、マリ、アンヌ、フリッツ、ルイと片仮名で書いたほうがよさそうなぐらいです。 "しげ"とは1902(明治35年)、鷗外が41歳、彼女が23歳で結婚しており、結婚して3年、娘・茉莉が生まれて2年ということで(しかも妻との年の差18歳)、手紙文は読みやすい文体で書かれており、中には(娘に対して)でれでれ状態と言ってもいいくらいのトーンのものもあるのは無理もないか(鷗外の堅いイメージとは裏腹に、ごくフツーの親ばかといった感じ)。

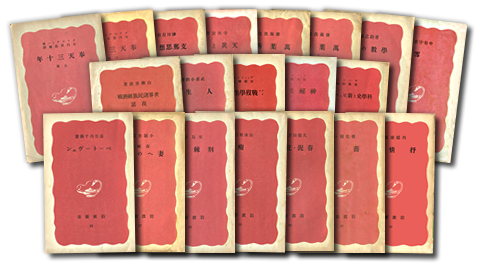

"しげ"とは1902(明治35年)、鷗外が41歳、彼女が23歳で結婚しており、結婚して3年、娘・茉莉が生まれて2年ということで(しかも妻との年の差18歳)、手紙文は読みやすい文体で書かれており、中には(娘に対して)でれでれ状態と言ってもいいくらいのトーンのものもあるのは無理もないか(鷗外の堅いイメージとは裏腹に、ごくフツーの親ばかといった感じ)。 ●「岩波新書」創刊第1回の20点

●「岩波新書」創刊第1回の20点

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

全体としてはやや牽強付会なところもありますが、何せ96歳ですから、目の前で話されたらもう大人しく聴くしかないかも。この人、所謂"優秀老人"と言うか、ボケないタイプなんだろなあ。「書く」という行為は、ボケ防止にいいのかも。喋りもスゴクしっかりしている...。

全体としてはやや牽強付会なところもありますが、何せ96歳ですから、目の前で話されたらもう大人しく聴くしかないかも。この人、所謂"優秀老人"と言うか、ボケないタイプなんだろなあ。「書く」という行為は、ボケ防止にいいのかも。喋りもスゴクしっかりしている...。

個別事例としては、1911年生まれの日野原重明氏が紹介されていて(本書刊行時94歳)、NHKのドキュメンタリーで紹介された、当時のある一日の暮らしぶり、仕事ぶりを改めて紹介していますが、朝起きて柔軟体操をした後に、りんごジュース、にんじんスープ、牛乳とコーヒーという液体だけの朝食(りんごジュースにはサラダ油をちょっと落とす)、午前中に講演した後の昼食は立食パーティで牛乳コップ1杯のみ、午後は大学で90分立ちっぱなしで講義し、夕食は茶碗少し目のご飯に味噌汁、サラダと副食二品、1日の摂取カロリーは1300キロカロリー。

個別事例としては、1911年生まれの日野原重明氏が紹介されていて(本書刊行時94歳)、NHKのドキュメンタリーで紹介された、当時のある一日の暮らしぶり、仕事ぶりを改めて紹介していますが、朝起きて柔軟体操をした後に、りんごジュース、にんじんスープ、牛乳とコーヒーという液体だけの朝食(りんごジュースにはサラダ油をちょっと落とす)、午前中に講演した後の昼食は立食パーティで牛乳コップ1杯のみ、午後は大学で90分立ちっぱなしで講義し、夕食は茶碗少し目のご飯に味噌汁、サラダと副食二品、1日の摂取カロリーは1300キロカロリー。

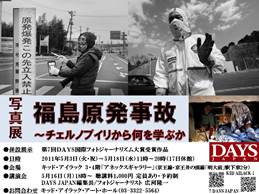

『自動車絶望工場』『日本の原発地帯』『

『自動車絶望工場』『日本の原発地帯』『

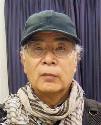

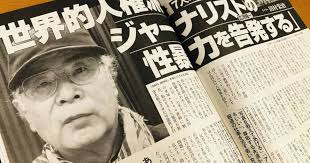

広河隆一氏 (フォトジャーナリスト、戦場カメラマン、市民活動家)

広河隆一氏 (フォトジャーナリスト、戦場カメラマン、市民活動家) ●写真誌「DAYS JAPAN」を発行するデイズジャパン(東京)は(2018年12月)26日、フォトジャーナリストの広河隆一氏(75)を25日付で代表取締役から解任したことを明らかにした。週刊文春2019年1月3日・10日号で、広河氏からのセクハラ行為を訴える女性の元スタッフらの証言が報じられていた。[2018年12月26日WEB東奥日報(共同通信社)]

●写真誌「DAYS JAPAN」を発行するデイズジャパン(東京)は(2018年12月)26日、フォトジャーナリストの広河隆一氏(75)を25日付で代表取締役から解任したことを明らかにした。週刊文春2019年1月3日・10日号で、広河氏からのセクハラ行為を訴える女性の元スタッフらの証言が報じられていた。[2018年12月26日WEB東奥日報(共同通信社)]

大島 堅一 氏

大島 堅一 氏 2011年11月23日 朝日新聞・朝刊

2011年11月23日 朝日新聞・朝刊

石橋克彦 氏(2011年5月23日参議院行政監視委員会)

石橋克彦 氏(2011年5月23日参議院行政監視委員会)

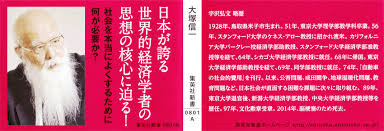

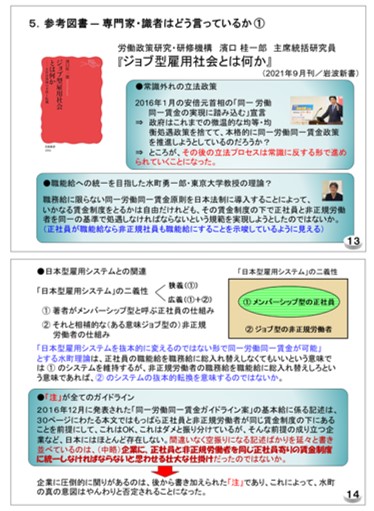

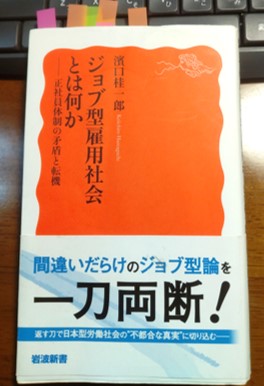

濱口桂一郎 氏(労働政策研究・研修機構)

濱口桂一郎 氏(労働政策研究・研修機構)

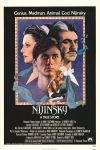

以前にハーバート・ロス(1927-2001)監督の「ニジンスキー」('80年/米)という伝記映画を観ましたが(ハーバート・ロス監督は「愛と喝采の日々」「ダンサー」の監督でもあり、この監督自身ダンサー、振付師を経て映画監督になったという経歴の持ち主)、ニジンスキーはその映画でも描かれている通り、バレエ団の団長と同性愛関係にあり(映画で団長を演じていたのは、一癖も二癖もありそうなアラン・ベイツ)、また分裂病者でもあり(本書によれば、最初にそう診断したのはブロイラー)、夫人はその治療のために、フロイト、ユング、アドラー、ロールシャッハといったセラピストを訪れ(スゴイ面子!)、最後にヴィンスワンガーに行きついていますが、結局ニジンスキーは治らずに、病院で生涯を終えたとのことです。

以前にハーバート・ロス(1927-2001)監督の「ニジンスキー」('80年/米)という伝記映画を観ましたが(ハーバート・ロス監督は「愛と喝采の日々」「ダンサー」の監督でもあり、この監督自身ダンサー、振付師を経て映画監督になったという経歴の持ち主)、ニジンスキーはその映画でも描かれている通り、バレエ団の団長と同性愛関係にあり(映画で団長を演じていたのは、一癖も二癖もありそうなアラン・ベイツ)、また分裂病者でもあり(本書によれば、最初にそう診断したのはブロイラー)、夫人はその治療のために、フロイト、ユング、アドラー、ロールシャッハといったセラピストを訪れ(スゴイ面子!)、最後にヴィンスワンガーに行きついていますが、結局ニジンスキーは治らずに、病院で生涯を終えたとのことです。

ニジンスキー夫人となるハンガリー貴族の娘ロモラ・ド・プルスキー(「愛と喝采の日々」のレスリー・ブラウンが演じており、彼女は本職がバレエ・ダンサーであって、映画出演は「愛と喝采の日々」('77年/米)とこの「ニジンスキー」の以外では同じくハーバート・ロス監督の「ダンサー」('87年/米)のみ)がニジンスキーの元"追っかけ"の女性で、強引に彼の愛を手に入れてしまうというのは河合氏が本書で語っている通りですが、この映画は夫人の原作に基づいて作られていながらも(ニジンスキーの愛を獲得するという)目的のためには手段を選ばない夫人を相当な悪女として描いています(と言うより"怖い女として"と言った方がいいか)。

ニジンスキー夫人となるハンガリー貴族の娘ロモラ・ド・プルスキー(「愛と喝采の日々」のレスリー・ブラウンが演じており、彼女は本職がバレエ・ダンサーであって、映画出演は「愛と喝采の日々」('77年/米)とこの「ニジンスキー」の以外では同じくハーバート・ロス監督の「ダンサー」('87年/米)のみ)がニジンスキーの元"追っかけ"の女性で、強引に彼の愛を手に入れてしまうというのは河合氏が本書で語っている通りですが、この映画は夫人の原作に基づいて作られていながらも(ニジンスキーの愛を獲得するという)目的のためには手段を選ばない夫人を相当な悪女として描いています(と言うより"怖い女として"と言った方がいいか)。

『どくとるマンボウ航海記』のあとがきには、「大切なこと、カンジンなことはすべて省略し、くだらぬこと、取るに足らぬことだけを書くことにした」とあり、ある意味これは、高度成長期の波に乗らんとし、一方で「政治の季節」でもあった当時ののぼせ上ったような社会風潮に対するアンチテーゼでもあったのかも。作者自身、「僕の作品の中で古典に残るとすれば、『航海記』ではないか」と、後に語っています。

『どくとるマンボウ航海記』のあとがきには、「大切なこと、カンジンなことはすべて省略し、くだらぬこと、取るに足らぬことだけを書くことにした」とあり、ある意味これは、高度成長期の波に乗らんとし、一方で「政治の季節」でもあった当時ののぼせ上ったような社会風潮に対するアンチテーゼでもあったのかも。作者自身、「僕の作品の中で古典に残るとすれば、『航海記』ではないか」と、後に語っています。 著者はこの頃('81年)、世田谷の自宅を「マンボウ・マブゼ共和国」として独立を宣言しており、ムツゴロウこと畑正憲氏と対談した際、「ムツゴロウ動物王国」と「マンボウ国」を日本から分離独立し同盟を結ぶ提案をしたというから、躁状態だったのかも知れません。

著者はこの頃('81年)、世田谷の自宅を「マンボウ・マブゼ共和国」として独立を宣言しており、ムツゴロウこと畑正憲氏と対談した際、「ムツゴロウ動物王国」と「マンボウ国」を日本から分離独立し同盟を結ぶ提案をしたというから、躁状態だったのかも知れません。

尚、本書では冒頭に記したように、「元朝秘史」の主要な部分が書かれたのは1240年頃とのこととしていますが、「元朝秘史」がいつ書かれたのかについては諸説あり、言語学者でモンゴル語学が専門の小澤重男氏は『元朝秘史』('94年/岩波新書)で、これまである諸説の内の2説を選び、その両方を支持する(1228年と1258年の2度に渡って編纂されたという)説を提唱しています。

尚、本書では冒頭に記したように、「元朝秘史」の主要な部分が書かれたのは1240年頃とのこととしていますが、「元朝秘史」がいつ書かれたのかについては諸説あり、言語学者でモンゴル語学が専門の小澤重男氏は『元朝秘史』('94年/岩波新書)で、これまである諸説の内の2説を選び、その両方を支持する(1228年と1258年の2度に渡って編纂されたという)説を提唱しています。

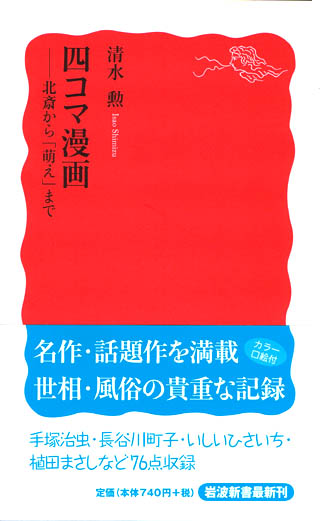

清水 勲(1939-2021)

清水 勲(1939-2021)

そして、それ以前の「変身するヒロイン」の系譜として、著者が造詣の深い女剣劇のスターに着目し、こちらは松山容子(60年代は「琴姫七変化」のイメージが強いが、70年代は"ボンカレー"のCMのイメージか...)、更には志穂美悦子などへと連なっていくとのこと。著者によれば、こうしたヒロインが愛されるのは、「日本人は性の垣根が低く、人間でないものとの境界もないに等しい」という背景があり、それが手塚作品の特異なヒロイン像にも繋がっているとしています。

そして、それ以前の「変身するヒロイン」の系譜として、著者が造詣の深い女剣劇のスターに着目し、こちらは松山容子(60年代は「琴姫七変化」のイメージが強いが、70年代は"ボンカレー"のCMのイメージか...)、更には志穂美悦子などへと連なっていくとのこと。著者によれば、こうしたヒロインが愛されるのは、「日本人は性の垣根が低く、人間でないものとの境界もないに等しい」という背景があり、それが手塚作品の特異なヒロイン像にも繋がっているとしています。

尚、本書第1章で解説されいる手塚治虫以前のマンガの歴史は、本書にも名前の挙がっている漫画研究家・清水勲氏(帝京平成大学教授)の『四コマ漫画―北斎から「萌え」まで』('09年/岩波新書)に四コマ漫画の歴史が詳しく書かれています。清水氏の『四コマ漫画』によると、手塚治虫のメディア(新聞)デビューも、新聞の四コマ漫画であったことがわかります。

尚、本書第1章で解説されいる手塚治虫以前のマンガの歴史は、本書にも名前の挙がっている漫画研究家・清水勲氏(帝京平成大学教授)の『四コマ漫画―北斎から「萌え」まで』('09年/岩波新書)に四コマ漫画の歴史が詳しく書かれています。清水氏の『四コマ漫画』によると、手塚治虫のメディア(新聞)デビューも、新聞の四コマ漫画であったことがわかります。

井譲二/手

井譲二/手 塚茂夫/花村菊江/乗松ひろみ(扇ひろ子)/朝倉彩子●放映:1960/12~1962/12(全105回)●放送局:読売テレビ

塚茂夫/花村菊江/乗松ひろみ(扇ひろ子)/朝倉彩子●放映:1960/12~1962/12(全105回)●放送局:読売テレビ

所謂「ブランド商品」の話から始まり、グリコの「ポッキー」の誕生秘話を通してのブランドがいかに生成され、どのような過程を経て定着していくかの解説は、入り込み易くて分り易いものでした(ポッキーは最初はプリッツ系の位置づけだったのか、とか)。

所謂「ブランド商品」の話から始まり、グリコの「ポッキー」の誕生秘話を通してのブランドがいかに生成され、どのような過程を経て定着していくかの解説は、入り込み易くて分り易いものでした(ポッキーは最初はプリッツ系の位置づけだったのか、とか)。 そして、日本企業が得意とする新製品マーケティングのティピカルなものを紹介し、「ベンツ」と「トヨタ」のブランド戦略の違いを通して、内外のブランド戦略の違いを明らかにし、更に「無印商品」というブランドを通して、ブランドの本質を更に深く考察(「無印商品」というブランドは具体的な商品としては何も示していないが、固有の意味的世界を持つと言う意味では、極めてブランドらしいブランドであると)、常に自己否定し1つのスタイルに固着しないことがそのブランドが市場で生き続ける秘訣であることを「イッセイ・ミヤケ」に見て取り、そして、ああ、やっぱり出ました「コカ・コーラ」、スタイルや機能を超えた「ブランド価値」という話になると、絶対出てくるなあ。

そして、日本企業が得意とする新製品マーケティングのティピカルなものを紹介し、「ベンツ」と「トヨタ」のブランド戦略の違いを通して、内外のブランド戦略の違いを明らかにし、更に「無印商品」というブランドを通して、ブランドの本質を更に深く考察(「無印商品」というブランドは具体的な商品としては何も示していないが、固有の意味的世界を持つと言う意味では、極めてブランドらしいブランドであると)、常に自己否定し1つのスタイルに固着しないことがそのブランドが市場で生き続ける秘訣であることを「イッセイ・ミヤケ」に見て取り、そして、ああ、やっぱり出ました「コカ・コーラ」、スタイルや機能を超えた「ブランド価値」という話になると、絶対出てくるなあ。

梅棹 忠夫 氏

梅棹 忠夫 氏

竹信 三恵子 氏(朝日新聞編集委員)

竹信 三恵子 氏(朝日新聞編集委員) 第2章で派遣・請負に伴ってありがちな「労災隠し」(労災飛ばし)の問題を、第3章で正社員の削減等により様々なしわ寄せを受けるパート・派遣労働者の労働環境の問題を扱っていますが、この辺りは以前からマスコミなどでよく報道されており、但し、旅行業界の添乗員は「美空ひばり」タイプより「モーニング娘。」タイプ-要するに細かいサービスが出来るベテランよりも入れ替え可能な臨時雇用が求められているという現況は新たに知りました(この部分は内容的にはほぼ新聞記事の再掲のようだが...)。

第2章で派遣・請負に伴ってありがちな「労災隠し」(労災飛ばし)の問題を、第3章で正社員の削減等により様々なしわ寄せを受けるパート・派遣労働者の労働環境の問題を扱っていますが、この辺りは以前からマスコミなどでよく報道されており、但し、旅行業界の添乗員は「美空ひばり」タイプより「モーニング娘。」タイプ-要するに細かいサービスが出来るベテランよりも入れ替え可能な臨時雇用が求められているという現況は新たに知りました(この部分は内容的にはほぼ新聞記事の再掲のようだが...)。

金子雅臣 氏

金子雅臣 氏

中村真一郎 (1918-1997/享年79)

中村真一郎 (1918-1997/享年79)

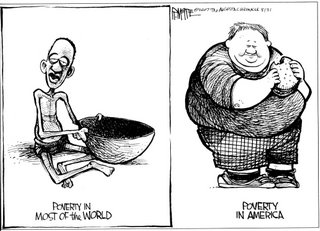

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

畑中 武夫 (1914-1963/享年49)

畑中 武夫 (1914-1963/享年49).jpg)

それぞれについてどういった種類のものがあるのか、「第1種疑似科学」を信じる人間の心理作用や「第2種疑似科学」が世の中にはびこる理由(これ、"健康"と"カネ"が結びついたものが多い)は何かを考察的に整理していますが、まあ、自分に関しては大丈夫かな、という感じで、「水の記憶」なんてバカバカしい"水ビジネス"もあるんだといった野次馬感覚で読み進み、著者の言っているそのワナに嵌まらないための"処方箋"というのも、真っ当過ぎてインパクトが弱いような気がしつつ読んでいました。

それぞれについてどういった種類のものがあるのか、「第1種疑似科学」を信じる人間の心理作用や「第2種疑似科学」が世の中にはびこる理由(これ、"健康"と"カネ"が結びついたものが多い)は何かを考察的に整理していますが、まあ、自分に関しては大丈夫かな、という感じで、「水の記憶」なんてバカバカしい"水ビジネス"もあるんだといった野次馬感覚で読み進み、著者の言っているそのワナに嵌まらないための"処方箋"というのも、真っ当過ぎてインパクトが弱いような気がしつつ読んでいました。

亀井俊介・東大名誉教授

亀井俊介・東大名誉教授

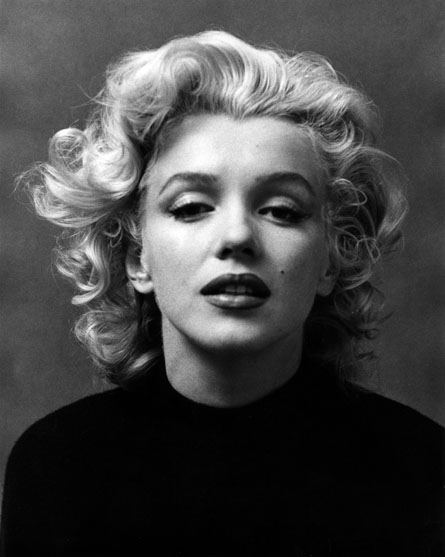

著者は、「近代文学におけるホイットマンの運命」研究で日本学士院賞を受賞したアメリカ文学者(この人、日本エッセイストクラブ賞も受賞している)。著者によれば、マリリン・モンロー(1926-1962/享年36)は、生きている間は「白痴美の女」と見られることが多かったのが、その死を契機として同情をもって見られるようになり、謀殺説などもあってハリウッドに殺された犠牲者とされる傾向があったとのこと。著者は、こうした、彼女を弱者に仕立て上げるあまり、彼女が自分を向上

著者は、「近代文学におけるホイットマンの運命」研究で日本学士院賞を受賞したアメリカ文学者(この人、日本エッセイストクラブ賞も受賞している)。著者によれば、マリリン・モンロー(1926-1962/享年36)は、生きている間は「白痴美の女」と見られることが多かったのが、その死を契機として同情をもって見られるようになり、謀殺説などもあってハリウッドに殺された犠牲者とされる傾向があったとのこと。著者は、こうした、彼女を弱者に仕立て上げるあまり、彼女が自分を向上 させていった力や、積極的に果たした役割を十分に認めない考えに与せず、確かにハリウッドの強制によって肉体美を発揮したが、それだけではなく、アメリカ娘の心の精華のようなものを兼備していて、それらが溶け合わさったものが彼女の永続的で普遍的な魅力であるとしています。

させていった力や、積極的に果たした役割を十分に認めない考えに与せず、確かにハリウッドの強制によって肉体美を発揮したが、それだけではなく、アメリカ娘の心の精華のようなものを兼備していて、それらが溶け合わさったものが彼女の永続的で普遍的な魅力であるとしています。

Mailer (1923-2007).jpg) 更に本書の特徴を挙げるならば、マリリン・モンローに強い関心を抱きながらも彼女に逃げられ続けたノーマン・メイラー(1923 -2007/享年84)のことが、少し偏っていると言ってもいいぐらい大きく扱われていて、これは、モンローとメイラーに"精神的な双生児"的共通点があるとしている論評があるのに対し、両者の共通点と相反部分を著者なりに解き明かしたもので、この部分はこの部分で興味深いものでした(メイラーは結局、モンローに会えないまま、モンローの死後、彼女の伝記を書いているが、モンローはメイラーに会うことで自分が何らかの者として規定されてしまうことを避けたらしい)。

更に本書の特徴を挙げるならば、マリリン・モンローに強い関心を抱きながらも彼女に逃げられ続けたノーマン・メイラー(1923 -2007/享年84)のことが、少し偏っていると言ってもいいぐらい大きく扱われていて、これは、モンローとメイラーに"精神的な双生児"的共通点があるとしている論評があるのに対し、両者の共通点と相反部分を著者なりに解き明かしたもので、この部分はこの部分で興味深いものでした(メイラーは結局、モンローに会えないまま、モンローの死後、彼女の伝記を書いているが、モンローはメイラーに会うことで自分が何らかの者として規定されてしまうことを避けたらしい)。.jpg) Monroe onstage for her famous rendition of Happy Birthday (Mr President)

Monroe onstage for her famous rendition of Happy Birthday (Mr President) だしはおぼつかなく、作家の向田邦子は、「大丈夫かな」と会場全員の男女を「子どもの学芸会を見守る親の心境」にさせておいて、最後は情感を込めて見事に歌い上げ、満場の拍手を得る―「影の演出者がいたとしたら、その人は天才だと思った」と書いていますが、著者は本書において「マリリン自身が天才だったのだ」とし、モンローには「政治家ふうの計算」はできなかったが、「政治家よりも豊かな心で、民衆の心と通い合うすべを完全に見につけていた」としています。

だしはおぼつかなく、作家の向田邦子は、「大丈夫かな」と会場全員の男女を「子どもの学芸会を見守る親の心境」にさせておいて、最後は情感を込めて見事に歌い上げ、満場の拍手を得る―「影の演出者がいたとしたら、その人は天才だと思った」と書いていますが、著者は本書において「マリリン自身が天才だったのだ」とし、モンローには「政治家ふうの計算」はできなかったが、「政治家よりも豊かな心で、民衆の心と通い合うすべを完全に見につけていた」としています。

.jpg)

死地を脱してきた軍人で、考古学者でもあり、ちょっとインディ・ジョーンズっぽい感じもします(実際、インディアナ・ジョーンズの創造に影響を与えたモデルの一人に挙げられているが、ジョージ・ルーカスとスティーヴン・スピルバーグがそれを認めたわけではない)。それにしても、7回も航空機事故に遭えば、普通はその何れかで事故死しているのではないでしょうか。「知恵の七柱」というのも何だか冒険映画のサブタイトルみたいです(映画「アラビアのロレンス」自体、その「知恵の七柱」を翻案したものなのだが)。

死地を脱してきた軍人で、考古学者でもあり、ちょっとインディ・ジョーンズっぽい感じもします(実際、インディアナ・ジョーンズの創造に影響を与えたモデルの一人に挙げられているが、ジョージ・ルーカスとスティーヴン・スピルバーグがそれを認めたわけではない)。それにしても、7回も航空機事故に遭えば、普通はその何れかで事故死しているのではないでしょうか。「知恵の七柱」というのも何だか冒険映画のサブタイトルみたいです(映画「アラビアのロレンス」自体、その「知恵の七柱」を翻案したものなのだが)。

英文学者・中野好夫(1903-1985)による本書は、ロレンスの死後5年を経た'40年に初版刊行、'63年に同名の映画の公開に合わせ23年ぶりに改訂・補筆されています(自分が読んだのは改訂版の方で、著者が改訂版を書いた1963年時点でも、『知恵の七柱』の日本語訳は未刊だった)。

英文学者・中野好夫(1903-1985)による本書は、ロレンスの死後5年を経た'40年に初版刊行、'63年に同名の映画の公開に合わせ23年ぶりに改訂・補筆されています(自分が読んだのは改訂版の方で、著者が改訂版を書いた1963年時点でも、『知恵の七柱』の日本語訳は未刊だった)。 ロレンスを神格化しているという批判もあって(彼は実は英国の国益ためだけに行動したという説もある)、そうだったのかなと思って読み返しましたが、政治的動機はともかく、軍事的な天才であったことは確かで、とりわけ、アラブ人を組織化して戦闘ゲリラ部隊を創り上げてしまう才能は卓越しています。

ロレンスを神格化しているという批判もあって(彼は実は英国の国益ためだけに行動したという説もある)、そうだったのかなと思って読み返しましたが、政治的動機はともかく、軍事的な天才であったことは確かで、とりわけ、アラブ人を組織化して戦闘ゲリラ部隊を創り上げてしまう才能は卓越しています。

.jpg)

ア映画 ●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-01-14)(評価:★★★★)●併映:「

ア映画 ●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-01-14)(評価:★★★★)●併映:「

小林恭二 氏 (作家)

小林恭二 氏 (作家)

結城康博 氏 (ケアマネジャー・淑徳大学准教授)

結城康博 氏 (ケアマネジャー・淑徳大学准教授)

こうした中、在宅のお年寄りを騙して高額商品を売りつける悪徳業者がいるというのは腹立たしいことですが、問題となった訪問介護のコムソンなどは、国に対して、家事などの「生活援助」しかしていないものを「身体介護」をしたと偽って不正請求していたわけで、利潤追求の財源は国民の納めた保険料であったことを考えると、国民はもっと怒っていいのではないかと。

こうした中、在宅のお年寄りを騙して高額商品を売りつける悪徳業者がいるというのは腹立たしいことですが、問題となった訪問介護のコムソンなどは、国に対して、家事などの「生活援助」しかしていないものを「身体介護」をしたと偽って不正請求していたわけで、利潤追求の財源は国民の納めた保険料であったことを考えると、国民はもっと怒っていいのではないかと。

湯浅 誠 氏 (NHK教育「福祉ネットワーク」(2007.12.19)「この人と福祉を語ろう 見えない『貧困』に立ち向かう」より)

湯浅 誠 氏 (NHK教育「福祉ネットワーク」(2007.12.19)「この人と福祉を語ろう 見えない『貧困』に立ち向かう」より) 個人的には、福祉事務所が生活保護の申請の受理を渋り、「仕事しなさい」の一言で相談者を追い返すようなことがままあるというのが腹立たしく、また、違法な人材派遣業などの所謂「貧困ビジネス」(グッドウィルがまさにそうだったが)が興隆しているというのにも、憤りを覚えました。

個人的には、福祉事務所が生活保護の申請の受理を渋り、「仕事しなさい」の一言で相談者を追い返すようなことがままあるというのが腹立たしく、また、違法な人材派遣業などの所謂「貧困ビジネス」(グッドウィルがまさにそうだったが)が興隆しているというのにも、憤りを覚えました。

安斎 育郎 氏

安斎 育郎 氏

この話の後に、"計算の出来る馬"として世間を騒がせた「賢いハンス」の話がきたかと思うと、旧石器発掘捏造事件(所謂"ゴッド・ハンド事件")の話やナスカの地上絵の話などがきて、英国のミステリー・サークルは2人の老画家がその全てを描いたという話は一応これに繋がりますが、更に、動物の「擬態」の話(科学者らしいが)がきたかと思うと、社会的な問題となった詐欺事件や戦争報道の捏造などがとり上げられていて、読者を飽きさせはしないけれども、体系的ではないという印象。

この話の後に、"計算の出来る馬"として世間を騒がせた「賢いハンス」の話がきたかと思うと、旧石器発掘捏造事件(所謂"ゴッド・ハンド事件")の話やナスカの地上絵の話などがきて、英国のミステリー・サークルは2人の老画家がその全てを描いたという話は一応これに繋がりますが、更に、動物の「擬態」の話(科学者らしいが)がきたかと思うと、社会的な問題となった詐欺事件や戦争報道の捏造などがとり上げられていて、読者を飽きさせはしないけれども、体系的ではないという印象。

.jpg) ウォルト・ディズニー(1901-1966)

ウォルト・ディズニー(1901-1966)

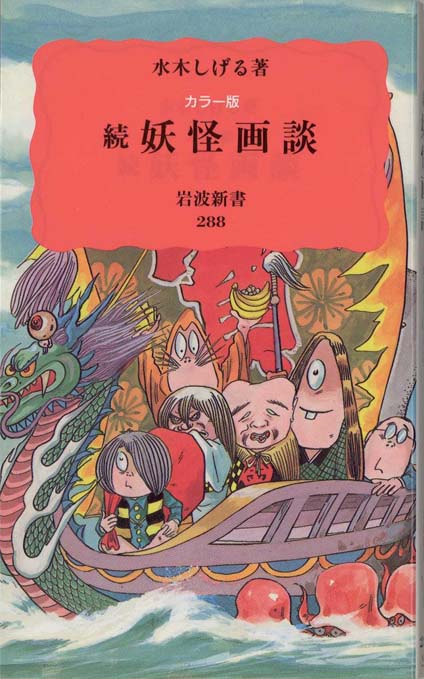

高野 潤 氏(写真家/略歴下記)

高野 潤 氏(写真家/略歴下記) 第1章で、世界遺産である「天空の都市」マチュピチュを紹介しているのは一般的であるとして、その後インカ道を奥深く分け入り、チョケキラウという「パノラマ都市」をフィーチャーしていますが、ここも凄く神秘的で、要するにマチュピチュみたいなのが山奥にまだまだあったということなのかと、インカ文明の懐の深さに驚かされます。

第1章で、世界遺産である「天空の都市」マチュピチュを紹介しているのは一般的であるとして、その後インカ道を奥深く分け入り、チョケキラウという「パノラマ都市」をフィーチャーしていますが、ここも凄く神秘的で、要するにマチュピチュみたいなのが山奥にまだまだあったということなのかと、インカ文明の懐の深さに驚かされます。

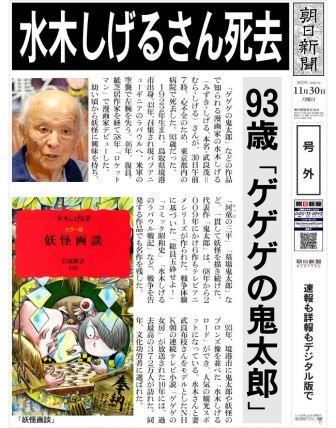

ところで、『続・妖怪画談』には、「塗壁」(ぬりかべ)という妖怪が紹介されていて、これは、水木氏のマンガの比較的主要なキャラクターにもなっていますが(本書のデラックス版とも言える『愛蔵版 妖怪画談』('02年/岩波書店)の表紙にも、鬼太郎ファミリーの後ろにどんと構えている)、その解説に柳田國男の『妖怪談義』を参照しており、柳田國男の

ところで、『続・妖怪画談』には、「塗壁」(ぬりかべ)という妖怪が紹介されていて、これは、水木氏のマンガの比較的主要なキャラクターにもなっていますが(本書のデラックス版とも言える『愛蔵版 妖怪画談』('02年/岩波書店)の表紙にも、鬼太郎ファミリーの後ろにどんと構えている)、その解説に柳田國男の『妖怪談義』を参照しており、柳田國男の 朝日新聞「号外」2015年11月30日

朝日新聞「号外」2015年11月30日

吉川幸次郎 (1904‐1980/享年76)

吉川幸次郎 (1904‐1980/享年76)

原 武史 氏(政治学者)

原 武史 氏(政治学者) 一方、不可視の(お濠の内側での)活動は、戦前は「統治権の総攬者」として上奏に対し下問するという政治活動があったが、今は象徴天皇なのでそれは無い。そうすると残るのは、お濠の中での非政治的活動で、宮中祭祀とか生物学研究がそれに当たるが、本書では、その、国民の目から見えにくい宮中祭祀に注目し(天皇が勤労感謝の日に新嘗祭を行っているのを今の若い人の中でで知っている人は少ないのではないか)、昭和天皇の宮中祭祀へのこだわりを通して、天皇は何に対して熱心に祈ったのかを考察しています。

一方、不可視の(お濠の内側での)活動は、戦前は「統治権の総攬者」として上奏に対し下問するという政治活動があったが、今は象徴天皇なのでそれは無い。そうすると残るのは、お濠の中での非政治的活動で、宮中祭祀とか生物学研究がそれに当たるが、本書では、その、国民の目から見えにくい宮中祭祀に注目し(天皇が勤労感謝の日に新嘗祭を行っているのを今の若い人の中でで知っている人は少ないのではないか)、昭和天皇の宮中祭祀へのこだわりを通して、天皇は何に対して熱心に祈ったのかを考察しています。

「大元帥」昭和天皇(昭和3年11月)

「大元帥」昭和天皇(昭和3年11月)

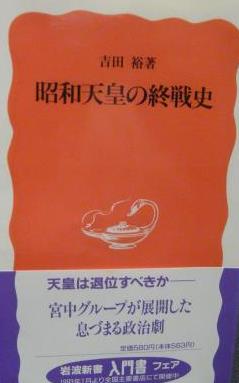

1990年に発見された「昭和天皇独白録」は、その率直な語り口を通し戦争時における天皇の苦悩や和平努力が窺え、国民を感動させましたが、歴史家の秦郁彦氏は、これは東京裁判で天皇を無罪にするために「作成」されたものであり、その英文版がどこかに在るはずだと言ったら、本当にその通りだった―。

1990年に発見された「昭和天皇独白録」は、その率直な語り口を通し戦争時における天皇の苦悩や和平努力が窺え、国民を感動させましたが、歴史家の秦郁彦氏は、これは東京裁判で天皇を無罪にするために「作成」されたものであり、その英文版がどこかに在るはずだと言ったら、本当にその通りだった―。 天皇の側近者である宮中グループは、軍部と積極的に同調し15年戦争を推進したのですが(天皇自身も大元帥として東條英機らに指示を下した)、中には近衛文麿のように、太平洋戦争開戦に反対し、戦争末期には天皇に早期終戦を上奏しつつ、一方で秘密裡に「天皇退位工作」に動いた分派的な人もいたとのことで、但し、自らもインドシナ侵攻などには賛成した経緯がありながら、東條英機ら軍部に全責任を押し付けるという点では本流グループと同じだったのが、自らに戦争責任が及び逮捕されるに至って自殺してしまう―。

天皇の側近者である宮中グループは、軍部と積極的に同調し15年戦争を推進したのですが(天皇自身も大元帥として東條英機らに指示を下した)、中には近衛文麿のように、太平洋戦争開戦に反対し、戦争末期には天皇に早期終戦を上奏しつつ、一方で秘密裡に「天皇退位工作」に動いた分派的な人もいたとのことで、但し、自らもインドシナ侵攻などには賛成した経緯がありながら、東條英機ら軍部に全責任を押し付けるという点では本流グループと同じだったのが、自らに戦争責任が及び逮捕されるに至って自殺してしまう―。 その後も内外に天皇の責任を追及する声はあったけれど、戦争末期から「天皇制維持工作」をしていた宮中グループ(この時間稼ぎの間にも原爆が投下されたりしているのだが)の意向は、詰まるところ、占領統治を円滑にするには「天皇制維持」が望ましいとする米国の考えに一致するものであり、あとは連合軍諸国を納得させ、且つ天皇に戦争責任が及ぶのを防ぐにはどうするかということで、宮中グループ、中でも米国とのパイプの強い寺崎英成らが、「天皇の無罪」の証拠を作る―それが「昭和天皇独白録」だったのだなと。

その後も内外に天皇の責任を追及する声はあったけれど、戦争末期から「天皇制維持工作」をしていた宮中グループ(この時間稼ぎの間にも原爆が投下されたりしているのだが)の意向は、詰まるところ、占領統治を円滑にするには「天皇制維持」が望ましいとする米国の考えに一致するものであり、あとは連合軍諸国を納得させ、且つ天皇に戦争責任が及ぶのを防ぐにはどうするかということで、宮中グループ、中でも米国とのパイプの強い寺崎英成らが、「天皇の無罪」の証拠を作る―それが「昭和天皇独白録」だったのだなと。 寺崎英成(柳田邦男の『マリコ』では日米の架け橋的人物として描かれている)という人物の光と影、「独白録」にも記されていない満州事変や日中戦争の責任問題(加害者意識ゼロ)、東條英機に全責任を負わせるための本人への説得工作(担当した田中隆吉は天皇から「今回のことは結構であった」と"ジョニ赤"を東條英機に賜った)等々、改めて驚くような内容が書かれています。

寺崎英成(柳田邦男の『マリコ』では日米の架け橋的人物として描かれている)という人物の光と影、「独白録」にも記されていない満州事変や日中戦争の責任問題(加害者意識ゼロ)、東條英機に全責任を負わせるための本人への説得工作(担当した田中隆吉は天皇から「今回のことは結構であった」と"ジョニ赤"を東條英機に賜った)等々、改めて驚くような内容が書かれています。

岡田正彦氏(略歴下記)

岡田正彦氏(略歴下記) 本書の内容を自分なりの印象で大きく分けると、肥満の「原因」「基準」「対処」についてそれぞれ述べられていると考えられ、そのうち、本書タイトルにあたる「原因」については、まだわかっていないことが多いということがわかった―という感じです(後天的なものか先天的なものかというのは、ヒトを使った長期的実験が出来ないため、完全に検証することは事実上不可能ということ)。

本書の内容を自分なりの印象で大きく分けると、肥満の「原因」「基準」「対処」についてそれぞれ述べられていると考えられ、そのうち、本書タイトルにあたる「原因」については、まだわかっていないことが多いということがわかった―という感じです(後天的なものか先天的なものかというのは、ヒトを使った長期的実験が出来ないため、完全に検証することは事実上不可能ということ)。

.gif) 時実利彦(生理学者、1909-1973/享年63)

時実利彦(生理学者、1909-1973/享年63)

樋口一葉 (1872-1896/享年24)

樋口一葉 (1872-1896/享年24) 一方で、半井桃水に対する女性らしい思慕が、桃水と会う際の浮き足立った様子などからよく伝わってくる。

一方で、半井桃水に対する女性らしい思慕が、桃水と会う際の浮き足立った様子などからよく伝わってくる。

太宰 治(1909‐48/享年38)

太宰 治(1909‐48/享年38)

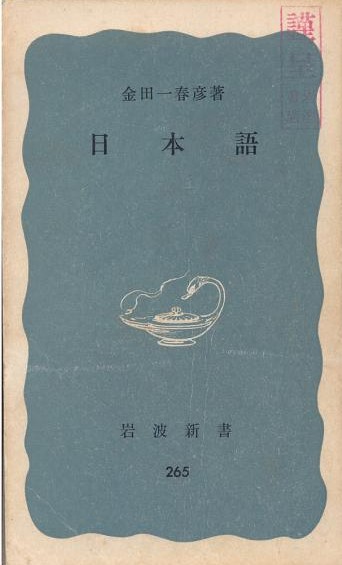

金田一 春彦 (1913-2004/享年91)

金田一 春彦 (1913-2004/享年91)

昭和十年代、戦争に向かう世相の中で中学時代を送った著者の当時の読書体験の回想。

昭和十年代、戦争に向かう世相の中で中学時代を送った著者の当時の読書体験の回想。

著者の安田武(1923‐1986/享年63)は鶴見俊輔氏らの起こした月刊誌「思想の科学」の同人で、本稿は岩波の『図書』に'84(昭和59)年から翌年にかけて連載されたものですから、60歳過ぎの思想家が自分の読書体験を振り返っているということになります。

著者の安田武(1923‐1986/享年63)は鶴見俊輔氏らの起こした月刊誌「思想の科学」の同人で、本稿は岩波の『図書』に'84(昭和59)年から翌年にかけて連載されたものですから、60歳過ぎの思想家が自分の読書体験を振り返っているということになります。 昭和12年というと日華事変の年でもあり、学生生活に未だそれほど戦争の影響は無かったとは言え、軍靴の足音から意識的に距離を置くような読書選択をしているようにも思えました(但し、昭和17年には『西部戦線異状なし』を読んでいる)。

昭和12年というと日華事変の年でもあり、学生生活に未だそれほど戦争の影響は無かったとは言え、軍靴の足音から意識的に距離を置くような読書選択をしているようにも思えました(但し、昭和17年には『西部戦線異状なし』を読んでいる)。

ただし、終盤に取り上げられている『

ただし、終盤に取り上げられている『

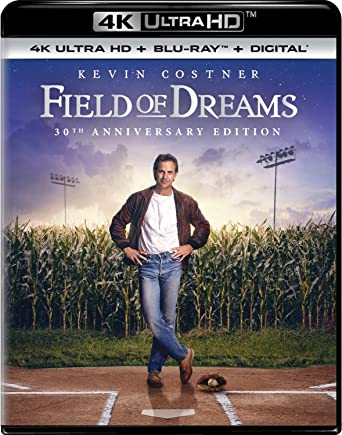

「フィールド・オブ・ドリームス」は、アイオワ州のとうもろこし畑で働いていた

「フィールド・オブ・ドリームス」は、アイオワ州のとうもろこし畑で働いていた 農夫(ケビン・コスナー)が、ある日「それを造れば彼が来る」という"声"を聞き、畑を潰して野球場を造ると、「シューレス・ジョー」ことジョー・ジャクソンなど過去の偉大な野球選手た

農夫(ケビン・コスナー)が、ある日「それを造れば彼が来る」という"声"を聞き、畑を潰して野球場を造ると、「シューレス・ジョー」ことジョー・ジャクソンなど過去の偉大な野球選手た

ちの霊が現れ、その後も死者との不思議な交流が続くというもので、「ナチュラル」は、ネブラスカ州の農家の息子で若くして野球の天才と呼ばれた男(ロバート・レッドフォード)が、発砲事件のため球界入りを遅らされるが、35歳にして「ニューヨーク・ナイツ」に入団し、"奇跡のルーキー"として活躍するというもの。

ちの霊が現れ、その後も死者との不思議な交流が続くというもので、「ナチュラル」は、ネブラスカ州の農家の息子で若くして野球の天才と呼ばれた男(ロバート・レッドフォード)が、発砲事件のため球界入りを遅らされるが、35歳にして「ニューヨーク・ナイツ」に入団し、"奇跡のルーキー"として活躍するというもの。 こうした今まで観た映画のことを思い浮かべながらでないと、歴史的イメージがなかなか湧かない部分もありましたが、個人的には、例えば、アフリカ系とアングロサクソン系の混血であるデレク・ジーターが、ここ何年にもわたり"NYヤンキースの顔"的存在であり、アメリカ同時多発テロ事件の後はニューヨークそのものの顔になっていることなどは、ベースボールが人種差別という歴史を乗り越え、近年ナショナル・スポーツとしての色合いが強まっているという意味で、何だか象徴的な現象であるような気がしています。

こうした今まで観た映画のことを思い浮かべながらでないと、歴史的イメージがなかなか湧かない部分もありましたが、個人的には、例えば、アフリカ系とアングロサクソン系の混血であるデレク・ジーターが、ここ何年にもわたり"NYヤンキースの顔"的存在であり、アメリカ同時多発テロ事件の後はニューヨークそのものの顔になっていることなどは、ベースボールが人種差別という歴史を乗り越え、近年ナショナル・スポーツとしての色合いが強まっているという意味で、何だか象徴的な現象であるような気がしています。 (2020年8月13日に、映画「フィールド・オブ・ドリームス」の舞台となったダイアーズビルの野球場でシカゴ・ホワイトソックス 対 ニューヨーク・ヤンキースの試合を開催することが前年に決まっていたが、そ

(2020年8月13日に、映画「フィールド・オブ・ドリームス」の舞台となったダイアーズビルの野球場でシカゴ・ホワイトソックス 対 ニューヨーク・ヤンキースの試合を開催することが前年に決まっていたが、そ の後、新型コロナウィルス感染拡大による2020年のMLBのシーズン短縮化に伴い、ホワイトソックスの対戦相手はセントルイス・カージナルスに変更され、さらに、8月3日になって、移動の困難から試合開催の中止が発表された。)

の後、新型コロナウィルス感染拡大による2020年のMLBのシーズン短縮化に伴い、ホワイトソックスの対戦相手はセントルイス・カージナルスに変更され、さらに、8月3日になって、移動の困難から試合開催の中止が発表された。) 「フィールド・オブ・ドリームス」●原題:FIELD OF DREAMS●制作年:1989年●制作国:アメリカ●監督・脚本:フィル・アルデン・ロビンソン●製作:ローレンス・ゴードンほか●音楽:ジェームズ・ホーナー●原作:W・P・キンセラ 「シューレス・ジョー」●時間:107分●出

「フィールド・オブ・ドリームス」●原題:FIELD OF DREAMS●制作年:1989年●制作国:アメリカ●監督・脚本:フィル・アルデン・ロビンソン●製作:ローレンス・ゴードンほか●音楽:ジェームズ・ホーナー●原作:W・P・キンセラ 「シューレス・ジョー」●時間:107分●出 演:ケヴィン・コスナー/エイミー・マディガン/ギャビー・ホフマン/レイ・リオッタ/ジェームズ・アール・ジョーンズ/バート・ランカスター●日本公開:1990/03●配給:東宝東和 (評価:★★★☆)

演:ケヴィン・コスナー/エイミー・マディガン/ギャビー・ホフマン/レイ・リオッタ/ジェームズ・アール・ジョーンズ/バート・ランカスター●日本公開:1990/03●配給:東宝東和 (評価:★★★☆) 「ナチュラル」●原題:THE NATURAL●制作年:1984年●制作国:アメリカ●監督:バリー・レヴィンソン●製作:マーク・ジョンソン●脚本:ロジャー・タウンほか●音楽:ジ

「ナチュラル」●原題:THE NATURAL●制作年:1984年●制作国:アメリカ●監督:バリー・レヴィンソン●製作:マーク・ジョンソン●脚本:ロジャー・タウンほか●音楽:ジ ェームズ・ホーナー●原作:バーナード・マラマッド●時間:107分●出演:ロバート・レッドフォード/ロバート・デュヴァル/グレン・クロース/キム・ベイシンガー●日本公開:1984/08●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:自由が丘武蔵野推理(85-01-20) (評価:★★★☆)●併映:「再会の時」(ローレンス・カスダン)

ェームズ・ホーナー●原作:バーナード・マラマッド●時間:107分●出演:ロバート・レッドフォード/ロバート・デュヴァル/グレン・クロース/キム・ベイシンガー●日本公開:1984/08●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:自由が丘武蔵野推理(85-01-20) (評価:★★★☆)●併映:「再会の時」(ローレンス・カスダン)

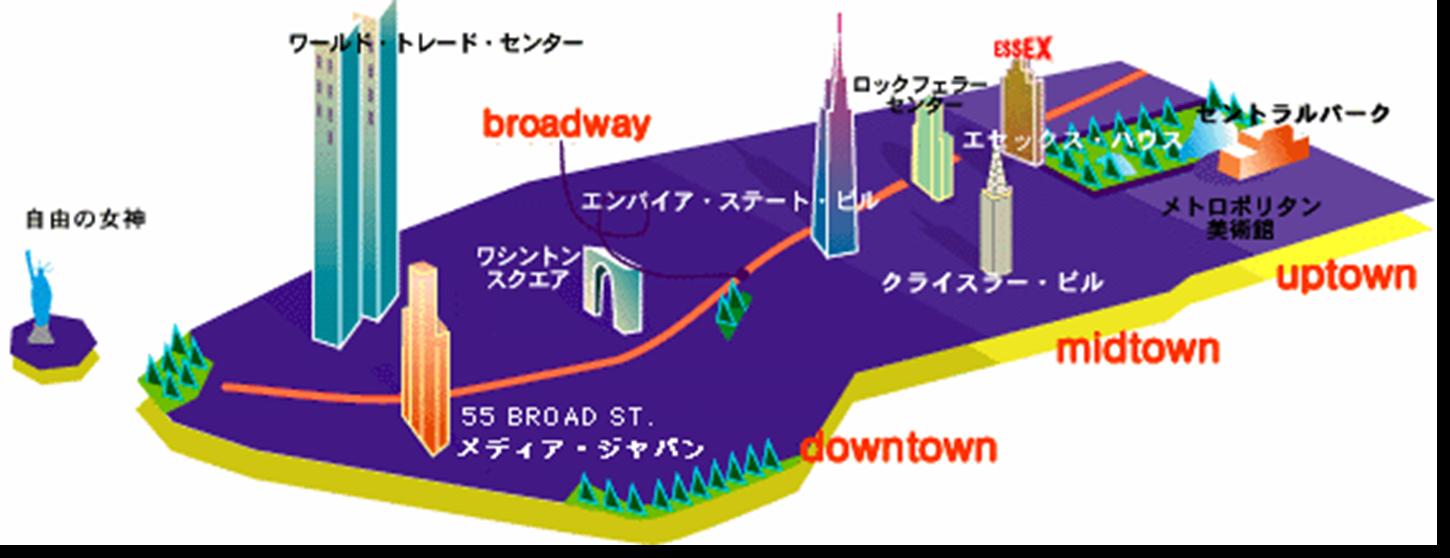

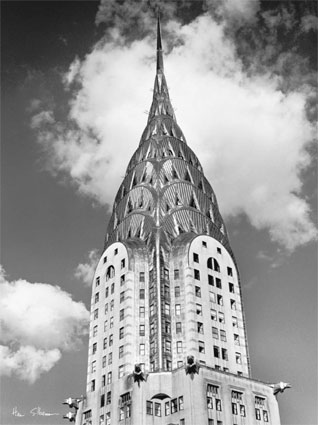

自分も何年か前にマンハッタン島縦断を思い立ち、島最南端のバッテリー・パークからウォールストリートや世界貿易センタービルに行き、ブロードウェイに沿って、チャイナタウンやトライべカに立ち寄りながら、ソーホー、タイムズスクエアを経て、セントラルパーク沿いを北上し、途中ホットドックを食べながらハーレムの手前のコロンビア大学まで歩いたことがあり(125ストリートぐらい歩いたことになる)、この本を読んで懐かしさを覚えるとともに、見落とした歴史の痕跡を改めて知ることができました。

自分も何年か前にマンハッタン島縦断を思い立ち、島最南端のバッテリー・パークからウォールストリートや世界貿易センタービルに行き、ブロードウェイに沿って、チャイナタウンやトライべカに立ち寄りながら、ソーホー、タイムズスクエアを経て、セントラルパーク沿いを北上し、途中ホットドックを食べながらハーレムの手前のコロンビア大学まで歩いたことがあり(125ストリートぐらい歩いたことになる)、この本を読んで懐かしさを覚えるとともに、見落とした歴史の痕跡を改めて知ることができました。

著者が本書の原稿を脱稿しかけた頃に「9.11テロ」が起き、WTCビルは崩壊しますが、かつてエンパイア・ステート・ビルにもB25爆撃機が誤って衝突したことがあったが大した被害はなかったとのこと。

著者が本書の原稿を脱稿しかけた頃に「9.11テロ」が起き、WTCビルは崩壊しますが、かつてエンパイア・ステート・ビルにもB25爆撃機が誤って衝突したことがあったが大した被害はなかったとのこと。

2023年8月18日、病気で死去。91歳。

2023年8月18日、病気で死去。91歳。

40歳の留学生である安岡は、自分たち夫妻に親切にしてくれる人の中にも、黒人に対するあからさまな偏見があり、また、それを堂々と口外することに戸惑う一方、黄色人種である自分は彼らにどう見られているのだろうかということを強く意識せざるを得なくなりますが、そうした"異邦人の憂鬱"とでも言うべき感情が素直に記されています。

40歳の留学生である安岡は、自分たち夫妻に親切にしてくれる人の中にも、黒人に対するあからさまな偏見があり、また、それを堂々と口外することに戸惑う一方、黄色人種である自分は彼らにどう見られているのだろうかということを強く意識せざるを得なくなりますが、そうした"異邦人の憂鬱"とでも言うべき感情が素直に記されています。 一方で、たまたま巡業でやってきた「リングリング・サーカス」を見て"痛く"感動し、住民の日常に触れるにつれ次第に彼らとの間にあった自身との隔たりを融解させていきます(ロバート・アルトマン監督(1925-2006)の映画「

一方で、たまたま巡業でやってきた「リングリング・サーカス」を見て"痛く"感動し、住民の日常に触れるにつれ次第に彼らとの間にあった自身との隔たりを融解させていきます(ロバート・アルトマン監督(1925-2006)の映画「

その養老氏が、面白いと買っているのが、桂枝雀の落語の枕の創作部分で、TVドラマ「ふたりっ子」で桂枝雀と共演した三林京子も桂枝雀と同じ米朝門下ですが、彼女の話から、桂枝雀の芸というのが考え抜かれたものであることが窺えました。桂枝雀は'99年に自死していますが(うつ病だったと言われている)、「笑い」と「死」の距離は意外と近い?

その養老氏が、面白いと買っているのが、桂枝雀の落語の枕の創作部分で、TVドラマ「ふたりっ子」で桂枝雀と共演した三林京子も桂枝雀と同じ米朝門下ですが、彼女の話から、桂枝雀の芸というのが考え抜かれたものであることが窺えました。桂枝雀は'99年に自死していますが(うつ病だったと言われている)、「笑い」と「死」の距離は意外と近い?

額田 勲 医師 (経歴下記)

額田 勲 医師 (経歴下記)

小澤 勲 医師 (略歴下記)

小澤 勲 医師 (略歴下記)

.jpg) 韓国の朴正煕政権(1963‐79年)は'72年に戒厳令を発してから急速に独裁色を強めましたが、本書は、その思想・言論統制が敷かれた闇の時代において、政府の弾圧に苦しみながらも抵抗を続ける学生や知識人の状況をつぶさに伝えたレポートです。正編は'72年11月から'74年6月までを追っていて、'73年1月の「金大中(キム・デジュン)氏拉致事件」が1つの"ヤマ"になっています。

韓国の朴正煕政権(1963‐79年)は'72年に戒厳令を発してから急速に独裁色を強めましたが、本書は、その思想・言論統制が敷かれた闇の時代において、政府の弾圧に苦しみながらも抵抗を続ける学生や知識人の状況をつぶさに伝えたレポートです。正編は'72年11月から'74年6月までを追っていて、'73年1月の「金大中(キム・デジュン)氏拉致事件」が1つの"ヤマ"になっています。.jpg) '06年に韓国・盧武鉉大統領は、田中角栄首相(当時)と金鍾泌(キム・ジョンピル)首相(当時)との間で交わされた事件の政治決着を図る機密文書を発表('73年11月、金鐘泌当時国務総理(左)が、東京の首相官邸で田中角栄首相に会っている。金総理は金大中拉致事件に関連し、朴正煕大統領の謝罪親書を持って陳謝使節として日本を訪問した)、'07年には、韓国政府の「過去事件の真相究明委員会」の報告書で、KCIAが組織的にかかわった犯行だったことを認めていますが、これらのことは既に本書において推察済みのことでした。しかし、金鍾泌というのは、朴政権

'06年に韓国・盧武鉉大統領は、田中角栄首相(当時)と金鍾泌(キム・ジョンピル)首相(当時)との間で交わされた事件の政治決着を図る機密文書を発表('73年11月、金鐘泌当時国務総理(左)が、東京の首相官邸で田中角栄首相に会っている。金総理は金大中拉致事件に関連し、朴正煕大統領の謝罪親書を持って陳謝使節として日本を訪問した)、'07年には、韓国政府の「過去事件の真相究明委員会」の報告書で、KCIAが組織的にかかわった犯行だったことを認めていますが、これらのことは既に本書において推察済みのことでした。しかし、金鍾泌というのは、朴政権

の立役者でありながら、後の金大中政権でも総理になっているし、朴正煕の娘・朴槿恵(パク・クネ)も政治家として活躍しています。この辺りが韓国政治のよくわからないところで、韓国政治って不思議だなあと思います(朴槿恵は2013年に大統領に就任。2015年の大統領弾劾訴追での罷免後、懲役24年の実刑判決を受けた)。

の立役者でありながら、後の金大中政権でも総理になっているし、朴正煕の娘・朴槿恵(パク・クネ)も政治家として活躍しています。この辺りが韓国政治のよくわからないところで、韓国政治って不思議だなあと思います(朴槿恵は2013年に大統領に就任。2015年の大統領弾劾訴追での罷免後、懲役24年の実刑判決を受けた)。 本シリーズは第4部まで続き、後に"T・K生"が自分であることを明かした池明観(チ・ミョンクワン)氏によると、書かれていることの80%以上は事実であると今でも信じている」とのことです。

本シリーズは第4部まで続き、後に"T・K生"が自分であることを明かした池明観(チ・ミョンクワン)氏によると、書かれていることの80%以上は事実であると今でも信じている」とのことです。

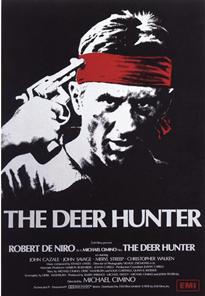

映画「ディア・ハンター」そのものは、アカデミー賞やニューヨーク映画批評家協会賞の作品賞を受賞した一方で、以上のような観点から「ベトナム戦争を不当に正当化している」との批判もあります(

映画「ディア・ハンター」そのものは、アカデミー賞やニューヨーク映画批評家協会賞の作品賞を受賞した一方で、以上のような観点から「ベトナム戦争を不当に正当化している」との批判もあります( で

で いたジョン・カザール(享年42)の遺作でもあり、ロバート・デ・ニーロが彼を説得して出演させたとのことです。因みにジョン・カザールは、舞台「尺には尺を」で共演し、この作品でも共に出演しているメリル・ストリープとの婚約中のガン死でした(メリル・ストリープにとってはこの作品が映画デビュー2作目だったが、彼女この作品

いたジョン・カザール(享年42)の遺作でもあり、ロバート・デ・ニーロが彼を説得して出演させたとのことです。因みにジョン・カザールは、舞台「尺には尺を」で共演し、この作品でも共に出演しているメリル・ストリープとの婚約中のガン死でした(メリル・ストリープにとってはこの作品が映画デビュー2作目だったが、彼女この作品

で

で

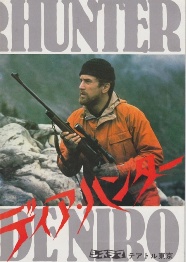

「ディア・ハンター」●原題:THE DEER HUNTER●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・チミノ●製作:マイケル・チミノ/バリー・スパイキングス/マイケル・ディーリー/ジョン・リヴェラル●脚本:デリック・ウォッシュバーン●撮影:ヴィルモス・スィグモンド●音楽:スタンリー・マイヤーズ●時間:183分●出

「ディア・ハンター」●原題:THE DEER HUNTER●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・チミノ●製作:マイケル・チミノ/バリー・スパイキングス/マイケル・ディーリー/ジョン・リヴェラル●脚本:デリック・ウォッシュバーン●撮影:ヴィルモス・スィグモンド●音楽:スタンリー・マイヤーズ●時間:183分●出 演:ロバート・デ・ニーロ/クリストファー・ウォーケン/ジョン・カザール/ジ

演:ロバート・デ・ニーロ/クリストファー・ウォーケン/ジョン・カザール/ジ ョン・サヴェージ/メリル・ストリープ/チャック・アスペグラン/ジョージ・ズンザ/ピエール・セグイ/ルタニア・アルダ●日本公開:1979/03●配給:ユニバーサル映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-02-15)(評価:★★★★)

ョン・サヴェージ/メリル・ストリープ/チャック・アスペグラン/ジョージ・ズンザ/ピエール・セグイ/ルタニア・アルダ●日本公開:1979/03●配給:ユニバーサル映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-02-15)(評価:★★★★)

本書刊行は'98年で、その頃「過労死」という言葉はすでに定着していましたが、「過労自殺」という言葉はまだ一般には浸透しておらず、本書は「過労自殺」というものに注目が集まる契機となった本と言ってもいいのではないかと思います。

本書刊行は'98年で、その頃「過労死」という言葉はすでに定着していましたが、「過労自殺」という言葉はまだ一般には浸透しておらず、本書は「過労自殺」というものに注目が集まる契機となった本と言ってもいいのではないかと思います。

大平 健 氏 (精神科医/略歴下記)

大平 健 氏 (精神科医/略歴下記)

利根川 進 博士

利根川 進 博士

どうして宇宙の年齢や星までの距離、絶対光度がわかるのかといったことから、最新の宇宙論に至るまでをわかりやすく解説するとともに、現在活躍中の世界中の宇宙物理学者を数多く丹念に取材し、彼らの考え方を、その人となりと併せて生の声で伝えています。

どうして宇宙の年齢や星までの距離、絶対光度がわかるのかといったことから、最新の宇宙論に至るまでをわかりやすく解説するとともに、現在活躍中の世界中の宇宙物理学者を数多く丹念に取材し、彼らの考え方を、その人となりと併せて生の声で伝えています。

松田道雄(1908‐1998/享年89)

松田道雄(1908‐1998/享年89)

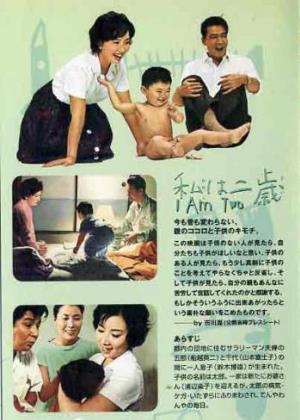

因みに、映画「私は二歳」は、船越英二と山本富士子が演じる夫婦が子育てをする様が描かれていて、前半部分は新興団地が舞台で、後半は父方の祖母(浦辺粂子)と同居するために一軒家に移りますが、やがて祖母が亡くなるというもの。子育てを巡ってごく普通にありそうな夫婦の衝突などがテンポよく描かれていますが、とりたてて珍しい話はなく、1962年・第36回「キネマ旬報ベストテン」の日本映画第1位に選ばれてはいますが(1962年度「芸術選奨」受賞作でもあるのだが)、まあどうってことない映画でしょうか。ただ、こうして子育てする夫婦の日常を観察日記風に描いた作品はそうなく、また、今観ると昭和30年代の本格的な核家族社会に入った頃の家庭育児の風景として、風俗記録的な価値は年月とともに加わってきているようにも思われ、星半個プラスしました(因みに「核家族」という言葉は1963年の流行語だった)。

因みに、映画「私は二歳」は、船越英二と山本富士子が演じる夫婦が子育てをする様が描かれていて、前半部分は新興団地が舞台で、後半は父方の祖母(浦辺粂子)と同居するために一軒家に移りますが、やがて祖母が亡くなるというもの。子育てを巡ってごく普通にありそうな夫婦の衝突などがテンポよく描かれていますが、とりたてて珍しい話はなく、1962年・第36回「キネマ旬報ベストテン」の日本映画第1位に選ばれてはいますが(1962年度「芸術選奨」受賞作でもあるのだが)、まあどうってことない映画でしょうか。ただ、こうして子育てする夫婦の日常を観察日記風に描いた作品はそうなく、また、今観ると昭和30年代の本格的な核家族社会に入った頃の家庭育児の風景として、風俗記録的な価値は年月とともに加わってきているようにも思われ、星半個プラスしました(因みに「核家族」という言葉は1963年の流行語だった)。 「婦人画報」'64年1月号(表紙:山本富士子)

「婦人画報」'64年1月号(表紙:山本富士子)

「私は二歳」●制作年:1962年●監督:市川崑●製作:永田秀雅/市川崑●脚本:和田夏十●撮影:小林節雄●音

「私は二歳」●制作年:1962年●監督:市川崑●製作:永田秀雅/市川崑●脚本:和田夏十●撮影:小林節雄●音 楽:芥川也寸志●アニメーション:横山隆一●原作:松田道雄「私は二歳」●時間:88分●出演:船越英二/山本富士子/鈴木博雄/浦辺粂子/京塚昌子/渡辺美佐子/岸田今日子/倉田マユミ/大辻伺郎/浜村純/夏木章/潮

楽:芥川也寸志●アニメーション:横山隆一●原作:松田道雄「私は二歳」●時間:88分●出演:船越英二/山本富士子/鈴木博雄/浦辺粂子/京塚昌子/渡辺美佐子/岸田今日子/倉田マユミ/大辻伺郎/浜村純/夏木章/潮 万太郎/(ぼくの声)中村メイ子●公開:1962/11●配給:大映(評価:★★★☆)

万太郎/(ぼくの声)中村メイ子●公開:1962/11●配給:大映(評価:★★★☆)

秋山 賢三 氏 (弁護士)

秋山 賢三 氏 (弁護士)

この2事件に比べると、冒頭に取り上げられている〈清水(郵便局)事件〉というのは、郵便局員が書留から小切手を抜き取った容疑で起訴されたという、あまり知られていない "小粒の"事件ですが、ある局員が犯人であると誤認される発端が、たった1人の人間のカン違い証言にあり、まるでヒッチコックの 「間違えられた男」のような話。

この2事件に比べると、冒頭に取り上げられている〈清水(郵便局)事件〉というのは、郵便局員が書留から小切手を抜き取った容疑で起訴されたという、あまり知られていない "小粒の"事件ですが、ある局員が犯人であると誤認される発端が、たった1人の人間のカン違い証言にあり、まるでヒッチコックの 「間違えられた男」のような話。

香山 リカ 氏 (精神科医)

香山 リカ 氏 (精神科医)

第1・第3章と第2章の繋がりが若干スムーズでないものの(「文芸」と「社会学」が切り離されている感じがする)、各章ごとに読み応えのある1冊でした。著者・作田啓一氏が参照しているルネ・ジラールの『ドストエフスキー―二重性から単一性へ』('83年/叢書・ウニベルシタス)と併せて読むとわかりよいと思います。ルネ・ジラールの『ドストエフスキー』は版元からみても学術書ではありますが(しかもこの叢書は翻訳本限定)、この本に限って言えば200ページ足らずで、箇所によっては作田氏よりもわかりやすく書いてあったりします(ルネ・ジラールは「永遠の夫」の主人公トルソーツキイを「マゾヒスト」であると断定している)。

第1・第3章と第2章の繋がりが若干スムーズでないものの(「文芸」と「社会学」が切り離されている感じがする)、各章ごとに読み応えのある1冊でした。著者・作田啓一氏が参照しているルネ・ジラールの『ドストエフスキー―二重性から単一性へ』('83年/叢書・ウニベルシタス)と併せて読むとわかりよいと思います。ルネ・ジラールの『ドストエフスキー』は版元からみても学術書ではありますが(しかもこの叢書は翻訳本限定)、この本に限って言えば200ページ足らずで、箇所によっては作田氏よりもわかりやすく書いてあったりします(ルネ・ジラールは「永遠の夫」の主人公トルソーツキイを「マゾヒスト」であると断定している)。

.jpg) 大塚久雄(1907-1996/享年89)

大塚久雄(1907-1996/享年89)

奥村 宏 氏(経済評論家)

奥村 宏 氏(経済評論家)

佐和 隆光 氏

佐和 隆光 氏 著者は本書で、市場主義を否定しているのではなく、「市場主義改革はあくまでも『必要な通過点』である」としながらも、市場の暴走による社会的な格差・不平等の拡大を避けるためには、「市場主義にも反市場主義にもくみしない、いってみれば、両者を止揚する革新的な体制」(140p)としての「第三の道」をとるべきだとしています。

著者は本書で、市場主義を否定しているのではなく、「市場主義改革はあくまでも『必要な通過点』である」としながらも、市場の暴走による社会的な格差・不平等の拡大を避けるためには、「市場主義にも反市場主義にもくみしない、いってみれば、両者を止揚する革新的な体制」(140p)としての「第三の道」をとるべきだとしています。

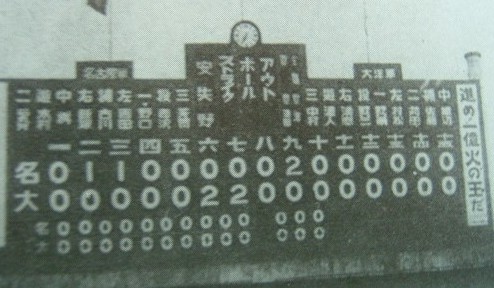

島秀之助(1908-1995)

島秀之助(1908-1995) 著者は初の日本シリーズや初の天覧試合の審判もしていますが、日本最多イニング試合の審判をした話がスゴイ。1942(昭和17)年の名古屋-大洋戦で、延長28回引き分けだったそうですが、大リーグでもこれを超える記録はありません。しかもその試合が"トリプル・ヘッダー"の第3試合だったというから、想像を絶する!(試合時間が3時間47分と"短い"のも意外。テンポいい試合だった?)。こうしたトリビアルなデータは、今はウェッブサイトなどでも見ることができますが、当事者の証言として語られているところがいいと思いました。

著者は初の日本シリーズや初の天覧試合の審判もしていますが、日本最多イニング試合の審判をした話がスゴイ。1942(昭和17)年の名古屋-大洋戦で、延長28回引き分けだったそうですが、大リーグでもこれを超える記録はありません。しかもその試合が"トリプル・ヘッダー"の第3試合だったというから、想像を絶する!(試合時間が3時間47分と"短い"のも意外。テンポいい試合だった?)。こうしたトリビアルなデータは、今はウェッブサイトなどでも見ることができますが、当事者の証言として語られているところがいいと思いました。

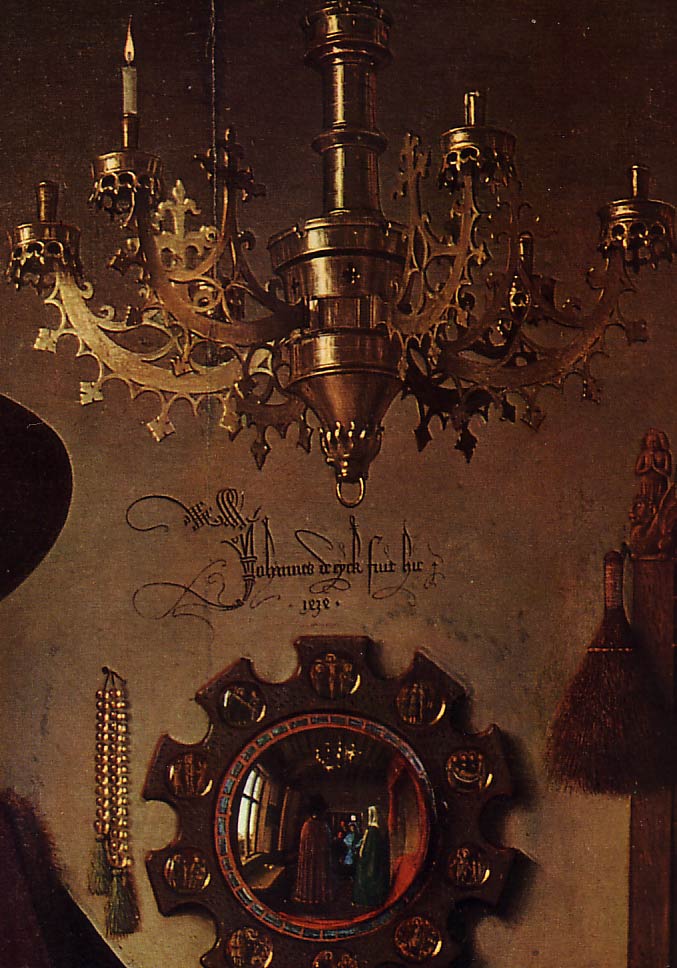

ルネッサンス期から印象派の始まり(マネ)までの代表的な画家の作品15点選び、その絵の解説から入って、画家の意図や作風、歴史的背景や画家がどのような人生を送ったのかをわかりやすく解説した手引書です。高踏的にならず読みやすい文章に加え、まず1枚の名画を見て普通の人がちょっと変だなあと感じるところに着目して解説しているので、謎解きの感じで楽しめます。

ルネッサンス期から印象派の始まり(マネ)までの代表的な画家の作品15点選び、その絵の解説から入って、画家の意図や作風、歴史的背景や画家がどのような人生を送ったのかをわかりやすく解説した手引書です。高踏的にならず読みやすい文章に加え、まず1枚の名画を見て普通の人がちょっと変だなあと感じるところに着目して解説しているので、謎解きの感じで楽しめます。 新書なので絵そのものの美しさは楽しめませんが、比較的有名な作品が多いので画集や教育用のサイトでも同じ作品を見つけることは可能だと思います。

新書なので絵そのものの美しさは楽しめませんが、比較的有名な作品が多いので画集や教育用のサイトでも同じ作品を見つけることは可能だと思います。1.jpg) ただし、例えばベラスケスの「宮廷の侍女たち」のような、離れて見ると柔らかい光沢を帯びた衣裳生地のように緻密に見えるのに、近づいてみるとラフな筆触で何が描かれているのか判らないという不思議さなどは、マドリッドのプラド美術館に行って実物を見ない限りは味わえないないわけですが...、これを200年後の印象主義の先駆けと見る著者の視点は面白いと思いました(というか、ベラスケス恐るべし!といったところでもある)。

ただし、例えばベラスケスの「宮廷の侍女たち」のような、離れて見ると柔らかい光沢を帯びた衣裳生地のように緻密に見えるのに、近づいてみるとラフな筆触で何が描かれているのか判らないという不思議さなどは、マドリッドのプラド美術館に行って実物を見ない限りは味わえないないわけですが...、これを200年後の印象主義の先駆けと見る著者の視点は面白いと思いました(というか、ベラスケス恐るべし!といったところでもある)。.jpg)

2.jpg)

3.jpg)

中村光夫 (1911‐1988/享年77)

中村光夫 (1911‐1988/享年77)

大野 晋 氏(学習院大学名誉教授/略歴下記)

大野 晋 氏(学習院大学名誉教授/略歴下記)

.jpg)

言葉の意義や定義が、文化的背景によっていかに違ってくるかという観点から、中盤は「動物虐待」にたいする日英の違いなど比較文化論的な、ややエッセイ風の話になっていますが、本書の持ち味は、終盤の、対人関係・家族関係における「人称代名詞」の日本語独特の用法の指摘と、そこからの文化心理学的考察にあるかと思います。

言葉の意義や定義が、文化的背景によっていかに違ってくるかという観点から、中盤は「動物虐待」にたいする日英の違いなど比較文化論的な、ややエッセイ風の話になっていますが、本書の持ち味は、終盤の、対人関係・家族関係における「人称代名詞」の日本語独特の用法の指摘と、そこからの文化心理学的考察にあるかと思います。