「●上司学・リーダーシップ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2768】 ロジャー・マーティン 『「頑張りすぎる人」が会社をダメにする』

「●マネジメント」の インデックッスへ 「●講談社学術文庫」の インデックッスへ 「●PHP新書」の インデックッスへ

自己啓発書の名著。リーダーシップ論、マネジメント論としても読める。

『自助論』['03年] 『西国立志編 (1981年) (講談社学術文庫)』['81年]『現代語訳 西国立志編 スマイルズの『自助論』 (PHP新書)』['13年]

・竹内 均:訳『自助論―人生を最高に生きぬく知恵』(1985年/三笠書房)

・竹内 均:訳『自助論―人生を最高に生きぬく知恵』(2002年/三笠書房・知的生きかた文庫)

・竹内 均:訳『スマイルズの世界的名著 自助論』(2012年/三笠書房・知的生きかた文庫)

・竹内 均:訳『自助論』(2003年/三笠書房)

・竹内 均:訳『自助論:「こんな素晴らしい生き方ができたら!」を実現する本』(2013年/三笠書房)

・久保美代子:訳『新・完訳 自助論』(2016年/アチーブメント出版)

・夏川賀央:訳『今度こそ読み通せる名著 スマイルズの「自助論」』(2016年/ウェッジ)

・三輪裕範:訳『超訳 自助論 自分を磨く言葉 エッセンシャル版』(2023年/ディスカヴァー・トゥエンティワン)

・竹内 均:訳『自助論:「まんがで人生が変わる! 自助論: 感動的に面白い世界的名著!!』(2013年/三笠書房)

・『マンガでわかる サミュエル・スマイルズの自助論~成功する「考え方」と「習慣」』(2017年/マイナビ出版)

原著が1858年に刊行された『自助論(セルフ・ヘルプ)』は、世界10数ヵ国語に訳されたベストセラーの書で、日本では1871(明治4)年、『西国立志編』として中村正直により翻訳刊行されています。講談社学術文庫所収されていて、PHP新書に現代語訳版が所収されていますが、翻訳は現在訳されている『自助論』とかなり異なり(底本が異なる?)、立身出世志向の色合いが強いものとなっています。ただし、今日目にする『自自論』自体も、多くの偉人の成功談を集め、自助の精神を説いた自己啓発の古典的名著であり(中村正直訳を見ると「成功本」の奔りでもあると思わされるが)、冒頭の「天は自ら助くる者を助く」という言葉は特に有名です。

第1章「自助の精神」では、「天は自ら助くる者を助く」とし、外部からの援助は人間を弱くし、自分で自分を助けようとする精神こそ、その人間をいつまでも励まし元気づけるとしています。そして、最高の教育は日々の生活と仕事の中にあるとしています。

第2章「忍耐」では、何をするにしても、常識や集中力、勤勉、忍耐のような平凡な資質がいちばん役に立ち、天賦の才は不要であり、天才と称される人物ほど、必ずといっていいくらい、粘り強い努力家であったとしています。ニュートンは業績の秘訣を問われた際「いつもその問題を考えつづけていたからだ」と答え、フランスの博物学者ビュフォンは「天才とは、一つの問題に深く没頭した結果、生まれるものだ」と言ったと。

第3章「好機は二度ない」では、勤勉の中にこそ「ひらめき」は生まれるものであり、ありふれた事物の背後にある本質を理解する観察力は、人間に大きな差をつけるとしています。ニュートンにしてもガリレオにしても、膨大な科学的知識を土台に、常に本質を探求する観察力や洞察力で、大きな功績を残したと。そして、チャンスをとらえ、偶然を何かの目的に利用していくところに成功の大きな秘密が隠されているとしています。

第4章「仕事」では、割に合わない仕事にも注意深く心をこめて取り組むべきで、常に最善をつくし、前の仕事より一歩でも二歩でも前進しようと努力することが大切であるとしています。成功を決意し、努力の結果に自信を持つことが大事で、仕事は自分の才能を伸ばす最高の"栄養剤"であると。

第5章「意志と活力」では、「世間」という学校にしっかり学ぶことが大事で、意志の力さえあれば、人は自分の決めた通りの目標を果たし、自分がかくありたいと思った通りの人間になることができるとしています。自分を方向づけるのはまさに「意志の力」であり、それによって"何も生まない生活"と訣別すべきであると。また、誠実に生きることの大切さを説くとともに、旺盛な活力と不屈の決意さえあれば、この世に不可能なことはないとしています。

第6章「時間の知恵」では、どんなビジネスにも、それを効率よく運営するのに欠かせない原則が6つあり、それは、注意力、勤勉、正確さ、手際のよさ、時間厳守、そして迅速さであるとしています。また、今日の仕事を明日に延ばすと、二倍時間がかかるとしています。時間を正しく活用すれば、自己を啓発し、人格を向上させられるが、仕事に身を入れず、怠惰な時間を過ごしていると、心に雑草をはびこらせると。1日15分の使い方が人生の明暗を分け、時間にルーズな人は成功のバスに乗り遅れるとも言っています。

第7章「お金の知恵」では、金を人間生活の第一の目的だなどと考えるべきではないが、聖人ぶってお金を軽蔑するのも正しくないとしています。実際、人間の優れた資質のいくつかは、金の正しい使い方と密接な関係があり、寛容、誠実、自己犠牲などはもとより、倹約や将来への配慮といった間の美徳と密接に関わっているとしています。いちばん大切なのは、正直な手段で金を得て、それを倹約しながら使うことであり、身の丈を超える借金は絶対にしてはいけないとしています。財産を相続した若者は、安易な生活に流されがちであり、望むものが何でも手に入るため、かえって生活に飽き飽きしはじめ、彼のモラルや精神力は、いつまでも眠りから覚めることがないと。

第8章「自己修養」では、最良の教育とは、人が自分自身に与える教育であり、確固たる目的や目標を持っていれば、勉強も実り多いものとなると。また、仕事を通してしか生まれない実践的「知的素養」というものがあり、"自学自習"で勝ち取った知識は応用がきくとしています。人間は、困難や失敗を克服することで、自己を高めていくものであり、困難に立ち向かわなくても済むようになるのは、人生が終わり、修養の必要もなくなった時だけだと。

第9章「出会い」では、よき師、よき友は人生の最大の宝であり、人間性を育てる際の成否は、誰を模範にするかによって決まり、われわれの人格は、周囲の人間の性格や態度、習慣、意見などによって無意識のうちに形づくられるとしています。また、「人生を変える一冊」「自分を奮い立たせる一冊」を持つことも大切であり、特に真の人生を生きた人の伝記は、現在に通ずる優れた知恵であるとしています。

第10章「信頼される人」では、立派な人格は人間の最良の特性であり、人格者は社会の良心であり、同時に国家の原動力となるとしています。教養や能力に乏しく財産の少ない人間でも、立派な人格さえ持ち合わせていれば他人に大きな影響を与えられると。また、言行一致は、立派な人格のバックボーンを成すとしています。真の人格者は、力や才能に驕らず、成功しても有頂天にならず、失敗にもそれほど落胆せず、他人に自説を無理に押しつけたりせず、求められた時にだけ自分の考えを堂々と披瀝し、人の役に立とうという場合でも、恩着せがましいそぶりは微塵も見せないものだと。

本書はキャリアの入り口にいる若い人向けの自己啓発本と思われている面もありますが、どの世代にも通用する普遍的な自己管理論で、リーダーシップ論、マネジメント論として読める要素も多くあり、中堅・ベテランの人事パーソンの教養書としてもお薦めできる内容です。当ブログには「自己啓発書」というカテゴリーが無いため、リーダーシップ論、マネジメント論として扱いました。

【2298】 ○ 水野 俊哉 『明日使える世界のビジネス書をあらすじで読む』 (2014/04 ティー・オーエンタテインメント)

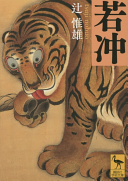

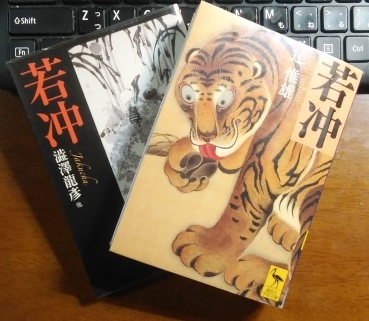

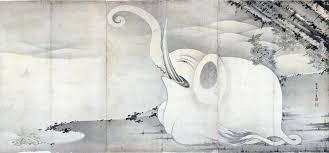

伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう、1917-1800)研究の第一人者で、日本美術史への多大な貢献により2016年度「朝日賞」を受賞している辻 惟雄(のぶお)氏による講談社学術文庫版『若冲』は、1974(昭和49)年に美術出版社から発売された『若冲』の文庫版で、原本は若冲の《動植綵絵》全30幅を原色版で最初に載せた大型本でしたが、若冲を知る人がまだ少なかった当時、出版は時期尚早で、発行部数も僅かであったところ、普及版として講談社学術文庫版より刊行され、40年以上を経て再び陽の目を見ることとなったものです。

伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう、1917-1800)研究の第一人者で、日本美術史への多大な貢献により2016年度「朝日賞」を受賞している辻 惟雄(のぶお)氏による講談社学術文庫版『若冲』は、1974(昭和49)年に美術出版社から発売された『若冲』の文庫版で、原本は若冲の《動植綵絵》全30幅を原色版で最初に載せた大型本でしたが、若冲を知る人がまだ少なかった当時、出版は時期尚早で、発行部数も僅かであったところ、普及版として講談社学術文庫版より刊行され、40年以上を経て再び陽の目を見ることとなったものです。

おおよそ全350ページのうち、青物問屋の若旦那から転じて画家になった若冲の生涯を画歴と併せて辿った第Ⅰ部までが本書の半分170ページ分を占め、第Ⅳ部まで230ページ、あとの100ページは収録図版の解説となっていますが、個人的な読みどころはやはり第Ⅰ部で、相国寺の僧・大典顕常が若冲の才覚を理解し庇護したことということが強く印象に残りました。

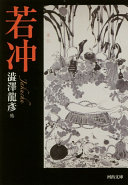

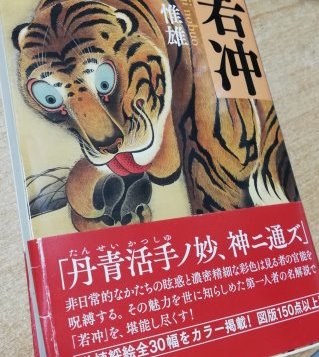

おおよそ全350ページのうち、青物問屋の若旦那から転じて画家になった若冲の生涯を画歴と併せて辿った第Ⅰ部までが本書の半分170ページ分を占め、第Ⅳ部まで230ページ、あとの100ページは収録図版の解説となっていますが、個人的な読みどころはやはり第Ⅰ部で、相国寺の僧・大典顕常が若冲の才覚を理解し庇護したことということが強く印象に残りました。 河出文庫版『若冲』の方は、伊藤若冲の生誕300年を記念して出版されたもので、若冲について様々な分野の人が書いた文章が17編(16人)収められており、最初の辻惟雄氏のものなど2編は、"若冲専門家"による水先案内のような役割を果たしていまうsが、あとは、哲学者の梅原猛、フランス文学者の澁澤龍彦、作家の安岡章太郎、比較文学者の芳賀徹...etc.その分野は多岐にわたります。

河出文庫版『若冲』の方は、伊藤若冲の生誕300年を記念して出版されたもので、若冲について様々な分野の人が書いた文章が17編(16人)収められており、最初の辻惟雄氏のものなど2編は、"若冲専門家"による水先案内のような役割を果たしていまうsが、あとは、哲学者の梅原猛、フランス文学者の澁澤龍彦、作家の安岡章太郎、比較文学者の芳賀徹...etc.その分野は多岐にわたります。 その安岡章太郎の文章「物について―日本的美の再発見」も13ページとこれらの中でも長い方ですが、坂崎乙郎の「伊藤若冲」は18ページほどあり、若冲をシュルレアリストと位置付けているのが興味深かったです。結局みんな自分の得意分野に引き付けて論考しているということなのかもしれませんが、それはそれでいいのではないでしょうか。

その安岡章太郎の文章「物について―日本的美の再発見」も13ページとこれらの中でも長い方ですが、坂崎乙郎の「伊藤若冲」は18ページほどあり、若冲をシュルレアリストと位置付けているのが興味深かったです。結局みんな自分の得意分野に引き付けて論考しているということなのかもしれませんが、それはそれでいいのではないでしょうか。

その名を目にする大石学氏だが、辻惟雄氏の本と符合する部分が多かった。中村七之助(伊藤若冲)と永山瑛太(大典顕常)のダブル主演で、そのほかに、中川大志(円山応挙)、池大雅(池大雅)、門脇麦(池玉瀾)、 石橋蓮司(売茶翁)。大典顕常が伊藤若冲を支援し続けたのは史実。売茶翁が81歳の時に売茶業を廃業し、愛用

その名を目にする大石学氏だが、辻惟雄氏の本と符合する部分が多かった。中村七之助(伊藤若冲)と永山瑛太(大典顕常)のダブル主演で、そのほかに、中川大志(円山応挙)、池大雅(池大雅)、門脇麦(池玉瀾)、 石橋蓮司(売茶翁)。大典顕常が伊藤若冲を支援し続けたのは史実。売茶翁が81歳の時に売茶業を廃業し、愛用

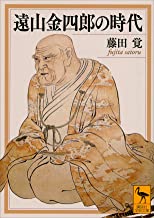

本書のテーマは、今年['20年]2月にHHK-BSプレミアム「英雄たちの選択」で「遠山の金さん 天保の改革に異議あり!」として扱われ放映されていますが、この番組の司会の歴史学者・磯田道史氏は、学生時代に本書の著者・藤田覚(さとる)(現:東京大学名誉教授)の講義を聴いていたと言っていたように思います(磯田氏は慶應義塾大学文学部史学科だったはずだが)。

本書のテーマは、今年['20年]2月にHHK-BSプレミアム「英雄たちの選択」で「遠山の金さん 天保の改革に異議あり!」として扱われ放映されていますが、この番組の司会の歴史学者・磯田道史氏は、学生時代に本書の著者・藤田覚(さとる)(現:東京大学名誉教授)の講義を聴いていたと言っていたように思います(磯田氏は慶應義塾大学文学部史学科だったはずだが)。 余談ですが、遠山の金さんシリーズ(テレビ朝日版)では、一番最初の中村梅之助主演の「遠山の金さん捕物帳」(1970-1973、全169話)の印象が個人的には強いですが、ほかに、市川段四郎主演の「ご存知遠山の金さん」1973-1974 、全51話)、橋幸夫主演の「ご存じ遠山の金さん」(1974-1975 、全27話)、杉良太郎主演の「遠山の金さん」(1975-1979、全131話)、高橋英樹主演の「遠山の金さん」(1982-1986、全198話)、松方弘樹主演の「名奉行 遠山の金さん/金さんVS女ねずみ」(1988-1998、全219話)、松平健主演の「遠山の金さん」(2007 、全9話)があり、話数では中村梅之助版を上回っているものもあります。ただ、調べたところでは、水野忠邦が出てくるのは、杉良太郎版「遠山の金さん」の3話(第46話・第57話・第58話)ぐらいしか見当たらず、杉良太郎版ではなんと「遠山のよき理解者」として登場しているようです。

余談ですが、遠山の金さんシリーズ(テレビ朝日版)では、一番最初の中村梅之助主演の「遠山の金さん捕物帳」(1970-1973、全169話)の印象が個人的には強いですが、ほかに、市川段四郎主演の「ご存知遠山の金さん」1973-1974 、全51話)、橋幸夫主演の「ご存じ遠山の金さん」(1974-1975 、全27話)、杉良太郎主演の「遠山の金さん」(1975-1979、全131話)、高橋英樹主演の「遠山の金さん」(1982-1986、全198話)、松方弘樹主演の「名奉行 遠山の金さん/金さんVS女ねずみ」(1988-1998、全219話)、松平健主演の「遠山の金さん」(2007 、全9話)があり、話数では中村梅之助版を上回っているものもあります。ただ、調べたところでは、水野忠邦が出てくるのは、杉良太郎版「遠山の金さん」の3話(第46話・第57話・第58話)ぐらいしか見当たらず、杉良太郎版ではなんと「遠山のよき理解者」として登場しているようです。

上田三四二(1923-1989/享年65)

上田三四二(1923-1989/享年65)

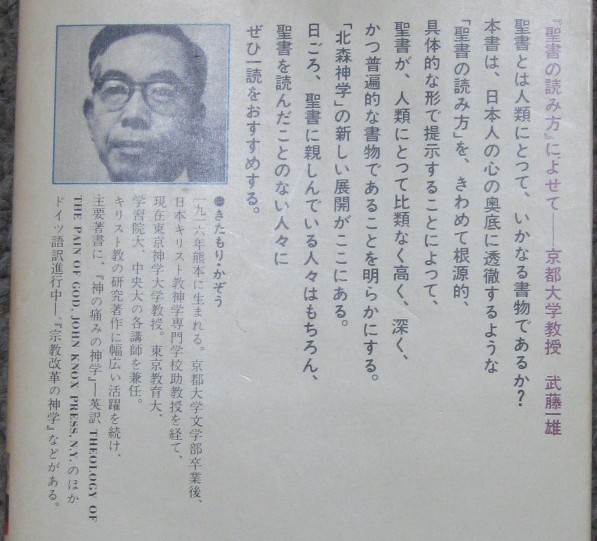

日本人が聖書を読んでよく引っ掛かるのが「奇跡」に関することですが、著者は、「奇跡」と「異象(異常な現象)」とは別であり、現象として信仰の有無に関係なく、誰にも認識できるものは(現象化されたもの)は「奇跡」ではなく「異常な現象」であり、「奇跡」とは認識の対象ではなく、現象の背後にあるものに対する信仰の対象であるとしていて、こうした見方を通して、処女降臨やキリストの復活をどう読むかが、分かり易く解説されています。

日本人が聖書を読んでよく引っ掛かるのが「奇跡」に関することですが、著者は、「奇跡」と「異象(異常な現象)」とは別であり、現象として信仰の有無に関係なく、誰にも認識できるものは(現象化されたもの)は「奇跡」ではなく「異常な現象」であり、「奇跡」とは認識の対象ではなく、現象の背後にあるものに対する信仰の対象であるとしていて、こうした見方を通して、処女降臨やキリストの復活をどう読むかが、分かり易く解説されています。

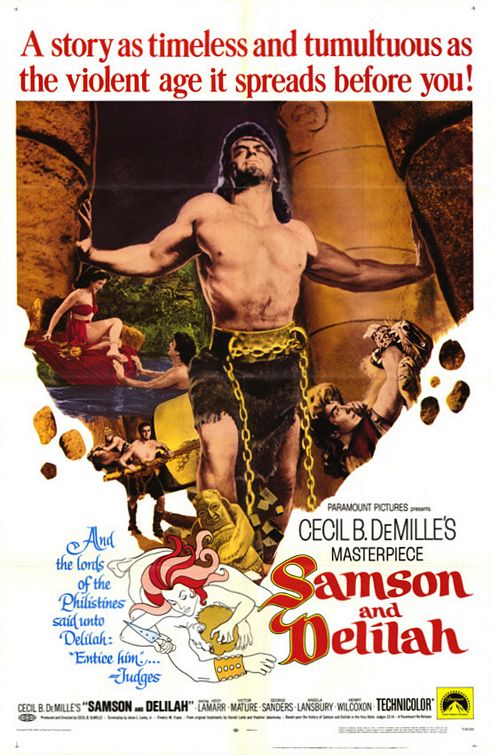

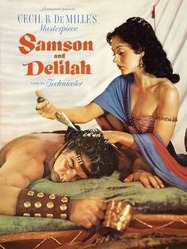

この物語は、セシル・B・デミル監督により「サムソンとデリラ」('49年/米)という映画作品になっていて、ジョン・フォード監督の「荒野の決闘」('46年/米)でドク・ホリデイを演じたヴィクター・マチュア(1913-1999)が主演しました。往々にして怪力男は純粋というか単純というか、デリ

この物語は、セシル・B・デミル監督により「サムソンとデリラ」('49年/米)という映画作品になっていて、ジョン・フォード監督の「荒野の決闘」('46年/米)でドク・ホリデイを演じたヴィクター・マチュア(1913-1999)が主演しました。往々にして怪力男は純粋というか単純というか、デリ ラのような悪女にコロっと騙されるというパターナルな話であり(アブラハム、サラ、ハガルの三角関係同様に?)、全体にややダルい感じがしなくも無いけれど、ヴィクター・マチュアの"コナン時代"のアーノルド・シュワルツネッガーのようなマッチョぶりは様になっていました。最後の方で、髪を切られて怪力を失ったサムソンが囚われの身となり神に嘆願するシーンはストレートに胸をうち、ラストの神から力を得て大寺院を崩壊させるスペクタルシーンは圧巻、それまで結構だらだら観ていたのに、最後ばかりは思わず力が入り、また、泣けました(カタルシスだけで終わってはマズイいんだろうけれど・・・。と言って、勝手にストーリーを変えたりすることも出来ないだろうし、聖書の物語の映像化は案外と難しい?)

ラのような悪女にコロっと騙されるというパターナルな話であり(アブラハム、サラ、ハガルの三角関係同様に?)、全体にややダルい感じがしなくも無いけれど、ヴィクター・マチュアの"コナン時代"のアーノルド・シュワルツネッガーのようなマッチョぶりは様になっていました。最後の方で、髪を切られて怪力を失ったサムソンが囚われの身となり神に嘆願するシーンはストレートに胸をうち、ラストの神から力を得て大寺院を崩壊させるスペクタルシーンは圧巻、それまで結構だらだら観ていたのに、最後ばかりは思わず力が入り、また、泣けました(カタルシスだけで終わってはマズイいんだろうけれど・・・。と言って、勝手にストーリーを変えたりすることも出来ないだろうし、聖書の物語の映像化は案外と難しい?) これ、オペラにもなっていて、カミーユ・サン=サーンスが作曲したテーマ曲はフィギアスケートの安藤美姫選手が以前SP(ショート・プログラム)で使っていましたが、その時の衣装もこの物語をイメージしたものなのかなあ。

これ、オペラにもなっていて、カミーユ・サン=サーンスが作曲したテーマ曲はフィギアスケートの安藤美姫選手が以前SP(ショート・プログラム)で使っていましたが、その時の衣装もこの物語をイメージしたものなのかなあ。

とデリラ」●原題:SAMSON AND DELILAH●制作年:1949年●制作国:アメリカ●監督・製作:セシル・B・デミル●脚本:ジェシー・L・ラスキー・ジュニア/フレドリック・M・フランク●撮影:ジョージ・バーンズ●音楽:ヴィクター・ヤング●原作:ハロルド・ラム●時間:128分●出演:ヴィクター・マチュア/ヘディ・ラマー/ジョージ・サンダース/アンジェラ・ランズベリー/ヘンリー・ウィルコクスン●日本公開:1952/02●配給:パラマウント日本支社(評価:★★★☆)

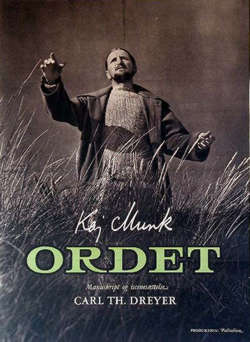

とデリラ」●原題:SAMSON AND DELILAH●制作年:1949年●制作国:アメリカ●監督・製作:セシル・B・デミル●脚本:ジェシー・L・ラスキー・ジュニア/フレドリック・M・フランク●撮影:ジョージ・バーンズ●音楽:ヴィクター・ヤング●原作:ハロルド・ラム●時間:128分●出演:ヴィクター・マチュア/ヘディ・ラマー/ジョージ・サンダース/アンジェラ・ランズベリー/ヘンリー・ウィルコクスン●日本公開:1952/02●配給:パラマウント日本支社(評価:★★★☆)  font color=gray>「奇跡」●原題:ORDET●制作年:1955年●制作国:デンマーク●監督・脚本:カール・テオドア・ドライヤー●製作:エーリク・ニールセン●撮影:ヘニング・ベンツセン●音楽:ポール・シーアベック●原作:カイ・ムンク ●時間:126分●出演:プレベン・レアドーフ・リュエ/ヘンリック・マルベア/ビアギッテ・フェザースピール/カイ・クリスチアンセン/エーミール・ハス・クリステンセン●日本公開:1979/02●配給:フランス映画社●最初に観た場所:岩波ホール (79-02-27) (評価:★★★★)

font color=gray>「奇跡」●原題:ORDET●制作年:1955年●制作国:デンマーク●監督・脚本:カール・テオドア・ドライヤー●製作:エーリク・ニールセン●撮影:ヘニング・ベンツセン●音楽:ポール・シーアベック●原作:カイ・ムンク ●時間:126分●出演:プレベン・レアドーフ・リュエ/ヘンリック・マルベア/ビアギッテ・フェザースピール/カイ・クリスチアンセン/エーミール・ハス・クリステンセン●日本公開:1979/02●配給:フランス映画社●最初に観た場所:岩波ホール (79-02-27) (評価:★★★★)

.jpg) 埴原和郎(はにはら かずろう)

埴原和郎(はにはら かずろう)

学術文庫刊行と時同じくして著者は肺がんで亡くなっていますが、生前からダンディな合理主義者で知られ、遺言により供花・香典を固辞し会葬を執り行わなかったこと、その死がマスコミにより報じられたのは、近親者による密葬が終わった後でした。

学術文庫刊行と時同じくして著者は肺がんで亡くなっていますが、生前からダンディな合理主義者で知られ、遺言により供花・香典を固辞し会葬を執り行わなかったこと、その死がマスコミにより報じられたのは、近親者による密葬が終わった後でした。

.jpg)

柳田 國男

柳田 國男

した(その網元の息子は今、新聞記者になってイラクにいる)。本書もその頃に読んだ本で、民俗学者の柳田國男が、明治末期から昭和初期にかけての自らの妖怪に関する論考(民俗学的エッセイ?)を1冊に纏めたもの。オリジナルは1956年の刊行ですが、博物学者で作家でもある荒俣宏氏は本書を「妖怪学の基本書」と言っています。

した(その網元の息子は今、新聞記者になってイラクにいる)。本書もその頃に読んだ本で、民俗学者の柳田國男が、明治末期から昭和初期にかけての自らの妖怪に関する論考(民俗学的エッセイ?)を1冊に纏めたもの。オリジナルは1956年の刊行ですが、博物学者で作家でもある荒俣宏氏は本書を「妖怪学の基本書」と言っています。.jpg)

.bmp) 李御寧 氏

李御寧 氏

芳洲には、①朝鮮語の語学者、②外交担当者、③民族対等の観点に立つ思想家、の3つの顔があり、また漢籍を能くし漢詩をこなす文人でもあります。

芳洲には、①朝鮮語の語学者、②外交担当者、③民族対等の観点に立つ思想家、の3つの顔があり、また漢籍を能くし漢詩をこなす文人でもあります。

本書によると、日本軍は開戦後まもなく上海に上陸し、さらに南京に侵攻、国民政府・蒋介石は首都・南京を捨て、重慶にまで後退して戦力補充を図ったために戦局は消耗戦へと移行する―、こうした流れはもともと蒋介石により仕組まれたものであり、過去に消耗戦の経験を持たず「決戦」的な戦争観しか持たない日本(このことは太平洋戦争における真珠湾攻などで繰り返される)に対し、蒋介石は、日本側の長所・短所、自国の長所・短所を的確に把握していて、消耗戦に持ち込めば日本には負けないと考えていたようです。

本書によると、日本軍は開戦後まもなく上海に上陸し、さらに南京に侵攻、国民政府・蒋介石は首都・南京を捨て、重慶にまで後退して戦力補充を図ったために戦局は消耗戦へと移行する―、こうした流れはもともと蒋介石により仕組まれたものであり、過去に消耗戦の経験を持たず「決戦」的な戦争観しか持たない日本(このことは太平洋戦争における真珠湾攻などで繰り返される)に対し、蒋介石は、日本側の長所・短所、自国の長所・短所を的確に把握していて、消耗戦に持ち込めば日本には負けないと考えていたようです。

今西錦司 (1902‐1992/享年90)

今西錦司 (1902‐1992/享年90)

多田 道太郎 氏

多田 道太郎 氏

Nogi, Maresuke (1849-1912)

Nogi, Maresuke (1849-1912)

山本 七平(1921-1991/享年69)

山本 七平(1921-1991/享年69)

講談社学術文庫(全5巻) 〔'78年〕(表紙絵:平山郁夫)『

講談社学術文庫(全5巻) 〔'78年〕(表紙絵:平山郁夫)『 インド仏典の原初の形をとどめるチベット語訳「大蔵経」を求めて、100年前に鎖国状態のチベットに渡った河口慧海(1866-1945)のことを知ったのは、中学校の「国語」の教科書だったと記憶しています。雪のヒマラヤを這っている"不屈の求道者"慧海の挿絵が印象的でした。

インド仏典の原初の形をとどめるチベット語訳「大蔵経」を求めて、100年前に鎖国状態のチベットに渡った河口慧海(1866-1945)のことを知ったのは、中学校の「国語」の教科書だったと記憶しています。雪のヒマラヤを這っている"不屈の求道者"慧海の挿絵が印象的でした。

『「タオ=道」の思想』は、中国文学者による「老子」の入門書で、その思想をわかりやすく紹介し、終章には「老子」の思想の影響を受けた、司馬遷や陶淵明ら中国史上の人物の紹介があります。

『「タオ=道」の思想』は、中国文学者による「老子」の入門書で、その思想をわかりやすく紹介し、終章には「老子」の思想の影響を受けた、司馬遷や陶淵明ら中国史上の人物の紹介があります。 英米文学者・加島祥造氏(1923-2015/享年92)の『タオ―老子』('00年/筑摩書房)における「老子」の名訳(超"意訳"?)ぐらいに突き抜けてしまえばいいのかも知れませんが(「加島本」の"抽象"を自分はまだ理解できるレベルにないのですが)、本書も含め入門書として良いかというと別問題で、入門段階では「中国思想」の専門家の著作も読んでおいた方がいいかも知れません。

英米文学者・加島祥造氏(1923-2015/享年92)の『タオ―老子』('00年/筑摩書房)における「老子」の名訳(超"意訳"?)ぐらいに突き抜けてしまえばいいのかも知れませんが(「加島本」の"抽象"を自分はまだ理解できるレベルにないのですが)、本書も含め入門書として良いかというと別問題で、入門段階では「中国思想」の専門家の著作も読んでおいた方がいいかも知れません。

森 三樹三郎(1909-1986、略歴下記)

森 三樹三郎(1909-1986、略歴下記)