「●本・読書」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●語学」【2884】 岩田 一男 『英語に強くなる本』

「●幻冬舎新書」の インデックッスへ

「ビジネス系と文学系に分けて、自分で課題本を決める」でいいのだと。自信になった。

猫町倶楽部

猫町倶楽部

『読書会入門 人が本で交わる場所 (幻冬舎新書)』

読書会は「今、密やかに大ブーム」(本書帯より)になっているそうですが、本書は、名古屋、東京、大阪などで年200回以上開催し、のべ約9000人が参加しているという日本最大規模の読書会「猫町倶楽部」の主宰者が、読書会の魅力を語るとともに、参加の仕方、会の開き方からトラブル対処法までを伝授したものです。自分も個人的に小さな読書会を主宰していますが、ほんとに小規模であり、読書会を続けていくのはたいへんだなあと時折思います。その点で、本書は読書会の意義を再認識させてくれるとともに、運営のコツなどの面でたいへん参考になりました。

著者がごく近い知人らと身内で読書会を最初スタートしたのは2006年で、2008年には地元の中日新聞に取り上げられ、2009年には本拠地である名古屋を飛び出して東京で開催するようになり、2013年には1回の読書会で300人を超える人が集まったとか。ビジネス書を扱う「アウトプット勉強会」と別に、「文学サロン月曜会」という分科会を立ち上げ、東京進出時に全体の呼称として「猫町倶楽部」に統合し、その後、映画を扱う「シネマテーブル」や芸術全般を扱う「藝術部」、性愛をテーマにした「猫町アンダーグランド(猫町UG)」などの分化会を立ち上げたということで、今はちょっと組織が大きく複雑になり過ぎた感じがしなくもないですが...。

読書会の魅力について、自分の好みや思想に合ったものだけと向き合って、そうでない情報を知らず知らずのうちに遮断していると偏狭的になりがちなところ、読書会で知らない人が勝手に決めた課題本を読んで、その会に参加しなければ出会わなかった人と言葉を交わすことで、ノイズを取り入れることができ、それによって日頃包まれているフィルターバブルの一歩外に出ることができるというのは、読書会のメリットを旨く言い表しているように思いました(そう言えば、ビジネスの世界でも最近、コミュニティの重要性が言われている)。

課題図書に合わせた"ドレスコード"(浴衣で参加とか)のある読書会をやったりとか、或いは課題図書の作者を招聘してダンス形式でやったりとか、結構いろんな形のイベント形式での読書会をやっていて、この著者はもともと学生時代、"チーム"(今の暴力沙汰の多い"チーマー"の前の穏やかだった頃のグループ)に属してたとのことで、イベントを企画し実施するのが好きだっただろうなあ。それにしても、本業の仕事の時間4割、残り6割は読書会の運営に割き、しかも読書会から得る報酬は一切無しでやっているというのはスゴイことです。こう書くと何だか単に奇特な人とかお目出たい人のようにも思えますが、多数のサポーターの使い方などにおいても、組織が硬直化しないようにそれなりに考えてやっていることが窺えます。

課題図書に合わせた"ドレスコード"(浴衣で参加とか)のある読書会をやったりとか、或いは課題図書の作者を招聘してダンス形式でやったりとか、結構いろんな形のイベント形式での読書会をやっていて、この著者はもともと学生時代、"チーム"(今の暴力沙汰の多い"チーマー"の前の穏やかだった頃のグループ)に属してたとのことで、イベントを企画し実施するのが好きだっただろうなあ。それにしても、本業の仕事の時間4割、残り6割は読書会の運営に割き、しかも読書会から得る報酬は一切無しでやっているというのはスゴイことです。こう書くと何だか単に奇特な人とかお目出たい人のようにも思えますが、多数のサポーターの使い方などにおいても、組織が硬直化しないようにそれなりに考えてやっていることが窺えます。

いいなあと思ったのが、ビジネス系の「アウトプット勉強会」と文学系の「文学サロン月曜会」を「猫町倶楽部」に呼称統合した後も、分科会としての「アウトプット勉強会」と「文学サロン月曜会」は分けて実施していて、両方のバランスをとっているということです。最近になってビジネスの世界でもリベラル・アーツの重要性が注目されていますが、ココは最初からそれをやっているなあと。実は、自分が主宰する読書会でも最初から同じように分けていて、「ああ、これでいいのだ」という自信になりました。

巻末に「猫町倶楽部」のこれまでの課題本について、「名古屋アウトプット勉強会」150回分と「名古屋文学サロン月曜会」140回が紹介されていて、意外とオーソドックスでした(ビジネス、文学とも自分がやっている読書会と少なからず重なるものがあった)。ただし、著者は、課題本を選ぶときは合議性にせず、"私がやりたいことをやる""私がやりたくないことはやらない"と決めているそうで、これを貫くことでモチベーションを下げないようにしているとのことです。この点はなるほどなあと思いました(おかしな"自己実現本"や読んでも読まなくてもいい"通俗本"などが課題本に入ってこないようにする狙いもあると思う)。自分の場合、ビジネス系は著者同様に自分がワンマンで決めているし、文学系は一応合議制はとるものの、その中でも自分がやりたいものをやるようにしています。この点も「ああ、これでいいのだ」という自信になりました。

ということで、天と地ほどの規模の差はありますが、読書会を主宰する者として、ビジネス系と文学系に分けて、自分主体で課題本を決めるやり方について、「ああ、これでいいのだ」という自信をつけてくれた本でした。

【読書MEMO】

●目次

目次

第1章 読書会が人生を変えた

第2章 読書会とは何か?

第3章 読書会の効果

第4章 読書は遊べる

第5章 読書会は居場所になる

最終章 「みんなで語る」ことの可能性

谷崎は妻の妹で14歳の少女と性交渉してしまい、これが『

谷崎は妻の妹で14歳の少女と性交渉してしまい、これが『 川端康成も(彼も中学時代は同性愛者だったとのこと)、『

川端康成も(彼も中学時代は同性愛者だったとのこと)、『

伊藤洋介氏/安倍昭恵氏

伊藤洋介氏/安倍昭恵氏

著者は、山一証券勤務時代に「シャインズ」を結成して(相方は杉村太郎(1963-2011/享年47))、その後、森永製菓に転職し、「東京プリン」を結成して(相方は牧野隆志(1964-2014.2.7/享年49))森永の方は辞めるなど、会社員とアーティスト(?)を兼業したり、フリーで活動したりを繰り返しているような人で、この人自身は何度か会社を辞めているわけでしょ。「会社にしがみついて生きろ」と言っているこの人自身のアイデンティティがどうなっているのかよく解りません(会社を辞めてからよっぽどシンドイ思いをしたのか)。

著者は、山一証券勤務時代に「シャインズ」を結成して(相方は杉村太郎(1963-2011/享年47))、その後、森永製菓に転職し、「東京プリン」を結成して(相方は牧野隆志(1964-2014.2.7/享年49))森永の方は辞めるなど、会社員とアーティスト(?)を兼業したり、フリーで活動したりを繰り返しているような人で、この人自身は何度か会社を辞めているわけでしょ。「会社にしがみついて生きろ」と言っているこの人自身のアイデンティティがどうなっているのかよく解りません(会社を辞めてからよっぽどシンドイ思いをしたのか)。

高井 研 氏 (独立行政法人 海洋研究開発機構)

高井 研 氏 (独立行政法人 海洋研究開発機構) これまでに深海で発見された奇妙な生物たち、例えばジャイアントチューブワームなどがどのような化学合成を行っているかを紹介していて、チューブワームは、鰓(えら)から取り込まれた硫化水素と二酸化炭素を、体内で共生菌を養っている栄養体に運搬し、細菌が硫化水素を酸素で硫黄や硫酸に酸化させることでエネルギーを獲得しつつ有機物を合成し、口が無くとも3mくらいに成長するという―ああ、確か通常我々がイメージする生物とは全く違った仕組みだったなあと思い出すとともに、ちょっと難しいかなとも思いましたが、これはまだ序の口。

これまでに深海で発見された奇妙な生物たち、例えばジャイアントチューブワームなどがどのような化学合成を行っているかを紹介していて、チューブワームは、鰓(えら)から取り込まれた硫化水素と二酸化炭素を、体内で共生菌を養っている栄養体に運搬し、細菌が硫化水素を酸素で硫黄や硫酸に酸化させることでエネルギーを獲得しつつ有機物を合成し、口が無くとも3mくらいに成長するという―ああ、確か通常我々がイメージする生物とは全く違った仕組みだったなあと思い出すとともに、ちょっと難しいかなとも思いましたが、これはまだ序の口。

生命を生み出す深海熱水活動にも、生命誕生の条件となる性質に制約があるらしく、それが冒頭の、火山列島である日本の近海ではなく、わざわざ南インド洋まで出かけて調査をするという話に繋がっていきます(水素濃度が一定以上でないとダメなわけだ)。

生命を生み出す深海熱水活動にも、生命誕生の条件となる性質に制約があるらしく、それが冒頭の、火山列島である日本の近海ではなく、わざわざ南インド洋まで出かけて調査をするという話に繋がっていきます(水素濃度が一定以上でないとダメなわけだ)。 ライム仮説」は、現在、様々な検証を経て、補強と進化の過程にあるという―まさに、最先端研究の始終を、一般読者に対しても手を抜くことなく開示してみせた本でした。

ライム仮説」は、現在、様々な検証を経て、補強と進化の過程にあるという―まさに、最先端研究の始終を、一般読者に対しても手を抜くことなく開示してみせた本でした。

「完璧主義」の病理を説いた第1章で出てくるのは、何事においても完璧を求め努力した三島由紀夫(その完璧主義が彼自身を追い詰めることになった)を筆頭に、映画「ブラック・スワン」の主人公、東電OL殺人事件の被害者、極端な潔癖主義だったマハトマ・ガンジー(父の最期の時に肉欲に溺れていたことへの罪の意識から過剰に禁欲的になったという) 、ピアニストのグレン・グールドなど。

「完璧主義」の病理を説いた第1章で出てくるのは、何事においても完璧を求め努力した三島由紀夫(その完璧主義が彼自身を追い詰めることになった)を筆頭に、映画「ブラック・スワン」の主人公、東電OL殺人事件の被害者、極端な潔癖主義だったマハトマ・ガンジー(父の最期の時に肉欲に溺れていたことへの罪の意識から過剰に禁欲的になったという) 、ピアニストのグレン・グールドなど。

「敵」を作り出す心のメカニズムについて説いた第3章では、ドストエフスキーや夏目漱石などの文豪のエピソードが取り上げられており、幻聴や神経衰弱に悩まされたカール・グスタフ・ユングや、生涯にわたって女癖がひどかったというバートランド・ラッセル(平和活動家としての名声が高まるとともに、活動を共にする取り巻き女性をハーレム化していったという)の話も紹介されています。

「敵」を作り出す心のメカニズムについて説いた第3章では、ドストエフスキーや夏目漱石などの文豪のエピソードが取り上げられており、幻聴や神経衰弱に悩まされたカール・グスタフ・ユングや、生涯にわたって女癖がひどかったというバートランド・ラッセル(平和活動家としての名声が高まるとともに、活動を共にする取り巻き女性をハーレム化していったという)の話も紹介されています。

人形(ドール)しか愛せないという異形愛が、幼児期に母親から捨てられたという思いか原因であるとする第6章では、ショーペンハウアーや、同性愛の方へ傾斜したオスカー・ワイルド、そして再び三島由紀夫のことが出てきて、罪悪感は強すぎて自己否定の奈落に陥ってしまうことを解説した最後第7章では、幼い頃の父親の死と厳格な母親の教育の重みによって施された心の纏足から自らを解き放とうとして「神を殺した」ニーチェ、スランプと飲酒の悪循環でうつ病になったヘミングウェイが―。

人形(ドール)しか愛せないという異形愛が、幼児期に母親から捨てられたという思いか原因であるとする第6章では、ショーペンハウアーや、同性愛の方へ傾斜したオスカー・ワイルド、そして再び三島由紀夫のことが出てきて、罪悪感は強すぎて自己否定の奈落に陥ってしまうことを解説した最後第7章では、幼い頃の父親の死と厳格な母親の教育の重みによって施された心の纏足から自らを解き放とうとして「神を殺した」ニーチェ、スランプと飲酒の悪循環でうつ病になったヘミングウェイが―。

確かに、飯島愛のブログは亡くなって4年も経つのにいまだにコメントが付され続けていますが、う~ん、何となく共感する人が男性にも女性にも結構いるのかも。

確かに、飯島愛のブログは亡くなって4年も経つのにいまだにコメントが付され続けていますが、う~ん、何となく共感する人が男性にも女性にも結構いるのかも。

結局、この3人の内の最後の人などは、本文中に物理学者・益川敏英氏として登場し、アスペルガー症候群特有のエピソードが紹介されたりもしているのですが、確かに、あの人のノーベル賞受賞会見などを見て、ぴんとくる人はぴんときたのではないかと思います(その意味では、分かりよいと言えば分かりよいのだが...)。

結局、この3人の内の最後の人などは、本文中に物理学者・益川敏英氏として登場し、アスペルガー症候群特有のエピソードが紹介されたりもしているのですが、確かに、あの人のノーベル賞受賞会見などを見て、ぴんとくる人はぴんときたのではないかと思います(その意味では、分かりよいと言えば分かりよいのだが...)。

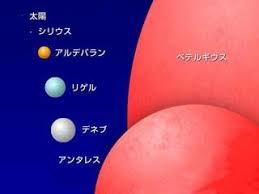

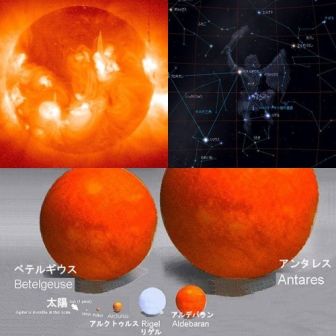

この著者の本は分かり易くて何冊か読んでいるのですが、本書に関してはネットのブックレヴューで、標題の「ベテルギウスの超新星爆発」について述べているのは冒頭だけで、後は一般的な宇宙論の入門書である、といったコメントがあり、ああ、編集部の方でつけたアイキャッチ的なタイトルなのかなあと思いましたが、読んでみたら必ずしもそうでもなかったように思います。

この著者の本は分かり易くて何冊か読んでいるのですが、本書に関してはネットのブックレヴューで、標題の「ベテルギウスの超新星爆発」について述べているのは冒頭だけで、後は一般的な宇宙論の入門書である、といったコメントがあり、ああ、編集部の方でつけたアイキャッチ的なタイトルなのかなあと思いましたが、読んでみたら必ずしもそうでもなかったように思います。 サイエンスライターである著者によれば、超新星爆発を起こした星は太陽の何億倍、何十億倍の明るさで輝くけれども、ベテルギウスとの640光年という距離からすると、一番明るくなったときでも満月より明るくなることはないと。また、ベテルギウスが超新星爆発の兆候を示していることは確かだが、それは明日かもしれないし、10万年後かもしれないとのこと。また、近年、過去15年間でベテルギウスの大きさは15%縮小したという海外の研究発表があり、これを聞くと「いよいよか」と思ってしまうけれど、日本の研究者によれば、ベテルギウスの表面のガス状の部分の変動は近年大きいものの、核の部分の大きさの変化は見られないとのこと。

サイエンスライターである著者によれば、超新星爆発を起こした星は太陽の何億倍、何十億倍の明るさで輝くけれども、ベテルギウスとの640光年という距離からすると、一番明るくなったときでも満月より明るくなることはないと。また、ベテルギウスが超新星爆発の兆候を示していることは確かだが、それは明日かもしれないし、10万年後かもしれないとのこと。また、近年、過去15年間でベテルギウスの大きさは15%縮小したという海外の研究発表があり、これを聞くと「いよいよか」と思ってしまうけれど、日本の研究者によれば、ベテルギウスの表面のガス状の部分の変動は近年大きいものの、核の部分の大きさの変化は見られないとのこと。

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

児玉 龍彦 氏

児玉 龍彦 氏

![威厳の技術 [上司編]ド.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%A8%81%E5%8E%B3%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%20%EF%BC%BB%E4%B8%8A%E5%8F%B8%E7%B7%A8%EF%BC%BD%E3%83%89.jpg)

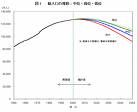

'04年12月の1億2780万人をもって日本の人口はピークを迎え、'05年から減少に転じているわけですが、著者は「少子・高齢化で人口が減る」「子供が減り、老人が増える」「出生率が上がればベビーの数は増加する」といった、国内人口の減少に対する"通説"に論駁を加えるとともに、人口減少の理由として、生物学において動物の個体数減少の理由として提唱されている「キャリング・キャパシティー」(環境許容量が一杯になれば個体数は抑制される)という考え方を人類に敷衍し、但し、人間の「キャリング・キャパシティー」は動物と異なり人為的な文化的・文明的な容量であるため、そうした要素を勘案した「人口容量」として再定義したうえで、少子化の真因はこの「人口容量」の飽和化にあるとしています。

'04年12月の1億2780万人をもって日本の人口はピークを迎え、'05年から減少に転じているわけですが、著者は「少子・高齢化で人口が減る」「子供が減り、老人が増える」「出生率が上がればベビーの数は増加する」といった、国内人口の減少に対する"通説"に論駁を加えるとともに、人口減少の理由として、生物学において動物の個体数減少の理由として提唱されている「キャリング・キャパシティー」(環境許容量が一杯になれば個体数は抑制される)という考え方を人類に敷衍し、但し、人間の「キャリング・キャパシティー」は動物と異なり人為的な文化的・文明的な容量であるため、そうした要素を勘案した「人口容量」として再定義したうえで、少子化の真因はこの「人口容量」の飽和化にあるとしています。