「●森村 誠一」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●や 安岡 章太郎」【519】 安岡 章太郎 『なまけものの思想』

「●さ行の日本映画の監督」の インデックッスへ 「●岡田 茉莉子 出演作品」の インデックッスへ(「人間の証明」)「●松田 優作 出演作品」の インデックッスへ(「人間の証明」)「●三船 敏郎 出演作品」の インデックッスへ(「人間の証明」)「●長門 裕之 出演作品」の インデックッスへ(「人間の証明」)「●夏八木 勲 出演作品」の インデックッスへ(「人間の証明」「野性の証明」)「●小林 稔侍 出演作品」の インデックッスへ(「人間の証明」)「●大滝 秀治 出演作品」の インデックッスへ(「人間の証明」「野性の証明」)「●高倉 健 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「●三國 連太郎 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「●田村 高廣 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「●松方 弘樹 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「●丹波 哲郎 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「●梅宮 辰夫 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「●田中 邦衛 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「●殿山 泰司 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「●渡辺 文雄 出演作品」の インデックッスへ(「野性の証明」)「○日本映画 【制作年順】」の インデックッスへ

面白かったが重厚さはさほどなかった。映画化でますます浅くなった感じがした『人間の証明』。

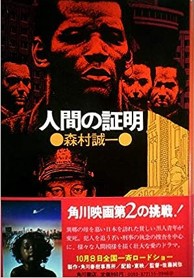

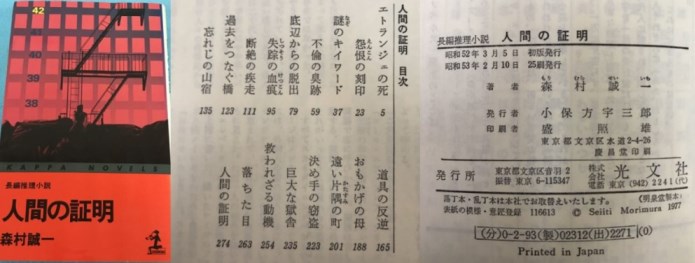

『人間の証明』['76年/角川書店]/['77年/角川文庫]/['83年/講談社文庫]/['97年/カッパ・ノベルズ]『新装版 人間の証明 (角川文庫)』['04年]『人間の証明 (カッパ・ノベルス) 』['04年]『人間の証明 (角川文庫)』['15年]「人間の証明 角川映画 THE BEST [DVD]」「人間の証明 角川映画 THE BEST [Blu-ray]」

東京・赤坂にある「東京ロイヤルホテル」のエレベーター内で、胸部を刺されたまま乗り込んできた黒人青年ジョニー・ヘイワードが死亡した。麹町署の棟居弘一良刑事らは、ジョニーを清水谷公園から東京ロイヤルホテルまで乗せたタクシー運転手の証言から、車中で彼が「ストウハ」という謎の言葉を発していたことを突き止める。さらに羽田空港から彼が滞在していた「東京ビジネスマンホテル」まで乗せた別のタクシーの車内からは、ジョニーが忘れたと思われる恐ろしく古びた『西條八十詩集』が発見された。一方、バーに勤めていたとある女性が行方不明になる。夫の小山田は独自に捜索をし、妻・文枝の浮気相手である新見を突き止めるが文枝の居場所は分からなかった。文枝はこの時点で轢死しており、犯人は政治家郡陽平とその妻の家庭問題評論家・八杉恭子の息子・郡恭平だった。恭平は車の運転中、スピンを起こし文枝をはねてしまったのだ。発覚を怖れた恭平は同棲相手の路子と共に遺体を東京都西多摩郡の山林へ隠す。その後路子の勧めで身を隠すため、路子を伴ってニューヨークへ渡った。棟居刑事は「ストウハ」がストローハット(麦わら帽子)を意味すると推理した。また、事件現場であるホテルの回転ラウンジの照明が遠目には麦わら帽子のように見えるため、ジョニーがそれを見て現場に向かったのだと解釈した。また、タクシーから発見された詩集の中の一編の詩が「麦わら帽子と霧積(きりづみ)という地名」を題材としていたことと、ジョニーがニューヨークを去る際に残した「キスミー」という言葉から、捜査陣は群馬県の霧積温泉を割り出した。棟居らが現地に向かうと、ジョニーの情報を知っているであろう中山種という老婆がダムの堰堤から転落死していた。群馬県警は転落による事故と考えていたが棟居らは殺人事件と主張する。棟居らは中山種の本籍のある富山県八尾町へ向かう。そして捜査の中で、八杉が八尾出身であることを偶然発見する。更にアメリカ側からの捜査により、ハーレムに住むジョニーの父親が資産家アダムズの車に飛び込み示談金を得て、ジョニーの渡航費を捻出したことがわかる。父親はその後死亡した。新見によるひき逃げ事件の捜査も進み、現場に残されていた熊のぬいぐるみの所持者が恭平であること、ぬいぐるみに付着していた血液が文枝のものであることが明らかになると、新見は単身ニューヨークへ飛び、恭平からひき逃げと死体遺棄を白状させた。同じ頃、文枝の遺体がハイカーの大学生アベックに山中で発見され、その現場に恭平のコンタクトケースが落ちていたことで、犯人は恭平と断定された。新見から、恭平と路子の身柄が警察へ引き渡された。八杉とジョニーは生き別れた母子だった。ジョニーの父親は八杉と恋人同士であったが、当時は米国軍人と正式な結婚をすることが出来ず、親子3人で霧積温泉へ旅行した後、父親は二歳になるジョニーを連れて米国へ帰国し、日本に残された八杉は勧められるままに郡と見合結婚をした。ジョニーの存在が世間に知れ渡り、過去に黒人と関係を持っていた事実が露見することを恐れた恭子は自分に会いに来日したジョニーを殺害し、事情を知っている中山種も殺していた―。

作者が、1975年に父を引き継ぎ角川書店社長に就任した角川春樹から、「作家の証明書になるような作品を書いてもらいたい」と依頼されて書いた作品で、1975年に旧「野性時代」(角川書店)で連載されました。1976年・第3回「角川小説賞」受賞作。

映画監督の押井守氏が対談で、「『人間の証明』というのは松本清張みたいな話じゃん。『ゼロの焦点』とかあの辺の話だよね。戦後に暗い過去があって混血児を生んだ女が、いまはセレブになってるんだけどその息子が会いに来て、結局殺しちゃいましたというさ。これってまるっきり松本清張だよ」と言っていましたが、まさにそうだと思いました(「ストウハ」がストローハット(麦わら帽子)を意味したというところなどは、『砂の器』の「亀田」が「亀嵩」だったというのを想起させる)。

テンポよく読めて面白く、様々な伏線もちゃんと繋がっていて、文庫の解説で横溝正史が評価し、帯で宮部みゆき氏が推薦しているのも分かります。ただ、松本清張作品ほどの重厚さは感じられなかったでしょうか。戦後の闇市で強姦されかけていた恭子を助けた棟居の父は、米軍兵士たちに袋叩きにあって命を落としていますが、その米軍兵の一人がケン・シュフタン刑事だったというのも、あまりに偶然が過ぎて、ご都合主義的な気がしました(一方で、ケン・シュフタン刑事が混血だったと最後に出てくるが、途中どこにもその説明が無かったのが不可解)。

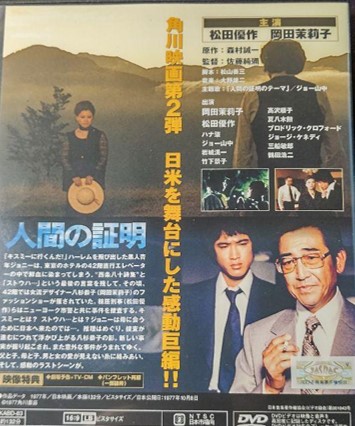

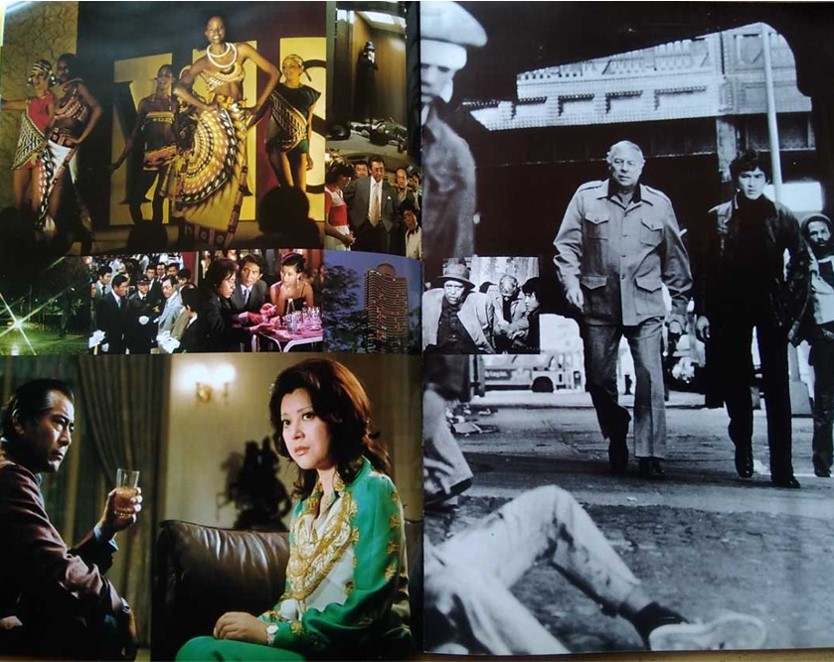

1977年、角川春樹事務所製作の第2弾として映画化され、八杉恭子を演じた岡田茉莉子は、角川春樹と作者で直接を出演依頼し、松田優作、ジョージ・ケネディらが日本映画で初めて本格的なニューヨークロケをしたとのこと。映画は途中までは原作に比較的近いですが、原作では棟居とケン・シュフタンの刑事同士接触はなく、棟居(松田優作)がアメリカに行ってケン・シュフタン刑事(ジョージ・ケネディ)に会う辺りから急激に原作を外れてしまいます。作者自身は「映像化にOKを出した時点で、嫁に出すようなもの。好きに料理してくれ、という考えです」と言い、原作にはない米国ロケでアクションを繰り広げた松田優作にも感謝していたそうですが...。

1977年、角川春樹事務所製作の第2弾として映画化され、八杉恭子を演じた岡田茉莉子は、角川春樹と作者で直接を出演依頼し、松田優作、ジョージ・ケネディらが日本映画で初めて本格的なニューヨークロケをしたとのこと。映画は途中までは原作に比較的近いですが、原作では棟居とケン・シュフタンの刑事同士接触はなく、棟居(松田優作)がアメリカに行ってケン・シュフタン刑事(ジョージ・ケネディ)に会う辺りから急激に原作を外れてしまいます。作者自身は「映像化にOKを出した時点で、嫁に出すようなもの。好きに料理してくれ、という考えです」と言い、原作にはない米国ロケでアクションを繰り広げた松田優作にも感謝していたそうですが...。

それにしても原作から外れすぎ、と言うか、いろいろ付け加えすぎて、ますます浅くなった感じ。八杉恭子の息子・恭平(岩城滉一)は 、ヘイワード殺しの犯人を追っていたはずのニューヨーク市警ケン・シュフタン刑事(ジョージ・ケネディ)に射殺されるし、息子の死の知らせを受けた八杉恭子は、授賞式の舞台で「あの子は私の生きがいです。 あの子は私の麦わら帽子だったんです。 私はすでに一つの麦わら帽子を失っています。 だからもう一つの麦わら帽子を失いたくなかったんです」という、黒人の息子より恭平の方が大事だったみたいな演説をぶって、最後は霧積まで行って『ゼロの焦点』よろしく自殺するし―。

それにしても原作から外れすぎ、と言うか、いろいろ付け加えすぎて、ますます浅くなった感じ。八杉恭子の息子・恭平(岩城滉一)は 、ヘイワード殺しの犯人を追っていたはずのニューヨーク市警ケン・シュフタン刑事(ジョージ・ケネディ)に射殺されるし、息子の死の知らせを受けた八杉恭子は、授賞式の舞台で「あの子は私の生きがいです。 あの子は私の麦わら帽子だったんです。 私はすでに一つの麦わら帽子を失っています。 だからもう一つの麦わら帽子を失いたくなかったんです」という、黒人の息子より恭平の方が大事だったみたいな演説をぶって、最後は霧積まで行って『ゼロの焦点』よろしく自殺するし―。

莫大な宣伝費をかけたメディアミックス戦略の効果で映画はヒットし、実際、観た人の中には感動したという人も少なくなかったようですが、映画評論家からは酷評されました(第51回「キネマ旬報ベスト・テン」では第50位、読者選出では第8位)。「山本寛斎のファッションショーが延々と長すぎる」「松田優作が、テレビドラマのジーパン刑事そのままで何とも異様」等々。小森和子は雑誌の映画評で「日米合作としては違和感のない出来上がり。ただすべてが唐突な筋立て」と述べたように、滅多に悪く批判しない映画評論家までが映画作品としての密度の希薄さを指摘し、特に大黒東洋士と白井佳夫の批判がキツ過ぎ、この二人は角川関連の試写会をボイコットされたそうです。出演した鶴田浩二も映画誌で、「製作に12億かけて宣伝に14億かけるなんて武士の商法じゃない。本来、宣伝費は製作費の1割5分か2割でしょう。これは外道の商法です」と角川商法を批判しました。

莫大な宣伝費をかけたメディアミックス戦略の効果で映画はヒットし、実際、観た人の中には感動したという人も少なくなかったようですが、映画評論家からは酷評されました(第51回「キネマ旬報ベスト・テン」では第50位、読者選出では第8位)。「山本寛斎のファッションショーが延々と長すぎる」「松田優作が、テレビドラマのジーパン刑事そのままで何とも異様」等々。小森和子は雑誌の映画評で「日米合作としては違和感のない出来上がり。ただすべてが唐突な筋立て」と述べたように、滅多に悪く批判しない映画評論家までが映画作品としての密度の希薄さを指摘し、特に大黒東洋士と白井佳夫の批判がキツ過ぎ、この二人は角川関連の試写会をボイコットされたそうです。出演した鶴田浩二も映画誌で、「製作に12億かけて宣伝に14億かけるなんて武士の商法じゃない。本来、宣伝費は製作費の1割5分か2割でしょう。これは外道の商法です」と角川商法を批判しました。

批判の多さに原作者の森村誠一自身が激怒し、「作品中のリアリティと現実を混同したり、輪舞形式をとった設定をご都合主義と評したりするのは筋違いの批評...映画評論家は悪口書いて、金をもらっている気楽な稼業。マスコミ寄生人間の失業対策事業で、マスコミのダニ」などと映画評論家を猛烈に批判したとのことです。

批判の多さに原作者の森村誠一自身が激怒し、「作品中のリアリティと現実を混同したり、輪舞形式をとった設定をご都合主義と評したりするのは筋違いの批評...映画評論家は悪口書いて、金をもらっている気楽な稼業。マスコミ寄生人間の失業対策事業で、マスコミのダニ」などと映画評論家を猛烈に批判したとのことです。

いずれにせよ、メディアミックス戦略等で映画業界に1つ革新をもたらしたのは事実だと思いますが、そうしたビジネス上の功績と併せて、角川映画ってこんなものだという質的評価は、良くも悪くも映画「人間の証明」で定まってしまったように思います。

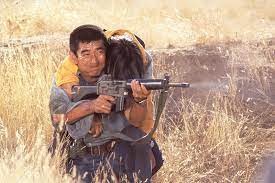

作者は、『人間の証明』の発表翌年に『野性の証明』を発表、東北の寒村で大量虐殺事件が起き、その生き残りの少女と、訓練中、偶然虐殺現場に遭遇した自衛の二人を主人公に、東北地方のある都市を舞台にした巨大な陰謀を描いた作品でした。こちらも発表翌年に高倉健、薬師丸ひろ子主演で映画化されましたが、大掛かりな分、多分に大味な映画になっていました。結局、高倉健演じる自衛隊の特殊部隊の隊員(味沢岳史)がある集落でたまたま正当防衛的に住民を殺してしまい、いろいろな経緯があって、薬師丸ひろ子演じる集落の生き残りの少女を守りながら、三國連太郎演じる日本のある地方を牛耳ってるボスと戦うというわけのわからない話である上に、映画では誰もが簡単に人を殺し、味沢もまたその例外ではなく、ラストも原作の味沢が細菌に侵されて狂人になってしまうというものではなく、異なる結末になっていました。まあ、とことん駄作にしてしまった感じ。結局は高倉健のカッコ良さも空回りしていて、お金をかけてこうした映画を撮る監督(どちらかと言うと製作者?)の気が知れないです。

作者は、『人間の証明』の発表翌年に『野性の証明』を発表、東北の寒村で大量虐殺事件が起き、その生き残りの少女と、訓練中、偶然虐殺現場に遭遇した自衛の二人を主人公に、東北地方のある都市を舞台にした巨大な陰謀を描いた作品でした。こちらも発表翌年に高倉健、薬師丸ひろ子主演で映画化されましたが、大掛かりな分、多分に大味な映画になっていました。結局、高倉健演じる自衛隊の特殊部隊の隊員(味沢岳史)がある集落でたまたま正当防衛的に住民を殺してしまい、いろいろな経緯があって、薬師丸ひろ子演じる集落の生き残りの少女を守りながら、三國連太郎演じる日本のある地方を牛耳ってるボスと戦うというわけのわからない話である上に、映画では誰もが簡単に人を殺し、味沢もまたその例外ではなく、ラストも原作の味沢が細菌に侵されて狂人になってしまうというものではなく、異なる結末になっていました。まあ、とことん駄作にしてしまった感じ。結局は高倉健のカッコ良さも空回りしていて、お金をかけてこうした映画を撮る監督(どちらかと言うと製作者?)の気が知れないです。

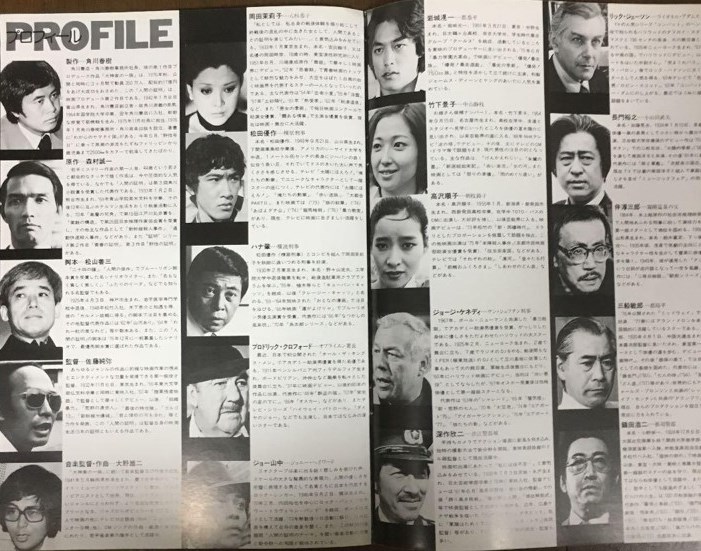

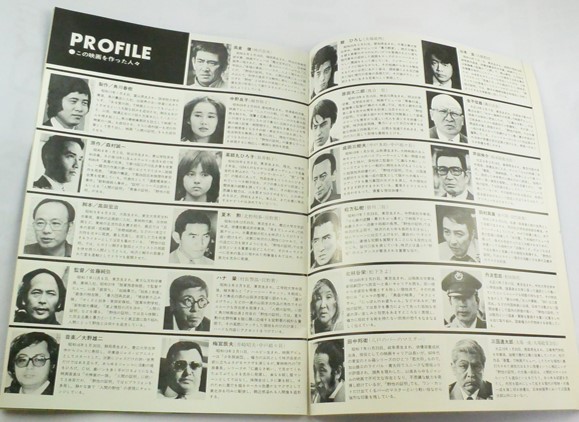

「人間の証明」●英題:PROOF OF THE MAN●制作年:1977年●監督:佐藤純彌●製作:角川春樹/吉田達/サイモン・ツェー●脚本:松山善三●撮影:姫田真佐久●音楽:大野雄二(主題歌:ジョー山中「「人間の証明のテーマ」)●原作:森村誠一●時間:133分●出演:岡田茉莉子/松田優作/ジョージ・ケネ

「人間の証明」●英題:PROOF OF THE MAN●制作年:1977年●監督:佐藤純彌●製作:角川春樹/吉田達/サイモン・ツェー●脚本:松山善三●撮影:姫田真佐久●音楽:大野雄二(主題歌:ジョー山中「「人間の証明のテーマ」)●原作:森村誠一●時間:133分●出演:岡田茉莉子/松田優作/ジョージ・ケネ ディ/ハナ肇/鶴田浩二/三船敏郎/ジョー山中/岩城滉一/高沢順子/夏八木勲/范文雀/長門裕之/地井武男/鈴木瑞穂/峰岸徹/ブロデリック・クロフ

ディ/ハナ肇/鶴田浩二/三船敏郎/ジョー山中/岩城滉一/高沢順子/夏八木勲/范文雀/長門裕之/地井武男/鈴木瑞穂/峰岸徹/ブロデリック・クロフ ォード/和田浩治/田村順子/鈴木ヒロミツ/シェリー/竹下景子/北林谷栄/大滝秀治/佐藤蛾次郎/伴淳三郎/近藤宏/室田日出男/小林稔侍(ノンクレジット)/西川峰子(仁支川峰子)/小川宏/露木茂/坂口良子/リック・ジェイソン/ジャネット八田/小川宏/露木茂/三上彩子/姫田真佐久/今野雄二/E・H・エリック/深作欣二/角川春樹/森村誠一●公開:1977/12●配給:東映(評価:★★★)

ォード/和田浩治/田村順子/鈴木ヒロミツ/シェリー/竹下景子/北林谷栄/大滝秀治/佐藤蛾次郎/伴淳三郎/近藤宏/室田日出男/小林稔侍(ノンクレジット)/西川峰子(仁支川峰子)/小川宏/露木茂/坂口良子/リック・ジェイソン/ジャネット八田/小川宏/露木茂/三上彩子/姫田真佐久/今野雄二/E・H・エリック/深作欣二/角川春樹/森村誠一●公開:1977/12●配給:東映(評価:★★★)

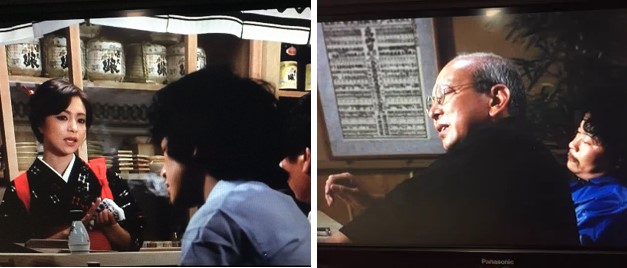

[上]坂口良子(おでん屋の女将)/大滝秀治(おでん屋の客A)・佐藤蛾次郎(おでん屋の客B)

[下]森村誠一(ロイヤルホテル チーフ・フロントマネージャー)/ジャネット八田(ハーレムで写真屋を営む女性・三島雪子...写真提供:吉田ルイ子)/深作欣二(渋江警部補)・長門裕之(なおみ(范文雀)の夫・小山田武夫)

「野性の証明」●制作年:1978年●監督:佐藤純彌●製作:角川春樹/坂上順/遠藤雅也●脚本:高田宏治●撮影:姫田真佐久●音楽:大野雄二(主題歌:町田 義人「戦士の休息」)●原作:森村誠一●時間:143分●出演:高倉健/薬師丸ひろ子/中野良子/夏木勲 /三國連太郎(特別出演)/成田三樹夫/舘ひろし/田

義人「戦士の休息」)●原作:森村誠一●時間:143分●出演:高倉健/薬師丸ひろ子/中野良子/夏木勲 /三國連太郎(特別出演)/成田三樹夫/舘ひろし/田 村高廣/松方弘樹/リチャード・アンダーソン/鈴木瑞穂/丹波哲郎/大滝秀治/角川春樹/ジョー山中/ハナ肇/中丸忠雄/渡辺文雄/北村和夫/山本圭/梅宮辰夫/成田三樹夫/寺田農/金子信雄/北林谷栄/絵沢萠子/田中邦衛/殿山泰司/寺田

村高廣/松方弘樹/リチャード・アンダーソン/鈴木瑞穂/丹波哲郎/大滝秀治/角川春樹/ジョー山中/ハナ肇/中丸忠雄/渡辺文雄/北村和夫/山本圭/梅宮辰夫/成田三樹夫/寺田農/金子信雄/北林谷栄/絵沢萠子/田中邦衛/殿山泰司/寺田 農/芦田伸介(特別出演)/角川春樹/ジョー山中●公開:1978/10●配給:日本へラルド映画=東映(評価:★★)

農/芦田伸介(特別出演)/角川春樹/ジョー山中●公開:1978/10●配給:日本へラルド映画=東映(評価:★★)

田中邦衛(八戸市のバーのマスター)/殿山泰司(八戸市のおでん屋台の主人)

『人間の証明』... 【1977年3月文庫化[角川文庫]/1977年3月新書化[カッパ・ノベルズ(『長編推理小説 人間の証明』)]/1983年再文庫化[講談社文庫]/1997年再文庫化[ハルキ文庫]/2004年再文庫化[角川文庫(『新装版 人間の証明』) ]/2004年再新書化[カッパ・ノベルズ(『長編推理小説 人間の証明』)]/2015年再文庫化[角川文庫(2004年角川文庫版に「永遠のマフラー」を併録)]】

『野生の証明』... 【1978年3月文庫化[角川文庫]/1978年3月新書化[カッパ・ノベルズ(『長編推理小説 野生の証明』)]/2004年再文庫化[角川文庫(『新装版 野生の証明』) ]/2015年再文庫化[角川文庫(2004年角川文庫版に「深海の隠れ家」を併録)]】

森村 誠一(1933年1月2日 - 2023年7月24日/90歳没)

吉田ルイ子(1934年または1938年7月10日 - 2024年5月31日/89歳没)2024年5月31日、老衰のため都内の介護施設で死去。89歳。

先月['23年7月]24日に90歳で亡くなった森村誠一(1933-2033)の、本人が「私の作家生活を通して記念碑的な第一作」と言っていた著作。

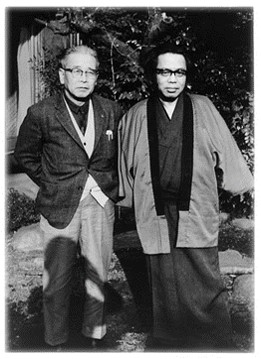

先月['23年7月]24日に90歳で亡くなった森村誠一(1933-2033)の、本人が「私の作家生活を通して記念碑的な第一作」と言っていた著作。 著者の公式サイトによれば、これをホテルの常連客であった元現代俳句協会会長・横山白虹氏に贈呈したところ、松本清張を紹介してもらうことになり、「その際、白虹氏に伴われて、5分間という約束で清張邸に赴いた私を、清張氏は一顧だにせず、白虹氏とばかり話していた。清張氏の注意を惹こうとして、私は清張氏のある作品のホテルの描写にミスがあると言ったところ、清張氏は初めてぎらりと眼鏡越しに私の方へ目を向けて、「どこがどうちがっているのか、言ってみたまえ」と言った。私がその箇所を説明すると、清張氏は奥さんにノートとペンを持参させ、「ホテルのフロントのシステムについて話してくれ」と言った。5分の約束が2時間の取材となって、辞去するとき、清張氏は上機嫌で、私の第1作に60字の推薦文を書いてくださった」とのこと。

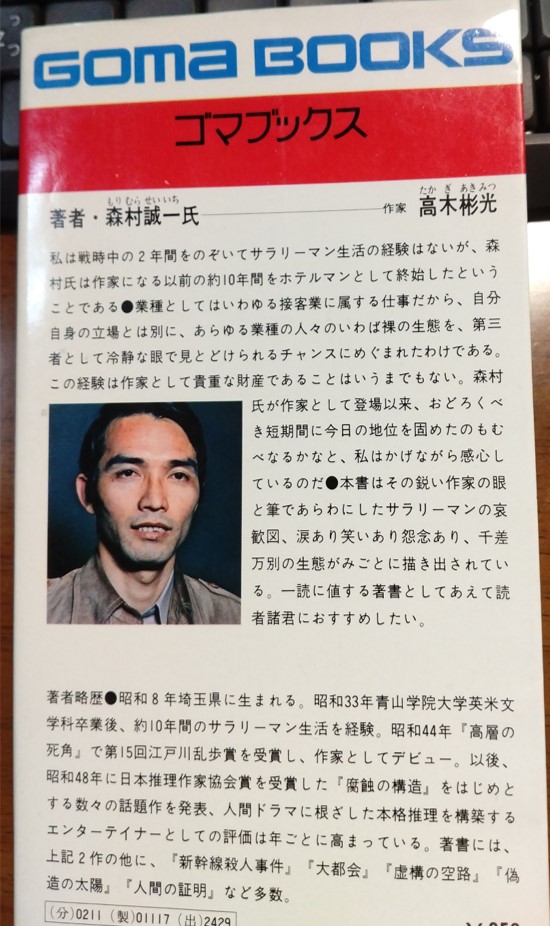

著者の公式サイトによれば、これをホテルの常連客であった元現代俳句協会会長・横山白虹氏に贈呈したところ、松本清張を紹介してもらうことになり、「その際、白虹氏に伴われて、5分間という約束で清張邸に赴いた私を、清張氏は一顧だにせず、白虹氏とばかり話していた。清張氏の注意を惹こうとして、私は清張氏のある作品のホテルの描写にミスがあると言ったところ、清張氏は初めてぎらりと眼鏡越しに私の方へ目を向けて、「どこがどうちがっているのか、言ってみたまえ」と言った。私がその箇所を説明すると、清張氏は奥さんにノートとペンを持参させ、「ホテルのフロントのシステムについて話してくれ」と言った。5分の約束が2時間の取材となって、辞去するとき、清張氏は上機嫌で、私の第1作に60字の推薦文を書いてくださった」とのこと。 ゴマブックスのカバー解説は作家の高木彬光で、「鋭い作家の眼と筆であらわしたサラリーマンの哀歓図、涙あり笑いあり怨念あり、千差万別の生態が見事に描き出されている」と称賛しています。個人的印象としては、非常にロジカルに分かりやすく書かれていると思われ、この作家はもともと文章力と理論構築力があったのだなあと感じたのと、32歳くらいでこれだけ人間を識別する眼を持っていたという、その冷静な洞察力に感心させられました(30代前半の人間が書いたようには思えない)。

ゴマブックスのカバー解説は作家の高木彬光で、「鋭い作家の眼と筆であらわしたサラリーマンの哀歓図、涙あり笑いあり怨念あり、千差万別の生態が見事に描き出されている」と称賛しています。個人的印象としては、非常にロジカルに分かりやすく書かれていると思われ、この作家はもともと文章力と理論構築力があったのだなあと感じたのと、32歳くらいでこれだけ人間を識別する眼を持っていたという、その冷静な洞察力に感心させられました(30代前半の人間が書いたようには思えない)。