「●中国史」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【228】 井波 律子 『奇人と異才の中国史』

「●岩波ジュニア新書」の インデックッスへ

タイトルに違わぬ、故事成句でたどる「楽しい中国史」。

井波律子氏(国際日本文化研究センター教授)

井波律子氏(国際日本文化研究センター教授)

『故事成句でたどる楽しい中国史 (岩波ジュニア新書)』

今年['20年]5月に亡くなった「三国志演義」など翻訳で知られる、国際日本文化研究センター名誉教授の井波律子氏の著書。死因は肺炎と報じられていますが、3月に京都市内の自宅で転倒して頭を打ち入院、誤嚥性肺炎を併発したようで、精力的に活動していただけに、76歳の死は惜しまれます。

本書は、神話・伝説の時代から清王朝の滅亡に至るまでの歴史を、その時々に生まれた故事成句を紹介しながら解説したものです。別の見方をすれば、故事成句を繋いで歴史解説をしたような形になっているとも言え、それが可能だということは、いかに多くの故事成句が中国史の過程で生まれたかということになり、中国文化の一つの特徴を端的に示しているようにも思えます。全6章から成り、その時代を代表する故事成句が各章のタイトルにきています。

第1章(五帝時代、亡国の君主たち)のタイトルは「覆水盆に返らず」で、これは太公望が自分が出世したら復縁を求めてきた元妻に言ったもの。そのほか、理想の君主・尭舜の時代の「鼓腹撃壌」や、妲己に溺れた紂王の「酒池肉林」など、優れた君主とダメ君主が交互に出てきて、故事成句の天と地の間を行ったり来たりしている印象です。

第2章(春秋五覇、孔子の登場、戦国の群像、西方の大国・秦)のタイトルがあの超有名な「呉越同舟」で、そのほか、宮城谷昌光『管仲』('03年/角川書店)でも描かれた一度は敵味方になってしまった管仲と鮑叔の友情(二千七百年前の!)に由来する「管鮑の交わり」、かける必要のない情けをかけてしまった「宋襄の仁」、その他「恨み骨髄に入る」「屍に鞭うつ」と、春秋時代は戦さ絡みがとりわけ多く、「呉越同舟」もその類です。孔子が出てきて、「巧言令色、鮮し仁」とかやや道徳的になるものの、荘子になると「胡蝶の夢」とぐっと哲学的になります。時代は戦国に入って、秦が覇権を握るまで乱世は続きますが、これも宮城谷昌光の『孟嘗君』('95年/講談社)に出てくる「鶏鳴狗盗」とか、この辺りは日本の小説家でいえば宮城谷昌光氏の独壇場?

第3章(秦の始皇帝、漢楚の戦い、前漢・後漢王朝)のタイトルは班超の「水清ければ魚棲まず」。司馬遼太郎の『項羽と劉邦』('80年/新潮社)にも描かれている項羽と劉邦の戦いにおいては、「鴻門の会」とかありましたが、これはむしろ出来事であり、負けるが勝ちを意味する「韓信の股くぐり」の方が故事成語っぽいでしょうか。「国士無双」「背水の陣」も韓信。一方の項羽が耳にした「四面楚歌」は有名(あれって劉邦の軍師・張良の策略ではなかったっけ)。そして、武勇で知られた韓信も、劉邦の妻・呂后の粛清に遭い、「狡兎死して走狗煮らる」と嘆くことに。その後に起こった漢も、最初は良かった武帝が晩年は「傾城・傾国」の美女に溺れてしまいます。そう言えば、後漢の班超は、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という言葉も遺していました。

第4章(三国分立、諸王朝の興亡)のタイトルは「破竹の勢い」。「治世の能臣、乱世の奸雄」と言われた魏の曹操、「三顧の礼」で諸葛亮を迎え入れた蜀の劉備、そして、劉備と同盟し赤壁の戦いに曹操を破った呉の孫権と、まさに「三国志」の時代。「泣いて馬謖を斬る」ことで信賞必罰の規範を示した諸葛亮は、「死せる孔明、生ける仲達を走らす」とまで言われますが、その死とともに三国志の時代は終わります。「破竹の勢い」で西晋の全土統一に貢献したのは杜預ですが、統一とともに王朝の衰亡が始まるという典型例で、西晋滅亡後三百年も混乱と分断の時代は続きます。

第5章(唐・三百年の王朝、士大夫文化の台頭)のタイトルは孟浩然の「春眠暁を覚えず」で、ちょっと落ち着いてきたか。それでも、安史の乱があり、安禄山軍に一時拘束された杜甫が「国破れて山河在り」と謳っているし、黄巣の乱では曹松が「一将 功成りて 万骨枯る」と。この辺りは、故事成語というより七言絶句などの故事成句が多く、蘇軾の「春宵一刻直千金」などもそう。時代は五代十国を経て北宋、南宋へ。

第6章(耶律楚材と王陽明、最後の王朝)のタイトルは「山中の賊を破るは易く、心中の賊を破るは難し」で、これ、明代の王陽明の言葉ですが、何だか日本の時代劇でも聞きそうな印象があります。この章は元・明・清の各代をカバーしてますが、太古の戦国の時代のような、短くバシッと決まった故事成語は少なくなってきた印象も受けます。

以上、各章の故事成句をほんの一部だけ拾いましたが、全体としては陳舜臣の『小説十八史略』('77年/毎日新聞社)を圧縮して読んだような印象です。ジュニア新書でありながらも、こうした本が書けるということは、文学だけでなく歴史にも通暁している必要があり、著者自身は六朝文学が専門の研究者でありながら、その知識の裾野の広さは、ある種"学際的"と言ってもいいのかもしれません(同著者の『奇人と異才の中国史』('05年/岩波新書)にも同じことが言える)。

昔はこうした、専門分野に限定されず本を書ける学者が多くいたような気がし、中国文学で言えば吉川幸次郎などはそうであったように思いますが、著者は吉川幸次郎に学んだ最後の高弟でもあります。小学生のころの自分を「耳年増(どしま)」と描写していて、京都・西陣の家に近い映画館街に通いつめ、中学に入る前に都合2千本も見たせいだといい、そうした専門分野に捉われない素養が早くから培われたのかもしれません。タイトルに違わぬ「楽しい中国史」でした。

鶴間和幸 氏

鶴間和幸 氏

漢の武帝の時代、匈奴との戦いで敵軍の捕虜となった友人の武将・李陵を弁護して武帝の怒りに触れ、宮刑に処せられた太史令・司馬遷は、歴史の真実を書き残すために「史記」を書き始める。一方、最初は匈奴の王・且鞮候(しょていこう)単于からの仕官の誘いを拒んでいた李陵は、誤報により祖国で裏切り者扱いにされて家族を殺され、やがて単于の娘を娶り左賢王となるが、一方、北海(バイカル湖)のほとりには、同じく匈奴に囚われながらも祖国への忠節を貫いた武人・蘇武がいた―。

漢の武帝の時代、匈奴との戦いで敵軍の捕虜となった友人の武将・李陵を弁護して武帝の怒りに触れ、宮刑に処せられた太史令・司馬遷は、歴史の真実を書き残すために「史記」を書き始める。一方、最初は匈奴の王・且鞮候(しょていこう)単于からの仕官の誘いを拒んでいた李陵は、誤報により祖国で裏切り者扱いにされて家族を殺され、やがて単于の娘を娶り左賢王となるが、一方、北海(バイカル湖)のほとりには、同じく匈奴に囚われながらも祖国への忠節を貫いた武人・蘇武がいた―。

後にそれぞれ「春秋五覇」の1人に数えられる呉王夫差と越王勾践が、自国の存亡を賭け、智謀の限りを尽くしたこの争いは、「臥薪嘗胆」の故事でも知られていますが、このコミック物語の前半の主人公は、知勇に優れた武将である呉の伍子胥(ごししよ)で、後半の主役は、名軍師として鳴らした越の范蠡(はんれい)と見ていいでしょう。

後にそれぞれ「春秋五覇」の1人に数えられる呉王夫差と越王勾践が、自国の存亡を賭け、智謀の限りを尽くしたこの争いは、「臥薪嘗胆」の故事でも知られていますが、このコミック物語の前半の主人公は、知勇に優れた武将である呉の伍子胥(ごししよ)で、後半の主役は、名軍師として鳴らした越の范蠡(はんれい)と見ていいでしょう。

.jpg) NHK教育テレビ「知るを楽しむ」

NHK教育テレビ「知るを楽しむ」

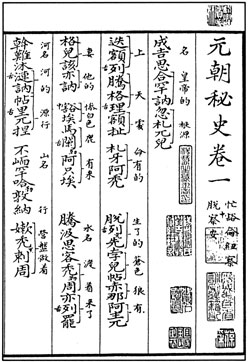

チンギス・カン

チンギス・カン 「元朝秘史」を手繰りながらの解説は、版図拡大の勢いを物語り、壮大な歴史ロマンを感じさせますが、一方で、製鉄所の場所が、長年謎とされてきた居所や霊廟のあった場所と重なってくるという展開は、ミステリー風でもあります。更には、どのような建物に住み、4人の后妃との生活はどのようなものであったか、実際にどのようなものを食していたのか、などの解説は、著者自身による発掘調査の進展や現地で得られた知見と併行してなされているため、説得力を感じました。後代のカーンに比べ、意外と王らしくない素朴な暮らしをしていたというのが興味深いです。晩年は、始皇帝よろしく不老長寿の秘薬を求めたものの、結局、養生するしか長生きの方法は無いと悟ったが、狩猟での落馬が死を早める原因となったとのこと。

「元朝秘史」を手繰りながらの解説は、版図拡大の勢いを物語り、壮大な歴史ロマンを感じさせますが、一方で、製鉄所の場所が、長年謎とされてきた居所や霊廟のあった場所と重なってくるという展開は、ミステリー風でもあります。更には、どのような建物に住み、4人の后妃との生活はどのようなものであったか、実際にどのようなものを食していたのか、などの解説は、著者自身による発掘調査の進展や現地で得られた知見と併行してなされているため、説得力を感じました。後代のカーンに比べ、意外と王らしくない素朴な暮らしをしていたというのが興味深いです。晩年は、始皇帝よろしく不老長寿の秘薬を求めたものの、結局、養生するしか長生きの方法は無いと悟ったが、狩猟での落馬が死を早める原因となったとのこと。 本書には、前世紀から今世紀にかけての比較的最新の考古学的発見や研究成果が織り込まれていますが、チンギスに纏わる最大の謎は、その墓がどこにあるかということで、これだけはまだ謎のままのようです。調査が進まない要因の1つとして、政治的問題もあるようですが、本書の最後の方で語られている、内モンゴルと外モンゴルの国境線による分断(これには、中国、ソ連、そして満州国を建立した日本が深く関わっているのだが)などのモンゴル現代史は、内モンゴル自治区が、近年特に政治的に不安定な新疆ウイグル自治区と同じく、中国民族問題の火種を宿していることを示唆しているように思えました。

本書には、前世紀から今世紀にかけての比較的最新の考古学的発見や研究成果が織り込まれていますが、チンギスに纏わる最大の謎は、その墓がどこにあるかということで、これだけはまだ謎のままのようです。調査が進まない要因の1つとして、政治的問題もあるようですが、本書の最後の方で語られている、内モンゴルと外モンゴルの国境線による分断(これには、中国、ソ連、そして満州国を建立した日本が深く関わっているのだが)などのモンゴル現代史は、内モンゴル自治区が、近年特に政治的に不安定な新疆ウイグル自治区と同じく、中国民族問題の火種を宿していることを示唆しているように思えました。

尚、本書では冒頭に記したように、「元朝秘史」の主要な部分が書かれたのは1240年頃とのこととしていますが、「元朝秘史」がいつ書かれたのかについては諸説あり、言語学者でモンゴル語学が専門の小澤重男氏は『元朝秘史』('94年/岩波新書)で、これまである諸説の内の2説を選び、その両方を支持する(1228年と1258年の2度に渡って編纂されたという)説を提唱しています。

尚、本書では冒頭に記したように、「元朝秘史」の主要な部分が書かれたのは1240年頃とのこととしていますが、「元朝秘史」がいつ書かれたのかについては諸説あり、言語学者でモンゴル語学が専門の小澤重男氏は『元朝秘史』('94年/岩波新書)で、これまである諸説の内の2説を選び、その両方を支持する(1228年と1258年の2度に渡って編纂されたという)説を提唱しています。

.jpg) 中国の著名な映画監督チェン・カイコー(陳凱歌、1952年生まれ)が、60年代半ばから70年代初頭の「文化大革命」の嵐の中で過ごした自らの少年時代から青年時代にかけてを記したもので、「文革」というイデオロギー至上主義、毛沢東崇拝が、人々の人間性をいかに踏みにじったか、その凄まじさが、少年だった著者の目を通して具体的に伝わってくる内容です。

中国の著名な映画監督チェン・カイコー(陳凱歌、1952年生まれ)が、60年代半ばから70年代初頭の「文化大革命」の嵐の中で過ごした自らの少年時代から青年時代にかけてを記したもので、「文革」というイデオロギー至上主義、毛沢東崇拝が、人々の人間性をいかに踏みにじったか、その凄まじさが、少年だった著者の目を通して具体的に伝わってくる内容です。 著者の父親も映画人でしたが、国民党入党歴があったために共産党に拘禁され、一方、当時の共産党員幹部、知識人の子弟の多くがそうしたように、著者自身も「紅衛兵」となり、「毛沢東の良い子」になろうとします(そうしないと身が危険だから)。

著者の父親も映画人でしたが、国民党入党歴があったために共産党に拘禁され、一方、当時の共産党員幹部、知識人の子弟の多くがそうしたように、著者自身も「紅衛兵」となり、「毛沢東の良い子」になろうとします(そうしないと身が危険だから)。.jpg) 結果的には「農民から学んだ」とも言える著者ですが、17年後に映画撮影のため同地を再訪し、その時撮られたのが監督デビュー作である「黄色い大地」('84年)で、撮影はチャン・イーモウ(

結果的には「農民から学んだ」とも言える著者ですが、17年後に映画撮影のため同地を再訪し、その時撮られたのが監督デビュー作である「黄色い大地」('84年)で、撮影はチャン・イーモウ(

その前月にシネヴィヴァン六本木で観た台湾映画「童年往時 時の流れ」('85年/台湾)は、中国で生まれ、一家とともに台湾へ移住した"アハ"少年の青春を描いたホウ・シャオシェン(

その前月にシネヴィヴァン六本木で観た台湾映画「童年往時 時の流れ」('85年/台湾)は、中国で生まれ、一家とともに台湾へ移住した"アハ"少年の青春を描いたホウ・シャオシェン(

劇を描いたもので、台湾の3監督によるオムニバス映画の内の1小品。他の2本も台湾の庶民の日常を描いて、お金こそかかっていませんが、何れもハイレベルの出来でした。

劇を描いたもので、台湾の3監督によるオムニバス映画の内の1小品。他の2本も台湾の庶民の日常を描いて、お金こそかかっていませんが、何れもハイレベルの出来でした。

一方、チェン・カイコー(陳凱歌)監督の名が日本でも広く知られるようになったのは、もっと後の、

一方、チェン・カイコー(陳凱歌)監督の名が日本でも広く知られるようになったのは、もっと後の、 (●2023年10月12日、シネマート新宿にて4K修復版を鑑賞(劇場で観るのは初)。張國榮(レスリー・チャン)と鞏俐(コン・リー)が一人の男を巡って恋敵となるという、ある意味"空前絶後"的映画だったと改めて思った。)

(●2023年10月12日、シネマート新宿にて4K修復版を鑑賞(劇場で観るのは初)。張國榮(レスリー・チャン)と鞏俐(コン・リー)が一人の男を巡って恋敵となるという、ある意味"空前絶後"的映画だったと改めて思った。)

中国は今月('09年10月1日)建国60周年を迎え、しかし今も、共産党の内部では熾烈な権力抗争が続いて(このことは、清水美和氏の『「中国問題」の内幕』('08年/ちくま新書)に詳しい)、一方で、ここのところの世界的な経済危機にも関わらず、高い経済成長率を維持していますが(GDPは間もなく日本を抜いて世界第2位となる)、今や経済界のリーダーとなっている人達の中にも文革や下放を経験した人は多くいるでしょう。記念式典パレードで一際目立っていたのが毛沢東と鄧小平の肖像画で、「改革解放30年」というキャッチコピーは鄧小平への称賛ともとれます(因みに、このパレードの演出を担当したのもチャン・イーモウ)。

中国は今月('09年10月1日)建国60周年を迎え、しかし今も、共産党の内部では熾烈な権力抗争が続いて(このことは、清水美和氏の『「中国問題」の内幕』('08年/ちくま新書)に詳しい)、一方で、ここのところの世界的な経済危機にも関わらず、高い経済成長率を維持していますが(GDPは間もなく日本を抜いて世界第2位となる)、今や経済界のリーダーとなっている人達の中にも文革や下放を経験した人は多くいるでしょう。記念式典パレードで一際目立っていたのが毛沢東と鄧小平の肖像画で、「改革解放30年」というキャッチコピーは鄧小平への称賛ともとれます(因みに、このパレードの演出を担当したのもチャン・イーモウ)。 「童年往時/時の流れ」●原題:童年往来事 THE TIME TO LIVE AND THE TIME TO DIE●制作年:1985年●制作国:台湾●監督:侯孝賢(ホウ・シャオシェン)●製作:徐国良(シュ・クオリヤン)●脚本:侯孝賢(ホウ・シャオシェン

「童年往時/時の流れ」●原題:童年往来事 THE TIME TO LIVE AND THE TIME TO DIE●制作年:1985年●制作国:台湾●監督:侯孝賢(ホウ・シャオシェン)●製作:徐国良(シュ・クオリヤン)●脚本:侯孝賢(ホウ・シャオシェン

CONCUBI●制作年:1993年●制作国:香港●監督:陳凱歌(チェン・カイコー)●製作:徐淋/徐杰/陳凱歌/孫慧婢●脚本:李碧華/盧葦●撮影:顧長衛●音楽:趙季平(ヂャオ・ジーピン)●原作:李碧華(リー・ビーファー)●時間:172分●出演:張國榮(レスリー・チャン)/張豊毅(チャン・フォンイー)/鞏俐(コン・リー)/呂齊(リゥ・ツァイ)/葛優(グォ・ヨウ)/黄斐(ファン・フェイ)/童弟(トン・ディー)/英達(イン・ダー)●日本公開:1994/02●配給:ヘラルド・エース=日本ヘラルド映画(評価:★★★★☆)●最初に観た場所(再見)[4K版]:シネマート新宿(23-10-12)

CONCUBI●制作年:1993年●制作国:香港●監督:陳凱歌(チェン・カイコー)●製作:徐淋/徐杰/陳凱歌/孫慧婢●脚本:李碧華/盧葦●撮影:顧長衛●音楽:趙季平(ヂャオ・ジーピン)●原作:李碧華(リー・ビーファー)●時間:172分●出演:張國榮(レスリー・チャン)/張豊毅(チャン・フォンイー)/鞏俐(コン・リー)/呂齊(リゥ・ツァイ)/葛優(グォ・ヨウ)/黄斐(ファン・フェイ)/童弟(トン・ディー)/英達(イン・ダー)●日本公開:1994/02●配給:ヘラルド・エース=日本ヘラルド映画(評価:★★★★☆)●最初に観た場所(再見)[4K版]:シネマート新宿(23-10-12)

鞏俐(コン・リー)in「さらば、わが愛 覇王別姫」(1993年・

鞏俐(コン・リー)in「さらば、わが愛 覇王別姫」(1993年・

宮崎 市定(1901- 1995/享年93)

宮崎 市定(1901- 1995/享年93)

中国の歴史に不可視の闇のように影を落とす「宦官」―中国史の本を読んでも、宦官自体がどういうものであって、何故そうしたものが中国にいたのかということについてはあまり書かれていないことが多いですが、三田村泰助(1909‐1989)による本書は、そうした宦官という不思議な存在を知る上では、まさに「基本書」と言えるもの(1963(昭和38)年・第17回「毎日出版文化賞」受賞)。

中国の歴史に不可視の闇のように影を落とす「宦官」―中国史の本を読んでも、宦官自体がどういうものであって、何故そうしたものが中国にいたのかということについてはあまり書かれていないことが多いですが、三田村泰助(1909‐1989)による本書は、そうした宦官という不思議な存在を知る上では、まさに「基本書」と言えるもの(1963(昭和38)年・第17回「毎日出版文化賞」受賞)。

吉川幸次郎 (1904‐1980/享年76)

吉川幸次郎 (1904‐1980/享年76)

孔子は55歳からスタートした14年間の諸国遊説によって自らの思想を充実させたとのことで、もし彼がどこかに任官できていれば、逆に一国の補佐役で終わったかもしれず、弟子もそんなに各地にできなかっただろうと(因みに彼の身長は216cmあったとか)。

孔子は55歳からスタートした14年間の諸国遊説によって自らの思想を充実させたとのことで、もし彼がどこかに任官できていれば、逆に一国の補佐役で終わったかもしれず、弟子もそんなに各地にできなかっただろうと(因みに彼の身長は216cmあったとか)。  明代中期に陽明学を起こした王陽明は、軍功を挙げる一方で、朱子学を20年研究し、自己の外にある事物それ自体について研究し事物の理に格(いた)ることで認識が定成するという朱子学のその考えを結局は彼自身は受け入れられず、転じて自らの心の中に知を極めることにして〈知行合一〉の考えに至ったとか―。

明代中期に陽明学を起こした王陽明は、軍功を挙げる一方で、朱子学を20年研究し、自己の外にある事物それ自体について研究し事物の理に格(いた)ることで認識が定成するという朱子学のその考えを結局は彼自身は受け入れられず、転じて自らの心の中に知を極めることにして〈知行合一〉の考えに至ったとか―。

クビライの時代には帝国は、教科書によく出てくる「元国及び四汁(カン)国」という形になっていたわけですが、本書では一貫して「国」と呼ばず、遊牧民共同体から来た「ウルス」という表現を用いており、また、ウルス間の対立過程において、それらの興亡や版図が極めて流動的であったことを詳細に示しています。

クビライの時代には帝国は、教科書によく出てくる「元国及び四汁(カン)国」という形になっていたわけですが、本書では一貫して「国」と呼ばず、遊牧民共同体から来た「ウルス」という表現を用いており、また、ウルス間の対立過程において、それらの興亡や版図が極めて流動的であったことを詳細に示しています。