「●子ども社会・いじめ問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1818】 藤川 大祐 『いじめで子どもが壊れる前に』

「●中公新書」の インデックッスへ

国際的に普遍か。いじめには四者のプレーヤーがいる。「イタリアの懲罰事件」は興味深い事例。

『いじめとは何か―教室の問題、社会の問題(中公新書)

『いじめとは何か―教室の問題、社会の問題(中公新書) 』['10年]

』['10年]  森田洋司 氏(略歴下記)

森田洋司 氏(略歴下記)

昨年('11年)10月、滋賀県大津市で市立中学2年の少年が自殺した事件が、今年になって事件の概要が明るみに出て日本中が心を痛めていますが、加害者側の少年たちやその保護者らの無反省な態度や、責任逃れの発言を続ける学校側や教育委員会の対応に、国民感情は悲しみかが怒りに変化しつつあるといった様相でしょうか。確かに、大津市教育長の一連の記者会見、学校長もそうですが、この市教育長の自らの責任の回避ぶりは目に余ってひどいあなと。これで責任をとって辞めるでもなく、任期満了まで教育長の座に居座り続けるつもりのようですが。

昨年('11年)10月、滋賀県大津市で市立中学2年の少年が自殺した事件が、今年になって事件の概要が明るみに出て日本中が心を痛めていますが、加害者側の少年たちやその保護者らの無反省な態度や、責任逃れの発言を続ける学校側や教育委員会の対応に、国民感情は悲しみかが怒りに変化しつつあるといった様相でしょうか。確かに、大津市教育長の一連の記者会見、学校長もそうですが、この市教育長の自らの責任の回避ぶりは目に余ってひどいあなと。これで責任をとって辞めるでもなく、任期満了まで教育長の座に居座り続けるつもりのようですが。

本書によれば、日本でいじめ問題が最初に社会問題化したのは80年代半ばで、特に'85年は14名がいじめによって自殺したとされ、翌年'86年には、この時期の代表的ないじめ事例として知られる「葬式ごっこ」による鹿川裕史君自殺事件が発生しています。

本書によれば、日本でいじめ問題が最初に社会問題化したのは80年代半ばで、特に'85年は14名がいじめによって自殺したとされ、翌年'86年には、この時期の代表的ないじめ事例として知られる「葬式ごっこ」による鹿川裕史君自殺事件が発生しています。

一方、本書によれば、世界で初めて子どもたちの「いじめ」問題に気付き、研究を始めたのはスウェーデンの学校医ハイネマンだとされ、60年代から70年代のことで、それがノルウェーとデンマークでも関心を呼び(ノルウェーでは'82年に3人の少年が同一加害者グループのいじめにより相次いで自殺する事件が発生し、社会問題化した。日本とノルウェーはいじめ問題の先進国だそうだ)、更にいじめ問題への関心はイギリスに飛び火し、90年代半ばにヨーロッパ全域に広がる一方、その頃アメリカでもいじめ自殺が多発して、重大な社会問題とみなされるようになったとのこと('99年に発生した、多くの生徒が犠牲になったコロンバイン高校銃撃事件は、背景にいじめがあったとされている)、本書ではそういたいじめ問題に対する各国の対応と日本のそれを国際比較的に解説していますが、結局、いじめ問題というのは国際的に一定の普遍性を有するものなのだなあと。

日本では1994年に、愛知県の大河内清輝君自殺事件を契機に、いじめによる深刻な被害が再びクローズアップされ、社会問題化するという「第二の波」が訪れ、更に、2005年、2006年にいじめ自殺が相次いで「第三の波」が発生したとのこと。本書では、そうした「波」ごとの国や社会の対応を社会学的見地も交え分析していますが、そこからは、理想と現実のギャップが窺えるように個人的には思いました(現実が理想通りに運べば、第二、第三の波、或いは今回の(第四の波を起こしている?)大津市の事件のようなことは起きないはず)。

日本では1994年に、愛知県の大河内清輝君自殺事件を契機に、いじめによる深刻な被害が再びクローズアップされ、社会問題化するという「第二の波」が訪れ、更に、2005年、2006年にいじめ自殺が相次いで「第三の波」が発生したとのこと。本書では、そうした「波」ごとの国や社会の対応を社会学的見地も交え分析していますが、そこからは、理想と現実のギャップが窺えるように個人的には思いました(現実が理想通りに運べば、第二、第三の波、或いは今回の(第四の波を起こしている?)大津市の事件のようなことは起きないはず)。

大河内清輝君自殺事件で鹿川裕史君の父親・鹿川雅弘氏(青少年育成連合会副理事長)が大河内家を弔問(1994)

日本におけるいじめ問題への対応は、全体を通して一つの流れとして、加害者側の行為責任を問うべきとする意見が早くからあったにも関わらず、大河内清輝君の事件ぐらいまでは、報道も被害者の状況に向けられ、2000年代になってやっと「社会的責任能力」の育成や「学校の抱え込み」の問題などが具体的に検討されるに至っているようです。

こうした流れで見ると、今回の大津市の事件は、被害者の氏名は伏され、一方、アクシデントによるものとは言え、加害者側の氏名はネットに流出し、バッシング現象を引き起こしていて、国民感情がこの流れを先取りしている観はあります。

本書後半は、いじめとは何かを社会学的に分析し(著者の専門は教育社会学、犯罪社会学、社会病理学。評論的な発言をする社会学者と違って、「いじめ問題」が専門の学者と言える)、その解決の糸口を探っていますが、内外の研究者の見解や諸外国の取り組みなども紹介しながら中立・客観的立場で論を進めており、同じ中公新書に池田由子氏の『児童虐待―ゆがんだ親子関係』('87年)という「児童虐待」に関する準古典的テキストがありますが、本書は「いじめ問題」において同様なポジショニングを占める本であると言えるかもしれません(共に中公新書らしいかっちりした内容)。

本書によれば、いじめにおいては「加害者」「被害者」「傍観者」「観衆」の四者のプレーヤーがいて、「傍観者」は見て見ぬふりをする者で、「観衆」は面白がって観ている者であり、ここに「仲裁者」が出てくれば「被害者」は救われるが、「傍観者」や「観衆」は、「仲裁者」が出にくい環境を作ったり、「加害者」を容認したりすることがあり、かなり影響力を持つとのことです。

また、いじめを見て見ぬふりする「傍観者」は、ヨーロッパの国々でも日本と同じように小学校の学年が上がるごとに増え続けますが、中1・中2あたりを境にして減り始め、いじめの仲裁しようとする「仲裁者」が増え始めるのに対し、日本では中学生になっても、一貫して「仲裁者」は減り続け、「傍観者」が増えつづける傾向があるとのことです。

紹介されている海外の事例の中に、新聞記事(日経)からの引用ですが「イタリアの懲罰事件」というのがあって、イタリアで2006年に子どもの自殺を契機にいじめが社会問題化する中、中学校で同級生の男子生徒を「ゲイ」呼ばわりして男子トイレに入れさせなかった生徒に、罰として「僕は馬鹿だ」とノートに100回書かせた女性教員を、父親が「過剰懲罰」だと告訴、2万5000ユーロの賠償請求をしたのに対し、検察庁は教員に懲役2ヵ月を求刑したが、裁判所は無罪の判決を下したとのこと。

この時イタリアの新聞には「親に『私は馬鹿だ』と一万回書かせろ」「この親にしてこの子あり」という教員に同情的な投書が相次いだとのことで、著者は、「保護者は養育の第一義的責任を負う主体であると、社会から常に期待されている」「教師へ無罪判決が下されたのは、教師の責任と主体性を尊重する判決が示されたことを意味する」としています。

著者は、事件には固有の背景があり、そのまま一般化するには慎重を要すとしながらも、「権限と義務、さらに責任についての意識が希薄になりがちな日本の教育現場にとっては、参考にすべき点が多い」としていますが、今回の大津市の事件を通して見ると、まさにその通りだと言える、興味深い事例のように思いました。

_________________________________________________

森田洋司(1941年8月7日- )社会学者、大阪市立大学名誉教授。専門は社会学(教育社会学、犯罪社会学、社会病理学、生徒指導論)、特にいじめ問題。日本生徒指導学会会長、日本社会病理学会会長、日本被害者学会理事。

《読書MEMO》

●大津市中2いじめ自殺事件、元同級生の加害者2人に約3,700万円の賠償命令(2019年2月19日Yahoo!ニュース)

2011年10月に大津市の市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が加害者側の元同級生3人と保護者に慰謝料など計約3,850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁(西岡繁靖裁判長)は19日「いじめが自殺の原因になった」と判断し、元同級生2人に請求のほぼ全額となる計約3,750万円の支払いを命じた。

2011年10月に大津市の市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が加害者側の元同級生3人と保護者に慰謝料など計約3,850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁(西岡繁靖裁判長)は19日「いじめが自殺の原因になった」と判断し、元同級生2人に請求のほぼ全額となる計約3,750万円の支払いを命じた。

最終章(第7章)「『死』から逆算してみる」では、定年後の目標は日々「いい顔」で過ごすことであり、人は「良い顔」で死ぬために生きているのだと。「定年学」っぽい切り口から始まって、殆ど人生論的エッセイみたいな終わり方になっていますが、これはこれで良かったのではないでしょうか。でも「定年」って日本的な、しかしながらずっと当たり前のように考えられてきた制度であるせいか、多くの人に関わりがあることであるにしては、あまり「学」として確立されておらず、そちらの方向でもっと突き詰めて書いてもらっても良かったようにも思います。但し、「学」として捉えると、あまりに扱うべき問題が多すぎて、茫漠とした論文になって終わってしまうので、それを避けて、わざとエッセイ調にしたのかも。

最終章(第7章)「『死』から逆算してみる」では、定年後の目標は日々「いい顔」で過ごすことであり、人は「良い顔」で死ぬために生きているのだと。「定年学」っぽい切り口から始まって、殆ど人生論的エッセイみたいな終わり方になっていますが、これはこれで良かったのではないでしょうか。でも「定年」って日本的な、しかしながらずっと当たり前のように考えられてきた制度であるせいか、多くの人に関わりがあることであるにしては、あまり「学」として確立されておらず、そちらの方向でもっと突き詰めて書いてもらっても良かったようにも思います。但し、「学」として捉えると、あまりに扱うべき問題が多すぎて、茫漠とした論文になって終わってしまうので、それを避けて、わざとエッセイ調にしたのかも。

楠木 新 氏

楠木 新 氏

4つの花園の中では、甘い香りを振りまくという瑠璃色の花が大地を埋め尽くすペルーの花園も、オーストラリアの1万2000種もの植物が爆発的に花開く花園も、真紅の花が断崖絶壁に咲き誇るチリの花園もそれぞれが魅力的ですが、個人的にはやはり、南アフリカのナマクワランドの600キロにも及ぶ花道が圧巻でしょうか。花々も何か個性的な印象を与えるものが多いように感じました。

4つの花園の中では、甘い香りを振りまくという瑠璃色の花が大地を埋め尽くすペルーの花園も、オーストラリアの1万2000種もの植物が爆発的に花開く花園も、真紅の花が断崖絶壁に咲き誇るチリの花園もそれぞれが魅力的ですが、個人的にはやはり、南アフリカのナマクワランドの600キロにも及ぶ花道が圧巻でしょうか。花々も何か個性的な印象を与えるものが多いように感じました。

黒澤明(1910-1998/享年88)の長女である著者が、『黒澤明の食卓』('01年/小学館文庫)、『パパ、黒澤明』('00年/文藝春秋、'04年/文春文庫)に続いて、父の没後6年目を経て刊行した3冊目の"黒澤本"で、「選択する」「反抗する」「感じる」「食べる」「着る」「倒れる」など24の動詞を枕として父・黒澤明に纏わる思い出がエッセイ風に綴られています。

黒澤明(1910-1998/享年88)の長女である著者が、『黒澤明の食卓』('01年/小学館文庫)、『パパ、黒澤明』('00年/文藝春秋、'04年/文春文庫)に続いて、父の没後6年目を経て刊行した3冊目の"黒澤本"で、「選択する」「反抗する」「感じる」「食べる」「着る」「倒れる」など24の動詞を枕として父・黒澤明に纏わる思い出がエッセイ風に綴られています。

著者が最初にアシスタントとして衣装に関わった「夢」は(衣装の主担当はワダエミ)、黒澤明80歳の時の作品で、「影武者」('80年)、「乱」('85年)とタイプ的にはがらっと変わった作品で比較するのは難しいですが、初めて観た時はそうでもなかったけれど、今観るとそれらよりは面白いように思います。80歳の黒澤明が少年時代からそれまでに自分の見た夢を、見た順に、「日照り雨」「桃畑」「雪あらし」「トンネル」「鴉」「赤冨

著者が最初にアシスタントとして衣装に関わった「夢」は(衣装の主担当はワダエミ)、黒澤明80歳の時の作品で、「影武者」('80年)、「乱」('85年)とタイプ的にはがらっと変わった作品で比較するのは難しいですが、初めて観た時はそうでもなかったけれど、今観るとそれらよりは面白いように思います。80歳の黒澤明が少年時代からそれまでに自分の見た夢を、見た順に、「日照り雨」「桃畑」「雪あらし」「トンネル」「鴉」「赤冨 士」「鬼哭」「水車のある村」の8つのエピソードとして描いたオムニバス形式で、オムニバス映画というのは個々のエピソードが時間と共に弱い印象となる弱点も孕んでいる一方で(「赤ひげ」('65年)などもオムニバスの類だが)、観直して観るとまた最初に観た時と違った印

士」「鬼哭」「水車のある村」の8つのエピソードとして描いたオムニバス形式で、オムニバス映画というのは個々のエピソードが時間と共に弱い印象となる弱点も孕んでいる一方で(「赤ひげ」('65年)などもオムニバスの類だが)、観直して観るとまた最初に観た時と違った印 象が残るエピソードがあったりするのが面白いです(小説で言うアンソロジーのようなものか)。個人的には、前半の少年期の夢が良かったように思われ、後になるほどメッセージ性が見え隠れし、やや後半に教訓めいた話が多かったように思われました。全体として絵画的であるとともに、幾つかのエピソードに非常に土俗的なものを感じましたが、最初の"狐の嫁入り"をモチーフとした「日照り雨」は、これを見た時に丁度『聊齋志異』を読んだところで、「狐に騙される」というのは日本だけの話ではないんだよなあみたいな印象が、観ながらどこかにあったのを記憶しています。

象が残るエピソードがあったりするのが面白いです(小説で言うアンソロジーのようなものか)。個人的には、前半の少年期の夢が良かったように思われ、後になるほどメッセージ性が見え隠れし、やや後半に教訓めいた話が多かったように思われました。全体として絵画的であるとともに、幾つかのエピソードに非常に土俗的なものを感じましたが、最初の"狐の嫁入り"をモチーフとした「日照り雨」は、これを見た時に丁度『聊齋志異』を読んだところで、「狐に騙される」というのは日本だけの話ではないんだよなあみたいな印象が、観ながらどこかにあったのを記憶しています。

第5話「鴉」(マーティン・スコセッシ(ゴッホ))/第8話「水車のある村」笠智衆(老人)

第5話「鴉」(マーティン・スコセッシ(ゴッホ))/第8話「水車のある村」笠智衆(老人)

本・アメリカ●監督・脚本:黒澤明●製作総指揮:スティ

本・アメリカ●監督・脚本:黒澤明●製作総指揮:スティ ーヴン・スピルバーグ●製作:黒澤久雄/井上芳男●製作会社:黒澤プロ●撮影:斎藤孝雄/上田正治●音楽:池辺晋一郎●時間:119分●出演:寺尾聰/中野聡彦/倍賞美津子/伊崎充則/建みさと/鈴木美恵/原田美枝子/油井昌由樹/頭師佳孝/山下哲生

ーヴン・スピルバーグ●製作:黒澤久雄/井上芳男●製作会社:黒澤プロ●撮影:斎藤孝雄/上田正治●音楽:池辺晋一郎●時間:119分●出演:寺尾聰/中野聡彦/倍賞美津子/伊崎充則/建みさと/鈴木美恵/原田美枝子/油井昌由樹/頭師佳孝/山下哲生

/いかりや長介/笠智衆/常田富士男/木田三千雄/本間文子/東郷晴子/七尾伶子/外野村晋/東静子/夏木順平/加藤茂雄/門脇三郎/川口節子/音羽久米子/牧よし子/堺左千夫●公開:1990/05●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)

/いかりや長介/笠智衆/常田富士男/木田三千雄/本間文子/東郷晴子/七尾伶子/外野村晋/東静子/夏木順平/加藤茂雄/門脇三郎/川口節子/音羽久米子/牧よし子/堺左千夫●公開:1990/05●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)

青山和夫氏

青山和夫氏

石田英一郎(1903-1968)

石田英一郎(1903-1968)

であり、こうした捏造されたマヤ文明観がオカルトブーム、商業主義と相まって横行していることに対して著者は憤りを露わにしています。

であり、こうした捏造されたマヤ文明観がオカルトブーム、商業主義と相まって横行していることに対して著者は憤りを露わにしています。 映画「インディー・ジョーンズ」シリーズの「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」('08年/米)などに出てくる"クリスタルスカル"のモチーフとなった"マヤの水晶の髑髏"も19世紀にドイツで作られたものと判っているそうで、東京ディズニーシーのアトラクション「クリスタルスカルの魔宮」も、その名からしてマヤ文明への正確な理解を妨げるものということになるようです。

映画「インディー・ジョーンズ」シリーズの「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」('08年/米)などに出てくる"クリスタルスカル"のモチーフとなった"マヤの水晶の髑髏"も19世紀にドイツで作られたものと判っているそうで、東京ディズニーシーのアトラクション「クリスタルスカルの魔宮」も、その名からしてマヤ文明への正確な理解を妨げるものということになるようです。

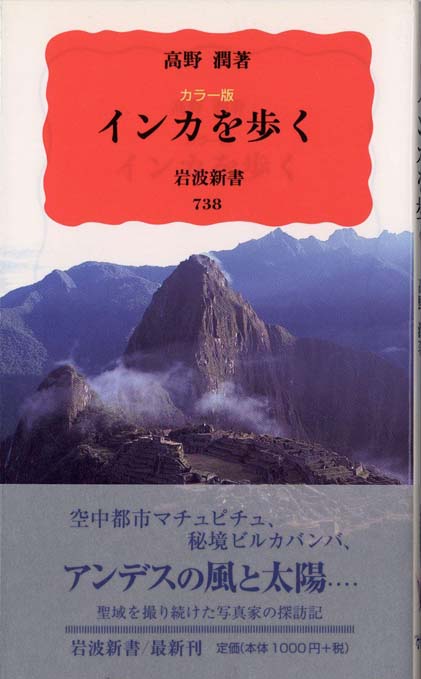

30年間の間に30回以上にわたってマチュピチュに通ったという著者による写文集で、インカの始祖誕生伝説、山岳インカ道、マチュピチュをはじめとする数々の神殿や儀礼石、周辺の山や谷、花、ハイラム・ビンガムの発見以前の歴史などが豊富な写真と文で紹介されています。

30年間の間に30回以上にわたってマチュピチュに通ったという著者による写文集で、インカの始祖誕生伝説、山岳インカ道、マチュピチュをはじめとする数々の神殿や儀礼石、周辺の山や谷、花、ハイラム・ビンガムの発見以前の歴史などが豊富な写真と文で紹介されています。

本書も、同じような見解を取りつつも、マチュピチュがどのような性格を持つ城であったのか、インカは何を求めて建設したのかを改めて考察するとともに、そこで実際にどのような生活があったのかを探っていて、とりわけ個人的には、様々な遺跡にそれぞれ宗教的・祭祀的意味合いがあったことを強く印象づけられました。

本書も、同じような見解を取りつつも、マチュピチュがどのような性格を持つ城であったのか、インカは何を求めて建設したのかを改めて考察するとともに、そこで実際にどのような生活があったのかを探っていて、とりわけ個人的には、様々な遺跡にそれぞれ宗教的・祭祀的意味合いがあったことを強く印象づけられました。

はやぶさ/小惑星イトカワ

はやぶさ/小惑星イトカワ

森田洋司 氏(略歴下記)

森田洋司 氏(略歴下記) 昨年('11年)10月、滋賀県大津市で市立中学2年の少年が自殺した事件が、今年になって事件の概要が明るみに出て日本中が心を痛めていますが、加害者側の少年たちやその保護者らの無反省な態度や、責任逃れの発言を続ける学校側や教育委員会の対応に、国民感情は悲しみかが怒りに変化しつつあるといった様相でしょうか。確かに、大津市教育長の一連の記者会見、学校長もそうですが、この市教育長の自らの責任の回避ぶりは目に余ってひどいあなと。これで責任をとって辞めるでもなく、任期満了まで教育長の座に居座り続けるつもりのようですが。

昨年('11年)10月、滋賀県大津市で市立中学2年の少年が自殺した事件が、今年になって事件の概要が明るみに出て日本中が心を痛めていますが、加害者側の少年たちやその保護者らの無反省な態度や、責任逃れの発言を続ける学校側や教育委員会の対応に、国民感情は悲しみかが怒りに変化しつつあるといった様相でしょうか。確かに、大津市教育長の一連の記者会見、学校長もそうですが、この市教育長の自らの責任の回避ぶりは目に余ってひどいあなと。これで責任をとって辞めるでもなく、任期満了まで教育長の座に居座り続けるつもりのようですが。 本書によれば、日本でいじめ問題が最初に社会問題化したのは80年代半ばで、特に'85年は14名がいじめによって自殺したとされ、翌年'86年には、この時期の代表的ないじめ事例として知られる「葬式ごっこ」による鹿川裕史君自殺事件が発生しています。

本書によれば、日本でいじめ問題が最初に社会問題化したのは80年代半ばで、特に'85年は14名がいじめによって自殺したとされ、翌年'86年には、この時期の代表的ないじめ事例として知られる「葬式ごっこ」による鹿川裕史君自殺事件が発生しています。 日本では1994年に、愛知県の大河内清輝君自殺事件を契機に、いじめによる深刻な被害が再びクローズアップされ、社会問題化するという「第二の波」が訪れ、更に、2005年、2006年にいじめ自殺が相次いで「第三の波」が発生したとのこと。本書では、そうした「波」ごとの国や社会の対応を社会学的見地も交え分析していますが、そこからは、理想と現実のギャップが窺えるように個人的には思いました(現実が理想通りに運べば、第二、第三の波、或いは今回の(第四の波を起こしている?)大津市の事件のようなことは起きないはず)。

日本では1994年に、愛知県の大河内清輝君自殺事件を契機に、いじめによる深刻な被害が再びクローズアップされ、社会問題化するという「第二の波」が訪れ、更に、2005年、2006年にいじめ自殺が相次いで「第三の波」が発生したとのこと。本書では、そうした「波」ごとの国や社会の対応を社会学的見地も交え分析していますが、そこからは、理想と現実のギャップが窺えるように個人的には思いました(現実が理想通りに運べば、第二、第三の波、或いは今回の(第四の波を起こしている?)大津市の事件のようなことは起きないはず)。

2011年10月に大津市の市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が加害者側の元同級生3人と保護者に慰謝料など計約3,850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁(西岡繁靖裁判長)は19日「いじめが自殺の原因になった」と判断し、元同級生2人に請求のほぼ全額となる計約3,750万円の支払いを命じた。

2011年10月に大津市の市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が加害者側の元同級生3人と保護者に慰謝料など計約3,850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁(西岡繁靖裁判長)は19日「いじめが自殺の原因になった」と判断し、元同級生2人に請求のほぼ全額となる計約3,750万円の支払いを命じた。

既に著者は'10年に、『PATAGONIA―野村哲也写真集』(風媒社)という大判の写真集を発表しており、こちらの新書の方は、写文集とはいえ写真はそう数はないかと思ったら、相当数の写真が掲載されていて、写真集としても十分堪能出来て、これで千円以下というのは相当お得ではないかと思いました。

既に著者は'10年に、『PATAGONIA―野村哲也写真集』(風媒社)という大判の写真集を発表しており、こちらの新書の方は、写文集とはいえ写真はそう数はないかと思ったら、相当数の写真が掲載されていて、写真集としても十分堪能出来て、これで千円以下というのは相当お得ではないかと思いました。

.jpg) NHK教育テレビ「知るを楽しむ」

NHK教育テレビ「知るを楽しむ」

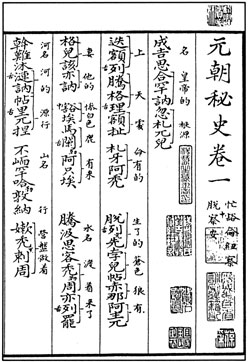

チンギス・カン

チンギス・カン 「元朝秘史」を手繰りながらの解説は、版図拡大の勢いを物語り、壮大な歴史ロマンを感じさせますが、一方で、製鉄所の場所が、長年謎とされてきた居所や霊廟のあった場所と重なってくるという展開は、ミステリー風でもあります。更には、どのような建物に住み、4人の后妃との生活はどのようなものであったか、実際にどのようなものを食していたのか、などの解説は、著者自身による発掘調査の進展や現地で得られた知見と併行してなされているため、説得力を感じました。後代のカーンに比べ、意外と王らしくない素朴な暮らしをしていたというのが興味深いです。晩年は、始皇帝よろしく不老長寿の秘薬を求めたものの、結局、養生するしか長生きの方法は無いと悟ったが、狩猟での落馬が死を早める原因となったとのこと。

「元朝秘史」を手繰りながらの解説は、版図拡大の勢いを物語り、壮大な歴史ロマンを感じさせますが、一方で、製鉄所の場所が、長年謎とされてきた居所や霊廟のあった場所と重なってくるという展開は、ミステリー風でもあります。更には、どのような建物に住み、4人の后妃との生活はどのようなものであったか、実際にどのようなものを食していたのか、などの解説は、著者自身による発掘調査の進展や現地で得られた知見と併行してなされているため、説得力を感じました。後代のカーンに比べ、意外と王らしくない素朴な暮らしをしていたというのが興味深いです。晩年は、始皇帝よろしく不老長寿の秘薬を求めたものの、結局、養生するしか長生きの方法は無いと悟ったが、狩猟での落馬が死を早める原因となったとのこと。 本書には、前世紀から今世紀にかけての比較的最新の考古学的発見や研究成果が織り込まれていますが、チンギスに纏わる最大の謎は、その墓がどこにあるかということで、これだけはまだ謎のままのようです。調査が進まない要因の1つとして、政治的問題もあるようですが、本書の最後の方で語られている、内モンゴルと外モンゴルの国境線による分断(これには、中国、ソ連、そして満州国を建立した日本が深く関わっているのだが)などのモンゴル現代史は、内モンゴル自治区が、近年特に政治的に不安定な新疆ウイグル自治区と同じく、中国民族問題の火種を宿していることを示唆しているように思えました。

本書には、前世紀から今世紀にかけての比較的最新の考古学的発見や研究成果が織り込まれていますが、チンギスに纏わる最大の謎は、その墓がどこにあるかということで、これだけはまだ謎のままのようです。調査が進まない要因の1つとして、政治的問題もあるようですが、本書の最後の方で語られている、内モンゴルと外モンゴルの国境線による分断(これには、中国、ソ連、そして満州国を建立した日本が深く関わっているのだが)などのモンゴル現代史は、内モンゴル自治区が、近年特に政治的に不安定な新疆ウイグル自治区と同じく、中国民族問題の火種を宿していることを示唆しているように思えました。

尚、本書では冒頭に記したように、「元朝秘史」の主要な部分が書かれたのは1240年頃とのこととしていますが、「元朝秘史」がいつ書かれたのかについては諸説あり、言語学者でモンゴル語学が専門の小澤重男氏は『元朝秘史』('94年/岩波新書)で、これまである諸説の内の2説を選び、その両方を支持する(1228年と1258年の2度に渡って編纂されたという)説を提唱しています。

尚、本書では冒頭に記したように、「元朝秘史」の主要な部分が書かれたのは1240年頃とのこととしていますが、「元朝秘史」がいつ書かれたのかについては諸説あり、言語学者でモンゴル語学が専門の小澤重男氏は『元朝秘史』('94年/岩波新書)で、これまである諸説の内の2説を選び、その両方を支持する(1228年と1258年の2度に渡って編纂されたという)説を提唱しています。

とは言え、写真の腕はピカイチ。萩野矢慶記氏は1938年生まれで、車両機器メーカーの営業一筋で16年間勤務した後、'83年に写真家に転進したという人。結果として、70歳を迎えて今も「現役」、と言うか「第一線」にいます。

とは言え、写真の腕はピカイチ。萩野矢慶記氏は1938年生まれで、車両機器メーカーの営業一筋で16年間勤務した後、'83年に写真家に転進したという人。結果として、70歳を迎えて今も「現役」、と言うか「第一線」にいます。

佐藤 博樹 氏 (略歴下記)

佐藤 博樹 氏 (略歴下記) 本書のデータによると、日本における女性労働者が出産した場合の育児休業の取得率は64.0%、それに対し男性は0.33%、取得者の男女比は女性98.1%、男性1.9%とのことで('02年調査)、ほぼ同時期の調査における欧米諸国の育児休業取得率は、アメリカが女性16.0%、男性13.9%、スウェーデンが女性はほぼ完全取得で、取得者の男女比は64:36、ドイツが有資格者の95%が取得しているが父親は2.4%、イギリスでは男女とも12%が取得しているということで、国によってバラツキはありますが、男性の育児休業取得率が日本は特に低いことがわかります。

本書のデータによると、日本における女性労働者が出産した場合の育児休業の取得率は64.0%、それに対し男性は0.33%、取得者の男女比は女性98.1%、男性1.9%とのことで('02年調査)、ほぼ同時期の調査における欧米諸国の育児休業取得率は、アメリカが女性16.0%、男性13.9%、スウェーデンが女性はほぼ完全取得で、取得者の男女比は64:36、ドイツが有資格者の95%が取得しているが父親は2.4%、イギリスでは男女とも12%が取得しているということで、国によってバラツキはありますが、男性の育児休業取得率が日本は特に低いことがわかります。

ナチ部隊のウクライナでの虐殺行為(1942年)(トルーマン大統領図書館)

ナチ部隊のウクライナでの虐殺行為(1942年)(トルーマン大統領図書館)強制収容所の死体埋立て場の一つ(トルーマン大統領図書館 Truman Library,Acc.jpg) また、「強制収容所」とは建前はユダヤ人を強制労働させるものであったものですが、それでも、ベルゲン・ベルゼンなど基幹13収容所だけで100万人近くものユダヤ人が病気などで命を落としたとのこと。

また、「強制収容所」とは建前はユダヤ人を強制労働させるものであったものですが、それでも、ベルゲン・ベルゼンなど基幹13収容所だけで100万人近くものユダヤ人が病気などで命を落としたとのこと。 最後にホロコーストの研究史が概説されていて、ユダヤ人を大量殺戮することがいつどのように決定されたのか、ホロコーストを推進した中心は何だったのかについてのこれまでの論議の歴史的推移が紹介されており、後者の問題については、ヒトラー個人のイデオロギーに帰する「意図派」と、当時のナチ体制の機能・構造から大量殺戮がユダヤ人問題の「最終解決」になったとする「機能派・構造派」が元々あったのが、後に、ナチ体制の官僚制を、組織や規律の下での課題解決に専念することに傾斜する近代技術官僚的な「絶滅機構」だったとする捉え方が有力視されるようになったとのこと。

最後にホロコーストの研究史が概説されていて、ユダヤ人を大量殺戮することがいつどのように決定されたのか、ホロコーストを推進した中心は何だったのかについてのこれまでの論議の歴史的推移が紹介されており、後者の問題については、ヒトラー個人のイデオロギーに帰する「意図派」と、当時のナチ体制の機能・構造から大量殺戮がユダヤ人問題の「最終解決」になったとする「機能派・構造派」が元々あったのが、後に、ナチ体制の官僚制を、組織や規律の下での課題解決に専念することに傾斜する近代技術官僚的な「絶滅機構」だったとする捉え方が有力視されるようになったとのこと。

とりわけ、サブプライムローンの破綻原因を、お金を返せない人(必ずしも低所得者のことを指すわけではない)に貸したのがそもそもの誤りだったと断定し、なぜそんなことになったのかを、アメリカの人種問題なども含めた社会構造の分析にまで踏み込んで解説しているのが、本書の特長と言えます。

とりわけ、サブプライムローンの破綻原因を、お金を返せない人(必ずしも低所得者のことを指すわけではない)に貸したのがそもそもの誤りだったと断定し、なぜそんなことになったのかを、アメリカの人種問題なども含めた社会構造の分析にまで踏み込んで解説しているのが、本書の特長と言えます。

宮崎 市定(1901- 1995/享年93)

宮崎 市定(1901- 1995/享年93)

中国の歴史に不可視の闇のように影を落とす「宦官」―中国史の本を読んでも、宦官自体がどういうものであって、何故そうしたものが中国にいたのかということについてはあまり書かれていないことが多いですが、三田村泰助(1909‐1989)による本書は、そうした宦官という不思議な存在を知る上では、まさに「基本書」と言えるもの(1963(昭和38)年・第17回「毎日出版文化賞」受賞)。

中国の歴史に不可視の闇のように影を落とす「宦官」―中国史の本を読んでも、宦官自体がどういうものであって、何故そうしたものが中国にいたのかということについてはあまり書かれていないことが多いですが、三田村泰助(1909‐1989)による本書は、そうした宦官という不思議な存在を知る上では、まさに「基本書」と言えるもの(1963(昭和38)年・第17回「毎日出版文化賞」受賞)。

大竹文雄・大阪大学教授 (自身のホームページより)

大竹文雄・大阪大学教授 (自身のホームページより)

本書によれば、18世紀イングランドでは、婚姻が成立する要件として、父母の同意や教会の牧師の前における儀式などが必要とされ、一方、隣地スコットランドでは、当事者の合意のみで成立するとされていたため、イングランドの恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーン(Gretna Green)村の鍛冶屋で結婚式を挙げ、形だけでも同衾して、婚姻証明書を取得し夫婦になるという駆け落ち婚が行われたとのことで、これをグレトナ・グリーン婚と言うそうです。[写真:グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」]

本書によれば、18世紀イングランドでは、婚姻が成立する要件として、父母の同意や教会の牧師の前における儀式などが必要とされ、一方、隣地スコットランドでは、当事者の合意のみで成立するとされていたため、イングランドの恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーン(Gretna Green)村の鍛冶屋で結婚式を挙げ、形だけでも同衾して、婚姻証明書を取得し夫婦になるという駆け落ち婚が行われたとのことで、これをグレトナ・グリーン婚と言うそうです。[写真:グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」]

「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのも凄いですが、そうはさせまいと親が放った追っ手が迫る―などという状況がスリリングで、オペラや演劇の題材にもなり、19世紀まで結構こうした駆け落ち婚はあったようで、また20世紀に入ってからは、このグレトナ・グリーンは、そうした歴史から結婚産業の町となり(「鍛冶屋」と「ホテル」の本家争いの話が、商魂逞しくて面白い)、今も、多くのカップルがこの地で式を挙げるとのこと。[写真: グレトナ・グリーンのポスター写真]

「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのも凄いですが、そうはさせまいと親が放った追っ手が迫る―などという状況がスリリングで、オペラや演劇の題材にもなり、19世紀まで結構こうした駆け落ち婚はあったようで、また20世紀に入ってからは、このグレトナ・グリーンは、そうした歴史から結婚産業の町となり(「鍛冶屋」と「ホテル」の本家争いの話が、商魂逞しくて面白い)、今も、多くのカップルがこの地で式を挙げるとのこと。[写真: グレトナ・グリーンのポスター写真]

地に求めているようであり、まだまだイギリスでは、結婚は家と家がするものという古いイメージが残っているということなのでしょうか(映画「小さな恋のメロディ」('71年/英)なども、そうしたものからの自由を求める系譜にあるらしい)。

地に求めているようであり、まだまだイギリスでは、結婚は家と家がするものという古いイメージが残っているということなのでしょうか(映画「小さな恋のメロディ」('71年/英)なども、そうしたものからの自由を求める系譜にあるらしい)。

大貫良夫 氏 (東大教授・文化人類学者)

大貫良夫 氏 (東大教授・文化人類学者) 南米ペルーの北部高地にある前インカ文明の遺跡クントゥル・ワシを、東大古代アンデス文明調査団(代表:大貫良夫氏)が1988年から6回にわたり発掘調査した際の記録で、こうした発掘調査にはフィールドにおける地元の住民の協力が必要不可欠(労働力供給、宿泊・食事等)なのですが、とにかく、この遺跡のある村は貧しく、村人はみな遺跡のことは知っていてもいつの時代のものかも知らず、「約30年前」のものかと思っていたというのにはビックリ。この神殿遺跡の建設はイドロ期(紀元前1100-700)に始まるため、「30年」どころか「3000年」も前のものなのだから。

南米ペルーの北部高地にある前インカ文明の遺跡クントゥル・ワシを、東大古代アンデス文明調査団(代表:大貫良夫氏)が1988年から6回にわたり発掘調査した際の記録で、こうした発掘調査にはフィールドにおける地元の住民の協力が必要不可欠(労働力供給、宿泊・食事等)なのですが、とにかく、この遺跡のある村は貧しく、村人はみな遺跡のことは知っていてもいつの時代のものかも知らず、「約30年前」のものかと思っていたというのにはビックリ。この神殿遺跡の建設はイドロ期(紀元前1100-700)に始まるため、「30年」どころか「3000年」も前のものなのだから。 こうした村民との粘り強い交渉の過程がリアルに描かれており(村人は何事も村の集会で決議する。それにしても度々集まるのには感心)、本書は、中南米最古の黄金文明遺跡の発掘記録であり、前インカ文明についての入門解説書であるとともに、博物館の開設に至るまでの"村興し運動"の記録でもある(こちらの方が内容的なウェイトが高い?)と言えます。

こうした村民との粘り強い交渉の過程がリアルに描かれており(村人は何事も村の集会で決議する。それにしても度々集まるのには感心)、本書は、中南米最古の黄金文明遺跡の発掘記録であり、前インカ文明についての入門解説書であるとともに、博物館の開設に至るまでの"村興し運動"の記録でもある(こちらの方が内容的なウェイトが高い?)と言えます。

柳田國男

柳田國男

NHKの「ダーウィンが来た!」で、アフリカで川が干上がり、僅かに残った水場に多数のカバが殺到した様子を撮った「壮絶1200頭!カバ大集合」というのを見て、"集合"と言うより、水場にカバを"敷き詰めた"みたいな感じでなかなか凄かったですが、どこかで見聞きしたことがあったなあと思ったら、この本の中であったことを思い出し、久しぶりに取り出してみた次第。

NHKの「ダーウィンが来た!」で、アフリカで川が干上がり、僅かに残った水場に多数のカバが殺到した様子を撮った「壮絶1200頭!カバ大集合」というのを見て、"集合"と言うより、水場にカバを"敷き詰めた"みたいな感じでなかなか凄かったですが、どこかで見聞きしたことがあったなあと思ったら、この本の中であったことを思い出し、久しぶりに取り出してみた次第。―理解とサポートのために.jpg)

学習障害の子供に対する教育面でのサポートのあり方について書かれた本で、著者は障害児教育の専門家で、公立学校での教職経験もあり、またUCLAで教鞭をとったこともある人で、とりわけアメリカで行われている障害児教育の様々な取り組みが本書では紹介されています。

学習障害の子供に対する教育面でのサポートのあり方について書かれた本で、著者は障害児教育の専門家で、公立学校での教職経験もあり、またUCLAで教鞭をとったこともある人で、とりわけアメリカで行われている障害児教育の様々な取り組みが本書では紹介されています。

白川 静(1910‐2006/享年96)

白川 静(1910‐2006/享年96)

Nero (紀元37‐68/享年30)

Nero (紀元37‐68/享年30) 本書を読むと、母アグリッピナというのが(息子ネロに刺客を向けられ、「ここを突いて、さあ。ここからネロは生まれたのだから」と下腹を突き出したことで知られる)、これが美人だがかなりドロドロした女性で、叔父にあたる皇帝クラウディウスとの不倫関係を経て妃の座に就き、その夫を毒殺してネロを皇帝にしたわけで、それまでにも権謀術数の限りを尽くしてライバルを排除してきていて、結局そうした血はそのままネロに引き継がれたという感じです。

本書を読むと、母アグリッピナというのが(息子ネロに刺客を向けられ、「ここを突いて、さあ。ここからネロは生まれたのだから」と下腹を突き出したことで知られる)、これが美人だがかなりドロドロした女性で、叔父にあたる皇帝クラウディウスとの不倫関係を経て妃の座に就き、その夫を毒殺してネロを皇帝にしたわけで、それまでにも権謀術数の限りを尽くしてライバルを排除してきていて、結局そうした血はそのままネロに引き継がれたという感じです。

ネロ自身は、母を亡き者にし、その呪縛から解かれたように見えたかのようでしたが、新たに迎えた妻の尻に敷かれたりしているうちに性的にもおかしくなって、美少年と結婚式を挙げたりし(周囲が「子宝」に恵まれるよう祝福の言葉を贈ったというのが、恐怖政治におけるブラック・ユーモアとでも言うべきか)、ローマ市民の歓心を得られると思ってやったキリスト教迫害においてその残忍性をむき出しにしたことで却って人心は離れ、母親殺しで兄弟殺しや妻殺しもやっていて、さらに師をも殺した者が帝位にいるのはおかしいと(セネカも自殺を命じられ、彼の非業の死はルネサンス期に多くの画家の作品モチーフとなった)周囲の反発から反乱が起き、遂にネロ自身が自死せざるを得ない状況に陥りますが、死を前にしてなかなか死にきれないでいるところなど、何だか人間味を感じてしまい、自業自得でありながらも妙に哀しかったです。

ネロ自身は、母を亡き者にし、その呪縛から解かれたように見えたかのようでしたが、新たに迎えた妻の尻に敷かれたりしているうちに性的にもおかしくなって、美少年と結婚式を挙げたりし(周囲が「子宝」に恵まれるよう祝福の言葉を贈ったというのが、恐怖政治におけるブラック・ユーモアとでも言うべきか)、ローマ市民の歓心を得られると思ってやったキリスト教迫害においてその残忍性をむき出しにしたことで却って人心は離れ、母親殺しで兄弟殺しや妻殺しもやっていて、さらに師をも殺した者が帝位にいるのはおかしいと(セネカも自殺を命じられ、彼の非業の死はルネサンス期に多くの画家の作品モチーフとなった)周囲の反発から反乱が起き、遂にネロ自身が自死せざるを得ない状況に陥りますが、死を前にしてなかなか死にきれないでいるところなど、何だか人間味を感じてしまい、自業自得でありながらも妙に哀しかったです。

.jpg) 著者はマキャベリ研究の大家であり、晩年はちょっと意固地な保守派論客という感じで馴染めない部分もありましたが、本書はやはり優れた著作だと思います。

著者はマキャベリ研究の大家であり、晩年はちょっと意固地な保守派論客という感じで馴染めない部分もありましたが、本書はやはり優れた著作だと思います。

そしたら、第3回で手話通訳者をゲストに迎え「手話の脳科学(脳と言語の関係)」を、第4回では一卵性双生児の学者の卵を迎え「双生児の脳科学(脳と遺伝子や環境との関係)」を、それぞれテーマとし実証的に(実例的に)討議していて、対象が絞れた分、内容も締まったという感じ。

そしたら、第3回で手話通訳者をゲストに迎え「手話の脳科学(脳と言語の関係)」を、第4回では一卵性双生児の学者の卵を迎え「双生児の脳科学(脳と遺伝子や環境との関係)」を、それぞれテーマとし実証的に(実例的に)討議していて、対象が絞れた分、内容も締まったという感じ。

第5回では「脳とコンピュータ」というテーマで、フランス人のチェスの元日本チャンピオンを招いていますが、この辺りからどんどん参加者が質問するだけでなく活発に議論に参加するようになり、最終回では堀田・酒田両氏もファシリテーター的立場になっていて、司会をした財団のコーディネーターの方も、カフェの理想に近かったと自画自賛していますが、最後でまた、ややバラけた印象も。

第5回では「脳とコンピュータ」というテーマで、フランス人のチェスの元日本チャンピオンを招いていますが、この辺りからどんどん参加者が質問するだけでなく活発に議論に参加するようになり、最終回では堀田・酒田両氏もファシリテーター的立場になっていて、司会をした財団のコーディネーターの方も、カフェの理想に近かったと自画自賛していますが、最後でまた、ややバラけた印象も。

湯川秀樹 (1907-1981/享年74)『

湯川秀樹 (1907-1981/享年74)『

梅棹 忠夫(うめさお ただお)2010年7月3日、老衰のため死去。90歳。

梅棹 忠夫(うめさお ただお)2010年7月3日、老衰のため死去。90歳。

検分役が立ち会うような格式ばった「かたき討ち」を描いた映画で思い出す作品に、今井正監督、橋本忍脚本、中村錦之助(萬屋錦之介)主演の「仇討(あだうち)」('64年/東映)がありますが、些細な諍いから起きた決闘で上役を殺してしまった下級武士が主人公で、封建社会における家名尊重の理不尽を描いた今井正監督ならではの作りになっています(昔ビデオ化されていたが、どういうわけかその後、国内ではDVD化されていない)。

検分役が立ち会うような格式ばった「かたき討ち」を描いた映画で思い出す作品に、今井正監督、橋本忍脚本、中村錦之助(萬屋錦之介)主演の「仇討(あだうち)」('64年/東映)がありますが、些細な諍いから起きた決闘で上役を殺してしまった下級武士が主人公で、封建社会における家名尊重の理不尽を描いた今井正監督ならではの作りになっています(昔ビデオ化されていたが、どういうわけかその後、国内ではDVD化されていない)。 4月号(文藝春秋刊)に発表されたものを基に、1969年にオムニバスドラマの一編としてテレビドラマ化され、2002年に真田広之主演で映画化されたものです。同監督の「

4月号(文藝春秋刊)に発表されたものを基に、1969年にオムニバスドラマの一編としてテレビドラマ化され、2002年に真田広之主演で映画化されたものです。同監督の「 倉梅太郎役で出てきて、検分役のはずの岸部一徳が鉄砲をぶっ放して仲代はあっさり討ち死してしまうというかなり乱暴な流れ。これはあくまで助六を演じた真田広之の映画だったのだなあ。梅太郎が生き別れた実父だったことを知った助六は親の

倉梅太郎役で出てきて、検分役のはずの岸部一徳が鉄砲をぶっ放して仲代はあっさり討ち死してしまうというかなり乱暴な流れ。これはあくまで助六を演じた真田広之の映画だったのだなあ。梅太郎が生き別れた実父だったことを知った助六は親の 仇を討とうとしますが、岸部一徳が演じる御検分役曰く「仇討の仇討」は御法度であるということで、ならばこれは助太刀であるとの助六の言い分も強引。真田広之演じる助六が24歳、鈴木京香演じるお仙はそれより若い「おぼこ」の役という設定もかなりきついです。でも、まあ肩の凝らない娯楽作ではありました。

仇を討とうとしますが、岸部一徳が演じる御検分役曰く「仇討の仇討」は御法度であるということで、ならばこれは助太刀であるとの助六の言い分も強引。真田広之演じる助六が24歳、鈴木京香演じるお仙はそれより若い「おぼこ」の役という設定もかなりきついです。でも、まあ肩の凝らない娯楽作ではありました。  「助太刀屋助六」●制作年:2001年●監督:岡本喜八●製作:豊忠雄/宮内正喜●脚本:生田大作(岡本喜八)●撮影:加藤雄大●音楽:山下洋

「助太刀屋助六」●制作年:2001年●監督:岡本喜八●製作:豊忠雄/宮内正喜●脚本:生田大作(岡本喜八)●撮影:加藤雄大●音楽:山下洋 輔●原作:生田大作(岡本喜八)●時間:88分●出演:真田広之/鈴木京香/村田雄浩/鶴見辰吾/風間トオル/本田博太郎/友居達彦/山本奈々/岸部一徳/岸田今日子(ナレーションも)/小林桂樹/仲代達矢/竹中直人/宇仁貫三/嶋田久作/田村奈巳/長森雅人/滝藤賢一/伊佐山ひろ子/佐藤允/天本英世●公開:2002/02●配給:東宝(評価:★★★☆)

輔●原作:生田大作(岡本喜八)●時間:88分●出演:真田広之/鈴木京香/村田雄浩/鶴見辰吾/風間トオル/本田博太郎/友居達彦/山本奈々/岸部一徳/岸田今日子(ナレーションも)/小林桂樹/仲代達矢/竹中直人/宇仁貫三/嶋田久作/田村奈巳/長森雅人/滝藤賢一/伊佐山ひろ子/佐藤允/天本英世●公開:2002/02●配給:東宝(評価:★★★☆)

小林桂樹(棺桶屋)

小林桂樹(棺桶屋)

山本博文 東京大学史料編纂所教授/略歴下記)

山本博文 東京大学史料編纂所教授/略歴下記)

芳洲には、①朝鮮語の語学者、②外交担当者、③民族対等の観点に立つ思想家、の3つの顔があり、また漢籍を能くし漢詩をこなす文人でもあります。

芳洲には、①朝鮮語の語学者、②外交担当者、③民族対等の観点に立つ思想家、の3つの顔があり、また漢籍を能くし漢詩をこなす文人でもあります。

本書によれば、戦乱の時代が終わり徳川泰平の世を迎えても、自らの誇りが傷つけられれば恥辱を晴らすためには死をも厭わないという武士の意地は生きていて、ちょっとした揉め事や些細な喧嘩でも、斬り合いや切腹沙汰に発展してしまうことが多かったようです。

本書によれば、戦乱の時代が終わり徳川泰平の世を迎えても、自らの誇りが傷つけられれば恥辱を晴らすためには死をも厭わないという武士の意地は生きていて、ちょっとした揉め事や些細な喧嘩でも、斬り合いや切腹沙汰に発展してしまうことが多かったようです。

いますが、まさにジェームズ・ブリッジス監督の映画「ペーパーチェイス」('73年/米)の世界です(原作('70年)はジョン・ジェイ・オズボーン・ジュニアが自らの体験を綴った同名小説、主演は「ジョニーは戦場へ行った」のティモシー・ボトムズと、後にTV番組「地上最強の美女バイオニック・ジェミー」の主役となるリンゼイ・ワグナー)。

いますが、まさにジェームズ・ブリッジス監督の映画「ペーパーチェイス」('73年/米)の世界です(原作('70年)はジョン・ジェイ・オズボーン・ジュニアが自らの体験を綴った同名小説、主演は「ジョニーは戦場へ行った」のティモシー・ボトムズと、後にTV番組「地上最強の美女バイオニック・ジェミー」の主役となるリンゼイ・ワグナー)。

「ペーパーチェイス」●原題:THE PAPER CHASE●制作年:1973年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジェームズ・ブリッジス●製作:ロバート・C・トン

「ペーパーチェイス」●原題:THE PAPER CHASE●制作年:1973年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジェームズ・ブリッジス●製作:ロバート・C・トン プソン/ロドニック・ポール●撮影:ゴードン・ウィリス●音楽:ジョン・ウィリアムス●時間:118分●出演:ティモシー・ボトムズ/リンゼイ・ワグナー/ジョン・ハウスマン/グラハム・ベケル/エドワード・ハーマン/ボブ・リディアード/クレイグ・リチャード・ネルソン/ジェームズ・ノートン/レジーナ・バフ●日本公開:1974/03●配給:20世紀フォックス(評価:★★★☆)

プソン/ロドニック・ポール●撮影:ゴードン・ウィリス●音楽:ジョン・ウィリアムス●時間:118分●出演:ティモシー・ボトムズ/リンゼイ・ワグナー/ジョン・ハウスマン/グラハム・ベケル/エドワード・ハーマン/ボブ・リディアード/クレイグ・リチャード・ネルソン/ジェームズ・ノートン/レジーナ・バフ●日本公開:1974/03●配給:20世紀フォックス(評価:★★★☆)

過去に東北・三陸海岸を襲った津波のうち、とりわけ被害の大きかった明治29年の津波、昭和8年の津波、チリ地震津波(昭和35年)の3つについて、三陸地方を愛した作家・吉村昭(1927‐2006)がルポルタージュしたもので、最初に読んだ中公新書版『海の壁』は紐栞付きで160ページぐらい(一気に読めて紐栞は使わなかったと思う)。

過去に東北・三陸海岸を襲った津波のうち、とりわけ被害の大きかった明治29年の津波、昭和8年の津波、チリ地震津波(昭和35年)の3つについて、三陸地方を愛した作家・吉村昭(1927‐2006)がルポルタージュしたもので、最初に読んだ中公新書版『海の壁』は紐栞付きで160ページぐらい(一気に読めて紐栞は使わなかったと思う)。 3大津波のそれぞれの死者数は、1896(明治29)年の津波が26,360人、1933(昭和8)年が2,995人、1960(昭和35)年が105人で、災害記録としては、昭和8年津波のものが、親・兄弟を失った子供の作文などが多く紹介されていて胸が痛む箇所が多かったですが、スケールとしては、津波の高さ24.4mを記録し、多くの村を壊滅させ、2万人以上の人命を奪った明治29年の津波の話が、どれをとっても凄まじい。

3大津波のそれぞれの死者数は、1896(明治29)年の津波が26,360人、1933(昭和8)年が2,995人、1960(昭和35)年が105人で、災害記録としては、昭和8年津波のものが、親・兄弟を失った子供の作文などが多く紹介されていて胸が痛む箇所が多かったですが、スケールとしては、津波の高さ24.4mを記録し、多くの村を壊滅させ、2万人以上の人命を奪った明治29年の津波の話が、どれをとっても凄まじい。.jpg) 先日、静岡・沼津の津波防災水門「びゅうお」を見てきましたが、あそこは立派。でも、こうした設備のある港は、日本でも僅かでしょう。

先日、静岡・沼津の津波防災水門「びゅうお」を見てきましたが、あそこは立派。でも、こうした設備のある港は、日本でも僅かでしょう。

阿部 謹也 (1935-2006/享年71)

阿部 謹也 (1935-2006/享年71)

金十郎が『守山藩御用留帳』に初めて登場するのが1724年で、その後推定70代で引退するまで46年間、彼は、殺傷事件の解明や逃亡犯の追跡、一揆の調査などに活躍するのですが、目明し(江戸でいう「岡引き」)というのはヤクザ上がりが多く、金十郎もヤクザ稼業との〈二足の草鞋〉を履いた目明しであり、藩から許可を得て旅芝居興行の仕切りをしたり、藩に隠れて自宅で賭場を開いたりしています。

金十郎が『守山藩御用留帳』に初めて登場するのが1724年で、その後推定70代で引退するまで46年間、彼は、殺傷事件の解明や逃亡犯の追跡、一揆の調査などに活躍するのですが、目明し(江戸でいう「岡引き」)というのはヤクザ上がりが多く、金十郎もヤクザ稼業との〈二足の草鞋〉を履いた目明しであり、藩から許可を得て旅芝居興行の仕切りをしたり、藩に隠れて自宅で賭場を開いたりしています。

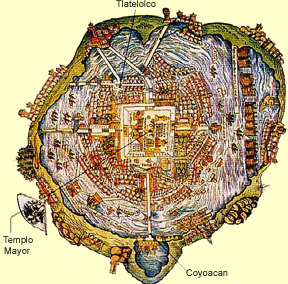

増田 義郎 氏

増田 義郎 氏 栄華を極めたアステカ王国は、スペインの"残虐な征服者"コルテスにより一夜で滅ぼされたかのように思われていますが、コルテスがアステカ王国に入る前も、湖上に浮かぶ水上首府テノチティトラン入城後も、アステカ王モンテスマとの間で様々な交渉や駆け引きがあり、両軍が戦闘体制に入ってからは、コルテスが劣勢になり、命からがら敗走したこともあったことを本書で知りました。

栄華を極めたアステカ王国は、スペインの"残虐な征服者"コルテスにより一夜で滅ぼされたかのように思われていますが、コルテスがアステカ王国に入る前も、湖上に浮かぶ水上首府テノチティトラン入城後も、アステカ王モンテスマとの間で様々な交渉や駆け引きがあり、両軍が戦闘体制に入ってからは、コルテスが劣勢になり、命からがら敗走したこともあったことを本書で知りました。

村の掟を破った息子を銃殺する父。凄まじきかな、父性原理。

村の掟を破った息子を銃殺する父。凄まじきかな、父性原理。

Prosper Mérimée(1803-1870)

Prosper Mérimée(1803-1870)

若い頃から射撃に優れ、村人の人望もあった羊飼いマテオ・ファルコーネは、妻と3人の娘、そして最後に生まれた男の子とともに自活的な農牧生活を送っていた―。そんなある日、マテオ一家が留守中に、憲兵に追われ村に逃れてきたお尋ね者が家にやって来て、1人留守を預かっていた10歳の息子は、一旦は彼を隠すのですが(伝統的にその村には、官憲などに追われている人をかくまう「掟」があった)、憲兵の「居場所を教えれば時計をやる」という言葉に負けて、お尋ね者を隠した場所を教えてしまい、彼は捕えられます。そのとき家に戻ってきたマテオに向かって男は「ここは裏切り者の家だ!」と叫び、すべてを察したマテオは、自分の息子を窪地へ連れて行き、大きな石のそばに立たせ、お祈りするよう命じ、終わるや否や、泣いて命乞いする本人や妻の制止を振り切って息子を銃殺するという話。

若い頃から射撃に優れ、村人の人望もあった羊飼いマテオ・ファルコーネは、妻と3人の娘、そして最後に生まれた男の子とともに自活的な農牧生活を送っていた―。そんなある日、マテオ一家が留守中に、憲兵に追われ村に逃れてきたお尋ね者が家にやって来て、1人留守を預かっていた10歳の息子は、一旦は彼を隠すのですが(伝統的にその村には、官憲などに追われている人をかくまう「掟」があった)、憲兵の「居場所を教えれば時計をやる」という言葉に負けて、お尋ね者を隠した場所を教えてしまい、彼は捕えられます。そのとき家に戻ってきたマテオに向かって男は「ここは裏切り者の家だ!」と叫び、すべてを察したマテオは、自分の息子を窪地へ連れて行き、大きな石のそばに立たせ、お祈りするよう命じ、終わるや否や、泣いて命乞いする本人や妻の制止を振り切って息子を銃殺するという話。 尚、この短編集の表題作「エトルリアの壺」は、パオロ&ビットリオ・タヴィアーニ監督のシチリアの説話を基にしたオムニバス映画「カオス・シチリア物語」('84年/伊)の中の一話「かめ(甕)」として映画化されています(翻案:ルイジ・ピランデッロ)。

尚、この短編集の表題作「エトルリアの壺」は、パオロ&ビットリオ・タヴィアーニ監督のシチリアの説話を基にしたオムニバス映画「カオス・シチリア物語」('84年/伊)の中の一話「かめ(甕)」として映画化されています(翻案:ルイジ・ピランデッロ)。 欲しい物は全て手に入れたはずなのに、さらに多くを欲する大地主ドン・ロロがが購入した巨大なオリーブ油を入れる瓶-それは彼の権力の象徴であったが、そんな瓶が壊れてしまい、それをどうしても直したい彼は、瓶を修理することが出来る奇跡の技を持つ老職人を雇うが、職人は修理完了後に瓶の中から出られなくなる。ロロは瓶を壊すことを拒むが、職人は稼いだ金を使って村人達を集め、瓶を囲んでの宴会を繰り広げる。皆が職人を好いているように見えるのが気に入らないロロだったが、嫉妬が頂点に達した時、彼は遂に瓶を壊してしまう-。

欲しい物は全て手に入れたはずなのに、さらに多くを欲する大地主ドン・ロロがが購入した巨大なオリーブ油を入れる瓶-それは彼の権力の象徴であったが、そんな瓶が壊れてしまい、それをどうしても直したい彼は、瓶を修理することが出来る奇跡の技を持つ老職人を雇うが、職人は修理完了後に瓶の中から出られなくなる。ロロは瓶を壊すことを拒むが、職人は稼いだ金を使って村人達を集め、瓶を囲んでの宴会を繰り広げる。皆が職人を好いているように見えるのが気に入らないロロだったが、嫉妬が頂点に達した時、彼は遂に瓶を壊してしまう-。

因みに、この映画に触発されて、絵本作家の飯野和好氏が、この「壺」の寓話を、『ドン・ローロのつぼ』('99年/福音館書店(年少版 こどものとも)という絵本にしています。

因みに、この映画に触発されて、絵本作家の飯野和好氏が、この「壺」の寓話を、『ドン・ローロのつぼ』('99年/福音館書店(年少版 こどものとも)という絵本にしています。

「カオス・シチリア物語」●原題:KAOS●制作年:1984年●制作国:イタリア●監督・脚本:パオロ&ビットリオ・タヴィアーニ●製作:ジュリアーニ・G・デ・ネグリ●撮影:ジュゼッペ・ランチ●音楽:ニコラ・ピオヴァーニ●原作:ルイジ・ピランデッロ●時間:187分●出演:マルガリータ・ロサーノ/オメロ・アントヌッ

「カオス・シチリア物語」●原題:KAOS●制作年:1984年●制作国:イタリア●監督・脚本:パオロ&ビットリオ・タヴィアーニ●製作:ジュリアーニ・G・デ・ネグリ●撮影:ジュゼッペ・ランチ●音楽:ニコラ・ピオヴァーニ●原作:ルイジ・ピランデッロ●時間:187分●出演:マルガリータ・ロサーノ/オメロ・アントヌッ ティ/ミコル・グイデッリ/ノルマ・マルテッリ/クラウディオ・ビガリ/ミリアム・グイデッリ/レナータ・ザメンゴ/マッシモ・ボネッティ●日本公開:1985/08●配給:フランス映画社●最初に観た場所:高田馬場東映パラス(87-10-03)(評価:★★★★)

ティ/ミコル・グイデッリ/ノルマ・マルテッリ/クラウディオ・ビガリ/ミリアム・グイデッリ/レナータ・ザメンゴ/マッシモ・ボネッティ●日本公開:1985/08●配給:フランス映画社●最初に観た場所:高田馬場東映パラス(87-10-03)(評価:★★★★)

雑誌「中央公論」に連載された養老氏の時評エッセイ「鎌倉傘張り日記」の2001年1月号〜2003年9月号の掲載文を収録したものです。氏の好きな昆虫標本作りを浪人の「傘張り」に喩え、こうした「日記」の先達として兼好法師を挙げていますが、半分隠居した身で、世評風の日記を"諦念"を滲ませながら書いているところは通じるところがあるかも知れません。

雑誌「中央公論」に連載された養老氏の時評エッセイ「鎌倉傘張り日記」の2001年1月号〜2003年9月号の掲載文を収録したものです。氏の好きな昆虫標本作りを浪人の「傘張り」に喩え、こうした「日記」の先達として兼好法師を挙げていますが、半分隠居した身で、世評風の日記を"諦念"を滲ませながら書いているところは通じるところがあるかも知れません。

生き物のサイズと時間について考えたことがある人は案外多いのではないでしょうか。本書によれば、哺乳類はどんな動物でも、一生の間に打つ心臓の鼓動は約20億回、一生の間にする呼吸は約5億回ということだそうです。

生き物のサイズと時間について考えたことがある人は案外多いのではないでしょうか。本書によれば、哺乳類はどんな動物でも、一生の間に打つ心臓の鼓動は約20億回、一生の間にする呼吸は約5億回ということだそうです。

佐和隆光 氏

佐和隆光 氏

.jpg)

荘子(前369-前286).

荘子(前369-前286). 道教思想研究の第一人者・福永光司(ふくなが・みつじ 1918‐2001)による本書は、初版出版が'64年で、中公新書の中でもロングセラーにあたります。

道教思想研究の第一人者・福永光司(ふくなが・みつじ 1918‐2001)による本書は、初版出版が'64年で、中公新書の中でもロングセラーにあたります。

「押し出しファイリング」で溜まってきた情報を捨てるノウハウとして、"とりあえず捨てる仕組み"である「バッファー・ボックス」を提唱しています。さらに「バッファー・ボックス」には、「受入れバッファー」と「廃棄バッファー」があると。

「押し出しファイリング」で溜まってきた情報を捨てるノウハウとして、"とりあえず捨てる仕組み"である「バッファー・ボックス」を提唱しています。さらに「バッファー・ボックス」には、「受入れバッファー」と「廃棄バッファー」があると。

野口悠紀雄 氏

野口悠紀雄 氏

「公益通報者保護法」は、通報先に優先順位(内部→行政機関→マスコミ等)が定められていて、保護対象も労働者に限られている(派遣労働者や取引先労働者も保護対象に含むが、取引先事業主などは含まない)ことなどから、内部告発を抑制するのではとの批判も多い法律ですが、著者は "公益"という前向きのネーミングを評価し、冷静に条文内容を検証してその意図を汲むとともに、曖昧部分などの問題点も指摘しています。

「公益通報者保護法」は、通報先に優先順位(内部→行政機関→マスコミ等)が定められていて、保護対象も労働者に限られている(派遣労働者や取引先労働者も保護対象に含むが、取引先事業主などは含まない)ことなどから、内部告発を抑制するのではとの批判も多い法律ですが、著者は "公益"という前向きのネーミングを評価し、冷静に条文内容を検証してその意図を汲むとともに、曖昧部分などの問題点も指摘しています。

ロナルド・ドーア

ロナルド・ドーア

橘木俊詔 氏(略歴下記)

橘木俊詔 氏(略歴下記)

経営環境が悪くなり、会社の役員会で「リストラするしかない」「いや、ウチは終身雇用だから...」「じゃあ、退職勧奨ではどうか」などの会話が飛び交うとき、そもそもそうした雇用リストラに関するタームを、役員が共通した正しい認識で用いているかどうか、まず懸念される場合があります。

経営環境が悪くなり、会社の役員会で「リストラするしかない」「いや、ウチは終身雇用だから...」「じゃあ、退職勧奨ではどうか」などの会話が飛び交うとき、そもそもそうした雇用リストラに関するタームを、役員が共通した正しい認識で用いているかどうか、まず懸念される場合があります。