「●地誌・紀行」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2320】 野村 哲也 『カラー版 世界の四大花園を行く―砂漠が生み出す奇跡』

「●集英社新書」の インデックッスへ

彩色絵葉書で見る「大東京」の変遷。膨大な「生田コレクション」の一端。

『ロスト・モダン・トウキョウ (集英社新書<ヴィジュアル版>)』['12年]

関東大震災後の復興から東京オリンピック開催までを絵葉書(主に彩色絵葉書)で追ったもの―と言っても、単に時系列で並べるのではなく、序章「復興」の後は、「銀座」「日本橋」「丸の内、日比谷」「上野」「浅草」「新宿、渋谷」といった地域ごとに括った章と、「夜景」「祝祭」「鉄道と市電」「遊覧バス」「東京タワー」「羽田」といった交通機関などテーマごとに括った章が交互にくる構成になっています。

関東大震災後の復興から東京オリンピック開催までを絵葉書(主に彩色絵葉書)で追ったもの―と言っても、単に時系列で並べるのではなく、序章「復興」の後は、「銀座」「日本橋」「丸の内、日比谷」「上野」「浅草」「新宿、渋谷」といった地域ごとに括った章と、「夜景」「祝祭」「鉄道と市電」「遊覧バス」「東京タワー」「羽田」といった交通機関などテーマごとに括った章が交互にくる構成になっています。

こうした構成により、大都市・東京のモダン化の過程における「主役」の変遷も見てとれますが、重要文化財建造物として外観上は保存されているもの(「日本橋」「和光ビル」「市政会館」など)は別として、今はすっかり変わって昔の面影さえも無くなってしまったものもあれば、何となく今もその雰囲気を残しているものもあったりして興味深いです。

こうした構成により、大都市・東京のモダン化の過程における「主役」の変遷も見てとれますが、重要文化財建造物として外観上は保存されているもの(「日本橋」「和光ビル」「市政会館」など)は別として、今はすっかり変わって昔の面影さえも無くなってしまったものもあれば、何となく今もその雰囲気を残しているものもあったりして興味深いです。

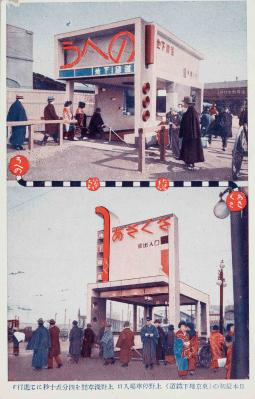

例えば、日本で最初の地下鉄は、1927(昭和2)年に上野・浅草間で開通した同じものですが、同じ地下鉄の出入口でも、上野は今のどこにあたるか分からなかったけれども、浅草は、ああ、あそこか、という感じで、(今も意匠が似ている)次に古い銀座線の終点となる渋谷駅は、当初からデパートのあるターミナルビルの中に吸い込まれていくような作りだったわけだなあと。

東武線の駅と松屋浅草店が一緒になった東武浅草駅などは、私鉄の高架線の発達に伴って作られた高架駅のハシリであり(右写真:隅田川を渡る東武鉄道)、「市電」も銀座通りのど真ん中を走るなどして(下写真)、公共交通機関の主役として非常に発達していたわけですが、これも銀座通りに限らず、都内のあちこちの幹線道路の中央分離帯などに、今もその名残りが見られます(特に鉄道ファンというわけではないのだが、本書の鉄道関係は結構興味深かった)。

東武線の駅と松屋浅草店が一緒になった東武浅草駅などは、私鉄の高架線の発達に伴って作られた高架駅のハシリであり(右写真:隅田川を渡る東武鉄道)、「市電」も銀座通りのど真ん中を走るなどして(下写真)、公共交通機関の主役として非常に発達していたわけですが、これも銀座通りに限らず、都内のあちこちの幹線道路の中央分離帯などに、今もその名残りが見られます(特に鉄道ファンというわけではないのだが、本書の鉄道関係は結構興味深かった)。

著者は、産経新聞の記者だった1999(平成11)年、古いパリの様子を調べる手段として絵葉書の重要性を知り、芸術写真とは違って、街の普通の姿を示す絵葉書の魅力に取りつかれ、今や十数万枚を蔵するコレクターとして知られています(十年そこそこの期間で集めた割には膨大な数!)。

著者は、産経新聞の記者だった1999(平成11)年、古いパリの様子を調べる手段として絵葉書の重要性を知り、芸術写真とは違って、街の普通の姿を示す絵葉書の魅力に取りつかれ、今や十数万枚を蔵するコレクターとして知られています(十年そこそこの期間で集めた割には膨大な数!)。

「生田コレクション」を知る人からすれば、本書に紹介されている絵葉書はそのほんの一部にすぎず、そのコレクションから抜粋すれば、こうした本は何冊でも刊行できてしまうということになるようです(スゴイね)。

それにしても、関東大震災(1923年)から東京オリンピック(1964年)まで41年、東京オリンピックから現在(2012年)までの間に、もうそれ以上の年月が流れているのだなあ。