「●日本史」の インデックッスへ Prev|NEXT 【2802】 跡部 蛮『真田幸村「英雄伝説のウソと真実」』

「●江戸時代」の インデックッスへ 「●地震・津波災害」の インデックッスへ 「●中公新書」の インデックッスへ 「●「日本エッセイスト・クラブ賞」受賞作」の インデックッスへ

人間を主人公として書かれた防災史。身を守るため教訓を引き出そうとする姿勢。

『天災から日本史を読みなおす - 先人に学ぶ防災 (中公新書)』

2015(平成27)年・第63回「日本エッセイスト・クラブ賞」受賞作。

映画化もされた『武士の家計簿―「加賀藩御算用者」の幕末維新』('03年/新潮新書)の著者が、「天災」という観点から史料を調べ上げ、日本において過去に甚大な被害をもたらした「災い」の実態と、そこから読み取れる災害から命を守る先人の知恵を探ったものです(朝日新聞「be」で「磯田道史の備える歴史学」として2013年4月から2014年9月まで連載していたものを書籍化)。

やはり日本における天災と言えば最初に来るのは地震であり、最初の2章は地震について割かれ、第3章では土砂崩れ・高潮を取り上げています。第4章では、災害が幕末史に及ぼした影響を考察し、第5章では、津波から生き延びるための先人の知恵を紹介し、最終第6章では、本書が書かれた時点で3年前の出来事であった東日本大震災からどのような教訓が得られるかを考察しています。

第1章では、豊臣政権を揺るがした二度の大地震として、天正地震(1586年)と伏見地震(1596年)にフォーカスして、史料から何が読み取れるか探り、地震が豊臣から徳川へと人心が映りはじめる切っ掛けになったとしています。専門家の間でどれくらい論じられているのかわかりませんが、これって、なかなかユニークな視点なのではないでしょうか。

第2章では、やや下って、江戸時代1707(宝永4)年の富士山大噴火と地震の連動性を探り、宝永地震(1707年)の余震が富士山大噴火の引き金になったのではないかと推論しています。本震により全国を襲った宝永津波の高さを様々な史料から最大5メートル超と推測し、さらに余震に関する史料まで当たっているのがスゴイですが、それを富士山大噴火に結びつけるとなると殆ど地震学者並み?(笑)。

第3章では、安政地震(1857年)後の「山崩れ」や、江戸時代にあった台風による高潮被害などの史料を読み解き、その実態に迫っています。中でも、1680(延宝8)年の台風による高潮は、最大で3メートルを超えるものだったとのこと、因みに、国内観測史上最大の高潮は、伊勢湾台風(1959年)の際の名古屋港の潮位3.89メートルとのことですが(伊勢湾台風の死者・行方不明は5098人で、これも国内観測史上最大)、それに匹敵するものだったことになります。

全体を通して、過去の天災の記録から、身を守るため教訓を引き出そうとする姿勢が貫かれており、後になるほどそのことに多くのページに書かれています。個人の遺した記録には生々しいものがあり、人間を主人公として書かれた防災史と言えます。一方で、天災に関する公式な記録は意外と少ないのか、それとも、著者が敢えて政治史的要素の強いもの(災害のシズル感の無いもの)は取り上げなかったのか、そのあたりはよく分かりません。

2011年の東日本大震災が本書執筆の契機となっているかと思われます。ただし、著者の母親は、二歳の時に昭和南海津波に遭って、大人子供を問わず多くの犠牲者が出るなか助かったとのこと、しかも避難途中に一人はぐれて独力で生き延びたというのは二歳児としては奇跡的であり(そこで著者の母親が亡くなっていれば本書も無かったと)、そうしたこともあって災害史はかなり以前から著者の関心テーマであったようです。

このような歴史学者による研究書が「日本エッセイスト・クラブ賞」受賞作になるのかと思う人もいるかもしれませんが(自分自身も若干そう思う)、過去には同じく歴史学者で今年['20年]亡くなった山本博文(1957-2020)氏の『江戸お留守居役の日記』('91年/読売新聞社、'94年/講談社学術文庫)が同賞を受賞しており(そちらの方が本書よりもっと堅い)、また、岩波新書の『ルポ貧困大国アメリカ』('08年)や『裁判の非情と人情』('08年)といった本も受賞しているので、中公新書である本書の受賞もありなのでしょう(前述のような個人的思い入れが込められて、またその理由が書かれていることもあるし)。

最近、テレビでの露出が多く、分かりやすい解説が定評の著者ですが、文章も読みやすかったです。

「第1次上田合戦」や「第2次上田合戦」、「犬伏の別れ」、「大阪夏の陣」「大阪冬の陣」など重点項目を集中的に解説しているのが本書のメリットで(事前に全体の流れの方は大まかなところ知っておいた方がよいということにもなるが)、ただ、20の謎と言っても、それほど新鮮と言うか、突飛なものは無かったようにも思います。

「第1次上田合戦」や「第2次上田合戦」、「犬伏の別れ」、「大阪夏の陣」「大阪冬の陣」など重点項目を集中的に解説しているのが本書のメリットで(事前に全体の流れの方は大まかなところ知っておいた方がよいということにもなるが)、ただ、20の謎と言っても、それほど新鮮と言うか、突飛なものは無かったようにも思います。

章のウェイトとしては、一章の幸綱に46ページ、二章の信綱に16ぺージ、三勝の昌幸に122ぺージ、四章の信繁(幸村)に60ページ、五章の信之に22ページという配分になっていて、昌幸に信繁の倍以上の紙数を割いていることになりますが、2016年のNHK大河ドラマの方でも、1月から始まって9月25日の放送回で昌幸が没するまで、殆ど、かつてNHKの新大型時代劇「真田太平記」('85.04~'86.03)で真田幸村(信繁)を演じた草刈正雄が演じるところの昌幸が中心に描かれていたことと呼応し合っていうようにも思われます(当時、9月25日の放送回終了直後は「昌幸ロス」とまで言われた)。

章のウェイトとしては、一章の幸綱に46ページ、二章の信綱に16ぺージ、三勝の昌幸に122ぺージ、四章の信繁(幸村)に60ページ、五章の信之に22ページという配分になっていて、昌幸に信繁の倍以上の紙数を割いていることになりますが、2016年のNHK大河ドラマの方でも、1月から始まって9月25日の放送回で昌幸が没するまで、殆ど、かつてNHKの新大型時代劇「真田太平記」('85.04~'86.03)で真田幸村(信繁)を演じた草刈正雄が演じるところの昌幸が中心に描かれていたことと呼応し合っていうようにも思われます(当時、9月25日の放送回終了直後は「昌幸ロス」とまで言われた)。 2016年に信州・上田市に旅行に行き真田の郷なども巡ってきましたが、「信州上田・真田丸大河ドラマ館」が一番混んでいました。上田城跡公園内の上田市民会館を模様替えして1年間の期間限定で「大河ドラマ館」にしてしまったようだけれど。以前からある「真田氏歴史館」にも大河ドラマで使われた衣装などがあったりし

2016年に信州・上田市に旅行に行き真田の郷なども巡ってきましたが、「信州上田・真田丸大河ドラマ館」が一番混んでいました。上田城跡公園内の上田市民会館を模様替えして1年間の期間限定で「大河ドラマ館」にしてしまったようだけれど。以前からある「真田氏歴史館」にも大河ドラマで使われた衣装などがあったりし て、しっかりNHKとタイアップしていました。むしろ、真田氏本城跡(城跡も何も残ってないが真田の郷が一望できる)や真田氏館跡・御屋敷公園などの方が、落ち着いた雰囲気で、戦国武将になった気分、乃至は「強者どもが夢のあと」的な感慨を味わえたような気もします。

て、しっかりNHKとタイアップしていました。むしろ、真田氏本城跡(城跡も何も残ってないが真田の郷が一望できる)や真田氏館跡・御屋敷公園などの方が、落ち着いた雰囲気で、戦国武将になった気分、乃至は「強者どもが夢のあと」的な感慨を味わえたような気もします。

小谷野 敦 氏

小谷野 敦 氏 どちらかというとこのタイプの方が多い)、その人物の著作やその他業績等をその人物のものに限って相対評価するうえでは参考になるかもしれません(例えば、「第三章 本当に偉いのか偉人伝 日本編」で取り上げられている宮崎駿について、初期作品の「

どちらかというとこのタイプの方が多い)、その人物の著作やその他業績等をその人物のものに限って相対評価するうえでは参考になるかもしれません(例えば、「第三章 本当に偉いのか偉人伝 日本編」で取り上げられている宮崎駿について、初期作品の「

八重が本書で本格的に登場するのは、その会津城での最後の籠城戦からで、時局の流れからも会津藩にとってはそもそも絶望的な戦いでしたが、それでも著者をして「『百人の八重』がいたら、敵軍に大打撃を与え壊滅させることも不可能ではなかった」と言わしめるほどに八重は大活躍をし、また、他の会津の女性達も、城を守って、炊事や食料調達、負傷者の看護、戦闘に至るまで、男以上の働きをしたようです。

八重が本書で本格的に登場するのは、その会津城での最後の籠城戦からで、時局の流れからも会津藩にとってはそもそも絶望的な戦いでしたが、それでも著者をして「『百人の八重』がいたら、敵軍に大打撃を与え壊滅させることも不可能ではなかった」と言わしめるほどに八重は大活躍をし、また、他の会津の女性達も、城を守って、炊事や食料調達、負傷者の看護、戦闘に至るまで、男以上の働きをしたようです。 その端的な例が「白河の戦」で戦闘経験も戦略も無い西郷頼母(ドラマでは西田敏行が演じている)を総督に据えて未曾有の惨敗を喫したことであり、後に籠城戦で主導的役割を演じる容保側近の梶原平馬(ドラマでは池内博之が演じている)も以前から西郷頼母のことを好いてなかったというのに、誰が推挙してこういう人事になったのか―その辺りはよく分からないらしいけれど(著者は、人材不足から梶原平馬が敢えて逆手を打った可能性もあるとしているが)、参謀が誰も主君を諌めなかったのは確か(ちょうどその頃会津にいた新撰組の土方歳三を起用したら、また違った展開になったかもーというのが、歴史に「もし」は無いにしても、想像を掻き立てる)。

その端的な例が「白河の戦」で戦闘経験も戦略も無い西郷頼母(ドラマでは西田敏行が演じている)を総督に据えて未曾有の惨敗を喫したことであり、後に籠城戦で主導的役割を演じる容保側近の梶原平馬(ドラマでは池内博之が演じている)も以前から西郷頼母のことを好いてなかったというのに、誰が推挙してこういう人事になったのか―その辺りはよく分からないらしいけれど(著者は、人材不足から梶原平馬が敢えて逆手を打った可能性もあるとしているが)、参謀が誰も主君を諌めなかったのは確か(ちょうどその頃会津にいた新撰組の土方歳三を起用したら、また違った展開になったかもーというのが、歴史に「もし」は無いにしても、想像を掻き立てる)。 しかも、その惨敗を喫した西郷頼母への藩からの咎めは一切なく、松平容保(ドラマでは綾野剛が演じている)はドラマでは藩士ばかりでなく領民たちからも尊敬を集め、「至誠」を貫いた悲劇の人として描かれてる印象ですが、こうした信賞必罰の甘さ、優柔不断さが会津藩に悲劇をもたらしたと言えるかも―養子とは言え、藩主は藩主だろうに。旧弊な重役陣を御しきれない養子の殿様(企業小説で言えば経営者)といったところでしょうか。本書の方がドラマよりも歴史小説っぽい? いや、企業小説っぽいとも言えるかも。

しかも、その惨敗を喫した西郷頼母への藩からの咎めは一切なく、松平容保(ドラマでは綾野剛が演じている)はドラマでは藩士ばかりでなく領民たちからも尊敬を集め、「至誠」を貫いた悲劇の人として描かれてる印象ですが、こうした信賞必罰の甘さ、優柔不断さが会津藩に悲劇をもたらしたと言えるかも―養子とは言え、藩主は藩主だろうに。旧弊な重役陣を御しきれない養子の殿様(企業小説で言えば経営者)といったところでしょうか。本書の方がドラマよりも歴史小説っぽい? いや、企業小説っぽいとも言えるかも。

「八重の桜」●演出:加藤拓/一木正恵●制作統括:内藤愼介●作:山本むつみ●テーマ音楽:

「八重の桜」●演出:加藤拓/一木正恵●制作統括:内藤愼介●作:山本むつみ●テーマ音楽: 地涼/津嘉山正種/斎藤工/芦名星/佐藤B作/風間杜夫/中村獅童/六平直政/池内博之/宮下順子/黒木メイサ/剛力彩芽/小泉孝太郎/榎木孝明/生瀬勝久/吉川晃司/反町隆史/林与一/小栗旬/及川光博/須賀貴匡/加藤雅也/伊吹吾郎/村上弘明/長谷川博己/オダギリジョー/奥田瑛二/市川染五郎/神尾佑/村上淳/松方弘樹/谷村美月●放映:2013/01~12(全50回)●放送局:NHK

地涼/津嘉山正種/斎藤工/芦名星/佐藤B作/風間杜夫/中村獅童/六平直政/池内博之/宮下順子/黒木メイサ/剛力彩芽/小泉孝太郎/榎木孝明/生瀬勝久/吉川晃司/反町隆史/林与一/小栗旬/及川光博/須賀貴匡/加藤雅也/伊吹吾郎/村上弘明/長谷川博己/オダギリジョー/奥田瑛二/市川染五郎/神尾佑/村上淳/松方弘樹/谷村美月●放映:2013/01~12(全50回)●放送局:NHK 「八重の桜」出演者発表会見

「八重の桜」出演者発表会見

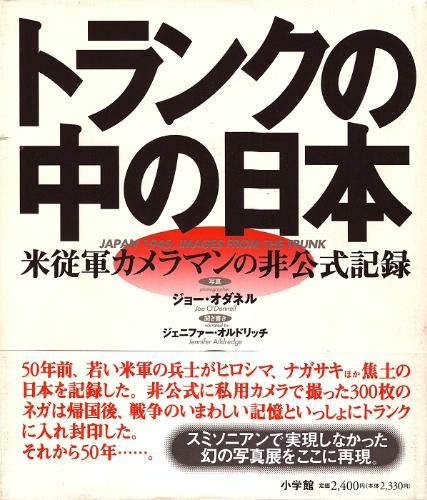

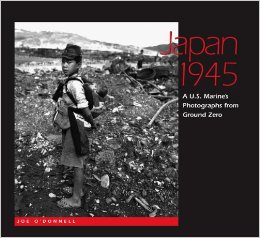

J. O'Donnell(1922‐2007)

J. O'Donnell(1922‐2007) ジョー・オダネル(1922‐2007/享年85)は、ホワイトハウスのカメラマンとして、トルーマンからジョンソンまで4代にわたる大統領の元で写真を撮

ジョー・オダネル(1922‐2007/享年85)は、ホワイトハウスのカメラマンとして、トルーマンからジョンソンまで4代にわたる大統領の元で写真を撮 影し、暗殺されたケネディの棺の前でケネディ・ジュニアが敬礼する写真は世界中に配信されました。そこから遡ること18年、第二次世界大戦での日本敗戦直後の1945年9月、彼は占領軍の海兵隊のカメラマン(米国空爆調査団公式カメラマン)として佐世保に上陸し、約7ヵ月間、長崎や広島を歩き、日本と日本人の惨状をフィルムに収めることになります。

影し、暗殺されたケネディの棺の前でケネディ・ジュニアが敬礼する写真は世界中に配信されました。そこから遡ること18年、第二次世界大戦での日本敗戦直後の1945年9月、彼は占領軍の海兵隊のカメラマン(米国空爆調査団公式カメラマン)として佐世保に上陸し、約7ヵ月間、長崎や広島を歩き、日本と日本人の惨状をフィルムに収めることになります。

ジェニファー・オルドリッチの聞き書きを読むと、オダネルは、最初から従軍カメラマンとして赴任したのではなく、海兵隊に配属になってから「撮影」という任務を与えられたようです。最初は意気揚々と佐世保に上陸し、焼夷弾で焼け野原となった佐世保市内を見てショックを受けるものの、これで長崎・広島を取材するにあたっての"免疫"が出来たと思い、むしろ日本の文化に関心を示して、市井の日本人と交流しつつ、その生活ぶりなどを撮っていますが、その後で実際に長崎・広島に入り、原爆が投下されて間もない両市街地のあまりの惨状に、佐世保市内を見て身についたと思われた"免疫"は全くの無力だったという思いがしたとのことで、長崎・広島を見た彼の受けた衝撃の大きさがよく伝わってきます。

ジェニファー・オルドリッチの聞き書きを読むと、オダネルは、最初から従軍カメラマンとして赴任したのではなく、海兵隊に配属になってから「撮影」という任務を与えられたようです。最初は意気揚々と佐世保に上陸し、焼夷弾で焼け野原となった佐世保市内を見てショックを受けるものの、これで長崎・広島を取材するにあたっての"免疫"が出来たと思い、むしろ日本の文化に関心を示して、市井の日本人と交流しつつ、その生活ぶりなどを撮っていますが、その後で実際に長崎・広島に入り、原爆が投下されて間もない両市街地のあまりの惨状に、佐世保市内を見て身についたと思われた"免疫"は全くの無力だったという思いがしたとのことで、長崎・広島を見た彼の受けた衝撃の大きさがよく伝わってきます。

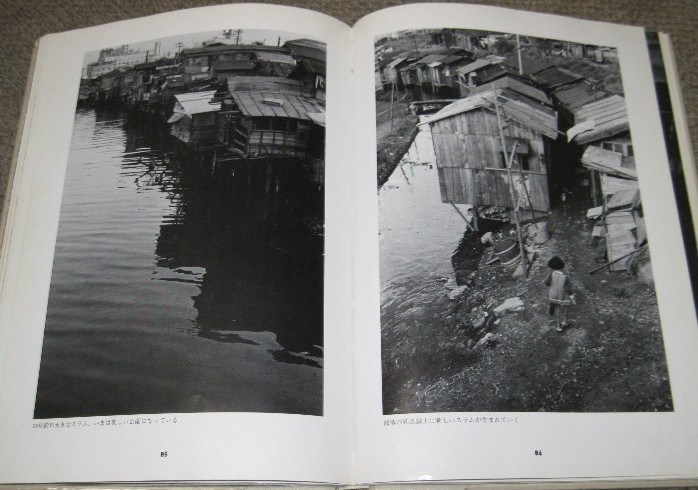

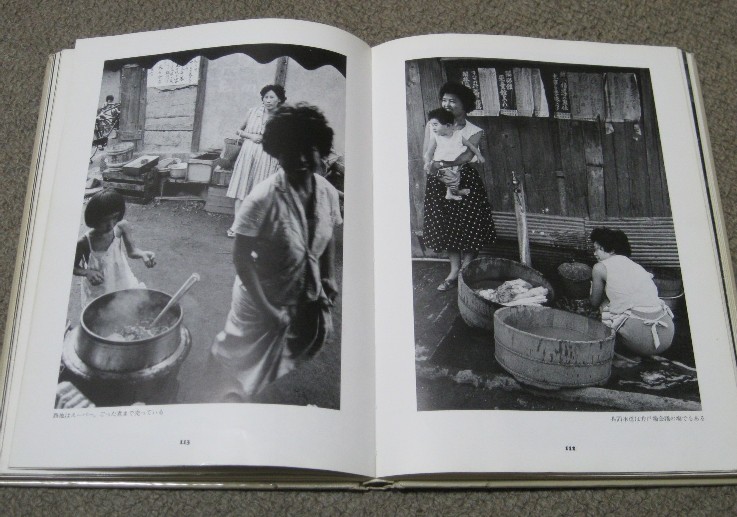

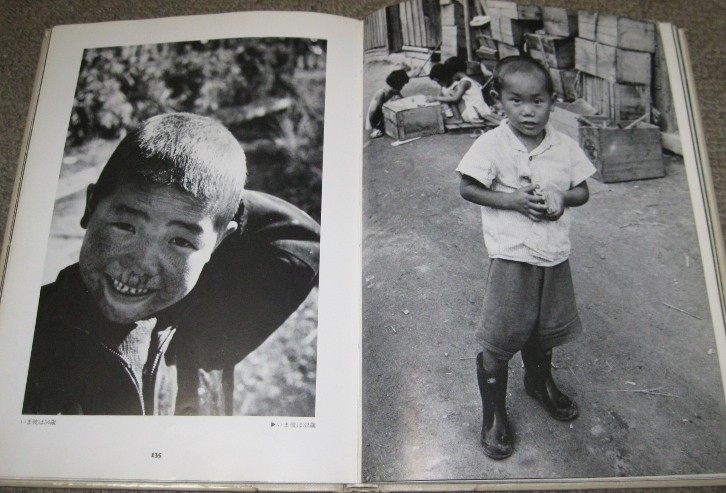

冬季札幌オリンピックのポスター写真などで知られる写真家・藤川清(1930‐1990/享年59)の'84(昭和59年)に刊行された写真集で、主に昭和30年代頃の全国の部落を取材しています(当時、藤川清は20代半ばだったということになる)。

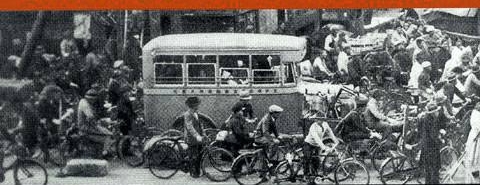

冬季札幌オリンピックのポスター写真などで知られる写真家・藤川清(1930‐1990/享年59)の'84(昭和59年)に刊行された写真集で、主に昭和30年代頃の全国の部落を取材しています(当時、藤川清は20代半ばだったということになる)。 この写真集を今(2010年)見るということは、約25年前に刊行された写真集の中で、当時の更に25年前(1960年前頃)に撮られた写真を見るということになりますが、写っている部落の様子や人々の暮らしぶりは、更に時代を遡って終戦間もない頃のものを見ているような印象を受け、部落の人々がいかに時代に取り残された生活を余儀なくされていたかが分かります。

この写真集を今(2010年)見るということは、約25年前に刊行された写真集の中で、当時の更に25年前(1960年前頃)に撮られた写真を見るということになりますが、写っている部落の様子や人々の暮らしぶりは、更に時代を遡って終戦間もない頃のものを見ているような印象を受け、部落の人々がいかに時代に取り残された生活を余儀なくされていたかが分かります。 なぜ明治時代に入っても部落が残ったのかと言うと、農民の不満を下に向けるという施策が引き続き政府により踏襲されたからですが、本書では、それに加えて、農民を土地に縛り付けて収奪するというアメリカの社会の差別の様式が日本に取り込まれ、「階層(身分)」ではなく「金(貧乏)」によって差別するという図式に再構成されたのだとしています。

なぜ明治時代に入っても部落が残ったのかと言うと、農民の不満を下に向けるという施策が引き続き政府により踏襲されたからですが、本書では、それに加えて、農民を土地に縛り付けて収奪するというアメリカの社会の差別の様式が日本に取り込まれ、「階層(身分)」ではなく「金(貧乏)」によって差別するという図式に再構成されたのだとしています。

「ミッドウェー海戦」の敗戦は、空母「赤城」が味方機の着艦を待ってから攻撃に移ろうとして逆に敵機の先制攻撃を受けたことが敗因だ(そこに日本人的感情=仲間意識が働いたことが「失敗の本質」である)とよく言われますが(操縦士の人命ではなく、その選抜的能力に着目すれば、感情論の入る余地はないのだが)、その他のミスや読み違いが数多くあり、それら以前にも作戦意図の共有化や偵察機の索敵機能などに根本的問題があったことがわかります(但し、本書の後に書かれた『失敗の本質』も、基本的な敗因考察においては同じ)。

「ミッドウェー海戦」の敗戦は、空母「赤城」が味方機の着艦を待ってから攻撃に移ろうとして逆に敵機の先制攻撃を受けたことが敗因だ(そこに日本人的感情=仲間意識が働いたことが「失敗の本質」である)とよく言われますが(操縦士の人命ではなく、その選抜的能力に着目すれば、感情論の入る余地はないのだが)、その他のミスや読み違いが数多くあり、それら以前にも作戦意図の共有化や偵察機の索敵機能などに根本的問題があったことがわかります(但し、本書の後に書かれた『失敗の本質』も、基本的な敗因考察においては同じ)。

原 武史 氏(政治学者)

原 武史 氏(政治学者) 一方、不可視の(お濠の内側での)活動は、戦前は「統治権の総攬者」として上奏に対し下問するという政治活動があったが、今は象徴天皇なのでそれは無い。そうすると残るのは、お濠の中での非政治的活動で、宮中祭祀とか生物学研究がそれに当たるが、本書では、その、国民の目から見えにくい宮中祭祀に注目し(天皇が勤労感謝の日に新嘗祭を行っているのを今の若い人の中でで知っている人は少ないのではないか)、昭和天皇の宮中祭祀へのこだわりを通して、天皇は何に対して熱心に祈ったのかを考察しています。

一方、不可視の(お濠の内側での)活動は、戦前は「統治権の総攬者」として上奏に対し下問するという政治活動があったが、今は象徴天皇なのでそれは無い。そうすると残るのは、お濠の中での非政治的活動で、宮中祭祀とか生物学研究がそれに当たるが、本書では、その、国民の目から見えにくい宮中祭祀に注目し(天皇が勤労感謝の日に新嘗祭を行っているのを今の若い人の中でで知っている人は少ないのではないか)、昭和天皇の宮中祭祀へのこだわりを通して、天皇は何に対して熱心に祈ったのかを考察しています。

「大元帥」昭和天皇(昭和3年11月)

「大元帥」昭和天皇(昭和3年11月)

1990年に発見された「昭和天皇独白録」は、その率直な語り口を通し戦争時における天皇の苦悩や和平努力が窺え、国民を感動させましたが、歴史家の秦郁彦氏は、これは東京裁判で天皇を無罪にするために「作成」されたものであり、その英文版がどこかに在るはずだと言ったら、本当にその通りだった―。

1990年に発見された「昭和天皇独白録」は、その率直な語り口を通し戦争時における天皇の苦悩や和平努力が窺え、国民を感動させましたが、歴史家の秦郁彦氏は、これは東京裁判で天皇を無罪にするために「作成」されたものであり、その英文版がどこかに在るはずだと言ったら、本当にその通りだった―。 天皇の側近者である宮中グループは、軍部と積極的に同調し15年戦争を推進したのですが(天皇自身も大元帥として東條英機らに指示を下した)、中には近衛文麿のように、太平洋戦争開戦に反対し、戦争末期には天皇に早期終戦を上奏しつつ、一方で秘密裡に「天皇退位工作」に動いた分派的な人もいたとのことで、但し、自らもインドシナ侵攻などには賛成した経緯がありながら、東條英機ら軍部に全責任を押し付けるという点では本流グループと同じだったのが、自らに戦争責任が及び逮捕されるに至って自殺してしまう―。

天皇の側近者である宮中グループは、軍部と積極的に同調し15年戦争を推進したのですが(天皇自身も大元帥として東條英機らに指示を下した)、中には近衛文麿のように、太平洋戦争開戦に反対し、戦争末期には天皇に早期終戦を上奏しつつ、一方で秘密裡に「天皇退位工作」に動いた分派的な人もいたとのことで、但し、自らもインドシナ侵攻などには賛成した経緯がありながら、東條英機ら軍部に全責任を押し付けるという点では本流グループと同じだったのが、自らに戦争責任が及び逮捕されるに至って自殺してしまう―。 その後も内外に天皇の責任を追及する声はあったけれど、戦争末期から「天皇制維持工作」をしていた宮中グループ(この時間稼ぎの間にも原爆が投下されたりしているのだが)の意向は、詰まるところ、占領統治を円滑にするには「天皇制維持」が望ましいとする米国の考えに一致するものであり、あとは連合軍諸国を納得させ、且つ天皇に戦争責任が及ぶのを防ぐにはどうするかということで、宮中グループ、中でも米国とのパイプの強い寺崎英成らが、「天皇の無罪」の証拠を作る―それが「昭和天皇独白録」だったのだなと。

その後も内外に天皇の責任を追及する声はあったけれど、戦争末期から「天皇制維持工作」をしていた宮中グループ(この時間稼ぎの間にも原爆が投下されたりしているのだが)の意向は、詰まるところ、占領統治を円滑にするには「天皇制維持」が望ましいとする米国の考えに一致するものであり、あとは連合軍諸国を納得させ、且つ天皇に戦争責任が及ぶのを防ぐにはどうするかということで、宮中グループ、中でも米国とのパイプの強い寺崎英成らが、「天皇の無罪」の証拠を作る―それが「昭和天皇独白録」だったのだなと。 寺崎英成(柳田邦男の『マリコ』では日米の架け橋的人物として描かれている)という人物の光と影、「独白録」にも記されていない満州事変や日中戦争の責任問題(加害者意識ゼロ)、東條英機に全責任を負わせるための本人への説得工作(担当した田中隆吉は天皇から「今回のことは結構であった」と"ジョニ赤"を東條英機に賜った)等々、改めて驚くような内容が書かれています。

寺崎英成(柳田邦男の『マリコ』では日米の架け橋的人物として描かれている)という人物の光と影、「独白録」にも記されていない満州事変や日中戦争の責任問題(加害者意識ゼロ)、東條英機に全責任を負わせるための本人への説得工作(担当した田中隆吉は天皇から「今回のことは結構であった」と"ジョニ赤"を東條英機に賜った)等々、改めて驚くような内容が書かれています。

.jpg) 西洋史学者・会田雄次(1916‐1997)が書いた日本史の本で、晩年は右派の論客として鳴らした人ですが、学者としても40代で既に専門分野の枠を超えていた?

西洋史学者・会田雄次(1916‐1997)が書いた日本史の本で、晩年は右派の論客として鳴らした人ですが、学者としても40代で既に専門分野の枠を超えていた?

豊田有恒 氏

豊田有恒 氏

もともと学問的進路(慶大医学部中退)や職業選択(手塚治虫作品の脚本作家だった)においても紆余曲折があった人で(「

もともと学問的進路(慶大医学部中退)や職業選択(手塚治虫作品の脚本作家だった)においても紆余曲折があった人で(「 豊田有恒 2023年11月28日食道がんのため死去(12月5日、公式SNSで発表)。85歳。作家、SF作家、推理作家、翻訳家、脚本家、評論家。

豊田有恒 2023年11月28日食道がんのため死去(12月5日、公式SNSで発表)。85歳。作家、SF作家、推理作家、翻訳家、脚本家、評論家。

小林英夫・早稲田大学アジア太平洋研究センター教授 (略歴下記)

小林英夫・早稲田大学アジア太平洋研究センター教授 (略歴下記) 本書によると、日本軍は開戦後まもなく上海に上陸し、さらに南京に侵攻、国民政府・蒋介石は首都・南京を捨て、重慶にまで後退して戦力補充を図ったために戦局は消耗戦へと移行する―、こうした流れはもともと蒋介石により仕組まれたものであり、過去に消耗戦の経験を持たず「決戦」的な戦争観しか持たない日本(このことは太平洋戦争における真珠湾攻などで繰り返される)に対し、蒋介石は、日本側の長所・短所、自国の長所・短所を的確に把握していて、消耗戦に持ち込めば日本には負けないと考えていたようです。

本書によると、日本軍は開戦後まもなく上海に上陸し、さらに南京に侵攻、国民政府・蒋介石は首都・南京を捨て、重慶にまで後退して戦力補充を図ったために戦局は消耗戦へと移行する―、こうした流れはもともと蒋介石により仕組まれたものであり、過去に消耗戦の経験を持たず「決戦」的な戦争観しか持たない日本(このことは太平洋戦争における真珠湾攻などで繰り返される)に対し、蒋介石は、日本側の長所・短所、自国の長所・短所を的確に把握していて、消耗戦に持ち込めば日本には負けないと考えていたようです。

'05年に入り、『靖国問題』(高橋哲哉/ちくま新書)、『靖国神社』(赤澤史朗/岩波書店)、『国家戦略からみた靖国問題』(岡崎久彦/PHP新書)、『首相が靖国参拝してどこが悪い!!』(新田均/PHP研究所)、『靖国問題の原点』(三土修平/日本評論社)など「靖国」関連本の刊行が相次ぎ、'06年に入っても『戦争を知らない人のための靖国問題』(上坂冬子/文春新書)などの、この問題の関連本の出版は続きました。

'05年に入り、『靖国問題』(高橋哲哉/ちくま新書)、『靖国神社』(赤澤史朗/岩波書店)、『国家戦略からみた靖国問題』(岡崎久彦/PHP新書)、『首相が靖国参拝してどこが悪い!!』(新田均/PHP研究所)、『靖国問題の原点』(三土修平/日本評論社)など「靖国」関連本の刊行が相次ぎ、'06年に入っても『戦争を知らない人のための靖国問題』(上坂冬子/文春新書)などの、この問題の関連本の出版は続きました。

坂本 多加雄 (1950−2002/享年52)

坂本 多加雄 (1950−2002/享年52) 『国家学のすすめ』('01年/ちくま新書)などの著者があり、52歳で亡くなった坂本多加雄は「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーでもあったし、秦郁彦は「南京事件」に関しては中間派(大虐殺はあったとしているが、犠牲者数は学者の中で最も少ない数字を唱えている)、半藤一利は『ノモンハンの夏』('98年/文藝春秋)などの著書がある作家で、保阪正康は『きけわだつみのこえ』に根拠なき改訂や恣意的な削除があったことを指摘したノンフィクション作家です。

『国家学のすすめ』('01年/ちくま新書)などの著者があり、52歳で亡くなった坂本多加雄は「新しい歴史教科書をつくる会」のメンバーでもあったし、秦郁彦は「南京事件」に関しては中間派(大虐殺はあったとしているが、犠牲者数は学者の中で最も少ない数字を唱えている)、半藤一利は『ノモンハンの夏』('98年/文藝春秋)などの著書がある作家で、保阪正康は『きけわだつみのこえ』に根拠なき改訂や恣意的な削除があったことを指摘したノンフィクション作家です。