「●か行外国映画の監督」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1450】 J・P・コスマトス「トゥームストーン」

「●た‐な行の外国映画の監督」の インデックッスへ 「●は行の外国映画の監督①」の インデックッスへ 「●は行の外国映画の監督②」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「●О・ヘンリー」の インデックッスへ

O・ヘンリーの代表的短編5編のオムニバスで映画化。安心して観られる。

「人生模様 [DVD]」O'Henry's Full House (1952) 進行役:ジョン・スタインベック

「最後の一葉」「賢者の贈物」など、O・ヘンリーの代表的短編5編を原作とする、5人の監督による全5話のオムニバス映画で、進行役を作家のジョン・スタインベックが務めてます。

第1話「警官と聖歌」

紳士気取りで人の善いルンペン男ソーピイ(チャールズ・ロートン)は、夏は涼しいセントラル・パークで、冬は暖かい留置所で暮らすことにしていた。ある年の冬、彼は仲間のホレス(デイヴィッド・ウェイン)に、留置所に入る秘術を伝授しようとしたが、どうも

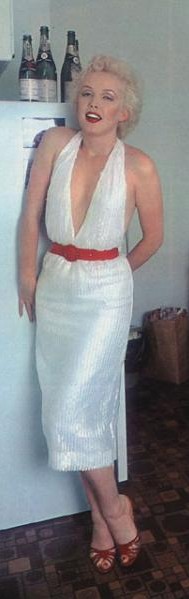

紳士気取りで人の善いルンペン男ソーピイ(チャールズ・ロートン)は、夏は涼しいセントラル・パークで、冬は暖かい留置所で暮らすことにしていた。ある年の冬、彼は仲間のホレス(デイヴィッド・ウェイン)に、留置所に入る秘術を伝授しようとしたが、どうも うまく警官に捕まらない。ソーピイは街の女(マリリン・モンロー)に声を掛けたが、かえって彼女に好意を寄せられ面喰らって逃げ出す始末。ある教会に入り、オルガンの響きに心打たれて、ルンペン渡世から足を洗おうと決心したが―。

うまく警官に捕まらない。ソーピイは街の女(マリリン・モンロー)に声を掛けたが、かえって彼女に好意を寄せられ面喰らって逃げ出す始末。ある教会に入り、オルガンの響きに心打たれて、ルンペン渡世から足を洗おうと決心したが―。

主演のチャールズ・ロートン(「情婦」('57年))がさすがに旨い。レストランでたらふく食べて、食後の葉巻のサービスに堂々と応えているところなどは、偽紳士役が似合う。マリリン・モンローはまだ「グラマーなだけの女優」というイメージしか持たれていなかった頃だが、こうして観るとその演技は悪くない。

第2話「クラリオン・コール新聞」

刑事のバーニイ(デール・ロバートソン)は、迷宮入り殺人事件の犯人をヤクザ者のジョニイ(リチャード・ウィドマーク)だと睨んだ。バーニイとジョニイは幼な友達で、2人は十数年ぶりで再会したのだ。バーニイはジョニイに証拠を突きつけ迫るが、ジョニイはバーニイに昔千ドル貸したことを持ち出した。バーニイはジョニイを一応見逃し、千ドルの工面を考えた。すると町の新聞「クラリオン・コール」が、犯人の名前を通告した者に千ドル出すという懸賞を―。

刑事のバーニイ(デール・ロバートソン)は、迷宮入り殺人事件の犯人をヤクザ者のジョニイ(リチャード・ウィドマーク)だと睨んだ。バーニイとジョニイは幼な友達で、2人は十数年ぶりで再会したのだ。バーニイはジョニイに証拠を突きつけ迫るが、ジョニイはバーニイに昔千ドル貸したことを持ち出した。バーニイはジョニイを一応見逃し、千ドルの工面を考えた。すると町の新聞「クラリオン・コール」が、犯人の名前を通告した者に千ドル出すという懸賞を―。

最後の格闘シーンは要らなかったが、新聞記事で見せる終わり方は旨かった。リチャード・ウィドマークのヤクザ者の役が嵌っている。晩年は大御所的存在だったが、若い頃は、冷やかな笑顔をトレードマークに、

最後の格闘シーンは要らなかったが、新聞記事で見せる終わり方は旨かった。リチャード・ウィドマークのヤクザ者の役が嵌っている。晩年は大御所的存在だったが、若い頃は、冷やかな笑顔をトレードマークに、

ギャング映画の非情な殺し屋、戦争映画の冷徹で人望のない指揮官役などで持ち味を発揮していた人だ。「オリエント急行殺人事件」('74年)で殺人事件の被害者役をやっていた(殺害されても致し方のない男の役なのだが)。手塚治虫の作品にしばしば登場する冷酷な悪役キャラクター〈スカンク草井〉のモデルでもある。

ギャング映画の非情な殺し屋、戦争映画の冷徹で人望のない指揮官役などで持ち味を発揮していた人だ。「オリエント急行殺人事件」('74年)で殺人事件の被害者役をやっていた(殺害されても致し方のない男の役なのだが)。手塚治虫の作品にしばしば登場する冷酷な悪役キャラクター〈スカンク草井〉のモデルでもある。

第3話「最後の一葉」

恋人に捨てられた若い女画学生ジョアンナ(アン・バクスター)は、失望し、寒いニューヨークの街を彷徨った末、姉スーザン(ジーンン・ピータース)と一緒に住むアパートに辿り着くと、そのまま病の床に伏す。医師は肺炎と診断し、ジョアンナが生きる希望を取り戻さなければ助からないと言った。彼女は自分の部屋の窓ぎわに生えている蔦にある21枚の葉が、その1枚ごとに彼女の1年間の生命を意味し、最後に残った葉が風に吹き落とされたら、自分は死ぬと思い込んでいる。容態は悪化し、ある朝、蔦も葉も最後の1枚になっ

恋人に捨てられた若い女画学生ジョアンナ(アン・バクスター)は、失望し、寒いニューヨークの街を彷徨った末、姉スーザン(ジーンン・ピータース)と一緒に住むアパートに辿り着くと、そのまま病の床に伏す。医師は肺炎と診断し、ジョアンナが生きる希望を取り戻さなければ助からないと言った。彼女は自分の部屋の窓ぎわに生えている蔦にある21枚の葉が、その1枚ごとに彼女の1年間の生命を意味し、最後に残った葉が風に吹き落とされたら、自分は死ぬと思い込んでいる。容態は悪化し、ある朝、蔦も葉も最後の1枚になっ た。途方にくれたスーザンは、バーマン(グレゴリー・ラトフ)という自分の才能に自信を失った画家に悩みを訴える―。

た。途方にくれたスーザンは、バーマン(グレゴリー・ラトフ)という自分の才能に自信を失った画家に悩みを訴える―。

何度も映像化されている話だが、このジーン・ネグレスコ監督作は美術が

評価されているようだ。他のカラー作品も観たが、「葉っぱ」がダメなものが多い。白黒が幸いしたかも。アン・バクスターと言えば「イブの総て」('50年)だが、「十戒」('56年)の王女ネフレテリ役や「刑事コロンボ/偶像のレクイエム」('73年)の犯人役も懐かしい。

評価されているようだ。他のカラー作品も観たが、「葉っぱ」がダメなものが多い。白黒が幸いしたかも。アン・バクスターと言えば「イブの総て」('50年)だが、「十戒」('56年)の王女ネフレテリ役や「刑事コロンボ/偶像のレクイエム」('73年)の犯人役も懐かしい。

第4話「酋長の身代金」

サム(フレッド・アレン)と相棒のビル(オスカー・レヴァント)は、金持ちの子を誘拐して身代金を稼ごうとアラバマの村へやって来た。2人はうまく少年を誘拐する

サム(フレッド・アレン)と相棒のビル(オスカー・レヴァント)は、金持ちの子を誘拐して身代金を稼ごうとアラバマの村へやって来た。2人はうまく少年を誘拐する ことに成功、身代金請求の手紙を少年の両親宛てに出した。ところが、この少年、インディアンの酋長気どりの腕白小僧で2人はほとほと手を焼く。そのうち、両親から手紙が来たが、それには身代金を払わないと言うばかりか、どうしても少年を返したいなら250ドルよこせと書いてあった―。

ことに成功、身代金請求の手紙を少年の両親宛てに出した。ところが、この少年、インディアンの酋長気どりの腕白小僧で2人はほとほと手を焼く。そのうち、両親から手紙が来たが、それには身代金を払わないと言うばかりか、どうしても少年を返したいなら250ドルよこせと書いてあった―。

元祖「ホーム・アローン」('90年/米)みたいなテイスト。監督はハンフリー・ボガート主演の「脱出」('44年)、「三つ数えろ」('46年)のハワード・ホークスなのだが、あんなハードボイルドを撮っている監督が、こんな喜劇も撮っているのかといういう感じ(でも、この作品の翌年にマリリン・モンローが主演してブレイクした「紳士は金髪がお好き」('53年)やロック・ハドソン主演「男性の好きなスポーツ」('64年)のようなコメディもあったか)。二人組が「ホーム・アローン」調のどたばた喜劇で(「ホーム・アローン」の方がこの作品からヒントを得た?)、これって、このオムニバス映画全体の流れの中でどうなのか(ただし、チャールズ・ロートン主演の第1話も喜劇調ではあった)。

第5話「賢者の贈物」

愛し合う若夫婦デラ(ジーン・クレイン)とジム(ファーリー・グレンジャー)は、貧乏なのでクリマス・イヴが来るのにお互いの贈物を買うことができなかった。デラは出勤するジムを送りながら一緒に街に出、途中で2人はある宝

愛し合う若夫婦デラ(ジーン・クレイン)とジム(ファーリー・グレンジャー)は、貧乏なのでクリマス・イヴが来るのにお互いの贈物を買うことができなかった。デラは出勤するジムを送りながら一緒に街に出、途中で2人はある宝 石商のウィンドウの前に立ち止まる。ジムは素敵な櫛に目をつけ、これがデラのふさふさした金髪を飾ったらさぞ美くしかろうと考えた。一方デラはプラチナの時計入れを見て、これはジムの骨董的な金の懐中時計を入れるのにふさわしいと思った―。

石商のウィンドウの前に立ち止まる。ジムは素敵な櫛に目をつけ、これがデラのふさふさした金髪を飾ったらさぞ美くしかろうと考えた。一方デラはプラチナの時計入れを見て、これはジムの骨董的な金の懐中時計を入れるのにふさわしいと思った―。

役者はそう有名ではないが、ヘンリー・キング監督の演出が旨くいっているのではないか。結末は分かっていても、ラストは泣かせる(ヘンリー・キングは「慕情」('55年/米)など情話ものを得意とする監督だった)。

演出は多少ムラがあるものの、全体としてはまずますで、これは原作の良さに助けられている部分もあると思います。ただ、原作のテイストをよく伝えているのは役者のお陰かもしれず、昔の俳優は演技が旨かったなあとも思います。「最後の一葉」にしても「賢者の贈物」にしても、ちょっとでも下手な俳優が演じると逆に白けてしまうところ、個々の演技ではしっかり見せて(魅せて)いたように思います。5編とも楽しく、と言うか、原作を読んだ者としては安心して観られました。

「人生模様」●原題:O. HENRY'S FULL HOUSE●制作年:1952年●制作国:アメリカ●監督:(第1話)ヘンリー・コスター/(第2話)ヘンリー・ハサウェイ/(第3話)ジーン・ネグレスコ/(第4話)/ハワード・ホークス/(第5話)ヘンリー・キング●脚本:(第1話)ラマー・トロッティ/(第2話)リチャード・L・ブリーン/(第3話)アイヴァン・ゴッフ/ベン・ロバーツ/(第4話)チャールズ・レデラー/ベン・ヘクト/ナナリー・ジョンソン/(第5話)ヘンリー・キング/ウォルター・バロック/フィリップ・ダン●撮影:(第1話)ロイド・エイハーン/(第2話)ルシアン・バラード/(第3話)ジョセフ・マクドナルド/(第4話)ミルトン・R・クラスナー/(第5話)ジョセフ・マクドナルド●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:原作:О・ヘンリー●時間:117分●出演:(第1話)チャールズ・ロートン/マリリン・モンロー/デヴィッド・ウェイン/(第2話)デイル・ロバートソン/リチャード・ウィドマーク/(第3話)アン・バクスター/ジーン・ピーターズ/グレゴリー・ラトフ/(第4話)フレッド・アレン/オスカー・レヴァント/リー・アーカー/(第5話)ジーン・クレイン/ファーリー・グレンジャー/(進行役)ジョン・スタインベック●日本公開:1953/06●配給:20世紀フォックス(評価:★★★★)

「人生模様」●原題:O. HENRY'S FULL HOUSE●制作年:1952年●制作国:アメリカ●監督:(第1話)ヘンリー・コスター/(第2話)ヘンリー・ハサウェイ/(第3話)ジーン・ネグレスコ/(第4話)/ハワード・ホークス/(第5話)ヘンリー・キング●脚本:(第1話)ラマー・トロッティ/(第2話)リチャード・L・ブリーン/(第3話)アイヴァン・ゴッフ/ベン・ロバーツ/(第4話)チャールズ・レデラー/ベン・ヘクト/ナナリー・ジョンソン/(第5話)ヘンリー・キング/ウォルター・バロック/フィリップ・ダン●撮影:(第1話)ロイド・エイハーン/(第2話)ルシアン・バラード/(第3話)ジョセフ・マクドナルド/(第4話)ミルトン・R・クラスナー/(第5話)ジョセフ・マクドナルド●音楽:アルフレッド・ニューマン●原作:原作:О・ヘンリー●時間:117分●出演:(第1話)チャールズ・ロートン/マリリン・モンロー/デヴィッド・ウェイン/(第2話)デイル・ロバートソン/リチャード・ウィドマーク/(第3話)アン・バクスター/ジーン・ピーターズ/グレゴリー・ラトフ/(第4話)フレッド・アレン/オスカー・レヴァント/リー・アーカー/(第5話)ジーン・クレイン/ファーリー・グレンジャー/(進行役)ジョン・スタインベック●日本公開:1953/06●配給:20世紀フォックス(評価:★★★★)

世界的歌姫のカット・ヴァルデス(ジェニファー・ロペス)は、新曲「マリー・ミー」を携え、大観衆の前で音楽界の超新星バスティアン(マルーマ)と華々しく結婚式を挙げる予定だった。しかしショーの直前、婚約者バスティアンの浮気がスクープされる。失意のままステージに登壇した彼女は、観客の中から一人の男を指名、突然プロポーズするという驚きの行動に出る。新たなお相手は、平凡な数学教師とあって、前代未聞のギャップ婚に取り巻きのスタッフやマスコミ、ファンは大混乱となり、早くも離婚の噂が噴出する始末。お互いを知るところから始まった結婚生活は前途多難な道のりだった。そんな矢先、バスティアンとのデュエット曲だった「マリー・ミー」がグラミー賞にノミネートされたことで、カットとバスティアンの関係は、再び親密になっていくのだった―。

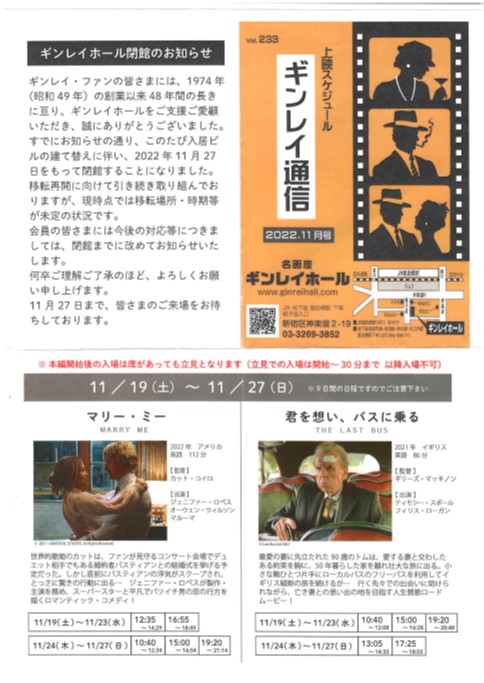

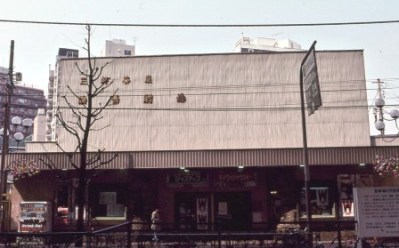

世界的歌姫のカット・ヴァルデス(ジェニファー・ロペス)は、新曲「マリー・ミー」を携え、大観衆の前で音楽界の超新星バスティアン(マルーマ)と華々しく結婚式を挙げる予定だった。しかしショーの直前、婚約者バスティアンの浮気がスクープされる。失意のままステージに登壇した彼女は、観客の中から一人の男を指名、突然プロポーズするという驚きの行動に出る。新たなお相手は、平凡な数学教師とあって、前代未聞のギャップ婚に取り巻きのスタッフやマスコミ、ファンは大混乱となり、早くも離婚の噂が噴出する始末。お互いを知るところから始まった結婚生活は前途多難な道のりだった。そんな矢先、バスティアンとのデュエット曲だった「マリー・ミー」がグラミー賞にノミネートされたことで、カットとバスティアンの関係は、再び親密になっていくのだった―。 飯田橋の名画座ギンレイホールの閉館最終上映の1本目、カット・コイロ監督の「マリー・ミー」('22年/米)は、女優で歌手でもあるジェニファー・ロペスが製作・主演を務め、ポップスターと平凡な数学教師の恋の行方を描いたラブストーリーで、原作はボビー・クロスビーの同名グラフィックノベル。見方によっては、ご都合主義的な能天気映画ですが(ラブコメって大体がそうだが)、ハリウッド映画流に泣かせどころのツボは押さえていました。

飯田橋の名画座ギンレイホールの閉館最終上映の1本目、カット・コイロ監督の「マリー・ミー」('22年/米)は、女優で歌手でもあるジェニファー・ロペスが製作・主演を務め、ポップスターと平凡な数学教師の恋の行方を描いたラブストーリーで、原作はボビー・クロスビーの同名グラフィックノベル。見方によっては、ご都合主義的な能天気映画ですが(ラブコメって大体がそうだが)、ハリウッド映画流に泣かせどころのツボは押さえていました。 ジェニファー・ロペス自身の恋愛遍歴と重なるような虚実皮膜を地で行く設定が面白く、しかも、この映画が日本公開された月[2022年4月]に、一度破局した俳優のベン・アフレックと20年の歳月を超えて再び婚約したことを発表しており、彼女の人生のプロモーション映画のような印象もあります。

ジェニファー・ロペス自身の恋愛遍歴と重なるような虚実皮膜を地で行く設定が面白く、しかも、この映画が日本公開された月[2022年4月]に、一度破局した俳優のベン・アフレックと20年の歳月を超えて再び婚約したことを発表しており、彼女の人生のプロモーション映画のような印象もあります。 妻を亡くしたばかりの90歳のトム・ハーパー(ティモシー・スポ―ル)は、50年暮らした家を離れ、ローカルバスのフリーパスを利用してイギリス縦断の壮大な旅に出ることを決意する。 目指すは愛する妻と出会い、二人の人生が始まった場所。 行く先々で様々な人と出会い、トラブルに巻き込まれながらも、妻と交わしたある"約束"を胸に時間・年齢・運命に抗い旅を続ける―。

妻を亡くしたばかりの90歳のトム・ハーパー(ティモシー・スポ―ル)は、50年暮らした家を離れ、ローカルバスのフリーパスを利用してイギリス縦断の壮大な旅に出ることを決意する。 目指すは愛する妻と出会い、二人の人生が始まった場所。 行く先々で様々な人と出会い、トラブルに巻き込まれながらも、妻と交わしたある"約束"を胸に時間・年齢・運命に抗い旅を続ける―。 飯田橋ギンレイホールの閉館最終上映の2本目、ギリーズ・マッキノン監督の「君を想い、バスに乗る」('21 年/ 英)は、これも「マリー・ミー」とはまた違った意味で泣ける作品でした。

飯田橋ギンレイホールの閉館最終上映の2本目、ギリーズ・マッキノン監督の「君を想い、バスに乗る」('21 年/ 英)は、これも「マリー・ミー」とはまた違った意味で泣ける作品でした。 これって実話なのかなと思いましたが、脚本を手掛けたジョー・エインズワースが、彼の父と義父の「高齢者向けの無料バス乗車券を使ってどこに旅をするか」という会話から着想を得て作った物語だそうです。因みに、本作で主人公トムが目指すのはイギリス旅行者憧れの聖地"ランズエンド"です。

これって実話なのかなと思いましたが、脚本を手掛けたジョー・エインズワースが、彼の父と義父の「高齢者向けの無料バス乗車券を使ってどこに旅をするか」という会話から着想を得て作った物語だそうです。因みに、本作で主人公トムが目指すのはイギリス旅行者憧れの聖地"ランズエンド"です。 結局、ギンレイホールの最終上映作品は、今年['22年]公開された米・英の泣かせの2本だったということになります。この映画を観た先月[2022年11月]の27日(日)をもって同館は1974(昭和49)年の創業以来48年間の歴史に幕を閉じました。個人的には最後から3回目と2回目の上映を観たのですが、行った時は8割程度の入りだったのが、その次の回は立ち見が出ていて、最終回は、付近の地下鉄飯田橋駅の地下階段の一番下まで入場待ちの列でした(全員入れたのかなあ)。

結局、ギンレイホールの最終上映作品は、今年['22年]公開された米・英の泣かせの2本だったということになります。この映画を観た先月[2022年11月]の27日(日)をもって同館は1974(昭和49)年の創業以来48年間の歴史に幕を閉じました。個人的には最後から3回目と2回目の上映を観たのですが、行った時は8割程度の入りだったのが、その次の回は立ち見が出ていて、最終回は、付近の地下鉄飯田橋駅の地下階段の一番下まで入場待ちの列でした(全員入れたのかなあ)。

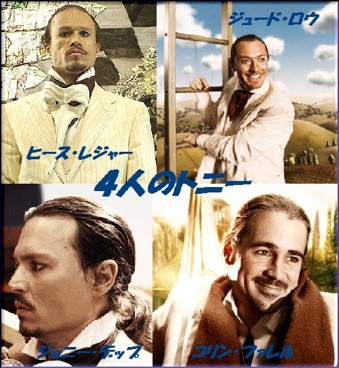

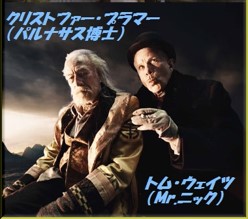

2007年、ロンドン。1000年生きたと称するパルナサス博士(クリストファー・プラマー)は、下僕の侏儒パーシー(ヴァーン・J・トロイヤー)、若い団員アントン(アンドリュー・ガーフィールド)、そして自分の娘のヴァレンティナ(リリー・コール)の4人で旅を続けながら、鏡の中に客を誘い、人の心の中の欲望の世界を見せるという「パルナサス博士のイマジナリウム」の公演を行っていた。実は、博士は鏡の中でどちらが客を誘惑できるか

2007年、ロンドン。1000年生きたと称するパルナサス博士(クリストファー・プラマー)は、下僕の侏儒パーシー(ヴァーン・J・トロイヤー)、若い団員アントン(アンドリュー・ガーフィールド)、そして自分の娘のヴァレンティナ(リリー・コール)の4人で旅を続けながら、鏡の中に客を誘い、人の心の中の欲望の世界を見せるという「パルナサス博士のイマジナリウム」の公演を行っていた。実は、博士は鏡の中でどちらが客を誘惑できるか 、悪魔のMr.ニック(トム・ウェイツ)と賭けをしていた。そして、かつて悪魔との賭けにより不死の命を手に入れたパルナサス博士だったが、その代償にヴァレンティーナを16歳の誕生日に悪魔に引き渡さねばならなくなっていた。そんな折、一行は橋の上から吊るされた若者トニー(ヒース・レジャー/ジョニー・デップ/ジュード・ロウ/コリン・ファレル)を救い上げる。助けられた男トニーは一行の仲間になり、商才を発揮して見世物を繁盛させる。だが、悪魔との賭けのタイムリミットは目前に迫っていた。それぞれの思惑が交錯するなか、悪魔と一行は鏡の中の世界でヴァレンティナを巡る駆け引きを繰り広げる―。

、悪魔のMr.ニック(トム・ウェイツ)と賭けをしていた。そして、かつて悪魔との賭けにより不死の命を手に入れたパルナサス博士だったが、その代償にヴァレンティーナを16歳の誕生日に悪魔に引き渡さねばならなくなっていた。そんな折、一行は橋の上から吊るされた若者トニー(ヒース・レジャー/ジョニー・デップ/ジュード・ロウ/コリン・ファレル)を救い上げる。助けられた男トニーは一行の仲間になり、商才を発揮して見世物を繁盛させる。だが、悪魔との賭けのタイムリミットは目前に迫っていた。それぞれの思惑が交錯するなか、悪魔と一行は鏡の中の世界でヴァレンティナを巡る駆け引きを繰り広げる―。 シネマブルースタジオの2022年「異世界へようこそ vol.2」特集の1作目。「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」('75年/英)など「モンティ・パイソン」シリーズの監督で、自身もコメディグループ「モンティ・パイソン」のメンバーの一人であるテリー・ギリアム監督の2009年公開作。「

シネマブルースタジオの2022年「異世界へようこそ vol.2」特集の1作目。「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」('75年/英)など「モンティ・パイソン」シリーズの監督で、自身もコメディグループ「モンティ・パイソン」のメンバーの一人であるテリー・ギリアム監督の2009年公開作。「 期せずしてこの映画の見所となった部分があり、それは、この映画の撮影中の2008年1月にトニーを演じるヒース・レジャーが急逝、撮影が中断し一時完成が危ぶまれたものの、彼と親交のあったジョニー・デップ、ジュード・ロウ、コリン・ファレルの3人が別世界にトリップしたトニーを演じて映画が完成したという経緯があって(3人はヒース・レジャーの娘に出演料を寄付しているトム・クルーズも自分から出演を申し込んだが、テリー・ギリアム監督は「ヒースをよく理解している本当の友だちに演じてほしい」と断っている)、トニーが鏡の中に入る度に演じる俳優が変わるという設定になっている点です。

期せずしてこの映画の見所となった部分があり、それは、この映画の撮影中の2008年1月にトニーを演じるヒース・レジャーが急逝、撮影が中断し一時完成が危ぶまれたものの、彼と親交のあったジョニー・デップ、ジュード・ロウ、コリン・ファレルの3人が別世界にトリップしたトニーを演じて映画が完成したという経緯があって(3人はヒース・レジャーの娘に出演料を寄付しているトム・クルーズも自分から出演を申し込んだが、テリー・ギリアム監督は「ヒースをよく理解している本当の友だちに演じてほしい」と断っている)、トニーが鏡の中に入る度に演じる俳優が変わるという設定になっている点です。 物語の方は終盤、父親が悪魔と取引したことを隠し続けてきたことに怒ったヴァレンティナは、自らの魂を悪魔(ニック)に捧げますが、安易な勝利に幻滅した悪魔は、パルナサスに、トニーを地獄に落とせば娘を返すという別の賭けを持ち掛けます。そして暴徒がトニーを吊るすために近づいてきたとき、吊るされても生き残れる黄金のパイプ(飲み込んで首吊りから喉を防御するという単純な仕掛けだが)をパルナサスは差し出し、その際、ひとつは真の頑丈な黄金のパイプで、もう一つは偽物の脆いパイプを選ばせますが、パルナサスはトニーが間違った選択をすることを望み、実際に、トニーは偽物のパイプを選び、死して地獄に落ちる―。

物語の方は終盤、父親が悪魔と取引したことを隠し続けてきたことに怒ったヴァレンティナは、自らの魂を悪魔(ニック)に捧げますが、安易な勝利に幻滅した悪魔は、パルナサスに、トニーを地獄に落とせば娘を返すという別の賭けを持ち掛けます。そして暴徒がトニーを吊るすために近づいてきたとき、吊るされても生き残れる黄金のパイプ(飲み込んで首吊りから喉を防御するという単純な仕掛けだが)をパルナサスは差し出し、その際、ひとつは真の頑丈な黄金のパイプで、もう一つは偽物の脆いパイプを選ばせますが、パルナサスはトニーが間違った選択をすることを望み、実際に、トニーは偽物のパイプを選び、死して地獄に落ちる―。 一見アンハッピーエンドに見えますが、エピローグでは、娘を失ったパルナサスがロンドンで物乞いになって身を窶(やつ)していると、ヴァレンティナが偶然に傍を通りかかり、彼は娘がアントンと幸せな結婚生活を送っていて、二人の間に女の子がいることを知ります。かつての下僕である侏儒のパーシーに、ヴァレンティナの新たな生活を邪魔しないよう諭され、声は掛けられないものの、彼は娘の幸せを知ってようやく心の平穏を得ます。博士とパーシーの二人は再び手を組み、街角のおもちゃの劇場を基に事業を始めるようで、悪魔が新しい賭けにパルナサスを誘惑しますが、パーシーがそれを制します(トニーの後日譚は無いのか? 彼の役割は何だったのか?)。

一見アンハッピーエンドに見えますが、エピローグでは、娘を失ったパルナサスがロンドンで物乞いになって身を窶(やつ)していると、ヴァレンティナが偶然に傍を通りかかり、彼は娘がアントンと幸せな結婚生活を送っていて、二人の間に女の子がいることを知ります。かつての下僕である侏儒のパーシーに、ヴァレンティナの新たな生活を邪魔しないよう諭され、声は掛けられないものの、彼は娘の幸せを知ってようやく心の平穏を得ます。博士とパーシーの二人は再び手を組み、街角のおもちゃの劇場を基に事業を始めるようで、悪魔が新しい賭けにパルナサスを誘惑しますが、パーシーがそれを制します(トニーの後日譚は無いのか? 彼の役割は何だったのか?)。

トニー役のヒース・レジャーら4人とアントン役のアメリカ合衆国生まれのイギリス人俳優アンドリュー・ガーフィールド(彼はこの作品以降の活躍が目覚ましい)は好演していますが、パルナサス博士役のカナダ人俳優クリストファー・プラマー(1929-2021/91歳没、「

トニー役のヒース・レジャーら4人とアントン役のアメリカ合衆国生まれのイギリス人俳優アンドリュー・ガーフィールド(彼はこの作品以降の活躍が目覚ましい)は好演していますが、パルナサス博士役のカナダ人俳優クリストファー・プラマー(1929-2021/91歳没、「

「Dr.パルナサスの鏡」●原題:THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS●制作年: 2009年●制作国:イギリス・カナダ●監督:テリー・ギリアム●製作:ウィリアム・ヴィンス/エイミー・ギリアム/サミュエル・ハディダ/テリー・ギリアム●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン●撮影:ニコラ・ペコリーニ●音楽:マイ

「Dr.パルナサスの鏡」●原題:THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS●制作年: 2009年●制作国:イギリス・カナダ●監督:テリー・ギリアム●製作:ウィリアム・ヴィンス/エイミー・ギリアム/サミュエル・ハディダ/テリー・ギリアム●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン●撮影:ニコラ・ペコリーニ●音楽:マイ ケル・ダナ/ジェフ・ダナ●時間:124分●出演:ヒース・レジャー/ジョニー・デップ/ジュード・ロウ/コリン・ファレル/クリストファー・プラマー/トム・ウェイツ/リリー・コール/アンドリュー・ガーフィールド/ヴァーン・J・トロイヤー/ピーター・ストーメア●日本公開:2010/01●配給:ショウゲート●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(22-11-15)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(22-11-21)((評価:★★★☆)

ケル・ダナ/ジェフ・ダナ●時間:124分●出演:ヒース・レジャー/ジョニー・デップ/ジュード・ロウ/コリン・ファレル/クリストファー・プラマー/トム・ウェイツ/リリー・コール/アンドリュー・ガーフィールド/ヴァーン・J・トロイヤー/ピーター・ストーメア●日本公開:2010/01●配給:ショウゲート●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(22-11-15)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(22-11-21)((評価:★★★☆)

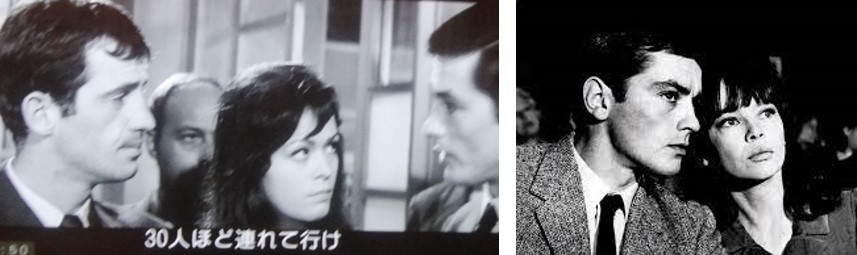

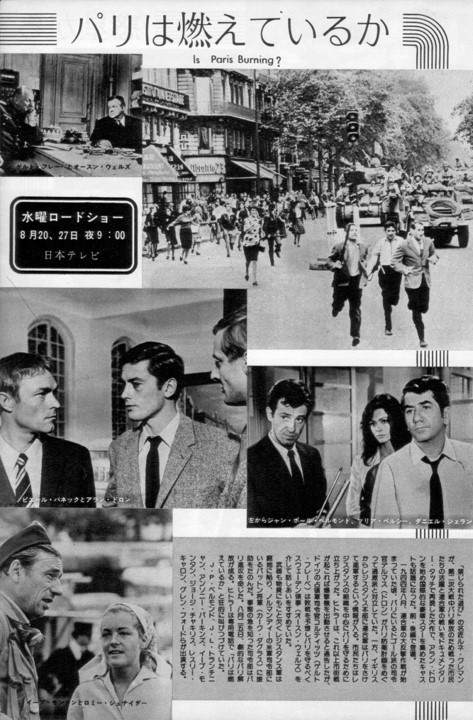

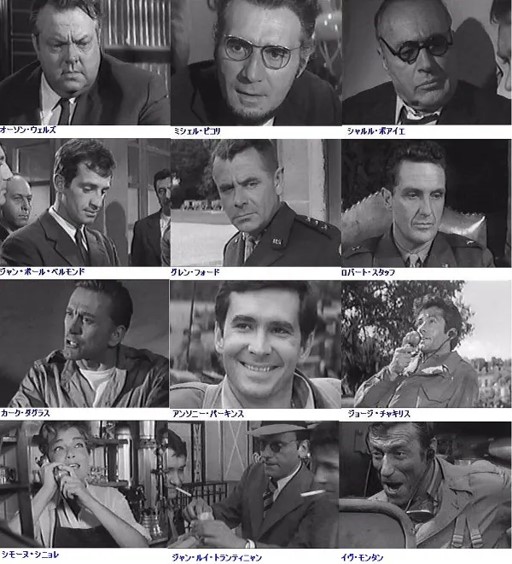

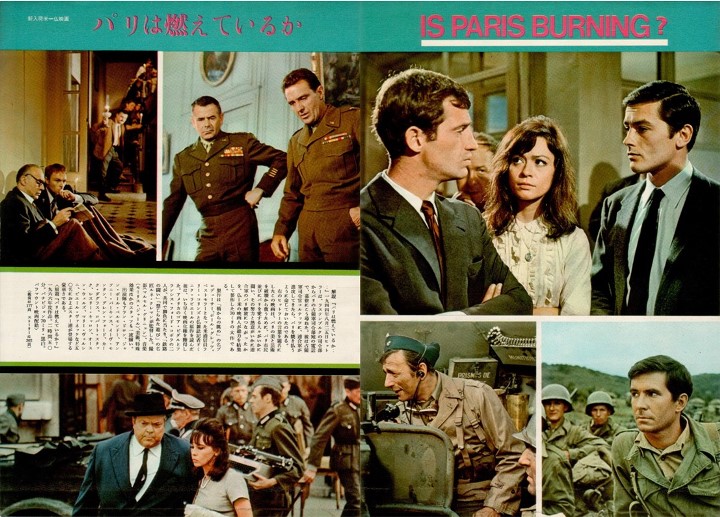

1944年8月、第2次世界大戦の連合軍の反撃作戦が始まっていた頃、フランスの装甲師団とアメリカの第4師団がパリ進撃を開始する命令を待っていた。独軍下のパリでは地下組織に潜ってレジスタンスを指導するドゴール将軍の幕僚デルマ(アラン・ドロン)と自由フランス軍=FFIの首領ロル大佐(ブリュノ・クレメール)が会見、パリ防衛について意見を闘わしていた。左翼のFFIは武器弾薬が手に入りしだい決起すると主張、ドゴール派は連合軍到着まで待つという意見だった。パリをワルシャワのように廃墟にしたくなかったからだ。一方独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍(ゲルト・フレーベ)は連合軍の進攻と同時に、パリを破壊せよという総統命令を受けていた。将軍は工作隊に命じて、工場、記念碑、橋梁、地下水道など、ありとあらゆる建造物に対して地雷を敷設させていた。このような時に、イギリス軍諜報部から"連合軍はパリを迂回して進攻する"というメッセージがレジスタンス派に届いた。ロル大佐は自力でパリを奪回しようと決意し、これを知ったデルマは、これをやめさせる人間は政治犯として独軍に捕らえられているラベしかないと考え、ラベの妻フランソワーズ(レスリー・キャロン)とスウェーデン領事ノルドリンク(オーソン・ウェルズ)を動かして、ラベ救出を図ったが失敗、結局、ドゴール派と左翼派の会議の結果、決起が決まった。ドゴール派は市の要所を占領し、

1944年8月、第2次世界大戦の連合軍の反撃作戦が始まっていた頃、フランスの装甲師団とアメリカの第4師団がパリ進撃を開始する命令を待っていた。独軍下のパリでは地下組織に潜ってレジスタンスを指導するドゴール将軍の幕僚デルマ(アラン・ドロン)と自由フランス軍=FFIの首領ロル大佐(ブリュノ・クレメール)が会見、パリ防衛について意見を闘わしていた。左翼のFFIは武器弾薬が手に入りしだい決起すると主張、ドゴール派は連合軍到着まで待つという意見だった。パリをワルシャワのように廃墟にしたくなかったからだ。一方独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍(ゲルト・フレーベ)は連合軍の進攻と同時に、パリを破壊せよという総統命令を受けていた。将軍は工作隊に命じて、工場、記念碑、橋梁、地下水道など、ありとあらゆる建造物に対して地雷を敷設させていた。このような時に、イギリス軍諜報部から"連合軍はパリを迂回して進攻する"というメッセージがレジスタンス派に届いた。ロル大佐は自力でパリを奪回しようと決意し、これを知ったデルマは、これをやめさせる人間は政治犯として独軍に捕らえられているラベしかないと考え、ラベの妻フランソワーズ(レスリー・キャロン)とスウェーデン領事ノルドリンク(オーソン・ウェルズ)を動かして、ラベ救出を図ったが失敗、結局、ドゴール派と左翼派の会議の結果、決起が決まった。ドゴール派は市の要所を占領し、 市街戦が始まった。パリ占領司令部は、独軍総司令部からパリを廃墟にせよという命令を受けていた上、市街戦が長びけば爆撃機が出動すると告げられていた。コルティッツ将軍は、すでにドイツ敗戦を予想していて、パリを破壊することは全く無用なことと思っていた。そこでノルドリンク領事を呼び、一時休戦をしてパリを爆撃から守り、その間に連合軍を呼べと遠回しに謎をかける。ノルドリンクから事情を知ったデルマは、ガロア少佐(ピエール・ヴァネック)を連合軍司令部に送った。ガロアはパリを脱出、ノルマンディの米軍司令部に到着した。パットン将軍(カーク・ダグラス)はパリ解放は米軍の任務ではないと告げ、ガロアを最前線のルクレク将軍(クロード・リッシュ)に送る。ルクレク将軍は事態の急を知ってシーバート将軍(ロバート・スタック)を動かし、ブラドリー将軍(グレン・フォード)を説いた。ブラドリーは全軍にパリ進攻を命令した。8月25日、ヒットラーの専用電話はパリにかかっていて"パリは燃えているか"と叫び続けていた―。

市街戦が始まった。パリ占領司令部は、独軍総司令部からパリを廃墟にせよという命令を受けていた上、市街戦が長びけば爆撃機が出動すると告げられていた。コルティッツ将軍は、すでにドイツ敗戦を予想していて、パリを破壊することは全く無用なことと思っていた。そこでノルドリンク領事を呼び、一時休戦をしてパリを爆撃から守り、その間に連合軍を呼べと遠回しに謎をかける。ノルドリンクから事情を知ったデルマは、ガロア少佐(ピエール・ヴァネック)を連合軍司令部に送った。ガロアはパリを脱出、ノルマンディの米軍司令部に到着した。パットン将軍(カーク・ダグラス)はパリ解放は米軍の任務ではないと告げ、ガロアを最前線のルクレク将軍(クロード・リッシュ)に送る。ルクレク将軍は事態の急を知ってシーバート将軍(ロバート・スタック)を動かし、ブラドリー将軍(グレン・フォード)を説いた。ブラドリーは全軍にパリ進攻を命令した。8月25日、ヒットラーの専用電話はパリにかかっていて"パリは燃えているか"と叫び続けていた―。 1966年の米・仏合作のオールスターキャスト戦争映画で、原作はラリー・コリンズ、ドミニク・ラピエールによるレジスタンスとパリの解放を描いたノンフィクション作品。「

1966年の米・仏合作のオールスターキャスト戦争映画で、原作はラリー・コリンズ、ドミニク・ラピエールによるレジスタンスとパリの解放を描いたノンフィクション作品。「

群像劇の中で誰が主人公か敢えて言えば、ゲルト・フレーベが演じた"独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍だったかも。ヒトラーの信任が厚い人物ながら、パリの破壊と市民の人命を救うべく、ナチ親衛隊の命令を聞き流すなど面従腹背の腹芸をしたことが描かれています。ラストの方で、フランス軍の中尉が降伏要求と身柄確保に乗り込んで来るシーンがありますが、伝わるところでは、仏軍中尉は、司令官室に乗り込むと緊張のあまり「ドイツ語を話せるか」とドイツ語で叫んでしまい、それに対してコルティッツ将軍は「貴官よりいくらか上手だと思う」と余裕で答えたそうです。ただし、この逸話は映画では描かれていませんでした(代わりに、中尉が自分が敵将軍を逮捕するまでの人間になったと親に電話で報告する場面が描かれている)。

群像劇の中で誰が主人公か敢えて言えば、ゲルト・フレーベが演じた"独軍のパリ占領軍司令官コルティッツ将軍だったかも。ヒトラーの信任が厚い人物ながら、パリの破壊と市民の人命を救うべく、ナチ親衛隊の命令を聞き流すなど面従腹背の腹芸をしたことが描かれています。ラストの方で、フランス軍の中尉が降伏要求と身柄確保に乗り込んで来るシーンがありますが、伝わるところでは、仏軍中尉は、司令官室に乗り込むと緊張のあまり「ドイツ語を話せるか」とドイツ語で叫んでしまい、それに対してコルティッツ将軍は「貴官よりいくらか上手だと思う」と余裕で答えたそうです。ただし、この逸話は映画では描かれていませんでした(代わりに、中尉が自分が敵将軍を逮捕するまでの人間になったと親に電話で報告する場面が描かれている)。

「パリは燃えているか」●原題:PARIS BRULE-T-IL ?/IS PARIS BURNING?●制作年: 1966年●制作国:アメリカ・フランス●監督:ルネ・クレマン●製作:ポール・グレッツ●脚本:ゴア・ヴィダル/

「パリは燃えているか」●原題:PARIS BRULE-T-IL ?/IS PARIS BURNING?●制作年: 1966年●制作国:アメリカ・フランス●監督:ルネ・クレマン●製作:ポール・グレッツ●脚本:ゴア・ヴィダル/

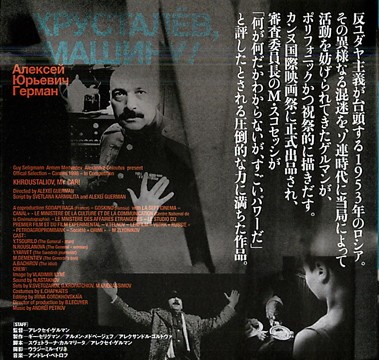

1953年、スターリン政権下ソビエトでは不穏な空気が立ちこめていた。モスクワの大病院の脳外科医にして赤軍の将軍でもあるクレンスキー(ユーリー・アレクセーヴィチ・ツリロ)は、病院と家庭と、愛人のところを行き来する毎日を送っ

1953年、スターリン政権下ソビエトでは不穏な空気が立ちこめていた。モスクワの大病院の脳外科医にして赤軍の将軍でもあるクレンスキー(ユーリー・アレクセーヴィチ・ツリロ)は、病院と家庭と、愛人のところを行き来する毎日を送っ ている。そんな中、スターリンの指示の元

ている。そんな中、スターリンの指示の元 、KGBはユダヤ人医師の迫害計画である「医師団陰謀事件」を発動する。事態を察したクレンスキーは逃亡を試みるが、すぐに捕らえられ強制収容所に送られ拷問を受ける。しかしそこにはもう一つの陰謀が動いていた。クレンスキーは突然釈放され、山奥の別荘に連れて行かれる。そこにいたのは重い病にふせっているスターリンその人であった。すでに手遅れであることを悟ったクレンスキーは、スターリンに最後の放屁をさせる。家に戻ったクレンスキーは家族の前から姿を消す。10年後、マフィアと

、KGBはユダヤ人医師の迫害計画である「医師団陰謀事件」を発動する。事態を察したクレンスキーは逃亡を試みるが、すぐに捕らえられ強制収容所に送られ拷問を受ける。しかしそこにはもう一つの陰謀が動いていた。クレンスキーは突然釈放され、山奥の別荘に連れて行かれる。そこにいたのは重い病にふせっているスターリンその人であった。すでに手遅れであることを悟ったクレンスキーは、スターリンに最後の放屁をさせる。家に戻ったクレンスキーは家族の前から姿を消す。10年後、マフィアと なってたくましく生き抜くクレンスキーの姿があった―。

なってたくましく生き抜くクレンスキーの姿があった―。

1999年のカンヌ国際映画祭正式出品作で、審査委員を務めたマーティン・スコセッシ監督が、「わけがわからないがすごい」と言ったというのも頷けます(なのに無冠で終ったのは、スコセッシ監督曰く「困ったことになにがなんだかさっぱり理解できなかったのだ。だから他の審査員を説得できなくて」とのこと)。

1999年のカンヌ国際映画祭正式出品作で、審査委員を務めたマーティン・スコセッシ監督が、「わけがわからないがすごい」と言ったというのも頷けます(なのに無冠で終ったのは、スコセッシ監督曰く「困ったことになにがなんだかさっぱり理解できなかったのだ。だから他の審査員を説得できなくて」とのこと)。 映画はこうした混沌のまま進んでいくため、時に一体今どこにいるのかさえ分からなくなります。部屋を横切ってゆく人物をカメラで背中から追いかけていく、或いはいつも移動する車の前にカメラを置くといった手法で撮影された画面が、こうした迷宮めいた空間を作り出すことに一役買っています。

映画はこうした混沌のまま進んでいくため、時に一体今どこにいるのかさえ分からなくなります。部屋を横切ってゆく人物をカメラで背中から追いかけていく、或いはいつも移動する車の前にカメラを置くといった手法で撮影された画面が、こうした迷宮めいた空間を作り出すことに一役買っています。 彼は列車の中で再び頭を殴られ、「どうして俺ばっかりこんな目に遭うんだ」とつぶやくのですが、その列車には主人公の将軍&脳外科医クレンスキーが、偶然乗り合わせていて、つるつる頭にウォッカを満たしたコップを載せ、両手に大きなスプリングを持ってバランスを崩さないでいる賭けゲームをしています。列車がやがてカーブにさしかかろうとする瞬間、「くだらねえ」というユーリーの声が聞こえてきたところで、映画は終わっています。家族で田舎にでも疎開するのかなと思ったら、解説を読んだら、今やマフィアのボスとなっていたとのこと。彼は、家族を捨ててまったく別の人生を生きることにしたのかあと、解説を読んで分かった次第です(笑)。

彼は列車の中で再び頭を殴られ、「どうして俺ばっかりこんな目に遭うんだ」とつぶやくのですが、その列車には主人公の将軍&脳外科医クレンスキーが、偶然乗り合わせていて、つるつる頭にウォッカを満たしたコップを載せ、両手に大きなスプリングを持ってバランスを崩さないでいる賭けゲームをしています。列車がやがてカーブにさしかかろうとする瞬間、「くだらねえ」というユーリーの声が聞こえてきたところで、映画は終わっています。家族で田舎にでも疎開するのかなと思ったら、解説を読んだら、今やマフィアのボスとなっていたとのこと。彼は、家族を捨ててまったく別の人生を生きることにしたのかあと、解説を読んで分かった次第です(笑)。 1953年2月の夜、あるボイラーマンが路上駐車していた車から現れた男たちによって、公園の焼却装置に閉じ込められる。男たちは黙っていないと舌を抜くぞと彼を脅すと、再び車の中に戻る。路上で人が撥ねられ、現場に居合わせた女医のマルメラードワは被害者の男を介抱する。クレンスキー少将の息子リョーシカ(ミハイル・デメンティエフ)の従姉はユダヤ人だが、父が軍に根回しをしていたおかげで、当局の追及を受け

1953年2月の夜、あるボイラーマンが路上駐車していた車から現れた男たちによって、公園の焼却装置に閉じ込められる。男たちは黙っていないと舌を抜くぞと彼を脅すと、再び車の中に戻る。路上で人が撥ねられ、現場に居合わせた女医のマルメラードワは被害者の男を介抱する。クレンスキー少将の息子リョーシカ(ミハイル・デメンティエフ)の従姉はユダヤ人だが、父が軍に根回しをしていたおかげで、当局の追及を受け ることなく暮らすことができた。公園で遊ぶ子供たちの中に、赤旗の新聞記事のことをふれて回る少年がいた。少年のことを鬱陶しく思った者たちが少年に暴力を振るう。そこにクレンスキーが割って入り、騒動を納める。自分が院長を務める精神病院にクレンスキーが出勤すると、自分のもとに持ち込まれる様々な問題を次々に問題を片付け、クレンスキーは地下に向かう。そこには彼と同じ顔をして、自分こそが本物のクレンスキーだと訴える男がいた。クレンスキーの家ではリョーシカの成績の悪さが問題視されていた。母親(ニーナ・ルスラノヴァ)に叱られるリョーシカだが、クレンスキーは学業が駄目なら職業学校に進学すればいいと励ます。そこに、ストックホルムにいるクレンスキーの妹から言伝を預かってきたと言う男が来る。しかし、クレンスキーはストックホルムに妹などいないと男を追い出しす。男は秘密警察だった。マルメラードワと患者の男が夜道を歩いていると、車に乗ったマルメラードワの夫、ドミトリィ・カラマーゾフがやってきて、患者の男から旅券を没収するとマルメラードワを連れて行ってしまう。患者は旅券を取り戻そうとするが、返り討ちに遭う。クレンスキーの家に医者や軍人が招かれ、パーティーが催されるが、妻はまるで動物園だと悪態をつく。パーティーを抜け出したクレンスキーは真夜中の病院にやってくる。隠し通路から病院の裏口を出て、門の上で暫し物思いに耽った後、失踪したと思わせる痕跡を残して病院を後にする。そこにトラックに乗った大勢の男たちが病院に押し寄せる。クレンスキーは愛人ワルワーラの家を訪ねて泊めてくれと頼む。クレンスキーの家に秘密警察がやって来て、リョーシカは怯え、捜査員は父親が戻ってきたら電話をしろと言う。結局、クレンスキーは秘密警察に囚われ、ユダヤ人と共に強制収容所へ連行される。そこでクレンスキーは、彼のユダヤ人保護を快く思っていない同胞や、自分たちを虐げてきたロシア人のことを恨むユダヤ人から暴行を受けて苦痛に喘ぐが、秘密警察の捜査員は彼を嘲笑う。護送車両が休憩のために山中で停車していると、そこに軍の上層部の車が通りがかる。軍の上層部の男たちは秘密警察の捜査員を捕え、クレンスキーを解放する。彼は自分そっくりの男が自分に成り変わろうとしていたことを知る。軍の上層部の者たちは秘密警察が仕掛けていった彼の財産の封印を解き、彼を復職させる。復職したクレンスキーは病床に伏したある人物の診察を命じられる。クレンスキーにその人物スターリンのことを「あなたのお父上ですか」と聞かれた秘密警察長官ベリアは、最初「馬鹿な」と答えたあとで、思い直したように、「そうだ、父だ」と言い直す―。

ることなく暮らすことができた。公園で遊ぶ子供たちの中に、赤旗の新聞記事のことをふれて回る少年がいた。少年のことを鬱陶しく思った者たちが少年に暴力を振るう。そこにクレンスキーが割って入り、騒動を納める。自分が院長を務める精神病院にクレンスキーが出勤すると、自分のもとに持ち込まれる様々な問題を次々に問題を片付け、クレンスキーは地下に向かう。そこには彼と同じ顔をして、自分こそが本物のクレンスキーだと訴える男がいた。クレンスキーの家ではリョーシカの成績の悪さが問題視されていた。母親(ニーナ・ルスラノヴァ)に叱られるリョーシカだが、クレンスキーは学業が駄目なら職業学校に進学すればいいと励ます。そこに、ストックホルムにいるクレンスキーの妹から言伝を預かってきたと言う男が来る。しかし、クレンスキーはストックホルムに妹などいないと男を追い出しす。男は秘密警察だった。マルメラードワと患者の男が夜道を歩いていると、車に乗ったマルメラードワの夫、ドミトリィ・カラマーゾフがやってきて、患者の男から旅券を没収するとマルメラードワを連れて行ってしまう。患者は旅券を取り戻そうとするが、返り討ちに遭う。クレンスキーの家に医者や軍人が招かれ、パーティーが催されるが、妻はまるで動物園だと悪態をつく。パーティーを抜け出したクレンスキーは真夜中の病院にやってくる。隠し通路から病院の裏口を出て、門の上で暫し物思いに耽った後、失踪したと思わせる痕跡を残して病院を後にする。そこにトラックに乗った大勢の男たちが病院に押し寄せる。クレンスキーは愛人ワルワーラの家を訪ねて泊めてくれと頼む。クレンスキーの家に秘密警察がやって来て、リョーシカは怯え、捜査員は父親が戻ってきたら電話をしろと言う。結局、クレンスキーは秘密警察に囚われ、ユダヤ人と共に強制収容所へ連行される。そこでクレンスキーは、彼のユダヤ人保護を快く思っていない同胞や、自分たちを虐げてきたロシア人のことを恨むユダヤ人から暴行を受けて苦痛に喘ぐが、秘密警察の捜査員は彼を嘲笑う。護送車両が休憩のために山中で停車していると、そこに軍の上層部の車が通りがかる。軍の上層部の男たちは秘密警察の捜査員を捕え、クレンスキーを解放する。彼は自分そっくりの男が自分に成り変わろうとしていたことを知る。軍の上層部の者たちは秘密警察が仕掛けていった彼の財産の封印を解き、彼を復職させる。復職したクレンスキーは病床に伏したある人物の診察を命じられる。クレンスキーにその人物スターリンのことを「あなたのお父上ですか」と聞かれた秘密警察長官ベリアは、最初「馬鹿な」と答えたあとで、思い直したように、「そうだ、父だ」と言い直す―。

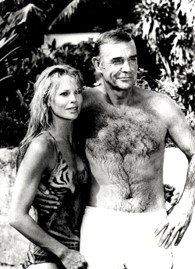

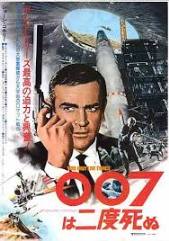

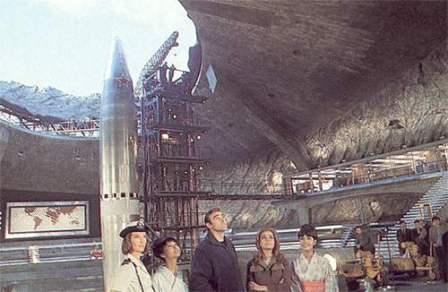

時は冷戦最中、元英国秘密情報部MI6の諜報員ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)は、スパイ活動を一時引退していが、新たな上司のM(エドワード・フォックス)から新たに命令を受ける。国際的犯罪組織"スペクター"のNo.1メンバー、マキシミリアン・ラルゴ(クラウス・マリア・ブランダウアー)が、2つの核弾頭を強奪したのだ。これは、スペクターの首領で、No.2のブロフェルド(マックス・フォン・シドー)の新

時は冷戦最中、元英国秘密情報部MI6の諜報員ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)は、スパイ活動を一時引退していが、新たな上司のM(エドワード・フォックス)から新たに命令を受ける。国際的犯罪組織"スペクター"のNo.1メンバー、マキシミリアン・ラルゴ(クラウス・マリア・ブランダウアー)が、2つの核弾頭を強奪したのだ。これは、スペクターの首領で、No.2のブロフェルド(マックス・フォン・シドー)の新 たな作戦「アラーの涙」の一環だった。核弾頭を取り戻す命令を受けたボンドは、ラルゴを追ってバハマへ向かうことに。バハマに到着したボンドは、ラルゴの部下で殺し屋ファティマ(バーバラ・カレラ)に殺されそうになる。しかし、2度の暗殺の危機を切り抜けて、なんとか生き残る。さらに、ニースのカジノでドミノ(キム・ベイシンガー)という女性に出会ったボンドは、ドミノの兄ジャック(ギャヴァン・オハーリー)が、核弾頭を手に入れるためにラルゴに殺されたことを明かす。その後、ミサイルの一つがワシントンの大統領のもとにあると知ったボンドは本部に通報、引き続きもう一つのミサイルの行方を追うが―。

たな作戦「アラーの涙」の一環だった。核弾頭を取り戻す命令を受けたボンドは、ラルゴを追ってバハマへ向かうことに。バハマに到着したボンドは、ラルゴの部下で殺し屋ファティマ(バーバラ・カレラ)に殺されそうになる。しかし、2度の暗殺の危機を切り抜けて、なんとか生き残る。さらに、ニースのカジノでドミノ(キム・ベイシンガー)という女性に出会ったボンドは、ドミノの兄ジャック(ギャヴァン・オハーリー)が、核弾頭を手に入れるためにラルゴに殺されたことを明かす。その後、ミサイルの一つがワシントンの大統領のもとにあると知ったボンドは本部に通報、引き続きもう一つのミサイルの行方を追うが―。

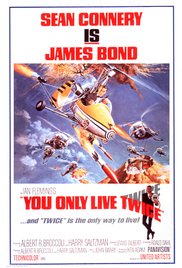

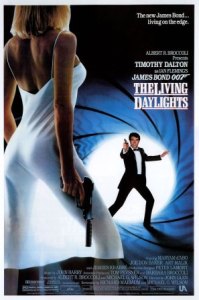

1983年公開のアーヴィン・カーシュナー監督作で、ジェームズ・ボンドの映画の制作会社イーオン・プロダクションズとは別の会社の制作であるため。007シリーズとしては番外編になります。初代ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリー(1930 - 2020/90歳没)が「007 ダイヤモンドは永遠に」('71年/英・米)から12年ぶりの復活、7回目にして最後のボンド役を演じました(原題の意味は「ボンド、やめるなんて言わないで」ということらしい)。内容は1965年に公開された4作目「007 サンダーボール作戦」のリメイクですが、使用権の問題のためか、いつものシリーズとオープニングが違ったり(ガンバレル(銃口)のシークエンスが無い)、音楽が

1983年公開のアーヴィン・カーシュナー監督作で、ジェームズ・ボンドの映画の制作会社イーオン・プロダクションズとは別の会社の制作であるため。007シリーズとしては番外編になります。初代ジェームズ・ボンドを演じたショーン・コネリー(1930 - 2020/90歳没)が「007 ダイヤモンドは永遠に」('71年/英・米)から12年ぶりの復活、7回目にして最後のボンド役を演じました(原題の意味は「ボンド、やめるなんて言わないで」ということらしい)。内容は1965年に公開された4作目「007 サンダーボール作戦」のリメイクですが、使用権の問題のためか、いつものシリーズとオープニングが違ったり(ガンバレル(銃口)のシークエンスが無い)、音楽が

敵のラルゴ役のクラウス・マリア・ブランダウアーは、主演作であるイシュトバーン・サボー監督の「メフィスト」('81年/西独・ハンガリー)を新宿のシネマスクウェア東急で'82年に観ました。ナチス政権下で権力に翻弄される実在した「ファウスト」の名優グリュントゲンスをモデルにしたクラウス

敵のラルゴ役のクラウス・マリア・ブランダウアーは、主演作であるイシュトバーン・サボー監督の「メフィスト」('81年/西独・ハンガリー)を新宿のシネマスクウェア東急で'82年に観ました。ナチス政権下で権力に翻弄される実在した「ファウスト」の名優グリュントゲンスをモデルにしたクラウス ・マンの小説の映画化作品(第34回カンヌ国際映画祭「脚本賞」受賞作)でしたが、そうした芸術色の強い映画(個人的評価は★★★☆)に出ていた俳優が、まさかその後すぐジェームズ・ボンド映画に出るとは思ってもみませんでした(言語も違ったし)。ただし、この作品では、彼、クラウス・マリア・ブランダウアーとショーン・コネリーとの心理戦的演技が、当時の典型的なボンド映画よりも感情に訴えかけるものがあると評価されて好評を博し、映画の商業的な成功にも繋がっています。クラウス・マリア・ブランダウアーはその後も活躍を続け、シドニー・ポラック監督の「

・マンの小説の映画化作品(第34回カンヌ国際映画祭「脚本賞」受賞作)でしたが、そうした芸術色の強い映画(個人的評価は★★★☆)に出ていた俳優が、まさかその後すぐジェームズ・ボンド映画に出るとは思ってもみませんでした(言語も違ったし)。ただし、この作品では、彼、クラウス・マリア・ブランダウアーとショーン・コネリーとの心理戦的演技が、当時の典型的なボンド映画よりも感情に訴えかけるものがあると評価されて好評を博し、映画の商業的な成功にも繋がっています。クラウス・マリア・ブランダウアーはその後も活躍を続け、シドニー・ポラック監督の「

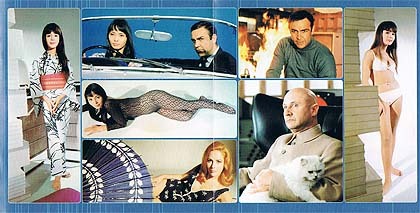

スペクターの首領ブロフェルドにマックス・フォン・シドー(1929 - 2020/90歳没)で、ドナルド・プレザンス(「

スペクターの首領ブロフェルドにマックス・フォン・シドー(1929 - 2020/90歳没)で、ドナルド・プレザンス(「 サバラス(「女王陛下の007」)('69年))、チャールズ・グレイ(「ダイヤモンドは永遠に」('71年))に続いての配役。マックス・フォンシドーも「

サバラス(「女王陛下の007」)('69年))、チャールズ・グレイ(「ダイヤモンドは永遠に」('71年))に続いての配役。マックス・フォンシドーも「 教の王と対峙する善の王オズリック王の役でしたが、スティーヴン・スピルバーグ監督、トム・クルーズ主演の「

教の王と対峙する善の王オズリック王の役でしたが、スティーヴン・スピルバーグ監督、トム・クルーズ主演の「

ボンドガールの一人は、スペクターの女殺し屋(スペクターNo.12)ファティマを演じたバーバラ・カレラ(1951年生まれ)。ファティマは最後までボンドを追い回して危機に落とし入れる

ボンドガールの一人は、スペクターの女殺し屋(スペクターNo.12)ファティマを演じたバーバラ・カレラ(1951年生まれ)。ファティマは最後までボンドを追い回して危機に落とし入れる も、Q(アレック・マッコーエン)が開発した万年筆型ロケットで爆殺されます。ボンドを追いつめた際に、自分が最高の女だったとボンドに書き付けを要求す

も、Q(アレック・マッコーエン)が開発した万年筆型ロケットで爆殺されます。ボンドを追いつめた際に、自分が最高の女だったとボンドに書き付けを要求す

るシーンが見せ場でしたが、結局それが仇となった(笑)。バーバラ・カレラはこの「ネバーセイ・ネバーアゲイン」の出演が一番のキャリアとされていますが、「エンブリヨ」('76年)、「ドクター・モローの島」('77年)といった作品の彼女に思い入れがある人もいるかと思います。

るシーンが見せ場でしたが、結局それが仇となった(笑)。バーバラ・カレラはこの「ネバーセイ・ネバーアゲイン」の出演が一番のキャリアとされていますが、「エンブリヨ」('76年)、「ドクター・モローの島」('77年)といった作品の彼女に思い入れがある人もいるかと思います。

もう一人は、ラルゴの愛人でどうやらラルゴに殺害されたジャックの妹ドミノを演じたキム・ベイシンガー(1953年生まれ)で、こちらは敵側からボンド側に寝返る(これはシリーズのいつものお約束通り)言わ

もう一人は、ラルゴの愛人でどうやらラルゴに殺害されたジャックの妹ドミノを演じたキム・ベイシンガー(1953年生まれ)で、こちらは敵側からボンド側に寝返る(これはシリーズのいつものお約束通り)言わ

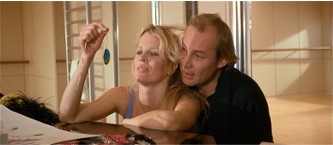

個人的には「ナインハーフ」はイマイチだったかも。原題は「9週間半」。監督は「フラッシュダンス」('83年)のエイドリアン・ラインで、相変わらず映像には凝っていて、哲学的な語り口を装っていますが、本質はエンターテイメントではなかったかなあ(キム・ベイシンガーのボディにばかり目が行く。この頃のミッキー・ロークってなぜか好きになれない)。

個人的には「ナインハーフ」はイマイチだったかも。原題は「9週間半」。監督は「フラッシュダンス」('83年)のエイドリアン・ラインで、相変わらず映像には凝っていて、哲学的な語り口を装っていますが、本質はエンターテイメントではなかったかなあ(キム・ベイシンガーのボディにばかり目が行く。この頃のミッキー・ロークってなぜか好きになれない)。

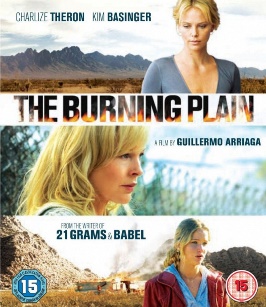

キム・ベイシンガーはその25年後、ギジェルモ・アリアガ監督の「

キム・ベイシンガーはその25年後、ギジェルモ・アリアガ監督の「 そう言えばキム・ベイシンガーは、アカデミー賞の授賞式でのプレゼンターとして舞台に立った際に(その年の作品賞は「

そう言えばキム・ベイシンガーは、アカデミー賞の授賞式でのプレゼンターとして舞台に立った際に(その年の作品賞は「

この「ネバーセイ・ネバーアゲイン」では、これら準主役級のほかに、Mの役が「

この「ネバーセイ・ネバーアゲイン」では、これら準主役級のほかに、Mの役が「

「ネバーセイ・ネバーアゲイン」●原題:NEVER SAY NEVER AGAIN●制作年:1983年●制作国:アメリカ・イギリス●監督:アーヴィン・カーシュナー●製作:ジャック・シュワルツマン●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア●撮影:ダグラス・スローカム●音楽:ミシェル・ルグラン●原作:イアン・フレミング●時間:134分●出演:ショーン・コネリー/クラウス・マリア・ブランダウアー/マックス・フォン・シドー/バーバラ・カレラ/キム・ベイシンガー/バーニー・ケイシー/アレック・マッコーエン/エドワード・フォックス/ギャヴァン・オハーリー/ローワン・アトキンソン/ロナルド・ピックアップ/ヴァレリー・レオン/ミロス・キレク/パット・ローチ/アンソニー・シャープ/プルネラ・ジー●日本公開:1983/12●配給:松竹富士=ヘラルド●最初に観た場

「ネバーセイ・ネバーアゲイン」●原題:NEVER SAY NEVER AGAIN●制作年:1983年●制作国:アメリカ・イギリス●監督:アーヴィン・カーシュナー●製作:ジャック・シュワルツマン●脚本:ロレンツォ・センプル・ジュニア●撮影:ダグラス・スローカム●音楽:ミシェル・ルグラン●原作:イアン・フレミング●時間:134分●出演:ショーン・コネリー/クラウス・マリア・ブランダウアー/マックス・フォン・シドー/バーバラ・カレラ/キム・ベイシンガー/バーニー・ケイシー/アレック・マッコーエン/エドワード・フォックス/ギャヴァン・オハーリー/ローワン・アトキンソン/ロナルド・ピックアップ/ヴァレリー・レオン/ミロス・キレク/パット・ローチ/アンソニー・シャープ/プルネラ・ジー●日本公開:1983/12●配給:松竹富士=ヘラルド●最初に観た場

「メフィスト」●原題:MEPHISTO●制作年:1981年●制作国:西独・ハンガリー●監督:イシュトバン・サボー●脚本:イシュトバン・サボー/ペーテル・ドバイ●撮影:ラホス・コルタイ●音楽:ゼンコ・タルナシ●原作:クラウス・マン●

「メフィスト」●原題:MEPHISTO●制作年:1981年●制作国:西独・ハンガリー●監督:イシュトバン・サボー●脚本:イシュトバン・サボー/ペーテル・ドバイ●撮影:ラホス・コルタイ●音楽:ゼンコ・タルナシ●原作:クラウス・マン● 時間:145 分●出演:クラウス・マリア・ブランダウアー/クリスティナ・ヤンダ/イルディコ・バンシャーギィ/カーリン・ボイド/ロルフ・ホッペ/ペーター・アンドライ/クリスティーネ・ハルボルト●日本公開:1982/04●配給:大映インターナショナル●最初に観た場所:新宿・シネマスクウェア東急(82-05-01)(評価:★★★☆)

時間:145 分●出演:クラウス・マリア・ブランダウアー/クリスティナ・ヤンダ/イルディコ・バンシャーギィ/カーリン・ボイド/ロルフ・ホッペ/ペーター・アンドライ/クリスティーネ・ハルボルト●日本公開:1982/04●配給:大映インターナショナル●最初に観た場所:新宿・シネマスクウェア東急(82-05-01)(評価:★★★☆)

「ナインハーフ」●原題:NINE 1/2 WEEKS●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:エイドリアン・ライン●製作:アンソニー・ルーファス・アイザック/キース・バリッシュ●脚本:パトリシア・ノップ/ザルマン・キング●撮影:ピーター・ビジウ●音楽:ジャック・ニッチェ●原作:エリザベス・マクニール●時間:117分●出演:ミッキー・ロー/キム・ベイシンガー/マーガレット・ホイットンン/ドワイト・ワイスト/クリスティーン・バランスキー/カレン・ヤング/ロン・ウッド●日本公開:1986/04●配給:日本ヘラルド(評価:★★★)

「ナインハーフ」●原題:NINE 1/2 WEEKS●制作年:1985年●制作国:アメリカ●監督:エイドリアン・ライン●製作:アンソニー・ルーファス・アイザック/キース・バリッシュ●脚本:パトリシア・ノップ/ザルマン・キング●撮影:ピーター・ビジウ●音楽:ジャック・ニッチェ●原作:エリザベス・マクニール●時間:117分●出演:ミッキー・ロー/キム・ベイシンガー/マーガレット・ホイットンン/ドワイト・ワイスト/クリスティーン・バランスキー/カレン・ヤング/ロン・ウッド●日本公開:1986/04●配給:日本ヘラルド(評価:★★★)

「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/ローリー・マクドナルド●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:ハンス・ジマー/オマール・ロドリゲス=ロペス●時間:106分●出演:シャーリーズ・セロン/キム・ベイシンガー/ジェニファー・ローレンス/ホセ・マリア・ヤスピク/ジョン・コーベット/ダニー・ピノ/テッサ・イア/ジョアキム・デ・アルメイダ/J・D・パルド/ブレット・カレン●日本公開:2009/09●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-07)(評価:★★★★)

「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/ローリー・マクドナルド●撮影:ロバート・エルスウィット●音楽:ハンス・ジマー/オマール・ロドリゲス=ロペス●時間:106分●出演:シャーリーズ・セロン/キム・ベイシンガー/ジェニファー・ローレンス/ホセ・マリア・ヤスピク/ジョン・コーベット/ダニー・ピノ/テッサ・イア/ジョアキム・デ・アルメイダ/J・D・パルド/ブレット・カレン●日本公開:2009/09●配給:東北新社●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-07)(評価:★★★★)

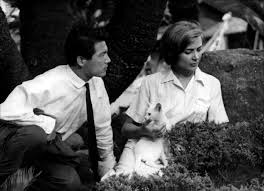

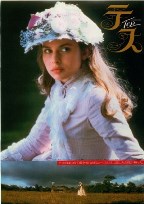

「ブーム」とはパーティーのこと。ブームに誘われることを夢見る13歳のヴィック(ソフィー・マルソー)が、自分の14歳の誕生日ブームを開くまでの物語。リセの新学期(夏のバカンス明け)に始まり、歯科医の父親(クロード・ブラッスール)とイラストレーターである母親(ブリジッド・フォッセー)の別居騒動、ハープ奏者の曾祖母プペット(ドゥニーズ・グレイ)の折々の助言を背景に、ブームで出会ったマチュー(アレクサンドル・スターリング)との恋模様、春休み明けに自身が開く誕生日ブームまでを描く。

「ブーム」とはパーティーのこと。ブームに誘われることを夢見る13歳のヴィック(ソフィー・マルソー)が、自分の14歳の誕生日ブームを開くまでの物語。リセの新学期(夏のバカンス明け)に始まり、歯科医の父親(クロード・ブラッスール)とイラストレーターである母親(ブリジッド・フォッセー)の別居騒動、ハープ奏者の曾祖母プペット(ドゥニーズ・グレイ)の折々の助言を背景に、ブームで出会ったマチュー(アレクサンドル・スターリング)との恋模様、春休み明けに自身が開く誕生日ブームまでを描く。

「ラ・ブーム」('80年/仏)はクロード・ピノトー(1925-2012/87歳没)監督によるフランス映画で、個人的にはこの映画で「

「ラ・ブーム」('80年/仏)はクロード・ピノトー(1925-2012/87歳没)監督によるフランス映画で、個人的にはこの映画で「 (1966年生まれ)のデビュー作であり(日本で言えば"中一"だが高校生くらいに見えたりもする)、ブリジッド・フォッセーはソフィー・マルソー演じる思春期の娘をも持つ母親役。個人的にはどうってことない映画でしたが、ヨーロッパ各国や日本を含むアジアでヒット作となりました。

(1966年生まれ)のデビュー作であり(日本で言えば"中一"だが高校生くらいに見えたりもする)、ブリジッド・フォッセーはソフィー・マルソー演じる思春期の娘をも持つ母親役。個人的にはどうってことない映画でしたが、ヨーロッパ各国や日本を含むアジアでヒット作となりました。 娘の恋愛だけでなく、親夫婦の倦怠期とそこからの脱脚を

娘の恋愛だけでなく、親夫婦の倦怠期とそこからの脱脚を も描いているところがフランス映画らしく、改めて観ると、フランス的文化・恋愛価値観が垣間見られた作品だったように思います。映画パーソナリティの襟川クロ(1950年生まれ)氏が「おもちゃ箱的青春ムービー。(中略)ごく普通の少女達が、普通の恋をして、またひとつ大人になるのでありました、とりまく大人は大人でイロイロあり、ひとつ年をとりましたとさ。といった、よくあるパターンではありますが、しかし、その味つけがなかなかのもの」と評価したほか、映画評論

も描いているところがフランス映画らしく、改めて観ると、フランス的文化・恋愛価値観が垣間見られた作品だったように思います。映画パーソナリティの襟川クロ(1950年生まれ)氏が「おもちゃ箱的青春ムービー。(中略)ごく普通の少女達が、普通の恋をして、またひとつ大人になるのでありました、とりまく大人は大人でイロイロあり、ひとつ年をとりましたとさ。といった、よくあるパターンではありますが、しかし、その味つけがなかなかのもの」と評価したほか、映画評論 家の

家の この映画は高田馬場パール座で観て、併映がフィービー・ケイツ(1963年生まれ)の19歳の時の

この映画は高田馬場パール座で観て、併映がフィービー・ケイツ(1963年生まれ)の19歳の時の デビュー作である「パラダイス」('82年/米)(公開時のタイトルは「フィービー・ケイツのパラダイス」)でしたが、こちらは当時のメモを見ると「フィービー・ケイツのアイドル映画。中身がない」(評価★☆)とだけありました(笑)。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーは当時、米仏2大アイドルだったのかもしれません。米国にはあと1人、二人

デビュー作である「パラダイス」('82年/米)(公開時のタイトルは「フィービー・ケイツのパラダイス」)でしたが、こちらは当時のメモを見ると「フィービー・ケイツのアイドル映画。中身がない」(評価★☆)とだけありました(笑)。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーは当時、米仏2大アイドルだったのかもしれません。米国にはあと1人、二人 と同年代のブルック・シールズ(1963年生まれ)がいましたが、ルイ・マル監督の「プリティ・ベイビー」('78年/米)も観ました(これも高田馬場パール座で、併映はダイアン・レイン主演の「リトル・ロマンス」('79年/米))。ニューオリンズの娼館が舞台のこの作品に、ルイ・マル監督が渡米して自ら発掘した彼女を起用したもので、ブルック・シールズは11歳で娼婦(12歳)を演じてセンセーションを巻き起こしましたが、ルイ・マル作品としてはイマイチだったかも(評価★★★)。フィービー・ケイツについては「

と同年代のブルック・シールズ(1963年生まれ)がいましたが、ルイ・マル監督の「プリティ・ベイビー」('78年/米)も観ました(これも高田馬場パール座で、併映はダイアン・レイン主演の「リトル・ロマンス」('79年/米))。ニューオリンズの娼館が舞台のこの作品に、ルイ・マル監督が渡米して自ら発掘した彼女を起用したもので、ブルック・シールズは11歳で娼婦(12歳)を演じてセンセーションを巻き起こしましたが、ルイ・マル作品としてはイマイチだったかも(評価★★★)。フィービー・ケイツについては「 結構、アイドル映画を観ていたのだなあと今になって思います。「プリティ・ベイビー」はブルック・シールズのアイドル映画ではありませんが(彼女の出たアイドル映画と言えば17歳の時の「青い珊瑚礁」('80年/米)あたりか)、彼女を一気にアイドルに押し上げた映画でしょう。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーを比べると、米国型アイドルとフランス型アイドルとではやはり違うなあと思わされます(映画雑誌「スクリーン」だと、ソフィー・マルソーが表紙向きで、フィービー・ケイツがグラビア向きと言ったところか)。フランス人監督のルイ・マルが見出したブルック・シールズはどちらか。天皇徳仁(今上天皇)が皇太子時代、日本人では柏原芳恵、外国人ではブルック・シールズの熱烈なファンであったとされていましたが、プリンストン大学を首席で卒業するような才女でした。

結構、アイドル映画を観ていたのだなあと今になって思います。「プリティ・ベイビー」はブルック・シールズのアイドル映画ではありませんが(彼女の出たアイドル映画と言えば17歳の時の「青い珊瑚礁」('80年/米)あたりか)、彼女を一気にアイドルに押し上げた映画でしょう。フィービー・ケイツとソフィー・マルソーを比べると、米国型アイドルとフランス型アイドルとではやはり違うなあと思わされます(映画雑誌「スクリーン」だと、ソフィー・マルソーが表紙向きで、フィービー・ケイツがグラビア向きと言ったところか)。フランス人監督のルイ・マルが見出したブルック・シールズはどちらか。天皇徳仁(今上天皇)が皇太子時代、日本人では柏原芳恵、外国人ではブルック・シールズの熱烈なファンであったとされていましたが、プリンストン大学を首席で卒業するような才女でした。

「ラ・ブーム」で父親と娘の役だったクロード・ブラッスールとソフィー・マルソーが、この作品の6年後、フランシス・ジロー監督の「デサント・オ・ザンファー 地獄に堕ちて」('86年/仏)では年齢の離れた夫と妻を演じましたが、これも夫婦の危機を打開しようとする話で、ただし、結構どろっとした話になっています。滞在先のリゾートホテルで殺人事件が起きる犯罪ミステリ仕様ですが、やや猟奇的側面も(原作は『狼は天使の匂い』『ピアニストを撃て』『華麗なる大泥棒』のデイビッド・グーディス)。さらには、「ラ・ブーム」の父親役と裸で激しいラブシーンを演じたりしていることもあり、そうした映画を企画する側も企画する側だが、「みんな父娘相姦みたいな目で私たちを見たがってるのよね」と自分でも承知していながら、こうした作品に簡単に出演してしまうソフィー・マルソーもソフィー・マルソーだとの批判と言うか苦言もあったようです。やはり、「ラ・ブーム」のソフィー・マルソーのイメージを壊されたくないファンがいるのだろうなあ(タイトルが何のことだかよく分からないのが難。ビデオタイトルは「地獄に墜ちて」)。

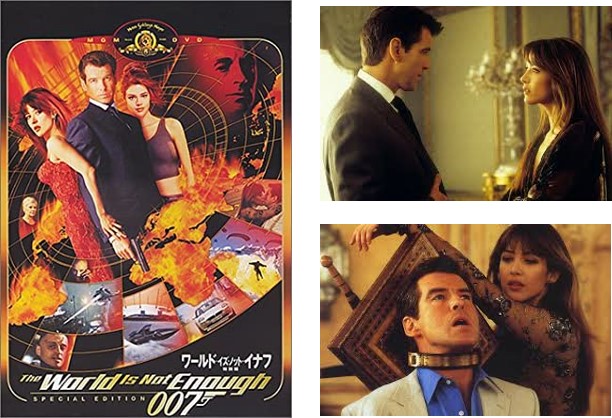

「ラ・ブーム」で父親と娘の役だったクロード・ブラッスールとソフィー・マルソーが、この作品の6年後、フランシス・ジロー監督の「デサント・オ・ザンファー 地獄に堕ちて」('86年/仏)では年齢の離れた夫と妻を演じましたが、これも夫婦の危機を打開しようとする話で、ただし、結構どろっとした話になっています。滞在先のリゾートホテルで殺人事件が起きる犯罪ミステリ仕様ですが、やや猟奇的側面も(原作は『狼は天使の匂い』『ピアニストを撃て』『華麗なる大泥棒』のデイビッド・グーディス)。さらには、「ラ・ブーム」の父親役と裸で激しいラブシーンを演じたりしていることもあり、そうした映画を企画する側も企画する側だが、「みんな父娘相姦みたいな目で私たちを見たがってるのよね」と自分でも承知していながら、こうした作品に簡単に出演してしまうソフィー・マルソーもソフィー・マルソーだとの批判と言うか苦言もあったようです。やはり、「ラ・ブーム」のソフィー・マルソーのイメージを壊されたくないファンがいるのだろうなあ(タイトルが何のことだかよく分からないのが難。ビデオタイトルは「地獄に墜ちて」)。 さらにその13年後、ソフィー・マルソーはマイケル・アプテッド監督の007シリーズシリーズ第19作「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」('99年/英)(公開時タイトルは「ワールド・イズ・ノット・イナフ」)でボンドガールとなり、当時で32歳ぐらいでしょうか、役どころは、ピアース・ブロスナン演じるジェームズ・ボンドを翻弄する悪役エレクトラ・キングで、結構ボンドと微妙な関係になりながらも、やがて本性を現しサディスティックにボンドを苛め倒していましたが(やや変態性欲気味)、詰まるところ悪役なのでやはり最期は...。彼女は、1996年に、半自伝的小説『うそをつく女』を刊行し、作品は「女性のアイデンティティの探求」と評され、フランスでは大きくとりあげられたとのことですが、こうした有名人女優がボンドガールになるのは当時としては珍しかったのではないでしょうか。その後、2002年に、長編映画監督としてのデビュー作「聞かせてよ、愛の言葉を」('01年)でモントリオール世界映画祭の最優秀監督賞を受賞するなどの活躍を遂げています。

さらにその13年後、ソフィー・マルソーはマイケル・アプテッド監督の007シリーズシリーズ第19作「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」('99年/英)(公開時タイトルは「ワールド・イズ・ノット・イナフ」)でボンドガールとなり、当時で32歳ぐらいでしょうか、役どころは、ピアース・ブロスナン演じるジェームズ・ボンドを翻弄する悪役エレクトラ・キングで、結構ボンドと微妙な関係になりながらも、やがて本性を現しサディスティックにボンドを苛め倒していましたが(やや変態性欲気味)、詰まるところ悪役なのでやはり最期は...。彼女は、1996年に、半自伝的小説『うそをつく女』を刊行し、作品は「女性のアイデンティティの探求」と評され、フランスでは大きくとりあげられたとのことですが、こうした有名人女優がボンドガールになるのは当時としては珍しかったのではないでしょうか。その後、2002年に、長編映画監督としてのデビュー作「聞かせてよ、愛の言葉を」('01年)でモントリオール世界映画祭の最優秀監督賞を受賞するなどの活躍を遂げています。

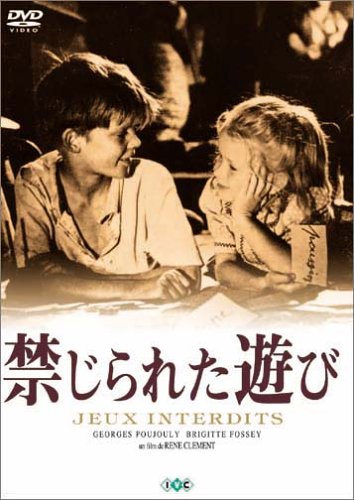

「禁じられた遊び」●原題:JEUX INTERDITS●制作年:1952年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロバート・ジュリアート●音楽:ナルシソ・イエペス●原作:フランソワ・ボワイエ●時間:86分●出演:ブリジッド・フォッセー/ジョルジュ・プージュリー/スザンヌ・クールタル/リュシアン・ユベール/ロランヌ・バディー/ジャック・マラン●日本公開:1953/09●配給:東和●最初に観た場所:早稲田松竹 (79-03-06)●2回目:高田馬場・ACTミニシアター (83-09-15)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)●併映(2回目):「居酒屋」(ルネ・クレマン)

「禁じられた遊び」●原題:JEUX INTERDITS●制作年:1952年●制作国:フランス●監督:ルネ・クレマン●脚本:ジャン・オーランシュ/ピエール・ポスト●撮影:ロバート・ジュリアート●音楽:ナルシソ・イエペス●原作:フランソワ・ボワイエ●時間:86分●出演:ブリジッド・フォッセー/ジョルジュ・プージュリー/スザンヌ・クールタル/リュシアン・ユベール/ロランヌ・バディー/ジャック・マラン●日本公開:1953/09●配給:東和●最初に観た場所:早稲田松竹 (79-03-06)●2回目:高田馬場・ACTミニシアター (83-09-15)(評価:★★★★☆)●併映(1回目):「鉄道員」(ピエトロ・ジェルミ)●併映(2回目):「居酒屋」(ルネ・クレマン)

「ラ・ブーム」●原題:LA BOUM●制作年:1980年●制作国:フランス●監督:クロード・ピノトー●製作:アラン・ポワレ●脚本:ダニエル・トンプソン/クロード・ピノトー●撮影:エドモン・セシャン●音楽:ウラジミール・コスマ(主題歌:「愛のファンタジー」歌:リチャード・サンダーソン)●時間:110分●出演:クロード・ブラッスール/ブリジッド・フォッセー/ソフィー・マルソー/ドゥニーズ・グレイ/ アレクサンドル・スターリング/ ベルナール・ジラルドー/シェイラ・オコナー/アレクサンドラ・ゴナン/ジーン=フィリップ・レオナール/リシャール・ボーランジェ/ウラジミール・コスマ●日本公開:1982/03●配給:松竹=富士映画●最初に観た場所:高田馬場パール座(82-09-15)(評価:★★★☆)●併映:「フィービー・ケイツのパラダイス」(スチュワート・ジラード)

「ラ・ブーム」●原題:LA BOUM●制作年:1980年●制作国:フランス●監督:クロード・ピノトー●製作:アラン・ポワレ●脚本:ダニエル・トンプソン/クロード・ピノトー●撮影:エドモン・セシャン●音楽:ウラジミール・コスマ(主題歌:「愛のファンタジー」歌:リチャード・サンダーソン)●時間:110分●出演:クロード・ブラッスール/ブリジッド・フォッセー/ソフィー・マルソー/ドゥニーズ・グレイ/ アレクサンドル・スターリング/ ベルナール・ジラルドー/シェイラ・オコナー/アレクサンドラ・ゴナン/ジーン=フィリップ・レオナール/リシャール・ボーランジェ/ウラジミール・コスマ●日本公開:1982/03●配給:松竹=富士映画●最初に観た場所:高田馬場パール座(82-09-15)(評価:★★★☆)●併映:「フィービー・ケイツのパラダイス」(スチュワート・ジラード)

「パラダイス」●原題:PARADISE●制作年:1982年●制作国:カナダ●監督・脚本:スチュアート・ギラード●製作:ロバート・ラントス/スティーブン・J・ロス●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ポール・ホファート●時間:95分●出演:フィービー・ケイツ/ウィリー・エイムス/リチャード・カーノック/チュヴィア・タヴィ/ニール・ヴィポンド●日本公開:1982/06●配給:松竹富士(評価:★☆)●併映:「ラ・ブーム」(クロード・ピノトー)

「パラダイス」●原題:PARADISE●制作年:1982年●制作国:カナダ●監督・脚本:スチュアート・ギラード●製作:ロバート・ラントス/スティーブン・J・ロス●撮影:アダム・グリーンバーグ●音楽:ポール・ホファート●時間:95分●出演:フィービー・ケイツ/ウィリー・エイムス/リチャード・カーノック/チュヴィア・タヴィ/ニール・ヴィポンド●日本公開:1982/06●配給:松竹富士(評価:★☆)●併映:「ラ・ブーム」(クロード・ピノトー)

「プリティ・ベビー」●原題:PRETTY BABY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督・製作:ルイ・マル●脚本:ポリー・プラット●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ジェリー・ウェクスラー●時間:110分●出演:ブルック・シールズ/E.J.ベロッ/キース・キャラダイン/スーザン・サランドン/アントニオ・ファーガス/マシュー・アントン/ダイアナ・スカーウィッド/バーバラ・スティール/ドン・フッド●日本公開:1978/10●配給:パラマウント●最初に観た場所:高田馬場パール座(80-01-16)(評価:★★★)●併映:「リトル・ロマンス」(ジョージ・ロイ・ヒル)

「プリティ・ベビー」●原題:PRETTY BABY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督・製作:ルイ・マル●脚本:ポリー・プラット●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ジェリー・ウェクスラー●時間:110分●出演:ブルック・シールズ/E.J.ベロッ/キース・キャラダイン/スーザン・サランドン/アントニオ・ファーガス/マシュー・アントン/ダイアナ・スカーウィッド/バーバラ・スティール/ドン・フッド●日本公開:1978/10●配給:パラマウント●最初に観た場所:高田馬場パール座(80-01-16)(評価:★★★)●併映:「リトル・ロマンス」(ジョージ・ロイ・ヒル)

「デサント・オ・ザンファー 地獄に墜ちて」●原題:DESCENTE AUX ENFERS●制作年:1986年●制作国:フランス●監督:フランシス・ジロー●製作:アリエル・ゼイトゥン●脚本:フランシス・ジロー/ジャン=ルー・ダバディ●撮影:シャルリー・ヴァン・ダム●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●原作:デイビッド・グーディス●時間:88分●出演:ソフィー・マルソー/クロード・ブラッスール /ベッツィ・ブ

「デサント・オ・ザンファー 地獄に墜ちて」●原題:DESCENTE AUX ENFERS●制作年:1986年●制作国:フランス●監督:フランシス・ジロー●製作:アリエル・ゼイトゥン●脚本:フランシス・ジロー/ジャン=ルー・ダバディ●撮影:シャルリー・ヴァン・ダム●音楽:ジョルジュ・ドルリュー●原作:デイビッド・グーディス●時間:88分●出演:ソフィー・マルソー/クロード・ブラッスール /ベッツィ・ブ

「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」●原題:THE WORLD IS NOT ENOUGH●制作年:1999年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:マイケル・アプテッド●製作:マイケル・G・ウィルソン/バーバラ・ブロッコリ●脚本:ニール・パーヴィス/ロバート・ウェイド●撮影:エイドリアン・ビドル●音楽:デヴィッド・アーノルド(主題歌:「The World is Not Enough」ガービッジ)●原作:イアン・フレミング●時間:127分●出演:ピアース・ブロスナン/ソフィー・マルソー/ロバート・カーライル/デニス・リチャーズ/ロビー・コルトレーン/デスモンド・リュウェリン/マリア・グラツィア・クチノッタ/サマンサ・ボンド/マイケル・キッチン/コリン・サーモン/セレナ・スコット・トーマス/ウルリク・トムセン/ゴールディ/ジョン・セル/クロード=オリビエ・ルドルフ/ジュディ・デンチ●日本公開:2000/02●配給:UIP(評価:★★★☆)

「007 ワールド・イズ・ノット・イナフ」●原題:THE WORLD IS NOT ENOUGH●制作年:1999年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:マイケル・アプテッド●製作:マイケル・G・ウィルソン/バーバラ・ブロッコリ●脚本:ニール・パーヴィス/ロバート・ウェイド●撮影:エイドリアン・ビドル●音楽:デヴィッド・アーノルド(主題歌:「The World is Not Enough」ガービッジ)●原作:イアン・フレミング●時間:127分●出演:ピアース・ブロスナン/ソフィー・マルソー/ロバート・カーライル/デニス・リチャーズ/ロビー・コルトレーン/デスモンド・リュウェリン/マリア・グラツィア・クチノッタ/サマンサ・ボンド/マイケル・キッチン/コリン・サーモン/セレナ・スコット・トーマス/ウルリク・トムセン/ゴールディ/ジョン・セル/クロード=オリビエ・ルドルフ/ジュディ・デンチ●日本公開:2000/02●配給:UIP(評価:★★★☆)

作:エリッ

作:エリッ ク・アルトメイヤー/ニコラス・アルトメイヤー●撮影:イシャーム・アラウィエ●音楽:ニコラス・コンタン●原作:エマニュエル・ベルンエイム●時間:113分●出演:ソフィー・マルソー

ク・アルトメイヤー/ニコラス・アルトメイヤー●撮影:イシャーム・アラウィエ●音楽:ニコラス・コンタン●原作:エマニュエル・ベルンエイム●時間:113分●出演:ソフィー・マルソー /アンドレ・デュソリエ/ジェラルディーヌ・ペラス/シャーロット・ランプリング/エリック・カラヴァカ/ハンナ・シグラ/グレゴリー・ガドゥボワ/ジャック・ノロ/ジュディット・マーレ/ダニエル・メズギッシュ/ナタリー・リシャール●日本公開:2023/02●配給:キノフィルムズ●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(23-02-17)(評価:★★★★)

/アンドレ・デュソリエ/ジェラルディーヌ・ペラス/シャーロット・ランプリング/エリック・カラヴァカ/ハンナ・シグラ/グレゴリー・ガドゥボワ/ジャック・ノロ/ジュディット・マーレ/ダニエル・メズギッシュ/ナタリー・リシャール●日本公開:2023/02●配給:キノフィルムズ●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(23-02-17)(評価:★★★★)

バレンタイン目前のある日、ジョエル(ジム・キャリー)は、最近ケンカ別れした恋人のクレメンタイン(ケイト・ウィンスレット)が、自分との記憶を全部消してしまったという不思議な手紙を受け取る。ショックを受けたジョエルは、自らもクレメンタインとの波乱に満ちた日々を忘れようと、記憶除去を専門とするラクーナ医院の門を叩く。ハワード・ミュージワック博士(トム・ウィルキンソン)が開発したその手術法は

バレンタイン目前のある日、ジョエル(ジム・キャリー)は、最近ケンカ別れした恋人のクレメンタイン(ケイト・ウィンスレット)が、自分との記憶を全部消してしまったという不思議な手紙を受け取る。ショックを受けたジョエルは、自らもクレメンタインとの波乱に満ちた日々を忘れようと、記憶除去を専門とするラクーナ医院の門を叩く。ハワード・ミュージワック博士(トム・ウィルキンソン)が開発したその手術法は 、一晩寝ている間に、脳の中の特定の記憶だけを消去できるというもの。さっそく施術を受けるジョエル。技師のパトリック(イライジャ・ウッド)、スタン(マーク・ラファロ)、メアリー(キルスティン・ダンス

、一晩寝ている間に、脳の中の特定の記憶だけを消去できるというもの。さっそく施術を受けるジョエル。技師のパトリック(イライジャ・ウッド)、スタン(マーク・ラファロ)、メアリー(キルスティン・ダンス ト)が記憶を消していく間、無意識のジョエルは、クレメンタインと過ごした日々を逆回転で体験する。しかしやがて、ジョエルは忘れたくない素敵な時間の存在に気づき、手術を止めたいと思うようになるが、そのまま手術は終わる。そして朝。家を出たジョエルは、衝動的に仕事をさぼって海辺へと向かい、そこでクレメンタインと出会う。二人は互いに惹かれ合うが、彼らのもとに、消された記憶について二人がそれぞれ語っているテープが届く。自分と博士との不倫の記憶を消されたと知ったメアリーが、彼らに送ったのだ。テープから聞こえてくるお互いの悪口。しかし二人は、それでも改めて恋に落ちるのだった―。

ト)が記憶を消していく間、無意識のジョエルは、クレメンタインと過ごした日々を逆回転で体験する。しかしやがて、ジョエルは忘れたくない素敵な時間の存在に気づき、手術を止めたいと思うようになるが、そのまま手術は終わる。そして朝。家を出たジョエルは、衝動的に仕事をさぼって海辺へと向かい、そこでクレメンタインと出会う。二人は互いに惹かれ合うが、彼らのもとに、消された記憶について二人がそれぞれ語っているテープが届く。自分と博士との不倫の記憶を消されたと知ったメアリーが、彼らに送ったのだ。テープから聞こえてくるお互いの悪口。しかし二人は、それでも改めて恋に落ちるのだった―。

2004年公開のミシェル・ゴンドリー監督作で、アカデミー賞脚本賞、放送映画批評家協会賞作品賞などを受賞していますが、確かに脚本が巧みでした。「記憶除去」を扱った映画SFでもあり、サターン賞の最高賞である「SF映画賞」も受賞していますが、SFチックな部分はわざとキッチュに作っている感じで、やはり、サターン賞も含め、評価されたのは脚本の面白さだったのではないでしょうか(映像も、金をかけないなりに撮り方に凝っていた)。

2004年公開のミシェル・ゴンドリー監督作で、アカデミー賞脚本賞、放送映画批評家協会賞作品賞などを受賞していますが、確かに脚本が巧みでした。「記憶除去」を扱った映画SFでもあり、サターン賞の最高賞である「SF映画賞」も受賞していますが、SFチックな部分はわざとキッチュに作っている感じで、やはり、サターン賞も含め、評価されたのは脚本の面白さだったのではないでしょうか(映像も、金をかけないなりに撮り方に凝っていた)。 冒頭にジム・キャリー演じるジョエルとケイト・ウィンスレット演じるクレメンタインの列車での出会いの場面があります。朝、家を出て職場に向かおうとしたジョエルは、衝動的に仕事をさぼってロングアイランドの果て「モントーク」の海辺へと向かい、そこでクレメンタインと出会う―クレメンタインがかなり積極的にジョエルにアプローチしていて、ちょっとエキセントリックですらありましたが、これ全部、伏線があったのだなあ。思えば、映画の構成自体が、推理小説で言うところの"叙述トリック"と言うか、観客に対する一つのトリックみたいになって、そのことに気づいたのは観始めてかなり経ってからでした。

冒頭にジム・キャリー演じるジョエルとケイト・ウィンスレット演じるクレメンタインの列車での出会いの場面があります。朝、家を出て職場に向かおうとしたジョエルは、衝動的に仕事をさぼってロングアイランドの果て「モントーク」の海辺へと向かい、そこでクレメンタインと出会う―クレメンタインがかなり積極的にジョエルにアプローチしていて、ちょっとエキセントリックですらありましたが、これ全部、伏線があったのだなあ。思えば、映画の構成自体が、推理小説で言うところの"叙述トリック"と言うか、観客に対する一つのトリックみたいになって、そのことに気づいたのは観始めてかなり経ってからでした。 二度目の二人の出会いのシーンが出てきて、「えっ、何これ」という感じになりましたが、それこそがこの映画の画期的にユニークな点だったわけです。要するに、観ている観客がいつの間にか主人公と同じ"記憶喪失"状態を体験していたということです(「何、言っているか分からない」って、分からない方が幸せ。実際に映画を観て味わって欲しい)。コレ、この方法が使えるのはこの作品1回きりだろなあという気がします。誰かが後から真似ようと思っても、この映画から「盗んだ」という捉え方しかされないのではないでしょうか。

二度目の二人の出会いのシーンが出てきて、「えっ、何これ」という感じになりましたが、それこそがこの映画の画期的にユニークな点だったわけです。要するに、観ている観客がいつの間にか主人公と同じ"記憶喪失"状態を体験していたということです(「何、言っているか分からない」って、分からない方が幸せ。実際に映画を観て味わって欲しい)。コレ、この方法が使えるのはこの作品1回きりだろなあという気がします。誰かが後から真似ようと思っても、この映画から「盗んだ」という捉え方しかされないのではないでしょうか。 ラブ・ストーリーとしても良く出来ていますが、ジム・キャリー演じるジョエルとケイト・ウィンスレット演じるクレメンタインでは、後者の方が完全に"キャラ立ち"しており、ケイト・ウィンスレットはこの作品で、ロンドン映画批評家協会賞「英国主演女優賞」、放送映画批評家協会賞「主演女優賞」などを受賞しています(アカデミー「主演女優賞」、ゴールデングローブ賞「主演女優賞(ドラマ部門)」にもノミネート)。彼女は2年後の「

ラブ・ストーリーとしても良く出来ていますが、ジム・キャリー演じるジョエルとケイト・ウィンスレット演じるクレメンタインでは、後者の方が完全に"キャラ立ち"しており、ケイト・ウィンスレットはこの作品で、ロンドン映画批評家協会賞「英国主演女優賞」、放送映画批評家協会賞「主演女優賞」などを受賞しています(アカデミー「主演女優賞」、ゴールデングローブ賞「主演女優賞(ドラマ部門)」にもノミネート)。彼女は2年後の「 「エターナル・サンシャイン」●原題:ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:ミシェル・ゴンドリー●製作:スティーヴ・ゴリン/アンソニー・ブレグマン●脚本:チャーリ

「エターナル・サンシャイン」●原題:ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:ミシェル・ゴンドリー●製作:スティーヴ・ゴリン/アンソニー・ブレグマン●脚本:チャーリ

ー・カウフマン●撮影:エレン・クラス●音楽:ジョン・ブライオン●時間:107分●出演:ジム・キャリー/ケイト・ウィンスレット/イライジャ・ウッド/キルスティン・ダンスト/マーク・ラファロ/トム・ウィルキンソン/デヴィッド・クロス●日本公開:2005/03●配給:ギャガ=ヒューマックス●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-02-26)(評価:★★★★)

ー・カウフマン●撮影:エレン・クラス●音楽:ジョン・ブライオン●時間:107分●出演:ジム・キャリー/ケイト・ウィンスレット/イライジャ・ウッド/キルスティン・ダンスト/マーク・ラファロ/トム・ウィルキンソン/デヴィッド・クロス●日本公開:2005/03●配給:ギャガ=ヒューマックス●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-02-26)(評価:★★★★)

#2.「

#2.「

#9.「

#9.「

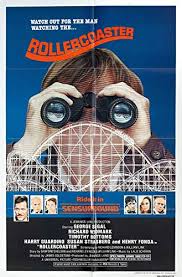

#16.「ジェット・ローラー・コースター」は集団捜査劇めかしているが、保安基準局役人のジョージ・シーガルと爆発狂のティモシイ・ボトムズの対決であるとしています(53p)。この点においては「真昼の決闘」や「ジャッカルの日」などと同系譜で、特徴的なのは、敵味方がモノマニアックである点だと。なるほど。アメリカ人は大体「個対組織」より「個対個」の対決が好きなのかも。著者はこの映画のジョージ・シーガルの演技を絶賛しています。個人的には、パニック映画としては懐かしい作品ですが、「

#16.「ジェット・ローラー・コースター」は集団捜査劇めかしているが、保安基準局役人のジョージ・シーガルと爆発狂のティモシイ・ボトムズの対決であるとしています(53p)。この点においては「真昼の決闘」や「ジャッカルの日」などと同系譜で、特徴的なのは、敵味方がモノマニアックである点だと。なるほど。アメリカ人は大体「個対組織」より「個対個」の対決が好きなのかも。著者はこの映画のジョージ・シーガルの演技を絶賛しています。個人的には、パニック映画としては懐かしい作品ですが、「

#24.「

#24.「 #32.「

#32.「

#32.「スター・ウォーズ」で、「二つのロボットが砂漠をとぼとぼ行く場面で、こんなシーンを観たことがあったな、と思った。黒澤明の「

#32.「スター・ウォーズ」で、「二つのロボットが砂漠をとぼとぼ行く場面で、こんなシーンを観たことがあったな、と思った。黒澤明の「 囲気出ていた。ルーク役は奥田瑛二!)。悪くはないけれど、十分満足したかと言うとイマイチだったというのが当時の印象で(評価★★★☆)、前年公開の「

囲気出ていた。ルーク役は奥田瑛二!)。悪くはないけれど、十分満足したかと言うとイマイチだったというのが当時の印象で(評価★★★☆)、前年公開の「

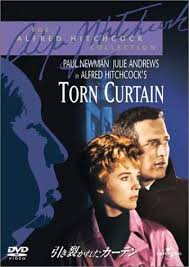

「引き裂かれたカーテン」('66年)を、著者は、作品は失敗だったけれど、ヒッチコック好みの俳優を使ったという意味では、この作品のポール・ニューマンがそうだとしているのに対し、和田誠は、この作品を好きだとし、ポール・ニューマンには「逆転」('63年)などのようにスリラーが似合うと言っています(143p)(「

「引き裂かれたカーテン」('66年)を、著者は、作品は失敗だったけれど、ヒッチコック好みの俳優を使ったという意味では、この作品のポール・ニューマンがそうだとしているのに対し、和田誠は、この作品を好きだとし、ポール・ニューマンには「逆転」('63年)などのようにスリラーが似合うと言っています(143p)(「

#49.「

#49.「

#52.「

#52.「

#53.「

#53.「 #55.「

#55.「 日記風の話も多くなり、この様式も「週刊文春」の連載のエッセイ「本音を申せば」に受け継がれている)。二日目から色川武大氏が加わったというからスゴイ面子。それにしても「エノケンの頑張り戦術」を「博覧強記の色川さんが、題名さえも知らなかった」とは意外。そう言う著者も、「頑張り戦術」は知らなかったとのこと。按摩に化けたエノケンが如月寛多を「もみくちゃ」にし、取っ組み合いになるところを、カメラ据えっぱなしのワンショットで撮っているいるところが飛びぬけて面白かったとしていますが、「エノケンの近藤勇」にもそうした撮り方をしている場面があります。

日記風の話も多くなり、この様式も「週刊文春」の連載のエッセイ「本音を申せば」に受け継がれている)。二日目から色川武大氏が加わったというからスゴイ面子。それにしても「エノケンの頑張り戦術」を「博覧強記の色川さんが、題名さえも知らなかった」とは意外。そう言う著者も、「頑張り戦術」は知らなかったとのこと。按摩に化けたエノケンが如月寛多を「もみくちゃ」にし、取っ組み合いになるところを、カメラ据えっぱなしのワンショットで撮っているいるところが飛びぬけて面白かったとしていますが、「エノケンの近藤勇」にもそうした撮り方をしている場面があります。

#58.「

#58.「

#61.「

#61.「

#62.「

#62.「

#63.「

#63.「 #90.「

#90.「

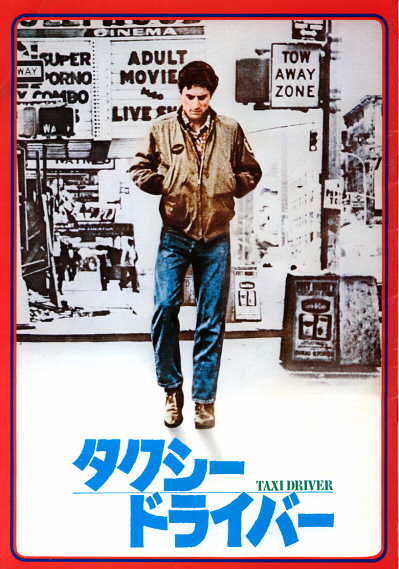

「タクシードライバー」●原題:TAXI DRIVER●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:マーティン・スコセッシ●製作:マイケル・フィリップス/ジュリア・フィリップス●脚本:ポール・シュレイダー●撮影:マイケル・チャップマン●音楽:バーナード・ハーマン●時間:114分●出演:ロバート・デ・ニーロ/シビル・シェパード/ジョディ・フォスター/ハーヴェイ・カイテル/ピーター・ボイル/アルバート・ブルックス/マーティン・スコセッシ/ジョー・スピネル/ダイアン・アボット/レナード・ハリス/ヴィクター・アルゴ/ガース・エイヴァリー/リチャード・ヒッグス/ロバート・マルコフ、/ハリー・ノーサップ/スティーブン・

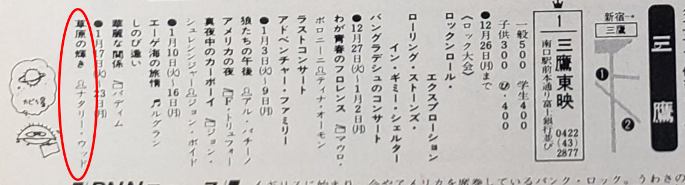

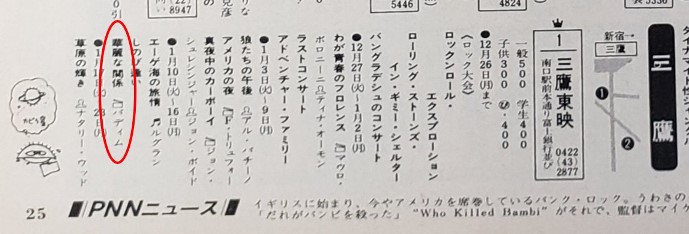

「タクシードライバー」●原題:TAXI DRIVER●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:マーティン・スコセッシ●製作:マイケル・フィリップス/ジュリア・フィリップス●脚本:ポール・シュレイダー●撮影:マイケル・チャップマン●音楽:バーナード・ハーマン●時間:114分●出演:ロバート・デ・ニーロ/シビル・シェパード/ジョディ・フォスター/ハーヴェイ・カイテル/ピーター・ボイル/アルバート・ブルックス/マーティン・スコセッシ/ジョー・スピネル/ダイアン・アボット/レナード・ハリス/ヴィクター・アルゴ/ガース・エイヴァリー/リチャード・ヒッグス/ロバート・マルコフ、/ハリー・ノーサップ/スティーブン・ プリンス●日本公開:1976/09●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:早稲田松竹(77-11-05)●2回目:池袋文芸坐(79-02-11)●3回目:三鷹オスカー(81-03-18)●4回目:早稲田松竹(85-03-23)(評価:★★★★★)●併映(1回目):「アメリカングラフィティ」(ジョージ・ルーカス)●併映(2回目):「ローリング・サンダー」(ジョン・フリン)●併映(3回目):「アリスの恋」(マーティン・スコセッシ)/「ミーン・ストリート」(マーティン・スコセッシ)●併映(4回目):「ミッドナイト・エクスプレス」(アラン・パーカー)

プリンス●日本公開:1976/09●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:早稲田松竹(77-11-05)●2回目:池袋文芸坐(79-02-11)●3回目:三鷹オスカー(81-03-18)●4回目:早稲田松竹(85-03-23)(評価:★★★★★)●併映(1回目):「アメリカングラフィティ」(ジョージ・ルーカス)●併映(2回目):「ローリング・サンダー」(ジョン・フリン)●併映(3回目):「アリスの恋」(マーティン・スコセッシ)/「ミーン・ストリート」(マーティン・スコセッシ)●併映(4回目):「ミッドナイト・エクスプレス」(アラン・パーカー)

![ネットワーク [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%20%5BDVD%5D.jpg)

「アニー・ホール」●原題:ANNIE HALL●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督:ウディ・アレン●製作:チャールズ・ジョフィ/ジャック・ローリンズ●脚本:ウディ・アレン/マーシャル・ブリックマン●撮影:ゴードン・ウィリス ●時間:94分●出演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン/トニー・ロバーツ/シェリー・デュバル/ポール・サイモン/シガニー・ウィーバー/クリストファー・ウォーケン/ジェフ・ゴールドブラム/ジョン・グローヴァー/トルーマン・カポーティ(ノンクレジット)●日本公開:1978/01●配給:オライオン映画●最初に観た場所:有楽町・ニュー東宝シネマ2(78-01-18)●2回目:有楽町・ニュー東宝シネマ2 (78-01-18)(評価:★★★★)

「アニー・ホール」●原題:ANNIE HALL●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督:ウディ・アレン●製作:チャールズ・ジョフィ/ジャック・ローリンズ●脚本:ウディ・アレン/マーシャル・ブリックマン●撮影:ゴードン・ウィリス ●時間:94分●出演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン/トニー・ロバーツ/シェリー・デュバル/ポール・サイモン/シガニー・ウィーバー/クリストファー・ウォーケン/ジェフ・ゴールドブラム/ジョン・グローヴァー/トルーマン・カポーティ(ノンクレジット)●日本公開:1978/01●配給:オライオン映画●最初に観た場所:有楽町・ニュー東宝シネマ2(78-01-18)●2回目:有楽町・ニュー東宝シネマ2 (78-01-18)(評価:★★★★)

「スター・ウォーズ(「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」)」●原題:THE STAR WARS●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジョージ・ルーカス●製作: ゲイリー・カーツ●撮影:ギルバート・テイラー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:121分(特別編:125分)●出演:マーク・ハミル/ハリソン・フォード/キャリー・フィッシャー/デヴィッド・プラウズ/ジェームズ・アール・ジョーンズ(声)/アレック・ギネス/アンソニー・ダニエルズ/ケニー・ベイカー/ピーター・メイヒュー/ピーター・カッシング/フィル・ブラウン/シラー・フレイザー/ジェレミー・ブロック/ポール・ブレイク/ローリー・グード/アンソニー・フォレスト/ドリュー・ヘンレイ/アンガス・マッキネ/デニス・ローソン/ギャリック・ヘイゴン/ローリー・グード/パム・ローズ/リチャード・ルパルメンティエ/デレック・ライオンズ●日本公開:1978/06●配給:20世紀フォックス映画●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(82-07-11)(評価:★★★☆)●併映:「レイダース 失われた《聖櫃》」(スティーブン・スピルバーグ)

「スター・ウォーズ(「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」)」●原題:THE STAR WARS●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ジョージ・ルーカス●製作: ゲイリー・カーツ●撮影:ギルバート・テイラー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:121分(特別編:125分)●出演:マーク・ハミル/ハリソン・フォード/キャリー・フィッシャー/デヴィッド・プラウズ/ジェームズ・アール・ジョーンズ(声)/アレック・ギネス/アンソニー・ダニエルズ/ケニー・ベイカー/ピーター・メイヒュー/ピーター・カッシング/フィル・ブラウン/シラー・フレイザー/ジェレミー・ブロック/ポール・ブレイク/ローリー・グード/アンソニー・フォレスト/ドリュー・ヘンレイ/アンガス・マッキネ/デニス・ローソン/ギャリック・ヘイゴン/ローリー・グード/パム・ローズ/リチャード・ルパルメンティエ/デレック・ライオンズ●日本公開:1978/06●配給:20世紀フォックス映画●最初に観た場所:飯田橋・佳作座(82-07-11)(評価:★★★☆)●併映:「レイダース 失われた《聖櫃》」(スティーブン・スピルバーグ)

「引き裂かれたカーテン」●原題:TORN CURTAIN●制作年:1966年●制作国:アメリカ●監督・製作:アルフレッド・ヒッチコック●ジェニングス・ラング●脚本:ブライアン・ムーア/ウィリス・ホール/キース・ウォーターハウス●撮影:ジョン・F・ウォーレン●音楽:ジョン・アディソン●時間:128分●出演:ポール・ニューマン /ジュリー・アンドリュース/ハンスイェルク・フェルミー/ギュンター・シュトラック/ルドウィヒ・ドナート/ヴォルフガン

「引き裂かれたカーテン」●原題:TORN CURTAIN●制作年:1966年●制作国:アメリカ●監督・製作:アルフレッド・ヒッチコック●ジェニングス・ラング●脚本:ブライアン・ムーア/ウィリス・ホール/キース・ウォーターハウス●撮影:ジョン・F・ウォーレン●音楽:ジョン・アディソン●時間:128分●出演:ポール・ニューマン /ジュリー・アンドリュース/ハンスイェルク・フェルミー/ギュンター・シュトラック/ルドウィヒ・ドナート/ヴォルフガン グ・キーリング/リラ・ケドロヴ/モート・ミルズ/ギゼラ・フィッシャー/デヴィッド・オパトッシュ/タマラ・トゥマノワ/モーリス・ドナー/ロバート・ブーン/ノーバート・シラー/ハロルド・ディレンフォース/アーサー・グールド=ポーター/ピーター・ローレ・Jr/アンドレア・ダルビー/エリック・ホランド/レスター・フレッチャー●日本公開:1966/10●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ.(評価:★★★★)

グ・キーリング/リラ・ケドロヴ/モート・ミルズ/ギゼラ・フィッシャー/デヴィッド・オパトッシュ/タマラ・トゥマノワ/モーリス・ドナー/ロバート・ブーン/ノーバート・シラー/ハロルド・ディレンフォース/アーサー・グールド=ポーター/ピーター・ローレ・Jr/アンドレア・ダルビー/エリック・ホランド/レスター・フレッチャー●日本公開:1966/10●配給:ユニバーサル・ピクチャーズ.(評価:★★★★)

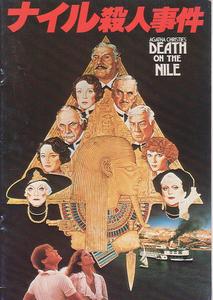

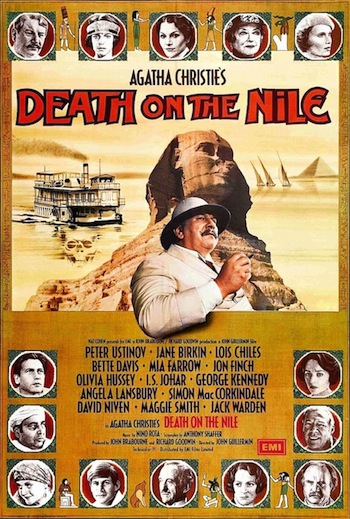

「ナイル殺人事件」●原題:DEATH ON THE NILE●制作年:1978年●制作国:イギリス●監督:ジョン・ギラーミン●製作:ジョン・ブラボーン/リチャード・グッドウィン●脚本:アンソニー・シェーファー●撮影:ジャック・カーディフ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:アガサ・クリスティ「ナイルに死す」●時間:140分●出演:ピーター・ユスティノフ/ミア・ファロー/ベティ・デイヴィス/アンジェラ・ランズベリー/ジョージ・ケネ

「ナイル殺人事件」●原題:DEATH ON THE NILE●制作年:1978年●制作国:イギリス●監督:ジョン・ギラーミン●製作:ジョン・ブラボーン/リチャード・グッドウィン●脚本:アンソニー・シェーファー●撮影:ジャック・カーディフ●音楽:ニーノ・ロータ●原作:アガサ・クリスティ「ナイルに死す」●時間:140分●出演:ピーター・ユスティノフ/ミア・ファロー/ベティ・デイヴィス/アンジェラ・ランズベリー/ジョージ・ケネ ディ/オリヴィア・ハッセー/ジョン・フィンチ/マギー・スミス/デヴィッド・ニーヴ

ディ/オリヴィア・ハッセー/ジョン・フィンチ/マギー・スミス/デヴィッド・ニーヴ ン/ジャック・ウォーデン/ロイス・チャイルズ/サイモン・マッコーキンデール/ジェーン・バーキン/サム・ワナメイカー/ハリー・アンドリュース●日本公開:1978/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:日比谷映画劇場(78-12-17)(評価:★★★☆)

ン/ジャック・ウォーデン/ロイス・チャイルズ/サイモン・マッコーキンデール/ジェーン・バーキン/サム・ワナメイカー/ハリー・アンドリュース●日本公開:1978/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:日比谷映画劇場(78-12-17)(評価:★★★☆) 「麦秋」●制作年:1953年●監督:小津安二郎●製作:山本武●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田

「麦秋」●制作年:1953年●監督:小津安二郎●製作:山本武●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田 雄春●音楽:伊藤宣二●時間:124分●出演:原節子/笠智衆/淡島千景/三宅邦子/菅井一郎/東山千栄子/杉村春子/二本柳寛/佐野周二/村瀬禪/城澤勇夫/高堂国典/高橋とよ/宮内精二/井川邦子/志賀真津子/伊藤和代/山本多美/谷よしの/寺田佳世子/長谷部朋香/山田英子/田代芳子/谷崎純●公開:1951/03●配給:松竹(評価:★★★★☆)

雄春●音楽:伊藤宣二●時間:124分●出演:原節子/笠智衆/淡島千景/三宅邦子/菅井一郎/東山千栄子/杉村春子/二本柳寛/佐野周二/村瀬禪/城澤勇夫/高堂国典/高橋とよ/宮内精二/井川邦子/志賀真津子/伊藤和代/山本多美/谷よしの/寺田佳世子/長谷部朋香/山田英子/田代芳子/谷崎純●公開:1951/03●配給:松竹(評価:★★★★☆)

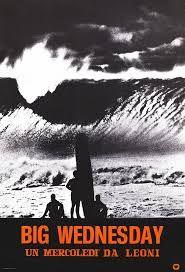

「ビッグ・ウェンズデー」●原題:BIG WENSDAY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ミリアス●製作:バズ・フェイトシャンズ/アレクサンドラ・ローズ●脚本:ジョン・ミリアス/デニス・アーバーグ●撮影:ブルース・サーティース●音楽:ベイ

「ビッグ・ウェンズデー」●原題:BIG WENSDAY●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ミリアス●製作:バズ・フェイトシャンズ/アレクサンドラ・ローズ●脚本:ジョン・ミリアス/デニス・アーバーグ●撮影:ブルース・サーティース●音楽:ベイ ジル・ポールドゥリス●時間:119分●出演:ジャン=マイケル・ヴィンセント/ウィリアム・カット

ジル・ポールドゥリス●時間:119分●出演:ジャン=マイケル・ヴィンセント/ウィリアム・カット /ゲイリー・ビジー/リー・パーセル/サム・メルヴィル/パティ・ダーバンヴィル/ダレル・フェティ/ジェフ・パークス/レブ・ブラウン/デニス・アーバーグ/リック・ダノ/バーバラ・ヘイル/ジョー・スピネル/ロバート・イングランド●日本公開:1979/04●配給:ワーナー・ブラザーズ●最初に観た場所:テアトル吉祥寺(82>-03-13)(評価:★★★☆)●併映:「カッコーの巣の上で」(ミロシュ・フォアマン)

/ゲイリー・ビジー/リー・パーセル/サム・メルヴィル/パティ・ダーバンヴィル/ダレル・フェティ/ジェフ・パークス/レブ・ブラウン/デニス・アーバーグ/リック・ダノ/バーバラ・ヘイル/ジョー・スピネル/ロバート・イングランド●日本公開:1979/04●配給:ワーナー・ブラザーズ●最初に観た場所:テアトル吉祥寺(82>-03-13)(評価:★★★☆)●併映:「カッコーの巣の上で」(ミロシュ・フォアマン) 「エノケンの近藤勇」●制作年:1935年●監督:山本嘉次郎●脚本・原作:ピエル・ブリヤント/P.C.L.文芸部●撮影:唐沢弘光●音楽:栗原重一●時間:81分●出演:榎本健一/二村定一/中村是好/柳田貞一/如月寛多/田島辰夫/丸山定夫/伊藤薫/花島喜世子/宏川光子/北村季佐江/

「エノケンの近藤勇」●制作年:1935年●監督:山本嘉次郎●脚本・原作:ピエル・ブリヤント/P.C.L.文芸部●撮影:唐沢弘光●音楽:栗原重一●時間:81分●出演:榎本健一/二村定一/中村是好/柳田貞一/如月寛多/田島辰夫/丸山定夫/伊藤薫/花島喜世子/宏川光子/北村季佐江/ 千川輝美/高尾光子/夏目初子●公開:1935/10●配給:P.C.L.(評価:★★★)

千川輝美/高尾光子/夏目初子●公開:1935/10●配給:P.C.L.(評価:★★★)

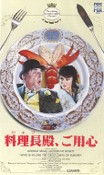

「料理長(シェフ)殿、ご用心」●原題:SOMEONE IS KILLING THE GREAT CHEFS OF EUROPE●制作年:ヴァン・ライアンズ/ナン・ラ1978年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コチェフ●脚本:ピーター・ストーン●撮影:ジョン・オルコット●音楽:ヘンリー・マンシーニ●原作:アイヴァン・ライアンズ/

「料理長(シェフ)殿、ご用心」●原題:SOMEONE IS KILLING THE GREAT CHEFS OF EUROPE●制作年:ヴァン・ライアンズ/ナン・ラ1978年●制作国:アメリカ●監督:テッド・コチェフ●脚本:ピーター・ストーン●撮影:ジョン・オルコット●音楽:ヘンリー・マンシーニ●原作:アイヴァン・ライアンズ/ ナン・ライアンズ●時間:112分●出演:ジャクリーン・ビセット/ジョージ・シーガル/ロバート・モーレイ/ジャン=ピエール・カッセル/フィリップ・ノワレ/ジャン・ロシュフォール/ルイージ・プロイェッティ/ステファノ・サッタ・フロレス●日本公開:1979/05●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(80-02-18)(評価:★★★)●併映「セント・アイブス」(J・リー・トンプソン)/「クリスチーヌの性愛記」(アロイス・ブルマー)

ナン・ライアンズ●時間:112分●出演:ジャクリーン・ビセット/ジョージ・シーガル/ロバート・モーレイ/ジャン=ピエール・カッセル/フィリップ・ノワレ/ジャン・ロシュフォール/ルイージ・プロイェッティ/ステファノ・サッタ・フロレス●日本公開:1979/05●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:五反田TOEIシネマ(80-02-18)(評価:★★★)●併映「セント・アイブス」(J・リー・トンプソン)/「クリスチーヌの性愛記」(アロイス・ブルマー)

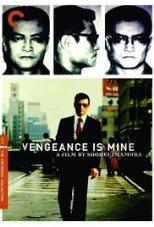

「復讐するは我にあり」●制作年:1979年●監督:今村昌平●製作:井上和男●脚本:馬場当/池端俊策●撮影:姫田真佐久●音楽:池辺晋一郎●原作:佐木隆三●時間:140分●出演:緒形拳/三國連太郎/ミヤコ蝶々/倍賞美津子/小川真由美/

「復讐するは我にあり」●制作年:1979年●監督:今村昌平●製作:井上和男●脚本:馬場当/池端俊策●撮影:姫田真佐久●音楽:池辺晋一郎●原作:佐木隆三●時間:140分●出演:緒形拳/三國連太郎/ミヤコ蝶々/倍賞美津子/小川真由美/ 清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆)

清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆)

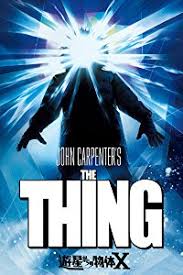

「エイリアン」●原題:ALIEN●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:ゴードン・キャロル/デヴィッド・ガイラー/ウォルター・ヒル●脚本:ダン・オバノン●撮影:デレク・ヴァンリント●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●時間:117分●出演:トム・スケリット/シガニー・ウィーバー/ヴェロニカ・カートライト/ハリー・ディーン・スタントン/ジョン・ハート/イアン・ホルム/ヤフェット・コットー●日本公開:1979/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三軒茶屋東映(84-07-22)(評価:★★★★)●併映:「遊星からの物体X」(ジョン・カーペンター)

「エイリアン」●原題:ALIEN●制作年:1979年●制作国:アメリカ●監督:リドリー・スコット●製作:ゴードン・キャロル/デヴィッド・ガイラー/ウォルター・ヒル●脚本:ダン・オバノン●撮影:デレク・ヴァンリント●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●時間:117分●出演:トム・スケリット/シガニー・ウィーバー/ヴェロニカ・カートライト/ハリー・ディーン・スタントン/ジョン・ハート/イアン・ホルム/ヤフェット・コットー●日本公開:1979/07●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:三軒茶屋東映(84-07-22)(評価:★★★★)●併映:「遊星からの物体X」(ジョン・カーペンター)

「人情紙風船」●制作年:1937年●監督:山中貞雄●製作:P.C.L.●脚本:三村伸太郎●撮影:三村明●音楽:太田忠郎●美術考証:岩田専太郎●原作:河竹黙阿弥(『梅雨小袖昔八丈』、通称『髪結新三』)●時間:86分●出演:河原崎長十郎(海野又十郎)/中村翫右衛門(髪結新三)/山岸しづ江(又十郎の女房おたき)/霧立のぼる(白子屋の娘お駒)/助高屋助蔵(家主長兵衛)/市川笑太朗(弥太五郎源七)/中村鶴蔵 (金魚売源公)/市川莚司[加東大介])(猪助)/橘小三郎[藤川八蔵](毛利三左衛門)/御橋公(白子屋久左衛門)/瀬川菊乃丞(忠七)/市川扇升(長松)/原緋紗子(源公の女房おてつ)/坂東調右衛門/市川樂三郎/市川菊之助/岬たか子●公開:1937/08●配給:東宝映画●最初に観た場所:早稲田松竹(07-08-12)(評価:★★★★☆)●併映:「丹下左膳餘話 百萬兩の壺」(山中貞雄)

「人情紙風船」●制作年:1937年●監督:山中貞雄●製作:P.C.L.●脚本:三村伸太郎●撮影:三村明●音楽:太田忠郎●美術考証:岩田専太郎●原作:河竹黙阿弥(『梅雨小袖昔八丈』、通称『髪結新三』)●時間:86分●出演:河原崎長十郎(海野又十郎)/中村翫右衛門(髪結新三)/山岸しづ江(又十郎の女房おたき)/霧立のぼる(白子屋の娘お駒)/助高屋助蔵(家主長兵衛)/市川笑太朗(弥太五郎源七)/中村鶴蔵 (金魚売源公)/市川莚司[加東大介])(猪助)/橘小三郎[藤川八蔵](毛利三左衛門)/御橋公(白子屋久左衛門)/瀬川菊乃丞(忠七)/市川扇升(長松)/原緋紗子(源公の女房おてつ)/坂東調右衛門/市川樂三郎/市川菊之助/岬たか子●公開:1937/08●配給:東宝映画●最初に観た場所:早稲田松竹(07-08-12)(評価:★★★★☆)●併映:「丹下左膳餘話 百萬兩の壺」(山中貞雄) 「二百三高地」●制作年:1980年●監督:舛田利雄●脚本:笠原和夫●撮影:飯村雅彦●音楽:山本直純●主題曲:さだまさし●時間:181分●出演:仲代達矢/あおい輝彦/新沼謙治/湯原昌幸/佐藤允/永島敏行/長谷川明男/稲葉義男/新克利/矢吹二朗/船戸順/浜田寅彦/近藤宏/伊沢一郎/玉川伊佐男/名和宏/横森久/武藤章生/浜田晃/三南道郎/

「二百三高地」●制作年:1980年●監督:舛田利雄●脚本:笠原和夫●撮影:飯村雅彦●音楽:山本直純●主題曲:さだまさし●時間:181分●出演:仲代達矢/あおい輝彦/新沼謙治/湯原昌幸/佐藤允/永島敏行/長谷川明男/稲葉義男/新克利/矢吹二朗/船戸順/浜田寅彦/近藤宏/伊沢一郎/玉川伊佐男/名和宏/横森久/武藤章生/浜田晃/三南道郎/ 北村晃一/木村四郎/中田博久/南廣/河原崎次郎/市川好朗/山田光一/磯村健治/相馬剛三/高月忠/亀山達也/清水照夫/桐原信介/原田力/久地明/秋山敏/金子吉延/森繁久彌/天知茂/神山繁/平田昭彦/若林豪/野口元夫/土山登士幸/川合伸旺/久遠利三/須藤健/吉原正皓/愛川欽也/夏目雅子/野際陽子/桑山正一/赤木春恵/原田清人/北林早苗/土方弘/小畠絹子/河合絃司/須賀良/石橋雅史/村井国夫/早川純一/尾形伸之介/青木義朗/三船敏郎/松尾嘉代/内藤武敏/丹波哲郎●公開:1980/08●配給:東映●最初に観た場所:飯田橋・佳作座 (81-01-24)(評価:★★)●併映:「将軍 SHOGUN」(ジェリー・ロンドン)

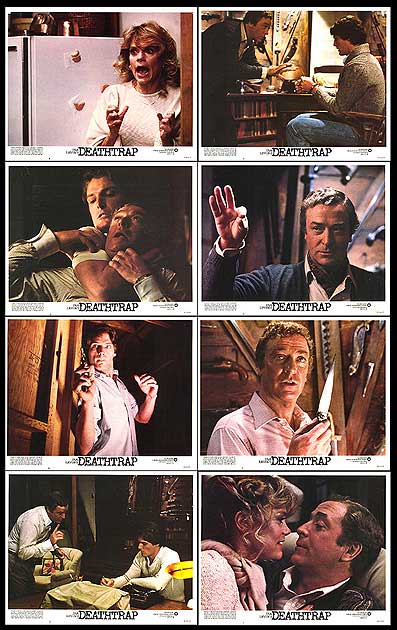

北村晃一/木村四郎/中田博久/南廣/河原崎次郎/市川好朗/山田光一/磯村健治/相馬剛三/高月忠/亀山達也/清水照夫/桐原信介/原田力/久地明/秋山敏/金子吉延/森繁久彌/天知茂/神山繁/平田昭彦/若林豪/野口元夫/土山登士幸/川合伸旺/久遠利三/須藤健/吉原正皓/愛川欽也/夏目雅子/野際陽子/桑山正一/赤木春恵/原田清人/北林早苗/土方弘/小畠絹子/河合絃司/須賀良/石橋雅史/村井国夫/早川純一/尾形伸之介/青木義朗/三船敏郎/松尾嘉代/内藤武敏/丹波哲郎●公開:1980/08●配給:東映●最初に観た場所:飯田橋・佳作座 (81-01-24)(評価:★★)●併映:「将軍 SHOGUN」(ジェリー・ロンドン) 「殺しのドレス」●原題:DRESSED TO KILL●制作年:1980年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ブライアン・デ・パルマ●製作:ジョージ・リットー●撮影:ラルフ・ボード●音楽:ピノ・ドナッジオ●時間:114分●出演:マイケル・ケイン/アンジー・ディキンソン/ナンシー・アレン/キース・ゴードン/デニス・フランツ/デヴィッド・ マーグリーズ/ブランドン・マガート●日本公開:1981/04●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:六本木・俳優座シネマテン(81-04-03)●2回目:テアトル吉祥寺 (86-02-15)(評価:★★★★)●併映(2回目):「デストラップ 死の罠」(シドニー・ルメット)/「日曜日が待ち遠しい!」(フランソワ・トリュフォー)/「ハメット」(ヴィム・ヴェンダース)

「殺しのドレス」●原題:DRESSED TO KILL●制作年:1980年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ブライアン・デ・パルマ●製作:ジョージ・リットー●撮影:ラルフ・ボード●音楽:ピノ・ドナッジオ●時間:114分●出演:マイケル・ケイン/アンジー・ディキンソン/ナンシー・アレン/キース・ゴードン/デニス・フランツ/デヴィッド・ マーグリーズ/ブランドン・マガート●日本公開:1981/04●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:六本木・俳優座シネマテン(81-04-03)●2回目:テアトル吉祥寺 (86-02-15)(評価:★★★★)●併映(2回目):「デストラップ 死の罠」(シドニー・ルメット)/「日曜日が待ち遠しい!」(フランソワ・トリュフォー)/「ハメット」(ヴィム・ヴェンダース)

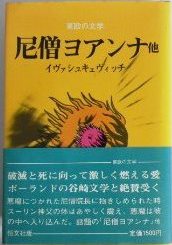

この作品は1934年にベラ・ルゴシおよびボリス・カーロフ主演で映画化されており、1941年にもベラ・ルゴシとベイジル・ラスボーン主演のものが製作されていますが、これらはどちらも原作にそれほど忠実ではなく(ベラ・ルゴシ主演ものは「

この作品は1934年にベラ・ルゴシおよびボリス・カーロフ主演で映画化されており、1941年にもベラ・ルゴシとベイジル・ラスボーン主演のものが製作されていますが、これらはどちらも原作にそれほど忠実ではなく(ベラ・ルゴシ主演ものは「 (「

(「 酒好きのモントレソー(ピーター・ローレ)は妻のアナベル(ジョイス・ジェイムソン)と二人暮らしの気易さから、毎夜酒場で大酒を呑んでいた。ある夜、酒代を妻に押さえられた彼は利き酒の会場にまぎれ込み、その名人フォルチュナト(ヴィンセント・プライス)に挑戦して酔い潰れてしまう。一方、淋しさのあまり黒猫を溺愛していたアナベルは、夫を送って来てくれたフォルチュナトと深い仲になってしまった。それを夫モントレソーに見つかり、二人は殺害された上、地下室の壁に塗り込まれてしまう―。

酒好きのモントレソー(ピーター・ローレ)は妻のアナベル(ジョイス・ジェイムソン)と二人暮らしの気易さから、毎夜酒場で大酒を呑んでいた。ある夜、酒代を妻に押さえられた彼は利き酒の会場にまぎれ込み、その名人フォルチュナト(ヴィンセント・プライス)に挑戦して酔い潰れてしまう。一方、淋しさのあまり黒猫を溺愛していたアナベルは、夫を送って来てくれたフォルチュナトと深い仲になってしまった。それを夫モントレソーに見つかり、二人は殺害された上、地下室の壁に塗り込まれてしまう―。 ということで、ヴィンセント・プライスはここでは、原作に全く登場しない、主人公の妻と一緒に殺害される間男という風にされています(笑)。しかしながら、これでも、20世紀に作られた数ある「黒猫」を原作とする映画の中で、最も原作に忠実に作られている作品だそうです(Sova, Dawn B. (2001). Edgar Allan Poe, A to Z)。ピーター・ローレの終始酔っぱらっている演技はなんだかゆったりしていて、殺害されるヴィンセント・プライスの方もどこかユーモラスと言うか悲喜劇風で、3部作の中でもコミカルに仕上がっています。

ということで、ヴィンセント・プライスはここでは、原作に全く登場しない、主人公の妻と一緒に殺害される間男という風にされています(笑)。しかしながら、これでも、20世紀に作られた数ある「黒猫」を原作とする映画の中で、最も原作に忠実に作られている作品だそうです(Sova, Dawn B. (2001). Edgar Allan Poe, A to Z)。ピーター・ローレの終始酔っぱらっている演技はなんだかゆったりしていて、殺害されるヴィンセント・プライスの方もどこかユーモラスと言うか悲喜劇風で、3部作の中でもコミカルに仕上がっています。 ラストも全く気色悪さは無く(壁に塗り込められるというより、煉瓦壁で覆い隠しているだけであるため、壁の向こう側に隙間があって、猫はしっかり生きている。何らかの機会に壁の向こう側にいったと推察可能か)、ホラーが苦手な人にもお薦めです。ピーター・ローレ、ヴィンセント・プライスの演技が愉しめる作品で、残り2つの短編の主人公はヴィンセント・プライスで、内容的には結構おどろおどろしいのですが、この第2話「黒猫の怨霊」は完全にピーター・ローレが主人公と言え、しか

ラストも全く気色悪さは無く(壁に塗り込められるというより、煉瓦壁で覆い隠しているだけであるため、壁の向こう側に隙間があって、猫はしっかり生きている。何らかの機会に壁の向こう側にいったと推察可能か)、ホラーが苦手な人にもお薦めです。ピーター・ローレ、ヴィンセント・プライスの演技が愉しめる作品で、残り2つの短編の主人公はヴィンセント・プライスで、内容的には結構おどろおどろしいのですが、この第2話「黒猫の怨霊」は完全にピーター・ローレが主人公と言え、しか

も、ユーモラスなブラック・コメディ仕様で、出来栄え的には三作の中で頭一つ抜きん出ています。因みに、殺される妻を演じたジョイス・ジェイムソンは、「

も、ユーモラスなブラック・コメディ仕様で、出来栄え的には三作の中で頭一つ抜きん出ています。因みに、殺される妻を演じたジョイス・ジェイムソンは、「

「黒猫の怨霊」●原題:TALES OF TERROR●制作年:1962年●制作国:アメリカ●監督・製作:ロジャー・コーマン●脚本:リチャード・マシスン●撮影:フロイド・クロスビー●音楽:レス・バクスター●原作:エドガー・アラン・ポー「モレラ」、「黒猫」、「ヴァルデマー氏の症例」●時間:88分●出演:ヴィンセント・プライス/マギー・ピアース/ピーター・ローレ/ベイジル・ラスボーン/ジョイス・ジェイムソン/デブラ・パジェット●日本公開:1964/05●配給:大蔵(評価:★★★☆)

「黒猫の怨霊」●原題:TALES OF TERROR●制作年:1962年●制作国:アメリカ●監督・製作:ロジャー・コーマン●脚本:リチャード・マシスン●撮影:フロイド・クロスビー●音楽:レス・バクスター●原作:エドガー・アラン・ポー「モレラ」、「黒猫」、「ヴァルデマー氏の症例」●時間:88分●出演:ヴィンセント・プライス/マギー・ピアース/ピーター・ローレ/ベイジル・ラスボーン/ジョイス・ジェイムソン/デブラ・パジェット●日本公開:1964/05●配給:大蔵(評価:★★★☆)

60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。

60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。 著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。

著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。

冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最

冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最 高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に

高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか

はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。

ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。

第1章「悲劇」では、「

第1章「悲劇」では、「 行った」('71年/米)も相当なもの。カンヌ国際映画祭 審査員特別グランプリ受賞作でありながら、殆どホラー映画に近い戦慄を覚えましたが、選者の森達也氏が、映画を通して主人公の苦痛を一度は体験すべきだと述べているのには賛同します。監督は「ローマの休日」('53年/米)の脚本家ドルトン・トランボで(原作もドルトン・トランボで発表は1938年)、第二次世界大戦後に「赤狩り」の標的とされ投獄された経験もあり(そう言えば「

行った」('71年/米)も相当なもの。カンヌ国際映画祭 審査員特別グランプリ受賞作でありながら、殆どホラー映画に近い戦慄を覚えましたが、選者の森達也氏が、映画を通して主人公の苦痛を一度は体験すべきだと述べているのには賛同します。監督は「ローマの休日」('53年/米)の脚本家ドルトン・トランボで(原作もドルトン・トランボで発表は1938年)、第二次世界大戦後に「赤狩り」の標的とされ投獄された経験もあり(そう言えば「

![ジョニーは戦場へ行った [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%81%AF%E6%88%A6%E5%A0%B4%E3%81%B8%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%20%5BDVD%5D.jpg)

「ジョニーは戦場に行った」●原題:JOHNNY GOT HIS GUN●制作年:1971年●制作国:アメリカ●監督:ダルトン・トランボ●製作ブルース・キャンベル●脚本:ダルトン・トランボ●撮影: ジュールス・ブレンナー●音楽:ジェリー・フィールデ

「ジョニーは戦場に行った」●原題:JOHNNY GOT HIS GUN●制作年:1971年●制作国:アメリカ●監督:ダルトン・トランボ●製作ブルース・キャンベル●脚本:ダルトン・トランボ●撮影: ジュールス・ブレンナー●音楽:ジェリー・フィールデ ィング●原作:ダルトン・トランボ●時間:112分●出演:ティモシー・ボトムズ/キャシー・フィールズ/ドナルド・サザーランド/ジェイソン・ロバーズ/マーシャ・ハント/ チャールズ・マッグロー/ダイアン・ヴァーシ/エドワード・フランツ/ ケリー・マクレーン●日本公開:1973/04●配給:ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿アートビレッジ(79-02-24)(評価:★★★★)

ィング●原作:ダルトン・トランボ●時間:112分●出演:ティモシー・ボトムズ/キャシー・フィールズ/ドナルド・サザーランド/ジェイソン・ロバーズ/マーシャ・ハント/ チャールズ・マッグロー/ダイアン・ヴァーシ/エドワード・フランツ/ ケリー・マクレーン●日本公開:1973/04●配給:ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿アートビレッジ(79-02-24)(評価:★★★★)![未来世紀ブラジル [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E4%B8%96%E7%B4%80%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB%20%5BDVD%5D.jpg)

「未来世紀ブラジル」●原題:BRAZIL●制作年:1985年●制作国:イギリス●監督:テリー・ギリアム●製作:アーノン・ミルチャン●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン/トム・ストッパード●撮影:ロジャー・プラット●音楽:マイケル・ケイメン●時間:142分●出演:ジョナサン・プライス/ロバート・デ・ニーロ/キ

「未来世紀ブラジル」●原題:BRAZIL●制作年:1985年●制作国:イギリス●監督:テリー・ギリアム●製作:アーノン・ミルチャン●脚本:テリー・ギリアム/チャールズ・マッケオン/トム・ストッパード●撮影:ロジャー・プラット●音楽:マイケル・ケイメン●時間:142分●出演:ジョナサン・プライス/ロバート・デ・ニーロ/キ ム・グライスト/マイケル・ペイリン/キャサリン・ヘルモンド/ボブ・ホスキンス/デリック・オコナー/イアン・ホルム/イアン・リチャードソン/ピーター・ヴォーン/ジム・ブロードベント●日本公開:1986/10●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:大井武蔵野舘(87-07-19)(評価:★★★★)●併映:「ザ・フライ」(デビッド・クローネンバーグ)

ム・グライスト/マイケル・ペイリン/キャサリン・ヘルモンド/ボブ・ホスキンス/デリック・オコナー/イアン・ホルム/イアン・リチャードソン/ピーター・ヴォーン/ジム・ブロードベント●日本公開:1986/10●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:大井武蔵野舘(87-07-19)(評価:★★★★)●併映:「ザ・フライ」(デビッド・クローネンバーグ) 蝶々/倍賞美津子/小川真由美/清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆)

蝶々/倍賞美津子/小川真由美/清川虹子/殿山泰司/垂水悟郎/絵沢萠子/白川和子/フランキー堺/北村和夫/火野正平/根岸とし江(根岸李江)/河原崎長一郎/菅井きん/石堂淑郎/加藤嘉/佐木隆三●公開:1979/04●配給:松竹●最初に観た場所(再見):新宿ピカデリー(緒形拳追悼特集)(08-11-23)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(10-01-17)(評価:★★★★☆) ン=ピエール・ラッサム●撮影:マリオ・ヴルピアーニ●音楽:フィリップ・サルド●時間:130分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ウーゴ・トニャッツィ/フィリップ・ノワレ/ミシェル・ピッコリ/アンドレア・フェレオル●日本公開:1974/11●最初に観た場所:大塚名画座 (78-11-07) (評価★★★★☆)●併映:「糧なき土地」(ルイス・ブニュエル)/「自由の幻想」(ルイス・ブニュエル)

ン=ピエール・ラッサム●撮影:マリオ・ヴルピアーニ●音楽:フィリップ・サルド●時間:130分●出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ウーゴ・トニャッツィ/フィリップ・ノワレ/ミシェル・ピッコリ/アンドレア・フェレオル●日本公開:1974/11●最初に観た場所:大塚名画座 (78-11-07) (評価★★★★☆)●併映:「糧なき土地」(ルイス・ブニュエル)/「自由の幻想」(ルイス・ブニュエル)

シルヴィア(シャーリーズ・セロン)は、ポートランドの海辺に建つ高級レストランのマネージャーとして働いている。だが、ひとたび職場を離れると、行きずりの男と安易に関係を持ち、自傷行為に走る。そんな彼女の前に、カルロス(ホセ・マリア・ヤスピク)と名乗るメキシコ人男性が現れ、彼が連れてきた12歳の少女マリア(テッサ・イア)の姿にシルヴィアは動揺し、思わず逃げ出す。その胸に、砂漠の中で真っ赤に燃え上がるトレーラーハウスの幻影が浮かび上がる...。シルヴィアがマリアーナと呼ばれていた10代の頃、彼女の一家はニ

シルヴィア(シャーリーズ・セロン)は、ポートランドの海辺に建つ高級レストランのマネージャーとして働いている。だが、ひとたび職場を離れると、行きずりの男と安易に関係を持ち、自傷行為に走る。そんな彼女の前に、カルロス(ホセ・マリア・ヤスピク)と名乗るメキシコ人男性が現れ、彼が連れてきた12歳の少女マリア(テッサ・イア)の姿にシルヴィアは動揺し、思わず逃げ出す。その胸に、砂漠の中で真っ赤に燃え上がるトレーラーハウスの幻影が浮かび上がる...。シルヴィアがマリアーナと呼ばれていた10代の頃、彼女の一家はニ ューメキシコ州の国境の町で暮らしていた。病気を克服したばかりの母親ジーナ(キム・ベイシンガー)に代わって、父親ロバート(ブレット・カレン)と3人の幼い兄弟の面倒を見るのはマリアーナ(ジェニファー・ローレンス)の役目だった。そんな中、ジーナは隣町に住むメキシコ

ューメキシコ州の国境の町で暮らしていた。病気を克服したばかりの母親ジーナ(キム・ベイシンガー)に代わって、父親ロバート(ブレット・カレン)と3人の幼い兄弟の面倒を見るのはマリアーナ(ジェニファー・ローレンス)の役目だった。そんな中、ジーナは隣町に住むメキシコ なった。母の事故死は、多感なマリアーナの心に大きな傷跡を残したが、それはニックの息子・サンティアゴ(J・D・パルド)にとっても同様だった。やがて、両親を真似るように密会を重ねるようになった二人は、本気で恋に落ちていく―。それから12年、シルヴィアは、マリアーナの名前と共に置き去りにした過去と向き合うべき時が来たことを悟る―。

なった。母の事故死は、多感なマリアーナの心に大きな傷跡を残したが、それはニックの息子・サンティアゴ(J・D・パルド)にとっても同様だった。やがて、両親を真似るように密会を重ねるようになった二人は、本気で恋に落ちていく―。それから12年、シルヴィアは、マリアーナの名前と共に置き去りにした過去と向き合うべき時が来たことを悟る―。 "脚本家"監督のまさに脚本の上手さを感じさせますが、驚くべきは、重要な役どころであるシルヴィアの娘マリアーナを演じたジェニファー・ローレンス(1990年生まれ)の演技力で、当時17歳にして、2人のオスカー女優の体当たり演技(これはこれで流石と言うべき好演)に拮抗する演技となっています。ギジェルモ・アリアガ監督には「メリル・ストリープの再来かと思った」と言わしめ、2008年・第65回ヴェネツィア

"脚本家"監督のまさに脚本の上手さを感じさせますが、驚くべきは、重要な役どころであるシルヴィアの娘マリアーナを演じたジェニファー・ローレンス(1990年生まれ)の演技力で、当時17歳にして、2人のオスカー女優の体当たり演技(これはこれで流石と言うべき好演)に拮抗する演技となっています。ギジェルモ・アリアガ監督には「メリル・ストリープの再来かと思った」と言わしめ、2008年・第65回ヴェネツィア 国際映画祭ではマルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞しました。その4年後、コメディ映画「

国際映画祭ではマルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞しました。その4年後、コメディ映画「 大学で英文学を教えるマリー(シャーロット・ランプリング)は、夫ジャン(ブリュノ・クレメール)とは結婚して25年になる50代の夫婦。子どもはいないが幸せな生活を送っている。毎年夏になると、フランス南西部・ランド地方の別荘で過ごし、今夏も同様にヴァカンスを楽しみに来た。昼間、マリーが浜辺でうたた寝する間、ジャンは海に泳ぎに行く。目を覚ましたマリーは、ジャンがまだ海から戻っていないことに気づく。気を揉みながらも平静を装うマリーだが、不安は現実のものとなる。ヘリコプターまで出動した大がかりな捜索にもかかわらずジャンの行方は不明のまま。数日後、マリーはひとりパリへと戻るが―。

大学で英文学を教えるマリー(シャーロット・ランプリング)は、夫ジャン(ブリュノ・クレメール)とは結婚して25年になる50代の夫婦。子どもはいないが幸せな生活を送っている。毎年夏になると、フランス南西部・ランド地方の別荘で過ごし、今夏も同様にヴァカンスを楽しみに来た。昼間、マリーが浜辺でうたた寝する間、ジャンは海に泳ぎに行く。目を覚ましたマリーは、ジャンがまだ海から戻っていないことに気づく。気を揉みながらも平静を装うマリーだが、不安は現実のものとなる。ヘリコプターまで出動した大がかりな捜索にもかかわらずジャンの行方は不明のまま。数日後、マリーはひとりパリへと戻るが―。 シャーロット・ランプリング(1946年生まれ)が演じる、夫の死を受け入れられないマリーが、"壊れている"感がある分、どこかいじらしさもありました。彼女がパリに戻って最初の方のシーンで夫が出てくるため、その部分はカットバックかと思ったら、どうやらそうではなかったみたい。すでに「まぼろし」は始まっていた?(原題: Sous le sableは「砂の下」の意)。そう言えば、すでに女友達のアマンダ(アレクサンドラ・スチュワルト)に精神科に診てもらうよう勧められていました。

シャーロット・ランプリング(1946年生まれ)が演じる、夫の死を受け入れられないマリーが、"壊れている"感がある分、どこかいじらしさもありました。彼女がパリに戻って最初の方のシーンで夫が出てくるため、その部分はカットバックかと思ったら、どうやらそうではなかったみたい。すでに「まぼろし」は始まっていた?(原題: Sous le sableは「砂の下」の意)。そう言えば、すでに女友達のアマンダ(アレクサンドラ・スチュワルト)に精神科に診てもらうよう勧められていました。

彼女にとって夫は生きているわけで、女友達のアマンダはヴァンサン(ジャック・ノロ)を再婚相手として紹介したつもりなのだろうけれども(一見カットバック・シーンと思われた食事会は、二人をくっつけるためのものだったわけか)、彼女自身は不倫のスリルと快感を味わっているような

彼女にとって夫は生きているわけで、女友達のアマンダはヴァンサン(ジャック・ノロ)を再婚相手として紹介したつもりなのだろうけれども(一見カットバック・シーンと思われた食事会は、二人をくっつけるためのものだったわけか)、彼女自身は不倫のスリルと快感を味わっているような 感じでした(やや滑稽にも見える)。夫の薬棚からうつ病の薬を見つけて夫が自殺することを心配し、医者に行ってヴァカンス以降は薬を受け取りに来ていないことを知っても、あくまでも自殺を心配しています。仕舞には、ラスト近くで夫と思しき水死体が揚がって自ら検死に行くも、腕時計が違うという理由だけで(それが正確かどうかも怪しいが)夫とは認めようとしない―精神分析でいう"合理化"なのでしょうが、やっぱり"壊れている"!

感じでした(やや滑稽にも見える)。夫の薬棚からうつ病の薬を見つけて夫が自殺することを心配し、医者に行ってヴァカンス以降は薬を受け取りに来ていないことを知っても、あくまでも自殺を心配しています。仕舞には、ラスト近くで夫と思しき水死体が揚がって自ら検死に行くも、腕時計が違うという理由だけで(それが正確かどうかも怪しいが)夫とは認めようとしない―精神分析でいう"合理化"なのでしょうが、やっぱり"壊れている"! アメリカでも好評を得た理由の1つは、シャーロット・ランプリングがアメリカ映画にもよく出ていることもあるのでは。まさにシャーロット・ランプリングの演技を観る映画になっているような感じですが、彼女はその負託に応えている感じで、この作品の演技が、「さざなみ」('15年/英)などでの高い評価を得た近年の演技の下地として連なっているのではないかと思います。かつて「愛の嵐」('74年/伊)の頃は、こんなに息の長い女優になるとは思われていなかったように思います。また、彼女は実際に活動が一時低調であったわけで、フランソワ・オゾン監督にこの作品で起用されたことで、再び注目を集めることになったとも言えます。

アメリカでも好評を得た理由の1つは、シャーロット・ランプリングがアメリカ映画にもよく出ていることもあるのでは。まさにシャーロット・ランプリングの演技を観る映画になっているような感じですが、彼女はその負託に応えている感じで、この作品の演技が、「さざなみ」('15年/英)などでの高い評価を得た近年の演技の下地として連なっているのではないかと思います。かつて「愛の嵐」('74年/伊)の頃は、こんなに息の長い女優になるとは思われていなかったように思います。また、彼女は実際に活動が一時低調であったわけで、フランソワ・オゾン監督にこの作品で起用されたことで、再び注目を集めることになったとも言えます。

「愛の嵐」は、リリアーナ・カヴァーニ監督の1973年のイタリア映画。ウィーンのとあるホテルの夜番のフロント係兼ポーターとして働くマクシミリアン(ダーク・ボガード)は、実は元ナチス親衛隊の将校で収容所の所長だった人物。アメリカから有名なオペラ指揮者がホテルに泊り客としてやってきますが、その妻ルチア(シャーロット・ランプリング)は、13年前マックスが強制収容所でその権力を使って倒錯した愛の生活を送ったユダヤ人の少女で、二人は再び倒錯した愛欲

「愛の嵐」は、リリアーナ・カヴァーニ監督の1973年のイタリア映画。ウィーンのとあるホテルの夜番のフロント係兼ポーターとして働くマクシミリアン(ダーク・ボガード)は、実は元ナチス親衛隊の将校で収容所の所長だった人物。アメリカから有名なオペラ指揮者がホテルに泊り客としてやってきますが、その妻ルチア(シャーロット・ランプリング)は、13年前マックスが強制収容所でその権力を使って倒錯した愛の生活を送ったユダヤ人の少女で、二人は再び倒錯した愛欲 の世界にのめり込んでいくという話です。この映画において、主人公マックスはじめとして元ナチ党員たちが孤立せずに、横のつながりを持ちながら生きていることが描かれていて(この部分は実際の社会や政治を反映している)、そうした輩にとってルチアは危険な存在になっていくが―。

の世界にのめり込んでいくという話です。この映画において、主人公マックスはじめとして元ナチ党員たちが孤立せずに、横のつながりを持ちながら生きていることが描かれていて(この部分は実際の社会や政治を反映している)、そうした輩にとってルチアは危険な存在になっていくが―。 「美しい」とか「醜い」とか様々な評価のある映画ですが、シャーロット・ランプリングの美貌が光る作品であったには違いなく、上半身裸にサスペンダーでナチ帽をかぶって踊る場面は、映画史に残る有名なシーンの1つとなりました。原題は「ナイトポーター」。昔観たときは、ヨーロッパのホテルにはダーク・ボガードみたいな顔のポーターがよくいるけれど、みんなスゴイ過去を持っているのかも...とも思ったりしました。

「美しい」とか「醜い」とか様々な評価のある映画ですが、シャーロット・ランプリングの美貌が光る作品であったには違いなく、上半身裸にサスペンダーでナチ帽をかぶって踊る場面は、映画史に残る有名なシーンの1つとなりました。原題は「ナイトポーター」。昔観たときは、ヨーロッパのホテルにはダーク・ボガードみたいな顔のポーターがよくいるけれど、みんなスゴイ過去を持っているのかも...とも思ったりしました。 (●2023年・第80回「ヴェネチア国際映画祭」にて、リリアーナ・カヴァーニ監督は、俳優のトニー・レオンとともに栄誉金獅子賞を受賞した。)

(●2023年・第80回「ヴェネチア国際映画祭」にて、リリアーナ・カヴァーニ監督は、俳優のトニー・レオンとともに栄誉金獅子賞を受賞した。) 「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/

「あの日、欲望の大地で」●原題:THE BURNING PLAIN●制作年:2008年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ギジェルモ・アリアガ●製作:ウォルター・パークス/

「まぼろし」●原題:SOUS LE SABLE/(英)UNDER THE SAND●制作年:2000年●制作国:フランス●監督:フランソワ・オゾン●製作:オリヴィエ・デルボス/マルク・ミソニエ●脚本:フランソワ・オゾン/エマニュエル・ベルンエイム/マリナ・ドゥ・ヴァン/マルシア・ロマーノ●撮影:アントワーヌ・エベルレ/ジャンヌ・ラポワリー●音楽:フィリップ・ロンビ●時間:95分●出演:シャーロット・ランプリング/ブリュノ・クレメール/ジャック・ノロ/アレクサンドラ・スチュワルト/ピエール・ヴェルニエ/アンドレ・タンジー●日本公開:2002/09●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-03)(評価:★★★☆)

「まぼろし」●原題:SOUS LE SABLE/(英)UNDER THE SAND●制作年:2000年●制作国:フランス●監督:フランソワ・オゾン●製作:オリヴィエ・デルボス/マルク・ミソニエ●脚本:フランソワ・オゾン/エマニュエル・ベルンエイム/マリナ・ドゥ・ヴァン/マルシア・ロマーノ●撮影:アントワーヌ・エベルレ/ジャンヌ・ラポワリー●音楽:フィリップ・ロンビ●時間:95分●出演:シャーロット・ランプリング/ブリュノ・クレメール/ジャック・ノロ/アレクサンドラ・スチュワルト/ピエール・ヴェルニエ/アンドレ・タンジー●日本公開:2002/09●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-09-03)(評価:★★★☆)

「愛の嵐」●原題:IL PORTIERE DI NOTTE/(英)THE NIGHT POTER●制作年:1974年●制作

「愛の嵐」●原題:IL PORTIERE DI NOTTE/(英)THE NIGHT POTER●制作年:1974年●制作 国:イタリア●監督:リリアーナ・カヴァーニ●製作:ロバート・ゴードン・エドワーズ●脚本:リリアーナ・カヴァーニ/イタロ・モスカーティ●撮影:アルフィーオ・コンティーニ●音楽:ダニエレ・パリス●原作:リリアーナ・カヴァーニ/バルバラ・アルベルティ/アメディオ・パガーニ●時間:117分●出演:ダーク・ボガード/シャーロット・ランプリング/フィリップ・ルロワ/ガブリエル・フェルゼッティ/マリノ・マッセ/ウーゴ・カルデア/イザ・ミランダ/カイ・ジークフリート・シーフィルド●日本公開:1975/11/(ノーカット完全版)1997/03●配給:日本ヘラルド映画/(ノーカット完全版)彩プロ●最初に観た場所:八重洲スター座(79-02-01) (評価:★★★★)●併映:「ルシアンの青春」(ルイ・マル)

国:イタリア●監督:リリアーナ・カヴァーニ●製作:ロバート・ゴードン・エドワーズ●脚本:リリアーナ・カヴァーニ/イタロ・モスカーティ●撮影:アルフィーオ・コンティーニ●音楽:ダニエレ・パリス●原作:リリアーナ・カヴァーニ/バルバラ・アルベルティ/アメディオ・パガーニ●時間:117分●出演:ダーク・ボガード/シャーロット・ランプリング/フィリップ・ルロワ/ガブリエル・フェルゼッティ/マリノ・マッセ/ウーゴ・カルデア/イザ・ミランダ/カイ・ジークフリート・シーフィルド●日本公開:1975/11/(ノーカット完全版)1997/03●配給:日本ヘラルド映画/(ノーカット完全版)彩プロ●最初に観た場所:八重洲スター座(79-02-01) (評価:★★★★)●併映:「ルシアンの青春」(ルイ・マル)

90歳の通称"ラッキー"(ハリー・ディーン・スタントン)は、今日も一人で住むアパートで目を覚まし、コーヒーを飲みタバコをふかす。ヨガをこなしたあと、テンガロンハットを被って行きつけのダイナーに行き、店主のジョー(バリー・シャバカ・ヘンリー)と無駄話をかわし、ウェイトレスのロレッタ(イヴォンヌ・ハフ・リー)が注いだミルクと砂糖多めのコーヒーを飲みながら新聞のクロスワード・パズルを解く。夜はバーでブラッディ・マリーを飲み、馴染み客たちと過ごす。そんな毎日の中で、ある朝突然気を失ったラッキーは、人生の終わりが近いことを思い知らされ、「死」について考え始める。子供の頃怖かった暗闇、逃げた100歳の亀、"生餌"として売られるコオロギ―小さな町の、風変わりな人々との会話の中で、ラッキーは「それ」を悟っていく―。

90歳の通称"ラッキー"(ハリー・ディーン・スタントン)は、今日も一人で住むアパートで目を覚まし、コーヒーを飲みタバコをふかす。ヨガをこなしたあと、テンガロンハットを被って行きつけのダイナーに行き、店主のジョー(バリー・シャバカ・ヘンリー)と無駄話をかわし、ウェイトレスのロレッタ(イヴォンヌ・ハフ・リー)が注いだミルクと砂糖多めのコーヒーを飲みながら新聞のクロスワード・パズルを解く。夜はバーでブラッディ・マリーを飲み、馴染み客たちと過ごす。そんな毎日の中で、ある朝突然気を失ったラッキーは、人生の終わりが近いことを思い知らされ、「死」について考え始める。子供の頃怖かった暗闇、逃げた100歳の亀、"生餌"として売られるコオロギ―小さな町の、風変わりな人々との会話の中で、ラッキーは「それ」を悟っていく―。

昨年[2017年]9月に91歳で亡くなったハリー・ディーン・スタントン主演のジョン・キャロル・リンチ監督作品で、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となりました。ジョン・キャロル・リンチは本来は俳優で(最近では「

昨年[2017年]9月に91歳で亡くなったハリー・ディーン・スタントン主演のジョン・キャロル・リンチ監督作品で、ハリー・ディーン・スタントンの遺作となりました。ジョン・キャロル・リンチは本来は俳優で(最近では「 」の創始者マクドナルド兄弟の兄モーリスを演じていた)、この「ラッキー」が初監督作品になります。一方、2017年のTV版「ツイン・ピークス」でハリー・ディーン・スタントンを使ったデヴィッド・リンチ監督が、主人公ラッキーの友人で、逃げてしまったペットの100歳の陸ガメ"ルーズベルト"に遺産相続させようとしとする変な男ハワード役で出演しています(役者として目いっぱい演技している)。

」の創始者マクドナルド兄弟の兄モーリスを演じていた)、この「ラッキー」が初監督作品になります。一方、2017年のTV版「ツイン・ピークス」でハリー・ディーン・スタントンを使ったデヴィッド・リンチ監督が、主人公ラッキーの友人で、逃げてしまったペットの100歳の陸ガメ"ルーズベルト"に遺産相続させようとしとする変な男ハワード役で出演しています(役者として目いっぱい演技している)。 ントンは太平洋戦争時に、映画の中でダイナーの客が語る沖縄戦に実際に従軍している)、映画では少々偏屈で気難しいところのあるキャラクターとして描かれています。自分の言いたいことを言い、そのため周囲の人々と小さな衝突をすることもありますが、でも、ラッキーは周囲の人々から気に掛けられ、愛されていて、彼を受け容れる友人・知人・コミニュティもあるといった

ントンは太平洋戦争時に、映画の中でダイナーの客が語る沖縄戦に実際に従軍している)、映画では少々偏屈で気難しいところのあるキャラクターとして描かれています。自分の言いたいことを言い、そのため周囲の人々と小さな衝突をすることもありますが、でも、ラッキーは周囲の人々から気に掛けられ、愛されていて、彼を受け容れる友人・知人・コミニュティもあるといった 具合で、むしろこれって"ラッキー"な老人の話なのかもと思いました。但し、彼自身はウェット感はなく、どうやら無神論者らしいですが、そう遠くないであろう自らの死に、自らの信念である"リアリズム"(ニヒリズムとも言える)を保ちつつ向き合おうしています。ある意味、精神的"終活映画"と言えるでしょうか。その姿が、ハリー・ディーン・スタントン自身と重なるのですが、孤独でドライな生き方や考え方と、それでも他者と関わりを持ち続ける態度の、その両者のバランスがなかなか微妙と言うか絶妙かと思いました。

具合で、むしろこれって"ラッキー"な老人の話なのかもと思いました。但し、彼自身はウェット感はなく、どうやら無神論者らしいですが、そう遠くないであろう自らの死に、自らの信念である"リアリズム"(ニヒリズムとも言える)を保ちつつ向き合おうしています。ある意味、精神的"終活映画"と言えるでしょうか。その姿が、ハリー・ディーン・スタントン自身と重なるのですが、孤独でドライな生き方や考え方と、それでも他者と関わりを持ち続ける態度の、その両者のバランスがなかなか微妙と言うか絶妙かと思いました。 ハリー・ディーン・スタントンはこの映画撮影時は90歳で、「八月の鯨」('87年/米)で主演したリリアン・ギッシュ(1893-1993)が撮影当時93歳であったのには及びませんが、「サウンド・オブ・ミュージック」('65年/米)のクリストファー・プラマーが「手紙は憶えている」('15年/カナダ・ドイツ)で主演した際の年齢85歳を5歳上回っています(クリストファー・プラマーはその後「ゲティ家の身代金」('17年/米)で第90回アカデミー賞助演男優賞に88歳でノミネートされ、アカデミー賞の演技部門でのノミネート最高齢記録を更新した)。

ハリー・ディーン・スタントンはこの映画撮影時は90歳で、「八月の鯨」('87年/米)で主演したリリアン・ギッシュ(1893-1993)が撮影当時93歳であったのには及びませんが、「サウンド・オブ・ミュージック」('65年/米)のクリストファー・プラマーが「手紙は憶えている」('15年/カナダ・ドイツ)で主演した際の年齢85歳を5歳上回っています(クリストファー・プラマーはその後「ゲティ家の身代金」('17年/米)で第90回アカデミー賞助演男優賞に88歳でノミネートされ、アカデミー賞の演技部門でのノミネート最高齢記録を更新した)。 ハリー・ディーン・スタントンがこれまでの出演した作品と言えば、SF映画の傑作「エイリアン」や、準主役の「レポマン」、主役を演じた「パリ、テキサス」など多数ありますが、第37回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した、ヴィム・ヴェンダース監督の「パリ、テキサス」が特に印象深いでしょうか。この「ラッキー」のエンディング・ロールで流れる彼に捧げる歌の歌詞に「レポマン」「パリ、テキサス」と出てきます。また、米国中西部らしい舞台背景は「パリ、テキサス」を想起させます(ジョン・キャロル・リンチ監督は

ハリー・ディーン・スタントンがこれまでの出演した作品と言えば、SF映画の傑作「エイリアン」や、準主役の「レポマン」、主役を演じた「パリ、テキサス」など多数ありますが、第37回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した、ヴィム・ヴェンダース監督の「パリ、テキサス」が特に印象深いでしょうか。この「ラッキー」のエンディング・ロールで流れる彼に捧げる歌の歌詞に「レポマン」「パリ、テキサス」と出てきます。また、米国中西部らしい舞台背景は「パリ、テキサス」を想起させます(ジョン・キャロル・リンチ監督は

「パリ、テキサス」('84年/独・仏)は、失踪した妻を探し求めテキサス州の町パリをめざす男(スタントン)が、4年間置き去りにしていた幼い息子と再会して親子の情を取り戻し、やがて巡り会った妻(ナスターシャ・キンスキー)に愛するがゆえの苦悩を打ち明ける―というロード・ムービーであり、当時まだアイドルっぽいイメージの残っていたナスターシャ・キンスキーに、「のぞき部屋」で働いている生活疲れした人妻を演じさせ新境地を開拓させたヴィム・ヴェンダース監督もさることながら、ハリー・ディーン・スタントンの静かな存在感も作品を根底で支えていたように思いま

「パリ、テキサス」('84年/独・仏)は、失踪した妻を探し求めテキサス州の町パリをめざす男(スタントン)が、4年間置き去りにしていた幼い息子と再会して親子の情を取り戻し、やがて巡り会った妻(ナスターシャ・キンスキー)に愛するがゆえの苦悩を打ち明ける―というロード・ムービーであり、当時まだアイドルっぽいイメージの残っていたナスターシャ・キンスキーに、「のぞき部屋」で働いている生活疲れした人妻を演じさせ新境地を開拓させたヴィム・ヴェンダース監督もさることながら、ハリー・ディーン・スタントンの静かな存在感も作品を根底で支えていたように思いま す。ヴィム・ヴェンダース監督は、ロマン・ポランスキー監督が文豪トマス・ハーディの文芸大作を忠実に映画化した作品「

す。ヴィム・ヴェンダース監督は、ロマン・ポランスキー監督が文豪トマス・ハーディの文芸大作を忠実に映画化した作品「 ハリー・ディーン・スタントンは、主役だった「パリ、テキサス」に比べると、リドリー・スコット監督の「エイリアン」('79年/米)では、"怪物"に「繭」にされてしまい、最後は味方に火炎放射器で焼かれて

ハリー・ディーン・スタントンは、主役だった「パリ、テキサス」に比べると、リドリー・スコット監督の「エイリアン」('79年/米)では、"怪物"に「繭」にされてしまい、最後は味方に火炎放射器で焼かれて

この恐れは、シガニー・ウィーバー演じるリプリーが完全に主人公となったシリーズ第2作以降、リプリー自身の見る「悪夢」として継承されていきます。「エイリアン2」('86年/米)の監督は、「ターミネーター」のジェームズ・キャメロン。ラストでエイリアンと戦うリプリーが突如「機動戦士ガンダム」風に変身する場面に象徴されるように、SF映画というよりは戦争アクション映

この恐れは、シガニー・ウィーバー演じるリプリーが完全に主人公となったシリーズ第2作以降、リプリー自身の見る「悪夢」として継承されていきます。「エイリアン2」('86年/米)の監督は、「ターミネーター」のジェームズ・キャメロン。ラストでエイリアンと戦うリプリーが突如「機動戦士ガンダム」風に変身する場面に象徴されるように、SF映画というよりは戦争アクション映 画風で、「1」に比べ大味になったように思います(海兵隊のバスケスという男まさりの女兵士は良かった)。デヴィッド・フィンチャー監督の「エイリアン3」('92年/米)になると、リドリー・スコット監督がシンプルな怖さを前面に押し出した第1作に比べてそう恐ろしくもないし(馴れた?)、ジェームズ・キャメロン監督がエイリアンを次々と繰り出した第2作に較べても出てくるエイリアンは1匹で物足りないし、ラストの宗教的結末も、このシリーズに似合わない感じがしました(「エイリアン」「エイリアン2」は共に優れたSF映画に与えられる「サターンSF映画賞」を受賞している)。

画風で、「1」に比べ大味になったように思います(海兵隊のバスケスという男まさりの女兵士は良かった)。デヴィッド・フィンチャー監督の「エイリアン3」('92年/米)になると、リドリー・スコット監督がシンプルな怖さを前面に押し出した第1作に比べてそう恐ろしくもないし(馴れた?)、ジェームズ・キャメロン監督がエイリアンを次々と繰り出した第2作に較べても出てくるエイリアンは1匹で物足りないし、ラストの宗教的結末も、このシリーズに似合わない感じがしました(「エイリアン」「エイリアン2」は共に優れたSF映画に与えられる「サターンSF映画賞」を受賞している)。

チェスト・バスターの出現がシリーズを象徴する場面として印象に残るという意味では、「エイリアン」でのジョン・ハートの役は、エグいけれどもオイシイ役だったかも。この人、「

チェスト・バスターの出現がシリーズを象徴する場面として印象に残るという意味では、「エイリアン」でのジョン・ハートの役は、エグいけれどもオイシイ役だったかも。この人、「

そのジョン・ハートも「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」('17年/英)のチェンバレン役を降板したと思ったら、昨年['17年]1月に膵臓ガンで77歳で亡くなっています。「ウィンストン・チャーチル」ではゲイリー・オールドマンがアカデミー賞の主演男優層を受賞していますが、そのゲイリー・オールドマンと、第22回「サテライト・アワード」(エンターテインメント記者が所属する国際プレス・アカデミが選ぶ映画賞)の主演男優賞を分け合ったのがハリー・ディーン・スタントンです。但し、スタントンは"死後受賞"でした。遅ればせながらこれを機に、ジョン・ハートとハリー・ディーン・スタントンに追悼の意を捧げます(「冥福を祈る」と言うと、"ラッキー"から「冥土なんて存在しない」と言われそう)。

そのジョン・ハートも「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」('17年/英)のチェンバレン役を降板したと思ったら、昨年['17年]1月に膵臓ガンで77歳で亡くなっています。「ウィンストン・チャーチル」ではゲイリー・オールドマンがアカデミー賞の主演男優層を受賞していますが、そのゲイリー・オールドマンと、第22回「サテライト・アワード」(エンターテインメント記者が所属する国際プレス・アカデミが選ぶ映画賞)の主演男優賞を分け合ったのがハリー・ディーン・スタントンです。但し、スタントンは"死後受賞"でした。遅ればせながらこれを機に、ジョン・ハートとハリー・ディーン・スタントンに追悼の意を捧げます(「冥福を祈る」と言うと、"ラッキー"から「冥土なんて存在しない」と言われそう)。 そう言えば、ハリー・ディーン・スタントンは生前、"The Harry Dean Stanton Band"というバンドで歌とギターも担当していて、2016年に第1回「ハリー・ディーン・スタントン・アウォード」というイベントが開催され、ホストが今回の作品にも出ているデヴィッド・リンチで、ゲストが「沈黙の断崖」('97年)でハリー・ディーン・スタントンと共演したクリス・クリストファーソンや、「ラスベガスをやっつけろ」('98年)などで共演経験のあるジョニー・デップでしたが(ジョニー・デップの登場はハリー・ディーン・スタントンにとってはサプラズ演出だったようだ)、この「ハリー・ディーン・スタントン賞」って誰か"受賞者"いたのかなあ。

そう言えば、ハリー・ディーン・スタントンは生前、"The Harry Dean Stanton Band"というバンドで歌とギターも担当していて、2016年に第1回「ハリー・ディーン・スタントン・アウォード」というイベントが開催され、ホストが今回の作品にも出ているデヴィッド・リンチで、ゲストが「沈黙の断崖」('97年)でハリー・ディーン・スタントンと共演したクリス・クリストファーソンや、「ラスベガスをやっつけろ」('98年)などで共演経験のあるジョニー・デップでしたが(ジョニー・デップの登場はハリー・ディーン・スタントンにとってはサプラズ演出だったようだ)、この「ハリー・ディーン・スタントン賞」って誰か"受賞者"いたのかなあ。

公開:2018/03●配給:アップリンク●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(18-04-13)(評価:★★★★)

公開:2018/03●配給:アップリンク●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(18-04-13)(評価:★★★★)

「ワン・フロム・ザ・ハート」●原題:ONE FROM THE Heart●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:フランシス・フォード・コッポラ●製作:グレイ・フレデリクソン/フレッド・ルース●脚本:アーミアン・バーンスタイン/フランシス・フォード・コッポラ●撮影:ロナルド・V・ガーシア/ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:トム・ウェイツ●時間:107分●出演:フレデリック・フォレスト/テリー・ガー/ラウル・ジュリア/ナスターシャ・キンスキー/レイニー・カザン/ハリー・ディーン・スタントン /アレン・ガーフィールド/カーマイン・コッポラ/イタリア・コッポラ/レベッカ・デモーネイ●日本公開:1982/08●配給:東宝東和●最初に観た場所:目黒シネマ(83-05-01)(評価:★★★)●併映:「ひまわり」(ビットリオ・デ・シーカ)

「ワン・フロム・ザ・ハート」●原題:ONE FROM THE Heart●制作年:1982年●制作国:アメリカ●監督:フランシス・フォード・コッポラ●製作:グレイ・フレデリクソン/フレッド・ルース●脚本:アーミアン・バーンスタイン/フランシス・フォード・コッポラ●撮影:ロナルド・V・ガーシア/ヴィットリオ・ストラーロ●音楽:トム・ウェイツ●時間:107分●出演:フレデリック・フォレスト/テリー・ガー/ラウル・ジュリア/ナスターシャ・キンスキー/レイニー・カザン/ハリー・ディーン・スタントン /アレン・ガーフィールド/カーマイン・コッポラ/イタリア・コッポラ/レベッカ・デモーネイ●日本公開:1982/08●配給:東宝東和●最初に観た場所:目黒シネマ(83-05-01)(評価:★★★)●併映:「ひまわり」(ビットリオ・デ・シーカ)

「エレファント・マン」●原題:THE ELEPHANT MAN●制作年:1980年●制作国:イギリス●監督:デヴィッド・リンチ●製作:ジョナサン・サンガー●脚色:クリストファー・デヴォア/エリック・バーグレン/デヴィッド・リンチ●撮影:フレディ・フランシス●音楽:ジョン・モリス●時間:124分●出演:ジョン・ハート/アンソニー・ホプキンス/ジョン・ギールグッド/アン・バンクロフト●日本公開:1981/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:不明 (82-10-04)(評価:★★★☆)

「エレファント・マン」●原題:THE ELEPHANT MAN●制作年:1980年●制作国:イギリス●監督:デヴィッド・リンチ●製作:ジョナサン・サンガー●脚色:クリストファー・デヴォア/エリック・バーグレン/デヴィッド・リンチ●撮影:フレディ・フランシス●音楽:ジョン・モリス●時間:124分●出演:ジョン・ハート/アンソニー・ホプキンス/ジョン・ギールグッド/アン・バンクロフト●日本公開:1981/05●配給:東宝東和●最初に観た場所:不明 (82-10-04)(評価:★★★☆)

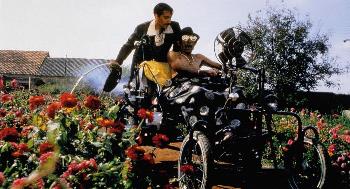

ユーゴスラヴィア・ドナウ川沿いのロマの住む田舎町。自称天才詐欺師のマトゥコ(バイラム・セヴェルジャン)は、ロシアの密輸船から石油を買うが、騙されて大金を失う。起死回生を狙って、ブルガリアからの石油運搬車両の強盗を計画、息子ザーレ(フロリアン・アイディーニ)を伴って "ゴッドファーザー"グルガ(サブリ・スレジマニ)のもとへ行き、計画への出資を依頼する。かつてグルガを助けた自分の父ザーリェ(ザビット・メフメトフスキー)が亡くなったことにして、グルガから香典としての資

ユーゴスラヴィア・ドナウ川沿いのロマの住む田舎町。自称天才詐欺師のマトゥコ(バイラム・セヴェルジャン)は、ロシアの密輸船から石油を買うが、騙されて大金を失う。起死回生を狙って、ブルガリアからの石油運搬車両の強盗を計画、息子ザーレ(フロリアン・アイディーニ)を伴って "ゴッドファーザー"グルガ(サブリ・スレジマニ)のもとへ行き、計画への出資を依頼する。かつてグルガを助けた自分の父ザーリェ(ザビット・メフメトフスキー)が亡くなったことにして、グルガから香典としての資 金援助を得るが、計画は新興ヤクザのダダン(スルジャン・トドロヴィッチ)の奸計により失敗し、ダダンに全財産を奪われる。困り果てたマトゥコは、嫁に行きそびれていたダダンの妹アフロディタ(サリア・イブライモヴァ)と自分の17歳の息子ザーレを結婚させる話を呑んでしま

金援助を得るが、計画は新興ヤクザのダダン(スルジャン・トドロヴィッチ)の奸計により失敗し、ダダンに全財産を奪われる。困り果てたマトゥコは、嫁に行きそびれていたダダンの妹アフロディタ(サリア・イブライモヴァ)と自分の17歳の息子ザーレを結婚させる話を呑んでしま う。ザーレは、川沿いでレストランを営むスイカ(リュビシャ・アジョヴィッチ)の孫娘で、年上の恋人イダ(ブランカ・カティッチ)からその話を聞かされるが何も出来ない。ザーリエは、息子マトゥコは見限っているが、孫のザーレには幸せになって欲しい。結婚

う。ザーレは、川沿いでレストランを営むスイカ(リュビシャ・アジョヴィッチ)の孫娘で、年上の恋人イダ(ブランカ・カティッチ)からその話を聞かされるが何も出来ない。ザーリエは、息子マトゥコは見限っているが、孫のザーレには幸せになって欲しい。結婚 式当日、元アコーディオン奏者だったザーリェは一計を案じ、アコーディオンにヘソクリを隠して、自ら心臓を止める。祖父が死んだと思ったマトゥコは、ダダンに式の中止を訴えるが

式当日、元アコーディオン奏者だったザーリェは一計を案じ、アコーディオンにヘソクリを隠して、自ら心臓を止める。祖父が死んだと思ったマトゥコは、ダダンに式の中止を訴えるが 、マトゥコは式を強行、ザーレは、アフロディタに式から脱出するよう促す。花嫁が消えて式は大混乱となり、ダダンをはじめ参列者総出の捜索が始まる。逃げるアフロディタは道中でノッポの男に助けられ、運命

、マトゥコは式を強行、ザーレは、アフロディタに式から脱出するよう促す。花嫁が消えて式は大混乱となり、ダダンをはじめ参列者総出の捜索が始まる。逃げるアフロディタは道中でノッポの男に助けられ、運命 を感じた二人はその場で結婚を約束。ダダンたちが追いついたところへやって来たノッポ男の祖父が、"ゴッドファーザー"グルガで、彼らはザーリェの"墓参り"に向かうところだった。ダダンはかつて彼の見習だったので、何も口出しできない。"死んだ"はずのザーリェも生き返り、グルガとザーリェは旧交を温め、晴れて二組のカップルが誕生。ザーリェは孫のザーレにヘソクリを託して二人の門出を祝う―。

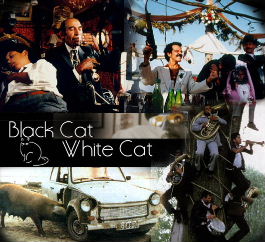

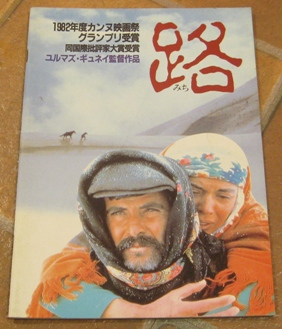

を感じた二人はその場で結婚を約束。ダダンたちが追いついたところへやって来たノッポ男の祖父が、"ゴッドファーザー"グルガで、彼らはザーリェの"墓参り"に向かうところだった。ダダンはかつて彼の見習だったので、何も口出しできない。"死んだ"はずのザーリェも生き返り、グルガとザーリェは旧交を温め、晴れて二組のカップルが誕生。ザーリェは孫のザーレにヘソクリを託して二人の門出を祝う―。 ユーゴスラビアのサラエヴォ(現在はボスニア・ヘルツェゴビナの首都)出身のエミール・クリトリッツァ監督の1998年作。愛人に漏らしたちょっとした国家批判が政府側の人物に漏れてしまったために父親が当局に捕まってしまう「パパは、出張中!」('85年/ユーゴスラビア)でカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞し、更に、ユーゴスラビアの50年に渡る紛争の歴史を寓話的に描いた「アンダーグラウンド」('95年/仏・独・ハンガリー・ユーゴスラビア・ ブルガリア)で2度目となるカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞しながらも、その後政治的なしがらみに巻き込まれ、一度は引退を決意した同監督は、メッセージ性を徹底的に排除した、それまでと全く趣の異なるスタイルのコメディ映画であるこの作品で、1998年第55回ヴェネチア国際映画祭「銀獅子賞」を受賞し、復活を果たしています(1993年「アリゾナ・ドリーム」でベルリン国際映画祭「銀熊賞」を受賞しているため、三大映画祭の全てで受賞したことになる)。

ユーゴスラビアのサラエヴォ(現在はボスニア・ヘルツェゴビナの首都)出身のエミール・クリトリッツァ監督の1998年作。愛人に漏らしたちょっとした国家批判が政府側の人物に漏れてしまったために父親が当局に捕まってしまう「パパは、出張中!」('85年/ユーゴスラビア)でカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞し、更に、ユーゴスラビアの50年に渡る紛争の歴史を寓話的に描いた「アンダーグラウンド」('95年/仏・独・ハンガリー・ユーゴスラビア・ ブルガリア)で2度目となるカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞しながらも、その後政治的なしがらみに巻き込まれ、一度は引退を決意した同監督は、メッセージ性を徹底的に排除した、それまでと全く趣の異なるスタイルのコメディ映画であるこの作品で、1998年第55回ヴェネチア国際映画祭「銀獅子賞」を受賞し、復活を果たしています(1993年「アリゾナ・ドリーム」でベルリン国際映画祭「銀熊賞」を受賞しているため、三大映画祭の全てで受賞したことになる)。 前半はややゆったりしていますが、これは複雑な登場人物の相関を分かりやすくするためだったのかも。ある程度、主要登場人物のバックグラウンドが明らかになると、それまでのラテン的な明るさに加えて話のテンポ自体も良くなり、終盤に向けては加速的にノンストップ・コメディの様相を呈してきます。エンディングで「ハッピーエンド」という字幕が出て来るのは、エミール・クストリッツァ監督初めてのハッピーエンド映画だったためではないでしょうか。

前半はややゆったりしていますが、これは複雑な登場人物の相関を分かりやすくするためだったのかも。ある程度、主要登場人物のバックグラウンドが明らかになると、それまでのラテン的な明るさに加えて話のテンポ自体も良くなり、終盤に向けては加速的にノンストップ・コメディの様相を呈してきます。エンディングで「ハッピーエンド」という字幕が出て来るのは、エミール・クストリッツァ監督初めてのハッピーエンド映画だったためではないでしょうか。

ハチャメチャなヤクザ・ダダンを演じたスルジャン・トドロヴィッチは喜劇役者かと思ってしまいますが、そうではなく、政治色の濃い前作「アンダーグラウンド」にも出演しているようだし(クロを演じたラザル・リストフスキーに似ている気がするのだが)、スルジャン・スパソイェヴィッチ監督の「セルビアン・フィルム」('10年/セルビア)のようなハードゴア・サスペンスに主演したりもしているようなので、相当に演技の幅が広いのではないでしょうか(でもこの作品では歌って踊って超ノリノリの演技をしていてハマリ役?)。このダダン役のスルジャン・トドロヴィッチとザーレの父マトゥコ役のバイラム・セヴェルジャン、恋人イダ役の女優ブランカ・カティチの3人以外は全てロマの人々だそうで、ザーレを演じたキアヌ・リーブス似のフロリアン・アイディーニもこの映画しか出ていないようです。

ハチャメチャなヤクザ・ダダンを演じたスルジャン・トドロヴィッチは喜劇役者かと思ってしまいますが、そうではなく、政治色の濃い前作「アンダーグラウンド」にも出演しているようだし(クロを演じたラザル・リストフスキーに似ている気がするのだが)、スルジャン・スパソイェヴィッチ監督の「セルビアン・フィルム」('10年/セルビア)のようなハードゴア・サスペンスに主演したりもしているようなので、相当に演技の幅が広いのではないでしょうか(でもこの作品では歌って踊って超ノリノリの演技をしていてハマリ役?)。このダダン役のスルジャン・トドロヴィッチとザーレの父マトゥコ役のバイラム・セヴェルジャン、恋人イダ役の女優ブランカ・カティチの3人以外は全てロマの人々だそうで、ザーレを演じたキアヌ・リーブス似のフロリアン・アイディーニもこの映画しか出ていないようです。 予定調和型の"結婚狂騒曲"風ドタバタ喜劇ですが、ロマの人々の生活や文化、ものの考え方がしっかりバックグラウンドに描かれていて、これまで触れたことのないようなものに触れた気がし、同時に、どこの世界も同じなのだなと思わせるものもありました。飛ぶ鳥を落とす勢いのダダンにとって、妹がいまだに結婚できないのが頭痛の種で、"ゴッドファーザー"グルガにとっても息子がなかなか結婚しないのが悩みの種だというのは、ある種"体面"を重んじる閉鎖的な社会を映しているのかも。"ゴッドファーザー"をユーモラスに描いていますが、その実態は一帯の支配者であって、現実はこうはいかないだろうなあと(ダダンのようなヤクザはいそう)。最後に結婚したザーレが旅に出ると決心した時に「ここには太陽がない」と言い残すところに、監督の真意があるのかも。その上で、この作品は敢えてコメディとして完結させたというのが、エンディングの「ハッピーエンド」という字幕に込められた意味ではないか思ったりもしました。