「●木下 惠介 監督作品」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3120】 木下 惠介 「永遠の人」

「●「キネマ旬報ベスト・テン」(第1位)」の インデックッスへ 「●「毎日映画コンクール 日本映画大賞」受賞作」の インデックッスへ「●田中 絹代 出演作品」の インデックッスへ 「●宮口 精二 出演作品」の インデックッスへ 「●東野 英治郎 出演作品」の インデックッスへ 「●西村 晃 出演作品」の インデックッスへ 「●伊藤 雄之助 出演作品」の インデックッスへ「○日本映画 【制作年順】」の インデックッスへ

今村昌平に「リアリズムで撮る手は残っているな」と思わせた作品。

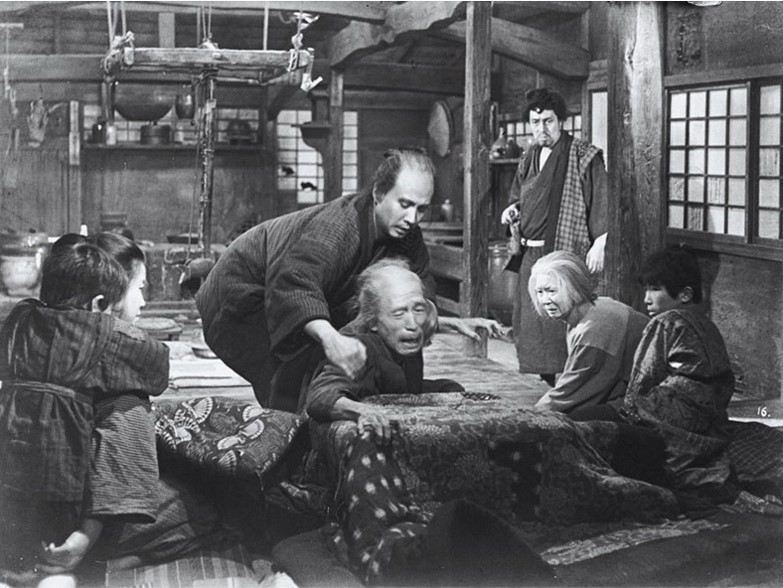

70歳になると楢山参り(姥捨)を行わなければならない山奥の村に住む、69歳になる「おりん」とその息子が軸となるストーリー。したがって、基本的には今村昌平監督の「楢山節考」('83年/東映)と同じストーリーの枠組みですが、見せ方はかなり異なります。

70歳になると楢山参り(姥捨)を行わなければならない山奥の村に住む、69歳になる「おりん」とその息子が軸となるストーリー。したがって、基本的には今村昌平監督の「楢山節考」('83年/東映)と同じストーリーの枠組みですが、見せ方はかなり異なります。

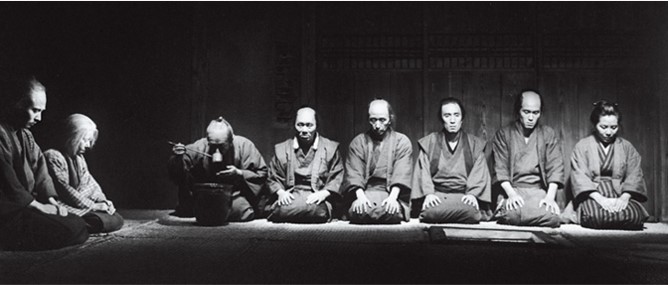

オープニングは定式幕に「東西、東西、このところご覧にいれますルは本朝姥捨ての伝説より、楢山節考、楢山節考...」という黒子の口上で始まり、幕が開きます。ラストの現代の風景を除いてオール・セットで撮影されていて、場面転換では振落し(背景が描かれている書割の布を瞬時で落として次の場面を見せること)や、引道具(建物などの大道具の底に車輪をつけて、前後・左右に移動させる装置)などといった歌舞伎の舞台の早替わりの手法が使われ、長唄や浄瑠璃などの音楽を全編にわたって使い、歌舞伎の様式美を取り入れた作品となっています。

オープニングは定式幕に「東西、東西、このところご覧にいれますルは本朝姥捨ての伝説より、楢山節考、楢山節考...」という黒子の口上で始まり、幕が開きます。ラストの現代の風景を除いてオール・セットで撮影されていて、場面転換では振落し(背景が描かれている書割の布を瞬時で落として次の場面を見せること)や、引道具(建物などの大道具の底に車輪をつけて、前後・左右に移動させる装置)などといった歌舞伎の舞台の早替わりの手法が使われ、長唄や浄瑠璃などの音楽を全編にわたって使い、歌舞伎の様式美を取り入れた作品となっています。

今村昌平は深沢七郎の原作を読んだ時から「楢山節考」を映画化したいと考えていたところ、木下惠介監督が撮ることが決まりがっくりしたとのこと。ところが、木下惠介が前述のとおり歌舞伎の様式美を取り入れた作品として撮ったため、「まだリアリズムで撮る手は残っているな」と思ったそうです。結局、今村昌平は木下惠介版の四半世紀後に「楢山節考」('83年/東映)を撮り、これに第36回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞という"オマケ"までつきました。大本命だった大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」を下してグランプリに輝いたことについて、岩波ホール総支配人の高野悦子は、「大島さんはいい作品で当然、今村さんは新しい人だから、フランス人にはショッキングな発見だったんでしょう」と述べています。

今村昌平は深沢七郎の原作を読んだ時から「楢山節考」を映画化したいと考えていたところ、木下惠介監督が撮ることが決まりがっくりしたとのこと。ところが、木下惠介が前述のとおり歌舞伎の様式美を取り入れた作品として撮ったため、「まだリアリズムで撮る手は残っているな」と思ったそうです。結局、今村昌平は木下惠介版の四半世紀後に「楢山節考」('83年/東映)を撮り、これに第36回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞という"オマケ"までつきました。大本命だった大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」を下してグランプリに輝いたことについて、岩波ホール総支配人の高野悦子は、「大島さんはいい作品で当然、今村さんは新しい人だから、フランス人にはショッキングな発見だったんでしょう」と述べています。

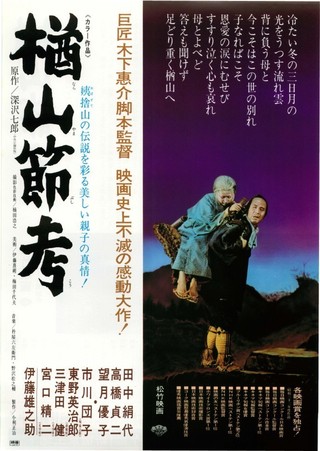

木下惠介版は、1958年度のキネマ旬報ベストテン第1位になったほか、毎日映画コンクール日本映画大賞などを受賞し、同年度のヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門に出品され、評論家時代のフランソワ・トリュフォーが絶賛したとされています。2012年に木下惠介生誕100年を記念してデジタルリマスター版が作られ、同年のカンヌ国際映画祭クラシック部門で上映されていますが(日本映画としては小津安二郎、宮崎駿、鈴木清順の監督作に続く選出)、先に木下惠介版を観ている審査員がいれば、今村昌平版の時は木下惠介版との相対評価になったのかなあ。

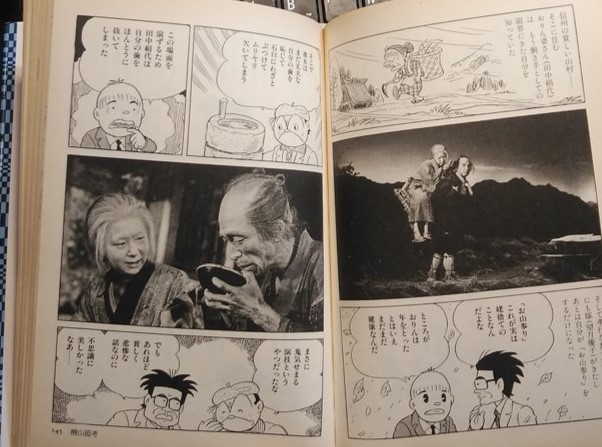

木下惠介版で老女を演じた田中絹代(1909-1977/67歳没) は当時48歳で、70歳の女性を演じるにあたり自分の差し歯4本を外して役作りしましたが、今村昌平版で老女を演じた坂本スミ子(1936-2021/84歳没)は当時46歳で、前歯を短く削り歯が抜けたように見せる演出をして役作りしています(差し歯はしてなかったということか)。坂本スミ子は、カンヌ映画祭へ出品に消極的だった今村昌平を、プロデューサーと一緒に説得して出品させた経緯があり、それがパルム・ドール受賞に繋がったわけです。

木下惠介版で老女を演じた田中絹代(1909-1977/67歳没) は当時48歳で、70歳の女性を演じるにあたり自分の差し歯4本を外して役作りしましたが、今村昌平版で老女を演じた坂本スミ子(1936-2021/84歳没)は当時46歳で、前歯を短く削り歯が抜けたように見せる演出をして役作りしています(差し歯はしてなかったということか)。坂本スミ子は、カンヌ映画祭へ出品に消極的だった今村昌平を、プロデューサーと一緒に説得して出品させた経緯があり、それがパルム・ドール受賞に繋がったわけです。

田中絹代(当時48歳)

先に読んだ『赤塚不二夫の名画座面白館』('89年/講談社)で赤塚不二夫は木下惠介版を舞台仕立てにしたところが見事であると絶賛し、今村昌平版の土俗的リアリズムは自分は「買わないのだ」と断言していましたが、個人的にはそれぞれに良さがあると思います。同じ原作の映画を観たという感じがあまりないのですが、共に観る側との相性を選ぶ作品であるようにも思います。やや優柔不断かもしれませんが、個人的評価は両方とも★★★☆です)。

先に読んだ『赤塚不二夫の名画座面白館』('89年/講談社)で赤塚不二夫は木下惠介版を舞台仕立てにしたところが見事であると絶賛し、今村昌平版の土俗的リアリズムは自分は「買わないのだ」と断言していましたが、個人的にはそれぞれに良さがあると思います。同じ原作の映画を観たという感じがあまりないのですが、共に観る側との相性を選ぶ作品であるようにも思います。やや優柔不断かもしれませんが、個人的評価は両方とも★★★☆です)。

「楢山節考」●制作年:1958年●監督・脚本:木下惠介●製作:小梶正治●撮影:楠田浩之●音楽:杵屋六左衛門/野沢松之輔●原作:深沢七郎●時間:98分●出演:田中絹代/高橋貞二/望月優子/三代目市川團子(二代目市川猿翁)/宮口精二/伊藤雄之助/東野英治郎/三津田健/小笠原慶子/織田政雄/西村晃/鬼笑介/高木信夫/小林十九二/末永功/本橋和子/吉田兵次●公開:1958/06●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-09-03)(評価:★★★☆)