「●さ 佐藤 愛子」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3063】 佐藤 愛子 『九十歳。何がめでたい』

「●あ行の日本映画の監督」の インデックッスへ 「○日本映画 【制作年順】」の インデックッスへ

戦争をめぐる哀しくも切ない話なのに、どこか逞しさを感じるユーモアもある。

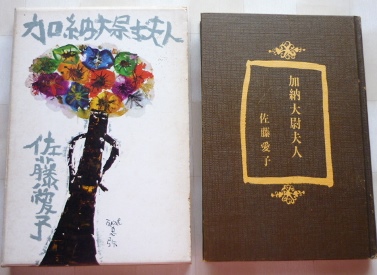

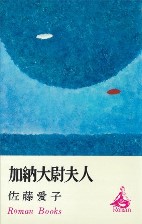

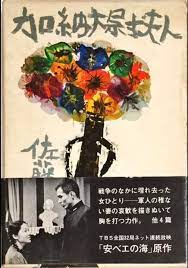

『加納大尉夫人 (ROMANBOOKS)』『加納大尉夫人 (1980年) (角川文庫)』

『加納大尉夫人 (1965年)』(「二人の女」「猫」「島」「加納大尉夫人」)

大阪で指折りのメリヤス問屋の末娘に生まれた安代は、卒直な明るさを持つ娘であった。安代が女学校を卒業した年に、戦争が始まった。ある日、母に見せられた1枚の写真、それが海軍中尉・加納敬作であった。敬作のりりしさにあこがれた安代は、彼の妻になった。少女時代の延長のような稚なさの安代が、帝国軍人の妻らしくなりたいと努力し、緊張するほど、無邪気な失敗がくり返された。そんな妻を、敬作はいとしく思った。戦いは次第に苛烈さを加え、敬作の出征中に、安代は男の子を生んだ。そして半年の後に、敬作の戦死が伝えられた―。

「加納大尉夫人」は、「文學界」の1964(昭和39)年8月号に発表され、1965(40年)2月光風社刊の『加納大尉夫人』所収作で(ほかに「二人の女」「猫」「島」を収録)、1969年9月講談社より刊行の『加納大尉夫人』にも所収。さらに、1971年1月講談社刊のロマン・ブックス『加納大尉夫人』として刊行されています(ほかに「猫」「山」「二人の女」を収録)。

1964年下半期・第52回「直木賞」候補作ですが、作者が直木賞を獲るのは5年後の1969年上半期・第61回「直木賞」の『戦いすんで日が暮くれて』になります。因みに、この「加納大尉夫人」以前に、「ソクラテスの妻」が1963(昭和38)年上期・第49回芥川賞候補になっていて、さらに『加納大尉夫人』所収の「二人の女」も1963年下半期・第50回芥川賞候補になっているので、芥川賞候補からから直木賞候補にスライドしてきた作家と言えます。

「加納大尉夫人」における、戦前に職業軍人と結婚したため、あくまで大尉夫人として生き、当然のごとく戦争未亡人とならざるをえなかった一女性の姿は哀しくも切ないですが、直木賞の選評では、木々高太郎が「依然として戦争私小説がある。僕は好かない」と述べており、これだけが落選理由ではないでしょうが、当時まだ似たようなモチーフの小説が多くあったのでしょうか。

個人的には、この小説の特徴は、垣間見えるユーモアではないかと思います。安代が敬作のことを好きではなかったところ、敬作と子どもの隠れん坊遊びに付き合ったら、たまたま隠れた押し入れに敬作がいたのが、敬作のことを好きになったきかっけだったというのも面白いです。やはり、男と女って距離なのだろうなあ。押し入れを出て大笑いしたというのは、その時沸き起こった特別な感情を笑いによって抑制したと思われ、リアリティがありました。

また、ある日、変な成り行きで発展家とでも言うべき川上夫人が敬作・安代の間に入って3人で寝ることになり、あとで夫人から、夕べ夫が彼女のお腹を撫でに来たと聞かされるのも、安代にすれば堪ったものではない話でしょうが、どこかユーモラスなところも感じられます。夫が「あの人が自分で導いていったんだよ。だが、それだけだよ。誓っていうよ。それ以上は何もしない」という言い訳も、生々し過ぎて言い訳になっていないような(笑)。

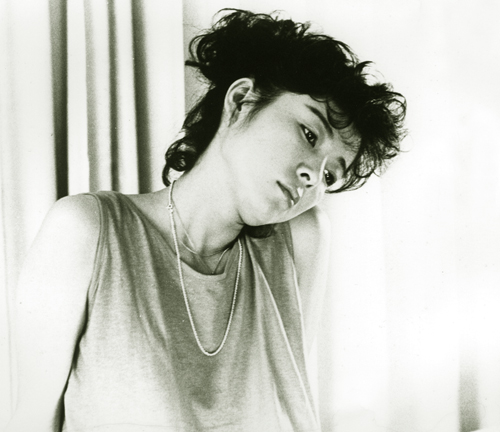

安代の醸すユーモラスな雰囲気には生への逞しさが感じられ、そうしたこともあってか、「安ベエの海」というタイトルでTBSの「ポーラテレビ小説」の第3作として、1969(昭和44)年9月から翌1970年3月まで放送されたりもしています。安代役は、一昨年['19年]急死した木内みどり(1950-2019/69歳没)。女優(NHK大河ドラマ「西郷どん」などにも出ていた)でありながら、反原発活動家としても活躍していた人です(個人的には、この人の出ていた伊藤智生監督の自主製作映画「ゴンドラ」('86年/OMプロダクション)が印象深かった)。この原作を、連続テレビドラマとして全156回に渡って話を繰り拡げられたのは、夫の戦死で未亡人となった安代が、戦後の混乱期をひたむきに生きる姿までを描いているためのようです。

安代の醸すユーモラスな雰囲気には生への逞しさが感じられ、そうしたこともあってか、「安ベエの海」というタイトルでTBSの「ポーラテレビ小説」の第3作として、1969(昭和44)年9月から翌1970年3月まで放送されたりもしています。安代役は、一昨年['19年]急死した木内みどり(1950-2019/69歳没)。女優(NHK大河ドラマ「西郷どん」などにも出ていた)でありながら、反原発活動家としても活躍していた人です(個人的には、この人の出ていた伊藤智生監督の自主製作映画「ゴンドラ」('86年/OMプロダクション)が印象深かった)。この原作を、連続テレビドラマとして全156回に渡って話を繰り拡げられたのは、夫の戦死で未亡人となった安代が、戦後の混乱期をひたむきに生きる姿までを描いているためのようです。

また、近年になって作者が、「六十年の間、人生の浮沈に従って書いて来たもの(中略)の中に二篇だけ、これだけはいい、と思えるものがあって」として、『加納大尉夫人/オンバコのトク』('18年/めるくまーる)が刊行されています。1923年生まれの作者はその前書きで、この「加納大尉夫人」は「30代の終わり頃に書いた」と言っているので、構想は発表のその少し前からあったのか、それとも同人誌に先に発表していたのかもしれません(「文學界」には同人誌推薦作が掲載されることよくがあった)。

また、近年になって作者が、「六十年の間、人生の浮沈に従って書いて来たもの(中略)の中に二篇だけ、これだけはいい、と思えるものがあって」として、『加納大尉夫人/オンバコのトク』('18年/めるくまーる)が刊行されています。1923年生まれの作者はその前書きで、この「加納大尉夫人」は「30代の終わり頃に書いた」と言っているので、構想は発表のその少し前からあったのか、それとも同人誌に先に発表していたのかもしれません(「文學界」には同人誌推薦作が掲載されることよくがあった)。

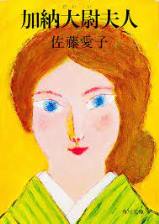

『加納大尉夫人/オンバコのトク』('18年/めるくまーる)

直木賞の選考で最も強くこの作品を推したのが、小島政二郎(当時70歳)で、「一番面白いと思った」「話も面白いし、夫婦―殊に夫人の性格が活写されている、その活写の仕方の逞しさに魅力があった」とし、さらに、「この人の「ソクラテスの妻」が芥川賞でなく、直木賞へ提出されたら当然賞を与えられていたと思う」と述べていて、この人は作者のユーモアの資質を高く評価していたのではないでしょうか。5年後に『戦いすんで日が暮くれて』が直木賞候補になった際には選考委員を外れていましたが、松本清張が「ドライなユーモアで、塩からいペーソス」、水上勉が「佐藤さんのユーモアは、この人の心田のものであった」と強く推し、授賞が決まっています。

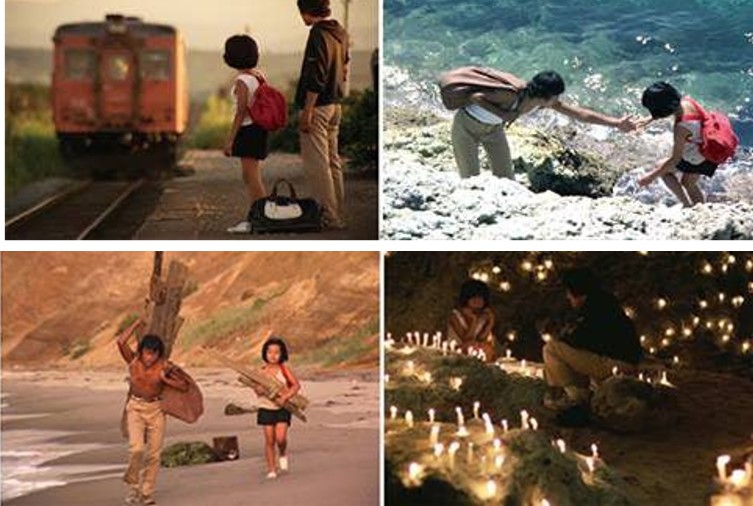

木内みどりが出ていた「ゴンドラ」('87年)は、伊藤智生監督の自主製作映画で、伊藤監督が上村佳子という少女と出逢ったことが制作のきっかけとなったもの。あらすじは以下の通り。

木内みどりが出ていた「ゴンドラ」('87年)は、伊藤智生監督の自主製作映画で、伊藤監督が上村佳子という少女と出逢ったことが制作のきっかけとなったもの。あらすじは以下の通り。

小学生のかがり(上村佳子)は、母れい子(木内みどり)と二人で暮らし

小学生のかがり(上村佳子)は、母れい子(木内みどり)と二人で暮らし ている。ある日マンションに帰ると、飼っていた白文鳥が傷ついていた。その時ゴンドラ(足場)で、かがりのマンンョンの窓拭きをしていた良(界健太)は、かがりと一緒に動物病院へ行き、治療代を立て替えてやった。しかし、翌日かがりが病院へ行くと文鳥は死んでいた。彼女は児童公園へ行き文鳥を土に埋めようとするが、それをやめて家に持ち帰りブリキの弁当箱に死骸を入れ冷蔵庫

ている。ある日マンションに帰ると、飼っていた白文鳥が傷ついていた。その時ゴンドラ(足場)で、かがりのマンンョンの窓拭きをしていた良(界健太)は、かがりと一緒に動物病院へ行き、治療代を立て替えてやった。しかし、翌日かがりが病院へ行くと文鳥は死んでいた。彼女は児童公園へ行き文鳥を土に埋めようとするが、それをやめて家に持ち帰りブリキの弁当箱に死骸を入れ冷蔵庫 へしまい込んだ。翌朝れい子はその死骸をゴミと一緒に捨ててしまった。悲しんだかがりは死骸を探し出し、家を出た。良はびしょ濡れのかがりを見かけるとアパートへ連れて行った。そして「もう帰るところがない」というかがりを数日、自分の故郷の青森へ連れて行くことにした。良の父親(佐藤英夫)と母親(佐々木すみ江)はかがりを歓迎してくれた。一方都心の警察では、れい子と別れた父(出門英)がかがりを捜していた。ある夜、良とかがりは海岸近くの洞窟で夜を過ごし、翌朝ゴンドラ(小舟)を出して文鳥の死骸を小さな木の棺を作って海へと沈めるのだった―。

へしまい込んだ。翌朝れい子はその死骸をゴミと一緒に捨ててしまった。悲しんだかがりは死骸を探し出し、家を出た。良はびしょ濡れのかがりを見かけるとアパートへ連れて行った。そして「もう帰るところがない」というかがりを数日、自分の故郷の青森へ連れて行くことにした。良の父親(佐藤英夫)と母親(佐々木すみ江)はかがりを歓迎してくれた。一方都心の警察では、れい子と別れた父(出門英)がかがりを捜していた。ある夜、良とかがりは海岸近くの洞窟で夜を過ごし、翌朝ゴンドラ(小舟)を出して文鳥の死骸を小さな木の棺を作って海へと沈めるのだった―。

いい映画でした。1986年に完成していましたが、劇場との上映交渉が上手くいかず、ただ評価は高くて、海外の映画祭で賞を受賞したのち、翌1987年10月に特別先行上映され、1988年に正式に公開されて、公開の30年後にあたる2017年、デジタルマスター版が渋谷・ユーロスペースなどでリバイバル上映されています。本作で借金を背負った伊藤智生監督は借金返済のため、「TOHJIRO」としてAV監督へ転身、最初は一時的なものと割り切っていたところ、出演する女優たちに「ゴンドラ」で描いた世界観と同じ景色を見たとして、以後も続けているとのことです。

いい映画でした。1986年に完成していましたが、劇場との上映交渉が上手くいかず、ただ評価は高くて、海外の映画祭で賞を受賞したのち、翌1987年10月に特別先行上映され、1988年に正式に公開されて、公開の30年後にあたる2017年、デジタルマスター版が渋谷・ユーロスペースなどでリバイバル上映されています。本作で借金を背負った伊藤智生監督は借金返済のため、「TOHJIRO」としてAV監督へ転身、最初は一時的なものと割り切っていたところ、出演する女優たちに「ゴンドラ」で描いた世界観と同じ景色を見たとして、以後も続けているとのことです。

「ゴンドラ」●制作年:1986年●監督:伊藤智生(ちしょう)●プロデューサー:貞末麻哉子●原案・脚本:伊藤智生/棗耶子●撮影:瓜生敏彦●音楽:吉田智●時間:112分●出演:上村佳子/界健太/木内みどり/佐々木すみ江/佐藤英夫/出門英/長谷川初範/鈴木正幸●公開:1987/10●配給:OMプロダクション●最初に観た場所:テ

「ゴンドラ」●制作年:1986年●監督:伊藤智生(ちしょう)●プロデューサー:貞末麻哉子●原案・脚本:伊藤智生/棗耶子●撮影:瓜生敏彦●音楽:吉田智●時間:112分●出演:上村佳子/界健太/木内みどり/佐々木すみ江/佐藤英夫/出門英/長谷川初範/鈴木正幸●公開:1987/10●配給:OMプロダクション●最初に観た場所:テ アトル新宿(88-04-16)(評価:★★★★)

アトル新宿(88-04-16)(評価:★★★★)

「ゴンドラ HDリマスター [DVD]」

木内みどり in「ゴンドラ」('86年/OMプロダクション)

【1980年文庫化[角川文庫]】