「●日本史」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●江戸時代」【786】 阿部 善雄 『目明し金十郎の生涯』

「●中公新書」の インデックッスへ 「●「新書大賞」(第10位まで)」の インデックッスへ

膨大な死者数を初めて知った。8月15日の「終戦」は終戦ではなかった。

『日ソ戦争-帝国日本最後の戦い (中公新書 2798)』['24年]

2024(令和6)年・第28回「司馬遼太郎賞」、2025(令和7)年・第26回「読売・吉野作造賞」、2024年・第10回「猪木正道賞」受賞作。2025年・第18回「新書大賞」第2位。

2024(令和6)年・第28回「司馬遼太郎賞」、2025(令和7)年・第26回「読売・吉野作造賞」、2024年・第10回「猪木正道賞」受賞作。2025年・第18回「新書大賞」第2位。

日ソ戦争とは、1945年8月8日から9月上旬まで満洲・朝鮮半島・南樺太・千島列島で行われた第2次世界大戦最後の全面戦争であり、短期間ながら両軍の参加兵力は200万人を超え、玉音放送後にソ連軍が侵攻してくるなど、戦後を見据えた戦争でもあったとのことです。

本書は、これまで断片的にしか知られてこなかったソ連による中立条約破棄や非人道的な戦闘などについて、新史料を駆使し、アメリカによるソ連への参戦要請から、満洲など各所での戦闘の実態、終戦までの全貌を描いています。

そもそも、全面戦争でありながら、日本ではいまだに正式名称すらなく、著者がこれを「日ソ戦争」と呼びたいと。第2次世界大戦末期のソ連の対日参戦は学校の歴史の授業でも習うとことろですが、背景や中身についてはそれほど詳しく教わることもなく、また、あまり語られないまま今日に至っているのではないでしょうか。その意味で、新史料を駆使して「日ソ戦争」の実相を精緻に描き出し、それを一般の人が読みやすい1冊の新書に纏めた本書は画期的であるように思います。

大戦の終わり際にどさくさに紛れて対日戦争に参戦したかのようなソ連ですが、実際はそうではなく、以前から米大統領の強い要請があったとのこと。米ソでの約束が現在の北方領土問題につながっていること、シベリア抑留などの悲劇がなぜ起きたかなど、目を伏せたくなるような史実が明らかにされています。

ソ連がその立場を最大限利用しようとする駆け引きの過程で、千島列島への積極的関心をソ連と共有したアメリカの動向が、北方領土問題形成にとって大きな意味を持ったことが窺えます。トルーマンが千島の占領を命じていれば北方領土問題はなかったかもしれず、一方でスターリンの要求を拒否したからこそ、北海道はソ連に占領されされずに済んだのかもしれません。

それにしても、日本の中枢は無条件降伏を求めるアメリカの要求を受け容れられず、ソ連が終戦の(条件付き降伏に向けた)調停役になってくれるとの希望的観測のもと、防衛体制が弛緩しており、そこにソ連が攻めてきたわけで、このインテリジェンス(情報評価)の脆弱さは何としたものでしょうか。

戦死者数が膨大であることも寡聞して初めて知りました。本書によれば、日本軍の将校が8万人以上戦死したほか(正確な数は不明)、民間人が約24万5000人命を落としたと推定されているとのこと(ソ連側に民間人の死者はいない)、戦後の混乱による死亡者・行方不明者やシベリア抑留による死亡者の数を含めての数字かと思いますが、もし本当なら合計で32万5000人となり、沖縄戦の戦死者数が将校9万4000人、沖縄県民も9万4000人、合計で18万8000人と推定されていますが、それを大きく上回ることになります(ただし、AIに訊くと、一般的には沖縄戦の戦死者数の方が多いとする回答となるが、これも、「戦闘期間中の総死者数」は沖縄戦が日ソ戦争を大幅に上回っているとの注釈が付く。日ソ戦の死者数は、戦争関連死をどこまで含めるかによって、その数字が大きく違ってくるということだろう)。

司馬遼太郎もソ連戦の戦地に行っているし(本土決戦に備えて満州から本土転属となったことで生き永らえた)、ソ連兵が略奪と強姦を繰り広げた様は、森繁久彌、宝田明、赤塚不二夫が体験、男が未婚女性をソ連兵に差し出す「接待」は五木寛之氏が見ています。ただ、この人たちはこれをあまり大きな声では語っていない気がし、それだけ心にも傷が残る体験だったということでしょう。

父が満鉄にいた宝田明(当時11歳)は亡くなる3カ月前に、カメラの前で初めて子どもの頃の壮絶な戦争体験(ソ連兵に右脇腹を銃で撃たれ、麻酔なしで銃弾を摘出した)を語っています。自力で朝鮮北部より脱出した五木寛之氏(当時12歳)は、その時の経験を戦後57年間"封印"してきましたが、引き揚げ時にソ連兵に家族を蹂躙され母親が亡くなったときの話が、エッセイ『運命の足音』(2002年/幻冬舎)に初めて書かれました(作品に反映されれいるものは、なかにし礼の『赤い月』を読まなければならないか)。

父が満鉄にいた宝田明(当時11歳)は亡くなる3カ月前に、カメラの前で初めて子どもの頃の壮絶な戦争体験(ソ連兵に右脇腹を銃で撃たれ、麻酔なしで銃弾を摘出した)を語っています。自力で朝鮮北部より脱出した五木寛之氏(当時12歳)は、その時の経験を戦後57年間"封印"してきましたが、引き揚げ時にソ連兵に家族を蹂躙され母親が亡くなったときの話が、エッセイ『運命の足音』(2002年/幻冬舎)に初めて書かれました(作品に反映されれいるものは、なかにし礼の『赤い月』を読まなければならないか)。

若干、「ソ連悪し」的に書かれている印象もありますが、ロシアのウクライナ侵攻などを見ていると、本質的にそういう国なのかなという気もしなくもないです。ともあれ、8月15日の「終戦」は終戦ではなかったとの認識を新たにする本でした。

《読書MEMO》

●日ソ戦争と沖縄戦の死者数(AIによる概要)

沖縄戦と日ソ戦争(ソ連による満洲侵攻)では、沖縄戦の方が死者数が多かったと考えられています。

それぞれの戦いの死者数(推定)は以下の通りです。

沖縄戦

沖縄戦は第二次世界大戦末期の1945年4月から6月にかけて行われた激しい地上戦で、軍人だけでなく多数の一般住民が巻き込まれました。

総死者数: 約20万人以上

日本側(軍人・軍属・一般住民含む): 約12万2000人から15万人以上(推定)

日本兵の戦死者: 約6万6000人から9万人

沖縄県民の犠牲者(一般住民、軍属含む): 約9万4000人から15万人

アメリカ側: 死者・行方不明者約1万2500人以上(戦闘による負傷者を含めると約5万人)

日ソ戦争(ソ連による満洲侵攻)

日ソ戦争は1945年8月9日にソ連が日ソ中立条約を破棄して満洲などに侵攻した戦いで、短期間でソ連軍が圧倒的な勝利を収めました。

日本側(関東軍など): 戦死者 約8万4000人(日露戦争のデータと混同の可能性あり、満洲での実際の戦闘による死者数はそれ以下と推定されるが、捕虜となりシベリア抑留で亡くなった者を含めると更に増える)。ソ連による満洲侵攻自体の戦闘による死者は34,000人から52,623人という推定もある。

ソ連側: 戦闘による死者・行方不明者 約9,780人(非戦闘員の死者を含めると約3万人)。

沖縄戦は一般住民を巻き込んだ激しい地上戦であったため、戦闘期間中の総死者数は日ソ戦争を大幅に上回っています。

法学者の前田朗(あきら)東京造形大学名誉教授による本書は、サブタイトルにもあるように、死刑「廃止論」のブックガイドであり(対象期間は基本的には1996年から2018年)、著者も死刑廃止論者です。従って、死刑「存置論」の本も第4章の「死刑存廃論」のところで廃止論と対比論的に取り上げられていますが、それらは数は限られます。

法学者の前田朗(あきら)東京造形大学名誉教授による本書は、サブタイトルにもあるように、死刑「廃止論」のブックガイドであり(対象期間は基本的には1996年から2018年)、著者も死刑廃止論者です。従って、死刑「存置論」の本も第4章の「死刑存廃論」のところで廃止論と対比論的に取り上げられていますが、それらは数は限られます。

第1章では、「死刑の現実」について、袴田事件で再審開始決定となり、釈放された袴田巌の日常を通して死刑囚たちの状況を問い、アンケートを通して得られた死刑囚たちの胸中を紹介し、また、オウム元幹部13人への執行の際はどうであったか、極刑を待つ日々の死刑囚の心境、執行までの法手続き、「その日」の拘置所の様子、執行に関わる人たちとその思いなどについて書かれています。この、オウム元幹部への執行の際の状況は、新書化に際しての加筆部分になります。

第1章では、「死刑の現実」について、袴田事件で再審開始決定となり、釈放された袴田巌の日常を通して死刑囚たちの状況を問い、アンケートを通して得られた死刑囚たちの胸中を紹介し、また、オウム元幹部13人への執行の際はどうであったか、極刑を待つ日々の死刑囚の心境、執行までの法手続き、「その日」の拘置所の様子、執行に関わる人たちとその思いなどについて書かれています。この、オウム元幹部への執行の際の状況は、新書化に際しての加筆部分になります。

本書は、心理学者である著者がスタンフォードの学生たちに行った授業の内容と実際に経験したことについて書かれています。著者はスタンフォード大学でマインドフルネスやEQ(感情知能)に関する教育を行っています。この授業では、学生たちが死を身近に感じるレッスンを通して、自身の体験や思いを語り、変化していく様子が描かれています。

本書は、心理学者である著者がスタンフォードの学生たちに行った授業の内容と実際に経験したことについて書かれています。著者はスタンフォード大学でマインドフルネスやEQ(感情知能)に関する教育を行っています。この授業では、学生たちが死を身近に感じるレッスンを通して、自身の体験や思いを語り、変化していく様子が描かれています。 ションと責任を同時に備えたマインドフルネスであるとしています(47-48p)。七転び八起きという言葉、座頭市の戦い方(戦わないことを強みとしながらも、どうしても戦わねばばらなくなった時に吐く「やるからには、後には引きませんよ」というセリフ)についての学生たちの議論、仕方がないという言葉など、日本的要素がふんだんに織り込まれています。

ションと責任を同時に備えたマインドフルネスであるとしています(47-48p)。七転び八起きという言葉、座頭市の戦い方(戦わないことを強みとしながらも、どうしても戦わねばばらなくなった時に吐く「やるからには、後には引きませんよ」というセリフ)についての学生たちの議論、仕方がないという言葉など、日本的要素がふんだんに織り込まれています。 第4講「ありのままのあなたが好き」では、今を生きること今が最高と思えることの大切さを説きます。直接書名・著者名を挙げてはいませんが、日本でもベストセラーとなった『スタンフォードの自分を変える教室』に(「変える」ということに関して)懐疑的であるのが興味深いです(146p)。一方で、日本の伝統工芸の「

第4講「ありのままのあなたが好き」では、今を生きること今が最高と思えることの大切さを説きます。直接書名・著者名を挙げてはいませんが、日本でもベストセラーとなった『スタンフォードの自分を変える教室』に(「変える」ということに関して)懐疑的であるのが興味深いです(146p)。一方で、日本の伝統工芸の「 第5講「生きることに価値はありますか」では、自殺の問題を取り上げ、オリンピックのマラソンランナーだった円谷幸吉の例が紹介されていますが、同じくオリンピックのマラソンランナーで、「自分を自分で誉めたい」と言った有森裕子の名を対比的に挙げているのが興味深いです(168-169p)(そっかあ、「自分を自分で誉めたい」というのはセルフコンパッションに該当するのかあ)。

第5講「生きることに価値はありますか」では、自殺の問題を取り上げ、オリンピックのマラソンランナーだった円谷幸吉の例が紹介されていますが、同じくオリンピックのマラソンランナーで、「自分を自分で誉めたい」と言った有森裕子の名を対比的に挙げているのが興味深いです(168-169p)(そっかあ、「自分を自分で誉めたい」というのはセルフコンパッションに該当するのかあ)。

編者の立花隆(1940-2021/80歳没)も述べていますが、この記録、ただの闘病記ではなく、闘病記としてもすごいですが、それ以上にそれ以外の部分で、全体が心の赴くままに書き連ねた随想録になっていて、その分野は、人生論、科学論、自然論、医学論、教育論、社会論、宗教論、時代論と多岐にわたるものになっています(「高齢者非正規社員」といった問題や映画「ボーン・アルティメイタイム」の感想まで出てくる)。

編者の立花隆(1940-2021/80歳没)も述べていますが、この記録、ただの闘病記ではなく、闘病記としてもすごいですが、それ以上にそれ以外の部分で、全体が心の赴くままに書き連ねた随想録になっていて、その分野は、人生論、科学論、自然論、医学論、教育論、社会論、宗教論、時代論と多岐にわたるものになっています(「高齢者非正規社員」といった問題や映画「ボーン・アルティメイタイム」の感想まで出てくる)。 もちろん闘病記そのものの部分も、治療経過を克明に分析し、自分のがんのCT写真をデジタル化してその大きさを計測し、がん細胞の成長曲線を描いて予後を推定したり、そこに抗がん剤の服用期間を書き入れてその効果を測るなど、ほとんど著者自身が医者かと思われるくらい徹底しています(サイエンティフィックなマインドを持つ患者の体験談をデータベース化すべしといった医療に向けての提言もある)。

もちろん闘病記そのものの部分も、治療経過を克明に分析し、自分のがんのCT写真をデジタル化してその大きさを計測し、がん細胞の成長曲線を描いて予後を推定したり、そこに抗がん剤の服用期間を書き入れてその効果を測るなど、ほとんど著者自身が医者かと思われるくらい徹底しています(サイエンティフィックなマインドを持つ患者の体験談をデータベース化すべしといった医療に向けての提言もある)。

ベストセラーとなり後にドラマ化もされた『

ベストセラーとなり後にドラマ化もされた『 本書を最初に読んだとき著者は存命でした。執筆活動を続け、様々な人と対談したり、マスコミの取材を受けたりしていたので、意外と持つのかなあと思ったのですが...。昨年['24年]9月に訃報を聞いた時は残念に思いましたが、『夜明けを待つ』('23年集英社インターナショナル)に、「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」とあり、そう言えるだけでも強い人だったのだなあと思いました。

本書を最初に読んだとき著者は存命でした。執筆活動を続け、様々な人と対談したり、マスコミの取材を受けたりしていたので、意外と持つのかなあと思ったのですが...。昨年['24年]9月に訃報を聞いた時は残念に思いましたが、『夜明けを待つ』('23年集英社インターナショナル)に、「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」とあり、そう言えるだけでも強い人だったのだなあと思いました。

この物語の主人公ビリー・ビーンは、「生まれながらのスポーツの天才」のような青年で、容姿端麗なだけでなく勉強も優秀でスポーツ万能。欠点らしい欠点がないと言われ、大学からもスカウトからも申し出が殺到していたそうです。子供の頃から「負け知らず」だった彼は、大リーグ入りして初めて周囲の人間に「負け」ることがあることを意識し、精神的葛藤に苦しむことにないますが、そこからGMとして自らのキャリアを切り開きます。彼は、「データ」をもとに選手の真価を見極め、「出塁率」「四球率」を上げるよう選手を育てて試合を行い、チームの勝率をぐんぐん伸ばしていきました。その華々しい成果は、キャリア面での逆転劇にもなっています。

この物語の主人公ビリー・ビーンは、「生まれながらのスポーツの天才」のような青年で、容姿端麗なだけでなく勉強も優秀でスポーツ万能。欠点らしい欠点がないと言われ、大学からもスカウトからも申し出が殺到していたそうです。子供の頃から「負け知らず」だった彼は、大リーグ入りして初めて周囲の人間に「負け」ることがあることを意識し、精神的葛藤に苦しむことにないますが、そこからGMとして自らのキャリアを切り開きます。彼は、「データ」をもとに選手の真価を見極め、「出塁率」「四球率」を上げるよう選手を育てて試合を行い、チームの勝率をぐんぐん伸ばしていきました。その華々しい成果は、キャリア面での逆転劇にもなっています。 ベネット・ミラー監督、ブラッド・ピット主演で「マネーボール」('11年/米)として映画化されましたが、組織改革を行うリーダー像が上手く描かれていたのではないでしょうか。2002年の、アメリカンリーグ史上初の20連勝を達成できるかできないかという試合がスポーツドラマ的なクライマックスになっていますが、これは原作にあるように、実際にそうした状況があったのです。11点差から同点にされましたが、サヨナラ勝ちしています、ノンフィクションで、こうした山場があるのは強いと思います。

ベネット・ミラー監督、ブラッド・ピット主演で「マネーボール」('11年/米)として映画化されましたが、組織改革を行うリーダー像が上手く描かれていたのではないでしょうか。2002年の、アメリカンリーグ史上初の20連勝を達成できるかできないかという試合がスポーツドラマ的なクライマックスになっていますが、これは原作にあるように、実際にそうした状況があったのです。11点差から同点にされましたが、サヨナラ勝ちしています、ノンフィクションで、こうした山場があるのは強いと思います。

ビリー・ビーンの補佐役でイェール大学卒業となっているピーター・ブランドのモデルは、ポール・デポデスタでありハーバード大卒だそうで、映画化にであまりに自分とは異なる外見の俳優ジョナ・ヒルがキャスティングされ、"データおたく"のようなキャラの描かれ方をされたのに納得できず、実名の使用を拒否したそうです(まあ、冴えなさそうなデータおたくという設定の方が映画的には面白いと言える。本人に会ってみたら意外といい男だったというのではダメなのか)。ポール・デポデスタはアスレチックスではGM補佐としてビリー・ビーンを5年間支えた後、2004年にはロサンゼルス・ドジャースのGMに就任し、積極的にトレードを敢行しながら9年ぶりの地区優勝を果たしています。

ビリー・ビーンの補佐役でイェール大学卒業となっているピーター・ブランドのモデルは、ポール・デポデスタでありハーバード大卒だそうで、映画化にであまりに自分とは異なる外見の俳優ジョナ・ヒルがキャスティングされ、"データおたく"のようなキャラの描かれ方をされたのに納得できず、実名の使用を拒否したそうです(まあ、冴えなさそうなデータおたくという設定の方が映画的には面白いと言える。本人に会ってみたら意外といい男だったというのではダメなのか)。ポール・デポデスタはアスレチックスではGM補佐としてビリー・ビーンを5年間支えた後、2004年にはロサンゼルス・ドジャースのGMに就任し、積極的にトレードを敢行しながら9年ぶりの地区優勝を果たしています。 「マネーボール」●原題:MONEYBALL●制作年: 2011年●制作国:アメリカ●監督:ベネット・ミラー●製作:マイケル・デ・ルカ/レイチェル・ホロヴィッツ●撮影:ウォーリー・フィスター●音楽:マイケル・ダナ●時間:133分●出演:ブラッド・ピット/ジョナ・ヒル/フィリップ・シーモア・ホフマン/ロビン・ライト/クリス・プラット/スティーヴン・ビショップ/リード・ダイアモンド/ブレント・ジェニングス/タミー・ブランチャード/ジャック・マクギー/ヴィト・ルギニス/ニック・サーシー/グレン・モーシャワー/ケイシー・ボンド/ニック・ポラッツォ/ケリス・ドーシー/アーリス・ハワード/ロイス・クレイトン/スパイク・ジョーンズ●日本公開:2011/11●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント(評価:★★★★)

「マネーボール」●原題:MONEYBALL●制作年: 2011年●制作国:アメリカ●監督:ベネット・ミラー●製作:マイケル・デ・ルカ/レイチェル・ホロヴィッツ●撮影:ウォーリー・フィスター●音楽:マイケル・ダナ●時間:133分●出演:ブラッド・ピット/ジョナ・ヒル/フィリップ・シーモア・ホフマン/ロビン・ライト/クリス・プラット/スティーヴン・ビショップ/リード・ダイアモンド/ブレント・ジェニングス/タミー・ブランチャード/ジャック・マクギー/ヴィト・ルギニス/ニック・サーシー/グレン・モーシャワー/ケイシー・ボンド/ニック・ポラッツォ/ケリス・ドーシー/アーリス・ハワード/ロイス・クレイトン/スパイク・ジョーンズ●日本公開:2011/11●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント(評価:★★★★)

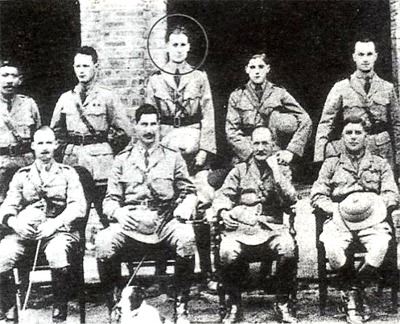

Clint Hill(1932-2025)

Clint Hill(1932-2025)

今年['25年]2月21日93歳で死去した元シークレットサービス、クリント・ヒルの本(原題:Mrs. Kennedy and Me: An Intimate Memoir、2012)です(彼はケネディに近しい人物の中で1963年11月22日のケネディ暗殺を間近で見た最後の生存者だったという)。1958年にアイゼンハワー大統領のシークレットサービス警護官となっていますが、本書は1960年11月、政権がジョン・F・ケネディに移行する前に、彼より2歳年上の次期ファーストレディ、ジャクリーン・ケネディの警護官に任命され、彼女と初めて会うところから始まり、ケネディ政権下の1961年から1963年までの3年間のジャクリーン・ケネディのことが書かれています。ジャーナリストによる聞き語りと思われますが読みやすく、著者は後にこのジャーナリストと結婚しています。

今年['25年]2月21日93歳で死去した元シークレットサービス、クリント・ヒルの本(原題:Mrs. Kennedy and Me: An Intimate Memoir、2012)です(彼はケネディに近しい人物の中で1963年11月22日のケネディ暗殺を間近で見た最後の生存者だったという)。1958年にアイゼンハワー大統領のシークレットサービス警護官となっていますが、本書は1960年11月、政権がジョン・F・ケネディに移行する前に、彼より2歳年上の次期ファーストレディ、ジャクリーン・ケネディの警護官に任命され、彼女と初めて会うところから始まり、ケネディ政権下の1961年から1963年までの3年間のジャクリーン・ケネディのことが書かれています。ジャーナリストによる聞き語りと思われますが読みやすく、著者は後にこのジャーナリストと結婚しています。 外遊先では非常に堂々とした振る舞いを見せる一方で、ジャクリーン人気ゆえのあまりに過密なスケジュールに、著者のクリント・ヒルに対して1日寝ていたいのでその日の予定を全部キャンセルして欲しいといった"ドタキャン"要請することもあったようです。学生時代にフランスに留学していたためフランス語が話せ、欧州などでトップ外交の一翼を担ったようです。それらを間近で見た著者は、あの元首はいい人物だったとか、あの財界人はいけ好かなかったとか述べていますが、ギリシャの海運王オナシスはケネディの大統領在任中からジャクリーンにアプローチしていたようで、著者から見てオナシスはいけ好かない人物の部類に入るようです。

外遊先では非常に堂々とした振る舞いを見せる一方で、ジャクリーン人気ゆえのあまりに過密なスケジュールに、著者のクリント・ヒルに対して1日寝ていたいのでその日の予定を全部キャンセルして欲しいといった"ドタキャン"要請することもあったようです。学生時代にフランスに留学していたためフランス語が話せ、欧州などでトップ外交の一翼を担ったようです。それらを間近で見た著者は、あの元首はいい人物だったとか、あの財界人はいけ好かなかったとか述べていますが、ギリシャの海運王オナシスはケネディの大統領在任中からジャクリーンにアプローチしていたようで、著者から見てオナシスはいけ好かない人物の部類に入るようです。 そして話はケネディ暗殺の日へと向かっています。この時、ケネディはダラスでパレードをしていて喉に銃撃を受け、著者は、数秒遅れてリムジンに飛び乗りましたが大統領を守ることができす(3発目の銃弾がケネディの頭を砕いた)、しかし、ジャクリーン・ケネディを守ろうとして身体を盾にして病院に到着するまでリムジンの上にいました。

そして話はケネディ暗殺の日へと向かっています。この時、ケネディはダラスでパレードをしていて喉に銃撃を受け、著者は、数秒遅れてリムジンに飛び乗りましたが大統領を守ることができす(3発目の銃弾がケネディの頭を砕いた)、しかし、ジャクリーン・ケネディを守ろうとして身体を盾にして病院に到着するまでリムジンの上にいました。

番組では、アル中からの復帰の過程でインタビューに応えた映像がありましたが、責任感からくる後悔の念を未だ引き摺っている感じで、痛々しかったです。ただ、本書は原著刊行が2012年でケネディ暗殺から半世紀を経ようとしている頃であり、1932年生まれの当時29歳だった著者も80歳になっており、いろいろと語れるようになったのではないかと思われます(冒頭にも述べたように、この共著者リサ・マッカビンと何冊か本を出した後、2021年に彼女と結婚(89歳と57歳のカップル!)、その後も『

番組では、アル中からの復帰の過程でインタビューに応えた映像がありましたが、責任感からくる後悔の念を未だ引き摺っている感じで、痛々しかったです。ただ、本書は原著刊行が2012年でケネディ暗殺から半世紀を経ようとしている頃であり、1932年生まれの当時29歳だった著者も80歳になっており、いろいろと語れるようになったのではないかと思われます(冒頭にも述べたように、この共著者リサ・マッカビンと何冊か本を出した後、2021年に彼女と結婚(89歳と57歳のカップル!)、その後も『 昨年['24年]7月13日の選挙集会中に起きた当時大統領候補だったドナルド・トランプの暗殺未遂事件で、「女性は警護分野で最高ではない」との女性SP不要論が勃発したのに対し(イーロン·マスクは「女性警護員たちはトランプ前大統領を体で隠すには小さすぎた」として「力量により選抜されなかった」と主張した )、本書の著者クリント・ヒルは、自分は身長が特別に高いわけでもないのにシークレットサービスを勤め上げたとして女性SPを擁護し、92歳にして尚も発信をしていました。どん底から立ち直ったすごい人です。

昨年['24年]7月13日の選挙集会中に起きた当時大統領候補だったドナルド・トランプの暗殺未遂事件で、「女性は警護分野で最高ではない」との女性SP不要論が勃発したのに対し(イーロン·マスクは「女性警護員たちはトランプ前大統領を体で隠すには小さすぎた」として「力量により選抜されなかった」と主張した )、本書の著者クリント・ヒルは、自分は身長が特別に高いわけでもないのにシークレットサービスを勤め上げたとして女性SPを擁護し、92歳にして尚も発信をしていました。どん底から立ち直ったすごい人です。

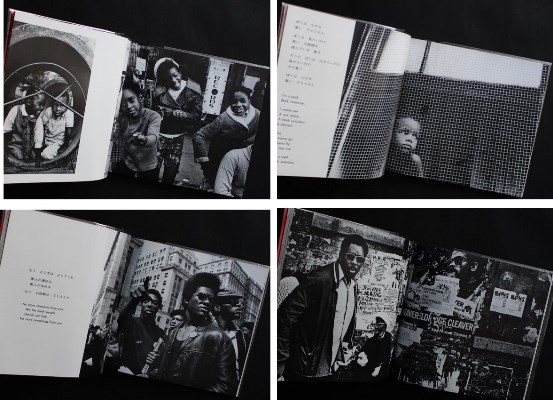

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の初期写真集。1958(昭和33)年、雑誌「婦人公論」の1月号から12月号までの1年間に、詩人・室生犀星(1889-1962)の「わが愛する詩人の伝記」連載の文章に、濱谷浩が写真を撮り下ろして作り上げた詩写真集です。

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の初期写真集。1958(昭和33)年、雑誌「婦人公論」の1月号から12月号までの1年間に、詩人・室生犀星(1889-1962)の「わが愛する詩人の伝記」連載の文章に、濱谷浩が写真を撮り下ろして作り上げた詩写真集です。 室生犀星の「わが愛する詩人の伝記」は、室生犀星が、その交友と、体験と、鑑賞を通して、北原白秋,、高村光太郎、萩原朔太郎、釈迢空、島崎藤村、堀辰雄、立原道造など12人の詩人を、その原風景と併せて(例えば島崎藤村であれば馬籠・千曲川、堀辰雄であれば軽井沢・追分といったように)浮き彫りにしたものです。この写真集も当時の連載を生かし、美しい諧調のモノクロ写真と室生犀星の詩・散文の組み合わせにより、日本の風景美・自然美を詩情豊かに織り成しています(今で言うところの"コラボレーション"か)。

室生犀星の「わが愛する詩人の伝記」は、室生犀星が、その交友と、体験と、鑑賞を通して、北原白秋,、高村光太郎、萩原朔太郎、釈迢空、島崎藤村、堀辰雄、立原道造など12人の詩人を、その原風景と併せて(例えば島崎藤村であれば馬籠・千曲川、堀辰雄であれば軽井沢・追分といったように)浮き彫りにしたものです。この写真集も当時の連載を生かし、美しい諧調のモノクロ写真と室生犀星の詩・散文の組み合わせにより、日本の風景美・自然美を詩情豊かに織り成しています(今で言うところの"コラボレーション"か)。

●室生犀星(文)・濱谷浩 (写真)『

●室生犀星(文)・濱谷浩 (写真)『

Eric Blair (pen name, George Orwell)

Eric Blair (pen name, George Orwell) オーウェルは19歳から5年間、当時イギリスの支配下にあったビルマ(現在のミャンマー)で警官として過ごしており、ビルマを舞台とした短篇「

オーウェルは19歳から5年間、当時イギリスの支配下にあったビルマ(現在のミャンマー)で警官として過ごしており、ビルマを舞台とした短篇「

因みに、今年['25年]は三島由紀夫の生誕100年にあたり、多くの「三島本」が刊行され、ムックである「別冊太陽」も、15年前に刊行の「三島由紀夫」特集(2010年10月刊)の「新版」を出しました。監修は旧版と同じく「三島由紀夫文学館」顧問の松本徹・元近畿大学教授(1933年生まれ)ですが、松本徹氏の弟子方である著者(佐藤秀明氏)が、三島の生涯と作品の俯瞰から「英霊の声」「豊穣の海」など個々の作品解説まで9本と最も多い寄稿をしています。

因みに、今年['25年]は三島由紀夫の生誕100年にあたり、多くの「三島本」が刊行され、ムックである「別冊太陽」も、15年前に刊行の「三島由紀夫」特集(2010年10月刊)の「新版」を出しました。監修は旧版と同じく「三島由紀夫文学館」顧問の松本徹・元近畿大学教授(1933年生まれ)ですが、松本徹氏の弟子方である著者(佐藤秀明氏)が、三島の生涯と作品の俯瞰から「英霊の声」「豊穣の海」など個々の作品解説まで9本と最も多い寄稿をしています。

アンリ・カルティエ=ブレッソン(1899-1984)は、激変する世界の国々を訪れ、その歴史的な「決定的瞬間」をカメラに収めたの写真家です。他の写真家の写真集もそうですが、アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真集も大判のものが多く、それに対して本書は、手軽に持ち運びができていいです。63点を所収し、右ページを写真に使い、左ページは余白になっていて、下部左にタイトルや撮られた場所、撮影年が記されています。点数自体はそう多くはないですが、「決定的瞬間」の象徴的作品である「サン=ラザール駅裏」など代表的写真を収め、アンリ・カルティエ=ブレッソンのエッセンスが詰まっているとも言えます。

アンリ・カルティエ=ブレッソン(1899-1984)は、激変する世界の国々を訪れ、その歴史的な「決定的瞬間」をカメラに収めたの写真家です。他の写真家の写真集もそうですが、アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真集も大判のものが多く、それに対して本書は、手軽に持ち運びができていいです。63点を所収し、右ページを写真に使い、左ページは余白になっていて、下部左にタイトルや撮られた場所、撮影年が記されています。点数自体はそう多くはないですが、「決定的瞬間」の象徴的作品である「サン=ラザール駅裏」など代表的写真を収め、アンリ・カルティエ=ブレッソンのエッセンスが詰まっているとも言えます。 それと、前の方はパリを始め、フランスやスペイン、ヨーロッパ各地で撮られた写真が多

それと、前の方はパリを始め、フランスやスペイン、ヨーロッパ各地で撮られた写真が多 いですが、後半になると、中国やインド、アメリカやメキシコなどで撮られたものもあり、世界の国々を訪ねた痕跡が見られます。日本で撮られたものも一葉あり、東京で開かれた自身の写真展で来日した際に撮ったものと思われ、タイトルは「歌舞役者の葬儀」(1965)。この時5カ月くらい日本に滞在していたらしいですが、葬儀の写真が選ばれているのが興味深く思われました(選んだのはロベール・デルピールか)。

いですが、後半になると、中国やインド、アメリカやメキシコなどで撮られたものもあり、世界の国々を訪ねた痕跡が見られます。日本で撮られたものも一葉あり、東京で開かれた自身の写真展で来日した際に撮ったものと思われ、タイトルは「歌舞役者の葬儀」(1965)。この時5カ月くらい日本に滞在していたらしいですが、葬儀の写真が選ばれているのが興味深く思われました(選んだのはロベール・デルピールか)。

林忠彦(1918-1990/享年72)は日本写真界の重鎮として「木村伊兵衛写真賞」「土門拳写真賞」と並んで「林忠彦賞」として日本の三大写真賞にその名を連ねる写真家ですが、その全生涯にわたる作品から1000点を収録した決定版とでも言うべき写真集です。戦前の写真から晩年までを年代順に網羅し、林忠彦の写真家人生を総括した一冊と言え、ページ数 650ペ―ジ、厚さ5.5センチのボリュームになります。

林忠彦(1918-1990/享年72)は日本写真界の重鎮として「木村伊兵衛写真賞」「土門拳写真賞」と並んで「林忠彦賞」として日本の三大写真賞にその名を連ねる写真家ですが、その全生涯にわたる作品から1000点を収録した決定版とでも言うべき写真集です。戦前の写真から晩年までを年代順に網羅し、林忠彦の写真家人生を総括した一冊と言え、ページ数 650ペ―ジ、厚さ5.5センチのボリュームになります。 第1部の戦時下では、松戸飛行場の哨戒出動前の航空兵たちや、昭和17年のシンガポール陥落時の街の賑わい、秋田で材木運搬に携わる女性たちの写真などがあります。

第1部の戦時下では、松戸飛行場の哨戒出動前の航空兵たちや、昭和17年のシンガポール陥落時の街の賑わい、秋田で材木運搬に携わる女性たちの写真などがあります。 第2部の戦後間もない頃の写真には、復員兵・引揚者・戦災孤児の写真や、占領下で復興していく日本の様子を写した写真に続いて、最後に「無頼派の作家たち」として、太宰治や坂口安吾、織田作之助などを撮った、よく知られている写真があります。太宰治を撮ったのは、銀座の酒場「ルパン」に織田作之助を撮りに行ったら、反対側で坂口安吾と並んで「おい、俺も撮れよ」とわめいたベロベロに酔った男がいて、「あの男はいったい何者ですか」と人に訊くと太宰治だったということで、あの写真、"偶然の産物"だったのかあ(太宰が写っている写真の右手前は坂口安吾の背中)。

第2部の戦後間もない頃の写真には、復員兵・引揚者・戦災孤児の写真や、占領下で復興していく日本の様子を写した写真に続いて、最後に「無頼派の作家たち」として、太宰治や坂口安吾、織田作之助などを撮った、よく知られている写真があります。太宰治を撮ったのは、銀座の酒場「ルパン」に織田作之助を撮りに行ったら、反対側で坂口安吾と並んで「おい、俺も撮れよ」とわめいたベロベロに酔った男がいて、「あの男はいったい何者ですか」と人に訊くと太宰治だったということで、あの写真、"偶然の産物"だったのかあ(太宰が写っている写真の右手前は坂口安吾の背中)。 第3部の昭和26年~36年の写真では、冒頭に三島由紀夫など戦後文学の旗手たちの写真があり(後の方に石原慎太郎も裕次郎とともに出てく

第3部の昭和26年~36年の写真では、冒頭に三島由紀夫など戦後文学の旗手たちの写真があり(後の方に石原慎太郎も裕次郎とともに出てく る)、長嶋茂雄、力道山といったスポーツ界のスターの写真もあります。さらに賑わう街の裏表を映した写真があって、サブリナスタイルで街を闊歩する八頭身美人の写真もあれば、ヌード劇場、女相撲、SMショーなどの写真も。しかし、昭和29年に撮られた帰省者で溢れる上野って、当時まだこんな感じかと。都会ばかりでなく地方の農村・漁村の当時の風俗を撮った写真も多数あり

る)、長嶋茂雄、力道山といったスポーツ界のスターの写真もあります。さらに賑わう街の裏表を映した写真があって、サブリナスタイルで街を闊歩する八頭身美人の写真もあれば、ヌード劇場、女相撲、SMショーなどの写真も。しかし、昭和29年に撮られた帰省者で溢れる上野って、当時まだこんな感じかと。都会ばかりでなく地方の農村・漁村の当時の風俗を撮った写真も多数あり ます(昭和28年の復帰時の奄美大島の写真などは貴重)。さらには、昭和30年に渡米した際に撮られた写真も。東海道を撮った写真に続いて第3部の後半には、谷崎潤一郎、川端康成、志賀直哉をはじめ、数多くの作家が登場、「婦人公論」の企画として撮られた小説作品の舞台を探訪した写真群を復刻編集したものがあり、さらに、女優、映画監督、俳優、さまざまな分野の芸術家の写真があり、この有名人の写真の部分だけで140ページほどもあります。

ます(昭和28年の復帰時の奄美大島の写真などは貴重)。さらには、昭和30年に渡米した際に撮られた写真も。東海道を撮った写真に続いて第3部の後半には、谷崎潤一郎、川端康成、志賀直哉をはじめ、数多くの作家が登場、「婦人公論」の企画として撮られた小説作品の舞台を探訪した写真群を復刻編集したものがあり、さらに、女優、映画監督、俳優、さまざまな分野の芸術家の写真があり、この有名人の写真の部分だけで140ページほどもあります。 第4部の昭和39年以降についても、変わりゆく日本の姿を追う一方で、日本の著名な画家や経営者の写真があり、この辺りからカラー写真になってきます。高林庵(奈良慈光院の茶室) など全国の有名な茶室の写真があり、家元を撮った写真も。また、五百羅漢像の写真、旅先で撮った世界中の美しい写真、日本各地の懐かしい風景写真、長崎の海と十字架をモチーフとした写真、維新の英傑・西郷隆盛の跡を追ったや若き英傑の跡を追った長州路の写真、第3部でもあった東海道の写真(箱根杉並木の写真がいい)等々です。

第4部の昭和39年以降についても、変わりゆく日本の姿を追う一方で、日本の著名な画家や経営者の写真があり、この辺りからカラー写真になってきます。高林庵(奈良慈光院の茶室) など全国の有名な茶室の写真があり、家元を撮った写真も。また、五百羅漢像の写真、旅先で撮った世界中の美しい写真、日本各地の懐かしい風景写真、長崎の海と十字架をモチーフとした写真、維新の英傑・西郷隆盛の跡を追ったや若き英傑の跡を追った長州路の写真、第3部でもあった東海道の写真(箱根杉並木の写真がいい)等々です。

『

『

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の先に取り上げた『濱谷浩写真集 市の音―一九三〇年代・東京』('09年/河出書房新社)は濱谷浩の没後10年目の記念写真集でしたが、2015年刊行のこちらは生誕100年の記念写真集です(戦後70年の節目でもある)。民俗学への傾倒とともに人間と風土を見つめ続けた代表作『雪国』、『裏日本』からの抜粋をはじめ、1930年代の写真家としての出発点から1960年代の安保闘争までの国内で撮影された主要なモノクローム作品までの200点を通して、写真家・濱谷浩の足跡を辿ります。

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の先に取り上げた『濱谷浩写真集 市の音―一九三〇年代・東京』('09年/河出書房新社)は濱谷浩の没後10年目の記念写真集でしたが、2015年刊行のこちらは生誕100年の記念写真集です(戦後70年の節目でもある)。民俗学への傾倒とともに人間と風土を見つめ続けた代表作『雪国』、『裏日本』からの抜粋をはじめ、1930年代の写真家としての出発点から1960年代の安保闘争までの国内で撮影された主要なモノクローム作品までの200点を通して、写真家・濱谷浩の足跡を辿ります。

ではなぜその写真展が濱谷浩の前中期の作品まで取り上げ、後期作品を取り上げなかったかというと、全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいいとキュレーターが考えたからとのことです。また、戦時中に新潟県高田市に疎開しており(代表作の1つに、1945年8月15日に疎開先の新潟県高田で撮影した《終戦の日の太陽》がある)、「雪国」「裏日本」といった作品に重きを置いた方が、新潟の人たちには親しみやすいということもあったのでしょう。

ではなぜその写真展が濱谷浩の前中期の作品まで取り上げ、後期作品を取り上げなかったかというと、全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいいとキュレーターが考えたからとのことです。また、戦時中に新潟県高田市に疎開しており(代表作の1つに、1945年8月15日に疎開先の新潟県高田で撮影した《終戦の日の太陽》がある)、「雪国」「裏日本」といった作品に重きを置いた方が、新潟の人たちには親しみやすいということもあったのでしょう。 従って、生涯の作品傾向の推移を網羅的にカバーしたものではないというとは踏まえておいて、「雪国」や「裏日本」といったテーマに沿った写真群を眺めると、それはそれで味わい深いものがあり、「全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいい」と考えたキュレーターの意図に、写真集を通して嵌りました。特に、民俗学的記録を超える写真表現を追求した「雪国」「裏日本」を堪能しました(個人的に、自分が昭和30年代に雪国・裏日本に住んでいたということもある)。実際のところ、写真集『雪国』(毎日新聞社)は1956年、『裏日本』(新潮社)1957年の刊行で、今では入手が難しくなっており、「雪国」「裏日本」にフォーカスした本写真集は貴重です。

従って、生涯の作品傾向の推移を網羅的にカバーしたものではないというとは踏まえておいて、「雪国」や「裏日本」といったテーマに沿った写真群を眺めると、それはそれで味わい深いものがあり、「全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいい」と考えたキュレーターの意図に、写真集を通して嵌りました。特に、民俗学的記録を超える写真表現を追求した「雪国」「裏日本」を堪能しました(個人的に、自分が昭和30年代に雪国・裏日本に住んでいたということもある)。実際のところ、写真集『雪国』(毎日新聞社)は1956年、『裏日本』(新潮社)1957年の刊行で、今では入手が難しくなっており、「雪国」「裏日本」にフォーカスした本写真集は貴重です。 って変わって洒落ていて、まさにモダンないい感じです。この人のさらに別の写真集も見てみたくなりました。

って変わって洒落ていて、まさにモダンないい感じです。この人のさらに別の写真集も見てみたくなりました。

日本に残る風俗写真、日常の生活写真を撮ることで、民俗学的記録を超える写真表現を追求した写真家であり、「一九三〇年代・東京」とサブタイルをつけたれた本書も、「浅草歳の市」「世田谷ボロ市」「葛飾八幡宮農具市」「辻売りと看板」という全5章の章立てで分類されています。百数十点ある写真の内、1939年に撮られた写真が多数を占め、今となってはなかなか見ることのできない珍しい写真ばかりですが、民俗学的記録としても価値があるのではないかと思われます。

日本に残る風俗写真、日常の生活写真を撮ることで、民俗学的記録を超える写真表現を追求した写真家であり、「一九三〇年代・東京」とサブタイルをつけたれた本書も、「浅草歳の市」「世田谷ボロ市」「葛飾八幡宮農具市」「辻売りと看板」という全5章の章立てで分類されています。百数十点ある写真の内、1939年に撮られた写真が多数を占め、今となってはなかなか見ることのできない珍しい写真ばかりですが、民俗学的記録としても価値があるのではないかと思われます。 類を売る人、農具を売る人、独楽回しの実演販売、唐傘売り、綿飴売り、かき氷屋、家相方位を説く香具師(ヤシ)、「辻売りと看板」における、先にも出た新聞売り、家の門前で芸能を演じて金品を貰う「門付」の三味線女(1937年に銀座5丁目で撮られたとある)、二輪車を引くうどん売り、同じく二輪車を押すはんぺん売り、天秤棒を担ぐ川魚売り、ほうずき売り、天秤棒を担ぐ豆腐売り(豆腐は昭和30年代までまだリアカーなどで売りに来ていたのではないか)、自転車にリアカーをつないでくるほうき売り、そして旗屋・納豆屋・酒屋・印鑑屋・小間物問屋などの看板等々見ていて飽きません。

類を売る人、農具を売る人、独楽回しの実演販売、唐傘売り、綿飴売り、かき氷屋、家相方位を説く香具師(ヤシ)、「辻売りと看板」における、先にも出た新聞売り、家の門前で芸能を演じて金品を貰う「門付」の三味線女(1937年に銀座5丁目で撮られたとある)、二輪車を引くうどん売り、同じく二輪車を押すはんぺん売り、天秤棒を担ぐ川魚売り、ほうずき売り、天秤棒を担ぐ豆腐売り(豆腐は昭和30年代までまだリアカーなどで売りに来ていたのではないか)、自転車にリアカーをつないでくるほうき売り、そして旗屋・納豆屋・酒屋・印鑑屋・小間物問屋などの看板等々見ていて飽きません。

1997年1月号「都電のゆく町」の方は、赤瀬川凖、安西水丸、浅田次郎といった人たち9氏が、消えた

1997年1月号「都電のゆく町」の方は、赤瀬川凖、安西水丸、浅田次郎といった人たち9氏が、消えた 懐かしの路線についてのそれぞれの思いの丈を綴っていますが、何よりも良かったのが、池内紀、南伸坊、田中小実昌の3氏による、唯一現存する都電荒川線のリレー紀行で、実際に改めて都電に乗ってみて、駅ごとに乗り降りして書いているのでシズル感がありました。

懐かしの路線についてのそれぞれの思いの丈を綴っていますが、何よりも良かったのが、池内紀、南伸坊、田中小実昌の3氏による、唯一現存する都電荒川線のリレー紀行で、実際に改めて都電に乗ってみて、駅ごとに乗り降りして書いているのでシズル感がありました。

中でも、「王子駅前」から「三ノ輪橋」までの15駅区間を担当した田中小実昌の「終点は飲み屋の入り口。」というエッセイが面白かったです。荒川遊園地前で降りて、荒川遊園地で、頭上のレールを、ペダルをこいで走るスクーターみたいのが面白かったと(自分も昔に子どもを連れて乗った)。遊園地の河の手が隅田川の遊覧船の発着場所になっているのを見て、「隅田川も遊覧船が行き来するなど、セーヌ川なみになってきた」(笑)と。そして最後は、三ノ輪橋で降りて、酒場「中里」で煮込みを堪能する―(「中ざと」は、多分同じ店だと思うが、どちらかというと日比谷線の三ノ輪駅に近い場所に今もある)。

中でも、「王子駅前」から「三ノ輪橋」までの15駅区間を担当した田中小実昌の「終点は飲み屋の入り口。」というエッセイが面白かったです。荒川遊園地前で降りて、荒川遊園地で、頭上のレールを、ペダルをこいで走るスクーターみたいのが面白かったと(自分も昔に子どもを連れて乗った)。遊園地の河の手が隅田川の遊覧船の発着場所になっているのを見て、「隅田川も遊覧船が行き来するなど、セーヌ川なみになってきた」(笑)と。そして最後は、三ノ輪橋で降りて、酒場「中里」で煮込みを堪能する―(「中ざと」は、多分同じ店だと思うが、どちらかというと日比谷線の三ノ輪駅に近い場所に今もある)。 写真も充実して、付録で都電の大判路線図(「電車案内図」)が八ツ折で付いていますが(コレ、貴重!)、かつては都内を網の目のように都電が走っていたのだなあと改めて思わされます。この路線図は、2007年5月号では見開きページで(4分の1くらいの大きさになってしまったが)掲載されています。今残っているのは都電荒川線だけかあ。

写真も充実して、付録で都電の大判路線図(「電車案内図」)が八ツ折で付いていますが(コレ、貴重!)、かつては都内を網の目のように都電が走っていたのだなあと改めて思わされます。この路線図は、2007年5月号では見開きページで(4分の1くらいの大きさになってしまったが)掲載されています。今残っているのは都電荒川線だけかあ。

2007年5月号「昭和30年代、都電のゆく町」の方は、昭和30年代という時代がコンセプトになっているようで、こちらも貴重な写真が多く、漫画家のつげ忠男氏などが文章を寄せていて、前の特集の二番煎じになっていないのがいいです(使いまわしが無く、重なっているのはまさにその「電車案内図」ぐらいか)。

2007年5月号「昭和30年代、都電のゆく町」の方は、昭和30年代という時代がコンセプトになっているようで、こちらも貴重な写真が多く、漫画家のつげ忠男氏などが文章を寄せていて、前の特集の二番煎じになっていないのがいいです(使いまわしが無く、重なっているのはまさにその「電車案内図」ぐらいか)。 目玉は、小林信彦氏と荒木経惟氏の対談で、でも実質4ページ足らずなので、やや物足りない感じ。その代わり写真が豊富で、また、都電が乗り物絵本でどのように描かれてきたかといった興味深い図版も10点ぐらいあります。都電の車両図鑑などもあって(都電の鉄道オタク向け?)ある意味マニアックです。

目玉は、小林信彦氏と荒木経惟氏の対談で、でも実質4ページ足らずなので、やや物足りない感じ。その代わり写真が豊富で、また、都電が乗り物絵本でどのように描かれてきたかといった興味深い図版も10点ぐらいあります。都電の車両図鑑などもあって(都電の鉄道オタク向け?)ある意味マニアックです。 ているけれど、"電車バカ"(頭師佳孝)が運転するのは"空想の路面電車"で、原作者の山本周五郎の経歴からすれば、横浜市電がモデルらしいです(本作は興行的には失敗し、黒澤明は大きな借金を抱えることになった。だだし、第44回「キネマ旬報ベスト・テン」では第3位に選ばれ、井川比佐志が男優賞を受賞した)。

ているけれど、"電車バカ"(頭師佳孝)が運転するのは"空想の路面電車"で、原作者の山本周五郎の経歴からすれば、横浜市電がモデルらしいです(本作は興行的には失敗し、黒澤明は大きな借金を抱えることになった。だだし、第44回「キネマ旬報ベスト・テン」では第3位に選ばれ、井川比佐志が男優賞を受賞した)。 個人的には、畑山博原作、中田新一監督、和由布子主演の「海に降る雪」('84年)がここに出てこないのが残念。故郷を飛び出した男女が同棲するのが、まさに都電が軒をかすめるように通るアパートではなかったか(と思うのだが、都電ではなかったのか。コレ、DVD化されていないなあ)。因みに、小説発表後、女優の出演希望や企画申し込みが殺到し、一時は原田美枝子主演・監督で製作に入ったというエピソードもあります。体当たり演技の和由布子は、渡辺淳一原作、池広一夫監督の「化粧」('84年)で松坂慶子、池上季実子と京都の老舗料亭の三姉妹を演じたのが映画デビュー作で、この作品が映画出演第2作で初主演でした。1989年に五木ひろしと結婚して女優を引退しています。新高輪プリンスでのゴージャスな結婚式はバブル期を象徴するものでしたが、この映画のアパートで同棲する主人公と「イメージ合わないなあ」と思った記憶があります。

個人的には、畑山博原作、中田新一監督、和由布子主演の「海に降る雪」('84年)がここに出てこないのが残念。故郷を飛び出した男女が同棲するのが、まさに都電が軒をかすめるように通るアパートではなかったか(と思うのだが、都電ではなかったのか。コレ、DVD化されていないなあ)。因みに、小説発表後、女優の出演希望や企画申し込みが殺到し、一時は原田美枝子主演・監督で製作に入ったというエピソードもあります。体当たり演技の和由布子は、渡辺淳一原作、池広一夫監督の「化粧」('84年)で松坂慶子、池上季実子と京都の老舗料亭の三姉妹を演じたのが映画デビュー作で、この作品が映画出演第2作で初主演でした。1989年に五木ひろしと結婚して女優を引退しています。新高輪プリンスでのゴージャスな結婚式はバブル期を象徴するものでしたが、この映画のアパートで同棲する主人公と「イメージ合わないなあ」と思った記憶があります。 最後に「都電」の話に戻って、都電荒川線には2017年から「東京さくらトラム」という愛称が付けられていますが、都電に乗らない人にはあまり定着していないのではないでしょうか。逆に、都電によく乗る人の間では、「東京さくらトラム」が正式名称だと思われているフシがありますが、正式名称は「都電荒川線」のまま変わっていません。

最後に「都電」の話に戻って、都電荒川線には2017年から「東京さくらトラム」という愛称が付けられていますが、都電に乗らない人にはあまり定着していないのではないでしょうか。逆に、都電によく乗る人の間では、「東京さくらトラム」が正式名称だと思われているフシがありますが、正式名称は「都電荒川線」のまま変わっていません。 「どですかでん」●制作年:1970年●監督:黒澤明●脚本:黒澤明/小国英雄/橋本忍●撮影:斎藤孝雄/福沢康道●音楽:武満徹●原作:山本周五郎『季節のない街』●時間:140分●出演:頭師佳孝/菅井きん/三波伸介/楠侑子/伴淳三郎/丹下キヨ子/日野道夫/下川辰平/古山桂治/田中邦衛/吉村実子/井川比佐志/沖山秀子/松村達雄/辻伊万里/山崎知子/亀谷雅彦/芥川比呂志/奈良岡朋子/三谷昇/川瀬裕之/根岸明美/江角英明/高島稔/加藤和夫/荒木道子/塩沢とき/桑山正一/寄山弘/三井弘次/ジェリー藤尾/谷村昌彦/渡辺篤/藤原釜足/小島三児/園佳也子●公開:1970/10●配給:東宝●最初に観た場所:池袋・文芸地下(81-01-31)(評価:★★★)●併映:「白痴」(黒澤明)

「どですかでん」●制作年:1970年●監督:黒澤明●脚本:黒澤明/小国英雄/橋本忍●撮影:斎藤孝雄/福沢康道●音楽:武満徹●原作:山本周五郎『季節のない街』●時間:140分●出演:頭師佳孝/菅井きん/三波伸介/楠侑子/伴淳三郎/丹下キヨ子/日野道夫/下川辰平/古山桂治/田中邦衛/吉村実子/井川比佐志/沖山秀子/松村達雄/辻伊万里/山崎知子/亀谷雅彦/芥川比呂志/奈良岡朋子/三谷昇/川瀬裕之/根岸明美/江角英明/高島稔/加藤和夫/荒木道子/塩沢とき/桑山正一/寄山弘/三井弘次/ジェリー藤尾/谷村昌彦/渡辺篤/藤原釜足/小島三児/園佳也子●公開:1970/10●配給:東宝●最初に観た場所:池袋・文芸地下(81-01-31)(評価:★★★)●併映:「白痴」(黒澤明)

「海に降る雪」●制作年:1984年●監督:中田新一●製作:相澤徹/北川義浩●脚本:石倉保志/中田新一●撮影:姫田真佐久●音楽:木森敏之●原作:畑山博●時間:105分●出演:和由布子/田中隆三/奥田瑛二/美保純/風間杜夫/井川比佐志/鈴木瑞穂/浦辺粂子/前田吟/橋本功/矢野宣●公開:1984/11●配給:東宝●最初に観た場所:新宿・ビレッジ2(84-11-25)(評価:★★★)●併映:「チ・ン・ピ・ラ」(川島透)

「海に降る雪」●制作年:1984年●監督:中田新一●製作:相澤徹/北川義浩●脚本:石倉保志/中田新一●撮影:姫田真佐久●音楽:木森敏之●原作:畑山博●時間:105分●出演:和由布子/田中隆三/奥田瑛二/美保純/風間杜夫/井川比佐志/鈴木瑞穂/浦辺粂子/前田吟/橋本功/矢野宣●公開:1984/11●配給:東宝●最初に観た場所:新宿・ビレッジ2(84-11-25)(評価:★★★)●併映:「チ・ン・ピ・ラ」(川島透)

東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠氏(1982年生まれ)、防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄氏(1972年生まれ)、朝日新聞記者の太田啓之氏(1964年生まれ)、独テレビ東京支局プロデューサーで「職業はドイツ人」を自称するマライ・メントライン氏(1982年生まれ)という4人がアニメ・特撮を語ったもの。今、小泉悠氏と高橋杉雄氏の対談と言えば、小泉氏の『

東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠氏(1982年生まれ)、防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄氏(1972年生まれ)、朝日新聞記者の太田啓之氏(1964年生まれ)、独テレビ東京支局プロデューサーで「職業はドイツ人」を自称するマライ・メントライン氏(1982年生まれ)という4人がアニメ・特撮を語ったもの。今、小泉悠氏と高橋杉雄氏の対談と言えば、小泉氏の『 個人的には、小泉氏、高橋氏、太田氏の第2章「ゴジラvs.自衛隊」が読みどころでした。この章だけはアニメ論というよりゴジラ論ですが、タイトルの前半分を占めるだけのことはあります。3人とも「

個人的には、小泉氏、高橋氏、太田氏の第2章「ゴジラvs.自衛隊」が読みどころでした。この章だけはアニメ論というよりゴジラ論ですが、タイトルの前半分を占めるだけのことはあります。3人とも「 小泉氏、高橋氏、太田氏の第1章「アニメの戦争と兵器」で、太田氏が宮崎駿監督のセリフ無しの約6分半の短編アニメ「On Your Mark」('95年/東宝)を取り上げていますが、「95年年7月公開なのに、ほとんどオウムみたいな新興宗教のアジトに警官隊が乗り込んで、虐殺するってところから始まりますから。宮崎さんこんなやばいの作るんだ」と思ったと。まさに時代を反映していたのだなあ。結末が翼を持つ妖精っぽい少女が救われるものだったので、あまり前の方の暗いイメージが残らなかったけれど、今思えばあの少女は《教団二世》で、テーマは彼女の《真の救済》だったということでしょうか。

小泉氏、高橋氏、太田氏の第1章「アニメの戦争と兵器」で、太田氏が宮崎駿監督のセリフ無しの約6分半の短編アニメ「On Your Mark」('95年/東宝)を取り上げていますが、「95年年7月公開なのに、ほとんどオウムみたいな新興宗教のアジトに警官隊が乗り込んで、虐殺するってところから始まりますから。宮崎さんこんなやばいの作るんだ」と思ったと。まさに時代を反映していたのだなあ。結末が翼を持つ妖精っぽい少女が救われるものだったので、あまり前の方の暗いイメージが残らなかったけれど、今思えばあの少女は《教団二世》で、テーマは彼女の《真の救済》だったということでしょうか。 宮崎アニメについては、第4章「宮崎駿のメカ偏愛」でも触れていますが、個人的には「紅の豚」('92年/東宝)とかをもっと語って欲しかったけれども、あれは飛行機乗りの話だけれども戦争アニメではないということでしょう。「

宮崎アニメについては、第4章「宮崎駿のメカ偏愛」でも触れていますが、個人的には「紅の豚」('92年/東宝)とかをもっと語って欲しかったけれども、あれは飛行機乗りの話だけれども戦争アニメではないということでしょう。「 年男のためのマンガ映画」と定義しています(自分が観たのは中年になりかけの頃か(笑))。因みに、Wikipediaによれば、脚本家の會川昇、映画監督でアニメーション演出家の押井守、おたく評論家の岡田斗司夫の3氏ともこの作品に対して批判的です(會川昇氏が指摘するように、最後はキャラクター同士に殴り合いさせることで戦争を回避しているともとれる。確かに甘いっちゃ甘いが、観ている側の方の"疲れて豆腐になった脳細胞"にはちょうど良かったかもしれず(笑)個人的評価は変えないでおく)。

年男のためのマンガ映画」と定義しています(自分が観たのは中年になりかけの頃か(笑))。因みに、Wikipediaによれば、脚本家の會川昇、映画監督でアニメーション演出家の押井守、おたく評論家の岡田斗司夫の3氏ともこの作品に対して批判的です(會川昇氏が指摘するように、最後はキャラクター同士に殴り合いさせることで戦争を回避しているともとれる。確かに甘いっちゃ甘いが、観ている側の方の"疲れて豆腐になった脳細胞"にはちょうど良かったかもしれず(笑)個人的評価は変えないでおく)。 共に80年代生まれの小泉氏とマライ・メントライン氏が第3章「日独『エヴァンゲリオン』オタク対決」で対決し、さらに第5章「『エヴァンゲリオン』の戦争論」で高橋氏、太田氏が加わって、全体として「機動戦士ガンダム」より「新世紀エヴァンゲリオン」の方がやや比重がかかっているでしょうか(もちろん「宇宙戦艦ヤマト」なども出てくるが、「ヤマト・ガンダム世代」は太田氏のみか)。第6章「佐藤大輔とドローンの戦争」がある意味いちばん戦争論っぽいですが、佐藤大輔ってどれぐらい読まれているのでしょう。この辺りは狭く深いです。

共に80年代生まれの小泉氏とマライ・メントライン氏が第3章「日独『エヴァンゲリオン』オタク対決」で対決し、さらに第5章「『エヴァンゲリオン』の戦争論」で高橋氏、太田氏が加わって、全体として「機動戦士ガンダム」より「新世紀エヴァンゲリオン」の方がやや比重がかかっているでしょうか(もちろん「宇宙戦艦ヤマト」なども出てくるが、「ヤマト・ガンダム世代」は太田氏のみか)。第6章「佐藤大輔とドローンの戦争」がある意味いちばん戦争論っぽいですが、佐藤大輔ってどれぐらい読まれているのでしょう。この辺りは狭く深いです。

因みに、高橋杉雄氏は『SFアニメと戦争』('24年/辰巳出版)という本も出しており、その中で「宇宙戦艦ヤマト」「機動戦士ガンダム」「超時空要塞マクロス」「新世紀エヴァンゲリオン」などを取り上げながらも「機動戦士ガンダム」の富野由悠季監督との対談もあったりして、こっちでは相対的に「機動戦士ガンダム」に比重がかかっているのでしょうか? 読んでみようかな。

因みに、高橋杉雄氏は『SFアニメと戦争』('24年/辰巳出版)という本も出しており、その中で「宇宙戦艦ヤマト」「機動戦士ガンダム」「超時空要塞マクロス」「新世紀エヴァンゲリオン」などを取り上げながらも「機動戦士ガンダム」の富野由悠季監督との対談もあったりして、こっちでは相対的に「機動戦士ガンダム」に比重がかかっているのでしょうか? 読んでみようかな。

「ゴジラ-1.0(マイナスワン)」●英題:GODZILLA MINUS ONE●制作年:2023年●監督・脚本:山崎貴●監督・特技監督:山田兼司/岸田一晃/阿部豪/守屋圭一郎●撮影:柴崎幸三●音楽:佐藤直紀/伊福部昭●時間:125分●出演:神木隆之介/浜辺美波/山田裕貴/田中美央/遠藤雄弥/飯田基祐/永谷咲笑/須田邦裕/谷口翔太/鰐渕将市/三濃川陽介/日下部千太郎/赤妻洋貴/千葉誠太郎/持永雄恵/市川大貴/吉岡秀隆/藤田啓介/苅田裕介/松本誠/伊藤亜斗武/保里ゴメス/阿部翔平/仲城煎時/青木崇高/安藤サクラ/佐々木蔵之介●公開:2023/11●配給:東宝●最初に観た場所:TOHOシネマズ日本橋(23-12-20)(評価:★★★★)

「ゴジラ-1.0(マイナスワン)」●英題:GODZILLA MINUS ONE●制作年:2023年●監督・脚本:山崎貴●監督・特技監督:山田兼司/岸田一晃/阿部豪/守屋圭一郎●撮影:柴崎幸三●音楽:佐藤直紀/伊福部昭●時間:125分●出演:神木隆之介/浜辺美波/山田裕貴/田中美央/遠藤雄弥/飯田基祐/永谷咲笑/須田邦裕/谷口翔太/鰐渕将市/三濃川陽介/日下部千太郎/赤妻洋貴/千葉誠太郎/持永雄恵/市川大貴/吉岡秀隆/藤田啓介/苅田裕介/松本誠/伊藤亜斗武/保里ゴメス/阿部翔平/仲城煎時/青木崇高/安藤サクラ/佐々木蔵之介●公開:2023/11●配給:東宝●最初に観た場所:TOHOシネマズ日本橋(23-12-20)(評価:★★★★)

「On Your Mark」●制作年:1995年●監督・脚本・原作:宮崎駿●製作:Real Cast Inc.(制作はスタジオジブリ)●撮影:奥井敦●音楽:飛鳥涼(主題歌:CHAGE&ASKA「On Your Mark」●時間:6分48秒●公開:1995/07●配給:東宝(評価:★★★☆)

「On Your Mark」●制作年:1995年●監督・脚本・原作:宮崎駿●製作:Real Cast Inc.(制作はスタジオジブリ)●撮影:奥井敦●音楽:飛鳥涼(主題歌:CHAGE&ASKA「On Your Mark」●時間:6分48秒●公開:1995/07●配給:東宝(評価:★★★☆) 「

「

「紅の豚」●制作年:1992年●監督・脚本・原作:宮崎駿●製作:鈴木敏夫●撮影:奥井敦●音楽:久石譲(主題歌:加藤登紀子「さくらんぼの実る頃」)●時間:93分●出演(声):森山周一郎/古本新之輔/加藤登紀子/岡村明美/桂三枝/上條恒彦/大塚明夫/関弘子/稲垣雅之●公開:1992/07●配給:東宝(評価:★★★★)

「紅の豚」●制作年:1992年●監督・脚本・原作:宮崎駿●製作:鈴木敏夫●撮影:奥井敦●音楽:久石譲(主題歌:加藤登紀子「さくらんぼの実る頃」)●時間:93分●出演(声):森山周一郎/古本新之輔/加藤登紀子/岡村明美/桂三枝/上條恒彦/大塚明夫/関弘子/稲垣雅之●公開:1992/07●配給:東宝(評価:★★★★)

グレーム国際漫画祭」で「特別栄誉賞」を受賞しています。いま、世界がようやく「つげ義春」を発見しつつあるといったところでしょうか(本人はとっくに描くのをやめているのだが)。

グレーム国際漫画祭」で「特別栄誉賞」を受賞しています。いま、世界がようやく「つげ義春」を発見しつつあるといったところでしょうか(本人はとっくに描くのをやめているのだが)。 「つげ義春、フランスを行く」の部分は、渡仏の前年に「ZOOM JAPAN」に掲載されたインタビューが興味深く、今まで作家が語ってこなかったようなことがここでは随分と語られているように思いました。水木しげるの助手をしていたことは知られていますが、「ゲゲゲの鬼太郎」において「鬼太郎以外、キャラクターをほとんど描いていました」との発言にはびっくり(背景専門ではなかったのか)。自身の作品のほとんどは想像であるのに、実際の経験を描いていると勘違いする読者もいて、「無能の人」を描いた時に、水木しげるからも「多摩川の石を売っているんだって?」と言われたとか。

「つげ義春、フランスを行く」の部分は、渡仏の前年に「ZOOM JAPAN」に掲載されたインタビューが興味深く、今まで作家が語ってこなかったようなことがここでは随分と語られているように思いました。水木しげるの助手をしていたことは知られていますが、「ゲゲゲの鬼太郎」において「鬼太郎以外、キャラクターをほとんど描いていました」との発言にはびっくり(背景専門ではなかったのか)。自身の作品のほとんどは想像であるのに、実際の経験を描いていると勘違いする読者もいて、「無能の人」を描いた時に、水木しげるからも「多摩川の石を売っているんだって?」と言われたとか。 「原画で読む七つの名作」は、「ガロ」'66年2月号掲載の「沼」、'68年6月号掲載の「ほんやら洞のべんさん」、'68年1月号掲載の「長八の宿」、'68年8月号掲載の「もっきり屋の少女」、'67年6月号掲載の「李さん一家」、'70年2、3月号分載の「やなぎや主人」、'67年9月号掲載の「海辺の叙景」の代表作7作品を所収。同じく代表作である「赤い花」('67年10月号)、「ねじ式」('68年6月号)、「ゲンセンカン主人」('68年2月号)の原画は、『つげ義春 夢と旅の世界(とんぼの本)』('14年/新潮社)に掲載済みのため、本書にはありませんが、それでも第1弾同様、密度の濃い(ほぼ最強と言っていい)ラインアップだと思います。定期的にその作品を読み直したくなる稀有な作家ですが、それでも原画で読むとことでまた味わいが深まった気がします(この「原画で読む七つの名作」に関して言えば評価は◎)。

「原画で読む七つの名作」は、「ガロ」'66年2月号掲載の「沼」、'68年6月号掲載の「ほんやら洞のべんさん」、'68年1月号掲載の「長八の宿」、'68年8月号掲載の「もっきり屋の少女」、'67年6月号掲載の「李さん一家」、'70年2、3月号分載の「やなぎや主人」、'67年9月号掲載の「海辺の叙景」の代表作7作品を所収。同じく代表作である「赤い花」('67年10月号)、「ねじ式」('68年6月号)、「ゲンセンカン主人」('68年2月号)の原画は、『つげ義春 夢と旅の世界(とんぼの本)』('14年/新潮社)に掲載済みのため、本書にはありませんが、それでも第1弾同様、密度の濃い(ほぼ最強と言っていい)ラインアップだと思います。定期的にその作品を読み直したくなる稀有な作家ですが、それでも原画で読むとことでまた味わいが深まった気がします(この「原画で読む七つの名作」に関して言えば評価は◎)。 本書はサブタイトルに「名作原画」とあるため、原画が掲載されていると知れますが、第1弾の『つげ義春 夢と旅の世界 (とんぼの本)』は、なぜ表紙の「ねじ式」の絵が薄茶けているのか分からないのではないでしょうか。第2弾が刊行されたというのは、「芸術新潮」の特集の使い回し感があるものの、たまたまそうしたフランス行きという契機があったということで、それはそれで良かったと思います。

本書はサブタイトルに「名作原画」とあるため、原画が掲載されていると知れますが、第1弾の『つげ義春 夢と旅の世界 (とんぼの本)』は、なぜ表紙の「ねじ式」の絵が薄茶けているのか分からないのではないでしょうか。第2弾が刊行されたというのは、「芸術新潮」の特集の使い回し感があるものの、たまたまそうしたフランス行きという契機があったということで、それはそれで良かったと思います。

つげ義春の作品で「月刊刊漫画ガロ」の1968年臨時増刊号に掲載され、従来のマンガの常識を打ち破ったとセンセーションを引き起こした「ねじ式」を始め、1968年12月の「夢日記」をベースとした「外のふくらみ」、「ガロ」の1967年10月号に掲載された名作「赤い花」、同じく1967年7月号に掲載された「ゲンセンカン主人」の4作を原画で掲載。さらに山下裕二氏による作者へのインタビューや山下裕二氏自身へのインタビュー、作者自身による作品解説の付いた略年譜や、作者自身が全国各地の鄙びた温泉地で撮った、失われた侘しい日本が滲み出る写真など、密度濃く盛りだくさんです。

つげ義春の作品で「月刊刊漫画ガロ」の1968年臨時増刊号に掲載され、従来のマンガの常識を打ち破ったとセンセーションを引き起こした「ねじ式」を始め、1968年12月の「夢日記」をベースとした「外のふくらみ」、「ガロ」の1967年10月号に掲載された名作「赤い花」、同じく1967年7月号に掲載された「ゲンセンカン主人」の4作を原画で掲載。さらに山下裕二氏による作者へのインタビューや山下裕二氏自身へのインタビュー、作者自身による作品解説の付いた略年譜や、作者自身が全国各地の鄙びた温泉地で撮った、失われた侘しい日本が滲み出る写真など、密度濃く盛りだくさんです。 原画で掲載されているというだけで◎評価になってしまうなあ(笑)。表紙とタイトルだけ見ると、名作が原画で掲載されているということが分からないのがやや惜しいです(本が汚れていると思った図書館員がいる)。作者のアングレーム国際漫画祭での授賞式参加のための初の海外旅行を機に、2022年に刊行された第2弾は、『つげ義春 名作原画とフランス紀行(とんぼの本)』というタイトルになっています(編者も同じことを思ったか)。

原画で掲載されているというだけで◎評価になってしまうなあ(笑)。表紙とタイトルだけ見ると、名作が原画で掲載されているということが分からないのがやや惜しいです(本が汚れていると思った図書館員がいる)。作者のアングレーム国際漫画祭での授賞式参加のための初の海外旅行を機に、2022年に刊行された第2弾は、『つげ義春 名作原画とフランス紀行(とんぼの本)』というタイトルになっています(編者も同じことを思ったか)。 その中で、リアリズムとシュルレアリスムの一致点についてかなり形而上学的な議論を展開しているのが興味を引きます(個人手にはヘンリー・ミラーのシュ

その中で、リアリズムとシュルレアリスムの一致点についてかなり形而上学的な議論を展開しているのが興味を引きます(個人手にはヘンリー・ミラーのシュ ルㇾアリスム論を想起させられた。ミラーはリアリズムもシュルレアリスムも着地点は同じだとしている)。一方で、好きな映画・音楽談義や身近な生活上の話もあり、いちばん好きな映画を聞

ルㇾアリスム論を想起させられた。ミラーはリアリズムもシュルレアリスムも着地点は同じだとしている)。一方で、好きな映画・音楽談義や身近な生活上の話もあり、いちばん好きな映画を聞 かれてルネ・クレマンの「

かれてルネ・クレマンの「

児童精神科医である著者は、多くの非行少年たちと出会う中で、「反省以前の子ども」が沢山いるという事実に気づいたといいます。少年院には、認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすら出来ない非行少年が大勢いたと。しかし、それは普通の学校でも同じで、十数%そうした子どもたちがいて、それらは「境界知能」の領域にいるとされるそうです。そうした少年たちが描いた、課題に沿った図の写し取り図や、ケーキの図の分け方の図が衝撃的で、この本は結構話題になりました(2020年「新書大賞」第2位)。

児童精神科医である著者は、多くの非行少年たちと出会う中で、「反省以前の子ども」が沢山いるという事実に気づいたといいます。少年院には、認知力が弱く、「ケーキを等分に切る」ことすら出来ない非行少年が大勢いたと。しかし、それは普通の学校でも同じで、十数%そうした子どもたちがいて、それらは「境界知能」の領域にいるとされるそうです。そうした少年たちが描いた、課題に沿った図の写し取り図や、ケーキの図の分け方の図が衝撃的で、この本は結構話題になりました(2020年「新書大賞」第2位)。 この間に著者は『

この間に著者は『

「光免疫療法」という人体に無害な近赤外線を照射してがん細胞を消滅させる、がんの新しい治療法が注目を集めています。2020年9月には、光免疫療法で使われる新薬「アキャルックス点滴静注」が世界に先駆けて日本で正式に薬事承認され、事業が本格化しています。本書は、この療法の開発者である、アメリカ国立衛生研究所(NIH)の主任研究員である日本人開発者が、光免疫療法とはどのような治療法なのか。身体への負担や副作用はあるのか。転移・再発の可能性はあるのかなどを述べたものです。

「光免疫療法」という人体に無害な近赤外線を照射してがん細胞を消滅させる、がんの新しい治療法が注目を集めています。2020年9月には、光免疫療法で使われる新薬「アキャルックス点滴静注」が世界に先駆けて日本で正式に薬事承認され、事業が本格化しています。本書は、この療法の開発者である、アメリカ国立衛生研究所(NIH)の主任研究員である日本人開発者が、光免疫療法とはどのような治療法なのか。身体への負担や副作用はあるのか。転移・再発の可能性はあるのかなどを述べたものです。

その第2章ですが、がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、PD-1抗体よる免疫療法は後者で、がん細胞を攻撃するキラー・リンパ球(T細胞)の活動を抑え込むブレーキ=PD-1(著者らが1992年に発見した。免疫過剰を防ぐ機能がある。ただし、その心証を得たのは1996年)をPD-1抗体で壊すことで、キラー・リンパ球のがん細胞に対する本来の攻撃を活性化させるというものであるとのことです(24p)。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言え、これにより、今までうまくいかなかった治療が目覚ましく進展したと。そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、PD-1は偶然の発見だったという「幸運」もあったのことです(因みに、免疫薬(オプジーボ)が承認取得し、初めて発売されたのは2014年。本書ではその名は出てこない)。

その第2章ですが、がん免疫療法は大きく2つの種類に分かれ、1つは、がん細胞を攻撃し、免疫応答を亢進する免疫細胞を活かした治療で、アクセルを踏むような治療法と言え、もう1つは、免疫応答を抑える分子の働きを妨げることによる治療で、いわばブレーキを外すような治療法であり、PD-1抗体よる免疫療法は後者で、がん細胞を攻撃するキラー・リンパ球(T細胞)の活動を抑え込むブレーキ=PD-1(著者らが1992年に発見した。免疫過剰を防ぐ機能がある。ただし、その心証を得たのは1996年)をPD-1抗体で壊すことで、キラー・リンパ球のがん細胞に対する本来の攻撃を活性化させるというものであるとのことです(24p)。免疫のアクセルを踏むことばかりに集中するのではなく、がん細胞の免疫へのブレーキを外してやるという発想の転換がまさに〈発見〉的成果に繋がったと言え、これにより、今までうまくいかなかった治療が目覚ましく進展したと。そうした成果に至るまでに並々ならぬ「努力」と、また、PD-1は偶然の発見だったという「幸運」もあったのことです(因みに、免疫薬(オプジーボ)が承認取得し、初めて発売されたのは2014年。本書ではその名は出てこない)。

第2章では、「忠臣蔵」が世につれどのように変遷してきたかを、①江戸時代=庶民たちの反逆、②国家のために利用される「忠君」、③「義士」から「浪士」へ~『

第2章では、「忠臣蔵」が世につれどのように変遷してきたかを、①江戸時代=庶民たちの反逆、②国家のために利用される「忠君」、③「義士」から「浪士」へ~『 第4章は、「オールスター忠臣蔵」の系譜を辿っています。A.戦前編で「

第4章は、「オールスター忠臣蔵」の系譜を辿っています。A.戦前編で「

また、「南部坂雪の別れ」で、搖泉院はその日南部坂の屋敷には居なかったとか(ただし、上京した際に挨拶には行っている)。大石内蔵助が屋敷内に冠者がいるのを察して、義士たちの血判状を携えるも、搖泉院には真意を明かさず、逆に西国への士官を仄めかして怒りを買って屋敷を去り、後で内蔵助の携えたものが血判状であったことが判明して、搖泉院が内蔵助を追いやったことを悔いるというお決まりのシーンが創作であることは想像に難くないですが、そもそも居なかったとは...。

また、「南部坂雪の別れ」で、搖泉院はその日南部坂の屋敷には居なかったとか(ただし、上京した際に挨拶には行っている)。大石内蔵助が屋敷内に冠者がいるのを察して、義士たちの血判状を携えるも、搖泉院には真意を明かさず、逆に西国への士官を仄めかして怒りを買って屋敷を去り、後で内蔵助の携えたものが血判状であったことが判明して、搖泉院が内蔵助を追いやったことを悔いるというお決まりのシーンが創作であることは想像に難くないですが、そもそも居なかったとは...。

そのほかには、討ち入りに同行し、討ち入りを終えたばかりの義士たちに聴き取りをした佐藤條右衛門とか(本書にもあるように、平成になって見つかった目撃談「佐藤條右衛門一敞覚書」は、当夜の四十七士のことやその親類縁者のことがいろいろ書かれており、奇跡の大発見と言われて発見当時ニュースにもなった。さらに、本書刊行年である平成14年の1月に全文が初めて活字化され、より一層その資料的価値が着目されるようになった。ただし、佐藤條右衛門の存在は以前から知られており、三船敏郎が大石内蔵助を演じた民放初の大河ドラマ「大忠臣蔵」('71年/NET[現テレビ朝日])では、既にその佐藤條右衛門を田中春男が演じており、渡哲也が演じるその従兄にあたる堀部安兵衛と別れの盃を交わしている)、

そのほかには、討ち入りに同行し、討ち入りを終えたばかりの義士たちに聴き取りをした佐藤條右衛門とか(本書にもあるように、平成になって見つかった目撃談「佐藤條右衛門一敞覚書」は、当夜の四十七士のことやその親類縁者のことがいろいろ書かれており、奇跡の大発見と言われて発見当時ニュースにもなった。さらに、本書刊行年である平成14年の1月に全文が初めて活字化され、より一層その資料的価値が着目されるようになった。ただし、佐藤條右衛門の存在は以前から知られており、三船敏郎が大石内蔵助を演じた民放初の大河ドラマ「大忠臣蔵」('71年/NET[現テレビ朝日])では、既にその佐藤條右衛門を田中春男が演じており、渡哲也が演じるその従兄にあたる堀部安兵衛と別れの盃を交わしている)、

故郷山鹿の日輪寺に赤穂義士遺髪塔を建立。生涯、義士の供養を行ったという。民放大河ドラマ「大忠臣蔵」では志村喬が堀内伝右衛門を演じた)とか。

故郷山鹿の日輪寺に赤穂義士遺髪塔を建立。生涯、義士の供養を行ったという。民放大河ドラマ「大忠臣蔵」では志村喬が堀内伝右衛門を演じた)とか。

「大忠臣蔵」●監督:土居通芳/村山三男/西山正輝/古川卓己/柴英三郎●脚本:高岩肇/土居通芳/宮川一郎/池田一朗/柴英三郎●プロデューサー:勝田康三(NET)/西川善男●音楽:

「大忠臣蔵」●監督:土居通芳/村山三男/西山正輝/古川卓己/柴英三郎●脚本:高岩肇/土居通芳/宮川一郎/池田一朗/柴英三郎●プロデューサー:勝田康三(NET)/西川善男●音楽: 純/矢吹寿子/新克利/伊藤榮子/中丸忠雄/河野秋武/石田太郎/田村正和/

純/矢吹寿子/新克利/伊藤榮子/中丸忠雄/河野秋武/石田太郎/田村正和/ 子/東郷晴子/木村博人/宮浩之/田口計/浅野進治郎/小栗一也/本郷淳/永井秀明/矢野宣/信欣三/徳永礼子/川野耕司/近藤準/湊俊一/川口節子/鈴木治夫/伊藤清美/市川中車(急逝に伴い吉良上野介役を実弟の小太夫に交代)/市川小太夫/

子/東郷晴子/木村博人/宮浩之/田口計/浅野進治郎/小栗一也/本郷淳/永井秀明/矢野宣/信欣三/徳永礼子/川野耕司/近藤準/湊俊一/川口節子/鈴木治夫/伊藤清美/市川中車(急逝に伴い吉良上野介役を実弟の小太夫に交代)/市川小太夫/ 本耕一/佐々木孝丸/清水一郎/山崎直樹/宇佐美淳也/見明凡太郎/上月晃/高松英郎/堀田真三/相原巨典/原鉄/

本耕一/佐々木孝丸/清水一郎/山崎直樹/宇佐美淳也/見明凡太郎/上月晃/高松英郎/堀田真三/相原巨典/原鉄/

[1段目]中村錦之助(脇坂淡路守)/渡哲也(堀部安兵衛)/江原真二郎(片岡源五右衛門)/伊藤雄之助(大野九郎兵衛)/加藤嘉(

[1段目]中村錦之助(脇坂淡路守)/渡哲也(堀部安兵衛)/江原真二郎(片岡源五右衛門)/伊藤雄之助(大野九郎兵衛)/加藤嘉(

「

「

第1章の「東京の三大遊園地」で取り上げられているは、豊島園、浅草花やしき、後楽園遊園地(現:東京ドームシティアトラクションズ)の3つですが、この内、「豊島園」(10p)(後に「としまえん」)は、本書にもあるように、「東京ディズニーランド」という強敵が現れ、レジャーが多様化して多くの遊園地が閉園する中で、昭和・平成の時代を生き残り、2020(令和2)に閉園しています。開園170年

第1章の「東京の三大遊園地」で取り上げられているは、豊島園、浅草花やしき、後楽園遊園地(現:東京ドームシティアトラクションズ)の3つですが、この内、「豊島園」(10p)(後に「としまえん」)は、本書にもあるように、「東京ディズニーランド」という強敵が現れ、レジャーが多様化して多くの遊園地が閉園する中で、昭和・平成の時代を生き残り、2020(令和2)に閉園しています。開園170年 超えの浅草花やしき(1853(嘉永6)年開園)ほどではないですが、ここも1926(大正15)年開園と90年以上の歴史があったのだなあと。本書刊行後、2023年に跡地にハリー・ポッターの屋内型テーマ施設「ワーナーブラザース スタジオツアー東京―メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がオープンしましたが、このことは、遊園地からテーマパークへという時代の流れを象徴しているように思います。

超えの浅草花やしき(1853(嘉永6)年開園)ほどではないですが、ここも1926(大正15)年開園と90年以上の歴史があったのだなあと。本書刊行後、2023年に跡地にハリー・ポッターの屋内型テーマ施設「ワーナーブラザース スタジオツアー東京―メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がオープンしましたが、このことは、遊園地からテーマパークへという時代の流れを象徴しているように思います。 個人的に懐かしかったのは、「金沢ヘルスセンター」(47p)でしょうか。小学校低学年の時に金沢に住んでいて、卯辰山にあったヘルスセンターは動物園が併設されていたということもあり、子どもの自分にとって、家族とそこへ行くのがこの無い楽しみでした。本書によれば、1958(昭和33)年オープンで、「金沢サニーランド」に名称変更した後、1993(平成5)年に閉園、動物園部分は「県立いしかわ動物園」として独立、その後、1999(平成11)年に能美(のみ)郡辰口町(現・能美市)に移転したとのこと

個人的に懐かしかったのは、「金沢ヘルスセンター」(47p)でしょうか。小学校低学年の時に金沢に住んでいて、卯辰山にあったヘルスセンターは動物園が併設されていたということもあり、子どもの自分にとって、家族とそこへ行くのがこの無い楽しみでした。本書によれば、1958(昭和33)年オープンで、「金沢サニーランド」に名称変更した後、1993(平成5)年に閉園、動物園部分は「県立いしかわ動物園」として独立、その後、1999(平成11)年に能美(のみ)郡辰口町(現・能美市)に移転したとのこと です(「

です(「 科学雑誌の表紙になるなどして、子どもの頃に憧れた)が1961(昭和36)年開業、2006年閉園、「横浜ドリームランド」(38p)が1964(昭和39)年開業、2002年閉園。ディズニーランドの日本版を目指していたが(今なら"常識"だが)その名を名乗ることが出来ず「ドリームランド」になったとのことですが、1983(昭和58)年の本家本元の「東京ディズニーランド」の開園以降、こうした遊園地は徐々に閉園に追い込まれていったことが窺えます。

科学雑誌の表紙になるなどして、子どもの頃に憧れた)が1961(昭和36)年開業、2006年閉園、「横浜ドリームランド」(38p)が1964(昭和39)年開業、2002年閉園。ディズニーランドの日本版を目指していたが(今なら"常識"だが)その名を名乗ることが出来ず「ドリームランド」になったとのことですが、1983(昭和58)年の本家本元の「東京ディズニーランド」の開園以降、こうした遊園地は徐々に閉園に追い込まれていったことが窺えます。 「二子玉川園」(100p)の閉園は1985(昭和60)年だったのかあ(右写真:1985年3月31日二子玉川園最終営業日[フォートラベル])。1909(明治42)年に瀬田4丁目に前身の「玉川遊園地」が開園した歴史ある遊園地だったのだなあ。1982年に当時同じく瀬田4丁目の環八沿いにできたスポーツクラブ「ザ・スポーツコネクション」の会員になったため、閉園まで100回以上「二子玉川園」駅で降りましたが、閉園後も駅名は二子玉川園駅のままだったので、あまり閉園したという意識がありませんでした(「二子玉川園」駅は2000年に「二子玉

「二子玉川園」(100p)の閉園は1985(昭和60)年だったのかあ(右写真:1985年3月31日二子玉川園最終営業日[フォートラベル])。1909(明治42)年に瀬田4丁目に前身の「玉川遊園地」が開園した歴史ある遊園地だったのだなあ。1982年に当時同じく瀬田4丁目の環八沿いにできたスポーツクラブ「ザ・スポーツコネクション」の会員になったため、閉園まで100回以上「二子玉川園」駅で降りましたが、閉園後も駅名は二子玉川園駅のままだったので、あまり閉園したという意識がありませんでした(「二子玉川園」駅は2000年に「二子玉 川」駅に改称)。「

川」駅に改称)。「

雑誌「東京人」の1986年創刊号で、創刊当初は1、4、7、10月発行の季刊で、その後1987年9月号以降月刊になっています。創刊時、発行は財団法人東京都文化振興会、発売は教育出版株式会社(現在は都市出版が発行)。創刊時の発行人は貫洞哲夫、編集人は粕谷一希。

雑誌「東京人」の1986年創刊号で、創刊当初は1、4、7、10月発行の季刊で、その後1987年9月号以降月刊になっています。創刊時、発行は財団法人東京都文化振興会、発売は教育出版株式会社(現在は都市出版が発行)。創刊時の発行人は貫洞哲夫、編集人は粕谷一希。 創刊号の巻頭は、篠山紀信(1940-2024/83歳没)によるグラビア「千の貌(かお)をもつ巨人」で、皇居初参賀、明治神宮・初詣、原宿駅前、浅草寺の羽子板市、新宿西口、上野アメヤ横丁、秋葉原電気街...と昔も今も東京を代表する街角を切り抜いています。また、巻末には建築評論家の松葉一清(1953-2020/67歳没)の文、写真家・村井修(1928-2016/88歳没)の写真によるグラビア「水晶楽園―超高層ビルの吹き抜け空間」があります。

創刊号の巻頭は、篠山紀信(1940-2024/83歳没)によるグラビア「千の貌(かお)をもつ巨人」で、皇居初参賀、明治神宮・初詣、原宿駅前、浅草寺の羽子板市、新宿西口、上野アメヤ横丁、秋葉原電気街...と昔も今も東京を代表する街角を切り抜いています。また、巻末には建築評論家の松葉一清(1953-2020/67歳没)の文、写真家・村井修(1928-2016/88歳没)の写真によるグラビア「水晶楽園―超高層ビルの吹き抜け空間」があります。 写真はこの巻頭と巻末だけで、あとはイラストなどが多少はあるものの、基本的に全部文章であり、今のイラストや写真の間に文章が挟まっているような雑誌の作りとはかなり異なっていて、中身的には文芸誌っぽい印象さえあります。

写真はこの巻頭と巻末だけで、あとはイラストなどが多少はあるものの、基本的に全部文章であり、今のイラストや写真の間に文章が挟まっているような雑誌の作りとはかなり異なっていて、中身的には文芸誌っぽい印象さえあります。 寛之、白石かずこ、西部邁、金井美恵子、武田百合子が短文を寄せているほか、川本三郎、佐野真一といった錚々たる人たちが文章を寄せています(俳優の中尾彬(2024年5月16日没)が「上野たこ久なじみ酒」という文章をイラスト付きで寄せていたりもする)。

寛之、白石かずこ、西部邁、金井美恵子、武田百合子が短文を寄せているほか、川本三郎、佐野真一といった錚々たる人たちが文章を寄せています(俳優の中尾彬(2024年5月16日没)が「上野たこ久なじみ酒」という文章をイラスト付きで寄せていたりもする)。 個人的には、民俗学者の宮田登(1936-200/63歳)の「隅田川のフォークロア」という、千住大橋周辺、素盞雄神社などを巡る考察が興味深かったです。

個人的には、民俗学者の宮田登(1936-200/63歳)の「隅田川のフォークロア」という、千住大橋周辺、素盞雄神社などを巡る考察が興味深かったです。

第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。

第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。

第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『

第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『 第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。

第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。

また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。

また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。

「週刊文春」2021年4月29日号

「週刊文春」2021年4月29日号 第1章「老いの名作は老いない」では、『

第1章「老いの名作は老いない」では、『 第2章「老いをどう生きるか」では、「百歳老人」が加速的に増えたことで、百歳人は神的な存在ではなくなったとしています(代表例がずっと現役医師だった日野原重明。105歳までに出した多くの「老い本」の表紙が白衣もしくはジャケット姿である)。「定年クライシス」問題にも触れ、源氏鶏太の『停年退職』(1962年)(昔は「停年」と書いた)から重松清の『

第2章「老いをどう生きるか」では、「百歳老人」が加速的に増えたことで、百歳人は神的な存在ではなくなったとしています(代表例がずっと現役医師だった日野原重明。105歳までに出した多くの「老い本」の表紙が白衣もしくはジャケット姿である)。「定年クライシス」問題にも触れ、源氏鶏太の『停年退職』(1962年)(昔は「停年」と書いた)から重松清の『 第3章「老いのライフスタイル」では、30年間「老い本」を書き続け百歳になった

第3章「老いのライフスタイル」では、30年間「老い本」を書き続け百歳になった

読書案内にもなっていると書きましたが、例えば前田速雄『老いの読書』('22年/新潮選書)のような「死ぬ前に読むべき本」を紹介しているものとは異なる趣旨の本であることは言うまでもなく、「老い本」の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供している本であったように思います(この本自体が「生き方」本であるわけでもなく、あとは自分で考えろということか)。

読書案内にもなっていると書きましたが、例えば前田速雄『老いの読書』('22年/新潮選書)のような「死ぬ前に読むべき本」を紹介しているものとは異なる趣旨の本であることは言うまでもなく、「老い本」の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供している本であったように思います(この本自体が「生き方」本であるわけでもなく、あとは自分で考えろということか)。

黒木登志夫・東京大学名誉教授(略歴下記)

黒木登志夫・東京大学名誉教授(略歴下記)

大好きな祖母が認知症になってしまい、母と二人で介護に取り組むマンガ家、ニコ。在宅介護が限界を迎えて施設に入居してもらったものの、祖母の認知症の症状がみるみる悪化していった。二人はしょっちゅう呼び出され、かかる費用は月40万円―。

大好きな祖母が認知症になってしまい、母と二人で介護に取り組むマンガ家、ニコ。在宅介護が限界を迎えて施設に入居してもらったものの、祖母の認知症の症状がみるみる悪化していった。二人はしょっちゅう呼び出され、かかる費用は月40万円―。 それぞれの入居金や月額費用、入居条件、さらには認知症の度合いなども示されていますが、認知症の人には「グループホーム」と「特別養護老人ホーム(「特養」)」が向いているとしています。ただし、「特養」は要介護3以上が入居要件であり、したがって、特に大きい病気がなく要介護1・2レベルであれば、「グループホーム」が第1の選択肢になるとにことです。

それぞれの入居金や月額費用、入居条件、さらには認知症の度合いなども示されていますが、認知症の人には「グループホーム」と「特別養護老人ホーム(「特養」)」が向いているとしています。ただし、「特養」は要介護3以上が入居要件であり、したがって、特に大きい病気がなく要介護1・2レベルであれば、「グループホーム」が第1の選択肢になるとにことです。 最近注目されている「(サービス付き)高齢者向け住宅(サ高住)」は、ここで言う「サービス」というのは介護ではなく「安否確認と相談」のことなので、小島美里氏らは「サービスなし高齢者住宅」と呼んでいるとか(各部屋にトイレや水回りがあるのは魅力的だが、認知症に限らず、年を重ねて体の具合が悪くなって要介護度が高くなると、住み続けることが難しくなる場合もある。さらに、費用の支払いが維持できなくなる怖れがあるとういう問題も)。

最近注目されている「(サービス付き)高齢者向け住宅(サ高住)」は、ここで言う「サービス」というのは介護ではなく「安否確認と相談」のことなので、小島美里氏らは「サービスなし高齢者住宅」と呼んでいるとか(各部屋にトイレや水回りがあるのは魅力的だが、認知症に限らず、年を重ねて体の具合が悪くなって要介護度が高くなると、住み続けることが難しくなる場合もある。さらに、費用の支払いが維持できなくなる怖れがあるとういう問題も)。 小島氏が代表理事を務める「えん」は「グループホーム」ですが、最近はグループホームでも「終身」(看取り)が可のところも増えている一方で、グループホームに向かない人もいて、認知症以外の病気が重い人は看護師が常駐する介護医院のような施設の方がいいとしています。また、グループホームは住民票がその地に無いと入居できず、満床のこともあるとのことです。

小島氏が代表理事を務める「えん」は「グループホーム」ですが、最近はグループホームでも「終身」(看取り)が可のところも増えている一方で、グループホームに向かない人もいて、認知症以外の病気が重い人は看護師が常駐する介護医院のような施設の方がいいとしています。また、グループホームは住民票がその地に無いと入居できず、満床のこともあるとのことです。 そのため、第二の選択肢として「介護付き有料老人ホーム」が考えられると。介護付き有料にするメリットは、この金額の中に介護費用もセットになっていることで、「サ高住」に比べて費用は高く見えますが、サ高住のようにそれ以外の費用が天井知らずになることは避けられるとしています(結局「サ高住」って、サービスは部分はほとんど別途持ち出しになるので、何もしなければ普通に何もサービスを受けず暮らしているのとあまり変わらないことになる。「サ高住」の費用の問題は最近よく指摘されることが多い(「

そのため、第二の選択肢として「介護付き有料老人ホーム」が考えられると。介護付き有料にするメリットは、この金額の中に介護費用もセットになっていることで、「サ高住」に比べて費用は高く見えますが、サ高住のようにそれ以外の費用が天井知らずになることは避けられるとしています(結局「サ高住」って、サービスは部分はほとんど別途持ち出しになるので、何もしなければ普通に何もサービスを受けず暮らしているのとあまり変わらないことになる。「サ高住」の費用の問題は最近よく指摘されることが多い(「

大好きな祖母(婆ル)が認知症になってしまい、母(母ル)と二人で介護に取り組むマンガ家ニコ。人が変わってしまったかのような祖母との生活に疲れ果てたニコたちの前に、認知症の心理学の専門家サトー先生が現れて―。

大好きな祖母(婆ル)が認知症になってしまい、母(母ル)と二人で介護に取り組むマンガ家ニコ。人が変わってしまったかのような祖母との生活に疲れ果てたニコたちの前に、認知症の心理学の専門家サトー先生が現れて―。

さらには、脳科学とはジャンルは異なり進化学ですが、個人的評価が星1つであるため当時この読書ブログでは単独では取り上げなかった『そんなバカな!―遺伝子と神について』('91年/ちくま新書)の竹内久美子氏をも思い出しました(竹内久美子氏は後に「睾丸のサイズによって日本人が日本型リベラルになるかどうかが左右される」「睾丸の小さい男は子の世話をよくし、イクメン度が高い」という「睾丸決定論」を唱えた御仁)。

さらには、脳科学とはジャンルは異なり進化学ですが、個人的評価が星1つであるため当時この読書ブログでは単独では取り上げなかった『そんなバカな!―遺伝子と神について』('91年/ちくま新書)の竹内久美子氏をも思い出しました(竹内久美子氏は後に「睾丸のサイズによって日本人が日本型リベラルになるかどうかが左右される」「睾丸の小さい男は子の世話をよくし、イクメン度が高い」という「睾丸決定論」を唱えた御仁)。

岩波明氏は、"脳科学者"の

岩波明氏は、"脳科学者"の

科学雑誌「ニュートン」の2020年から刊行が続いている本格図鑑シリーズ「Newton大図鑑シリーズ」の第33弾(2024年までに33巻刊行)。心理学系は、『心理学大図鑑』に続いて2巻目ですが、図鑑に心理学系の本があること自体が「ニュートン」らしいかも。

科学雑誌「ニュートン」の2020年から刊行が続いている本格図鑑シリーズ「Newton大図鑑シリーズ」の第33弾(2024年までに33巻刊行)。心理学系は、『心理学大図鑑』に続いて2巻目ですが、図鑑に心理学系の本があること自体が「ニュートン」らしいかも。 Art5「集団にまつわるバイアス」では、勝ち馬に乗って自分も勝者になりたい「バンドワゴン効果」、出身地が同じということだけで贔屓してしまう「内集団バイアス」(出身地に限らずこれはある)、人がたくさんいると行動しなくなる「傍観者効果」etc.。

Art5「集団にまつわるバイアス」では、勝ち馬に乗って自分も勝者になりたい「バンドワゴン効果」、出身地が同じということだけで贔屓してしまう「内集団バイアス」(出身地に限らずこれはある)、人がたくさんいると行動しなくなる「傍観者効果」etc.。

できる」ことを示した、誰でも分かる学術書、学問としての体系的幸福学の本であるとのことです。

できる」ことを示した、誰でも分かる学術書、学問としての体系的幸福学の本であるとのことです。

講談社学術文庫版の新版で、今年['25年]のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公・蔦屋重三郎(1750-1797/47歳没)について、日本美術史と出版文化の研究者が解説したものです。'88年に日本経済新聞社から刊行され「サントリー学芸賞(芸術・文学部門)」を受賞(著者は当時、東京都美術館学芸員)、'02年に講談社学術文庫として刊行され、今回のドラマ化を機に、巻末に池田芙美氏(サントリー美術館学芸員)の解説を加えて「新版」として刊行されました。

講談社学術文庫版の新版で、今年['25年]のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公・蔦屋重三郎(1750-1797/47歳没)について、日本美術史と出版文化の研究者が解説したものです。'88年に日本経済新聞社から刊行され「サントリー学芸賞(芸術・文学部門)」を受賞(著者は当時、東京都美術館学芸員)、'02年に講談社学術文庫として刊行され、今回のドラマ化を機に、巻末に池田芙美氏(サントリー美術館学芸員)の解説を加えて「新版」として刊行されました。 当時の社会を背景に(江戸時代という平和なイメージがあるが、浅間山の噴火と大飢饉、田沼意次と松平定信の抗争など色々あった)、蔦屋重三郎と作家、画家、版元仲間らの様々の人間模様を描き、天明・寛政期に戯作文芸や浮世絵の黄金期を創出した奇才の波瀾の生涯を文化史的・社会史的に捉えた本であり、「単なる出版「業者」ではない「江戸芸術の演出者」としての蔦重の歴史的役割を明らかにしてみせた」(高階秀爾「サントリー学芸賞」選評)との評価を受け、今もって蔦屋重三郎を知るための「必読の定番書」とされている本です。

当時の社会を背景に(江戸時代という平和なイメージがあるが、浅間山の噴火と大飢饉、田沼意次と松平定信の抗争など色々あった)、蔦屋重三郎と作家、画家、版元仲間らの様々の人間模様を描き、天明・寛政期に戯作文芸や浮世絵の黄金期を創出した奇才の波瀾の生涯を文化史的・社会史的に捉えた本であり、「単なる出版「業者」ではない「江戸芸術の演出者」としての蔦重の歴史的役割を明らかにしてみせた」(高階秀爾「サントリー学芸賞」選評)との評価を受け、今もって蔦屋重三郎を知るための「必読の定番書」とされている本です。 最初、新吉原大門(しんよしわらおおもん)前で書店「耕書堂(こうしょどう)」を創業しますが、"吉原外交"を駆使するなどして作家のパトロンとなり、事業拡大に合わせて当時有名版元が軒を連ねていた日本橋通油町(とおりあぶらちょう(現・日本橋大伝馬町))に進出、"黄表紙出版で興隆するも、政治風刺の筆禍事件で身上半減の処分を受けたりもしています。

最初、新吉原大門(しんよしわらおおもん)前で書店「耕書堂(こうしょどう)」を創業しますが、"吉原外交"を駆使するなどして作家のパトロンとなり、事業拡大に合わせて当時有名版元が軒を連ねていた日本橋通油町(とおりあぶらちょう(現・日本橋大伝馬町))に進出、"黄表紙出版で興隆するも、政治風刺の筆禍事件で身上半減の処分を受けたりもしています。

それにしても、最初のベストセラーは、〈吉原ガイド〉だったわけだなあ。別冊太陽版の方は、なぜか当時の吉原についての解説にかなり重点が置かれて、詳しく解説されています(「遊女の一日」とか)。だだ、講談社学術文庫版では細かすぎる吉原細見などが大きな図版で見ることができるのは有難いです。

それにしても、最初のベストセラーは、〈吉原ガイド〉だったわけだなあ。別冊太陽版の方は、なぜか当時の吉原についての解説にかなり重点が置かれて、詳しく解説されています(「遊女の一日」とか)。だだ、講談社学術文庫版では細かすぎる吉原細見などが大きな図版で見ることができるのは有難いです。 監修は、近世書籍文学史が専門で、講談社学術文庫版にもしばしばその著書からの引用のある中央大学の鈴木俊幸教授(大河ドラマ「べらぼう」の版元考証もしており、一般読者に分かりやすく各書き下ろした『蔦屋重三郎』('24年/平凡社新書)という入門書もある)、また、蔦屋重三郎の人的ネットワークについては、『別冊太陽 蔦屋重三郎の仕事』('95年)掲載の法政大学の田中優子教授(現総長)の原稿「蔦屋重三郎のネットワーク」が再掲載されています。それとは別に、蔦屋重三郎に関係する主要人物10名ほどの解説があり、巻末には歌麿、写楽の解説と大判の浮世絵作品もあって、これはこれで、吉原や蔦屋重三郎が関係した人物・作品について知ることができるものとなっています。

監修は、近世書籍文学史が専門で、講談社学術文庫版にもしばしばその著書からの引用のある中央大学の鈴木俊幸教授(大河ドラマ「べらぼう」の版元考証もしており、一般読者に分かりやすく各書き下ろした『蔦屋重三郎』('24年/平凡社新書)という入門書もある)、また、蔦屋重三郎の人的ネットワークについては、『別冊太陽 蔦屋重三郎の仕事』('95年)掲載の法政大学の田中優子教授(現総長)の原稿「蔦屋重三郎のネットワーク」が再掲載されています。それとは別に、蔦屋重三郎に関係する主要人物10名ほどの解説があり、巻末には歌麿、写楽の解説と大判の浮世絵作品もあって、これはこれで、吉原や蔦屋重三郎が関係した人物・作品について知ることができるものとなっています。

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」●脚本:森下佳子●演出:大原拓/深川貴志/小谷高義/新田真三/大嶋慧介●時代考証:山村竜也●版元考証:鈴木俊幸●音楽:ジョン・グ

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」●脚本:森下佳子●演出:大原拓/深川貴志/小谷高義/新田真三/大嶋慧介●時代考証:山村竜也●版元考証:鈴木俊幸●音楽:ジョン・グ ラム●出演:横浜流星/高橋克実/飯島直子/中村蒼/六平直政/水沢林太郎/渡邉斗翔/小芝風花/正名僕蔵/水野美紀/小野花梨/久保田紗友/珠城りょう/安達祐実/山路和弘/伊藤淳史/山村紅葉/かたせ梨乃/愛希れいか/

ラム●出演:横浜流星/高橋克実/飯島直子/中村蒼/六平直政/水沢林太郎/渡邉斗翔/小芝風花/正名僕蔵/水野美紀/小野花梨/久保田紗友/珠城りょう/安達祐実/山路和弘/伊藤淳史/山村紅葉/かたせ梨乃/愛希れいか/ 中島瑠菜/東野絢香/里見浩太朗/片岡愛之助/三浦りょう太/徳井優/風間俊介/西村まさ彦/芹澤興人/安田顕/井之脇海/木村了/市原隼人/尾美としのり/前野朋哉/橋本淳/鉄拳/冨永愛/真島秀和/奥智哉/高梨臨/生田斗真/寺田心/花總まり/映美くらら/渡辺謙/宮沢氷魚/中村隼人/原田泰造/吉沢悠/石坂浩二/相島一之/矢本悠馬/綾瀬はるか●放映:2024/01~2024/12(全50回)●放送局:NHK

中島瑠菜/東野絢香/里見浩太朗/片岡愛之助/三浦りょう太/徳井優/風間俊介/西村まさ彦/芹澤興人/安田顕/井之脇海/木村了/市原隼人/尾美としのり/前野朋哉/橋本淳/鉄拳/冨永愛/真島秀和/奥智哉/高梨臨/生田斗真/寺田心/花總まり/映美くらら/渡辺謙/宮沢氷魚/中村隼人/原田泰造/吉沢悠/石坂浩二/相島一之/矢本悠馬/綾瀬はるか●放映:2024/01~2024/12(全50回)●放送局:NHK

このシリーズはほとんどが日本人の学者による監修となっています。本書の監修者は国立科学博物館・地学研究部の生命進化史研究グループ長の甲能直樹氏です。「NHKスペシャル 恐竜超世界」で知られる

このシリーズはほとんどが日本人の学者による監修となっています。本書の監修者は国立科学博物館・地学研究部の生命進化史研究グループ長の甲能直樹氏です。「NHKスペシャル 恐竜超世界」で知られる

の映画「オッペンハイマー」('23年/米)でもプリンストン高等研究所の庭での二人の"接触が"が描かれていた)。南部はアインシュタインの"追っかけ"のような志向があり、オッペンハイマーに無断でアインシュタインに会いに行ったりして(散策するアインシュタインを車から隠し撮りしたりしている)、当時研究所員からも畏怖されていたオッペンハイマーの機嫌を損ねるといったことがあったようです。

の映画「オッペンハイマー」('23年/米)でもプリンストン高等研究所の庭での二人の"接触が"が描かれていた)。南部はアインシュタインの"追っかけ"のような志向があり、オッペンハイマーに無断でアインシュタインに会いに行ったりして(散策するアインシュタインを車から隠し撮りしたりしている)、当時研究所員からも畏怖されていたオッペンハイマーの機嫌を損ねるといったことがあったようです。 1991年に70歳で定年、シカゴ大学の名誉教授となりますが、驚くのは、1999年と2004年に、それぞれ南部が生み出した「自発的対称性の破れ」の理論および「量子色力学」の理論をベースとした研究でノーベル物理学賞が授与されているとのことで、南部の2008年の授賞は遅すぎたかもしれません(これも南部がその理論に影響を与えた益川敏英、小林誠との共

1991年に70歳で定年、シカゴ大学の名誉教授となりますが、驚くのは、1999年と2004年に、それぞれ南部が生み出した「自発的対称性の破れ」の理論および「量子色力学」の理論をベースとした研究でノーベル物理学賞が授与されているとのことで、南部の2008年の授賞は遅すぎたかもしれません(これも南部がその理論に影響を与えた益川敏英、小林誠との共 同授賞)。生きている間に受賞できたのは良かったですが、奥さんの健康上の理由と自身の体力の問題で授賞式に出られなかったのは残念でした(シカゴ大学にて授与され、記念講演も行った。そう言えば、本書にも出てくる南部の恩師で'65年に物理学賞を受賞した朝永振一郎は、酒で酩酊し風呂場で転んで骨折したため(朝永自身、エッセイに書いている)在日本スウェーデン大使館で賞状とメダルを受け取ったということがあった)。

同授賞)。生きている間に受賞できたのは良かったですが、奥さんの健康上の理由と自身の体力の問題で授賞式に出られなかったのは残念でした(シカゴ大学にて授与され、記念講演も行った。そう言えば、本書にも出てくる南部の恩師で'65年に物理学賞を受賞した朝永振一郎は、酒で酩酊し風呂場で転んで骨折したため(朝永自身、エッセイに書いている)在日本スウェーデン大使館で賞状とメダルを受け取ったということがあった)。 本書は、冒頭にも述べたように、南部陽一郎の生涯の「物語」と並行して、素粒子物理学および原子核物理学の発展の歴史を様々な理論を解説しながら辿るものになっていますが、南部洋一郎自身が素粒子について一般向けに書いたものとしては、同じくブルーバックスに『クォーク―素粒子物理の最前線』('81年)があり、素粒子物理学が過去50年間にどう発展し、現在何がわかっているか、物理学者がどんな考え方を辿ってその理論に到達したのかを、相対性理論との関係などを説明しながら、具体的かつ系統的に解説しています。その17年後には、同じくブルーバックで本書の第2版にあたる『クォーク―素粒子物理はどこまで進んできたか』('98年)も刊行されています。

本書は、冒頭にも述べたように、南部陽一郎の生涯の「物語」と並行して、素粒子物理学および原子核物理学の発展の歴史を様々な理論を解説しながら辿るものになっていますが、南部洋一郎自身が素粒子について一般向けに書いたものとしては、同じくブルーバックスに『クォーク―素粒子物理の最前線』('81年)があり、素粒子物理学が過去50年間にどう発展し、現在何がわかっているか、物理学者がどんな考え方を辿ってその理論に到達したのかを、相対性理論との関係などを説明しながら、具体的かつ系統的に解説しています。その17年後には、同じくブルーバックで本書の第2版にあたる『クォーク―素粒子物理はどこまで進んできたか』('98年)も刊行されています。

植田正治(うえだ しょうじ、1913-2000/87歳没)は、出生地である鳥取県境港市を拠点に70年近く活動した写真家で、数ある作品の中でも、鳥取砂丘を舞台にした「砂丘シリーズ」はよ

植田正治(うえだ しょうじ、1913-2000/87歳没)は、出生地である鳥取県境港市を拠点に70年近く活動した写真家で、数ある作品の中でも、鳥取砂丘を舞台にした「砂丘シリーズ」はよ く知られています。人物をオブジェのように配する構図や、逆に物を擬人化するなどの特徴を持ち、土門拳や名取洋之助の時代以降の主観や演出を重視した日本の写真傾向と合致したとのこと(Wikipediaより)。この人の写真を見ていると70年代頃に「アサヒカメラ」(2008年廃刊)などに掲載されていた写真を想起させられます。

く知られています。人物をオブジェのように配する構図や、逆に物を擬人化するなどの特徴を持ち、土門拳や名取洋之助の時代以降の主観や演出を重視した日本の写真傾向と合致したとのこと(Wikipediaより)。この人の写真を見ていると70年代頃に「アサヒカメラ」(2008年廃刊)などに掲載されていた写真を想起させられます。 一方、その後に大きく興隆する広告写真、ファッション写真とも親近性があったこともあり、広く注目されるようになります。個人的にも、作品の中にはバブル期のサントリーの広告を思い出させるものがあったように思います(最近では上田義彦氏のサント

一方、その後に大きく興隆する広告写真、ファッション写真とも親近性があったこともあり、広く注目されるようになります。個人的にも、作品の中にはバブル期のサントリーの広告を思い出させるものがあったように思います(最近では上田義彦氏のサント リー・ウーロン茶の広告を想起させる)。また、1994年には福山雅治のシングル「HELLO」のCDジャケットを手がけています。その間も次第に評価は高まり、その評価はヨーロッパやアメリカにも及びました。海外の写真家で言うと、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどと似ている点もあるように思います(絵画まで範囲を拡げれば、キリコの画風が最も近いかも)。

リー・ウーロン茶の広告を想起させる)。また、1994年には福山雅治のシングル「HELLO」のCDジャケットを手がけています。その間も次第に評価は高まり、その評価はヨーロッパやアメリカにも及びました。海外の写真家で言うと、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどと似ている点もあるように思います(絵画まで範囲を拡げれば、キリコの画風が最も近いかも)。

故郷の鳥取県伯耆町に植田正治写真美術館がありますが、何回か東京でも写真展が開かれたことがあり、東京ステーションギャラリーが1993 年に生前最大規模となる回顧展「植田正治の写真」を開催し、さらに没後の2005年12月から2006年2月にかけて東京都写真美術館が開館10周年記念として写真展を開催しています。そして再び東京ステーションギャラリーにて、2013年10月から2014年1月にかけて「生誕100年!植田正治のつくりかた」と銘打った写真展が開催し、公式カタログとして『植田正治のつくりかた』('13年9月/青幻舎)が刊行されています。

故郷の鳥取県伯耆町に植田正治写真美術館がありますが、何回か東京でも写真展が開かれたことがあり、東京ステーションギャラリーが1993 年に生前最大規模となる回顧展「植田正治の写真」を開催し、さらに没後の2005年12月から2006年2月にかけて東京都写真美術館が開館10周年記念として写真展を開催しています。そして再び東京ステーションギャラリーにて、2013年10月から2014年1月にかけて「生誕100年!植田正治のつくりかた」と銘打った写真展が開催し、公式カタログとして『植田正治のつくりかた』('13年9月/青幻舎)が刊行されています。 "公式カタログ"と言っても実質的には大型書籍と言えるもので、『吹き抜ける風:植田正治写真集』が163ページであるのに対し、こちらは224ページとそれを上回るページ数になっています(何れもソフトカバー)。『吹き抜ける風』が刊行された時点で植田正治はすでに亡くなっているため、網羅している写真のうち代表的な作品は重なりますが、『植田正治のつくりかた』の方が「砂丘シリーズ」以外の多様な写真を載せているように思われます(他界する直前に撮られた写真をフィルムから現像したものもある)。

"公式カタログ"と言っても実質的には大型書籍と言えるもので、『吹き抜ける風:植田正治写真集』が163ページであるのに対し、こちらは224ページとそれを上回るページ数になっています(何れもソフトカバー)。『吹き抜ける風』が刊行された時点で植田正治はすでに亡くなっているため、網羅している写真のうち代表的な作品は重なりますが、『植田正治のつくりかた』の方が「砂丘シリーズ」以外の多様な写真を載せているように思われます(他界する直前に撮られた写真をフィルムから現像したものもある)。 とする一連の「綴り方・私の家族」シリーズも、ともに植田の自宅からほど近い弓ヶ浜海岸で撮影されたということで、それを評論家が砂丘と勘違いしてしまったのですが、その勘違いの元となったのは、植田自身がそれらを収めた写真集を「砂丘」のタイトルで一括りにしたことにあるということです。

とする一連の「綴り方・私の家族」シリーズも、ともに植田の自宅からほど近い弓ヶ浜海岸で撮影されたということで、それを評論家が砂丘と勘違いしてしまったのですが、その勘違いの元となったのは、植田自身がそれらを収めた写真集を「砂丘」のタイトルで一括りにしたことにあるということです。 因みに、俳優の佐野史郎が植田正治のファンであり、「もう、作品がいい悪いだけじゃないんですよね。植田さんの才能、技術だけじゃなく、お人柄までも含めて、全てが写真に出ている感じがします」と語っています。佐野史郎は妖怪、ゴジラ、ドラキュラなどのマニアックなファンとしても有名ですが(ゴジラ映画に登場する博士役に憧れて俳優を志した)、かつて画家を目指して美術大学を受験したりした人で、ダリ、マグリットなどのシュールレアリスムの画家が大好きで、漫画家のつげ義春にも造詣が深く、写真家への関心も同じ視覚芸術としての流れでしょうか。

因みに、俳優の佐野史郎が植田正治のファンであり、「もう、作品がいい悪いだけじゃないんですよね。植田さんの才能、技術だけじゃなく、お人柄までも含めて、全てが写真に出ている感じがします」と語っています。佐野史郎は妖怪、ゴジラ、ドラキュラなどのマニアックなファンとしても有名ですが(ゴジラ映画に登場する博士役に憧れて俳優を志した)、かつて画家を目指して美術大学を受験したりした人で、ダリ、マグリットなどのシュールレアリスムの画家が大好きで、漫画家のつげ義春にも造詣が深く、写真家への関心も同じ視覚芸術としての流れでしょうか。

「金沢」は、自分が2歳から小学校2年までと、小学校6年から高校1年まで金沢に住んでいたため、昭和30年代、40年代の金沢を知る身であり、懐かしく写真を見ました。目次が、地理的位置、樺沢の歴史、加賀気質、工芸と伝統、明日への問題、となっているように、シリーズの企画意図が視覚教育の要望に応えようとしたものだったらしく、観光より生活(社会)に視点が置かれていて、暮らしに近い写真が多く収められています。

「金沢」は、自分が2歳から小学校2年までと、小学校6年から高校1年まで金沢に住んでいたため、昭和30年代、40年代の金沢を知る身であり、懐かしく写真を見ました。目次が、地理的位置、樺沢の歴史、加賀気質、工芸と伝統、明日への問題、となっているように、シリーズの企画意図が視覚教育の要望に応えようとしたものだったらしく、観光より生活(社会)に視点が置かれていて、暮らしに近い写真が多く収められています。 兼六園や金沢城、尾山神社なども懐かしいことは懐かしいですが、小学校、中学校に通う際にそれに沿って歩いた長い「土塀」の写真がことさら懐かしいです(小学校は今は無き「長土塀小学校」で、「長土塀」という町名は今もある。ただし、土塀は「長町」にもよく見られ、上の左右の写真はいずれも長町にある武家屋敷と土塀)。

兼六園や金沢城、尾山神社なども懐かしいことは懐かしいですが、小学校、中学校に通う際にそれに沿って歩いた長い「土塀」の写真がことさら懐かしいです(小学校は今は無き「長土塀小学校」で、「長土塀」という町名は今もある。ただし、土塀は「長町」にもよく見られ、上の左右の写真はいずれも長町にある武家屋敷と土塀)。 金沢と言えば次は能登。能登半島沖地震からちょうど1年ですが、復興の遅れが心配です(阪神淡路大震災における神戸の復興の目覚ましいスピードなどと比べるとあまりに遅い)。

金沢と言えば次は能登。能登半島沖地震からちょうど1年ですが、復興の遅れが心配です(阪神淡路大震災における神戸の復興の目覚ましいスピードなどと比べるとあまりに遅い)。 た。ヤセの断崖は、映画「

た。ヤセの断崖は、映画「 因みに加賀屋は、震災以降現在も休業が続いていますが、1週間ほど前['24年12月25日]、'26年冬に営業を再開するとの発表がありました。被災した現在の4棟(全233室)は再建せず、敷地内の別の場所に、新しく5階建ての新館を建てるとしています。デザインは建築家の隈研吾氏で、部屋数は50室、部屋は全室オーシャンビューで、温泉の露天風呂や半露天風呂つきを計画していているとのこと。行ってみたいけれど、庶民には簡単に泊まれる宿泊料金帯ではないかもしれません(外国人観光客で埋まりそう)。金沢の懐かしい場所の写真の話から、加賀屋の新館の話になってしまいました。

因みに加賀屋は、震災以降現在も休業が続いていますが、1週間ほど前['24年12月25日]、'26年冬に営業を再開するとの発表がありました。被災した現在の4棟(全233室)は再建せず、敷地内の別の場所に、新しく5階建ての新館を建てるとしています。デザインは建築家の隈研吾氏で、部屋数は50室、部屋は全室オーシャンビューで、温泉の露天風呂や半露天風呂つきを計画していているとのこと。行ってみたいけれど、庶民には簡単に泊まれる宿泊料金帯ではないかもしれません(外国人観光客で埋まりそう)。金沢の懐かしい場所の写真の話から、加賀屋の新館の話になってしまいました。

全5章構成の第1章は、お客には知られたくない飲食店の隠語。「アニキ」というのは先に仕入れた食材のことだそうですが、鮨屋なんかで聞いたことないなあ。「ヤマ、カワ」がそれぞれ品切れ、おすすめ品の隠語であるというのも知らなかった。「出花、あがり」は何となく分かる。最初に出すお茶とあとで出すお茶のこと。ただし、「出花」はともかく、「あがり」は客もよく使う言葉ではないか。「ショッカー」が覆面調査員を指すとはね。

全5章構成の第1章は、お客には知られたくない飲食店の隠語。「アニキ」というのは先に仕入れた食材のことだそうですが、鮨屋なんかで聞いたことないなあ。「ヤマ、カワ」がそれぞれ品切れ、おすすめ品の隠語であるというのも知らなかった。「出花、あがり」は何となく分かる。最初に出すお茶とあとで出すお茶のこと。ただし、「出花」はともかく、「あがり」は客もよく使う言葉ではないか。「ショッカー」が覆面調査員を指すとはね。 第2章は、"中の人"だけに通じる言葉(隠語という意味ではみなそうだけど)。「川中さん」が百貨店で万引きがあったときの隠語で、「買わなかった」からだそうですが、実際にそういう名前の人が客にいるかもしれないなあ。「天ぷら」は外見と中身が異なること、「ネギ」は客からの苦情で、九条ネギに懸けたらしい。「タヌキ」が素泊まりの客を指すのは「夕(食)抜き」だから。「こんにゃく、レンガ、座布団」は警察が使う札束用語。座布団、1億円かあ。

第2章は、"中の人"だけに通じる言葉(隠語という意味ではみなそうだけど)。「川中さん」が百貨店で万引きがあったときの隠語で、「買わなかった」からだそうですが、実際にそういう名前の人が客にいるかもしれないなあ。「天ぷら」は外見と中身が異なること、「ネギ」は客からの苦情で、九条ネギに懸けたらしい。「タヌキ」が素泊まりの客を指すのは「夕(食)抜き」だから。「こんにゃく、レンガ、座布団」は警察が使う札束用語。座布団、1億円かあ。 第3章は、密かに楽しむために編み出された言葉。「もみじ、ぼたん、さくら」が鹿肉、猪肉、馬肉。もみじは花札にも「もみじに鹿」がある。猪肉が「ぼたん」を指す理由は定かでないが、肉を皿に並べた様子がぼたんの花に似ているからではないかとのこと(それしか考えられないのでは)。「鉄砲」がフグを指すのはあたるからで、「てっちり」も「鉄砲のちり鍋」の略。「たこあげ」はもともと「いかのぼり」または「いかあげ」だったそうだ。大人が熱中しすぎて事故が起き、「いかのぼり禁止」となったため「たこあげ」と称したと。お坊さんも好きな「水鳥(すいちょう)は「氵(さんずい)」+「酉(とり)」で...。

第3章は、密かに楽しむために編み出された言葉。「もみじ、ぼたん、さくら」が鹿肉、猪肉、馬肉。もみじは花札にも「もみじに鹿」がある。猪肉が「ぼたん」を指す理由は定かでないが、肉を皿に並べた様子がぼたんの花に似ているからではないかとのこと(それしか考えられないのでは)。「鉄砲」がフグを指すのはあたるからで、「てっちり」も「鉄砲のちり鍋」の略。「たこあげ」はもともと「いかのぼり」または「いかあげ」だったそうだ。大人が熱中しすぎて事故が起き、「いかのぼり禁止」となったため「たこあげ」と称したと。お坊さんも好きな「水鳥(すいちょう)は「氵(さんずい)」+「酉(とり)」で...。 第4章は、「ゲン担ぎ」から生まれた言葉。「あたりめ」がするめである由来が博打(擦る・当たる)なのは結構知られているのでは。「ありの実」が梨、「ヨシ」が葦(あし)なのも同じ理屈。ヨシという植物があるが、アシもヨシも同じ植物だそうだ。「卯の花」がおからであるのは、辞書にも載っているのでは。「から=空」を忌避したらしい。「お開き」が終わり、解散を指すのも「終わる」を忌避したわけか。

第4章は、「ゲン担ぎ」から生まれた言葉。「あたりめ」がするめである由来が博打(擦る・当たる)なのは結構知られているのでは。「ありの実」が梨、「ヨシ」が葦(あし)なのも同じ理屈。ヨシという植物があるが、アシもヨシも同じ植物だそうだ。「卯の花」がおからであるのは、辞書にも載っているのでは。「から=空」を忌避したらしい。「お開き」が終わり、解散を指すのも「終わる」を忌避したわけか。 第5章は、知っていると一目置かれる言葉。「十三里」がサツマイモを指すのは栗(九里)よりうまいから。「春夏冬中二升五合」が「商いますます繁盛」(そう言えば「二升五合 (にしょうごんごう)」という居酒屋がある)、「キセル」が中抜け不正乗車、「薩摩守」が無賃乗車を指すのもよく知られているところ。「ゲラ」は、組んだ活字の保管箱がガレー船に似ていることに由来するのかあ。「ノンブル」はナンバーのフランス語読み。臨場感あふれることを表す「シズル」は食材を焼いたときに出る音から。

第5章は、知っていると一目置かれる言葉。「十三里」がサツマイモを指すのは栗(九里)よりうまいから。「春夏冬中二升五合」が「商いますます繁盛」(そう言えば「二升五合 (にしょうごんごう)」という居酒屋がある)、「キセル」が中抜け不正乗車、「薩摩守」が無賃乗車を指すのもよく知られているところ。「ゲラ」は、組んだ活字の保管箱がガレー船に似ていることに由来するのかあ。「ノンブル」はナンバーのフランス語読み。臨場感あふれることを表す「シズル」は食材を焼いたときに出る音から。 第6章は、ちょっと使ってみたくなる言葉。「つばなれ」は人数が10人を超えたことを指すが(1から9まではひとつ、ふたつと「つ」がつくが10はつかないため)、「うちの子はようやく『つばなれ』しました」というと10歳になったことを示すとのこと(でも、このセリフを聞いたことがないなあ)。「ケツカッチン」なんて普通に使っているのでは。由来は映画などで使うカチンコ。「金星」も誰もが知る角界用語でしょう。

第6章は、ちょっと使ってみたくなる言葉。「つばなれ」は人数が10人を超えたことを指すが(1から9まではひとつ、ふたつと「つ」がつくが10はつかないため)、「うちの子はようやく『つばなれ』しました」というと10歳になったことを示すとのこと(でも、このセリフを聞いたことがないなあ)。「ケツカッチン」なんて普通に使っているのでは。由来は映画などで使うカチンコ。「金星」も誰もが知る角界用語でしょう。

「虹のアーティスト」として知られる靉嘔(あいおう、本名:飯島孝雄)の個展が、東京・千駄木のギャラリー五辻で今月['24年12月]中旬まで開かれているようで、1960年代の作品から、今年制作した作品まで22点が並ぶとのこと。2012年に東京都現代美術館で個展がありましたが、気づいたときには終わっていて(3か月もやっていたのに)、今回も行けるかどうか分からないので、取り敢えず図書館で過去の作品集である本書を借りました。

「虹のアーティスト」として知られる靉嘔(あいおう、本名:飯島孝雄)の個展が、東京・千駄木のギャラリー五辻で今月['24年12月]中旬まで開かれているようで、1960年代の作品から、今年制作した作品まで22点が並ぶとのこと。2012年に東京都現代美術館で個展がありましたが、気づいたときには終わっていて(3か月もやっていたのに)、今回も行けるかどうか分からないので、取り敢えず図書館で過去の作品集である本書を借りました。 本書はその1954年から1979年の作品を収めたもので、23歳から48歳の頃の作品になりますが、このアーティストの原点を知ることができるように思いました。一目で虹=靉嘔とわかるほど、その作風は昔から独創的でオリジナリティは強烈ですが、特に初期作品は、抽象的にストレートに虹色を押し出す作品が多いように思いました。これが1980年代に入って「ルソーに捧ぐ」のようなアンリ・ルソーの作品をモチーフにしたものなど、具体的なオリジナルがあってそれを虹色化した作品が見られるようになりますが、引き続きアブストラクトな作品も並行して生み出しています。

本書はその1954年から1979年の作品を収めたもので、23歳から48歳の頃の作品になりますが、このアーティストの原点を知ることができるように思いました。一目で虹=靉嘔とわかるほど、その作風は昔から独創的でオリジナリティは強烈ですが、特に初期作品は、抽象的にストレートに虹色を押し出す作品が多いように思いました。これが1980年代に入って「ルソーに捧ぐ」のようなアンリ・ルソーの作品をモチーフにしたものなど、具体的なオリジナルがあってそれを虹色化した作品が見られるようになりますが、引き続きアブストラクトな作品も並行して生み出しています。 さらに、今回の個展でも展示されている2002年の作品(無題)は、虹のように七色を配置するのではなく、それぞれの色のインクを飛び散らせるようにして描いたりもしており、90歳を過ぎて新しい画風に挑戦し続けているというのもスゴイことだと思います。

さらに、今回の個展でも展示されている2002年の作品(無題)は、虹のように七色を配置するのではなく、それぞれの色のインクを飛び散らせるようにして描いたりもしており、90歳を過ぎて新しい画風に挑戦し続けているというのもスゴイことだと思います。

結果的に、今のところ(本書を含め)どの作品集を見ても、靉嘔というアーティストが辿ってきた道のり全てを1冊で網羅したものはなく、これは現役アーティストであるからには仕方のないことでしょう(だから、個展に行って最新作を観る意味があるのだろう)。ただし、この靉嘔に関しては、2000年に阿部出版より本書とほぼ同様の体裁で、第2弾とでも言うべき1982年から2000年までの全版画作品438点をオールカラーで収録した『虹・虹―靉嘔版画全作品集 1982-2000』が刊行されています。

結果的に、今のところ(本書を含め)どの作品集を見ても、靉嘔というアーティストが辿ってきた道のり全てを1冊で網羅したものはなく、これは現役アーティストであるからには仕方のないことでしょう(だから、個展に行って最新作を観る意味があるのだろう)。ただし、この靉嘔に関しては、2000年に阿部出版より本書とほぼ同様の体裁で、第2弾とでも言うべき1982年から2000年までの全版画作品438点をオールカラーで収録した『虹・虹―靉嘔版画全作品集 1982-2000』が刊行されています。

主な著者に『世界をまどわせた地図』『世界をおどらせた地図』(日経ナショナル ジオグラフィック社)がある、英国王立地理学協会フェローにして「不治の域に達した地図偏愛家」であるという著者が、今度は、星図、観測機、絵画、古文書などの美しい図版で天文学の歴史を解説しています。ビジュアル天文学史といったところでしょうか。

主な著者に『世界をまどわせた地図』『世界をおどらせた地図』(日経ナショナル ジオグラフィック社)がある、英国王立地理学協会フェローにして「不治の域に達した地図偏愛家」であるという著者が、今度は、星図、観測機、絵画、古文書などの美しい図版で天文学の歴史を解説しています。ビジュアル天文学史といったところでしょうか。 なのかなと最初は思いましたが、読んでいくうちに引き込まれました。

なのかなと最初は思いましたが、読んでいくうちに引き込まれました。

「古代の空」では、先史時代の天文学から始まって、古代バビロニア、古代中国、古代エジプト、古代ギリシャのそれぞれの天文学を解説した上で、天球説やプトレマイオスの宇宙論に入っていきます(普通の本は空想に満ちた古代の宇宙論は回避し、あるいは軽く触れただけで、ここから始まるのが多いが)。

「古代の空」では、先史時代の天文学から始まって、古代バビロニア、古代中国、古代エジプト、古代ギリシャのそれぞれの天文学を解説した上で、天球説やプトレマイオスの宇宙論に入っていきます(普通の本は空想に満ちた古代の宇宙論は回避し、あるいは軽く触れただけで、ここから始まるのが多いが)。 「中世の空」では、イスラム天文学が台頭し、それがヨーロッパの天文学の土台となったことが分かりやすく解説されています。また、ここでも、「天上の海」など当時の人々が思い描いた様々な宇宙像を図説で紹介しています(本書の表紙に使われる16世紀のフレスコ画などもその1つ)。

「中世の空」では、イスラム天文学が台頭し、それがヨーロッパの天文学の土台となったことが分かりやすく解説されています。また、ここでも、「天上の海」など当時の人々が思い描いた様々な宇宙像を図説で紹介しています(本書の表紙に使われる16世紀のフレスコ画などもその1つ)。 「科学の空」では、コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイといった現代天文学の礎を築いた超有名な先人たちが登場する一方、月の地図を作ったヨハネス・ヘヴェリウスの業績なども紹介されていて、「空の地図」というテーマに沿ったものとなっています。

「科学の空」では、コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイといった現代天文学の礎を築いた超有名な先人たちが登場する一方、月の地図を作ったヨハネス・ヘヴェリウスの業績なども紹介されていて、「空の地図」というテーマに沿ったものとなっています。 「近代の空」では、観測の鉄人ウィリアム・ハーシェルが登場しますが、彼を支えた妹のカロリン・ハーシェルのことは初めて知りました。その息子ジョン・ハーシェルは、月の生命体がいると確信していたのかあ。これも初めて知ったし、パーシヴァル・ローウェルという人は火星人の存在を信じていたようです。こうした真実と異なる方向に行ってしまった先人も取り上げているのも、本書の特徴です。海王星や冥王星の発見の話は、物語的で面白いです。

「近代の空」では、観測の鉄人ウィリアム・ハーシェルが登場しますが、彼を支えた妹のカロリン・ハーシェルのことは初めて知りました。その息子ジョン・ハーシェルは、月の生命体がいると確信していたのかあ。これも初めて知ったし、パーシヴァル・ローウェルという人は火星人の存在を信じていたようです。こうした真実と異なる方向に行ってしまった先人も取り上げているのも、本書の特徴です。海王星や冥王星の発見の話は、物語的で面白いです。

早川書房が点数が多いのは、「ハヤカワ・ミステリ文庫」のアガサ・クリスティー作品の表紙をほぼ全部手掛けていることが大きいと思われ(観音開きの状態で全冊88冊を一覧できるようレイアウトされている)、加えてコナン・ドイル作品なども手掛けています。さらに、ポケットサイズの「ハヤカワ・SF・シリーズ」で、レイ・ブラッドベリの『火星年代記』、フィリップ・K・ディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』

早川書房が点数が多いのは、「ハヤカワ・ミステリ文庫」のアガサ・クリスティー作品の表紙をほぼ全部手掛けていることが大きいと思われ(観音開きの状態で全冊88冊を一覧できるようレイアウトされている)、加えてコナン・ドイル作品なども手掛けています。さらに、ポケットサイズの「ハヤカワ・SF・シリーズ」で、レイ・ブラッドベリの『火星年代記』、フィリップ・K・ディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』

新潮社は、「新潮文庫」での星新一や筒井康隆作品の表紙が懐かしいです。掲載されている新潮文庫の表紙デザインは、この二人の作家の本で占められています。筒井康隆作品は、中央公論社の単行本でも表紙を手掛けており、星新一との結びつきの強い

新潮社は、「新潮文庫」での星新一や筒井康隆作品の表紙が懐かしいです。掲載されている新潮文庫の表紙デザインは、この二人の作家の本で占められています。筒井康隆作品は、中央公論社の単行本でも表紙を手掛けており、星新一との結びつきの強い イメージの下に隠れがちですが、筒井康隆との縁の深さを感じます。小松左京なども含めSF作家の作品の表紙を手掛けることが多かったのは、筒井康隆がその画風を「未来的」と評していることからも分かりますが、今見ても「未来的」であるのがスゴイと思います。

イメージの下に隠れがちですが、筒井康隆との縁の深さを感じます。小松左京なども含めSF作家の作品の表紙を手掛けることが多かったのは、筒井康隆がその画風を「未来的」と評していることからも分かりますが、今見ても「未来的」であるのがスゴイと思います。 東京創元社は、やはり「創元推理文庫」で、エラリー・クィーン、ヴァン・ダイン作品はほぼすべて手掛けているほか、アーサー・C・クラークやレイ・ブラッドベリの作品の表紙も手掛けています。

東京創元社は、やはり「創元推理文庫」で、エラリー・クィーン、ヴァン・ダイン作品はほぼすべて手掛けているほか、アーサー・C・クラークやレイ・ブラッドベリの作品の表紙も手掛けています。

最終章で、著者自身の信仰について述べるとともに、2002年に超新星爆発による宇宙ニュートリノの検出でノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏(2020年に亡くなった)に「三田君、宗教がないほうが世界は平和だよ」と言われたことや、2008年にノーベル物理学賞を受賞した益川敏英氏(この人も2021年に亡くなった)が、「神を信じている者は、自然現象に対して疑問を持ち、説明しようとすることを放棄している」という「積極的無宗教」であったことも紹介しています。

最終章で、著者自身の信仰について述べるとともに、2002年に超新星爆発による宇宙ニュートリノの検出でノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏(2020年に亡くなった)に「三田君、宗教がないほうが世界は平和だよ」と言われたことや、2008年にノーベル物理学賞を受賞した益川敏英氏(この人も2021年に亡くなった)が、「神を信じている者は、自然現象に対して疑問を持ち、説明しようとすることを放棄している」という「積極的無宗教」であったことも紹介しています。

読む人の年齢によっても思い入れのある作品は異なってくるかもしれませんが、個人的にはやはり「スポーツマン金太郎」でしょうか。'59(昭和34)年3月17日、「週刊少年サンデー」創刊号(4月5日号)から連載を開始し、'63(昭和38)年まで239回続いた、寺田ヒロオ作品の代表作中の代表作です('09年にマンガショップより「少年サンデー」に連載された全239話と別冊に掲載された読み切り全12話を収録した初の完全版(全9巻)が復刊された)。

読む人の年齢によっても思い入れのある作品は異なってくるかもしれませんが、個人的にはやはり「スポーツマン金太郎」でしょうか。'59(昭和34)年3月17日、「週刊少年サンデー」創刊号(4月5日号)から連載を開始し、'63(昭和38)年まで239回続いた、寺田ヒロオ作品の代表作中の代表作です('09年にマンガショップより「少年サンデー」に連載された全239話と別冊に掲載された読み切り全12話を収録した初の完全版(全9巻)が復刊された)。 年誌版(「寺田ヒロオ全集10」)として復刊されています。

年誌版(「寺田ヒロオ全集10」)として復刊されています。

本書は、古代から現代までの絶滅生物70種を「水の生き物」「有翼の生き物」「陸の生き物」の3つに分け、リアルで美しい絵と分かりやすい解説で見開きごとに1種ずつ紹介した図鑑です。つい最近まで生存していた生き物も多く含まれており、「古生物図鑑」と「絶滅生物図鑑」をミックスしたような感じでしょうか。絵はチョーヒカル氏、文は森乃おと氏になります。

本書は、古代から現代までの絶滅生物70種を「水の生き物」「有翼の生き物」「陸の生き物」の3つに分け、リアルで美しい絵と分かりやすい解説で見開きごとに1種ずつ紹介した図鑑です。つい最近まで生存していた生き物も多く含まれており、「古生物図鑑」と「絶滅生物図鑑」をミックスしたような感じでしょうか。絵はチョーヒカル氏、文は森乃おと氏になります。 チョーヒカル(趙燁)氏は2016年、武蔵野美術大学を卒業。人体などにスーパーリアルなペイントをする作品で注目され、海外でも話題になっている人物で、先月['24年10月]20日にも、J-waveの女優の吉岡里帆がパーソナリティーを務める「UR LIFESTYLE COLLEGE」にゲストで出ていました。本書ではシュールリアリズムではなく(笑)リアリズムで描いています。2018年かあ。彼女は2019年から留学のためアメリカ・ニューヨークに引っ越し、以来、ニューヨークが創作拠点になっています。今だったら多忙過ぎて受けられない仕事かもしれません。

チョーヒカル(趙燁)氏は2016年、武蔵野美術大学を卒業。人体などにスーパーリアルなペイントをする作品で注目され、海外でも話題になっている人物で、先月['24年10月]20日にも、J-waveの女優の吉岡里帆がパーソナリティーを務める「UR LIFESTYLE COLLEGE」にゲストで出ていました。本書ではシュールリアリズムではなく(笑)リアリズムで描いています。2018年かあ。彼女は2019年から留学のためアメリカ・ニューヨークに引っ越し、以来、ニューヨークが創作拠点になっています。今だったら多忙過ぎて受けられない仕事かもしれません。 森乃おと氏の本職は俳人ですが、動植物、自然などを中心に研究もしているとのこと。それぞれの生き物のキャッチコピーが分かりやすく、また、愉しいです。

森乃おと氏の本職は俳人ですが、動植物、自然などを中心に研究もしているとのこと。それぞれの生き物のキャッチコピーが分かりやすく、また、愉しいです。

第Ⅱ部「有翼の生き物」編では、開翅70cmの大トンボ「メガネウラ」、狩りつくされた史上最大の鳥」ジャイアントモア、「不思議な国のノロマな鳥」ドードー、「50億羽から0羽になったハト」リョコウバト、「まるで夢のような青い蝶」セーシェルアゲハ、などが紹介されています。

第Ⅱ部「有翼の生き物」編では、開翅70cmの大トンボ「メガネウラ」、狩りつくされた史上最大の鳥」ジャイアントモア、「不思議な国のノロマな鳥」ドードー、「50億羽から0羽になったハト」リョコウバト、「まるで夢のような青い蝶」セーシェルアゲハ、などが紹介されています。 第Ⅳ部はコラムとして、「絶滅危惧種」を10種紹介するほか(チンパンジーやアカウミガメがこれに含まれる)、「化石」「絶滅植物」もそれぞれ10種紹介しています。そして、さらにここから8ページほど、チョーヒカルによる"遊び"的なコーナーになっており、「絶滅生物の料理レシピ」(絶滅生物を素材とした料理)10種と「絶滅生物のファッション雑貨」(絶滅生物を材料とした装身具や鞄、衣類など)10種といった具合に、「妄想逞しい」世界に入っていきます。

第Ⅳ部はコラムとして、「絶滅危惧種」を10種紹介するほか(チンパンジーやアカウミガメがこれに含まれる)、「化石」「絶滅植物」もそれぞれ10種紹介しています。そして、さらにここから8ページほど、チョーヒカルによる"遊び"的なコーナーになっており、「絶滅生物の料理レシピ」(絶滅生物を素材とした料理)10種と「絶滅生物のファッション雑貨」(絶滅生物を材料とした装身具や鞄、衣類など)10種といった具合に、「妄想逞しい」世界に入っていきます。

随分と真面目に描いているなあと思ったら最後にちょっとだけそうした遊びがあり、これも悪くなかったです。そう言えば、チョーヒカルが「ボディーペイント、トリックアートを中心に活躍する、人気の現役女子大生アーティスト」として注目され始めた頃、最初の作品集『SUPER FLASH GIRLS 超閃光ガールズ』('15年)を刊行したのが本書と同じ雷鳴社であり、版元とは気心が知れているのかもしれません。

随分と真面目に描いているなあと思ったら最後にちょっとだけそうした遊びがあり、これも悪くなかったです。そう言えば、チョーヒカルが「ボディーペイント、トリックアートを中心に活躍する、人気の現役女子大生アーティスト」として注目され始めた頃、最初の作品集『SUPER FLASH GIRLS 超閃光ガールズ』('15年)を刊行したのが本書と同じ雷鳴社であり、版元とは気心が知れているのかもしれません。

2019年7月放送のNHKスペシャル「恐竜超世界」(全2回)の内容を書籍化したもので、最新の研究で新たに明らかになった恐竜の生態を、高精細な4KCGを基にした豊富なビジュアルで再現しています。監修は、陸編が人気の恐竜学者・小林快次氏、海編がモササウルスの専門家・小西卓哉氏です。内容的には「陸編」「海編」「日本編」に分かれています。

2019年7月放送のNHKスペシャル「恐竜超世界」(全2回)の内容を書籍化したもので、最新の研究で新たに明らかになった恐竜の生態を、高精細な4KCGを基にした豊富なビジュアルで再現しています。監修は、陸編が人気の恐竜学者・小林快次氏、海編がモササウルスの専門家・小西卓哉氏です。内容的には「陸編」「海編」「日本編」に分かれています。 「陸編」では、恐竜界の聖地と言われるモンゴルの恐竜たちや、モンゴルでその巨大な全身骨格の化石が見つかったデイノケイルス(全長11m)を取り上げています。この恐竜には歯が無く、食べ物は植物で、ただし、手で魚を獲ったともされています。また、その卵の化石は見つかっていないものの、母親は最大で45㎝にもなる卵を30個から40個産み、3か月にわたって温め続けたとされてて、卵を奇麗に円形に並べた様子はテレビでもやっていました(にわとりは卵を温めるがトカゲは卵を温めない。鳥に近いのか)。また、デイノケイルスには羽毛があり、羽毛は恐竜にとて恐竜大躍進の原動力となり、羽毛のお陰で北極圏へも進出したとしています。

「陸編」では、恐竜界の聖地と言われるモンゴルの恐竜たちや、モンゴルでその巨大な全身骨格の化石が見つかったデイノケイルス(全長11m)を取り上げています。この恐竜には歯が無く、食べ物は植物で、ただし、手で魚を獲ったともされています。また、その卵の化石は見つかっていないものの、母親は最大で45㎝にもなる卵を30個から40個産み、3か月にわたって温め続けたとされてて、卵を奇麗に円形に並べた様子はテレビでもやっていました(にわとりは卵を温めるがトカゲは卵を温めない。鳥に近いのか)。また、デイノケイルスには羽毛があり、羽毛は恐竜にとて恐竜大躍進の原動力となり、羽毛のお陰で北極圏へも進出したとしています。

特に後半の、「恐竜絶滅」の定説とされる隕石説に対して、小林快次氏が「恐竜絶滅の謎は完全に解明されていない」と語っているのが興味深いです。杉田精司氏によれば、隕石は斜めに衝突し、火球が北米に進み、そこで暮らしていた恐竜は一瞬にして消滅したと。また、隕石でできた巨大クレーターに海水が入り込み、それが溢れて巨大津波となって北米南部・南米北部を襲い、さらに、巻き上げられた塵の再落下で森林火災も起きたと。ただし、小林氏はそれでも、恐竜には避難所があったのでないかとしています(例えば南極圏。当時、南極には植物があったという)。小林氏は世界的な恐竜学者であるだけに、この説には世界が注目しているようです。

特に後半の、「恐竜絶滅」の定説とされる隕石説に対して、小林快次氏が「恐竜絶滅の謎は完全に解明されていない」と語っているのが興味深いです。杉田精司氏によれば、隕石は斜めに衝突し、火球が北米に進み、そこで暮らしていた恐竜は一瞬にして消滅したと。また、隕石でできた巨大クレーターに海水が入り込み、それが溢れて巨大津波となって北米南部・南米北部を襲い、さらに、巻き上げられた塵の再落下で森林火災も起きたと。ただし、小林氏はそれでも、恐竜には避難所があったのでないかとしています(例えば南極圏。当時、南極には植物があったという)。小林氏は世界的な恐竜学者であるだけに、この説には世界が注目しているようです。 この2冊の刊行の間に、'22年3月に放映された番組をベースとし、番組ディレクターの植田和貴氏が著し、小林快次氏らが監修した、『NHKスペシャル 恐竜超世界 IN JAPAN』('22年/日経ナショナル ジオグラフィック)という、日本の恐竜に特化した本もあり、こちらもお薦めです。恐竜王国と言えば福井ですが、福井以外にも恐竜の化石が見つかっているところが結構あるのを知りました(「丹波竜」で知られる兵庫県の丹波とか。立派な博物館もある)。

この2冊の刊行の間に、'22年3月に放映された番組をベースとし、番組ディレクターの植田和貴氏が著し、小林快次氏らが監修した、『NHKスペシャル 恐竜超世界 IN JAPAN』('22年/日経ナショナル ジオグラフィック)という、日本の恐竜に特化した本もあり、こちらもお薦めです。恐竜王国と言えば福井ですが、福井以外にも恐竜の化石が見つかっているところが結構あるのを知りました(「丹波竜」で知られる兵庫県の丹波とか。立派な博物館もある)。

「まだ分かっていない」としていることも多いです。質問25で「地球の気候は今後熱くなるのですか、寒くなるのですか」との問いに、「熱くなるのか、寒くなるのかまったくわからない」というのが現状としています。

「まだ分かっていない」としていることも多いです。質問25で「地球の気候は今後熱くなるのですか、寒くなるのですか」との問いに、「熱くなるのか、寒くなるのかまったくわからない」というのが現状としています。 また、問28の「セメントはなぜ水を加えないとかたくならないのですか」との問いにも、「正直なところ、このことについては現在でもはっきりした説はないのである」としていますが、コレ、昨年['23年]12月9日放送のNHK「チコちゃんに叱られる!」でやっていたのではないでしょうか(あの番組は結構な割合で最近判明したことを紹介している)。

また、問28の「セメントはなぜ水を加えないとかたくならないのですか」との問いにも、「正直なところ、このことについては現在でもはっきりした説はないのである」としていますが、コレ、昨年['23年]12月9日放送のNHK「チコちゃんに叱られる!」でやっていたのではないでしょうか(あの番組は結構な割合で最近判明したことを紹介している)。 カラーの折り込みを含め、ほとんどの見開きページに図説があり、実際に物理実験をする機会が無いような人(高校物理の授業を受講中の生徒や理科系の専門学生を除いては、ほとんどがそうではないか)には、大いに理解の助けになるかと思います。

カラーの折り込みを含め、ほとんどの見開きページに図説があり、実際に物理実験をする機会が無いような人(高校物理の授業を受講中の生徒や理科系の専門学生を除いては、ほとんどがそうではないか)には、大いに理解の助けになるかと思います。

第4章では、古代~中世期の要介護の要因となった病気として、認知症、脳卒中などの例を史料・物語で紹介しています(これは現代の要介護の二大要因と同じ)。ちなみに、高齢者以外も含めた要援護者に対する公的なケアの始まりは、西暦593年に聖徳太子が大阪・四天王寺に置いた今で言う病院・福祉施設(療病院と悲田院を含む「四箇院(しかいん)」。他に寺院そのものである敬田院、療病院は薬局にあたる施薬院から成る)が最初とされるとのことで、今から1400年も前に、ささやかながらも公的なケア・サービスが存在したことに驚かされます。一方で、身寄りのない高齢者の介護・看取りやその最期の悲惨な例も紹介されています。

第4章では、古代~中世期の要介護の要因となった病気として、認知症、脳卒中などの例を史料・物語で紹介しています(これは現代の要介護の二大要因と同じ)。ちなみに、高齢者以外も含めた要援護者に対する公的なケアの始まりは、西暦593年に聖徳太子が大阪・四天王寺に置いた今で言う病院・福祉施設(療病院と悲田院を含む「四箇院(しかいん)」。他に寺院そのものである敬田院、療病院は薬局にあたる施薬院から成る)が最初とされるとのことで、今から1400年も前に、ささやかながらも公的なケア・サービスが存在したことに驚かされます。一方で、身寄りのない高齢者の介護・看取りやその最期の悲惨な例も紹介されています。

言われてどうするか、このあたりはまさに著者の実体験であり、切迫感があります。仕事を減らしてばかりいては元気が出ないとしています。癌闘病中の経済アナリストの森永卓郎(1957年生まれ)氏(2025年1月逝去)などは、本を出したりYouTubeなどによく出ていたりして、この路線ではないでしょうか(そう言えば山崎元氏もYouTubeなどによく出ていた)。それから、自分が会いたい人だけに会うとも述べています(ご尤も)。

言われてどうするか、このあたりはまさに著者の実体験であり、切迫感があります。仕事を減らしてばかりいては元気が出ないとしています。癌闘病中の経済アナリストの森永卓郎(1957年生まれ)氏(2025年1月逝去)などは、本を出したりYouTubeなどによく出ていたりして、この路線ではないでしょうか(そう言えば山崎元氏もYouTubeなどによく出ていた)。それから、自分が会いたい人だけに会うとも述べています(ご尤も)。

経済評論家。専門は資産運用。1958 年北海道生まれ。東京大学経済学部卒業後、三菱商事に入社。野村投信、住友信託、メリルリンチ証券、楽天証券など12 回の転職経験を持つ。連載記事やテレビ出演多数。著書に『全面改訂 第3版 ほったらかし投資術』(水瀬ケンイチとの共著、朝日新書)、『超改訂版 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』(大橋弘祐との共著、文響社)、『経済評論家の父から息子への手紙――お金と人生と幸せについて』(Gakken)など。2024 年逝去。

経済評論家。専門は資産運用。1958 年北海道生まれ。東京大学経済学部卒業後、三菱商事に入社。野村投信、住友信託、メリルリンチ証券、楽天証券など12 回の転職経験を持つ。連載記事やテレビ出演多数。著書に『全面改訂 第3版 ほったらかし投資術』(水瀬ケンイチとの共著、朝日新書)、『超改訂版 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!』(大橋弘祐との共著、文響社)、『経済評論家の父から息子への手紙――お金と人生と幸せについて』(Gakken)など。2024 年逝去。

第Ⅱ部では、参詣の目的や作法について解説しています。熊野信仰の特徴は「神仏習合」(平安末期の浄土信仰の流行から明治政府による「神仏分離」政策の前まで)であり、参詣の目的は、病気の平癒など現世的なものと、極楽浄土に行きたいという来世的なものの両方があったようです。また、熊野古道の中辺路などに祠(ほこら)などのような形で多く見られ、その数の多さから九十九王子とも呼ばれる「王子」は一体何のためのものか、道中の休憩所だとか熊野三山を遙拝する場所だとか諸説あるようですが、著者は儀式を行う場ではないかとしています。「王子」は熊野権現の分身あるいは熊野権現の御子神とされていますが、その原型は、熊野詣が盛んになって王子が成立する以前からそこにあった道祖神のような神々だったのではないかとしています。

第Ⅱ部では、参詣の目的や作法について解説しています。熊野信仰の特徴は「神仏習合」(平安末期の浄土信仰の流行から明治政府による「神仏分離」政策の前まで)であり、参詣の目的は、病気の平癒など現世的なものと、極楽浄土に行きたいという来世的なものの両方があったようです。また、熊野古道の中辺路などに祠(ほこら)などのような形で多く見られ、その数の多さから九十九王子とも呼ばれる「王子」は一体何のためのものか、道中の休憩所だとか熊野三山を遙拝する場所だとか諸説あるようですが、著者は儀式を行う場ではないかとしています。「王子」は熊野権現の分身あるいは熊野権現の御子神とされていますが、その原型は、熊野詣が盛んになって王子が成立する以前からそこにあった道祖神のような神々だったのではないかとしています。 また、参詣の数を競う傾向もあったようです。それにしても、後白河上皇の34回(本書ではこの回数を通説としている)というのはスゴイね。よほど極楽往生したかったのか、西暦1160年から1191年までほぼ毎年行っていたようです(そう言えば、今年['24年]ちょうどNHK大河ドラマで「光る君へ」をや

また、参詣の数を競う傾向もあったようです。それにしても、後白河上皇の34回(本書ではこの回数を通説としている)というのはスゴイね。よほど極楽往生したかったのか、西暦1160年から1191年までほぼ毎年行っていたようです(そう言えば、今年['24年]ちょうどNHK大河ドラマで「光る君へ」をや

っており、その中であったかどうかは知らないけれど、藤原道長が時の上皇・花山(かざん)法皇の熊野詣を、収納の時期であったこともあり、反対し中止になったという話もあったそうです(本書23p。西暦999年11月のことである)。

っており、その中であったかどうかは知らないけれど、藤原道長が時の上皇・花山(かざん)法皇の熊野詣を、収納の時期であったこともあり、反対し中止になったという話もあったそうです(本書23p。西暦999年11月のことである)。 川湯温泉着 16:48着

川湯温泉着 16:48着 紀伊勝浦駅 9:05発

紀伊勝浦駅 9:05発

1万年後、人類はこの地球上に無事生存しているか? しているとすれば、科学、テクノロジーはどのような変貌を遂げているか? 人類が滅びることはないのか? こうした疑問に科学ジャーナリストが答えた本。原著・訳書とも'75(昭和50)年の刊行で、当時結構売れた本ですが、今読み返しても色褪せていません。

1万年後、人類はこの地球上に無事生存しているか? しているとすれば、科学、テクノロジーはどのような変貌を遂げているか? 人類が滅びることはないのか? こうした疑問に科学ジャーナリストが答えた本。原著・訳書とも'75(昭和50)年の刊行で、当時結構売れた本ですが、今読み返しても色褪せていません。 上巻の第1章では、いきなり「地球は滅びるか」で、人類は宇宙に飛び立つ前に内部から崩壊してしまうのではないかとの疑問に対する著者の結論は「滅びない」です(ただし、核戦争や環境破壊でいったん滅んで復活するというシナリオも)。原著・翻訳とも'75'(昭和50)年刊行で、すでに核戦争の不安が眼前に立ち現われていた時代ですが、核戦争が起きて大きな被害があっても40年程度で復興し、仮にそれが400年や4000年であっても、地球の寿命に比べればごく短い時間であると。さらに、男女50人の人類が生き残れば、文明は50万年という短期間で復興し、猿が生き残れば、数百万年後には文明社会ができるだろうとしています。

上巻の第1章では、いきなり「地球は滅びるか」で、人類は宇宙に飛び立つ前に内部から崩壊してしまうのではないかとの疑問に対する著者の結論は「滅びない」です(ただし、核戦争や環境破壊でいったん滅んで復活するというシナリオも)。原著・翻訳とも'75'(昭和50)年刊行で、すでに核戦争の不安が眼前に立ち現われていた時代ですが、核戦争が起きて大きな被害があっても40年程度で復興し、仮にそれが400年や4000年であっても、地球の寿命に比べればごく短い時間であると。さらに、男女50人の人類が生き残れば、文明は50万年という短期間で復興し、猿が生き残れば、数百万年後には文明社会ができるだろうとしています。

第11章は「木星破壊計画」。小惑星だけでは「ダイソン環」の材料が足らなければ、木星を分解して、ダイソン環の材料にすればよいのだということ。小松左京の「さよならジュピター」の元ネタ(?)とも思える話ですが、これが本書の中では最もユニークな提案で、それで最後にもってきたのかもしれません(因みに、ダイソン環(球)自体は1960年にアメリカの物理学者フリーマン・ダイソンが提唱したものである)。

第11章は「木星破壊計画」。小惑星だけでは「ダイソン環」の材料が足らなければ、木星を分解して、ダイソン環の材料にすればよいのだということ。小松左京の「さよならジュピター」の元ネタ(?)とも思える話ですが、これが本書の中では最もユニークな提案で、それで最後にもってきたのかもしれません(因みに、ダイソン環(球)自体は1960年にアメリカの物理学者フリーマン・ダイソンが提唱したものである)。

『ニュートン式 超図解 最強に面白い! ! 宇宙の終わり』の方の流れで行くと、まず第1章で、「地球と太陽の死」について述べています(いきなりという感じだが)。60億年後に太陽は膨張を開始し、今の170倍の「赤色巨星」になりますが、その時太陽に飲み込まれるのは水星と金星までで、現在の地球の軌道までくるものの地球の軌道もその頃は大きくなっているため、その時には地球は飲み込まれないと。ただし、太陽はいったん現在の10倍程度の大きさまで戻った後、82年億後に太陽が再膨張し、現在の200倍から600倍の大きさになって、今度は地球も飲み込まれるとのことです。そして太陽もやがて小さくなって白色矮星となり、あとはゆっくり冷えて輝きを失った残骸となると。

『ニュートン式 超図解 最強に面白い! ! 宇宙の終わり』の方の流れで行くと、まず第1章で、「地球と太陽の死」について述べています(いきなりという感じだが)。60億年後に太陽は膨張を開始し、今の170倍の「赤色巨星」になりますが、その時太陽に飲み込まれるのは水星と金星までで、現在の地球の軌道までくるものの地球の軌道もその頃は大きくなっているため、その時には地球は飲み込まれないと。ただし、太陽はいったん現在の10倍程度の大きさまで戻った後、82年億後に太陽が再膨張し、現在の200倍から600倍の大きさになって、今度は地球も飲み込まれるとのことです。そして太陽もやがて小さくなって白色矮星となり、あとはゆっくり冷えて輝きを失った残骸となると。

恒星間宇宙船イメージ図

恒星間宇宙船イメージ図

未来の「星間旅行」はどのようなものとなるのかをNASAテクノロジストの物理学者が考察した本です(原題は「宇宙トラベルガイド」)。読んでみて、星間旅は想像以上に困難だと思いましたが、想像しなければ実現もできないということでしょう。

未来の「星間旅行」はどのようなものとなるのかをNASAテクノロジストの物理学者が考察した本です(原題は「宇宙トラベルガイド」)。読んでみて、星間旅は想像以上に困難だと思いましたが、想像しなければ実現もできないということでしょう。 まず、宇宙は想像以上に大きいことを思い知らされます。最も近い恒星ケンタウルス座アル

まず、宇宙は想像以上に大きいことを思い知らされます。最も近い恒星ケンタウルス座アル ファ星に行くのに、高速の10分の1のスピードで行っても40年かかります(「距離」問題)。したがって「星間旅行」は数十年から数百年かかるミッションとならざるを得ず、そのことによって様々な課題が浮上します。電源をどう確保するか、通信手段はどうするか、といった問題もあると指摘しています。さらには、推力を得るためのエネルギーはどうするか(「エネルギー」問題)。星間旅行にかかる時間が人の一生よりはるかに長いという問題もあります(「時間」問題)。ただし、NASAの研究者グループの間では、星間旅行は「奇説」ではなくなっているとのことです。

ファ星に行くのに、高速の10分の1のスピードで行っても40年かかります(「距離」問題)。したがって「星間旅行」は数十年から数百年かかるミッションとならざるを得ず、そのことによって様々な課題が浮上します。電源をどう確保するか、通信手段はどうするか、といった問題もあると指摘しています。さらには、推力を得るためのエネルギーはどうするか(「エネルギー」問題)。星間旅行にかかる時間が人の一生よりはるかに長いという問題もあります(「時間」問題)。ただし、NASAの研究者グループの間では、星間旅行は「奇説」ではなくなっているとのことです。 星間旅行はロボットに旅させる手もあるが、やはり人間が行かないと本来の目的は達成できない。そうすると巨大な「ワールドシップ宇宙船」での生活はどのようなものになるのか。1回の移住は1万人が妥当ではないかとしています。ワールドシップは円筒形で大きさは直径500~600メートル、長さは3~5キロメートル程度になると(もやっとした話ではなく、とことん具体的であるのが本書の良さ)。ただし、ワールドシップ内で生まれた子どもの権利の問題にも触れています(倫理で簡単に白黒つけられる問題ではないとしているが)。

星間旅行はロボットに旅させる手もあるが、やはり人間が行かないと本来の目的は達成できない。そうすると巨大な「ワールドシップ宇宙船」での生活はどのようなものになるのか。1回の移住は1万人が妥当ではないかとしています。ワールドシップは円筒形で大きさは直径500~600メートル、長さは3~5キロメートル程度になると(もやっとした話ではなく、とことん具体的であるのが本書の良さ)。ただし、ワールドシップ内で生まれた子どもの権利の問題にも触れています(倫理で簡単に白黒つけられる問題ではないとしているが)。 本書の予測によれば、星間旅行をする最初の有人宇宙船を我々が打ち上げるのは西暦3000年以降になり、宇宙船1機が目的地に達するのに約500年かかるとすると(凍結した胎児を大量に搭載し、目的地に着いて解凍するということも考えられるという)、人間が近隣の多くの恒星系(系外惑星)に移住しているのは西暦10000年頃のことだろうと。ただし、これは、銀河の歴史からすれば"一瞬"であるとしています。

本書の予測によれば、星間旅行をする最初の有人宇宙船を我々が打ち上げるのは西暦3000年以降になり、宇宙船1機が目的地に達するのに約500年かかるとすると(凍結した胎児を大量に搭載し、目的地に着いて解凍するということも考えられるという)、人間が近隣の多くの恒星系(系外惑星)に移住しているのは西暦10000年頃のことだろうと。ただし、これは、銀河の歴史からすれば"一瞬"であるとしています。 『

『

月刊「東京人」は1986年に〈都市を味わい、都市を批評し、都市 を創る〉をキャッチフレーズに創刊された雑誌です。東京の歴史・文化・風俗・建築物・文学・風景など「東京」という舞台が生み出すさまざまな事象を、毎号の特集で探っていきましたが、この号の特集「東京映画館クロニクル」では、並木坐、日比谷映画劇場、大井武蔵野館、岩波ホールなど懐かしの映画館を貴重な写真とともに振り返るとともに、ラピュタ阿佐ヶ谷、シネマ・チュプキ・タバタ、ポレポレ東中野など現代の特色あるミニシアターの最前線を紹介しています。「東京人」における「映画館」の大特集はおよそ30年ぶりだそうです。

月刊「東京人」は1986年に〈都市を味わい、都市を批評し、都市 を創る〉をキャッチフレーズに創刊された雑誌です。東京の歴史・文化・風俗・建築物・文学・風景など「東京」という舞台が生み出すさまざまな事象を、毎号の特集で探っていきましたが、この号の特集「東京映画館クロニクル」では、並木坐、日比谷映画劇場、大井武蔵野館、岩波ホールなど懐かしの映画館を貴重な写真とともに振り返るとともに、ラピュタ阿佐ヶ谷、シネマ・チュプキ・タバタ、ポレポレ東中野など現代の特色あるミニシアターの最前線を紹介しています。「東京人」における「映画館」の大特集はおよそ30年ぶりだそうです。 今は無い映画館の写真も貴重です。また、川本三郎氏(過去に編集委員としてこの雑誌に係わっている)、青木圭一郎氏(『

今は無い映画館の写真も貴重です。また、川本三郎氏(過去に編集委員としてこの雑誌に係わっている)、青木圭一郎氏(『

『

『 Amazonのレビューに「本書の一番のポイントは、現役の東大医学部の教授の著者が「霊」の存在を確信し「人は死なない」と言い切った点にある」としたものがありましたが、「人は死なない」と声高に言っているのではなく、人はもっと自分が「死ぬ」という事実をしっかり見つめる必要があるとした上で、「人は死ぬ」が霊魂は生き続けると考える方が人生は豊かになるのではないかと投げかけている本であると、個人的にはそのように受けとめました。スピリチュアリズムって無碍に否定するものでもないと教えてくれる、その意味で得るところがあった本でした。

Amazonのレビューに「本書の一番のポイントは、現役の東大医学部の教授の著者が「霊」の存在を確信し「人は死なない」と言い切った点にある」としたものがありましたが、「人は死なない」と声高に言っているのではなく、人はもっと自分が「死ぬ」という事実をしっかり見つめる必要があるとした上で、「人は死ぬ」が霊魂は生き続けると考える方が人生は豊かになるのではないかと投げかけている本であると、個人的にはそのように受けとめました。スピリチュアリズムって無碍に否定するものでもないと教えてくれる、その意味で得るところがあった本でした。

『

『 「老化は治療できる」という考え方は、『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』の著者のハーバード大学のデビッド・シンクレア教授が急先鋒ですが(日本人ではワシントン大学の今井眞一郎教授で、今井教授は、「100歳まで寝たきりにならず、120歳くらいまでには死ぬという社会は、10年、20年後には来ると思う」と言っている)、あの本では「NMN」という物質が万能薬のように書かれていました(そのシンクレア教授でさえ、その"特効薬"の点滴は時期尚早だと反対している)。

「老化は治療できる」という考え方は、『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』の著者のハーバード大学のデビッド・シンクレア教授が急先鋒ですが(日本人ではワシントン大学の今井眞一郎教授で、今井教授は、「100歳まで寝たきりにならず、120歳くらいまでには死ぬという社会は、10年、20年後には来ると思う」と言っている)、あの本では「NMN」という物質が万能薬のように書かれていました(そのシンクレア教授でさえ、その"特効薬"の点滴は時期尚早だと反対している)。

順天堂大学スポーツ健康科学部教授で、NHKの「みんなで筋肉体操」(今は「あさイチ」でやっている)でお馴染みの谷本道哉氏の恩師にあたる人でもありました。谷本氏はボディービルディングの専門誌で石井先生の記事を読み、「この人の元で学びたい」と東大大学院へ入るための勉強を始め、大学卒業後に就職した会社を辞め、ゴールドジムの正社員として働きながら勉強を続け、大学院の試験に合格、東大の石井直方研究室で修士と博士課程を修了しています(今年['24年]、順天堂大の先任准教授から教授になった)。

順天堂大学スポーツ健康科学部教授で、NHKの「みんなで筋肉体操」(今は「あさイチ」でやっている)でお馴染みの谷本道哉氏の恩師にあたる人でもありました。谷本氏はボディービルディングの専門誌で石井先生の記事を読み、「この人の元で学びたい」と東大大学院へ入るための勉強を始め、大学卒業後に就職した会社を辞め、ゴールドジムの正社員として働きながら勉強を続け、大学院の試験に合格、東大の石井直方研究室で修士と博士課程を修了しています(今年['24年]、順天堂大の先任准教授から教授になった)。

石井直方先生の前の時代のウェイトトレーニングの先達と言えば、早稲田大学名誉教授だった窪田登(くぼた・みのる、1930-2017/87歳)先生が思い浮かびます。いちばん最初に読んだのが窪田先生の『新ボディビル入門』('72年/スポーツ新書(ベースボール・マガジン社))で、その後、早稲田大学での体育の授業にウェイトトレーニングというのがあって、縁あって70年代後半に授業の助手のアルバイトをしたのが個人的には懐かしいです。

石井直方先生の前の時代のウェイトトレーニングの先達と言えば、早稲田大学名誉教授だった窪田登(くぼた・みのる、1930-2017/87歳)先生が思い浮かびます。いちばん最初に読んだのが窪田先生の『新ボディビル入門』('72年/スポーツ新書(ベースボール・マガジン社))で、その後、早稲田大学での体育の授業にウェイトトレーニングというのがあって、縁あって70年代後半に授業の助手のアルバイトをしたのが個人的には懐かしいです。 窪田登『

窪田登『

日本映画には東京を描いた作品が多いのですが、本書は、一昨年['22年]に91歳で亡くなった映画評論家の佐藤忠男(1930-2022)が、映画における東京の風景の役割や意味、人々の暮らしぶり、監督論等を語ったもので、『東京という主役―映画のなかの江戸・東京』('88年/講談社)の改題増補版になります。

日本映画には東京を描いた作品が多いのですが、本書は、一昨年['22年]に91歳で亡くなった映画評論家の佐藤忠男(1930-2022)が、映画における東京の風景の役割や意味、人々の暮らしぶり、監督論等を語ったもので、『東京という主役―映画のなかの江戸・東京』('88年/講談社)の改題増補版になります。 第1章では、小津安二郎、黒澤明、成瀬巳喜男の3人の監督の作品を取り上げていますが、まず何をもってもしても小津安二郎! 生涯に作った53本の作品の内、東京を舞台にしていない作品はせいぜい8本ぐらいしかないそうです。「

第1章では、小津安二郎、黒澤明、成瀬巳喜男の3人の監督の作品を取り上げていますが、まず何をもってもしても小津安二郎! 生涯に作った53本の作品の内、東京を舞台にしていない作品はせいぜい8本ぐらいしかないそうです。「

黒澤明作品については、「

黒澤明作品については、「 成瀬巳喜男作品では、ミルクホールを舞台にした「はたらく一家」(38年)に着眼していますが、個人的には未見。「ミルクホール」というものの起源が解説されているのが興味深かったです(ホテルニューオータニに「ミルクホール」という名のそう高くない洋食屋があって、コーヒーのみだが打ち合わせで等で50回近く利用した。また、時々利用する中伊豆・吉奈温泉にある旅館「東府やResort&Spa-Izu」にも「ミルクホール」というフリードリンクスペースがあり、数回行ったことがある)。

成瀬巳喜男作品では、ミルクホールを舞台にした「はたらく一家」(38年)に着眼していますが、個人的には未見。「ミルクホール」というものの起源が解説されているのが興味深かったです(ホテルニューオータニに「ミルクホール」という名のそう高くない洋食屋があって、コーヒーのみだが打ち合わせで等で50回近く利用した。また、時々利用する中伊豆・吉奈温泉にある旅館「東府やResort&Spa-Izu」にも「ミルクホール」というフリードリンクスペースがあり、数回行ったことがある)。 ホテルニューオータニ「ミルクホール」/東府やResort&Spa-Izu「大正館」ラウンジ「ミルクホール」

ホテルニューオータニ「ミルクホール」/東府やResort&Spa-Izu「大正館」ラウンジ「ミルクホール」

第2章では、江戸から東京への推移を写し出した作品を取り上げていて、山中貞雄監督の「

第2章では、江戸から東京への推移を写し出した作品を取り上げていて、山中貞雄監督の「

渚の「新宿泥棒日記」(69年)も未見。山本政志監督の「

渚の「新宿泥棒日記」(69年)も未見。山本政志監督の「 第5章は、外国映画の中の東京を取り上げ、ヴィム・ヴェンダース監督(「

第5章は、外国映画の中の東京を取り上げ、ヴィム・ヴェンダース監督(「 林立する、小津の映画とは似ても似つかぬ東京であり、彼は小津の時代は遠くに過ぎ去り、日本的なものが失われたと感じたと(映画の中では、東京タワーで落ち合った友人の

林立する、小津の映画とは似ても似つかぬ東京であり、彼は小津の時代は遠くに過ぎ去り、日本的なものが失われたと感じたと(映画の中では、東京タワーで落ち合った友人の 第6章では、映画における"東京名所"を場所ごとに見ていきますが、吉原(浅草)のところで、溝口健二の遺作「赤線地帯」(56年)を取り上げています。吉原で働く女性たちを描いた群像劇ですが、映画のクレジットに芝木好子「洲崎の女」とあるように、芝木好子の短編集『洲崎パラダイス』の一部を原作にして、舞台は〈洲崎〉から〈吉原〉に置き換えられています。キャラクターの描き分けがよく出来た作品でした。

第6章では、映画における"東京名所"を場所ごとに見ていきますが、吉原(浅草)のところで、溝口健二の遺作「赤線地帯」(56年)を取り上げています。吉原で働く女性たちを描いた群像劇ですが、映画のクレジットに芝木好子「洲崎の女」とあるように、芝木好子の短編集『洲崎パラダイス』の一部を原作にして、舞台は〈洲崎〉から〈吉原〉に置き換えられています。キャラクターの描き分けがよく出来た作品でした。

ある真夏の午後、小学校6年生の秀男(大沢健三郎)は、母・深谷茂子(乙羽信子)に連れられて呆野から上京した。父を亡くし、銀座裏に八百屋を開くおじ山田常吉(藤原釜足)の店に身を寄せるためだった。挨拶もそこそこに、母の茂子は近所の旅館へ女中として勤め、秀男は長野から持って来たカブト虫

ある真夏の午後、小学校6年生の秀男(大沢健三郎)は、母・深谷茂子(乙羽信子)に連れられて呆野から上京した。父を亡くし、銀座裏に八百屋を開くおじ山田常吉(藤原釜足)の店に身を寄せるためだった。挨拶もそこそこに、母の茂子は近所の旅館へ女中として勤め、秀男は長野から持って来たカブト虫 と淋しく遊ぶのだった。そんなある日、近所のいたずらっ子に誘われて、駐車場で野球をした秀男は、監視人につかまってバットを取られてしまう。遊び場もない都会の生活に馴染めぬ秀男の友

と淋しく遊ぶのだった。そんなある日、近所のいたずらっ子に誘われて、駐車場で野球をした秀男は、監視人につかまってバットを取られてしまう。遊び場もない都会の生活に馴染めぬ秀男の友 達は、気のいい従兄の昭太郎(夏木陽介)と、小学校4年生の順子(一木双葉)だった。順子は茂子の勤めている「三島」の一人娘、母の三島直代(藤間紫)は月に2、3回やって来る浅尾(河津清三郎)の二号だった。順子の宿題を見てやった秀男は、すっかり順子と仲よしになった。山育ちの秀男は順子と一緒に海を見に行ったが、デパートの屋上から見る海は遠く霞むばかりであった。しかもその帰り道、すっかり奇麗になった母に

達は、気のいい従兄の昭太郎(夏木陽介)と、小学校4年生の順子(一木双葉)だった。順子は茂子の勤めている「三島」の一人娘、母の三島直代(藤間紫)は月に2、3回やって来る浅尾(河津清三郎)の二号だった。順子の宿題を見てやった秀男は、すっかり順子と仲よしになった。山育ちの秀男は順子と一緒に海を見に行ったが、デパートの屋上から見る海は遠く霞むばかりであった。しかもその帰り道、すっかり奇麗になった母に 会った秀男は、その喜びもつかの間、真珠商の富岡(加東大介)といそいそと行く母の後姿をいつまでも恨めし気に見なければならなかった。その上、順子にやる約束をしたカブト虫も箱から逃げてしまっていた。