「●「老い」を考える」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●中国思想」 【216】 福永 光司 『荘子』

「●本・読書」の インデックッスへ 「●社会学・社会批評」の インデックッスへ 「●講談社現代新書」の インデックッスへ

「老い本」(おいぼん)の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供。

「週刊文春」2021年4月29日号

「週刊文春」2021年4月29日号

『老いを読む 老いを書く (講談社現代新書 2759) 』['24年]

「老い本」(おいぼん)とは、人々の老後への不安と欲望に応えるべく書かれた本のことだそうで、本書では、昭和史に残る名作から近年のベストセラーまで、トピック別に老い本を選んで、日本の老いの精神史を読み解いていきます。著者のべストセラー本に『負け犬の遠吠え』(2003年/講談社)があり、あの本は社会学的エッセイという感じでしたが、著者は今は「週刊文春」の交代制の書評ページ「私の読書日記」を担当するなどしており、本書も社会学的エッセイのスタイルをとりながらも、「本」を分析の素材にしたことで、読書案内にもなっています。

第1章「老いの名作は老いない」では、『楢山節考』『恍惚の人』『いじわるばあさん』、そして、古典である『竹取物語』『枕草子』『徒然草』『方丈記』などを取り上げています。『楢山節考』が提示した高齢者の問題は、今現実味を帯びてきていると著者は言います(『恍惚の人』には、「老人ホームに親を送り込むっていうのは気の毒ですねえ」という台詞があるんだあ。当時は「老人ホーム=姥捨て山」の発想だったのか)。『恍惚の人』は「耄碌」が「痴呆症」という病として認識される契機になった本であるとのこと(そして今「認知症は病気ではない」という揺り戻しが来ている)。『方丈記』を読むと、「何歳になってもギンギンで!」という風潮が、自然の摂理に反したものに思えてくると。

第1章「老いの名作は老いない」では、『楢山節考』『恍惚の人』『いじわるばあさん』、そして、古典である『竹取物語』『枕草子』『徒然草』『方丈記』などを取り上げています。『楢山節考』が提示した高齢者の問題は、今現実味を帯びてきていると著者は言います(『恍惚の人』には、「老人ホームに親を送り込むっていうのは気の毒ですねえ」という台詞があるんだあ。当時は「老人ホーム=姥捨て山」の発想だったのか)。『恍惚の人』は「耄碌」が「痴呆症」という病として認識される契機になった本であるとのこと(そして今「認知症は病気ではない」という揺り戻しが来ている)。『方丈記』を読むと、「何歳になってもギンギンで!」という風潮が、自然の摂理に反したものに思えてくると。

第2章「老いをどう生きるか」では、「百歳老人」が加速的に増えたことで、百歳人は神的な存在ではなくなったとしています(代表例がずっと現役医師だった日野原重明。105歳までに出した多くの「老い本」の表紙が白衣もしくはジャケット姿である)。「定年クライシス」問題にも触れ、源氏鶏太の『停年退職』(1962年)(昔は「停年」と書いた)から重松清の『定年ゴジラ』(1998年)、内館牧子の 『終わった人』(2015年)を取り上げ、その変遷を見ています。60代は「老人界のフレッシュマン」だとし、また「乙女老女」は未来志向だとしています(黒柳徹子は老い本を書かない。彼女に続いて出てくるには、角野栄子、田辺聖子、そしてラスボス・森茉莉)。

第2章「老いをどう生きるか」では、「百歳老人」が加速的に増えたことで、百歳人は神的な存在ではなくなったとしています(代表例がずっと現役医師だった日野原重明。105歳までに出した多くの「老い本」の表紙が白衣もしくはジャケット姿である)。「定年クライシス」問題にも触れ、源氏鶏太の『停年退職』(1962年)(昔は「停年」と書いた)から重松清の『定年ゴジラ』(1998年)、内館牧子の 『終わった人』(2015年)を取り上げ、その変遷を見ています。60代は「老人界のフレッシュマン」だとし、また「乙女老女」は未来志向だとしています(黒柳徹子は老い本を書かない。彼女に続いて出てくるには、角野栄子、田辺聖子、そしてラスボス・森茉莉)。

第3章「老いのライフスタイル」では、30年間「老い本」を書き続け百歳になった佐藤愛子、シニアファッションのカリスマ・草笛光子、昭和のお洒落なオイスター・幸田文と白洲正子、家事得意の明治女・沢村貞子などを取り上げていますが、やりり女性は男性より強いという感じです。また、田舎に移住することの良し悪しも考察しています。

第3章「老いのライフスタイル」では、30年間「老い本」を書き続け百歳になった佐藤愛子、シニアファッションのカリスマ・草笛光子、昭和のお洒落なオイスター・幸田文と白洲正子、家事得意の明治女・沢村貞子などを取り上げていますが、やりり女性は男性より強いという感じです。また、田舎に移住することの良し悪しも考察しています。

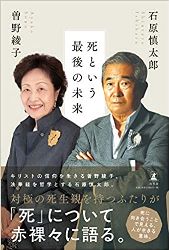

第4章「老いの重大問題」では、老後不安のもとになる問題として、老後資金の問題(金は足りるのか)、配偶者(特に妻)に先立たれた場合の問題(江藤淳『妻と私』(1999年)、城山三郎『そうか、もう君はいないのか』(2008年)など)、「死」との向き合い方(永六輔『大往生』(1994年)、石原慎太郎・曽野綾子対談『死という最後の未来』(2020年))など取り上げ、さらに「死」との向き合い方について、さらに「老人と性」の問題に触れています(谷崎潤一郎『瘋癲老人日記』(1962年)、川端康成『眠れる美女』、松井久子『疼く人』など)。

多くの本が取り上げられていますが、だからと言って一つ一つがそう浅いわけではなく、例えば石原慎太郎・曽野綾子対談『死という最後の未来』における石原慎太郎の、余命宣告を受けても男性機能の保持を誇示するという、死に直面した狼狽とその反動からくる"男らしさ"のアピールを看破している点などは鋭いと思いました。

多くの本が取り上げられていますが、だからと言って一つ一つがそう浅いわけではなく、例えば石原慎太郎・曽野綾子対談『死という最後の未来』における石原慎太郎の、余命宣告を受けても男性機能の保持を誇示するという、死に直面した狼狽とその反動からくる"男らしさ"のアピールを看破している点などは鋭いと思いました。

石原 慎太郎/曽野 綾子 『死という最後の未来』(2020/06 幻冬舎/'22年 幻冬舎文庫)

読書案内にもなっていると書きましたが、例えば前田速雄『老いの読書』('22年/新潮選書)のような「死ぬ前に読むべき本」を紹介しているものとは異なる趣旨の本であることは言うまでもなく、「老い本」の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供している本であったように思います(この本自体が「生き方」本であるわけでもなく、あとは自分で考えろということか)。

読書案内にもなっていると書きましたが、例えば前田速雄『老いの読書』('22年/新潮選書)のような「死ぬ前に読むべき本」を紹介しているものとは異なる趣旨の本であることは言うまでもなく、「老い本」の変遷を通してこれからの「老い」を考えるヒントを提供している本であったように思います(この本自体が「生き方」本であるわけでもなく、あとは自分で考えろということか)。

『老年の読書(新潮選書)』['22年]

《読書MEMO》

●目次

はじめに 「老い本」大国ニッポン

第一章 老いの名作は老いない

一 迷惑をかけたくない──『楢山節考』

二 いつか、自分も──『恍惚の人』

三 マンガが見つめる孤独──『いじわるばあさん』

四 古典の老いと理想──『竹取物語』 『枕草子』 『徒然草』 『方丈記』

第二章 老いをどう生きるか

一 百歳の人間宣言

二 定年クライシス

三 六十代──老人界のフレッシュマン

四 「乙女老女」は未来志向

コラム 老い本ブームの先陣を切った二冊の「新しさ」

第三章 老いのライフスタイル

一 一人暮らし

二 おしゃれの伝承

三 おばあさんと料理

四 田舎への移住

コラム 高齢者の「迷惑恐怖」を煽る終活本

第四章 老いの重大問題

一 金は足りるのか

二 配偶者に先立たれる

三 「死」との向き合い方

四 老人と性

おわりに 老い本は不安と希望のしるし──ぴんころ地蔵と姨捨山を訪ねて

老い本年表