「●近代日本文学 (-1948)」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2618】 吉野 源三郎 『君たちはどう生きるか』

「○近代日本文学 【発表・刊行順】」の インデックッスへ 「●「死」を考える」の インデックッスへ

主人公・尾田高雄のハンセン病施設入所日を描く。佐柄木の人物像や哲学が強烈に印象に残った。

『いのちの初夜』['37年]『いのちの初夜 (角川文庫 緑 83-1)』['55年]『いのちの初夜 (角川文庫) 』['20年改版]北条民雄(1914-1937/23歳没)

主人公・尾田高雄は、癩病を患ったために、入院すべく病院へ向かう。病気の宣告を受けてからの尾田は、癩病で死ぬくらいなら、病院に入るくらいなら、と事ある毎に自殺を試みるが、その度に何か別の心持ちがよぎり、思いとどまる。病院に着いた尾田は、佐柄木という癩病の患者に出会う。病院には尾田と佐柄木の他にも沢山の癩病の患者が入院しているが、その多くが重度の患者であるため、佐柄木は、まだ軽度の患者である尾田を格好の話し相手であると思ったのか、親交を深めようとしてくる。しかし尾田は、自身が癩病のため入院せざるを得ない現状を未だに受け入れられず、またしても自殺をはかる。それは未遂に終わるが、一連の出来事を目撃していた佐柄木は、尾田に「意志の大いさは絶望の大いさに正比する」と説く。病状が悪化しながらも生きる佐柄木と、「生きる態度」を定められずにいる尾田。しかし、尾田は佐柄木との会話を繰り返すうちに、「やはり生きてみることだ」という気持ちになる―(「いのちの初夜」)。

川端康成など名だたる文豪からその才能を認められながらも、ハンセン病を患い若くしてこの世を去った北条民雄(1914-1937/23歳没)の作品集で、表題作「いのちの初夜」(1936(昭和11)年)は、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養施設に入所した日とその夜に起きた出来事及び主人公の心象を描いた小説(川端康成は「この小説を読むと、たいていの小説がポンコツに見える」と称賛した)。そのほかに「眼帯記」「癩院受胎」「癩院記録」「続癩院記録」「癩家族」「望郷歌」「吹雪の産声」の7作が収められており、いずれもハンセン病の隔離施設が舞台になっています。

川端康成など名だたる文豪からその才能を認められながらも、ハンセン病を患い若くしてこの世を去った北条民雄(1914-1937/23歳没)の作品集で、表題作「いのちの初夜」(1936(昭和11)年)は、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養施設に入所した日とその夜に起きた出来事及び主人公の心象を描いた小説(川端康成は「この小説を読むと、たいていの小説がポンコツに見える」と称賛した)。そのほかに「眼帯記」「癩院受胎」「癩院記録」「続癩院記録」「癩家族」「望郷歌」「吹雪の産声」の7作が収められており、いずれもハンセン病の隔離施設が舞台になっています。

「いのちの初夜」は、社会的な生きる希望を失い、おのれの肉体も失われていく、それでも生きざるをえない、「生きる」意味を問い続けるハンセン病患者でなければ書けない作品で、文章も平明だけにストレートに心に響きます。この作品は2023年2月にNHK・Eテレの「100分de名著」で取り上げられ話題を呼びました(ゲストは、かつてアイドル・歌手・女優で、今は文筆家・テレビ番組のコメンテーターとしてメディアに登場する機会が多い中江有里氏)。

「いのちの初夜」は、社会的な生きる希望を失い、おのれの肉体も失われていく、それでも生きざるをえない、「生きる」意味を問い続けるハンセン病患者でなければ書けない作品で、文章も平明だけにストレートに心に響きます。この作品は2023年2月にNHK・Eテレの「100分de名著」で取り上げられ話題を呼びました(ゲストは、かつてアイドル・歌手・女優で、今は文筆家・テレビ番組のコメンテーターとしてメディアに登場する機会が多い中江有里氏)。

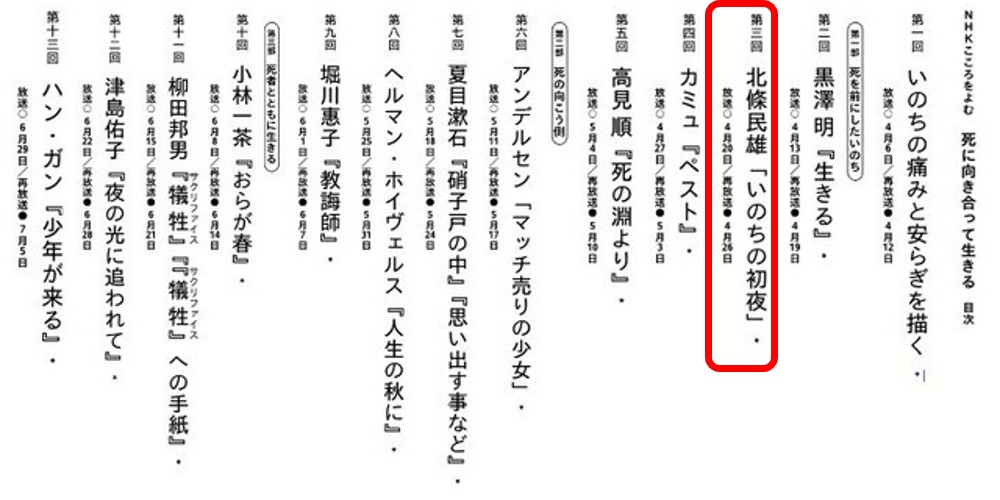

『NHK 100分 de 名著 北條民雄『いのちの初夜』 2023年2月 (NHKテキスト)』

雑誌「文學界」(1936年2月号)に掲載され、原題は「最初の一夜」で、川端康成により「いのちの初夜」に改題され、第3回「芥川賞」の候補にもなりました。作品の冒頭でその施設の立地は「東京から二十マイルそこそこの」と記述されており、これは作者である北條民雄が入所した東京府北多摩郡東村山村の国立療養所多磨全生園(全生園)の位置とほぼ一致します。

ただし、北條民雄は自分の作品が、「癩(らい)文学」と見なされることに強い拒否感を抱いており、「頃日雑記」の中で「私は癩文学などいうものがあろうとは思われぬが、しかし、よし癩文学というものがあるものとしても、決してそのようなものを書きたいとは思わない(中略)私はただ人間を書きたいと思っているのだ。癩など、単に、人間を書く上における一つの「場合」に過ぎぬ」と語っています。

では、この作品をどう読めばいいのか。北條民雄の評伝である『火花 北条民雄の生涯』の作者で、ノンフィクション作家の髙山文彦氏はこう述べています。

「もちろん、読者は作者の意図から離れて好きに読むべきです。しかし、重要なのは作中において、北條が常に健常者の視点を持ち続けていたという事実です。「いのちの初夜」を読むと、肉体的にも精神的にも、彼が健康体であり続けたことは明確です。病友の光岡良二は「彼はハンセン病の賭場口にも立っていなかった」と語っています。実際に北條の病状は非常に軽症で、重症患者を「化けもの」と表現することがありました。反して日記や書簡のなかには、病を受け入れようとする葛藤が表出しています。もちろん、彼自身、のちに日記が公表されるとは思っていなかったでしょう。作品の中では、生身の感情は押し殺していたのでしょうね」

北條民雄が常に健常者の視点を持ち続けていたという指摘は的を射ており、特にこの「いのちの初夜」での主人公・尾田にはそれが感じられます(因みに、北條民雄は1934年に多磨全生園に入院し1937年に亡くなったが、死因は腸結核だった)。佐柄木の方がむしろ重度であり、それでいて達観している様は、最初はややデーモニッシュにさえ思われましたが、実は彼は彼なりに苦闘し、今は哲学的境地に達していることが窺えました。

その佐柄木は、彼らを取り巻く重度の患者らを「人間ではありませんよ。生命です。生命そのもの、いのちそのものなんです」と尾田に言います。「あの人たちの『人間』はもう死んで亡びてしまったんです。ただ、生命だけがびくびくと生きているのです。なんという根強さでしょう」と。そうした佐柄木の人物像や哲学の方が主人公の尾田より強烈に印象に残りました(モデルは文庫所収の「北条民雄の人と生活」を書いている前出の光岡良二(1911-1995)か。彼は東京帝国大学文学部哲学科2年修了時にハンセン病を発病、1933年に多磨全生園に入院、翌年入院してきた北条民雄と知り合った)。

「眼帯記」(1936)は失明への怖れを描いた作品で、ハンセン病の末期は目が見えなくなるのだと改めて知った次第。「癩院受胎」(1936)は病気と生きることへの考えが対照的なふたりの青年と妹、そして彼女に恋心を抱く主人公のさまざまな心情を描いた作品です。

「癩院記録」(1936)及び「続癩院記録」(1936)は、感情を排して院内の患者の生活をスケッチ風に描いた作品で、長閑さを感じる場面もあれば、凄惨な描写もありました。

「癩家族」(1936)は入院している父親、長男、長女の間の愛憎を細かに描いており、「望郷歌」(1937)は、心を閉ざした少年患者を描いた生前最後の作品、「吹雪の産声」(1937)は作者の死後に発表されたもので、死を迎える親友と、療養所内での出産で「生命の連続」を描いた作品です。

何れも珠玉の作品ですが、これらの中ではいちばん最初に書かれた「いのちの初夜」がやはりいちばんの傑作のように思います。

【1955年文庫化[創元文庫]/1955年文庫化・2020年改版[角川文庫]】

《読書MEMO》

島薗 進 『死に向き合って生きる (NHKテキスト こころをよむ 2025年4月~6月)』(2025/03 NHK出版)

矢切の渡しの舟客・斎藤政夫翁(笠智衆)は老船頭(松本克平)に、遠い過去の想い出を語る...。この渡し場に程近い村の旧家の次男として育った政夫(田中晋二)が15歳の秋のこと、母(杉村春子)が病弱のため、近くの町家の娘で母の姪に当る民子(有田紀子)が政夫の家を手伝いに来ている。政夫は二つ年上の民子とは幼い頃から仲が良い。それが嫂のさだ(山本和子)や作女お増(小林トシ子)の口の端にのって、本人同志もいつか稚いながら恋といったものを意識するようになる。祭を明日に控えた日、母の吩咐で山の畑に綿を採りに出かけ二人は、このとき初めて相手の心に恋を感じ合ったが、同時にそれ以来、仲を裂かれなければならなかった。母の言葉で追われるように中学校の寮に入れられた政

矢切の渡しの舟客・斎藤政夫翁(笠智衆)は老船頭(松本克平)に、遠い過去の想い出を語る...。この渡し場に程近い村の旧家の次男として育った政夫(田中晋二)が15歳の秋のこと、母(杉村春子)が病弱のため、近くの町家の娘で母の姪に当る民子(有田紀子)が政夫の家を手伝いに来ている。政夫は二つ年上の民子とは幼い頃から仲が良い。それが嫂のさだ(山本和子)や作女お増(小林トシ子)の口の端にのって、本人同志もいつか稚いながら恋といったものを意識するようになる。祭を明日に控えた日、母の吩咐で山の畑に綿を採りに出かけ二人は、このとき初めて相手の心に恋を感じ合ったが、同時にそれ以来、仲を裂かれなければならなかった。母の言葉で追われるように中学校の寮に入れられた政 夫が、冬の休みに帰省すると、渡し場に迎えてくれるはずの民子の姿はなかった。お増の口から、民子がさだの中傷で実家へ追い帰されたと聞かされ、政夫は早々に学校へ戻る。二人の仲を心配した母や民子の両親の勧めで、民子は政夫への心を抑えて他家へ嫁ぐ。ただ祖母(浦辺粂子)だけが民子を不愍に思った。やがて授業中に電報で呼び戻された政夫は、民子の死を知る。民子の最期を看取った母によると、民子は政夫の手紙を抱きしめながら息を引きとったという。政夫の名は一言もいわずに...。渡し船を降りた翁は民子が好きだった野菊の花を摘んで、墓前に供えるのであった―。

夫が、冬の休みに帰省すると、渡し場に迎えてくれるはずの民子の姿はなかった。お増の口から、民子がさだの中傷で実家へ追い帰されたと聞かされ、政夫は早々に学校へ戻る。二人の仲を心配した母や民子の両親の勧めで、民子は政夫への心を抑えて他家へ嫁ぐ。ただ祖母(浦辺粂子)だけが民子を不愍に思った。やがて授業中に電報で呼び戻された政夫は、民子の死を知る。民子の最期を看取った母によると、民子は政夫の手紙を抱きしめながら息を引きとったという。政夫の名は一言もいわずに...。渡し船を降りた翁は民子が好きだった野菊の花を摘んで、墓前に供えるのであった―。 木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1955(昭和30)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。原作「野菊の墓」は、歌人であった伊藤左千夫が43歳で初めて発表した小説で、1906(明治39)年1月、雑誌「ホトトギス」に掲載、その年の4月に俳書堂から単行本として刊行されています。15歳の少年・斎藤政夫と2歳年上の従姉・民子との淡い恋を描き、夏目漱石が絶賛したというこの作品は、過去に3度映画化されており、その第1作は木下惠介が監督した本作です(2作目('66年)の主演は太田博之と安田道代(大楠道代)、3作目('81年)は澤井信一郎監督、の

木下惠介(1912-1998/享年86)監督の1955(昭和30)年公開作で、同年「キネマ旬報 ベスト・テン」で第3位。原作「野菊の墓」は、歌人であった伊藤左千夫が43歳で初めて発表した小説で、1906(明治39)年1月、雑誌「ホトトギス」に掲載、その年の4月に俳書堂から単行本として刊行されています。15歳の少年・斎藤政夫と2歳年上の従姉・民子との淡い恋を描き、夏目漱石が絶賛したというこの作品は、過去に3度映画化されており、その第1作は木下惠介が監督した本作です(2作目('66年)の主演は太田博之と安田道代(大楠道代)、3作目('81年)は澤井信一郎監督、の 物語の設定では民子の方が2歳年上ですが、主演の田中晋二と有田紀子は共に1940年生まれの当時15歳。有田紀子は女優に憧れ学習院女子中等科に在学中に木下惠介監督に手紙を書いたことが契機となり、民子役に抜擢されましたが、学習院は生徒の映画出演を認めておらず、転校して映画に出演しています。この映画は、旧弊な気風が根強い田舎を舞台にしている分、有田紀子の清楚で現代的なリリシズムが光っていたように思います。ただし、彼女が出演した木下作品は田中晋二と共演した3作品だけです。その後は学業に専念し、1958年早稲田の文学部演劇科に進みますが、それを知った多くがの若者が早稲田を受験したという逸話があります。伊藤左千夫は「野菊の墓」という作品があってこその作家という印象がありますが、有田紀子も、結婚で女優業を引退したということもあって、代表作はこの「野菊の如き君なりき」ということになるのでしょう。

物語の設定では民子の方が2歳年上ですが、主演の田中晋二と有田紀子は共に1940年生まれの当時15歳。有田紀子は女優に憧れ学習院女子中等科に在学中に木下惠介監督に手紙を書いたことが契機となり、民子役に抜擢されましたが、学習院は生徒の映画出演を認めておらず、転校して映画に出演しています。この映画は、旧弊な気風が根強い田舎を舞台にしている分、有田紀子の清楚で現代的なリリシズムが光っていたように思います。ただし、彼女が出演した木下作品は田中晋二と共演した3作品だけです。その後は学業に専念し、1958年早稲田の文学部演劇科に進みますが、それを知った多くがの若者が早稲田を受験したという逸話があります。伊藤左千夫は「野菊の墓」という作品があってこその作家という印象がありますが、有田紀子も、結婚で女優業を引退したということもあって、代表作はこの「野菊の如き君なりき」ということになるのでしょう。 ところで、映画は矢切の渡しの舟客・斎藤政夫老人(笠智衆)が60年前の自らが数え年で15(「月で数えると13歳と何月」と原作にある)の時のことを回想する(船頭に語る)形式で進み、政夫老人は現在73歳ということになりますが(演じる笠智衆は当時51歳)、原作では、「十余年も過去った昔のこと」とあり、語り手の年齢はもしかしたら30歳前後くらいかもしれず、この年齢の差は、「政夫の今」を映画が作られた1955年を現在に設定したためではないかと思われます(小説が発表された年とも約40年の開きがある)。世間一般にも原作の語り手がかなり年齢が高いように思われている気がしますが(コミック版などもそうなっている)、思えば、伊藤左千夫がこの小説を書いたときでさえまだ43歳だったわけで、作者はそこからさらに10歳以上若い"語り手"を設定しているように思います(物語は伊藤左千夫自身の幼い頃の淡い恋が基になっているというから、概算すると原作の時代設定の方が映画より少し古いということになるのかも)。

ところで、映画は矢切の渡しの舟客・斎藤政夫老人(笠智衆)が60年前の自らが数え年で15(「月で数えると13歳と何月」と原作にある)の時のことを回想する(船頭に語る)形式で進み、政夫老人は現在73歳ということになりますが(演じる笠智衆は当時51歳)、原作では、「十余年も過去った昔のこと」とあり、語り手の年齢はもしかしたら30歳前後くらいかもしれず、この年齢の差は、「政夫の今」を映画が作られた1955年を現在に設定したためではないかと思われます(小説が発表された年とも約40年の開きがある)。世間一般にも原作の語り手がかなり年齢が高いように思われている気がしますが(コミック版などもそうなっている)、思えば、伊藤左千夫がこの小説を書いたときでさえまだ43歳だったわけで、作者はそこからさらに10歳以上若い"語り手"を設定しているように思います(物語は伊藤左千夫自身の幼い頃の淡い恋が基になっているというから、概算すると原作の時代設定の方が映画より少し古いということになるのかも)。

因みにこの作品、作品の大部分を占める過去の回想部分は全体を楕円にしてまわりをボカした手法にをとっていますが、先に読んだ『

因みにこの作品、作品の大部分を占める過去の回想部分は全体を楕円にしてまわりをボカした手法にをとっていますが、先に読んだ『 有田紀子、田中晋二の演技は「

有田紀子、田中晋二の演技は「

昭和初期、第一次大戦後の日本。幼い頃から行商人の母親と全国を周り歩いて育ったふみ子(高峰秀子)は、東京で下宿暮らしを始める。職を転々としながら、貧しい生活の中で詩作に励むようになった彼女は、やがて同人雑誌にも参加する。創作活動を通して何人かの男と出会い、また別れるふみ子。やがて、その波乱の中で編んだ「放浪記」が世間で評価され、彼女は文壇へと踏み出していく―。

昭和初期、第一次大戦後の日本。幼い頃から行商人の母親と全国を周り歩いて育ったふみ子(高峰秀子)は、東京で下宿暮らしを始める。職を転々としながら、貧しい生活の中で詩作に励むようになった彼女は、やがて同人雑誌にも参加する。創作活動を通して何人かの男と出会い、また別れるふみ子。やがて、その波乱の中で編んだ「放浪記」が世間で評価され、彼女は文壇へと踏み出していく―。

から幾つかのエピソードを拾って忠実に映像化する一方で、林芙美子の『放浪記』にはない文壇作家・詩人たちとの交流からライバ

から幾つかのエピソードを拾って忠実に映像化する一方で、林芙美子の『放浪記』にはない文壇作家・詩人たちとの交流からライバ ルの女流作家との競い合い、さらにエピローグとして作家として名を成した後、自身の半生を振り返るような描写があります(菊田一夫脚本・森光子主演の舞台のにあるようなでんぐり返しもはない)。

ルの女流作家との競い合い、さらにエピローグとして作家として名を成した後、自身の半生を振り返るような描写があります(菊田一夫脚本・森光子主演の舞台のにあるようなでんぐり返しもはない)。

しかし、林芙美子って面食いだったのだなあ。貧しい彼女に金を援助してくれ、優しく献身してくれる隣室の印刷工・安岡(加東大介)には素気無い態度で接する一方、若い学生(岸田森)に目が行ったり、詩人で劇作家の伊達(仲谷昇)を好きになったりして、ただし伊達の方は二股かけた末に女優で詩人の日夏京子(草笛光子)の方を選んだために振られてしまうと、今度は同じくイケメンの福池(宝田明)に乗りかえるもこれがひどいダメンズ。甘い二枚目役で売り出した宝田明(1934-2022(87歳没))が演技開眼、ここではDV夫を好演しています。これらの男性にはモデルがいるようですが

しかし、林芙美子って面食いだったのだなあ。貧しい彼女に金を援助してくれ、優しく献身してくれる隣室の印刷工・安岡(加東大介)には素気無い態度で接する一方、若い学生(岸田森)に目が行ったり、詩人で劇作家の伊達(仲谷昇)を好きになったりして、ただし伊達の方は二股かけた末に女優で詩人の日夏京子(草笛光子)の方を選んだために振られてしまうと、今度は同じくイケメンの福池(宝田明)に乗りかえるもこれがひどいダメンズ。甘い二枚目役で売り出した宝田明(1934-2022(87歳没))が演技開眼、ここではDV夫を好演しています。これらの男性にはモデルがいるようですが

はっきり分かりません(宝田明が演じた福池は詩人の野村吉哉がモデルか)。実際に林芙美子は当時次から次へと同棲相手を変え、20歳過ぎで画家の手塚緑敏(映画では藤山(小林桂樹))と知り合ってやっと少し落ち着いたようです。

はっきり分かりません(宝田明が演じた福池は詩人の野村吉哉がモデルか)。実際に林芙美子は当時次から次へと同棲相手を変え、20歳過ぎで画家の手塚緑敏(映画では藤山(小林桂樹))と知り合ってやっと少し落ち着いたようです。 草笛光子が演じた芙美子のライバル・日夏京子も原作にない役どころです(菊田一夫原案か)。白坂(伊藤雄之助)が新たに発刊する雑誌「女性芸術」に、村野やす子(文野朋子)の提案で、芙美子と日夏京子とで掲載する詩を競い合うことになって、芙美子が京子の詩の原稿を預かったものの、自分の原稿だけ届け、京子の原稿は締め切りに間に合わなくなるまで手元に置いていたというのは実話なのでしょうか(これが芙美子の作家デビューであるとするならば、芙美子のこの時の原稿が「放浪記」だったということになる。「放浪記」は長谷川時雨編集の「女人芸術」誌に1928(昭和3)年10月から連載された)。

草笛光子が演じた芙美子のライバル・日夏京子も原作にない役どころです(菊田一夫原案か)。白坂(伊藤雄之助)が新たに発刊する雑誌「女性芸術」に、村野やす子(文野朋子)の提案で、芙美子と日夏京子とで掲載する詩を競い合うことになって、芙美子が京子の詩の原稿を預かったものの、自分の原稿だけ届け、京子の原稿は締め切りに間に合わなくなるまで手元に置いていたというのは実話なのでしょうか(これが芙美子の作家デビューであるとするならば、芙美子のこの時の原稿が「放浪記」だったということになる。「放浪記」は長谷川時雨編集の「女人芸術」誌に1928(昭和3)年10月から連載された)。

映画の中で、草笛光子(1933年生まれ)は本気で高峰秀子をぶったそうです。高峰秀子をぶった女優が現役でまだいて、来年['22年]のNHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演するは、「週刊文春」に連載を持っているは、というのもすごいものです。イケメン・ダメンズ役の宝田明もDV夫なので高峰秀子をぶちますが、草笛光子のビンタの方が強烈でした。林芙美子は面食いでなければもっと早くに幸せになれたのかもしれず、その点は樋口一葉などと似ているのではないか思ったりしました。

映画の中で、草笛光子(1933年生まれ)は本気で高峰秀子をぶったそうです。高峰秀子をぶった女優が現役でまだいて、来年['22年]のNHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演するは、「週刊文春」に連載を持っているは、というのもすごいものです。イケメン・ダメンズ役の宝田明もDV夫なので高峰秀子をぶちますが、草笛光子のビンタの方が強烈でした。林芙美子は面食いでなければもっと早くに幸せになれたのかもしれず、その点は樋口一葉などと似ているのではないか思ったりしました。

個人的には、原作は『放浪記』(★★★★★)と『浮雲』(★★★★☆)で甲乙つけ難く、しいて言えば原石の輝きを感じるとともにポジティブな感じがある『放浪記』が上になりますが(物語性を評価して完成度が高い『浮雲』の方をより高く評価する人もいておかしくない)、映画は、同じ成瀬巳喜男監督の「浮雲」(★★★★☆)の方が原作を比較的忠実に再現していて好みで、それに比べると「放浪記」(★★★★)は、菊田一夫的要素はそれなりに面白いですが、やや下でしょうか(それでも星4つだが)。高峰秀子は当時38歳。実際の年齢よりは若く見えます

個人的には、原作は『放浪記』(★★★★★)と『浮雲』(★★★★☆)で甲乙つけ難く、しいて言えば原石の輝きを感じるとともにポジティブな感じがある『放浪記』が上になりますが(物語性を評価して完成度が高い『浮雲』の方をより高く評価する人もいておかしくない)、映画は、同じ成瀬巳喜男監督の「浮雲」(★★★★☆)の方が原作を比較的忠実に再現していて好みで、それに比べると「放浪記」(★★★★)は、菊田一夫的要素はそれなりに面白いですが、やや下でしょうか(それでも星4つだが)。高峰秀子は当時38歳。実際の年齢よりは若く見えます が、本当はもう少し若い時分に林芙美子を演じて欲しかった気もします(「浮雲」の時は30歳だった)。ただ、それでもここまで演じ切れていれば立派なものだと思います。

が、本当はもう少し若い時分に林芙美子を演じて欲しかった気もします(「浮雲」の時は30歳だった)。ただ、それでもここまで演じ切れていれば立派なものだと思います。

映像化作品では、高畑勲(1935-2018/82歳没)監督が自主製作し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させた「セロ弾きのゴーシュ」('82年/63分)があります。また、それ以前には、田中喜次監督の影絵アニメーション「セロひきのゴーシュ」('49年/19分)、森永健次郎、川尻泰司の共同監督の人形劇をカメラで撮影して制作され「日本で最初の長編・総天然色・人形劇・音楽映画」と宣伝された「セロ弾きのゴーシュ」('53年/45分)、神保まつえ監督の学研の人形アニメーション作品「セロひきのゴーシュ」('63年/19分)があり(学研が、昭和30年代に学校や地域で、アートアニメーションとして映像教育を行っていたころの代表作になる)、高畑勲作品以降では学研アニメの「セロひきのゴーシュ」('98年/20分)がありますが、「風の

映像化作品では、高畑勲(1935-2018/82歳没)監督が自主製作し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させた「セロ弾きのゴーシュ」('82年/63分)があります。また、それ以前には、田中喜次監督の影絵アニメーション「セロひきのゴーシュ」('49年/19分)、森永健次郎、川尻泰司の共同監督の人形劇をカメラで撮影して制作され「日本で最初の長編・総天然色・人形劇・音楽映画」と宣伝された「セロ弾きのゴーシュ」('53年/45分)、神保まつえ監督の学研の人形アニメーション作品「セロひきのゴーシュ」('63年/19分)があり(学研が、昭和30年代に学校や地域で、アートアニメーションとして映像教育を行っていたころの代表作になる)、高畑勲作品以降では学研アニメの「セロひきのゴーシュ」('98年/20分)がありますが、「風の

又三郎」がこれまでの5度の映像化のうち3度が実写映画化、2度がアニメ映画化なのに対し、こちらは動物が出てくることもあってか、5度の映像化のすべてが通常アニメまたは人形劇アニメとなっています。

又三郎」がこれまでの5度の映像化のうち3度が実写映画化、2度がアニメ映画化なのに対し、こちらは動物が出てくることもあってか、5度の映像化のすべてが通常アニメまたは人形劇アニメとなっています。 高畑勲監督の「セロ弾きのゴーシュ」は、高畑監督・脚本作品として時期的には「赤毛のアン」('79年)や「じゃりン子チエ」('81年)の次にくるものですが、それら以前の'75年から制作にとりかかっており、背景の描写などは飛躍的に精緻なものとなっています。主人公のゴーシュは、宮沢賢治の原作では、ウダツのあがらない中年男性ともとれますが、映画では18歳ぐらいの若者として描かれています。ただし、このことは、それまでのアニメ作品もそうであるし、賢治作品を描いて最高の画家と言われた茂田井武の『

高畑勲監督の「セロ弾きのゴーシュ」は、高畑監督・脚本作品として時期的には「赤毛のアン」('79年)や「じゃりン子チエ」('81年)の次にくるものですが、それら以前の'75年から制作にとりかかっており、背景の描写などは飛躍的に精緻なものとなっています。主人公のゴーシュは、宮沢賢治の原作では、ウダツのあがらない中年男性ともとれますが、映画では18歳ぐらいの若者として描かれています。ただし、このことは、それまでのアニメ作品もそうであるし、賢治作品を描いて最高の画家と言われた茂田井武の『 水車小屋に住んでいるゴーシュのところに夜ごと現れる様々な動物たち―それらのキャラクターに細やかな演技をさせてデティールに凝っているのが高畑勲のアニメ演出の特徴だったと思いますが、ところで、ゴーシュの家を夜ごと日替わりで訪れた動物たちにはどのような意味が込められていたのか、彼らはゴーシュに何をもたらしたのかということについては、いろいろ議論になっているのではないでしょうか。

水車小屋に住んでいるゴーシュのところに夜ごと現れる様々な動物たち―それらのキャラクターに細やかな演技をさせてデティールに凝っているのが高畑勲のアニメ演出の特徴だったと思いますが、ところで、ゴーシュの家を夜ごと日替わりで訪れた動物たちにはどのような意味が込められていたのか、彼らはゴーシュに何をもたらしたのかということについては、いろいろ議論になっているのではないでしょうか。 最初の晩に訪れた猫から、ゴーシュにトロメライ(トロイメライ)を演奏してくれと頼まれますが、不機嫌な彼はサディズティックな気持ちから「印度の虎狩」という曲を弾きます。これを聴いて猫はのたうち回りますが、ゴーシュが「印度の虎狩」という曲を選んで猫に意地悪したというより、ゴーシュの技量が劣っていて、聞くに堪えないものであることを象徴しているようにとれます。

最初の晩に訪れた猫から、ゴーシュにトロメライ(トロイメライ)を演奏してくれと頼まれますが、不機嫌な彼はサディズティックな気持ちから「印度の虎狩」という曲を弾きます。これを聴いて猫はのたうち回りますが、ゴーシュが「印度の虎狩」という曲を選んで猫に意地悪したというより、ゴーシュの技量が劣っていて、聞くに堪えないものであることを象徴しているようにとれます。 次の晩に家に来たのはかっこうで、最初はこの音楽を教えてほしいと頼み込むかっこうとも生意気だと言い争いをしますが、今度はゴーシュは猫の時ほど敵対的な態度ではなく、かっこうと音程の練習をすることで、自身の音感を鍛え上げていきます。また、かっこうとの交流から、ゴーシュは少しづつ相手の言うことを聞き入れるようになっていきます。それでも、最後ゴーシュは癇癪を起してしまい、かっこうは頭を硝子にぶつけたりしながら、逃げるように去っていきます。

次の晩に家に来たのはかっこうで、最初はこの音楽を教えてほしいと頼み込むかっこうとも生意気だと言い争いをしますが、今度はゴーシュは猫の時ほど敵対的な態度ではなく、かっこうと音程の練習をすることで、自身の音感を鍛え上げていきます。また、かっこうとの交流から、ゴーシュは少しづつ相手の言うことを聞き入れるようになっていきます。それでも、最後ゴーシュは癇癪を起してしまい、かっこうは頭を硝子にぶつけたりしながら、逃げるように去っていきます。 三日目の晩に来たのは狸で、狸は「愉快な馬車屋」という曲を一緒に演奏しようとゴーシュに言い、彼はその申し出を受け入れます。これだけでも、猫のときと比べると大きな変化ですが、小太鼓を演奏する狸とともに、二人はセッションをします。ここではゴーシュはリズム感を鍛えます。

三日目の晩に来たのは狸で、狸は「愉快な馬車屋」という曲を一緒に演奏しようとゴーシュに言い、彼はその申し出を受け入れます。これだけでも、猫のときと比べると大きな変化ですが、小太鼓を演奏する狸とともに、二人はセッションをします。ここではゴーシュはリズム感を鍛えます。 そして、最後の晩に来たのがは野鼠の親子です、ゴーシュは野鼠のお母さんから、子鼠の病気を治して欲しいと頼まれてその訳を聞きくと、ゴーシュのチェロを聞くと病気が治るからだといいいます。ゴーシュは納得すると、子鼠のためにチェロを弾きます。ここでは明らかに、ゴーシュが、自分のためではなく他人のために演奏するようになることを表しています。

そして、最後の晩に来たのがは野鼠の親子です、ゴーシュは野鼠のお母さんから、子鼠の病気を治して欲しいと頼まれてその訳を聞きくと、ゴーシュのチェロを聞くと病気が治るからだといいいます。ゴーシュは納得すると、子鼠のためにチェロを弾きます。ここでは明らかに、ゴーシュが、自分のためではなく他人のために演奏するようになることを表しています。

先にも述べたように、高畑勲監督の「セロ弾きのゴーシュ」('82年)は、高畑勲監督が自主製作し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させたもので、スタジオジブリが高畑勲、宮崎駿両監督のアニメーション映画制作を目的として、当時は株式会社徳間書店の子会社として活動を開始したのが1985年6月であり、「セロ弾きのゴーシュ」はその前の作品であってスタジオジブリ作品ではありませんが、ジブリ発足後も高畑勲監督は宮崎駿監督ほどコンスタントではないですが、「平成狸合戦ぽんぽこ」('94年)や「かぐや姫の物語」('13年)といった佳作を制作しています。

先にも述べたように、高畑勲監督の「セロ弾きのゴーシュ」('82年)は、高畑勲監督が自主製作し、オープロダクションが5年の歳月をかけて完成させたもので、スタジオジブリが高畑勲、宮崎駿両監督のアニメーション映画制作を目的として、当時は株式会社徳間書店の子会社として活動を開始したのが1985年6月であり、「セロ弾きのゴーシュ」はその前の作品であってスタジオジブリ作品ではありませんが、ジブリ発足後も高畑勲監督は宮崎駿監督ほどコンスタントではないですが、「平成狸合戦ぽんぽこ」('94年)や「かぐや姫の物語」('13年)といった佳作を制作しています。 「平成狸合戦ぽんぽこ」は、第49回「毎日映画コンクール」のアニメーション映画賞をするなどしただけでなく、1994年の邦画・配給収入トップ26億円を記録するなど興行的にも成功しました(興行収入44.7億円、観客動員325万人)。環境問題・自然破壊がテーマの1つになっていて、映画の終盤、多摩ニュータウン開発で狸たちは住むところを奪われ、人間に化けることができる狸は人間社会で生きることを選びますが、人間に化けることの出来ない狸は、まだ緑が残る町田に移り住むことにします。その町田市の実際の山々には、映画公開から20年以上たった2020年4月現在も、タヌキのみならず、アライグマやハクビシンなどが生息しているとのことです。

「平成狸合戦ぽんぽこ」は、第49回「毎日映画コンクール」のアニメーション映画賞をするなどしただけでなく、1994年の邦画・配給収入トップ26億円を記録するなど興行的にも成功しました(興行収入44.7億円、観客動員325万人)。環境問題・自然破壊がテーマの1つになっていて、映画の終盤、多摩ニュータウン開発で狸たちは住むところを奪われ、人間に化けることができる狸は人間社会で生きることを選びますが、人間に化けることの出来ない狸は、まだ緑が残る町田に移り住むことにします。その町田市の実際の山々には、映画公開から20年以上たった2020年4月現在も、タヌキのみならず、アライグマやハクビシンなどが生息しているとのことです。

「セロ弾きのゴーシュ」●制作年:1982年●監督・脚本:高畑勲●企画:小松原一男●製作:村田耕一●原画:才田俊次●美術:椋尾篁●音楽:間宮芳生(「星めぐりの歌」(作詞・作曲:宮沢賢治 歌:児童合唱団トマト))●制作会社:オープロダクション●原作:宮澤賢治●時間:63分●声の出演:佐々木秀樹/雨森雅司/白石冬美/肝付兼太/高橋和枝/横沢啓子/高村章子/横沢啓子/千葉順二/槐柳二/矢田耕司/三橋洋一/峰あつ子/横尾三郎●公開:1982/01●配給:オープロダクション(後ににっかつ)(評価:★★★★)

「セロ弾きのゴーシュ」●制作年:1982年●監督・脚本:高畑勲●企画:小松原一男●製作:村田耕一●原画:才田俊次●美術:椋尾篁●音楽:間宮芳生(「星めぐりの歌」(作詞・作曲:宮沢賢治 歌:児童合唱団トマト))●制作会社:オープロダクション●原作:宮澤賢治●時間:63分●声の出演:佐々木秀樹/雨森雅司/白石冬美/肝付兼太/高橋和枝/横沢啓子/高村章子/横沢啓子/千葉順二/槐柳二/矢田耕司/三橋洋一/峰あつ子/横尾三郎●公開:1982/01●配給:オープロダクション(後ににっかつ)(評価:★★★★)  「平成狸合戦ぽんぽこ」●制作年:1994年●監督・脚本・原作:高畑勲●製作:鈴木敏夫●音楽:紅龍/上々颱風ほか●制作会社:スタジオジブリ●時間:119分●声の出演:野々村真/石田ゆり子/5代目柳家小さん/三木のり平/林家こぶ平(9代目林家正蔵)/村田雄浩/神谷明/林原めぐみ/3代目桂米朝/5代目桂文枝/芦屋雁之助/山下容莉枝/黒田由美/清川虹子/泉谷しげる/(ナレーター)3代目古今亭志ん朝●公開:1994/07●配給:東宝(評価:★★★★)

「平成狸合戦ぽんぽこ」●制作年:1994年●監督・脚本・原作:高畑勲●製作:鈴木敏夫●音楽:紅龍/上々颱風ほか●制作会社:スタジオジブリ●時間:119分●声の出演:野々村真/石田ゆり子/5代目柳家小さん/三木のり平/林家こぶ平(9代目林家正蔵)/村田雄浩/神谷明/林原めぐみ/3代目桂米朝/5代目桂文枝/芦屋雁之助/山下容莉枝/黒田由美/清川虹子/泉谷しげる/(ナレーター)3代目古今亭志ん朝●公開:1994/07●配給:東宝(評価:★★★★) 『

『

この「にごりえ」は、今井正監督によりオムニバス映画「にごりえ」('53年/松竹)の第3話として淡島千景主演で映像化されていて、結城朝之助を山村聡、源七を宮口精二、源七の妻・お初を杉村春子が演じています(二人の息子を当時6歳の松山省二が演じている)。「文学座総出演」の映画とのことで、この第3話にはそのほかにヤクザや酔客などの役で、加藤武や小池朝雄、神山繁などがノンクレジットでちょっとだけですが出ています。

この「にごりえ」は、今井正監督によりオムニバス映画「にごりえ」('53年/松竹)の第3話として淡島千景主演で映像化されていて、結城朝之助を山村聡、源七を宮口精二、源七の妻・お初を杉村春子が演じています(二人の息子を当時6歳の松山省二が演じている)。「文学座総出演」の映画とのことで、この第3話にはそのほかにヤクザや酔客などの役で、加藤武や小池朝雄、神山繁などがノンクレジットでちょっとだけですが出ています。 この物語におけるお力は上客の結城朝之助の態度は微妙です。お力は菊の井のいわばナンバーワン芸妓でありながら、今の生活を虚しく感じており、自暴自棄になっているところがあります。そんなお力の前に客として朝之助という独身男性が現れ、彼に対して彼女は自分の生い立ちなどを語るまでになり(その中身は子ども時代の凄まじいまでの貧乏物語で、これは映画でも映像化されていた)、一時は朝之助に気持ちが傾いたかに思えました。でも、朝之助の方は、突き放しはしないものの、「俺の嫁になれ」などといったことを言うわけでもありません。

この物語におけるお力は上客の結城朝之助の態度は微妙です。お力は菊の井のいわばナンバーワン芸妓でありながら、今の生活を虚しく感じており、自暴自棄になっているところがあります。そんなお力の前に客として朝之助という独身男性が現れ、彼に対して彼女は自分の生い立ちなどを語るまでになり(その中身は子ども時代の凄まじいまでの貧乏物語で、これは映画でも映像化されていた)、一時は朝之助に気持ちが傾いたかに思えました。でも、朝之助の方は、突き放しはしないものの、「俺の嫁になれ」などといったことを言うわけでもありません。 お力も、結局は朝之助とは一緒にはなれないと思ったのでしょうか。あるいは、彼女自身が男性に完全に所有されることを拒否しているようにもとれます。そして、さらに深い虚無感に陥ったようにも思われ、源七の方へ奔ったともとれます(源七を狂わせた罰を自ら引き受けて死んでいったとの解釈もあるようだ)。一方、源七の側にすれば、「いっそ死のう」との想いは自然なことであり、ネガティブな意味での「渡りに船」だったかもしれません。彼は一緒に死んでくれる相手としてお力のことを考えていたのではないかと思われます(山中貞雄監督の「

お力も、結局は朝之助とは一緒にはなれないと思ったのでしょうか。あるいは、彼女自身が男性に完全に所有されることを拒否しているようにもとれます。そして、さらに深い虚無感に陥ったようにも思われ、源七の方へ奔ったともとれます(源七を狂わせた罰を自ら引き受けて死んでいったとの解釈もあるようだ)。一方、源七の側にすれば、「いっそ死のう」との想いは自然なことであり、ネガティブな意味での「渡りに船」だったかもしれません。彼は一緒に死んでくれる相手としてお力のことを考えていたのではないかと思われます(山中貞雄監督の「 ただし、変な言い方ですが、こういう絶望的な物語(「悲惨小説」)になっているところが逆に面白いのかもしれず、一葉という人は読者心理がよく分かっていたのではないかと思います。また、お力自身の絶望感には、何か運命論的な思い込みがあるようにも思います。そうしたお力の絶望感が読む側に伝わってくる根底には、描写のリアリズムがあるのでしょう。それも読者を惹きつける要因になっていると思います。

ただし、変な言い方ですが、こういう絶望的な物語(「悲惨小説」)になっているところが逆に面白いのかもしれず、一葉という人は読者心理がよく分かっていたのではないかと思います。また、お力自身の絶望感には、何か運命論的な思い込みがあるようにも思います。そうしたお力の絶望感が読む側に伝わってくる根底には、描写のリアリズムがあるのでしょう。それも読者を惹きつける要因になっていると思います。 ごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

ごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

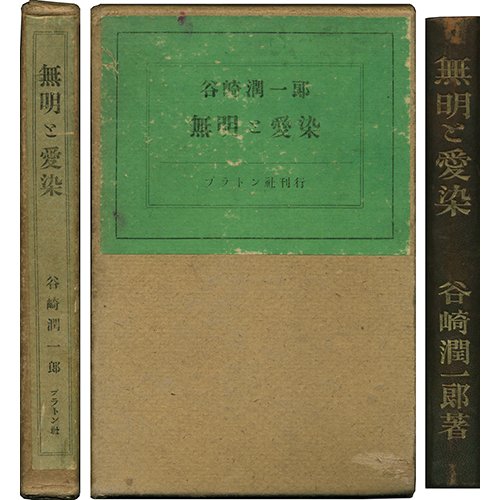

南北朝時代、戦火を免れた山寺に、無明の太郎と異名をとる盗賊(勝新太郎)が、白拍子あがりの情人・愛染(新珠三千代)と爛れた生活を送っていた。自堕落な愛染、太郎が従者のように献身しているのは、彼女が素晴らしい肉体を、持っていたからだった。晩秋のある夕暮、京から太郎の妻・楓(高峰秀子)が尋ねて来た。太郎は、自分を探し求めて訪れた楓を邪慳に扱ったが、彼女はいつしか庫裡に住みつき、ただひたすら獣が獲物を待つ忍従さで太郎に仕えた。それから半年ほども過ぎたある晩、道に迷った高野の上人(佐

南北朝時代、戦火を免れた山寺に、無明の太郎と異名をとる盗賊(勝新太郎)が、白拍子あがりの情人・愛染(新珠三千代)と爛れた生活を送っていた。自堕落な愛染、太郎が従者のように献身しているのは、彼女が素晴らしい肉体を、持っていたからだった。晩秋のある夕暮、京から太郎の妻・楓(高峰秀子)が尋ねて来た。太郎は、自分を探し求めて訪れた楓を邪慳に扱ったが、彼女はいつしか庫裡に住みつき、ただひたすら獣が獲物を待つ忍従さで太郎に仕えた。それから半年ほども過ぎたある晩、道に迷った高野の上人(佐 藤慶)が、一夜の宿を乞うて訪れた。楓は早速自分の苦衷を訴えたが、上人は、愛染を憎む己の心の中にこそ鬼が住んでいると説教し、上人が所持している黄金仏を盗ろうとした太郎には

藤慶)が、一夜の宿を乞うて訪れた。楓は早速自分の苦衷を訴えたが、上人は、愛染を憎む己の心の中にこそ鬼が住んでいると説教し、上人が所持している黄金仏を盗ろうとした太郎には 呪文を唱えて立往生させた。だが、上人はそこに現われた愛染を見て動揺した。その昔、上人を恋仇きと争わせ、仏門に入る結縁をつくった女、それが愛染だった。上人に敵意を感じた愛染は、彼を本堂に誘う。そうした愛染に上人は仏の道を諭そうとしたが―。

呪文を唱えて立往生させた。だが、上人はそこに現われた愛染を見て動揺した。その昔、上人を恋仇きと争わせ、仏門に入る結縁をつくった女、それが愛染だった。上人に敵意を感じた愛染は、彼を本堂に誘う。そうした愛染に上人は仏の道を諭そうとしたが―。

っていることになる)。従って、落ち武者たちが寺を襲い、それを太郎が妻妾見守る前で一人で片付けるというシーンも映画のオリジナルです。勝新太郎の座頭市シリーズを第1作の「座頭市物語」('62年/大映)をはじめ何本も撮っている監督なので、やはり剣戟を入れないと収まらなかったのでしょう(笑)。どこまでこんな調子で原作からの改変があるのかなあと思って観ていたら、佐藤慶の演じる上人が訪ねて来るところから原作戯曲の通りで、宮川一夫のカメラ、伊福部昭の音楽も相俟って、重厚感のある映像化作品に仕上がっていました。

っていることになる)。従って、落ち武者たちが寺を襲い、それを太郎が妻妾見守る前で一人で片付けるというシーンも映画のオリジナルです。勝新太郎の座頭市シリーズを第1作の「座頭市物語」('62年/大映)をはじめ何本も撮っている監督なので、やはり剣戟を入れないと収まらなかったのでしょう(笑)。どこまでこんな調子で原作からの改変があるのかなあと思って観ていたら、佐藤慶の演じる上人が訪ねて来るところから原作戯曲の通りで、宮川一夫のカメラ、伊福部昭の音楽も相俟って、重厚感のある映像化作品に仕上がっていました。

愛染と楓の激突はそのまま新珠三千代と高峰秀子の演技合戦の様相を呈しているように思われ(新珠三千代は現代的なメイク、高峰秀子は能面のようなメイクで、これは肉体と精神の対決を意味しているのではないか)、序盤で派手な剣戟を見せた勝新太郎も、愛染と楓の凌ぎ合いの狭間でたじたじとなる太郎さながらに、やや後退していく感じ。それでも、ああ、この役者が黒澤明の「影武者」をやっていたらなあ、と思わせる骨太さを遺憾なく発揮していました。

愛染と楓の激突はそのまま新珠三千代と高峰秀子の演技合戦の様相を呈しているように思われ(新珠三千代は現代的なメイク、高峰秀子は能面のようなメイクで、これは肉体と精神の対決を意味しているのではないか)、序盤で派手な剣戟を見せた勝新太郎も、愛染と楓の凌ぎ合いの狭間でたじたじとなる太郎さながらに、やや後退していく感じ。それでも、ああ、この役者が黒澤明の「影武者」をやっていたらなあ、と思わせる骨太さを遺憾なく発揮していました。 考えてみれば、原作は戯曲で、それをかなり忠実に再現しているので、役者は原作と同じセリフを話すことになり、新藤兼人の脚本は実質的には前の方に付け加えた部分だけかと思って、「結末は知っているよ」みたいな感じて観ていました。そしたら、最後の最後で意表を突かれました。

考えてみれば、原作は戯曲で、それをかなり忠実に再現しているので、役者は原作と同じセリフを話すことになり、新藤兼人の脚本は実質的には前の方に付け加えた部分だけかと思って、「結末は知っているよ」みたいな感じて観ていました。そしたら、最後の最後で意表を突かれました。 谷崎文学の世界を分かりやすく且つ重厚に再現していましたが、加えて、原作と異なる結末で、"意外性"も愉しめました。これ、映画を観てから原作を読んだ人も、原作の結末に「あれっ」と思うはずであって、全集で20ページくらいなので是非読んでみて欲しいと思います(原作の方が映画より"谷崎的"であるため、映画を観た人は原作がどうなっているか確認した方がいいように思う。映画は「魔性の女」が生きていてはならないというか、"映画的"に改変されている)。

谷崎文学の世界を分かりやすく且つ重厚に再現していましたが、加えて、原作と異なる結末で、"意外性"も愉しめました。これ、映画を観てから原作を読んだ人も、原作の結末に「あれっ」と思うはずであって、全集で20ページくらいなので是非読んでみて欲しいと思います(原作の方が映画より"谷崎的"であるため、映画を観た人は原作がどうなっているか確認した方がいいように思う。映画は「魔性の女」が生きていてはならないというか、"映画的"に改変されている)。

「鬼の棲む館」●制作年:1969年●監督・脚本:三隅研次●製作:永田雅一●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:伊福部昭●原作:谷崎潤一郎「無明と愛染」(戯曲)●時間:76分●出演:勝新太郎/高峰秀子/新珠三千代/佐藤慶/五味龍太郎/木村元/伊達岳志/伴勇太郎/松田剛武/黒木現●公開:1969/05●配給:大映●最初に

「鬼の棲む館」●制作年:1969年●監督・脚本:三隅研次●製作:永田雅一●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:伊福部昭●原作:谷崎潤一郎「無明と愛染」(戯曲)●時間:76分●出演:勝新太郎/高峰秀子/新珠三千代/佐藤慶/五味龍太郎/木村元/伊達岳志/伴勇太郎/松田剛武/黒木現●公開:1969/05●配給:大映●最初に 観た場所:神田・神保町シアター(21-03-10)(評価:★★★★)

観た場所:神田・神保町シアター(21-03-10)(評価:★★★★)

オチが面白かったです。原作を読んだ上で今井正監督の映画化作品を観ましたが、映画でも楽しめました。今井正監督はリアリズムにこだわる作風ですが、こうした話は、細部の描写がリアリであればあるほど、ラストが効いてくるように思いました。若き日の仲谷昇が、放蕩息子を好演しています(あれだけ出ているのに何とノンクレジット。'63年に、劇団の体質への不満から芥川比呂志、小池朝雄、神山繁らと文学座を脱退することになる。因みに、芥川比呂志はこの作品の第1部「

オチが面白かったです。原作を読んだ上で今井正監督の映画化作品を観ましたが、映画でも楽しめました。今井正監督はリアリズムにこだわる作風ですが、こうした話は、細部の描写がリアリであればあるほど、ラストが効いてくるように思いました。若き日の仲谷昇が、放蕩息子を好演しています(あれだけ出ているのに何とノンクレジット。'63年に、劇団の体質への不満から芥川比呂志、小池朝雄、神山繁らと文学座を脱退することになる。因みに、芥川比呂志はこの作品の第1部「 中編に見合った軽妙なオチであるし、作者はミステリ作家並みのストーリーテラーであるなあと思うのですが、一方で、このオチであるがゆえにこの掌編を人情小説の域を出ないものとして、文学作品としてとしてはあまり評価しない人もいるようです。確かにストーリー的に見ても、お峰が伯父(養父にあたる)のために金を工面することが出来たのには安堵させられますが、一時的解決にはなっていても根本的解決にはなっておらず、さらに言えば、お峰が金を結んだことで、罪人が一人誕生したとも言えます。

中編に見合った軽妙なオチであるし、作者はミステリ作家並みのストーリーテラーであるなあと思うのですが、一方で、このオチであるがゆえにこの掌編を人情小説の域を出ないものとして、文学作品としてとしてはあまり評価しない人もいるようです。確かにストーリー的に見ても、お峰が伯父(養父にあたる)のために金を工面することが出来たのには安堵させられますが、一時的解決にはなっていても根本的解決にはなっておらず、さらに言えば、お峰が金を結んだことで、罪人が一人誕生したとも言えます。 また、この作品を単純にコミカルなものとして捉えれば、石之助はお峰にとって救世主的な存在ということになるのかもしれませんが(実際、「山村家―富める世界への反逆者」とか「山村家の贖罪」の代行者とみる説がある)、それは偶然そういう結果になっただけで、別に石之助がお峰の側にいるわけではなく、彼はあくまでも「持てる側」にいて、その意味では「持たざる側」にいるお峰とは対峙的な存在ではないかと思います。

また、この作品を単純にコミカルなものとして捉えれば、石之助はお峰にとって救世主的な存在ということになるのかもしれませんが(実際、「山村家―富める世界への反逆者」とか「山村家の贖罪」の代行者とみる説がある)、それは偶然そういう結果になっただけで、別に石之助がお峰の側にいるわけではなく、彼はあくまでも「持てる側」にいて、その意味では「持たざる側」にいるお峰とは対峙的な存在ではないかと思います。 この辺りは研究者の間でも議論が活発なようですが、一葉が書いているうちにお峰を救わずにはおれなくなったのではないかという説もあって、これ、何だか当たっていそうですが、こうなると結局本人に聞いてみないとわからないということになるのではないでしょうか(研究者もそれは分かった上で議論しているのだと思うが)。

この辺りは研究者の間でも議論が活発なようですが、一葉が書いているうちにお峰を救わずにはおれなくなったのではないかという説もあって、これ、何だか当たっていそうですが、こうなると結局本人に聞いてみないとわからないということになるのではないでしょうか(研究者もそれは分かった上で議論しているのだと思うが)。 ット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

ット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

お関が夫との離縁を両親に哀願するも(DV夫か?)、父親に「子どもと別れて実家で泣き暮らすなら、夫のもとで泣き暮らすのも同じと諦めろ」と言われて(酷いこと言う父親だなあ)本当に諦めるという悲惨な話ですが、背景には嫁ぎ先と実家の経済格差があり、嫁ぎ先は裕福で、別れれば子どもの親権は経済力のある向こう側に行くし、父親からすれば息子の就職まで世話してもらっているので、こちらから離縁を申し出るなんて到底不可能だという状況のようです。左翼系映画人である今井正監督が映像化したことからも窺えるように、経済格差がモチーフの1つにあるかと思います。

お関が夫との離縁を両親に哀願するも(DV夫か?)、父親に「子どもと別れて実家で泣き暮らすなら、夫のもとで泣き暮らすのも同じと諦めろ」と言われて(酷いこと言う父親だなあ)本当に諦めるという悲惨な話ですが、背景には嫁ぎ先と実家の経済格差があり、嫁ぎ先は裕福で、別れれば子どもの親権は経済力のある向こう側に行くし、父親からすれば息子の就職まで世話してもらっているので、こちらから離縁を申し出るなんて到底不可能だという状況のようです。左翼系映画人である今井正監督が映像化したことからも窺えるように、経済格差がモチーフの1つにあるかと思います。 「にごりえ」●制作年:1953年●監督:今井正●製作:伊藤武郎●脚本:水木洋子/井手俊郎●撮影:中尾駿一郎●音楽:團伊玖磨●原作:樋口一葉『十三夜』『大つごもり』『にごりえ』●時間:130分●出演:《十三夜》田村秋子/丹阿弥谷津子/三津田健/芥川比呂志/久門祐夫(ノンクレジット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

「にごりえ」●制作年:1953年●監督:今井正●製作:伊藤武郎●脚本:水木洋子/井手俊郎●撮影:中尾駿一郎●音楽:團伊玖磨●原作:樋口一葉『十三夜』『大つごもり』『にごりえ』●時間:130分●出演:《十三夜》田村秋子/丹阿弥谷津子/三津田健/芥川比呂志/久門祐夫(ノンクレジット)《大つごもり》久我美子/中村伸郎/竜岡晋/長岡輝子/荒木道子/仲谷昇(山村石之助(ノンクレジット))/岸田今日子(山村家次女(ノンクレジット))/北村和夫(車夫(ノンクレジット))/河原崎次郎(従弟・三之助(ノンクレジット))《にごりえ》淡島千景/杉村春子/賀原夏子/南美江/北城真記子/文野朋子/山村聰/宮口精二/十朱久雄/加藤武(ヤクザ(ノンクレジット))/加藤治子/松山省二/小池朝雄(女郎に絡む男(ノンクレジット))/神山繁 (ガラの悪い酔客(ノンクレジット))●公開:1953/11●配給:松竹(評価:★★★★)

嘉永年間、江戸日本橋はせがわ町に、おしず(藤村志保)、おたか(若柳菊)の姉妹がいた。二人はそれぞれ、長唄の師匠、仕立屋として、神経を病んで仕事を休んでいる彫金師の父・新七(藤原釜足)に代って、一家の生計を支えていた。姉のおしずは、生半可な諺を乱発する癖のあるお人好し、妹は利口で勝気な性格だった。姉妹にとって悩みの種は、時折姿を現わしては僅かな貯えを持ち出していく兄の栄二(戸浦六宏)のことで、二人の結婚を妨げている原因の一つあった。ある日、おたかに、彼女が仕立物を納めている信濃屋の一人息子・友吉(塩崎純男)との縁談が持ち上がる。おたかは友吉を憎からず思っていたのだが、彼女は姉よりも先に嫁ぐのが心苦しく、また栄二のこともあるので話を断る。だが、妹の本心を知るおしずは、信濃屋の両親に栄二のことを打ち明け、妹には自分にも好きな人があって近いうちに祝言を上げるからと、縁談を纏めたのである。おたかは喜びながらも、姉の結婚話は嘘に違いないと胸を痛める。そして姉が好きな人だという貞二郎(細川俊之)に会ってみて、姉の嘘を確かめた。だが、おたかは姉が本当に貞二郎に焦がれているのを知っていた。彫金師としては江戸一番の腕を持ちながら少しスネたところのある貞二郎におたかは頼み込み、おしずに会ってもらうことにし。試しにと、おしずに会った貞二郎は、彼女の天衣無縫な性格に心がなごむ。だが、このことが、前からおしずを囲ってみたいと思っていた鶴村(安部徹)に伝わると、鶴村は貞二郎に、おしずは自分の囲われ者だと言って手を引かせようとした。それを真に受けた貞二郎は、おたかに会って確めようとした時、おしずの自分を想ういじらしい気持ちを訴えられて我が身の卑しい気持ちを恥じる。やがておたかの結納も無事に終えた夜、栄二が姿を現わした。おしずは、栄二が妹の婚礼を邪魔する気なら、刺し違えて自分も死のうと短刀を握りしめる―。

嘉永年間、江戸日本橋はせがわ町に、おしず(藤村志保)、おたか(若柳菊)の姉妹がいた。二人はそれぞれ、長唄の師匠、仕立屋として、神経を病んで仕事を休んでいる彫金師の父・新七(藤原釜足)に代って、一家の生計を支えていた。姉のおしずは、生半可な諺を乱発する癖のあるお人好し、妹は利口で勝気な性格だった。姉妹にとって悩みの種は、時折姿を現わしては僅かな貯えを持ち出していく兄の栄二(戸浦六宏)のことで、二人の結婚を妨げている原因の一つあった。ある日、おたかに、彼女が仕立物を納めている信濃屋の一人息子・友吉(塩崎純男)との縁談が持ち上がる。おたかは友吉を憎からず思っていたのだが、彼女は姉よりも先に嫁ぐのが心苦しく、また栄二のこともあるので話を断る。だが、妹の本心を知るおしずは、信濃屋の両親に栄二のことを打ち明け、妹には自分にも好きな人があって近いうちに祝言を上げるからと、縁談を纏めたのである。おたかは喜びながらも、姉の結婚話は嘘に違いないと胸を痛める。そして姉が好きな人だという貞二郎(細川俊之)に会ってみて、姉の嘘を確かめた。だが、おたかは姉が本当に貞二郎に焦がれているのを知っていた。彫金師としては江戸一番の腕を持ちながら少しスネたところのある貞二郎におたかは頼み込み、おしずに会ってもらうことにし。試しにと、おしずに会った貞二郎は、彼女の天衣無縫な性格に心がなごむ。だが、このことが、前からおしずを囲ってみたいと思っていた鶴村(安部徹)に伝わると、鶴村は貞二郎に、おしずは自分の囲われ者だと言って手を引かせようとした。それを真に受けた貞二郎は、おたかに会って確めようとした時、おしずの自分を想ういじらしい気持ちを訴えられて我が身の卑しい気持ちを恥じる。やがておたかの結納も無事に終えた夜、栄二が姿を現わした。おしずは、栄二が妹の婚礼を邪魔する気なら、刺し違えて自分も死のうと短刀を握りしめる―。 1967年公開の三隅研次(1921-1975)監督作で(脚本は依田義賢)、原作は、山本周五郎が江戸・日本橋を舞台に、お互いの幸せを尊重し合う姉妹の姿を描いた『おたふく物語』。姉・おしずを演じる藤村志保は、大映の演技研究生だった頃に原作を読み、いつかこの役を演じたいと思いを抱いていただけあって、お人好しを可愛く演じてはまり役でした。藤村志保はこの頃は毎年5本から10本の映画に出演しており(三隅研次監督の「

1967年公開の三隅研次(1921-1975)監督作で(脚本は依田義賢)、原作は、山本周五郎が江戸・日本橋を舞台に、お互いの幸せを尊重し合う姉妹の姿を描いた『おたふく物語』。姉・おしずを演じる藤村志保は、大映の演技研究生だった頃に原作を読み、いつかこの役を演じたいと思いを抱いていただけあって、お人好しを可愛く演じてはまり役でした。藤村志保はこの頃は毎年5本から10本の映画に出演しており(三隅研次監督の「

「湯治」では、金をせびりに来た兄におしずが短刀を突き出して追い返すも、衣類を持って後を追いかけるという結末で、家に来られても困るけれども、兄妹愛はあるといった感じでしょうか。映画のように、もう来ないという約束を破って妹の婚礼を邪魔するようなタイミングで来たわけでもないですが、映画の方でも、最後には栄二(戸浦六宏)は今度こそもう邪魔しないと言っているので、結局、兄も根はそんな悪い人ではなかったっということでしょう。

「湯治」では、金をせびりに来た兄におしずが短刀を突き出して追い返すも、衣類を持って後を追いかけるという結末で、家に来られても困るけれども、兄妹愛はあるといった感じでしょうか。映画のように、もう来ないという約束を破って妹の婚礼を邪魔するようなタイミングで来たわけでもないですが、映画の方でも、最後には栄二(戸浦六宏)は今度こそもう邪魔しないと言っているので、結局、兄も根はそんな悪い人ではなかったっということでしょう。

原作の最後の「おたふく」では、おしずもおたかも既に結婚していて、おしずの夫は勿論貞二郎ですが、ある日、貞二郎が自分の作った、値段的には張るはずの彫り物を、かつて裕福ではなかったはずのおしずが幾つも持っていることを知り、そこから鶴村との過去の関係を疑い始めて悩むというもので、この誤解を解くために今度はおたかの方が、おしずにとって貞次郎は長年の想い人であり、彼が丹精こめて作った彫り物を身につけていたかったが、直接は言えなくて、長唄の稽古に来ていた鶴村の家人に頼んで鶴村の名で注文したものだと事情を説明し、貞二郎の疑念を晴らすというもの。映画の方は結婚前なので、おしずとおたかの姉妹愛にうたれた貞二郎が、おしずに惚れ直して父・新七におしずを嫁にと申し入れるというものでした。

原作の最後の「おたふく」では、おしずもおたかも既に結婚していて、おしずの夫は勿論貞二郎ですが、ある日、貞二郎が自分の作った、値段的には張るはずの彫り物を、かつて裕福ではなかったはずのおしずが幾つも持っていることを知り、そこから鶴村との過去の関係を疑い始めて悩むというもので、この誤解を解くために今度はおたかの方が、おしずにとって貞次郎は長年の想い人であり、彼が丹精こめて作った彫り物を身につけていたかったが、直接は言えなくて、長唄の稽古に来ていた鶴村の家人に頼んで鶴村の名で注文したものだと事情を説明し、貞二郎の疑念を晴らすというもの。映画の方は結婚前なので、おしずとおたかの姉妹愛にうたれた貞二郎が、おしずに惚れ直して父・新七におしずを嫁にと申し入れるというものでした。 最後がおしずの"天然ボケ"で終わるところは原作も映画も同じで、ストーリーの起伏はありますが、「なみだ川」というタイトルに反して映画も原作も結構コミカルな面があり(その上で泣かせる人情話なのだが)、また、それを藤村志保が上手く演じていました(刃物屋の玉川良一に小刀の突き方を教わるところなどは、深刻な状況なのにほのぼのコントみたい)。

最後がおしずの"天然ボケ"で終わるところは原作も映画も同じで、ストーリーの起伏はありますが、「なみだ川」というタイトルに反して映画も原作も結構コミカルな面があり(その上で泣かせる人情話なのだが)、また、それを藤村志保が上手く演じていました(刃物屋の玉川良一に小刀の突き方を教わるところなどは、深刻な状況なのにほのぼのコントみたい)。

時制的に異なる三話を映画では一続きにしたために、「妹の縁談」は概ねそのままですが、「湯治」では兄の栄二が一度した約束を破っておたかの結納後(婚礼前)に再び押しかけてくるようにし(でも最後は去って行く)、「おたふく」での貞次郎(細川俊之)の疑念は、過去の関係に対するものではなく、リアルタイムにしたのでしょう。そのため、原作には名前しか出てこない鶴村が映画では登場し(安部徹)、貞二郎におしずは自分の囲い者だと言って手を引かせようとするなど、栄二の戸浦六宏と異なり、終始一貫して"悪役"でした(笑)。

時制的に異なる三話を映画では一続きにしたために、「妹の縁談」は概ねそのままですが、「湯治」では兄の栄二が一度した約束を破っておたかの結納後(婚礼前)に再び押しかけてくるようにし(でも最後は去って行く)、「おたふく」での貞次郎(細川俊之)の疑念は、過去の関係に対するものではなく、リアルタイムにしたのでしょう。そのため、原作には名前しか出てこない鶴村が映画では登場し(安部徹)、貞二郎におしずは自分の囲い者だと言って手を引かせようとするなど、栄二の戸浦六宏と異なり、終始一貫して"悪役"でした(笑)。 「なみだ川」●制作年:1967年●監督:三隅研次●脚本:依田義賢●撮影:牧浦地志●音楽:小杉太一郎●原作:山本周五郎●時間:79 分●出演:藤村志保/若柳菊/細川俊之/藤原釜足/玉川良一/安部徹/戸浦六宏/塩崎純男/春本富士夫/水原浩一/花布辰男/本間久子/町田博子/寺島雄作/木村玄/越川一/美山晋八/黒木現/香山恵子/橘公子●公開:1967/10●配給:大映●最初に観た場所:神田・神保町シアター(21-02-24)(評価:★★★★)

「なみだ川」●制作年:1967年●監督:三隅研次●脚本:依田義賢●撮影:牧浦地志●音楽:小杉太一郎●原作:山本周五郎●時間:79 分●出演:藤村志保/若柳菊/細川俊之/藤原釜足/玉川良一/安部徹/戸浦六宏/塩崎純男/春本富士夫/水原浩一/花布辰男/本間久子/町田博子/寺島雄作/木村玄/越川一/美山晋八/黒木現/香山恵子/橘公子●公開:1967/10●配給:大映●最初に観た場所:神田・神保町シアター(21-02-24)(評価:★★★★)  藤原釜足(彫金師の父・新七)

藤原釜足(彫金師の父・新七)

藤村 志保(ふじむら・しほ)女優

藤村 志保(ふじむら・しほ)女優

![樋口一葉 [ちくま日本文学013] 文庫.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E6%A8%8B%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%91%89%20%5B%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%AD%A6013%5D%20%E6%96%87%E5%BA%AB.jpg)

樋口一葉(1872-1896/24歳没)が1895(明治28)年1月から翌年1月まで「文学界」(刊行期間1893.1-1898.1)に断続的に連載た作品で、「暗夜」(1894.6-11)、「大つごもり」(1894.12)に続くものであり、文学界を主宰していた星野天知が、文学界1月号の原稿が集まらなくて一葉に作品を依頼し、一葉は書き溜めていた作品「雛鶏」を改題して発表したとのことです。翌1896(明治29)年、「文芸倶楽部」に一括掲載されると、森鷗外や幸田露伴らに着目され、鴎外の主宰する「めさまし草」誌上での鴎外、露伴、斎藤緑雨の3人による匿名合評「三人冗語」において高い評価で迎えられましたが、一葉はこの頃結核が悪化し、同年11月には死去しています。尚、再掲載時の原稿は口述して妹の邦子に書き取らせたものだそうです。

樋口一葉(1872-1896/24歳没)が1895(明治28)年1月から翌年1月まで「文学界」(刊行期間1893.1-1898.1)に断続的に連載た作品で、「暗夜」(1894.6-11)、「大つごもり」(1894.12)に続くものであり、文学界を主宰していた星野天知が、文学界1月号の原稿が集まらなくて一葉に作品を依頼し、一葉は書き溜めていた作品「雛鶏」を改題して発表したとのことです。翌1896(明治29)年、「文芸倶楽部」に一括掲載されると、森鷗外や幸田露伴らに着目され、鴎外の主宰する「めさまし草」誌上での鴎外、露伴、斎藤緑雨の3人による匿名合評「三人冗語」において高い評価で迎えられましたが、一葉はこの頃結核が悪化し、同年11月には死去しています。尚、再掲載時の原稿は口述して妹の邦子に書き取らせたものだそうです。

らべ』('12年/理論社)が、擬古文の雰囲気を保っていてお奨めです。映画化作品では、五所平之助監督、美空ひばり主演の「たけくらべ」('55年/新東宝) がありますが、個人的には未見です。また、山口百恵のアルバム「15才」に「たけくらべ」という曲があります。千家和也(1946-2019)作詞の歌詞の冒頭の「お歯ぐろ溝(おはぐろどぶ)に燈火(ともしび)うつる」(コレ、「たけくらべ」冒頭の表現をそのまま使っている)の"お歯ぐろ溝"とは、遊女の逃亡を防ぐために設けられた吉原遊郭を囲む溝で、今は埋められてすべて路になっていますが、石垣の跡がちょっとだけ残っています。

らべ』('12年/理論社)が、擬古文の雰囲気を保っていてお奨めです。映画化作品では、五所平之助監督、美空ひばり主演の「たけくらべ」('55年/新東宝) がありますが、個人的には未見です。また、山口百恵のアルバム「15才」に「たけくらべ」という曲があります。千家和也(1946-2019)作詞の歌詞の冒頭の「お歯ぐろ溝(おはぐろどぶ)に燈火(ともしび)うつる」(コレ、「たけくらべ」冒頭の表現をそのまま使っている)の"お歯ぐろ溝"とは、遊女の逃亡を防ぐために設けられた吉原遊郭を囲む溝で、今は埋められてすべて路になっていますが、石垣の跡がちょっとだけ残っています。 お歯ぐろ溝の石垣跡

お歯ぐろ溝の石垣跡

【1949年文庫化・1978年・2013年改版[新潮文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1950年文庫化・1999年改版[岩波文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1954年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ―他二篇』)]/1967年再文庫化[旺文社文庫(『たけくらべ』)]/1968年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ・にごりえ』)]/1992年再文庫化・2008年改版[ちくま文庫(『ちくま日本文学013 樋口一葉』)]/1993年文庫化[集英社文庫(『たけくらべ』)]/2024年再文庫化[100分で読む名作小説(角川文庫)(『文鳥』)]】

【1949年文庫化・1978年・2013年改版[新潮文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1950年文庫化・1999年改版[岩波文庫(『にごりえ・たけくらべ』)]/1954年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ―他二篇』)]/1967年再文庫化[旺文社文庫(『たけくらべ』)]/1968年再文庫化[角川文庫(『たけくらべ・にごりえ』)]/1992年再文庫化・2008年改版[ちくま文庫(『ちくま日本文学013 樋口一葉』)]/1993年文庫化[集英社文庫(『たけくらべ』)]/2024年再文庫化[100分で読む名作小説(角川文庫)(『文鳥』)]】

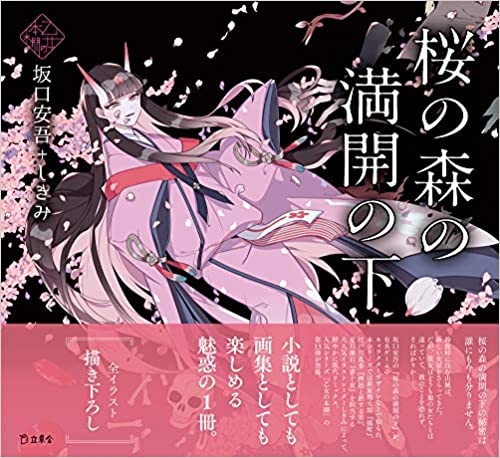

昭和22(1947)年6月、当時40歳の坂口安吾(1906-1955)が雑誌『肉体』創刊号に発表した短編小説「桜の森の満開の下」(さくらのもりのまんかいのした)は、坂口安吾代表作の一つで、「堕落論」と並んで読まれており、傑作と称されることの多い作品です。

昭和22(1947)年6月、当時40歳の坂口安吾(1906-1955)が雑誌『肉体』創刊号に発表した短編小説「桜の森の満開の下」(さくらのもりのまんかいのした)は、坂口安吾代表作の一つで、「堕落論」と並んで読まれており、傑作と称されることの多い作品です。

質屋の娘・お艶(若尾文子)は、ある雪の夜、手代の新助(長谷川明男)と駈け落ちした。この二人を引き取ったのは、店に出入りする遊び人の権次夫婦(須賀不二男・藤原礼子)だった。優しい言葉で二人を迎え入れた夫婦だったが、権次は実は悪党で、お艶の親元へ現われ何かと小金を巻きあげた挙句に、お艶を芸者として売り飛ばし、新助を殺そうとしていた。そんなこととは知らないお艶と新助は、互いに求め合うまま狂おしい愛欲の日々を送っていた。しかし、そんなお艶の艶めかしい姿を、権次の下に出入りする刺青師の清吉(山本學)は焼けつくような眼差しで見ていた。ある雨の夜、権次は計画を実行に移し、殺し屋・三太(木村玄)を新助にさし向けるが、必死で抵抗した新助は、逆に三太を短刀で殺してしまう。同じ頃、土蔵に閉じこめられていたお艶は、清吉に麻薬をかがさ

質屋の娘・お艶(若尾文子)は、ある雪の夜、手代の新助(長谷川明男)と駈け落ちした。この二人を引き取ったのは、店に出入りする遊び人の権次夫婦(須賀不二男・藤原礼子)だった。優しい言葉で二人を迎え入れた夫婦だったが、権次は実は悪党で、お艶の親元へ現われ何かと小金を巻きあげた挙句に、お艶を芸者として売り飛ばし、新助を殺そうとしていた。そんなこととは知らないお艶と新助は、互いに求め合うまま狂おしい愛欲の日々を送っていた。しかし、そんなお艶の艶めかしい姿を、権次の下に出入りする刺青師の清吉(山本學)は焼けつくような眼差しで見ていた。ある雨の夜、権次は計画を実行に移し、殺し屋・三太(木村玄)を新助にさし向けるが、必死で抵抗した新助は、逆に三太を短刀で殺してしまう。同じ頃、土蔵に閉じこめられていたお艶は、清吉に麻薬をかがさ れて気を失い、その白い肌に巨大な女郎蜘蛛の刺青を施される。やがて眠りから醒めたお艶は、刺青によって眠っていた妖しい血を呼び起こされたように瞳が熱を帯びて濡れていた。それからというものお艶は辰巳芸者・染吉と名を改め、次々と男を酔わせてくが、お艶を忘れ切れない新助は嫉妬に身を焦がし、お艶と関係を持った男を次々と殺害、遂にある晩、短刀を持ってお艶に迫る。だが新助にはお艶を殺せず、逆にお艶が新助を刺す。一部始終を垣間見ていた清吉は、遂に耐え切れず自らが彫った女郎蜘蛛を短刀で刺し、自らも命を絶つ―。

れて気を失い、その白い肌に巨大な女郎蜘蛛の刺青を施される。やがて眠りから醒めたお艶は、刺青によって眠っていた妖しい血を呼び起こされたように瞳が熱を帯びて濡れていた。それからというものお艶は辰巳芸者・染吉と名を改め、次々と男を酔わせてくが、お艶を忘れ切れない新助は嫉妬に身を焦がし、お艶と関係を持った男を次々と殺害、遂にある晩、短刀を持ってお艶に迫る。だが新助にはお艶を殺せず、逆にお艶が新助を刺す。一部始終を垣間見ていた清吉は、遂に耐え切れず自らが彫った女郎蜘蛛を短刀で刺し、自らも命を絶つ―。 原作「刺青(しせい)」は、1910(明治43)年11月、同人誌の第二次『新思潮』に発表された谷崎潤一郎の短編小説で、作者本人が処女作だとしていたという作品です(単行本は、翌1911(明治44)年12月に籾山書店より刊行)。皮膚や足に対するフェティシズムと、それに溺れる男の性的倒錯など、その後の谷崎作品に共通するモチーフが見られます。

原作「刺青(しせい)」は、1910(明治43)年11月、同人誌の第二次『新思潮』に発表された谷崎潤一郎の短編小説で、作者本人が処女作だとしていたという作品です(単行本は、翌1911(明治44)年12月に籾山書店より刊行)。皮膚や足に対するフェティシズムと、それに溺れる男の性的倒錯など、その後の谷崎作品に共通するモチーフが見られます。

一方、増村保造監督の映画「刺青(いれずみ)」は、「刺青」の他に同じ谷崎の短編小説「お艶殺し」も基にしていて、映画の方で展開されるサスペンス時代劇風のストーリーは、「お艶殺し」に拠るか、または脚本家としての新藤兼人(1912-2012)のオリジナルということになります。強いて言えば、谷崎の原作における刺青を施され魔性を覚醒された少女がその後どうなったかを、イメージを膨らませて描いた後日譚ともとれます。ただし、映画で、若尾文子演じるお艶が山本學演じる清吉に刺青を掘られるのは物語の中盤なので、10ページほどしかない谷崎の原作に、プロローグとエピローグの両方を足したという感じでしょうか。

一方、増村保造監督の映画「刺青(いれずみ)」は、「刺青」の他に同じ谷崎の短編小説「お艶殺し」も基にしていて、映画の方で展開されるサスペンス時代劇風のストーリーは、「お艶殺し」に拠るか、または脚本家としての新藤兼人(1912-2012)のオリジナルということになります。強いて言えば、谷崎の原作における刺青を施され魔性を覚醒された少女がその後どうなったかを、イメージを膨らませて描いた後日譚ともとれます。ただし、映画で、若尾文子演じるお艶が山本學演じる清吉に刺青を掘られるのは物語の中盤なので、10ページほどしかない谷崎の原作に、プロローグとエピローグの両方を足したという感じでしょうか。

「刺青(いれずみ)」●制作年:1966年●監督:増村保造●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:鏑木創●原作:谷崎潤一郎「刺青(しせい)」「お艶殺し」●時間:86分●出演:若尾文子/長谷川明男/山本學/佐藤慶/須賀不二男/内田朝雄/

「刺青(いれずみ)」●制作年:1966年●監督:増村保造●脚本:新藤兼人●撮影:宮川一夫●音楽:鏑木創●原作:谷崎潤一郎「刺青(しせい)」「お艶殺し」●時間:86分●出演:若尾文子/長谷川明男/山本學/佐藤慶/須賀不二男/内田朝雄/ 藤原礼子/毛利菊枝/南部彰三/木村玄/岩田正/藤川準/薮内武司/山岡鋭二郎/森内一夫/松田剛武/橘公子●公開:1966/01●配給:大映●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(20-03-24)(評価:★★★☆)

藤原礼子/毛利菊枝/南部彰三/木村玄/岩田正/藤川準/薮内武司/山岡鋭二郎/森内一夫/松田剛武/橘公子●公開:1966/01●配給:大映●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(20-03-24)(評価:★★★☆)

具体的には、「志賀直哉に文学の問題はない」(昭和23年発表)において、志賀直哉を、その「一生には、生死を賭したアガキや脱出などはない」とし、「位置の安定だけが、彼の問題であり」、それだけにすぎなかったとしています。夏目漱石についても、「その思惟の根は(中略)わが周囲を肯定し、それを合理化して安定をもとめる以上に深まることはなかった」と批判的ですが、表題から窺えるように、志賀直哉が最大の批判対象となっています。

具体的には、「志賀直哉に文学の問題はない」(昭和23年発表)において、志賀直哉を、その「一生には、生死を賭したアガキや脱出などはない」とし、「位置の安定だけが、彼の問題であり」、それだけにすぎなかったとしています。夏目漱石についても、「その思惟の根は(中略)わが周囲を肯定し、それを合理化して安定をもとめる以上に深まることはなかった」と批判的ですが、表題から窺えるように、志賀直哉が最大の批判対象となっています。 ん(長谷川町子)も「絵はあまりお上手ではないが、文章は相当うまいし、特に思いつきが卓抜だ」という評価の仕方をしているのが興味深いです。作家では、「今度の芥川賞の候補にのぼった安岡章太郎という人のが甚だ新鮮なもので」あったと。ただし、「大岡(昇平)三島(由紀夫)両所のように後世おそるべしというところがない」とも。「大岡三島両所の文章は批評家にわからぬような文章や小説ではないね」とし、「甚だしく多くの人に理解される可能性を含んでいますよ」と述べています。

ん(長谷川町子)も「絵はあまりお上手ではないが、文章は相当うまいし、特に思いつきが卓抜だ」という評価の仕方をしているのが興味深いです。作家では、「今度の芥川賞の候補にのぼった安岡章太郎という人のが甚だ新鮮なもので」あったと。ただし、「大岡(昇平)三島(由紀夫)両所のように後世おそるべしというところがない」とも。「大岡三島両所の文章は批評家にわからぬような文章や小説ではないね」とし、「甚だしく多くの人に理解される可能性を含んでいますよ」と述べています。

武者小路実篤(1885-1976)が1919(大正8)年10月から12月に「大阪毎日新聞」に連載した作品で、1920(大正9)年4月には以文社より単行本が刊行されています。後に書かれる「愛と死」「若き日の思い出」と併せて、武者小路文学の青春三部作と言われていますが、特にこの「友情」は「恋する人はすべからく読むべし」とまで言われるほど根強い人気があるようで、調布市にある武者小路実篤記念館では、昨年['19年]に「友情」の発表100年を記念して、作中の言葉を記した「おみくじ」を作成し、来館者に配布したくらいです。

武者小路実篤(1885-1976)が1919(大正8)年10月から12月に「大阪毎日新聞」に連載した作品で、1920(大正9)年4月には以文社より単行本が刊行されています。後に書かれる「愛と死」「若き日の思い出」と併せて、武者小路文学の青春三部作と言われていますが、特にこの「友情」は「恋する人はすべからく読むべし」とまで言われるほど根強い人気があるようで、調布市にある武者小路実篤記念館では、昨年['19年]に「友情」の発表100年を記念して、作中の言葉を記した「おみくじ」を作成し、来館者に配布したくらいです。 この小説のモデルは、野島が武者小路実篤自身で、大宮が志賀直哉だと言われています。実生活では、志賀直哉は武者小路実篤より2歳年上ですが、二人とも初等科から学習院に通っていて、武者小路実篤が中等科6年、17歳の時、二回落第した志賀が同級になったことから、以後親しくなっています。志賀直哉はビリから6番目、武者小路実篤はビリから4番目の成績で学習院を卒業し、揃って東京帝国大学に入学しています(成績の悪い者同士で仲が良かった?)。ただし、武者小路実篤と志賀直哉が一人の女性を巡って恋敵同士のような関係になったという事実は無いようです(若い頃の風貌を見ると、志賀直哉の方がモテそうだが)。

この小説のモデルは、野島が武者小路実篤自身で、大宮が志賀直哉だと言われています。実生活では、志賀直哉は武者小路実篤より2歳年上ですが、二人とも初等科から学習院に通っていて、武者小路実篤が中等科6年、17歳の時、二回落第した志賀が同級になったことから、以後親しくなっています。志賀直哉はビリから6番目、武者小路実篤はビリから4番目の成績で学習院を卒業し、揃って東京帝国大学に入学しています(成績の悪い者同士で仲が良かった?)。ただし、武者小路実篤と志賀直哉が一人の女性を巡って恋敵同士のような関係になったという事実は無いようです(若い頃の風貌を見ると、志賀直哉の方がモテそうだが)。

渥美信一郎は療養中の妻の見舞いに訪れた湯河原で自動車事故に巻き込まれる。事故にあった青年・青木淳は腕時計を「瑠璃子に返してくれ」と言い残しノートを託して絶命する。青木の葬儀で見聞きした情報を基に、信一郎は妖艶な未亡人・壮田瑠璃子を訪ねる。瑠璃子は腕時計を見て動揺した様子を見せるが、それをごまかし腕時計を預かり、信一郎を音楽会に誘う。青木のノートには愛の印として貰った腕時計が他の男にも送られているのを知って自殺を決意したことが書かれていた―。数年前、貿易商・壮田勝平は自宅で催した園遊会で、子爵の息子・杉野直也と男爵の娘・唐沢瑠璃子から成金ぶりを侮辱され激怒、奸計を巡らす。貴族院議員・唐沢光徳の債権を全て買い取りさらに弱みを握り、瑠璃子に結婚を迫る。自殺を図った父に瑠璃子は「ユージットになろうと思う」と押しとどめ、直也には復讐のため結婚しても貞操を守ると手紙する。壮田と結婚した瑠璃子は、父の見舞いを理由に実家に帰ったり、壮田に「お父様になって」と言ったりして体を許さない。知的障害のある壮田の息子・勝彦も手懐け、寝室の見張りをさせる。壮田は瑠璃子を葉山の別荘に連れ出し、嵐の夜に関係を結ぼうとするが、瑠璃子を追ってきた勝彦が窓から飛び込んで荘田の襲いかかるのを見て驚き卒倒、壮田は我が子の将来を瑠璃子に託し亡くなる、豪奢な生活はその瑠璃子を、男の気持ちを弄ぶ妖婦へと変貌させていた―。

渥美信一郎は療養中の妻の見舞いに訪れた湯河原で自動車事故に巻き込まれる。事故にあった青年・青木淳は腕時計を「瑠璃子に返してくれ」と言い残しノートを託して絶命する。青木の葬儀で見聞きした情報を基に、信一郎は妖艶な未亡人・壮田瑠璃子を訪ねる。瑠璃子は腕時計を見て動揺した様子を見せるが、それをごまかし腕時計を預かり、信一郎を音楽会に誘う。青木のノートには愛の印として貰った腕時計が他の男にも送られているのを知って自殺を決意したことが書かれていた―。数年前、貿易商・壮田勝平は自宅で催した園遊会で、子爵の息子・杉野直也と男爵の娘・唐沢瑠璃子から成金ぶりを侮辱され激怒、奸計を巡らす。貴族院議員・唐沢光徳の債権を全て買い取りさらに弱みを握り、瑠璃子に結婚を迫る。自殺を図った父に瑠璃子は「ユージットになろうと思う」と押しとどめ、直也には復讐のため結婚しても貞操を守ると手紙する。壮田と結婚した瑠璃子は、父の見舞いを理由に実家に帰ったり、壮田に「お父様になって」と言ったりして体を許さない。知的障害のある壮田の息子・勝彦も手懐け、寝室の見張りをさせる。壮田は瑠璃子を葉山の別荘に連れ出し、嵐の夜に関係を結ぼうとするが、瑠璃子を追ってきた勝彦が窓から飛び込んで荘田の襲いかかるのを見て驚き卒倒、壮田は我が子の将来を瑠璃子に託し亡くなる、豪奢な生活はその瑠璃子を、男の気持ちを弄ぶ妖婦へと変貌させていた―。 1916年に戯曲『屋上の狂人』『暴徒の子』、翌年『父帰る』、1918年には『無名作家の日記』『忠直卿行状記』『恩讐の彼方に』などを続々発表して作家としての地位を確立し、1919年、芥川龍之介とともに大阪毎日新聞杜の客員となり、『藤十郎の恋』、『友と友の間』などを書いています。

1916年に戯曲『屋上の狂人』『暴徒の子』、翌年『父帰る』、1918年には『無名作家の日記』『忠直卿行状記』『恩讐の彼方に』などを続々発表して作家としての地位を確立し、1919年、芥川龍之介とともに大阪毎日新聞杜の客員となり、『藤十郎の恋』、『友と友の間』などを書いています。 その菊池寛が1920(大正9年)年の6月9日から12月22日まで大阪毎日新聞、東京日日新聞に連載したのがこの小説『真珠夫人』で、菊池寛(当時31歳)にとって初の本格的な通俗小説であり、その人気は新聞の読者層を変え、後の婦人雑誌ブームに影響を与えたとも言われています。通俗小説の代表格として、紅葉の『金色夜叉』や徳富蘆花の『不如帰』を継ぐとも言われたそうですが、それらよりはずっとモダンであると思います(作中に『金色夜叉』を巡る通俗小説論争がある)。

その菊池寛が1920(大正9年)年の6月9日から12月22日まで大阪毎日新聞、東京日日新聞に連載したのがこの小説『真珠夫人』で、菊池寛(当時31歳)にとって初の本格的な通俗小説であり、その人気は新聞の読者層を変え、後の婦人雑誌ブームに影響を与えたとも言われています。通俗小説の代表格として、紅葉の『金色夜叉』や徳富蘆花の『不如帰』を継ぐとも言われたそうですが、それらよりはずっとモダンであると思います(作中に『金色夜叉』を巡る通俗小説論争がある)。

2002年7月に単行本が刊行され、翌8月に新潮文庫と文春文庫で文庫化されていますが、同2002年4月1日から6月28日の毎月曜から金曜までフジテレビ系列で放送された東海テレビ製作の昼ドラ「真珠夫人」全65回の放映が終わって、その人気を受けてそれぞれ急遽刊行されたのではないでしょうか。それ以前にも、1927年に松竹キネマの池田善信監督・栗島すみ子主演で、1950年には大映が山本嘉次郎監督・高峰三枝子・池部良主演で映画化され、1974年にはTBSがこれも昼ドラの「花王・愛の劇場」で光本幸子(「男はつらいよ」の初代マドンナ)主演の全40回が放映されていますが、2002年の放送はとりわけ人気が高かったようです。放送時間が昼1時30分から2時までで、DVDレコーダーなど無い時代で、会社務めの人の中にはビデオテープを買い溜めて録画した人も多かったとか。

2002年7月に単行本が刊行され、翌8月に新潮文庫と文春文庫で文庫化されていますが、同2002年4月1日から6月28日の毎月曜から金曜までフジテレビ系列で放送された東海テレビ製作の昼ドラ「真珠夫人」全65回の放映が終わって、その人気を受けてそれぞれ急遽刊行されたのではないでしょうか。それ以前にも、1927年に松竹キネマの池田善信監督・栗島すみ子主演で、1950年には大映が山本嘉次郎監督・高峰三枝子・池部良主演で映画化され、1974年にはTBSがこれも昼ドラの「花王・愛の劇場」で光本幸子(「男はつらいよ」の初代マドンナ)主演の全40回が放映されていますが、2002年の放送はとりわけ人気が高かったようです。放送時間が昼1時30分から2時までで、DVDレコーダーなど無い時代で、会社務めの人の中にはビデオテープを買い溜めて録画した人も多かったとか。 その2002年のフジテレビ版は、主演が横山めぐみ、脚本が中島丈博(「

その2002年のフジテレビ版は、主演が横山めぐみ、脚本が中島丈博(「 直也が瑠璃子と会っているのを知った登美子のいる自宅へ直也が帰宅すると、登美子が夫に「おかず何もありません、冷めたコロッケで我慢してください」と言い、たわしと刻んだキャ

直也が瑠璃子と会っているのを知った登美子のいる自宅へ直也が帰宅すると、登美子が夫に「おかず何もありません、冷めたコロッケで我慢してください」と言い、たわしと刻んだキャ ベツを皿に載せて出すという「たわしコロッケ」シーンが当時話題になりましたが、とにかくエグさが前面にきていたでしょうか。一方の瑠璃子は、義理の娘や息子を守りながら、内には直也への愛を秘め、健気に純潔を守り通すというのは原作どおりですが、原作のように男たちの前でフェミニズム論を展開することはなく、視聴者受けを狙ったのかキャラの先鋭的な部分を改変したような印象も受けます。

ベツを皿に載せて出すという「たわしコロッケ」シーンが当時話題になりましたが、とにかくエグさが前面にきていたでしょうか。一方の瑠璃子は、義理の娘や息子を守りながら、内には直也への愛を秘め、健気に純潔を守り通すというのは原作どおりですが、原作のように男たちの前でフェミニズム論を展開することはなく、視聴者受けを狙ったのかキャラの先鋭的な部分を改変したような印象も受けます。

「真珠夫人」●演出:西本淳一/藤木靖之/大垣一穂●脚本:中島丈博●音楽:寺嶋民哉●出演:横山めぐみ/葛山信吾/大和田伸也/森下涼子/松尾敏伸/奈美悦子/日高真弓/浜田晃/増田未亜/河原 さぶ●放映:2002/04~06(全65回)●放送局:フジテレビ

「真珠夫人」●演出:西本淳一/藤木靖之/大垣一穂●脚本:中島丈博●音楽:寺嶋民哉●出演:横山めぐみ/葛山信吾/大和田伸也/森下涼子/松尾敏伸/奈美悦子/日高真弓/浜田晃/増田未亜/河原 さぶ●放映:2002/04~06(全65回)●放送局:フジテレビ

宝石王・岩瀬庄兵衛(柳生博)に黒蜥蜴から「あなたの一番大切なものを頂戴にあがる」という予告状が届く。相談を受けた明智(天知茂)と波越警部(荒井注)が岩瀬と娘の早苗(加山麗子)とホテルロビーで話していると、ドイツ帰りで岩瀬の顧客の緑川夫人(小川真由美)がやって来る。岩瀬は、明智たちが大切なものとは何か尋ねると、「エジプトの星」というダイヤを見せる。黒蜥蜴が指定した夜、明智は浪越警部と共に黒蜥蜴の出現を待ち受けるが、警部はシャワーを浴びると睡魔が襲ってきて岩瀬と共にベッドで寝てしまう。緑川夫人と早苗は隣の部屋に戻り、明智が独りトランプをしながら寝ずの番をすることに。

宝石王・岩瀬庄兵衛(柳生博)に黒蜥蜴から「あなたの一番大切なものを頂戴にあがる」という予告状が届く。相談を受けた明智(天知茂)と波越警部(荒井注)が岩瀬と娘の早苗(加山麗子)とホテルロビーで話していると、ドイツ帰りで岩瀬の顧客の緑川夫人(小川真由美)がやって来る。岩瀬は、明智たちが大切なものとは何か尋ねると、「エジプトの星」というダイヤを見せる。黒蜥蜴が指定した夜、明智は浪越警部と共に黒蜥蜴の出現を待ち受けるが、警部はシャワーを浴びると睡魔が襲ってきて岩瀬と共にベッドで寝てしまう。緑川夫人と早苗は隣の部屋に戻り、明智が独りトランプをしながら寝ずの番をすることに。 そこへ再び緑川夫人が現れ、明智に、明智と黒蜥蜴どちらが勝つかという賭けを持ち掛け、明智は探偵稼業を賭けることに。緑川夫人は自分の全財産、身も心も賭けると言う。緑川夫人が隣の部屋で物音がすると言い、明智と早苗の部屋を見に行くが、早苗はベッドに寝ているらしく、夫人の問いかけにも「眠い」と応える。安心した二人は、部屋に戻る。犯行予告の深夜12時までポーカーをする明智と緑川夫人。しかし、何事もなく12時を過ぎる。緑川夫人は、明智たちが黒蜥蜴の目的の品をとり間違えてはいないかと言い、岩瀬に宝石よりもっと大切なものはないかと尋ね、それが早苗であることがわかると一同は慌てて部屋を飛び出す。早苗の部屋に行くと、彼女は先ほど同じくベッドで寝ていたが、明智がその髪を掴むと、マネキンの頭部だった。波越警部はホテルをチェックアウトした不審者

そこへ再び緑川夫人が現れ、明智に、明智と黒蜥蜴どちらが勝つかという賭けを持ち掛け、明智は探偵稼業を賭けることに。緑川夫人は自分の全財産、身も心も賭けると言う。緑川夫人が隣の部屋で物音がすると言い、明智と早苗の部屋を見に行くが、早苗はベッドに寝ているらしく、夫人の問いかけにも「眠い」と応える。安心した二人は、部屋に戻る。犯行予告の深夜12時までポーカーをする明智と緑川夫人。しかし、何事もなく12時を過ぎる。緑川夫人は、明智たちが黒蜥蜴の目的の品をとり間違えてはいないかと言い、岩瀬に宝石よりもっと大切なものはないかと尋ね、それが早苗であることがわかると一同は慌てて部屋を飛び出す。早苗の部屋に行くと、彼女は先ほど同じくベッドで寝ていたが、明智がその髪を掴むと、マネキンの頭部だった。波越警部はホテルをチェックアウトした不審者 を洗い、山川教授が量子力学の論文を書いていて大量の原稿を部屋に持ち込み、大きなトランクを下げてホテルを出たという情報を得る。部屋には大量の原稿が残されていて、山川教授に扮していた雨宮(清水章吾)という男が、トランクに早苗を詰めてホテルを出たのだ。宿泊者名簿を見た時から雨宮に目を付けていた明智は、助手の文代(五十嵐めぐみ)と小林(柏原貴)に雨宮の車をつけさせていることを話し、再び緑川夫人とポーカーをする。文代と小林は雨宮からトランクを奪い、中を開けると下着姿で猿轡で手足を縛られた早苗が出てくる。明智はこの報告を受け波越たちに伝えると、早苗が救出されたが雨宮が逃げたことで、緑川夫人は「どうやらこの勝負引き分けのようでしたね」と言うが、明智は「この勝負は僕が勝ちました」と言う―。

を洗い、山川教授が量子力学の論文を書いていて大量の原稿を部屋に持ち込み、大きなトランクを下げてホテルを出たという情報を得る。部屋には大量の原稿が残されていて、山川教授に扮していた雨宮(清水章吾)という男が、トランクに早苗を詰めてホテルを出たのだ。宿泊者名簿を見た時から雨宮に目を付けていた明智は、助手の文代(五十嵐めぐみ)と小林(柏原貴)に雨宮の車をつけさせていることを話し、再び緑川夫人とポーカーをする。文代と小林は雨宮からトランクを奪い、中を開けると下着姿で猿轡で手足を縛られた早苗が出てくる。明智はこの報告を受け波越たちに伝えると、早苗が救出されたが雨宮が逃げたことで、緑川夫人は「どうやらこの勝負引き分けのようでしたね」と言うが、明智は「この勝負は僕が勝ちました」と言う―。

原作では、緑川夫人こそが「黒蜥蜴」であることを、最初の3分の1くらいのところで指摘してしまいますが、ドラマも(この回からシリーズがレギュラーで2時間枠となった)、正味90分くらいの内の最初の30分で、同じく明智が当人の目の前で指摘します。でも、その前に緑川夫人が明智をさんざん挑発しているので、明智もかなり何となく気がついていた印象がドラマではありました。前半部の明智と緑川夫人の心理合戦がなかなか面白く、ポーカー

原作では、緑川夫人こそが「黒蜥蜴」であることを、最初の3分の1くらいのところで指摘してしまいますが、ドラマも(この回からシリーズがレギュラーで2時間枠となった)、正味90分くらいの内の最初の30分で、同じく明智が当人の目の前で指摘します。でも、その前に緑川夫人が明智をさんざん挑発しているので、明智もかなり何となく気がついていた印象がドラマではありました。前半部の明智と緑川夫人の心理合戦がなかなか面白く、ポーカー をやる明智と緑川夫人とで、最初のうちは緑川夫人が圧勝し、やがてそれに呼応するように早苗が誘拐されたことが明らかになりますが、その後、実は、山川教授に扮してホテルを抜け出た雨宮に、明智の助手・文代と小林の尾行がついていることを明智から知らされるや、今度は緑川夫人のツキが落ちたかのように明智に負け続けます。原作でも二人はトランプゲームをしますが、勝負の形勢推移はドラマのオリジナルであり、上手いと思いました。

をやる明智と緑川夫人とで、最初のうちは緑川夫人が圧勝し、やがてそれに呼応するように早苗が誘拐されたことが明らかになりますが、その後、実は、山川教授に扮してホテルを抜け出た雨宮に、明智の助手・文代と小林の尾行がついていることを明智から知らされるや、今度は緑川夫人のツキが落ちたかのように明智に負け続けます。原作でも二人はトランプゲームをしますが、勝負の形勢推移はドラマのオリジナルであり、上手いと思いました。

因みに、黒蜥蜴による最初の誘拐の試みの際に、早苗が「眠い」と言ったのは実は緑川夫人の腹話術で、原作通り(原作の方がいっぱい喋っている)。二度目の誘拐の試みの際に、長椅子を用いるのも原作通りですが、緑川夫人が顔パックしたり風呂に入ったりして早苗になりすますのはドラマのオリジナルです(「浴室要員」が小川真由美とは!)。

因みに、黒蜥蜴による最初の誘拐の試みの際に、早苗が「眠い」と言ったのは実は緑川夫人の腹話術で、原作通り(原作の方がいっぱい喋っている)。二度目の誘拐の試みの際に、長椅子を用いるのも原作通りですが、緑川夫人が顔パックしたり風呂に入ったりして早苗になりすますのはドラマのオリジナルです(「浴室要員」が小川真由美とは!)。 小川真由美の演技も良かったかと思います(この人、岩下志麻と「

小川真由美の演技も良かったかと思います(この人、岩下志麻と「 映画化作品の前二作は何れも三島由紀夫の戯曲を原作とした「三島戯曲の映画化」であり(深作欣二版の方は三島由紀夫自身が特別出演していることでも知られる)、ドラマの方が原作に近いかと思います。ただし、三島は戯曲化するにあたり、「女賊黒蜥蜴と明智小五郎との恋愛を前景に押し出して、劇の主軸」にしたとのことですが、ドラマ版もその影響を受けている面があるように思いました。ただし、「美女」が明智の腕に抱かれて死ぬというのは、このシリーズの定石でもあります。

映画化作品の前二作は何れも三島由紀夫の戯曲を原作とした「三島戯曲の映画化」であり(深作欣二版の方は三島由紀夫自身が特別出演していることでも知られる)、ドラマの方が原作に近いかと思います。ただし、三島は戯曲化するにあたり、「女賊黒蜥蜴と明智小五郎との恋愛を前景に押し出して、劇の主軸」にしたとのことですが、ドラマ版もその影響を受けている面があるように思いました。ただし、「美女」が明智の腕に抱かれて死ぬというのは、このシリーズの定石でもあります。

早苗役の加山麗子の入浴シーンもありますが、躰だけの部分は吹き替えのように見えます。トランクから助け出される場面も、実は原作では全裸なのですが、ドラマでは下着姿です。でも、後半、黒蜥蜴に囚われてからは、吹き替え無しでほとんど全裸に近かったです(原作では完全に全裸なのだが、まあ、頑張っている方だろう)。

早苗役の加山麗子の入浴シーンもありますが、躰だけの部分は吹き替えのように見えます。トランクから助け出される場面も、実は原作では全裸なのですが、ドラマでは下着姿です。でも、後半、黒蜥蜴に囚われてからは、吹き替え無しでほとんど全裸に近かったです(原作では完全に全裸なのだが、まあ、頑張っている方だろう)。

清水章吾が、山川教授に扮した黒蜥蜴の部下・雨宮(黒蜥蜴の指示で"獲物"を剥製にするために水槽に沈める係だが、逆に明智に早苗の替わりに水槽に沈められてしまう。この回の明智は結構シビア)を演じていますが、かつてチワワ犬とともに出演した「アイフル」のCMで一躍ブレイクしましたが、昨年['19年]末、仕事も家族関係もうまくいかず自殺未遂したとの報道があり心配です(この人、2010年に脳梗塞となり保険会社のCMや

清水章吾が、山川教授に扮した黒蜥蜴の部下・雨宮(黒蜥蜴の指示で"獲物"を剥製にするために水槽に沈める係だが、逆に明智に早苗の替わりに水槽に沈められてしまう。この回の明智は結構シビア)を演じていますが、かつてチワワ犬とともに出演した「アイフル」のCMで一躍ブレイクしましたが、昨年['19年]末、仕事も家族関係もうまくいかず自殺未遂したとの報道があり心配です(この人、2010年に脳梗塞となり保険会社のCMや 舞台を降板するなどした際も、ストレスでうつ状態となり1度目の自殺未遂している)。

舞台を降板するなどした際も、ストレスでうつ状態となり1度目の自殺未遂している)。

第6話、第7話で本名の「詫摩繁春」名義で出演していた宅麻伸が、ここでは黒蜥蜴に囚われ、水槽に沈められて、はく製にされてしまう役でした。当時、宅麻伸は、キャバレーのボーイをしながらデビューを目指していた時期で、キャバレーの店主が天知茂に紹介して天知の事務所に預かりとなっていたそうです(「明智事務所」ならぬ「天知事務所」か)。

第6話、第7話で本名の「詫摩繁春」名義で出演していた宅麻伸が、ここでは黒蜥蜴に囚われ、水槽に沈められて、はく製にされてしまう役でした。当時、宅麻伸は、キャバレーのボーイをしながらデビューを目指していた時期で、キャバレーの店主が天知茂に紹介して天知の事務所に預かりとなっていたそうです(「明智事務所」ならぬ「天知事務所」か)。

「江戸川乱歩 美女シリーズ(第8話)/悪魔のような美女」●制作年:1979年●監督:井上梅次●プロデューサー:佐々木孟●脚本:ジェームス三木●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「黒蜥蜴」●時間:90 分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/柏原貴/荒井注/小川真由美/加山麗子/清水正吾/大前均/北町嘉郎/託磨繁春(宅麻伸)/羽生昭彦/水木涼子/工藤和彦/加島潤/岡本忠幸/鈴木謙一/市東昭秀/篠原靖夫/沖秀一/加藤真琴/マリー・オーマレイ/ウィリー・ドーシイ●放送局:テレビ朝日●放送日:1979/04/14(評価:★★★★)

「江戸川乱歩 美女シリーズ(第8話)/悪魔のような美女」●制作年:1979年●監督:井上梅次●プロデューサー:佐々木孟●脚本:ジェームス三木●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「黒蜥蜴」●時間:90 分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/柏原貴/荒井注/小川真由美/加山麗子/清水正吾/大前均/北町嘉郎/託磨繁春(宅麻伸)/羽生昭彦/水木涼子/工藤和彦/加島潤/岡本忠幸/鈴木謙一/市東昭秀/篠原靖夫/沖秀一/加藤真琴/マリー・オーマレイ/ウィリー・ドーシイ●放送局:テレビ朝日●放送日:1979/04/14(評価:★★★★)

宝石窃盗犯・西岡三郎(睦五郎)が脱獄し、逃走中に仲間(沖秀一)を射殺して行方をくらます。撃たれた男の最期の言葉から、西岡は白髪の鬘を被って変装しているらしい。明智も事務所で文代(五十嵐めぐみ)、小林(柏原貴)とこのニュースを見ていた。西岡は10年前に盗んだ宝石の隠し場所である、富豪・大牟田の別荘にある墓所に行くが、盗品は全て無くなっていた。西岡の行方を追う波越警部(荒井注)に、大牟田家に痴漢が入

宝石窃盗犯・西岡三郎(睦五郎)が脱獄し、逃走中に仲間(沖秀一)を射殺して行方をくらます。撃たれた男の最期の言葉から、西岡は白髪の鬘を被って変装しているらしい。明智も事務所で文代(五十嵐めぐみ)、小林(柏原貴)とこのニュースを見ていた。西岡は10年前に盗んだ宝石の隠し場所である、富豪・大牟田の別荘にある墓所に行くが、盗品は全て無くなっていた。西岡の行方を追う波越警部(荒井注)に、大牟田家に痴漢が入 ったという通報が入る。痴漢は白髪にサングラスの男とのことで、一同は大牟田家へ向かう。大牟田邸では、未亡人のルリ子(金沢碧)が、妹の豊子(田島はるか)と画家の川村(小坂一也)と3人で住んでいた。ルリ子は夫の財産が思ったより少なかったため、近くの別荘を売却するという。別荘には

ったという通報が入る。痴漢は白髪にサングラスの男とのことで、一同は大牟田家へ向かう。大牟田邸では、未亡人のルリ子(金沢碧)が、妹の豊子(田島はるか)と画家の川村(小坂一也)と3人で住んでいた。ルリ子は夫の財産が思ったより少なかったため、近くの別荘を売却するという。別荘には 川村が住んでいたが、ルリ子と川村は結婚することとなり一緒に住み始めたのだった。ルリ子は前夜、入浴中に白髪とサングラスの男に覗かれたという。すると、別荘の買い手と

川村が住んでいたが、ルリ子と川村は結婚することとなり一緒に住み始めたのだった。ルリ子は前夜、入浴中に白髪とサングラスの男に覗かれたという。すると、別荘の買い手と して現れた、顔にアザがある白髪にサングラスの里見(田村高廣)という

して現れた、顔にアザがある白髪にサングラスの里見(田村高廣)という 人物が、それは自分だと告白する。別荘の持ち主の家を捜しているうちに近くまで来て、庭から浴室を覗いてしまったのだという。西岡に関する情報もなく一同は大牟田邸を去る。里見が夫に似ているのを気味悪がるルリ子たち。実は大牟田(田村高廣、二役)はルリ子に唆された川村が断崖から突き落として殺害し、妹の豊子もこのことを知っていて、さらに、主治医の住田洋子(奈美悦子)を使って他殺と判らないように死亡診断書を書かせていた。里見は近くのホテル

人物が、それは自分だと告白する。別荘の持ち主の家を捜しているうちに近くまで来て、庭から浴室を覗いてしまったのだという。西岡に関する情報もなく一同は大牟田邸を去る。里見が夫に似ているのを気味悪がるルリ子たち。実は大牟田(田村高廣、二役)はルリ子に唆された川村が断崖から突き落として殺害し、妹の豊子もこのことを知っていて、さらに、主治医の住田洋子(奈美悦子)を使って他殺と判らないように死亡診断書を書かせていた。里見は近くのホテル

に宿泊していた。明智が大牟田家の墓へ来ると、散歩中の里見と会い、彼はルリ子を気に入って、彼女にプロポーズをするという。里見から宝石をプレゼントされ、欲深いルリ子の心は動く。ただ、里見のタバコを取り出す際の仕草やペンダントを振り回す癖が大牟田に似ているのが、夫の殺害に関与していたルリ子は気味が悪い。それでも、金に余裕がある里見へと関心がいくのだった―。

に宿泊していた。明智が大牟田家の墓へ来ると、散歩中の里見と会い、彼はルリ子を気に入って、彼女にプロポーズをするという。里見から宝石をプレゼントされ、欲深いルリ子の心は動く。ただ、里見のタバコを取り出す際の仕草やペンダントを振り回す癖が大牟田に似ているのが、夫の殺害に関与していたルリ子は気味が悪い。それでも、金に余裕がある里見へと関心がいくのだった―。 改変のポイントは、窃盗犯・西岡(原作では「紅髑髏」ことシナ海の海賊王・朱凌谿)を里見こと大牟田が利用して、犯行時のアリバイ工作をすることで(最初は西岡の方が利用していたのだが、途中で立場が逆転する)、原作にはこうした話はありません(ドラマでは、犯人が誰か(WHO)ということより、犯人がどうやったか(HOW)がポイントになっている)。原作は、瑠璃子(ルリ子)、川村、里見の3人以外に主だった登場人物はいないシンプルな作りで、プロットよりも「怪奇・復讐譚」であることにウェイトが置かれていますが、ドラマでは、原作には無いルリ子の妹や主治医まで共謀者として登場させ、何れもが大牟田の復讐対象となっています。

改変のポイントは、窃盗犯・西岡(原作では「紅髑髏」ことシナ海の海賊王・朱凌谿)を里見こと大牟田が利用して、犯行時のアリバイ工作をすることで(最初は西岡の方が利用していたのだが、途中で立場が逆転する)、原作にはこうした話はありません(ドラマでは、犯人が誰か(WHO)ということより、犯人がどうやったか(HOW)がポイントになっている)。原作は、瑠璃子(ルリ子)、川村、里見の3人以外に主だった登場人物はいないシンプルな作りで、プロットよりも「怪奇・復讐譚」であることにウェイトが置かれていますが、ドラマでは、原作には無いルリ子の妹や主治医まで共謀者として登場させ、何れもが大牟田の復讐対象となっています。 恒例の「浴室」要員は、風呂場で覗き被害に遭う「宝石の美女」ことルリ子を演じた金沢碧(1953年生まれ)で、本人と吹き替えを巧みに織り交ぜて(笑)、自然な感じで撮られていました。この「江戸川乱歩の美女シリーズ」は、1977年から1994年までテレビ朝日系「土曜ワイド劇場」で17年間放送されたテレビドラマシリーズですが、金沢碧はこの「土曜ワイド劇場」に1979年から2012年までの間、全部で27回出演していて、その中でこの「宝石の美女」が初登場でした。この「美女シリーズ」でも第15話「鏡地獄の美女」('81年)で再登場しますが、"天知茂版"の「美女シリーズ」で「美女」として2度出演したは叶和貴子(第17話「天国と地獄の美女」、第21話「白い素肌の美女」)と金沢碧だけで、この回が好評であったことを示すものかもしれません。

恒例の「浴室」要員は、風呂場で覗き被害に遭う「宝石の美女」ことルリ子を演じた金沢碧(1953年生まれ)で、本人と吹き替えを巧みに織り交ぜて(笑)、自然な感じで撮られていました。この「江戸川乱歩の美女シリーズ」は、1977年から1994年までテレビ朝日系「土曜ワイド劇場」で17年間放送されたテレビドラマシリーズですが、金沢碧はこの「土曜ワイド劇場」に1979年から2012年までの間、全部で27回出演していて、その中でこの「宝石の美女」が初登場でした。この「美女シリーズ」でも第15話「鏡地獄の美女」('81年)で再登場しますが、"天知茂版"の「美女シリーズ」で「美女」として2度出演したは叶和貴子(第17話「天国と地獄の美女」、第21話「白い素肌の美女」)と金沢碧だけで、この回が好評であったことを示すものかもしれません。

ドラマで付け加えられたキャラクターのうち、田島はるか(1957年生まれ)演じる妹の豊子は、裸にされて逆さ吊りされた遺体で発見されますが、田島はるかはもともとロマンポルノの女優なので、これは吹き替え無しでしょうか(1976年の日活時代から1978年の「にっかつ」初年まで活動)。奈美悦子(1950年生まれ)が演じる死亡診断書において私利のために共謀する主治医の住田洋子も、半裸の状態で遺体で発見されますが、これは"全裸"ではなく"半裸"なので、岩場に逆さに

ドラマで付け加えられたキャラクターのうち、田島はるか(1957年生まれ)演じる妹の豊子は、裸にされて逆さ吊りされた遺体で発見されますが、田島はるかはもともとロマンポルノの女優なので、これは吹き替え無しでしょうか(1976年の日活時代から1978年の「にっかつ」初年まで活動)。奈美悦子(1950年生まれ)が演じる死亡診断書において私利のために共謀する主治医の住田洋子も、半裸の状態で遺体で発見されますが、これは"全裸"ではなく"半裸"なので、岩場に逆さに

突っ立った脚はともかく、あとは奈美悦子本人でしょう(何だか、こんなことばかりにこだわっている(笑))。奈美悦子は第13話「

突っ立った脚はともかく、あとは奈美悦子本人でしょう(何だか、こんなことばかりにこだわっている(笑))。奈美悦子は第13話「 先にも述べた通り、原作が犯人の手記による叙述スタイルであるところに無理やり明智を絡ませているため、プロセスにおいて明智が事件に関与する部分は少な目で、文代や小林に至っては殆ど事務所内にいるだけという感じでした。そうした

先にも述べた通り、原作が犯人の手記による叙述スタイルであるところに無理やり明智を絡ませているため、プロセスにおいて明智が事件に関与する部分は少な目で、文代や小林に至っては殆ど事務所内にいるだけという感じでした。そうした 物足りない面もありますが、探偵ものではない原作を大幅アレンジしているわりには、原作のテイストはよく残しているように思いました(田村高廣の演技が光り、天知茂と競演する形になっている)。

物足りない面もありますが、探偵ものではない原作を大幅アレンジしているわりには、原作のテイストはよく残しているように思いました(田村高廣の演技が光り、天知茂と競演する形になっている)。 を知った里見こと大牟田は、別の嬰児の屍体を入手し、川村や瑠璃子の恐怖を増すための演出に使ったのですが、この話はドラマでは割愛されています(気持ち悪すぎる?)。そして、語り手である人物は、今、十何年になる獄中生活にあるというオチです(終身刑に服していることを示唆)。原作で、閉じ込められたはずの瑠璃子が犯人の前に(おそらく幻影として)現れた時、彼女は、手に宝石をつかんで、それをサラサラと赤ん坊の上に砂遊びのようにこぼす仕草をし、この部分が原作の恐怖の最後のクライマックスになっていますが、ドラマでも、赤ん坊は出てこないものの、エンディングでその部分は活かしています。この辺りは、まずまず工夫されていたと思います。

を知った里見こと大牟田は、別の嬰児の屍体を入手し、川村や瑠璃子の恐怖を増すための演出に使ったのですが、この話はドラマでは割愛されています(気持ち悪すぎる?)。そして、語り手である人物は、今、十何年になる獄中生活にあるというオチです(終身刑に服していることを示唆)。原作で、閉じ込められたはずの瑠璃子が犯人の前に(おそらく幻影として)現れた時、彼女は、手に宝石をつかんで、それをサラサラと赤ん坊の上に砂遊びのようにこぼす仕草をし、この部分が原作の恐怖の最後のクライマックスになっていますが、ドラマでも、赤ん坊は出てこないものの、エンディングでその部分は活かしています。この辺りは、まずまず工夫されていたと思います。 江戸川乱歩には、アラン・ポーの「早すぎた埋葬」をモチーフにした作品が幾つかあり、この作品も、原作にも出てきたし、ドラマの方も明智がペーパーバック(英語版)を手にしています。しかし、この作品に関しては、埋葬された人物が墓所で甦るというのは、黒岩涙香版も、その元となったマリー・コレリの『ヴェンデッタ』も同じです。ウィキペディアによれば、江戸川乱歩版の原作・涙香版との主な相違点は、原作・涙香版ではあくまで妻と友人がしていたのは浮気のみで、主人公の死因は不測の事態であったのに対し、乱歩版は明らかの殺意が友人にある事。また、復讐方法も原作・涙香版では友人は衆人環視の拳銃による決闘で堂々と行っているのに対し、乱歩版は別荘におびき寄せてのからくり仕掛けによるじわじわした殺し方になっているなどより凄絶になっている点とのことです。また、法を無視しても復讐を肯定するか、それを犯罪者とするかは大きな違いで、乱歩版では終身刑になっている主人公が、原作・涙香版では復讐を果たした英雄のようになっているのは、マリー・コレリのオリジナルが、『モンテ・クリスト伯』や『巌窟王』など系譜の物語であることによるのでしょう。ドラマ版で明智などに出てこられると、復讐すら完遂できないというのは、まあ仕方がないのかもしれません。

江戸川乱歩には、アラン・ポーの「早すぎた埋葬」をモチーフにした作品が幾つかあり、この作品も、原作にも出てきたし、ドラマの方も明智がペーパーバック(英語版)を手にしています。しかし、この作品に関しては、埋葬された人物が墓所で甦るというのは、黒岩涙香版も、その元となったマリー・コレリの『ヴェンデッタ』も同じです。ウィキペディアによれば、江戸川乱歩版の原作・涙香版との主な相違点は、原作・涙香版ではあくまで妻と友人がしていたのは浮気のみで、主人公の死因は不測の事態であったのに対し、乱歩版は明らかの殺意が友人にある事。また、復讐方法も原作・涙香版では友人は衆人環視の拳銃による決闘で堂々と行っているのに対し、乱歩版は別荘におびき寄せてのからくり仕掛けによるじわじわした殺し方になっているなどより凄絶になっている点とのことです。また、法を無視しても復讐を肯定するか、それを犯罪者とするかは大きな違いで、乱歩版では終身刑になっている主人公が、原作・涙香版では復讐を果たした英雄のようになっているのは、マリー・コレリのオリジナルが、『モンテ・クリスト伯』や『巌窟王』など系譜の物語であることによるのでしょう。ドラマ版で明智などに出てこられると、復讐すら完遂できないというのは、まあ仕方がないのかもしれません。

冒頭「皆さんはもう、『黄金仮面』のことはよくご存じだと思いますが」と語る明智。都内で黄金の仮面を被った

冒頭「皆さんはもう、『黄金仮面』のことはよくご存じだと思いますが」と語る明智。都内で黄金の仮面を被った 怪人の姿が目撃され、国宝級の古美術品が盗まれる事件が頻発していた。古美術品の蒐集家である大島喜三郎(松下達夫)に黄金仮面から手紙が届き、彼の長女・絹枝(結城美栄子)の恋人で、フランス商社の東京支店長ロベール・サトー(伊吹吾郎)の訪問予定日に、大島所有の古美術品を奪うと予告してきた。フランス大使館の職員ジョルジュ・ポアン(ジェリー伊藤)がロベールの友人であり、大島のコレクションを見たいということから大島が二人を招いたところを狙われたのだ。不安を抱いた秘書の三好(藤村有弘)が、波越警部(荒井注)に相談、明智に捜査協力を依頼することに。明智

怪人の姿が目撃され、国宝級の古美術品が盗まれる事件が頻発していた。古美術品の蒐集家である大島喜三郎(松下達夫)に黄金仮面から手紙が届き、彼の長女・絹枝(結城美栄子)の恋人で、フランス商社の東京支店長ロベール・サトー(伊吹吾郎)の訪問予定日に、大島所有の古美術品を奪うと予告してきた。フランス大使館の職員ジョルジュ・ポアン(ジェリー伊藤)がロベールの友人であり、大島のコレクションを見たいということから大島が二人を招いたところを狙われたのだ。不安を抱いた秘書の三好(藤村有弘)が、波越警部(荒井注)に相談、明智に捜査協力を依頼することに。明智 と波越警部は箱根・芦ノ湖畔の大島美術館に行き、黄金仮面との対決準備をする。美術館にやってきたロベールとジュルジュも美術品を見て回るが、ジョルジュは次女の不二子(由美かおる)に興味を抱く。もちろん美術品にも関心を示し、特にインド・ジャイナ女神像に関心を注ぐ。さらに自宅に置かれている大島家秘蔵の虚空蔵菩薩にも関心を抱いたため、自宅に招待することを大島が約束をする。芦ノ湖での美術品紹介は無事終ったが、後日、茶席を抜け出してきた大島家の三女・よし子(岡麻美)が入浴中に何者かに刺され、「黄金仮面」と言って息絶える。明智は今までの黄金仮面の犯行から、その犯行ではないと言う。事務員・小雪(野平ゆき)の通報で、秘書の三好と事務員の千秋が事務所でガスで眠らされているのが発見されるが、明智は犯人は小雪だと断言。千秋に言い寄るよし子への嫉妬心からの犯行だった。美術館の一室に追い詰められた小雪は自害しようとするが、突然、鎧が動き出しナイフを持つ手を止める―。

と波越警部は箱根・芦ノ湖畔の大島美術館に行き、黄金仮面との対決準備をする。美術館にやってきたロベールとジュルジュも美術品を見て回るが、ジョルジュは次女の不二子(由美かおる)に興味を抱く。もちろん美術品にも関心を示し、特にインド・ジャイナ女神像に関心を注ぐ。さらに自宅に置かれている大島家秘蔵の虚空蔵菩薩にも関心を抱いたため、自宅に招待することを大島が約束をする。芦ノ湖での美術品紹介は無事終ったが、後日、茶席を抜け出してきた大島家の三女・よし子(岡麻美)が入浴中に何者かに刺され、「黄金仮面」と言って息絶える。明智は今までの黄金仮面の犯行から、その犯行ではないと言う。事務員・小雪(野平ゆき)の通報で、秘書の三好と事務員の千秋が事務所でガスで眠らされているのが発見されるが、明智は犯人は小雪だと断言。千秋に言い寄るよし子への嫉妬心からの犯行だった。美術館の一室に追い詰められた小雪は自害しようとするが、突然、鎧が動き出しナイフを持つ手を止める―。

年末特別版としてこれまでの枠を30分延長して初めて2時間枠で放映されたこのドラマ化作品(小林君が初登場する)も、原作の傾向に即して、アクション映画風のシーンが多くなっていて、

年末特別版としてこれまでの枠を30分延長して初めて2時間枠で放映されたこのドラマ化作品(小林君が初登場する)も、原作の傾向に即して、アクション映画風のシーンが多くなっていて、 モーターボートが出てくるところなどもしっかり映像化していました(第1話「氷柱の美女」の原作『

モーターボートが出てくるところなどもしっかり映像化していました(第1話「氷柱の美女」の原作『 「浴室」要員は、三女・美子(岡麻美)で(浴室で刺殺されるのは原作通り)、かなり大胆に見せます。さらには、事務員・小雪(野平ゆき)もライフルで撃たれて明智がウェットスーツの胸をはだけ...(これは原作に無い。原作では刺殺)。ヒロインである次女の不二子(由美かおる)は「水戸黄門」ではないですが、背中だ

「浴室」要員は、三女・美子(岡麻美)で(浴室で刺殺されるのは原作通り)、かなり大胆に見せます。さらには、事務員・小雪(野平ゆき)もライフルで撃たれて明智がウェットスーツの胸をはだけ...(これは原作に無い。原作では刺殺)。ヒロインである次女の不二子(由美かおる)は「水戸黄門」ではないですが、背中だ け見せるシャワーシーンがあるくらいなので、その代わりにみたいな感じで、それ以上の部分は他の女優が担うという、第4話「

け見せるシャワーシーンがあるくらいなので、その代わりにみたいな感じで、それ以上の部分は他の女優が担うという、第4話「 いたそうな)。因みに、由美かおるの役名の「不二子」ですが、原作でも「不二子」であり、「ルパン三世」の峰不二子はこれに由来するのかと思いましたが、モンキー・パンチ(1937-2019/81歳没)自身は、たまたまカレンダーの富士山を見て着想したとかで、「黄金仮面」との関係については否定しています。セシルとかいう役で出ている山本リンダは、どういう役回りなのかよく分かりませんでした(笑)。

いたそうな)。因みに、由美かおるの役名の「不二子」ですが、原作でも「不二子」であり、「ルパン三世」の峰不二子はこれに由来するのかと思いましたが、モンキー・パンチ(1937-2019/81歳没)自身は、たまたまカレンダーの富士山を見て着想したとかで、「黄金仮面」との関係については否定しています。セシルとかいう役で出ている山本リンダは、どういう役回りなのかよく分かりませんでした(笑)。

ジョルジュ役のジェリー伊藤(1927-2007/79歳没)は、映画「

ジョルジュ役のジェリー伊藤(1927-2007/79歳没)は、映画「

に書かれた曲でした(トワ・エ・モワ、越路吹雪が'70年の同じ日にカバー曲のシングルを出した。個人的には、グラシェラ・スサーナ版が印象深い)。ロベール役の伊吹吾郎(由美かおるとは「水戸黄門」コンビ)は、第3話「死刑台の美女」にも出ていましたが、この後、第11話「桜の国の美女」では同じくロベール役で登場します。最初は日本語をぎこちなさげに喋っていましたが、途中からフツーの日本人になっていました。船に乗ると、何だか漁師が似合いそう(笑)。

に書かれた曲でした(トワ・エ・モワ、越路吹雪が'70年の同じ日にカバー曲のシングルを出した。個人的には、グラシェラ・スサーナ版が印象深い)。ロベール役の伊吹吾郎(由美かおるとは「水戸黄門」コンビ)は、第3話「死刑台の美女」にも出ていましたが、この後、第11話「桜の国の美女」では同じくロベール役で登場します。最初は日本語をぎこちなさげに喋っていましたが、途中からフツーの日本人になっていました。船に乗ると、何だか漁師が似合いそう(笑)。

乱歩の原作『黄金仮面』もこのドラマ版も、結局は明智がルパンに勝っているわけですが、ルパンは追い詰められながらも捕まることはなく、一応は両者イーブンの形にしているところが、『ルパン対ホームズ』とやや似ているように思います。原作では、ルパンは不二子さえも連れていくことが出来ず、何も持たずに日本を離れることになりますが、ドラマではそこまで露骨に差をつけてはいません(続編への伏線か)。

乱歩の原作『黄金仮面』もこのドラマ版も、結局は明智がルパンに勝っているわけですが、ルパンは追い詰められながらも捕まることはなく、一応は両者イーブンの形にしているところが、『ルパン対ホームズ』とやや似ているように思います。原作では、ルパンは不二子さえも連れていくことが出来ず、何も持たずに日本を離れることになりますが、ドラマではそこまで露骨に差をつけてはいません(続編への伏線か)。 ドラマにおけるルパンは殺人を犯さないという主義であるはずなのに、部下は小雪を殺害しているし(これは原作も同じだが)、また、部下たちは明智にもピストルをがんがん放っています。さらには自身も、自分が手先として使ったウルトラセブン、あっ、違った!森次晃嗣が演じる浦瀬を、盗品を横流ししたという理由のみで自分を裏切ったとして殺しています。

ドラマにおけるルパンは殺人を犯さないという主義であるはずなのに、部下は小雪を殺害しているし(これは原作も同じだが)、また、部下たちは明智にもピストルをがんがん放っています。さらには自身も、自分が手先として使ったウルトラセブン、あっ、違った!森次晃嗣が演じる浦瀬を、盗品を横流ししたという理由のみで自分を裏切ったとして殺しています。 ラストの犯人改変は、原作を読んだ視聴者の予想を裏切るどんでん返しなのでしょう。それはいいとして、トータルでみると、年末2時間枠で派手なアクションもあったものの、結構突っ込みどころが多い回だったように思います。

ラストの犯人改変は、原作を読んだ視聴者の予想を裏切るどんでん返しなのでしょう。それはいいとして、トータルでみると、年末2時間枠で派手なアクションもあったものの、結構突っ込みどころが多い回だったように思います。

![[Prime Video]氷柱の美女.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%EF%BC%BBPrime%20Video%EF%BC%BD%E6%B0%B7%E6%9F%B1%E3%81%AE%E7%BE%8E%E5%A5%B3.jpg)

明智が静養中の箱根湖畔で釣りをしていると、そこに美しい女性が現れる。さらに、帰り際にも彼女と出会い、霧で道に迷ったというが、そこへ青年が駆けつける。明智は事務所のメンバーと湖畔のホテルに滞在していて、その女性、資産家の未亡人・畑柳倭文子(はたやなぎ しずこ)(三ツ矢歌子)は、ホテルの近くの別荘に一人息子の茂といて、湖畔ホテルへもよく来ていたのだ。その日、明智が文代(五十嵐めぐみ)、小林(大和田獏)とホテルのバーにいると、二人の男を

明智が静養中の箱根湖畔で釣りをしていると、そこに美しい女性が現れる。さらに、帰り際にも彼女と出会い、霧で道に迷ったというが、そこへ青年が駆けつける。明智は事務所のメンバーと湖畔のホテルに滞在していて、その女性、資産家の未亡人・畑柳倭文子(はたやなぎ しずこ)(三ツ矢歌子)は、ホテルの近くの別荘に一人息子の茂といて、湖畔ホテルへもよく来ていたのだ。その日、明智が文代(五十嵐めぐみ)、小林(大和田獏)とホテルのバーにいると、二人の男を 携えた倭文子がいた。一人は画家の岡田道彦(菅貫太郎)で、もう一人は、今日倭文子を探しにきたグラフィックデザイナーの青年・三谷房夫(松橋登)だった。やがて、宿の一室で、岡田と三谷の二人の男による、倭文子の愛を得るため命を賭けた決闘が始まる。テーブルにふたつのワイングラスがあり、岡田は、どちらかに毒が入っているので、三谷にひとつ選んで飲み干すように要求する。結果、三谷は賭けに勝利し、岡田はその決闘で死こそ免れたものの、劇薬を顔に浴びて醜い姿となり、倭文子の前で屈辱を味わって姿を消す。やがて、岡田と思しき顔が潰れた水死体が見つかるが、それ以降、唇のない怪人が倭文子の周囲に出没する。恒川警部(稲垣昭三)は明智に事件解決への協力を依頼をするが、唇のない怪人は今度は明智を挑発するかのような行動に出る―。

携えた倭文子がいた。一人は画家の岡田道彦(菅貫太郎)で、もう一人は、今日倭文子を探しにきたグラフィックデザイナーの青年・三谷房夫(松橋登)だった。やがて、宿の一室で、岡田と三谷の二人の男による、倭文子の愛を得るため命を賭けた決闘が始まる。テーブルにふたつのワイングラスがあり、岡田は、どちらかに毒が入っているので、三谷にひとつ選んで飲み干すように要求する。結果、三谷は賭けに勝利し、岡田はその決闘で死こそ免れたものの、劇薬を顔に浴びて醜い姿となり、倭文子の前で屈辱を味わって姿を消す。やがて、岡田と思しき顔が潰れた水死体が見つかるが、それ以降、唇のない怪人が倭文子の周囲に出没する。恒川警部(稲垣昭三)は明智に事件解決への協力を依頼をするが、唇のない怪人は今度は明智を挑発するかのような行動に出る―。 ドラマでの文代役の五十嵐めぐみは、シリーズ全25作中19作まで文代役を務めることになりますが、この頃はまだ髪が長くて、後のボーイッシュな髪形ではありません。小林を演じた大和田獏は、「少年」と呼ぶには年齢がいきすぎていたせいか、大和田獏はこの第1作のみの登場で終わっています。稲垣昭三(1928-2016/享年88)が演じた恒川警部は、原作通り「恒川警部」なのですが、こちらも第2作から荒井注演じる「浪越警部」に代わります。また、第2話「浴室の美女」まで放映が5カ月も空くことから、ある意味この回はパイロット版的な位置づけだったようにも思われます(「刑事コロンボ」の第1話「殺人処方箋」などは完全にそうだが、パイロット版ってスタイルの初期の完成度を知るうえで興味深いが、観ていて何となく落ち着かない気がする)。

ドラマでの文代役の五十嵐めぐみは、シリーズ全25作中19作まで文代役を務めることになりますが、この頃はまだ髪が長くて、後のボーイッシュな髪形ではありません。小林を演じた大和田獏は、「少年」と呼ぶには年齢がいきすぎていたせいか、大和田獏はこの第1作のみの登場で終わっています。稲垣昭三(1928-2016/享年88)が演じた恒川警部は、原作通り「恒川警部」なのですが、こちらも第2作から荒井注演じる「浪越警部」に代わります。また、第2話「浴室の美女」まで放映が5カ月も空くことから、ある意味この回はパイロット版的な位置づけだったようにも思われます(「刑事コロンボ」の第1話「殺人処方箋」などは完全にそうだが、パイロット版ってスタイルの初期の完成度を知るうえで興味深いが、観ていて何となく落ち着かない気がする)。 原作は、明智の謎解きを待たなくとも何となく犯人が判ってしまうのですが、ドラマの方は、原作以上に早くから犯人がミエミエという印象も。明智も"判っている"風で、あとは、明智がどう犯人を追い詰めるかしか楽しみがないのですが、「氷柱の美女」の脚本におけるクライマックスで、明智が単に普通に犯人の前に現れて謎解きをすることになっていたのが、それでは面白くないと考えた井上梅次(1923-2010/享年86)監督が現場で思いついたのが、犯人が鏡に向って仮面を取ると、その鏡の中に脱いだはずの吸血鬼の仮面が映り、びっくりして振向くと、もう一人の吸血鬼がゆっくり仮面を取って明智の顔が現れるという演出だったそうです。以降、明智がラスㇳに変装して犯人の前に現れ、仮面をはがした上で謎解きをするというのがシリーズの定番になったとのことです。

原作は、明智の謎解きを待たなくとも何となく犯人が判ってしまうのですが、ドラマの方は、原作以上に早くから犯人がミエミエという印象も。明智も"判っている"風で、あとは、明智がどう犯人を追い詰めるかしか楽しみがないのですが、「氷柱の美女」の脚本におけるクライマックスで、明智が単に普通に犯人の前に現れて謎解きをすることになっていたのが、それでは面白くないと考えた井上梅次(1923-2010/享年86)監督が現場で思いついたのが、犯人が鏡に向って仮面を取ると、その鏡の中に脱いだはずの吸血鬼の仮面が映り、びっくりして振向くと、もう一人の吸血鬼がゆっくり仮面を取って明智の顔が現れるという演出だったそうです。以降、明智がラスㇳに変装して犯人の前に現れ、仮面をはがした上で謎解きをするというのがシリーズの定番になったとのことです。 一方で、後にお決まりとなる「入浴シーン」はまだなく、その代わり、三ツ矢歌子(1936-2004/享年67)演じる倭文子が前半と後半各一度犯人に襲われますが、顔や肩から上は本人であるものの、胸や躰全体が映るシーンは吹き替えになっています。「昼メロの女王」と呼ばれながらも上品な役が多かった三ツ矢歌子が、ここまでやっただけでも当時驚くべきことだったようで、それ以上は無理だったのでしょう(その昔は「

一方で、後にお決まりとなる「入浴シーン」はまだなく、その代わり、三ツ矢歌子(1936-2004/享年67)演じる倭文子が前半と後半各一度犯人に襲われますが、顔や肩から上は本人であるものの、胸や躰全体が映るシーンは吹き替えになっています。「昼メロの女王」と呼ばれながらも上品な役が多かった三ツ矢歌子が、ここまでやっただけでも当時驚くべきことだったようで、それ以上は無理だったのでしょう(その昔は「 ラストも原作から改変されていますが、「氷柱の美女」を実現したのはなかなかのものです(タイトルが「氷柱の美女」なら、やらない訳にはいかないが)。ただ、最初に氷ごと横向き現れた時、どう見ても明らかにマネキンなので、これはいくらなんでも製氷機から出てきた瞬間に犯人が気づくだろうと。でもアップになると三ツ矢歌子で、そこだけ映していればまだよかったのにと思ったりもしました。というのは、中途半端にカメラを引くとその姿はまたマネキンになり、さらに別の角度から背景としての映り込みになると、その顔が紙に書かれた下手な似顔絵みたいで(なぜか笑っている)げんなりさせられたからです。ラストには"異形の愛"的なドラマチックな要素もあるだけに、最後に技術面で「荒唐無稽小説」の壁を乗り越えられなかった気がして惜しいです。

ラストも原作から改変されていますが、「氷柱の美女」を実現したのはなかなかのものです(タイトルが「氷柱の美女」なら、やらない訳にはいかないが)。ただ、最初に氷ごと横向き現れた時、どう見ても明らかにマネキンなので、これはいくらなんでも製氷機から出てきた瞬間に犯人が気づくだろうと。でもアップになると三ツ矢歌子で、そこだけ映していればまだよかったのにと思ったりもしました。というのは、中途半端にカメラを引くとその姿はまたマネキンになり、さらに別の角度から背景としての映り込みになると、その顔が紙に書かれた下手な似顔絵みたいで(なぜか笑っている)げんなりさせられたからです。ラストには"異形の愛"的なドラマチックな要素もあるだけに、最後に技術面で「荒唐無稽小説」の壁を乗り越えられなかった気がして惜しいです。

「江戸川乱歩 美女シリーズ(天知茂版)」●監督:井上梅次(第1作-第19作)/村川透/長谷和夫/貞永方久/永野靖忠●プロデューサー:佐々木孟●脚本:宮川一郎/井上梅次/長谷川公之/ジェームス三木/櫻井康裕/成沢昌茂/吉田剛/篠崎好/江連卓/池田雄一/山下六合雄●撮影:平瀬静雄●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩●出演:天知茂/五十嵐めぐみ(第1作-第19作)/高見知佳(第20作-第23作)/藤吉久美子(第24作・第25作)/大和田獏(第1作)/柏原貴(第6作-第19作)/小野田真之(第20作-第25作)/稲垣昭三(第1作)/北町嘉朗(第1作・第4作-第9作)/宮口二郎(第2作・第3作)/荒井注(第2作-第25作)●放映:1977/08~1985/08(天知茂版25回)【1986/07~1990/04(北大路欣也版6回)、1992/07~1994/01(西郷輝彦版2回)】●放送局:テレビ朝日

「江戸川乱歩 美女シリーズ(天知茂版)」●監督:井上梅次(第1作-第19作)/村川透/長谷和夫/貞永方久/永野靖忠●プロデューサー:佐々木孟●脚本:宮川一郎/井上梅次/長谷川公之/ジェームス三木/櫻井康裕/成沢昌茂/吉田剛/篠崎好/江連卓/池田雄一/山下六合雄●撮影:平瀬静雄●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩●出演:天知茂/五十嵐めぐみ(第1作-第19作)/高見知佳(第20作-第23作)/藤吉久美子(第24作・第25作)/大和田獏(第1作)/柏原貴(第6作-第19作)/小野田真之(第20作-第25作)/稲垣昭三(第1作)/北町嘉朗(第1作・第4作-第9作)/宮口二郎(第2作・第3作)/荒井注(第2作-第25作)●放映:1977/08~1985/08(天知茂版25回)【1986/07~1990/04(北大路欣也版6回)、1992/07~1994/01(西郷輝彦版2回)】●放送局:テレビ朝日 1 1977年8月20日 氷柱の美女 『吸血鬼』 三ツ矢歌子 12.6%

1 1977年8月20日 氷柱の美女 『吸血鬼』 三ツ矢歌子 12.6% 11 1980年4月12日 桜の国の美女 『黄金仮面II』 古手川祐子 15.9%

11 1980年4月12日 桜の国の美女 『黄金仮面II』 古手川祐子 15.9% 21 1983年4月16日 白い素肌の美女 『盲獣』(『一寸法師』) 叶和貴子 13.3%

21 1983年4月16日 白い素肌の美女 『盲獣』(『一寸法師』) 叶和貴子 13.3%

明智探偵(天知茂)は、彫刻家・伊志田鉄造(岡田英次)の「呪」と題された彫刻展の招待状を受け、文代(五十嵐めぐみ)と彫刻展に。そこで女性の悲鳴が上がる、展示してある彫刻が口から血を流していたのだ。いたずら好きの長男・太郎(北公次)の仕業かと思われたが、それは次女・悦子(泉じゅん)がやったことだった。展覧会を後にしようとする明智たちを一人の女性がずっと見ていた。伊志田の長女・待子(ジュディ・オング)で、彼女こそが明智に招待状を送った本人だっ

明智探偵(天知茂)は、彫刻家・伊志田鉄造(岡田英次)の「呪」と題された彫刻展の招待状を受け、文代(五十嵐めぐみ)と彫刻展に。そこで女性の悲鳴が上がる、展示してある彫刻が口から血を流していたのだ。いたずら好きの長男・太郎(北公次)の仕業かと思われたが、それは次女・悦子(泉じゅん)がやったことだった。展覧会を後にしようとする明智たちを一人の女性がずっと見ていた。伊志田の長女・待子(ジュディ・オング)で、彼女こそが明智に招待状を送った本人だっ

た。待子は明智に伊志田邸に正体不明の黒い影が出現し、母の君代(空あけみ)はそれがもとで寝込んでいるという。明智に伊志田家に出没する黒い影についての捜査を依頼した。その夜、待子が独りでいると不気味な声が聞こえ、待子は明智に電話で助けを求める。

た。待子は明智に伊志田邸に正体不明の黒い影が出現し、母の君代(空あけみ)はそれがもとで寝込んでいるという。明智に伊志田家に出没する黒い影についての捜査を依頼した。その夜、待子が独りでいると不気味な声が聞こえ、待子は明智に電話で助けを求める。 耳を澄ませた明智にもその声は確かに聞こえた。黒い影は声だけでなく邸内を自由自在に跳び回って待子を恐怖に陥れる。そして、彫刻の一つに成りすました黒い影が待子の首を絞める。そこへチャイムが鳴り、待子の電話により伊志田家に到着した明智を、邸付きの看護婦・三重野早苗(江波杏子)が出迎える。邸内では待子が気絶していた。黒い影の主を見つけようと伊志田家の庭に出た明智は、例の不気味な声を聞き、その正体を暴こうとするも見失ってしまう。やがて三女の鞠子が殺害される事件が起き、続いて次女・悦子も浴室で―。

耳を澄ませた明智にもその声は確かに聞こえた。黒い影は声だけでなく邸内を自由自在に跳び回って待子を恐怖に陥れる。そして、彫刻の一つに成りすました黒い影が待子の首を絞める。そこへチャイムが鳴り、待子の電話により伊志田家に到着した明智を、邸付きの看護婦・三重野早苗(江波杏子)が出迎える。邸内では待子が気絶していた。黒い影の主を見つけようと伊志田家の庭に出た明智は、例の不気味な声を聞き、その正体を暴こうとするも見失ってしまう。やがて三女の鞠子が殺害される事件が起き、続いて次女・悦子も浴室で―。 登場人物の相関がやや分かりにくいですが、長女の待子は伊志田の亡くなった先妻・靜子の子であり、悦子と太郎、鞠子の三人が今の妻の子であって、待子が二歳の時、鉄造は絹代と関係を持ち、太郎と悦子が生まれ、伊志田家へ押し掛けてきたという過去があったと。離れの小屋で祈祷している精神を病んだ老女(原泉)は、靜子の母、つまり待子の祖母であると把握できれば、実は靜子には待子のほかにもう一人子がいたということが判った時点で、ああ、それが犯人だと思い当たるし、助けを求められて駆けつけた明智に「待子さんは夢遊病の気があるから」と言った時点でもう怪しいです。

登場人物の相関がやや分かりにくいですが、長女の待子は伊志田の亡くなった先妻・靜子の子であり、悦子と太郎、鞠子の三人が今の妻の子であって、待子が二歳の時、鉄造は絹代と関係を持ち、太郎と悦子が生まれ、伊志田家へ押し掛けてきたという過去があったと。離れの小屋で祈祷している精神を病んだ老女(原泉)は、靜子の母、つまり待子の祖母であると把握できれば、実は靜子には待子のほかにもう一人子がいたということが判った時点で、ああ、それが犯人だと思い当たるし、助けを求められて駆けつけた明智に「待子さんは夢遊病の気があるから」と言った時点でもう怪しいです。

原作は、江戸川乱歩が1939年1月から12月に雑誌「講談倶楽部」に連載したもので、本人名義で児童向けにリライトされた作品もあります(ポプラ社『少年探偵 江戸川乱歩全集』(全46巻)の中の第27巻「黄金仮面」以降は、実際は本人ではなく別の作家が書いたものだったため、今は絶版となっている)。文庫で200ページほどの長さ(2015年版「江戸川乱歩文庫」(春陽堂))。原作で

原作は、江戸川乱歩が1939年1月から12月に雑誌「講談倶楽部」に連載したもので、本人名義で児童向けにリライトされた作品もあります(ポプラ社『少年探偵 江戸川乱歩全集』(全46巻)の中の第27巻「黄金仮面」以降は、実際は本人ではなく別の作家が書いたものだったため、今は絶版となっている)。文庫で200ページほどの長さ(2015年版「江戸川乱歩文庫」(春陽堂))。原作で は、伊志田の子供は、長女・「綾子」、長男・一郎、次女・鞠子の3人で、何れも今の母・君代の子ではなく、伊志田の前妻の子であるということになっています。明智に相談を持ち掛けるのは長男の一郎で(「講談倶楽部」挿絵の右が一郎、左が明智)、電話で助けを呼ぶのも一

は、伊志田の子供は、長女・「綾子」、長男・一郎、次女・鞠子の3人で、何れも今の母・君代の子ではなく、伊志田の前妻の子であるということになっています。明智に相談を持ち掛けるのは長男の一郎で(「講談倶楽部」挿絵の右が一郎、左が明智)、電話で助けを呼ぶのも一

ドラマはこのように、物語の設定の細部が原作とかなり異なりますが(いや、細部どころか犯人さえ違っている)、不思議と原作の雰囲気をよく伝えているように思います。何よりも、ジュディ・オング、江波杏子(2018年没)という二大女優を配したことで、それぞれをそれに見合った役柄に改変したものと思われます(それが活かされている)。その他にも、父親

ドラマはこのように、物語の設定の細部が原作とかなり異なりますが(いや、細部どころか犯人さえ違っている)、不思議と原作の雰囲気をよく伝えているように思います。何よりも、ジュディ・オング、江波杏子(2018年没)という二大女優を配したことで、それぞれをそれに見合った役柄に改変したものと思われます(それが活かされている)。その他にも、父親 役が岡田英次で、長男役が北公次(2012年没)と、配役は全体的に豪華です(北公次にとっては、ジャニーズ事務所在籍最後の仕事となった)。原作で浴室で殺害されるのは義母の君代ですが、

役が岡田英次で、長男役が北公次(2012年没)と、配役は全体的に豪華です(北公次にとっては、ジャニーズ事務所在籍最後の仕事となった)。原作で浴室で殺害されるのは義母の君代ですが、

ドラマでの"浴室要員"は次女・悦子(原作には無い)役の泉じゅんで、彼女が日活ロマンポルノから離れていた時期です(この頃、山口百恵と三浦友和の主演コンビ

ドラマでの"浴室要員"は次女・悦子(原作には無い)役の泉じゅんで、彼女が日活ロマンポルノから離れていた時期です(この頃、山口百恵と三浦友和の主演コンビ

の「泥だらけの純情」('77年)、「古都」('80年)にヒロインの女友達の役で出たりしている)。このドラマでは、財産のために自分以外の家族を皆殺しにしたい、そのために力を貸して欲しいと明智探偵に囁き(なんと大胆!)、逆に明智から「金と女性の誘惑に乗らないのが探偵の第一条件」と言われてしまうという、ドラマオリジナルのキャラになっています(これもその演技力を買われてのことか)。

の「泥だらけの純情」('77年)、「古都」('80年)にヒロインの女友達の役で出たりしている)。このドラマでは、財産のために自分以外の家族を皆殺しにしたい、そのために力を貸して欲しいと明智探偵に囁き(なんと大胆!)、逆に明智から「金と女性の誘惑に乗らないのが探偵の第一条件」と言われてしまうという、ドラマオリジナルのキャラになっています(これもその演技力を買われてのことか)。

それにしても、ドラマで見ると、犯人は服装面で相当な早替わり(現実には不可能?)をしていたということになるかと思います(その上、無駄にいっぱいバック転をしていた。ステージでバック転を披露した最初のアイドルが北公次であることを思い出した)。一方の明智は、わざわざ犯人に変装する必要があったのかなと疑問に思われますが、原作では変装する理由がちゃんと説明されています。原作と比べてみると、翻案の妙が愉しめるかと思います。

それにしても、ドラマで見ると、犯人は服装面で相当な早替わり(現実には不可能?)をしていたということになるかと思います(その上、無駄にいっぱいバック転をしていた。ステージでバック転を披露した最初のアイドルが北公次であることを思い出した)。一方の明智は、わざわざ犯人に変装する必要があったのかなと疑問に思われますが、原作では変装する理由がちゃんと説明されています。原作と比べてみると、翻案の妙が愉しめるかと思います。

「江戸川乱歩 美女シリーズ(第5話)/黒水仙の美女」●制作年:1978年●監督:井上梅次●プロデューサー:佐々木孟●脚本:井上梅次●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「暗黒星」●時間:72 分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/荒井注/江波杏子/ジュディ・オング/岡田英次/泉じゅん/北公次/原泉/北町嘉郎●放送局:テレビ朝日●放送日:1978/10/14(評価:★★★☆)

「江戸川乱歩 美女シリーズ(第5話)/黒水仙の美女」●制作年:1978年●監督:井上梅次●プロデューサー:佐々木孟●脚本:井上梅次●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「暗黒星」●時間:72 分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/荒井注/江波杏子/ジュディ・オング/岡田英次/泉じゅん/北公次/原泉/北町嘉郎●放送局:テレビ朝日●放送日:1978/10/14(評価:★★★☆)

大宝映画夏の大作「燃える女」のヒロイン役を決めるためのコンテストの最終審査会にて、準女王に選ばれたのは相川珠子(野平ゆき)、そして女王として春川月子(三崎奈美)が選ばれた。このコンテストが出来レースだったことに不平を漏らす珠子と、その義理の姉となる桜井品子(永島瑛子)。そして、恋人役の男優・吉野圭一郎(永井秀和)が女王に王冠を戴冠させたその時、天井から照明器具が落ちてきた。間一髪、それを避けた二人だったが、これが、この後に起こる怪事件の前哨であることに気づいた者は誰もいなかった。やがて連続殺人が。街角にディスプレイされる春川月子と吉野圭一郎の死体。浴室で珠子に放たれる毒蠍。囚われの身となる品子。犯人は、明智探偵(天知茂)に変装して犯行を繰り返す―。

大宝映画夏の大作「燃える女」のヒロイン役を決めるためのコンテストの最終審査会にて、準女王に選ばれたのは相川珠子(野平ゆき)、そして女王として春川月子(三崎奈美)が選ばれた。このコンテストが出来レースだったことに不平を漏らす珠子と、その義理の姉となる桜井品子(永島瑛子)。そして、恋人役の男優・吉野圭一郎(永井秀和)が女王に王冠を戴冠させたその時、天井から照明器具が落ちてきた。間一髪、それを避けた二人だったが、これが、この後に起こる怪事件の前哨であることに気づいた者は誰もいなかった。やがて連続殺人が。街角にディスプレイされる春川月子と吉野圭一郎の死体。浴室で珠子に放たれる毒蠍。囚われの身となる品子。犯人は、明智探偵(天知茂)に変装して犯行を繰り返す―。

川乱歩全集』(全46巻)の中の第27巻「黄金仮面」以降は、実際は本人ではなく別の作家が書いたものだったため、今は絶版となっている)。探偵役は三笠竜介という老人ですが(作者は当時、明智小五郎に替わる新キャラクターを模索していたらしい)、当然のことながらドラマでは天知茂演じる明智小五郎に置き換えられています。この作品について、乱歩本人は「自註自解」として、「相変わらずの荒唐無稽小説だが、真犯人とその動機はちょっと珍しい着想であった」と述べています。

川乱歩全集』(全46巻)の中の第27巻「黄金仮面」以降は、実際は本人ではなく別の作家が書いたものだったため、今は絶版となっている)。探偵役は三笠竜介という老人ですが(作者は当時、明智小五郎に替わる新キャラクターを模索していたらしい)、当然のことながらドラマでは天知茂演じる明智小五郎に置き換えられています。この作品について、乱歩本人は「自註自解」として、「相変わらずの荒唐無稽小説だが、真犯人とその動機はちょっと珍しい着想であった」と述べています。 作者本人が「荒唐無稽小説」と言うくらいなので、どこまで映像化できるのかなという思いはありましたが、思った以上に原作を反映していたように思います。バラバラ死体風のマネキン、銀座街頭ショーウインドウへの死体陳列、犯人と明智探偵の変装合戦、密室からの脱出など、このシリーズにおけるドラマとしてのリアリティを何とか維持しつつ頑張っていたように思います。

作者本人が「荒唐無稽小説」と言うくらいなので、どこまで映像化できるのかなという思いはありましたが、思った以上に原作を反映していたように思います。バラバラ死体風のマネキン、銀座街頭ショーウインドウへの死体陳列、犯人と明智探偵の変装合戦、密室からの脱出など、このシリーズにおけるドラマとしてのリアリティを何とか維持しつつ頑張っていたように思います。 原作と大きく違ったのは、蠍研究の世界的権威であったという匹田博士なる人物を登場させ、そこに犯人との愛憎劇を一枚咬ませていることで、原作は主犯格の者が手配の者を使っているのに対し、ドラマの方はこの二人の共犯になっていました。それと、原作では、珠子の家庭教師・殿村京子が次に教えることになった、珠子の学校の先輩の20歳になる美人ヴァイオリニスト・桜井品子が犯人の第三の標的になり、三笠竜介が何とか第三の殺人を起こさせまいとするものでしたが、ドラマでは、この桜井品子が珠子の義理の姉となっていて、彼女には犯人に狙われる理由があったことになっています。入浴中に狙われるのは野平ゆき(レイモン・ラディゲ原作「肉体の悪魔」('77年/日活))演じる珠子ですが、永島瑛子(清水一行原作「

原作と大きく違ったのは、蠍研究の世界的権威であったという匹田博士なる人物を登場させ、そこに犯人との愛憎劇を一枚咬ませていることで、原作は主犯格の者が手配の者を使っているのに対し、ドラマの方はこの二人の共犯になっていました。それと、原作では、珠子の家庭教師・殿村京子が次に教えることになった、珠子の学校の先輩の20歳になる美人ヴァイオリニスト・桜井品子が犯人の第三の標的になり、三笠竜介が何とか第三の殺人を起こさせまいとするものでしたが、ドラマでは、この桜井品子が珠子の義理の姉となっていて、彼女には犯人に狙われる理由があったことになっています。入浴中に狙われるのは野平ゆき(レイモン・ラディゲ原作「肉体の悪魔」('77年/日活))演じる珠子ですが、永島瑛子(清水一行原作「 冒頭にミスコンの場面がありますが、原作では春川月子がミスジャパン、珠子がミストウキョウということで、同じミスコンで競ったわけではないようです。原作では、そうしたミスコンそのものは描かれていませんが、二人が競い合うミスコンをリアルタイムでやって、ドラマ映えするようにしたのでしょう。珠子が春川月子に代わって映画のヒロインに選ばれるのもドラマのオリジナル。また、珠子の家庭教師・殿村京子は原作では中年の醜女ということになっていて、ドラマではこれを美女である宇都宮雅代が演じており、ただし、原作とは異なるハンディを彼女に負わせています。

冒頭にミスコンの場面がありますが、原作では春川月子がミスジャパン、珠子がミストウキョウということで、同じミスコンで競ったわけではないようです。原作では、そうしたミスコンそのものは描かれていませんが、二人が競い合うミスコンをリアルタイムでやって、ドラマ映えするようにしたのでしょう。珠子が春川月子に代わって映画のヒロインに選ばれるのもドラマのオリジナル。また、珠子の家庭教師・殿村京子は原作では中年の醜女ということになっていて、ドラマではこれを美女である宇都宮雅代が演じており、ただし、原作とは異なるハンディを彼女に負わせています。

因みに、宇津宮雅代は、TBS・加藤剛主演のTVドラマ「大岡越前」の第1部('70年)で 初代「雪絵」(後の忠相の妻)役で第4話「慕情の人」から登場して、第6部('82年)まで雪絵役を演じ(敵によく捕まって人質になるが(笑)、小太刀の腕も確かで、悪人相手にひるむことはない)、その後を酒井和歌子に引き継いでいます(「雪絵」は、

因みに、宇津宮雅代は、TBS・加藤剛主演のTVドラマ「大岡越前」の第1部('70年)で 初代「雪絵」(後の忠相の妻)役で第4話「慕情の人」から登場して、第6部('82年)まで雪絵役を演じ(敵によく捕まって人質になるが(笑)、小太刀の腕も確かで、悪人相手にひるむことはない)、その後を酒井和歌子に引き継いでいます(「雪絵」は、 加藤剛演じる「忠相」、高橋元太郎演じる「すっとびの辰三」、山口崇演じ

加藤剛演じる「忠相」、高橋元太郎演じる「すっとびの辰三」、山口崇演じ る「徳川吉宗」らと並んで、全シリーズを通して登場した数少ないキャラクターであり、また、演者が交代しながら全シリーズ登場した唯一のキャラクターである)。また、天知茂も南町奉行与力「神山左門」(カミソリ左門)役で、このドラマシリーズの第1部から第3部('72-'73年)にレギュラー出演しています(祝言をあげたばかりの妻を盗賊に人質にとられ亡くしたため、悪に対する憎しみが人一倍強く、また、別人になりすまして敵方に潜入したり、常にニヒル感が漂う(笑)ところは「美女シリーズ」の明智小五郎と同じ)。

る「徳川吉宗」らと並んで、全シリーズを通して登場した数少ないキャラクターであり、また、演者が交代しながら全シリーズ登場した唯一のキャラクターである)。また、天知茂も南町奉行与力「神山左門」(カミソリ左門)役で、このドラマシリーズの第1部から第3部('72-'73年)にレギュラー出演しています(祝言をあげたばかりの妻を盗賊に人質にとられ亡くしたため、悪に対する憎しみが人一倍強く、また、別人になりすまして敵方に潜入したり、常にニヒル感が漂う(笑)ところは「美女シリーズ」の明智小五郎と同じ)。

宇津宮雅代/夏八木勲/

宇津宮雅代/夏八木勲/

「江戸川乱歩 美女シリーズ(第9話)/赤いさそりの美女」●制作年:1979年●監督:井上梅次●プロデューサ:中井義/植野晃弘/佐々木孟●脚本:井上梅次●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「妖虫」●時間:95分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/柏原貴/荒井注/宇津宮雅代/永島瑛子/永井秀和/入川保則/野平ゆき/速水亮/本郷直樹/堀之紀/北町嘉郎/高木次郎/増田順司●放送局:テレビ朝日●放送日:1979/06/09(評価:★★★☆)

「江戸川乱歩 美女シリーズ(第9話)/赤いさそりの美女」●制作年:1979年●監督:井上梅次●プロデューサ:中井義/植野晃弘/佐々木孟●脚本:井上梅次●音楽:鏑木創●原作:江戸川乱歩「妖虫」●時間:95分●出演:天知茂/五十嵐めぐみ/柏原貴/荒井注/宇津宮雅代/永島瑛子/永井秀和/入川保則/野平ゆき/速水亮/本郷直樹/堀之紀/北町嘉郎/高木次郎/増田順司●放送局:テレビ朝日●放送日:1979/06/09(評価:★★★☆)

新潮文庫版『羅生門・鼻』('68年初版/'05年改版)は、1915年(大正4年)11月に雑誌『帝国文学』に発表された「羅生門」、翌大正5年に雑誌『新思潮』に発表された「鼻」をはじめ、「芋粥」「運」「袈裟と成遠」「邪宗門」「好色」「俊寛」の8編を収録。何れも「王朝物」と言われる、平安時代に材料を得た歴史小説です。因みに、1917年(大正6年)5月に阿蘭陀書房より刊行された短編集『羅生門』が芥川龍之介にとっての処女短編集で(表題の「羅生門」をはじめ「鼻」「芋粥」など14編の短編を所収)、日本橋のレストラン「鴻の巣」で出版祈念会「羅生門の会」が催され、谷崎潤一郎、有島武郎、和辻哲郎等も出席しています。

新潮文庫版『羅生門・鼻』('68年初版/'05年改版)は、1915年(大正4年)11月に雑誌『帝国文学』に発表された「羅生門」、翌大正5年に雑誌『新思潮』に発表された「鼻」をはじめ、「芋粥」「運」「袈裟と成遠」「邪宗門」「好色」「俊寛」の8編を収録。何れも「王朝物」と言われる、平安時代に材料を得た歴史小説です。因みに、1917年(大正6年)5月に阿蘭陀書房より刊行された短編集『羅生門』が芥川龍之介にとっての処女短編集で(表題の「羅生門」をはじめ「鼻」「芋粥」など14編の短編を所収)、日本橋のレストラン「鴻の巣」で出版祈念会「羅生門の会」が催され、谷崎潤一郎、有島武郎、和辻哲郎等も出席しています。![[オーディオブックCD] 芥川龍之介 羅生門.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%5B%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AFCD%5D%20%E8%8A%A5%E5%B7%9D%E9%BE%8D%E4%B9%8B%E4%BB%8B%20%E7%BE%85%E7%94%9F%E9%96%80.jpg)

「芋粥」(大正5年)... これも出典は『今昔物語』。背が低く、鼻が赤く、口ひげが薄く、風采があがらず、皆から馬鹿にされている五位の夢は、滅多に食べることのできない芋粥を飽きるほど食べてみたいというもの。ある時、その願いを耳にした藤原利仁が、「お望みなら、利仁がお飽かせ申そう」と言ってくる―。理想や欲望は達せられないからこそ価値があり、達せられれば幻滅するのみということでしょうか。但し、角川文庫解説の三好行雄は、主人公が幻滅の悲哀を味わったのは確かだが、真に絶望したのは、自分の生きがいが巨大な窯で煮られ、狐にさえ馳走される現実に対してであるとしています(何だか"格差社会"的テーマになるなあ)。五位の境遇や性格は確かにゴーゴリの「外套」の下級官吏アカーキイ・アカーキエウィッチと似ていると思いましたが、格差を見せつけられた五位と、死後に幽霊になって復讐を果たしたアカーキイ・アカーキエウィッチとどちらが不幸なのでしょう。

「芋粥」(大正5年)... これも出典は『今昔物語』。背が低く、鼻が赤く、口ひげが薄く、風采があがらず、皆から馬鹿にされている五位の夢は、滅多に食べることのできない芋粥を飽きるほど食べてみたいというもの。ある時、その願いを耳にした藤原利仁が、「お望みなら、利仁がお飽かせ申そう」と言ってくる―。理想や欲望は達せられないからこそ価値があり、達せられれば幻滅するのみということでしょうか。但し、角川文庫解説の三好行雄は、主人公が幻滅の悲哀を味わったのは確かだが、真に絶望したのは、自分の生きがいが巨大な窯で煮られ、狐にさえ馳走される現実に対してであるとしています(何だか"格差社会"的テーマになるなあ)。五位の境遇や性格は確かにゴーゴリの「外套」の下級官吏アカーキイ・アカーキエウィッチと似ていると思いましたが、格差を見せつけられた五位と、死後に幽霊になって復讐を果たしたアカーキイ・アカーキエウィッチとどちらが不幸なのでしょう。

「袈裟と盛遠」(大正7年)... 盛遠は、渡左衛門尉の妻・袈裟に横恋慕し、やがて邪魔な渡を殺してしまおうと思い、袈裟に殺害計画を打ち明ける―。その段になって夫の前に身を投げ出した袈裟は、貞女なのか、はたまた...。原典(『源平盛衰記』など)でも袈裟は盛遠(モデルは遠藤盛遠、後の僧・文覚(1119-1203))と既に契ってしまっているそうですが、この作品は袈裟の貞女としてのイメージをひっくり返すだけでなく、愛する男に殺害されることが最初からの彼女の望みだったというスゴイ解釈になっています(稲垣浩・マキノ正博共同監督作に「袈裟と盛遠」('39年/日活)というのがあるが、原典(「源平盛衰記」乃至「平家物語」)に沿った作りか。オペラにもなっていて、こちらは「芥川龍之介原作」ではなく、はっきり「平家物語より」となっている)。

「袈裟と盛遠」(大正7年)... 盛遠は、渡左衛門尉の妻・袈裟に横恋慕し、やがて邪魔な渡を殺してしまおうと思い、袈裟に殺害計画を打ち明ける―。その段になって夫の前に身を投げ出した袈裟は、貞女なのか、はたまた...。原典(『源平盛衰記』など)でも袈裟は盛遠(モデルは遠藤盛遠、後の僧・文覚(1119-1203))と既に契ってしまっているそうですが、この作品は袈裟の貞女としてのイメージをひっくり返すだけでなく、愛する男に殺害されることが最初からの彼女の望みだったというスゴイ解釈になっています(稲垣浩・マキノ正博共同監督作に「袈裟と盛遠」('39年/日活)というのがあるが、原典(「源平盛衰記」乃至「平家物語」)に沿った作りか。オペラにもなっていて、こちらは「芥川龍之介原作」ではなく、はっきり「平家物語より」となっている)。

旧制中学二年の主人公のコペル君こと本田潤一は、学業優秀でスポーツも卒なくこなし、いたずらが過ぎるために級長にこそなれないがある程度の人望はある。父親は亡くなるまで銀行の重役で、家には女中が1人いる。コペル君は友人たちと学校生活を送るなかで、さまざまな出来事を経験し、大きな苦悩に直面したりしながらも、叔父さんをはじめ周囲の導きのもと成長していく―。

旧制中学二年の主人公のコペル君こと本田潤一は、学業優秀でスポーツも卒なくこなし、いたずらが過ぎるために級長にこそなれないがある程度の人望はある。父親は亡くなるまで銀行の重役で、家には女中が1人いる。コペル君は友人たちと学校生活を送るなかで、さまざまな出来事を経験し、大きな苦悩に直面したりしながらも、叔父さんをはじめ周囲の導きのもと成長していく―。 NHK「

NHK「 作者の吉野源三郎(1899-1981)は、編集者・児童文学者・評論家・翻訳家・反戦運動家・ジャーナリストなどの肩書があった人で、岩波新書の創刊(1938年)に携わり、雑誌「世界」の初代編集長なども務めた人物です。本書は1937年8月に山本有三編「日本少国民文庫」の第5巻として刊行された本で、80年の年月を経て2017年下半期にいきなりブームになりました。『日本少国民文庫』の最終刊として編纂者・山本有三が自ら執筆する予定だったのが、病身のため代わって作者が筆をとることになったとされていますが、『路傍の石』で知られる山本有三の教養主義小説(ビルディングスロマン)の系譜を引いている印象があり、苦難を乗り越えて立派な人間になるという主人公の意思の表出は、下村湖人などの作品にも通じるように感じました。

作者の吉野源三郎(1899-1981)は、編集者・児童文学者・評論家・翻訳家・反戦運動家・ジャーナリストなどの肩書があった人で、岩波新書の創刊(1938年)に携わり、雑誌「世界」の初代編集長なども務めた人物です。本書は1937年8月に山本有三編「日本少国民文庫」の第5巻として刊行された本で、80年の年月を経て2017年下半期にいきなりブームになりました。『日本少国民文庫』の最終刊として編纂者・山本有三が自ら執筆する予定だったのが、病身のため代わって作者が筆をとることになったとされていますが、『路傍の石』で知られる山本有三の教養主義小説(ビルディングスロマン)の系譜を引いている印象があり、苦難を乗り越えて立派な人間になるという主人公の意思の表出は、下村湖人などの作品にも通じるように感じました。 NHK「

NHK「 NHKの「おはよう日本」や「クローズアップ現代」などでも取り上げられて、読む前から話題沸騰といった感じでした。ただ、個人的には、作中で主人公の友人で進歩主義の姉が英雄的精神を強調する場面があるとか、特攻隊員だった若者が出陣前に本書を愛読していたとか聞いていてちょっと敬遠していた面もありましたが、今回のブームを機に実際に読んでみると、各章の後に、その日の話をコペル君から聞いた叔父さんがコペル君に書いたノートという体裁で、ものの見方や社会の構造・関係性といったテーマが語られる構成になっていて、件(くだん)の主人公の友人の姉が登場する章では、叔父さんは「人類の進歩と結びつかない英雄的精神も空しいが、英雄的な気魄を欠いた善良さも、同じように空しいことが多いのだ」という、バランスのとれたコメントをしていました。

NHKの「おはよう日本」や「クローズアップ現代」などでも取り上げられて、読む前から話題沸騰といった感じでした。ただ、個人的には、作中で主人公の友人で進歩主義の姉が英雄的精神を強調する場面があるとか、特攻隊員だった若者が出陣前に本書を愛読していたとか聞いていてちょっと敬遠していた面もありましたが、今回のブームを機に実際に読んでみると、各章の後に、その日の話をコペル君から聞いた叔父さんがコペル君に書いたノートという体裁で、ものの見方や社会の構造・関係性といったテーマが語られる構成になっていて、件(くだん)の主人公の友人の姉が登場する章では、叔父さんは「人類の進歩と結びつかない英雄的精神も空しいが、英雄的な気魄を欠いた善良さも、同じように空しいことが多いのだ」という、バランスのとれたコメントをしていました。 そう言えば、NHK-Eテレの「100分de名著」で、この本をテキストとしてジャーナリストの池上彰氏が学校で出張講義を行っていますが、行った先が武蔵中学・高校ということで、やはり完全中高一貫の超進学校だからなあ(当然、男子校)。そういうのが鼻につく人もいるだろうし、この本を矢鱈推奨している"文化人"っぽい人が鼻につくという人もいるかも。自分も当初はその一人でしたが、読んでみて、思ったほどに抵抗を感じなかったのは、最近こそ格差社会とか言われながらも、戦前と比べれば国民の生活水準もそこそこのレベルで平準化し、大学進学率もぐっと上がったためで、当時のそうした背景を気にしなければ、学校内でのいじめの問題など、今日に通じる話として読める普遍性を持っているせいかもしれません。

そう言えば、NHK-Eテレの「100分de名著」で、この本をテキストとしてジャーナリストの池上彰氏が学校で出張講義を行っていますが、行った先が武蔵中学・高校ということで、やはり完全中高一貫の超進学校だからなあ(当然、男子校)。そういうのが鼻につく人もいるだろうし、この本を矢鱈推奨している"文化人"っぽい人が鼻につくという人もいるかも。自分も当初はその一人でしたが、読んでみて、思ったほどに抵抗を感じなかったのは、最近こそ格差社会とか言われながらも、戦前と比べれば国民の生活水準もそこそこのレベルで平準化し、大学進学率もぐっと上がったためで、当時のそうした背景を気にしなければ、学校内でのいじめの問題など、今日に通じる話として読める普遍性を持っているせいかもしれません。 そう言えば、ブームになるずっと前に、あの辛口評論の齋藤美奈子氏が、本書を若い人への「贈り物に」と薦めていました(齋藤美奈子氏も岩波文化人の系譜?)。個人的には、確かに若い人に読んで欲しいけれど、「読め」と押しつける本ではないのだろうなあと思います(「贈り物」というのはいいかも。「読んだか」と訊かなければ)。

そう言えば、ブームになるずっと前に、あの辛口評論の齋藤美奈子氏が、本書を若い人への「贈り物に」と薦めていました(齋藤美奈子氏も岩波文化人の系譜?)。個人的には、確かに若い人に読んで欲しいけれど、「読め」と押しつける本ではないのだろうなあと思います(「贈り物」というのはいいかも。「読んだか」と訊かなければ)。

出掛けるのであとをつけると、男の兄は「浅草12階」に登って双眼鏡を覗いている。声を掛けると男の兄は片思いの女性を覗いていたことを白状するが、その女性のいる所へ二人で行ってみると、その女性は押絵だった。すると男の兄はその双眼鏡を逆さまに覗いて自分を見ろと言い、男がそうすると兄は双眼鏡の中で小さくなり消えてしまう。男の兄は小さくなってその女性の横で同じ押絵になっていたのだった。以来、男は、ずっと押絵の中も退屈だろうからと、「兄夫婦」をこうして旅に連れて行っているのだという。ただ押絵の女性は歳をとらないが、兄だけが押絵の中で歳をとっているのだという。男が兄たちもこんな話をして恥ずかしがっているのでもう休ませますと、風呂敷の中に包み込もうとしたとき、気のせいか押絵の二人が「私」に挨拶の笑みを送ったように見えた―。

出掛けるのであとをつけると、男の兄は「浅草12階」に登って双眼鏡を覗いている。声を掛けると男の兄は片思いの女性を覗いていたことを白状するが、その女性のいる所へ二人で行ってみると、その女性は押絵だった。すると男の兄はその双眼鏡を逆さまに覗いて自分を見ろと言い、男がそうすると兄は双眼鏡の中で小さくなり消えてしまう。男の兄は小さくなってその女性の横で同じ押絵になっていたのだった。以来、男は、ずっと押絵の中も退屈だろうからと、「兄夫婦」をこうして旅に連れて行っているのだという。ただ押絵の女性は歳をとらないが、兄だけが押絵の中で歳をとっているのだという。男が兄たちもこんな話をして恥ずかしがっているのでもう休ませますと、風呂敷の中に包み込もうとしたとき、気のせいか押絵の二人が「私」に挨拶の笑みを送ったように見えた―。 物語全体を「男の話」にしていることで、("夢落ち"にしなくとも)全てが男の作り話か男自身が嵌っている幻想ととれなくもなく、一方で、目の前にそうした押絵があれば、やはり「私」ならずとも、幻想的な気持ちにさせられるでしょう。また、こうしたストーリーを成立させるには、昭和から大正を通り越して明治まで遡ることは必然だったようにも思います。「浅草十二階」と呼ばれた凌雲閣は、1890(明治23)年に完成し、1923(大正12)年の関東大震災で崩壊していますが、こうしたモチーフを持ち出しているのも巧みです(浅草は乱歩が愛した街でもある)。

物語全体を「男の話」にしていることで、("夢落ち"にしなくとも)全てが男の作り話か男自身が嵌っている幻想ととれなくもなく、一方で、目の前にそうした押絵があれば、やはり「私」ならずとも、幻想的な気持ちにさせられるでしょう。また、こうしたストーリーを成立させるには、昭和から大正を通り越して明治まで遡ることは必然だったようにも思います。「浅草十二階」と呼ばれた凌雲閣は、1890(明治23)年に完成し、1923(大正12)年の関東大震災で崩壊していますが、こうしたモチーフを持ち出しているのも巧みです(浅草は乱歩が愛した街でもある)。 この作品は、「竜二」('83年)、「チ・ン・ピ・ラ」('84年)の川島透監督によって、「押繪と旅する男」('94年/バンダイビジュアル)として映画化されています(「チ・ン・ピ・ラ」は金子正次の遺作脚本に川島透監督が手を加えて演出したもので、個人的にはイマイチだった)。映画「押繪と旅する男」は、「私」ではなく「弟」の"主観"で描かれていて、戦時中に特高警察として名を馳せながらも今はよぼよぼの老人となってしまった「弟」(浜村純)がいる「現代」の東京と、その回想としての「過去」―少

この作品は、「竜二」('83年)、「チ・ン・ピ・ラ」('84年)の川島透監督によって、「押繪と旅する男」('94年/バンダイビジュアル)として映画化されています(「チ・ン・ピ・ラ」は金子正次の遺作脚本に川島透監督が手を加えて演出したもので、個人的にはイマイチだった)。映画「押繪と旅する男」は、「私」ではなく「弟」の"主観"で描かれていて、戦時中に特高警察として名を馳せながらも今はよぼよぼの老人となってしまった「弟」(浜村純)がいる「現代」の東京と、その回想としての「過去」―少 年時代の「弟」(藤田哲也)の兄(飴屋法水)が凌雲閣から押絵の美少女を眺め、遂には押絵の中に入ってしまうという出来事があった大正時代―が交錯する形で描かれています。「私」に該当する人物は出てこないで、代わりに、「弟」の兄に嫁(鷲尾いさ子)がいて、押絵の少女(八百屋お七になっている)に夫を奪われたかたちとなった兄嫁への少年の淡い慕情が大きなウェイトを占める作りになっています。大正ロマンの香りがして、映画としては悪くないです。"主観"を変えて更に脚色されているため、原作とは随分と印象が異なるものになっていますが、川島透監督が自分が撮りたいものを撮ったという感じで、同監督の商業映画とは比べると、いい意味でかなり異なった印象を受けました。

年時代の「弟」(藤田哲也)の兄(飴屋法水)が凌雲閣から押絵の美少女を眺め、遂には押絵の中に入ってしまうという出来事があった大正時代―が交錯する形で描かれています。「私」に該当する人物は出てこないで、代わりに、「弟」の兄に嫁(鷲尾いさ子)がいて、押絵の少女(八百屋お七になっている)に夫を奪われたかたちとなった兄嫁への少年の淡い慕情が大きなウェイトを占める作りになっています。大正ロマンの香りがして、映画としては悪くないです。"主観"を変えて更に脚色されているため、原作とは随分と印象が異なるものになっていますが、川島透監督が自分が撮りたいものを撮ったという感じで、同監督の商業映画とは比べると、いい意味でかなり異なった印象を受けました。

浜村純(1906-1995)演じる今は老人となった「弟」たる男の他に、特高だった男にかつて虐げられた恨みを持つ老人

浜村純(1906-1995)演じる今は老人となった「弟」たる男の他に、特高だった男にかつて虐げられた恨みを持つ老人 に多々良純(1917-2006)、男の友人で今は老人病院のような所に入院して死にかけている男に天本英世(1926-2003)など、老優たちが更に老け役で出ていて、「現代」のパートは老人ばかりの世界と言ってよく(老いと死が映画のテーマであるとも言えるか)、その分「過去」のパートの若々しい鷲尾いさ子(1967年生まれ)などは魅力的です。おそらく、押絵の娘になまめかしさを求めるのは映像的に難しいので、その部分を代替させたのではないでしょうか。

に多々良純(1917-2006)、男の友人で今は老人病院のような所に入院して死にかけている男に天本英世(1926-2003)など、老優たちが更に老け役で出ていて、「現代」のパートは老人ばかりの世界と言ってよく(老いと死が映画のテーマであるとも言えるか)、その分「過去」のパートの若々しい鷲尾いさ子(1967年生まれ)などは魅力的です。おそらく、押絵の娘になまめかしさを求めるのは映像的に難しいので、その部分を代替させたのではないでしょうか。

「押繪と旅する男 (江戸川乱歩劇場 押繪と旅する男)」●制作年:1994年●監督:川島透●製作:並木幸/村上克司●脚本:薩川昭夫/川島透●撮影:町田博●音楽:上野耕路●原作:江戸川乱歩●時間:84分●出演:浜村純/鷲尾いさ子/藤田哲也/天本英世/飴屋法水/多々良純/伊勢カイト/小川亜佐美/和崎俊哉/高杉哲平/原川幸和/山崎ハコ●公開:1994/03●配給:バンダイビジュアル(評価★★★☆)

「押繪と旅する男 (江戸川乱歩劇場 押繪と旅する男)」●制作年:1994年●監督:川島透●製作:並木幸/村上克司●脚本:薩川昭夫/川島透●撮影:町田博●音楽:上野耕路●原作:江戸川乱歩●時間:84分●出演:浜村純/鷲尾いさ子/藤田哲也/天本英世/飴屋法水/多々良純/伊勢カイト/小川亜佐美/和崎俊哉/高杉哲平/原川幸和/山崎ハコ●公開:1994/03●配給:バンダイビジュアル(評価★★★☆)

「チ・ン・ピ・ラ」●制作年:1984年●監督:川島透●製作:増田久雄/日枝久●脚本:金子正次●撮影:川越道彦●音楽:宮本光雄●時間:102分●出演:柴田恭兵/ジョニー大倉

「チ・ン・ピ・ラ」●制作年:1984年●監督:川島透●製作:増田久雄/日枝久●脚本:金子正次●撮影:川越道彦●音楽:宮本光雄●時間:102分●出演:柴田恭兵/ジョニー大倉 /石田えり/高樹沙耶/川地民夫/鹿内孝/我王銀次/小野武彦/久保田篤/利重剛/大出俊●公開:1984/11●配給:東宝●最初に観た場所:新宿・ビレッジ2 (84-11-25)(評価★★★)●併映:「海に降る雪」(中田新一)

/石田えり/高樹沙耶/川地民夫/鹿内孝/我王銀次/小野武彦/久保田篤/利重剛/大出俊●公開:1984/11●配給:東宝●最初に観た場所:新宿・ビレッジ2 (84-11-25)(評価★★★)●併映:「海に降る雪」(中田新一)

芥川龍之介(1892-1927)が1921(大正10)年1月雑誌「現代」に発表し(執筆は大正9年12月)、『夜来の花』('21年/新潮社)に収められた文庫本で1

芥川龍之介(1892-1927)が1921(大正10)年1月雑誌「現代」に発表し(執筆は大正9年12月)、『夜来の花』('21年/新潮社)に収められた文庫本で1 0ページほどの短編です(ちくま文庫『芥川龍之介全集〈4〉』('87年)、ちくま文庫『文豪怪談傑作選 芥川龍之介集 妖婆』('10年)に所収、アンソロジーでは、創元推理文庫『日本怪奇小説傑作集1』('05年)、彩図社『文豪たちが書いた 怖い名作短編』('13年)、新潮文庫『日本文学100年の名作第1巻1914-1923 夢見る部屋』('14年)、河出文庫『見た人の怪談集』('16年)などに所収)。

0ページほどの短編です(ちくま文庫『芥川龍之介全集〈4〉』('87年)、ちくま文庫『文豪怪談傑作選 芥川龍之介集 妖婆』('10年)に所収、アンソロジーでは、創元推理文庫『日本怪奇小説傑作集1』('05年)、彩図社『文豪たちが書いた 怖い名作短編』('13年)、新潮文庫『日本文学100年の名作第1巻1914-1923 夢見る部屋』('14年)、河出文庫『見た人の怪談集』('16年)などに所収)。

●『日本怪奇小説傑作集1』('05年/創元推理文庫)

●『日本怪奇小説傑作集1』('05年/創元推理文庫) ●『日本文学100年の名作第1巻1914-1923 夢見る部屋』('14年/新潮文庫)

●『日本文学100年の名作第1巻1914-1923 夢見る部屋』('14年/新潮文庫)

山本周五郎(1903-1967)の初期短編小説で、1933(昭和8)年6月に雑誌「犯罪公論」に発表され、文庫で40ページほどです。この作家のイメージからすると珍しい"現代"(当時としては同時代の)推理小説で、横浜が舞台のモダンな感じがする作品である上に、本格推理小説でもあります。新潮文庫『花匂う』に収められていて、文庫解説によるとこの『花匂う』には、作者生前に刊行された「山本周五郎全集(全13巻)」('63~'64年/講談社)など何れの全集にも収録されなかった作品を収めたとのことです。但し、これらの作品は「山本周五郎 全集未収録作品集(全17 巻)」('72~'82年/実業之日本社)には収録されています(この「出来ていた青」は、『現代小説集-全集未収録作品集〈15〉』に収録)。

山本周五郎(1903-1967)の初期短編小説で、1933(昭和8)年6月に雑誌「犯罪公論」に発表され、文庫で40ページほどです。この作家のイメージからすると珍しい"現代"(当時としては同時代の)推理小説で、横浜が舞台のモダンな感じがする作品である上に、本格推理小説でもあります。新潮文庫『花匂う』に収められていて、文庫解説によるとこの『花匂う』には、作者生前に刊行された「山本周五郎全集(全13巻)」('63~'64年/講談社)など何れの全集にも収録されなかった作品を収めたとのことです。但し、これらの作品は「山本周五郎 全集未収録作品集(全17 巻)」('72~'82年/実業之日本社)には収録されています(この「出来ていた青」は、『現代小説集-全集未収録作品集〈15〉』に収録)。 ●『文豪ミステリー傑作選(第1集)』('85年/河出文庫)

●『文豪ミステリー傑作選(第1集)』('85年/河出文庫) ●『文豪ミステリー傑作選(第2集)』('85年/河出文庫)

●『文豪ミステリー傑作選(第2集)』('85年/河出文庫)

慶応2年5月、清兵衛は芸妓・お村との新生活のために、牛込・通寺町の人目につかない閑静な場所にある手ごろな家を見つける。その2階に2人で床を並べてうとうとした際に、腕を冷たい手で掴まれ、あまりに冷たいのでその手を引き寄せると、その手は手首だけで、肱までなかった。次の晩もその手は清兵衛の前に現れ、家主に問いただすと、前にその部屋に住んでいたのは白鳥という土佐藩の武士で、綺麗な御新造さんがいたが、急に国に帰ることになったという。清兵衛は市ヶ谷・谷町に居を移すが、前の部屋の梯子段の下の戸棚に蛆虫が蠢めいているのが見つかり、白鳥の妾の変死体が床下から発掘される。谷町の住居も1カ月と続かず、お村と清兵衛の関係はうまくいかなくなって、清兵衛はお村と別れる。さらに清兵衛の不幸は続き、梅雨の頃から自分の左手首が痛み出す。親戚の家に行った際にそこの子供が清兵衛を見て、「蒼い手、蒼い手...」といって怖がり、清兵衛は自分の手に女の死人の手がぶら下がっていることを初めて知る。その時から清兵衛は、物事の全てに対する気力を失い、塔の沢に長逗留することになる。ある日、夕食前に一風呂浴びて浴室を出ると、その日宿に着いた大きな武士が浴衣姿で手拭を下げているのと狭い廊下で会う。清兵衛は男のために道をあけると、男はじろりと清兵衛を見て通り過ぎる。やがて、風呂場で何か騒動が起き、その武士が死んだという。喉にくびった跡があり、主によれば、武士の最期の言葉は「手、手...」だったと。その武士の薩州の新納権右衛門といい、「白鳥」と名乗った武士と同一人物かどうかは分からないが、この事件の後、清兵衛の手の痛みはすっかりとれる―。