「●人事マネジメント全般」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●人事・賃金制度」 【021】 宮本 眞成 『年俸制の実際』

「●労働経済・労働問題」の インデックッスへ 「●上司学・リーダーシップ」の インデックッスへ 「●若者論」の インデックッスへ

「1on1」と「今どきの職場の若者像」。リジッドだが、読み易い。

『静かに退職する若者たち 部下との1on1の前に知っておいてほしいこと』['24年]『先生、どうか皆の前でほめないで下さい: いい子症候群の若者たち』['22年] 金間大介・金沢大学教授

本書によれば、1on1ミーティングを実施する企業が増えている一方で、笑顔で1on1ミーティングをしたばかりの若者が、何の前触れもなくその翌週に会社を辞め、しかもそれが上司を通さず人事部経由であったり、退職代行サービスを使った退職であったりするということが、最近少なからずあるとのことです。

本書は、そうした状況を踏まえ、「若者との1on1の前に読む本」とのコンセプトのもと、1on1を核とした世代間コミュニケーションの問題を切り口に、職場の若者を多面的に分析し、今どきの「職場の若者像」に迫ったものです。

第1部「1on1の前に知っておきたいこと」では、日本企業の現場で1on1が求められている理由を探り(第1章)、1on1の基本原則とそのパターンや、見落とされがちな課題を整理した上で(第2章)、1on1に求められるスキルやコーチングとの違いを解説し(第3章)、さらに、1on1を若者たちはどう捉えているのか、その受けめ方を6つのタイプに分類しています。

そして、その中でも特徴的な3つのタイプ――活用を望む〈積極志向〉、やらされている感がある〈表面志向〉、やりたがらない〈回避志向〉――について、その対応方法を解説しています。〈積極志向〉だからといって良いことづくめではなく、それに応えるべく「上司としてできる限りの行動」をとらないと、逆に部下から見透かされてしまうというのは、鋭い指摘だと思いました。

第2部「なぜ、若者は突然会社を辞めるのか?」では、退職代行サービスを使って辞める若者たちの考え方や(第5章)、「別の会社で通用しなくなる」と考えて辞める若者(いわゆる「ゆるブラック」を理由とする退職)の心理を探り(第6章)、アメリカで見られる「静かな退職」と言われる現象との比較で、日本の今の若者が会社を辞める理由を4つ挙げています(第7章)。

また、その背後にある今どきの「職場の若者像」に迫り、とにかく早く正解を教えてもらおうとする姿勢が特徴であることを指摘するとともに(第8章)、今の若者にとっての「理想の上司・先輩像」を、調査データから探っています(第9章)。また、社内新人研修がテンプレート化しているという問題も指摘しています(第10章)。

第3部「提案:これからも若者たちと共に前に進むために」では、上司や先輩が何よりも優先して鍛えるべきスキルは「フィードバック」スキルであるとし、その理論と、効果的なフィードバックを行うための5つの原則を示しています。そして終章では、「上司・先輩世代に向けた5個の提案」をしています。

構成はしっかりしていて、データの裏付けもあります。一方で、非常に分かりやすく書かれていて、時に砕けた表現などもあり、肩が凝らずに読めます。帯に「職場のわかり合えないを乗り越える処方箋」とあるように、実践に供することを狙いとして書かれていることが窺えました。

そちらかと言うと、第1部の「1on1」についての方がテキスト的で、第2部の「今どきの職場の若者像」の方が興味深く読めたでしょうか。ただし、1on1を上司・部下の「双方の学びの場」としているのには共感されられ、コーチングとの違いなどもわかりやすかったです。

絶対解は存在しないとの前提の下、お互いが理解を深め、楽しみながら寄り添える現場をどう作るか、読者と共に考えていきたいという姿勢が謙虚であると思いました。

《読書MEMO》

●アメリカと日本の「静かな退職(Quiet Quitting)」の違い(第7章)

・アメリカは「積極的にハッスルしないことを主張する」、日本は「与えられた仕事をそつなくこなし、それ以上の行動はしない」

・日本の場合、本当に若者が辞めてしまう。

●日本の今の若者が会社を辞める理由(第7章)

1.理不尽な職場環境、不公平な待遇、意味不明な上司

2.「ゆるブラック」企業

3.配属が希望通りにならなかった

4.会社は自分に何をしてくれるのか

高い自殺率、縮む給与差、育たぬ後任、辞めていく女性と若手―日本の管理職の異常な「罰ゲーム化」をデータで示し、解決策を提案した本です(著者はパーソル総合研究所の研究員。前著に『

高い自殺率、縮む給与差、育たぬ後任、辞めていく女性と若手―日本の管理職の異常な「罰ゲーム化」をデータで示し、解決策を提案した本です(著者はパーソル総合研究所の研究員。前著に『

『

『

本書(原題"The Good Enough Job: Reclaiming Life from Work"(ハードカバー、2023)/"The Good Enough Job: What We Gain When We Don't Put Work First"(ペーパーバック、2023))は、ジャーナリスト、デザイナー兼働き方研究者であるという著者が、「仕事は自己実現の手段だ」とする「ワーキズム(仕事主義)」が世間で広まった背景と、それを加速させている人々の思い込みを指摘したものです(『

本書(原題"The Good Enough Job: Reclaiming Life from Work"(ハードカバー、2023)/"The Good Enough Job: What We Gain When We Don't Put Work First"(ペーパーバック、2023))は、ジャーナリスト、デザイナー兼働き方研究者であるという著者が、「仕事は自己実現の手段だ」とする「ワーキズム(仕事主義)」が世間で広まった背景と、それを加速させている人々の思い込みを指摘したものです(『

1930年、ケインズは、20世紀末までに、テクノロジーの進歩によって週15時間労働が達成されるだろうと予測し、テクノロジーの観点からすればそれは達成可能だったはずが、実際には達成されなかったのはなぜなのか――本書は、こうした疑問からスタートし、それは、実質的に無意味な仕事=「ブルシット・ジョブ(クソどうでもいい仕事)」が蔓延したからだとしています。

1930年、ケインズは、20世紀末までに、テクノロジーの進歩によって週15時間労働が達成されるだろうと予測し、テクノロジーの観点からすればそれは達成可能だったはずが、実際には達成されなかったのはなぜなのか――本書は、こうした疑問からスタートし、それは、実質的に無意味な仕事=「ブルシット・ジョブ(クソどうでもいい仕事)」が蔓延したからだとしています。 第5章では、ブルシット・ジョブが増殖するのには、個人的な次元、社会的・経済的な次元、文化的・政治的な次元の、それぞれの次元の理由があるとしています。例えば社会的・経済的な次元では、近年の金融資本の増大に伴い、金融や情報関連の(ブルシット・ジョブに発展しやすい)仕事が増加したこと、「雇用創出」は良いものとされ、無駄な仕事であっても雇用を減らすような大胆な政策を選択しにくいことが、理由として挙げられるとしています。

第5章では、ブルシット・ジョブが増殖するのには、個人的な次元、社会的・経済的な次元、文化的・政治的な次元の、それぞれの次元の理由があるとしています。例えば社会的・経済的な次元では、近年の金融資本の増大に伴い、金融や情報関連の(ブルシット・ジョブに発展しやすい)仕事が増加したこと、「雇用創出」は良いものとされ、無駄な仕事であっても雇用を減らすような大胆な政策を選択しにくいことが、理由として挙げられるとしています。

本書は、スタンフォード大学ビジネススクール教授で、『

本書は、スタンフォード大学ビジネススクール教授で、『

『

『 『

『

『

『

『

『

『

『 『

『 『

『

芹澤 健介 氏

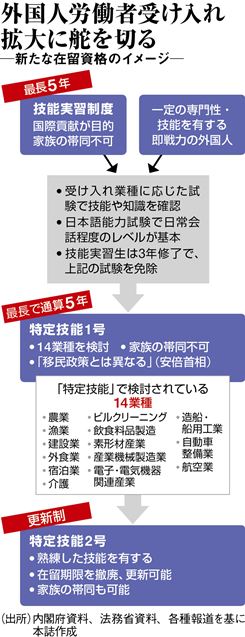

芹澤 健介 氏 コンビニで外国人が働いている光景は今や全く珍しいものではなく、都市部などではコンビニのスタッフに占める外国人の方が日本人よりも多い店もあります。本書はそうしたコンビニで働く外国人を取材したものですが、コンビニ店員に止まらず、技能実習生、その他の奨学生、さらには在留外国人全般にわたる幅広い視野で、日本の外国人労働者の今の実態を浮き彫りにしています。

コンビニで外国人が働いている光景は今や全く珍しいものではなく、都市部などではコンビニのスタッフに占める外国人の方が日本人よりも多い店もあります。本書はそうしたコンビニで働く外国人を取材したものですが、コンビニ店員に止まらず、技能実習生、その他の奨学生、さらには在留外国人全般にわたる幅広い視野で、日本の外国人労働者の今の実態を浮き彫りにしています。 資格を得た上で「資格外活動」としてコンビニで働く)、その「留学生」という資格を得るがために日本語学校に入学するという方法を採るため、そこに現地のブローカー的な組織も含めた連鎖的なビジネスが発生しているのだなあと。本書には書かれていませんが、この「鎖」の一環に日本語学校どころか大学まで実態として噛んでいたと考えられることが、今年['19年]3月にあった東京福祉大学の、「1年間で700人近い留学生が除籍や退学、所在不明となった」という報道などから明らかになっています。

資格を得た上で「資格外活動」としてコンビニで働く)、その「留学生」という資格を得るがために日本語学校に入学するという方法を採るため、そこに現地のブローカー的な組織も含めた連鎖的なビジネスが発生しているのだなあと。本書には書かれていませんが、この「鎖」の一環に日本語学校どころか大学まで実態として噛んでいたと考えられることが、今年['19年]3月にあった東京福祉大学の、「1年間で700人近い留学生が除籍や退学、所在不明となった」という報道などから明らかになっています。 ただし、本書を読んでも感じることですが、日本における外国人労働者は増え続けるのだろなあと。今回「特定技能」の対象となった農業・漁業、建設業、外食業などをはじめ、外国人労働力無しには既に成り立たなくなっている業界があるわけだし。中国人と日本人の所得格差が小さくなり中国から人が来なくなれば、今度はべトナムからやって来るし、ベトナム人が最初は労働者として扱ってくれない日本よりも最初から労働者として扱ってもらえる台湾に流れ始めると、今度はネパールやスリランカから来るといった感じでしょうか。この流れは当面続くと個人的には思います(まだ「アフリカ」というのが残っているし)。

ただし、本書を読んでも感じることですが、日本における外国人労働者は増え続けるのだろなあと。今回「特定技能」の対象となった農業・漁業、建設業、外食業などをはじめ、外国人労働力無しには既に成り立たなくなっている業界があるわけだし。中国人と日本人の所得格差が小さくなり中国から人が来なくなれば、今度はべトナムからやって来るし、ベトナム人が最初は労働者として扱ってくれない日本よりも最初から労働者として扱ってもらえる台湾に流れ始めると、今度はネパールやスリランカから来るといった感じでしょうか。この流れは当面続くと個人的には思います(まだ「アフリカ」というのが残っているし)。

岡田 康子 氏

岡田 康子 氏  image

image

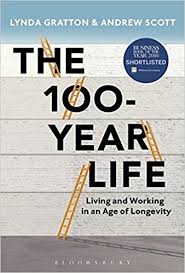

2025年、われわれはどんなふうに働いているのか? ロンドンビジネススクール教授であり、経営組織論の世界的権威で働くことについて研究し続けてきた著者(英タイムズ紙の選ぶ「世界のトップビジネス思想家15人」のひとりでもある)が、「働き方に大きく影響する『五つの要因(32の要素)』」を基に、2025年を想定した働き方の未来を予測した本です。

2025年、われわれはどんなふうに働いているのか? ロンドンビジネススクール教授であり、経営組織論の世界的権威で働くことについて研究し続けてきた著者(英タイムズ紙の選ぶ「世界のトップビジネス思想家15人」のひとりでもある)が、「働き方に大きく影響する『五つの要因(32の要素)』」を基に、2025年を想定した働き方の未来を予測した本です。

リンダ・グラットン 2016年10月来日『LIFE SHIFT』発売記念講演「100年時代の人生戦略」

リンダ・グラットン 2016年10月来日『LIFE SHIFT』発売記念講演「100年時代の人生戦略」

イギリスの心理学者リンダ・グラットン(前著『

イギリスの心理学者リンダ・グラットン(前著『

丸子警報器

丸子警報器 丸子警報器事件という会社自体は長野県上田市に今もあり(真田家の支城・丸子城があった地)、裁判当時は従業員200名ほどでしたが今は(2014年取材時)は90名ほど。但し、裁判時に原告団だった28名のパートタイマーの中には今も勤めている人がいるそうです。正社員には定年があるが、パートタイマーには定年が無くなっているとのことで、これは裁判時に裁判官が実地検証したらしいですが、パートタイマーの不良製品を峻別する技能は、その経験値から正社員のそれを遥かに超えているとのこと、別に、裁判に勝ったからといって'逆差別'状態になっているわけではなく、スキルがエンプロイアビリティとして評価されているということなどだと思いました。

丸子警報器事件という会社自体は長野県上田市に今もあり(真田家の支城・丸子城があった地)、裁判当時は従業員200名ほどでしたが今は(2014年取材時)は90名ほど。但し、裁判時に原告団だった28名のパートタイマーの中には今も勤めている人がいるそうです。正社員には定年があるが、パートタイマーには定年が無くなっているとのことで、これは裁判時に裁判官が実地検証したらしいですが、パートタイマーの不良製品を峻別する技能は、その経験値から正社員のそれを遥かに超えているとのこと、別に、裁判に勝ったからといって'逆差別'状態になっているわけではなく、スキルがエンプロイアビリティとして評価されているということなどだと思いました。

image

image 働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティハラスメント(マタハラ)」が、いま大きな問題となっており、労働局へのマタハラに関する相談は急増しているとのことです。本書は、「NPO法人マタハラNet」の代表者による「マタハラ問題」の総括であり、著者は2015年に、アメリカ国務省が主催する「世界の勇気ある女性賞」を日本人で初めて受賞しています。

働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティハラスメント(マタハラ)」が、いま大きな問題となっており、労働局へのマタハラに関する相談は急増しているとのことです。本書は、「NPO法人マタハラNet」の代表者による「マタハラ問題」の総括であり、著者は2015年に、アメリカ国務省が主催する「世界の勇気ある女性賞」を日本人で初めて受賞しています。

森岡 孝二(1944-2018/74歳没)

森岡 孝二(1944-2018/74歳没) 今年[2018年]8月に心不全でに亡くなった経済学者・森岡孝二の著者。著者によれば、「過労死」という言葉が急速に広まったのは1980年代末であるが、2005年頃からは「格差社会」という言葉も使われるようになったとのことです。日本ではここ30年ほど、経済界も政府も「雇用形態の多様化」を進めてきたが、90年代に入ると、女性ばかりでなく男性のパート社員化も進み、その過程でアルバイト、派遣、契約社員も大幅に増え、労働者の大多数が正社員・正職員であった時代は終わったとのことです。そして、あたかも企業内の雇用の階層構造を社会全体に押し広げたかのように、働く人々が総合職正社員、一般職正社員、限定正社員、嘱託社員、パート・アルバイト、派遣労働者のいずれかの身分に引き裂かれた「雇用身分社会」が出現したとしています。

今年[2018年]8月に心不全でに亡くなった経済学者・森岡孝二の著者。著者によれば、「過労死」という言葉が急速に広まったのは1980年代末であるが、2005年頃からは「格差社会」という言葉も使われるようになったとのことです。日本ではここ30年ほど、経済界も政府も「雇用形態の多様化」を進めてきたが、90年代に入ると、女性ばかりでなく男性のパート社員化も進み、その過程でアルバイト、派遣、契約社員も大幅に増え、労働者の大多数が正社員・正職員であった時代は終わったとのことです。そして、あたかも企業内の雇用の階層構造を社会全体に押し広げたかのように、働く人々が総合職正社員、一般職正社員、限定正社員、嘱託社員、パート・アルバイト、派遣労働者のいずれかの身分に引き裂かれた「雇用身分社会」が出現したとしています。

中沢 彰吾 氏 [Yahoo ニュース

中沢 彰吾 氏 [Yahoo ニュース

塩崎恭久厚生労働大臣が全国の労働局長にブラック企業の公表を指示したというニュースが最近ありましたが(2015年5月18日)、一方で、働く側も派遣などの「多様な働き方」を望んでいるとしており、そうなると、本書にあるブッラク派遣の実態は企業名の公表で対処出来るような業界内での極めて局所的・例外的実態ということなのでしょうか。個人的にはそうは思えず、人材派遣業界のある一定数の企業は、こうした再就職難の中高年を更にスポイルし消耗するという構造の上に成り立っているように思えます。たとえそのことを糾弾されても、そうした企業は、自分たちが再就職難の中高年の受け皿になっているのだとかいった理屈を捏ねるんだろなあ。

塩崎恭久厚生労働大臣が全国の労働局長にブラック企業の公表を指示したというニュースが最近ありましたが(2015年5月18日)、一方で、働く側も派遣などの「多様な働き方」を望んでいるとしており、そうなると、本書にあるブッラク派遣の実態は企業名の公表で対処出来るような業界内での極めて局所的・例外的実態ということなのでしょうか。個人的にはそうは思えず、人材派遣業界のある一定数の企業は、こうした再就職難の中高年を更にスポイルし消耗するという構造の上に成り立っているように思えます。たとえそのことを糾弾されても、そうした企業は、自分たちが再就職難の中高年の受け皿になっているのだとかいった理屈を捏ねるんだろなあ。

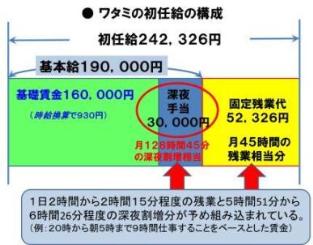

本書の著者である今野氏が帯に推薦文を書いている本に、『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?』('14年/旬報社)がありましたが(著者は日本労働弁護団等で活躍する弁護士とのこと)、固定残業制のカラクリなどは『ブラック企業』で既に紹介済みで、事例企業が「大庄(日本海庄や)」から「ワタミ」に替わっただけか。但し、その仕組みの説明の仕方が分かりにくく(今野氏の推薦文には「残業代のプロフェッショナル」とあるのだが)、普通の人が読んでも時間外割増と深夜割増の違いなんて分からないのではないかと思ったりもしました(老婆心ながら、『ブラック企業』で言っている「大庄」の例と本書で言っている「ワタミ」の例を大まかに図示してみた)。

本書の著者である今野氏が帯に推薦文を書いている本に、『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?』('14年/旬報社)がありましたが(著者は日本労働弁護団等で活躍する弁護士とのこと)、固定残業制のカラクリなどは『ブラック企業』で既に紹介済みで、事例企業が「大庄(日本海庄や)」から「ワタミ」に替わっただけか。但し、その仕組みの説明の仕方が分かりにくく(今野氏の推薦文には「残業代のプロフェッショナル」とあるのだが)、普通の人が読んでも時間外割増と深夜割増の違いなんて分からないのではないかと思ったりもしました(老婆心ながら、『ブラック企業』で言っている「大庄」の例と本書で言っている「ワタミ」の例を大まかに図示してみた)。

第2章「置き去りにされてきた雇用契約」では、米国における雇用慣行の歴史を遡ることで、「伝統的」だと考えられている長期的な雇用関係は、実はある経済状態に応じて比較的最近に出現し70年代末期から80年代初頭にかけて一層活発化したものであること、そしてそれがその後10年もしないうちに終焉を迎えることになったことを示しています(「オールドディール」以前には「ニューディール」に近い状態があったというのが興味深い)。

第2章「置き去りにされてきた雇用契約」では、米国における雇用慣行の歴史を遡ることで、「伝統的」だと考えられている長期的な雇用関係は、実はある経済状態に応じて比較的最近に出現し70年代末期から80年代初頭にかけて一層活発化したものであること、そしてそれがその後10年もしないうちに終焉を迎えることになったことを示しています(「オールドディール」以前には「ニューディール」に近い状態があったというのが興味深い)。

また、本書は著者の新書シリーズ第4弾ですが、第3弾にあたる『若者と労働』(中公新書ラクレ)もお薦めです。若者向けにブラック企業問題などにも触れていますが、それはとっかかりにすぎず、むしろ「新卒一括採用」という我々が当たり前に考えている仕組みが、グローバルな視点でみるといかに特殊なのものであるか分かるとともに、この「新卒一括採用」が日本型雇用システムの根底を形作っていることがよく理解できる本です。当たり前とみられすぎて再検証されにくい分、「新卒一括採用」の方が「中高年」の問題より根が深いかも―と思ったりもしました。

また、本書は著者の新書シリーズ第4弾ですが、第3弾にあたる『若者と労働』(中公新書ラクレ)もお薦めです。若者向けにブラック企業問題などにも触れていますが、それはとっかかりにすぎず、むしろ「新卒一括採用」という我々が当たり前に考えている仕組みが、グローバルな視点でみるといかに特殊なのものであるか分かるとともに、この「新卒一括採用」が日本型雇用システムの根底を形作っていることがよく理解できる本です。当たり前とみられすぎて再検証されにくい分、「新卒一括採用」の方が「中高年」の問題より根が深いかも―と思ったりもしました。

『日本の雇用終了―労働局あっせん事例から』(2012年)

『日本の雇用終了―労働局あっせん事例から』(2012年)

小倉 一哉 早稲田大学商学学術院准教授(略歴下記)

小倉 一哉 早稲田大学商学学術院准教授(略歴下記)

タイトルの「非情の常時リストラ」に直接呼応しているのは第1章のみでしょうか。これ、編集者がつけたタイトルなんだろなあ。内容を読めば、必ずしも"煽り気味"のタイトルではないということになるのかもしれないけれど、"非情の"はねえ(天知茂の「非情のライセンス」からきているとの説もあるが、あの番組を熱心に見ていた世代というのは、もう定年再雇用期に入っているか、その雇用契約も終わってリタイアしている世代がメインではないか)。

タイトルの「非情の常時リストラ」に直接呼応しているのは第1章のみでしょうか。これ、編集者がつけたタイトルなんだろなあ。内容を読めば、必ずしも"煽り気味"のタイトルではないということになるのかもしれないけれど、"非情の"はねえ(天知茂の「非情のライセンス」からきているとの説もあるが、あの番組を熱心に見ていた世代というのは、もう定年再雇用期に入っているか、その雇用契約も終わってリタイアしている世代がメインではないか)。

東京管理職ユニオン 鈴木剛・書記長

東京管理職ユニオン 鈴木剛・書記長 PIPは、従来の整理解雇、退職勧奨を伴う普通解雇とは異なり、業務命令として、または「あなたのためだから」と思いやりのあるふりをして、達成不可能なノルマや無意味な課題を与え、自主的な退職に追い込んでいくやり方で、従来型の退職勧奨はせず、「業績改善計画」の未達成を理由に、本人に退職届を書かせる方向へ持っていく、或いは、精神的・肉体的に追い詰め、休職→退職へと持っていくやり方です。

PIPは、従来の整理解雇、退職勧奨を伴う普通解雇とは異なり、業務命令として、または「あなたのためだから」と思いやりのあるふりをして、達成不可能なノルマや無意味な課題を与え、自主的な退職に追い込んでいくやり方で、従来型の退職勧奨はせず、「業績改善計画」の未達成を理由に、本人に退職届を書かせる方向へ持っていく、或いは、精神的・肉体的に追い詰め、休職→退職へと持っていくやり方です。

違法な労働条件で若者を働かせては「使い捨て」にする、いわゆる「ブラック企業」の実態を、一橋大学に学部生として在学中からNPO法人POSSE代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策、労働社会学専攻の大学院生が著した本です。

違法な労働条件で若者を働かせては「使い捨て」にする、いわゆる「ブラック企業」の実態を、一橋大学に学部生として在学中からNPO法人POSSE代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策、労働社会学専攻の大学院生が著した本です。

これまで労働は大きく、肉体労働と頭脳労働に分けられてきましたが、本書でいう「感情労働」とは、仕事をするなかで心の負担にポイントを置いた労働のことであり、この概念は1970年代にアメリカで生まれ、社会学者による客室乗務員の調査研究で知られるようになったとのことです(A.R. ホックシールド (『管理される心―感情が商品になるとき 』('00年/世界思想社))。本書は、その感情労働に注目したレポートです。「感情労働」という言葉は最近週刊誌などでも見られるようになっています(「週刊 東洋経済」2012年 12/1号「感情労働の時代」など)。

これまで労働は大きく、肉体労働と頭脳労働に分けられてきましたが、本書でいう「感情労働」とは、仕事をするなかで心の負担にポイントを置いた労働のことであり、この概念は1970年代にアメリカで生まれ、社会学者による客室乗務員の調査研究で知られるようになったとのことです(A.R. ホックシールド (『管理される心―感情が商品になるとき 』('00年/世界思想社))。本書は、その感情労働に注目したレポートです。「感情労働」という言葉は最近週刊誌などでも見られるようになっています(「週刊 東洋経済」2012年 12/1号「感情労働の時代」など)。

個人的にも、世間で言われていることと日々実際に感じていることのギャップ感に符合し、なるほどと思わされる箇所は多かったのですが、「常識」に対して「反証」することが目的化して、データの捉え方が著者自身やや我田引水ではないか、実際にはどちらの見方もできるのではないか、という箇所もありました。

個人的にも、世間で言われていることと日々実際に感じていることのギャップ感に符合し、なるほどと思わされる箇所は多かったのですが、「常識」に対して「反証」することが目的化して、データの捉え方が著者自身やや我田引水ではないか、実際にはどちらの見方もできるのではないか、という箇所もありました。

image

image

森岡孝二氏

森岡孝二氏

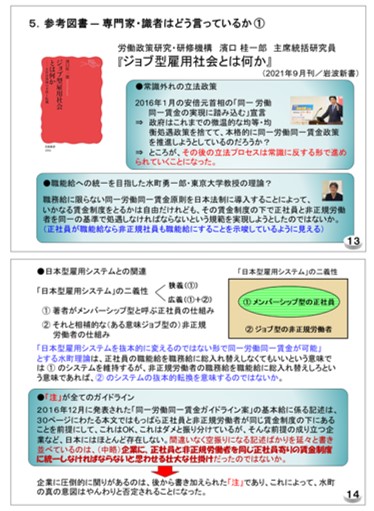

濱口桂一郎 氏(労働政策研究・研修機構)

濱口桂一郎 氏(労働政策研究・研修機構)

本書を読むまで「就活エリート」とは何を指すのか分からなかったのですが、本書における「就活エリート」とは、エントリーシートを綿密に作り込み、面接対策をぬかりなく講じて、まるで受験勉強に勤しむような努力をして、超優良企業へと入社していく若者のことを指していました。著者によれば、こうした「就活エリート」が、会社に入社してから、多くの職場で戦力外の烙印を押されているという状況が今あるとのことです。

本書を読むまで「就活エリート」とは何を指すのか分からなかったのですが、本書における「就活エリート」とは、エントリーシートを綿密に作り込み、面接対策をぬかりなく講じて、まるで受験勉強に勤しむような努力をして、超優良企業へと入社していく若者のことを指していました。著者によれば、こうした「就活エリート」が、会社に入社してから、多くの職場で戦力外の烙印を押されているという状況が今あるとのことです。

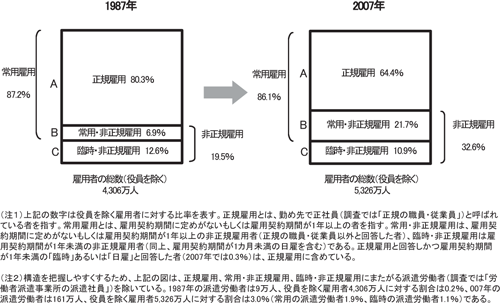

20年前に比べ今は、正社員が減って非正規社員は増えているが常用雇用率は減っていない、つまり常用雇用に占める「常用・非正規社員」の割合が増えているのであり(正規・非正規2元論から「正社員」「常用・非正規社員」「臨時・非正規社員」の3層化への雇用構造の変化)、また、企業がそれら「常用・非正規社員」を解雇することは、生産性維持のうえでも法規制のうえでも難しくなってきているとしています。

20年前に比べ今は、正社員が減って非正規社員は増えているが常用雇用率は減っていない、つまり常用雇用に占める「常用・非正規社員」の割合が増えているのであり(正規・非正規2元論から「正社員」「常用・非正規社員」「臨時・非正規社員」の3層化への雇用構造の変化)、また、企業がそれら「常用・非正規社員」を解雇することは、生産性維持のうえでも法規制のうえでも難しくなってきているとしています。

冒頭の民主党国会議員への"SUPECIAL INTERVIEW"は国会答弁みたいだし、次に来る『若者はなぜ3年で辞めるのか?―年功序列が奪う日本の未来次に来る』(光文社新書)の著者・城繁幸氏のものは、これはインタビューに答えたもので、自著の内容のリフレインに過ぎず、その次の(労働側にとっては悪評高い)元「経済財政諮問会議」メンバーの八代尚宏氏の話も論筋があちこち飛んで(これもインタビュー?)、結局、「規制緩和」が雇用悪化の"犯人"ではないという弁解に聞こえなくもありません。

冒頭の民主党国会議員への"SUPECIAL INTERVIEW"は国会答弁みたいだし、次に来る『若者はなぜ3年で辞めるのか?―年功序列が奪う日本の未来次に来る』(光文社新書)の著者・城繁幸氏のものは、これはインタビューに答えたもので、自著の内容のリフレインに過ぎず、その次の(労働側にとっては悪評高い)元「経済財政諮問会議」メンバーの八代尚宏氏の話も論筋があちこち飛んで(これもインタビュー?)、結局、「規制緩和」が雇用悪化の"犯人"ではないという弁解に聞こえなくもありません。

大内 伸哉 氏(略歴下記)

大内 伸哉 氏(略歴下記)

風間 直樹 氏 (週刊「東洋経済」記者)

風間 直樹 氏 (週刊「東洋経済」記者)

竹信 三恵子 氏(朝日新聞編集委員)

竹信 三恵子 氏(朝日新聞編集委員) 第2章で派遣・請負に伴ってありがちな「労災隠し」(労災飛ばし)の問題を、第3章で正社員の削減等により様々なしわ寄せを受けるパート・派遣労働者の労働環境の問題を扱っていますが、この辺りは以前からマスコミなどでよく報道されており、但し、旅行業界の添乗員は「美空ひばり」タイプより「モーニング娘。」タイプ-要するに細かいサービスが出来るベテランよりも入れ替え可能な臨時雇用が求められているという現況は新たに知りました(この部分は内容的にはほぼ新聞記事の再掲のようだが...)。

第2章で派遣・請負に伴ってありがちな「労災隠し」(労災飛ばし)の問題を、第3章で正社員の削減等により様々なしわ寄せを受けるパート・派遣労働者の労働環境の問題を扱っていますが、この辺りは以前からマスコミなどでよく報道されており、但し、旅行業界の添乗員は「美空ひばり」タイプより「モーニング娘。」タイプ-要するに細かいサービスが出来るベテランよりも入れ替え可能な臨時雇用が求められているという現況は新たに知りました(この部分は内容的にはほぼ新聞記事の再掲のようだが...)。

森戸 英幸 氏

森戸 英幸 氏

著者は1970年生まれの弁護士で、首都圏青年ユニオンの顧問でもあり、その著者が扱った案件の内から、名ばかり管理職の問題、給与の一方的減額、パワハラ、解雇、派遣社員の雇止めなどのテーマごとの典型的な事案を紹介し、相談者からどのような形で相談を受け、会社側とどのように交渉し、和解なり未払い賃金の回収なりに至ったかを書き記しています。

著者は1970年生まれの弁護士で、首都圏青年ユニオンの顧問でもあり、その著者が扱った案件の内から、名ばかり管理職の問題、給与の一方的減額、パワハラ、解雇、派遣社員の雇止めなどのテーマごとの典型的な事案を紹介し、相談者からどのような形で相談を受け、会社側とどのように交渉し、和解なり未払い賃金の回収なりに至ったかを書き記しています。

水月昭道(みずき・しょうどう)氏

水月昭道(みずき・しょうどう)氏

マクドナルド訴訟:店長は非管理職。東京地裁が残業代認定―判決後に会見する高野広志さん('08年1月28日)[写真:毎日新聞社]

マクドナルド訴訟:店長は非管理職。東京地裁が残業代認定―判決後に会見する高野広志さん('08年1月28日)[写真:毎日新聞社]

本書は、「マクドナルド判決」の1年近く前に刊行されたものですが、前半部分では、日本マクドナルドが藤田田氏('04年没)のもと日本的な企業としてあったのが(マックは日本進出に際し敢えて大手と組むことはせず、藤田商店をパートナーにしたのだが、この藤田氏が思った以上にしたたかだった)、それが藤田氏が経営から身を引き完全に外資系企業となって以降、リストラや残業代・退職金の不支給など、いかに従業員を使い捨てにするような人事施策をしてきたかが描かれています。

本書は、「マクドナルド判決」の1年近く前に刊行されたものですが、前半部分では、日本マクドナルドが藤田田氏('04年没)のもと日本的な企業としてあったのが(マックは日本進出に際し敢えて大手と組むことはせず、藤田商店をパートナーにしたのだが、この藤田氏が思った以上にしたたかだった)、それが藤田氏が経営から身を引き完全に外資系企業となって以降、リストラや残業代・退職金の不支給など、いかに従業員を使い捨てにするような人事施策をしてきたかが描かれています。 しかし、結局その後マックは、'08年8月以降は原告を含めた直営店の店長(約1700人)を正式に管理職から外して残業代を支払うこととし、更にこの係争については'09年3月に東京高裁の控訴審で和解が成立し、約4年半の残業代など約1000万円を原告に支払うことになりました。

しかし、結局その後マックは、'08年8月以降は原告を含めた直営店の店長(約1700人)を正式に管理職から外して残業代を支払うこととし、更にこの係争については'09年3月に東京高裁の控訴審で和解が成立し、約4年半の残業代など約1000万円を原告に支払うことになりました。

金子雅臣 氏

金子雅臣 氏

佐藤 博樹 氏 (略歴下記)

佐藤 博樹 氏 (略歴下記) 本書のデータによると、日本における女性労働者が出産した場合の育児休業の取得率は64.0%、それに対し男性は0.33%、取得者の男女比は女性98.1%、男性1.9%とのことで('02年調査)、ほぼ同時期の調査における欧米諸国の育児休業取得率は、アメリカが女性16.0%、男性13.9%、スウェーデンが女性はほぼ完全取得で、取得者の男女比は64:36、ドイツが有資格者の95%が取得しているが父親は2.4%、イギリスでは男女とも12%が取得しているということで、国によってバラツキはありますが、男性の育児休業取得率が日本は特に低いことがわかります。

本書のデータによると、日本における女性労働者が出産した場合の育児休業の取得率は64.0%、それに対し男性は0.33%、取得者の男女比は女性98.1%、男性1.9%とのことで('02年調査)、ほぼ同時期の調査における欧米諸国の育児休業取得率は、アメリカが女性16.0%、男性13.9%、スウェーデンが女性はほぼ完全取得で、取得者の男女比は64:36、ドイツが有資格者の95%が取得しているが父親は2.4%、イギリスでは男女とも12%が取得しているということで、国によってバラツキはありますが、男性の育児休業取得率が日本は特に低いことがわかります。

大竹文雄・大阪大学教授 (自身のホームページより)

大竹文雄・大阪大学教授 (自身のホームページより)

湯浅 誠 氏 (NHK教育「福祉ネットワーク」(2007.12.19)「この人と福祉を語ろう 見えない『貧困』に立ち向かう」より)

湯浅 誠 氏 (NHK教育「福祉ネットワーク」(2007.12.19)「この人と福祉を語ろう 見えない『貧困』に立ち向かう」より) 個人的には、福祉事務所が生活保護の申請の受理を渋り、「仕事しなさい」の一言で相談者を追い返すようなことがままあるというのが腹立たしく、また、違法な人材派遣業などの所謂「貧困ビジネス」(グッドウィルがまさにそうだったが)が興隆しているというのにも、憤りを覚えました。

個人的には、福祉事務所が生活保護の申請の受理を渋り、「仕事しなさい」の一言で相談者を追い返すようなことがままあるというのが腹立たしく、また、違法な人材派遣業などの所謂「貧困ビジネス」(グッドウィルがまさにそうだったが)が興隆しているというのにも、憤りを覚えました。

門倉貴史 氏(略歴下記)

門倉貴史 氏(略歴下記)

全5章から成りますが、第1章で〈キヤノン〉、第2章で〈松下〉の偽装請負を、第3章で請負会社の実態として〈クリスタル〉を取り上げ、この3つの章が本書の中核となっています。

全5章から成りますが、第1章で〈キヤノン〉、第2章で〈松下〉の偽装請負を、第3章で請負会社の実態として〈クリスタル〉を取り上げ、この3つの章が本書の中核となっています。 一方、〈松下〉の方は、松下プラズマディスプレイ㈱茨木工場で、偽装請負を形式上回避するために、請負会社に自社社員を大量出向させるという"奇策"で知られることになりましたが、このやり方を、請負会社は自分たちの発案だと言っているのに対し、松下PDP側は、大阪労働局の助言に従ったと主張している点が興味深いく(結局、このやり方が「クロ」であると判断したのも大阪労働局で、短い期間で行政の対応が変わった可能性もあるのではないだろうか)、いずれにせよ、尼崎への工場進出に際して助成金を受けるため、その審査機関だけ請負社員を派遣に切り替えるなど、〈松下〉のやり方は、"姑息"という感じがします(本書の書きぶりだと、兵庫県も一枚噛んでいる?)。

一方、〈松下〉の方は、松下プラズマディスプレイ㈱茨木工場で、偽装請負を形式上回避するために、請負会社に自社社員を大量出向させるという"奇策"で知られることになりましたが、このやり方を、請負会社は自分たちの発案だと言っているのに対し、松下PDP側は、大阪労働局の助言に従ったと主張している点が興味深いく(結局、このやり方が「クロ」であると判断したのも大阪労働局で、短い期間で行政の対応が変わった可能性もあるのではないだろうか)、いずれにせよ、尼崎への工場進出に際して助成金を受けるため、その審査機関だけ請負社員を派遣に切り替えるなど、〈松下〉のやり方は、"姑息"という感じがします(本書の書きぶりだと、兵庫県も一枚噛んでいる?)。

本田 由紀 氏 (略歴下記)

本田 由紀 氏 (略歴下記) とりわけ本田氏が執筆している第1章が明快で、「ニート」という概念を英国から輸入した玄田有史氏らが、その著書『ニート』('04年/幻冬舎)のサブタイトルにもあるように、フリーターでもなく失業者でもない人たちを「ニート」という言葉で安易に一括りに規定し、近年増加した(求職中ではないが働く意欲はある)「非求職型(就職希望型)」無業者を、ほとんど増えていない(働く予定や必要の無い)「非希望型」無業者と同じに扱ってしまったと。

とりわけ本田氏が執筆している第1章が明快で、「ニート」という概念を英国から輸入した玄田有史氏らが、その著書『ニート』('04年/幻冬舎)のサブタイトルにもあるように、フリーターでもなく失業者でもない人たちを「ニート」という言葉で安易に一括りに規定し、近年増加した(求職中ではないが働く意欲はある)「非求職型(就職希望型)」無業者を、ほとんど増えていない(働く予定や必要の無い)「非希望型」無業者と同じに扱ってしまったと。

本書刊行は'98年で、その頃「過労死」という言葉はすでに定着していましたが、「過労自殺」という言葉はまだ一般には浸透しておらず、本書は「過労自殺」というものに注目が集まる契機となった本と言ってもいいのではないかと思います。

本書刊行は'98年で、その頃「過労死」という言葉はすでに定着していましたが、「過労自殺」という言葉はまだ一般には浸透しておらず、本書は「過労自殺」というものに注目が集まる契機となった本と言ってもいいのではないかと思います。

ロナルド・ドーア

ロナルド・ドーア 森岡 孝二 氏(略歴下記)

森岡 孝二 氏(略歴下記) わが国の労働の現場における「働きすぎ」の実態とその原因を、グローバル化、情報時代化、消費資本主義化、規制緩和など様々な観点から分析しています。

わが国の労働の現場における「働きすぎ」の実態とその原因を、グローバル化、情報時代化、消費資本主義化、規制緩和など様々な観点から分析しています。

橘木俊詔 氏(略歴下記)

橘木俊詔 氏(略歴下記)

熊沢 誠 ・甲南大名誉教授

熊沢 誠 ・甲南大名誉教授 日本のワークシェアが難しいと認識しながらも、「同一職種同一賃金」による〈一律型〉ワークシェア(時短)のイメージのもと、男性正社員・女性正社員・女性パートの賃金格差を縮めることを実現可能な範囲で具体的に提示するなど、問題解決に向けた真摯な姿勢が窺えます

日本のワークシェアが難しいと認識しながらも、「同一職種同一賃金」による〈一律型〉ワークシェア(時短)のイメージのもと、男性正社員・女性正社員・女性パートの賃金格差を縮めることを実現可能な範囲で具体的に提示するなど、問題解決に向けた真摯な姿勢が窺えます

島田晴雄 氏(略歴下記)

島田晴雄 氏(略歴下記) 平成不況で雇用リストラが進行し、「終身雇用」が崩れるというのが一般的な見方だとすれば、著者はまず「終身雇用」は法的にも制度的にも保障されていたものではない一種の〈幻想〉であるとし、さらに、不況のためと言うよりも、日本経済が成熟段階にきたこと、円高の進行、高齢化社会の到来などのメガトレンドが、従来の雇用システムの見直しを迫っているのだとしています。

平成不況で雇用リストラが進行し、「終身雇用」が崩れるというのが一般的な見方だとすれば、著者はまず「終身雇用」は法的にも制度的にも保障されていたものではない一種の〈幻想〉であるとし、さらに、不況のためと言うよりも、日本経済が成熟段階にきたこと、円高の進行、高齢化社会の到来などのメガトレンドが、従来の雇用システムの見直しを迫っているのだとしています。

経営環境が悪くなり、会社の役員会で「リストラするしかない」「いや、ウチは終身雇用だから...」「じゃあ、退職勧奨ではどうか」などの会話が飛び交うとき、そもそもそうした雇用リストラに関するタームを、役員が共通した正しい認識で用いているかどうか、まず懸念される場合があります。

経営環境が悪くなり、会社の役員会で「リストラするしかない」「いや、ウチは終身雇用だから...」「じゃあ、退職勧奨ではどうか」などの会話が飛び交うとき、そもそもそうした雇用リストラに関するタームを、役員が共通した正しい認識で用いているかどうか、まず懸念される場合があります。

.gif) 清家 篤 氏 (略歴下記)

清家 篤 氏 (略歴下記) 著者は「生涯現役社会」の提唱者であり、本書でも定年制の非合理性とそれを廃止することのメリットを説いています。では定年制がなぜあるかというと、年功賃金での長期の収支勘定合わせのためにあり、また企業に雇用調整の自由度が少ないのもその理由であると。

著者は「生涯現役社会」の提唱者であり、本書でも定年制の非合理性とそれを廃止することのメリットを説いています。では定年制がなぜあるかというと、年功賃金での長期の収支勘定合わせのためにあり、また企業に雇用調整の自由度が少ないのもその理由であると。