「●死刑制度」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3599】 前田 朗 『500冊の死刑―死刑廃止再入門』

「●ちくま新書」の インデックッスへ

死刑というものを哲学的観点から考察。死刑論議の入門書として良い。

『死刑 その哲学的考察 (ちくま新書)』['17年]

本書は、タイトル通り、また本文にも「死刑をめぐる考察は必然的に哲学な考察にならざるをえない。本書の目的は、その死刑を哲学的に考察することにある」とあるように、死刑という制度を哲学的に考察したものですが、狭義の哲学に留まらず、死刑という制度を文化、道徳、法理論、感情など多面的に考察しています。

第1章では、日本が死刑制度を存置していることについて海外から批判がある一方、日本には「死んでお詫びをする」という罪悪を巡る文化的背景もあるが、そもそも死刑について、文化相対主義と普遍主義のどちらで考えるのかを考察しています。文化相対主義とは、「それぞれの文化が異なる以上、あらゆる文化に適応される"絶対的な正しさ"はないとする考え」で、普遍主義とは「あらゆる文化を超えて成り立つ正義は存在するし、存在するべきであるという考え方」を指します。そして、著者は、文化相対主義で片付けることは「それぞれの文化ですので、これ以上話すことはありません」と話が平行線のまま打ち切る形となってしまい、死刑という問題は「普遍主義」に立って考察していかなくてはいけないとしています。

第2章では、池田小学校児童殺害事件のように、死刑になるために実行される凶悪犯罪があることから、死刑制度の限界について考察します。いわば死刑の悪用という厄介な問題です。こうした事件の犯人にとっては、死刑制度は自らの欲望を叶えるために役立ったに過ぎず、死刑は刑罰として機能しておらず、このような者は、例外的なのかもしれないが、決してこの人間一人ではないとしています。

そこで、終身刑や無期懲役刑についても考えます。自分を死刑にしろ、という者にとっては、実はこの終身刑が最も苦痛であったわけであり、だから、(無期ではなく)真の意味での終身刑を以って最も重い刑とする案が生まれてくると。併せて、被害者遺族の応報感情についても考えます。著者は、死刑廃止論者が死刑廃止を望むならば、遺族たちの応報感情を満たすような代替案が必要で、ここでも、死刑より重い刑罰として終身刑が浮かび上がります。

さらに、犯罪抑止論の観点から死刑制度というものを考え、死刑制度によって犯罪が抑止できると言うより、その本質は、「最後は命によってつぐなう」という「道徳的歯止め」にあると。ただし、そうすると、「死ぬつもりなら何をしてもいい」という理屈になってしまい、そこで、「死ねば終わり」ではなく、「死ぬまで刑務所で罪を償わなければならない」終身刑が、ここでも浮上することになると。

第3章ではこれを受け、「人は人を殺してはいけない」という道徳について考えます。「なぜ人を殺してはいけないのか」についての道徳です。ここでは、まず「死刑は殺人か」、死刑制度の容認と「人を殺してはいけない」という道徳の関係を考えます(人工妊娠中絶はどうかなども考察)。そして、「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いに対する幾つかの答えのパターンを示しますが、どれも決定的な答えになっていないと。例えば、「誰も他人の命を持っていないから」というのは「人を殺してはいけない」ということの同意置き換えにすぎず、「悲しむ人がいるから」は、そうした人がいなければ殺していいのかという反論に合ってしまう―根拠をつけようとすると反対に、その根拠がないと成立しないという制約を生んでしまい、やはり、道徳は相対的なものであるということです。

そこで、著者は、そうした考えに異を唱え、道徳は絶対的と考えたカントの「定言命法」を取り上げます。前節で述べた「悲しむ人がいるから人を殺してはいけない」といった論法は「仮言命法」であり、それに対し、「ダメなものはダメ」というのが定言命法です。根拠がないからこそ道徳は普遍的であるとうのがカントの考えです。言い換えれば、道徳は検証されなくとも力を持つということです。

カンㇳは死刑を肯定していますが、「人を殺しておきながら自分はのうのうと生きているなんて、どこに正義があるのか」という「同等性の原理」に依拠しています。そして、こうした同等性の原理に基づいて死刑を定めることを、1つの定言命法と考え、いかなる場合にも成り立つ普遍的な道徳と考えたと。ただし、定言命法ははあくまで原理であって、個々の道徳命題によっては表現されないとし、そうなると、定言命法は隠れた仮言命法でもあると言えると著者は言います。定言命法の根底にあるのは「他の人たちがしてもいいと思えることだけをしろ」という広い意味で応報論であると。

そこで著者は、根源的な道徳原理としての応報論と何かを考えます。そして、応報論は人間にとってもっとも親密な道徳原理であり、根源的な規範原理としての応報論は、「価値の天秤」で表されると。死刑賛成派と反対派の違いは、この価値観の天秤に何を乗せるのか、「殺人犯に奪われた命」と釣り合うのは、何を天秤に乗せるのかを巡る論争なのだとしています。

第4章では、死刑を政治哲学的に考えます。公権力が、死刑という暴力を実行できるのは何故か、というものです。いっそ国家というものがなかったら、という極論も世にはあるが、そうなるとそもそも刑罰どころの騒ぎではなくなるため、公権力が存在しない社会は考えられないと。ただ、ここで冤罪というものが問題の中心に置かれます。警察が冤罪を作ってきた背景や心理なども例を挙げながら示し、冤罪だけはなんとしても防がねばならないとしています。

再審で冤罪が明らかになった「足利事件」の例が出てきますが、すでに死刑が執行されている「飯塚事件」というのが紹介されていて、これが足利事件と同じく、当時のDNA鑑定に疑義ある事件であり、なんだかこれだけで1冊の本になりそうな話です(実際、『死刑執行された冤罪・飯塚事件』('22年/現代人文社)といった本になっている)。公権力の構造上冤罪は根絶できないことから、死刑を存置する理由は見当たらないというのが、著者の主張です。

第5章では、処罰感情と死刑についてです。死刑肯定論の根底には人々の強い処罰感情があるが、処罰感情には被害者や家族の気持ちが反映され、厳しい処罰はしたくないというケースもあると。処罰感情を寛容さで克服しようとするのが死刑廃止論だが、処罰感情は人間にとって根深いものであり、まず処罰感情を受け止めることから死刑廃止論は始まるとしています。

たいへん考えさせられる内容であり、これまでの自分の思惟がいかに情緒的なものであったかを思い知らされました。一方で、死刑制度に関して、処罰感情から検討を始め、死刑賛成論の根柢は応報論にあるとした上で、そこからさらに議論を深めるというよりは、相手の価値観を理解せよ、まず処罰感情を受け止めよ、といった具合に、また、処罰感情に帰結していく印象もありました。

結局、最後は、哲学的考察を深めると言うよりも、著者の"推し"は「死刑の代替としての終身刑」だということだったのかとの印象も。それでも、今まで死刑というものをこうした哲学的観点から考えてみたことがなかっただけに、自分自身の思索を深めることができ(たと思う?)、死刑論議の入門書として良かったです。

大好きな祖母が認知症になってしまい、母と二人で介護に取り組むマンガ家、ニコ。在宅介護が限界を迎えて施設に入居してもらったものの、祖母の認知症の症状がみるみる悪化していった。二人はしょっちゅう呼び出され、かかる費用は月40万円―。

大好きな祖母が認知症になってしまい、母と二人で介護に取り組むマンガ家、ニコ。在宅介護が限界を迎えて施設に入居してもらったものの、祖母の認知症の症状がみるみる悪化していった。二人はしょっちゅう呼び出され、かかる費用は月40万円―。 それぞれの入居金や月額費用、入居条件、さらには認知症の度合いなども示されていますが、認知症の人には「グループホーム」と「特別養護老人ホーム(「特養」)」が向いているとしています。ただし、「特養」は要介護3以上が入居要件であり、したがって、特に大きい病気がなく要介護1・2レベルであれば、「グループホーム」が第1の選択肢になるとにことです。

それぞれの入居金や月額費用、入居条件、さらには認知症の度合いなども示されていますが、認知症の人には「グループホーム」と「特別養護老人ホーム(「特養」)」が向いているとしています。ただし、「特養」は要介護3以上が入居要件であり、したがって、特に大きい病気がなく要介護1・2レベルであれば、「グループホーム」が第1の選択肢になるとにことです。 最近注目されている「(サービス付き)高齢者向け住宅(サ高住)」は、ここで言う「サービス」というのは介護ではなく「安否確認と相談」のことなので、小島美里氏らは「サービスなし高齢者住宅」と呼んでいるとか(各部屋にトイレや水回りがあるのは魅力的だが、認知症に限らず、年を重ねて体の具合が悪くなって要介護度が高くなると、住み続けることが難しくなる場合もある。さらに、費用の支払いが維持できなくなる怖れがあるとういう問題も)。

最近注目されている「(サービス付き)高齢者向け住宅(サ高住)」は、ここで言う「サービス」というのは介護ではなく「安否確認と相談」のことなので、小島美里氏らは「サービスなし高齢者住宅」と呼んでいるとか(各部屋にトイレや水回りがあるのは魅力的だが、認知症に限らず、年を重ねて体の具合が悪くなって要介護度が高くなると、住み続けることが難しくなる場合もある。さらに、費用の支払いが維持できなくなる怖れがあるとういう問題も)。 小島氏が代表理事を務める「えん」は「グループホーム」ですが、最近はグループホームでも「終身」(看取り)が可のところも増えている一方で、グループホームに向かない人もいて、認知症以外の病気が重い人は看護師が常駐する介護医院のような施設の方がいいとしています。また、グループホームは住民票がその地に無いと入居できず、満床のこともあるとのことです。

小島氏が代表理事を務める「えん」は「グループホーム」ですが、最近はグループホームでも「終身」(看取り)が可のところも増えている一方で、グループホームに向かない人もいて、認知症以外の病気が重い人は看護師が常駐する介護医院のような施設の方がいいとしています。また、グループホームは住民票がその地に無いと入居できず、満床のこともあるとのことです。 そのため、第二の選択肢として「介護付き有料老人ホーム」が考えられると。介護付き有料にするメリットは、この金額の中に介護費用もセットになっていることで、「サ高住」に比べて費用は高く見えますが、サ高住のようにそれ以外の費用が天井知らずになることは避けられるとしています(結局「サ高住」って、サービスは部分はほとんど別途持ち出しになるので、何もしなければ普通に何もサービスを受けず暮らしているのとあまり変わらないことになる。「サ高住」の費用の問題は最近よく指摘されることが多い(「

そのため、第二の選択肢として「介護付き有料老人ホーム」が考えられると。介護付き有料にするメリットは、この金額の中に介護費用もセットになっていることで、「サ高住」に比べて費用は高く見えますが、サ高住のようにそれ以外の費用が天井知らずになることは避けられるとしています(結局「サ高住」って、サービスは部分はほとんど別途持ち出しになるので、何もしなければ普通に何もサービスを受けず暮らしているのとあまり変わらないことになる。「サ高住」の費用の問題は最近よく指摘されることが多い(「

大好きな祖母(婆ル)が認知症になってしまい、母(母ル)と二人で介護に取り組むマンガ家ニコ。人が変わってしまったかのような祖母との生活に疲れ果てたニコたちの前に、認知症の心理学の専門家サトー先生が現れて―。

大好きな祖母(婆ル)が認知症になってしまい、母(母ル)と二人で介護に取り組むマンガ家ニコ。人が変わってしまったかのような祖母との生活に疲れ果てたニコたちの前に、認知症の心理学の専門家サトー先生が現れて―。

小泉 悠 氏

小泉 悠 氏

読んでみて思ったのは、これはやはりプーチンが起こした戦争であるということ、また、いろいろな不確定要素(特にアメリカの姿勢など)があり、先を読むのが難しいということです。

読んでみて思ったのは、これはやはりプーチンが起こした戦争であるということ、また、いろいろな不確定要素(特にアメリカの姿勢など)があり、先を読むのが難しいということです。 因みに、ドナルド・トランプは、今年['24年]11月のアメリカ大統領選に向けたテレビ討論会では、「これは決して始まってはならなかった戦争だ」と言い、ロシアのプーチン大統領の尊敬される「本物の米大統領」がいれば、プーチン氏は開戦しなかったとして、ウクライナ危機はバイデン氏の責任だとする一方、ウクライナのゼレンスキー大統領を「史上最高のセールスマン」と述べ、米国はウクライナに巨額の資金を費やしすぎだとし、自らが当選すれば、大統領に就任する前に、戦争を止めてみせると豪語しています(これまた大風呂敷のように思える)。

因みに、ドナルド・トランプは、今年['24年]11月のアメリカ大統領選に向けたテレビ討論会では、「これは決して始まってはならなかった戦争だ」と言い、ロシアのプーチン大統領の尊敬される「本物の米大統領」がいれば、プーチン氏は開戦しなかったとして、ウクライナ危機はバイデン氏の責任だとする一方、ウクライナのゼレンスキー大統領を「史上最高のセールスマン」と述べ、米国はウクライナに巨額の資金を費やしすぎだとし、自らが当選すれば、大統領に就任する前に、戦争を止めてみせると豪語しています(これまた大風呂敷のように思える)。

川村 孝 氏(京都大学名誉教授)

川村 孝 氏(京都大学名誉教授)

渡邊 大門 氏

渡邊 大門 氏

大卒3年以内の離職率が3割であることを表す「3年3割」という言葉がありますが、厚労省の調査結果を見ると、実ははじめの3年間で最も離職率が高いのは1年目であるとのことです。本書は、ゆとり世代と呼ばれる若者たちが歩むキャリアの実態を明らかにし、若者の転職が多くなった社会的背景を考察した本であり、著者は元リクルート社員で、大学院に籍を置く教育社会学者です。本書は、著者が、すでに転職をした20代へのインタビューなどを通して修士論文として書き上げ、担当教官である本田由紀・東京大学教授に提出したものに加筆修正したものです。

大卒3年以内の離職率が3割であることを表す「3年3割」という言葉がありますが、厚労省の調査結果を見ると、実ははじめの3年間で最も離職率が高いのは1年目であるとのことです。本書は、ゆとり世代と呼ばれる若者たちが歩むキャリアの実態を明らかにし、若者の転職が多くなった社会的背景を考察した本であり、著者は元リクルート社員で、大学院に籍を置く教育社会学者です。本書は、著者が、すでに転職をした20代へのインタビューなどを通して修士論文として書き上げ、担当教官である本田由紀・東京大学教授に提出したものに加筆修正したものです。

image

image 働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティハラスメント(マタハラ)」が、いま大きな問題となっており、労働局へのマタハラに関する相談は急増しているとのことです。本書は、「NPO法人マタハラNet」の代表者による「マタハラ問題」の総括であり、著者は2015年に、アメリカ国務省が主催する「世界の勇気ある女性賞」を日本人で初めて受賞しています。

働く女性が妊娠・出産・育児を理由に退職を迫られたり、嫌がらせを受けたりする「マタニティハラスメント(マタハラ)」が、いま大きな問題となっており、労働局へのマタハラに関する相談は急増しているとのことです。本書は、「NPO法人マタハラNet」の代表者による「マタハラ問題」の総括であり、著者は2015年に、アメリカ国務省が主催する「世界の勇気ある女性賞」を日本人で初めて受賞しています。

中小企業のユニークな福利厚生制度の数々を紹介した本です。まず、全3章構成の第1章「中小企業の福利厚生制度の現状」で、本書執筆のために実施したウェブ調査をもとに、中小企業の福利厚生制度の現状と課題を分析しています。

中小企業のユニークな福利厚生制度の数々を紹介した本です。まず、全3章構成の第1章「中小企業の福利厚生制度の現状」で、本書執筆のために実施したウェブ調査をもとに、中小企業の福利厚生制度の現状と課題を分析しています。

竹内 薫 氏

竹内 薫 氏  Eテレ「サイエンスZERO」

Eテレ「サイエンスZERO」

また、本書は著者の新書シリーズ第4弾ですが、第3弾にあたる『若者と労働』(中公新書ラクレ)もお薦めです。若者向けにブラック企業問題などにも触れていますが、それはとっかかりにすぎず、むしろ「新卒一括採用」という我々が当たり前に考えている仕組みが、グローバルな視点でみるといかに特殊なのものであるか分かるとともに、この「新卒一括採用」が日本型雇用システムの根底を形作っていることがよく理解できる本です。当たり前とみられすぎて再検証されにくい分、「新卒一括採用」の方が「中高年」の問題より根が深いかも―と思ったりもしました。

また、本書は著者の新書シリーズ第4弾ですが、第3弾にあたる『若者と労働』(中公新書ラクレ)もお薦めです。若者向けにブラック企業問題などにも触れていますが、それはとっかかりにすぎず、むしろ「新卒一括採用」という我々が当たり前に考えている仕組みが、グローバルな視点でみるといかに特殊なのものであるか分かるとともに、この「新卒一括採用」が日本型雇用システムの根底を形作っていることがよく理解できる本です。当たり前とみられすぎて再検証されにくい分、「新卒一括採用」の方が「中高年」の問題より根が深いかも―と思ったりもしました。

今回の中国艦船による「レーダー照射事件」などは、まさにその勢いでやったという印象。「照射しただけでしょう。戦争にはなりませんよ」「正当な私たちの国家の防衛的行動だと思います」という"北京市民の声"が報じられています。

今回の中国艦船による「レーダー照射事件」などは、まさにその勢いでやったという印象。「照射しただけでしょう。戦争にはなりませんよ」「正当な私たちの国家の防衛的行動だと思います」という"北京市民の声"が報じられています。

冒頭で、700万年の人類の進化史には、①サヘラントロプスなど初期ヒト属の誕生(700万年前)、②初期型ホモ属(アフリカ型ホモ・エレクトスなど)の分岐(250万年前)、③ホモ・サピエンスの出現(20万年前)の3つの画期があったとし、本書前半部分は、700万年前から数十万年前までのホミニン(ヒト属)の発見史となっており、後半部分はネアンデルタール人やホモ・サピエンス(現生人類)を主に扱っており、三井誠氏の『人類進化の700万年』と比べると、"始まり部分"と"直近部分"が詳しいという印象。

冒頭で、700万年の人類の進化史には、①サヘラントロプスなど初期ヒト属の誕生(700万年前)、②初期型ホモ属(アフリカ型ホモ・エレクトスなど)の分岐(250万年前)、③ホモ・サピエンスの出現(20万年前)の3つの画期があったとし、本書前半部分は、700万年前から数十万年前までのホミニン(ヒト属)の発見史となっており、後半部分はネアンデルタール人やホモ・サピエンス(現生人類)を主に扱っており、三井誠氏の『人類進化の700万年』と比べると、"始まり部分"と"直近部分"が詳しいという印象。 第2章(350万~290万年前)は、アファール猿人(350万年前)についてで、アウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)の脳の大きさは現生人類の3分の1程度ですが、既に人類固有の成長遅滞(脳がまだ小さいうちに産み、ゆっくりと時間をかけて育てる)の形跡が見られるそうです。

第2章(350万~290万年前)は、アファール猿人(350万年前)についてで、アウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)の脳の大きさは現生人類の3分の1程度ですが、既に人類固有の成長遅滞(脳がまだ小さいうちに産み、ゆっくりと時間をかけて育てる)の形跡が見られるそうです。

肥田 舜太郎 医師

肥田 舜太郎 医師

本書を読むまで「就活エリート」とは何を指すのか分からなかったのですが、本書における「就活エリート」とは、エントリーシートを綿密に作り込み、面接対策をぬかりなく講じて、まるで受験勉強に勤しむような努力をして、超優良企業へと入社していく若者のことを指していました。著者によれば、こうした「就活エリート」が、会社に入社してから、多くの職場で戦力外の烙印を押されているという状況が今あるとのことです。

本書を読むまで「就活エリート」とは何を指すのか分からなかったのですが、本書における「就活エリート」とは、エントリーシートを綿密に作り込み、面接対策をぬかりなく講じて、まるで受験勉強に勤しむような努力をして、超優良企業へと入社していく若者のことを指していました。著者によれば、こうした「就活エリート」が、会社に入社してから、多くの職場で戦力外の烙印を押されているという状況が今あるとのことです。

.jpg)

篠田博之 氏(月刊「創」編集長)

篠田博之 氏(月刊「創」編集長) 宮﨑勤の精神鑑定は、当初の「人格障害」だが「精神病」ではないというものに抗して弁護側が依頼した3人の鑑定人の見解が、「多重人格説」(2名)と「精神分裂病」(1名)に分かれ、本人の「ネズミ人間」供述と相俟って「多重人格説」の方が有名になりましたが、「人格障害」は免罪効を有さないという現在の法廷の潮流があるものの、個人的には一連の供述を見る限り、「人格障害」が昂じて「精神病様態」を示しているように思えました(但し、犯行時からそうであったのか、拘禁されてそうなったのは分からないが)。

宮﨑勤の精神鑑定は、当初の「人格障害」だが「精神病」ではないというものに抗して弁護側が依頼した3人の鑑定人の見解が、「多重人格説」(2名)と「精神分裂病」(1名)に分かれ、本人の「ネズミ人間」供述と相俟って「多重人格説」の方が有名になりましたが、「人格障害」は免罪効を有さないという現在の法廷の潮流があるものの、個人的には一連の供述を見る限り、「人格障害」が昂じて「精神病様態」を示しているように思えました(但し、犯行時からそうであったのか、拘禁されてそうなったのは分からないが)。 小林薫については、殺害された被害者が少女1名であるにも関わらず死刑が確定しているわけですが、「死刑になりたい」という供述が先にあって、後から「少女が亡くなったのは事故だった」という矛盾する(しかし、可能性としては考えられなくも無い)供述があったのを、弁護側が、今更それを言っても却って裁判官の心証を悪くするとの判断から、その部分の検証を法廷で行うことを回避し、結局は死刑判決が下ってしまっているわけで、個人的には、死刑回避と言うより真相究明という点で、弁護の在り方に疑問を感じました。

小林薫については、殺害された被害者が少女1名であるにも関わらず死刑が確定しているわけですが、「死刑になりたい」という供述が先にあって、後から「少女が亡くなったのは事故だった」という矛盾する(しかし、可能性としては考えられなくも無い)供述があったのを、弁護側が、今更それを言っても却って裁判官の心証を悪くするとの判断から、その部分の検証を法廷で行うことを回避し、結局は死刑判決が下ってしまっているわけで、個人的には、死刑回避と言うより真相究明という点で、弁護の在り方に疑問を感じました。 宅間守については、ハナから本人が「早く死刑にしてくれ」と言っており、先の2人以上に人格的に崩壊している印象を表面上は受けますが、一方で、弁護人などに書いた手紙を読むと、極めて反社会的な内容でありながらもきっちり自己完結していて、著者が言うように彼の精神は最後まで崩壊していなかったわけで、そうなると、結果として、国家が本人の自殺幇助をしたともとれます(但し、宅間については、アメリカで銃乱射事件を起こす犯人にしばしばみられる脳腫瘍が、彼らと同じ部位にあったという説もある)。

宅間守については、ハナから本人が「早く死刑にしてくれ」と言っており、先の2人以上に人格的に崩壊している印象を表面上は受けますが、一方で、弁護人などに書いた手紙を読むと、極めて反社会的な内容でありながらもきっちり自己完結していて、著者が言うように彼の精神は最後まで崩壊していなかったわけで、そうなると、結果として、国家が本人の自殺幇助をしたともとれます(但し、宅間については、アメリカで銃乱射事件を起こす犯人にしばしばみられる脳腫瘍が、彼らと同じ部位にあったという説もある)。

川上弘美の作品を読むときには「川上弘美の美貌を想起せずにおれない」と書いていますが、そういう傾向は、男性読者に限らず女性読者でも同じではないかなあ。好き嫌いは別として、本書にも出てくる川上未映子も然り。エッセイとかを読むと、彼女自身も、自分でも「読まれる」と同じくらい「見られる」という"意識"はあると書いていますが。

川上弘美の作品を読むときには「川上弘美の美貌を想起せずにおれない」と書いていますが、そういう傾向は、男性読者に限らず女性読者でも同じではないかなあ。好き嫌いは別として、本書にも出てくる川上未映子も然り。エッセイとかを読むと、彼女自身も、自分でも「読まれる」と同じくらい「見られる」という"意識"はあると書いていますが。 週刊朝日 2009年12月4日増大号 (表紙:宮本笑里)

週刊朝日 2009年12月4日増大号 (表紙:宮本笑里)

大内 伸哉 氏(略歴下記)

大内 伸哉 氏(略歴下記)

駒崎 弘樹 氏(略歴下記)

駒崎 弘樹 氏(略歴下記)

from NHK

from NHK 本書は、東京新聞のベテラン記者(元中国総局長)が、主に'05年からから2年余りの中国の時事問題を追ったもので、'06年以降に記事として発表したものを新書に纏めたものですが、対象時期は限定的であるものの、中国の政局の動向を通して、政治家の問題、外交問題、国内問題の本質がそれぞれに浮かび上がるようになっていると思われました。

本書は、東京新聞のベテラン記者(元中国総局長)が、主に'05年からから2年余りの中国の時事問題を追ったもので、'06年以降に記事として発表したものを新書に纏めたものですが、対象時期は限定的であるものの、中国の政局の動向を通して、政治家の問題、外交問題、国内問題の本質がそれぞれに浮かび上がるようになっていると思われました。 冒頭、'07年4月に訪日した温家宝・首相の、国会演説の原稿にあった部分をわざと(?)読み飛ばしてジョークにすり替えるなどしたパーフォーマンスに潜む真意を通して、その政治的したたかさを解明していますが、本書の「主人公」は、中国№1の権力者である胡錦濤・国家主席であり、胡錦濤が前任者・江沢民の一派をいかに弱体化させるか、その腐心の過程を描いているようにも思えました。

冒頭、'07年4月に訪日した温家宝・首相の、国会演説の原稿にあった部分をわざと(?)読み飛ばしてジョークにすり替えるなどしたパーフォーマンスに潜む真意を通して、その政治的したたかさを解明していますが、本書の「主人公」は、中国№1の権力者である胡錦濤・国家主席であり、胡錦濤が前任者・江沢民の一派をいかに弱体化させるか、その腐心の過程を描いているようにも思えました。

元々は、あの鄧小平が「自分の次は江沢民、その次は胡錦濤」と指名したのが現在に至っているわけで、江沢民が胡錦濤への権力移譲を渋ったのも、自分が胡錦濤を選んだわけではないからですが(「上海閥」から「共青団」への権力移行になってしまう)、但し、彼は既に「歴史問題」で求心力を失っていた―。

元々は、あの鄧小平が「自分の次は江沢民、その次は胡錦濤」と指名したのが現在に至っているわけで、江沢民が胡錦濤への権力移譲を渋ったのも、自分が胡錦濤を選んだわけではないからですが(「上海閥」から「共青団」への権力移行になってしまう)、但し、彼は既に「歴史問題」で求心力を失っていた―。

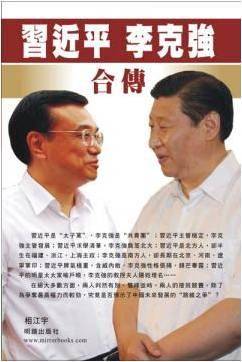

では、今や胡錦濤の天下かと言うと、'07年10月の中全会(全人代の事前党大会)で、自らが後継に推す"改革派"の李克強より上位に「太子党」を母体とする"既得利益擁護派"の習近平(清華大学卒の理系エリートで、夫人は軍所属の有名歌手・彭麗媛)をもってこざるを得なくなっている―(議会に投票制を採用した結果でもあるが)、本当に、この国の"旧勢力"というのはシブトイ。

では、今や胡錦濤の天下かと言うと、'07年10月の中全会(全人代の事前党大会)で、自らが後継に推す"改革派"の李克強より上位に「太子党」を母体とする"既得利益擁護派"の習近平(清華大学卒の理系エリートで、夫人は軍所属の有名歌手・彭麗媛)をもってこざるを得なくなっている―(議会に投票制を採用した結果でもあるが)、本当に、この国の"旧勢力"というのはシブトイ。

個人的には、「談合と大相撲の共通点とは」という章の、千秋楽に7勝7敗の力士が8勝6敗の力士と対戦した場合の勝率は8割に近く、翌場所、同じ力士に当たった際の勝率は4割に半減する、といったデータなどは興味深かったです。

個人的には、「談合と大相撲の共通点とは」という章の、千秋楽に7勝7敗の力士が8勝6敗の力士と対戦した場合の勝率は8割に近く、翌場所、同じ力士に当たった際の勝率は4割に半減する、といったデータなどは興味深かったです。

うつ病の中に「メランコリー親和型うつ病」という種類があり、これは、律儀、几帳面、生真面目、小心な、所謂、テレンバッハが提唱したところの「メランコリー親和型性格」の人が、概ね40歳以降、近親者との別離、昇進、転居、身内の病気などを契機に発症するものですが、職場での昇進などを契機に責任範囲が広がると、全てを完璧にやろうと無理を重ね、結果としてうつ病に至る、といったケースは、よく見聞きするところです。

うつ病の中に「メランコリー親和型うつ病」という種類があり、これは、律儀、几帳面、生真面目、小心な、所謂、テレンバッハが提唱したところの「メランコリー親和型性格」の人が、概ね40歳以降、近親者との別離、昇進、転居、身内の病気などを契機に発症するものですが、職場での昇進などを契機に責任範囲が広がると、全てを完璧にやろうと無理を重ね、結果としてうつ病に至る、といったケースは、よく見聞きするところです。

2008年6月号.jpg) 雑誌「Cawaii!(カワイイ)」

雑誌「Cawaii!(カワイイ)」

但しここまでは、テーマの周囲をぐるぐる回ってばかりいるようにもやや感じていたのが、その後の女性誌における「かわいい」の分析において、ティーン層向け雑誌「Cawaii!(カワイイ)」、「CUTiE」から「JJ(ジェイジェイ)」、更には中高年向けの「ゆうゆう」までとりあげ、中高年向けの雑誌にも「大人のかわいさが持てる人」といった表現があることに着目しているのが興味深かったです。

但しここまでは、テーマの周囲をぐるぐる回ってばかりいるようにもやや感じていたのが、その後の女性誌における「かわいい」の分析において、ティーン層向け雑誌「Cawaii!(カワイイ)」、「CUTiE」から「JJ(ジェイジェイ)」、更には中高年向けの「ゆうゆう」までとりあげ、中高年向けの雑誌にも「大人のかわいさが持てる人」といった表現があることに着目しているのが興味深かったです。

「かわいい」が日本の「特殊」な文化なのか((「かわいい」へのこだわりや、そこからいつまでも抜け出せないこと)、それとも「普遍」的なものなのか、興味深いテーマが見えてきたところで、本書は終わってしまっているような観もあります。

「かわいい」が日本の「特殊」な文化なのか((「かわいい」へのこだわりや、そこからいつまでも抜け出せないこと)、それとも「普遍」的なものなのか、興味深いテーマが見えてきたところで、本書は終わってしまっているような観もあります。

岩波 明 氏(精神科医/略歴下記)

岩波 明 氏(精神科医/略歴下記)

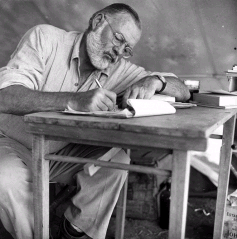

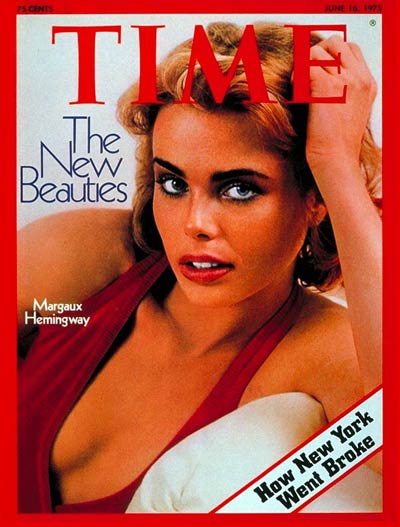

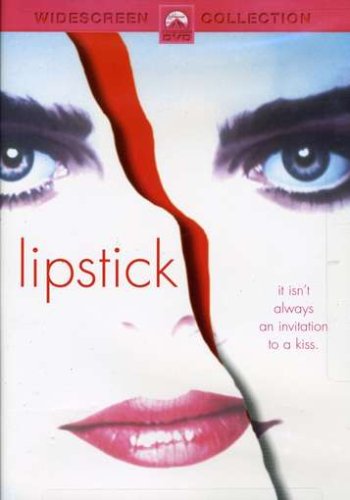

自殺したヘミングウェイが晩年うつ病でひどい被害妄想を呈していたとは知らなかったし、近親者にうつ病が多くいて、彼の父も拳銃自殺しているほか、弟妹もそれぞれ自殺し、孫娘のマーゴ・ヘミングウェイ(映画「リップスティック」に主演)までも薬物死(自殺だったとされてる)しているなど、強いうつ病気質の家系だったことを本書で知りましたが、うつ病を「心のかぜ」などというのは、臨床を知らない人のたわごとだと著者は述べています。

自殺したヘミングウェイが晩年うつ病でひどい被害妄想を呈していたとは知らなかったし、近親者にうつ病が多くいて、彼の父も拳銃自殺しているほか、弟妹もそれぞれ自殺し、孫娘のマーゴ・ヘミングウェイ(映画「リップスティック」に主演)までも薬物死(自殺だったとされてる)しているなど、強いうつ病気質の家系だったことを本書で知りましたが、うつ病を「心のかぜ」などというのは、臨床を知らない人のたわごとだと著者は述べています。 因みに、冒頭で取り上げられているマーゴ・ヘミングウェイが主演した映画「リップスティック」は、レイプ被害に遭った女性モデル(マーゴ・ヘミングウェイ)が犯人の男を訴えるも敗訴し、やがて今度は妹(マリエル・ヘミングウェイ)も同じ男レイプされるという事件が起きたために、自分と妹の復讐のためにそのレイプ犯を射殺し、裁判で今度は彼女の方が無罪になるというもの。

因みに、冒頭で取り上げられているマーゴ・ヘミングウェイが主演した映画「リップスティック」は、レイプ被害に遭った女性モデル(マーゴ・ヘミングウェイ)が犯人の男を訴えるも敗訴し、やがて今度は妹(マリエル・ヘミングウェイ)も同じ男レイプされるという事件が起きたために、自分と妹の復讐のためにそのレイプ犯を射殺し、裁判で今度は彼女の方が無罪になるというもの。 あまり演技力を要しないようなB級映画でしたが(マーゴ・ヘミングウェイが演じている主人公は、うつ気味というよりはむしろ神経症気味)、大柄でアグレッシブな印象のマーゴ・ヘミングウェイを襲うレイプ犯を演じていたのが、ヤサ男の音楽教師ということで(「狼たちの午後」('75年/米)で同性愛男性を演じてアカデミー助演男優賞にノミネートされたクリス・サランドンが演じてている)、このキャラクター造型は、今風のストーカーのイメージを先取りしていたように思います。

あまり演技力を要しないようなB級映画でしたが(マーゴ・ヘミングウェイが演じている主人公は、うつ気味というよりはむしろ神経症気味)、大柄でアグレッシブな印象のマーゴ・ヘミングウェイを襲うレイプ犯を演じていたのが、ヤサ男の音楽教師ということで(「狼たちの午後」('75年/米)で同性愛男性を演じてアカデミー助演男優賞にノミネートされたクリス・サランドンが演じてている)、このキャラクター造型は、今風のストーカーのイメージを先取りしていたように思います。 マーゴ・ヘミングウェイは、この後、B級映画「キラーフィッシュ」(別題「謎の人喰い魚群」または「恐怖の人食い魚群」、'78年/伊・ブラジル)とかにも出ていますが(劇場未公開、'07年にテレビ放映)、B級映画専門で終わった女優だったなあ。

マーゴ・ヘミングウェイは、この後、B級映画「キラーフィッシュ」(別題「謎の人喰い魚群」または「恐怖の人食い魚群」、'78年/伊・ブラジル)とかにも出ていますが(劇場未公開、'07年にテレビ放映)、B級映画専門で終わった女優だったなあ。

「リップスティック」●原題:LIPSTICK●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:ラモント・ジョンソン●製作:フレディ・フィールズ●脚本:デヴィッド・レイフィール●撮影:ビル・バトラー●音楽:ミッシェル・ポルナレフ●時間:89分●出演:マーゴ・ヘミングウェイ/クリス・サランドン/アン・バンクロフト/ペリー・キング/マリエル・ヘミングウェイ/ロビン・ガンメル/ジョン・ベネット・ペリー●日本公開:1976/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:高田馬場パール座 (77-12-16) (評価:★★)●併映:「わが青春のフロレンス」(マウロ・ポロニーニ)

「リップスティック」●原題:LIPSTICK●制作年:1976年●制作国:アメリカ●監督:ラモント・ジョンソン●製作:フレディ・フィールズ●脚本:デヴィッド・レイフィール●撮影:ビル・バトラー●音楽:ミッシェル・ポルナレフ●時間:89分●出演:マーゴ・ヘミングウェイ/クリス・サランドン/アン・バンクロフト/ペリー・キング/マリエル・ヘミングウェイ/ロビン・ガンメル/ジョン・ベネット・ペリー●日本公開:1976/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:高田馬場パール座 (77-12-16) (評価:★★)●併映:「わが青春のフロレンス」(マウロ・ポロニーニ)

.gif) 貝谷久宣 (かいや ひさのり)赤坂クリニック理事長(略歴下記)

貝谷久宣 (かいや ひさのり)赤坂クリニック理事長(略歴下記) 著者は、パニック障害をはじめ不安障害を専門とする精神科医で、パニック障害の治療で知られるクリニックの理事長を務めるなど、社会不安障害の研究・治療の第一人者ですが、その著者が書いた「非定型うつ病」(かつて「神経症性うつ病」と呼ばれたタイプ)の本です。

著者は、パニック障害をはじめ不安障害を専門とする精神科医で、パニック障害の治療で知られるクリニックの理事長を務めるなど、社会不安障害の研究・治療の第一人者ですが、その著者が書いた「非定型うつ病」(かつて「神経症性うつ病」と呼ばれたタイプ)の本です。 但し、掲げられている13の症例の読み解きは、自分にはかなり難しく思え、それぞれ共通項も多いものの、症候の現れ方や治り方が多様で、他の病気や人格障害と重なる症状もあり、実際、医者に境界性人格障害などの診断を下されることもあるというのは、ありそうなことだなあと(こうなると、患者にすればもう、クリニックの選び方にかかってきて、そこで誤ると、症状を増幅しかねないということか)。

但し、掲げられている13の症例の読み解きは、自分にはかなり難しく思え、それぞれ共通項も多いものの、症候の現れ方や治り方が多様で、他の病気や人格障害と重なる症状もあり、実際、医者に境界性人格障害などの診断を下されることもあるというのは、ありそうなことだなあと(こうなると、患者にすればもう、クリニックの選び方にかかってきて、そこで誤ると、症状を増幅しかねないということか)。

中盤の「解離の構造分析」のところは、哲学的考察も含んでやや難解でしたが、後半に、宮沢賢治の作品を「解離」を通して読み解く試みがなされていて、これがたいへん興味深いものであり、また「解離」とは何かを理解する上で助けになるものでした。

中盤の「解離の構造分析」のところは、哲学的考察も含んでやや難解でしたが、後半に、宮沢賢治の作品を「解離」を通して読み解く試みがなされていて、これがたいへん興味深いものであり、また「解離」とは何かを理解する上で助けになるものでした。

山本博文 東京大学史料編纂所教授/略歴下記)

山本博文 東京大学史料編纂所教授/略歴下記)

三品 和広 氏(略歴下記)

三品 和広 氏(略歴下記) 第2章では、経営戦略を「立地(ポジショニング)」、「構え(垂直統合、シナジー、地域展開)」、「均整(ボトルネックの克服)」の3つの軸で解説し、第3章では、経営戦略の立案を現場に押し付けてはならず、日本企業では、トップと現場の間(はざま)で事業本部長あたりが戦略計画の立案などに追われているが、もともと、過去に成功した戦略とは、優れた経営者が時代のコンテクストにおいて洞察力を示した結果であり、短期の事業計画に付随してスイスイ実行できるものでもなければ、部課長クラスの手に負えるものでもなく、そこに日本企業の多くが、戦略があってもそれが機能していないという「戦略不全」状態に陥っている原因があると述べています。

第2章では、経営戦略を「立地(ポジショニング)」、「構え(垂直統合、シナジー、地域展開)」、「均整(ボトルネックの克服)」の3つの軸で解説し、第3章では、経営戦略の立案を現場に押し付けてはならず、日本企業では、トップと現場の間(はざま)で事業本部長あたりが戦略計画の立案などに追われているが、もともと、過去に成功した戦略とは、優れた経営者が時代のコンテクストにおいて洞察力を示した結果であり、短期の事業計画に付随してスイスイ実行できるものでもなければ、部課長クラスの手に負えるものでもなく、そこに日本企業の多くが、戦略があってもそれが機能していないという「戦略不全」状態に陥っている原因があると述べています。

シリコンバレーに住んで10年以上というIT企業経営コンサルタントが、今ウェブ・ビジネスがどういう状況にあるかを解説したもので、ネットバブル崩壊後のこの分野のビジネス動向を探る上では必読書かもしれません。

シリコンバレーに住んで10年以上というIT企業経営コンサルタントが、今ウェブ・ビジネスがどういう状況にあるかを解説したもので、ネットバブル崩壊後のこの分野のビジネス動向を探る上では必読書かもしれません。 情報を「あちら側」でオープンにすると「不特定多数無限大」の存在によって伝播され、より優れた正確なものへと醸成されるという(本書にあるように「ウィキペディア」などもその例だが)、こうしたグーグルのある種の楽天主義に対する著者の共感がよく伝わってきますが、「グーグル八分」なんてことも報じられている昨今、グーグルのある種脅威の部分を想うと、「著者自身がそんな楽天的でいいの?」とい気がしないでもありません。

情報を「あちら側」でオープンにすると「不特定多数無限大」の存在によって伝播され、より優れた正確なものへと醸成されるという(本書にあるように「ウィキペディア」などもその例だが)、こうしたグーグルのある種の楽天主義に対する著者の共感がよく伝わってきますが、「グーグル八分」なんてことも報じられている昨今、グーグルのある種脅威の部分を想うと、「著者自身がそんな楽天的でいいの?」とい気がしないでもありません。

.jpg) ウォルト・ディズニー

ウォルト・ディズニー

池田 清彦 氏 (略歴下記)

池田 清彦 氏 (略歴下記)

「インフレ・ターゲット論」の代表的論客である著者による日本経済の入門書。

「インフレ・ターゲット論」の代表的論客である著者による日本経済の入門書。 (●2018年追記:著者は2013年に日銀副総裁に就任。この日銀副総裁人事案は事前に野党が反対したが、参院本会議で自由民主党、公明党、みんなの党など各党の賛成多数で可決した。しかし、日本におけるインフレターゲットは、結局、企業が内部留保に回って賃上げ率が抑制され、うまくいかなかったように思う。リフレ派の経済学者たちは著者を英雄視したが、麻生太郎財務大臣は著者が副総裁就任前に物価安定目標2%について「2年で達成できる」と述べたことについて「20年続いた一般人の気持ち(デフレ

(●2018年追記:著者は2013年に日銀副総裁に就任。この日銀副総裁人事案は事前に野党が反対したが、参院本会議で自由民主党、公明党、みんなの党など各党の賛成多数で可決した。しかし、日本におけるインフレターゲットは、結局、企業が内部留保に回って賃上げ率が抑制され、うまくいかなかったように思う。リフレ派の経済学者たちは著者を英雄視したが、麻生太郎財務大臣は著者が副総裁就任前に物価安定目標2%について「2年で達成できる」と述べたことについて「20年続いた一般人の気持ち(デフレ 期待)がいきなりインフレに変わるのは、そんなに簡単にはいかない」という認識を示した上で「私自身は『やっぱり学者というのはこんなものか、実体経済がわかっていない人はこういう発言をするんだな』と正直思った」と述べている。2018年に5年間の任期を終えて日銀副総裁を退任したが、その直後に、ニッポン放送のラジオ番組に出演し、「インフレ率2%の達成には財政政策との協調が不可欠だ」と述べ、暗に政府の財政政策を批判した。だったら初めからそう言うべきだった。後で言うのは責任転嫁である(当事者であるのに評論家みたいな口をきく麻生氏も同じく無責任なのだが)。本書と前著『

期待)がいきなりインフレに変わるのは、そんなに簡単にはいかない」という認識を示した上で「私自身は『やっぱり学者というのはこんなものか、実体経済がわかっていない人はこういう発言をするんだな』と正直思った」と述べている。2018年に5年間の任期を終えて日銀副総裁を退任したが、その直後に、ニッポン放送のラジオ番組に出演し、「インフレ率2%の達成には財政政策との協調が不可欠だ」と述べ、暗に政府の財政政策を批判した。だったら初めからそう言うべきだった。後で言うのは責任転嫁である(当事者であるのに評論家みたいな口をきく麻生氏も同じく無責任なのだが)。本書と前著『

岩田規久男 氏 (略歴下記)

岩田規久男 氏 (略歴下記) 平易な言葉で書かれた経済の入門書で、学生時代に経済学を学ぶことなく社会に出た自分のような人間にも読みやすい本でした。

平易な言葉で書かれた経済の入門書で、学生時代に経済学を学ぶことなく社会に出た自分のような人間にも読みやすい本でした。

矢幡洋 氏 (臨床心理士)

矢幡洋 氏 (臨床心理士) 本書ではまず、「心の病気」を、

本書ではまず、「心の病気」を、

鬼才コラムニストとして知られる著者が「危険な」と冠するからには一体どんな内容かと思いきや、技術論よりも、文章を書く際に邪魔になる囚われから読者を解き放つことに主眼を置いた真面目な文章論でした。「批判」と「悪口」の違いを述べた部分など、啓蒙書としての倫理性すら感じます。

鬼才コラムニストとして知られる著者が「危険な」と冠するからには一体どんな内容かと思いきや、技術論よりも、文章を書く際に邪魔になる囚われから読者を解き放つことに主眼を置いた真面目な文章論でした。「批判」と「悪口」の違いを述べた部分など、啓蒙書としての倫理性すら感じます。

太田 肇 氏

太田 肇 氏

.jpg) 沼上 幹 (ぬまがみ つよし)氏 (一橋大教授)

沼上 幹 (ぬまがみ つよし)氏 (一橋大教授) むしろ、組織にいる人に働く組織心理の傾向の分析や説明には、誰もが思い当たるものが多くあるのではないかと思われます(まるで企業小説のように書かれていて、しかも現実味がある!)。

むしろ、組織にいる人に働く組織心理の傾向の分析や説明には、誰もが思い当たるものが多くあるのではないかと思われます(まるで企業小説のように書かれていて、しかも現実味がある!)。

森生 明 氏 (株)M・R・O代表取締役

森生 明 氏 (株)M・R・O代表取締役

野中郁次郎・一橋大名誉教授

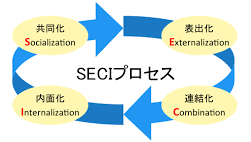

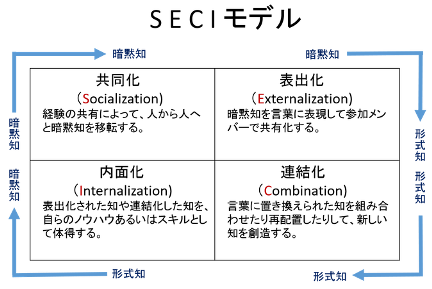

野中郁次郎・一橋大名誉教授 本来の「知識経営」における知識創造のプロセスは、「暗黙知」と「形式知」の相互作用であるべきで、そこで出てくるのが有名な野中理論、「SECI(セキ)」という共同化・表出化・統合化・内面化から成る暗黙知・形式知の変換プロセスですが(「統合化」を「結合化」や「連結化」とすることもある―この理論は先に英文で発表された)、この辺りから、理論的にはきれいだが、実際の経営現場での応用イメージが涌きにくくなるような気がしなくもありません。

本来の「知識経営」における知識創造のプロセスは、「暗黙知」と「形式知」の相互作用であるべきで、そこで出てくるのが有名な野中理論、「SECI(セキ)」という共同化・表出化・統合化・内面化から成る暗黙知・形式知の変換プロセスですが(「統合化」を「結合化」や「連結化」とすることもある―この理論は先に英文で発表された)、この辺りから、理論的にはきれいだが、実際の経営現場での応用イメージが涌きにくくなるような気がしなくもありません。 野中 郁次郎(のなか・いくじろう)

野中 郁次郎(のなか・いくじろう)

島田晴雄 氏(略歴下記)

島田晴雄 氏(略歴下記) 平成不況で雇用リストラが進行し、「終身雇用」が崩れるというのが一般的な見方だとすれば、著者はまず「終身雇用」は法的にも制度的にも保障されていたものではない一種の〈幻想〉であるとし、さらに、不況のためと言うよりも、日本経済が成熟段階にきたこと、円高の進行、高齢化社会の到来などのメガトレンドが、従来の雇用システムの見直しを迫っているのだとしています。

平成不況で雇用リストラが進行し、「終身雇用」が崩れるというのが一般的な見方だとすれば、著者はまず「終身雇用」は法的にも制度的にも保障されていたものではない一種の〈幻想〉であるとし、さらに、不況のためと言うよりも、日本経済が成熟段階にきたこと、円高の進行、高齢化社会の到来などのメガトレンドが、従来の雇用システムの見直しを迫っているのだとしています。