「●あ行外国映画の監督」の インデックッスへ Prev|NEXT⇒ 【1041】T・アンゲロプロス 「旅芸人の記録」

「●「ヴェネツィア国際映画祭 金獅子賞」受賞作」の インデックッスへ 「●海外文学・随筆など」の インデックッスへ 「○海外文学・随筆など 【発表・刊行順】」の インデックッスへ「●「死」を考える」の インデックッスへ

「死」とどう向かい合うのか。尊厳死を選ぶ者とそれを看取る者を描く。

「ザ・ルーム・ネクスト・ドア」[Prime Video]ティルダ・スウィントン/ジュリアン・ムーア

売れっ子作家のイングリッド(ジュリアン・ムーア)は、かつて若い頃に同じ雑誌社で働き疎遠になっていた、親友で元戦場ジャーナリストのマーサ(ティルダ・スウィントン)が末期ガンを患っている

売れっ子作家のイングリッド(ジュリアン・ムーア)は、かつて若い頃に同じ雑誌社で働き疎遠になっていた、親友で元戦場ジャーナリストのマーサ(ティルダ・スウィントン)が末期ガンを患っている ことを聞く。彼女はマーサと久しぶりに再会し、会っていない年月を埋めるように病室で語らう日々を過ごす。治療を拒み自らの意志で安楽死を望むマーサは、人

ことを聞く。彼女はマーサと久しぶりに再会し、会っていない年月を埋めるように病室で語らう日々を過ごす。治療を拒み自らの意志で安楽死を望むマーサは、人 の気配を感じながら最期を迎えたいと願い、"その日"が来る時に隣の部屋にいてほしいとイングリッドに頼む。悩んだ末に彼女に寄り添うことを決めたイングリッドは、マーサが借りた森の中の小さな家で暮らし始める。そして、マーサは「ドアを開けて寝るけれど もしドアが閉まっていたら私はもうこの世にはいない」と言い、最期を迎える彼女との短くかけがえのない日々が始まるのだった―。

の気配を感じながら最期を迎えたいと願い、"その日"が来る時に隣の部屋にいてほしいとイングリッドに頼む。悩んだ末に彼女に寄り添うことを決めたイングリッドは、マーサが借りた森の中の小さな家で暮らし始める。そして、マーサは「ドアを開けて寝るけれど もしドアが閉まっていたら私はもうこの世にはいない」と言い、最期を迎える彼女との短くかけがえのない日々が始まるのだった―。

2024年・第81回「ヴェネツィア国際映画祭」

審査員長のイザベル・ユペール & ペドロ・アルモドバル監督

「神経衰弱ぎりぎりの女たち」('87年/スペイン)、「オール・アバウト・マイ・マザー」('99年/スペイン)など、独特な映画をずっと発表してきた ペドロ・アルモドバル監督の2024年公開の監督初の英語長編映画作品で、ジュリアン・ムーア(世界三大映画祭のすべての女優賞を受賞した女優で、「ゴールデングローブ賞主演女優賞(ドラマ部門)」「アカデミー主演女優賞」の受賞歴もある)とティルダ・スウィントン(こちらも、「ヴェネツィア国際映画祭 女優賞」と「アカデミー助演女優賞」の受賞歴がある)が主演し、2024年・第81回「ヴェネツィア国際映画祭」の「金獅子賞」を受賞しました。

「神経衰弱ぎりぎりの女たち」('87年/スペイン)、「オール・アバウト・マイ・マザー」('99年/スペイン)など、独特な映画をずっと発表してきた ペドロ・アルモドバル監督の2024年公開の監督初の英語長編映画作品で、ジュリアン・ムーア(世界三大映画祭のすべての女優賞を受賞した女優で、「ゴールデングローブ賞主演女優賞(ドラマ部門)」「アカデミー主演女優賞」の受賞歴もある)とティルダ・スウィントン(こちらも、「ヴェネツィア国際映画祭 女優賞」と「アカデミー助演女優賞」の受賞歴がある)が主演し、2024年・第81回「ヴェネツィア国際映画祭」の「金獅子賞」を受賞しました。

原作『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、ニューヨーク生まれで、母親はドイツから、父親はパナマからの中国系移民という作家シーグリッド・ヌーネスが2020年に発表したもので、原題は"What Are You Going Through"(あなたはどんな思いをしているの)。映画が金獅子賞を受賞し、日本で映画公開されることになったのに合わせて訳出されたようです。

原作『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は、ニューヨーク生まれで、母親はドイツから、父親はパナマからの中国系移民という作家シーグリッド・ヌーネスが2020年に発表したもので、原題は"What Are You Going Through"(あなたはどんな思いをしているの)。映画が金獅子賞を受賞し、日本で映画公開されることになったのに合わせて訳出されたようです。

『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』['25年/早川書房]

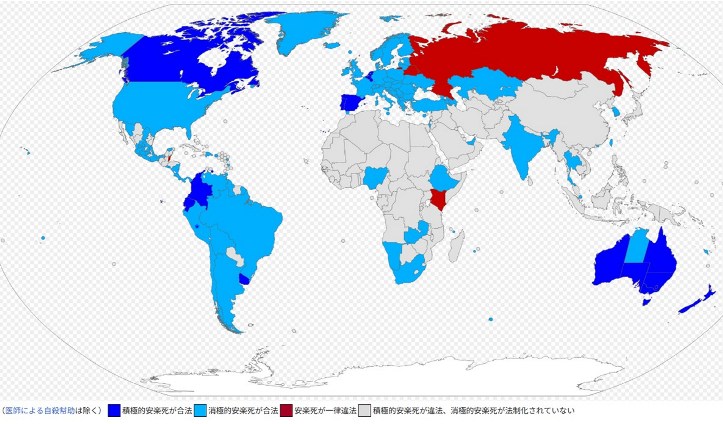

人生で、避けて通ることはできない「死」とどう向かい合うのかという大変重いテーマの作品で、しかも、マーサは、僅かな命を延ばすのではなく、死を受け入れること(尊厳死)を望んでおり、つまり、延命治療の拒否だけではなくもっと踏み込んで、自ら死を選ぶ「安楽死」を望んでいるというのが、今日的なテーマのように思えました。同じく安楽死を扱ったフランソワ・オゾン監督の「すべてうまくいきますように」 ('21年/仏・ベルギー)を想起しましたが、こちらの方が、死に逝こうとする側の心情に入り込んでいるかもしれません。

ただし、原作及び映画における"主観"はあくまで看取る側である、映画ではジュリアン・ムーアが演じるイングリッドにあり、死を選ぶことを選んだマーサに寄り添うイングリッドの側の苦しさに焦点を置いているとも言えます。そう言えば、「週刊文春」の「シネマチャート」で、翻訳家の芝山幹郎氏や映画評論家の森直人氏が5つ星評価だったのに対し、作家の斎藤綾子氏が「友に欲望を押し付ける重病人の厚かましさに辟易」したとして星2つ評価でしたが、その気持ちも分からなくもないです(翻訳解説によると、原作者シーグリッド・ヌーネス自身もインタビューで「友人には不遜なユーモアが感じられる」と言っており(確信犯?)、「お前の冒険心はどこにいった?」と軽口をたたいたり、「できるだけ楽しい時間にするね」と約束したりする場面がある)。でも、個人的には、死に逝く人のエゴっていうのも分かる気がして、敢えて美化せずにそれを描いているのが、この原作並びに映画の良さではないかと思います。

ただし、原作及び映画における"主観"はあくまで看取る側である、映画ではジュリアン・ムーアが演じるイングリッドにあり、死を選ぶことを選んだマーサに寄り添うイングリッドの側の苦しさに焦点を置いているとも言えます。そう言えば、「週刊文春」の「シネマチャート」で、翻訳家の芝山幹郎氏や映画評論家の森直人氏が5つ星評価だったのに対し、作家の斎藤綾子氏が「友に欲望を押し付ける重病人の厚かましさに辟易」したとして星2つ評価でしたが、その気持ちも分からなくもないです(翻訳解説によると、原作者シーグリッド・ヌーネス自身もインタビューで「友人には不遜なユーモアが感じられる」と言っており(確信犯?)、「お前の冒険心はどこにいった?」と軽口をたたいたり、「できるだけ楽しい時間にするね」と約束したりする場面がある)。でも、個人的には、死に逝く人のエゴっていうのも分かる気がして、敢えて美化せずにそれを描いているのが、この原作並びに映画の良さではないかと思います。

ただし、緊張感こそありましたが、映画そのものは暗い感じはせず(原作もけっして暗くはないが、それは登場人たちのインテリジェンスによるところが大きいかも)、死への覚悟を決めているマーサにも、その部屋にも、どこかにはっとする鮮やかさがあり、そこに引き付けられます(つまり映画ではインテリジェンスの部分をデザインに置き換えているとも言え、全体として視覚的に美しく撮っている。ただし、マーサが分厚い本を手にして残された時間が無いことを嘆くなど、インテリとしての苦悩も描いている)。森の中の小さな家で死んでいくというのも、〈自然に還る〉ような感覚で良いです(最後、マーサは一人で死んで逝くことで、イングリッドにある種の優しさを見せたか)。

ただし、緊張感こそありましたが、映画そのものは暗い感じはせず(原作もけっして暗くはないが、それは登場人たちのインテリジェンスによるところが大きいかも)、死への覚悟を決めているマーサにも、その部屋にも、どこかにはっとする鮮やかさがあり、そこに引き付けられます(つまり映画ではインテリジェンスの部分をデザインに置き換えているとも言え、全体として視覚的に美しく撮っている。ただし、マーサが分厚い本を手にして残された時間が無いことを嘆くなど、インテリとしての苦悩も描いている)。森の中の小さな家で死んでいくというのも、〈自然に還る〉ような感覚で良いです(最後、マーサは一人で死んで逝くことで、イングリッドにある種の優しさを見せたか)。

マーサが戦場ジャーナリストだったということも「死」をテーマにした作品として象徴的ですが(これ、原作に無い設定か?)、マーサが言わば「おひとり様」であるということも、物語の前提として大きいウェイトを占めると思います。ただし、マーサにはミシェルという娘がいて、その娘との確執を拭えなかったことを後悔していました(「たぶん ミシェルの人生で本当に欠けていたのは、母親の存在だったと思う」とマーサは言う)。

ただし、映画の物語は、原作小説の中の1エピソードに過ぎないとも言え、結末も少し異なります。ですから、原作の厳密な映画化ではありません。その映画オリジナルのシーンで、娘ミシェルがマーサの死後にイングリッドを訪ねて来て、母の話を聞くシーンは良かったです。イングリッドがマーサを段々受け入れて、いつの間にか他者を諭すほどに強くなっていたのが窺えました。ラストシーンの「死者と生者の間に降る雪」は、自分なりに解釈すれば、死者が生者同士を結び付け、死者を共有せしめたということだったのではないかと思いました。ある意味、原作を超えていました(娘ミシェルの顔が母マーサに見えたと思ったら、ティルダ・スウィントンの一人二役だった。この身長180センチの英国女優ティルダ・スウィントンは、「スノーピアサー」('14年)、「ヘイル、シーザー!」('16年)、「サスペリア」('18年)で一人二役を務め、「エターナル・ドーター」('22年)では、これもまた母娘の一人二役をこなしている)。

ただし、映画の物語は、原作小説の中の1エピソードに過ぎないとも言え、結末も少し異なります。ですから、原作の厳密な映画化ではありません。その映画オリジナルのシーンで、娘ミシェルがマーサの死後にイングリッドを訪ねて来て、母の話を聞くシーンは良かったです。イングリッドがマーサを段々受け入れて、いつの間にか他者を諭すほどに強くなっていたのが窺えました。ラストシーンの「死者と生者の間に降る雪」は、自分なりに解釈すれば、死者が生者同士を結び付け、死者を共有せしめたということだったのではないかと思いました。ある意味、原作を超えていました(娘ミシェルの顔が母マーサに見えたと思ったら、ティルダ・スウィントンの一人二役だった。この身長180センチの英国女優ティルダ・スウィントンは、「スノーピアサー」('14年)、「ヘイル、シーザー!」('16年)、「サスペリア」('18年)で一人二役を務め、「エターナル・ドーター」('22年)では、これもまた母娘の一人二役をこなしている)。

「ザ・ルーム・ネクスト・ドア」●原題:THE ROOM NEXT DOOR/LA HABITACION DE AL LADO●制作年:2024年●制作国:スペイン/アメリカ●監督・脚本:ペドロ・アルモドバル●製作:アグスティン・アルモドバル/エステル・ガルシア●撮影:エドゥアルド・グラウ●音楽:アルベルト・イグレシアス●時間:107分●出演:ティルダ・スウィントン/ジュリアン・ムーア/ジョン・タトゥーロ/アレッサンドロ・ニヴォラ/ラウール・アレバロ/ファン・ディエゴ・ボト/エスター・マクレガー●日本公開:2025/01●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(9F)(25-02-18)(評価:★★★★☆)

「ザ・ルーム・ネクスト・ドア」●原題:THE ROOM NEXT DOOR/LA HABITACION DE AL LADO●制作年:2024年●制作国:スペイン/アメリカ●監督・脚本:ペドロ・アルモドバル●製作:アグスティン・アルモドバル/エステル・ガルシア●撮影:エドゥアルド・グラウ●音楽:アルベルト・イグレシアス●時間:107分●出演:ティルダ・スウィントン/ジュリアン・ムーア/ジョン・タトゥーロ/アレッサンドロ・ニヴォラ/ラウール・アレバロ/ファン・ディエゴ・ボト/エスター・マクレガー●日本公開:2025/01●配給:ワーナー・ブラザース●最初に観た場所:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(9F)(25-02-18)(評価:★★★★☆)

ペドロ・アルモドバル監督(中央)

フェルディナント・フォン・シーラッハ

フェルディナント・フォン・シーラッハ

交通事故で娘を亡くした定年間際のビジネスマン・柴久生(榎木孝明)。家族ともバラバラになり、喪失感から自殺を図ろうとした彼の耳に聞こえた「生きろ」の声。それは切磋琢磨して一緒に仕事に励んだ友人・川島(宇梶剛士)の最期の声だったと、彼の"看取り士"だったという女性(つみきみほ)から聞かされる。看取り士という職業に興味を持った柴は彼女に訊ね、「医者から余命告知を受けた人が最期をできるだけ安らかに旅立つことが出来るよう手伝いすること」が看取り士の仕事だと知る。5年後、早期退職後セカンドライフの仕事として看取り士を選んだ柴の姿が、岡山県高梁市にあった。地元の唯一の診療所の清原医師(斉藤暁)と連携しながら、小さな看取りステーション「あかね雲」でボランティアスタッフたちと最期の時を迎える患者たちを支えている。そんなある日、新任の医者・早川奏太(高崎翔太)、23才の新人看取り士・高村みのり (村上穂乃佳)が着任してくる。みのりは、9歳の時に母を亡くしたという経験からこの職業を選ぶが、経験が浅く、緊張しながら最初の患者を柴と共に担当する。最初の患者は、「もう病院に戻りたくない」という希望を持つ83才の清水キヨ(大方緋紗

交通事故で娘を亡くした定年間際のビジネスマン・柴久生(榎木孝明)。家族ともバラバラになり、喪失感から自殺を図ろうとした彼の耳に聞こえた「生きろ」の声。それは切磋琢磨して一緒に仕事に励んだ友人・川島(宇梶剛士)の最期の声だったと、彼の"看取り士"だったという女性(つみきみほ)から聞かされる。看取り士という職業に興味を持った柴は彼女に訊ね、「医者から余命告知を受けた人が最期をできるだけ安らかに旅立つことが出来るよう手伝いすること」が看取り士の仕事だと知る。5年後、早期退職後セカンドライフの仕事として看取り士を選んだ柴の姿が、岡山県高梁市にあった。地元の唯一の診療所の清原医師(斉藤暁)と連携しながら、小さな看取りステーション「あかね雲」でボランティアスタッフたちと最期の時を迎える患者たちを支えている。そんなある日、新任の医者・早川奏太(高崎翔太)、23才の新人看取り士・高村みのり (村上穂乃佳)が着任してくる。みのりは、9歳の時に母を亡くしたという経験からこの職業を選ぶが、経験が浅く、緊張しながら最初の患者を柴と共に担当する。最初の患者は、「もう病院に戻りたくない」という希望を持つ83才の清水キヨ(大方緋紗 子)。息子 の洋一(仁科貴)は、嫁・千春(みかん)が義母の面倒を見ないということで、柴たちへ依頼をしてきた。日々弱っていくキヨに寄り添う洋一、そして柴とみのり。キヨの最期、柴は洋一を促し母の背中を支えさせるが、みのりは見守ることしかできなかった。みのりは、腎機能が低下して別の病院に転院しなければならないという東條勝治(石濱朗)を初めて一人で担当すること になる。息子は東京で仕事をしているので看護できないが、勝治は「家に帰りたい」と訴えていた。みのりは懸命にケアをし、心を通い合わせるが、ある日クスリの量を間違え、勝治は不眠でベッドから落ちる。自信喪失のみのりに、柴は「ただ黙って聞いて。そして優しく触れて気持ちを受け止めるんだよ」とアドバイスをする。勝治の最期、東京から駆けつけた 息子は「父さんの子供で良かったと思ってるよ」と父に語り掛ける。みのりが初めて看取り士として命のバトンを渡せた瞬間でもあった。乳がんの再発と肺への転移で清原病院に入院している山本良子(櫻井淳子)は、3人の子を持つ母親である。余命いくばく ない彼女の希望もやはり、自宅に帰ることだった。夫・幸平(藤重正孝)は、子3人の面倒を見ながら、妻・良子を献身的に看護していたが、子育てと看護の大変さから柴たちへ相談をしてきた。柴の指導の元、みのりが山本家の母親の最期と向き合う日々が始まる―。

子)。息子 の洋一(仁科貴)は、嫁・千春(みかん)が義母の面倒を見ないということで、柴たちへ依頼をしてきた。日々弱っていくキヨに寄り添う洋一、そして柴とみのり。キヨの最期、柴は洋一を促し母の背中を支えさせるが、みのりは見守ることしかできなかった。みのりは、腎機能が低下して別の病院に転院しなければならないという東條勝治(石濱朗)を初めて一人で担当すること になる。息子は東京で仕事をしているので看護できないが、勝治は「家に帰りたい」と訴えていた。みのりは懸命にケアをし、心を通い合わせるが、ある日クスリの量を間違え、勝治は不眠でベッドから落ちる。自信喪失のみのりに、柴は「ただ黙って聞いて。そして優しく触れて気持ちを受け止めるんだよ」とアドバイスをする。勝治の最期、東京から駆けつけた 息子は「父さんの子供で良かったと思ってるよ」と父に語り掛ける。みのりが初めて看取り士として命のバトンを渡せた瞬間でもあった。乳がんの再発と肺への転移で清原病院に入院している山本良子(櫻井淳子)は、3人の子を持つ母親である。余命いくばく ない彼女の希望もやはり、自宅に帰ることだった。夫・幸平(藤重正孝)は、子3人の面倒を見ながら、妻・良子を献身的に看護していたが、子育てと看護の大変さから柴たちへ相談をしてきた。柴の指導の元、みのりが山本家の母親の最期と向き合う日々が始まる―。 白羽弥仁(しらは みつひと)監督による2019年9月13日公開作で、「おくりびと」('08年)のようなブームになってもおかしくない作品ですが、閉館前の有楽町スバル座(2019年10月20閉館)でのロード公開の後、不運にも間もなくコロナ禍となり、広がりをみせないままになってしまった作品です。最近は関係者の努力により、地域の看取り師などと連携して市区町村での上映会を繰り返しているようで、個人的にも区の施設での上映会で観ました。

白羽弥仁(しらは みつひと)監督による2019年9月13日公開作で、「おくりびと」('08年)のようなブームになってもおかしくない作品ですが、閉館前の有楽町スバル座(2019年10月20閉館)でのロード公開の後、不運にも間もなくコロナ禍となり、広がりをみせないままになってしまった作品です。最近は関係者の努力により、地域の看取り師などと連携して市区町村での上映会を繰り返しているようで、個人的にも区の施設での上映会で観ました。 柴田久美子・日本看取り士会会長の著書『私は、看取り士』(佼成出版社)がベースとなっており、かねてより柴田氏と親交のあった俳優の榎木孝明が(二人は十数年前に島根県の離島であり、柴田氏が「看取りの家」を開設した隠岐諸島・知夫里島で邂逅したそうだ)、柴田氏のガン告知を受け、彼女の27年間の看取り士としての集大成をしようと決意したことが映画製作のきっかけだとのこと(従って榎木孝明は企画段階から本作に参加してている)。

柴田久美子・日本看取り士会会長の著書『私は、看取り士』(佼成出版社)がベースとなっており、かねてより柴田氏と親交のあった俳優の榎木孝明が(二人は十数年前に島根県の離島であり、柴田氏が「看取りの家」を開設した隠岐諸島・知夫里島で邂逅したそうだ)、柴田氏のガン告知を受け、彼女の27年間の看取り士としての集大成をしようと決意したことが映画製作のきっかけだとのこと(従って榎木孝明は企画段階から本作に参加してている)。 主演の1人、村上穂乃佳はオーディション選考1200人の中から選ばれたそうですが、良かったと思うし(その後、奥田裕介監督の「誰かの花」('21年)でも主役の介護ヘルパー役を務めることに。この作品もミニシアター系でしか上映されなかった)、つみきみほ、宇梶剛士などのちらっとしか出てこない俳優の演技もしっかりしていました。劇場で上映しないのかなあ。

主演の1人、村上穂乃佳はオーディション選考1200人の中から選ばれたそうですが、良かったと思うし(その後、奥田裕介監督の「誰かの花」('21年)でも主役の介護ヘルパー役を務めることに。この作品もミニシアター系でしか上映されなかった)、つみきみほ、宇梶剛士などのちらっとしか出てこない俳優の演技もしっかりしていました。劇場で上映しないのかなあ。

「みとりし」●制作年:2019年●監督・脚本:白羽弥仁●製作:高瀬博行/柴田久美子(企画)/榎木孝明(企画)/嶋田豪(企画)●撮影:藍河兼一●音楽:妹尾武●原案:柴田久美子『私は、看取り士』●時間:110分●出演:榎木孝明/村上穂乃佳/高崎翔太/斉藤暁/つみきみほ/宇梶剛士/杉本有美/松永渚/大地泰仁/白石糸/大方斐紗子/仁科貴/みかん/堀田眞三/片桐夕子/石濱朗/西澤仁太/金山一彦/藤重政孝/櫻井淳子●公開:2019/09●配給:アイエス・フィールド●最初に観た場所:サンパール荒川(23-11-23)(評価:★★★★☆)

「みとりし」●制作年:2019年●監督・脚本:白羽弥仁●製作:高瀬博行/柴田久美子(企画)/榎木孝明(企画)/嶋田豪(企画)●撮影:藍河兼一●音楽:妹尾武●原案:柴田久美子『私は、看取り士』●時間:110分●出演:榎木孝明/村上穂乃佳/高崎翔太/斉藤暁/つみきみほ/宇梶剛士/杉本有美/松永渚/大地泰仁/白石糸/大方斐紗子/仁科貴/みかん/堀田眞三/片桐夕子/石濱朗/西澤仁太/金山一彦/藤重政孝/櫻井淳子●公開:2019/09●配給:アイエス・フィールド●最初に観た場所:サンパール荒川(23-11-23)(評価:★★★★☆)

今年[2025年]1月28日に67歳で亡くなった経済アナリスト・森永卓郎(1957年生まれ)の"がん闘病日記"。「来春のサクラが咲くのを見ることはできないと思いますよ」と医師から告げられたのが2023年11月で、それが余命4カ月の通告だったとのこと。その時は、なんの自覚症状もなく、朝から晩までフル稼働で仕事をし、食事もモリモリ食べていたとのこと。しかし、突然の余命宣告で自身の死と向き合わざるを得なくなった著者は、そこからモーレツに本を書き、ラジオやYouTubeで様々な発信をしたことは多くの人の記憶に新しいのではないでしょうか。個人的には、著者のエコノミストとしての本にはやや疑問符が付くのですが、その人生最期の追い込みの凄まじさは、ある意味鮮やかというか、見事でもありました。

今年[2025年]1月28日に67歳で亡くなった経済アナリスト・森永卓郎(1957年生まれ)の"がん闘病日記"。「来春のサクラが咲くのを見ることはできないと思いますよ」と医師から告げられたのが2023年11月で、それが余命4カ月の通告だったとのこと。その時は、なんの自覚症状もなく、朝から晩までフル稼働で仕事をし、食事もモリモリ食べていたとのこと。しかし、突然の余命宣告で自身の死と向き合わざるを得なくなった著者は、そこからモーレツに本を書き、ラジオやYouTubeで様々な発信をしたことは多くの人の記憶に新しいのではないでしょうか。個人的には、著者のエコノミストとしての本にはやや疑問符が付くのですが、その人生最期の追い込みの凄まじさは、ある意味鮮やかというか、見事でもありました。 第5章「いまやる、すぐやる、好きなようにやる」では、自分のやってきた仕事の歩みを振り返っていて、著者の半生とそのバックグラウンドを知ることができますが、その中で、好きなことをすぐやるというポリシーを貫いてきたことが窺えます。

第5章「いまやる、すぐやる、好きなようにやる」では、自分のやってきた仕事の歩みを振り返っていて、著者の半生とそのバックグラウンドを知ることができますが、その中で、好きなことをすぐやるというポリシーを貫いてきたことが窺えます。

2021年に膵臓がんで58歳で亡くなった山本文緒(1962-2021)の闘病日記。ある日突然にがんと診断され、コロナ禍の自宅でふたりきりで過ごす闘病生活が始まった―。

2021年に膵臓がんで58歳で亡くなった山本文緒(1962-2021)の闘病日記。ある日突然にがんと診断され、コロナ禍の自宅でふたりきりで過ごす闘病生活が始まった―。

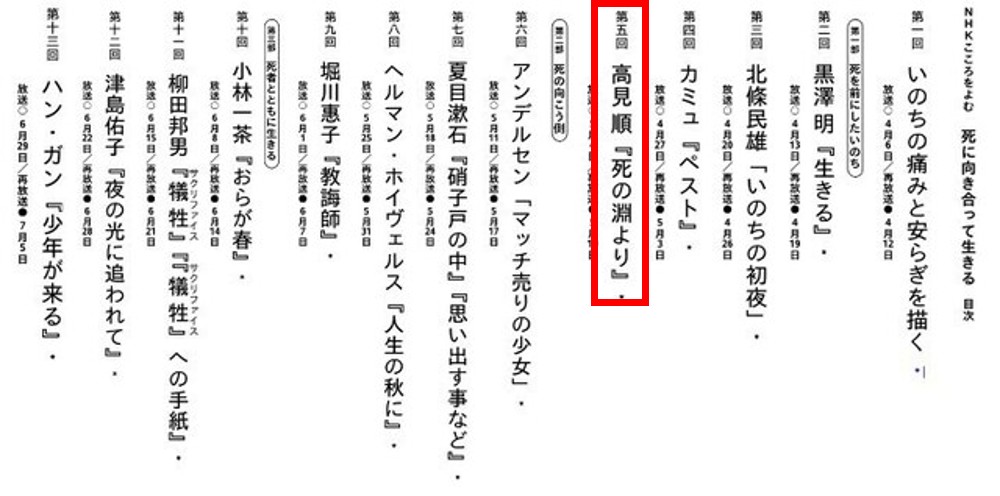

『詩集 死の淵より』['64年]『

『詩集 死の淵より』['64年]『 "最後の文士"と謳われた高見順(1907-1965/58歳没)は、福井県知事が視察で三国を訪れた際に"夜伽"を務めた女性の子だったという出生に関わる暗い過去や、左翼からの転向体験を描いた『故旧忘れ得べき』で第1回芥川賞候補となった作家ですが、その高見順が食道がんの手術前後病床で記した詩63篇(文庫版)で、死に直面しながら自らの生を透徹した眼差しで見つめた詩集です。

"最後の文士"と謳われた高見順(1907-1965/58歳没)は、福井県知事が視察で三国を訪れた際に"夜伽"を務めた女性の子だったという出生に関わる暗い過去や、左翼からの転向体験を描いた『故旧忘れ得べき』で第1回芥川賞候補となった作家ですが、その高見順が食道がんの手術前後病床で記した詩63篇(文庫版)で、死に直面しながら自らの生を透徹した眼差しで見つめた詩集です。 1963(昭和38)年10月に食道がんと診断され、千葉大学附属病院に入院、すぐに手術を受け、11月に退院して自宅療養するものの、翌1964年6月、再度千葉大学附

1963(昭和38)年10月に食道がんと診断され、千葉大学附属病院に入院、すぐに手術を受け、11月に退院して自宅療養するものの、翌1964年6月、再度千葉大学附 属病院に入院し手術を受け、11月には千葉県稲毛の放射線医学総合研究所付属病院に入院・再手術、翌1965年3月に再々手術を受けましたが、8月17日同病院で亡くなっています(亡くなる直前の8月4日、自分と愛人との間にできた当時5歳の娘・小野田恭子を養女として入籍させ、それが後のタレント高見恭子(1959年生まれ)で、石川県知事・馳浩の妻。孫が北陸地方の知事の"愛人"ではなく、今度は"正妻"になったわけか。'22年5月に「クイズ!脳ベルSHOW」(BSフジ)に出ていた。その時点で63歳だから、父親の亡くなった年齢をすでに5歳上回っていたことになる)。

属病院に入院し手術を受け、11月には千葉県稲毛の放射線医学総合研究所付属病院に入院・再手術、翌1965年3月に再々手術を受けましたが、8月17日同病院で亡くなっています(亡くなる直前の8月4日、自分と愛人との間にできた当時5歳の娘・小野田恭子を養女として入籍させ、それが後のタレント高見恭子(1959年生まれ)で、石川県知事・馳浩の妻。孫が北陸地方の知事の"愛人"ではなく、今度は"正妻"になったわけか。'22年5月に「クイズ!脳ベルSHOW」(BSフジ)に出ていた。その時点で63歳だから、父親の亡くなった年齢をすでに5歳上回っていたことになる)。

川端康成など名だたる文豪からその才能を認められながらも、ハンセン病を患い若くしてこの世を去った北条民雄(1914-1937/23歳没)の作品集で、表題作「いのちの初夜」(1936(昭和11)年)は、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養施設に入所した日とその夜に起きた出来事及び主人公の心象を描いた小説(川端康成は「この小説を読むと、たいていの小説がポンコツに見える」と称賛した)。そのほかに「眼帯記」「癩院受胎」「癩院記録」「続癩院記録」「癩家族」「望郷歌」「吹雪の産声」の7作が収められており、いずれもハンセン病の隔離施設が舞台になっています。

川端康成など名だたる文豪からその才能を認められながらも、ハンセン病を患い若くしてこの世を去った北条民雄(1914-1937/23歳没)の作品集で、表題作「いのちの初夜」(1936(昭和11)年)は、ハンセン病の診断を受けた主人公・尾田が、療養施設に入所した日とその夜に起きた出来事及び主人公の心象を描いた小説(川端康成は「この小説を読むと、たいていの小説がポンコツに見える」と称賛した)。そのほかに「眼帯記」「癩院受胎」「癩院記録」「続癩院記録」「癩家族」「望郷歌」「吹雪の産声」の7作が収められており、いずれもハンセン病の隔離施設が舞台になっています。 「いのちの初夜」は、社会的な生きる希望を失い、おのれの肉体も失われていく、それでも生きざるをえない、「生きる」意味を問い続けるハンセン病患者でなければ書けない作品で、文章も平明だけにストレートに心に響きます。この作品は2023年2月にNHK・Eテレの「100分de名著」で取り上げられ話題を呼びました(ゲストは、かつてアイドル・歌手・女優で、今は文筆家・テレビ番組のコメンテーターとしてメディアに登場する機会が多い中江有里氏)。

「いのちの初夜」は、社会的な生きる希望を失い、おのれの肉体も失われていく、それでも生きざるをえない、「生きる」意味を問い続けるハンセン病患者でなければ書けない作品で、文章も平明だけにストレートに心に響きます。この作品は2023年2月にNHK・Eテレの「100分de名著」で取り上げられ話題を呼びました(ゲストは、かつてアイドル・歌手・女優で、今は文筆家・テレビ番組のコメンテーターとしてメディアに登場する機会が多い中江有里氏)。

本書は、心理学者である著者がスタンフォードの学生たちに行った授業の内容と実際に経験したことについて書かれています。著者はスタンフォード大学でマインドフルネスやEQ(感情知能)に関する教育を行っています。この授業では、学生たちが死を身近に感じるレッスンを通して、自身の体験や思いを語り、変化していく様子が描かれています。

本書は、心理学者である著者がスタンフォードの学生たちに行った授業の内容と実際に経験したことについて書かれています。著者はスタンフォード大学でマインドフルネスやEQ(感情知能)に関する教育を行っています。この授業では、学生たちが死を身近に感じるレッスンを通して、自身の体験や思いを語り、変化していく様子が描かれています。 ションと責任を同時に備えたマインドフルネスであるとしています(47-48p)。七転び八起きという言葉、座頭市の戦い方(戦わないことを強みとしながらも、どうしても戦わねばばらなくなった時に吐く「やるからには、後には引きませんよ」というセリフ)についての学生たちの議論、仕方がないという言葉など、日本的要素がふんだんに織り込まれています。

ションと責任を同時に備えたマインドフルネスであるとしています(47-48p)。七転び八起きという言葉、座頭市の戦い方(戦わないことを強みとしながらも、どうしても戦わねばばらなくなった時に吐く「やるからには、後には引きませんよ」というセリフ)についての学生たちの議論、仕方がないという言葉など、日本的要素がふんだんに織り込まれています。 第4講「ありのままのあなたが好き」では、今を生きること今が最高と思えることの大切さを説きます。直接書名・著者名を挙げてはいませんが、日本でもベストセラーとなった『スタンフォードの自分を変える教室』に(「変える」ということに関して)懐疑的であるのが興味深いです(146p)。一方で、日本の伝統工芸の「

第4講「ありのままのあなたが好き」では、今を生きること今が最高と思えることの大切さを説きます。直接書名・著者名を挙げてはいませんが、日本でもベストセラーとなった『スタンフォードの自分を変える教室』に(「変える」ということに関して)懐疑的であるのが興味深いです(146p)。一方で、日本の伝統工芸の「 第5講「生きることに価値はありますか」では、自殺の問題を取り上げ、オリンピックのマラソンランナーだった円谷幸吉の例が紹介されていますが、同じくオリンピックのマラソンランナーで、「自分を自分で誉めたい」と言った有森裕子の名を対比的に挙げているのが興味深いです(168-169p)(そっかあ、「自分を自分で誉めたい」というのはセルフコンパッションに該当するのかあ)。

第5講「生きることに価値はありますか」では、自殺の問題を取り上げ、オリンピックのマラソンランナーだった円谷幸吉の例が紹介されていますが、同じくオリンピックのマラソンランナーで、「自分を自分で誉めたい」と言った有森裕子の名を対比的に挙げているのが興味深いです(168-169p)(そっかあ、「自分を自分で誉めたい」というのはセルフコンパッションに該当するのかあ)。

編者の立花隆(1940-2021/80歳没)も述べていますが、この記録、ただの闘病記ではなく、闘病記としてもすごいですが、それ以上にそれ以外の部分で、全体が心の赴くままに書き連ねた随想録になっていて、その分野は、人生論、科学論、自然論、医学論、教育論、社会論、宗教論、時代論と多岐にわたるものになっています(「高齢者非正規社員」といった問題や映画「ボーン・アルティメイタイム」の感想まで出てくる)。

編者の立花隆(1940-2021/80歳没)も述べていますが、この記録、ただの闘病記ではなく、闘病記としてもすごいですが、それ以上にそれ以外の部分で、全体が心の赴くままに書き連ねた随想録になっていて、その分野は、人生論、科学論、自然論、医学論、教育論、社会論、宗教論、時代論と多岐にわたるものになっています(「高齢者非正規社員」といった問題や映画「ボーン・アルティメイタイム」の感想まで出てくる)。 もちろん闘病記そのものの部分も、治療経過を克明に分析し、自分のがんのCT写真をデジタル化してその大きさを計測し、がん細胞の成長曲線を描いて予後を推定したり、そこに抗がん剤の服用期間を書き入れてその効果を測るなど、ほとんど著者自身が医者かと思われるくらい徹底しています(サイエンティフィックなマインドを持つ患者の体験談をデータベース化すべしといった医療に向けての提言もある)。

もちろん闘病記そのものの部分も、治療経過を克明に分析し、自分のがんのCT写真をデジタル化してその大きさを計測し、がん細胞の成長曲線を描いて予後を推定したり、そこに抗がん剤の服用期間を書き入れてその効果を測るなど、ほとんど著者自身が医者かと思われるくらい徹底しています(サイエンティフィックなマインドを持つ患者の体験談をデータベース化すべしといった医療に向けての提言もある)。

ベストセラーとなり後にドラマ化もされた『

ベストセラーとなり後にドラマ化もされた『 本書を最初に読んだとき著者は存命でした。執筆活動を続け、様々な人と対談したり、マスコミの取材を受けたりしていたので、意外と持つのかなあと思ったのですが...。昨年['24年]9月に訃報を聞いた時は残念に思いましたが、『夜明けを待つ』('23年集英社インターナショナル)に、「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」とあり、そう言えるだけでも強い人だったのだなあと思いました。

本書を最初に読んだとき著者は存命でした。執筆活動を続け、様々な人と対談したり、マスコミの取材を受けたりしていたので、意外と持つのかなあと思ったのですが...。昨年['24年]9月に訃報を聞いた時は残念に思いましたが、『夜明けを待つ』('23年集英社インターナショナル)に、「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」とあり、そう言えるだけでも強い人だったのだなあと思いました。

第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。

第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。

第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『

第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『 第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。

第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。

また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。

また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。

黒木登志夫・東京大学名誉教授(略歴下記)

黒木登志夫・東京大学名誉教授(略歴下記)

『

『 Amazonのレビューに「本書の一番のポイントは、現役の東大医学部の教授の著者が「霊」の存在を確信し「人は死なない」と言い切った点にある」としたものがありましたが、「人は死なない」と声高に言っているのではなく、人はもっと自分が「死ぬ」という事実をしっかり見つめる必要があるとした上で、「人は死ぬ」が霊魂は生き続けると考える方が人生は豊かになるのではないかと投げかけている本であると、個人的にはそのように受けとめました。スピリチュアリズムって無碍に否定するものでもないと教えてくれる、その意味で得るところがあった本でした。

Amazonのレビューに「本書の一番のポイントは、現役の東大医学部の教授の著者が「霊」の存在を確信し「人は死なない」と言い切った点にある」としたものがありましたが、「人は死なない」と声高に言っているのではなく、人はもっと自分が「死ぬ」という事実をしっかり見つめる必要があるとした上で、「人は死ぬ」が霊魂は生き続けると考える方が人生は豊かになるのではないかと投げかけている本であると、個人的にはそのように受けとめました。スピリチュアリズムって無碍に否定するものでもないと教えてくれる、その意味で得るところがあった本でした。

『

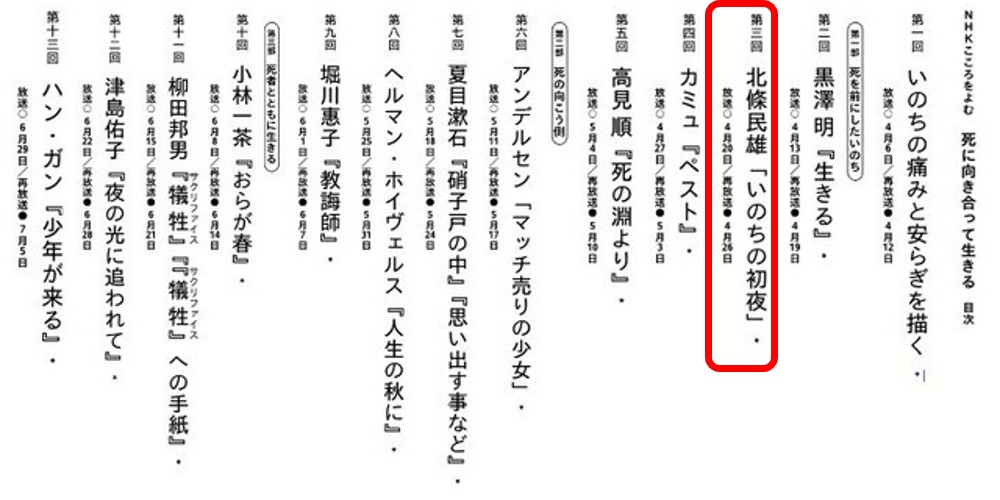

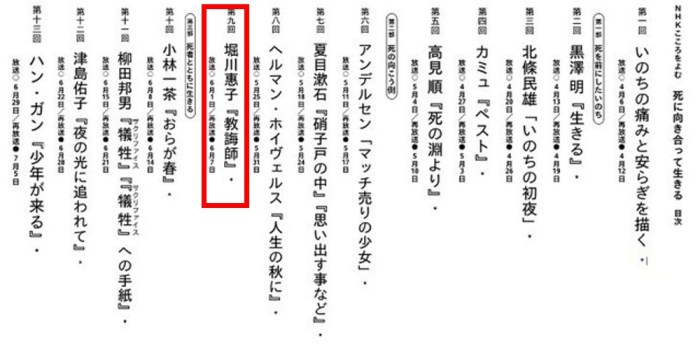

『 第2章では、寿命を延ばす方法というものを、伝承や疑似科学から週刊誌の特集、さらには科学的な方法から拾う一方、ベストセラーとなったハーバード大学のデビッド・シンクレア教授の『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』における「死」は「病気」であり、NMNという治療薬で克服できるという論に対しては、酵母やマウスでの実験が人間にすぐに応用できるのかというと疑問だとし、「本書はどこにも嘘は書いていない。あるのは都合のいい事実と、楽観主義に貫かれた明るい見通しだ。万一、本書に書かれたことが実現するなら、この世はまちがいなくバラ色になる」と、皮肉を込めて批判しています。この章では、がんや心筋梗塞、脳血管障害などの寿命を縮める病気についても解説しています。

第2章では、寿命を延ばす方法というものを、伝承や疑似科学から週刊誌の特集、さらには科学的な方法から拾う一方、ベストセラーとなったハーバード大学のデビッド・シンクレア教授の『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』における「死」は「病気」であり、NMNという治療薬で克服できるという論に対しては、酵母やマウスでの実験が人間にすぐに応用できるのかというと疑問だとし、「本書はどこにも嘘は書いていない。あるのは都合のいい事実と、楽観主義に貫かれた明るい見通しだ。万一、本書に書かれたことが実現するなら、この世はまちがいなくバラ色になる」と、皮肉を込めて批判しています。この章では、がんや心筋梗塞、脳血管障害などの寿命を縮める病気についても解説しています。 第5章では、現代日本は〈心配社会〉であるとしています(世界中のCTスキャンの約30%が日本にあるという)。日本人は健康診断の数値に惑わされ過ぎであると。しかしながら、がん検診もメリット・デメリットがあり、むしろデメリットが多く、著者は受けていないと(医者で受けていない人は、一般人より比率的に高いようだ)。検診を受けても不摂生していればどうしようもないわけで、検診より大事なことは、日常で健康的な生活を送ることであると。「安心は幻想、心配は妄想」としています。

第5章では、現代日本は〈心配社会〉であるとしています(世界中のCTスキャンの約30%が日本にあるという)。日本人は健康診断の数値に惑わされ過ぎであると。しかしながら、がん検診もメリット・デメリットがあり、むしろデメリットが多く、著者は受けていないと(医者で受けていない人は、一般人より比率的に高いようだ)。検診を受けても不摂生していればどうしようもないわけで、検診より大事なことは、日常で健康的な生活を送ることであると。「安心は幻想、心配は妄想」としています。 第7章では、望ましい最期の迎え方について述べています。その例として、老いへの不安よりも新たな感動を求め続けたレニ・リーフェンシュタール氏(著者がパプアニューギニアに勤務していた時、94歳の彼女に実際に会ったという)や、著者が熱烈なファンであること自認する水木しげる氏、著者が所属していた同人誌の創始者の富士正晴氏の話などが紹介されています(レニ・リーフェンシュタールについては2022年に亡くなった石原慎太郎も、曽野綾子氏との対談『

第7章では、望ましい最期の迎え方について述べています。その例として、老いへの不安よりも新たな感動を求め続けたレニ・リーフェンシュタール氏(著者がパプアニューギニアに勤務していた時、94歳の彼女に実際に会ったという)や、著者が熱烈なファンであること自認する水木しげる氏、著者が所属していた同人誌の創始者の富士正晴氏の話などが紹介されています(レニ・リーフェンシュタールについては2022年に亡くなった石原慎太郎も、曽野綾子氏との対談『

『

『

2012年・第10回「開高健ノンフィクション賞」受賞作。

2012年・第10回「開高健ノンフィクション賞」受賞作。 ●2024年ドラマ化【感想】脚本はエピソード的にはオリジナルで、フィリピンなどでの海外ロケも含め、かなりしっかり作られている感じ。やや、泣かせっぽい感じもあり、一方でコミカルな要素も加わっているが、

●2024年ドラマ化【感想】脚本はエピソード的にはオリジナルで、フィリピンなどでの海外ロケも含め、かなりしっかり作られている感じ。やや、泣かせっぽい感じもあり、一方でコミカルな要素も加わっているが、 テレビドラマにするなら、こうした味付けも必要なのかも。米倉涼子が主演で、(エンバーミングの)施術シーンがあり、遠藤憲一まで出ているので、ついつい「ドクターX」を想起してしまい、米倉涼子の演技にも当初それっぽいものを感じた。ただ、「ドク

テレビドラマにするなら、こうした味付けも必要なのかも。米倉涼子が主演で、(エンバーミングの)施術シーンがあり、遠藤憲一まで出ているので、ついつい「ドクターX」を想起してしまい、米倉涼子の演技にも当初それっぽいものを感じた。ただ、「ドク ターX」と異なるのは、米倉涼子が

ターX」と異なるのは、米倉涼子が 泣く場面が多いことで、彼女自身の後日談によれば、脚本上泣かなくてもよいシーンでも涙が出てきたとのこと。それは他の俳優陣も同様のようで、それだけ脚本が上手くできていたということにもなるのだろう。反響が当初の予想以上に大きいことを受け、続編の製作が決まったと聞く。

泣く場面が多いことで、彼女自身の後日談によれば、脚本上泣かなくてもよいシーンでも涙が出てきたとのこと。それは他の俳優陣も同様のようで、それだけ脚本が上手くできていたということにもなるのだろう。反響が当初の予想以上に大きいことを受け、続編の製作が決まったと聞く。 「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」●脚本:古沢良太/香坂隆史●監督:堀切園健太郎●音楽:遠藤浩二●原作:佐々涼子●時間:49分●出演:米倉涼子/松本穂香/城田優/矢本悠馬/野呂佳代/織山尚大(少年忍者・ジャニーズJr.)/鎌田英怜奈/徳井優/草刈民代/向井理/遠藤憲一●放映:2024/03~07(全6回)●放送局:NHK-BSプレミアム4K/NHK BS(2023年3月17日からAmazon Prime Videoで配信)

「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」●脚本:古沢良太/香坂隆史●監督:堀切園健太郎●音楽:遠藤浩二●原作:佐々涼子●時間:49分●出演:米倉涼子/松本穂香/城田優/矢本悠馬/野呂佳代/織山尚大(少年忍者・ジャニーズJr.)/鎌田英怜奈/徳井優/草刈民代/向井理/遠藤憲一●放映:2024/03~07(全6回)●放送局:NHK-BSプレミアム4K/NHK BS(2023年3月17日からAmazon Prime Videoで配信) 第1話「スラムに散った夢」(葉山奨之・麻生祐未)

第1話「スラムに散った夢」(葉山奨之・麻生祐未)

佐々涼子(ささ・りょうこ)

佐々涼子(ささ・りょうこ)

モロッコ海沿いの街サレ。旧市街の路地裏で、ミナ(ルブナ・アザバル)とハリム(サーレフ・バクリ)の夫婦は母から娘へと世代を超えて受け継がれる、カフタンドレスの仕立て屋を営んでいる。伝統を守る仕事を愛しながら、自分自身は伝統からはじかれた存在と苦悩するハリム。そんな夫を誰よりも理解し支えてきたミナは、病に侵され余命僅かである。そこにユーセフ(アイユーブ・ミシウィ)という若い職人が現れ、誰にも言えない孤独を抱えていた3人は、青いカフタン作りを通じて絆を深めていく。そして刻一刻とミナの最期の時が迫る―。

モロッコ海沿いの街サレ。旧市街の路地裏で、ミナ(ルブナ・アザバル)とハリム(サーレフ・バクリ)の夫婦は母から娘へと世代を超えて受け継がれる、カフタンドレスの仕立て屋を営んでいる。伝統を守る仕事を愛しながら、自分自身は伝統からはじかれた存在と苦悩するハリム。そんな夫を誰よりも理解し支えてきたミナは、病に侵され余命僅かである。そこにユーセフ(アイユーブ・ミシウィ)という若い職人が現れ、誰にも言えない孤独を抱えていた3人は、青いカフタン作りを通じて絆を深めていく。そして刻一刻とミナの最期の時が迫る―。

モロッコ出身の映画監督マリヤム・トゥザニの2022年作品。2022年のカンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞。本作のタイトルにもあるカフタンとはモロッコの民族衣装で、結婚式や宗教行事など、フォーマルな席で着用するドレスのこと。コードや飾りボタンなどで華やかに刺繍を施し、完成に数カ月を費やすオーダーメイドの高級品となるものです。

モロッコ出身の映画監督マリヤム・トゥザニの2022年作品。2022年のカンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞。本作のタイトルにもあるカフタンとはモロッコの民族衣装で、結婚式や宗教行事など、フォーマルな席で着用するドレスのこと。コードや飾りボタンなどで華やかに刺繍を施し、完成に数カ月を費やすオーダーメイドの高級品となるものです。 妻ミナと夫ハリムの間に25年間の結婚生活で築かれた愛情がある一方、芸術家乃至職人肌のハリムには世間知らずの子どものようなところもあり、実務家で現実家肌のミナが、独り立ちできない息子を助ける過保護な母親のようにも見えます。そうした二人の関係を、言葉や事件ではなく、その仕事などをする日常を描くことで観る側に伝えているのが旨いと思いました。

妻ミナと夫ハリムの間に25年間の結婚生活で築かれた愛情がある一方、芸術家乃至職人肌のハリムには世間知らずの子どものようなところもあり、実務家で現実家肌のミナが、独り立ちできない息子を助ける過保護な母親のようにも見えます。そうした二人の関係を、言葉や事件ではなく、その仕事などをする日常を描くことで観る側に伝えているのが旨いと思いました。 しかし、このミナという女性が強かった! 自らが余命いくばくもないことを悟るや、今で経験していなかったことを夫といろいろ経験しようとし、一方で、仕事にこだわりを持っているくせに、無茶を言うお客には抗えないという夫の性格を矯正し、自分がいなくても一人で仕事や店をマネジメントしていけるよう教育しています。

しかし、このミナという女性が強かった! 自らが余命いくばくもないことを悟るや、今で経験していなかったことを夫といろいろ経験しようとし、一方で、仕事にこだわりを持っているくせに、無茶を言うお客には抗えないという夫の性格を矯正し、自分がいなくても一人で仕事や店をマネジメントしていけるよう教育しています。 ミナは夫にすごく大きなものを遺したと思います。自分が亡くなった後も夫が自立して生活できるようにすることが、彼女の最後の生きがいであり、自らの病を嘆いている間もなくそのことに没頭したという意味では、彼女にとっても充実した最期の時間だったかもしれません。そして、その延長線上に、夫のアイデンティを回復を後押しする言葉があったのだと思います。

ミナは夫にすごく大きなものを遺したと思います。自分が亡くなった後も夫が自立して生活できるようにすることが、彼女の最後の生きがいであり、自らの病を嘆いている間もなくそのことに没頭したという意味では、彼女にとっても充実した最期の時間だったかもしれません。そして、その延長線上に、夫のアイデンティを回復を後押しする言葉があったのだと思います。 ミナを演じたルブナ・アザバルは、マリヤム・トゥザニ監督の長編デビュー作「モロッコ、彼女たちの朝」('19年/モロッコ・仏・ベルギー)に続く主演で、ドゥニ・ヴィルヌーヴ 監督 「

ミナを演じたルブナ・アザバルは、マリヤム・トゥザニ監督の長編デビュー作「モロッコ、彼女たちの朝」('19年/モロッコ・仏・ベルギー)に続く主演で、ドゥニ・ヴィルヌーヴ 監督 「 「青いカフタンの仕立て屋」●原題:LE BLEU DU CAFTAN●制作年:2022年●制作国:フランス/モロッコ/ベルギー/デンマーク●監督:マリヤム・トゥザニ●製作:ナビール・アユーシュ●脚本:マリヤム・トゥザニ/ナビール・アユーシュ●撮影:ビルジニー・スルデー●音楽:ナシム・ムナビーヒ●時間:122分●出演:ルブナ・アザバル/サーレフ・バクリ/アイユーブ・ミシウィ●日本公開:2023/06●配給:ロングライド●最初に観た場所:新宿武蔵野館(23-07-20)((評価:★★★★☆)

「青いカフタンの仕立て屋」●原題:LE BLEU DU CAFTAN●制作年:2022年●制作国:フランス/モロッコ/ベルギー/デンマーク●監督:マリヤム・トゥザニ●製作:ナビール・アユーシュ●脚本:マリヤム・トゥザニ/ナビール・アユーシュ●撮影:ビルジニー・スルデー●音楽:ナシム・ムナビーヒ●時間:122分●出演:ルブナ・アザバル/サーレフ・バクリ/アイユーブ・ミシウィ●日本公開:2023/06●配給:ロングライド●最初に観た場所:新宿武蔵野館(23-07-20)((評価:★★★★☆)

長女エマニュエルを「

長女エマニュエルを「

さらに、オゾン監督作の常連シャーロット・ランプリング(「まぼろし」の主演でもあった)がアンドレの妻、エマニュエル姉妹の母を演じ、安楽死を支援する協会から派遣されてくるスイス人女性(ちょっと怪しげ?)を、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督の「マリア・ブラウンの結婚」('79年/西独)のドイツ人俳優ハンナ・シグラが演じています(年齢を経ていて最初は分からなかった)。

さらに、オゾン監督作の常連シャーロット・ランプリング(「まぼろし」の主演でもあった)がアンドレの妻、エマニュエル姉妹の母を演じ、安楽死を支援する協会から派遣されてくるスイス人女性(ちょっと怪しげ?)を、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督の「マリア・ブラウンの結婚」('79年/西独)のドイツ人俳優ハンナ・シグラが演じています(年齢を経ていて最初は分からなかった)。 因みに、フランソワ・オゾン監督はゲイであることを公言していますが、この映画のアンドレ・デュソリエ演じる父親アンドレもゲイであり(その元カレが"クソ野郎"と呼ばれていたジェラルドだが、彼もアンドレを愛している)、シャーロット・ランプリング(1946年生まれ)演じる母親はゲイだとわかっていても夫を愛していたから別れなかったという設定のようです(娘ソフィー・マルソーが母がシャーロット・ランプリングになぜ別れなかったのか問い詰める場面がある)。シャーロット・ランプリングの常に憂いを秘めた表情に、そのあたりの経緯が込められていたでしょうか。

因みに、フランソワ・オゾン監督はゲイであることを公言していますが、この映画のアンドレ・デュソリエ演じる父親アンドレもゲイであり(その元カレが"クソ野郎"と呼ばれていたジェラルドだが、彼もアンドレを愛している)、シャーロット・ランプリング(1946年生まれ)演じる母親はゲイだとわかっていても夫を愛していたから別れなかったという設定のようです(娘ソフィー・マルソーが母がシャーロット・ランプリングになぜ別れなかったのか問い詰める場面がある)。シャーロット・ランプリングの常に憂いを秘めた表情に、そのあたりの経緯が込められていたでしょうか。

ソフィー・マルソー(1966年生まれ)の演技も悪くなかったです。「

ソフィー・マルソー(1966年生まれ)の演技も悪くなかったです。「

「すべてうまくいきますように」●原題:TOUT S'EST BIEN PASSÉ(英:EVERYTHING WENT FINE)●制作年: 2021年●制作国:フランス/ベルギー●監督・脚本:フランソワ・オゾン●製作:エリック・アルトメイヤー/ニコラス・アルトメイヤー●撮影:イシャーム・アラウィエ●音楽:ニコラス・コンタン●原作:エマニュエル・ベルンエイム●時間:113分●出演:ソフィー・マルソー/アンドレ・デュソリエ/ジェラルディーヌ・ペラス/シャーロット・ランプリング/エリック・カラヴァカ/ハンナ・シグラ/グレゴリー・ガドゥボワ/ジャック・ノロ/ジュディット・マーレ/ダニエル・メズギッシュ/ナタリー・リシャール●日本公開:2023/02●配給:キノフィルムズ●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(23-02-17)(評価:★★★★)

「すべてうまくいきますように」●原題:TOUT S'EST BIEN PASSÉ(英:EVERYTHING WENT FINE)●制作年: 2021年●制作国:フランス/ベルギー●監督・脚本:フランソワ・オゾン●製作:エリック・アルトメイヤー/ニコラス・アルトメイヤー●撮影:イシャーム・アラウィエ●音楽:ニコラス・コンタン●原作:エマニュエル・ベルンエイム●時間:113分●出演:ソフィー・マルソー/アンドレ・デュソリエ/ジェラルディーヌ・ペラス/シャーロット・ランプリング/エリック・カラヴァカ/ハンナ・シグラ/グレゴリー・ガドゥボワ/ジャック・ノロ/ジュディット・マーレ/ダニエル・メズギッシュ/ナタリー・リシャール●日本公開:2023/02●配給:キノフィルムズ●最初に観た場所:ヒューマントラストシネマ有楽町(シアター2)(23-02-17)(評価:★★★★)

因みに、石原慎太郎が話す、特攻隊の基地があった鹿児島・知覧の町で食堂をやっていた鳥濱トメさんから直接聞いた「自分の好きな蛍になって、きっと帰ってきます」といった隊員の話は、降旗康男監督、高倉健主演の映画「

因みに、石原慎太郎が話す、特攻隊の基地があった鹿児島・知覧の町で食堂をやっていた鳥濱トメさんから直接聞いた「自分の好きな蛍になって、きっと帰ってきます」といった隊員の話は、降旗康男監督、高倉健主演の映画「 曽野 綾子 作家

曽野 綾子 作家

第2章「看護学生に語る『生と死』」は、これから患者の死に立ち会うであろう看護学生に向けてリアルな医療の現場を語った'10年の講演録で、人は死ぬ瞬間に何を思うか、難しいがん患者のケア、長期療養病棟の現実、尊厳死とどう向き合うか、などについて述べています。また、その中で、キューブラー=ロスの『死ぬ瞬間』など、人間の死や終末医療に関する本を紹介しています。

第2章「看護学生に語る『生と死』」は、これから患者の死に立ち会うであろう看護学生に向けてリアルな医療の現場を語った'10年の講演録で、人は死ぬ瞬間に何を思うか、難しいがん患者のケア、長期療養病棟の現実、尊厳死とどう向き合うか、などについて述べています。また、その中で、キューブラー=ロスの『死ぬ瞬間』など、人間の死や終末医療に関する本を紹介しています。

また、この中で、「NEWS23」のキャスターで73歳でガンで亡くなっただった筑紫哲也(1935-2008)のことに触れられていて、ガン治療に専念するといって番組を休んだ後、ほぼ治ったと(Good PR)いうことで復帰したものの、2か月後に再発して再度番組を休み、結局帰らぬ人となったことについて(当時まだ亡くなって2年しか経っていないので聴く側も記憶に新しかったと思うが)、「Good PR」はガンの病巣が縮小しただけで、まだガンは残っている状態であり、これを「ほぼ治った」と筑紫さんは理解してしまったのだとしています。かつては、病名告知も予後告知もどちらも家族にするのが原則でしたが、最近は本人に言うのが原則で、ただし、予後告知とか、どこまで本人がきちんと理解できるような形でお行われているのか、或いは、詳しくは言わない方がいいという医師の判断が働いていたりするのか、考えさせられました。

また、この中で、「NEWS23」のキャスターで73歳でガンで亡くなっただった筑紫哲也(1935-2008)のことに触れられていて、ガン治療に専念するといって番組を休んだ後、ほぼ治ったと(Good PR)いうことで復帰したものの、2か月後に再発して再度番組を休み、結局帰らぬ人となったことについて(当時まだ亡くなって2年しか経っていないので聴く側も記憶に新しかったと思うが)、「Good PR」はガンの病巣が縮小しただけで、まだガンは残っている状態であり、これを「ほぼ治った」と筑紫さんは理解してしまったのだとしています。かつては、病名告知も予後告知もどちらも家族にするのが原則でしたが、最近は本人に言うのが原則で、ただし、予後告知とか、どこまで本人がきちんと理解できるような形でお行われているのか、或いは、詳しくは言わない方がいいという医師の判断が働いていたりするのか、考えさせられました。

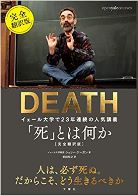

第1講 「死」について考える

第1講 「死」について考える

洋画のベスト1(評者の中で評価した人が全員満点をつけたもの)は10本あって(ただし、2003年までの満点が☆☆☆であるのに対し、2004年以降は☆☆☆☆☆で満点)、その中で評価(星取り)をしなかった(パスした)評者がおらず、全員が満点をつけたものが1977年から2003年までの間で9本、2004年以降が2本となっています。さらに、2003年までは評者の人数にもばらつきがあり、最も多くの評者が満点をつけたのがルキノ・ヴィスコンティ監督の「

洋画のベスト1(評者の中で評価した人が全員満点をつけたもの)は10本あって(ただし、2003年までの満点が☆☆☆であるのに対し、2004年以降は☆☆☆☆☆で満点)、その中で評価(星取り)をしなかった(パスした)評者がおらず、全員が満点をつけたものが1977年から2003年までの間で9本、2004年以降が2本となっています。さらに、2003年までは評者の人数にもばらつきがあり、最も多くの評者が満点をつけたのがルキノ・ヴィスコンティ監督の「

(●「家族の肖像」は2020年に劇場でデジタルリマスター版で再見した。日本ではヴィスコンティの死後、1978年に公開されて大ヒットを記録し、日本でヴィスコンティ・ブームが起きる契機となった作品だが、上記の通り個人的評価は星5つに届いていない。今回、読書会のメンバーから、「家族」とその崩壊がテーマになっているという点で小津安二郎の「東京物語」に通じるものがあるという見解を聞き、そのあたりを意識して観たが、バート・ランカスター演じる大学教授は平穏な生活を求める自分が闖入者によって振り回された挙句、最後

(●「家族の肖像」は2020年に劇場でデジタルリマスター版で再見した。日本ではヴィスコンティの死後、1978年に公開されて大ヒットを記録し、日本でヴィスコンティ・ブームが起きる契機となった作品だが、上記の通り個人的評価は星5つに届いていない。今回、読書会のメンバーから、「家族」とその崩壊がテーマになっているという点で小津安二郎の「東京物語」に通じるものがあるという見解を聞き、そのあたりを意識して観たが、バート・ランカスター演じる大学教授は平穏な生活を求める自分が闖入者によって振り回された挙句、最後 には「家族ができたと思えばよかった」と今までの自分の態度を悔やんでいることが窺えた。ただし、「家族の肖像」の場合、主人公の教授がすでに独り身になっているところからスタートしているので、日本的大家族の崩壊を描いた「東京物語」と比べると状況は異なり、「家族」というモチーフだけで両作品を敷衍的に捉えるまでには至らなかった。一方、主人公の教授がヘルムート・バーガー演じる若者に抱くアンビバレントな感情には同性愛的なものを含むとの見解もあるようで、それはどうかなと思ったが、再見して、シルヴァーナ・マンガーノ演じるその若者を自分の愛人とする女性が、教授に対して「あなたも彼の魅力にやられたの」と言って二人の間に同性愛的感情があることを示唆していたのに改めて気づいた。)

には「家族ができたと思えばよかった」と今までの自分の態度を悔やんでいることが窺えた。ただし、「家族の肖像」の場合、主人公の教授がすでに独り身になっているところからスタートしているので、日本的大家族の崩壊を描いた「東京物語」と比べると状況は異なり、「家族」というモチーフだけで両作品を敷衍的に捉えるまでには至らなかった。一方、主人公の教授がヘルムート・バーガー演じる若者に抱くアンビバレントな感情には同性愛的なものを含むとの見解もあるようで、それはどうかなと思ったが、再見して、シルヴァーナ・マンガーノ演じるその若者を自分の愛人とする女性が、教授に対して「あなたも彼の魅力にやられたの」と言って二人の間に同性愛的感情があることを示唆していたのに改めて気づいた。) 「ミリオンダラー・ベイビー」は重い映画でした。女性主人公マギーを演じたヒラリー・スワンクは、イーストウッドに伍する演技でアカデミー主演女優賞受賞。作品自体も、アカデミー作品賞、全米映画批評家協会賞作品賞を受賞しましたが、公開時に、マギーが四肢麻痺患者となった後で死にたいと漏らしフ

「ミリオンダラー・ベイビー」は重い映画でした。女性主人公マギーを演じたヒラリー・スワンクは、イーストウッドに伍する演技でアカデミー主演女優賞受賞。作品自体も、アカデミー作品賞、全米映画批評家協会賞作品賞を受賞しましたが、公開時に、マギーが四肢麻痺患者となった後で死にたいと漏らしフ ランキーがその願いを実現させたことに対して、障がい者の生きる機会を軽視したとの批判があったようです。批判の起きる一因として、主人公=イーストウッドとして観てしまうというのもあるのではないでしょうか。「

ランキーがその願いを実現させたことに対して、障がい者の生きる機会を軽視したとの批判があったようです。批判の起きる一因として、主人公=イーストウッドとして観てしまうというのもあるのではないでしょうか。「

闇の奥」●時間:153分(劇場公開版)/202分(特別完全版)●出演:マーロン・ブランド/ロバート・デュヴァル/マーティン・シーン/フレデリック・フォレスト/サム・ボトムズ/ローレンス・フィッシュバーン/アルバート・ホール/ハリソン・フォード/G・D・スプラドリン/デニス・ホッパー/クリスチャン・マルカン/オーロール・クレマン/ジェリー・ジーズマー/トム・メイソン/シンシア・ウッド/コリーン・キャンプ/ジェリー・ロス/ハーブ・ライス/ロン・マックイーン/スコット・グレン/ラリー・フィッシュバーン(=ローレンス・フィッシュバーン)●日本公開:1980/02●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-05-07)●2回目:高田馬場・早稲田松竹(17-05-07)(評価★★★★)●併映(2回目):「イージー・ライダー」(デニス・ホッパー)

闇の奥」●時間:153分(劇場公開版)/202分(特別完全版)●出演:マーロン・ブランド/ロバート・デュヴァル/マーティン・シーン/フレデリック・フォレスト/サム・ボトムズ/ローレンス・フィッシュバーン/アルバート・ホール/ハリソン・フォード/G・D・スプラドリン/デニス・ホッパー/クリスチャン・マルカン/オーロール・クレマン/ジェリー・ジーズマー/トム・メイソン/シンシア・ウッド/コリーン・キャンプ/ジェリー・ロス/ハーブ・ライス/ロン・マックイーン/スコット・グレン/ラリー・フィッシュバーン(=ローレンス・フィッシュバーン)●日本公開:1980/02●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-05-07)●2回目:高田馬場・早稲田松竹(17-05-07)(評価★★★★)●併映(2回目):「イージー・ライダー」(デニス・ホッパー)

「家族の肖像」●原題:GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO(英:CONVERSATION PIECE)●制作年:1974年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:121分●出演: バート・ランカスター/ヘルムート・バーガー/シルヴァーナ・マンガーノ/

「家族の肖像」●原題:GRUPPO DI FAMIGLIA IN UN INTERNO(英:CONVERSATION PIECE)●制作年:1974年●制作国:イタリア・フランス●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ジョヴァンニ・ベルトルッチ●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ/エンリコ・メディオーリ●撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス●音楽:フランコ・マンニーノ●時間:121分●出演: バート・ランカスター/ヘルムート・バーガー/シルヴァーナ・マンガーノ/

「ルートヴィヒ (ルードウィヒ/神々の黄昏)」●原題:LUDWIG●制作年:1972年(ドイツ公開1972年/イタリア・フランス公開1973年)●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ウーゴ・サンタルチーア●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/エンリコ・メディオーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ●撮影:アルマンド・ナンヌッツィ●音楽:ロベルト・シューマン/リヒャルト・ワーグナー/ジャック・オッフェンバック●時間:(短縮版)184分/(完全版)237分●出演:ヘルムート・バーガー/ロミー・シュナイダー/トレヴァー・ハワード/シルヴァーナ・マンガーノ/ゲルト・フレーベ/ヘルムート・グリーム/ジョン・モルダー・ブラウン/マルク・ポレル/ソーニャ・ペドローヴァ/ウンベルト・オルシーニ/ハインツ・モーグ/マーク・バーンズ

「ルートヴィヒ (ルードウィヒ/神々の黄昏)」●原題:LUDWIG●制作年:1972年(ドイツ公開1972年/イタリア・フランス公開1973年)●制作国:イタリア・フランス・西ドイツ●監督:ルキノ・ヴィスコンティ●製作:ウーゴ・サンタルチーア●脚本:ルキノ・ヴィスコンティ/エンリコ・メディオーリ/スーゾ・チェッキ・ダミーコ●撮影:アルマンド・ナンヌッツィ●音楽:ロベルト・シューマン/リヒャルト・ワーグナー/ジャック・オッフェンバック●時間:(短縮版)184分/(完全版)237分●出演:ヘルムート・バーガー/ロミー・シュナイダー/トレヴァー・ハワード/シルヴァーナ・マンガーノ/ゲルト・フレーベ/ヘルムート・グリーム/ジョン・モルダー・ブラウン/マルク・ポレル/ソーニャ・ペドローヴァ/ウンベルト・オルシーニ/ハインツ・モーグ/マーク・バーンズ

●日本公開:1980/11(短縮版)●配給:東宝東和●最初に観た場所:(短縮版)高田馬場・早稲田松竹(82-06-06) (完全版)北千住・シネマブルースタジオ(14-07-30)(評価:★★★★)

●日本公開:1980/11(短縮版)●配給:東宝東和●最初に観た場所:(短縮版)高田馬場・早稲田松竹(82-06-06) (完全版)北千住・シネマブルースタジオ(14-07-30)(評価:★★★★)

「J・エドガー」●原題:J. EDG

「J・エドガー」●原題:J. EDG AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

「ミリオンダラー・ベイビー」●原題:MILLION DOLLAR BABY●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:ポール・ハギス/トム・ローゼンバーグ/アルバート・S・ラディ●脚本:ポール・ハギス●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●原案:F・X・トゥール●時間:133分●出演:クリント・イーストウッド/ヒラリー・スワンク/モーガン・フリーマン/ジェイ・バルチェル/マイク・コルター/ルシア・ライカ/ブライアン・オバーン/アンンソニー・マッキー/マーゴ・マーティンデイル/リキ・リンドホーム/ベニート・マルティネス/ブルース・マックヴィッテ●日本公開:2005/05●配給:ムービーアイ=松竹●評価:★★★★

「ミリオンダラー・ベイビー」●原題:MILLION DOLLAR BABY●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:ポール・ハギス/トム・ローゼンバーグ/アルバート・S・ラディ●脚本:ポール・ハギス●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●原案:F・X・トゥール●時間:133分●出演:クリント・イーストウッド/ヒラリー・スワンク/モーガン・フリーマン/ジェイ・バルチェル/マイク・コルター/ルシア・ライカ/ブライアン・オバーン/アンンソニー・マッキー/マーゴ・マーティンデイル/リキ・リンドホーム/ベニート・マルティネス/ブルース・マックヴィッテ●日本公開:2005/05●配給:ムービーアイ=松竹●評価:★★★★

チェロ奏者の小林大悟(本木雅弘)は、所属していた楽団の突然の解散を機にチェロで食べていく道を諦め、妻・美香(広末涼子)を伴い、故郷の山形へ帰ることに。さっそく職探しを始めた大悟は、"旅のお手伝い"という求人広告を見て面接へと向かう。しかし旅行代理店だと思ったその会社の仕事は、"旅立ち"をお手伝いする"納棺師"というものだった。社長の佐々木生栄(山崎努)に半ば強引に採用されてしまった大悟。世間の目も気になり、妻にも言い出せないまま、納棺師の見習いとして働き始める大悟だったが―。

チェロ奏者の小林大悟(本木雅弘)は、所属していた楽団の突然の解散を機にチェロで食べていく道を諦め、妻・美香(広末涼子)を伴い、故郷の山形へ帰ることに。さっそく職探しを始めた大悟は、"旅のお手伝い"という求人広告を見て面接へと向かう。しかし旅行代理店だと思ったその会社の仕事は、"旅立ち"をお手伝いする"納棺師"というものだった。社長の佐々木生栄(山崎努)に半ば強引に採用されてしまった大悟。世間の目も気になり、妻にも言い出せないまま、納棺師の見習いとして働き始める大悟だったが―。 2008年公開の滝田洋二郎監督作で、脚本は映画脚本初挑戦だった放送作家の小山薫堂。第32回「日本アカデミー賞」の作品賞・監督賞・脚本賞・主演男優賞(本木雅弘)・助演男優賞(山崎努)・助演女優賞(余貴美子)・撮影賞・照明賞・録音賞・編集賞の10部門をを独占するなど多くの賞を受賞しましたが(第63回「毎日映画コンクール 日本映画大賞」、第33回「報知映画賞 作品賞」、第21回「日刊スポーツ映画大賞 作品賞」も受賞)、その前に第32回モントリオール国際映画祭でグランプリを受賞しており、更に日本アカデミー賞発表後に第81回米アカデミー賞外国語映画賞の受賞が決まり、ロードショーが一旦終わっていたのが再ロードにかかったのを観に行きました(2009年(2008年度)「芸術選奨」受賞作。脚本の小山薫堂は第60回(2008年)「読売文学賞」(戯曲・シナリオ賞)、本木雅弘と映画製作スタッフは第57回(2009年)「菊池寛賞」を受賞している)。

2008年公開の滝田洋二郎監督作で、脚本は映画脚本初挑戦だった放送作家の小山薫堂。第32回「日本アカデミー賞」の作品賞・監督賞・脚本賞・主演男優賞(本木雅弘)・助演男優賞(山崎努)・助演女優賞(余貴美子)・撮影賞・照明賞・録音賞・編集賞の10部門をを独占するなど多くの賞を受賞しましたが(第63回「毎日映画コンクール 日本映画大賞」、第33回「報知映画賞 作品賞」、第21回「日刊スポーツ映画大賞 作品賞」も受賞)、その前に第32回モントリオール国際映画祭でグランプリを受賞しており、更に日本アカデミー賞発表後に第81回米アカデミー賞外国語映画賞の受賞が決まり、ロードショーが一旦終わっていたのが再ロードにかかったのを観に行きました(2009年(2008年度)「芸術選奨」受賞作。脚本の小山薫堂は第60回(2008年)「読売文学賞」(戯曲・シナリオ賞)、本木雅弘と映画製作スタッフは第57回(2009年)「菊池寛賞」を受賞している)。

主演の本木雅弘のこの映画にかけた執念はよく知られていますが、"原作者"に直接掛け合ったものの、原作者から自分の宗教観が反映されていないとして「やるなら、全く別の作品としてやってほしい」と言われたようです。もともとは、本木雅弘が20歳代後半に藤原新也の『メメント・モリ―死を想え』('83年/情報センター出版局)を読み、インドを旅して、いつか死をテーマにしたいと考えていたとのことで、まさに「メメント・モリ」映画と言うか、いい作品に仕上がったように思います(結局、原作者も一定の評価をしているという)。

主演の本木雅弘のこの映画にかけた執念はよく知られていますが、"原作者"に直接掛け合ったものの、原作者から自分の宗教観が反映されていないとして「やるなら、全く別の作品としてやってほしい」と言われたようです。もともとは、本木雅弘が20歳代後半に藤原新也の『メメント・モリ―死を想え』('83年/情報センター出版局)を読み、インドを旅して、いつか死をテーマにしたいと考えていたとのことで、まさに「メメント・モリ」映画と言うか、いい作品に仕上がったように思います(結局、原作者も一定の評価をしているという)。 特に、前半部分で主人公が"納棺師"の仕事の求人広告を旅行代理店の求人と勘違いして面接に行くなどコメディタッチになっているのが、重いテーマでありながら却って良かったです(逆に後半はややベタか)。技術的な面や宗教性の部分で原作者に限らず他の同業者からも批判があったようですが、それら全部に応えていたら映画にならないのではないかと思います。こうした仕事に注目したことだけでも意義があるのではないかと思いますが(ジャンル的には"お仕事映画"とも言える)、米アカデミー賞の選考などでは、同時にそれが作品としてのニッチ効果にも繋がったのではないでしょうか(アカデミーの外国語映画賞が、前3年ほど政治的なテーマや背景の映画の受賞が続いていたことなどラッキーな要素もあったかも)。

特に、前半部分で主人公が"納棺師"の仕事の求人広告を旅行代理店の求人と勘違いして面接に行くなどコメディタッチになっているのが、重いテーマでありながら却って良かったです(逆に後半はややベタか)。技術的な面や宗教性の部分で原作者に限らず他の同業者からも批判があったようですが、それら全部に応えていたら映画にならないのではないかと思います。こうした仕事に注目したことだけでも意義があるのではないかと思いますが(ジャンル的には"お仕事映画"とも言える)、米アカデミー賞の選考などでは、同時にそれが作品としてのニッチ効果にも繋がったのではないでしょうか(アカデミーの外国語映画賞が、前3年ほど政治的なテーマや背景の映画の受賞が続いていたことなどラッキーな要素もあったかも)。 Wikipediaに「地上波での初放送は2009年9月21日で21.7%の高視聴率を記録したが、2012年1月4日の2回目の放送は3.4%の低視聴率」とありましたが、2回目の放送は日時が良くなかったのかなあ。こうした映画って、ブームの時は皆こぞって観に行くけれど、時間が経つとあまり観られなくなるというか、《無意識的に忌避される》ことがあるような気がしなくもありません。そうした傾向に反発するわけではないですが、個人的には、最初観た時は星4つ評価(○評価)であったものを、最近観直して星4つ半評価(◎評価)に修正しました(ブームの最中には◎つけにくいというのが何となくある?)。「メメント・モリ」映画の"傑作"と言うか、むしろ"快作"と言った方が合っているかもしれません。

Wikipediaに「地上波での初放送は2009年9月21日で21.7%の高視聴率を記録したが、2012年1月4日の2回目の放送は3.4%の低視聴率」とありましたが、2回目の放送は日時が良くなかったのかなあ。こうした映画って、ブームの時は皆こぞって観に行くけれど、時間が経つとあまり観られなくなるというか、《無意識的に忌避される》ことがあるような気がしなくもありません。そうした傾向に反発するわけではないですが、個人的には、最初観た時は星4つ評価(○評価)であったものを、最近観直して星4つ半評価(◎評価)に修正しました(ブームの最中には◎つけにくいというのが何となくある?)。「メメント・モリ」映画の"傑作"と言うか、むしろ"快作"と言った方が合っているかもしれません。 滝田洋二郎監督は元々は新東宝で成人映画を撮っていた監督で、初めて一般映画の監督を務めた「コミック雑誌なんかいらない!」('86年/ニュー・センチュリー・プロデューサーズ)でメジャーになった人です。個人的には、鹿賀丈史、桃井かおり主演の夫婦で金儲けに精を出す家族を描いた「木村家の人びと」('88年/ヘラルド・エース=日本ヘラルド映画)を最初

滝田洋二郎監督は元々は新東宝で成人映画を撮っていた監督で、初めて一般映画の監督を務めた「コミック雑誌なんかいらない!」('86年/ニュー・センチュリー・プロデューサーズ)でメジャーになった人です。個人的には、鹿賀丈史、桃井かおり主演の夫婦で金儲けに精を出す家族を描いた「木村家の人びと」('88年/ヘラルド・エース=日本ヘラルド映画)を最初 に観て、部分部分は面白いものの、全体として何が言いたいのかよく分からなかったという感じでした(ぶっ飛び度で言えば、石井聰互監督の「

に観て、部分部分は面白いものの、全体として何が言いたいのかよく分からなかったという感じでした(ぶっ飛び度で言えば、石井聰互監督の「 また、滝田洋二郎(1955年生まれ)監督は、'81(昭和56)年、「痴漢女教師」で監督デビュー後、'82(昭和57)年2本、'83(昭和58)年4本、'84(昭和59)年8本と倍のペースでメガホンを取り、"邦ピン・ニューエンタテイメントの旗手"などと称され(「ニューエンタテイメントの旗手としてピンクの枠を超える29歳」「シティロード」1985年4月号)、成人映画の監督として話題作を連発し耳目を集めましたが(森崎東監督はピンク映画の撮影現場を舞台にした「

また、滝田洋二郎(1955年生まれ)監督は、'81(昭和56)年、「痴漢女教師」で監督デビュー後、'82(昭和57)年2本、'83(昭和58)年4本、'84(昭和59)年8本と倍のペースでメガホンを取り、"邦ピン・ニューエンタテイメントの旗手"などと称され(「ニューエンタテイメントの旗手としてピンクの枠を超える29歳」「シティロード」1985年4月号)、成人映画の監督として話題作を連発し耳目を集めましたが(森崎東監督はピンク映画の撮影現場を舞台にした「 寂れたポルノ映画館で自身が犯した強姦殺人事件の時効を待ちつつ映写技師として働く勝三(大杉漣)は、都会の人混みに紛れることで気付かれないようにしていた。ある日、上映中の映画「密写 連続暴姦」の中に、過去自分が起こした強姦殺人事件とそっくりな場面が写っていた。何故だ! 一方、自分が7歳の時に目の前で殺された姉(織本かおる)の復讐をするために犯人の男を必死に捜す妹・冬子(織本かおる、二役)。犯人の手掛かりは現場に落ちていた映画のフィルムを繋げる特殊なテープであり、きっと映画関係者に違いないと思い、シナリオを勉強して姉の殺害シーンを盛り込んだシナリオを書き、同僚の山崎千代子(竹村祐佳)の名で発表、それが映画化されたらきっと犯人の目に止まると考えていた。そして、その目論見は当たり―。

寂れたポルノ映画館で自身が犯した強姦殺人事件の時効を待ちつつ映写技師として働く勝三(大杉漣)は、都会の人混みに紛れることで気付かれないようにしていた。ある日、上映中の映画「密写 連続暴姦」の中に、過去自分が起こした強姦殺人事件とそっくりな場面が写っていた。何故だ! 一方、自分が7歳の時に目の前で殺された姉(織本かおる)の復讐をするために犯人の男を必死に捜す妹・冬子(織本かおる、二役)。犯人の手掛かりは現場に落ちていた映画のフィルムを繋げる特殊なテープであり、きっと映画関係者に違いないと思い、シナリオを勉強して姉の殺害シーンを盛り込んだシナリオを書き、同僚の山崎千代子(竹村祐佳)の名で発表、それが映画化されたらきっと犯人の目に止まると考えていた。そして、その目論見は当たり―。

個人的には、自由が丘の「自由ヶ丘劇場」で観ましたが、仄聞していた通りピンク映画と言うよりサスペンス映画でした(勿論ピンク映画でもあるが)。凝った構成と人物描写、脚本に緻密に伏線を張り巡らせていて(ただし、張り巡らせている割には長さが60分しかないため説明不足の箇所があり、評価は△。今や"滝田洋二郎研究"ための作品か)、本作は第5回「ズームアップ映画祭」作品賞と監督賞、第5回「ピンクリボン賞主演」男優賞(大杉漣)を受賞しています(もちろん、当時は大杉漣(1951-2018/66歳没)はまだ一部の人しか知らない無名俳優)。滝田洋二郎監督に限らず、

個人的には、自由が丘の「自由ヶ丘劇場」で観ましたが、仄聞していた通りピンク映画と言うよりサスペンス映画でした(勿論ピンク映画でもあるが)。凝った構成と人物描写、脚本に緻密に伏線を張り巡らせていて(ただし、張り巡らせている割には長さが60分しかないため説明不足の箇所があり、評価は△。今や"滝田洋二郎研究"ための作品か)、本作は第5回「ズームアップ映画祭」作品賞と監督賞、第5回「ピンクリボン賞主演」男優賞(大杉漣)を受賞しています(もちろん、当時は大杉漣(1951-2018/66歳没)はまだ一部の人しか知らない無名俳優)。滝田洋二郎監督に限らず、 「おくりびと」●制作年:2009年●監督:滝田洋二郎●製作:中沢敏明/渡井敏久●脚本:小山薫堂●撮影:浜田毅●音楽:久石譲●時間:130分●出演:本木雅弘/広末涼子/山崎努/杉本哲太/峰岸徹/余貴美子/吉行和子/笹野高史/山田辰夫/橘ユキコ/飯森範親/橘ゆかり/石田太郎/岸博之/大谷亮介/諏訪太郎/星野光代/小柳友貴美/飯塚百花/宮田早苗/白井小百合●公開:2008/09●配給:松竹●最初に観た場所:丸の内ピカデリー3(09-03-12)(評価:★★★★☆)

「おくりびと」●制作年:2009年●監督:滝田洋二郎●製作:中沢敏明/渡井敏久●脚本:小山薫堂●撮影:浜田毅●音楽:久石譲●時間:130分●出演:本木雅弘/広末涼子/山崎努/杉本哲太/峰岸徹/余貴美子/吉行和子/笹野高史/山田辰夫/橘ユキコ/飯森範親/橘ゆかり/石田太郎/岸博之/大谷亮介/諏訪太郎/星野光代/小柳友貴美/飯塚百花/宮田早苗/白井小百合●公開:2008/09●配給:松竹●最初に観た場所:丸の内ピカデリー3(09-03-12)(評価:★★★★☆)

丸の内松竹(丸の内ピカデリー3) 1987年10月3日「有楽町マリオン」新館5階に「丸の内松竹」として、同館7階「

丸の内松竹(丸の内ピカデリー3) 1987年10月3日「有楽町マリオン」新館5階に「丸の内松竹」として、同館7階「 ン、1996年6月12日~「丸の内ブラゼール」、2008年12月1日~「丸の内ピカデリー3」) (「丸の内ルーブル」は2014年8月3日閉館)

ン、1996年6月12日~「丸の内ブラゼール」、2008年12月1日~「丸の内ピカデリー3」) (「丸の内ルーブル」は2014年8月3日閉館) 「木村家の人びと」●制作年:1988年●監督:滝田洋二郎●脚本:一色伸幸●撮影:志賀葉一●音楽:大野克夫●原作:

「木村家の人びと」●制作年:1988年●監督:滝田洋二郎●脚本:一色伸幸●撮影:志賀葉一●音楽:大野克夫●原作: 谷俊彦●時間:113分●出演:鹿賀丈史/桃井かおり/岩崎ひろみ/伊崎充則/柄本明/木内みどり/風見章子/小西博之/清水ミチコ/中野慎/加藤嘉/木田三千雄/奥村公延/多々良純/露

谷俊彦●時間:113分●出演:鹿賀丈史/桃井かおり/岩崎ひろみ/伊崎充則/柄本明/木内みどり/風見章子/小西博之/清水ミチコ/中野慎/加藤嘉/木田三千雄/奥村公延/多々良純/露 原千草/辻伊万里/今井和子/酒井敏也/鳥越マリ/池島ゆたか/上田耕一/江森陽弘/津村鷹志/竹中

原千草/辻伊万里/今井和子/酒井敏也/鳥越マリ/池島ゆたか/上田耕一/江森陽弘/津村鷹志/竹中

直人/螢雪次朗/ルパン鈴木/山口晃史/三輝みきこ/小林憲二/野坂きいち/江崎和代/橘雪子/ベンガル●劇場公開:1988/05●配給:東宝 (評価★★★)

直人/螢雪次朗/ルパン鈴木/山口晃史/三輝みきこ/小林憲二/野坂きいち/江崎和代/橘雪子/ベンガル●劇場公開:1988/05●配給:東宝 (評価★★★)

「秘密」●制作年:1999年●監督:滝田洋二郎●製作:児玉守弘/田上節郎/進藤淳一●脚本:斉藤ひろし●撮影:栢野直樹●音楽:宇崎竜童●原作:東野圭吾●時間:119分●出演:広末涼子/小林薫/岸本加世子/金子賢/石田ゆり子/伊藤英明/大杉漣/山谷初男/篠原ともえ/柴田理恵/斉藤暁/螢雪次朗/國村隼/徳井優/並樹史朗/浅見れいな/柴田秀一●劇場公開:1999/09●配給:東宝 (評価★★★☆)

「秘密」●制作年:1999年●監督:滝田洋二郎●製作:児玉守弘/田上節郎/進藤淳一●脚本:斉藤ひろし●撮影:栢野直樹●音楽:宇崎竜童●原作:東野圭吾●時間:119分●出演:広末涼子/小林薫/岸本加世子/金子賢/石田ゆり子/伊藤英明/大杉漣/山谷初男/篠原ともえ/柴田理恵/斉藤暁/螢雪次朗/國村隼/徳井優/並樹史朗/浅見れいな/柴田秀一●劇場公開:1999/09●配給:東宝 (評価★★★☆).jpg)

「壬生義士伝」●制作年:2003年●監督:滝田洋二郎●製作:松竹/テレビ東京/テレビ大阪/電通/衛星劇場●脚本:中島丈博●撮影:浜田毅●音楽:久石譲●時間:137分●出演:中井貴一/佐藤浩市/夏川結衣/中谷美紀/山田辰夫/三宅裕司/塩見三省/野村祐人/堺雅人/斎藤歩/比留間由哲/神田山陽/堀部圭亮/津田寛治/加瀬亮/木下ほうか/村田雄浩/伊藤淳史/藤間宇宙/大平奈津美●公開:2003/01●配給:東宝 (評価:★★☆)

「壬生義士伝」●制作年:2003年●監督:滝田洋二郎●製作:松竹/テレビ東京/テレビ大阪/電通/衛星劇場●脚本:中島丈博●撮影:浜田毅●音楽:久石譲●時間:137分●出演:中井貴一/佐藤浩市/夏川結衣/中谷美紀/山田辰夫/三宅裕司/塩見三省/野村祐人/堺雅人/斎藤歩/比留間由哲/神田山陽/堀部圭亮/津田寛治/加瀬亮/木下ほうか/村田雄浩/伊藤淳史/藤間宇宙/大平奈津美●公開:2003/01●配給:東宝 (評価:★★☆)

「連続暴姦」●制作年:1983年●監督:滝田洋二郎●脚本:高木功●撮影:佐々木原保志●時間:60分●出演:織本かおる/大杉漣/麻生うさぎ/螢雪次朗/佐々木裕美/伊藤正彦/末次真三郎/竹村祐佳/早川祥一●公開:1983/10●配給:新東宝●最初に観た場所:自由ヶ丘劇場(84-04-15)(評価:★★★)●併映:「神田川淫乱戦争」(黒沢清)/「女子大生・教師の目の前で」(水谷俊之)

「連続暴姦」●制作年:1983年●監督:滝田洋二郎●脚本:高木功●撮影:佐々木原保志●時間:60分●出演:織本かおる/大杉漣/麻生うさぎ/螢雪次朗/佐々木裕美/伊藤正彦/末次真三郎/竹村祐佳/早川祥一●公開:1983/10●配給:新東宝●最初に観た場所:自由ヶ丘劇場(84-04-15)(評価:★★★)●併映:「神田川淫乱戦争」(黒沢清)/「女子大生・教師の目の前で」(水谷俊之)

頼藤和寛(よりふじ かずひろ)神戸女学院大学・人間科学科教授 (2001年4月8日没/享年53/略歴下記)

頼藤和寛(よりふじ かずひろ)神戸女学院大学・人間科学科教授 (2001年4月8日没/享年53/略歴下記)

エッセイスト・日ロ同時通訳.jpg)

本書は、'00年秋の朝日新聞神奈川版での連載がベースになっていますが、エッセイストの絵門ゆう子氏(元NHKアナウンサー池田裕子氏)が、進行した乳がんと闘いながら、朝日新聞東京本社版に「がんとゆっくり日記」を連載していた際には、著者はその連載担当であったとのこと、絵門さんは帰らぬ人となりましたが('06年4月3日没/享年49)、以前、米原万里氏の書評エッセイで、免疫学者の多田富雄氏が脳梗塞で倒れたことを気にかけていたところ、米原さん自身が卵巣がんになり、絵門さんに続くように不帰の人となったことを思い出し('06年5月25日没/享年56)、人の運命とはわからないものだなあと(自分も含めて、そうなのだが)。

本書は、'00年秋の朝日新聞神奈川版での連載がベースになっていますが、エッセイストの絵門ゆう子氏(元NHKアナウンサー池田裕子氏)が、進行した乳がんと闘いながら、朝日新聞東京本社版に「がんとゆっくり日記」を連載していた際には、著者はその連載担当であったとのこと、絵門さんは帰らぬ人となりましたが('06年4月3日没/享年49)、以前、米原万里氏の書評エッセイで、免疫学者の多田富雄氏が脳梗塞で倒れたことを気にかけていたところ、米原さん自身が卵巣がんになり、絵門さんに続くように不帰の人となったことを思い出し('06年5月25日没/享年56)、人の運命とはわからないものだなあと(自分も含めて、そうなのだが)。

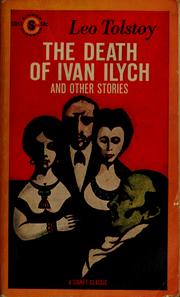

レフ・ニコライビッチ・トルストイ(1828‐1910/享年82

レフ・ニコライビッチ・トルストイ(1828‐1910/享年82

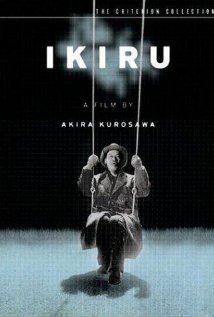

とその世俗的な生涯の振り返りから始まるこの作品は、黒澤明監督の「生きる」と主人公が役人である点が似ており、また映画「生きる」も、『イワン・イリッチの死』

とその世俗的な生涯の振り返りから始まるこの作品は、黒澤明監督の「生きる」と主人公が役人である点が似ており、また映画「生きる」も、『イワン・イリッチの死』 のように主人公の葬儀の場面から始まるわけではないですが、物語の後半はほとんど主人公の葬儀(通夜)の場面であり、役所の同僚たちが生前の主人公についてのエピソード語ったりしており(その都度回想シーンが挿入される)、黒澤はこの作品から「生きる」を着想したとされています。映画関連のデータベースでは、「生きる」の原作としてこの小説が記されているものがありましたが、実際のクレジットはどうだったでしょうか。最初観た時は評価★★★★でしたが、後にテレビなどで観直したりして★★★★☆に評価修正しました(●2024年1月8日のなぜか「成人の日」にNHK総合で放映されたのを再々見。自分がこの作品が重くのしかかってくる年齢になったのかということを改めて実感させられた。)。

のように主人公の葬儀の場面から始まるわけではないですが、物語の後半はほとんど主人公の葬儀(通夜)の場面であり、役所の同僚たちが生前の主人公についてのエピソード語ったりしており(その都度回想シーンが挿入される)、黒澤はこの作品から「生きる」を着想したとされています。映画関連のデータベースでは、「生きる」の原作としてこの小説が記されているものがありましたが、実際のクレジットはどうだったでしょうか。最初観た時は評価★★★★でしたが、後にテレビなどで観直したりして★★★★☆に評価修正しました(●2024年1月8日のなぜか「成人の日」にNHK総合で放映されたのを再々見。自分がこの作品が重くのしかかってくる年齢になったのかということを改めて実感させられた。)。

映画は映画で独立した傑作であり(第4回ベルリン国際映画祭「市政府特別賞」受賞、第26回キネマ旬報ベスト・テン第1位)、トルストイのイワン・イリッチの死』が「原作」であるというより、この作品を「翻案」したという感じに近いかもしれません(或いは、単にそこから着想を得たというだけとも言える。伊藤雄之助が演じた無頼派作家に該当しそうな人物なども『イワン・イリッチの死』には登場しないし)。

映画は映画で独立した傑作であり(第4回ベルリン国際映画祭「市政府特別賞」受賞、第26回キネマ旬報ベスト・テン第1位)、トルストイのイワン・イリッチの死』が「原作」であるというより、この作品を「翻案」したという感じに近いかもしれません(或いは、単にそこから着想を得たというだけとも言える。伊藤雄之助が演じた無頼派作家に該当しそうな人物なども『イワン・イリッチの死』には登場しないし)。

『イワン・イリッチの死』の主人公イワン・イリッチは、「カイウスは人間である、人間は死すべきものである、従ってカイウスは死すべきものである」という命題の正しさを信じながらも、「自分はカイウスではない」とし、死を受け入れられないでいます。一見、バカバカしいように思われますが、一歩引いて考えると、ほとんどの人がこれに近い感覚を持ち合わせているような気もします。

『イワン・イリッチの死』の主人公イワン・イリッチは、「カイウスは人間である、人間は死すべきものである、従ってカイウスは死すべきものである」という命題の正しさを信じながらも、「自分はカイウスではない」とし、死を受け入れられないでいます。一見、バカバカしいように思われますが、一歩引いて考えると、ほとんどの人がこれに近い感覚を持ち合わせているような気もします。 「生きる」●制作年:1952年●製作:本木莊二郎 ●監督:黒澤明●脚本:黒澤明/橋本忍/小国英雄●撮影:中井朝一●音楽:早

「生きる」●制作年:1952年●製作:本木莊二郎 ●監督:黒澤明●脚本:黒澤明/橋本忍/小国英雄●撮影:中井朝一●音楽:早

レフ・トルストイ「イワン・イリッチの死」●時間:143分●出演:

レフ・トルストイ「イワン・イリッチの死」●時間:143分●出演:

志村喬/小田切みき/金子信雄/関京子/浦辺粂子/菅井きん

志村喬/小田切みき/金子信雄/関京子/浦辺粂子/菅井きん

/丹阿弥谷津子/田中春男/千秋実/左ト全/藤原釜足/

/丹阿弥谷津子/田中春男/千秋実/左ト全/藤原釜足/

サー)●公開:1952/10●配給:東宝●最初に観た場所:大井武蔵野館 (85-02-24)(評価★★★★☆)●併映「隠し砦の三悪人」(黒澤明)

サー)●公開:1952/10●配給:東宝●最初に観た場所:大井武蔵野館 (85-02-24)(評価★★★★☆)●併映「隠し砦の三悪人」(黒澤明)

額田 勲 医師 (経歴下記)

額田 勲 医師 (経歴下記)

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

『

『

安岡 章太郎 氏

安岡 章太郎 氏

平成6年に亡くなった吉行淳之介、平成8年に亡くなった遠藤周作の、亡くなる直前の様子などが、淡々と、時にユーモアを交え書かれていますが、やはり友人を失った寂しさのようなものが伝わってきます。著者を含め3人とも"病気のデパート"みたいな人たちだったわけですが、生き残った者の中にこそ「死」はあるという気がしました。

平成6年に亡くなった吉行淳之介、平成8年に亡くなった遠藤周作の、亡くなる直前の様子などが、淡々と、時にユーモアを交え書かれていますが、やはり友人を失った寂しさのようなものが伝わってきます。著者を含め3人とも"病気のデパート"みたいな人たちだったわけですが、生き残った者の中にこそ「死」はあるという気がしました。

千葉敦子(1940-1987)

千葉敦子(1940-1987) 抗ガン剤の副作用に苦しみながらも、常に在住するアメリカ国内や世界の動向を注視し、少しでも体調が良ければ仕事をし、友人と会食し、映画や演劇を鑑賞する著者の生き方は、現代の日本の終末医療における患者さんたちの状況と比べても大きく差があるのではないかと思います。

抗ガン剤の副作用に苦しみながらも、常に在住するアメリカ国内や世界の動向を注視し、少しでも体調が良ければ仕事をし、友人と会食し、映画や演劇を鑑賞する著者の生き方は、現代の日本の終末医療における患者さんたちの状況と比べても大きく差があるのではないかと思います。