「●し フェルディナント・フォン・シーラッハ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●し ウィリアム・シェイクスピア」【657】 ウィリアム・シェイクスピア 『ヴェニスの商人』

「●「死」を考える」の インデックッスへ 「○海外サスペンス・読み物 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

安楽死(自殺幇助)問題を扱った戯曲。議論の〈拮抗〉から「死ぬ権利」が宗教的な壁を乗り越えつつあると見て取れる。

フェルディナント・フォン・シーラッハ

フェルディナント・フォン・シーラッハ

『神』['23年]

78歳の元建築家ゲルトナーは、医師に薬剤を用いた自死の幇助を求めている。彼は肉体的にも精神的にも健康な状態だ。ただ、愛する妻を亡くし、これ以上生きる意味はないと考えている。ドイツ倫理委員会主催の討論会が開催され、法学、医学、神学の各分野から参考人を招いて、彼の主張について議論することになった。「死にたい」という彼の意志を尊重し、致死薬を与えるべきか? ゲルトナーのホームドクターや顧問弁護士も意見を述べ、活発な議論が展開される。だが、最終的な結論をくだすのは―観客の「あなた」だ―。

2012年(第9回)「本屋大賞」で初めて「翻訳小説部門」が設けられ、その時に第1位をとったのが、刑事事件弁護士であった著者が2009年に発表したでデビュー作『犯罪』('11年/東京創元社)であり、それから10作目にあたるのが、2020年発表のこの戯曲(原題:Gott)です。作者はミステリ作家ですが、本作について言えば、純文学に近かったです。

本書にも出てきますが、ドイツでは2015年に連邦議会が自死の介助を医師が行うことを処罰する法律を制定しましたが、2020年に連邦憲法裁判所がこれを違憲無効としています。フランソワ・オゾン監督の「すべてうまくいきますように」('21年/仏・ベルギー)という、安楽死を望む父親を、娘(ソフィー・マルソー)たちがスイスの合法的安楽死協会にフランス当局の追手を振り切って送り届けるという映画がありましたが、今ドイツは安楽死についてはスイスと同様にリベラルなものとなっているようです。この戯曲では、そうした安楽死を巡って揺れ動くドイツ国内さらには国外の情勢を同時並行的背景としながら、安楽死(自殺幇助)の是非についての倫理的議論が展開されていきます。

本書にも出てきますが、ドイツでは2015年に連邦議会が自死の介助を医師が行うことを処罰する法律を制定しましたが、2020年に連邦憲法裁判所がこれを違憲無効としています。フランソワ・オゾン監督の「すべてうまくいきますように」('21年/仏・ベルギー)という、安楽死を望む父親を、娘(ソフィー・マルソー)たちがスイスの合法的安楽死協会にフランス当局の追手を振り切って送り届けるという映画がありましたが、今ドイツは安楽死についてはスイスと同様にリベラルなものとなっているようです。この戯曲では、そうした安楽死を巡って揺れ動くドイツ国内さらには国外の情勢を同時並行的背景としながら、安楽死(自殺幇助)の是非についての倫理的議論が展開されていきます。

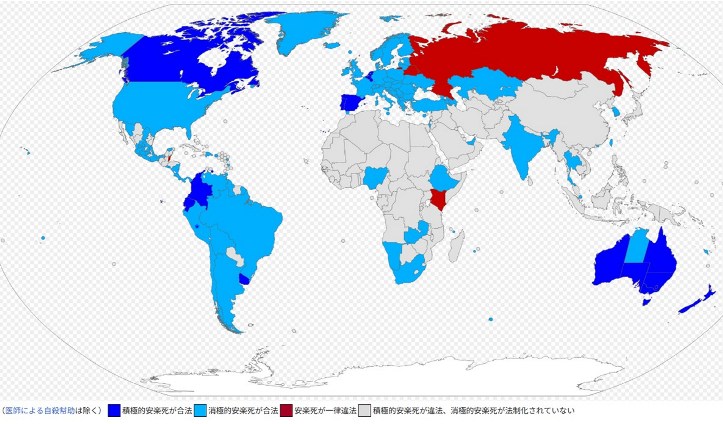

安楽死(医師の臨死介助)を整理すると、①消極的臨死介助(延命医療の中止)、②間接的臨死介助(緩和ケアの投薬で死期を早める)は日本でも容認されていますが、③自死を希望する者に安楽死用の薬剤を投与する自死介助まで容認できるのかどうかが国によって違ってきます(因みに、黒木登志夫『死ぬということ―医学的に、実務的に、文学的に』 ('24 年/中公新書) では、「延命治療拒否(消極的安楽死)」は死に直接介入しないため「安楽死」の概念から外し、「自殺幇助」も「安楽死」から外し、「安楽死」(積極的安楽死)を「延命治療拒否」と「自殺幇助」の中間にあるものと位置づけ、さらにそれを「間接的臨死介助」と「直接的介助」に分けている)。

安楽死(医師の臨死介助)を整理すると、①消極的臨死介助(延命医療の中止)、②間接的臨死介助(緩和ケアの投薬で死期を早める)は日本でも容認されていますが、③自死を希望する者に安楽死用の薬剤を投与する自死介助まで容認できるのかどうかが国によって違ってきます(因みに、黒木登志夫『死ぬということ―医学的に、実務的に、文学的に』 ('24 年/中公新書) では、「延命治療拒否(消極的安楽死)」は死に直接介入しないため「安楽死」の概念から外し、「自殺幇助」も「安楽死」から外し、「安楽死」(積極的安楽死)を「延命治療拒否」と「自殺幇助」の中間にあるものと位置づけ、さらにそれを「間接的臨死介助」と「直接的介助」に分けている)。

この2幕構成の戯曲は、解説の宮下洋一氏も書いているように、第1幕の前半は「目と耳で捉えることができた科学的な世界」でしたが、後半は「神という非科学的世界」であり、難しく感じられ、「この後者の世界を閑却して安楽死を語ることは、欧米人にとって意味を持たない」ということなのだろうなあと思いました。

宮下氏は、「日本人が『神』から推察できることは何か。それはおそらく、西洋諸国が捉える「死ぬ権利」について、日本人が同じ土俵で語ることは難しいという現実ではないだろうか。現代の西洋的な価値観と宗教観に基づくのであれば、安楽死は必ずしも否定されるべきではないのかもしれない」とも述べています。「彼らは、公然と「死ぬ権利」を主張するように、個が尊重される社会で生きている」「それに対し日本は、自己決定そのものが難しい社会だ」と。

因みに、2015年から現在(2022年)まで7年間にわたり世界の安楽死を取材してきた宮下氏によると、取材を開始した当初は、スイス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグを始め、アメリカの一部の州のみが、安楽死を容認する代表的な国や州であったのに対し、2016年以降、カナダ、ニュージーランド、スペイン、オーストラリア、イタリア、ドイツと西洋諸国は次々と安楽死の法制化を実現し、フランスも2023年まで安楽死法の可決を目指しているとのことです(2024年12月現在、まだ"議論中"だが、「医師支援による自殺」をフランス人の約9割が支持しているという調査結果もあるようだ)。こうした背景には先進国の少子高齢化などがあるようですが、だからと言って日本もすぐにそうなるかというと、そう簡単にはいかないでしょう。

この作品を読んで思ったのは、西洋の場合、「安楽死」を巡る問題がそのまま、命とは誰のものか(神が与えてくださったものではないか)という議論に直結するということで(『神』というタイトルに納得)、そうした中で、この作品では安楽死の是非が〈拮抗〉した議論となっています。西洋社会の現況としても、先に述べたように安楽死容認の動きが進んでおり、この作品における〈拮抗〉も、「死ぬ権利」が宗教的な壁を乗り越えつつあることの反映と見て取れるように思いました。ただし、日本ではこの種の葛藤自体が無いため、宮下氏が言うように、日本人は日本人で、独自の死生観を構築していかざるを得ないのでしょう。

《読書MEMO》

世界の安楽死の現状:(医師による自殺幇助は除く)