「●文学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒「●ドストエフスキー」【976】 加賀 乙彦 『ドストエフスキイ』

「●岩波新書」の インデックッスへ 「●お ジョージ・オーウェル」の インデックッスへ

短篇を読む契機となった。戦地にて銃弾で喉を貫かれた経験があることを初めて知った。

Eric Blair (pen name, George Orwell)

Eric Blair (pen name, George Orwell)

『ジョージ・オーウェル――「人間らしさ」への讃歌 (岩波新書 新赤版 1837) 』['20年]

『一九八四年』などの作品で知られるジョージ・オーウェル(本名:エリック・アーサー・ブレア、1903-1950/46歳没)の少年時代から晩年までの生涯と作品を辿り、その思想の根源を探った評伝です。生涯を年譜的に追っているオーソドックスな内容ですが、合間合間にターニングポイントとなった作品の冒頭部分が紹介されていて、個人的には、それまで『動物農場』と『一九八四年』しか読んでなかったオーウェルの、その幾つかの短編を読む契機となりました。

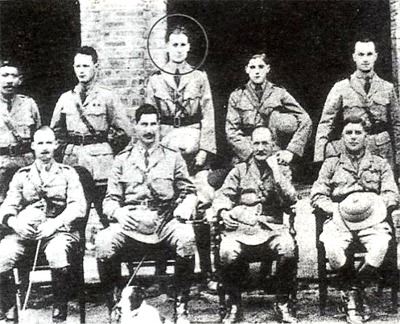

Burma Provincial Police Training School, Mandalay, 1923

Eric Blair is the third standing tram the left

オーウェルは19歳から5年間、当時イギリスの支配下にあったビルマ(現在のミャンマー)で警官として過ごしており、ビルマを舞台とした短篇「象を撃つ」はビルマ赴任を終えて約10年近く経て書かれたものですが、ビルマ時代を描いた作品の中でも代表的なものの一つに数えられているとのこと。ただし、1945年に出版された『動物農場』で作家として一気にその名を高めることになった、その9年前の作品ということになるので、注目されるようになったのは『動物農場』がベストセラーになった以降のようです。

オーウェルは19歳から5年間、当時イギリスの支配下にあったビルマ(現在のミャンマー)で警官として過ごしており、ビルマを舞台とした短篇「象を撃つ」はビルマ赴任を終えて約10年近く経て書かれたものですが、ビルマ時代を描いた作品の中でも代表的なものの一つに数えられているとのこと。ただし、1945年に出版された『動物農場』で作家として一気にその名を高めることになった、その9年前の作品ということになるので、注目されるようになったのは『動物農場』がベストセラーになった以降のようです。

オーウェルは当初「反ソ・反共」作家のイメージであったのが、時代とともに「監視社会化」に警鐘を鳴らした人物へと、受容のされ方も変化してきた作家であるとのこと。若かりし頃は社会主義者で、1936年12月にスペイン内戦で無政府主義者らに感化されて、翌1937年初頭に民兵組織マルクス主義統一労働者党という共和派の義勇兵に加わったものの、「トロツキー主義者」と見られスターリン指導下の共産党による粛清開始で危機一髪のところでフランスに脱出(『カタロニア讃歌』)、共通の敵だと思っていたファシスト(フランコ政権側)より味方であるはずのソ連・スターリニストの方が悪辣だったことを体感して、ソ連の「粛清」を嫌悪する民主社会主義者となっています。

この彼の経歴自体は、『動物農場』のさらに4年後の1949年に『一九八四年』が出版された時にはよく知られており、そのため『一九八四年』は、自らに経験をもとに、当時の西側諸国の反スターリニズム(反共産主義)・反ファシズムという流れの中で生まれた一過性で終わる作品と見られていたということのようです。「監視社会」という概念はもっと後からでてきたもので、作品が時代に先行していたということでしょう。

それではオーウェルをどう理解すれば良いのかというと、オーウェルは、反帝国主義・反全体主義・反社会主義の思想家であり、反帝国主義に関しては、オーウェルは警察官としてイギリスのインド統治を経験し、イギリス政府によるインド人への不当な抑圧行為を目の当たりにしたためで、反全体主義に関しては、スペイン義勇兵としての体験が基礎になっており、反共産主義・反社会主義に関しては共産主義国のソ連に裏切られ、幻滅させられため、ということになるようです。いずれにせよ、オーウェルが理想とする国家とは、民主主義を擁護する政治的社会(民主国家)であり、そこには、人種や民族、宗教や習俗の違いを越えた普遍性が含まれているわけで、そう考えると、ますます今日的な作家であるように思えてきます。。

本書を読んで初めて知ったのは、スペイン内戦に参戦した際に前線で咽喉部に貫通銃創を受け、まさに紙一重で死の淵から生還しているとのことです(オーエルは非常に背が高く、塹壕に潜んでいても他の兵士より頭1つ出ている分、真っ先に敵の銃弾を受けやすかったようだ)。銃弾がもう何センチか或いは何ミリかずれていれば、我々は『動物農場』も『一九八四年』も読むことは無かったのだなあと。また、こういう経験は、何らかの形でその後の作家の人生や作品に影響を与えているのだろうなあと思います。

読んでみて色々な経験をした人なのだなあと思いましたが、やっぱり戦地にて銃弾で喉を貫かれた経験を持つというのが、(知っている人は知っているのだろうけれど)これまでそのことを知らなかった自分としては最も衝撃的だったかもしれません。

第2章「美人・白楽天二題」では、まずは「明眸皓歯」で、これは、杜甫が「哀江頭」において、玄宗皇帝の寵愛を受けながらも無残な最期を遂げた楊貴妃のことを悼んだもの。「顰に倣う」は「荘子』にあり、こちらは越王(勾践(こうせん)の復讐の道具として使われた悲劇のヒロインである西施(せいし)ですが、紀元前500年くらいの人なんだなあ(因みに、「中国四大美女」とは一般に、西施(春秋時代) · 王昭君(前漢) · 貂蝉(後漢) · 楊貴妃(唐)を指す)。

第2章「美人・白楽天二題」では、まずは「明眸皓歯」で、これは、杜甫が「哀江頭」において、玄宗皇帝の寵愛を受けながらも無残な最期を遂げた楊貴妃のことを悼んだもの。「顰に倣う」は「荘子』にあり、こちらは越王(勾践(こうせん)の復讐の道具として使われた悲劇のヒロインである西施(せいし)ですが、紀元前500年くらいの人なんだなあ(因みに、「中国四大美女」とは一般に、西施(春秋時代) · 王昭君(前漢) · 貂蝉(後漢) · 楊貴妃(唐)を指す)。 ヒトか」ということで、多くの人が思い当たるのではないかと思います。

ヒトか」ということで、多くの人が思い当たるのではないかと思います。

中島 敦

中島 敦

思い出深いところでは、谷崎潤一郎の『

思い出深いところでは、谷崎潤一郎の『

なく、山本容子氏のオリジナル版画だそうだ。表紙を見ているだけでも、どの作品の挿画かとイメージが掻き立てられるなどして楽しい)。因みに、モーパッサンは『

なく、山本容子氏のオリジナル版画だそうだ。表紙を見ているだけでも、どの作品の挿画かとイメージが掻き立てられるなどして楽しい)。因みに、モーパッサンは『 また日本に戻って、永井荷風の『

また日本に戻って、永井荷風の『 読んだことのない作品の方が圧倒的に多いものの、この作品にこんな挿画が使われているのかということを新たに知ることが出来て良かったです。実際、読めるかどうかは分かりませんが、まだ読んだことがない本への関心が高まったのは事実であり、古典文学へのアプローチの一助、その方法の一種となるかもしれないと思いました。

読んだことのない作品の方が圧倒的に多いものの、この作品にこんな挿画が使われているのかということを新たに知ることが出来て良かったです。実際、読めるかどうかは分かりませんが、まだ読んだことがない本への関心が高まったのは事実であり、古典文学へのアプローチの一助、その方法の一種となるかもしれないと思いました。

川村 湊 氏

川村 湊 氏

小谷野 敦 氏

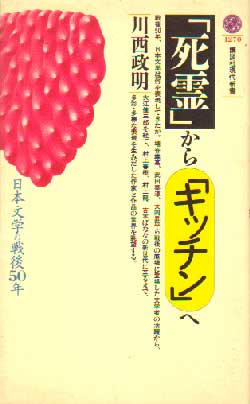

小谷野 敦 氏 自分が◎を付けたものを著者がどう評価しているか関心がありましたが、ちょっと昔のものでは、松本清張 「或る『小倉日記』伝」が自分 ★★★★★ に対して偏差値64、中上健次「岬」が自分 ★★★★☆ に対して偏差値58と、著者も高い評価でした。一方で、吉行淳之介の「驟雨」が自分 ★★★★☆ に対して偏差値46、丸山健二「夏の流れ」が自分 ★★★★☆ に対して偏差値偏差値44と、そう高くない評価となっています。読めば著者なりも理由があって、それはそれでいいのでは。ただ、安部公房や吉行淳之介に対する評価は低いなあと(著者は安部公房より大江健三郎派か。第三の新人は庄野潤三を除き、おしなべてあまり高くは評価していないようだ)。最近のものでは、村田沙耶香 「コンビニ人間」が、自分は ★★★★☆でしたが、これは評価が一致したというか、著者は高い評価をしていて、偏差値72と、李良枝「由煕」、高橋揆一郎「伸予」と並んで全作品でトップとなっていました。

自分が◎を付けたものを著者がどう評価しているか関心がありましたが、ちょっと昔のものでは、松本清張 「或る『小倉日記』伝」が自分 ★★★★★ に対して偏差値64、中上健次「岬」が自分 ★★★★☆ に対して偏差値58と、著者も高い評価でした。一方で、吉行淳之介の「驟雨」が自分 ★★★★☆ に対して偏差値46、丸山健二「夏の流れ」が自分 ★★★★☆ に対して偏差値偏差値44と、そう高くない評価となっています。読めば著者なりも理由があって、それはそれでいいのでは。ただ、安部公房や吉行淳之介に対する評価は低いなあと(著者は安部公房より大江健三郎派か。第三の新人は庄野潤三を除き、おしなべてあまり高くは評価していないようだ)。最近のものでは、村田沙耶香 「コンビニ人間」が、自分は ★★★★☆でしたが、これは評価が一致したというか、著者は高い評価をしていて、偏差値72と、李良枝「由煕」、高橋揆一郎「伸予」と並んで全作品でトップとなっていました。

谷崎は妻の妹で14歳の少女と性交渉してしまい、これが『

谷崎は妻の妹で14歳の少女と性交渉してしまい、これが『 川端康成も(彼も中学時代は同性愛者だったとのこと)、『

川端康成も(彼も中学時代は同性愛者だったとのこと)、『

Franz Kafka

Franz Kafka

どちらかというとこのタイプの方が多い)、その人物の著作やその他業績等をその人物のものに限って相対評価するうえでは参考になるかもしれません(例えば、「第三章 本当に偉いのか偉人伝 日本編」で取り上げられている宮崎駿について、初期作品の「

どちらかというとこのタイプの方が多い)、その人物の著作やその他業績等をその人物のものに限って相対評価するうえでは参考になるかもしれません(例えば、「第三章 本当に偉いのか偉人伝 日本編」で取り上げられている宮崎駿について、初期作品の「

芥川賞の第1回から今日まで(第152回まで)の全ての選評を読み直して振り返ったもので、文春新書らしい企画的内容ですが、著者は読売新聞の文化記者です。因みに、最近話題になった人気芸人の又吉直樹氏の『

芥川賞の第1回から今日まで(第152回まで)の全ての選評を読み直して振り返ったもので、文春新書らしい企画的内容ですが、著者は読売新聞の文化記者です。因みに、最近話題になった人気芸人の又吉直樹氏の『 その又吉直樹氏が敬愛するという太宰治が落選して激昂したという有名なエピソードから始まって、選考の流れというか緊迫した雰囲気のようなものが伝わるものとなっています。実際、選考委員はその折々で真剣に選考に取り組んできたのでしょうが、どういった人がその時の選考委員を務めているかによって、結構、選ばれる側に運不運があるという印象を受けました。

その又吉直樹氏が敬愛するという太宰治が落選して激昂したという有名なエピソードから始まって、選考の流れというか緊迫した雰囲気のようなものが伝わるものとなっています。実際、選考委員はその折々で真剣に選考に取り組んできたのでしょうが、どういった人がその時の選考委員を務めているかによって、結構、選ばれる側に運不運があるという印象を受けました。 「第三の新人」と呼ばれる作家が、安倍公房

「第三の新人」と呼ばれる作家が、安倍公房 と石原慎太郎、大江健三郎、開高健という戦後のスターに挟まれて芥川賞をなかなかとれず、吉行淳之介などは「今回は安岡・吉行の二作受賞で間違いない」との予想が出回って賞金をアテにして飲み歩いていたら、受賞者は五味康佑・松本清張だったという話などもちょっと面白かったです。

と石原慎太郎、大江健三郎、開高健という戦後のスターに挟まれて芥川賞をなかなかとれず、吉行淳之介などは「今回は安岡・吉行の二作受賞で間違いない」との予想が出回って賞金をアテにして飲み歩いていたら、受賞者は五味康佑・松本清張だったという話などもちょっと面白かったです。 吉村昭がいったんは宇野鴻一郎とのダブル受賞との連絡を受けながら、それが実は連絡の手違いで、最終的には宇野鴻一郎だけが受賞で、吉村昭は結局4回芥川賞の候補になりながらとれなかったわけですが、これについて、吉村昭が後に「落ちてくれた」と言い、「もし受賞していたら、全然違う作家になっていたと思います」と発言しているのも興味深いです。吉村昭は落ちたことを契機に記録文学に転じた作家で、それ以前の作品は「

吉村昭がいったんは宇野鴻一郎とのダブル受賞との連絡を受けながら、それが実は連絡の手違いで、最終的には宇野鴻一郎だけが受賞で、吉村昭は結局4回芥川賞の候補になりながらとれなかったわけですが、これについて、吉村昭が後に「落ちてくれた」と言い、「もし受賞していたら、全然違う作家になっていたと思います」と発言しているのも興味深いです。吉村昭は落ちたことを契機に記録文学に転じた作家で、それ以前の作品は「 本書では、太宰治、吉村昭の他に村上春樹も「賞をとらなくて良かった」作家ではないかとしており、村上春樹氏自身も、今は、芥川賞作家と肩書に縛られなくて良かったと考えているようです。その村上春樹の「風の歌を聴け」が芥川賞候補になるも選ばれなかった際の選評も書かれていますが、この分析については、本書でも紹介されている市川真人氏の『

本書では、太宰治、吉村昭の他に村上春樹も「賞をとらなくて良かった」作家ではないかとしており、村上春樹氏自身も、今は、芥川賞作家と肩書に縛られなくて良かったと考えているようです。その村上春樹の「風の歌を聴け」が芥川賞候補になるも選ばれなかった際の選評も書かれていますが、この分析については、本書でも紹介されている市川真人氏の『 田中康夫氏が「若者でバカ者でよそ者」を新人の条件として挙げたのを、高橋源一郎氏が「うまいこと言う」と言ったとのことですが、確かに言い得ているかも(2人とも芥川賞はとっていない)。本書の著者の場合は、「顰蹙」という言葉を芥川賞のキーワードとして捉えており(それにしては大人しい作品が受賞することもあるが)、その言葉を最も端的に象徴するのが、選考委員の間で毀誉褒貶が激しかった石原慎太郎氏の「太陽の季節」であり、この人は選考委員になってからも歯に衣を着せぬ辛口発言を結構していて、やっぱり芥川賞を語る上では欠かせない人物なのだろなあ。村上龍氏の「限りなく透明に近いブルー」などもそれに当て嵌まるわけで、また村上龍氏も芥川賞選考委員として個性的な発言をしていますが、石原慎太郎氏の芥川賞受賞を社会的ニュースに高めた功績は、やはり大きいものがあると言えるかも(功績ばかりでなく、川端康成が危惧したような受賞が最終目的化するというで面もあり、"功罪"と言うべきか。別に石原氏が悪いわけでもなんでもないが)。

田中康夫氏が「若者でバカ者でよそ者」を新人の条件として挙げたのを、高橋源一郎氏が「うまいこと言う」と言ったとのことですが、確かに言い得ているかも(2人とも芥川賞はとっていない)。本書の著者の場合は、「顰蹙」という言葉を芥川賞のキーワードとして捉えており(それにしては大人しい作品が受賞することもあるが)、その言葉を最も端的に象徴するのが、選考委員の間で毀誉褒貶が激しかった石原慎太郎氏の「太陽の季節」であり、この人は選考委員になってからも歯に衣を着せぬ辛口発言を結構していて、やっぱり芥川賞を語る上では欠かせない人物なのだろなあ。村上龍氏の「限りなく透明に近いブルー」などもそれに当て嵌まるわけで、また村上龍氏も芥川賞選考委員として個性的な発言をしていますが、石原慎太郎氏の芥川賞受賞を社会的ニュースに高めた功績は、やはり大きいものがあると言えるかも(功績ばかりでなく、川端康成が危惧したような受賞が最終目的化するというで面もあり、"功罪"と言うべきか。別に石原氏が悪いわけでもなんでもないが)。

森鷗外(1862-1922/享年60)

森鷗外(1862-1922/享年60) 今年(2012年)は森鷗外(1862-1922/享年60)没後150周年。岩波新書創刊時のラインアップのうちの1冊である本書は、鷗外の二度目の妻・しげ(志げ)への書簡集で(最初の妻・登志子とは、別居後に離婚)、編纂者の小堀杏奴(1909-1998)は鷗外の次女です。しかし、長男(登志子との間の子)の名前が於菟(おと)で、長女が茉莉(まり)(作家の森茉莉)、次女が杏奴(あんぬ)で二男が不律(ふりつ)、三男が類(るい)というのはすごいネーミングだなあ。オットー、マリ、アンヌ、フリッツ、ルイと片仮名で書いたほうがよさそうなぐらいです。

今年(2012年)は森鷗外(1862-1922/享年60)没後150周年。岩波新書創刊時のラインアップのうちの1冊である本書は、鷗外の二度目の妻・しげ(志げ)への書簡集で(最初の妻・登志子とは、別居後に離婚)、編纂者の小堀杏奴(1909-1998)は鷗外の次女です。しかし、長男(登志子との間の子)の名前が於菟(おと)で、長女が茉莉(まり)(作家の森茉莉)、次女が杏奴(あんぬ)で二男が不律(ふりつ)、三男が類(るい)というのはすごいネーミングだなあ。オットー、マリ、アンヌ、フリッツ、ルイと片仮名で書いたほうがよさそうなぐらいです。 "しげ"とは1902(明治35年)、鷗外が41歳、彼女が23歳で結婚しており、結婚して3年、娘・茉莉が生まれて2年ということで(しかも妻との年の差18歳)、手紙文は読みやすい文体で書かれており、中には(娘に対して)でれでれ状態と言ってもいいくらいのトーンのものもあるのは無理もないか(鷗外の堅いイメージとは裏腹に、ごくフツーの親ばかといった感じ)。

"しげ"とは1902(明治35年)、鷗外が41歳、彼女が23歳で結婚しており、結婚して3年、娘・茉莉が生まれて2年ということで(しかも妻との年の差18歳)、手紙文は読みやすい文体で書かれており、中には(娘に対して)でれでれ状態と言ってもいいくらいのトーンのものもあるのは無理もないか(鷗外の堅いイメージとは裏腹に、ごくフツーの親ばかといった感じ)。 ●「岩波新書」創刊第1回の20点

●「岩波新書」創刊第1回の20点

ある人の説では、作家の自殺率が普通人より高いのは日本も海外も同じだそうだけれど(中国などは確かにそうだが、その原因には政治的なものが絡んでいることが多いようだ)、日本の場合、芥川・太宰から三島・川端まで、日本文学の代表格と言うか"大所"とも言える作家が自死していることが大きな特徴ではないかなあ。

ある人の説では、作家の自殺率が普通人より高いのは日本も海外も同じだそうだけれど(中国などは確かにそうだが、その原因には政治的なものが絡んでいることが多いようだ)、日本の場合、芥川・太宰から三島・川端まで、日本文学の代表格と言うか"大所"とも言える作家が自死していることが大きな特徴ではないかなあ。

倉橋 由美子(1935‐2005/享年69)

倉橋 由美子(1935‐2005/享年69)

'07年7月にTOKYO FMでスタートした未来に残したい文学遺産を紹介するラジオ番組『Panasonic Melodious Library』で、「この番組は文学的な喜びの共有の場になってくれるのではないだろうか」と考えパーソナリティを務めた著者が、その内容を本にしたものですが、文章がよく練れていて、最近巷に見られるブログをそのまま本にしたような類の使い回し感、焼き直し感はありません。

'07年7月にTOKYO FMでスタートした未来に残したい文学遺産を紹介するラジオ番組『Panasonic Melodious Library』で、「この番組は文学的な喜びの共有の場になってくれるのではないだろうか」と考えパーソナリティを務めた著者が、その内容を本にしたものですが、文章がよく練れていて、最近巷に見られるブログをそのまま本にしたような類の使い回し感、焼き直し感はありません。

新潮社が2000年に、20世紀を代表する作品を各年1冊ずつ合計100冊選んだキャンペーンで、著者がそれに「解説」をしたものとのことですが、著者の前書きによれば、「100冊の選択におおむね異論はなかった。しかし素直にはうなずきにくいものもないではなかったし、読むにあたって苦労した作品もあった」とのこと。

新潮社が2000年に、20世紀を代表する作品を各年1冊ずつ合計100冊選んだキャンペーンで、著者がそれに「解説」をしたものとのことですが、著者の前書きによれば、「100冊の選択におおむね異論はなかった。しかし素直にはうなずきにくいものもないではなかったし、読むにあたって苦労した作品もあった」とのこと。

.bmp)

夫婦善哉 織田作之助

夫婦善哉 織田作之助

文学者の眼から見たサルトル像、サルトルの小説や戯曲への手引書であると言え(とりわけ『嘔吐』の主人公ロカンタンが感じた〈吐き気〉などについては、詳しく解説されている。片や『存在と無』などの解説が物足りなさを感じるのは、著者がやはり文学者だからか)、その一方で、彼の生い立ちや人となり(これがなかなか興味深い)、ボーヴォワールをはじめ多くの同時代人との交友やカミュなどとの論争についても書かれています。

文学者の眼から見たサルトル像、サルトルの小説や戯曲への手引書であると言え(とりわけ『嘔吐』の主人公ロカンタンが感じた〈吐き気〉などについては、詳しく解説されている。片や『存在と無』などの解説が物足りなさを感じるのは、著者がやはり文学者だからか)、その一方で、彼の生い立ちや人となり(これがなかなか興味深い)、ボーヴォワールをはじめ多くの同時代人との交友やカミュなどとの論争についても書かれています。下.jpg)

上.jpg)

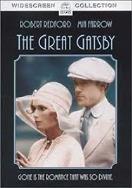

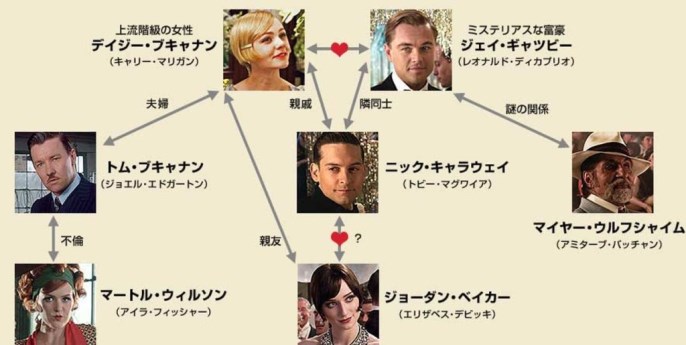

働くためにニューヨーク郊外ロング・アイランドにある高級住宅地ウェスト・エッグへと引っ越してくるが、隣の大邸宅では日々豪華なパーティが開かれていて、その庭園には華麗な装いの男女が夜毎に集まっており、彼は否応無くその屋敷の主ジェイ・ギャツビーという人物に興味を抱くが、ある日、そのギャツビー氏にパーティに招かれる。ニックがパーティに出てみると、参加者の殆どがギャツビーについて正確なことを知らず、ニックには主催者のギャツビーがパーティの場のどこにいるかさえわからない、しかし、たまたま自分の隣にいた青年が実は―。

働くためにニューヨーク郊外ロング・アイランドにある高級住宅地ウェスト・エッグへと引っ越してくるが、隣の大邸宅では日々豪華なパーティが開かれていて、その庭園には華麗な装いの男女が夜毎に集まっており、彼は否応無くその屋敷の主ジェイ・ギャツビーという人物に興味を抱くが、ある日、そのギャツビー氏にパーティに招かれる。ニックがパーティに出てみると、参加者の殆どがギャツビーについて正確なことを知らず、ニックには主催者のギャツビーがパーティの場のどこにいるかさえわからない、しかし、たまたま自分の隣にいた青年が実は―。 1925年に出版された米国の作家フランシス・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald、1896‐1940/享年44)の超有名作品ですが(原題:The Great Gatsby)、上記のようなところから、ニックとギャツビーの交遊が始まるという初めの方の展開が単純に面白かったです。

1925年に出版された米国の作家フランシス・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald、1896‐1940/享年44)の超有名作品ですが(原題:The Great Gatsby)、上記のようなところから、ニックとギャツビーの交遊が始まるという初めの方の展開が単純に面白かったです。

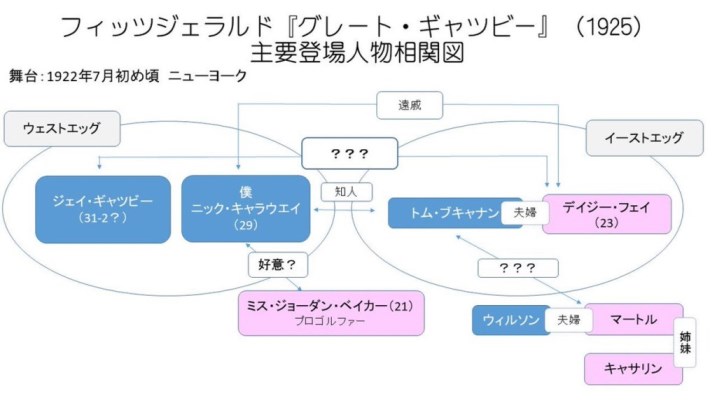

ド主演の映画化作品「華麗なるギャツビー」('74年/米)をテレビで観る機会があって、その上でもう一度、野崎訳及び村上訳を読み返してみると、起きているごたごたの全部が終盤への伏線となっていたことが再認識でき、村上春樹氏が「過不足のない要を得た人物描写、ところどころに現れる深い内省、ヴィジュアルで生々しい動感、良質なセンチメンタリズムと、どれをとっても古典と呼ぶにふさわしい優れた作品となっている」と絶賛しているのが分かる気がしました。

ド主演の映画化作品「華麗なるギャツビー」('74年/米)をテレビで観る機会があって、その上でもう一度、野崎訳及び村上訳を読み返してみると、起きているごたごたの全部が終盤への伏線となっていたことが再認識でき、村上春樹氏が「過不足のない要を得た人物描写、ところどころに現れる深い内省、ヴィジュアルで生々しい動感、良質なセンチメンタリズムと、どれをとっても古典と呼ぶにふさわしい優れた作品となっている」と絶賛しているのが分かる気がしました。

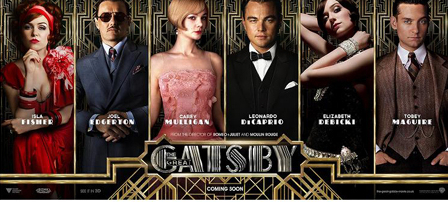

(●2013年にバズ・ラーマン監督、レオナルド・ディカプリオ主演で再映画化された。1974年のジャック・クレイトン監督のロバート・レッドフォード、ミア・ファロー版は、当初はスティーブ・マックィーン、アリ・マックグロー主演で計画されていて、それがこの二人に落ち着いたのだが、村上春樹氏などは「落ち着きが悪い」としていた(ただし、フランシス・フォード・コッポラの脚本を評価していた)。個人的には、デイジー役のミア・ファローは登場するなり心身症的なイメージで、一方、ロバート・レッドフォードは健全すぎたのでアンバランスに感じた。レオナルド・ディカプリオ版におけるディカプリオの方が主人公のイメージに合っていたが(ディカプリオが家系

(●2013年にバズ・ラーマン監督、レオナルド・ディカプリオ主演で再映画化された。1974年のジャック・クレイトン監督のロバート・レッドフォード、ミア・ファロー版は、当初はスティーブ・マックィーン、アリ・マックグロー主演で計画されていて、それがこの二人に落ち着いたのだが、村上春樹氏などは「落ち着きが悪い」としていた(ただし、フランシス・フォード・コッポラの脚本を評価していた)。個人的には、デイジー役のミア・ファローは登場するなり心身症的なイメージで、一方、ロバート・レッドフォードは健全すぎたのでアンバランスに感じた。レオナルド・ディカプリオ版におけるディカプリオの方が主人公のイメージに合っていたが(ディカプリオが家系 的に4分の3ドイツ系であるというのもあるか)、キャリー・マリガン演じるデイジーが、完全にギャツビーを取り巻く俗人たちの1人として埋没していた。セットや衣装はレッドフォード版の方がお金をかけていた。ディカプリオ版も金はかけていたが、CGできらびやかさを出そうとしたりしていて、それが華やかと言うより騒々しい感じがした。目まぐるしく移り変わる映像は、バズ・ラーマン監督の「ムーラン・ルージュ」('01年)あたりからの手法だろう。ディカプリオだから何とか持っているが、「ムーラン・ルージュ」ではユアン・マクレガーもニコール・キッドマンもセット(CG含む)の中に埋もれていた。)

的に4分の3ドイツ系であるというのもあるか)、キャリー・マリガン演じるデイジーが、完全にギャツビーを取り巻く俗人たちの1人として埋没していた。セットや衣装はレッドフォード版の方がお金をかけていた。ディカプリオ版も金はかけていたが、CGできらびやかさを出そうとしたりしていて、それが華やかと言うより騒々しい感じがした。目まぐるしく移り変わる映像は、バズ・ラーマン監督の「ムーラン・ルージュ」('01年)あたりからの手法だろう。ディカプリオだから何とか持っているが、「ムーラン・ルージュ」ではユアン・マクレガーもニコール・キッドマンもセット(CG含む)の中に埋もれていた。)

【1957年文庫化[角川文庫(大貫三郎訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[早川文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[新潮文庫(野崎孝訳『偉大なるギャツビー』)・1989年改版(野崎孝訳『グレート・ギャツビー』)]/1978年再文庫化[旺文社文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1978年再文庫化[集英社文庫(野崎孝訳『偉大なギャツビー』]/2006年新書化[中央公論新社・村上春樹翻訳ライブラリー(『グレート・ギャツビー』]/2009年再文庫化[光文社古典新訳文庫(小川高義訳『グレート・ギャツビー』)】[左]『

【1957年文庫化[角川文庫(大貫三郎訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[早川文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1974年再文庫化[新潮文庫(野崎孝訳『偉大なるギャツビー』)・1989年改版(野崎孝訳『グレート・ギャツビー』)]/1978年再文庫化[旺文社文庫(橋本福夫訳『華麗なるギャツビー』)]/1978年再文庫化[集英社文庫(野崎孝訳『偉大なギャツビー』]/2006年新書化[中央公論新社・村上春樹翻訳ライブラリー(『グレート・ギャツビー』]/2009年再文庫化[光文社古典新訳文庫(小川高義訳『グレート・ギャツビー』)】[左]『

「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジャック・クレイトン●製作:オデヴィッド・メリック●脚本:

「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジャック・クレイトン●製作:オデヴィッド・メリック●脚本:

「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:2013年●制作国:アメリカ●監督:バズ・ラーマン●製作:ダグラス・ウィック/バズ・ラーマン/ルーシー・フィッシャー/キャサリン・ナップマン/キャサリン・マーティン●脚本:バズ・ラーマン/クレイグ・ピアース●撮影:サイモン・ダガン●音楽:クレイグ・アームストロング●原作:スコット・フィッツジェラルド●時間

「華麗なるギャツビー」●原題:THE GREAT GATSBY●制作年:2013年●制作国:アメリカ●監督:バズ・ラーマン●製作:ダグラス・ウィック/バズ・ラーマン/ルーシー・フィッシャー/キャサリン・ナップマン/キャサリン・マーティン●脚本:バズ・ラーマン/クレイグ・ピアース●撮影:サイモン・ダガン●音楽:クレイグ・アームストロング●原作:スコット・フィッツジェラルド●時間 :143分●出演:レオナルド・ディカプリオ/トビー・マグワイア/キャリー・マリガン/ジョエル・エドガートン/アイラ・フィッシャー/ジェイソン・クラーク/エリザベス・デビッキ/ジャック・トンプソン/アミターブ・バッチャン●日本公開:2013/06●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★)

:143分●出演:レオナルド・ディカプリオ/トビー・マグワイア/キャリー・マリガン/ジョエル・エドガートン/アイラ・フィッシャー/ジェイソン・クラーク/エリザベス・デビッキ/ジャック・トンプソン/アミターブ・バッチャン●日本公開:2013/06●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★)

池田亀鑑(いけだ きかん、1896‐1956/享年60)

池田亀鑑(いけだ きかん、1896‐1956/享年60)

中村真一郎 (1918-1997/享年79)

中村真一郎 (1918-1997/享年79)

小林恭二 氏 (作家)

小林恭二 氏 (作家)

本書によれば、18世紀イングランドでは、婚姻が成立する要件として、父母の同意や教会の牧師の前における儀式などが必要とされ、一方、隣地スコットランドでは、当事者の合意のみで成立するとされていたため、イングランドの恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーン(Gretna Green)村の鍛冶屋で結婚式を挙げ、形だけでも同衾して、婚姻証明書を取得し夫婦になるという駆け落ち婚が行われたとのことで、これをグレトナ・グリーン婚と言うそうです。[写真:グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」]

本書によれば、18世紀イングランドでは、婚姻が成立する要件として、父母の同意や教会の牧師の前における儀式などが必要とされ、一方、隣地スコットランドでは、当事者の合意のみで成立するとされていたため、イングランドの恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーン(Gretna Green)村の鍛冶屋で結婚式を挙げ、形だけでも同衾して、婚姻証明書を取得し夫婦になるという駆け落ち婚が行われたとのことで、これをグレトナ・グリーン婚と言うそうです。[写真:グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」]

「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのも凄いですが、そうはさせまいと親が放った追っ手が迫る―などという状況がスリリングで、オペラや演劇の題材にもなり、19世紀まで結構こうした駆け落ち婚はあったようで、また20世紀に入ってからは、このグレトナ・グリーンは、そうした歴史から結婚産業の町となり(「鍛冶屋」と「ホテル」の本家争いの話が、商魂逞しくて面白い)、今も、多くのカップルがこの地で式を挙げるとのこと。[写真: グレトナ・グリーンのポスター写真]

「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのも凄いですが、そうはさせまいと親が放った追っ手が迫る―などという状況がスリリングで、オペラや演劇の題材にもなり、19世紀まで結構こうした駆け落ち婚はあったようで、また20世紀に入ってからは、このグレトナ・グリーンは、そうした歴史から結婚産業の町となり(「鍛冶屋」と「ホテル」の本家争いの話が、商魂逞しくて面白い)、今も、多くのカップルがこの地で式を挙げるとのこと。[写真: グレトナ・グリーンのポスター写真]

実際に今の時代に、そんな故事に憧れこの地で式を挙げる女性なんて、通俗ロマンス小説にどっぷり浸ったタイプかと思いきや、グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」や「ホテル」を訪れるカップルは、自分たちの結婚が「恋愛結婚」であることの証しをその地に求めているようであり、まだまだイギリスでは、結婚は家と家がするものという古いイメージが残っているということなのでしょうか(映画「小さな恋のメロディ」('71年/英)なども、そうしたものからの自由を求める系譜にあるらしい)。

実際に今の時代に、そんな故事に憧れこの地で式を挙げる女性なんて、通俗ロマンス小説にどっぷり浸ったタイプかと思いきや、グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」や「ホテル」を訪れるカップルは、自分たちの結婚が「恋愛結婚」であることの証しをその地に求めているようであり、まだまだイギリスでは、結婚は家と家がするものという古いイメージが残っているということなのでしょうか(映画「小さな恋のメロディ」('71年/英)なども、そうしたものからの自由を求める系譜にあるらしい)。

著者が選んだ「考える人」16人は、小林秀雄、田中小実昌、中野重治、武田百合子、唐木順三、神谷美恵子、長谷川四郎、森有正、深代惇郎、幸田文、植草甚一、吉田健一、色川武大、吉行淳之介、須賀敦子、福田恆存となっていて(作家または文芸評論家ということになる)、著者なりに、これらの先人たちの軌跡を通して、彼らの「考える」スタイルを考察しているといったところでしょうか。

著者が選んだ「考える人」16人は、小林秀雄、田中小実昌、中野重治、武田百合子、唐木順三、神谷美恵子、長谷川四郎、森有正、深代惇郎、幸田文、植草甚一、吉田健一、色川武大、吉行淳之介、須賀敦子、福田恆存となっていて(作家または文芸評論家ということになる)、著者なりに、これらの先人たちの軌跡を通して、彼らの「考える」スタイルを考察しているといったところでしょうか。 小林秀雄と福田恆存を最初と最後にもってきていることで、人選の性格づけがある程度窺える一方、中身はバラエティに富み、(植草甚一が「歩きながら考える人」であるというのは衆目の一致するところだが)武田百合子のような天性の人は、「見る人」であって「考える人」というイメージから外れるような気もしましたが、読んでみて納得、こうして見ると「考える」ということを既成の枠にとらわれず、むしろ自身の読書経験の流れにおいて、自らの思索と関わりの深かった人を取りあげているようでもあります。

小林秀雄と福田恆存を最初と最後にもってきていることで、人選の性格づけがある程度窺える一方、中身はバラエティに富み、(植草甚一が「歩きながら考える人」であるというのは衆目の一致するところだが)武田百合子のような天性の人は、「見る人」であって「考える人」というイメージから外れるような気もしましたが、読んでみて納得、こうして見ると「考える」ということを既成の枠にとらわれず、むしろ自身の読書経験の流れにおいて、自らの思索と関わりの深かった人を取りあげているようでもあります。 それは、1958年生まれの著者が読書体験に嵌まった時分には在命していて、今は故人となっているというのが、もう1つの人選基準になっていることでも窺えますが(後書きには「同時代に同じ空気を吸っていた人たち」とある)、結構、そのころの受験国語で取りあげられていた人が多いのも興味深く、小林秀雄、唐木順三、深代惇郎(天声人語)などは、著者と同世代の人は何度かその書いたものに遭遇しているはずです(吉行淳之介にエッセイから入っていったなどというのも世代を感じる)。

それは、1958年生まれの著者が読書体験に嵌まった時分には在命していて、今は故人となっているというのが、もう1つの人選基準になっていることでも窺えますが(後書きには「同時代に同じ空気を吸っていた人たち」とある)、結構、そのころの受験国語で取りあげられていた人が多いのも興味深く、小林秀雄、唐木順三、深代惇郎(天声人語)などは、著者と同世代の人は何度かその書いたものに遭遇しているはずです(吉行淳之介にエッセイから入っていったなどというのも世代を感じる)。

田中小実昌と色川武大の近似と相違など、誰か論じる人はいないかなあと思っていたのですが(著者は編集者時代にまさに生身のその2人とその場にいたわけなのだが)、見事にそれをやっているし、吉行淳之介と芥川龍之介の対比なども面白かったです(この中で三島由紀夫が「考えない人」に分類されているのも、ある意味当たっていると思った)。

田中小実昌と色川武大の近似と相違など、誰か論じる人はいないかなあと思っていたのですが(著者は編集者時代にまさに生身のその2人とその場にいたわけなのだが)、見事にそれをやっているし、吉行淳之介と芥川龍之介の対比なども面白かったです(この中で三島由紀夫が「考えない人」に分類されているのも、ある意味当たっていると思った)。

太宰 治(1909‐48/享年38)

太宰 治(1909‐48/享年38)

.jpg) 横光利一の『旅愁』の毎日新聞での連載がスタートしたのが昭和12年4月13日で、永井荷風の『濹東綺譚』は、その3日後に朝日新聞での連載が始まったのですが(作者自身は前年に脱稿していた)、鳴り物入りで連載スタートしたヨーロッパ紀行小説『旅愁』(挿画は藤田嗣治)が、玉の井の私娼屈を舞台にした『濹東綺譚』(挿画は木村荘八)の連載が始まるや立場が逆転し、読者も評論家も『濹東綺譚』の方を支持したというのが面白かったです(荷風にしても、欧米滞在経験があり、この作品以前に『ふらんす物語』『あめりか物語』を書いているわけですが)。横光は新聞社に『旅愁』の連載中断を申し入れたそうですが、これは事実上の敗北宣言でしょう。

横光利一の『旅愁』の毎日新聞での連載がスタートしたのが昭和12年4月13日で、永井荷風の『濹東綺譚』は、その3日後に朝日新聞での連載が始まったのですが(作者自身は前年に脱稿していた)、鳴り物入りで連載スタートしたヨーロッパ紀行小説『旅愁』(挿画は藤田嗣治)が、玉の井の私娼屈を舞台にした『濹東綺譚』(挿画は木村荘八)の連載が始まるや立場が逆転し、読者も評論家も『濹東綺譚』の方を支持したというのが面白かったです(荷風にしても、欧米滞在経験があり、この作品以前に『ふらんす物語』『あめりか物語』を書いているわけですが)。横光は新聞社に『旅愁』の連載中断を申し入れたそうですが、これは事実上の敗北宣言でしょう。

斎藤 美奈子 氏

斎藤 美奈子 氏  著者の書き下ろし第2評論集『紅一点論-アニメ・特撮・伝記のヒロイン像』('98年/ビレッジセンター出版局)もなかなか面白かったですが、ストレートにフェミニズム批評的で、その分著者独特の"遊び感"のようなものが今ひとつ感じられなかったのが残念(評価★★★)。

著者の書き下ろし第2評論集『紅一点論-アニメ・特撮・伝記のヒロイン像』('98年/ビレッジセンター出版局)もなかなか面白かったですが、ストレートにフェミニズム批評的で、その分著者独特の"遊び感"のようなものが今ひとつ感じられなかったのが残念(評価★★★)。

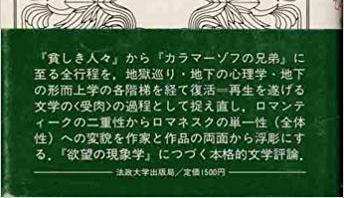

第1・第3章と第2章の繋がりが若干スムーズでないものの(「文芸」と「社会学」が切り離されている感じがする)、各章ごとに読み応えのある1冊でした。著者・作田啓一氏が参照しているルネ・ジラールの『ドストエフスキー―二重性から単一性へ』('83年/叢書・ウニベルシタス)と併せて読むとわかりよいと思います。ルネ・ジラールの『ドストエフスキー』は版元からみても学術書ではありますが(しかもこの叢書は翻訳本限定)、この本に限って言えば200ページ足らずで、箇所によっては作田氏よりもわかりやすく書いてあったりします(ルネ・ジラールは「永遠の夫」の主人公トルソーツキイを「マゾヒスト」であると断定している)。

第1・第3章と第2章の繋がりが若干スムーズでないものの(「文芸」と「社会学」が切り離されている感じがする)、各章ごとに読み応えのある1冊でした。著者・作田啓一氏が参照しているルネ・ジラールの『ドストエフスキー―二重性から単一性へ』('83年/叢書・ウニベルシタス)と併せて読むとわかりよいと思います。ルネ・ジラールの『ドストエフスキー』は版元からみても学術書ではありますが(しかもこの叢書は翻訳本限定)、この本に限って言えば200ページ足らずで、箇所によっては作田氏よりもわかりやすく書いてあったりします(ルネ・ジラールは「永遠の夫」の主人公トルソーツキイを「マゾヒスト」であると断定している)。

中村光夫 (1911‐1988/享年77)

中村光夫 (1911‐1988/享年77)