「●写真集」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3508】 吉田 ルイ子 『ハーレム』

「●日本の主な写真家」の インデックッスへ

室生犀星の詩との"コラボ"。日本の風景美・自然美を詩情豊かに織り成す。

『写真集・詩のふるさと (1958年) 』 濱谷 浩(1915-1999/享年83)

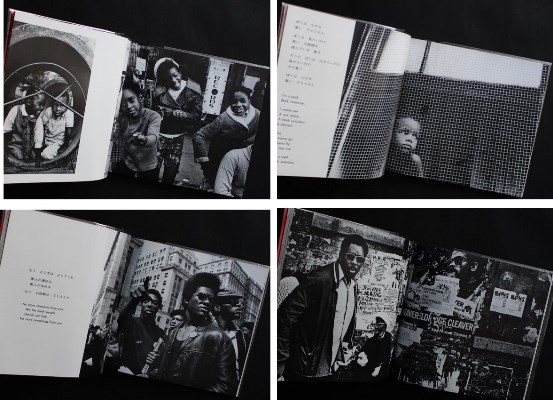

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の初期写真集。1958(昭和33)年、雑誌「婦人公論」の1月号から12月号までの1年間に、詩人・室生犀星(1889-1962)の「わが愛する詩人の伝記」連載の文章に、濱谷浩が写真を撮り下ろして作り上げた詩写真集です。

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の初期写真集。1958(昭和33)年、雑誌「婦人公論」の1月号から12月号までの1年間に、詩人・室生犀星(1889-1962)の「わが愛する詩人の伝記」連載の文章に、濱谷浩が写真を撮り下ろして作り上げた詩写真集です。

室生犀星の「わが愛する詩人の伝記」は、室生犀星が、その交友と、体験と、鑑賞を通して、北原白秋,、高村光太郎、萩原朔太郎、釈迢空、島崎藤村、堀辰雄、立原道造など12人の詩人を、その原風景と併せて(例えば島崎藤村であれば馬籠・千曲川、堀辰雄であれば軽井沢・追分といったように)浮き彫りにしたものです。この写真集も当時の連載を生かし、美しい諧調のモノクロ写真と室生犀星の詩・散文の組み合わせにより、日本の風景美・自然美を詩情豊かに織り成しています(今で言うところの"コラボレーション"か)。

室生犀星の「わが愛する詩人の伝記」は、室生犀星が、その交友と、体験と、鑑賞を通して、北原白秋,、高村光太郎、萩原朔太郎、釈迢空、島崎藤村、堀辰雄、立原道造など12人の詩人を、その原風景と併せて(例えば島崎藤村であれば馬籠・千曲川、堀辰雄であれば軽井沢・追分といったように)浮き彫りにしたものです。この写真集も当時の連載を生かし、美しい諧調のモノクロ写真と室生犀星の詩・散文の組み合わせにより、日本の風景美・自然美を詩情豊かに織り成しています(今で言うところの"コラボレーション"か)。

ただし、濱谷浩自身はあとがきで、「詩のこころを、写真に託すことは到底不可能なことは当然で、詩には詩のこころ、写真には写真のありようがあって、その答えが、写真集『詩のふるさと』になりました」としています。

『雪国』(1956年)、『辺境の町』(1957年)、『裏日本』(1957年)、『見てきた中国』(1958年)に続く5冊目の写真集ですが、先行4冊を、『雪国』を長男に喩え「四人の男の子が、この世に生をうけました」としているのに対し、「今度が五人目の子、優しい女の子、わが家にははじめて女の子が(中略)生まれたのであります」としているのが興味深いです。いずれにせよ、前の4冊も本書も入手しにくくなっているので貴重です。

『雪国―濱谷浩写真』(1956年)/『辺境の町』(1957年)/『裏日本』(1957年)/『写真集 見てきた中国』(1958年)

ただし、元々の室生犀星の文章の方は『我が愛する詩人の伝記』として1960年に中公文庫で文庫化され、さらに1965年に角川文庫で、2016年に講談社文芸文庫で再文庫化されているほか、この写真集『詩のふるさと』と併せた写文集が『写文集―我が愛する詩人の伝記』として「室生犀星没後60年」にあたる2021年に中央公論新社から刊行されています。

《読書MEMO》

●室生犀星(文)・濱谷浩 (写真)『写文集―我が愛する詩人の伝記』目次

●室生犀星(文)・濱谷浩 (写真)『写文集―我が愛する詩人の伝記』目次

北原白秋――柳川

高村光太郎――阿多々良山・阿武隈川

萩原朔太郎――前橋

釈迢空――能登半島

島崎藤村――馬籠・千曲川

堀辰雄――軽井沢・追分

立原道造――軽井沢

津村信夫――戸隠山

山村暮鳥――大洗

百田宗治――大阪

千家元麿――出雲

室生犀星――金沢

『我が愛する詩人の伝記』あとがき 室生犀星

濱谷浩さんのこと 室生犀星

『詩のふるさと』あとがき 濱谷浩

アンリ・カルティエ=ブレッソン(1899-1984)は、激変する世界の国々を訪れ、その歴史的な「決定的瞬間」をカメラに収めたの写真家です。他の写真家の写真集もそうですが、アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真集も大判のものが多く、それに対して本書は、手軽に持ち運びができていいです。63点を所収し、右ページを写真に使い、左ページは余白になっていて、下部左にタイトルや撮られた場所、撮影年が記されています。点数自体はそう多くはないですが、「決定的瞬間」の象徴的作品である「サン=ラザール駅裏」など代表的写真を収め、アンリ・カルティエ=ブレッソンのエッセンスが詰まっているとも言えます。

アンリ・カルティエ=ブレッソン(1899-1984)は、激変する世界の国々を訪れ、その歴史的な「決定的瞬間」をカメラに収めたの写真家です。他の写真家の写真集もそうですが、アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真集も大判のものが多く、それに対して本書は、手軽に持ち運びができていいです。63点を所収し、右ページを写真に使い、左ページは余白になっていて、下部左にタイトルや撮られた場所、撮影年が記されています。点数自体はそう多くはないですが、「決定的瞬間」の象徴的作品である「サン=ラザール駅裏」など代表的写真を収め、アンリ・カルティエ=ブレッソンのエッセンスが詰まっているとも言えます。 それと、前の方はパリを始め、フランスやスペイン、ヨーロッパ各地で撮られた写真が多

それと、前の方はパリを始め、フランスやスペイン、ヨーロッパ各地で撮られた写真が多 いですが、後半になると、中国やインド、アメリカやメキシコなどで撮られたものもあり、世界の国々を訪ねた痕跡が見られます。日本で撮られたものも一葉あり、東京で開かれた自身の写真展で来日した際に撮ったものと思われ、タイトルは「歌舞役者の葬儀」(1965)。この時5カ月くらい日本に滞在していたらしいですが、葬儀の写真が選ばれているのが興味深く思われました(選んだのはロベール・デルピールか)。

いですが、後半になると、中国やインド、アメリカやメキシコなどで撮られたものもあり、世界の国々を訪ねた痕跡が見られます。日本で撮られたものも一葉あり、東京で開かれた自身の写真展で来日した際に撮ったものと思われ、タイトルは「歌舞役者の葬儀」(1965)。この時5カ月くらい日本に滞在していたらしいですが、葬儀の写真が選ばれているのが興味深く思われました(選んだのはロベール・デルピールか)。

林忠彦(1918-1990/享年72)は日本写真界の重鎮として「木村伊兵衛写真賞」「土門拳写真賞」と並んで「林忠彦賞」として日本の三大写真賞にその名を連ねる写真家ですが、その全生涯にわたる作品から1000点を収録した決定版とでも言うべき写真集です。戦前の写真から晩年までを年代順に網羅し、林忠彦の写真家人生を総括した一冊と言え、ページ数 650ペ―ジ、厚さ5.5センチのボリュームになります。

林忠彦(1918-1990/享年72)は日本写真界の重鎮として「木村伊兵衛写真賞」「土門拳写真賞」と並んで「林忠彦賞」として日本の三大写真賞にその名を連ねる写真家ですが、その全生涯にわたる作品から1000点を収録した決定版とでも言うべき写真集です。戦前の写真から晩年までを年代順に網羅し、林忠彦の写真家人生を総括した一冊と言え、ページ数 650ペ―ジ、厚さ5.5センチのボリュームになります。 第1部の戦時下では、松戸飛行場の哨戒出動前の航空兵たちや、昭和17年のシンガポール陥落時の街の賑わい、秋田で材木運搬に携わる女性たちの写真などがあります。

第1部の戦時下では、松戸飛行場の哨戒出動前の航空兵たちや、昭和17年のシンガポール陥落時の街の賑わい、秋田で材木運搬に携わる女性たちの写真などがあります。 第2部の戦後間もない頃の写真には、復員兵・引揚者・戦災孤児の写真や、占領下で復興していく日本の様子を写した写真に続いて、最後に「無頼派の作家たち」として、太宰治や坂口安吾、織田作之助などを撮った、よく知られている写真があります。太宰治を撮ったのは、銀座の酒場「ルパン」に織田作之助を撮りに行ったら、反対側で坂口安吾と並んで「おい、俺も撮れよ」とわめいたベロベロに酔った男がいて、「あの男はいったい何者ですか」と人に訊くと太宰治だったということで、あの写真、"偶然の産物"だったのかあ(太宰が写っている写真の右手前は坂口安吾の背中)。

第2部の戦後間もない頃の写真には、復員兵・引揚者・戦災孤児の写真や、占領下で復興していく日本の様子を写した写真に続いて、最後に「無頼派の作家たち」として、太宰治や坂口安吾、織田作之助などを撮った、よく知られている写真があります。太宰治を撮ったのは、銀座の酒場「ルパン」に織田作之助を撮りに行ったら、反対側で坂口安吾と並んで「おい、俺も撮れよ」とわめいたベロベロに酔った男がいて、「あの男はいったい何者ですか」と人に訊くと太宰治だったということで、あの写真、"偶然の産物"だったのかあ(太宰が写っている写真の右手前は坂口安吾の背中)。 第3部の昭和26年~36年の写真では、冒頭に三島由紀夫など戦後文学の旗手たちの写真があり(後の方に石原慎太郎も裕次郎とともに出てく

第3部の昭和26年~36年の写真では、冒頭に三島由紀夫など戦後文学の旗手たちの写真があり(後の方に石原慎太郎も裕次郎とともに出てく る)、長嶋茂雄、力道山といったスポーツ界のスターの写真もあります。さらに賑わう街の裏表を映した写真があって、サブリナスタイルで街を闊歩する八頭身美人の写真もあれば、ヌード劇場、女相撲、SMショーなどの写真も。しかし、昭和29年に撮られた帰省者で溢れる上野って、当時まだこんな感じかと。都会ばかりでなく地方の農村・漁村の当時の風俗を撮った写真も多数あり

る)、長嶋茂雄、力道山といったスポーツ界のスターの写真もあります。さらに賑わう街の裏表を映した写真があって、サブリナスタイルで街を闊歩する八頭身美人の写真もあれば、ヌード劇場、女相撲、SMショーなどの写真も。しかし、昭和29年に撮られた帰省者で溢れる上野って、当時まだこんな感じかと。都会ばかりでなく地方の農村・漁村の当時の風俗を撮った写真も多数あり ます(昭和28年の復帰時の奄美大島の写真などは貴重)。さらには、昭和30年に渡米した際に撮られた写真も。東海道を撮った写真に続いて第3部の後半には、谷崎潤一郎、川端康成、志賀直哉をはじめ、数多くの作家が登場、「婦人公論」の企画として撮られた小説作品の舞台を探訪した写真群を復刻編集したものがあり、さらに、女優、映画監督、俳優、さまざまな分野の芸術家の写真があり、この有名人の写真の部分だけで140ページほどもあります。

ます(昭和28年の復帰時の奄美大島の写真などは貴重)。さらには、昭和30年に渡米した際に撮られた写真も。東海道を撮った写真に続いて第3部の後半には、谷崎潤一郎、川端康成、志賀直哉をはじめ、数多くの作家が登場、「婦人公論」の企画として撮られた小説作品の舞台を探訪した写真群を復刻編集したものがあり、さらに、女優、映画監督、俳優、さまざまな分野の芸術家の写真があり、この有名人の写真の部分だけで140ページほどもあります。 第4部の昭和39年以降についても、変わりゆく日本の姿を追う一方で、日本の著名な画家や経営者の写真があり、この辺りからカラー写真になってきます。高林庵(奈良慈光院の茶室) など全国の有名な茶室の写真があり、家元を撮った写真も。また、五百羅漢像の写真、旅先で撮った世界中の美しい写真、日本各地の懐かしい風景写真、長崎の海と十字架をモチーフとした写真、維新の英傑・西郷隆盛の跡を追ったや若き英傑の跡を追った長州路の写真、第3部でもあった東海道の写真(箱根杉並木の写真がいい)等々です。

第4部の昭和39年以降についても、変わりゆく日本の姿を追う一方で、日本の著名な画家や経営者の写真があり、この辺りからカラー写真になってきます。高林庵(奈良慈光院の茶室) など全国の有名な茶室の写真があり、家元を撮った写真も。また、五百羅漢像の写真、旅先で撮った世界中の美しい写真、日本各地の懐かしい風景写真、長崎の海と十字架をモチーフとした写真、維新の英傑・西郷隆盛の跡を追ったや若き英傑の跡を追った長州路の写真、第3部でもあった東海道の写真(箱根杉並木の写真がいい)等々です。

『

『

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の先に取り上げた『濱谷浩写真集 市の音―一九三〇年代・東京』('09年/河出書房新社)は濱谷浩の没後10年目の記念写真集でしたが、2015年刊行のこちらは生誕100年の記念写真集です(戦後70年の節目でもある)。民俗学への傾倒とともに人間と風土を見つめ続けた代表作『雪国』、『裏日本』からの抜粋をはじめ、1930年代の写真家としての出発点から1960年代の安保闘争までの国内で撮影された主要なモノクローム作品までの200点を通して、写真家・濱谷浩の足跡を辿ります。

濱谷浩(1915-1999/83歳没)の先に取り上げた『濱谷浩写真集 市の音―一九三〇年代・東京』('09年/河出書房新社)は濱谷浩の没後10年目の記念写真集でしたが、2015年刊行のこちらは生誕100年の記念写真集です(戦後70年の節目でもある)。民俗学への傾倒とともに人間と風土を見つめ続けた代表作『雪国』、『裏日本』からの抜粋をはじめ、1930年代の写真家としての出発点から1960年代の安保闘争までの国内で撮影された主要なモノクローム作品までの200点を通して、写真家・濱谷浩の足跡を辿ります。

ではなぜその写真展が濱谷浩の前中期の作品まで取り上げ、後期作品を取り上げなかったかというと、全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいいとキュレーターが考えたからとのことです。また、戦時中に新潟県高田市に疎開しており(代表作の1つに、1945年8月15日に疎開先の新潟県高田で撮影した《終戦の日の太陽》がある)、「雪国」「裏日本」といった作品に重きを置いた方が、新潟の人たちには親しみやすいということもあったのでしょう。

ではなぜその写真展が濱谷浩の前中期の作品まで取り上げ、後期作品を取り上げなかったかというと、全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいいとキュレーターが考えたからとのことです。また、戦時中に新潟県高田市に疎開しており(代表作の1つに、1945年8月15日に疎開先の新潟県高田で撮影した《終戦の日の太陽》がある)、「雪国」「裏日本」といった作品に重きを置いた方が、新潟の人たちには親しみやすいということもあったのでしょう。 従って、生涯の作品傾向の推移を網羅的にカバーしたものではないというとは踏まえておいて、「雪国」や「裏日本」といったテーマに沿った写真群を眺めると、それはそれで味わい深いものがあり、「全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいい」と考えたキュレーターの意図に、写真集を通して嵌りました。特に、民俗学的記録を超える写真表現を追求した「雪国」「裏日本」を堪能しました(個人的に、自分が昭和30年代に雪国・裏日本に住んでいたということもある)。実際のところ、写真集『雪国』(毎日新聞社)は1956年、『裏日本』(新潮社)1957年の刊行で、今では入手が難しくなっており、「雪国」「裏日本」にフォーカスした本写真集は貴重です。

従って、生涯の作品傾向の推移を網羅的にカバーしたものではないというとは踏まえておいて、「雪国」や「裏日本」といったテーマに沿った写真群を眺めると、それはそれで味わい深いものがあり、「全部取り上げて散漫になるより、ある程度時期を絞った方がいい」と考えたキュレーターの意図に、写真集を通して嵌りました。特に、民俗学的記録を超える写真表現を追求した「雪国」「裏日本」を堪能しました(個人的に、自分が昭和30年代に雪国・裏日本に住んでいたということもある)。実際のところ、写真集『雪国』(毎日新聞社)は1956年、『裏日本』(新潮社)1957年の刊行で、今では入手が難しくなっており、「雪国」「裏日本」にフォーカスした本写真集は貴重です。 って変わって洒落ていて、まさにモダンないい感じです。この人のさらに別の写真集も見てみたくなりました。

って変わって洒落ていて、まさにモダンないい感じです。この人のさらに別の写真集も見てみたくなりました。

日本に残る風俗写真、日常の生活写真を撮ることで、民俗学的記録を超える写真表現を追求した写真家であり、「一九三〇年代・東京」とサブタイルをつけたれた本書も、「浅草歳の市」「世田谷ボロ市」「葛飾八幡宮農具市」「辻売りと看板」という全5章の章立てで分類されています。百数十点ある写真の内、1939年に撮られた写真が多数を占め、今となってはなかなか見ることのできない珍しい写真ばかりですが、民俗学的記録としても価値があるのではないかと思われます。

日本に残る風俗写真、日常の生活写真を撮ることで、民俗学的記録を超える写真表現を追求した写真家であり、「一九三〇年代・東京」とサブタイルをつけたれた本書も、「浅草歳の市」「世田谷ボロ市」「葛飾八幡宮農具市」「辻売りと看板」という全5章の章立てで分類されています。百数十点ある写真の内、1939年に撮られた写真が多数を占め、今となってはなかなか見ることのできない珍しい写真ばかりですが、民俗学的記録としても価値があるのではないかと思われます。 類を売る人、農具を売る人、独楽回しの実演販売、唐傘売り、綿飴売り、かき氷屋、家相方位を説く香具師(ヤシ)、「辻売りと看板」における、先にも出た新聞売り、家の門前で芸能を演じて金品を貰う「門付」の三味線女(1937年に銀座5丁目で撮られたとある)、二輪車を引くうどん売り、同じく二輪車を押すはんぺん売り、天秤棒を担ぐ川魚売り、ほうずき売り、天秤棒を担ぐ豆腐売り(豆腐は昭和30年代までまだリアカーなどで売りに来ていたのではないか)、自転車にリアカーをつないでくるほうき売り、そして旗屋・納豆屋・酒屋・印鑑屋・小間物問屋などの看板等々見ていて飽きません。

類を売る人、農具を売る人、独楽回しの実演販売、唐傘売り、綿飴売り、かき氷屋、家相方位を説く香具師(ヤシ)、「辻売りと看板」における、先にも出た新聞売り、家の門前で芸能を演じて金品を貰う「門付」の三味線女(1937年に銀座5丁目で撮られたとある)、二輪車を引くうどん売り、同じく二輪車を押すはんぺん売り、天秤棒を担ぐ川魚売り、ほうずき売り、天秤棒を担ぐ豆腐売り(豆腐は昭和30年代までまだリアカーなどで売りに来ていたのではないか)、自転車にリアカーをつないでくるほうき売り、そして旗屋・納豆屋・酒屋・印鑑屋・小間物問屋などの看板等々見ていて飽きません。

植田正治(うえだ しょうじ、1913-2000/87歳没)は、出生地である鳥取県境港市を拠点に70年近く活動した写真家で、数ある作品の中でも、鳥取砂丘を舞台にした「砂丘シリーズ」はよ

植田正治(うえだ しょうじ、1913-2000/87歳没)は、出生地である鳥取県境港市を拠点に70年近く活動した写真家で、数ある作品の中でも、鳥取砂丘を舞台にした「砂丘シリーズ」はよ く知られています。人物をオブジェのように配する構図や、逆に物を擬人化するなどの特徴を持ち、土門拳や名取洋之助の時代以降の主観や演出を重視した日本の写真傾向と合致したとのこと(Wikipediaより)。この人の写真を見ていると70年代頃に「アサヒカメラ」(2008年廃刊)などに掲載されていた写真を想起させられます。

く知られています。人物をオブジェのように配する構図や、逆に物を擬人化するなどの特徴を持ち、土門拳や名取洋之助の時代以降の主観や演出を重視した日本の写真傾向と合致したとのこと(Wikipediaより)。この人の写真を見ていると70年代頃に「アサヒカメラ」(2008年廃刊)などに掲載されていた写真を想起させられます。 一方、その後に大きく興隆する広告写真、ファッション写真とも親近性があったこともあり、広く注目されるようになります。個人的にも、作品の中にはバブル期のサントリーの広告を思い出させるものがあったように思います(最近では上田義彦氏のサント

一方、その後に大きく興隆する広告写真、ファッション写真とも親近性があったこともあり、広く注目されるようになります。個人的にも、作品の中にはバブル期のサントリーの広告を思い出させるものがあったように思います(最近では上田義彦氏のサント リー・ウーロン茶の広告を想起させる)。また、1994年には福山雅治のシングル「HELLO」のCDジャケットを手がけています。その間も次第に評価は高まり、その評価はヨーロッパやアメリカにも及びました。海外の写真家で言うと、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどと似ている点もあるように思います(絵画まで範囲を拡げれば、キリコの画風が最も近いかも)。

リー・ウーロン茶の広告を想起させる)。また、1994年には福山雅治のシングル「HELLO」のCDジャケットを手がけています。その間も次第に評価は高まり、その評価はヨーロッパやアメリカにも及びました。海外の写真家で言うと、アンリ・カルティエ=ブレッソンなどと似ている点もあるように思います(絵画まで範囲を拡げれば、キリコの画風が最も近いかも)。

故郷の鳥取県伯耆町に植田正治写真美術館がありますが、何回か東京でも写真展が開かれたことがあり、東京ステーションギャラリーが1993 年に生前最大規模となる回顧展「植田正治の写真」を開催し、さらに没後の2005年12月から2006年2月にかけて東京都写真美術館が開館10周年記念として写真展を開催しています。そして再び東京ステーションギャラリーにて、2013年10月から2014年1月にかけて「生誕100年!植田正治のつくりかた」と銘打った写真展が開催し、公式カタログとして『植田正治のつくりかた』('13年9月/青幻舎)が刊行されています。

故郷の鳥取県伯耆町に植田正治写真美術館がありますが、何回か東京でも写真展が開かれたことがあり、東京ステーションギャラリーが1993 年に生前最大規模となる回顧展「植田正治の写真」を開催し、さらに没後の2005年12月から2006年2月にかけて東京都写真美術館が開館10周年記念として写真展を開催しています。そして再び東京ステーションギャラリーにて、2013年10月から2014年1月にかけて「生誕100年!植田正治のつくりかた」と銘打った写真展が開催し、公式カタログとして『植田正治のつくりかた』('13年9月/青幻舎)が刊行されています。 "公式カタログ"と言っても実質的には大型書籍と言えるもので、『吹き抜ける風:植田正治写真集』が163ページであるのに対し、こちらは224ページとそれを上回るページ数になっています(何れもソフトカバー)。『吹き抜ける風』が刊行された時点で植田正治はすでに亡くなっているため、網羅している写真のうち代表的な作品は重なりますが、『植田正治のつくりかた』の方が「砂丘シリーズ」以外の多様な写真を載せているように思われます(他界する直前に撮られた写真をフィルムから現像したものもある)。

"公式カタログ"と言っても実質的には大型書籍と言えるもので、『吹き抜ける風:植田正治写真集』が163ページであるのに対し、こちらは224ページとそれを上回るページ数になっています(何れもソフトカバー)。『吹き抜ける風』が刊行された時点で植田正治はすでに亡くなっているため、網羅している写真のうち代表的な作品は重なりますが、『植田正治のつくりかた』の方が「砂丘シリーズ」以外の多様な写真を載せているように思われます(他界する直前に撮られた写真をフィルムから現像したものもある)。 とする一連の「綴り方・私の家族」シリーズも、ともに植田の自宅からほど近い弓ヶ浜海岸で撮影されたということで、それを評論家が砂丘と勘違いしてしまったのですが、その勘違いの元となったのは、植田自身がそれらを収めた写真集を「砂丘」のタイトルで一括りにしたことにあるということです。

とする一連の「綴り方・私の家族」シリーズも、ともに植田の自宅からほど近い弓ヶ浜海岸で撮影されたということで、それを評論家が砂丘と勘違いしてしまったのですが、その勘違いの元となったのは、植田自身がそれらを収めた写真集を「砂丘」のタイトルで一括りにしたことにあるということです。 因みに、俳優の佐野史郎が植田正治のファンであり、「もう、作品がいい悪いだけじゃないんですよね。植田さんの才能、技術だけじゃなく、お人柄までも含めて、全てが写真に出ている感じがします」と語っています。佐野史郎は妖怪、ゴジラ、ドラキュラなどのマニアックなファンとしても有名ですが(ゴジラ映画に登場する博士役に憧れて俳優を志した)、かつて画家を目指して美術大学を受験したりした人で、ダリ、マグリットなどのシュールレアリスムの画家が大好きで、漫画家のつげ義春にも造詣が深く、写真家への関心も同じ視覚芸術としての流れでしょうか。

因みに、俳優の佐野史郎が植田正治のファンであり、「もう、作品がいい悪いだけじゃないんですよね。植田さんの才能、技術だけじゃなく、お人柄までも含めて、全てが写真に出ている感じがします」と語っています。佐野史郎は妖怪、ゴジラ、ドラキュラなどのマニアックなファンとしても有名ですが(ゴジラ映画に登場する博士役に憧れて俳優を志した)、かつて画家を目指して美術大学を受験したりした人で、ダリ、マグリットなどのシュールレアリスムの画家が大好きで、漫画家のつげ義春にも造詣が深く、写真家への関心も同じ視覚芸術としての流れでしょうか。

「金沢」は、自分が2歳から小学校2年までと、小学校6年から高校1年まで金沢に住んでいたため、昭和30年代、40年代の金沢を知る身であり、懐かしく写真を見ました。目次が、地理的位置、樺沢の歴史、加賀気質、工芸と伝統、明日への問題、となっているように、シリーズの企画意図が視覚教育の要望に応えようとしたものだったらしく、観光より生活(社会)に視点が置かれていて、暮らしに近い写真が多く収められています。

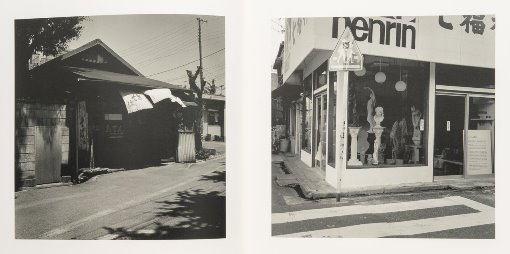

「金沢」は、自分が2歳から小学校2年までと、小学校6年から高校1年まで金沢に住んでいたため、昭和30年代、40年代の金沢を知る身であり、懐かしく写真を見ました。目次が、地理的位置、樺沢の歴史、加賀気質、工芸と伝統、明日への問題、となっているように、シリーズの企画意図が視覚教育の要望に応えようとしたものだったらしく、観光より生活(社会)に視点が置かれていて、暮らしに近い写真が多く収められています。 兼六園や金沢城、尾山神社なども懐かしいことは懐かしいですが、小学校、中学校に通う際にそれに沿って歩いた長い「土塀」の写真がことさら懐かしいです(小学校は今は無き「長土塀小学校」で、「長土塀」という町名は今もある。ただし、土塀は「長町」にもよく見られ、上の左右の写真はいずれも長町にある武家屋敷と土塀)。

兼六園や金沢城、尾山神社なども懐かしいことは懐かしいですが、小学校、中学校に通う際にそれに沿って歩いた長い「土塀」の写真がことさら懐かしいです(小学校は今は無き「長土塀小学校」で、「長土塀」という町名は今もある。ただし、土塀は「長町」にもよく見られ、上の左右の写真はいずれも長町にある武家屋敷と土塀)。 金沢と言えば次は能登。能登半島沖地震からちょうど1年ですが、復興の遅れが心配です(阪神淡路大震災における神戸の復興の目覚ましいスピードなどと比べるとあまりに遅い)。

金沢と言えば次は能登。能登半島沖地震からちょうど1年ですが、復興の遅れが心配です(阪神淡路大震災における神戸の復興の目覚ましいスピードなどと比べるとあまりに遅い)。 た。ヤセの断崖は、映画「

た。ヤセの断崖は、映画「 因みに加賀屋は、震災以降現在も休業が続いていますが、1週間ほど前['24年12月25日]、'26年冬に営業を再開するとの発表がありました。被災した現在の4棟(全233室)は再建せず、敷地内の別の場所に、新しく5階建ての新館を建てるとしています。デザインは建築家の隈研吾氏で、部屋数は50室、部屋は全室オーシャンビューで、温泉の露天風呂や半露天風呂つきを計画していているとのこと。行ってみたいけれど、庶民には簡単に泊まれる宿泊料金帯ではないかもしれません(外国人観光客で埋まりそう)。金沢の懐かしい場所の写真の話から、加賀屋の新館の話になってしまいました。

因みに加賀屋は、震災以降現在も休業が続いていますが、1週間ほど前['24年12月25日]、'26年冬に営業を再開するとの発表がありました。被災した現在の4棟(全233室)は再建せず、敷地内の別の場所に、新しく5階建ての新館を建てるとしています。デザインは建築家の隈研吾氏で、部屋数は50室、部屋は全室オーシャンビューで、温泉の露天風呂や半露天風呂つきを計画していているとのこと。行ってみたいけれど、庶民には簡単に泊まれる宿泊料金帯ではないかもしれません(外国人観光客で埋まりそう)。金沢の懐かしい場所の写真の話から、加賀屋の新館の話になってしまいました。

先月['24年5月]31日に89歳で亡くなった写真家、ジャーナリストの

先月['24年5月]31日に89歳で亡くなった写真家、ジャーナリストの 吉田ルイ子(1934-2024)の写真集で、ルポルタージュ『ハーレムの熱い日々』('72年/講談社)と並んで、初期の代表作です。(●没後2ヵ月して『

吉田ルイ子(1934-2024)の写真集で、ルポルタージュ『ハーレムの熱い日々』('72年/講談社)と並んで、初期の代表作です。(●没後2ヵ月して『 その後も、「人種差別」「子供」「女性」などを主なテーマとして、長年写真・テキストを織り交ぜた刊行物を発表してきた彼女でしたが、ニューヨーク在住中に、ハーレムで撮った写真が高く評価され、1968年に公共広告賞を受賞したのがフォトジャーナリストとしてのキャリアのスタートであり、やはりこの「ハーレム」という対象は、彼女の原点的なものと言えるでしょう。

その後も、「人種差別」「子供」「女性」などを主なテーマとして、長年写真・テキストを織り交ぜた刊行物を発表してきた彼女でしたが、ニューヨーク在住中に、ハーレムで撮った写真が高く評価され、1968年に公共広告賞を受賞したのがフォトジャーナリストとしてのキャリアのスタートであり、やはりこの「ハーレム」という対象は、彼女の原点的なものと言えるでしょう。 フリカ系アメリカ人の男性と日系人女性との間に生まれた少年"Zulu"との出会いに始まり、少年の視点を織り交ぜながら一冊の写真集に仕上げているのも成功していると思います(Zulu とは長年にわたって手紙などで交流を続け、30数年ぶりに再会し、2012年の写真展「吉田ルイ子の世界」では、お祝いのメッセージが届いたという)。

フリカ系アメリカ人の男性と日系人女性との間に生まれた少年"Zulu"との出会いに始まり、少年の視点を織り交ぜながら一冊の写真集に仕上げているのも成功していると思います(Zulu とは長年にわたって手紙などで交流を続け、30数年ぶりに再会し、2012年の写真展「吉田ルイ子の世界」では、お祝いのメッセージが届いたという)。

そう言えば、森村誠一原作の角川映画「

そう言えば、森村誠一原作の角川映画「

写真家である著者が、評論家・

写真家である著者が、評論家・

いやー、生々しいなあ。文章だけならそうでもないのだけれども、写真の力はやはり凄いなあと思いました(図書館から大判本を借りたが、やはり写真自体は大判本で観るのがいい。オリジナルにはカラー写真が何点かあるが、文庫版はすべてモノクロになっている)。著者は、写真家の荒木経惟氏と交流があるようですが(写真に何度も登場する)、彼女の撮る写真もやや荒木氏の撮るものに通じるところがあるように思いました。

いやー、生々しいなあ。文章だけならそうでもないのだけれども、写真の力はやはり凄いなあと思いました(図書館から大判本を借りたが、やはり写真自体は大判本で観るのがいい。オリジナルにはカラー写真が何点かあるが、文庫版はすべてモノクロになっている)。著者は、写真家の荒木経惟氏と交流があるようですが(写真に何度も登場する)、彼女の撮る写真もやや荒木氏の撮るものに通じるところがあるように思いました。

著者が坪内祐三に「好きな人ができたから家を出ようと思う」と泣きながら言ったら、「美子ちゃんはアーティストなんだから好きにすればいい」と言ったとのことで、坪内祐三の優しさもちょっと尋常ではないという感じがします。

著者が坪内祐三に「好きな人ができたから家を出ようと思う」と泣きながら言ったら、「美子ちゃんはアーティストなんだから好きにすればいい」と言ったとのことで、坪内祐三の優しさもちょっと尋常ではないという感じがします。

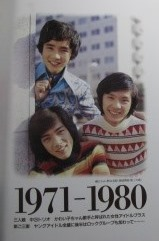

マガジンハウスという出版社は、1983年に平凡出版から社名変更しましたが、「週刊平凡」(1959年創刊)や「平凡パンチ」(1964年創刊)といった雑誌をよく知る世代は、平凡出版という社名の方がこれらの雑誌とリンクしやすいかもしれません。この平凡出版という社名は、1954年に凡人社が組織変更されて生まれたもので、その凡人社の創立が1945(昭和20)年であり、その年の11月に月刊「平凡」が創刊され、当初は文芸誌としてスタートしたのが、やがて大衆娯楽誌、アイドル雑誌へと変遷していきます。

マガジンハウスという出版社は、1983年に平凡出版から社名変更しましたが、「週刊平凡」(1959年創刊)や「平凡パンチ」(1964年創刊)といった雑誌をよく知る世代は、平凡出版という社名の方がこれらの雑誌とリンクしやすいかもしれません。この平凡出版という社名は、1954年に凡人社が組織変更されて生まれたもので、その凡人社の創立が1945(昭和20)年であり、その年の11月に月刊「平凡」が創刊され、当初は文芸誌としてスタートしたのが、やがて大衆娯楽誌、アイドル雑誌へと変遷していきます。

こうしてみると、引退したりいなくなったりしている人もいるけれど、今も頑張っている人も結構いるなという感じです。でも、アイドルという視点でみると、当時においても「ちょっと前」の姿ということになる人が殆どでしょうか。山口百恵は1980年に結婚引退しているし、松田聖子は1985年に結婚、まあ、翌年、神田正輝との間の長女・沙也加を出産後も、すぐに休業前と変わらず"アイドル歌手"として活躍はしたけれど...。

こうしてみると、引退したりいなくなったりしている人もいるけれど、今も頑張っている人も結構いるなという感じです。でも、アイドルという視点でみると、当時においても「ちょっと前」の姿ということになる人が殆どでしょうか。山口百恵は1980年に結婚引退しているし、松田聖子は1985年に結婚、まあ、翌年、神田正輝との間の長女・沙也加を出産後も、すぐに休業前と変わらず"アイドル歌手"として活躍はしたけれど...。

合間に、総集編として、Ⅰ.1945~1959、Ⅱ.1960~1970、Ⅲ.1971~1980、Ⅳ.1981~1987 というコーナーが挟まっていて、歴史ある雑誌の全体の振り返りとなっていて、この中で、例えば50年代であれば、石原裕次郎と美空ひばりのツーショットや美空ひばり・江利チエミ・雪村いづみの三人娘、60年代であれば、

合間に、総集編として、Ⅰ.1945~1959、Ⅱ.1960~1970、Ⅲ.1971~1980、Ⅳ.1981~1987 というコーナーが挟まっていて、歴史ある雑誌の全体の振り返りとなっていて、この中で、例えば50年代であれば、石原裕次郎と美空ひばりのツーショットや美空ひばり・江利チエミ・雪村いづみの三人娘、60年代であれば、 橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦の御三家、70年代であれば小柳ルミ子・南沙織・天地真理の新三人娘やピンク・レディーなどの写真も見られます。

橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦の御三家、70年代であれば小柳ルミ子・南沙織・天地真理の新三人娘やピンク・レディーなどの写真も見られます。 イドルが中心になっていて、いつの時代にもアイドルというのはいたのでしょうけれど(そのアイドルと共に歩んできたのが「平凡」とか「明星」といった雑誌)、その頃が一番その言葉がぴったりくる〈アイドルの時代〉だったのかなという気がします。そういう〈アイドルの時代〉のピークが過ぎたことが休刊の原因ではないかなあ(因みに、1959年5月創刊の「週刊平凡」も、1987年10月をもって休刊となっている)。

イドルが中心になっていて、いつの時代にもアイドルというのはいたのでしょうけれど(そのアイドルと共に歩んできたのが「平凡」とか「明星」といった雑誌)、その頃が一番その言葉がぴったりくる〈アイドルの時代〉だったのかなという気がします。そういう〈アイドルの時代〉のピークが過ぎたことが休刊の原因ではないかなあ(因みに、1959年5月創刊の「週刊平凡」も、1987年10月をもって休刊となっている)。

2000年以降の横尾忠則の絵画作品を代表する「Y字路」シリーズの"集大成本"で(2006年にいったん『横尾忠則 Y字路』(東方出版)が刊行されている)、2000年から2015年までの間に描かれた150点の作品が年代順に掲載されています。イラストレーターとして、または美術家として、或はさらに幅広く芸術家として活動する横尾忠則氏ですが、画家としての活動の中心はやはりこの「Y字路」シリーズでしょうか。日本のY字路を描いたものでありながら、海外でも高い評価を得ているようです。

2000年以降の横尾忠則の絵画作品を代表する「Y字路」シリーズの"集大成本"で(2006年にいったん『横尾忠則 Y字路』(東方出版)が刊行されている)、2000年から2015年までの間に描かれた150点の作品が年代順に掲載されています。イラストレーターとして、または美術家として、或はさらに幅広く芸術家として活動する横尾忠則氏ですが、画家としての活動の中心はやはりこの「Y字路」シリーズでしょうか。日本のY字路を描いたものでありながら、海外でも高い評価を得ているようです。

シリーズは「暗夜光路N市-Ⅰ」からスタートし、「暗夜光路N市-Ⅴ」までが2000年の作品で、以降、2001年になって、「暗夜光路 眠れない街」「暗夜光路 赤い街」などと続き、「暗夜光路 T市のY字路」あたりから西脇市に限定しななくなっています。さらに、同年の「暗夜光路 赤い闇から」あたり

シリーズは「暗夜光路N市-Ⅰ」からスタートし、「暗夜光路N市-Ⅴ」までが2000年の作品で、以降、2001年になって、「暗夜光路 眠れない街」「暗夜光路 赤い街」などと続き、「暗夜光路 T市のY字路」あたりから西脇市に限定しななくなっています。さらに、同年の「暗夜光路 赤い闇から」あたり

から、必ずしも写実性に捉われなくなっているように思われます。更に2002年からは昼間の光景も描くようになり、また、様々な画風やタッチを駆使するようになって、2012年後半になるともう当初のシンメトリックな構図は維持されていないものが多くなっています。横尾氏がこの作品集を『全Y字路』と名付けたのは、バリ

から、必ずしも写実性に捉われなくなっているように思われます。更に2002年からは昼間の光景も描くようになり、また、様々な画風やタッチを駆使するようになって、2012年後半になるともう当初のシンメトリックな構図は維持されていないものが多くなっています。横尾氏がこの作品集を『全Y字路』と名付けたのは、バリ エーションが極みに達したため、ここで区切りをつけるという意図もあったようです。

エーションが極みに達したため、ここで区切りをつけるという意図もあったようです。

この作品集の6年前に『東京Y字路』('09年/国書刊行会)という横尾氏による「Y字路」を撮った写真集が刊行されていて、この写真集も東京都内(都下、島嶼部を含む)の「Y字路」を撮った写真ばかり約250点ほど収められています。東京都内だけでもこんなに「Y字路」リサーチして写真に収めているのかと驚くやら感心するやらです

この作品集の6年前に『東京Y字路』('09年/国書刊行会)という横尾氏による「Y字路」を撮った写真集が刊行されていて、この写真集も東京都内(都下、島嶼部を含む)の「Y字路」を撮った写真ばかり約250点ほど収められています。東京都内だけでもこんなに「Y字路」リサーチして写真に収めているのかと驚くやら感心するやらです が、東京の「Y字路」を描くようになった頃には、必ずしも一つの写真を元に写実的に描くのではなく、思い切ってデフォルメしたり、いくつかの写真のイメージをミックスさせたりすることも行っていたようです。

が、東京の「Y字路」を描くようになった頃には、必ずしも一つの写真を元に写実的に描くのではなく、思い切ってデフォルメしたり、いくつかの写真のイメージをミックスさせたりすることも行っていたようです。

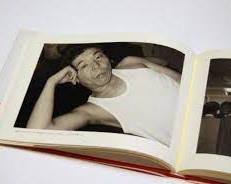

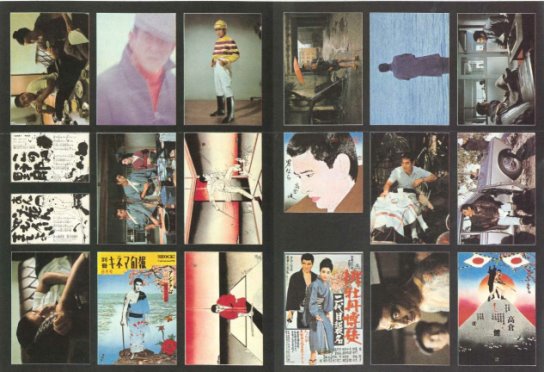

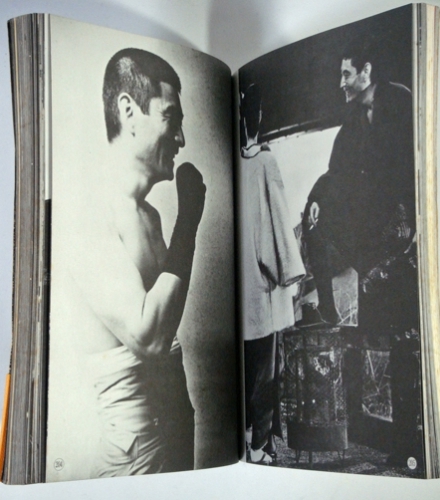

1971年に刊行されたものの、版元の倒産や東映による販売差し止め等の事情により書店店頭に並ぶことのなかった写真集の38年ぶりの復刻リニューアル版で、遠藤努撮影による俳優・高倉健(1931-2014)のスチール写真を中心に、プライベート写真やスナップも含め、横尾忠則が編集した370ページあまりの写真集です。細江英公、立木義浩、森山大道、石黒健治ほか写真家の作品、横尾忠則による高倉健インタビュー・年譜なども収録されています。

1971年に刊行されたものの、版元の倒産や東映による販売差し止め等の事情により書店店頭に並ぶことのなかった写真集の38年ぶりの復刻リニューアル版で、遠藤努撮影による俳優・高倉健(1931-2014)のスチール写真を中心に、プライベート写真やスナップも含め、横尾忠則が編集した370ページあまりの写真集です。細江英公、立木義浩、森山大道、石黒健治ほか写真家の作品、横尾忠則による高倉健インタビュー・年譜なども収録されています。 よるヌード写真5枚とその間にヘンリー・フォンダのポートレイト(インタビューによればヘンリー・フォンダは高倉健の好きな俳優)、なぜか乳牛を撮ったものなどイメージ写真が挿入されていて、次に1ページ9点、8ページにわたって、高倉健の映画撮影の際などに撮られたスナップ写真やそれに混じって横尾氏による高倉健のイラストレーションが続き、続いて12ページほどの高倉健に対する質問状形式のインタビューがあり、年譜が3ページあって、さらに高倉健の赤ちゃんの時から明治大学1年生の時までのポートレイト的な写真が続き、ここまででで60ページになります。

よるヌード写真5枚とその間にヘンリー・フォンダのポートレイト(インタビューによればヘンリー・フォンダは高倉健の好きな俳優)、なぜか乳牛を撮ったものなどイメージ写真が挿入されていて、次に1ページ9点、8ページにわたって、高倉健の映画撮影の際などに撮られたスナップ写真やそれに混じって横尾氏による高倉健のイラストレーションが続き、続いて12ページほどの高倉健に対する質問状形式のインタビューがあり、年譜が3ページあって、さらに高倉健の赤ちゃんの時から明治大学1年生の時までのポートレイト的な写真が続き、ここまででで60ページになります。

その後はすべてモノクロで310ページ分、各ページ断ち落としで高倉健の映画スチール、撮影現場などでのスナップ写真が続き、そのうちの7割が東映のスチールカメラマンだった遠藤努氏の撮影によるもので、残りの3割は石黒健治氏の雑誌発表の写真や新たに撮り直した写真などとなっています。ですから、ボリューム比率からすると遠藤努、石黒健治両氏による写真集と言えなくもないですが、上記の60ページまでの構成から窺えるように、また、表紙デザインなどからも窺えるように、横尾忠則氏の編集色がはっきり出ている写真集でもあります。

その後はすべてモノクロで310ページ分、各ページ断ち落としで高倉健の映画スチール、撮影現場などでのスナップ写真が続き、そのうちの7割が東映のスチールカメラマンだった遠藤努氏の撮影によるもので、残りの3割は石黒健治氏の雑誌発表の写真や新たに撮り直した写真などとなっています。ですから、ボリューム比率からすると遠藤努、石黒健治両氏による写真集と言えなくもないですが、上記の60ページまでの構成から窺えるように、また、表紙デザインなどからも窺えるように、横尾忠則氏の編集色がはっきり出ている写真集でもあります。

収められているのが70年代以前の、「日本侠客伝」シリーズ('64年スタート)、「網走番外地」シリーズ('65年スタート)、「昭和残侠伝」シリーズ('65年スタート)に出まくっている頃の高倉健のスチール写真、スナップ写真が大半で(その時点ですでにネガが棄却されていたものが殆どで、プリントされた印画紙を撮り直しているため、コラージュ的な雰囲気がある)、高倉健の"原点"的なものが感じられるとともに、60年代から70年代にかけての"時代"を感じさせるものにもなっています。そのことは、それだけ高倉健という俳優が、その時代の何かを背負っていたということなのかもしれません(後の人が彼に"時"を重ねたとも言える)。

収められているのが70年代以前の、「日本侠客伝」シリーズ('64年スタート)、「網走番外地」シリーズ('65年スタート)、「昭和残侠伝」シリーズ('65年スタート)に出まくっている頃の高倉健のスチール写真、スナップ写真が大半で(その時点ですでにネガが棄却されていたものが殆どで、プリントされた印画紙を撮り直しているため、コラージュ的な雰囲気がある)、高倉健の"原点"的なものが感じられるとともに、60年代から70年代にかけての"時代"を感じさせるものにもなっています。そのことは、それだけ高倉健という俳優が、その時代の何かを背負っていたということなのかもしれません(後の人が彼に"時"を重ねたとも言える)。

「付録」リーフレットなどによれば、本書のオリジナル版は1971年に都市出版社から刊行され、前述の通り色々な事情があってそのオリジナル版が書店に並ぶことはなく、その一部は古書店に流通しただけだけだったとのことですが、それよりも以前に、その本の元になった『高倉健賛江』('68年/天声出版)というものがあり、こちらは、出版社に突発事故が生じ、見本数冊を作っただけで出版さえ実現しなかったとのことです。復刻リニューアル版では、函のデザインに「高倉健賛江」のカバーを使用し、本体には「憂魂、高倉健」のカバー写真を使用するなどして、「高倉健賛江」と「憂魂、高倉健」を合体させた形となっています。

「付録」リーフレットなどによれば、本書のオリジナル版は1971年に都市出版社から刊行され、前述の通り色々な事情があってそのオリジナル版が書店に並ぶことはなく、その一部は古書店に流通しただけだけだったとのことですが、それよりも以前に、その本の元になった『高倉健賛江』('68年/天声出版)というものがあり、こちらは、出版社に突発事故が生じ、見本数冊を作っただけで出版さえ実現しなかったとのことです。復刻リニューアル版では、函のデザインに「高倉健賛江」のカバーを使用し、本体には「憂魂、高倉健」のカバー写真を使用するなどして、「高倉健賛江」と「憂魂、高倉健」を合体させた形となっています。

土田 ヒロミ(1939- )

土田 ヒロミ(1939- ) 写真家が、2011年3月11日の東日本大震災の後、同年6月に川内村、葛尾村、飯舘村に入って2日の撮影をし、以降2018年1月までの6年半の間に120回現地に足を運んで撮った写真を集めたもので、そうして撮った5万点のなかから190点が選ばれています。

写真家が、2011年3月11日の東日本大震災の後、同年6月に川内村、葛尾村、飯舘村に入って2日の撮影をし、以降2018年1月までの6年半の間に120回現地に足を運んで撮った写真を集めたもので、そうして撮った5万点のなかから190点が選ばれています。

写真家・渡辺兼人(かねんど)の写真集。1947年生まれなので、先に取り上げた篠山紀信氏などよりは下の世代にあたり、活動期は1970年以降。ただし、マスコミに顔出しするようなことはあまりないですが、写真展は定期的に開いているようです。1992年に第7回「木村伊兵衛写真賞」を受賞し、既に大御所と言えるかと思いますが、写真集はあまり多くないなあと思ったら、写真展の方に注力しているようです。

写真家・渡辺兼人(かねんど)の写真集。1947年生まれなので、先に取り上げた篠山紀信氏などよりは下の世代にあたり、活動期は1970年以降。ただし、マスコミに顔出しするようなことはあまりないですが、写真展は定期的に開いているようです。1992年に第7回「木村伊兵衛写真賞」を受賞し、既に大御所と言えるかと思いますが、写真集はあまり多くないなあと思ったら、写真展の方に注力しているようです。

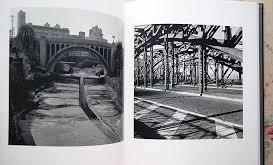

このモノクロ写真集は、1973年から1980年まで撮影された写真作品を収め、1980年に金井美恵子の小説との共著として新潮社から刊行されており、『既視の町』というのはその時二人が考えたタイトルだそうです。その本の写真の部分を残すために再構成したのが本書で、1980年の単行本に収録された写真53点のうち4点ネガが存在せず、一方、未収録・未発表写真を何点か加えて作った「完全版」であるとのことです。

このモノクロ写真集は、1973年から1980年まで撮影された写真作品を収め、1980年に金井美恵子の小説との共著として新潮社から刊行されており、『既視の町』というのはその時二人が考えたタイトルだそうです。その本の写真の部分を残すために再構成したのが本書で、1980年の単行本に収録された写真53点のうち4点ネガが存在せず、一方、未収録・未発表写真を何点か加えて作った「完全版」であるとのことです。 したがって、プラネタリウム、高速道路、工場、河、電車が吸い込まれていくビル(銀座線渋谷駅か)、ショウウィンドウ、ビルボード、家、道路、クルマ、干された布団等々、日常見かけるものが多く被写体になっていますが、撮影されたのが昭和48年から55年ということになり、どこか懐かしさを覚えます(取り壊し前のの工場とか、開発前の空き地みたいな写真も多い)。ありきたりの光景にも見えて、不遜にも自分もこれくらい撮れるのではないかと思ってしまうけれども、技術面もさることながら、そもそも、いざ今の時点で同じような光景を探すとなると、意外とたいへんかも。

したがって、プラネタリウム、高速道路、工場、河、電車が吸い込まれていくビル(銀座線渋谷駅か)、ショウウィンドウ、ビルボード、家、道路、クルマ、干された布団等々、日常見かけるものが多く被写体になっていますが、撮影されたのが昭和48年から55年ということになり、どこか懐かしさを覚えます(取り壊し前のの工場とか、開発前の空き地みたいな写真も多い)。ありきたりの光景にも見えて、不遜にも自分もこれくらい撮れるのではないかと思ってしまうけれども、技術面もさることながら、そもそも、いざ今の時点で同じような光景を探すとなると、意外とたいへんかも。 1947年東京生まれ。1969年、東京綜合写真専門学校卒業。1973年に初の個展「暗黒の夢想」(ニコンサロン)を開催して以降、展覧会を中心に写真作品を発表。1982年、写真集『既視の街』(金井美恵子・文)および個展「既視の街」により第7回木村伊兵衛写真賞受賞。2015年には完全版となる新編集の写真集『既視の街』(東京綜合写真専門学校出版局)を刊行。2017年から2019年にかけてAG+ Galleryでこれまでの作品を振り返る7回連続の個展を開催。全7巻の写真集『断片的資料・渡辺兼人の世界I~VII』(AG+ Gallery)を刊行した。そのほかの写真集に『渡辺兼人』(京都現代美術館 何必館)がある。

1947年東京生まれ。1969年、東京綜合写真専門学校卒業。1973年に初の個展「暗黒の夢想」(ニコンサロン)を開催して以降、展覧会を中心に写真作品を発表。1982年、写真集『既視の街』(金井美恵子・文)および個展「既視の街」により第7回木村伊兵衛写真賞受賞。2015年には完全版となる新編集の写真集『既視の街』(東京綜合写真専門学校出版局)を刊行。2017年から2019年にかけてAG+ Galleryでこれまでの作品を振り返る7回連続の個展を開催。全7巻の写真集『断片的資料・渡辺兼人の世界I~VII』(AG+ Gallery)を刊行した。そのほかの写真集に『渡辺兼人』(京都現代美術館 何必館)がある。

写真家・篠山紀信氏が横尾忠則氏を1968年から70年代半ばにかけて撮り続けた写真を主とした写真集です。横尾忠則の出身地・兵庫県西脇市にある「横尾忠則現代美術館」が、2012年11月の開館以来8つの目の企画展として2014年10月から2015年1月までこの一連の写真を特集し(横尾忠則はこの場合"被写体"であり、篠山紀信は初めて横尾忠則以外の作家として当館企画展の主役になったことになる)、その開催に合わせて、オリジナルの写真集から厳選するとともに、横尾忠則のその後に撮影された写真などを加えて再構成して2014年10月に芸術新聞社より再刊行されました。

写真家・篠山紀信氏が横尾忠則氏を1968年から70年代半ばにかけて撮り続けた写真を主とした写真集です。横尾忠則の出身地・兵庫県西脇市にある「横尾忠則現代美術館」が、2012年11月の開館以来8つの目の企画展として2014年10月から2015年1月までこの一連の写真を特集し(横尾忠則はこの場合"被写体"であり、篠山紀信は初めて横尾忠則以外の作家として当館企画展の主役になったことになる)、その開催に合わせて、オリジナルの写真集から厳選するとともに、横尾忠則のその後に撮影された写真などを加えて再構成して2014年10月に芸術新聞社より再刊行されました。 当初は、横尾忠則と彼に影響を与えた人物、彼にとっての往年のアイドルや畏敬する人物との2ショットがメインで、谷内六郎、横山隆一、鶴田浩二、嵐寛寿郎、川上哲治、山川惣治、手塚治虫、石原裕次郎、田中一光、亀倉雄策など、今はもう亡くなってしまった人が多いなあと('14年に亡くなった高倉健もそのうちの一人。和田誠氏も今年['19年]10月に亡くなったなあ)。そんな中、美輪明宏や浅丘ルリ子などとのツーショットもあり、共に撮影されたのは'68年。永い付き合いなのでしょう。'76年に撮られた瀬戸内寂聴と一緒にいる写真もあります。そう言えば、今この二人、朝日系(週刊朝日、朝日新聞等)で往復書簡を公開していますが、瀬戸内寂聴さん97歳、横尾氏83歳かあ。道理で何となくあの世の話が多くなる?(横尾氏ももともスピリチュアル系)

当初は、横尾忠則と彼に影響を与えた人物、彼にとっての往年のアイドルや畏敬する人物との2ショットがメインで、谷内六郎、横山隆一、鶴田浩二、嵐寛寿郎、川上哲治、山川惣治、手塚治虫、石原裕次郎、田中一光、亀倉雄策など、今はもう亡くなってしまった人が多いなあと('14年に亡くなった高倉健もそのうちの一人。和田誠氏も今年['19年]10月に亡くなったなあ)。そんな中、美輪明宏や浅丘ルリ子などとのツーショットもあり、共に撮影されたのは'68年。永い付き合いなのでしょう。'76年に撮られた瀬戸内寂聴と一緒にいる写真もあります。そう言えば、今この二人、朝日系(週刊朝日、朝日新聞等)で往復書簡を公開していますが、瀬戸内寂聴さん97歳、横尾氏83歳かあ。道理で何となくあの世の話が多くなる?(横尾氏ももともスピリチュアル系)

この写真集に見られる特徴として、1970年に横尾氏が兵庫県西脇市に帰郷した際に、友人、知人、恩師、身内らとフレームに収まったことから横尾氏の作風が変化し、横尾氏が著名人たちが写った写真は時代の息吹きを生々しく留めるようになる一方、それまでの若い横井氏はどこか突っ張った感じもあるのに対し(それは70年代に入っても続く)、同じ70年代に西脇市で撮られた写真は、ほのぼのとした、帰省してくつろいでいる東京人(元は地方人)といった感じで、この違いが見られるのが、もしかしたらこの写真集の最大の妙ではないかという気がします(横尾氏はこの写真をもとに《記憶の鎮魂歌》(1994)という作品に絵画化している)。

この写真集に見られる特徴として、1970年に横尾氏が兵庫県西脇市に帰郷した際に、友人、知人、恩師、身内らとフレームに収まったことから横尾氏の作風が変化し、横尾氏が著名人たちが写った写真は時代の息吹きを生々しく留めるようになる一方、それまでの若い横井氏はどこか突っ張った感じもあるのに対し(それは70年代に入っても続く)、同じ70年代に西脇市で撮られた写真は、ほのぼのとした、帰省してくつろいでいる東京人(元は地方人)といった感じで、この違いが見られるのが、もしかしたらこの写真集の最大の妙ではないかという気がします(横尾氏はこの写真をもとに《記憶の鎮魂歌》(1994)という作品に絵画化している)。 因みに、本書によると、三島由紀夫は生前に横尾氏と篠山氏に、篠山氏のカメラで三島と横尾氏が様々な死に様を演じるという『男の死』という企画を持ちかけたことがあったそうです。この企画は、三島のパートは順調に撮影が進んだものの、横尾氏のパートの方が西脇への旅行後に横尾氏が病気入院することになって停滞し、同年11月の三島の自決によって完成を見ず、それまで撮影されていた部分も一部のカットを除いて封印されてしまったそうです。篠山紀信の撮った三島のパートをもっと見てみたい気もします(公開されているもので有名なものとしては、三島をモデルに彼をベラスケスを模した「

因みに、本書によると、三島由紀夫は生前に横尾氏と篠山氏に、篠山氏のカメラで三島と横尾氏が様々な死に様を演じるという『男の死』という企画を持ちかけたことがあったそうです。この企画は、三島のパートは順調に撮影が進んだものの、横尾氏のパートの方が西脇への旅行後に横尾氏が病気入院することになって停滞し、同年11月の三島の自決によって完成を見ず、それまで撮影されていた部分も一部のカットを除いて封印されてしまったそうです。篠山紀信の撮った三島のパートをもっと見てみたい気もします(公開されているもので有名なものとしては、三島をモデルに彼をベラスケスを模した「

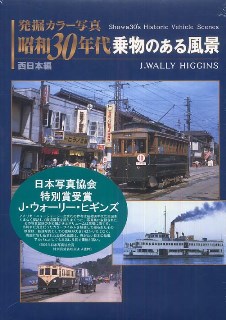

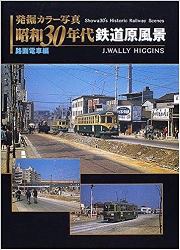

昭和30年代にアメリカ軍の軍属として来日し、更に国鉄の顧問に就任して、趣味の鉄道写真を撮り続けたジェイ・ウォーリー・ヒギンズ氏(1927年生まれ、本書刊行時点で91歳)による、当時の写真を集めた写真集。プロの写真家ではないのに、これだけ東京および全国各地の鉄道写真を撮りためていたというのはスゴイなあと思いました。

昭和30年代にアメリカ軍の軍属として来日し、更に国鉄の顧問に就任して、趣味の鉄道写真を撮り続けたジェイ・ウォーリー・ヒギンズ氏(1927年生まれ、本書刊行時点で91歳)による、当時の写真を集めた写真集。プロの写真家ではないのに、これだけ東京および全国各地の鉄道写真を撮りためていたというのはスゴイなあと思いました。 東京で路面電車となると、やはり都電がメインになります。今は都電荒川線しかないけれど(「東京さくらトラム」という愛称のようだ)、昭和30年代には都内のあちこちに都電が見られたことが分かります。ローカル編では、個人的には昭和39年に福井市に居たため、その頃街中を走っていた路面電車の写真が懐かしかったです。

東京で路面電車となると、やはり都電がメインになります。今は都電荒川線しかないけれど(「東京さくらトラム」という愛称のようだ)、昭和30年代には都内のあちこちに都電が見られたことが分かります。ローカル編では、個人的には昭和39年に福井市に居たため、その頃街中を走っていた路面電車の写真が懐かしかったです。

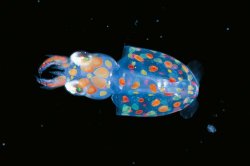

同じ版元により前年に刊行された写真図鑑

同じ版元により前年に刊行された写真図鑑 内容的にも拙速感は無く、前の『世界の美しい透明な生き物』のソフトカバーから今回はハードカバーになり、写真の充実度・美しさのレベルも前回同様に高く、イカ・タコに特化した分、こちらの方が若干は玄人好み(生物図鑑ファン(?)好み)かもしれません。

内容的にも拙速感は無く、前の『世界の美しい透明な生き物』のソフトカバーから今回はハードカバーになり、写真の充実度・美しさのレベルも前回同様に高く、イカ・タコに特化した分、こちらの方が若干は玄人好み(生物図鑑ファン(?)好み)かもしれません。 しかし、これだけ様々なイカ・タコの写真を網羅しながら、生きているダイオウイカの写真って本当に無いのだなあ(海辺に打ち上げられて死体となったものや漁網に掛かって瀕死の状態のものの写真はあるが)。NHKと国立科学博物館が共同プロジェクトで2009年に深海で撮影した映像写真が本書にも掲載されていますが、あれが、人類が普通の生息状態のダイオウイカと遭遇した初めての出来事だったようです(因みに。2004年、ダイオウイカの生きている姿を世界で初めて撮影したのは、本書の監修者である国立科学博物館標本資料センターの窪寺恒己氏)。

しかし、これだけ様々なイカ・タコの写真を網羅しながら、生きているダイオウイカの写真って本当に無いのだなあ(海辺に打ち上げられて死体となったものや漁網に掛かって瀕死の状態のものの写真はあるが)。NHKと国立科学博物館が共同プロジェクトで2009年に深海で撮影した映像写真が本書にも掲載されていますが、あれが、人類が普通の生息状態のダイオウイカと遭遇した初めての出来事だったようです(因みに。2004年、ダイオウイカの生きている姿を世界で初めて撮影したのは、本書の監修者である国立科学博物館標本資料センターの窪寺恒己氏)。 本書にはダウオウイカのカラー魚拓(実物の1/6サイズ)が織り込みで付いていますが、今年['15年]8月、神戸の須磨海浜水族園の特設展で、ダウオウイカのスルメ(標本)を見ました。元の大きさがどれぐらいだったか分からないけれど、スルメにしてしまうと思いの外に小さくなってしまうようで、あまり迫力が感じられませんでした。

本書にはダウオウイカのカラー魚拓(実物の1/6サイズ)が織り込みで付いていますが、今年['15年]8月、神戸の須磨海浜水族園の特設展で、ダウオウイカのスルメ(標本)を見ました。元の大きさがどれぐらいだったか分からないけれど、スルメにしてしまうと思いの外に小さくなってしまうようで、あまり迫力が感じられませんでした。

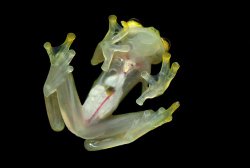

写真によるいろいろな生物図鑑がありますが、「透明な生物」という切り口が面白いと思いました。そして、まず何よりも、使われている写真のどれもが美しいのが本書の魅力です。「透明」ということはイコール「生きている」ということなのだなあと改めて思わされました。

写真によるいろいろな生物図鑑がありますが、「透明な生物」という切り口が面白いと思いました。そして、まず何よりも、使われている写真のどれもが美しいのが本書の魅力です。「透明」ということはイコール「生きている」ということなのだなあと改めて思わされました。

口上によれば、「世界で唯一の透明生物図鑑」であるとのことで、書店でもそうした謳い文句で紹介されていた記憶があります。それなりの反響はあったようで、今年['15年]7月には入手しやすい"愛蔵ポケット版"が刊行されています。ただ、サイズが小さくなっただけでなく、ページ数にして3分の1以上減っているようです(写真が一部割愛されたようだ)。解説の活字の大きさの問題などもありますが、出来ればそのままの内容での縮小版にして欲しかった気もします。

口上によれば、「世界で唯一の透明生物図鑑」であるとのことで、書店でもそうした謳い文句で紹介されていた記憶があります。それなりの反響はあったようで、今年['15年]7月には入手しやすい"愛蔵ポケット版"が刊行されています。ただ、サイズが小さくなっただけでなく、ページ数にして3分の1以上減っているようです(写真が一部割愛されたようだ)。解説の活字の大きさの問題などもありますが、出来ればそのままの内容での縮小版にして欲しかった気もします。

4つの花園の中では、甘い香りを振りまくという瑠璃色の花が大地を埋め尽くすペルーの花園も、オーストラリアの1万2000種もの植物が爆発的に花開く花園も、真紅の花が断崖絶壁に咲き誇るチリの花園もそれぞれが魅力的ですが、個人的にはやはり、南アフリカのナマクワランドの600キロにも及ぶ花道が圧巻でしょうか。花々も何か個性的な印象を与えるものが多いように感じました。

4つの花園の中では、甘い香りを振りまくという瑠璃色の花が大地を埋め尽くすペルーの花園も、オーストラリアの1万2000種もの植物が爆発的に花開く花園も、真紅の花が断崖絶壁に咲き誇るチリの花園もそれぞれが魅力的ですが、個人的にはやはり、南アフリカのナマクワランドの600キロにも及ぶ花道が圧巻でしょうか。花々も何か個性的な印象を与えるものが多いように感じました。

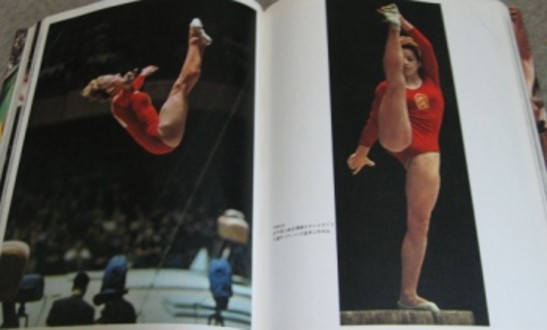

陸上男子100メートルのボブ・ヘイズ、マラソンのビキラ・アベベ、水泳のドン・ショランダー、体操のベラ・チャフラフシカ、柔道のアントン・へ―シング、ややマニアックなところでは、重量挙げのジャボチンスキーや女子砲丸投げのタマラ・プレスなんていう選手が印象に残っています。

陸上男子100メートルのボブ・ヘイズ、マラソンのビキラ・アベベ、水泳のドン・ショランダー、体操のベラ・チャフラフシカ、柔道のアントン・へ―シング、ややマニアックなところでは、重量挙げのジャボチンスキーや女子砲丸投げのタマラ・プレスなんていう選手が印象に残っています。 女子80メートルハードルの依田郁子選手も、スタート前のウォーミングアップでトンボ返りをするなど印象的でしたが、この人も'83年に自殺しています(柔道重量級の金メダリストの猪熊功選手も2001年に自刃により自殺している)。人気度という点では水泳の木原光知子選手などもいました(愛称ミミ。この人も2007年に突然のように亡くなったなあ)。

女子80メートルハードルの依田郁子選手も、スタート前のウォーミングアップでトンボ返りをするなど印象的でしたが、この人も'83年に自殺しています(柔道重量級の金メダリストの猪熊功選手も2001年に自刃により自殺している)。人気度という点では水泳の木原光知子選手などもいました(愛称ミミ。この人も2007年に突然のように亡くなったなあ)。 巻末の競技別成績一覧を見ると、水泳の男子200メートル背泳の福島滋雄選手とか女子100メートル背泳の田中聡子選手とか、メダルまであと一歩だった選手もいて、田中聡子選手は日本新記録を出しながらも4位、福島滋雄選手は3位の選手と10分の1秒差―その悔しさは測り知れません(但し、田中聡子選手は東京五輪の前のローマ五輪で銅メダルを獲得し、日本では前畑秀子以来二人目の女子競泳メダリストとなっていた)(彼女は、2012年と2017年、マスターズ水泳の世界大会と国内大会で100m背泳ぎの世界記録をつくっている)。

巻末の競技別成績一覧を見ると、水泳の男子200メートル背泳の福島滋雄選手とか女子100メートル背泳の田中聡子選手とか、メダルまであと一歩だった選手もいて、田中聡子選手は日本新記録を出しながらも4位、福島滋雄選手は3位の選手と10分の1秒差―その悔しさは測り知れません(但し、田中聡子選手は東京五輪の前のローマ五輪で銅メダルを獲得し、日本では前畑秀子以来二人目の女子競泳メダリストとなっていた)(彼女は、2012年と2017年、マスターズ水泳の世界大会と国内大会で100m背泳ぎの世界記録をつくっている)。 この大会の公式記録映画である市川昆(1915-2008/享年92)監督の「東京オリンピック」('65年/東宝)では、試合前の選手の悲愴感すら漂う緊張ぶりや、脱落したり敗者となった選手の表情(田中聡子選手のように惜しくもメダルに届かなかった選手のレース直後の様子なども含め)にもスポットを当てており、選手の心情を描くことを重視したドラマ性の高いものとなっていました。

この大会の公式記録映画である市川昆(1915-2008/享年92)監督の「東京オリンピック」('65年/東宝)では、試合前の選手の悲愴感すら漂う緊張ぶりや、脱落したり敗者となった選手の表情(田中聡子選手のように惜しくもメダルに届かなかった選手のレース直後の様子なども含め)にもスポットを当てており、選手の心情を描くことを重視したドラマ性の高いものとなっていました。 この作品は当時750万人の一般観客と、学校動員による1,600万人の児童生徒の、合計で2,350万人が観たとのことで(ギネスブック日本版)、宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」('01年/東宝)が '01年に観客動員数2,350万人を達成したそうですが、国民の広い層が観たという意味ではいい勝負と言うか、「東京オリンピック」の方が上かもしれません。

この作品は当時750万人の一般観客と、学校動員による1,600万人の児童生徒の、合計で2,350万人が観たとのことで(ギネスブック日本版)、宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」('01年/東宝)が '01年に観客動員数2,350万人を達成したそうですが、国民の広い層が観たという意味ではいい勝負と言うか、「東京オリンピック」の方が上かもしれません。 聖火リレーや開会式の様子をしっかりと撮っていて、観ていて約半世紀前の記憶が甦ってくるとともに、当時の日本国民の熱狂ぶりを改めて感じとることができま

聖火リレーや開会式の様子をしっかりと撮っていて、観ていて約半世紀前の記憶が甦ってくるとともに、当時の日本国民の熱狂ぶりを改めて感じとることができま す。

す。 当初、黒澤明が監督をする予定だったものが予算面で折り合わず、新藤兼人、今村昌平など何人かの有名監督が候補に挙がった中で、最後にお鉢が廻ってきたのが、スポーツはプロ野球観戦ぐらいしか興味の無かった市川昆監督でした。

当初、黒澤明が監督をする予定だったものが予算面で折り合わず、新藤兼人、今村昌平など何人かの有名監督が候補に挙がった中で、最後にお鉢が廻ってきたのが、スポーツはプロ野球観戦ぐらいしか興味の無かった市川昆監督でした。 でも、経費的な制約条件の中、超望遠カメラを多数使用し、人海戦術で各競技の様子を撮ることに予算を集中投下した市川監督の手法は"当たり"だったのではないでしょうか。興行面だけでなく、質的にも、市川昆監督自身の代表作と言えるものと思います。

でも、経費的な制約条件の中、超望遠カメラを多数使用し、人海戦術で各競技の様子を撮ることに予算を集中投下した市川監督の手法は"当たり"だったのではないでしょうか。興行面だけでなく、質的にも、市川昆監督自身の代表作と言えるものと思います。 最終的には制作費3.5億円と、やっぱり予算オーバーになったみたいですが、興行収入はそれを大きく上回る12億円超。予算オーバーは、監督自身が当初2時間半程度に纏めるつもりでいたのが、協会側から3時間程度に、という要請があったことも関係しているのでは。

最終的には制作費3.5億円と、やっぱり予算オーバーになったみたいですが、興行収入はそれを大きく上回る12億円超。予算オーバーは、監督自身が当初2時間半程度に纏めるつもりでいたのが、協会側から3時間程度に、という要請があったことも関係しているのでは。 内容的には当時、記録性に乏しいとの批判もあり(オリンピック担当大臣だった河野一郎が「作り直せ」とイチャモンをつけたのは有名)、「記録が芸術か」という議論にまで発展したようですが、ドキュメンタリーというのは必ずフィクションの要素が入るものではないかなあ(この作品については「脚本」に市川崑、和田夏十の他に、白坂依志夫や谷川俊太郎が名を連ねており、映画のエン

内容的には当時、記録性に乏しいとの批判もあり(オリンピック担当大臣だった河野一郎が「作り直せ」とイチャモンをつけたのは有名)、「記録が芸術か」という議論にまで発展したようですが、ドキュメンタリーというのは必ずフィクションの要素が入るものではないかなあ(この作品については「脚本」に市川崑、和田夏十の他に、白坂依志夫や谷川俊太郎が名を連ねており、映画のエン ディングロールには安岡章太郎などの名も見られる)。因みに、1936年のベルリンオリンピックの記録映画「オリンピア」('38年)(日本では「民族の祭典」および「美の祭典」として公開)を監督した

ディングロールには安岡章太郎などの名も見られる)。因みに、1936年のベルリンオリンピックの記録映画「オリンピア」('38年)(日本では「民族の祭典」および「美の祭典」として公開)を監督した ディレクターズカット版では、そうした批評を受けてか、劇場版で休憩時間を経ての後半の冒頭に出てくる、独立して間もないアフリカのチャドから来た選手のエピソードなどが割愛されているようです。この選手、映画の中では母国の何百とある方言のうちの1つを話す、とされていますが、市川昆監督自身が後のインタヴューで、実はフランス語がペラペラの"近代青年"であったことを明かしており、さすがにここは"作り過ぎた"との意識が監督自身にもあったのでしょうか(この人の弱点は、和田夏十の脚本をすんなり受け容れすぎてしまうことにあったのではないか)。

ディレクターズカット版では、そうした批評を受けてか、劇場版で休憩時間を経ての後半の冒頭に出てくる、独立して間もないアフリカのチャドから来た選手のエピソードなどが割愛されているようです。この選手、映画の中では母国の何百とある方言のうちの1つを話す、とされていますが、市川昆監督自身が後のインタヴューで、実はフランス語がペラペラの"近代青年"であったことを明かしており、さすがにここは"作り過ぎた"との意識が監督自身にもあったのでしょうか(この人の弱点は、和田夏十の脚本をすんなり受け容れすぎてしまうことにあったのではないか)。 当時、東西に分かれていたドイツは合同チームとして参加し(但し、団体種目では表向き東西統一ドイツという名称であっても、実際には東ドイツもしくは西ドイツどちらかのチームだった)、「ドイツ」が金メダルをとると国歌の代わりにベートーヴェンの第九交響曲「歓喜の歌」が流されるなどしました。オリンピックはこの頃が一番「平和の祭典」に近かったのかもしれません。ただ、オリンピックに政治を持ち込まないと言っても、これもまた政治の影響であることには違いなく、その辺りが難しいところかもしれません。

当時、東西に分かれていたドイツは合同チームとして参加し(但し、団体種目では表向き東西統一ドイツという名称であっても、実際には東ドイツもしくは西ドイツどちらかのチームだった)、「ドイツ」が金メダルをとると国歌の代わりにベートーヴェンの第九交響曲「歓喜の歌」が流されるなどしました。オリンピックはこの頃が一番「平和の祭典」に近かったのかもしれません。ただ、オリンピックに政治を持ち込まないと言っても、これもまた政治の影響であることには違いなく、その辺りが難しいところかもしれません。 オリンピックを巡る様々なエピソードで個人的に印相深いものの1つに、東京オリンピックの4年後に行われた1968年メキシコシティオリンピックで、男子200mの表彰台での「ブラックパワー・サリュート」があり、あれなども「政治」的行為かもしれませんが、彼らにはそうした行為をするに至る切実な思いがあったわけで、非常に複雑な問題だと思います。表彰台で拳を掲げた米国の金メダリストのトミー・スミス(中央)と銅メダリストのジョン・カーロス(右)に賛同して、銀メダリストのオーストラリアのピーター・ノーマンも彼らと同じく、前年に彼らが設立したOPHR(人権を求めるオリンピック・プロジェクト)のバッジを咄嗟に着け、彼らの行為に賛同の意を表しました。スミスとカーロスが帰国後バッシングに会い、カーロスなどは100ヤード世界タイ記録を出しながら二度とオリンピック代表に選ばれなかったのと同様、ノーマンもメキシコ五輪以降も国内トップ級アスリートであったあったにも関わらず二度と五輪代表に選ばれること

オリンピックを巡る様々なエピソードで個人的に印相深いものの1つに、東京オリンピックの4年後に行われた1968年メキシコシティオリンピックで、男子200mの表彰台での「ブラックパワー・サリュート」があり、あれなども「政治」的行為かもしれませんが、彼らにはそうした行為をするに至る切実な思いがあったわけで、非常に複雑な問題だと思います。表彰台で拳を掲げた米国の金メダリストのトミー・スミス(中央)と銅メダリストのジョン・カーロス(右)に賛同して、銀メダリストのオーストラリアのピーター・ノーマンも彼らと同じく、前年に彼らが設立したOPHR(人権を求めるオリンピック・プロジェクト)のバッジを咄嗟に着け、彼らの行為に賛同の意を表しました。スミスとカーロスが帰国後バッシングに会い、カーロスなどは100ヤード世界タイ記録を出しながら二度とオリンピック代表に選ばれなかったのと同様、ノーマンもメキシコ五輪以降も国内トップ級アスリートであったあったにも関わらず二度と五輪代表に選ばれること はありませんでした(米国が黒人問題を抱えるのと同様、オーストラリアはアボリジニ問題を抱えていた)。ノーマンをは2006年に死去し、葬儀ではスミスとカーロスが棺側付添い人を務

はありませんでした(米国が黒人問題を抱えるのと同様、オーストラリアはアボリジニ問題を抱えていた)。ノーマンをは2006年に死去し、葬儀ではスミスとカーロスが棺側付添い人を務 めています。また、2005年、カリフォルニア州立大学サンノゼ校は、卒業生であるスミスとカーロスの抗議行動を賞賛し、20フィートの銅像を建立していますが、この像にはノーマンの姿はありません。これには経緯があり、当初は今あるようにスミスとカーロスだけを像にする予定だったのが、本人たちがノーマンを加えないならば像は立てないでくれと反対、ところがノーマン本人の方から像に自分を加えないで欲しいとの申し出があったとのこと。ノーマン曰く、「誰でも僕の代わりにそこに立ち、記念写真を撮ることができるじゃないか」ということだったようですが、「その場所には誰でも立つことが出来る」という象徴的な意味に繋がるこのノーマンの意向には偉いなあと思わされます。

めています。また、2005年、カリフォルニア州立大学サンノゼ校は、卒業生であるスミスとカーロスの抗議行動を賞賛し、20フィートの銅像を建立していますが、この像にはノーマンの姿はありません。これには経緯があり、当初は今あるようにスミスとカーロスだけを像にする予定だったのが、本人たちがノーマンを加えないならば像は立てないでくれと反対、ところがノーマン本人の方から像に自分を加えないで欲しいとの申し出があったとのこと。ノーマン曰く、「誰でも僕の代わりにそこに立ち、記念写真を撮ることができるじゃないか」ということだったようですが、「その場所には誰でも立つことが出来る」という象徴的な意味に繋がるこのノーマンの意向には偉いなあと思わされます。

「東京オリンピック」●制作年:1965 年●監督:市川昆●製作:東京オリンピック映画協会●脚本:市川崑/和田夏十/白坂依志夫/谷川俊太郎●撮影:林田重男/宮川一夫/中村謹司/田中正●音楽:

「東京オリンピック」●制作年:1965 年●監督:市川昆●製作:東京オリンピック映画協会●脚本:市川崑/和田夏十/白坂依志夫/谷川俊太郎●撮影:林田重男/宮川一夫/中村謹司/田中正●音楽:

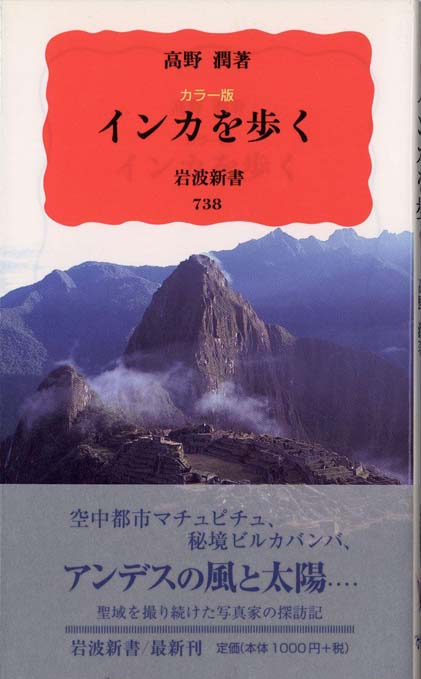

既に著者は'10年に、『PATAGONIA―野村哲也写真集』(風媒社)という大判の写真集を発表しており、こちらの新書の方は、写文集とはいえ写真はそう数はないかと思ったら、相当数の写真が掲載されていて、写真集としても十分堪能出来て、これで千円以下というのは相当お得ではないかと思いました。

既に著者は'10年に、『PATAGONIA―野村哲也写真集』(風媒社)という大判の写真集を発表しており、こちらの新書の方は、写文集とはいえ写真はそう数はないかと思ったら、相当数の写真が掲載されていて、写真集としても十分堪能出来て、これで千円以下というのは相当お得ではないかと思いました。

70年代に国連のFAO(国連食糧農業機関)がラマレラの食糧事情を改善しようとノルウェーから捕鯨船を送り込み、その結果、砲台による捕鯨は鯨の捕獲頭数を増やしたものの、鯨肉が供給過剰となったためにFAOは途中で操業をやめ、プロジェクトが終わったら今度はさっぱり鯨が獲れなくなったそうです。

70年代に国連のFAO(国連食糧農業機関)がラマレラの食糧事情を改善しようとノルウェーから捕鯨船を送り込み、その結果、砲台による捕鯨は鯨の捕獲頭数を増やしたものの、鯨肉が供給過剰となったためにFAOは途中で操業をやめ、プロジェクトが終わったら今度はさっぱり鯨が獲れなくなったそうです。 彼らの捕鯨は、鯨油のみを目的とした先進国のかつての捕鯨とは異なり、一頭の鯨の骨から皮まで全てを利用する日本古来の捕鯨に近く、IWC(国際捕鯨委員会)が認めている「生存(のための)捕鯨」であることには違いないですが、同時に、鯨が獲れた際には鯨肉を市場での物々交換で売りさばき、干肉にして保存した分も最終的には市場に流通させていることから、「商業捕鯨」の定義にも当て嵌ってしまうとのこと。

彼らの捕鯨は、鯨油のみを目的とした先進国のかつての捕鯨とは異なり、一頭の鯨の骨から皮まで全てを利用する日本古来の捕鯨に近く、IWC(国際捕鯨委員会)が認めている「生存(のための)捕鯨」であることには違いないですが、同時に、鯨が獲れた際には鯨肉を市場での物々交換で売りさばき、干肉にして保存した分も最終的には市場に流通させていることから、「商業捕鯨」の定義にも当て嵌ってしまうとのこと。

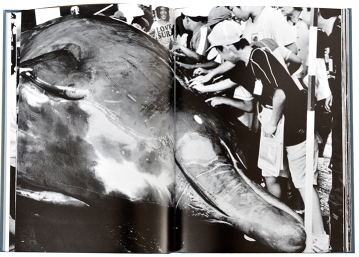

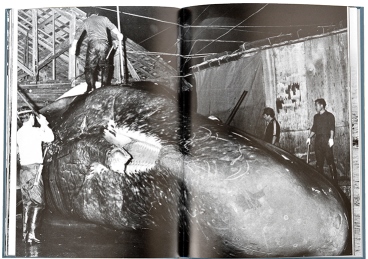

やはり、反捕鯨運動を意識してのことでしょうか(小関氏のマッコウクジラの解体写真も、撮影して写真集になるまでに25年かかっている)―その分を、南氷洋の美しい光景を撮った写真がカバーしていて、ある意味、戦略的といえば戦略的な面も。

やはり、反捕鯨運動を意識してのことでしょうか(小関氏のマッコウクジラの解体写真も、撮影して写真集になるまでに25年かかっている)―その分を、南氷洋の美しい光景を撮った写真がカバーしていて、ある意味、戦略的といえば戦略的な面も。 巻末の写真ごとのキャプションはたいへん丁寧に、また時にエッセイ風に書かれていて、確かに、引き上げられたミンククジラの凛々しく済んだ目には、"人間社会のゴタゴタもすべて見透かされている"ような印象を受けるとともに、ちょっぴり哀感を覚えたのも正直なところです(直径20センチ!ディズニーシーのマーメイド・ラグーンのクジラの目を思い出した)。

巻末の写真ごとのキャプションはたいへん丁寧に、また時にエッセイ風に書かれていて、確かに、引き上げられたミンククジラの凛々しく済んだ目には、"人間社会のゴタゴタもすべて見透かされている"ような印象を受けるとともに、ちょっぴり哀感を覚えたのも正直なところです(直径20センチ!ディズニーシーのマーメイド・ラグーンのクジラの目を思い出した)。 業後、写真家活動を始める。北極・南極の"氷"、アジア・モンスーン地域の"水"、アフリカの"火とエネルギー"をテーマに、氷・水・火の三部作をライフワークとして制作中。「ナショナルジオグラフィック」誌やボーイング社の全世界向け企業広告なども手がける。おもな写真集に『南極海』『鯨の海・男の海』『アジア・モンスーン』『MONSOON』『貌-三國連太郎』『アジアから』『鯨を捕る』などがある。現在、日本写真家協会会員、日本旅行作家協会会員。

業後、写真家活動を始める。北極・南極の"氷"、アジア・モンスーン地域の"水"、アフリカの"火とエネルギー"をテーマに、氷・水・火の三部作をライフワークとして制作中。「ナショナルジオグラフィック」誌やボーイング社の全世界向け企業広告なども手がける。おもな写真集に『南極海』『鯨の海・男の海』『アジア・モンスーン』『MONSOON』『貌-三國連太郎』『アジアから』『鯨を捕る』などがある。現在、日本写真家協会会員、日本旅行作家協会会員。

炭鉱や魚河岸、上野駅、サーカスなど市井の人々をテーマに撮り続けてきた写真家による「屠場」の写真集で、伝統的な手法で牛の解体加工を行っている大阪・松原屠場を取材しています(この人、チェルノブイリ原発事故の被災地で暮らす人々を撮影した「アレクセイと泉」や、最近ではアフリカに取材した「バオバブの記憶」など、海外に材を得た映画作品の監督もしている)。

炭鉱や魚河岸、上野駅、サーカスなど市井の人々をテーマに撮り続けてきた写真家による「屠場」の写真集で、伝統的な手法で牛の解体加工を行っている大阪・松原屠場を取材しています(この人、チェルノブイリ原発事故の被災地で暮らす人々を撮影した「アレクセイと泉」や、最近ではアフリカに取材した「バオバブの記憶」など、海外に材を得た映画作品の監督もしている)。

本橋 成一(もとはし・せいいち)写真家・映画監督

本橋 成一(もとはし・せいいち)写真家・映画監督

小関 与四郎(こせき・よしろう、1935- )

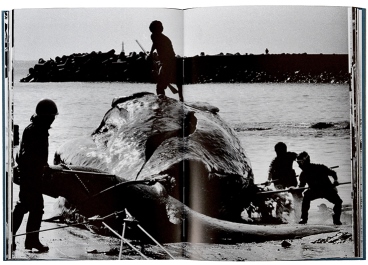

小関 与四郎(こせき・よしろう、1935- ) 今となっては珍しい港でのクジラ解体の模様や、かつてクジラ漁が盛んであった地の、その「文化」「伝統」の名残をフィルムに収めた写真集です(昔、捕鯨船の甲板でクジラの解体をしている写真が教科書に載っていたような記憶があるのだが...。鯨肉の竜田揚げは学校給食の定番メニューでもあったし、鯨(鮫?)の肝油ドロップなんていうのもあった)。

今となっては珍しい港でのクジラ解体の模様や、かつてクジラ漁が盛んであった地の、その「文化」「伝統」の名残をフィルムに収めた写真集です(昔、捕鯨船の甲板でクジラの解体をしている写真が教科書に載っていたような記憶があるのだが...。鯨肉の竜田揚げは学校給食の定番メニューでもあったし、鯨(鮫?)の肝油ドロップなんていうのもあった)。 とりわけ、和田浦港のマッコウクジラの解体の様子は大型のクジラであるだけに圧巻で、'86年当時、写真家は、近々マッコウクジラは大型捕鯨の規制対象となると聞き、今のうちに撮らねばとの思いから撮影したとのことですが、その後の反捕鯨運動の高まりで、これらの写真は写真集となることもなくお蔵入りしていたとのことです。

とりわけ、和田浦港のマッコウクジラの解体の様子は大型のクジラであるだけに圧巻で、'86年当時、写真家は、近々マッコウクジラは大型捕鯨の規制対象となると聞き、今のうちに撮らねばとの思いから撮影したとのことですが、その後の反捕鯨運動の高まりで、これらの写真は写真集となることもなくお蔵入りしていたとのことです。 和田浦港は、小型捕鯨に規制された今でも、解体の模様を一般の人が見ることができるようですが、一般人も解体を見ることができるのは全国でここだけで、この写真集で古式捕鯨の名残が紹介されている和歌山県の太地港や、実際にツチクジラの解体の模様が紹介されている宮城県の鮎川港でも、小型捕鯨は今も調査捕鯨の枠内で行われているものの、反捕鯨運動に配慮して、解体の模様は一般には公開していないとのことです。

和田浦港は、小型捕鯨に規制された今でも、解体の模様を一般の人が見ることができるようですが、一般人も解体を見ることができるのは全国でここだけで、この写真集で古式捕鯨の名残が紹介されている和歌山県の太地港や、実際にツチクジラの解体の模様が紹介されている宮城県の鮎川港でも、小型捕鯨は今も調査捕鯨の枠内で行われているものの、反捕鯨運動に配慮して、解体の模様は一般には公開していないとのことです。 装填は和田誠氏。栞(しおり)としてある「クジラ解体 刊行に寄せて」には、安西水丸(イラストレーター)、池内紀(独文学者)、海老沢勝二(元NHK会長)、加藤郁乎(俳人)、金子兜太(俳人)、紀田順一郎(評論家)から、地井武男(俳優)、中条省平(学習院大教授)、道場六三郎(料理家)、山本一力(作家)まで、各界16名の著名人が献辞しています。

装填は和田誠氏。栞(しおり)としてある「クジラ解体 刊行に寄せて」には、安西水丸(イラストレーター)、池内紀(独文学者)、海老沢勝二(元NHK会長)、加藤郁乎(俳人)、金子兜太(俳人)、紀田順一郎(評論家)から、地井武男(俳優)、中条省平(学習院大教授)、道場六三郎(料理家)、山本一力(作家)まで、各界16名の著名人が献辞しています。 でも、この写真集に献辞しているということは、大方は、「食文化としての復興支持」派なんだろうなあ。一番ストレートなのは、絵本作家の五味太郎氏で、「よい。とてもよい。鯨はよい。解体作業もよい。鯨肉もこれまたよい。まったく完璧だね。俺にも裾分けしなさい。何か問題あるの?」と―。

でも、この写真集に献辞しているということは、大方は、「食文化としての復興支持」派なんだろうなあ。一番ストレートなのは、絵本作家の五味太郎氏で、「よい。とてもよい。鯨はよい。解体作業もよい。鯨肉もこれまたよい。まったく完璧だね。俺にも裾分けしなさい。何か問題あるの?」と―。

篠山紀信(写真家)2024年1月4日老衰のため死去(83歳没)

篠山紀信(写真家)2024年1月4日老衰のため死去(83歳没)

1930年代末から70年代末にかけて、さまざまな新聞雑誌に掲載されたものが主となっており、最初から1冊に纏める予定は無かったということで、彼の没後に娘のアネット・ドアノーが父の訪れた芸術家のアトリエを探訪したのを契機に、この写真集が成ったということのようです(原著刊行は'08年)。

1930年代末から70年代末にかけて、さまざまな新聞雑誌に掲載されたものが主となっており、最初から1冊に纏める予定は無かったということで、彼の没後に娘のアネット・ドアノーが父の訪れた芸術家のアトリエを探訪したのを契機に、この写真集が成ったということのようです(原著刊行は'08年)。 ユトリロ、レジェ、デュシャン、デェビュッフェ、ピカソ、ジャコメッティなど著名な芸術家のアトリエでの様子が見られる一方で、個人的に知らない芸術家も多くありましたが、それぞれの経歴が付されていて親切で、日本人画家では、藤田嗣治と佐藤敦の写真が収められています。

ユトリロ、レジェ、デュシャン、デェビュッフェ、ピカソ、ジャコメッティなど著名な芸術家のアトリエでの様子が見られる一方で、個人的に知らない芸術家も多くありましたが、それぞれの経歴が付されていて親切で、日本人画家では、藤田嗣治と佐藤敦の写真が収められています。

以前に当ブックレビューでロベール・ドアノー(Robert Doisneau, 1912-1994)の

以前に当ブックレビューでロベール・ドアノー(Robert Doisneau, 1912-1994)の リブロポート版の124ページに対してこちらは393ページという圧倒的ヴォリューム、リブロポート版と重なる写真もあるものの、殆ど初めて見る作品であり、しかも、リブロポート版のような全集の内の一冊ではないため(全集の方は「パリ郊外」を撮った巻が別にある)、「パリ」という観点で見ると、単体でよりよく(一番)纏まっているという感じで、とてもいいです。

リブロポート版の124ページに対してこちらは393ページという圧倒的ヴォリューム、リブロポート版と重なる写真もあるものの、殆ど初めて見る作品であり、しかも、リブロポート版のような全集の内の一冊ではないため(全集の方は「パリ郊外」を撮った巻が別にある)、「パリ」という観点で見ると、単体でよりよく(一番)纏まっているという感じで、とてもいいです。 巻頭にドアノー自身によるエッセイ風の序文があり、また主だった写真には、雑誌などで発表された、これもドアノー自身によるキャプションがあって、中にはやはり短いエッセイ風になっているものもありますが、気のきいた文章も結構あって読むとなかなか面白く、この人、文章家でもあったのだなあと。

巻頭にドアノー自身によるエッセイ風の序文があり、また主だった写真には、雑誌などで発表された、これもドアノー自身によるキャプションがあって、中にはやはり短いエッセイ風になっているものもありますが、気のきいた文章も結構あって読むとなかなか面白く、この人、文章家でもあったのだなあと。 やがてヴォーグ・フランス誌などとフォトグラファーとして契約し、ファッション写真の仕事をしながら夜な夜なパリの街に出歩いて写真を撮っていたということで、ヴォーグ誌との契約からスタートしたところはヘルムート・ニュートン(1920-2004)に似ていますが、パリの街中を歩き回って夜のパリを撮影したところはブラッサイ(1899 - 1984)を思わせ、作品の雰囲気も、夜のパリを撮ったものはブラッサイに近いかも。

やがてヴォーグ・フランス誌などとフォトグラファーとして契約し、ファッション写真の仕事をしながら夜な夜なパリの街に出歩いて写真を撮っていたということで、ヴォーグ誌との契約からスタートしたところはヘルムート・ニュートン(1920-2004)に似ていますが、パリの街中を歩き回って夜のパリを撮影したところはブラッサイ(1899 - 1984)を思わせ、作品の雰囲気も、夜のパリを撮ったものはブラッサイに近いかも。

30年代から80年代にかけての作品を収め、50年代のものが最も多いようですが、どの年代のものも良くて、この写真集で改めて、彼のユーモアセンス、庶民派感覚を見直しました。

30年代から80年代にかけての作品を収め、50年代のものが最も多いようですが、どの年代のものも良くて、この写真集で改めて、彼のユーモアセンス、庶民派感覚を見直しました。

《横50 X 縦70 cm》(商品パッケージ(ステンレス製の専用テーブル付)の寸法: 120 x 80 x 15 cm)『

《横50 X 縦70 cm》(商品パッケージ(ステンレス製の専用テーブル付)の寸法: 120 x 80 x 15 cm)『 クールでエロティックな作風の中にも退廃的な雰囲気を漂わせるヘルムート・ニュートン(Helmut Newton、1920-2004)の作品集で、'99年までの代表作を網羅した"Sumo Book"としてタッシェン(Taschen)社から刊行され、ポートレート写真を掲載された100人以上の著名人がサインしたエディションNo.1は、'00年4月6日のベルリンでのオークションで、62万マルク(約3,200万円)で落札され、20世紀最高額の書籍となりました。

クールでエロティックな作風の中にも退廃的な雰囲気を漂わせるヘルムート・ニュートン(Helmut Newton、1920-2004)の作品集で、'99年までの代表作を網羅した"Sumo Book"としてタッシェン(Taschen)社から刊行され、ポートレート写真を掲載された100人以上の著名人がサインしたエディションNo.1は、'00年4月6日のベルリンでのオークションで、62万マルク(約3,200万円)で落札され、20世紀最高額の書籍となりました。 ヴォーグ・オーストラリア版の仕事を皮切りに、1957~1958年にはヴォーグ・イギリス版と契約、1962年にパリに移りヴォーグ・フランス版の仕事がきっかけで実力が認められるようになり、その後60年~70年代にかけて、ヴォーグに限らず、マリークレール、エル、シュテルン、プレイボーイ各誌で活躍します。

ヴォーグ・オーストラリア版の仕事を皮切りに、1957~1958年にはヴォーグ・イギリス版と契約、1962年にパリに移りヴォーグ・フランス版の仕事がきっかけで実力が認められるようになり、その後60年~70年代にかけて、ヴォーグに限らず、マリークレール、エル、シュテルン、プレイボーイ各誌で活躍します。 1971年に心臓発作を起こし、自分の身体のことを考えて雑誌やクライアントのプレッシャーを受けながら写真を撮ることを止め、自分の望む写真しか撮らなくなりますが、エロティシズムの中にもヨーロッパ上流階級の退廃的な雰囲気や潜在的な暴力を感じさせる、本書の大半を占めるそうした作品群は、戦前のベルリン時代の自身の体験が影響しているものと思われます。

1971年に心臓発作を起こし、自分の身体のことを考えて雑誌やクライアントのプレッシャーを受けながら写真を撮ることを止め、自分の望む写真しか撮らなくなりますが、エロティシズムの中にもヨーロッパ上流階級の退廃的な雰囲気や潜在的な暴力を感じさせる、本書の大半を占めるそうした作品群は、戦前のベルリン時代の自身の体験が影響しているものと思われます。 フェティズム、男装の麗人、売春婦などをモチーフとしている作品が多いため、当初はポルノチックだとの評価でしたが、時代の変化とともにオリジナリティが評価されるようになり、70年代後半以降、徐々にアーティストとしての地位を確立していきます。

フェティズム、男装の麗人、売春婦などをモチーフとしている作品が多いため、当初はポルノチックだとの評価でしたが、時代の変化とともにオリジナリティが評価されるようになり、70年代後半以降、徐々にアーティストとしての地位を確立していきます。  80歳を過ぎても現役で活躍しましたが(広告用の商業写真も撮り続けた。この人の場合、芸術か商業写真かという区分けはあまり意味が無いように思う)、'04年にハリウッドで、自らが運転するキャデラックが壁に激突して事故死―、う~ん、50代初めの心臓発作で自身の身体を気遣うようになった彼が、83歳で自動車事故死したというのは、ヒトの運命はわからない...。

80歳を過ぎても現役で活躍しましたが(広告用の商業写真も撮り続けた。この人の場合、芸術か商業写真かという区分けはあまり意味が無いように思う)、'04年にハリウッドで、自らが運転するキャデラックが壁に激突して事故死―、う~ん、50代初めの心臓発作で自身の身体を気遣うようになった彼が、83歳で自動車事故死したというのは、ヒトの運命はわからない...。 この写真集が日本で発売された当初の価格は約20万円で、一時かなりの高額になりましたが(もともと投機狙いでの購入した人が多かったのでは)、書籍というよりインテリアみたいな感じでしょうか。クオリティ面ではけちのつけようが無い完璧な写真集。あとは「好み」と「置き場所」の問題になるのでは。専用テーブルに常時置いておくとテーブルが斜めであるため、表紙が"自重"でほんの僅かですが右下方向にずれてきてしまうという現象が起きてしまいました。普段は平らな場所に保管しておくのがいいのかも。

この写真集が日本で発売された当初の価格は約20万円で、一時かなりの高額になりましたが(もともと投機狙いでの購入した人が多かったのでは)、書籍というよりインテリアみたいな感じでしょうか。クオリティ面ではけちのつけようが無い完璧な写真集。あとは「好み」と「置き場所」の問題になるのでは。専用テーブルに常時置いておくとテーブルが斜めであるため、表紙が"自重"でほんの僅かですが右下方向にずれてきてしまうという現象が起きてしまいました。普段は平らな場所に保管しておくのがいいのかも。

この他にも、大津波が陸に押し寄せて家屋を飲み込む瞬間(名取市)や、一夜明けて壊滅的な被害を受けた町の様子(南三陸町)など、生々しい写真が多くあります。

この他にも、大津波が陸に押し寄せて家屋を飲み込む瞬間(名取市)や、一夜明けて壊滅的な被害を受けた町の様子(南三陸町)など、生々しい写真が多くあります。

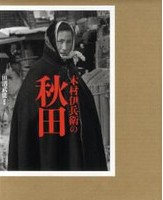

木村伊兵衛(1901‐1974)

木村伊兵衛(1901‐1974) 木村伊兵衛(1901‐1974)の生誕110周年記念出版とのことですが、代表作「秋田」シリーズは、今まで『木村伊兵写真全集―昭和時代(全4巻)』('84年/筑摩書房、'01年改版)の内の第4巻として「秋田民俗」というのがあったり、或いは『定本木村伊兵衛』('02年/朝日新聞社)などの傑作選の中にその一部が収められていたりしたものの、こうした形で1冊に纏まったものはあまり無かったように思います(没後に非売品として『木村伊兵衛 秋田』('78年/ニコンサロンブックス、ソフトカバー)が刊行されている)。

木村伊兵衛(1901‐1974)の生誕110周年記念出版とのことですが、代表作「秋田」シリーズは、今まで『木村伊兵写真全集―昭和時代(全4巻)』('84年/筑摩書房、'01年改版)の内の第4巻として「秋田民俗」というのがあったり、或いは『定本木村伊兵衛』('02年/朝日新聞社)などの傑作選の中にその一部が収められていたりしたものの、こうした形で1冊に纏まったものはあまり無かったように思います(没後に非売品として『木村伊兵衛 秋田』('78年/ニコンサロンブックス、ソフトカバー)が刊行されている)。 木村伊兵衛が指向していたものは、テーマがあっちこっちに飛ぶ「傑作集」ではなく、こうした1つの対象を突きつめた「作品集」だったんだろうなあ。"報道写真家"を目指し、またそのことを自負していたようだし。

木村伊兵衛が指向していたものは、テーマがあっちこっちに飛ぶ「傑作集」ではなく、こうした1つの対象を突きつめた「作品集」だったんだろうなあ。"報道写真家"を目指し、またそのことを自負していたようだし。

木村伊兵衛が"報道写真家"を目指すにあたって、「絵画」の領域に近いユージン・スミスを指向するか、「映画」のキャメラマンの領域に近いカルティエ=ブレッソンを指向するかの選択があったわけですが、木村自身"スナップの天才"と言われたように、元々素質的にカルティエ=ブレッソン型だったのではないでしょうか。

木村伊兵衛が"報道写真家"を目指すにあたって、「絵画」の領域に近いユージン・スミスを指向するか、「映画」のキャメラマンの領域に近いカルティエ=ブレッソンを指向するかの選択があったわけですが、木村自身"スナップの天才"と言われたように、元々素質的にカルティエ=ブレッソン型だったのではないでしょうか。 昭和30年代と言えば、日本が高度成長期に入ろうとする頃、或いは、すでにその只中にいる時期であり、但し、それは都市部における胎動、または喧騒や混乱であって、この写真集の「秋田」においては、その脈音やざわめきがまだ聞こえてこない―「秋田」に定点観測的に的を絞ったのは、この写真シリーズの最大成功要因と思われ、この写真集を見る日本人にとっては、そこに、これからまさに失われようとする数多くの「日本」が見てとるのではないでしょうか。

昭和30年代と言えば、日本が高度成長期に入ろうとする頃、或いは、すでにその只中にいる時期であり、但し、それは都市部における胎動、または喧騒や混乱であって、この写真集の「秋田」においては、その脈音やざわめきがまだ聞こえてこない―「秋田」に定点観測的に的を絞ったのは、この写真シリーズの最大成功要因と思われ、この写真集を見る日本人にとっては、そこに、これからまさに失われようとする数多くの「日本」が見てとるのではないでしょうか。

樋口健二 氏

樋口健二 氏 本書によれば、1970年から2009年までに原発に関わった総労働者数は約200万人、その内の50万人近い下請け労働者の放射線被曝の存在があり、死亡した労働者の数は約700人から1000人とみていいとのこと。

本書によれば、1970年から2009年までに原発に関わった総労働者数は約200万人、その内の50万人近い下請け労働者の放射線被曝の存在があり、死亡した労働者の数は約700人から1000人とみていいとのこと。

朝日版は「写真集」と銘打っているだけあって、大判誌面全体を使った写真が、自然災害の脅威とその被害の甚大さを生々しく伝えており、被災した人々のうちひしがれた様子も痛々しく(廃墟と化した街を背に路上に座り込む女性の写真は海外にも配信されたが、その他にも、「愛娘たちの遺体が見つかった現場近くでお菓子やジュースをまく母親ら」などの写真は涙をそそる)、その中で何とか復興への光明を見出そうと懸命な人々の姿に、思わず感動を誘われました。

朝日版は「写真集」と銘打っているだけあって、大判誌面全体を使った写真が、自然災害の脅威とその被害の甚大さを生々しく伝えており、被災した人々のうちひしがれた様子も痛々しく(廃墟と化した街を背に路上に座り込む女性の写真は海外にも配信されたが、その他にも、「愛娘たちの遺体が見つかった現場近くでお菓子やジュースをまく母親ら」などの写真は涙をそそる)、その中で何とか復興への光明を見出そうと懸命な人々の姿に、思わず感動を誘われました。

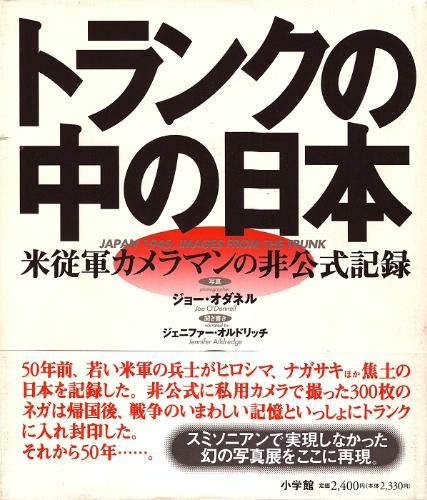

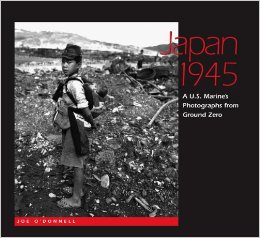

J. O'Donnell(1922‐2007)

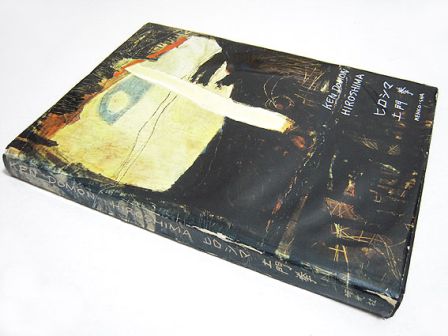

J. O'Donnell(1922‐2007) ジョー・オダネル(1922‐2007/享年85)は、ホワイトハウスのカメラマンとして、トルーマンからジョンソンまで4代にわたる大統領の元で写真を撮

ジョー・オダネル(1922‐2007/享年85)は、ホワイトハウスのカメラマンとして、トルーマンからジョンソンまで4代にわたる大統領の元で写真を撮 影し、暗殺されたケネディの棺の前でケネディ・ジュニアが敬礼する写真は世界中に配信されました。そこから遡ること18年、第二次世界大戦での日本敗戦直後の1945年9月、彼は占領軍の海兵隊のカメラマン(米国空爆調査団公式カメラマン)として佐世保に上陸し、約7ヵ月間、長崎や広島を歩き、日本と日本人の惨状をフィルムに収めることになります。

影し、暗殺されたケネディの棺の前でケネディ・ジュニアが敬礼する写真は世界中に配信されました。そこから遡ること18年、第二次世界大戦での日本敗戦直後の1945年9月、彼は占領軍の海兵隊のカメラマン(米国空爆調査団公式カメラマン)として佐世保に上陸し、約7ヵ月間、長崎や広島を歩き、日本と日本人の惨状をフィルムに収めることになります。

ジェニファー・オルドリッチの聞き書きを読むと、オダネルは、最初から従軍カメラマンとして赴任したのではなく、海兵隊に配属になってから「撮影」という任務を与えられたようです。最初は意気揚々と佐世保に上陸し、焼夷弾で焼け野原となった佐世保市内を見てショックを受けるものの、これで長崎・広島を取材するにあたっての"免疫"が出来たと思い、むしろ日本の文化に関心を示して、市井の日本人と交流しつつ、その生活ぶりなどを撮っていますが、その後で実際に長崎・広島に入り、原爆が投下されて間もない両市街地のあまりの惨状に、佐世保市内を見て身についたと思われた"免疫"は全くの無力だったという思いがしたとのことで、長崎・広島を見た彼の受けた衝撃の大きさがよく伝わってきます。

ジェニファー・オルドリッチの聞き書きを読むと、オダネルは、最初から従軍カメラマンとして赴任したのではなく、海兵隊に配属になってから「撮影」という任務を与えられたようです。最初は意気揚々と佐世保に上陸し、焼夷弾で焼け野原となった佐世保市内を見てショックを受けるものの、これで長崎・広島を取材するにあたっての"免疫"が出来たと思い、むしろ日本の文化に関心を示して、市井の日本人と交流しつつ、その生活ぶりなどを撮っていますが、その後で実際に長崎・広島に入り、原爆が投下されて間もない両市街地のあまりの惨状に、佐世保市内を見て身についたと思われた"免疫"は全くの無力だったという思いがしたとのことで、長崎・広島を見た彼の受けた衝撃の大きさがよく伝わってきます。

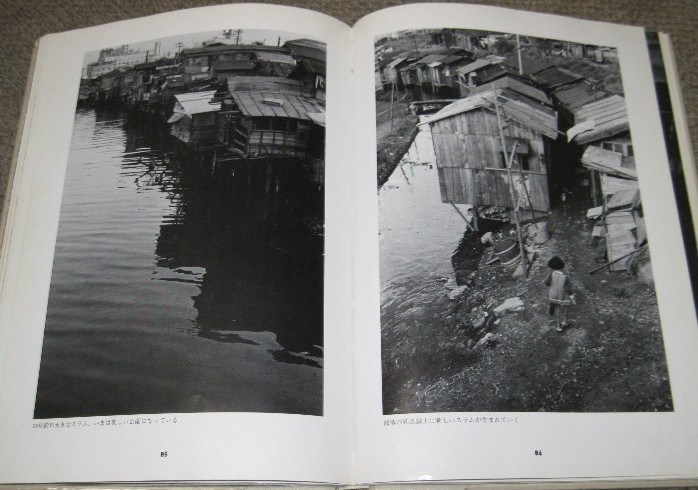

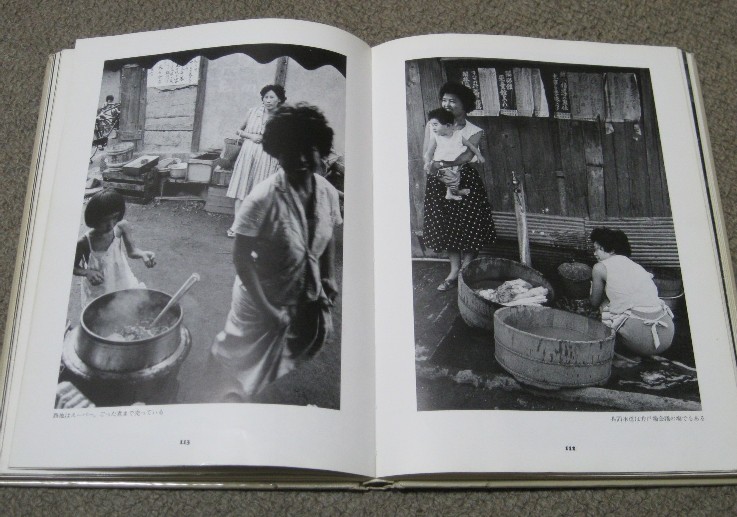

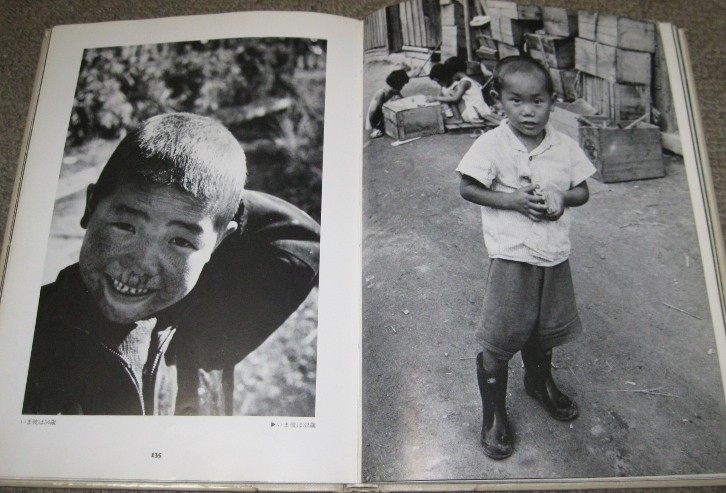

冬季札幌オリンピックのポスター写真などで知られる写真家・藤川清(1930‐1990/享年59)の'84(昭和59年)に刊行された写真集で、主に昭和30年代頃の全国の部落を取材しています(当時、藤川清は20代半ばだったということになる)。

冬季札幌オリンピックのポスター写真などで知られる写真家・藤川清(1930‐1990/享年59)の'84(昭和59年)に刊行された写真集で、主に昭和30年代頃の全国の部落を取材しています(当時、藤川清は20代半ばだったということになる)。 この写真集を今(2010年)見るということは、約25年前に刊行された写真集の中で、当時の更に25年前(1960年前頃)に撮られた写真を見るということになりますが、写っている部落の様子や人々の暮らしぶりは、更に時代を遡って終戦間もない頃のものを見ているような印象を受け、部落の人々がいかに時代に取り残された生活を余儀なくされていたかが分かります。

この写真集を今(2010年)見るということは、約25年前に刊行された写真集の中で、当時の更に25年前(1960年前頃)に撮られた写真を見るということになりますが、写っている部落の様子や人々の暮らしぶりは、更に時代を遡って終戦間もない頃のものを見ているような印象を受け、部落の人々がいかに時代に取り残された生活を余儀なくされていたかが分かります。 なぜ明治時代に入っても部落が残ったのかと言うと、農民の不満を下に向けるという施策が引き続き政府により踏襲されたからですが、本書では、それに加えて、農民を土地に縛り付けて収奪するというアメリカの社会の差別の様式が日本に取り込まれ、「階層(身分)」ではなく「金(貧乏)」によって差別するという図式に再構成されたのだとしています。

なぜ明治時代に入っても部落が残ったのかと言うと、農民の不満を下に向けるという施策が引き続き政府により踏襲されたからですが、本書では、それに加えて、農民を土地に縛り付けて収奪するというアメリカの社会の差別の様式が日本に取り込まれ、「階層(身分)」ではなく「金(貧乏)」によって差別するという図式に再構成されたのだとしています。

.jpg)

![昭和30年代モダン観光旅行].jpg](/book-movie/archives/昭和30年代モダン観光旅行].jpg) 昭和30年代の絵葉書を集めたもので、これ全部、グラフィック・デザイナーである著者の個人コレクションで、しかも集め始めたのが80年代初頭とのことで、と言うことは昭和50年代後半から集めたということになるから、よくそこから遡って集めたものだなあと感心させられました。

昭和30年代の絵葉書を集めたもので、これ全部、グラフィック・デザイナーである著者の個人コレクションで、しかも集め始めたのが80年代初頭とのことで、と言うことは昭和50年代後半から集めたということになるから、よくそこから遡って集めたものだなあと感心させられました。

.jpg)

個人的には、古色蒼然とした写真よりもちょっと古め程度の写真、例えば「下高井戸シネマ」のリニューアル前の写真に「下高井戸京王」という看板が見えるのとか(『映画館物語』)、西友の地下にあった高田馬場「パール座」の入口の写真(『想い出の映画館』)などに懐かしさを覚えました。

個人的には、古色蒼然とした写真よりもちょっと古め程度の写真、例えば「下高井戸シネマ」のリニューアル前の写真に「下高井戸京王」という看板が見えるのとか(『映画館物語』)、西友の地下にあった高田馬場「パール座」の入口の写真(『想い出の映画館』)などに懐かしさを覚えました。

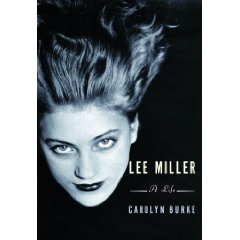

モデルや女優から写真家になった人は多く、かの

モデルや女優から写真家になった人は多く、かの そうした中(と言っても、この中で比べて差し支えないにはレニぐらいだろうが)、このリー・ミラー(Lee Miller)は、モデルとしても写真家としても一流だったと言えるでしょう。

そうした中(と言っても、この中で比べて差し支えないにはレニぐらいだろうが)、このリー・ミラー(Lee Miller)は、モデルとしても写真家としても一流だったと言えるでしょう。

戦場に向かう女性将校や戦場に斃れた兵士などを撮り、自決したナチの将校や頭髪を剃られたナチ協力者の女性、殴られて顔が変形したナチ収容所の元警備兵などの生々しい写真もありますが、ファッション写真を撮っていた頃に既にシューレアリストから強い影響を受けており(彼女はジャン・コクトー監督の「詩人の血」('30年/仏)に"生きた彫像"役で出ている。面白いけれど評価不能に近いシュールな映画だった)、そうした勇壮な、或いは悲惨な写真においても、その光と影の使い方にシュールな感覚が見られ、その覚めた意匠が、却って報道写真としての説得効果を増しているように思います。

戦場に向かう女性将校や戦場に斃れた兵士などを撮り、自決したナチの将校や頭髪を剃られたナチ協力者の女性、殴られて顔が変形したナチ収容所の元警備兵などの生々しい写真もありますが、ファッション写真を撮っていた頃に既にシューレアリストから強い影響を受けており(彼女はジャン・コクトー監督の「詩人の血」('30年/仏)に"生きた彫像"役で出ている。面白いけれど評価不能に近いシュールな映画だった)、そうした勇壮な、或いは悲惨な写真においても、その光と影の使い方にシュールな感覚が見られ、その覚めた意匠が、却って報道写真としての説得効果を増しているように思います。

.jpg)

「詩人の血」●原題:LE SANG D'UN POETE●制作年:1930年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン・コクトー●製作:ド・ノアイユ伯爵●撮影:ジョルジュ・ペリナール●音楽:ジョルジュ・オーリック●時間:50分●出演:リー・ミラー/ポリーヌ・カルトン/オデット・タラザック/エンリケ・リベロ/ジャン・デボルド●パリ公開:1930/01(プレミア上映)●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-03-02)(評価:★★★?)●併映:「忘れられた人々」(ルイス・ブニュエル)/「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル/サルバトーレ・ダリ)

「詩人の血」●原題:LE SANG D'UN POETE●制作年:1930年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン・コクトー●製作:ド・ノアイユ伯爵●撮影:ジョルジュ・ペリナール●音楽:ジョルジュ・オーリック●時間:50分●出演:リー・ミラー/ポリーヌ・カルトン/オデット・タラザック/エンリケ・リベロ/ジャン・デボルド●パリ公開:1930/01(プレミア上映)●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-03-02)(評価:★★★?)●併映:「忘れられた人々」(ルイス・ブニュエル)/「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル/サルバトーレ・ダリ)

ヴェネチアのカーニヴァルは、1年の豊作を祈って農民の間でローマ時代から始まったものが当地の風習となり、18世紀には1年の半分近くがカーニヴァルだったこともあるとかで、今でもシーズンには欧州中から観光客が集まりますが、中でも仮面舞踏会を想わせるような仮装にその特徴があり、「仮面カーニヴァル」とも言われています。

ヴェネチアのカーニヴァルは、1年の豊作を祈って農民の間でローマ時代から始まったものが当地の風習となり、18世紀には1年の半分近くがカーニヴァルだったこともあるとかで、今でもシーズンには欧州中から観光客が集まりますが、中でも仮面舞踏会を想わせるような仮装にその特徴があり、「仮面カーニヴァル」とも言われています。 本書は、『アリゾナの青い風になって―Spiritual Journey』('07年/アップフロントブックス)でアリゾナ北部にあるバーミリオンクリフ・ウィルダーネスという特別自然管理地域を旅行記風に撮った写真家が、今度はこのヴェネチアのカーニヴァルで様々に仮装する人々を撮った写真集で、こうしてみると「リオのカーニヴァル」の仮装などとは随分と雰囲気が違うなあと。

本書は、『アリゾナの青い風になって―Spiritual Journey』('07年/アップフロントブックス)でアリゾナ北部にあるバーミリオンクリフ・ウィルダーネスという特別自然管理地域を旅行記風に撮った写真家が、今度はこのヴェネチアのカーニヴァルで様々に仮装する人々を撮った写真集で、こうしてみると「リオのカーニヴァル」の仮装などとは随分と雰囲気が違うなあと。

サブタイトル通り、「ナショナルジオグラフィック(National Geographic)」の傑作写真約200点をまとめた写真集で、'95年刊行の大判写真集『ザ・フォトグラフス-ナショナルジオグラフィック』(日経BP出版センター)のミニ版(普及版)です。

サブタイトル通り、「ナショナルジオグラフィック(National Geographic)」の傑作写真約200点をまとめた写真集で、'95年刊行の大判写真集『ザ・フォトグラフス-ナショナルジオグラフィック』(日経BP出版センター)のミニ版(普及版)です。 とは言え、膨大な点数の写真の中から傑作を選りすぐったというだけあって、自然を撮ったもの、人物を撮ったものの何れも、はっと息を呑むような作品が目白押しです。

とは言え、膨大な点数の写真の中から傑作を選りすぐったというだけあって、自然を撮ったもの、人物を撮ったものの何れも、はっと息を呑むような作品が目白押しです。

とは言え、写真の腕はピカイチ。萩野矢慶記氏は1938年生まれで、車両機器メーカーの営業一筋で16年間勤務した後、'83年に写真家に転進したという人。結果として、70歳を迎えて今も「現役」、と言うか「第一線」にいます。

とは言え、写真の腕はピカイチ。萩野矢慶記氏は1938年生まれで、車両機器メーカーの営業一筋で16年間勤務した後、'83年に写真家に転進したという人。結果として、70歳を迎えて今も「現役」、と言うか「第一線」にいます。

最後に「おすすめ工場コンテンツ」というのがあり、工場を知るための入門書や、工場のイメージを効果的に使った映像作品、工場に親しめる小説などが紹介されています。その中にはリドリー・スコット監督の映画「ブレードラ

最後に「おすすめ工場コンテンツ」というのがあり、工場を知るための入門書や、工場のイメージを効果的に使った映像作品、工場に親しめる小説などが紹介されています。その中にはリドリー・スコット監督の映画「ブレードラ.jpg) ンナー」('82年/米)や笙野頼子氏の『タイムスリップ・コンビナート』('94年/文藝春秋)(これ、芥川賞作

ンナー」('82年/米)や笙野頼子氏の『タイムスリップ・コンビナート』('94年/文藝春秋)(これ、芥川賞作 品の中ではかなり異色ではないか)などがあったりして、"系譜"と言えるかどうかは別として、「コンビナート」的な「構造美」に惹かれる部分は意外と多くの人が持っていて、ただそれが、無機的であるとか、大気汚染とイメージリンクしてしまうとかで、隠蔽されてきた面もあるかもしれません。

品の中ではかなり異色ではないか)などがあったりして、"系譜"と言えるかどうかは別として、「コンビナート」的な「構造美」に惹かれる部分は意外と多くの人が持っていて、ただそれが、無機的であるとか、大気汚染とイメージリンクしてしまうとかで、隠蔽されてきた面もあるかもしれません。 また、映画「ブレードランナー」に関して言えば、'82年の公開時は大ヒット作「E.T.」の陰に隠れて興業成績は全く振るわなかったのが(本国でも「

また、映画「ブレードランナー」に関して言えば、'82年の公開時は大ヒット作「E.T.」の陰に隠れて興業成績は全く振るわなかったのが(本国でも「

「ブレードランナー」という映画の妙というか、観客に視覚的に強いインパクトを与えた部分の一つは(個人的にはまさにそうだったのだが)、未来都市にもダウンタウンがあり、ネオン塔や

「ブレードランナー」という映画の妙というか、観客に視覚的に強いインパクトを与えた部分の一つは(個人的にはまさにそうだったのだが)、未来都市にもダウンタウンがあり、ネオン塔や 筆字体の看板などがあって、そこに様々な人種が入り乱れて生活したり商売したりしている"生活感"、"人々の蠢(うごめ)き感"みたいなものがあった点ではなかったかと思います(80年代にシンガポールで見た高層ビルの谷間の屋台群を思い出した。シンガポールまで行かなくとも、新大久保のコリアン街でも似たような雰囲気は味わえるが)。

筆字体の看板などがあって、そこに様々な人種が入り乱れて生活したり商売したりしている"生活感"、"人々の蠢(うごめ)き感"みたいなものがあった点ではなかったかと思います(80年代にシンガポールで見た高層ビルの谷間の屋台群を思い出した。シンガポールまで行かなくとも、新大久保のコリアン街でも似たような雰囲気は味わえるが)。

映画「ブレードランナー」より

映画「ブレードランナー」より

「ブレードランナー」は日本で公開当時、あまり話題にならなかったし、本国でも、今振り返れば与えられるべきであったとも思われる「サターンSF賞」を、候補には上がったものの獲ってはいません(同年公開の「E.T.」('82年)に持っていかれた)。ただし、レプリカトの男女を演じたルトガー・ハウアーとダリル・ハンナは、共に当時まだあまり知られていませんでしたが、ルトガー・ハウアーの方はロバート・ラドラ

「ブレードランナー」は日本で公開当時、あまり話題にならなかったし、本国でも、今振り返れば与えられるべきであったとも思われる「サターンSF賞」を、候補には上がったものの獲ってはいません(同年公開の「E.T.」('82年)に持っていかれた)。ただし、レプリカトの男女を演じたルトガー・ハウアーとダリル・ハンナは、共に当時まだあまり知られていませんでしたが、ルトガー・ハウアーの方はロバート・ラドラ

ムの『オスターマンの週末』の映画化作品、サム・ペキンパー監督の「バイオレント・サタデー」('83年)(家の中での米ソ戦といった感じ)に主人公のテレビキャスターのジョン・タナー役に起用され、ダリル・ハンナの方もロン・ハワード監督の「スプラッシュ」('84年)(ロン・ハワード監督の初期のメルヘン系作品の1つと言える)でトム・ハンクス演じる主人公(トム・ハンクスにとっても事実上の初主演作)の相手役のヒロインの人魚役を演じるなど、その後の俳優人生の弾みとなりました。

ムの『オスターマンの週末』の映画化作品、サム・ペキンパー監督の「バイオレント・サタデー」('83年)(家の中での米ソ戦といった感じ)に主人公のテレビキャスターのジョン・タナー役に起用され、ダリル・ハンナの方もロン・ハワード監督の「スプラッシュ」('84年)(ロン・ハワード監督の初期のメルヘン系作品の1つと言える)でトム・ハンクス演じる主人公(トム・ハンクスにとっても事実上の初主演作)の相手役のヒロインの人魚役を演じるなど、その後の俳優人生の弾みとなりました。

二子東急 1957年9月30日 開館(「二子玉川園」(1985年3月閉園)そば) 1991(平成3)年1月15日閉館

二子東急 1957年9月30日 開館(「二子玉川園」(1985年3月閉園)そば) 1991(平成3)年1月15日閉館

「バイオレント・サタデー」●原題:THE OSTERMAN WEEKEND●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:サム・ペキンパー●製作:ピーター・S・デイヴィス/ウィリアム・N・パンザー●脚本:アラン・シャープ●撮影:ジョン・コキロン●音楽:ラロ・シフリン●原作:ロバート・ラドラム●時間:102分●出演:ルトガー・ハウアー/ジョン・ハート/デニス・ホッパー/バート・

「バイオレント・サタデー」●原題:THE OSTERMAN WEEKEND●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:サム・ペキンパー●製作:ピーター・S・デイヴィス/ウィリアム・N・パンザー●脚本:アラン・シャープ●撮影:ジョン・コキロン●音楽:ラロ・シフリン●原作:ロバート・ラドラム●時間:102分●出演:ルトガー・ハウアー/ジョン・ハート/デニス・ホッパー/バート・ ランカスター/クレイグ・T・ネルソン/メグ・フォスター/クリス・サランドン/ヘレン・シェイヴァー/キャシー・イエーツ/サンディ・マクピーク/クリストファー・スター/マーシャル・ホー/ジャン・トリスカ/ハンスフォード・ロウ●日本公開:1984/06●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:新宿ローヤル(87-06-28)(評価:★★★)●併映:「目撃者」(ピーター・イェイツ)

ランカスター/クレイグ・T・ネルソン/メグ・フォスター/クリス・サランドン/ヘレン・シェイヴァー/キャシー・イエーツ/サンディ・マクピーク/クリストファー・スター/マーシャル・ホー/ジャン・トリスカ/ハンスフォード・ロウ●日本公開:1984/06●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:新宿ローヤル(87-06-28)(評価:★★★)●併映:「目撃者」(ピーター・イェイツ)

「スプラッシュ」●原題:SPLASH●制作年:1984年●制作国:アメリカ●監督:ロン・ハワード●製作:ブライアン・グレイザー●脚本:ローウェル・ガンツ/ババルー・マンデル/ブルース・ジェイ・フリードマン●撮影:ドン・ピーターマン●音楽:リー・ホールドリッジ●時間:111分●出演:トム・ハンクス/ダリル・ハンナ/ユージン・レヴィ/ジョン・キャンディ/ドディ・グッドマン/シェッキー・グリーン/リチャード・B・シャル/ハワード・モリス/ボビー・ディ・シッコ/トニー・ディ・ベネデット/デヴィッド・ネル/ジェフ・ドーセット/ジョー・グリファシ/ランス・ハワード●日本公開:1984/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:二子東急(87-06-28)(評価:★★★)

「スプラッシュ」●原題:SPLASH●制作年:1984年●制作国:アメリカ●監督:ロン・ハワード●製作:ブライアン・グレイザー●脚本:ローウェル・ガンツ/ババルー・マンデル/ブルース・ジェイ・フリードマン●撮影:ドン・ピーターマン●音楽:リー・ホールドリッジ●時間:111分●出演:トム・ハンクス/ダリル・ハンナ/ユージン・レヴィ/ジョン・キャンディ/ドディ・グッドマン/シェッキー・グリーン/リチャード・B・シャル/ハワード・モリス/ボビー・ディ・シッコ/トニー・ディ・ベネデット/デヴィッド・ネル/ジェフ・ドーセット/ジョー・グリファシ/ランス・ハワード●日本公開:1984/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:二子東急(87-06-28)(評価:★★★)

.jpg)

怪獣映画ファンサークル代表の竹内博氏が、仕事関係で怪獣映画の写真が手元に来る度に自費でデュープして保存しておいたもので(元の写真は出版社や配給会社に返却)、当時の出版・映画会社の資料保管体制はいい加減だから(そのことを氏はよく知っていた)、結局今や出版社にも東宝にもない貴重な写真を竹内氏だけが所持していて、こうした集大成が完成した、まさに生活費を切り詰め集めた"執念のコレクション"です(星半個マイナスは価格面だけ)。

怪獣映画ファンサークル代表の竹内博氏が、仕事関係で怪獣映画の写真が手元に来る度に自費でデュープして保存しておいたもので(元の写真は出版社や配給会社に返却)、当時の出版・映画会社の資料保管体制はいい加減だから(そのことを氏はよく知っていた)、結局今や出版社にも東宝にもない貴重な写真を竹内氏だけが所持していて、こうした集大成が完成した、まさに生活費を切り詰め集めた"執念のコレクション"です(星半個マイナスは価格面だけ)。

自分が生まれる前の作品であり(モノクロ)、かなり後になって劇場で観ましたが、バックに反核実験のメッセージが窺えたものの、怪獣映画ファンの多くが過去最高の怪獣映画と称賛するわりには、自分自身の中では"最高傑作"とするまでには、今ひとつノリ切れなかったような面もあります。やはりこういうのは、子供の時にリアルタイムで観ないとダメなのかなあ。

自分が生まれる前の作品であり(モノクロ)、かなり後になって劇場で観ましたが、バックに反核実験のメッセージが窺えたものの、怪獣映画ファンの多くが過去最高の怪獣映画と称賛するわりには、自分自身の中では"最高傑作"とするまでには、今ひとつノリ切れなかったような面もあります。やはりこういうのは、子供の時にリアルタイムで観ないとダメなのかなあ。 初めて「怪獣映画」というものを観た人たちにとっては、強烈なインパクトはあったと思うけれど。昭和20年代終わり頃に作られ、自分がリアルタイムで観ていない作品を、ついつい現代の技術水準や演出などとの比較で観てしまっている傾向があるかもしれません。但し、制作年('54年)の3月にビキニ環礁で米国による水爆実験があり、その年の9月に「第五福竜丸」の乗組員が亡くなったことを考えると、その年の12月に公開されたということは、やはり、すごく時代に敏感に呼応した作品ではあったかと

初めて「怪獣映画」というものを観た人たちにとっては、強烈なインパクトはあったと思うけれど。昭和20年代終わり頃に作られ、自分がリアルタイムで観ていない作品を、ついつい現代の技術水準や演出などとの比較で観てしまっている傾向があるかもしれません。但し、制作年('54年)の3月にビキニ環礁で米国による水爆実験があり、その年の9月に「第五福竜丸」の乗組員が亡くなったことを考えると、その年の12月に公開されたということは、やはり、すごく時代に敏感に呼応した作品ではあったかと 思います。

思います。 中から上がらずゴジラともに最期を迎えたのは、最強兵器オキシジェン・デストロイヤーの知識を自ら封印したというのが一般的解釈だが、そこまでする必要があったのかという思いがあった。今回観直してみて、山根恵美子(河内桃子)が尾形(宝田明)に秘密を漏らしたことで、芹沢は彼女が自分より尾形を選んだことを改めて認識し、恋に破れたと言うか、前向きに捉えれば恵美子の幸せは尾形に託したという意識も根底にあったのではないかと思った。ある意味「三角関係」映画だった。)

中から上がらずゴジラともに最期を迎えたのは、最強兵器オキシジェン・デストロイヤーの知識を自ら封印したというのが一般的解釈だが、そこまでする必要があったのかという思いがあった。今回観直してみて、山根恵美子(河内桃子)が尾形(宝田明)に秘密を漏らしたことで、芹沢は彼女が自分より尾形を選んだことを改めて認識し、恋に破れたと言うか、前向きに捉えれば恵美子の幸せは尾形に託したという意識も根底にあったのではないかと思った。ある意味「三角関係」映画だった。)

「ゴジラ」●制作年:1954年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本:村田武雄/本多猪四郎●撮

「ゴジラ」●制作年:1954年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本:村田武雄/本多猪四郎●撮 影:玉井正夫●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二ほか●原作:香山滋●時間:97分●出演:宝田明/河内桃子/平田昭彦/志村喬/堺左千夫/村上冬樹/山本廉/榊田敬二/鈴木豊明 /馬野都留子/菅井きん/笈川武夫/林幹/恩田清二郎/高堂国典/小川虎之助/手塚克巳/橘正晃/帯一郎/中島春雄/川合玉江/東静子/岡部正/鴨田清/今泉康/橘正晃/帯一郎●公開:1954/11●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿名画座ミラノ(83-08-06)●2回目:TOHOシネマズ 日比谷 (24-07-17)(評価:★★★☆→★★★★(緊迫感はシリーズ随一ではないかと思われ、評価を修正した。))●併映(1回目):「怪獣大戦争」(本多猪四郎)

影:玉井正夫●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二ほか●原作:香山滋●時間:97分●出演:宝田明/河内桃子/平田昭彦/志村喬/堺左千夫/村上冬樹/山本廉/榊田敬二/鈴木豊明 /馬野都留子/菅井きん/笈川武夫/林幹/恩田清二郎/高堂国典/小川虎之助/手塚克巳/橘正晃/帯一郎/中島春雄/川合玉江/東静子/岡部正/鴨田清/今泉康/橘正晃/帯一郎●公開:1954/11●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿名画座ミラノ(83-08-06)●2回目:TOHOシネマズ 日比谷 (24-07-17)(評価:★★★☆→★★★★(緊迫感はシリーズ随一ではないかと思われ、評価を修正した。))●併映(1回目):「怪獣大戦争」(本多猪四郎) 作品区分としてはゴジラ・シリーズではないですが、中村真一郎、福永武彦、堀田善衛の3人の純文学者を原作者とする「モスラ」('61年)の方が、今観ると笑えるところも多いのですが、全体としてはむしろ大人の鑑賞にも堪えうるのではないかと...。まあ、「ゴジラ」と「モスラ」の間には7年もの間隔があるわけで、その間に進歩があって当然なわけだけれど。

作品区分としてはゴジラ・シリーズではないですが、中村真一郎、福永武彦、堀田善衛の3人の純文学者を原作者とする「モスラ」('61年)の方が、今観ると笑えるところも多いのですが、全体としてはむしろ大人の鑑賞にも堪えうるのではないかと...。まあ、「ゴジラ」と「モスラ」の間には7年もの間隔があるわけで、その間に進歩があって当然なわけだけれど。 ザ・ピーナッツ(伊藤エミ(1941-2012)、伊藤ユミ(1941-2016))のインドネシア風の歌も悪くないし、東京タワー('58年完成、「ゴジラ」の時

ザ・ピーナッツ(伊藤エミ(1941-2012)、伊藤ユミ(1941-2016))のインドネシア風の歌も悪くないし、東京タワー('58年完成、「ゴジラ」の時 はまだこの世に無かった)に繭を作るなど絵的にもいいです。原作「発光妖精とモスラ」では繭を作るのは東京タワーではなく国会議事堂でしたが、60

はまだこの世に無かった)に繭を作るなど絵的にもいいです。原作「発光妖精とモスラ」では繭を作るのは東京タワーではなく国会議事堂でしたが、60 年安保の時節柄、政治性が強いという理由で変更されたとのこと、これにより、モスラは東京タワーを最初に破壊した怪獣となり、東京タワーは完成後僅か3年で破壊の憂き目(?)に。繭から出てきたのは例の幼虫で、これが意外と頑張った? 宮崎駿監督の「

年安保の時節柄、政治性が強いという理由で変更されたとのこと、これにより、モスラは東京タワーを最初に破壊した怪獣となり、東京タワーは完成後僅か3年で破壊の憂き目(?)に。繭から出てきたのは例の幼虫で、これが意外と頑張った? 宮崎駿監督の「 「モスラ」●制作年:1961年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:

「モスラ」●制作年:1961年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽: 善衛「発光妖精とモスラ」●時間:101分●出演:

善衛「発光妖精とモスラ」●時間:101分●出演: フランキー堺/小泉博/香川京子/ジェリー伊藤/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/上原謙/志村喬/平田昭彦/佐原健二/河津清三郎/小杉義男/高木弘/田島義文/山本廉/加藤春哉/三島耕/中村哲/広

フランキー堺/小泉博/香川京子/ジェリー伊藤/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/上原謙/志村喬/平田昭彦/佐原健二/河津清三郎/小杉義男/高木弘/田島義文/山本廉/加藤春哉/三島耕/中村哲/広

瀬正一/桜井巨郎

瀬正一/桜井巨郎 /堤康久●公開:1961/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿シアターアプル (83-09-04)(評価:★★★☆)●併映:「三大怪獣 地球最大の決戦」(本多猪四郎)

/堤康久●公開:1961/07●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿シアターアプル (83-09-04)(評価:★★★☆)●併映:「三大怪獣 地球最大の決戦」(本多猪四郎)

「ゴジラシリーズ」の第1作「ゴジラ」を観ると、ゴジラが最初は純粋に"凶悪怪獣"であったというのがよくわかりますが、「ゴジラシリーズ」の第4作「モスラ対ゴジラ」('64年)(下写真)の時もまだモスラの敵役

「ゴジラシリーズ」の第1作「ゴジラ」を観ると、ゴジラが最初は純粋に"凶悪怪獣"であったというのがよくわかりますが、「ゴジラシリーズ」の第4作「モスラ対ゴジラ」('64年)(下写真)の時もまだモスラの敵役 でした。この作品はゴジラにとって怪獣同士の闘いにおける初黒星で、昭和のシリーズでは唯一の敗戦を喫した作品でもあります。因みに、「ゴジラシリーズ」の第3作「キングコング対ゴジラ」('62年)は両者引き分け(相撃ち)とされているようです。それが、'64年12月に公開された('64年12月公開予定だった黒澤明監督「赤ひげ」の撮影が長引いたため、正月興行用に急遽制作された)「ゴジラシリーズ」の第5作「三大怪獣 地球最大の決戦」('64年)(下写真)

でした。この作品はゴジラにとって怪獣同士の闘いにおける初黒星で、昭和のシリーズでは唯一の敗戦を喫した作品でもあります。因みに、「ゴジラシリーズ」の第3作「キングコング対ゴジラ」('62年)は両者引き分け(相撃ち)とされているようです。それが、'64年12月に公開された('64年12月公開予定だった黒澤明監督「赤ひげ」の撮影が長引いたため、正月興行用に急遽制作された)「ゴジラシリーズ」の第5作「三大怪獣 地球最大の決戦」('64年)(下写真) になると、宇宙怪獣キングギド

になると、宇宙怪獣キングギド

を力を合わせて宇宙怪獣キングギドラ戦に挑むことから、「地球の三大怪獣」にとっての最大の決戦という意味らしいです。

を力を合わせて宇宙怪獣キングギドラ戦に挑むことから、「地球の三大怪獣」にとっての最大の決戦という意味らしいです。

「モスラ対ゴジラ」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:89分●出演:宝田明/星由里子/小泉博/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/藤木悠/田島義文/佐原健二/谷晃/木村千吉/中山豊/田武謙三/藤田進/八代美紀/小杉義男/田崎潤/沢村いき雄/佐田豊/山本廉/佐田豊/野村浩三/堤康久/津田光男/大友伸/大村千吉/岩本弘司/丘照美/大前亘●公開:1964/04●配給:東宝(評価:★★★☆)

「モスラ対ゴジラ」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚色:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:89分●出演:宝田明/星由里子/小泉博/ザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)/藤木悠/田島義文/佐原健二/谷晃/木村千吉/中山豊/田武謙三/藤田進/八代美紀/小杉義男/田崎潤/沢村いき雄/佐田豊/山本廉/佐田豊/野村浩三/堤康久/津田光男/大友伸/大村千吉/岩本弘司/丘照美/大前亘●公開:1964/04●配給:東宝(評価:★★★☆)

「三大怪獣 地球最大の決戦」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:97分●出演:夏木陽介/小泉博/星由里子/若林映子/

「三大怪獣 地球最大の決戦」●制作年:1964年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本:関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:97分●出演:夏木陽介/小泉博/星由里子/若林映子/

ザ・ピーナッツ/志村喬/伊藤久哉/平田昭彦/佐原健二/沢村いき雄/伊吹徹/野村浩三/田島義文/天本英世/小杉義男/高田稔/英百合子/

ザ・ピーナッツ/志村喬/伊藤久哉/平田昭彦/佐原健二/沢村いき雄/伊吹徹/野村浩三/田島義文/天本英世/小杉義男/高田稔/英百合子/ 加藤春哉●時間:93分●公開:1964/12●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿シアターアプル (83-09-04)(評価:★★☆)●併映:「モスラ」(本多猪四郎)

加藤春哉●時間:93分●公開:1964/12●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿シアターアプル (83-09-04)(評価:★★☆)●併映:「モスラ」(本多猪四郎)

更に、ゴジラシリーズ第6作「怪獣大戦争」('65年)は、地球侵略をたくらむX星人がキングギ

更に、ゴジラシリーズ第6作「怪獣大戦争」('65年)は、地球侵略をたくらむX星人がキングギ ドラ、ゴジラ、ラドンの3大怪獣を操り総攻撃をかけてくるというもので、X星人の統制官(土屋嘉男)がキングギドラを撃退するためゴジラとラドンを貸して欲しいと地球人に依頼してきて(土屋嘉男は「

ドラ、ゴジラ、ラドンの3大怪獣を操り総攻撃をかけてくるというもので、X星人の統制官(土屋嘉男)がキングギドラを撃退するためゴジラとラドンを貸して欲しいと地球人に依頼してきて(土屋嘉男は「 本書にはない裏話になりますが、この作品に準主役で出演した米俳優のニック・アダムスは、ラス・タンブリンなど同列のSF映画で日本に招かれたハリウッド俳優達が日本人スタッフと交わろうとせずに反発を受けたのに対し、積極的に打ち解け馴染もうとし、共演者らにも人気があったそうで、土屋嘉男とは特に息が合い、土屋にからかわれて女性への挨拶に「もうかりまっか?」と言っていたそうで、仕舞には、自らが妻帯者であるのに、水野久美に映画の役柄そのままに「妻とは離婚するから結婚しよう」と迫っていたそうです(ニック・アダムスは当時、私生活では離婚協議中だったため、冗談ではなく本気だった可能性がある。但し、彼自身は、'68年に錠剤の過量摂取によって死亡している(36歳))。

本書にはない裏話になりますが、この作品に準主役で出演した米俳優のニック・アダムスは、ラス・タンブリンなど同列のSF映画で日本に招かれたハリウッド俳優達が日本人スタッフと交わろうとせずに反発を受けたのに対し、積極的に打ち解け馴染もうとし、共演者らにも人気があったそうで、土屋嘉男とは特に息が合い、土屋にからかわれて女性への挨拶に「もうかりまっか?」と言っていたそうで、仕舞には、自らが妻帯者であるのに、水野久美に映画の役柄そのままに「妻とは離婚するから結婚しよう」と迫っていたそうです(ニック・アダムスは当時、私生活では離婚協議中だったため、冗談ではなく本気だった可能性がある。但し、彼自身は、'68年に錠剤の過量摂取によって死亡している(36歳))。

「怪獣大戦争」●制作年:1965年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本: 関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:94分●出演:宝田明/ニック・アダムス/久保明/水野久美/沢井桂子/土屋嘉男/田崎潤/田島義文/田武謙三/村上冬樹/清水元/千石規子/佐々

「怪獣大戦争」●制作年:1965年●監督:本多猪四郎●製作:田中友幸●脚本: 関沢新一●撮影:小泉一●音楽:伊福部昭●特殊技術:円谷英二●時間:94分●出演:宝田明/ニック・アダムス/久保明/水野久美/沢井桂子/土屋嘉男/田崎潤/田島義文/田武謙三/村上冬樹/清水元/千石規子/佐々

木孝丸●公開:1965/12●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿名画座ミラノ (83-08-06)(評価:★★☆)●併映:「ゴジラ」(本多猪四郎)

木孝丸●公開:1965/12●配給:東宝●最初に観た場所(再見):新宿名画座ミラノ (83-08-06)(評価:★★☆)●併映:「ゴジラ」(本多猪四郎) 怪獣の複数登場が常となったのか、「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」('66年)などというのもあって(「ゴジラ」シリーズとしては第7作)、監督は本多猪四郎ではなく福田純で、音楽は伊福部昭ではなく佐藤勝ですが、これはなかなかの迫力だった印象があります(後に観直してみると、人間ドラマの方はかなりいい加減と言うか、ヒドいのだが)。

怪獣の複数登場が常となったのか、「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」('66年)などというのもあって(「ゴジラ」シリーズとしては第7作)、監督は本多猪四郎ではなく福田純で、音楽は伊福部昭ではなく佐藤勝ですが、これはなかなかの迫力だった印象があります(後に観直してみると、人間ドラマの方はかなりいい加減と言うか、ヒドいのだが)。

シリーズ第6作「怪獣大戦争」に"X星人"役で出ていた水野久美が今度は"原住民"の娘役で出ていて、キャスティングの変更による急遽の出演で、当時29歳にして19歳の役をやることになったのですが、今スチール等で見ても、妖艶過ぎる"19歳"、映画「

シリーズ第6作「怪獣大戦争」に"X星人"役で出ていた水野久美が今度は"原住民"の娘役で出ていて、キャスティングの変更による急遽の出演で、当時29歳にして19歳の役をやることになったのですが、今スチール等で見ても、妖艶過ぎる"19歳"、映画「 督:福田純●製作:田中友幸●脚本:関沢新一●撮影:山田一

督:福田純●製作:田中友幸●脚本:関沢新一●撮影:山田一 夫●音楽:

夫●音楽:

木和夫/本間文子/中北千枝子/池田生二/岡部正/大前亘/丸山謙一郎/緒方燐作/勝部義夫/渋谷英男●時間:87分●公開:1966/12●配給:東宝(評価:★★★☆)●併映:「

木和夫/本間文子/中北千枝子/池田生二/岡部正/大前亘/丸山謙一郎/緒方燐作/勝部義夫/渋谷英男●時間:87分●公開:1966/12●配給:東宝(評価:★★★☆)●併映:「 この辺りまで怪獣映画は東映の独壇場ともいえる状況でしたが、'65年に大映が「大怪獣ガメラ」、'67年に日活が「大巨獣ガッパ」でこの市場に参入します(本書には出てこないが)。このうち、「大怪獣ガメラ」('65年/大映)は、社長の永田雅一の声がかりで製作されることとなり(永田雅一の「カメ」で行けという"鶴の一声"で決まったようで、湯浅憲明(1933-2004)監督はじめスタッフは苦労したのではないか)、これがヒットして、ガメラ・シリーズは'71年に大映が倒産するまでに7作撮影されましたが、本作はシリーズ唯一のモノクロ作品です(「ゴジラ」の第1作を意識したのかと思ったが、予算と技術面の都合だったらしい)。

この辺りまで怪獣映画は東映の独壇場ともいえる状況でしたが、'65年に大映が「大怪獣ガメラ」、'67年に日活が「大巨獣ガッパ」でこの市場に参入します(本書には出てこないが)。このうち、「大怪獣ガメラ」('65年/大映)は、社長の永田雅一の声がかりで製作されることとなり(永田雅一の「カメ」で行けという"鶴の一声"で決まったようで、湯浅憲明(1933-2004)監督はじめスタッフは苦労したのではないか)、これがヒットして、ガメラ・シリーズは'71年に大映が倒産するまでに7作撮影されましたが、本作はシリーズ唯一のモノクロ作品です(「ゴジラ」の第1作を意識したのかと思ったが、予算と技術面の都合だったらしい)。 あらすじは、砕氷調査船・ちどり丸で北極にやってきた東京大学動物学教室・日高教授(船越英二)らの研究チームが、国

あらすじは、砕氷調査船・ちどり丸で北極にやってきた東京大学動物学教室・日高教授(船越英二)らの研究チームが、国 籍不明機を目撃、その国籍不明機には核爆弾が搭載されており、その機体爆発の影響で、アトランティスの伝説の怪獣ガメラが甦るというもの。「ガメラ」の命名者でもある永田雅一の「子供たちが観て『怪獣がかわいそうだ』とか哀愁を感じないといけない。子供たちの共感を得ないとヒットしない」との考えの

籍不明機を目撃、その国籍不明機には核爆弾が搭載されており、その機体爆発の影響で、アトランティスの伝説の怪獣ガメラが甦るというもの。「ガメラ」の命名者でもある永田雅一の「子供たちが観て『怪獣がかわいそうだ』とか哀愁を感じないといけない。子供たちの共感を得ないとヒットしない」との考えの

健/森一夫/佐山真次/喜多大八/大庭健二/荒木康夫/井上大吾/三夏伸/清水昭/松山新一/岡郁二/藤井竜史/山根圭一郎/村松若代/沖良子/加川東一郎/伊勢一郎/佐原新治/宗近一/青木英行/萩原茂雄/古谷徹/中条静夫(ナレーション)●時間:87分●公開:1965/11●配給:大映(評価:★★★)

健/森一夫/佐山真次/喜多大八/大庭健二/荒木康夫/井上大吾/三夏伸/清水昭/松山新一/岡郁二/藤井竜史/山根圭一郎/村松若代/沖良子/加川東一郎/伊勢一郎/佐原新治/宗近一/青木英行/萩原茂雄/古谷徹/中条静夫(ナレーション)●時間:87分●公開:1965/11●配給:大映(評価:★★★)

「ガメラ」のヒットを受け、翌年「ガメラシリーズ」の第2作として総天然色による「大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン」('66年/大映)が作られましたが、併映の「大魔神」('66年/大映)の

「ガメラ」のヒットを受け、翌年「ガメラシリーズ」の第2作として総天然色による「大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン」('66年/大映)が作られましたが、併映の「大魔神」('66年/大映)の 方が"初物"としてインパクトがあったかも。ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の「巨人ゴーレム」('36

方が"初物"としてインパクトがあったかも。ジュリアン・デュヴィヴィエ監督の「巨人ゴーレム」('36 年/チェコスロバキア)で描かれたゴーレム伝説に材を得たそうですが、戦国時代に悪人が陰謀を巡らせて民衆が虐げられると、穏やかな表情の石像だった大魔神が復活して動き出し、破壊的な力を発揮して悪人を倒すというストーリーは分かりやすいカタルシスがありました。大映映画ですが、音楽は東宝ゴジラ映画の

年/チェコスロバキア)で描かれたゴーレム伝説に材を得たそうですが、戦国時代に悪人が陰謀を巡らせて民衆が虐げられると、穏やかな表情の石像だった大魔神が復活して動き出し、破壊的な力を発揮して悪人を倒すというストーリーは分かりやすいカタルシスがありました。大映映画ですが、音楽は東宝ゴジラ映画の

「大魔神怒る」('66年/大映)は、1作目が大ヒットしたため、お盆興行作品として製作されたもので、監督は三隅研次(1921-1975)で、これも伊福部昭が音楽を担当。千草家とその分家・名越家が領主の平和な国が隣国か

「大魔神怒る」('66年/大映)は、1作目が大ヒットしたため、お盆興行作品として製作されたもので、監督は三隅研次(1921-1975)で、これも伊福部昭が音楽を担当。千草家とその分家・名越家が領主の平和な国が隣国か ら侵略され、領主は滅ぶもお家再興と平和を望んで千草家の本郷功次郎の許嫁である名越家の藤村志保が魔人に願掛けするというもの。今回は魔人は「水の神」という設定になっていて、藤村志保

ら侵略され、領主は滅ぶもお家再興と平和を望んで千草家の本郷功次郎の許嫁である名越家の藤村志保が魔人に願掛けするというもの。今回は魔人は「水の神」という設定になっていて、藤村志保 が悪人たちより

が悪人たちより 焚刑に処せられることになって、今まさに火に焼かれようとする時、この身を神に捧げますと涙を流すと大魔神が現れ(出現シーンはハリウッド映画「

焚刑に処せられることになって、今まさに火に焼かれようとする時、この身を神に捧げますと涙を流すと大魔神が現れ(出現シーンはハリウッド映画「 「大魔神怒る」藤村志保(当時27歳)

「大魔神怒る」藤村志保(当時27歳)

「大魔神逆襲」('66年/大映)の監督は森一生監督(1911-1989)で、これもまた音楽は伊福部昭が担当。森一生監督は「女と男はつまらない。子供好きだから

「大魔神逆襲」('66年/大映)の監督は森一生監督(1911-1989)で、これもまた音楽は伊福部昭が担当。森一生監督は「女と男はつまらない。子供好きだから 子供でやりたい」と子

子供でやりたい」と子 供たちが主役に据え、少年の純真な信仰心が大魔神を動かすという設定で、今回は大魔神「雪の魔神」として雪の中から現れ、最後には粉雪となって消えていきます。子供たちを主役に据えるのも悪いとは言いませんが、やは

供たちが主役に据え、少年の純真な信仰心が大魔神を動かすという設定で、今回は大魔神「雪の魔神」として雪の中から現れ、最後には粉雪となって消えていきます。子供たちを主役に据えるのも悪いとは言いませんが、やは り当時19歳の高田美和、27歳の藤村志保と続いた後だと、完全にお子様向けに路線変更してしまったなあという印象は拭えません。製作費は1億円弱、興行では併映なしの2番館上映となり、配給収入(興行収入から映画館の取り分を差し引いた配給会社の収入)も赤字で、4作目の企画もあったものの、これで打ち止めになっています。結局、わずか1年の間の3作で終わってしまったわけですが、その分、大魔神の重厚感は印象に残るものでした。ゴジラが「怪獣大戦争」('65年)で「シェー」をするなど、シリーズが永らえたゆえに"堕落"してしまったのとは対照的と言えるでしょうか。

り当時19歳の高田美和、27歳の藤村志保と続いた後だと、完全にお子様向けに路線変更してしまったなあという印象は拭えません。製作費は1億円弱、興行では併映なしの2番館上映となり、配給収入(興行収入から映画館の取り分を差し引いた配給会社の収入)も赤字で、4作目の企画もあったものの、これで打ち止めになっています。結局、わずか1年の間の3作で終わってしまったわけですが、その分、大魔神の重厚感は印象に残るものでした。ゴジラが「怪獣大戦争」('65年)で「シェー」をするなど、シリーズが永らえたゆえに"堕落"してしまったのとは対照的と言えるでしょうか。

「大魔神」●制作年:1966年●監督:安田公義●製作総指揮:永田雅一●脚本:吉田哲郎●撮影:森田富士郎●音楽:

「大魔神」●制作年:1966年●監督:安田公義●製作総指揮:永田雅一●脚本:吉田哲郎●撮影:森田富士郎●音楽:

「大魔神怒る」●制作年:1966年●監督:三隅研次●製作:永田雅一●脚本:吉田哲郎●撮影:今井ひろし/森田富士郎●音楽:

「大魔神怒る」●制作年:1966年●監督:三隅研次●製作:永田雅一●脚本:吉田哲郎●撮影:今井ひろし/森田富士郎●音楽:

「大魔神逆襲」●制作年:1966年●監督:森一生●製作総指揮:永田雅一●脚本:吉田哲郎●撮影:森田富士郎●音楽:

「大魔神逆襲」●制作年:1966年●監督:森一生●製作総指揮:永田雅一●脚本:吉田哲郎●撮影:森田富士郎●音楽:

第17作「ゴジラ vs ビオランテ」('89年)(「平成ゴジラシリーズ」第2作)は、バイオテクノロジーによってゴジラとバラの細胞を掛け合わせて造られた超獣ビオランテが登場し、一般公募ストーリー5千本から選ばれたものだそうですが(選ばれたのは「帰ってきたウルトラマン」第34話「許されざるいのち」の原案者である小林晋一郎の作品。一般公募と言ってもプロではないか)、確かに植物組織を持った怪獣は、「

第17作「ゴジラ vs ビオランテ」('89年)(「平成ゴジラシリーズ」第2作)は、バイオテクノロジーによってゴジラとバラの細胞を掛け合わせて造られた超獣ビオランテが登場し、一般公募ストーリー5千本から選ばれたものだそうですが(選ばれたのは「帰ってきたウルトラマン」第34話「許されざるいのち」の原案者である小林晋一郎の作品。一般公募と言ってもプロではないか)、確かに植物組織を持った怪獣は、「 第18作「ゴジラ vs キングギドラ」('91年)(「平成ゴジラシリーズ」第3作)は、南洋の孤島に生息していた恐竜が核実験でゴジラに変身したという新解釈まで採り入れており(ここに来てゴジラの出自を変えるなんて)、ゴジラが涙ぐんでいるような場面もあって、また同じ道を辿っているなあと(この映画、敵役の未来人のUFOが日本だけを攻撃対象とするのも腑に落ちないし、タイム・パラドックスも破綻気味)。

第18作「ゴジラ vs キングギドラ」('91年)(「平成ゴジラシリーズ」第3作)は、南洋の孤島に生息していた恐竜が核実験でゴジラに変身したという新解釈まで採り入れており(ここに来てゴジラの出自を変えるなんて)、ゴジラが涙ぐんでいるような場面もあって、また同じ道を辿っているなあと(この映画、敵役の未来人のUFOが日本だけを攻撃対象とするのも腑に落ちないし、タイム・パラドックスも破綻気味)。 第17、第18作は大森一樹監督で、いくらか期待したのですが、かなり脱力させられました(第18作「ゴジラ vs キングギドラ」で怪獣映画の中での土屋嘉男を見たのがちょっと懐かしかったくら

第17、第18作は大森一樹監督で、いくらか期待したのですが、かなり脱力させられました(第18作「ゴジラ vs キングギドラ」で怪獣映画の中での土屋嘉男を見たのがちょっと懐かしかったくら いか。山村聰も内閣総理大臣役で出ていたけれど)。この監督は商業映画色の強い作品を撮るようになって、はっきり言ってダメになった気がします。大森一樹監督の最高傑作は自主映画作品「暗くなるまで待てない!」('75年/大森プロ)ではないでしょうか。神戸を舞台に大学生の若者たちが「暗くなるのを待てないで昼間から出てくるドラキュラの話」の映画を撮る話で、モノクロで制作費の全くかかっていない作品ですが、むしろ新鮮味がありました(今年['08年]3月に、大森監督によってリメイクされた)。

いか。山村聰も内閣総理大臣役で出ていたけれど)。この監督は商業映画色の強い作品を撮るようになって、はっきり言ってダメになった気がします。大森一樹監督の最高傑作は自主映画作品「暗くなるまで待てない!」('75年/大森プロ)ではないでしょうか。神戸を舞台に大学生の若者たちが「暗くなるのを待てないで昼間から出てくるドラキュラの話」の映画を撮る話で、モノクロで制作費の全くかかっていない作品ですが、むしろ新鮮味がありました(今年['08年]3月に、大森監督によってリメイクされた)。 駄作の多かった「平成ゴジラシリーズ」(第16作~第22作)に対し、第23作「ゴジラ2000 ミレニアム」('99年)から始まる「ミレニアムシリーズ」(第23作~第28作)でやや盛り返した感もありますが、その中でいちばんの傑作とする人もいる第26作「ゴジラ×メカゴジラ(ゴジラたいメカゴジラ)」('02年)(先行作品に第14作「ゴジラ対メカゴジラ」('74年)、第20作「ゴジラvsメカゴジラ(ゴジラたいメカゴジラ)」('93年)がある)さえ、個人

駄作の多かった「平成ゴジラシリーズ」(第16作~第22作)に対し、第23作「ゴジラ2000 ミレニアム」('99年)から始まる「ミレニアムシリーズ」(第23作~第28作)でやや盛り返した感もありますが、その中でいちばんの傑作とする人もいる第26作「ゴジラ×メカゴジラ(ゴジラたいメカゴジラ)」('02年)(先行作品に第14作「ゴジラ対メカゴジラ」('74年)、第20作「ゴジラvsメカゴジラ(ゴジラたいメカゴジラ)」('93年)がある)さえ、個人 的にはイマイチでした。何よりも、主演の釈由美子(当時24歳)のセリフ棒読みが結構キツイ...。ゴジラは絶対悪として描かれ、ゴジラに対抗するために作られたメカゴジラのメインパイロットが彼女の役なので、あまりに下手だとちょっと作品に入り込めない...(「ゴジラ vs ビオランテ」の沢口靖子(当時24歳)も当時はあまり上手くなかったが、主役ではなかったのがまだ許せるか(主役は田中好子(当時33歳))。

的にはイマイチでした。何よりも、主演の釈由美子(当時24歳)のセリフ棒読みが結構キツイ...。ゴジラは絶対悪として描かれ、ゴジラに対抗するために作られたメカゴジラのメインパイロットが彼女の役なので、あまりに下手だとちょっと作品に入り込めない...(「ゴジラ vs ビオランテ」の沢口靖子(当時24歳)も当時はあまり上手くなかったが、主役ではなかったのがまだ許せるか(主役は田中好子(当時33歳))。

「ゴジラ vs ビオランテ」●制作年:1989年●監督・脚本:大森一樹●製作:田中友幸●音楽:すぎやまこういち(ゴジラテーマ曲:伊福部昭)●時間:97分●出演:三田村邦彦/田中好子/小高恵美/峰岸徹/高嶋政伸/高橋幸治/沢口靖子(特別出演)/永島敏行(友情出演)/久我美子(友情出演)●公開:1989/12●配給:東宝(評価:★☆)「

「ゴジラ vs ビオランテ」●制作年:1989年●監督・脚本:大森一樹●製作:田中友幸●音楽:すぎやまこういち(ゴジラテーマ曲:伊福部昭)●時間:97分●出演:三田村邦彦/田中好子/小高恵美/峰岸徹/高嶋政伸/高橋幸治/沢口靖子(特別出演)/永島敏行(友情出演)/久我美子(友情出演)●公開:1989/12●配給:東宝(評価:★☆)「

久我美子(大和田圭子官房長官 ※友情出演)/

久我美子(大和田圭子官房長官 ※友情出演)/

「ゴジラ vs キングギドラ」●制作年:1991年●監督・脚本:大森一樹●製作:田中友幸●音楽:伊福部昭●特技監督:川北紘一●時間:103分●出演:中川安奈/豊原功補/小高恵美/西岡徳馬/土屋嘉男/山村聰/佐原健二/時任三郎/原田貴和子/小林昭二/佐々木勝彦/上田耕一/チャック・ウィルソン/ケント・ギルバート/ダニエル・カール/リチャード・バーガー/ロバート・スコットフィールド●公開:1991/12●配給:東宝 (評価:★☆)

「ゴジラ vs キングギドラ」●制作年:1991年●監督・脚本:大森一樹●製作:田中友幸●音楽:伊福部昭●特技監督:川北紘一●時間:103分●出演:中川安奈/豊原功補/小高恵美/西岡徳馬/土屋嘉男/山村聰/佐原健二/時任三郎/原田貴和子/小林昭二/佐々木勝彦/上田耕一/チャック・ウィルソン/ケント・ギルバート/ダニエル・カール/リチャード・バーガー/ロバート・スコットフィールド●公開:1991/12●配給:東宝 (評価:★☆)

「暗くなるまで待てない!」●制作年:1975年●監督:大森一樹●脚本:大森一樹/村上知彦●音楽:吉田健志/岡田勉/吉田峰子●時間:30分●出演:稲田夏子/栃岡章/南浮泰造/村上知彦/森岡富子/磯本治昭/塚脇小由美/大森一樹/鈴木清順●公開:1975/04●配給:大森プロ●最初に観た場所:高田馬場パール座 (80-12-25) (評価:★★★★)●併映:「星空のマリオネット」(橋浦方人)/「青春散歌 置けない日々」(橋浦方人)

「暗くなるまで待てない!」●制作年:1975年●監督:大森一樹●脚本:大森一樹/村上知彦●音楽:吉田健志/岡田勉/吉田峰子●時間:30分●出演:稲田夏子/栃岡章/南浮泰造/村上知彦/森岡富子/磯本治昭/塚脇小由美/大森一樹/鈴木清順●公開:1975/04●配給:大森プロ●最初に観た場所:高田馬場パール座 (80-12-25) (評価:★★★★)●併映:「星空のマリオネット」(橋浦方人)/「青春散歌 置けない日々」(橋浦方人)

「ゴジラ×メカゴジラ(ゴジラたいメカゴジラ)」●制作年:2002年●監督:手塚昌明●脚本:三村渉●音楽:大島ミチル●特撮監督:菊地雄一●時間:88分●出演:釈由美子/宅麻伸/小野寺華那/高杉亘/友井雄亮/水野純一/水野久美/上田耕一/森末慎二/萩尾みどり/江藤潤/北原佐和子/柳沢慎吾/藤山直美/中村嘉葎雄/田中美里/永島敏行/村田雄浩/中尾彬/松井秀喜(本人役)●公開:2002/12●配給:東宝 (評価:★★☆)

「ゴジラ×メカゴジラ(ゴジラたいメカゴジラ)」●制作年:2002年●監督:手塚昌明●脚本:三村渉●音楽:大島ミチル●特撮監督:菊地雄一●時間:88分●出演:釈由美子/宅麻伸/小野寺華那/高杉亘/友井雄亮/水野純一/水野久美/上田耕一/森末慎二/萩尾みどり/江藤潤/北原佐和子/柳沢慎吾/藤山直美/中村嘉葎雄/田中美里/永島敏行/村田雄浩/中尾彬/松井秀喜(本人役)●公開:2002/12●配給:東宝 (評価:★★☆)

ゴジラ・シリーズ以外で、役者だけで見れば何と言っても凄いのが「日本誕生」('59年)で、ヤマタノオロチが出てくるため確かに"怪獣映画"でもあるのですが、三船敏郎、乙羽信子、司葉子、鶴田浩二、東野英治郎、杉村春子、田中絹代、原節子など錚々たる面々、果ては、柳家金語楼から朝汐太郎(当時の現役横綱)まで出てくるけれど、「大作」転じて「カルト・ムービー」となるといった感じでしょうか(観ていないけれど、間違いなくズッコケそうで観るのが怖いといった感じ)。

ゴジラ・シリーズ以外で、役者だけで見れば何と言っても凄いのが「日本誕生」('59年)で、ヤマタノオロチが出てくるため確かに"怪獣映画"でもあるのですが、三船敏郎、乙羽信子、司葉子、鶴田浩二、東野英治郎、杉村春子、田中絹代、原節子など錚々たる面々、果ては、柳家金語楼から朝汐太郎(当時の現役横綱)まで出てくるけれど、「大作」転じて「カルト・ムービー」となるといった感じでしょうか(観ていないけれど、間違いなくズッコケそうで観るのが怖いといった感じ)。

「

「

そうであってもいい写真には違いない、但し、この写真は、この人の作品に「お洒落」というイメージが主として伴う一因になっているように思え、このパリ写真集を見ると、むしろ「お洒落」というより「エスプリ」に満ちた楽しい写真が多いような気がします(ヌード写真を街角にかざして、通りがかりの人の反応を撮るといったようなこともやっている)。

そうであってもいい写真には違いない、但し、この写真は、この人の作品に「お洒落」というイメージが主として伴う一因になっているように思え、このパリ写真集を見ると、むしろ「お洒落」というより「エスプリ」に満ちた楽しい写真が多いような気がします(ヌード写真を街角にかざして、通りがかりの人の反応を撮るといったようなこともやっている)。 但し、一方で、パリの暗い部分もモチーフにしていて、浮浪者やアル中っぽい感じの人も多く撮っており、これらの哀感が漂う写真も、ある種"攻撃的"なエスプリと言えなくもなく、また、この人が撮る夜の居酒屋など写真には、喧騒と退廃に満ちた何とも言えないシズル感があります。

但し、一方で、パリの暗い部分もモチーフにしていて、浮浪者やアル中っぽい感じの人も多く撮っており、これらの哀感が漂う写真も、ある種"攻撃的"なエスプリと言えなくもなく、また、この人が撮る夜の居酒屋など写真には、喧騒と退廃に満ちた何とも言えないシズル感があります。

その約600葉の写真のほぼ全てに、撮影場所と撮影年が記されているのが親切ですが、ページ数が多い割にはソフトカバー(但し、函入り)、且つ絶版で価格がプレミア価格になっているのがやや難であるといった感じで、今回は図書館でたまたま見つけることができて幸運でした。

その約600葉の写真のほぼ全てに、撮影場所と撮影年が記されているのが親切ですが、ページ数が多い割にはソフトカバー(但し、函入り)、且つ絶版で価格がプレミア価格になっているのがやや難であるといった感じで、今回は図書館でたまたま見つけることができて幸運でした。

Brassai

Brassai

三脚の前に立つ"自写像"からもそのことが窺えるように、構図をキッチリ決め込んで撮るタイプだったらしいですが、でも、この『やさしいパリ』にある写真はスナップっぽいものも結構あるような...。ただし、何れも決して隠し撮りやドキュメントではないらしく、最初に彼の撮り

三脚の前に立つ"自写像"からもそのことが窺えるように、構図をキッチリ決め込んで撮るタイプだったらしいですが、でも、この『やさしいパリ』にある写真はスナップっぽいものも結構あるような...。ただし、何れも決して隠し撮りやドキュメントではないらしく、最初に彼の撮り たいイメージがあり、 撮影前にモデルらとの雰囲気作りを行なって多くの要素を計算した上で撮っていたとのこと。それでいて、ここまで自然な雰囲気で写真が撮れるのが不思議です(モデルと言っても普通の人なわけだし、子供などもスゴくよく撮れている)。昼間の写真もいいけれども、やはり夜の盛り場などアンダーグランドな世界を撮った写真が、しっとりした感じでいいです。なにせ、1930年代のパリですから...。

たいイメージがあり、 撮影前にモデルらとの雰囲気作りを行なって多くの要素を計算した上で撮っていたとのこと。それでいて、ここまで自然な雰囲気で写真が撮れるのが不思議です(モデルと言っても普通の人なわけだし、子供などもスゴくよく撮れている)。昼間の写真もいいけれども、やはり夜の盛り場などアンダーグランドな世界を撮った写真が、しっとりした感じでいいです。なにせ、1930年代のパリですから...。

ただ、夜のパリの猥雑なムードを伝える写真群としては、『ブラッサイ写真集成』('00年原著刊行、'05年/岩波書店)などの方が充実しているかもしれません。

ただ、夜のパリの猥雑なムードを伝える写真群としては、『ブラッサイ写真集成』('00年原著刊行、'05年/岩波書店)などの方が充実しているかもしれません。 『ブラッサイ写真集成』の方は、こうした貴重な文書が収められているだけでなく、ブラッサイのデッサンや造形作品も収められていて、写真自体も、ピカソの仕事場などを撮ったものから昆虫や花蕊、結晶などを取った科学写真のようなものまで幅広く、この写真家の創作領域、モチーフの領域の広さが窺えます(「集成」の趣旨に沿っていて、ブラッサイの全貌を知るにはいいが、写真集としてはやや拡散感も)。

『ブラッサイ写真集成』の方は、こうした貴重な文書が収められているだけでなく、ブラッサイのデッサンや造形作品も収められていて、写真自体も、ピカソの仕事場などを撮ったものから昆虫や花蕊、結晶などを取った科学写真のようなものまで幅広く、この写真家の創作領域、モチーフの領域の広さが窺えます(「集成」の趣旨に沿っていて、ブラッサイの全貌を知るにはいいが、写真集としてはやや拡散感も)。 これと比べると、『やさしいパリ』の方は、ページ数が少ないところへパトリック・モディアーノの詩文が挿入されていたりもして、やや掲載作品数が少ないかなという感じも。彼の詩文を読まなくとも、写真を見ているだけで充分に叙情的な気分に浸れます(因みに、パトリック・モディアーノは映画「イヴォンヌの香り」の原作者で、「

これと比べると、『やさしいパリ』の方は、ページ数が少ないところへパトリック・モディアーノの詩文が挿入されていたりもして、やや掲載作品数が少ないかなという感じも。彼の詩文を読まなくとも、写真を見ているだけで充分に叙情的な気分に浸れます(因みに、パトリック・モディアーノは映画「イヴォンヌの香り」の原作者で、「 '70年代後半のアメリカの文化や社会の荒廃と「格差社会」ぶりをよく捉えている。

'70年代後半のアメリカの文化や社会の荒廃と「格差社会」ぶりをよく捉えている。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。 元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ

元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。

クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。 立木義浩(2023年・85歳)[日刊ゲンダイ]

立木義浩(2023年・85歳)[日刊ゲンダイ]

高野 潤 氏(写真家/略歴下記)

高野 潤 氏(写真家/略歴下記) 第1章で、世界遺産である「天空の都市」マチュピチュを紹介しているのは一般的であるとして、その後インカ道を奥深く分け入り、チョケキラウという「パノラマ都市」をフィーチャーしていますが、ここも凄く神秘的で、要するにマチュピチュみたいなのが山奥にまだまだあったということなのかと、インカ文明の懐の深さに驚かされます。

第1章で、世界遺産である「天空の都市」マチュピチュを紹介しているのは一般的であるとして、その後インカ道を奥深く分け入り、チョケキラウという「パノラマ都市」をフィーチャーしていますが、ここも凄く神秘的で、要するにマチュピチュみたいなのが山奥にまだまだあったということなのかと、インカ文明の懐の深さに驚かされます。

この作品集の前半は、千葉の里山の風景など全国の自然を撮った作品や、寺社や祭りなど、日本的な聖性や神秘、習俗をモチーフに撮った作品が多く、自然と人、伝統と人との対比を表すうえで、露出の長いピンホールの特性が充分に生きていて、また、光の部分がソフトフォーカスのようになるため、見る側を包み込むような"癒し"感を醸しだしています。

この作品集の前半は、千葉の里山の風景など全国の自然を撮った作品や、寺社や祭りなど、日本的な聖性や神秘、習俗をモチーフに撮った作品が多く、自然と人、伝統と人との対比を表すうえで、露出の長いピンホールの特性が充分に生きていて、また、光の部分がソフトフォーカスのようになるため、見る側を包み込むような"癒し"感を醸しだしています。

後半は、同じくピンホールの特徴を生かして、東京などの都市の風景やそこに行きかう人々の姿をルポルタージュ風にとった"シティスケープス(Cityscapes)"というシリーズ写真が掲載されていて、背景は一転して殺風景な都会のものであるのに、スナップ風に撮られた(実際には、相当の露出時間がある)それらの写真には、前半からの流れで何となく"ホッと"させられるものもあれば、不思議な既視感や余韻を残すものあります。

後半は、同じくピンホールの特徴を生かして、東京などの都市の風景やそこに行きかう人々の姿をルポルタージュ風にとった"シティスケープス(Cityscapes)"というシリーズ写真が掲載されていて、背景は一転して殺風景な都会のものであるのに、スナップ風に撮られた(実際には、相当の露出時間がある)それらの写真には、前半からの流れで何となく"ホッと"させられるものもあれば、不思議な既視感や余韻を残すものあります。 前半部分は、日本人の郷愁に訴えかけるものがあり、レビンソン特有の「光と影の対話」「時間と存在」といったテーマを内在しながらも、レビンソンだけでなく多くのピンホール写真家が指向している「癒す風景」であるように思えます。

前半部分は、日本人の郷愁に訴えかけるものがあり、レビンソン特有の「光と影の対話」「時間と存在」といったテーマを内在しながらも、レビンソンだけでなく多くのピンホール写真家が指向している「癒す風景」であるように思えます。

雑誌に連載され、水川淳三監督、乙羽信子主演による映画「おかあさんのばか」('64年/松竹)にもなり(個人的には小学校の課外授業で観たのだが、DVD化されておらずその後観る機会がないため、評価はやや曖昧)、彼女の詩をもとにした「おかあさんのばか」という合唱曲まで出来ましたが、写真集としては、'65年に英語版("Why, Mother, Why?")で海外で刊行されました。映画では、彼女の母親が水泳大会

雑誌に連載され、水川淳三監督、乙羽信子主演による映画「おかあさんのばか」('64年/松竹)にもなり(個人的には小学校の課外授業で観たのだが、DVD化されておらずその後観る機会がないため、評価はやや曖昧)、彼女の詩をもとにした「おかあさんのばか」という合唱曲まで出来ましたが、写真集としては、'65年に英語版("Why, Mother, Why?")で海外で刊行されました。映画では、彼女の母親が水泳大会 で泳ぎ切ったあと脳出血で倒れて亡くなる前の、成長期の娘と母親のふれあいが描かれているのに対し、40年を経て刊行されたこの写真集は、母親の死後1ヵ月、家族にぽっかり「大きな穴」があいたところから始まります。

で泳ぎ切ったあと脳出血で倒れて亡くなる前の、成長期の娘と母親のふれあいが描かれているのに対し、40年を経て刊行されたこの写真集は、母親の死後1ヵ月、家族にぽっかり「大きな穴」があいたところから始まります。 幸さんの詩も、最初は亡き母へ怒りにも似た想い、そして生活をしなければという現実感、さらに父親や世間への眼差しと、少しずつ変化していますが、個人的には、教師をしている父親(所々で短い本人コメントが入っている)の娘へのこころ遣いがすごく感じられ、それは写真そのもからのものでもありました。写真家が娘を撮っているのに、それが時として父親の眼になっていて、今は故人となった父の娘への想いが伝わってくるのを感じました(一番感じているのは、今は結婚して子供もいるという幸さんだろう)。

幸さんの詩も、最初は亡き母へ怒りにも似た想い、そして生活をしなければという現実感、さらに父親や世間への眼差しと、少しずつ変化していますが、個人的には、教師をしている父親(所々で短い本人コメントが入っている)の娘へのこころ遣いがすごく感じられ、それは写真そのもからのものでもありました。写真家が娘を撮っているのに、それが時として父親の眼になっていて、今は故人となった父の娘への想いが伝わってくるのを感じました(一番感じているのは、今は結婚して子供もいるという幸さんだろう)。 写真家・細江英公(ほそえ えいこう)2024年9月16日、左副腎腫瘍のため東京都の病院で死去。91歳。三島由紀夫を撮った1963年刊行の写真集「薔薇刑」などで知られた。

写真家・細江英公(ほそえ えいこう)2024年9月16日、左副腎腫瘍のため東京都の病院で死去。91歳。三島由紀夫を撮った1963年刊行の写真集「薔薇刑」などで知られた。

ます。写真作品が明治生命(現在の明治安田生命)のコマーシャルに採用されたのが出版の契機となり、'04年には松田聖子、船越栄一郎主演でドラマ化(単発)されました(ドラマ平均視聴率 30.1%)。

ます。写真作品が明治生命(現在の明治安田生命)のコマーシャルに採用されたのが出版の契機となり、'04年には松田聖子、船越栄一郎主演でドラマ化(単発)されました(ドラマ平均視聴率 30.1%)。

「おかあさんのばか」●制作年:1964年●監督:水川淳三●製作:樋口清●脚本:水川淳三/南豊太郎●撮影:堂脇博●音楽:真鍋理一郎●時間:87分●出演:下絛正巳/乙羽信子/深堀義一/加納

「おかあさんのばか」●制作年:1964年●監督:水川淳三●製作:樋口清●脚本:水川淳三/南豊太郎●撮影:堂脇博●音楽:真鍋理一郎●時間:87分●出演:下絛正巳/乙羽信子/深堀義一/加納 美栄子/高野真二/加代キミ子/織賀邦江/榊ひろみ/長門勇/中村雅子/城戸卓/藤本三重子/朝海日出男/秩父晴子/中新井俊介/林家珍平●公開:1964/06●配給:松竹(評価:★★★☆)

美栄子/高野真二/加代キミ子/織賀邦江/榊ひろみ/長門勇/中村雅子/城戸卓/藤本三重子/朝海日出男/秩父晴子/中新井俊介/林家珍平●公開:1964/06●配給:松竹(評価:★★★☆) .jpg)

木村伊兵衛(1901‐1974)

木村伊兵衛(1901‐1974) さらにそれらを、同じ時期に、都心部の街中を撮ったものと比べると、逆にこちらの方が時代の流れを感じ(高層ビルの陰に隠れたり土台になったりして、今は見えなくなっているスポットもある)、東北地方や下町の写真は、むしろ時間の流れが緩やかであるように感じられた面もありました(さすがに、戦前の下町のスナップなどは、古色蒼然としているが)。

さらにそれらを、同じ時期に、都心部の街中を撮ったものと比べると、逆にこちらの方が時代の流れを感じ(高層ビルの陰に隠れたり土台になったりして、今は見えなくなっているスポットもある)、東北地方や下町の写真は、むしろ時間の流れが緩やかであるように感じられた面もありました(さすがに、戦前の下町のスナップなどは、古色蒼然としているが)。

昭和40年前後に各地で撮った地方の土着の人の写真の中には、漫画家つげ義春が自作(「ねじ式」)に用いているものもあります。

昭和40年前後に各地で撮った地方の土着の人の写真の中には、漫画家つげ義春が自作(「ねじ式」)に用いているものもあります。

.jpg)

世界的な写真家アンリ・カルティエ=ブレッソン(1908‐2004)が亡くなる前月に刊行された作品集で、同じ岩波書店からその後も、彼の写真集『ポートレイト 内なる静寂』('06年)や『こころの眼』('07年)などが刊行されていますが、本書は「集成」と呼ぶにふさわしく、質・量とも圧巻で、30年代のスペイン・メキシコ旅行の際の写真から、第二次世界大戦中のフランス、大戦後のヨーロッパ各地、アメリカ、インド、中国、ソ連、インドネシアなどの撮影旅行の成果まで(この中には、欧米の大手ニュース雑誌の表紙を飾ったものも幾つかある)、幅広い作品が収められています(定価1万1千円。但し、増刷しないのでプレミアがついている)。

世界的な写真家アンリ・カルティエ=ブレッソン(1908‐2004)が亡くなる前月に刊行された作品集で、同じ岩波書店からその後も、彼の写真集『ポートレイト 内なる静寂』('06年)や『こころの眼』('07年)などが刊行されていますが、本書は「集成」と呼ぶにふさわしく、質・量とも圧巻で、30年代のスペイン・メキシコ旅行の際の写真から、第二次世界大戦中のフランス、大戦後のヨーロッパ各地、アメリカ、インド、中国、ソ連、インドネシアなどの撮影旅行の成果まで(この中には、欧米の大手ニュース雑誌の表紙を飾ったものも幾つかある)、幅広い作品が収められています(定価1万1千円。但し、増刷しないのでプレミアがついている)。

更には、文化人・有名人の肖像写真や(マルローやサルトル、ベケット、ジャコメッティ、マティスらを撮った写真は有名)、70年代以降、写真を離れて没頭したデッサン画(何となくドラクロア風)なども多く収められています。

更には、文化人・有名人の肖像写真や(マルローやサルトル、ベケット、ジャコメッティ、マティスらを撮った写真は有名)、70年代以降、写真を離れて没頭したデッサン画(何となくドラクロア風)なども多く収められています。 パリの写真だけをスナップを中心に収めたものに『カルティエ=ブレッソンのパリ』('94年/みすず書房)があり、「集成」とダブるものも多いが、これも楽しめます。

パリの写真だけをスナップを中心に収めたものに『カルティエ=ブレッソンのパリ』('94年/みすず書房)があり、「集成」とダブるものも多いが、これも楽しめます。 これらの写真を見て、見ているうちに、必ずしも歴史的に知られたシークエンスでなくとも、その時代やそこに生きた人々への想いが湧いてくるのですが、どこまでが計算されているのか、よくわからない。きっと、充分に計算されているのだろうけども、普通の人間ならば、計算している間に"決定的瞬間"は過ぎ去っていってしまうわけで...。

これらの写真を見て、見ているうちに、必ずしも歴史的に知られたシークエンスでなくとも、その時代やそこに生きた人々への想いが湧いてくるのですが、どこまでが計算されているのか、よくわからない。きっと、充分に計算されているのだろうけども、普通の人間ならば、計算している間に"決定的瞬間"は過ぎ去っていってしまうわけで...。 と言うより、自らの名声にも過去の作品にも背を向け(「自分はフォ・トジャーナリストであったことは一度も無い」とも言っている)、プロヴァンスに引き籠って、画家になっているのです。

と言うより、自らの名声にも過去の作品にも背を向け(「自分はフォ・トジャーナリストであったことは一度も無い」とも言っている)、プロヴァンスに引き籠って、画家になっているのです。 カルティエ=ブレッソンも木村伊兵衛もストリート写真からスタートした人ですが、こうした風貌の人の方が、対象にすっと受け入れられ易いのかも。

カルティエ=ブレッソンも木村伊兵衛もストリート写真からスタートした人ですが、こうした風貌の人の方が、対象にすっと受け入れられ易いのかも。 ジャン・ルノアールの映画作品、例えばモーパッサン原作の 「