「●「老い」を考える」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【3568】酒井 順子 『老いを読む 老いを書く』

「●「死」を考える」の インデックッスへ 「●よ 養老 孟司」の インデックッスへ 「●PHP新書」の インデックッスへ

老い方、死に方を宗教者、科学者、地域エコノミスト、エッセイストと語る。

『老い方、死に方 (PHP新書) 』['23年]南直哉氏(福井県霊泉寺住職、青森県恐山菩提寺院代)

養老孟司氏が、禅僧の南直哉氏、生物学者の小林武彦氏、地域エコノミストの藻谷浩介氏、エッセイストの阿川佐和子氏の4氏と、老い方、死に方を語り合った対談集。

第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。

第1章の禅僧の南直哉氏は、脱サラして僧侶になり、永平寺で19年修業した後、恐山に行った人で、南氏との対談は、氏の『超越と実存―「無常」をめぐる仏教史』('18年/新潮社)が「小林英雄賞」を受賞した際の選評を養老氏が書いたことが縁のようです。この対談でも、キリスト教と禅の比較や、「諸行無常」をどう考えるかといった宗教的な話になり、「解剖」は僧侶の修行のようなものという話になっていきます。そして最後に南氏は、死を受容する方法、生き方として、「自我を自分の外に向かって広げていく」こともよいとしています。「褒められたい」とか思わないで、ただ単に他人と関わるようにするのがコツで、褒められたいとか「損得」にとらわれると、自分と他人を峻別して自己に固執するようになるとしています(褒められたいと思わないことが、死を受容する方法に繋がるという発想が示唆的で興味深い)。

第2章の生物学者の小林武彦氏は、『生物はなぜ死ぬのか』('21年/講談社現代新書)がベストセラーになったゲノムの再生(若返り)機構を研究する学者で、当対談でも、生物には「老いて死ぬシステムがある」がDNAが壊れなければ、寿命は延びるとしています。老化のメカニズムについては、『なぜヒトだけが老いるのか』('23年/講談社現代新書)でも述べられている通りで、あの本は後半「シニア必要論」となって、やや社会学的色合いになったと個人的には感じたのですが、この対談でも同様の論を展開しています。

第2章の生物学者の小林武彦氏は、『生物はなぜ死ぬのか』('21年/講談社現代新書)がベストセラーになったゲノムの再生(若返り)機構を研究する学者で、当対談でも、生物には「老いて死ぬシステムがある」がDNAが壊れなければ、寿命は延びるとしています。老化のメカニズムについては、『なぜヒトだけが老いるのか』('23年/講談社現代新書)でも述べられている通りで、あの本は後半「シニア必要論」となって、やや社会学的色合いになったと個人的には感じたのですが、この対談でも同様の論を展開しています。

第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『里山資本主義ー日本経済は「安心の原理」で動く』('13年/角川新書)などの著書があり、養老氏との共著もある人ですが、日本総研の主席研究員で、平成大合併以前の約3200市町村のすべて、海外119カ国を私費で訪問したというスゴイ人です。この対談では、里山資本主義というものを唱え、「ヒト」「モノ(人工物)」「情報」の循環再生を説いています。少子化問題、環境問題、エネルギー問題と話は拡がっていきます。やや話が拡がり過ぎの印象もありますが、そう言えば養老氏は別の本で、都会で死ぬより田舎で死ぬ方が「土に返る」という感覚があっていいと言っていたなあ。

第3章の地域エコノミストの藻谷浩介氏は、『里山資本主義ー日本経済は「安心の原理」で動く』('13年/角川新書)などの著書があり、養老氏との共著もある人ですが、日本総研の主席研究員で、平成大合併以前の約3200市町村のすべて、海外119カ国を私費で訪問したというスゴイ人です。この対談では、里山資本主義というものを唱え、「ヒト」「モノ(人工物)」「情報」の循環再生を説いています。少子化問題、環境問題、エネルギー問題と話は拡がっていきます。やや話が拡がり過ぎの印象もありますが、そう言えば養老氏は別の本で、都会で死ぬより田舎で死ぬ方が「土に返る」という感覚があっていいと言っていたなあ。

第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。

第4章のエッセイスト・作家の阿川佐和子氏は、佐和子氏が父・阿川弘之を看取り、母の介護をした時期があって、その経験を綴ったエッセイ本を出していることから対談の運びとなったと思われます。延命処置をせずに亡くなった父親の死について語る佐和子氏に対し、養老氏は、死んだ本人にしたら自分が死んだかわからないわけだから、「死ぬかもしれない」なんて恐れることはなく、「そのうち目が覚める」と思って死んでいけばいいと説いています。認知症や介護についても話題になっています。

宗教者と根本的な思想の問題について、科学者と生物学的に見た老化について、地域エコノミストと社会的な老いと死について、エッセイスト・作家と肉親の死や介護について語り合っていることになり、養老氏は、「全体として目配りが非常にいいのは、編集者の西村健さんのおかげである」と感謝しています。しかしながら、確かによく言えば全方位的ですが、悪く言えば、ややテーマが拡散した印象もあったように思います(第1章の禅僧の南直哉氏の話がいちばんテーマに近かったように思う)。

養老氏は、多くの自著で、「死は常に二人称」として存在するとし、なぜならば、一人称の死は自分の死なので見ることができず、三人称の死は自分に無関係なためとしていますが、阿川佐和子氏との対談の中で、愛猫の死を〈二人称の死〉としているのが、〈二人称の死〉とはどのようなものかを理解する上で分かりやすかったです。

また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。

また、養老氏は小林武彦氏との対談の中で「大地震が歴史を変える」としています。そう言えば、「プレジデント」2024年8/16号の「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」という特集で、養老氏は「私が101歳まで生きたい理由」として、それまでに南海トラフ地震が起きる可能性が高いため、日本がどうなるか見たいからだと述べていました。

「週刊文春」2025年3月13日号「阿川佐和子のこの人に会いたい」ゲスト・南 直哉

《読書MEMO》

●「自己を開くことを繰り返していけば、自ずと死を迎えるための練習にもなるのではないかなという気がするんですね」(南直哉)

●「DNAの修復能力は『寿命の壁』を突破する一つのカギだと考えています」(小林武彦)

●「都会の高齢者ほど、老後の生活に必要なのは『お金』だけだと思い込んでいます。『自然資本』や『人的資本』に目が行かないのですね」(藻谷浩介)

●「(母の)認知症がだいぶ進んでからは、母が頭のなかで思い描く世界に一緒に乗ることにしました。そのほうが介護する側も、される側もおもしろいし、イライラしないし」(阿川佐和子)

●「自分のことなんか、人に理解されなくて当たり前と思ってりゃいい」(養老孟司)

本書は、社会学者であり、ニッポン放送のラジオ番組「テレフォン人生相談」のパーソナリティを半世紀にわたり務める加藤諦三氏(1938年生まれ)が、パワー・ハラスメント(パワハラ)をやめられない人、いつもパワハラされる人について解説したものです(懐かしいけれど「まだおやりになっていたのか」という印象もある。大和書房に70年代から80年代にかけて「加藤諦三文庫」というのがあったし、『青春をどう生きるか』('81年/光文社カッパ・ブックス)といった類の著書も多くある。PHP研究所にも70年代「加藤諦三青春文庫」というのがあって、こちらは2020年代に入って復刻されており、PHP新書には本書以外も10冊ばかり著作があって、版元とのつながりは深いようだ)。

本書は、社会学者であり、ニッポン放送のラジオ番組「テレフォン人生相談」のパーソナリティを半世紀にわたり務める加藤諦三氏(1938年生まれ)が、パワー・ハラスメント(パワハラ)をやめられない人、いつもパワハラされる人について解説したものです(懐かしいけれど「まだおやりになっていたのか」という印象もある。大和書房に70年代から80年代にかけて「加藤諦三文庫」というのがあったし、『青春をどう生きるか』('81年/光文社カッパ・ブックス)といった類の著書も多くある。PHP研究所にも70年代「加藤諦三青春文庫」というのがあって、こちらは2020年代に入って復刻されており、PHP新書には本書以外も10冊ばかり著作があって、版元とのつながりは深いようだ)。

柴 裕之 氏

柴 裕之 氏

因みに、(個人的にはやはり論じて欲しかった)「光秀謀反」の原因について、先に挙げた小和田哲男氏は『明智光秀―つくられた「謀反人」』('98年/PHP新書)の中で、高柳光寿、桑田忠親の二大泰斗の名を挙げるとともに、後藤敦氏の著書で紹介されている50説(!)を再整理し、その中から有力視されている説として、①野望説(高柳光寿『明智光秀』。それまで有力だった怨恨説を否定し、「光秀も天下が欲しかった」とする説)、②突発説(「信長がせいぜい100人ほどで本能寺に泊まっている」という情報を得て発作的に討ってしまったとする説)、③怨恨説(桑田忠親『明智光秀』。従来、作家が好んで用いてきた説)、④朝廷黒幕説(光秀が朝廷内の人物と連絡をとりつつ、朝廷にとって不都合な存在である信長を討ったとする説)の4説を挙げた上で、自身は新たに、「信長非道阻止」説(光秀が信長の悪政・横暴を阻止しようとしたという説)を提唱しています。

因みに、(個人的にはやはり論じて欲しかった)「光秀謀反」の原因について、先に挙げた小和田哲男氏は『明智光秀―つくられた「謀反人」』('98年/PHP新書)の中で、高柳光寿、桑田忠親の二大泰斗の名を挙げるとともに、後藤敦氏の著書で紹介されている50説(!)を再整理し、その中から有力視されている説として、①野望説(高柳光寿『明智光秀』。それまで有力だった怨恨説を否定し、「光秀も天下が欲しかった」とする説)、②突発説(「信長がせいぜい100人ほどで本能寺に泊まっている」という情報を得て発作的に討ってしまったとする説)、③怨恨説(桑田忠親『明智光秀』。従来、作家が好んで用いてきた説)、④朝廷黒幕説(光秀が朝廷内の人物と連絡をとりつつ、朝廷にとって不都合な存在である信長を討ったとする説)の4説を挙げた上で、自身は新たに、「信長非道阻止」説(光秀が信長の悪政・横暴を阻止しようとしたという説)を提唱しています。

これまで労働は大きく、肉体労働と頭脳労働に分けられてきましたが、本書でいう「感情労働」とは、仕事をするなかで心の負担にポイントを置いた労働のことであり、この概念は1970年代にアメリカで生まれ、社会学者による客室乗務員の調査研究で知られるようになったとのことです(A.R. ホックシールド (『管理される心―感情が商品になるとき 』('00年/世界思想社))。本書は、その感情労働に注目したレポートです。「感情労働」という言葉は最近週刊誌などでも見られるようになっています(「週刊 東洋経済」2012年 12/1号「感情労働の時代」など)。

これまで労働は大きく、肉体労働と頭脳労働に分けられてきましたが、本書でいう「感情労働」とは、仕事をするなかで心の負担にポイントを置いた労働のことであり、この概念は1970年代にアメリカで生まれ、社会学者による客室乗務員の調査研究で知られるようになったとのことです(A.R. ホックシールド (『管理される心―感情が商品になるとき 』('00年/世界思想社))。本書は、その感情労働に注目したレポートです。「感情労働」という言葉は最近週刊誌などでも見られるようになっています(「週刊 東洋経済」2012年 12/1号「感情労働の時代」など)。

八重が本書で本格的に登場するのは、その会津城での最後の籠城戦からで、時局の流れからも会津藩にとってはそもそも絶望的な戦いでしたが、それでも著者をして「『百人の八重』がいたら、敵軍に大打撃を与え壊滅させることも不可能ではなかった」と言わしめるほどに八重は大活躍をし、また、他の会津の女性達も、城を守って、炊事や食料調達、負傷者の看護、戦闘に至るまで、男以上の働きをしたようです。

八重が本書で本格的に登場するのは、その会津城での最後の籠城戦からで、時局の流れからも会津藩にとってはそもそも絶望的な戦いでしたが、それでも著者をして「『百人の八重』がいたら、敵軍に大打撃を与え壊滅させることも不可能ではなかった」と言わしめるほどに八重は大活躍をし、また、他の会津の女性達も、城を守って、炊事や食料調達、負傷者の看護、戦闘に至るまで、男以上の働きをしたようです。 その端的な例が「白河の戦」で戦闘経験も戦略も無い西郷頼母(ドラマでは西田敏行が演じている)を総督に据えて未曾有の惨敗を喫したことであり、後に籠城戦で主導的役割を演じる容保側近の梶原平馬(ドラマでは池内博之が演じている)も以前から西郷頼母のことを好いてなかったというのに、誰が推挙してこういう人事になったのか―その辺りはよく分からないらしいけれど(著者は、人材不足から梶原平馬が敢えて逆手を打った可能性もあるとしているが)、参謀が誰も主君を諌めなかったのは確か(ちょうどその頃会津にいた新撰組の土方歳三を起用したら、また違った展開になったかもーというのが、歴史に「もし」は無いにしても、想像を掻き立てる)。

その端的な例が「白河の戦」で戦闘経験も戦略も無い西郷頼母(ドラマでは西田敏行が演じている)を総督に据えて未曾有の惨敗を喫したことであり、後に籠城戦で主導的役割を演じる容保側近の梶原平馬(ドラマでは池内博之が演じている)も以前から西郷頼母のことを好いてなかったというのに、誰が推挙してこういう人事になったのか―その辺りはよく分からないらしいけれど(著者は、人材不足から梶原平馬が敢えて逆手を打った可能性もあるとしているが)、参謀が誰も主君を諌めなかったのは確か(ちょうどその頃会津にいた新撰組の土方歳三を起用したら、また違った展開になったかもーというのが、歴史に「もし」は無いにしても、想像を掻き立てる)。 しかも、その惨敗を喫した西郷頼母への藩からの咎めは一切なく、松平容保(ドラマでは綾野剛が演じている)はドラマでは藩士ばかりでなく領民たちからも尊敬を集め、「至誠」を貫いた悲劇の人として描かれてる印象ですが、こうした信賞必罰の甘さ、優柔不断さが会津藩に悲劇をもたらしたと言えるかも―養子とは言え、藩主は藩主だろうに。旧弊な重役陣を御しきれない養子の殿様(企業小説で言えば経営者)といったところでしょうか。本書の方がドラマよりも歴史小説っぽい? いや、企業小説っぽいとも言えるかも。

しかも、その惨敗を喫した西郷頼母への藩からの咎めは一切なく、松平容保(ドラマでは綾野剛が演じている)はドラマでは藩士ばかりでなく領民たちからも尊敬を集め、「至誠」を貫いた悲劇の人として描かれてる印象ですが、こうした信賞必罰の甘さ、優柔不断さが会津藩に悲劇をもたらしたと言えるかも―養子とは言え、藩主は藩主だろうに。旧弊な重役陣を御しきれない養子の殿様(企業小説で言えば経営者)といったところでしょうか。本書の方がドラマよりも歴史小説っぽい? いや、企業小説っぽいとも言えるかも。

「八重の桜」●演出:加藤拓/一木正恵●制作統括:内藤愼介●作:山本むつみ●テーマ音楽:

「八重の桜」●演出:加藤拓/一木正恵●制作統括:内藤愼介●作:山本むつみ●テーマ音楽: 地涼/津嘉山正種/斎藤工/芦名星/佐藤B作/風間杜夫/中村獅童/六平直政/池内博之/宮下順子/黒木メイサ/剛力彩芽/小泉孝太郎/榎木孝明/生瀬勝久/吉川晃司/反町隆史/林与一/小栗旬/及川光博/須賀貴匡/加藤雅也/伊吹吾郎/村上弘明/長谷川博己/オダギリジョー/奥田瑛二/市川染五郎/神尾佑/村上淳/

地涼/津嘉山正種/斎藤工/芦名星/佐藤B作/風間杜夫/中村獅童/六平直政/池内博之/宮下順子/黒木メイサ/剛力彩芽/小泉孝太郎/榎木孝明/生瀬勝久/吉川晃司/反町隆史/林与一/小栗旬/及川光博/須賀貴匡/加藤雅也/伊吹吾郎/村上弘明/長谷川博己/オダギリジョー/奥田瑛二/市川染五郎/神尾佑/村上淳/ 「八重の桜」出演者発表会見

「八重の桜」出演者発表会見

第8代将軍・徳川吉宗

第8代将軍・徳川吉宗 最初に出てくるのは、70歳で400字詰め原稿用紙に換算して175枚以上あろうという「遺書」を書いた鈴木儀三冶(ぎそうじ)という、中風(脳卒中)の後遺症に伏す隠居老人で、遺書の内容は、家族、とりわけ家業の質屋を老人の後に仕切る娘婿に対する愚痴が溢れているのですが、この、いかにもそこらにいそうな老人のどこが"特別"かというと、実は彼は俳詣・書道・絵画・漢詩などをたしなむ多才の文人で、「牧之」(ぼくし)という号で、各地を巡った記録を残している―。

最初に出てくるのは、70歳で400字詰め原稿用紙に換算して175枚以上あろうという「遺書」を書いた鈴木儀三冶(ぎそうじ)という、中風(脳卒中)の後遺症に伏す隠居老人で、遺書の内容は、家族、とりわけ家業の質屋を老人の後に仕切る娘婿に対する愚痴が溢れているのですが、この、いかにもそこらにいそうな老人のどこが"特別"かというと、実は彼は俳詣・書道・絵画・漢詩などをたしなむ多才の文人で、「牧之」(ぼくし)という号で、各地を巡った記録を残している―。 2番目の登場は、8代将軍・徳川吉宗で、ずば抜けた胆力と体力の持ち主であった"暴れん坊将軍"も、62歳で引退し大御所となった後は、中風の後遺症による半身麻痺と言語障害に苦しんでいて、1つ年下で側近中の側近である小笠原石見守政登は、将軍の介護をしつつ、長男の新将軍・家重とその弟・田安宗武との確執など悪い話は大御所の耳には入れまいとしますが―。

2番目の登場は、8代将軍・徳川吉宗で、ずば抜けた胆力と体力の持ち主であった"暴れん坊将軍"も、62歳で引退し大御所となった後は、中風の後遺症による半身麻痺と言語障害に苦しんでいて、1つ年下で側近中の側近である小笠原石見守政登は、将軍の介護をしつつ、長男の新将軍・家重とその弟・田安宗武との確執など悪い話は大御所の耳には入れまいとしますが―。 最後に登場する、寺の住職を退き隠居の身にある十方庵こと大浄敬順は、前2人と違って老いても頗る元気、各地を散策し、68歳になるまでに957話の紀行エッセイを綴った風流人ですが、表向き女人嫌いなようで、実は結構生臭だったというのが面白いです。

最後に登場する、寺の住職を退き隠居の身にある十方庵こと大浄敬順は、前2人と違って老いても頗る元気、各地を散策し、68歳になるまでに957話の紀行エッセイを綴った風流人ですが、表向き女人嫌いなようで、実は結構生臭だったというのが面白いです。

『

『

福祉国家の代表格であるデンマークの社会福祉政策や学校教育のあり方、人々のものの考え方などを通して、日本社会が抱える貧困、政治、教育、社会、福祉などの様々な問題を考えるに際しての「補助線」を示した本と言えます。

福祉国家の代表格であるデンマークの社会福祉政策や学校教育のあり方、人々のものの考え方などを通して、日本社会が抱える貧困、政治、教育、社会、福祉などの様々な問題を考えるに際しての「補助線」を示した本と言えます。

清水 勲(1939-2021)

清水 勲(1939-2021)

そして、それ以前

そして、それ以前 の「変身するヒロイン」の系譜として、著者が造詣の深い女剣劇のスターに着目し、こちらは松山容子(60年代は「琴姫七変化」のイメージが強いが、70年代は"ボンカレー"のCMのイメージか...。今でも「元祖ボンカレー」という商品にそのキャラクターが使われている)、更には志穂美悦子などへと連なっていくとのこと。著者によれば、こうしたヒロインが愛されるのは、「日本人は性の垣根が低く、人間でないものとの境界もないに等しい」という背景があり、それが手塚作品の特異なヒロイン像にも繋がっているとしています。

の「変身するヒロイン」の系譜として、著者が造詣の深い女剣劇のスターに着目し、こちらは松山容子(60年代は「琴姫七変化」のイメージが強いが、70年代は"ボンカレー"のCMのイメージか...。今でも「元祖ボンカレー」という商品にそのキャラクターが使われている)、更には志穂美悦子などへと連なっていくとのこと。著者によれば、こうしたヒロインが愛されるのは、「日本人は性の垣根が低く、人間でないものとの境界もないに等しい」という背景があり、それが手塚作品の特異なヒロイン像にも繋がっているとしています。

尚、本書第1章で解説されいる手塚治虫以前のマンガの歴史は、本書にも名前の挙がっている漫画研究家・清水勲氏(帝京平成大学教授)の『四コマ漫画―北斎から「萌え」まで』('09年/岩波新書)に四コマ漫画の歴史が詳しく書かれています。清水氏の『四コマ漫画』によると、手塚治虫のメディア(新聞)デビューも、新聞の四コマ漫画であったことがわかります。

尚、本書第1章で解説されいる手塚治虫以前のマンガの歴史は、本書にも名前の挙がっている漫画研究家・清水勲氏(帝京平成大学教授)の『四コマ漫画―北斎から「萌え」まで』('09年/岩波新書)に四コマ漫画の歴史が詳しく書かれています。清水氏の『四コマ漫画』によると、手塚治虫のメディア(新聞)デビューも、新聞の四コマ漫画であったことがわかります。

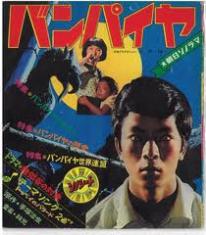

「バンパイヤ」●演出:山田健/菊地靖守●制作:疋島孝雄/西村幹雄●脚本:山浦弘靖/辻真先/藤波敏郎/久谷新/安藤豊弘/雪室俊一/中西隆三/宮下教雄/今村文人/三芳加也/石郷岡豪●音楽:司一郎/林光●原作:手塚治虫●出演:水谷豊/佐藤博/渡辺文雄/戸浦六

「バンパイヤ」●演出:山田健/菊地靖守●制作:疋島孝雄/西村幹雄●脚本:山浦弘靖/辻真先/藤波敏郎/久谷新/安藤豊弘/雪室俊一/中西隆三/宮下教雄/今村文人/三芳加也/石郷岡豪●音楽:司一郎/林光●原作:手塚治虫●出演:水谷豊/佐藤博/渡辺文雄/戸浦六 宏/山本善朗/左ト全/上田吉二郎/岩下浩/平松淑美/鳳里砂/嘉手納清美/桐生かおる/市川ふさえ/館敬介/中原茂男/原泉/日高ゆりえ/本間文子/手塚治虫●放映:1968/10~1969/03(全26回)●放送局:フジテレビ

宏/山本善朗/左ト全/上田吉二郎/岩下浩/平松淑美/鳳里砂/嘉手納清美/桐生かおる/市川ふさえ/館敬介/中原茂男/原泉/日高ゆりえ/本間文子/手塚治虫●放映:1968/10~1969/03(全26回)●放送局:フジテレビ

井譲二/手

井譲二/手 塚茂夫/花村菊江/乗松ひろみ(扇ひろ子)/朝倉彩子●放映:1960/12~1962/12(全105回)●放送局:読売テレビ

塚茂夫/花村菊江/乗松ひろみ(扇ひろ子)/朝倉彩子●放映:1960/12~1962/12(全105回)●放送局:読売テレビ 「ボンカレー」(1984)(沖縄限定)

「ボンカレー」(1984)(沖縄限定)

'07年7月にTOKYO FMでスタートした未来に残したい文学遺産を紹介するラジオ番組『Panasonic Melodious Library』で、「この番組は文学的な喜びの共有の場になってくれるのではないだろうか」と考えパーソナリティを務めた著者が、その内容を本にしたものですが、文章がよく練れていて、最近巷に見られるブログをそのまま本にしたような類の使い回し感、焼き直し感はありません。

'07年7月にTOKYO FMでスタートした未来に残したい文学遺産を紹介するラジオ番組『Panasonic Melodious Library』で、「この番組は文学的な喜びの共有の場になってくれるのではないだろうか」と考えパーソナリティを務めた著者が、その内容を本にしたものですが、文章がよく練れていて、最近巷に見られるブログをそのまま本にしたような類の使い回し感、焼き直し感はありません。

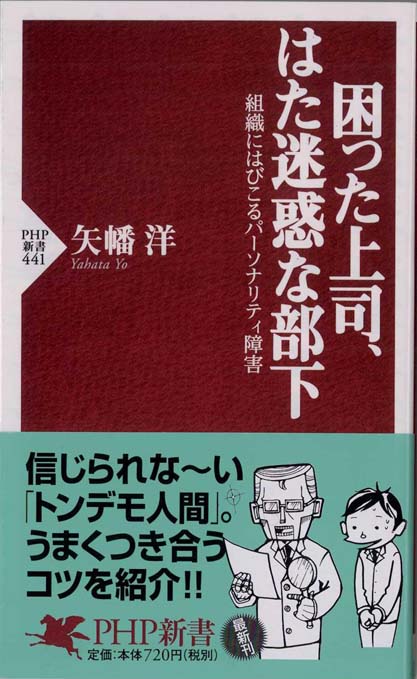

職場にはびこる問題上司、問題部下を、パーソナリティ障害という観点から分類し、それぞれが上司である場合の対処法、部下である場合の扱い方を、それぞれ指南していて、分類は、各章ごとに次のようになっています。

職場にはびこる問題上司、問題部下を、パーソナリティ障害という観点から分類し、それぞれが上司である場合の対処法、部下である場合の扱い方を、それぞれ指南していて、分類は、各章ごとに次のようになっています。

それぞれの章に著者が付けたタイトルは、

それぞれの章に著者が付けたタイトルは、

また、同じタイプの説明でも、例えば、「演技性パーソナリティ障害」では、チャップリン、ココ・シャネル、マーロン・ブランドの例を紹介していますが、この内、チャップリンが、他の2人と異なり、若いウーナとの結婚が相互補完的な作用をもたらし、実人生においても安寧を得たことから、人との出会いによって、パーソナリティ障害であっても人生の充実を得られることを示すなど、示唆に富む点も多かったです。

また、同じタイプの説明でも、例えば、「演技性パーソナリティ障害」では、チャップリン、ココ・シャネル、マーロン・ブランドの例を紹介していますが、この内、チャップリンが、他の2人と異なり、若いウーナとの結婚が相互補完的な作用をもたらし、実人生においても安寧を得たことから、人との出会いによって、パーソナリティ障害であっても人生の充実を得られることを示すなど、示唆に富む点も多かったです。

金井壽宏氏 (略歴下記)

金井壽宏氏 (略歴下記) キャリア理論を学ぶうえでも、シャインの何が得意か、何がやりたいか、何をやっているときに意味を感じ社会に役立っていると実感できるかという〈3つの問い〉や、ブリッジスの、キャリアにおける危機の一つとしての転機は、一方で躍進・前進に繋がる可能性もあるという〈トランジッション論〉、クランボルツの、キャリアの節目さえデザインしていれば、それ以外はドリフトしていいとして、偶然性や不確実性の効用を説いた〈キャリア・ドリフト〉といったキャリア行動や意思決定に関する理論や概念が、最近のものまでバランス良くカバーされており、役に立つのではないでしょうか。

キャリア理論を学ぶうえでも、シャインの何が得意か、何がやりたいか、何をやっているときに意味を感じ社会に役立っていると実感できるかという〈3つの問い〉や、ブリッジスの、キャリアにおける危機の一つとしての転機は、一方で躍進・前進に繋がる可能性もあるという〈トランジッション論〉、クランボルツの、キャリアの節目さえデザインしていれば、それ以外はドリフトしていいとして、偶然性や不確実性の効用を説いた〈キャリア・ドリフト〉といったキャリア行動や意思決定に関する理論や概念が、最近のものまでバランス良くカバーされており、役に立つのではないでしょうか。 またそれらの解説が大変わかりやすいうえに、著者の「この理論を自分のキャリアを決める際に生かしてほしい」という熱意が伝わってきます。

またそれらの解説が大変わかりやすいうえに、著者の「この理論を自分のキャリアを決める際に生かしてほしい」という熱意が伝わってきます。

杉田 敏 氏(プラップジャパン副社長)

杉田 敏 氏(プラップジャパン副社長)  著者はNHKラジオ「やさしいビジネス英語」の講師として知られるとともに、外資系のPR会社の副社長でもあります。ですから、基本的にはプレゼンテーションの本でありながらも、コミュニケーションということを広く捉え、その中での広告、オンライン、対面、媒体を使った様々なコミュニケーションの、それぞれのポイントの説明がなされており、内容的にも的を射ています。

著者はNHKラジオ「やさしいビジネス英語」の講師として知られるとともに、外資系のPR会社の副社長でもあります。ですから、基本的にはプレゼンテーションの本でありながらも、コミュニケーションということを広く捉え、その中での広告、オンライン、対面、媒体を使った様々なコミュニケーションの、それぞれのポイントの説明がなされており、内容的にも的を射ています。

どうして本書がベストセラーになったのか、読み終えて(途中から通読になってしまった)今ひとつピンとこなかったのですが(でも家人は読んで「続編」ともいえる『頭がいい人、悪い人の<言い訳>術』という本まで買った)、よくよく考えると、方法論的な何かを得るというよりも、読み手によってはカタルシス効果のようなものがあるのではないかと思った次第です。"充分なカタルシス効果"を得るための、本書の「使用書」と「注意書」を皮肉を込めてを付けるとすれば、こうなるのでは...。

どうして本書がベストセラーになったのか、読み終えて(途中から通読になってしまった)今ひとつピンとこなかったのですが(でも家人は読んで「続編」ともいえる『頭がいい人、悪い人の<言い訳>術』という本まで買った)、よくよく考えると、方法論的な何かを得るというよりも、読み手によってはカタルシス効果のようなものがあるのではないかと思った次第です。"充分なカタルシス効果"を得るための、本書の「使用書」と「注意書」を皮肉を込めてを付けるとすれば、こうなるのでは...。

山田ズーニー氏(略歴下記)

山田ズーニー氏(略歴下記) ちょっと引き気味になりそうなタイトルですが、読んで見るとなかなかでした。

ちょっと引き気味になりそうなタイトルですが、読んで見るとなかなかでした。

本書は、講談社ブルーバックスの『「分かりやすい表現」の技術』シリーズの著者によるものですが、今度は大量の情報から必要なものを抽出するテクニックを説明しています。

本書は、講談社ブルーバックスの『「分かりやすい表現」の技術』シリーズの著者によるものですが、今度は大量の情報から必要なものを抽出するテクニックを説明しています。

清水佑三 氏 (略歴下記)

清水佑三 氏 (略歴下記)