「●や‐わ行の外国映画の監督②」の インデックッスへPrev|NEXT ⇒ ◆TV-M 「●TV-M (クリスティ原作)」【1951】 「アガサ・クリスティ/なぜ、エヴァンズに頼まなかったのか?」

「●「ベルリン国際映画祭 銀熊賞(審査員特別賞)」受賞作」の インデックッスへ 「●ハーヴェイ・カイテル 出演作品」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「●海外文学・随筆など」の インデックッスへ 「○海外文学・随筆など 【発表・刊行順】」の インデックッスへ 「●日本の絵本」 インデックッスへ 「○現代日本の児童文学・日本の絵本 【発表・刊行順】」の インデックッスへ

原作者のポール・オースターらしさが活かされた映画。

「スモーク デジタルリマスター版 [Blu-ray]」

ハーヴェイ・カイテル/ウィリアム・ハート(1950-2022)

ブルックリンの街角で小さな煙草店を営むオーギー・レン(ハーヴェイ・カイテル)は、10年以上毎日同じ時刻の同じ場所で写真を撮影していた。煙草屋の常連で、オーギーの親友でもあるポール・ベンジャミン(ウィリアム・ハート)は、作家であるが数年前に銀行強盗の流れ弾で妻を亡くして以来、仕事が手につかず悩んでいた。閉店間際の店に駆け込んだポールは、見せてもらったオーギーの写真集から亡き妻のありし姿を見つけ号泣する。ポールはボンヤリとして自動車に轢かれそうになったのを助けられ、ラシード(ハロルド・ペリノー・ジュニア)と出会う。その怪しい少年に感謝し、ポールは彼を自分の家に泊めてやる。2晩泊まった後にラシードは家を出て行ったが、その数日後にラシードの叔母を名乗る女性が現れた。ラシードの本名はトーマス・コールといい、偽名を使って各地を転々としていたのだ。その頃トーマスは生き別れた父親のサイラス(フォレスト・ウィテカー)に会いに、サイラスが営む小さなガレージを訪れた。トーマスはサイラスのガレージのスケッチをしているが、追い払われても退かず、そこでトーマスは以前世話になったポールの名前を偽名として用い、無理やり雇わせる。後日、トーマスはポールの元を再訪。ポールは先日トーマスの叔母が自分の元を訪れた経緯を述べ、本名を問い詰める。トーマスを追うギャングに押し入られ、ポールはトーマスのヤバさを知る。ルビー(ストッカード・チャニング)は戦争中、オーギーを裏切り他の男と結婚したが、娘がピンチだと金の工面に訪れる。ポールはトーマスの隠した6000ドルを自宅で見つけるが、その金はトーマスがタバコ屋のバイトでドジした賠償に当てられ、さらにルビーに渡される。トーマスはサイラスに本当の名を名乗り、息子であることを伝えるが、混乱から乱闘になる。オーギーは作家に昼食をとりながら過去にあったクリスマスの話をする。昔、万引き犯を追いかけるが逃げられ、落としていった財布には写真だけがあった。家を訪ねるとそこには盲目のおばあさんが一人で住んでいて、自分のことを孫だと思い込んだ。だから話を合わせて一緒にクリスマスを過ごしてきたという。それにポールは「本当にいいことをしたな。人を幸せにした。生きていることの価値だ」と言う。オーギーはその言葉に心から満足する。ポールはその話の原稿を書き始める―。

ブルックリンの街角で小さな煙草店を営むオーギー・レン(ハーヴェイ・カイテル)は、10年以上毎日同じ時刻の同じ場所で写真を撮影していた。煙草屋の常連で、オーギーの親友でもあるポール・ベンジャミン(ウィリアム・ハート)は、作家であるが数年前に銀行強盗の流れ弾で妻を亡くして以来、仕事が手につかず悩んでいた。閉店間際の店に駆け込んだポールは、見せてもらったオーギーの写真集から亡き妻のありし姿を見つけ号泣する。ポールはボンヤリとして自動車に轢かれそうになったのを助けられ、ラシード(ハロルド・ペリノー・ジュニア)と出会う。その怪しい少年に感謝し、ポールは彼を自分の家に泊めてやる。2晩泊まった後にラシードは家を出て行ったが、その数日後にラシードの叔母を名乗る女性が現れた。ラシードの本名はトーマス・コールといい、偽名を使って各地を転々としていたのだ。その頃トーマスは生き別れた父親のサイラス(フォレスト・ウィテカー)に会いに、サイラスが営む小さなガレージを訪れた。トーマスはサイラスのガレージのスケッチをしているが、追い払われても退かず、そこでトーマスは以前世話になったポールの名前を偽名として用い、無理やり雇わせる。後日、トーマスはポールの元を再訪。ポールは先日トーマスの叔母が自分の元を訪れた経緯を述べ、本名を問い詰める。トーマスを追うギャングに押し入られ、ポールはトーマスのヤバさを知る。ルビー(ストッカード・チャニング)は戦争中、オーギーを裏切り他の男と結婚したが、娘がピンチだと金の工面に訪れる。ポールはトーマスの隠した6000ドルを自宅で見つけるが、その金はトーマスがタバコ屋のバイトでドジした賠償に当てられ、さらにルビーに渡される。トーマスはサイラスに本当の名を名乗り、息子であることを伝えるが、混乱から乱闘になる。オーギーは作家に昼食をとりながら過去にあったクリスマスの話をする。昔、万引き犯を追いかけるが逃げられ、落としていった財布には写真だけがあった。家を訪ねるとそこには盲目のおばあさんが一人で住んでいて、自分のことを孫だと思い込んだ。だから話を合わせて一緒にクリスマスを過ごしてきたという。それにポールは「本当にいいことをしたな。人を幸せにした。生きていることの価値だ」と言う。オーギーはその言葉に心から満足する。ポールはその話の原稿を書き始める―。

香港出身のウェイン・ワン監督の1995年公開作で、同年・第45回 「ベルリン国際映画祭」の銀熊賞(審査員特別賞)受賞作。原作は今年['24年]4月30日に77歳で没したポール・オースターが、ニューヨーク・タイムズ紙から依頼されて書いた短編小説。ポール・オースターは、事実を載せるはずの新聞に虚構を書けというアイデアが気に入って引き受けたそうで、そのタイムズ紙を読んでウェイン・ワン監督が感激して映画化をポール・オースターに持ちかけたということだったようです。ポール・オースターはウェイン・ワン監督と親交を深め、映画「スモーク」の脚本を書き下ろし、ハーヴェイ・カイテルやフォレスト・ウィテカーなどのキャストの選定もポール・オースターが行ったそうです。

香港出身のウェイン・ワン監督の1995年公開作で、同年・第45回 「ベルリン国際映画祭」の銀熊賞(審査員特別賞)受賞作。原作は今年['24年]4月30日に77歳で没したポール・オースターが、ニューヨーク・タイムズ紙から依頼されて書いた短編小説。ポール・オースターは、事実を載せるはずの新聞に虚構を書けというアイデアが気に入って引き受けたそうで、そのタイムズ紙を読んでウェイン・ワン監督が感激して映画化をポール・オースターに持ちかけたということだったようです。ポール・オースターはウェイン・ワン監督と親交を深め、映画「スモーク」の脚本を書き下ろし、ハーヴェイ・カイテルやフォレスト・ウィテカーなどのキャストの選定もポール・オースターが行ったそうです。

オーギーがポールにクリスマス・ストーリー(盲目のおばあさんとの話)を語る店は実在する惣菜屋で、この店での撮影に3日間もかかり、ポール・オースターはハーヴェイ・カイテルにセリフの一字一句変えることを禁じたとのこと。結果、このクリスマス・ストーリーを語るシーンが、ハーヴェイ・カイテルの演技の見せ処となったように思います。

オーギーがポールにクリスマス・ストーリー(盲目のおばあさんとの話)を語る店は実在する惣菜屋で、この店での撮影に3日間もかかり、ポール・オースターはハーヴェイ・カイテルにセリフの一字一句変えることを禁じたとのこと。結果、このクリスマス・ストーリーを語るシーンが、ハーヴェイ・カイテルの演技の見せ処となったように思います。

ラストで回想でそのオーギーの最後の話が演じられますが、実はおばあさんは声を聞いてすぐに別人だと分かっていたことは、オーギーの話の中で明かされていて、要するに、二人は互いに演技し合っていたということになります。また、オーギーがタバコ屋の前で撮影しているカメラは、そのとき去り際に盗んだものだった(箱に「キヤノンAE-1」とあった)という、ちょっと「オチ」っぽい終わり方で、このあたりはオースターらしいです。映画全体を通しても、原作者のポール・オースターらしさが活かされた映画と言えるかもしれません。

映画パンフレット(タバコ店の店名は「Brooklin CIGAR CO.」とある)

「スモーク」を撮り終えた頃、余ったフィルムでスピンオフ作「ブルー・イン・ザ・フェイス」が即興で撮られ、6日間で撮り終えられたこの作品には、「スモーク」に出演したハーヴェイ・カイテル(同じく煙草屋の役)はもとより数多くの俳優が集まり、その中にはルー・リード、マイケル・J・フォックス、マドンナなどがいます(ポール・オースターはこの作品の脚本執筆&副監督を務めている)。

また、ポール・オースターが1987年の『ニューヨーク三部作』(City of Glass, Ghosts, The Locked Room)の発表から5年後の1992年に発表した原作(Auggie Wren's Christmas Story)は、柴田元幸訳、タダジュン絵で『オーギー・レンのクリスマス・ストーリー』('21年/スイッチパブリッシング)とし

また、ポール・オースターが1987年の『ニューヨーク三部作』(City of Glass, Ghosts, The Locked Room)の発表から5年後の1992年に発表した原作(Auggie Wren's Christmas Story)は、柴田元幸訳、タダジュン絵で『オーギー・レンのクリスマス・ストーリー』('21年/スイッチパブリッシング)とし て翻訳されています(絵本だが、原文は全部生かしている)。タダジュン氏のモノクロの絵がいい感じです。原作はポールの視点で描かれており、ニューヨーク・タイムズからクリスマスの朝刊に載せる短編を書かないかといわれ引き受けたものの、「クリスマス・スートリー」なんて書けないと悩んでいたという、作家ポール・オースター自身の経験を裏返しにして活かしています。「銀行強盗の流れ弾で妻を亡くした」とかはもちろん"脚本家ポール・オースター"としての創作ですが。原作では「銀行強盗の流れ弾で妻を亡くした」という話そのものが無く、これは映画のオリジナルです(ラシード少年の話なども原作には無い話で、原作では少年そのものが登場しない)。

て翻訳されています(絵本だが、原文は全部生かしている)。タダジュン氏のモノクロの絵がいい感じです。原作はポールの視点で描かれており、ニューヨーク・タイムズからクリスマスの朝刊に載せる短編を書かないかといわれ引き受けたものの、「クリスマス・スートリー」なんて書けないと悩んでいたという、作家ポール・オースター自身の経験を裏返しにして活かしています。「銀行強盗の流れ弾で妻を亡くした」とかはもちろん"脚本家ポール・オースター"としての創作ですが。原作では「銀行強盗の流れ弾で妻を亡くした」という話そのものが無く、これは映画のオリジナルです(ラシード少年の話なども原作には無い話で、原作では少年そのものが登場しない)。

物語の中で、最後は、ポールはオーギーの盲目のおばあさんとの話は全部でっち上げではないかとも思いますが、彼の話を信じることにし、「誰か一人でも信じる人間がいる限り、本当でないない物語などありはしないのだ」として、小説のネタをくれたオーギーに感謝します。ある意味、「虚構」が入れ子構造になっているとも言え、「虚構の中にこそ真実がある」という作家のメッセージのように思いました。

物語の中で、最後は、ポールはオーギーの盲目のおばあさんとの話は全部でっち上げではないかとも思いますが、彼の話を信じることにし、「誰か一人でも信じる人間がいる限り、本当でないない物語などありはしないのだ」として、小説のネタをくれたオーギーに感謝します。ある意味、「虚構」が入れ子構造になっているとも言え、「虚構の中にこそ真実がある」という作家のメッセージのように思いました。

因みに、村上春樹氏・柴田元幸氏の共著の『翻訳夜話』('00年/文春新書)に、訳者によって翻訳がどう変わってくるかという見本として、両者それぞれの翻訳による「オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」の抜粋とその原文が収録されているので、村上春樹訳と比べてみるのもいいかと思います。

因みに、村上春樹氏・柴田元幸氏の共著の『翻訳夜話』('00年/文春新書)に、訳者によって翻訳がどう変わってくるかという見本として、両者それぞれの翻訳による「オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」の抜粋とその原文が収録されているので、村上春樹訳と比べてみるのもいいかと思います。

村上春樹氏・柴田元幸氏

「スモーク」●原題:SMOKE●制作年:1995年●制作国:アメリカ・日本・ドイツ●監督:ウェイン・ワン(王穎)●製作:ピーター・ニューマン/グレッグ・ジョンソン/黒岩久美/堀越謙三●脚本:ポール・オースター●撮影:アダム・ホレンダー●音楽:レイチェル・ポートマン●原作:ポール・オースター『オーギー・レンのクリスマス・ストーリー』●時間:113分●出演:ハーヴェイ・カイテル/ウィリアム・ハート/ハロルド・ペリノー・ジュニア/ フォレスト・ウィテカー/ストッカード・チャニング/アシュレイ・ジャッド/エリカ・ギンペル/ジャレッド・ハリス/ヴィクター・アルゴ●日本公開:1995/10●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿武蔵野館(24-06-05)((評価:★★★★)

フォレスト・ウィテカー/ストッカード・チャニング/アシュレイ・ジャッド/エリカ・ギンペル/ジャレッド・ハリス/ヴィクター・アルゴ●日本公開:1995/10●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:新宿武蔵野館(24-06-05)((評価:★★★★)

1943年第二次世界大戦後期、混乱するベルリンでマリア(ハンナ・シグラ)とヘルマン(クラウス・レーヴィッチ))は爆撃下の戸籍登記所で略式の結婚式を上げた。しかし半日と一夜を共に過ごした後、ヘルマンは戦場へと向かってしまう。戦争が終わってもヘルマンは還ってこなかったがマリアは夫の生存を信じて尋ね人のプラカードを背負って駅に通う。闇市で物資を調達するだけでは足りず、マリアはアメリ

1943年第二次世界大戦後期、混乱するベルリンでマリア(ハンナ・シグラ)とヘルマン(クラウス・レーヴィッチ))は爆撃下の戸籍登記所で略式の結婚式を上げた。しかし半日と一夜を共に過ごした後、ヘルマンは戦場へと向かってしまう。戦争が終わってもヘルマンは還ってこなかったがマリアは夫の生存を信じて尋ね人のプラカードを背負って駅に通う。闇市で物資を調達するだけでは足りず、マリアはアメリ カ占領軍のGIバーにホステスの職を得る。親友ベティ(エリザベト・トリッセナー)の夫ウィリー(ゴットフリート・ヨーン)は無事に戻ってくるが、ヘルマンは戦死したと告げられる。マリアは黒人兵ビル(ジョージ・バード)の愛を受け入れ妊娠する。ある日彼女のベッドに二人がいるところに、死んだと思われていたヘルマンが帰還してくる。ビルに立ち向かうヘルマンの姿を見て、マリアは放心状態のまま酒瓶でビルを殴り殺してしまう。米軍兵士殺害の罪でマリアの尋問が行われ、ヘルマンが彼女の罪を被っ

カ占領軍のGIバーにホステスの職を得る。親友ベティ(エリザベト・トリッセナー)の夫ウィリー(ゴットフリート・ヨーン)は無事に戻ってくるが、ヘルマンは戦死したと告げられる。マリアは黒人兵ビル(ジョージ・バード)の愛を受け入れ妊娠する。ある日彼女のベッドに二人がいるところに、死んだと思われていたヘルマンが帰還してくる。ビルに立ち向かうヘルマンの姿を見て、マリアは放心状態のまま酒瓶でビルを殴り殺してしまう。米軍兵士殺害の罪でマリアの尋問が行われ、ヘルマンが彼女の罪を被っ てビル殺害を自白して投獄される。マリアは牢獄を訪れ、夫の出所を待ち、生活の基盤を準備するために働くことを誓う。子供は堕胎した。マリアは列車の中で繊維業者のオズワルト(イヴァン・デニ)と知り合い、英語を武器に秘書兼愛人として戦後復興の中を成り上がっていく。マリアはオズワルトとの関係も夫に報告する。しかしヘルマンのことを知らないオズワルトは、週末ごとに姿を消すマリアの行く先を突き止め、ヘルマンの存在を知る。そして彼らはマリアを巡ってある

てビル殺害を自白して投獄される。マリアは牢獄を訪れ、夫の出所を待ち、生活の基盤を準備するために働くことを誓う。子供は堕胎した。マリアは列車の中で繊維業者のオズワルト(イヴァン・デニ)と知り合い、英語を武器に秘書兼愛人として戦後復興の中を成り上がっていく。マリアはオズワルトとの関係も夫に報告する。しかしヘルマンのことを知らないオズワルトは、週末ごとに姿を消すマリアの行く先を突き止め、ヘルマンの存在を知る。そして彼らはマリアを巡ってある 契約を交わす。突然ヘルマンの出所が決まり慌てるマリアだったが、夫は彼女の前には現れずに行方をくらませる。そして心臓に疾患を持っていたオズワルトもある日急死してしまう。一軒家を買い孤独に暮らすマリアの元へ夫が急に還ってくる。これでようやく二人の結婚生活が再開できると思われたその日、オズワルトの遺言が開封され、オズワルトとヘルマンは合意の上でマリアを共有していた事が明かされる。1954年ドイツは再軍備し、サッカーのワールドカップで世界チャンピオンになった日にマリアの結婚生活は、事故とも故意ともつかぬガス爆発で幕を閉じる―。

契約を交わす。突然ヘルマンの出所が決まり慌てるマリアだったが、夫は彼女の前には現れずに行方をくらませる。そして心臓に疾患を持っていたオズワルトもある日急死してしまう。一軒家を買い孤独に暮らすマリアの元へ夫が急に還ってくる。これでようやく二人の結婚生活が再開できると思われたその日、オズワルトの遺言が開封され、オズワルトとヘルマンは合意の上でマリアを共有していた事が明かされる。1954年ドイツは再軍備し、サッカーのワールドカップで世界チャンピオンになった日にマリアの結婚生活は、事故とも故意ともつかぬガス爆発で幕を閉じる―。 ライナー・ベルナー・ファスビンダー(1945-1982/37歳没)監督の1979年作で、1981年の「ローラ」、1982年の「ベロニカ・フォスのあこがれ」の3本でファスビンダーの「西ドイツ三部作」とも呼ばれ、その最初に当たる本作で、マリア・ブラウンを演じたハンナ・シグラが1979年・第29回「ベルリン国際映画祭」で「銀熊賞(女優賞)を受賞しています。

ライナー・ベルナー・ファスビンダー(1945-1982/37歳没)監督の1979年作で、1981年の「ローラ」、1982年の「ベロニカ・フォスのあこがれ」の3本でファスビンダーの「西ドイツ三部作」とも呼ばれ、その最初に当たる本作で、マリア・ブラウンを演じたハンナ・シグラが1979年・第29回「ベルリン国際映画祭」で「銀熊賞(女優賞)を受賞しています。 さらに言うと、マリアの元の夫が東ドイツ、新しい夫が当時のECやアメリカを象徴しているとの見方もあるのようで、そう言えば星条旗が背景に出てくる場面がありました。ハンナ・シグラの美しさばかりに目を奪われていたのかそこまで気がつかなかったですが、この映画がアメリカでも商業的に成功し、初めて100万ドル以上売り上げたドイツ映画となったという背景には、当時の彼女の美しさも貢献していたと思われます(当時35歳だった彼女も、フランソワ・オゾン監督の「

さらに言うと、マリアの元の夫が東ドイツ、新しい夫が当時のECやアメリカを象徴しているとの見方もあるのようで、そう言えば星条旗が背景に出てくる場面がありました。ハンナ・シグラの美しさばかりに目を奪われていたのかそこまで気がつかなかったですが、この映画がアメリカでも商業的に成功し、初めて100万ドル以上売り上げたドイツ映画となったという背景には、当時の彼女の美しさも貢献していたと思われます(当時35歳だった彼女も、フランソワ・オゾン監督の「

マリアは自殺だったのか不慮の事故死だったのか結末は気になるので、昨年['23年]実施された「ライナー・ベルナー・ファスビンダー傑作選」上映会で何十年ぶりかで観てみると、やっぱり偶然の事故死に見える(笑)。ファスビンダーの原案はマリアは「自殺」だったようですが(最初の脚本ではマリアは夫ヘルマンと一緒にドライヴに出て、ハンドルを恣意的に切って崖から落ちて自殺することになっていた)、マリアを演じたハンナ・シグラが、マリアはそんなことで自殺するような弱い女性ではないと反論したため、事故とも自殺ともとれる結末になったようです。

マリアは自殺だったのか不慮の事故死だったのか結末は気になるので、昨年['23年]実施された「ライナー・ベルナー・ファスビンダー傑作選」上映会で何十年ぶりかで観てみると、やっぱり偶然の事故死に見える(笑)。ファスビンダーの原案はマリアは「自殺」だったようですが(最初の脚本ではマリアは夫ヘルマンと一緒にドライヴに出て、ハンドルを恣意的に切って崖から落ちて自殺することになっていた)、マリアを演じたハンナ・シグラが、マリアはそんなことで自殺するような弱い女性ではないと反論したため、事故とも自殺ともとれる結末になったようです。

最初に池袋・文芸座で観た際の併映がチャールズ・ジャロット監督の「真夜中の向こう側」('77年/米)であり(原作は、シドニー・シェルダンが1973年に発表した『真夜中は別の顔』)、おそらく戦争にその運命を翻弄された女性を描いたという共通項での併映かと思われます。

最初に池袋・文芸座で観た際の併映がチャールズ・ジャロット監督の「真夜中の向こう側」('77年/米)であり(原作は、シドニー・シェルダンが1973年に発表した『真夜中は別の顔』)、おそらく戦争にその運命を翻弄された女性を描いたという共通項での併映かと思われます。

「マリア・ブラウンの結婚」●原題:DIE EHE DER MARIA BRAUN (英:THE MARRIGE OF MARIA BRAUN)●制作年:1979年●制作国:西ドイツ●監督・原案:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー●脚本:ペーター・メルテスハイマ―/ペア・フレーリッヒ●撮影:ミヒャエル・バルハウス●音楽:ペール・ラーベン●時間:120分●出演:ハンナ・シグラ/クラウス・レーヴィッチ/

「マリア・ブラウンの結婚」●原題:DIE EHE DER MARIA BRAUN (英:THE MARRIGE OF MARIA BRAUN)●制作年:1979年●制作国:西ドイツ●監督・原案:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー●脚本:ペーター・メルテスハイマ―/ペア・フレーリッヒ●撮影:ミヒャエル・バルハウス●音楽:ペール・ラーベン●時間:120分●出演:ハンナ・シグラ/クラウス・レーヴィッチ/ イヴァン・デニ/エリザベト・トリッセナー/ ゴットフリート・ヨーン/ジョージ・バード/ギゼラ・ウーレン/クラウス・ホルム●日本公開:1980/02●配給:フランス映画社●最初に観た場所:池袋・文芸座(80-06-29)●2回目:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(23-08-02)(評価:★★★★)●併映(1回目):「真夜中の向こう側」(チャールズ・ジャロット)●同日上映(2回目):「不安は魂を食いつくす」(ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー)

イヴァン・デニ/エリザベト・トリッセナー/ ゴットフリート・ヨーン/ジョージ・バード/ギゼラ・ウーレン/クラウス・ホルム●日本公開:1980/02●配給:フランス映画社●最初に観た場所:池袋・文芸座(80-06-29)●2回目:Bunkamura ル・シネマ渋谷宮下(23-08-02)(評価:★★★★)●併映(1回目):「真夜中の向こう側」(チャールズ・ジャロット)●同日上映(2回目):「不安は魂を食いつくす」(ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー)

「真夜中の向こう側(真夜中は別の顔)」●原題:THE OTHERSIDE OF MIDNIGHT●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督:チャールズ・ジャロット●脚本:ハーマン・ローチャー/ダニエル・タラダッシュ●撮影:フレッド・コーネカンプ●音楽:ミシェル・ルグラン●原作:シドニー・シェルダン「真夜中は別の顔」●時間:165分●出演:マリー=フランス・ピジェ/ジョン・ベック/スーザン・サランドン/ラフ・バローネ/クルー

「真夜中の向こう側(真夜中は別の顔)」●原題:THE OTHERSIDE OF MIDNIGHT●制作年:1977年●制作国:アメリカ●監督:チャールズ・ジャロット●脚本:ハーマン・ローチャー/ダニエル・タラダッシュ●撮影:フレッド・コーネカンプ●音楽:ミシェル・ルグラン●原作:シドニー・シェルダン「真夜中は別の顔」●時間:165分●出演:マリー=フランス・ピジェ/ジョン・ベック/スーザン・サランドン/ラフ・バローネ/クルー ・ギャラガー/クリスチャン・マルカン/マイケル・ラーナー/ソレル・ブーク/アンソニー・ポンジニ/ルイス・ゾリック/チャールズ・シオッフィ●日本公開:1978/03●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:池袋・文芸座(80-06-29)(評価:★★☆)●併映:「マリア・ブラウンの結婚」(ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー)

・ギャラガー/クリスチャン・マルカン/マイケル・ラーナー/ソレル・ブーク/アンソニー・ポンジニ/ルイス・ゾリック/チャールズ・シオッフィ●日本公開:1978/03●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:池袋・文芸座(80-06-29)(評価:★★☆)●併映:「マリア・ブラウンの結婚」(ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー)

裕福な家柄に生まれた美貌の青年シャルル(アントワーヌ・モニエ)は、自殺願望にとり憑かれている。左翼の政治集会や宗教論争に精神分析、そして環境問題を論じる大学サークルやヒッピーたちの集いに参加しても、そこに自分の居場所を見いだすことができず、違和感を抱くだけで何も変わらない。環

裕福な家柄に生まれた美貌の青年シャルル(アントワーヌ・モニエ)は、自殺願望にとり憑かれている。左翼の政治集会や宗教論争に精神分析、そして環境問題を論じる大学サークルやヒッピーたちの集いに参加しても、そこに自分の居場所を見いだすことができず、違和感を抱くだけで何も変わらない。環 境破壊を危惧する生態学者の友人ミシェル(アンリ・ド・モーブラン)や、シャルルに寄り添う二人の女性アルベルト(ティナ・イリサリ)とエドヴィージュ(レティシア・カルカノ)と一緒に過ごしても、死への誘惑を断ち切ることはできない。やがて冤罪で警察に連行されたシャルルは、さらなる虚無にさいなまれていく―。

境破壊を危惧する生態学者の友人ミシェル(アンリ・ド・モーブラン)や、シャルルに寄り添う二人の女性アルベルト(ティナ・イリサリ)とエドヴィージュ(レティシア・カルカノ)と一緒に過ごしても、死への誘惑を断ち切ることはできない。やがて冤罪で警察に連行されたシャルルは、さらなる虚無にさいなまれていく―。 ロベール・ブレッソン監督が1977年に手掛けた作品で、第27回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員特別賞)を受賞していますが、日本では今年['22年]3月に初の劇場公開が実現した作品です。「たぶん悪魔が」というタイトルは、『カラマーゾフの兄弟』の中にあるイワンの「悪魔が裏で手を引いている」という表現から引いているとのことです(これ、イワンが父フョードルに神はいないと説き、では神を"でっち上げた" のは誰かと訊かれ、「悪魔でしょ、たぶん」と答えるも、さらにイワンは悪魔もいないと言う)。ブレッソン作品の中でも実験的な作品と言え、76歳にしてここまでラジカルな映画を撮るブレッソンには敬服しますが、それゆえに日本での公開が遅れたように思えなくもないです(ビデオグラム化としては、'08年に紀伊國屋書店よりリリースされた「ロベール・ブレッソン DVD-BOX」(3枚組)に収められた)。

ロベール・ブレッソン監督が1977年に手掛けた作品で、第27回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員特別賞)を受賞していますが、日本では今年['22年]3月に初の劇場公開が実現した作品です。「たぶん悪魔が」というタイトルは、『カラマーゾフの兄弟』の中にあるイワンの「悪魔が裏で手を引いている」という表現から引いているとのことです(これ、イワンが父フョードルに神はいないと説き、では神を"でっち上げた" のは誰かと訊かれ、「悪魔でしょ、たぶん」と答えるも、さらにイワンは悪魔もいないと言う)。ブレッソン作品の中でも実験的な作品と言え、76歳にしてここまでラジカルな映画を撮るブレッソンには敬服しますが、それゆえに日本での公開が遅れたように思えなくもないです(ビデオグラム化としては、'08年に紀伊國屋書店よりリリースされた「ロベール・ブレッソン DVD-BOX」(3枚組)に収められた)。 主人公のシャルルは裕福な家柄に生まれた美貌の青年で、頭脳も優れていて、二人の女性の恋愛の対象にもなっているわけですが(それでいて行きずりのの女性と寝たりもする)、それでも死への誘惑にとり憑かれたらアウトなのだろなあ。一昨年['20年]に芸能人の自殺が相次いだのを思い出しました。シャルルの死を希求する気持ちの特徴は、彼の死への道筋に絡むように挿入される撲殺されるアザラシ、切り倒される木々、水俣病患者、核実験といった映像の数々から窺えるように、人類の未来への不安と同調している点です。

主人公のシャルルは裕福な家柄に生まれた美貌の青年で、頭脳も優れていて、二人の女性の恋愛の対象にもなっているわけですが(それでいて行きずりのの女性と寝たりもする)、それでも死への誘惑にとり憑かれたらアウトなのだろなあ。一昨年['20年]に芸能人の自殺が相次いだのを思い出しました。シャルルの死を希求する気持ちの特徴は、彼の死への道筋に絡むように挿入される撲殺されるアザラシ、切り倒される木々、水俣病患者、核実験といった映像の数々から窺えるように、人類の未来への不安と同調している点です。 その作品限りの素人ばかりを採用し(出演者を「モデル」と呼んだ)、音楽はほとんど使用せず、感情表現をも抑えた作風を貫くその作風(自らの作品を「シネマトグラフ」と称している)はこの作品においても徹底していて、友人や恋人がが自殺しそうな雰囲気だと周囲の人間はもっと焦って大騒ぎになりそうな気がしなくもないですが、この映画(「シネマトグラフ」と言うべきか)では、本人も周囲も意外と飄々としています。でも、その方が何となくリアリティがありそうな気もしました。

その作品限りの素人ばかりを採用し(出演者を「モデル」と呼んだ)、音楽はほとんど使用せず、感情表現をも抑えた作風を貫くその作風(自らの作品を「シネマトグラフ」と称している)はこの作品においても徹底していて、友人や恋人がが自殺しそうな雰囲気だと周囲の人間はもっと焦って大騒ぎになりそうな気がしなくもないですが、この映画(「シネマトグラフ」と言うべきか)では、本人も周囲も意外と飄々としています。でも、その方が何となくリアリティがありそうな気もしました。

「たぶん悪魔が」●原題:LE DIABLE ROBABLEMENT(THE DEVIL PROBABLY)●制作年:1977年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●製作:ステファン・チャルガジエフ●撮影:パスカリーノ・デ・サンティス●音楽:フィリップ・サルド●時間:97分●出演:アントワーヌ・モニエ/ティナ・イリサリ/アンリ・ド・モーブラン/レティシア・カルカノ●日本公開:2022/03●配給:マーメイドフィルム/コピアポア・フィルム●最初に観た場所:新宿シネマカリテ(22-04-19)(評価:★★★★)●併映(同日上映):「湖のランスロ」(ロベール・ブレッソン)

「たぶん悪魔が」●原題:LE DIABLE ROBABLEMENT(THE DEVIL PROBABLY)●制作年:1977年●制作国:フランス●監督・脚本:ロベール・ブレッソン●製作:ステファン・チャルガジエフ●撮影:パスカリーノ・デ・サンティス●音楽:フィリップ・サルド●時間:97分●出演:アントワーヌ・モニエ/ティナ・イリサリ/アンリ・ド・モーブラン/レティシア・カルカノ●日本公開:2022/03●配給:マーメイドフィルム/コピアポア・フィルム●最初に観た場所:新宿シネマカリテ(22-04-19)(評価:★★★★)●併映(同日上映):「湖のランスロ」(ロベール・ブレッソン)

ファッションモデルの芽衣子(古川琴音)は、撮影スタッフの一人で親友のへアメイクアーティストつぐみ(玄理)と、都心での撮影が終わって一緒にタクシーに乗る。つぐみは最近出会った運命の相手との夜を話し始める。その相手は、若くしてビジネスで成功したハンサムな起業家で、ふとしたことで出会い、話し始めると趣味や価値観がことごとく一致していることに二人は驚喜し、どれだけ長く話しても飽きるということがく、会ったその日の夜に、これがずっと探していた運命の相手だとお互いに確信、その確信はあまりに揺るぎなかったので、肉体的な接触も要らず、目を見ているだけで満ち足りた時間を過ごすことができたと。芽衣子はこの話に喜んで耳を傾け、つぐみを羨んでみせ、幸運を祝福する。しかし幸福に顔を輝かせているつぐみを家の前で降ろすと、芽衣子は運転手に、いま来た道を後戻りするよう伝え、あるビルの前で降りる。オフィスに入ると、青年が一人残って働いている。青年と芽衣子は、旧知の仲らしい。しばらく言葉を交わしたのち、なぜか芽衣子はいま聞いたばかりのつぐみの体験を語り始める。その男は、つぐみの元恋人の和明(中島歩)だった―。

ファッションモデルの芽衣子(古川琴音)は、撮影スタッフの一人で親友のへアメイクアーティストつぐみ(玄理)と、都心での撮影が終わって一緒にタクシーに乗る。つぐみは最近出会った運命の相手との夜を話し始める。その相手は、若くしてビジネスで成功したハンサムな起業家で、ふとしたことで出会い、話し始めると趣味や価値観がことごとく一致していることに二人は驚喜し、どれだけ長く話しても飽きるということがく、会ったその日の夜に、これがずっと探していた運命の相手だとお互いに確信、その確信はあまりに揺るぎなかったので、肉体的な接触も要らず、目を見ているだけで満ち足りた時間を過ごすことができたと。芽衣子はこの話に喜んで耳を傾け、つぐみを羨んでみせ、幸運を祝福する。しかし幸福に顔を輝かせているつぐみを家の前で降ろすと、芽衣子は運転手に、いま来た道を後戻りするよう伝え、あるビルの前で降りる。オフィスに入ると、青年が一人残って働いている。青年と芽衣子は、旧知の仲らしい。しばらく言葉を交わしたのち、なぜか芽衣子はいま聞いたばかりのつぐみの体験を語り始める。その男は、つぐみの元恋人の和明(中島歩)だった―。 大学生の佐々木(甲斐翔真)は、フランス文学教授の瀬川(渋川清彦)を深く憎んでいた。瀬川の授業で単位が足りず、佐々木は必死になって瀬川の前で土下座までしてみせたのだが、謹厳な瀬川は頑として聞き入れず、佐々木は決まっていた大手企業への就職を棒に振ってしまったのだった。佐々木は、同じ大学に通っている奈緒と(森郁月)いう人妻との情事に溺れるようになったが、奈緒と抱き合っているとき、あの瀬川が書いた小説で芥川賞を受賞したというTVニュースを目にする。佐々木は瀬川へ復讐するため、奈緒を使って瀬川にハニートラップを仕掛けることを企てる。瀬川の研究室を訪ねた奈緒は、自分は瀬川の大ファンなのだと告げ、今回の受賞作を朗読させてほしいと申し出る。あくまで冷ややかに応じる瀬川だったが、その小説には過激なセックスシーンが含まれており、朗読がその場面にさしかかって淫猥な言葉を奈緒が淡々と読み上げ始めると―。

大学生の佐々木(甲斐翔真)は、フランス文学教授の瀬川(渋川清彦)を深く憎んでいた。瀬川の授業で単位が足りず、佐々木は必死になって瀬川の前で土下座までしてみせたのだが、謹厳な瀬川は頑として聞き入れず、佐々木は決まっていた大手企業への就職を棒に振ってしまったのだった。佐々木は、同じ大学に通っている奈緒と(森郁月)いう人妻との情事に溺れるようになったが、奈緒と抱き合っているとき、あの瀬川が書いた小説で芥川賞を受賞したというTVニュースを目にする。佐々木は瀬川へ復讐するため、奈緒を使って瀬川にハニートラップを仕掛けることを企てる。瀬川の研究室を訪ねた奈緒は、自分は瀬川の大ファンなのだと告げ、今回の受賞作を朗読させてほしいと申し出る。あくまで冷ややかに応じる瀬川だったが、その小説には過激なセックスシーンが含まれており、朗読がその場面にさしかかって淫猥な言葉を奈緒が淡々と読み上げ始めると―。 2019年、未知の強力なコンピュータ・ウィルスが大発生し、インターネットは遮断され、世界は郵便と電話をつかった古いシステムへ逆戻りしていた。女子校の同窓会に参加するため故郷の仙台市にやってきた夏子(占部房子)は、20年ぶりに会った顔ぶれとは全く話が噛み合わず、若干の落胆を覚えつつ東京へ戻ろうとして、仙台駅のエスカレーターで同世代の女(河井青葉)とすれちがう。夏子が驚いて駆け寄ると、女も思わぬ再会に驚いている。夏子が同窓会のために仙台に来たのだというと、女は招待状を受け取っていないという。あの社会の大混乱が原因かもしれない。女は、どこかでゆっくり話そうと近くの自宅へ夏子を招く。自宅に着いて、二人は高校時代の思い出を少しずつ語り始める。しかし細かなところで話は噛み合わず、話を続けるうちにその齟齬はどんどん大きくなってくる―。

2019年、未知の強力なコンピュータ・ウィルスが大発生し、インターネットは遮断され、世界は郵便と電話をつかった古いシステムへ逆戻りしていた。女子校の同窓会に参加するため故郷の仙台市にやってきた夏子(占部房子)は、20年ぶりに会った顔ぶれとは全く話が噛み合わず、若干の落胆を覚えつつ東京へ戻ろうとして、仙台駅のエスカレーターで同世代の女(河井青葉)とすれちがう。夏子が驚いて駆け寄ると、女も思わぬ再会に驚いている。夏子が同窓会のために仙台に来たのだというと、女は招待状を受け取っていないという。あの社会の大混乱が原因かもしれない。女は、どこかでゆっくり話そうと近くの自宅へ夏子を招く。自宅に着いて、二人は高校時代の思い出を少しずつ語り始める。しかし細かなところで話は噛み合わず、話を続けるうちにその齟齬はどんどん大きくなってくる―。 濱口竜介監督の2021年に公開された3つの短編からなるオムニバス映画で、2021年(3月)、第71回「ベルリン国際映画祭」に出品され、最高賞に次ぐ銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞した作品(「ロカルノ国際映画祭」で濱口竜介監督の「

濱口竜介監督の2021年に公開された3つの短編からなるオムニバス映画で、2021年(3月)、第71回「ベルリン国際映画祭」に出品され、最高賞に次ぐ銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞した作品(「ロカルノ国際映画祭」で濱口竜介監督の「 第1話「魔法(よりもっと不確か)」は、「偶然と想像」というタイトルに最も沿っていたように思います。親友の"おのろけ"に近い打ち明け話に出てくる男が実は自分の元カレだったという偶然。そこからの主人公・芽衣子の行動がちょっとエグくて、最後、「ああ、とうとうやっちゃったなあ」と思って観ていたら―。タクシーの中でのろけ話を話すつぐみとそれを聴く芽衣子のやり取りの演出が巧みで、本当にプライベートな会話のようであり、この作品の中で最も"濱口調"が冴えている箇所かも。このリアティが後の展開に効いているのだと思いました。

第1話「魔法(よりもっと不確か)」は、「偶然と想像」というタイトルに最も沿っていたように思います。親友の"おのろけ"に近い打ち明け話に出てくる男が実は自分の元カレだったという偶然。そこからの主人公・芽衣子の行動がちょっとエグくて、最後、「ああ、とうとうやっちゃったなあ」と思って観ていたら―。タクシーの中でのろけ話を話すつぐみとそれを聴く芽衣子のやり取りの演出が巧みで、本当にプライベートな会話のようであり、この作品の中で最も"濱口調"が冴えている箇所かも。このリアティが後の展開に効いているのだと思いました。 第2話「扉は開けたままで」は、瀬川と瀬川を色仕掛けで陥れようとする奈緒のやり取りが、緊迫感の中にもちょっとユーモラスなところもあって良かったです。性に奔放だった奈緒と(彼女が佐々木のハニートラップの企てに乗ったのも、佐々木のためと言うよりそのあたりに動機があるのでは)、後日譚に現れる彼女のやつれた感じのギャップが良く出ていたなあ。メールの誤送信がすべてを変えてしまったということでしょう。あの時、ヤマトだか佐川だかの宅急便が来なければ...。

第2話「扉は開けたままで」は、瀬川と瀬川を色仕掛けで陥れようとする奈緒のやり取りが、緊迫感の中にもちょっとユーモラスなところもあって良かったです。性に奔放だった奈緒と(彼女が佐々木のハニートラップの企てに乗ったのも、佐々木のためと言うよりそのあたりに動機があるのでは)、後日譚に現れる彼女のやつれた感じのギャップが良く出ていたなあ。メールの誤送信がすべてを変えてしまったということでしょう。あの時、ヤマトだか佐川だかの宅急便が来なければ...。 第3話「もう一度」は、夏子が出会って家まで行って羊羹まで呼ばれた女性はあやという名で、夏子が思っていた相手とは別人だったという、互いに20年前の級友に出会ったと思ったら、互いに勘違いしていたという話。でも、そこからの展開がなかなか楽しかったです。演技性を排した演出をする濱口監督作ですが、その中で、夏子とあやは、互いに相手が思っていた人物を演じようとするという、濱口マジックの"上級編"という印象を受けました。第2話がちょっとやるせない結末だっただけに、第3話でほんわかした感じにしたのでしょうか。こうなると、並べ方も重要になってきます。コンピュータ・ウィルス云々の話は要らなかったのでは。

第3話「もう一度」は、夏子が出会って家まで行って羊羹まで呼ばれた女性はあやという名で、夏子が思っていた相手とは別人だったという、互いに20年前の級友に出会ったと思ったら、互いに勘違いしていたという話。でも、そこからの展開がなかなか楽しかったです。演技性を排した演出をする濱口監督作ですが、その中で、夏子とあやは、互いに相手が思っていた人物を演じようとするという、濱口マジックの"上級編"という印象を受けました。第2話がちょっとやるせない結末だっただけに、第3話でほんわかした感じにしたのでしょうか。こうなると、並べ方も重要になってきます。コンピュータ・ウィルス云々の話は要らなかったのでは。 3話ともそれぞれに違った味があって、話としても面白かったです。主に、フツーに生きている人に起こりうることを映画にしているわけで、この映画に着眼した「ベルリン国際映画祭」の審査員のセンスもいい。濱口監督は昨年['21年]銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞したばかりですが、今年['21年]2月開催の第72回「ベルリン国際映画祭」のコンペティション部門の国際審査員団の一人に抜擢されています。

3話ともそれぞれに違った味があって、話としても面白かったです。主に、フツーに生きている人に起こりうることを映画にしているわけで、この映画に着眼した「ベルリン国際映画祭」の審査員のセンスもいい。濱口監督は昨年['21年]銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞したばかりですが、今年['21年]2月開催の第72回「ベルリン国際映画祭」のコンペティション部門の国際審査員団の一人に抜擢されています。

ヘルシンキ。トルコからやってきた貨物船に身を隠していたカーリド(シェルワン・ハジ)は、この街に降り立ち難民申請をする。彼はシリアの故郷アレッポで家族を失い、たったひとり生き残った妹ミリアム(ニロズ・ハジ)と生き別れになっていたのだ。彼女をフィンランドに呼び、慎ましいながら幸福な暮らしを送らせることがカーリドの願いだった。一方、この街でセールスマン稼業と酒浸りの妻に嫌気がさしていた男ヴィクストロム(サカリ・クオスマネン)は遂に家出し、全てを売り払った金をギャンブルにつぎ込んで運良く大金を手にした。彼はその金で一軒のレストランを買い、新しい人生の糧としようとする。店と一緒についてきた従業員たちは無愛想でやる気の

ヘルシンキ。トルコからやってきた貨物船に身を隠していたカーリド(シェルワン・ハジ)は、この街に降り立ち難民申請をする。彼はシリアの故郷アレッポで家族を失い、たったひとり生き残った妹ミリアム(ニロズ・ハジ)と生き別れになっていたのだ。彼女をフィンランドに呼び、慎ましいながら幸福な暮らしを送らせることがカーリドの願いだった。一方、この街でセールスマン稼業と酒浸りの妻に嫌気がさしていた男ヴィクストロム(サカリ・クオスマネン)は遂に家出し、全てを売り払った金をギャンブルにつぎ込んで運良く大金を手にした。彼はその金で一軒のレストランを買い、新しい人生の糧としようとする。店と一緒についてきた従業員たちは無愛想でやる気の ない連中だったが、ヴィクストロムにはそれなりにいい職場を築けるように思えた。その頃カーリドは、申請空しく入国管理局から強制送還されそうになり、逃走を目論んだあげく出くわしたネオナチの男たちに襲われるが、偶然ヴィクストロムに救われる。拳を交えながらも彼らは友情を育み、カーリドはレストランの従業員に雇われたばかりか、寝床や身分証までもヴィクストロムに与えられた。商売繁盛を狙って手を出した寿司屋事業には失敗するものの、いつしか先輩従業員たちまでもカーリドと深い絆で結ばれていく。そんなある日、カーリドは難民仲間からミリアムの居場所を知らされる。ヴィクストロムらの協力で彼は妹と再会、目的を果たすに至る。だが、安心しきった彼をいつかのネオナチの一員が襲う―。

ない連中だったが、ヴィクストロムにはそれなりにいい職場を築けるように思えた。その頃カーリドは、申請空しく入国管理局から強制送還されそうになり、逃走を目論んだあげく出くわしたネオナチの男たちに襲われるが、偶然ヴィクストロムに救われる。拳を交えながらも彼らは友情を育み、カーリドはレストランの従業員に雇われたばかりか、寝床や身分証までもヴィクストロムに与えられた。商売繁盛を狙って手を出した寿司屋事業には失敗するものの、いつしか先輩従業員たちまでもカーリドと深い絆で結ばれていく。そんなある日、カーリドは難民仲間からミリアムの居場所を知らされる。ヴィクストロムらの協力で彼は妹と再会、目的を果たすに至る。だが、安心しきった彼をいつかのネオナチの一員が襲う―。 フィンランドのアキ・カウリスマキ監督・脚本による2017年の映画で、カンヌ国際映画祭でプレミア上映された前作の「

フィンランドのアキ・カウリスマキ監督・脚本による2017年の映画で、カンヌ国際映画祭でプレミア上映された前作の「 映画は、「ル・アーヴルの靴みがき」と似た流れで、主人公が偶然出くわした一人の難民を庇護するというものです。レストラン経営のヴィクストロムは偶然にシリア難民の青年カーリドと出くわし、最初は互いに殴り合いの喧嘩をするものの、結局は彼を受け入れることで、彼を強制送還しようとする側、彼を暴力で排除しようとする側と対峙することになります。

映画は、「ル・アーヴルの靴みがき」と似た流れで、主人公が偶然出くわした一人の難民を庇護するというものです。レストラン経営のヴィクストロムは偶然にシリア難民の青年カーリドと出くわし、最初は互いに殴り合いの喧嘩をするものの、結局は彼を受け入れることで、彼を強制送還しようとする側、彼を暴力で排除しようとする側と対峙することになります。 ネタバレになりますが、最後はヴィクストロムは妻とのよりを戻し(カーリドを庇護することが彼の人格に変化をもたらした?)、一方のカーリドは、ネオナチに刺されながらも、妹を難民センターに送り出した後、浜辺で朝日を受けて横たわり、寄り添ってきた犬のコイスティネンに微かに微笑む(そう言えば「ル・アーヴルの靴みがき」でも犬は難民の少年の味方だった)―というエンディングでした。

ネタバレになりますが、最後はヴィクストロムは妻とのよりを戻し(カーリドを庇護することが彼の人格に変化をもたらした?)、一方のカーリドは、ネオナチに刺されながらも、妹を難民センターに送り出した後、浜辺で朝日を受けて横たわり、寄り添ってきた犬のコイスティネンに微かに微笑む(そう言えば「ル・アーヴルの靴みがき」でも犬は難民の少年の味方だった)―というエンディングでした。 この映画は随所にユーモアが見られます。例えば、ヴィクストロムがレストランを改装して日本風にした寿司屋は、欧米人にありがちな勘違い的日本趣味に溢れていて、法被を着た従業員たちもどこか変です。日本人がしばしば外国映画に見い出す"おかしな日本観"を、カウリスマキ監督は意図的に具象化してみせ、ユーモアを醸しているように思えます(日本人にはよくわかるユーモアだが、外国人にどこまでわかるか?)。

この映画は随所にユーモアが見られます。例えば、ヴィクストロムがレストランを改装して日本風にした寿司屋は、欧米人にありがちな勘違い的日本趣味に溢れていて、法被を着た従業員たちもどこか変です。日本人がしばしば外国映画に見い出す"おかしな日本観"を、カウリスマキ監督は意図的に具象化してみせ、ユーモアを醸しているように思えます(日本人にはよくわかるユーモアだが、外国人にどこまでわかるか?)。

「希望のかなた」●原題:TOIVON TUOLLA PUOLEN●制作年:2017年●制作国:フィンランド・ドイツ●監督・製作・脚本:アキ・カウリスマキ●撮影:ティモ・サルミネン●時間:98分●出演:シェルワン・ハジ/サカリ・クオスマネン/シーモン・フセイン・アル=バズーン/カイヤ・パカリネン/ニロズ・ハジ/イルッカ・コイヴラ/ヤンネ・フーティアイネン/ヌップ・コイヴ/カティ・オウティネン(ゲスト出演)/マリア・ヤンヴェ

「希望のかなた」●原題:TOIVON TUOLLA PUOLEN●制作年:2017年●制作国:フィンランド・ドイツ●監督・製作・脚本:アキ・カウリスマキ●撮影:ティモ・サルミネン●時間:98分●出演:シェルワン・ハジ/サカリ・クオスマネン/シーモン・フセイン・アル=バズーン/カイヤ・パカリネン/ニロズ・ハジ/イルッカ・コイヴラ/ヤンネ・フーティアイネン/ヌップ・コイヴ/カティ・オウティネン(ゲスト出演)/マリア・ヤンヴェ ンヘルミ/ミルカ・アフロス/スレヴィ・ペルトラ/マッティ・オンニスマー/ハンヌ=ペッカ・ビョルクマン/タネリ・マケラ/ヴィッレ・ヴィルタネン/トンミ・コルペラ/ヴァルプ(犬のコイスティネン)●日本公開:2017/12●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-12-17)(評価:★★★★)

ンヘルミ/ミルカ・アフロス/スレヴィ・ペルトラ/マッティ・オンニスマー/ハンヌ=ペッカ・ビョルクマン/タネリ・マケラ/ヴィッレ・ヴィルタネン/トンミ・コルペラ/ヴァルプ(犬のコイスティネン)●日本公開:2017/12●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-12-17)(評価:★★★★)

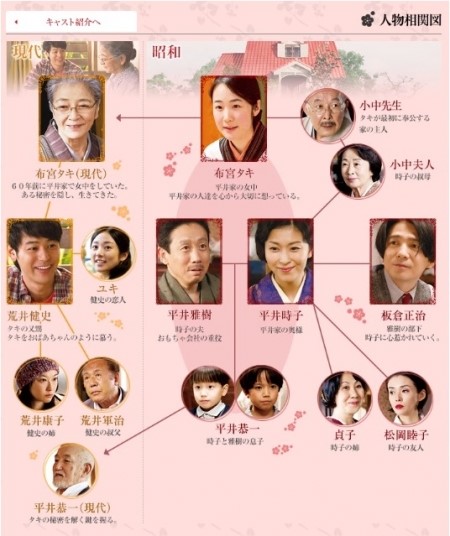

昭和11年、田舎から出てきた純真な娘・布宮タキ(黒木華)は、東京郊外に建つモダンな赤い三角屋根の小さな家で暮らす一家の元で女中として働き始める。若く美しい奥様の時子(松たか子)、家の主人で玩具会社に勤める平井雅樹(片岡孝太郎)、5歳になる息子の恭一とともに穏やかな日々を送っていたある日、雅樹の部下で板倉正治(吉岡秀隆)という青年が現れ、時子の心は揺れていく。タキは複雑な思いを胸に、その行方を見つめ続ける。それから60数年後、晩年のタキ(倍賞千恵子)が大学ノートに綴った自叙伝を読んだタキの親類・荒井健史(妻夫木聡)は、それまで秘められていた真実を知る―。

昭和11年、田舎から出てきた純真な娘・布宮タキ(黒木華)は、東京郊外に建つモダンな赤い三角屋根の小さな家で暮らす一家の元で女中として働き始める。若く美しい奥様の時子(松たか子)、家の主人で玩具会社に勤める平井雅樹(片岡孝太郎)、5歳になる息子の恭一とともに穏やかな日々を送っていたある日、雅樹の部下で板倉正治(吉岡秀隆)という青年が現れ、時子の心は揺れていく。タキは複雑な思いを胸に、その行方を見つめ続ける。それから60数年後、晩年のタキ(倍賞千恵子)が大学ノートに綴った自叙伝を読んだタキの親類・荒井健史(妻夫木聡)は、それまで秘められていた真実を知る―。

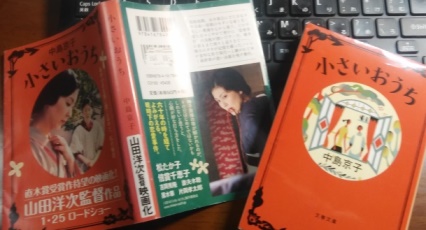

2010(平成22)年上半期・第143回直木賞を受賞した中島京子の原作『小さいおうち』の映画化作品で、当時82歳の山田洋次監督は、本作が通算82作目となるとのこと。昭和初期からの時代を背

2010(平成22)年上半期・第143回直木賞を受賞した中島京子の原作『小さいおうち』の映画化作品で、当時82歳の山田洋次監督は、本作が通算82作目となるとのこと。昭和初期からの時代を背 景に、赤い屋根の小さな家で起きた密やかな"恋愛事件"を巡る物語で、時子役を松たか子、晩年のタキを倍賞千恵子が演じましたが、若き日のタキに扮した黒木華(「クラシックな顔立ち」が決め手となり起用されたという)が、第64回ベルリン国際映画祭で

景に、赤い屋根の小さな家で起きた密やかな"恋愛事件"を巡る物語で、時子役を松たか子、晩年のタキを倍賞千恵子が演じましたが、若き日のタキに扮した黒木華(「クラシックな顔立ち」が決め手となり起用されたという)が、第64回ベルリン国際映画祭で 本作は、黒木華が演じる「女中」タキ、松たか子が演じる「奥様」時子、吉岡秀隆演じる「青年」板倉の三人が主要登場人物で、タキの視点で語る時子と板倉の不倫関係が物語の中心になりますが、ネットでの映画評の中には、この三人が三角関係にあり、それゆえにタキは、出征することになった板倉に会いに行こうとする時子に、板倉と会う代わり、板倉の方から訪ねるよう手紙を書かせておきながら、その時子の手紙を板倉に渡さなかったのだという解釈のものがありました(中には、タキと板倉はすでに肉体関係があり、時子を裏切ったという思いから、二人は生涯結婚をせずに通したのだというのもあった)。

本作は、黒木華が演じる「女中」タキ、松たか子が演じる「奥様」時子、吉岡秀隆演じる「青年」板倉の三人が主要登場人物で、タキの視点で語る時子と板倉の不倫関係が物語の中心になりますが、ネットでの映画評の中には、この三人が三角関係にあり、それゆえにタキは、出征することになった板倉に会いに行こうとする時子に、板倉と会う代わり、板倉の方から訪ねるよう手紙を書かせておきながら、その時子の手紙を板倉に渡さなかったのだという解釈のものがありました(中には、タキと板倉はすでに肉体関係があり、時子を裏切ったという思いから、二人は生涯結婚をせずに通したのだというのもあった)。 老齢となったタキが、甥っ子の健史に今書き綴っている回想録を読まれていることを意識しているため、タキが回想録に書いていることが必ずしもすべて本当ではないという可能性はもともとあったわけですが、三人が三角関係にあったというのはちょっと穿ち過ぎた見方のように思いました。個人的は、タキは、自分が奉公する平井家の崩壊を見たくなかったということが、手紙を板倉に渡さなかった理由かと思いましたが、そうした極端

老齢となったタキが、甥っ子の健史に今書き綴っている回想録を読まれていることを意識しているため、タキが回想録に書いていることが必ずしもすべて本当ではないという可能性はもともとあったわけですが、三人が三角関係にあったというのはちょっと穿ち過ぎた見方のように思いました。個人的は、タキは、自分が奉公する平井家の崩壊を見たくなかったということが、手紙を板倉に渡さなかった理由かと思いましたが、そうした極端 な説に出くわすと、ちょっとこれでは理由としては弱いかなとも思ってしまいます(自信なさ過ぎ?)。

な説に出くわすと、ちょっとこれでは理由としては弱いかなとも思ってしまいます(自信なさ過ぎ?)。 ところが、原作を読むと、タキの時子への思いが滔々と綴られていて、それだけでは「奥様」に憧れる「女中」というだけにすぎないのですが、時子の友人で婦人誌(女性誌)の編集者であるいわば職業婦人(キャリアウーマン)の女性が、そういう関係もあっていいと言って、タキと時子が精神的な同性愛関係にあることを示唆していました。従って、この同性愛論は、原作を読んだ人から出てきたのではないかと思います。映画だけではわからないように思いました。というか、「山田洋次監督は同性愛の物語を男女の不倫物語に確信犯的に改変してしまった」と言っている人もいます。

ところが、原作を読むと、タキの時子への思いが滔々と綴られていて、それだけでは「奥様」に憧れる「女中」というだけにすぎないのですが、時子の友人で婦人誌(女性誌)の編集者であるいわば職業婦人(キャリアウーマン)の女性が、そういう関係もあっていいと言って、タキと時子が精神的な同性愛関係にあることを示唆していました。従って、この同性愛論は、原作を読んだ人から出てきたのではないかと思います。映画だけではわからないように思いました。というか、「山田洋次監督は同性愛の物語を男女の不倫物語に確信犯的に改変してしまった」と言っている人もいます。 映画では、板倉は時子に会わずに出征し(時子からみれば会えずに終わり)、それはタキが時子からの手紙を板倉に渡さなかったためで、そのことをタキは一生悔やみ続け、未開封の手紙を生涯持ち続けるととれる作りになっていますが、原作では、板倉は出征のため弘前に行く前に"小さいおうち"にやって来て時子と話をし、その間タキは庭仕事をしていたと回想録にあります(それでこの小さな恋愛事件は終わったと)。実際にはタキは板倉に手紙を渡さなかったため、板倉がやってくるはずはなく、この部分はタキがによるウソの記述ということいなります。映画では、板倉が最後に"小さいおうち"にやって来た〈偽エピソード〉を描くと"映像のウソ"になるため描いてはいませんでした。原作では、最後に健史は、渡されなかった手紙を見つけ、タキの回想録にあるその日の記録は虚偽であると知って、タキは時子に恋をしていたのかもしれないと悟ります。

映画では、板倉は時子に会わずに出征し(時子からみれば会えずに終わり)、それはタキが時子からの手紙を板倉に渡さなかったためで、そのことをタキは一生悔やみ続け、未開封の手紙を生涯持ち続けるととれる作りになっていますが、原作では、板倉は出征のため弘前に行く前に"小さいおうち"にやって来て時子と話をし、その間タキは庭仕事をしていたと回想録にあります(それでこの小さな恋愛事件は終わったと)。実際にはタキは板倉に手紙を渡さなかったため、板倉がやってくるはずはなく、この部分はタキがによるウソの記述ということいなります。映画では、板倉が最後に"小さいおうち"にやって来た〈偽エピソード〉を描くと"映像のウソ"になるため描いてはいませんでした。原作では、最後に健史は、渡されなかった手紙を見つけ、タキの回想録にあるその日の記録は虚偽であると知って、タキは時子に恋をしていたのかもしれないと悟ります。

「小さいおうち」●制作年:2014年●監督:山田洋次●脚本:平松恵美子/山田洋次●撮影:近森眞史●音楽:久石譲●原作:中島京子「小さいおうち」●時間:137分●出演 松たか子/黒木華/片岡孝太郎/吉岡秀隆/妻夫木聡/倍賞千恵子/橋爪功/吉行和子/室井滋/中嶋朋子/林家正蔵/ラサール石井/あき竹城

「小さいおうち」●制作年:2014年●監督:山田洋次●脚本:平松恵美子/山田洋次●撮影:近森眞史●音楽:久石譲●原作:中島京子「小さいおうち」●時間:137分●出演 松たか子/黒木華/片岡孝太郎/吉岡秀隆/妻夫木聡/倍賞千恵子/橋爪功/吉行和子/室井滋/中嶋朋子/林家正蔵/ラサール石井/あき竹城 /松金よね子/螢雪次朗/市川福太郎/秋山聡/笹野高史/小林稔侍/夏川結衣/木村文乃/米倉斉加年●公開:2014/01●配給:松竹(評価:★★★☆)

/松金よね子/螢雪次朗/市川福太郎/秋山聡/笹野高史/小林稔侍/夏川結衣/木村文乃/米倉斉加年●公開:2014/01●配給:松竹(評価:★★★☆)

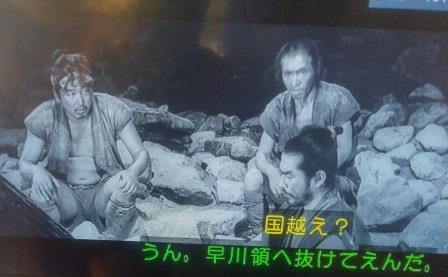

百姓の太平(千秋実)と又七(藤原釜足)は、褒賞を夢見て山名と秋月の戦いに参加したが、秋月の城は落ち、山名の捕虜として秋月城で埋蔵金探しの苦役をさせられる。捕虜たちの暴動に紛れて脱走した2人は谷で薪の中から秋月の紋章が刻まれた金の延べ棒を発見、そこに秋月家の侍大将・真壁六郎太(三船敏郎)という男が現れる。男は落城後、大量の金を薪に仕込んで泉に隠し、秋

百姓の太平(千秋実)と又七(藤原釜足)は、褒賞を夢見て山名と秋月の戦いに参加したが、秋月の城は落ち、山名の捕虜として秋月城で埋蔵金探しの苦役をさせられる。捕虜たちの暴動に紛れて脱走した2人は谷で薪の中から秋月の紋章が刻まれた金の延べ棒を発見、そこに秋月家の侍大将・真壁六郎太(三船敏郎)という男が現れる。男は落城後、大量の金を薪に仕込んで泉に隠し、秋 月家の生き残りの雪姫(上原美佐)や重臣・長倉和泉(志村喬)らと山中の隠し砦に身を潜めていたのだった。秋月家再興のため、同盟国の早川領へ逃げ延びる方法を思案していた六郎太だが、秋月領と早川領の国境は山名に固められている。しかし太平と又七が口にした敵の山名領に入って早川領へ抜ける脱出法を聞きこれを実行することに。六郎太と隠し砦に行った2人はそこで女に出会い、六郎太は女を「俺のも

月家の生き残りの雪姫(上原美佐)や重臣・長倉和泉(志村喬)らと山中の隠し砦に身を潜めていたのだった。秋月家再興のため、同盟国の早川領へ逃げ延びる方法を思案していた六郎太だが、秋月領と早川領の国境は山名に固められている。しかし太平と又七が口にした敵の山名領に入って早川領へ抜ける脱出法を聞きこれを実行することに。六郎太と隠し砦に行った2人はそこで女に出会い、六郎太は女を「俺のも のだ」と言うが、彼女が雪姫だった。女を姫と目星をつけた又七は、恩賞欲しさに町へ出かけるが、姫は打ち首になったと聞く。しかし、それは姫の身代わりだった。六郎太は、気性の激しい雪姫の正体を百姓2人にも隠し通すために唖に仕立て、太平と又七を連れて早川領を目指す。関所で怪しまれるが、六郎太は隠していた金を逆に番卒に突き出し、「褒美をくれ」と駄々をこねる内に関所を通される。夜、木賃宿で人買いに売られた

のだ」と言うが、彼女が雪姫だった。女を姫と目星をつけた又七は、恩賞欲しさに町へ出かけるが、姫は打ち首になったと聞く。しかし、それは姫の身代わりだった。六郎太は、気性の激しい雪姫の正体を百姓2人にも隠し通すために唖に仕立て、太平と又七を連れて早川領を目指す。関所で怪しまれるが、六郎太は隠していた金を逆に番卒に突き出し、「褒美をくれ」と駄々をこねる内に関所を通される。夜、木賃宿で人買いに売られた 百姓娘(樋口年子)を見た雪姫は、彼女を買い戻させ仲間に入れる。道中、六郎太一行を怪しんだ騎馬武者(土屋嘉男)に発見され、六郎太は武者を斬り捨てるう

百姓娘(樋口年子)を見た雪姫は、彼女を買い戻させ仲間に入れる。道中、六郎太一行を怪しんだ騎馬武者(土屋嘉男)に発見され、六郎太は武者を斬り捨てるう ちに、かつての盟友で今は宿敵の山名の侍大将・田所兵衛(藤田進)の陣に駆け込んでしまう。2人は槍で果たし合いをし、六郎太は兵衛を打ち負かす。又七と太平は姫へ手を出そうとするが、姫と見抜いて恩義を感じている百姓娘に阻まれる。一行は火祭りの薪を運ぶ群集に紛れ込むが、監視兵が配されていて、又七と太平は祭りの火に薪をくべることを拒むが、六郎太は「燃やせ燃やせ!踊

ちに、かつての盟友で今は宿敵の山名の侍大将・田所兵衛(藤田進)の陣に駆け込んでしまう。2人は槍で果たし合いをし、六郎太は兵衛を打ち負かす。又七と太平は姫へ手を出そうとするが、姫と見抜いて恩義を感じている百姓娘に阻まれる。一行は火祭りの薪を運ぶ群集に紛れ込むが、監視兵が配されていて、又七と太平は祭りの火に薪をくべることを拒むが、六郎太は「燃やせ燃やせ!踊 れ踊れ!」と燃やしてしまい、楽しそうに踊る姫に反して、二人は情けない顔で踊る。翌朝、灰から拾い上げた金を背負って一行は進むが追手が迫り、又七と太平は逃亡、姫と六郎太と娘は山名に捕えられる。関所で囚われた3人の前に兵衛が現れる。果たし合いの件で大殿に罵られ、弓杖で顔を打たれた兵衛は六郎太を恨んでいた。雪姫は「姫は楽しかった。潔く死にたい」と言い、六郎太は男泣きする。それに心動かされた兵衛は処刑の日、「裏切り御免!」と姫と六郎太を解放し、自らも逃げる―。

れ踊れ!」と燃やしてしまい、楽しそうに踊る姫に反して、二人は情けない顔で踊る。翌朝、灰から拾い上げた金を背負って一行は進むが追手が迫り、又七と太平は逃亡、姫と六郎太と娘は山名に捕えられる。関所で囚われた3人の前に兵衛が現れる。果たし合いの件で大殿に罵られ、弓杖で顔を打たれた兵衛は六郎太を恨んでいた。雪姫は「姫は楽しかった。潔く死にたい」と言い、六郎太は男泣きする。それに心動かされた兵衛は処刑の日、「裏切り御免!」と姫と六郎太を解放し、自らも逃げる―。 1958(昭和33)年)の12月28日公開の黒澤明監督作品で、1959年・第9回ベルリン国際映画祭「銀熊賞(監督賞)」「国際批評家連盟賞」受賞作(国内では「ブルーリボン賞(作品賞)」などを受賞)。黒澤作品の中でも特に娯楽性の強い作品とされているもので、時期的には「蜘蛛巣城」('57年/東宝)と「

1958(昭和33)年)の12月28日公開の黒澤明監督作品で、1959年・第9回ベルリン国際映画祭「銀熊賞(監督賞)」「国際批評家連盟賞」受賞作(国内では「ブルーリボン賞(作品賞)」などを受賞)。黒澤作品の中でも特に娯楽性の強い作品とされているもので、時期的には「蜘蛛巣城」('57年/東宝)と「 からC‐3POとR2‐D2を、雪姫からレイア姫のキャラクターを着想しただけのことはあると思わされました。ジョージ・ルーカスという

からC‐3POとR2‐D2を、雪姫からレイア姫のキャラクターを着想しただけのことはあると思わされました。ジョージ・ルーカスという 監督の(ノンポリティカルな)エンターテインメント性と合致している作品ともとれます。ラッパーで、映画評論で知られるラジオDJの宇多丸氏が、黒澤作品の中では"経年劣化"が進んでいる作品としていましたが、それとは逆に、個人的には評価を○から◎に改めました(こうしていると、日本映画の個人的ベストテンの半分くらいは黒澤作品になってしまいそう)。

監督の(ノンポリティカルな)エンターテインメント性と合致している作品ともとれます。ラッパーで、映画評論で知られるラジオDJの宇多丸氏が、黒澤作品の中では"経年劣化"が進んでいる作品としていましたが、それとは逆に、個人的には評価を○から◎に改めました(こうしていると、日本映画の個人的ベストテンの半分くらいは黒澤作品になってしまいそう)。

真壁六郎太を演じる三船敏郎もスタントなしで派手な騎乗シーンを見せてくれているし、田所兵衛を演じる藤田進も無骨で昔風の武将らしくていい感じです。ヒロイン雪姫を

真壁六郎太を演じる三船敏郎もスタントなしで派手な騎乗シーンを見せてくれているし、田所兵衛を演じる藤田進も無骨で昔風の武将らしくていい感じです。ヒロイン雪姫を

演じた上原美佐も、三船敏郎と拮抗して演技にメリハリがあり、この作品の上原美佐を見る限り、"黒澤明は女性を撮るのが下手"という一部の評論家の

演じた上原美佐も、三船敏郎と拮抗して演技にメリハリがあり、この作品の上原美佐を見る限り、"黒澤明は女性を撮るのが下手"という一部の評論家の 意見は当て嵌まらないように思いました(雪姫のキャラ自体が男勝りであるという特殊条件があるが)。雪姫役には全国から4000人もの応募が集まったが候補者は見つからず、全国の東宝系社員にも探させて、ようやく社員がスカウトしたのが当時文化女子短期大学の学生だった上原美佐だったとのこと。演技経験の無い上原美佐に対して、黒澤明は、全部自ら演技してみせ、その通りやるように指導したとのことですが、ここまで出来れば立派。但し、本人は、その後何本か映画に出演したものの、「自分には才能が無い」と言う理由で、2年で映画界を引退しています(2003年死去。満67歳没)。

意見は当て嵌まらないように思いました(雪姫のキャラ自体が男勝りであるという特殊条件があるが)。雪姫役には全国から4000人もの応募が集まったが候補者は見つからず、全国の東宝系社員にも探させて、ようやく社員がスカウトしたのが当時文化女子短期大学の学生だった上原美佐だったとのこと。演技経験の無い上原美佐に対して、黒澤明は、全部自ら演技してみせ、その通りやるように指導したとのことですが、ここまで出来れば立派。但し、本人は、その後何本か映画に出演したものの、「自分には才能が無い」と言う理由で、2年で映画界を引退しています(2003年死去。満67歳没)。

因みに、洞窟に潜んでお家再興の機を窺うというのは、この映画の8年後に作られた安田公義監督の「

因みに、洞窟に潜んでお家再興の機を窺うというのは、この映画の8年後に作られた安田公義監督の「

「隠し砦の三悪人」●制作年:1958年●監督:黒澤明●製作:藤本真澄/黒澤明●脚本:菊島隆三/小国英雄/橋本忍/黒澤明●撮影:山崎市雄●音楽:佐藤勝●時間:139分●出演:三船敏郎/千秋実/藤原釜足/上原美佐/藤田進/樋口年子/志村喬/三好栄子/藤木悠/土屋嘉男/高堂国典/加藤武/三井弘次/小川虎之助/田吉二郎/富田仲次郎/田島義文/沢村いき雄/大村千吉/堺左千夫/佐藤允/小杉義男/谷晃/佐田豊/笈川武夫/中丸忠雄/熊谷二良/広瀬正一/西条悦朗/長島正芳/大橋史典/大友伸/伊藤実/鈴木治夫/金沢重勝/日方一夫/中島春雄/久世竜/千葉一郎/砂川繁視/緒方燐作/山口博義/坂本晴哉/日劇ダンシングチーム●公開:1958/12●配給:東宝●最初に観た場所:大井武蔵野舘(85-02-24)(評価:★★★★☆)●併映:「生きる」(黒澤明)

「隠し砦の三悪人」●制作年:1958年●監督:黒澤明●製作:藤本真澄/黒澤明●脚本:菊島隆三/小国英雄/橋本忍/黒澤明●撮影:山崎市雄●音楽:佐藤勝●時間:139分●出演:三船敏郎/千秋実/藤原釜足/上原美佐/藤田進/樋口年子/志村喬/三好栄子/藤木悠/土屋嘉男/高堂国典/加藤武/三井弘次/小川虎之助/田吉二郎/富田仲次郎/田島義文/沢村いき雄/大村千吉/堺左千夫/佐藤允/小杉義男/谷晃/佐田豊/笈川武夫/中丸忠雄/熊谷二良/広瀬正一/西条悦朗/長島正芳/大橋史典/大友伸/伊藤実/鈴木治夫/金沢重勝/日方一夫/中島春雄/久世竜/千葉一郎/砂川繁視/緒方燐作/山口博義/坂本晴哉/日劇ダンシングチーム●公開:1958/12●配給:東宝●最初に観た場所:大井武蔵野舘(85-02-24)(評価:★★★★☆)●併映:「生きる」(黒澤明)

1日目・・・農夫(デルジ・ヤーノシュ)は馬車に乗り、風の中人里離れた家に戻る。娘(ボーク・エリカ)は彼を出迎え、農夫は馬と車を小屋に戻す。娘は農夫の服を着替えさせ、2人で茹でたジャガイモ1個の食事を貪る。寝る段になって、農夫は58年鳴き続けた木食い虫が鳴いていないことに気付く。外は暴風が吹き荒れている。2日目・・・娘は井戸に水を汲みに行く。パーリンカ(焼酎)を飲んだ後、農夫はいつもの通り、馬車に乗って外へ出ようとするが、馬は動こうとしない。諦めた農夫は家に戻って薪を割り、娘は洗濯をする。ジャガイモを貪ったところへ男(ミハーイ・コルモス)が現れ、パーリンカを分けてくれるように頼む。町は風で駄目になったという男は、世界についてのニヒリズム的持論を延々述べるが、農夫はくだらないと一蹴、男はパーリンカを受け取って出て行く。3日目・・・娘は井戸で水を汲む。パーリンカを飲み、農夫と娘は馬小屋の掃除をする。新たな飼い葉を与えても馬は食べない。ジャガイモ

1日目・・・農夫(デルジ・ヤーノシュ)は馬車に乗り、風の中人里離れた家に戻る。娘(ボーク・エリカ)は彼を出迎え、農夫は馬と車を小屋に戻す。娘は農夫の服を着替えさせ、2人で茹でたジャガイモ1個の食事を貪る。寝る段になって、農夫は58年鳴き続けた木食い虫が鳴いていないことに気付く。外は暴風が吹き荒れている。2日目・・・娘は井戸に水を汲みに行く。パーリンカ(焼酎)を飲んだ後、農夫はいつもの通り、馬車に乗って外へ出ようとするが、馬は動こうとしない。諦めた農夫は家に戻って薪を割り、娘は洗濯をする。ジャガイモを貪ったところへ男(ミハーイ・コルモス)が現れ、パーリンカを分けてくれるように頼む。町は風で駄目になったという男は、世界についてのニヒリズム的持論を延々述べるが、農夫はくだらないと一蹴、男はパーリンカを受け取って出て行く。3日目・・・娘は井戸で水を汲む。パーリンカを飲み、農夫と娘は馬小屋の掃除をする。新たな飼い葉を与えても馬は食べない。ジャガイモ を食べていた時外を見ると、馬車に乗った数人の流れ者が現れ、勝手に井戸を使い出す。2人は外へ飛び出して流れ者を追い払い、流れ者は2人を罵って去る。食器を片付けた後、娘は流れ者の一人が水の礼として渡した本を読むと、教会における悪徳について書かれていた。未だ風は激しく吹き続けている。4日目・・・娘が水を汲みに行くと、井戸が干上がっていた。馬は相変わらず飼い葉を食べず、水

を食べていた時外を見ると、馬車に乗った数人の流れ者が現れ、勝手に井戸を使い出す。2人は外へ飛び出して流れ者を追い払い、流れ者は2人を罵って去る。食器を片付けた後、娘は流れ者の一人が水の礼として渡した本を読むと、教会における悪徳について書かれていた。未だ風は激しく吹き続けている。4日目・・・娘が水を汲みに行くと、井戸が干上がっていた。馬は相変わらず飼い葉を食べず、水 も飲まない。農夫はここにはもう住めないと、家を引き払う決心をする。荷物を纏めて馬を連れ、今度は自分らで車を引いて農夫と娘は家を出るが、丘を越えたところで戻ってくる。娘は窓から外を何も言わず見続ける。5日目・・・娘は農夫を着替えさせ、農夫は小屋に行き馬の縄を外してやる。2人はジャガイモを貪るも力なく、農夫は殆どを残してしまう。夜になったが、ランプに火が付かなくなり、火種も尽きる。嵐は去っていた。6日目・・・農夫と娘が食卓についている。農夫はジャガイモを生のまま口にするが、すぐ諦める。2人を沈黙が支配する―。

も飲まない。農夫はここにはもう住めないと、家を引き払う決心をする。荷物を纏めて馬を連れ、今度は自分らで車を引いて農夫と娘は家を出るが、丘を越えたところで戻ってくる。娘は窓から外を何も言わず見続ける。5日目・・・娘は農夫を着替えさせ、農夫は小屋に行き馬の縄を外してやる。2人はジャガイモを貪るも力なく、農夫は殆どを残してしまう。夜になったが、ランプに火が付かなくなり、火種も尽きる。嵐は去っていた。6日目・・・農夫と娘が食卓についている。農夫はジャガイモを生のまま口にするが、すぐ諦める。2人を沈黙が支配する―。 ハンガリーのタル・ベーラ監督(1955年生まれ)の2011年の作品で、第61回ベルリン国際映画祭銀熊賞

ハンガリーのタル・ベーラ監督(1955年生まれ)の2011年の作品で、第61回ベルリン国際映画祭銀熊賞 (審査員グランプリ)、国際批評家連盟賞(コンペティション部門)を受賞した作品ですが、タル・ベーラ監督はこの作品を監督としての最後の作品と表明しています。それぞれ農夫と娘を演じたデルジ・ヤーノシュ、ボーク・エリカ,ミハーイ・コルモス共、前作「倫敦から来た男」('07年/ハンガリー)に続いての出演で、音楽、撮影、編集も同じスタッフです。

(審査員グランプリ)、国際批評家連盟賞(コンペティション部門)を受賞した作品ですが、タル・ベーラ監督はこの作品を監督としての最後の作品と表明しています。それぞれ農夫と娘を演じたデルジ・ヤーノシュ、ボーク・エリカ,ミハーイ・コルモス共、前作「倫敦から来た男」('07年/ハンガリー)に続いての出演で、音楽、撮影、編集も同じスタッフです。 強烈な印象を残す馬は、本当に働かなくてその日に売り手がつかなかったらソーセージになるところだった馬を、タル・ベーラ監督がこれだと思って"スカウト"したそうです。冒頭に「1889年1月3日。哲学者ニーチェはトリノの広場で鞭打たれる馬に出会うと、駆け寄り、その首をかき抱いて涙した。そのまま精神は崩壊し、彼は最期の10年間を看取られて穏やかに過ごしたという。 馬のその後は誰も知らない」とナレーションが流れます。この馬は、そのニーチェの馬を象徴的に指しているのでしょうか(原題は「トリノの馬」)。

強烈な印象を残す馬は、本当に働かなくてその日に売り手がつかなかったらソーセージになるところだった馬を、タル・ベーラ監督がこれだと思って"スカウト"したそうです。冒頭に「1889年1月3日。哲学者ニーチェはトリノの広場で鞭打たれる馬に出会うと、駆け寄り、その首をかき抱いて涙した。そのまま精神は崩壊し、彼は最期の10年間を看取られて穏やかに過ごしたという。 馬のその後は誰も知らない」とナレーションが流れます。この馬は、そのニーチェの馬を象徴的に指しているのでしょうか(原題は「トリノの馬」)。 農夫と娘が強風の中家に閉じ込められ、2日目にはその馬は動かなくなり、4日目には水を失い、5日目には火を失うといった具合に生きていく上で欠かせないものを順番に失っていくわけで、旧約聖書における神が6日間で世界を作った「天地創造」とは逆に、6日で世界が静かに崩壊していく様が、農夫と娘の生活の変化を通して間接的に描かれているとも言えます(タル・ベーラ監督はこの作品について、「本当の終末というのはもっと静かな物であると思う。死に近い沈黙、孤独をもって終わっていくことを伝えたかった」と語っている)。

農夫と娘が強風の中家に閉じ込められ、2日目にはその馬は動かなくなり、4日目には水を失い、5日目には火を失うといった具合に生きていく上で欠かせないものを順番に失っていくわけで、旧約聖書における神が6日間で世界を作った「天地創造」とは逆に、6日で世界が静かに崩壊していく様が、農夫と娘の生活の変化を通して間接的に描かれているとも言えます(タル・ベーラ監督はこの作品について、「本当の終末というのはもっと静かな物であると思う。死に近い沈黙、孤独をもって終わっていくことを伝えたかった」と語っている)。

長回しという点で、アンドレイ・タルコフスキー監督やテオ・アンゲロプロス監督の作品と似ているように思われ、また、世界の終わりを間接的に描いたのであるならば、タルコフスキー監督が第39回カンヌ国際映画祭で、カンヌ映画祭史上初の4賞(審査員特別グランプリ、国際映画批評家賞、エキュメニック賞、芸術特別貢献賞)を受賞した「サクリファイス」('86年/スウェーデン・英・仏)を思い出させます。「サクリファイス」はタルコフスキー監督の遺作で、この監督は晩年になればなるほど作品の哲学的な色合いが濃くなっていったように思いますが、但し「サクリファイス」では、世界の終りの危機が核戦争勃発によってもたらされたことが、登場人物がテレビでそのニュースを聴く場面があることから具体的に示されているのに対し、この「ニーチェの馬」では、2日にパーリンカを分けて欲しいと立ち寄った男が、「町は風で駄目になった」と言うだけです。

長回しという点で、アンドレイ・タルコフスキー監督やテオ・アンゲロプロス監督の作品と似ているように思われ、また、世界の終わりを間接的に描いたのであるならば、タルコフスキー監督が第39回カンヌ国際映画祭で、カンヌ映画祭史上初の4賞(審査員特別グランプリ、国際映画批評家賞、エキュメニック賞、芸術特別貢献賞)を受賞した「サクリファイス」('86年/スウェーデン・英・仏)を思い出させます。「サクリファイス」はタルコフスキー監督の遺作で、この監督は晩年になればなるほど作品の哲学的な色合いが濃くなっていったように思いますが、但し「サクリファイス」では、世界の終りの危機が核戦争勃発によってもたらされたことが、登場人物がテレビでそのニュースを聴く場面があることから具体的に示されているのに対し、この「ニーチェの馬」では、2日にパーリンカを分けて欲しいと立ち寄った男が、「町は風で駄目になった」と言うだけです。 ほぼ全編に渡って吹きすさぶ風(人工の風だそうだが)―この風によって世界が滅ぶという抽象性がある意味この映画の"重み"になっているように思います。加えて、農夫を演じたデルジ・ヤーノシュの哲学者のような顔つき。殆どセリフがないのも"重さ"に繋がっているし、モノクロ映画であることも効果を増しているように感じられ、個人的には「サクリファイス」より骨太感があるように思いました。長回しが多く、観るのにある程度覚悟のいる作品ですが、他にあまり類を見ない作品であると思います(ジャガイモがこれほど印象に残る映画も無い)。

ほぼ全編に渡って吹きすさぶ風(人工の風だそうだが)―この風によって世界が滅ぶという抽象性がある意味この映画の"重み"になっているように思います。加えて、農夫を演じたデルジ・ヤーノシュの哲学者のような顔つき。殆どセリフがないのも"重さ"に繋がっているし、モノクロ映画であることも効果を増しているように感じられ、個人的には「サクリファイス」より骨太感があるように思いました。長回しが多く、観るのにある程度覚悟のいる作品ですが、他にあまり類を見ない作品であると思います(ジャガイモがこれほど印象に残る映画も無い)。

ハンガリー)の監督ヤンチョー・ミクローシュ(1921-2014)なども「ミクローシュ・ヤンチョー」と「名・姓」の順で長年通ってしまっているのでややこしいです。1869年、オーストリアとハンガリーの二重帝国治下に入って3年目のハンガリーの、農民と義賊の群れが狩りこまれた荒野の砦を舞台にした「密告の砦」は、ハンガリー人将校たちが仕組んだ"密告"の罠にはまり、次々と倒れていく義賊集団のゲリラたちが悲惨でした。農民が義賊ゲリラ狩りに駆り出されるというのは皮肉ですが、コレ、すべて史実とのことです(1966年度ハンガリー批評家選出最優秀映画賞、1967年度英国批評家協会優秀外国映画賞受賞作品)。「密告の砦」と「ニーチェの馬」の2本だけで、ハンガリー映画って"重い"なあという印象になってしまいがちですが、とりあえず「ヤンチョー」と「タル」が姓であることを憶えておきましょう。

ハンガリー)の監督ヤンチョー・ミクローシュ(1921-2014)なども「ミクローシュ・ヤンチョー」と「名・姓」の順で長年通ってしまっているのでややこしいです。1869年、オーストリアとハンガリーの二重帝国治下に入って3年目のハンガリーの、農民と義賊の群れが狩りこまれた荒野の砦を舞台にした「密告の砦」は、ハンガリー人将校たちが仕組んだ"密告"の罠にはまり、次々と倒れていく義賊集団のゲリラたちが悲惨でした。農民が義賊ゲリラ狩りに駆り出されるというのは皮肉ですが、コレ、すべて史実とのことです(1966年度ハンガリー批評家選出最優秀映画賞、1967年度英国批評家協会優秀外国映画賞受賞作品)。「密告の砦」と「ニーチェの馬」の2本だけで、ハンガリー映画って"重い"なあという印象になってしまいがちですが、とりあえず「ヤンチョー」と「タル」が姓であることを憶えておきましょう。 「ニーチェの馬」●原題:A TORINOI LO/THE TURIN HORSE●制作年:2011年●制作国:ハンガリー・フランス・スイス・ドイツ●監督:タル・ベーラ(苗字・名前順、以下同じ)●製作:テーニ・ガーボル●脚本:タル・ベーラ/クラスナホルカイ・ラースロー●撮影:フレッド・ケレメン●音楽:ヴィーグ・ミハーイ●時間:154分●出演:デルジ・ヤーノシュ/ボーク・エリカ/コルモス・ミハリー●日本公開:2012/02●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-03-25)(評価:★★★★)

「ニーチェの馬」●原題:A TORINOI LO/THE TURIN HORSE●制作年:2011年●制作国:ハンガリー・フランス・スイス・ドイツ●監督:タル・ベーラ(苗字・名前順、以下同じ)●製作:テーニ・ガーボル●脚本:タル・ベーラ/クラスナホルカイ・ラースロー●撮影:フレッド・ケレメン●音楽:ヴィーグ・ミハーイ●時間:154分●出演:デルジ・ヤーノシュ/ボーク・エリカ/コルモス・ミハリー●日本公開:2012/02●配給:ビターズ・エンド●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(18-03-25)(評価:★★★★)

「サクリファイス」●原題:OFFRET●制作年:1986年●制作国:スウェーデン・イギリス・フランス●監督・脚本:アンドレイ・タルコフスキー●製作:カティンカ・ファラゴ●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ●時間:149分●出演:エルランド・ヨセフソン/スーザン・フリートウッド/オットーアラン・エドヴァル/グドルン・ギスラドッティル/スヴェン・ヴォルテル/ヴァレリー・メレッス/フィリッパ・フランセーン/トミー・チェルクヴィスト●日本公開:1987/04●配給:フランス映画社●最初に観た場所:テアトル新宿(87-10-17)(評価:★★★☆)

「サクリファイス」●原題:OFFRET●制作年:1986年●制作国:スウェーデン・イギリス・フランス●監督・脚本:アンドレイ・タルコフスキー●製作:カティンカ・ファラゴ●撮影:スヴェン・ニクヴィスト●音楽:ヨハン・ゼバスティアン・バッハ●時間:149分●出演:エルランド・ヨセフソン/スーザン・フリートウッド/オットーアラン・エドヴァル/グドルン・ギスラドッティル/スヴェン・ヴォルテル/ヴァレリー・メレッス/フィリッパ・フランセーン/トミー・チェルクヴィスト●日本公開:1987/04●配給:フランス映画社●最初に観た場所:テアトル新宿(87-10-17)(評価:★★★☆)

「密告の砦」●原題:SZEGENYLEGENYEK●制作年:1965年●制作国:ハンガリー●監督:ミクローシュ・ヤンチョー(名前・苗字順、以下同じ)●脚本:ジュラ・ヘルナーディ●撮影:タマーシュ・ショムロー●時間:149分●出演:ヤーノシュ・ゲルベ/ティボル・モルナール/アンドラーシュ・コザーク/ガーボル・アガールディ/ゾルタン・ラティノヴィッチ●日本公開:1977/06●配給:フランス映画社●最初に観た場所:千石・三百人劇場(80-01-23)(評価:★★★★)●併映:「オーソン・ウェルズのフェイク」(オーソン・ウェルズ)

「密告の砦」●原題:SZEGENYLEGENYEK●制作年:1965年●制作国:ハンガリー●監督:ミクローシュ・ヤンチョー(名前・苗字順、以下同じ)●脚本:ジュラ・ヘルナーディ●撮影:タマーシュ・ショムロー●時間:149分●出演:ヤーノシュ・ゲルベ/ティボル・モルナール/アンドラーシュ・コザーク/ガーボル・アガールディ/ゾルタン・ラティノヴィッチ●日本公開:1977/06●配給:フランス映画社●最初に観た場所:千石・三百人劇場(80-01-23)(評価:★★★★)●併映:「オーソン・ウェルズのフェイク」(オーソン・ウェルズ)

貴族のダッシュウッド氏(トム・ウィルキンソン)が亡くなった後、ダッシュウッド夫人と3人の娘、エリノア(エマ・トンプソン)、マリアンヌ(ケイト・ウィンスレット)、マーガレットは、年500ポンドの遺産しか残されなかったことに愕然とする。ダッシュウッド氏は妻と娘たちの身を案じ、死ぬ間際に彼女たちを頼むと先妻との間の息子ジョン(ジェームズ・フリート)に頼んでいたにもかかわらず、ジョンの妻ファニー(ハリエット・ウォルター)がそれを阻止してしまったのだった。ジョンとファニーは母娘が住んでいたノーランド・パーク邸に乗り込み、彼女たちを邪険に扱うようになる。エリノアは、屋敷を訪れたファニーの弟エドワード(ヒュー・グラント)と互いに好感を抱く。ダッシュウッド母娘はミドルトン卿(ロバート・ハーディ)の厚意でバートン・コテージへ移り住む。マリアンヌは年の離れたブランドン大佐(アラン・リックマン)から愛情を寄せられるが、彼女は青年貴族ウィロビー(グレッグ・ワイズ)と恋仲になってしまう。しかし、ウィロビーは理由も告げずにロンドンへ去り、マリアンヌは悲しみに沈む。一方、エリノアはエドワードの秘密の婚約者ルーシー(イモジェン・スタッブス)の存在に大きな衝撃を受ける。ジェニングス夫人(エリザベス・スプリッグス)の招待で、失意のエリノアとマリアンヌ姉妹、そしてルーシーはロンドンを訪れるが、そこでは思いがけない事態が待っていた―。

貴族のダッシュウッド氏(トム・ウィルキンソン)が亡くなった後、ダッシュウッド夫人と3人の娘、エリノア(エマ・トンプソン)、マリアンヌ(ケイト・ウィンスレット)、マーガレットは、年500ポンドの遺産しか残されなかったことに愕然とする。ダッシュウッド氏は妻と娘たちの身を案じ、死ぬ間際に彼女たちを頼むと先妻との間の息子ジョン(ジェームズ・フリート)に頼んでいたにもかかわらず、ジョンの妻ファニー(ハリエット・ウォルター)がそれを阻止してしまったのだった。ジョンとファニーは母娘が住んでいたノーランド・パーク邸に乗り込み、彼女たちを邪険に扱うようになる。エリノアは、屋敷を訪れたファニーの弟エドワード(ヒュー・グラント)と互いに好感を抱く。ダッシュウッド母娘はミドルトン卿(ロバート・ハーディ)の厚意でバートン・コテージへ移り住む。マリアンヌは年の離れたブランドン大佐(アラン・リックマン)から愛情を寄せられるが、彼女は青年貴族ウィロビー(グレッグ・ワイズ)と恋仲になってしまう。しかし、ウィロビーは理由も告げずにロンドンへ去り、マリアンヌは悲しみに沈む。一方、エリノアはエドワードの秘密の婚約者ルーシー(イモジェン・スタッブス)の存在に大きな衝撃を受ける。ジェニングス夫人(エリザベス・スプリッグス)の招待で、失意のエリノアとマリアンヌ姉妹、そしてルーシーはロンドンを訪れるが、そこでは思いがけない事態が待っていた―。 1995年製作のアン・リー(李安)監督による米・英合作映画で、アン・リー監督にとっては、本格的にハリウッド進出を果たした第1作。ジェーン・オースティンの『分別と多感』が原作であり、原題は原作と同じです(Sense and Sensibility)。1996年・第46回ベルリン国際映画祭で、アン・リー監督としては「ウェディング・バンケット」('93年/台湾・米)に次ぐ2度目の「金熊賞」を獲得したほか(複数回の金熊賞受賞は2017年現在アン・リー監督のみ)、主演のエマ・トンプソンが脚本を担当しており、第68回アカデミー賞にて脚色賞を受賞しています。

1995年製作のアン・リー(李安)監督による米・英合作映画で、アン・リー監督にとっては、本格的にハリウッド進出を果たした第1作。ジェーン・オースティンの『分別と多感』が原作であり、原題は原作と同じです(Sense and Sensibility)。1996年・第46回ベルリン国際映画祭で、アン・リー監督としては「ウェディング・バンケット」('93年/台湾・米)に次ぐ2度目の「金熊賞」を獲得したほか(複数回の金熊賞受賞は2017年現在アン・リー監督のみ)、主演のエマ・トンプソンが脚本を担当しており、第68回アカデミー賞にて脚色賞を受賞しています。 ジェーン・オースティン作品では『高慢と偏見』が2005年にジョー・ライト監督によるイギリス映画としてキーラ・ナイトレイ主演で映画化されていますが(「プライドと偏見」)、文学全集などによく収められているのは『高慢と偏見』の方だけれども(或いは『エマ』か)、この「いつか晴れた日に」の原作『分別と多感』もなかなか面白いのではないでしょうか(個人的には未読だが、2009年に英国ガーディアン紙が発表した「英ガーディアン紙が選ぶ必読小説1000冊」に『高慢と偏見』と共に入っている)。『高慢と偏見』の最初の映画化作品は、ローレンス・オリヴィエ主演の「高慢と偏見」('40年/米)で、当時ハリウッドで流行したスクリューボール・コメディの影響を受けた作りになっているそうですが、ジェーン・オースティンの小説に登場する姉妹(『高慢と偏見』の場合は5人姉妹)は、いい男が現われる度にどんどん恋に

ジェーン・オースティン作品では『高慢と偏見』が2005年にジョー・ライト監督によるイギリス映画としてキーラ・ナイトレイ主演で映画化されていますが(「プライドと偏見」)、文学全集などによく収められているのは『高慢と偏見』の方だけれども(或いは『エマ』か)、この「いつか晴れた日に」の原作『分別と多感』もなかなか面白いのではないでしょうか(個人的には未読だが、2009年に英国ガーディアン紙が発表した「英ガーディアン紙が選ぶ必読小説1000冊」に『高慢と偏見』と共に入っている)。『高慢と偏見』の最初の映画化作品は、ローレンス・オリヴィエ主演の「高慢と偏見」('40年/米)で、当時ハリウッドで流行したスクリューボール・コメディの影響を受けた作りになっているそうですが、ジェーン・オースティンの小説に登場する姉妹(『高慢と偏見』の場合は5人姉妹)は、いい男が現われる度にどんどん恋に 陥っていくので、何となく分かる気がします。

陥っていくので、何となく分かる気がします。 長女エリノア役のエマ・トンプソンはイングランド出身で、ジェームズ・アイヴォリー監督の「ハワーズ・エンド」('92年/英・日)でアカデミー主演女優賞を受賞済み、同じく

長女エリノア役のエマ・トンプソンはイングランド出身で、ジェームズ・アイヴォリー監督の「ハワーズ・エンド」('92年/英・日)でアカデミー主演女優賞を受賞済み、同じく ジェームズ・アイヴォリー監督の「

ジェームズ・アイヴォリー監督の「

次女マリアンヌ役のケイト・ウィンスレットもイングランド出身で、この作品の後、ジェームズ・キャメロン監督の「タイタニック」('97年/米)でレオナルド・ディカプリオと共演し、スティーブン・ダルドリー監督の「

次女マリアンヌ役のケイト・ウィンスレットもイングランド出身で、この作品の後、ジェームズ・キャメロン監督の「タイタニック」('97年/米)でレオナルド・ディカプリオと共演し、スティーブン・ダルドリー監督の「

エドワード役のヒュー・グラントは、こうした英国風映画には欠かせないイングランド出身の俳優で(個人的には ジェームズ・アイヴォリー監督の「

エドワード役のヒュー・グラントは、こうした英国風映画には欠かせないイングランド出身の俳優で(個人的には ジェームズ・アイヴォリー監督の「 ブランドン大佐役のアラン・リックマンは、この人もイングランド出身で、映画初出演だった「

ブランドン大佐役のアラン・リックマンは、この人もイングランド出身で、映画初出演だった「

年/米)の冷酷無比なテロリスト集団のリーダー・ハンス役で一気に有名になりましたが、元々は英ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー出身の舞台俳優であり、この映画を観ているとそのことが感じられます。「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役も印象的でしたが、2016年に膵臓癌により69歳で死去したのが惜しまれます。

年/米)の冷酷無比なテロリスト集団のリーダー・ハンス役で一気に有名になりましたが、元々は英ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー出身の舞台俳優であり、この映画を観ているとそのことが感じられます。「ハリー・ポッター」シリーズのセブルス・スネイプ役も印象的でしたが、2016年に膵臓癌により69歳で死去したのが惜しまれます。

脇役もいいですが、やはりこの4人の演技力が映画の完成度に寄与している部分が大きいです。ハリウッド映画ですが、グレッグ・ワイズまで含めて主要な配役の5人ともイングランド出身で、彼らの演技力を引き出したのが、台湾出身のアン・リー監督であるというのが興味深いです。

脇役もいいですが、やはりこの4人の演技力が映画の完成度に寄与している部分が大きいです。ハリウッド映画ですが、グレッグ・ワイズまで含めて主要な配役の5人ともイングランド出身で、彼らの演技力を引き出したのが、台湾出身のアン・リー監督であるというのが興味深いです。

中国の戦国時代末期、後に始皇帝となる秦王(陳道明(チェン・タオミン))は刺客に狙われており、忠実な家臣を除いては常に百歩以内の距離には誰も近づけさせることはなかった。過去のとある一件以来、宮殿の中も刺客が人の中に紛れ込むことの無い様、宮殿の外を多くの衛兵が守りを固めているのとは対照的に、敢えてがらんどうにしていた。そんなある日、一本の槍と二本の剣を携えた無名(ウーミン)(李連杰(ジェット・リー))と呼ばれる名無しの男が刺客を倒したと告げ、宮殿にやってくる。槍と剣には、中国最強と言われる3人の刺客の名前が記されていた。そして彼は秦王の前で、槍の使い手・長空(チャンコン)(甄子丹(ドニー・イェン))、剣の使い手・残剣(ツァンジェン)(梁朝偉(

中国の戦国時代末期、後に始皇帝となる秦王(陳道明(チェン・タオミン))は刺客に狙われており、忠実な家臣を除いては常に百歩以内の距離には誰も近づけさせることはなかった。過去のとある一件以来、宮殿の中も刺客が人の中に紛れ込むことの無い様、宮殿の外を多くの衛兵が守りを固めているのとは対照的に、敢えてがらんどうにしていた。そんなある日、一本の槍と二本の剣を携えた無名(ウーミン)(李連杰(ジェット・リー))と呼ばれる名無しの男が刺客を倒したと告げ、宮殿にやってくる。槍と剣には、中国最強と言われる3人の刺客の名前が記されていた。そして彼は秦王の前で、槍の使い手・長空(チャンコン)(甄子丹(ドニー・イェン))、剣の使い手・残剣(ツァンジェン)(梁朝偉(

トニー・レオン)、残剣の恋人で同じく剣の使い手・飛雪(フェイシエ)(張曼玉(マギー・チャン))の3人の刺客を倒した経緯を語り始める。秦王は刺客を倒した褒美として無名に自分の側に近づくことを許すが、彼の話を聞いていくうちに不自然な何かに気付く―。

トニー・レオン)、残剣の恋人で同じく剣の使い手・飛雪(フェイシエ)(張曼玉(マギー・チャン))の3人の刺客を倒した経緯を語り始める。秦王は刺客を倒した褒美として無名に自分の側に近づくことを許すが、彼の話を聞いていくうちに不自然な何かに気付く―。 2003年の張芸謀(チャン・イーモウ)監督による自身初の武術映画。台湾出身のアン・リー(李安)監督が、章子怡(チャン・ツィイー)らを起用して撮った「

2003年の張芸謀(チャン・イーモウ)監督による自身初の武術映画。台湾出身のアン・リー(李安)監督が、章子怡(チャン・ツィイー)らを起用して撮った「 ジェット・リー演じる無明が語る話に虚構があり、そのことに気付いた秦王に促されて、同一人物に関する話が何度か異なった話として彼の口から語られ、それらが何れも映像となっています。従って、ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞を受賞作した、黒澤明監督の「

ジェット・リー演じる無明が語る話に虚構があり、そのことに気付いた秦王に促されて、同一人物に関する話が何度か異なった話として彼の口から語られ、それらが何れも映像となっています。従って、ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞を受賞作した、黒澤明監督の「 但し、個人的には、まず最初に似ているなあと思ったのは小林正樹監督の「

但し、個人的には、まず最初に似ているなあと思ったのは小林正樹監督の「 映像美的は飽きさせませんでした。「スト

映像美的は飽きさせませんでした。「スト ーリーを色彩で語る」をコンセプトに、赤は無名の語る創作の世界、青は秦王の語る想像の世界、緑は実際にあった過去の世界、白は真実の現在と分けられ、それぞれの色

ーリーを色彩で語る」をコンセプトに、赤は無名の語る創作の世界、青は秦王の語る想像の世界、緑は実際にあった過去の世界、白は真実の現在と分けられ、それぞれの色 でエピソードが語られ、最後にやっと真相が明らかになるという構成は凝っていた思います。雨の中で闘うシーンや、池や砂漠での戦闘シーンなどもたいへん美しかったです。

でエピソードが語られ、最後にやっと真相が明らかになるという構成は凝っていた思います。雨の中で闘うシーンや、池や砂漠での戦闘シーンなどもたいへん美しかったです。 カメラは「

カメラは「

但し、武術映画で且つCGを駆使して大掛かりに見せた分、個々の役者の演技が背景に埋没してしまって大味になった印象を受けました。それまでの作品で素晴らしい演出力を見せてきた監督が、折角トニー・レオン、マギー・チャンといった繊細な演技が出来る俳優を揃えながら、ちょっと勿体ない気がします(この2人はウォン・カーウァイ(王家衛)監督の「

但し、武術映画で且つCGを駆使して大掛かりに見せた分、個々の役者の演技が背景に埋没してしまって大味になった印象を受けました。それまでの作品で素晴らしい演出力を見せてきた監督が、折角トニー・レオン、マギー・チャンといった繊細な演技が出来る俳優を揃えながら、ちょっと勿体ない気がします(この2人はウォン・カーウァイ(王家衛)監督の「 ●音楽:譚盾(タン・ドゥン)●衣装デザイン:ワダ・エミ●時間:99分●出演:李連杰(ジェット・リー)/甄子丹(ドニー・イェン)/梁朝偉(トニー・レオン)/張曼玉(マギー・チャン)/章子怡(チャン・ツィイー)/陳道明(チェン・タオミン)●日本公開:2003/06●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★☆)

●音楽:譚盾(タン・ドゥン)●衣装デザイン:ワダ・エミ●時間:99分●出演:李連杰(ジェット・リー)/甄子丹(ドニー・イェン)/梁朝偉(トニー・レオン)/張曼玉(マギー・チャン)/章子怡(チャン・ツィイー)/陳道明(チェン・タオミン)●日本公開:2003/06●配給:ワーナー・ブラザース(評価:★★★☆)

トニー・レオン/チャン・ツィイー

トニー・レオン/チャン・ツィイー

Agnès Varda

Agnès Varda 叔父が経営する内装業の店で職人をしているフランソワ(ジャン・クロード・ドルオー)には、優しい妻のテレーズ(クレール・ドルオー)と2人の幼い子どもがいる。裁縫が上手なテレーズは仕立ての内職もし、ウェディング・ドレスの注文などもある。フランソワは仕事が終われば真っ直ぐ家

叔父が経営する内装業の店で職人をしているフランソワ(ジャン・クロード・ドルオー)には、優しい妻のテレーズ(クレール・ドルオー)と2人の幼い子どもがいる。裁縫が上手なテレーズは仕立ての内職もし、ウェディング・ドレスの注文などもある。フランソワは仕事が終われば真っ直ぐ家 に帰るし、休日には家族4人で森にピクニックに行くこともある、まさに絵に描いたような幸せな家庭だった。ある日、フランソワは出張で近くの町に行った時に、郵便局の窓口担当のエミリー(マリー=フランス・ボワイエ)と出逢い互いに惹かれるものを感じる。出張は数日にわたり、ある日

に帰るし、休日には家族4人で森にピクニックに行くこともある、まさに絵に描いたような幸せな家庭だった。ある日、フランソワは出張で近くの町に行った時に、郵便局の窓口担当のエミリー(マリー=フランス・ボワイエ)と出逢い互いに惹かれるものを感じる。出張は数日にわたり、ある日 フランソワはエミリーに声を掛けて一緒にランチをする。彼女の話で、近々彼女がフランソワの住む町に引っ越して来ることが分かり、エミリーは引っ越

フランソワはエミリーに声を掛けて一緒にランチをする。彼女の話で、近々彼女がフランソワの住む町に引っ越して来ることが分かり、エミリーは引っ越 し先の住所を教え、部屋に棚がほしいので付けてくれないかと言い、彼が妻子持ちであることにこだわりは無いようだった。数週間後、フランソワは越してきたエミリーの家を訪ね、2人はお互いの好意を認め、抱擁し接吻を交わす。家庭のある人でも構わないし、男性は初めてじゃないと言うエミリー。フランソワも彼女に愛を求める。ある日、フランソワは、いつもの休日の家族揃ってのピクニックで、テレーズに「最近、うれしそうね。何かあったの?」

し先の住所を教え、部屋に棚がほしいので付けてくれないかと言い、彼が妻子持ちであることにこだわりは無いようだった。数週間後、フランソワは越してきたエミリーの家を訪ね、2人はお互いの好意を認め、抱擁し接吻を交わす。家庭のある人でも構わないし、男性は初めてじゃないと言うエミリー。フランソワも彼女に愛を求める。ある日、フランソワは、いつもの休日の家族揃ってのピクニックで、テレーズに「最近、うれしそうね。何かあったの?」 と訊かれ、しばらく逡巡した後、テレーズに促され「僕たちは区切られたリンゴ畑の中にいるが、畑の外にもリンゴはあるんだ」と遠回しに浮気を告白する。テレーズは特に取り乱すこと無く、「その

と訊かれ、しばらく逡巡した後、テレーズに促され「僕たちは区切られたリンゴ畑の中にいるが、畑の外にもリンゴはあるんだ」と遠回しに浮気を告白する。テレーズは特に取り乱すこと無く、「その 人は嫉妬しないの? でも、妻は私よ」と言う。フランソワはテレーズが許してくれたと喜び、森の中でテレーズを抱き、彼女も応える。フランソワがうたた寝から目覚めると、テレーズがいなくなっている。不安にかられながらテレーズを探すフランソワ。やがて彼女は池のほとりで水死体となって発見される―。

人は嫉妬しないの? でも、妻は私よ」と言う。フランソワはテレーズが許してくれたと喜び、森の中でテレーズを抱き、彼女も応える。フランソワがうたた寝から目覚めると、テレーズがいなくなっている。不安にかられながらテレーズを探すフランソワ。やがて彼女は池のほとりで水死体となって発見される―。 の作家の内、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールなど映画批評家として活躍していた若い作家を中心とするグループを「右岸派」、アラン・レネ、ジャック・ドゥミ、アニエス・ヴァルダ、クリス・マルケル、ジャン・ルーシュなど主にドキュメンタリー(記録映画)を出自とするグループを「左岸派」と呼びますが、両派の作品の特徴はなかなか定義は難しいのでは。例えば同じ「右岸派」でも、「

の作家の内、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー、クロード・シャブロル、ジャック・リヴェット、エリック・ロメールなど映画批評家として活躍していた若い作家を中心とするグループを「右岸派」、アラン・レネ、ジャック・ドゥミ、アニエス・ヴァルダ、クリス・マルケル、ジャン・ルーシュなど主にドキュメンタリー(記録映画)を出自とするグループを「左岸派」と呼びますが、両派の作品の特徴はなかなか定義は難しいのでは。例えば同じ「右岸派」でも、「 この「幸福」では、物語は妻テレーズの死を以って一旦は悲劇で終わったかのように思われます。ところが妻の死後、夫フランソワは、最初は元気が無かったものの、日が経つにつれ以前の働き者に戻り、今度は愛人エミリーが子どもたちの面倒をみ、いつの間にか妻であり母である役割の女性がテレーズからエミリーに代わったというだけの平穏な日々を送るようになります。子どもたちもエミリーになつき、今度は妻テレーズにがエミリーに代わっただけの"幸福"そうな「家族」の姿が紅葉が美しい秋の森に消えてゆく―という終わり方であり、妻の側から観ればある意味"残酷"で"怖い"エンディングとも言えます。

この「幸福」では、物語は妻テレーズの死を以って一旦は悲劇で終わったかのように思われます。ところが妻の死後、夫フランソワは、最初は元気が無かったものの、日が経つにつれ以前の働き者に戻り、今度は愛人エミリーが子どもたちの面倒をみ、いつの間にか妻であり母である役割の女性がテレーズからエミリーに代わったというだけの平穏な日々を送るようになります。子どもたちもエミリーになつき、今度は妻テレーズにがエミリーに代わっただけの"幸福"そうな「家族」の姿が紅葉が美しい秋の森に消えてゆく―という終わり方であり、妻の側から観ればある意味"残酷"で"怖い"エンディングとも言えます。

夫フランソワのエゴイズムを描いた作品であるとも言われています。それを男性一般に敷衍して、映画評論家の故・双葉十三郎が〈アニエス・ヴァルダが女流監督の角度から、男性のエゴイズムに一矢報いた一篇〉というように言っています(『ぼくの採点評Ⅱ』)。更には、幸福というものが、実は誰かの犠牲の上に成り立っている場合があること示したとの見方もあるようです。つまり、この映画における幸福とはカッコ付きの幸福なのだということなのでしょう。でも、個人的には「男性のエゴイズムを描いた」という解釈で充分とも思います(いわば「第1段階」の解釈として)。

夫フランソワのエゴイズムを描いた作品であるとも言われています。それを男性一般に敷衍して、映画評論家の故・双葉十三郎が〈アニエス・ヴァルダが女流監督の角度から、男性のエゴイズムに一矢報いた一篇〉というように言っています(『ぼくの採点評Ⅱ』)。更には、幸福というものが、実は誰かの犠牲の上に成り立っている場合があること示したとの見方もあるようです。つまり、この映画における幸福とはカッコ付きの幸福なのだということなのでしょう。でも、個人的には「男性のエゴイズムを描いた」という解釈で充分とも思います(いわば「第1段階」の解釈として)。 ろうとしたら、滑って池に落ちて溺れた」と事故直後に目撃者の証言を聞かされ、その上で妻の溺死体にしがみついています。その間、テレーズが水に溺れて木の枝に掴まろうとしては沈んでいく映像が0.5秒×2回くらい流れますが、これは夫フランソワの頭の中で作られた「誤って死んでいく妻」のフラッシュバックと言えるでしょう。しかしながら、双葉十三郎は別のところで、〈テレーズの死は自殺である〉と断じていたように思います。この夫フランソワによるイメージの作り変えこそ、「男性のエゴイズム」なのかもしれません。

ろうとしたら、滑って池に落ちて溺れた」と事故直後に目撃者の証言を聞かされ、その上で妻の溺死体にしがみついています。その間、テレーズが水に溺れて木の枝に掴まろうとしては沈んでいく映像が0.5秒×2回くらい流れますが、これは夫フランソワの頭の中で作られた「誤って死んでいく妻」のフラッシュバックと言えるでしょう。しかしながら、双葉十三郎は別のところで、〈テレーズの死は自殺である〉と断じていたように思います。この夫フランソワによるイメージの作り変えこそ、「男性のエゴイズム」なのかもしれません。

テレーズの死を自殺とするならば、その死は、絶望によるもの、或いは死を以って夫に復讐したと考えるのが普通ですが、絶望によるものであろうと復讐によるものであろうと、その後、夫が次第に回復し、愛人を迎え入れて新たな「家族」が出来上がって行く様が淡々と描かれているということに違和感を覚えざるを得ません。これについて、かつてのもう一人の大御所映画評論家・淀川長治は、〈奥さんが旦那さんに打ち明けられ、自分の幸せが去ったことを知ったが、「夫の幸せは大事に守ってやろう。私は誤って死んだことにしてあげよう。これが夫への本当の命をかけた愛だろう」―と思いました〉ということなのだとしています(『私の映画の部屋』)。〈だから、旦那さんは、誤って死んだんだから自分には罪は無いと考えて〉その愛人と秋には結婚し、夫にはまた幸せが訪れたのであると。この淀川長治の解釈は、ストーリーの展開に合致しており、穿った見方のように思えます。淀川長治はこの映画から、女性の愛の美しさ、哀しさ、強さを感じたとのこと。もしそうなら、こうした女性像を描くこともフェニミズムの範疇に入るのか疑問であり、そもそもアニエス・ヴァルダを通り一遍のフェミニストという枠に括ってしまうことが誤りなのではないかという気もしなくもありません。

テレーズの死を自殺とするならば、その死は、絶望によるもの、或いは死を以って夫に復讐したと考えるのが普通ですが、絶望によるものであろうと復讐によるものであろうと、その後、夫が次第に回復し、愛人を迎え入れて新たな「家族」が出来上がって行く様が淡々と描かれているということに違和感を覚えざるを得ません。これについて、かつてのもう一人の大御所映画評論家・淀川長治は、〈奥さんが旦那さんに打ち明けられ、自分の幸せが去ったことを知ったが、「夫の幸せは大事に守ってやろう。私は誤って死んだことにしてあげよう。これが夫への本当の命をかけた愛だろう」―と思いました〉ということなのだとしています(『私の映画の部屋』)。〈だから、旦那さんは、誤って死んだんだから自分には罪は無いと考えて〉その愛人と秋には結婚し、夫にはまた幸せが訪れたのであると。この淀川長治の解釈は、ストーリーの展開に合致しており、穿った見方のように思えます。淀川長治はこの映画から、女性の愛の美しさ、哀しさ、強さを感じたとのこと。もしそうなら、こうした女性像を描くこともフェニミズムの範疇に入るのか疑問であり、そもそもアニエス・ヴァルダを通り一遍のフェミニストという枠に括ってしまうことが誤りなのではないかという気もしなくもありません。 但し、淀川長治の「妻は夫の幸せのために事故にみせかけて自殺した」という解釈―これは「あの人は花を持っていた...」という証言と非常に符合する(夫から不倫を告げられた女性が何のために花を持っていたのか。それは花を採ろうとして池に落ちたという"事故死"の目撃者を作るためとしか考えられない)―をいわば「第2段階」の解釈とするならば、それが別に双葉十三郎の「第1段階」の解釈、つまり男性のエゴイズムを描いたという見方を否定することにはならず、女性の奥の深さと男性の底の浅さを対比的に描いたとも言え、やはりこれもまたフェミニズム映画なのでしょう。

但し、淀川長治の「妻は夫の幸せのために事故にみせかけて自殺した」という解釈―これは「あの人は花を持っていた...」という証言と非常に符合する(夫から不倫を告げられた女性が何のために花を持っていたのか。それは花を採ろうとして池に落ちたという"事故死"の目撃者を作るためとしか考えられない)―をいわば「第2段階」の解釈とするならば、それが別に双葉十三郎の「第1段階」の解釈、つまり男性のエゴイズムを描いたという見方を否定することにはならず、女性の奥の深さと男性の底の浅さを対比的に描いたとも言え、やはりこれもまたフェミニズム映画なのでしょう。 1966年のキネ旬ベストテンで第3位にランクインした作品ですが、その時の1位が「大地のうた」で2位が「市民ケーン」なので、かなり高く評価されたとみていいのではないでしょうか。夫フランソワ役のジャン=クロード・ドルオーは俳優で、愛人エミリー役のマリー=フランス・ボワイエは女優ですが、妻役のテレーズ役のクレール・ドルオーはジャン=クロード・ドルオーの実際の妻で演技経験は無く、子ども役も二人の実際の子どもで、叔父や姪を演じている人も皆ドルオー姓だから素人なのでしょう。初期作品で、製作上の制約があってそうなったのかもしれませんが、たいしたものだと思います。

1966年のキネ旬ベストテンで第3位にランクインした作品ですが、その時の1位が「大地のうた」で2位が「市民ケーン」なので、かなり高く評価されたとみていいのではないでしょうか。夫フランソワ役のジャン=クロード・ドルオーは俳優で、愛人エミリー役のマリー=フランス・ボワイエは女優ですが、妻役のテレーズ役のクレール・ドルオーはジャン=クロード・ドルオーの実際の妻で演技経験は無く、子ども役も二人の実際の子どもで、叔父や姪を演じている人も皆ドルオー姓だから素人なのでしょう。初期作品で、製作上の制約があってそうなったのかもしれませんが、たいしたものだと思います。

「幸福(しあわせ)」●原題:LE BONHEUR●制作年:1965年●制作国:フランス●監督・脚本:

「幸福(しあわせ)」●原題:LE BONHEUR●制作年:1965年●制作国:フランス●監督・脚本: アニエス・ヴァルダ●製作:マグ・ボダール●撮影:クロード・ボーソレイユ/ジャン・ラビエ●音楽:ジャン=ミシェル・ドゥファイ●時間:79分●出演:ジャン=クロード・ドルオー/クレール・

アニエス・ヴァルダ●製作:マグ・ボダール●撮影:クロード・ボーソレイユ/ジャン・ラビエ●音楽:ジャン=ミシェル・ドゥファイ●時間:79分●出演:ジャン=クロード・ドルオー/クレール・ ドルオー/マリー=フランス・ボワイエ/オリヴィエ・ドルオー/サンドリーヌ・ドルオー/ポール・ヴェキ

ドルオー/マリー=フランス・ボワイエ/オリヴィエ・ドルオー/サンドリーヌ・ドルオー/ポール・ヴェキ アリ●日本公開:1966/06(リバイバル1997年)●配給:日本ヘラルド映画(リバイバル:ザジフィルムズ)●最初に観た場所:渋谷・シアター・イメージフォーラム(特集「ドゥミとヴァルダ、幸せについての5つの物語」)(17-08-03)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(21-02-02)●3回目:北千住・シネマブルースタジオ(25-09-21)(評価★★★★)

アリ●日本公開:1966/06(リバイバル1997年)●配給:日本ヘラルド映画(リバイバル:ザジフィルムズ)●最初に観た場所:渋谷・シアター・イメージフォーラム(特集「ドゥミとヴァルダ、幸せについての5つの物語」)(17-08-03)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(21-02-02)●3回目:北千住・シネマブルースタジオ(25-09-21)(評価★★★★)

アニエス・ヴァルダ

アニエス・ヴァルダ

松木とめ(左幸子)は、大正7年冬、東北の寒村で父・忠次(北村和夫)と母・えん(佐々木すみ江)の間に生まれた。少々頭の弱い父は、わが子の誕生を喜び周囲に自慢したが、忠次がえんと結婚した時えんは既に妊娠8ヶ月だった。えんは誰とでも寝る女で、とめの本当の父は、えんの情夫・小野川(桑山正一)と思われるが、えんにも分からない。大正13年春、少女とめはえんが小野川と戯れているのを偶然見て、自らの出生に疑問を持つとともに父の忠次を好きになり、戸籍上は父娘だが血縁上は他人の2人の間に、近親相姦的愛情が芽生える。昭和17年春、23歳のとめは製糸工場で女工として働いていた。ある日、実家から電報で父・忠次が危篤であると知らされ急いで帰郷する。しかし、それは母・えんの陰謀で、村の地主である

松木とめ(左幸子)は、大正7年冬、東北の寒村で父・忠次(北村和夫)と母・えん(佐々木すみ江)の間に生まれた。少々頭の弱い父は、わが子の誕生を喜び周囲に自慢したが、忠次がえんと結婚した時えんは既に妊娠8ヶ月だった。えんは誰とでも寝る女で、とめの本当の父は、えんの情夫・小野川(桑山正一)と思われるが、えんにも分からない。大正13年春、少女とめはえんが小野川と戯れているのを偶然見て、自らの出生に疑問を持つとともに父の忠次を好きになり、戸籍上は父娘だが血縁上は他人の2人の間に、近親相姦的愛情が芽生える。昭和17年春、23歳のとめは製糸工場で女工として働いていた。ある日、実家から電報で父・忠次が危篤であると知らされ急いで帰郷する。しかし、それは母・えんの陰謀で、村の地主である 本田家に足入れ婚をさせるための口実だった。これを知った忠次は怒り狂ってえんを叩きのめし、家族を震え上がらせるが、とめは絶対に相手の男とは寝ないと約束し父を説得、自身も家のためと諦め本田家へ足入れ婚をする。本田家で出征する三男の俊三(露口茂)に無理矢理抱かれるが、彼は女中に手を出していて子供もいた。妊娠したとめは実家に戻り、昭和18年正月に娘の信子を出産、本田家に戻ることはもうなかった。昭和20年夏、とめは再び製糸工場へ戻り女工として働いていた。ラジオで玉音放送が流れた日、とめは女子寮で係長の松波(長門裕之)に無理矢理抱かれるが、終戦で工場は閉鎖。再開した工場で松波の影響から組合活動を行うが、あまりに熱心に活動に入れ込んだ上に、課長代理に昇進した松波にも邪険にさ

本田家に足入れ婚をさせるための口実だった。これを知った忠次は怒り狂ってえんを叩きのめし、家族を震え上がらせるが、とめは絶対に相手の男とは寝ないと約束し父を説得、自身も家のためと諦め本田家へ足入れ婚をする。本田家で出征する三男の俊三(露口茂)に無理矢理抱かれるが、彼は女中に手を出していて子供もいた。妊娠したとめは実家に戻り、昭和18年正月に娘の信子を出産、本田家に戻ることはもうなかった。昭和20年夏、とめは再び製糸工場へ戻り女工として働いていた。ラジオで玉音放送が流れた日、とめは女子寮で係長の松波(長門裕之)に無理矢理抱かれるが、終戦で工場は閉鎖。再開した工場で松波の影響から組合活動を行うが、あまりに熱心に活動に入れ込んだ上に、課長代理に昇進した松波にも邪険にさ

れ、工場をクビになる。実家に戻るも、そこは既に弟(小池朝雄)夫婦に占拠され自分の居場所はなかった。昭和24年、とめは7歳になった娘の信子を父・忠次に預け単身上京。基地にある外人専用のカフェでメイドをし、外人兵のオンリー(春川ますみ)の家政

れ、工場をクビになる。実家に戻るも、そこは既に弟(小池朝雄)夫婦に占拠され自分の居場所はなかった。昭和24年、とめは7歳になった娘の信子を父・忠次に預け単身上京。基地にある外人専用のカフェでメイドをし、外人兵のオンリー(春川ますみ)の家政 婦となるが、彼らの間の混血の娘を不注意から死なせてしまう。失意の中で浸り始めた新興宗教で知り合った売春宿の

婦となるが、彼らの間の混血の娘を不注意から死なせてしまう。失意の中で浸り始めた新興宗教で知り合った売春宿の 女将(北林谷栄)に雇われ、女中として働くようになり、客の一人である問屋主人の唐沢(河津清三郎)と知り合う。彼の妾となりパトロンを得たとめは、女将を警察に売って自らが売春宿を経営するまで上り詰めるが、次第に前の女将のように業突張(ごうつくば)りになっていく。故郷から父・忠次と娘・信子(吉村実子)を呼び寄せたが、上京した忠次が亡くなり、仲間の密告から売春罪で逮捕され、とめは刑務所へ。出所した彼女を迎えるのは、今は唐沢の情婦になっている娘だった-。

女将(北林谷栄)に雇われ、女中として働くようになり、客の一人である問屋主人の唐沢(河津清三郎)と知り合う。彼の妾となりパトロンを得たとめは、女将を警察に売って自らが売春宿を経営するまで上り詰めるが、次第に前の女将のように業突張(ごうつくば)りになっていく。故郷から父・忠次と娘・信子(吉村実子)を呼び寄せたが、上京した忠次が亡くなり、仲間の密告から売春罪で逮捕され、とめは刑務所へ。出所した彼女を迎えるのは、今は唐沢の情婦になっている娘だった-。

左幸子演じる主人公のとめは、働きに出た東京で製紙工場の女工、組合活動家、新興宗教の信者、売春宿の女中から売春婦、そして売春組織の元締めへと最後は「成り上がって」いきますが、終盤に行けばいくほど、女同士の間で騙したたり騙されたりする頻度は増します(もちろん男も騙す)。そして、そうやって多くの他人を踏み台にして、それらを蹴落として這い上がってきた彼女も、いつか今度は自分の娘に裏切られ、その立場を取って代わられるというのが哀しいです(この性と言うか血筋は、エレクトラ・コンプレックスの系譜ともとれる)。

左幸子演じる主人公のとめは、働きに出た東京で製紙工場の女工、組合活動家、新興宗教の信者、売春宿の女中から売春婦、そして売春組織の元締めへと最後は「成り上がって」いきますが、終盤に行けばいくほど、女同士の間で騙したたり騙されたりする頻度は増します(もちろん男も騙す)。そして、そうやって多くの他人を踏み台にして、それらを蹴落として這い上がってきた彼女も、いつか今度は自分の娘に裏切られ、その立場を取って代わられるというのが哀しいです(この性と言うか血筋は、エレクトラ・コンプレックスの系譜ともとれる)。

ラストシーンでとめはうだるような暑さの中、下駄履きで山道をフラフラと歩いていますが、このシーンが映画の冒頭にあった焼けつく砂の上をノロノロと這う昆虫の姿とダブり、映画全体がある女性の半生を(倫理とか道徳とかはすっ飛ばして)ひたすら〈虫瞰図〉的に追ったものであったことに気付かされます。

ラストシーンでとめはうだるような暑さの中、下駄履きで山道をフラフラと歩いていますが、このシーンが映画の冒頭にあった焼けつく砂の上をノロノロと這う昆虫の姿とダブり、映画全体がある女性の半生を(倫理とか道徳とかはすっ飛ばして)ひたすら〈虫瞰図〉的に追ったものであったことに気付かされます。 1963年のキネマ旬報ベストテン第1位作品で、第2位の黒澤明の「

1963年のキネマ旬報ベストテン第1位作品で、第2位の黒澤明の「

左幸子(1930-2001)はこの作品で、'64年のベルリン国際映画祭において日本人初の

左幸子(1930-2001)はこの作品で、'64年のベルリン国際映画祭において日本人初の

「にっぽん昆虫記」●制作年:1963年●監督:今村昌平●製作:大塚和/友田二郎●脚本:今村昌平/長谷部慶次●撮影:姫田真佐久●音楽:黛敏郎●時間:123分●出演:左幸子/岸輝子/佐々木すみ江/北村和夫/小池朝雄/相沢ケイ子/吉村実子/北林谷栄/桑山正一/露口茂/東恵美子/平田大三郎/長門裕之/小沢昭一/春川ますみ/殿山泰司/榎木兵衛/高緒弘志/渡辺節子/川口道江/澄川透/阪井幸一朗/河津

「にっぽん昆虫記」●制作年:1963年●監督:今村昌平●製作:大塚和/友田二郎●脚本:今村昌平/長谷部慶次●撮影:姫田真佐久●音楽:黛敏郎●時間:123分●出演:左幸子/岸輝子/佐々木すみ江/北村和夫/小池朝雄/相沢ケイ子/吉村実子/北林谷栄/桑山正一/露口茂/東恵美子/平田大三郎/長門裕之/小沢昭一/春川ますみ/殿山泰司/榎木兵衛/高緒弘志/渡辺節子/川口道江/澄川透/阪井幸一朗/河津 清三郎/柴田新三/青木富夫/高品格/久米明●公開:1963/

清三郎/柴田新三/青木富夫/高品格/久米明●公開:1963/

11●配給:日活●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(16-06-14)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(22-06-21)(評価:★★★★☆)

11●配給:日活●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(16-06-14)●2回目:北千住・シネマブルースタジオ(22-06-21)(評価:★★★★☆)

パリの小さな書店に勤める青年エミール(ジャン=クロード・ブリアリ)は、コペンハーゲンから来たばかりで、フランス語の「R」がうまく発

パリの小さな書店に勤める青年エミール(ジャン=クロード・ブリアリ)は、コペンハーゲンから来たばかりで、フランス語の「R」がうまく発 音できないストリップ・ダンサーのアンジェラ(アンナ・カリーナ)と一緒に暮らしていたが、ある日突然アンジェラが赤ちゃんが欲しいと言い出す。赤ちゃんは要らないし、正式な結婚などしない方が気

音できないストリップ・ダンサーのアンジェラ(アンナ・カリーナ)と一緒に暮らしていたが、ある日突然アンジェラが赤ちゃんが欲しいと言い出す。赤ちゃんは要らないし、正式な結婚などしない方が気 楽だと考えるエミールとは折り合わず、2人は喧嘩になる。仕舞にアンジェラは、それなら他の男に頼むと啖呵を切り、エミールは動揺す

楽だと考えるエミールとは折り合わず、2人は喧嘩になる。仕舞にアンジェラは、それなら他の男に頼むと啖呵を切り、エミールは動揺す るが、勝手にしろと答えてしまう。アンジェラもアンジェラで、自分たちの住むアパルトマンの下の階に住む、エミールの友人で以前よりアンジェラにちょっかいを出していた、駐車場のパーキングメーター係のアルフレード(ジャン=ポール・ベルモンド)に頼

るが、勝手にしろと答えてしまう。アンジェラもアンジェラで、自分たちの住むアパルトマンの下の階に住む、エミールの友人で以前よりアンジェラにちょっかいを出していた、駐車場のパーキングメーター係のアルフレード(ジャン=ポール・ベルモンド)に頼 むと宣言する。ならばとエミールはアルフレードを呼び出して、アンジェラにけしかけたりした揚句、アンジェラに去られる。エミールはやけになって別の女と寝て、一方

むと宣言する。ならばとエミールはアルフレードを呼び出して、アンジェラにけしかけたりした揚句、アンジェラに去られる。エミールはやけになって別の女と寝て、一方 のアンジェラも、アルフレードと本当に寝てしまう。深夜、アンジェラがエミールと住むアパルトマンに戻り、2人はベッドで黙り込む。エミールは、試しに自分の子をつくってみようとアンジェラを抱く。フレッド・アステアのダンスミュージカルが幕を閉じて終わるように、アンジェラは寝室のカーテンを閉じてみせる―。

のアンジェラも、アルフレードと本当に寝てしまう。深夜、アンジェラがエミールと住むアパルトマンに戻り、2人はベッドで黙り込む。エミールは、試しに自分の子をつくってみようとアンジェラを抱く。フレッド・アステアのダンスミュージカルが幕を閉じて終わるように、アンジェラは寝室のカーテンを閉じてみせる―。

1961年製作・公開のジャン=リュック・ゴダール監督の長篇劇映画第3作であり、ゴダールのカラー映画第1作であるとともにミュージカル・コメディ第1作。「小さな兵隊」('60年)に次いでアンナ・カリーナが出演したゴダール作品の第2作で、カリーナとの結婚後第1作になります。ゴダールは「

1961年製作・公開のジャン=リュック・ゴダール監督の長篇劇映画第3作であり、ゴダールのカラー映画第1作であるとともにミュージカル・コメディ第1作。「小さな兵隊」('60年)に次いでアンナ・カリーナが出演したゴダール作品の第2作で、カリーナとの結婚後第1作になります。ゴダールは「 音楽はミシェル・ルグランで、美術はベルナール・エヴァン。この2人は本作の2年後に製作されたジャック・ドゥミ監督の

音楽はミシェル・ルグランで、美術はベルナール・エヴァン。この2人は本作の2年後に製作されたジャック・ドゥミ監督の なく、そのメロディも、コラージュのようなスクリーンプレイに合わせて度々寸断され、ミュージカルというスタイルを完全に換骨奪胎していると言えます。一方の美術面では、カラフルな原色の色彩が多用されていて、これは「シェルブールの雨傘」にも見られるし、ゴダール自身の監督作「

なく、そのメロディも、コラージュのようなスクリーンプレイに合わせて度々寸断され、ミュージカルというスタイルを完全に換骨奪胎していると言えます。一方の美術面では、カラフルな原色の色彩が多用されていて、これは「シェルブールの雨傘」にも見られるし、ゴダール自身の監督作「 ジャン=クロード・ブリアリが室内で自転車を乗り回すシーンや、喧嘩して口をきかなくなったジャン=クロード・ブリアリとアンナ・カリーナが本のタイトルで会話をするなど、ちょっとお洒落なシーンが多くあり、また、アンナ・カリーナら登場人物が時折カメラに向けて語りかけるシーンなどがあったりするのがちょっと前衛的と言うか、ストーリー自体はたわいもない話ですが、その分肩肘張らずに楽しめるゴダール作品です。

ジャン=クロード・ブリアリが室内で自転車を乗り回すシーンや、喧嘩して口をきかなくなったジャン=クロード・ブリアリとアンナ・カリーナが本のタイトルで会話をするなど、ちょっとお洒落なシーンが多くあり、また、アンナ・カリーナら登場人物が時折カメラに向けて語りかけるシーンなどがあったりするのがちょっと前衛的と言うか、ストーリー自体はたわいもない話ですが、その分肩肘張らずに楽しめるゴダール作品です。 ジャン=クロード・ブリアリに急に部屋に来るよう呼ばれたジャン=ポール・ベルモンドが、「早く帰ってテレビで『勝手にしやがれ』を見たいんだ」と言ったり、そのジャン=ポール・ベルモンドが、カメオ出演のジャンヌ・モローにバーで、フランソワ・トリュフォー監督によって撮影中の「突然炎のごとく」('62年)について「ジュールとジムはどうしてる?」と訊ねるシーンがあったりするなどの小ネタ的愉しみも(「撮影は順調?」と訊ねているとも解釈可能)。

ジャン=クロード・ブリアリに急に部屋に来るよう呼ばれたジャン=ポール・ベルモンドが、「早く帰ってテレビで『勝手にしやがれ』を見たいんだ」と言ったり、そのジャン=ポール・ベルモンドが、カメオ出演のジャンヌ・モローにバーで、フランソワ・トリュフォー監督によって撮影中の「突然炎のごとく」('62年)について「ジュールとジムはどうしてる?」と訊ねるシーンがあったりするなどの小ネタ的愉しみも(「撮影は順調?」と訊ねているとも解釈可能)。

ゴダールは本作でベルリン国際映画祭「銀熊賞」(審査員特別賞)を受賞し、これは前年の同映画祭での「勝手にしやがれ」による「銀熊賞」(監督賞)に続いて2年連続の受賞。映画のアンジェラと同じくコペンハーゲン出身のアンナ・カリーナは、本作で

ゴダールは本作でベルリン国際映画祭「銀熊賞」(審査員特別賞)を受賞し、これは前年の同映画祭での「勝手にしやがれ」による「銀熊賞」(監督賞)に続いて2年連続の受賞。映画のアンジェラと同じくコペンハーゲン出身のアンナ・カリーナは、本作で 受賞。彼女はジャン=ポール・ベルモンド、ジャン=クロード・ブリアリの両雄を(と言っても2人だって共に28歳とまだ若いのだが)振り回してまさに圧巻。アンナ・カリーナを観て楽しむ映画とも言えますが、個人的には、ゴダール自身が後に「本当の意味での自分の処女作」と述べているように、ゴダール作品の原点的要素が多く見られるという点で興味深い作品です。

受賞。彼女はジャン=ポール・ベルモンド、ジャン=クロード・ブリアリの両雄を(と言っても2人だって共に28歳とまだ若いのだが)振り回してまさに圧巻。アンナ・カリーナを観て楽しむ映画とも言えますが、個人的には、ゴダール自身が後に「本当の意味での自分の処女作」と述べているように、ゴダール作品の原点的要素が多く見られるという点で興味深い作品です。 「女は女である」●原題:UNE FEMME EST UNE FEMME/A WOMAN IS A WOMAN●制作年:1961年●制作国:フランス・イタリア●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴ

「女は女である」●原題:UNE FEMME EST UNE FEMME/A WOMAN IS A WOMAN●制作年:1961年●制作国:フランス・イタリア●監督・脚本:ジャン=リュック・ゴ ダール●製作:カルロ・ポンティ/ジョルジュ・ド・ボールガール●撮影:ラウール・クタール●音楽:ミシェル・ルグラン●原案:ジュヌヴィエーヴ・クリュニー●時間:84分●出演:アンナ・カリーナ/ジャン=ポール・ベルモンド/ジャン=クロード・ブリアリ/マリー・デュボワ/ジャンヌ・モロー/カトリーヌ・ドモンジョ●日本公開:1961/12●配給:新外映●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(16-09-16)(評価★★★★)

ダール●製作:カルロ・ポンティ/ジョルジュ・ド・ボールガール●撮影:ラウール・クタール●音楽:ミシェル・ルグラン●原案:ジュヌヴィエーヴ・クリュニー●時間:84分●出演:アンナ・カリーナ/ジャン=ポール・ベルモンド/ジャン=クロード・ブリアリ/マリー・デュボワ/ジャンヌ・モロー/カトリーヌ・ドモンジョ●日本公開:1961/12●配給:新外映●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(16-09-16)(評価★★★★)![野いちご [DVD]0_.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%87%8E%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%20%5BDVD%5D0_.jpg)

![[野いちご]撮影中のベルイマン.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%5B%E9%87%8E%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%5D%E6%92%AE%E5%BD%B1%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%B3.jpg)

イサク(ヴィクトル・シェーストレム)は76歳の医師で、他人との接触を好まず、専ら書斎に引き籠っている。6月1日、彼は50 年に及ぶ医学への献身により、ルンドで行われる名誉博士号を受ける式典に出席することになっていた。息子エヴァルドの妻マリアンヌ(イングリッド・チューリン)が同乗した車でルンドへ向う途中、青年時代を過した邸に立ち寄る。草叢の野いちごはありし日の情景を甦らせる―野いちごを摘む可憐なサーラ(ビビ・アンデショーン)はイサクの許婚だったが、大胆なイサクの弟が

イサク(ヴィクトル・シェーストレム)は76歳の医師で、他人との接触を好まず、専ら書斎に引き籠っている。6月1日、彼は50 年に及ぶ医学への献身により、ルンドで行われる名誉博士号を受ける式典に出席することになっていた。息子エヴァルドの妻マリアンヌ(イングリッド・チューリン)が同乗した車でルンドへ向う途中、青年時代を過した邸に立ち寄る。草叢の野いちごはありし日の情景を甦らせる―野いちごを摘む可憐なサーラ(ビビ・アンデショーン)はイサクの許婚だったが、大胆なイサクの弟が サーラを奪う―。傷ついたイサクの心は未だに癒えない。ここからサーラと名乗る女学生(ビビ・アンデショーン、2役)と2人の男友達の3人組ヒッチハイカーを乗せる。若い彼等の溢れんばかりの天衣無縫さに接して、イサクは今更のように無為に過ごした年月を悔む。曲り角ですれ違う車と衝突しかけ、相手の車は

サーラを奪う―。傷ついたイサクの心は未だに癒えない。ここからサーラと名乗る女学生(ビビ・アンデショーン、2役)と2人の男友達の3人組ヒッチハイカーを乗せる。若い彼等の溢れんばかりの天衣無縫さに接して、イサクは今更のように無為に過ごした年月を悔む。曲り角ですれ違う車と衝突しかけ、相手の車は 転覆、乗っていた夫婦を同乗させたが、彼らはあたり構わず口論し互に蔑み、仕舞いには叩き合う。マリアンヌは2人を降ろす。廻り道をして、イサクは96歳の老母を訪ねる。彼女は他人にも自分にも厳しく、親族は誰も寄りつかない。車中、またしてもイサクは微睡(まどろ)む―暗い森の中に連れて行かれたイサクは、妻カリンと愛人の密会を

転覆、乗っていた夫婦を同乗させたが、彼らはあたり構わず口論し互に蔑み、仕舞いには叩き合う。マリアンヌは2人を降ろす。廻り道をして、イサクは96歳の老母を訪ねる。彼女は他人にも自分にも厳しく、親族は誰も寄りつかない。車中、またしてもイサクは微睡(まどろ)む―暗い森の中に連れて行かれたイサクは、妻カリンと愛人の密会を 見る。それはイサクがかつて目撃した光景そのままだった―。目覚めたイサクは、妻の告白を聞いて以来、自分が死を生きていることに気づく。マリアンヌは、エヴァルトも死を望んでいると話す。車はルンドに着き、ファンファーレと鐘の音に包まれて式典は荘重に行われ、授与式は無事終わる。イサクはその夜、マリアンヌと家族のことについて誠実に話し合う。寝室の外では昼間に出会ったヒッチハイカーたちがイサクの栄誉を祝福し、イサクはいつになく温かい感情に浸る。ベッドに横たわると夢の世界に入っていた―野いちごの森からサーラが現れてイサクを入江に連れて行く。イサクの父は静かに釣糸をたれ、傍では母が本を開いていた。イサクの心境をそのままにすべては安らかだった―。

見る。それはイサクがかつて目撃した光景そのままだった―。目覚めたイサクは、妻の告白を聞いて以来、自分が死を生きていることに気づく。マリアンヌは、エヴァルトも死を望んでいると話す。車はルンドに着き、ファンファーレと鐘の音に包まれて式典は荘重に行われ、授与式は無事終わる。イサクはその夜、マリアンヌと家族のことについて誠実に話し合う。寝室の外では昼間に出会ったヒッチハイカーたちがイサクの栄誉を祝福し、イサクはいつになく温かい感情に浸る。ベッドに横たわると夢の世界に入っていた―野いちごの森からサーラが現れてイサクを入江に連れて行く。イサクの父は静かに釣糸をたれ、傍では母が本を開いていた。イサクの心境をそのままにすべては安らかだった―。 イングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)が自らの脚本を演出した、老医師の夢と現実を一種の回想形式で描く作品。「夏の夜は三たび微笑む」('55年)、「

イングマール・ベルイマン(1918-2007/享年89)が自らの脚本を演出した、老医師の夢と現実を一種の回想形式で描く作品。「夏の夜は三たび微笑む」('55年)、「

舞台は「第七の封印」の中世から一転して現代に移っていますが、ロードームービーっぽいところが似ているかもしれません。道中の風景、初夏の光と影を美しく撮っていますが、リアリスティックであると同時にシュールでもあり、イサクが見る自らの「死」を象徴するかのような夢はまさにシュールレアリスムの影響を受けているのが窺えるとともに(シュールレアリスム映画「

舞台は「第七の封印」の中世から一転して現代に移っていますが、ロードームービーっぽいところが似ているかもしれません。道中の風景、初夏の光と影を美しく撮っていますが、リアリスティックであると同時にシュールでもあり、イサクが見る自らの「死」を象徴するかのような夢はまさにシュールレアリスムの影響を受けているのが窺えるとともに(シュールレアリスム映画「

ビビ・アンデショーンが、回想シーンにおけるイサクのかつての許婚サーラと、現在のシーンにおける3人組ヒッチハイカーの1人サーラの1人2役を演じていますが、片や婚約者の弟に唇を奪われ婚約者との結婚を諦める古風な女性であり、片や2人のボーイフレンドを引き連れヒッチハイクをするモダンな女性であるという、互いに対照的な役どころなのが興味深いです。

ビビ・アンデショーンが、回想シーンにおけるイサクのかつての許婚サーラと、現在のシーンにおける3人組ヒッチハイカーの1人サーラの1人2役を演じていますが、片や婚約者の弟に唇を奪われ婚約者との結婚を諦める古風な女性であり、片や2人のボーイフレンドを引き連れヒッチハイクをするモダンな女性であるという、互いに対照的な役どころなのが興味深いです。

一方、イサクの息子の妻マリアンヌを演じたイングリッド・チューリンは、ベルイマン映画の常連でありながらこの作品では一見脇役のようですが、イサクの心境を映し出す鏡のような役割も果たしていて、やはりそれなりに重いウェイトを占めていたようにも思います。「第七の封印」で主役だったマックス・フォン・シドーは、この作品では殆ど目立たないカメオ出演的な役(ガソリンスタンド店の店主)。グンネル・リンドブロムが回想シーンにおけるシャルロッタ(サーラ(ビビ・アンデショーン)の妹)役で出ていした(下)。

一方、イサクの息子の妻マリアンヌを演じたイングリッド・チューリンは、ベルイマン映画の常連でありながらこの作品では一見脇役のようですが、イサクの心境を映し出す鏡のような役割も果たしていて、やはりそれなりに重いウェイトを占めていたようにも思います。「第七の封印」で主役だったマックス・フォン・シドーは、この作品では殆ど目立たないカメオ出演的な役(ガソリンスタンド店の店主)。グンネル・リンドブロムが回想シーンにおけるシャルロッタ(サーラ(ビビ・アンデショーン)の妹)役で出ていした(下)。 イサクを演じたヴィクトル・シェーストレムは、当時78歳と高齢で健康に優れず、撮影中にセリフを忘れることもしばしばで、屋外での撮影が予定されていた幾つかのシーンが、健康を考慮して屋内での撮影に変更されたといい、この作品が彼の遺作となったわけですが、ベルイマンはインタビューで、この映画の撮影そのものが「時」に対する闘い(つまりシェーストレムの老化と映画を完成させることとの時間的な競い合い)であったことを明かしています(小藤田千栄子(編)『

イサクを演じたヴィクトル・シェーストレムは、当時78歳と高齢で健康に優れず、撮影中にセリフを忘れることもしばしばで、屋外での撮影が予定されていた幾つかのシーンが、健康を考慮して屋内での撮影に変更されたといい、この作品が彼の遺作となったわけですが、ベルイマンはインタビューで、この映画の撮影そのものが「時」に対する闘い(つまりシェーストレムの老化と映画を完成させることとの時間的な競い合い)であったことを明かしています(小藤田千栄子(編)『 「第七の封印」は極めて直截的に「死」がモチーフでありテーマでもありましたが、この「野いちご」も「老い」がテーマであり、詰まるところ「死」がテーマと言えるかと思います。そうした重くのしかかってくるテーマを扱いながらも、「第七の封印」で最後に生き延びる家族があったように、この作品にもラストに救いがあるのがいいです。ただ、その「救い」の見せ方が、「第七の封印」と「野いちご」では異なり、ベルイマンという監督の幅の広さを感じさせます。

「第七の封印」は極めて直截的に「死」がモチーフでありテーマでもありましたが、この「野いちご」も「老い」がテーマであり、詰まるところ「死」がテーマと言えるかと思います。そうした重くのしかかってくるテーマを扱いながらも、「第七の封印」で最後に生き延びる家族があったように、この作品にもラストに救いがあるのがいいです。ただ、その「救い」の見せ方が、「第七の封印」と「野いちご」では異なり、ベルイマンという監督の幅の広さを感じさせます。

「野いちご」●原題:SMULTRONSTALLET(英:WILD STRAWBERRIES)●制作年:1957年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●撮影:グンナール・フィッシェル●音楽:エリク・ノルドグレン●時間:91分●出演:ヴィクトル・シェストレム/ビビ・アンデショーン/イングリッド・チューリン/グンナール・ビョルンストランド/マックス・フォン・シドー/グンネル・リンドブロム●日本公開:1962/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:京橋フィルムセンター(80-07-11)●2回目:早稲田松竹(15-04-10)(評価:★★★★☆)●併映(2回目):「処女の泉」(イングマール・ベルイマン)

「野いちご」●原題:SMULTRONSTALLET(英:WILD STRAWBERRIES)●制作年:1957年●制作国:スウェーデン●監督・脚本:イングマール・ベルイマン●撮影:グンナール・フィッシェル●音楽:エリク・ノルドグレン●時間:91分●出演:ヴィクトル・シェストレム/ビビ・アンデショーン/イングリッド・チューリン/グンナール・ビョルンストランド/マックス・フォン・シドー/グンネル・リンドブロム●日本公開:1962/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:京橋フィルムセンター(80-07-11)●2回目:早稲田松竹(15-04-10)(評価:★★★★☆)●併映(2回目):「処女の泉」(イングマール・ベルイマン)

都会で働くルオ・ユーシェン(孫紅蕾(スン・ホンレイ))は、父の急死の知らせを受け故郷である中国華北部の小さな山村、三合屯(サンヘチュン)へ帰郷する。老いた母は悲嘆にくれるばかりで、遺体は町の病院に安置されたまま。母が遺体を担いで帰る昔ながらの葬式をすると言い張るが、村は老人と

都会で働くルオ・ユーシェン(孫紅蕾(スン・ホンレイ))は、父の急死の知らせを受け故郷である中国華北部の小さな山村、三合屯(サンヘチュン)へ帰郷する。老いた母は悲嘆にくれるばかりで、遺体は町の病院に安置されたまま。母が遺体を担いで帰る昔ながらの葬式をすると言い張るが、村は老人と 子供ばかりで遺体の担ぎ手がいない。母はまた、棺に掛ける布も自分が織ると言い張った。そんな母の姿を見つめる中、ユーシェンはふと一枚の写真に目がとまる。結婚直後の若き日の父と母が並んだ写真。母は赤い服を着ている。彼は村の語り草ともなった、若き日の父(鄭昊(チョン・ハオ))と母(章子怡(チャン・ツィイー))の恋愛物語を思い出す―。

子供ばかりで遺体の担ぎ手がいない。母はまた、棺に掛ける布も自分が織ると言い張った。そんな母の姿を見つめる中、ユーシェンはふと一枚の写真に目がとまる。結婚直後の若き日の父と母が並んだ写真。母は赤い服を着ている。彼は村の語り草ともなった、若き日の父(鄭昊(チョン・ハオ))と母(章子怡(チャン・ツィイー))の恋愛物語を思い出す―。 「紅いコーリャン」の時と違うのは、「紅いコーリャン」の頃は張藝謀の監督作品は中国国内では上映禁止だったのに、この「初恋のきた道」の頃には中国政府にも受け入れられるようになっていたということで、張監督はその後2008年の北京オリンピックの開会式および閉会式のチーフディレクターを任されるまでになり、これを体制に取り込まれた《堕落》と見る向きもあるようです。確かにそうした見方もあるかと思いますが(一応、この作品の中にも文化大革命批判が見られるが、それまでの同監督の作品ほどには先鋭的ではない。それでも中国のある年代の人が観れば暗い時代を思い出さずにはいられないだろうが)、そうした政治的なことはともかく、「紅いコーリャン」でみせた骨太の演出とダイナミックな映像美はこの作品でも充分に堪能できるかと思います。

「紅いコーリャン」の時と違うのは、「紅いコーリャン」の頃は張藝謀の監督作品は中国国内では上映禁止だったのに、この「初恋のきた道」の頃には中国政府にも受け入れられるようになっていたということで、張監督はその後2008年の北京オリンピックの開会式および閉会式のチーフディレクターを任されるまでになり、これを体制に取り込まれた《堕落》と見る向きもあるようです。確かにそうした見方もあるかと思いますが(一応、この作品の中にも文化大革命批判が見られるが、それまでの同監督の作品ほどには先鋭的ではない。それでも中国のある年代の人が観れば暗い時代を思い出さずにはいられないだろうが)、そうした政治的なことはともかく、「紅いコーリャン」でみせた骨太の演出とダイナミックな映像美はこの作品でも充分に堪能できるかと思います。 主人公が出てくる現在の部分はモノクロで、若き日の父と母のラブストーリーの部分はカラー(主人公は語り手となる)。2人の恋愛物語において、村に教師としてやった来た父と母の関係は、正確には教師と生徒ではなく、教師とただの村の娘というそれ以上に開きがあるものでしたが、それでも憧れの先生に猛烈にアタックをかけるチャン・ツィイーがいい(田舎娘らしいドン臭い走り方が"効果"的?)。その恋愛は、政治的理由で何年も会えないという過酷なものでしたが、障壁があればあるほど想いが強まるという意味では、ある種、"王道的"乃至"定番的"に描かれている恋物語のようにも思いました(同監督の「菊豆<チュイトウ>」('90年)のような"毒"を含んだ作品ではない)。

主人公が出てくる現在の部分はモノクロで、若き日の父と母のラブストーリーの部分はカラー(主人公は語り手となる)。2人の恋愛物語において、村に教師としてやった来た父と母の関係は、正確には教師と生徒ではなく、教師とただの村の娘というそれ以上に開きがあるものでしたが、それでも憧れの先生に猛烈にアタックをかけるチャン・ツィイーがいい(田舎娘らしいドン臭い走り方が"効果"的?)。その恋愛は、政治的理由で何年も会えないという過酷なものでしたが、障壁があればあるほど想いが強まるという意味では、ある種、"王道的"乃至"定番的"に描かれている恋物語のようにも思いました(同監督の「菊豆<チュイトウ>」('90年)のような"毒"を含んだ作品ではない)。 終盤モノクロの現在に話が戻って、かつての教え子たちが遠方からも含め百人ほども集って棺を担ぎ、誰も報酬を受け取らないというというのがスゴイ。吹雪の雪道を黙々と歩むその姿は感動的ですが、彼らは主人公にとっては知らない人ばかりだったという―。地方に留まり40年教師を続けた父親の偉大さがここにきて主人公の視点から浮彫りになり、そう言えば、若き日の父の話で母との恋愛の部分は映像化されていたのに対し、父の教える様子は「声が良かった」という母の述懐を主人公が語るといった間接表現になっていて実際のその姿の映像が無かったのが、逆にこの葬送シーンでの感動を引き起こす"効果"に繋がっていたように思います(因みに現在の母親を演じたのは女優ではなく素人)。

終盤モノクロの現在に話が戻って、かつての教え子たちが遠方からも含め百人ほども集って棺を担ぎ、誰も報酬を受け取らないというというのがスゴイ。吹雪の雪道を黙々と歩むその姿は感動的ですが、彼らは主人公にとっては知らない人ばかりだったという―。地方に留まり40年教師を続けた父親の偉大さがここにきて主人公の視点から浮彫りになり、そう言えば、若き日の父の話で母との恋愛の部分は映像化されていたのに対し、父の教える様子は「声が良かった」という母の述懐を主人公が語るといった間接表現になっていて実際のその姿の映像が無かったのが、逆にこの葬送シーンでの感動を引き起こす"効果"に繋がっていたように思います(因みに現在の母親を演じたのは女優ではなく素人)。 これで終わらないのがこの監督のスゴイところ。父の棺は今は使われていない古井戸の傍に運ばれて埋められ、それは父が教えていた学校のすぐ傍。つまり、雪が積もっていて初めはよく分からなかったけれども、父の教え子たちが棺を担いだ葬送の道程はまさに母親にとって「初恋のきた道」であって、ここにきて母親が遺体を担いで"帰る"昔ながらの葬式を望んだ理由が浮き彫りになります。

これで終わらないのがこの監督のスゴイところ。父の棺は今は使われていない古井戸の傍に運ばれて埋められ、それは父が教えていた学校のすぐ傍。つまり、雪が積もっていて初めはよく分からなかったけれども、父の教え子たちが棺を担いだ葬送の道程はまさに母親にとって「初恋のきた道」であって、ここにきて母親が遺体を担いで"帰る"昔ながらの葬式を望んだ理由が浮き彫りになります。

可憐な演技を見せたチャン・ツィイーは、次回作「

可憐な演技を見せたチャン・ツィイーは、次回作「 「初恋のきた道」●原題:我的父親母親/THE ROAD HOME●制作年:1999年●制作国:中国●監督:張芸謀(チャン・イーモウ)●製作:趙愚(ツァオ・ユー)●脚本:鮑十(パオ・シー)●撮影:侯咏(ホウ・ヨン)●音楽:三宝(サンパオ)●原作:鮑十(パオ・シー)●時間:89分●出演:章子怡(チャン・ツィイー)/鄭昊(チョン・ハオ)/孫紅雷(スン・ホンレイ)/趙玉蓮(チャオ・ユエリン)●日本公開:2000/12●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント●最初に観た場所:渋谷・Bunkamura ル・シネマ2(01-05-13)(評価:★★★★)

「初恋のきた道」●原題:我的父親母親/THE ROAD HOME●制作年:1999年●制作国:中国●監督:張芸謀(チャン・イーモウ)●製作:趙愚(ツァオ・ユー)●脚本:鮑十(パオ・シー)●撮影:侯咏(ホウ・ヨン)●音楽:三宝(サンパオ)●原作:鮑十(パオ・シー)●時間:89分●出演:章子怡(チャン・ツィイー)/鄭昊(チョン・ハオ)/孫紅雷(スン・ホンレイ)/趙玉蓮(チャオ・ユエリン)●日本公開:2000/12●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント●最初に観た場所:渋谷・Bunkamura ル・シネマ2(01-05-13)(評価:★★★★)

世間一般でもこうした「ビデオで観る」派が増えて、'96年の映画館の入場者数が1億1,957万人と史上最低だったわけですが、翌年は、この年'97年7月公開の「もののけ姫」('97年/東宝)のヒットを受けて、邦画の映画館入場者数は前年比2千万人増、さらに12月公開のジェームズ・キャメロン監督の「

世間一般でもこうした「ビデオで観る」派が増えて、'96年の映画館の入場者数が1億1,957万人と史上最低だったわけですが、翌年は、この年'97年7月公開の「もののけ姫」('97年/東宝)のヒットを受けて、邦画の映画館入場者数は前年比2千万人増、さらに12月公開のジェームズ・キャメロン監督の「

「もののけ姫」は、それまでの宮崎駿監督の作品の集大成とも言える大作で、作画枚数は14万枚以上に及び、これは後の「千と千尋の神隠し」の11.2万枚をも上回る枚数です。時代の特定は難しいですが、室町後期あたりのようで、室町時代にしたのはこれ以上遡ると現実感が希薄になって自分自身もイメージが湧きにくくなるためだというようなことを、宮崎監督が養老孟司氏との対談で言っていました(『虫眼とアニ眼』 ('08年/新潮文庫))。自然と人間の対決というテーマは「風の谷のナウシカ」('84年)にも見られましたが、こちらはより深刻かつ現実的に描かれているような気もします。バックボーンになっているのは明らかに網野善彦(1928-2004)の展開する非農業民に注目した日本史観であり、映画全編を通して様々な要素が入っていて、その解釈となると結構難解

「もののけ姫」は、それまでの宮崎駿監督の作品の集大成とも言える大作で、作画枚数は14万枚以上に及び、これは後の「千と千尋の神隠し」の11.2万枚をも上回る枚数です。時代の特定は難しいですが、室町後期あたりのようで、室町時代にしたのはこれ以上遡ると現実感が希薄になって自分自身もイメージが湧きにくくなるためだというようなことを、宮崎監督が養老孟司氏との対談で言っていました(『虫眼とアニ眼』 ('08年/新潮文庫))。自然と人間の対決というテーマは「風の谷のナウシカ」('84年)にも見られましたが、こちらはより深刻かつ現実的に描かれているような気もします。バックボーンになっているのは明らかに網野善彦(1928-2004)の展開する非農業民に注目した日本史観であり、映画全編を通して様々な要素が入っていて、その解釈となると結構難解 な世界とも言え、歴史学の知識に疎

な世界とも言え、歴史学の知識に疎 い身としては、その辺りが今一つ解らなかったもどかしさもありました(その網野善彦からは、当時の女性は皆ポニーテールだったとの指摘を受けている)。「となりのトトロ」('88年)みたいに、深く考えないで観た方が良かったのかも。

い身としては、その辺りが今一つ解らなかったもどかしさもありました(その網野善彦からは、当時の女性は皆ポニーテールだったとの指摘を受けている)。「となりのトトロ」('88年)みたいに、深く考えないで観た方が良かったのかも。

「千と千尋の神隠し」が記録的な興行成績となったのは、第75回アカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞し、海外でも評価されたということで、普段アニメを観ない人も映画館に行ったという事情もあったのではないで

「千と千尋の神隠し」が記録的な興行成績となったのは、第75回アカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞し、海外でも評価されたということで、普段アニメを観ない人も映画館に行ったという事情もあったのではないで しょうか。但し、米国アカデミー賞受賞は、先に第52回ベルリン国際映画祭で「

しょうか。但し、米国アカデミー賞受賞は、先に第52回ベルリン国際映画祭で「 「風の谷のナウシカ」が出たての頃、この作品にすごく注目していた友人がいて、薦められてその友人の家でレーザーディスクで観たことがありますが(彼は当時パイオニアに勤務していた)、彼は先見の明があったのかもしれません。また、「となりのトトロ」については、この作品が出た時期に限らず、その後もビデオやDVDの普及で繰り返し多くの家庭で観られ、幅広い世代の幼年期の記憶に残ったのではないでしょうか(個人的には「となりのトトロ」がスタジオジブリの最高傑作だと思っている)。こうした初期作品の方が好きな人も結構いるように思います。

「風の谷のナウシカ」が出たての頃、この作品にすごく注目していた友人がいて、薦められてその友人の家でレーザーディスクで観たことがありますが(彼は当時パイオニアに勤務していた)、彼は先見の明があったのかもしれません。また、「となりのトトロ」については、この作品が出た時期に限らず、その後もビデオやDVDの普及で繰り返し多くの家庭で観られ、幅広い世代の幼年期の記憶に残ったのではないでしょうか(個人的には「となりのトトロ」がスタジオジブリの最高傑作だと思っている)。こうした初期作品の方が好きな人も結構いるように思います。

「もののけ姫」●制作年:1997年●監督・脚本:宮崎駿●製作:鈴木敏夫●撮影:奥井敦●音楽:久石譲(主題歌:米良美一「もののけ姫」)●時間:133分●声の出演:松田洋治/石田ゆり子/美輪明宏/渡辺哲/小林薫/森繁久彌/田中裕子/佐藤允/森光子/上條

「もののけ姫」●制作年:1997年●監督・脚本:宮崎駿●製作:鈴木敏夫●撮影:奥井敦●音楽:久石譲(主題歌:米良美一「もののけ姫」)●時間:133分●声の出演:松田洋治/石田ゆり子/美輪明宏/渡辺哲/小林薫/森繁久彌/田中裕子/佐藤允/森光子/上條 恒彦/島本須美/名古屋章/近藤芳正/飯沼慧●公開:1997/07●配給:東宝 (評価:★★★☆)

恒彦/島本須美/名古屋章/近藤芳正/飯沼慧●公開:1997/07●配給:東宝 (評価:★★★☆) ジコ坊(声:

ジコ坊(声:

乙事主(おっことぬし)(声:

乙事主(おっことぬし)(声:

「千と千尋の神隠し」●制作年:2001年●監督・脚本・原案・原作:宮崎駿●製作:鈴木敏夫●撮影:奥井敦●音楽:久石譲(主題歌:木村弓「いつも何度でも」)●時間:124分●声の出演:柊瑠美

「千と千尋の神隠し」●制作年:2001年●監督・脚本・原案・原作:宮崎駿●製作:鈴木敏夫●撮影:奥井敦●音楽:久石譲(主題歌:木村弓「いつも何度でも」)●時間:124分●声の出演:柊瑠美

/入野自由/夏木マリ/中村彰男/玉井夕海/内藤剛志/沢口靖子/神木隆之介/我修院達也/大泉洋/小野武彦/上條恒彦/菅原文太●公開:2001/07●配給:東宝 (評価:★★★☆)

/入野自由/夏木マリ/中村彰男/玉井夕海/内藤剛志/沢口靖子/神木隆之介/我修院達也/大泉洋/小野武彦/上條恒彦/菅原文太●公開:2001/07●配給:東宝 (評価:★★★☆) ●森卓也(映画評論家)の推すアニメーションベスト10(『

●森卓也(映画評論家)の推すアニメーションベスト10(『.jpg)

コン・リー(鞏俐)/チャン・イーモウ(張藝謀)

コン・リー(鞏俐)/チャン・イーモウ(張藝謀)

.jpg)

プロパガンダ的と言うよりも人間そのものをしっかり描いている感じで、度重なる悲劇に屈せず前向きに生きようとする主人公が、「風と共に去りぬ」のスカーレットみたいであり(たまたまこれも"赤系統"の名前だが)、赤を主体とした強烈な色彩美が印象的。ダイナミックなカメラワークも含め、この監督が将来、「

プロパガンダ的と言うよりも人間そのものをしっかり描いている感じで、度重なる悲劇に屈せず前向きに生きようとする主人公が、「風と共に去りぬ」のスカーレットみたいであり(たまたまこれも"赤系統"の名前だが)、赤を主体とした強烈な色彩美が印象的。ダイナミックなカメラワークも含め、この監督が将来、「

「紅いコーリャン」では、それまでの中国現代映画にはないくらい大胆に"性"を描いていますが、「菊豆<チュイトウ>」('90年)はそれ以上であり、更には、現代に近い時代を扱った作品ではタブーとされてきた"不倫"を描いています(第43回カンヌ国際映画祭「ルイス・ブニュエル賞」受賞)。

「紅いコーリャン」では、それまでの中国現代映画にはないくらい大胆に"性"を描いていますが、「菊豆<チュイトウ>」('90年)はそれ以上であり、更には、現代に近い時代を扱った作品ではタブーとされてきた"不倫"を描いています(第43回カンヌ国際映画祭「ルイス・ブニュエル賞」受賞)。 これも「紅いコーリャン」と同じように金で買われて旧家の染物屋に嫁入りした菊豆(チュイトウ)(鞏俐(コン・リー)が主人公で、彼女は夫のDV(性的サディズム)に苛まれた末に、同居の使用人の若い男を引き込んでその男と結ばれ、病に倒れ身体の自由がきかなくなった夫に代わって次第に家庭内での実権を握っていきますが、男との間に生まれた子供が実の子でないことを知った父親(菊豆の夫は実は不能だった)は子供を邪険にする―。

これも「紅いコーリャン」と同じように金で買われて旧家の染物屋に嫁入りした菊豆(チュイトウ)(鞏俐(コン・リー)が主人公で、彼女は夫のDV(性的サディズム)に苛まれた末に、同居の使用人の若い男を引き込んでその男と結ばれ、病に倒れ身体の自由がきかなくなった夫に代わって次第に家庭内での実権を握っていきますが、男との間に生まれた子供が実の子でないことを知った父親(菊豆の夫は実は不能だった)は子供を邪険にする―。 子供がダミアンみたいな悪魔っ子で、かなり怖いです。当初辛くあたっていた父親がやがて愛情をかけるようになったにも関わらず、誤って染料の壺に落っこちて今まさに溺死しようとしている父を見て、この子は助けようともせず不気味な笑みを浮かべています(殆どホラー・ムービーの世界)。

子供がダミアンみたいな悪魔っ子で、かなり怖いです。当初辛くあたっていた父親がやがて愛情をかけるようになったにも関わらず、誤って染料の壺に落っこちて今まさに溺死しようとしている父を見て、この子は助けようともせず不気味な笑みを浮かべています(殆どホラー・ムービーの世界)。

「紅いコーリャン」●原題:紅高梁(HONG GAO LIANG) /RED SORGHUM●制作年:1987年●制作国:中国●監督:張藝謀(チャン・イーモウ)●製作:呉天明(ウー・ティエンミン)●脚本:陳剣雨(チェン・チェンユイ)/朱偉(チュー・ウェイ)/莫言(モー・イェン)●撮影:顧長衛(クー・チャンウェイ)●音楽:趙季平(ヂャオ・チーピン)●原作:莫言(モー・イェン)「紅高梁」「高梁酒」●時間:91分●出演:鞏俐(コン・リー)/姜文(チアン・ウェン)/滕汝駿(トン・ ルーチュン)/劉継(リウ・チー)/錢明(チェン・ミン)/計春華(チー・チュンホア)●公開:1989/01●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:渋谷ユーロスペース(89-02-18)(評価:★★★★☆)

「紅いコーリャン」●原題:紅高梁(HONG GAO LIANG) /RED SORGHUM●制作年:1987年●制作国:中国●監督:張藝謀(チャン・イーモウ)●製作:呉天明(ウー・ティエンミン)●脚本:陳剣雨(チェン・チェンユイ)/朱偉(チュー・ウェイ)/莫言(モー・イェン)●撮影:顧長衛(クー・チャンウェイ)●音楽:趙季平(ヂャオ・チーピン)●原作:莫言(モー・イェン)「紅高梁」「高梁酒」●時間:91分●出演:鞏俐(コン・リー)/姜文(チアン・ウェン)/滕汝駿(トン・ ルーチュン)/劉継(リウ・チー)/錢明(チェン・ミン)/計春華(チー・チュンホア)●公開:1989/01●配給:ユーロスペース●最初に観た場所:渋谷ユーロスペース(89-02-18)(評価:★★★★☆) 旧・渋谷ユーロスペース/シアターN渋谷 1982(昭和57)年渋谷駅南

旧・渋谷ユーロスペース/シアターN渋谷 1982(昭和57)年渋谷駅南

「菊豆<チュイトウ>」●原題:菊豆 JUDOU●制作年:1990年●制作国:中国・日本●監督:張藝謀(チャン・イーモウ)●製作:徳間康快●脚本:劉恒(リュウ・ホン)●撮影:顧長衛(クー・チャンウェイ)●音楽:郭峰(クオ・フォン)●原作:劉恒(リュウ・ホン)「羲、伏羲」 ●時間:94分●出演:鞏俐(コン・リー)/李保田(リー・パオティエン)/李

「菊豆<チュイトウ>」●原題:菊豆 JUDOU●制作年:1990年●制作国:中国・日本●監督:張藝謀(チャン・イーモウ)●製作:徳間康快●脚本:劉恒(リュウ・ホン)●撮影:顧長衛(クー・チャンウェイ)●音楽:郭峰(クオ・フォン)●原作:劉恒(リュウ・ホン)「羲、伏羲」 ●時間:94分●出演:鞏俐(コン・リー)/李保田(リー・パオティエン)/李

《読書MEMO》

《読書MEMO》

第二次世界大戦中、イギリスに住むごく普通の二十歳の青年の元に召集令状が届く―。彼が両親に別れを告げて戦地に赴き、ノルマンディ上陸作戦において戦死するまでを、ドキュメンタリーフィルムを交えて淡々と描いた、ベルリン国際映画祭「審査員特別賞」受賞の佳作。

第二次世界大戦中、イギリスに住むごく普通の二十歳の青年の元に召集令状が届く―。彼が両親に別れを告げて戦地に赴き、ノルマンディ上陸作戦において戦死するまでを、ドキュメンタリーフィルムを交えて淡々と描いた、ベルリン国際映画祭「審査員特別賞」受賞の佳作。 と言っても、通常の戦争映画とは異なり、兵営における非人間的な部隊生活の中で主人公の将来が少しずつ奪われていくような様や、そうした中、村のダンス・ホールで知り合った若い娘への想いを抱くも、前線に送られることが決まって、束の間の若者らしい夢も立ち切れられ、21歳にして遺言状を書くに至るまでの心理的経緯など、ノルマンディに向かうまでに主人公の身辺及び心の中での出来事が映画の大部分を占めています。

と言っても、通常の戦争映画とは異なり、兵営における非人間的な部隊生活の中で主人公の将来が少しずつ奪われていくような様や、そうした中、村のダンス・ホールで知り合った若い娘への想いを抱くも、前線に送られることが決まって、束の間の若者らしい夢も立ち切れられ、21歳にして遺言状を書くに至るまでの心理的経緯など、ノルマンディに向かうまでに主人公の身辺及び心の中での出来事が映画の大部分を占めています。 モノクロですが、膨大な量を誇る大英帝国戦争博物館の未公開フィルムがふんだんに使われていて、ラストのノルマンディの戦闘シーンは、実際の空爆の映像なども交え、兵士の視点からの臨場感にあふれたものとなっています。

モノクロですが、膨大な量を誇る大英帝国戦争博物館の未公開フィルムがふんだんに使われていて、ラストのノルマンディの戦闘シーンは、実際の空爆の映像なども交え、兵士の視点からの臨場感にあふれたものとなっています。 主人公の青年は上陸艇から1歩踏み出したところで流れ弾に当たり、あまりにあっけなく死んでしまう―(普通の戦争映画ならここからがヤマなのだが、青年の視点から描かれたこの映画はここで終わる)。

主人公の青年は上陸艇から1歩踏み出したところで流れ弾に当たり、あまりにあっけなく死んでしまう―(普通の戦争映画ならここからがヤマなのだが、青年の視点から描かれたこの映画はここで終わる)。 自らの死に脅えつつも(彼は自分の死ぬ場面の悪夢に悩まされ続ける)、遺言状をしたためたぐらいですから、主人公には死の覚悟がそれなりあったかと思われますが、それでもやはり、戦わずしてノルマンディ上陸作戦の「第1号の犠牲者」となった彼にとって("彼"自身は勿論架空の人物であると思われるが)戦争とは何だったのか、果たして「犠牲者」ということで片付けてよいものなのかと考えさせられます。

自らの死に脅えつつも(彼は自分の死ぬ場面の悪夢に悩まされ続ける)、遺言状をしたためたぐらいですから、主人公には死の覚悟がそれなりあったかと思われますが、それでもやはり、戦わずしてノルマンディ上陸作戦の「第1号の犠牲者」となった彼にとって("彼"自身は勿論架空の人物であると思われるが)戦争とは何だったのか、果たして「犠牲者」ということで片付けてよいものなのかと考えさせられます。

1935年のアメリカ南部テキサスを舞台に、夫である保安官を酔っ払いの黒人によって誤って撃ち殺された妻が、貧困にもめげずに必死になって家族を守ろうとする姿を追った人間愛ドラマで、個人的にも感動しました。ベルリン国際映画祭「銀熊賞」(監督賞)、トロント国際映画祭「観客賞」など多くの賞を受賞しています。

1935年のアメリカ南部テキサスを舞台に、夫である保安官を酔っ払いの黒人によって誤って撃ち殺された妻が、貧困にもめげずに必死になって家族を守ろうとする姿を追った人間愛ドラマで、個人的にも感動しました。ベルリン国際映画祭「銀熊賞」(監督賞)、トロント国際映画祭「観客賞」など多くの賞を受賞しています。 り切ろうとする母親の役を好演(と言うか力演)していて、バート・レイノルズ主演の「トランザム7000」('77年)(アトランタのトラック野郎が"28時間以内にテキサス州テクサカナまで行きビールを積んで帰ってくれば8万ドルの報酬を出す"という金持ちの申し出に挑むもので、面白かった。コメディ仕立て

り切ろうとする母親の役を好演(と言うか力演)していて、バート・レイノルズ主演の「トランザム7000」('77年)(アトランタのトラック野郎が"28時間以内にテキサス州テクサカナまで行きビールを積んで帰ってくれば8万ドルの報酬を出す"という金持ちの申し出に挑むもので、面白かった。コメディ仕立て なので、面白くなければどうしようもないのだが。監督のハル・ニーダムはスタントマン出身)に出ていたころは、バート・レイノルズの愛人という印象が強かったのが(プライベートではバート・レイノルズとの"夫婦"喧嘩がよくゴシップになっていた)、いつの間にかこんなに上手くなったのかと...。

なので、面白くなければどうしようもないのだが。監督のハル・ニーダムはスタントマン出身)に出ていたころは、バート・レイノルズの愛人という印象が強かったのが(プライベートではバート・レイノルズとの"夫婦"喧嘩がよくゴシップになっていた)、いつの間にかこんなに上手くなったのかと...。 彼女が演技開眼したのは、先に同じく父親のいない家庭の2児の母を演じた「ノーマ・レイ」('79年)であり、この作品でのアカデミー主演女優賞を受賞していますが、この「プレイス・イン・ザ・ハート」での2度目の受賞も順当だと思いました。

彼女が演技開眼したのは、先に同じく父親のいない家庭の2児の母を演じた「ノーマ・レイ」('79年)であり、この作品でのアカデミー主演女優賞を受賞していますが、この「プレイス・イン・ザ・ハート」での2度目の受賞も順当だと思いました。

ロバート・ゼメキス監督の「

ロバート・ゼメキス監督の「

ト出演していたのを久しぶりに見て、やはり上手いなあと思ったらエミー賞ゲスト出演賞受賞で、更には「ブラザーズ&シスターズ」で同賞ドラマ・シリーズ部門の主演女優賞を獲っています(この番組、完全に娘役の「アリーmyラブ」のキャリスタ・フロックハートとの演技合戦の様相を呈しており、ロブ・ロウなど他の役者の影が薄い)。

ト出演していたのを久しぶりに見て、やはり上手いなあと思ったらエミー賞ゲスト出演賞受賞で、更には「ブラザーズ&シスターズ」で同賞ドラマ・シリーズ部門の主演女優賞を獲っています(この番組、完全に娘役の「アリーmyラブ」のキャリスタ・フロックハートとの演技合戦の様相を呈しており、ロブ・ロウなど他の役者の影が薄い)。 まさに「母親役のチャンピオン」という感じで、映画からテレビに来て(映画の方も「アメイジング・スパイダーマン」('12年)、「リンカーン」('12年)、「アメイジング・スパイダーマン2」('14年)と出続けていて、「リンカーン」でアカデミー助演女優賞にノミネートされている)最も成功している女優の1人ではないかと思われますが(元々デビュー当時は「ギジェットは15才」などというTVドラマに出ていたが、この時すでに子役にして"主役"だった)、母親としての強さを持つ反面、非常に神経質そうな(神経衰弱気味な)役柄が多くなっているのは、時代を反映してのことなのでしょうか。

まさに「母親役のチャンピオン」という感じで、映画からテレビに来て(映画の方も「アメイジング・スパイダーマン」('12年)、「リンカーン」('12年)、「アメイジング・スパイダーマン2」('14年)と出続けていて、「リンカーン」でアカデミー助演女優賞にノミネートされている)最も成功している女優の1人ではないかと思われますが(元々デビュー当時は「ギジェットは15才」などというTVドラマに出ていたが、この時すでに子役にして"主役"だった)、母親としての強さを持つ反面、非常に神経質そうな(神経衰弱気味な)役柄が多くなっているのは、時代を反映してのことなのでしょうか。

「プレイス・イン・ザ・ハート」●原題:PLACE IN THE HEART●制作年:1984年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ロバート・ベントン●製作:アーレン・

「プレイス・イン・ザ・ハート」●原題:PLACE IN THE HEART●制作年:1984年●制作国:アメリカ●監督・脚本:ロバート・ベントン●製作:アーレン・ ドノヴァン●撮影:ネストール・アルメンドロス●音楽:ジョン・カンダ

ドノヴァン●撮影:ネストール・アルメンドロス●音楽:ジョン・カンダ ー●時間:133分●出演:サリー・フィールド/リンゼイ・ クローズ/エド・ハリス/ダニー・グローヴァー/ジョン・マルコヴィッチ/エイミー・マディガン/ヤンクトン・ハットン/ジェニー・ジェームズ /テリー・オクイン/レイ・ベイカー●日本公開:1985/03●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:自由が丘武蔵野推理(85-07-14) (評価★★★★)●併映:「トッツィー」(シドニー・ポラック)

ー●時間:133分●出演:サリー・フィールド/リンゼイ・ クローズ/エド・ハリス/ダニー・グローヴァー/ジョン・マルコヴィッチ/エイミー・マディガン/ヤンクトン・ハットン/ジェニー・ジェームズ /テリー・オクイン/レイ・ベイカー●日本公開:1985/03●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:自由が丘武蔵野推理(85-07-14) (評価★★★★)●併映:「トッツィー」(シドニー・ポラック)

.jpg)

この作品は、ロードショー公開時の平日夜に新宿グランドヲデオン座で観ましたが、ロード中にアカデミー賞受賞が決まり、劇場は超満員でした(1988年の作品賞、主演男優賞、監督賞、脚本賞)。その前に、ゴールデングローブ賞の作品賞も受賞してはいましたが...(

この作品は、ロードショー公開時の平日夜に新宿グランドヲデオン座で観ましたが、ロード中にアカデミー賞受賞が決まり、劇場は超満員でした(1988年の作品賞、主演男優賞、監督賞、脚本賞)。その前に、ゴールデングローブ賞の作品賞も受賞してはいましたが...( 精神科医の北山修氏(=元ザ・フォーク・クルセダーズの「きたやまおさむ」氏)は、その著書『

精神科医の北山修氏(=元ザ・フォーク・クルセダーズの「きたやまおさむ」氏)は、その著書『 その力の源は、「自閉症者は火星人のようなものだから理解できるとは思わない方がいい」と著名な学者に言われ(『レナードの朝』『火星の人類学者―脳神経科医と7人の奇妙な患者』のオリヴァー サックスじゃないかなあ)、かえって発奮したというダスティン・ホフマンと、LD(学習障害)であるためbとd、pとqの区別がつかないなどの識字困難により教科書が読めず幼い頃から苦労したトム・クルーズの、両俳優の挑戦意欲だと思います。

その力の源は、「自閉症者は火星人のようなものだから理解できるとは思わない方がいい」と著名な学者に言われ(『レナードの朝』『火星の人類学者―脳神経科医と7人の奇妙な患者』のオリヴァー サックスじゃないかなあ)、かえって発奮したというダスティン・ホフマンと、LD(学習障害)であるためbとd、pとqの区別がつかないなどの識字困難により教科書が読めず幼い頃から苦労したトム・クルーズの、両俳優の挑戦意欲だと思います。 アメリカのTVドラマなどには、自閉症やアスペルガー症候群の登場人物が結構出てきますが、わざとらしい説明的な描写は少ないようです。アメリカ社会での自閉症に対する認知度・理解度を高める上で、この映画の果たした役割は大きかったのではないかと思いますが、日本でのヒットが国内でのそうしたムーブメントに繋がったかというと、どうでしょうか。

アメリカのTVドラマなどには、自閉症やアスペルガー症候群の登場人物が結構出てきますが、わざとらしい説明的な描写は少ないようです。アメリカ社会での自閉症に対する認知度・理解度を高める上で、この映画の果たした役割は大きかったのではないかと思いますが、日本でのヒットが国内でのそうしたムーブメントに繋がったかというと、どうでしょうか。 「君が教えてくれたこと」('00年/TBS系列)とか「光とともに...〜自閉症を抱えて〜」('04年/日本テレビ)といったテレビドラマがあり、それぞれは良質な作品なのですが、全体のムーブメントで捉えた場合、結果として単発的な"感動狙い"で終わっている感じもしなくもないのですが。

「君が教えてくれたこと」('00年/TBS系列)とか「光とともに...〜自閉症を抱えて〜」('04年/日本テレビ)といったテレビドラマがあり、それぞれは良質な作品なのですが、全体のムーブメントで捉えた場合、結果として単発的な"感動狙い"で終わっている感じもしなくもないのですが。

「12人の優しい日本人」は、筒井康隆の『12人の浮かれる男』を原作とする劇団東京サンシャインボーイズの舞台戯曲の映画化作品で、もしも日本に陪審員制が導入されたら...という前提でのコメディです。 ストーリーはちょうど、シドニー・ルメット監督の名作で

「12人の優しい日本人」は、筒井康隆の『12人の浮かれる男』を原作とする劇団東京サンシャインボーイズの舞台戯曲の映画化作品で、もしも日本に陪審員制が導入されたら...という前提でのコメディです。 ストーリーはちょうど、シドニー・ルメット監督の名作で 「十二人の怒れる男」は、ナイフで実父を殺害した容疑がかかる少年の裁判における12人の陪審員の討議において、唯一人、少年の犯行だという意見に疑問を感じた陪審員(ヘンリー・フォンダ)が、残り11人の有罪説の根拠の脆弱を順番に暴いていくものです。圧倒的に被告に不利だった数々の証拠が全て崩され、結局、全員一致で「無罪」の評決が下されるまでの展開は息をもつかせぬものですが、この作品のテーマは、「議論による民主主義の勝利」と言うよりも、その議論の中核を成す「事実に基づく強固な論理」そのものにあるとも言え、推理劇としての楽しさを満喫できるものでした(企業の社員研修などで使われることもあるようだ。ロジカル・シンキングの強化が狙い?)。

「十二人の怒れる男」は、ナイフで実父を殺害した容疑がかかる少年の裁判における12人の陪審員の討議において、唯一人、少年の犯行だという意見に疑問を感じた陪審員(ヘンリー・フォンダ)が、残り11人の有罪説の根拠の脆弱を順番に暴いていくものです。圧倒的に被告に不利だった数々の証拠が全て崩され、結局、全員一致で「無罪」の評決が下されるまでの展開は息をもつかせぬものですが、この作品のテーマは、「議論による民主主義の勝利」と言うよりも、その議論の中核を成す「事実に基づく強固な論理」そのものにあるとも言え、推理劇としての楽しさを満喫できるものでした(企業の社員研修などで使われることもあるようだ。ロジカル・シンキングの強化が狙い?)。 「12人の優しい日本人」は、12人の陪審員のうち11人までが被告を無罪だと考えていたところ...という「十二人の怒れる男」とは逆の状況から始まり、その後の展開も含め明らかに「十二人の怒れる男」のパロディなの

「12人の優しい日本人」は、12人の陪審員のうち11人までが被告を無罪だと考えていたところ...という「十二人の怒れる男」とは逆の状況から始まり、その後の展開も含め明らかに「十二人の怒れる男」のパロディなの.jpg) ですが、一人の若い男の陪審(相島一之)が有罪を主張して周囲を一人ずつ論理的に説得し、ほぼ有罪で固まりかけたところへ、それまで黙っていた男の陪審員(豊川悦司)が口を開

ですが、一人の若い男の陪審(相島一之)が有罪を主張して周囲を一人ずつ論理的に説得し、ほぼ有罪で固まりかけたところへ、それまで黙っていた男の陪審員(豊川悦司)が口を開 き始めて、但し、自分が主張するだけでなく、他の陪審員に自らの考えも言わせつつ、再び一人ずつ無罪支持に導いて最初の状況に戻してしまう、という―三谷幸喜の凝った脚本もいいし(東京サンシャインボーイズは'83年、三谷幸喜が大学3年の時に結成)、役者も下手な人がおらず、自然に笑えるし、テンポのいい緊張感を持って最後まで観続けることができます。

き始めて、但し、自分が主張するだけでなく、他の陪審員に自らの考えも言わせつつ、再び一人ずつ無罪支持に導いて最初の状況に戻してしまう、という―三谷幸喜の凝った脚本もいいし(東京サンシャインボーイズは'83年、三谷幸喜が大学3年の時に結成)、役者も下手な人がおらず、自然に笑えるし、テンポのいい緊張感を持って最後まで観続けることができます。

どちらかと言えば良識派だが、ちょっと偏屈なところもある歯科医(村松克己、当初「銀行員」と称していた)、「難しいことは私には分かりません」と繰り返すばかりの主婦(林美智子、NHK

どちらかと言えば良識派だが、ちょっと偏屈なところもある歯科医(村松克己、当初「銀行員」と称していた)、「難しいことは私には分かりません」と繰り返すばかりの主婦(林美智子、NHK

の朝の連ドラ「うず潮」('64年度、原作は林芙美子)の主人公・林フミ子役だった(主人公名から分かるように、林芙美子の自伝的作品『