「●アンリ・ヴェルヌイユ監督作品」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2966】アンリ・ヴェルヌイユ 「恐怖に襲われた街」

「●や‐わ行の外国映画の監督①」の インデックッスへ「●エンニオ・モリコーネ音楽作品」の インデックッスへ(「華麗なる大泥棒」)「●ジャン=ポール・ベルモンド出演作品」の インデックッスへ(「華麗なる大泥棒」)「●モーリス・ジャール音楽作品」の インデックッスへ(「ドクトル・ジバゴ」)「●ジュリー・クリスティ出演作品」の インデックッスへ(「ドクトル・ジバゴ」)「●クラウス・キンスキー出演作品」の インデックッスへ(「ドクトル・ジバゴ」)「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ ○ノーベル文学賞受賞者(ボリス・パステルナーク)

51年ぶりの劇場公開。「実写版ルパン三世」? 1つ1つのシーンを丁寧に撮っている。

「華麗なる大泥棒 [DVD]」(113分版)ジャン=ポール・ベルモンド/オマー・シャリフ 「ドクトル・ジバゴ (字幕版)」[Prime Video]

アテネに集結したアザド(ジャン=ポール・ベルモンド)、ラルフ(ロベール・オッセン)、レンジー(レナート・サルヴァトーリ)、エレーヌ(ニコール・カルファン)の4人組は、富豪タスコのエメラルドを狙い、門番を縛り上げ、屋敷に侵入する。金庫破りのまっ最中に、門前にパトカーが停車、乗っていたザカリア警部(オマー・シャリフ)の追及をアザドがうまくかわし、大粒のエメラルド36個3億フラン(1

アテネに集結したアザド(ジャン=ポール・ベルモンド)、ラルフ(ロベール・オッセン)、レンジー(レナート・サルヴァトーリ)、エレーヌ(ニコール・カルファン)の4人組は、富豪タスコのエメラルドを狙い、門番を縛り上げ、屋敷に侵入する。金庫破りのまっ最中に、門前にパトカーが停車、乗っていたザカリア警部(オマー・シャリフ)の追及をアザドがうまくかわし、大粒のエメラルド36個3億フラン(1 00万ドル)相当を奪うことに成功する。翌日国外に脱出するために港に向かった一行だったが、船は修理が必要で5日間足止めされることに。穀物サイロに宝石を隠したアザドたちを不審な車が尾行する。一人で車に乗り込んだアザドは、後を付けていた車と街中で激しいチェイスを繰り広げる。崖の上でようやく停まった車から降りてきたのは、ザカリア警部だった。エメラルドがないことを知ったザカリア警部はアザドたちを泳がせ、宝石の隠し場所を突き止めようとする。そして二重三重の罠をかけ、アザドがいない間に隠れ家にやってきて、ラルフとレンジーに銃を突きつける―。

00万ドル)相当を奪うことに成功する。翌日国外に脱出するために港に向かった一行だったが、船は修理が必要で5日間足止めされることに。穀物サイロに宝石を隠したアザドたちを不審な車が尾行する。一人で車に乗り込んだアザドは、後を付けていた車と街中で激しいチェイスを繰り広げる。崖の上でようやく停まった車から降りてきたのは、ザカリア警部だった。エメラルドがないことを知ったザカリア警部はアザドたちを泳がせ、宝石の隠し場所を突き止めようとする。そして二重三重の罠をかけ、アザドがいない間に隠れ家にやってきて、ラルフとレンジーに銃を突きつける―。

「地下室のメロディー」('63年/仏)のアンリ・ベルヌイユ監督の1971年公開のフランス・イタリア合作映画で(日本公開も1971年)、ジャン=ポール・ベルモンドが主演を務めたクライムアクション。アメリカの作家デビッド・グーディスの小説が原作で、音楽はエンニオ・モリコーネ。警視ザカリア役に「アラビアのロレンス」('62年/英)、「ドクトル・ジバゴ」('65年/米・伊)のオマー・シャリフ。'19年に初DVD化され、今月['22年9月]、ベルモンド主演作をリマスター版で上映する「ジャン=ポール・ベルモンド傑作選3」(東京・新宿武蔵野館ほか)で、日本初公開時に上映されたオリジナルフランス語版が51年ぶりに劇場公開されました(ジャン=ポール・ベルモンドが'昨年['21年]9月に亡くなったため、この第3弾は"追悼上映"のような位置づけにもなってしまった)。

「地下室のメロディー」('63年/仏)のアンリ・ベルヌイユ監督の1971年公開のフランス・イタリア合作映画で(日本公開も1971年)、ジャン=ポール・ベルモンドが主演を務めたクライムアクション。アメリカの作家デビッド・グーディスの小説が原作で、音楽はエンニオ・モリコーネ。警視ザカリア役に「アラビアのロレンス」('62年/英)、「ドクトル・ジバゴ」('65年/米・伊)のオマー・シャリフ。'19年に初DVD化され、今月['22年9月]、ベルモンド主演作をリマスター版で上映する「ジャン=ポール・ベルモンド傑作選3」(東京・新宿武蔵野館ほか)で、日本初公開時に上映されたオリジナルフランス語版が51年ぶりに劇場公開されました(ジャン=ポール・ベルモンドが'昨年['21年]9月に亡くなったため、この第3弾は"追悼上映"のような位置づけにもなってしまった)。

登場人物やストーリーの構成などから、「実写版ルパン三世」と呼ばれる作品。ベルモンド演じるアザドの雰囲気がそれっぽいと言えばそれっぽいけれど、男性3人の一人ラルフが途中でザカリア警部に射殺され、残ったレンジーが1人で次元大介、石川五ェ門の両方を役割をこなすわけでもなく、エレーヌも峰不二子のようには活躍しないし、ダイアン・キャノン演じる謎の女レアの方がまだ峰不二子に近いにしても、全体的には別物と言えば別物という印象も受け、ビミョーなところです(因みに、「ルパン三世」の連載スタートは1967年で、原作者モンキー・パンチ(1937-2019)が1971年製作のこの映画を参考にすることはあり得ないことになる。「リオの男」('64年/仏・伊)などはあり得るが)。

登場人物やストーリーの構成などから、「実写版ルパン三世」と呼ばれる作品。ベルモンド演じるアザドの雰囲気がそれっぽいと言えばそれっぽいけれど、男性3人の一人ラルフが途中でザカリア警部に射殺され、残ったレンジーが1人で次元大介、石川五ェ門の両方を役割をこなすわけでもなく、エレーヌも峰不二子のようには活躍しないし、ダイアン・キャノン演じる謎の女レアの方がまだ峰不二子に近いにしても、全体的には別物と言えば別物という印象も受け、ビミョーなところです(因みに、「ルパン三世」の連載スタートは1967年で、原作者モンキー・パンチ(1937-2019)が1971年製作のこの映画を参考にすることはあり得ないことになる。「リオの男」('64年/仏・伊)などはあり得るが)。

良かった点は1つ1つのシーンをしっかり撮っている点で、例えば最初の方の金庫破りのシーンなどは、(当時としては最新の?)メカを駆使して金庫の鍵をその場で削って作り、番号を割り出していく様が丁寧に描かれているし、アザドとザカリア警部のコートダジュール市街でのカーチェイスシーンは、普通に人やクルマがいる中、モナコグランプリ並みのカーアクションを延々10分間近く見せます(スティーブ・マックイーンの「ブリット」('68年/米)を想起させる)。ザカリア警部がラルフとレンジーに銃を突きつける緊迫感溢れるシーンもじっくり撮っているし(ラルフが射殺されたのが残念だったが、これは原作通りなのか)、ザカリア警部が食堂でアザドを脅迫する場面では、出てくる料理をいちいち美味しそうに撮っています。

良かった点は1つ1つのシーンをしっかり撮っている点で、例えば最初の方の金庫破りのシーンなどは、(当時としては最新の?)メカを駆使して金庫の鍵をその場で削って作り、番号を割り出していく様が丁寧に描かれているし、アザドとザカリア警部のコートダジュール市街でのカーチェイスシーンは、普通に人やクルマがいる中、モナコグランプリ並みのカーアクションを延々10分間近く見せます(スティーブ・マックイーンの「ブリット」('68年/米)を想起させる)。ザカリア警部がラルフとレンジーに銃を突きつける緊迫感溢れるシーンもじっくり撮っているし(ラルフが射殺されたのが残念だったが、これは原作通りなのか)、ザカリア警部が食堂でアザドを脅迫する場面では、出てくる料理をいちいち美味しそうに撮っています。

カーチェイスシーンはスタントドライバーがハンドルを握っているのでしょうが、街中でのバスの窓につかまっての逃走シーンや、採石場でダンプカーから落とされて急勾配を一気に転げ落ちてていくシー

カーチェイスシーンはスタントドライバーがハンドルを握っているのでしょうが、街中でのバスの窓につかまっての逃走シーンや、採石場でダンプカーから落とされて急勾配を一気に転げ落ちてていくシー ン(「キートンのセブン・チャンス」('25年/米)を想起した)はジャン=ポール・ベルモンドが生身でやっているのが分かり、スゴイなと思いました。ベルモント映画でアクションだけでみると、フィリップ・ド・ブロカ監督の「リオの男」('64年/仏・伊)や、同じくアンリ・ヴェルヌイユが 監督した「恐怖に襲われた街」('75年/伊・仏)と並んででかなり上位に来るのではないでしょうか(因みに、IMDbのレーティングは、「リオの男」が7.0、「華麗なる大泥棒」が6.5、「恐怖に襲われた街」が6.9)。

ン(「キートンのセブン・チャンス」('25年/米)を想起した)はジャン=ポール・ベルモンドが生身でやっているのが分かり、スゴイなと思いました。ベルモント映画でアクションだけでみると、フィリップ・ド・ブロカ監督の「リオの男」('64年/仏・伊)や、同じくアンリ・ヴェルヌイユが 監督した「恐怖に襲われた街」('75年/伊・仏)と並んででかなり上位に来るのではないでしょうか(因みに、IMDbのレーティングは、「リオの男」が7.0、「華麗なる大泥棒」が6.5、「恐怖に襲われた街」が6.9)。

ラストの方のザカリア警部との穀物倉庫での対決も、これまたじっくり撮っていて、最後ザカリア警部(銭形警部と異なり、本業と二股掛けてエメラルドを横取りしようとする悪徳刑事だった)は穀物の洪水の中に埋もれて......。これって映画でたまにあるシチュエーションですが、カール・テオドア・ドライヤーの「吸血鬼(ヴァンパイア)」 ('30年/仏・独)あたりが最も古いのではないでしょうか。

ラストの方のザカリア警部との穀物倉庫での対決も、これまたじっくり撮っていて、最後ザカリア警部(銭形警部と異なり、本業と二股掛けてエメラルドを横取りしようとする悪徳刑事だった)は穀物の洪水の中に埋もれて......。これって映画でたまにあるシチュエーションですが、カール・テオドア・ドライヤーの「吸血鬼(ヴァンパイア)」 ('30年/仏・独)あたりが最も古いのではないでしょうか。

フランス本国版が125分なのに対しアメリカ版は12分ほどカットされた113分版で、 2017年に初めてDVD化された時も113分版でした。おそらく、長回しのシーンの一部がカットされているのでしょう。冗長な印象は無く、完全版が観られて良かったです。

でも、ザカリア警部の最期がやや気の毒な気もしました(「ザカリア警部が気の毒」と言うより「オマー・シャリフが気の毒」という感じ。オマー・シャリフと言えば、「アラビアのロレンス」('62年/英)も

でも、ザカリア警部の最期がやや気の毒な気もしました(「ザカリア警部が気の毒」と言うより「オマー・シャリフが気の毒」という感じ。オマー・シャリフと言えば、「アラビアのロレンス」('62年/英)も さることながら、あれはピーター・ピーター・オトゥールの主演なので、やっぱり同じくデビッド・リーン監督の「ドクトル・ジバゴ」('65年/米・伊)がいちばんになるでしょうか。ボリス・パステルナーク(1890-1960)による同名小説(パステルナーク自身の唯一の小説)の映画化で、ジュリー・クリスティも超絶の美しさだったし、

さることながら、あれはピーター・ピーター・オトゥールの主演なので、やっぱり同じくデビッド・リーン監督の「ドクトル・ジバゴ」('65年/米・伊)がいちばんになるでしょうか。ボリス・パステルナーク(1890-1960)による同名小説(パステルナーク自身の唯一の小説)の映画化で、ジュリー・クリスティも超絶の美しさだったし、 モーリス・ジャールの「ララのテーマ」もよく、メロドラマ大河といった感じ。スケールも大きく、モスクワの町のシーンはスペイン、大平原のシーンはフィンランド、大森林のシーンはカナダのロッキー山脈がロケ地になっていて、キャストの顔ぶれも、エジプト、イギリス、アメリカと多彩でした。

モーリス・ジャールの「ララのテーマ」もよく、メロドラマ大河といった感じ。スケールも大きく、モスクワの町のシーンはスペイン、大平原のシーンはフィンランド、大森林のシーンはカナダのロッキー山脈がロケ地になっていて、キャストの顔ぶれも、エジプト、イギリス、アメリカと多彩でした。

パステルナークは1958年にノーベル文学賞の受賞が決定しましたが、反体制的な内容の『ドクトル・ジバゴ』の出版とパステルナークのノーベル賞受賞は共にソ連共産党にとって侮辱的で許しがたい出来事であり、KGBの圧力のためパステルナークは授賞式に出るともう祖国の土は踏めないと考えて、渋々受賞を辞退したとのこと。その後、1964年、フランスの哲学者サルトルが文学賞を辞退し、サルトルは、自分が哲学者であるという強い自負からの辞退だったようですが、今のところ文学賞の辞退者はこの二人だけです。

パステルナークは1958年にノーベル文学賞の受賞が決定しましたが、反体制的な内容の『ドクトル・ジバゴ』の出版とパステルナークのノーベル賞受賞は共にソ連共産党にとって侮辱的で許しがたい出来事であり、KGBの圧力のためパステルナークは授賞式に出るともう祖国の土は踏めないと考えて、渋々受賞を辞退したとのこと。その後、1964年、フランスの哲学者サルトルが文学賞を辞退し、サルトルは、自分が哲学者であるという強い自負からの辞退だったようですが、今のところ文学賞の辞退者はこの二人だけです。

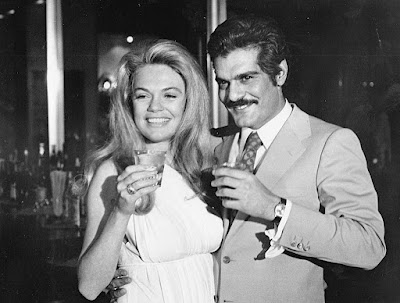

ダイアン・キャノン in 「華麗なる大泥棒」('71年/仏)

ダイアン・キャノン in 「華麗なる大泥棒」('71年/仏)

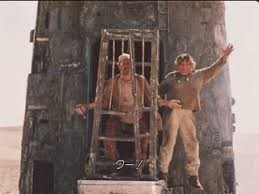

ジャン=ポール・ベルモンド in 「華麗なる大泥棒」('71年/仏)/「リオの男」('64年/仏・伊)/「恐怖に襲われた街」('75年/伊・仏)

ジャン=ポール・ベルモンド in 「華麗なる大泥棒」('71年/仏)/「リオの男」('64年/仏・伊)/「恐怖に襲われた街」('75年/伊・仏)

「華麗なる大泥棒」●原題:LE CASSE(英題: THE BURGLARS)●制作年:1971年●制作国:フランス●監督・製作:アンリ・ヴェルヌイユ●脚本:アンリ・ヴェルヌイユ/ヴァエ・カッチャ●撮影:クロード・ルノワール●音楽:エンニオ・モリコーネ●原作:デビッド・グーディス●時間:125分●出演:ジャン=ポール・ベルモンド/オマー・シャリフ/ダイアン・キャノン/ロベール・オッセン/レナート・サルヴァトーリ/ニコール・カルファン●日本公開:1971/12●配給:コロンビア●最初に観た場所(オリジナルフランス語版):新宿武蔵野館(22-09-14)(評価:★★★☆)

「華麗なる大泥棒」●原題:LE CASSE(英題: THE BURGLARS)●制作年:1971年●制作国:フランス●監督・製作:アンリ・ヴェルヌイユ●脚本:アンリ・ヴェルヌイユ/ヴァエ・カッチャ●撮影:クロード・ルノワール●音楽:エンニオ・モリコーネ●原作:デビッド・グーディス●時間:125分●出演:ジャン=ポール・ベルモンド/オマー・シャリフ/ダイアン・キャノン/ロベール・オッセン/レナート・サルヴァトーリ/ニコール・カルファン●日本公開:1971/12●配給:コロンビア●最初に観た場所(オリジナルフランス語版):新宿武蔵野館(22-09-14)(評価:★★★☆)

2022年9月14日 新宿武蔵野館

Renato Salvatori, Jean-Paul Belmondo,Henri Verneuil, Omar Sharif and Robert Hossein/Dyan Cannon and Omar Sharif

「ドクトル・ジバゴ」●原題:DOCTOR ZHIVAGO●制作年:1965年●制作国:アメリカ・イタリア●監督:デヴィッド・リーン●製作:カルロ・ポンティ●脚本:ロバート・ボルト

「ドクトル・ジバゴ」●原題:DOCTOR ZHIVAGO●制作年:1965年●制作国:アメリカ・イタリア●監督:デヴィッド・リーン●製作:カルロ・ポンティ●脚本:ロバート・ボルト ●撮影:フレディ・ヤング/ニコラス・ローグ●音楽:モーリス・ジャール●原作:ボリス・パステルナーク『ドクトル・ジバゴ』●時間:197分●出演:オマー・シャリフ/ジュリー・クリスティ/ジェラルディン・チャップリン/トム・コートネイ/アレック・ギネス/ロッド・スタイガー/ラルフ・リチャードソン/ショブハン・マッケンナ/エイドリアン・コリ/リタ・トゥシ

●撮影:フレディ・ヤング/ニコラス・ローグ●音楽:モーリス・ジャール●原作:ボリス・パステルナーク『ドクトル・ジバゴ』●時間:197分●出演:オマー・シャリフ/ジュリー・クリスティ/ジェラルディン・チャップリン/トム・コートネイ/アレック・ギネス/ロッド・スタイガー/ラルフ・リチャードソン/ショブハン・マッケンナ/エイドリアン・コリ/リタ・トゥシ ンハム/クラウス・キンスキー/タレク・シャリフ●日本公開:1966/06●配給:メトロ

ンハム/クラウス・キンスキー/タレク・シャリフ●日本公開:1966/06●配給:メトロ ・ゴールドウィン・メイヤー●最初に観た場所:池袋・文芸坐(79-11-22)●2回目:下高井戸・下高井戸京王(85-03-03)(評価:★★★★)●併映(2回目):「大いなる別れ」(ジョン・クロムウェル)

・ゴールドウィン・メイヤー●最初に観た場所:池袋・文芸坐(79-11-22)●2回目:下高井戸・下高井戸京王(85-03-03)(評価:★★★★)●併映(2回目):「大いなる別れ」(ジョン・クロムウェル)

ジェラルディン・チャップリン/ジュリー・クリスティ

1930年のはじめの、アレクサンドル・スタビスキー(ジャン=ポール・ベルモンド)は、クラリッジ・ホテルの一室で、友人であり共同の事業経営者であるラオール男爵(シャルル・ボワイエ)、弁護士のボレリ(フランソワ・ペリエ)と共にお茶を飲んでいた。実は彼は生まれながらの野心家で、詐欺のような行為で大金を稼いでいたのだ。彼は政財界の大物と仲良くな

1930年のはじめの、アレクサンドル・スタビスキー(ジャン=ポール・ベルモンド)は、クラリッジ・ホテルの一室で、友人であり共同の事業経営者であるラオール男爵(シャルル・ボワイエ)、弁護士のボレリ(フランソワ・ペリエ)と共にお茶を飲んでいた。実は彼は生まれながらの野心家で、詐欺のような行為で大金を稼いでいたのだ。彼は政財界の大物と仲良くな り、妻アルレッテ(アニー・デュプレー)と優雅な生活を送っていた。その彼女に献身的な愛を捧げる男がいた。スペイン人のモンタルボ(ロベルト・ビサッコ)だ。モンタルボはフランコ側につく地主の息子で、人民戦線を叩きつぶす目的でムッソリーニから武器を買いつけるためにマルセーユに来ていた。その頃、スタビスキーの身辺が騒がしくなる。彼の前歴を怪しんだボニー(クロード・リッシュ)という検察官の調べで、スタビスキーが偽公債を発行していたことがばれてしまい、スタビスキーはスイスの山荘へ逃亡することになる―。

り、妻アルレッテ(アニー・デュプレー)と優雅な生活を送っていた。その彼女に献身的な愛を捧げる男がいた。スペイン人のモンタルボ(ロベルト・ビサッコ)だ。モンタルボはフランコ側につく地主の息子で、人民戦線を叩きつぶす目的でムッソリーニから武器を買いつけるためにマルセーユに来ていた。その頃、スタビスキーの身辺が騒がしくなる。彼の前歴を怪しんだボニー(クロード・リッシュ)という検察官の調べで、スタビスキーが偽公債を発行していたことがばれてしまい、スタビスキーはスイスの山荘へ逃亡することになる―。 アラン・レネ監督の1974年5月公開作で(日本公開は1975年5月)、ジャン=ポール・ベルモンドを主演に迎え、1930年代にフランス政財界を揺るがした「スタビスキー事件」を映画化した実録サスペンス。シャルル・ボワイエがラオール男爵を演じ、1974年・第27回「カンヌ国際映画祭」で特別表彰を受けたほか、「ニューヨーク映画批評家協会賞」の最優秀助演俳優賞を受賞しています(若き日のジェラール・ドパルデューが少しだけ出ている)。今月['22年9月]、ベルモンド主演作をリマスター版で上映する「ジャン=ポール・ベルモンド傑作選3」(東京・新宿武蔵野館ほか)で47年ぶりに劇場公開されました(ジャン=ポール・ベルモンドが'昨年['21年]9月に亡くなったため、この第3弾は"追悼上映"のような位置づけにもなってしまった)。

アラン・レネ監督の1974年5月公開作で(日本公開は1975年5月)、ジャン=ポール・ベルモンドを主演に迎え、1930年代にフランス政財界を揺るがした「スタビスキー事件」を映画化した実録サスペンス。シャルル・ボワイエがラオール男爵を演じ、1974年・第27回「カンヌ国際映画祭」で特別表彰を受けたほか、「ニューヨーク映画批評家協会賞」の最優秀助演俳優賞を受賞しています(若き日のジェラール・ドパルデューが少しだけ出ている)。今月['22年9月]、ベルモンド主演作をリマスター版で上映する「ジャン=ポール・ベルモンド傑作選3」(東京・新宿武蔵野館ほか)で47年ぶりに劇場公開されました(ジャン=ポール・ベルモンドが'昨年['21年]9月に亡くなったため、この第3弾は"追悼上映"のような位置づけにもなってしまった)。

本作の前年のフィリップ・ラブロ監督「相続人」('73年/仏・伊)で、ベルモンドは、ダンディな三つ揃いをりゅうと着こなすコンツェルンのサラブレッドにして、全ヨーロッパの資産家20位に入るセレブの後継者を演じています。ベルモンドの半分つぶれたような鼻が、どういうわけかハーバード大卒という、主人公のインテリジェンスに相応しく見えるのが不思議。ただし、「相続人」は、後にベルモンド主演で「危険を買う男」('76年/仏)を撮るフィリップ・ラブロ監督なのにアクションが無くてイマイチでした。ベルモンドに美女を絡ませれば何とかなる―みたいな感じ。フィリップ・ド・ブロカ 監督、ジュール・ヴェルヌ原作の 「

本作の前年のフィリップ・ラブロ監督「相続人」('73年/仏・伊)で、ベルモンドは、ダンディな三つ揃いをりゅうと着こなすコンツェルンのサラブレッドにして、全ヨーロッパの資産家20位に入るセレブの後継者を演じています。ベルモンドの半分つぶれたような鼻が、どういうわけかハーバード大卒という、主人公のインテリジェンスに相応しく見えるのが不思議。ただし、「相続人」は、後にベルモンド主演で「危険を買う男」('76年/仏)を撮るフィリップ・ラブロ監督なのにアクションが無くてイマイチでした。ベルモンドに美女を絡ませれば何とかなる―みたいな感じ。フィリップ・ド・ブロカ 監督、ジュール・ヴェルヌ原作の 「 ただし、主人公のスタビスキーは次第に追い詰められていき、実際には一文無し同然であるのに、それでもスイスの銀行口座があると言って当面を凌ぎ、政界の汚職スキャンダルにも巻き込まれていきます。従って、実際のスタビスキーも、パリを脱出後、警察による捜索の結果、スイス国境のシャモニーにある別荘にて、頭に銃弾を受けて倒れているのを発見され、病院に搬送されたが2時間後に死亡したそうで、警察当局は「警官隊に包囲され逃げられないと悟ったスタビスキーが、自ら命を絶った」と発表したそうですが、射殺説もあるようです(映画もどちらともとれる終わり方になっていた)。

ただし、主人公のスタビスキーは次第に追い詰められていき、実際には一文無し同然であるのに、それでもスイスの銀行口座があると言って当面を凌ぎ、政界の汚職スキャンダルにも巻き込まれていきます。従って、実際のスタビスキーも、パリを脱出後、警察による捜索の結果、スイス国境のシャモニーにある別荘にて、頭に銃弾を受けて倒れているのを発見され、病院に搬送されたが2時間後に死亡したそうで、警察当局は「警官隊に包囲され逃げられないと悟ったスタビスキーが、自ら命を絶った」と発表したそうですが、射殺説もあるようです(映画もどちらともとれる終わり方になっていた)。 ベルモンドは野心溢れるスタビスキーの栄枯盛衰を熱演(自分がやりたかった役のようだ)していたように思います。また彼に騙され財産を失う男爵役のシャルル・ボワイエがハマリ役で、人生の深みを感じさせる演技をしていました。さらには、美術は豪勢で、最近の映画には

ベルモンドは野心溢れるスタビスキーの栄枯盛衰を熱演(自分がやりたかった役のようだ)していたように思います。また彼に騙され財産を失う男爵役のシャルル・ボワイエがハマリ役で、人生の深みを感じさせる演技をしていました。さらには、美術は豪勢で、最近の映画には 無い"本物感"がありました。ただ難点を言えば、アラン・レネ監督の他の作品に比べればわかり易いですが、それでも展開が複雑で(疑獄事件を扱った作品にありがち。この間観たダニエル・シュミット 監督の「

無い"本物感"がありました。ただ難点を言えば、アラン・レネ監督の他の作品に比べればわかり易いですが、それでも展開が複雑で(疑獄事件を扱った作品にありがち。この間観たダニエル・シュミット 監督の「 「薔薇のスタビスキー」●原題:STAVISKY●制作年:1974年●制作国:フランス●監督:アラン・レネ●製作:ジャン=ポール・ベルモンド●脚本:ホルヘ・センプラン●撮影:サッシャ・ヴィエルニー●音楽:ステファン・ソン

「薔薇のスタビスキー」●原題:STAVISKY●制作年:1974年●制作国:フランス●監督:アラン・レネ●製作:ジャン=ポール・ベルモンド●脚本:ホルヘ・センプラン●撮影:サッシャ・ヴィエルニー●音楽:ステファン・ソン ダイム●時間:118分●出演:ジャン=ポール・ベルモンド/シャルル・ボワイエ/フランソワ・ペリエ/アニー・デュプレー/クロード・リッシュ/ジジ・バーリスタ/ジェラール・ドパルデュー●日本公開:1975/05●配給:エデン●最初に観た場所:新宿武蔵野館(22-09-14)(評価:★★★☆)

ダイム●時間:118分●出演:ジャン=ポール・ベルモンド/シャルル・ボワイエ/フランソワ・ペリエ/アニー・デュプレー/クロード・リッシュ/ジジ・バーリスタ/ジェラール・ドパルデュー●日本公開:1975/05●配給:エデン●最初に観た場所:新宿武蔵野館(22-09-14)(評価:★★★☆)

ナチス占領下、ノルマンディーの海辺の町ティーグルヴィル。町はずれの娼館のバーで、アルベール・カンタン(ジャン・ギャバン)が居酒屋の主人エノー(ポール・フランクール)を相手に、海軍時代の中国体験の話を肴に大酒をくらっていた。その夜、激しい空襲で防空壕に退避したアルベールは、妻シュザンヌ

ナチス占領下、ノルマンディーの海辺の町ティーグルヴィル。町はずれの娼館のバーで、アルベール・カンタン(ジャン・ギャバン)が居酒屋の主人エノー(ポール・フランクール)を相手に、海軍時代の中国体験の話を肴に大酒をくらっていた。その夜、激しい空襲で防空壕に退避したアルベールは、妻シュザンヌ (シュザンヌ・フロン)に「もし無事戦争を切り抜けられたら酒を止める」と誓う。終戦から10余年過ぎたある夜、カンタンとシュザンヌの経営するホテルに、ガブリエル・フーケ(ジャン=ポール・ベルモン

(シュザンヌ・フロン)に「もし無事戦争を切り抜けられたら酒を止める」と誓う。終戦から10余年過ぎたある夜、カンタンとシュザンヌの経営するホテルに、ガブリエル・フーケ(ジャン=ポール・ベルモン ド)という青年が宿を求めてやって来た。主人の禁酒以来、このホテルでは酒は出さないということで、フーケはエノーの居酒屋へ繰り出し、泥酔して騒ぎを起こす。彼は町はずれの寄宿学校にいる娘マリーを引取りに来たのだが、酔っては先妻のいるスペインに思いを馳せるのだった。カンタンはそんなフーケにかつての自分を思い出し、親近感を覚える。シュザンヌは夫婦

ド)という青年が宿を求めてやって来た。主人の禁酒以来、このホテルでは酒は出さないということで、フーケはエノーの居酒屋へ繰り出し、泥酔して騒ぎを起こす。彼は町はずれの寄宿学校にいる娘マリーを引取りに来たのだが、酔っては先妻のいるスペインに思いを馳せるのだった。カンタンはそんなフーケにかつての自分を思い出し、親近感を覚える。シュザンヌは夫婦 揃っての付き合いでフーケに親しみを感じながらも、この青年の存在によって夫が再び酒に溺れはしないかと心配する―。

揃っての付き合いでフーケに親しみを感じながらも、この青年の存在によって夫が再び酒に溺れはしないかと心配する―。 「地下室のメロディー」などのアンリ・ベルヌイユ監督による1966年公開作(日本初公開は1996年12月21日)で、ジャン=ポール・ベルモンドとジャン・ギャバンの唯一の共演作。今月['22年9月]、ベルモンド主演作をリマスター版で上映する「ジャン=ポール・ベルモンド傑作選3」(東京・新宿武蔵野館ほか)で26年ぶりに劇場公開されました。

「地下室のメロディー」などのアンリ・ベルヌイユ監督による1966年公開作(日本初公開は1996年12月21日)で、ジャン=ポール・ベルモンドとジャン・ギャバンの唯一の共演作。今月['22年9月]、ベルモンド主演作をリマスター版で上映する「ジャン=ポール・ベルモンド傑作選3」(東京・新宿武蔵野館ほか)で26年ぶりに劇場公開されました。

ジャン=ポール・ベルモンド演じる自らを酔いにまかせるフーケに、かつてに自分を見出し、寄り添うジャン・ギャバン演じるカンタン。ただし、口先だけで励ましたりするのではなく、自らに課した、そして妻と約した禁酒の掟を破って酒を飲んで酔っ払ったり、娘を寄宿学校から引き取りたいフーケに伴ってフーケの娘が通う寄宿学校へフーケと潜入を試みたりと、彼と同じ地平にまで降りていきます。

ジャン=ポール・ベルモンド演じる自らを酔いにまかせるフーケに、かつてに自分を見出し、寄り添うジャン・ギャバン演じるカンタン。ただし、口先だけで励ましたりするのではなく、自らに課した、そして妻と約した禁酒の掟を破って酒を飲んで酔っ払ったり、娘を寄宿学校から引き取りたいフーケに伴ってフーケの娘が通う寄宿学校へフーケと潜入を試みたりと、彼と同じ地平にまで降りていきます。 酔うことが男のロマンの象徴のようになっていて、二人が仕掛けた壮大な花火大会も背景として美しい。酔わなければ同じ気持ちになれないのかという批判もあるかもしれませんが、個人的にはコロナ禍の下でこの作品を観て、男同士が共に酔うのってやはりいいなあと思ってしまいました(昭和的?)。

酔うことが男のロマンの象徴のようになっていて、二人が仕掛けた壮大な花火大会も背景として美しい。酔わなければ同じ気持ちになれないのかという批判もあるかもしれませんが、個人的にはコロナ禍の下でこの作品を観て、男同士が共に酔うのってやはりいいなあと思ってしまいました(昭和的?)。 タイトルの「冬の猿」は、劇中でカンタン(彼はかつて第1次大戦で中国に遠征したようだ)が話す、「中国では冬になると、親のいない猿が町におりてくる。人々は猿にも魂があると信じているから、もてなしをして、森に帰ってもらう」という逸話からきていて、この話をラストのフーケとその娘を送り出す列車の中で娘に話します。列車がカンタンがフーケと別れる駅に着いて、カンタンが列車を降りると、娘は父親のフーケにあの人は「本当に猿を見たのかしら」と訊きます。それに対してフーケが「少なくとも1匹はね」と答えます(わあ、自分のことだあ)。

タイトルの「冬の猿」は、劇中でカンタン(彼はかつて第1次大戦で中国に遠征したようだ)が話す、「中国では冬になると、親のいない猿が町におりてくる。人々は猿にも魂があると信じているから、もてなしをして、森に帰ってもらう」という逸話からきていて、この話をラストのフーケとその娘を送り出す列車の中で娘に話します。列車がカンタンがフーケと別れる駅に着いて、カンタンが列車を降りると、娘は父親のフーケにあの人は「本当に猿を見たのかしら」と訊きます。それに対してフーケが「少なくとも1匹はね」と答えます(わあ、自分のことだあ)。 ームのベンチに腰掛けますが、フーケが乗っている列車には背を向けて座っています。列車が動き出し、遠ざかるカンタン。それでも彼はフーケの方を見ない―こんなべたべたしないラストの別れのシーンもいいなあと思ました(ここが日本映画などと異なるところかも)。カンタンは独りアメを口に放り込みます。禁酒の掟を破ったのは、それより大事なことがあったためで、ただし、それは一時的なものであり、再びもとの禁酒生活に戻り、妻の心配(映画を観る側の心配でもある)は杞憂であったことを示唆していてうまいなあと思いました。

ームのベンチに腰掛けますが、フーケが乗っている列車には背を向けて座っています。列車が動き出し、遠ざかるカンタン。それでも彼はフーケの方を見ない―こんなべたべたしないラストの別れのシーンもいいなあと思ました(ここが日本映画などと異なるところかも)。カンタンは独りアメを口に放り込みます。禁酒の掟を破ったのは、それより大事なことがあったためで、ただし、それは一時的なものであり、再びもとの禁酒生活に戻り、妻の心配(映画を観る側の心配でもある)は杞憂であったことを示唆していてうまいなあと思いました。

この作品、個人的には、ジャン=ポール・ベルモンドの一周忌にあたる日に、この「傑作選」上映作品の新字幕を数多く(20作品中9本)担当した松浦美奈氏(英語・仏語をこなす「日本一の売れっ子の字幕翻訳家」と言われ、ハリウッド映画の新作「

この作品、個人的には、ジャン=ポール・ベルモンドの一周忌にあたる日に、この「傑作選」上映作品の新字幕を数多く(20作品中9本)担当した松浦美奈氏(英語・仏語をこなす「日本一の売れっ子の字幕翻訳家」と言われ、ハリウッド映画の新作「 「冬の猿」の話で、松浦氏が(松浦氏は「レ・ミゼラブル」('95年/仏)と並んでこの作品がベルモンド作品で一番のお気に入りのようだ)「皆さん、この映画の時、ジャン・ギャバンがいくつだったか知っていますか?58歳ですよ!」とその貫禄ある演技について語ると、江戸木氏が、「ベルモンド29才だった。あの酔っぱらい方に運動神経や体幹の良さが出ている」と。なるほど。ジャン・ギャバンは70歳くらに見えるけれど、老け役を演じたのか(それでも、ジャン=ポール・ベルモンドのちょうど倍ほどの年齢だったんだ)。傑作であると同時に貴重な品です。

「冬の猿」の話で、松浦氏が(松浦氏は「レ・ミゼラブル」('95年/仏)と並んでこの作品がベルモンド作品で一番のお気に入りのようだ)「皆さん、この映画の時、ジャン・ギャバンがいくつだったか知っていますか?58歳ですよ!」とその貫禄ある演技について語ると、江戸木氏が、「ベルモンド29才だった。あの酔っぱらい方に運動神経や体幹の良さが出ている」と。なるほど。ジャン・ギャバンは70歳くらに見えるけれど、老け役を演じたのか(それでも、ジャン=ポール・ベルモンドのちょうど倍ほどの年齢だったんだ)。傑作であると同時に貴重な品です。

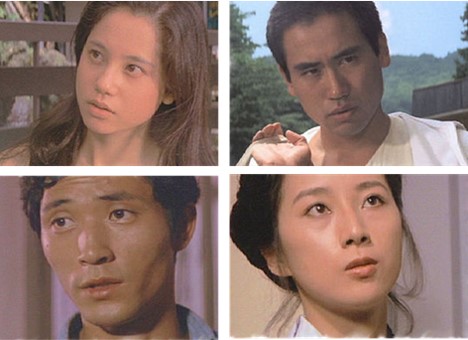

と同じ予備校の浪人生・森本英介(小林薫)が暴走族のリーダーと海に入っていく度胸試しをするのを偶然目撃する。数時間後、夜明けの海で2人きりになった佳と敦夫は、遊び半分で英介たちの真似をして海に入ると、彼女は海の息苦しさと気持ち良さを同時に体験し、不思議な感覚を覚える。しかし、たまたま通りかかった裕福な老人(小沢栄太郎)に心中と勘違いされて助けられた後、「もう心中しないように」と諭されて小切手を渡される。英介がホテルでバイトをしていると聞いた佳は心中未遂遊びを思いつき、彼のホテルに敦夫と泊まって少しずつ睡眠薬を飲み始める。その直前に佳と会っていた英介は、異変を感じて2人の部屋に入り、昏睡状態の2人と老人の連絡先のメモを見つけると、急いで救急車を呼ぶ。病室で目を覚ました佳は、連絡を受けて駆けつけた姉・悠(島村佳江)から「英介が警察沙汰にならないようメモを持ち帰った」と伝えられ、

と同じ予備校の浪人生・森本英介(小林薫)が暴走族のリーダーと海に入っていく度胸試しをするのを偶然目撃する。数時間後、夜明けの海で2人きりになった佳と敦夫は、遊び半分で英介たちの真似をして海に入ると、彼女は海の息苦しさと気持ち良さを同時に体験し、不思議な感覚を覚える。しかし、たまたま通りかかった裕福な老人(小沢栄太郎)に心中と勘違いされて助けられた後、「もう心中しないように」と諭されて小切手を渡される。英介がホテルでバイトをしていると聞いた佳は心中未遂遊びを思いつき、彼のホテルに敦夫と泊まって少しずつ睡眠薬を飲み始める。その直前に佳と会っていた英介は、異変を感じて2人の部屋に入り、昏睡状態の2人と老人の連絡先のメモを見つけると、急いで救急車を呼ぶ。病室で目を覚ました佳は、連絡を受けて駆けつけた姉・悠(島村佳江)から「英介が警察沙汰にならないようメモを持ち帰った」と伝えられ、 余計なお節介だと不機嫌になる。退院した佳は敦夫と同棲を始め、そのまま姉に会おうとせず、心配した姉は英介に頼んで妹の様子を伺ってもらうが、妹から構わないよう言われてしまう。数日後、佳と敦夫は海水浴客で賑わう鎌倉の海に再び訪れ、敦夫はもう一度心中未遂遊びで老人から金を貰うことに誘うが、佳は「あの人はもう信じてくれない」と断る。数日後、夏期講習も終わりに近づき、会えるのも僅かとなった佳と敦夫は、英介に再びホテルに泊めて貰えるようにお願いする。その直後、数年前から家族に居場所を知らせていなかった英介のもとに、彼を偶然見かけた父(鈴木瑞穂)が現れる。しかし、父は英介の今の生活を否定して今すぐホテルを辞めるよう強要し、箱根のホテルに英介の名前で部屋を予約。後から来るよう言われる。ホテルを辞めさせられた英介は佳に会い、「心中未遂遊びをしたいが騙す相手がいない」との彼女の言葉に、父を騙すことを思いつく。英介は父が自身のために予約した部屋を佳と敦夫に貸してその場を後にし、2人はホテルの庭にある太い木で心中未遂遊びをするため首を吊ろうとする―。

余計なお節介だと不機嫌になる。退院した佳は敦夫と同棲を始め、そのまま姉に会おうとせず、心配した姉は英介に頼んで妹の様子を伺ってもらうが、妹から構わないよう言われてしまう。数日後、佳と敦夫は海水浴客で賑わう鎌倉の海に再び訪れ、敦夫はもう一度心中未遂遊びで老人から金を貰うことに誘うが、佳は「あの人はもう信じてくれない」と断る。数日後、夏期講習も終わりに近づき、会えるのも僅かとなった佳と敦夫は、英介に再びホテルに泊めて貰えるようにお願いする。その直後、数年前から家族に居場所を知らせていなかった英介のもとに、彼を偶然見かけた父(鈴木瑞穂)が現れる。しかし、父は英介の今の生活を否定して今すぐホテルを辞めるよう強要し、箱根のホテルに英介の名前で部屋を予約。後から来るよう言われる。ホテルを辞めさせられた英介は佳に会い、「心中未遂遊びをしたいが騙す相手がいない」との彼女の言葉に、父を騙すことを思いつく。英介は父が自身のために予約した部屋を佳と敦夫に貸してその場を後にし、2人はホテルの庭にある太い木で心中未遂遊びをするため首を吊ろうとする―。

原作は、中上健次(1946‐1992/享年46)の23歳までの60年代作品を収めた初期短編集『十八歳、海へ』(1977年 集英社刊)の中の1編「隆男と美津子」で、この短篇集は「十八歳」「JAZZ」「隆男と美津子」「愛のような」「不満足」「眠りの日々」「海へ」の7編を収めますが、「十八歳」は青春小説としてなかなか良かったです(これ、作者が18歳の時に書き始めたらしい処女作。「俺十八歳」として1966年、作者20歳の時に「文藝首都」に掲載される)。「JAZZ」「海へ」などは散文詩的な作品で(文庫解説の津島佑子氏は「海へ」を絶賛しているが、「JAZZ」の方が好きという人がいてもおかしくない)、ユビというペッティング・ペットが出てくる「愛のような」は幻想小説、シュールレアリスム小説っぽく、川端康成の「片腕」や村上春樹「緑色の獣」を想起させました。それに対して「隆男と美津子」は、津島佑子氏によれば上手に書かれた「現代小説」とのこと。確かに、この中で映画化するとすればやはりこれなのかなという感じです(「現代」の若者の心中を描いた小説では、笹沢左保が1962年に発表した「

原作は、中上健次(1946‐1992/享年46)の23歳までの60年代作品を収めた初期短編集『十八歳、海へ』(1977年 集英社刊)の中の1編「隆男と美津子」で、この短篇集は「十八歳」「JAZZ」「隆男と美津子」「愛のような」「不満足」「眠りの日々」「海へ」の7編を収めますが、「十八歳」は青春小説としてなかなか良かったです(これ、作者が18歳の時に書き始めたらしい処女作。「俺十八歳」として1966年、作者20歳の時に「文藝首都」に掲載される)。「JAZZ」「海へ」などは散文詩的な作品で(文庫解説の津島佑子氏は「海へ」を絶賛しているが、「JAZZ」の方が好きという人がいてもおかしくない)、ユビというペッティング・ペットが出てくる「愛のような」は幻想小説、シュールレアリスム小説っぽく、川端康成の「片腕」や村上春樹「緑色の獣」を想起させました。それに対して「隆男と美津子」は、津島佑子氏によれば上手に書かれた「現代小説」とのこと。確かに、この中で映画化するとすればやはりこれなのかなという感じです(「現代」の若者の心中を描いた小説では、笹沢左保が1962年に発表した「 原作では、主人公の「俺」は心中ゲームを繰り返す「隆男と美津子」に対して傍観者的な位置づけで、物語の語り手として一歩引いた状態であるのに対し、映画では、隆男に該当する永島敏行が演じる「敦夫」が一応の主人公ですが、「俺」に該当する小林薫が演じる「英介」がかなり前面に出てきて、敦夫や森下愛子が演じる「佳」に絡むだけでなく、佳の姉の、島村佳江が演じる「悠」にまで絡んできます(二人でいきなりロタ島へいくところがバブルの先駆けっぽい)。

原作では、主人公の「俺」は心中ゲームを繰り返す「隆男と美津子」に対して傍観者的な位置づけで、物語の語り手として一歩引いた状態であるのに対し、映画では、隆男に該当する永島敏行が演じる「敦夫」が一応の主人公ですが、「俺」に該当する小林薫が演じる「英介」がかなり前面に出てきて、敦夫や森下愛子が演じる「佳」に絡むだけでなく、佳の姉の、島村佳江が演じる「悠」にまで絡んできます(二人でいきなりロタ島へいくところがバブルの先駆けっぽい)。 敦夫と佳のうち、心中ゲームに嵌っているのはどちらかというと佳の方で、やや病的な印象も。それに対し、敦夫の方は、半分は小遣い稼ぎが目的で、半分は佳に振り回されてただそれに従っているだけで影が薄く、英介も含めた同じ予備校に通う3人(英介は5浪くらいしているのか)の中では最も没個性的な存在になっています。その分、小林薫と島村佳江の演技力のせいもあってか、原作には全くない英介と佳の姉・悠のサイドストーリーの方がかなり前面に出ていて、二人が旅行に行ったのを自分に対する裏切りと捉えた佳が、ますます死に向かうという流れになっています。

敦夫と佳のうち、心中ゲームに嵌っているのはどちらかというと佳の方で、やや病的な印象も。それに対し、敦夫の方は、半分は小遣い稼ぎが目的で、半分は佳に振り回されてただそれに従っているだけで影が薄く、英介も含めた同じ予備校に通う3人(英介は5浪くらいしているのか)の中では最も没個性的な存在になっています。その分、小林薫と島村佳江の演技力のせいもあってか、原作には全くない英介と佳の姉・悠のサイドストーリーの方がかなり前面に出ていて、二人が旅行に行ったのを自分に対する裏切りと捉えた佳が、ますます死に向かうという流れになっています。

小沢栄太郎(鎌倉の海近くの大邸宅に暮らす裕福な老人。心中未遂ごっこ中の佳と敦天を助け、自宅の風呂を貸した後、二人に説教をしているところ。佳のヌードを覗き見して驚いているわけではない(笑)。)

小沢栄太郎(鎌倉の海近くの大邸宅に暮らす裕福な老人。心中未遂ごっこ中の佳と敦天を助け、自宅の風呂を貸した後、二人に説教をしているところ。佳のヌードを覗き見して驚いているわけではない(笑)。)

広部(草刈正雄)が初めて柾子(ジャネット八田)と会った時、彼女はホテルのロビィで、大学講師の夫・矢沢(河原崎長一郎)、矢沢の友人・田部(岸田森)、松岡(名古屋章)と話していた。広部が待っていた先輩と松岡が知り合いで、形

広部(草刈正雄)が初めて柾子(ジャネット八田)と会った時、彼女はホテルのロビィで、大学講師の夫・矢沢(河原崎長一郎)、矢沢の友人・田部(岸田森)、松岡(名古屋章)と話していた。広部が待っていた先輩と松岡が知り合いで、形 式的に柾子を紹介される。3年前、大学紛争も終りに近い頃、弥須子(桃井かおり)が激烈な常套句で広部の生き方をなじって離れていった。そして一年後に、広部は弥須子と再会し、その夜、二人は連れ込み宿で肌を寄せう。翌朝、弥須子は広部と別れた後、急に腹痛を起こし入院、病院に駆けつけた広部は献身的な看護を続けたが、一週間後彼女は息を引きとる。彼女の櫛が形見として広部に渡された。初めて柾子を紹介されてから10日ほどして、広部は柾子と電話で話した。征子は夫の矢沢と別居しており離婚の話がついていると言い、二人は月に一度ほどの間隔で逢うようになり、どちらからともなく体を求めるようになった。一方、矢沢はあけみ(高橋洋子)と同棲していた。しかし、あけみは多情な女で、矢沢はいつも嫉

式的に柾子を紹介される。3年前、大学紛争も終りに近い頃、弥須子(桃井かおり)が激烈な常套句で広部の生き方をなじって離れていった。そして一年後に、広部は弥須子と再会し、その夜、二人は連れ込み宿で肌を寄せう。翌朝、弥須子は広部と別れた後、急に腹痛を起こし入院、病院に駆けつけた広部は献身的な看護を続けたが、一週間後彼女は息を引きとる。彼女の櫛が形見として広部に渡された。初めて柾子を紹介されてから10日ほどして、広部は柾子と電話で話した。征子は夫の矢沢と別居しており離婚の話がついていると言い、二人は月に一度ほどの間隔で逢うようになり、どちらからともなく体を求めるようになった。一方、矢沢はあけみ(高橋洋子)と同棲していた。しかし、あけみは多情な女で、矢沢はいつも嫉 妬していた。遂にあけみに我慢ができなくなった矢沢が家に戻って来て、柾子とは一階と二階に別れて暮すことになった。柾子は離婚の立合人・田部に相談しに行くが、酔ったあげく彼に体を許した。数日後、柾子は矢沢に強引に迫られ、殺されそうな気がしたのでつい抱かれた、と言って広部のアパートに転がり込んだ。二人は一緒に暮すことにする。広部の机は翻訳をする柾子に占領され、抽出しに放り込んであった弥須子の形見の櫛も、今では柾子が自分の物のように使っていた。数日後、広部は矢沢に呼び出され、捺印した離婚届を渡された。その夜の明け方近く、柾子は、矢沢が家に帰って来たのはあけみを殺害したからだ、と広部に言った。その事を広部は信用しなかったが―。

妬していた。遂にあけみに我慢ができなくなった矢沢が家に戻って来て、柾子とは一階と二階に別れて暮すことになった。柾子は離婚の立合人・田部に相談しに行くが、酔ったあげく彼に体を許した。数日後、柾子は矢沢に強引に迫られ、殺されそうな気がしたのでつい抱かれた、と言って広部のアパートに転がり込んだ。二人は一緒に暮すことにする。広部の机は翻訳をする柾子に占領され、抽出しに放り込んであった弥須子の形見の櫛も、今では柾子が自分の物のように使っていた。数日後、広部は矢沢に呼び出され、捺印した離婚届を渡された。その夜の明け方近く、柾子は、矢沢が家に帰って来たのはあけみを殺害したからだ、と広部に言った。その事を広部は信用しなかったが―。 神代辰巳(くましろ たつみ、1927-1995/67歳没)監督が「

神代辰巳(くましろ たつみ、1927-1995/67歳没)監督が「 概略的には(或いは外形的には)恋人を亡くした男が別の女性との関係を築き上げていく物語で、原作では、冒頭、主人公は恋人・弥須子との一年ぶりの再会も束の間、その翌日に彼女は入院し、あっという間(10日後)に広部の目の前で息を引き取ってしまうため、弥須子は最初から、主人公の広部による過去の出来事の回想の中で登場します。

概略的には(或いは外形的には)恋人を亡くした男が別の女性との関係を築き上げていく物語で、原作では、冒頭、主人公は恋人・弥須子との一年ぶりの再会も束の間、その翌日に彼女は入院し、あっという間(10日後)に広部の目の前で息を引き取ってしまうため、弥須子は最初から、主人公の広部による過去の出来事の回想の中で登場します。 草刈正雄は資生堂の男性化粧品「MG5」などのCMのモデルから俳優にになって2年目、この当時はセリフも不自然だし、まったくの大根役者で、しかも痩せ過ぎ。ただ、ジャネット八田が美しくて、脱ぎ捨てたショーツでで綾取りをしたりする場面がいいとかいう(マニアック?な)見方もあるとか。部分的にはいい箇所があったかもしれませんが、全体的には(気の毒な事情もあったが)失敗作だと思います。

草刈正雄は資生堂の男性化粧品「MG5」などのCMのモデルから俳優にになって2年目、この当時はセリフも不自然だし、まったくの大根役者で、しかも痩せ過ぎ。ただ、ジャネット八田が美しくて、脱ぎ捨てたショーツでで綾取りをしたりする場面がいいとかいう(マニアック?な)見方もあるとか。部分的にはいい箇所があったかもしれませんが、全体的には(気の毒な事情もあったが)失敗作だと思います。

ットボール部を退部、司法試験に専念した。登美子が短大に合格、合格祝いにと賢一郎をスキーに誘った。ゲレンデに着いた二人、まるで滑れない賢一郎を背負い滑っていく登美子。その夜、燃え上がるいろりの炎に映えて、不器用で性急な二人の抱擁が続いた。賢一郎は母の悦子(荒木道子)と共に成城の伯父の家に招待された。晩餐の席、娘・康子(檀ふみ)と久しぶりに話をする賢一郎。第一次司法試験にパスした賢一郎が登美子とともに歩行者天国を散歩中、数人のヒッピーにからまれている康子を救出したことから、二人は急速に接近していく。第二次試験も難なくパスした賢一郎は、登美子との約束を無視して、康子とデートをした。やがて第三次試験も合格。合格す

ットボール部を退部、司法試験に専念した。登美子が短大に合格、合格祝いにと賢一郎をスキーに誘った。ゲレンデに着いた二人、まるで滑れない賢一郎を背負い滑っていく登美子。その夜、燃え上がるいろりの炎に映えて、不器用で性急な二人の抱擁が続いた。賢一郎は母の悦子(荒木道子)と共に成城の伯父の家に招待された。晩餐の席、娘・康子(檀ふみ)と久しぶりに話をする賢一郎。第一次司法試験にパスした賢一郎が登美子とともに歩行者天国を散歩中、数人のヒッピーにからまれている康子を救出したことから、二人は急速に接近していく。第二次試験も難なくパスした賢一郎は、登美子との約束を無視して、康子とデートをした。やがて第三次試験も合格。合格す ること、それは社会的地位を固めることであり、康子との結婚は野心の完成であった。相変らず登美子との情事が続いたある日、賢一郎は康子との婚約を告げたが、登美子は驚かず、逆に妊娠5ヵ月だと知らせた。あせる賢一郎は、登美子を産婦人科に連れて行き堕胎させようとするが医者に断わられる。不利な状況から脱出しようとする賢一郎だが、解決する術もなく二人で思い出のスキー場へやって来た。雪の中、懸命に燃えようとする二人の虚しい行為。一緒に心中しよう、と登美子が言う。雪の上を滑りながら賢一郎は登美子の首を締めていた。登美子の屍体を埋めた斜面に雨が降る。賢一郎と康子の内祝言の宴席。賢一郎は拍手の中、伯父や康子を大事にしていく、と自分の豊富を語る。賢一郎は再びフットボールの試合に出て駈け廻る。その時、二人の刑事がグラウンドに近づいた。賢一郎は何処へも逃げることができず、ボールを追って走る。タックルを受けて地面に叩きつけられ、その上に何人ものタックラーが重なる。ボールを抱えたまま、動かない賢一郎―。

ること、それは社会的地位を固めることであり、康子との結婚は野心の完成であった。相変らず登美子との情事が続いたある日、賢一郎は康子との婚約を告げたが、登美子は驚かず、逆に妊娠5ヵ月だと知らせた。あせる賢一郎は、登美子を産婦人科に連れて行き堕胎させようとするが医者に断わられる。不利な状況から脱出しようとする賢一郎だが、解決する術もなく二人で思い出のスキー場へやって来た。雪の中、懸命に燃えようとする二人の虚しい行為。一緒に心中しよう、と登美子が言う。雪の上を滑りながら賢一郎は登美子の首を締めていた。登美子の屍体を埋めた斜面に雨が降る。賢一郎と康子の内祝言の宴席。賢一郎は拍手の中、伯父や康子を大事にしていく、と自分の豊富を語る。賢一郎は再びフットボールの試合に出て駈け廻る。その時、二人の刑事がグラウンドに近づいた。賢一郎は何処へも逃げることができず、ボールを追って走る。タックルを受けて地面に叩きつけられ、その上に何人ものタックラーが重なる。ボールを抱えたまま、動かない賢一郎―。 神代辰巳(1927-1995/67歳没)監督(「

神代辰巳(1927-1995/67歳没)監督(「 原作では、主人公は貧しい法学部生で、司法試験に合格することを階級投資闘争であると捉えていますが、映画では、70年安保終焉の虚無感を反映してか、萩原健一演じる主人公は学生運動もやめ、実際あまり政治的なことを考えている風でもないです。また、時代の"一億総中流化"(1967年に日本の推計人口が1億人に達し、70年代にこの言葉が流行った)を反映してか、金持ちの息子ではないけれど、そう貧しいと言うほどでもないといった境遇のようです。

原作では、主人公は貧しい法学部生で、司法試験に合格することを階級投資闘争であると捉えていますが、映画では、70年安保終焉の虚無感を反映してか、萩原健一演じる主人公は学生運動もやめ、実際あまり政治的なことを考えている風でもないです。また、時代の"一億総中流化"(1967年に日本の推計人口が1億人に達し、70年代にこの言葉が流行った)を反映してか、金持ちの息子ではないけれど、そう貧しいと言うほどでもないといった境遇のようです。 ただ、原作の主人公は、自分がエゴイストであるということを冷静に分析していて、自身の信念としてのエゴイズムを貫くために登美子を殺害するようなところがあります。一方、映画での主人公は、桃井かおり演じる登美子が仕掛けてきた何となく無理心中っぽい行為に反応するような形で、そこから逃れるため咄嗟に登美子を殺害したようにも見えます。総じて意志的・計画的である原作の主人公に比べ、映画でショーケンが演じる主人公はどこか刹那的で、虚無感が漂います。原作をねじ曲げたというよりも、60年代と70年代の時代のムードの違いでしょうか。ショーケンの演技は、時代のしらけムードを体現したものだったとも言えるかもしれません。。

ただ、原作の主人公は、自分がエゴイストであるということを冷静に分析していて、自身の信念としてのエゴイズムを貫くために登美子を殺害するようなところがあります。一方、映画での主人公は、桃井かおり演じる登美子が仕掛けてきた何となく無理心中っぽい行為に反応するような形で、そこから逃れるため咄嗟に登美子を殺害したようにも見えます。総じて意志的・計画的である原作の主人公に比べ、映画でショーケンが演じる主人公はどこか刹那的で、虚無感が漂います。原作をねじ曲げたというよりも、60年代と70年代の時代のムードの違いでしょうか。ショーケンの演技は、時代のしらけムードを体現したものだったとも言えるかもしれません。。

「青春の蹉跌」●制作年:1974年●監督:神代辰巳●製作:田中収●脚本:長谷川和彦●撮影:姫田真佐久●音楽:井上堯之●時間:85分●出演:萩原健一/桃井かおり/檀ふみ/河原崎建三/赤座美代子/荒木道子/高橋昌也/上月左知子/森本レオ/泉晶子/くま由真/中島葵/渥美国泰/中島久之/北浦昭義/芹明香/下川辰平/山口哲也/加藤和夫/久米明/歌川千恵/堀川直義/守田比呂也●公開:1974/06●配給:東宝●最初に観た場所:神保町シアター(22-08-30)(評価:★★★☆)

「青春の蹉跌」●制作年:1974年●監督:神代辰巳●製作:田中収●脚本:長谷川和彦●撮影:姫田真佐久●音楽:井上堯之●時間:85分●出演:萩原健一/桃井かおり/檀ふみ/河原崎建三/赤座美代子/荒木道子/高橋昌也/上月左知子/森本レオ/泉晶子/くま由真/中島葵/渥美国泰/中島久之/北浦昭義/芹明香/下川辰平/山口哲也/加藤和夫/久米明/歌川千恵/堀川直義/守田比呂也●公開:1974/06●配給:東宝●最初に観た場所:神保町シアター(22-08-30)(評価:★★★☆)

大学の歴史学助教授・折戸二郎(津川雅彦)と小関久雄(渡瀬恒彦)は、中学校から大学院、勤務先までずっと一緒の友人同士。利己的でプレイボーイの折戸は、いつも女性関係の後始末を、人のいい小関に押し付けていた。折戸と人妻・笠原幸子(山口果林)との浮気

大学の歴史学助教授・折戸二郎(津川雅彦)と小関久雄(渡瀬恒彦)は、中学校から大学院、勤務先までずっと一緒の友人同士。利己的でプレイボーイの折戸は、いつも女性関係の後始末を、人のいい小関に押し付けていた。折戸と人妻・笠原幸子(山口果林)との浮気 旅行の辻褄合わせにも、小関を利用していた。今回も小関は二人が密会している間、飛騨高山で仕事をしていて記者の近村達子(坂口良子)と出逢うが、それを知った折戸は早くも達子に目を付け、小関が同席すると見せかけ達子を食事に誘う。だが、達子は初めて会った時から小関に惹かれていて、折戸には靡かない。そこへ幸子が姿を現し、達子は店を後にする。折戸は浜田学部長(北村和夫)から次期教授に推薦すると知らされ、女性問題を起こさないように言い含められた。折戸は幸子と小関を使って別れようとするが、幸子は折戸の口から直接切り出されるまでは了承しない。仕方なく折戸は幸子と待合旅館で会うが、その時、たまたま隣室の不倫カップルの殺人事件を目撃してしまう。人妻が若い不倫相手の男に刺されたのだった。刑事(加藤武)に名を問われた折戸は、咄嗟に小関の名前を騙り、幸子も達子の名を騙って、折戸に迷惑がかからないようにした。幸子は、男と別れたい人妻と、彼女と別れたくない男の組み合わせが自分たちと似ていることで、彼らに特別な感情を抱いていた。どうしても幸子と別れたい折戸は、その現場に小関だけでなく妻(萩尾みどり)も来させ、ついに幸子は折戸と別れることを決意する。そして、一時は前向きに人生を考えるが、その後自殺する。遺体の安置所で、幸子の夫・笠原(高津住男)がナイフをで折戸に斬りかかる。小関は笠原に、折戸を殺すならば、二人の不倫関係に加担した自分も殺されるべきだと迫り、笠原は折戸を傷つけただけで殺すことは出来なかった。幸子の自殺、自身の傷害事件と続き、折戸のスキャンダルが明るみになる。マスコミは、幸子の死は折戸に狂った挙句の自殺だとし、折戸は笠原にも傷を負わせられ、彼らに迷惑をかけられた被害者であるとの報道をする。一時は大学を辞めることを覚悟した折戸だが、見舞いに来た浜田は、折戸を教授にすることが決まったと知らせる。大学としてもマスコミの報道を利用し、被害者的な扱いを利用し、名誉を損なわない対応を考えたのだった。一方の小関は島根へ行くことになっが、相変わらず小関は、不満も言わずに決定に従う―。

旅行の辻褄合わせにも、小関を利用していた。今回も小関は二人が密会している間、飛騨高山で仕事をしていて記者の近村達子(坂口良子)と出逢うが、それを知った折戸は早くも達子に目を付け、小関が同席すると見せかけ達子を食事に誘う。だが、達子は初めて会った時から小関に惹かれていて、折戸には靡かない。そこへ幸子が姿を現し、達子は店を後にする。折戸は浜田学部長(北村和夫)から次期教授に推薦すると知らされ、女性問題を起こさないように言い含められた。折戸は幸子と小関を使って別れようとするが、幸子は折戸の口から直接切り出されるまでは了承しない。仕方なく折戸は幸子と待合旅館で会うが、その時、たまたま隣室の不倫カップルの殺人事件を目撃してしまう。人妻が若い不倫相手の男に刺されたのだった。刑事(加藤武)に名を問われた折戸は、咄嗟に小関の名前を騙り、幸子も達子の名を騙って、折戸に迷惑がかからないようにした。幸子は、男と別れたい人妻と、彼女と別れたくない男の組み合わせが自分たちと似ていることで、彼らに特別な感情を抱いていた。どうしても幸子と別れたい折戸は、その現場に小関だけでなく妻(萩尾みどり)も来させ、ついに幸子は折戸と別れることを決意する。そして、一時は前向きに人生を考えるが、その後自殺する。遺体の安置所で、幸子の夫・笠原(高津住男)がナイフをで折戸に斬りかかる。小関は笠原に、折戸を殺すならば、二人の不倫関係に加担した自分も殺されるべきだと迫り、笠原は折戸を傷つけただけで殺すことは出来なかった。幸子の自殺、自身の傷害事件と続き、折戸のスキャンダルが明るみになる。マスコミは、幸子の死は折戸に狂った挙句の自殺だとし、折戸は笠原にも傷を負わせられ、彼らに迷惑をかけられた被害者であるとの報道をする。一時は大学を辞めることを覚悟した折戸だが、見舞いに来た浜田は、折戸を教授にすることが決まったと知らせる。大学としてもマスコミの報道を利用し、被害者的な扱いを利用し、名誉を損なわない対応を考えたのだった。一方の小関は島根へ行くことになっが、相変わらず小関は、不満も言わずに決定に従う―。 原作は松本清張の「婦人倶楽部」(1966(昭和41)年1月号-1967(昭和42)年4月号に連載された長編小説(1967年に講談社から単行本刊行)。1971年に一度ドラマ化されていて、1984年にテレ朝「土曜ワイド劇場」枠で放映された本作は2度目のドラマ化作品(視聴率24.1%)。企画は、松本清張原作の映画化作品を多く手掛けた野村芳太郎で、監督は野村孝、脚本は橋本綾です。原作の設定は3月半ば以降ですが、ドラマは真冬の設定であり、雪景色の北陸(金沢・東尋坊)・奥飛騨でロケが行われています。

原作は松本清張の「婦人倶楽部」(1966(昭和41)年1月号-1967(昭和42)年4月号に連載された長編小説(1967年に講談社から単行本刊行)。1971年に一度ドラマ化されていて、1984年にテレ朝「土曜ワイド劇場」枠で放映された本作は2度目のドラマ化作品(視聴率24.1%)。企画は、松本清張原作の映画化作品を多く手掛けた野村芳太郎で、監督は野村孝、脚本は橋本綾です。原作の設定は3月半ば以降ですが、ドラマは真冬の設定であり、雪景色の北陸(金沢・東尋坊)・奥飛騨でロケが行われています。 原作との大きな違いは、坂口良子が演じる近村達子がかなり前面に出ていて、実質、坂口良子が渡瀬恒彦とW主演のようになっており(クレジット的にもそうなっている)、この達子が渡瀬恒彦演じる折戸に一方的に好感を抱き、折戸の追っかけみたいな感じになっている点です。原作では風采が上がらず女っ気の無い男となっている小関を、どう見てもナイスガイの渡瀬恒彦が演じているので、こうなるのもありかなと。

原作との大きな違いは、坂口良子が演じる近村達子がかなり前面に出ていて、実質、坂口良子が渡瀬恒彦とW主演のようになっており(クレジット的にもそうなっている)、この達子が渡瀬恒彦演じる折戸に一方的に好感を抱き、折戸の追っかけみたいな感じになっている点です。原作では風采が上がらず女っ気の無い男となっている小関を、どう見てもナイスガイの渡瀬恒彦が演じているので、こうなるのもありかなと。 細かいところでは、最初の方の、浮気旅行の折戸と奥飛騨に調査に行った小関が同じ新幹線で帰京するというのはドラマのオリジナルで、小関に"追っかけ"の達子がくっ付いてきたので、新幹線で達子は折戸と一緒にいた幸子と出会うことになりますが(達子は、折戸が幸子と不倫関係にあり旅行の口実に小関を利用していることを察知し、達子も開き直ってか折戸家の平和のためにいつもこうしていると言う)、幸子は小関を折戸と同様にいいように利用している達子のことを嫌悪するのかと思いきや、最終的には達子と幸子の間に何やら同志的な共感が生まれるのは、完全にドラマのオリジナルです(でも悪くなかった)。

細かいところでは、最初の方の、浮気旅行の折戸と奥飛騨に調査に行った小関が同じ新幹線で帰京するというのはドラマのオリジナルで、小関に"追っかけ"の達子がくっ付いてきたので、新幹線で達子は折戸と一緒にいた幸子と出会うことになりますが(達子は、折戸が幸子と不倫関係にあり旅行の口実に小関を利用していることを察知し、達子も開き直ってか折戸家の平和のためにいつもこうしていると言う)、幸子は小関を折戸と同様にいいように利用している達子のことを嫌悪するのかと思いきや、最終的には達子と幸子の間に何やら同志的な共感が生まれるのは、完全にドラマのオリジナルです(でも悪くなかった)。 さらに、折戸と幸子が待合旅館でたまたま隣室の不倫カップルの殺人に遭遇するのは原作通りですが、直に殺人を目撃するのはドラマのオリジナル、加藤武演じる刑事に名を問われた折戸が咄嗟に小関の名前を言い、それを見た幸子も達子の名を言うのもドラマのオリジナルで、このあたりは、原作に薄いサスペンス色を、ドラマでは入れようとしたのでしょうか。

さらに、折戸と幸子が待合旅館でたまたま隣室の不倫カップルの殺人に遭遇するのは原作通りですが、直に殺人を目撃するのはドラマのオリジナル、加藤武演じる刑事に名を問われた折戸が咄嗟に小関の名前を言い、それを見た幸子も達子の名を言うのもドラマのオリジナルで、このあたりは、原作に薄いサスペンス色を、ドラマでは入れようとしたのでしょうか。 原作は、小関がいいように折戸に利用されて、結局、折戸は教授になって小関は地方に飛ばされるという終わり方で、それ自体はドラマも変わりませんが、ドラマでは渡瀬恒彦演じる小関が、津川雅彦演じる折戸を目覚めさせようと(というか、その自分勝手な講釈にムカついて)1発殴ったり、折戸が実は小関の優秀さにコンプレックスを抱いていたと吐露したりする場面があり、このあたりは原作があまりにアンチカタルシスなため、観る側に多少ともカタルシスを与えようとしたのではないでしょうか。折戸が幸子の夫に刺されるのも、その一環ではないかと思います(原作では止めに入った小関が誤って刺されてしまう)。

原作は、小関がいいように折戸に利用されて、結局、折戸は教授になって小関は地方に飛ばされるという終わり方で、それ自体はドラマも変わりませんが、ドラマでは渡瀬恒彦演じる小関が、津川雅彦演じる折戸を目覚めさせようと(というか、その自分勝手な講釈にムカついて)1発殴ったり、折戸が実は小関の優秀さにコンプレックスを抱いていたと吐露したりする場面があり、このあたりは原作があまりにアンチカタルシスなため、観る側に多少ともカタルシスを与えようとしたのではないでしょうか。折戸が幸子の夫に刺されるのも、その一環ではないかと思います(原作では止めに入った小関が誤って刺されてしまう)。

幸子役の山口果林(1947年生まれ)は桐朋学園大学短期大学部時代に安部公房(1924-1993)に見い出され、安倍公房スタジオの看板女優として活躍しましたが、実生活で安倍公房の愛人であったこともあって、役が似合ってしまう(笑)。まあ、安倍公房ご推薦の芸能界デビューだったとは言え、NHKの連続テレビ小説「繭子ひとり」('70年)の主役の座はオーディションで勝ち取っているから、もともと演技の素養はあったのでしょう。

幸子役の山口果林(1947年生まれ)は桐朋学園大学短期大学部時代に安部公房(1924-1993)に見い出され、安倍公房スタジオの看板女優として活躍しましたが、実生活で安倍公房の愛人であったこともあって、役が似合ってしまう(笑)。まあ、安倍公房ご推薦の芸能界デビューだったとは言え、NHKの連続テレビ小説「繭子ひとり」('70年)の主役の座はオーディションで勝ち取っているから、もともと演技の素養はあったのでしょう。 坂口良子(1955-2013/57歳没)は1970年代はアイドル的扱いをされていて(市川崑監督の「

坂口良子(1955-2013/57歳没)は1970年代はアイドル的扱いをされていて(市川崑監督の「

アンチカタルシスの原作を、真逆のハッピーエンドにしてしまうのではなく、適度にカタルシスがあるものに改変してほろ苦さは残しているのがいいと思い

アンチカタルシスの原作を、真逆のハッピーエンドにしてしまうのではなく、適度にカタルシスがあるものに改変してほろ苦さは残しているのがいいと思い ました。また、小関と折戸という二人の男性を対比させるだけでなく、達子と幸子という二人の女性の生き方を対比させ(同調もさせ)ている点が上手いと思いました(幸子の最後の方も改変するのかと思ったけれど、2時間ドラマの定番的結末でありながらも、一応ここはまた原作に回帰した)。

ました。また、小関と折戸という二人の男性を対比させるだけでなく、達子と幸子という二人の女性の生き方を対比させ(同調もさせ)ている点が上手いと思いました(幸子の最後の方も改変するのかと思ったけれど、2時間ドラマの定番的結末でありながらも、一応ここはまた原作に回帰した)。

ドラマでは、こうした「悪い奴が勝ってしまい、いい人が報われない」みたいな話をどう扱うのでしょうか。1984年の「土曜ワイド劇場」枠にて放映された

ドラマでは、こうした「悪い奴が勝ってしまい、いい人が報われない」みたいな話をどう扱うのでしょうか。1984年の「土曜ワイド劇場」枠にて放映された

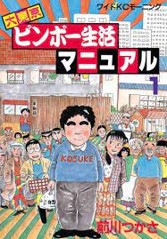

東京・杉並区のとある住宅街に建つボロアパート「平和荘」に住む青年「コースケ」と、そのまわりの人達の交流を描いた作品。時はバブル時代の全盛期、そんな時代に、貧乏なりに生活を楽しむコースケとその周囲の、季節感を織り込んだ日常スケッチがメインとなります。

東京・杉並区のとある住宅街に建つボロアパート「平和荘」に住む青年「コースケ」と、そのまわりの人達の交流を描いた作品。時はバブル時代の全盛期、そんな時代に、貧乏なりに生活を楽しむコースケとその周囲の、季節感を織り込んだ日常スケッチがメインとなります。

「ビンボー生活」ばかり描かれているかというと、主人公はあまり呑まないのですが彼女が割と呑み助なので、吾妻橋のアサヒビヤホールに行ったり(ここは1988年に取り壊された)、また彼女は芸術家志望でもあるので、彼女にくっついてバブル感溢れる渋谷の街へストリートウォッチングに行ったり、一緒にロードショー館で映画を観たりしています(彼女が買った前売り券でだが)。「東急名画座」ってロードショー館だったなあ。スペイン坂上の「ライズビル」にも行っていますが、この中にあった映画館「シネマライズ」は2016年に閉館しています。

「ビンボー生活」ばかり描かれているかというと、主人公はあまり呑まないのですが彼女が割と呑み助なので、吾妻橋のアサヒビヤホールに行ったり(ここは1988年に取り壊された)、また彼女は芸術家志望でもあるので、彼女にくっついてバブル感溢れる渋谷の街へストリートウォッチングに行ったり、一緒にロードショー館で映画を観たりしています(彼女が買った前売り券でだが)。「東急名画座」ってロードショー館だったなあ。スペイン坂上の「ライズビル」にも行っていますが、この中にあった映画館「シネマライズ」は2016年に閉館しています。 こうして見ると映画ネタが結構ありますが、個人的に懐かしかったのは、第121話「枕付きオールナイト劇場」でかつて早稲田通り沿いにあった「ACTミニ・シアター」(をモデルとした)と思われる小劇場が描かれていることで、確かに木戸銭を払うと下足札とミルキー飴をくれたし("ご縁がありますように"という意味での5円玉もくれた)、オールナイトの時には座布団枕を貸してくれて、休憩タイムにお茶とお菓子が出たなあと思い出して感動してしまい(笑)、これって、なかなか貴重な"記録"ではないかと思いました。そこで主人公が観る各映画の1シーンも作中に描かれていて(作者の思い入れの深さだろうなあ)、こうしたきめ細かい作画もこの漫画の魅力の1つです。

こうして見ると映画ネタが結構ありますが、個人的に懐かしかったのは、第121話「枕付きオールナイト劇場」でかつて早稲田通り沿いにあった「ACTミニ・シアター」(をモデルとした)と思われる小劇場が描かれていることで、確かに木戸銭を払うと下足札とミルキー飴をくれたし("ご縁がありますように"という意味での5円玉もくれた)、オールナイトの時には座布団枕を貸してくれて、休憩タイムにお茶とお菓子が出たなあと思い出して感動してしまい(笑)、これって、なかなか貴重な"記録"ではないかと思いました。そこで主人公が観る各映画の1シーンも作中に描かれていて(作者の思い入れの深さだろうなあ)、こうしたきめ細かい作画もこの漫画の魅力の1つです。 単行本が入手しにくい状況ですが全5巻とも文庫化されており、そちらの方は比較的手に入り易いかもしれません(Kindle版もある)。自分も今回、文庫で再読しましたが、第121話などは単行本か拡大画面で読みたいです。

単行本が入手しにくい状況ですが全5巻とも文庫化されており、そちらの方は比較的手に入り易いかもしれません(Kindle版もある)。自分も今回、文庫で再読しましたが、第121話などは単行本か拡大画面で読みたいです。

中東での仕事を終えたポアロが連絡船で移動し、イスタンブール発カレー行きのオリエント急行へ。新しい事件のために急遽帰途に就くことになったのだが、一等寝台

中東での仕事を終えたポアロが連絡船で移動し、イスタンブール発カレー行きのオリエント急行へ。新しい事件のために急遽帰途に就くことになったのだが、一等寝台 車は満室で、列車は混み合っていた。やがて、車内でアメリカ人の大富豪ラチェットが計12回刺されて殺害される。事件の容疑者は、1人の車掌と12人の一等客室の乗客たち。ユーゴスラビアで積雪により立ち往生する列車内で、ポアロは謎解きに乗り出す―。

車は満室で、列車は混み合っていた。やがて、車内でアメリカ人の大富豪ラチェットが計12回刺されて殺害される。事件の容疑者は、1人の車掌と12人の一等客室の乗客たち。ユーゴスラビアで積雪により立ち往生する列車内で、ポアロは謎解きに乗り出す―。

デビッド・スーシェがポアロを演じる英ITV制作の「名探偵ポワロ」(1989~2013)の第64話(第12シリーズ第3話)で103分の長尺版。原作は、アガサ・クリスティが1934年に発表した、あまりに有名な作品です。原作出版から75年を記念して制作にとりかかり、本国放映は2010年12月25日、本邦初放映は2012年2月9日(NHK-BSプレミアム)です。

デビッド・スーシェがポアロを演じる英ITV制作の「名探偵ポワロ」(1989~2013)の第64話(第12シリーズ第3話)で103分の長尺版。原作は、アガサ・クリスティが1934年に発表した、あまりに有名な作品です。原作出版から75年を記念して制作にとりかかり、本国放映は2010年12月25日、本邦初放映は2012年2月9日(NHK-BSプレミアム)です。 1974年のシドニー・ルメット監督による「

1974年のシドニー・ルメット監督による「 ート・フィニー(1936-2019)がポワロを演じ、チャード・ウィドマーク、アンソニー・パーキンス、ジョン・ギールグッド、ショーン・コネリー、ヴァネッサ・レッドグレーヴ、ウェンディ・ヒラー、ローレン・バコール、イングリッド・バーグマン、マイケル・ヨーク、ジャクリーン・ビセット、ジャン=ピエー

ート・フィニー(1936-2019)がポワロを演じ、チャード・ウィドマーク、アンソニー・パーキンス、ジョン・ギールグッド、ショーン・コネリー、ヴァネッサ・レッドグレーヴ、ウェンディ・ヒラー、ローレン・バコール、イングリッド・バーグマン、マイケル・ヨーク、ジャクリーン・ビセット、ジャン=ピエー

ル・カッセルら豪華俳優陣を配したものでしたが、ラストで皆が乾杯するシーンがあるなど(目出度し目出度しといったところか)、原作より明るい雰囲気でした。シドニー・ルメット監督自身が「スフレのような陽気な映画」を目指したと述べています(評価:★★★☆)。

ル・カッセルら豪華俳優陣を配したものでしたが、ラストで皆が乾杯するシーンがあるなど(目出度し目出度しといったところか)、原作より明るい雰囲気でした。シドニー・ルメット監督自身が「スフレのような陽気な映画」を目指したと述べています(評価:★★★☆)。

その43年後に作られた、2017年のケネス・ブラナー監督・主演のリメイク作品「

その43年後に作られた、2017年のケネス・ブラナー監督・主演のリメイク作品「

その前に、2015年に三谷幸喜脚本で「オリエント急行殺人事件」('15年/フジテレビ)としてドラマ化されていて、野村萬斎がポアロに相当する名探偵・勝呂武尊を演じましたが、他の俳優陣が普通に演技している中で一人だけ狂言チックな演技をしています。ただ、これは彼の主演映画「

その前に、2015年に三谷幸喜脚本で「オリエント急行殺人事件」('15年/フジテレビ)としてドラマ化されていて、野村萬斎がポアロに相当する名探偵・勝呂武尊を演じましたが、他の俳優陣が普通に演技している中で一人だけ狂言チックな演技をしています。ただ、これは彼の主演映画「 そしてこの2010年のデヴィッド・スーシェ主演の「名探偵ポワロ」の1話としてのドラマ化作品ですが、「罪と罰」―人は神に代わって人を裁けるかというテーマを前面に出していて、これが一番(ケネス・ブラナーの映画版などを超えて)重かったように思いました。

そしてこの2010年のデヴィッド・スーシェ主演の「名探偵ポワロ」の1話としてのドラマ化作品ですが、「罪と罰」―人は神に代わって人を裁けるかというテーマを前面に出していて、これが一番(ケネス・ブラナーの映画版などを超えて)重かったように思いました。 こうした前振りがあると、物語の結末を知った上で観ていて、最後どうなるのだろうと思いましたが、案の定、ポワロは自分の考えを曲げず、今回の事件を起こしたことについては、事に至った思いを訴える人たちに対し、「そんな権利はどこにもない」「何様のつもりか」といった具合です。そして、警察が現場に到着し、いよいよポワロが事件の説明をする場面がやってきます。もちろん、物語の結末は変わりません。ポワロは結局、「外部犯行」であったと説明します。その時のポワロの苦渋に満ちた表情―。「これほど誇らしいことはない」と言った三谷幸喜・野村萬斎版のドラマと真逆と言えます。日本版ドラマの明るさもいいですが、この本国版ドラマの暗さの方が本筋でしょう。本エピソードが「名探偵ポワロ」全70話の中でベストエピソードに選ばれることが多いというのも分かる気がします(評価:★★★★☆)。

こうした前振りがあると、物語の結末を知った上で観ていて、最後どうなるのだろうと思いましたが、案の定、ポワロは自分の考えを曲げず、今回の事件を起こしたことについては、事に至った思いを訴える人たちに対し、「そんな権利はどこにもない」「何様のつもりか」といった具合です。そして、警察が現場に到着し、いよいよポワロが事件の説明をする場面がやってきます。もちろん、物語の結末は変わりません。ポワロは結局、「外部犯行」であったと説明します。その時のポワロの苦渋に満ちた表情―。「これほど誇らしいことはない」と言った三谷幸喜・野村萬斎版のドラマと真逆と言えます。日本版ドラマの明るさもいいですが、この本国版ドラマの暗さの方が本筋でしょう。本エピソードが「名探偵ポワロ」全70話の中でベストエピソードに選ばれることが多いというのも分かる気がします(評価:★★★★☆)。

「名探偵ポワロ(第64話)/オリエント急行の殺人」●原題:AGATHA CHRISTIE'S POIROTⅫ:MURDER ON THE ORIENT EXPRESS●制作国:イギリス●本国放映:2010/12/25●演出:フィリップ・マーティン●脚本:スチュワート・ハーコート●時間:103分●出演:デビッド・スーシェ(ポアロ)/トビー・ジョーンズ(サミュエル・ラチェット)/バーバラ・ハーシー(ハバード夫人)/ブライアン・J・スミス(ヘクター・マックイーン)/ジェシカ・チャステイン(メアリー・デベナム)/セルジュ・アザナヴィシウス(ザビエル・ブーク)/アイリーン・アトキンス(ナターリア・ドラゴミノフ)/ヒュー・ボネヴィル/デヴィッド・モリッシー/ズザンネ・ロータ/マリ=ジョゼ・クローズ/スタンレイ・ウェーバー/エレナ・サチン/ジョゼフ・マウル/ドゥニ・メノーシェ/サミュエル・ウェスト●日本放映:2012/02/09●放映局:NHK-BSプレミアム(評価:★★★★☆)

「名探偵ポワロ(第64話)/オリエント急行の殺人」●原題:AGATHA CHRISTIE'S POIROTⅫ:MURDER ON THE ORIENT EXPRESS●制作国:イギリス●本国放映:2010/12/25●演出:フィリップ・マーティン●脚本:スチュワート・ハーコート●時間:103分●出演:デビッド・スーシェ(ポアロ)/トビー・ジョーンズ(サミュエル・ラチェット)/バーバラ・ハーシー(ハバード夫人)/ブライアン・J・スミス(ヘクター・マックイーン)/ジェシカ・チャステイン(メアリー・デベナム)/セルジュ・アザナヴィシウス(ザビエル・ブーク)/アイリーン・アトキンス(ナターリア・ドラゴミノフ)/ヒュー・ボネヴィル/デヴィッド・モリッシー/ズザンネ・ロータ/マリ=ジョゼ・クローズ/スタンレイ・ウェーバー/エレナ・サチン/ジョゼフ・マウル/ドゥニ・メノーシェ/サミュエル・ウェスト●日本放映:2012/02/09●放映局:NHK-BSプレミアム(評価:★★★★☆)

「オリエント急行殺人事件」●原題:MURDER ON THE ORIENT EXPRESS●制作年:1974年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:シドニー・ルメット●製作:ジョン・ブラボーン/リチャード・グッドウィン●脚本:ポール・デーン●撮影:ジェフリー・アンスワース●音楽:リチャード・ロドニー・ベネット●原作:アガサ・ク

「オリエント急行殺人事件」●原題:MURDER ON THE ORIENT EXPRESS●制作年:1974年●制作国:イギリス・アメリカ●監督:シドニー・ルメット●製作:ジョン・ブラボーン/リチャード・グッドウィン●脚本:ポール・デーン●撮影:ジェフリー・アンスワース●音楽:リチャード・ロドニー・ベネット●原作:アガサ・ク リスティ「オリエント急行の殺人」●時間:128分●出演:アルバート・フィニー/リチャード・ウィドマーク/アンソニー・パーキンス/ジョン・ギールグッド/ショーン・コネリ

リスティ「オリエント急行の殺人」●時間:128分●出演:アルバート・フィニー/リチャード・ウィドマーク/アンソニー・パーキンス/ジョン・ギールグッド/ショーン・コネリ

ー/ヴァネッサ・レッドグレーヴ/ウェンディ・ヒラー/ローレン・バコール/イングリッド・バーグマン/マイケル・ヨーク/ジャクリーン・ビセット/ジャン=ピエール・カッセル●日本公開:1975/05●配給:パラマウント=CIC(評価:★★★☆)

ー/ヴァネッサ・レッドグレーヴ/ウェンディ・ヒラー/ローレン・バコール/イングリッド・バーグマン/マイケル・ヨーク/ジャクリーン・ビセット/ジャン=ピエール・カッセル●日本公開:1975/05●配給:パラマウント=CIC(評価:★★★☆)

「オリエント急行殺人事件」●原題:MURDER ON THE ORIENT EXPRESS●制作年:2017年●制作国:アメリカ●監督:ケネス・ブラナー●製作:リドリー・スコット/マーク・ゴードン/サイモン・キンバーグ/ケネス・ブラナー/ジュディ・ホフランド/マイケル・シェイファー●脚本:マイケル・グリーン●撮影:ハリス・ザンバーラウコス●音楽:リパトリック・ドイル●原作:アガサ・クリスティ「オリエント急行の殺人」●時間:114分●出演:ケネス・ブラナー/ペネロペ・クルス/ウィレム・デフォー/ジュディ・デンチ/ジョニー・デップ/ジョシュ・ギャッド/デレク・ジャコビ/レスリー・オドム・Jr

「オリエント急行殺人事件」●原題:MURDER ON THE ORIENT EXPRESS●制作年:2017年●制作国:アメリカ●監督:ケネス・ブラナー●製作:リドリー・スコット/マーク・ゴードン/サイモン・キンバーグ/ケネス・ブラナー/ジュディ・ホフランド/マイケル・シェイファー●脚本:マイケル・グリーン●撮影:ハリス・ザンバーラウコス●音楽:リパトリック・ドイル●原作:アガサ・クリスティ「オリエント急行の殺人」●時間:114分●出演:ケネス・ブラナー/ペネロペ・クルス/ウィレム・デフォー/ジュディ・デンチ/ジョニー・デップ/ジョシュ・ギャッド/デレク・ジャコビ/レスリー・オドム・Jr /ミシェル・ファイファー/デイジー・リドリー/トム・ベイトマン/オリヴィア・コールマン/ルーシー・ボイントン/マーワン・ケンザリ/マ

/ミシェル・ファイファー/デイジー・リドリー/トム・ベイトマン/オリヴィア・コールマン/ルーシー・ボイントン/マーワン・ケンザリ/マ ヌエル・ガルシア=ルルフォ/セルゲイ・ポルーニン/ミランダ・レーゾン●日本公開:2017/12●配給:20世紀フォックス(評価:★★★)

ヌエル・ガルシア=ルルフォ/セルゲイ・ポルーニン/ミランダ・レーゾン●日本公開:2017/12●配給:20世紀フォックス(評価:★★★) 「オリエント急行殺人事件」●脚本:三谷幸喜●監督:河野圭太●音楽:住友紀人●原作:アガサ・クリスティ●時間:333分●出演:野村萬斎/松嶋菜々子/二宮和也/杏/玉木宏/沢村一樹/吉瀬美智子/石丸幹二/池松壮亮/黒木華/八木亜希子/青木さやか/藤本隆宏/小林隆/高橋克実/笹野高史/富司純子/草笛光子/西田敏行/佐藤浩市●放映:2015/01(全2回)●放送局:フジテレビ

「オリエント急行殺人事件」●脚本:三谷幸喜●監督:河野圭太●音楽:住友紀人●原作:アガサ・クリスティ●時間:333分●出演:野村萬斎/松嶋菜々子/二宮和也/杏/玉木宏/沢村一樹/吉瀬美智子/石丸幹二/池松壮亮/黒木華/八木亜希子/青木さやか/藤本隆宏/小林隆/高橋克実/笹野高史/富司純子/草笛光子/西田敏行/佐藤浩市●放映:2015/01(全2回)●放送局:フジテレビ 野村萬斎(名探偵・勝呂武尊(すぐろ たける))

野村萬斎(名探偵・勝呂武尊(すぐろ たける))

ABCという差出人名でポアロ宛てに挑戦状が届く。何事もなく記してあった日付が過ぎて悪戯だと思われたが、予告通りアンドーヴァーでアリス・アッシャー(A.A)なる人物が亡き者にされていた。アリスが絶命したのは午後5時半~6時5分だと推定され、後頭部に受けた強い打撃が命を落とした原因だった。そして、カウンターの上にABCの鉄道案内が置かれていた。捜

ABCという差出人名でポアロ宛てに挑戦状が届く。何事もなく記してあった日付が過ぎて悪戯だと思われたが、予告通りアンドーヴァーでアリス・アッシャー(A.A)なる人物が亡き者にされていた。アリスが絶命したのは午後5時半~6時5分だと推定され、後頭部に受けた強い打撃が命を落とした原因だった。そして、カウンターの上にABCの鉄道案内が置かれていた。捜 査が難航しアンドーヴァーでの一件が忘れ去られた頃、ABCから第二の挑戦状が届き、事が再燃、明け方のベクスヒル=オン=ザ=シーで、エリザベス・バーナード(B.B)という若い女性が自分のベルトで首を絞められて命を落としたのだった。現場にあったABCの鉄道案内がアンドーヴァーとの関連を示唆していたが、アリスとの共通点は女性というだけしかない。エリザベスの家族や恋人に話を聞くも特に有力な手がかりは得られず、ただ時だけが過ぎていった。さらに、ABCからの3通目に挑戦状がポアロ宛てに届く。ABCによる住所の書き間違いにより手紙の配達が遅れるという不運も重なり、第三の犠牲者が出てしまう

査が難航しアンドーヴァーでの一件が忘れ去られた頃、ABCから第二の挑戦状が届き、事が再燃、明け方のベクスヒル=オン=ザ=シーで、エリザベス・バーナード(B.B)という若い女性が自分のベルトで首を絞められて命を落としたのだった。現場にあったABCの鉄道案内がアンドーヴァーとの関連を示唆していたが、アリスとの共通点は女性というだけしかない。エリザベスの家族や恋人に話を聞くも特に有力な手がかりは得られず、ただ時だけが過ぎていった。さらに、ABCからの3通目に挑戦状がポアロ宛てに届く。ABCによる住所の書き間違いにより手紙の配達が遅れるという不運も重なり、第三の犠牲者が出てしまう 。場所はチャーストンで、命を落としたのはカーマイクル・クラーク(C.C)という富豪だった。3件すべてが世間に公表され、警察も地道な捜査を続ける一方、ポアロは、関係者を集めて話をさせ、本人たちですら気づいていないこ

。場所はチャーストンで、命を落としたのはカーマイクル・クラーク(C.C)という富豪だった。3件すべてが世間に公表され、警察も地道な捜査を続ける一方、ポアロは、関係者を集めて話をさせ、本人たちですら気づいていないこ とに目を向けて真実に迫る手法をとる。ABCから4件目の殺人予告があり、厳戒態勢を敷いたにもかかわらず、4人目の犠牲者も出てしまう。警察は様々な証言により、ABCの正体はアレクサンダー・ボナパㇽト・カスト(A.B.C)(ドナルド・サンプター)というストッキングのセールスマンと特定し、逮捕する。しかし何一つ解決していないと思っていたポアロは、ヘイスティングズの言葉をヒントに、事件の黒幕を明らかにしてみせる―。

とに目を向けて真実に迫る手法をとる。ABCから4件目の殺人予告があり、厳戒態勢を敷いたにもかかわらず、4人目の犠牲者も出てしまう。警察は様々な証言により、ABCの正体はアレクサンダー・ボナパㇽト・カスト(A.B.C)(ドナルド・サンプター)というストッキングのセールスマンと特定し、逮捕する。しかし何一つ解決していないと思っていたポアロは、ヘイスティングズの言葉をヒントに、事件の黒幕を明らかにしてみせる―。 真犯人の手口は、本当のターゲットに加えて関係ない人物を巻き込み操作を撹乱するもので、東野圭吾の小説など今でもよく使われる手法ですが、犠牲者に共通点があるという先入観を逆手にとったやり方です。映像化作品の場合、見せ方が難しくなる場合もあるところ、本作はうまく撮っていたように思われ、ただし、原作の良さに負うところはやはり大きいかと思います(4番目の殺人が微妙。映画館で殺害されるのは原作通りだが)。

真犯人の手口は、本当のターゲットに加えて関係ない人物を巻き込み操作を撹乱するもので、東野圭吾の小説など今でもよく使われる手法ですが、犠牲者に共通点があるという先入観を逆手にとったやり方です。映像化作品の場合、見せ方が難しくなる場合もあるところ、本作はうまく撮っていたように思われ、ただし、原作の良さに負うところはやはり大きいかと思います(4番目の殺人が微妙。映画館で殺害されるのは原作通りだが)。 原作のストーリーが複雑であるためか、原作の主要な登場人物のうち何人かを省いていて、原作では2か月半以上かけて行われる4つの殺人が1カ月に満たない期間に集約しているほか、すべての現場に同行していたクローム警部が出て来ず(ちらっと出てきた?)、代わりにジャップ警部がすべての現場に同行していたり、さらには、カーマイクル・クラークの弟フランクリンがカーマイクルの手紙をポアロに見せるシーンが割愛されていたりしますが(原作ではこれがポワロの事件解決のヒントの1つになる)、それでも概ね原作通りだったのではないでしょうか(アレクサンダー・ボナパㇽト・カストの人格については戦争PTSDのような解釈だったが)。

原作のストーリーが複雑であるためか、原作の主要な登場人物のうち何人かを省いていて、原作では2か月半以上かけて行われる4つの殺人が1カ月に満たない期間に集約しているほか、すべての現場に同行していたクローム警部が出て来ず(ちらっと出てきた?)、代わりにジャップ警部がすべての現場に同行していたり、さらには、カーマイクル・クラークの弟フランクリンがカーマイクルの手紙をポアロに見せるシーンが割愛されていたりしますが(原作ではこれがポワロの事件解決のヒントの1つになる)、それでも概ね原作通りだったのではないでしょうか(アレクサンダー・ボナパㇽト・カストの人格については戦争PTSDのような解釈だったが)。 新シーズンスタートの第1作ということもあってか、、汽車による移動シーンや地方の保養地のシーンなど旅情溢れる場面が多く、競馬場のダービーシーンなど大掛かりなロケシーンがあって愉しめました。さらには、ヘイスティン

新シーズンスタートの第1作ということもあってか、、汽車による移動シーンや地方の保養地のシーンなど旅情溢れる場面が多く、競馬場のダービーシーンなど大掛かりなロケシーンがあって愉しめました。さらには、ヘイスティン グズが中南米旅行の土産に持ち帰った、自らが射ったというカイマン(ワニ)の剥製〈セドリック〉を巡るポワロとヘイスティングズの愉快なやり取りもあったりして、いつもながら、小粒のユーモアも効いていました。シリーズの中でも佳作であると思います。

グズが中南米旅行の土産に持ち帰った、自らが射ったというカイマン(ワニ)の剥製〈セドリック〉を巡るポワロとヘイスティングズの愉快なやり取りもあったりして、いつもながら、小粒のユーモアも効いていました。シリーズの中でも佳作であると思います。 「名探偵ポワロ(第31話)/ABC殺人事件」●原題:AGATHA CHRISTIE'S POIROTⅣ:THE ABC MURDERS●制作国:イギリス●本国放映:1992/01/05●監督:アンドリュー・グリーブ●脚本:クライブ・エクストン●時間:103分●出演:デビッド・スーシェ(ポアロ)/ヒュー・フレイザー(ヘイスティングス大尉)/フィリップ・ジャクソン(ジャップ警部)/ドナルド・サンプター(アレクサンダー・ボナパㇽト・カスト)/ドナルド・ダグラス(フランクリン・クラーク)●日本放映:1992/10/02●放映局:NHK-BS2(評価:★★★★)

「名探偵ポワロ(第31話)/ABC殺人事件」●原題:AGATHA CHRISTIE'S POIROTⅣ:THE ABC MURDERS●制作国:イギリス●本国放映:1992/01/05●監督:アンドリュー・グリーブ●脚本:クライブ・エクストン●時間:103分●出演:デビッド・スーシェ(ポアロ)/ヒュー・フレイザー(ヘイスティングス大尉)/フィリップ・ジャクソン(ジャップ警部)/ドナルド・サンプター(アレクサンダー・ボナパㇽト・カスト)/ドナルド・ダグラス(フランクリン・クラーク)●日本放映:1992/10/02●放映局:NHK-BS2(評価:★★★★)

1953年、スターリン政権下ソビエトでは不穏な空気が立ちこめていた。モスクワの大病院の脳外科医にして赤軍の将軍でもあるクレンスキー(ユーリー・アレクセーヴィチ・ツリロ)は、病院と家庭と、愛人のところを行き来する毎日を送っ

1953年、スターリン政権下ソビエトでは不穏な空気が立ちこめていた。モスクワの大病院の脳外科医にして赤軍の将軍でもあるクレンスキー(ユーリー・アレクセーヴィチ・ツリロ)は、病院と家庭と、愛人のところを行き来する毎日を送っ ている。そんな中、スターリンの指示の元

ている。そんな中、スターリンの指示の元 、KGBはユダヤ人医師の迫害計画である「医師団陰謀事件」を発動する。事態を察したクレンスキーは逃亡を試みるが、すぐに捕らえられ強制収容所に送られ拷問を受ける。しかしそこにはもう一つの陰謀が動いていた。クレンスキーは突然釈放され、山奥の別荘に連れて行かれる。そこにいたのは重い病にふせっているスターリンその人であった。すでに手遅れであることを悟ったクレンスキーは、スターリンに最後の放屁をさせる。家に戻ったクレンスキーは家族の前から姿を消す。10年後、マフィアと

、KGBはユダヤ人医師の迫害計画である「医師団陰謀事件」を発動する。事態を察したクレンスキーは逃亡を試みるが、すぐに捕らえられ強制収容所に送られ拷問を受ける。しかしそこにはもう一つの陰謀が動いていた。クレンスキーは突然釈放され、山奥の別荘に連れて行かれる。そこにいたのは重い病にふせっているスターリンその人であった。すでに手遅れであることを悟ったクレンスキーは、スターリンに最後の放屁をさせる。家に戻ったクレンスキーは家族の前から姿を消す。10年後、マフィアと なってたくましく生き抜くクレンスキーの姿があった―。

なってたくましく生き抜くクレンスキーの姿があった―。

1999年のカンヌ国際映画祭正式出品作で、審査委員を務めたマーティン・スコセッシ監督が、「わけがわからないがすごい」と言ったというのも頷けます(なのに無冠で終ったのは、スコセッシ監督曰く「困ったことになにがなんだかさっぱり理解できなかったのだ。だから他の審査員を説得できなくて」とのこと)。

1999年のカンヌ国際映画祭正式出品作で、審査委員を務めたマーティン・スコセッシ監督が、「わけがわからないがすごい」と言ったというのも頷けます(なのに無冠で終ったのは、スコセッシ監督曰く「困ったことになにがなんだかさっぱり理解できなかったのだ。だから他の審査員を説得できなくて」とのこと)。 映画はこうした混沌のまま進んでいくため、時に一体今どこにいるのかさえ分からなくなります。部屋を横切ってゆく人物をカメラで背中から追いかけていく、或いはいつも移動する車の前にカメラを置くといった手法で撮影された画面が、こうした迷宮めいた空間を作り出すことに一役買っています。

映画はこうした混沌のまま進んでいくため、時に一体今どこにいるのかさえ分からなくなります。部屋を横切ってゆく人物をカメラで背中から追いかけていく、或いはいつも移動する車の前にカメラを置くといった手法で撮影された画面が、こうした迷宮めいた空間を作り出すことに一役買っています。 彼は列車の中で再び頭を殴られ、「どうして俺ばっかりこんな目に遭うんだ」とつぶやくのですが、その列車には主人公の将軍&脳外科医クレンスキーが、偶然乗り合わせていて、つるつる頭にウォッカを満たしたコップを載せ、両手に大きなスプリングを持ってバランスを崩さないでいる賭けゲームをしています。列車がやがてカーブにさしかかろうとする瞬間、「くだらねえ」というユーリーの声が聞こえてきたところで、映画は終わっています。家族で田舎にでも疎開するのかなと思ったら、解説を読んだら、今やマフィアのボスとなっていたとのこと。彼は、家族を捨ててまったく別の人生を生きることにしたのかあと、解説を読んで分かった次第です(笑)。

彼は列車の中で再び頭を殴られ、「どうして俺ばっかりこんな目に遭うんだ」とつぶやくのですが、その列車には主人公の将軍&脳外科医クレンスキーが、偶然乗り合わせていて、つるつる頭にウォッカを満たしたコップを載せ、両手に大きなスプリングを持ってバランスを崩さないでいる賭けゲームをしています。列車がやがてカーブにさしかかろうとする瞬間、「くだらねえ」というユーリーの声が聞こえてきたところで、映画は終わっています。家族で田舎にでも疎開するのかなと思ったら、解説を読んだら、今やマフィアのボスとなっていたとのこと。彼は、家族を捨ててまったく別の人生を生きることにしたのかあと、解説を読んで分かった次第です(笑)。 1953年2月の夜、あるボイラーマンが路上駐車していた車から現れた男たちによって、公園の焼却装置に閉じ込められる。男たちは黙っていないと舌を抜くぞと彼を脅すと、再び車の中に戻る。路上で人が撥ねられ、現場に居合わせた女医のマルメラードワは被害者の男を介抱する。クレンスキー少将の息子リョーシカ(ミハイル・デメンティエフ)の従姉はユダヤ人だが、父が軍に根回しをしていたおかげで、当局の追及を受け

1953年2月の夜、あるボイラーマンが路上駐車していた車から現れた男たちによって、公園の焼却装置に閉じ込められる。男たちは黙っていないと舌を抜くぞと彼を脅すと、再び車の中に戻る。路上で人が撥ねられ、現場に居合わせた女医のマルメラードワは被害者の男を介抱する。クレンスキー少将の息子リョーシカ(ミハイル・デメンティエフ)の従姉はユダヤ人だが、父が軍に根回しをしていたおかげで、当局の追及を受け ることなく暮らすことができた。公園で遊ぶ子供たちの中に、赤旗の新聞記事のことをふれて回る少年がいた。少年のことを鬱陶しく思った者たちが少年に暴力を振るう。そこにクレンスキーが割って入り、騒動を納める。自分が院長を務める精神病院にクレンスキーが出勤すると、自分のもとに持ち込まれる様々な問題を次々に問題を片付け、クレンスキーは地下に向かう。そこには彼と同じ顔をして、自分こそが本物のクレンスキーだと訴える男がいた。クレンスキーの家ではリョーシカの成績の悪さが問題視されていた。母親(ニーナ・ルスラノヴァ)に叱られるリョーシカだが、クレンスキーは学業が駄目なら職業学校に進学すればいいと励ます。そこに、ストックホルムにいるクレンスキーの妹から言伝を預かってきたと言う男が来る。しかし、クレンスキーはストックホルムに妹などいないと男を追い出しす。男は秘密警察だった。マルメラードワと患者の男が夜道を歩いていると、車に乗ったマルメラードワの夫、ドミトリィ・カラマーゾフがやってきて、患者の男から旅券を没収するとマルメラードワを連れて行ってしまう。患者は旅券を取り戻そうとするが、返り討ちに遭う。クレンスキーの家に医者や軍人が招かれ、パーティーが催されるが、妻はまるで動物園だと悪態をつく。パーティーを抜け出したクレンスキーは真夜中の病院にやってくる。隠し通路から病院の裏口を出て、門の上で暫し物思いに耽った後、失踪したと思わせる痕跡を残して病院を後にする。そこにトラックに乗った大勢の男たちが病院に押し寄せる。クレンスキーは愛人ワルワーラの家を訪ねて泊めてくれと頼む。クレンスキーの家に秘密警察がやって来て、リョーシカは怯え、捜査員は父親が戻ってきたら電話をしろと言う。結局、クレンスキーは秘密警察に囚われ、ユダヤ人と共に強制収容所へ連行される。そこでクレンスキーは、彼のユダヤ人保護を快く思っていない同胞や、自分たちを虐げてきたロシア人のことを恨むユダヤ人から暴行を受けて苦痛に喘ぐが、秘密警察の捜査員は彼を嘲笑う。護送車両が休憩のために山中で停車していると、そこに軍の上層部の車が通りがかる。軍の上層部の男たちは秘密警察の捜査員を捕え、クレンスキーを解放する。彼は自分そっくりの男が自分に成り変わろうとしていたことを知る。軍の上層部の者たちは秘密警察が仕掛けていった彼の財産の封印を解き、彼を復職させる。復職したクレンスキーは病床に伏したある人物の診察を命じられる。クレンスキーにその人物スターリンのことを「あなたのお父上ですか」と聞かれた秘密警察長官ベリアは、最初「馬鹿な」と答えたあとで、思い直したように、「そうだ、父だ」と言い直す―。

ることなく暮らすことができた。公園で遊ぶ子供たちの中に、赤旗の新聞記事のことをふれて回る少年がいた。少年のことを鬱陶しく思った者たちが少年に暴力を振るう。そこにクレンスキーが割って入り、騒動を納める。自分が院長を務める精神病院にクレンスキーが出勤すると、自分のもとに持ち込まれる様々な問題を次々に問題を片付け、クレンスキーは地下に向かう。そこには彼と同じ顔をして、自分こそが本物のクレンスキーだと訴える男がいた。クレンスキーの家ではリョーシカの成績の悪さが問題視されていた。母親(ニーナ・ルスラノヴァ)に叱られるリョーシカだが、クレンスキーは学業が駄目なら職業学校に進学すればいいと励ます。そこに、ストックホルムにいるクレンスキーの妹から言伝を預かってきたと言う男が来る。しかし、クレンスキーはストックホルムに妹などいないと男を追い出しす。男は秘密警察だった。マルメラードワと患者の男が夜道を歩いていると、車に乗ったマルメラードワの夫、ドミトリィ・カラマーゾフがやってきて、患者の男から旅券を没収するとマルメラードワを連れて行ってしまう。患者は旅券を取り戻そうとするが、返り討ちに遭う。クレンスキーの家に医者や軍人が招かれ、パーティーが催されるが、妻はまるで動物園だと悪態をつく。パーティーを抜け出したクレンスキーは真夜中の病院にやってくる。隠し通路から病院の裏口を出て、門の上で暫し物思いに耽った後、失踪したと思わせる痕跡を残して病院を後にする。そこにトラックに乗った大勢の男たちが病院に押し寄せる。クレンスキーは愛人ワルワーラの家を訪ねて泊めてくれと頼む。クレンスキーの家に秘密警察がやって来て、リョーシカは怯え、捜査員は父親が戻ってきたら電話をしろと言う。結局、クレンスキーは秘密警察に囚われ、ユダヤ人と共に強制収容所へ連行される。そこでクレンスキーは、彼のユダヤ人保護を快く思っていない同胞や、自分たちを虐げてきたロシア人のことを恨むユダヤ人から暴行を受けて苦痛に喘ぐが、秘密警察の捜査員は彼を嘲笑う。護送車両が休憩のために山中で停車していると、そこに軍の上層部の車が通りがかる。軍の上層部の男たちは秘密警察の捜査員を捕え、クレンスキーを解放する。彼は自分そっくりの男が自分に成り変わろうとしていたことを知る。軍の上層部の者たちは秘密警察が仕掛けていった彼の財産の封印を解き、彼を復職させる。復職したクレンスキーは病床に伏したある人物の診察を命じられる。クレンスキーにその人物スターリンのことを「あなたのお父上ですか」と聞かれた秘密警察長官ベリアは、最初「馬鹿な」と答えたあとで、思い直したように、「そうだ、父だ」と言い直す―。

ある日、建築技師のマシコフ(スタニスラフ・リュブシン)は、「あそこに自分は異星人だという男たちがいる」と困った様子の学生ゲデバン(レヴァン・ガブリアゼ)に助けを求められる。異星人など信じられないマシコフが、その男たちが持っていた空間移動装置のボタンを押すと、次の瞬間、マシコフとゲデバンは地球から遠く離れたキン・ザ・ザ星雲のプリュク星へとワープしていた。星の

ある日、建築技師のマシコフ(スタニスラフ・リュブシン)は、「あそこに自分は異星人だという男たちがいる」と困った様子の学生ゲデバン(レヴァン・ガブリアゼ)に助けを求められる。異星人など信じられないマシコフが、その男たちが持っていた空間移動装置のボタンを押すと、次の瞬間、マシコフとゲデバンは地球から遠く離れたキン・ザ・ザ星雲のプリュク星へとワープしていた。星の 住民は地球人と同じ姿をしており、見かけによらぬハイテクとな野蛮な文化を併せ持っていた。彼らはテレパシーを使うことができ、話し言葉は「キュー」と「クー」のみで、前者は罵倒語、後者がそれ以外を表す。しかし、高い知能を持つ彼らはすぐにロシア語を理解し話すことができた。この星の社会はチャトル人とパッツ人という二つの人種に分かれており、支配者であるチャトル人に対して被支配者であるパッツ人は儀礼に従

住民は地球人と同じ姿をしており、見かけによらぬハイテクとな野蛮な文化を併せ持っていた。彼らはテレパシーを使うことができ、話し言葉は「キュー」と「クー」のみで、前者は罵倒語、後者がそれ以外を表す。しかし、高い知能を持つ彼らはすぐにロシア語を理解し話すことができた。この星の社会はチャトル人とパッツ人という二つの人種に分かれており、支配者であるチャトル人に対して被支配者であるパッツ人は儀礼に従 わなければならない。両者の違いは肉眼では判別できず、識別器を使って区別する。この星を支配しているのは、「エツィロップ」と呼ばれる警官たちである。プリュクの名目上の為政者は「PJ様」と呼ばれ、人々は彼を熱烈に崇拝している。プリュクにおける燃料は水から作られたルツというもので、自然の水は取り尽くされ、飲み水は貴重品となっており、ルツから戻すことでしか手に入らない。プリュクでは地球のマッチ棒(の化学物質)が非常に高価なものであり、カツェと呼ばれて事実上の通貨となっており、所有者は特典が受けられる。マシコフとゲデバンの二人は、マッチの価値を利用してなんとか地球へ帰ろうとするのだが―。

わなければならない。両者の違いは肉眼では判別できず、識別器を使って区別する。この星を支配しているのは、「エツィロップ」と呼ばれる警官たちである。プリュクの名目上の為政者は「PJ様」と呼ばれ、人々は彼を熱烈に崇拝している。プリュクにおける燃料は水から作られたルツというもので、自然の水は取り尽くされ、飲み水は貴重品となっており、ルツから戻すことでしか手に入らない。プリュクでは地球のマッチ棒(の化学物質)が非常に高価なものであり、カツェと呼ばれて事実上の通貨となっており、所有者は特典が受けられる。マシコフとゲデバンの二人は、マッチの価値を利用してなんとか地球へ帰ろうとするのだが―。 1886年公開のソ連のゲオルギー・ダネリヤ監督(グルジア共和国出身)によるコメディーSF映画()。ディストピアな設定はソビエト社会の寓意的描写ではないかと言われるそうで、「言われている」と言うのは、検閲を通り抜けるためにほとんどすべて比喩的な表現になっているためで、ウィキペディアにも「作中では解説が若干省かれているので解りにくく、理解するには前後の伏線を注意深く頭に留めておく必要がある」とあるぐらいです。

1886年公開のソ連のゲオルギー・ダネリヤ監督(グルジア共和国出身)によるコメディーSF映画()。ディストピアな設定はソビエト社会の寓意的描写ではないかと言われるそうで、「言われている」と言うのは、検閲を通り抜けるためにほとんどすべて比喩的な表現になっているためで、ウィキペディアにも「作中では解説が若干省かれているので解りにくく、理解するには前後の伏線を注意深く頭に留めておく必要がある」とあるぐらいです。 実際、ソ連全土で1570万人という驚異的な観客を動員したそうで(ソ連の人は、どの部分が何の風刺か凡そ解ったんだろなあ)、その後も世界中でカルト的人気を博し、日本でも1991年に公開され('89年の池袋文芸坐の「ソビエトSFファンタジー映画祭」で上映されたとの話もある)、2001年にはニュープリントで再公開、2016年にはデジタル・リマスター版が公開されました。また、監督自身の手になるアニメ版「クー!キン・ザ・ザ」が、2013年に公開されていますが、こちらは、舞台が21世紀はじめに移すなど、多少内容を変えているようです。

実際、ソ連全土で1570万人という驚異的な観客を動員したそうで(ソ連の人は、どの部分が何の風刺か凡そ解ったんだろなあ)、その後も世界中でカルト的人気を博し、日本でも1991年に公開され('89年の池袋文芸坐の「ソビエトSFファンタジー映画祭」で上映されたとの話もある)、2001年にはニュープリントで再公開、2016年にはデジタル・リマスター版が公開されました。また、監督自身の手になるアニメ版「クー!キン・ザ・ザ」が、2013年に公開されていますが、こちらは、舞台が21世紀はじめに移すなど、多少内容を変えているようです。 この作品は根強いファンがい

この作品は根強いファンがい るのか、或いは毎年新たにファンになる人がいるのか、'18年にデジタル・リマスター版が発売されて以降、今年['22年]まで毎年DVD&Blu-rayがリリーズされています。また、ゲオルギー・ダネリヤ監督自身による「クー! キン・ザ・ザ」(Ku! Kin-dza-dza)('13年)というアニメ化作品も作られています(ゲオルギー・ダネリヤ監督は本2019年に88歳で逝去し、これが遺作となった)。

るのか、或いは毎年新たにファンになる人がいるのか、'18年にデジタル・リマスター版が発売されて以降、今年['22年]まで毎年DVD&Blu-rayがリリーズされています。また、ゲオルギー・ダネリヤ監督自身による「クー! キン・ザ・ザ」(Ku! Kin-dza-dza)('13年)というアニメ化作品も作られています(ゲオルギー・ダネリヤ監督は本2019年に88歳で逝去し、これが遺作となった)。 ブリアゼ●撮影:パーヴェル・レベシェフ●音楽:ギヤ・カンチェリ●時間:135分●出演:スタニスラフ・リュブシン/レヴァン・ガブリアゼ/ エヴゲーニー・レオノフ/ ユーリー・ヤコヴレフ●日本公開:1991/01●配給:マウントライト●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(21-11-23)(評価:★★★☆)

ブリアゼ●撮影:パーヴェル・レベシェフ●音楽:ギヤ・カンチェリ●時間:135分●出演:スタニスラフ・リュブシン/レヴァン・ガブリアゼ/ エヴゲーニー・レオノフ/ ユーリー・ヤコヴレフ●日本公開:1991/01●配給:マウントライト●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(21-11-23)(評価:★★★☆)

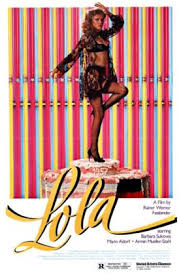

1950年代の西ドイツ、バイエルン州の小さな町。ここでは地元の土建屋シュッケルト(マリオ・アドルフ)が幅をきかせ、不正な利権を享受している。娼婦ローラ(バルバラ・スコヴァ)は、夜な夜な娼館に入り浸る彼に愛人とし

1950年代の西ドイツ、バイエルン州の小さな町。ここでは地元の土建屋シュッケルト(マリオ・アドルフ)が幅をきかせ、不正な利権を享受している。娼婦ローラ(バルバラ・スコヴァ)は、夜な夜な娼館に入り浸る彼に愛人とし て囲われながら、奔放な生活をしている。この町にある日、清廉潔白な建築省の役人フォン・ボーム(アーミン・ミューラー=スタール)が赴任してくることになり、彼はシュッケルトらとともに町の再開発に着手する。フォン・ボームはその傍ら、淑女のふりをしたローラと恋

て囲われながら、奔放な生活をしている。この町にある日、清廉潔白な建築省の役人フォン・ボーム(アーミン・ミューラー=スタール)が赴任してくることになり、彼はシュッケルトらとともに町の再開発に着手する。フォン・ボームはその傍ら、淑女のふりをしたローラと恋 に落ち、結婚を申し込むようになる。しかしある夜彼は、ローラがシュッケルトの情婦であることを知ってしまう。そこでフォン・ボームは、シュッケルトの不正を新聞に告発し彼を破滅させようとするが、町の誰も不正の告発など望んでいないことに気づく―。

に落ち、結婚を申し込むようになる。しかしある夜彼は、ローラがシュッケルトの情婦であることを知ってしまう。そこでフォン・ボームは、シュッケルトの不正を新聞に告発し彼を破滅させようとするが、町の誰も不正の告発など望んでいないことに気づく―。 ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(1945-1982)監督の'81年公開の映画で、日本ではファスビンダー監督の没後30年となる2012年、特集「ファスビンダーと美しきヒロインたち」で上映されました。70年代後半から80年代前半にかけてファスビンダーが撮った「マリア・ブラウンの結婚」('79年)、「ベロニカ・フォスのあこがれ」('82年)と並ぶ「西ドイツ三部作」の一作で、バイエルン州のとある田舎町が舞台となっています。

ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(1945-1982)監督の'81年公開の映画で、日本ではファスビンダー監督の没後30年となる2012年、特集「ファスビンダーと美しきヒロインたち」で上映されました。70年代後半から80年代前半にかけてファスビンダーが撮った「マリア・ブラウンの結婚」('79年)、「ベロニカ・フォスのあこがれ」('82年)と並ぶ「西ドイツ三部作」の一作で、バイエルン州のとある田舎町が舞台となっています。 ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督の「嘆きの天使」('30年/独)のモチーフを引き継ぎつつ、それを戦後の西ドイツを舞台に翻案していて、古めかしい道徳観をもつ真面目な中年男性がローラに入れあげ結婚を申し込むという筋立ては、マレーネ・ディートリヒ演じる放浪のキャバレー歌手ローラ・ローラに権威的な堅物教授が恋焦がれて破滅していくという「嘆きの天使」に似ており、そう言えば見た目も、バルバラ・スコヴァ演じるローラは、ディートリヒ演じるローラ・ローラに似ています(敢えてそういう撮り方をしているのだろう)。

ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督の「嘆きの天使」('30年/独)のモチーフを引き継ぎつつ、それを戦後の西ドイツを舞台に翻案していて、古めかしい道徳観をもつ真面目な中年男性がローラに入れあげ結婚を申し込むという筋立ては、マレーネ・ディートリヒ演じる放浪のキャバレー歌手ローラ・ローラに権威的な堅物教授が恋焦がれて破滅していくという「嘆きの天使」に似ており、そう言えば見た目も、バルバラ・スコヴァ演じるローラは、ディートリヒ演じるローラ・ローラに似ています(敢えてそういう撮り方をしているのだろう)。 ローラは町の最大の権力者である土建屋シュッケルトの情婦という立場に飽き足らず、町にやって来た真面目な建築省の役人フォン・ボームにも自ら接近、娼婦としての姿を隠し、教養ある清楚な淑女を装って、ただただ現実の利害の追求のもとに生きていきます。

ローラは町の最大の権力者である土建屋シュッケルトの情婦という立場に飽き足らず、町にやって来た真面目な建築省の役人フォン・ボームにも自ら接近、娼婦としての姿を隠し、教養ある清楚な淑女を装って、ただただ現実の利害の追求のもとに生きていきます。 その結果、「嘆きの天使」のキャバレー歌手がアウトサイダーとして体制の外側から魅惑し続けるのに対し、この映画のローラは、インサイダ―に"成り上がり"ます。そうなれる土壌として、社会秩序を担う権力者たちが娼館に入り浸り、ヒューマニズムを標榜する共産主義者も同じていたらくで、〈退廃〉が〈社会〉秩序を侵食すると言うより、むしろ〈退廃〉が〈社会〉と親和関係を構築してしまっているという状況があります。

その結果、「嘆きの天使」のキャバレー歌手がアウトサイダーとして体制の外側から魅惑し続けるのに対し、この映画のローラは、インサイダ―に"成り上がり"ます。そうなれる土壌として、社会秩序を担う権力者たちが娼館に入り浸り、ヒューマニズムを標榜する共産主義者も同じていたらくで、〈退廃〉が〈社会〉秩序を侵食すると言うより、むしろ〈退廃〉が〈社会〉と親和関係を構築してしまっているという状況があります。 ローラ自身は、教会での彼女の祈りの表情から、本心では道徳的な誠実さや自らの浄化を希求しているのかなとも思わせますが、結局、フォン・ボームに娼婦であることがバレたら、自棄になったように開放的に歌い踊り狂い、そこには、彼女の中に誠実と退廃が対を成して同居しているかのようにも見えます。

ローラ自身は、教会での彼女の祈りの表情から、本心では道徳的な誠実さや自らの浄化を希求しているのかなとも思わせますが、結局、フォン・ボームに娼婦であることがバレたら、自棄になったように開放的に歌い踊り狂い、そこには、彼女の中に誠実と退廃が対を成して同居しているかのようにも見えます。

「ローラ」●原題:LOLA●制作年:1981年●制作国:西ドイツ●監督:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー●製作:ホルスト・ベントラント●脚本:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー/ペア・フレーリッヒ/ペーター・メルテシャイマー●撮影:ザビエ・シュワルツェンベルガー●音楽:ペール・ラーベン/フレディ・クイン●時間:115分●出演:バルバラ・スコヴァ/アーミン・ミューラー=スタール/マリオ・アドルフ●日本公開:2012/12●配給:マーメイドフィルム●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-07-09)(評価:★★★☆)

「ローラ」●原題:LOLA●制作年:1981年●制作国:西ドイツ●監督:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー●製作:ホルスト・ベントラント●脚本:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー/ペア・フレーリッヒ/ペーター・メルテシャイマー●撮影:ザビエ・シュワルツェンベルガー●音楽:ペール・ラーベン/フレディ・クイン●時間:115分●出演:バルバラ・スコヴァ/アーミン・ミューラー=スタール/マリオ・アドルフ●日本公開:2012/12●配給:マーメイドフィルム●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-07-09)(評価:★★★☆)

図書館に勤めるマルタ(マルギット・カルステンセン)は父親とローマを旅行していて、父親を心臓発作で亡くす。その混乱の最中に財布を盗まれたことに気づいたマルタは、ドイツ大使館に行く。大使館を出たマルタは、ある男性を見かけ、帰国後、彼女はたまたま、その男ヘルムート(カ

図書館に勤めるマルタ(マルギット・カルステンセン)は父親とローマを旅行していて、父親を心臓発作で亡くす。その混乱の最中に財布を盗まれたことに気づいたマルタは、ドイツ大使館に行く。大使館を出たマルタは、ある男性を見かけ、帰国後、彼女はたまたま、その男ヘルムート(カ ール=ハインツ・ベーム)を紹介される。ヘルムートはマルタを言葉で侮辱したり、嫌がることを強要するが、マルタは従順に受け入れていく。そして二人は結婚する。ハネムーンに出かけたイタリアで、ヘルムートの要求はさらにエスカレートしていき、精神的、肉体的にマㇽタを痛めつけるようになっていく。マルタは友人マリア

ール=ハインツ・ベーム)を紹介される。ヘルムートはマルタを言葉で侮辱したり、嫌がることを強要するが、マルタは従順に受け入れていく。そして二人は結婚する。ハネムーンに出かけたイタリアで、ヘルムートの要求はさらにエスカレートしていき、精神的、肉体的にマㇽタを痛めつけるようになっていく。マルタは友人マリア ンヌ(バルバラ・ヴァレンティン)に相談するが、ヘルムートの振る舞いについて説

ンヌ(バルバラ・ヴァレンティン)に相談するが、ヘルムートの振る舞いについて説 明することができないでいる。ある日ヘルムートの殺意を感じたマルタは、図書館の同僚カイザー(ペーター・カテル)に助けを求める。二人はカイザーの運転する車で逃げるが、動転したマルタがハンドルをつかみ、事故を起こしてしまう。病院で目を覚ましたマルタは、カイザーが事故で死に、自分も下半身麻痺になったことを知る。そして、ヘルムートは―。

明することができないでいる。ある日ヘルムートの殺意を感じたマルタは、図書館の同僚カイザー(ペーター・カテル)に助けを求める。二人はカイザーの運転する車で逃げるが、動転したマルタがハンドルをつかみ、事故を起こしてしまう。病院で目を覚ましたマルタは、カイザーが事故で死に、自分も下半身麻痺になったことを知る。そして、ヘルムートは―。 ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(1945-1982)監督の'74年制作の映画で、もともとはテレビ映画です(日本ではファスビンダー監督の没後30年となる2012年、特集「ファスビンダーと美しきヒロインたち」で上映)。何かしら精神的に不安定なものや性に対する恐怖心や秘められた欲望を感じさせる女主人公マルタが、サディストの結婚相手に追い詰められる話で、ある意味、サイコサペンスと言うか、血の流れないホラー映画でした(笑)。

ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(1945-1982)監督の'74年制作の映画で、もともとはテレビ映画です(日本ではファスビンダー監督の没後30年となる2012年、特集「ファスビンダーと美しきヒロインたち」で上映)。何かしら精神的に不安定なものや性に対する恐怖心や秘められた欲望を感じさせる女主人公マルタが、サディストの結婚相手に追い詰められる話で、ある意味、サイコサペンスと言うか、血の流れないホラー映画でした(笑)。 マルギット・カルステンセン演じる主人公のマルタは、厳格な父親の束縛ゆえか、籠の中の鳥のように三十路を迎えた女で、その世間から浮いた印象は、父と異国に旅する冒頭シーンからも窺えます。そんな彼女を受け入れる男が突如目の前に現れて、「どうする、私っていう」という惑い。それを演じるマルギッテ・カルステンセンのずれ方が巧いです。

マルギット・カルステンセン演じる主人公のマルタは、厳格な父親の束縛ゆえか、籠の中の鳥のように三十路を迎えた女で、その世間から浮いた印象は、父と異国に旅する冒頭シーンからも窺えます。そんな彼女を受け入れる男が突如目の前に現れて、「どうする、私っていう」という惑い。それを演じるマルギッテ・カルステンセンのずれ方が巧いです。 なぜマルタが逃げないのか、「外出禁止」など無視すればいいのにと思って見ていましたが、ラストの男が病院にマルタを迎えに来るシーンで、車椅子のマルタが抵抗せず夫に付き添われて病院の下りエレベータに乗る場面で、マルタがDV・モラハラのビョーキ夫の支配から逃れられないのは「そういうことか」と、遅ればせながら気づいた次第です。

なぜマルタが逃げないのか、「外出禁止」など無視すればいいのにと思って見ていましたが、ラストの男が病院にマルタを迎えに来るシーンで、車椅子のマルタが抵抗せず夫に付き添われて病院の下りエレベータに乗る場面で、マルタがDV・モラハラのビョーキ夫の支配から逃れられないのは「そういうことか」と、遅ればせながら気づいた次第です。 しかし、無理やり日焼けさせる「責め」というのがあるのだなあ。本当に白い肌が真っ赤になていて痛そうでした。これがテレビドラマとして作られたというのは、ちょっと意外な気がしますが、ドイツならOKなのか。

しかし、無理やり日焼けさせる「責め」というのがあるのだなあ。本当に白い肌が真っ赤になていて痛そうでした。これがテレビドラマとして作られたというのは、ちょっと意外な気がしますが、ドイツならOKなのか。 「マルタ」●原題:MARTHA●制作年:1974年●制作国:西ドイツ●本国放映:1974年5月28日●監督:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー●脚本:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー/クルト・ラーブ●撮影:ミヒャエル・バルハウス●音楽:ペール・ラーベン●時間:112分●出演:マルギット・カルステンセン/カール=ハインツ・ベーム/バルバラ・ヴァレンティン/ペーター・カテル/ブリジット・ミラ/イングリット・カーフェン/ジゼラ・ファケルデイ/クルト・ラープ●日本公開:2012/12●配給:マーメイドフィルム●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-06-18)(評価:★★★☆)

「マルタ」●原題:MARTHA●制作年:1974年●制作国:西ドイツ●本国放映:1974年5月28日●監督:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー●脚本:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー/クルト・ラーブ●撮影:ミヒャエル・バルハウス●音楽:ペール・ラーベン●時間:112分●出演:マルギット・カルステンセン/カール=ハインツ・ベーム/バルバラ・ヴァレンティン/ペーター・カテル/ブリジット・ミラ/イングリット・カーフェン/ジゼラ・ファケルデイ/クルト・ラープ●日本公開:2012/12●配給:マーメイドフィルム●最初に観た場所:北千住・シネマブルースタジオ(19-06-18)(評価:★★★☆)