「●映画」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【269】 双葉 十三郎 『外国映画ぼくの500本』

「●成瀬 巳喜男 監督作品」の インデックッスへ 「●溝口 健二 監督作品」の インデックッスへ 「●や‐わ行の日本映画の監督」の インデックッスへ「●あ行外国映画の監督」の インデックッスへ「●斎藤 一郎 音楽作品」の インデックッスへ(「秋立ちぬ」)「●鈴木 静一 音楽作品」の インデックッスへ(「銀座化粧」)「●黛 敏郎 音楽作品」の インデックッスへ(「赤線地帯」)「●宮川 一夫 撮影作品」の インデックッスへ(「赤線地帯」) 「●乙羽 信子 出演作品」の インデックッスへ(「秋立ちぬ」)「●藤原 釜足 出演作品」の インデックッスへ(「秋立ちぬ」)「●夏木 陽介 出演作品」の インデックッスへ(「秋立ちぬ」)「●加東 大介 出演作品」の インデックッスへ(「秋立ちぬ」「赤線地帯」)「●田中 絹代 出演作品」の インデックッスへ(「銀座化粧」)「●東野 英治郎 出演作品」の インデックッスへ(「銀座化粧」)「●香川 京子 出演作品」の インデックッスへ(「銀座化粧」)「●若尾 文子 出演作品」の インデックッスへ(「赤線地帯」)「●京 マチ子 出演作品」の インデックッスへ(「赤線地帯」)「●木暮 実千代 出演作品」の インデックッスへ(「赤線地帯」) 「○日本映画 【制作年順】」の インデックッスへ 「○外国映画 【制作年順】」の インデックッスへ ○東宝DVD名作セレクション(成瀬巳喜男監督作品)(「秋立ちぬ」)

改題増補されて入手できたのは喜ばしい。それにしても、まだ観るべくして観ていない映画が多い。

『映画の中の東京 (平凡社ライブラリー さ 8-1)』['02年]「秋立ちぬ<東宝DVD名作セレクション>」「銀座化粧 [DVD]」田中絹代 「赤線地帯 4K デジタル修復版 Blu-ray」京マチ子

『東京という主役: 映画のなかの江戸・東京』['88年]

日本映画には東京を描いた作品が多いのですが、本書は、一昨年['22年]に91歳で亡くなった映画評論家の佐藤忠男(1930-2022)が、映画における東京の風景の役割や意味、人々の暮らしぶり、監督論等を語ったもので、『東京という主役―映画のなかの江戸・東京』('88年/講談社)の改題増補版になります。

日本映画には東京を描いた作品が多いのですが、本書は、一昨年['22年]に91歳で亡くなった映画評論家の佐藤忠男(1930-2022)が、映画における東京の風景の役割や意味、人々の暮らしぶり、監督論等を語ったもので、『東京という主役―映画のなかの江戸・東京』('88年/講談社)の改題増補版になります。

佐藤忠男(1930-2022)

第1章では、小津安二郎、黒澤明、成瀬巳喜男の3人の監督の作品を取り上げていますが、まず何をもってもしても小津安二郎! 生涯に作った53本の作品の内、東京を舞台にしていない作品はせいぜい8本ぐらいしかないそうです。「東京物語」(53年)をはじめタイトルに東京という言葉がついている作品が5本あり、どの作品をとっても東京論になるといった感じ。

第1章では、小津安二郎、黒澤明、成瀬巳喜男の3人の監督の作品を取り上げていますが、まず何をもってもしても小津安二郎! 生涯に作った53本の作品の内、東京を舞台にしていない作品はせいぜい8本ぐらいしかないそうです。「東京物語」(53年)をはじめタイトルに東京という言葉がついている作品が5本あり、どの作品をとっても東京論になるといった感じ。

黒澤明作品については、「野良犬」(49年)を「東京をかけめぐる映画」だとし、盛り場の描かれ方などに注目しています。そう言えば小林信彦氏が「週刊文春」のエッセイで、闇市の風景を一番忠実に描いているのは、黒澤明の「酔いどれ天使」と「野良犬」だと述べていました。

黒澤明作品については、「野良犬」(49年)を「東京をかけめぐる映画」だとし、盛り場の描かれ方などに注目しています。そう言えば小林信彦氏が「週刊文春」のエッセイで、闇市の風景を一番忠実に描いているのは、黒澤明の「酔いどれ天使」と「野良犬」だと述べていました。

成瀬巳喜男作品では、ミルクホールを舞台にした「はたらく一家」(38年)に着眼していますが、個人的には未見。「ミルクホール」というものの起源が解説されているのが興味深かったです(ホテルニューオータニに「ミルクホール」という名のそう高くない洋食屋があって、コーヒーのみだが打ち合わせで等で50回近く利用した。また、時々利用する中伊豆・吉奈温泉にある旅館「東府やResort&Spa-Izu」にも「ミルクホール」というフリードリンクスペースがあり、数回行ったことがある)。

成瀬巳喜男作品では、ミルクホールを舞台にした「はたらく一家」(38年)に着眼していますが、個人的には未見。「ミルクホール」というものの起源が解説されているのが興味深かったです(ホテルニューオータニに「ミルクホール」という名のそう高くない洋食屋があって、コーヒーのみだが打ち合わせで等で50回近く利用した。また、時々利用する中伊豆・吉奈温泉にある旅館「東府やResort&Spa-Izu」にも「ミルクホール」というフリードリンクスペースがあり、数回行ったことがある)。

ホテルニューオータニ「ミルクホール」/東府やResort&Spa-Izu「大正館」ラウンジ「ミルクホール」

ホテルニューオータニ「ミルクホール」/東府やResort&Spa-Izu「大正館」ラウンジ「ミルクホール」

第2章では、江戸から東京への推移を写し出した作品を取り上げていて、山中貞雄監督の「人情紙風船」(37年)などは確かに江戸長屋をよく描いていました。「東京五人男」(46年)の熱の籠った解説がありますが、個人的にはこれも観よう観ようと思っていながらも未見。章の終わりの方では、黒澤明の「素晴らしき日曜日」(46年)や小津安二郎の「風の中の牝雞」(46年)を取り上げています。

第2章では、江戸から東京への推移を写し出した作品を取り上げていて、山中貞雄監督の「人情紙風船」(37年)などは確かに江戸長屋をよく描いていました。「東京五人男」(46年)の熱の籠った解説がありますが、個人的にはこれも観よう観ようと思っていながらも未見。章の終わりの方では、黒澤明の「素晴らしき日曜日」(46年)や小津安二郎の「風の中の牝雞」(46年)を取り上げています。

第3章は、山の手と下町の比較論で、下町ものとして、小津安二郎の「出来ごころ」(33年)、「東京の宿」(35年)などを挙げていますが、山の手ものと呼ばれる映画の分野はないとのこと。ナルホド。

第4章では盛り場の変遷を浅草・銀座・新宿の順で取り上げ、浅草だと成瀬巳喜男の「乙女ごころ三人姉妹」(35年)、ただしこれも個人的は観れていないです。銀座はこれも成瀬巳喜男の「銀座化粧」(51年)と「秋立ちぬ」(60年)を取り上げていますが、片や酒場(女給バー)が舞台で片や八百屋が舞台だけれども、場所は同じ銀座でした。吉村公三郎の「夜の蝶」(57年)を"究極の銀座讃歌"としていますが、これも観れておらず。新宿のところで取り上げられている大島

第4章では盛り場の変遷を浅草・銀座・新宿の順で取り上げ、浅草だと成瀬巳喜男の「乙女ごころ三人姉妹」(35年)、ただしこれも個人的は観れていないです。銀座はこれも成瀬巳喜男の「銀座化粧」(51年)と「秋立ちぬ」(60年)を取り上げていますが、片や酒場(女給バー)が舞台で片や八百屋が舞台だけれども、場所は同じ銀座でした。吉村公三郎の「夜の蝶」(57年)を"究極の銀座讃歌"としていますが、これも観れておらず。新宿のところで取り上げられている大島

渚の「新宿泥棒日記」(69年)も未見。山本政志監督の「闇のカーニバル」(81年)は旧ユーロスペースで観ました。伊藤智生監督の「ゴンドラ」(86年)はラストに疑問が残るとしています。山本監督の「ロビンソンの庭」(87年)は「闇のカーニバル」に続く作品ですが、白黒映画から一転して、鮮やかな緑の溢れる映像美へ(主演は今回も本業ロック歌手の太田久美子)。これを「闇のカーニバル」の"もう一つの悪夢"としています(後に芥川賞作家となる町田康や、室井滋、田口トモロヲなども出ていた)。

渚の「新宿泥棒日記」(69年)も未見。山本政志監督の「闇のカーニバル」(81年)は旧ユーロスペースで観ました。伊藤智生監督の「ゴンドラ」(86年)はラストに疑問が残るとしています。山本監督の「ロビンソンの庭」(87年)は「闇のカーニバル」に続く作品ですが、白黒映画から一転して、鮮やかな緑の溢れる映像美へ(主演は今回も本業ロック歌手の太田久美子)。これを「闇のカーニバル」の"もう一つの悪夢"としています(後に芥川賞作家となる町田康や、室井滋、田口トモロヲなども出ていた)。

第5章は、外国映画の中の東京を取り上げ、ヴィム・ヴェンダース監督(「パリ、テキサス」('84年/西独・仏))の小津安二郎へのオマージュとも言える旅日記風ドキュメンタリー映画「東京画」(85年/米・西独)について、ヴェンダースが撮った東京は、高層ビルとネオンが

第5章は、外国映画の中の東京を取り上げ、ヴィム・ヴェンダース監督(「パリ、テキサス」('84年/西独・仏))の小津安二郎へのオマージュとも言える旅日記風ドキュメンタリー映画「東京画」(85年/米・西独)について、ヴェンダースが撮った東京は、高層ビルとネオンが 林立する、小津の映画とは似ても似つかぬ東京であり、彼は小津の時代は遠くに過ぎ去り、日本的なものが失われたと感じたと(映画の中では、東京タワーで落ち合った友人のヴェルナー・ヘルツォーク監督(「アギーレ/神の怒り」('72年/西独)、「フィツカラルド」 (82年/西独))も同様のことを述べている)。それでもヴィム・ヴェンダース監督は、笠智衆や小津作品のカメラマン原田雄春へのインタビューを通して、二人の人柄がまさしく小津映画そのものであることを発見して満足したようだと。そのヴェンダース監督が40年後に、渋谷近辺の公演のトイレ清掃を舞台とした「PERFECT DAYS」 (23年/日・独)を撮り、第76回「カンヌ国際映画祭」で日本人2人目の男優賞を受賞した役所広司を、「私の笠智衆」と称えることになります。

林立する、小津の映画とは似ても似つかぬ東京であり、彼は小津の時代は遠くに過ぎ去り、日本的なものが失われたと感じたと(映画の中では、東京タワーで落ち合った友人のヴェルナー・ヘルツォーク監督(「アギーレ/神の怒り」('72年/西独)、「フィツカラルド」 (82年/西独))も同様のことを述べている)。それでもヴィム・ヴェンダース監督は、笠智衆や小津作品のカメラマン原田雄春へのインタビューを通して、二人の人柄がまさしく小津映画そのものであることを発見して満足したようだと。そのヴェンダース監督が40年後に、渋谷近辺の公演のトイレ清掃を舞台とした「PERFECT DAYS」 (23年/日・独)を撮り、第76回「カンヌ国際映画祭」で日本人2人目の男優賞を受賞した役所広司を、「私の笠智衆」と称えることになります。

第6章では、映画における"東京名所"を場所ごとに見ていきますが、吉原(浅草)のところで、溝口健二の遺作「赤線地帯」(56年)を取り上げています。吉原で働く女性たちを描いた群像劇ですが、映画のクレジットに芝木好子「洲崎の女」とあるように、芝木好子の短編集『洲崎パラダイス』の一部を原作にして、舞台は〈洲崎〉から〈吉原〉に置き換えられています。キャラクターの描き分けがよく出来た作品でした。

第6章では、映画における"東京名所"を場所ごとに見ていきますが、吉原(浅草)のところで、溝口健二の遺作「赤線地帯」(56年)を取り上げています。吉原で働く女性たちを描いた群像劇ですが、映画のクレジットに芝木好子「洲崎の女」とあるように、芝木好子の短編集『洲崎パラダイス』の一部を原作にして、舞台は〈洲崎〉から〈吉原〉に置き換えられています。キャラクターの描き分けがよく出来た作品でした。

「赤線地帯」

最終第7章は、映画を軸とした著者の半生の振り返りで、東京から地元の新潟へ戻っての映画論文の投稿家時代から、再上京し、映画雑誌の編集者になるまでの経緯が書かれています。人生の様々場面で映画に自身を照射させていたことが窺え、自ら言う"無学歴"でありながら、映画評論の泰斗となった著者の遍歴が窺え、興味深いものでした。

文庫解説の川本三郎氏の文章もよく、巻末に地名・人名・映画題名の各索引があるのも親切。改題増補されて手にすることができたのは喜ばしいです。それにしても、まだ観るべくして観ていない映画が多く(まったくの個人的理由で著者には責任がないが)そこがやや残念だったでしょうか。というとで、今年['24年]になって観た、ともに成瀬巳喜男監督作で、あたかも「銀座」を定点観察したような関係になる2本「秋立ちぬ」「銀座化粧」と、溝口健二の遺作となった吉原を舞台とした「赤線地帯」を以下に取り上げます。

「秋立ちぬ」

「秋立ちぬ<東宝DVD名作セレクション>」

ある真夏の午後、小学校6年生の秀男(大沢健三郎)は、母・深谷茂子(乙羽信子)に連れられて呆野から上京した。父を亡くし、銀座裏に八百屋を開くおじ山田常吉(藤原釜足)の店に身を寄せるためだった。挨拶もそこそこに、母の茂子は近所の旅館へ女中として勤め、秀男は長野から持って来たカブト虫

ある真夏の午後、小学校6年生の秀男(大沢健三郎)は、母・深谷茂子(乙羽信子)に連れられて呆野から上京した。父を亡くし、銀座裏に八百屋を開くおじ山田常吉(藤原釜足)の店に身を寄せるためだった。挨拶もそこそこに、母の茂子は近所の旅館へ女中として勤め、秀男は長野から持って来たカブト虫 と淋しく遊ぶのだった。そんなある日、近所のいたずらっ子に誘われて、駐車場で野球をした秀男は、監視人につかまってバットを取られてしまう。遊び場もない都会の生活に馴染めぬ秀男の友

と淋しく遊ぶのだった。そんなある日、近所のいたずらっ子に誘われて、駐車場で野球をした秀男は、監視人につかまってバットを取られてしまう。遊び場もない都会の生活に馴染めぬ秀男の友 達は、気のいい従兄の昭太郎(夏木陽介)と、小学校4年生の順子(一木双葉)だった。順子は茂子の勤めている「三島」の一人娘、母の三島直代(藤間紫)は月に2、3回やって来る浅尾(河津清三郎)の二号だった。順子の宿題を見てやった秀男は、すっかり順子と仲よしになった。山育ちの秀男は順子と一緒に海を見に行ったが、デパートの屋上から見る海は遠く霞むばかりであった。しかもその帰り道、すっかり奇麗になった母に

達は、気のいい従兄の昭太郎(夏木陽介)と、小学校4年生の順子(一木双葉)だった。順子は茂子の勤めている「三島」の一人娘、母の三島直代(藤間紫)は月に2、3回やって来る浅尾(河津清三郎)の二号だった。順子の宿題を見てやった秀男は、すっかり順子と仲よしになった。山育ちの秀男は順子と一緒に海を見に行ったが、デパートの屋上から見る海は遠く霞むばかりであった。しかもその帰り道、すっかり奇麗になった母に 会った秀男は、その喜びもつかの間、真珠商の富岡(加東大介)といそいそと行く母の後姿をいつまでも恨めし気に見なければならなかった。その上、順子にやる約束をしたカブト虫も箱から逃げてしまっていた。

会った秀男は、その喜びもつかの間、真珠商の富岡(加東大介)といそいそと行く母の後姿をいつまでも恨めし気に見なければならなかった。その上、順子にやる約束をしたカブト虫も箱から逃げてしまっていた。 しかも、更に悲しいことに、母が富岡と駈け落ちして行方不明になる。傷心の秀男と順子は月島の埋立地に出掛ける。そこで見つけたキチキチバッタ、しかし、これも秀男がケガをしただけで逃げられてしまう。夏休みも終りに近づいたある日、秀男の田舎のおばあさんからリンゴが届く。箱の中に偶然カブト虫も。秀男は喜び勇んで家を飛び出し、順子の家へ走るが、浅尾の都合で「三島」は商売替えし、順子はいなかった。呆然とした秀男は、カブト虫を手に、かつて順子といっしょにいったデパートの展望台の上で、秋立つ風のなかをいつまでも立ちつくしていた―。

しかも、更に悲しいことに、母が富岡と駈け落ちして行方不明になる。傷心の秀男と順子は月島の埋立地に出掛ける。そこで見つけたキチキチバッタ、しかし、これも秀男がケガをしただけで逃げられてしまう。夏休みも終りに近づいたある日、秀男の田舎のおばあさんからリンゴが届く。箱の中に偶然カブト虫も。秀男は喜び勇んで家を飛び出し、順子の家へ走るが、浅尾の都合で「三島」は商売替えし、順子はいなかった。呆然とした秀男は、カブト虫を手に、かつて順子といっしょにいったデパートの展望台の上で、秋立つ風のなかをいつまでも立ちつくしていた―。

成瀬巳喜男監督の1960(昭和35)年公開作。出演は大沢健二郎(子役)、一木双葉(子役)、乙羽信子、藤原鎌足、賀原夏子、夏木陽介、原知佐子、藤間紫、加東大介、河津清三郎など。

子どもを主人公に、その眼を通して大人たちを描いた作品ですが、ちゃんと子どもの心情を中心に据えていて、個人的には、成瀬巳喜男ってこういう作品も撮ることができたのかあとちょっと意外でした。少年のひと夏の出来事が切なく描かれており、これって傑作ではないでしょうか。感動させようと過度な感情を交えるようなことはせずに、淡々と描いているのが成功しています。銀座で、八百屋が舞台というのが独特(今ではちょっと考えられない)。そこの気のいいあんちゃんを夏木陽介が好演していました。

子どもを主人公に、その眼を通して大人たちを描いた作品ですが、ちゃんと子どもの心情を中心に据えていて、個人的には、成瀬巳喜男ってこういう作品も撮ることができたのかあとちょっと意外でした。少年のひと夏の出来事が切なく描かれており、これって傑作ではないでしょうか。感動させようと過度な感情を交えるようなことはせずに、淡々と描いているのが成功しています。銀座で、八百屋が舞台というのが独特(今ではちょっと考えられない)。そこの気のいいあんちゃんを夏木陽介が好演していました。

「銀座化粧」

「銀座化粧 [DVD]」

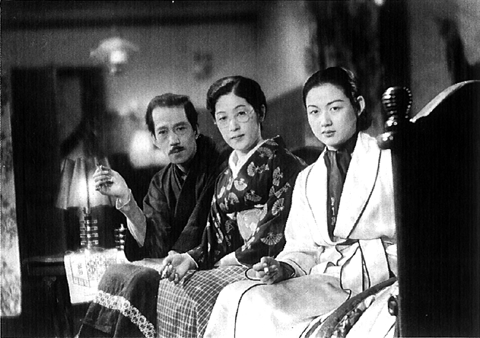

銀座のバー「ベラミ」で女給をしている津路雪子(田中絹代)は5歳になる息子の春雄(西久保好汎)と暮らしているが、昔の愛人・藤村安蔵(三島雅夫)は今でも金の無心に来る。ある日雪子は昔の仲間・佐山静江から上京してきた資産家の息子・石川京介(堀雄二)の案内役を頼まれる。相手をしているうちに雪子は石川との結婚を夢見るが、春雄の行方が突然わからなくなってしまい、石川の相手を妹分の女給・京子(香川京子)に頼んで自分は帰宅する。春雄は見つかったが、その一夜の間に京子と石川は婚約してしまっていた。諦めた雪子は今日も銀座で働くのだった―(「銀座化粧」)。

銀座のバー「ベラミ」で女給をしている津路雪子(田中絹代)は5歳になる息子の春雄(西久保好汎)と暮らしているが、昔の愛人・藤村安蔵(三島雅夫)は今でも金の無心に来る。ある日雪子は昔の仲間・佐山静江から上京してきた資産家の息子・石川京介(堀雄二)の案内役を頼まれる。相手をしているうちに雪子は石川との結婚を夢見るが、春雄の行方が突然わからなくなってしまい、石川の相手を妹分の女給・京子(香川京子)に頼んで自分は帰宅する。春雄は見つかったが、その一夜の間に京子と石川は婚約してしまっていた。諦めた雪子は今日も銀座で働くのだった―(「銀座化粧」)。

成瀬巳喜男監督の1951(昭和26)年公開作で、出演は田中絹代、花井蘭子、香川京子、堀雄二、柳永二郎、三島雅夫、東野英治郎など。

「秋立ちぬ」と同じく銀座を舞台にしています。ただし、遡ること9年、女給バーとかちょっとレトロな感じ(一応"高級バー"ということらしい)。雪子(田中絹代)が東京案内を頼まれた、お上りさんの資産家の息子を演じていたのは、後にドラマ「七人の刑事」('64年~'69年/TBS)でキャップの赤木係長を演じる堀雄二(1922-1979)ですが、若いなあ(まあ、「忘れられた子等」('49年/新東宝)や「宗方姉妹(むねかたきょうだい)」('50年/東宝)に出ていた時はさらに若かったのだが)。

「秋立ちぬ」と同じく銀座を舞台にしています。ただし、遡ること9年、女給バーとかちょっとレトロな感じ(一応"高級バー"ということらしい)。雪子(田中絹代)が東京案内を頼まれた、お上りさんの資産家の息子を演じていたのは、後にドラマ「七人の刑事」('64年~'69年/TBS)でキャップの赤木係長を演じる堀雄二(1922-1979)ですが、若いなあ(まあ、「忘れられた子等」('49年/新東宝)や「宗方姉妹(むねかたきょうだい)」('50年/東宝)に出ていた時はさらに若かったのだが)。

堀雄二については、私生活において前年に次のようなエピソードがあります。仕事で京都のある旅館に泊まっていた時、後に妻となるる甲斐はるみと偶々旅館が一緒で、堀のほうが先に仕事が終わり、その晩東京都に帰る時、「食事でもしましょう」と先斗町へ連れて行き、その時から親しくなったとのこと。本作との比較で面白い話ですが、当時堀には妻子がおり「女房と別れるから結婚してくれないか」とプロポーズしたというのは本作と大違い(笑)。

田中絹代演じる雪子は、堀雄二演じる石川との結婚

田中絹代演じる雪子は、堀雄二演じる石川との結婚 を夢見ますが、最初から"夢"で終わるのは見えていたのではないかな(それでも夢を見るのが女性というものなのか)。ましてや、香川京子演じる若い京子(満19歳で女給役を演じた)がライバルではかなわない(かえっ

を夢見ますが、最初から"夢"で終わるのは見えていたのではないかな(それでも夢を見るのが女性というものなのか)。ましてや、香川京子演じる若い京子(満19歳で女給役を演じた)がライバルではかなわない(かえっ て諦めがついたか)。京子が、石川が一晩同じ部屋にいて何もしなかったのでますます好きになるというのは、どうなんだろう(その結果、一晩で婚約を決める)。これって当時の女性の一般的な感覚なのだろうか。現代女性だったらどうだろうか―いろいろ気を揉んでしまいました。

て諦めがついたか)。京子が、石川が一晩同じ部屋にいて何もしなかったのでますます好きになるというのは、どうなんだろう(その結果、一晩で婚約を決める)。これって当時の女性の一般的な感覚なのだろうか。現代女性だったらどうだろうか―いろいろ気を揉んでしまいました。

「赤線地帯」

「赤線地帯 [DVD]」

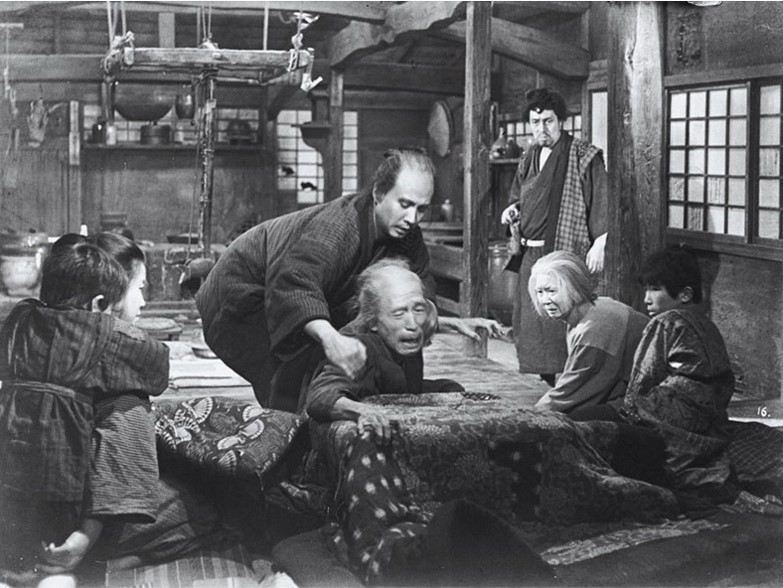

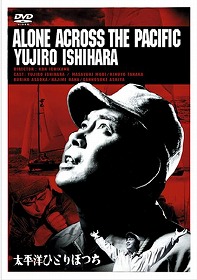

売春防止法案が国会で審議されている頃、吉原の「夢の里」では娼婦たちがそれぞれの事情を負って生きていた。より江(町田博子)は普通の主婦に憧れている。ハナエ(木暮実千代)は病気の夫と幼子を抱えて一家の家計を支えている。ゆめ子(三益愛子)は一人息子との同居を夢見ている。やすみ(若尾文子)は客を騙して金を貯め、仲間の娼婦に金貸しを行って更に貯金を増やしていた。不良娘のミッキー(京マチ子)も加わり「夢の里」は華やぐが、結婚したより江は夫婦生活が破綻する。ハナエの夫は将来を悲観して自殺未遂を起こす。ミッキーは自分を連れ戻しに来た父親を、女癖の悪さを責めて追い返す。ゆめ子は愛する息子に自分の仕事を否定されて発狂する。やすみは自分に貢ぐために横領した客に殺されかける。ラジオが法案の流産を伝え、行き場のない彼女たちは今日も勤めに出る。しかしやすみだけは倒産して夜逃げした元客の貸布団屋を買い取って女主人に納まった。退職したやすみに変わって、下働きのしず子(川上康子)が店に出る事になる。着物を換え、蠱惑的な化粧を施されるしず子。女たちがあからさまに男たちの袖を引く中、ためらいながら、しず子は男に誘いかける―(「赤線地帯」)。

売春防止法案が国会で審議されている頃、吉原の「夢の里」では娼婦たちがそれぞれの事情を負って生きていた。より江(町田博子)は普通の主婦に憧れている。ハナエ(木暮実千代)は病気の夫と幼子を抱えて一家の家計を支えている。ゆめ子(三益愛子)は一人息子との同居を夢見ている。やすみ(若尾文子)は客を騙して金を貯め、仲間の娼婦に金貸しを行って更に貯金を増やしていた。不良娘のミッキー(京マチ子)も加わり「夢の里」は華やぐが、結婚したより江は夫婦生活が破綻する。ハナエの夫は将来を悲観して自殺未遂を起こす。ミッキーは自分を連れ戻しに来た父親を、女癖の悪さを責めて追い返す。ゆめ子は愛する息子に自分の仕事を否定されて発狂する。やすみは自分に貢ぐために横領した客に殺されかける。ラジオが法案の流産を伝え、行き場のない彼女たちは今日も勤めに出る。しかしやすみだけは倒産して夜逃げした元客の貸布団屋を買い取って女主人に納まった。退職したやすみに変わって、下働きのしず子(川上康子)が店に出る事になる。着物を換え、蠱惑的な化粧を施されるしず子。女たちがあからさまに男たちの袖を引く中、ためらいながら、しず子は男に誘いかける―(「赤線地帯」)。

溝口健二監督の1951(昭和26)年公開作で、出演は若尾文子、三益愛子、町田博子、京マチ子、木暮実千代、川上康子など。

溝口健二監督の1951(昭和26)年公開作で、出演は若尾文子、三益愛子、町田博子、京マチ子、木暮実千代、川上康子など。

映画の一部が芝木好子の原作とされていて、実際タイトル隅に「洲崎の女」よりと出ますが(前述の通り、映画の舞台は〈洲崎〉から〈吉原〉に置き換えられている)、これは芝木好子の短編集『洲崎パラダイス』(川島雄三監督により映画化された表題作「洲崎パラダイス 赤信号」('56年/日活)が有名)の中で唯一、遊郭の中にいる人物を描いた作品。三益愛子演じる「ゆめ子」は(原作では「登代」)は、年増女であるため思うように客が付かず、さらに上京した息子に冷たくされて 発狂しますが、原作では最初から精神を少し病んでいて(それも客がつかない原因になっている)、息子のために働いてきたのにその息子に自分の仕事を非難され(これは映画と同じ)、かつて息

発狂しますが、原作では最初から精神を少し病んでいて(それも客がつかない原因になっている)、息子のために働いてきたのにその息子に自分の仕事を非難され(これは映画と同じ)、かつて息 子を連れて空襲の中を逃げ回った記憶に囚われながら入水自殺します(映画よりさらに悲惨!)。このほかに、ミッキー(京マチ子)のような、享楽のために(?)特飲街に居続ける女性もいて、自分を連れ戻しに来た父親を、その女癖の悪さを責めて追い返しています。さらには、やすみ(若尾文子)のよう

子を連れて空襲の中を逃げ回った記憶に囚われながら入水自殺します(映画よりさらに悲惨!)。このほかに、ミッキー(京マチ子)のような、享楽のために(?)特飲街に居続ける女性もいて、自分を連れ戻しに来た父親を、その女癖の悪さを責めて追い返しています。さらには、やすみ(若尾文子)のよう に客に貢がせて、最後はその客を破綻させ、自分が代わって経営者になるといったヤリ手も。一方で、ハナエ(木暮実千代)のように、病気の夫と幼子を抱えて一家の家計を支えるために特飲街で働く女性もいて、四者四様で、群像劇でありながら、この描き分けにおいて新旧の女性像が浮き彫りにされてた、優れた映画でした(やすみ・ミッキーが「新」、ゆめ子・ハナエが「旧」ということになるか)。実は、このやすみ・ミッキーに似たタイプの女性も短編集『洲崎パラダイス』にある作品に登場するので、おそらく溝口健二はそれらも参考にしたのではないかと思われます。

に客に貢がせて、最後はその客を破綻させ、自分が代わって経営者になるといったヤリ手も。一方で、ハナエ(木暮実千代)のように、病気の夫と幼子を抱えて一家の家計を支えるために特飲街で働く女性もいて、四者四様で、群像劇でありながら、この描き分けにおいて新旧の女性像が浮き彫りにされてた、優れた映画でした(やすみ・ミッキーが「新」、ゆめ子・ハナエが「旧」ということになるか)。実は、このやすみ・ミッキーに似たタイプの女性も短編集『洲崎パラダイス』にある作品に登場するので、おそらく溝口健二はそれらも参考にしたのではないかと思われます。

「秋立ちぬ」[Prime Video]

「秋立ちぬ」●制作年:1960年●監督・製作:成瀬巳喜男●脚本:笠原良三●撮影:安本淳●音楽:斎藤一郎●時間:80分●出演:大沢健三郎/一木双葉/乙羽信子/藤間紫/藤原釜足/夏木陽介/原知佐子/加東大介/河津清三郎/菅井きん●公開:1960/10●配給:東宝●最初に観た場所:神保町シアター(24-05-02)(評価:★★★★☆)

「秋立ちぬ」●制作年:1960年●監督・製作:成瀬巳喜男●脚本:笠原良三●撮影:安本淳●音楽:斎藤一郎●時間:80分●出演:大沢健三郎/一木双葉/乙羽信子/藤間紫/藤原釜足/夏木陽介/原知佐子/加東大介/河津清三郎/菅井きん●公開:1960/10●配給:東宝●最初に観た場所:神保町シアター(24-05-02)(評価:★★★★☆)

「銀座化粧」●制作年:1951年●監督:成瀬巳喜男●製作:伊藤基彦●脚本:岸松雄●撮影:三村明●音楽:鈴木静一●原作:井上友一郎●時間:87分●出演:田中絹代/西久保好汎/花井蘭子/小杉義男/東野英治郎/津路清子/香川京子/春山葉子/明美京子/落合富子/岡龍三/堀雄二/清川玉枝/柳永二郎/三島雅夫/竹中弘正/田中春男●公開:1951/04●配給:新東宝●最初に観た場所:神保町シアター(24-05-02)(評価:★★★☆)

「銀座化粧」●制作年:1951年●監督:成瀬巳喜男●製作:伊藤基彦●脚本:岸松雄●撮影:三村明●音楽:鈴木静一●原作:井上友一郎●時間:87分●出演:田中絹代/西久保好汎/花井蘭子/小杉義男/東野英治郎/津路清子/香川京子/春山葉子/明美京子/落合富子/岡龍三/堀雄二/清川玉枝/柳永二郎/三島雅夫/竹中弘正/田中春男●公開:1951/04●配給:新東宝●最初に観た場所:神保町シアター(24-05-02)(評価:★★★☆)

「ロビンソンの庭」●制作年:1987年●監督:山本政志●製作:浅井隆●脚本:山本政志/山崎幹夫●撮影:トム・ディッチロ/苧野昇●音楽:JAGATARA/吉川洋一郎/ハムザ・エル・ディン●時間:119分●出演:太田久美子/町田町蔵(町田康)/上野裕子/CHEEBO/坂本みつわ/OTO/ZABA/横山SAKEV/溝口洋/利重剛/室井滋/田トモロヲ/江戸アケミ●公開:1987/10●配給:レイライン●最初に観た場所:渋谷・ユーロスペース(88-07-09)(評価:★★★☆)

「ロビンソンの庭」●制作年:1987年●監督:山本政志●製作:浅井隆●脚本:山本政志/山崎幹夫●撮影:トム・ディッチロ/苧野昇●音楽:JAGATARA/吉川洋一郎/ハムザ・エル・ディン●時間:119分●出演:太田久美子/町田町蔵(町田康)/上野裕子/CHEEBO/坂本みつわ/OTO/ZABA/横山SAKEV/溝口洋/利重剛/室井滋/田トモロヲ/江戸アケミ●公開:1987/10●配給:レイライン●最初に観た場所:渋谷・ユーロスペース(88-07-09)(評価:★★★☆)

「東京画」●制作年:1985年●製作国:アメリカ・西ドイツ●監督・脚本:ヴィム・ヴェンダース●製作:クリス・ジーヴァニッヒ●撮影:エド・ラッハマン●音楽:ローリー・ペッチガンド●時間:93分●出演:ヴィム・ヴェンダース(ナレーション)/笠智衆/ヴェルナー・ヘルツォーク/厚田雄春●公開:1989/06●配給:フランス映画社●最初に観た場所(再見):池袋・新文芸坐(25-02-13)(評価:★★★★)

「東京画」●制作年:1985年●製作国:アメリカ・西ドイツ●監督・脚本:ヴィム・ヴェンダース●製作:クリス・ジーヴァニッヒ●撮影:エド・ラッハマン●音楽:ローリー・ペッチガンド●時間:93分●出演:ヴィム・ヴェンダース(ナレーション)/笠智衆/ヴェルナー・ヘルツォーク/厚田雄春●公開:1989/06●配給:フランス映画社●最初に観た場所(再見):池袋・新文芸坐(25-02-13)(評価:★★★★)

[動画]東京タワーで語るヴェルナー・ヘルツォーク(「アギーレ/神の怒り」('72年/西独)、「フィツカラルド」 ('82年/西独))/[写真]ヴィム・ヴェンダース(「パリ、テキサス」('84年/西独・仏)、「PERFECT DAYS」 (23年/日・独))とヴェルナー・ヘルツォークのスナップ写真(映画ではヴェンダースはナレーションのみで姿は映らない)

「赤線地帯」●制作年:1956年●監督:溝口健二●製作:永田雅一●脚本:成澤昌茂●撮影:宮川一夫●音楽:黛敏郎●原作:芝木好子(一部)●時間:86分●出演:若尾文子/三益愛子/町田博子/京マチ子/木暮実千代/川上康子/進藤英太郎/沢村貞子/浦辺粂子/十朱久雄/加東大介/多々良純/田中春男●公開:1956/03●配給:大映●最初に観た場所:国立映画アーカイブ(24-05-26(評価:★★★★☆)

「赤線地帯」●制作年:1956年●監督:溝口健二●製作:永田雅一●脚本:成澤昌茂●撮影:宮川一夫●音楽:黛敏郎●原作:芝木好子(一部)●時間:86分●出演:若尾文子/三益愛子/町田博子/京マチ子/木暮実千代/川上康子/進藤英太郎/沢村貞子/浦辺粂子/十朱久雄/加東大介/多々良純/田中春男●公開:1956/03●配給:大映●最初に観た場所:国立映画アーカイブ(24-05-26(評価:★★★★☆)

前列左より京マチ子、溝口健二監督、後列左より町田博子、宮川一夫、若尾文子、木暮実千代、三益愛子

京マチ子

「進藤英太郎映画祭」中野武蔵野ホール

「進藤英太郎映画祭」中野武蔵野ホール

《読書MEMO》

●目次

第1章 東京の顔--映画監督と東京

第2章 江戸から東京へ--時代と東京

第3章 山の手と下町--東京の都市構造と性格

第4章 盛り場の変遷--浅草・銀座・新宿

第5章 アジア的大都市TOKYO--外国映画の中の東京

第6章 映画の東京名所

第7章 出会いと感激の都--私と映画と東京と

小説家の娘、げん(岸惠子)は、放蕩者に身を落としている弟・碧郎(へきろう)(川口浩)の世話を甲斐甲斐しく焼いていた。それというのも、父(森雅之)の後妻である厳格なクリスチャンの義母(田中絹代)が子供たちを冷淡に扱うからだった。げんはデパートで万引きの疑いをかけられて激昂して帰宅するが、その話を聞いた碧郎は面白がって悪友たちと窃盗に興じるのだった。しかし、ありとある遊戯に現(うつつ)を抜かす弟にげんは時に怒り、時に愛情をもって接する。そんな日々のなかで、碧郎は肺病を病み、再び回復することのない体になっていった。げんは病気が感染することも恐れず、碧郎の傍らで生き、その傍らで眠る。弟とおのれの腕をリボンでしっかりと結びつけて―。

小説家の娘、げん(岸惠子)は、放蕩者に身を落としている弟・碧郎(へきろう)(川口浩)の世話を甲斐甲斐しく焼いていた。それというのも、父(森雅之)の後妻である厳格なクリスチャンの義母(田中絹代)が子供たちを冷淡に扱うからだった。げんはデパートで万引きの疑いをかけられて激昂して帰宅するが、その話を聞いた碧郎は面白がって悪友たちと窃盗に興じるのだった。しかし、ありとある遊戯に現(うつつ)を抜かす弟にげんは時に怒り、時に愛情をもって接する。そんな日々のなかで、碧郎は肺病を病み、再び回復することのない体になっていった。げんは病気が感染することも恐れず、碧郎の傍らで生き、その傍らで眠る。弟とおのれの腕をリボンでしっかりと結びつけて―。 原作は幸田露伴の次女・幸田文(1904-1990/86歳没)で、1910(明治43)年、文6歳、弟の成豊(しげとよ)3歳の時、母幾美子がインフルエンザで亡くなり、2年後の1912(大正元)年、姉(長女)の歌が若くして亡くなるともに、この年、露伴はキリスト教徒の児玉八代(やよ)と再婚し、さらに、1926(大正15)年、文が22歳の時に、弟・成豊が肺結核で亡くなくなっています。物語では弟・碧郎の15歳から19歳までを描いていますが、それを当時24歳の川口浩が演じていて、その3歳上の姉である主人公のげんを、当時27歳の岸惠子が演じていおり、どちらも原作よりやや年齢がいっている印象はあります。

原作は幸田露伴の次女・幸田文(1904-1990/86歳没)で、1910(明治43)年、文6歳、弟の成豊(しげとよ)3歳の時、母幾美子がインフルエンザで亡くなり、2年後の1912(大正元)年、姉(長女)の歌が若くして亡くなるともに、この年、露伴はキリスト教徒の児玉八代(やよ)と再婚し、さらに、1926(大正15)年、文が22歳の時に、弟・成豊が肺結核で亡くなくなっています。物語では弟・碧郎の15歳から19歳までを描いていますが、それを当時24歳の川口浩が演じていて、その3歳上の姉である主人公のげんを、当時27歳の岸惠子が演じていおり、どちらも原作よりやや年齢がいっている印象はあります。 それにしても、森雅之演じる父親が実に無力に描かれているし(幸田露伴ってこんな感じだったのか。まあ、作家にありがちだが)、田中絹代が演じる義母はものすごく嫌味に描かれています。父と義母と子どもたちがそれぞれバラバラな感じで、家族全員が閉塞的な家庭の中で針の筵に座っている感じです。それが最後どうなるかというと、皮肉にも弟・碧郎の死によって家族の気持ちが一つになるという、そういう話だったのだなあ。しんみりさせられました。

それにしても、森雅之演じる父親が実に無力に描かれているし(幸田露伴ってこんな感じだったのか。まあ、作家にありがちだが)、田中絹代が演じる義母はものすごく嫌味に描かれています。父と義母と子どもたちがそれぞれバラバラな感じで、家族全員が閉塞的な家庭の中で針の筵に座っている感じです。それが最後どうなるかというと、皮肉にも弟・碧郎の死によって家族の気持ちが一つになるという、そういう話だったのだなあ。しんみりさせられました。 山田洋次監督が2010年に吉永小百合主演でリメイク作品「

山田洋次監督が2010年に吉永小百合主演でリメイク作品「 江波杏子が成豊を担当する看護婦役で出演していましたが、ちらっとしか出ないのに美貌とスタイルの良さが目立ちました。

江波杏子が成豊を担当する看護婦役で出演していましたが、ちらっとしか出ないのに美貌とスタイルの良さが目立ちました。

「おとうと」●制作年:1960年●監督:市川崑●製作:永田雅一●脚本:水木洋子●撮影:宮川一夫●音楽:芥川也寸志●原作:幸田文●時間:98分●出演:岸惠子/川口浩/田中絹代/森雅之/仲谷昇/浜村純/岸田今日子/江波杏子●公開:1960/11●配給:大映●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(大映4K映画祭)(23-02-07)(評価:★★★★)

「おとうと」●制作年:1960年●監督:市川崑●製作:永田雅一●脚本:水木洋子●撮影:宮川一夫●音楽:芥川也寸志●原作:幸田文●時間:98分●出演:岸惠子/川口浩/田中絹代/森雅之/仲谷昇/浜村純/岸田今日子/江波杏子●公開:1960/11●配給:大映●最初に観た場所:角川シネマ有楽町(大映4K映画祭)(23-02-07)(評価:★★★★)

70歳になると楢山参り(姥捨)を行わなければならない山奥の村に住む、69歳になる「おりん」とその息子が軸となるストーリー。したがって、基本的には今村昌平監督の「

70歳になると楢山参り(姥捨)を行わなければならない山奥の村に住む、69歳になる「おりん」とその息子が軸となるストーリー。したがって、基本的には今村昌平監督の「 オープニングは定式幕に「東西、東西、このところご覧にいれますルは本朝姥捨ての伝説より、楢山節考、楢山節考...」という黒子の口上で始まり、幕が開きます。ラストの現代の風景を除いてオール・セットで撮影されていて、場面転換では振落し(背景が描かれている書割の布を瞬時で落として次の場面を見せること)や、引道具(建物などの大道具の底に車輪をつけて、前後・左右に移動させる装置)などといった歌舞伎の舞台の早替わりの手法が使われ、長唄や浄瑠璃などの音楽を全編にわたって使い、歌舞伎の様式美を取り入れた作品となっています。

オープニングは定式幕に「東西、東西、このところご覧にいれますルは本朝姥捨ての伝説より、楢山節考、楢山節考...」という黒子の口上で始まり、幕が開きます。ラストの現代の風景を除いてオール・セットで撮影されていて、場面転換では振落し(背景が描かれている書割の布を瞬時で落として次の場面を見せること)や、引道具(建物などの大道具の底に車輪をつけて、前後・左右に移動させる装置)などといった歌舞伎の舞台の早替わりの手法が使われ、長唄や浄瑠璃などの音楽を全編にわたって使い、歌舞伎の様式美を取り入れた作品となっています。 今村昌平は深沢七郎の原作を読んだ時から「楢山節考」を映画化したいと考えていたところ、木下惠介監督が撮ることが決まりがっくりしたとのこと。ところが、木下惠介が前述のとおり歌舞伎の様式美を取り入れた作品として撮ったため、「まだリアリズムで撮る手は残っているな」と思ったそうです。結局、今村昌平は木下惠介版の四半世紀後に「楢山節考」('83年/東映)を撮り、これに第36回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞という"オマケ"までつきました。大本命だった大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」を下してグランプリに輝いたことについて、岩波ホール総支配人の高野悦子は、「大島さんはいい作品で当然、今村さんは新しい人だから、フランス人にはショッキングな発見だったんでしょう」と述べています。

今村昌平は深沢七郎の原作を読んだ時から「楢山節考」を映画化したいと考えていたところ、木下惠介監督が撮ることが決まりがっくりしたとのこと。ところが、木下惠介が前述のとおり歌舞伎の様式美を取り入れた作品として撮ったため、「まだリアリズムで撮る手は残っているな」と思ったそうです。結局、今村昌平は木下惠介版の四半世紀後に「楢山節考」('83年/東映)を撮り、これに第36回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞という"オマケ"までつきました。大本命だった大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」を下してグランプリに輝いたことについて、岩波ホール総支配人の高野悦子は、「大島さんはいい作品で当然、今村さんは新しい人だから、フランス人にはショッキングな発見だったんでしょう」と述べています。 木下惠介版で老女を演じた田中絹代(1909-1977/67歳没) は当時48歳で、70歳の女性を演じるにあたり自分の差し歯4本を外して役作りしましたが、今村昌平版で老女を演じた坂本スミ子(1936-2021/84歳没)は当時46歳で、前歯を短く削り歯が抜けたように見せる演出をして役作りしています(差し歯はしてなかったということか)。坂本スミ子は、カンヌ映画祭へ出品に消極的だった今村昌平を、プロデューサーと一緒に説得して出品させた経緯があり、それがパルム・ドール受賞に繋がったわけです。

木下惠介版で老女を演じた田中絹代(1909-1977/67歳没) は当時48歳で、70歳の女性を演じるにあたり自分の差し歯4本を外して役作りしましたが、今村昌平版で老女を演じた坂本スミ子(1936-2021/84歳没)は当時46歳で、前歯を短く削り歯が抜けたように見せる演出をして役作りしています(差し歯はしてなかったということか)。坂本スミ子は、カンヌ映画祭へ出品に消極的だった今村昌平を、プロデューサーと一緒に説得して出品させた経緯があり、それがパルム・ドール受賞に繋がったわけです。

先に読んだ『

先に読んだ『

昭和初期、第一次大戦後の日本。幼い頃から行商人の母親と全国を周り歩いて育ったふみ子(高峰秀子)は、東京で下宿暮らしを始める。職を転々としながら、貧しい生活の中で詩作に励むようになった彼女は、やがて同人雑誌にも参加する。創作活動を通して何人かの男と出会い、また別れるふみ子。やがて、その波乱の中で編んだ「放浪記」が世間で評価され、彼女は文壇へと踏み出していく―。

昭和初期、第一次大戦後の日本。幼い頃から行商人の母親と全国を周り歩いて育ったふみ子(高峰秀子)は、東京で下宿暮らしを始める。職を転々としながら、貧しい生活の中で詩作に励むようになった彼女は、やがて同人雑誌にも参加する。創作活動を通して何人かの男と出会い、また別れるふみ子。やがて、その波乱の中で編んだ「放浪記」が世間で評価され、彼女は文壇へと踏み出していく―。

から幾つかのエピソードを拾って忠実に映像化する一方で、林芙美子の『放浪記』にはない文壇作家・詩人たちとの交流からライバ

から幾つかのエピソードを拾って忠実に映像化する一方で、林芙美子の『放浪記』にはない文壇作家・詩人たちとの交流からライバ ルの女流作家との競い合い、さらにエピローグとして作家として名を成した後、自身の半生を振り返るような描写があります(菊田一夫脚本・森光子主演の舞台のにあるようなでんぐり返しもはない)。

ルの女流作家との競い合い、さらにエピローグとして作家として名を成した後、自身の半生を振り返るような描写があります(菊田一夫脚本・森光子主演の舞台のにあるようなでんぐり返しもはない)。

しかし、林芙美子って面食いだったのだなあ。貧しい彼女に金を援助してくれ、優しく献身してくれる隣室の印刷工・安岡(加東大介)には素気無い態度で接する一方、若い学生(岸田森)に目が行ったり、詩人で劇作家の伊達(仲谷昇)を好きになったりして、ただし伊達の方は二股かけた末に女優で詩人の日夏京子(草笛光子)の方を選んだために振られてしまうと、今度は同じくイケメンの福池(宝田明)に乗りかえるもこれがひどいダメンズ。甘い二枚目役で売り出した宝田明(1934-2022(87歳没))が演技開眼、ここではDV夫を好演しています。これらの男性にはモデルがいるようですが

しかし、林芙美子って面食いだったのだなあ。貧しい彼女に金を援助してくれ、優しく献身してくれる隣室の印刷工・安岡(加東大介)には素気無い態度で接する一方、若い学生(岸田森)に目が行ったり、詩人で劇作家の伊達(仲谷昇)を好きになったりして、ただし伊達の方は二股かけた末に女優で詩人の日夏京子(草笛光子)の方を選んだために振られてしまうと、今度は同じくイケメンの福池(宝田明)に乗りかえるもこれがひどいダメンズ。甘い二枚目役で売り出した宝田明(1934-2022(87歳没))が演技開眼、ここではDV夫を好演しています。これらの男性にはモデルがいるようですが

はっきり分かりません(宝田明が演じた福池は詩人の野村吉哉がモデルか)。実際に林芙美子は当時次から次へと同棲相手を変え、20歳過ぎで画家の手塚緑敏(映画では藤山(小林桂樹))と知り合ってやっと少し落ち着いたようです。

はっきり分かりません(宝田明が演じた福池は詩人の野村吉哉がモデルか)。実際に林芙美子は当時次から次へと同棲相手を変え、20歳過ぎで画家の手塚緑敏(映画では藤山(小林桂樹))と知り合ってやっと少し落ち着いたようです。 草笛光子が演じた芙美子のライバル・日夏京子も原作にない役どころです(菊田一夫原案か)。白坂(伊藤雄之助)が新たに発刊する雑誌「女性芸術」に、村野やす子(文野朋子)の提案で、芙美子と日夏京子とで掲載する詩を競い合うことになって、芙美子が京子の詩の原稿を預かったものの、自分の原稿だけ届け、京子の原稿は締め切りに間に合わなくなるまで手元に置いていたというのは実話なのでしょうか(これが芙美子の作家デビューであるとするならば、芙美子のこの時の原稿が「放浪記」だったということになる。「放浪記」は長谷川時雨編集の「女人芸術」誌に1928(昭和3)年10月から連載された)。

草笛光子が演じた芙美子のライバル・日夏京子も原作にない役どころです(菊田一夫原案か)。白坂(伊藤雄之助)が新たに発刊する雑誌「女性芸術」に、村野やす子(文野朋子)の提案で、芙美子と日夏京子とで掲載する詩を競い合うことになって、芙美子が京子の詩の原稿を預かったものの、自分の原稿だけ届け、京子の原稿は締め切りに間に合わなくなるまで手元に置いていたというのは実話なのでしょうか(これが芙美子の作家デビューであるとするならば、芙美子のこの時の原稿が「放浪記」だったということになる。「放浪記」は長谷川時雨編集の「女人芸術」誌に1928(昭和3)年10月から連載された)。

映画の中で、草笛光子(1933年生まれ)は本気で高峰秀子をぶったそうです。高峰秀子をぶった女優が現役でまだいて、来年['22年]のNHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演するは、「週刊文春」に連載を持っているは、というのもすごいものです。イケメン・ダメンズ役の宝田明もDV夫なので高峰秀子をぶちますが、草笛光子のビンタの方が強烈でした。林芙美子は面食いでなければもっと早くに幸せになれたのかもしれず、その点は樋口一葉などと似ているのではないか思ったりしました。

映画の中で、草笛光子(1933年生まれ)は本気で高峰秀子をぶったそうです。高峰秀子をぶった女優が現役でまだいて、来年['22年]のNHKの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出演するは、「週刊文春」に連載を持っているは、というのもすごいものです。イケメン・ダメンズ役の宝田明もDV夫なので高峰秀子をぶちますが、草笛光子のビンタの方が強烈でした。林芙美子は面食いでなければもっと早くに幸せになれたのかもしれず、その点は樋口一葉などと似ているのではないか思ったりしました。

個人的には、原作は『放浪記』(★★★★★)と『浮雲』(★★★★☆)で甲乙つけ難く、しいて言えば原石の輝きを感じるとともにポジティブな感じがある『放浪記』が上になりますが(物語性を評価して完成度が高い『浮雲』の方をより高く評価する人もいておかしくない)、映画は、同じ成瀬巳喜男監督の「浮雲」(★★★★☆)の方が原作を比較的忠実に再現していて好みで、それに比べると「放浪記」(★★★★)は、菊田一夫的要素はそれなりに面白いですが、やや下でしょうか(それでも星4つだが)。高峰秀子は当時38歳。実際の年齢よりは若く見えます

個人的には、原作は『放浪記』(★★★★★)と『浮雲』(★★★★☆)で甲乙つけ難く、しいて言えば原石の輝きを感じるとともにポジティブな感じがある『放浪記』が上になりますが(物語性を評価して完成度が高い『浮雲』の方をより高く評価する人もいておかしくない)、映画は、同じ成瀬巳喜男監督の「浮雲」(★★★★☆)の方が原作を比較的忠実に再現していて好みで、それに比べると「放浪記」(★★★★)は、菊田一夫的要素はそれなりに面白いですが、やや下でしょうか(それでも星4つだが)。高峰秀子は当時38歳。実際の年齢よりは若く見えます が、本当はもう少し若い時分に林芙美子を演じて欲しかった気もします(「浮雲」の時は30歳だった)。ただ、それでもここまで演じ切れていれば立派なものだと思います。

が、本当はもう少し若い時分に林芙美子を演じて欲しかった気もします(「浮雲」の時は30歳だった)。ただ、それでもここまで演じ切れていれば立派なものだと思います。

いているという文子の様子を見に行くことになる。一方の平山にも、適齢期を迎えた娘・節子(有馬稲子)がいた。彼は節子の意思を無視して条件のいい縁談を進める傍ら、平山の馴染みの京都の旅館の女将・佐々木初(浪花千栄子)の娘・幸子(山本富士子)が見合いの話を次々に持ってくる母親の苦情を言うと「無理に結婚することはない」と物分かりのいい返事をする。一方、平山が勝手に縁談を進めていた自分の娘・節子には、実は親に黙って付き合っている谷口(佐田啓二)という相手がいた。そのことを知らされ、それが娘の口から知らされなかったのが平山には面白くなく、彼は娘の恋愛に反対する―。

いているという文子の様子を見に行くことになる。一方の平山にも、適齢期を迎えた娘・節子(有馬稲子)がいた。彼は節子の意思を無視して条件のいい縁談を進める傍ら、平山の馴染みの京都の旅館の女将・佐々木初(浪花千栄子)の娘・幸子(山本富士子)が見合いの話を次々に持ってくる母親の苦情を言うと「無理に結婚することはない」と物分かりのいい返事をする。一方、平山が勝手に縁談を進めていた自分の娘・節子には、実は親に黙って付き合っている谷口(佐田啓二)という相手がいた。そのことを知らされ、それが娘の口から知らされなかったのが平山には面白くなく、彼は娘の恋愛に反対する―。

弴ってこんな話ばかり書いていた?)、本作品では、他人の娘には自由恋愛を勧めるのに、自分の娘には自分のお眼鏡に適(かな)った相手でなければ結婚を許さないという、佐分利信の"昭和的頑固親父"ぶりが全開です(浪花千栄子の関西のおばはんぶりも全開だったが)。

弴ってこんな話ばかり書いていた?)、本作品では、他人の娘には自由恋愛を勧めるのに、自分の娘には自分のお眼鏡に適(かな)った相手でなければ結婚を許さないという、佐分利信の"昭和的頑固親父"ぶりが全開です(浪花千栄子の関西のおばはんぶりも全開だったが)。

佐分利信、中村伸郎、北竜二が演じる旧友3人組は「

佐分利信、中村伸郎、北竜二が演じる旧友3人組は「

佐分利信演じる平山は、三上の娘・文子(久我美子)には理解を示す一方で(その恋人役は渡辺文雄)、自分の娘・節子(有馬稲子)の結婚には反対し、平山の妻・清子(田中絹代)や次女・

佐分利信演じる平山は、三上の娘・文子(久我美子)には理解を示す一方で(その恋人役は渡辺文雄)、自分の娘・節子(有馬稲子)の結婚には反対し、平山の妻・清子(田中絹代)や次女・

が演じたヒロインの結婚相手でしたが、この「彼岸花」と「秋日和」「秋刀魚の味」の3作の中で(主要人物の)結婚式の場面があるのは「秋日和」だけです。結婚式の場面が無いのはその結婚が必ずしも幸せなものとはならなかったことを暗示しているとの説もあるようですが、この「彼岸花」の場合どうなのでしょう(渡辺文雄、何となく頼りなさそう)。「秋刀魚の味」で佐田啓二は、岡田茉莉子演じる妻の尻の下に敷かれて、ゴルフクラブもなかなか買えないでいましたが...(因みに、「秋刀魚の味」では佐田啓二が会社の屋上でゴルフの練習をしているが、この「彼岸花」では佐分利信がゴルフ場で独りラウンドしている。しがないサラリーマンと重役の違いか)。

が演じたヒロインの結婚相手でしたが、この「彼岸花」と「秋日和」「秋刀魚の味」の3作の中で(主要人物の)結婚式の場面があるのは「秋日和」だけです。結婚式の場面が無いのはその結婚が必ずしも幸せなものとはならなかったことを暗示しているとの説もあるようですが、この「彼岸花」の場合どうなのでしょう(渡辺文雄、何となく頼りなさそう)。「秋刀魚の味」で佐田啓二は、岡田茉莉子演じる妻の尻の下に敷かれて、ゴルフクラブもなかなか買えないでいましたが...(因みに、「秋刀魚の味」では佐田啓二が会社の屋上でゴルフの練習をしているが、この「彼岸花」では佐分利信がゴルフ場で独りラウンドしている。しがないサラリーマンと重役の違いか)。 モチーフばかりでなくセリフや撮影面においても、その後の小津カラー作品の原型的なスタイルを多く含んでおり、この作品に見られる料亭での同期の男たちの会話やそれに絡む女将(高橋とよ)との遣り取り、家の1階に夫婦が暮らし2階に娘たちが暮らすが、階段は映さないという"ルール"(映さないことで親子の断絶を表しているという説がある)、会社のオフィスやバーのカウンターでの会話やその際のカメラワークなど、そして例えばオフィスであればくすんだ赤と緑を基調とした色使いなど、その後も何度も繰り返されるこうした後期の小津作品における"セオリー"的なものを再確認するうえでは再見の価値ありでした。

モチーフばかりでなくセリフや撮影面においても、その後の小津カラー作品の原型的なスタイルを多く含んでおり、この作品に見られる料亭での同期の男たちの会話やそれに絡む女将(高橋とよ)との遣り取り、家の1階に夫婦が暮らし2階に娘たちが暮らすが、階段は映さないという"ルール"(映さないことで親子の断絶を表しているという説がある)、会社のオフィスやバーのカウンターでの会話やその際のカメラワークなど、そして例えばオフィスであればくすんだ赤と緑を基調とした色使いなど、その後も何度も繰り返されるこうした後期の小津作品における"セオリー"的なものを再確認するうえでは再見の価値ありでした。

この作品で、佐分利信演じる平山の部下で、佐田啓二演じる谷口の後輩でもある近藤役を演じてコメディ的な味を出している高橋貞二(佐田啓二の後輩を演じたが、佐田啓二と同じ1926年生まれで生まれ月は高橋貞二の方が2カ月早い)は、この作品に出た翌年1959年に33歳で自らの飲酒運転で事故死しています(この年に結婚したばかりだった妻も3年後に自殺、青山霊園に夫と共に埋葬されている)。

この作品で、佐分利信演じる平山の部下で、佐田啓二演じる谷口の後輩でもある近藤役を演じてコメディ的な味を出している高橋貞二(佐田啓二の後輩を演じたが、佐田啓二と同じ1926年生まれで生まれ月は高橋貞二の方が2カ月早い)は、この作品に出た翌年1959年に33歳で自らの飲酒運転で事故死しています(この年に結婚したばかりだった妻も3年後に自殺、青山霊園に夫と共に埋葬されている)。 そして佐田啓二も、1964年に37歳で、信州蓼科高原の別荘から東京に戻る際にクルマで事故死していますが(運転者は別の人物)、共に4人でクルマに乗っていて事故に遭い、亡くなったのはそれぞれ高橋貞二と佐田啓二の一人ずつのみでした。

そして佐田啓二も、1964年に37歳で、信州蓼科高原の別荘から東京に戻る際にクルマで事故死していますが(運転者は別の人物)、共に4人でクルマに乗っていて事故に遭い、亡くなったのはそれぞれ高橋貞二と佐田啓二の一人ずつのみでした。

「彼岸花」●制作年:1958年●監督:小津安二郎●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●原作:里見弴●時間:118分●出演:佐分利信/有馬稲子/山本富士子/久我美子/田中絹代/佐田

「彼岸花」●制作年:1958年●監督:小津安二郎●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●原作:里見弴●時間:118分●出演:佐分利信/有馬稲子/山本富士子/久我美子/田中絹代/佐田 啓二/高橋貞二/笠智衆/桑野みゆき/浪花千栄子/渡辺文雄/中村伸郎/北竜二/高橋とよ/桜むつ子/長岡輝子/十朱久雄/須賀不二男/菅原通済/江川宇禮雄/竹田法一/小林十九二/清川晶子/末永功●公開:1958/09●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)●2回目(デジタルリマスター版):神保町シアター(13-12-08)(評価:★★★★)●併映(1回目):「東京物語」(小津安二郎)/「秋刀魚の味」(小津安二郎)

啓二/高橋貞二/笠智衆/桑野みゆき/浪花千栄子/渡辺文雄/中村伸郎/北竜二/高橋とよ/桜むつ子/長岡輝子/十朱久雄/須賀不二男/菅原通済/江川宇禮雄/竹田法一/小林十九二/清川晶子/末永功●公開:1958/09●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)●2回目(デジタルリマスター版):神保町シアター(13-12-08)(評価:★★★★)●併映(1回目):「東京物語」(小津安二郎)/「秋刀魚の味」(小津安二郎)

東京に住む宗方節子(田中絹代)は、京都の大学教授・内田(斉藤達雄)を訪ねた際、父・忠親(笠智衆)はガンであと1年か半年の余命だと知らされる。節子の妹・満里子(高峰秀子)も父を訪ね、父の旧知の田代

東京に住む宗方節子(田中絹代)は、京都の大学教授・内田(斉藤達雄)を訪ねた際、父・忠親(笠智衆)はガンであと1年か半年の余命だと知らされる。節子の妹・満里子(高峰秀子)も父を訪ね、父の旧知の田代 宏(上原謙)と出会う。後日、満里子は神戸で家具屋を営む宏を訪ね、姉の日記を盗み読みしたため、姉がかつて宏と交際していたのを知っていると言うが、宏は笑って聞き流す。節子の夫・三村亮助(山村聰)は失業中で仕事が見つからず、同居の義妹・満里子とソリが合わない。満里子は日記を読んだことを姉にも白状し、なぜ宏と結婚しなかったのか訊ねる。節子は「当時は、あの人のことが好きかどうか分らなかった。そのうちにあの人はフランスへ行ってしまったの」と淡々と答える。節

宏(上原謙)と出会う。後日、満里子は神戸で家具屋を営む宏を訪ね、姉の日記を盗み読みしたため、姉がかつて宏と交際していたのを知っていると言うが、宏は笑って聞き流す。節子の夫・三村亮助(山村聰)は失業中で仕事が見つからず、同居の義妹・満里子とソリが合わない。満里子は日記を読んだことを姉にも白状し、なぜ宏と結婚しなかったのか訊ねる。節子は「当時は、あの人のことが好きかどうか分らなかった。そのうちにあの人はフランスへ行ってしまったの」と淡々と答える。節 子は生計のためバー「アカシア」を経営しているが、「アカシア」に訪ねてきた宏にバーの経営が苦しいことを打ち明けると、宏は「僕に任

子は生計のためバー「アカシア」を経営しているが、「アカシア」に訪ねてきた宏にバーの経営が苦しいことを打ち明けると、宏は「僕に任 せてください」と言う。ある日、節子が満里子へ帰りの遅いことを注意すると「この家は陰気臭い」と日頃の鬱憤を吐き出す。節子は「結婚とは良いことばかりではない」と諭すが、満里子は「姉さんは古い」と言って立ち去る。後日、満里子は神戸の宏宅に行き、何故姉と一緒にならなかったか問いただすと、宏は「節子さんを幸せにする自信がなかった」と答える。満里子は宏に「満里子と結婚してくれない」と切り出し立ち去る。節子の家では、亮助が節子にバーの資金の事を訊き、「宏から借りたのか。俺には知られたくなかったのか。宏とはちょくちょく会っているのか」と問い詰める。節子は誤解だと答えるが、亮助は二階に上がってしまい、節子が追いかけて店は辞めるというと「好きなようにしろ」と冷たく言う。満里子は東京に来た宏の旅館を訪ね、「結婚してくれ」というのは本気の部分もあるが冗談だったと言い訳し、節子がバーを辞めようとしているので会ってほしいと頼む。満里子が「アカシア」で客待ちしていると亮助が来て、「明日で店は終わりよ」と言うと亮助は「知らんよ」と答える。満里子が「勝手すぎる」と言うと「酒を飲んでふらふらしているのも捨てがたい」と言い壁にコップを投げつける。数日後、亮助は節子へ「俺達は別れたほうがい

せてください」と言う。ある日、節子が満里子へ帰りの遅いことを注意すると「この家は陰気臭い」と日頃の鬱憤を吐き出す。節子は「結婚とは良いことばかりではない」と諭すが、満里子は「姉さんは古い」と言って立ち去る。後日、満里子は神戸の宏宅に行き、何故姉と一緒にならなかったか問いただすと、宏は「節子さんを幸せにする自信がなかった」と答える。満里子は宏に「満里子と結婚してくれない」と切り出し立ち去る。節子の家では、亮助が節子にバーの資金の事を訊き、「宏から借りたのか。俺には知られたくなかったのか。宏とはちょくちょく会っているのか」と問い詰める。節子は誤解だと答えるが、亮助は二階に上がってしまい、節子が追いかけて店は辞めるというと「好きなようにしろ」と冷たく言う。満里子は東京に来た宏の旅館を訪ね、「結婚してくれ」というのは本気の部分もあるが冗談だったと言い訳し、節子がバーを辞めようとしているので会ってほしいと頼む。満里子が「アカシア」で客待ちしていると亮助が来て、「明日で店は終わりよ」と言うと亮助は「知らんよ」と答える。満里子が「勝手すぎる」と言うと「酒を飲んでふらふらしているのも捨てがたい」と言い壁にコップを投げつける。数日後、亮助は節子へ「俺達は別れたほうがい いのか」と切り出し、「何故」と問う節子へ「お前が一番知ってることだ」と口調を荒げて節子を叩く。そのことで節子は亮助と別れる決心をし、宏の居る旅館を訪ねるが、亮助も後から旅館に来て、「仕事が見つかった。ダム建設の仕事だ。喜んでくれ」と話し、祝杯だと言って立ち去ってしまう。その夜雨でずぶぬれになった亮助は、帰宅後心臓麻痺で死んでしまう。宏と会った節子は「亮助は普通の死ではない。そんな暗い影を背負って貴方の所へ行けない」と言い残して宏と別れ、満里子に対しても「自分に嘘をつかないことが、一番いいと思っている」と言い京都御所から山を見上げながら二人で帰宅する―。

いのか」と切り出し、「何故」と問う節子へ「お前が一番知ってることだ」と口調を荒げて節子を叩く。そのことで節子は亮助と別れる決心をし、宏の居る旅館を訪ねるが、亮助も後から旅館に来て、「仕事が見つかった。ダム建設の仕事だ。喜んでくれ」と話し、祝杯だと言って立ち去ってしまう。その夜雨でずぶぬれになった亮助は、帰宅後心臓麻痺で死んでしまう。宏と会った節子は「亮助は普通の死ではない。そんな暗い影を背負って貴方の所へ行けない」と言い残して宏と別れ、満里子に対しても「自分に嘘をつかないことが、一番いいと思っている」と言い京都御所から山を見上げながら二人で帰宅する―。  1950(昭25)年8月公開で、小津安二郎にとっては初めて松竹を離れて撮った作品。原作は大佛次郎の同名小説で、古風な姉(田中絹代)と進歩的な妹(高峰秀子)が対比的に描かれている点はよく知られていますが、背景として、死期を悟っている父(笠智衆)がいて、病弱であるのに酒浸りの姉の夫(山村聰)と洋行帰りの姉の元恋人(上原謙)がいて、更にはその恋人に思いを寄せる未亡人(高杉早苗)がいてと、結構複雑な人間関係でした。

1950(昭25)年8月公開で、小津安二郎にとっては初めて松竹を離れて撮った作品。原作は大佛次郎の同名小説で、古風な姉(田中絹代)と進歩的な妹(高峰秀子)が対比的に描かれている点はよく知られていますが、背景として、死期を悟っている父(笠智衆)がいて、病弱であるのに酒浸りの姉の夫(山村聰)と洋行帰りの姉の元恋人(上原謙)がいて、更にはその恋人に思いを寄せる未亡人(高杉早苗)がいてと、結構複雑な人間関係でした。 一番はじけていたのは妹・宗方満里子を演じた高峰秀子(当時26歳)でしょうか(これはちょっとはじけ過ぎ)。子役時代に「

一番はじけていたのは妹・宗方満里子を演じた高峰秀子(当時26歳)でしょうか(これはちょっとはじけ過ぎ)。子役時代に「 出演で、やはりこの人は成瀬巳喜男監督の方が相性いいのかと思ったりもしました。但し、『わたしの渡世日記』(朝日新聞社)によれば、あのコミカル過剰な演技の背景では、「瞬きの数まで指導されたばかりか、事あるごとにペロっと舌を出す演技を要求され、その舌の出し方まで厳しく演技指導を受けた」とのことです(個人的には、後年の「秋日和」('60年)の岡田茉莉子のはじけ方の方が自然だったと思う)。

出演で、やはりこの人は成瀬巳喜男監督の方が相性いいのかと思ったりもしました。但し、『わたしの渡世日記』(朝日新聞社)によれば、あのコミカル過剰な演技の背景では、「瞬きの数まで指導されたばかりか、事あるごとにペロっと舌を出す演技を要求され、その舌の出し方まで厳しく演技指導を受けた」とのことです(個人的には、後年の「秋日和」('60年)の岡田茉莉子のはじけ方の方が自然だったと思う)。 ただ、その『わたしの渡世日記』によると、この作品で小津安二郎監督から最も多くダメ出しされたのは田中絹代(当時40歳)だったそうで、この頃の彼女は、例の日米親善使節として渡米した際に、出発時は小袖姿だったのが、帰国時はドレスと毛皮のコートで報道陣に「ハロー」と言い、銀座のパレードで投げ

ただ、その『わたしの渡世日記』によると、この作品で小津安二郎監督から最も多くダメ出しされたのは田中絹代(当時40歳)だったそうで、この頃の彼女は、例の日米親善使節として渡米した際に、出発時は小袖姿だったのが、帰国時はドレスと毛皮のコートで報道陣に「ハロー」と言い、銀座のパレードで投げ キッスを連発したことでメディアから「アメリカかぶれ」とのバッシングを受け、自殺まで考えていた時期だったとのこと(ロケバスで隣に座った高峰秀子に死にたいと漏らしたそうな)。その割にはしっかり演技している印象ですが、彼女が演じた姉・宗方節子というのが、個人的には最後まで理解しにくかったような...。ある意味、ストイック過ぎて、2人の男を傷つけているようにも感じました。ラストは究極の"忍ぶ恋"か(彼女がそういう時期だったから小津安二郎がわざわざ意図的に古風な女性の役をあてがったとも思えないが)。

キッスを連発したことでメディアから「アメリカかぶれ」とのバッシングを受け、自殺まで考えていた時期だったとのこと(ロケバスで隣に座った高峰秀子に死にたいと漏らしたそうな)。その割にはしっかり演技している印象ですが、彼女が演じた姉・宗方節子というのが、個人的には最後まで理解しにくかったような...。ある意味、ストイック過ぎて、2人の男を傷つけているようにも感じました。ラストは究極の"忍ぶ恋"か(彼女がそういう時期だったから小津安二郎がわざわざ意図的に古風な女性の役をあてがったとも思えないが)。

上原謙の田代宏に思いを寄せる未亡人・真下頼子を演じた高杉早苗(1918年生まれ)は「スーパー歌舞伎」の生みの親・二代目市川猿翁(旧名:三代目市川猿之助)の"生みの親"で(香川照之は息子の三代目猿之助と浜木綿子の間にできた孫にあたる)、梨園に入って一度引退した後の出演です。女優復帰は、戦後すぐ疎開先から東京への転居費用等で借金がかさんだことからで、但し、梨園の妻としての行動に支障が出ない範囲ならという条件付きだったとのことです。引退前では、清水宏監督の「

上原謙の田代宏に思いを寄せる未亡人・真下頼子を演じた高杉早苗(1918年生まれ)は「スーパー歌舞伎」の生みの親・二代目市川猿翁(旧名:三代目市川猿之助)の"生みの親"で(香川照之は息子の三代目猿之助と浜木綿子の間にできた孫にあたる)、梨園に入って一度引退した後の出演です。女優復帰は、戦後すぐ疎開先から東京への転居費用等で借金がかさんだことからで、但し、梨園の妻としての行動に支障が出ない範囲ならという条件付きだったとのことです。引退前では、清水宏監督の「 脇役では、松竹映画ではなく新東宝映画であるということもあって、飲み屋の給仕役で黒澤映画の常連である千石規子(1922年生まれ)が

脇役では、松竹映画ではなく新東宝映画であるということもあって、飲み屋の給仕役で黒澤映画の常連である千石規子(1922年生まれ)が

出ていているのが小津作品としては珍しく、節子が経営するバー「アカシア」の従業員で、元特高隊員で今はギャンブルにうつつを抜かしている前島五郎七を演じた堀雄二(1922年生まれ)の演技も良かったです(この作品の前年の稲垣浩監督の「

出ていているのが小津作品としては珍しく、節子が経営するバー「アカシア」の従業員で、元特高隊員で今はギャンブルにうつつを抜かしている前島五郎七を演じた堀雄二(1922年生まれ)の演技も良かったです(この作品の前年の稲垣浩監督の「 一人一人の役者を見ていくと結構興味深い作品。小津作品独自のカメラワークも「晩春」('49年)の翌年、「麦秋」('51年)の前年、「東京物語」('53年)の3年前ということで、ほぼ完成されていると言っていいのではないでしょうか。ただ、ストーリー的には、今の時代の人が観れば、「ラスト、これでいいのか」と思う人も結構多いように思います。穿った見方をすれば、誰かが死ぬことでハッピーエンドになるというのは、"倫理観"的にと言うより、"美学"的に映画にそぐわないということなのかも。

一人一人の役者を見ていくと結構興味深い作品。小津作品独自のカメラワークも「晩春」('49年)の翌年、「麦秋」('51年)の前年、「東京物語」('53年)の3年前ということで、ほぼ完成されていると言っていいのではないでしょうか。ただ、ストーリー的には、今の時代の人が観れば、「ラスト、これでいいのか」と思う人も結構多いように思います。穿った見方をすれば、誰かが死ぬことでハッピーエンドになるというのは、"倫理観"的にと言うより、"美学"的に映画にそぐわないということなのかも。

「宗方姉妹(むねかたきょうだい)」●制作年:1950年●監督:小津安二郎●製作:児井英生郎●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:小原譲治●音楽:斎藤一郎●原作:大仏次郎「宗方姉妹」●時間:112分●出演:田中絹代/高峰秀子/上原謙/山村聡/高杉早苗/堀雄二/藤原釜足/河村黎吉/千石規子/一の宮あつ子/堀越節子/坪内美子/斎藤達雄/笠智衆●公開:1950/08●配給:新東宝(評価:★★★☆)

「宗方姉妹(むねかたきょうだい)」●制作年:1950年●監督:小津安二郎●製作:児井英生郎●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:小原譲治●音楽:斎藤一郎●原作:大仏次郎「宗方姉妹」●時間:112分●出演:田中絹代/高峰秀子/上原謙/山村聡/高杉早苗/堀雄二/藤原釜足/河村黎吉/千石規子/一の宮あつ子/堀越節子/坪内美子/斎藤達雄/笠智衆●公開:1950/08●配給:新東宝(評価:★★★☆)

街道を練り歩くお寺参りの蓮華講一行の中に玄人然とした二人の女、恵美(田中絹代)とお菊(川崎弘子)がいた。この団体はやがて下部温泉のある宿に。その宿には先生(斎藤達雄)と呼ばれるこうるさいインテリと帰還兵の納村(なんむら)(笠智衆)他が泊まっていた。露天の朝風呂でひとしきり文句をたれていた先生。そんな時納村が風呂の中に落ちていた簪で足をケガする。再び文句たらたらの先生だったが、納村自身は「情緒的なことだ」とサラリと言う。その簪は恵美のものだった。落とした簪を取りに宿へ戻った恵美は、自分の簪で納村がケガをしたことを知って詫び、暫く宿に逗留して彼のリハビリを見守る―。

街道を練り歩くお寺参りの蓮華講一行の中に玄人然とした二人の女、恵美(田中絹代)とお菊(川崎弘子)がいた。この団体はやがて下部温泉のある宿に。その宿には先生(斎藤達雄)と呼ばれるこうるさいインテリと帰還兵の納村(なんむら)(笠智衆)他が泊まっていた。露天の朝風呂でひとしきり文句をたれていた先生。そんな時納村が風呂の中に落ちていた簪で足をケガする。再び文句たらたらの先生だったが、納村自身は「情緒的なことだ」とサラリと言う。その簪は恵美のものだった。落とした簪を取りに宿へ戻った恵美は、自分の簪で納村がケガをしたことを知って詫び、暫く宿に逗留して彼のリハビリを見守る―。 清水宏監督作品の中では「

清水宏監督作品の中では「

ただ、ラストは好対照。「按摩と女」で按摩の徳市(徳大寺伸)の恋心も虚しく更に逃げ延びて行った女(高峰三枝子)に対し、恵美(田中絹代)は、納村のリハビリを見守ることが期せずして「お天道様の下で」健康な日々を送ることとなって、気持ちが吹っ切れて、迎えに来たお菊(川崎弘子)の誘いも断って納村が泊まる宿に逗留を続けます。

ただ、ラストは好対照。「按摩と女」で按摩の徳市(徳大寺伸)の恋心も虚しく更に逃げ延びて行った女(高峰三枝子)に対し、恵美(田中絹代)は、納村のリハビリを見守ることが期せずして「お天道様の下で」健康な日々を送ることとなって、気持ちが吹っ切れて、迎えに来たお菊(川崎弘子)の誘いも断って納村が泊まる宿に逗留を続けます。 ところが、宿への不満から先生(斎藤達雄)が宿を引き上げてしまい、更に納村も足が治って東京に帰ってしまって恵美一人になってしまう―そこへ、納村から東京での再会を期するハガキが―。納村のリハビリに付き添った川や寺を、一人思い出を

ところが、宿への不満から先生(斎藤達雄)が宿を引き上げてしまい、更に納村も足が治って東京に帰ってしまって恵美一人になってしまう―そこへ、納村から東京での再会を期するハガキが―。納村のリハビリに付き添った川や寺を、一人思い出を 噛み締めるように散策する恵美。中盤部分で、納村のリハビリの様子が、夏休みで同宿していた別家族の子どもらとのやり取りも含めほのぼのと、或いは時にユーモラスに時にスリリングに描かれていたのが伏線として効いていて、しみじみとした情感を滲ませるとともに、恵美の決心を暗示するものとなっていますが、はっきり結末まで描かずに終わっているところがいいです。

噛み締めるように散策する恵美。中盤部分で、納村のリハビリの様子が、夏休みで同宿していた別家族の子どもらとのやり取りも含めほのぼのと、或いは時にユーモラスに時にスリリングに描かれていたのが伏線として効いていて、しみじみとした情感を滲ませるとともに、恵美の決心を暗示するものとなっていますが、はっきり結末まで描かずに終わっているところがいいです。 個人的には悲恋風の「按摩と女」の方がやや上か、いや、やっぱり観る時の気分によるか。ただ、同宿の逗留者同士でコミュニティのようなものが出来上がって、納村の簪負傷"事件"には皆が心配するし(心配がてら首を突っ込みたがるが)、逗留者同士で「常会」を定期的に開こうといった話にもなったりするなど、のんびりしているのは舞台が湯治場ということもあるのかもしれませんが、昔はいい時代だったのだなあと。恵美が納村個人に宛てた電報を、先生はじめ他の泊り客が先に見て、先生などは張り切ってしまうというのは困ったものですが、プライバシーとか個人情報といったことがとやかく言われなかったおおらかな時代が背景にあるのでしょう。

個人的には悲恋風の「按摩と女」の方がやや上か、いや、やっぱり観る時の気分によるか。ただ、同宿の逗留者同士でコミュニティのようなものが出来上がって、納村の簪負傷"事件"には皆が心配するし(心配がてら首を突っ込みたがるが)、逗留者同士で「常会」を定期的に開こうといった話にもなったりするなど、のんびりしているのは舞台が湯治場ということもあるのかもしれませんが、昔はいい時代だったのだなあと。恵美が納村個人に宛てた電報を、先生はじめ他の泊り客が先に見て、先生などは張り切ってしまうというのは困ったものですが、プライバシーとか個人情報といったことがとやかく言われなかったおおらかな時代が背景にあるのでしょう。 舞台となっているのは高級旅館というわけでもなく、お寺参りの団体客など質より量で成り立っている鄙びた温泉宿といった感じでしょうか。但し、広々とした 露天風呂は野趣満点。この映画の主たる登場人物を構成する二階の客たちは、皆値切った末の長逗留らしくて、団体客が押し寄せると無理矢理に相部屋

舞台となっているのは高級旅館というわけでもなく、お寺参りの団体客など質より量で成り立っている鄙びた温泉宿といった感じでしょうか。但し、広々とした 露天風呂は野趣満点。この映画の主たる登場人物を構成する二階の客たちは、皆値切った末の長逗留らしくて、団体客が押し寄せると無理矢理に相部屋 にさせられてしまうも、唯々諾々それに従っています。インテリ先生(斎藤達雄)も根は堅物ではないことが窺え、女が簪を取りに宿へ戻ってくると知って、その女は「美人でなければならぬ」と勝手に決めつけたのはともかく、女のための部屋を用意しますが、それは二間使っていた自分の部屋を障子で仕切っただけ。今は殆ど見かけない風ですが、昔の旅館ではこんな風にして部屋割りするのは珍しいことではなかったのかも。

にさせられてしまうも、唯々諾々それに従っています。インテリ先生(斎藤達雄)も根は堅物ではないことが窺え、女が簪を取りに宿へ戻ってくると知って、その女は「美人でなければならぬ」と勝手に決めつけたのはともかく、女のための部屋を用意しますが、それは二間使っていた自分の部屋を障子で仕切っただけ。今は殆ど見かけない風ですが、昔の旅館ではこんな風にして部屋割りするのは珍しいことではなかったのかも。 笠智衆(1904-1993)、田中絹代(1909-1977)が共に30代で(37歳と32歳)、笠智衆は先生役の斎藤達雄(1902-1968)と比べてかなり若く見えるほか(実年齢で2歳しか違わ

笠智衆(1904-1993)、田中絹代(1909-1977)が共に30代で(37歳と32歳)、笠智衆は先生役の斎藤達雄(1902-1968)と比べてかなり若く見えるほか(実年齢で2歳しか違わ ない)、宿の亭主を演じた坂本武(1989-1974)、奥さんにも先生にも頭が上がらない泊り

ない)、宿の亭主を演じた坂本武(1989-1974)、奥さんにも先生にも頭が上がらない泊り 客を演じた日守新一(1907-1959)などと比べても若く見えて(吉村公三郎監督「

客を演じた日守新一(1907-1959)などと比べても若く見えて(吉村公三郎監督「 井伏鱒二の原作は、1938(昭和13)年(作者40歳、前年発表の『ジヨン万次郎漂流記』で直木賞を受賞した年)11月に「四つの湯槽」という題で「週刊朝日」に4回にわって連載したもので、『おこまさん』('41年/輝文館)に収録され、その

井伏鱒二の原作は、1938(昭和13)年(作者40歳、前年発表の『ジヨン万次郎漂流記』で直木賞を受賞した年)11月に「四つの湯槽」という題で「週刊朝日」に4回にわって連載したもので、『おこまさん』('41年/輝文館)に収録され、その 後「かんざし」と改題されて、『かんざし』('49年/輝文館)などに収録されています(改題は映画化タイトルに合わせたのだろう)。原作は映画とほぼ同じようなストーリーですが、映画で斎藤達雄が演じた「先生」は、宿主が先生に言われて払った納村への見舞い金を自分の懐に入れてしまうなど、映画以上に困った存在として描かれていて、「週刊朝日」連載時の触れ込みが「連載ユーモア小説」であったことが窺えるものであると同時に、知識人への皮肉が映画より前面にきています。笠智衆が演じた納村(なんむら)と田中絹代が演じた恵美の接触はありますが、恵美が納村のリハビリに付き合うといったことまではなくてそのまま別れ、再会を示唆するようなこともなく、あっさりとした終わり方の中編になっています(これはこれで面白かった)。映画だと、納村と恵美の関係に目がいきますが、田中絹代が笠智衆を負んぶするという邦画史上"記念碑"的とも言えるシーンは原作には無いものであり、脚本も手掛けた清水宏監督の創意だったということになります。

後「かんざし」と改題されて、『かんざし』('49年/輝文館)などに収録されています(改題は映画化タイトルに合わせたのだろう)。原作は映画とほぼ同じようなストーリーですが、映画で斎藤達雄が演じた「先生」は、宿主が先生に言われて払った納村への見舞い金を自分の懐に入れてしまうなど、映画以上に困った存在として描かれていて、「週刊朝日」連載時の触れ込みが「連載ユーモア小説」であったことが窺えるものであると同時に、知識人への皮肉が映画より前面にきています。笠智衆が演じた納村(なんむら)と田中絹代が演じた恵美の接触はありますが、恵美が納村のリハビリに付き合うといったことまではなくてそのまま別れ、再会を示唆するようなこともなく、あっさりとした終わり方の中編になっています(これはこれで面白かった)。映画だと、納村と恵美の関係に目がいきますが、田中絹代が笠智衆を負んぶするという邦画史上"記念碑"的とも言えるシーンは原作には無いものであり、脚本も手掛けた清水宏監督の創意だったということになります。 下部温泉(山梨県)

下部温泉(山梨県)

「簪(かんざし)」●制作年:1941年●監督・脚本:清水宏●製作:新井康之●撮影:猪飼助太郎●音楽:浅井挙曄●原作:井伏鱒二「かんざし(四つの湯槽)」●時間:75分●出演:田中絹代/笠智衆/斎藤達雄/川崎弘子/日守新一/坂本武/三村秀子/河原侃二/爆弾小僧/大塚正義/油井宗信/大杉恒夫/松本行司/寺田佳世子●公開:1941/08●配給:松竹(評価:★★★★)

「簪(かんざし)」●制作年:1941年●監督・脚本:清水宏●製作:新井康之●撮影:猪飼助太郎●音楽:浅井挙曄●原作:井伏鱒二「かんざし(四つの湯槽)」●時間:75分●出演:田中絹代/笠智衆/斎藤達雄/川崎弘子/日守新一/坂本武/三村秀子/河原侃二/爆弾小僧/大塚正義/油井宗信/大杉恒夫/松本行司/寺田佳世子●公開:1941/08●配給:松竹(評価:★★★★)

長崎で和蘭陀医学を学んだ青年・保本登(加山雄三)は、医師見習いとして小石川養生所に住み込むことになる。養生所の貧乏臭さとひげを生やし無骨な所長・赤ひげこと新出去定(三船敏郎)に好感を持てない保本は養生所の禁を犯して破門されることさえ望んでいた。しかし、赤ひげの診断と医療技術の確かさを知り、また彼を頼る貧乏な人々の姿に次第に心を動かされていく―。

長崎で和蘭陀医学を学んだ青年・保本登(加山雄三)は、医師見習いとして小石川養生所に住み込むことになる。養生所の貧乏臭さとひげを生やし無骨な所長・赤ひげこと新出去定(三船敏郎)に好感を持てない保本は養生所の禁を犯して破門されることさえ望んでいた。しかし、赤ひげの診断と医療技術の確かさを知り、また彼を頼る貧乏な人々の姿に次第に心を動かされていく―。 の話」「駆込み訴え」「むじな長屋」に対応するのが映画での第1話から第3話に該当する「狂女おゆみ」「老人六助とその娘おくに」「佐八とおなか」の話で、但し、映画における続く第4話「おとよ」の話は、原作の第5話「徒労に賭ける」と設定は似てなくはないものの人物像や展開は原作と異なり、この部分はドストエフスキー『虐げられた人びと』の少女ネリーを巡る話をもとにした映画オリジナルの設定です。また、映画における第5話に当たる「長次」は、第6の診療譚「鶯ばか」の中の一少年の話を膨らませて改変した映画のオリジナルになっています。

の話」「駆込み訴え」「むじな長屋」に対応するのが映画での第1話から第3話に該当する「狂女おゆみ」「老人六助とその娘おくに」「佐八とおなか」の話で、但し、映画における続く第4話「おとよ」の話は、原作の第5話「徒労に賭ける」と設定は似てなくはないものの人物像や展開は原作と異なり、この部分はドストエフスキー『虐げられた人びと』の少女ネリーを巡る話をもとにした映画オリジナルの設定です。また、映画における第5話に当たる「長次」は、第6の診療譚「鶯ばか」の中の一少年の話を膨らませて改変した映画のオリジナルになっています。 それら5話を挟むようにして、冒頭に、登が「赤ひげ診療所」に来て、保本と入れ替わりで診療所を去っていく津川玄三(江原達怡)に案内されて、診療所の凄まじい実態を突きつけられ、赤ひげこと新出医師に対して沸き起こった反発心を同僚の杉半太夫(土屋嘉男)に吐露する様と、ラストに、登とかつての登の許嫁であったちぐさ(藤山陽子)の妹であるまさえ(内藤洋子)との結婚内祝い並びに、登が診療所に留まることを赤ひげに懇願する場面がきています。

それら5話を挟むようにして、冒頭に、登が「赤ひげ診療所」に来て、保本と入れ替わりで診療所を去っていく津川玄三(江原達怡)に案内されて、診療所の凄まじい実態を突きつけられ、赤ひげこと新出医師に対して沸き起こった反発心を同僚の杉半太夫(土屋嘉男)に吐露する様と、ラストに、登とかつての登の許嫁であったちぐさ(藤山陽子)の妹であるまさえ(内藤洋子)との結婚内祝い並びに、登が診療所に留まることを赤ひげに懇願する場面がきています。 以前観た時は、オムニバス系形式であるうえに、登の冒頭とラストの大きな変化も物語的に見れば予定調和と言えば予定調和でもあるために、ストーリー的にインパクトが弱かったような気がして、おそらく黒澤作品の中で相対評価したのでしょうが、◎ではなく○の評価でした。しかし今回観直してみて、3時間を飽きさせずに見せる要因として、話がオムニバス形式になっているのが効いているのではないかと思いました。また、昔観た時に、ちょっと話が出来過ぎているなあと思った部分も、今観ると、カタルシス効果という面でヒューマン・ドラマの王道を行っているし(しかも完成されたモノクロ映像美の雄弁さ)、この作品は、黒澤映画における最後の「白黒映画作品」「三船敏郎出演作品」「泥臭いヒューマニズム作品」とされているそうですが、"泥臭い"というのは確かに当たっているなあと思う一方で、黒澤にとって赤ひげのような人物を演じ切れる三船敏郎という役者の存在は大きかったなあと思いました(三船敏郎はこの作品で「

以前観た時は、オムニバス系形式であるうえに、登の冒頭とラストの大きな変化も物語的に見れば予定調和と言えば予定調和でもあるために、ストーリー的にインパクトが弱かったような気がして、おそらく黒澤作品の中で相対評価したのでしょうが、◎ではなく○の評価でした。しかし今回観直してみて、3時間を飽きさせずに見せる要因として、話がオムニバス形式になっているのが効いているのではないかと思いました。また、昔観た時に、ちょっと話が出来過ぎているなあと思った部分も、今観ると、カタルシス効果という面でヒューマン・ドラマの王道を行っているし(しかも完成されたモノクロ映像美の雄弁さ)、この作品は、黒澤映画における最後の「白黒映画作品」「三船敏郎出演作品」「泥臭いヒューマニズム作品」とされているそうですが、"泥臭い"というのは確かに当たっているなあと思う一方で、黒澤にとって赤ひげのような人物を演じ切れる三船敏郎という役者の存在は大きかったなあと思いました(三船敏郎はこの作品で「 この『赤ひげ』という作品の中にスタッフ全員の力をギリギリまで絞り出してもらう。そして映画の可能性をギリギリまで追ってみる」という熱意で臨み、そのため結局完成までに2年もかかってしまったということですが、それだけに、三船敏郎ばかりでなく、各エピソードの役者の熱演には光るものがあります。

この『赤ひげ』という作品の中にスタッフ全員の力をギリギリまで絞り出してもらう。そして映画の可能性をギリギリまで追ってみる」という熱意で臨み、そのため結局完成までに2年もかかってしまったということですが、それだけに、三船敏郎ばかりでなく、各エピソードの役者の熱演には光るものがあります。 まず、「狂女おゆみ」の話の座敷牢に隔離された美しく若い狂女を演じた

まず、「狂女おゆみ」の話の座敷牢に隔離された美しく若い狂女を演じた かったと思います(原作ではおくには既に北町奉行所に囚われていて、赤ひげは藤沢周平の「獄医・立花登」的な立場で会いに行くのだが、映画では診療所内で彼女の告白がある)。おくにを演じた根岸明美は、このシーンは本番で一発で黒澤明監督のOKを引き出したというからますますスゴイことです(ラッシュを観て、その時の苦心を思い出して居たたまれなくなり席を外したという)。

かったと思います(原作ではおくには既に北町奉行所に囚われていて、赤ひげは藤沢周平の「獄医・立花登」的な立場で会いに行くのだが、映画では診療所内で彼女の告白がある)。おくにを演じた根岸明美は、このシーンは本番で一発で黒澤明監督のOKを引き出したというからますますスゴイことです(ラッシュを観て、その時の苦心を思い出して居たたまれなくなり席を外したという)。 「佐八とおなか」の話は、

「佐八とおなか」の話は、 女房・おなか(桑野みゆき)に対する罪滅ぼしであったことを臨終の床で語るもので、この部分だけ回想シーン使われていますが、考えてみればこれもまた告白譚でした。山崎努は、「天国と地獄」の次に出た黒澤作品がこの「赤ひげ」の"臨終男"だったことになりますが、「天国と地獄」の誘拐犯役で日本中の嫌われ者になってしまったと黒澤監督にぼやいたら、「それは気の毒をした」と黒澤監督が山崎努を"超"善人役に配したという裏話があります。

女房・おなか(桑野みゆき)に対する罪滅ぼしであったことを臨終の床で語るもので、この部分だけ回想シーン使われていますが、考えてみればこれもまた告白譚でした。山崎努は、「天国と地獄」の次に出た黒澤作品がこの「赤ひげ」の"臨終男"だったことになりますが、「天国と地獄」の誘拐犯役で日本中の嫌われ者になってしまったと黒澤監督にぼやいたら、「それは気の毒をした」と黒澤監督が山崎努を"超"善人役に配したという裏話があります。 第4話「おとよ」の話は、赤ひげが、娼家の女主人(杉村春子)の元から、二木てる

第4話「おとよ」の話は、赤ひげが、娼家の女主人(杉村春子)の元から、二木てる み演じる少女おとよを治療かたがた"足抜け"させるもので、ここで赤ひげは娼家の用心棒をしている地廻りのヤクザらと大立ち回りを演じますが(ここだけアクション映画になっている!)、この二木てるみのデビユーは黒澤明監督の「七人の侍」('54年/東宝)で当時3歳。個人的にはこの名を知った頃には既に名子役として知られていましたが、名子役と言われた由縁は、この第4話「おとよ」と次の「長次」を観ればよく判ります。

み演じる少女おとよを治療かたがた"足抜け"させるもので、ここで赤ひげは娼家の用心棒をしている地廻りのヤクザらと大立ち回りを演じますが(ここだけアクション映画になっている!)、この二木てるみのデビユーは黒澤明監督の「七人の侍」('54年/東宝)で当時3歳。個人的にはこの名を知った頃には既に名子役として知られていましたが、名子役と言われた由縁は、この第4話「おとよ」と次の「長次」を観ればよく判ります。 その映画内での第5話にあたる「長次」では、貧しい家に生まれ育ち、一家無理心中に巻き込まれる

その映画内での第5話にあたる「長次」では、貧しい家に生まれ育ち、一家無理心中に巻き込まれる 男の子・長次を頭師佳孝が演じていますが、二木てるみと頭師佳孝とが出逢う子役2人だけの会話で綴られる6分間のカットは、撮影現場で見ている人が涙ぐむほどの名演で、黒澤明監督も百点満点だと絶賛したそうです。個人的には、おとよが井戸に向かって長次の名を呼び、死の淵をさまよう彼を呼び戻そうとする場面は、黒澤作品全体の中でも最も"泣ける"場面であるように思います(原作では長次は死んでしまうが...)。

男の子・長次を頭師佳孝が演じていますが、二木てるみと頭師佳孝とが出逢う子役2人だけの会話で綴られる6分間のカットは、撮影現場で見ている人が涙ぐむほどの名演で、黒澤明監督も百点満点だと絶賛したそうです。個人的には、おとよが井戸に向かって長次の名を呼び、死の淵をさまよう彼を呼び戻そうとする場面は、黒澤作品全体の中でも最も"泣ける"場面であるように思います(原作では長次は死んでしまうが...)。 この作品、原作者の山本周五郎さえも「原作以上」と絶賛したそうで、原作も傑作ながら(原作では「おくめ殺し」というのが結構ミステリっぽくて面白かった)、「おとよ」は原作を大きく変えているし、「長次」に至っては全くのオリジナルですが、原作から改変しているのに原作者が「原作以上」と褒めているというのが黒澤明のスゴイところではないかと(その前に3話、ほぼ忠実に原作を再現しているというのはあるが)。

この作品、原作者の山本周五郎さえも「原作以上」と絶賛したそうで、原作も傑作ながら(原作では「おくめ殺し」というのが結構ミステリっぽくて面白かった)、「おとよ」は原作を大きく変えているし、「長次」に至っては全くのオリジナルですが、原作から改変しているのに原作者が「原作以上」と褒めているというのが黒澤明のスゴイところではないかと(その前に3話、ほぼ忠実に原作を再現しているというのはあるが)。 ラストの登とまさとの結婚内祝いの場面で、登の母親役の

ラストの登とまさとの結婚内祝いの場面で、登の母親役の

「赤ひげ」●制作年:1965年●監督:黒澤明●製作:田中友幸/菊島隆三●脚本:井手雅人/小国英雄/菊島隆三/黒澤明●撮影:中井朝一/斎藤孝雄●音楽:佐藤勝●原作:山本周五郎「赤ひげ診療譚」●時間:185分●出演:三船敏郎/加山雄三/山崎努/団令子/桑野みゆき/香川京子/江原達怡/二木てるみ/根岸明美/頭師佳孝/土屋嘉男/東野英治郎/志村喬/笠智衆/杉村春子/田中絹代/柳永二郎/三井弘次/西村晃/千葉信男/藤原釜足/三津田健/藤山陽子/内藤洋子/七尾伶子/辻伊万里/野村昭子/三戸部スエ/菅井

「赤ひげ」●制作年:1965年●監督:黒澤明●製作:田中友幸/菊島隆三●脚本:井手雅人/小国英雄/菊島隆三/黒澤明●撮影:中井朝一/斎藤孝雄●音楽:佐藤勝●原作:山本周五郎「赤ひげ診療譚」●時間:185分●出演:三船敏郎/加山雄三/山崎努/団令子/桑野みゆき/香川京子/江原達怡/二木てるみ/根岸明美/頭師佳孝/土屋嘉男/東野英治郎/志村喬/笠智衆/杉村春子/田中絹代/柳永二郎/三井弘次/西村晃/千葉信男/藤原釜足/三津田健/藤山陽子/内藤洋子/七尾伶子/辻伊万里/野村昭子/三戸部スエ/菅井

きん/荒木道子/左卜全/渡辺篤/小川安三/佐田豊/沢村いき雄/本間文子/出雲八重子/中村美代子/風見章子/常田富士男●公開:1965/04●配給:東宝●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(10-09-04)(評価:★★★★☆)

きん/荒木道子/左卜全/渡辺篤/小川安三/佐田豊/沢村いき雄/本間文子/出雲八重子/中村美代子/風見章子/常田富士男●公開:1965/04●配給:東宝●最初に観た場所(再見):北千住・シネマブルースタジオ(10-09-04)(評価:★★★★☆) (阿部嘉典『

(阿部嘉典『

時子(田中絹代)は昼間は会社事務員として働いているが、私生活ではチンピラの襄二(岡譲二)と一緒に暮らしている。元ボクサーの襄二はケンカに強く、数人の子分がいる。学生・宏(三井秀夫)もその仲間に加わるが、宏の姉・和子(水久保澄子)は襄二を訪ね、弟を元に戻すように哀願する。襄二は宏を姉の元に帰す一方、和子に惹かれる。それを知った時子は和子を脅そうとするが、逆に彼女の弟を思う純情に打たれ、自分や襄二も堅気になろうと決心する。襄二も同意するが、宏が窃盗を働き襄二はそれを庇うため最後の一仕事をやることに。襄二と時子は時子の会社の社長から金を盗み、宏にその金を与える。警察から逃れようとしながらも、時子は襄二に自首を勧めるが、聞き入れられないため彼を撃つ―(左は映画スチール写真(田中絹代/岡譲二))。

時子(田中絹代)は昼間は会社事務員として働いているが、私生活ではチンピラの襄二(岡譲二)と一緒に暮らしている。元ボクサーの襄二はケンカに強く、数人の子分がいる。学生・宏(三井秀夫)もその仲間に加わるが、宏の姉・和子(水久保澄子)は襄二を訪ね、弟を元に戻すように哀願する。襄二は宏を姉の元に帰す一方、和子に惹かれる。それを知った時子は和子を脅そうとするが、逆に彼女の弟を思う純情に打たれ、自分や襄二も堅気になろうと決心する。襄二も同意するが、宏が窃盗を働き襄二はそれを庇うため最後の一仕事をやることに。襄二と時子は時子の会社の社長から金を盗み、宏にその金を与える。警察から逃れようとしながらも、時子は襄二に自首を勧めるが、聞き入れられないため彼を撃つ―(左は映画スチール写真(田中絹代/岡譲二))。

「

「

それに対し、この「非常線の女」は、洋風ハードボイルドの仕様を倣っており、「日本版フィルムノワールの傑作」と推す人も多いようです。田中絹代も背中を露わにしたイブニングドレスやトレンチコートなど洋装で出ていますが、やはり和服のイメージが強いせいか、観ていてどうも違和感があったりして....

それに対し、この「非常線の女」は、洋風ハードボイルドの仕様を倣っており、「日本版フィルムノワールの傑作」と推す人も多いようです。田中絹代も背中を露わにしたイブニングドレスやトレンチコートなど洋装で出ていますが、やはり和服のイメージが強いせいか、観ていてどうも違和感があったりして....  田中絹代/岡 譲二

田中絹代/岡 譲二

出演者の中では、この主人公の男女二人がともに惹かれてしまう和子を演じた水久保澄子(1916-没年不明)の清楚な美しさが良く、田中絹代以上に目を引くでしょうか。

出演者の中では、この主人公の男女二人がともに惹かれてしまう和子を演じた水久保澄子(1916-没年不明)の清楚な美しさが良く、田中絹代以上に目を引くでしょうか。 水久保澄子は、その後の私生活では、突然自殺未遂事件を起こしたり、フィリピン人と国際結婚したら実はこれが結婚詐欺のようなもので、現地で奴隷のような扱いを受けた末に日本へ逃げ戻ったりと、かなり暴走・逸脱気味の人生だったようで、結局映画会社から見放されて銀幕から姿を消し(戦時下の上海のホテルで妖艶な姿に変身している彼女を見かけたとの証言もある)、最後は各地のダンスホールでダンサーをしながら、世間上は完全に「消息不明」になったという―この作品を観ていても、そんな人生を辿る女性にはとても見えず、人の運命とは分からないものだなあという気がします。

水久保澄子は、その後の私生活では、突然自殺未遂事件を起こしたり、フィリピン人と国際結婚したら実はこれが結婚詐欺のようなもので、現地で奴隷のような扱いを受けた末に日本へ逃げ戻ったりと、かなり暴走・逸脱気味の人生だったようで、結局映画会社から見放されて銀幕から姿を消し(戦時下の上海のホテルで妖艶な姿に変身している彼女を見かけたとの証言もある)、最後は各地のダンスホールでダンサーをしながら、世間上は完全に「消息不明」になったという―この作品を観ていても、そんな人生を辿る女性にはとても見えず、人の運命とは分からないものだなあという気がします。 岡譲二(1902-1970)は、コロムビア・レコードの宣伝部長を辞めて26歳で役者に転じた人(26歳で部長かあ)。映画の中でビクターの"ニッパー犬"が画面にもセリフにも出てきますが、これ、宣伝タイアップか何かなのか。 小津がこれをシーンの切り替わる際などに上手く使っているのは確かなように思います。

岡譲二(1902-1970)は、コロムビア・レコードの宣伝部長を辞めて26歳で役者に転じた人(26歳で部長かあ)。映画の中でビクターの"ニッパー犬"が画面にもセリフにも出てきますが、これ、宣伝タイアップか何かなのか。 小津がこれをシーンの切り替わる際などに上手く使っているのは確かなように思います。 「非常線の女」●制作年:1933年●監督:小津安二郎●脚色:池田忠雄●原案:ゼームス槇(小津安二郎)●撮影:茂原英朗●時間:100分(120分)●出演:田中絹代/岡譲二/水久保澄子/三井秀夫(弘次)/高山義郎/逢初夢子.●公開:1933/04●配給:松竹蒲田(評価:★★★)

「非常線の女」●制作年:1933年●監督:小津安二郎●脚色:池田忠雄●原案:ゼームス槇(小津安二郎)●撮影:茂原英朗●時間:100分(120分)●出演:田中絹代/岡譲二/水久保澄子/三井秀夫(弘次)/高山義郎/逢初夢子.●公開:1933/04●配給:松竹蒲田(評価:★★★)![風の中の牝鶏 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E9%A2%A8%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%AE%E7%89%9D%E9%B6%8F%20%5BDVD%5D.jpg)

雨宮時子(田中絹代)は、夫・修一(佐野周二)が戦争に出征して外地へ赴いているため、健気にミシンを踏んで生計を立てていた。苦しい家計の毎日ではあるが、息子・浩の成長ぶりを夫に見てもらう日を心の支えにした生活であった。ある時、浩が病に倒れ入院して、まとまった金が必要になり、途方に暮れた時子は、いかがわしい安宿で見知らぬ男に身体を売ってしまう...。そして、やっと外地から戻った夫は、留守中の妻の真実を知ることになる―。

雨宮時子(田中絹代)は、夫・修一(佐野周二)が戦争に出征して外地へ赴いているため、健気にミシンを踏んで生計を立てていた。苦しい家計の毎日ではあるが、息子・浩の成長ぶりを夫に見てもらう日を心の支えにした生活であった。ある時、浩が病に倒れ入院して、まとまった金が必要になり、途方に暮れた時子は、いかがわしい安宿で見知らぬ男に身体を売ってしまう...。そして、やっと外地から戻った夫は、留守中の妻の真実を知ることになる―。 当時は、戦争により外地で捕虜になっていた兵士が徐々に復員していたものの、シベリアなどに抑留されたままの人々も多く、また、国民皆保険制度が未整備だったため、こうした映画のような状況はあったかもしれません。ただ、時子が夫に事実を話したのが良かったのか。黙っていた方がいいよ、旦那が苦しむだけだからと言ってくれた友人(村田知英子)の意見の方が妥当のような気がしますが、まあ、隠し立て出来ない性分というのはあるのだろうなあと。

当時は、戦争により外地で捕虜になっていた兵士が徐々に復員していたものの、シベリアなどに抑留されたままの人々も多く、また、国民皆保険制度が未整備だったため、こうした映画のような状況はあったかもしれません。ただ、時子が夫に事実を話したのが良かったのか。黙っていた方がいいよ、旦那が苦しむだけだからと言ってくれた友人(村田知英子)の意見の方が妥当のような気がしますが、まあ、隠し立て出来ない性分というのはあるのだろうなあと。 そんなこと、簡単に請け負っていいのかなと思ったら、会社の先輩同僚の佐竹(笠智衆)に相談したわけでした。自分の苛立つ気持ちを打ち明け、更に、見ず知らずの他人の採用のお願いまでして、頼りがいのある先輩なのだなあ、佐竹は。その佐竹が、「その女のことは許せて、奥さんのことは許せないのはおかしい」と修一を諭すのは至極真っ当に思えました。

そんなこと、簡単に請け負っていいのかなと思ったら、会社の先輩同僚の佐竹(笠智衆)に相談したわけでした。自分の苛立つ気持ちを打ち明け、更に、見ず知らずの他人の採用のお願いまでして、頼りがいのある先輩なのだなあ、佐竹は。その佐竹が、「その女のことは許せて、奥さんのことは許せないのはおかしい」と修一を諭すのは至極真っ当に思えました。

米国の批評家ジョーン・メレンは、時子は日本人の生活の優れた点を守るために身を売ったのだとして、この作品は日本人に、その優れた点、つまり占領によって汚されることのない日本人の生活の貴重なものを守るために、新しい社会を受け入れるべきだと語っているとし、その他にも、フランスの映画評論家ユベール・ニオグレの「戦後日本の道徳的雰囲気についての最も素晴しい要約の1つであり、小津作品の中で戦争の時代を締め括った後期作品に先立つ転回点としての作品でもある」との評価もあります。

米国の批評家ジョーン・メレンは、時子は日本人の生活の優れた点を守るために身を売ったのだとして、この作品は日本人に、その優れた点、つまり占領によって汚されることのない日本人の生活の貴重なものを守るために、新しい社会を受け入れるべきだと語っているとし、その他にも、フランスの映画評論家ユベール・ニオグレの「戦後日本の道徳的雰囲気についての最も素晴しい要約の1つであり、小津作品の中で戦争の時代を締め括った後期作品に先立つ転回点としての作品でもある」との評価もあります。

機を与えたのは間違いないように思います。自分にとっては「脇役2人の役柄が良かった映画」というのが第一印象になるでしょうか。

機を与えたのは間違いないように思います。自分にとっては「脇役2人の役柄が良かった映画」というのが第一印象になるでしょうか。

小津安二郎●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●時間:83分●出演:田中絹代/佐野周二/村田知英子/笠智衆/坂本武/高松栄子/三井弘次/岡村文子/文谷千代子/水上令子/清水一郎●公開:1948/09●配給:松竹●最初に観た場所:ACTミニシアター(90-08-11)(評価:★★★☆)●併映:「東京の宿」(小津安二郎)

小津安二郎●脚本:野田高梧/小津安二郎●撮影:厚田雄春●音楽:斎藤高順●時間:83分●出演:田中絹代/佐野周二/村田知英子/笠智衆/坂本武/高松栄子/三井弘次/岡村文子/文谷千代子/水上令子/清水一郎●公開:1948/09●配給:松竹●最初に観た場所:ACTミニシアター(90-08-11)(評価:★★★☆)●併映:「東京の宿」(小津安二郎)

ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を獲得した溝口健二監督の「山椒大夫」('54年/大映)は、宮川一夫のカメラワークが素晴らしく、海へゆっくりとパンしていくラストシーンは、後年ジャン・リュック・ゴダール監督が「

ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を獲得した溝口健二監督の「山椒大夫」('54年/大映)は、宮川一夫のカメラワークが素晴らしく、海へゆっくりとパンしていくラストシーンは、後年ジャン・リュック・ゴダール監督が「 但し、一応は鷗外作を「原作」としているものの改変部分も多くあり、まず目立つのが、姉の安寿と弟の厨子王の"姉弟"が"兄妹"に逆転していて、厨子王(花柳喜章、少年時代は津川雅彦)が兄、安寿(香川京子)が妹、となっている点で、これは、花柳喜章、香川京子という配役が先に決まっていたためにこうなったとか。

但し、一応は鷗外作を「原作」としているものの改変部分も多くあり、まず目立つのが、姉の安寿と弟の厨子王の"姉弟"が"兄妹"に逆転していて、厨子王(花柳喜章、少年時代は津川雅彦)が兄、安寿(香川京子)が妹、となっている点で、これは、花柳喜章、香川京子という配役が先に決まっていたためにこうなったとか。 奴隷として売られてかれこれ10年、美少年だった安寿は肉体労働に明け暮れ半ば自暴自棄の単なるダメ男になっていて、そうした兄・厨子王の様変わりに密かに心を痛める健気な妹・安寿-それがある日突然に兄が逃亡を思い立ったら、妹に兄さんだけ逃げて...と言われる―。安寿は自らを犠牲にして、後の厨子王を支える守り本尊となったわけで、こうした設定からも、妹より姉の方がやはり良かったのでは(第一、妹を置いて逃亡する兄...というのも如何なものか)。

奴隷として売られてかれこれ10年、美少年だった安寿は肉体労働に明け暮れ半ば自暴自棄の単なるダメ男になっていて、そうした兄・厨子王の様変わりに密かに心を痛める健気な妹・安寿-それがある日突然に兄が逃亡を思い立ったら、妹に兄さんだけ逃げて...と言われる―。安寿は自らを犠牲にして、後の厨子王を支える守り本尊となったわけで、こうした設定からも、妹より姉の方がやはり良かったのでは(第一、妹を置いて逃亡する兄...というのも如何なものか)。 更に原作には、焼きゴテで拷問された安寿の顔のやけどが、仏像の加護でみるみる傷が癒えるという場面がありますが映画には無く、またラストは、厨子王が盲目となった母親と再会した際に、守り本尊を額に押し付けると目が開くというものですが、映画では母親の眼は明かなかったように見え、意図的に霊験譚的なものを排しているように思えます(あの「雨月物語」を撮った監督にして)。

更に原作には、焼きゴテで拷問された安寿の顔のやけどが、仏像の加護でみるみる傷が癒えるという場面がありますが映画には無く、またラストは、厨子王が盲目となった母親と再会した際に、守り本尊を額に押し付けると目が開くというものですが、映画では母親の眼は明かなかったように見え、意図的に霊験譚的なものを排しているように思えます(あの「雨月物語」を撮った監督にして)。 一方で、安寿と厨子王の父親・平正氏が、朝廷の意に反して困窮する農民を救おうとして筑紫国へ左遷されたことや、両親の"教育方針"など、「原作」には無い部分はしっかり描かれていて、後半は厨子王の出世に至る経緯や「奴隷解放」的施策も描かれていますが("上からの改革"であることには違いない)、この辺りはうんと膨らませていて、完全に一本の"政治時代劇"になってしまっています(いかにも「

一方で、安寿と厨子王の父親・平正氏が、朝廷の意に反して困窮する農民を救おうとして筑紫国へ左遷されたことや、両親の"教育方針"など、「原作」には無い部分はしっかり描かれていて、後半は厨子王の出世に至る経緯や「奴隷解放」的施策も描かれていますが("上からの改革"であることには違いない)、この辺りはうんと膨らませていて、完全に一本の"政治時代劇"になってしまっています(いかにも「 ラストが母子再会で終わるのは原作通りで、ベースとしては母子モノでありながらも、リアリズム乃至"娯楽性"の追求が、結果として土着民話的な説話色の強い原作を、勧善懲悪的な話に変えてしまった感もしなくもなく、「原作」とは別物とみた方が妥当かも(宮川一夫のカメラで星半個から1個プラス)。

ラストが母子再会で終わるのは原作通りで、ベースとしては母子モノでありながらも、リアリズム乃至"娯楽性"の追求が、結果として土着民話的な説話色の強い原作を、勧善懲悪的な話に変えてしまった感もしなくもなく、「原作」とは別物とみた方が妥当かも(宮川一夫のカメラで星半個から1個プラス)。 因みに、安寿役の香川香子にとっては、同年公開の溝口健二監督作品「

因みに、安寿役の香川香子にとっては、同年公開の溝口健二監督作品「 無慈悲な鬼のような人買いの山椒大夫を演じた進藤英太郎は良かったです。溝口組に不可欠なこの悪役こそが、この物語の重さを維持するにに貢献しており、「

無慈悲な鬼のような人買いの山椒大夫を演じた進藤英太郎は良かったです。溝口組に不可欠なこの悪役こそが、この物語の重さを維持するにに貢献しており、「 「山椒大夫」●制作年:1954年●製作:永田雅一●監督:溝口健二●脚本:八尋不二/依田義賢●撮影:宮川一夫●音楽:早坂文雄●原作:森鷗外「山椒大夫」●時間:124分●出演:田中絹代/花柳喜章/加藤雅彦(津川雅彦)/香川京子/榎並啓子/進藤英太郎/河野秋武/菅井一郎/見明凡太郎/浪花千栄子/毛利菊江/三津田健/清水将夫/香川良介/橘公子/相馬幸子/小園蓉子/小柴幹治/荒木忍/大美輝子/金剛麗子/南部彰三/伊達三郎●公開:1954/03●配給:大映(評価:★★★☆)

「山椒大夫」●制作年:1954年●製作:永田雅一●監督:溝口健二●脚本:八尋不二/依田義賢●撮影:宮川一夫●音楽:早坂文雄●原作:森鷗外「山椒大夫」●時間:124分●出演:田中絹代/花柳喜章/加藤雅彦(津川雅彦)/香川京子/榎並啓子/進藤英太郎/河野秋武/菅井一郎/見明凡太郎/浪花千栄子/毛利菊江/三津田健/清水将夫/香川良介/橘公子/相馬幸子/小園蓉子/小柴幹治/荒木忍/大美輝子/金剛麗子/南部彰三/伊達三郎●公開:1954/03●配給:大映(評価:★★★☆)

戦国時代(天正11年)の琵琶湖周辺の地。陶器が良い儲けになることを知った貧農の源十郎(森雅之)は、妻・宮木(田中絹代)と子、更に実妹・阿浜(水戸光子)とその夫・藤兵衛(小沢栄)を連れて、焼き上がった陶器を長浜まで運ぼうとするが、海賊が出ることを知り、源十郎は自分の妻子だけ家に帰す。長浜に辿り着いた3人は、順調に陶器を売り捌いて大儲けするが、武士

戦国時代(天正11年)の琵琶湖周辺の地。陶器が良い儲けになることを知った貧農の源十郎(森雅之)は、妻・宮木(田中絹代)と子、更に実妹・阿浜(水戸光子)とその夫・藤兵衛(小沢栄)を連れて、焼き上がった陶器を長浜まで運ぼうとするが、海賊が出ることを知り、源十郎は自分の妻子だけ家に帰す。長浜に辿り着いた3人は、順調に陶器を売り捌いて大儲けするが、武士 となって立身出世する野心を捨て切れない藤兵衛は武具を買い求めに行き、藤兵衛の妻は夫を捜す間に狼藉者らに犯されてしまう。一方の源十郎は、臈たけた若狭(京マチ子)という元御姫様と出会い、陶器を届けに行った姫の邸で彼女と契りを交わしてしまった揚句、その邸で焼き物を作っては売りに行くという生活を始めてしまう。何年か後、藤兵衛は戦の武勲が認められ、出世した自分の姿を見せに村へ子分を引き連れ戻ろうとする途中、子分達を慰労しようと女郎部屋に立ち寄り、そこで零落し遊女となった妻と出会う。恨み事を言う妻に藤兵衛はひたすら謝るのみ。源十郎の方は、行商の途中で僧侶に死霊に憑かれていると言われて、姫の正体が亡霊であることを知り、やっとの思いで故郷の村に戻る。そこには妻・宮木が優しく待ち受けていたのだが―。

となって立身出世する野心を捨て切れない藤兵衛は武具を買い求めに行き、藤兵衛の妻は夫を捜す間に狼藉者らに犯されてしまう。一方の源十郎は、臈たけた若狭(京マチ子)という元御姫様と出会い、陶器を届けに行った姫の邸で彼女と契りを交わしてしまった揚句、その邸で焼き物を作っては売りに行くという生活を始めてしまう。何年か後、藤兵衛は戦の武勲が認められ、出世した自分の姿を見せに村へ子分を引き連れ戻ろうとする途中、子分達を慰労しようと女郎部屋に立ち寄り、そこで零落し遊女となった妻と出会う。恨み事を言う妻に藤兵衛はひたすら謝るのみ。源十郎の方は、行商の途中で僧侶に死霊に憑かれていると言われて、姫の正体が亡霊であることを知り、やっとの思いで故郷の村に戻る。そこには妻・宮木が優しく待ち受けていたのだが―。 溝口健二の「雨月物語」('53年/大映)は、1953年のヴェネツィア映画祭サン・マルコ銀獅子賞をはじめ数々の賞に輝いた作品で、この年のヴェネツィア国際映画祭は金獅子賞が"該当無し"だったので、実質的には出品作中トップ評価だったことになります。

溝口健二の「雨月物語」('53年/大映)は、1953年のヴェネツィア映画祭サン・マルコ銀獅子賞をはじめ数々の賞に輝いた作品で、この年のヴェネツィア国際映画祭は金獅子賞が"該当無し"だったので、実質的には出品作中トップ評価だったことになります。 原作は、1776年に発表された上田秋成の「雨月物語」の中の「浅芽が宿」「蛇性の淫」で、2つの話を糾える縄の如くに仕上げた脚本は巧みであり(「蛇性の淫」は本来、中国の古典的説話「白蛇伝」や、能の「道成寺」の由来である"安珍・清姫伝説"と重なる)、更にモーパッサンの短篇「勲章」もモチーフとして織り込まれていたりして、相当に原作を翻案しているようですが、森鷗外の原作を膨らませ過ぎている感のある「山椒大夫」('54年/大映)ほど気にはならなかったです。「原作」と言われているものを実際に読んでいると、それにこだわってしまうのかも。但し、時代設定が近世初期なので(「山椒大夫」は中世)、セリフの言い回しが多少現代風であっても許せてしまうというのもあるかもしれません。

原作は、1776年に発表された上田秋成の「雨月物語」の中の「浅芽が宿」「蛇性の淫」で、2つの話を糾える縄の如くに仕上げた脚本は巧みであり(「蛇性の淫」は本来、中国の古典的説話「白蛇伝」や、能の「道成寺」の由来である"安珍・清姫伝説"と重なる)、更にモーパッサンの短篇「勲章」もモチーフとして織り込まれていたりして、相当に原作を翻案しているようですが、森鷗外の原作を膨らませ過ぎている感のある「山椒大夫」('54年/大映)ほど気にはならなかったです。「原作」と言われているものを実際に読んでいると、それにこだわってしまうのかも。但し、時代設定が近世初期なので(「山椒大夫」は中世)、セリフの言い回しが多少現代風であっても許せてしまうというのもあるかもしれません。

原作自体が優れているわけですが、原作を分かり易く翻案したエンタテインメントとして充実していて、一方で、ジャン=リュック・ゴダールをして「涙が出てくる」と言わしめたほどの霧立ち込める湖に舟を漕ぎだす場面の美しさや、映画史に残るとされる京マチ子の彼岸の妖艶ぶりなど、随所で幽玄美を醸して古典的雰囲気を保持しているのは、宮川一夫のカメラワークによるところが大きいのでしょう(溝口監督からの注文は「絵巻物を撮るように」とのことだったそうだが、それに応えている)。

原作自体が優れているわけですが、原作を分かり易く翻案したエンタテインメントとして充実していて、一方で、ジャン=リュック・ゴダールをして「涙が出てくる」と言わしめたほどの霧立ち込める湖に舟を漕ぎだす場面の美しさや、映画史に残るとされる京マチ子の彼岸の妖艶ぶりなど、随所で幽玄美を醸して古典的雰囲気を保持しているのは、宮川一夫のカメラワークによるところが大きいのでしょう(溝口監督からの注文は「絵巻物を撮るように」とのことだったそうだが、それに応えている)。 京マチ子の現実離れした「幽玄美の妖女」と田中絹代や水戸光子の土臭い「糟糠の妻」(結局、男達の野望は叶わないため、最終的にはこの表現は的確でないのだが)の異質の両者のコントラストが良く、それを繋ぐ森雅之(作家・有島武郎の長男)の演技も活き活きしていていいのですが、ラストは、妻・宮木(この時だけ顔のライティングが「姫」と同じ)の真実を源十郎が知ったところで終わった方が、余韻が出たような気もします。

京マチ子の現実離れした「幽玄美の妖女」と田中絹代や水戸光子の土臭い「糟糠の妻」(結局、男達の野望は叶わないため、最終的にはこの表現は的確でないのだが)の異質の両者のコントラストが良く、それを繋ぐ森雅之(作家・有島武郎の長男)の演技も活き活きしていていいのですが、ラストは、妻・宮木(この時だけ顔のライティングが「姫」と同じ)の真実を源十郎が知ったところで終わった方が、余韻が出たような気もします。

ラストの宮木の母性的なナレーション(田中絹代)も心に滲みて悪くはないですが、その他にも藤兵衛夫婦の「テレビ時代劇のエピローグ」風のやり取りなどもあって、やや解説的と言うか、「幸せの青い鳥は...」的な人生訓風になった感じもします。でも、やはり傑作だと思います。

ラストの宮木の母性的なナレーション(田中絹代)も心に滲みて悪くはないですが、その他にも藤兵衛夫婦の「テレビ時代劇のエピローグ」風のやり取りなどもあって、やや解説的と言うか、「幸せの青い鳥は...」的な人生訓風になった感じもします。でも、やはり傑作だと思います。

京マチ子とソフィア・ローレン(1955年・ヴェネチア)

京マチ子とソフィア・ローレン(1955年・ヴェネチア)

「雨月物語」●制作年:1953年●製作:永田雅一●監督:溝口健二●脚本:川口松太郎/依田義賢●撮影:宮川

「雨月物語」●制作年:1953年●製作:永田雅一●監督:溝口健二●脚本:川口松太郎/依田義賢●撮影:宮川 一夫●音楽:早坂文雄●原作:上田秋生「雨月物語」●時間:96分●出演:森雅之/田中絹代/京マチ子/水戸光子/小沢栄(栄太郎)/青山

一夫●音楽:早坂文雄●原作:上田秋生「雨月物語」●時間:96分●出演:森雅之/田中絹代/京マチ子/水戸光子/小沢栄(栄太郎)/青山 杉作/羅門光三郎/香川良介/上田吉二郎/毛利菊枝/南部彰三/光岡龍三郎/天野一郎/尾上栄五郎/伊達三郎/小柳圭子/大美輝子/金剛麗子/横山文彦/玉置一恵/沢村市三郎●公開:1953/03●配給:大映(評価:★★★★☆)

杉作/羅門光三郎/香川良介/上田吉二郎/毛利菊枝/南部彰三/光岡龍三郎/天野一郎/尾上栄五郎/伊達三郎/小柳圭子/大美輝子/金剛麗子/横山文彦/玉置一恵/沢村市三郎●公開:1953/03●配給:大映(評価:★★★★☆)

大学の医学部教授の小宮(斎藤達雄)は日頃から、口うるさい妻の時子(栗島すみ子)に頭が上がらなかったが、それは、夫婦円満を保つ彼流の秘訣でもあった。そんなある日、大阪より時子の姪・節子(桑野通子)が上京、小宮家にやって来る。自分とは対照的に思ったままに行動する彼女に触発された小宮は、ある揉め事を契機に初めて時子に平手打ちをくらわせてしまう―。

大学の医学部教授の小宮(斎藤達雄)は日頃から、口うるさい妻の時子(栗島すみ子)に頭が上がらなかったが、それは、夫婦円満を保つ彼流の秘訣でもあった。そんなある日、大阪より時子の姪・節子(桑野通子)が上京、小宮家にやって来る。自分とは対照的に思ったままに行動する彼女に触発された小宮は、ある揉め事を契機に初めて時子に平手打ちをくらわせてしまう―。 31際の若さで夭逝した桑野通子が演じる(当時22歳)姪の節子は、いわば当時のモダンガールといったところでしょうか。未婚だがタバコも酒も嗜むし、車の運転にも興味がある活発な彼女は、妻の尻に敷かれる小宮を見て、夫権の復活を唱えて盛んに小宮をけしかける―そこへ時子がいきなり現れたりして、小宮が節子を叱るフリをする、時子が去ると節子が小宮を軽く小突くなどといった具合に、小宮と節子の遣り取りが、爆笑を誘うというものではないですが、クスッと笑えるものとなっています。

31際の若さで夭逝した桑野通子が演じる(当時22歳)姪の節子は、いわば当時のモダンガールといったところでしょうか。未婚だがタバコも酒も嗜むし、車の運転にも興味がある活発な彼女は、妻の尻に敷かれる小宮を見て、夫権の復活を唱えて盛んに小宮をけしかける―そこへ時子がいきなり現れたりして、小宮が節子を叱るフリをする、時子が去ると節子が小宮を軽く小突くなどといった具合に、小宮と節子の遣り取りが、爆笑を誘うというものではないですが、クスッと笑えるものとなっています。 この作品の斎藤達雄はいいです。サイレント時代の小津作品では、もてない大学生(「若い日」)やしがないサラリーマン(「生まれてはみたけれど」)を演じたりもしていましたが、この作品で「ドクトル」と世間から呼ばれるインテリを演じてもしっくりきています(独りきりになると結構このドクトルは剽軽だったりするが)。

この作品の斎藤達雄はいいです。サイレント時代の小津作品では、もてない大学生(「若い日」)やしがないサラリーマン(「生まれてはみたけれど」)を演じたりもしていましたが、この作品で「ドクトル」と世間から呼ばれるインテリを演じてもしっくりきています(独りきりになると結構このドクトルは剽軽だったりするが)。 有閑マダム3人組(栗島すみ子、吉川満子、飯田蝶子)の会話なども、それまでの小津作品には無かったシークエンスですが、関西弁で話しているためかどことなくほんわかした感じがあり、それでいて畳み掛けるところは畳み掛けるという、トーキー2作目にしてこの自在な会話のテンポの操り方には、トーキー参入に際しての小津の周到な事前準備が感じられました。

有閑マダム3人組(栗島すみ子、吉川満子、飯田蝶子)の会話なども、それまでの小津作品には無かったシークエンスですが、関西弁で話しているためかどことなくほんわかした感じがあり、それでいて畳み掛けるところは畳み掛けるという、トーキー2作目にしてこの自在な会話のテンポの操り方には、トーキー参入に際しての小津の周到な事前準備が感じられました。 その他に、小宮家で家庭教師をすることになる大学の助手・岡田を佐野周二が演じていますが、息子・関口宏より相当濃いハンサム顔に似合わず、この作品では教え子の友達(突貫小僧)に先に算数の問題を解かれてしまって面目を失うというとぼけた役回り。

その他に、小宮家で家庭教師をすることになる大学の助手・岡田を佐野周二が演じていますが、息子・関口宏より相当濃いハンサム顔に似合わず、この作品では教え子の友達(突貫小僧)に先に算数の問題を解かれてしまって面目を失うというとぼけた役回り。 岡田と節子の間で何かあるのかなと思いましたが、これは"夫婦"がテーマの映画なのでそうはならず、結局、「雨降れば地固まる」みたいな映画だったんだなあと。

岡田と節子の間で何かあるのかなと思いましたが、これは"夫婦"がテーマの映画なのでそうはならず、結局、「雨降れば地固まる」みたいな映画だったんだなあと。

また、この作品は、日本映画史上初のスター女優と言われた栗島すみ子(1902-1987)の映画界引退作品でもあり、さすがに堂々たる存在感を見せています。彼女はその後、成瀬巳喜男監督の「流れる」('56年/東宝)で一度だけスクリーンに復帰、田中絹代(1909-1977)、山田五十鈴(1917-2012)、杉村春子(1906-1997)、高峰秀子(1924-2010)らと共演しましたが、それら大女優の更に先輩格だったわけで、まさに貫禄充分!

また、この作品は、日本映画史上初のスター女優と言われた栗島すみ子(1902-1987)の映画界引退作品でもあり、さすがに堂々たる存在感を見せています。彼女はその後、成瀬巳喜男監督の「流れる」('56年/東宝)で一度だけスクリーンに復帰、田中絹代(1909-1977)、山田五十鈴(1917-2012)、杉村春子(1906-1997)、高峰秀子(1924-2010)らと共演しましたが、それら大女優の更に先輩格だったわけで、まさに貫禄充分! そもそも、成瀬巳喜男の監督デビュー(1930年)よりも栗島すみ子の映画デビューの方が先であり(1921年)、年齢も彼女の方が3歳上。成瀬監督を「ミキちゃん」と呼び、「流れる」撮影の際は、「あたしはミキちゃんを信用して来てるのだから」と、セリフを一切覚えず現場入りしたという話があり、小津安二郎の「お嬢さん」('30年/松竹蒲田)で

そもそも、成瀬巳喜男の監督デビュー(1930年)よりも栗島すみ子の映画デビューの方が先であり(1921年)、年齢も彼女の方が3歳上。成瀬監督を「ミキちゃん」と呼び、「流れる」撮影の際は、「あたしはミキちゃんを信用して来てるのだから」と、セリフを一切覚えず現場入りしたという話があり、小津安二郎の「お嬢さん」('30年/松竹蒲田)で それにしても「流れる」の配役陣は、今になった見れば見るほどスゴいなあという感じ。大川端にある零落する置屋を住込みのお手伝いさん(田中絹代)の視点から描いた作品でしたが、先に挙げた田中絹代、山田五十鈴、高峰秀子、杉村春子ら大物女優に加えて、岡田茉莉子、中北千枝子、賀原夏子らが脇を固めるという布陣で、成瀬巳喜男作品は個人的には合う合わないがあって、世間で評価されるほど自分としての評価は高くないのですが(若い頃に観たというのもあるかもしれない)、この作品も、ストーリーよりも一人一人の演技が印象に残った感じでした。

それにしても「流れる」の配役陣は、今になった見れば見るほどスゴいなあという感じ。大川端にある零落する置屋を住込みのお手伝いさん(田中絹代)の視点から描いた作品でしたが、先に挙げた田中絹代、山田五十鈴、高峰秀子、杉村春子ら大物女優に加えて、岡田茉莉子、中北千枝子、賀原夏子らが脇を固めるという布陣で、成瀬巳喜男作品は個人的には合う合わないがあって、世間で評価されるほど自分としての評価は高くないのですが(若い頃に観たというのもあるかもしれない)、この作品も、ストーリーよりも一人一人の演技が印象に残った感じでした。 杉村春子を除いて皆、着物の着こなしがいい、との評がどこかにありましたが、年増芸者を演じた杉村春子は、あれはあれで役に合わせた着こなしだっだのでしょう。個人的には、水野の女将を演じた栗島すみ子の演技は"別格"として、当時、田中絹代・山田五十鈴・高峰秀子の三大女優より一段格下だった杉村春子が一番上手いのではないかと思いました(高峰秀子は子役としてのデビューは早かったが、1940

杉村春子を除いて皆、着物の着こなしがいい、との評がどこかにありましたが、年増芸者を演じた杉村春子は、あれはあれで役に合わせた着こなしだっだのでしょう。個人的には、水野の女将を演じた栗島すみ子の演技は"別格"として、当時、田中絹代・山田五十鈴・高峰秀子の三大女優より一段格下だった杉村春子が一番上手いのではないかと思いました(高峰秀子は子役としてのデビューは早かったが、1940 年、豊田四郎監督の「小島の春」に出演した杉村春子の演技にショックを受けて演技開眼したという。杉村春

年、豊田四郎監督の「小島の春」に出演した杉村春子の演技にショックを受けて演技開眼したという。杉村春 子を"格下"と言ったら失礼にあたるか)。岡田茉莉子などは実に若々しく、和服を着ると昭和タイプの美女という感じでしたが(着物を着た際にスレンダーで足長に見える)、演技そのものは当時はまだ大先輩たちの域には全然達していなかったのではないでしょうか。機会があれば、また観直してみたいと思います。

子を"格下"と言ったら失礼にあたるか)。岡田茉莉子などは実に若々しく、和服を着ると昭和タイプの美女という感じでしたが(着物を着た際にスレンダーで足長に見える)、演技そのものは当時はまだ大先輩たちの域には全然達していなかったのではないでしょうか。機会があれば、また観直してみたいと思います。

「淑女は何を忘れたか」●制作年:1937年●監督:小津安二郎●脚本:伏見晁/ジェームス槇(小津安二郎)●撮影:茂原英雄/厚田雄春●音楽:伊藤冝二●時間:71分●出演:斎藤達雄/栗島すみ子/桑野通子/佐野周二/飯田蝶子/坂本武/吉川満子/葉山正雄/突貫小僧/上原謙●公開:1937/03●配給:松竹大船●最初に観た場所:ACTミニシアター(90-08-05)●2回目:神保町シアター(10-12-11)(評価:★★★)●併映(1回目):「お早よう」(小津安二郎) 神保町シアター 2007(平成19)年7月14日オープン

「淑女は何を忘れたか」●制作年:1937年●監督:小津安二郎●脚本:伏見晁/ジェームス槇(小津安二郎)●撮影:茂原英雄/厚田雄春●音楽:伊藤冝二●時間:71分●出演:斎藤達雄/栗島すみ子/桑野通子/佐野周二/飯田蝶子/坂本武/吉川満子/葉山正雄/突貫小僧/上原謙●公開:1937/03●配給:松竹大船●最初に観た場所:ACTミニシアター(90-08-05)●2回目:神保町シアター(10-12-11)(評価:★★★)●併映(1回目):「お早よう」(小津安二郎) 神保町シアター 2007(平成19)年7月14日オープン 「

「 督: 成瀬巳喜男●製作:藤本真澄●脚本:田中澄江/井手俊郎●撮影:玉井正夫●音楽:斎藤一郎●原作:幸田文「流れる」●時間:117分●出演:田中絹代/山田五十鈴/高峰秀子/杉村春子/岡

督: 成瀬巳喜男●製作:藤本真澄●脚本:田中澄江/井手俊郎●撮影:玉井正夫●音楽:斎藤一郎●原作:幸田文「流れる」●時間:117分●出演:田中絹代/山田五十鈴/高峰秀子/杉村春子/岡 田茉莉子/中北千枝子/賀原夏子/栗島すみ子(特別出演)/泉千代/加東大介/宮口精二/仲

田茉莉子/中北千枝子/賀原夏子/栗島すみ子(特別出演)/泉千代/加東大介/宮口精二/仲

谷昇/中村伸郎●公開:1956/11●配給:東宝(評価:★★★☆)

谷昇/中村伸郎●公開:1956/11●配給:東宝(評価:★★★☆)

大学卒業者の就職率が約30%という不況の底にあった昭和初期を舞台に、仕事に就けない男が奔走する様をコメディっぽく描いた小津

大学卒業者の就職率が約30%という不況の底にあった昭和初期を舞台に、仕事に就けない男が奔走する様をコメディっぽく描いた小津 安二郎監督の1929(昭和4)年の無声映画作品。原作は、小津安二郎と親交の深かった、同じく松竹系の映画監督・

安二郎監督の1929(昭和4)年の無声映画作品。原作は、小津安二郎と親交の深かった、同じく松竹系の映画監督・![「大学は出たけれど(吹替・活弁版) [VHS]」.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%80%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AF%E5%87%BA%E3%81%9F%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%A9%28%E5%90%B9%E6%9B%BF%E3%83%BB%E6%B4%BB%E5%BC%81%E7%89%88%29%20%5BVHS%5D%E3%80%8D.jpg)

ただ、そうしたこともあってか、松田春翠(1925‐1987)の「活弁」付きのI・V・C版ビデオで鑑賞したのですが(松竹ビデオ(S・H・V)版は活弁無し)、「

ただ、そうしたこともあってか、松田春翠(1925‐1987)の「活弁」付きのI・V・C版ビデオで鑑賞したのですが(松竹ビデオ(S・H・V)版は活弁無し)、「

大学を卒業した時に許婚(田中絹代が初々しい)がいて、それで就職が決まらないというのは結構キツイなあと思ってしまいましたが、母親と許婚の手前、会社に行くふりをして弁当を持って出かける主人公にとっての"仕事の場"は公園であり、"仕事" は公園に来ている子供らとボール遊びをすること、子供らとすっかり仲良くなるが、雨が降った日は"仕事"が休みになる―といった具合に、ユーモラスに描くことで救われています。恋女房となった田中絹代に実は就職が決まっていないと打ち明ける場面でも、「サンデー毎日」の新聞広告を見せるギャグ(つまり自分は、実は毎日が休日状態だと)。因みに、「サンデー毎日」は1922(大正11)年)に「週刊朝日」と並んで創刊された日本で最も歴史の長い総合週刊誌になります(「週刊朝日」は創刊101年後の2023年をもって休刊となった)。

大学を卒業した時に許婚(田中絹代が初々しい)がいて、それで就職が決まらないというのは結構キツイなあと思ってしまいましたが、母親と許婚の手前、会社に行くふりをして弁当を持って出かける主人公にとっての"仕事の場"は公園であり、"仕事" は公園に来ている子供らとボール遊びをすること、子供らとすっかり仲良くなるが、雨が降った日は"仕事"が休みになる―といった具合に、ユーモラスに描くことで救われています。恋女房となった田中絹代に実は就職が決まっていないと打ち明ける場面でも、「サンデー毎日」の新聞広告を見せるギャグ(つまり自分は、実は毎日が休日状態だと)。因みに、「サンデー毎日」は1922(大正11)年)に「週刊朝日」と並んで創刊された日本で最も歴史の長い総合週刊誌になります(「週刊朝日」は創刊101年後の2023年をもって休刊となった)。 途中、客として訪れたカフェで、夫に内緒で働いている奥さんを見てしまったりするハプニングもあったりして(カフェの先客で、その奥さんに「君は最近新しく入った子か」などと声掛けしているのは笠智衆)、最後は、女房の健気さに勇気づけられて主人公は発奮、「受付ならば」と言われて頭にきて辞去した会社を再訪し、「受付でも何でもやります」と―(それまで"雨天休業"だった主人公がどしや降りの日に出掛けていくところもミソ。見送る田中絹代が可憐)。

途中、客として訪れたカフェで、夫に内緒で働いている奥さんを見てしまったりするハプニングもあったりして(カフェの先客で、その奥さんに「君は最近新しく入った子か」などと声掛けしているのは笠智衆)、最後は、女房の健気さに勇気づけられて主人公は発奮、「受付ならば」と言われて頭にきて辞去した会社を再訪し、「受付でも何でもやります」と―(それまで"雨天休業"だった主人公がどしや降りの日に出掛けていくところもミソ。見送る田中絹代が可憐)。 いい話に纏め過ぎている感じもしますが、まあ、そういう映画なのでしょう。当時の若者にリアルタイムでエールを送った作品とも言えるのでは。

いい話に纏め過ぎている感じもしますが、まあ、そういう映画なのでしょう。当時の若者にリアルタイムでエールを送った作品とも言えるのでは。 昨今の新卒就職難と比べると、厚生労働省と文部科学省が、全国の大学や短大など112校の6250人の学生を抽出して、その就職内定率を調査した結果によれば、2011年3月に4年制大学を卒業した学生の就職内定率は4月1日の時点で91.1%と過去最悪とのこと(この調査の数字は"甘め"に出るとの批判もあるが、それでも90%を超えている)、この"過去最悪"とは、同統計を取り始めてからの"過去最悪"であって、昭和初期にはもっと厳しい時代があったのだなあと。

昨今の新卒就職難と比べると、厚生労働省と文部科学省が、全国の大学や短大など112校の6250人の学生を抽出して、その就職内定率を調査した結果によれば、2011年3月に4年制大学を卒業した学生の就職内定率は4月1日の時点で91.1%と過去最悪とのこと(この調査の数字は"甘め"に出るとの批判もあるが、それでも90%を超えている)、この"過去最悪"とは、同統計を取り始めてからの"過去最悪"であって、昭和初期にはもっと厳しい時代があったのだなあと。

田中 絹代

田中 絹代 留吉(渡辺篤)と芳造(吉谷久雄)は、親しい仕事仲間、貧しいゆえに2人でルームシェアをしているトラック運転手である。あるとき偶然、身寄りのない娘・お美津(浪花友子)と出逢う。住むところのないお美津が2人の長屋に転がり込み、お美津はかいがいしく家事をしてくれるが、2人の男の間では、恋の鞘当てが始まる。やがて、留吉・芳造の長屋の近くに住む学生・岡村(結城一朗)と、お美津が相思相愛であったのだ、という現実を、留吉・芳造は知ることとなる。お美津と岡村をさわやかに見送る留吉・芳造であった(「Wikipedia」より)。

留吉(渡辺篤)と芳造(吉谷久雄)は、親しい仕事仲間、貧しいゆえに2人でルームシェアをしているトラック運転手である。あるとき偶然、身寄りのない娘・お美津(浪花友子)と出逢う。住むところのないお美津が2人の長屋に転がり込み、お美津はかいがいしく家事をしてくれるが、2人の男の間では、恋の鞘当てが始まる。やがて、留吉・芳造の長屋の近くに住む学生・岡村(結城一朗)と、お美津が相思相愛であったのだ、という現実を、留吉・芳造は知ることとなる。お美津と岡村をさわやかに見送る留吉・芳造であった(「Wikipedia」より)。 これも元々は77分の作品でありながら、デジタル復元版で現在観ることができるのは当時家庭用に編集された14分の短縮版です(「小津安二郎 名作セレクションV」に所収)。男同士の二人暮らしのところへ若い女性が居ついて、2人が彼女を巡って牽制し合うも、最後はその女性に好きな人が出来て...というこの展開は、リチャード・ウォレスの喜劇映画「喧嘩友達」('27年)をベースにしているということで(タイトルに「和製」とつくのはそのため)、脚本の野田高梧(1893‐1968)が小津と組むのは「懺悔の刃」('27年)に次いで2作目。結局、小津の遺作「秋刀魚の味」('62年)までの付き合いとなるわけですが、この頃、小津は満25歳、野田高梧は満35歳

これも元々は77分の作品でありながら、デジタル復元版で現在観ることができるのは当時家庭用に編集された14分の短縮版です(「小津安二郎 名作セレクションV」に所収)。男同士の二人暮らしのところへ若い女性が居ついて、2人が彼女を巡って牽制し合うも、最後はその女性に好きな人が出来て...というこの展開は、リチャード・ウォレスの喜劇映画「喧嘩友達」('27年)をベースにしているということで(タイトルに「和製」とつくのはそのため)、脚本の野田高梧(1893‐1968)が小津と組むのは「懺悔の刃」('27年)に次いで2作目。結局、小津の遺作「秋刀魚の味」('62年)までの付き合いとなるわけですが、この頃、小津は満25歳、野田高梧は満35歳 と若く(主演の渡辺篤は満31歳、吉谷久雄は満25歳、浪花友子は満20歳、結城一朗は満24歳と出演者も皆若いのだが)、とりわけ小津の監督としての若さが光るとともに、彼の出自が喜劇であることを改めて感じさせる作品となっています。

と若く(主演の渡辺篤は満31歳、吉谷久雄は満25歳、浪花友子は満20歳、結城一朗は満24歳と出演者も皆若いのだが)、とりわけ小津の監督としての若さが光るとともに、彼の出自が喜劇であることを改めて感じさせる作品となっています。

因みに、「大学は出たけれど」の高田稔と「和製喧嘩友達」の吉谷久雄(ハンチングを被った小柄な方)は、翌年の同じく小津作品である「朗かに歩め」('30年/松竹蒲田)でヤクザ仲間の役で共演します(就職が決まらない学生とトラック運転手のそれぞれ次の役がチンピラ役かあ。こちらはヤクザ稼業から足を洗おうとする男たちの話であり原作は清水宏)。

因みに、「大学は出たけれど」の高田稔と「和製喧嘩友達」の吉谷久雄(ハンチングを被った小柄な方)は、翌年の同じく小津作品である「朗かに歩め」('30年/松竹蒲田)でヤクザ仲間の役で共演します(就職が決まらない学生とトラック運転手のそれぞれ次の役がチンピラ役かあ。こちらはヤクザ稼業から足を洗おうとする男たちの話であり原作は清水宏)。 田中絹代・笠智衆 in「大学は出たけれど」('29年/松竹蒲田) 笠智衆はカフェの客の役

田中絹代・笠智衆 in「大学は出たけれど」('29年/松竹蒲田) 笠智衆はカフェの客の役

「大学は出たけれど」●制作年:1929年●監督:小津安二郎●脚本:荒牧芳郎●撮影:茂原英朗●原作:清水宏●活弁:松田春翠●時間:70分(現存11分)●出演:高田稔/田中絹代/鈴木歌子/日守新一/大山健二/木村健二/飯田蝶子/坂本武/笠智衆/筑波雪子/小藤田正一●公開:1929/09●配給:松竹蒲田(評価:★★★☆)

「大学は出たけれど」●制作年:1929年●監督:小津安二郎●脚本:荒牧芳郎●撮影:茂原英朗●原作:清水宏●活弁:松田春翠●時間:70分(現存11分)●出演:高田稔/田中絹代/鈴木歌子/日守新一/大山健二/木村健二/飯田蝶子/坂本武/笠智衆/筑波雪子/小藤田正一●公開:1929/09●配給:松竹蒲田(評価:★★★☆)

「和製喧嘩友達」●制作年:1929年●監督:小津安二郎●脚本:野田高梧●撮影:茂原英朗●原

「和製喧嘩友達」●制作年:1929年●監督:小津安二郎●脚本:野田高梧●撮影:茂原英朗●原

『太平洋ひとりぼっち』の40年ぶりの復刻(2004年刊)ということですが、帯にある「『挑戦』を忘れた日本人へ...」云々はともかくとして、今読んでもとにかく面白い!

『太平洋ひとりぼっち』の40年ぶりの復刻(2004年刊)ということですが、帯にある「『挑戦』を忘れた日本人へ...」云々はともかくとして、今読んでもとにかく面白い!

"原作"刊行の翌年には、石原裕次郎(1934-1987)主演で映画化され、これは石原プロの設立第1作作品でもありますが、 同じヨットマンの石原裕次郎がこの作品に執着したのは理解できる気がします(自分のヨットを手に入れるまでの経済的苦労は、慶応出のお坊ちゃんと、高卒の一青年の間には雲泥の差があるが...)。

"原作"刊行の翌年には、石原裕次郎(1934-1987)主演で映画化され、これは石原プロの設立第1作作品でもありますが、 同じヨットマンの石原裕次郎がこの作品に執着したのは理解できる気がします(自分のヨットを手に入れるまでの経済的苦労は、慶応出のお坊ちゃんと、高卒の一青年の間には雲泥の差があるが...)。 嵐の場面は市川崑(1915-2008)監督の演出と円谷プロの特撮で迫力あるものでしたが、全体としては必ずしも良い出来であるとは言い難く、市川昆監督自身が後に失敗作であることを認めています(「あんなにいいシナリオがあの程度にしかできなかったという意味で失敗。裕ちゃんはよくやってくれたけれど、ヨットが思うように動いてくれなかった。わからないようにモーターをつければ良かった。そうすればもっと自由に撮れた」と言っている。シナリオは和田夏十(本名:市川由美子、1920-1983))。それでも、快挙を成し遂げサンフランシスコ港で温かく現地の米国人に迎えられる場面は感動させられます。

嵐の場面は市川崑(1915-2008)監督の演出と円谷プロの特撮で迫力あるものでしたが、全体としては必ずしも良い出来であるとは言い難く、市川昆監督自身が後に失敗作であることを認めています(「あんなにいいシナリオがあの程度にしかできなかったという意味で失敗。裕ちゃんはよくやってくれたけれど、ヨットが思うように動いてくれなかった。わからないようにモーターをつければ良かった。そうすればもっと自由に撮れた」と言っている。シナリオは和田夏十(本名:市川由美子、1920-1983))。それでも、快挙を成し遂げサンフランシスコ港で温かく現地の米国人に迎えられる場面は感動させられます。

「太平洋ひとりぼっち」●制作年:1963年●監督:市川昆●脚本:和田夏十●撮影:山崎善弘●音楽:芥川也寸志/武満徹●特殊技術:川上景司(

「太平洋ひとりぼっち」●制作年:1963年●監督:市川昆●脚本:和田夏十●撮影:山崎善弘●音楽:芥川也寸志/武満徹●特殊技術:川上景司(

山勝/草薙幸二郎●公開:1963/10●配給:石原プロ=日活 (評価:★★★)

山勝/草薙幸二郎●公開:1963/10●配給:石原プロ=日活 (評価:★★★)

劇作家の芝野新作(渡辺篤)は、「上演料500円」の大仕事を受け、静かな環境で集中して台本を書くため、郊外の住宅地で借家を探し歩いていた。そのうち路上で写生をしていた画家(横尾泥海男)と言い争いになり、それを銭湯帰りの隣の「マダム」こと山川滝子(伊達里子)が仲裁する。妻・絹代(田中絹代)や2人の子供とともに新居に越してきた新作だったが、仕事に取りかかろうとするたびに、野良猫の鳴き声や、薬売りなどに邪魔をされ、何日も仕事がはかどらない。ある日、隣家でパーティーが開かれ、ジャズの演奏が始まった。新作はたまらず隣家に乗り込むが、応対したのはかつての「マダム」だった。マダムは自身がジャズ・バンドの歌手であることを明かし、音楽家仲間を紹介した。新作は言われるままに隣家に上がり、酒をすすめられ、とも

劇作家の芝野新作(渡辺篤)は、「上演料500円」の大仕事を受け、静かな環境で集中して台本を書くため、郊外の住宅地で借家を探し歩いていた。そのうち路上で写生をしていた画家(横尾泥海男)と言い争いになり、それを銭湯帰りの隣の「マダム」こと山川滝子(伊達里子)が仲裁する。妻・絹代(田中絹代)や2人の子供とともに新居に越してきた新作だったが、仕事に取りかかろうとするたびに、野良猫の鳴き声や、薬売りなどに邪魔をされ、何日も仕事がはかどらない。ある日、隣家でパーティーが開かれ、ジャズの演奏が始まった。新作はたまらず隣家に乗り込むが、応対したのはかつての「マダム」だった。マダムは自身がジャズ・バンドの歌手であることを明かし、音楽家仲間を紹介した。新作は言われるままに隣家に上がり、酒をすすめられ、とも に歌った。その頃、絹代は窓越しに隣家の様子を見ていた。「ブロードウェイ・メロディー」を口ずさみながら上機嫌で帰宅した新作を絹代は叱りつけ、嫉妬心からミシンの音を立て始め、果てには「洋服を買ってちょうだい」とねだる。新作はそんな絹代に取り合おうとせず、「上演料500円。不言実行」と告げて机に向かう。数日後。芝野家は、百貨店から自宅へ戻る道を歩いていた。住宅の新築工事や、空を飛ぶ飛行機をながめながら談笑し、一家はささやかな幸福を噛みしめる。そのうち「マダム」宅から「私の青空」のメロディが流れ、一家は口ずさみながら家路につく―。

に歌った。その頃、絹代は窓越しに隣家の様子を見ていた。「ブロードウェイ・メロディー」を口ずさみながら上機嫌で帰宅した新作を絹代は叱りつけ、嫉妬心からミシンの音を立て始め、果てには「洋服を買ってちょうだい」とねだる。新作はそんな絹代に取り合おうとせず、「上演料500円。不言実行」と告げて机に向かう。数日後。芝野家は、百貨店から自宅へ戻る道を歩いていた。住宅の新築工事や、空を飛ぶ飛行機をながめながら談笑し、一家はささやかな幸福を噛みしめる。そのうち「マダム」宅から「私の青空」のメロディが流れ、一家は口ずさみながら家路につく―。 1931(昭和6)年公開の五所平之助監督作で、松竹キネマ製作(松竹キネマ蒲田撮影所撮影)の日本初の本格的トーキー映画。全編同時録音で撮影され、カットの変わり目で音が途切れぬよう、3台のカメラを同時に回して撮影されており、1931年度の「キネマ旬報ベストテン」で第1位作品です。

1931(昭和6)年公開の五所平之助監督作で、松竹キネマ製作(松竹キネマ蒲田撮影所撮影)の日本初の本格的トーキー映画。全編同時録音で撮影され、カットの変わり目で音が途切れぬよう、3台のカメラを同時に回して撮影されており、1931年度の「キネマ旬報ベストテン」で第1位作品です。 小津安二郎監督の 「

小津安二郎監督の 「

「マダムと女房」●制作年:1931年●監督:五所平之助●脚本:北村小松●撮影:水谷至宏/星野斉/山田吉男●時間:56分●出演:渡辺篤/田中絹代/市村美津子/伊達里子/横尾泥海男/吉谷久雄/月田一郎/日守新一/小林十九二/関時男/坂本武/井上雪子●公開:1931/08●配給:松竹キネマ●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-27)(評価:★★★☆)

「マダムと女房」●制作年:1931年●監督:五所平之助●脚本:北村小松●撮影:水谷至宏/星野斉/山田吉男●時間:56分●出演:渡辺篤/田中絹代/市村美津子/伊達里子/横尾泥海男/吉谷久雄/月田一郎/日守新一/小林十九二/関時男/坂本武/井上雪子●公開:1931/08●配給:松竹キネマ●最初に観た場所:神保町シアター(24-02-27)(評価:★★★☆)

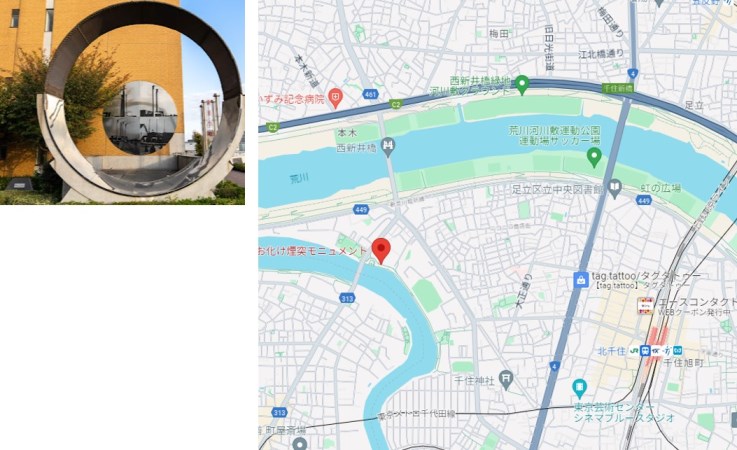

東京北千住のおばけ煙突―それは見る場所によって一本にも二本にも、又三本四本にも見える。界隈に暮す人々を絶えず驚かせ、そして親しまれていた。......足袋問屋に勤める緒方隆吉(上原謙)は、両隣で競いあう祈祷の太鼓とラジオ屋の雑音ぐらいにしか悩みの種をもたぬ平凡な中年男だが、戦災で行方不明の前夫をもつ妻・弘子(田中絹代)には、どこか狐独な影があった。だから彼女が競輪場のアルバイトでそっと貯金していることを知ったりすると、それが夫を喜ばせるためとは判っても、隆吉はどうも裏切られたような気持になる。緒方家二階の下宿人で人のいい税務署員・久保健三(芥川比呂志)は、隣室にこれまた下

東京北千住のおばけ煙突―それは見る場所によって一本にも二本にも、又三本四本にも見える。界隈に暮す人々を絶えず驚かせ、そして親しまれていた。......足袋問屋に勤める緒方隆吉(上原謙)は、両隣で競いあう祈祷の太鼓とラジオ屋の雑音ぐらいにしか悩みの種をもたぬ平凡な中年男だが、戦災で行方不明の前夫をもつ妻・弘子(田中絹代)には、どこか狐独な影があった。だから彼女が競輪場のアルバイトでそっと貯金していることを知ったりすると、それが夫を喜ばせるためとは判っても、隆吉はどうも裏切られたような気持になる。緒方家二階の下宿人で人のいい税務署員・久保健三(芥川比呂志)は、隣室にこれまた下 宿する上野の街頭放送のアナウンサー・東仙子(高峰秀子)が好きなのだが、相手の気持がわからない。彼女は残酷なくらい冷静なのだ。そんな一家の縁側にある日、捨子があった。添えられた手紙によれば弘子の前夫・塚原(田中春男)の仕業である。戦災前後のごたごたから弘子はまだ塚原の籍を抜けていない。二重結婚の咎めを怖れた隆吉は届出ることもできず、徒らにイライラし、弘子を責める。泣きわめく赤ん坊が憎くてたまらない。夜も眼れぬ二階と階下の

宿する上野の街頭放送のアナウンサー・東仙子(高峰秀子)が好きなのだが、相手の気持がわからない。彼女は残酷なくらい冷静なのだ。そんな一家の縁側にある日、捨子があった。添えられた手紙によれば弘子の前夫・塚原(田中春男)の仕業である。戦災前後のごたごたから弘子はまだ塚原の籍を抜けていない。二重結婚の咎めを怖れた隆吉は届出ることもできず、徒らにイライラし、弘子を責める。泣きわめく赤ん坊が憎くてたまらない。夜も眼れぬ二階と階下の イライラが高じ、とうとう弘子が家出したり引戻したりの大騒ぎに。さらには赤ん坊が重病に罹る。慌てて看病をはじめた夫婦は、病勢の一進一退につれて、いつか本気で心配し安堵するようになる。健三の尽力で赤ん坊は塚原の今は別れた後妻・勝子(花井蘭子)の子であることがわかり、当の勝子が引取りに現われた時には、夫婦は赤ん坊を渡したくない気持ちになっていた。彼らはすつかり和解していた。赤ん坊騒ぎに巻き込まれて、冷静一方の仙子の顔にもどこか女らしさが仄めき、健三は楽しかった―。

イライラが高じ、とうとう弘子が家出したり引戻したりの大騒ぎに。さらには赤ん坊が重病に罹る。慌てて看病をはじめた夫婦は、病勢の一進一退につれて、いつか本気で心配し安堵するようになる。健三の尽力で赤ん坊は塚原の今は別れた後妻・勝子(花井蘭子)の子であることがわかり、当の勝子が引取りに現われた時には、夫婦は赤ん坊を渡したくない気持ちになっていた。彼らはすつかり和解していた。赤ん坊騒ぎに巻き込まれて、冷静一方の仙子の顔にもどこか女らしさが仄めき、健三は楽しかった―。 1953年公開の五所平之助監督作で、「文學界」に掲載された椎名麟三の「無邪気な人々」を小国英雄が脚色したもので、原作は世田谷区の下高井戸あたりが舞台でしたが、それを荒川沿いにあった通称"お化け煙突"の見える足立区の小さな町に変えています('53年「ベルリン国際映画祭 国際平和賞」受賞作)。

1953年公開の五所平之助監督作で、「文學界」に掲載された椎名麟三の「無邪気な人々」を小国英雄が脚色したもので、原作は世田谷区の下高井戸あたりが舞台でしたが、それを荒川沿いにあった通称"お化け煙突"の見える足立区の小さな町に変えています('53年「ベルリン国際映画祭 国際平和賞」受賞作)。 今住んでいるぼろ家の家賃が三千円と安いため、引っ越しできないという上原謙と田中絹代の主人公夫婦が置かれている状況は、社会派リアリズムと言っていいのでは。少しでもやり繰り

今住んでいるぼろ家の家賃が三千円と安いため、引っ越しできないという上原謙と田中絹代の主人公夫婦が置かれている状況は、社会派リアリズムと言っていいのでは。少しでもやり繰り をと2階の6畳と4畳半を若い人に貸していますが(又貸しはOKか)、その若者2人を演じるのが芥川比呂志と高峰秀子で、考えてみれば、場所は狭いが配役は豪華では(笑)。この男女2人が襖一つ挟んで会話しているところから、2人の仲はそう悪くないということが窺われますが(それでも今だったら考えられないシチュエーション)、下で上原謙と田中絹代が繰り広げる夫婦喧嘩の内容が全部聴こえてくるというのは、益々プライバシーも何もあったものではないなあと。

をと2階の6畳と4畳半を若い人に貸していますが(又貸しはOKか)、その若者2人を演じるのが芥川比呂志と高峰秀子で、考えてみれば、場所は狭いが配役は豪華では(笑)。この男女2人が襖一つ挟んで会話しているところから、2人の仲はそう悪くないということが窺われますが(それでも今だったら考えられないシチュエーション)、下で上原謙と田中絹代が繰り広げる夫婦喧嘩の内容が全部聴こえてくるというのは、益々プライバシーも何もあったものではないなあと。 上原謙と田中絹代の主人公夫婦は共に悲観主義者で、どんどん暗くなっていき、田中絹代演じる妻は最後には荒川で入水自殺しようまでします(「山椒大夫」みたいだけれど荒川で死ねるのか?)。こうしたぺシミズムの進行に待ったを掛けるのが、高峰秀子が演じる あくまでも前向きな(今風に言えば)OLで、このオプティミズムは高峰秀子にぴったり。一方、そうしたおせっかいに付き合わされる人のいい税務署員が芥川比呂志で、このコミカルな演技ぶりが意外性があり、また、全体としても、(ラストはハッピーエンドだがプロセスにおいて)シリアスな中にコミカルな要素がうまく散りばめられる効果にもなっていました。芥川比呂志はこの作品の演技で、1953年・第8回「ブルーリボン賞 男優助演賞」受賞。音楽の芥川也寸志が同賞の「音楽賞」を受賞しているため、兄弟受賞になります(最後、入水自殺を図る妻を助けるのも彼。気付けに川の水を飲ませていたけれど、隅田川ではなく荒川だから、何とか飲めるのか)。

上原謙と田中絹代の主人公夫婦は共に悲観主義者で、どんどん暗くなっていき、田中絹代演じる妻は最後には荒川で入水自殺しようまでします(「山椒大夫」みたいだけれど荒川で死ねるのか?)。こうしたぺシミズムの進行に待ったを掛けるのが、高峰秀子が演じる あくまでも前向きな(今風に言えば)OLで、このオプティミズムは高峰秀子にぴったり。一方、そうしたおせっかいに付き合わされる人のいい税務署員が芥川比呂志で、このコミカルな演技ぶりが意外性があり、また、全体としても、(ラストはハッピーエンドだがプロセスにおいて)シリアスな中にコミカルな要素がうまく散りばめられる効果にもなっていました。芥川比呂志はこの作品の演技で、1953年・第8回「ブルーリボン賞 男優助演賞」受賞。音楽の芥川也寸志が同賞の「音楽賞」を受賞しているため、兄弟受賞になります(最後、入水自殺を図る妻を助けるのも彼。気付けに川の水を飲ませていたけれど、隅田川ではなく荒川だから、何とか飲めるのか)。 因みに「お化け煙突」があった千住火力発電所は、かつて東京都足立区にあった東京電力の火力発電所で、1926(大正15)年から1963(昭和38)年までの間、隅田川沿いに在りましたが、施設の老朽化と豊洲に新しい火力発電所が建設されたことが理由で、翌年には取り壊されました。煙突の一部が2005(平成17)年3月末まで存在した足立区立元宿小学校で、滑り台として使用されていましたが、現在は帝京科学大学千住キャンパスの敷地内でモニュメントとして保存されています。映画の人々が住んでいる場所は、隅田川の北岸にあった煙突のさらに荒川を挟んで北側で、現在の足立区・梅田近辺と思われます。「お化け煙突」はもちろん、当時の庶民の生活風俗記録としても貴重な側面を持った映画かと思います。

因みに「お化け煙突」があった千住火力発電所は、かつて東京都足立区にあった東京電力の火力発電所で、1926(大正15)年から1963(昭和38)年までの間、隅田川沿いに在りましたが、施設の老朽化と豊洲に新しい火力発電所が建設されたことが理由で、翌年には取り壊されました。煙突の一部が2005(平成17)年3月末まで存在した足立区立元宿小学校で、滑り台として使用されていましたが、現在は帝京科学大学千住キャンパスの敷地内でモニュメントとして保存されています。映画の人々が住んでいる場所は、隅田川の北岸にあった煙突のさらに荒川を挟んで北側で、現在の足立区・梅田近辺と思われます。「お化け煙突」はもちろん、当時の庶民の生活風俗記録としても貴重な側面を持った映画かと思います。

「煙突の見える場所」●制作年:1953年●監督:五所平之助●製作:内山義重●脚本:小国英雄●撮影:三浦光雄●音楽:芥川也寸志●原作:椎名麟三●時間:108分●出演:上原謙/田中絹代/芥川比呂志/高峰秀子/関千恵子/田中春男/花井蘭子/浦辺粂子/坂本武/星ひかる/大原栄子/三好栄子/中村是好/小倉繁●公開:●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-19)(評価:★★★☆)「

「煙突の見える場所」●制作年:1953年●監督:五所平之助●製作:内山義重●脚本:小国英雄●撮影:三浦光雄●音楽:芥川也寸志●原作:椎名麟三●時間:108分●出演:上原謙/田中絹代/芥川比呂志/高峰秀子/関千恵子/田中春男/花井蘭子/浦辺粂子/坂本武/星ひかる/大原栄子/三好栄子/中村是好/小倉繁●公開:●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-19)(評価:★★★☆)「

吉田一郎(伊藤雄之助)が15年ぶり中国から戻った時、妻マチ子(淡島千景)は鎌倉彫の手内職で息子・清(設楽幸嗣)と細々暮していた。博古堂の女経営者・松本雪子(田中絹代)は隣家のよしみ以上に何かと好意を示していたが、雪子の養女・春子(安村まさ子)と清は大の仲良し。一郎は以前の勤務先・南陽

吉田一郎(伊藤雄之助)が15年ぶり中国から戻った時、妻マチ子(淡島千景)は鎌倉彫の手内職で息子・清(設楽幸嗣)と細々暮していた。博古堂の女経営者・松本雪子(田中絹代)は隣家のよしみ以上に何かと好意を示していたが、雪子の養女・春子(安村まさ子)と清は大の仲良し。一郎は以前の勤務先・南陽 商事に戻り、かつて後輩だった課長・秋月(多々良純)の下で、戦前とまるで変った仕事内容を覚えようと必死。清は甘えたくも取りつくしまがない。一年が過ぎ、吉田家には赤ん坊が生れ、光子と名付けられたが、清は一郎の愛情が移ったのに不満。小動物小昆虫の飼育で僅かにうさを晴らすが、一郎にそれまで叱られる。ある日、清らは上級生と喧嘩の現場を担任の靖子先生(久我美子)に見つかる。その晩、会社の不満を酒でまざらして一郎が戻った処に、喧嘩仲間の子のお婆さん(飯田蝶子)が孫がケガしたと文句をつけてきた。身に覚えのない清だが、一郎に防空壕へ閉め込まれてしまう。翌日は清と雪子、春子3人のピクニックの日。猟銃で負傷したカラスの子を幼い2人は自分らの〈動物園〉に入れようと約束した。留守中、吉田家を訪れた靖子は、清の絵に子供の煩悶と不幸が現われていると語り、マチ子は胸をつかれる。その夜は機嫌のいい一郎、清も凧上げ大会に出す大凧をねだるが、カラスのことは話せなかった。次の日、靖子先生が近く辞めると聞いた清は落胆。加えて留守番中、上級生の悪童らにからかわれて喧嘩となり、赤ん坊の光子まで傷を負う。マチ子の驚き、一郎の怒り、揚句の果て可愛いカラスまで放り出され凧の約束も無駄、清は「お父さんのうそつき、死んじまえ」と書いた紙を残し、大晦日の晩、靖子先生に貰ったオルゴールを抱いて家出し、林の中や海辺を彷徨う―。

商事に戻り、かつて後輩だった課長・秋月(多々良純)の下で、戦前とまるで変った仕事内容を覚えようと必死。清は甘えたくも取りつくしまがない。一年が過ぎ、吉田家には赤ん坊が生れ、光子と名付けられたが、清は一郎の愛情が移ったのに不満。小動物小昆虫の飼育で僅かにうさを晴らすが、一郎にそれまで叱られる。ある日、清らは上級生と喧嘩の現場を担任の靖子先生(久我美子)に見つかる。その晩、会社の不満を酒でまざらして一郎が戻った処に、喧嘩仲間の子のお婆さん(飯田蝶子)が孫がケガしたと文句をつけてきた。身に覚えのない清だが、一郎に防空壕へ閉め込まれてしまう。翌日は清と雪子、春子3人のピクニックの日。猟銃で負傷したカラスの子を幼い2人は自分らの〈動物園〉に入れようと約束した。留守中、吉田家を訪れた靖子は、清の絵に子供の煩悶と不幸が現われていると語り、マチ子は胸をつかれる。その夜は機嫌のいい一郎、清も凧上げ大会に出す大凧をねだるが、カラスのことは話せなかった。次の日、靖子先生が近く辞めると聞いた清は落胆。加えて留守番中、上級生の悪童らにからかわれて喧嘩となり、赤ん坊の光子まで傷を負う。マチ子の驚き、一郎の怒り、揚句の果て可愛いカラスまで放り出され凧の約束も無駄、清は「お父さんのうそつき、死んじまえ」と書いた紙を残し、大晦日の晩、靖子先生に貰ったオルゴールを抱いて家出し、林の中や海辺を彷徨う―。 1957年公開の五所平之助監督作で、1958年・第15回「ゴールデングローブ賞」の「外国語映画賞」受賞作。木下惠介の「二十四の瞳」('54年/松竹)や市川崑監督の「鍵」('59年/大映)が同賞を獲った時もそうですが、この頃のゴールデングローブ賞の「最優秀」外国語映画賞は(賞のワールドワイドな権威づけを図ってのことと思うが)一時に4作品から5作品に与えられることがあり、この「黄色いからす」も受賞作3作のうちの1作。それでも凄いことには違いありません、ただし、日本映画でこのレベルのものはまだまだ多くあるように思われ、それだけ、家族をテーマにその心情の機微を描いてみせるのは、昔から日本映画の得意分野(?)だったのかなとも思ったりします。

1957年公開の五所平之助監督作で、1958年・第15回「ゴールデングローブ賞」の「外国語映画賞」受賞作。木下惠介の「二十四の瞳」('54年/松竹)や市川崑監督の「鍵」('59年/大映)が同賞を獲った時もそうですが、この頃のゴールデングローブ賞の「最優秀」外国語映画賞は(賞のワールドワイドな権威づけを図ってのことと思うが)一時に4作品から5作品に与えられることがあり、この「黄色いからす」も受賞作3作のうちの1作。それでも凄いことには違いありません、ただし、日本映画でこのレベルのものはまだまだ多くあるように思われ、それだけ、家族をテーマにその心情の機微を描いてみせるのは、昔から日本映画の得意分野(?)だったのかなとも思ったりします。 この作品も、最後は何とかハッピーエンド。親たちの方が自分たちの非を悟るという、「子どもの権利」という意味でも、わりかし今日的課題を孕んだ映画でした(昔は「教育ママ」と言われて揶揄のレベルだったものが、今日では「教育虐待」として虐待の一類型とされる時代だからなあ)。

この作品も、最後は何とかハッピーエンド。親たちの方が自分たちの非を悟るという、「子どもの権利」という意味でも、わりかし今日的課題を孕んだ映画でした(昔は「教育ママ」と言われて揶揄のレベルだったものが、今日では「教育虐待」として虐待の一類型とされる時代だからなあ)。 「黄色いからす」●制作年:1957年●監督:五所平之助●製作:加賀二郎/内山義重●脚本:館岡謙之助/長谷部慶次●撮影:宮島義勇●音楽:芥川也寸志●時間:103分●出演:淡島千景/伊藤雄之助/設楽幸嗣/田中絹代/安村まさ子/久我美子/多々良純/高原駿雄/飯田蝶子/中村是好/沼田曜一●公開:1957/02●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-19)(評価:★★★☆)

「黄色いからす」●制作年:1957年●監督:五所平之助●製作:加賀二郎/内山義重●脚本:館岡謙之助/長谷部慶次●撮影:宮島義勇●音楽:芥川也寸志●時間:103分●出演:淡島千景/伊藤雄之助/設楽幸嗣/田中絹代/安村まさ子/久我美子/多々良純/高原駿雄/飯田蝶子/中村是好/沼田曜一●公開:1957/02●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-19)(評価:★★★☆)

米国留学を終えた吉見藍子(岡田茉莉子)は、帰国してから国際社会福祉協会に勤め社会事業に打ちこんでいた。その関係から彼女は、旋盤工の兼藤良晴(宗方勝巳)を補導しながらその更生を願っていたが、良晴は彼女に一途な思いを寄せていた。しかし藍子には、米国で結ばれた電力会社の有能な技師・立花研一(三橋達也)という恋人があった。藍子の母・克代(乙羽信子)は家政婦紹介所を営み、妹の紅子(桑野みゆき)は高校に通っていた。勝気な克代は子供達に父親は戦死したといっているが、夫の周三(山村聡)は杉電気の社長として実業界の大立物であった。藍子と紅子はふとしたことから父のことを知った。二十年前、克代の父に望まれ彼女と結婚して吉見農場の養子となった周三は、老人の死後、老母や兄夫婦の冷たい仕打ちに家を飛び出してしまった。杉を愛する克代は彼を追って復縁を迫ったが断わられ、克代は無理心中を図った。だが、二人とも生命をとりとめたのであった。藍子は自分の体の中に母と同じ血が流れていることを知った。その頃、立花には縁談が進められていた、化粧品会社を経営する未亡人・香月藤尾(高峰三枝子)の一人娘・苑子(牧紀子)との話である。ある日良晴は、藍子が自分に寄せる好意を、男女の愛情と勘違いして藍子に迫るが、藍子に突放されてしまう。それからの良晴の生活は荒れ、遂には夜の女を殺害するという事態に陥る。一方、立花は苑子との結婚のために藍子との関係を清算しようとしていた。立花のアパートを訪れた藍子は、眠っている立花の枕元からの手紙でそのことを知り、立花を殺そうとするが、どうしても殺すことができなかった。傷心の藍子は、父のところに飛び込む。翌朝、杉の知らせで克代も駆けつけて来た―。

米国留学を終えた吉見藍子(岡田茉莉子)は、帰国してから国際社会福祉協会に勤め社会事業に打ちこんでいた。その関係から彼女は、旋盤工の兼藤良晴(宗方勝巳)を補導しながらその更生を願っていたが、良晴は彼女に一途な思いを寄せていた。しかし藍子には、米国で結ばれた電力会社の有能な技師・立花研一(三橋達也)という恋人があった。藍子の母・克代(乙羽信子)は家政婦紹介所を営み、妹の紅子(桑野みゆき)は高校に通っていた。勝気な克代は子供達に父親は戦死したといっているが、夫の周三(山村聡)は杉電気の社長として実業界の大立物であった。藍子と紅子はふとしたことから父のことを知った。二十年前、克代の父に望まれ彼女と結婚して吉見農場の養子となった周三は、老人の死後、老母や兄夫婦の冷たい仕打ちに家を飛び出してしまった。杉を愛する克代は彼を追って復縁を迫ったが断わられ、克代は無理心中を図った。だが、二人とも生命をとりとめたのであった。藍子は自分の体の中に母と同じ血が流れていることを知った。その頃、立花には縁談が進められていた、化粧品会社を経営する未亡人・香月藤尾(高峰三枝子)の一人娘・苑子(牧紀子)との話である。ある日良晴は、藍子が自分に寄せる好意を、男女の愛情と勘違いして藍子に迫るが、藍子に突放されてしまう。それからの良晴の生活は荒れ、遂には夜の女を殺害するという事態に陥る。一方、立花は苑子との結婚のために藍子との関係を清算しようとしていた。立花のアパートを訪れた藍子は、眠っている立花の枕元からの手紙でそのことを知り、立花を殺そうとするが、どうしても殺すことができなかった。傷心の藍子は、父のところに飛び込む。翌朝、杉の知らせで克代も駆けつけて来た―。 五所平之助監督の1961年11月公開作で、原作は円地文子の『愛情の系譜』('61年5月刊/新潮社)。原作を比較的忠実に映像化していますが、結果として「てんこ盛り」的になったという感じです。原作のイメージを視覚的に確認するのにはいいですが、ややストーリー全体のテンポが鈍くなってしまいました(例えば、原作では、藍子が父親の存命や母親との過去の経緯を知るのは前半部分のかなり早い段階だが、映画では後半に入ってから)。

五所平之助監督の1961年11月公開作で、原作は円地文子の『愛情の系譜』('61年5月刊/新潮社)。原作を比較的忠実に映像化していますが、結果として「てんこ盛り」的になったという感じです。原作のイメージを視覚的に確認するのにはいいですが、ややストーリー全体のテンポが鈍くなってしまいました(例えば、原作では、藍子が父親の存命や母親との過去の経緯を知るのは前半部分のかなり早い段階だが、映画では後半に入ってから)。 映画は、主人公・藍子が外人のガイドをして鷺山を見学している場面から始まり、そこへ、鷺を撮影している一人の中年の男性が話しかけます。藍子はガイド以外に罪を犯した青少年を更生させたりする仕事もしていて、その仕事に生き甲斐を感じていますが、結婚直前まで進んでいる恋人の立花はあまり評価していない様子。妹の紅子は最近派手な行動が目立ってきて母・克代は心配していますが、実は紅子が会っていたのは死んだと聞いていた父で、今は杉周三という名で事業を成功させおり、それが、藍子が鷺山で出会った紳士でした。杉は北海道で克代と結婚していたものの確執があり、克代からは離れようとした際に克代が杉をナイフで刺して怪我を負わせてしまい、克代は今も杉を恨み関わることを嫌っています。一方、立花は取引先の実業家の娘との縁談が持ち上がり、はっきり藍子に話せずにいて、藍子の方は、面倒を見ていた不良少年が殺人を犯してしまい、原因は藍子にそっけなくされて自暴自棄になったためらしい―と、やっぱり今一度振り返っても"盛り沢山"過ぎます(笑)。

映画は、主人公・藍子が外人のガイドをして鷺山を見学している場面から始まり、そこへ、鷺を撮影している一人の中年の男性が話しかけます。藍子はガイド以外に罪を犯した青少年を更生させたりする仕事もしていて、その仕事に生き甲斐を感じていますが、結婚直前まで進んでいる恋人の立花はあまり評価していない様子。妹の紅子は最近派手な行動が目立ってきて母・克代は心配していますが、実は紅子が会っていたのは死んだと聞いていた父で、今は杉周三という名で事業を成功させおり、それが、藍子が鷺山で出会った紳士でした。杉は北海道で克代と結婚していたものの確執があり、克代からは離れようとした際に克代が杉をナイフで刺して怪我を負わせてしまい、克代は今も杉を恨み関わることを嫌っています。一方、立花は取引先の実業家の娘との縁談が持ち上がり、はっきり藍子に話せずにいて、藍子の方は、面倒を見ていた不良少年が殺人を犯してしまい、原因は藍子にそっけなくされて自暴自棄になったためらしい―と、やっぱり今一度振り返っても"盛り沢山"過ぎます(笑)。 同じく乙羽信子が母親、岡田茉莉子が娘を演じた映画に、木下惠介監督の「香華」('64年/松竹)があり、原作は有吉佐和子ですが、こちらの方が良かったです(原作を読んでいないせいか)。母娘の確執を描いたものでは、今村昌平監督の「

同じく乙羽信子が母親、岡田茉莉子が娘を演じた映画に、木下惠介監督の「香華」('64年/松竹)があり、原作は有吉佐和子ですが、こちらの方が良かったです(原作を読んでいないせいか)。母娘の確執を描いたものでは、今村昌平監督の「 乙羽信子演じる母・郁代が実に身勝手そのものの性格で、その淫蕩な生活

乙羽信子演じる母・郁代が実に身勝手そのものの性格で、その淫蕩な生活 がたたって岡田茉莉子演じる娘・朋子は芸者に売られることになりますが、それから暫くして借金苦のため、郁代自身も芸者となり、芸者として成功する娘に対して母の方はすっかり落ちぶれ、それでもあれやこれやで娘に迷惑をかけるという展開の話です(同じ置屋に母と娘がいるというのが凄まじい)。

がたたって岡田茉莉子演じる娘・朋子は芸者に売られることになりますが、それから暫くして借金苦のため、郁代自身も芸者となり、芸者として成功する娘に対して母の方はすっかり落ちぶれ、それでもあれやこれやで娘に迷惑をかけるという展開の話です(同じ置屋に母と娘がいるというのが凄まじい)。

原作と比べてしまうと、そういった評価になってしまうのでしょうか。「香華」の原作も「婦人公論読者賞」や「小説新潮賞」を受賞しており、映画を観てから原作を読みましたが、これがまた傑作。ただし、映画は原作を上手く映像化しており、そこには岡田茉莉子をはじめとする俳優陣の果たしている役割も大きいように思いました。もし、原作を先に読んで映画を観ていたら、物足りなさを感じたでしょうか。自分でも分かりません。今回映画「愛憎の系譜」の方が、先に原作を読んでしまった(それで映画化作品に物足りななさを感じる結果となった)こととの関係で、ちょっと考えさられました。

原作と比べてしまうと、そういった評価になってしまうのでしょうか。「香華」の原作も「婦人公論読者賞」や「小説新潮賞」を受賞しており、映画を観てから原作を読みましたが、これがまた傑作。ただし、映画は原作を上手く映像化しており、そこには岡田茉莉子をはじめとする俳優陣の果たしている役割も大きいように思いました。もし、原作を先に読んで映画を観ていたら、物足りなさを感じたでしょうか。自分でも分かりません。今回映画「愛憎の系譜」の方が、先に原作を読んでしまった(それで映画化作品に物足りななさを感じる結果となった)こととの関係で、ちょっと考えさられました。 「愛情の系譜」●制作年:1961年●監督:五所平之助●製作:月森仙之助/五所平之助●脚本:八住利雄●撮影:木塚誠一●音楽:芥川也寸志●原作:円地文子●時間:108分●出演:岡田茉莉子/三橋達也/桑野みゆき/山村聡/園井啓介/牧紀子/乙羽信子/高峰三枝子/宗方勝巳/市川翠扇/千石規子/殿山泰司/陶隆/十朱久雄●公開:1961/11●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-15)(評価:★★★)<.font>

「愛情の系譜」●制作年:1961年●監督:五所平之助●製作:月森仙之助/五所平之助●脚本:八住利雄●撮影:木塚誠一●音楽:芥川也寸志●原作:円地文子●時間:108分●出演:岡田茉莉子/三橋達也/桑野みゆき/山村聡/園井啓介/牧紀子/乙羽信子/高峰三枝子/宗方勝巳/市川翠扇/千石規子/殿山泰司/陶隆/十朱久雄●公開:1961/11●配給:松竹●最初に観た場所:神保町シアター(24-03-15)(評価:★★★)<.font>

「香華(こうげ)」●制作年:1964年●監督・脚本:木下惠介●製作:白井昌夫/木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●原作:有吉佐和子●時間:201分●出演:岡田茉莉子/乙羽信子/田中絹代/北村和夫/岡田英次/宇佐美淳也/加藤剛/三木のり平/村上冬樹/桂小金治/柳永二郎/市川翠扇/杉村春子/菅原文太/内藤武敏/奈良岡朋子/岩崎加根子●公開:1964/05●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-08-27)(評価:★★★★☆)

「香華(こうげ)」●制作年:1964年●監督・脚本:木下惠介●製作:白井昌夫/木下惠介●撮影:楠田浩之●音楽:木下忠司●原作:有吉佐和子●時間:201分●出演:岡田茉莉子/乙羽信子/田中絹代/北村和夫/岡田英次/宇佐美淳也/加藤剛/三木のり平/村上冬樹/桂小金治/柳永二郎/市川翠扇/杉村春子/菅原文太/内藤武敏/奈良岡朋子/岩崎加根子●公開:1964/05●配給:松竹●最初に観た場所:シネマブルースタジオ(19-08-27)(評価:★★★★☆) 文(加藤剛)を知ったのは、この頃のことだった。一本気で真面目な朋子と江崎の恋は、許されぬ環境の中で激しく燃えた。江崎の「芸者をやめて欲しい」という言葉に、朋子は自分を賭けてやがて神波伯爵の世話で"花津川"という芸者の置屋を始め独立した。

文(加藤剛)を知ったのは、この頃のことだった。一本気で真面目な朋子と江崎の恋は、許されぬ環境の中で激しく燃えた。江崎の「芸者をやめて欲しい」という言葉に、朋子は自分を賭けてやがて神波伯爵の世話で"花津川"という芸者の置屋を始め独立した。