「●国際(海外)問題」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【2898】 浦上 早苗 『新型コロナVS中国14億人』

○映像の世紀バタフライエフェクト(「シークレットサービス 大統領の盾となる者たち」)

ジャクリーン・ケネディの人物像が知れて良かった。著者はどん底から立ち直ったすごい人。

Clint Hill(1932-2025)

Clint Hill(1932-2025)

『ミセス・ケネディ: 私だけが知る大統領夫人の素顔』['13年] 『Mrs. Kennedy and Me: An Intimate Memoir』['12年]『My Travels with Mrs. Kennedy』['22年]

Mrs. Kennedy & Clint Hill

今年['25年]2月21日93歳で死去した元シークレットサービス、クリント・ヒルの本(原題:Mrs. Kennedy and Me: An Intimate Memoir、2012)です(彼はケネディに近しい人物の中で1963年11月22日のケネディ暗殺を間近で見た最後の生存者だったという)。1958年にアイゼンハワー大統領のシークレットサービス警護官となっていますが、本書は1960年11月、政権がジョン・F・ケネディに移行する前に、彼より2歳年上の次期ファーストレディ、ジャクリーン・ケネディの警護官に任命され、彼女と初めて会うところから始まり、ケネディ政権下の1961年から1963年までの3年間のジャクリーン・ケネディのことが書かれています。ジャーナリストによる聞き語りと思われますが読みやすく、著者は後にこのジャーナリストと結婚しています。

今年['25年]2月21日93歳で死去した元シークレットサービス、クリント・ヒルの本(原題:Mrs. Kennedy and Me: An Intimate Memoir、2012)です(彼はケネディに近しい人物の中で1963年11月22日のケネディ暗殺を間近で見た最後の生存者だったという)。1958年にアイゼンハワー大統領のシークレットサービス警護官となっていますが、本書は1960年11月、政権がジョン・F・ケネディに移行する前に、彼より2歳年上の次期ファーストレディ、ジャクリーン・ケネディの警護官に任命され、彼女と初めて会うところから始まり、ケネディ政権下の1961年から1963年までの3年間のジャクリーン・ケネディのことが書かれています。ジャーナリストによる聞き語りと思われますが読みやすく、著者は後にこのジャーナリストと結婚しています。

読むと、ジャクリーンがいかに夫思いであり子ども思いであったかが分かり、また、賢くて機知に富み、先進的で活発であったことが窺えます。3人の子どもを産んでいますが、3人目の子どもは亡くすなど、悲しい経験もしています。スポーツ万能みたいだったようで、彼女の趣味のテニスや水上スキーに、そうした方面に心得のないまま付き合わされた著者はたいへんだったようで、このあたりは可笑しいです。馬が好きで乗馬などもこなしましたが、落馬したところをパパラッチに撮られたりして、著者はジャクリーンの安全とプライバシーの両方を守れねばならず大変だったようです。

Mrs. Kennedy & Clint Hill

外遊先では非常に堂々とした振る舞いを見せる一方で、ジャクリーン人気ゆえのあまりに過密なスケジュールに、著者のクリント・ヒルに対して1日寝ていたいのでその日の予定を全部キャンセルして欲しいといった"ドタキャン"要請することもあったようです。学生時代にフランスに留学していたためフランス語が話せ、欧州などでトップ外交の一翼を担ったようです。それらを間近で見た著者は、あの元首はいい人物だったとか、あの財界人はいけ好かなかったとか述べていますが、ギリシャの海運王オナシスはケネディの大統領在任中からジャクリーンにアプローチしていたようで、著者から見てオナシスはいけ好かない人物の部類に入るようです。

外遊先では非常に堂々とした振る舞いを見せる一方で、ジャクリーン人気ゆえのあまりに過密なスケジュールに、著者のクリント・ヒルに対して1日寝ていたいのでその日の予定を全部キャンセルして欲しいといった"ドタキャン"要請することもあったようです。学生時代にフランスに留学していたためフランス語が話せ、欧州などでトップ外交の一翼を担ったようです。それらを間近で見た著者は、あの元首はいい人物だったとか、あの財界人はいけ好かなかったとか述べていますが、ギリシャの海運王オナシスはケネディの大統領在任中からジャクリーンにアプローチしていたようで、著者から見てオナシスはいけ好かない人物の部類に入るようです。

一方で、よく言われるケネディの女性好きの話は出てきません。ジャクリーン・ケネディのシークレットサービスになったときに、明示的か暗示的かは判りませんが守秘義務を課せられているはずで、それを律義に守っているのでしょう。国民にとってケネディ家は幸せな良き家庭であらねばならないというある種の信念を貫き通しているのでしょう。そうした意味ではもの足りなさもありますが、ジャクリーン・ケネディの人物像が知れたのは良かったです。

Mrs. Kennedy & Clint Hill

そして話はケネディ暗殺の日へと向かっています。この時、ケネディはダラスでパレードをしていて喉に銃撃を受け、著者は、数秒遅れてリムジンに飛び乗りましたが大統領を守ることができす(3発目の銃弾がケネディの頭を砕いた)、しかし、ジャクリーン・ケネディを守ろうとして身体を盾にして病院に到着するまでリムジンの上にいました。

そして話はケネディ暗殺の日へと向かっています。この時、ケネディはダラスでパレードをしていて喉に銃撃を受け、著者は、数秒遅れてリムジンに飛び乗りましたが大統領を守ることができす(3発目の銃弾がケネディの頭を砕いた)、しかし、ジャクリーン・ケネディを守ろうとして身体を盾にして病院に到着するまでリムジンの上にいました。

この時の様子は、NHK「映像の世紀バタフライエフェクト」の今年['25年]4月7日放送分「シークレットサービス 大統領の盾となる者たち」で詳しく伝えていました。ケネディの葬儀後、著者はワシントンで表彰されましたが笑顔はなく(表彰から数日後に海で自殺未遂を起こしている)、これも本書にはありませんが、「映像の世紀」の方では著者がその後、大統領を守れなかった責任感で酒に逃げてアルコール中毒になったことを伝えていました。

番組では、アル中からの復帰の過程でインタビューに応えた映像がありましたが、責任感からくる後悔の念を未だ引き摺っている感じで、痛々しかったです。ただ、本書は原著刊行が2012年でケネディ暗殺から半世紀を経ようとしている頃であり、1932年生まれの当時29歳だった著者も80歳になっており、いろいろと語れるようになったのではないかと思われます(冒頭にも述べたように、この共著者リサ・マッカビンと何冊か本を出した後、2021年に彼女と結婚(89歳と57歳のカップル!)、その後も『My Travels with Mrs. Kennedy』['22年]、『Five Days in November: In Commemoration of the 60th Anniversary of JFK's Assassination』['23年]などの共著を出している)。

番組では、アル中からの復帰の過程でインタビューに応えた映像がありましたが、責任感からくる後悔の念を未だ引き摺っている感じで、痛々しかったです。ただ、本書は原著刊行が2012年でケネディ暗殺から半世紀を経ようとしている頃であり、1932年生まれの当時29歳だった著者も80歳になっており、いろいろと語れるようになったのではないかと思われます(冒頭にも述べたように、この共著者リサ・マッカビンと何冊か本を出した後、2021年に彼女と結婚(89歳と57歳のカップル!)、その後も『My Travels with Mrs. Kennedy』['22年]、『Five Days in November: In Commemoration of the 60th Anniversary of JFK's Assassination』['23年]などの共著を出している)。

銃撃を受けたドナルド·トランプをSUVに乗せ、周囲を警戒する米秘密警護局(SS)所属の女性SPら[AP連合]

昨年['24年]7月13日の選挙集会中に起きた当時大統領候補だったドナルド・トランプの暗殺未遂事件で、「女性は警護分野で最高ではない」との女性SP不要論が勃発したのに対し(イーロン·マスクは「女性警護員たちはトランプ前大統領を体で隠すには小さすぎた」として「力量により選抜されなかった」と主張した )、本書の著者クリント・ヒルは、自分は身長が特別に高いわけでもないのにシークレットサービスを勤め上げたとして女性SPを擁護し、92歳にして尚も発信をしていました。どん底から立ち直ったすごい人です。

昨年['24年]7月13日の選挙集会中に起きた当時大統領候補だったドナルド・トランプの暗殺未遂事件で、「女性は警護分野で最高ではない」との女性SP不要論が勃発したのに対し(イーロン·マスクは「女性警護員たちはトランプ前大統領を体で隠すには小さすぎた」として「力量により選抜されなかった」と主張した )、本書の著者クリント・ヒルは、自分は身長が特別に高いわけでもないのにシークレットサービスを勤め上げたとして女性SPを擁護し、92歳にして尚も発信をしていました。どん底から立ち直ったすごい人です。

《読書MEMO》

●NHK 総合 2025/04/07「映像の世紀バタフライエフェクト#96―シークレットサービス 大統領の盾となる者たち」

歴代アメリカ大統領45人のうち20人がその命を狙われている。絶大な権力を持ち、時に憎しみが向けられる大統領をシークレットサービスは24時間守り続けてきた。しかしその献身的な仕事が認められることはほとんどなかった。スポットが当たるのは、失敗した時だけだった。ケネディを守れなかった男の痛恨。身代わりに銃弾を受け、レーガンの命を救った男の矜持。報われることが少なかった、名もなき人々の闘いの記録である。

JBpress

JBpress ●過激な修正シオニズムの流れを受け継ぐ極右カハネ主義者であるネタニヤフ政権のスモトリッチ財務相は、2023年3月、ヨルダン川西岸のパレスチナ自治区のフワーラ村(人口7000人)を「消滅させる必要がある」と発言し、同年6月、ベングビール国家治安相は、イスラエルの治安状況を安定させるために数十人、あるいは数百人、さらには数千人のパレスチナ人を殺害することがイスラエル政府の責務であると語った。

●過激な修正シオニズムの流れを受け継ぐ極右カハネ主義者であるネタニヤフ政権のスモトリッチ財務相は、2023年3月、ヨルダン川西岸のパレスチナ自治区のフワーラ村(人口7000人)を「消滅させる必要がある」と発言し、同年6月、ベングビール国家治安相は、イスラエルの治安状況を安定させるために数十人、あるいは数百人、さらには数千人のパレスチナ人を殺害することがイスラエル政府の責務であると語った。

ウクライナ戦争の情勢分析で定評があり、メディアへの露出も多い小泉悠氏の本ですが、前著『ウクライナ戦争の200日』('22年9月/文春新書)同様に対談集で、3人の識者との対談が6本収められています。2022年2月24日のロシアによるウクライナへの本格的な軍事侵攻から始まった戦争から200日を過ぎ、さらに500日が過ぎるまでの期間の対談集で、当初は『ウクライナ戦争の500日』というタイトルにするつもりだったのが、500日を過ぎても停戦の気配がないため、このようなタイトルになったようです。

ウクライナ戦争の情勢分析で定評があり、メディアへの露出も多い小泉悠氏の本ですが、前著『ウクライナ戦争の200日』('22年9月/文春新書)同様に対談集で、3人の識者との対談が6本収められています。2022年2月24日のロシアによるウクライナへの本格的な軍事侵攻から始まった戦争から200日を過ぎ、さらに500日が過ぎるまでの期間の対談集で、当初は『ウクライナ戦争の500日』というタイトルにするつもりだったのが、500日を過ぎても停戦の気配がないため、このようなタイトルになったようです。 第Ⅰ章「ウクライナ戦争を終わらせることはできるのか」は、防衛研究所の千々和泰明・主任研究官との、「文藝春秋ウェビナー」での対談「

第Ⅰ章「ウクライナ戦争を終わらせることはできるのか」は、防衛研究所の千々和泰明・主任研究官との、「文藝春秋ウェビナー」での対談「 第Ⅱ章「プーチンと習近平の急所はどこにあるのか?」は、中国研究が専門の法政大学の熊倉潤教授との「中央公論」(2023年3月号)での対話で、戦争の長期化はプーチン政権に打撃を与えるのか、中露の権威主義体制の比較をもとに検討したもので、小泉氏が「今回の戦争で、仮にクーデターが起きてプーチンが排除されたとしても、それはあまり解決にならないと思っているんです。先に触れたように、プーチンはロシア社会の中から出てきた存在ですから、プーチンがいなくなっても今のロシアは変わらないと思います。」(p58)と述べているのが興味深いです。

第Ⅱ章「プーチンと習近平の急所はどこにあるのか?」は、中国研究が専門の法政大学の熊倉潤教授との「中央公論」(2023年3月号)での対話で、戦争の長期化はプーチン政権に打撃を与えるのか、中露の権威主義体制の比較をもとに検討したもので、小泉氏が「今回の戦争で、仮にクーデターが起きてプーチンが排除されたとしても、それはあまり解決にならないと思っているんです。先に触れたように、プーチンはロシア社会の中から出てきた存在ですから、プーチンがいなくなっても今のロシアは変わらないと思います。」(p58)と述べているのが興味深いです。 第Ⅲ章「ウクライナ戦争「超精密解説」」、第Ⅳ章「逆襲のウクライナ」、第Ⅴ章「戦線は動くのか 反転攻勢のウクライナ、バイタリティ低下のプーチン」、第Ⅵ章「戦争の四年目が見えてきた」は、防衛研究所の高橋杉雄氏との対談で、2023年春から夏にかけて4回にわたり行われたもの(第Ⅲ章、第Ⅳ章、第Ⅴ章はそれぞれ「文藝春秋」

第Ⅲ章「ウクライナ戦争「超精密解説」」、第Ⅳ章「逆襲のウクライナ」、第Ⅴ章「戦線は動くのか 反転攻勢のウクライナ、バイタリティ低下のプーチン」、第Ⅵ章「戦争の四年目が見えてきた」は、防衛研究所の高橋杉雄氏との対談で、2023年春から夏にかけて4回にわたり行われたもの(第Ⅲ章、第Ⅳ章、第Ⅴ章はそれぞれ「文藝春秋」 あとがきに、自分は「我々が目指すべき秩序、とかいう話」よりは「シリアに派遣された『Su-34』は迷彩が褐色していてかっこいいですねグフフ」みたいなことばっかり言っている人間で「高邁な話には適任ではない」としていますが、こうした兵器オタク的な気質を隠さないところにも、この人の人気の秘密があるのかも(同じくオタク気質の高橋杉雄氏との対談で、パトレイバー、エヴァ、ナウシカ、ガンダム、ヤマトといったアニメや戦争の中の「戦争と兵器」を論じてもいる)。

あとがきに、自分は「我々が目指すべき秩序、とかいう話」よりは「シリアに派遣された『Su-34』は迷彩が褐色していてかっこいいですねグフフ」みたいなことばっかり言っている人間で「高邁な話には適任ではない」としていますが、こうした兵器オタク的な気質を隠さないところにも、この人の人気の秘密があるのかも(同じくオタク気質の高橋杉雄氏との対談で、パトレイバー、エヴァ、ナウシカ、ガンダム、ヤマトといったアニメや戦争の中の「戦争と兵器」を論じてもいる)。 『ウクライナ戦争の200日』からのメインの対談相手で、今回も対談の半分以上を占める高橋杉雄氏もメディアの露出が多いですが(二人ともBSフジの「プライムニュース」でよく見かけたが、高橋杉雄氏はその後防衛本省との併任となった関係でメディア露出を控えるようになり、小泉悠氏との対談もこれ(『終わらない戦』第Ⅵ章)が最後となった)、その高橋氏は本書に先行して『ウクライナ戦争はなぜ終わらないのか―デジタル時代の総力戦』('23年6月/文春新書)を出しており、こちらは共著で、下記の通り第2章から第4章はそれぞれ、笹川平和財団の福田純一・主任研究員、防衛研究所の福島康仁・主任研究官、中曽根康弘世界平和研究所の大澤淳・主任研究員が担当しています。

『ウクライナ戦争の200日』からのメインの対談相手で、今回も対談の半分以上を占める高橋杉雄氏もメディアの露出が多いですが(二人ともBSフジの「プライムニュース」でよく見かけたが、高橋杉雄氏はその後防衛本省との併任となった関係でメディア露出を控えるようになり、小泉悠氏との対談もこれ(『終わらない戦』第Ⅵ章)が最後となった)、その高橋氏は本書に先行して『ウクライナ戦争はなぜ終わらないのか―デジタル時代の総力戦』('23年6月/文春新書)を出しており、こちらは共著で、下記の通り第2章から第4章はそれぞれ、笹川平和財団の福田純一・主任研究員、防衛研究所の福島康仁・主任研究官、中曽根康弘世界平和研究所の大澤淳・主任研究員が担当しています。

秦 郁彦 氏

秦 郁彦 氏

『

『 池上彰氏は、高校生諸君はいずれも優秀で(自分もそう思った)、さまざまな状況をしっかり把握しているが、戦争を理解する上での「正解」はなく、「正しい答え」を追い求める発想にとらわれているいうに感じたとしており、さすが池上氏だなあと。外国人が討議メンバーにいる高校と、日本人生徒のみの高校で、後者の方が参加者の意見が均質化しているように、個人的には思いました。

池上彰氏は、高校生諸君はいずれも優秀で(自分もそう思った)、さまざまな状況をしっかり把握しているが、戦争を理解する上での「正解」はなく、「正しい答え」を追い求める発想にとらわれているいうに感じたとしており、さすが池上氏だなあと。外国人が討議メンバーにいる高校と、日本人生徒のみの高校で、後者の方が参加者の意見が均質化しているように、個人的には思いました。

小泉 悠 氏

小泉 悠 氏

読んでみて思ったのは、これはやはりプーチンが起こした戦争であるということ、また、いろいろな不確定要素(特にアメリカの姿勢など)があり、先を読むのが難しいということです。

読んでみて思ったのは、これはやはりプーチンが起こした戦争であるということ、また、いろいろな不確定要素(特にアメリカの姿勢など)があり、先を読むのが難しいということです。 因みに、ドナルド・トランプは、今年['24年]11月のアメリカ大統領選に向けたテレビ討論会では、「これは決して始まってはならなかった戦争だ」と言い、ロシアのプーチン大統領の尊敬される「本物の米大統領」がいれば、プーチン氏は開戦しなかったとして、ウクライナ危機はバイデン氏の責任だとする一方、ウクライナのゼレンスキー大統領を「史上最高のセールスマン」と述べ、米国はウクライナに巨額の資金を費やしすぎだとし、自らが当選すれば、大統領に就任する前に、戦争を止めてみせると豪語しています(これまた大風呂敷のように思える)。

因みに、ドナルド・トランプは、今年['24年]11月のアメリカ大統領選に向けたテレビ討論会では、「これは決して始まってはならなかった戦争だ」と言い、ロシアのプーチン大統領の尊敬される「本物の米大統領」がいれば、プーチン氏は開戦しなかったとして、ウクライナ危機はバイデン氏の責任だとする一方、ウクライナのゼレンスキー大統領を「史上最高のセールスマン」と述べ、米国はウクライナに巨額の資金を費やしすぎだとし、自らが当選すれば、大統領に就任する前に、戦争を止めてみせると豪語しています(これまた大風呂敷のように思える)。

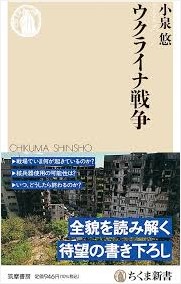

ベトナム戦争が泥沼化し、アメリカ国民の間に疑問や反戦の気運が高まっていたリチャード・ニクソン大統領政権下の1971年、政府がひた隠す、ベトナム戦争を分析・記録した国防省の最高機密文書=通称「ペンタゴン・ペーパーズ」の存在をニューヨーク・タイムズがスクープし、政府の欺瞞が明らかにされる。ライバル紙でもあるワシントン・ポスト紙は、亡き夫に代わり発行人・社主

ベトナム戦争が泥沼化し、アメリカ国民の間に疑問や反戦の気運が高まっていたリチャード・ニクソン大統領政権下の1971年、政府がひた隠す、ベトナム戦争を分析・記録した国防省の最高機密文書=通称「ペンタゴン・ペーパーズ」の存在をニューヨーク・タイムズがスクープし、政府の欺瞞が明らかにされる。ライバル紙でもあるワシントン・ポスト紙は、亡き夫に代わり発行人・社主 に就任していた女性キャサリン・グラハム(メリル・ストリープ)のもと、編集長のベン・ブラッドリー(トム・ハンクス)らが文書の入手に奔走。なんとか文書を手に入れることに成功するが、ニクソン政権は記事を書いたニューヨーク・タイムズの差し止めを要求。新たに記事を掲載すれば、ワシントン・ポストも同じ目に遭うことが危惧された。記事の掲載を巡り会社の経営陣とブラッドリーら記者たちの意見は対立し、キャサリンは経営か報道の自由かの間で難しい判断を迫られる―。

に就任していた女性キャサリン・グラハム(メリル・ストリープ)のもと、編集長のベン・ブラッドリー(トム・ハンクス)らが文書の入手に奔走。なんとか文書を手に入れることに成功するが、ニクソン政権は記事を書いたニューヨーク・タイムズの差し止めを要求。新たに記事を掲載すれば、ワシントン・ポストも同じ目に遭うことが危惧された。記事の掲載を巡り会社の経営陣とブラッドリーら記者たちの意見は対立し、キャサリンは経営か報道の自由かの間で難しい判断を迫られる―。 スティーブン・スピルバーグ監督の2017年公開作で、メリル・ストリープ、トム・ハンクス出演の二大オスカー俳優の共演で、政府と報道機関の闘いを通してジャーナリズムの使命や良心とはなにかを問うたアメリカ映画らしい作品(原題は"The Post")。背景は複雑ですが、見どころを明日の新聞にスクープ記事を掲載するかしないか、掲載すれば新聞社は潰れるかもしれないという究極の状況にフォーカスすることで、娯楽性も兼ね添えた作品となっています。

スティーブン・スピルバーグ監督の2017年公開作で、メリル・ストリープ、トム・ハンクス出演の二大オスカー俳優の共演で、政府と報道機関の闘いを通してジャーナリズムの使命や良心とはなにかを問うたアメリカ映画らしい作品(原題は"The Post")。背景は複雑ですが、見どころを明日の新聞にスクープ記事を掲載するかしないか、掲載すれば新聞社は潰れるかもしれないという究極の状況にフォーカスすることで、娯楽性も兼ね添えた作品となっています。 こうした単純化の手法は、アラン・J・パクラ監督がよく使っていたように思いますが、この映画の最後に、政府の機密文書「ペンタゴン・ペーパーズ」を暴露された当時の大統領リチャード・ニクソンが、怒り心頭に発して電話で怒鳴りながら何やら指示しており、さらにその後のラストシーンが、アラン・J・パクラ監督の「

こうした単純化の手法は、アラン・J・パクラ監督がよく使っていたように思いますが、この映画の最後に、政府の機密文書「ペンタゴン・ペーパーズ」を暴露された当時の大統領リチャード・ニクソンが、怒り心頭に発して電話で怒鳴りながら何やら指示しており、さらにその後のラストシーンが、アラン・J・パクラ監督の「 テーマ的にはいいテーマだと思います。ただ、脚本のせいなのか、6カ月という短期間で撮り上げたせいなのか(スピルバーグの作品で「最も短期間で完成」した作品とのこと)よくわかりませんが、オスカー3度受賞のメリル・ストリープとオスカー2度受賞のトム・ハンクスの共演にしては演出的な盛り上がりはやや物足りず、トム・ハンクスが役柄上のこともあってメリル・ストリープに喰われるかたちで、両者の共演が相乗効果に至っていない印象を受けました。

テーマ的にはいいテーマだと思います。ただ、脚本のせいなのか、6カ月という短期間で撮り上げたせいなのか(スピルバーグの作品で「最も短期間で完成」した作品とのこと)よくわかりませんが、オスカー3度受賞のメリル・ストリープとオスカー2度受賞のトム・ハンクスの共演にしては演出的な盛り上がりはやや物足りず、トム・ハンクスが役柄上のこともあってメリル・ストリープに喰われるかたちで、両者の共演が相乗効果に至っていない印象を受けました。

因みに、2013年10月、グラハム家(社主はキャサリンの息子に代替わりしていた)は同紙をアマゾン創業者のジェフ・ベゾスが設立した持株会社ナッシュ・ホールディングスに2億5千万ドルで売却しており、以来、同紙の実質的オーナーはジェフ・ベゾスということになります(イーロン・マスクがTwitter(ツイッター)社を約440億ドル(5.6兆円)で買収するという最近の話と比べればその180分の1というずっと小規模な売却額だが)。ジェフ・ベゾスに買収されてからというもの、「ワシントン・ポスト」はデジタルファーストを掲げて急速な変化を遂げており、2015年10月、「ワシントン・ポスト」のWebサイトへの訪問者数が6690万人と、はじめて「ニューヨーク・タイムズ」の数字(6580万人)を上回っています(それ以前の同紙は、知名度は高いがあくまで「地方紙」という存在で、発行部数も50万部程度だった)。

因みに、2013年10月、グラハム家(社主はキャサリンの息子に代替わりしていた)は同紙をアマゾン創業者のジェフ・ベゾスが設立した持株会社ナッシュ・ホールディングスに2億5千万ドルで売却しており、以来、同紙の実質的オーナーはジェフ・ベゾスということになります(イーロン・マスクがTwitter(ツイッター)社を約440億ドル(5.6兆円)で買収するという最近の話と比べればその180分の1というずっと小規模な売却額だが)。ジェフ・ベゾスに買収されてからというもの、「ワシントン・ポスト」はデジタルファーストを掲げて急速な変化を遂げており、2015年10月、「ワシントン・ポスト」のWebサイトへの訪問者数が6690万人と、はじめて「ニューヨーク・タイムズ」の数字(6580万人)を上回っています(それ以前の同紙は、知名度は高いがあくまで「地方紙」という存在で、発行部数も50万部程度だった)。 スキー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:116分●出演:メリル・ストリープ/トム・ハンクス/サラ・ポールソン/ボブ・オデンカーク/トレイシー・レッツ/ブラッドリー・ウィットフォード/ブルース・グリーンウッド/マシュー・リース●日本公開:2018/03●配給:東宝東和(評価:★★★☆)

スキー●音楽:ジョン・ウィリアムズ●時間:116分●出演:メリル・ストリープ/トム・ハンクス/サラ・ポールソン/ボブ・オデンカーク/トレイシー・レッツ/ブラッドリー・ウィットフォード/ブルース・グリーンウッド/マシュー・リース●日本公開:2018/03●配給:東宝東和(評価:★★★☆)

ネットメディアで活躍する筆者が、新型コロナウィルスの中国の戦い方をレポート的に紹介し、日本における対策との違いを明らかにしたもの。著者は、中国を「隠蔽で初動が遅れ、ウイルスをばらまいた国」という一面のみでとらえるべきではないと言い、「中国が嫌いな人にこそ本書を読んで欲しい」とも言ってます。実際、中国は、人権国家ならば到底出来ないような強硬な対応策を断行し、今年['20年]春節の前に武漢をロックダウンするなどして、中国全土で人の集まる場所を公共・民間を問わず閉鎖するなどしてきましたが、その結果、4月にはコロナの封じ込めに成功したと公表するに至っています。

ネットメディアで活躍する筆者が、新型コロナウィルスの中国の戦い方をレポート的に紹介し、日本における対策との違いを明らかにしたもの。著者は、中国を「隠蔽で初動が遅れ、ウイルスをばらまいた国」という一面のみでとらえるべきではないと言い、「中国が嫌いな人にこそ本書を読んで欲しい」とも言ってます。実際、中国は、人権国家ならば到底出来ないような強硬な対応策を断行し、今年['20年]春節の前に武漢をロックダウンするなどして、中国全土で人の集まる場所を公共・民間を問わず閉鎖するなどしてきましたが、その結果、4月にはコロナの封じ込めに成功したと公表するに至っています。 武漢に昼夜突貫工事の10日間の工期でベッド数1000床の巨大コンテナ病院が建設され、5Gを用いた通信システムにより遠隔診断し治療法が指示され、医療用ロボットが体温測定や消毒、医療品の運搬を行った―。スピーカーを搭載した5Gドローンが住宅地を巡回し、お喋りしている人やマスクをつけていない人を家に追い返したりし、仕舞には「ウィルスをばらまいたら死刑」になるという法律を作ったりとか、我々から見ればやり過ぎではないかと思われることもあったりしましたが、本書を読んで、全部が全部「共産党の一党独裁国家だからできたのだ」で片づけてしまうのも確かに知恵が無いように思われました。

武漢に昼夜突貫工事の10日間の工期でベッド数1000床の巨大コンテナ病院が建設され、5Gを用いた通信システムにより遠隔診断し治療法が指示され、医療用ロボットが体温測定や消毒、医療品の運搬を行った―。スピーカーを搭載した5Gドローンが住宅地を巡回し、お喋りしている人やマスクをつけていない人を家に追い返したりし、仕舞には「ウィルスをばらまいたら死刑」になるという法律を作ったりとか、我々から見ればやり過ぎではないかと思われることもあったりしましたが、本書を読んで、全部が全部「共産党の一党独裁国家だからできたのだ」で片づけてしまうのも確かに知恵が無いように思われました。 PCR検査なしでもCT画像からコロナを診断してもよいとされ、アリババ・グループのAI技術がCT画像から20秒で診断(その的中率は96%とのこと)、3月上旬までに中国の160の病院で採用されるなどし、それ以前、2月には、これもアリババ提供の行動監視アプリ「健康コード」が杭州で導入され、赤・黄・緑で表示され、緑であれば自由に行動ができ、黄は1週間、赤は2週間の自宅待機が要請されたとのこと。こうしたことから窺えるのは、政府が全体を統括してはいるものの、実質的なリーダーは医師と企業(IT企業)だったとのことです。さらに言うと、中国国民はそもそも政府をあまりあてにしておらず、自分自身を守るためにいち早く自ら動いたとのこと、タイトルはそのことをも意味しているのでしょう。

PCR検査なしでもCT画像からコロナを診断してもよいとされ、アリババ・グループのAI技術がCT画像から20秒で診断(その的中率は96%とのこと)、3月上旬までに中国の160の病院で採用されるなどし、それ以前、2月には、これもアリババ提供の行動監視アプリ「健康コード」が杭州で導入され、赤・黄・緑で表示され、緑であれば自由に行動ができ、黄は1週間、赤は2週間の自宅待機が要請されたとのこと。こうしたことから窺えるのは、政府が全体を統括してはいるものの、実質的なリーダーは医師と企業(IT企業)だったとのことです。さらに言うと、中国国民はそもそも政府をあまりあてにしておらず、自分自身を守るためにいち早く自ら動いたとのこと、タイトルはそのことをも意味しているのでしょう。

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ 戦争や社会問題の実態を、関係者への聞き書きという技法を通して描き、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞したベラルーシのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの著作で、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材した『戦争は女の顔をしていない』(1984)、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に子供だった人々の体験談を集めた『ボタン穴から見た戦争』(1985)、アフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めた『アフガン帰還兵の証言』(1991)、ソ連崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材した『死に魅入られた人びと』(1994)に続く第5弾が、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げた本書『チェルノブイリの祈り』(1997)です。

戦争や社会問題の実態を、関係者への聞き書きという技法を通して描き、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞したベラルーシのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの著作で、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材した『戦争は女の顔をしていない』(1984)、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に子供だった人々の体験談を集めた『ボタン穴から見た戦争』(1985)、アフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めた『アフガン帰還兵の証言』(1991)、ソ連崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材した『死に魅入られた人びと』(1994)に続く第5弾が、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げた本書『チェルノブイリの祈り』(1997)です。

昨年[2019年]アメリカ・HBOで制作・放送され、日本でもスターチャンネルで放映されたテレビドラマ「チェルノブイリ」(全5回のミニシリーズ)にも、このエピソードが反映されたシーンがあったように思いましたが、虚構化された映像よりも、この生々しい現実を伝える「聞き書き」の方が強烈であり、ジャーナリスト初のノーベル文学賞受賞というのも頷けます。

昨年[2019年]アメリカ・HBOで制作・放送され、日本でもスターチャンネルで放映されたテレビドラマ「チェルノブイリ」(全5回のミニシリーズ)にも、このエピソードが反映されたシーンがあったように思いましたが、虚構化された映像よりも、この生々しい現実を伝える「聞き書き」の方が強烈であり、ジャーナリスト初のノーベル文学賞受賞というのも頷けます。

60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。

60歳前後は「筋トレ適齢期」であるとともに、時間が自由に使えるようになる定年前後は、まさに「はじめどき」でもあると説いた本。シニアの運動は「ウオーキング」ばかりになりがちだが、ウオーキングばかりしていても筋肉は増えず、きちんとした知識を身につけて行えば、少々ハードな筋トレをやっても大丈夫とのことです。去年['19年]観た映画で、「RBG 最強の85才」('18年/米)という米国で最高齢の女性最高裁判事として国民的アイコンとなったRBGことルース・ベイダー・ギンズバーグを追ったドキュメンタリー映画がありましたが、その中でギンズバーグが85歳にしてパーソナルトレーナーをつけてがんがん筋トレしていたのを思い出しました。 著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。

著者は京大名誉教授であり、「京大の筋肉」のキャッチとヌード写真で一躍注目を浴びましたが(当時64歳)、個人的にどんな人か知ったのは、NHK-BSプレミアムのフットボールアワーがMCを務める「美と若さの新常識〜カラダのヒミツ〜」で"実践!おサボり筋トレ"というテーマの時にコメンテーターとして出演しているのを見たのが最初だったでしょうか。自分で実践しているので、言っていることに説得力がありました(同じ番組に出ていたフィットネスビキニの日本女王・安井友梨などにも言えることだが)。

冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最

冒頭に挙げた「RBG 最強の85才」は、米国では関連本が何冊も出版され、Tシャツやマグカップといったグッズまで作られるほどの知名度と人気を誇る、RBGことルース・ベイダー・ギンズバーグの若い頃から現在までを二人の女性監督が描いたドキュメンタリーで、85歳(映画製作時)で現役の最 高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に

高裁判所判事として活躍する彼女は、ニューヨークのユダヤ系の家に生まれ、苦学の末に判司となり、1980年にカーター大統領によってコロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所判事に指名され、1993年に はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか

はビル・クリントン大統領政権下で女性としては2人目のアメリカ最高裁判事(長官を含めて9人で構成される)に任命されています。85歳の年齢で現職にあるので保守派かというと、実はその逆で、これまでも女性やマイノリティへの差別撤廃に寄与した判決を多く出しているリベラル派です(だか ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。

ら若者に人気がある)。映画の中でも一部解説されていますが、ドナルド・トランプは2017年1月大統領就任後、引退する連邦最高裁判事の後任として保守派の判事を次々に任命しているため、リベラル派のギンズバーグはこれ以上の連邦最高裁の保守化を食い止めるために、少なくともトランプが退陣して新たな民主党出身の大統領が現れるまでは、引退を見送ると見られているようです。現職に留まっているのには理由があり、また、職務継続のため「筋トレ」で健康を維持しているということになるかと思います(もうすぐ87歳になるなあ)。

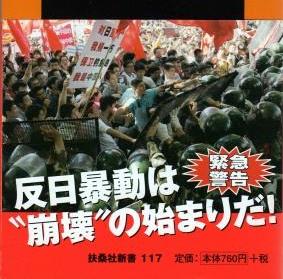

『2014年、中国は崩壊する』は以下の4章構成。

『2014年、中国は崩壊する』は以下の4章構成。 川村氏は、尖閣諸島を巡って今すぐに中国側から戦争を仕掛けてくる可能性は少なく、但し、将来は台湾を領有することで東シナ海、南シナ海を自国の"庭"とし、(原子力潜水艦で移動しながら核ミサイルを発射することを可能にすることで)米国と拮抗する軍事大国にならんがために、中国はいつの日か"尖閣を獲りに来る"と。但し、現時点での"中国海軍の実力"は、航空母艦はウクライナから購入して改修した「遼寧」1隻のみで、艦載機の離発着(所謂"タッチ・アンド・ゴー")の実績も無く(この点について'12年11月に離発着訓練に成功したとの中国海軍の発表があったが)、中国が空母を運用していくには未だかなりの課題が残っているようです。

川村氏は、尖閣諸島を巡って今すぐに中国側から戦争を仕掛けてくる可能性は少なく、但し、将来は台湾を領有することで東シナ海、南シナ海を自国の"庭"とし、(原子力潜水艦で移動しながら核ミサイルを発射することを可能にすることで)米国と拮抗する軍事大国にならんがために、中国はいつの日か"尖閣を獲りに来る"と。但し、現時点での"中国海軍の実力"は、航空母艦はウクライナから購入して改修した「遼寧」1隻のみで、艦載機の離発着(所謂"タッチ・アンド・ゴー")の実績も無く(この点について'12年11月に離発着訓練に成功したとの中国海軍の発表があったが)、中国が空母を運用していくには未だかなりの課題が残っているようです。

1924年にFBI長官に任命され、1972年に亡くなるまで長官職にとどまったジョン・エドガー・フーヴァー(John Edgar Hoover, 1895 - 1972/享年77)の人と生涯の記録ですが、謎の多い彼の長官時代の実態を、多くの証言と資料から立体的に再構築しているように思われました。

1924年にFBI長官に任命され、1972年に亡くなるまで長官職にとどまったジョン・エドガー・フーヴァー(John Edgar Hoover, 1895 - 1972/享年77)の人と生涯の記録ですが、謎の多い彼の長官時代の実態を、多くの証言と資料から立体的に再構築しているように思われました。 折しも、クリント・イーストウッド監督、レオナルド・ディカプリオ主演によるフーヴァーの伝記映画「J・エドガー」('11年/米)が公開され、この映画に対する評価は割れているそうですが、本書を読む限り、分かっている範囲での事実関係、或いはフーヴァーのセクシュアリティ(同性愛、異性装)など、ほぼ事実とされている事柄については、比較的漏らさずに描かれていたように思います。

折しも、クリント・イーストウッド監督、レオナルド・ディカプリオ主演によるフーヴァーの伝記映画「J・エドガー」('11年/米)が公開され、この映画に対する評価は割れているそうですが、本書を読む限り、分かっている範囲での事実関係、或いはフーヴァーのセクシュアリティ(同性愛、異性装)など、ほぼ事実とされている事柄については、比較的漏らさずに描かれていたように思います。 映画では、フーヴァーの、FBIの機能・権力を整備・改革・拡大していく才気に溢れた青年時代を、マザコンのために女性と上手く付き合うことが出来なかったその性癖と併せて描く共に、ケネディ兄弟に対する脅迫など自分の地位を守るために手段を選ばなかった最盛期、老いて権力にしがみつく亡霊のようになった晩年期が、ほぼ同じような比重で描かれていたように思います。

映画では、フーヴァーの、FBIの機能・権力を整備・改革・拡大していく才気に溢れた青年時代を、マザコンのために女性と上手く付き合うことが出来なかったその性癖と併せて描く共に、ケネディ兄弟に対する脅迫など自分の地位を守るために手段を選ばなかった最盛期、老いて権力にしがみつく亡霊のようになった晩年期が、ほぼ同じような比重で描かれていたように思います。 自らがFBIの副長官に任じたクライド・トールソンとの同性愛は、映画ではキス・シーンが1回ある程度で、あとは、フーヴァーのトールソンに贈った詩や、彼が異性との交際の意思をトールソンに伝えた際にトールソンが激昂する―といった象徴的な表現に抑えられていますが、二人が老齢に達して両者の肉体関係は終わったものの、その後もフーヴァー自身は若いゲイなどを相手に同性愛に耽り、女装癖も保持し続けていたことが、本書からは窺えます。

自らがFBIの副長官に任じたクライド・トールソンとの同性愛は、映画ではキス・シーンが1回ある程度で、あとは、フーヴァーのトールソンに贈った詩や、彼が異性との交際の意思をトールソンに伝えた際にトールソンが激昂する―といった象徴的な表現に抑えられていますが、二人が老齢に達して両者の肉体関係は終わったものの、その後もフーヴァー自身は若いゲイなどを相手に同性愛に耽り、女装癖も保持し続けていたことが、本書からは窺えます。 「犯罪とスキャンダルの摘発」「権力者への恫喝」「自らの性癖の隠蔽」の3つがトライアングルのような関係になっていたことを暗示している分、心理学的にみても本書の方が読みが深いと言え、また、このような人物が国の機関の最高権力者として居続けたことに対する問題提起もされています。

「犯罪とスキャンダルの摘発」「権力者への恫喝」「自らの性癖の隠蔽」の3つがトライアングルのような関係になっていたことを暗示している分、心理学的にみても本書の方が読みが深いと言え、また、このような人物が国の機関の最高権力者として居続けたことに対する問題提起もされています。 本書の原題 "Official and Confidential(公式かつ機密)"は、フーヴァーが収録したファイルの名前で、所謂この「フーヴァー・ファイル」には、有名人に対する恐喝や政治的迫害が記録されているとのことですが、本書にも映画にもあるように、長年にわたって彼の秘書を務めた女性(映画でナオミ・ワッツが演じた、フーヴァーが初めて女性に想いを打ち明け、結婚を断られた相手)が、フーヴァーの死後に、訃報に触れたニクソンがファイル回収のために配下をフーヴァーの屋敷に送り込む前に持ち出し、密かに処分したとのことです。

本書の原題 "Official and Confidential(公式かつ機密)"は、フーヴァーが収録したファイルの名前で、所謂この「フーヴァー・ファイル」には、有名人に対する恐喝や政治的迫害が記録されているとのことですが、本書にも映画にもあるように、長年にわたって彼の秘書を務めた女性(映画でナオミ・ワッツが演じた、フーヴァーが初めて女性に想いを打ち明け、結婚を断られた相手)が、フーヴァーの死後に、訃報に触れたニクソンがファイル回収のために配下をフーヴァーの屋敷に送り込む前に持ち出し、密かに処分したとのことです。

「J・エドガー」●原題:J. EDG

「J・エドガー」●原題:J. EDG AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

AR●制作年:2011年●制作国:アメリカ●監督:クリント・イーストウッド●製作:クリント・イーストウッド/ ブライアン・グレイザー/ロバート・ロレンツ●脚本:ダスティン・ランス・ブラック●撮影:トム・スターン●音楽:クリント・イーストウッド●時間:137分●出演:レオナルド・ディカプリオ/ ナオミ・ワッツ/アーミー・ハマー/ジョシュ・ルーカス/ジュディ・デンチ/エド・ウェストウィック●日本公開:2012/01●配給/ワーナー・ブラザーズ(評価★★★☆)

朝日新聞社の中東アフリカ総局長などを務めたベテラン記者の川上洋一氏(本書執筆時は既に新聞社を退職し大学教授)がクルド人問題について書いたもので、'02年の刊行ですが、その後最近まであまりこうしたクルド人にフォーカスした本がそう多く出されていなかったため、クルド人問題の入門書としては定番的位置付けになっているのではないでしょうか。

朝日新聞社の中東アフリカ総局長などを務めたベテラン記者の川上洋一氏(本書執筆時は既に新聞社を退職し大学教授)がクルド人問題について書いたもので、'02年の刊行ですが、その後最近まであまりこうしたクルド人にフォーカスした本がそう多く出されていなかったため、クルド人問題の入門書としては定番的位置付けになっているのではないでしょうか。 本書によれば、「祖国なき最大の民」と言われるクルド人の居住地域(クルディスタン)は主にトルコ、イラン、イラクにまたがり、面積はフランス一国にも匹敵、人口は2500万人とも推定され、パレスチナ人約800万を大きく凌ぐとのことです。

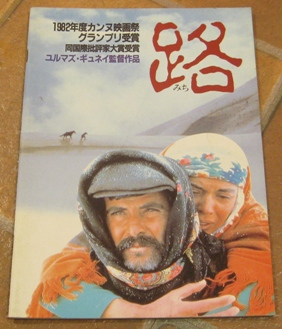

本書によれば、「祖国なき最大の民」と言われるクルド人の居住地域(クルディスタン)は主にトルコ、イラン、イラクにまたがり、面積はフランス一国にも匹敵、人口は2500万人とも推定され、パレスチナ人約800万を大きく凌ぐとのことです。 本書を読んで思い出されるのは、クルド人であるユルマズ・ギュネイ(1937-1984)監督の映画「路<みち>」('82年/トルコ・スイス)でした(この人、元は二枚目俳優。反体制作家でもあり、獄中から代理監督を立てて映画を作っていた)。

本書を読んで思い出されるのは、クルド人であるユルマズ・ギュネイ(1937-1984)監督の映画「路<みち>」('82年/トルコ・スイス)でした(この人、元は二枚目俳優。反体制作家でもあり、獄中から代理監督を立てて映画を作っていた)。 最初の男がやっと故郷に戻ってみると、妻は彼が入獄中に売春した咎で実家に戻され鎖に繋がれていて、しかも、掟により家名を汚した妻を自ら殺さなければならず、彼は妻を背負って山中へ逃げるが、鎖で繋がれていた間パンと水しか与えられていなかった妻は、雪の中で衰弱死する―。

最初の男がやっと故郷に戻ってみると、妻は彼が入獄中に売春した咎で実家に戻され鎖に繋がれていて、しかも、掟により家名を汚した妻を自ら殺さなければならず、彼は妻を背負って山中へ逃げるが、鎖で繋がれていた間パンと水しか与えられていなかった妻は、雪の中で衰弱死する―。 クルド人の圧政に対する不屈の精神と家族愛、男女愛を描く一方で、クルド人自らが、旧弊な因習により自らを縛っている面もあること如実に示した作品で、本国(クルド社会)内でも評価が割れたのではないかなあ。いや、そもそも、ギュネイ監督の作品は国内上映が禁止されているか(国際的にはカンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞)。

クルド人の圧政に対する不屈の精神と家族愛、男女愛を描く一方で、クルド人自らが、旧弊な因習により自らを縛っている面もあること如実に示した作品で、本国(クルド社会)内でも評価が割れたのではないかなあ。いや、そもそも、ギュネイ監督の作品は国内上映が禁止されているか(国際的にはカンヌ国際映画祭で最高賞であるパルム・ドールを受賞)。

国土面積がバチカン(0.44平方キロ)、モナコ(2平方キロ)に次いで小さい国は、ニューギニア東方中部太平洋の島国ツバル(21平方キロ)、その次はツバルの傍のナウル(26平方キロ)。人口がバチカン(800人)に次いで少ないのも(モナコは除かれ)ツバル(9700人)、ナウル(1万1000人)。更に経済規模(国民総所得=GNI)が一番小さいのも(バチカンも除かれ)ツバル、ナウルの順。

国土面積がバチカン(0.44平方キロ)、モナコ(2平方キロ)に次いで小さい国は、ニューギニア東方中部太平洋の島国ツバル(21平方キロ)、その次はツバルの傍のナウル(26平方キロ)。人口がバチカン(800人)に次いで少ないのも(モナコは除かれ)ツバル(9700人)、ナウル(1万1000人)。更に経済規模(国民総所得=GNI)が一番小さいのも(バチカンも除かれ)ツバル、ナウルの順。 ツバルは、地球温暖化で水没してしまうのではないかと危惧されていると本書にもありますが、その兆候は今のところないという話も(しかし、国内の最高標高が5mだからなあ)。

ツバルは、地球温暖化で水没してしまうのではないかと危惧されていると本書にもありますが、その兆候は今のところないという話も(しかし、国内の最高標高が5mだからなあ)。

著者は「週刊文春」記者時代から中国をずっとテーマとして追っているジャーナリストで、これまで多くのインサイドレポートを著していますが、本書はとりわけ著者が得意とする「地下経済」に的を絞って書かれている点が良かったです。

著者は「週刊文春」記者時代から中国をずっとテーマとして追っているジャーナリストで、これまで多くのインサイドレポートを著していますが、本書はとりわけ著者が得意とする「地下経済」に的を絞って書かれている点が良かったです。 また、「中華」という1箱58元(754円)の高級タバコを大量に買い込んでいた事務所もあったとのことですが、更にその上をいく「黄鶴楼」という1箱300元(3900円)もする超高級タバコがあって、これらも役人に渡す賄賂として利用され、「回収煙酒」という看板を掲げている商店があって、そこにこうした酒・タバコ持ち込めば、定価の一定率で買い取ってくれるという―つまり、非合法(且つ何ら危険を伴わない)裏マーケットがあるということで、要するに、この場合「高級タバコ」は(パチンコの景品のように循環して)疑似通貨の役割を果たしているわけです。

また、「中華」という1箱58元(754円)の高級タバコを大量に買い込んでいた事務所もあったとのことですが、更にその上をいく「黄鶴楼」という1箱300元(3900円)もする超高級タバコがあって、これらも役人に渡す賄賂として利用され、「回収煙酒」という看板を掲げている商店があって、そこにこうした酒・タバコ持ち込めば、定価の一定率で買い取ってくれるという―つまり、非合法(且つ何ら危険を伴わない)裏マーケットがあるということで、要するに、この場合「高級タバコ」は(パチンコの景品のように循環して)疑似通貨の役割を果たしているわけです。 国家による地下経済"表化"施策の象徴とも言えるのが、本書の最後にある、当局によるマフィア掃討作戦であり、重慶市における「掃黒(打黒)」キャンペーンで有名になったのが薄煕来・重慶市党委員会書記ですが、大多数の国民から熱狂的な支持を集める一方で、その強引なやり口には綻びも見られるという―。

国家による地下経済"表化"施策の象徴とも言えるのが、本書の最後にある、当局によるマフィア掃討作戦であり、重慶市における「掃黒(打黒)」キャンペーンで有名になったのが薄煕来・重慶市党委員会書記ですが、大多数の国民から熱狂的な支持を集める一方で、その強引なやり口には綻びも見られるという―。

.jpg) 中国の著名な映画監督チェン・カイコー(陳凱歌、1952年生まれ)が、60年代半ばから70年代初頭の「文化大革命」の嵐の中で過ごした自らの少年時代から青年時代にかけてを記したもので、「文革」というイデオロギー至上主義、毛沢東崇拝が、人々の人間性をいかに踏みにじったか、その凄まじさが、少年だった著者の目を通して具体的に伝わってくる内容です。

中国の著名な映画監督チェン・カイコー(陳凱歌、1952年生まれ)が、60年代半ばから70年代初頭の「文化大革命」の嵐の中で過ごした自らの少年時代から青年時代にかけてを記したもので、「文革」というイデオロギー至上主義、毛沢東崇拝が、人々の人間性をいかに踏みにじったか、その凄まじさが、少年だった著者の目を通して具体的に伝わってくる内容です。 著者の父親も映画人でしたが、国民党入党歴があったために共産党に拘禁され、一方、当時の共産党員幹部、知識人の子弟の多くがそうしたように、著者自身も「紅衛兵」となり、「毛沢東の良い子」になろうとします(そうしないと身が危険だから)。

著者の父親も映画人でしたが、国民党入党歴があったために共産党に拘禁され、一方、当時の共産党員幹部、知識人の子弟の多くがそうしたように、著者自身も「紅衛兵」となり、「毛沢東の良い子」になろうとします(そうしないと身が危険だから)。.jpg) 結果的には「農民から学んだ」とも言える著者ですが、17年後に映画撮影のため同地を再訪し、その時撮られたのが監督デビュー作である「黄色い大地」('84年)で、撮影はチャン・イーモウ(

結果的には「農民から学んだ」とも言える著者ですが、17年後に映画撮影のため同地を再訪し、その時撮られたのが監督デビュー作である「黄色い大地」('84年)で、撮影はチャン・イーモウ(

その前月にシネヴィヴァン六本木で観た台湾映画「童年往時 時の流れ」('85年/台湾)は、中国で生まれ、一家とともに台湾へ移住した"アハ"少年の青春を描いたホウ・シャオシェン(

その前月にシネヴィヴァン六本木で観た台湾映画「童年往時 時の流れ」('85年/台湾)は、中国で生まれ、一家とともに台湾へ移住した"アハ"少年の青春を描いたホウ・シャオシェン(

劇を描いたもので、台湾の3監督によるオムニバス映画の内の1小品。他の2本も台湾の庶民の日常を描いて、お金こそかかっていませんが、何れもハイレベルの出来でした。

劇を描いたもので、台湾の3監督によるオムニバス映画の内の1小品。他の2本も台湾の庶民の日常を描いて、お金こそかかっていませんが、何れもハイレベルの出来でした。

一方、チェン・カイコー(陳凱歌)監督の名が日本でも広く知られるようになったのは、もっと後の、

一方、チェン・カイコー(陳凱歌)監督の名が日本でも広く知られるようになったのは、もっと後の、 (●2023年10月12日、シネマート新宿にて4K修復版を鑑賞(劇場で観るのは初)。張國榮(レスリー・チャン)と鞏俐(コン・リー)が一人の男を巡って恋敵となるという、ある意味"空前絶後"的映画だったと改めて思った。)

(●2023年10月12日、シネマート新宿にて4K修復版を鑑賞(劇場で観るのは初)。張國榮(レスリー・チャン)と鞏俐(コン・リー)が一人の男を巡って恋敵となるという、ある意味"空前絶後"的映画だったと改めて思った。)

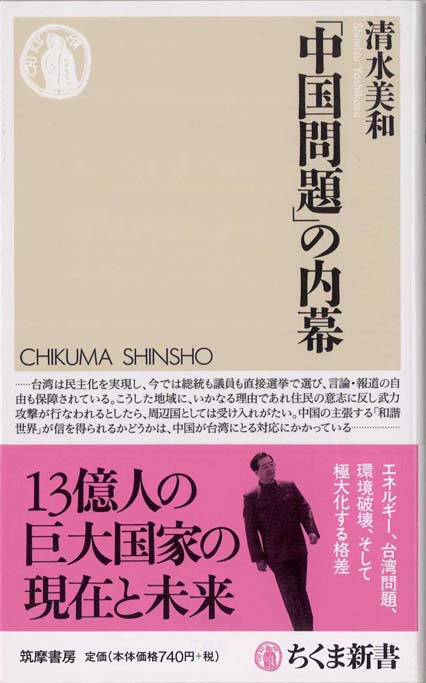

中国は今月('09年10月1日)建国60周年を迎え、しかし今も、共産党の内部では熾烈な権力抗争が続いて(このことは、清水美和氏の『「中国問題」の内幕』('08年/ちくま新書)に詳しい)、一方で、ここのところの世界的な経済危機にも関わらず、高い経済成長率を維持していますが(GDPは間もなく日本を抜いて世界第2位となる)、今や経済界のリーダーとなっている人達の中にも文革や下放を経験した人は多くいるでしょう。記念式典パレードで一際目立っていたのが毛沢東と鄧小平の肖像画で、「改革解放30年」というキャッチコピーは鄧小平への称賛ともとれます(因みに、このパレードの演出を担当したのもチャン・イーモウ)。

中国は今月('09年10月1日)建国60周年を迎え、しかし今も、共産党の内部では熾烈な権力抗争が続いて(このことは、清水美和氏の『「中国問題」の内幕』('08年/ちくま新書)に詳しい)、一方で、ここのところの世界的な経済危機にも関わらず、高い経済成長率を維持していますが(GDPは間もなく日本を抜いて世界第2位となる)、今や経済界のリーダーとなっている人達の中にも文革や下放を経験した人は多くいるでしょう。記念式典パレードで一際目立っていたのが毛沢東と鄧小平の肖像画で、「改革解放30年」というキャッチコピーは鄧小平への称賛ともとれます(因みに、このパレードの演出を担当したのもチャン・イーモウ)。 「童年往時/時の流れ」●原題:童年往来事 THE TIME TO LIVE AND THE TIME TO DIE●制作年:1985年●制作国:台湾●監督:侯孝賢(ホウ・シャオシェン)●製作:徐国良(シュ・クオリヤン)●脚本:侯孝賢(ホウ・シャオシェン

「童年往時/時の流れ」●原題:童年往来事 THE TIME TO LIVE AND THE TIME TO DIE●制作年:1985年●制作国:台湾●監督:侯孝賢(ホウ・シャオシェン)●製作:徐国良(シュ・クオリヤン)●脚本:侯孝賢(ホウ・シャオシェン

CONCUBI●制作年:1993年●制作国:香港●監督:陳凱歌(チェン・カイコー)●製作:徐淋/徐杰/陳凱歌/孫慧婢●脚本:李碧華/盧葦●撮影:顧長衛●音楽:趙季平(ヂャオ・ジーピン)●原作:李碧華(リー・ビーファー)●時間:172分●出演:張國榮(レスリー・チャン)/張豊毅(チャン・フォンイー)/鞏俐(コン・リー)/呂齊(リゥ・ツァイ)/葛優(グォ・ヨウ)/黄斐(ファン・フェイ)/童弟(トン・ディー)/英達(イン・ダー)●日本公開:1994/02●配給:ヘラルド・エース=日本ヘラルド映画(評価:★★★★☆)●最初に観た場所(再見)[4K版]:シネマート新宿(23-10-12)

CONCUBI●制作年:1993年●制作国:香港●監督:陳凱歌(チェン・カイコー)●製作:徐淋/徐杰/陳凱歌/孫慧婢●脚本:李碧華/盧葦●撮影:顧長衛●音楽:趙季平(ヂャオ・ジーピン)●原作:李碧華(リー・ビーファー)●時間:172分●出演:張國榮(レスリー・チャン)/張豊毅(チャン・フォンイー)/鞏俐(コン・リー)/呂齊(リゥ・ツァイ)/葛優(グォ・ヨウ)/黄斐(ファン・フェイ)/童弟(トン・ディー)/英達(イン・ダー)●日本公開:1994/02●配給:ヘラルド・エース=日本ヘラルド映画(評価:★★★★☆)●最初に観た場所(再見)[4K版]:シネマート新宿(23-10-12)

鞏俐(コン・リー)in「さらば、わが愛 覇王別姫」(1993年・

鞏俐(コン・リー)in「さらば、わが愛 覇王別姫」(1993年・

Lam Toi

Lam Toi

.jpg) 舞台はベトナム戦争後期の1972年のメコンデルタ。葦の茂る水上家屋に住む若い家族(夫婦は解放戦線の連絡員をしている)の愛情溢れる暮らしと、命の危険に晒されながらも連絡員としての任務を果たそうとするしたたかな様を、リアルに描いています(1981年・第12回「モスクワ国際映画祭 最優秀作品賞」受賞作)。

舞台はベトナム戦争後期の1972年のメコンデルタ。葦の茂る水上家屋に住む若い家族(夫婦は解放戦線の連絡員をしている)の愛情溢れる暮らしと、命の危険に晒されながらも連絡員としての任務を果たそうとするしたたかな様を、リアルに描いています(1981年・第12回「モスクワ国際映画祭 最優秀作品賞」受賞作)。 いながらも、時に負傷者を助け、更には解放戦線の作戦を援護するなど、いつも沼地に腰まで浸かりながら八面六臂の活躍を見せます。ああ、こうしてアメリカ軍の侵攻を阻んだのだなあと思わせる"戦術解き明かし"のような内容ですが、最後に夫がヘリに囲まれて悲劇が―。

いながらも、時に負傷者を助け、更には解放戦線の作戦を援護するなど、いつも沼地に腰まで浸かりながら八面六臂の活躍を見せます。ああ、こうしてアメリカ軍の侵攻を阻んだのだなあと思わせる"戦術解き明かし"のような内容ですが、最後に夫がヘリに囲まれて悲劇が―。 映画的には、水面の高さでのカメラワークが素晴らしい(自分まで沼に浸かっている気分になった)一方で、ヘリからの空撮と地上から見たヘリとの距離感が整合しないなどの粗い作りの部分もありますが(予算的・技術的要因によるものかも)、そうしたことを勘案しても佳作だと思います。

映画的には、水面の高さでのカメラワークが素晴らしい(自分まで沼に浸かっている気分になった)一方で、ヘリからの空撮と地上から見たヘリとの距離感が整合しないなどの粗い作りの部分もありますが(予算的・技術的要因によるものかも)、そうしたことを勘案しても佳作だと思います。 「無人の野」●原題:CANH DONG HOANG●制作年:1980年●制作国:ベトナム●監督:グェン・ホン・セン●脚本:グェン・クァン・サン●撮影:ズオン・トゥアン・バ●音楽:チン・コン・ソン●時間:95分●出演:グェン・トゥイ・アン/ラム・トイ/グェン・ホン・トゥァン/ダオ・タイン・トゥイ●日本公開:1982/08●配給:「無人の野」普及委員会●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(83-03-19)(評価:★★★★)

「無人の野」●原題:CANH DONG HOANG●制作年:1980年●制作国:ベトナム●監督:グェン・ホン・セン●脚本:グェン・クァン・サン●撮影:ズオン・トゥアン・バ●音楽:チン・コン・ソン●時間:95分●出演:グェン・トゥイ・アン/ラム・トイ/グェン・ホン・トゥァン/ダオ・タイン・トゥイ●日本公開:1982/08●配給:「無人の野」普及委員会●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(83-03-19)(評価:★★★★)

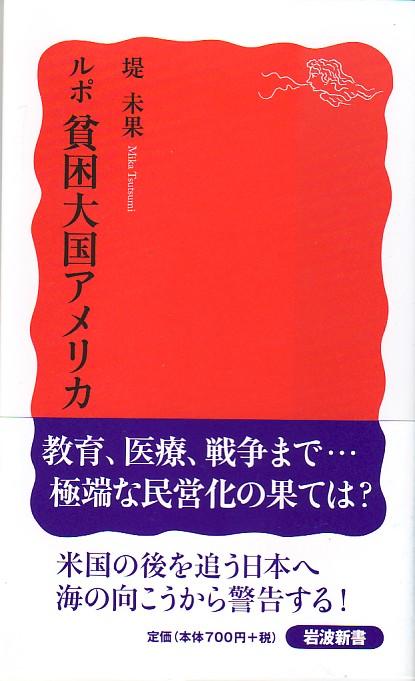

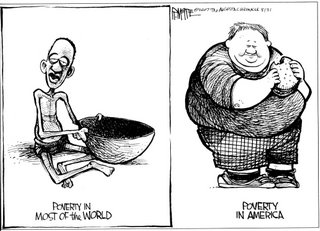

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

第2章では環境問題を扱っていて、三峡ダム建設で120万人の住民が立ち退き移転させられたのはよく知られていることですが、治水上、更にそれを上回る230万人以上もの人を移転させる必要が出てきているとのこと(ダムの水位を下げればこの数字は違ってくるが)、石炭採掘による地盤沈下なども各地に起きていて、ずっと経済最優先でやってきて、二酸化炭素排出量もアメリカを抜いて世界一になり、本当にこの国の環境政策は大丈夫なのかなという気になってきます。

第2章では環境問題を扱っていて、三峡ダム建設で120万人の住民が立ち退き移転させられたのはよく知られていることですが、治水上、更にそれを上回る230万人以上もの人を移転させる必要が出てきているとのこと(ダムの水位を下げればこの数字は違ってくるが)、石炭採掘による地盤沈下なども各地に起きていて、ずっと経済最優先でやってきて、二酸化炭素排出量もアメリカを抜いて世界一になり、本当にこの国の環境政策は大丈夫なのかなという気になってきます。.jpg) 後半は、'07年の温家宝首相来日に合わせて中国の国営テレビが作った「岩松看日本」 という番組での白岩松というTVキャスターの日本取材記の話が唯一面白かったけれど、この人、渡辺淳一、浜崎あゆみ、村上龍、栗原小巻など中国で人気のある日本人にインタビューをしたのは本書にある通りですが、日本の一般の家庭を訪問してゴミの分別方法を見て、日本人の環境問題意識の高さに仰天している、そうしたことを別の本か何かで読んだのですが、こうした話は本書では省かれているのが物足りない。

後半は、'07年の温家宝首相来日に合わせて中国の国営テレビが作った「岩松看日本」 という番組での白岩松というTVキャスターの日本取材記の話が唯一面白かったけれど、この人、渡辺淳一、浜崎あゆみ、村上龍、栗原小巻など中国で人気のある日本人にインタビューをしたのは本書にある通りですが、日本の一般の家庭を訪問してゴミの分別方法を見て、日本人の環境問題意識の高さに仰天している、そうしたことを別の本か何かで読んだのですが、こうした話は本書では省かれているのが物足りない。

(写真提供)ドバイ政府観光商務局 http://dubaitourism.ae/japan

(写真提供)ドバイ政府観光商務局 http://dubaitourism.ae/japan

第2章では、UAEの1つ、ドバイのムハンマド首長に焦点を当てていて、既に「NHKスペシャル」などでも特集されたりして、「ヤシの木リゾート」や世界一の高層ビル「ブルジュ・ドバイ」をはじめとする建設ラッシュなど、ドバイの観光開発やビジネス投資が凄いことになっているのは知っていましたが、これを牽引しているのが「ドバイ株式会社のCEO」と言われる彼であるとのことで、なかなかのやり手だなあと。

第2章では、UAEの1つ、ドバイのムハンマド首長に焦点を当てていて、既に「NHKスペシャル」などでも特集されたりして、「ヤシの木リゾート」や世界一の高層ビル「ブルジュ・ドバイ」をはじめとする建設ラッシュなど、ドバイの観光開発やビジネス投資が凄いことになっているのは知っていましたが、これを牽引しているのが「ドバイ株式会社のCEO」と言われる彼であるとのことで、なかなかのやり手だなあと。 第3章では、サウジアラビアのアルワリード王子にスポットを当て、こちらは、王族には珍しい起業家タイプで、米国のウォーレン・バフェット並みの投資家であり(実際、「アラビアのバフェット」と呼ばれている)、世界有数の大富豪でもあるとのこと。彼の率いるキングダム・ホールディングのリャドにある本拠地「キングダム・タワー」は、投資家の憧れの地みたいになっているようです。

第3章では、サウジアラビアのアルワリード王子にスポットを当て、こちらは、王族には珍しい起業家タイプで、米国のウォーレン・バフェット並みの投資家であり(実際、「アラビアのバフェット」と呼ばれている)、世界有数の大富豪でもあるとのこと。彼の率いるキングダム・ホールディングのリャドにある本拠地「キングダム・タワー」は、投資家の憧れの地みたいになっているようです。

from NHK

from NHK 本書は、東京新聞のベテラン記者(元中国総局長)が、主に'05年からから2年余りの中国の時事問題を追ったもので、'06年以降に記事として発表したものを新書に纏めたものですが、対象時期は限定的であるものの、中国の政局の動向を通して、政治家の問題、外交問題、国内問題の本質がそれぞれに浮かび上がるようになっていると思われました。

本書は、東京新聞のベテラン記者(元中国総局長)が、主に'05年からから2年余りの中国の時事問題を追ったもので、'06年以降に記事として発表したものを新書に纏めたものですが、対象時期は限定的であるものの、中国の政局の動向を通して、政治家の問題、外交問題、国内問題の本質がそれぞれに浮かび上がるようになっていると思われました。 冒頭、'07年4月に訪日した温家宝・首相の、国会演説の原稿にあった部分をわざと(?)読み飛ばしてジョークにすり替えるなどしたパーフォーマンスに潜む真意を通して、その政治的したたかさを解明していますが、本書の「主人公」は、中国№1の権力者である胡錦濤・国家主席であり、胡錦濤が前任者・江沢民の一派をいかに弱体化させるか、その腐心の過程を描いているようにも思えました。

冒頭、'07年4月に訪日した温家宝・首相の、国会演説の原稿にあった部分をわざと(?)読み飛ばしてジョークにすり替えるなどしたパーフォーマンスに潜む真意を通して、その政治的したたかさを解明していますが、本書の「主人公」は、中国№1の権力者である胡錦濤・国家主席であり、胡錦濤が前任者・江沢民の一派をいかに弱体化させるか、その腐心の過程を描いているようにも思えました。

元々は、あの鄧小平が「自分の次は江沢民、その次は胡錦濤」と指名したのが現在に至っているわけで、江沢民が胡錦濤への権力移譲を渋ったのも、自分が胡錦濤を選んだわけではないからですが(「上海閥」から「共青団」への権力移行になってしまう)、但し、彼は既に「歴史問題」で求心力を失っていた―。

元々は、あの鄧小平が「自分の次は江沢民、その次は胡錦濤」と指名したのが現在に至っているわけで、江沢民が胡錦濤への権力移譲を渋ったのも、自分が胡錦濤を選んだわけではないからですが(「上海閥」から「共青団」への権力移行になってしまう)、但し、彼は既に「歴史問題」で求心力を失っていた―。

では、今や胡錦濤の天下かと言うと、'07年10月の中全会(全人代の事前党大会)で、自らが後継に推す"改革派"の李克強より上位に「太子党」を母体とする"既得利益擁護派"の習近平(清華大学卒の理系エリートで、夫人は軍所属の有名歌手・彭麗媛)をもってこざるを得なくなっている―(議会に投票制を採用した結果でもあるが)、本当に、この国の"旧勢力"というのはシブトイ。

では、今や胡錦濤の天下かと言うと、'07年10月の中全会(全人代の事前党大会)で、自らが後継に推す"改革派"の李克強より上位に「太子党」を母体とする"既得利益擁護派"の習近平(清華大学卒の理系エリートで、夫人は軍所属の有名歌手・彭麗媛)をもってこざるを得なくなっている―(議会に投票制を採用した結果でもあるが)、本当に、この国の"旧勢力"というのはシブトイ。

と娘のベナジル・ブット(後に首相)(AFP).jpg) 表題にある、当時のパキスタンの外相アリー・ブット氏が日本人記者との話の中で使った"Economic Animal "の"Animal "は、例えば「政治」を得手とする人物を評して"Political Animal"というように(学生時代に勉学が振るわなかったのに大物政治家となったチャーチルがそう呼ばれた)、「日本人はこと経済活動にかけては大変な才能がある」という「褒め言葉」だったとのことで、これには素直に「へぇ〜」という感じ(これが日本人批判と誤解されたためか、彼が政争に破れた時に日本人からあまり同情されなかったというのは気の毒)。「ウサギ小屋」というのが、フランスでは、都市型の集合住宅の一形態を指すにすぎないもので、貶める意味を持たないということも初めて知りました。

表題にある、当時のパキスタンの外相アリー・ブット氏が日本人記者との話の中で使った"Economic Animal "の"Animal "は、例えば「政治」を得手とする人物を評して"Political Animal"というように(学生時代に勉学が振るわなかったのに大物政治家となったチャーチルがそう呼ばれた)、「日本人はこと経済活動にかけては大変な才能がある」という「褒め言葉」だったとのことで、これには素直に「へぇ〜」という感じ(これが日本人批判と誤解されたためか、彼が政争に破れた時に日本人からあまり同情されなかったというのは気の毒)。「ウサギ小屋」というのが、フランスでは、都市型の集合住宅の一形態を指すにすぎないもので、貶める意味を持たないということも初めて知りました。

本書によれば、11億の人口を抱えるインドは、その平均年齢がたいへん若く、毎年1200万人の新たな労働人口が生じているとのこと(高齢化の進む日本とは違いすぎ!)、しかも、彼らの多くが英語を能くし、数学に強く、IT(情報技術)力が高い―。

本書によれば、11億の人口を抱えるインドは、その平均年齢がたいへん若く、毎年1200万人の新たな労働人口が生じているとのこと(高齢化の進む日本とは違いすぎ!)、しかも、彼らの多くが英語を能くし、数学に強く、IT(情報技術)力が高い―。 本書を読んで、インドという大国の今後の台頭を予感させられましたが、この国が多民族・多宗教・多言語国家であることも再認識させられたことの1つで、言語で言えば、地方言語を含めると300近くあるとのこと、国会議員が議場では同時通訳のヘッドフォンをしていて、紙幣には17の言語で金額が表記されているというのにはビックリしました。

本書を読んで、インドという大国の今後の台頭を予感させられましたが、この国が多民族・多宗教・多言語国家であることも再認識させられたことの1つで、言語で言えば、地方言語を含めると300近くあるとのこと、国会議員が議場では同時通訳のヘッドフォンをしていて、紙幣には17の言語で金額が表記されているというのにはビックリしました。

しかし映画女優は美人が多く、例えば本書でも紹介されている1994年ミス・ワールドのアイシュワリヤー・ラーイ(1973年年生まれ)という女優は、いつまでも奇麗だと思います(ニックネームはアイシュ。ロレアルのLUX Super Rich のCMに出ていた。ダンスも上手い)。過去に出演している映画はともかく("ボリウッド"系娯楽映画が殆ど)、ビジュアル的にはインドの自信とプライドを体現しているような女優だと思います。

しかし映画女優は美人が多く、例えば本書でも紹介されている1994年ミス・ワールドのアイシュワリヤー・ラーイ(1973年年生まれ)という女優は、いつまでも奇麗だと思います(ニックネームはアイシュ。ロレアルのLUX Super Rich のCMに出ていた。ダンスも上手い)。過去に出演している映画はともかく("ボリウッド"系娯楽映画が殆ど)、ビジュアル的にはインドの自信とプライドを体現しているような女優だと思います。

この他にもインド映画界には、シュリヤ・サラン(1982年生まれ)、ヴァルシャといった美人女優が数多くいて、この辺りの女優は"ボリウッド"だけでなく"ハリウッド"にも進出していて、最近では20世紀最後のミス・ワールド優勝者で女優のプリヤンカー・チョープラー(1982年生まれ)のハリウッド進出が見込まれているそうです。

この他にもインド映画界には、シュリヤ・サラン(1982年生まれ)、ヴァルシャといった美人女優が数多くいて、この辺りの女優は"ボリウッド"だけでなく"ハリウッド"にも進出していて、最近では20世紀最後のミス・ワールド優勝者で女優のプリヤンカー・チョープラー(1982年生まれ)のハリウッド進出が見込まれているそうです。 シュリヤ・サラン

シュリヤ・サラン

(●2022年のS・S・ラージャマウリ監督のインド・テルグ語叙事詩的ミュージカルアクション映画「RRR」が、「ムトゥ 踊るマハラジャ」(1995年)が保持していた記録を塗り替え、日本で公開されたインド映画の中で最も高い興行収入を記録し、第46回「日本アカデミー賞」で優秀外国作品賞も受賞した。映画そのものは娯楽映画として大いに楽しめた。

(●2022年のS・S・ラージャマウリ監督のインド・テルグ語叙事詩的ミュージカルアクション映画「RRR」が、「ムトゥ 踊るマハラジャ」(1995年)が保持していた記録を塗り替え、日本で公開されたインド映画の中で最も高い興行収入を記録し、第46回「日本アカデミー賞」で優秀外国作品賞も受賞した。映画そのものは娯楽映画として大いに楽しめた。 舞台は1900年代前半のインド。当時のインドは大英帝国の植民地であり、現地の人々は白人の権力者から差別的な扱いを受けていた。そんなインドに生きるビーム(N・T・ラーマ・ラオ・ジュニア)は、インド総督のバクストン(レイ・スティーヴンソン)に誘拐された少女・マッリを救うため、大英帝国の本拠地・デリーに潜入する。しかし、バクストンが住む総督公邸は警備が固く、安易に侵入できなかった。ビームは総督公邸に侵入するべく、スコットの姪・ジェニー(オリヴィア・モリス)に接近していく。一方、大英帝国に忠誠を誓うインド人の警察官・ラーマ(ラーム・チャラン)は、デリーのどこかに潜んでいるビームを追っていた。思想も立場も異なるふたりが出会うとき、インドの歴史が大きく動き出す―。

舞台は1900年代前半のインド。当時のインドは大英帝国の植民地であり、現地の人々は白人の権力者から差別的な扱いを受けていた。そんなインドに生きるビーム(N・T・ラーマ・ラオ・ジュニア)は、インド総督のバクストン(レイ・スティーヴンソン)に誘拐された少女・マッリを救うため、大英帝国の本拠地・デリーに潜入する。しかし、バクストンが住む総督公邸は警備が固く、安易に侵入できなかった。ビームは総督公邸に侵入するべく、スコットの姪・ジェニー(オリヴィア・モリス)に接近していく。一方、大英帝国に忠誠を誓うインド人の警察官・ラーマ(ラーム・チャラン)は、デリーのどこかに潜んでいるビームを追っていた。思想も立場も異なるふたりが出会うとき、インドの歴史が大きく動き出す―。

1920年の英領インド帝国が舞台で、大英帝国が悪者になっているが、背後にあるのは政治的なものより宗教的なものだろう。この映画に、

1920年の英領インド帝国が舞台で、大英帝国が悪者になっているが、背後にあるのは政治的なものより宗教的なものだろう。この映画に、 上記のシュリヤ・サランが主人公の母親役で出ていた。女優として大成して良かったと思う。因みに、大英帝国側の総督夫人をアリソン・ドゥーディ(「007 美しき獲物たち」('85年)、「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」('89年))が演じていた。「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」と同じ悪役だが、こちらも相変わらずの美貌で何より。エンディングはヒーローもヒロインも、悪者である提督らも出てきて長々と踊る。これぞインド娯楽映画という感じだった。)

上記のシュリヤ・サランが主人公の母親役で出ていた。女優として大成して良かったと思う。因みに、大英帝国側の総督夫人をアリソン・ドゥーディ(「007 美しき獲物たち」('85年)、「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」('89年))が演じていた。「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」と同じ悪役だが、こちらも相変わらずの美貌で何より。エンディングはヒーローもヒロインも、悪者である提督らも出てきて長々と踊る。これぞインド娯楽映画という感じだった。) 「RRR」●原題:RRR●制作年:2022年●制作国:インド●監督:S・S・ラージャマウリ●製作:D・V・V・ダナイヤー●脚本:S・S・ラージャマウリ/サーイ・マーダヴ・ブッラー●撮影:K・K・センティル・クマール●音楽:M・M・キーラヴァーニ●時間:182分●出演:N・T・ラーマ・ラオ・ジュニア/ラーム・チャラン/アジャイ・デーヴガン/アーリヤー・バット/シュリヤ・サラン/サムドラカニ/レイ・スティーヴンソン/アリソン・ドゥーディ/オリヴィア・モリス●日本公開:2022/10●配給:ツイン●最初に観た場所:シネマート新宿(23-10-24)(評価:★★★★)

「RRR」●原題:RRR●制作年:2022年●制作国:インド●監督:S・S・ラージャマウリ●製作:D・V・V・ダナイヤー●脚本:S・S・ラージャマウリ/サーイ・マーダヴ・ブッラー●撮影:K・K・センティル・クマール●音楽:M・M・キーラヴァーニ●時間:182分●出演:N・T・ラーマ・ラオ・ジュニア/ラーム・チャラン/アジャイ・デーヴガン/アーリヤー・バット/シュリヤ・サラン/サムドラカニ/レイ・スティーヴンソン/アリソン・ドゥーディ/オリヴィア・モリス●日本公開:2022/10●配給:ツイン●最初に観た場所:シネマート新宿(23-10-24)(評価:★★★★)

映画もミュージカル映画として作られていて、テーマ曲のバイオリン独奏はアイザック・スターン。ラストの「サンライズ・サンセット」もいい。

映画もミュージカル映画として作られていて、テーマ曲のバイオリン独奏はアイザック・スターン。ラストの「サンライズ・サンセット」もいい。

.jpg)

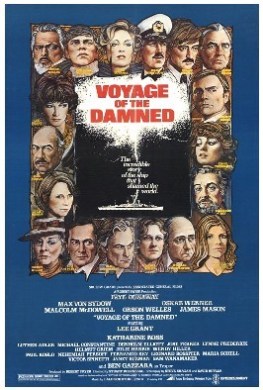

の策略で国を追い出されアメリカ大陸に向かったものの、キューバ、米国で入港拒否をされ(ナチス側もそれを予測し、ユダヤ人差別はナチスだけではないことを世界にアピールするためわざと出航させた)、結局また大西洋を逆行するという先の見えない悲劇に見舞われます。

の策略で国を追い出されアメリカ大陸に向かったものの、キューバ、米国で入港拒否をされ(ナチス側もそれを予測し、ユダヤ人差別はナチスだけではないことを世界にアピールするためわざと出航させた)、結局また大西洋を逆行するという先の見えない悲劇に見舞われます。 この映画はユダヤ人資本で作られたもので、マックス・フォン・シドーの船長役以下、オスカー・ヴェルナーとフェイ・ダナウェイの夫婦役、ネヘマイア・パーソフ、マリア・シェルの夫婦役、オーソン・ウェルズやジェームズ・メイソンなど、キャストは豪華絢爛。今思うと、フェイ・ダ

この映画はユダヤ人資本で作られたもので、マックス・フォン・シドーの船長役以下、オスカー・ヴェルナーとフェイ・ダナウェイの夫婦役、ネヘマイア・パーソフ、マリア・シェルの夫婦役、オーソン・ウェルズやジェームズ・メイソンなど、キャストは豪華絢爛。今思うと、フェイ・ダ ナウェイの

ナウェイの

ような大物女優からリン・フレデリック、キャサリン・ロスのようなアイドル女優まで(キャサリン・ロスは今回は両親を養うために娼婦をしている娘の役でゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞。アイドル女優と言っては失礼か)、よく揃えたなあと。さすがユダヤ人資本で作られた作品。但し、グランドホテル形式での人物描写であるため、どうしても1人1人の印象が弱くならざるを得なかったという、このタイプの映画にありがちな弱点も見られたように思います。

ような大物女優からリン・フレデリック、キャサリン・ロスのようなアイドル女優まで(キャサリン・ロスは今回は両親を養うために娼婦をしている娘の役でゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞。アイドル女優と言っては失礼か)、よく揃えたなあと。さすがユダヤ人資本で作られた作品。但し、グランドホテル形式での人物描写であるため、どうしても1人1人の印象が弱くならざるを得なかったという、このタイプの映画にありがちな弱点も見られたように思います。

「屋根の上のバイオリン弾き」●原題:FIDDLER ON THE ROOF●制作年:1971年●制作国:アメリカ●監督・製作:ノーマン・ジュイスン●脚本:ジョセフ・スタイン●撮影:オズワルド・モリス●音楽:ジョン・ウィリアムス●原作:ショーレム・アレイヘム「牛乳屋テヴィエ」●時間:179分●出演:トポル/ノーマ・クレイン/ロザリンド・ハリス/ミシェル・マーシュ/モリー・ピコン/レナード・フレイ/マイケル・グレイザー/ニーバ・スモール/レイモンド・ラヴロック/ハワード・ゴーニー/ヴァーノン・ドブチェフ●日本公開:1971/12●配給:ユナイト●最初に観た場所:新宿ビレッジ2(88-11-23)(評価:★★★☆)

「屋根の上のバイオリン弾き」●原題:FIDDLER ON THE ROOF●制作年:1971年●制作国:アメリカ●監督・製作:ノーマン・ジュイスン●脚本:ジョセフ・スタイン●撮影:オズワルド・モリス●音楽:ジョン・ウィリアムス●原作:ショーレム・アレイヘム「牛乳屋テヴィエ」●時間:179分●出演:トポル/ノーマ・クレイン/ロザリンド・ハリス/ミシェル・マーシュ/モリー・ピコン/レナード・フレイ/マイケル・グレイザー/ニーバ・スモール/レイモンド・ラヴロック/ハワード・ゴーニー/ヴァーノン・ドブチェフ●日本公開:1971/12●配給:ユナイト●最初に観た場所:新宿ビレッジ2(88-11-23)(評価:★★★☆)

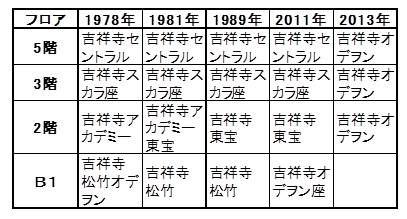

新宿ビレッジ1・2 新宿3丁目「新宿レインボービル」B1(

新宿ビレッジ1・2 新宿3丁目「新宿レインボービル」B1(

「さすらいの航海」●原題:VOYAGE OF THE DAMNED●制作年:1976年●制作国:イギリス●監督:スチュアート・ローゼンバーグ●製作:ロバート・フライヤー●脚本:スティーヴ・シェイガン/デヴィッド・バトラー●撮影:オズワルド・モリス●音楽:ラロ・シフリン●原作:ゴードン・トマス/マックス・モーガン・ウィッツ「絶望の航海」●時間:179分●出演:フェイ・ダナウェイ/オスカー・ヴェルナー/オーソン・ウェルズ/リン・フレデリック/マックス・フォン・シドー/マルコム・マクダウェル/リー・グラント/キャサリン・ロス/ジェームズ・メイソン/

「さすらいの航海」●原題:VOYAGE OF THE DAMNED●制作年:1976年●制作国:イギリス●監督:スチュアート・ローゼンバーグ●製作:ロバート・フライヤー●脚本:スティーヴ・シェイガン/デヴィッド・バトラー●撮影:オズワルド・モリス●音楽:ラロ・シフリン●原作:ゴードン・トマス/マックス・モーガン・ウィッツ「絶望の航海」●時間:179分●出演:フェイ・ダナウェイ/オスカー・ヴェルナー/オーソン・ウェルズ/リン・フレデリック/マックス・フォン・シドー/マルコム・マクダウェル/リー・グラント/キャサリン・ロス/ジェームズ・メイソン/

マリア・シェル/ネヘミア・ペルソフ/ホセ・フェラ

マリア・シェル/ネヘミア・ペルソフ/ホセ・フェラ ー/フェルナンド・レイ/ベン・ギャザラ/サム・ワナメイカー/ネヘマイア・パーソフ●日本公開:1977/08●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:吉祥寺スカラ座 (77-12-24)(評価:★★★)●併映:「シ

ー/フェルナンド・レイ/ベン・ギャザラ/サム・ワナメイカー/ネヘマイア・パーソフ●日本公開:1977/08●配給:日本ヘラルド映画●最初に観た場所:吉祥寺スカラ座 (77-12-24)(評価:★★★)●併映:「シ ビルの部屋」(ネリー・カフラン)

ビルの部屋」(ネリー・カフラン)

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。 事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

- 英語.gif)

森住 卓 氏(1951年生まれ)

森住 卓 氏(1951年生まれ)エッセイスト・日ロ同時通訳.jpg) 本書のことは、ロシア語通訳の故・米原万里氏が以前に書評で取り上げていて知りました。

本書のことは、ロシア語通訳の故・米原万里氏が以前に書評で取り上げていて知りました。 写真は殆どがモノクローム、ルポルタージュとしてのトーンも抑制されていて、それだけに却って、現地の核被害の深刻さが重く伝わって来ます。

写真は殆どがモノクローム、ルポルタージュとしてのトーンも抑制されていて、それだけに却って、現地の核被害の深刻さが重く伝わって来ます。

豊田 直巳 氏(1956年生まれ)

豊田 直巳 氏(1956年生まれ)

イランの作家であり映画「カンダハール(Kandahar)」('01年)の監督でもある著者(息子サミラ、娘ハナも映画監督)が'01年に発表したもので、当時のタリバン政権下のアフガニスタンの絶望的な国情を淡々と伝えるとともに、世界に向け、この国の置かれた厳しい状況、過酷な実態への関心の喚起を促しています。

イランの作家であり映画「カンダハール(Kandahar)」('01年)の監督でもある著者(息子サミラ、娘ハナも映画監督)が'01年に発表したもので、当時のタリバン政権下のアフガニスタンの絶望的な国情を淡々と伝えるとともに、世界に向け、この国の置かれた厳しい状況、過酷な実態への関心の喚起を促しています。

.jpg) 韓国の朴正煕政権(1963‐79年)は'72年に戒厳令を発してから急速に独裁色を強めましたが、本書は、その思想・言論統制が敷かれた闇の時代において、政府の弾圧に苦しみながらも抵抗を続ける学生や知識人の状況をつぶさに伝えたレポートです。正編は'72年11月から'74年6月までを追っていて、'73年1月の「金大中(キム・デジュン)氏拉致事件」が1つの"ヤマ"になっています。

韓国の朴正煕政権(1963‐79年)は'72年に戒厳令を発してから急速に独裁色を強めましたが、本書は、その思想・言論統制が敷かれた闇の時代において、政府の弾圧に苦しみながらも抵抗を続ける学生や知識人の状況をつぶさに伝えたレポートです。正編は'72年11月から'74年6月までを追っていて、'73年1月の「金大中(キム・デジュン)氏拉致事件」が1つの"ヤマ"になっています。.jpg) '06年に韓国・盧武鉉大統領は、田中角栄首相(当時)と金鍾泌(キム・ジョンピル)首相(当時)との間で交わされた事件の政治決着を図る機密文書を発表('73年11月、金鐘泌当時国務総理(左)が、東京の首相官邸で田中角栄首相に会っている。金総理は金大中拉致事件に関連し、朴正煕大統領の謝罪親書を持って陳謝使節として日本を訪問した)、'07年には、韓国政府の「過去事件の真相究明委員会」の報告書で、KCIAが組織的にかかわった犯行だったことを認めていますが、これらのことは既に本書において推察済みのことでした。しかし、金鍾泌というのは、朴政権

'06年に韓国・盧武鉉大統領は、田中角栄首相(当時)と金鍾泌(キム・ジョンピル)首相(当時)との間で交わされた事件の政治決着を図る機密文書を発表('73年11月、金鐘泌当時国務総理(左)が、東京の首相官邸で田中角栄首相に会っている。金総理は金大中拉致事件に関連し、朴正煕大統領の謝罪親書を持って陳謝使節として日本を訪問した)、'07年には、韓国政府の「過去事件の真相究明委員会」の報告書で、KCIAが組織的にかかわった犯行だったことを認めていますが、これらのことは既に本書において推察済みのことでした。しかし、金鍾泌というのは、朴政権

の立役者でありながら、後の金大中政権でも総理になっているし、朴正煕の娘・朴槿恵(パク・クネ)も政治家として活躍しています。この辺りが韓国政治のよくわからないところで、韓国政治って不思議だなあと思います(朴槿恵は2013年に大統領に就任。2015年の大統領弾劾訴追での罷免後、懲役24年の実刑判決を受けた)。

の立役者でありながら、後の金大中政権でも総理になっているし、朴正煕の娘・朴槿恵(パク・クネ)も政治家として活躍しています。この辺りが韓国政治のよくわからないところで、韓国政治って不思議だなあと思います(朴槿恵は2013年に大統領に就任。2015年の大統領弾劾訴追での罷免後、懲役24年の実刑判決を受けた)。 本シリーズは第4部まで続き、後に"T・K生"が自分であることを明かした池明観(チ・ミョンクワン)氏によると、書かれていることの80%以上は事実であると今でも信じている」とのことです。

本シリーズは第4部まで続き、後に"T・K生"が自分であることを明かした池明観(チ・ミョンクワン)氏によると、書かれていることの80%以上は事実であると今でも信じている」とのことです。

映画「ディア・ハンター」そのものは、アカデミー賞やニューヨーク映画批評家協会賞の作品賞を受賞した一方で、以上のような観点から「ベトナム戦争を不当に正当化している」との批判もあります(

映画「ディア・ハンター」そのものは、アカデミー賞やニューヨーク映画批評家協会賞の作品賞を受賞した一方で、以上のような観点から「ベトナム戦争を不当に正当化している」との批判もあります( で

で いたジョン・カザール(享年42)の遺作でもあり、ロバート・デ・ニーロが彼を説得して出演させたとのことです。因みにジョン・カザールは、舞台「尺には尺を」で共演し、この作品でも共に出演しているメリル・ストリープとの婚約中のガン死でした(メリル・ストリープにとってはこの作品が映画デビュー2作目だったが、彼女この作品

いたジョン・カザール(享年42)の遺作でもあり、ロバート・デ・ニーロが彼を説得して出演させたとのことです。因みにジョン・カザールは、舞台「尺には尺を」で共演し、この作品でも共に出演しているメリル・ストリープとの婚約中のガン死でした(メリル・ストリープにとってはこの作品が映画デビュー2作目だったが、彼女この作品

で

で

「ディア・ハンター」●原題:THE DEER HUNTER●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・チミノ●製作:マイケル・チミノ/バリー・スパイキングス/マイケル・ディーリー/ジョン・リヴェラル●脚本:デリック・ウォッシュバーン●撮影:ヴィルモス・スィグモンド●音楽:スタンリー・マイヤーズ●時間:183分●出

「ディア・ハンター」●原題:THE DEER HUNTER●制作年:1978年●制作国:アメリカ●監督:マイケル・チミノ●製作:マイケル・チミノ/バリー・スパイキングス/マイケル・ディーリー/ジョン・リヴェラル●脚本:デリック・ウォッシュバーン●撮影:ヴィルモス・スィグモンド●音楽:スタンリー・マイヤーズ●時間:183分●出 演:ロバート・デ・ニーロ/クリストファー・ウォーケン/ジョン・カザール/ジ

演:ロバート・デ・ニーロ/クリストファー・ウォーケン/ジョン・カザール/ジ ョン・サヴェージ/メリル・ストリープ/チャック・アスペグラン/ジョージ・ズンザ/ピエール・セグイ/ルタニア・アルダ●日本公開:1979/03●配給:ユニバーサル映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-02-15)(評価:★★★★)

ョン・サヴェージ/メリル・ストリープ/チャック・アスペグラン/ジョージ・ズンザ/ピエール・セグイ/ルタニア・アルダ●日本公開:1979/03●配給:ユニバーサル映画●最初に観た場所:銀座・テアトル東京(80-02-15)(評価:★★★★)

社会学者である著者が、「イスラーム原理主義者」による9・11テロ後に、テロを前にしたときの社会哲学の無力を悟り、またこれが社会哲学の試金石となるであろうという思いで書き下ろした本で、テロとそれに対するアメリカの反攻に内在する思想的な問題を、「文明の衝突」というサミュエル・ハンチントンの概念を援用して読み説くとともに(ハンチントンは冷戦時代にこの概念を提唱したのだが)、テロがもたらした社会環境の閉塞状況に対しての「解決」の道(可能性)を著者なりに考察したもの。

社会学者である著者が、「イスラーム原理主義者」による9・11テロ後に、テロを前にしたときの社会哲学の無力を悟り、またこれが社会哲学の試金石となるであろうという思いで書き下ろした本で、テロとそれに対するアメリカの反攻に内在する思想的な問題を、「文明の衝突」というサミュエル・ハンチントンの概念を援用して読み説くとともに(ハンチントンは冷戦時代にこの概念を提唱したのだが)、テロがもたらした社会環境の閉塞状況に対しての「解決」の道(可能性)を著者なりに考察したもの。

著者は、イスラームやキリスト教の中にある資本主義原理を指摘する一方、「資本主義は徹底的に宗教的な現象である」と見ており、そう捉えると、確かにいろいろなものが見えてくるという気がしました(確かに1ドル札の裏にピラミッドの絵がある なあ、と改めてビックリ)。

著者は、イスラームやキリスト教の中にある資本主義原理を指摘する一方、「資本主義は徹底的に宗教的な現象である」と見ており、そう捉えると、確かにいろいろなものが見えてくるという気がしました(確かに1ドル札の裏にピラミッドの絵がある なあ、と改めてビックリ)。

ウィル・スミス/ランディ・クエイド/メアリー・マクドネル/ジャド・ハーシュ/ロバート・ロジア●日本公開:1996/12●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:有楽町・日本劇場(96-12-27)(評価:★★☆)

ウィル・スミス/ランディ・クエイド/メアリー・マクドネル/ジャド・ハーシュ/ロバート・ロジア●日本公開:1996/12●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:有楽町・日本劇場(96-12-27)(評価:★★☆)

マフィアの大ボスだったサム・ジアンカーナが、自分はマリリン・モンローの死とケネディ兄弟の暗殺に深く関わったと語っていたのを、実の弟チャック・ジアンカーナが事件から30年近い時を経て本にしたもので、読んでビックリの内容で、本国でもかなり話題になりました。

マフィアの大ボスだったサム・ジアンカーナが、自分はマリリン・モンローの死とケネディ兄弟の暗殺に深く関わったと語っていたのを、実の弟チャック・ジアンカーナが事件から30年近い時を経て本にしたもので、読んでビックリの内容で、本国でもかなり話題になりました。

.jpg)

"

"

「JFK」●原題:JFK●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:オリバー・ストーン●製作:A・キットマン・ホー/オリバー・ストーン●脚本:オリバー・ストーン/ザカリー・スクラー●撮影:ロバート・リチャードソン●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:ジム・ギャリソンほか●時間:57分●出演:ケビン・コスナー/トミー・リー・ジョーンズ/ジョ

「JFK」●原題:JFK●制作年:1991年●制作国:アメリカ●監督:オリバー・ストーン●製作:A・キットマン・ホー/オリバー・ストーン●脚本:オリバー・ストーン/ザカリー・スクラー●撮影:ロバート・リチャードソン●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:ジム・ギャリソンほか●時間:57分●出演:ケビン・コスナー/トミー・リー・ジョーンズ/ジョ ー・ペシ/ケヴィン・ベーコン/ローリー・メトカーフ/シシー・スペイセク/マイケル・ルーカー/ゲイリー・オールトコン/ドナルド・サザーランド/ジャック・レモン/ウォルター・マッソー/ジョン・キャンディ/ヴィンセント・ドノフリオ/デイル・ダイ/ジム・ギャリソン/(冒頭ナレーション)マーティン・シーン●日本公開:1992/03●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)

ー・ペシ/ケヴィン・ベーコン/ローリー・メトカーフ/シシー・スペイセク/マイケル・ルーカー/ゲイリー・オールトコン/ドナルド・サザーランド/ジャック・レモン/ウォルター・マッソー/ジョン・キャンディ/ヴィンセント・ドノフリオ/デイル・ダイ/ジム・ギャリソン/(冒頭ナレーション)マーティン・シーン●日本公開:1992/03●配給:ワーナー・ブラザーズ(評価:★★★☆)

落合 信彦(おちあい・のぶひこ)国際ジャーナリスト・作家。2026年2月1日、老衰のため東京都内の病院で死去。84歳。国際情勢や諜報関係の事情をレポートした作品や、それらを題材とした小説、翻訳、若者向けの人生指南書を多数執筆した。代表作『二〇三九年の真実』(1977年)、『戒厳令1988年ソウル 長編小説』(1986年)、『ケネディからの伝言』(1993年)。アサヒビールから発売された辛口生ビール「スーパードライ」のテレビCMの初代キャラクターに起用された。

落合 信彦(おちあい・のぶひこ)国際ジャーナリスト・作家。2026年2月1日、老衰のため東京都内の病院で死去。84歳。国際情勢や諜報関係の事情をレポートした作品や、それらを題材とした小説、翻訳、若者向けの人生指南書を多数執筆した。代表作『二〇三九年の真実』(1977年)、『戒厳令1988年ソウル 長編小説』(1986年)、『ケネディからの伝言』(1993年)。アサヒビールから発売された辛口生ビール「スーパードライ」のテレビCMの初代キャラクターに起用された。

ても、'88年11月のジョージ・ブッシュ大統領就任から'91年1月の湾岸戦争突入までの話ですが、同年3月の停戦協定の2ヵ月後には本国出版されていて、短期間に(しかも戦争中に)よくこれだけの証言をまとめたなあと驚かされます。

ても、'88年11月のジョージ・ブッシュ大統領就任から'91年1月の湾岸戦争突入までの話ですが、同年3月の停戦協定の2ヵ月後には本国出版されていて、短期間に(しかも戦争中に)よくこれだけの証言をまとめたなあと驚かされます。 戦争に対して様々な考えを持った司令官たちの、彼らの会話や心理を再現する構成になっていて、小説のように面白く読めてしまいますが、大統領制とは言え、戦争がごく少数の人間の考えで実施に移されることも思い知らされ、その意味ではゾッとします。

戦争に対して様々な考えを持った司令官たちの、彼らの会話や心理を再現する構成になっていて、小説のように面白く読めてしまいますが、大統領制とは言え、戦争がごく少数の人間の考えで実施に移されることも思い知らされ、その意味ではゾッとします。

また、本書で主戦派として描かれているスコウクロフトは、イラク戦争ではパウエルと協調し、息子の方のジョージ・ブッシュ(父親と同じ名前)の強硬姿勢にブレーキをかける立場に回っています。しかし、息子ブッシュは、パウエルの後任として自身が国務長官に指名したコンドリーザ・ライスの"攻撃的現実主義"になびいた―。最初から戦争するつもりでタカ派の彼女を登用したともとれますが...。

また、本書で主戦派として描かれているスコウクロフトは、イラク戦争ではパウエルと協調し、息子の方のジョージ・ブッシュ(父親と同じ名前)の強硬姿勢にブレーキをかける立場に回っています。しかし、息子ブッシュは、パウエルの後任として自身が国務長官に指名したコンドリーザ・ライスの"攻撃的現実主義"になびいた―。最初から戦争するつもりでタカ派の彼女を登用したともとれますが...。 ジェイソン・ロバーズin「大統領の陰謀」[ワシントン・ポスト紙編集主幹ベン・ブラッドリー](1976年

ジェイソン・ロバーズin「大統領の陰謀」[ワシントン・ポスト紙編集主幹ベン・ブラッドリー](1976年