「●た行の現代日本の作家」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【594】 田口 ランディ 『コンセント』

「●「死」を考える」の インデックッスへ 「●「野間文芸賞」受賞作」の インデックッスへ

「魂よ」「青春の健在」「電車の窓の外は」が良かった。"死の予行演習"的テキストとしても読める。

『詩集 死の淵より』['64年]『死の淵より: 詩集 (講談社文庫)』['71年]『死の淵より 高見順 文芸文庫 1993年初版』]『死の淵より (講談社文芸文庫 たH 4)』['13年]

『詩集 死の淵より』['64年]『死の淵より: 詩集 (講談社文庫)』['71年]『死の淵より 高見順 文芸文庫 1993年初版』]『死の淵より (講談社文芸文庫 たH 4)』['13年]

1964(昭和39)年・第17回「野間文芸賞」受賞作。

"最後の文士"と謳われた高見順(1907-1965/58歳没)は、福井県知事が視察で三国を訪れた際に"夜伽"を務めた女性の子だったという出生に関わる暗い過去や、左翼からの転向体験を描いた『故旧忘れ得べき』で第1回芥川賞候補となった作家ですが、その高見順が食道がんの手術前後病床で記した詩63篇(文庫版)で、死に直面しながら自らの生を透徹した眼差しで見つめた詩集です。

"最後の文士"と謳われた高見順(1907-1965/58歳没)は、福井県知事が視察で三国を訪れた際に"夜伽"を務めた女性の子だったという出生に関わる暗い過去や、左翼からの転向体験を描いた『故旧忘れ得べき』で第1回芥川賞候補となった作家ですが、その高見順が食道がんの手術前後病床で記した詩63篇(文庫版)で、死に直面しながら自らの生を透徹した眼差しで見つめた詩集です。

1963(昭和38)年10月に食道がんと診断され、千葉大学附属病院に入院、すぐに手術を受け、11月に退院して自宅療養するものの、翌1964年6月、再度千葉大学附

1963(昭和38)年10月に食道がんと診断され、千葉大学附属病院に入院、すぐに手術を受け、11月に退院して自宅療養するものの、翌1964年6月、再度千葉大学附 属病院に入院し手術を受け、11月には千葉県稲毛の放射線医学総合研究所付属病院に入院・再手術、翌1965年3月に再々手術を受けましたが、8月17日同病院で亡くなっています(亡くなる直前の8月4日、自分と愛人との間にできた当時5歳の娘・小野田恭子を養女として入籍させ、それが後のタレント高見恭子(1959年生まれ)で、石川県知事・馳浩の妻。孫が北陸地方の知事の"愛人"ではなく、今度は"正妻"になったわけか。'22年5月に「クイズ!脳ベルSHOW」(BSフジ)に出ていた。その時点で63歳だから、父親の亡くなった年齢をすでに5歳上回っていたことになる)。

属病院に入院し手術を受け、11月には千葉県稲毛の放射線医学総合研究所付属病院に入院・再手術、翌1965年3月に再々手術を受けましたが、8月17日同病院で亡くなっています(亡くなる直前の8月4日、自分と愛人との間にできた当時5歳の娘・小野田恭子を養女として入籍させ、それが後のタレント高見恭子(1959年生まれ)で、石川県知事・馳浩の妻。孫が北陸地方の知事の"愛人"ではなく、今度は"正妻"になったわけか。'22年5月に「クイズ!脳ベルSHOW」(BSフジ)に出ていた。その時点で63歳だから、父親の亡くなった年齢をすでに5歳上回っていたことになる)。

「死の淵より」は、1964(昭和39)年8月に「群像」に発表され、10月に単行本刊行されましたが、3部構成となっており、第Ⅰ部は、1963年10月に千葉大附属病院で手術した後に病室で書いた"メモ"をもとに退院後書いたものであるとのこと(1964年6月17日、再入院の前日の本人記述より)。

この第Ⅰ部の中では、「汽車は二度と来ない」に死を前にした孤独が滲み出ているように思えましたが、最後にある「魂よ」という詩が個人的にはいちばん良かったように思います("いい"と言うか"切実"感が溢れる)。

「汽車は二度と来ない」―「わずかばかりの黙りこくった客を/ぬぐい去るように全部乗せて/暗い汽車は出て行った/すでに売店は片づけられ/ツバメの巣さえからっぽの/がらんとした夜のプラットホーム/電灯が消え/駅員ものこらず姿を消した/なぜか私ひとりがそこにいる/乾いた風が吹いてきて/まっくらなホームのほこりが舞いあがる/汽車はもう二度と来ないのだ/いくら待ってもむだなのだ/永久に来ないのだ/それを私は知っている/知っていて立ち去れない/死を知っておく必要があるのだ/死よりもいやな空虚のなかに私は立っている/レールが刃物のように光っている/しかし汽車はもはや来ないのであるから/レールに身を投げて死ぬことはできない」

「魂よ」―「魂よ/この際だからほんとのことを言うが/おまえより食道のほうが/私にとってはずっと貴重だったのだ/食道が失われた今それがはっきり分った/今だったらどっちかを選べと言われたら/おまえ 魂を売り渡していたろう/第一 魂のほうがこの世間では高く売れる/食道はこっちから金をつけて人手に渡した/(中略)/魂よ/わが食道はおまえのように私を苦しめはしなかった/私の言うことに黙ってしたがってきた/おまえのようなやり方で私をあざむきはしなかった/卑怯とも違うがおまえは言うこととすることとが違うのだ/それを指摘するとおまえは肉体と違って魂は/言うことがすなわち行為なのであって/矛盾は元来ないのだとうまいことを言う/そう言うおまえは食道がガンになっても/ガンからも元来まぬかれている/魂とは全く結構な身分だ/食道は私を忠実に養ってくれたが/おまえは口さきで生命を云々するだけだった/魂よ/おまえの言葉より食道の行為のほうが私には貴重なのだ/口さきばかりの魂をひとつひっとらえて/行為だけの世界に連れて来たい/そして魂をガンにして苦しめてやりたい/そのとき口の達者な魂ははたしてなんと言うだろう」

一方、第Ⅱ部は、入院の直前および手術直前に属するもので、本当はⅠの前に掲げるべきだがなぜ後にしたのか、自分でもわからないと(笑)。「詩のできがⅠの方がいいと思えるのでそれをさきに見てもらいたいという虚栄心からかもしれぬ」と。

この第Ⅱ部の中では、最初にある「青春の健在」と「電車の窓の外は」という詩がいいです。

「青春の健在」―「電車が川崎駅にとまる/さわやかな朝の光のふりそそぐホームに/電車からどっと客が降りる/十月の/朝のラッシュアワー/ほかのホームも/ここで降りて学校へ行く中学生や/職場へ出勤する人々でいっぱいだ/むんむんと活気にあふれている/私はこのまま乗って行って病院にはいるのだ/ホームを急ぐ中学生たちはかつての私のように/昔ながらのかばんを肩からかけている/(中略)/君らはかつての私だ/私の青春そのままの若者たちよ/私の青春がいまホームにあふれているのだ/私は君らに手をさしのべて握手したくなった/なつかしさだけではない/遅刻すまいとブリッジを駆けのぼって行く/若い労働者たちよ/さようなら/君たちともう二度と会えないだろう/私は病院へガンの手術を受けに行くのだ/こうした朝 君たちに会えたことはうれしい/見知らぬ君たちだが/君たちが元気なのがとてもうれしい/青春はいつも健在なのだ/さようなら/もう発車だ 死へともう出発だ/さようなら/青春よ/青春はいつも元気だ/さようなら/私の青春よ」

「電車の窓の外は」―「電車の窓の外は/光りにみち/喜びにみち/いきいきといきづいている/この世ともうお別れかと思うと/見なれた景色が/急に新鮮に見えてきた/この世が/人間も自然も/幸福にみちみちている/だのに私は死なねばならぬ/だのにこの世は実にしあわせそうだ/それが私の心を悲しませないで/かえって私の悲しみを慰めてくれる/私の胸に感動があふれ/胸がつまって涙が出そうになる/団地のアパートのひとつひとつの窓に/ふりそそぐ暖い日ざし/楽しくさえずりながら/飛び交うスズメの群/光る風/喜ぶ川面/(中略)/電車の窓から見えるこれらすべては/生命あるもののごとくに/生きている/力にみち/生命にかがやいて見える/線路脇の道を/足ばやに行く出勤の人たちよ/おはよう諸君/みんな元気で働いている/安心だ 君たちがいれば大丈夫だ/さようなら/あとを頼むぜ/じゃ元気で――」

残る第Ⅲ部は自宅に戻ってからの詩です。全3部に共通して言えるのは、テーマ的は重いものの、表現的は読みやすいものとなっていることでしょうか。作者は先に述べたように「詩のできがⅠの方がいいと思える」としていますが、「青春の健在」と「電車の窓の外は」の2篇で第Ⅱ部は第Ⅰ部に拮抗するように思いました。

入院前の第Ⅱ部の方は、不安の中にも今目の前にある世界への愛惜の情に満ちていて、一方、入院中の第Ⅰ部の方は不安が切実な恐怖に変わり、死を前にした虚無感が漂っているともとれ、それは、例えば第Ⅱ部の「青春の健在」と、時間的にはこちらが後になる第Ⅰ部の「汽車は二度と来ない」と比べるとよくわかるように思いました。

作者が死と向き合ってその気持ちを作品に昇華させており、"死の淵"にいる人間の側からのメッセージにもなっていて、ある意味"死の予行演習"的テキストとしても読める詩集です。亡くなる直前に娘を入籍させたその気持ちが分かる気もします。

【1971年文庫化[講談社文庫(『詩集 死の淵より』)]/1993年・2013年再文庫化[講談社文芸文庫(『死の淵より』)]】

《読書MEMO》

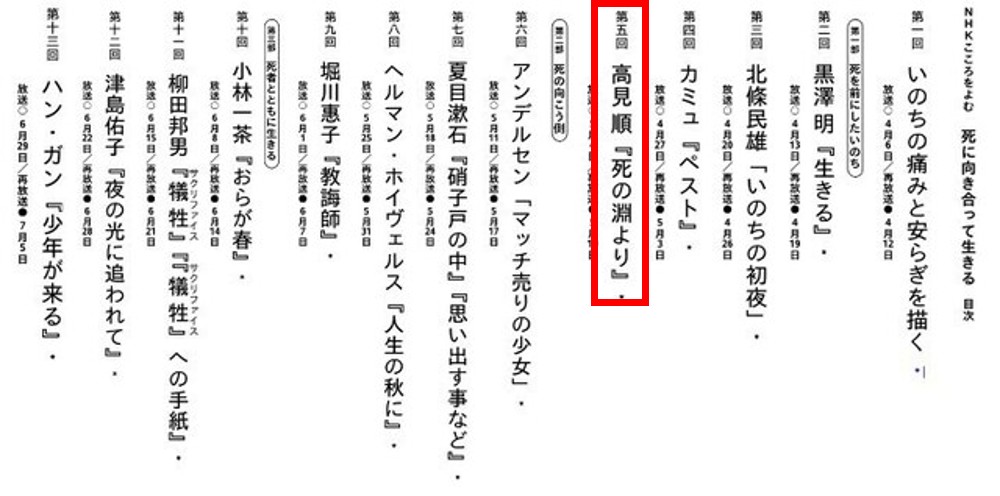

島薗 進 『死に向き合って生きる (NHKテキスト こころをよむ 2025年4月~6月)』(2025/03 NHK出版)

原作の所収本は文庫にもなっていますが、今年['23年]、原作者本人の企画立案により、宇野亞喜良氏が18点の挿画を描き下ろし、さらにToshiya Kamei氏による英訳(初訳)を対訳で収録した「ヴィジュアル版五色の舟」とも言える本が刊行されています(書店に並ぶ前に原作者が亡くなったのは惜しまれる)。宇野亞喜良のイメージに引っ張られる感はありますが、宇野亞喜良が好きな人にはいいと思います。

原作の所収本は文庫にもなっていますが、今年['23年]、原作者本人の企画立案により、宇野亞喜良氏が18点の挿画を描き下ろし、さらにToshiya Kamei氏による英訳(初訳)を対訳で収録した「ヴィジュアル版五色の舟」とも言える本が刊行されています(書店に並ぶ前に原作者が亡くなったのは惜しまれる)。宇野亞喜良のイメージに引っ張られる感はありますが、宇野亞喜良が好きな人にはいいと思います。

2022(平成4)年上半期・第167回「芥川賞」受賞作(「群像」2022年1月号掲載)。

2022(平成4)年上半期・第167回「芥川賞」受賞作(「群像」2022年1月号掲載)。 ところで、山田詠美氏の評に出てくる「猛禽」キャラとはどのようなキャラクタなのか? これは、瀧波ユカリ氏の漫画『臨死!! 江古田ちゃん』(講談社)にたびたび現れる「猛禽」というキャラクタラベルであり、主人公の江古田らによれば「走ればころび、ハリウッド映画で泣き、寝顔がかわゆく、乳がでかい」(第1巻5頁)という、世の男性にとって魅力的な諸特徴を備えた一種の「娘」キャラで、「狙った獲物(男性)は決して逃がさない」(第1巻5頁)というところから、鷲や鷹などの猛禽類に喩えられてこの名が付いているそうな。

ところで、山田詠美氏の評に出てくる「猛禽」キャラとはどのようなキャラクタなのか? これは、瀧波ユカリ氏の漫画『臨死!! 江古田ちゃん』(講談社)にたびたび現れる「猛禽」というキャラクタラベルであり、主人公の江古田らによれば「走ればころび、ハリウッド映画で泣き、寝顔がかわゆく、乳がでかい」(第1巻5頁)という、世の男性にとって魅力的な諸特徴を備えた一種の「娘」キャラで、「狙った獲物(男性)は決して逃がさない」(第1巻5頁)というところから、鷲や鷹などの猛禽類に喩えられてこの名が付いているそうな。

・『三文役者あなあきい伝〈PART1〉』('95年1月/ちくま文庫)

・『三文役者あなあきい伝〈PART1〉』('95年1月/ちくま文庫)

また、坪内祐三は、殿山泰司の作品の特徴は、「リズ

また、坪内祐三は、殿山泰司の作品の特徴は、「リズ ム感とスピード感あふれる口語体」にあるとし、初期エッセイ『日本女地図』('69年/カッパ・ブックス)の角川文庫版('83年)で、糸井重里氏が「昭和軽薄体の父が嵐山光三郎であるならば、そのまぶたの父は殿山泰司である」と書いたことを紹介しています(そっか、糸井重里や椎名誠よりもずっと前の、言わば先駆者だったのだなあ)。

ム感とスピード感あふれる口語体」にあるとし、初期エッセイ『日本女地図』('69年/カッパ・ブックス)の角川文庫版('83年)で、糸井重里氏が「昭和軽薄体の父が嵐山光三郎であるならば、そのまぶたの父は殿山泰司である」と書いたことを紹介しています(そっか、糸井重里や椎名誠よりもずっと前の、言わば先駆者だったのだなあ)。

新藤兼人、大島渚のみならず、黒澤明、川島雄三、小津安二郎、野村芳太郎、今村昌平など多くの監督に愛されてその作品に起用され(小栗康平監督の「泥の河」('81年)に出演した時

新藤兼人、大島渚のみならず、黒澤明、川島雄三、小津安二郎、野村芳太郎、今村昌平など多くの監督に愛されてその作品に起用され(小栗康平監督の「泥の河」('81年)に出演した時 のことも書かれていたなあ。舟の上から橋の上にいる子供にスイカを投げてやるオッさん役だった)、一方でこれだけエッセイ集を残しているわけで、充実した生き方であったのではないでしょうか。

のことも書かれていたなあ。舟の上から橋の上にいる子供にスイカを投げてやるオッさん役だった)、一方でこれだけエッセイ集を残しているわけで、充実した生き方であったのではないでしょうか。 田中小実昌(1925-2000/74歳没)

田中小実昌(1925-2000/74歳没)

2018年「本屋大賞」の第1位が『かがみの孤城』(651.0点)、第2位が『盤上の向日葵』(283.5点)、第3位が『屍人荘の殺人』(255.0点)です。因みに、「週刊文春ミステリーベスト10」(2017年)では、『屍人荘の殺人』が第1位、『盤上の向日葵』が第2位、『かがみの孤城』が第10位、別冊宝島の「このミステリーがすごい!」では『屍人荘の殺人』が第1位、『かがみの孤城』が第8位、『盤上の向日葵』が第9位となっています。『屍人荘の殺人』は、第27回「鮎川哲也賞」受賞作で、探偵小説研究会の推理小説のランキング(以前は東京創元社主催だった)「本格ミステリ・ベスト10」(2018年)でも第1位であり、東野圭吾『

2018年「本屋大賞」の第1位が『かがみの孤城』(651.0点)、第2位が『盤上の向日葵』(283.5点)、第3位が『屍人荘の殺人』(255.0点)です。因みに、「週刊文春ミステリーベスト10」(2017年)では、『屍人荘の殺人』が第1位、『盤上の向日葵』が第2位、『かがみの孤城』が第10位、別冊宝島の「このミステリーがすごい!」では『屍人荘の殺人』が第1位、『かがみの孤城』が第8位、『盤上の向日葵』が第9位となっています。『屍人荘の殺人』は、第27回「鮎川哲也賞」受賞作で、探偵小説研究会の推理小説のランキング(以前は東京創元社主催だった)「本格ミステリ・ベスト10」(2018年)でも第1位であり、東野圭吾『

埼玉県天木山山中で発見された白骨死体。遺留品である初代菊水月作の名駒を頼りに、叩き上げの刑事・石破と、かつてプロ棋士を志していた新米刑事・佐野のコンビが捜査を開始した。それから四か月、二人は厳冬の山形県天童市に降り立つ。向かう先は、将棋界のみならず、日本中から注目を浴びる竜昇戦の会場だ―。(『盤上の向日葵』)

埼玉県天木山山中で発見された白骨死体。遺留品である初代菊水月作の名駒を頼りに、叩き上げの刑事・石破と、かつてプロ棋士を志していた新米刑事・佐野のコンビが捜査を開始した。それから四か月、二人は厳冬の山形県天童市に降り立つ。向かう先は、将棋界のみならず、日本中から注目を浴びる竜昇戦の会場だ―。(『盤上の向日葵』)

神紅大学ミステリ愛好会の葉村譲と会長の明智恭介は、曰くつきの映画研究部の夏合宿に加わるため、同じ大学の探偵少女、剣崎比留子と共にペンション紫湛荘を訪ねた。合宿一日目の夜、映研のメンバーたちは肝試しに出かけるが、想像しえなかった事態に遭遇し紫湛荘に立て籠もりを余儀なくされる。緊張と混乱の一夜が明け、部員の一人が密室で惨殺死体となって発見される。しかしそれは連続殺人の幕開けに過ぎなかった―。(『屍人荘の殺人』)

神紅大学ミステリ愛好会の葉村譲と会長の明智恭介は、曰くつきの映画研究部の夏合宿に加わるため、同じ大学の探偵少女、剣崎比留子と共にペンション紫湛荘を訪ねた。合宿一日目の夜、映研のメンバーたちは肝試しに出かけるが、想像しえなかった事態に遭遇し紫湛荘に立て籠もりを余儀なくされる。緊張と混乱の一夜が明け、部員の一人が密室で惨殺死体となって発見される。しかしそれは連続殺人の幕開けに過ぎなかった―。(『屍人荘の殺人』)  先にも紹介した通り、「週刊文春ミステリー ベスト10」「このミステリーがすごい!」「本格ミステリ・ベスト10」の"ミステリランキング3冠"作(加えて「本格ミステリ大賞」も受賞)ですが、殺人事件が起きた山荘がクローズド・サークルを形成する要因として、山荘の周辺がテロにより突如発生した大量のゾンビで覆われるというシュールな設定に、ちょっとついて行けなかった感じでしょうか。謎解きの部分だけ見ればまずまずで、本格ミステリで周辺状況がやや現実離れしたものであることは往々にしてあることであり、むしろ周辺の環境は"ラノベ"的な感覚で読まれ、ユニークだとして評価されているのかなあ。個人的には、ゾンビたちが、所謂ゾンビ映画に出てくるような典型的なゾンビの特質を有し、登場人物たちもそのことを最初から分かっていて、何らそのことに疑いを抱いていないという、そうした"お約束ごと"が最後まで引っ掛かりました。

先にも紹介した通り、「週刊文春ミステリー ベスト10」「このミステリーがすごい!」「本格ミステリ・ベスト10」の"ミステリランキング3冠"作(加えて「本格ミステリ大賞」も受賞)ですが、殺人事件が起きた山荘がクローズド・サークルを形成する要因として、山荘の周辺がテロにより突如発生した大量のゾンビで覆われるというシュールな設定に、ちょっとついて行けなかった感じでしょうか。謎解きの部分だけ見ればまずまずで、本格ミステリで周辺状況がやや現実離れしたものであることは往々にしてあることであり、むしろ周辺の環境は"ラノベ"的な感覚で読まれ、ユニークだとして評価されているのかなあ。個人的には、ゾンビたちが、所謂ゾンビ映画に出てくるような典型的なゾンビの特質を有し、登場人物たちもそのことを最初から分かっていて、何らそのことに疑いを抱いていないという、そうした"お約束ごと"が最後まで引っ掛かりました。

(●『屍人荘の殺人』は2019年に木村ひさし監督、神木隆之介主演で映画化された。原作でゾンビたちが大勢出てくるところで肌に合わなかったが、後で考えれば、まあ、あれは推理物語の背景または道具に過ぎなかったのかと。映画はもう最初からそういうものだと思って観

(●『屍人荘の殺人』は2019年に木村ひさし監督、神木隆之介主演で映画化された。原作でゾンビたちが大勢出てくるところで肌に合わなかったが、後で考えれば、まあ、あれは推理物語の背景または道具に過ぎなかったのかと。映画はもう最初からそういうものだと思って観 ているので、そうした枠組み自体にはそれほど抵抗は無かった。その分ストーリーに集中できたせいか、原作でまあまあと思えた謎解きは、映画の方が分かりよくて、原作が多くの賞に輝いたのも多少腑に落ちた(原作の評価★★☆に対し、映画は取り敢えず星1つプラス)。但し、ゾンビについては、エキストラでボランティアを大勢使ったせいか、ひどくド素人な演技で、そのド素人演技のゾンビが原作よりも早々と出てくるので白けた(星半分マイナス。その結果、★★★という評価に)。)

ているので、そうした枠組み自体にはそれほど抵抗は無かった。その分ストーリーに集中できたせいか、原作でまあまあと思えた謎解きは、映画の方が分かりよくて、原作が多くの賞に輝いたのも多少腑に落ちた(原作の評価★★☆に対し、映画は取り敢えず星1つプラス)。但し、ゾンビについては、エキストラでボランティアを大勢使ったせいか、ひどくド素人な演技で、そのド素人演技のゾンビが原作よりも早々と出てくるので白けた(星半分マイナス。その結果、★★★という評価に)。)

「屍人荘の殺人」●制作年:2019年●監督:木村ひさし●製作:臼井真之介●脚本:蒔田光治●撮影:葛西誉仁●音楽:Tangerine House●原作:今村昌弘『屍人荘の殺人』●時間:119分●出演:神木隆之介/浜辺美波/葉山奨之/矢本悠馬/佐久間由衣/山田杏奈/大関れいか/福本莉子/塚地武雅/ふせえり/池田鉄洋/古川雄輝/柄本時生/中村倫也●公開:2019/12●配給

「屍人荘の殺人」●制作年:2019年●監督:木村ひさし●製作:臼井真之介●脚本:蒔田光治●撮影:葛西誉仁●音楽:Tangerine House●原作:今村昌弘『屍人荘の殺人』●時間:119分●出演:神木隆之介/浜辺美波/葉山奨之/矢本悠馬/佐久間由衣/山田杏奈/大関れいか/福本莉子/塚地武雅/ふせえり/池田鉄洋/古川雄輝/柄本時生/中村倫也●公開:2019/12●配給

:東宝●最初に観た場所:新宿ピカデリー(19-12-16)(評価:★★★)●併映(同日上映):「

:東宝●最初に観た場所:新宿ピカデリー(19-12-16)(評価:★★★)●併映(同日上映):「

アニメ映画「かがみの孤城」('22年/松竹)監督:原恵一

アニメ映画「かがみの孤城」('22年/松竹)監督:原恵一

●2019年ドラマ化(「盤上の向日葵」) 【感想】 2019年9月にNHK-BSプレミアムにおいてテレビドラマ化(全4回)。主演はNHK連続ドラマ初主演となる千葉雄大。原作で埼玉県警の新米刑事でかつて棋士を目指し奨励会に所属していた佐野が男性(佐野直也)であるのに対し、ドラマ

●2019年ドラマ化(「盤上の向日葵」) 【感想】 2019年9月にNHK-BSプレミアムにおいてテレビドラマ化(全4回)。主演はNHK連続ドラマ初主演となる千葉雄大。原作で埼玉県警の新米刑事でかつて棋士を目指し奨励会に所属していた佐野が男性(佐野直也)であるのに対し、ドラマ では蓮佛美沙子演じる女性(佐野直子)に変更されている。ただし、最近はNHKドラマでも原作から大きく改変されているケースが多いが、これは比較的原作に沿って

では蓮佛美沙子演じる女性(佐野直子)に変更されている。ただし、最近はNHKドラマでも原作から大きく改変されているケースが多いが、これは比較的原作に沿って 丁寧に作られているのではないか。原作通り諏訪温泉の片倉館でロケしたりしていたし(ここは映画「テルマエ・ロマエⅡ」('14年/東宝)でも使われた)。主人公の幼い頃の将棋の師・唐沢光一朗を柄本明が好演(子役も良かった)。竹中直人の東明重慶はややイメージが違ったか。「竜昇戦」の挑戦相手・壬生芳樹が羽生善治っぽいのは原作も同じ。加藤一二三は原作には無いドラマ用ゲスト出演か。

丁寧に作られているのではないか。原作通り諏訪温泉の片倉館でロケしたりしていたし(ここは映画「テルマエ・ロマエⅡ」('14年/東宝)でも使われた)。主人公の幼い頃の将棋の師・唐沢光一朗を柄本明が好演(子役も良かった)。竹中直人の東明重慶はややイメージが違ったか。「竜昇戦」の挑戦相手・壬生芳樹が羽生善治っぽいのは原作も同じ。加藤一二三は原作には無いドラマ用ゲスト出演か。

「盤上の向日葵」●演出:本田隆一●脚本:黒岩勉●音楽:佐久間奏(主題歌:鈴木雅之「ポラリス」(作詞・作曲:アンジェラ・アキ))●原作:柚月裕子●出演:千葉雄大/大江優成/

「盤上の向日葵」●演出:本田隆一●脚本:黒岩勉●音楽:佐久間奏(主題歌:鈴木雅之「ポラリス」(作詞・作曲:アンジェラ・アキ))●原作:柚月裕子●出演:千葉雄大/大江優成/

『かがみの孤城』...【2021年文庫化[ポプラ社文庫](上・下)】

『かがみの孤城』...【2021年文庫化[ポプラ社文庫](上・下)】

『

『 三島由紀夫(1925-1970)

三島由紀夫(1925-1970) 昨年('13年)12月11日に脂腺がんのため71歳で亡くなった演出家、振付家の竹邑類(たけむら・るい、1942-2013)による三島由紀夫(1925-1970)との交友録で、'13年11月25日刊行であるため、本書刊行後ひと月もしないうちに著者は亡くなったことになります。三島由紀夫の知らざれざる素顔が窺えて、三島文学と言うより三島由紀夫自身に関心がある人には、たいへん興味深い本ではないでしょうか。

昨年('13年)12月11日に脂腺がんのため71歳で亡くなった演出家、振付家の竹邑類(たけむら・るい、1942-2013)による三島由紀夫(1925-1970)との交友録で、'13年11月25日刊行であるため、本書刊行後ひと月もしないうちに著者は亡くなったことになります。三島由紀夫の知らざれざる素顔が窺えて、三島文学と言うより三島由紀夫自身に関心がある人には、たいへん興味深い本ではないでしょうか。 そうした交流を三島自身も愉しみながら、その一方で、「月」(新潮文庫『花ざかりの森・憂国―自選短編集』所収)や「葡萄パン」(新潮文庫『真夏の死―自選短編集』所収)といった短編作品の素材にもしていて、三島が自ら「新宿ビート族」と名付けたそうした若者たちとの触れ合いには、取材的側面もあったのかもしれません。

そうした交流を三島自身も愉しみながら、その一方で、「月」(新潮文庫『花ざかりの森・憂国―自選短編集』所収)や「葡萄パン」(新潮文庫『真夏の死―自選短編集』所収)といった短編作品の素材にもしていて、三島が自ら「新宿ビート族」と名付けたそうした若者たちとの触れ合いには、取材的側面もあったのかもしれません。 故・淀川長治は、三島由紀夫について、「あの人の持っている赤ちゃん精神。これが多くの人たちに三島さんが愛される最大の理由」だと述べていますが、本書を読んで、淀川長治の炯眼を再認識しました。淀川長治は、三島が当時映画界でしかその名を知られていなかった自分対し、初対面できちんと敬意を持って対応してくれたことに感激したようですが、著者が17歳年上の三島を「我が友」と呼ぶところにも、三島の分け隔てをしない人との付き合い方が窺われます。

故・淀川長治は、三島由紀夫について、「あの人の持っている赤ちゃん精神。これが多くの人たちに三島さんが愛される最大の理由」だと述べていますが、本書を読んで、淀川長治の炯眼を再認識しました。淀川長治は、三島が当時映画界でしかその名を知られていなかった自分対し、初対面できちんと敬意を持って対応してくれたことに感激したようですが、著者が17歳年上の三島を「我が友」と呼ぶところにも、三島の分け隔てをしない人との付き合い方が窺われます。

第147回「直木賞」「芥川賞」受賞の辻村深月・

第147回「直木賞」「芥川賞」受賞の辻村深月・

先月('10年7月)肺がんで亡くなった、つかこうへい(1948‐2010/享年62)の直木賞受賞作で、同じ初期の代表作『小説熱海殺人事件』もそうですが、舞台の方が先行していて('80年11月初演)、その舞台作品を小説化したものです。

先月('10年7月)肺がんで亡くなった、つかこうへい(1948‐2010/享年62)の直木賞受賞作で、同じ初期の代表作『小説熱海殺人事件』もそうですが、舞台の方が先行していて('80年11月初演)、その舞台作品を小説化したものです。

小夏を演じた松坂慶子は当時30歳で、小説の中での小夏の年齢と同じであり(自称27歳だが3歳サバを読んでいる)、この作品で、日本アカデミー賞主演女優賞、キネマ旬報主演女優賞、 毎日映画コンクール主演女優賞を受賞しています。

小夏を演じた松坂慶子は当時30歳で、小説の中での小夏の年齢と同じであり(自称27歳だが3歳サバを読んでいる)、この作品で、日本アカデミー賞主演女優賞、キネマ旬報主演女優賞、 毎日映画コンクール主演女優賞を受賞しています。 作品そのものも、キネマ旬報ベスト・テンの1位となるなど多くの賞を受賞していますが、舞台で根岸季衣が演じていたのを松坂慶子にした段階で、オリジナルの持つ毒のようなものがかなり薄まったのではないでしょうか。千葉真一、真田広之、志保美悦子が「本人役」で友情出演していて、"楽屋落ち"的なエンディングなどにしても非常にアットホームな感じだし、撮影現場の雰囲気は良かったのではないかと思われますが。

作品そのものも、キネマ旬報ベスト・テンの1位となるなど多くの賞を受賞していますが、舞台で根岸季衣が演じていたのを松坂慶子にした段階で、オリジナルの持つ毒のようなものがかなり薄まったのではないでしょうか。千葉真一、真田広之、志保美悦子が「本人役」で友情出演していて、"楽屋落ち"的なエンディングなどにしても非常にアットホームな感じだし、撮影現場の雰囲気は良かったのではないかと思われますが。

「蒲田行進曲」●制作年:1982年●監督:深作欣二●製作:角川春樹●脚本:つかこうへい●音楽:甲斐正人●原作:つかこうへい「蒲田行進曲」●時間:106分●出演:風間杜夫/松坂慶子/平田満/高見知佳/原田大二郎/蟹江敬三/清水昭博/岡本麗/汐路章/榎木兵衛/清川虹子/(以下、友情出演)千葉真一/真田広之/志保美悦子●公開:1982/10●配給:松竹●最初に観た場所:池袋・文芸地下(83-01-08)(評価:★★★)●併映(1回目):「この子の七つのお祝いに」(増村保造)

「蒲田行進曲」●制作年:1982年●監督:深作欣二●製作:角川春樹●脚本:つかこうへい●音楽:甲斐正人●原作:つかこうへい「蒲田行進曲」●時間:106分●出演:風間杜夫/松坂慶子/平田満/高見知佳/原田大二郎/蟹江敬三/清水昭博/岡本麗/汐路章/榎木兵衛/清川虹子/(以下、友情出演)千葉真一/真田広之/志保美悦子●公開:1982/10●配給:松竹●最初に観た場所:池袋・文芸地下(83-01-08)(評価:★★★)●併映(1回目):「この子の七つのお祝いに」(増村保造)

もともと学問的進路(慶大医学部中退)や職業選択(手塚治虫作品の脚本作家だった)においても紆余曲折があった人で(「

もともと学問的進路(慶大医学部中退)や職業選択(手塚治虫作品の脚本作家だった)においても紆余曲折があった人で(「 豊田有恒 2023年11月28日食道がんのため死去(12月5日、公式SNSで発表)。85歳。作家、SF作家、推理作家、翻訳家、脚本家、評論家。

豊田有恒 2023年11月28日食道がんのため死去(12月5日、公式SNSで発表)。85歳。作家、SF作家、推理作家、翻訳家、脚本家、評論家。

財政難に一時は廃藩の話まで出た米沢藩を再興した藩主・上杉治憲(はるのり、隠居後は鷹山)の話で、この人、戦前は国定教科書に取り上げられていた人物ですが、本書にもあるとおり、故J・F・ケネディ大統領が最も尊敬する日本人としてその名を挙げた人でもあります。

財政難に一時は廃藩の話まで出た米沢藩を再興した藩主・上杉治憲(はるのり、隠居後は鷹山)の話で、この人、戦前は国定教科書に取り上げられていた人物ですが、本書にもあるとおり、故J・F・ケネディ大統領が最も尊敬する日本人としてその名を挙げた人でもあります。 【童門冬二】90歳目前にしてますます意欲満々 「時間は創るもの」を実践 (「夕刊フジ」2016.10.28)

【童門冬二】90歳目前にしてますます意欲満々 「時間は創るもの」を実践 (「夕刊フジ」2016.10.28)

1977(昭和52)年・第17回「田村俊子賞」受賞作。

1977(昭和52)年・第17回「田村俊子賞」受賞作。

高橋和巳 (1931-1971/享年39)

高橋和巳 (1931-1971/享年39)