「●社会問題・記録・ルポ」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●地震・津波災害」 【798】 吉村 昭 『海の壁―三陸沿岸大津波』

「●医療健康・闘病記」の インデックッスへ 「●「死」を考える」の インデックッスへ 「●さ 佐々 涼子」の インデックッスへ 「●「本屋大賞」 (第10位まで)」の インデックッスへ

人間の最期の過ごし方について考えさせられた。

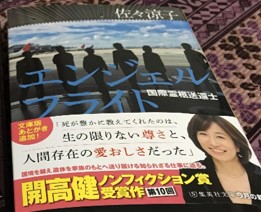

『エンド・オブ・ライフ』['20年] 佐々涼子(1968-2024/56歳没)

ベストセラーとなり後にドラマ化もされた『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』('12年/集英社)の著者・佐々涼子(1968-2024/56歳没)が、『紙つなげ!―彼らが本の紙を造っている 再生・日本製紙石巻工場』('14年/早川書房)に続いて世に放ったノンフィクションで、2020年第3回・「Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞」受賞作。

ベストセラーとなり後にドラマ化もされた『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』('12年/集英社)の著者・佐々涼子(1968-2024/56歳没)が、『紙つなげ!―彼らが本の紙を造っている 再生・日本製紙石巻工場』('14年/早川書房)に続いて世に放ったノンフィクションで、2020年第3回・「Yahoo!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞」受賞作。

2013年にから2020年まで、京都にある「渡辺西賀茂診療所」という患者に寄り添う在宅医療をしている診療所を取材して書いた本であり、7年間見てきた終末医療の現場を綴りつつ、著者自身がこだわり続けてきた「理想の死の迎え方」に向き合ったものとなっています。

特に、冒頭に出てくる、2013年、末期がんに冒された女性の、家族と潮干狩りに行くという約束を果たしたいという最後の願いを叶えるために、訪問看護スタッフらが奮闘する様は感動的です。スタッフは難しい判断を迫られますがそれをやり遂げ、女性はその夜、帰宅した直後に亡くなります。座して死を待つよりも、最後に家族との思い出を作りたいという患者の意向に応えた、究極のQOLストーリーと言えます。

ただし、これにはいろいろな意見もあるかと思います。無理して京都から遠路知多半島まで潮干狩りに行ったこと結局は女性の寿命を縮めることになったのではないかとか(実際、帰宅途中で呼吸状態が悪化し、酸素飽和度は40%を切ることもあった)、また、そしも行く途中で亡くなっていたら周囲も後悔しか残らなかったのではないかとか。この辺りは、読む人によって評価の分岐点になるかもしれません。

もう一つ、こちらはストレートに感動的なのですが、この2013年の"潮干狩り"を中心メンバーとしてサポートした訪問看護師の森山文則氏が、その6年後に自身ががんによる余命宣告を受け、自身の死と向き合っていく様が描かれていることです。

200人以上を看取ってきた彼の最期の日々の過ごし方は、抗がん剤治療をやめ、医療や介護の介入もほとんど受けることなく、「自分の好きなように過ごし、自分の好きな人と、身体の調子を見ながら、『よし、いくぞ』といって、好きなものを食べて、好きな場所に出かける、病院では絶対にできない生活でした」っと本人が語っています。人間の最期の過ごし方について考えさせられます。

訪問看護師として看取りを仕事にしてきた人が、今度は看取られる立場になるというのは皮肉なことのように思えますが、考えてみれば十分あり得ることであるけです。そして、今度は、その森山を取材した著者自身が、悪 性脳腫瘍という言わば脳のがんに冒され、手に施しようがなく自らの死を受け入れざるを得なくなります。

本書を最初に読んだとき著者は存命でした。執筆活動を続け、様々な人と対談したり、マスコミの取材を受けたりしていたので、意外と持つのかなあと思ったのですが...。昨年['24年]9月に訃報を聞いた時は残念に思いましたが、『夜明けを待つ』('23年集英社インターナショナル)に、「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」とあり、そう言えるだけでも強い人だったのだなあと思いました。

本書を最初に読んだとき著者は存命でした。執筆活動を続け、様々な人と対談したり、マスコミの取材を受けたりしていたので、意外と持つのかなあと思ったのですが...。昨年['24年]9月に訃報を聞いた時は残念に思いましたが、『夜明けを待つ』('23年集英社インターナショナル)に、「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」とあり、そう言えるだけでも強い人だったのだなあと思いました。

NHK首都圏NEWS WEB 「ノンフィクション作家 佐々涼子さん死去 56歳」2024年09月02日

【2024年文庫化[集英社文庫]】

先月['24年5月]31日に89歳で亡くなった写真家、ジャーナリストの

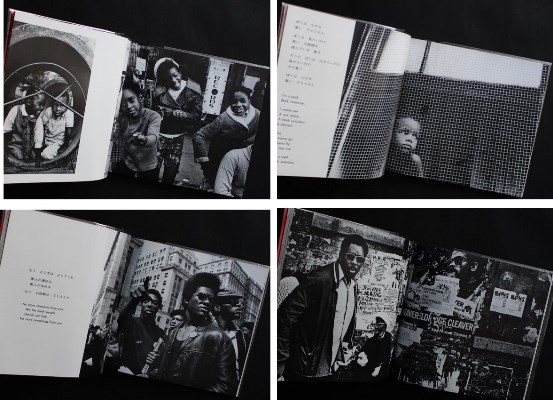

先月['24年5月]31日に89歳で亡くなった写真家、ジャーナリストの 吉田ルイ子(1934-2024)の写真集で、ルポルタージュ『ハーレムの熱い日々』('72年/講談社)と並んで、初期の代表作です。(●没後2ヵ月して『

吉田ルイ子(1934-2024)の写真集で、ルポルタージュ『ハーレムの熱い日々』('72年/講談社)と並んで、初期の代表作です。(●没後2ヵ月して『 その後も、「人種差別」「子供」「女性」などを主なテーマとして、長年写真・テキストを織り交ぜた刊行物を発表してきた彼女でしたが、ニューヨーク在住中に、ハーレムで撮った写真が高く評価され、1968年に公共広告賞を受賞したのがフォトジャーナリストとしてのキャリアのスタートであり、やはりこの「ハーレム」という対象は、彼女の原点的なものと言えるでしょう。

その後も、「人種差別」「子供」「女性」などを主なテーマとして、長年写真・テキストを織り交ぜた刊行物を発表してきた彼女でしたが、ニューヨーク在住中に、ハーレムで撮った写真が高く評価され、1968年に公共広告賞を受賞したのがフォトジャーナリストとしてのキャリアのスタートであり、やはりこの「ハーレム」という対象は、彼女の原点的なものと言えるでしょう。 フリカ系アメリカ人の男性と日系人女性との間に生まれた少年"Zulu"との出会いに始まり、少年の視点を織り交ぜながら一冊の写真集に仕上げているのも成功していると思います(Zulu とは長年にわたって手紙などで交流を続け、30数年ぶりに再会し、2012年の写真展「吉田ルイ子の世界」では、お祝いのメッセージが届いたという)。

フリカ系アメリカ人の男性と日系人女性との間に生まれた少年"Zulu"との出会いに始まり、少年の視点を織り交ぜながら一冊の写真集に仕上げているのも成功していると思います(Zulu とは長年にわたって手紙などで交流を続け、30数年ぶりに再会し、2012年の写真展「吉田ルイ子の世界」では、お祝いのメッセージが届いたという)。

そう言えば、森村誠一原作の角川映画「

そう言えば、森村誠一原作の角川映画「

2012年・第10回「開高健ノンフィクション賞」受賞作。

2012年・第10回「開高健ノンフィクション賞」受賞作。 ●2024年ドラマ化【感想】脚本はエピソード的にはオリジナルで、フィリピンなどでの海外ロケも含め、かなりしっかり作られている感じ。やや、泣かせっぽい感じもあり、一方でコミカルな要素も加わっているが、

●2024年ドラマ化【感想】脚本はエピソード的にはオリジナルで、フィリピンなどでの海外ロケも含め、かなりしっかり作られている感じ。やや、泣かせっぽい感じもあり、一方でコミカルな要素も加わっているが、 テレビドラマにするなら、こうした味付けも必要なのかも。米倉涼子が主演で、(エンバーミングの)施術シーンがあり、遠藤憲一まで出ているので、ついつい「ドクターX」を想起してしまい、米倉涼子の演技にも当初それっぽいものを感じた。ただ、「ドク

テレビドラマにするなら、こうした味付けも必要なのかも。米倉涼子が主演で、(エンバーミングの)施術シーンがあり、遠藤憲一まで出ているので、ついつい「ドクターX」を想起してしまい、米倉涼子の演技にも当初それっぽいものを感じた。ただ、「ドク ターX」と異なるのは、米倉涼子が

ターX」と異なるのは、米倉涼子が 泣く場面が多いことで、彼女自身の後日談によれば、脚本上泣かなくてもよいシーンでも涙が出てきたとのこと。それは他の俳優陣も同様のようで、それだけ脚本が上手くできていたということにもなるのだろう。反響が当初の予想以上に大きいことを受け、続編の製作が決まったと聞く。

泣く場面が多いことで、彼女自身の後日談によれば、脚本上泣かなくてもよいシーンでも涙が出てきたとのこと。それは他の俳優陣も同様のようで、それだけ脚本が上手くできていたということにもなるのだろう。反響が当初の予想以上に大きいことを受け、続編の製作が決まったと聞く。 「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」●脚本:古沢良太/香坂隆史●監督:堀切園健太郎●音楽:遠藤浩二●原作:佐々涼子●時間:49分●出演:米倉涼子/松本穂香/城田優/矢本悠馬/野呂佳代/織山尚大(少年忍者・ジャニーズJr.)/鎌田英怜奈/徳井優/草刈民代/向井理/遠藤憲一●放映:2024/03~07(全6回)●放送局:NHK-BSプレミアム4K/NHK BS(2023年3月17日からAmazon Prime Videoで配信)

「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」●脚本:古沢良太/香坂隆史●監督:堀切園健太郎●音楽:遠藤浩二●原作:佐々涼子●時間:49分●出演:米倉涼子/松本穂香/城田優/矢本悠馬/野呂佳代/織山尚大(少年忍者・ジャニーズJr.)/鎌田英怜奈/徳井優/草刈民代/向井理/遠藤憲一●放映:2024/03~07(全6回)●放送局:NHK-BSプレミアム4K/NHK BS(2023年3月17日からAmazon Prime Videoで配信) 第1話「スラムに散った夢」(葉山奨之・麻生祐未)

第1話「スラムに散った夢」(葉山奨之・麻生祐未)

佐々涼子(ささ・りょうこ)

佐々涼子(ささ・りょうこ)

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ 戦争や社会問題の実態を、関係者への聞き書きという技法を通して描き、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞したベラルーシのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの著作で、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材した『戦争は女の顔をしていない』(1984)、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に子供だった人々の体験談を集めた『ボタン穴から見た戦争』(1985)、アフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めた『アフガン帰還兵の証言』(1991)、ソ連崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材した『死に魅入られた人びと』(1994)に続く第5弾が、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げた本書『チェルノブイリの祈り』(1997)です。

戦争や社会問題の実態を、関係者への聞き書きという技法を通して描き、ジャーナリストとして初めてノーベル文学賞を受賞したベラルーシのスヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチの著作で、第二次世界大戦に従軍した女性や関係者を取材した『戦争は女の顔をしていない』(1984)、第二次世界大戦のドイツ軍侵攻当時に子供だった人々の体験談を集めた『ボタン穴から見た戦争』(1985)、アフガニスタン侵攻に従軍した人々や家族の証言を集めた『アフガン帰還兵の証言』(1991)、ソ連崩壊からの急激な体制転換期に生きる支えを失って自殺を試みた人々を取材した『死に魅入られた人びと』(1994)に続く第5弾が、チェルノブイリ原子力発電所事故に遭遇した人々の証言を取り上げた本書『チェルノブイリの祈り』(1997)です。

昨年[2019年]アメリカ・HBOで制作・放送され、日本でもスターチャンネルで放映されたテレビドラマ「チェルノブイリ」(全5回のミニシリーズ)にも、このエピソードが反映されたシーンがあったように思いましたが、虚構化された映像よりも、この生々しい現実を伝える「聞き書き」の方が強烈であり、ジャーナリスト初のノーベル文学賞受賞というのも頷けます。

昨年[2019年]アメリカ・HBOで制作・放送され、日本でもスターチャンネルで放映されたテレビドラマ「チェルノブイリ」(全5回のミニシリーズ)にも、このエピソードが反映されたシーンがあったように思いましたが、虚構化された映像よりも、この生々しい現実を伝える「聞き書き」の方が強烈であり、ジャーナリスト初のノーベル文学賞受賞というのも頷けます。

芹澤 健介 氏

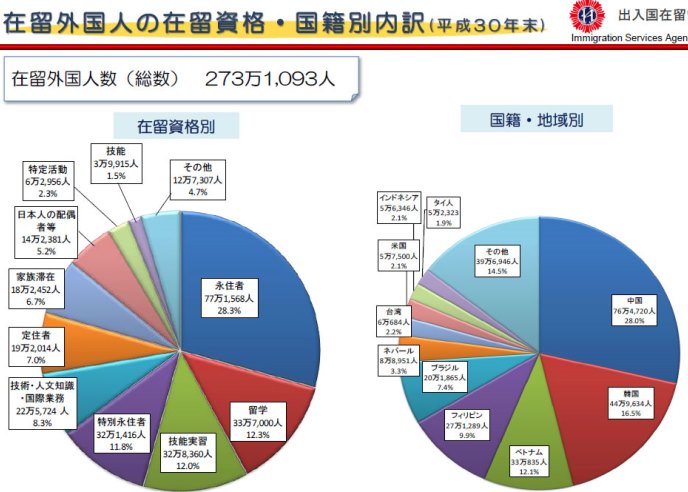

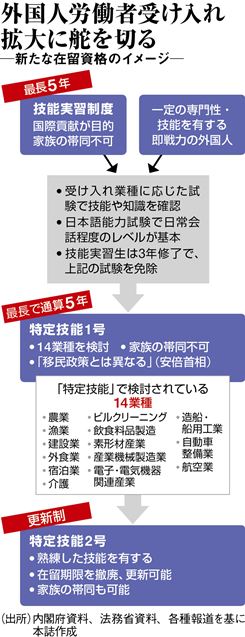

芹澤 健介 氏 コンビニで外国人が働いている光景は今や全く珍しいものではなく、都市部などではコンビニのスタッフに占める外国人の方が日本人よりも多い店もあります。本書はそうしたコンビニで働く外国人を取材したものですが、コンビニ店員に止まらず、技能実習生、その他の奨学生、さらには在留外国人全般にわたる幅広い視野で、日本の外国人労働者の今の実態を浮き彫りにしています。

コンビニで外国人が働いている光景は今や全く珍しいものではなく、都市部などではコンビニのスタッフに占める外国人の方が日本人よりも多い店もあります。本書はそうしたコンビニで働く外国人を取材したものですが、コンビニ店員に止まらず、技能実習生、その他の奨学生、さらには在留外国人全般にわたる幅広い視野で、日本の外国人労働者の今の実態を浮き彫りにしています。 資格を得た上で「資格外活動」としてコンビニで働く)、その「留学生」という資格を得るがために日本語学校に入学するという方法を採るため、そこに現地のブローカー的な組織も含めた連鎖的なビジネスが発生しているのだなあと。本書には書かれていませんが、この「鎖」の一環に日本語学校どころか大学まで実態として噛んでいたと考えられることが、今年['19年]3月にあった東京福祉大学の、「1年間で700人近い留学生が除籍や退学、所在不明となった」という報道などから明らかになっています。

資格を得た上で「資格外活動」としてコンビニで働く)、その「留学生」という資格を得るがために日本語学校に入学するという方法を採るため、そこに現地のブローカー的な組織も含めた連鎖的なビジネスが発生しているのだなあと。本書には書かれていませんが、この「鎖」の一環に日本語学校どころか大学まで実態として噛んでいたと考えられることが、今年['19年]3月にあった東京福祉大学の、「1年間で700人近い留学生が除籍や退学、所在不明となった」という報道などから明らかになっています。 ただし、本書を読んでも感じることですが、日本における外国人労働者は増え続けるのだろなあと。今回「特定技能」の対象となった農業・漁業、建設業、外食業などをはじめ、外国人労働力無しには既に成り立たなくなっている業界があるわけだし。中国人と日本人の所得格差が小さくなり中国から人が来なくなれば、今度はべトナムからやって来るし、ベトナム人が最初は労働者として扱ってくれない日本よりも最初から労働者として扱ってもらえる台湾に流れ始めると、今度はネパールやスリランカから来るといった感じでしょうか。この流れは当面続くと個人的には思います(まだ「アフリカ」というのが残っているし)。

ただし、本書を読んでも感じることですが、日本における外国人労働者は増え続けるのだろなあと。今回「特定技能」の対象となった農業・漁業、建設業、外食業などをはじめ、外国人労働力無しには既に成り立たなくなっている業界があるわけだし。中国人と日本人の所得格差が小さくなり中国から人が来なくなれば、今度はべトナムからやって来るし、ベトナム人が最初は労働者として扱ってくれない日本よりも最初から労働者として扱ってもらえる台湾に流れ始めると、今度はネパールやスリランカから来るといった感じでしょうか。この流れは当面続くと個人的には思います(まだ「アフリカ」というのが残っているし)。

中沢 彰吾 氏 [Yahoo ニュース

中沢 彰吾 氏 [Yahoo ニュース

塩崎恭久厚生労働大臣が全国の労働局長にブラック企業の公表を指示したというニュースが最近ありましたが(2015年5月18日)、一方で、働く側も派遣などの「多様な働き方」を望んでいるとしており、そうなると、本書にあるブッラク派遣の実態は企業名の公表で対処出来るような業界内での極めて局所的・例外的実態ということなのでしょうか。個人的にはそうは思えず、人材派遣業界のある一定数の企業は、こうした再就職難の中高年を更にスポイルし消耗するという構造の上に成り立っているように思えます。たとえそのことを糾弾されても、そうした企業は、自分たちが再就職難の中高年の受け皿になっているのだとかいった理屈を捏ねるんだろなあ。

塩崎恭久厚生労働大臣が全国の労働局長にブラック企業の公表を指示したというニュースが最近ありましたが(2015年5月18日)、一方で、働く側も派遣などの「多様な働き方」を望んでいるとしており、そうなると、本書にあるブッラク派遣の実態は企業名の公表で対処出来るような業界内での極めて局所的・例外的実態ということなのでしょうか。個人的にはそうは思えず、人材派遣業界のある一定数の企業は、こうした再就職難の中高年を更にスポイルし消耗するという構造の上に成り立っているように思えます。たとえそのことを糾弾されても、そうした企業は、自分たちが再就職難の中高年の受け皿になっているのだとかいった理屈を捏ねるんだろなあ。

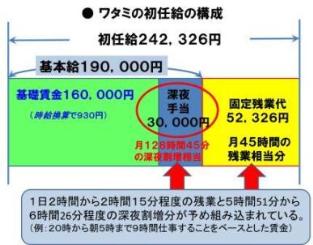

本書の著者である今野氏が帯に推薦文を書いている本に、『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?』('14年/旬報社)がありましたが(著者は日本労働弁護団等で活躍する弁護士とのこと)、固定残業制のカラクリなどは『ブラック企業』で既に紹介済みで、事例企業が「大庄(日本海庄や)」から「ワタミ」に替わっただけか。但し、その仕組みの説明の仕方が分かりにくく(今野氏の推薦文には「残業代のプロフェッショナル」とあるのだが)、普通の人が読んでも時間外割増と深夜割増の違いなんて分からないのではないかと思ったりもしました(老婆心ながら、『ブラック企業』で言っている「大庄」の例と本書で言っている「ワタミ」の例を大まかに図示してみた)。

本書の著者である今野氏が帯に推薦文を書いている本に、『ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?』('14年/旬報社)がありましたが(著者は日本労働弁護団等で活躍する弁護士とのこと)、固定残業制のカラクリなどは『ブラック企業』で既に紹介済みで、事例企業が「大庄(日本海庄や)」から「ワタミ」に替わっただけか。但し、その仕組みの説明の仕方が分かりにくく(今野氏の推薦文には「残業代のプロフェッショナル」とあるのだが)、普通の人が読んでも時間外割増と深夜割増の違いなんて分からないのではないかと思ったりもしました(老婆心ながら、『ブラック企業』で言っている「大庄」の例と本書で言っている「ワタミ」の例を大まかに図示してみた)。

違法な労働条件で若者を働かせては「使い捨て」にする、いわゆる「ブラック企業」の実態を、一橋大学に学部生として在学中からNPO法人POSSE代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策、労働社会学専攻の大学院生が著した本です。

違法な労働条件で若者を働かせては「使い捨て」にする、いわゆる「ブラック企業」の実態を、一橋大学に学部生として在学中からNPO法人POSSE代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策、労働社会学専攻の大学院生が著した本です。

『自動車絶望工場』『日本の原発地帯』『

『自動車絶望工場』『日本の原発地帯』『

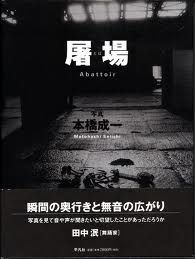

炭鉱や魚河岸、上野駅、サーカスなど市井の人々をテーマに撮り続けてきた写真家による「屠場」の写真集で、伝統的な手法で牛の解体加工を行っている大阪・松原屠場を取材しています(この人、チェルノブイリ原発事故の被災地で暮らす人々を撮影した「アレクセイと泉」や、最近ではアフリカに取材した「バオバブの記憶」など、海外に材を得た映画作品の監督もしている)。

炭鉱や魚河岸、上野駅、サーカスなど市井の人々をテーマに撮り続けてきた写真家による「屠場」の写真集で、伝統的な手法で牛の解体加工を行っている大阪・松原屠場を取材しています(この人、チェルノブイリ原発事故の被災地で暮らす人々を撮影した「アレクセイと泉」や、最近ではアフリカに取材した「バオバブの記憶」など、海外に材を得た映画作品の監督もしている)。

本橋 成一(もとはし・せいいち)写真家・映画監督

本橋 成一(もとはし・せいいち)写真家・映画監督

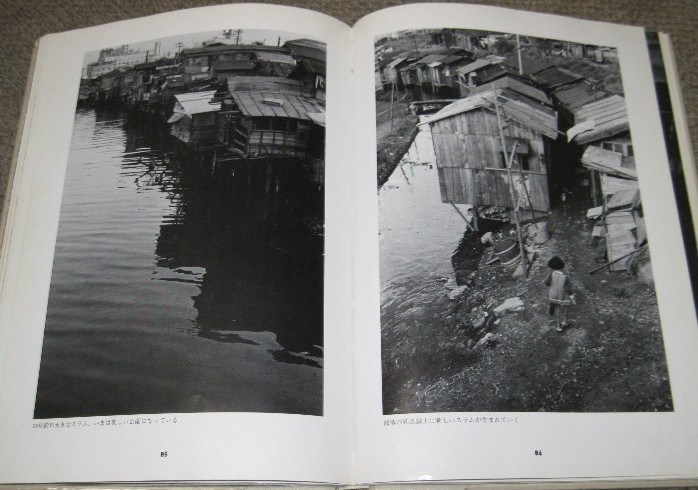

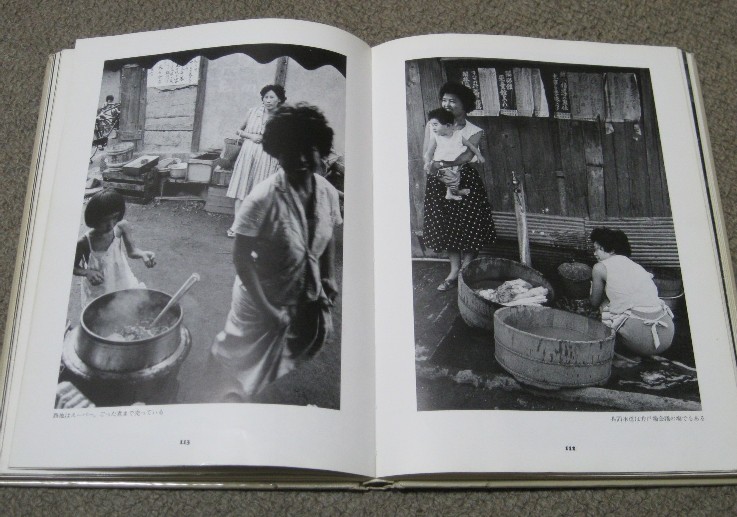

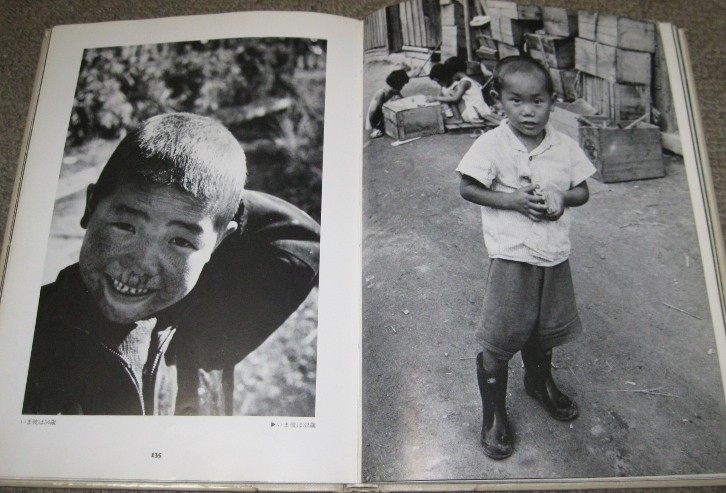

冬季札幌オリンピックのポスター写真などで知られる写真家・藤川清(1930‐1990/享年59)の'84(昭和59年)に刊行された写真集で、主に昭和30年代頃の全国の部落を取材しています(当時、藤川清は20代半ばだったということになる)。

冬季札幌オリンピックのポスター写真などで知られる写真家・藤川清(1930‐1990/享年59)の'84(昭和59年)に刊行された写真集で、主に昭和30年代頃の全国の部落を取材しています(当時、藤川清は20代半ばだったということになる)。 この写真集を今(2010年)見るということは、約25年前に刊行された写真集の中で、当時の更に25年前(1960年前頃)に撮られた写真を見るということになりますが、写っている部落の様子や人々の暮らしぶりは、更に時代を遡って終戦間もない頃のものを見ているような印象を受け、部落の人々がいかに時代に取り残された生活を余儀なくされていたかが分かります。

この写真集を今(2010年)見るということは、約25年前に刊行された写真集の中で、当時の更に25年前(1960年前頃)に撮られた写真を見るということになりますが、写っている部落の様子や人々の暮らしぶりは、更に時代を遡って終戦間もない頃のものを見ているような印象を受け、部落の人々がいかに時代に取り残された生活を余儀なくされていたかが分かります。 なぜ明治時代に入っても部落が残ったのかと言うと、農民の不満を下に向けるという施策が引き続き政府により踏襲されたからですが、本書では、それに加えて、農民を土地に縛り付けて収奪するというアメリカの社会の差別の様式が日本に取り込まれ、「階層(身分)」ではなく「金(貧乏)」によって差別するという図式に再構成されたのだとしています。

なぜ明治時代に入っても部落が残ったのかと言うと、農民の不満を下に向けるという施策が引き続き政府により踏襲されたからですが、本書では、それに加えて、農民を土地に縛り付けて収奪するというアメリカの社会の差別の様式が日本に取り込まれ、「階層(身分)」ではなく「金(貧乏)」によって差別するという図式に再構成されたのだとしています。

風間 直樹 氏 (週刊「東洋経済」記者)

風間 直樹 氏 (週刊「東洋経済」記者)

竹信 三恵子 氏(朝日新聞編集委員)

竹信 三恵子 氏(朝日新聞編集委員) 第2章で派遣・請負に伴ってありがちな「労災隠し」(労災飛ばし)の問題を、第3章で正社員の削減等により様々なしわ寄せを受けるパート・派遣労働者の労働環境の問題を扱っていますが、この辺りは以前からマスコミなどでよく報道されており、但し、旅行業界の添乗員は「美空ひばり」タイプより「モーニング娘。」タイプ-要するに細かいサービスが出来るベテランよりも入れ替え可能な臨時雇用が求められているという現況は新たに知りました(この部分は内容的にはほぼ新聞記事の再掲のようだが...)。

第2章で派遣・請負に伴ってありがちな「労災隠し」(労災飛ばし)の問題を、第3章で正社員の削減等により様々なしわ寄せを受けるパート・派遣労働者の労働環境の問題を扱っていますが、この辺りは以前からマスコミなどでよく報道されており、但し、旅行業界の添乗員は「美空ひばり」タイプより「モーニング娘。」タイプ-要するに細かいサービスが出来るベテランよりも入れ替え可能な臨時雇用が求められているという現況は新たに知りました(この部分は内容的にはほぼ新聞記事の再掲のようだが...)。

水月昭道(みずき・しょうどう)氏

水月昭道(みずき・しょうどう)氏

マクドナルド訴訟:店長は非管理職。東京地裁が残業代認定―判決後に会見する高野広志さん('08年1月28日)[写真:毎日新聞社]

マクドナルド訴訟:店長は非管理職。東京地裁が残業代認定―判決後に会見する高野広志さん('08年1月28日)[写真:毎日新聞社]

本書は、「マクドナルド判決」の1年近く前に刊行されたものですが、前半部分では、日本マクドナルドが藤田田氏('04年没)のもと日本的な企業としてあったのが(マックは日本進出に際し敢えて大手と組むことはせず、藤田商店をパートナーにしたのだが、この藤田氏が思った以上にしたたかだった)、それが藤田氏が経営から身を引き完全に外資系企業となって以降、リストラや残業代・退職金の不支給など、いかに従業員を使い捨てにするような人事施策をしてきたかが描かれています。

本書は、「マクドナルド判決」の1年近く前に刊行されたものですが、前半部分では、日本マクドナルドが藤田田氏('04年没)のもと日本的な企業としてあったのが(マックは日本進出に際し敢えて大手と組むことはせず、藤田商店をパートナーにしたのだが、この藤田氏が思った以上にしたたかだった)、それが藤田氏が経営から身を引き完全に外資系企業となって以降、リストラや残業代・退職金の不支給など、いかに従業員を使い捨てにするような人事施策をしてきたかが描かれています。 しかし、結局その後マックは、'08年8月以降は原告を含めた直営店の店長(約1700人)を正式に管理職から外して残業代を支払うこととし、更にこの係争については'09年3月に東京高裁の控訴審で和解が成立し、約4年半の残業代など約1000万円を原告に支払うことになりました。

しかし、結局その後マックは、'08年8月以降は原告を含めた直営店の店長(約1700人)を正式に管理職から外して残業代を支払うこととし、更にこの係争については'09年3月に東京高裁の控訴審で和解が成立し、約4年半の残業代など約1000万円を原告に支払うことになりました。

金子雅臣 氏

金子雅臣 氏

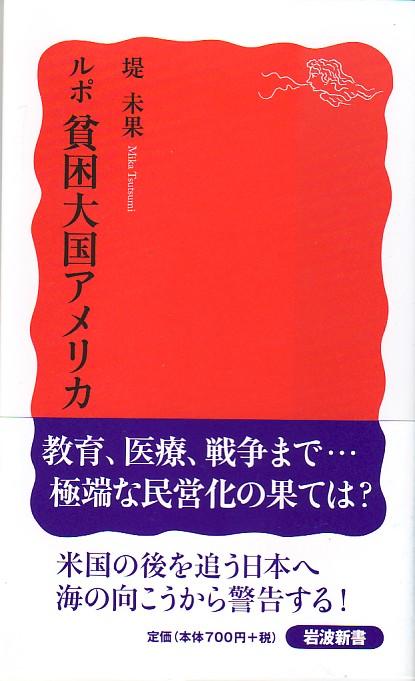

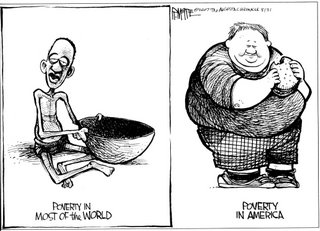

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

結城康博 氏 (ケアマネジャー・淑徳大学准教授)

結城康博 氏 (ケアマネジャー・淑徳大学准教授)

こうした中、在宅のお年寄りを騙して高額商品を売りつける悪徳業者がいるというのは腹立たしいことですが、問題となった訪問介護のコムソンなどは、国に対して、家事などの「生活援助」しかしていないものを「身体介護」をしたと偽って不正請求していたわけで、利潤追求の財源は国民の納めた保険料であったことを考えると、国民はもっと怒っていいのではないかと。

こうした中、在宅のお年寄りを騙して高額商品を売りつける悪徳業者がいるというのは腹立たしいことですが、問題となった訪問介護のコムソンなどは、国に対して、家事などの「生活援助」しかしていないものを「身体介護」をしたと偽って不正請求していたわけで、利潤追求の財源は国民の納めた保険料であったことを考えると、国民はもっと怒っていいのではないかと。 '70年代後半のアメリカの文化や社会の荒廃と「格差社会」ぶりをよく捉えている。

'70年代後半のアメリカの文化や社会の荒廃と「格差社会」ぶりをよく捉えている。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。 元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ

元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。

クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。 立木義浩(2023年・85歳)[日刊ゲンダイ]

立木義浩(2023年・85歳)[日刊ゲンダイ]

本書は"トリック"というテーマには限定せず、ロス疑惑事件の三浦和義"疑惑人"逮捕('85年9月)前後の過熱報道など様々なケースを取り上げていますが、多くの報道陣の目の前で殺人が為された豊田商事事件(永野会長刺殺事件)('85年6月-何だか、事件が続いた時期だった)について、現場に居合わせたカメラマンの、夢中でシャッターだけ切り、急に身の危険を感じて逃げるべきかその場に居るべきか、という考えが一瞬頭の中をよぎったものの、後は冷静さを失い、結局自らはどうすることも出来なかったという証言を載せているのが関心を引きました。

本書は"トリック"というテーマには限定せず、ロス疑惑事件の三浦和義"疑惑人"逮捕('85年9月)前後の過熱報道など様々なケースを取り上げていますが、多くの報道陣の目の前で殺人が為された豊田商事事件(永野会長刺殺事件)('85年6月-何だか、事件が続いた時期だった)について、現場に居合わせたカメラマンの、夢中でシャッターだけ切り、急に身の危険を感じて逃げるべきかその場に居るべきか、という考えが一瞬頭の中をよぎったものの、後は冷静さを失い、結局自らはどうすることも出来なかったという証言を載せているのが関心を引きました。 何だか現代社会の疎外を象徴する殺伐とした「お話」だと思っていたら、秋葉原通り魔事件が今月('08年6月8日)に起き、その際に居合わせた群集の一部が、一斉に"ケータイ"カメラを現場に向けているという光景が見られ、「現実」のこととしておぞましく感じられました。そんな中、ある30代の男性が、倒れた被害者を救助すべく、素手で口に手をこじ入れ気道確保をしたうえで、他の通行人と協力して心臓マッサージや人工呼吸を試み、到着した救急隊に被害者を引き渡したが、この人は写真が趣味で、当日も首からカメラをぶら下げていたにも関わらず、「目の前に倒れている人を救助したい一心」で、事件の写真は1枚も撮らなかった―という記事が読売新聞にあり、多少救われたような気持ちになりました。

何だか現代社会の疎外を象徴する殺伐とした「お話」だと思っていたら、秋葉原通り魔事件が今月('08年6月8日)に起き、その際に居合わせた群集の一部が、一斉に"ケータイ"カメラを現場に向けているという光景が見られ、「現実」のこととしておぞましく感じられました。そんな中、ある30代の男性が、倒れた被害者を救助すべく、素手で口に手をこじ入れ気道確保をしたうえで、他の通行人と協力して心臓マッサージや人工呼吸を試み、到着した救急隊に被害者を引き渡したが、この人は写真が趣味で、当日も首からカメラをぶら下げていたにも関わらず、「目の前に倒れている人を救助したい一心」で、事件の写真は1枚も撮らなかった―という記事が読売新聞にあり、多少救われたような気持ちになりました。 「カプリコン・1」●原題:CAPRICORN ONE●制作年:1977年●制作国:アメリカ/イギリス●監督・脚本・原作:ピーター・ハイアムズ●製作:ポール・N・ラザルス3世●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●出演:エリオット・グールド/ジェームズ・ブローリン/ブレンダ・バッカロ/サム・ウォーターストーン/O・J・シンプソン/ハル・ホルブルック/カレン・ブラック/テリー・サバラス●時間:124分●日本公開:1977/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋文芸坐 (78-12-13) (評価:★★★)●併映「ネットワーク」(シドニー・ルメット)

「カプリコン・1」●原題:CAPRICORN ONE●制作年:1977年●制作国:アメリカ/イギリス●監督・脚本・原作:ピーター・ハイアムズ●製作:ポール・N・ラザルス3世●音楽:ジェリー・ゴールドスミス●出演:エリオット・グールド/ジェームズ・ブローリン/ブレンダ・バッカロ/サム・ウォーターストーン/O・J・シンプソン/ハル・ホルブルック/カレン・ブラック/テリー・サバラス●時間:124分●日本公開:1977/12●配給:東宝東和●最初に観た場所:池袋文芸坐 (78-12-13) (評価:★★★)●併映「ネットワーク」(シドニー・ルメット)

湯浅 誠 氏 (NHK教育「福祉ネットワーク」(2007.12.19)「この人と福祉を語ろう 見えない『貧困』に立ち向かう」より)

湯浅 誠 氏 (NHK教育「福祉ネットワーク」(2007.12.19)「この人と福祉を語ろう 見えない『貧困』に立ち向かう」より) 個人的には、福祉事務所が生活保護の申請の受理を渋り、「仕事しなさい」の一言で相談者を追い返すようなことがままあるというのが腹立たしく、また、違法な人材派遣業などの所謂「貧困ビジネス」(グッドウィルがまさにそうだったが)が興隆しているというのにも、憤りを覚えました。

個人的には、福祉事務所が生活保護の申請の受理を渋り、「仕事しなさい」の一言で相談者を追い返すようなことがままあるというのが腹立たしく、また、違法な人材派遣業などの所謂「貧困ビジネス」(グッドウィルがまさにそうだったが)が興隆しているというのにも、憤りを覚えました。

例えばこの問題で、湖水面積が激減したチャド湖のことなどはよく引き合いにされますが、本書では、衛星写真でのチャド湖の10年刻みの変化を見せるなど、「対比」の手法を効果的に用いていて、"プレゼン上手"という印象を受けました。

例えばこの問題で、湖水面積が激減したチャド湖のことなどはよく引き合いにされますが、本書では、衛星写真でのチャド湖の10年刻みの変化を見せるなど、「対比」の手法を効果的に用いていて、"プレゼン上手"という印象を受けました。 国内政治的な意図を含んだ本であり、人為的な気候変動のリスクに対する評価を行っている政府間機関(ICCP)の見解を容れながらも、映画同様、元大統領候補のゴア氏が前面に登場し、京都議定書を批准しないブッシュ政権を批判しています。

国内政治的な意図を含んだ本であり、人為的な気候変動のリスクに対する評価を行っている政府間機関(ICCP)の見解を容れながらも、映画同様、元大統領候補のゴア氏が前面に登場し、京都議定書を批准しないブッシュ政権を批判しています。

.jpg) 著者はマキャベリ研究の大家であり、晩年はちょっと意固地な保守派論客という感じで馴染めない部分もありましたが、本書はやはり優れた著作だと思います。

著者はマキャベリ研究の大家であり、晩年はちょっと意固地な保守派論客という感じで馴染めない部分もありましたが、本書はやはり優れた著作だと思います。

旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。

旅客機衝突50分後にやっと南タワーに救出に入った多くの消防隊員たちは、その時点で、旅客機が衝突した階より下にいた6千人の民間人はもう殆ど避難し終えていたわけで、本書にあるように、上層階に取り残された600人を助けにいくつもりだったのでしょうか(ただし内200人は、旅客機衝突時に即死したと思われる)。ビルはゆうにあと1時間くらいは熱に耐えると考えて、助けるべき民間人が既にいない階で休息をとっている間に、あっという間にビル崩壊に遭ってしまった―というのが彼らの悲劇の経緯のようです。 一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。

一方、北タワーに入った消防隊員たちには、南タワーが崩壊したことも、警察ヘリからの北タワーが傾いてきたという連絡も伝わらず(元来、警察と消防が没交渉だった)、そのことでより多くが犠牲になった―。

もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。

もう1つは、"The Tower"というリチャード・マーティン・スターンが'73年に発表した小説で(邦訳タイトル『そびえたつ地獄』('75年/ハヤカワ・ノヴェルズ))、これを映画化したのがジョン・ギラーミン(1925-2015)監督の「タワーリング・インフェルノ」('74年/米)ですが、映画ではスティ―ブ・マックィーンが演じた消防隊長が、ポール・ニューマン演じるビル設計者に、いつか高層ビル火災で多くの死者が出ると警告していました。 この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中

この作品はスティーブ・マックイーンとポール・ニューマンの初共演ということで(実際にはポール・ニューマン主演の「傷だらけの栄光」('56年)にスティーブ・マックイーンがノンクレジットでチンピラ役で出ているそうだ)、公開時にマックイーン、ニューマンのどちらがクレジットタイトルの最初に出てくるかが注目されたりもしましたが(結局、二人の名前を同時に出した上で、マックイーンの名を左に、ニューマンの名を右の一段上に据えて対等性を強調)、映画の中で2人が会話するのはこのラストのほかは殆どなく、映画全体としては豪華俳優陣による「グランド・ホテル」形式の作品と言えるものでした。スペクタクル・シーンを(ケチらず)ふんだんに織り込んでいることもあって、70年代中 盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『

盤期の「パニック映画ブーム」の中では最高傑作とも評されています。映画評論家の双葉十三郎(1910-2009)氏も『

「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリ

「タワーリング・インフェルノ」●原題:THE TOWERING INFERNO●制作年:1974年●制作国:アメリカ●監督:ジョン・ギラーミン●製作:アーウィン・アレン●脚色:スターリ ング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン

ング・シリファント●撮影:フレッド・J・コーネカンプ●音楽:ジョン・ウィリアムズ●原作:リチャード・マーティン・スターン「ザ・タワー」●時間:115分●出演:スティーブ・マックイーン /ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)

/ポール・ニューマン/ウィリアム・ホールデン/フェイ・ダナウェイ/フレッド・アステア/スーザン・ブレークリー/リチャード・チェンバレン/ジェニファー・ジョーンズ/O・J・シンプソン /ロバート・ヴォーン/ロバート・ワグナー/スーザン・フラネリー/シーラ・アレン/ノーマン・バートン/ジャック・コリンズ●日本公開:1975/06●配給:ワーナー・ブラザース映画)(評価:★★★☆)

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。

ニューヨーク・マンハッタン、世界貿易センター(WTC)ビルから数百メートルのところに住むフリージャーナリストである著者が、自らが体験した9.11テロとその後の1週間を、事件直後から継続的に日本に配信したメールなどを交え、1日ごとに振り返ってリポートしたもので、本書自体も事件1ヵ月後に脱稿し、その年11月には新書として早々と出版されたものであっただけに当時としては生々しかったです。 事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

事件直後、WTC付近で仕事をしていた夫の

でも、努力家で且つ研究熱心な彼女は、「アヴェロンの野生児」や「カスパー・ハウザー」といった先駆的研究資料を調べ、状況打開の糸口を見出そうとしますが、これらは、フランソワ・トリュフォー監督の「野生の少年」('69年/仏)や、「小人の饗宴」('70年/西独)のヴェルナー・ヘルツォーク監督の、カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリ及び国際映画批評家連盟賞を受賞した「カスパー・ハウザーの謎」('77年/西独)でもよく知られているケースで、18・19世紀には"野生児"の発見が話題になり大いに研究されたものの、その後、こうした事例が少ないこともあって、米国などでも、こうした特殊環境で成人した聾者への対処方法を記したものが殆ど無かったことが窺えます。

でも、努力家で且つ研究熱心な彼女は、「アヴェロンの野生児」や「カスパー・ハウザー」といった先駆的研究資料を調べ、状況打開の糸口を見出そうとしますが、これらは、フランソワ・トリュフォー監督の「野生の少年」('69年/仏)や、「小人の饗宴」('70年/西独)のヴェルナー・ヘルツォーク監督の、カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリ及び国際映画批評家連盟賞を受賞した「カスパー・ハウザーの謎」('77年/西独)でもよく知られているケースで、18・19世紀には"野生児"の発見が話題になり大いに研究されたものの、その後、こうした事例が少ないこともあって、米国などでも、こうした特殊環境で成人した聾者への対処方法を記したものが殆ど無かったことが窺えます。 因みに「カスパー・ハウザーの謎」は、19世紀初頭のドイツで、親に捨てられ地下室に閉じ込められ、外界との接触を断たれていた若者が、十数年を経て発見され、周囲の努力で知性を回復していく様を、事実に基づき記録映画風に描いた作品ですが(知性を獲得することで世間の人々の自分に対する偏見を肌身に感じるようになる点が悲劇的)、但し、彼が本当に野生児であったのかどうかはこの映画でははっきりしないように思えました(実際には現代においても、親に虐待され、結果として言語教育を全く受ける機会が無かったというケースは、米国などでは珍しいことではないらしいが、そうした状態イコール"野生児"と言えるかどうか)。

因みに「カスパー・ハウザーの謎」は、19世紀初頭のドイツで、親に捨てられ地下室に閉じ込められ、外界との接触を断たれていた若者が、十数年を経て発見され、周囲の努力で知性を回復していく様を、事実に基づき記録映画風に描いた作品ですが(知性を獲得することで世間の人々の自分に対する偏見を肌身に感じるようになる点が悲劇的)、但し、彼が本当に野生児であったのかどうかはこの映画でははっきりしないように思えました(実際には現代においても、親に虐待され、結果として言語教育を全く受ける機会が無かったというケースは、米国などでは珍しいことではないらしいが、そうした状態イコール"野生児"と言えるかどうか)。

映画でカスパー・ハウザーを演じたブルーノ・S は、幼い頃から精神病院に入れられ、何度も脱走を繰り返し、26歳で退院して世間に出たという特異な人物で、実人生が若干カスパー・ハウザーの人生に被るところもあって、演技していうというより素のままぽくって、それでいてリアリティがありました。

映画でカスパー・ハウザーを演じたブルーノ・S は、幼い頃から精神病院に入れられ、何度も脱走を繰り返し、26歳で退院して世間に出たという特異な人物で、実人生が若干カスパー・ハウザーの人生に被るところもあって、演技していうというより素のままぽくって、それでいてリアリティがありました。

「カスパー・ハウザーの謎」●原題:JEDER FUR SICH UND COTT GEGEN ALLE●制作年:1974年●制作国:西ドイツ●監督・製作・脚本:ヴェルナー・ヘルツォーク●撮影:ヨルグ・シュミット・ライトワイン/クラウス・ウィボニー●音楽:パッヘベル/オルランド・ディ・ラッソ/アルビノーニ/ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト●時間:110分●出演:ブルーノ・S/ワルター・ラーデンガスト/ブリジット・ミラ/ハンス・ムゼウス/ミカエル・クロエシャー●日本公開:1977/01●配給:欧日協会●最初に観た場所:青山・ドイツ文化センター (84-10-07)(評価:★★★☆)●併映:「ノスフェラトゥ」「ヴォイツェック」(ヴェルナー・ヘルツォーク)

「カスパー・ハウザーの謎」●原題:JEDER FUR SICH UND COTT GEGEN ALLE●制作年:1974年●制作国:西ドイツ●監督・製作・脚本:ヴェルナー・ヘルツォーク●撮影:ヨルグ・シュミット・ライトワイン/クラウス・ウィボニー●音楽:パッヘベル/オルランド・ディ・ラッソ/アルビノーニ/ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト●時間:110分●出演:ブルーノ・S/ワルター・ラーデンガスト/ブリジット・ミラ/ハンス・ムゼウス/ミカエル・クロエシャー●日本公開:1977/01●配給:欧日協会●最初に観た場所:青山・ドイツ文化センター (84-10-07)(評価:★★★☆)●併映:「ノスフェラトゥ」「ヴォイツェック」(ヴェルナー・ヘルツォーク)

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

ドキュメンタリー「下町往診ものがたり」('06年/テレビ朝日)出演の川人明医師

門倉貴史 氏(略歴下記)

門倉貴史 氏(略歴下記)

全5章から成りますが、第1章で〈キヤノン〉、第2章で〈松下〉の偽装請負を、第3章で請負会社の実態として〈クリスタル〉を取り上げ、この3つの章が本書の中核となっています。

全5章から成りますが、第1章で〈キヤノン〉、第2章で〈松下〉の偽装請負を、第3章で請負会社の実態として〈クリスタル〉を取り上げ、この3つの章が本書の中核となっています。 一方、〈松下〉の方は、松下プラズマディスプレイ㈱茨木工場で、偽装請負を形式上回避するために、請負会社に自社社員を大量出向させるという"奇策"で知られることになりましたが、このやり方を、請負会社は自分たちの発案だと言っているのに対し、松下PDP側は、大阪労働局の助言に従ったと主張している点が興味深いく(結局、このやり方が「クロ」であると判断したのも大阪労働局で、短い期間で行政の対応が変わった可能性もあるのではないだろうか)、いずれにせよ、尼崎への工場進出に際して助成金を受けるため、その審査機関だけ請負社員を派遣に切り替えるなど、〈松下〉のやり方は、"姑息"という感じがします(本書の書きぶりだと、兵庫県も一枚噛んでいる?)。

一方、〈松下〉の方は、松下プラズマディスプレイ㈱茨木工場で、偽装請負を形式上回避するために、請負会社に自社社員を大量出向させるという"奇策"で知られることになりましたが、このやり方を、請負会社は自分たちの発案だと言っているのに対し、松下PDP側は、大阪労働局の助言に従ったと主張している点が興味深いく(結局、このやり方が「クロ」であると判断したのも大阪労働局で、短い期間で行政の対応が変わった可能性もあるのではないだろうか)、いずれにせよ、尼崎への工場進出に際して助成金を受けるため、その審査機関だけ請負社員を派遣に切り替えるなど、〈松下〉のやり方は、"姑息"という感じがします(本書の書きぶりだと、兵庫県も一枚噛んでいる?)。

本書刊行は'98年で、その頃「過労死」という言葉はすでに定着していましたが、「過労自殺」という言葉はまだ一般には浸透しておらず、本書は「過労自殺」というものに注目が集まる契機となった本と言ってもいいのではないかと思います。

本書刊行は'98年で、その頃「過労死」という言葉はすでに定着していましたが、「過労自殺」という言葉はまだ一般には浸透しておらず、本書は「過労自殺」というものに注目が集まる契機となった本と言ってもいいのではないかと思います。

同じ光文社新書の『温泉教授の温泉ゼミナール』('01年)、『これは、温泉ではない』('04年)の続編で、今回は信州の〈白骨温泉〉の「入浴剤混入問題」を受けての緊急出版ということですが、内容的には、「源泉100%かけ流し」にこだわり、日本の多くの温泉で行われている「循環風呂システム」や「塩素投入」を批判した前著までの流れを継いでいます(事件としても、循環風呂のレジオネラ菌で7名の死者を出した〈日向サンパーク事件〉の方を重視している)。

同じ光文社新書の『温泉教授の温泉ゼミナール』('01年)、『これは、温泉ではない』('04年)の続編で、今回は信州の〈白骨温泉〉の「入浴剤混入問題」を受けての緊急出版ということですが、内容的には、「源泉100%かけ流し」にこだわり、日本の多くの温泉で行われている「循環風呂システム」や「塩素投入」を批判した前著までの流れを継いでいます(事件としても、循環風呂のレジオネラ菌で7名の死者を出した〈日向サンパーク事件〉の方を重視している)。