「●日本史」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●江戸時代」【786】 阿部 善雄 『目明し金十郎の生涯』

「●中公新書」の インデックッスへ 「●「新書大賞」(第10位まで)」の インデックッスへ

膨大な死者数を初めて知った。8月15日の「終戦」は終戦ではなかった。

『日ソ戦争-帝国日本最後の戦い (中公新書 2798)』['24年]

2024(令和6)年・第28回「司馬遼太郎賞」、2025(令和7)年・第26回「読売・吉野作造賞」、2024年・第10回「猪木正道賞」受賞作。2025年・第18回「新書大賞」第2位。

2024(令和6)年・第28回「司馬遼太郎賞」、2025(令和7)年・第26回「読売・吉野作造賞」、2024年・第10回「猪木正道賞」受賞作。2025年・第18回「新書大賞」第2位。

日ソ戦争とは、1945年8月8日から9月上旬まで満洲・朝鮮半島・南樺太・千島列島で行われた第2次世界大戦最後の全面戦争であり、短期間ながら両軍の参加兵力は200万人を超え、玉音放送後にソ連軍が侵攻してくるなど、戦後を見据えた戦争でもあったとのことです。

本書は、これまで断片的にしか知られてこなかったソ連による中立条約破棄や非人道的な戦闘などについて、新史料を駆使し、アメリカによるソ連への参戦要請から、満洲など各所での戦闘の実態、終戦までの全貌を描いています。

そもそも、全面戦争でありながら、日本ではいまだに正式名称すらなく、著者がこれを「日ソ戦争」と呼びたいと。第2次世界大戦末期のソ連の対日参戦は学校の歴史の授業でも習うとことろですが、背景や中身についてはそれほど詳しく教わることもなく、また、あまり語られないまま今日に至っているのではないでしょうか。その意味で、新史料を駆使して「日ソ戦争」の実相を精緻に描き出し、それを一般の人が読みやすい1冊の新書に纏めた本書は画期的であるように思います。

大戦の終わり際にどさくさに紛れて対日戦争に参戦したかのようなソ連ですが、実際はそうではなく、以前から米大統領の強い要請があったとのこと。米ソでの約束が現在の北方領土問題につながっていること、シベリア抑留などの悲劇がなぜ起きたかなど、目を伏せたくなるような史実が明らかにされています。

ソ連がその立場を最大限利用しようとする駆け引きの過程で、千島列島への積極的関心をソ連と共有したアメリカの動向が、北方領土問題形成にとって大きな意味を持ったことが窺えます。トルーマンが千島の占領を命じていれば北方領土問題はなかったかもしれず、一方でスターリンの要求を拒否したからこそ、北海道はソ連に占領されされずに済んだのかもしれません。

それにしても、日本の中枢は無条件降伏を求めるアメリカの要求を受け容れられず、ソ連が終戦の(条件付き降伏に向けた)調停役になってくれるとの希望的観測のもと、防衛体制が弛緩しており、そこにソ連が攻めてきたわけで、このインテリジェンス(情報評価)の脆弱さは何としたものでしょうか。

戦死者数が膨大であることも寡聞して初めて知りました。本書によれば、日本軍の将校が8万人以上戦死したほか(正確な数は不明)、民間人が約24万5000人命を落としたと推定されているとのこと(ソ連側に民間人の死者はいない)、戦後の混乱による死亡者・行方不明者やシベリア抑留による死亡者の数を含めての数字かと思いますが、もし本当なら合計で32万5000人となり、沖縄戦の戦死者数が将校9万4000人、沖縄県民も9万4000人、合計で18万8000人と推定されていますが、それを大きく上回ることになります(ただし、AIに訊くと、一般的には沖縄戦の戦死者数の方が多いとする回答となるが、これも、「戦闘期間中の総死者数」は沖縄戦が日ソ戦争を大幅に上回っているとの注釈が付く。日ソ戦の死者数は、戦争関連死をどこまで含めるかによって、その数字が大きく違ってくるということだろう)。

司馬遼太郎もソ連戦の戦地に行っているし(本土決戦に備えて満州から本土転属となったことで生き永らえた)、ソ連兵が略奪と強姦を繰り広げた様は、森繁久彌、宝田明、赤塚不二夫が体験、男が未婚女性をソ連兵に差し出す「接待」は五木寛之氏が見ています。ただ、この人たちはこれをあまり大きな声では語っていない気がし、それだけ心にも傷が残る体験だったということでしょう。

父が満鉄にいた宝田明(当時11歳)は亡くなる3カ月前に、カメラの前で初めて子どもの頃の壮絶な戦争体験(ソ連兵に右脇腹を銃で撃たれ、麻酔なしで銃弾を摘出した)を語っています。自力で朝鮮北部より脱出した五木寛之氏(当時12歳)は、その時の経験を戦後57年間"封印"してきましたが、引き揚げ時にソ連兵に家族を蹂躙され母親が亡くなったときの話が、エッセイ『運命の足音』(2002年/幻冬舎)に初めて書かれました(作品に反映されれいるものは、なかにし礼の『赤い月』を読まなければならないか)。

父が満鉄にいた宝田明(当時11歳)は亡くなる3カ月前に、カメラの前で初めて子どもの頃の壮絶な戦争体験(ソ連兵に右脇腹を銃で撃たれ、麻酔なしで銃弾を摘出した)を語っています。自力で朝鮮北部より脱出した五木寛之氏(当時12歳)は、その時の経験を戦後57年間"封印"してきましたが、引き揚げ時にソ連兵に家族を蹂躙され母親が亡くなったときの話が、エッセイ『運命の足音』(2002年/幻冬舎)に初めて書かれました(作品に反映されれいるものは、なかにし礼の『赤い月』を読まなければならないか)。

若干、「ソ連悪し」的に書かれている印象もありますが、ロシアのウクライナ侵攻などを見ていると、本質的にそういう国なのかなという気もしなくもないです。ともあれ、8月15日の「終戦」は終戦ではなかったとの認識を新たにする本でした。

《読書MEMO》

●日ソ戦争と沖縄戦の死者数(AIによる概要)

沖縄戦と日ソ戦争(ソ連による満洲侵攻)では、沖縄戦の方が死者数が多かったと考えられています。

それぞれの戦いの死者数(推定)は以下の通りです。

沖縄戦

沖縄戦は第二次世界大戦末期の1945年4月から6月にかけて行われた激しい地上戦で、軍人だけでなく多数の一般住民が巻き込まれました。

総死者数: 約20万人以上

日本側(軍人・軍属・一般住民含む): 約12万2000人から15万人以上(推定)

日本兵の戦死者: 約6万6000人から9万人

沖縄県民の犠牲者(一般住民、軍属含む): 約9万4000人から15万人

アメリカ側: 死者・行方不明者約1万2500人以上(戦闘による負傷者を含めると約5万人)

日ソ戦争(ソ連による満洲侵攻)

日ソ戦争は1945年8月9日にソ連が日ソ中立条約を破棄して満洲などに侵攻した戦いで、短期間でソ連軍が圧倒的な勝利を収めました。

日本側(関東軍など): 戦死者 約8万4000人(日露戦争のデータと混同の可能性あり、満洲での実際の戦闘による死者数はそれ以下と推定されるが、捕虜となりシベリア抑留で亡くなった者を含めると更に増える)。ソ連による満洲侵攻自体の戦闘による死者は34,000人から52,623人という推定もある。

ソ連側: 戦闘による死者・行方不明者 約9,780人(非戦闘員の死者を含めると約3万人)。

沖縄戦は一般住民を巻き込んだ激しい地上戦であったため、戦闘期間中の総死者数は日ソ戦争を大幅に上回っています。

『

『 『運動脳』は、スウェーデンの精神科医で、ベストセラーとなった『スマホ脳』('20年/新潮新書)の著者によるものですが、書かれたのは本書(原題:The Real Happy Pill(「最高の薬」): Power Up Your Brain by Moving Your Body)の方が先で、『一流の頭脳』('18年/サンマーク出版)として『スマホ脳』の2年前に訳出もされています(この時の著者名の表記は"アンダース・ハンセン")。『スマホ脳』がベストセラーになったので、旧著を加筆・再編集して再出版したようです(新潮新書の『スマホ脳』はタイトルの付け方が巧かったということか。ただ、『スマホ脳』の方は、スマホ依存への対症療法的な内容に思え、やや物足りないと思ったら、どちらかと言うと本書が先にあって、『スマホ脳』の方は各論だったということになるかも。因みに、『スマホ脳』の原題は、スウェーデン語で「Skärmhjärnan」といい、作者が作ったこれもまた造語で、英訳すると「shade brain」となり、「ぼやけ脳」「霞脳」などと訳すことができるそうだ)。

『運動脳』は、スウェーデンの精神科医で、ベストセラーとなった『スマホ脳』('20年/新潮新書)の著者によるものですが、書かれたのは本書(原題:The Real Happy Pill(「最高の薬」): Power Up Your Brain by Moving Your Body)の方が先で、『一流の頭脳』('18年/サンマーク出版)として『スマホ脳』の2年前に訳出もされています(この時の著者名の表記は"アンダース・ハンセン")。『スマホ脳』がベストセラーになったので、旧著を加筆・再編集して再出版したようです(新潮新書の『スマホ脳』はタイトルの付け方が巧かったということか。ただ、『スマホ脳』の方は、スマホ依存への対症療法的な内容に思え、やや物足りないと思ったら、どちらかと言うと本書が先にあって、『スマホ脳』の方は各論だったということになるかも。因みに、『スマホ脳』の原題は、スウェーデン語で「Skärmhjärnan」といい、作者が作ったこれもまた造語で、英訳すると「shade brain」となり、「ぼやけ脳」「霞脳」などと訳すことができるそうだ)。 本書『運動脳』は、全体としては、運動(有酸素運動)で脳細胞が増え、脳が活性化することを説いていて、第1章では、運動で脳が物理的に変えられることを先ず述べています。20分から30分ほどで十分効果があると。第2章では、脳からストレスを取り払うにはどうすればよいかを説いています。運動でストレス物質「コルチゾール」をコントロールでき、また、運動は海馬や前頭葉を強化するとし(「長時間1回」より「短時間複数回」がいいとも)、運動がおそらくストレスの最も優れた解毒剤であるとしています。ウォーキングとランニングでは、ランニングの方が有効であるようです。

本書『運動脳』は、全体としては、運動(有酸素運動)で脳細胞が増え、脳が活性化することを説いていて、第1章では、運動で脳が物理的に変えられることを先ず述べています。20分から30分ほどで十分効果があると。第2章では、脳からストレスを取り払うにはどうすればよいかを説いています。運動でストレス物質「コルチゾール」をコントロールでき、また、運動は海馬や前頭葉を強化するとし(「長時間1回」より「短時間複数回」がいいとも)、運動がおそらくストレスの最も優れた解毒剤であるとしています。ウォーキングとランニングでは、ランニングの方が有効であるようです。 第3章では、「集中力」を高めるにはどうすればよいかを説いています。ここでは、集中物質「ドーパミン」を総動員せよとし、ドーパミンを増やすにも、ウォーキングよりランニングの方がやはりいいようです。第4章では、うつ病を防ぎ、モチベーションを高めるにはどうすればよいかを説いています。近年の研究で、うつ病を防ぐにに最も効果がある運動はランニングで、ウォーキングにもうつ病を防ぐ効果があることが明らかになったそうです。また、運動で「海馬の細胞数」が増え、「性格」も変わるとのことです。30~40分のランニングを週に3回行うこと、その活動を3週間以上は続けることを推奨しています。

第3章では、「集中力」を高めるにはどうすればよいかを説いています。ここでは、集中物質「ドーパミン」を総動員せよとし、ドーパミンを増やすにも、ウォーキングよりランニングの方がやはりいいようです。第4章では、うつ病を防ぎ、モチベーションを高めるにはどうすればよいかを説いています。近年の研究で、うつ病を防ぐにに最も効果がある運動はランニングで、ウォーキングにもうつ病を防ぐ効果があることが明らかになったそうです。また、運動で「海馬の細胞数」が増え、「性格」も変わるとのことです。30~40分のランニングを週に3回行うこと、その活動を3週間以上は続けることを推奨しています。 「本国スウェーデンで最も売れた本!」「人口1000万人のスウェーデンで驚異の67万部超え!」という触れ込みです(『スマホ脳』より売れたとうことか)。『スマホ脳』は(読みやすく書かれているが)先に述べたようにどちらかと言うと各論で、先に読むとしたら「健康脳」という意味で総論的なこちらかもしれません。運動をしていない人は「明日から運動しよう」、している人は「このまま続けよう」「頻度を増やそう」という動機づけにはなる、そうした意味では「いい本」かもしれません。自分自身にとってもそう

「本国スウェーデンで最も売れた本!」「人口1000万人のスウェーデンで驚異の67万部超え!」という触れ込みです(『スマホ脳』より売れたとうことか)。『スマホ脳』は(読みやすく書かれているが)先に述べたようにどちらかと言うと各論で、先に読むとしたら「健康脳」という意味で総論的なこちらかもしれません。運動をしていない人は「明日から運動しよう」、している人は「このまま続けよう」「頻度を増やそう」という動機づけにはなる、そうした意味では「いい本」かもしれません。自分自身にとってもそう した要素はあったので、敢えて△とはせず○にしました。

した要素はあったので、敢えて△とはせず○にしました。

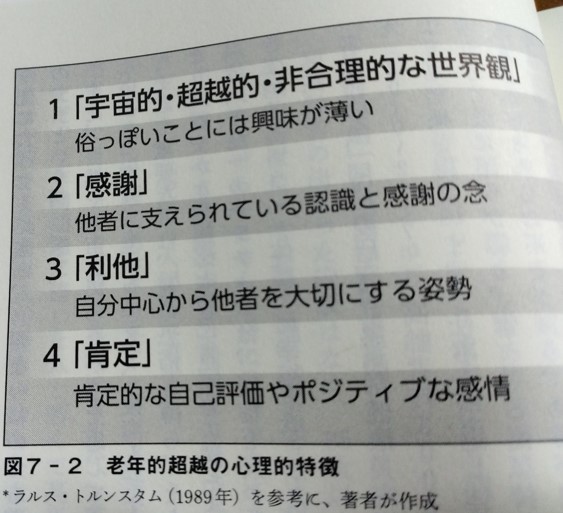

第7章「人は最後に老年的超越を目指す」では、老年的超越の心理的特徴(宇宙的・超越的・非合理的な世界観、感謝、利他、肯定)を紹介し、その生物学的な意味を考察し、そこに至る70歳~80歳くらいが人生で一番きついかも、としています。

第7章「人は最後に老年的超越を目指す」では、老年的超越の心理的特徴(宇宙的・超越的・非合理的な世界観、感謝、利他、肯定)を紹介し、その生物学的な意味を考察し、そこに至る70歳~80歳くらいが人生で一番きついかも、としています。

小泉 悠 氏

小泉 悠 氏

読んでみて思ったのは、これはやはりプーチンが起こした戦争であるということ、また、いろいろな不確定要素(特にアメリカの姿勢など)があり、先を読むのが難しいということです。

読んでみて思ったのは、これはやはりプーチンが起こした戦争であるということ、また、いろいろな不確定要素(特にアメリカの姿勢など)があり、先を読むのが難しいということです。 因みに、ドナルド・トランプは、今年['24年]11月のアメリカ大統領選に向けたテレビ討論会では、「これは決して始まってはならなかった戦争だ」と言い、ロシアのプーチン大統領の尊敬される「本物の米大統領」がいれば、プーチン氏は開戦しなかったとして、ウクライナ危機はバイデン氏の責任だとする一方、ウクライナのゼレンスキー大統領を「史上最高のセールスマン」と述べ、米国はウクライナに巨額の資金を費やしすぎだとし、自らが当選すれば、大統領に就任する前に、戦争を止めてみせると豪語しています(これまた大風呂敷のように思える)。

因みに、ドナルド・トランプは、今年['24年]11月のアメリカ大統領選に向けたテレビ討論会では、「これは決して始まってはならなかった戦争だ」と言い、ロシアのプーチン大統領の尊敬される「本物の米大統領」がいれば、プーチン氏は開戦しなかったとして、ウクライナ危機はバイデン氏の責任だとする一方、ウクライナのゼレンスキー大統領を「史上最高のセールスマン」と述べ、米国はウクライナに巨額の資金を費やしすぎだとし、自らが当選すれば、大統領に就任する前に、戦争を止めてみせると豪語しています(これまた大風呂敷のように思える)。

最終章(第7章)「『死』から逆算してみる」では、定年後の目標は日々「いい顔」で過ごすことであり、人は「良い顔」で死ぬために生きているのだと。「定年学」っぽい切り口から始まって、殆ど人生論的エッセイみたいな終わり方になっていますが、これはこれで良かったのではないでしょうか。でも「定年」って日本的な、しかしながらずっと当たり前のように考えられてきた制度であるせいか、多くの人に関わりがあることであるにしては、あまり「学」として確立されておらず、そちらの方向でもっと突き詰めて書いてもらっても良かったようにも思います。但し、「学」として捉えると、あまりに扱うべき問題が多すぎて、茫漠とした論文になって終わってしまうので、それを避けて、わざとエッセイ調にしたのかも。

最終章(第7章)「『死』から逆算してみる」では、定年後の目標は日々「いい顔」で過ごすことであり、人は「良い顔」で死ぬために生きているのだと。「定年学」っぽい切り口から始まって、殆ど人生論的エッセイみたいな終わり方になっていますが、これはこれで良かったのではないでしょうか。でも「定年」って日本的な、しかしながらずっと当たり前のように考えられてきた制度であるせいか、多くの人に関わりがあることであるにしては、あまり「学」として確立されておらず、そちらの方向でもっと突き詰めて書いてもらっても良かったようにも思います。但し、「学」として捉えると、あまりに扱うべき問題が多すぎて、茫漠とした論文になって終わってしまうので、それを避けて、わざとエッセイ調にしたのかも。

ハチの仲間ツヤセイボウの"トロイの木馬"戦略とか(p93)、その戦略はバラエティに富んでいます。カギバラバチに至っては、植物の葉に大量の卵を産み、その葉をイモムシが食べ、そのイモムシをスズメバチが幼虫に与え、そのスズメバチの幼虫に寄生するというから(p94)、あまりに遠回り過ぎる戦略で、人間界の事象に擬えた名付けのしようがない戦略といったところでしょうか。

ハチの仲間ツヤセイボウの"トロイの木馬"戦略とか(p93)、その戦略はバラエティに富んでいます。カギバラバチに至っては、植物の葉に大量の卵を産み、その葉をイモムシが食べ、そのイモムシをスズメバチが幼虫に与え、そのスズメバチの幼虫に寄生するというから(p94)、あまりに遠回り過ぎる戦略で、人間界の事象に擬えた名付けのしようがない戦略といったところでしょうか。 いわば、平和を好む"農牧派"と戦闘及び侵略を指向する"野戦派"といったところでしょうか。トビイロケアリのように、別種の働きアリを襲ってその匂いを獲得して女王アリに近づき、今度は女王アリを襲ってその匂いを獲得して女王に成り代わってしまう(p178)(トゲアリもクロオオアリに対して同じ習性を持つ)という、社会的寄生を成す種もあり(但し、いつも成功するとは限らない)、アリはハチから進化したと言われていますが、その分、アリの方が複雑なのか?(因みにシロアリは、ゴキブリに近い生き物)。

いわば、平和を好む"農牧派"と戦闘及び侵略を指向する"野戦派"といったところでしょうか。トビイロケアリのように、別種の働きアリを襲ってその匂いを獲得して女王アリに近づき、今度は女王アリを襲ってその匂いを獲得して女王に成り代わってしまう(p178)(トゲアリもクロオオアリに対して同じ習性を持つ)という、社会的寄生を成す種もあり(但し、いつも成功するとは限らない)、アリはハチから進化したと言われていますが、その分、アリの方が複雑なのか?(因みにシロアリは、ゴキブリに近い生き物)。 『4億年を生き抜いた昆虫』('15年/ベスト新書)は、カラー写真が豊富なのが魅力。本文見開き2ページとカラー写真見開き2ページが交互にきて、やはり写真の力は大きいと思いました。

『4億年を生き抜いた昆虫』('15年/ベスト新書)は、カラー写真が豊富なのが魅力。本文見開き2ページとカラー写真見開き2ページが交互にきて、やはり写真の力は大きいと思いました。

本書は昨年('12年)1月20日に刊行され12月10日に発行部数100万部を突破したベストセラー本で、昨年は12月に入った時点でミリオンセラーがなく、「20年ぶりのミリオンゼロ」(出版科学研究所)になる可能性があったのが回避されたのこと。今年に入ってもその部数を伸ばし、5月には135万部を、9月13日には150万部を突破したとのことで、村上春樹氏の『

本書は昨年('12年)1月20日に刊行され12月10日に発行部数100万部を突破したベストセラー本で、昨年は12月に入った時点でミリオンセラーがなく、「20年ぶりのミリオンゼロ」(出版科学研究所)になる可能性があったのが回避されたのこと。今年に入ってもその部数を伸ばし、5月には135万部を、9月13日には150万部を突破したとのことで、村上春樹氏の『

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

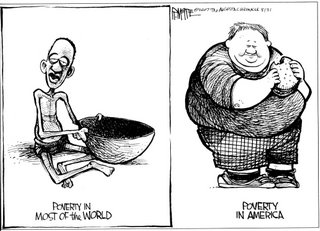

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

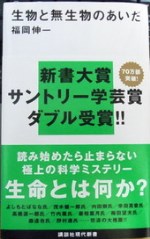

福岡 伸一 氏 (略歴下記)

福岡 伸一 氏 (略歴下記) プロローグで、表題に関するテーマ、「生物」とは何かということについて、「自己複製を行うシステム」であるというワトソン、クリックらがDNAの螺旋モデルで示した1つの解に対して、「動的な平衡状態」であるというルドルフ・シェ―ンハイマーの論が示唆されています。

プロローグで、表題に関するテーマ、「生物」とは何かということについて、「自己複製を行うシステム」であるというワトソン、クリックらがDNAの螺旋モデルで示した1つの解に対して、「動的な平衡状態」であるというルドルフ・シェ―ンハイマーの論が示唆されています。