「●死刑制度」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●児童虐待」 【835】 池田 由子 『児童虐待』

「●幻冬舎新書」の インデックッスへ

死刑囚たちの姿に迫る。死刑制度を考える一つの材料となる本。

『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル (幻冬舎新書) 』['21年]

世論調査では日本国民の8割が死刑制度に賛成だ。だが死刑の詳細は法務省によって徹底的に伏せられ、国民は実態を知らずに是非を判断させられている。暴れて嫌がる囚人をどうやって刑場に連れて行くのか? 執行後の体が左右に揺れないよう抱きかかえる刑務官はどんな思いか? 薬物による執行ではなく絞首刑にこだわる理由はなにか? 死刑囚、元死刑囚の遺族、刑務官、検察官、教誨師、元法相、法務官僚など異なる立場の人へのインタビューを通して、密行主義が貫かれる死刑制度の全貌と問題点に迫る―(版元口上)

著者が共同通信特別報道室に在籍していた当時に配信した記事などをベースに本書の5年前に刊行された『ドキュメント 死刑に直面する人たち―肉声から見た実態』('16年/岩波書店)に、その後追加取材を行い、さらに加筆したもの(この間に、本書でも取り上げられていつ、オウム真理教事件の死刑囚13人の刑の執行(2018年)などがあった)。

第1章では、「死刑の現実」について、袴田事件で再審開始決定となり、釈放された袴田巌の日常を通して死刑囚たちの状況を問い、アンケートを通して得られた死刑囚たちの胸中を紹介し、また、オウム元幹部13人への執行の際はどうであったか、極刑を待つ日々の死刑囚の心境、執行までの法手続き、「その日」の拘置所の様子、執行に関わる人たちとその思いなどについて書かれています。この、オウム元幹部への執行の際の状況は、新書化に際しての加筆部分になります。

第1章では、「死刑の現実」について、袴田事件で再審開始決定となり、釈放された袴田巌の日常を通して死刑囚たちの状況を問い、アンケートを通して得られた死刑囚たちの胸中を紹介し、また、オウム元幹部13人への執行の際はどうであったか、極刑を待つ日々の死刑囚の心境、執行までの法手続き、「その日」の拘置所の様子、執行に関わる人たちとその思いなどについて書かれています。この、オウム元幹部への執行の際の状況は、新書化に際しての加筆部分になります。

東京拘置所を出る袴田巌さん(2014年3月27日)[日経電子版]

第2章では、「死刑と償い」について、ある「元死刑囚」の記録を紹介し、また、死刑になるはずだったのが無期に減刑された元凶悪犯のその減刑の経緯とその後を紹介しています。死刑囚と無期懲役囚を対比的に紹介することで、無期懲役と死刑の間に終身刑を議論する価値があることを示唆しているように思え、先に取り上げた『死刑 その哲学的考察』('17年/ちくま新書)に通じるものを感じました。さらに、被害者遺族のさまざま思いを紹介、遺族感情にも多様性があり、被害者遺族は死刑を望む生き方しかできないのか、一方で厳罰を望まないことでバッシングを浴びた遺族なども紹介し、問題の難しさを示唆しています。

第2章では、「死刑と償い」について、ある「元死刑囚」の記録を紹介し、また、死刑になるはずだったのが無期に減刑された元凶悪犯のその減刑の経緯とその後を紹介しています。死刑囚と無期懲役囚を対比的に紹介することで、無期懲役と死刑の間に終身刑を議論する価値があることを示唆しているように思え、先に取り上げた『死刑 その哲学的考察』('17年/ちくま新書)に通じるものを感じました。さらに、被害者遺族のさまざま思いを紹介、遺族感情にも多様性があり、被害者遺族は死刑を望む生き方しかできないのか、一方で厳罰を望まないことでバッシングを浴びた遺族なども紹介し、問題の難しさを示唆しています。

第3章では、「死刑の行方」について、絞首刑は残虐かという議論について、「残虐性なし」という根拠論文と、頭部が切断されることもあるという死刑の実態、元検察幹部の「死刑は残虐な刑罰にあたる」という見解を紹介、さらにの世論調査は「死刑」をどう見ているかを検証し、世論調査の問い方の問題を指摘しています。続いて、死刑廃止は可能か、終身刑という選択はどうかとの考察をし、また、欧州における死刑廃止に加えて、アメリカでも死刑廃止州が増えるなど、死刑廃止へと進む世界の情勢を紹介しています。

死刑の現場に迫る試みは従来から様々なされてきたが十分とは言えず、「そうした状態を少しでも解消するためには、裁判で罪が認定され、死刑判決を受けて確定した死刑囚たちの姿に迫るとともに。刑務官や弁護人、法務官僚、被害者家族など、死刑に関わる人たちの声に耳を傾けていくことが必要だ。そうしたことによってはじめて、日本の死刑制度について、存廃も含めた本格的な議論が可能になるのではないか」(まえがき)との思いから取材を始めたとのことです。

まさにその思いが詰まった本であり、やや総花的になっている印象もありますが、様々な状況・経緯や視点・論点を紹介するということを主眼とした結果のことでしょう。死刑制度を考える一つの材料となる本です。

『

『 第2章では、寿命を延ばす方法というものを、伝承や疑似科学から週刊誌の特集、さらには科学的な方法から拾う一方、ベストセラーとなったハーバード大学のデビッド・シンクレア教授の『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』における「死」は「病気」であり、NMNという治療薬で克服できるという論に対しては、酵母やマウスでの実験が人間にすぐに応用できるのかというと疑問だとし、「本書はどこにも嘘は書いていない。あるのは都合のいい事実と、楽観主義に貫かれた明るい見通しだ。万一、本書に書かれたことが実現するなら、この世はまちがいなくバラ色になる」と、皮肉を込めて批判しています。この章では、がんや心筋梗塞、脳血管障害などの寿命を縮める病気についても解説しています。

第2章では、寿命を延ばす方法というものを、伝承や疑似科学から週刊誌の特集、さらには科学的な方法から拾う一方、ベストセラーとなったハーバード大学のデビッド・シンクレア教授の『LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界』における「死」は「病気」であり、NMNという治療薬で克服できるという論に対しては、酵母やマウスでの実験が人間にすぐに応用できるのかというと疑問だとし、「本書はどこにも嘘は書いていない。あるのは都合のいい事実と、楽観主義に貫かれた明るい見通しだ。万一、本書に書かれたことが実現するなら、この世はまちがいなくバラ色になる」と、皮肉を込めて批判しています。この章では、がんや心筋梗塞、脳血管障害などの寿命を縮める病気についても解説しています。 第5章では、現代日本は〈心配社会〉であるとしています(世界中のCTスキャンの約30%が日本にあるという)。日本人は健康診断の数値に惑わされ過ぎであると。しかしながら、がん検診もメリット・デメリットがあり、むしろデメリットが多く、著者は受けていないと(医者で受けていない人は、一般人より比率的に高いようだ)。検診を受けても不摂生していればどうしようもないわけで、検診より大事なことは、日常で健康的な生活を送ることであると。「安心は幻想、心配は妄想」としています。

第5章では、現代日本は〈心配社会〉であるとしています(世界中のCTスキャンの約30%が日本にあるという)。日本人は健康診断の数値に惑わされ過ぎであると。しかしながら、がん検診もメリット・デメリットがあり、むしろデメリットが多く、著者は受けていないと(医者で受けていない人は、一般人より比率的に高いようだ)。検診を受けても不摂生していればどうしようもないわけで、検診より大事なことは、日常で健康的な生活を送ることであると。「安心は幻想、心配は妄想」としています。 第7章では、望ましい最期の迎え方について述べています。その例として、老いへの不安よりも新たな感動を求め続けたレニ・リーフェンシュタール氏(著者がパプアニューギニアに勤務していた時、94歳の彼女に実際に会ったという)や、著者が熱烈なファンであること自認する水木しげる氏、著者が所属していた同人誌の創始者の富士正晴氏の話などが紹介されています(レニ・リーフェンシュタールについては2022年に亡くなった石原慎太郎も、曽野綾子氏との対談『

第7章では、望ましい最期の迎え方について述べています。その例として、老いへの不安よりも新たな感動を求め続けたレニ・リーフェンシュタール氏(著者がパプアニューギニアに勤務していた時、94歳の彼女に実際に会ったという)や、著者が熱烈なファンであること自認する水木しげる氏、著者が所属していた同人誌の創始者の富士正晴氏の話などが紹介されています(レニ・リーフェンシュタールについては2022年に亡くなった石原慎太郎も、曽野綾子氏との対談『

『

『

課題図書に合わせた"ドレスコード"(浴衣で参加とか)のある読書会をやったりとか、或いは課題図書の作者を招聘してダンス形式でやったりとか、結構いろんな形のイベント形式での読書会をやっていて、この著者はもともと学生時代、"チーム"(今の暴力沙汰の多い"チーマー"の前の穏やかだった頃のグループ)に属してたとのことで、イベントを企画し実施するのが好きだっただろうなあ。それにしても、本業の仕事の時間4割、残り6割は読書会の運営に割き、しかも読書会から得る報酬は一切無しでやっているというのはスゴイことです。こう書くと何だか単に奇特な人とかお目出たい人のようにも思えますが、多数のサポーターの使い方などにおいても、組織が硬直化しないようにそれなりに考えてやっていることが窺えます。

課題図書に合わせた"ドレスコード"(浴衣で参加とか)のある読書会をやったりとか、或いは課題図書の作者を招聘してダンス形式でやったりとか、結構いろんな形のイベント形式での読書会をやっていて、この著者はもともと学生時代、"チーム"(今の暴力沙汰の多い"チーマー"の前の穏やかだった頃のグループ)に属してたとのことで、イベントを企画し実施するのが好きだっただろうなあ。それにしても、本業の仕事の時間4割、残り6割は読書会の運営に割き、しかも読書会から得る報酬は一切無しでやっているというのはスゴイことです。こう書くと何だか単に奇特な人とかお目出たい人のようにも思えますが、多数のサポーターの使い方などにおいても、組織が硬直化しないようにそれなりに考えてやっていることが窺えます。

谷崎は妻の妹で14歳の少女と性交渉してしまい、これが『

谷崎は妻の妹で14歳の少女と性交渉してしまい、これが『 川端康成も(彼も中学時代は同性愛者だったとのこと)、『

川端康成も(彼も中学時代は同性愛者だったとのこと)、『

伊藤洋介氏/安倍昭恵氏

伊藤洋介氏/安倍昭恵氏

著者は、山一証券勤務時代に「シャインズ」を結成して(相方は杉村太郎(1963-2011/享年47))、その後、森永製菓に転職し、「東京プリン」を結成して(相方は牧野隆志(1964-2014.2.7/享年49))森永の方は辞めるなど、会社員とアーティスト(?)を兼業したり、フリーで活動したりを繰り返しているような人で、この人自身は何度か会社を辞めているわけでしょ。「会社にしがみついて生きろ」と言っているこの人自身のアイデンティティがどうなっているのかよく解りません(会社を辞めてからよっぽどシンドイ思いをしたのか)。

著者は、山一証券勤務時代に「シャインズ」を結成して(相方は杉村太郎(1963-2011/享年47))、その後、森永製菓に転職し、「東京プリン」を結成して(相方は牧野隆志(1964-2014.2.7/享年49))森永の方は辞めるなど、会社員とアーティスト(?)を兼業したり、フリーで活動したりを繰り返しているような人で、この人自身は何度か会社を辞めているわけでしょ。「会社にしがみついて生きろ」と言っているこの人自身のアイデンティティがどうなっているのかよく解りません(会社を辞めてからよっぽどシンドイ思いをしたのか)。

高井 研 氏 (独立行政法人 海洋研究開発機構)

高井 研 氏 (独立行政法人 海洋研究開発機構) これまでに深海で発見された奇妙な生物たち、例えばジャイアントチューブワームなどがどのような化学合成を行っているかを紹介していて、チューブワームは、鰓(えら)から取り込まれた硫化水素と二酸化炭素を、体内で共生菌を養っている栄養体に運搬し、細菌が硫化水素を酸素で硫黄や硫酸に酸化させることでエネルギーを獲得しつつ有機物を合成し、口が無くとも3mくらいに成長するという―ああ、確か通常我々がイメージする生物とは全く違った仕組みだったなあと思い出すとともに、ちょっと難しいかなとも思いましたが、これはまだ序の口。

これまでに深海で発見された奇妙な生物たち、例えばジャイアントチューブワームなどがどのような化学合成を行っているかを紹介していて、チューブワームは、鰓(えら)から取り込まれた硫化水素と二酸化炭素を、体内で共生菌を養っている栄養体に運搬し、細菌が硫化水素を酸素で硫黄や硫酸に酸化させることでエネルギーを獲得しつつ有機物を合成し、口が無くとも3mくらいに成長するという―ああ、確か通常我々がイメージする生物とは全く違った仕組みだったなあと思い出すとともに、ちょっと難しいかなとも思いましたが、これはまだ序の口。

生命を生み出す深海熱水活動にも、生命誕生の条件となる性質に制約があるらしく、それが冒頭の、火山列島である日本の近海ではなく、わざわざ南インド洋まで出かけて調査をするという話に繋がっていきます(水素濃度が一定以上でないとダメなわけだ)。

生命を生み出す深海熱水活動にも、生命誕生の条件となる性質に制約があるらしく、それが冒頭の、火山列島である日本の近海ではなく、わざわざ南インド洋まで出かけて調査をするという話に繋がっていきます(水素濃度が一定以上でないとダメなわけだ)。 ライム仮説」は、現在、様々な検証を経て、補強と進化の過程にあるという―まさに、最先端研究の始終を、一般読者に対しても手を抜くことなく開示してみせた本でした。

ライム仮説」は、現在、様々な検証を経て、補強と進化の過程にあるという―まさに、最先端研究の始終を、一般読者に対しても手を抜くことなく開示してみせた本でした。

「完璧主義」の病理を説いた第1章で出てくるのは、何事においても完璧を求め努力した三島由紀夫(その完璧主義が彼自身を追い詰めることになった)を筆頭に、映画「ブラック・スワン」の主人公、東電OL殺人事件の被害者、極端な潔癖主義だったマハトマ・ガンジー(父の最期の時に肉欲に溺れていたことへの罪の意識から過剰に禁欲的になったという) 、ピアニストのグレン・グールドなど。

「完璧主義」の病理を説いた第1章で出てくるのは、何事においても完璧を求め努力した三島由紀夫(その完璧主義が彼自身を追い詰めることになった)を筆頭に、映画「ブラック・スワン」の主人公、東電OL殺人事件の被害者、極端な潔癖主義だったマハトマ・ガンジー(父の最期の時に肉欲に溺れていたことへの罪の意識から過剰に禁欲的になったという) 、ピアニストのグレン・グールドなど。

「敵」を作り出す心のメカニズムについて説いた第3章では、ドストエフスキーや夏目漱石などの文豪のエピソードが取り上げられており、幻聴や神経衰弱に悩まされたカール・グスタフ・ユングや、生涯にわたって女癖がひどかったというバートランド・ラッセル(平和活動家としての名声が高まるとともに、活動を共にする取り巻き女性をハーレム化していったという)の話も紹介されています。

「敵」を作り出す心のメカニズムについて説いた第3章では、ドストエフスキーや夏目漱石などの文豪のエピソードが取り上げられており、幻聴や神経衰弱に悩まされたカール・グスタフ・ユングや、生涯にわたって女癖がひどかったというバートランド・ラッセル(平和活動家としての名声が高まるとともに、活動を共にする取り巻き女性をハーレム化していったという)の話も紹介されています。

人形(ドール)しか愛せないという異形愛が、幼児期に母親から捨てられたという思いか原因であるとする第6章では、ショーペンハウアーや、同性愛の方へ傾斜したオスカー・ワイルド、そして再び三島由紀夫のことが出てきて、罪悪感は強すぎて自己否定の奈落に陥ってしまうことを解説した最後第7章では、幼い頃の父親の死と厳格な母親の教育の重みによって施された心の纏足から自らを解き放とうとして「神を殺した」ニーチェ、スランプと飲酒の悪循環でうつ病になったヘミングウェイが―。

人形(ドール)しか愛せないという異形愛が、幼児期に母親から捨てられたという思いか原因であるとする第6章では、ショーペンハウアーや、同性愛の方へ傾斜したオスカー・ワイルド、そして再び三島由紀夫のことが出てきて、罪悪感は強すぎて自己否定の奈落に陥ってしまうことを解説した最後第7章では、幼い頃の父親の死と厳格な母親の教育の重みによって施された心の纏足から自らを解き放とうとして「神を殺した」ニーチェ、スランプと飲酒の悪循環でうつ病になったヘミングウェイが―。

著者によれば、飯島愛は男性に裏切られ自殺寸前まで追い詰められた結果、もっとしたたかに生きようと、今度は逆に自分の魅力で男性を振り返らせ、手玉にとって、自分の尊厳を取り戻そうとしたのではないかと。したたかな生き方の内側には、拭いきれない寂しさや空虚感があって、明るさと影の対比が多くの人の共感を呼ぶのではないかとしています(辛口評論家の斎藤美奈子氏が、彼女の"告白本"『プラトニック・セックス>』('00年/小学館)を「極道の妻」から弁護士になった大平光代の『だから、あなたも生きぬいて』('00年/講談社)との比較で、大平光代の本よりずっと高く評価していたのを思い出した)。

著者によれば、飯島愛は男性に裏切られ自殺寸前まで追い詰められた結果、もっとしたたかに生きようと、今度は逆に自分の魅力で男性を振り返らせ、手玉にとって、自分の尊厳を取り戻そうとしたのではないかと。したたかな生き方の内側には、拭いきれない寂しさや空虚感があって、明るさと影の対比が多くの人の共感を呼ぶのではないかとしています(辛口評論家の斎藤美奈子氏が、彼女の"告白本"『プラトニック・セックス>』('00年/小学館)を「極道の妻」から弁護士になった大平光代の『だから、あなたも生きぬいて』('00年/講談社)との比較で、大平光代の本よりずっと高く評価していたのを思い出した)。 確かに、飯島愛のブログは亡くなって4年も経つのにいまだにコメントが付され続けていますが、う~ん、何となく共感する人が男性にも女性にも結構いるのかも。

確かに、飯島愛のブログは亡くなって4年も経つのにいまだにコメントが付され続けていますが、う~ん、何となく共感する人が男性にも女性にも結構いるのかも。

結局、この3人の内の最後の人などは、本文中に物理学者・益川敏英氏として登場し、アスペルガー症候群特有のエピソードが紹介されたりもしているのですが、確かに、あの人のノーベル賞受賞会見などを見て、ぴんとくる人はぴんときたのではないかと思います(その意味では、分かりよいと言えば分かりよいのだが...)。

結局、この3人の内の最後の人などは、本文中に物理学者・益川敏英氏として登場し、アスペルガー症候群特有のエピソードが紹介されたりもしているのですが、確かに、あの人のノーベル賞受賞会見などを見て、ぴんとくる人はぴんときたのではないかと思います(その意味では、分かりよいと言えば分かりよいのだが...)。

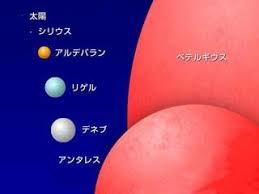

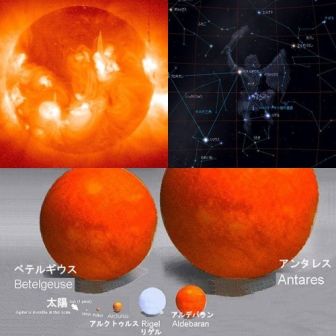

この著者の本は分かり易くて何冊か読んでいるのですが、本書に関してはネットのブックレヴューで、標題の「ベテルギウスの超新星爆発」について述べているのは冒頭だけで、後は一般的な宇宙論の入門書である、といったコメントがあり、ああ、編集部の方でつけたアイキャッチ的なタイトルなのかなあと思いましたが、読んでみたら必ずしもそうでもなかったように思います。

この著者の本は分かり易くて何冊か読んでいるのですが、本書に関してはネットのブックレヴューで、標題の「ベテルギウスの超新星爆発」について述べているのは冒頭だけで、後は一般的な宇宙論の入門書である、といったコメントがあり、ああ、編集部の方でつけたアイキャッチ的なタイトルなのかなあと思いましたが、読んでみたら必ずしもそうでもなかったように思います。 サイエンスライターである著者によれば、超新星爆発を起こした星は太陽の何億倍、何十億倍の明るさで輝くけれども、ベテルギウスとの640光年という距離からすると、一番明るくなったときでも満月より明るくなることはないと。また、ベテルギウスが超新星爆発の兆候を示していることは確かだが、それは明日かもしれないし、10万年後かもしれないとのこと。また、近年、過去15年間でベテルギウスの大きさは15%縮小したという海外の研究発表があり、これを聞くと「いよいよか」と思ってしまうけれど、日本の研究者によれば、ベテルギウスの表面のガス状の部分の変動は近年大きいものの、核の部分の大きさの変化は見られないとのこと。

サイエンスライターである著者によれば、超新星爆発を起こした星は太陽の何億倍、何十億倍の明るさで輝くけれども、ベテルギウスとの640光年という距離からすると、一番明るくなったときでも満月より明るくなることはないと。また、ベテルギウスが超新星爆発の兆候を示していることは確かだが、それは明日かもしれないし、10万年後かもしれないとのこと。また、近年、過去15年間でベテルギウスの大きさは15%縮小したという海外の研究発表があり、これを聞くと「いよいよか」と思ってしまうけれど、日本の研究者によれば、ベテルギウスの表面のガス状の部分の変動は近年大きいものの、核の部分の大きさの変化は見られないとのこと。

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

この本では、素粒子論にも触れていますが(『宇宙は何でできているのか』の冒頭に出てくる、自分の尻尾を飲み込もうとしている蛇の図「ウロボロスのたとえ」は、『宇宙論入門』第2章「素粒子と宇宙」の冒頭にも同じ図がある)、どちらかというとタイトル通り、宇宙論そのものに比重がかかっており、その中で、著者自身が提唱した宇宙の始まりにおける「インフレーション理論」などもより詳しく紹介されており、個人的にも、本書により、インフレーション理論が幾つかのパターンに改変されものが近年提唱されていることを知りました(著者は「加速的宇宙膨張理論の研究」で、2010年に第100回日本学士院賞を受賞)。

児玉 龍彦 氏

児玉 龍彦 氏

![威厳の技術 [上司編]ド.jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E5%A8%81%E5%8E%B3%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%20%EF%BC%BB%E4%B8%8A%E5%8F%B8%E7%B7%A8%EF%BC%BD%E3%83%89.jpg)

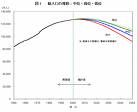

'04年12月の1億2780万人をもって日本の人口はピークを迎え、'05年から減少に転じているわけですが、著者は「少子・高齢化で人口が減る」「子供が減り、老人が増える」「出生率が上がればベビーの数は増加する」といった、国内人口の減少に対する"通説"に論駁を加えるとともに、人口減少の理由として、生物学において動物の個体数減少の理由として提唱されている「キャリング・キャパシティー」(環境許容量が一杯になれば個体数は抑制される)という考え方を人類に敷衍し、但し、人間の「キャリング・キャパシティー」は動物と異なり人為的な文化的・文明的な容量であるため、そうした要素を勘案した「人口容量」として再定義したうえで、少子化の真因はこの「人口容量」の飽和化にあるとしています。

'04年12月の1億2780万人をもって日本の人口はピークを迎え、'05年から減少に転じているわけですが、著者は「少子・高齢化で人口が減る」「子供が減り、老人が増える」「出生率が上がればベビーの数は増加する」といった、国内人口の減少に対する"通説"に論駁を加えるとともに、人口減少の理由として、生物学において動物の個体数減少の理由として提唱されている「キャリング・キャパシティー」(環境許容量が一杯になれば個体数は抑制される)という考え方を人類に敷衍し、但し、人間の「キャリング・キャパシティー」は動物と異なり人為的な文化的・文明的な容量であるため、そうした要素を勘案した「人口容量」として再定義したうえで、少子化の真因はこの「人口容量」の飽和化にあるとしています。