「●地誌・紀行」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【784】 柏井 壽 『極みの京都』

ニューヨークっ子作家が、その膨大な情報量をもって語る"ノスタルジアの首都"の歴史。

(表紙イラスト:和田 誠)

(表紙イラスト:和田 誠)

『マンハッタンを歩く』['07年]ピート・ハミル (Pete Hamill) 亀井 俊介 『ニューヨーク (岩波新書)

』['02年]

ブルックリンに生まれて対岸の摩天楼を見ながら育ち、マンハッタンで新聞ジャーナリストとして活躍した経歴を持つ生粋のニューヨークっ子作家ピート・ハミル氏が、その故郷とも言えるマンハッタンの歴史を語ったエッセイ。

ブルックリンに生まれて対岸の摩天楼を見ながら育ち、マンハッタンで新聞ジャーナリストとして活躍した経歴を持つ生粋のニューヨークっ子作家ピート・ハミル氏が、その故郷とも言えるマンハッタンの歴史を語ったエッセイ。

マンハッタンにどのような人が住み着き、どのように開発され、どのような建物が建ち、それらがどのように変遷してきたかが、島南端のバッテリー・パークから始まって、ダウンタウンと呼ばれる島の南3分の1エリアを中心に、地域ごとに解説されています(本書原題は"Down Town")。

ハミル氏は、新聞記者時代によく図書館でニューヨークの街の歴史を調べたそうですが、新聞紙面は日々の事件や出来事で占められ、結局それらの多くは記事にはならなかったとのこと。

しかし、その時仕入れた知識が、作家・コラムニストに転じてから大いに役立っていて、とりわけ本書では、ニューヨークという街の各所に纏わる歴史や出来事がこと細かく記されており、その中でも新聞ジャーナリズムの歴史、ショービジネスの歴史、建造物の歴史などが特に詳しく書かれています。

ニューヨークはハミル氏にとって"ノスタルジアの首都"であると冒頭で述べていますが、エッセイの筆致は、詩的表現も多く見られるものの個人感情を排し、基調としては冷静に事実記載を積み上げる歴史ジャーナリストのそれであるような―、と思いきや、最終章で、自分史と照合させる形でマンハッタンを改めて語っていて、ここに来てノスタルジー噴出といった感じ。

本の大部分を占める、マンハッタン島南端

本の大部分を占める、マンハッタン島南端 からブロードウェイ沿いに北上しながらその歴史を手繰るというスタイルは、米文学者・亀井俊介氏の『ニューヨーク』('02年/岩波新書)もそうだったので、一瞬、亀井氏がハミル氏を真似たのかとも思いましたが、亀井氏が自著を書き終え校正しているときに「9.11テロ」が起きたのに対し、ハミル氏が本書を書く契機は「9.11テロ」にあった(この時のハミル夫妻の経験は、妻の青木冨貴子氏の『目撃 アメリカ崩壊』('01年/文春新書)に詳しい)というから、真似はありえませんでした(失礼)。

からブロードウェイ沿いに北上しながらその歴史を手繰るというスタイルは、米文学者・亀井俊介氏の『ニューヨーク』('02年/岩波新書)もそうだったので、一瞬、亀井氏がハミル氏を真似たのかとも思いましたが、亀井氏が自著を書き終え校正しているときに「9.11テロ」が起きたのに対し、ハミル氏が本書を書く契機は「9.11テロ」にあった(この時のハミル夫妻の経験は、妻の青木冨貴子氏の『目撃 アメリカ崩壊』('01年/文春新書)に詳しい)というから、真似はありえませんでした(失礼)。

ピート・ハミル、青木富貴子夫妻と山田洋次監督('05年/共同)

(ピート・ハミル氏は映画「幸福の黄色いハンカチ」の原作者とされている)

『ニューヨーク』も『マンハッタンを歩く』もニューヨークが好きな人には魅力満点の本ですが、自分には、ハミル氏のこの本を充分に味わうだけのニューヨーク体験が不足しているのが残念。本書の膨大な情報量が少しヘビィに感じられる人は、日本人とニューヨークっ子、新書と単行本の違い分だけ、情報の質と量は異なりますが、さらっと読みやすい亀井氏の本の方も一読されることをお薦めします(但し、どちらも観光案内ではありません。念のため)。

《読書MEMO》

●どうしょうもなくマンハッタンは上がっていった。最初は北方向にアップタウンへ。つぎに空へと。(101p)

●ブロードウェイは格子状の区画整理の言いなりにはならなかった。理由は単純だ。ブロードウェイはブロードウェイであり、都市計画プランナーたちはけっしていじってはならないとわかっていたからだ。(117p)

著者が選んだ「考える人」16人は、小林秀雄、田中小実昌、中野重治、武田百合子、唐木順三、神谷美恵子、長谷川四郎、森有正、深代惇郎、幸田文、植草甚一、吉田健一、色川武大、吉行淳之介、須賀敦子、福田恆存となっていて(作家または文芸評論家ということになる)、著者なりに、これらの先人たちの軌跡を通して、彼らの「考える」スタイルを考察しているといったところでしょうか。

著者が選んだ「考える人」16人は、小林秀雄、田中小実昌、中野重治、武田百合子、唐木順三、神谷美恵子、長谷川四郎、森有正、深代惇郎、幸田文、植草甚一、吉田健一、色川武大、吉行淳之介、須賀敦子、福田恆存となっていて(作家または文芸評論家ということになる)、著者なりに、これらの先人たちの軌跡を通して、彼らの「考える」スタイルを考察しているといったところでしょうか。 小林秀雄と福田恆存を最初と最後にもってきていることで、人選の性格づけがある程度窺える一方、中身はバラエティに富み、(植草甚一が「歩きながら考える人」であるというのは衆目の一致するところだが)武田百合子のような天性の人は、「見る人」であって「考える人」というイメージから外れるような気もしましたが、読んでみて納得、こうして見ると「考える」ということを既成の枠にとらわれず、むしろ自身の読書経験の流れにおいて、自らの思索と関わりの深かった人を取りあげているようでもあります。

小林秀雄と福田恆存を最初と最後にもってきていることで、人選の性格づけがある程度窺える一方、中身はバラエティに富み、(植草甚一が「歩きながら考える人」であるというのは衆目の一致するところだが)武田百合子のような天性の人は、「見る人」であって「考える人」というイメージから外れるような気もしましたが、読んでみて納得、こうして見ると「考える」ということを既成の枠にとらわれず、むしろ自身の読書経験の流れにおいて、自らの思索と関わりの深かった人を取りあげているようでもあります。 それは、1958年生まれの著者が読書体験に嵌まった時分には在命していて、今は故人となっているというのが、もう1つの人選基準になっていることでも窺えますが(後書きには「同時代に同じ空気を吸っていた人たち」とある)、結構、そのころの受験国語で取りあげられていた人が多いのも興味深く、小林秀雄、唐木順三、深代惇郎(天声人語)などは、著者と同世代の人は何度かその書いたものに遭遇しているはずです(吉行淳之介にエッセイから入っていったなどというのも世代を感じる)。

それは、1958年生まれの著者が読書体験に嵌まった時分には在命していて、今は故人となっているというのが、もう1つの人選基準になっていることでも窺えますが(後書きには「同時代に同じ空気を吸っていた人たち」とある)、結構、そのころの受験国語で取りあげられていた人が多いのも興味深く、小林秀雄、唐木順三、深代惇郎(天声人語)などは、著者と同世代の人は何度かその書いたものに遭遇しているはずです(吉行淳之介にエッセイから入っていったなどというのも世代を感じる)。

田中小実昌と色川武大の近似と相違など、誰か論じる人はいないかなあと思っていたのですが(著者は編集者時代にまさに生身のその2人とその場にいたわけなのだが)、見事にそれをやっているし、吉行淳之介と芥川龍之介の対比なども面白かったです(この中で三島由紀夫が「考えない人」に分類されているのも、ある意味当たっていると思った)。

田中小実昌と色川武大の近似と相違など、誰か論じる人はいないかなあと思っていたのですが(著者は編集者時代にまさに生身のその2人とその場にいたわけなのだが)、見事にそれをやっているし、吉行淳之介と芥川龍之介の対比なども面白かったです(この中で三島由紀夫が「考えない人」に分類されているのも、ある意味当たっていると思った)。

『声に出して読みたい日本語』に対し一部に疑問を投げかける人もいて、斎藤美奈子氏などは『誤読日記』('05年/朝日新聞社)の中で、「こんなのに束になって押し寄せられたら『参りました』というしかない」と認めつつ、「あえて因縁をつけてみたい」として、カール・ブッセのような翻訳詩の類がないことなどを挙げていました。しかし、『声に出して読みたい日本語2』にはしっかり収録されていて、本書にもありました―「山のあなた」が。コレ、『海潮音』所収ではなかったでしょうか。

『声に出して読みたい日本語』に対し一部に疑問を投げかける人もいて、斎藤美奈子氏などは『誤読日記』('05年/朝日新聞社)の中で、「こんなのに束になって押し寄せられたら『参りました』というしかない」と認めつつ、「あえて因縁をつけてみたい」として、カール・ブッセのような翻訳詩の類がないことなどを挙げていました。しかし、『声に出して読みたい日本語2』にはしっかり収録されていて、本書にもありました―「山のあなた」が。コレ、『海潮音』所収ではなかったでしょうか。

"音読"は多くの小学校でこぞって採用され、齋藤孝氏は、NHK教育の「にほんごであそぼう」の監修もしている―。ではホントに学習上の効果があるのかというと、その点では、東北大の川島隆太教授が、「音読や単純計算をしているときは脳が活性化している」ことを実験的に証明していて、これが、斎藤孝氏の"音読"と陰山英男氏の「百ます計算」の"科学的"根拠になっている?

"音読"は多くの小学校でこぞって採用され、齋藤孝氏は、NHK教育の「にほんごであそぼう」の監修もしている―。ではホントに学習上の効果があるのかというと、その点では、東北大の川島隆太教授が、「音読や単純計算をしているときは脳が活性化している」ことを実験的に証明していて、これが、斎藤孝氏の"音読"と陰山英男氏の「百ます計算」の"科学的"根拠になっている?

他にも、一葉の周辺に主要人物が登場する度にその時の年齢が示されていて、「文学界」に書いて欲しいと平田禿木が一葉を勧誘したとき彼は20歳、「たけくらべ」が世に出て森鷗外や幸田露伴といった文壇の"重鎮"がそれを高く評価しますが、彼らにしてもその時はそれぞれ34歳と29歳、一葉文学の本質を「熱い涙のあとの冷笑」と見抜いた斎藤緑雨も当時29歳といったように、一葉だけでなく、その周辺の人たちも若かったのだなあと思いました。

他にも、一葉の周辺に主要人物が登場する度にその時の年齢が示されていて、「文学界」に書いて欲しいと平田禿木が一葉を勧誘したとき彼は20歳、「たけくらべ」が世に出て森鷗外や幸田露伴といった文壇の"重鎮"がそれを高く評価しますが、彼らにしてもその時はそれぞれ34歳と29歳、一葉文学の本質を「熱い涙のあとの冷笑」と見抜いた斎藤緑雨も当時29歳といったように、一葉だけでなく、その周辺の人たちも若かったのだなあと思いました。

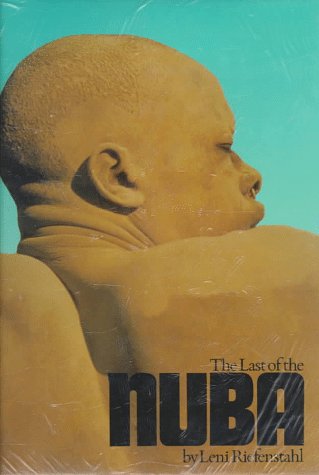

本書はその写真を収めた新潮文庫の1冊で、ヌバ族の「無文字」文明の生活が、人類学的なフィールドリサーチの視点から文章でも記録されていますが、日本でもこの文庫に先行して、パルコの広告で知られる

本書はその写真を収めた新潮文庫の1冊で、ヌバ族の「無文字」文明の生活が、人類学的なフィールドリサーチの視点から文章でも記録されていますが、日本でもこの文庫に先行して、パルコの広告で知られる

リーフェンシュタールはその後も71歳でダイビング・ライセンスを取得し、100歳まで潜り続けて水中写真集を出すなど超人的な活動をしましたが、この人には、かつてヒトラーの援助のもと戦意高揚映画を撮り、また、ベルリン五輪

リーフェンシュタールはその後も71歳でダイビング・ライセンスを取得し、100歳まで潜り続けて水中写真集を出すなど超人的な活動をしましたが、この人には、かつてヒトラーの援助のもと戦意高揚映画を撮り、また、ベルリン五輪 の記録映画として撮った「オリンピア(民族の祭典/美の祭典)」('38年)も、芸術的水準は高いながらも、結果的にはナチ思想に国民を傾倒させるメッセージとなったという過去があり、結局、ナチ協力者という烙印は亡くなるまで消えなかったように思われます。「オリンピア」で、アメリカの黒人陸上競技選手ジェシー・オーエンス(この五輪で四冠達成)の活躍ぶりを記録したシーンをナチスからカットするように言われ、それを拒んだという逸話もあり、その自伝においても「オリンピア」撮影中に、彼女を好ましく思わないヨーゼフ・ゲッベルス宣伝相によって執拗に妨害されたと記していますが、公式記録にこうした妨害をうかがわせる記録は一切残っていないそうです(戦後、アメリカ軍とフランス軍によって逮捕されたが、非ナチ化裁判においては「ナチス同調者だが、戦争犯罪への責任はない」との無罪判決を得ている)。

の記録映画として撮った「オリンピア(民族の祭典/美の祭典)」('38年)も、芸術的水準は高いながらも、結果的にはナチ思想に国民を傾倒させるメッセージとなったという過去があり、結局、ナチ協力者という烙印は亡くなるまで消えなかったように思われます。「オリンピア」で、アメリカの黒人陸上競技選手ジェシー・オーエンス(この五輪で四冠達成)の活躍ぶりを記録したシーンをナチスからカットするように言われ、それを拒んだという逸話もあり、その自伝においても「オリンピア」撮影中に、彼女を好ましく思わないヨーゼフ・ゲッベルス宣伝相によって執拗に妨害されたと記していますが、公式記録にこうした妨害をうかがわせる記録は一切残っていないそうです(戦後、アメリカ軍とフランス軍によって逮捕されたが、非ナチ化裁判においては「ナチス同調者だが、戦争犯罪への責任はない」との無罪判決を得ている)。

本書の中で紹介されているヌバ族の、一夫多妻の婚姻形態や独特の死生観が色濃く滲む葬儀の模様は興味深いものでしたが、そうした彼らの習俗の中でも、男たちがその強さ競うレスリング大会のことが詳細に記されていて、また関連する写真も多く、未開の部族の人々の、生きることを通して鍛えられた"肉体"に対する彼女の舐めつくすような視線を感じました。

本書の中で紹介されているヌバ族の、一夫多妻の婚姻形態や独特の死生観が色濃く滲む葬儀の模様は興味深いものでしたが、そうした彼らの習俗の中でも、男たちがその強さ競うレスリング大会のことが詳細に記されていて、また関連する写真も多く、未開の部族の人々の、生きることを通して鍛えられた"肉体"に対する彼女の舐めつくすような視線を感じました。

「死体」は"秘密"の象徴である(だから、夢に死体が現れる場合は、何とかしてそれを隠そうとしている場合が多い)とか、「トイレ」に行くことは"情事"を表す(どの戸を叩いても使用中だというのは、自分が知っている異性はみな結婚していたり恋人がいて、相手にしてくれないという失望感を表す)とか、結構、当時は面白いと思って読んだ部分がありました。

「死体」は"秘密"の象徴である(だから、夢に死体が現れる場合は、何とかしてそれを隠そうとしている場合が多い)とか、「トイレ」に行くことは"情事"を表す(どの戸を叩いても使用中だというのは、自分が知っている異性はみな結婚していたり恋人がいて、相手にしてくれないという失望感を表す)とか、結構、当時は面白いと思って読んだ部分がありました。

彼女をある意味最もバックアップしたのは、生前の彼女に対し厳しくその作品を批評した斎藤緑雨で、彼女の死後、全集の編集役として渾身の力を注いでいます(森氏は、一葉が結核で倒れなかったら、2人は一緒になってもおかしくなかった、と書いている)。

彼女をある意味最もバックアップしたのは、生前の彼女に対し厳しくその作品を批評した斎藤緑雨で、彼女の死後、全集の編集役として渾身の力を注いでいます(森氏は、一葉が結核で倒れなかったら、2人は一緒になってもおかしくなかった、と書いている)。  小学校を中退し、私塾で学んで、高等女学校卒の才媛作家たちを凌駕した一葉は、塾から出たスーパースターのような感じですが(森氏の本には、当時、公的教育より私塾の方がレベル高かったとある)、関氏が言うように、高等女学校に行っていたら逆に平凡な作家で終わっていたかも。

小学校を中退し、私塾で学んで、高等女学校卒の才媛作家たちを凌駕した一葉は、塾から出たスーパースターのような感じですが(森氏の本には、当時、公的教育より私塾の方がレベル高かったとある)、関氏が言うように、高等女学校に行っていたら逆に平凡な作家で終わっていたかも。 樋口一葉 (1872-1896/享年24)

樋口一葉 (1872-1896/享年24) 一方で、半井桃水に対する女性らしい思慕が、桃水と会う際の浮き足立った様子などからよく伝わってくる。

一方で、半井桃水に対する女性らしい思慕が、桃水と会う際の浮き足立った様子などからよく伝わってくる。

SF作家アイザック・アシモフ(1920‐1992)による原著には3,000 項目の雑学が収められていて、星新一(1926‐1997)がその中から抜粋して編訳していますが、スッキリした翻訳で楽しみながら読め、また、雑学に潜むアシモフの科学的視点というものも大切に扱っている気がしました。前半部分は自然科学系の雑学ですが、後半部分は歴史、文学、天才、人の死など様々な分野の雑学となっているのが、歴史本も書いているというアシモフらしく、SF作家としての作風が全く異なる星新一も、その好奇心の幅広さ、旺盛さの部分に呼応するものがあったのでしょう。

SF作家アイザック・アシモフ(1920‐1992)による原著には3,000 項目の雑学が収められていて、星新一(1926‐1997)がその中から抜粋して編訳していますが、スッキリした翻訳で楽しみながら読め、また、雑学に潜むアシモフの科学的視点というものも大切に扱っている気がしました。前半部分は自然科学系の雑学ですが、後半部分は歴史、文学、天才、人の死など様々な分野の雑学となっているのが、歴史本も書いているというアシモフらしく、SF作家としての作風が全く異なる星新一も、その好奇心の幅広さ、旺盛さの部分に呼応するものがあったのでしょう。

因みに『アシモフの雑学コレクション』のイラストは星新一のショートショート作品には欠かせない存在だった

因みに『アシモフの雑学コレクション』のイラストは星新一のショートショート作品には欠かせない存在だった

太宰 治(1909‐48/享年38)

太宰 治(1909‐48/享年38)

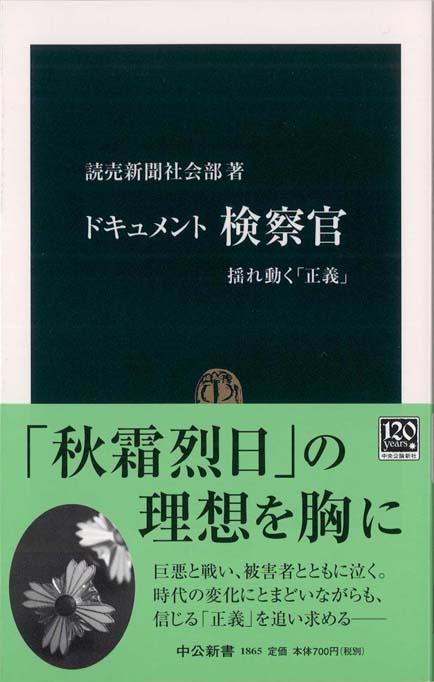

「草壁」の自宅を家宅捜索する捜査官 [共同通信社]

「草壁」の自宅を家宅捜索する捜査官 [共同通信社]