「●宇宙学」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1303】 野本 陽代 『カラー版 ハッブル望遠鏡 宇宙の謎に挑む』

「●地球学・地学気象」の インデックッスへ 「●生命論・地球(宇宙)生物学」の インデックッスへ 「●進化学」の インデックッスへ 「●人類学」の インデックッスへ 「●岩波ジュニア新書」の インデックッスへ

自分が今、この時空に生きていることの不思議さ、有難さに思いを馳せることが出来る本。

『人類が生まれるための12の偶然 (岩波ジュニア新書 626)

『人類が生まれるための12の偶然 (岩波ジュニア新書 626)』 ['09年]

「人類が生まれるためにはどのぐらいの偶然の要素が重なったのか」というテーマは自分としても関心事でしたが、宇宙誌、生物誌(生命誌・進化誌)に関する本の中で個々にそうしたことは触れられていることは多いものの、それらを通して考察した本はあまり無く、そうした意味では待望の本でした。

宇宙の誕生から始まり、量子物理学的な話が冒頭に来ますが、「ジュニア新書」ということで、大変解り易く書かれていて、しかも、宇宙誌と生物誌の間に地球誌があり、更に、生命の誕生・進化にとりわけ大きな役割を果たした「水」についても解説されています(水の比熱が小さいこと、固体状態(氷)の方が液体状態(水)より軽いということ、等々が生命の誕生・進化に影響している)。

本書で抽出されている「12の偶然」の中には、「太陽から地球までの距離が適切なものだったこと」など、今まで聞いたことのある話もありましたが、「木星、土星という2つの巨大惑星があったこと」など、知らなかったことの方が多かったです(巨大惑星が1つでも3つでもダメだったとのこと)。

その他にも、太陽の寿命は90億年で現在46億歳、終末は膨張して地球を呑みこむ(蒸発させる)とうことはよく知られていますが、太陽が外に放出する光度のエネルギーが増え続けるため、あと10億年後には地球は灼熱地獄になり、すべての生物は生きられなくなるというのは、初めて知りました。

最後に、気候変動の危機を説いていますが、環境問題を考える際によく言われる「地球に優しく」などいう表現に対して、人類が仮に核戦争などで死に絶えたとしても、生き残った生物が進化して新たな生態系が生まれることは、過去の恐竜が隕石衝突により(その可能性が高いとされている)絶滅したお陰で哺乳類が進化発展を遂げた経緯を見てもわかることであり、「私たちや今の生態系が滅びないために」と言うべきであると。

ナルホド、「宇宙は偶然こうなった」のか、「神が今のような姿にすべて決めた」のか「何らかのメカニズムによって必然的にこうなった」のかは永遠の謎ではあるかも知れませんが、仮に地球が生命を求めているとしても、地球にとって人類の替わりはいくらでもいるわけだなあ。

監修の松井孝典博士は、日本における惑星科学の先駆者で、幅広い視野と斬新な発想を兼ね備えた、日本では珍しいタイプの研究者であるとのこと(『凍った地球』('09年/新潮選書)の田近英一博士によると)。最新の研究成果までも織り込まれた本であると同時に(しかし、まだ解っていないことも多い)、自分が今、この時空に生きていることの不思議さ、有難さに思いを馳せることが出来る本です。

《読書MEMO》

偶然1 宇宙を決定する「自然定数」が、現在の値になったこと(自然定数=重力、電磁気力、中性子や陽子の質量)

偶然2 太陽の大きさが大きすぎなかったこと (太陽がもし今の2倍に質量だと寿命は約15億年しかない)

偶然3 太陽から地球までの距離が適切なものだったこと (現在の85%だと海は蒸発、120%だと凍結)

偶然4 木星、土星という2つの巨大惑星があったこと (1つだと地球に落下する隕石は1000倍、3つだと地球は太陽に落下するか太陽系の圏外に放り出される)

偶然5 月という衛星が地球のそばを回っていたこと (月が無ければ地球の自転は早まり、1日は8時間、1年中強風が吹き荒れる)

偶然6 地球が適度な大きさであったこと (火星ほどの大きさだと大気は逃げていた)

偶然7 二酸化炭素を必要に応じて減らす仕組みがあったこと (プレート移動や大陸の誕生、海などがCO2を削減)

偶然8 地磁気が存在したこと (磁場が宇宙線や太陽風などの放射線を防ぐ働きをしている)

偶然9 オゾン層が存在していたこと (紫外線から生物を守っている)

偶然10 地球に豊富な液体の水が存在したこと (水が液体でいられる0〜100℃という狭い温度範囲に地球環境があったこと)

偶然11 生物の大絶滅が起きたこと (恐竜の繁栄もその後の哺乳類の繁栄も、その前にいた生物の大絶滅のお陰)

偶然12 定住と農業を始める時期に、温暖で安定した気候となったこと (65万年前から寒冷期が続いたが、約1万年前に突然、今のように温暖安定化)

'07年7月にTOKYO FMでスタートした未来に残したい文学遺産を紹介するラジオ番組『Panasonic Melodious Library』で、「この番組は文学的な喜びの共有の場になってくれるのではないだろうか」と考えパーソナリティを務めた著者が、その内容を本にしたものですが、文章がよく練れていて、最近巷に見られるブログをそのまま本にしたような類の使い回し感、焼き直し感はありません。

'07年7月にTOKYO FMでスタートした未来に残したい文学遺産を紹介するラジオ番組『Panasonic Melodious Library』で、「この番組は文学的な喜びの共有の場になってくれるのではないだろうか」と考えパーソナリティを務めた著者が、その内容を本にしたものですが、文章がよく練れていて、最近巷に見られるブログをそのまま本にしたような類の使い回し感、焼き直し感はありません。

志村 史夫 氏 (略歴下記)

志村 史夫 氏 (略歴下記)

個人的には、古色蒼然とした写真よりもちょっと古め程度の写真、例えば「下高井戸シネマ」のリニューアル前の写真に「下高井戸京王」という看板が見えるのとか(『映画館物語』)、西友の地下にあった高田馬場「パール座」の入口の写真(『想い出の映画館』)などに懐かしさを覚えました。

個人的には、古色蒼然とした写真よりもちょっと古め程度の写真、例えば「下高井戸シネマ」のリニューアル前の写真に「下高井戸京王」という看板が見えるのとか(『映画館物語』)、西友の地下にあった高田馬場「パール座」の入口の写真(『想い出の映画館』)などに懐かしさを覚えました。

新潮社が2000年に、20世紀を代表する作品を各年1冊ずつ合計100冊選んだキャンペーンで、著者がそれに「解説」をしたものとのことですが、著者の前書きによれば、「100冊の選択におおむね異論はなかった。しかし素直にはうなずきにくいものもないではなかったし、読むにあたって苦労した作品もあった」とのこと。

新潮社が2000年に、20世紀を代表する作品を各年1冊ずつ合計100冊選んだキャンペーンで、著者がそれに「解説」をしたものとのことですが、著者の前書きによれば、「100冊の選択におおむね異論はなかった。しかし素直にはうなずきにくいものもないではなかったし、読むにあたって苦労した作品もあった」とのこと。

.bmp)

夫婦善哉 織田作之助

夫婦善哉 織田作之助

1953年生まれの著者が青春時代に巡った都内及びその近郊の映画館の思い出を綴ったもので、名画座の衰退、シネマ・コンプレックスの台頭著しい今日、貴重な1冊となるのかと思って読み始めましたが、どちらかと言うと著者の思い入れが先行していて、渋谷、池袋、新宿、銀座・日比谷...と街ごとには章分けされてはいるものの、資料的なグラフィティと言うよりエッセイに近い感じ。

1953年生まれの著者が青春時代に巡った都内及びその近郊の映画館の思い出を綴ったもので、名画座の衰退、シネマ・コンプレックスの台頭著しい今日、貴重な1冊となるのかと思って読み始めましたが、どちらかと言うと著者の思い入れが先行していて、渋谷、池袋、新宿、銀座・日比谷...と街ごとには章分けされてはいるものの、資料的なグラフィティと言うよりエッセイに近い感じ。 著者がB級グルメライターでもあるためか(Wikipediaによれば、「1986年『スーパーガイド 東京B級グルメ』をはじめとする、文春文庫の「B級グルメ」シリーズに執筆して、「B級グルメ」の概念を全国に普及させ」とあり、"B級グルメ"という言葉の発案者の一人なのだそうだ。この言葉は"B級映画"に由来することになる)、近所にどういう食べ物屋があったとかそういうことは書かれていますが、個人的にはそうしたことに割く紙数をむしろ各映画館の歴史の方に割いて欲しかった気がします(そういうことを書きたくなる気持ちもわからなくもないが)。

著者がB級グルメライターでもあるためか(Wikipediaによれば、「1986年『スーパーガイド 東京B級グルメ』をはじめとする、文春文庫の「B級グルメ」シリーズに執筆して、「B級グルメ」の概念を全国に普及させ」とあり、"B級グルメ"という言葉の発案者の一人なのだそうだ。この言葉は"B級映画"に由来することになる)、近所にどういう食べ物屋があったとかそういうことは書かれていますが、個人的にはそうしたことに割く紙数をむしろ各映画館の歴史の方に割いて欲しかった気がします(そういうことを書きたくなる気持ちもわからなくもないが)。 「自由が丘武蔵野館」はかつて「自由が丘武蔵野推理」という名称だったことは書いてありますが、それを言うなら「中野武蔵野ホール」は「中野武蔵野館」だったし、「三鷹オスカー」は「三鷹東映」、「三軒茶屋中央劇場」はもともとあった「三軒茶屋映画劇場」の分館で「三軒茶屋映劇」の方が本家、著者の地元である渋谷の「東急ジャーナル」は「渋谷東急3」になる前は「東急レックス」だった...。その時代に本当にそこに通いつめていれば、絶対に忘れることのない名前だと思うのですが。

「自由が丘武蔵野館」はかつて「自由が丘武蔵野推理」という名称だったことは書いてありますが、それを言うなら「中野武蔵野ホール」は「中野武蔵野館」だったし、「三鷹オスカー」は「三鷹東映」、「三軒茶屋中央劇場」はもともとあった「三軒茶屋映画劇場」の分館で「三軒茶屋映劇」の方が本家、著者の地元である渋谷の「東急ジャーナル」は「渋谷東急3」になる前は「東急レックス」だった...。その時代に本当にそこに通いつめていれば、絶対に忘れることのない名前だと思うのですが。

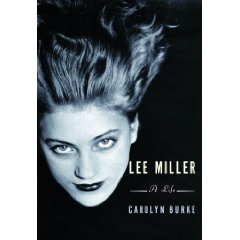

モデルや女優から写真家になった人は多く、かの

モデルや女優から写真家になった人は多く、かの そうした中(と言っても、この中で比べて差し支えないにはレニぐらいだろうが)、このリー・ミラー(Lee Miller)は、モデルとしても写真家としても一流だったと言えるでしょう。

そうした中(と言っても、この中で比べて差し支えないにはレニぐらいだろうが)、このリー・ミラー(Lee Miller)は、モデルとしても写真家としても一流だったと言えるでしょう。

戦場に向かう女性将校や戦場に斃れた兵士などを撮り、自決したナチの将校や頭髪を剃られたナチ協力者の女性、殴られて顔が変形したナチ収容所の元警備兵などの生々しい写真もありますが、ファッション写真を撮っていた頃に既にシューレアリストから強い影響を受けており(彼女はジャン・コクトー監督の「詩人の血」('30年/仏)に"生きた彫像"役で出ている。面白いけれど評価不能に近いシュールな映画だった)、そうした勇壮な、或いは悲惨な写真においても、その光と影の使い方にシュールな感覚が見られ、その覚めた意匠が、却って報道写真としての説得効果を増しているように思います。

戦場に向かう女性将校や戦場に斃れた兵士などを撮り、自決したナチの将校や頭髪を剃られたナチ協力者の女性、殴られて顔が変形したナチ収容所の元警備兵などの生々しい写真もありますが、ファッション写真を撮っていた頃に既にシューレアリストから強い影響を受けており(彼女はジャン・コクトー監督の「詩人の血」('30年/仏)に"生きた彫像"役で出ている。面白いけれど評価不能に近いシュールな映画だった)、そうした勇壮な、或いは悲惨な写真においても、その光と影の使い方にシュールな感覚が見られ、その覚めた意匠が、却って報道写真としての説得効果を増しているように思います。

.jpg)

「詩人の血」●原題:LE SANG D'UN POETE●制作年:1930年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン・コクトー●製作:ド・ノアイユ伯爵●撮影:ジョルジュ・ペリナール●音楽:ジョルジュ・オーリック●時間:50分●出演:リー・ミラー/ポリーヌ・カルトン/オデット・タラザック/エンリケ・リベロ/ジャン・デボルド●パリ公開:1930/01(プレミア上映)●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-03-02)(評価:★★★?)●併映:「忘れられた人々」(ルイス・ブニュエル)/「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル/サルバトーレ・ダリ)

「詩人の血」●原題:LE SANG D'UN POETE●制作年:1930年●制作国:フランス●監督・脚本:ジャン・コクトー●製作:ド・ノアイユ伯爵●撮影:ジョルジュ・ペリナール●音楽:ジョルジュ・オーリック●時間:50分●出演:リー・ミラー/ポリーヌ・カルトン/オデット・タラザック/エンリケ・リベロ/ジャン・デボルド●パリ公開:1930/01(プレミア上映)●最初に観た場所:新宿アートビレッジ (79-03-02)(評価:★★★?)●併映:「忘れられた人々」(ルイス・ブニュエル)/「アンダルシアの犬」(ルイス・ブニュエル/サルバトーレ・ダリ)

「特装版」('83年)

「特装版」('83年)

ヴェネチアのカーニヴァルは、1年の豊作を祈って農民の間でローマ時代から始まったものが当地の風習となり、18世紀には1年の半分近くがカーニヴァルだったこともあるとかで、今でもシーズンには欧州中から観光客が集まりますが、中でも仮面舞踏会を想わせるような仮装にその特徴があり、「仮面カーニヴァル」とも言われています。

ヴェネチアのカーニヴァルは、1年の豊作を祈って農民の間でローマ時代から始まったものが当地の風習となり、18世紀には1年の半分近くがカーニヴァルだったこともあるとかで、今でもシーズンには欧州中から観光客が集まりますが、中でも仮面舞踏会を想わせるような仮装にその特徴があり、「仮面カーニヴァル」とも言われています。 本書は、『アリゾナの青い風になって―Spiritual Journey』('07年/アップフロントブックス)でアリゾナ北部にあるバーミリオンクリフ・ウィルダーネスという特別自然管理地域を旅行記風に撮った写真家が、今度はこのヴェネチアのカーニヴァルで様々に仮装する人々を撮った写真集で、こうしてみると「リオのカーニヴァル」の仮装などとは随分と雰囲気が違うなあと。

本書は、『アリゾナの青い風になって―Spiritual Journey』('07年/アップフロントブックス)でアリゾナ北部にあるバーミリオンクリフ・ウィルダーネスという特別自然管理地域を旅行記風に撮った写真家が、今度はこのヴェネチアのカーニヴァルで様々に仮装する人々を撮った写真集で、こうしてみると「リオのカーニヴァル」の仮装などとは随分と雰囲気が違うなあと。

異色のライトノベルとして評判になった『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』('04年/富士見ミステリー文庫)を読みましたが、皆が言うほどの"傑作"なのかよく分からず、大体ライトノベルというのが自分の肌に合わないのかなと思っていたら、今や直木賞作家だからなあ、この人。ライトノベルといっても終盤で露わになる近親相姦的モチーフはへヴィで、これがまあ"異色"と言われる所以ですが、このモチーフ、『私の男』へと連なっていったわけかあ。

異色のライトノベルとして評判になった『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』('04年/富士見ミステリー文庫)を読みましたが、皆が言うほどの"傑作"なのかよく分からず、大体ライトノベルというのが自分の肌に合わないのかなと思っていたら、今や直木賞作家だからなあ、この人。ライトノベルといっても終盤で露わになる近親相姦的モチーフはへヴィで、これがまあ"異色"と言われる所以ですが、このモチーフ、『私の男』へと連なっていったわけかあ。

文学者の眼から見たサルトル像、サルトルの小説や戯曲への手引書であると言え(とりわけ『嘔吐』の主人公ロカンタンが感じた〈吐き気〉などについては、詳しく解説されている。片や『存在と無』などの解説が物足りなさを感じるのは、著者がやはり文学者だからか)、その一方で、彼の生い立ちや人となり(これがなかなか興味深い)、ボーヴォワールをはじめ多くの同時代人との交友やカミュなどとの論争についても書かれています。

文学者の眼から見たサルトル像、サルトルの小説や戯曲への手引書であると言え(とりわけ『嘔吐』の主人公ロカンタンが感じた〈吐き気〉などについては、詳しく解説されている。片や『存在と無』などの解説が物足りなさを感じるのは、著者がやはり文学者だからか)、その一方で、彼の生い立ちや人となり(これがなかなか興味深い)、ボーヴォワールをはじめ多くの同時代人との交友やカミュなどとの論争についても書かれています。下.jpg)

上.jpg)

「政治家のイメージも暗示で作られる」としているのは、最近言われる「ポピュリズム政治」をある意味先取りしており、リーダーを「父親型」と「母親型」に分類していて、"最近のわが国の政治家"の例としてそれぞれ、'68年の参議院議員選挙の全国区でトップ当選した石原慎太郎と、'67年に東京都知事選挙で勝利した美濃部亮吉を挙げているのが興味深く、また、時代を感じさせます(宗教界の父親型リーダーに創価学会の池田大作、母親型リーダーとして立正佼成会の庭野日敬を挙げており、集団の性格は、リーダーのタイプによって象徴されるとしている)。

「政治家のイメージも暗示で作られる」としているのは、最近言われる「ポピュリズム政治」をある意味先取りしており、リーダーを「父親型」と「母親型」に分類していて、"最近のわが国の政治家"の例としてそれぞれ、'68年の参議院議員選挙の全国区でトップ当選した石原慎太郎と、'67年に東京都知事選挙で勝利した美濃部亮吉を挙げているのが興味深く、また、時代を感じさせます(宗教界の父親型リーダーに創価学会の池田大作、母親型リーダーとして立正佼成会の庭野日敬を挙げており、集団の性格は、リーダーのタイプによって象徴されるとしている)。

かつて学校でアウストラロピテクス((Australopithecus)が一番古い猿人だと習いましたが、アウストラロピテクスというのは属名で、その中にもいろいろあり、それでも一番古いもので400数十万年前だったように思いますが(このあたりまでは習ったような記憶がある)、サヘラントロプス・チャデンシスの「700万年前」というと、それより200数十万年も古いことになります。

かつて学校でアウストラロピテクス((Australopithecus)が一番古い猿人だと習いましたが、アウストラロピテクスというのは属名で、その中にもいろいろあり、それでも一番古いもので400数十万年前だったように思いますが(このあたりまでは習ったような記憶がある)、サヘラントロプス・チャデンシスの「700万年前」というと、それより200数十万年も古いことになります。

サブタイトル通り、「ナショナルジオグラフィック(National Geographic)」の傑作写真約200点をまとめた写真集で、'95年刊行の大判写真集『ザ・フォトグラフス-ナショナルジオグラフィック』(日経BP出版センター)のミニ版(普及版)です。

サブタイトル通り、「ナショナルジオグラフィック(National Geographic)」の傑作写真約200点をまとめた写真集で、'95年刊行の大判写真集『ザ・フォトグラフス-ナショナルジオグラフィック』(日経BP出版センター)のミニ版(普及版)です。 とは言え、膨大な点数の写真の中から傑作を選りすぐったというだけあって、自然を撮ったもの、人物を撮ったものの何れも、はっと息を呑むような作品が目白押しです。

とは言え、膨大な点数の写真の中から傑作を選りすぐったというだけあって、自然を撮ったもの、人物を撮ったものの何れも、はっと息を呑むような作品が目白押しです。

とは言え、写真の腕はピカイチ。萩野矢慶記氏は1938年生まれで、車両機器メーカーの営業一筋で16年間勤務した後、'83年に写真家に転進したという人。結果として、70歳を迎えて今も「現役」、と言うか「第一線」にいます。

とは言え、写真の腕はピカイチ。萩野矢慶記氏は1938年生まれで、車両機器メーカーの営業一筋で16年間勤務した後、'83年に写真家に転進したという人。結果として、70歳を迎えて今も「現役」、と言うか「第一線」にいます。

本書『ヘビ大図鑑-驚くべきヘビの世界』に見開きで描かれている蛇のイラストはいずれも大変に美しいのですが、一部、生態も含めたイラストがあるものの、半分ぐらいはとぐろを巻いている同じような"ポース"ばかりのもので、せっかくあの「千石先生」が翻訳しているのに、これではそれぞれの蛇の生態がシズル感を以って伝わってはきません(ある意味、"蛇柄"のカタログ)。

本書『ヘビ大図鑑-驚くべきヘビの世界』に見開きで描かれている蛇のイラストはいずれも大変に美しいのですが、一部、生態も含めたイラストがあるものの、半分ぐらいはとぐろを巻いている同じような"ポース"ばかりのもので、せっかくあの「千石先生」が翻訳しているのに、これではそれぞれの蛇の生態がシズル感を以って伝わってはきません(ある意味、"蛇柄"のカタログ)。 図鑑という観点から本書よりもお奨めなのが、『爬虫類と両生類の写真図鑑 完璧版』('01年/日本ヴォーグ社/定価2,500円)。

図鑑という観点から本書よりもお奨めなのが、『爬虫類と両生類の写真図鑑 完璧版』('01年/日本ヴォーグ社/定価2,500円)。

そう言えば、ジェニファー・ロペス、ジョン・ヴォイトが主演した「アナコンダ」('97年/米)という映画がありました。伝説のインディオを探して南米アマゾンに来た映画作家らの撮影隊(ジェニファー・ロペスら)が、遭難していた密猟者(ジョン・ヴォイト)を助けるが、最初は温厚な態度をとっていた彼が、巨大蛇アナコンダが現れるや否や本性を曝け出し、アナコンダを捕獲するという自らの目的遂行のために撮影隊のメンバーを支配してしまう―というもの。

そう言えば、ジェニファー・ロペス、ジョン・ヴォイトが主演した「アナコンダ」('97年/米)という映画がありました。伝説のインディオを探して南米アマゾンに来た映画作家らの撮影隊(ジェニファー・ロペスら)が、遭難していた密猟者(ジョン・ヴォイト)を助けるが、最初は温厚な態度をとっていた彼が、巨大蛇アナコンダが現れるや否や本性を曝け出し、アナコンダを捕獲するという自らの目的遂行のために撮影隊のメンバーを支配してしまう―というもの。

大蛇アナコンダが出てくる場面はCGとアニマトロニクスで合成していますが、CGのアナコンダはあまり怖くなく、作品としてはどちらかと言うとスペクタクルと言うより人間劇で、アナコンダよりもアクの強い演技がすっかり板についているジョン・ヴォイトの方が怖かった(蛇すら吐き出してしまうジョン・ヴォイド?)。

大蛇アナコンダが出てくる場面はCGとアニマトロニクスで合成していますが、CGのアナコンダはあまり怖くなく、作品としてはどちらかと言うとスペクタクルと言うより人間劇で、アナコンダよりもアクの強い演技がすっかり板についているジョン・ヴォイトの方が怖かった(蛇すら吐き出してしまうジョン・ヴォイド?)。

後に「アナコンダ2」('04年/米)という続編も作られ(それにしても、南米にしか生息しないアナコンダをボルネオに登場させるとは)、更には「アナコンダ3」('08年/米・ルーマニア)、「アナコンダ4」('09年/米・ルーマニア)までも。「ラスト・アナコンダ」('06年/タイ)というタイ映画や「「アナコンダ・アイランド」('08年/米)という、蛇の大きさより数で勝負している作品もあるようです。

後に「アナコンダ2」('04年/米)という続編も作られ(それにしても、南米にしか生息しないアナコンダをボルネオに登場させるとは)、更には「アナコンダ3」('08年/米・ルーマニア)、「アナコンダ4」('09年/米・ルーマニア)までも。「ラスト・アナコンダ」('06年/タイ)というタイ映画や「「アナコンダ・アイランド」('08年/米)という、蛇の大きさより数で勝負している作品もあるようです。![ボア [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E3%83%9C%E3%82%A2%20%5BDVD%5D.jpg)

"コブラもの"の映画もあるみたいですが(追っかけていくとどんどんマニアックになっていく)、"ニシキヘビもの"は無いのか? 実は「パイソン」はニシキヘビ類全般を指す場合に用いられる呼称であって、「パイソン」の中にアミメニシキヘビなども含まれているわけです。更に、「ボア」も、アメリカ大陸(中南米)に生息するニシキヘビの一種で、ボア・パイソンとも呼ばれます。但し、分類学上は、ボア科が本科であり、ニシキヘビ科をボア科の亜科とする学説が有力なようです。ボア科とニシキヘビ科の違いは胎生か卵生かであり、「ボア」は胎生(卵胎生)で、ボア科の「アナコンダ」も胎生、これに対してニシキヘビは卵生です(但し進化学的には、本科のボアの方が亜科ニシキヘビより原始的)。映画「ボア vs.パイソン」は、「本科 vs.亜科」といったところなのでしょうか。

"コブラもの"の映画もあるみたいですが(追っかけていくとどんどんマニアックになっていく)、"ニシキヘビもの"は無いのか? 実は「パイソン」はニシキヘビ類全般を指す場合に用いられる呼称であって、「パイソン」の中にアミメニシキヘビなども含まれているわけです。更に、「ボア」も、アメリカ大陸(中南米)に生息するニシキヘビの一種で、ボア・パイソンとも呼ばれます。但し、分類学上は、ボア科が本科であり、ニシキヘビ科をボア科の亜科とする学説が有力なようです。ボア科とニシキヘビ科の違いは胎生か卵生かであり、「ボア」は胎生(卵胎生)で、ボア科の「アナコンダ」も胎生、これに対してニシキヘビは卵生です(但し進化学的には、本科のボアの方が亜科ニシキヘビより原始的)。映画「ボア vs.パイソン」は、「本科 vs.亜科」といったところなのでしょうか。 国:アメリカ●監督:ルイス・ロッサ●製作:ヴァーナ・ハラー/レナード・ラビノウィッツ/キャロル・リトル●脚本:ハンス・バウアー/ジム・キャッシュ/ジャック・エップスJr.●撮影ビル・バトラー●音楽:ランディ・エデルマン●時間:89分●出演:ジェニファー・ロペス

国:アメリカ●監督:ルイス・ロッサ●製作:ヴァーナ・ハラー/レナード・ラビノウィッツ/キャロル・リトル●脚本:ハンス・バウアー/ジム・キャッシュ/ジャック・エップスJr.●撮影ビル・バトラー●音楽:ランディ・エデルマン●時間:89分●出演:ジェニファー・ロペス

・ストルツ/ジョナサン・ハイド/オーウェン・ウィルソン/カリ・ウーラー/ヴィンセント・カステラノス/ダニー

・ストルツ/ジョナサン・ハイド/オーウェン・ウィルソン/カリ・ウーラー/ヴィンセント・カステラノス/ダニー ・トレホ●日本公開:1997/09●配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (評価:★★)

・トレホ●日本公開:1997/09●配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (評価:★★)

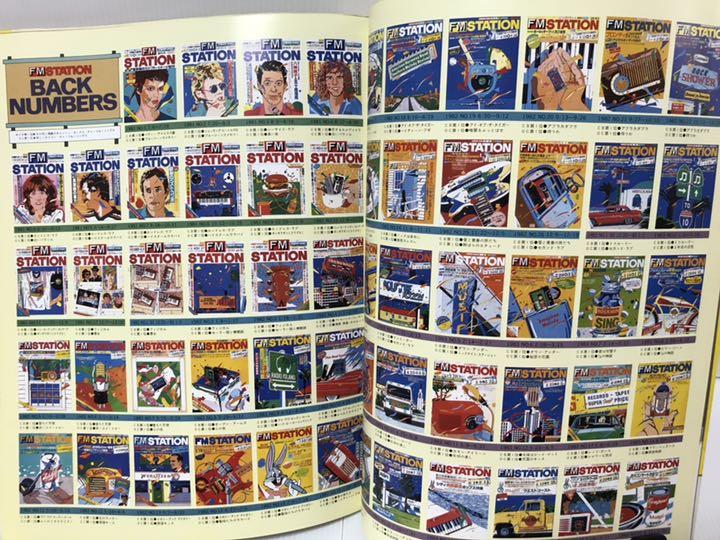

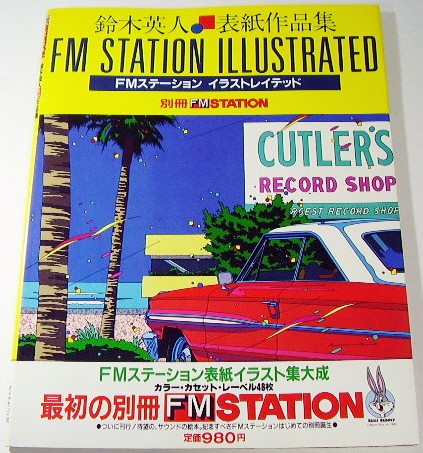

"わたせせいぞう"らとともに80年代を象徴するイラストレーターだった(山下達郎のジャケットデザインを数多く手がけている)鈴木英人(えいじん)の初期イラスト集で、ダイヤモンド社が発行していたFM情報誌「FM STATION」の'81年の創刊から'84年までの表紙を飾ったものを集めた「FM STATION」初の別冊ムックです。'84年12月刊行で、当然のことながら現在絶版...。最近、この人の作品集、カレンダー以外では見かけないなあと思っていたら、「筆まめ」のソフトにありました(この手の絵は、季節的には冬の方が売れるのだろうか)。

"わたせせいぞう"らとともに80年代を象徴するイラストレーターだった(山下達郎のジャケットデザインを数多く手がけている)鈴木英人(えいじん)の初期イラスト集で、ダイヤモンド社が発行していたFM情報誌「FM STATION」の'81年の創刊から'84年までの表紙を飾ったものを集めた「FM STATION」初の別冊ムックです。'84年12月刊行で、当然のことながら現在絶版...。最近、この人の作品集、カレンダー以外では見かけないなあと思っていたら、「筆まめ」のソフトにありました(この手の絵は、季節的には冬の方が売れるのだろうか)。 結局、鈴木英人は'88年まで「FM STATION」の表紙を担当することになりますが、'81年の最初の頃はミュージシャンの顔を描いていたのが、次第にアメリカ西海岸の風景などをモチーフにしたものへと移り、それで急速に人気上昇したという経緯があります。

結局、鈴木英人は'88年まで「FM STATION」の表紙を担当することになりますが、'81年の最初の頃はミュージシャンの顔を描いていたのが、次第にアメリカ西海岸の風景などをモチーフにしたものへと移り、それで急速に人気上昇したという経緯があります。 わたせせいぞうは漫画家でもあるためか、イラストにも人物(日本人)が描かれることが多いのに対し、こちらは殆ど人物は出て来ないため、"西海岸"そのものという感じで、個人的には、和洋折衷型の前者(わたせせいぞう)よりはこっち(鈴木英人)の方が好きでした。

わたせせいぞうは漫画家でもあるためか、イラストにも人物(日本人)が描かれることが多いのに対し、こちらは殆ど人物は出て来ないため、"西海岸"そのものという感じで、個人的には、和洋折衷型の前者(わたせせいぞう)よりはこっち(鈴木英人)の方が好きでした。 "ハードロック・カフェのマッチ"とか(本書のイラストでは「ロンドン」のロゴがあるのがミソ)、このイラスト集の影響でもないですが、自分もアメリカに行った際にいくつかの都市のを集めたりしましたが、ハードロック・カフェは今や上野にさえも店がある...。

"ハードロック・カフェのマッチ"とか(本書のイラストでは「ロンドン」のロゴがあるのがミソ)、このイラスト集の影響でもないですが、自分もアメリカに行った際にいくつかの都市のを集めたりしましたが、ハードロック・カフェは今や上野にさえも店がある...。