「●地誌・紀行」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1277】 読売新聞社会部 『東京今昔探偵』

「●黒澤 明 監督作品」の インデックッスへ 「●た‐な行の日本映画の監督」の インデックッスへ 「●小国 英雄 脚本作品」の インデックッスへ(「どですかでん」) 「●橋本 忍 脚本作品」の インデックッスへ(「どですかでん」) 「●武満 徹 音楽作品」の インデックッスへ(「どですかでん」)「●田中 邦衛 出演作品」の インデックッスへ(「どですかでん」)「●藤原 釜足 出演作品」の インデックッスへ(「どですかでん」)「●奈良岡 朋子 出演作品」の インデックッスへ(「どですかでん」)「●芥川 比呂志 出演作品」の インデックッスへ(「どですかでん」) 「●井川 比佐志 出演作品」の インデックッスへ(「どですかでん」「海に降る雪」)「●前田 吟 出演作品」の インデックッスへ(「海に降る雪」) 「○日本映画 【制作年順】」の インデックッスへ ○東宝DVD名作セレクション(黒澤明監督作品)(「どですかでん」)「●や 山本 周五郎」の インデックッスへ

「東京人」で「都電」をメインに据えて特集した2冊。写真が充実。

『東京人 1997年1月号「都電のゆく町」』/『東京人 2007年5月号「昭和30年代、都電のゆく町」』「どですかでん[東宝DVD名作セレクション]」頭師佳孝「海に降る雪 [VHS]」和由布子

月刊「東京人」で「都電」をメインに据えて特集したのが、1997年1月号「都電のゆく町」と2007年5月号「昭和30年代、都電のゆく町」であり、この2冊は古書市場などでもセットになって出品されていたりします(純粋に「都電」に限定しなければ、2000年7月号特集「路面電車の走る街 都電荒川線と東急世田谷線」などといったものはある)。

1997年1月号「都電のゆく町」の方は、赤瀬川凖、安西水丸、浅田次郎といった人たち9氏が、消えた

1997年1月号「都電のゆく町」の方は、赤瀬川凖、安西水丸、浅田次郎といった人たち9氏が、消えた 懐かしの路線についてのそれぞれの思いの丈を綴っていますが、何よりも良かったのが、池内紀、南伸坊、田中小実昌の3氏による、唯一現存する都電荒川線のリレー紀行で、実際に改めて都電に乗ってみて、駅ごとに乗り降りして書いているのでシズル感がありました。

懐かしの路線についてのそれぞれの思いの丈を綴っていますが、何よりも良かったのが、池内紀、南伸坊、田中小実昌の3氏による、唯一現存する都電荒川線のリレー紀行で、実際に改めて都電に乗ってみて、駅ごとに乗り降りして書いているのでシズル感がありました。

中でも、「王子駅前」から「三ノ輪橋」までの15駅区間を担当した田中小実昌の「終点は飲み屋の入り口。」というエッセイが面白かったです。荒川遊園地前で降りて、荒川遊園地で、頭上のレールを、ペダルをこいで走るスクーターみたいのが面白かったと(自分も昔に子どもを連れて乗った)。遊園地の河の手が隅田川の遊覧船の発着場所になっているのを見て、「隅田川も遊覧船が行き来するなど、セーヌ川なみになってきた」(笑)と。そして最後は、三ノ輪橋で降りて、酒場「中里」で煮込みを堪能する―(「中ざと」は、多分同じ店だと思うが、どちらかというと日比谷線の三ノ輪駅に近い場所に今もある)。

中でも、「王子駅前」から「三ノ輪橋」までの15駅区間を担当した田中小実昌の「終点は飲み屋の入り口。」というエッセイが面白かったです。荒川遊園地前で降りて、荒川遊園地で、頭上のレールを、ペダルをこいで走るスクーターみたいのが面白かったと(自分も昔に子どもを連れて乗った)。遊園地の河の手が隅田川の遊覧船の発着場所になっているのを見て、「隅田川も遊覧船が行き来するなど、セーヌ川なみになってきた」(笑)と。そして最後は、三ノ輪橋で降りて、酒場「中里」で煮込みを堪能する―(「中ざと」は、多分同じ店だと思うが、どちらかというと日比谷線の三ノ輪駅に近い場所に今もある)。

写真も充実して、付録で都電の大判路線図(「電車案内図」)が八ツ折で付いていますが(コレ、貴重!)、かつては都内を網の目のように都電が走っていたのだなあと改めて思わされます。この路線図は、2007年5月号では見開きページで(4分の1くらいの大きさになってしまったが)掲載されています。今残っているのは都電荒川線だけかあ。

写真も充実して、付録で都電の大判路線図(「電車案内図」)が八ツ折で付いていますが(コレ、貴重!)、かつては都内を網の目のように都電が走っていたのだなあと改めて思わされます。この路線図は、2007年5月号では見開きページで(4分の1くらいの大きさになってしまったが)掲載されています。今残っているのは都電荒川線だけかあ。

でも、1997年の都電荒川線と今の都電荒川線の車両や停車駅など見るとあまり変わっていないなあとも思ました。車両は今はいろいろなモダンなデザインのものが走っていますが、昔からの東京都カラーのも敢えて残しているのでしょう。駅が変わらないのは、スペースが狭くて変えようがない?

2007年5月号「昭和30年代、都電のゆく町」の方は、昭和30年代という時代がコンセプトになっているようで、こちらも貴重な写真が多く、漫画家のつげ忠男氏などが文章を寄せていて、前の特集の二番煎じになっていないのがいいです(使いまわしが無く、重なっているのはまさにその「電車案内図」ぐらいか)。

2007年5月号「昭和30年代、都電のゆく町」の方は、昭和30年代という時代がコンセプトになっているようで、こちらも貴重な写真が多く、漫画家のつげ忠男氏などが文章を寄せていて、前の特集の二番煎じになっていないのがいいです(使いまわしが無く、重なっているのはまさにその「電車案内図」ぐらいか)。

目玉は、小林信彦氏と荒木経惟氏の対談で、でも実質4ページ足らずなので、やや物足りない感じ。その代わり写真が豊富で、また、都電が乗り物絵本でどのように描かれてきたかといった興味深い図版も10点ぐらいあります。都電の車両図鑑などもあって(都電の鉄道オタク向け?)ある意味マニアックです。

目玉は、小林信彦氏と荒木経惟氏の対談で、でも実質4ページ足らずなので、やや物足りない感じ。その代わり写真が豊富で、また、都電が乗り物絵本でどのように描かれてきたかといった興味深い図版も10点ぐらいあります。都電の車両図鑑などもあって(都電の鉄道オタク向け?)ある意味マニアックです。

映画評論家の浦崎浩實氏による、都電が出てくる映画なども紹介されています。中上健次原作の「十九歳の地図」('79年)の主人公は、「飛鳥山」あたりから都電で予備校に通っていたと。侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督の「珈琲時光」 ('04年)にも荒川線が出てくると(あの映画、JRや東京メトロも出てくる)。黒澤明の初のカラー作品「どですかでん」('70年)は、映画スチールも紹介され ているけれど、"電車バカ"(頭師佳孝)が運転するのは"空想の路面電車"で、原作者の山本周五郎の経歴からすれば、横浜市電がモデルらしいです(本作は興行的には失敗し、黒澤明は大きな借金を抱えることになった。だだし、第44回「キネマ旬報ベスト・テン」では第3位に選ばれ、井川比佐志が男優賞を受賞した)。

ているけれど、"電車バカ"(頭師佳孝)が運転するのは"空想の路面電車"で、原作者の山本周五郎の経歴からすれば、横浜市電がモデルらしいです(本作は興行的には失敗し、黒澤明は大きな借金を抱えることになった。だだし、第44回「キネマ旬報ベスト・テン」では第3位に選ばれ、井川比佐志が男優賞を受賞した)。

「どですかでん」('70年/東宝)頭師佳孝/菅井きん

個人的には、畑山博原作、中田新一監督、和由布子主演の「海に降る雪」('84年)がここに出てこないのが残念。故郷を飛び出した男女が同棲するのが、まさに都電が軒をかすめるように通るアパートではなかったか(と思うのだが、都電ではなかったのか。コレ、DVD化されていないなあ)。因みに、小説発表後、女優の出演希望や企画申し込みが殺到し、一時は原田美枝子主演・監督で製作に入ったというエピソードもあります。体当たり演技の和由布子は、渡辺淳一原作、池広一夫監督の「化粧」('84年)で松坂慶子、池上季実子と京都の老舗料亭の三姉妹を演じたのが映画デビュー作で、この作品が映画出演第2作で初主演でした。1989年に五木ひろしと結婚して女優を引退しています。新高輪プリンスでのゴージャスな結婚式はバブル期を象徴するものでしたが、この映画のアパートで同棲する主人公と「イメージ合わないなあ」と思った記憶があります。

個人的には、畑山博原作、中田新一監督、和由布子主演の「海に降る雪」('84年)がここに出てこないのが残念。故郷を飛び出した男女が同棲するのが、まさに都電が軒をかすめるように通るアパートではなかったか(と思うのだが、都電ではなかったのか。コレ、DVD化されていないなあ)。因みに、小説発表後、女優の出演希望や企画申し込みが殺到し、一時は原田美枝子主演・監督で製作に入ったというエピソードもあります。体当たり演技の和由布子は、渡辺淳一原作、池広一夫監督の「化粧」('84年)で松坂慶子、池上季実子と京都の老舗料亭の三姉妹を演じたのが映画デビュー作で、この作品が映画出演第2作で初主演でした。1989年に五木ひろしと結婚して女優を引退しています。新高輪プリンスでのゴージャスな結婚式はバブル期を象徴するものでしたが、この映画のアパートで同棲する主人公と「イメージ合わないなあ」と思った記憶があります。

最後に「都電」の話に戻って、都電荒川線には2017年から「東京さくらトラム」という愛称が付けられていますが、都電に乗らない人にはあまり定着していないのではないでしょうか。逆に、都電によく乗る人の間では、「東京さくらトラム」が正式名称だと思われているフシがありますが、正式名称は「都電荒川線」のまま変わっていません。

最後に「都電」の話に戻って、都電荒川線には2017年から「東京さくらトラム」という愛称が付けられていますが、都電に乗らない人にはあまり定着していないのではないでしょうか。逆に、都電によく乗る人の間では、「東京さくらトラム」が正式名称だと思われているフシがありますが、正式名称は「都電荒川線」のまま変わっていません。

「どですかでん」●制作年:1970年●監督:黒澤明●脚本:黒澤明/小国英雄/橋本忍●撮影:斎藤孝雄/福沢康道●音楽:武満徹●原作:山本周五郎『季節のない街』●時間:140分●出演:頭師佳孝/菅井きん/三波伸介/楠侑子/伴淳三郎/丹下キヨ子/日野道夫/下川辰平/古山桂治/田中邦衛/吉村実子/井川比佐志/沖山秀子/松村達雄/辻伊万里/山崎知子/亀谷雅彦/芥川比呂志/奈良岡朋子/三谷昇/川瀬裕之/根岸明美/江角英明/高島稔/加藤和夫/荒木道子/塩沢とき/桑山正一/寄山弘/三井弘次/ジェリー藤尾/谷村昌彦/渡辺篤/藤原釜足/小島三児/園佳也子●公開:1970/10●配給:東宝●最初に観た場所:池袋・文芸地下(81-01-31)(評価:★★★)●併映:「白痴」(黒澤明)

「どですかでん」●制作年:1970年●監督:黒澤明●脚本:黒澤明/小国英雄/橋本忍●撮影:斎藤孝雄/福沢康道●音楽:武満徹●原作:山本周五郎『季節のない街』●時間:140分●出演:頭師佳孝/菅井きん/三波伸介/楠侑子/伴淳三郎/丹下キヨ子/日野道夫/下川辰平/古山桂治/田中邦衛/吉村実子/井川比佐志/沖山秀子/松村達雄/辻伊万里/山崎知子/亀谷雅彦/芥川比呂志/奈良岡朋子/三谷昇/川瀬裕之/根岸明美/江角英明/高島稔/加藤和夫/荒木道子/塩沢とき/桑山正一/寄山弘/三井弘次/ジェリー藤尾/谷村昌彦/渡辺篤/藤原釜足/小島三児/園佳也子●公開:1970/10●配給:東宝●最初に観た場所:池袋・文芸地下(81-01-31)(評価:★★★)●併映:「白痴」(黒澤明)

田中邦衛/井川比佐志 渡辺篤/藤原釜足

伴淳三郎 三波伸介

「海に降る雪」●制作年:1984年●監督:中田新一●製作:相澤徹/北川義浩●脚本:石倉保志/中田新一●撮影:姫田真佐久●音楽:木森敏之●原作:畑山博●時間:105分●出演:和由布子/田中隆三/奥田瑛二/美保純/風間杜夫/井川比佐志/鈴木瑞穂/浦辺粂子/前田吟/橋本功/矢野宣●公開:1984/11●配給:東宝●最初に観た場所:新宿・ビレッジ2(84-11-25)(評価:★★★)●併映:「チ・ン・ピ・ラ」(川島透)

「海に降る雪」●制作年:1984年●監督:中田新一●製作:相澤徹/北川義浩●脚本:石倉保志/中田新一●撮影:姫田真佐久●音楽:木森敏之●原作:畑山博●時間:105分●出演:和由布子/田中隆三/奥田瑛二/美保純/風間杜夫/井川比佐志/鈴木瑞穂/浦辺粂子/前田吟/橋本功/矢野宣●公開:1984/11●配給:東宝●最初に観た場所:新宿・ビレッジ2(84-11-25)(評価:★★★)●併映:「チ・ン・ピ・ラ」(川島透)

第1章の「東京の三大遊園地」で取り上げられているは、豊島園、浅草花やしき、後楽園遊園地(現:東京ドームシティアトラクションズ)の3つですが、この内、「豊島園」(10p)(後に「としまえん」)は、本書にもあるように、「東京ディズニーランド」という強敵が現れ、レジャーが多様化して多くの遊園地が閉園する中で、昭和・平成の時代を生き残り、2020(令和2)に閉園しています。開園170年

第1章の「東京の三大遊園地」で取り上げられているは、豊島園、浅草花やしき、後楽園遊園地(現:東京ドームシティアトラクションズ)の3つですが、この内、「豊島園」(10p)(後に「としまえん」)は、本書にもあるように、「東京ディズニーランド」という強敵が現れ、レジャーが多様化して多くの遊園地が閉園する中で、昭和・平成の時代を生き残り、2020(令和2)に閉園しています。開園170年 超えの浅草花やしき(1853(嘉永6)年開園)ほどではないですが、ここも1926(大正15)年開園と90年以上の歴史があったのだなあと。本書刊行後、2023年に跡地にハリー・ポッターの屋内型テーマ施設「ワーナーブラザース スタジオツアー東京―メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がオープンしましたが、このことは、遊園地からテーマパークへという時代の流れを象徴しているように思います。

超えの浅草花やしき(1853(嘉永6)年開園)ほどではないですが、ここも1926(大正15)年開園と90年以上の歴史があったのだなあと。本書刊行後、2023年に跡地にハリー・ポッターの屋内型テーマ施設「ワーナーブラザース スタジオツアー東京―メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がオープンしましたが、このことは、遊園地からテーマパークへという時代の流れを象徴しているように思います。 個人的に懐かしかったのは、「金沢ヘルスセンター」(47p)でしょうか。小学校低学年の時に金沢に住んでいて、卯辰山にあったヘルスセンターは動物園が併設されていたということもあり、子どもの自分にとって、家族とそこへ行くのがこの無い楽しみでした。本書によれば、1958(昭和33)年オープンで、「金沢サニーランド」に名称変更した後、1993(平成5)年に閉園、動物園部分は「県立いしかわ動物園」として独立、その後、1999(平成11)年に能美(のみ)郡辰口町(現・能美市)に移転したとのこと

個人的に懐かしかったのは、「金沢ヘルスセンター」(47p)でしょうか。小学校低学年の時に金沢に住んでいて、卯辰山にあったヘルスセンターは動物園が併設されていたということもあり、子どもの自分にとって、家族とそこへ行くのがこの無い楽しみでした。本書によれば、1958(昭和33)年オープンで、「金沢サニーランド」に名称変更した後、1993(平成5)年に閉園、動物園部分は「県立いしかわ動物園」として独立、その後、1999(平成11)年に能美(のみ)郡辰口町(現・能美市)に移転したとのこと です(「

です(「 科学雑誌の表紙になるなどして、子どもの頃に憧れた)が1961(昭和36)年開業、2006年閉園、「横浜ドリームランド」(38p)が1964(昭和39)年開業、2002年閉園。ディズニーランドの日本版を目指していたが(今なら"常識"だが)その名を名乗ることが出来ず「ドリームランド」になったとのことですが、1983(昭和58)年の本家本元の「東京ディズニーランド」の開園以降、こうした遊園地は徐々に閉園に追い込まれていったことが窺えます。

科学雑誌の表紙になるなどして、子どもの頃に憧れた)が1961(昭和36)年開業、2006年閉園、「横浜ドリームランド」(38p)が1964(昭和39)年開業、2002年閉園。ディズニーランドの日本版を目指していたが(今なら"常識"だが)その名を名乗ることが出来ず「ドリームランド」になったとのことですが、1983(昭和58)年の本家本元の「東京ディズニーランド」の開園以降、こうした遊園地は徐々に閉園に追い込まれていったことが窺えます。 「二子玉川園」(100p)の閉園は1985(昭和60)年だったのかあ(右写真:1985年3月31日二子玉川園最終営業日[フォートラベル])。1909(明治42)年に瀬田4丁目に前身の「玉川遊園地」が開園した歴史ある遊園地だったのだなあ。1982年に当時同じく瀬田4丁目の環八沿いにできたスポーツクラブ「ザ・スポーツコネクション」の会員になったため、閉園まで100回以上「二子玉川園」駅で降りましたが、閉園後も駅名は二子玉川園駅のままだったので、あまり閉園したという意識がありませんでした(「二子玉川園」駅は2000年に「二子玉

「二子玉川園」(100p)の閉園は1985(昭和60)年だったのかあ(右写真:1985年3月31日二子玉川園最終営業日[フォートラベル])。1909(明治42)年に瀬田4丁目に前身の「玉川遊園地」が開園した歴史ある遊園地だったのだなあ。1982年に当時同じく瀬田4丁目の環八沿いにできたスポーツクラブ「ザ・スポーツコネクション」の会員になったため、閉園まで100回以上「二子玉川園」駅で降りましたが、閉園後も駅名は二子玉川園駅のままだったので、あまり閉園したという意識がありませんでした(「二子玉川園」駅は2000年に「二子玉 川」駅に改称)。「

川」駅に改称)。「

雑誌「東京人」の1986年創刊号で、創刊当初は1、4、7、10月発行の季刊で、その後1987年9月号以降月刊になっています。創刊時、発行は財団法人東京都文化振興会、発売は教育出版株式会社(現在は都市出版が発行)。創刊時の発行人は貫洞哲夫、編集人は粕谷一希。

雑誌「東京人」の1986年創刊号で、創刊当初は1、4、7、10月発行の季刊で、その後1987年9月号以降月刊になっています。創刊時、発行は財団法人東京都文化振興会、発売は教育出版株式会社(現在は都市出版が発行)。創刊時の発行人は貫洞哲夫、編集人は粕谷一希。 創刊号の巻頭は、篠山紀信(1940-2024/83歳没)によるグラビア「千の貌(かお)をもつ巨人」で、皇居初参賀、明治神宮・初詣、原宿駅前、浅草寺の羽子板市、新宿西口、上野アメヤ横丁、秋葉原電気街...と昔も今も東京を代表する街角を切り抜いています。また、巻末には建築評論家の松葉一清(1953-2020/67歳没)の文、写真家・村井修(1928-2016/88歳没)の写真によるグラビア「水晶楽園―超高層ビルの吹き抜け空間」があります。

創刊号の巻頭は、篠山紀信(1940-2024/83歳没)によるグラビア「千の貌(かお)をもつ巨人」で、皇居初参賀、明治神宮・初詣、原宿駅前、浅草寺の羽子板市、新宿西口、上野アメヤ横丁、秋葉原電気街...と昔も今も東京を代表する街角を切り抜いています。また、巻末には建築評論家の松葉一清(1953-2020/67歳没)の文、写真家・村井修(1928-2016/88歳没)の写真によるグラビア「水晶楽園―超高層ビルの吹き抜け空間」があります。 写真はこの巻頭と巻末だけで、あとはイラストなどが多少はあるものの、基本的に全部文章であり、今のイラストや写真の間に文章が挟まっているような雑誌の作りとはかなり異なっていて、中身的には文芸誌っぽい印象さえあります。

写真はこの巻頭と巻末だけで、あとはイラストなどが多少はあるものの、基本的に全部文章であり、今のイラストや写真の間に文章が挟まっているような雑誌の作りとはかなり異なっていて、中身的には文芸誌っぽい印象さえあります。 寛之、白石かずこ、西部邁、金井美恵子、武田百合子が短文を寄せているほか、川本三郎、佐野真一といった錚々たる人たちが文章を寄せています(俳優の中尾彬(2024年5月16日没)が「上野たこ久なじみ酒」という文章をイラスト付きで寄せていたりもする)。

寛之、白石かずこ、西部邁、金井美恵子、武田百合子が短文を寄せているほか、川本三郎、佐野真一といった錚々たる人たちが文章を寄せています(俳優の中尾彬(2024年5月16日没)が「上野たこ久なじみ酒」という文章をイラスト付きで寄せていたりもする)。 個人的には、民俗学者の宮田登(1936-200/63歳)の「隅田川のフォークロア」という、千住大橋周辺、素盞雄神社などを巡る考察が興味深かったです。

個人的には、民俗学者の宮田登(1936-200/63歳)の「隅田川のフォークロア」という、千住大橋周辺、素盞雄神社などを巡る考察が興味深かったです。

「金沢」は、自分が2歳から小学校2年までと、小学校6年から高校1年まで金沢に住んでいたため、昭和30年代、40年代の金沢を知る身であり、懐かしく写真を見ました。目次が、地理的位置、樺沢の歴史、加賀気質、工芸と伝統、明日への問題、となっているように、シリーズの企画意図が視覚教育の要望に応えようとしたものだったらしく、観光より生活(社会)に視点が置かれていて、暮らしに近い写真が多く収められています。

「金沢」は、自分が2歳から小学校2年までと、小学校6年から高校1年まで金沢に住んでいたため、昭和30年代、40年代の金沢を知る身であり、懐かしく写真を見ました。目次が、地理的位置、樺沢の歴史、加賀気質、工芸と伝統、明日への問題、となっているように、シリーズの企画意図が視覚教育の要望に応えようとしたものだったらしく、観光より生活(社会)に視点が置かれていて、暮らしに近い写真が多く収められています。 兼六園や金沢城、尾山神社なども懐かしいことは懐かしいですが、小学校、中学校に通う際にそれに沿って歩いた長い「土塀」の写真がことさら懐かしいです(小学校は今は無き「長土塀小学校」で、「長土塀」という町名は今もある。ただし、土塀は「長町」にもよく見られ、上の左右の写真はいずれも長町にある武家屋敷と土塀)。

兼六園や金沢城、尾山神社なども懐かしいことは懐かしいですが、小学校、中学校に通う際にそれに沿って歩いた長い「土塀」の写真がことさら懐かしいです(小学校は今は無き「長土塀小学校」で、「長土塀」という町名は今もある。ただし、土塀は「長町」にもよく見られ、上の左右の写真はいずれも長町にある武家屋敷と土塀)。 金沢と言えば次は能登。能登半島沖地震からちょうど1年ですが、復興の遅れが心配です(阪神淡路大震災における神戸の復興の目覚ましいスピードなどと比べるとあまりに遅い)。

金沢と言えば次は能登。能登半島沖地震からちょうど1年ですが、復興の遅れが心配です(阪神淡路大震災における神戸の復興の目覚ましいスピードなどと比べるとあまりに遅い)。 た。ヤセの断崖は、映画「

た。ヤセの断崖は、映画「 因みに加賀屋は、震災以降現在も休業が続いていますが、1週間ほど前['24年12月25日]、'26年冬に営業を再開するとの発表がありました。被災した現在の4棟(全233室)は再建せず、敷地内の別の場所に、新しく5階建ての新館を建てるとしています。デザインは建築家の隈研吾氏で、部屋数は50室、部屋は全室オーシャンビューで、温泉の露天風呂や半露天風呂つきを計画していているとのこと。行ってみたいけれど、庶民には簡単に泊まれる宿泊料金帯ではないかもしれません(外国人観光客で埋まりそう)。金沢の懐かしい場所の写真の話から、加賀屋の新館の話になってしまいました。

因みに加賀屋は、震災以降現在も休業が続いていますが、1週間ほど前['24年12月25日]、'26年冬に営業を再開するとの発表がありました。被災した現在の4棟(全233室)は再建せず、敷地内の別の場所に、新しく5階建ての新館を建てるとしています。デザインは建築家の隈研吾氏で、部屋数は50室、部屋は全室オーシャンビューで、温泉の露天風呂や半露天風呂つきを計画していているとのこと。行ってみたいけれど、庶民には簡単に泊まれる宿泊料金帯ではないかもしれません(外国人観光客で埋まりそう)。金沢の懐かしい場所の写真の話から、加賀屋の新館の話になってしまいました。

第Ⅱ部では、参詣の目的や作法について解説しています。熊野信仰の特徴は「神仏習合」(平安末期の浄土信仰の流行から明治政府による「神仏分離」政策の前まで)であり、参詣の目的は、病気の平癒など現世的なものと、極楽浄土に行きたいという来世的なものの両方があったようです。また、熊野古道の中辺路などに祠(ほこら)などのような形で多く見られ、その数の多さから九十九王子とも呼ばれる「王子」は一体何のためのものか、道中の休憩所だとか熊野三山を遙拝する場所だとか諸説あるようですが、著者は儀式を行う場ではないかとしています。「王子」は熊野権現の分身あるいは熊野権現の御子神とされていますが、その原型は、熊野詣が盛んになって王子が成立する以前からそこにあった道祖神のような神々だったのではないかとしています。

第Ⅱ部では、参詣の目的や作法について解説しています。熊野信仰の特徴は「神仏習合」(平安末期の浄土信仰の流行から明治政府による「神仏分離」政策の前まで)であり、参詣の目的は、病気の平癒など現世的なものと、極楽浄土に行きたいという来世的なものの両方があったようです。また、熊野古道の中辺路などに祠(ほこら)などのような形で多く見られ、その数の多さから九十九王子とも呼ばれる「王子」は一体何のためのものか、道中の休憩所だとか熊野三山を遙拝する場所だとか諸説あるようですが、著者は儀式を行う場ではないかとしています。「王子」は熊野権現の分身あるいは熊野権現の御子神とされていますが、その原型は、熊野詣が盛んになって王子が成立する以前からそこにあった道祖神のような神々だったのではないかとしています。 また、参詣の数を競う傾向もあったようです。それにしても、後白河上皇の34回(本書ではこの回数を通説としている)というのはスゴイね。よほど極楽往生したかったのか、西暦1160年から1191年までほぼ毎年行っていたようです(そう言えば、今年['24年]ちょうどNHK大河ドラマで「光る君へ」をや

また、参詣の数を競う傾向もあったようです。それにしても、後白河上皇の34回(本書ではこの回数を通説としている)というのはスゴイね。よほど極楽往生したかったのか、西暦1160年から1191年までほぼ毎年行っていたようです(そう言えば、今年['24年]ちょうどNHK大河ドラマで「光る君へ」をや

っており、その中であったかどうかは知らないけれど、藤原道長が時の上皇・花山(かざん)法皇の熊野詣を、収納の時期であったこともあり、反対し中止になったという話もあったそうです(本書23p。西暦999年11月のことである)。

っており、その中であったかどうかは知らないけれど、藤原道長が時の上皇・花山(かざん)法皇の熊野詣を、収納の時期であったこともあり、反対し中止になったという話もあったそうです(本書23p。西暦999年11月のことである)。 川湯温泉着 16:48着

川湯温泉着 16:48着 紀伊勝浦駅 9:05発

紀伊勝浦駅 9:05発

安野光雅(1926-2020)『中国の運河』と『中国の市場』は共に1986(昭和61)年に刊行された「紀行スケッチ集」とでも言うべき画集です。もともとは、清岡卓行の朝日新聞連載小説『李杜の国で』('86年/朝日新聞社)の挿絵として描かれたものになります。

安野光雅(1926-2020)『中国の運河』と『中国の市場』は共に1986(昭和61)年に刊行された「紀行スケッチ集」とでも言うべき画集です。もともとは、清岡卓行の朝日新聞連載小説『李杜の国で』('86年/朝日新聞社)の挿絵として描かれたものになります。 『中国の運河』は、サブタイトル通り、蘇州・杭州・紹興・上海を巡って、40点のスケッチを収めていますが、蘇州が12点、杭州が4点、紹興が9点、上海が8点、他に、柯橋が6点などとなっています。この「柯橋」を安野氏は「東洋のベニス」としていますが、蘇州のことをそう呼ぶ人もいて、柯橋は地名としてあまり知られていないため、サブタイトルには入れなかったのかもしれません。上海も、埃っぽい街という印象が昔からありましたが、一方で、人々は川と一緒に暮らしているのだなあと。

『中国の運河』は、サブタイトル通り、蘇州・杭州・紹興・上海を巡って、40点のスケッチを収めていますが、蘇州が12点、杭州が4点、紹興が9点、上海が8点、他に、柯橋が6点などとなっています。この「柯橋」を安野氏は「東洋のベニス」としていますが、蘇州のことをそう呼ぶ人もいて、柯橋は地名としてあまり知られていないため、サブタイトルには入れなかったのかもしれません。上海も、埃っぽい街という印象が昔からありましたが、一方で、人々は川と一緒に暮らしているのだなあと。

『中国の市場』の方も同様に良く、サブタイトルに北京・大同・洛陽・西安とあるように、全40点のスケッチのうち、北京の風景が20点近く、大同が10点が近くを占め、洛陽が5点ぐらい、西安が2、3点ぐらいとなっていますが、あとがきによれば北京にいたのは5日間ということで、その間に20点近くとなると、かなり精力的に描いているのだなあと思いました。

『中国の市場』の方も同様に良く、サブタイトルに北京・大同・洛陽・西安とあるように、全40点のスケッチのうち、北京の風景が20点近く、大同が10点が近くを占め、洛陽が5点ぐらい、西安が2、3点ぐらいとなっていますが、あとがきによれば北京にいたのは5日間ということで、その間に20点近くとなると、かなり精力的に描いているのだなあと思いました。

著者は、その代表作である『旅の絵本』のシリーズ第1弾を1977年に、第2弾を1978年に福音館書店より刊行しており、同じ頃には、『旅のイラストレーション』 ('77年/岩崎美術社)、『ヨーロッパ・野の花の旅』('78年/講談社)といった本の刊行もあって、当時"旅"をテーマに絵本やイラスト絵画において精力的に活動していたことが窺えます。

著者は、その代表作である『旅の絵本』のシリーズ第1弾を1977年に、第2弾を1978年に福音館書店より刊行しており、同じ頃には、『旅のイラストレーション』 ('77年/岩崎美術社)、『ヨーロッパ・野の花の旅』('78年/講談社)といった本の刊行もあって、当時"旅"をテーマに絵本やイラスト絵画において精力的に活動していたことが窺えます。

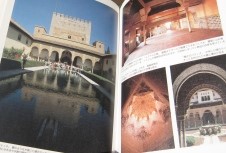

海外名作映画の中に登場する美しい絶景の数々を、映画のストーリーや実際に撮影されたシーンと共にご紹介したもので、スマホで掲載されているバーコードを読み込むことで、バーチャル旅行を楽しんだりすることもできる点が今風と言えば今風でしょうか。

海外名作映画の中に登場する美しい絶景の数々を、映画のストーリーや実際に撮影されたシーンと共にご紹介したもので、スマホで掲載されているバーコードを読み込むことで、バーチャル旅行を楽しんだりすることもできる点が今風と言えば今風でしょうか。 15作の映画を取り上げ、それぞれ数カ所の場面シーンの実際にモデルになった場所の写真を載せ、併せて映画のシーンなども引用するとともに、撮影にまつわるコラム風の解説を付しています。その15作とは、「ハリー・ポッター」「スター・ウォーズ」「インディ・ジョーンズ」「ダ・ヴィンチ・コード」「ミッション:インポッシブル」「ロード・オブ・ザ・リング」「ライフ!」「マンマ・ミーア!」「プラダを着た悪魔」「フォレスト・ガンプ」「ローマの休日」「アメリ」「サウンド・オブ・ミュージック」「パディントン」「ピーターラビット」になります。

15作の映画を取り上げ、それぞれ数カ所の場面シーンの実際にモデルになった場所の写真を載せ、併せて映画のシーンなども引用するとともに、撮影にまつわるコラム風の解説を付しています。その15作とは、「ハリー・ポッター」「スター・ウォーズ」「インディ・ジョーンズ」「ダ・ヴィンチ・コード」「ミッション:インポッシブル」「ロード・オブ・ザ・リング」「ライフ!」「マンマ・ミーア!」「プラダを着た悪魔」「フォレスト・ガンプ」「ローマの休日」「アメリ」「サウンド・オブ・ミュージック」「パディントン」「ピーターラビット」になります。

れでも、「サウンド・オブ・ミュージック」('65年/米)とか、音楽もさることながら、改めて見どころが多かったなあと思いました。

れでも、「サウンド・オブ・ミュージック」('65年/米)とか、音楽もさることながら、改めて見どころが多かったなあと思いました。

その主要な映画の舞台であるザルツブルグは、モーツァルトの出身地としても知られていますが、行ったことはありません。ただ、家族が合唱遠征で行って、本書にも写真がある、映画の中で若い二人が密会して「もうすぐ17才」を歌うヘルブルン宮殿のガラスのパビリオン(映画に使われたものと同じものを後に観光用に再現したものらしいが)や、ザ

その主要な映画の舞台であるザルツブルグは、モーツァルトの出身地としても知られていますが、行ったことはありません。ただ、家族が合唱遠征で行って、本書にも写真がある、映画の中で若い二人が密会して「もうすぐ17才」を歌うヘルブルン宮殿のガラスのパビリオン(映画に使われたものと同じものを後に観光用に再現したものらしいが)や、ザ たようです。お土産は"モーツァルト・チョコ"と""モーツァルト栓抜き"(笑)。それと"ザルツブルグ"という都市名の由来になったよく言われているソルト(塩)でした("ザルツブルグ"という都市名は、実際には市章にもなっている城の固有名詞が由来だそうだが)。

たようです。お土産は"モーツァルト・チョコ"と""モーツァルト栓抜き"(笑)。それと"ザルツブルグ"という都市名の由来になったよく言われているソルト(塩)でした("ザルツブルグ"という都市名は、実際には市章にもなっている城の固有名詞が由来だそうだが)。

昭和30年代にアメリカ軍の軍属として来日し、更に国鉄の顧問に就任して、趣味の鉄道写真を撮り続けたジェイ・ウォーリー・ヒギンズ氏(1927年生まれ、本書刊行時点で91歳)による、当時の写真を集めた写真集。プロの写真家ではないのに、これだけ東京および全国各地の鉄道写真を撮りためていたというのはスゴイなあと思いました。

昭和30年代にアメリカ軍の軍属として来日し、更に国鉄の顧問に就任して、趣味の鉄道写真を撮り続けたジェイ・ウォーリー・ヒギンズ氏(1927年生まれ、本書刊行時点で91歳)による、当時の写真を集めた写真集。プロの写真家ではないのに、これだけ東京および全国各地の鉄道写真を撮りためていたというのはスゴイなあと思いました。 東京で路面電車となると、やはり都電がメインになります。今は都電荒川線しかないけれど(「東京さくらトラム」という愛称のようだ)、昭和30年代には都内のあちこちに都電が見られたことが分かります。ローカル編では、個人的には昭和39年に福井市に居たため、その頃街中を走っていた路面電車の写真が懐かしかったです。

東京で路面電車となると、やはり都電がメインになります。今は都電荒川線しかないけれど(「東京さくらトラム」という愛称のようだ)、昭和30年代には都内のあちこちに都電が見られたことが分かります。ローカル編では、個人的には昭和39年に福井市に居たため、その頃街中を走っていた路面電車の写真が懐かしかったです。

4つの花園の中では、甘い香りを振りまくという瑠璃色の花が大地を埋め尽くすペルーの花園も、オーストラリアの1万2000種もの植物が爆発的に花開く花園も、真紅の花が断崖絶壁に咲き誇るチリの花園もそれぞれが魅力的ですが、個人的にはやはり、南アフリカのナマクワランドの600キロにも及ぶ花道が圧巻でしょうか。花々も何か個性的な印象を与えるものが多いように感じました。

4つの花園の中では、甘い香りを振りまくという瑠璃色の花が大地を埋め尽くすペルーの花園も、オーストラリアの1万2000種もの植物が爆発的に花開く花園も、真紅の花が断崖絶壁に咲き誇るチリの花園もそれぞれが魅力的ですが、個人的にはやはり、南アフリカのナマクワランドの600キロにも及ぶ花道が圧巻でしょうか。花々も何か個性的な印象を与えるものが多いように感じました。

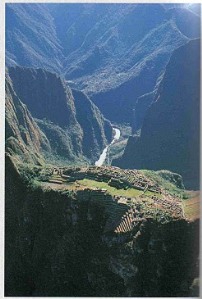

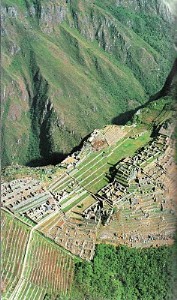

30年間の間に30回以上にわたってマチュピチュに通ったという著者による写文集で、インカの始祖誕生伝説、山岳インカ道、マチュピチュをはじめとする数々の神殿や儀礼石、周辺の山や谷、花、ハイラム・ビンガムの発見以前の歴史などが豊富な写真と文で紹介されています。

30年間の間に30回以上にわたってマチュピチュに通ったという著者による写文集で、インカの始祖誕生伝説、山岳インカ道、マチュピチュをはじめとする数々の神殿や儀礼石、周辺の山や谷、花、ハイラム・ビンガムの発見以前の歴史などが豊富な写真と文で紹介されています。

本書も、同じような見解を取りつつも、マチュピチュがどのような性格を持つ城であったのか、インカは何を求めて建設したのかを改めて考察するとともに、そこで実際にどのような生活があったのかを探っていて、とりわけ個人的には、様々な遺跡にそれぞれ宗教的・祭祀的意味合いがあったことを強く印象づけられました。

本書も、同じような見解を取りつつも、マチュピチュがどのような性格を持つ城であったのか、インカは何を求めて建設したのかを改めて考察するとともに、そこで実際にどのような生活があったのかを探っていて、とりわけ個人的には、様々な遺跡にそれぞれ宗教的・祭祀的意味合いがあったことを強く印象づけられました。

関東大震災後の復興から東京オリンピック開催までを絵葉書(主に彩色絵葉書)で追ったもの―と言っても、単に時系列で並べるのではなく、序章「復興」の後は、「銀座」「日本橋」「丸の内、日比谷」「上野」「浅草」「新宿、渋谷」といった地域ごとに括った章と、「夜景」「祝祭」「鉄道と市電」「遊覧バス」「東京タワー」「羽田」といった交通機関などテーマごとに括った章が交互にくる構成になっています。

関東大震災後の復興から東京オリンピック開催までを絵葉書(主に彩色絵葉書)で追ったもの―と言っても、単に時系列で並べるのではなく、序章「復興」の後は、「銀座」「日本橋」「丸の内、日比谷」「上野」「浅草」「新宿、渋谷」といった地域ごとに括った章と、「夜景」「祝祭」「鉄道と市電」「遊覧バス」「東京タワー」「羽田」といった交通機関などテーマごとに括った章が交互にくる構成になっています。 こうした構成により、大都市・東京のモダン化の過程における「主役」の変遷も見てとれますが、重要文化財建造物として外観上は保存されているもの(「日本橋」「和光ビル」「市政会館」など)は別として、今はすっかり変わって昔の面影さえも無くなってしまったものもあれば、何となく今もその雰囲気を残しているものもあったりして興味深いです。

こうした構成により、大都市・東京のモダン化の過程における「主役」の変遷も見てとれますが、重要文化財建造物として外観上は保存されているもの(「日本橋」「和光ビル」「市政会館」など)は別として、今はすっかり変わって昔の面影さえも無くなってしまったものもあれば、何となく今もその雰囲気を残しているものもあったりして興味深いです。 例えば、日本で最初の地下鉄は、1927(昭和2)年に上野・浅草間で開通した同じものですが、同じ地下鉄の出入口でも、上野は今のどこにあたるか分からなかったけれども、浅草は、ああ、あそこか、という感じで、(今も意匠が似ている)次に古い銀座線の終点となる渋谷駅は、当初からデパートのあるターミナルビルの中に吸い込まれていくような作りだったわけだなあと。

例えば、日本で最初の地下鉄は、1927(昭和2)年に上野・浅草間で開通した同じものですが、同じ地下鉄の出入口でも、上野は今のどこにあたるか分からなかったけれども、浅草は、ああ、あそこか、という感じで、(今も意匠が似ている)次に古い銀座線の終点となる渋谷駅は、当初からデパートのあるターミナルビルの中に吸い込まれていくような作りだったわけだなあと。 東武線の駅と松屋浅草店が一緒になった東武浅草駅などは、私鉄の高架線の発達に伴って作られ

東武線の駅と松屋浅草店が一緒になった東武浅草駅などは、私鉄の高架線の発達に伴って作られ た高架駅のハシリであり(右写真:隅田川を渡る東武鉄道)、「市電」も銀座通りのど真ん中を走るなどして(下写真)、公共交通機関の主役として非常に発達していたわけですが、これも銀座通りに限らず、都内のあちこちの幹線道路の中央分離帯などに、今もその名残りが見られます。

た高架駅のハシリであり(右写真:隅田川を渡る東武鉄道)、「市電」も銀座通りのど真ん中を走るなどして(下写真)、公共交通機関の主役として非常に発達していたわけですが、これも銀座通りに限らず、都内のあちこちの幹線道路の中央分離帯などに、今もその名残りが見られます。 著者は、産経新聞の記者だった1999(平成11)年、古いパリの様子を調べる手段として絵葉書の重要性を知り、芸術写真とは違って、街の普通の姿を示す絵葉書の魅力に取りつかれ、今や十数万枚を蔵するコレクターとして知られています(十年そこそこの期間で集めた割には膨大な数!)。

著者は、産経新聞の記者だった1999(平成11)年、古いパリの様子を調べる手段として絵葉書の重要性を知り、芸術写真とは違って、街の普通の姿を示す絵葉書の魅力に取りつかれ、今や十数万枚を蔵するコレクターとして知られています(十年そこそこの期間で集めた割には膨大な数!)。

既に著者は'10年に、『PATAGONIA―野村哲也写真集』(風媒社)という大判の写真集を発表しており、こちらの新書の方は、写文集とはいえ写真はそう数はないかと思ったら、相当数の写真が掲載されていて、写真集としても十分堪能出来て、これで千円以下というのは相当お得ではないかと思いました。

既に著者は'10年に、『PATAGONIA―野村哲也写真集』(風媒社)という大判の写真集を発表しており、こちらの新書の方は、写文集とはいえ写真はそう数はないかと思ったら、相当数の写真が掲載されていて、写真集としても十分堪能出来て、これで千円以下というのは相当お得ではないかと思いました。

金沢では、現在の金沢市民芸術村(旧大和紡績金沢工場)付近や犀川べり犀川神社付近に住みましたが、自分が通った、元々は金沢の伝統的な長い土塀で囲まれていたという小学校も、尾山神社のすぐ近くあった中学校も今は無く、それぞれ市民体育館とホテルになってしまいました。

金沢では、現在の金沢市民芸術村(旧大和紡績金沢工場)付近や犀川べり犀川神社付近に住みましたが、自分が通った、元々は金沢の伝統的な長い土塀で囲まれていたという小学校も、尾山神社のすぐ近くあった中学校も今は無く、それぞれ市民体育館とホテルになってしまいました。 そもそも自分は、金沢市と石川県の地歴を学校で教わる小学校の3、4年生の時には金沢にいなかったのですが、「加賀百万石まつり」の前夜祭には提灯行列に5、6年生の生徒が駆り出され(これは今でも変わっていないみたい)、「二つの流れ遠長く 麗澤清んで涌くところ 甍の波 の日に沿いて 自ずからなる大都会」という金沢市歌を歌いながら金沢城付近を練り歩き、歴史を体感した(?)記憶があります(歌詞二番の「眺め尽きせぬ兼六の 園には人の影絶えず」って「その庭人の影絶えず」だとずっと思っていた(笑))。

そもそも自分は、金沢市と石川県の地歴を学校で教わる小学校の3、4年生の時には金沢にいなかったのですが、「加賀百万石まつり」の前夜祭には提灯行列に5、6年生の生徒が駆り出され(これは今でも変わっていないみたい)、「二つの流れ遠長く 麗澤清んで涌くところ 甍の波 の日に沿いて 自ずからなる大都会」という金沢市歌を歌いながら金沢城付近を練り歩き、歴史を体感した(?)記憶があります(歌詞二番の「眺め尽きせぬ兼六の 園には人の影絶えず」って「その庭人の影絶えず」だとずっと思っていた(笑))。 本書は金沢という街をいろいろな角度から百景ほど紹介していますが、タイトルを「百景」としなかったのは、番組の方がまだ続いているからでしょうか。

本書は金沢という街をいろいろな角度から百景ほど紹介していますが、タイトルを「百景」としなかったのは、番組の方がまだ続いているからでしょうか。

70年代に国連のFAO(国連食糧農業機関)がラマレラの食糧事情を改善しようとノルウェーから捕鯨船を送り込み、その結果、砲台による捕鯨は鯨の捕獲頭数を増やしたものの、鯨肉が供給過剰となったためにFAOは途中で操業をやめ、プロジェクトが終わったら今度はさっぱり鯨が獲れなくなったそうです。

70年代に国連のFAO(国連食糧農業機関)がラマレラの食糧事情を改善しようとノルウェーから捕鯨船を送り込み、その結果、砲台による捕鯨は鯨の捕獲頭数を増やしたものの、鯨肉が供給過剰となったためにFAOは途中で操業をやめ、プロジェクトが終わったら今度はさっぱり鯨が獲れなくなったそうです。 彼らの捕鯨は、鯨油のみを目的とした先進国のかつての捕鯨とは異なり、一頭の鯨の骨から皮まで全てを利用する日本古来の捕鯨に近く、IWC(国際捕鯨委員会)が認めている「生存(のための)捕鯨」であることには違いないですが、同時に、鯨が獲れた際には鯨肉を市場での物々交換で売りさばき、干肉にして保存した分も最終的には市場に流通させていることから、「商業捕鯨」の定義にも当て嵌ってしまうとのこと。

彼らの捕鯨は、鯨油のみを目的とした先進国のかつての捕鯨とは異なり、一頭の鯨の骨から皮まで全てを利用する日本古来の捕鯨に近く、IWC(国際捕鯨委員会)が認めている「生存(のための)捕鯨」であることには違いないですが、同時に、鯨が獲れた際には鯨肉を市場での物々交換で売りさばき、干肉にして保存した分も最終的には市場に流通させていることから、「商業捕鯨」の定義にも当て嵌ってしまうとのこと。

一方で、「観光旅行」記的なところもあって、実際、北米のナイヤガラ滝にしてもグランド・キャニオンにしても、オーストラリアのエアーズロックにしてもキングズ・キャニオンにしても、更には南極にしても、ツアー客が訪れる観光地でもあるわけで、本書は著者のプロとしての知識とアマチュア観光客としての感覚がマッチングされ、シズル感のあるものになっているように思いました(文章も上手い)。

一方で、「観光旅行」記的なところもあって、実際、北米のナイヤガラ滝にしてもグランド・キャニオンにしても、オーストラリアのエアーズロックにしてもキングズ・キャニオンにしても、更には南極にしても、ツアー客が訪れる観光地でもあるわけで、本書は著者のプロとしての知識とアマチュア観光客としての感覚がマッチングされ、シズル感のあるものになっているように思いました(文章も上手い)。

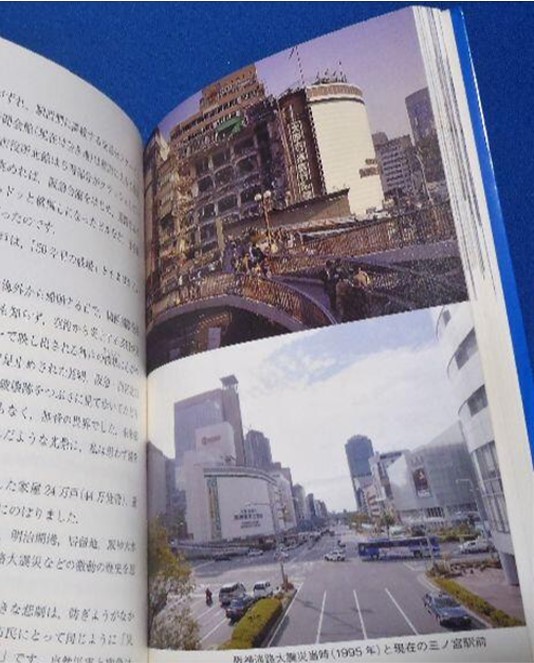

神戸の街を紹介した本ですが、阪神淡路大震災の後、街がどのように復興を遂げてきたかということにスポットを当てているのが特徴で、震災後ちょうど10年を経ようとしている時期に刊行されたのは、1つの区切りを記すうえでも意味のあることだったのではないでしょうか。

神戸の街を紹介した本ですが、阪神淡路大震災の後、街がどのように復興を遂げてきたかということにスポットを当てているのが特徴で、震災後ちょうど10年を経ようとしている時期に刊行されたのは、1つの区切りを記すうえでも意味のあることだったのではないでしょうか。 ハーバーランドの「跳ね橋」の傍のオブジェが、川崎造船所が1919年に「8時間労働制」を導入した記念碑だとは知りませんでした。

ハーバーランドの「跳ね橋」の傍のオブジェが、川崎造船所が1919年に「8時間労働制」を導入した記念碑だとは知りませんでした。

.jpg)

![昭和30年代モダン観光旅行].jpg](/book-movie/archives/昭和30年代モダン観光旅行].jpg) 昭和30年代の絵葉書を集めたもので、これ全部、グラフィック・デザイナーである著者の個人コレクションで、しかも集め始めたのが80年代初頭とのことで、と言うことは昭和50年代後半から集めたということになるから、よくそこから遡って集めたものだなあと感心させられました。

昭和30年代の絵葉書を集めたもので、これ全部、グラフィック・デザイナーである著者の個人コレクションで、しかも集め始めたのが80年代初頭とのことで、と言うことは昭和50年代後半から集めたということになるから、よくそこから遡って集めたものだなあと感心させられました。

![ALWAYS 三丁目の夕日 豪華版 [DVD].jpg](http://hurec.bz/book-movie/ALWAYS%20%E4%B8%89%E4%B8%81%E7%9B%AE%E3%81%AE%E5%A4%95%E6%97%A5%20%E8%B1%AA%E8%8F%AF%E7%89%88%20%5BDVD%5D.jpg)

「東京伝説」というタイトルの如く「旧い東京」の建物や施設、風物を取材していて、基本的には、当時それらに関係した人にインタビューするようにしていますが、既に関係者の多くが亡くなっていたりして、コラムであるため字数の制限もあり、1つ1つの取材そのものはそれほど深くありません。

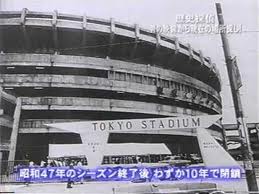

「東京伝説」というタイトルの如く「旧い東京」の建物や施設、風物を取材していて、基本的には、当時それらに関係した人にインタビューするようにしていますが、既に関係者の多くが亡くなっていたりして、コラムであるため字数の制限もあり、1つ1つの取材そのものはそれほど深くありません。 但し、写真が豊富で、日本橋「白木屋」火災('32年)、街頭テレビ('53年)、建設途中の東京タワー('57年)、新宿駅西口のフォーク集会('69年)、光化学スモッグ('70年)...etc. 事件・社会事象関係はさすが新聞社ならではという感じ(建設中の「東京スカイツリー」の写真も、そのうち貴重なものになる?)。

但し、写真が豊富で、日本橋「白木屋」火災('32年)、街頭テレビ('53年)、建設途中の東京タワー('57年)、新宿駅西口のフォーク集会('69年)、光化学スモッグ('70年)...etc. 事件・社会事象関係はさすが新聞社ならではという感じ(建設中の「東京スカイツリー」の写真も、そのうち貴重なものになる?)。

西岸良平の漫画『三丁目の夕日』を原作とした山崎貴監督の映画「ALWAYS 三丁目の夕日」('05年/東宝)は、この建設中の東京タワーを上手くモチーフとして組み込んでいたように思われ、話の内容も映像も(映像の方は、広大なロケセットと併せて精緻なCGを使いまくっているのだが)ともに作り物っぽいところが逆に良かったように思います。ある種「時代劇」感覚(?)。従って、話の運びとしても、「ここで泣け」みたいな作り方が気にならなくはなかったですが、原作自体がそうした作りのものであることを考えれば、むしろそれに沿っていたと言えるのかも。

西岸良平の漫画『三丁目の夕日』を原作とした山崎貴監督の映画「ALWAYS 三丁目の夕日」('05年/東宝)は、この建設中の東京タワーを上手くモチーフとして組み込んでいたように思われ、話の内容も映像も(映像の方は、広大なロケセットと併せて精緻なCGを使いまくっているのだが)ともに作り物っぽいところが逆に良かったように思います。ある種「時代劇」感覚(?)。従って、話の運びとしても、「ここで泣け」みたいな作り方が気にならなくはなかったですが、原作自体がそうした作りのものであることを考えれば、むしろそれに沿っていたと言えるのかも。 本書には、その他にも、デパートの屋上遊園地の賑わいや路面電車とバスの中間みたいなトロリーバス、下町の巨大キャバレーや新宿の歌声喫茶などが盛り込まれていて、昭和レトロを満喫することが出来ます(子供のころデパートに行く最大の楽しみは、この屋上遊園地で遊ぶことだったが、どんどん縮小・廃止されていったなあ)。

本書には、その他にも、デパートの屋上遊園地の賑わいや路面電車とバスの中間みたいなトロリーバス、下町の巨大キャバレーや新宿の歌声喫茶などが盛り込まれていて、昭和レトロを満喫することが出来ます(子供のころデパートに行く最大の楽しみは、この屋上遊園地で遊ぶことだったが、どんどん縮小・廃止されていったなあ)。

![荒川ふるさと文化館 2].jpg](http://hurec.bz/book-movie/%E8%8D%92%E5%B7%9D%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E9%A4%A8%202%5D.jpg)

因みに、荒川総合スポーツセンターの付近に「荒川ふるさと館」という施設が区立荒川図書館内にあり、昭和の下町の路地裏や民家を再現していて、まさに「ALWAYS 三丁目の夕日」の世界、子どもを連れていくと楽しめます(大人の方が結構楽しんだりして...)。

因みに、荒川総合スポーツセンターの付近に「荒川ふるさと館」という施設が区立荒川図書館内にあり、昭和の下町の路地裏や民家を再現していて、まさに「ALWAYS 三丁目の夕日」の世界、子どもを連れていくと楽しめます(大人の方が結構楽しんだりして...)。 知らなかったのは、「東京俘虜収容所」(米国人捕虜収容所)の「第十分所」が南千住の旧国鉄隅田川貨物駅(現・JR隅田川駅)付近にあったということで、近所の派出所での警察官をしていたという老人が語る、敗戦と捕虜の解放時の話は生々しかったです。

知らなかったのは、「東京俘虜収容所」(米国人捕虜収容所)の「第十分所」が南千住の旧国鉄隅田川貨物駅(現・JR隅田川駅)付近にあったということで、近所の派出所での警察官をしていたという老人が語る、敗戦と捕虜の解放時の話は生々しかったです。

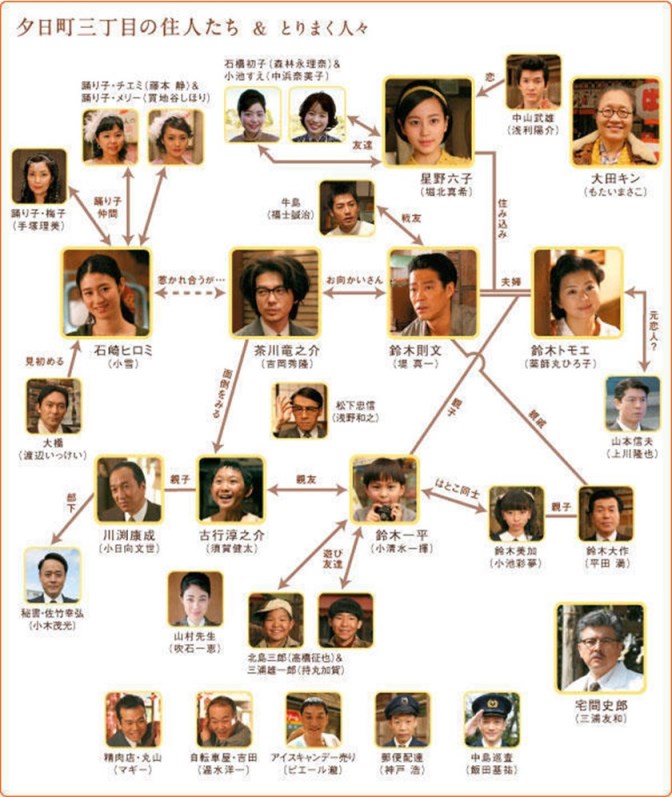

「ALWAYS 三丁目の夕日」●制作年:2005年●製作総指揮:阿部秀司●監督:山崎貴●脚

「ALWAYS 三丁目の夕日」●制作年:2005年●製作総指揮:阿部秀司●監督:山崎貴●脚 本:山崎貴/古沢良太●撮影:柴崎幸三●音楽:佐藤直紀●原作:西岸良平「三丁目の夕日」●時間:133分●出演:吉岡秀隆/堤真一/薬師丸ひろ子/小雪/堀北真希/小清水一揮/須賀健太/もたいまさこ/三浦友和/小日向文世●公開:2005/11●配給:東宝(評価:★★★★)

本:山崎貴/古沢良太●撮影:柴崎幸三●音楽:佐藤直紀●原作:西岸良平「三丁目の夕日」●時間:133分●出演:吉岡秀隆/堤真一/薬師丸ひろ子/小雪/堀北真希/小清水一揮/須賀健太/もたいまさこ/三浦友和/小日向文世●公開:2005/11●配給:東宝(評価:★★★★)

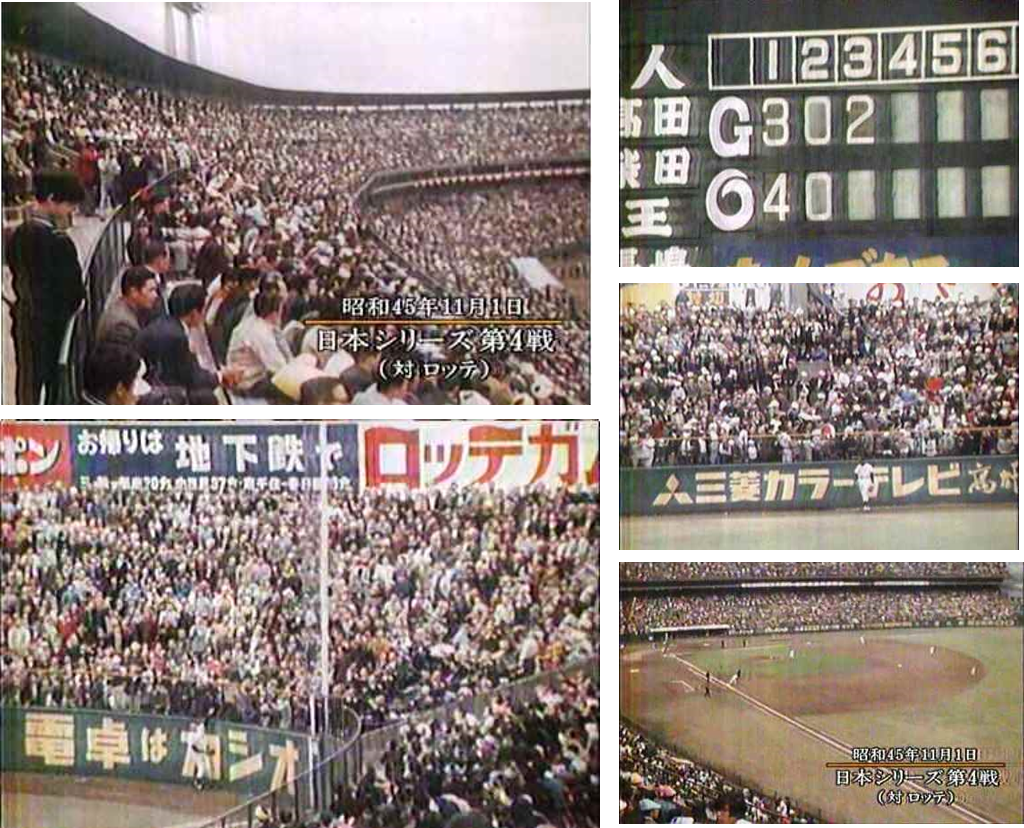

第4戦

第4戦 長嶋 茂雄(ながしま・しげお)

長嶋 茂雄(ながしま・しげお)

脳科学者である著者が、'08年夏、著者自身が碩学と尊敬する動物行動学者の日高敏隆氏らと共に、中米・コスタリカを11日間にわたって巡った旅の記録。

脳科学者である著者が、'08年夏、著者自身が碩学と尊敬する動物行動学者の日高敏隆氏らと共に、中米・コスタリカを11日間にわたって巡った旅の記録。

堀内 都喜子 氏(略歴下記)

堀内 都喜子 氏(略歴下記) 著者はフィンランドの大学の大学院(コミュニケーション学科)を卒業。在学中に本書を書き、帰国後に出版したとのこと。

著者はフィンランドの大学の大学院(コミュニケーション学科)を卒業。在学中に本書を書き、帰国後に出版したとのこと。 堀内 都喜子(ほりうち ときこ)

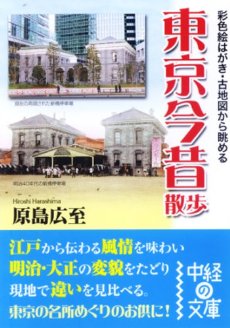

堀内 都喜子(ほりうち ときこ) 彩色絵葉書と現代の写真、江戸切絵図と現代の地図を並べて、東京の昔と今を対比したもので、江戸城・皇居から亀戸、墨堤、浅草、隅田川、上野、神田川界隈、九段坂、日本橋界隈、銀座、丸の内、霞ヶ関、赤坂・四谷、芝といった辺りをカバーしています。

彩色絵葉書と現代の写真、江戸切絵図と現代の地図を並べて、東京の昔と今を対比したもので、江戸城・皇居から亀戸、墨堤、浅草、隅田川、上野、神田川界隈、九段坂、日本橋界隈、銀座、丸の内、霞ヶ関、赤坂・四谷、芝といった辺りをカバーしています。 明治から大正にかけての彩色絵葉書の印刷(コロタイプ印刷)の緻密さには驚くべきものがあり、本書末尾に昭和初期のオフセット印刷との対比がありますが、時代的には後に来るオフセットを質的に格段に上回っています。

明治から大正にかけての彩色絵葉書の印刷(コロタイプ印刷)の緻密さには驚くべきものがあり、本書末尾に昭和初期のオフセット印刷との対比がありますが、時代的には後に来るオフセットを質的に格段に上回っています。

とは言え、写真の腕はピカイチ。萩野矢慶記氏は1938年生まれで、車両機器メーカーの営業一筋で16年間勤務した後、'83年に写真家に転進したという人。結果として、70歳を迎えて今も「現役」、と言うか「第一線」にいます。

とは言え、写真の腕はピカイチ。萩野矢慶記氏は1938年生まれで、車両機器メーカーの営業一筋で16年間勤務した後、'83年に写真家に転進したという人。結果として、70歳を迎えて今も「現役」、と言うか「第一線」にいます。 '70年代後半のアメリカの文化や社会の荒廃と「格差社会」ぶりをよく捉えている。

'70年代後半のアメリカの文化や社会の荒廃と「格差社会」ぶりをよく捉えている。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。

「アメリカの深層部・恥部・細部をくまなく歩きまわり、鮮烈な映像でとらえたホットな報告書」と口上にあるように、今見ればやや意図的な露悪趣味も感じないことはないものの、男性ストリップに熱狂する女性たちや、アラバマのKKK(クー・クラックス・クラン)のメンバーなど、当時のベトナム戦争後のアメリカの文化や社会の荒廃をよく捉えていて、サウスブロンクスの少年ギャングを追った「サウスブロンクスは、この世の地獄だ。」などは、今読んでも衝撃的です。 元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ

元々、集英社が版元である「日本版PLAYBOY」の企画であり、それ風の表紙に収まっているマリリン・モンローは、実は"そっくりさん"で、今は日本でも比較的知られていることかも知れませんが、アメリカにはタレントのそっくりさんだけを集めたプロダ クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。

クションがあり、チャップリン、ウッディ・アレン、チャールズ・ブロンソン、ロバート・レッドフォードなどの他、キッシンジャーのそっくりさんまでいるという話に、当時は驚きました。でもそう言えば、インパーソネーター(そっくりさん)を主人公にした映画が今年['08年]どこかの映画館でかかっていたのを思い出しました。 立木義浩(2023年・85歳)[日刊ゲンダイ]

立木義浩(2023年・85歳)[日刊ゲンダイ]

本書によれば、18世紀イングランドでは、婚姻が成立する要件として、父母の同意や教会の牧師の前における儀式などが必要とされ、一方、隣地スコットランドでは、当事者の合意のみで成立するとされていたため、イングランドの恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーン(Gretna Green)村の鍛冶屋で結婚式を挙げ、形だけでも同衾して、婚姻証明書を取得し夫婦になるという駆け落ち婚が行われたとのことで、これをグレトナ・グリーン婚と言うそうです。[写真:グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」]

本書によれば、18世紀イングランドでは、婚姻が成立する要件として、父母の同意や教会の牧師の前における儀式などが必要とされ、一方、隣地スコットランドでは、当事者の合意のみで成立するとされていたため、イングランドの恋人同士が結婚について親からの同意が得られそうもない場合に、イングランドからスコットランドに入ってすぐの場所にあるグレトナ・グリーン(Gretna Green)村の鍛冶屋で結婚式を挙げ、形だけでも同衾して、婚姻証明書を取得し夫婦になるという駆け落ち婚が行われたとのことで、これをグレトナ・グリーン婚と言うそうです。[写真:グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」]

「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのも凄いですが、そうはさせまいと親が放った追っ手が迫る―などという状況がスリリングで、オペラや演劇の題材にもなり、19世紀まで結構こうした駆け落ち婚はあったようで、また20世紀に入ってからは、このグレトナ・グリーンは、そうした歴史から結婚産業の町となり(「鍛冶屋」と「ホテル」の本家争いの話が、商魂逞しくて面白い)、今も、多くのカップルがこの地で式を挙げるとのこと。[写真: グレトナ・グリーンのポスター写真]

「式を挙げてしまえば勝ち」みたいなのも凄いですが、そうはさせまいと親が放った追っ手が迫る―などという状況がスリリングで、オペラや演劇の題材にもなり、19世紀まで結構こうした駆け落ち婚はあったようで、また20世紀に入ってからは、このグレトナ・グリーンは、そうした歴史から結婚産業の町となり(「鍛冶屋」と「ホテル」の本家争いの話が、商魂逞しくて面白い)、今も、多くのカップルがこの地で式を挙げるとのこと。[写真: グレトナ・グリーンのポスター写真]

実際に今の時代に、そんな故事に憧れこの地で式を挙げる女性なんて、通俗ロマンス小説にどっぷり浸ったタイプかと思いきや、グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」や「ホテル」を訪れるカップルは、自分たちの結婚が「恋愛結婚」であることの証しをその地に求めているようであり、まだまだイギリスでは、結婚は家と家がするものという古いイメージが残っているということなのでしょうか(映画「小さな恋のメロディ」('71年/英)なども、そうしたものからの自由を求める系譜にあるらしい)。

実際に今の時代に、そんな故事に憧れこの地で式を挙げる女性なんて、通俗ロマンス小説にどっぷり浸ったタイプかと思いきや、グレトナ・グリーンの「鍛冶屋」や「ホテル」を訪れるカップルは、自分たちの結婚が「恋愛結婚」であることの証しをその地に求めているようであり、まだまだイギリスでは、結婚は家と家がするものという古いイメージが残っているということなのでしょうか(映画「小さな恋のメロディ」('71年/英)なども、そうしたものからの自由を求める系譜にあるらしい)。

高野 潤 氏(写真家/略歴下記)

高野 潤 氏(写真家/略歴下記)

NHKの「ダーウィンが来た!」で、アフリカで川が干上がり、僅かに残った水場に多数のカバが殺到した様子を撮った「壮絶1200頭!カバ大集合」というのを見て、"集合"と言うより、水場にカバを"敷き詰めた"みたいな感じでなかなか凄かったですが、どこかで見聞きしたことがあったなあと思ったら、この本の中であったことを思い出し、久しぶりに取り出してみた次第。

NHKの「ダーウィンが来た!」で、アフリカで川が干上がり、僅かに残った水場に多数のカバが殺到した様子を撮った「壮絶1200頭!カバ大集合」というのを見て、"集合"と言うより、水場にカバを"敷き詰めた"みたいな感じでなかなか凄かったですが、どこかで見聞きしたことがあったなあと思ったら、この本の中であったことを思い出し、久しぶりに取り出してみた次第。

全170点の中には一幅の風景画のような作品もありますが、パリの下町や市井の人々を撮ったスナップショットのようなものが多く、50年代に出版された木村の「外遊写真集」に対し、木村の盟友・名取洋之助(1910‐1962)が、木村をガイドとした外国旅行として楽しめばよいのか、木村の写真集として見ればよいのか、と彼に迫ったところ、「人間を通しての甘っちょろい観光になっているかもしれない」が、「ヨーロッパの人間がわかってくれれば良い」と答えたとのこと―、随分控えめだが、彼らしい答かも。

全170点の中には一幅の風景画のような作品もありますが、パリの下町や市井の人々を撮ったスナップショットのようなものが多く、50年代に出版された木村の「外遊写真集」に対し、木村の盟友・名取洋之助(1910‐1962)が、木村をガイドとした外国旅行として楽しめばよいのか、木村の写真集として見ればよいのか、と彼に迫ったところ、「人間を通しての甘っちょろい観光になっているかもしれない」が、「ヨーロッパの人間がわかってくれれば良い」と答えたとのこと―、随分控えめだが、彼らしい答かも。 当時の事情から、国産低感度フィルム(フジカラーASA10)での撮影となっていて、確かに露出が長めの分、ブレがあったり少し滲んだ感じの写真が多いのですが、これはこれで味があるというか、(多分計算された上での)効果を醸しています。

当時の事情から、国産低感度フィルム(フジカラーASA10)での撮影となっていて、確かに露出が長めの分、ブレがあったり少し滲んだ感じの写真が多いのですが、これはこれで味があるというか、(多分計算された上での)効果を醸しています。 下町の奥深くに潜入し(この点は、巨匠カルティエ=ブレッソンが紹介してくれた写真家ドアノーの導きによるところも大きいようだが)、街の片隅とそこに暮らす人々を撮った写真では、演出を排し、人々の生活感溢れる様子を活写していて、"スナップの天才"ぶりは異国の地でも萎えることがなかったということでしょうか、これがまた、フランス人の共感をも誘った―。

下町の奥深くに潜入し(この点は、巨匠カルティエ=ブレッソンが紹介してくれた写真家ドアノーの導きによるところも大きいようだが)、街の片隅とそこに暮らす人々を撮った写真では、演出を排し、人々の生活感溢れる様子を活写していて、"スナップの天才"ぶりは異国の地でも萎えることがなかったということでしょうか、これがまた、フランス人の共感をも誘った―。 更に対談の名手でもあったということで、『僕とライカ』には、土門拳(1909‐1990)、徳川夢声(1894-1971)との対談が収録されていますが、土門拳との対談は大半が技術論で、写真同好会の会員が情報交換しているみたいな感じ(写真界の双璧、作風を異にする両巨匠なのだが、まったく隠しだてがない―篠山紀信と荒木経惟の不仲ぶりなどとは随分違う。但し、土門拳も名取洋之助とは不仲だったようだ)、一方、徳川無声との対談では、徳川夢声の訊くとも訊かぬとも知れない口調に導かれて、自らのカメラとの馴れ初めなどを積極的に語っています(徳川無声という人がとてつもなく聞き上手だということで、この2本の対談だけでは対談の名手だったかどうかまではわからない)。

更に対談の名手でもあったということで、『僕とライカ』には、土門拳(1909‐1990)、徳川夢声(1894-1971)との対談が収録されていますが、土門拳との対談は大半が技術論で、写真同好会の会員が情報交換しているみたいな感じ(写真界の双璧、作風を異にする両巨匠なのだが、まったく隠しだてがない―篠山紀信と荒木経惟の不仲ぶりなどとは随分違う。但し、土門拳も名取洋之助とは不仲だったようだ)、一方、徳川無声との対談では、徳川夢声の訊くとも訊かぬとも知れない口調に導かれて、自らのカメラとの馴れ初めなどを積極的に語っています(徳川無声という人がとてつもなく聞き上手だということで、この2本の対談だけでは対談の名手だったかどうかまではわからない)。

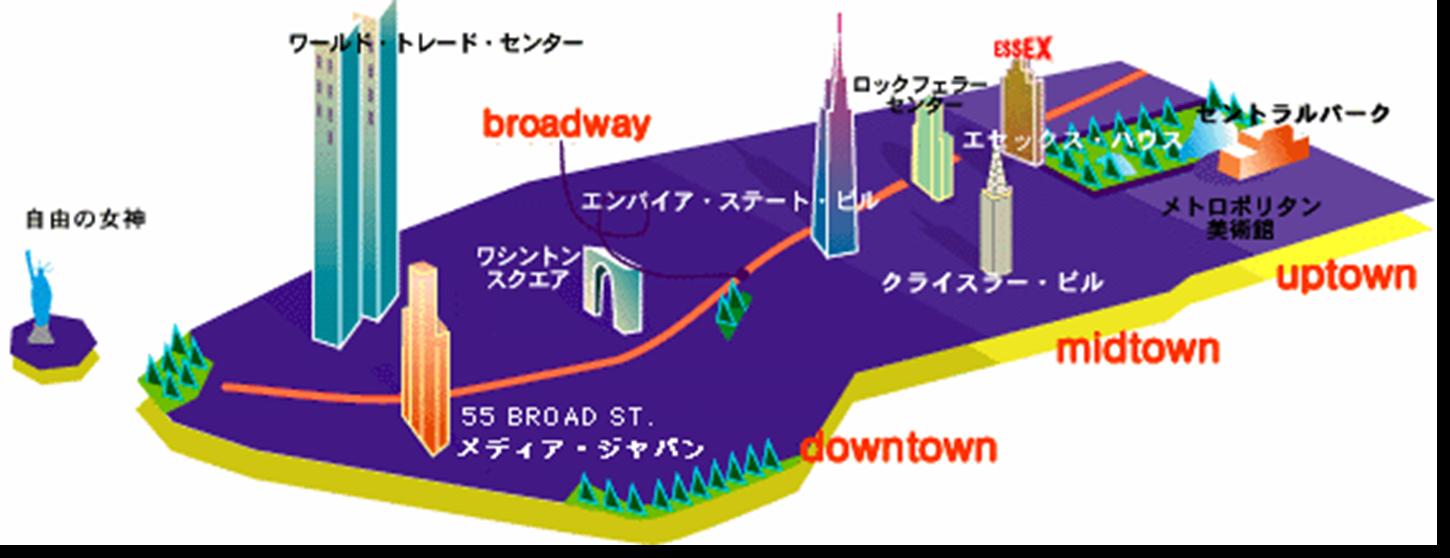

からブロードウェイ沿いに北上しながらその歴史を手繰るというスタイルは、米文学者・亀井俊介氏の『

からブロードウェイ沿いに北上しながらその歴史を手繰るというスタイルは、米文学者・亀井俊介氏の『

秋本 治 氏

秋本 治 氏 新書見開きの左ページが全部それらの扉絵になっていますが、絵1枚1枚に作者の極私的な思い入れが感じられます。下町と言えば狭い路地や商店街、古い家屋に情緒があり、そうした風景を描いたものも多く含まれていますが、橋の袂(たもと)や鉄橋の下などからの目線で描いた絵も多く、ペン画のタッチと相俟って新鮮な印象を受けました(マンガとして読んでいる時は、扉絵や背景画をじっくり味わうということはあまりなかったからなあ)。

新書見開きの左ページが全部それらの扉絵になっていますが、絵1枚1枚に作者の極私的な思い入れが感じられます。下町と言えば狭い路地や商店街、古い家屋に情緒があり、そうした風景を描いたものも多く含まれていますが、橋の袂(たもと)や鉄橋の下などからの目線で描いた絵も多く、ペン画のタッチと相俟って新鮮な印象を受けました(マンガとして読んでいる時は、扉絵や背景画をじっくり味わうということはあまりなかったからなあ)。 秋本治氏(第64回(2016年)菊池寛賞受賞)(C)ORICON NewS inc.

秋本治氏(第64回(2016年)菊池寛賞受賞)(C)ORICON NewS inc.

著者は京都在住の開業歯科医で、グルメ・紀行エッセイストでもあるとのことで、紹介文から、行楽地として四季を通じて人気が高い京都の、その人気の秘密を探るか、または、一風変った視点での京都観光の楽しみ方を教えてくれる本だと思ったのですが、読んでみて、観光ガイドを新書にしただけという印象を受けました。

著者は京都在住の開業歯科医で、グルメ・紀行エッセイストでもあるとのことで、紹介文から、行楽地として四季を通じて人気が高い京都の、その人気の秘密を探るか、または、一風変った視点での京都観光の楽しみ方を教えてくれる本だと思ったのですが、読んでみて、観光ガイドを新書にしただけという印象を受けました。

亀井 俊介 氏 (東大名誉教授・岐阜女子大大学院教授(アメリカ文学・比較文学))

亀井 俊介 氏 (東大名誉教授・岐阜女子大大学院教授(アメリカ文学・比較文学)) 自分も何年か前にマンハッタン島縦断を思い立ち、島最南端のバッテリー・パークからウォールストリートや世界貿易センタービルに行き、ブロードウェイに沿って、チャイナタウンやトライべカに立ち寄りながら、ソーホー、タイムズスクエアを経て、セントラルパーク沿いを北上し、途中ホットドックを食べながらハーレムの手前のコロンビア大学まで歩いたことがあり(125ストリートぐらい歩いたことになる)、この本を読んで懐かしさを覚えるとともに、見落とした歴史の痕跡を改めて知ることができました。

自分も何年か前にマンハッタン島縦断を思い立ち、島最南端のバッテリー・パークからウォールストリートや世界貿易センタービルに行き、ブロードウェイに沿って、チャイナタウンやトライべカに立ち寄りながら、ソーホー、タイムズスクエアを経て、セントラルパーク沿いを北上し、途中ホットドックを食べながらハーレムの手前のコロンビア大学まで歩いたことがあり(125ストリートぐらい歩いたことになる)、この本を読んで懐かしさを覚えるとともに、見落とした歴史の痕跡を改めて知ることができました。

著者が本書の原稿を脱稿しかけた頃に「9.11テロ」が起き、WTCビルは崩壊しますが、かつてエンパイア・ステート・ビルにもB25爆撃機が誤って衝突したことがあったが大した被害はなかったとのこと。

著者が本書の原稿を脱稿しかけた頃に「9.11テロ」が起き、WTCビルは崩壊しますが、かつてエンパイア・ステート・ビルにもB25爆撃機が誤って衝突したことがあったが大した被害はなかったとのこと。

2023年8月18日、病気で死去。91歳。

2023年8月18日、病気で死去。91歳。

『国家の品格』の方は、「論理よりも情緒を」という主張など頷かされる部分も多く、それはそれで自分でも意外だったのですが、「品格」という言葉を用いることで、逆に異価値許容性が失われているような気がしたのと、全体としては真面目になり過ぎてしまって、『若き数学者の...』にある自らの奮闘ぶりを対象化しているようなユーモアが感じられず、また断定表現による論理の飛躍も多くて、読後にわかったような、わからないようなという印象が残ってしまいました。

『国家の品格』の方は、「論理よりも情緒を」という主張など頷かされる部分も多く、それはそれで自分でも意外だったのですが、「品格」という言葉を用いることで、逆に異価値許容性が失われているような気がしたのと、全体としては真面目になり過ぎてしまって、『若き数学者の...』にある自らの奮闘ぶりを対象化しているようなユーモアが感じられず、また断定表現による論理の飛躍も多くて、読後にわかったような、わからないようなという印象が残ってしまいました。

作家・安岡章太郎がロックフェラー財団の招きにより、'60年から翌年にかけて半年間アメリカに留学した際のことを綴った日記風の紀行文ですが、留学先に選んだヴァンダビルト大学のあるテネシーの州都ナッシュヴィルは、公民権運動の勃興期にあたる当時においては、黒人を入れない映画館があったり(それに対する学生の抗議運動なども本書で描かれている)、また近辺には、黒人に選挙権を与えていない町が未だ残っていたりしています(テネシー州の南のジョージア・アラバマ・ミシシッピ・ルイジアナの4州は更に遅れていたと思われる)。

作家・安岡章太郎がロックフェラー財団の招きにより、'60年から翌年にかけて半年間アメリカに留学した際のことを綴った日記風の紀行文ですが、留学先に選んだヴァンダビルト大学のあるテネシーの州都ナッシュヴィルは、公民権運動の勃興期にあたる当時においては、黒人を入れない映画館があったり(それに対する学生の抗議運動なども本書で描かれている)、また近辺には、黒人に選挙権を与えていない町が未だ残っていたりしています(テネシー州の南のジョージア・アラバマ・ミシシッピ・ルイジアナの4州は更に遅れていたと思われる)。 一方で、たまたま巡業でやってきた「リングリング・サーカス」を見て"痛く"感動し、住民の日常に触れるにつれ次第に彼らとの間にあった自身との隔たりを融解させていきます(ロバート・アルトマン監督(1925-2006)の映画「

一方で、たまたま巡業でやってきた「リングリング・サーカス」を見て"痛く"感動し、住民の日常に触れるにつれ次第に彼らとの間にあった自身との隔たりを融解させていきます(ロバート・アルトマン監督(1925-2006)の映画「

村の掟を破った息子を銃殺する父。凄まじきかな、父性原理。

村の掟を破った息子を銃殺する父。凄まじきかな、父性原理。

Prosper Mérimée(1803-1870)

Prosper Mérimée(1803-1870)

若い頃から射撃に優れ、村人の人望もあった羊飼いマテオ・ファルコーネは、妻と3人の娘、そして最後に生まれた男の子とともに自活的な農牧生活を送っていた―。そんなある日、マテオ一家が留守中に、憲兵に追われ村に逃れてきたお尋ね者が家にやって来て、1人留守を預かっていた10歳の息子は、一旦は彼を隠すのですが(伝統的にその村には、官憲などに追われている人をかくまう「掟」があった)、憲兵の「居場所を教えれば時計をやる」という言葉に負けて、お尋ね者を隠した場所を教えてしまい、彼は捕えられます。そのとき家に戻ってきたマテオに向かって男は「ここは裏切り者の家だ!」と叫び、すべてを察したマテオは、自分の息子を窪地へ連れて行き、大きな石のそばに立たせ、お祈りするよう命じ、終わるや否や、泣いて命乞いする本人や妻の制止を振り切って息子を銃殺するという話。

若い頃から射撃に優れ、村人の人望もあった羊飼いマテオ・ファルコーネは、妻と3人の娘、そして最後に生まれた男の子とともに自活的な農牧生活を送っていた―。そんなある日、マテオ一家が留守中に、憲兵に追われ村に逃れてきたお尋ね者が家にやって来て、1人留守を預かっていた10歳の息子は、一旦は彼を隠すのですが(伝統的にその村には、官憲などに追われている人をかくまう「掟」があった)、憲兵の「居場所を教えれば時計をやる」という言葉に負けて、お尋ね者を隠した場所を教えてしまい、彼は捕えられます。そのとき家に戻ってきたマテオに向かって男は「ここは裏切り者の家だ!」と叫び、すべてを察したマテオは、自分の息子を窪地へ連れて行き、大きな石のそばに立たせ、お祈りするよう命じ、終わるや否や、泣いて命乞いする本人や妻の制止を振り切って息子を銃殺するという話。 尚、この短編集の表題作「エトルリアの壺」は、パオロ&ビットリオ・タヴィアーニ監督のシチリアの説話を基にしたオムニバス映画「カオス・シチリア物語」('84年/伊)の中の一話「かめ(甕)」として映画化されています(翻案:ルイジ・ピランデッロ)。

尚、この短編集の表題作「エトルリアの壺」は、パオロ&ビットリオ・タヴィアーニ監督のシチリアの説話を基にしたオムニバス映画「カオス・シチリア物語」('84年/伊)の中の一話「かめ(甕)」として映画化されています(翻案:ルイジ・ピランデッロ)。 欲しい物は全て手に入れたはずなのに、さらに多くを欲する大地主ドン・ロロがが購入した巨大なオリーブ油を入れる瓶-それは彼の権力の象徴であったが、そんな瓶が壊れてしまい、それをどうしても直したい彼は、瓶を修理することが出来る奇跡の技を持つ老職人を雇うが、職人は修理完了後に瓶の中から出られなくなる。ロロは瓶を壊すことを拒むが、職人は稼いだ金を使って村人達を集め、瓶を囲んでの宴会を繰り広げる。皆が職人を好いているように見えるのが気に入らないロロだったが、嫉妬が頂点に達した時、彼は遂に瓶を壊してしまう-。

欲しい物は全て手に入れたはずなのに、さらに多くを欲する大地主ドン・ロロがが購入した巨大なオリーブ油を入れる瓶-それは彼の権力の象徴であったが、そんな瓶が壊れてしまい、それをどうしても直したい彼は、瓶を修理することが出来る奇跡の技を持つ老職人を雇うが、職人は修理完了後に瓶の中から出られなくなる。ロロは瓶を壊すことを拒むが、職人は稼いだ金を使って村人達を集め、瓶を囲んでの宴会を繰り広げる。皆が職人を好いているように見えるのが気に入らないロロだったが、嫉妬が頂点に達した時、彼は遂に瓶を壊してしまう-。

因みに、この映画に触発されて、絵本作家の飯野和好氏が、この「壺」の寓話を、『ドン・ローロのつぼ』('99年/福音館書店(年少版 こどものとも)という絵本にしています。

因みに、この映画に触発されて、絵本作家の飯野和好氏が、この「壺」の寓話を、『ドン・ローロのつぼ』('99年/福音館書店(年少版 こどものとも)という絵本にしています。

「カオス・シチリア物語」●原題:KAOS●制作年:1984年●制作国:イタリア●監督・脚本:パオロ&ビットリオ・タヴィアーニ●製作:ジュリアーニ・G・デ・ネグリ●撮影:ジュゼッペ・ランチ●音楽:ニコラ・ピオヴァーニ●原作:ルイジ・ピランデッロ●時間:187分●出演:マルガリータ・ロサーノ/オメロ・アントヌッティ/ミコル・グイデッリ/ノルマ・マルテッリ/クラウディオ・ビガリ/ミリアム・グイデッリ/レナー

「カオス・シチリア物語」●原題:KAOS●制作年:1984年●制作国:イタリア●監督・脚本:パオロ&ビットリオ・タヴィアーニ●製作:ジュリアーニ・G・デ・ネグリ●撮影:ジュゼッペ・ランチ●音楽:ニコラ・ピオヴァーニ●原作:ルイジ・ピランデッロ●時間:187分●出演:マルガリータ・ロサーノ/オメロ・アントヌッティ/ミコル・グイデッリ/ノルマ・マルテッリ/クラウディオ・ビガリ/ミリアム・グイデッリ/レナー タ・ザメンゴ/マッシモ・ボネッティ●日本公開:1985/08●配給:フランス映画社●最初に観た場所:高田馬場東映パラス(87-10-03)(評価:★★★★)

タ・ザメンゴ/マッシモ・ボネッティ●日本公開:1985/08●配給:フランス映画社●最初に観た場所:高田馬場東映パラス(87-10-03)(評価:★★★★)

しかし全体としては軽妙な"ハルキ調"が随所に見られ、「地球の歩き方」の上級編、ユーモア版のようにも読めてしまうのです。とりわけ、ギリシャの鄙びた島々での暮らしや人々との著者なりの触れ合いなどが読んでいて楽しかったです。クレタの"酒盛りバス"の話とかは、結構、と言うかムチャクチャ笑えました。一見気儘に書いているように見えて、それらが巧まずして(或いは"巧みに")地に足の着いた異文化論にもなっています。

しかし全体としては軽妙な"ハルキ調"が随所に見られ、「地球の歩き方」の上級編、ユーモア版のようにも読めてしまうのです。とりわけ、ギリシャの鄙びた島々での暮らしや人々との著者なりの触れ合いなどが読んでいて楽しかったです。クレタの"酒盛りバス"の話とかは、結構、と言うかムチャクチャ笑えました。一見気儘に書いているように見えて、それらが巧まずして(或いは"巧みに")地に足の着いた異文化論にもなっています。

本書によれば、「アラジンと魔法のランプ」は、元々は中国の話だそうですが、語源である「ジン」(一種の妖怪)というのが、イスラームが宗教的版図を拡げていく過程で土着信仰を融合する際に生まれたものだというのは興味深いです。土着信仰のネガティブな部分を"怪物"的なものに封じ込めたという説は面白いと思いました(土着の悪神をリストラして「ジン」という概念に一本化したとも言える)。

本書によれば、「アラジンと魔法のランプ」は、元々は中国の話だそうですが、語源である「ジン」(一種の妖怪)というのが、イスラームが宗教的版図を拡げていく過程で土着信仰を融合する際に生まれたものだというのは興味深いです。土着信仰のネガティブな部分を"怪物"的なものに封じ込めたという説は面白いと思いました(土着の悪神をリストラして「ジン」という概念に一本化したとも言える)。

ディズニーアニメの「アラジン」が登場した際に日本のアニメ「ハクション大魔王」(1969-1970)を想起した人も多かったようですが、個人的にはアメリカのアニメ「大魔王シャザーン」(CBS1967年、NET(現テレビ朝日)1968年)を思い出しました。このシャザーンは「大魔王」と称されていますが、これも本来は精霊とも悪霊とも扱われるジンであり、双子の主人公チャックとナンシーの庇護者として召使い的に活躍するものの、本当は双子よりも上の位にいて、ちょうどリモコンを持った者が善であろうと悪であろうとリモコンの指示通りに動く「鉄人28号」と同じように、魔法の指輪を行使する者に服従する「使い魔」であるとのこと、ただしアニメでは、作中で悪人に指輪が奪われた際も、命令に反し「本当はいけないんですが、まあいいでしょう」とあっさり二人を助けたりしていたようです。

ディズニーアニメの「アラジン」が登場した際に日本のアニメ「ハクション大魔王」(1969-1970)を想起した人も多かったようですが、個人的にはアメリカのアニメ「大魔王シャザーン」(CBS1967年、NET(現テレビ朝日)1968年)を思い出しました。このシャザーンは「大魔王」と称されていますが、これも本来は精霊とも悪霊とも扱われるジンであり、双子の主人公チャックとナンシーの庇護者として召使い的に活躍するものの、本当は双子よりも上の位にいて、ちょうどリモコンを持った者が善であろうと悪であろうとリモコンの指示通りに動く「鉄人28号」と同じように、魔法の指輪を行使する者に服従する「使い魔」であるとのこと、ただしアニメでは、作中で悪人に指輪が奪われた際も、命令に反し「本当はいけないんですが、まあいいでしょう」とあっさり二人を助けたりしていたようです。

海外に旅行し、または滞在する際に、少しでもよくその国の歴史や文化を知っておけば、その旅行や滞在の意義もより深いものになるかと思いますが、このシリーズはそうした要望に充分応えるものだと思います。

海外に旅行し、または滞在する際に、少しでもよくその国の歴史や文化を知っておけば、その旅行や滞在の意義もより深いものになるかと思いますが、このシリーズはそうした要望に充分応えるものだと思います。

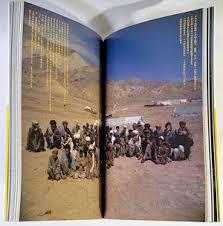

写真家・藤原新也氏によるトルコ・イスタンブールからインド、チベットを経由して東南アジアに渡り、香港、上海を経て最後に日本・高野山で終る約400日の旅の記録で、「月刊PLAYBOY」の創刊5周年企画として1980年7月号から1981年6月号まで12回にわたって連載されたものがオリジナルですが、藤原氏の一方的な意見が通り実行された企画だそうで、そのせいか写真も文章もいいです。(1982(昭和57)年・第23回「毎日芸術賞」受賞)

写真家・藤原新也氏によるトルコ・イスタンブールからインド、チベットを経由して東南アジアに渡り、香港、上海を経て最後に日本・高野山で終る約400日の旅の記録で、「月刊PLAYBOY」の創刊5周年企画として1980年7月号から1981年6月号まで12回にわたって連載されたものがオリジナルですが、藤原氏の一方的な意見が通り実行された企画だそうで、そのせいか写真も文章もいいです。(1982(昭和57)年・第23回「毎日芸術賞」受賞) 旅の記録というものを通して、今自分が生きている世界や人生とはどういったものであるのか、その普遍性や特殊性(例えば日本という国で生活しているということ)を、また違った視点から考えさせられます。

旅の記録というものを通して、今自分が生きている世界や人生とはどういったものであるのか、その普遍性や特殊性(例えば日本という国で生活しているということ)を、また違った視点から考えさせられます。 そうした非日常的"な感覚にどっぷり浸ることができるという意味では、東南アジアとかはともかく、トルコやチベットなど今後なかなか行けそうもないような地域の写真が、自分には特に興味深く印象に残りました。

そうした非日常的"な感覚にどっぷり浸ることができるという意味では、東南アジアとかはともかく、トルコやチベットなど今後なかなか行けそうもないような地域の写真が、自分には特に興味深く印象に残りました。

講談社学術文庫(全5巻) 〔'78年〕(表紙絵:平山郁夫)『

講談社学術文庫(全5巻) 〔'78年〕(表紙絵:平山郁夫)『 インド仏典の原初の形をとどめるチベット語訳「大蔵経」を求めて、100年前に鎖国状態のチベットに渡った河口慧海(1866-1945)のことを知ったのは、中学校の「国語」の教科書だったと記憶しています。雪のヒマラヤを這っている"不屈の求道者"慧海の挿絵が印象的でした。

インド仏典の原初の形をとどめるチベット語訳「大蔵経」を求めて、100年前に鎖国状態のチベットに渡った河口慧海(1866-1945)のことを知ったのは、中学校の「国語」の教科書だったと記憶しています。雪のヒマラヤを這っている"不屈の求道者"慧海の挿絵が印象的でした。