「●み 宮部 みゆき」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 【1111】 宮部 みゆき 『おそろし』

「●「ミステリが読みたい!」(第1位)」の インデックッスへ

サイコメトラーという際どいモチーフを上手く作品に織り込んでいるが、冗長さは否めない。

『楽園 上』『楽園 下

』['07年]『楽園 上 (文春文庫)

』『楽園 下 (文春文庫)

』['10年]連続ドラマW「楽園」(2017・WOWOW)出演:仲間由紀恵,黒木瞳,夏帆,松田美由紀,石坂浩二,小林薫

2008(平成20)年・第1回「ミステリが読みたい!」(早川書房主催)第1位作品。

「模倣犯」の事件から9年が経ったフリーライター・前畑滋子のもとに、一人息子を交通事故で失った荻谷敏子という中年女性が現れ、12歳で死んだその息子には特殊能力があったのかもしれない、少年は16年前に殺された少女の遺体が最近になって自宅の床下から発見されたという事件の前に、それを絵に描いていたという―。

『模倣犯』('01年)の続編という形をとっていますが、『理由』('98年)など、現代社会における家族の在り方をテーマにした作品の流れに近いように思いました。

仏教で、親が子より先に亡くなることを「順縁」と呼び、子が親に先立って亡くなることを「逆縁」と呼びますが、「逆縁」にめぐり逢った人は、何かしら宗教的なもの、超常的なものに惹かれ、時にそれが生きる支えになりことがあるといいます。

本作では、「サイコメトラー」という、現代推理モノとしては少し"際どい"とも思えるモチーフを、こうした人間の心理・心情に自然に呼応する形で上手く作品の中に織り込んでいるように思います。

但し、クライマックスに至るまでがあまりに冗長で、第4コーナーを回ったところぐらいからやっと"息もつかせぬ"展開になり、それまで焦らされた分だけカタルシス効果が大きいとも言えるのですが、そのクライマックス部分を手紙形式にしたことが、果たして効果的であったどうかも疑問が残りました。

文章自体は相変わらず読み易く、「冗長さ」を「きめ細かさ」ととればそれ自体は決して苦になるものではないけれども、新聞連載小説という枠組みの中で作品の「長さ」が予め既定され、それに合わせてやや引き伸ばし気味に書いているような感じがしたなあ、比較的単純なプロットの割には。

【2010年文庫化[文春文庫(上・下)]】

・TBS系列「月曜ミステリーシアター」

・TBS系列「月曜ミステリーシアター」

河合隼雄(1928-2007)がファンタジー系を中心とする多くの児童文学の名作を紹介・解説したもので、『「うさぎ穴」からの発信-子どもとファンタジー』('90年/マガジンハウス)として刊行したものを、「講談社+α文庫」に収めるにあたり改題・再編集したものです。

河合隼雄(1928-2007)がファンタジー系を中心とする多くの児童文学の名作を紹介・解説したもので、『「うさぎ穴」からの発信-子どもとファンタジー』('90年/マガジンハウス)として刊行したものを、「講談社+α文庫」に収めるにあたり改題・再編集したものです。

少年期の壮大な想いや仲間同士の結束・反目というのは、大人になっても無意識に抱えているものかも知れず、それが表面化し再現されるという設定も悪くないのですが、やはり結末が...。

少年期の壮大な想いや仲間同士の結束・反目というのは、大人になっても無意識に抱えているものかも知れず、それが表面化し再現されるという設定も悪くないのですが、やはり結末が...。

1991(平成2)年末に刊行された安部公房(1924‐1993)の最後の長編で、この人、最後まで前衛を貫いたなあと思わせる作品。むしろ、人体と植物の共生なんて、初期作品「デンドロカカリヤ」あたりに遡って、SFチックな前衛ぶりが甦っている感じもします。

1991(平成2)年末に刊行された安部公房(1924‐1993)の最後の長編で、この人、最後まで前衛を貫いたなあと思わせる作品。むしろ、人体と植物の共生なんて、初期作品「デンドロカカリヤ」あたりに遡って、SFチックな前衛ぶりが甦っている感じもします。

〈カンガルー〉というモチーフは、村上春樹にも『カンガルー日和』('83年/平凡社)という短篇集があり、日本のノーベル文学賞候補者2人が、この動物名を作品タイトルに用いているのが何となく面白いです(25歳年下の村上氏の方が先に使っている)。

〈カンガルー〉というモチーフは、村上春樹にも『カンガルー日和』('83年/平凡社)という短篇集があり、日本のノーベル文学賞候補者2人が、この動物名を作品タイトルに用いているのが何となく面白いです(25歳年下の村上氏の方が先に使っている)。

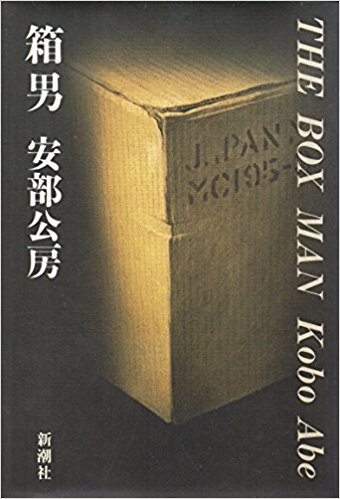

1973(昭和48)年に刊行された本作品の単行本は、200ページ足らずのものですが、「箱入り」装填。内容は、頭からすっぽりとダンボール箱を被って世間から自分を遮断し「箱男」となった男の視点で綴られる奇妙な物語です。男が箱を作ろうと思ったのは、別の「箱男」を見たのがきっかけということでそれ以上の説明は無く、むしろ、だんだんと「箱男」化していく様や箱の作り方などが丹念に書かれているのが何だか変なムードです。

1973(昭和48)年に刊行された本作品の単行本は、200ページ足らずのものですが、「箱入り」装填。内容は、頭からすっぽりとダンボール箱を被って世間から自分を遮断し「箱男」となった男の視点で綴られる奇妙な物語です。男が箱を作ろうと思ったのは、別の「箱男」を見たのがきっかけということでそれ以上の説明は無く、むしろ、だんだんと「箱男」化していく様や箱の作り方などが丹念に書かれているのが何だか変なムードです。 その「箱男」が、自分に関心を寄せる(結果として自分が関心を寄せることになる)葉子という女性が看護婦を務める病院で医者をしている「贋箱男」と出くわした辺りから、物語の主体(語り手)が時折入れ替わり、実はこの医者は贋医者で、本当の医者は葉子の夫で、これも今は「箱男」として自分の病院に入院している―ということで、ややこしい。

その「箱男」が、自分に関心を寄せる(結果として自分が関心を寄せることになる)葉子という女性が看護婦を務める病院で医者をしている「贋箱男」と出くわした辺りから、物語の主体(語り手)が時折入れ替わり、実はこの医者は贋医者で、本当の医者は葉子の夫で、これも今は「箱男」として自分の病院に入院している―ということで、ややこしい。

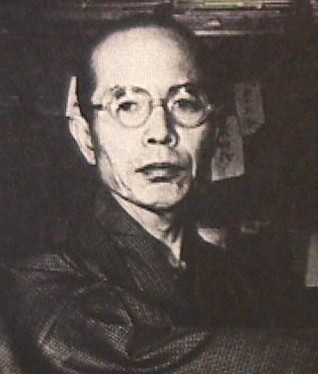

安部 公房 (1924-1993/享年68)

安部 公房 (1924-1993/享年68) 1951(昭和26)年に刊行された『壁』は、「S・カルマ氏の犯罪」「バベルの塔の狸」「赤い繭」の3部の中篇から成り、「赤い繭」は更に「赤い繭」「魔法のチョーク」など4つの短篇から成るという構成。この中ではやはり、主人公の「ぼく」がある朝目を覚ましたら、自分の名前を喪失していた―という出だしの「S・カルマ氏の犯罪」のインパクトが大きかったです。

1951(昭和26)年に刊行された『壁』は、「S・カルマ氏の犯罪」「バベルの塔の狸」「赤い繭」の3部の中篇から成り、「赤い繭」は更に「赤い繭」「魔法のチョーク」など4つの短篇から成るという構成。この中ではやはり、主人公の「ぼく」がある朝目を覚ましたら、自分の名前を喪失していた―という出だしの「S・カルマ氏の犯罪」のインパクトが大きかったです。

【1954年文庫化[角川文庫(『壁―S.カルマ氏の犯罪・赤い繭』)]/1969年文庫化[新潮文庫]】

【1954年文庫化[角川文庫(『壁―S.カルマ氏の犯罪・赤い繭』)]/1969年文庫化[新潮文庫]】

芥川 龍之介

芥川 龍之介 2005(平成17)年3月の偕成社刊。原作は1920(大正9)年1月に芥川龍之介(1892-1927)が雑

2005(平成17)年3月の偕成社刊。原作は1920(大正9)年1月に芥川龍之介(1892-1927)が雑 誌「赤い鳥」に発表、『影燈籠』('20年/春陽堂)に収められた、芥川の所謂「年少文学」というべき作品の1つで、同じ系譜に「蜘蛛の糸」や「杜子春」などがありますが、本書の絵を画いている挿画家の宮本順子氏は、この偕成社の「日本の童話名作選」シリーズでは他に同じく芥川作品である「トロッコ」の絵も手掛けています。

誌「赤い鳥」に発表、『影燈籠』('20年/春陽堂)に収められた、芥川の所謂「年少文学」というべき作品の1つで、同じ系譜に「蜘蛛の糸」や「杜子春」などがありますが、本書の絵を画いている挿画家の宮本順子氏は、この偕成社の「日本の童話名作選」シリーズでは他に同じく芥川作品である「トロッコ」の絵も手掛けています。

作品は、昭和40年代頃には、光村図書出版の『中等新国語』、つまり中学の「国語」の教科書(中学1年生用)に使用されていました。

作品は、昭和40年代頃には、光村図書出版の『中等新国語』、つまり中学の「国語」の教科書(中学1年生用)に使用されていました。 先に原作を読んでいると、絵本になった時に、どれだけ絵が良くても自分の作品イメージとの食い違いが大きくて気に入らないことがありますが、この宮本順子氏の絵は比較的しっくりきました。

先に原作を読んでいると、絵本になった時に、どれだけ絵が良くても自分の作品イメージとの食い違いが大きくて気に入らないことがありますが、この宮本順子氏の絵は比較的しっくりきました。

池田亀鑑(いけだ きかん、1896‐1956/享年60)

池田亀鑑(いけだ きかん、1896‐1956/享年60)

中村真一郎 (1918-1997/享年79)

中村真一郎 (1918-1997/享年79)

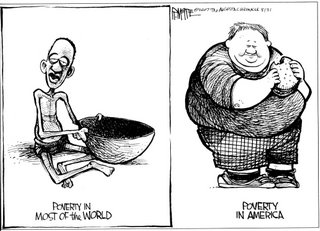

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

前半、第1章で、なぜアメリカの貧困児童に「肥満」児が多いかという問題を取材していて、公立小学校の給食のメニューが出ていますが、これは肥って当然だなあと言う中身。貧困地域ほど学校給食の普及率は高いとのことで、これを供給しているのは巨大ファーストフード・チェーンであり、同じく成人に関しても、貧困家庭へ配給される「フードスタンプ」はマクドナルドの食事チケットであったりして、結果として、肥満の人が州人口に占める比率が高いのは、ルイジアナ、ミシシッピなど低所得者の多い州ということになっているらしいです。

最後に「おすすめ工場コンテンツ」というのがあり、工場を知るための入門書や、工場のイメージを効果的に使った映像作品、工場に親しめる小説などが紹介されています。その中にはリドリー・スコット監督の映画「ブレードラ

最後に「おすすめ工場コンテンツ」というのがあり、工場を知るための入門書や、工場のイメージを効果的に使った映像作品、工場に親しめる小説などが紹介されています。その中にはリドリー・スコット監督の映画「ブレードラ.jpg) ンナー」('82年/米)や笙野頼子氏の『タイムスリップ・コンビナート』('94年/文藝春秋)(これ、芥川賞作

ンナー」('82年/米)や笙野頼子氏の『タイムスリップ・コンビナート』('94年/文藝春秋)(これ、芥川賞作 品の中ではかなり異色ではないか)などがあったりして、"系譜"と言えるかどうかは別として、「コンビナート」的な「構造美」に惹かれる部分は意外と多くの人が持っていて、ただそれが、無機的であるとか、大気汚染とイメージリンクしてしまうとかで、隠蔽されてきた面もあるかもしれません。

品の中ではかなり異色ではないか)などがあったりして、"系譜"と言えるかどうかは別として、「コンビナート」的な「構造美」に惹かれる部分は意外と多くの人が持っていて、ただそれが、無機的であるとか、大気汚染とイメージリンクしてしまうとかで、隠蔽されてきた面もあるかもしれません。 また、映画「ブレードランナー」に関して言えば、'82年の公開時は大ヒット作「E.T.」の陰に隠れて興業成績は全く振るわなかったのが(本国でも「

また、映画「ブレードランナー」に関して言えば、'82年の公開時は大ヒット作「E.T.」の陰に隠れて興業成績は全く振るわなかったのが(本国でも「

「ブレードランナー」という映画の妙というか、観客に視覚的に強いインパクトを与えた部分の一つは(個人的にはまさにそうだったのだが)、未来都市にもダウンタウンがあり、ネオン塔や

「ブレードランナー」という映画の妙というか、観客に視覚的に強いインパクトを与えた部分の一つは(個人的にはまさにそうだったのだが)、未来都市にもダウンタウンがあり、ネオン塔や 筆字体の看板などがあって、そこに様々な人種が入り乱れて生活したり商売したりしている"生活感"、"人々の蠢(うごめ)き感"みたいなものがあった点ではなかったかと思います(80年代にシンガポールで見た高層ビルの谷間の屋台群を思い出した。シンガポールまで行かなくとも、新大久保のコリアン街でも似たような雰囲気は味わえるが)。

筆字体の看板などがあって、そこに様々な人種が入り乱れて生活したり商売したりしている"生活感"、"人々の蠢(うごめ)き感"みたいなものがあった点ではなかったかと思います(80年代にシンガポールで見た高層ビルの谷間の屋台群を思い出した。シンガポールまで行かなくとも、新大久保のコリアン街でも似たような雰囲気は味わえるが)。

映画「ブレードランナー」より

映画「ブレードランナー」より

「ブレードランナー」は日本で公開当時、あまり話題にならなかったし、本国でも、今振り返れば与えられるべきであったとも思われる「サターンSF賞」を、候補には上がったものの獲ってはいません(同年公開の「E.T.」('82年)に持っていかれた)。ただし、レプリカトの男女を演じたルトガー・ハウアーとダリル・ハンナは、共に当時まだあまり知られていませんでしたが、ルトガー・ハウアーの方はロバート・ラドラ

「ブレードランナー」は日本で公開当時、あまり話題にならなかったし、本国でも、今振り返れば与えられるべきであったとも思われる「サターンSF賞」を、候補には上がったものの獲ってはいません(同年公開の「E.T.」('82年)に持っていかれた)。ただし、レプリカトの男女を演じたルトガー・ハウアーとダリル・ハンナは、共に当時まだあまり知られていませんでしたが、ルトガー・ハウアーの方はロバート・ラドラ

ムの『オスターマンの週末』の映画化作品、サム・ペキンパー監督の「バイオレント・サタデー」('83年)(家の中での米ソ戦といった感じ)に主人公のテレビキャスターのジョン・タナー役に起用され、ダリル・ハンナの方もロン・ハワード監督の「スプラッシュ」('84年)(ロン・ハワード監督の初期のメルヘン系作品の1つと言える)でトム・ハンクス演じる主人公(トム・ハンクスにとっても事実上の初主演作)の相手役のヒロインの人魚役を演じるなど、その後の俳優人生の弾みとなりました。

ムの『オスターマンの週末』の映画化作品、サム・ペキンパー監督の「バイオレント・サタデー」('83年)(家の中での米ソ戦といった感じ)に主人公のテレビキャスターのジョン・タナー役に起用され、ダリル・ハンナの方もロン・ハワード監督の「スプラッシュ」('84年)(ロン・ハワード監督の初期のメルヘン系作品の1つと言える)でトム・ハンクス演じる主人公(トム・ハンクスにとっても事実上の初主演作)の相手役のヒロインの人魚役を演じるなど、その後の俳優人生の弾みとなりました。

二子東急 1957年9月30日 開館(「二子玉川園」(1985年3月閉園)そば) 1991(平成3)年1月15日閉館

二子東急 1957年9月30日 開館(「二子玉川園」(1985年3月閉園)そば) 1991(平成3)年1月15日閉館

「バイオレント・サタデー」●原題:THE OSTERMAN WEEKEND●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:サム・ペキンパー●製作:ピーター・S・デイヴィス/ウィリアム・N・パンザー●脚本:アラン・シャープ●撮影:ジョン・コキロン●音楽:ラロ・シフリン●原作:ロバート・ラドラム●時間:102分●出演:ルトガー・ハウアー/ジョン・ハート/デニス・ホッパー/バート・

「バイオレント・サタデー」●原題:THE OSTERMAN WEEKEND●制作年:1983年●制作国:アメリカ●監督:サム・ペキンパー●製作:ピーター・S・デイヴィス/ウィリアム・N・パンザー●脚本:アラン・シャープ●撮影:ジョン・コキロン●音楽:ラロ・シフリン●原作:ロバート・ラドラム●時間:102分●出演:ルトガー・ハウアー/ジョン・ハート/デニス・ホッパー/バート・ ランカスター/クレイグ・T・ネルソン/メグ・フォスター/クリス・サランドン/ヘレン・シェイヴァー/キャシー・イエーツ/サンディ・マクピーク/クリストファー・スター/マーシャル・ホー/ジャン・トリスカ/ハンスフォード・ロウ●日本公開:1984/06●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:新宿ローヤル(87-06-28)(評価:★★★)●併映:「目撃者」(ピーター・イェイツ)

ランカスター/クレイグ・T・ネルソン/メグ・フォスター/クリス・サランドン/ヘレン・シェイヴァー/キャシー・イエーツ/サンディ・マクピーク/クリストファー・スター/マーシャル・ホー/ジャン・トリスカ/ハンスフォード・ロウ●日本公開:1984/06●配給:20世紀フォックス●最初に観た場所:新宿ローヤル(87-06-28)(評価:★★★)●併映:「目撃者」(ピーター・イェイツ)

「スプラッシュ」●原題:SPLASH●制作年:1984年●制作国:アメリカ●監督:ロン・ハワード●製作:ブライアン・グレイザー●脚本:ローウェル・ガンツ/ババルー・マンデル/ブルース・ジェイ・フリードマン●撮影:ドン・ピーターマン●音楽:リー・ホールドリッジ●時間:111分●出演:トム・ハンクス/ダリル・ハンナ/ユージン・レヴィ/ジョン・キャンディ/ドディ・グッドマン/シェッキー・グリーン/リチャード・B・シャル/ハワード・モリス/ボビー・ディ・シッコ/トニー・ディ・ベネデット/デヴィッド・ネル/ジェフ・ドーセット/ジョー・グリファシ/ランス・ハワード●日本公開:1984/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:二子東急(87-06-28)(評価:★★★)

「スプラッシュ」●原題:SPLASH●制作年:1984年●制作国:アメリカ●監督:ロン・ハワード●製作:ブライアン・グレイザー●脚本:ローウェル・ガンツ/ババルー・マンデル/ブルース・ジェイ・フリードマン●撮影:ドン・ピーターマン●音楽:リー・ホールドリッジ●時間:111分●出演:トム・ハンクス/ダリル・ハンナ/ユージン・レヴィ/ジョン・キャンディ/ドディ・グッドマン/シェッキー・グリーン/リチャード・B・シャル/ハワード・モリス/ボビー・ディ・シッコ/トニー・ディ・ベネデット/デヴィッド・ネル/ジェフ・ドーセット/ジョー・グリファシ/ランス・ハワード●日本公開:1984/09●配給:東宝東和●最初に観た場所:二子東急(87-06-28)(評価:★★★)

その中でも「11 動物」は、カラーイラストが豊富で大いに引き込まれ、「事典」ではあるが「図鑑」的であるように思われます。その他には「12 植物」「14 天文・気象」「15 地球のすがた」などにハマった覚えがあり(太陽系の起源を解説した「潮汐説」「隕石説」のイラストなどスゴイ迫力を感じた)、要するにこれ、カラーイラストの多い順に関心を持って読んだということになるのかも知れません。

その中でも「11 動物」は、カラーイラストが豊富で大いに引き込まれ、「事典」ではあるが「図鑑」的であるように思われます。その他には「12 植物」「14 天文・気象」「15 地球のすがた」などにハマった覚えがあり(太陽系の起源を解説した「潮汐説」「隕石説」のイラストなどスゴイ迫力を感じた)、要するにこれ、カラーイラストの多い順に関心を持って読んだということになるのかも知れません。

.jpg)

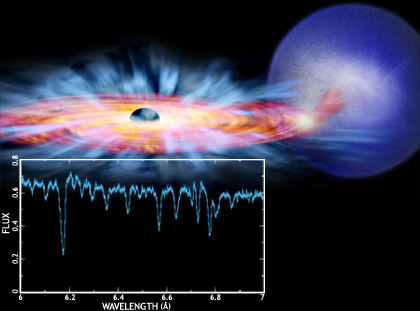

ソフトバンククリエイティブの"サイエンス・アイ新書"の1冊で、ただ「宇宙の新常識」を100項目並べるのではなく、宇宙の生成、ダークマターとダークエネルギー、素粒子論と宇宙、最近の観測技術の進歩、太陽系について、宇宙飛行・宇宙開発のなど、テーマを大括りにして、それぞれについて、今までにわかっていることから、今後究明していく課題まで体系的に書かれているため、単なる「100問100答」というより1冊の入門書として読め、更に、直近の研究成果がふんだんに盛り込まれているほか、写真やグラフィックが各ページにあって、見た目にも充実しているという本。

ソフトバンククリエイティブの"サイエンス・アイ新書"の1冊で、ただ「宇宙の新常識」を100項目並べるのではなく、宇宙の生成、ダークマターとダークエネルギー、素粒子論と宇宙、最近の観測技術の進歩、太陽系について、宇宙飛行・宇宙開発のなど、テーマを大括りにして、それぞれについて、今までにわかっていることから、今後究明していく課題まで体系的に書かれているため、単なる「100問100答」というより1冊の入門書として読め、更に、直近の研究成果がふんだんに盛り込まれているほか、写真やグラフィックが各ページにあって、見た目にも充実しているという本。

でも、宇宙がどんなものでできているのかというのは、今のところ宇宙全体の4%ぐらいしかわからなくて、あとはダークマターが23%、ダークエネルギーが73%を占めるという―、ダークマターの構造などは推論されていますが、宇宙の4分の3近くを占めるダークエネルギーについては、質量を持っていないということぐらいしか判っておらず、人間は宇宙に関して、まだほんの一部しか知りえていないということを痛感させられます。

でも、宇宙がどんなものでできているのかというのは、今のところ宇宙全体の4%ぐらいしかわからなくて、あとはダークマターが23%、ダークエネルギーが73%を占めるという―、ダークマターの構造などは推論されていますが、宇宙の4分の3近くを占めるダークエネルギーについては、質量を持っていないということぐらいしか判っておらず、人間は宇宙に関して、まだほんの一部しか知りえていないということを痛感させられます。 一方で、太陽系に関しては近年いろいろなことが判ってきたようで、その大きさで言えば、当初は太陽から地球までの距離の100倍くらいだと思われていたのが、今では1兆5000億〜15兆kmと推論されているとのことで、太陽から地球までの距離の1万倍から10万倍ということかとビックリ(当初考えられていたより100倍から1000倍大きいことになるが、このことには冥王星が正式の「惑星」の定義から外れたことも関係している)。

一方で、太陽系に関しては近年いろいろなことが判ってきたようで、その大きさで言えば、当初は太陽から地球までの距離の100倍くらいだと思われていたのが、今では1兆5000億〜15兆kmと推論されているとのことで、太陽から地球までの距離の1万倍から10万倍ということかとビックリ(当初考えられていたより100倍から1000倍大きいことになるが、このことには冥王星が正式の「惑星」の定義から外れたことも関係している)。

畑中 武夫 (1914-1963/享年49)

畑中 武夫 (1914-1963/享年49).jpg)

それにしても、夏目漱石、国木田独歩、島崎藤村、これに限らず多くの文豪たちは、俗字・宛字を実にふんだんに使っているなあと感心させられます。

それにしても、夏目漱石、国木田独歩、島崎藤村、これに限らず多くの文豪たちは、俗字・宛字を実にふんだんに使っているなあと感心させられます。

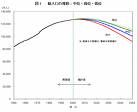

'04年12月の1億2780万人をもって日本の人口はピークを迎え、'05年から減少に転じているわけですが、著者は「少子・高齢化で人口が減る」「子供が減り、老人が増える」「出生率が上がればベビーの数は増加する」といった、国内人口の減少に対する"通説"に論駁を加えるとともに、人口減少の理由として、生物学において動物の個体数減少の理由として提唱されている「キャリング・キャパシティー」(環境許容量が一杯になれば個体数は抑制される)という考え方を人類に敷衍し、但し、人間の「キャリング・キャパシティー」は動物と異なり人為的な文化的・文明的な容量であるため、そうした要素を勘案した「人口容量」として再定義したうえで、少子化の真因はこの「人口容量」の飽和化にあるとしています。

'04年12月の1億2780万人をもって日本の人口はピークを迎え、'05年から減少に転じているわけですが、著者は「少子・高齢化で人口が減る」「子供が減り、老人が増える」「出生率が上がればベビーの数は増加する」といった、国内人口の減少に対する"通説"に論駁を加えるとともに、人口減少の理由として、生物学において動物の個体数減少の理由として提唱されている「キャリング・キャパシティー」(環境許容量が一杯になれば個体数は抑制される)という考え方を人類に敷衍し、但し、人間の「キャリング・キャパシティー」は動物と異なり人為的な文化的・文明的な容量であるため、そうした要素を勘案した「人口容量」として再定義したうえで、少子化の真因はこの「人口容量」の飽和化にあるとしています。

それぞれについてどういった種類のものがあるのか、「第1種疑似科学」を信じる人間の心理作用や「第2種疑似科学」が世の中にはびこる理由(これ、"健康"と"カネ"が結びついたものが多い)は何かを考察的に整理していますが、まあ、自分に関しては大丈夫かな、という感じで、「水の記憶」なんてバカバカしい"水ビジネス"もあるんだといった野次馬感覚で読み進み、著者の言っているそのワナに嵌まらないための"処方箋"というのも、真っ当過ぎてインパクトが弱いような気がしつつ読んでいました。

それぞれについてどういった種類のものがあるのか、「第1種疑似科学」を信じる人間の心理作用や「第2種疑似科学」が世の中にはびこる理由(これ、"健康"と"カネ"が結びついたものが多い)は何かを考察的に整理していますが、まあ、自分に関しては大丈夫かな、という感じで、「水の記憶」なんてバカバカしい"水ビジネス"もあるんだといった野次馬感覚で読み進み、著者の言っているそのワナに嵌まらないための"処方箋"というのも、真っ当過ぎてインパクトが弱いような気がしつつ読んでいました。

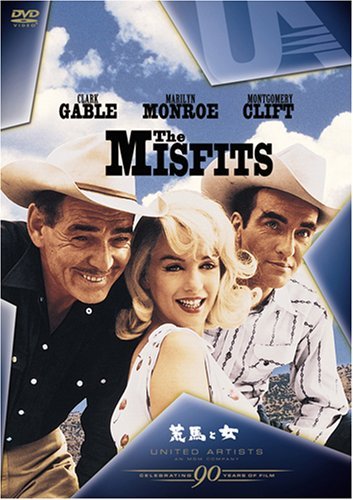

「荒馬と女」(1961)

「荒馬と女」(1961) 亀井 俊介 氏 (東大名誉教授・岐阜女子大大学院教授(アメリカ文学・比較文学))

亀井 俊介 氏 (東大名誉教授・岐阜女子大大学院教授(アメリカ文学・比較文学)) 著者の新書版『マリリン・モンロー』('87年/岩波新書)は、著者自身によれば、モンローをめぐる「文化」についての本であって「伝記」を目指したものではなかったとしていますが、本書では、Ⅰ・Ⅱ章でモンローの生涯を前著より掘り下げ、多くの伝記や評論を参照しつつ、写真も豊富に交えて(表紙の"ジャンプするマリリン"もいい)より評伝風に記す一方、Ⅲ・Ⅳ章で、モンローの人間性と女優としての系譜を探るとともに、死後、彼女が「愛の女神」としてイコン(偶像)化される過程を、アンディ・ウォーホルの作品に代表されるようなアメリカ文化の展開と合わせて論じています。

著者の新書版『マリリン・モンロー』('87年/岩波新書)は、著者自身によれば、モンローをめぐる「文化」についての本であって「伝記」を目指したものではなかったとしていますが、本書では、Ⅰ・Ⅱ章でモンローの生涯を前著より掘り下げ、多くの伝記や評論を参照しつつ、写真も豊富に交えて(表紙の"ジャンプするマリリン"もいい)より評伝風に記す一方、Ⅲ・Ⅳ章で、モンローの人間性と女優としての系譜を探るとともに、死後、彼女が「愛の女神」としてイコン(偶像)化される過程を、アンディ・ウォーホルの作品に代表されるようなアメリカ文化の展開と合わせて論じています。

文学者との関係において、前著ではノーマン・メイラーが重点的にとりあげられていましたが、本書ではその他に、アーサー・ミラー(モンローの最後の夫でモンロー主演の遺作「荒馬と女」のシナリオを書いている)、トルーマン・カポーティ(自作「ティファニーで朝食を」の主演にモンローを推したがハリウッドはオードリー・ヘップバーンを選んだ)なども取り上げています。

文学者との関係において、前著ではノーマン・メイラーが重点的にとりあげられていましたが、本書ではその他に、アーサー・ミラー(モンローの最後の夫でモンロー主演の遺作「荒馬と女」のシナリオを書いている)、トルーマン・カポーティ(自作「ティファニーで朝食を」の主演にモンローを推したがハリウッドはオードリー・ヘップバーンを選んだ)なども取り上げています。 上のモンローとアーサー・ミラーの写真は、アーサー・ミラーが「荒馬の女」(1961年)の撮影現場を訪れた時のものですが、この時はもう既に夫婦仲は冷え切っていたものになっていたようです。

上のモンローとアーサー・ミラーの写真は、アーサー・ミラーが「荒馬の女」(1961年)の撮影現場を訪れた時のものですが、この時はもう既に夫婦仲は冷え切っていたものになっていたようです。 映画自体はいかにも劇作家らしい脚本、砂漠で繰り広げられる心理劇という感じで、個人的にはイマイチでしたが、モンローの遺作となっただけでなく(1962年没(享年36))、クラーク・ゲーブル(1960年没(享年59))にとっても遺作となった作品で(ゲーブルはこの作品の公開前に亡くなっている)、モンゴメリー・クリフト(1966年没(享年45))もこの作品の公開後5年ほどで亡くなっていることに因縁めいたものを感じます(因みに、モンローは生前、モンゴメリー・クリフトについて、「私よりネがクライ人なんてモンティーしかいないわ」と言っていたという)。

映画自体はいかにも劇作家らしい脚本、砂漠で繰り広げられる心理劇という感じで、個人的にはイマイチでしたが、モンローの遺作となっただけでなく(1962年没(享年36))、クラーク・ゲーブル(1960年没(享年59))にとっても遺作となった作品で(ゲーブルはこの作品の公開前に亡くなっている)、モンゴメリー・クリフト(1966年没(享年45))もこの作品の公開後5年ほどで亡くなっていることに因縁めいたものを感じます(因みに、モンローは生前、モンゴメリー・クリフトについて、「私よりネがクライ人なんてモンティーしかいないわ」と言っていたという)。 のは

のは モンローの後継者とされたジェーン・マンスフィールドが、モンロー以上の巨乳である上に「知能指数158」という宣伝文句だったというのは、モンローの死後、「白痴美」と思われた彼女の言動を後で振り返ってみると、実はモンローかなり頭のいい女性だったと思われたということと関係しているのではないだろうかと、個人的には思いました。よくモンローに比されるマドンナも、知能指数は140以上あると聞きますが、ただし著者は、両者を異質のものとして捉えているようです。両者の時代の間にフェニミズム運動があって女性からの受容のされ方が異なり、またイメージ的にも、マドンナの基調は"黒"であるのに対し、モンローは"白"であるとのことです。

モンローの後継者とされたジェーン・マンスフィールドが、モンロー以上の巨乳である上に「知能指数158」という宣伝文句だったというのは、モンローの死後、「白痴美」と思われた彼女の言動を後で振り返ってみると、実はモンローかなり頭のいい女性だったと思われたということと関係しているのではないだろうかと、個人的には思いました。よくモンローに比されるマドンナも、知能指数は140以上あると聞きますが、ただし著者は、両者を異質のものとして捉えているようです。両者の時代の間にフェニミズム運動があって女性からの受容のされ方が異なり、またイメージ的にも、マドンナの基調は"黒"であるのに対し、モンローは"白"であるとのことです。

』.jpg)

著者によれば、美術評論の世界では70年代の「古色蒼然たる作品論・作家論が未だ幅を利かせて情報の更新を怠っている」とのことで、「誰もが知っている名画」ほど、ある意味「誰にも顧みられない名画」になっているとのこと、本書では、名画の背後にある歴史を紐解き、その絵が描かれた動機や意図を新たな視点から探っています。

著者によれば、美術評論の世界では70年代の「古色蒼然たる作品論・作家論が未だ幅を利かせて情報の更新を怠っている」とのことで、「誰もが知っている名画」ほど、ある意味「誰にも顧みられない名画」になっているとのこと、本書では、名画の背後にある歴史を紐解き、その絵が描かれた動機や意図を新たな視点から探っています。

更には、マネの「草上の朝食」は、写真技術の開発と一般への広まりに先駆けて撮影者の視点からスキャンダラスな要素を含ませながら計算づくで描いたもの、同じくマネの描いた「オランピア」に至っては、資本主義の台頭により社会も文化も偽善的な性倫理の上に成り立つようになっていく風潮を、娼館の女性を描くことでスキャンダラスに告発した確信犯的作品と言うことになるらしいです(著者の論を端的に解釈すれば)。

更には、マネの「草上の朝食」は、写真技術の開発と一般への広まりに先駆けて撮影者の視点からスキャンダラスな要素を含ませながら計算づくで描いたもの、同じくマネの描いた「オランピア」に至っては、資本主義の台頭により社会も文化も偽善的な性倫理の上に成り立つようになっていく風潮を、娼館の女性を描くことでスキャンダラスに告発した確信犯的作品と言うことになるらしいです(著者の論を端的に解釈すれば)。

「古色蒼然たる作品論」にアンチテーゼを投げかける著者の意気込みはわかりますが、そうした周辺や背後の状況を知らねばこの絵は理解できないとなると、また新たな知識的権威主義に陥ってしまうので、そうしたことを知ることで、名画の違った側面が見えてくるという程度の捉え方でもいいのではないでしょうか。

「古色蒼然たる作品論」にアンチテーゼを投げかける著者の意気込みはわかりますが、そうした周辺や背後の状況を知らねばこの絵は理解できないとなると、また新たな知識的権威主義に陥ってしまうので、そうしたことを知ることで、名画の違った側面が見えてくるという程度の捉え方でもいいのではないでしょうか。

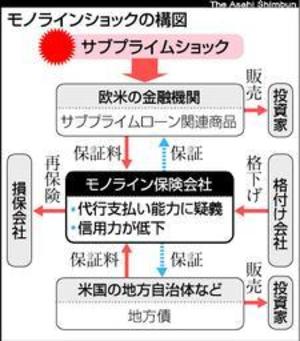

サブプライム破綻の影響が最も大きかったのが、シティなど大手銀行に加えてメリルリンチなどの大手証券だったように、住宅ローンの証券化が背景にあったわけですが、問題が深刻化した原因は、それらに「モノライン保険会社」というもの(更には「格付け機関」)が噛んだ住宅ローンの「再証券化」によるものであった―。

サブプライム破綻の影響が最も大きかったのが、シティなど大手銀行に加えてメリルリンチなどの大手証券だったように、住宅ローンの証券化が背景にあったわけですが、問題が深刻化した原因は、それらに「モノライン保険会社」というもの(更には「格付け機関」)が噛んだ住宅ローンの「再証券化」によるものであった―。

著者は、「近代文学におけるホイットマンの運命」研究で日本学士院賞を受賞したアメリカ文学者(この人、日本エッセイストクラブ賞も受賞している)。著者によれば、マリリン・モンロー(1926-1962/享年36)は、生きている間は「白痴美の女」と見られることが多かったのが、その死を契機として同情をもって見られるようになり、謀殺説などもあってハリウッドに殺された犠牲者とされる傾向があったとのこと。著者は、こうした、彼女を弱者に仕立て上げるあまり、彼女が自分を向上

著者は、「近代文学におけるホイットマンの運命」研究で日本学士院賞を受賞したアメリカ文学者(この人、日本エッセイストクラブ賞も受賞している)。著者によれば、マリリン・モンロー(1926-1962/享年36)は、生きている間は「白痴美の女」と見られることが多かったのが、その死を契機として同情をもって見られるようになり、謀殺説などもあってハリウッドに殺された犠牲者とされる傾向があったとのこと。著者は、こうした、彼女を弱者に仕立て上げるあまり、彼女が自分を向上 させていった力や、積極的に果たした役割を十分に認めない考えに与せず、確かにハリウッドの強制によって肉体美を発揮したが、それだけではなく、アメリカ娘の心の精華のようなものを兼備していて、それらが溶け合わさったものが彼女の永続的で普遍的な魅力であるとしています。

させていった力や、積極的に果たした役割を十分に認めない考えに与せず、確かにハリウッドの強制によって肉体美を発揮したが、それだけではなく、アメリカ娘の心の精華のようなものを兼備していて、それらが溶け合わさったものが彼女の永続的で普遍的な魅力であるとしています。

Mailer (1923-2007).jpg) 更に本書の特徴を挙げるならば、マリリン・モンローに強い関心を抱きながらも彼女に逃げられ続けたノーマン・メイラー(1923 -2007/享年84)のことが、少し偏っていると言ってもいいぐらい大きく扱われていて、これは、モンローとメイラーに"精神的な双生児"的共通点があるとしている論評があるのに対し、両者の共通点と相反部分を著者なりに解き明かしたもので、この部分はこの部分で興味深いものでした(メイラーは結局、モンローに会えないまま、モンローの死後、彼女の伝記を書いているが、モンローはメイラーに会うことで自分が何らかの者として規定されてしまうことを避けたらしい)。

更に本書の特徴を挙げるならば、マリリン・モンローに強い関心を抱きながらも彼女に逃げられ続けたノーマン・メイラー(1923 -2007/享年84)のことが、少し偏っていると言ってもいいぐらい大きく扱われていて、これは、モンローとメイラーに"精神的な双生児"的共通点があるとしている論評があるのに対し、両者の共通点と相反部分を著者なりに解き明かしたもので、この部分はこの部分で興味深いものでした(メイラーは結局、モンローに会えないまま、モンローの死後、彼女の伝記を書いているが、モンローはメイラーに会うことで自分が何らかの者として規定されてしまうことを避けたらしい)。.jpg) Monroe onstage for her famous rendition of Happy Birthday (Mr President)

Monroe onstage for her famous rendition of Happy Birthday (Mr President) だしはおぼつかなく、作家の向田邦子は、「大丈夫かな」と会場全員の男女を「子どもの学芸会を見守る親の心境」にさせておいて、最後は情感を込めて見事に歌い上げ、満場の拍手を得る―「影の演出者がいたとしたら、その人は天才だと思った」と書いていますが、著者は本書において「マリリン自身が天才だったのだ」とし、モンローには「政治家ふうの計算」はできなかったが、「政治家よりも豊かな心で、民衆の心と通い合うすべを完全に見につけていた」としています。

だしはおぼつかなく、作家の向田邦子は、「大丈夫かな」と会場全員の男女を「子どもの学芸会を見守る親の心境」にさせておいて、最後は情感を込めて見事に歌い上げ、満場の拍手を得る―「影の演出者がいたとしたら、その人は天才だと思った」と書いていますが、著者は本書において「マリリン自身が天才だったのだ」とし、モンローには「政治家ふうの計算」はできなかったが、「政治家よりも豊かな心で、民衆の心と通い合うすべを完全に見につけていた」としています。

.jpg)

死地を脱してきた軍人で、考古学者でもあり、ちょっとインディ・ジョーンズっぽい感じもします(実際、インディアナ・ジョーンズの創造に影響を与えたモデルの一人に挙げられているが、ジョージ・ルーカスとスティーヴン・スピルバーグがそれを認めたわけではない)。それにしても、7回も航空機事故に遭えば、普通はその何れかで事故死しているのではないでしょうか。「知恵の七柱」というのも何だか冒険映画のサブタイトルみたいです(映画「アラビアのロレンス」自体、その「知恵の七柱」を翻案したものなのだが)。

死地を脱してきた軍人で、考古学者でもあり、ちょっとインディ・ジョーンズっぽい感じもします(実際、インディアナ・ジョーンズの創造に影響を与えたモデルの一人に挙げられているが、ジョージ・ルーカスとスティーヴン・スピルバーグがそれを認めたわけではない)。それにしても、7回も航空機事故に遭えば、普通はその何れかで事故死しているのではないでしょうか。「知恵の七柱」というのも何だか冒険映画のサブタイトルみたいです(映画「アラビアのロレンス」自体、その「知恵の七柱」を翻案したものなのだが)。

英文学者・中野好夫(1903-1985)による本書は、ロレンスの死後5年を経た'40年に初版刊行、'63年に同名の映画の公開に合わせ23年ぶりに改訂・補筆されています(自分が読んだのは改訂版の方で、著者が改訂版を書いた1963年時点でも、『知恵の七柱』の日本語訳は未刊だった)。

英文学者・中野好夫(1903-1985)による本書は、ロレンスの死後5年を経た'40年に初版刊行、'63年に同名の映画の公開に合わせ23年ぶりに改訂・補筆されています(自分が読んだのは改訂版の方で、著者が改訂版を書いた1963年時点でも、『知恵の七柱』の日本語訳は未刊だった)。 ったのかなと思って読み返しましたが、政治的動機はともかく、軍事的な天才であったことは確かで、とりわけ、アラブ人を組織化して戦闘ゲリラ部隊を創り上げてしまう才能は卓越しています。

ったのかなと思って読み返しましたが、政治的動機はともかく、軍事的な天才であったことは確かで、とりわけ、アラブ人を組織化して戦闘ゲリラ部隊を創り上げてしまう才能は卓越しています。

:モーリス・ジャール●原作:T・E・ロレンス 「知恵の七柱」●時間:207分●出演:ピーター・オトゥール/アレック・ギネス/アンソニー・クイン/オマー・シャリフ/ジャック・ホーキンス/アーサー・ケネディ /アンソニー・クエイル/ホセ・ファーラー/クロード・レインズ/ドナルド・ウォルフィット/マイケル・レイ/ジョン・ディメック●日本公開:1963/12●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-01-14)(

:モーリス・ジャール●原作:T・E・ロレンス 「知恵の七柱」●時間:207分●出演:ピーター・オトゥール/アレック・ギネス/アンソニー・クイン/オマー・シャリフ/ジャック・ホーキンス/アーサー・ケネディ /アンソニー・クエイル/ホセ・ファーラー/クロード・レインズ/ドナルド・ウォルフィット/マイケル・レイ/ジョン・ディメック●日本公開:1963/12●配給:コロムビア映画●最初に観た場所:高田馬場ACTミニシアター(84-01-14)(.jpg)

評価:★★★★)●併映:「

評価:★★★★)●併映:「