「●美学・美術」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●イラスト集」【2864】 真鍋 博 『新装版 真鍋博の鳥の眼』

「●江戸時代」の インデックッスへ 「●講談社学術文庫」の インデックッスへ 「●日本のTVドラマ (90年代~)」の インデックッスへ(「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」)

「蔦重」と作家・画家らとの人間模様を描く学術文庫。「吉原」の解説が詳しい別冊太陽。

『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者 (講談社学術文庫 2840) 』['24年]『蔦屋重三郎: 江戸芸術の演出者』['88年]『蔦屋重三郎: 江戸芸術の演出者 (講談社学術文庫 1563)』['02年]/『蔦屋重三郎: 時代を変えた江戸の本屋 (319) (別冊太陽) 』['24年]/NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」横浜流星

講談社学術文庫版の新版で、今年['25年]のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公・蔦屋重三郎(1750-1797/47歳没)について、日本美術史と出版文化の研究者が解説したものです。'88年に日本経済新聞社から刊行され「サントリー学芸賞(芸術・文学部門)」を受賞(著者は当時、東京都美術館学芸員)、'02年に講談社学術文庫として刊行され、今回のドラマ化を機に、巻末に池田芙美氏(サントリー美術館学芸員)の解説を加えて「新版」として刊行されました。

講談社学術文庫版の新版で、今年['25年]のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主人公・蔦屋重三郎(1750-1797/47歳没)について、日本美術史と出版文化の研究者が解説したものです。'88年に日本経済新聞社から刊行され「サントリー学芸賞(芸術・文学部門)」を受賞(著者は当時、東京都美術館学芸員)、'02年に講談社学術文庫として刊行され、今回のドラマ化を機に、巻末に池田芙美氏(サントリー美術館学芸員)の解説を加えて「新版」として刊行されました。

当時の社会を背景に(江戸時代という平和なイメージがあるが、浅間山の噴火と大飢饉、田沼意次と松平定信の抗争など色々あった)、蔦屋重三郎と作家、画家、版元仲間らの様々の人間模様を描き、天明・寛政期に戯作文芸や浮世絵の黄金期を創出した奇才の波瀾の生涯を文化史的・社会史的に捉えた本であり、「単なる出版「業者」ではない「江戸芸術の演出者」としての蔦重の歴史的役割を明らかにしてみせた」(高階秀爾「サントリー学芸賞」選評)との評価を受け、今もって蔦屋重三郎を知るための「必読の定番書」とされている本です。

当時の社会を背景に(江戸時代という平和なイメージがあるが、浅間山の噴火と大飢饉、田沼意次と松平定信の抗争など色々あった)、蔦屋重三郎と作家、画家、版元仲間らの様々の人間模様を描き、天明・寛政期に戯作文芸や浮世絵の黄金期を創出した奇才の波瀾の生涯を文化史的・社会史的に捉えた本であり、「単なる出版「業者」ではない「江戸芸術の演出者」としての蔦重の歴史的役割を明らかにしてみせた」(高階秀爾「サントリー学芸賞」選評)との評価を受け、今もって蔦屋重三郎を知るための「必読の定番書」とされている本です。

最初、新吉原大門(しんよしわらおおもん)前で書店「耕書堂(こうしょどう)」を創業しますが、"吉原外交"を駆使するなどして作家のパトロンとなり、事業拡大に合わせて当時有名版元が軒を連ねていた日本橋通油町(とおりあぶらちょう(現・日本橋大伝馬町))に進出、"黄表紙出版で興隆するも、政治風刺の筆禍事件で身上半減の処分を受けたりもしています。

最初、新吉原大門(しんよしわらおおもん)前で書店「耕書堂(こうしょどう)」を創業しますが、"吉原外交"を駆使するなどして作家のパトロンとなり、事業拡大に合わせて当時有名版元が軒を連ねていた日本橋通油町(とおりあぶらちょう(現・日本橋大伝馬町))に進出、"黄表紙出版で興隆するも、政治風刺の筆禍事件で身上半減の処分を受けたりもしています。

江戸新吉原耕書堂(蔦屋重三郎が新吉原の大門前に開業した「耕書堂」を模した施設)台東区千束・2025年4月6日撮影

作家や絵師の才能を見抜く眼力と、独創的企画力を併せ持ち、まず獲得した作家が山東京伝で(山東京伝に関しては、当初は重三郎はその文才よりも浮世絵師としての才能の方を買っていたと本書にある)、さらには滝沢馬琴も育てます。次に喜多川歌麿を獲得して美人画を制覇し、東洲斎写楽を獲得して役者絵制覇の野望を果たします。まさに、江戸時代のメディア王と言っていいでしょう。斬新なアイデアと並々ならぬバイタリティ、打たれ強さを備えた人物の成功物語でもあり、楽しく読めます。

それにしても、最初のベストセラーは、〈吉原ガイド〉だったわけだなあ。別冊太陽版の方は、なぜか当時の吉原についての解説にかなり重点が置かれて、詳しく解説されています(「遊女の一日」とか)。だだ、講談社学術文庫版では細かすぎる吉原細見などが大きな図版で見ることができるのは有難いです。

それにしても、最初のベストセラーは、〈吉原ガイド〉だったわけだなあ。別冊太陽版の方は、なぜか当時の吉原についての解説にかなり重点が置かれて、詳しく解説されています(「遊女の一日」とか)。だだ、講談社学術文庫版では細かすぎる吉原細見などが大きな図版で見ることができるのは有難いです。

監修は、近世書籍文学史が専門で、講談社学術文庫版にもしばしばその著書からの引用のある中央大学の鈴木俊幸教授(大河ドラマ「べらぼう」の版元考証もしており、一般読者に分かりやすく各書き下ろした『蔦屋重三郎』('24年/平凡社新書)という入門書もある)、また、蔦屋重三郎の人的ネットワークについては、『別冊太陽 蔦屋重三郎の仕事』('95年)掲載の法政大学の田中優子教授(現総長)の原稿「蔦屋重三郎のネットワーク」が再掲載されています。それとは別に、蔦屋重三郎に関係する主要人物10名ほどの解説があり、巻末には歌麿、写楽の解説と大判の浮世絵作品もあって、これはこれで、吉原や蔦屋重三郎が関係した人物・作品について知ることができるものとなっています。

監修は、近世書籍文学史が専門で、講談社学術文庫版にもしばしばその著書からの引用のある中央大学の鈴木俊幸教授(大河ドラマ「べらぼう」の版元考証もしており、一般読者に分かりやすく各書き下ろした『蔦屋重三郎』('24年/平凡社新書)という入門書もある)、また、蔦屋重三郎の人的ネットワークについては、『別冊太陽 蔦屋重三郎の仕事』('95年)掲載の法政大学の田中優子教授(現総長)の原稿「蔦屋重三郎のネットワーク」が再掲載されています。それとは別に、蔦屋重三郎に関係する主要人物10名ほどの解説があり、巻末には歌麿、写楽の解説と大判の浮世絵作品もあって、これはこれで、吉原や蔦屋重三郎が関係した人物・作品について知ることができるものとなっています。

『別冊 太陽 蔦屋重三郎の仕事』['95年]

講談社学術文庫版を「蔦屋重三郎と作家、画家、版元仲間らの様々の人間模様を描いた」としましたが、蔦屋重三郎が人気作家・浮世絵師らを獲得していった経緯には不明の部分も多いようです。大河ドラマでは主演男優がインタビューで「あまり知られていない人物だから自由に演じられる」と言っていましたが、脚本家からすれば、「自由に書ける」というのはあるかも(脚本は「おんな城主 直虎」('17年)の森下佳子氏だが、「直虎」もかなり"自由"だった)。

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」●脚本:森下佳子●演出:大原拓/深川貴志/小谷高義/新田真三/大嶋慧介●時代考証:山村竜也●版元考証:鈴木俊幸●音楽:ジョン・グ

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」●脚本:森下佳子●演出:大原拓/深川貴志/小谷高義/新田真三/大嶋慧介●時代考証:山村竜也●版元考証:鈴木俊幸●音楽:ジョン・グ ラム●出演:横浜流星/高橋克実/飯島直子/中村蒼/六平直政/水沢林太郎/渡邉斗翔/小芝風花/正名僕蔵/水野美紀/小野花梨/久保田紗友/珠城りょう/安達祐実/山路和弘/伊藤淳史/山村紅葉/かたせ梨乃/愛希れいか/

ラム●出演:横浜流星/高橋克実/飯島直子/中村蒼/六平直政/水沢林太郎/渡邉斗翔/小芝風花/正名僕蔵/水野美紀/小野花梨/久保田紗友/珠城りょう/安達祐実/山路和弘/伊藤淳史/山村紅葉/かたせ梨乃/愛希れいか/ 中島瑠菜/東野絢香/里見浩太朗/片岡愛之助/三浦りょう太/徳井優/風間俊介/西村まさ彦/芹澤興人/安田顕/井之脇海/木村了/市原隼人/尾美としのり/前野朋哉/橋本淳/鉄拳/冨永愛/真島秀和/奥智哉/高梨臨/生田斗真/寺田心/花總まり/映美くらら/渡辺謙/宮沢氷魚/中村隼人/原田泰造/吉沢悠/石坂浩二/相島一之/矢本悠馬/綾瀬はるか●放映:2024/01~2024/12(全50回)●放送局:NHK

中島瑠菜/東野絢香/里見浩太朗/片岡愛之助/三浦りょう太/徳井優/風間俊介/西村まさ彦/芹澤興人/安田顕/井之脇海/木村了/市原隼人/尾美としのり/前野朋哉/橋本淳/鉄拳/冨永愛/真島秀和/奥智哉/高梨臨/生田斗真/寺田心/花總まり/映美くらら/渡辺謙/宮沢氷魚/中村隼人/原田泰造/吉沢悠/石坂浩二/相島一之/矢本悠馬/綾瀬はるか●放映:2024/01~2024/12(全50回)●放送局:NHK

渡辺謙(田沼意次)/安田顕(平賀源内)

(●NHK「首都圏情報ネタドリ!」(2025.1.10)「蔦屋重三郎とTSUTAYA(ツタヤ)の関係は? 大河ドラマ時代考証担当・鈴木俊幸さんが語る主人公の魅力」)

「彼の広告戦略は現代とも通じるところがあります。例えば吉原細見の一つにしても、その序文を当時の著名人・平賀源内に依頼するなど、箔(はく)をつけて売り出していきました。ただ宣伝するだけでなく、ブランディングがうまかった。そうした彼の出版物には、"粋"でおしゃれなかっこよさ、江戸っ子が好む演出がなされており、流行の発信地としての吉原のイメージを確立、人々が憧れをいだき、買い求めるように仕向けていきました」

「ドラマでもこれから描かれていくかもしれませんが、出版人として蔦屋重三郎は必ずしも順風満帆というわけではありませんでした。政治状況の変化や大衆のニーズの移り変わりなどで多くのピンチにも見舞われます。そうした状況の中でも、大衆が次に求めるものは何かと思案を続け、本の内容や売り方などを工夫し、手を変え出版業を続けていきました。現在の状況にとらわれず、常に先を見続ける力があったからこそ、前向きに新たな手を打ち、数々の功績に繋がっていきます」

「吉原は江戸時代において特殊な場所で、多種多様な人材が集まる数少ない街でした。当時の武家社会では、武家は武家、商人は商人といった形で、全く違う生活スタイルや価値観の中で生きており、交わることも多くなかったと思います。吉原は異なる人種が集まる場所であり、当時の一流の文化人やクリエーターなども多く通う文化サロンといった面もありました。そこで蔦重の個性やセンスが磨かれつつ、かつ自身の後ろ盾となる人脈を広げていったのではないかと思います」

江戸新吉原耕書堂(蔦屋重三郎が新吉原の大門前に開業した「耕書堂」を模した施設)台東区千束・2025年4月6日撮影

観光協会専務理事・不破利郎さん(台東区千束・ホテル「座みかさ」にて)2025年4月6日撮影

不破利郎さん(ホテル「座みかさ」オーナー)

「虹のアーティスト」として知られる靉嘔(あいおう、本名:飯島孝雄)の個展が、東京・千駄木のギャラリー五辻で今月['24年12月]中旬まで開かれているようで、1960年代の作品から、今年制作した作品まで22点が並ぶとのこと。2012年に東京都現代美術館で個展がありましたが、気づいたときには終わっていて(3か月もやっていたのに)、今回も行けるかどうか分からないので、取り敢えず図書館で過去の作品集である本書を借りました。

「虹のアーティスト」として知られる靉嘔(あいおう、本名:飯島孝雄)の個展が、東京・千駄木のギャラリー五辻で今月['24年12月]中旬まで開かれているようで、1960年代の作品から、今年制作した作品まで22点が並ぶとのこと。2012年に東京都現代美術館で個展がありましたが、気づいたときには終わっていて(3か月もやっていたのに)、今回も行けるかどうか分からないので、取り敢えず図書館で過去の作品集である本書を借りました。 本書はその1954年から1979年の作品を収めたもので、23歳から48歳の頃の作品になりますが、このアーティストの原点を知ることができるように思いました。一目で虹=靉嘔とわかるほど、その作風は昔から独創的でオリジナリティは強烈ですが、特に初期作品は、抽象的にストレートに虹色を押し出す作品が多いように思いました。これが1980年代に入って「ルソーに捧ぐ」のようなアンリ・ルソーの作品をモチーフにしたものなど、具体的なオリジナルがあってそれを虹色化した作品が見られるようになりますが、引き続きアブストラクトな作品も並行して生み出しています。

本書はその1954年から1979年の作品を収めたもので、23歳から48歳の頃の作品になりますが、このアーティストの原点を知ることができるように思いました。一目で虹=靉嘔とわかるほど、その作風は昔から独創的でオリジナリティは強烈ですが、特に初期作品は、抽象的にストレートに虹色を押し出す作品が多いように思いました。これが1980年代に入って「ルソーに捧ぐ」のようなアンリ・ルソーの作品をモチーフにしたものなど、具体的なオリジナルがあってそれを虹色化した作品が見られるようになりますが、引き続きアブストラクトな作品も並行して生み出しています。 さらに、今回の個展でも展示されている2002年の作品(無題)は、虹のように七色を配置するのではなく、それぞれの色のインクを飛び散らせるようにして描いたりもしており、90歳を過ぎて新しい画風に挑戦し続けているというのもスゴイことだと思います。

さらに、今回の個展でも展示されている2002年の作品(無題)は、虹のように七色を配置するのではなく、それぞれの色のインクを飛び散らせるようにして描いたりもしており、90歳を過ぎて新しい画風に挑戦し続けているというのもスゴイことだと思います。

結果的に、今のところ(本書を含め)どの作品集を見ても、靉嘔というアーティストが辿ってきた道のり全てを1冊で網羅したものはなく、これは現役アーティストであるからには仕方のないことでしょう(だから、個展に行って最新作を観る意味があるのだろう)。ただし、この靉嘔に関しては、2000年に阿部出版より本書とほぼ同様の体裁で、第2弾とでも言うべき1982年から2000年までの全版画作品438点をオールカラーで収録した『虹・虹―靉嘔版画全作品集 1982-2000』が刊行されています。

結果的に、今のところ(本書を含め)どの作品集を見ても、靉嘔というアーティストが辿ってきた道のり全てを1冊で網羅したものはなく、これは現役アーティストであるからには仕方のないことでしょう(だから、個展に行って最新作を観る意味があるのだろう)。ただし、この靉嘔に関しては、2000年に阿部出版より本書とほぼ同様の体裁で、第2弾とでも言うべき1982年から2000年までの全版画作品438点をオールカラーで収録した『虹・虹―靉嘔版画全作品集 1982-2000』が刊行されています。

主な著者に『世界をまどわせた地図』『世界をおどらせた地図』(日経ナショナル ジオグラフィック社)がある、英国王立地理学協会フェローにして「不治の域に達した地図偏愛家」であるという著者が、今度は、星図、観測機、絵画、古文書などの美しい図版で天文学の歴史を解説しています。ビジュアル天文学史といったところでしょうか。

主な著者に『世界をまどわせた地図』『世界をおどらせた地図』(日経ナショナル ジオグラフィック社)がある、英国王立地理学協会フェローにして「不治の域に達した地図偏愛家」であるという著者が、今度は、星図、観測機、絵画、古文書などの美しい図版で天文学の歴史を解説しています。ビジュアル天文学史といったところでしょうか。 なのかなと最初は思いましたが、読んでいくうちに引き込まれました。

なのかなと最初は思いましたが、読んでいくうちに引き込まれました。

「古代の空」では、先史時代の天文学から始まって、古代バビロニア、古代中国、古代エジプト、古代ギリシャのそれぞれの天文学を解説した上で、天球説やプトレマイオスの宇宙論に入っていきます(普通の本は空想に満ちた古代の宇宙論は回避し、あるいは軽く触れただけで、ここから始まるのが多いが)。

「古代の空」では、先史時代の天文学から始まって、古代バビロニア、古代中国、古代エジプト、古代ギリシャのそれぞれの天文学を解説した上で、天球説やプトレマイオスの宇宙論に入っていきます(普通の本は空想に満ちた古代の宇宙論は回避し、あるいは軽く触れただけで、ここから始まるのが多いが)。 「中世の空」では、イスラム天文学が台頭し、それがヨーロッパの天文学の土台となったことが分かりやすく解説されています。また、ここでも、「天上の海」など当時の人々が思い描いた様々な宇宙像を図説で紹介しています(本書の表紙に使われる16世紀のフレスコ画などもその1つ)。

「中世の空」では、イスラム天文学が台頭し、それがヨーロッパの天文学の土台となったことが分かりやすく解説されています。また、ここでも、「天上の海」など当時の人々が思い描いた様々な宇宙像を図説で紹介しています(本書の表紙に使われる16世紀のフレスコ画などもその1つ)。 「科学の空」では、コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイといった現代天文学の礎を築いた超有名な先人たちが登場する一方、月の地図を作ったヨハネス・ヘヴェリウスの業績なども紹介されていて、「空の地図」というテーマに沿ったものとなっています。

「科学の空」では、コペルニクス、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラー、ガリレオ・ガリレイといった現代天文学の礎を築いた超有名な先人たちが登場する一方、月の地図を作ったヨハネス・ヘヴェリウスの業績なども紹介されていて、「空の地図」というテーマに沿ったものとなっています。 「近代の空」では、観測の鉄人ウィリアム・ハーシェルが登場しますが、彼を支えた妹のカロリン・ハーシェルのことは初めて知りました。その息子ジョン・ハーシェルは、月の生命体がいると確信していたのかあ。これも初めて知ったし、パーシヴァル・ローウェルという人は火星人の存在を信じていたようです。こうした真実と異なる方向に行ってしまった先人も取り上げているのも、本書の特徴です。海王星や冥王星の発見の話は、物語的で面白いです。

「近代の空」では、観測の鉄人ウィリアム・ハーシェルが登場しますが、彼を支えた妹のカロリン・ハーシェルのことは初めて知りました。その息子ジョン・ハーシェルは、月の生命体がいると確信していたのかあ。これも初めて知ったし、パーシヴァル・ローウェルという人は火星人の存在を信じていたようです。こうした真実と異なる方向に行ってしまった先人も取り上げているのも、本書の特徴です。海王星や冥王星の発見の話は、物語的で面白いです。

モダンな画風で一世を風靡した蕗谷虹児(ふきや・こうじ、1898-1979)。「別冊太陽」の『蕗谷虹児 愛の抒情画集』は、大判での作品が鑑賞できて良かったです。この頃の「別冊太陽」は解説が少なくて、「愛の抒情画集」の名の通りほとんど「画集」という感じなのですが、この場合、それが却って良かったりします。「絵本名画館」というシリーズの一冊ですが、絵本に限らず、蕗谷虹児の作品を広く取り上げています。

モダンな画風で一世を風靡した蕗谷虹児(ふきや・こうじ、1898-1979)。「別冊太陽」の『蕗谷虹児 愛の抒情画集』は、大判での作品が鑑賞できて良かったです。この頃の「別冊太陽」は解説が少なくて、「愛の抒情画集」の名の通りほとんど「画集」という感じなのですが、この場合、それが却って良かったりします。「絵本名画館」というシリーズの一冊ですが、絵本に限らず、蕗谷虹児の作品を広く取り上げています。 「らんぷの本」の『蕗谷虹児 増補改訂版』は、同じく「らんぷの本」の『蕗谷虹児: 思い出の名作絵本』('21年)の増補版です(この後、新版『蕗谷虹児』('13年)が刊行されている)。雑誌「令女界」に表紙絵を描いていた時代のものや、詩画、パリ時代の作品、デザイナーっぽいものから絵本まで、テーマごとに作品を括って、解説を入れながら(解説はこちらの方が充実している)紹介しています(因みに表紙はどとらも「令女界」の表紙絵よりとっている)。

「らんぷの本」の『蕗谷虹児 増補改訂版』は、同じく「らんぷの本」の『蕗谷虹児: 思い出の名作絵本』('21年)の増補版です(この後、新版『蕗谷虹児』('13年)が刊行されている)。雑誌「令女界」に表紙絵を描いていた時代のものや、詩画、パリ時代の作品、デザイナーっぽいものから絵本まで、テーマごとに作品を括って、解説を入れながら(解説はこちらの方が充実している)紹介しています(因みに表紙はどとらも「令女界」の表紙絵よりとっている)。 ともに最後に蕗谷虹児の生涯についての詳しい記述があり、「別冊太陽」の方は詩人の花村奨(1911-1992)が二段組で9ページ、「らんぷの本」は磯辺勝氏(この人は元美術雑誌の編集者だった)が14ページ書いていて、これらを読むと蕗谷虹児という人がぐっと身近に感じられるようになるのでお奨めです。

ともに最後に蕗谷虹児の生涯についての詳しい記述があり、「別冊太陽」の方は詩人の花村奨(1911-1992)が二段組で9ページ、「らんぷの本」は磯辺勝氏(この人は元美術雑誌の編集者だった)が14ページ書いていて、これらを読むと蕗谷虹児という人がぐっと身近に感じられるようになるのでお奨めです。 若い頃は樺太を漂浪したりしてかなり苦労したようですが、一方で才能を早くから開花させて(23歳の時に本郷・富士屋ホテルに竹久夢二を訪ねている)、やがて「抒情画」の旗手と呼ばれるようになり、26歳で渡仏、パリでは藤田嗣治らとも交流、日本に置いてきた長男が病没する悲劇に遭いながらも(最初の妻りんとは彼女が17歳の時に結婚)、パリで次男が生まれ、藤田嗣治から青瓊(せいぬ)という名を付けてもらったそうです。

若い頃は樺太を漂浪したりしてかなり苦労したようですが、一方で才能を早くから開花させて(23歳の時に本郷・富士屋ホテルに竹久夢二を訪ねている)、やがて「抒情画」の旗手と呼ばれるようになり、26歳で渡仏、パリでは藤田嗣治らとも交流、日本に置いてきた長男が病没する悲劇に遭いながらも(最初の妻りんとは彼女が17歳の時に結婚)、パリで次男が生まれ、藤田嗣治から青瓊(せいぬ)という名を付けてもらったそうです。 ただし、虹児の絵は渡仏前から完成されていて、パリに行ったからといって大きく変わっていないようにも思えます(デビュー直後はアール・ヌーヴォーやビアズリーを思わせる作品を多く描いている)。一方で、パリ留学によってアール・デコを取り入れ、その画風がますます洗練されていったとの見方もあるようです。でもこれも、画風が大きく変わったということではないようです。

ただし、虹児の絵は渡仏前から完成されていて、パリに行ったからといって大きく変わっていないようにも思えます(デビュー直後はアール・ヌーヴォーやビアズリーを思わせる作品を多く描いている)。一方で、パリ留学によってアール・デコを取り入れ、その画風がますます洗練されていったとの見方もあるようです。でもこれも、画風が大きく変わったということではないようです。 、こちらも当時17歳)との間の子(三男)にあたり、虹児の郷里・新潟の新発田市の「蕗谷虹児記念館」(左写真)の名誉館長でもある蕗谷龍生氏が、"パパ"についての文章を寄せています(虹児は晩年は孫にも恵まれ、穏やかな余生だったようだ)。

、こちらも当時17歳)との間の子(三男)にあたり、虹児の郷里・新潟の新発田市の「蕗谷虹児記念館」(左写真)の名誉館長でもある蕗谷龍生氏が、"パパ"についての文章を寄せています(虹児は晩年は孫にも恵まれ、穏やかな余生だったようだ)。 ちょっと物足りないと思ったのは、1956(昭和31) 年、日本初の本格的アニメーションスタジオ「東映動画 (東映アニメーション)」の設立に際して虹児も招聘され、アニメーション映画「夢見童子」('58年)を監督(演出・原画・構成)していることについて、「別冊太陽」の方で作品だけ紹介するにとどまっていること。監督業だけでなく宣伝広告のデザイン、映画テーマ曲の作詞まで、一人何役も担当し、このマルチなプロデュース・スタイルは、後の宮崎駿のスタイルの先駆けとなり、高畑勲ら若いスタッフ達から「蕗谷先生」と呼ばれていたのですが、この辺りの後継者への影響が伝わってこないのが残念。「別冊太陽」は刊行が早すぎ、「らんぷの本」はページ数の関係か。

ちょっと物足りないと思ったのは、1956(昭和31) 年、日本初の本格的アニメーションスタジオ「東映動画 (東映アニメーション)」の設立に際して虹児も招聘され、アニメーション映画「夢見童子」('58年)を監督(演出・原画・構成)していることについて、「別冊太陽」の方で作品だけ紹介するにとどまっていること。監督業だけでなく宣伝広告のデザイン、映画テーマ曲の作詞まで、一人何役も担当し、このマルチなプロデュース・スタイルは、後の宮崎駿のスタイルの先駆けとなり、高畑勲ら若いスタッフ達から「蕗谷先生」と呼ばれていたのですが、この辺りの後継者への影響が伝わってこないのが残念。「別冊太陽」は刊行が早すぎ、「らんぷの本」はページ数の関係か。

「山中常盤物語絵巻」九巻)

「山中常盤物語絵巻」九巻)

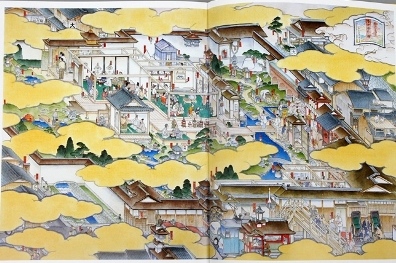

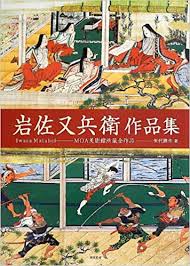

巻頭に代表作である「山中常盤物語絵巻」「上瑠璃物語絵巻」「洛中洛外図屏風」の図版が掲載されていて、これがまず圧巻です(「洛中洛外図屏風」は6ページを割いている)。全5章構成の第1章で、代表作である「山中常盤物語絵巻」(12巻)、「上(浄)瑠璃物語絵巻」(12巻)、「堀江物語絵巻」(12巻)、「小栗判官絵巻」(15巻)の4作品についてそれぞれ、あらすじを紹介するとともに、主要な場面がどのように描かれているかを見せていきます(「山中常盤物語絵巻」の図版は6ページを割いて掲載)。解説においてこれらを「絵巻に描いた恋と復讐」として括っているのが特徴でしょうか。

巻頭に代表作である「山中常盤物語絵巻」「上瑠璃物語絵巻」「洛中洛外図屏風」の図版が掲載されていて、これがまず圧巻です(「洛中洛外図屏風」は6ページを割いている)。全5章構成の第1章で、代表作である「山中常盤物語絵巻」(12巻)、「上(浄)瑠璃物語絵巻」(12巻)、「堀江物語絵巻」(12巻)、「小栗判官絵巻」(15巻)の4作品についてそれぞれ、あらすじを紹介するとともに、主要な場面がどのように描かれているかを見せていきます(「山中常盤物語絵巻」の図版は6ページを割いて掲載)。解説においてこれらを「絵巻に描いた恋と復讐」として括っているのが特徴でしょうか。 第2章では、又兵衛の得意ジャンルの1つである「源氏物語」「伊勢物語」「歌仙画」など王朝物の作品群を紹介。第3章では、大和絵や水墨画、代表作「旧金谷屏風」を中心に、和漢の技法を操る円熟期の作品の数々を。第4章では、浮世絵のルーツと考えられ、後世に多大な影響を与えたとされる「洛中洛外図屏風」(舟木本)など、又兵衛の評価を決定的にした作品が紹介されています。第5章では、一時代を築いた岩佐派の作品群を改めて検討し、最後に岩佐又兵衛の生涯を探っています。

第2章では、又兵衛の得意ジャンルの1つである「源氏物語」「伊勢物語」「歌仙画」など王朝物の作品群を紹介。第3章では、大和絵や水墨画、代表作「旧金谷屏風」を中心に、和漢の技法を操る円熟期の作品の数々を。第4章では、浮世絵のルーツと考えられ、後世に多大な影響を与えたとされる「洛中洛外図屏風」(舟木本)など、又兵衛の評価を決定的にした作品が紹介されています。第5章では、一時代を築いた岩佐派の作品群を改めて検討し、最後に岩佐又兵衛の生涯を探っています。 執筆陣も錚々たるメンバーですが、中でも、第1部と第2部に分けて掲載されている、長年岩佐又兵衛を研究してきた東京大学名誉教授で、前多摩美術大学学長、MIHO MUSEUM館長の辻唯雄(のぶお)氏と、東京大学教授の佐藤康宏氏の対談が、「舟木屏風」が国宝に指定された経緯などの裏話もあって面白かったです(「舟木屏風」の馬の絵と「山中常盤物語絵巻」の馬の絵とを比較して、同じ画家の筆にとるものだと判別されたということを、実際に両方を示して解説している。辻氏は当初は、舟木屏風は又兵衛より一つ前の世代の有能な画家が描いたと考えていたとのことで、国宝指定が遅かったことについて「私がずいぶん足を引っ張っていたから(笑)」と)。

執筆陣も錚々たるメンバーですが、中でも、第1部と第2部に分けて掲載されている、長年岩佐又兵衛を研究してきた東京大学名誉教授で、前多摩美術大学学長、MIHO MUSEUM館長の辻唯雄(のぶお)氏と、東京大学教授の佐藤康宏氏の対談が、「舟木屏風」が国宝に指定された経緯などの裏話もあって面白かったです(「舟木屏風」の馬の絵と「山中常盤物語絵巻」の馬の絵とを比較して、同じ画家の筆にとるものだと判別されたということを、実際に両方を示して解説している。辻氏は当初は、舟木屏風は又兵衛より一つ前の世代の有能な画家が描いたと考えていたとのことで、国宝指定が遅かったことについて「私がずいぶん足を引っ張っていたから(笑)」と)。 また、巻末で東北大学大学院専門研究員の畠山浩一氏が、同時代の画家で「風神雷神図屛風」で知られる俵屋宗達などに比べ、その生涯に関する情報量が多いものの、それでも謎多い岩佐又兵衛の家系を探り、又兵衛が荒木村重の末子であるという説と、村重の長男村次の子であるという説の二説が有力だが、どちらも正しいのではないかと言っているのが興味深いです(家系図があって分かりやすい)。兄弟を養子にすれば、そういうことが起こるのかあ。

また、巻末で東北大学大学院専門研究員の畠山浩一氏が、同時代の画家で「風神雷神図屛風」で知られる俵屋宗達などに比べ、その生涯に関する情報量が多いものの、それでも謎多い岩佐又兵衛の家系を探り、又兵衛が荒木村重の末子であるという説と、村重の長男村次の子であるという説の二説が有力だが、どちらも正しいのではないかと言っているのが興味深いです(家系図があって分かりやすい)。兄弟を養子にすれば、そういうことが起こるのかあ。 それにしても、解説にもあるように、荒木村重といえば織田信長の家臣でありながら信長に叛旗を翻し、有岡城に立て籠もった人物であり(NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」('14年)で岡田准一演じる黒田官兵衛が、田中哲司演じる荒木村重に謀叛を思いとどまるよう説得するため使者として単身有岡城に来城するも、村重は聞く耳を持たず、官兵衛を土牢に幽閉したのを思い出した)、何百人もの一族郎党が信長の命で処刑されたのは有名。ただし、村重は生き延び、後に茶人として復活するという数奇な運命を辿りますが、同じ頃、間違いなく村重の近親者である又兵衛が、本来ならば処刑されるところをどう生き延びたかというのも興味深かったです。

それにしても、解説にもあるように、荒木村重といえば織田信長の家臣でありながら信長に叛旗を翻し、有岡城に立て籠もった人物であり(NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」('14年)で岡田准一演じる黒田官兵衛が、田中哲司演じる荒木村重に謀叛を思いとどまるよう説得するため使者として単身有岡城に来城するも、村重は聞く耳を持たず、官兵衛を土牢に幽閉したのを思い出した)、何百人もの一族郎党が信長の命で処刑されたのは有名。ただし、村重は生き延び、後に茶人として復活するという数奇な運命を辿りますが、同じ頃、間違いなく村重の近親者である又兵衛が、本来ならば処刑されるところをどう生き延びたかというのも興味深かったです。 大判で絵図の鑑賞に適しているだけでなく、解説も深く掘り下げていていいです。辻唯雄氏が『奇想の系譜―又兵衛-国芳』('70年/美術出版社、'88年/ぺりかん社、'04年/ちくま学芸文庫)として又兵衛を取り上げたことで"奇想の絵師"とのイメージが定着しましたが、編集後記にもあるように、洗練と破壊、知性と享楽といった相反するものを一緒くたにしてしまうエネルギ―を感じ、これを「奇想」と言う言葉で片づけてしまっていいものかとも思ったりしました(本書のサブタイトルにもその言葉が入っているが)。本書の後にも岩佐又兵衛の関連本が続々と刊行されており、その評価が注目されます。

大判で絵図の鑑賞に適しているだけでなく、解説も深く掘り下げていていいです。辻唯雄氏が『奇想の系譜―又兵衛-国芳』('70年/美術出版社、'88年/ぺりかん社、'04年/ちくま学芸文庫)として又兵衛を取り上げたことで"奇想の絵師"とのイメージが定着しましたが、編集後記にもあるように、洗練と破壊、知性と享楽といった相反するものを一緒くたにしてしまうエネルギ―を感じ、これを「奇想」と言う言葉で片づけてしまっていいものかとも思ったりしました(本書のサブタイトルにもその言葉が入っているが)。本書の後にも岩佐又兵衛の関連本が続々と刊行されており、その評価が注目されます。

千葉市の昭和の森に隣接する地にある、日本初の写実絵画専門美術館「ホキ美術館」(2010年開館)のコレクションをフィーチャーしたもので、『別冊太陽』のこの特集としては、『写実絵画の新世紀―ホキ美術館コレクション)』('16年)に続く第2弾になります。

千葉市の昭和の森に隣接する地にある、日本初の写実絵画専門美術館「ホキ美術館」(2010年開館)のコレクションをフィーチャーしたもので、『別冊太陽』のこの特集としては、『写実絵画の新世紀―ホキ美術館コレクション)』('16年)に続く第2弾になります。 前回は、森本草介(1937-2015/78歳没)の追悼号の意味合いもありましたが、それでもほかに野田弘志、中山忠彦、羽田裕など25人ほどの画家の作品を紹介するものでした。こちもとトップにくるのは森本草介で(表紙も前回同様に森本作品)、以下、野田弘志をはじめ、中山忠彦、青木敏郎、五味文彦、生島浩、島村信之など、やはり同じくらいの人数の画家の作品が紹介されています。

前回は、森本草介(1937-2015/78歳没)の追悼号の意味合いもありましたが、それでもほかに野田弘志、中山忠彦、羽田裕など25人ほどの画家の作品を紹介するものでした。こちもとトップにくるのは森本草介で(表紙も前回同様に森本作品)、以下、野田弘志をはじめ、中山忠彦、青木敏郎、五味文彦、生島浩、島村信之など、やはり同じくらいの人数の画家の作品が紹介されています。 画家ごとにプロフィール紹介や作品解説が丁寧にされているのは前回と同じですが、今回は画家自身のコメントが主となっており、また今回は、主だった画家の制作現場であるアトリエが紹介されているのが興味深いです。前回も石黒賢一郎のアトリエの紹介がありましたが、今回は十数人の画家について、基本的にまずアトリエ紹介から始まり、その後に作品がくる構成になっています。仕事場は(写実画家らしく?)整然としていて、画家のアトリエと言うよりデザイン事務所っぽいものも中にはあったように思いました。また、塩谷亮の「翠抄」などの制作過程が再現されており、写実絵画がどのような過程を経て描かれ、完成するのを知ることもできます。

画家ごとにプロフィール紹介や作品解説が丁寧にされているのは前回と同じですが、今回は画家自身のコメントが主となっており、また今回は、主だった画家の制作現場であるアトリエが紹介されているのが興味深いです。前回も石黒賢一郎のアトリエの紹介がありましたが、今回は十数人の画家について、基本的にまずアトリエ紹介から始まり、その後に作品がくる構成になっています。仕事場は(写実画家らしく?)整然としていて、画家のアトリエと言うよりデザイン事務所っぽいものも中にはあったように思いました。また、塩谷亮の「翠抄」などの制作過程が再現されており、写実絵画がどのような過程を経て描かれ、完成するのを知ることもできます。

でも、やっぱり、掲載された写実絵画の緻密さ、素晴らしさがいちばんでしょうか。この点でも前回に劣るものではなく、観ていて飽きません。人物画、静物画、風景画、コラージュなど、それぞれの画家の得意とする分野も微妙に違っていて、バラエティに富んでいます。比較的近年に制作された作品が多いのも今回の特徴かと思います。前回との重複はほとんど無く、所蔵作品の豊富さを物語っています。ホキ美術館にはぜひ一度行ってみたいと思います。

でも、やっぱり、掲載された写実絵画の緻密さ、素晴らしさがいちばんでしょうか。この点でも前回に劣るものではなく、観ていて飽きません。人物画、静物画、風景画、コラージュなど、それぞれの画家の得意とする分野も微妙に違っていて、バラエティに富んでいます。比較的近年に制作された作品が多いのも今回の特徴かと思います。前回との重複はほとんど無く、所蔵作品の豊富さを物語っています。ホキ美術館にはぜひ一度行ってみたいと思います。

本書によれば、「金継ぎ」の歴史は、織田信長(1534-1582)が茶道を武家社会の中で欠くことのできないセレモニーとして位置付けたところから(これには織田信長主催の京の茶会を成功させた千利休(1522-1591)の貢献も大きい)、茶器が家臣への褒章となり、ただし茶器は壊れやすく、一方で殿様からいただいた茶器を破損したならば、国替えどころか、切腹ということにもなりかねない―そこで壊れたら修理して新たな価値を与える「金継ぎ」の技術が生まれたとのことです(現代の感覚だと、茶碗割って切腹では「冗談キツイ」という感じだが、名器は城一つに値するとも言われたから、冗談とも言えないのかも)。

本書によれば、「金継ぎ」の歴史は、織田信長(1534-1582)が茶道を武家社会の中で欠くことのできないセレモニーとして位置付けたところから(これには織田信長主催の京の茶会を成功させた千利休(1522-1591)の貢献も大きい)、茶器が家臣への褒章となり、ただし茶器は壊れやすく、一方で殿様からいただいた茶器を破損したならば、国替えどころか、切腹ということにもなりかねない―そこで壊れたら修理して新たな価値を与える「金継ぎ」の技術が生まれたとのことです(現代の感覚だと、茶碗割って切腹では「冗談キツイ」という感じだが、名器は城一つに値するとも言われたから、冗談とも言えないのかも)。 「金継ぎ」の生みの親は、織田信長説のほかに、足利義政(1436-1490)説も有力説としてあり、義政が中国に壊れた青磁茶碗を送って替わりのものを求めたところ、同じ水準のものが中国に無いとのことで金継ぎして送り返されたという「青磁茶碗 銘 馬蝗絆(ばこうはん)」の写真があります。修復個所はイナゴ(蝗)に見えるとされてきましたが、実は「馬蝗」とは中国語でヒル(蛭)のことで、著者はヒルに例えた方が、ヒルの姿がホチキス針のように器をつなぎとめる「鎹」に似ているからいいのではないかと思うとし、ただし、ヒルは血を吸ってイメージが悪いので、誤りをそのままにしたのではないかという研究者の見解も紹介しています。

「金継ぎ」の生みの親は、織田信長説のほかに、足利義政(1436-1490)説も有力説としてあり、義政が中国に壊れた青磁茶碗を送って替わりのものを求めたところ、同じ水準のものが中国に無いとのことで金継ぎして送り返されたという「青磁茶碗 銘 馬蝗絆(ばこうはん)」の写真があります。修復個所はイナゴ(蝗)に見えるとされてきましたが、実は「馬蝗」とは中国語でヒル(蛭)のことで、著者はヒルに例えた方が、ヒルの姿がホチキス針のように器をつなぎとめる「鎹」に似ているからいいのではないかと思うとし、ただし、ヒルは血を吸ってイメージが悪いので、誤りをそのままにしたのではないかという研究者の見解も紹介しています。 『継―金継ぎの美と心 The Spirituality of Kintsugi』の方は、漆芸修復師として様々な分野の修復に携わりながら多くの外国人、会社経営者らに金継ぎの魅力を伝える講演会、ワークショップなどを行う著者が、国内外の人に向けて金継ぎの歴史、職人文化、美的感覚や感性が表現されたデザインのほか、海外で人気を博す理由を印象的なエピソードとともに紹介しています。

『継―金継ぎの美と心 The Spirituality of Kintsugi』の方は、漆芸修復師として様々な分野の修復に携わりながら多くの外国人、会社経営者らに金継ぎの魅力を伝える講演会、ワークショップなどを行う著者が、国内外の人に向けて金継ぎの歴史、職人文化、美的感覚や感性が表現されたデザインのほか、海外で人気を博す理由を印象的なエピソードとともに紹介しています。 『金継ぎと漆』の方にも、今「金継ぎ」が内外でブームであるといったような表現が出てきますが、ブームの1つのきかっけは、2021年開催のパラリンピック東京大会閉会式で、国際パラリンピック委員会(IPC)のアンドリュー・パーソンズ会長が閉会挨拶の中で、「金継ぎ」に言及したことにあるようです(パーソンズ会長は金継ぎについて「誰もが持つ不完全さを受け入れ、隠すのではなく大事にしようという考え方です」と紹介。その上で「スポーツの祭典の間、私たちは違いを認め、多様性の調和を見せました。私たちの旅をここで終わらせてはいけません」と訴えた)。

『金継ぎと漆』の方にも、今「金継ぎ」が内外でブームであるといったような表現が出てきますが、ブームの1つのきかっけは、2021年開催のパラリンピック東京大会閉会式で、国際パラリンピック委員会(IPC)のアンドリュー・パーソンズ会長が閉会挨拶の中で、「金継ぎ」に言及したことにあるようです(パーソンズ会長は金継ぎについて「誰もが持つ不完全さを受け入れ、隠すのではなく大事にしようという考え方です」と紹介。その上で「スポーツの祭典の間、私たちは違いを認め、多様性の調和を見せました。私たちの旅をここで終わらせてはいけません」と訴えた)。

伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう、1917-1800)研究の第一人者で、日本美術史への多大な貢献により2016年度「朝日賞」を受賞している辻 惟雄(のぶお)氏による講談社学術文庫版『若冲』は、1974(昭和49)年に美術出版社から発売された『若冲』の文庫版で、原本は若冲の《動植綵絵》全30幅を原色版で最初に載せた大型本でしたが、若冲を知る人がまだ少なかった当時、出版は時期尚早で、発行部数も僅かであったところ、普及版として講談社学術文庫版より刊行され、40年以上を経て再び陽の目を見ることとなったものです。

伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう、1917-1800)研究の第一人者で、日本美術史への多大な貢献により2016年度「朝日賞」を受賞している辻 惟雄(のぶお)氏による講談社学術文庫版『若冲』は、1974(昭和49)年に美術出版社から発売された『若冲』の文庫版で、原本は若冲の《動植綵絵》全30幅を原色版で最初に載せた大型本でしたが、若冲を知る人がまだ少なかった当時、出版は時期尚早で、発行部数も僅かであったところ、普及版として講談社学術文庫版より刊行され、40年以上を経て再び陽の目を見ることとなったものです。

おおよそ全350ページのうち、青物問屋の若旦那から転じて画家になった若冲の生涯を画歴と併せて辿った第Ⅰ部までが本書の半分170ページ分を占め、第Ⅳ部まで230ページ、あとの100ページは収録図版の解説となっていますが、個人的な読みどころはやはり第Ⅰ部で、相国寺の僧・大典顕常が若冲の才覚を理解し庇護したことということが強く印象に残りました。

おおよそ全350ページのうち、青物問屋の若旦那から転じて画家になった若冲の生涯を画歴と併せて辿った第Ⅰ部までが本書の半分170ページ分を占め、第Ⅳ部まで230ページ、あとの100ページは収録図版の解説となっていますが、個人的な読みどころはやはり第Ⅰ部で、相国寺の僧・大典顕常が若冲の才覚を理解し庇護したことということが強く印象に残りました。 河出文庫版『若冲』の方は、伊藤若冲の生誕300年を記念して出版されたもので、若冲について様々な分野の人が書いた文章が17編(16人)収められており、最初の辻惟雄氏のものなど2編は、"若冲専門家"による水先案内のような役割を果たしていまうsが、あとは、哲学者の梅原猛、フランス文学者の澁澤龍彦、作家の安岡章太郎、比較文学者の芳賀徹...etc.その分野は多岐にわたります。

河出文庫版『若冲』の方は、伊藤若冲の生誕300年を記念して出版されたもので、若冲について様々な分野の人が書いた文章が17編(16人)収められており、最初の辻惟雄氏のものなど2編は、"若冲専門家"による水先案内のような役割を果たしていまうsが、あとは、哲学者の梅原猛、フランス文学者の澁澤龍彦、作家の安岡章太郎、比較文学者の芳賀徹...etc.その分野は多岐にわたります。 その安岡章太郎の文章「物について―日本的美の再発見」も13ページとこれらの中でも長い方ですが、坂崎乙郎の「伊藤若冲」は18ページほどあり、若冲をシュルレアリストと位置付けているのが興味深かったです。結局みんな自分の得意分野に引き付けて論考しているということなのかもしれませんが、それはそれでいいのではないでしょうか。

その安岡章太郎の文章「物について―日本的美の再発見」も13ページとこれらの中でも長い方ですが、坂崎乙郎の「伊藤若冲」は18ページほどあり、若冲をシュルレアリストと位置付けているのが興味深かったです。結局みんな自分の得意分野に引き付けて論考しているということなのかもしれませんが、それはそれでいいのではないでしょうか。

その名を目にする大石学氏だが、辻惟雄氏の本と符合する部分が多かった。中村七之助(伊藤若冲)と永山瑛太(大典顕常)のダブル主演で、そのほかに、中川大志(円山応挙)、池大雅(池大雅)、門脇麦(池玉瀾)、 石橋蓮司(売茶翁)。大典顕常が伊藤若冲を支援し続けたのは史実。売茶翁が81歳の時に売茶業を廃業し、愛用

その名を目にする大石学氏だが、辻惟雄氏の本と符合する部分が多かった。中村七之助(伊藤若冲)と永山瑛太(大典顕常)のダブル主演で、そのほかに、中川大志(円山応挙)、池大雅(池大雅)、門脇麦(池玉瀾)、 石橋蓮司(売茶翁)。大典顕常が伊藤若冲を支援し続けたのは史実。売茶翁が81歳の時に売茶業を廃業し、愛用

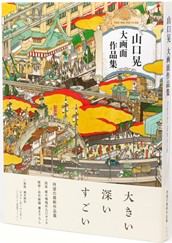

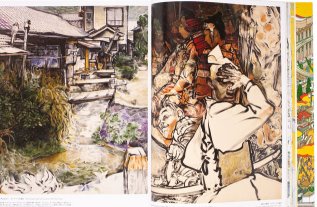

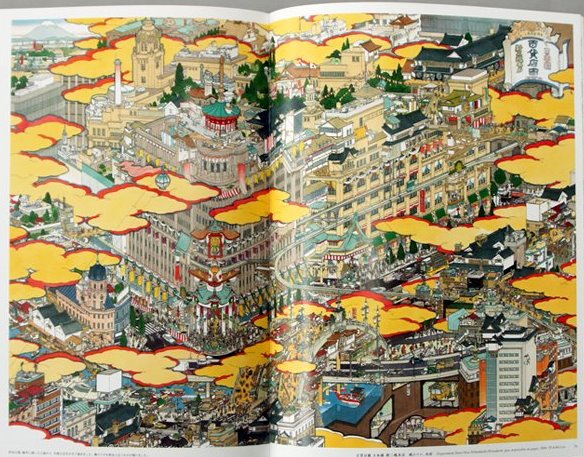

大和絵や浮世絵のようなタッチで、非常に緻密に人物や建築物などを描き込む画風で知られる山口晃(1969年生まれ)氏の大画面作品集です。'19年のNHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」の(題字の「回転する三本の脚」は横尾忠則氏によるものだが)タイトルバックの東京の俯瞰図のような緻密な絵の作者がこの人でした。また、近年パブリックアートに力を入れている成田空港では、第1ターミナルで、この人の成田空港をモチーフにした絵「成田国際空港 飛行機百珍圖」が見られます。

大和絵や浮世絵のようなタッチで、非常に緻密に人物や建築物などを描き込む画風で知られる山口晃(1969年生まれ)氏の大画面作品集です。'19年のNHK大河ドラマ「いだてん~東京オリムピック噺~」の(題字の「回転する三本の脚」は横尾忠則氏によるものだが)タイトルバックの東京の俯瞰図のような緻密な絵の作者がこの人でした。また、近年パブリックアートに力を入れている成田空港では、第1ターミナルで、この人の成田空港をモチーフにした絵「成田国際空港 飛行機百珍圖」が見られます。 本書の巻頭にも、この「成田国際空港 飛行機百珍圖」図がきていて、部分拡大図と全体図があって、その緻密さや細かいところで施された"遊び"が堪能できるものとなっています。実物は、1枚が縦3.8m×横3.0mだそうですが、とにかく細部の描き込みがスゴイです。「いだてん」のタイトルバックはもう少しゆったりした感じで描いたのかなあと思ったら、あれは人物(中村勘九郎や阿部 サダヲ)を怪獣映画のゴジラか何かに見立てて、その想定サイズに合わせて絵の方も大映したそうで、それによってテレビでも絵の細部が楽しめるようになっていますが、原画のサイズは1.6m×横2.6mだそうで、小さくはないけれど、特別に巨大な絵でもないようです。

本書の巻頭にも、この「成田国際空港 飛行機百珍圖」図がきていて、部分拡大図と全体図があって、その緻密さや細かいところで施された"遊び"が堪能できるものとなっています。実物は、1枚が縦3.8m×横3.0mだそうですが、とにかく細部の描き込みがスゴイです。「いだてん」のタイトルバックはもう少しゆったりした感じで描いたのかなあと思ったら、あれは人物(中村勘九郎や阿部 サダヲ)を怪獣映画のゴジラか何かに見立てて、その想定サイズに合わせて絵の方も大映したそうで、それによってテレビでも絵の細部が楽しめるようになっていますが、原画のサイズは1.6m×横2.6mだそうで、小さくはないけれど、特別に巨大な絵でもないようです。 こうした細密画を専門とする画家は他にもいるし、鳥瞰図絵師としては、大胆なパノラマ地図を描き続けた吉田初三郎(1884-1955)から、最近では、港町神戸の"今"を描き続けている青山大介氏などもいますが、青山氏の絵なども素晴らしいと思います(自分の実家が神戸なので愛着がある)。青山氏の絵を観ていると、技法的には、かつてのイラストレーター真鍋博(1932-2000)の『

こうした細密画を専門とする画家は他にもいるし、鳥瞰図絵師としては、大胆なパノラマ地図を描き続けた吉田初三郎(1884-1955)から、最近では、港町神戸の"今"を描き続けている青山大介氏などもいますが、青山氏の絵なども素晴らしいと思います(自分の実家が神戸なので愛着がある)。青山氏の絵を観ていると、技法的には、かつてのイラストレーター真鍋博(1932-2000)の『 "遊び"が堪能できると言いましたが、その最大の遊びが、同じ絵の中に時空を超えて、江戸や明治の時代の人物や事物と現代の人物や事物を混在させていることで、現在が主となってその中に昔のものが混ざっているものもあれば、昔の時代が主で、その中に現代が混ざっているものもあります。後者の例で言えば、1枚の絵の中で、武家の厩に馬が羈がれているのに混ざってバイクが駐車されていたり、烏帽子頭の男と話している相手が脇にパソコン開いていたりして、くすっと笑いたくなります。

"遊び"が堪能できると言いましたが、その最大の遊びが、同じ絵の中に時空を超えて、江戸や明治の時代の人物や事物と現代の人物や事物を混在させていることで、現在が主となってその中に昔のものが混ざっているものもあれば、昔の時代が主で、その中に現代が混ざっているものもあります。後者の例で言えば、1枚の絵の中で、武家の厩に馬が羈がれているのに混ざってバイクが駐車されていたり、烏帽子頭の男と話している相手が脇にパソコン開いていたりして、くすっと笑いたくなります。 言葉について再考するとともに、「日本画、洋画なんて事は海の向こうの人から見ればとるにたらない事でしょう」と述べています。

言葉について再考するとともに、「日本画、洋画なんて事は海の向こうの人から見ればとるにたらない事でしょう」と述べています。

「いだてん〜東京オリムピック噺〜」●脚本:宮藤官九郎●演出:井上剛/西村武五郎/一木正恵/大根仁/桑野智宏/林啓史/津田温子/松木健祐/渡辺直樹/北野隆志●時代考証:小和田哲男●音楽:ジョン・グラム●衣装デザイン:黒澤和子●題字:横尾忠則●出演:中村勘九郎/阿部サダヲ/(以下五十音順)浅野忠信/麻生久美子/綾瀬はるか/荒川良々/安藤サクラ/生田斗真/池波志乃/板尾創路/イッセー尾形/井上順/岩松了/柄本佑/柄本時生/大竹しのぶ/小澤征悦/勝地涼/加藤雅也/夏帆/神木隆之介/上白石萌歌/川栄李奈/桐谷健太/黒島結菜/小泉

「いだてん〜東京オリムピック噺〜」●脚本:宮藤官九郎●演出:井上剛/西村武五郎/一木正恵/大根仁/桑野智宏/林啓史/津田温子/松木健祐/渡辺直樹/北野隆志●時代考証:小和田哲男●音楽:ジョン・グラム●衣装デザイン:黒澤和子●題字:横尾忠則●出演:中村勘九郎/阿部サダヲ/(以下五十音順)浅野忠信/麻生久美子/綾瀬はるか/荒川良々/安藤サクラ/生田斗真/池波志乃/板尾創路/イッセー尾形/井上順/岩松了/柄本佑/柄本時生/大竹しのぶ/小澤征悦/勝地涼/加藤雅也/夏帆/神木隆之介/上白石萌歌/川栄李奈/桐谷健太/黒島結菜/小泉 今日子/斎藤工/シャーロット・ケイト・フォックス/

今日子/斎藤工/シャーロット・ケイト・フォックス/ 白石加代子/菅原小春/杉咲花/杉本哲太/大東駿介/田口トモロヲ/竹野内豊/寺島しのぶ/トータス松本/徳井義実/永島敏行/仲野太賀/中村獅童/永山絢斗/萩原健一/橋本愛/林遣都/古舘寛治/星野源/松尾スズキ/松坂桃李/松重豊/三浦貴大/満島真之介/皆川猿時/峯田和伸/三宅弘城/宮崎美子/森山未來/薬師丸ひろ子/役所広司/リリー・フランキー/ビートたけし(噺)/森山未來(語り)●放映:2019/01~2021/12(全47回)●放送局:NHK 中村勘九郎(第一部主人公:金栗四三)/阿部サダヲ(第二部主人公:田畑政治)

白石加代子/菅原小春/杉咲花/杉本哲太/大東駿介/田口トモロヲ/竹野内豊/寺島しのぶ/トータス松本/徳井義実/永島敏行/仲野太賀/中村獅童/永山絢斗/萩原健一/橋本愛/林遣都/古舘寛治/星野源/松尾スズキ/松坂桃李/松重豊/三浦貴大/満島真之介/皆川猿時/峯田和伸/三宅弘城/宮崎美子/森山未來/薬師丸ひろ子/役所広司/リリー・フランキー/ビートたけし(噺)/森山未來(語り)●放映:2019/01~2021/12(全47回)●放送局:NHK 中村勘九郎(第一部主人公:金栗四三)/阿部サダヲ(第二部主人公:田畑政治)

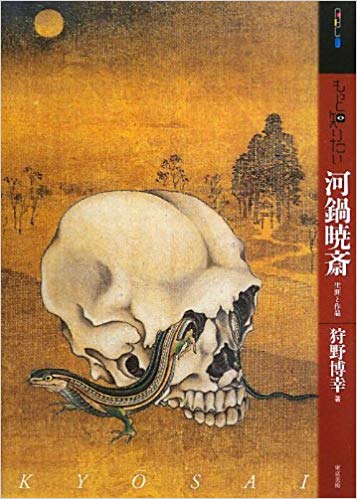

「らんぷの本」版『反骨の画家 河鍋暁斎』('10年)は、幕末から明治にかけての激動の時代に活躍し、「画鬼」とも呼ばれた浮世絵師、日本画家の河鍋暁斎(1831-1889)の波乱万丈の人生と多彩な作品を紹介したもので、第1章が河鍋暁斎研究の泰斗で、2008年に京都国立博物館で開催された「絵画の冒険者 暁斎 Kyosai ―近代へ架ける橋―」展の企画者でもある狩野博幸氏のQ&A形式での解説で、第2章が同氏と暁斎の曾孫で記念美術館理事長の河鍋楠美氏の対談になっていて、各章の前後に、河鍋暁斎の作品を紹介したグラフページがあります。

「らんぷの本」版『反骨の画家 河鍋暁斎』('10年)は、幕末から明治にかけての激動の時代に活躍し、「画鬼」とも呼ばれた浮世絵師、日本画家の河鍋暁斎(1831-1889)の波乱万丈の人生と多彩な作品を紹介したもので、第1章が河鍋暁斎研究の泰斗で、2008年に京都国立博物館で開催された「絵画の冒険者 暁斎 Kyosai ―近代へ架ける橋―」展の企画者でもある狩野博幸氏のQ&A形式での解説で、第2章が同氏と暁斎の曾孫で記念美術館理事長の河鍋楠美氏の対談になっていて、各章の前後に、河鍋暁斎の作品を紹介したグラフページがあります。 河鍋暁斎は7歳で歌川国芳に学び、10歳で狩野派に入門しており、冒頭のグラフから見てすぐに窺えるように、美人画、仏画、戯画、幽霊画、挿画にデザインと何でもござれのマルチ・アーティストでした。あまりに何でも描けてしまって、"器用貧乏"的に見られるのと、どの分野の作品が代表作と言えるか特定しにくい面があって、実力の割には知名度はそう高くないまま今日まできている感じもします。でも改めて本書でその作品群を鑑賞すると、もっと高く評価されてもいいように思いました(マルチ・アーティストにありがちの、「"能才"ではあるが"天才"ではない」的な評価がずっとされてきたのではないか。)。

河鍋暁斎は7歳で歌川国芳に学び、10歳で狩野派に入門しており、冒頭のグラフから見てすぐに窺えるように、美人画、仏画、戯画、幽霊画、挿画にデザインと何でもござれのマルチ・アーティストでした。あまりに何でも描けてしまって、"器用貧乏"的に見られるのと、どの分野の作品が代表作と言えるか特定しにくい面があって、実力の割には知名度はそう高くないまま今日まできている感じもします。でも改めて本書でその作品群を鑑賞すると、もっと高く評価されてもいいように思いました(マルチ・アーティストにありがちの、「"能才"ではあるが"天才"ではない」的な評価がずっとされてきたのではないか。)。 「アート・ビギナーズ・コレクション」版『もっと知りたい河鍋暁斎―生涯と作品』('13年)は、「らんぷの本」よりやや大判ですが、2012年にこのシリーズの既刊が49巻になった際に版元が50巻目で取り上げほしい画家をネットで募ったところ(それまで江戸時代の絵師・浮世絵画家では伊藤若冲、曾我蕭白、尾形光琳、俵屋宗達、歌川国芳、葛飾北斎が取り上げられていた)多くの要望があったのか、江戸時代の日本の絵師としては、円山応挙とともに新たにフィーチャーされました(本書以降、"「暁斎」関連本"がぱらぱらと刊行されるようになったようにも思える)。

「アート・ビギナーズ・コレクション」版『もっと知りたい河鍋暁斎―生涯と作品』('13年)は、「らんぷの本」よりやや大判ですが、2012年にこのシリーズの既刊が49巻になった際に版元が50巻目で取り上げほしい画家をネットで募ったところ(それまで江戸時代の絵師・浮世絵画家では伊藤若冲、曾我蕭白、尾形光琳、俵屋宗達、歌川国芳、葛飾北斎が取り上げられていた)多くの要望があったのか、江戸時代の日本の絵師としては、円山応挙とともに新たにフィーチャーされました(本書以降、"「暁斎」関連本"がぱらぱらと刊行されるようになったようにも思える)。 こちらも狩野博幸氏によるものであり、河鍋暁斎の人生を追いながらその作品をみていくという形で、序章(1歳~29歳)で生い立ちを紹介した後、その後の人生の軌跡とその時期に描かれた作品を紹介・解説していくというスタイルで、第1章(30歳~40歳)、第2章(41歳~50歳)、第3章(51歳~59歳)という構成になっています。

こちらも狩野博幸氏によるものであり、河鍋暁斎の人生を追いながらその作品をみていくという形で、序章(1歳~29歳)で生い立ちを紹介した後、その後の人生の軌跡とその時期に描かれた作品を紹介・解説していくというスタイルで、第1章(30歳~40歳)、第2章(41歳~50歳)、第3章(51歳~59歳)という構成になっています。 自分自身、まだべスト"暁斎"を特定できないでいますが、「らんぷの本」版表紙になっている、「惺々狂斎画帖・化猫」などはいいなあと。明治3年(1870)年以前の作とされ、「狂斎」とは明治3年に投獄されるまでの暁斎の号であり、狩野氏によれば「狂」こそ聖人への早道であるとの陽明学の最過激思想からきているそうな(この名も官憲に狙われる原因となった)。この絵は、表紙のものがほぼ原寸大で、(「アート・ビギナーズ・コレクション」版はP64に掲載)、今世紀になって発見され、2008年の「絵画の冒険者 暁斎」展で初公開されています。

自分自身、まだべスト"暁斎"を特定できないでいますが、「らんぷの本」版表紙になっている、「惺々狂斎画帖・化猫」などはいいなあと。明治3年(1870)年以前の作とされ、「狂斎」とは明治3年に投獄されるまでの暁斎の号であり、狩野氏によれば「狂」こそ聖人への早道であるとの陽明学の最過激思想からきているそうな(この名も官憲に狙われる原因となった)。この絵は、表紙のものがほぼ原寸大で、(「アート・ビギナーズ・コレクション」版はP64に掲載)、今世紀になって発見され、2008年の「絵画の冒険者 暁斎」展で初公開されています。

2000年以降の横尾忠則の絵画作品を代表する「Y字路」シリーズの"集大成本"で(2006年にいったん『横尾忠則 Y字路』(東方出版)が刊行されている)、2000年から2015年までの間に描かれた150点の作品が年代順に掲載されています。イラストレーターとして、または美術家として、或はさらに幅広く芸術家として活動する横尾忠則氏ですが、画家としての活動の中心はやはりこの「Y字路」シリーズでしょうか。日本のY字路を描いたものでありながら、海外でも高い評価を得ているようです。

2000年以降の横尾忠則の絵画作品を代表する「Y字路」シリーズの"集大成本"で(2006年にいったん『横尾忠則 Y字路』(東方出版)が刊行されている)、2000年から2015年までの間に描かれた150点の作品が年代順に掲載されています。イラストレーターとして、または美術家として、或はさらに幅広く芸術家として活動する横尾忠則氏ですが、画家としての活動の中心はやはりこの「Y字路」シリーズでしょうか。日本のY字路を描いたものでありながら、海外でも高い評価を得ているようです。

シリーズは「暗夜光路N市-Ⅰ」からスタートし、「暗夜光路N市-Ⅴ」までが2000年の作品で、以降、2001年になって、「暗夜光路 眠れない街」「暗夜光路 赤い街」などと続き、「暗夜光路 T市のY字路」あたりから西脇市に限定しななくなっています。さらに、同年の「暗夜光路 赤い闇から」あたり

シリーズは「暗夜光路N市-Ⅰ」からスタートし、「暗夜光路N市-Ⅴ」までが2000年の作品で、以降、2001年になって、「暗夜光路 眠れない街」「暗夜光路 赤い街」などと続き、「暗夜光路 T市のY字路」あたりから西脇市に限定しななくなっています。さらに、同年の「暗夜光路 赤い闇から」あたり

から、必ずしも写実性に捉われなくなっているように思われます。更に2002年からは昼間の光景も描くようになり、また、様々な画風やタッチを駆使するようになって、2012年後半になるともう当初のシンメトリックな構図は維持されていないものが多くなっています。横尾氏がこの作品集を『全Y字路』と名付けたのは、バリ

から、必ずしも写実性に捉われなくなっているように思われます。更に2002年からは昼間の光景も描くようになり、また、様々な画風やタッチを駆使するようになって、2012年後半になるともう当初のシンメトリックな構図は維持されていないものが多くなっています。横尾氏がこの作品集を『全Y字路』と名付けたのは、バリ エーションが極みに達したため、ここで区切りをつけるという意図もあったようです。

エーションが極みに達したため、ここで区切りをつけるという意図もあったようです。

この作品集の6年前に『東京Y字路』('09年/国書刊行会)という横尾氏による「Y字路」を撮った写真集が刊行されていて、この写真集も東京都内(都下、島嶼部を含む)の「Y字路」を撮った写真ばかり約250点ほど収められています。東京都内だけでもこんなに「Y字路」リサーチして写真に収めているのかと驚くやら感心するやらです

この作品集の6年前に『東京Y字路』('09年/国書刊行会)という横尾氏による「Y字路」を撮った写真集が刊行されていて、この写真集も東京都内(都下、島嶼部を含む)の「Y字路」を撮った写真ばかり約250点ほど収められています。東京都内だけでもこんなに「Y字路」リサーチして写真に収めているのかと驚くやら感心するやらです が、東京の「Y字路」を描くようになった頃には、必ずしも一つの写真を元に写実的に描くのではなく、思い切ってデフォルメしたり、いくつかの写真のイメージをミックスさせたりすることも行っていたようです。

が、東京の「Y字路」を描くようになった頃には、必ずしも一つの写真を元に写実的に描くのではなく、思い切ってデフォルメしたり、いくつかの写真のイメージをミックスさせたりすることも行っていたようです。

そこでお薦めなのが、『岩佐又兵衛作品集―MOA美術館所蔵全作品』('13年/東京美術)で、大判で「山中常盤物語絵巻」(12巻)、「浄瑠璃物語絵巻」(12巻)、「堀江物語絵巻」(12巻)の全場面をカラーで見ることができます。しかも、場面ごとに解説が付され、大事な場面や絵的に重要な個所は拡大して掲載しているのがいいです。

そこでお薦めなのが、『岩佐又兵衛作品集―MOA美術館所蔵全作品』('13年/東京美術)で、大判で「山中常盤物語絵巻」(12巻)、「浄瑠璃物語絵巻」(12巻)、「堀江物語絵巻」(12巻)の全場面をカラーで見ることができます。しかも、場面ごとに解説が付され、大事な場面や絵的に重要な個所は拡大して掲載しているのがいいです。

伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう、1917-1800)は、本書『異能の画家 伊藤若冲』('08年/新潮社)の冒頭に「青物問屋の若旦那、転じて画家となる」とあるように、京都・錦小路の青物問屋の長男として生まれ、要するに商家の若旦那だったわけですが、狩野博幸氏によれば、学問は嫌いで字も下手、芸事もダメで、酒は飲まないし、女性にも興味が無く(生涯独身で通した)、では商売に打ち込んだかと言うとその逆で、当主という立場からどうやって逃れるかが前半生の目標だったのではないかとのこと。

伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう、1917-1800)は、本書『異能の画家 伊藤若冲』('08年/新潮社)の冒頭に「青物問屋の若旦那、転じて画家となる」とあるように、京都・錦小路の青物問屋の長男として生まれ、要するに商家の若旦那だったわけですが、狩野博幸氏によれば、学問は嫌いで字も下手、芸事もダメで、酒は飲まないし、女性にも興味が無く(生涯独身で通した)、では商売に打ち込んだかと言うとその逆で、当主という立場からどうやって逃れるかが前半生の目標だったのではないかとのこと。 本書も、「芸術新潮」の'00年11月号の特集「異能の画家 伊藤若冲」からの移植ではありますが、江戸絵画の研究者である狩野博幸氏へのインタビューという形式をとっている部分が大半を占め、その中で伊藤若冲の生涯や作品について語られており、読み易いうえに一貫性があって、入門書としては通常の雑誌などの特集よりはお薦めです。

本書も、「芸術新潮」の'00年11月号の特集「異能の画家 伊藤若冲」からの移植ではありますが、江戸絵画の研究者である狩野博幸氏へのインタビューという形式をとっている部分が大半を占め、その中で伊藤若冲の生涯や作品について語られており、読み易いうえに一貫性があって、入門書としては通常の雑誌などの特集よりはお薦めです。 若沖の作品を鑑賞するための本はムックも含め数多く刊行されており、先に挙げた「和樂」は'10年にも「若冲の衝撃」という特集をムックで組んでいますが、比較的入手し易いものとしては、同じく小学館の『目をみはる伊藤若冲の「動植綵絵」』('00年)がお薦めです。

若沖の作品を鑑賞するための本はムックも含め数多く刊行されており、先に挙げた「和樂」は'10年にも「若冲の衝撃」という特集をムックで組んでいますが、比較的入手し易いものとしては、同じく小学館の『目をみはる伊藤若冲の「動植綵絵」』('00年)がお薦めです。

『フリーダ・カーロのざわめき』は、森村泰昌氏による序文及び第1章「フリーダをめぐる12のざわめき」と、芸術新潮編集部による第2章「苦痛と快楽に生きた47年」及び第3章「永遠のフリーダ」の3章構成で、2章と3章の間に建築が専門の藤森照信のフリーダが住んだ「青い家」訪問記が入るという構成で、なぜこうした構成になっているかというと、本書が、「芸術新潮」の2003年9月号のフリーダ・カーロ特集から抜粋して新潮社の「とんぼの本」に移植したものであるためです。

『フリーダ・カーロのざわめき』は、森村泰昌氏による序文及び第1章「フリーダをめぐる12のざわめき」と、芸術新潮編集部による第2章「苦痛と快楽に生きた47年」及び第3章「永遠のフリーダ」の3章構成で、2章と3章の間に建築が専門の藤森照信のフリーダが住んだ「青い家」訪問記が入るという構成で、なぜこうした構成になっているかというと、本書が、「芸術新潮」の2003年9月号のフリーダ・カーロ特集から抜粋して新潮社の「とんぼの本」に移植したものであるためです。 フリーダ・カーロ(Frida Kahlo、1907-1954/享年47)

フリーダ・カーロ(Frida Kahlo、1907-1954/享年47) 絵筆に生き、恋に生きたフリーダの生涯における男性遍歴は華々しいものがありますが(晩年病臥に伏し、男性とのセックスができなくなると今度は同性愛に耽った)、やはり生涯を通してみれば2度結婚したメキシコの壁画の巨匠ディエゴ・リベラが真の伴侶だったことが窺え(ディエゴ・リベラもフリーダの妹との不倫などで彼女を悩ませたりしたのだが)、触れると火傷しそうな情熱の塊のような女性だったフリーダを相手にするには、彼ぐらいのふてぶてしさを持った大物でなければ手に負えなかったのかも。

絵筆に生き、恋に生きたフリーダの生涯における男性遍歴は華々しいものがありますが(晩年病臥に伏し、男性とのセックスができなくなると今度は同性愛に耽った)、やはり生涯を通してみれば2度結婚したメキシコの壁画の巨匠ディエゴ・リベラが真の伴侶だったことが窺え(ディエゴ・リベラもフリーダの妹との不倫などで彼女を悩ませたりしたのだが)、触れると火傷しそうな情熱の塊のような女性だったフリーダを相手にするには、彼ぐらいのふてぶてしさを持った大物でなければ手に負えなかったのかも。 また、『フリーダ・カーロ―痛みこそ、わが真実』に詳しく書かれている、彼女が18歳の時に遭遇した、通学バスに路面電車が衝突して死傷者が出、彼女自身、バスの手摺りが腹部を貫通して脊椎が砕かれるという大怪我を追った事故についても映像で紹介されており、更にフリーダ自身も記録フィルム的に登場し、夫であるディエゴ・リベラがアメリカに招かれ壁画創作の仕事をする間、その傍らの工事現場の櫓のような場所で本を読んでいるフリーダや、レオン・トロツキーと立ち話するフリーダなど、"動いている"フリーダが見られるのは貴重であり、また、容貌やファッションだけでなく、その立ち振る舞いが非常に女性的で洗練されていたことが窺えます。

また、『フリーダ・カーロ―痛みこそ、わが真実』に詳しく書かれている、彼女が18歳の時に遭遇した、通学バスに路面電車が衝突して死傷者が出、彼女自身、バスの手摺りが腹部を貫通して脊椎が砕かれるという大怪我を追った事故についても映像で紹介されており、更にフリーダ自身も記録フィルム的に登場し、夫であるディエゴ・リベラがアメリカに招かれ壁画創作の仕事をする間、その傍らの工事現場の櫓のような場所で本を読んでいるフリーダや、レオン・トロツキーと立ち話するフリーダなど、"動いている"フリーダが見られるのは貴重であり、また、容貌やファッションだけでなく、その立ち振る舞いが非常に女性的で洗練されていたことが窺えます。 フリーダ・カーロの母親はメキシコ人(母親の両親はメキシコ先住民とスペイン人)で父親はドイツ人(父親の両親はユダヤ系ハンガリー人)であり、その出自を通してフリーダの絵画に表されたメキシコ的な要素と西洋的な要素を『フリーダ・カーロのざわめき』において森村泰昌氏が鋭く分析していますが、この記録映画においても、フリーダの絵画はメキシコの国民的壁画家であったディエゴ・リベラ以上にメキシコの土着性に根付いたものであったことを指摘する一方で、夫に付き添って訪れたアメリカの各都市やパリの地で、彼女が欧米的な文化にごく自然に馴染んでいったことも紹介されているのが興味深かったです。

フリーダ・カーロの母親はメキシコ人(母親の両親はメキシコ先住民とスペイン人)で父親はドイツ人(父親の両親はユダヤ系ハンガリー人)であり、その出自を通してフリーダの絵画に表されたメキシコ的な要素と西洋的な要素を『フリーダ・カーロのざわめき』において森村泰昌氏が鋭く分析していますが、この記録映画においても、フリーダの絵画はメキシコの国民的壁画家であったディエゴ・リベラ以上にメキシコの土着性に根付いたものであったことを指摘する一方で、夫に付き添って訪れたアメリカの各都市やパリの地で、彼女が欧米的な文化にごく自然に馴染んでいったことも紹介されているのが興味深かったです。

「フリーダ・カーロ 愛と芸術に捧げた生涯」●原題:THE LIFE AND TIMES OF FRIDA KAHLO●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:エイミー・ステッチラー●時間:86分●出演:フリーダ・カーロ/ディエゴ・リベラ/レオン・トロツキー/カルロス・フエンテス●日本発売:2006/09●DVD販売:アップリンク(評価:★★★★)

「フリーダ・カーロ 愛と芸術に捧げた生涯」●原題:THE LIFE AND TIMES OF FRIDA KAHLO●制作年:2004年●制作国:アメリカ●監督:エイミー・ステッチラー●時間:86分●出演:フリーダ・カーロ/ディエゴ・リベラ/レオン・トロツキー/カルロス・フエンテス●日本発売:2006/09●DVD販売:アップリンク(評価:★★★★)

映画「ピロスマニ」では、祭りの日なのに暗い納屋で横たわっているピロスマニを見つけた知人が「何してる」と問うと、「これから死ぬところだ」と答えたラストが印象的でしたが、実際、彼の最期は衰弱死に近いものだったらしいく、但し、病院にそれらしき男が担ぎ込まれて数日後に亡くなった記録があるものの、それが本当に彼だったかどうかは分からないらしいです(酒を愛したというイメージがあるが、一般に流布している大酒飲みだったという印象に反して、それほどの酒飲みでもなかったという証言もあるという)。

映画「ピロスマニ」では、祭りの日なのに暗い納屋で横たわっているピロスマニを見つけた知人が「何してる」と問うと、「これから死ぬところだ」と答えたラストが印象的でしたが、実際、彼の最期は衰弱死に近いものだったらしいく、但し、病院にそれらしき男が担ぎ込まれて数日後に亡くなった記録があるものの、それが本当に彼だったかどうかは分からないらしいです(酒を愛したというイメージがあるが、一般に流布している大酒飲みだったという印象に反して、それほどの酒飲みでもなかったという証言もあるという)。 映画「ピロスマニ」は、ピロスマニの作品をその人生に重ねる手法をとっており(グルジアの民族音楽もふんだんに組み込まれているが、最初観た当時は無国籍っぽい印象も受けた)、孤高と清貧の芸術家を描いた優れた伝記映画でしたが、正直、普通の凡人にこんな生活は送れないなあと思ったりもして...(だからこそ、この映画を観て憧憬のような感情を抱くのかもしれない)。この作品は、陶芸家の女性に薦められて観ました。

映画「ピロスマニ」は、ピロスマニの作品をその人生に重ねる手法をとっており(グルジアの民族音楽もふんだんに組み込まれているが、最初観た当時は無国籍っぽい印象も受けた)、孤高と清貧の芸術家を描いた優れた伝記映画でしたが、正直、普通の凡人にこんな生活は送れないなあと思ったりもして...(だからこそ、この映画を観て憧憬のような感情を抱くのかもしれない)。この作品は、陶芸家の女性に薦められて観ました。 日本では上映されることの少ないこうした名画を世に送り続けてきた岩波ホール支配人の高野悦子氏が今月('13年2月)9日に亡くなり、謹んでご冥福をお祈りします。この「ピロスマニ」は、エキプ・ド・シネマがスタートして5年目、ルキノ・ヴィスコンティ監督の「家族の肖像」の1つ前に公開されましたが、「家族の肖像」の大ヒットした陰で当時はあまり話題にならなかったように思います(その後、ピロスマニ展などが日本でも開かれ、映画の方も改めて注目されるようになった)。

日本では上映されることの少ないこうした名画を世に送り続けてきた岩波ホール支配人の高野悦子氏が今月('13年2月)9日に亡くなり、謹んでご冥福をお祈りします。この「ピロスマニ」は、エキプ・ド・シネマがスタートして5年目、ルキノ・ヴィスコンティ監督の「家族の肖像」の1つ前に公開されましたが、「家族の肖像」の大ヒットした陰で当時はあまり話題にならなかったように思います(その後、ピロスマニ展などが日本でも開かれ、映画の方も改めて注目されるようになった)。

「ピロスマニ(放浪の画家ピロスマニ)」●原題:PIROSUMANI●制作年:1969年●制作国:グルジア共和国●監督:ゲオルギー・シェンゲラーヤ●脚本:エルロム・アフヴレジアニ/ゲオルギー・シェンゲラーヤ●撮影:コンスタンチン・アプリャチン●音楽:V・クヒアニーゼ●時間:87分●出演:アフタンジル・ワラジ(Pirosmani)/アッラ・ミンチン (Margarita)/ニーノ・

「ピロスマニ(放浪の画家ピロスマニ)」●原題:PIROSUMANI●制作年:1969年●制作国:グルジア共和国●監督:ゲオルギー・シェンゲラーヤ●脚本:エルロム・アフヴレジアニ/ゲオルギー・シェンゲラーヤ●撮影:コンスタンチン・アプリャチン●音楽:V・クヒアニーゼ●時間:87分●出演:アフタンジル・ワラジ(Pirosmani)/アッラ・ミンチン (Margarita)/ニーノ・ セトゥリーゼ/マリャ・グワラマーゼ/ボリス・ツィプリヤ/ダヴィッド・アバシーゼ/ズラブ・カピアニーゼ/テモ・ペリーゼス/ボリス・ツィプリ

セトゥリーゼ/マリャ・グワラマーゼ/ボリス・ツィプリヤ/ダヴィッド・アバシーゼ/ズラブ・カピアニーゼ/テモ・ペリーゼス/ボリス・ツィプリ

「事典」とあるように、基本的には資料集的な使い方になるかな。広告デザイナーなどは必携かも。自分の使ったモチーフに自分も知らなかったネガティブな意味があったりすると、後でたいへんなことになったりするかもしれないから(結構、そうしたトラブルはあるような気がする)。

「事典」とあるように、基本的には資料集的な使い方になるかな。広告デザイナーなどは必携かも。自分の使ったモチーフに自分も知らなかったネガティブな意味があったりすると、後でたいへんなことになったりするかもしれないから(結構、そうしたトラブルはあるような気がする)。

そうした日本での「本の仕事」も多く紹介されていますが、年代とともにどんどん洗練度を増して時代をリードする一方で、時にクラッシカルな雰囲気に回帰したりして自由自在という感じで、ほんと、スゴイね(日本での「本の仕事」は神奈川近代文学館に多く集まっているとのこと)。

そうした日本での「本の仕事」も多く紹介されていますが、年代とともにどんどん洗練度を増して時代をリードする一方で、時にクラッシカルな雰囲気に回帰したりして自由自在という感じで、ほんと、スゴイね(日本での「本の仕事」は神奈川近代文学館に多く集まっているとのこと)。 寄贈された本は彼がパリに永住した時期に現地や旅先で入手した本など500冊ほどですが、20年代を中心にパリで藤田自らが手掛けた挿絵本がかなり揃っていたとのこと、但し、それらの多くは、彼自身が世界恐慌の際に一旦手放したものを50年代に買い直したものが多く、彼が失われた青春を取り戻すかのように集めた若き日の労作を、君代夫人がずっと最後まで手元に置いていた気持ちは何となく分かる気がします。

寄贈された本は彼がパリに永住した時期に現地や旅先で入手した本など500冊ほどですが、20年代を中心にパリで藤田自らが手掛けた挿絵本がかなり揃っていたとのこと、但し、それらの多くは、彼自身が世界恐慌の際に一旦手放したものを50年代に買い直したものが多く、彼が失われた青春を取り戻すかのように集めた若き日の労作を、君代夫人がずっと最後まで手元に置いていた気持ちは何となく分かる気がします。

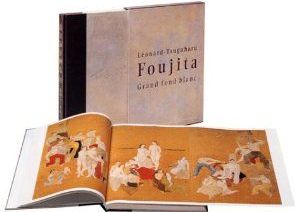

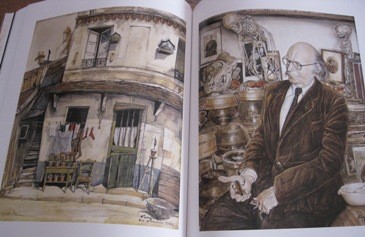

藤田嗣治(1886-1968/享年81)の大型画集で、輸送用ケースには「没後35年、初めての愛蔵決定版」とのキャッチがあり、代表作160点を発表順に収めています。

藤田嗣治(1886-1968/享年81)の大型画集で、輸送用ケースには「没後35年、初めての愛蔵決定版」とのキャッチがあり、代表作160点を発表順に収めています。 パリに渡った時にはセザンヌすら知らなかった彼が、既にフランスでは印象派でさえ様々な形で乗り越えられ過去のものとなっていることを知った、その衝撃は大きかったと思います。

パリに渡った時にはセザンヌすら知らなかった彼が、既にフランスでは印象派でさえ様々な形で乗り越えられ過去のものとなっていることを知った、その衝撃は大きかったと思います。 但し、渡仏してから有名になるまでの数年間の生活は、第1次大戦の勃発もあったりして大変だったらしく、自分の絵を燃やして暖をとったという、無名時代のピカソと同じような逸話もあります。それでも、当時、日本からパリに渡った若き芸術家は相当数いたわけで、そうした中、彼は、"エコール・ド・パリ"時代のモンパルナスから輩出された、最も成功した日本人芸術家と言えるでしょう。今でもフランスで一番よく知られている日本人芸術家とも言われているのは、その後も今日まで多くの芸術家が海外進出してはいるものの、彼がフランスで受けた絶大な評価の水準までは達していないということなのかもしれません。

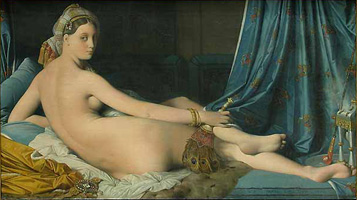

但し、渡仏してから有名になるまでの数年間の生活は、第1次大戦の勃発もあったりして大変だったらしく、自分の絵を燃やして暖をとったという、無名時代のピカソと同じような逸話もあります。それでも、当時、日本からパリに渡った若き芸術家は相当数いたわけで、そうした中、彼は、"エコール・ド・パリ"時代のモンパルナスから輩出された、最も成功した日本人芸術家と言えるでしょう。今でもフランスで一番よく知られている日本人芸術家とも言われているのは、その後も今日まで多くの芸術家が海外進出してはいるものの、彼がフランスで受けた絶大な評価の水準までは達していないということなのかもしれません。 実際には女性(裸婦)を描いた作品がかなり多く、その他にも静物、動物(猫が多い)や宗教画っぽいものなどと多種多様で、モチーフや描かれた時期によっても画風が変わります。

実際には女性(裸婦)を描いた作品がかなり多く、その他にも静物、動物(猫が多い)や宗教画っぽいものなどと多種多様で、モチーフや描かれた時期によっても画風が変わります。 本書のサブタイトルにもある「素晴らしき乳白色」は、特に女性や少女の肌を描く際に使われ、彼のフランスでの評価を高める大きな要素となりましたが、やはりそこには、日本人独特の「肌色」へのこだわりと、それを描いてきた日本画の伝統があり、それがフランス人に新鮮な驚きと神秘的な魅力感を喚起したのではないかと考えます(フランス人などの肌は日本人の肌と、色が違うというより透明度からして異なるわけだが)。

本書のサブタイトルにもある「素晴らしき乳白色」は、特に女性や少女の肌を描く際に使われ、彼のフランスでの評価を高める大きな要素となりましたが、やはりそこには、日本人独特の「肌色」へのこだわりと、それを描いてきた日本画の伝統があり、それがフランス人に新鮮な驚きと神秘的な魅力感を喚起したのではないかと考えます(フランス人などの肌は日本人の肌と、色が違うというより透明度からして異なるわけだが)。 第二次大戦中に戦争画を描いて(1942年度朝日賞を受賞している)、戦後は軍部協力者、戦犯容疑者として冷や飯を食わされることになりますが(陸軍美術協会理事長という立場であったことから、一時はGHQからも聴取を受けるべく身を追われることともあった)、アッツ島やサイパン島の玉砕を描いた彼の絵は、ピカソの「ゲルニカ」などと同じく「反戦」絵画として描かれたものではないかと思わせるものがあります。

第二次大戦中に戦争画を描いて(1942年度朝日賞を受賞している)、戦後は軍部協力者、戦犯容疑者として冷や飯を食わされることになりますが(陸軍美術協会理事長という立場であったことから、一時はGHQからも聴取を受けるべく身を追われることともあった)、アッツ島やサイパン島の玉砕を描いた彼の絵は、ピカソの「ゲルニカ」などと同じく「反戦」絵画として描かれたものではないかと思わせるものがあります。 1955年にはフランス国籍を取得し(日本国籍でなくなった)、1955年にはカトリックに改宗し(レオナール・フジタとなった)、彼の改宗はフランスの新聞で大きく報じられたとのことです。

1955年にはフランス国籍を取得し(日本国籍でなくなった)、1955年にはカトリックに改宗し(レオナール・フジタとなった)、彼の改宗はフランスの新聞で大きく報じられたとのことです。

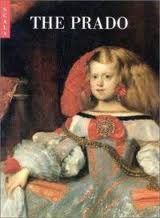

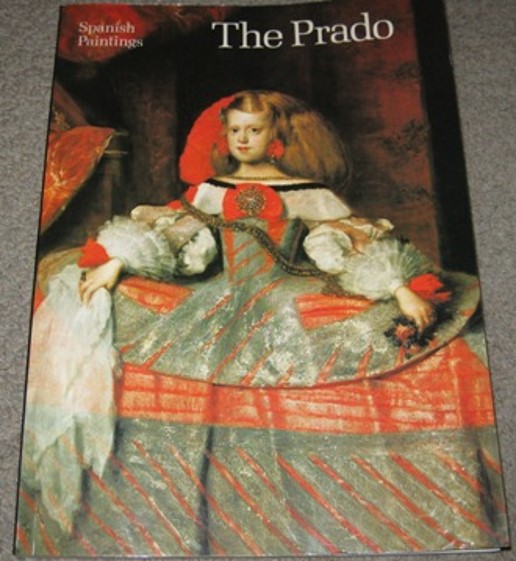

スペインに関する本をいろいろ見てみると、スペイン人自身の一般評価(人気)では、エル・グレコ、ベラスケス、ゴヤの三大巨匠が一番「格上」(人気が高い)とされているようで、それに20世紀の三大巨匠であるピカソ、ダリ、ミロが続くようです。

スペインに関する本をいろいろ見てみると、スペイン人自身の一般評価(人気)では、エル・グレコ、ベラスケス、ゴヤの三大巨匠が一番「格上」(人気が高い)とされているようで、それに20世紀の三大巨匠であるピカソ、ダリ、ミロが続くようです。 "The Prado"の表紙はベラスケスの「マルガリータ王女」、裏表紙はゴヤの「1808年5月3日の銃殺」ですが、何れも表紙にくるに相応しい作品でありながら、「マルガリータ王女」は同王女をモデルとした連作も含め、『プラド美術館』の方には掲載されていないなあ。何故だろうか。

"The Prado"の表紙はベラスケスの「マルガリータ王女」、裏表紙はゴヤの「1808年5月3日の銃殺」ですが、何れも表紙にくるに相応しい作品でありながら、「マルガリータ王女」は同王女をモデルとした連作も含め、『プラド美術館』の方には掲載されていないなあ。何故だろうか。

江戸から明治にかけて活躍し、「最後の浮世絵師」と言われる月岡芳年(つきおか・よしとし、1932-1892)の特集で、武者絵、妖怪画、歴史画、美人画など約230点を収めています。

江戸から明治にかけて活躍し、「最後の浮世絵師」と言われる月岡芳年(つきおか・よしとし、1932-1892)の特集で、武者絵、妖怪画、歴史画、美人画など約230点を収めています。

先般、映画「メン・イン・ブラック3」('12年/米)のキャンペーンで共演のウィル・スミスと共に来日した

先般、映画「メン・イン・ブラック3」('12年/米)のキャンペーンで共演のウィル・スミスと共に来日した トミー・リー・ジョーンズが、民放の朝のテレビ番組のインタビューを受けた後、浮世絵の絵柄のネクタイを贈られていましたが、自分に渡された安藤広重の絵柄のネクタイを気難しそうな顔でしばらく眺めたうえで、ウィル・スミスに渡された葛飾北斎の絵柄のネクタイと自分のものと替えてくれとウィル・スミスに言って交換していました。「メン・イン・ブラック3」のプロモーションワールドツアーで、各国へのツアーの中で唯一日本ツアーにだけ参加したトミー・リー・ジョーンズは、歌舞伎ファンであるとともに浮世絵愛好家でもあり、特に北斎と月岡芳年が好きで、しかも、娘は月岡芳年作品のコレクターで100点をめざして収集中とのこと、浮世絵は光に弱いため、保管庫から1点だけ取り出して部屋に飾り、毎日架け替えているそうです(番組担当者は、彼が浮世絵愛好家であることは調べていたが、好みの絵師までは調べてなかった?)。因みにトミー・リー・ジョーンズが浮世絵の中で最も気に入っているのが月岡芳年の『月百姿(つきひゃくし)』で、ジョーンズ家ではこれまで34点を収集しているとのことです。

トミー・リー・ジョーンズが、民放の朝のテレビ番組のインタビューを受けた後、浮世絵の絵柄のネクタイを贈られていましたが、自分に渡された安藤広重の絵柄のネクタイを気難しそうな顔でしばらく眺めたうえで、ウィル・スミスに渡された葛飾北斎の絵柄のネクタイと自分のものと替えてくれとウィル・スミスに言って交換していました。「メン・イン・ブラック3」のプロモーションワールドツアーで、各国へのツアーの中で唯一日本ツアーにだけ参加したトミー・リー・ジョーンズは、歌舞伎ファンであるとともに浮世絵愛好家でもあり、特に北斎と月岡芳年が好きで、しかも、娘は月岡芳年作品のコレクターで100点をめざして収集中とのこと、浮世絵は光に弱いため、保管庫から1点だけ取り出して部屋に飾り、毎日架け替えているそうです(番組担当者は、彼が浮世絵愛好家であることは調べていたが、好みの絵師までは調べてなかった?)。因みにトミー・リー・ジョーンズが浮世絵の中で最も気に入っているのが月岡芳年の『月百姿(つきひゃくし)』で、ジョーンズ家ではこれまで34点を収集しているとのことです。 それはともかく、こうしたムックで見ても、月岡芳年の作品は、迫力といい躍動感といいやはり凄いなあと。歴史・故事や歌舞伎・浄瑠璃、時々の世相・風俗・事件など、様々なところから題材を取っていますが、何でもござれ、妖怪画も多い。

それはともかく、こうしたムックで見ても、月岡芳年の作品は、迫力といい躍動感といいやはり凄いなあと。歴史・故事や歌舞伎・浄瑠璃、時々の世相・風俗・事件など、様々なところから題材を取っていますが、何でもござれ、妖怪画も多い。 30歳の頃に明治維新を迎え、54歳で没していて、明治に入ってからの作品の方が圧倒的に多いわけで、西南戦争や文明開化なども題材になっていますが、テーマ的にはやはり、「水滸伝」といった中国物も含めた武者絵や、役者絵・美人画・風俗画など、江戸時代の浮世絵のオーソドックスなモチーフが多いのかなあ。

30歳の頃に明治維新を迎え、54歳で没していて、明治に入ってからの作品の方が圧倒的に多いわけで、西南戦争や文明開化なども題材になっていますが、テーマ的にはやはり、「水滸伝」といった中国物も含めた武者絵や、役者絵・美人画・風俗画など、江戸時代の浮世絵のオーソドックスなモチーフが多いのかなあ。

本当に一作品一作品じっくり鑑賞したければ、少し値が張るのが難点ですが『月岡芳年の世界』がお薦めです。'92年に東京書籍から刊行されたものが絶版になり、古書市場で刊行時の定価(7千円)を若干上回る価格で出回っていて且つ品薄気味だったのが、これもブームの予兆だったのか、、'10年に復刊ドットコムで全く同じものが刊行されました(でも、定価が1万円になっている。18年ぶりだから仕方ないのか)。やはり、根強いファンがいるんだなあと。原則一頁に一作品。解説も丁寧で、専門家のコラムなどもあります(編者は洋画家の悳俊彦(いさお・としひこ)氏。歌川国芳、月岡芳年などの研究家でもある)。これが手元にあると、トミー・リー・ジョーンズにちょっとは近づける?

本当に一作品一作品じっくり鑑賞したければ、少し値が張るのが難点ですが『月岡芳年の世界』がお薦めです。'92年に東京書籍から刊行されたものが絶版になり、古書市場で刊行時の定価(7千円)を若干上回る価格で出回っていて且つ品薄気味だったのが、これもブームの予兆だったのか、、'10年に復刊ドットコムで全く同じものが刊行されました(でも、定価が1万円になっている。18年ぶりだから仕方ないのか)。やはり、根強いファンがいるんだなあと。原則一頁に一作品。解説も丁寧で、専門家のコラムなどもあります(編者は洋画家の悳俊彦(いさお・としひこ)氏。歌川国芳、月岡芳年などの研究家でもある)。これが手元にあると、トミー・リー・ジョーンズにちょっとは近づける?

』.jpg)

著者によれば、美術評論の世界では70年代の「古色蒼然たる作品論・作家論が未だ幅を利かせて情報の更新を怠っている」とのことで、「誰もが知っている名画」ほど、ある意味「誰にも顧みられない名画」になっているとのこと、本書では、名画の背後にある歴史を紐解き、その絵が描かれた動機や意図を新たな視点から探っています。

著者によれば、美術評論の世界では70年代の「古色蒼然たる作品論・作家論が未だ幅を利かせて情報の更新を怠っている」とのことで、「誰もが知っている名画」ほど、ある意味「誰にも顧みられない名画」になっているとのこと、本書では、名画の背後にある歴史を紐解き、その絵が描かれた動機や意図を新たな視点から探っています。

更には、マネの「草上の朝食」は、写真技術の開発と一般への広まりに先駆けて撮影者の視点からスキャンダラスな要素を含ませながら計算づくで描いたもの、同じくマネの描いた「オランピア」に至っては、資本主義の台頭により社会も文化も偽善的な性倫理の上に成り立つようになっていく風潮を、娼館の女性を描くことでスキャンダラスに告発した確信犯的作品と言うことになるらしいです(著者の論を端的に解釈すれば)。

更には、マネの「草上の朝食」は、写真技術の開発と一般への広まりに先駆けて撮影者の視点からスキャンダラスな要素を含ませながら計算づくで描いたもの、同じくマネの描いた「オランピア」に至っては、資本主義の台頭により社会も文化も偽善的な性倫理の上に成り立つようになっていく風潮を、娼館の女性を描くことでスキャンダラスに告発した確信犯的作品と言うことになるらしいです(著者の論を端的に解釈すれば)。

「古色蒼然たる作品論」にアンチテーゼを投げかける著者の意気込みはわかりますが、そうした周辺や背後の状況を知らねばこの絵は理解できないとなると、また新たな知識的権威主義に陥ってしまうので、そうしたことを知ることで、名画の違った側面が見えてくるという程度の捉え方でもいいのではないでしょうか。

「古色蒼然たる作品論」にアンチテーゼを投げかける著者の意気込みはわかりますが、そうした周辺や背後の状況を知らねばこの絵は理解できないとなると、また新たな知識的権威主義に陥ってしまうので、そうしたことを知ることで、名画の違った側面が見えてくるという程度の捉え方でもいいのではないでしょうか。

利倉隆氏の『フェルメールの秘密』('08年/二玄社)は、"イメージの森のなかへ"というシリーズの1冊ですが、「ルソー」「レオナルド」「ゴッホ」と並んで刊行されたもので、同じオランダの先輩画家レンブラント(1606‐1669)を差し置いたことになります。

利倉隆氏の『フェルメールの秘密』('08年/二玄社)は、"イメージの森のなかへ"というシリーズの1冊ですが、「ルソー」「レオナルド」「ゴッホ」と並んで刊行されたもので、同じオランダの先輩画家レンブラント(1606‐1669)を差し置いたことになります。

ヴンダーカンマーとは、直訳すれば"不思議の部屋"という意味で、16世紀から18世紀にヨーロッパで盛んに作られ造られ、美術品、貴重品の他に、一角獣の角、人相の浮かび上がった石など珍奇で怪しげな品々が膨大に陳列されていた、博物館の元祖とも言うべきもの。

ヴンダーカンマーとは、直訳すれば"不思議の部屋"という意味で、16世紀から18世紀にヨーロッパで盛んに作られ造られ、美術品、貴重品の他に、一角獣の角、人相の浮かび上がった石など珍奇で怪しげな品々が膨大に陳列されていた、博物館の元祖とも言うべきもの。 珍獣の剥製から人の死体を加工しオブジェ化したもの、異国の民芸品から最先端の美術・工芸品まであり、まさに「怪奇博物館」といった感じ。

珍獣の剥製から人の死体を加工しオブジェ化したもの、異国の民芸品から最先端の美術・工芸品まであり、まさに「怪奇博物館」といった感じ。

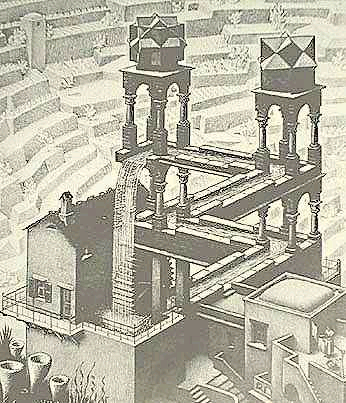

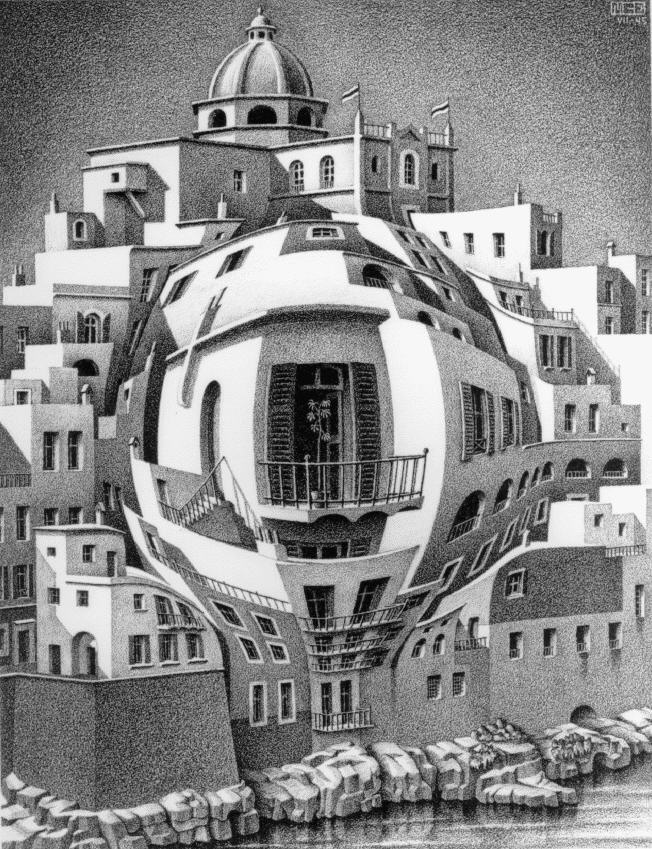

"エッシャーの"滝".

"エッシャーの"滝". 最も単純な例で言うと、風景画の一部が突出して見える作品の場合、通常の遠近法で描いた絵に、格子状のマトリックスを被せ、さらにそのマトリックスを意図的に(非ユークリッド幾何学的に)歪めて、元の1つの格子に対応する元絵を、変形された格子に再現していることがわかり、これは、現在のCG(コンピュータ・グラフィックス)の技法と同じだなあと。

最も単純な例で言うと、風景画の一部が突出して見える作品の場合、通常の遠近法で描いた絵に、格子状のマトリックスを被せ、さらにそのマトリックスを意図的に(非ユークリッド幾何学的に)歪めて、元の1つの格子に対応する元絵を、変形された格子に再現していることがわかり、これは、現在のCG(コンピュータ・グラフィックス)の技法と同じだなあと。

布施 英利 氏(略歴下記)

布施 英利 氏(略歴下記) 本書では、人体の視知覚形式を、ありのままの現実を見ることに徹する「目の視覚」(1次視覚)と再構成を通して共有化される観念的・抽象的な世界を映し出す「脳の視覚」(2次視覚)に分け、視覚芸術(写真・映画・マンガ・アニメ・絵画)の表現を、この区分に沿って解析しています。

本書では、人体の視知覚形式を、ありのままの現実を見ることに徹する「目の視覚」(1次視覚)と再構成を通して共有化される観念的・抽象的な世界を映し出す「脳の視覚」(2次視覚)に分け、視覚芸術(写真・映画・マンガ・アニメ・絵画)の表現を、この区分に沿って解析しています。

杉山 平一 氏

杉山 平一 氏 著者は関西では長老格の現役詩人で、最近も『詩と生きるかたち』 ('06年/編集工房ノア)を出版するなど息の長い活動を続けていますが、『映画芸術への招待』('75年/講談社現代新書)、『映画の文体』('03年/行路社)などの著書もあるように映画評論家でもあり、本書は、そうした幅広い素地を生かした一般向けの "美学"入門書とも言える本であり、人はどういうものに「美」やその喜びを見出すかが、模倣、カタルシス、リズムなど19のキーワードに沿ってわかりやすく書かれています。

著者は関西では長老格の現役詩人で、最近も『詩と生きるかたち』 ('06年/編集工房ノア)を出版するなど息の長い活動を続けていますが、『映画芸術への招待』('75年/講談社現代新書)、『映画の文体』('03年/行路社)などの著書もあるように映画評論家でもあり、本書は、そうした幅広い素地を生かした一般向けの "美学"入門書とも言える本であり、人はどういうものに「美」やその喜びを見出すかが、模倣、カタルシス、リズムなど19のキーワードに沿ってわかりやすく書かれています。

坂崎 乙郎 (1927-1985/享年57)

坂崎 乙郎 (1927-1985/享年57)

ロマン主義の画家にどのような人がいたかと調べてみれば、ブレーク、フリードリヒ、ターナー、ジェリコー、そして大御所ドラクロアなどが代表的画家であるようですが、著者はロマン主義の画家に見られる特質を分析し、背景としての「夜」の使われ方や、モチーフとしての「夢」の役割、分裂病質とも言える「狂気」の表れ、デフォルメなどの背後にある「美の計算」などを独自に解き明かしています。

ロマン主義の画家にどのような人がいたかと調べてみれば、ブレーク、フリードリヒ、ターナー、ジェリコー、そして大御所ドラクロアなどが代表的画家であるようですが、著者はロマン主義の画家に見られる特質を分析し、背景としての「夜」の使われ方や、モチーフとしての「夢」の役割、分裂病質とも言える「狂気」の表れ、デフォルメなどの背後にある「美の計算」などを独自に解き明かしています。

ベラスケス 「宮廷の侍女たち(ラス・メニーナス)」 全体と部分拡大

ベラスケス 「宮廷の侍女たち(ラス・メニーナス)」 全体と部分拡大

(●2023年にカラー版が刊行された。変更点は、①15点の作品が大きくカラー化された、②参考図板63点が新たに収録された、③記述は旧版のままで、最新の研究成果は各章末の注で示した、など。カラー部分も従来どおりの岩波新書の紙質であるため、あくまでも解説重視だとは思うが、それでもカラーになっている分ありがたい。ただし、kindle版で観ると比較的奇麗に見えるようだ。加えて、部分拡大もできるので、見え方にこだわる人は紙の本よりもそちらの方がいいかも。)

(●2023年にカラー版が刊行された。変更点は、①15点の作品が大きくカラー化された、②参考図板63点が新たに収録された、③記述は旧版のままで、最新の研究成果は各章末の注で示した、など。カラー部分も従来どおりの岩波新書の紙質であるため、あくまでも解説重視だとは思うが、それでもカラーになっている分ありがたい。ただし、kindle版で観ると比較的奇麗に見えるようだ。加えて、部分拡大もできるので、見え方にこだわる人は紙の本よりもそちらの方がいいかも。) 高階 秀爾(美術評論家)

高階 秀爾(美術評論家)