「●か行の現代日本の作家」の インデックッスへ Prev| NEXT ⇒ 【574】 京極 夏彦 『どすこい(仮)』

「●医療健康・闘病記」の インデックッスへ 「●「死」を考える」の インデックッスへ

闘病記であると同時に、キャンサーサバイバーの心と生き方の処方箋。

『がんから始まる』['00年]『がんから始まる (文春文庫 き 18-7)』['06年] 岸本 葉子 氏

エッセイストである著者は、40歳で虫垂がんと診断されます(しかもS状結腸に浸潤)。まず、その際の手術に至るまでの経緯が、本人の心境とともに詳細に描かれています。そして手術後、約2年が経ちますが、再発の不安はいつも頭から離れず、そうした明日をも知れぬ生活を余儀なくされたとき、人はどのように生き、何を考えるのか、そうした思惟がエッセイ風に綴られています。

がんで亡くなってしまった人の闘病記などはそこそこ見かけますが、本書は第一部が闘病記であると同時に、第二部がキャンサーサバイバーの記録でもあります。手術後に治癒率30%と言われ、これは直後に50%と修正されますが、それでも再発率50パーセントになるわけです。そうした再発の不安に苛まれる中、心の危機からどのように脱するきっかけを掴んだかを、持ち前のユーモアを失わず、わかりやすい言葉で書いています。

告知を受ける前は、パジャマ選びと病院探しの比重が同じだったのが可笑しいです。内視鏡検査で腸を空っぽにするために下剤を飲むたいへんさはよく伝わってきました(自分も大腸がん検査のために初めて下剤を飲んだ時は辛かったが、実際に大腸がんと診断されてから、検査、手術、定期検査と何度も飲むうちに慣れてしまった)。このあたりもユーモラスに描いています。

術後に関しても、サポートグループに入会したことや、漢方、食事療法、行動療法などを実践したことなどの具体的な事柄が、心の軌跡と併せて書かれていて、食事療法に始まる日々の堅実な営みや、サポートグループへの参加は、心に開放感をもたらしたとのこと、自分が同じような状況に置かれたとき役立ちそうな内容でもあります(キャンサーサバイバーの心と生き方の処方箋と言っていい)。

「がんから始まる」というタイトルにも、術後また再発するかもしれないがんと向き合う姿勢が感じられます。2003年に単行本刊行されていますが、2006年刊行の文庫版では、第三部として「四年を生きて」が付されており、がんが再発するかもしれないという状況をより客観的に、落ち着いた感じで受け止めているように思われました。この後も著者は2005年に『四十でがんになってから』、2006年に『がんから5年』を上梓しています。

一方、2013年頃から俳句に関する著作が多くなり、今年['25年]に入っても俳句の入門書を出しています。勿論著者自身も句を読むわけですが、やはりその間ずっとがんの再発可能性と共に生きているということは、著者の俳句の作風にやはり何らかの影響があるのではないかと思います(著者の俳句関連本も読んでみようか)。

・岸本 葉子 『四十でがんになってから』(2006/01 講談社/2008/01 文春文庫)

・岸本 葉子 『がんから5年』(2007/09 文藝春秋/2010/11 文春文庫)

・岸本 葉子 『俳句、はじめました 吟行修業の巻』(2013/12 角川学芸出版)

・岸本 葉子 『俳句で夜遊び、はじめました』(2017/11 朔出版)

・岸本 葉子 『俳句、やめられません: 季節の言葉と暮らす幸せ』(2018/01 小学館)

・岸本 葉子 『NHK俳句 岸本葉子の「俳句の学び方」: NHK俳句』(2019/04 NHK出版)

・岸本 葉子 『毎日の暮らしが深くなる季語と俳句』(2024/02 笠間書院)

・岸本 葉子 『ゼロから俳句 いきなり句会: 毎日と人間関係がラクになる、「初めての人」の俳句入門』(2025/04 笠間書院)

【2006年文庫化[文春文庫]】

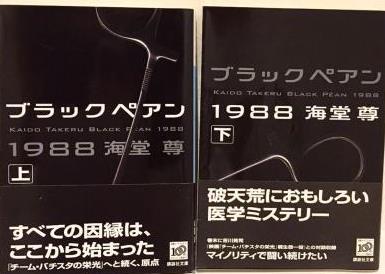

医師国家試験受験後、合否判定を待ちつつ東城大学医学部付属病院の研修医となった世良雅志。佐伯清剛教授を頂点とする総合外科学教室(通称・佐伯外科)に入局した世良は、入局から3日目、帝華大学からやってきた新任の講師・高階権太と遭遇する。高階は食道自動吻合器「スナイプAZ1988」を引っ提げ、手術の在り方、若手の育成に一石を投じて波紋を呼び、総合外科学教室の秩序を乱す言動と相まって周囲からの反感を買っていた。また「佐伯外科」には「オペ室の悪魔」と呼ばれる万年ヒラ医局員の渡海征司郎がおり、世良は高階や渡海との関わりの中で医師として成長していく―。

医師国家試験受験後、合否判定を待ちつつ東城大学医学部付属病院の研修医となった世良雅志。佐伯清剛教授を頂点とする総合外科学教室(通称・佐伯外科)に入局した世良は、入局から3日目、帝華大学からやってきた新任の講師・高階権太と遭遇する。高階は食道自動吻合器「スナイプAZ1988」を引っ提げ、手術の在り方、若手の育成に一石を投じて波紋を呼び、総合外科学教室の秩序を乱す言動と相まって周囲からの反感を買っていた。また「佐伯外科」には「オペ室の悪魔」と呼ばれる万年ヒラ医局員の渡海征司郎がおり、世良は高階や渡海との関わりの中で医師として成長していく―。 「ブラックペアン』のタイトルで、2018年4月から6月までTBS「日曜劇場」枠で10回にわたって放送され、主演は日曜劇場で初主演の嵐の二宮和也でした。世良の役かと思ったら渡海役でした。個人的には、佐伯教授を演じた内野聖陽の方が渡海役に向いていて、佐伯教授は、かつて「白い巨塔」の映画版でもドラマ版でも「東教授」を演じた中村伸郎みたいなタイプの役者がいいのではないかと思いましたが、今そういう人はいないか...。高階講師などは片岡愛之助などが個人的イメージですが、ドラマでは小泉孝太郎で、全体に配役が若かったようです(二宮和也や小泉孝太郎は医師に見えたのかなあ)。

「ブラックペアン』のタイトルで、2018年4月から6月までTBS「日曜劇場」枠で10回にわたって放送され、主演は日曜劇場で初主演の嵐の二宮和也でした。世良の役かと思ったら渡海役でした。個人的には、佐伯教授を演じた内野聖陽の方が渡海役に向いていて、佐伯教授は、かつて「白い巨塔」の映画版でもドラマ版でも「東教授」を演じた中村伸郎みたいなタイプの役者がいいのではないかと思いましたが、今そういう人はいないか...。高階講師などは片岡愛之助などが個人的イメージですが、ドラマでは小泉孝太郎で、全体に配役が若かったようです(二宮和也や小泉孝太郎は医師に見えたのかなあ)。 ドラマの方は観てはいないですが、時代が今に置き変わっていて、物語で佐伯教授が「おもちゃ」と

ドラマの方は観てはいないですが、時代が今に置き変わっていて、物語で佐伯教授が「おもちゃ」と 呼んだ食道自動吻合器「スナイプ」に代わって登場したのが、「ダーウィン」(ドラマ内の名称)という心臓僧帽弁置

呼んだ食道自動吻合器「スナイプ」に代わって登場したのが、「ダーウィン」(ドラマ内の名称)という心臓僧帽弁置 換器で、これは所謂「手術支援ロボット」であり、ミリ単位の精密な操作が可能なものです。このロボットは、現実の医療現場でもすでに活躍していて、正式名称は「ダビンチ」(da Vinci)といい、前立腺がんなどですでに多くのダビンチ手術が行われています。大病院でも1台くらいしかない高価なロボットですが、ドラマでは医療機関から本物のダビンチを借り、セット持ち込みで撮影し、「ダビンチがドラマ史上初めて登場」と話題になったようです(作中では米粒に文字を書くシーンなども展開されたとのこと)。

換器で、これは所謂「手術支援ロボット」であり、ミリ単位の精密な操作が可能なものです。このロボットは、現実の医療現場でもすでに活躍していて、正式名称は「ダビンチ」(da Vinci)といい、前立腺がんなどですでに多くのダビンチ手術が行われています。大病院でも1台くらいしかない高価なロボットですが、ドラマでは医療機関から本物のダビンチを借り、セット持ち込みで撮影し、「ダビンチがドラマ史上初めて登場」と話題になったようです(作中では米粒に文字を書くシーンなども展開されたとのこと)。 「ダビンチ手術」は、近年では、 指揮者の小澤征爾なども受けた経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI=タビ)と並んで、最先端医療の目玉とされているようです(2016年にタレントの西川きよしが「ダビンチ」を使って前立腺を取り除く手術をしている)。そして、「TAVI」もそうですが、2018年から多くの術目で保険適用となった「ダビンチ」についても「ロボット手術数」として施術数を競い合ってる病院もあるようです(「TAVI」も2013年から保険適用になっている)。

「ダビンチ手術」は、近年では、 指揮者の小澤征爾なども受けた経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI=タビ)と並んで、最先端医療の目玉とされているようです(2016年にタレントの西川きよしが「ダビンチ」を使って前立腺を取り除く手術をしている)。そして、「TAVI」もそうですが、2018年から多くの術目で保険適用となった「ダビンチ」についても「ロボット手術数」として施術数を競い合ってる病院もあるようです(「TAVI」も2013年から保険適用になっている)。

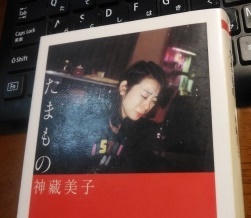

写真家である著者が、評論家・

写真家である著者が、評論家・

いやー、生々しいなあ。文章だけならそうでもないのだけれども、写真の力はやはり凄いなあと思いました(図書館から大判本を借りたが、やはり写真自体は大判本で観るのがいい。オリジナルにはカラー写真が何点かあるが、文庫版はすべてモノクロになっている)。著者は、写真家の荒木経惟氏と交流があるようですが(写真に何度も登場する)、彼女の撮る写真もやや荒木氏の撮るものに通じるところがあるように思いました。

いやー、生々しいなあ。文章だけならそうでもないのだけれども、写真の力はやはり凄いなあと思いました(図書館から大判本を借りたが、やはり写真自体は大判本で観るのがいい。オリジナルにはカラー写真が何点かあるが、文庫版はすべてモノクロになっている)。著者は、写真家の荒木経惟氏と交流があるようですが(写真に何度も登場する)、彼女の撮る写真もやや荒木氏の撮るものに通じるところがあるように思いました。

著者が坪内祐三に「好きな人ができたから家を出ようと思う」と泣きながら言ったら、「美子ちゃんはアーティストなんだから好きにすればいい」と言ったとのことで、坪内祐三の優しさもちょっと尋常ではないという感じがします。

著者が坪内祐三に「好きな人ができたから家を出ようと思う」と泣きながら言ったら、「美子ちゃんはアーティストなんだから好きにすればいい」と言ったとのことで、坪内祐三の優しさもちょっと尋常ではないという感じがします。

日本のデザイン界を創ったとも言われるグラフィックデザイナーで、1964年東京オリンピックのポスターや、日本電信電話(NTT)のマークなどで知られる亀倉雄策(1915-1997/82歳没)によるエッセイ集で、1991年に刊行されたものを、2012年に新装版で復刊したものです。

日本のデザイン界を創ったとも言われるグラフィックデザイナーで、1964年東京オリンピックのポスターや、日本電信電話(NTT)のマークなどで知られる亀倉雄策(1915-1997/82歳没)によるエッセイ集で、1991年に刊行されたものを、2012年に新装版で復刊したものです。

また、「直言飛行」連載時に毎回掲載された著者の似顔絵がカラー再録されていて、描いているのは下谷二助、安西水丸、秋山育、灘本唯人、木田安彦、古川倬、山口はるみ、空山基、そして最後が和田誠です。それらの似顔絵を、連載の最終回で著者自身が論評したりしていますが、東京オリンピックのポスターをパロディ化した和田誠のものを、「驚いたねえ」と絶賛しています。それが、この本の表紙になっているわけで、なぜ亀倉雄策に本なのに和田誠の表紙なのかと思ったら、そういうことだったのか。でも、確かに和田誠、上手いと言うか、着想がスゴイなあと思います。

また、「直言飛行」連載時に毎回掲載された著者の似顔絵がカラー再録されていて、描いているのは下谷二助、安西水丸、秋山育、灘本唯人、木田安彦、古川倬、山口はるみ、空山基、そして最後が和田誠です。それらの似顔絵を、連載の最終回で著者自身が論評したりしていますが、東京オリンピックのポスターをパロディ化した和田誠のものを、「驚いたねえ」と絶賛しています。それが、この本の表紙になっているわけで、なぜ亀倉雄策に本なのに和田誠の表紙なのかと思ったら、そういうことだったのか。でも、確かに和田誠、上手いと言うか、着想がスゴイなあと思います。

「東京物語」

「東京物語」

「東京物語」のみに絞って述べているのが特徴的で、複数の作品間の連関や作品同士の相似を語る蓮實重彦氏などとは対照的と言えるかも。サブタイトルにある「世界はべスト1に選んだ」とは、"Sight & Sound"誌・映画監督による選出トップ10 (Director's Top 10 Films)(2012年版)の上位100作品のトップに「東京物語」があっさり選ばれてしまったことを指しており、そのことを切り口に、第1章で、外国人映画監督から見て、この作品がどう見えるのかを検証していますが、そこから、この作品が「日本映画」だからということで評価されているわけではないということが浮かび上がってくるのが興味深いです。

「東京物語」のみに絞って述べているのが特徴的で、複数の作品間の連関や作品同士の相似を語る蓮實重彦氏などとは対照的と言えるかも。サブタイトルにある「世界はべスト1に選んだ」とは、"Sight & Sound"誌・映画監督による選出トップ10 (Director's Top 10 Films)(2012年版)の上位100作品のトップに「東京物語」があっさり選ばれてしまったことを指しており、そのことを切り口に、第1章で、外国人映画監督から見て、この作品がどう見えるのかを検証していますが、そこから、この作品が「日本映画」だからということで評価されているわけではないということが浮かび上がってくるのが興味深いです。 登場人物・俳優に関しては、第5章「生活人」のところで、杉村春子の演技を「無邪気なまでの呼吸するようなエゴイズム」「はたして杉村春子という女優を欠いて、この人物造形が成功していただろうか」としているのに共感し(小津安二郎が杉村春子の演技を非常に高く評価していたという話をどこかで読んだ記憶がある)、背景に関しては、第10章「夏について」で、夏以外の季節で撮られたならば「東京物語」は全く違った作品になっていただろうという見方にも共感しました。

登場人物・俳優に関しては、第5章「生活人」のところで、杉村春子の演技を「無邪気なまでの呼吸するようなエゴイズム」「はたして杉村春子という女優を欠いて、この人物造形が成功していただろうか」としているのに共感し(小津安二郎が杉村春子の演技を非常に高く評価していたという話をどこかで読んだ記憶がある)、背景に関しては、第10章「夏について」で、夏以外の季節で撮られたならば「東京物語」は全く違った作品になっていただろうという見方にも共感しました。 第12章「軽さについての」での、小料理屋における周吉(笠智衆)、沼田(東野英治郎)、服部(十朱久雄)の会話シーンのセリフを引用した分析も秀逸でした(セリフが全て、オリジナルの文語の脚本から引用されているが、この文語の"語感"が何故か作品の雰囲気に非常にマッチしているように思われたのは、個人的には新たな発見だった)。

第12章「軽さについての」での、小料理屋における周吉(笠智衆)、沼田(東野英治郎)、服部(十朱久雄)の会話シーンのセリフを引用した分析も秀逸でした(セリフが全て、オリジナルの文語の脚本から引用されているが、この文語の"語感"が何故か作品の雰囲気に非常にマッチしているように思われたのは、個人的には新たな発見だった)。

藤高順●時間:136分●出演:笠智衆/東山千榮子/原節子/香川京子/三宅邦子/杉村春子/中村伸郎/山村聰/大坂志郎/十朱久雄/東野英治郎/長岡輝子/高橋豊子/桜むつ子/村瀬禪/安部徹/三谷幸子/毛利充宏/阿南純子/水木涼子/戸川美子/糸川和広●公開:1953/11●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)(評価:★★★★☆)●併映:「彼岸花」(小津安二郎)/「秋刀魚の味」(小津安二郎) 杉村春子、中村伸郎 / 笠智衆、東野英治郎

藤高順●時間:136分●出演:笠智衆/東山千榮子/原節子/香川京子/三宅邦子/杉村春子/中村伸郎/山村聰/大坂志郎/十朱久雄/東野英治郎/長岡輝子/高橋豊子/桜むつ子/村瀬禪/安部徹/三谷幸子/毛利充宏/阿南純子/水木涼子/戸川美子/糸川和広●公開:1953/11●配給:松竹●最初に観た場所:三鷹オスカー(82-09-12)(評価:★★★★☆)●併映:「彼岸花」(小津安二郎)/「秋刀魚の味」(小津安二郎) 杉村春子、中村伸郎 / 笠智衆、東野英治郎

2012年映画化「ふがいない僕は空を見た」

2012年映画化「ふがいない僕は空を見た」

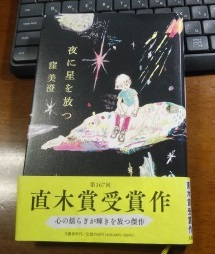

第147回「直木賞」「芥川賞」受賞の

第147回「直木賞」「芥川賞」受賞の

倉橋 由美子(1935‐2005/享年69)

倉橋 由美子(1935‐2005/享年69)

上林 暁 (かんばやし・あかつき)

上林 暁 (かんばやし・あかつき)

川上未映子 氏

川上未映子 氏

久世光彦(1935-2006/享年70)

久世光彦(1935-2006/享年70)

坪内祐三氏の解説が興味深く、百閒が住んだことのないはずの小田原を舞台にしている理由の1つに、鈴木清順監督の映画「ツィゴイネルワイゼン」('80年/シネマ・プラセット)のイメージが久世氏にあったのではないかとしています(確かに映画の中に砂浜のシーンがあった)。

坪内祐三氏の解説が興味深く、百閒が住んだことのないはずの小田原を舞台にしている理由の1つに、鈴木清順監督の映画「ツィゴイネルワイゼン」('80年/シネマ・プラセット)のイメージが久世氏にあったのではないかとしています(確かに映画の中に砂浜のシーンがあった)。 「ツィゴイネルワイゼン」は黒澤明監督の「影武者」('80年/東宝)を押さえてその年のキネ旬ベストワンを獲得した作品ですが、実際いい映画でした。大楠道代が「桃は

「ツィゴイネルワイゼン」は黒澤明監督の「影武者」('80年/東宝)を押さえてその年のキネ旬ベストワンを獲得した作品ですが、実際いい映画でした。大楠道代が「桃は 腐りかけているときがおいしいの」と言いながら、水蜜桃を舌で妖しく舐めまわすシーンが印象的であり、またこの映画に漂う死のイメージを象徴していた場面でもありました。

腐りかけているときがおいしいの」と言いながら、水蜜桃を舌で妖しく舐めまわすシーンが印象的であり、またこの映画に漂う死のイメージを象徴していた場面でもありました。

「ツィゴイネルワイゼン」●制作年:1980年●監督:鈴木清順●製作:荒戸源次郎●脚本:田中陽造●撮

「ツィゴイネルワイゼン」●制作年:1980年●監督:鈴木清順●製作:荒戸源次郎●脚本:田中陽造●撮 影:永塚一栄●音楽:河内紀●原作:内田百閒 (「サラサーテの盤」(ノンクレジット))●時間:144分●出演:原田芳雄/大谷直子/大楠道代/藤田敏八/真喜志きさ子/麿赤児/山谷初男/玉川伊佐男/樹木希林/佐々木すみ江/木村有希/玉寄

影:永塚一栄●音楽:河内紀●原作:内田百閒 (「サラサーテの盤」(ノンクレジット))●時間:144分●出演:原田芳雄/大谷直子/大楠道代/藤田敏八/真喜志きさ子/麿赤児/山谷初男/玉川伊佐男/樹木希林/佐々木すみ江/木村有希/玉寄 長政/夢村四郎/江の島ルビ/中沢青六/相倉久人●公開:1980/04●配給:シネマ・プラセット●最初に観た場所:有

長政/夢村四郎/江の島ルビ/中沢青六/相倉久人●公開:1980/04●配給:シネマ・プラセット●最初に観た場所:有

藤田敏八に演技をつける鈴木清順監督

藤田敏八に演技をつける鈴木清順監督

.jpg)

因みに、個人的にこれまでに接した「四十七士」モノ(忠臣蔵)のパロディで、一番ぶっ飛んじゃっていると思ったのは、小説ではなく外国映画で、「ベルリン忠臣蔵」('85年/西独)というもの。

因みに、個人的にこれまでに接した「四十七士」モノ(忠臣蔵)のパロディで、一番ぶっ飛んじゃっていると思ったのは、小説ではなく外国映画で、「ベルリン忠臣蔵」('85年/西独)というもの。 体は、実は日本で柔道の修行したドイツ人で(なんだ、留学生みたいなものか。マスクをつけていても、見れば日本人でないことはすぐわかってしまうのだが)、最後には、日本からやってきた忍者と戦います(かなり強引な展開)。

体は、実は日本で柔道の修行したドイツ人で(なんだ、留学生みたいなものか。マスクをつけていても、見れば日本人でないことはすぐわかってしまうのだが)、最後には、日本からやってきた忍者と戦います(かなり強引な展開)。 監督はすごく日本贔屓の人だそうですが、ストーリーも衣装も殺陣もメチャクチャなのに(しかも時折ヘン何な日本語が出てくる)、監督自身は大真面目、本気でヒーロー物を撮っているつもりみたいで、そのギャップで笑えるという珍品。

監督はすごく日本贔屓の人だそうですが、ストーリーも衣装も殺陣もメチャクチャなのに(しかも時折ヘン何な日本語が出てくる)、監督自身は大真面目、本気でヒーロー物を撮っているつもりみたいで、そのギャップで笑えるという珍品。

海音寺潮五郎 (1901‐1977/享年76)

海音寺潮五郎 (1901‐1977/享年76) 海音寺潮五郎(1901‐1977)による西郷隆盛の伝記では、小説『西郷隆盛―(上)天命の巻、(中)雲竜の巻、(下)王道の巻』(1969年-1977年/学習研究社、後に学研M文庫『敬天愛人 西郷隆盛』(全4巻))や史伝『西郷隆盛』(1964年-/朝日新聞社(全9巻)、後に朝日文庫(全14巻))がありますが、大部であるためになかなか読むのはたいへん(特に後者は専門研究者向けか。しかも作者の死により絶筆)。本書は、小説『西郷隆盛』から抜書きしてコンパクトにまとめたものとも言え(1967年の刊行は小説『西郷隆盛』の刊行に先立つようだが)、時間的経過でみて抜け落ちている部分もあるようですが、個人的には面白く読めました。海音寺潮五郎は、本書刊行の翌年1968(昭和43)年に第16回「菊池寛賞」を受賞しています。

海音寺潮五郎(1901‐1977)による西郷隆盛の伝記では、小説『西郷隆盛―(上)天命の巻、(中)雲竜の巻、(下)王道の巻』(1969年-1977年/学習研究社、後に学研M文庫『敬天愛人 西郷隆盛』(全4巻))や史伝『西郷隆盛』(1964年-/朝日新聞社(全9巻)、後に朝日文庫(全14巻))がありますが、大部であるためになかなか読むのはたいへん(特に後者は専門研究者向けか。しかも作者の死により絶筆)。本書は、小説『西郷隆盛』から抜書きしてコンパクトにまとめたものとも言え(1967年の刊行は小説『西郷隆盛』の刊行に先立つようだが)、時間的経過でみて抜け落ちている部分もあるようですが、個人的には面白く読めました。海音寺潮五郎は、本書刊行の翌年1968(昭和43)年に第16回「菊池寛賞」を受賞しています。

ただし大久保は、改革半ばで皮肉なことに西郷崇拝者に紀尾井坂(今のホテルニューオータニの上手)で暗殺されてしまいます(享年49、西郷の享年51より2つ若かった。ニューオータニ向かいの「清水谷公園」に大久保の哀悼碑がある)。

ただし大久保は、改革半ばで皮肉なことに西郷崇拝者に紀尾井坂(今のホテルニューオータニの上手)で暗殺されてしまいます(享年49、西郷の享年51より2つ若かった。ニューオータニ向かいの「清水谷公園」に大久保の哀悼碑がある)。

読んでいて初めのうちは、目玉を剃刀で切るシーンで有名なルイス・ブニュエル監督の「アンダルシアの犬」('28年/仏)と同じ狙いかと思いました(選考委員の池澤夏樹氏も「なにしろ痛そうな話なので、ちょっとひるんだ」と言っている)。

読んでいて初めのうちは、目玉を剃刀で切るシーンで有名なルイス・ブニュエル監督の「アンダルシアの犬」('28年/仏)と同じ狙いかと思いました(選考委員の池澤夏樹氏も「なにしろ痛そうな話なので、ちょっとひるんだ」と言っている)。.jpg)

「アンダルシアの犬」は、ルイス・ブニュエルとサルバドール・ダリの共同脚本からなるシュールレアリズムの世界を端的に描いた実験映画ですが、女性が目を切られるシーンの他にも掌を蟻が食い破るシーンや子供が人間の手首を転がしているシーンなどショッキングな場面が続き(目を切るシーンはブニュエルの見た夢が、掌を食い破る蟻のシーンはダリの夢がもとになっているらしい)、ストーリーや表現自体に意味があるかと言えば、意味があるとも思えず(シュールレアリズムってそんなものかも)、むしろ、たかがスクリーンに映し出されているに過ぎないものに、人間の心理

「アンダルシアの犬」は、ルイス・ブニュエルとサルバドール・ダリの共同脚本からなるシュールレアリズムの世界を端的に描いた実験映画ですが、女性が目を切られるシーンの他にも掌を蟻が食い破るシーンや子供が人間の手首を転がしているシーンなどショッキングな場面が続き(目を切るシーンはブニュエルの見た夢が、掌を食い破る蟻のシーンはダリの夢がもとになっているらしい)、ストーリーや表現自体に意味があるかと言えば、意味があるとも思えず(シュールレアリズムってそんなものかも)、むしろ、たかがスクリーンに映し出されているに過ぎないものに、人間の心理 がどこまで感応するかを試しているような作品に思えました(イングマール・ベルイマン監督の「

がどこまで感応するかを試しているような作品に思えました(イングマール・ベルイマン監督の「 「アンダルシアの犬」●原題:UN CHIEN ANDALOU●制作年:1928年●制作国:フランス●監督・製作:ルイス・ブニュエル●脚本:ルイス・ブニュエル/サルバドール・ダリ●時間:17分●出演:ピエール・バチェフ/シモーヌ・マルイヌ/ルイス・ブニュエル/サルバドール・ダリ●公開(パリ):1929/06●最初に観た場所:アートビレッジ新宿 (79-03-02)●2回目:カトル・ド・シネマ上映会 (81-05-23)●3回目:カトル・ド・シネマ上映会 (81-09-05) (評価:★★★?)●併映:(1回目)「詩人の血」(ジャン・コクトー)/「忘れられた人々」(ルイス・ブニュエル)/(2回目):「去年マリエンバートで」(アラン・ㇾネ)/(3回目):「ワン・プラス・ワン」(ジャン=リュック・ゴダール)」

「アンダルシアの犬」●原題:UN CHIEN ANDALOU●制作年:1928年●制作国:フランス●監督・製作:ルイス・ブニュエル●脚本:ルイス・ブニュエル/サルバドール・ダリ●時間:17分●出演:ピエール・バチェフ/シモーヌ・マルイヌ/ルイス・ブニュエル/サルバドール・ダリ●公開(パリ):1929/06●最初に観た場所:アートビレッジ新宿 (79-03-02)●2回目:カトル・ド・シネマ上映会 (81-05-23)●3回目:カトル・ド・シネマ上映会 (81-09-05) (評価:★★★?)●併映:(1回目)「詩人の血」(ジャン・コクトー)/「忘れられた人々」(ルイス・ブニュエル)/(2回目):「去年マリエンバートで」(アラン・ㇾネ)/(3回目):「ワン・プラス・ワン」(ジャン=リュック・ゴダール)」 監督:蜷川幸雄

監督:蜷川幸雄 生きている実感もなく、あてもなく渋谷をふらつく19歳のルイ。ある日の訪れたクラブで赤毛のモヒカン、眉と唇にピアス、背中に龍の刺青、蛇のようなスプリット・タンを持つ「アマ」と出会い人生が一変する。アマの刺青とスプリット・タンに興味を持ったルイは、シバと呼ばれる男が施術を行なっている怪しげな店を訪ね、舌にピアスを開けた。その時感じた痛み、ピアスを拡張していく過程に恍惚を感じるルイは次第に人体改造へとのめり込んでいくことになる。「女の方が痛みに強い」「粘膜に穴を開けると失神する奴がいる」という店長のシバも全身に刺青、顔中にピアスという特異な風貌の彫り師で、自らを他人が苦しむ顔に興奮するサディストだと語った。舌にピアスを開けて数日後、ルイとルイの友人は夜道で暴力団風の男に絡まれる。それに激昂したアマは相手の男に激しく暴力を振るい、男から二本の歯を奪い取って「愛の証」だと言ってルイに手渡す。アマやシバと出会う中でルイは自身にも刺青を刻みたいという思いが強くなり、シバに依頼して背中一面に龍と麒麟の絡み合うデザインの刺青を彫ることを決めた。画竜点睛の諺に従って、「キリンと龍が飛んでいかないように」という願いを込め、ルイはシバに二匹の瞳を入れないでおいて欲しいと頼む。刺青の代償としてシバはルイに体を求め、二人は刺青を入れていくたびに体を重ねるようになる―。

生きている実感もなく、あてもなく渋谷をふらつく19歳のルイ。ある日の訪れたクラブで赤毛のモヒカン、眉と唇にピアス、背中に龍の刺青、蛇のようなスプリット・タンを持つ「アマ」と出会い人生が一変する。アマの刺青とスプリット・タンに興味を持ったルイは、シバと呼ばれる男が施術を行なっている怪しげな店を訪ね、舌にピアスを開けた。その時感じた痛み、ピアスを拡張していく過程に恍惚を感じるルイは次第に人体改造へとのめり込んでいくことになる。「女の方が痛みに強い」「粘膜に穴を開けると失神する奴がいる」という店長のシバも全身に刺青、顔中にピアスという特異な風貌の彫り師で、自らを他人が苦しむ顔に興奮するサディストだと語った。舌にピアスを開けて数日後、ルイとルイの友人は夜道で暴力団風の男に絡まれる。それに激昂したアマは相手の男に激しく暴力を振るい、男から二本の歯を奪い取って「愛の証」だと言ってルイに手渡す。アマやシバと出会う中でルイは自身にも刺青を刻みたいという思いが強くなり、シバに依頼して背中一面に龍と麒麟の絡み合うデザインの刺青を彫ることを決めた。画竜点睛の諺に従って、「キリンと龍が飛んでいかないように」という願いを込め、ルイはシバに二匹の瞳を入れないでおいて欲しいと頼む。刺青の代償としてシバはルイに体を求め、二人は刺青を入れていくたびに体を重ねるようになる―。

.jpg)

著者は作家であり、東大経済学部を卒業後富士重工業に入社し15年勤務しましたが、在職中に芥川賞候補になった人で、企業とその中で働く個人の人間性や生きることの意味を問う作品を書いていました。

著者は作家であり、東大経済学部を卒業後富士重工業に入社し15年勤務しましたが、在職中に芥川賞候補になった人で、企業とその中で働く個人の人間性や生きることの意味を問う作品を書いていました。