「●日本史」の インデックッスへ Prev|NEXT ⇒ 「●江戸時代」【786】 阿部 善雄 『目明し金十郎の生涯』

「●中公新書」の インデックッスへ 「●「新書大賞」(第10位まで)」の インデックッスへ

膨大な死者数を初めて知った。8月15日の「終戦」は終戦ではなかった。

『日ソ戦争-帝国日本最後の戦い (中公新書 2798)』['24年]

2024(令和6)年・第28回「司馬遼太郎賞」、2025(令和7)年・第26回「読売・吉野作造賞」、2024年・第10回「猪木正道賞」受賞作。2025年・第18回「新書大賞」第2位。

2024(令和6)年・第28回「司馬遼太郎賞」、2025(令和7)年・第26回「読売・吉野作造賞」、2024年・第10回「猪木正道賞」受賞作。2025年・第18回「新書大賞」第2位。

日ソ戦争とは、1945年8月8日から9月上旬まで満洲・朝鮮半島・南樺太・千島列島で行われた第2次世界大戦最後の全面戦争であり、短期間ながら両軍の参加兵力は200万人を超え、玉音放送後にソ連軍が侵攻してくるなど、戦後を見据えた戦争でもあったとのことです。

本書は、これまで断片的にしか知られてこなかったソ連による中立条約破棄や非人道的な戦闘などについて、新史料を駆使し、アメリカによるソ連への参戦要請から、満洲など各所での戦闘の実態、終戦までの全貌を描いています。

そもそも、全面戦争でありながら、日本ではいまだに正式名称すらなく、著者がこれを「日ソ戦争」と呼びたいと。第2次世界大戦末期のソ連の対日参戦は学校の歴史の授業でも習うとことろですが、背景や中身についてはそれほど詳しく教わることもなく、また、あまり語られないまま今日に至っているのではないでしょうか。その意味で、新史料を駆使して「日ソ戦争」の実相を精緻に描き出し、それを一般の人が読みやすい1冊の新書に纏めた本書は画期的であるように思います。

大戦の終わり際にどさくさに紛れて対日戦争に参戦したかのようなソ連ですが、実際はそうではなく、以前から米大統領の強い要請があったとのこと。米ソでの約束が現在の北方領土問題につながっていること、シベリア抑留などの悲劇がなぜ起きたかなど、目を伏せたくなるような史実が明らかにされています。

ソ連がその立場を最大限利用しようとする駆け引きの過程で、千島列島への積極的関心をソ連と共有したアメリカの動向が、北方領土問題形成にとって大きな意味を持ったことが窺えます。トルーマンが千島の占領を命じていれば北方領土問題はなかったかもしれず、一方でスターリンの要求を拒否したからこそ、北海道はソ連に占領されされずに済んだのかもしれません。

それにしても、日本の中枢は無条件降伏を求めるアメリカの要求を受け容れられず、ソ連が終戦の(条件付き降伏に向けた)調停役になってくれるとの希望的観測のもと、防衛体制が弛緩しており、そこにソ連が攻めてきたわけで、このインテリジェンス(情報評価)の脆弱さは何としたものでしょうか。

戦死者数が膨大であることも寡聞して初めて知りました。本書によれば、日本軍の将校が8万人以上戦死したほか(正確な数は不明)、民間人が約24万5000人命を落としたと推定されているとのこと(ソ連側に民間人の死者はいない)、戦後の混乱による死亡者・行方不明者やシベリア抑留による死亡者の数を含めての数字かと思いますが、もし本当なら合計で32万5000人となり、沖縄戦の戦死者数が将校9万4000人、沖縄県民も9万4000人、合計で18万8000人と推定されていますが、それを大きく上回ることになります(ただし、AIに訊くと、一般的には沖縄戦の戦死者数の方が多いとする回答となるが、これも、「戦闘期間中の総死者数」は沖縄戦が日ソ戦争を大幅に上回っているとの注釈が付く。日ソ戦の死者数は、戦争関連死をどこまで含めるかによって、その数字が大きく違ってくるということだろう)。

司馬遼太郎もソ連戦の戦地に行っているし(本土決戦に備えて満州から本土転属となったことで生き永らえた)、ソ連兵が略奪と強姦を繰り広げた様は、森繁久彌、宝田明、赤塚不二夫が体験、男が未婚女性をソ連兵に差し出す「接待」は五木寛之氏が見ています。ただ、この人たちはこれをあまり大きな声では語っていない気がし、それだけ心にも傷が残る体験だったということでしょう。

父が満鉄にいた宝田明(当時11歳)は亡くなる3カ月前に、カメラの前で初めて子どもの頃の壮絶な戦争体験(ソ連兵に右脇腹を銃で撃たれ、麻酔なしで銃弾を摘出した)を語っています。自力で朝鮮北部より脱出した五木寛之氏(当時12歳)は、その時の経験を戦後57年間"封印"してきましたが、引き揚げ時にソ連兵に家族を蹂躙され母親が亡くなったときの話が、エッセイ『運命の足音』(2002年/幻冬舎)に初めて書かれました(作品に反映されれいるものは、なかにし礼の『赤い月』を読まなければならないか)。

父が満鉄にいた宝田明(当時11歳)は亡くなる3カ月前に、カメラの前で初めて子どもの頃の壮絶な戦争体験(ソ連兵に右脇腹を銃で撃たれ、麻酔なしで銃弾を摘出した)を語っています。自力で朝鮮北部より脱出した五木寛之氏(当時12歳)は、その時の経験を戦後57年間"封印"してきましたが、引き揚げ時にソ連兵に家族を蹂躙され母親が亡くなったときの話が、エッセイ『運命の足音』(2002年/幻冬舎)に初めて書かれました(作品に反映されれいるものは、なかにし礼の『赤い月』を読まなければならないか)。

若干、「ソ連悪し」的に書かれている印象もありますが、ロシアのウクライナ侵攻などを見ていると、本質的にそういう国なのかなという気もしなくもないです。ともあれ、8月15日の「終戦」は終戦ではなかったとの認識を新たにする本でした。

《読書MEMO》

●日ソ戦争と沖縄戦の死者数(AIによる概要)

沖縄戦と日ソ戦争(ソ連による満洲侵攻)では、沖縄戦の方が死者数が多かったと考えられています。

それぞれの戦いの死者数(推定)は以下の通りです。

沖縄戦

沖縄戦は第二次世界大戦末期の1945年4月から6月にかけて行われた激しい地上戦で、軍人だけでなく多数の一般住民が巻き込まれました。

総死者数: 約20万人以上

日本側(軍人・軍属・一般住民含む): 約12万2000人から15万人以上(推定)

日本兵の戦死者: 約6万6000人から9万人

沖縄県民の犠牲者(一般住民、軍属含む): 約9万4000人から15万人

アメリカ側: 死者・行方不明者約1万2500人以上(戦闘による負傷者を含めると約5万人)

日ソ戦争(ソ連による満洲侵攻)

日ソ戦争は1945年8月9日にソ連が日ソ中立条約を破棄して満洲などに侵攻した戦いで、短期間でソ連軍が圧倒的な勝利を収めました。

日本側(関東軍など): 戦死者 約8万4000人(日露戦争のデータと混同の可能性あり、満洲での実際の戦闘による死者数はそれ以下と推定されるが、捕虜となりシベリア抑留で亡くなった者を含めると更に増える)。ソ連による満洲侵攻自体の戦闘による死者は34,000人から52,623人という推定もある。

ソ連側: 戦闘による死者・行方不明者 約9,780人(非戦闘員の死者を含めると約3万人)。

沖縄戦は一般住民を巻き込んだ激しい地上戦であったため、戦闘期間中の総死者数は日ソ戦争を大幅に上回っています。

法学者の前田朗(あきら)東京造形大学名誉教授による本書は、サブタイトルにもあるように、死刑「廃止論」のブックガイドであり(対象期間は基本的には1996年から2018年)、著者も死刑廃止論者です。従って、死刑「存置論」の本も第4章の「死刑存廃論」のところで廃止論と対比論的に取り上げられていますが、それらは数は限られます。

法学者の前田朗(あきら)東京造形大学名誉教授による本書は、サブタイトルにもあるように、死刑「廃止論」のブックガイドであり(対象期間は基本的には1996年から2018年)、著者も死刑廃止論者です。従って、死刑「存置論」の本も第4章の「死刑存廃論」のところで廃止論と対比論的に取り上げられていますが、それらは数は限られます。

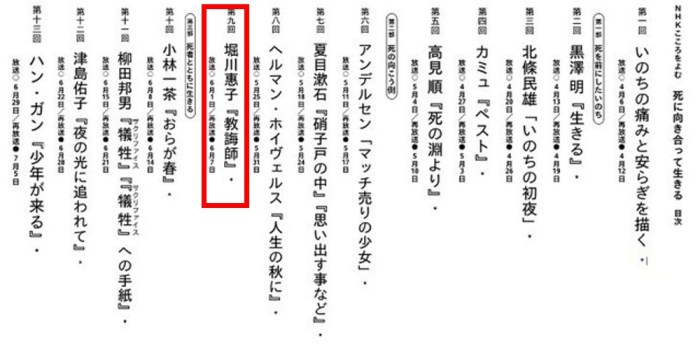

第1章では、「死刑の現実」について、袴田事件で再審開始決定となり、釈放された袴田巌の日常を通して死刑囚たちの状況を問い、アンケートを通して得られた死刑囚たちの胸中を紹介し、また、オウム元幹部13人への執行の際はどうであったか、極刑を待つ日々の死刑囚の心境、執行までの法手続き、「その日」の拘置所の様子、執行に関わる人たちとその思いなどについて書かれています。この、オウム元幹部への執行の際の状況は、新書化に際しての加筆部分になります。

第1章では、「死刑の現実」について、袴田事件で再審開始決定となり、釈放された袴田巌の日常を通して死刑囚たちの状況を問い、アンケートを通して得られた死刑囚たちの胸中を紹介し、また、オウム元幹部13人への執行の際はどうであったか、極刑を待つ日々の死刑囚の心境、執行までの法手続き、「その日」の拘置所の様子、執行に関わる人たちとその思いなどについて書かれています。この、オウム元幹部への執行の際の状況は、新書化に際しての加筆部分になります。

本書は、心理学者である著者がスタンフォードの学生たちに行った授業の内容と実際に経験したことについて書かれています。著者はスタンフォード大学でマインドフルネスやEQ(感情知能)に関する教育を行っています。この授業では、学生たちが死を身近に感じるレッスンを通して、自身の体験や思いを語り、変化していく様子が描かれています。

本書は、心理学者である著者がスタンフォードの学生たちに行った授業の内容と実際に経験したことについて書かれています。著者はスタンフォード大学でマインドフルネスやEQ(感情知能)に関する教育を行っています。この授業では、学生たちが死を身近に感じるレッスンを通して、自身の体験や思いを語り、変化していく様子が描かれています。 ションと責任を同時に備えたマインドフルネスであるとしています(47-48p)。七転び八起きという言葉、座頭市の戦い方(戦わないことを強みとしながらも、どうしても戦わねばばらなくなった時に吐く「やるからには、後には引きませんよ」というセリフ)についての学生たちの議論、仕方がないという言葉など、日本的要素がふんだんに織り込まれています。

ションと責任を同時に備えたマインドフルネスであるとしています(47-48p)。七転び八起きという言葉、座頭市の戦い方(戦わないことを強みとしながらも、どうしても戦わねばばらなくなった時に吐く「やるからには、後には引きませんよ」というセリフ)についての学生たちの議論、仕方がないという言葉など、日本的要素がふんだんに織り込まれています。 第4講「ありのままのあなたが好き」では、今を生きること今が最高と思えることの大切さを説きます。直接書名・著者名を挙げてはいませんが、日本でもベストセラーとなった『スタンフォードの自分を変える教室』に(「変える」ということに関して)懐疑的であるのが興味深いです(146p)。一方で、日本の伝統工芸の「

第4講「ありのままのあなたが好き」では、今を生きること今が最高と思えることの大切さを説きます。直接書名・著者名を挙げてはいませんが、日本でもベストセラーとなった『スタンフォードの自分を変える教室』に(「変える」ということに関して)懐疑的であるのが興味深いです(146p)。一方で、日本の伝統工芸の「 第5講「生きることに価値はありますか」では、自殺の問題を取り上げ、オリンピックのマラソンランナーだった円谷幸吉の例が紹介されていますが、同じくオリンピックのマラソンランナーで、「自分を自分で誉めたい」と言った有森裕子の名を対比的に挙げているのが興味深いです(168-169p)(そっかあ、「自分を自分で誉めたい」というのはセルフコンパッションに該当するのかあ)。

第5講「生きることに価値はありますか」では、自殺の問題を取り上げ、オリンピックのマラソンランナーだった円谷幸吉の例が紹介されていますが、同じくオリンピックのマラソンランナーで、「自分を自分で誉めたい」と言った有森裕子の名を対比的に挙げているのが興味深いです(168-169p)(そっかあ、「自分を自分で誉めたい」というのはセルフコンパッションに該当するのかあ)。

編者の立花隆(1940-2021/80歳没)も述べていますが、この記録、ただの闘病記ではなく、闘病記としてもすごいですが、それ以上にそれ以外の部分で、全体が心の赴くままに書き連ねた随想録になっていて、その分野は、人生論、科学論、自然論、医学論、教育論、社会論、宗教論、時代論と多岐にわたるものになっています(「高齢者非正規社員」といった問題や映画「ボーン・アルティメイタイム」の感想まで出てくる)。

編者の立花隆(1940-2021/80歳没)も述べていますが、この記録、ただの闘病記ではなく、闘病記としてもすごいですが、それ以上にそれ以外の部分で、全体が心の赴くままに書き連ねた随想録になっていて、その分野は、人生論、科学論、自然論、医学論、教育論、社会論、宗教論、時代論と多岐にわたるものになっています(「高齢者非正規社員」といった問題や映画「ボーン・アルティメイタイム」の感想まで出てくる)。 もちろん闘病記そのものの部分も、治療経過を克明に分析し、自分のがんのCT写真をデジタル化してその大きさを計測し、がん細胞の成長曲線を描いて予後を推定したり、そこに抗がん剤の服用期間を書き入れてその効果を測るなど、ほとんど著者自身が医者かと思われるくらい徹底しています(サイエンティフィックなマインドを持つ患者の体験談をデータベース化すべしといった医療に向けての提言もある)。

もちろん闘病記そのものの部分も、治療経過を克明に分析し、自分のがんのCT写真をデジタル化してその大きさを計測し、がん細胞の成長曲線を描いて予後を推定したり、そこに抗がん剤の服用期間を書き入れてその効果を測るなど、ほとんど著者自身が医者かと思われるくらい徹底しています(サイエンティフィックなマインドを持つ患者の体験談をデータベース化すべしといった医療に向けての提言もある)。

ベストセラーとなり後にドラマ化もされた『

ベストセラーとなり後にドラマ化もされた『 本書を最初に読んだとき著者は存命でした。執筆活動を続け、様々な人と対談したり、マスコミの取材を受けたりしていたので、意外と持つのかなあと思ったのですが...。昨年['24年]9月に訃報を聞いた時は残念に思いましたが、『夜明けを待つ』('23年集英社インターナショナル)に、「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」とあり、そう言えるだけでも強い人だったのだなあと思いました。

本書を最初に読んだとき著者は存命でした。執筆活動を続け、様々な人と対談したり、マスコミの取材を受けたりしていたので、意外と持つのかなあと思ったのですが...。昨年['24年]9月に訃報を聞いた時は残念に思いましたが、『夜明けを待つ』('23年集英社インターナショナル)に、「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。なんと素敵な生き方だろう。私もこうだったらいい。だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」とあり、そう言えるだけでも強い人だったのだなあと思いました。

この物語の主人公ビリー・ビーンは、「生まれながらのスポーツの天才」のような青年で、容姿端麗なだけでなく勉強も優秀でスポーツ万能。欠点らしい欠点がないと言われ、大学からもスカウトからも申し出が殺到していたそうです。子供の頃から「負け知らず」だった彼は、大リーグ入りして初めて周囲の人間に「負け」ることがあることを意識し、精神的葛藤に苦しむことにないますが、そこからGMとして自らのキャリアを切り開きます。彼は、「データ」をもとに選手の真価を見極め、「出塁率」「四球率」を上げるよう選手を育てて試合を行い、チームの勝率をぐんぐん伸ばしていきました。その華々しい成果は、キャリア面での逆転劇にもなっています。

この物語の主人公ビリー・ビーンは、「生まれながらのスポーツの天才」のような青年で、容姿端麗なだけでなく勉強も優秀でスポーツ万能。欠点らしい欠点がないと言われ、大学からもスカウトからも申し出が殺到していたそうです。子供の頃から「負け知らず」だった彼は、大リーグ入りして初めて周囲の人間に「負け」ることがあることを意識し、精神的葛藤に苦しむことにないますが、そこからGMとして自らのキャリアを切り開きます。彼は、「データ」をもとに選手の真価を見極め、「出塁率」「四球率」を上げるよう選手を育てて試合を行い、チームの勝率をぐんぐん伸ばしていきました。その華々しい成果は、キャリア面での逆転劇にもなっています。 ベネット・ミラー監督、ブラッド・ピット主演で「マネーボール」('11年/米)として映画化されましたが、組織改革を行うリーダー像が上手く描かれていたのではないでしょうか。2002年の、アメリカンリーグ史上初の20連勝を達成できるかできないかという試合がスポーツドラマ的なクライマックスになっていますが、これは原作にあるように、実際にそうした状況があったのです。11点差から同点にされましたが、サヨナラ勝ちしています、ノンフィクションで、こうした山場があるのは強いと思います。

ベネット・ミラー監督、ブラッド・ピット主演で「マネーボール」('11年/米)として映画化されましたが、組織改革を行うリーダー像が上手く描かれていたのではないでしょうか。2002年の、アメリカンリーグ史上初の20連勝を達成できるかできないかという試合がスポーツドラマ的なクライマックスになっていますが、これは原作にあるように、実際にそうした状況があったのです。11点差から同点にされましたが、サヨナラ勝ちしています、ノンフィクションで、こうした山場があるのは強いと思います。

ビリー・ビーンの補佐役でイェール大学卒業となっているピーター・ブランドのモデルは、ポール・デポデスタでありハーバード大卒だそうで、映画化にであまりに自分とは異なる外見の俳優ジョナ・ヒルがキャスティングされ、"データおたく"のようなキャラの描かれ方をされたのに納得できず、実名の使用を拒否したそうです(まあ、冴えなさそうなデータおたくという設定の方が映画的には面白いと言える。本人に会ってみたら意外といい男だったというのではダメなのか)。ポール・デポデスタはアスレチックスではGM補佐としてビリー・ビーンを5年間支えた後、2004年にはロサンゼルス・ドジャースのGMに就任し、積極的にトレードを敢行しながら9年ぶりの地区優勝を果たしています。

ビリー・ビーンの補佐役でイェール大学卒業となっているピーター・ブランドのモデルは、ポール・デポデスタでありハーバード大卒だそうで、映画化にであまりに自分とは異なる外見の俳優ジョナ・ヒルがキャスティングされ、"データおたく"のようなキャラの描かれ方をされたのに納得できず、実名の使用を拒否したそうです(まあ、冴えなさそうなデータおたくという設定の方が映画的には面白いと言える。本人に会ってみたら意外といい男だったというのではダメなのか)。ポール・デポデスタはアスレチックスではGM補佐としてビリー・ビーンを5年間支えた後、2004年にはロサンゼルス・ドジャースのGMに就任し、積極的にトレードを敢行しながら9年ぶりの地区優勝を果たしています。 「マネーボール」●原題:MONEYBALL●制作年: 2011年●制作国:アメリカ●監督:ベネット・ミラー●製作:マイケル・デ・ルカ/レイチェル・ホロヴィッツ●撮影:ウォーリー・フィスター●音楽:マイケル・ダナ●時間:133分●出演:ブラッド・ピット/ジョナ・ヒル/フィリップ・シーモア・ホフマン/ロビン・ライト/クリス・プラット/スティーヴン・ビショップ/リード・ダイアモンド/ブレント・ジェニングス/タミー・ブランチャード/ジャック・マクギー/ヴィト・ルギニス/ニック・サーシー/グレン・モーシャワー/ケイシー・ボンド/ニック・ポラッツォ/ケリス・ドーシー/アーリス・ハワード/ロイス・クレイトン/スパイク・ジョーンズ●日本公開:2011/11●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント(評価:★★★★)

「マネーボール」●原題:MONEYBALL●制作年: 2011年●制作国:アメリカ●監督:ベネット・ミラー●製作:マイケル・デ・ルカ/レイチェル・ホロヴィッツ●撮影:ウォーリー・フィスター●音楽:マイケル・ダナ●時間:133分●出演:ブラッド・ピット/ジョナ・ヒル/フィリップ・シーモア・ホフマン/ロビン・ライト/クリス・プラット/スティーヴン・ビショップ/リード・ダイアモンド/ブレント・ジェニングス/タミー・ブランチャード/ジャック・マクギー/ヴィト・ルギニス/ニック・サーシー/グレン・モーシャワー/ケイシー・ボンド/ニック・ポラッツォ/ケリス・ドーシー/アーリス・ハワード/ロイス・クレイトン/スパイク・ジョーンズ●日本公開:2011/11●配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント(評価:★★★★)